Туберкулез костей — причины, симптомы, диагностика и лечение

Туберкулез костей – вторая по распространенности форма туберкулеза после туберкулеза легких. Возможно поражение позвоночника и костей конечностей. Может диагностироваться в любом возрасте. Болезнь возникает под влиянием целого ряда факторов, в том числе – переохлаждения, неблагоприятных социальных условий, тяжелого физического труда, снижения иммунитета и т. д., но решающую роль играет контакт с туберкулезным больным. Диагноз выставляется на основании рентгенографии, томографии и других исследований. На начальных стадиях лечение консервативное, при значительном разрушении костей проводятся операции.

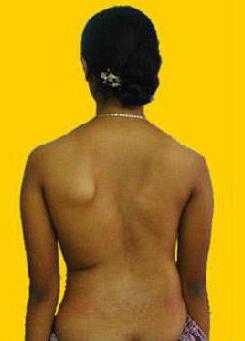

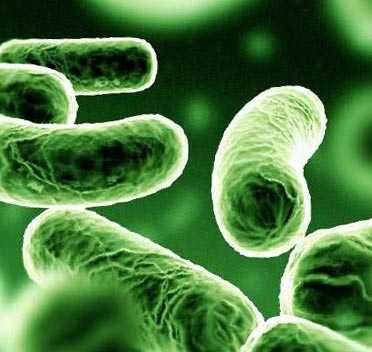

Туберкулез костей – инфекционное заболевание, вызываемое туберкулезными микобактериями (палочками Коха). Поражает участки губчатого вещества с обильным кровоснабжением, сопровождается формированием очагов разрушения, абсцессов и свищей. Нередко становится причиной деформации пораженного сегмента, может вызывать контрактуры и укорочение конечности. При туберкулезе позвоночника возможно выраженное искривление позвоночника, образование горба, а в тяжелых случаях – и паралич конечностей.

Более чем в половине случаев страдает позвоночник. Второе место по распространенности занимает туберкулез крупных суставов нижних конечностей (коленного и тазобедренного). Сочетание с активным легочным туберкулезом наблюдается достаточно редко (примерно в 3% случаев), однако при проведении рентгенографии легких у больных выявляются характерные участки кальцинации в области лимфатических узлов или верхних долях легких (чаще правого). Лечение данной патологии осуществляют фтизиатры.

Причины развития туберкулеза костей

Туберкулез костей, как и другие формы туберкулеза, развивается при попадании в организм палочек Коха. При этом инфицирование микобактериями далеко не всегда приводит к развитию заболевания. Болезнь возникает в тех случаях, когда организм пациента ослаблен переохлаждениями, слишком тяжелым физическим трудом, другими инфекционными заболеваниями и неблагоприятными жизненными условиями, а микобактерии туберкулеза находятся в состоянии готовности к активному делению или состоянии размножения (как при активном туберкулезе).

Первый очаг возникает в легких, затем микобактерии распространяются по лимфатическим и кровеносным сосудам и попадают в кость. Наибольшему риску подвергаются участки кости с хорошим кровоснабжением (позвонки, эпифизарные отделы бедренных костей, костей голени, плечевых костей и костей предплечья). В результате размножения палочек Коха в кости появляются небольшие бугорки-гранулемы. При увеличении гранулем костное вещество разрушается, формируются абсцессы, которые в последующем могут вскрываться наружу, образуя свищи.

В большинстве случаев микобактерии «оседают» в непосредственной близости от сустава, поэтому при распространении инфекции в процесс вовлекаются внутрисуставные структуры. Выделяют три фазы развития туберкулеза костей. Первая – первичный остит (образование очага в кости), вторая – вторичный артрит (переход инфекции на сустав), третья – постартритическая (остаточные явления, рецидивы и т. д.). Выраженность остаточных явлений зависит от времени начала лечения, адекватности терапии и состояния организма больного.

Классификация туберкулеза костей

Поскольку туберкулезный процесс в большинстве случаев захватывает не только кость, но и сустав, ученые и практические врачи обычно используют термин «костно-суставной туберкулез». Выделяют следующие формы этого заболевания:

- Туберкулез позвоночника. Может страдать как один позвонок, так и несколько. В 60% случаев наблюдается поражение грудного отдела, в 30% – поясничного отдела.

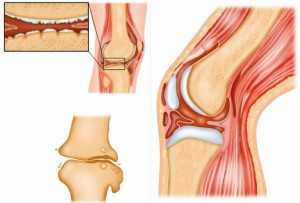

- Туберкулез коленного сустава (гонит). Самое распространенное туберкулезное поражение суставов, чаще выявляется в подростковом возрасте.

- Туберкулез тазобедренного сустава (коксит). Чаще развивается у детей, может стать причиной значительного укорочения конечности и формирования патологического вывиха тазобедренного сустава.

- Туберкулез голеностопного сустава и костей стопы. Сопровождается образованием длительно существующих свищей и каверн. Нередко приводит к анкилозу сустава вследствие сращения суставных поверхностей.

- Туберкулез плечевого сустава (омартрит). Выявляется редко. Течение длительное, гнойный выпот в суставе обычно отсутствует.

- Туберкулез лучезапястного сустава. Еще одна редкая форма заболевания. Наблюдается поражение сустава и костей запястья, обычно двухстороннее. Часто сочетается с туберкулезом локтевого или коленного сустава.

- Туберкулез локтевого сустава (оленит). Обычно развивается в юношеском возрасте. При запоздалом начале лечения образуются натечные свищи и абсцессы.

-

Симптомы туберкулеза костей

Туберкулез костей начинается исподволь, постепенно. Специфические симптомы на ранних стадиях отсутствуют. Пациентов беспокоит слабость, раздражительность, вялость, снижение работоспособности, ноющие или тянущие боли в мышцах и незначительное повышение температуры. У некоторых больных после физической нагрузки появляются неинтенсивные боли в пораженной части скелета, быстро исчезающие в состоянии покоя. Дети с туберкулезом костей становятся рассеянными, отказываются от подвижных игр. Поводом насторожиться для родителей должны стать приподнятые плечи, косолапость, внезапная сутулость или прихрамывание без предшествующей травмы. Иногда заметно, что ребенок бережет ногу, старается меньше на нее наступать, не прыгает на ней или подволакивает после длительной ходьбы.

Во второй фазе туберкулеза костей процесс распространяется за пределы кости или позвонка, симптомы становятся более яркими. Температура тела еще больше повышается, разбитость, вялость и слабость усиливаются. Появляются интенсивные боли в области поражения. При локализации очага в позвонке формируется нарушение осанки, околопозвоночные мышцы воспаляются, выбухают и становятся болезненными при пальпации. При поражении конечности сустав краснеет и отекает, возникает прогрессирующая деформация, отмечаются нарушения походки и хромота.При дальнейшем прогрессировании туберкулеза костей состояние пациента еще больше усугубляется. Наблюдается выраженная общая слабость, повышение температуры тела до 39-40 градусов и потеря веса. Интенсивность болей нарастает, болевой синдром становится нестерпимым. Деформации усиливаются, движения еще больше ограничиваются. Исходом, в зависимости от тяжести и распространенности процесса, может стать ограничение подвижности, атрофия мышц спины, деформация позвоночника, деформация и укорочение конечности, контрактура или анкилоз сустава.

Диагностика туберкулеза костей

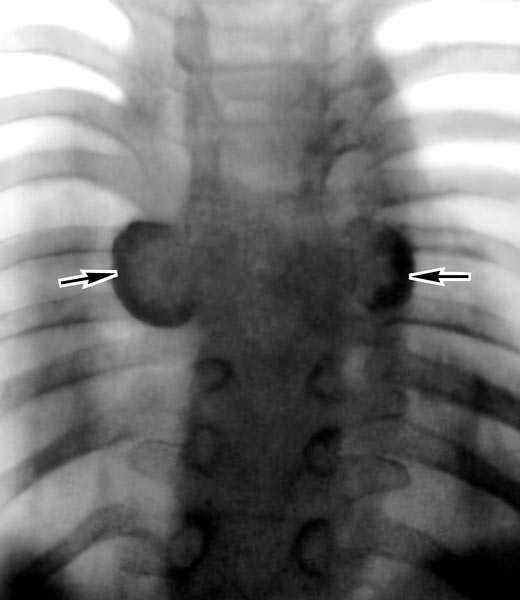

Для подтверждения диагноза назначают рентгенографию грудной клетки, рентгенографию пораженного сегмента и МРТ пораженного сегмента. На снимках грудной клетки больных, страдающих туберкулезом костей, выявляются кальцинированные первичные туберкулезные очаги в верхних отделах легких и внутригрудных лимфатических узлах. На рентгенограммах позвоночника или пораженных костей конечностей видны очаги разрушения и секвестры. В некоторых случаях удается заметить тени натечных абсцессов.

Выполняют туберкулиновые пробы, иногда проводят микробиологическое исследование содержимого свища или абсцесса для выявления палочек Коха. При свищах или абсцессах осуществляют абсцессографию или фистулографию. В ходе исследования полость заполняют контрастным веществом, после чего делают серию снимков, позволяющих оценить размеры и конфигурацию абсцессов и свищевых ходов. Данная методика имеет большое практическое значение при подготовке плана оперативного вмешательства.

Лечение туберкулеза костей

Лечение туберкулеза костей комплексное, включает в себя диету, общеукрепляющие мероприятия и медикаментозную терапию. Больных направляют в специализированные центры, диспансеры и санатории. В активной фазе назначают постельный режим, в последующем рекомендуют больше бывать на свежем воздухе и принимать солнечные ванны, применяют массаж и лечебную физкультуру.

В активной фазе в организме пациента происходит усиленный распад белков, поэтому ему увеличивают количество пищи на 1/3 по сравнению с нормой и назначают легкоусвояемую диету с высоким содержанием белка, включающую в себя яйца, отварную рыбу, блюда из мясного фарша, супы на рыбном и мясном бульоне. В период выздоровления увеличивают количество молочных продуктов, в период проведения антибиотикотерапии рекомендуют употреблять большое количество свежих овощей и фруктов.

Пациентам с туберкулезом костей назначают антибактериальную терапию: этамбутол, пиразинамид, изониазид, рифампицин и другие препараты. При необходимости проводят хирургические вмешательства. Объем операции зависит от отсутствия или наличия свищей и абсцессов, а также от степени разрушения кости. Секвестры иссекают, свищевые ходы и полости абсцессов промывают растворами антибиотиков и антисептиков. При благоприятном течении полости со временем закрываются, при неблагоприятном – иссекаются хирургом.

При возникновении грубых дефектов и серьезных анатомических нарушений в позднем периоде проводят корригирующие и реконструктивные операции. На заключительном этапе осуществляют реабилитационные мероприятия, направленные на восстановление функции пораженного сегмента и возврат больного к нормальной жизни. В процессе реабилитации больных с туберкулезом костей применяют физиотерапевтические процедуры, массаж и лечебную физкультуру, проводят социальную и профессиональную реабилитацию.

Прогноз и профилактика туберкулеза костей

Прогноз для жизни при туберкулезе костей благоприятный. Использование комбинированных методов лечения и современных антибактериальных препаратов позволило свести летальность практически к нулю. Однако в отдаленном периоде у многих больных наблюдаются деформации пострадавшего сегмента той или иной степени выраженности. Половина пациентов с туберкулезом позвоночника выходит на инвалидность. У больных с очагами в костях конечностей часто сохраняется хромота, укорочение и деформация конечности, а также контрактуры различной степени выраженности.

Профилактика заболевания заключается в минимизации контактов с больными активным туберкулезом, предупреждении интоксикаций, травм и переохлаждений. Существенную роль играет улучшение общего уровня жизни и обеспечение социального благополучия. Родителям рекомендуют не отказываться от проведения плановых туберкулиновых проб детям. Следует серьезно относиться к неспецифическим симптомам (слабости, разбитости, незначительному повышению температуры), если они сохраняются в течение нескольких недель. Нужно обращаться к врачу при появлении постоянных болей в костях и мышцах, даже если эти боли слабо выражены.

www.krasotaimedicina.ru

Что такое костный туберкулез? Как передается? Причины и лечение

Заболеть костным туберкулезом можно из-за плохих бытовых условий, физического переутомления, получения травмы, часто повторяющихся заболеваний инфекционного характера, переохлаждения, плохих условий труда.

Главный провокатор

Решающим в развитии такой болезни, как костный туберкулез, является предшествующий контакт с человеком, пораженным этим недугом. Заболевание является результатом проникновения микобактерии из очага туберкулеза в легких по кровеносным и лимфатическим сосудам в кости. Поэтому под удар подпадают костные структуры, которые хорошо снабжаются кровью. К примеру, область плеча, бедра, позвоночника, голени и предплечья.

Как развивается болезнь

При активном размножении микобактерий происходит формирование специфических бугорков гранулем, которые впоследствии разрушаются. В результате развивается туберкулез костного мозга. Костное вещество подвергается растворению, возникают абсцессы полости, наполненные гнойным содержимым, свищи, характеризующиеся отсутствием соединения между костью и внешней средой. Также отмечаются отторгшиеся участки мертвой кости (секвестры).

Как проявляется туберкулез позвоночника

Костный туберкулез позвоночника начинает свое развитие в одном позвонке. При разрастании гранулем происходит разрежение костной ткани, воспаление захватывает соседние участки позвоночного столба. Позвоночник подвергается деформации. При поражении грудного отдела при сдавливании спинного мозга могут сформироваться параличи и парезы.

Симптомы костного туберкулеза

Костный туберкулез на начальной стадии характеризуется слабым проявлением симптомов. Они могут вообще не проявлять себя. Пациенты жалуются на небольшое повышение температуры до 37 градусов. Иногда температура поднимается и выше. Дети становятся вялыми и сонливыми, а взрослые чувствуют астеническую нервозность и тянущие боли в области мышц. Резко снижается работоспособность. Некоторые люди после физической нагрузки ощущают умеренные боли в области позвоночника без четкой локализации. После отдыха они проходят.

Таким образом, можно констатировать, что симптомы заболевания носят стертый характер, поэтому большинство людей не получают своевременной медицинской помощи, так как объясняют свое состояние простым переутомлением.

Важная информация

Если боли не купируются при приеме анальгетиков или противовоспалительных средств, то они сигнализируют о наличии развития такого заболевания, как туберкулез костной системы, с которым самостоятельно справиться невозможно.

Распространение патологического процесса за переделы позвонка вызывает поражение позвоночного столба. Это вторая стадия заболевания.

Чем характеризуется вторая стадия

Астения усиливается, температура тела поднимается до высоких отметок. Вместе с этим отмечается выраженная боль в том или ином отделе позвоночника. Эта боль ограничивает движение человека. Нарушаются его осанка и походка. В покое интенсивность болей снижается. Мышцы вдоль позвоночного столба находятся в напряжении, набухают. При пальпации у пациента отмечается болезненность.

Третья стадия туберкулеза

Туберкулез костной ткани затрагивает соседние позвонки. Общее состояние больного характеризуется как тяжелое. Заболевший человек значительно худеет, температура тела держится на отметке 39 или 40 градусов. Сохраняется астеническое состояние. Боли в позвоночнике носят интенсивный характер. В покое они несколько уменьшаются.

После проведенного лечения позвоночник пациента остается деформированным, наблюдается атрофия спинных мышц, подвижность человека резко ограничена. Некоторые больные даже после излечения продолжают жаловаться на неустойчивость в позвоночнике и в области пораженных позвонков.

Туберкулез верхних и нижних конечностей

Этому заболеванию присущи те же самые стадии, что и при туберкулезе позвоночника. Каковы признаки костного туберкулеза конечностей? Воспалительный процесс характеризуется болью, кожа краснеет, над областью поражения отмечается отечность. Разрушение кости провоцирует деформацию конечности и нарушение походки вплоть до появления хромоты. Трудоспособность резко падает.

Как диагностируется заболевание

Все пациенты при подозрении на костный туберкулез проходят рентгенографию или томографию пораженного органа в двух проекциях. При этом следует определить очаг костного разрушения (секвестры) и тени от абсцессов.

При наличии свищей и абсцессов для определения их протяженности применяется фистулография или абсцессография. Полость абсцесса или свища заполняется контрастным веществом, затем производится ряд снимков.

При постановке диагноза важнейшую роль играет микробиологическое исследование областей отмершей кости, содержимого абсцесса или свища.

Что свидетельствует о костном туберкулезе

Костный туберкулез подтверждает наличие микобактерий. Анализ крови свидетельствует о воспалении инфекционного характера. Число лейкоцитов повышено, ускорено СОЭ, появляется С-реактивный белок и др. Для подтверждения заболевания применяются провокационные и туберкулиновые пробы.

Учитывая, что заболевание может быть вторичным, необходимо пройти рентгенографию грудной клетки, а при наличии жалоб специфического характера провести обследование других органов.

Как лечат туберкулез костей

Костный туберкулез, лечение которого отличается длительностью, устраняется посредством скорейшего купирования инфекции. Также достигается предотвращение разрушения костной ткани. Проводится общеукрепляющее лечение.

Соблюдение диеты

В активный период воспалительного процесса у пациента наблюдается ускоренный распад белка. Поэтому для его восполнения необходимо употреблять пищу, которая богата этим веществом. Количество потребляемой пищи должно возрасти на 1/3. Суточная калорийность должна составлять 3500 калорий в день. При этом чрезмерное питание приводит к перегрузке организма и ожирению, что при данном заболевании недопустимо.

В сутки больной должен поедать в среднем 100—120 г белка. При повышенной температуре потребление белка должно быть сокращено до 70 г в сутки.

Рекомендованная пища:

- бульон из мяса или рыбы;

- мясные котлеты;

- паштет;

- отварная рыба;

- блюда с содержанием яиц.

Пищевой рацион должен быть дополнен молоком и молочнокислыми продуктами. Они содержат кальций, который необходим для поврежденной кости.

При воспалительном процессе, а также в период проведения курса лечения антибиотиками рекомендовано потребление в большом количестве фруктов и овощей, а также поливитаминных комплексов.

Образ жизни при заболевании

При развитом воспалении рекомендован постельный режим. В процессе лечения может быть применена лечебная физкультура и массаж. Заболевший человек должен часто пребывать на свежем воздухе. Благотворное воздействие оказывают солнечные ванны. Как правило, лечебный и реабилитационный курс пациенты проходят в специализированных диспансерах и санаториях, где четко соблюдается режим дня и отдыха.

Лечение заболевания медикаментами

Самым большим эффектом обладает лечение посредством антибиотиков с сочетанием оперативных методов.

Препараты против бактерий применяются как до хирургического вмешательства, так и после него. Обычно врачи прописывают «Рифампицин», «Изониазид», «Пиразинамид», «Этамбутол» и др. Лекарства применяются длительно. Пьются они в соответствии с определенной схемой.

Хирургическое вмешательство

Объем хирургического вмешательства зависит о того, насколько была разрушена кость, а также наличия абсцессов и свищей. Оперативным методом возможно удаление секвестров, полостей абсцессов и ходов свищей. Они промываются антисептическими средствами и антибиотиками. Такие полости при правильном лечении закрываются сами.

Гораздо большей сложностью операции отличаются на позднем этапе развития болезни при грубой деформации в позвоночнике и костях. Такие операции не могут устранить инвалидности пациентов, но способны облегчить тяжесть болезни.

Реабилитационный курс

Реабилитация протекает поэтапно. Основная задача заключается в восстановлении утраченных функций пораженного органа и возврат пациента к полноценному существованию. При этом показано применение лечебной физкультуры, массажа, физиотерапии, а также различных приемов, способствующих социальной и профессиональной реабилитации.

Осложнения

Туберкулез костной ткани может вызвать ряд осложнений:

- Искривление позвоночного столба. На месте поражения позвонков зачастую возникает горб. Это часто влечет за собой вторичную деформацию.

- При деформации позвоночника у всех пациентов отмечаются те или иные нарушения неврологического характера, начиная от повышения тонуса мышц или же непроизвольных движений и заканчивая парезами и параличами.

- Абсцессы при заболевании располагаются около пораженных позвонков. Их может отличать большая протяженность. Единственным способом лечения является оперативное вмешательство.

- Свищи возникают на выходе воспаления на поверхности кожи.

Прогноз развития заболевания

В настоящее время летальный исход практически не встречается. Но этой болезни присуще весьма тяжелое течение с появлением деформаций необратимого характера, что приводит к утрате трудоспособности. Установлено, что примерно в половине случаев люди становятся недееспособными. Лечение отличается длительностью, многие препараты обладают токсичностью.

Профилактические меры

Общими профилактическими мерами являются мероприятия, направленные на снижение вероятности контакта с больными туберкулезом, а также предупреждение инфекционных, простудных заболеваний, травм и отравлений.

Дети и подростки должны проходить плановую пробу на туберкулез, так как это помогает в выявлении скрытого заболевания. Обращение к врачу при возникновении болевых ощущений в костях и мышцах помогает распознать болезнь на ранних этапах и провести своевременное эффективное лечение.

Туберкулез костей у детей

Взрослый человек имеет большую устойчивость к заболеванию туберкулезом, так как иммунитет его более крепок и развит. Детский организм отличается большей слабостью. Поэтому туберкулез костей и позвоночника часто встречается в детском возрасте.

Причина заражения в детском возрасте

Под влиянием неблагоприятных условий детский организм быстро становится уязвимым для микробов.

Благодатной почвой для развития туберкулеза являются и острые инфекционные заболевания. Среди них следует отметить грипп, корь и коклюш. Они способствуют ослаблению защитных сил.

Туберкулезные микробы в организме ребенка, перенесшего недавно инфекционное заболевание, легко провоцируют развитие поражения костей и суставов. Поэтому родители должны проявлять внимательность к малышу, перенесшему тяжелые инфекции, и при малейшем подозрении на туберкулез показать его врачу. Специалист назначит соответствующее обследование.

Как начинается туберкулез костей у ребенка

Чаще всего костный туберкулез детей развивается скрыто и медленно. Зачастую ребенок жалуется на болевые ощущения в суставах.

Некоторые родители связывают начало болезни с падением или ушибом. Но это суждение в корне неверно. Без болезненного очага в костях туберкулез от простого падения развиться не может.

Какие осложнения может вызвать туберкулез костей у ребенка

Если ребенку вовремя не оказать медицинскую помощь, то туберкулез может спровоцировать нарыв в суставе и появление долго незаживающих свищей. Заболевание сустава может вызвать его разрушение и нарушение подвижности, укорочение конечности. Туберкулез позвоночника влечет его искривление, образование горба и паралич конечностей.

При раннем обнаружении болезни и ее правильном лечении до полного купирования процесса, болезнь протекает в более легкой форме и не вызывает сильного разрушения в суставе.

Очень важно не пропустить первые стадии заболевания, когда болезнь не спровоцировала дегенерацию костной ткани. В это время у больного можно заметить четкие признаки заболевания. Сигнализировать о недуге может как сам сустав, так и общее состояние детского организма.

Симптомы

Как проявляется у ребенка костный туберкулез? Симптомы разнообразны. В первую очередь должно насторожить изменение настроения ребенка. Некогда веселый и жизнерадостный он преображается, становится вялым и апатичным. Резко теряет вес, бледнеет, страдает плохим аппетитом, не бегает, устает от ходьбы, часто отдыхает, прислонившись спиной к стене. Среди неврологических признаков можно отметить рассеянность, быструю утомляемость, неусидчивость.

Зачастую родители отмечают, что ребенок стал неподвижным и предпочитает активности покой. Иногда у ребенка отмечается поднятие температуры до 37,2 или 37,4 градусов. У заболевшего нет конкретных жалоб, но отмечается резкое изменение осанки. При туберкулезе позвоночника отмечается сутулость или же чрезмерная прямота позвоночника. При этом плечи приподняты кверху, а шея или голова держится криво.

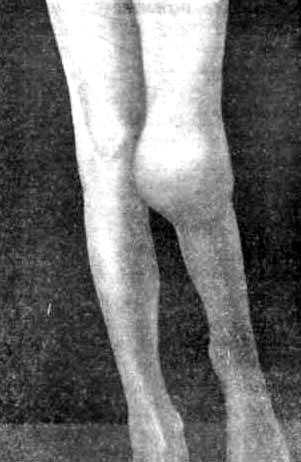

Садясь, ребенок опирается руками о стул, а при желании согнуть спину производит упор рук в колени. При поражении сустава он начинает волочить ногу. Часто наблюдается косолапость. Ребенок старается не ступать на пораженную ногу.

Намного реже костно-суставный туберкулез дебютирует легкой хромотой. Родители думают, что ребенок балуется, и ругают его. На некоторое время его походка и осанка выравнивается, но затем все возвращается. Если поражена рука, то ребенок инстинктивно ее оберегает, производя движение только здоровой рукой. При этом жалобы на боль отсутствуют. Эти явления вызваны сокращением нормальной подвижности сустава из-за напряжение в мышцах.

Если родители уложат ребенка в постель, он снова начнет двигать пораженной рукой или ногой, восстановится его правильная осанка. Однако через некоторое время вновь будет наблюдаться ограничение подвижности, походка и осанка изменятся. Эти нарушения появляются периодами и становятся одними из первых и характерных симптомов костного туберкулеза. Болевые ощущения, как правило, на первых стадиях не отмечаются.

Костная форма туберкулеза на начальном этапе развития вызывает похудение пораженной руки или ноги. Мягкие ткани становятся дряблыми. Жалобы на боль появляются значительно позже.

Зачастую боль локализуется на достаточно большом расстоянии от места развития процесса. К примеру, при туберкулезе позвоночника, ребенок отмечает боль в животе, спине, ребрах и руках. При туберкулезе тазобедренного состава беспокоят колени.

При поражении позвоночника может отмечаться кряхтение при дыхании. Иногда ребенок кричит по ночам от боли при неосторожных движениях во время сна.

Очень важно уловить самые первые симптомы и вовремя обратиться к врачу.

Заключение

Костно-суставный туберкулез — коварное заболевание. Оно может быть спровоцировано инфекциями, а также передасться от зараженного человека. Болезнь отличается длительностью течения. К примеру, для излечения позвоночника или крупных суставов в детском возрасте требуется примерно 2-3 года.

Чем раньше было установлено наличие заболевания и начато соответствующее лечение, тем лучше будет исход болезни.

fb.ru

Первые Признаки, Симптомы, Лечение у Взрослых и Детей

Туберкулез костной системы — заболевание двигательного аппарата, при котором разрушается костная структура суставов и позвоночника.

Причины возникновения

Среди факторов, провоцирующих возникновение костно-суставного туберкулеза центральное место занимают:

- травмы;

- переохлаждения;

- часто повторяющиеся заболевания;

- чрезмерная физическая нагрузка;

- неблагоприятные условия работы и быта;

- контакт с туберкулезными больными.

Возбудитель болезни — микобактерия туберкулеза, или палочка Коха. Патогенез развития: поражая губчатую ткань кости, микобактерия нарушает её структуру и разрушает сосуды, которые питают кость, вызывает развитие нарывов в костной системе и свищей. Это приводит к нарушению подвижности сустава, а при прогрессировании болезни — сустав разрушается полностью.

Чаще всего поражение костной системы рассматривается как осложнения туберкулеза легких.

Симптомы заболевания

Симптоматика патологии зависит от стадии развития:

Первая фаза

На ранних этапах распознать недуг очень сложно. Он протекает без видимой клинической симптоматики. Единственное, что может насторожить пациента, — общая слабость и чувство тяжести позвоночника или других суставов, которое исчезает после отдыха. У детей повышается раздражительность. Среди дополнительных симптомов: астения, слабость, потеря аппетита, субфебрильная температура. Но они, как правило, остаются незамеченными. В таком состоянии больные могут находиться несколько месяцев.

По статистике туберкулез костной ткани у детей встречается чаще, чем у взрослых.

Вторая фаза

На протяжении этой стадии развития патологии пациента будут беспокоить более серьезные симптомы:

- Боли в суставах и позвоночнике, которые не проходят при отдыхе, усиливаются даже при незначительных физических нагрузках, сковывая движения пациента.

- Интоксикационный синдром, который проявляется в виде повышения температуры, усталости и др. Чаще интоксикационный процесс нагляднее проявляется у детей, а у взрослых он может никак себя не проявлять.

- Прихрамывание, изменения в походке и осанке, косолапость, поднятие одного плеча.

- Покраснение и припухлость пораженного сустава, мышечные спазмы.

- Утолщение кожи над областью поражения, в результате чего образуется кожная складка. Велика вероятность образования кожного абсцесса. При его вскрытии вытекает гной и мелкие вкрапления в виде крошек (кусочки костной ткани).

- Резкая потеря массы тела.

На втором этапе чаще всего присоединяются вторичные заболевания и развиваются множественные осложнения.

Третья фаза

Третья клиническая стадия – стадия затухания, когда у больных возникает улучшение состояния, а воспалительный и интоксикационный процессы угасают. Остается только деформация суставов и позвонков. Избавиться от нее можно только с помощью современных методов терапии.

Особенности диагностики

Клиническая диагностика заключается в сборе жалоб, анамнеза болезни костной ткани и анамнеза жизни. На наличие недуга указывают:

- контакт с больным туберкулезом;

- выявленная «+» проба Манту;

- перенесенные инфекции;

- время до появления общих симптомов;

- признаки интоксикации и наличие изменений в движении пораженного органа.

Рентгенологическое обследование выполняется в двух проекциях с применением функциональных проб. Данный метод способен определить болезнь на всех стадиях.

Подтвердить поставленный диагноз можно при помощи лабораторной диагностики, которая заключается в определении микобактерии туберкулеза.

Ключевые моменты в диагностике болезни костно-суставной системы: связь с больными туберкулезом людьми, наличие положительной пробы Манту, данные рентгенологического исследования.

Классификация

Выделяют две классификации костной формы туберкулеза: по клиническому течению и по месту поражения.

По клиническому течению:

- стадия начальных клинических проявлений — латентный период;

- стадия интоксикационных проявлений — разгар;

- стадия затухания.

По месту поражения костный туберкулез обнаруживается в позвоночнике, тазобедренных, коленных, локтевых и других суставах. Иногда поражаются трубчатые кости.

Самая распространенная и опасная форма заболевания — туберкулез позвоночника, который вызывает паралич и появления горба.

Способы и принципы лечения

Лечение заболевания сложное и длительное. В среднем до полного восстановления уходит от полутора до трех лет. Помимо соблюдения показаний медиков, пациент должен пребывать в комфортных для себя условиях — много гулять на свежем воздухе, испытывать только положительные эмоции, полноценно питаться. Таким пациентам зачастую советуют хотя бы раз в год проходить санаторное оздоровление.

В качестве комплексного лечения туберкулеза кости применяют следующие методы: медикаментозный, хирургический, ортопедический, плюс ЛФК.

Ортопедическое лечение

Суть этой методики заключается в полной разгрузке и иммобилизации поврежденного органа. Например, если пострадал позвоночник или тазобедренная область, то пациента укладывают в гипсовую кроватку. В таком положении больной остается на протяжении всей активной фазы патологии. В фазе затухания назначается ношение корсета, ортопедических аппаратов.

Медикаментозная терапия

Медикаментозное лечение состоит в применении антибактериальных препаратов против палочки Коха. Наиболее эффективен этот метод лечения в начальной стадии. Самые распространенные антибактериальные препараты: Виомицин, Стрептомицин и др.

Существуют несколько групп противотуберкулезных препаратов, используемых при химиотерапии:

- производные или аналоги изоникотиновой кислоты;

- парааминосалициловая кислота, её производные;

- этоксид.

Для улучшения общего состояния больного, уменьшения воспалений при условии непереносимости антибиотиков применяются гормональные препараты. Чаще всего используется кортизон, для инъекций —гидрокартизон.

Операционное вмешательство

Если традиционной терапии оказывается недостаточно, и заболевание прогрессирует, врачи принимают решение о хирургическом методе лечения.

Вот 3 основные способа хирургического вмешательства:

- радикальный — удаление очага;

- корригирующий — способ восстановления тканей с помощью искусственных материалов;

- реконструктивный — при обширных поражениях проводится замена части кости или всего сустава на искусственный протез.

Операция проводится на любой стадии вне зависимости от степени и обширности повреждения. От этих критериев зависит и выбор метода хирургического вмешательства.

При туберкулезе костного мозга хирургическое вмешательство может оказаться проблематичным. В таком случае для предотвращения развития осложнений к лечению пациента привлекают гематологов и иммунологов.

ЛФК

Эта методика является обязательной в плане комплексного подхода к лечению.

- В активной стадии заболевания на первом плане стоит выполнение гигиенических процедур. Основная цель — не допустить мышечной атрофии, повторной деформации суставов и органов. Поврежденная часть тела остается в этот период неподвижной.

- В фазе снижения активности протекания заболевания основным считается выполнение массажа непораженных частей тела. Массируются нижние конечности, околопозвоночные и ягодичные мышцы. Массаж не должен распространяться на больные суставы.

- В период реабилитации пациент должен постепенно переходить к упражнениям в положении стоя, учиться заново ходить, держать осанку. Дополнительно к лечебной гимнастике необходимо принимать солевые ванны.

Туберкулез костной системы — серьезное и опасное заболевание, не терпящее промедления. При первых же подозрениях, следует обратиться к врачу. Это позволит избежать распространения заболевания и повысит шанс на эффективное лечение без тяжелых последствий.

Похожие статьи

perelomu.net

Туберкулез костей, суставов и позвоночника: симптомы, лечение. Фото

Туберкулез костей, суставов и позвоночника: симптомы, лечение. ФотоСтатьи раздела «Туберкулез»

Туберкулез костей, суставов и позвоночника является одним из самых серьезных заболеваний опорно-двигательного аппарата, причиной которого являются микобактерии туберкулеза (М. tuberculosis). Процесс начинается с образования специфических туберкулезных гранулем в кости. Болезнь тяжело диагностируется, особенно в период начала заболевания, протекает длительно, при позднем выявлении и несвоевременно начатом лечении прогрессирует и приводит к выраженным изменениям структур костного скелета и функциональным нарушениям позвоночного столба и конечностей. Чаще отмечается поражение позвоночника и крупных суставов — тазобедренных и коленных суставов. Заболевание характеризуется высокой степенью инвалидности.

Эпидемиология

В последнее десятилетие отмечен рост костно-суставного туберкулеза на 30%. Сегодня эта патология составляет 10% всех внелегочных форм заболевания. Все чаще заболевание регистрируется у больных старшего возраста. В 80% случаев туберкулез костей и суставов осложняется ограничениями подвижности суставов (контрактурами).

Диагностика заболевания затруднена и в общей сложности составляет по длительности около 1 года. У 64% больных микобактерии туберкулеза (МБТ) имеют устойчивость к противотуберкулезным препаратам, что значительно затрудняет процесс излечения.

Предрасполагающие факторы развития заболевания:

- физические перегрузки,

- частые травмы опорно-двигательного аппарата,

- неустроенный быт,

- недостаточное питание,

- алкоголизм.

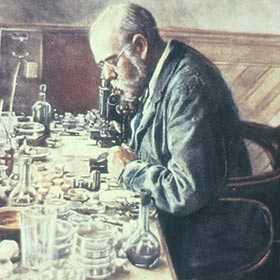

Возбудитель туберкулеза

Возбудитель туберкулеза открыт в 1882 г. Робертом Кохом, за что исследователь в 1905 году был удостоен Нобелевской премии. Из 30 видов микобактерий только 3 вызывают развитие заболевание у человека – человечий, бычий и птичий. Возбудитель очень устойчив во внешней среде: до 10-и лет живет в навозе, до 19-и суток — в молоке больного животного, до 300 суток — в масле, до 1 года — в замороженном мясе. Микобактерии невозможно выморозить. Выдерживают кипячение в течение первых 15-и минут. До 3-х лет живут в высушенном состоянии. Бактерии быстро вырабатывают устойчивость к противотуберкулезным препаратам.

Сложный характер метаболизма бактерий обеспечивает устойчивость и выживаемость во внешней среде. Мощная 3-х слойная оболочка защищает от макрофагов, которые первыми выходят на борьбу с инфекциями. При условиях, неблагоприятных для микроба, превращаются в L-форму и сохраняют жизнеспособность в таком виде десятилетия.

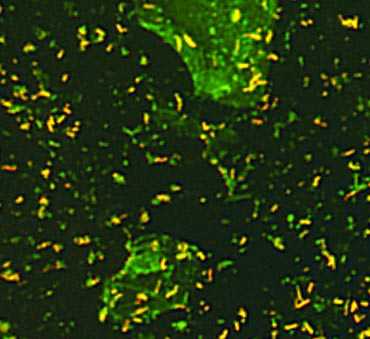

Рис. 1. Микобактерии туберкулеза открыты Робертом Кохом в 1882 году.

Рис. 2. Возбудители туберкулеза.

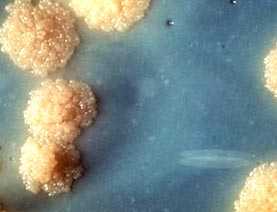

Рис. 3. На фото колонии микобактерий в электронном микроскопе.

к содержанию ↑Как развивается заболевание

Заболевание возникает либо в период первой встречи человека с микобактериями туберкулеза, либо в период генерализации инфекционного процесса при вторичном туберкулезе. МБТ с током крови и лимфы проникают в костные структуры, оседая в красном костном мозге. Вокруг них формируются специфические гранулемы. При развитии заболевания гранулемы сливаются, образуя конгломерат, в центре которого находится зона творожистого некроза. Разрушение кости или сустава сопровождается определенными жалобами. Чем больше объем, затронутый туберкулезным процессом, тем ярче клиническая картина заболевания. Степень разрушения органа определяет развитие осложнений.

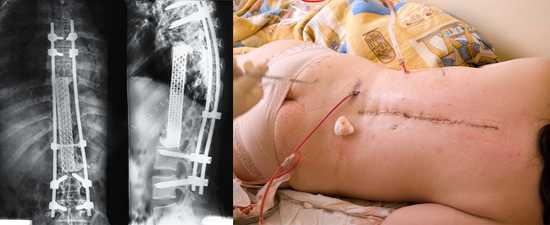

к содержанию ↑Туберкулез позвоночника (туберкулёзный спондилит)

Туберкулез позвоночника является заболеванием, которое часто заканчивается потерей трудоспособности больного и приводит его к инвалидности. Начинаясь с повреждения тела одного позвонка, процесс постепенно распространяется на соседние позвонки. Их разрушение приводит к деформации позвоночного столба и ряду серьезных осложнений. Среди всех заболеваний костей и суставов туберкулезной природы поражение позвоночника составляет 60%. Чаще болезнь регистрируется у мужчин. В 60% случаев болезнь затрагивает грудной и в 30% — поясничный отделы позвоночника. У 65% больных, обратившихся впервые за медицинской помощью, отмечается поражение 3-х позвонков. В течение последующих лет заболевание может поразить до 10-и позвонков.

к содержанию ↑Как развивается туберкулез позвоночника

Преспондилитическая фаза

Туберкулез позвоночника начинается с повреждения тела одного позвонка. Очень редко отмечается локализация очага поражения в дуге или отростке позвонка.

Спондилитическая фаза

Характеризуется переходом заболевания на соседние позвонки. Существует два пути распространения инфекции.

- Внутридисковый путь, когда инфекция проникает на соседние позвонки через межпозвоночный диск, который вначале разрушается частично, а затем подвергается полному разрушению.

- Внедисковый путь, когда разрушается кортикальный (наружный) слой позвонков и туберкулезный процесс распространяется на близлежащие мягкие ткани, где образуются специфические грануляции, которые являются источником поражения других позвонков.

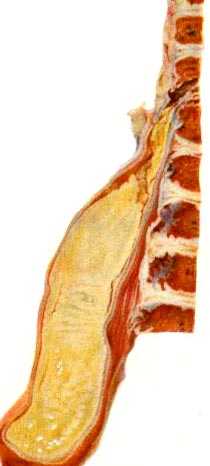

Рис. 4. Распространение инфекции на соседние позвонки через разрушенный межпозвоночный диск (макропрепарат).

Рис. 5. Распространение инфекции на соседние позвонки через разрушенный межпозвоночный диск (макропрепарат). Творожистые массы сдавливают спинной мозг.

Рис. 6. На фото натечный абсцесс, имеющий плотную фиброзную капсулу и густое содержимое (макропрепарат).

Со временем разрушенные позвонки проседают с формированием искривления позвоночника по типу кифоза (горба). Часто образуются полости – абсцессы (ранее назывались натечниками), которые снаружи окружены плотной соединительной тканью, формирующей его наружную стенку. Внутренняя стенка абсцесса представляет собой ткань, состоящую из туберкулезных грануляций. Абсцесс заполняется разрушенными (некротическими) массами и гноем. Под действием силы тяжести гнойный мешок перемещается вниз по ходу соединительных и мышечных прослоек. Абсцесс постепенно увеличивается в размерах и меняет свое первоначальное местоположение. Часто при этом теряется связь абсцесса с первичным очагом, но, несмотря на это, продолжает функционировать. При разрушениях кожных покровов воспалительный процесс прорывается в наружу, образуя свищи.

Если разрушается стенка полого органа (матки, прямой кишки, мочевого пузыря, плевральной полости), то образуются внутренние свищи. Если процесс распространяется по телам позвонков сзади, то разрушенные костные структуры и грануляционные ткани сдавливают спинной мозг. Волокна спинного мозга воспаляются. Развиваются спинномозговые расстройства. Отек тканей, вызванный сдавлением кровеносных сосудов, усугубляет ситуацию. Чаще такие осложнения встречаются при повреждении туберкулезом грудного отдела позвоночника, что связано с анатомическими особенностями строения организма.

Постспондилитическая фаза

Дегенеративно-дистрофические изменения позвоночника, как исход специфического процесса, приводят к развитию остеохондроза и спондилеза с ярко выраженной мышечной атрофией. Кифоз или сколиоз в эту фазу ярко выражен. Сильная деформация грудной клетки.

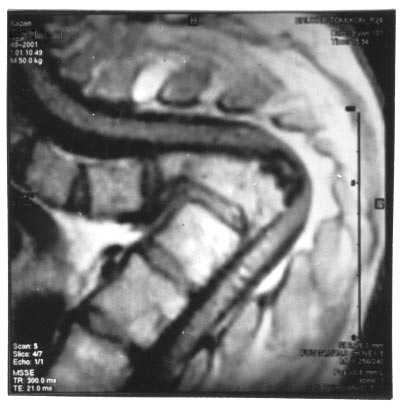

Рис. 7. На фото туберкулез позвоночника. Видим сформированный горб (кифоз). Спинной мозг деформирован и сдавлен. Картина на МРТ.

Рис. 8. На фото туберкулез позвоночника (выраженное искривление).

Рис. 9. На фото выраженное искривление грудного отдела позвоночника.

Рис. 10. Красным кругом на рентгенограмме отмечено типичное повреждение позвонка поясничного отдела.

Рис. 11. Типичное повреждение позвонка поясничного отдела.

Симптомы туберкулеза позвоночника и клиническая картина заболевания

Симптомы туберкулеза позвоночника и клиническая картина заболевания зависят от локализации процесса и степени разрушения органа.

1. Симптомы туберкулеза позвоночника и клиническая картина в предспондилитическую фазу

Эта фаза характеризуется тем, что процесс ограничен телом одного позвонка и не выходит за его пределы. Интоксикация организма проявляется слабо, несколько ярче у детей. Такие явления, как чувство тяжести и незначительные боли в позвоночнике, проходят после отдыха. В эту фазу больные за медицинской помощью практически не обращаются.

2. Симптомы туберкулеза позвоночника и клиническая картина в спондилитическую фазу

В эту фазу процесс распространяется за пределы пораженного туберкулезом тела позвонка. Симптомы интоксикации в эту фазу проявляются ярко. Боли в позвоночнике значительно усиливаются и имеют разную окраску и иррадиацию. Подвижность позвоночника ограничивается. Отмечается ригидность мышц (напряжение), которая возникает как ответная реакция на боль. Изменяется походка больного. Меняется привычное положение тела (осанка). Прослеживается атрофия мышц спины.

3. Симптомы туберкулеза позвоночника и клиническая картина в постспондилитическую фазу

Симптомы заболевания в эту фазу обусловлены развитием дегенеративно-дистрофических изменений, с развитием остеохондроза и спондилеза. Мышечная атрофия ярко выражена. Кифоз или сколиоз явный. Грудная клетка резко деформирована. Позвоночник неустойчив. Больного беспокоят сильные боли с локализацией в области искривления позвоночника. Обострения заболевания имеют тяжелое течение.

к содержанию ↑Туберкулез костей

Поражение ребер

Заболевание встречается редко. Чаще заболевают дети старше 10-и лет. Туберкулезный процесс распространяется на ребро из лимфоузлов или плевры, пораженных патологическим процессом. Вначале ребро утолщается, затем разрушается, образуются абсцессы и свищ. Свищи быстро прорываются наружу. Течение болезни упорное.

Рис. 12. На снимке поражение ребра. Ребро утолщено.

Рис. 13. На снимке виден краевой дефект ребра с контрастной массой. Ребенок 9 лет.

Поражение костей черепа и лица

Заболевание редкое. Чаще заболевают маленькие дети. Туберкулез поражает лобную и теменную кости, реже височную. Дальнейшему распространению инфекции препятствует твердая мозговая оболочка.

Рис. 14. Ребенок 1 года 3-х месяцев. На рентгенограмме видно повреждение теменной кости черепа.

Рис. 15. На рентгенограмме видим поражение тазовых костей.

к содержанию ↑Туберкулез суставов

Как развивается туберкулез суставов

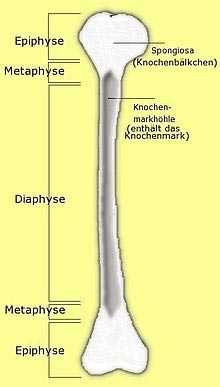

Туберкулез суставов начинается с поражения эпифизов и метафизов длинных трубчатых костей, то есть с околосуставных зон, где отмечается большое скопление губчатого вещества. В этих зонах сосуды имеют тесный контакт с костными тканями. Вокруг МБТ образуются гранулемы, которые со временем сливаются в единый конгломерат с творожистым распадом в центре. Грануляционные ткани постепенно разрастаются, достигая синовиальной оболочки сустава, и разрушают ее. Для справки: метафиз – это участок длинной трубчатой кости, который интимно связан с диафизарной пластинкой, за счет которой осуществляется рост кости. Метафизы хорошо кровоснабжаются, из-за чего они более уязвлены для инфекции, которая распространяется с током крови.

Рис. 16. Строение длинной трубчатой кости.

Симптомы туберкулеза суставов и клиническая картина заболевания

1. Симптомы туберкулеза суставов и клиническая картина в преартритическую фазу

Вначале заболевания у больного появляются боли, которые возникают при надавливании на пораженный туберкулезом участок. Переразгибание сустава из-за болей ограничено. Пассивное разгибание сустава ступенчатое. Симптомы интоксикации выражены незначительно.

2. Симптомы туберкулеза суставов и клиническая картина в артритическую фазу

В артритическую фазу заболевания отмечается прорыв специфического воспаления в полость сустава, что сопровождается повышенной температурой тела. Место поражения имеет повышенную температуру. Кожная складка при захватывании утолщена. Вокруг больного сустава мягкие ткани отекают. Постепенно начинают сглаживаться контуры сустава. Сустав становится малоподвижным, иногда возникает полная блокировка. При иммобилизации сустава явления воспаления через неделю уменьшаются. Симптомы интоксикации в период разгара заболевания более выражены. Объем пораженного сустава увеличивается, суставные концы смещаются, установка неправильная (порочна), из-за чего часто образуются вывихи и подвывихи сустава. В период ремиссии заболевания все симптомы постепенно затихают, но остаются функциональные нарушения.

3. Симптомы туберкулеза суставов и клиническая картина в постартритическую фазу

В эту фазу заболевания состояние больного расценивается как удовлетворительное. Конечность укорочена. Больной сустав деформирован. Мягкие ткани атрофированы. Функциональная неполноценность конечности и патологические изменения вызывают боли при ходьбе и в покое.

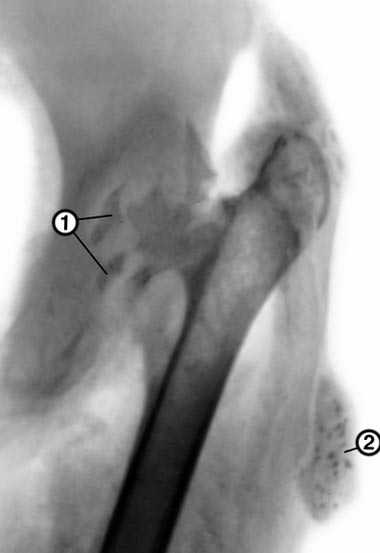

Рис. 17. На фото туберкулез левого тазобедренного сустава. Головка сустава полностью разрушена. 1 — омертвевшие участки костной ткани (секвестры), 2 — в мягких тканях бедра виден натечный абсцесс.

Рис. 18. На фото туберкулез тазобедренных суставов. Головка и шейки бедренной кости справа полностью разрушены.

Рис. 19. На фото туберкулез левого тазобедренного сустава. Большой вертел бедренной кости полностью разрушен.

Рис. 20. На фото туберкулез коленного сустава. Под хрящом виден большой участок некроза (секвестр). Мыщелки бедренной и большеберцовой костей разрушены.

Рис. 21. На фото туберкулез коленных суставов.

Рис. 22. На фото туберкулез лучазапясного сустава у 72-летней женщины. Давность заболевания составляет 5 лет. Видна костная каверна с характерным секвестром.

Рис. 23. На фото туберкулезное поражение пяточной кости.

к содержанию ↑Редкие формы туберкулеза костей и суставов

Туберкулез диафизов трубчатых костей (Spina ventosa tuberculosa)

Туберкулез диафизов трубчатых костей чаще встречается в детском возрасте. Поражаются короткие трубчатые кости кистей рук и стоп. Реже — длинные трубчатые кости. МБТ оседают в диафизах костей (части кости между двумя эпифизами), где образуются гранулемы. Со временем гранулемы сливаются в единый конгломерат, что приводит к утолщению надкостницы. Кость приобретает вид веретена. Называется это заболевание spina ventosa, что в переводе обозначает вздутая ость. Постепенно пораженные ткани разрушаются. На месте разрушений образуется гнойная полость, наполненная мелкими секвестрами. Если процесс выходит за пределы кости, то образуются натечники. При выходе процесса за пределы костных структур в мягкие ткани образуются свищи. В это время регистрируются патологические переломы и вывихи.

Рис. 24. Поражение фаланги III пальца (spina ventosa tuberculosa). На рентгенограмме видны множественные участки разрушения, секвестры и уплотненные мягкие ткани в зоне поражения.

Рис. 25. На снимке Spina ventosa tuberculosa фаланг и пястных костей ребенка.

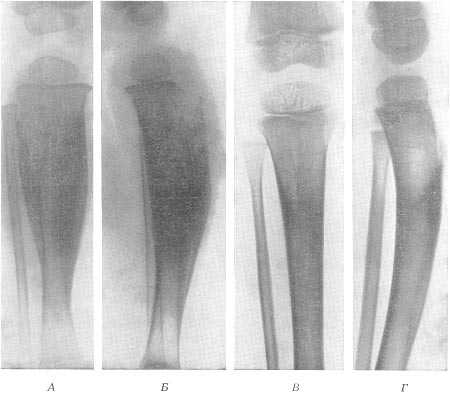

Рис. 26. Spina ventosa tuberculosa у ребенка 2-х лет. Поражение большеберцовой кости. А и Б – разгар заболевания; В и Г — после успешного лечения спустя 9 месяцев.

Туберкулезно-аллергическое поражение суставов (болезнь Понсе)

Впервые заболевание описано в 1896 году и названо в честь автора, который впервые его описал. Поражение синовиальной оболочки сустава при болезни Понсе является следствием параспецифических аллергических реакций, как патологического ответа организма на инфекционный процесс, расположенный в другом органе (чаще в позвоночнике). Описаны случаи поражения коленных суставов.

Суставная щель в результате заболевания постепенно сужается, в кости отмечается остеопороз. Течение заболевания упорное и волнообразное, не поддается антиревматической терапии. Характерной особенностью заболевания является отсутствие каких-либо изменений в костях. Иногда появляются натечные абсцессы и свищи. При длительном течении развивается амилоидоз внутренних органов. Со временем наступает деформация суставов. В 20% случаев деформация грубая, вплоть до анкилоза (полной неподвижности).

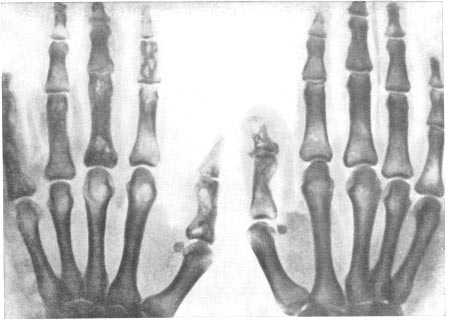

Рис. 27. На фото туберкулезный полиартрит Понсе у 15-летней девушки.

Множественный кистовидный или кавернозный туберкулезный остит Юнглинга

Заболевание является одной из разновидностей костного туберкулеза, которое проявляется в период полового созревания. Чаще болеют юноши. Некоторые авторы считают, что остит Юнглинга вызывается ослабленной туберкулезной инфекцией. Болезнь поражает фаланги, плюсневые и пястные кости конечностей. Описаны случаи, когда поражаются кости свода черепа, кости таза и тела позвонков. Очень редко болезнь носит распространенный характер. При остите Юнглинга в туберкулезных гранулемах никогда не возникает творожистый некроз, в полостях никогда не образуются секвестры, а в костях никогда не возникает остеопороз. Течение заболевания доброкачественное. Его длительность составляет 15 — 20 лет. В пальцах отмечаются незначительные болезненные ощущения. Юнглинг описал три формы болезни:

- В первом случае кисты в костях множественные, имеют небольшие размеры. Поражаются почти все фаланги.

- Во втором случае очаги разрушения грубые. Их форма ячеистая. Кисты почти полностью замещают нормальный костный рисунок. Корковое вещество (наружный слой компактного вещества) истончается и никогда не склерозируется. Часто поражается целая пяточная кость.

- В третьем случае заболевание протекает с сильным разрушением (остеолизом). Фаланги сильно деформируются. Часто возникают патологические переломы. Болезнь очень сильно калечит человека.

Рис. 28. Туберкулезный остит Юнглинга.

Болезнь Стилла (Still) или Стилла—Шофара (Chauffard)

Причины болезни Стилла сегодня до конца не выявлены. Многие ученые считают, что это не самостоятельное заболевание. Ряд исследователей считают, что существует множество причин возникновения болезни. Некоторые из них оспаривают туберкулезную природу заболевания. Болезнь Стилла чаще встречается у девочек 2-3 лет. Характеризуется острым началом. Температура тела повышается значительно. На кожных покровах проявляется быстро проходящая сыпь.

Процесс быстро приобретает хроническое течение и быстро прогрессирует. Симметрично поражаются межфаланговые суставы трех средних пальцев кистей рук. Мягкие ткани над зоной поражения отекают. На рентгенограммах никаких изменений не отмечается. Со временем хрящевые поверхности суставов разрушаются. Суставные щели суживаются. Суставы деформируются. Развивается тугоподвижность, сгибательная контрактура и анкилоз, калечащий больного. В эпифизах костей развивается остеопороз, который постепенно достигает тяжелой степени. При негативном развитии заболевания начинают поражаться тазобедренные суставы. Описаны случаи поражения шейных позвонков. Костная структура пораженных участков крупноячеистая, почти прозрачная. Периост фаланг утолщается и напоминает spina ventosa.

Рис. 29. На рентгенограмме типичная картина болезни Стилла у 10-и летнего мальчика.

Рис. 30. Схематическое изображение болезни Стилла. Слева – здоровая рука. Справа – пораженная.

к содержанию ↑Осложнения туберкулеза костей, суставов и позвоночника

Туберкулез костей и суставов всегда заканчивается трагично. Дегенеративно-дистрофические изменения, развившиеся в результате заболевания, являются причиной остеохондроза, спондилеза и артроза.

Виды осложнений туберкулеза костей, суставов и позвоночника:

- Деформация суставов.

- Деформации позвоночника – лордозы, кифозы, кифосколеозы.

- Свищи наружные и внутренние.

- Натечные абсцессы.

- Нарушение белкового обмена (амилоидоз внутренних органов).

- Неврологические расстройства вплоть до нарушения функции органов малого таза.

Рис. 31. Выраженное искривление грудного отдела позвоночника как следствие туберкулеза.

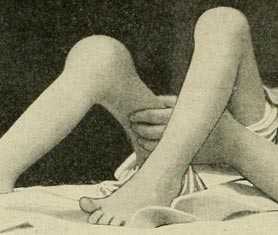

Рис. 32. На фото туберкулез левого коленного сустава. Атрофия мышц бедра. Голень согнута и отклонена снаружи.

Рис. 33. На фото туберкулез левого коленного сустава у ребенка. Голень согнута по причине контрактуры мышц и припухшая. Значительное укорочение конечности.

Рис. 34. На рентгенограмме натечные абсцессы (указаны стрелками) с двух сторон от пораженного туберкулезом позвоночника.

к содержанию ↑Диагностика туберкулеза костей и суставов

Туберкулез костей и суставов тяжело диагностируется, особенно на ранних этапах развития заболевания. Диагностика туберкулеза костей и суставов складывается из сочетания исследований:

- клинических,

- рентгенологических,

- лабораторных.

- Тщательно собранный анамнез.

- Общеклинические исследования.

- Рентгенологическое исследование, которое подтверждает и уточняет диагноз.

- Туберкулинодиагностика.

- Микробиологическое исследование любого тканевого материала, полученного при биопсии или оперативных вмешательств.

- Гистологическое и цитологическое исследование материала любого тканевого материала.

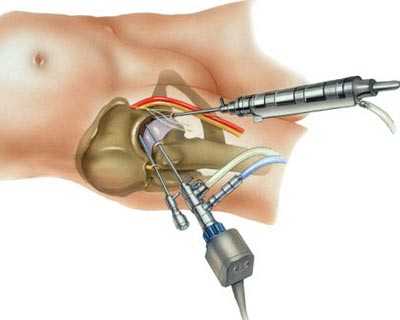

- Артрография и артроскопия.

- Термография.

- Реография.

- Радионуклеидное исследование.

- Пробное лечение.

Рис. 35. Рентгенограмма костей и суставов — важный компонент диагностики.

Рис.36. Артроскопия тазобедренного сустава.

Рис. 37. Проведение туберкулинодиагностики.

Рис. 38. Для обнаружения возбудителя туберкулеза в патологическом материале, в основном, пользуются бактериоскопическими и бактериологическими методами.

Рис. 39. Микобактерии туберкулеза. Люминесцентная микроскопия.

Рис. 40. Посев на среду Левенштейна-Йенсена М. Воvis.

к содержанию ↑Лечение туберкулеза костей и суставов

Лечение туберкулеза костей и суставов является длительным процессом и требует от больного большого терпения и самодисциплины. Основными направлениями лечебного процесса являются:

- ликвидация инфекционного агента,

- предотвращение разрушения костных структур,

- повышение иммунного статуса больного,

- общеукрепляющее лечение.

1. Противотуберкулезная химиотерапия

На первых этапах подбор схем химиотерапии проводится в условиях стационара. В арсенале медиков находится более 11 групп препаратов (первого и второго ряда) для лечения туберкулеза и целый арсенал хирургических видов лечения.

Препараты первого ряда

Препараты первого ряда являются самыми эффективными при лечении туберкулеза. Они малотоксичны. Редко вызывают побочные действия. В эту группу входят:

- рифампицин,

- изониазд, метазид, фтивазид, феназид,

- аминогликозиды (канамицин, амикацин, стрептомицин),

- этамбутол,

- пиразинамид.

Препараты второго ряда

При плохой переносимости препаратов первого ряда или в случае развития к ним устойчивости назначаются препараты второго ряда. Эта группа препаратов менее эффективна в отношении возбудителя и высокотоксичная. В эту группу входят:

- фторхинолоны,

- ПАСК,

- циклосерин,

- протионамид,

- этионамид,

- каприомицин и др.

При назначении противотуберкулезных препаратов учитывается:

- вес больного,

- возраст больного,

- сопутствующая патология,

- побочное действие препарата,

- фаза процесса,

- устойчивость микобактерий к данному препарату и др.

В схеме лечения заболевания присутствует не менее 3-х препаратов. Рифампицин и изониазд являются «основными» противотуберкулезными препаратами. Лечение заболевания значительно затруднено в случае позднего выявления заболевания, когда пораженный орган значительно разрушен, появились грозные осложнения, а сам больной истощен и анемичен. Правильное ведение больного со стороны медиков и надлежащее отношение больного к своему лечению позволяют добиться значительных успехов при лечении костно-суставного туберкулеза.

2. Хирургическое лечение

Направленность хирургического лечения:

- удаление разрушенного участка кости,

- создание благоприятных условий для лечения (лечебно-вспомогательные методики),

- коррекция последствий перенесенного туберкулеза.

3. Ортопедическое лечение

Ортопедическое лечение направлено на иммобилизацию конечности в активный период заболевания.

4. Абсцессэктомия.

5. Физиолечение.

6. Лечебная физкультура.

7. Санаторное лечение.

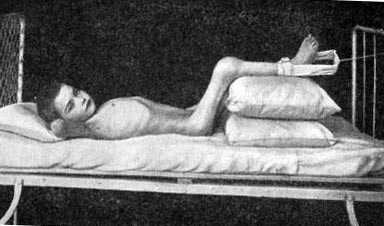

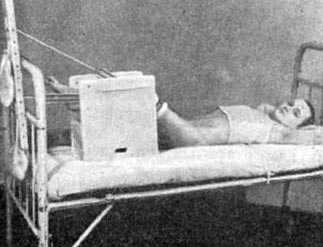

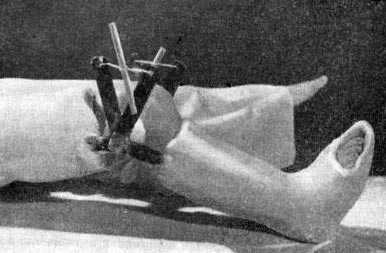

Рис. 41. Вытяжение на подушках с манжеткой при поражении коленного сустава.

Рис. 42. Вытяжение в двух плоскостях в ящике – гамачке.

Рис. 43. Гипсовая кроватка при поражении позвоночника.

Рис. 44. Закрутка для исправления контрактуры коленного сустава при помощи двух пар угольников, вмазанных в гипсовую повязку.

Рис. 45. Оперативное лечение туберкулеза позвоночника. Иссечение пораженных участков позвонков с последующей коррекцией деформации позвоночного столба.

к содержанию ↑Профилактика туберкулёза костей и суставов

- Туберкулез является инфекционным заразным заболеванием. Работа по его профилактике направлена на источник инфекции, пути ее передачи и восприимчивый контингент.

- Вторым направлением в профилактике заболевания является комплекс мероприятий по своевременному выявлению больных, страдающих костно-суставным туберкулезом и предупреждению их инвалидизации.

Выявлять туберкулез костей и суставов предписано врачам общей лечебной сети – хирургам, ортопедам, терапевтам, невропатологам. Знание групп риска по туберкулезу, ранних симптомов заболевания и методик диагностики помогает своевременно выявлять болезнь.

На начальных этапах развития костно-суставного туберкулеза, болезнь часто протекает под маской хронического артрита и синовита, деформирующего артроза, остеомиелита, остеохондроза.

Туберкулез позвоночника в начальном периоде проявляется в виде межреберной невралгии и миозитов, происхождение которых установить тяжело. Синдром интоксикации имеет разную степень выраженности. Отмечается локальная болезненность в области пораженного позвонка. Осанка больного изменяется, появляется ригидность мышц спины, из-за болей движения в позвоночнике ограничены. Появление натечников проявляется в виде заглоточных, внутрибрюшных и забрюшинных абсцессов.

Туберкулез суставов на самых ранних этапах характеризуется появлением болей и ограничением подвижности. Контуры сустава постепенно сглаживаются, температура над областью поражения повышается. Прорыв очага поражения в суставную полость имитирует острый процесс. При малейшем подозрении на туберкулез сустава в условиях поликлиники или стационара проводятся рентгенологическое исследование, общеклинические анализы и микробиологическое исследование любого тканевого материала, полученного при биопсии или оперативных вмешательств.

к содержанию ↑Прогноз туберкулеза костей и суставов

Если заболевание было выявлено своевременно, а лечение было комплексным и адекватным, то прогноз заболевания может быть благоприятным. Если заболевание выявлено поздно, на стадии развития осложнений, то прогноз заболевания будет неблагоприятный. Болезнь может сильно покалечить больного и привести к инвалидности.

Рис. 46. К статье «Туберкулез костей и суставов».

Туберкулез костей, суставов и позвоночника является одним из самых серьезных заболеваний опорно-двигательного аппарата. Своевременное выявление патологии предотвратит развитие осложнений и не приведет к инвалидности.

ПОНРАВИЛАСЬ СТАТЬЯ?

Подпишитесь на нашу рассылку!

Наша страница вконтакте Новые статьи Популярные статьи Похожие статьи О микробах и болезнях © 2018 Наверхmicrobak.ru

сиптомы, профилактика, диагностика и лечение

data-ad-client=»ca-pub-3626311998086348″

data-ad-slot=»8969345898″>

Туберкулез костей — это очень древнее заболевание, от которого в течение многих десятилетий погибали тысячи людей. На сегодняшний день оно не так часто встречается, как раньше, однако статистические данные позволяют говорить о том, что это второе по распространенности заболевание после туберкулеза костей.

Ежегодно в мире от туберкулеза умирают более 3 миллионов людей, причем 10-12% из них страдают костной формой заболевания. Какие симптомы сопутствуют этой болезни? Какие существуют способы лечения и профилактики, способные устранить полностью или предотвратить туберкулез костей? Постараемся разобраться в этом и ответить на все поставленные вопросы.

Причины возникновения туберкулеза костей

Прежде чем установить симптомы и клиническую картину заболевания, необходимо определить, почему оно появляется и какие факторы создают благоприятные условия для возникновения туберкулеза костей.

Прежде всего, заражение наступает после контактирования с людьми, которые заражены туберкулезом. Микобактерии, которые вызывают заболевание, попадают в организм здорового человека воздушно-капельным путем, после чего распространяются с током крови по всей кровеносной и лимфатической системе.

Кровеносные капилляры питают костную ткань, поэтому вместе с кровью в отделы опорно-двигательного аппарата попадают и патогенные микроорганизмы. Изначально подвергаются заражению те участки, в области которых наблюдается наилучшее кровообращение. Микобактерии-возбудители могут передаваться не только воздушно-капельным путем, но и через бытовые предметы, средства личной гигиены и так далее. Главной причиной возникновения туберкулеза костей является прямой или косвенный контакт с больным.

Кровеносные капилляры питают костную ткань, поэтому вместе с кровью в отделы опорно-двигательного аппарата попадают и патогенные микроорганизмы. Изначально подвергаются заражению те участки, в области которых наблюдается наилучшее кровообращение. Микобактерии-возбудители могут передаваться не только воздушно-капельным путем, но и через бытовые предметы, средства личной гигиены и так далее. Главной причиной возникновения туберкулеза костей является прямой или косвенный контакт с больным.

Совет: старайтесь ограничить себя от людей, которые болеют туберкулезом. Соблюдайте основные правила гигиены, а в период повышенной ослабленности иммунитета или вспышек заболевания старайтесь больше времени проводить дома.

Существует ряд факторов, способствующих возникновению костного туберкулеза:

- Чрезмерные физические нагрузки. Сюда относится как тяжелый физический труд, так и занятия спортом;

- Механические травмы костей;

- Хронические инфекционные заболевания;

- Сильные переохлаждения.

Патофизиология и этиогенез туберкулеза костей

Костный туберкулез характеризуется образованием туберкулезных гранулем. Большая часть этих гранулем подвергаются ремиссии и только некоторые из них продолжают прогрессировать, провоцируя возникновение первичного остита. Начальный очаг заболевания представляет собой большое количество бугорков с некротическим содержимым в центре. Вокруг бугорков наблюдается образование обильного экссудата.

Костный туберкулез характеризуется образованием туберкулезных гранулем. Большая часть этих гранулем подвергаются ремиссии и только некоторые из них продолжают прогрессировать, провоцируя возникновение первичного остита. Начальный очаг заболевания представляет собой большое количество бугорков с некротическим содержимым в центре. Вокруг бугорков наблюдается образование обильного экссудата.

Костные балки постепенно поддаются разрушению, а в особо обширных очагах заболевания костная ткань начинает секвестрироваться. В дальнейшем происходит разрушение хряща, после чего воспалительный процесс переходит на сустав. Прежде всего повреждается синовиальная оболочка, которая после возникновения на ней туберкулезных гранулем становится отечной и начинает производить воспалительный выпот в сумку сустава. Омертвевшая костная ткань и гнойные массы из очага воспалительного процесса нередко прорываются в окружающие ткани, вследствие чего наблюдается туберкулезный натечный абсцесс.

Чаще всего встречается туберкулез позвоночника (40%), значительно реже возникает туберкулез коленного и тазобедренного сустава (20%). В остальных случаях происходит развитие заболевания других составов и костей. Повреждения суставов и суставных сумок (спондилит, коксит, гонит) наблюдается преимущественно у детей до 7-летнего возраста, а повреждение туберкулезом пояса верхних конечностей наблюдается у подростков в возрасте от 15 до 20 лет. Множественные очаги встречаются редко, поэтому болезнь локализуется только на определенной кости.

Достаточно часто туберкулез костей встречается у маленьких детей, поэтому необходимо своевременно проходить обязательные медицинские осмотры и по возможности ограждать детей от различных факторов, которые могут спровоцировать возникновение заболевания.

Симптомы туберкулеза костей

Согласно статистическим данным, туберкулез костей встречается чаще у детей, а не у взрослых людей. На начальных этапах развития его достаточно сложно определить, поскольку болезнь долгое время носит латентный характер, без каких либо субъективных признаков или ощущений.

Многие родители считают, что туберкулез костей может возникнуть у ребенка после падения или сильного ушиба, однако это мнение в корне ошибочно. Туберкулез костей не возникает после ударов или переломов — он возникает только в том случае, если у ребенка уже имелся инфекционный очаг в кости. Однако следует помнить, что даже незначительные механические повреждения кости при наличии туберкулезного очага могут спровоцировать развитие заболевания.

Многие родители считают, что туберкулез костей может возникнуть у ребенка после падения или сильного ушиба, однако это мнение в корне ошибочно. Туберкулез костей не возникает после ударов или переломов — он возникает только в том случае, если у ребенка уже имелся инфекционный очаг в кости. Однако следует помнить, что даже незначительные механические повреждения кости при наличии туберкулезного очага могут спровоцировать развитие заболевания.

Несмотря на сложность определения заболевания на начальных стадиях, при пристальном осмотре ребенка можно выявить начальные симптомы возникновения туберкулеза костей. Как правило, заболевание сопровождается такими симптомами:

- Раздражительность, вялость, апатия, повышенная утомляемость, отказ от активных игр;

- Физиологические изменения, такие как прихрамывание, косолапость, сутулость, резко поднятые вверх плечи.

У взрослого человека симптомы туберкулеза костей на ранних стадиях практически невозможно определить. Спустя определенный период времени развития болезни, может наблюдаться резкое снижение работоспособности, слабые боли в области пораженной кости и ощущение тяжести, которые пропадают после отдыха и другие симптомы, которые даже при должном наблюдении не могут точно свидетельствовать про присутствие заболевания.

Замечать симптомы начинают, как правило, на артрической стадии заболевания, когда появляется большое количество туберкулезных гранулем. Присутствуют такие симптомы:

- Сильные боли в области позвоночника и пораженных костей, которые имеют схожий характер с болями при невралгии и радикулите;

- Происходит ограничение подвижности суставов, при этом мышцы в области пораженной кости становятся жесткими и малоподвижными, вследствие чего наблюдается скованность в движениях;

- В области пораженных костей или суставов заметны припухлости, обильные выделения серозного экссудата, атрофия мягких тканей;

- Укорочение конечностей, сильное мышечное истощение и образование многочисленных гнойников.

Диагностика и лечение туберкулеза кости

Для определения у пациента туберкулеза кости используются специальные диагностические инструменты, которые упрощают задачу постановления конечного диагноза. Как правило, для диагностирования заболевания применяются следующие методы:

Для определения у пациента туберкулеза кости используются специальные диагностические инструменты, которые упрощают задачу постановления конечного диагноза. Как правило, для диагностирования заболевания применяются следующие методы:

- Компьютерная томография;

- Рентгенография;

- Радиоизотопное сканирование. применяется редко, поскольку сложно дифференцировать воспалительные очаги;

- Лабораторные исследования, в частности — гистологическое исследование на присутствие в костных тканях палочки Коха;

- Биопсия (взятие проб ткани на анализы).

Основной способ лечения туберкулеза — это одновременный прием больным нескольких противотуберкулезных препаратов. Прием только одного вида препаратов может спровоцировать возникновение штамма бактерий, которые невосприимчивы к действующему веществу. Препараты должны приниматься в течение длительного времени для купирования персистирующих (дремлющих) микобактерий.

Оперативное вмешательство проводится в трех случаях:

- Туберкулез коленного сустава;

- Туберкулез позвоночника;

- Туберкулез тазобедренного сустава.

Во время хирургического вмешательства проводится дренирование и удаление некротизированных тканей, в отдельных случаях может проводиться декомпрессия поврежденных костей.

Профилактика туберкулеза костей

Профилактические меры направлены на устранение первичных причин возникновения заболевания и заключаются в следующем:

- Уменьшение контактов с туберкулезными больными;

- Ведение правильного образа жизни;

- После лечения туберкулеза костей — соблюдение специальной диеты и выполнение комплекса специальных физических упражнений;

- Соблюдение правил личной гигиены.

data-ad-client=»ca-pub-3626311998086348″

data-ad-slot=»7576651093″>

bolivspine.com

причины, симптомы, диагностика, лечение, профилактика

Заболевание хронического характера, при котором поражается опорно-двигательная система человека, характеризуется развитием дегенеративных процессов в костях, что приводит к появлению функциональных и анатомическим нарушений.

Причины туберкулеза костей

Возбудитель болезни микобактерии туберкулеза, провоцирующими факторами могут выступать разного рода травмы, высокая физическая нагрузка, хронические заболевания, инфекционные поражении и неблагоприятные или тяжелые условия труда или жизни.

Симптомы туберкулеза костей

В начале болезни симптоматика может отсутствовать полностью или быть стертой. К общим симптомам принадлежат: повышение температуры, слабость, сонливость, появление тянущих или ноющих болей в мышцах и суставах, повышенная раздражительность, снижение работоспособности у пациента. Время от времени, после физической нагрузки, у пациента могут возникать боли в позвоночнике, которые исчезают после отдыха. При дальнейшем развитии процесса, отмечается усиление всех вышеописанных симптомов, пациент ощущает вялость, разбитость, возникают сильные боли в позвоночнике, потеря веса, появление отеков над пораженной зоной, деформация позвоночника.

Диагностика туберкулеза костей

Для постановки диагноза проводится рентгенография и/или томография пораженного участка. Для обнаружения абсцессов и свищей, применяется метод фистулографии или абсцессографии. В крови больного выделяют микобактерий туберкулеза, что подтверждает диагноз. Также проводится общий анализ крови и провокационные туберкулиновые пробы.

Лечение туберкулеза костей

Больным следует соблюдать постельный режим, в ходе лечения совмещают антибиотикотерапию (Рифампицин, Пиразинамид, Изониазид). Тактику лечения определяет лечащий врач в зависимости от степени поражения костной ткани. Для местного лечения применяются антибактриальные и антисептические растворы. Во время восстановительного периода, больным необходимо пройти курс массажа и лечебной физкультуры, эффективно использовать физиотерапевтические методы лечения. Пациентам также необходима социальная и профессиональная реабилитация.

Возможно развитие таких осложнений: деформации позвоночника, патологии конечностей, абсцессы, свищи.

Профилактика туберкулеза костей

В целях профилактики следует исключить любые контакты с больными людьми, предупреждать возможность переохлаждений, разного рода интоксикаций и травм.

www.obozrevatel.com

Туберкулез костей — Рентгенодиагностика заболеваний костей и суставов.

1. ПАТОГЕНЕЗ И ПАТОЛОГИЧЕСКАЯ АНАТОМИЯ ТУБЕРКУЛЕЗА КОСТЕЙ

В понимании происхождения и сущности костного туберкулеза в современной медицине достигнуты значительные успехи, и в настоящее время мы ближе подошли к точным научным представлениям о природе костного туберкулеза, чем наши предшественники, мы гораздо лучше знаем, что и как происходит в скелете при этом хроническом воспалительном процессе. Мы рассматриваем костный туберкулез как своеобразное местное проявление общего хронического инфекционного заболевания всего целостного человеческого организма.

Туберкулез спрятанных в глубинах человеческого тела костей возникает практически только одним путем, а именно гематогенным метастатическим, в результате переноса микобактерий туберкулеза из первичного комплекса, т. е. из первичного очага, расположенного в легком или в каком-нибудь другом органе, или же неизмеримо более часто — из лимфатических узлов. Об экзогенной инфекции, идущей из открытой раны при загрязнении ее, практически говорить не приходится, да и с теоретических позиций такая возможность более чем сомнительна. Метастатический занос возбудителя в скелет происходит в стадии ранней или главным образом поздней генерализации инфекции, во второй ее стадии, значит, преимущественно в детском возрасте, однако это может иметь место и в другие периоды жизни, вплоть до зрелого и старческого включительно. Через кровеносные сосуды туберкулезные микобактерии попадают в различные органы, где они в основном в огромных количествах, как правило, обычно и гибнут. Но в этой борьбе экзогенного фактора — возбудителя, микроорганизма — и фактора эндогенного — макроорганизма, среды, целостного организма с его сложными защитными механизмами могут создаваться и условия, благоприятствующие возникновению местного болезненного очага. Наиболее слабым местом современного учения о туберкулезе является наша неосведомленность о непосредственных механизмах этого процесса. Принято говорить, что для возникновения этого периферического местного очага необходимы соответствующие иммунобиологические условия. Однако, к сожалению, желательного конкретного содержания во всех деталях это понятие не имеет.

Вопреки некоторым старым экспериментальным данным, а также широко распространенному среди врачей мнению, сейчас доказано, что травма для самого процесса возникновения местного туберкулезного очага в периоде его генерализации значения не имеет. Надо только сразу же сделать оговорку, что травма тем не менее играет в патологии туберкулеза скелета существенную роль — она важна в качестве фактора обострения течения уже развившегося процесса, и это знает каждый клиницист-рентгенолог. Равным образом не играют роли в возникновении местного туберкулезного костного очага и привходящие инфекции. Да и в качестве причины обострения течения костного туберкулеза различные частые инфекции детского возраста, как корь, коклюш и т. п., по-видимому, обладают неодинаковыми качествами и их влияние мы не должны переоценивать.

Из сказанного очевидно, что каждый случай туберкулеза кости начинается всегда с „мягких тканей”, с остеомиелита, т. е. наиболее ранние изменения претерпевает именно костный мозг, а затем уже патологический процесс переходит из костно-мозговых пазух на костные балки. Рентгенолог обязан себе уяснить, что чтобы ни происходило в этих „мягких тканях”, костные трабекулы при всех проявлениях костного туберкулеза вовлекаются в патологическую игру и разрушаются не первоначально, а последовательно. Необходимо помнить, что микобактерии могут гнездиться в костном мозгу и без того, чтобы костная ткань была поражена в анатомическом и клиническом смысле. При старых мало распространенных и, казалось бы, совершенно излеченных легочных туберкулезных процессах бациллы могут быть обнаружены в бугорках в костном мозгу, причем подобные гематогенные метастазы, пребывающие в скрытом состоянии, при тщательных поисках отнюдь не являются редкой находкой.

Начало местного патологического процесса в костной системе сказывается в том, что вокруг возбудителя начинается реактивный воспалительный процесс и развивается инфекционная гранулема. Соединительнотканные грануляционные элементы при своем распространении переходят уже непосредственно на костные балки и ведут к их рассасыванию, к их частичному или полному исчезновению, т. е. начинается истинный деструктивный хронический туберкулезный остит, или кариес кости.