Тест по ОБЖ на тему Ожог и обморожение с ответами

1. Понятие ожог-это…

1) повреждение тканей организма под воздействием низких температур. Нередко сопровождается общим переохлаждением организма и особенно часто затрагивает выступающие части тела, такие как ушные раковины, нос, недостаточно защищённые конечности, прежде всего пальцы рук и ног

2) повреждение тканей организма, вызванное действием высокой температуры или действием некоторых химических веществ (щелочей, кислот, солей тяжёлых металлов и др.)+

3) расстройство жизнедеятельности организма, возникшее вследствие попадания в организм яда или токсина, а также действие, вызвавшее такое заболевание (например, убийство или самоубийство с помощью яда).

2. По глубине поражения тканей ожоги делятся на:

1) на 2 степени

2) на 3 степени

3) на 4 степени +

3. Какие существуют виды ожогов?

1) химические и термические ожоги

2) термические и солнечные ожоги

3) химические, термические, электрические и лучевые ожоги +

1) солнечный ожог (лучевой) +

2) химический ожог

3) термический ожог

5. Первая помощь при химических ожогах:

1) необходимо быстро удалить, пострадавшего из зоны огня. Если на человеке загорелась одежда, нужно немедля снять ее или набросить на пострадавшего покрывало, пальто, мешок, шинель, то есть прекратить к огню доступ воздуха.

2) необходимо сбросить пропитанную кислотой одежду, обильно промыть пораженные участки водой (под струей), затем обмыть их 2 % раствором питьевой соды или мыльной водой, чтобы нейтрализовать кислоту, и наложить сухие повязки. +

3) пострадавшего следует обмыть, облить холодной водой, хорошенько напоить прохладной водой, чаем, молоком, смазать кожу борным вазелином.

6. К особым формам ожога относят:

1) химические ожоги

2) лучевые ожоги (солнечные, рентгеновские и др.) и поражение электричеством +

7. Какие факторы поражения при термических ожогах?

1) кислоты, щёлочи, соли тяжёлых металлов

2) пламя, жидкость, пар +

3) световое и ионизирующее излучение

8. Какие факторы поражения при химических ожогах?

1) кислоты, щёлочи, соли тяжёлых металлов +

2) пламя, жидкость, пар

3) световое и ионизирующее излучение

9.Первая медицинская помощь?

1) разрезать и снять одежду

2) устранить источник +

3) обезболить

10. Понятие отморожение или обморожение-это…

1) повреждение тканей организма под воздействием низких температур. Нередко сопровождается общим переохлаждением организма и особенно часто затрагивает выступающие части тела, такие как ушные раковины, нос, недостаточно защищённые конечности, прежде всего пальцы рук и ног +

2) повреждение тканей организма, вызванное действием высокой температуры или действием некоторых химических веществ (щелочей, кислот, солей тяжёлых металлов и др.)

11. Чаще всего отморожения возникают

1) в холодное зимнее время при температуре окружающей среды ниже -10… -20 °C +

2) осенью при температуре 0 … -4 °C

3) весной при температуре +5 … +10 °C

12. Какие различают степени обморожения

1) лёгкую и тяжёлую

2) лёгкую, среднюю и тяжелую +

3) простую и сложную

13. При тяжёлой степени обморожения наблюдается:

1) температура тела 29-32 °C, характерны резкая сонливость, угнетение сознания, бессмысленный взгляд. Кожные покровы бледные, синюшные, иногда с мраморной окраской, холодные на ощупь. Пульс замедляется до 50-60 ударов в минуту, слабого наполнения. Артериальное давление снижено незначительно. Дыхание редкое — до 8-12 в минуту, поверхностное. Возможны отморожения лица и конечностей I—IV степени.

3) температура тела ниже 31 °C. Сознание отсутствует, наблюдаются судороги, рвота. Кожные покровы бледные, синюшные, очень холодные на ощупь. Пульс замедляется до 36 ударов в минуту, слабого наполнения, имеет место выраженное снижение артериального давления. Дыхание редкое, поверхностное — до 3-4 в минуту. Наблюдаются тяжёлые и распространённые отморожения вплоть до оледенения. +

14. Возникновению обморожений способствуют влажность и ветер. Зачастую возникновение подобных травм возможно при положительной температуре воздуха, при сильном ветре и высокой влажности. Ветер и высокая влажность усиливают теплоотдачу, снижают термоизолирующие свойства одежды и обуви. К какой причине обморожения относится данное описание?

2) погодные условия +

3) общее состояние организма

15. При обморожении пальцев, ушных раковин или других частей тела запрещено

1) растирать обмороженные участки кожи снегом +

2) согревать эти места, прикрыв их руками в сухих тёплых перчатках

3) согревать руки, спрятав их в подмышках

16. Отморожению чаще всего подвергаются

1) пальцы ног и рук, нос, ушные раковины +

2) голова

3) колени

17. Контактное обморожение возникает …

1) при воздействии низких температур

2) при температурах близких к нулю (в том числе положительных) и длительном нахождении во влажной среде

3) при контакте с холодным предметом +

18. При попадании в холодную воду

1) особое внимание следует уделить шее и затылку. Постараться не опускать их в воду. Принять позу эмбриона. Одежду не сбрасывать, она будет продолжать греть. +

2) особое внимание следует уделить рукам, постараться не опускать их в воду

19. Обморожению больше всего подвержены

1) взрослые

2) старики

3) пожилые люди и дети +

20. Как одеваться во время морозов, чтобы избежать обморожений?

1) необходимо одеваться таким образом, чтобы слои одежды не плотно прилегали друг к другу и оставляли между собой прослойки воздуха, которые отлично удерживают тепло. +

2) необходимо одеваться таким образом, чтобы слои одежды плотно прилегали друг к другу, не оставляя прослойку воздуха

2) необходимо одеваться, так чтобы было удобно двигаться

liketest.ru

Тест. Ожоги

Ожоги, отморожения и электротравма 1. Классификация степеней ожога принятая на 27 съезде хирургов в 1960 году 1. 1,2,3,4 степень 2. 1,2,3,4,5 степень 3. 1,2,3 степень 4. 1,2,3а,3b,4 степень 2. В чем принципиальная разница между ожегами 3а 3b степеней? 1. При ожоге 3а степени возможно восстановление кожного покрова 2. При ожоге 3b сиепени сроки эпителизации значительно дольше,чем при 3а степени 3. При ожоге 3а степени реже развивается шок 4. При ожоге 3b степени поражается подкожножировая клетчатка 3. Книническая разница между ожогами 1,2 степени и 3а ст.? 1. При ожоге 3а степени нет пузырей 2. При ожоге 3а степени имеются лопнувшие пузыри 3. В зоне ожога 3а степени чувствительность снижена в сравнении с 1-2 сиепенями 4. Зона ожога 3а степени покрыта некрозом 4. Клиническая разница между ожогами IIIа и IIIb степенями 1. При ожоге IIIа степени нет некроза 2. При ожоге IIIb степени ногтевые ластинки и волосы легко удаляются из зоны ожога 3. При ожоге IIIb степени виден струп черного цвета 4. При ожоге IIIа степени полностью отсутствует чувствительность 5. Клиническая разница между зоной ожогов 1-11 ст. и 111а-111b степеней 1. В зоне I-II степеней снижается чувствительность 2. В зоне IIIа-b степеней чувствительность болевая выше, чем в зоне 1-11 степеней 3. Температура в зоне ожога 111а-b степеней ниже, чем в зоне 1-11 ст. на 1-1,5 град. 4. Зона ожога IIIа-b степеней покрыта всегда черным некротическим струпом 6. Какой метод определения площади ожогов целесообразнее применять у детей: 1. Метод Постникова 2. Метод Вилявина 3. Правило «девяток» 4. Правило ладони 7. К скольким единицам Франка приравнивается ожог IIIа степени? 1. I ед. 2. II ед. 3. III ед 4. IV ед 8. Прогноз неблагоприятен при индексе Франка равному: 1. 60-90 ед 2. 30-60 ед 3. 90-130 ед 4. свыше 130 ед 9. Угроза ожоговой болезни возникает у взрослых при поражении: 1. до 5% 2. до 5-10% 3. до 10-=15% 4. свыше 15% 10. Угроза ожоговой болезни у детей возникает при поражении: 1. До 5% 2. До 5-10% 3. До 10-15% 4. Свыше 15% 11. Периоды ожоговой болезни развиваются в следующей последовательности: 1. Шок, ожоговая токсемия, токсикопиемия, реконвалесценция 2. Шок, токсикопинмия, реконвалесценция, ожоговая токсемия 3. Шок, ожоговая токсемия,реконвалесценция, токсикопиемия 4. Ожоговая токсемия, шок, токсикопиемия, реконвалесценция 12. Острая ожоговая токсемия характеризуется: 1. Низким давлением, t до 37,5 град., заторможенностью 2. Нормальным давлением, t 38-39 град., возбуждением 3. Повышенным давлением, t до 37 град., сопор или кома 4. Низкое давление, t до 37 град. , сопор или кома 13. Особенностью ожогового шока является … 1. Высокое артериальное давление 2. Давление артериальное снижается быстро в торпидную фазу 3. Давление артериальное нормальное в эректильной фазе 4. Артериальное давление длительно остается стабильным, на средних физиологических показателях 14. Характерной особенностью ожогового шока будет … 1. Длительная эректильная фаза 2. Очень короткая продолжительность эректильной фазы 3. Продолжительность эректильной фазы как при травматическом шоке 4. Нет торпидной фазы 15. Особенность обезболивания у детей при ожоговом шоке 1. Наркотики в возрасте до 2-х лет не применяются 2. Применяется в возрасте до 2-х лет только промедол в возрастной дозировке 3. Возможно применение в возрасте до 5-и лет промедола и марадола 4. При ожоговом шоке применяются наркотики или вещества для в/в анестезии 16. Особенности течения ожогов у детей 1. Чаще формируется сухой некроз 2. Струп отторгается медленнее 3. Чаще бывают нагноения 4. Нагноения возникают реже 17. Особенности инфузионной терапии при ожогах у детей 1. Редко переливается кровь 2. Шире ставятся показания к переливанию свежегепаринизированной крови, чем у взрослых 3. Не переливается глюкоза 18. Действенное средство уменьшения глубины и площади ожога 1. Повязка с аэрозолью типа «ЛИВИАН» 2. Повязка с синтомициновой эмульсией 3. Охлаждение зоны ожога струей хлорэтила 4. Оставление зоны ожога без повязки 19. При оказании первой помощи оптимальной следует считать асептическую повязку: 1. С раствором соды 2. С аэрозолью типа «ПАНТАНОЛЬ» 3. Со спитром 4. С синтомициновой эмульсией 20. Транспортировка ожогового больного с подозрением на шок не должна превышать: 1. 1 час 2. 0,5 часа 3. 1,5 часа 4. 2 часа 21. При вынужденной длительной транспортировке больного с признаками ожогового шока следует в первую очередь: 1. Добиться полного обезболивания 2. Дать обильное щелочное питье 3. Ввести антигистаминные препараты 4. Осуществить ингалацию кислорода 22. Основные методы лечения глубоких ожогов 1. Пластика расщепленным лоскутом 2. Итальянская пластика 3. Пластика стеблем Филатова 4. Пересадка кожи по Тиршу 23. При использовании алло- и ксенотрансплантатов они меняются на ране: 1. Каждые сутки 2. Каждые двое суток 3. Раз в неделю 4. В случае приживления не меняются 24. Некрэктомия — это? 1. Рассечение нежизнеспособных рыхлых тканей до появления кровоточивости 2. Это частичное иссечение струпа 3. Это полное иссечение струпа 4. Это рассечение плотного циркулярного струпа 25. Химическая некрэктомия достигается путем применения: 1. Препаратов салициловой кислоты 2. Мази Вишневского 3. Протеолитических ферментов 4. Гипертонических растворов 26. При получении химического ожога следует промыть пораженное место проточной водой в течение: 1. 1-2 мин. 2. 5-10 мин. 3. 15 мин. 4. 20-30 мин. 27. Кислоты вызывают: 1. Творожистый некроз 2. Коагуляционный некроз 3. Рыхлый некроз 4. Поверхностный некроз 28. Тяжесть лучевого ожога в большей степени зависит от: 1. Состояния организма 2. Вида излучения 3. Своевременной помощи 4. Места ожога 29. Фазы течения лучевых ожогов 1. Ранняя лучевая реакция, скрытый период острого воспаления, восстановления 2. Скрытый период, первичная эритема, вторичная эритема, восстановления 3. Скрытый период, ранняя лучевая реакция, вторичная эритема, восстановление 4. Скрытый период, ранняя лучевая реакция, период острого воспаления, восстановление 30. Первая степень лучевого ожога: 1. Нет первичной эритемы, не формируется язва 2. Нет первичной эритемы, язва формируется 3. Есть первичная эритема, нет язвы 4. Есть первичная эритема, есть язва 31. Оптимальный вариант лечения небольшого лучевого ожога 1. Очищение язвы с последующей пластикой 2. Очищение язвы, перевязка с целью достижения эпителизации 3. Иссечение язвы с наложением швов 4. Ампутация конечности в месте с язвой 32. Отличие ожога вольтовой дугой от электротравмы 1. Нет знаков тока 2. Есть знаки тока 3. Отсутствует общая реакция организма 4. Развивается без непосредственного контакта с электричеством 33. Какие факторы делают организм более устойчивым к электротравме? 1. Наличие в крови алкоголя 2. Гипоксия 3. Отсутствие перегревания организма 4. Низкие цифры Калия крови 34. «Знаки тока» обнаруживаются у пострадавших от электротравмы: 1. Во всех случаях 2. В 30% 3. В 60% 4. Не более, чем в 40% 35. В какой степени опасны петли тока для организма (указать последовательность от менее к более опасным)? 1. Одинаково опасны 2. Нижняя петля, верхняя петля, полная петля 3. Верхняя петля, нижняя петля, полная петля 4. Полная петля, верхняя петля, нижняя петля 36. При наличии удовлетворительного самочувствия и ясного сознания после электротравмы для больноо необходимо: 1. Снять ЭКГ 2. Наблюдать в течении часа 3. Транспортировать с готовностью проводить реанимацию 4. Наблюдать не менее 2-х часов и снять ЭКГ 37. Причина поражения верхних дыхательных путей при ожоге? 1. Непосредственное возжействие высокой температуры и воздействие продуктов горения 2. Воздействие продуктов горения и нарушение микроциркуляции в следствии шока 3. Непосредственное воздействие высокой температуры вдыхаемого воздуха 4. Высокая температура вдыхаемого воздуха, нарушение микроциркуляции на фоне шока, снижение вентиляции легких 38. Поражение дыхательных путей по индексу Франка равно: 1. 10 ед. 2. 20 ед. 3. 30 ед. 4. 40 ед. 39. Отморожению способствуют: ( А — повышенная влажность воздуха; Б — тесная одежда или обувь; В — гиповитаминоз; Г — генетическая обусловленность непереносимости холода) 1. А,Б и В 2. А и В 3. Б и Г 4. Все ответы правильны 40. Основной причиной отморожения является: 1. Нарушение микроклимата 2. Ишемия тканей, которую обусловливает замедление кровотока 3. Недостаток витаминов 4. Повышенная влажность и ветер 41. Принято различать следующие периоды отморожений: 1. Реактивный, дореактивный 2. Скрытый, дореактивный 3. Скрытый, реактивный 4. Скрытый, дореактивный, реактивный 42. Развитию отморожения типа «Траншейная стопа» способствует не только холод, но и длительный порывистый ветер, а также вовышенная влажность 1. Да 2. Нет 43. При 1 степени отморожения страдает поверхностный слой кожи и наблюдаются преходящие нарушения кровообращения? 1. Да 2. Нет 44. В отмороженном участке сохраняется повышенная чувствительность к пониженной температуре и другим раздражителям? 1. Да 2. Нет 45. После неоднократных поверхностных отморожений кожа становится синюшной и немного инфильтрированной — это? 1. «Траншейная стопа» 2. Отморожение 1 степени 3. Ознобление 4. Влажное замораживание 46. Для отморожений 11 степени — характерно? 1. Поражение поверхностного слоя кожи и наблюдается нарушение кровообращения 2. Некроз поверхностного (вплоть до мальпигиева) слоя кожи 3. Сухое инфицирование тканей 47. При отморожении 11 степени в результате омертвения тканей и нарушений кровообращения наступает тотальный некроз с хорошо выраженной демаркационной линией? 1. Да 2. Нет 48. Переход влажного некроза в сухую мумификацию … 1. Не происходит никогда 2. Совершается очень медленно 3. Совершается быстро 49. При отморожениях 1У степени окончательные размеры гибели тканей можно установить? 1. Сразу 2. Через несколько часов 3. Через 1-2 суток 4. Через 4-6 суток 50. Главной причиной гибели тканей при пониженной температуре является нарушение кровообращения … 1. Да 2. Нет 51. В реативном периоде объективно наблюдают побледнение, похолодание и нарушение чувствительности кожи. 1. Да 2. Нет 52. При отморожениях следует проводить иммунизацию против столбняка? 1. Не следует 2. Следует всегда 3. Не следует при отморожених 1 степени 53. Натирание отмороженных участков тела снегом … 1. Целесообразно, т.к. это средство используется в народной медицине 2. Бесполезно 3. Вредно, т.к. повреждение кожи грозит инфицированием 54. При отморожении 111 и 1У степени некротомию целесообразно проводить на … 1. 1-2 сутки 2. 3-5 сутки 3. 8-10 сутки 4. 12-17 сутки 55. В дореактивном периоде при отогревании отмороженной конечности по методу Голомидова нет необходимости … 1. Укутывать конечность в ватное одеяло 2. Назначать горячее питье 3. В/в вводить подогретые растворы, реополиглюкин 4. Погружать конечность в теплую воду 56. При ранней некротомии мертвые ткани рассекаются до … 1. Костей 2. Мышц 3. Появления капилярного кровотечения 4. Появления артериального кровотечения 57. При отморожениях, как правило, не возникают осложнения … 1. Флегмона, сепсис, столбняк 2. Сепсис, рожа, эризипелоид 3. Столбняк, фурункул, абсцесс Броди

studfiles.net

Тесты по теме «Ожоги. Ожоговый шок. Электротравма. Химические ожоги».

Тесты по теме «Ожоги. Ожоговый шок. Электротравма. Химические ожоги»

1. Ожог – это:

1. Выход крови из сосудистого русла

2. Общее перегревание организма

3. Местное повреждение (гибель) тканей кожи и/или слизистой вследствие термической, химической или лучевой энергии

2. Тяжесть ожога определяется:

1. Глубиной поражения

2. Площадью поражения

3. Временем воздействия причинного фактора

4. Временем, прошедшим с момента получения травмы до момента оказания медицинской помощи

5. Способом транспортировки

6. Возрастом пораженного

7. Наличием ожога дыхательных путей

8. Сопутствующими травмами и заболеваниями

3. По глубине поражения ожоги подразделяются на:

1. 1, 2, 3, 4 степени

2. 1, 2, 3а, 3б, 4 степени

3. 1, 2, 3, 4, 5 степени

4. 1, 2, 3 степени

4. Для ожогов 2 степени характерно:

1. Покраснение, отек кожи (припухлость), боль.

2. Покраснение, отек кожи (припухлость), боль, пузыри, наполненные прозрачной желтоватой жидкостью.

3. Омертвение эпидермиса и частично собственно кожи, дно раны болезненно.

4. омертвение всей толщи кожи с частичным или полным поражением подкожножирового слоя. Дно раны болезненно.

5. омертвение кожи, подкожножировой клетчатки, мышц, костей, сухожилий, суставов.

5. К поверхностным ожогам, заживление которых возможно при консервативном лечении (без пересадки кожи), относят ожоги:

1. 1, 2 степени 4. 3б, 4 степени

2. 1, 2, 3а, 3б, 4 степени 5. 1, 2, 3 степени

3. 1, 2, 3а степени

6. Электроожоги почти всегда являются:

1. Поверхностными (1 и 2 степени)

2. Глубокими (3б и 4 степени)

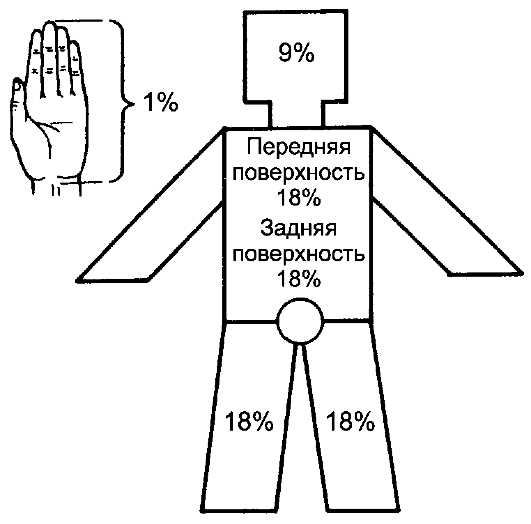

7. Выберите из перечисленных методов определения величины (площади) обожженной поверхности правило «девяток»:

1. Площадь ладони пораженного составляет 1 % общей поверхности тела.

2. Площадь ожога измеряют путем наложения на пораженный участок стерильной прозрачной пленки с нанесенной на неё миллиметровой сеткой и обведения контуров поражения чернилами с последующим расчетом площади поражения.

3. Голова и шея – 9 %

Передняя и задняя поверхность туловища – по 18 %

Каждая верхняя конечность – по 9 %

Каждая нижняя конечность – по 18 %

Промежность – 1 %

8. Развитие ожогового шока обусловлено:

1. Интоксикацией организма вследствие всасывания продуктов распада тканей из зоны повреждения.

2. Болевой импульсацией из ожоговой раны.

3. В результате выхода жидкой части крови из сосудистого русла в область ожога и уменьшения объема циркулирующей крови.

9. Ожоговый шок развивается при площади:

1. Поверхностных ожогов 10 – 20 %

2. Глубоких ожогов 5 – 10 %

3. У лиц моложе 14 лет и старше 50 лет – 10 % поверхностных ожогов тела.

4. У детей первого года жизни – 8 %

10. Назовите последовательность выполнения мероприятий первой медицинской помощи при ожогах:

1. На обожженные участки наложить асептические косыночные повязки (без медикаментозных средств).

2. Прекращение действия травмирующего агента (вынос из огня, удаление горячих предметов, тушение пламени на одежде, обильное промывание водой в случае химических ожогов и т.д.).

3. Охлаждение обожженных участков (холодная вода, снег, лед) не менее 10 – 15 мин.

4. Удалить остатки одежды и грязь с ожоговой поверхности.

5. Смазать ожоговую поверхность каким-либо жиром.

6. Вскрыть пузыри. Обработать спиртом, йодом и другими спиртсодержащими растворами место ожога.

7. Наложить бинтовые повязки на ожоговую поверхность.

8. При глубоких или обширных повреждениях – иммобилизация.

9. Обезболить (анальгин, аспирин, цитрамон). Другие противошоковые мероприятия (обильное питье, покой и др.)

10. Транспортировка в близлежащее лечебное учреждение.

11. Назовите последовательность мероприятий первой медицинской помощи при электротравме:

1. Обесточить пораженного

2. Убедиться в наличии пульса на сонной артерии

3. Если у пострадавшего отсутствует реакция зрачков на свет и пульс на сонной артерии (внезапная остановка сердца), то следует быстро нанести прекардиальный удар и приступить к сердечно-легочной реанимации – закрытому массажу сердца и искусственной вентиляции легких (ИВЛ) до восстановления самостоятельного дыхания и сердечной деятельности, или до прибытия бригады скорой медицинской помощи.

4. Обильное питье

5. Поручить кому-либо вызвать «Скорую помощь»

6. При сохраненном пульсе на сонной артерии (или восстановлении пульса после прекардиального удара), но отсутствии сознания (кома) следует как можно быстрее сделать 2 – 3 вдоха ИВЛ и при появлении самостоятельного дыхания повернуть пострадавшего на живот. Обложить голову пакетами с холодной водой или со льдом.

7. на ожоговые поверхности наложить асептические повязки, при кровотечении – кровоостанавливающие жгуты, давящие повязки. При переломах костей конечностей использовать шины из любых подручных средств.

8. Согреть пострадавшего одеялом, одеждой, грелками.

9. При восстановлении сознания, сердечной деятельности и дыхания пораженного сопроводить в лечебное учреждение в удобном для него положении.

10. Пострадавшего транспортировать в лечебное учреждение в положении лежа при постоянном контроле сердечной деятельности («рука на пульсе»).

12. Назовите последовательность мероприятий первой медицинской помощи при химических ожогах:

1. Обезболивание при предъявлении жалоб.

2. Обильное промывание пораженной поверхности струей воды.

3. Щелочь нейтрализуют 2% раствором уксусной или лимонной кислоты, кислоту нейтрализуют 2% раствором соды.

4. Наложить давящую повязку.

5. Асептическая повязка.

6. Снять (срезать) одежду, загрязненную химическим веществом.

7. Обращение за врачебной помощью.

Ответы:

1. 3

2. 1, 2, 6, 7, 8

3. 2

4. 2

5. 3

6. 2

7. 3

8. 1, 2, 3

9. 1, 2, 3, 4

10. 2, 3, 9, 1, 8, 10

11. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10

12. 6, 2, 1, 3, 5, 7

infourok.ru

X. Термические повреждения — тест.3леч общая хирургия

X. Термические повреждения

характерный признак термического ожога I степени:

*а) обратимая сосудистая реакция;

б) некроз сосочкового слоя;

в) некроз всей толщи кожи;

г) образование пузырей;

д) обугливание тканей.

- характерная черта термического ожога II степени:

а) обратимая сосудистая реакция;

*б) отслойка эпидермиса;

в) некроз верхушки сосочкового слоя;

г) некроз всей толщи кожи;

д) обугливание.

характерный признак термического ожога IIIA степени:

а) обратимая сосудистая реакция;

*б) некроз верхушки сосочкового слоя;

в) некроз всей толщи кожи;

г) образование пузырей;

д) обугливание тканей.

БОЛЕВАЯ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ В ОБЛАСТИ ПОРАЖЕНИЯ ПРИ ОЖОГЕ 3 А СТЕПЕНИ:

а) сохранена полностью;

б) значительно повышена;

в) умеренно повышена;

*г) умеренно снижена;

д) отсутствует.

характерный признак термического ожога IIIБ степени:

а) обратимая сосудистая реакция;

б) некроз верхушки сосочкового слоя;

*в) некроз всей толщи кожи;

г) образование пузырей;

д) обугливание тканей.

характерный признак термического ожога IV степени:

а) обратимая сосудистая реакция;

б) некроз сосочкового слоя;

в) некроз всей толщи кожи;

г) образование пузырей;

*д) обугливание тканей.

- степень ожога, сопровождающегося омертвением поверхностных слоев кожи с сохранением волосяных луковиц, потовых и сальных желез:

а) I;

б) II;

*в) IIIа;

г) IIIб;

д) IV.

- степень ожога, сопровождающегося отслойкой эпидермиса:

а) I;

*б) II;

в) IIIа;

г) IIIб;

д) IV.

- степень ожога, сопровождающегося некрозом кожи и располагающихся под ней тканей:

а) I;

б) II;

в) IIIа;

г) IIIб;

*д) IV.

- срок точной диагностики глубины поражения после ожоговой травмы:

а) на 2-й день;

б) на 5-й день;

*в) на 7-14-й день;

г) на 14-21-й день;

д) позднее 21-го дня.

ПРОЦЕНТ площадИ поверхности головы и шеи:

а) 1;

*б) 9;

в) 18;

г) 27;

д) 36.

ПРОЦЕНТ площадИ поверхности передней поверхности туловища:

а) 1;

б) 9;

*в) 18;

г) 27;

д) 36.

ПРОЦЕНТ площадИ поверхности задней поверхности туловища:

а) 1;

б) 9;

*в) 18;

г) 27;

д) 36.

ПРОЦЕНТ площадИ поверхности ВЕРХней конечности:

а) 1;

*б) 9;

в) 18;

г) 27;

д) 36.

ПРОЦЕНТ площадИ поверхности ладони:

*а) 1;

б) 5;

в) 9;

г) 18;

д) 27.

ПРОЦЕНТ площадИ поверхности нижней конечности:

а) 1;

б) 9;

*в) 18;

г) 27;

д) 36.

ПРОЦЕНТ площадИ поверхности промежности:

*а) 1;

б) 9;

в) 18;

г) 27;

д) 36.

- числовой показатель правила «сотни», при котором прогноз ожоговой травмы относительно благоприятный:

а) 20;

б) 21-40;

в) 41-60;

*г) 62-80;

д) 81-100.

- числовой показатель правила «сотни», при котором прогноз ожоговой травмы сомнительный:

а) 101 и более;

*б) 81-100;

в) 61-80;

г) 41-60;

д) до 40.

- числовой показатель правила «сотни», при котором прогноз ожоговой травмы неблагоприятный:

*а) 101 и более;

б) 81-100;

в) 61-80;

г) 41-60;

д) до 40.

- показатель индекса Франка, при котором прогноз ожога относительно благоприятный:

а) до 30 ед;

*б) 30-60 ед;

в) 61-90 ед;

г) 91-100 ед;

д) более 100 ед.

- показатель индекса Франка, при котором прогноз ожога сомнительный:

а) до 30 ед;

б) 30-60 ед;

*в) 61-90 ед;

г) 91-100 ед;

д) более 100 ед.

ПЕРВЫЙ ПЕРИОД ОЖОГОВОЙ БОЛЕЗНИ:

*а) ожоговый шок;

б) токсемия;

в) септикотоксемия;

г) реконвалесценция;

д) истощение.

- ВТОРОЙ ПЕРИОД ОЖОГОВОЙ БОЛЕЗНИ:

а) ожоговый шок;

*б) токсемия;

в) септикотоксемия;

г) реконвалесценция;

д) истощение.

Причина ожоговой токсемии:

*а) всасывание в кровь токсинов с ожоговой поверхности;

б) улучшение диуреза;

в) повышение температуры тела;

г) присоединение инфекции;

д) усиление болей.

признак, по которому судят о начале периода токсемии ожоговой болезни:

а) уменьшение диуреза;

б) нагноение раны;

в) снижение артериального давления;

*г) повышение температуры;

д) усиление болей в области ожоговой поверхности.

- ТРЕТИЙ ПЕРИОД ОЖОГОВОЙ БОЛЕЗНИ:

а) ожоговый шок;

б) токсемия;

*в) септикотоксемия;

г) реконвалесценция;

д) истощение.

Причина ожоговой септикотоксемии:

а) всасывание в кровь токсинов с ожоговой поверхности;

б) улучшение диуреза;

в) повышение температуры тела;

*г) присоединение инфекции;

д) усиление болей.

признак, по которому судят о начале периода СЕПТИКОтоксемии ожоговой болезни:

а) уменьшение диуреза;

*б) нагноение раны;

в) снижение артериального давления;

г) повышение температуры;

д) усиление болей в области ожоговой поверхности.

- ЧЕТВЕРТЫЙ ПЕРИОД ОЖОГОВОЙ БОЛЕЗНИ:

а) ожоговый шок;

б) токсемия;

в) септикотоксемия;

*г) реконвалесценция;

д) промежуточный.

- процент глубокого ожога, при котором развивается ожоговая болезнь у взрослого:

а) свыше 5 %;

*б) свыше 10-15 %;

в) свыше 20 %;

г) свыше 35 %;

д) 50 %.

- характериСТИКА пораженнОЙ поверхностИ при ожоге III Б степени:

а) гиперемия;

б) гиперемия и отек;

в) наличие пузырей на гиперемированной поверхности;

г) покрыта мягким серовато-белесоватым струпом;

*д) покрыта плотным черным струпом.

- первоочереднАЯ манипуляциЯ, применяемАЯ при местном лечении ожогов:

а) некрэктомия;

б) обработка кожи вокруг раны антисептиком;

в) обработка кожи вокруг раны спиртом;

г) высушивание ожоговой поверхности;

*д) первичный туалет ожоговой раны.

- преимущество открытого метода лечения ожоговой раны:

а) оптимальные условия для местного медикаментозного лечения;

б) возможность активного поведения;

*в) ускорение формирования плотного струпа;

г) оптимальные условия для транспортировки;

д) необходимость спецоборудования.

- преимущество закрытого метода лечения ожоговой раны:

а) трудоемкость;

б) большой расход материалов;

в) болезненность повязок;

г) необходимость наркоза при перевязках;

*д) изоляция ожоговой раны.

- прием, способствующий отторжению струпа:

а) подсушивание ожоговой поверхности;

б) применение ультразвука;

в) обработка слабым раствором перманганата калия;

*г) обработка 40 – 50% салициловой кислотой;

д) дубление.

- экстреннАЯ операциЯ при ожогах:

*а) некротомия;

б) некрэктомия;

в) аутодермопластика;

г) ампутация при сухой гангрене;

д) реконструктивная операция.

- степень ожога, при которой может быть показана ампутация конечности:

а) I;

б) II;

в) IIIа;

г) IIIб;

*д) IV.

- фактор химического ожога, более всего определяющий глубину поражения:

а) природа вещества;

б) концентрация вещества;

в) температура окружающей среды;

*г) экспозиция;

д) какой-то другой фактор.

Вид ожоговой поверхности при повреждении едкой щелочью:

а) образование пузырей;

б) гиперемия кожи;

в) кровоизлияние;

г) коагуляционный некроз;

* д) колликвационный некроз.

Вид ожоговой поверхности при повреждении КОНЦЕНТРИРОВАННЫМИ КИСЛОТАМИ:

а) образование пузырей;

б) гиперемия кожи;

в) кровоизлияние;

*г) коагуляционный некроз;

д) колликвационный некроз.

ФАКТОР, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЙ глубинУ поражения при отморожении:

а) истощение;

б) переутомление;

в) авитаминоз;

г) опьянение;

*д) расстройство кровообращения.

признак отморожения I степени:

а) образование пузырей с серозным содержимым;

б) некроз кожи и подкожной клетчатки;

*в) побеление кожи;

г) цианоз кожи;

д) некроз глубоких тканей.

характерный признак отморожения II степени:

а) обратимая сосудистая реакция;

*б) некроз эпидермиса и образование пузырей;

в) некроз всей толщи кожи;

г) некроз всей толщи кожи и костей;

д) стойкий спазм сосудов.

- характерный признак отморожениЯ III степени:

а) обратимое расстройство кровообращения кожи;

б) некроз поверхностного слоя кожи с отслойкой эпидермиса;

*в) некроз всей толщи кожи;

г) некроз костей;

д) образование пузырей.

характерный признак отморожения IV степени:

а) обратимая сосудистая реакция;

б) некроз эпидермиса и образование пузырей;

в) некроз всей толщи кожи;

*г) некроз всей толщи кожи и костей;

д) стойкий спазм сосудов.

Характерные изменения для позднего периода при отморожении:

а) нарушение микроциркуляции;

б) изменение в стенке сосуда;

в) гиперкоагуляция;

г) анемия;

*д) образование тромбов.

- срок определения степени отморожения:

а) в дореактивном периоде;

б) на второй день;

в) сразу после отморожения;

*г) через несколько дней;

д) через месяц.

- манипуляциЯ, противопоказаннАЯ при оказании первой помощи по поводу отморожения:

а) растирание спиртом;

*б) растирание снегом;

в) погружение в ванну;

г) мытье хозяйственным мылом;

д) наложение компресса.

назовите мероприятие, с которого необходимо начать оказание помощи пациенту с общим переохлаждением:

*а) медленное согревание пациента в теплой ванне;

б) капельное введение изотонических растворов;

в) струйное введение декстранов;

г) струйное переливание крови;

д) введение спазмолитических препаратов.

topuch.ru

Тесты по разделу: Ожоги, отморожения.

001. Площадь ожога всей верхней конечности по «правилу девяток» составляет до:

1) 1 %;

2) 9%;

3) 18 %;

4) 27 %;

5) 36 %.

002. Площадь ожога обеих нижних конечностей по «правилу девяток» составляет до:

1) 9%;

2) 18 %;

3) 27 %;

4) 36 %;

5) 45 %.

003. В ожоговой ране отмечается снижение концентрации:

1) молочной кислоты;

2) небелкового азота;

3) ионов калия;

4) ионов кальция;

5) биологически активных веществ.

004. Из местных симптомов для ожога I степени характерно все, кроме:

1) гипертермии;

2) болезненности;

3) покраснения;

4) отека;

5) гипестезии.

005. Из местных симптомов при ожоге II степени отмечаются все, кроме:

1) болезненности;

2) гиперемии;

3) пузырей;

4) отека;

5) гипестезии.

006. Исключите неверно указанную стадию течения ожоговой болезни:

1) ожоговый шок;

2) острая токсемия;

3) острая почечная недостаточность;

4) септикотоксемия или сепсис;

5) реконвалесценция.

007. Для ожогового шока характерно:

1) слабо выраженная эректильная фаза;

2) ярко выраженная эректильная фаза;

3) отсутствие торпидной фазы;

4) повышение ЦВД;

5) увеличение ОЦК.

008. При ожоговом шоке наблюдается все, кроме:

1) гемоконцентрации;

2) олиго- или анурии;

3) повышения относительной плотности мочи;

4) азотемии, протеинемии, гемоглобинемии;

5) увеличения ОЦК.

009. Объем первой помощи при ожогах предполагает все, кроме:

1) введения обезболивающих;

2) наложения сухой асептической повязки;

3) наложения мазевой повязки;

4) профилактики асфиксии при ожоге верхних дыхательных путей;

5) организации доставки в лечебное учреждение.

010. При химических ожогах объем первой помощи I включает все, кроме:

1) промывания проточной водой;

2) обработки нейтрализующими растворами;

3) обезболивания;

4) наложения мазевой повязки;

5) организации доставки пострадавшего в лечебное учреждение.

011. На месте происшествия пострадавшему в состоянии клинической смерти от воздействия электрического тока показаны все мероприятия, кроме:

1) искусственной вентиляции легких;

2) закрытого массажа сердца;

3) введения в полость сердца 6–7 мл 7,5% раствора калия хлорида;

4) дефибрилляции сердца;

5) трахеотомии.

012. Основной причиной дегенеративных изменений и некроза тканей при холодовой травме является:

1) плазмопотеря;

2) паралич нервных окончаний;

3) дисфункция мышц;

4) нарушение кровотока;

5) прекращение потоотделения.

013. Дореактивный период в течении отморожения включает время:

1) непосредственного воздействия холода;

2) от начала действия холода до согревания;

3) согревания;

4) после восстановления температуры тела;

5) от начала действия холода до отторжения струпа.

014. Реактивный период в течении отморожении включает время:

1) непосредственного воздействия холода;

2) от начала действия холода до согревания;

3) согревания;

4) после восстановления температуры тела;

5) от начала действия холода до отторжения струпа.

015 К местным инфекционным осложнениям отморожении относится все, кроме:

1) лимфангита, лимфаденита;

2) тромбофлебита;

3) абсцесса, флегмоны;

4) гидраденита;

5) рожи.

016. Из инфекционных осложнений отморожении могут встречаться все, кроме:

1) сепсиса;

2) столбняка;

3) анаэробной инфекции;

4) лепры;

5) остеомиелита.

017. Что недопустимо при оказании первой помощи пострадавшему от холодовой травмы?

1) растирание теплой чистой рукой;

2) растирание мягкой тканью;

3) растирание снегом;

4) обработка согретых участков спиртом;

5) наложение теплоизолирующей повязки.

Лекция 14. ТЕРМИНАЛЬНЫЕ СОСТОЯНИЯ:

ШОК, КОЛЛАПС, ОБМОРОК

Терминальные состояния – это тяжелые неотложные состояния, при которых организм находится между жизнью и смертью, и самостоятельный выход организма из таких состояний невозможен. К терминальным состояниям относятся кома, асфиксия, шок и шоковые реакции (коллапс, обморок). Такие состояния требуют проведения неотложных реанимационных мероприятий.

Коллапс – острая форма сосудистой недостаточности, характеризующаяся падением тонуса сосудов и уменьшением массы (объема) циркулирующей крови (ОЦК). Вследствие быстрого уменьшения ОЦК уменьшается приток венозной крови к сердцу, падает АД и ЦВД, что приводит к гипоксии тканей, в первую очередь – головного мозга, с угнетением важных функций организма.

Виды коллапса:

1. Ортостатический – за счет резкого оттока крови из головы при перемене положения с горизонтального в вертикальный.

2. Инфекционно-токсический – при септических состояниях.

3. Кардиогенный – при острых заболеваниях сердца.

4. Панкреатогенный – при остром панкреатите.

5. Интоксикационный – при различных интоксикациях.

Клиника: коллапс характеризуется внезапной общей слабостью, головокружением, бледностью кожных покровов. Развиваются одышка, тахикардия, падают АД и ЦВД, появляется холодный липкий пот. Сознание обычно сохранено, реже – затуманено.

Лечение: Больного необходимо уложить под уклоном: голова ниже туловища для улучшения притока крови к голове. Назначают адреналин, норадреналин – для улучшения тонуса сосудов, сердечные препараты, с целью повышения АД возможно переливание полиглюкина, желатиноля, восстанавливают ОЦК.

Обморок – внезапная кратковременная потеря сознания, обусловленная временной гипоксией головного мозга. Носит рефлекторный характер, и возникает при испуге, при виде крови, ожидании боли, при духоте и т.д.

Клиника: обморок сопровождается бледностью кожных покровов, холодным потом, снижением АД и ослаблением пульса, расширением зрачков, потерей сознания.

Лечение: больного необходимо уложить, дать вдохнуть нашатырный спирт, обеспечить приток свежего воздуха, освободить от стесняющей одежды. Медикаментозного лечения обморок не требует.

Шок – патологический процесс, развивающийся вследствие воздействия чрезвычайных внешних или внутренних факторов, проявляющийся перевозбуждением и торможением ЦНС, гипотензией, гипоперфузией микроциркуляторного русла, гипоксией органов и тканей.

По этиологическому признаку различают шок:

1. Травматический

2. Ожоговый

3. Анафилактический

4. Бактериально-токсический (септический)

5. Геморрагический

6. Гемотрансфузионный

7. Кардиогенный

8. Панкреатогенный

9. Гиповолемический.

В клиническом течении шока различают 3 фазы:

1-я фаза – эректильная: характеризуется возбуждением больных, учащением пульса, кратковременным подъемом АД, нарушением микроциркуляции, одышкой. Эректильная фаза непродолжительна.

2-я фаза – торпидная: характеризуется торможением нервной системы, за счет чего падает АД, уменьшается ОЦК, пульс слабый и нитевидный, больные становятся адинамичными, сонливыми, рефлексы угнетены.

3-я фаза – терминальная (паралитическая): происходит срыв компенсаторных возможностей организма, АД падает ниже критического уровня, пульсация периферических сосудов не определяется, кожные покровы приобретают мраморный цвет. В дальнейшем наступает летальный исход. Ряд авторов 3-ю фазу отдельно не выделяет.

По тяжести течения различают 4 степени шока:

шок 1 степени: состояние больных средней тяжести, пульс 80–100 ударов в минуту, систолическое давление 100 мм.рт.ст.

шок 2 степени: состояние больных тяжелое, пульс 100–110 ударов в минуту, систолическое давление 80–100 мм.рт.ст.

шок 3 степени: состояние больных крайне тяжелое, пульс 110–120 ударов в минуту, систолическое давление 60–80 мм.рт.ст.

шок 4 степени: состояние больных практически предагональное, пульс нитевидный более 120 ударов в минуту или не определяется на периферических артериях, АД менее 60 мм.рт.ст. или не определяется.

Кроме того, тяжесть шока разделяют на 3 степени по шоковому индексу (ШИ) – это отношение пульса PS к систолическому давлению АД. В норме ШИ = 0,5 (РS-60 : АД-120). Шок 1 степени соответствует ШИ = 1,0 (РS-100 : АД-100). Шок 2 степени соответствует ШИ = 1,5 (РS-120 : АД-80). Шок 3 степени соответствует ШИ более 1,5 (РS более 120 : АД менее 80).

Лечение: при шоке необходима неотложная помощь, заключающаяся:

– в устранении (по возможности) причины шока (наркотические анальгетики, иммобилизация и новокаиновые блокады при переломах, прекращение переливания крови – при гемотрансфузионном шоке и т.д.).

– в применении сосудосуживающих препаратов (адреналин, норадреналин).

– в применении кортикостероидных гормонов (преднизолон 80–120 мг).

– в применении антигистаминных препаратов (димедрол, пипольфен).

– во вливании противошоковых растворов (полиглюкин, желатиноль).

– в переливании белковых препаратов (альбумин, плазма).

– предупреждение ДВС-синдрома (гепарин, контрикал).

При тяжелых степенях шока проводится наркоз с искусственной вентиляцией легких.

Лекция 15. РАНЫ. ПРИНЦИПЫ ЛЕЧЕНИЯ ГНОЙНЫХ РАН

Рана – механическое повреждение тканей с нарушением их целостности.

Классификация ран:

1. По характеру повреждения тканей:

огнестрельная, колотая, резаная, рубленая, ушибленная, размозженная, рваная, укушенная, скальпированная.

2. По глубине:

– поверхностные

– проникающие (без повреждения и с повреждением внутренних органов).

3. По причине:

– операционные, стерильные, случайные.

В настоящее время считается, что всякая случайная рана является бактериально загрязненной, или инфицированной.

Однако наличие инфекции в ране ещё не означает развитие гнойного процесса. Для его развития необходимы 3 фактора:

1. Характер и степень повреждения тканей.

2. Наличие в ране крови, инородных тел, нежизнеспособных тканей.

3. Наличие патогенного микроба в достаточной концентрации.

Доказано, что для развития инфекции в ране необходима концентрация микроорганизмов 105 микробных тел на 1 грамм ткани.

Это так называемый «критический» уровень бактериальной обсемененности. Только при превышении этого количества микробов возможно развитие инфекции в неповрежденных нормальных тканях.

Но «критический» уровень может быть и низким. Так, при наличии в ране крови, инородных тел, лигатур, для развития инфекции достаточно 104 микробных тел. А при завязывании лигатур и вызванном этим нарушении питания тканей (лигатурная ишемия) достаточно 103 микробных тел на 1 грамм ткани.

При нанесении любой раны (операционной, случайной) развивается так называемый раневой процесс.

Раневой процесс – это сложный комплекс местных и общих реакций организма, развивающихся в ответ на повреждение тканей и внедрение инфекции. По современным данным, течение раневого процесса условно подразделяют на 3 основные фазы:

1 фаза – фаза воспаления;

2 фаза – фаза регенерации;

3 фаза – фаза организации рубца и эпителизации.

1 фаза – фаза воспаления – делится на 2 периода:

А – период сосудистых изменений;

Б – период очищения раны.

В 1 фазе раневого процесса наблюдаются:

1. Изменение проницаемости сосудов с последующей экссудацией;

2. Миграция лейкоцитов и других клеточных элементов из кровеносного русла;

3. Набухание коллагена и синтез основного вещества;

4. Ацидоз за счет кислородного голодания.

В 1 фазе наряду с экссудацией идет и всасывание (резорбция) токсинов, бактерий и продуктов распада тканей. Процесс резорбции из раны продолжается до закрытия её грануляциями.

При обширных гнойных ранах резорбция токсинов приводит к интоксикации организма, возникает резорбтивная лихорадка.

2 фаза – фаза регенерации – это формирование грануляций, т. е. нежной соединительной ткани с новообразованными капиллярами.

3 фаза – фаза организации рубца и эпителизации, при которой нежная соединительная ткань трансформируется в плотную рубцовую, а эпителизация начинается с краев раны.

Выделяют виды заживления ран:

1. Первичное заживление ран (первичным натяжением) – при соприкосновении краев раны и отсутствии инфекции, за 6–8 суток. Операционные раны в основном заживают первичным натяжением.

2. Вторичное заживление (вторичным натяжением) – при нагноении ран или большом диастазе краев раны. При этом рана заполняется грануляциями, процесс длительный, в течение нескольких недель.

3. Заживление раны под струпом. Так заживают обычно поверхностные раны, когда они покрываются кровью, клеточными элементами, образуется корка. Эпителизация идет под этой корочкой.

Лечение ран

Выделяют хирургическую обработку ран и медикаментозное лечение ран.

Различают несколько видов хирургической обработки ран:

1. Первичная хирургическая обработка раны (ПХОР) – выполняется при любой случайной ране с целью профилактики развития инфекции.

2. Вторичная хирургическая обработка раны – выполняется по вторичным показаниям, уже на фоне развившейся инфекции.

В зависимости от сроков выполнения хирургической обработки ран (ХОР) выделяют:

1. раннюю ХОР – выполняют в течении первых 24 часов с целью предупреждения инфекции;

2. отсроченная ХОР – выполняется в течение 48 часов при условии предварительного применения антибиотиков;

3. поздняя ХОР – производится после 24 часов, а при предварительном использовании антибиотиков – после 48 часов, и направлена уже на лечение развившейся инфекции.

В клинике чаще всего встречаются резаные и колотые раны.

Хирургическая обработка колотой раны состоит из 3 этапов:

1. рассечение тканей: колотую рану необходимо перевести в резанную;

2. иссечение краев и дна раны;

3. ревизия раневого канала с целью исключения проникающего ранения в полости (плевральную, брюшную).

ХОР завершается наложением швов.

Различают:

1. первичный шов – сразу после ХОР;

2. отсроченный шов – после ХОР накладывают швы, но не завязывают, и только через 24–48 часов швы завязывают, если в ране не развилась инфекция.

3. вторичный шов – после очищения гранулирующей раны спустя 10–12 суток.

Лечение гнойных ран должно соответствовать фазам течения раневого процесса.

В первой фазе – воспаления – рана характеризуется наличием гноя в ране, некрозом тканей, развитием микробов, отеком тканей, всасыванием токсинов.

Задачи лечения:

1. Удаление гноя и некротических тканей;

2. Уменьшение отека и экссудации;

3. Борьба с микроорганизмами.

Методы лечения:

1. Дренирование ран: пассивное, активное.

2. Гипертонические растворы:

Наиболее часто применяется хирургами 10% раствор хлорида натрия (так называемый гипертонический раствор). Кроме него, есть и другие гипертонические растворы: 3–5% раствор борной кислоты, 20% раствор сахара, 30% раствор мочевины и др. Гипертонические растворы призваны обеспечить отток раневого отделяемого. Однако установлено, что их осмотическая активность длится не более 4–8 часов, после чего они разбавляются раневым отделяемым, и отток его прекращается. Поэтому в последнее время хирурги отказываются от гипертонических растворов.

3. Мази:

В хирургии применяются различные мази на жировой и вазелин-ланолиновой основе: мазь Вишневского, синтомициновая эмульсия, мази с антибиотиками – тетрациклиновая, неомициновая и др. Но такие мази гидрофобны, то есть не впитывают влагу. Вследствие этого тампоны с этими мазями не обеспечивают оттока раневого отделяемого, становятся только пробкой. В то же время антибиотики, имеющиеся в составе мазей, не освобождаются из композиций мазей и не оказывают достаточного антимикробного действия.

Патогенетически обосновано применение новых гидрофильных водорастворимых мазей – левосин, левомиколь, мафенид-ацетат. Такие мази содержат в своем составе антибиотики, легко переходящие из состава мазей в рану. Осмотическая активность этих мазей превышает действие гипертонического раствора в 10–15 раз, и длится в течение 20–24 часов, поэтому достаточно одной перевязки в сутки для эффективного действия на рану.

4. Энзимотерапия (применение протеологических ферментов):

Для скорейшего удаления омертвевших тканей используют некролитические препараты. Широко используются протеолитические ферменты – трипсин, химопсин, химотрипсин, террилитин. Эти препараты вызывают лизис некротизированных тканей, ускоряют очищение и заживление ран. Однако эти ферменты имеют и недостатки: в ране ферменты сохраняют свою активность не более 4–6 часов. Поэтому для эффективного лечения гнойных ран повязки надо менять 4–5 раз в сутки, что практически невозможно. Устранить такой недостаток ферментов возможно включением их в мази. Так, мазь «Ируксол» (Югославия) содержит фермент пептидазу и антисептик хлорамфеникол. Длительность действия ферментов можно увеличить путем их иммобилизации в перевязочные материалы. Так, трипсин, иммобилизованный на салфетках, действует в течение 24–48 часов. Поэтому одна перевязка в сутки полностью обеспечивает лечебный эффект.

5. Использование растворов антисептиков.

Широко применяются растворы фурациллина, перекиси водорода, борной кислоты и др. Установлено, что эти антисептики не обладают достаточной антибактериальной активностью в отношении наиболее частых возбудителей хирургической инфекции.

Из новых антисептиков следует выделить: йодопирон – препарат, содержащий йод, используют для обработки ран 0,5–1% раствор; диоксидин 0,1–1%, раствор гипохлорида натрия.

6. Физические методы лечения.

В первой фазе раневого процесса применяют кварцевание ран, ультразвуковую кавитацию гнойных полостей, УВЧ, гипербарическую оксигенацию.

7. Применение лазера.

В фазе воспаления раневого процесса применяется высокоэнергетический (хирургический) лазер. Умеренно расфокусированным лучом хирургического лазера выполняют выпаривание гноя и некротизированных тканей, таким образом можно добиться полной стерильности ран, что позволяет в ряде случаев накладывать первичный шов на рану.

Лечение ран во второй фазе – фазе регенерации раневого процесса.

Задачи лечения:

1. Противовоспалительное лечение

2. Защита грануляций от повреждения

3. Стимуляция регенерации.

Этим задачам отвечают:

а) мази: метилурациловая, троксевазиновая – для стимуляции регенерации; мази на жировой основе – для защиты грануляций от повреждения; водорастворимые мази – оказывают противовоспалительное действие и защищают рану от вторичного инфицирования.

б) препараты растительного происхождения – сок алоэ, облепиховое и шиповниковое масло, коланхоэ.

в) применение лазера – в этой фазе раневого процесса используют низкоэнергетические (терапевтические) лазеры, обладающие стимулирующим действием.

Лечение ран в 3-й фазе (фазе эпителизации и рубцевания).

Задача лечения: ускорить процесс эпителизации и рубцевания ран.

С этой целью используют облепиховое и шиповниковое масло, аэрозоли, троксевазин–желе, низкоэнергетическое лазерное облучение.

При обширных дефектах кожных покровов, длительно незаживающих ранах и язвах во 2 и 3 фазах раневого процесса, то есть после очищения ран от гноя и появления грануляций, можно проводить дермопластику (пересадку кожи).

infopedia.su

Укажите клинические проявления термических ожогов 1 степени

⇐ ПредыдущаяСтр 2 из 22Следующая ⇒

а) гиперемия обожженного участка, чувство боли и жжения!

б) гиперемия обожженного участка, на фоне которой определяются прозрачные пузыри

в) кожа бледная, беспокоит чувство боли или жжения!

г) гиперемия обожженного участка, чувствительность резко снижена, боли нет

Выберите один правильный ответ:

Укажите клинические проявления термических ожогов 2 степени

а) гиперемия обожженного участка, на фоне которой определяются прозрачные пузыри!

б) гиперемия обожженного участка, на фоне которой определяются геморрагические пузыри и обрывки вскрывшихся пузырей

в) кожа пораженного участка багрово-синюшная, определяются прозрачные пузыри

г)имеется сухая раневая поверхность, окруженная струпом

Выберите один правильный ответ:

Определите степень термического ожога, если на обожженном участке на фоне гиперемии кожи определяются мутные геморрагические пузыри, обрывки вскрывшихся пузырей, струпы, пострадавший жалуется на боль

а) 2 степень

б) 3 степень!

в) 4 степень

г) 3-4 степень

Выберите один правильный ответ:

Укажите клинические проявления термических ожогов 4 степени

а) темно-коричневый плотный струп, кожа вокруг темная, просвечивают тромбированные подкожные вены, сильная боль!

б) темно-коричневый плотный струп, кожа вокруг струпа практически не изменена, боль умеренная

в) кожа темная, до черного цвета, мумификация пораженного участка, чувствительности в пораженном участке нет

г) беловатый, рыхлый струп, кожа вокруг струпа гиперемирована, боль умеренная

Выберите один правильный ответ:

Повязки, применяющиеся на доврачебном этапе при ожогах 2 степени

а)спирт-фурацилиновые

б) сухие асептические!

в) мазевые

г) пропитанные вазелиновым маслом

Выберите один правильный ответ:

Первая помощь при термических ожогах лица 2 степени

а) обезболивание, обработка обожженного участка раствором антисептика, сухая асептическая повязка

б) обезболивание, обработка обожженного участка раствором антисептика, повязка с противоожоговыми аэрозолями

в) обезболивание, транспортировка в лечебное учреждение без повязок!

г) обезболивание, обработка обожженного участка раствором антисептика, влажные повязки (стерильный физиологический раствор)

Выберите один правильный ответ:

Укажите мероприятия неотложной доврачебной помощи при термических ожогах 3-4 степени

а) обезболивание, сухие асептические повязки на обожженные участки, транспортировка в лечебное учреждение!

б) обезболивание, повязки с противоожоговыми аэрозолями, транспортировка в лечебное учреждение

в) обезболивание, холодные влажные повязки, транспортировка в лечебное учреждение

г )обезболивание, мазевые повязки, транспортировка в лечебное учреждение

Выберите один правильный ответ:

Методика обработки химического ожога на доврачебном этапе

а) промывание обожженного участка холодной водой в течении 15-20 минут, обработка нейтрализующим раствором, сухие асептические повязки

б) промывание обожженного участка холодной водой в течении часа, сухие асептические повязки!

в) промывание обожженного участка холодной водой, повязки с противоожоговыми аэрозолями

г)водой не промывать, обработать обожженный участок вазелиновым маслом, сухие асептические повязки

Выберите один правильный ответ:

При обработке химического ожога, полученного в результате контакта кожи с окисью кальция необходимо

а) промыть холодной водой, обработать слабым нейтрализующим раствором, отправить в лечебное учреждение

б) механически удалить частицы окиси кальция, промыть холодной водой, наложить сухие асептические повязки, отправить в лечебное учреждение

в) механически удалить частицы окиси кальция, наложить сухие асептические повязки, отправить в лечебное учреждение!

г) механически удалить частицы окиси кальция, наложить повязки с противоожоговыми аэрозолями, отправить в лечебное учреждение

Выберите два правильных ответа:

Мероприятия неотложной доврачебной помощи при химическом ожоге 3-4 степени включают в себя

а) промывание обожженного участка под струей проточной холодной воды!

б) промывание слабыми нейтрализующими средствами

в) сухие асептические повязки

г) повязки с анестетиками

Выберите один правильный ответ:

При определении площади поражения по правилу «девятки» передняя поверхность туловища составляет

а) 1%

б)9%

в) 18%!

г) 27%

Выберите один правильный ответ:

Площадь ладонной поверхности кисти человека составляет

а) 1%!

б) 2%

в) 9%

г)18%

Выберите два правильных ответа:

Выделите группы ожогов, при которых пострадавшие подлежат обязательной госпитализации

а) ожоги головы и шеи, начиная со 2 степени!

б) химические ожоги любой степени

в) ожоги ладони и подошвенной поверхностности стопы, начиная со 2 степени!

г ) ожоги тыльной поверхности кисти и стопы, начиная со 2 степени

Выберите один правильный ответ:

Укажите мероприятия неотложной доврачебной помощи при попадании в глаз химических веществ (слабого раствора уксусной кислоты)

а) промывание холодной проточной водой, наложение сухой асептической повязки, консультация окулиста!

б) промывание проточной холодной водой, затем слабым нейтрализующим раствором (содой), консультация окулиста

в) промывание слабым нейтрализующим (содовым) раствором, за веко заложить глазную гидрокортизоновую мазь, консультация окулиста

г) промывание не проводить, наложение сухой асептической повязки, консультация окулиста

Выберите один правильный ответ:

Определите площадь поражения, если у пострадавшего имеется ожог лица, передней поверхности шеи и груди 1-2 степени

а) 27%

б) 22%

в) 18%

г) 13%!

Выберите один правильный ответ:

При ожогах 2-4 степени необходимо проводить

а) профилактику столбняка!

б) антирабические прививки

в) профилактику столбняка + антирабические прививки

г) при воздействии высоких температур прививки проводить не надо

Выберите один правильный ответ:

Изменения, происходящие в подкожных кровеносных сосудах при отморожениях 1 степени

а) нестойкий кратковременный спазм!

б) кратковременное расширение сосудов, сменяющееся спазмом

в) стойкий длительный спазм

г) стойкое длительное расширение сосудов

Выберите один правильный ответ:

Изменения, происходящие в подкожных кровеносных сосудах при отморожениях 2 степени

а) спазм, сменяющийся стойким расширением сосудов

б) кратковременный спазм, нестойкое расширение сосудов, вторичный спазм!

в) кратковременное расширение сосудов, сменяющееся стойким спазмом

г) может возникать или спазм сосудов, или расширение сосудов

Выберите один правильный ответ:

Механизмы патологии, возникающей в кровеносных сосудах при отморожениях 3-4 степени

а) спазм, замедление кровотока, стаз, тромбоз магистральных сосудов!

б) расширение сосудов, особенно на периферии

в) стойкий спазм, тромбоз отдельных подкожных ветвей, замедление кровотока в подкожных сосудах при ускорении кровотока в магистральных сосудах

г) ускорение кровотока на периферии, тромбоз магистральных сосудов

Выберите один правильный ответ:

Укажите клинические проявления отморожения 1 степени

а) бледность кожи с последующим ее покраснением, пораженный участок холодный на ощупь

б) бледность или «мраморность» кожи, пораженный участок холодный на ощупь!

в) легкая гиперемия кожи, пораженный участок холодный на ощупь

г) бледность или «мраморность» кожи, температура кожи на ощупь не изменяется

Выберите один правильный ответ:

При отморожениях 2 степени отмечается

а) багрово-синюшная окраска кожи, появление прозрачных пузырей, гиперестезии

б) багрово-синюшная окраска кожи, появление прозрачных пузырей, снижение чувствительности!

в) бледная окраска кожи, появление геморрагических пузырей, снижение чувствительности

г) на фоне кожи обычной окраски имеется струп, снижение чувствительности

Выберите один правильный ответ:

Рекомендуемые страницы:

lektsia.com

Термические поражения Ожоги

Ожог (combustio) — повреждение тканей, вызванное воздействием термической, химической, электрической, лучевой энергии.

Различают термические, химические, лучевые, электрические ожоги. Среди хирургических болезней ожоги составляют 2%, причём наибольшая часть приходится на долю термических.

Классификация ожогов

1.В зависимости от причины возникновения: а) термические; б) химические; в) электрические; г) лучевые.

2.С учётом глубины поражения:

I степень — поражение эпидермиса;

II степень — поражение эпителия до росткового слоя;

III степень — поражение дермы;

IIIа — некроз эпителия и частично ростковой зоны с сохранением волосяных луковиц, сальных и потовых желёз;

III — некроз всей толщи дермы, росткового слоя, частично подкожной клетчатки;

IV степень — некроз всей толщи кожи и глубжележащих тканей.

Патогенез

В основе повреждения тканей при ожогах лежит перегревание, обусловленное воздействием пламени, пара, кипятка, раскалённого металла и т.д. Степень перегревания зависит от температуры травмирующего агента и времени его воздействия. Так, воспламенение бензина, продолжающееся доли секунды, приводит к перегреванию тканей в течение долей минуты, действие горячего пара в течение 20 с — к перегреванию их в течение 3 мин. Если перегревание тканей происходит при температуре ниже 58 °С, наступает влажный некроз тканей, при более высокой температуре (выше 65 °С) —коагуляционный некроз.

Термические ожоги кожи появляются при воздействии термических факторов и зависят от его продолжительности. Так, длительное воздействие термических агентов с более низкой температурой вызывает такие же повреждения, что и кратковременное действие термических агентов высокой температуры. Ожог возможен при длительном контакте тканей с термическим агентом невысоких температур. Так, действие температуры 42 °С в течение 6 ч приводит к некрозу кожи. Подобная ситуация возможна при обкладывании грелками больных, находящихся в бессознательном состоянии. Термический агент, температура которого 50 °С, через 3 мин может вызвать некроз кожи. Эта температура считается пороговой для эпидермиса, лейкоциты и остеобласты погибают при температуре 44- 46 °С. Тяжесть ожога зависит от площади и глубины поражения.

Оценка площади поражения

Правильная оценка способствует рациональному выбору метода лечения. Из известных многочисленных схем и расчётов практическое значение имеют следующие.

1. Правило «девяток» (рис. 92). Согласно этому правилу, площадь отдельных областей тела равна или кратна 9: голова и шея — 9%, верхняя конечность — 9%, передняя поверхность туловища — 18%, задняя поверхность туловища — 18%, нижняя конечность — 18% (бедро — 9%, голень и стопа — 9%), наружные половые органы — 1%.

2. Правило «ладони», применяемое при ограниченных ожогах, особенно расположенных в различных участках тела, для определения площади глубокого поражения на фоне поверхностных ожогов. Размер ладони взрослого человека составляет 1% всей поверхности кожи.

Рис. 92. Определение площади ожога (схема):

3. Правила «девяток» и «ладони» дают ориентировочную информацию о площади ожога. Более точно её определяют методами, основанными на непосредственном измерении площади (контуры ожога отмечают на прикладываемой к нему стерильной прозрачной плёнке, которую накладывают на сетку с известной площадью, например на миллиметровую бумагу). Этот метод позволяет получить данные об абсолютной площади ожога.

4. Можно пользоваться специальными таблицами площадей (в см2) отдельных частей тела: лицо — 500 (3,1%), волосистая часть головы — 480 (3,0%), грудь и живот — 2990 (18,0%), кисть — 360 (2,25%), спина — 2560 (16,0%) и т.д.

studfiles.net