Пиноцитоз — это что такое?

Питательные вещества попадают во внутреннюю среду клеток за счет активного транспорта, в котором принимают участие специальные ферменты. При этом происходят два процесса — пиноцитоз и фагоцитоз.

Общая характеристика процесса

Пиноцитоз — это универсальный способ питания, который характерен для растительных и животных клеток. Его суть заключается в попадании в клетку питательных веществ в растворенном виде. Фагоцитоз — аналогичный процесс, но при нем поглощаются твердые частички.

Известно, что пиноцитоз является важным стимулом для формирования лизосом, а фагоцитоз имеет значение при инфицировании клеток вирусами. Эти два процесса имеют много общего, поэтому их часто объединяют под общим названием — цитоз, или эндоцитоз, хотя пиноцитоз является более распространенным. Если вещества, наоборот, выводятся из клетки, то говорят об экзоцитозе.

Если обобщить, то можно сказать, что пиноцитоз — это процесс поглощения клеткой капелек жидкости.

Особенности процесса

Сразу нужно сказать, что цитоз зависит от температуры и не может проходить при 2 °С, а также при действии ингибиторов метаболизма, например, фторида натрия.

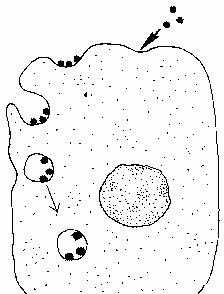

При пиноцитозе образуются выросты цитоплазмы — псевдоподии, которые сливаются между собой и обволакивают капельки жидкости. При этом формируются пузырьки, которые отделяются от клеточной мембраны и начинают мигрировать по цитоплазме, превращаясь в вакуоли под названием пиносомы.

Следует отметить, что пиноцитоз — это также результат контакта клетки с суспензией вирусов. В данном случае в образованных пузырьках содержатся вибрионы. Именно здесь они иногда подвергаются стадии «раздевания». При захвате крупных молекул отдельных лекарственных препаратов также проходит инвагинация и формирование пузырька — вакуоли, однако данный механизм транспорта лекарств не имеет решающего значения. Большее влияние на всасывание фармакологических средств имеет их форма, степень измельчения, а также наличие сопутствующих заболеваний органов пищеварения — гастрита, колита или, например, язвенной болезни.

Реабсорбция белка в почечных канальцах

Пиноцитоз — это активный механизм реабсорбции протеинов в проксимальных отделах почечных нефронов. В ходе него белок прикрепляется к щеточной каемке. В этом месте мембрана инвагинируется, при этом формируется пузырек, содержащий молекулу протеина. Когда белок оказывается внутри такого пузырька, он начинает разлагаться на аминокислоты, которые в дальнейшем через базолатеральную мембрану попадают в межклеточную жидкость. Поскольку такой транспорт требует затрат энергии, то его называют активным.

Стоит отметить, что существует понятие максимального транспорта для веществ, которые активно реабсорбируются. Этот процесс связан с максимальной нагрузкой транспортных систем. Она возникает в случаях, когда количество соединений, попавших в просвет почечных канальцев, превышает возможности ферментов и транспортных белков, принимающих участие в переносе.

В качестве примера также можно привести нарушение реабсорбции глюкозы, что наблюдается в проксимальном извилистом канальце. Если содержание данного вещества превышает функциональные возможности почек, то оно начинает выделяться с мочой (в норме глюкозу не обнаруживают).

Значение пиноцитоза

Данный процесс протекает в почечных канальцах и эпителии кишечника. Он отвечает за всасывание и реабсорбцию многих соединений (в том числе белков и жиров), что необходимо для нормального функционирования организма.

Кроме этого, пиноцитоз проходит при обмене веществ через капиллярную стенку. Так, крупные молекулы, которые не способны проникать через поры мелких кровеносных сосудов, переносятся пиноцитозным путем. При этом мембрана капиллярной клетки инвагинируется, вследствие чего формируется вакуоль, которая окружает молекулу. На противоположной стороне клетки начинает происходить противоположный процесс — эмиоцитоз.

Кроме этого, пиноцитоз проходит при обмене веществ через капиллярную стенку. Так, крупные молекулы, которые не способны проникать через поры мелких кровеносных сосудов, переносятся пиноцитозным путем. При этом мембрана капиллярной клетки инвагинируется, вследствие чего формируется вакуоль, которая окружает молекулу. На противоположной стороне клетки начинает происходить противоположный процесс — эмиоцитоз.

Также следует упомянуть, что пиноцитоз — это важный компонент активного транспорта и ионного наноса. Именно он является основным механизмом проникновения во внутреннюю среду клеток высокомолекулярных веществ. Кроме того, это основной способ проникновения животных или растительных вирусов в клетки хозяина.

fb.ru

суть, этапы и механизмы осуществления процесса

Пиноцитоз является клеточным процессом, посредством которого жидкости и питательные вещества попадают в клетки. Также называемый клеточным питьем, пиноцитоз — это тип эндоцитоза, который включает внутреннее сгибание клеточной мембраны и образование связанных с ней, заполненных жидкостью везикул.

Эти везикулы переносят внеклеточную жидкость и растворенные молекулы (соли, сахара и т. д.) внутрь клетки. Пиноцитоз, иногда называемый эндоцитозом флюидной фазы, представляет собой непрерывный процесс, который происходит в большинстве типов клеток и заключается в интернализации жидкости или растворенных питательных веществ.

Поскольку пиноцитоз включает удаление частей клеточной мембраны при образовании пузырьков, этот материал необходимо заменить, чтобы клетка сохранила свой размер. Мембранный материал возвращается на поверхность мембраны через экзоцитоз. Процессы эндоцитоза или экзоцитоза регулируются и сбалансированы, чтобы гарантировать сохранность размера клетки относительно постоянным.

Читайте также: Фагоцитоз: определение, механизм и стадии процесса.

Процесс пиноцитоз

Пиноцитоз инициируется присутствием желаемых молекул во внеклеточной жидкости вблизи поверхности клеточной мембраны. Эти молекулы могут включать белки молекулы сахара и ионы. Ниже приведено обобщенное описание последовательности событий, происходящих во время пиноцитоза.

Основные этапы пиноцитоза

Схематическая анимация пиноцитоза

- Плазматическая мембрана складывается внутрь (инвагинация), образуя углубление или полость, которая заполняется внеклеточной жидкостью и растворенными молекулами.

- Плазматическая мембрану складывается обратно в себя, пока концы сложенной мембраны не встретятся. Это удерживает жидкость внутри везикул. В некоторых клетках, длинные каналы и формы простираются от мембраны вглубь цитоплазмы.

- Слияние концов сложенной мембраны высвобождает везикулу из мембраны, позволяя им дрейфовать к центру клетки.

- Везикула способна проходить через клетку и возвращаться обратно в мембрану путем экзоцитоза или может сливаться с лизосомой. Лизосомы выделяют ферменты, разрушающие открытые везикулы и высвобождающие их содержимое в цитоплазму.

Микропиноцитоз и макропиноцитоз

Поглощение воды и растворенных молекул клетками происходит двумя основным способами: микропиноцитоз и макропиноцитоз. При микропиноцитозе образуются очень маленькие пузырьки (диаметром около 0,1 микрометра), поскольку плазменная мембрана инвагинирует и образует внутренние везикулы, отходящие от нее. Кавеола — это примеры микропиноцитотических везикул, которые встречаются в клеточных мембранах большинства типов клеток организма.

При макропиноцитозе образуются более крупные везикулы, чем при микропиноцитозе. Они содержат большие объемы жидкости и растворенных питательных веществ. Везикулы имеют размер от 0,5 до 5 микрометров в диаметре. Процесс макропиноцитоза отличается от микропиноцитоза тем, что вместо инвагинации, в плазматической мембране формируются складки.

Погрешность возникает, когда цитоскелет переупорядочивает расположение актиновых микрофиламентов в мембране. Складки вытягивают части мембраны в виде плечевых выступов во внеклеточную жидкость. Затем они складываются на себя, захватывая части внеклеточной жидкости и образуя везикулы, называемые макропиносомами.

Макропиносомы созревают в цитоплазме, либо сливаются с лизосомами (содержимое высвобождается в цитоплазму), либо мигрируют обратно в плазматическую мембрану для рециркуляции. Макропиноцитоз распространен в белых кровяных клетках, таких как макрофаги и дебритные клетки. Эти клетки иммунной системы используют этот способ как средство тестирования внеклеточной жидкости на присутствия антигенов.

Адсорбционный пиноцитоз

Адсорбционный пиноцитоз — неспецифическая форма эндоцитоза, которая также ассоциируется с ямками, покрытыми клатрином. Адсорбирующий пиноцитоз отличается от рецепторно-опосредованного эндоцитоза тем, что специализированные рецепторы не участвуют в процессе. Заряженные взаимодействия между молекулами и поверхностью мембраны удерживают молекулы на поверхности ямок, покрытых клатрином. Эти ямки формируются в течение минуты или около того, прежде чем будут усвоены клеткой.Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

natworld.info

Единицы живого: Фагоцитоз и Пиноцитоз.

Фагоцитоз

Наиболее важной функцией нейтрофилов и макрофагов является фагоцитоз — поглощение клеткой вредоносного агента. Фагоциты избирательны в отношении материала, который они фагоцитируют; иначе они могли бы фагоцитировать нормальные клетки и структуры организма. Осуществление фагоцитоза зависит главным образом от трех специфических условий.

Во-первых, большинство естественных структур имеют гладкую поверхность, которая препятствует фагоцитозу. Но если поверхность неровная, возможность фагоцитирования возрастает.

Во-вторых, большинство естественных поверхностей имеют защитные белковые оболочки, отталкивающие фагоциты. С другой стороны, большинство погибших тканей и инородных частиц лишены защитных оболочек, что делает их объектом фагоцитоза.

В-третьих, иммунная система организма образует антитела против инфекционных агентов, например бактерий. Антитела прикрепляются к мембранам бактерий, и бактерии становятся особенно чувствительными к фагоцитозу. Для осуществления этой функции молекула антитела также соединяется с продуктом СЗ каскада комплемента — дополнительной частью иммунной системы, обсуждаемой в следующей главе. Молекулы СЗ, в свою очередь, прикрепляются к рецепторам на мембране фагоцитов, инициируя фагоцитоз. Этот процесс выбора и фагоцитоза называют опсонизацией.

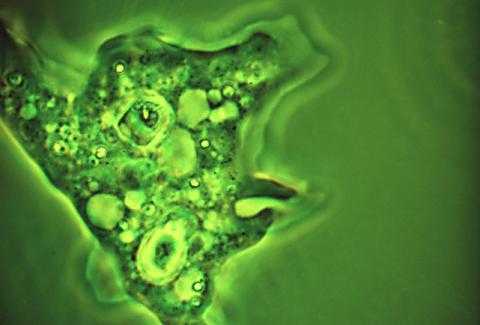

Фагоцитоз, осуществляемый нейтрофилами. Нейтрофилы, входящие в ткани, являются уже зрелыми клетками, способными к немедленному фагоцитозу. При встрече с частицей, которая должна быть фагоцитирована, нейтрофил сначала прикрепляется к ней, а затем выпускает псевдоподии во всех направлениях вокруг частицы. На противоположной стороне частицы псевдоподии встречаются и сливаются друг с другом. При этом образуется замкнутая камера, содержащая фагоцитируемую частицу. Затем камера погружается в цитоплазматическую полость и отрывается от наружной стороны клеточной мембраны, формируя свободно плавающий фагоцитарный пузырек(также называемый фагосомои)внутрицитоплазмы. Один нейтрофил обычно может фагоцитировать от 3 до 20 бактерий, прежде чем он сам инактивируется или погибает.

Фагоцитоз, осуществляемый макрофагами. Макрофаги представляют собой конечную стадию развития моноцитов, входящих в ткани из крови. При активации иммунной системой они становятся гораздо более мощными фагоцитами, чем нейтрофилы, и часто могут фагоцитировать до 100 бактерий. Макрофаги также способны поглощать гораздо более крупные частицы, даже целые эритроциты и иногда малярийных паразитов, тогда как нейтрофилы не могут фагоцитировать частички, размер которых значительно превышает размер бактерии. Кроме того, макрофаги могут выталкивать конечные продукты и часто живут и функционируют в течение многих месяцев.

Сразу после фагоцитирования большинство частиц перевариваются внутриклеточными ферментами. После фагоцитирования инородной частицы лизосомы и другие цитоплазматические гранулы нейтрофила или макрофага немедленно вступают в контакт с фагоцитарным пузырьком, их мембраны сливаются, в результате в пузырек вбрасываются многие переваривающие ферменты и бактерицидные вещества. Таким образом, фагоцитарный пузырек теперь становится переваривающим пузырьком, и сразу начинается расщепление фагоцитированной частицы.

И нейтрофилы, и макрофаги содержат громадное количество лизосом, наполненных протеолитическими ферментами, особенно приспособленными для переваривания бактерий и других чужеродных белковых веществ. Лизосомы макрофагов (но не нейтрофилов) содержат также большое количество липаз, которые разрушают толстые липидные мембраны, покрывающие некоторые бактерии, например туберкулезную палочку.

И нейтрофилы, и макрофаги могут уничтожать бактерии. Кроме переваривания поглощенных бактерий в фагосомах нейтрофилы и макрофаги содержат бактерицидные агенты, уничтожающие большинство бактерий, даже если лизосомальные ферменты не могут их переварить. Это особенно важно, поскольку некоторые бактерии имеют защитные оболочки или другие факторы, предупреждающие их разрушение пищеварительными ферментами. Основная часть «убивающего» эффекта связана с действием некоторых мощных окислителей, образуемых в больших количествах ферментами мембраны фагосомы, или специфической органеллой, называемой пероксисомой. К этим окислителям относятся супероксид (О2), пероксид водорода (Н2О2) и гидроксилъные ионы (-ОН), каждый из них даже в небольших количествах смертелен для большинства бактерий. Кроме того, один из лизосомальных ферментов — миелопероксидаза — катализирует реакцию между Н2О2 и ионами Сl с образованием гипохлорита — мощного бактерицидного агента.

Однако некоторые бактерии, особенно туберкулезная палочка, имеют оболочки, устойчивые к лизосомальному перевариванию, и к тому же секретируют вещества, отчасти препятствующие «убивающим» эффектам нейтрофилов и макрофагов. Такие бактерии ответственны за многие хронические болезни, например туберкулез.

Пиноцитоз

Пиноцито́з (от др.-греч. πίνω — пью, впитываю и κύτος — вместилище, здесь — клетка) — 1) Захват клеточной поверхностью жидкости с содержащимися в ней веществами. 2) Процесс поглощения и внутриклеточного разрушения макромолекул.

Один из основных механизмов проникновения в клетку высокомолекулярных соединений, в частности белков и углеводно-белковых комплексов.

Открытие пиноцитоза Явление пиноцитоза открыто американским учёным У.Льюисом в 1931.

Процесс пиноцитоза При пиноцитозе на плазматической мембране клетки появляются короткие тонкие выросты, окружающие капельку жидкости. Этот участок плазматической мембраны впячивается, а затем отшнуровывается внутрь клетки в виде пузырька. Методами фазово-контрастной микроскопии и микрокиносъёмки прослежено формирование пиноцитозных пузырьков диаметром до 2 мкм. В электронном микроскопе различают пузырьки диаметром 0,07—0,1 мкм (микропиноцитоз). Пиноцитозные пузырьки способны перемещаться внутри клетки, сливаться друг с другом и с внутриклеточными мембранными структурами. Наиболее активный пиноцитоз наблюдается у амёб, в эпителиальных клетках кишечника и почечных канальцев, в эндотелии сосудов и растущих ооцитах. Пиноцитозная активность зависит от физиологического состояния клетки и состава окружающей среды. Активные индукторы пиноцитоза — γ-глобулин, желатина, некоторые соли.

biology623.blogspot.com

биология. напишите пожалуиста функции пиноцитоза и фагоцитоза очень прошу

ФагоцитозЗахват плазматической мембраной твердых частиц и впячивание (втягивание) их внутрь клетки называют фагоцитозом (от греч. «фагос» — пожирать и «цитос» — клетка) . Это явление можно наблюдать, например, при захвате амебой более мелких одноклеточных или при захвате бактерий, проникших в организм животного или человека, лейкоцитами крови.

К вакуоли, содержащей фагоцитированный объект (фагосоме) , присоединяются лизосомы и содержащиеся в них неактивные ферменты, активируясь, изливаются в вакуоли. Образуется пищеварительная вакуоль. В ней устанавливается рН около 5,0, что близко к оптимуму ферментов лизосом. Лизосомы содержатся в фагоцитирующих клетках в большом количестве, в частности, зернистость гранулоцитов представляет собой первичные, неактивированные лизосомы. В лизосом ах имеется широкий спектр ферментов, в том числе расщепляющих биологические макромолекулы рибонуклеазы, протеазы, амилазы, липазы. Фагоциты отличаются друг от друга набором ферментов. В нейтрофилах обнаружены дезоксирибонуклеаза, рибонуклеаза, пептидазы (карбоксиполипептидаза, дипептидаза, аминополипептидаза) , липаза, амилазы, бетаглюкуронидаза, кислая и щелочная фосфатазы, мальтаза, сахараза, пероксидаза, лизоцим. В отличие от нейтрофилов, макрофаги содержат больше липолитических ферментов и эстеразы. Количество гидролаз в макрофагах легких в 3—5 раз выше, чем в макрофагах перитонеального экссудата и моноцитах крови.

Пиноцитоз (от греч. píno — пью, впитываю и kýtos — вместилище, здесь — клетка) , захват клеточной поверхностью жидкости с содержащимися в ней веществами. Один из основных механизмов проникновения в клетку высокомолекулярных соединений, в частности белков и углеводно-белковых комплексов. Явление Пиноцитоз открыто американским учёным У. Льюисом в 1931. При Пиноцитоз на плазматической мембране клетки появляются короткие тонкие выросты, окружающие капельку жидкости. Этот участок плазматической мембраны впячивается, а затем отшнуровывается внутрь клетки в виде пузырька. Методами фазово-контрастной микроскопии и микрокиносъёмки прослежено формирование пиноцитозных пузырьков диаметром до 2 мкм. В электронном микроскопе различают пузырьки диаметром 0,07—0,1 мкм (микропиноцитоз) . Пиноцитозные пузырьки способны перемещаться внутри клетки, сливаться друг с другом и с внутриклеточными мембранными структурами. Наиболее активный Пиноцитоз наблюдается у амёб, в эпителиальных клетках кишечника и почечных канальцев, в эндотелии сосудов и растущих ооцитах. Пиноцитозная активность зависит от физиологического состояния клетки и состава окружающей среды. Активные индукторы Пиноцитоз — g-глобулин, желатина, некоторые соли.

otvet.mail.ru

Строение, функции и патология клеточной мембраны

Строение, функции и патология клеточной мембраны

Январь 8, 2012 в 8:55 дп (Готовимся к экзамену, Психофизиология)

Конспект составила Анастасия Ооржак

Плазматическая мембрана окружает каждую клетку, определяет ее размер и обеспечивает сохранение различий между содержимым клетки и внешней средой. Мембрана служит высокоизбирательным фильтром и отвечает за активный транспорт веществ, то есть, поступление в клетку питательных веществ и вывод наружу вредных продуктов жизнедеятельности. Наконец, мембрана ответственна за восприятие внешних сигналов, позволяет клетке реагировать на внешние изменения.

Все биологические мембраны представляют собой ансамбли липидных и белковых молекул, удерживаемых вместе с помощью нековалентных взаимодействий.

Основу любой молекулярной мембраны составляют молекулы фосфолипидов, образующих бислой (=двойной слой). Слои организованы так, что гидрофильные «головы» фосфолипидов ориентированы наружу, а взаимодействие между двумя слоями осуществляется гидрофобными «хвостами» фосфолипидов.

Важнейшие свойства бислоя:

— способность к самосборке;

— текучесть;

— ассиметричность.

Хотя основные свойства биологических мембран определяются свойствами липидного бислоя, но большинство специфических функций обеспечивается мембранными белками.

Белки выступают в качестве рецепторов и ферментов. С их помощью осуществляется транспорт через мембрану многих веществ. Большинство из них пронизывают бислой в виде одиночной альфа-спирали, но есть и такие, которые пересекают его несколько раз. Некоторые белки связываются с мембраной, не пересекая бислой, а прикрепляясь к той или иной ее стороне. Их называют периферическими мембранными белками. Многие из периферических белков связаны нековалентными взаимодействиями с трансмембранными белками, но есть и такие, которые имеют ков

Пиноцитозные пузырьки — Справочник химика 21

Неперевариваемые — вот еще одно выражение, которого нам так недоставало. Что же происходит, в сущности, с пиноцитозными пузырьками внутри клетки Конечно, маловероятно, что пиноцитоз и фагоцитоз — это в полном смысле слова обращение процесса экструзии. Пиноцитозные пузырьки (это относится и к фагоцитозу) остаются свободными внутри клетки более или менее продолжительное время, а вовсе не сливаются снова с цистернами Гольджи, входящими в состав диктиосом. Если они содержат только воду, они постепенно отдают ее окружающей цитоплазме [c.238]Пиноцитозные пузырьки образуют окаймленные ямки в плазматической мембране [41] [c.411]

По своей ультраструктуре тонопласт очень близок к пиноцитозным пузырькам. В обоих случаях имеется элементарная мембрана, ограничивающая некоторый объем, заполненный водой с растворенными в ней веществами — солями или органическими соединениями. Это родство еще сильнее подчеркивается наличием процесса, который описан в конце предыдущего раздела (пиноцитозные пузырьки, исходящие из плазмалеммы, пересекают цитоплазму и изливают свое содержимое в центральную вакуоль см. рис. 106). [c.242]

Недавно была выдвинута для обсуждения новая гипотеза. Она исходит из данных электронной микроскопии. Рассмотрим эти данные. Есть основания полагать, что предшественники пластид и митохондрий отшну-ровываются в виде маленьких пузырьков от плазмалеммы, подобно пиноцитозным пузырькам, но, разумеется, с другим содержимым (рис. 115). Именно из них в дальнейшем образуются пропластиды и промитохондрии, [c.260]

Синтез и секреция Т3 и Т4 контролируются тиролиберином и тиротропином. Тиротропин оказывает следующие эффекты стимулирует активный транспорт 1 против 500-кратного градиента в полость фолликула за счет цАМФ-зависимого фосфорилирования белков клеточных мембран усиливает транскрипцию и трансляцию тироглобулина стимулирует рост эпителиальных клеток, формирующих фолликулы, а в фолликулярном коллоиде — иодирование тирозилов по аденилатциклазному механизму стимулирует синтез Т3, Т4 (аналогично действуют адреналин и РСЕ2) стимулирует секрецию иодированного тироглобулина путем пиноцитоза и отщепления Т3 и Т4 при слиянии пиноцитозных пузырьков с мембранами лизосом (протеолитическим путем), а также поступление Т3 и Т4 в кровь и лимфу.

Своеобразную роль играют лизосомы в клетках щитовидной железы, которые путем пиноцитоза поглощают тиреоглобулин (разд. 5.9.8). Образовавшиеся пиноцитозные пузырьки ели- [c.199]

Пиноцитозные пузырьки образуют окаймлегшьге ямки в плазматической мембране 411 Окаймленные ямки содержат клатрин 412 Существуют по крайней мере два типа окаймленньгх пузырьков 413 [c.514]

Цитоплазма макрофагов имеет более плотный вид, чем у моноцитов, за счет большего количества свободных рибосом и полисом, но особенно вследствие появления огромного числа фагоцитарных вакуолей, первичных и вторичных лизосом, муль-тивезикулярных телец, остаточных телец разного типа, в том числе миелиновых. В цитоплазме часто видны обломки различных клеток (чаще нейтрофилов) и целые эритроциты. На периферии много пиноцитозных пузырьков, более крупные вакуоли, по-видимому, представляют собой глубокие инвагинаты поверхности клеток. ГЭР развит лучше, чем у моноцитов, но значительно слабее, чем у фибробластов он представлен узкими короткими разъединенными цистернами с умеренным числом фиксированных рибосом. В некоторых макрофагах обычно на одном из ПОЛЮСОВ ( в отличие от фибробластов) определяется сравнительно выраженный ГЭР с цистернами канальцевого типа. Пластинчатый комплекс также развит лучше, чем у моноцитов. Обычно он представлен плоскими цистернами и ва- [c.44]

Секреция Гз и Г4 идет путем пиноцитоза. При этом на апикальной стороне эпителиальных клеток происхо- дит захват частичек коллоида (вместе с йодированным тиреоглобулином). Частички окружаются мембраной эпителиальной клетки и поступают в цитоплазму в виде пиноцитозных пузырьков. При слиянии пузырьков с ли-зосомами эпителиальнол клетки тиреоглобулин расщепляется, Гз и Г4 через базальную мембрану секретируют ся в кровь и лимфу. Вместе с Гз и Т4 могут секретироч

Тиреотропный гормон и другие факторы, повышающие концентрацию цАМФ в щитовидной железе, стимулируют пиноцитоз коллоида — процесс образования и движения пиноцитозных пузырьков. Таким образом,, тиреотропин ускоряет не только биосинтез, но и секрецию Т.г VI Т . [c.93]

Висцеральная гладкая мускулатура беспозвоночных построена из ГМК. В эволюции, как считает А.А.Заварзин (1985), она произошла из эпителиально-мышечных клеток или оседлых слеток первичных паренхим предков многоклеточных животных. Висцеральная мускулатура беспозвоночных представлена клетками двух типов. У одного типа хорошо выражены плотные тела (аналоги линий 2), к которым прикрепляются тонкие филаменты. У клеток другого типа плотные тела не выражены. Последний тип плохо изучен. У миоцитов I типа миозиновые нити свободно лежат в цитоплазме, а актиновые закреплены. На поперечных срезах миоцитов не видно расположенных по окружности тонких нитей вокруг толстых миозиновые нити, по-видимому, могут взаимодействовать с разным числом актиновых филаментов. Часть толстых нитей имеет пармиозиновый стержень, на который наслаивается миозин. Оформленные миофибриллы и саркомеры у них отсутствуют. На боковых поверхностях ГМК встречаются трубкообразные впячивания (аналоги Т-системы), а также пиноцитозные пузырьки. Ядро находится в центре клетки. При сокращении поверхность клеток становится неровной, с выпуклостями вследствие сокрашения филаментов, закрепленных плотными телами наискось. В этих клетках есть десмосомы и щелевые контакты. Клетки объединяются в пучки. Таким образом, висцеральная мускулатура беспозвоночных имеет много общего с таковой позвоночных и демонстрирует параллельное развитие этой ткани в эволюции, но существуют и определенные отличия, в основном приспособительного характера. [c.135]

chem21.info

Пиноцитоз — Википедия

Материал из Википедии — свободной энциклопедии

Текущая версия страницы пока не проверялась опытными участниками и может значительно отличаться от версии, проверенной 9 марта 2016; проверки требуют 3 правки. Текущая версия страницы пока не проверялась опытными участниками и может значительно отличаться от версии, проверенной 9 марта 2016; проверки требуют 3 правки.Пиноцито́з (от др.-греч. πίνω — пью, впитываю и κύτος — вместилище, здесь — клетка) — 1) Захват клеточной поверхностью жидкости с содержащимися в ней веществами. 2) Процесс поглощения и внутриклеточного разрушения макромолекул.

Один из основных механизмов проникновения в клетку высокомолекулярных соединений, в частности белков и углеводно-белковых комплексов.

Открытие пиноцитоза[ | ]

Явление пиноцитоза открыто американским учёным в 1931 году.

Процесс пиноцитоза[ | ]

При пиноцитозе на плазматической мембране клетки появляются короткие тонкие выросты, окружающие капельку жидкости. Этот участок плазматической мембраны впячивается, а затем отшнуровывается внутрь клетки в виде пузырька. Методами фазово-контрастной микроскопии и микрокиносъёмки прослежено формирование пиноцитозных пузырьков диаметром до 2 мкм. В электронном микроскопе различают пузырьки диаметром 0,07—0,1 мкм (микропиноцитоз). Пиноцитозные пузырьки способны перемещаться внутри клетки, сливаться друг с другом и с внутриклеточными мембранными структурами. Наиболее активный пиноцитоз наблюдается у амёб, в эпителиальных клетках кишечника и , в эндотелии сосудов и растущих ооцитах. Пиноцитозная активность зависит от физиологического состояния клетки и состава окружающей среды. Активные индукторы пиноцитоза — , желатин, некоторые соли.

См. также[ | ]

encyclopaedia.bid