Компрессионно-оскольчатый перелом позвонка — симптомы, диагностика и лечение

Содержание:

Компрессионно-оскольчатый перелом позвонка — одна из самых тяжёлых травм позвоночника. В отличие от клиновидных разновидностей, при оскольчатом повреждении происходит деформация соседних дисков, а сам позвонок может раздробиться на несколько отдельных фрагментов.

Компрессионно-оскольчатый перелом позвонка — одна из самых тяжёлых травм позвоночника. В отличие от клиновидных разновидностей, при оскольчатом повреждении происходит деформация соседних дисков, а сам позвонок может раздробиться на несколько отдельных фрагментов.

Для такой травмы есть только одна причина. Сила, которая сломает позвонок, должна быть направлена строго по вертикали и по отвесной прямой. Чаще всего в этом случае страдает первый и третий поясничные позвонки.

Основная причина – падение с высоты на вытянутые ноги или на ягодицы. Ещё одна причина – обрушение тяжести на человека, который находится в полусогнутом положении.

Всё это является теми факторами, которые позволяют выделить этот тип травмы в отдельную группу. Во-первых, такая травма относится к самым тяжёлым повреждениям позвоночного столба. Во-вторых, позвонок дробится на несколько частей, две из которых являются крупными, а остальные максимально мелкие. Также присутствует и разрыв соседних межпозвоночных дисков. А значительное кровоизлияние после этого часто становится причиной серьёзных осложнений. Что касается лечения, то оно обычно растягивается на несколько месяцев.

Клиническая картина

Заподозрить оскольчатый перелом поясничного позвонка можно после уточнения травмы и механизма её получения. Клиническая картина, как правило, совпадает с симптомами, которые проявляются при клиновидном компрессионном переломе, однако тяжесть проявлений в несколько раз серьёзнее.

Общее состояние пострадавшего тяжёлое. Часто выражены явления травматического шока, бледность кожи и слизистых. Среди других характерных симптомов – раздражение брюшины, парез кишечника, задержка мочи. Объяснить это можно образованием забрюшинного кровоизлияния в больших объёмах. Типичная поза пострадавшего – на боку, с согнутыми в коленях и бёдрах ногами, которые приведены к животу.

Оскольчатый перелом тела позвонка бывает осложнённым и неосложнённым. При неосложнённом типе, то есть когда нет повреждений спинного мозга, основные жалобы – боль в спине, которая усиливается во время движений. Также можно увидеть небольшой отёк в районе повреждения спины и выпуклость в этом же месте. Боль может значительно усилиться при попытках глубоко дышать или кашлять. Редко бывает так, что боль иррадиирует в область живота, что создаёт симптомы такого опасного для жизни состояния, как острый живот.

При нарушении чувствительности или когда имеются нарушения работы тазовых органов, есть вероятность того, что произошло повреждение спинного мозга.

Осложнения

Компрессионно-оскольчатый перелом 12 позвонка, либо какого-то другого, в 50% всех случаев после себя оставляют немало осложнений. Это могут быть сильные непреходящие длительный период боли, быстрое развитие дегенеративных изменений и повреждения нервных структур.

В пожилом возрасте может развиться такое состояние, как старческий горб. Но самым тяжёлым осложнением является разрыв или сдавление спинного мозга и его корешков. Разрыв происходит в момент травмы, сдавление может также произойти либо сразу, либо через некоторое время. Также отмечается сдавливание сосудов, что приводит к нарушению питания спинного мозга.

Сужение позвоночного канала после оскольчатого перелома позвонка в дальнейшем может стать причиной компрессионной миелопатии. Ликвидировать эту патологию удается только при помощи оперативного вмешательства.

Диагностика

Компрессионно-оскольчатый перелом тела L1 и другие подобные повреждения диагностировать довольно просто. Заподозрить перелом можно по жалобам пациента и по механизму получения травмы.

Самым простым и доступным методом диагностики в этом случае будет рентгенография. Выполняется такая процедура практически в каждой больнице, а результат можно узнать уже через несколько минут.

Однако рентгенография может показать только наличие или отсутствие повреждения костной структуры. Что касается повреждений мягких тканей или самого спинного мозга, то желательно использовать другие методы – КТ или МРТ.

Лечение

Компрессионно-оскольчатый перелом с деформацией и повреждением спинного мозга – это показание для проведения оперативного вмешательства. При неосложнённых формах показана только консервативная терапия с обязательным ношением корсетов и других фиксирующих приспособлений. Носить корсет или бандаж пациент должен на протяжении 6 месяцев. Альтернативой этого может служить гипсовый корсет, однако он неудобен в использовании и часто причиняет много неудобств.

Компрессионно-оскольчатый перелом с деформацией и повреждением спинного мозга – это показание для проведения оперативного вмешательства. При неосложнённых формах показана только консервативная терапия с обязательным ношением корсетов и других фиксирующих приспособлений. Носить корсет или бандаж пациент должен на протяжении 6 месяцев. Альтернативой этого может служить гипсовый корсет, однако он неудобен в использовании и часто причиняет много неудобств.

Компрессионно-оскольчатый перелом L1 также лечится при помощи обезболивания, которое является, пожалуй, одним из важных этапов в терапии. В качестве обезболивающих препаратов обычно выбирают кеторол, кетонал, трамал и многие друге. Однако сделать это может только лечащий врач, после изучения всех показаний и противопоказаний.

Введите свой e-mail, чтобы получить бесплатную книгу «7 простых шагов к здоровому позвоночнику»

vashaspina.ru

Компрессионный оскольчатый перелом позвоночника: симптомы

Травмы позвоночника являются одними из самых тяжелых повреждений скелета человека

В статье рассказывается о тяжелой травме — компрессионном оскольчатом переломе позвоночного столба (columna vertebralis). Почему он происходит, какие симптомы указывают на данный перелом.

Рассматриваются методы диагностики и лечения. Данная травма из-за тяжести и серьезных последствий выделена в отдельную клиническую форму переломов позвоночного столба.

Свое название он получил от того, что во время сдавливания позвонков откалываются осколки кости, которые могут травмировать спинной мозг (medulla spinalis), нервы, кровеносные сосуды.

Содержание статьи

Причины переломов

Такие переломы происходят вследствие непрямого воздействия на позвоночник:

- падение на выпрямленные ноги или ягодицы;

- удар головой о воду или о дно при нырянии;

- падение на плечи тяжелых предметов, когда человек находится в полусогнутом положении.

То есть сила, которая ломает позвоночник, направлена по вертикали и по отвесной прямой. При этом в основном разрушаются первый и третий позвонки.

Симптомы

Компрессионно-оскольчатый перелом позвоночника характеризуется раздроблением тела позвонков на несколько осколков. Существуют так называемые взрывные переломы, когда позвонок разлетается на множество мелких частей.

Практически всегда такая травма сопровождается повреждением межпозвонковых дисков. Переломы разделяют на осложненные и неосложненные. При осложненных осколками травмируется спинной мозг.

Таблица №1. Виды травмы.

| Неосложненные переломы | Осложненные переломы |

Неосложненные переломы проявляются следующими симптомами, которые зависят от локализации:

| При травмировании спинного мозга присоединяются следующие симптомы:

|

Неврологические симптомы наблюдаются почти у 90% пострадавших. Наличие этих симптомов должны стать поводом к немедленному вызову бригады специалистов.

Взрывной компрессионный оскольчатый перелом позвоночника характеризуется большим количеством осколков, которые травмируют важные органы

Первая помощь пострадавшему

Первое, что нужно сделать — это вызвать бригаду скорой помощи. Так как без обследования специалиста, неизвестно, что это за травма, то любое повреждение позвоночника должно рассматриваться как перелом. И первая помощь должна даваться как при переломе.

Если машина скорой помощи должна прибыть с минуты на минуту, то лучше просто находиться рядом с пострадавшим, не разрешая ему совершать какие либо движения.

Если же прибытие медиков по каким либо причинам задерживается, то придется действовать самостоятельно:

- определить, в сознании ли пострадавший;

- определить наличие пульса и дыхания;

- узнать, где и как проявляется боль.

Если пострадавший в сознании и у него не нарушены функции глотания, необходимо дать безрецептурный обезболивающий препарат в максимально допустимой дозе. На область травмы положить холод. При сумеречном сознании обезболивающее в таблетках давать нельзя из-за возможной дисфагии.

Пострадавшего переложить на прямую твердую поверхность и зафиксировать. Шейный отдел позвоночника нужно фиксировать независимо от того, какой отдел поврежден.

При отсутствии у больного сознания нужно очистить рот от рвотных масс, если таковые имеются. При отсутствии пульса и дыхания срочно проводятся реанимационные мероприятия — делать искусственное дыхание и массаж сердца вплоть до приезда машины скорой помощи.

При проведении реанимационных мероприятий под область груди пострадавшего нужно положить валик из одеяла или одежды, чтобы не усугубить травму.

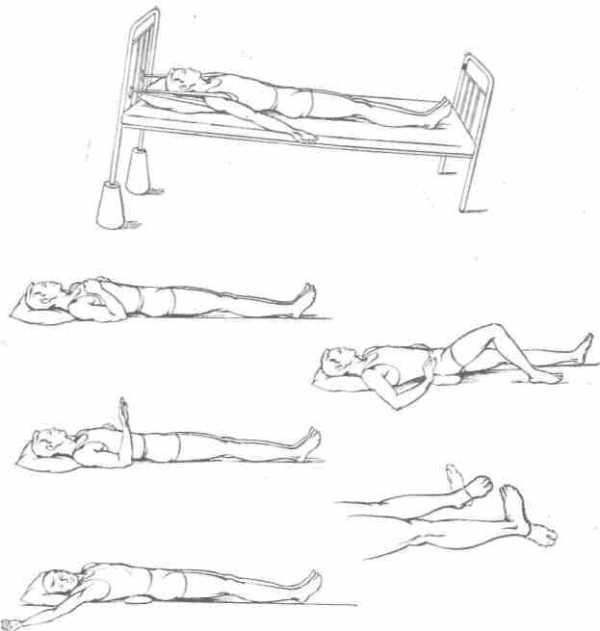

Инструкция по иммобилизации пострадавшего

Диагностика

Предварительный диагноз врач-травматолог ставит после проведения опроса и осмотра пациента.

Окончательный диагноз выставляется после инструментальных и лабораторных исследований:

- Рентген. Проводится стандартная рентгенография в двух проекциях. Травма выявляется при рентгенографическом обследовании. С ее помощью можно оценить локализацию перелома и количество осколков.

- МРТ или КТ (фото). Данные процедуры могут быть назначены после рентгенологического исследования. Они выявляют повреждения мягких тканей, нервных окончаний и кровеносных сосудов.

- Люмбальная пункция. Это лабораторное исследование проводится при подозрении на повреждение спинного мозга. Если ликвор содержит примесь крови, значит, имеется повреждение мозга.

На основании клинических, инструментальных и лабораторных исследований ставится диагноз и назначается лечение.

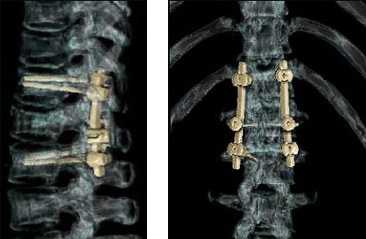

Травма на КТ

Методы лечения

Назначение лечения зависит от многих факторов: степени тяжести травмы, наличия смещений осколков и повреждений внутренних органов. Лечение может быть консервативным и хирургическим.

Обязательно назначается медикаментозная терапия. Пациенту назначают обезболивающие и противовоспалительные препараты, иммуномодуляторы, хондропротекторы, препараты кальция и витамины.

В некоторых случаях проводится антибактериальная терапия. Лекарства принимают курсами и после выписки из стационара. Цена на препараты может быть достаточно высокой, но они необходимы для полноценного лечения.

Консервативное лечение

Консервативная терапия назначается при неосложненных переломах. Для этого применяют длительную иммобилизацию воротником Шанца или корсетом, который затем заменяют на более комфортный ортез.

Пациенту назначают постельный режим. Пострадавший должен стараться двигаться как можно меньше. Это лучший способ для восстановления позвоночника.

Срок иммобилизации зависит от тяжести повреждения и может составлять от 3 месяцев до года.

Гипсовый корсет через некоторое время могут заменить на комфортный ортез

Хирургическая терапия

Операция применяется при тяжелых травмах, переломах со смещением, при угрозе или наличии повреждения спинного мозга. При оскольчатых переломах проводится ламинэктомия для освобождения нервных корешков и medulla spinalis.

В ходе операции вскрываются позвоночные дуги и удаляются осколки позвонков. Поврежденные тела позвонков частично или полностью заменяют металлическими конструкциями. Тактика лечения выбирается строго индивидуально. Как проводится такая операция расскажет специалист в видео в этой статье.

Период реабилитации после перелома

При любом методе лечения пациент проходит полугодовую реабилитацию. В зависимости от тяжести травмы выделяют 3 реабилитационных группы, в каждой из которых имеются свои цели и задачи.

- В первую группу входят пациенты с незначительным нарушением позвоночника. Цель реабилитации — полное восстановление привычной жизнедеятельности пациента. Задачами является устранение болевого синдрома, восстановление двигательных функций позвоночника и функций внутренних органов.

- Целью реабилитации второй группы пациентов, у которых обнаружены более серьезные нарушения, является восстановление навыков самообслуживания, способности к самостоятельному передвижению. Такие пациенты впоследствии восстанавливают работоспособность или осваивают новые профессии.

- К третьей группе относятся пациенты получившие самые серьезные травмы позвоночника. Реабилитационные методы помогут им самостоятельно себя обслуживать — принимать пищу, умываться, одеваться. Такие пациенты смогут передвигаться в инвалидной коляске.

Основными методами реабилитации являются:

- ЛФК и массаж;

- физиопроцедуры;

- ношение корсетов.

Таблица №2. Методы реабилитации после перелома позвоночника.

| Методы реабилитации | Описание |

Лечебная физкультура и массаж  Упражнения для пациентов с оскольчатым переломом columna vertebralis | При долгом нахождении в неподвижном состоянии, развивается атрофия мышц. Чтобы этого не произошло врач назначает комплекс упражнений, разработанный индивидуально для пациента. Лечебная физкультура ускоряет процессы регенерации, улучшает работу сердечно-сосудистой и дыхательной систем, желудочно-кишечного тракта. Она назначается для профилактики пролежней и нарушений кровообращения. Для лежачих пациентов полезна дыхательная и пассивная гимнастика. После выполнения комплекса упражнений полезно провести сеанс массажа, который снимает боль и улучшает кровообращение. |

Физиопроцедуры  Физиопроцедуры ускоряют выздоровление | Физиопроцедуры мягко воздействуют на область перелома, устраняя боль и воспаление, ускоряя регенерации костных и мягких тканей, улучшая общее состояние организма пациента. Физиопроцедуры можно подбирать для каждого конкретного случая, кроме того, они усиливают действия лекарственных средств, что позволяет снизить их дозировку. Применяют магнитотерапию, лазеротерапию, электрофорез кальцием, облучение ультрафиолетом, индукционные токи. Выбор разнообразен и зависит от того, на какой стадии находится лечение. |

Ортопедический корсет  Корсет снижает нагрузку на позвоночный столб | Через 4-6 месяцев снимают гипсовый корсет. И чтобы снизить нагрузку на позвоночник пациенту назначается ношение ортопедического корсета. Корсеты различаются по форме, жесткости, способе фиксации. |

Питание при таком виде травм должно быть рациональным и включать в себя необходимые для ускорения срастания переломов микроэлементы и витамины. В меню пациентов должны быть молоко, молочные продукты, сыры, постное мясо, зерновой хлеб, бобовые, свежие овощи и фрукты, зелень.

Компрессионный оскольчатый перелом позвоночника — одна из тяжелейших травм позвоночного столба. Прогноз зависит от правильного оказания первой помощи, тяжести травмы, адекватности лечения.

travm.info

Компрессионно оскольчатый перелом позвоночника поясничного отдела

Причины травм

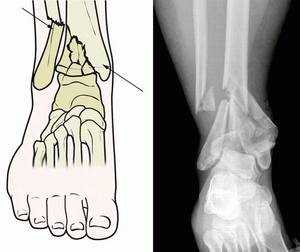

Перелом голени – это повреждение малоберцовой или большеберцовой костей, а также обеих из-за чрезмерной нагрузки. Данная травма составляет 20% от общего количества переломов.

Анатомия голени

Голень – это комплекс костей и суставов, представленный малоберцовой и большеберцовой костями. Более крупной является большеберцовая кость, она берет максимум нагрузки на себя. Вверху кость оканчивается мыщелками, соединяющимися с бедренной костью. А вот нижняя часть соединятся с таранной костью, образуя голеностоп.

Содержание статьи:КлассификацияПричины, симптомыПервая помощьКак лечится, восстановление

Малоберцовая кость располагается снаружи, предназначена для усиления стабильности и прочности голеностопа. Эти кости также связываются между собой внизу — связками, в середине — межкостной мембраной, сверху — общим сочленением.

Внизу каждой кости есть выступы (лодыжки), они как бы охватывают сустав, создавая поперечную стабильность.

Классификация переломов и краткая характеристика разновидностей

Все заболевания кодируются по МКБ-10 (международная классификация болезней). Травмы колена и голени включают 10 разделов с подразделами.

Классификация

По степени повреждения

Переломы могут быть самыми разнообразными.

В зависимости от количества повреждённых позвонков выделяют изолированные (когда повреждается один позвонок) и множественные (при повреждении двух позвонков и более).

Исходя из степени и областей повреждения, выделяют: переломы с повреждением только позвонков, с повреждением спинного мозга и с повреждением нервных корешков.

Также выделяют стабильные и нестабильные переломы. При стабильных страдает только передняя или только задняя часть позвоночного столба, так что стабильность его не нарушается.

Диагностика переломов проводится на основании рентгенологического исследования поврежденного участка. Первичная диагностика может быть проведена на месте на основании симптомов, характерных для всех переломов, дополненных признаками образования осколков и их действия на другие ткани. К признакам перелома относят:

- нарушение функционирования конечности

- резкая боль

- усиление боли при пассивном движении

- деформация конечности

- отек

К общим признакам перелома могут присоединиться симптомы повреждения мягких тканей осколками:

- отсутствие чувствительности в конечности при повреждении нервного пучка

- появление гематомы

- кровотечение и разрыв мягких тканей

- появления части осколка с повреждением кожного покрова

Систематизированной и единой классификации переломов шейных позвонков не существует, однако многие врачи их делят по характеру перелома:

- Оскольчатый перелом

- Компрессионный перелом

- Изолированные переломы дуг позвонков

- Переломовывихи

По наличию осложнений данного заболевания можно выделить два типа:

- Осложненные переломы

- Неосложненные переломы

Признаки компрессионного перелома позвоночника

При компрессионном переломе тело позвонка деформируется чаще всего в передней части. Сжимается, трескается, иногда раскалывается с выделением осколков. Высота позвонка уменьшается, впереди в большей степени, он приобретает клиновидную форму.

Если деформация значительная, то фрагменты выпячиваются в позвоночный канал и вызывают сдавление спинного мозга.

Это очень опасно, поскольку спинной мозг отвечает за жизнедеятельность и функциональность всего организма. Любая травма спинного мозга может вызвать необратимые процессы – парезы, паралич и даже летальный исход.

Диагностика

Определить тяжесть травмы и степень смещения при осмотре довольно сложно. Необходимо рентгенологическое исследование. На снимке будут видны участки смещения и повреждённые позвонки. Только после диагностики врач может назначить лечение.

Поставить диагноз «компрессионный перелом» врач может только на основании тщательного изучения состояния пациента. Это необходимо для того, чтобы дифференцировать травму от иных патологий, вызывающих болезненные ощущения в спине.

Выслушать все жалобы человека, изучить историю болезни;

Провести неврологический осмотр, который включает в себя проверку работоспособности как спинного мозга, так и периферических нервов;

Лечение

Терапия включает 2 направления: оперативное вмешательство и консервативная методика. Реже используется вытяжение, вправление костей.

Консервативная методика

Сохранность связочного аппарата, в частности передней и задней продольных связок, при компрессионных оскольчатых переломах дает право ряду авторов высказаться в пользу консервативного лечения, заключающегося в одномоментном форсированном вправлении с последующей иммобилизацией в течение 3-4 месяцев (Holdswortli) -9-12 месяцев (А. В. Каплан).

Методика форсированного одномоментного вправления аналогична описанной нами при лечении компрессионных клиновидных переломов.

Длительность ношения корсета диктуется сроками наступления спонтанного переднего костного блока за счет обызвествления передней продольной связки.

Консервативное лечение с исходом в спонтанный передний костный блок часто не приносит выздоровления пострадавшему. Как показали многочисленные находки в процессе оперативных вмешательств по поводу застарелых компрессионных оскольчатых переломов тел позвонков, причиной болей и других осложнений даже при наступлении переднего спонтанного костного блока является интерпозиция масс разорванных дисков между фрагментами сломанного тела.

Наличие такой интерпозиции приводит к тому, что с телами смежных позвонков оказывается спаянным только передний фрагмент сломанного позвонка. Задний же, наиболее ответственный в функциональном отношении фрагмент остается подвижным.

Наличие подвижного фрагмента, а также остатки поврежденных дисков являются причиной болей и других поздних осложнений. Поэтому неэффективным в этих случаях оказывается и задний спондилодез.

Операция частичного замещения тела позвонка

Показанием к операции частичной резекции тела сломанного позвонка с последующим передним спондилодезом по типу частичного замещения является наличие компрессионного оскольчатого перелома тела позвонка.

Смещение при переломе – это довольно серьёзное осложнение, которое существенно усложняет лечение и устранение последствий.

Травма C1 – C2

Переломы двух верхних шейных позвонков имеют особое значение из-за частоты и выраженности неврологических расстройств при этих травмах. Отсутствие между затылочной костью и атлантом, а также между атлантом и осевым позвонком каких либо амортизаторов способствует их повреждению. Перелом С1 описал Джефферсон.

Механизм травмы:

- ныряние головой вниз,

- падение тяжести на голову.

- Методы лечения неосложненных компрессионных клиновидных переломов грудной и поясничной локализации:

- метод одномоментной репозиции с последующей иммобилизацией гипсовым корсетом,

- функциональный метод,

- комбинированный консервативный метод, консервативно-функциональный метод ранней активизации пациентов.

Успешность терапевтического курса зависит от многих факторов: степени тяжести патологии, объема повреждений внутренних органов, профессионализма врачей и даже силы воли пациента. В тяжелых случаях требуется оперативное вмешательство.

Консервативного лечения обычно достаточно в неосложненных случаях, когда место перелома стабильно, а высота позвонков изменяется незначительно. Госпитализация обычно продолжается от одного до нескольких месяцев.

Терапевтический курс включает в себя:

курс анестетиков, а также электростимуляция, криотерапия — лечение холодом — или массаж для избавления от болевых ощущений;

антибиотикотерапия при инфицировании;

общеукрепляющие, иммуностимулирующие средства;

витамины;

препараты кальция;

постельный режим с использованием ортопедических матрацев;

ректификационные клизмы при переломах копчика;

аппаратное вытяжение, применение петли Глиссона;

лечебную физкультуру на завершающем этапе лечения;

гирудотерапия;

физиотерапия — магнит, фонофорез, мышечная электростимуляция- примерно через полтора месяца после получения травмы.

Стратегия и тактика лечения оскольчатого перелома зависят от локализации и типа повреждения. В большинстве случаев рекомендуется хирургическая помощь, позволяющая устранить последствия перелома.

В то время, как проводится операция, оскольчатый перелом подвергается санации (удалению нежизнеспособных тканей и мелких фрагментов кости). При необходимости восстанавливается целостность сосудистых стенок и нервных пучков.

Хирургическая помощь всегда необходима при открытых переломах, поскольку такие раны инфицированы и требуют обработки (иссечение поврежденных краев, антисептическая обработка).

Чаще всего хирургического вмешательства не требуется, и компрессионный перелом лечится консервативными методами.

Если сильных болей и потери чувствительности не наблюдается, больного лечат консервативными методами. В первую очередь, поясница должна быть зафиксирована в неподвижном положении с помощью корсетов и гипсовых повязок.

Больному рекомендуется лежать. При переломе позвонка поясничного отдела лечение включает в себя соблюдение постельного режима.

Боли снимают с помощью анальгетиков, однако больной должен понимать, что даже если боли нет, то для полного выздоровления все-таки потребуется не менее 3 месяцев. В это время пациент должен исключить тяжелые физические нагрузки.

Реабилитация в восстановительный период представляет собой курс специальных упражнений.

Выполнять их необходимо только после того, как костная ткань полностью срастется.

Целью гимнастики является укрепление мышечного каркаса и восстановление функций поврежденного позвонка. Пренебрегать выполнением упражнений не стоит, последствиями ослабления мышц часто становятся грыжа и протрузия межпозвоночного хряща.

При неосложненных компрессионных переломах показана консервативная терапия: обезболивание в сочетании с фиксирующими приспособлениями (корсеты, реклинаторы) и специальным режимом. Пациента укладывают на щит с валиком под областью повреждения.

В течение 12-14 недель запрещают поднимать тяжести, сидеть, наклоняться вперед и резко поворачивать туловище. В отдельных случаях накладывают гипсовый корсет сроком до 6 месяцев.

Большое значение имеет лечебная физкультура. Развитые мышцы спины «берут на себя» часть нагрузки, разгружая, таким образом, позвонки и способствуя их хорошему сращению.

Лечение осуществляют в условиях отделения травматологии или нейрохирургии. Лечебную тактику определяют в зависимости от типа перелома и степени компрессии.

Всем больным выполняют паравертебральную блокаду. Пациентам с 1 степенью компрессии позвонка назначают постельный режим сроком на 8 недель.

Под матрас подкладывают щит, по поясницу – небольшой валик. С первых дней проводят ЛФК, с 10 дня начинают легкий массаж и тепловые процедуры.

Первая помощь

При подозрении на перелом (то есть после серьёзных травм спины) следует немедленно оказать пострадавшему помощь.

Его нужно уложить на ровную поверхность, чтобы избежать смещений и дальнейших повреждений. При сильных болях необходим приём обезболивающих препаратов («Пенталгин», «Нурофен»).

Правила оказания первой медицинской помощи важны, прежде всего, потому, что, не зная их, можно навсегда лишить пострадавшего возможности передвигаться самостоятельно. Невероятно большое значение здесь имеет положение тела во время транспортировки больного! Только правильность и продуманность действий «спасателей» оставляет шанс на выздоровление.

Транспортируют травмированного только на жесткой поверхности. По возможности перорально или внутримышечно вводят анальгетики.

Травмированный участок тела необходимо перед транспортировкой зафиксировать. Без специальных средств сделать это довольно затруднительно, поэтому лучше иммобилизовать весь позвоночный столб.

Как раз для это хорошо подходит любая достаточно большая жесткая поверхность от широкой доски до столешницы. Лучше всего привязать к ней пострадавшего.

Желательно зафиксировать и его шею, чтобы ограничить движения головы. Эта мера поможет предотвратить дополнительные повреждения позвонков. Перекладывают больного втроем одним плавным синхронным движением.

Нельзя!

сажать человека;

ставить его на ноги;

пытаться вправить позвонки самостоятельно;

тянуть за ноги или руки;

давать перорально лекарства, если нарушено глотание или больной находится в бессознательном состоянии.

Знание курса оказания первой медицинской помощи может пригодиться в жизни любому. В идеале каждый должен овладеть основными необходимыми знаниями и комплексом экстренных медицинских мероприятий.

Оказать своевременно помощь при оскольчатом переломе очень важно, но еще более важно оказать правильную помощь. Последствия необдуманных действий могут быть более тяжкими, чем сам перелом, и вызвать существенные осложнения.

Обычно открытые оскольчатые переломы видны сразу, поскольку при этом повреждаются мягкие ткани и место перелома может быть обнаружено без дополнительных средств. Не стоит пытаться совместить осколки, потому что лишнее движение их вызывает дополнительное травмирование тканей и может усилить кровотечение, вызвать денервацию конечностей и стать причиной отдаленных последствий.

Осложнения

К основным и наиболее часто встречаемым осложнениям шейного перелома относятся:

- Полный паралич пациента

- Нарушение дыхательной функции

- Острая сердечная недостаточность

- Разрыв спинного мозга

- Кровоизлияния в головной и спинной мозг

sustaw.top

Компрессионные оскольчатые переломы тел поясничных позвонков: причины, симптомы, диагностика, лечение

Лечение компрессионных оскольчатых переломов тел поясничных позвонков

Сохранность связочного аппарата, в частности передней и задней продольных связок, при компрессионных оскольчатых переломах дает право ряду авторов высказаться в пользу консервативного лечения, заключающегося в одномоментном форсированном вправлении с последующей иммобилизацией в течение 3-4 месяцев (Holdswortli) -9-12 месяцев (А. В. Каплан).

Методика форсированного одномоментного вправления аналогична описанной нами при лечении компрессионных клиновидных переломов.

Длительность ношения корсета диктуется сроками наступления спонтанного переднего костного блока за счет обызвествления передней продольной связки.

Консервативное лечение с исходом в спонтанный передний костный блок часто не приносит выздоровления пострадавшему. Как показали многочисленные находки в процессе оперативных вмешательств по поводу застарелых компрессионных оскольчатых переломов тел позвонков, причиной болей и других осложнений даже при наступлении переднего спонтанного костного блока является интерпозиция масс разорванных дисков между фрагментами сломанного тела. Наличие такой интерпозиции приводит к тому, что с телами смежных позвонков оказывается спаянным только передний фрагмент сломанного позвонка. Задний же, наиболее ответственный в функциональном отношении фрагмент остается подвижным. Наличие подвижного фрагмента, а также остатки поврежденных дисков являются причиной болей и других поздних осложнений. Поэтому неэффективным в этих случаях оказывается и задний спондилодез.

Операция частичного замещения тела позвонка

Показанием к операции частичной резекции тела сломанного позвонка с последующим передним спондилодезом по типу частичного замещения является наличие компрессионного оскольчатого перелома тела позвонка.

Задачей предпринимаемого оперативного вмешательства являются создание условии для наступления переднего костного блока между задним фрагментом тела сломанного позвонка и телами смежных позвонков с устранением имеющейся интерпозиции массами разорванных межпозвонковых дисков; удаление остатков поврежденных межпозвонковых дисков; восстановление нормальной высоты поврежденного переднего отдела позвоночника и нормализация анатомических взаимоотношений в задних элементах позвонков.

Чем ранее производится вмешательство, тем технически легче и проще осуществить его. Срок вмешательства в каждом отдельном случае зависит от состояния пострадавшего, от степени выраженности общих явлений бывшей травмы, наличия пли отсутствия сопутствующих повреждений. При отсутствии противопоказаний оптимальным сроком для оперативного вмешательства являются 5-7-е сутки с момента возникновения повреждения.

Лучшим методом обезболивания является эндотрахеальный наркоз с релаксантами. Достигаемые при этом виде обезболивания мышечная релаксация и выключение спонтанного дыхания значительно облегчают техническое выполнение операции. Обязательно своевременное тщательное и педантичное замещение кровопотери.

Положение пострадавшего на операционном столе зависит от избранного оперативного доступа.

Существующие оперативные доступы к поясничным позвонкам можно разделить на три группы: задний и задне-наружный, передний чрезбрюшинный, передний и передне-наружный внебрюшниные доступы.

Задний доступ наиболее широко применяется в ортопедии и травматологии. Этот доступ создает достаточный простор для манипуляций на остистых, поперечных и суставных отростках, а также дужках поясничных позвонков.

Задне-наружный доступ (люмботрансверзэктомия) широко используется хирургами-фтизиатрами для радикального вмешательства на очаге поражения при туберкулезном спондилите поясничной локализации. Наш опыт подтверждает мнение о том, что этот оперативный доступ позволяет осуществлять только «малые» вмешательства на телах позвонков, такие, как кюретаж очага, биопсия, так как не создает достаточного простора манипуляциям и не позволяет осуществлять за ними визуальный контроль. Рядом хирургов используется передний чрезбрюшинный оперативный доступ. По мнению Hensell (1958), этот доступ не получил распространения из-за частых осложнений в виде динамической непроходимости кишечника и тромбоза сосудов брыжейки. В 1932 г. В. Д. Чаклин предложил левосторонний передне-наружный внебрюшинный доступ к нижним поясничным позвонкам. В последующем этот доступ был модифицирован применительно к верхним поясничным позвонкам. Hensell (1958) описал передний внебрюшинный доступ, осуществляемый через парамедиальный разрез.

Оптимальными оперативными доступами являются следующие.

- К пояснично-крестцовому отделу позвоночника и поясничным позвонкам, включая каудальный отдел II поясничного позвонка, — передний внебрюшинный парамедиальный доступ.

К этим отделам позвоночника может быть также использован и передне-наружный внебрюшинный как лево-, так и правосторонний доступ по В. Д. Чаплину. Недостаткам доступа В. Д. Чаклина является его большая травматичность.

- Ко II поясничному позвонку при необходимости осуществления манипуляций и на I поясничном межпозвонковом диске, включая каудальный отдел тела I поясничного позвонка, — левосторонний внебрюшинный передне-наружный доступ с резекцией одного из нижних ребер.

При необходимости этот оперативный доступ легко может быть превращен в внебрюшинно-трансторакальный доступ, позволяющий одномоментно осуществлять манипуляции и на поясничном, и па грудном отделах позвоночника.

- К I поясничному позвонку при необходимости осуществления манипуляций на краниальном отделе II поясничного позвонка и теле II поясничного позвонка — чресплевральный доступ с диафрагмотомией. У отдельных субъектов этот оперативный доступ позволяет осуществить вмешательство и на краниальном отделе III поясничного позвонка.

- К нижним грудным, средним и верхним грудным позвонкам — чресплевральный как право-, так и левосторонний оперативный доступ.

Манипуляции на позвонках. Одним из оперативных доступов обнажают тело сломанного позвонка и смежные с ним поврежденные межпозвонковые диски. Для удобства манипулирования па позвонках необходимо, чтобы полностью были обнажены тело сломанного позвонка, межпозвонковый диск и каудальная половина вышележащего позвонка, межпозвонковый диск и краниальная половина нижележащего позвонка. Широкими изогнутыми элеваторами, введенными между передней продольной связкой и превертебральной фасцией, оттесняют и защищают крупные кровеносные сосуды. Необходимо периодически ослаблять натяжение сосудов для восстановления в них нормального кровотока. Обычно паравертебральные ткани имбибированы кровью, излившейся в момент травмы. Передняя продольная связка может быть продольно расслоена, но никогда не бывает разорванной в поперечном направлении. Обычно разорванные межпозвонковые диски лишены свойственного им тургора и не выстоят в виде характерных валиков. На уровне III поясничного позвонка в переднюю продольную связку вплетаются волокна левой срединной ножки диафрагмы. Ножку диафрагмы прошивают провизорной лигатурой и отсекают. Следует помнить, что по ее медиальному краю проходит почечная артерия. Выделяют, перевязывают и рассекают две пары поясничных артерий и вей, проходящие по передней поверхности тел позвонков. Фартухообразно рассекают переднюю продольную связку и на правом основании откидывают вправо. Разрез ее производят по левой боковой поверхности тела сломанного позвонка, смежного межпозвонкового диска, каудальной половине вышележащего и краниальной половине нижележащего позвонка, параллельно и несколько кнутри от пограничного симпатического ствола. Следует помнить, что передняя продольная связка интимно связана с телами позвонков и свободно перекидывается через межпозвонковые диски.

После отделения и откидывания вправо передней продольной связки обнажают передне-боковую поверхность тел позвонков. Пинцетом удаляют отломки. Обычно имеется один большой фрагмент переднего отдела тела сломанного позвонка, под которым расположены более мелкие фрагменты, сгустки фибрина, интерпонированные массы межпозвонковых дисков. Костные фрагменты удаляются довольно легко, они связаны с позвонком только фиброзными тканями. В зависимости от характера повреждения удаляется большая или меньшая часть сломанного позвонка. Нередко от сломанного позвонка остаются только боковые и задняя его части. Обязательному полному удалению подлежат разорванные диски. Удаляют каудальную пластинку вышележащего и краниальную пластинку нижележащего позвонков. После удаления всех поврежденных тканей образуется прямоугольный дефект, стенками которого являются задний и боковые отделы сломанного позвонка, каудальная и краниальная поверхности, тел смежных позвонков. Все они образованы кровоточащей губчатой костью. При соответствующих показаниях может быть осуществлена и передняя декомпрессия удалением заднего отдела сломанного позвонка.

Необходимость в передней декомпрессии возникает при осложненных переломах. Задний фрагмент сломанного позвонка смещается кзади и, деформируя позвоночный канал, вызывает сдавление спинного мозга. В этих случаях под контролем зрения удаляют выстоящий в просвет позвоночного канала задний фрагмент сломанного тела и производят операцию полного замещения тела позвонка.

Послеоперационное ведение

После операции пострадавшего укладывают в кровать со щитом в положении на спине. Ему придают положение умеренного сгибания. Достигается это путем легкого сгибания ног в коленных и тазобедренных суставах на валике, подведенном под область коленных суставов. В этом положении пострадавший проводит первые 10-12 суток. В последующем его укладывают в заранее изготовленную заднюю гипсовую кроватку, повторяющую нормальные физиологические изгибы позвоночника. В этой кроватке пострадавший находится 3-4 месяца. Поясничный лордоз может формироваться и при помощи ранее описанных гамачков.

Внутривенное вливание жидкостей (кровь, полиглюкин) прекращают после стабилизации артериального давления. По показаниям вводят обезболивающие, сердечные, дают кислород. По восстановлении спонтанного дыхания производят экстубацию. Обычно все показатели приходят к норме к моменту окончания операции или в ближайшие часы после ее окончания. В послеоперационном периоде рекомендуется введение антибиотиков.

Через 24 часа удаляют резиновые выпускники, введенные в подкожную клетчатку. Могут быть явления пареза кишечника и задержка мочеиспускания.

Обычно к концу 2-х — началу 3-х суток состояние пострадавшего улучшается. Через 3-4 месяца накладывают большой гипсовый корсет. Пострадавшего выписывают на амбулаторное лечение. Через 4-6 месяцев корсет снимают. К этому времени уже рентгенологически определяется костный блок между сломанным и смежными позвонками.

Следует иметь в виду, что на рентгенограмме обычно хорошо видна только кортикальная часть трансплантата, а его большая губчатая часть теряется в массе тел позвонков.

Таким образом, раннее первичное оперативное лечение пострадавших с закрытыми компрессионными раздробленными проникающими переломами тел поясничных позвонков, проведенное по предложенной нами и описанной выше методике, дает хороший эффект. С помощью проводимого вмешательства создаются условия для быстрейшего наступления костного блока. Удаление поврежденных дисков исключает возможность наступления поздних осложнений со стороны элементов спинного мозга. Частичное, а при необходимости и полное замещение тела сломанного позвонка позволяет сохранить нормальную высоту неродного поврежденного отрезка позвоночника к предотвращает возможность развития осевой деформации позвоночника. Наступившее костное сращение в области поврежденного и смежных с ним позвонков исключает возникновение последующей функциональной несостоятельности позвоночника.

ilive.com.ua

Оскольчатый перелом позвоночника: механизм возникновения, симптомы, лечение.

Оскольчатые переломы позвоночника в силу их тяжести и серьезных последствий выделяются в отдельную клиническую форму переломов тел позвонков. В отличие от клиновидных переломов тел позвонков, при оскольчатых переломах тело позвонка раздробляется на несколько фрагментов, а при многооскольчатых («взрывных») переломах таких фрагментов может быть очень большое количество.

При оскольчатых переломах позвоночника чаще всего повреждаются смежные межпозвонковые диски и утрачивается связь с задними структурами позвонка. По своей природе оскольчатые переломы позвоночника могут быть как стабильными (при сохранении задних опорных структур), так и нестабильными, к нестабильности позвоночного столба обычно приводят тяжелые «взрывные» переломы тел позвонков.

Смещение осколков и различных структур сломанного позвоночника в сторону позвоночного канала, а также кровоизлияние и отек могут стать причиной повреждения спинного мозга.

Причины и механизм возникновения оскольчатых переломов позвоночника

Механизм возникновения оскольчатых переломов позвоночника в подавляющем большинстве случаев компрессионный, когда травмирующая сила действует вертикально по оси выпрямленного позвоночного столба, т.е. механизм такой травмы непрямой.

Чаще всего оскольчатые переломы позвоночника возникают в шейном и поясничном отделах позвоночника. В этих отделах формируется физиологический лордоз и компрессия тела позвонка возникает при резком приложении значительной силы по оси позвоночника, когда он находится в положении умеренной флексии (сгибания), т.е. тогда, когда шейный или поясничный отдел позвоночника не находится в положении физиологического лордоза.

Такой механизм повреждения тел шейных позвонков возможен при падении тяжестей на голову, удара теменной частью о какие-либо предметы, падении на голову (частый вариант – «травма ныряльщика», возникающая при нырянии в мелкие водоемы и ударе головой о дно). Оскольчатые переломы в поясничном отделе позвоночника могут возникнуть вследствие их компрессии при падении на выпрямленные ноги и ягодицы, а также при падении на спину или надплечья тяжестей, когда позвоночник немного согнут к переди.

Клинические проявления оскольчатого перелома позвоночника

Симптоматика при оскольчатых переломах позвоночника в основном похожа на клинические проявления клиновидных переломов тел позвонков, однако их тяжесть и выраженность значительно больше. В некоторых случаях такие повреждения могут и не сопровождаться выраженной клинической симптоматикой (к примеру, иметь симптомы ушиба позвоночника), однако даже небольшое усилие или движение может стать причиной смещения осколков или других травмированных структур позвоночника, что приведет к катастрофическим последствиям.

При неосложненных повреждениях тел позвонков, т.е. когда спинной мозг при травме не поражается, отмечаются боль в месте травмы, усиливающуюся при движении, ограничены и болезненны любые движения в позвоночнике.

При повреждении спинного мозга клинические проявления могут быть самыми разнообразными – от сегментарных нарушений в области иннервации соответствующего сегмента спинного мозга с незначительными нарушениями чувствительности и легкими парезами до проявлений синдрома полного нарушения проводимости спинного мозга с развитием тетраплегий (при повреждении шейного отдела позвоночника) и параплегий (при травме поясничного отдела), нарушением функции тазовых органов, парезами кишечника. Осложненные переломы нередко сопровождаются проявлениями травматического шока.

На рентгенограмме отмечается неестественное выпрямление позвоночного столба и уменьшение физиологического лордоза в шейном или грудном отделе позвоночника, сломанное тело позвонка более широкое в поперечнике, смежные со сломанным позвонком межпозвонковые пространства уменьшены, высота тела сломанного позвонка может быть снижена, хотя снижения высоты его тела может и не быть.

Лечение оскольчатых переломов позвоночника

При неосложненных переломах и сохранности связочного аппарата позвоночника, в частности, передней и задней продольной связок, возможно использование консервативного лечения, которое заключается в длительной иммобилизации (от 3-4 до 9-12 месяцев) с помощью корсета (при повреждении поясничного отдела позвоночника), краниоторакальной гипсовой повязки или гипсового воротника Шанца (при травме шейного отдела позвоночника). При незначительной компрессии тела позвонка иммобилизация применяется сразу же, в случае выраженной компрессии и значительного снижения высоты тела позвонка применяется скелетное вытяжение.

Консервативное лечение используется с расчетом на образование спонтанного костного блока, однако далеко не всегда наступает клиническое выздоровление даже при наступлении спонтанного переднего костного блока. При оскольчатых переломах позвоночника массы разорванных межпозвонковых дисков могут попасть между фрагментами тел сломанных позвонков и привести к тому, что с телами смежных позвонков окажется соединенной только передняя часть сломанного позвонка в то время как задняя, наиболее важная в функциональном плане, останется подвижной. Наличие подвижного сегмента приводит к возникновению поздних осложнений – вторичной компрессии тела сломанного позвонка, осевой деформации позвоночного столба, межпозвонковому остеохондрозу, компрессии спинного мозга, корешковому синдрому, стойкому болевому синдрому.

В силу того, что консервативное лечение чрезвычайно длительное, очень часто не обеспечивает достижение надежной фиксации поврежденного участка позвоночного столба и связано с высоким риском развития поздних осложнений, при оскольчатых переломах позвоночника целесообразным является раннее оперативное вмешательство.

Хирургическое лечение оскольчатых переломов позвоночника заключается в удалении осколков сломанного тела позвонка, межпозвонковых дисков (смежных со сломанным позвонком), восстановление нормальной высоты поврежденного участка позвоночника и коррекции его осевой деформации, а также создании необходимых условий для наступления тотального переднего костного блока. Все это достигается с помощью переднего спондилодеза (создание неподвижного блока между сломанным и смежными позвонками), при котором частично замещается тело сломанного позвонка, а в некоторых случаях используется и полное его замещение.

www.neurospine.ru

Компрессионно-оскольчатый перелом позвоночника L1 с кифотической деформацией

Здравствуйте!Очень надеюсь на Вашу помощь и совет

4.01.2018 неудачно скатилась с ледяного склона, на скорости ударилась копчиком об бугор, дважды перевернулась, после чего не могла дышать, было трудно встать, друзья отвезли в травмпункт, где очень халатно отнеслись, сделав снимок (как позже оказалось) только копчика, хотя я говорила рентгенологу, чтобы сделал снимок так же позвоночника в поясничном отделе. Снимки не дал, заключение сделал с компьютера, установил диагноз перелом копчика, прошло 5дней, и вдруг начала болеть поясница, позвоночник, сделали кт, где обнаружили «закрытый компрессионно-оскольчатый перелом позвоночника поясничного отдела L1 со снижением высоты 16мм,

(Тип А1.3 по Mergel) без неврологических нарушений, тяжелая степень компрессии по Винксу(68%).»

Вот что написали в другом заключении: «Консолидированный компрессионный

Оскольчатый перелом тела L1 позвонка с некоторой кифотической деформацией позвоночника с вершиной на указанном уровне. Параферабельные ткани без особенностей.» Все заключения прилагаю ниже.

Через 10дней после травмы, положили в больницу, где выписали немецкий корсет medi 4c flex, Стоимостью 28тыс. В больнице особо ничего не делали, несколько раз вкалывали витамины, раза 4всего под конец выписки меня направили на лфк, и ставили магнит какой-то, типа физиолечения(даже совсем не на тот позвонок, как я потом узнала).

Выписали таблетки остеогенон 2табл в день в теч.3х мес. Я их успешно пропила. Так же врач сказал носить корсет 4месяца, исключить положение сидя 2мес(хотя сидеть вообще как оказалось нельзя, а я даже уже в бассейн на машине ездила,обрадовалась).

Всё это время делала лфк, каждый день по часу, плавание только на спине, для разгрузки позвоночника, со специальным удерживающим поясом, прогулки на свежем воздухе по 4-5км, чувствовала себя более менее, но когда перенапрягалась, были тянущие боли отдававшие в правое нижнее ребро. Последний месяц я в основном не напрягаюсь по рекомендации нейрохирурга, в основном лежу, делаю так же лфк, гуляю, хожу в том же корсете, но появились какие то режущие боли в поясничном отделе, покалывающие,как будто осколки там внутри мешают и колят(но врач сказал что не осколки) и еще этот позвонок Л1, стал как будто сильнее выпирать и когда лежу на спине не совсем комфортно(

❓Может ли это быть из-за того что я начала делать лфк по этому видео?

❓и выпирающий позвонок это значит, что не правильно срастается?

Вот сделав повторный снимок после трех месяцев с момента травмы(правда первый снимок был кт, а второй мрт, и сравнивать там сложно как сказали) обследовавшись у другого нейрохирурга, она сказала, что если через месяц не будет изменений, то лучше оперировать, мол рядом спинной мозг и позвонок может со временем сдавливать спинной мозг, Вообщем вышла я от нее вся заплаканная.. Ну и вот прошел месяц, после ее слов, и я решила сходить к другому нейрохирургу, ничего путевого он мне не сказал, только то, что корсет мне еще пол года плюсом нужно будет носить, а через полгода уже посмотрим по кт, нужно делать операцию или нет.

❓хотелось бы попросить консультации у Вас, дорогие врачи так как уже не знаю к кому обратится и что делать в такой ситуации, стоит оперировать или нет.. мне всего 23 года, не хочется ходить с железками в теле.. А вертебропластику тут сказали не сделать..

❓Можно ли делать физиолечение, массажи, иглоукалывание?

❓можно ли перейти на более удобный корсет, который с металлическими вставками и идет как пояс? Прошло уже 4 месяца с момента травмы.

Хочется вернутся к активной жизни как и прежде ( Может есть какие-то рекомендации? Буду очень благодарна за ответы на вопросы!

Прилагаю снимки:

первые три снимка кт с января 2018,

Остальные снимки кт с 11.05 ,

Я не знаю какие нужны фото, сфотографировала так же с выписки от кт, если нужно переделаю!

www.medhouse.ru

Компрессионно оскольчатый перелом позвоночника лечить консервативно

Содержание статьи

Лечение и последствия после перелома надколенника

Надколенник представляет собой плоскую округлую кость. Это самая крупная сесамовидная кость в скелете. Она располагается в сухожилии четырехглавой мышцы бедра, которая проходит спереди коленного сустава.

Надколенник представляет собой плоскую округлую кость. Это самая крупная сесамовидная кость в скелете. Она располагается в сухожилии четырехглавой мышцы бедра, которая проходит спереди коленного сустава.

Надколенник состоит из верхушки и основания. Основание находится сверху, оно широкое, с округлыми краями. К нему прикрепляется сухожилие четырехглавой мышцы бедра.

Верхушка же надколенника – вытянутая и заостренная на конце, к ней крепится связка.

Сзади коленная чашечка имеет гладкую суставную поверхность, она практически вся покрыта хрящом и прилегает к бедренной кости.

Она разделяется вертикальным гребешком на 2 части. Одна из них называется медиальной, а другая – латеральной. Спереди поверхность надколенника покрыта надкостницей, она выпуклая и шершавая, в ней находится множество отверстий для сосудов.

Примерно до двухлетнего возраста коленная чашечка представляет собой хрящ, а ближе к 5-ти годам начинает происходить ее окостенение.

Надколенник хорошо прощупывается через кожу и легко смещается в разные стороны при разогнутом колене.

Функциональные особенности

Надколенник защищает бедренную и большую берцовую кость от боковых смещений. Он двигается вверх-вниз по желобкам этих костей при сгибании-разгибании ноги и не дает им смещаться благодаря своему выступу на задней поверхности.

Кроме того, он увеличивает силу мышц, тем самым повышая эффективность их работы.

Надколенник служит своеобразным щитом, поскольку защищает сустав от травм. Он принимает удар на себя, этим и объясняются его частые вывихи и переломы. По международной классификации болезней перелом надколенника имеет номер S82.0.

Что происходит при переломе

При переломе надколенника сустав моментально увеличивается в размерах из-за внутреннего кровотечения – происходит кровоизлияние в суставную полость.

Верхний обломок всегда смещается вверх в результате сокращения мышцы. Образуется огромный синяк, который спустя какое-то время опускается вниз, до стопы.

Причины травмы

Коленная чашечка может сломаться в результате падения на согнутое колено, во время аварии или при сильном ударе в область надколенника.

Сломать ее достаточно просто. В основном, это происходит в возрасте от 20 до 50 лет, причем у мужчин – в 2 раза чаще, чем у женщин.

Разновидности и характер травм

Какие виды переломов бывают.

Открытый и закрытый

В первую очередь, переломы надколенника, как и любые переломы вообще, могут быть закрытыми и открытыми.

При закрытом переломе кожные покровы остаются целыми, а при открытом – они рвутся и сквозь них можно даже увидеть саму кость.

Открытый перелом требует более длительного лечения, он может вызвать ряд осложнений, потому что могут быть повреждены не только мышцы, но и связки с сухожилиями.

Есть смещение или нет?

Кроме того, перелом надколенника может быть со смещением и без него, а также – многооскольчатыми.

Самый простой вариант – когда смещения нет. Кости прилегают друг к другу и за редким исключением в течение всего периода лечения находятся на своих местах.

Обычно так происходит, когда надколенник ломается по вертикали, потому что мышца проходит вдоль линии продольного перелома.

В случае же перелома надколенника со смещением осколков кости требуется срочное хирургическое вмешательство, чтобы своевременно соединить фрагменты. Это делается с помощью проволоки и болтов, которые удаляются только спустя 2 года после операции.

Степень смещения зависит от степени повреждения бокового сухожильного растяжения разгибательного аппарата. Если он не пострадал, смещения может не быть. При большом же его разрыве обломок смещается кверху под действием мышечной силы.

Со смещением чаще всего бывают переломы поперечные, или горизонтальные, потому что сухожилие мышцы, прикрепленное к верхней части надколенника, тянет его вверх, осколки разобщаются, и между ними образуется щель.

Поперечный перелом встречается чаще всего.

Когда кость ломается на несколько частей, лечение очень осложняется. Такой вид перелома требует достаточно сложной операции.

Маленькие осколки по краям удаляются. Остальные части скрепляются посредством проволоки и болтов.

В самых сложных случаях надколенник приходится удалять полностью, но это делают только тогда, когда нет вообще ни 1 шанса его восстановить. Такой вид перелома может возникнуть, если удар был большой силы и на высокой скорости.

Симптомы и признаки травмы коленной чашечки

Перелом распознать достаточно просто:

- Первый признак – это резкая боль, которая усиливается при попытке поднять ногу или опереться на нее. Нога находится в принужденном положении: она согнута в колене и повернута в сторону. Если поврежден связочный аппарат, не получится разогнуть ногу и поднять ее, если аппарат цел, это возможно сделать.

- Второй признак – отек. При переломе возникает внутреннее кровотечение, кровь собирается в суставной полости (это явление носит название гемартроз), сустав мгновенно опухает. Внутри появляется чувство распирания, движения становятся сильно ограниченными.

- Далее в области сустава образуется большой синяк, который спустя несколько дней или даже недель постепенно опускается по направлению к стопе. Это нормальное явление.

Через кожу можно прощупать края отломков надколенника.

Первая помощь

Как оказать первую помощь при переломе надколенника?

Не стоит забывать о том, что любая попытка самостоятельного вмешательства может привести к печальным последствиям, поэтому первое, что нужно сделать – доставить пострадавшего в больницу или вызвать скорую помощь.

При транспортировке нога должна быть обязательно выпрямленной. Можно приложить завернутый в полотенце лед.

Как лечить травмированный надколенник?

Лечение после перелома надколенника напрямую зависит от характера травмы. В некоторых случаях можно обойтись консервативным лечением, а иногда требуется срочная операция.

Сначала необходимо провести диагностику. Для этого делают рентген, который позволит выяснить степень перелома и вероятность патологий. Как дополнительное обследование могут назначить МРТ или суставную пункцию.

Также нужно выяснить, разорваны ли связки или сухожилия четырехглавой мышцы.

Только поставив точный диагноз, врач назначит соответствующее лечение.

Если перелом закрытый и нет смещения, или оно есть, но не более чем на 0,5 см, а связочный аппарат не поврежден, лечение нужно консервативное, то есть – наложение гипсовой повязки на несколько недель (обычно 3 – 4).

Нога должна испытывать максимально низкую нагрузку, для это используются костыли. Полностью работоспособность должна восстановиться через 2,5 месяца.

Если же смещение больше 0,5 см и поврежден связочный аппарат, требуется открытая репозиция и сшивание отломков. Операция проводится под наркозом.

Делается вертикальный или дугообразный надрез, чтобы обеспечить доступ к надколеннику. Полость сустава освобождается от сгустков крови, мелких частичек хрящей и кости, если таковые имеются. Затем обломки сопоставляются, фиксируются специальными щипцами и соединяются с помощью проволоки или болтов.

После операции также накладывается гипсовая повязка на срок, который определяется оперировавшим врачом.

Реабилитация и восстановление

Реабилитация после перелома надколенника имеет очень большое значение, не меньшее, чем само лечение, особенно это касается травмы со смещением.

Первые несколько дней после операции нужно держать ногу как можно выше, чтобы сустав не отекал.

Периодически нужно делать рентген, чтобы контролировать, что надколенник срастается нормально. Иногда приходится откачивать из сустава кровь с помощью укола.

После перелома назначают физиотерапию, лечебную физкультуру, массаж. Также нужно выполнять специальные упражнения, направленные на восстановление мышечной силы и налаживание естественных движений в суставе.

Из упражнений наиболее эффективными являются следующие:

- круговые движения;

- приседания с мячом, который нужно зажать между спиной и стеной;

- ходьба назад на беговой дорожке;

- велотренажер;

- прыжки на больной ноге.

В гипсе нужно обязательно шевелить пальцами, чтобы избежать образования тромбов.

Какие опасности подстерегают?

Перелом надколенника может иметь неприятные последствия и осложнения.

Это может быть мышечная слабость. Это нормальное состояние в первое время, но у некоторых людей она не проходит и после полного восстановления.

Иногда при переломе повреждается и хрящевая ткань, что грозит развитием артрита.

Кроме того, после перелома может постоянно беспокоить боль в коленном суставе, которая приобретает хронический характер.

Перелом надколенника – явление достаточно распространенное. Оно в большинстве случаев требует хирургического вмешательства и долгого восстановления.

Поэтому лучше всего избегать ситуаций, которые могут привести к такой травме, которая нередко чревата неприятными последствиями в виде осложнений.

Перелом голени: причины, виды, симптомы, первая помощь и методы лечения

Перелом голени – это повреждение малоберцовой или большеберцовой костей, а также обеих из-за чрезмерной нагрузки. Данная травма составляет 20% от общего количества переломов.

Анатомия голени

Голень – это комплекс костей и суставов, представленный малоберцовой и большеберцовой костями. Более крупной является большеберцовая кость, она берет максимум нагрузки на себя. Вверху кость оканчивается мыщелками, соединяющимися с бедренной костью. А вот нижняя часть соединятся с таранной костью, образуя голеностоп.

Содержание статьи:

Классификация

Причины, симптомы

Первая помощь

Как лечится, восстановление

Малоберцовая кость располагается снаружи, предназначена для усиления стабильности и прочности голеностопа. Эти кости также связываются между собой внизу — связками, в середине — межкостной мембраной, сверху — общим сочленением.

Внизу каждой кости есть выступы (лодыжки), они как бы охватывают сустав, создавая поперечную стабильность.

Классификация переломов и краткая характеристика разновидностей

Все заболевания кодируются по МКБ-10 (международная классификация болезней). Травмы колена и голени включают 10 разделов с подразделами.

Единичные и множественные переломы

Количество отломков костей определяет вид травмы. Единичный перелом – срыв целостности кости в одном месте. Множественный возникает при разрыве кости в нескольких точках.

Прямой, косой и спиралевидный перелом

Определить вид можно по характеру линии перелома:

- по диагонали – косой;

- поперек – прямой;

- нечеткая, неровная – спиралевидный.

Ровный и оскольчатый

В том случае, когда края повреждения неровные, зубчатые – это будет оскольчатый перелом голени. А ровный характеризуется линией разлома, которую легко сопоставить.

Перелом голени со смещением и без

Определить смещение очень просто, если края легко сопоставить, то это перелом без смещения. Если в сопоставлении возникает трудность, это перелом со смещением.

Открытый и закрытый перелом

Закрытый перелом голеностопа не обнаруживает повреждения кожного покрова и мягких тканей, отломки в толще мышц, ощущения похожи на вывих. Открытая форма характеризуется кровотечением и отломками кости, выступающими наружу.

Внутрисуставный и внесуставный

Первый возникает при вовлечении в поражение сустава голеностопа или колени. Внесуставный вид характеризуется только разрывом костей.

Повреждение одной или обеих берцовых костей, сломы на верхней, средней или нижней трети

Строение костей является таким – длинная часть посредине (диафиз) и утолщения по краям (эпифизы). Дистальный конец ближе к стопе, проксимальный – к коленному суставу.

В связи с этим есть:

- перелом проксимальной части;

- перелом диафиза;

- перелом дистальной части.

Переломы в верхней и нижней третях считаются самыми тяжелыми, так могут вовлечь в поражение коленный и голеностопный суставы.

Причины перелома

Самыми часто встречающими факторами становятся:

- любые травмы, включая падения или удары;

- перекрут голени с фиксированной стопой – падение набок, травма при катании на лыжах или коньках;

- деструктивные заболевания костей – остеомиелит, остеосаркома.

Самые тяжелые травмы человек получает после падения с высоты или в результате ДТП.

Симптомы перелома голени

В случае перелома симптоматика будет зависеть от разновидности травмы.

Перелом со смещением

Перелом голени со смещением выявляет следующее:

- здоровая конечность заметнее длиннее поврежденной;

-

голень двигается в неестественном направлении;

голень двигается в неестественном направлении; - чаще осложняется разрывом кожи и мягких тканей;

- о смещении говорят вмятины, видимые глазом;

- кровоподтеки и отечность;

- ограничение двигательной функции.

При данном переломе больной чувствует себя удовлетворительно.

Перелом без смещения

Перелом без смещения характеризуется:

- припухлость ноги;

- отсутствием укорочения поврежденной конечности;

- затруднение движения;

- гематомой;

- при надавливании на голень, боль возникает лишь в точке повреждения.

Человек при этом переломе может самостоятельно передвигаться, думая, что получил просто ушиб.

Закрытая травма

Это довольно опасная травма, при которой нет повреждения внутренних тканей и кожного покрова. Но при этом могут быть поражены и лодыжки, и даже мыщелки большеберцовой кости. Перелом может оказаться даже внутрисуставным.

Эта травма будет характеризоваться:

- невозможность простого поднятия ноги;

- при попытке поднять голень, конец большеберцовой кости станет выпячиваться;

- хрустом (крепитацией) при пальпации пораженной голени.

Открытая травма

Открытая форма перелома голени – явление очень частое. Эта травма будет характеризоваться:

-

зиянием раны с отломками костей;

зиянием раны с отломками костей; - кровотечением;

- ограничением движений;

- резкой болью;

- угнетением сознания, вплоть до потери.

Этот тип повреждения хуже поддается лечению, так как осколки, выходящие наружу, могут повредить сосуды и нервы.

Диагностика

Первым шагом в диагностике становятся симптомы перелома. Но уточнить диагноз можно при помощи: рентгена, КТ или МРТ. При опасности повреждения сустава проводят хирургическое исследование.

Первая помощь

Прежде всего, закрытый либо открытый перелом голеностопа и его первая помощь должны включать последовательность действий:

- дать обезболивающее;

- освободить ногу от обуви;

- остановить кровотечение и продезинфицировать рану;

- зафиксировать голень.

Рассмотрим пункты детальнее.

Обезболивание

Наперво нужно купировать болевой синдром. Для этой цели даем больному любую таблетку НПВС (Анальгин, МИГ, Нурофен, Пенталгин).

Наперво нужно купировать болевой синдром. Для этой цели даем больному любую таблетку НПВС (Анальгин, МИГ, Нурофен, Пенталгин).

При возможности внутримышечного введения нужно использовать – Ультракаин, Новокаин, Лидокаин. Раствор должен быть введен максимально близко к перелому. И только после можно приступать к снятию обуви с больного, так как она будет сдавливать отекающую ногу. Перемещение ноги должно производиться при поддерживании суставов колени и голеностопа.

Обработка раны и остановка кровотечения

Вслед за обезболиванием ногу нужно освободить от одежды. При обнаружении кровотечения нужно определить насколько оно опасно. Если кровь идет струей, то ее необходимо остановить при помощи любого бинта, куска ваты или чистой ткани. Для этого нужно поместить вату или ткань внутрь раны, укладывая слой за слоем. Поверх необходимо наложить нетугую повязку.

Останавливать кровь жгутом не рекомендуется, так как это может вызвать смещение обломков. Если кровь просто сочиться их поврежденного места, то использование тампонады не обязательно. Достаточно произвести обработку краев раны любым дезинфицирующим или спиртовым раствором, избегая попадания внутрь раны.

Шина при переломе

Сделав остановку кровотечения и перевязку нужно иммобилизировать (обездвижить) ногу. Это необходимо для того, чтобы избежать движения костей и мягких тканей, в процессе которого могут повредиться сосуды или нервы, утяжеляя при этом травму. Самое главное правило наложения шины – зафиксировать оба сустава (коленный и голеностопный). Для этого нужны 2 палки или дощечки не менее 0.5 метра, они прикладываются с обеих сторон поврежденной ноги.

Затем данные опоры крепятся к бедру при помощи бинтов, шнурков, кусков ткани. И только после пострадавшего нужно доставить в больницу или с помощью вызова СПП, или самостоятельно.

Общие принципы лечения

Для фиксирования костных отломков применяют модификации методик и их комбинирование, приводящих к сращению за минимальный срок. Любое лечение начинается со следующих действий:

- Сопоставление костных отломков с применением рук хирурга с использованием анестезии, а может и в ходе операции при открытой форме перелома. Метод скелетного вытяжения также используется для совмещения поверхностей повреждения.

- Отломки фиксируются с помощью: спиц Киршнера, пластин, болтов, аппаратов Ткаченко, Илизарова, Гофмана, Костюка и других.

- Обеспечение неподвижности ноги при помощи наложения гипсовой лангеты (или ортеза) либо применения компрессионно-дистракционных аппаратов до образования костной мозоли или полного срастания костей.

Каждый случай уникален, поэтому материалы и методы могут быть разнообразными. Выбор делает врачом-травматологом, учитывая особенности повреждения.

Операции при переломе голени

Показаниями для операции являются:

- невозможность сопоставления при использовании консервативных методов;

- множественные переломы со смещением;

- трансформации в мягких тканях;

- сдавление нервов или артериальных сосудов;

- открытый перелом.

При переломе обеих костей операцию делают лишь на большеберцовой, так как при восстановлении целостности последней малоберцовая самостоятельно срастается.

Различают 2 разновидности операций:

- Репозиция с фиксированием костных обломков при помощи металлических пластин, спиц, болтов, с последующим наложением гипса.

- Репозиция костей и одновременное фиксирование с помощью аппаратов.

Упражнения при переломе голеностопа

Для восстановления функции ноги, наращивания мышечной массы используются упражнения. После снятия аппарата или гипса нужно выполнять упражнения для работки голени:

- хождение по неровной поверхности в обуви и без с использованием опоры;

- совершение вращательных движений поврежденной стопой, стоя на одной ноге;

- те же действия только сидя на стуле или другой мебели;

- махи ногой в разные стороны с опорой на стул;

- медленное поднимание на носочки и опускание на пятки;

- махи ногами лежа на спине.

Перелом голеностопа и вопрос сколько ходить в гипсе нужен для того, чтобы через месяц приступить к занятиям под контролем врача ЛФК с помощью различных тренажеров.

Восстановительный период

Перелом голени со смещением и без, когда проведена операция, и пластина удерживает кости, требует проведение мероприятий, которых объединяет название – реабилитация. Она направлена на прочное срастание и скорейшее выздоровление пациента. Перед реабилитацией стоят следующие задачи:

- наращивание мышечной массы;

- нормализация кровотока в структурах голени;

- обеспечение подвижности суставов колена и голени;

- нормализация двигательной функции стопы;

- устранение клинических застойных явлений в тканях голени.

И для этих целей реабилитация использует:

- ЛФК;

- массаж;

- физиотерапию;

- диету, богатую кальциием и железом.

Данные методики нужно сочетать на всем периоде реабилитации, который может затянуться до полугода. При этом восстановление делится на 3 периода:

- 1-3 недели после снятия гипса;

- 2-3 месяца восстановления мышечной функции голени;

- 1-2 месяца для полной нормализации процессов в голеностопе.

Физиотерапия

Физиотерапия в период реабилитации занимает не последнее место, тем более, что она обладает различными методиками. В первые дни после травмы нужно использовать УФ-облучение и интерференционные токи, электрофорез с лекарственными препаратами. После заживления кожного покрова (при его нарушении, или после 10-30 дней) используется УВЧ-терапия, лечебный массаж.

Использование народных способов нужно согласовывать с лечащим врачом.

Осложнения

Большеберцовая кость является почти самой длинной в скелете человека, поэтом ее сращение может быть ненормальным, даже при условии использования новых методик. Неправильное сращение приводит к длительному пребываю в травматологии.

Перелом голеностопа может привести к таким осложнениям: повреждение нервов, разрыв сосудов, повышение давления в тканях ноги. Все эти нарушения изменят подвижность стопы и качество походки.

Особенно опасно, если в период восстановления на голень оказывалось сильное давление, которое ограничивало приток крови к мышцам и нервам. В самых трудных случаях это может привести к гангрене с последующей неотложной ампутацией, вплоть до летального исхода. Так как проникновение микробов, особенно, через открытую рану вызывает распространение инфекции, трудно поддающиеся лечению.

Поэтому опаснее всего травмы, которые получены в происшествиях, когда рана соприкасалась с землей или грязной поверхностью. При этом также есть вероятность попадания жировых эмболов в кровоток, которые впоследствии его заблокируют. Длительная иммобилизация стопы в период восстановления только способствует развитию осложнений.

Профилактика

Самый простой способ избежать перелома голени – это предупредить появление травмы, которая может его вызвать.

Вылечить артроз без лекарств? Это возможно!

Получите бесплатно книгу «Пошаговый план восстановления подвижности коленных и тазобедренных суставов при артрозе» и начинайте выздоравливать без дорогого лечения и операций!

Получить книгу

systavy.ru

голень двигается в неестественном направлении;

голень двигается в неестественном направлении; зиянием раны с отломками костей;

зиянием раны с отломками костей;