134. Слюнные железы. Классификация строение функции

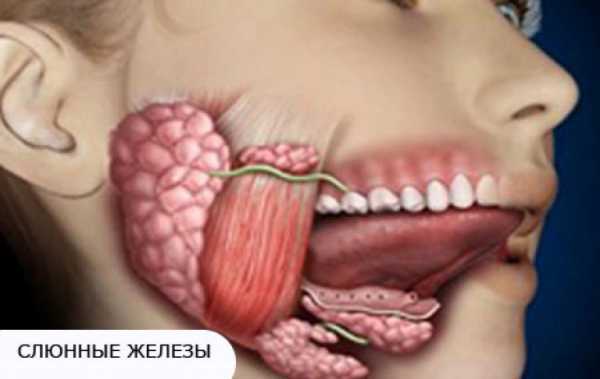

Кроме малых слюнных желез (губных, щечных, нёбных, язычных), в полость рта открываются выводные протоки 3 парных больших слюнных желез: 1) околоушной; 2) поднижнечелюстной и 3) подъязычной.

Общий план строения. Каждая большая слюнная железа покрыта соединительнотканной капсулой, от которой отходят перегородки (трабекулы), разделяющие железу на дольки. В состав долек входят концевые отделы и внутридольковые выводные протоки. К внутридольковым выводным протокам относятся вставочные и исчерченные.

Концевые отделы долек неодинаковы в каждой железе. В околоушной железе имеются только белковые (серозные) концевые отделы; в подчелюстной — белковые и белково-слизистые; в подъязычной железе — белковые, смешанные и слизистые.

В междольковых трабекулах проходят кровеносные и лимфатические сосуды, нервы и междольковые выводные протоки, в которые впадают исчерченные внутридольковые протоки. Междольковые протоки впадают в проток железы, который открывается либо в преддверие ротовой полости (проток околоушной железы), либо в ротовую полость (протоки подчелюстной и подъязычной желез).

Околоушные слюнные железы. Это самые крупные железы из всех слюнных желез, покрыты соединительнотканной капсулой, от которой отходят трабекулы, разделяющие ее на дольки. В состав долек входят белковые концевые отделы, вставочные и исчерченные протоки. Эти железы относятся к сложным разветвленным альвеолярным, вырабатывают белковый (серозный) секрет.

Белковые концевые отделы имеют круглую или овальную форму, состоят и 2 видов клеток: I) железистых клеток, называемых сероцитами, и 2) миоэпителиальных. Между концевыми отделами располагаются тонкие прослойки соединительной ткани, образующие строму железы.

Вставочные внутридольковые выводные протоки — самые мелкие, начинаются от концевых отделов, состоят из внутреннего слоя эпителиальных клеток кубической или уплощенной формы и миоэпителиоцитов. В околоушной железе эти протоки хорошо развиты, ветвятся. Эти протоки впадают во внутридольковые исчерченные протоки.

Исчерченные внутридольковые выводные протоки хорошо развиты состоят из одного слоя эпителиоцитов призматической формы и слоя миоэпителиоцитов. Исчерченные протоки впадают в междольковые выводные протоки.

Междолъковые выводные протоки расположены в междольковой соединительной ткани. У истоков эти протоки выстланы двухслойным, в устье — многослойным кубическим эпителием. Междольковые выводные протоки впадают в общий проток железы.

Общий проток железы у истоков выстлан многослойным кубическим, в устье — многослойным плоским неороговевающим эпителием. Проток прободает жевательную мышцу и открывается в преддверие полости рта на уровне верхнего 2-го большого коренного зуба.

Подчелюстные слюнные железы.

Белково-слизистые (смешанные) концевые отделы состоят из слизистых клеток— мукоцитов (mucocvtus), сероцитов и миоэпителиоцитов. Сероциты располагаются по периферии в виде серозных (белковых) полулуний Джиануцци.

Белковые полулуния состоят из сероцитов кубической формы, между ними имеются межклеточные микроканальцы. Мукоциты смешанных концевых отделов расположены в их центральной части, имеют коническую форму, светлую окраску, между ними находятся микроканальцы. Миоэпителиоциты смешанных концевых отделов располагаются между базальными концами сероцитов белковых полулуний и базальной мембраной. Их функция — участие в выделении секрета из железистых клеток и концевых отделов.

Вставочные внутридольковые протоки в подчелюстной железе развиты слабо, они короткие и не ветвятся.

Исчерченные внутридольковые пропюки развиты хорошо, ветвятся, имеют расширения. В состав стенки этих протоков входят высокие светлые клетки, широкие темные клетки, клетки бокаловидной формы и малодифференцированные клетки конической формыВ этих клетках вырабатываются некоторые гормональные продукты: факторы роста, инсулиноподобный фактор и др. Исчерченные протоки впадают в междольковые.

Междольковые протоки у истоков выстланы двухслойным, в устье — многослойным кубическим эпителием. Они впадают в проток железы.

Проток железы, выстланный у истоков многослойным кубическим, в устье — многослойным плоским эпителием, открывается под языком, рядом с его уздечкой.

Слизистые концевые отделы состоят из мукоцитов конической формы и миоэпителиоцитов. Мукоциты имеют светлую окраску, между ними находятся межклеточные микроканальцы. Функциональное значение этих клеток — синтез и выделение слизистого секрета. Миоэпителиоциты располагаются между основанием мукоцитов и базальной мембраной.

Вставочные выводные протоки развиты слабо.

Исчерченные выводные протоки в подъязычных слюнных железах развиты плохо. Они впадают в междольковые выводные протоки.

Междолъковые выводные протоки у истоков выстланы двухслойным, в устье — многослойным кубическим эпителием; впадают в проток железы.

Проток железы, выстланный вначале многослойным кубическим, в устье — многослойным плоским эпителием, открывается рядом с протоком подчелюстной слюнной железы.

studfiles.net

Содержание.

Введение.

Строение и функции слюнных желез.

Острые воспалительные заболевания слюнных желез.

Хронические воспалительные заболевания слюнных желез.

Сиалодохиты.

Слюнно-каменная болезнь.

Заключение.

Литература.

Введение.

Слюнные железы – железы, относящиеся к переднему отделу пищеварительного тракта. Благодаря вырабатываемым ферментам, способствующим образованию слюны, слюнные железы участвуют в процессе пищеварения и необходимы для обеспечения нормального состояния полости рта человека. Патология слюнных желез представлена воспалительными заболеваниями, системными заболеваниями, слюнно-каменной болезнью, травматическими повреждениями слюнных желез, опухолями и опухолеподобными заболеваниями. Развитие воспалительных заболеваний слюнных желез происходит в основном вследствие задержки эвакуации секрета, застойных явлений и присоединения стоматогенной или вирусной инфекции.

Строение и функции слюнных желез.

Слюнные железы

Различают малые и большие слюнные железы. Малые слюнные железы (губные, щечные, молярные, язычные и небные) расположены в слизистой оболочке полости рта. По характеру выделяемого секрета малые слюнные железы разделяют на серозные, слизистые и смешанные.

К большим слюнным железам относятся парные околоушные, поднижнечелюстные (подчелюстные) и подъязычные. Самыми крупными из них являются околоушные. Они состоят из двух частей: передней (поверхностной) и задней (глубокой). Поверхностная часть, расположенная в околоушно-жевательной области на ветви нижней челюсти и жевательной мышце, может образовывать два отростка, из которых верхний прилежит к хрящевому отделу наружного слухового прохода, а передний находится на наружной поверхности жевательной мышцы. Глубокая часть околоушной железы лежит в зачелюстной ямке и может формировать глоточный отросток, идущий к боковой стенке глотки, и нижний, направляющийся к поднижнечелюстной слюнной железе. Околоушная слюнная железа покрыта фасциальной капсулой. Околоушную железу снабжают кровью ветви поверхностной височной артерии. Венозная кровь собирается в занижнечелюстную вену. Лимфа оттекает в околоушные лимфатические узлы. Иннервацию осуществляют нервные волокна из ушно-височного нерва и симпатические волокна по ходу питающих железу артерий.Поднижнечелюстная слюнная железа располагается в поднижнечелюстном клетчаточном пространстве в пределах поднижнечелюстного треугольника. Верхняя часть заднего края этой железы прилегает к околоушной железе, от которой она отделена фасциальной капсулой, образующей как бы фасциальный футляр поднижнечелюстной железы. Железа формирует передний отросток, который вклинивается между челюстно-подъязычной и подьязычно-язычной мышцами. Выводной проток железы, начинаясь от переднего отростка, открывается на подъязычном сосочке вместе с выводным протоком подъязычной железы Поднижнечелюстная железа снабжается кровью от лицевой артерии. По одноименным венам осуществляется венозный отток. Лимфа собирается в поднижнечелюстные лимфатические узлы. Иннервируется железа из поднижнечелюстного нервного узла и симпатическими волокнами, проходящими по артериям.

Подъязычная С. ж покрыта фасциальной капсулой и располагается в области подъязычной складки под слизистой оболочкой дна полости рта на верхней поверхности челюстно-подъязычной мышцы. Иногда она имеет нижний отросток, который может достигать поднижнечелюстного треугольника. Железа имеет большой и малые подъязычные протоки, открывающиеся соответственно на подъязычном сосочке и по ходу подъязычной складки. Кровоснабжение осуществляется ветвями язычной и лицевой артерии. Венозная кровь собирается в подъязычную вену. Отток лимфы происходит в поднижнечелюстные лимфатические узлы. иннервация — за счет ветвей поднижнечелюстного и подъязычного нервных узлов, а также верхнего шейного узла симпатического ствола.

Основной функцией слюнных желез является выделение секрета, который. смешиваясь в полости рта, образует слюну, обладающую свойствами, благодаря которым она принимает участие в формировании пищевого комка, начальном переваривании пищи и других процессах. Имеются указания на инкреторную функцию слюнных желез и их связь с железами внутренней секреции.

Методы исследования. Наряду с опросом больного, осмотром и пальпацией области поражения используют и специальные методы. Зондирование протоков позволяет определить сужение или заращение протока, иногда слюнный камень. С помощью сиалометрии (измерение количества секрета слюнной железы в единицу времени) можно выявить гипо- и гиперсаливацию. Исследование проводят путем сбора секрета до и после применения стимуляторов — пилокарпина (внутрь), аскорбиновой кислоты или сахара (на язык). Используют цитологическое исследование секрета. При неизмененной секреции в мазках определяются единичные клетки плоского и цилиндрического эпителия; по появлению лейкоцитов, макрофагов, измененных клеток слюнных желез можно судить о характере и степени воспаления. Объемные процессы, склерозирование тканей железы выявляют с помощью ультразвукового исследования (см. Ультразвуковая диагностика), а также сцинтиграфии и радионуклидного сканирования. Рентгенографию слюнных желез с применением рентгеноконтрастных веществ (сиалографию и пантомосиалографию) используют для определения формы и стадии хронического воспалительного процесса, обнаружения конкрементов и опухоли Высокоинформативна компьютерная томография.

studfiles.net

Воспалительные заболевания слюнных желез (сиаладениты)

Классификация воспалительных заболеваний слюнных желез

Острые воспаления слюнных желез.

а) сиаладениты вирусной этиологии: эпидемический паротит, гриппозный сиалоаденит

б) сиаладениты, вызванные общими или местными причинами (после операции на брюшной полости, инфекционные, лимфогенный паротит, распространение воспалительного процесса из полости рта и др.).

Хронические воспаления слюнных желез.

а) неспецифические: интерстициальный сиаладенит, паренхиматозный сиаладенит, сиалодохит

б) специфические: актиномикоз, туберкулез, сифилис слюнных желез

в) слюннокаменная болезнь.

Различают несколько возможных путей инфицирования слюнных желез: стоматогенный, гематогенный, лимфогенный и по протяжению.

Острые сиаладениты, вызванные общими и местными причинами

Острый сиаладенит возникает нередко в связи с различными общими и местными неблагоприятными факторами. Среди первых имеют значение перенесенные инфекции (грипп, корь, скарлатина, ветряная оспа), нарушение слюноотделения, обезвоживание, тяжелое общее состояние, послеоперационное состояние, нейровегетативные нарушения. К местным причинам, которые могут способствовать развитию заболевания, относят травму, наличие гингивита, патологических десневых карманов, зубных отложений, различные изменения в области железы, нарушающие слюноотделение (попадание в проток инородных тел, воспаление окружающих железу лимфатических узлов), возможно также лимфогенное инфицирование из близ лежащих хронических инфекционных очагов. Общее состояние больных с сиалоаденитом средней степени тяжести. Более тяжело протекают паротиты. Нарушается сон, прием пищи, возникают боли, которые усиливаются во время еды. Отмечается сухость во рту, повышается температура.

Острое воспаление околоушной слюнной железы возникает чаще других. Появляется отек в околоушно-жевательной области, который быстро нарастает, распространяется на соседние области. Оттопыривается мочка уха. Кожа над железой становится напряженной. В области железы формируется плотный воспалительный инфильтрат, резко болезненный при пальпации. Инфильтрат постепенно увеличивается в размерах и может распространиться вокруг мочки уха и кзади до сосцевидного отростка. Нижний полюс инфильтрата определяется на уровне нижнего края нижней челюсти. Воспалительный инфильтрат в течение долгого времени сохраняет плотность. При неблагоприятном течении паротита может произойти гнойное расплавление железы в отдельных участках. В этих случаях появляется размягчение, определяется флюктуация, возникают симптомы абсцедирования. Может быть затруднено открывание рта. Устье околоушного (стенонова) протока расширено, окружено венчиком гиперемии. Слюна не выделяется или выделяется при интенсивном массаже железы в незначительном количестве. Цвет ее мутный, консистенция густая, вязкая. Иногда выделяется гной, беловатые хлопья.

При остром воспалении поднижнечелюстной слюнной железы припухлость возникает в поднижнечелюстной области. Изменения со стороны кожи менее выражены. Железа увеличивается в размерах, пальпируется в виде плотного, болезненного образования. Устье поднижнечелюстного (вартонова) протока расширено, гиперемировано. Слюноотделение нарушено. При массаже железы выделяется мутная слюна, иногда с гноем.

Лечение зависит от стадии процесса. При серозном воспалении лечебные мероприятия должны быть направлены на прекращение воспалительных явлений и на восстановление слюноотделения. Для увеличения слюноотделения назначают соответствующую диету, внутрь 3-4 капли 1%-го раствора пилокарпина гидрохлорида 2-3 раза в день (не более 10-и дней подряд). Проводят бужирование выводного протока слюнной железы, через проток вводят растворы антисептиков, ферменты, назначают компрессы с димексидом на область воспаленной железы, физиотерапию (УВЧ, флюктуоризацию). Приводят противовоспалительную, антибактериальную, десенсибилизирующую терапию. При абсцедировании – хирургическое лечение.

Паротит новорожденных. Болезнь возникает редко. Ей подвержены ослабленные дети. Развитию болезни способствуют маститы кормящей матери. Клинические симптомы типичны для паротитов. С одной или двух сторон появляется припухлость околоушно-жевательной области, ребенок капризен, плохо спит и плохо сосет грудь, повышается температура. Зона железы уплотнена, болезненна при пальпации. Устье выводного протока расширено. Довольно быстро может появиться флюктуация и гнойные выделения из расширенных протоков.

Острые сиаладениты вирусной этиологии

Эпидемический паротит (свинка) – инфекционное заболевание, иногда осложняющееся нагноениями. Как правило, поражаются только околоушные слюнные железы. Возбудитель эпидемического паротита – фильтрующийся вирус.

Эпидемическим паротитом болеют преимущественно дети, но иногда и взрослые. Эпидемические вспышки бывают ограниченными, причем они учащаются в холодное время (январь – март). Источниками вируса являются больные, сохраняющие заразность до 14-и дней после исчезновения клинических явлений. Инкубационный период длится в среднем 16 дней с последующей короткой продромальной стадией, во время которой всегда бывает катаральный стоматит.

Клиника. В начале заболевания возникает припухлость одной околоушной железы; нередко вскоре припухает и вторая железа. Температура тела повышается до 37-39º С, редко выше. У детей наблюдаются рвота, судорожные подергивания, иногда менингиальные явления. Появляются тянущие боли в околоушной области, шум в ушах, боль при жевании. При осмотре припухлость в области околоушной железы располагается подковообразно вокруг нижней дольки ушной раковины, мочка уха оттопыривается. Кожные покровы вначале не изменены, затем становятся напряженными, лоснятся. Припухание желез сопровождается прекращением слюноотделения, изредка бывает обильная саливация. Можно отметить три болезненные точки при пальпации: впереди козелка уха, у верхушки сосцевидного отростка, над вырезкой нижней челюсти. Продолжительность лихорадочного периода 4-7 дней. Припухлость постепенно, в течение 2-4 недель исчезает. В крови отмечается лейкопения, иногда лейкоцитоз, СОЭ увеличено.

Осложнения. Наиболее частым осложнением у мальчиков является орхит (воспаление яичка), развивающийся через несколько дней после начала паротита. Орхит протекает с сильными болями и высокой температурой, достигающей 40ºС. Исход обычно благоприятный, в редких случаях бывает атрофия яичка.

Иногда отмечается нагноение слюнной железы, образуется несколько гнойных очагов. После опорожнения гнойников происходит обратное развитие паротита. Иногда остаются слюнные свищи. В единичных случаях паротит заканчивается некрозом слюнной железы. Отмечены также случаи поражения периферических нервов (лицевого, ушного).

Профилактика заключается в изоляции больных на время болезни и на 14 дней после исчезновения всех клинических проявлений.

Лечение. Постельный режим, жидкая пища, уход за полостью рта, при отсутствии нагноения компрессы на область железы. В затянувшихся случаях для профилактики осложнений показано применение антибиотиков. При нагноении – вскрытие абсцессов.

Гриппозный сиаладенит. У некоторых больных гриппом на фоне общего недомогания и лихорадочного состояния внезапно появляется припухлость в области слюнных желез. Отек быстро увеличивается, пальпируется инфильтрат деревянистой плотности в области пораженных желез. Устья протоков слюнных желез гиперемированы. Слюноотделения из пораженных желез нет. У некоторых больных пораженная железа быстро абсцедирует и расплавляется, при этом из протока выделяется гной. Инфильтраты в области желез у таких больных рассасываются очень медленно.

В первые дни заболевания обнадеживающий эффект дает применение интерферона. Кроме того, проводят такое же лечение, как при острых сиалоаденитах, вызванных общими или местными причинами.

Хронические сиаладениты

Заболевание чаще является следствием острого сиаладенита. По-видимому, переходу в хроническую форму воспаления способствуют неблагоприятный преморбидный фон, нерациональная и недостаточно интенсивная терапия в острый период заболевания, стойкое снижение иммунной резистентности организма. Наблюдаются и первично-хронические формы заболевания.

По типу поражения ткани сиаладениты подразделяют на паренхиматозные и интерстициальные.

Паренхиматозные протекают более тяжело, характеризуются внезапными обострениями, нарушением общего состояния, резкой болезненностью и уплотнением железы, гнойными выделениями из протока.

Интерстициальные сиаладениты встречаются реже и характеризуются более спокойным вялым течением с медленно нарастающими периодами обострения. Они не дают картины остро протекающего воспаления. Железа увеличена, но уплотнена незначительно, характер секрета меняется мало. Сначала выделение слюны из протока снижено и только в поздних стадиях увеличивается, слюна приобретает мутный или гнойных характер.

Сиаладенит может протекать с преимущественным поражением протоков – сиалодохит. Клинические проявления этой формы заболевания не имеют четко очерченных отличительных признаков от сиаладенита, и диагноз уточняется после сиалографии.

Обострение хронического сиаладенита характеризуется всеми признаками острого паротита. Рецидивы заболевания могут возникать от нескольких раз в год, до одного раза в 1-2 года. В период ремиссии может сохраняться умеренная отечность, припухлость железы. Консистенция железы плотно эластическая, границы четкие, поверхность бугристая.

Характер поражения желез при хроническом воспалении хорошо выделяется при сиалографическом исследовании. Сиалограмма выполняется в прямой и боковой поверхности. На сиалограмме при паренхиматозном сиаладените выявляются мелкие округлые полости, заполненные контрастным веществом, выводные протоки с течением времени расширяются. Тени концевых протоков становятся прерывистыми. Для интерстициального сиаладенита характерно сужение сетки протоков железы, без наличия прерывистости. Тень паренхимы выявляется плохо, а на поздних стадиях не определяется. На сиалограмме хронического сиалодохита видно неравномерное расширение протоков железы с четкими контурами, паренхима железы остается неизменной. В поздней стадии контуры протоков становятся неровными, расширенные участки протока чередуются с участками сужения.

Лечение симптоматическое, проводится общеукрепляющая терапия. В период обострения используются те же способы лечения, что и при остром сиалоадените.

Слюннокаменная болезнь

Слюннокаменная болезнь (сиалолитиаз, калькулезный сиаладенит) характеризуется образованием камней в протоках или паренхиме слюнных желез. Заболевание встречается одинаково часто у мужчин и женщин во всех возрастах. В детском возрасте заболевание возникает редко. Наблюдается чаще в пубертатном возрасте.

Среди комплекса различных причин, способствующих развитию заболевания, главными являются нарушение обмена, авитаминозы, изменение физико-химических свойств слюны. Необходимым условием для образования камня является наличие инородного ядра. Этим ядром может стать так называемый слюнной тромб (скопление клеток слущивающегося эпителия и лейкоцитов, склеенных фибрином). В отдельных случаях камни образуются вокруг инородных тел, попадающих в проток извне. Предрасполагающими моментами для образования камня служат травмы и воспаления протоков и слюнных желез. В протоках железы образуются конкременты, мешающие току слюны. Задержка слюны вызывает расширение потока. Создаются условия для возникновения вторичного воспаления в железе и в протоке.

Клиника. Заболевание впервые проявляется припуханием в зоне пораженной слюнной железы и болью, которая отчетливо усиливается при приеме пище или непосредственно перед ним. Припухание может исчезать и образовываться вновь, что связано с временной задержкой слюны. При увеличении размера камня он может полностью перекрыть проток, что проявляется сильными распирающими болями.

Для окончательной постановки диагноза используют рентгенографию и УЗИ. Рентгенконтрастные слюнные камни хорошо проецируются на рентгенограммах.

Лечение. Небольшие камни могут отторгнуться самопроизвольно. Чаще используют хирургические методы удаления камня. Если камень расположен в протоке железы, производят рассечение протока, удаляют камень, дренируют проток. При хроническом калькулезном поднижнечелюстном сиаладените проводят удаление поднижнечелюстной слюнной железы.

studfiles.net

Железы классификация слюнных желез человека: Классификация слюнных желез ротовой полости

Помимо мелких слюнных желез, заложенных в слизистой оболочке различных отделов полости рта (щечные, губные, железы языка, твердого и мягкого неба и язычка), в полость рта открываются и крупные слюнные железы — околоушные, подчелюстная и подъязычная. В зависимости от локализации желез и места впадения выводных протоков слюнные железы подразделяются на железы преддверия рта и железы собственно ротовой полости. Щечные, губные и околоушные с выводным протоком, открывающимся на слизистой оболочке щеки на уровне второго верхнего моляра, относятся к первой группе. К железам ротовой полости относятся крупные слюнные железы (подчелюстная, подъязычная) и мелкие железы твердого и мягкого неба, а также железы языка.По характеру секрета, который железы выделяют в полость рта, различают слизистые, белковые и смешанные железы. Слизистые и смешанные железы имеются в щеках, в губах. В области твердого и мягкого неба и язычка выделяют слизистые железы. Железы языка бывают смешанные, белковые и слизистые.

Что касается больших слюнных желез, то чисто белковыми являются околоушные железы, а подчелюстная и подъязычная относятся к смешанным.Секрет всех желез ротовой полости (и мелких, и крупных) представляет слюну. В среднем за сутки вырабатывается около 1,5 л слюны, однако диапазон ее выработки может колебаться от 0,5 до 2 литров. Причем лишь ее 5% приходится на секрет мелких слюнных желез и подъязычной железы, основное количество (75%) — на секрет подчелюстной железы и 25% — на секрет околоушных желез.

Кроме воды (99,5%), в слюне имеются органические вещества — белки, ферменты (амилаза, мальтаза, протеаза, липаза, участвующие в расщеплении полисахаридов, белков, нуклеопротеидов, жиров клеточных оболочек), иммуноглобулины, углеводы, протеогликаны, креатинин, мочевина, аммиак. Среди неорганических веществ преобладают ионы кальция, натрия, калия, магния, хлора, фосфаты, бикарбонаты. В состав слюны, точнее ротовой жидкости, кроме секрета слюнных желез, входят слущивающиеся эпителиальные клетки желез (так называемые эпителиальные тельца) с примесью разрушающихся клеток слизистой оболочки и лейкоцитов. Содержимое десневых щелей (карманов), элементы зубного налета, микроорганизмы рта, пищевые частицы также примешиваются к слюне, составляя так называемую ротовую жидкость. Слюна представляет собой вязкую опалесцирующую жидкость с удельным весом 1,001-1,017.

Слюна смачивает слизистую оболочку рта и облегчает артикуляцию. Обволакивая твердые частицы, растворяя и расщепляя часть веществ, она формирует пищевой комок и облегчает его жевание и проглатывание. Слюна вымывает пищевые остатки, бактерии из складок и углублений, нейтрализует раздражающие вещества путем снижения их концентрации и предотвращает деминерализацию эмали. Слюна является непосредственным участником дегустации пищи, ее вкусового восприятия и пищеварения с помощью присутствующих в ней ферментов. Кроме осуществления механической защиты (от грубых комков пищи, от прикрепления микробов путем постоянного тока жидкости, от термических повреждений), елюна действует бактерицидно благодаря наличию лизоцима, лакто-феррина, пероксидазы и секреторных иммуноглобулинов А. Она поддерживает гомеостаз эмали, способствуя ее минерализации и реминерализации, а также устойчивости к кариесу за счет поступления в эмаль кальция, фосфора и других минеральных веществ. Минеральный гомеостаз в ротовой полости поддерживается за счет перенасыщенности слюны по отношению к эмали ионами кальция и фосфатов. Ввиду того, что в секрете околоушных желез наблюдается нередко недостаток кальция и фосфатов, зубы верхней челюсти чаще и интенсивнее поражаются кариесом. Наибольшая скорость отделения слюны наблюдается во время активного жевания, а наименьшая — во время сна.

Скорость секреции слюны отражается на ее составе. pH слюны — нейтральная (6,5-7,5). У 9% людей, подверженных развитию кариеса, реакция слюны смещается в кислую сторону. Также следует отметить, что отклонение pH слюны от нейтральной приводит к нарушению ее минерализующей функции При сильном подкислении (pH менее 6) слюна утрачивает минерализующую функцию, поскольку падает ее насыщенность гидроксиапатитом (он растворяется). И напротив, подщелачиваиие pH слюны приводит к быстрому формированию зубного камня, так как резко нарастает минерализация слюны.

Слюна выполняет и выделительную функцию, — через нее выделяются продукты обмена (аммиак, креатинин, мочевая кислота), фармакологические средства, соли тяжелых металлов.

В состав слюны входят натрий, калий, кальций, хлор и другие элементы. При гипосаливации (снижении выработки слюны) нарушается функция органов ротовой нолости. У больных с ксеростомией (в дословном переводе «сухой рот») затрудняется речь, проглатывание пищи, активно распространяется кариес и наблюдаются различного рода заболевания слизистой оболочки. Снижеиие функционирования слюнных желез ухудшает очищение и самоочищение ротовой полости, ведет к накоплению остатков пищи и микробов, к уменьшению устойчивости эмали, ее растворению, к снижению иммунологической защиты и благоприятствует развитию инфекционных процессов и патологических состояний органов ротовой полости, что в итоге сказывается на пищеварении и поддержании гомеостаза.

Помимо выполнения экзокрипной функции, связанной с выработкой слюны, слюнные железы продуцируют также биологически активные вещества — гормоны и факторы роста, то есть выполняют и эндокринную функцию. (Следует указать, что эти гормонально активные вещества выделяются не только во внутреннюю среду — кровь и лимфу, но и в слюну). Среди биологически активных веществ, вырабатываемых слюнными железами человека, — паротин, калликреин, ренин, фактор роста нервных волокон, эпидермальный фактор роста и другие факторы. Паротин стимулирует обызвествление дентина и кости, уменьшает уровень кальция в крови и активирует макрофаги и лейкоциты. Калликреин понижает артериальное давление и повышает проницаемость капиллярной стенки, расщепляет субстраты крови, что приводит к выделению кининов, усиливающих кровоток. Ренин повышает кровяное давление и усиливает выработку альдостерона надпочечниками. Фактор роста нервных волокон активирует регенерацию нервных волокон. Эпидермальный фактор роста способствует пролиферации эпителия слизистой оболочки рта и других отделов пищеварительной трубки.

www.7mind.ru

Сиалоаденит. Классификация. Этиология, патогенез, патологическая анатомия, осложнения, исходы. Кисты слюнных желез.

Сиалоаденитом называют воспаление любой слюнной железы; паротитом — воспаление околоушной железы. Сиалоаденит может быть первичным (самостоятельное заболевание) или чаще вторичным (осложнение или проявление другого заболевания). В процесс может вовлекаться одна железа или одновременно две симметрично расположенные; иногда может быть множественное поражение желез. Сиалоаденит течет остро или хронически, нередко с обострениями.

Этиология и патогенез. Развитие сиалоаденита связано, как правило, с инфекцией. Первичный сиалоаденит, представленный эпидемическим паротитом и цитомегалией, связан с вирусной инфекцией (см. Детские инфекции).Вторичные сиалоадениты вызывают разнообразные бактерии, грибы. Пути проникновения инфекции в железу различны: стоматогенный (через протоки желез), гематогенный, лимфогенный, контактный. Неинфекционной природы сиалоадениты развиваются при отравлении солями тяжелых металлов (при выведении их со слюной).

Патологическая анатомия. Острый сиалоаденит может быть серозным, гнойным (очаговым или диффузным), редко -гангренозным. Хронический сиалоаденит, как правило, межуточный продуктивный. Особый вид хронического сиалоаденита с выраженной лимфоцитарной инфильтрацией стромы наблюдается при сухом синдроме Шегрена (см. Болезни желудочнокишечного тракта) и болезни Микулича, при которой в отличие от сухого синдрома артрит отсутствует.

Осложнения и исходы. Острый сиалоаденит заканчивается выздоровлением или переходом в хронический. Исходом хронического сиалоаденита бывает склероз (цирроз) железы с атрофией ацинарных отделов, липоматозом стромы, со снижением или выпадением функции, что особенно опасно при системном поражении желез (синдром Шегрена), так как это ведет к ксеростомии.

Кисты желез: очень часто возникают в малых слюнных железах. Причиной их служит травма, воспаление протоков с последующим их склерозом и облитерацией. В связи с этим по своему генезу кисты слюнных желез следует отнести к ретенционным. Величина кист различна. Кисту с мукоидным содержимым называют мукоцеле.

ВОПРОС № 17

Слюннокаменная болезнь. Этиология, патогенез, патологическая анатомия, осложнения, исходы.

Слюннокаменная болезнь (сиалолитиаз) — заболевание, связанное с образованием в железе, а чаще — в ее протоках конкрементов (камней). Чаще других поражается подчелюстная железа, в околоушной камни образуются редко, почти никогда не поражается подъязычная железа. Заболевают преимущественно мужчины среднего возраста.

Этиология и патогенез. Образование слюнных камней связывают с дискинезией протоков, воспалением их, застоем и ощелачиванием (рН 7,1- 7,4) слюны, увеличением ее вязкости, попаданием в протоки инородных

тел. Эти факторы способствуют выпадению из слюны различных солей (фосфат кальция, карбонат кальция) с кристаллизацией их на органической основе — матрице (спущенные эпителиальные клетки, муцин).

Патологическая анатомия. Камни бывают разной величины (от песчинок до 2 см в диаметре), формы (овальной или продолговатой), цвета (серого, желтоватого), консистенции (мягкие, плотные). При обтурации протока в нем возникает или обостряется воспаление — сиалодохит. Развивается гнойный сиалоаденит. Со временем сиалоаденит становится хроническим с периодическими обострениями.

Осложнения и исходы. При хроническом течении развивается склероз (цирроз) железы.

ВОПРОС № 18

Опухоли слюнных желез. Классификация, патологическая анатомия (макро- и микроскопическая характеристика), осложнения

Опухоли слюнных желез составляют около 6% всех опухолей, встречающихся у человека, но в стоматологической онкологии они составляют большую долю. Опухоли могут развиваться как в больших (околоушные, подчелюстные, подъязычные), так и в малых слюнных железах слизистой оболочки полости рта: области щек, мягкого и твердого неба, ротоглотки, дна ротовой полости, языка, губ. Чаще всего встречаются опухоли слюнных желез эпителиального генеза. В Международной классификации опухолей слюнных желез (ВОЗ) эпителиальные опухоли представлены следующими формами: I. Аденомы: плеоморфная; мономорфная (оксифильная; аденолимфома, другие типы). II. Мукоэпидермоидная опухоль. III. Ациноклеточная опухоль. IV. Карцинома: аденокистозная, аденокарцинома, эпидермоидная, недифференцированная, карцинома в полиморфной аденоме (злокачественная смешанная опухоль).

Плеоморфная аденома — самая частая эпителиальная опухоль слюнных желез, составляющая более 50% опухолей этой локализации. Почти в 90% случаев она локализуется в околоушной железе. Опухоль встречается чаще у людей старше 40 лет, но может наблюдаться в любом возрасте. У женщин она бывает в 2 раза чаще, чем у мужчин. Растет опухоль медленно (10-15 лет). Опухоль представляет собой узел округлой или овальной формы, иногда бугристой, плотноватой или эластической консистенции, размером до 5-6 см. Опухоль окружена тонкой капсулой. На разрезе ткань опухоли белесоватая, часто ослизненная, с мелкими кистами. Гистологически опухоль чрезвычайно разнообразна, за что и получила название плеоморфной аденомы. Эпителиальные образования имеют структуру протоков, солидных полей, отдельных гнезд, анастомо-

зирующих между собой тяжей, построенных из клеток округлой, полигональной, кубической, иногда цилиндрической, формы. Часты скопления клеток миоэпителия вытянутой веретенообразной формы со светлой цитоплазмой. Кроме эпителиальных структур характерно наличие очагов и полей мукоидного, миксоидного и хондроидного вещества (рис. 362), которое является продуктом секреции миоэпителиальных клеток, подвергшихся опухолевой трансформации. В опухоли могут встречаться очаги гиалиноза стромы, в эпителиальных участках — ороговение.

Мономорфная аденома — редкая доброкачественная опухоль слюнных желез (1-3%). Локализуется чаще в околоушной железе. Растет медленно, имеет вид инкапсулированного узла округлой формы, диаметром 1-2 см, мягкой или плотноватой консистенции, беловато-розоватого или в некоторых случаях коричневатого цвета. Гистологически выделяют аденомытубулярного, трабекулярного строения, базально-клеточный и светлоклеточный типы, папиллярную цистаденому. В пределах одной опухоли строение их однотипно, строма развита слабо.

Оксифильная аденома (онкоцитома) построена из крупных эозинофильных клеток с мелкой зернистостью цитоплазмы.

Аденолимфоме среди мономорфных аденом принадлежит особое место. Это относительно редкая опухоль, встречается почти исключительно в околоушных железах и преимущественно у мужчин пожилого возраста. Она представляет собой четко отграниченный узел, до 5 см в диаметре, серовато-белого цвета, дольчатого строения, с множеством мелких или крупных кист. Гистологическое строение характерно: призматический эпителий с резко эозинофильной цитоплазмой располагается в два ряда, формирует сосочковые выросты и выстилает образованные полости. Строма обильно инфильтрирована лимфоцитами, формирующими фолликулы.

Мукоэпидермоидная опухоль — новообразование, характеризующееся двойной дифференцировкой клеток — в эпидермоидные и слизеобразующие. Встречается в любом возрасте, несколько чаще — у женщин, преимущественно в околоушной железе, реже — в других железах. Опухоль не всегда четко отграничена, иногда округлой или неправильной формы, может состоять из нескольких узлов. Цвет ее серовато-белый или серовато-розовый, консистенция плотная, довольно часто обнаруживаются кисты со слизистым содержимым. Гистологически находят различное сочетание клеток эпидермоидного типа, образующих солидные структуры и тяжи из слизеобразующих клеток, которые могут выстилать полости, содержащие слизь. Ороговение не наблюдается, строма хорошо выражена. Иногда имеются мелкие и темные клетки промежуточного типа, способные дифференцироваться в разных направлениях, и поля светлых клеток. Преобладание клеток промежуточного типа, утрата способности к слизеобразованию — показатель низкой дифференцировки опухоли. Такая опухоль может иметь выраженный инвазивный рост и давать метастазы. Признаки злокачественности в виде гиперхромности ядер, полиморфизма и атипизма клеток встречаются редко. Такую опухоль некоторые исследователи называют мукоэпидермоидным раком.

Ациноклеточная опухоль (ацинозно-клеточная) — довольно редкая опухоль, которая может развиваться в любом возрасте и иметь любую локализацию. Клетки опухоли напоминают серозные (ацинарные) клетки слюнных желез, в связи с чем эта опухоль и получила свое название. Цитоплазма их базофильная, мелкозернистая, иногда светлая. Ациноклеточные опухоли часто хорошо отграничены, но могут иметь и выраженный инвазивный рост. Характерно образование солидных полей. Особенностью опухоли является способность к метастазированию при отсутствии морфологических признаков злокачественности.

Карцинома (рак) слюнных желез разнообразна. Первое место среди злокачественных эпителиальных опухолей слюнных желез принадлежит аденокистозной карциноме, которая составляет 10-20% всех эпителиальных новообразований слюнных желез. Опухоль встречается во всех железах, но особенно часто — в малых железах твердого и мягкого неба. Наблюдается чаще в возрасте 40-60 лет как у мужчин, так и у женщин. Опухоль состоит из плотного узла небольшого размера, сероватого цвета, без четкой границы. Гистологическая картина характерна: мелкие, кубической формы с гиперхромным ядром клетки формируют альвеолы, анастомозирующие трабекулы, солидные и характерные решетчатые (криброзные) структуры. Между клетками накапливается базофильное или оксифильное вещество, образующее столбики и цилиндры, в связи с чем раньше эта опухоль называлась цилиндромой. Рост опухоли инвазивный, с характерным обрастанием нервных стволиков; метастазирует преимущественно гематогенным путем в легкие и кости.

Остальные виды карцином встречаются в слюнных железах значительно реже. Гистологические варианты их разнообразны и аналогичны аденокарциномам других органов. Недифференцированные карциномы имеют быстрый рост, дают лимфогенные и гематогенные метастазы.

ВОПРОС № 19

cyberpedia.su

классификация, клиническая картина и методы лечения. Закупорка протоков слюнных желез.

Заболевание возникает при развитии воспалительной реакции внутри ткани слюнной железы и называется сиаладенит (или сиалоаденит). Наиболее часто сиаладенит поражает околоушные слюнные железы, реже поднижнечелюстные и подъязычные.

Болезнь развивается и у взрослых, и у детей, хотя для каждой возрастной группы может быть характерным определенный вид сиаладенита с учетом причинного фактора. В зависимости от характера течения болезни сиаладениты разделяют на острые и хронические.

Основные причины сиалоаденита

Причиной острого воспаления слюнных желез всегда является наличие какого-либо инфекционного агента внутри железы. В зависимости от возбудителя сиаладенит может быть:

1. Вирусный. Развивается при заражении вирусом эпидемического паротита (в народе это состояние называется «свинка»), к которому слюнные железы очень чувствительны. Вирус передается воздушно-капельным путем.

После попадания в организм через слизистую дыхательных путей он проникает в ткань околоушной слюнной железы, размножается в ее клетках, вызывая воспаление. При генерализации инфекции он попадает в яички мальчиков, приводя к их повреждению, которое в последующем может привести к бесплодию.

Возможно развитие воспаления при .

2. Бактериальный , или неспецифический. Возникает при заносе инфекции из полости рта — через протоки желез, а также изнутри — через кровь и лимфу.

Микрофлора полости рта может приводить к развитию острого сиаладенита в результате следующих факторов (обстоятельств):

- При плохой гигиене полости рта.

- Из-за реактивной обтурации. Ее возникновению способствуют операции на органах брюшной полости, а также заболевания, приводящие к общему истощению, такие как злокачественные новообразования, хронические заболевания ЖКТ, стресс, нарушения питания, сахарный диабет. При данных состояниях возникает рефлекторное сужение просвета протоков и уменьшение выделения слюны. Слюна начинает накапливаться в слюнной железе, что является хорошей средой для размножения микроорганизмов, присутствующих в ротовой полости;

- Из-за механической обтурации, при перекрытии протока камнем или инородным телом. В этом случае внутри железы также начинают активно размножаться бактерии из полости рта, в результате чего возникает воспаление.

Занесение инфекции через кровь может наблюдаться при тяжелых инфекционных заболеваниях, таких как тиф, скарлатина. Через лимфу сиалденит развивается при воспалительных заболеваниях лица, глотки, слизистой рта: фурункулез, гнойные раны лица, тонзиллит, парадонтит.

Хронические сиаладениты в большинстве случаев не являются следствием острых (они самостоятельны в своем развитии). Это заболевание изначально хроническое, так как имеется предрасположенность слюнной железы к изменениям в ее ткани. Причины хронического сиаладенита могут быть обусловлены генетикой, могут являться следствием аутоиммунных процессов в организме, могут возникать, как реакция на общее заболевание.

Провоцируют развитие хронических сиаладенитов некоторые факторы — стресс, болезни, переохлаждение, травма, общее ослабление организма.

Часто развитие хронического воспаления наблюдается в пожилом возрасте, что связано с ухудшением кровоснабжения слюнных желез в результате атеросклероза, а также в результате воздействия свободных радикалов и общего старения организма.

heame.ru

МЕТОДИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА ДЛЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ № 8

МЕТОДИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА ДЛЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ № 8

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЯ НА

4 КУРСЕ СТОМАТОЛОГИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА ПО ДЕТСКОЙ

ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВОЙ ХИРУРГИИ

ТЕМА: ВОСПАЛИТЕЛЬНЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ СЛЮННЫХ ЖЕЛЕЗ У ДЕТЕЙ.

Время 3 часа 30 минут

УЧЕБНЫЕ И ВОСПИТАТЕЛЬНЫЕ ЦЕЛИ

1. Изучить особенности этиологии, классификации, клиники и лечения воспалительных заболеваний слюнных желез.

2. Изучить особенности заболеваний слюнных желез у детей.

3. Изучить основные принципы деонтологии при работе с детьми.

2. МАТЕРИАЛЬНОЕ ОСНАЩЕНИЕ: таблицы, слайды, фантом, хирургические инструменты. Занятие проводится в стационаре челюстно-лицевой хирургии, хирургическом кабинете детской стоматологической поликлиники.

3. ВОПРОСЫ, ЗНАНИЕ КОТОРЫХ НЕОБХОДИМО ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ ДАННОЙ ТЕМЫ:

1. Анатомия и физиология слюнных желез.

2. Классификация заболеваний слюнных желез.

3. Этиология, патогенез, клиника заболеваний слюнных желез.

4. Основные принципы лечения заболеваний слюнных желез.

ВОПРОСЫ, ПОДЛЕЖАЩИЕ ИЗУЧЕНИЮ НА ЗАНЯТИИ

1. Методы исследований слюнных желез у детей.

2. Классификация воспалительных заболеваний слюнных желез у детей.

3. Эпидемический паротит у детей.

4. Острый неэпидемический сиалоаденит у детей.

5. Хронический неэпидемический сиалоаденит у детей.

6. Калькулезный сиалоаденит у детей.

7. Методы лечения воспалительных заболеваний слюнных желез у детей.

8. Особенности техники удаления конкрементов слюнных желез у детей.

РАСЧЕТ УЧЕБНОГО ВРЕМЕНИ

1. Введение – 10 мин.

2. Тестовый контроль исходного уровня знаний – 20 минут.

3. Устное собеседование по вопросам занятия — 40 минут.

4. Проведение методик исследования слюнных желез на фантоме – 20 минут.

5. Работа с больными –120 минут.

6. Разбор ситуационных задач по теме занятия – 20 минут.

7. Рецензия историй болезни — 30 минут.

8. Итоговый контроль, домашнее задание – 10 минут.

ОБЩИЕ МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

После проверки присутствующих преподаватель знакомит студентов с задачами и темой практического занятия. Значимость темы определена распространенностью воспалительных заболеваний слюнных желез у детей. Контроль исходного уровня знаний проводится в виде тестовых и ситуационных задач. В учебном классе студенты повторяют методы обследования больного с заболеваниями слюнных желез на фантомах. В перевязочной и хирургическом кабинете студенты, по 3-4 человека в каждой подгруппе, знакомятся с методами обследования, клиникой, тактикой лечения детей с воспалительными заболеваниями слюнных желез. Студенты под контролем преподавателя обследуют пациентов детского возраста. Преподаватель проводит коррекцию практических навыков. Итоговый уровень знаний по данной теме определяется с помощью опроса, во время которого преподаватель оценивает знания студентов, корректирует их. В заключение преподаватель дает характеристику работы группы. Отмечается степень подготовленности студентов. Дается задание к следующему занятию.

7. ХОД ЗАНЯТИЙ

ФУНКЦИИ СЛЮННЫХ ЖЕЛЕЗ

1. Из ткани слюнных желез выделены гормон апоэритеин и ряд веществ, обладающих гормональной активностью (паротин, фактор роста нервов, фактор роста эпителия, фактор летальности и др.). Гормон апоэритеин влияет на рост зубов и увеличивает количество гликогена в печени. Паротин стимулирует рост и развитие зубов и скелета человека, оказывая нормализующее действие на белковый и минеральный обмен в костных структурах.

2. Слюна человека содержит более 50 пищеварительных ферментов: амилаза, липаза, протеаза, фосфатаза и др.

3. Антимикробная функция слюны определяется действием содержащихся в ней ферментов; нуклеаз, лизоцима, трипсина, пероксидазы и др. Антибактериальные свойства слюны обусловлены также наличием в ней IgА. Продуценты секреторного IgА — плазматические клетки, располагаются в строме слюнных желез вокруг протоков.

СТРОЕНИЕ СЛЮННЫХ ЖЕЛЕЗ.

Околоушная слюнная железа — самая крупная из слюнных желез. Железа покрыта хорошо выраженной соединительнотканной капсулой. Но на внутренней части железы капсула тонкая, а в области глоточного отростка вовсе отсутствует. В этом месте обнаженная часть железы прилежит к окологлоточному пространству. Околоушную слюнную железу прободают ветви лицевого нерва. К задневнутренней поверхности железы прилежит наружная сонная артерия. В толще железы в междольковой соединительной ткани и поверх капсулы железы в предушной области располагаются лимфатические узлы.

Поднижнечелюстная железа располагается в поднижнечелюстном треугольнике. Она округлая, покрыта плотной капсулой. Главный выводной проток открывается на дне полости рта, сбоку от уздечки языка за нижними резцами. В под нижнечелюстном треугольнике, среди рыхлой клетчатки, кроме слюнной железы расположены лимфатические узлы, а также проходят лицевая артерия и вена.

Подъязычные железы в 2 раза меньше поднижнечелюстных. Они имеют овальную форму и располагаются сбоку, под языком, непосредственно под слизистой оболочкой полости рта. Главный выводной проток железы впадает в проток поднижнечелюстной слюнной железы.

Паренхима слюнных желез представлена системой ацинусов и протоков, объединенных в дольки. Между дольками располагаются соединительнотканные прослойки (интерстиций), в которых проходят сосуды и нервы. По характеру секрета околоушные железы относятся к белковым, поднижнечелюстные — к смешанным, а подъязычные — к слизистым.

МЕТОДЫ ОБСЛЕДОВАНИЯ

Общие методы обследования: опрос, осмотр, пальпацию, термометрию, лабораторные исследования крови и мочи. При сборе анамнеза у детей необходимо выяснить, болел ли он ранее эпидемическим паротитом и был ли он в контакте с этими больными. Необходимо выяснить признаки сухости в полости рта, болезненность и увеличение железы, а также солоновато-горький привкус во рту во время приема пищи. При осмотре и пальпации определяется состояние кожных покровов в области слюнных желез, консистенцию тканей железы, состояние устьев выводных протоков слюнных желез, характер и количество выделяющегося секрета и др.

Частные методы обследования: зондирование выводных протоков, рентгенологическое обследование слюнных желез, исследование секреторной функции желез, качественный анализ слюны (исследование физико-химических свойств ее), цитология мазков слюны, контрастная сиалография, посев отделяемого из выводных протоков на микрофлору и ее чувствительность к антибиотикам.

Специальные методы исследования: стереорентгенография, сиалотомография, сиалография с прямым увеличением изображения, электрорентген контрастная сиалография, компьютерная томография, радиосиалография, сканирование слюнных желез, эхосиалография (УЗИ), термовизиография, пункционная биопсия слюнной железы.

КЛАССИФИКАЦИЯ ЗАБОЛЕВАНИЙ СЛЮННЫХ ЖЕЛЕЗ.

Среди заболеваний слюнных желез выделяют пять основных групп:

1. Воспалительные заболевания (неспецифические и специфические).

2. Системные заболевания.

3. Слюнно-каменная болезнь.

4. Опухоли и опухолевидные образования.

5. Повреждения слюнных желез.

У детей, чаще всего встречаются воспалительные заболевания (3-5% от всех стационарных больных).

Классификация воспалительных заболеваний слюнных желез.

I. Острые воспалительные заболевания (сиалоадениты):

1. Сиалоадениты вирусной природы (эпидемический паротит, гриппозный, герпетический и др. сиалоадениты).

2. Сиалоадениты бактериальной природы (неэпидемические).

II. Хронические воспалительные заболевания (сиалоадениты):

1. Неспецифические:

— интерстициальный;

— паренхиматозный;

— сиалодохит.

2. Специфические:

— актиномикоэ слюнных желез;

— туберкулез слюнных желез;

— сифилис слюнных желез.

III. Сиалоадениты калькулезные (слюнно-каменная болезнь):

— в стадии ремиссии;

— в стадии обострения,

Диагностика.

1. Данные анамнеза – выяснить, возможность контакта с ребенком, больным эпидемическим паротитом, болел ли ребенок эпидемическим паротитом.

2.Осмотр слюнных желез: увеличенные и слабо болезненные околоушные железы имеют тестоватую консистенцию, а при массировании желез из протока выделяется небольшое количество, но чистой слюны (по крайней мере, в первые 3-4 дня заболевания).

3. Данные лабораторных показателей: лейкопения на фоне лимфо- и моноцитоза и нормальной СОЭ, резкое увеличение амилазы крови и диастаза мочи (64-128ЕД и выше). Информативной может оказаться реакция связывания комплемента, реакция торможения гемагглютинации, кожная аллергическая реакция.

Осложнения эпидемического паротита:орхит и атрофия яичка, мастит как у мальчиков, так и у девочек, панкреатит, острый нефрит, поражения нервной системы — менингит, энцефалит, иногда с параличом черепных и спинномозговых нервов. Поражаются зрительный, глазодвигательный, отводящий, лицевой и преддверно-улитковый нервы.

Лечениедетей с эпидемическим паротитом симптоматическое и общеукрепляющее. Ребенку показан постельный режим на весь период повышения температуры (особенно для мальчиков). Ребенку назначают обильное (кислое) питье, поливитамины. Для предотвращения восходящей бактериальной инфекции необходима слюногонная диета, тщательный уход за полостью рта (гигиена) и антисептическая обработка полости рта. Местно на область слюнных желез применяют сухое тепло, мазевые повязки, назначают УВЧ и УФО-терапию, лазерное облучение. Для орошения полости рта применяют интерферон. В первые дни заболевания, когда резко угнетено слюноотделение, массаж железы не показан. Он применяется на 3-4 день, после улучшения секреции слюны.

В качестве иммунотерапии назначают адаптогены. В тяжелых случаях показана пассивная иммунизация (гамма-глобулин) и антибактериальная терапия для профилактики вторичного (бактериального) инфицирования. При присоединении бактериальной инфекции, когда в области железы по — плотный болезненный инфильтрат, наряду с антибактериальной терапией может проводиться обкалывание железы местными анестетиками с антибиотиками. При выраженной интоксикации проводится инфузионная терапия.

Профилактика и противоэпидемические мероприятия. Больного ребенка при легкой форме заболевания можно лечить дома, но в случае возникновения осложнений необходимо госпитализировать в инфекционную больницу. При развитии осложнений ребенка лечат в стационаре совместно со специалистами необходимого профиля — невропатологом, педиатром, урологом, эндокринологом. Исход заболевания при своевременном и правильном лечении в большинстве случаев благоприятный. После выздоровления к вирусу эпидемического паротита остается стойкий иммунитет.

Для профилактики эпидемического паротита применяют иммунизацию противопаротитной вакциной. Прививку делают всем детям в возрасте 3-7 лет, не болевшим паротитом.

Для предупреждения распространения эпидемического паротита заболевшего ребенка изолируют от других детей на 9-10 дней от начала заболевания. Детей, бывших в контакте с заболевшим, необходимо разобщить со здоровыми детьми с 11 по 21 день от начала контакта с больным ребенком.

ХРОНИЧЕСКИЙ СИАЛОДОХИТ

— это хронический воспалительный процесс, первично возникающий в выводных протоках железы.

Этиологиязаболевания точно не установлена. Многие считают, что причина расширения выводного протока — сужение его устья в результате травмы, опухоли, воспаления или обтурации его (устья) инородным телом, слюнным камнем, слущенным эпителием. В детском возрасте хронический сиалодохит встречается редко и часто сочетается с хроническим паренхиматозным сиалоаденитом или слюнно-каменной болезнью. В стадии ремиссии заболевание часто протекает бессимптомно и обнаруживается лишь после обострения процесса. Однако при тщательном сборе анамнеза можно установить, что ранее были периодические боли (покалывания) при приеме пищи и припухание железы. Иногда больные жалуются на самопроизвольное вытекание в полость рта большого количества вязкой слюны горько-соленого вкуса, особенно перед или во время приема пищи. При внешнем осмотре патологические изменения не выявляются. При массаже железы и протока, особенно утром натощак, выделяется большое количество вязкой с примесями слюны Однако слизистая оболочка полости рта бледно-розовая Устье стенонова протока широко зияет, часто имеет не круглую, а продолговатую, овальную форму.

В стадии обострения клиническая картина хронического сиалодохита сходна с клинической картиной обострения хронического паренхиматозного сиалоаденита. Околоушная слюнная железа увеличена, болезненна при пальпации. Устье выводного протока зияет. Слизистая вокруг него гиперемирована. Выводной проток пальпируется в виде тяжа, а при массаже из протока выделяется мутная, с прожилками гноя слюна. Имеются общие реакции организма (повышение температуры тела, лейкоцитоз и др.).

Ведущий метод диагностики сиалодохита — контрастная сиалография, которая должна проводиться в стадии ремиссии заболевания. На рентгенограмме определяется неравномерно расширенный главный выводной проток с ровными четкими контурами.

Лечение детей с хроническим сиалодохитом зависит от стадии ремиссии или стадии обострения заболевания и практически ничем не отличается от лечения детей с хроническим паренхиматозным сиалоаденитом. При этом больше внимания уделяется массажу железы и протока с последующим промыванием его растворами антисептиков и антибиотиков. При хроническом сиалодохите после проведения курса лечения наступает, как правило, длительная стадия ремиссии. Все дети с хроническим сиалодохитом подлежат диспансерному наблюдению, как и любой ребенок с хроническим заболеванием слюнных желез.

МЕТОДИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА ДЛЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ № 8

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЯ НА

4 КУРСЕ СТОМАТОЛОГИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА ПО ДЕТСКОЙ

ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВОЙ ХИРУРГИИ

infopedia.su