Эмфизема легких симптомы и признаки

Эмфизема легких (греч. emphysema — вздутие) — патологическое состояние легких, характеризующееся симптомами расширения воздушных пространств дистальнее конечных бронхиол и сопровождающееся деструктивными признаками изменениями стенок альвеол. Эмфизема легких рассматривается как составляющая ХОБЛ. В этой статье мы рассмотрим симптомы эмфиземы легких и основные признаки эмфиземы легких у человека.

Симптомы эмфиземы легких

Симптомом эмфиземы легких является кашель сухой или с мокротой (слизистой или слизисто-гнойной). Больной с симптомами эмфиземы легких вынужден прилагать большие усилия, чтобы во время кашля отходила мокрота. По мере развития болезни кашель становится приступообразным, надсадным; больной напрягается, лицо его краснеет, резко вздуваются шейные вены. При осмотре отмечается поверхностное затрудненное дыхание, особенно на выдохе (экспираторная одышка) с участием вспомогательной мускулатуры. Больные с признаками эмфиземы легких выдыхают при сомкнутых губах, надувая щеки («пыхтят»), что уменьшает спадение стенок терминальных бронхиол и увеличивает эвакуацию воздуха из легких. В случаях выраженной дыхательной недостаточности лицо одутловато, кожные покровы и видимые слизистые оболочки цианотичные. Шея укорочена.

У мужчин с симптомами эмфиземы легких можно наблюдать следующие симптомы — уменьшение расстояния между щитовидным хрящом и рукояткой грудины. Вены шеи набухшие. Надключичные ямки выпячены и заполнены расширенными верхушками легких. Грудная клетка эмфизематозная (бочкообразная), переднезадний размер ее увеличен, экскурсия грудной клетки уменьшена. Ребра имеют горизонтальное направление, межреберные промежутки расширены и сглажены, а иногда выбухают. Эпигастральный угол тупой (более 90°).

Жалобы на симптомы при эмфиземе легких

Жалобы на признаки эмфиземы легких нарастают с прогрессированием признаков заболевания. Одышка развивается постепенно, чаще проявляясь к 50-60 годам, усиливается при присоединении или обострении респираторных инфекций. Кашель также отражает сопутствующие состояния. Мокрота скудная, слизистая, поскольку бактериальный воспалительный процесс для эмфиземы не характерен. Типично похудание, часто связанное с напряжённой работой дыхательных мышц (преодоление высокого сопротивления терминального отдела дыхательных путей). В анамнезе эмфиземы легких типично курение, наличие профессиональных вредностей, хронических или рецидивирующих заболеваний органов дыхания. Возможна «семейная слабость лёгких» — наличие различных симптомов заболеваний органов дыхания в нескольких поколениях прямых родственников. При буллёзной эмфиземе отмечают симптомы рецидивирующих спонтанных пневмотораксов.

Распространенность симптомов эмфиземы легких

В общей популяции больные с симптомами эмфиземы легких составляют более 4%. Частота заболевания эмфиземы легких повышается с возрастом, у лиц старше 60 лет причины эмфиземы становится одной из ведущих клинических проблем.

Признаки эмфиземы легких

Основные признаки проявления эмфиземы легких

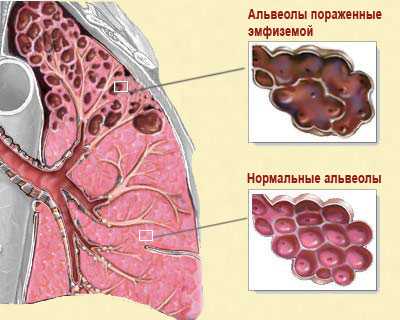

Основа патогенеза эмфиземы легких — признаки деструкции эластических волокон, лёгочной ткани вследствие дисбаланса в системах «протеолиз-антипротеолиз». Не исключено значение симптомов дисфункции фибробластов, поскольку при эмфиземе нарушено равновесие «деструкция-репарация». При недостаточности ai-антитрипсина повышается активность эластазы нейтрофилов, расщепляющей коллаген и эластин, что приводит к протеолитической деструкции респираторной ткани и её эластических волокон. Разрушение альвеолярных стенок и поддерживающих структур ведёт к образованию значительно расширенных воздушных пространств. Принято считать, что отсутствие тканевого каркаса нижних дыхательных путей приводит к симптомам их сужения вследствие динамического спадения во время выдоха на уровне малых лёгочных объёмов (экспираторный коллапс бронхов) при эмфиземе легких. Кроме того, разрушение альвеолярно-капиллярной мембраны снижает диффузионную способность легких за счёт уменьшения площади дыхательной поверхности легких.

Классификация признаков эмфиземы легких

Эмфизему легких классифицируют по локализации поражения в дыхательных путях, признакам, а также по патогенезу.

Анатомическая классификация (основана на вовлечении ацинуса в патологический процесс): признаки — проксимальная ацинарная, панацинарная, дистальная и иррегулярная (неправильная, неравномерная), буллёзная эмфизема лёгких.

По патогенезу: первичная (врождённая, наследственная) и вторичная (вследствие хронических заболеваний лёгких).

Причины эмфиземы легких

Любая причина появления симптомов эмфиземы легких, вызывающая хроническое воспаление альвеол, стимулирует развитие эмфизематозных изменений, если тому не противодействуют природные антипротеолитические факторы.

1.

Курение, ведущее к вялотекущему воспалению в дыхательных путях, способствует рецидивирующему или постоянному высвобождению протеолитических ферментов из лейкоцитов.

2.

Наиболее агрессивными признаками риска в развитии эмфиземы лёгких считают профессиональные вредности (например, пневмокониоз шахтёров), поллютанты окружающей среды, инфекционные заболевания дыхательных путей, длительный приём некоторых ЛС (например, системных глюкокортикоидов).

3.

Недостаточность альфа-антитрипсина — хорошо известный генетический симптом, предрасполагающий к развитию эмфиземы легких (недостаточность отмечена у 2-5% больных ХОБЛ). По-видимому, недостаточность альфа-антитрипсина 1 повышает чувствительность лёгочной ткани к аутолизу собственными протеазами. Курение ускоряет процесс. У больных бронхиальной астмой при наличии этого дефекта необратимая обструкция дыхательных путей и эмфизема лёгких развиваются быстро.

Патоморфология эмфиземы легких

В соответствии с рекомендациями Европейского респираторного общества эмфизему легких рассматривают как деструктивный процесс эластического остова лёгочной ткани.

1.

При симптомах проксимальной ацинарной эмфиземе бронхиола, представляющая собой проксимальную часть ацинуса, увеличена и целостность её нарушена. Проксимальную ацинарную эмфизему разделяют на центрилобулярную и эмфизему при пневмокониозе шахтёров. Центрилобулярная форма характеризуется признаками изменения в респираторной бронхиоле проксимальней ацинуса, что создает эффект центрального расположения эмфиземы в дольке легкого. Лёгочная ткань дистальнее этого участка обычно интактна. Эта форма эмфиземы преобладает в верхних долях лёгких. При пневмокониозе шахтёров фокальные эмфизематозные участки чередуются с интерстициальным фиброзом лёгких.

2.

Панацинарная эмфизема (диффузная, генерализованная, альвеолярная, везикулярная) характеризуется признаками — единообразным характером изменений с вовлечением в процесс ацинуса. Первично в процесс вовлекаются альвеолярные ходы и мешочки, между которыми позднее исчезают границы. Панацинарную эмфизему чаще наблюдают в нижних долях лёгких, она сопровождает тяжёлое течение заболевания.

3.

При дистальной ацинарной эмфиземе в патологический процесс преимущественно вовлечены альвеолярные ходы.

4.

Иррегулярная (неправильная, неравномерная) эмфизема проявляется признаками многообразия увеличения ацинусов и их деструкцией, сочетается с выраженным Рубцовым процессом в лёгочной ткани. Эта форма эмфиземы сопровождает туберкулёз лёгких, саркоидоз, пневмокониозы, гистоплазмоз и эозинофильную гранулёму.

5.

Буллёзная эмфизема — образование эмфизематозных участков лёгкого размером более 1 см. Она чаще носит врождённый характер и сопровождается спонтанным пневмотораксом.

Диагностика эмфиземы легких

Объективное обследование при признаках эмфиземы легких

При осмотре обнаруживают цилиндрическую (бочкообразную) форму грудной клетки, ограничение её подвижности при дыхании, активное участие в дыхании вспомогательной мускулатуры. Перкуторный звук над всей поверхностью грудной клетки имеет коробочный оттенок. Нижние перкуторные границы легких смещены книзу на 1-2 ребра, подвижность их ограничена. Возможно расширение верхних границ легких при симптомах эмфиземы легких. Аускультативно дыхание ослаблено. Хрипы не характерны, чаще появляются симптомы при сопутствующем хроническом бронхите во время проведения кашлевой пробы, форсированного выдоха, аускультации в горизонтальном положении. Перкуссия и аускультация сердца затруднены вследствие демпфирования звука избыточно воздушной тканью лёгких. Тоны сердца лучше выслушиваются в надчревной области.

Рентгенологическое исследование признаков эмфиземы легких

Рентгенологическое исследование позволяет выявить низкое расположение купола диафрагмы и его уплощение. При рентгеноскопии отмечают признаки ограничения подвижности диафрагмы. Характерны повышенная воздушность лёгочных полей, увеличение загрудинного пространства. Лёгочные поля обеднены сосудистыми тенями, которые вне корней лёгких приобретают нитеобразный характер и исчезают к периферии. Усиление лёгочного рисунка более характерно для буллёзной эмфиземы. Сердечная тень часто сужена и вытянута («капельное сердце»). Рентгенологически хорошо выявляется осложнение буллёзной эмфиземы — спонтанный пневмоторакс.

РКТ при симптомах эмфиземы легких

РКТ подтверждает симптомы повышенной воздушности лёгких, обеднение сосудистого рисунка лёгочных полей, наличие, локализацию и размеры булл. На ранних стадиях заболевания выявляют увеличение объёма лёгких. Уменьшение поверхности лёгких и фактической массы лёгочной ткани происходит только при тяжёлом течении болезни. Исследование позволяет неинвазивно определять массу и объём легких. У больных с недостаточностью ах-антитрипсина РКТ высокого разрешения выявляет невидимую на обычных рентгенограммах эмфизему базальных отделов легких. Применение КТ особенно важно при планировании хирургического лечения симптомов эмфиземы легких.

Исследование ФВД при признаках эмфиземе легких

Исследование ФВД при эмфиземе легких высокоинформативно. По кривой «поток-объём» на ранних стадиях выявляют обструкцию дистального отрезка дыхательного дерева. Снижение объёмных скоростей на различных уровнях при относительной сохранности ПСВ свидетельствует о снижении эластических свойств лёгких. Проведение тестов с ингаляционными бронходилататорами (бета2-адреномиметиками) позволяет оценить обратимость обструкции, нехарактерной для эмфиземы. Расширенные функциональные исследования позволяют точно оценить степень снижения эластической тяги лёгких, увеличения «мёртвого пространства» (общая плетизмография тела), уменьшение диффузионной способности легких при симптомах эмфиземы легких.

Лабораторные исследования признаков эмфиземы легких

Воспалительные изменения в общем анализе крови нехарактерны (могут быть обусловлены сопутствующей патологией). При выраженной эмфиземе развивается прогрессирующая гипоксшиа, приводящая к полицитемическому синдрому (повышение содержания эритроцитов, высокое содержание НЬ и повышенная вязкость крови).

Дифференциальная диагностика симптомов эмфиземы легких

Следует дифференцировать признаки вторичной эмфиземы (например, при бронхиальной астме, хроническом обструктивном бронхите) от первичной, а также от форм эмфиземы, обусловленных расширением воздушных пространств лёгких без вовлечения сосудистого русла.

Признаки первичной эмфиземы легких

Симптомы первичной эмфиземы возникает в молодом или среднем возрасте, часто у нескольких родственников. Выявление в сыворотке крови низкого содержания альфа-антитрипсина играет решающую роль в подтверждении диагноза.

Признаки вторичной эмфиземы легких

При вторичной эмфиземе могут преобладать симптомы другого заболевания нижних дыхательных путей, например нестабильность бронхообструктивного синдрома и его купирование ингаляцией бета2-адреномиметика при бронхиальной астме, наличие гнойной мокроты по утрам и воспалительные изменения в крови при бактериальном обострении хронического бронхита.

Формы эмфиземы, обусловленные расширением воздушных пространств лёгких

Инволютивная, или старческая, эмфизема легких обусловлена симптомами расширения альвеол и респираторных ходов без редукции сосудистой системы лёгких. Такая эмфизема не сопровождается признаками бронхообструктивного синдрома, гипоксией и гиперкапнией. Гипертрофическая (викарная, компенсаторная) эмфизема возникает после пульмонэктомии и характеризуется компенсаторным увеличением объёма оставшегося лёгкого. Острым вздутием лёгких называют обратимую компенсаторную реакцию при аспирации инородного тела с неполной обструкцией бронхов, утоплении, тяжёлом приступе бронхиальной астмы, иногда при резких физических перегрузках. Если фактор, вызвавший это состояние, не устранён, процесс может перейти в патологический.

www.medmoon.ru

симптомы и форма грудной клетки

Эмфизема легких – это заболевание, входящее в группу ХОБЛ (хронические обструктивные болезни легких). Вся группа этих заболеваний характеризуется нарушением бронхиальной проходимости.

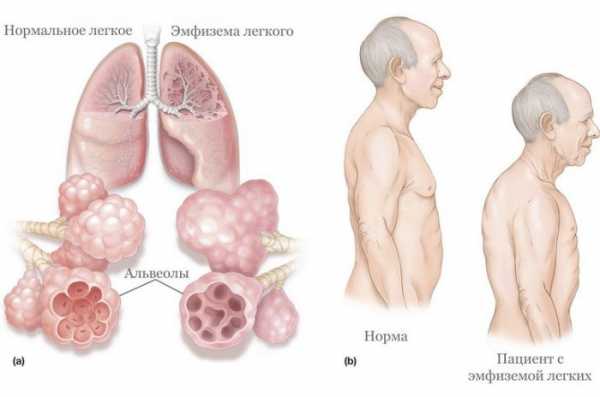

Патогенез и классификация недуга

При эмфиземе легких содержание воздуха в легких превышает их нормальный объем, вследствие чего альвеолярная ткань растягивается, теряет эластичность и способность транспортировать кислород. Из-за этого возникает дыхательная недостаточность, количество кислорода в крови оказывается недостаточным, развиваются вторичные нарушения в сердечно-сосудистой и нервной системах.

Из-за нарушения прохождения воздуха в легких, альвеолы увеличиваются в своем объеме, их стенки растягиваются.

Из-за нарушения прохождения воздуха в легких, альвеолы увеличиваются в своем объеме, их стенки растягиваются.- За ними растягиваются и стенки сосудов, которые обеспечивают легочное кровоснабжение и газообмен. Транспортные функции нарушаются, т. к. лишний воздух, занимающий альвеолы – это углекислый газ (отработанный материал).

- Вслед за пораженной тканью нарушается и функция здоровых участков легких, т.к. они испытывают на себе давление патологически расширенных участков.

- К кислородному голоданию присоединяется повышение внутрилегочного давления, которое также сдавливает сердце.

Различают диффузную и буллезную формы эмфиземы легких. При диффузной форме пораженные альвеолы занимают всю площадь легкого, а при буллезной эмфиземе – соседствуют со здоровыми тканями.

Причины эмфиземы легких могут быть различны – основными поражающими факторами считают болезни легких (пневмония, туберкулез, бронхит). Все чаще специалисты отмечают рост заболеваемости эмфиземой легких у работников опасного производства, связанного со смесями и газами, а также у заядлых курильщиков.

Эмфизема легких

По характеру течения разделяют острую и хроническую эмфизему легких. Кроме того, по происхождению это заболевание бывает первичным и вторичным.

- Первичная эмфизема. Называют в том случае, если она развивается на фоне врожденных особенностей организма. Такая эмфизема быстро прогрессирует, и часто заканчивается смертью в детском возрасте.

- Вторичная эмфизема. Развивается на фоне перенесенных заболеваний и различных вредных факторов, действующих в течение жизни. Также выделяют несколько других типов эмфиземы по анатомическим особенностям течения.

Таким образом, эмфизема легких – это заболевание, вызванное нарушением прохождения воздуха через верхние дыхательные пути, и сопровождающееся нарушением дыхания, кровообращения и вторичными системными нарушениями.

Симптомы и диагностические признаки эмфиземы легких

Симптомы эмфиземы легких весьма похожи на симптомы других заболеваний дыхательных путей. Однако проявления этого заболевания имеют и свои отличительные особенности:

Дыхание при эмфиземе легких ослабленное, учащенное. При этом движения диафрагмы гораздо менее выражены, чем у здорового человека.

Дыхание при эмфиземе легких ослабленное, учащенное. При этом движения диафрагмы гораздо менее выражены, чем у здорового человека.- Грудная клетка увеличена в объеме за счет увеличения межреберного пространства и выглядит бочкообразной.

- Больной быстро устает, испытывает приступы удушья, одышку при незначительных физических нагрузках, не может выполнить элементарные физические упражнения из-за общей слабости.

Первые признаки эмфиземы легких – одышка при типичных физических нагрузках, ранее не наблюдавшаяся у пациента. Больной замечает, что при долгой ходьбе устает, при подъеме по лестнице на несколько этажей испытывает удушье. С прогрессированием заболевания одышка начинает проявляться при все менее значительных нагрузках и в конце концов настигает пациента даже при незначительных усилиях.

Основная жалоба пациента при эмфиземе – затрудненное дыхание. У больных наблюдается характерный ритмический рисунок дыхания – короткий резкий вдох и продолжительный выдох. В связи с уменьшением возможности движения диафрагмы, пациенту приходится дополнительно напрягать мышцы шеи, груди. Больной принимает вынужденную позу для облегчения дыхания – сидя с наклоненным вперед корпусом и опущенной головой. Это позволяет включать в дыхание мышцы пресса, что облегчает пациенту выдох. С прогрессированием заболевания больным приходится и спать сидя.

В запущенных случаях симптомы эмфиземы начинают проявляться и внешне. Легочный мешок начинает выпирать в межреберном пространстве, из-за чего грудная клетка пациента выглядит опухшей. Форма грудной клетки приобретает бочкообразные очертания. Пальцы изменяются по типу барабанных палочек – т.е. последняя фаланга становится шире и толще предыдущих. В особо тяжелых случаях развивается цианоз – язык, губы и ногти (иногда и часть лица, конечности) приобретают синюшный оттенок.

В запущенных случаях симптомы эмфиземы начинают проявляться и внешне. Легочный мешок начинает выпирать в межреберном пространстве, из-за чего грудная клетка пациента выглядит опухшей. Форма грудной клетки приобретает бочкообразные очертания. Пальцы изменяются по типу барабанных палочек – т.е. последняя фаланга становится шире и толще предыдущих. В особо тяжелых случаях развивается цианоз – язык, губы и ногти (иногда и часть лица, конечности) приобретают синюшный оттенок.

Эмфизема легких может грозить такими осложнениями, как пневмония, пневмоторакс, легочное кровотечение и сердечная недостаточность.

На определенном этапе без соответствующего лечения все эти осложнения могут стать смертельными для пациента, поэтому при первых признаках одышки и затруднения дыхания следует обратиться к врачу за профессиональной консультацией.

к оглавлению ↑Диагностика эмфиземы легких

Немалая часть диагностированных случаев эмфиземы легких приходится на ежегодный профосмотр, на котором проводится флюорография. Рентгеновский снимок в случае эмфиземы позволяет наблюдать воздушные полости в легких, прозрачные участки, означающие поражение альвеол, изменение в сосудистой системе легких. Эти диагностические критерии должны стать поводом для направления пациента к врачу-пульмонологу и дальнейшему обследованию.

Более детальных результатов диагностики позволяют добиться такие методы обследования, как МРТ (магнитно-резонансная томография) и КТ (компьютерная томография). Эти методы не оказывают облучающего воздействия на организм, поэтому, в отличие от рентгенографии, их можно повторять через краткие промежутки времени. Однако эти методы имеют некоторые противопоказания, среди которых выраженное ожирение, критическая слабость организма, а также наличие у пациента кардиостимуляторов, имплантов или металлических осколков в теле.

Более детальных результатов диагностики позволяют добиться такие методы обследования, как МРТ (магнитно-резонансная томография) и КТ (компьютерная томография). Эти методы не оказывают облучающего воздействия на организм, поэтому, в отличие от рентгенографии, их можно повторять через краткие промежутки времени. Однако эти методы имеют некоторые противопоказания, среди которых выраженное ожирение, критическая слабость организма, а также наличие у пациента кардиостимуляторов, имплантов или металлических осколков в теле.

Одним из функциональных методов диагностики является спирометрия. Это исследование проводится при помощи прибора-спирометра, который регистрирует показатели объема вдыхаемого и выдыхаемого пациентом воздуха.

Как правило, при эмфиземе легких объем выдыхаемого воздуха будет в значительной степени превышать объем вдыхаемого.

Еще один метод функциональной диагностики – пикфлоуметрия. Этот метод позволяет определить максимальную скорость выдоха при приеме бронхорасширяющих препаратов и без них. Этот метод не диагностирует эмфизему легких, но позволяет провести дифференциальную диагностику заболевания с бронхиальной астмой. Это необходимо на ранних стадиях болезни, когда симптомы еще не проявились достаточно красноречиво, чтобы отделить одну болезнь из группы ХОБЛ от другой.

Также пациенту назначаются и лабораторные методы диагностики. Один из них – определение газового состава крови, который позволяет уточнить степень дыхательной недостаточности. Этот лабораторный метод не специфичен для диагностирования эмфиземы легких, однако он позволяет определить текущую степень развития заболевания.

Также пациенту назначаются и лабораторные методы диагностики. Один из них – определение газового состава крови, который позволяет уточнить степень дыхательной недостаточности. Этот лабораторный метод не специфичен для диагностирования эмфиземы легких, однако он позволяет определить текущую степень развития заболевания.

Наконец, общий анализ крови, который назначается при любых заболеваниях. Метод позволяет выявить наличие воспалительного процесса в организме, его интенсивность (т.е. остроту протекания). Регулярное повторение процедуры общего анализа крови на протяжение лечения позволяет оценить динамику заболевания и эффективность лечения.

Разумеется, перечисленные методы диагностики не применяются все сразу к одному пациенту. Некоторые из них имеют противопоказания, некоторые взаимозаменяемы, какие-то требуются для уточнения диагноза, а какие-то – для контроля эффективности лечения.

Выбор метода диагностики зависит и от состояния пациента. На начальных стадиях заболевания требуется более тщательное обследование, а на более поздних, когда признаки болезни очевидны внешне, требуется лишь уточнение диагноза.

к оглавлению ↑Лечение эмфиземы легких

Прежде чем приступать к лечению эмфиземы легких, следует устранить основные провоцирующие факторы. Прежде всего это касается работы на вредном производстве, запыленных помещений и курения. Пациент должен находиться в помещении с чистым воздухом, и в дальнейшем, после лечения, также избегать провоцирующих факторов. Отказ от курения должен быть пожизненным.

На ранних этапах развития заболевания эмфизема легких лечится антибиотиками в сочетании с отхаркивающими средствами, а также физиотерапией. Под физиотерапией подразумевается дыхательная гимнастика, которая показана всем пациентам без исключения. Дыхательная гимнастика предназначена для восстановления легочной ткани и функционирования дыхательной мускулатуры.

На ранних этапах развития заболевания эмфизема легких лечится антибиотиками в сочетании с отхаркивающими средствами, а также физиотерапией. Под физиотерапией подразумевается дыхательная гимнастика, которая показана всем пациентам без исключения. Дыхательная гимнастика предназначена для восстановления легочной ткани и функционирования дыхательной мускулатуры.

Помимо этого, для лечения эмфиземы легких используются и другие методы лечения. Например, для компенсации дыхательной недостаточности используется аэроионотерапия и малопоточная кислородная терапия. Суть этих методов состоит в подаче газа с высоким содержанием кислорода в дыхательные пути пациента.

Для лучшего отхождения мокроты, помимо отхаркивающих средств, используется позиционный дренаж и массаж. Позиционный дренаж – это помещение пациента в определенную позу, при которой циркуляция крови в легких усиливается, и мокрота отходит лучше. Лечебный массаж также усиливает кровообращение в бронхах, расширяя их просвет и способствуя очищению от мокроты.

Кроме того, пациент соблюдает диету на время лечения. В диету должны входить продукты питания, богатые витаминами, но при этом низкокалорийные, т.к. больные с эмфиземой легких малоподвижны и ожирение грозит для них ухудшением состояния.

Кроме того, пациент соблюдает диету на время лечения. В диету должны входить продукты питания, богатые витаминами, но при этом низкокалорийные, т.к. больные с эмфиземой легких малоподвижны и ожирение грозит для них ухудшением состояния.

В некоторых случаях (при очаговой, или буллезной эмфиземе) может понадобиться операция по удалению пораженной легочной ткани. Существует несколько видов хирургических вмешательств при эмфиземе. Самое радикальное – это трансплантация донорского легкого при обширном поражении или гнойном процессе.

Кроме того, в качестве радикальных методов терапии используются резекция легкого, торакоскопия и бронхоскопия. Два последних вмешательства относятся к малоинвазивным методам, наименее травматичны, но, к сожалению, не во всех случаях являются действенными.

Бондаренко Татьяна

Эксперт проекта OPnevmonii.ru

Статья помогла вам?

Дайте нам об этом знать — поставьте оценку

Загрузка…opnevmonii.ru

Эмфизема легких

Опросите больного с эмфиземой легких и выявите жалобы: одышка, которая постепенно упорно прогрессирует и носит обычно экспираторный характер.

Соберите анамнез: часто встречающаяся так называемая вторичная эмфизема легких развивается на фоне хронического обструктивного бронхита, бронхиальной астмы. В этих случаях эмфизема диффузная. В происхождении довольно редкой первичной эмфиземы легких ведущее значение отводится генетическим факторам и, в частности, дефициту агантитрипсина, который при определенных условиях может привести к избыточному действию ферментов, в том числе эластазы (основным источником которой являются нейтрофилы). Это ведет к разрушению межальвеолярных перегородок и слиянию отдельных альвеол в более крупные эмфизематозные полости. Следует выяснить экзогенные факторы, способствующие развитию эмфиземы легких: курение, поллютанты окружающей среды, профессиональной вредности, повторяющиеся респираторные инфекционные заболевания. Среди поллютантов наибольшая доля отводится диоксидам серы и азота, а также озону и черному дыму. В анамнезе следует отразить год возникновения одышки, периоды ухудшения состояния, присоединения легочной и легочно-сердечной недостаточности, лечение и его результаты, причину настоящей госпитализации.

Выявите симптомы эмфиземы легких при общем осмотре: для

больных эмфиземой легких характерно снижение массы тела, что связано с напряженной работой респираторных мышц, которая направлена на преодоление высокого сопротивления терминального отдела дыхательных путей.

Больные эмфиземой легких в начальных стадиях заболевания принимают вынужденное положение на животе с опущенными вниз головой и плечевым поясом, что приносит им облегчение, т.к. в таком положении достигается повышение внутрибрюшного давления, поднятие вверх диафрагмы и улучшение ее функции. Однако при выраженной эмфиземе легких и утомлении дыхательных мышц горизонтальное положение вызывает чрезмерно напряженную работу диафрагмы, поэтому они вынуждены спать в сидячем положении.

Температура тела у больных эмфиземой легких нормальная или субнормальная (колебание в пределах 35,0°С-36,5°С), что объясняется замедлением периферического кровотока в венозной системе. Она редко повышается более, чем на 1°С у больных диффузной медленно прогрессирующей эмфиземой легких, даже при присоединении инфекции.

Цвет кожных покровов при эмфиземе легких скорее розовый, чем синюшный. Мало выраженный цианоз обусловлен длительным сохранением газового состава крови, только в далеко зашедших случаях появляется цианоз, который обусловлен развитием гиперкапнии. При этом у больных можно выявить «вересковый язык» (голубой оттенок языка), который является клиническим показателем гиперкапнии при эмфиземе легких.

Проведите исследование органов дыхания:

• Осмотр грудной клетки: для эмфиземы легких характерна бочкообразная грудная клетка, объем которой увеличен как за счет увеличения межреберного промежутка, так и в связи с увеличением переднезаднего размера (расстояния между позвоночником и грудиной). Такая грудная клетка как бы постоянно находится в фазе глубокого вдоха. Ребра приближаются к горизонтальному положению, подвижность их ограничена, межреберные промежутки расширены и даже выбухают. Эпигастральный угол увеличивается и становится тупым, надключичные области расширяются, сглаживаются, иногда имеют подушкообразное выбухание. Плечевой пояс приподнимается, создавая впечатление укороченной шеи, наблюдается дискоординация дыхательных движений, появление признаков парадоксального дыхания (ребра на вдохе могут парадоксально втягиваться, что связано с тягой низко стоящей уплощенной диафрагмы).

Иногда наблюдается кифоз. Во время выдоха повышается внутри-грудное давление, вследствие чего набухают шейные вены, иногда выявляются расширенные вены в нижней части грудной клетки. В случае присоединения правожелудочковой сердечной недостаточности набухание вен не исчезает и на вдохе.

• Одышка при эмфиземе легких имеет экспираторный характер, при этом одышка напоминает пыхтение. Больные при небольшой физической нагрузке и даже в покое осуществляют выдох при сомкнутых губах, надувая щеки («пыхтят»). При этом повышается давление в бронхиальном дереве, что уменьшает экспираторный коллапс мелких бесхрящевых бронхов(обусловленный нарушением эластических свойств легочной ткани и возрастанием внутригрудного давления) и способствует увеличению объема вентиляции.

• Пальпация грудной клетки. Она становится ригидной. Голосовое дрожание не изменено или ослаблено, что объясняется повышением воздушности легочной ткани, из-за чего она хуже проводит звуковые колебания на поверхность грудной клетки.

Перкуссия. При сравнительной перкуссии выявляется коробочный звук. При топографической перкуссии отмечается увеличение высоты стояния верхушек и расширение полей Кренига. Нижние границы легких опущены. Наблюдается резкое ограничение подвижности нижнего легочного края. Характерно уменьшение сердечной и печеночной тупости. Все изменения обусловлены повышением воздушности и увеличением объема легочной ткани при эмфиземе легких.

Аускультация. При эмфиземе легких выслушивается ослабленное везикулярное дыхание, в тяжелых случаях — резко ослабленное. Появление хрипов не характерно для эмфиземы легких. Лишь при проведении кашлевой пробы или на высоте форсированного выдоха может появляться скудное количество сухих свистящих хрипов.

• Бронхофония не изменена или ослаблена.

Выявите симптомы эмфиземы легких у больного при исследовании сердечно-сосудистой системы. При осмотре верхушечный и сердечный толчок не определяются. При пальпации — верхушечный толчок ослаблен, ограничен или не пальпируется. При перкуссии границы относительной тупости сердца определяются с трудом, а абсолютной — не определяются. При аускультации сердца — ослабление тонов, акцент II тона над легочной артерией, брадикардия, которая обусловлена ваготонией, выявляемой при эмфиземе легких уже в начальные периоды болезни, и только при присоединении правожелудочковой сердечной недостаточности возникает тахикардия.

Проведите исследование печени. Размеры абсолютной тупости печени при эмфиземе легких уменьшены в связи с повышением воздушности легких и увеличением их объема. Из-за низкого стояния диафрагмы печень может быть опущена и пальпируется на несколько сантиметров ниже реберной дуги, хотя размеры ее не изменены. Только при развитии правожелудочковой сердечной недостаточности наблюдается истинное увеличение печени, край ее при пальпации закруглен, болезненный, при надавливании на нее увеличивается набухание шейных вен (симптом Плеша).

Выявите симптомы эмфиземы легких у больного при рентгенологическом исследовании грудной клетки: отмечается повышение прозрачности легочных полей, низкое стояние купола диафрагмы, ограничение подвижности диафрагмы, расширение межреберных промежутков, ослабление легочного рисунка на периферии. Сердце, как правило, не увеличивается, а вследствие низкого стояния диафрагмы оно принимает каплевидную форму («капельное сердце»).

Оцените функцию внешнего дыхания: при эмфиземе легких наблюдается стойкое снижение скоростных показателей (ОФВI, тест Тиффно), обструкция носит стойкий необратимый характер, отмечается увеличение общей емкости легких и остаточного объема, снижение ЖЕЛ и МВЛ, диффузионной способности легких.

studfiles.net

эмфизема

Эмфизема легких

Эмфиземой легких обозначают различные поражения легких, общим признаком которых является повышенная воздушность легких за счет перерастяжения или разрушения альвеол. Учитывая разнообразный характер морфологических изменений при эмфиземе легких, выделяют несколько видов эмфиземы, подавляющее большинство которых являются вторичными. По распространенности различают эмфизему диффузную, при которой поражается (хотя и не всегда равномерно) практически вся легочная ткань, и локализованную, обусловленную обычно местными изменениями в легочной ткани.

Эмфизема легких чаще наблюдается у людей старше 40—50 лег, у мужчин в 2—3 раза чаще, чем у женщин.

Причины. В развитии диффузной эмфиземы легких играют роль многообразные факторы, но основной из них — обструктивный механизм, связанный с нарушением проходимости бронхов. Наблюдается это чаще всего при хроническом бронхите (особенно его обструктивном варианте) и бронхиальной астме. Нарушение проходимости бронхов приводит, в конечном счете, к резкому нарушению и увеличению содержания воздуха в альвеолах. Имеет значение и длительный упорный кашель, способствующий повышению внутрибронхиального и внутриальвеолярного давления. Развитие эмфиземы может быть связано и с другими хроническими заболеваниями бронхов и легких: туберкулезом, профессиональными заболеваниями (пневмокониозы) и т.д. В возникновении локализованной (отграниченной) эмфиземы ведущую роль играют заболевания, заканчивающиеся формированием, так называемого ограниченного (чаще сегментарного) пневмосклероза: повторные очаговые пневмонии, бронхоэктазы, абсцесс легкого, новообразования и др.

Способствующие факторы. Существенное значение имеет снижение эластичности легких, обусловленное нарушением трофики легочной ткани в пожилом возрасте. Велико значение в развитии эмфиземы и профессиональных факторов, сопутствующих таким профессиям, как стеклодувы, музыканты, играющие на духовых инструментах, и др. Особо следует отметить роль курения. Установлено, что у курящих эмфизема встречается почти в 15 раз чаще, чем у некурящих. Нельзя исключить роль и наследственных факторов, но им отводится основная роль в развитии так называемой идиопатической, или первичной, эмфиземы, которая встречается у людей, не имеющих легочной патологии в анамнезе. Число таких людей невелико; у них, как правило, выявляется дефицит фермента антитрипсина, что приводит к развитию эмфиземы в молодом возрасте.

Симптоматика. Основной жалобой при эмфиземе легких является одышка, которая в начале заболевания может появляться только при физической нагрузке, а затем и в покое. Усиливается одышка в осенне-зимний период, при простудных заболеваниях, обострении бронхита. Она резко нарастает во время приступов кашля.

Одышка обычно носит экспираторный характер: затруднен и удлинен выдох. Здоровый человек выдыхает воздух, а больной с эмфиземой легких как бы «выдавливает» его. В отличие от одышки как симптома сердечной недостаточности одышка при эмфиземе легких в большинстве случаев не усиливается при горизонтальном положении больного. Кроме одышки, больные эмфиземой легких одновременно предъявляют жалобы, характерные для заболевания, вызывающего эмфизему, т.е. чаще всего хронического бронхита. У больного с эмфиземой легких во время выдоха и кашля повышается внутригрудное давление, вследствие чего набухают шейные вены. Если присоединяется сердечная недостаточность, набухание вен не исчезает и в фазе вдоха.

Эмфизема легких (здесь и далее речь идет о диффузной эмфиземе легких) приводит к развитию легочной недостаточности, а затем легочной гипертензии (повышение давления в системе легочной артерии) и формированию легочного сердца с последующей его декомпенсацией (развитие симптомов недостаточности кровообращения в большом круге кровообращения). Об этом следует помнить, оценивая клиническую картину эмфиземы легких.

При выраженной эмфиземе легких характерен внешний вид больного: короткая шея, бочкообразная (расширенная в переднезаднем размере) грудная клетка с втягивающимися на вдохе межреберьями, несколько отвисающий живот, акроцианоз (цианоз носа, мочек ушей, щек и ногтей), который при дальнейшем развитии легочной недостаточности сменяется диффузным цианозом кожи и слизистых оболочек. Обращает на себя внимание участие в дыхании вспомогательных мышц: в акте вдоха — грудино-ключично-сосцевидных и лестничных, а при выдохе — напряжение брюшного пресса и передних зубчатых мышц. При перкуссии определяется коробочный звук. Характерный признак эмфиземы — опущение нижних границ легких, ограничение их подвижности. При аускультации выслушивается ослабленное дыхание, часто с усиленным выдохом; при сопутствующем бронхите — сухие хрипы. Границы сердца определяются с трудом (при выраженной эмфиземе могут не определяться методом перкуссии), тоны сердца приглушены. При развитии легочной гипертензии выслушивается акцент II тона над легочной артерией. При легочной недостаточности с целью уменьшения гипоксии тканей включаются компенсаторные механизмы: учащаются сердечные сокращения (тахикардия), увеличивается количество эритроцитов.

Вследствие низкого стояния диафрагмы при эмфиземе может пальпироваться опущенная печень. При развитии декомпенсации легочного сердца печень может быть не только опущенной, но и увеличенной вследствие застоя в большом круге кровообращения. На рентгенограмме отмечаются большие, чрезмерно прозрачные легкие с отдельными вздутиями, преимущественно в нижних отделах; расширение межреберных промежутков, низкое стояние и ограничение подвижности диафрагмы. Исследование функции внешнего дыхания, которое проводят всем больным с эмфиземой легких, помогает в оценке ее прогрессирования, правильной трактовке степени выраженности легочной (дыхательной) недостаточности. Для эмфиземы характерны повышение объема остаточного воздуха, уменьшение жизненной емкости легких, снижение максимальной вентиляции.

Лечение. Возможности лечения эмфиземы легких весьма ограничены, поскольку, по существующим представлениям, обратное развитие морфологических и функциональных изменений исключается. Главное внимание должно быть уделено лечению заболеваний, приводящих к развитию эмфиземы, профилактике их прогрессирования и развития дыхательной недостаточности. Лечебные мероприятия должны быть направлены на восстановление бронхиальной проходимости (см. «Бронхиты», «Бронхиальная астма»), купирование явлений дыхательной (легочной) недостаточности.

Медицинскому персоналу, как и врачам, следует помнить о некоторых особенностях действия при эмфиземе ряда лекарственных препаратов, широко применяемых при синдроме бронхиальной обструкции. Так, нежелательно применение адреналина, эфедрина, изадрина, так как они ухудшают вентиляционные показатели. Эффективно действие эуфиллина. Стимуляторы дыхания не применяют, так как дыхательный центр при эмфиземе длительное время остается полностью функционально сохранным и способным усиливать свою возбудимость в ответ на развивающееся кислородное голодание тканей.

В комплексном лечении может оказаться эффективной терапия кислородом (оксигенотерапия), но не у всех больных. Нельзя забывать об опасности проведения оксигенотерапии у тех больных, у которых дыхательная недостаточность сопровождается накоплением избытка углекислого газа (гиперкапния). Оксигенотерапия, устраняя явления гипоксии, будет снижать стимуляцию дыхательного центра, и при развивающемся урежении дыхания может углубиться гиперкапния и резко ухудшиться состояние больного.

Имеет большее значение дыхательная гимнастика со специальными упражнениями для улучшения выдоха и налаживания более совершенной вентиляции легких. В лечебно-гимнастические упражнения при эмфиземе включают упражнения, направленные на увеличение подвижности ребер, диафрагмы, силы мышц грудной клетки. Лечение сердечной недостаточности, развивающейся у больных эмфиземой легких как проявление декомпенсации легочного сердца, проводят по общим принципам (см. «Острая сердечная недостаточность»).

Прогноз. Выздоровления не наступает, так как восстановить разрушенные альвеолы невозможно. Прогноз определяется скоростью развития легочной и легочно-сердечной недостаточности, приводящей к инвалидизации и в конечном итоге к летальному исходу.

Профилактика. Профилактика заключается в своевременной диагностике и лечении хронических заболеваний легких, прежде всего хронического бронхита. Если заболевание связано с профессиональными вредностями, необходимо рациональное трудоустройство. Больным с эмфиземой противопоказана работа, требующая значительных физических усилий. Лица, работающие стеклодувами и в других отраслях, связанных с повышенной нагрузкой на дыхательную систему, должны находиться под диспансерным наблюдением. Им необходимо регулярно исследовать функцию внешнего дыхания. Больные с эмфиземой легких без значительной легочной недостаточности (тем более легочно-сердечной) являются трудоспособными. Однако им противопоказаны тяжелая физическая работа, воздействия производственной пыли, едких газов и других профессиональных вредностей. Борьба с курением также занимает существенное место в профилактике эмфиземы легких.

studfiles.net

Эмфизема легких — клиника, диагностика, лечение

Клиника и диагностика

При изложении материала клиническую картину при первичной эмфиземе мы будем сопоставлять с таковой при вторичной эмфиземе.Первой и наиболее характерной жалобой является одышка.

Важным дифференциально-диагностическим признаком является особенность влияния на одышку физической нагрузки.

При первичной эмфиземе физическая нагрузка, даже незначительная, всегда усиливает одышку, то есть имеется низкая толерантность к физической нагрузке. Это связано с уменьшением эластичности легких, сокращением дыхательной поверхности легких и соответственно — с уменьшением диффузионной способности, что требует для обеспечения нормального газообмена резкого увеличения вентиляции.

У такого больного компенсаторные механизмы даже в состоянии покоя находятся на пределе. При малейшей физической нагрузке вентиляция увеличивается особенно резко, дыхательные экскурсии возрастают, что приводит к дальнейшему увеличению внутригрудного давления на выдохе и неизбежному увеличению обструкции за счет коллабирования (сдавления) мелких бронхов.

При вторичной эмфиземе (чаще в рамках хронической обструктивной болезни легких (ХОБЛ)) не наблюдается таких резких нарушений эластичности и диффузии легких, а обструкция связана не столько с коллапсом мелких бронхов, сколько с воспалительной инфильтрацией слизистой, скоплением в просвете мелких бронхов вязкой мокроты, бронхоспазмом.

При небольшой физической нагрузке за счет усиления вентиляции, появления кашля и отделения мокроты бронхиальная проходимость и альвеолярная вентиляция могут улучшаться. Таким образом, у значительной части больных вторичной эмфиземой на определенном этапе заболевания одышка при умеренной физической нагрузке может даже уменьшаться.

Другим отличием одышки при вторичной эмфиземе является ее усиление при обострении воспалительного процесса в бронхах, а также наличие признаков повышенной реактивности бронхов (усиление одышки при изменении погоды, смене температуры окружающего воздуха, особенно при выходе из теплого помещения на холод, при вдыхании раздражающих запахов).

Есть и еще одна характерная особенность одышки при первичной эмфиземе. Тягостное ощущение одышки обусловлено не учащением дыхания, а изменением его характера: глубоким вдохом и длительным выдохом с раздуванием щек через сомкнутые губы, напоминающим пыхтение.

Таким приемом больной инстинктивно стремится создать дополнительное сопротивление выдоху и повысить давление в воздухоносных путях, что несколько уменьшает экспираторный коллапс мелких (бесхрящевых) бронхов и способствует улучшению вентиляции. Такой же характер одышки может наблюдаться и у больных с эмфизематозным типом ХОБЛ, в то время как при других видах вторичной эмфиземы он не наблюдается.

Существенно отличаются при обоих видах эмфиземы и другие жалобы. При первичной эмфиземе кашель обычно отсутствует, но может наблюдаться умеренно выраженный сухой кашель. Вторичная эмфизема патогенетически связана с хроническим бронхитом, поэтому кашель и отделение мокроты при ней закономерны, характер мокроты определяется видом воспаления в бронхах (катаральное или гнойное).

Значительная часть больных первичной эмфиземой жалуется на снижение массы тела (до 10-20 кг), в противоположность больным с вторичной эмфиземой, для которых характерна пикнитическая конституция и наклонность к увеличению массы тела. Похудание больных первичной эмфиземой связано с повышенной затратой энергии на работу дыхательной мускулатуры.

Первичная эмфизема начинается исподволь в молодом (до 40 лет)возрасте с прогрессирующей одышки вне связи с хроническим бронхитом и другими заболеваниями легких. Это не исключает того, что больные могут впервые обратиться к врачу после перенесенной пневмонии или острой респираторной вирусной инфекции (ОРВИ), которые способствуют клинической манифестации заболевания. Наблюдается быстрое прогрессирование заболевания с момента появления одышки.

При вторичной эмфиземе заболевание начинается с кашля с отделением мокроты, а одышка присоединяется примерно через 10 лет после начала кашлевого анамнеза. Кашель с мокротой как проявление бронхита обычно появляется в молодом и среднем возрасте, а одышка — после 45-50 лет.

При объективном исследовании при первичной эмфиземе чаще выявляют астеническое телосложение и снижение массы тела. При осмотре обращает на себя внимание, что у больных со значительной дыхательной недостаточностью и при наличии резко выраженной одышки отсутствует заметный цианоз.

Это объясняется длительным сохранением у этих больных нормального газового состава артериальной крови. Эти больные скорее розовые, чем синюшные. Отсюда образная характеристика этих больных — «розовые пыхтельщики». Такой же внешний вид больного («розовый пыхтельщик») может наблюдаться и при вторичной эмфиземе (при эмфизематозном типе ХОБЛ).

При первичной эмфиземе длительное время альвеолярная гипоксия не развивается, в связи с этим рефлекторного сужения легочных капилляров практически не наблюдается. В патогенезе легочной гипертензии и последующего развития легочного сердца этот функциональный компонент играет решающую роль. В связи с этим, несмотря на редукцию легочного капиллярного русла, легочная гипертензия и легочное сердце со всеми его проявлениями, как правило, не развивается, что связано с наличием в легких огромной «резервной» сети капилляров.

В отличие от этого, при вторичной эмфиземе с преобладанием явлений бронхита (при бронхитическом типе ХОБЛ) имеются условия для гипоксемии и гиперкапнии, с чем связано развитие цианоза, полицитемии, полиглобулии и повышения гематокрита, которые практически не встречаются при первичной эмфиземе (могут наблюдаться лишь в финальной стадии заболевания).

С другой стороны, при вторичной эмфиземе с преобладанием бронхитических явлений создаются все условия для развития легочной гипертензии и легочного сердца с последующей (довольно быстрой) его декомпенсацией. Отеки у таких больных развиваются на фоне легочного цианоза. Отсюда образная характеристика внешнего вида таких больных — «синюшные отечники».

Исходя из вышесказанного, по внешнему виду больного нельзя судить о характере эмфиземы. «Розовые пыхтельщики» характерны для определенных стадий обоих видов эмфиземы легких (при вторичной эмфиземе — для эмфизематозного типа ХОБЛ), в то время как изменение внешнего вида больного по типу «синюшного отечника» почти всегда свидетельствует о наличии вторичной эмфиземы (бронхитического типа ХОБЛ).

Данные осмотра грудной клетки, пальпации и перкуссии легких практически одинаковы при обоих видах эмфиземы. Определяют бочкообразную форму грудной клетки, увеличение ее объема. Ребра приобретают горизонтальное расположение, межреберные промежутки расширены, эпигастральный угол становится тупым. Надключичные впадины сглаживаются, а иногда даже выбухают. В наиболее выраженных случаях плечевой пояс приподнимается, что создает впечатление укороченной шеи. Некоторые авторы считают, что указанные выше классические признаки эмфизематозной грудной клетки более свойственны первичной эмфиземе, при вторичной эмфиземе они могут отсутствовать.

При перкуссии определяется коробочный звук, опущение, а также ограничение или почти полное отсутствие подвижности нижнего легочного края; площадь абсолютной сердечной тупости резко уменьшена и часто не определяется. Голосовое дрожание и бронхофония ослаблены. При аускультации у больных первичной эмфиземой определяется ослабленное дыхание, обычно с удлиненным выдохом.

При вторичной эмфиземе за счет бронхита дыхание жесткое с удлиненным выдохом, на фоне которого выслушиваются свистящие сухие хрипы на выдохе, свидетельствующие о поражении мелких бронхов. Поскольку при бронхите поражены также средние и крупные бронхи, одновременно выслушиваются (на вдохе и выдохе) жужжащие, реже басовые хрипы. Количество хрипов обычно увеличивается в положении лежа. При эмфизематозном типе ХОБЛ аускультативная картина может напоминать таковую при первичной эмфиземе. В этих случаях «жестковатость» дыхания и свистящие хрипы на выдохе нередко определяются только при форсированном выдохе.

При первичной эмфиземе отсутствуют лабораторные признаки воспаления, при вторичной эмфиземе они могут выявляться за счет обострения хронического бронхита. При вторичной эмфиземе чаще определяется полицитемический синдром, для которого характерны повышение количества эритроцитов и гемоглобина, низкая скорость оседания эритроцитов (СОЭ) и повышенная вязкость крови.

При рентгенологическом исследовании при обоих типах эмфиземы выявляют низкое расположение купола диафрагмы, ее уплощение и снижение экскурсии, повышение прозрачности легочных полей, не меняющееся в различные фазы дыхания. Ретростернальное пространство увеличено (признак Соколова), размеры сердца уменьшены, сердечная тень сужена и вытянута («капельное сердце»).

При первичной эмфиземе легочный рисунок обеднен за счет сосудистого компонента, в то время как при вторичной эмфиземе определяют усиление и деформацию легочного рисунка, преимущественно в средних и нижних отделах за счет уплотнения стенки бронхов, перибронхиального и периваскулярного склероза; корни легких расширены и уплотнены. При вторичной эмфиземе значительно чаще выявляются также признаки легочной гипертензии и гипертрофии правых отделов сердца.

Компьютерная томография дает мало дополнительной информации, в ряде случаев с ее помощью удается выявить буллы небольшого размера и уточнить их локализацию.

Для ранней диагностики диффузной эмфиземы и определения степени ее тяжести большое значение имеет исследование функции внешнего дыхания. Для первичной эмфиземы характерно уменьшение эластических свойств легких, они становятся легко растяжимы, в то время как эластическая отдача легких уменьшается, что затрудняет выдох. Эти функциональные нарушения формируют особый тип обструктивных нарушений, который характеризуется увеличением бронхиального сопротивления только на выдохе.

Это связано с клапанным механизмом бронхиальной обструкции вследствие утраты легкими эластических свойств. В связи с этим для первичной эмфиземы характерно выраженное увеличение общей емкости легких (ОЕЛ) за счет резкого нарастания остаточного объема легких (ООЛ). Параллельно с этим увеличивается и функциональная остаточная емкость легких. Для определения этих показателей используют метод общей плетизмографии.

Для первичной эмфиземы характерно также значительное снижение легочной диффузии в расчете на 1 л объема крови. Наряду с этим резко увеличивается работа дыхательных мышц, что позволяет повысить вентиляцию и длительное время обеспечивать достаточный газообмен. Как уже отмечалось, для первичной эмфиземы не характерны артельная гипоксемия и гиперкапния.

Нарушения внешнего дыхания при вторичной эмфиземе описаны в главе «Хроническая обструктивная болезнь легких» При вторичной эмфиземе отмечаются увеличение бронхиального сопротивления не только на выдохе, но и на вдохе, сохранение нормальной растяжимости легких или ее снижение. Вследствие преимущественно центролобулярного характера эмфиземы диффузионная способность легких мало меняется.

Особенно характерна рано развивающаяся и выраженная альвеолярная гипоксия, обусловленная выключением значительной части альвеол из вентиляции благодаря обтурации мелких бронхов, а также несоответствием вентиляционно-перфузионного соотношения и шунтированием венозной крови в легочные вены и артериальное русло. Все это в совокупности приводит к ранней гипоксемии. Резко выраженные нарушения вентиляции способствуют также развитию гиперкапнии.

Определенные различия выявляются при проведении ингаляционного теста с бронходилататорами. При первичной эмфиземе обструкция носит стойкий, необратимый характер. При вторичной эмфиземе объём форсированного выдоха за 1-ю секунду (ОФВ1) после ингаляции бронходилататора может несколько увеличиться (но не более чем на 12-14 %) за счет уменьшения бронхоспазма.

Предлагаемые нами дифференциально-диагностические признаки первичной и вторичной эмфиземы легких суммированы в таблице, в которой частично использованы данные Л.Н. Царьковой.

Таблица 1. Дифференциально-диагностические признаки первичной и вторичной эмфиземы легких

| Признаки | Эмфизема | |

| первичная | вторичная | |

|

Возраст к началу заболевания Характер одышки Толерантность к нагрузке Кашель Повышенная реактивность бронхов Начало заболевания |

До 30-40 лет Резко выражена, относительно постоянна, всегда усиливается при физической нагрузке Резко снижена Отсутствует или небольшой, без мокроты Отсутствует С одышки, редко одновременно с сухим кашлем |

Старше 40 лет Выражена умеренно, усиливается при обострении, изменении погоды; на определенном этапе заболевания при умеренной нагрузке может уменьшаться Умеренно снижена Выражен, с мокротой Часто имеется С кашля с отделением мокроты, который примерно за 10 лет предшествует появлению одышки |

|

В анамнезе Масса тела Аускультация легких Лабораторные признаки воспаления Рентгенологические данные Полицитемический синдром Легочная гипертензия и ХЛС Выраженная обструкция бронхов Сопротивление на вдохе Увеличение ОЕЛ Растяжимость легких Диффузионная способность легких Динамика ОФВ1 при ингаляции бронхолитика Артериальная гипоксемия и гиперкапния Морфологические изменения в легких |

Можно выявить семейную предрасположенность к развитию эмфиземы в молодом возрасте Тенденция к снижению Дыхание ослабленное с удлиненным выдохом Отсутствуют На фоне признаков эмфиземы определяется обеднение легочного рисунка за счет сосудистого компонента Не характерен Проявляется в поздней стадии болезни Отсутствует на ранних стадиях Нормальное Характерно Увеличена Резко снижена Отсутствует Отмечаются только при физической нагрузке Панацинарная эмфизема |

Длительное курение, реже длительное воздействие других полютантов Тенденция к повышению Дыхание жесткое с удлиненным выдохом, жужжащие и свистящие (на выдохе) хрипы Могут наблюдаться На фоне признаков эмфиземы определяется усиление и деформация легочного рисунка, расширение и уплотнение корней легких Нередко имеется Проявляется довольно рано Имеется постоянно Повышенное Не бывает Снижена Нормальная или незначительно снижена Может быть небольшое повышение (до 12-14 %) Характерны, увеличиваются при физической нагрузке Центроацинарная эмфизема; выраженный бронхит |

Необходимо подчеркнуть, что отмеченные выше дифференциально-диагностические отличия относятся лишь к «крайним», наиболее очерченным формам первичной и вторичной эмфиземы, в частности к первичной эмфиземе, связанной с гомозиготным носительством гена, приводящего к дефициту а1-антитрипсина. При гетерозиготном носительстве патологического гена клинические и функциональные признаки первичной эмфиземы неотчетливы и зависят не только от дефицита ингибитора, но и от влияния полютантов и респираторных инфекций.

В этом случае характерные признаки первичной эмфиземы выявить не удается. Они нередко маскируются хроническим бронхитом, и таким больным обычно выставляется ХОБЛ. По данным А.Г. Чучалина, среди больных ХОБЛ до 5 % имеют генетическую предрасположенность к эмфиземе.

Течение

В типичных случаях первичная эмфизема имеет неуклонно-прогрессирующее течение. У больных нарастают симптомы дыхательной недостаточности, которая приводит к летальному исходу. Только у небольшой части больных в финале заболевания «успевает» развиться хроническое легочное сердце с быстро формирующейся сердечной недостаточностью.Декомпенсированное хроническое легочное сердце на фоне тяжелой дыхательной недостаточности протекает очень тяжело, однако и у таких больных основной причиной летального исхода является дыхательная недостаточность. На любом этапе заболевание может осложниться спонтанным пневмотораксом вследствие разрыва субплеврально расположенной буллы.

Лечение

При первичной эмфиземе изучается вопрос о применении заместительной терапии человеческим а1-антитрипсином, однако этот препарат еще не нашел применения в клинической практике. По мнению А.Г. Чучалина, для коррекции системы протеолиз — антипротеолиз могут назначаться муколитические, антиоксидантные средства и витамины. Из муколитиков особенно показан длительный (в течение 3-4 месяцев) прием ацетилцистеина в обычной дозировке.Благоприятное влияние на течение первичной эмфиземы оказывают устранение контакта с полютантами и применение симптоматических средств. Больному необходимо не только объяснить неблагоприятное действие курения на течение заболевания, но и предложить программу лечения. Категорически запрещается работа с воздействием промышленно-производственных полютантов. При проживании в условиях загрязненного атмосферного воздуха рекомендуется смена места жительства.

Для борьбы с дыхательной недостаточностью больного уже на ранних этапах заболевания следует обучить методике дыхательной гимнастики с максимальным участием в дыхании диафрагмы. Полезны ранние ограничения физической нагрузки, регулярно проводимый в виде курсов массаж грудной клетки, кинезитерапия, по показаниям — физические методы лечения на область легких. При нарастании дыхательной недостаточности используют методы кислородотерапии. Особенно эффективна длительная кислородотерапия.

Особое внимание должно уделяться предупреждению и лечению острых респираторных инфекций, которые для больных первичной эмфиземой могут оказаться роковыми. С этой целью проводится закаливание организма, бактериальная вакцинация, при угрозе эпидемии гриппа — противогриппозная вакцинация. Рекомендуются также средства, повышающие неспецифическую резистентность организма. Всем больным рекомендуется исследовать иммунограмму и при выявлении отклонений провести иммунокоррекцию. При развитии бронхолегочной инфекции проводится рациональная антимикробная терапия.

При наличии сопутствующего бронхита и бронхиальной обструкции назначают бронхорасширяющие средства, в наиболее тяжелых случаях — глюкортикостероиды. Методика их назначения и дозировки приведены в главе «Хроническая обструктивная болезнь легких».

Перечисленные выше лечебно-профилактические мероприятия не в состоянии вызвать обратное развитие сформировавшихся морфологических и функциональных изменений в легких. Они лишь облегчают течение болезни и замедляют ее прогрессирование.

При осложнении заболевания пневмотораксом назначают противокашлевые наркотические препараты и проводят дренирование плевральной полости.

При наличии гигантских булл, сдавливающих функциональные участки легких, проводится их хирургическое удаление.

Прогноз

Прогноз для выздоровления неблагоприятный, поскольку заболевание неизлечимо.Прогноз для работы зависит от степени функциональных нарушений, прежде всего от выраженности дыхательной недостаточности.

Прогноз для жизни на ближайшее и отдаленное будущее определяется качеством диспансерного наблюдения, на котором должен находиться больной первичной эмфиземой. При проведении необходимых лечебно-профилактических мероприятий и устранении контакта с полютантами продолжительность жизни со времени появления первых симптомов заболевания у больного с гомозиготной формой заболевания достигает 20-30 лет. Прогноз резко ухудшается при снижении жизненной ёмкости легких (ЖЕЛ) и особенно ОФВ1 ниже 30 % от должной величины.

Профилактика

Профилактика первичной эмфиземы не разработана. При установленном заболевании речь может идти о вторичной профилактике, то есть о сдерживании прогрессирования заболевания с помощью перечисленных выше лечебно-профилактических мероприятий.Саперов В.Н., Андреева И.И., Мусалимова Г.Г.

medbe.ru

Эмфизема легких | International Medical Services

Эмфизема лёгких

Эмфизема лёгких: описание

Легочная эмфизема является хроническим заболеванием, в основе которого лежит нарушение баланса ферментов (протеазов – антипротеазов или защитных белков) в легких. При этом альвеолы, из которых состоит легочная ткань, расширяются и теряют способность к достаточному сокращению, вследствие чего нарушается поступление кислорода в кровь и выведение из неё углекислого газа. При эмфиземе происходит патологическое увеличение (раздутие) легочной ткани. В настоящее время выделяют три основных типа заболевания: центрилобулярную эмфизему, которая поражает, в основном, верхнюю часть легких, панлобулярную, обусловленную дефицитом фермента альфа-1 протеазы (она затрагивает нижние отделы лёгких, образуя шрамы и рубцы на легочной ткани), и старческую эмфизему, вызванную естественными возрастными изменениями в сосудах легких и нарушением эластичности альвеол.

Эмфизема лёгких: симптомы

На начальных стадиях болезни признаки эмфиземы могут проявляться при значительной физической нагрузке в виде одышки, а на более позднем этапе недостаточность дыхательной функции возникает даже в состоянии покоя. Затем к одышке добавляются сухой кашель с мокротой. При этом нарушается снабжение организма кислородом вследствие растяжения тканей альвеол, которые, увеличиваясь в объеме, не могут полноценно сокращаться, поэтому в них скапливается воздух. Больной испытывает при этом усталость, быструю утомляемость, общее ухудшение самочувствия, у него снижается работоспособность.

Эмфизема лёгких: причины и риски

Основными причинами, приводящими к развитию эмфиземы лёгких, являются:

· проникновение в дыхательные пути пылевых частиц, выхлопных газов транспорта, других загрязняющих веществ, вдыхание которых зачастую связано с профессиональной деятельностью (шахтеров, строителей и т.п.)

· табачный дым при курении также агрессивно воздействует на альвеолы, постепенно разрушая их токсинами,

· частые респираторные инфекции,

· наследственная предрасположенность к заболеванию.

· Эмфизема лёгких возникает зачастую на основе чрезмерного табакокурения в процессе хронического обструктивного бронхита, который включен в настоящее время в диагноз ХОБЛ (Хроническая обструктивная болезнь лёгких).

Эмфизема лёгких: обследование и диагноз

К стандартным процедурам обследования относятся, в первую очередь, общий медицинский осмотр пациента и изучение анамнеза болезни. Дальнейшая диагностика при подозрении на эмфизему включает исследование функции внешнего дыхания помощью проведения, прежде всего, спирометрии и бодиплетизмографии. Данные процедуры позволяют измерить также объем воздуха в легких, оставшийся после выдоха. С целью уточнения диагноза эмфиземы может быть проведен анализ так называемой диффузионной способности лёгких. Для проведения данного теста пациенту необходимо вдохнуть смесь с низким содержанием газа СО2 и задержать дыхание на 10 секунд, в течение которых газ поступает в кровь. При этом измеряется количество СО2 в альвеолах до и после задержки дыхания. Изменения в легочной ткани определяются с помощью компьютерной томографии (КТ), а рентгеновское исследование грудной клетки или применение магнитно-резонансной томографии, наряду с другими методами, служат повышению информативности диагностики. На основании общего анализа крови можно выявить наличие воспалительного процесса, а также дефицит фермента альфа-1протеазы в качестве возможной причины возникновения лёгочной эмфиземы. Путем исследования газового состава артериальной крови (количественное содержание кислорода, диокиси углерода, значение рН) можно определить степень нарушения дыхательной способности больного.

Эмфизема легких: лечение

Терапия эмфиземы должна быть направлена, в основном, на повышение качества жизни пациента и замедление прогрессирования болезни. Лечение включает в себя множество различных способов, применяемых в зависимости от степени тяжести и индивидуальных показателей заболевания. Первоочередное значение здесь имеет безусловный отказ от курения. Следует избегать, по возможности, вдыхания пыли, выхлопных газов и т. д. В качестве лекарственной терапии назначаются препараты (бронходилататоры), способствующие расширению дыхательных путей для улучшения снабжения организма кислородом, а также кортизоносодержащие лекарства в качестве противовоспалительных средств. Физиотерапевтические процедуры, дыхательная гимнастика, также помогают повышению функциональности лёгких и улучшению самочувствия пациента. При прогрессирующей стадии болезни рекомендуется длительный курс кислородотерапии или в экстремальных случаях хирургическое вмешательство по уменьшению объёма или даже по пересадке лёгких.

Эмфизема лёгких: курс и прогноз

Эмфизема является неизлечимым заболеванием. Тем не менее, своевременное обращение к врачу и быстрое начало курса лечения противодействуют развитию болезни.

Эмфизема лёгких: особые комментарии

Наряду с эмфиземой лёгких зачастую приходится лечить и такие сопутствующие заболевания, как хронический бронхит, сахарный диабет, сердечную недостаточность. Комплексная терапия легочной эмфиземы должна включать в себя также дополнительные профилактические меры по предотвращению инфекционных респираторных заболеваний. Сюда относится и ежегодная вакцинация против вирусов гриппа и пневмококка.

ims.uniklinik-freiburg.de

Эмфизема легких. Клиника и течение заболевания

Эмфизема легких чаще встречается у мужчин астенического телосложения, малого веса. Тучные среди больных эмфиземой легких встречаются редко.Время начала заболевания из-за длительности субклинического периода указать трудно. Возраст больных распространенной эмфиземой обычно колеблется между 40 и 55 годами, ограниченной — между 20 и 30 годами.

Одышка — первая и основная жалоба больных эмфиземой легких. В начале заболевания больные часто ее не замечают, инстинктивно приспосабливая свою жизненную активность к медленно ограничивающимся физическим возможностям, тем более, что в первый период болезни одышка возникает только при значительной физической нагрузке. Иногда она носит приступообразный астмаподобный характер. При прогрессировании болезни одышка становится постоянной, но интенсивность ее меняется. Она сильнее выражена в холодное время года, после еды, кашля, при эмоциональных вспышках.

Одышка обычно экспираторная — короткий, «острый», «хватающий» вдох и удлиненный, иногда ступенеобразный выдох.

Кашель сухой или со скудным количеством трудно отделяющейся мокроты. Он наблюдается больше по утрам, может носить приступообразный характер. Так как кашель малоэффективен, то больные долго кашляют, прежде чем удается выделить немного вязкой беловато-серой мокроты, чаще в форме маленького плотного комочка. По мере прогрессирования болезни приступы кашля усиливаются до «мушек» в глазах, головокружения, иногда краткой потери сознания. Это обусловлено отрицательным влиянием на кровообращение внутри-торакального давления, повышающегося во время кашля, и развивающимся синдромом Вальсальвы с нарушенным венозным возвратом. A. Kerr a. R. Reich после первого кашля выявили падение системного АД, длящееся до 7 и предположили, что головокружение и утрата сознания могут быть связаны с ишемией мозга.

Если эмфизема сопровождается гипотонией задней стенки трахеи, как это описали Н. Herzog, R. Nissen, то кашель может носить битональный характер. После приступов кашля часто отмечаются слабость и головная боль, что, возможно, обусловлено увеличенной продукцией и повышением давления ликвора (при респираторном ацидозе оно обычно повышено и вне приступа кашля).

Многие больные жалуются на боли в груди. Анализ операционных находок не позволяет нам связывать эти боли с наличием плевральных спаек, как это обычно делается. Во время операций мы часто не обнаруживали спаек, хотя жалобы на боли были. При ограниченной эмфиземе боли обычно локализовались на уровне субплевральных пузырей. Это позволяет предположить, что они обусловлены повышением внутриторакального давления, растяжением плевры или наличием хронического воспаления в области эмфиземы.

Температура тела у большинства больных эмфиземой нормальная или субнормальная. Она редко повышалась более чем на 1° у больных распространенной медленно прогрессирующей эмфиземой даже при обострении бронхореспираторной инфекции. Б. Е. Вотчал и З. И. Гастева считают, что если температура тела у больных эмфиземой выше, чем 36,5°, это указывает на инфекцию. Только долевые пневмонии и вспышки бронхита у молодых больных ограниченной эмфиземой сопровождаются выраженной лихорадочной реакцией.

У половины больных мы обнаруживали воспалительные заболевания верхних дыхательных путей — ларингиты, назофарингиты, синуситы. A. Sylla a. U. Gabert обнаружили хроническое воспаление придаточных пазух носа у 22% больных эмфиземой легких.

Внешний вид больных зависит от стадии, распространенности и быстроты развития процесса. При выраженной эмфиземе легких, если болезнь прогрессировала медленно, образуется кифоз, грудная клетка увеличивается в переднезаднем размере, становится бочко- или колоколовидной, ребра принимают более горизонтальное расположение, подвижность их ограничивается, межреберные промежутки расширяются, эпигастральный угол становится тупым, грудная клетка и плечевой пояс приподнимаются и шея кажется укороченной. Надключичные ямки в наружной части обычно выполнены, в медиальной несколько втянуты. Выступают кивательные и лестничные мышцы. Это так называемая «классическая» эмфизематозная грудь, описанная Н. Loeschcke,W. Freund и др. При быстром — в течение 2—3 лет — развитии болезни грудная клетка может сохранить нормальный вид.

Подвижность грудной клетки ограничена, в дыхании участвуют вспомогательные мышцы, развиваются дискоординация дыхательных движений, патологические типы дыхания.

У многих больных отмечается набухание шейных вен, иногда, особенно при кашле, выявляются расширенные вены в нижней части грудной клетки. Если шейные вены остаются набухшими и на вдохе, это свидетельствует о правожелудочковой недостаточности.

При далеко зашедшей болезни развивается цианоз. Раньше всего он заметен на конечностях и, по З. И. Модестовой, обусловлен расширением мелких вен и замедлением в них тока крови. При развитии гипоксемии цианоз распространяется на слизистые и лицо, и они становятся серо-синими, а при гиперкапнии язык приобретает голубой «вересковый» цвет.

Перкуссия указывает на расширение легких: нижняя граница опущена, при далеко зашедшей болезни совпадает с краем ребер, подвижность легочных краев ограничена, чаще перкуторно не определяется (если подвижность легочных краев при дыхании равна 4 см или более, распространенной эмфиземы нет). Сердечная тупость отсутствует. Перкуторный звук высокий. Б. Е. Вотчал отмечает «мозаичность» перкуторного звука; над некоторыми более вздутыми участками легких перкуторный звук более высокий, чем над другими. При ограниченной мультилокальной эмфиземе этот симптом выражен особенно ясно. При аускультации в начальном периоде болезни выслушивается удлиненный усиленный выдох, в последующем сменяющийся ослабленным дыханием. Последнее Б. Е. Вотчал считает прогностически неблагоприятным симптомом.

Во все периоды эмфиземы могут быть слышны сухие свистящие хрипы. Они либо постоянны и слышны даже на расстоянии (при выраженном бронхоспастическом компоненте болезни), либо появляются только после нагрузки. Иногда в покое определяются локализованные хрипы, а после нагрузки — диффузные. Характер, локализация и интенсивность хрипов могут изменяться даже на протяжении суток, что указывает на их бронхоспастическую природу. При обострениях бронхореспираторной инфекции появляются и влажные хрипы. Звучные хрипы на одном и том же месте, «стоячие», обычно характеризуют бронхоэктазы, которые по Н. Магх и Б. Е. Вотчалу встречаются у 20% больных эмфиземой легких.

Сердечно-сосудистая система при эмфиземе подвергается значительному напряжению. У ряда больных при отсутствии нарушений коронарного кровообращения и еще до развития легочной гипертонии при нагрузке или на холоде могут возникать приступы, напоминающие стенокардию.

Границы сердца определить трудно, сердечные тоны приглушены, число сердечных сокращений часто увеличено (З. А. Гастева и соавторы обнаружили у части больных брадикардию), при развитии легочной гипертонии, а иногда и без нее появляется акцент второго тона на легочной артерии. Артериальное давление, как правило, понижено или держится на низких цифрах нормы. При пробе Вальсальвы отмечается значительное и продолжительное падение систолического и диастолического давления с уменьшением пульсового и замедлением времени восстановления к исходному.

Понижение давления A. Liere связывает с гипоксемией, а З. А. Гастева — с легочной гипертензией. Но мы отмечали уменьшение артериального давления и у больных ограниченной эмфиземой легких, когда еще не было ни легочной гипертонии, ни гипоксемии. Возможно, что и брадикардия и понижение артериального давления обусловлены ваготонией, которая выявляется при эмфиземе уже в начальные периоды болезни (С. Я. Кофман, A. Barach и др.).

Венозное давление повышается лишь при декомпенсации кровообращения. Если оно не выше 80 мм вод. ст., значит декомпенсации кровообращения пет.

Скорость кровотока замедляется при распространенной эмфиземе и декомпенсации кровообращения. Вначале удлиняется эфирное время, что, по-видимому, отражает сужение, легочных капилляров. При декомпенсации кровообращения возрастает и время локоть — язык. Н. Маrх описывает и выраженное укорочение времени кровотока по большому кругу, объясняя это открытием овального отверстия под влиянием высокого давления в малом круге, что в части случаев было подтверждено и на вскрытии.

Живот чаще втянут и напряжен (у тучных напряжение может отсутствовать). Иногда видна эпигастральная пульсация, обусловленная усиленными сокращениями правого сердца. Печень при выраженной эмфиземе обычно прощупывается. Если она закруглена, уплотнена или болезненна и если при надавливании на нее увеличивается набухание шейных вен,— это указывает на правожелудочковую недостаточность.

У больных эмфиземой часто наблюдаются так называемые сопутствующие заболевания органов брюшной полости, которые либо являются следствием эмфиземы, либо имеют общую с ней причину. Так, описаны изменения функций печени (А. Я. Губергриц, И. Г. Иволгина и др.), поджелудочной железы (Б. Д. Боревская), а также язвы желудка и язвенный гастрит (Г. Г. Мардер, К. И. Холопов, и Ю. А. Андрианов, A. Biihlman, К. Browning a. A. Olsen и др.). Некоторые сопутствующие заболевания обусловлены хронической инфекцией и сенсибилизацией, другие — увеличением количества углекислоты в организме, что может изменить характер желудочной секреции.

Мы не находили этих заболеваний у больных ограниченной эмфиземой. У 6 из 32 обследованных нами больных распространенной далеко зашедшей эмфиземой обнаружена язва двенадцатиперстной кишки и у 9 — желчнокаменная болезнь и холецистит. Нарушения антитоксической, белковой, в меньшей мере — углеводной функций печени, как правило, выявлялись у больных с запущенной болезнью и декомпенсацией кровообращения, но мы не могли установить параллелизма между степенью и длительностью нарушений кровообращения и степенью изменений печеночных функций.

Функции центральной нервной системы также изменяются. При ограниченной эмфиземе отмечается лишь увеличенная утомляемость и головная боль после чрезмерной физической нагрузки. По мере появления и нарастания гипоксемии и гиперкапнии головная боль становится постоянной, преобладает ощущение усталости, больные не могут сосредоточиться, изменяется личность: развивается апатия или, реже, — эйфория, затем раздражительность, негативность и даже агрессивность.

Полицитемия и увеличенное количество гемоглобина обнаруживаются у части (20—25%) больных запущенной эмфиземой (Н. Marx, A. Barach, P. А. Гастева и др.). A. Hurtado a. ass., З. А. Гастева и др. обнаружили явления сферуляции (увеличение объема эритроцитов). Это связывают со стимуляцией гемопоэза эритропоэтинами, возникающими в тканях при их гипоксии. У больных ограниченной эмфиземой мы выявили более частую тенденцию к полицитемии, чем у больных распространенной эмфиземой.

У последних гипоксия могла возникать лишь при работе, но зато была менее выражена бронхореспираторная инфекция. Это подтверждает взгляды многих авторов о том, что полиглобулия и сферуляция эритроцитов являются компенсаторными, а также мнение А. Я. Ярошевского и И. К. Клеминой о том, что воспалительные процессы в легких тормозят образование веществ, стимулирующих эритропоэз. Возможно, что наличие бронхореспираторной инфекции и уменьшение количества сывороточного железа (что отмечается у 30% больных) объясняет отсутствие корреляции между концентрацией О2 в крови и полицитемией.

РОЭ, число лейкоцитов умеренно увеличиваются лишь у некоторых больных эмфиземой легких даже при бронхореспираторной инфекции. У 30% больных выявляется эозинофилия.

Выраженных изменений массы крови мы не отметили. Н. Marx у своих больных в периоды компенсации кровообращения также находил нормальную или уменьшенную массу крови. Зависимости массы крови от полиглобулии или степени гипоксемии не наблюдается.

Изменения ЭКГ при эмфиземе легких (подробно изложены в монографии З. А. Гастевой, Е. В. Нешель и В. Г. Успенской) не всегда отражают истинное состояние сердечной мышцы и даже не всегда выявляют признаки гипертрофии правого желудочка там, где она несомненна. Изменения ЭКГ часто выявлялись у наших больных ограниченной эмфиземой при полной компенсации, когда в покое и при умеренной нагрузке у них не было ни гипоксемии, ни легочной гипертонии. Так, из 27 больных, которым была сделана ЭКГ при ограниченной эмфиземе, лишь у 5 не обнаружено изменений. У 5 больных была левограмма, у 10 правограмма, у 6 обнаружены низкий вольтаж основных зубцов, удлинение электрической систолы сердца, снижение возбудимости в предсердиях, нарушение метаболических процессов в миокарде.