3.3. Общее переохлаждение (замерзание)

Общее переохлаждение (замерзание) организма возникает в результате несоответствия между теплообразованием и повышенной теплоотдачей. При низкой температуре окружающей среды организм человека сам становится источником теплоты. Переохлаждению организма способствуют высокая влажность воздуха, ветер, мокрая одежда, обувь, а также ранение, истощение, переутомление, опьянение и др.

В клинике переохлаждения различают следующие стадии: адинамическую, ступорозную и судорожную.

Адинамическая стадия характеризуется ознобом, цианозом, бледностью кожных покровов. Речь затруднена, безразличие к окружающей действительности. Ректальная температура – 33-35°С.

Ступорозная стадия – резкая сонливость, угнетение сознания, бледность или акроцианоз, маскообразное выражение лица, дизартрия. Пульс 30-40 ударов в минуту, слабого наполнения. Дыхание поверхностное, редкое. Ректальная температура – 31-32°С.

Судорожная стадия – отсутствие сознания, судороги, окоченение. Западение глазных яблок, веки не сомкнуты, зрачки сужены, почти не реагируют на свет. Пульс до 30-40 ударов в минуту, определяется с трудом только на сонных и бедренных артериях. Дыхание редкое. Температура тела ниже 31°С.

Первая медицинская помощь.При адинамической стадии пострадавшего необходимо согреть в тёплом помещении. Внутрь дают горячее питьё: чай, жидкую пищу, алкоголь. При тяжёлом состоянии (ступорозная и судорожная стадии) пострадавшего следует поместить в ванну с теплой водой, температуру которой повышают в течение 20-30 минут с 35-37°с до 39-40°С. Согревание необходимо прекратить при восстановлении ректальной температуры до 35°С. Одновременно проводят энергичное растирание тела. При расстройствах сердечной и дыхательной деятельности – необходима первая доврачебная помощь: в/в 1 мл 0,006% раствора коргликона и 1 мл 1% раствора лобелина в 20 мл 40% раствора глюкозы. Транспортировка – лёжа на носилках.

3.4. Отморожение.

Отморожение – это повреждение тканей, вызванное их охлаждением. Холодовая травма может возникнуть не только при отрицательной температуре окружающей среды, но и в сырую погоду, при температуре окружающего воздуха выше 0°С (5 — 8°С), особенно при длительном пребывании на холоде. Обычно отморожение развивается, если человек лежит на мокром тающем снеге, что увеличивает теплоотдачу. При прочих равных условиях, чем ниже температура окружающей среды, тем быстрее наступает отморожение. Возникновению и тяжести поражения способствуют сильный ветер, повышенная влажность воздуха, а также тесная обувь, недостаточно тёплая или мокрая одежда, малая подвижность, ослабление организма вследствие голода, переутомления, болезни, кровопотери, алкогольного опьянения.

Важнейшая роль в патогенезе отморожений принадлежит нарушениям нервной регуляции циркуляторных процессов в охлаждённой ткани. Под действием холода повышается тонус гладких мышц стенок кровеносных сосудов, что приводит к сужению просвета и снижению кровотока в капиллярах, венулах и артериях; увеличению проницаемости сосудов, из-за чего усиливается выход плазмы в межтканевое пространство, развивается отек тканей, сгущение крови. Итогом этих процессов является гипоксия тканей, а в дальнейшем развитие дистрофических и некротических процессов в коже, мышцах и костной ткани в зависимости от глубины поражения.

Клинические проявления отморожения наступают не сразу, а через несколько часов после прекращения воздействия поражающего фактора. Поэтому в развитии патологического процесса во времени различают два периода: дореактивный и реактивный.

Дореактивный период или скрытый — это период экспозиции холода, в течение которого патологические реакции, морфологические и клинические проявления минимальны. В этом периоде кожа в зоне поражения бледная, изредка цианотичная, холодная на ощупь и в зависимости от тяжести поражения может быть малочувствительной или нечувствительной. В области отморожения, особенно в первые часы, могут ощущаться жжение и парестезия. Боль не всегда служит типичным симптомом, по мере прогрессирования отморожения чаще возникает чувство жжения. Определить глубину поражения в дореактивном периоде трудно, а порой и невозможно. Дореактивный период заканчивается, как только нормализуется температура в зоне поражения.

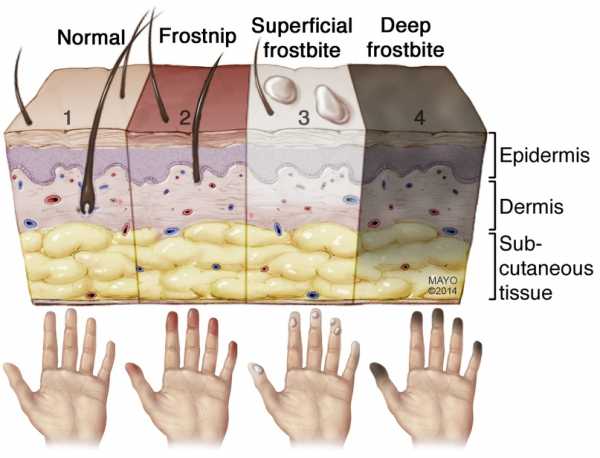

С началом согревания начинается реактивный период, в течение которого все изменения, свойственные отморожению, проявляются полностью. Уже в первые минуты согревания до появления видимых воспалительных явлений возникает боль, интенсивность и длительность которой зависит от тяжести отморожения. В первые часы и даже дни трудно установить степень поражения и его распространенность. Явные признаки некроза проявляются лишь через неделю. В реактивном периоде в зависимости от глубины поражения различают 4 степени отморожения.

Отморожения I степени возникают при короткой экспозиции холодового воздействия, при которой не развивается значительное понижение температуры тканей. При этой степени общее состояние пострадавшего нарушается незначительно. Кожа отёчная, напряженная, имеет мраморный рисунок. Пострадавший ощущает зуд, жгучие боли, парестезию в поражённых участках. Движения в пальцах кистей и стоп — активные.

Для отморожения II степени наиболее характерно образование пузырей с прозрачной жидкостью в течение 2-3 суток после поражения. Кожа отёчная и цианотичная (синюшняя). Отмечаются интенсивные боли в местах обморожения, усиливающиеся при нарастании отёка.

Ростковый слой кожи не поврежден, что способствует полному восстановлению кожного покрова спустя 1-2 недели. Ногти отпадают, но затем вновь отрастают. Регенерация утраченных участков кожи происходит полностью. Отморожения I и II степеней относятся к поверхностным повреждениям.

Отморожения III степени наблюдаются при длительном воздействии холода. Наступает некроз всей толщи кожи вместе с подкожно-жировой клетчаткой. При этом на фоне бледной и холодной на ощупь кожи рано образуются дряблые пузыри, наполненные геморрагической жидкостью.

Анатомическая зона омертвения тканей располагается в подкожной клетчатке. Самостоятельное восстановление кожного покрова невозможно. После отторжения струпа развиваются грануляции и, если не производится пересадка кожи, образуются соединительно-тканные рубцы. Регенерации ногтей не происходит.

Отморожения IV степени — омертвевают все слои мягких тканей и кость. Кожа бледная и синюшная, покрыта пузырями, содержимое которых тёмного цвета и неприятного запаха. На второй неделе после отморожения появляется демаркационная линия. В последующем развивается мумификация, реже влажная гангрена. Отморожения III и IV степеней относятся к глубоким отморжениям.

Первая помощь при отморожении, как правило, оказывается в дореактивном периоде в порядке само и взаимопомощи. В быту существует точка зрения, что основным мероприятием первой помощи является растирание отмороженных участков тела снегом. В дальнейшем пострадавшего переносят в теплое помещение и только при развитии воспалительных явлений (боль, сильный отек, появление пузырей, повышение температуры тела) обращаются за помощью в медицинское учреждение.

Растирать снегом отмороженные участки тела нельзя, так как при этом усиливаются охлаждение, а льдинки ранят кожу, что может привести к инфицированию. Правильное оказание первой помощи должно включать в себя следующие мероприятия, которые выполняют в определённой последовательности:

пострадавшего с любым видом отморожения необходимо поместить в тёплое помещение. Нельзя прибегать к согреванию у костра или горячей печи. Температура обогревательных приборов, ванн, грелок, излучателей не должна превышать 40 — 41°С.

поместить пострадавшую конечность в ванну с водой температуры 17 — 18°С и постепенно в течение часа повышать температуру воды до 36°С, одновременно подвергая конечность лёгкому массажу.

При отсутствии возможности отогревать тёплой водой, пострадавшую часть тела растирают чисто вымытыми увлажнёнными руками, до покраснения и потепления. При появлении припухания или пузырей растирать нельзя. В таких случаях надо наложить на место отморожения стерильную повязку с толстым слоем ваты и направить пострадавшего в лечебное учреждение;

по окончании согревания и растирания отмороженный участок следует растереть спиртом или водкой, наложить на него чистую повязку с толстым слоем ваты. Пострадавшую конечность приподнимают для уменьшения отёка. Больному дают горячее питьё,тепло, укрывают и направляют в зависимости от тяжести отморожения на амбулаторное или стационарное лечение.

Вопросы:

Тепловой и солнечный удар, условия возникновения, признаки, ПМП.

Термические ожоги, классификация, ПМП.

Ожоговая болезнь, признаки, ПМП.

Общее замерзание, признаки, ПМП.

Отморожения, классификация, ПМП.

Литература:

Медицина катастроф: Учебное пособие/Под ред. проф. В.М. Рябочкина, проф. Г.И. Назаренко.- М.: «ИНИ Лтд», 1996.-272 с.

Величко В.М. и др. Первая доврачебная помощь. М.: Медицина, 1989.-272 с.

studfiles.net

Общее переохлаждение организма (замерзание). — КиберПедия

Под общим переохлаждением понимают патологическое состояние организма, возникшее в результате воздействия холодовых факторов внешней среды.

Замерзание человека имеет место при снижении температуры тела ниже 34 °С. При этом наступает нарушение механизмов терморегуляции, поддерживающих постоянство температуры. На процессы теплообмена при прочих равных условиях влияют в первую очередь кожные покровы, кровообращение и нервная система. Значение этих систем заключается в том, что с их помощью организм в состоянии относительно долго поддерживать нормальную тканевую температуру и тем самым препятствовать возникновению холодового поражения.

В зависимости от интенсивности и продолжительности воздействия холодаразличают 3 степени тяжести общего охлаждения.

Средняя степеньтяжести общего охлаждения (ступорозная форма)характеризуется бледностью, синюшностью кожных покровов, иногда имеющих мраморную окраску. Обращают на себя внимание резкая сонливость, угнетение сознания, бессмысленный взгляд, отсутствие мимики. Движения резко затруднены из-за начинающегося окоченения. Артериальное давление нормальное или незначительно понижено. Дыхание замедленное (8—12 в 1 мин) и поверхностное. Температура в прямой кишке снижена до 33—30 °С.

Тяжелая степеньобщего охлаждения (судорожная форма)характеризуется отсутствием сознания, наличием судорог. Особенно примечательно длительное судорожное сокращение жевательных мышц, может быть прикушен язык. Верхние конечности согнуты в локтевых суставах, попытки их распрямить встречают сильное сопротивление и иногда не удаются из-за наступившего окоченения. Нижние конечности полусогнуты, реже вытянуты. Мышцы брюшного пресса напряжены. Кожа бледная, синюшная, холодная на ощупь. Пульс редкий (менее 34—32 уд/мин), слабого наполнения. Иногда он прощупывается только на сонных или бедренных артериях. Тоны сердца глухие, артериальное давление снижено или совсем не определяется. Дыхание редкое (до 3—4 в 1 мин), поверхностное, прерывистое. Зрачки сужены, слабо реагируют (или не реагируют) на свет. Возможны рвота, непроизвольное мочеиспускание. Температура в прямой кишке ниже 30 °С.

Оказание помощи пострадавшим при холодовой травме

Основные принципы лечения при отморожениях и замерзании сводятся к следующему:

— устранение гипотермии и нормализация функций жизненно важных систем;

— мероприятия, направленные на повышение температуры тела до уровня, свойственного организму и его тканям;

— восстановление кровообращения в пораженных холодом областях;

— предупреждение и лечение местных и общих инфекционных и сосудистых осложнений;

— обеспечение оптимальных условий для заживления ран при отморожениях I—II степени, для очищения, гранулирования и рубцевания ран при поражениях III степени, для отграничения и отторжения омертвевших тканей при отморожении IV степени с последующим оперативным восстановлением кожного покрова.

Первая и доврачебная помощь

Первая и доврачебная помощь при отморожениях призваны решить две основные задачи: быстрое согревание и улучшение кровообращения в пораженных областях тела.

Для согревания необходимо использовать любые доступные источники тепла: костры, грелки, согревание конечности в подмышечной области, на животе, на груди, между бедрами пострадавшего или оказывающего помощь. При малейшей возможности следует произвести замену мокрых одежды или обуви сухими и доставить пострадавшего в теплое помещение, где пораженный участок отогревается в теплой воде.

Однако следует помнить, что недопустимо проводить согревание, используя источники тепла, температура которых превышает 40ОС. Это связано с тем, что подвергшиеся охлаждению ткани очень чувствительны к перегреванию из-за нарушений механизмов естественной терморегуляции, возникших в процессе холодовой травмы.

Для восстановления кровообращения нужно растереть отмороженные участки теплой чистой рукой или мягкой тканью до покраснения (избегать при растирании механических повреждений!), затем обработать спиртом и смазать стерильным вазелиновым маслом.

Широко распространенное заблуждение об эффективности растирания отмороженных участков снегом не соответствует действительности. Такое растирание не только не способствует согреванию, а, наоборот, еще больше охлаждает пораженные ткани, температура которых всегда выше температуры снега. Кроме того, при растирании снегом кожа может повреждаться мелкими кристаллами льда. Эти микротравмы в последующем могут явиться причиной инфекционных осложнений, в том числе и рожистого воспаления. Растирание отмороженных участков снегом недопустимо!

При накладывании асептической повязки на пораженный участок необходимо утеплить ее ватой, а также произвести транспортную иммобилизацию.

Пораженных с холодовой травмой целесообразно напоить горячим сладким чаем или кофе, накормить горячей пищей, можно после согревания дать выпить 50—100 г водки.

Первая врачебная помощь

Объем первой врачебной помощи пострадавшим с отморожениями включает в себя контроль за правильностью наложения повязок и исправление их в случае необходимости, продолжение согревания, попыток нормализации кровообращения в отмороженных участках, а также введение противостолбнячной сыворотки, инъекции антибиотиков, анальгетиков.

Производят также оценку общего состояния пострадавших. При нарушении сердечно-сосудистой деятельности, дыхания назначают инъекции 10% сульфокамфокаина — 2,0 мл или 20% маслянистый раствор камфоры — 2,0 мл, 10% раствор кофеина — 1,0 мл, 5% раствор эфедрина — 1,0 мл, 1% раствор лобелина — 1,0 мл и др.

Принимая во внимание, что при отморожении в первую очередь страдает периферическое кровообращение, патогенетически обоснованным является введение 0,25% раствора новокаина параартериально. Выполняют также футлярную блокаду 0,25% раствором новокаина в количестве 200,0 мл на бедре или 100,0—150,0 мл на плече. Новокаин способствует устранению спазма сосудов, улучшает трофику, снижает болевые ощущения.

При отморожениистоп и кистей наиболее удобно проводить согревание, погрузив пораженную конечность в ванну или другую емкость (таз, ведро, кастрюлю и т.д.) с теплой водой. Начальную температуру воды подбирают с таким расчетом, чтобы она на 2°С превышала температуру отогреваемого участка (обычно она составляет 25—30 °С). Далее температуру воды постепенно, в течение 15— 20 мин, повышают до 39—40 °С. Одновременно для более эффективного улучшения кровообращения в пораженных тканях погруженную в воду конечность осторожно массируют от периферии к центру руками или намыленной мягкой мочалкой, губкой.

Как правило, через 30—40 мин после начала согревания и массажа кожа пораженной области (вне участков омертвения) розовеет, становится теплее. После этого конечность следует извлечь из воды, осушить, обработать пораженные участки 70 % спиртом и наложить асептическую повязку, утеплив ее ватой. Конечности придают возвышенное положение.

При поступлении пострадавших с общим охлаждениемлечебные мероприятия должны начаться с восстановления нормальной температуры тела, однако при большом потоке пораженных проведение полноценного согревания невозможно. В таких случаях мероприятия по согреванию ограничиваются укутыванием и горячим питьем.

Для уменьшения проницаемости сосудистой стенки и для десенсибилизации целесообразно внутривенное введение 10 % раствора кальция хлорида в количестве 5,0—10,0 мл. С целью предупреждения развития острой почечной недостаточности при обширных отморожениях выполняют паранефральную двустороннюю новокаиновую блокаду. При тяжелых холодовых поражениях, приводящих к остановке сердечной и дыхательной деятельности, проводятся мероприятия сердечно-легочной реанимации.

При появлении признаков развивающегося отека мозга, легких назначают внутривенно кортикостероидные гормоны (гидрокортизон — 50—80 мг, преднизолон — 25—30 мг), осмотические диуретики (15 % раствор маннита— 400,0 мл, лазикс — 20—40 мг).

Следует отдавать себе отчет, что полноценное лечение при холодовой травме может быть осуществлено лишь при оказании специализированной медицинской помощи, поэтому необходимо стремиться как можно раньше эвакуировать пораженных. Вся лекарственная терапия, включая инфузии растворов, может быть начата и проводиться в процессе транспортировки и не должна являться причиной, задерживающей эвакуацию.

cyberpedia.su

Общее переохлаждение организма

Общее переохлаждение организма (замерзание) это общее состояние человека, когда на всю его поверхность тела воздействует низкая температура.

Также очень опасно когда при температуре от 0 градусов до 10 градусов присутствует большая влажность и сильный ветер. Длительное влияние низких температур приводит к замерзанию, функции организма угнетаются.

Степени переохлаждения организма:

Степень переохлаждения (легкая) — возникает, если температура тела понижается до 32-34 градусов. Кожные покровы приобретают бледную окраску, появляются озноб, затруднения речи, «гусиная кожа». Артериальное давление остается нормальным, если повышается, то незначительно. При легком переохлаждении уже возможно обморожение разных участков тела, 1-2 степени.

Степень переохлаждения (средняя) — влечет за собой понижение температуры тела до 31-32 градусов. Пульс при этом значительно замедляется – до 50 ударов в минуту. Кожа становится синюшной, на ощупь холодной. Несколько снижается артериальное давление, а дыхание становится поверхностным и редким. Часто при переохлаждении средней тяжести нападает внезапная сонливость. При этой стадии переохлаждения возможны обморожения 1-4 степени.

Степень переохлаждения (тяжелая) — температура тела становится ниже 31 градуса. Человек уже теряет сознание, пульс его замедляется до 35 биений в минуту. Часто возникают судороги и рвота. Дыхание становится совсем редким – до 3-4 в минуту. Происходит острое кислородное голодание головного мозга. Обморожения при этой степени переохлаждения очень тяжелые, и если не оказать немедленную помощь, наступит окоченение и смерть.

Оказание первой помощи:

Перенести пострадавшего в теплое место, или хотя бы безветренное, хорошо укутать шубой или теплым одеялом. Мокрую одежду нужно сразу же снять и одеть сухую. Если пострадавший не может самостоятельно согнуть руки и ноги – обеспечьте ему полный покой (возможна остановка кровообращения).

Если человек находится в обмороке, нужно постоянно контролировать дыхание и пульс, а если он не прощупывается, начинайте непрямой массаж сердца и искусственное дыхание.

Если пострадавший в сознании, дайте ему выпить горячий чай или молоко, но категорически запрещается алкоголь и кофе.

Запомните главное при согревании используйте принципы постепенности и осторожности.

Контролируйте сознание, дыхание, пульс пострадавшего.

Будьте готовым к проведению сердечно-легочной реанимации.

В тяжёлых случаях экстренная эвакуация.

Контрольные вопросы

Что такое ожоги?

Виды ожогов?

Признаки ожогов?

Первая помощь при ожогах?

Что такое тепловой удар?

Признаки теплового удара?

Первая помощь при тепловом ударе?

Что такое обморожение?

Признаки обморожений?

10.Первая помощь при обморожениях?

11.Что называется общим переохлаждением организма?

12.Признаки переохлаждений?

13.Первая помощь при переохлаждении?

studfiles.net

Переохлаждение и замерзание

Еще немного и дождливая осенняя погода сменится крепкими морозами. Что нам следует знать о том, как поддержать тепло и не дать себе замерзнуть, что вообще такое — замерзание?

Замерзание

Замерзание — общее охлаждение организма — Оно проявляется при нарушении теплового баланса в самом организме, приводит к понижению температуры тела.

В обычной ситуации, когда есть угроза понижения температуры тела, организм регуляторно стремится к выработке тепла, чему способствует, например, мышечная дрожь. По этой причине, длительное время находясь на морозе, человек в определённый момент, чувствуя пробирающий его холод, начинает трястись, клацать зубами, съёживаться. Как правило, пределы приспособительных реакций человек не испытывает и стремится при первых признаках охлаждения закутаться в одежду, скорее попасть в тепло, если он промок — снять мокрую одежду и т.д. Если такое поведение по каким-то причинам невозможно (человек не осознаёт опасность ситуации, например, в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, либо ему мешают это сделать какие-либо метаболические, гормональные (гипотиреоз) или неврологические нарушения; несчастный случай на воде, например, провал под лёд; снежная лавина; или человек попросту бездомный), то дальнейшее охлаждение чревато развитием гипотермии — понижением температуры «ядра» организма (от 35°C и ниже). Нахождение в 5‒10-градусной воде (под крещенские морозы и не только, увы, люди нередко оказываются в водоёмах в неподходящую погоду) уже через 10 минут может привести к гипотермии. А нахождение в мокрой одежде при 0 градусов и сильном ветре менее чем через час может окончиться необратимой гипотермией.

Одним из факторов, приводящих к замерзанию, является злоупотребление алкоголем (до 90 % замерзших в мирное время).

Процесс замерзания и наступления гипотермии можно разделить на 3 стадии (Клинически принято называть их Адинамической, ступорозной и судорожной. Однако, для упрощения восприятия и более глубокого понимания данной темы — ниже будет указана общая классификация):

1 стадия — стадия возбуждения

(легкая гипотермия, 35‒32°C):

В первую очередь охлаждаются покровы тела. У животных существует механизм сокращения мышц, поднимающих волос и, как следствие, взъерошивание шерсти для создания теплоизолирующего слоя воздуха. У человека рудиментарно сохранилась такая реакция, которая, увы, нам никак не помогает согреться — «гусиная кожа». Раздражение холодовых рецепторов кожи вызывает повышение тонуса симпатического отдела вегетативной нервной системы. Из-за спазма сосудов теплая кровь из «ядра» организма не поступает к периферии — уменьшается кровенаполнение покровных тканей, вследствие чего уменьшается теплоотдача (снижается потоотделение). Периферические сосуды, в принципе, все реагируют одинаково, однако интенсивность их спастической реакции зависит от степени и времени непосредственного холодового воздействия, а значит, уменьшается по мере удаления от источника холода. То есть, голые руки и лицо на морозе сильнее проявят весь спектр фаз замерзания. После периода спазма сосудов наступает непродолжительная фаза их расширения, физиологически носящая центральный характер. После этого снова наступает вазоконстрикция.

Такие волнообразные изменения просвета сосудов носят приспособительный характер, чтобы помочь человеку избежать длительной ишемии покровных тканей, а также предотвращения слишком быстрого охлаждения глубже лежащих тканей. Тахикардия и вазоконстрикция приводят к повышению кровяного давления. Иногда сильный спазм сосудов приводит к болевым ощущениям. Также характерна сильная мышечная дрожь, повышение интенсивности обмена веществ, используются все возможные источники глюкозы (гипергликемия), потребление кислорода тканями увеличивается многократно.

На первой стадии человек сначала чувствует себя довольно возбужденно и бодро, но без принятия мер это состояние постепенно сменяется замешательством, затем апатией, способность оценочно рассуждать снижается.

Человека необходимо доставить в тёплое помещение, предложить тёплое одеяло. Хочется отметить, что, несмотря на известное предостережение не согреваться алкоголем, люди все равно это делают. Да, поначалу создаётся ложное ощущение тепла, поскольку принятие алкоголя ведёт к расширению сосудов и поступление теплой крови к периферическим отделам тела даёт человеку ощущение согревания, хотя усилившаяся теплоотдача лишь истощает запасы тепла и уменьшает дальнейшее сопротивление замерзанию.

2 стадия — стадия истощения

(массивная гипотермия, 32‒28°C):

Если организму не удаётся достичь сохранения температуры тела с помощью вышеописанных процессов, то нарушения теплообмена в покровах усиливаются, снижается интенсивность энергетических процессов в клетках. Тонус мышц и их работоспособность снижаются, увеличивается вязкость жидкостей (в том числе в суставах), ограничивается подвижность суставов и сухожилий мышц (с этим, вероятно, связано уменьшение ловкости и подвижности замерзших пальцев рук). Запасы глюкозы истощаются (гипогликемия), обмен веществ затормаживается. Человека может одолевать сонливость, провалы сознания, галлюцинации; наступают брадикардия, аритмия, урежается дыхание.

Для оказания помощи человеку необходимо активное наружное согревание (нет, речь ни в коем случае не о растирании кожных покровов руками или снегом, как многие любят!) Согревающее одеяло, возможно, погружение в ванну с теплой водой. Также прибегают к согреванию крови с помощью теплых инфузий, проводят гемодиализ.

Согревание должно быть постепенным, начиная с туловища, а не с конечностей

3 стадия — стадия тяжелой гипотермии (менее 28°C):

Наступает коматозное состояние, зрачковый рефлекс отсутствует (Но! В данном случае это не признак гибели головного мозга), затем следуют апноэ, трепетание желудочков, асистолия. Стоит отметить, что чем ниже была температура «ядра» до прекращения мозгового кровообращения, тем дольше головной мозг будет устойчив к остановке кровообращения (для сравнения: при 30°C — 10‒15 минут; при 18°C — 60‒90 минут).

Пострадавшие отмечают, что в начале его ощущение холода сменялось ощущением тепла и перед потерей сознания им было хорошо и легко.

Обморожения

Воздействие низкой температуры окружающей среды ведёт первоначально к снижению кровообращения кожи. При первой стадии обморожения кожа теряет чувствительность, возможно образование пузырей и вздутий. После отогревания наступает опухание, отёчность и относительно терпимые болевые ощущения. При второй стадии обморожения образовавшиеся на коже пузыри проходят через 12‒24 часа. И при третьей стадии происходит глубокое обморожение, достигающее глубоких слоёв кожи, происходит необратимый некроз тканей.

medicine-simply.ru

Переохлаждение, замерзание. Универсальный медицинский справочник [Все болезни от А до Я]

Переохлаждение, замерзание

При длительном пребывании на холоде вследствие общего переохлаждения организма может наступить состояние замерзания. Его развитию способствуют высокая влажность воздуха, сильный ветер, малая подвижность, утомление, голод, алкогольное опьянение.

При замерзании отмечаются симптомы:

• мышечная дрожь;

• вначале увеличение частоты сердечных сокращений, затем – ее урежение и понижение артериального давления;

• вначале учащение дыхания, затем его урежение;

• бледность кожных покровов с синюшным оттенком, кожа холодная на ощупь;

• понижение температуры тела;

• сонливость;

• потеря сознания;

• смерть.

Состояние пострадавшего, симптоматика и необходимый объем неотложной помощи зависят от стадии (степени) переохлаждения.

• 1-я стадия – адинамическая. Ее проявления:

– пострадавший заторможен;

– речь затруднена, скандирована;

– отмечаются скованность движений, мышечная дрожь;

– сохраняется ограниченная способность к самостоятельному перемещению.

• 2-я стадия – ступорозная. Ее симптомы:

– пострадавший резко заторможен, дезориентирован, часто неконтактен;

– бледность кожных покровов, «мраморный» рисунок кожи;

– выраженная скованность мускулатуры – характерна поза эмбриона;

– самостоятельные движения невозможны;

– урежение частоты сердечных сокращений;

– понижение артериального давления;

– дыхание редкое, поверхностное.

• 3-я стадия – судорожная или коматозная. Ее проявления:

– отсутствие сознания;

– реакция зрачков на свет резко ослаблена или утрачена;

– спастическое сокращение жевательной мускулатуры;

– судороги;

– урежение частоты сердечных сокращений;

– резкое падение артериального давления, часто давление невозможно определить;

– дыхание редкое, поверхностное, возможны патологические ритмы дыхания (нерегулярное, прерывистое, с паузами).

Неотложная помощь в 1-й стадии заключается в следующем.

• Необходимо немедленно предотвратить дальнейшее охлаждение – снять мокрую одежду, защитить от ветра, внести в теплое помещение или машину.

• Как можно быстрее начать пассивное наружное согревание – одеть в сухую теплую одежду, завернуть в обычное одеяло или использовать специальное одеяло для пассивного согревания, имеющее металлизированный отражающий слой (так называемое «космическое» одеяло).

• При возможности напоить пострадавшего горячим сладким чаем, кофе, иногда возможно использование крепких алкогольных напитков, например до 100 мл водки. Однако в связи с тем, что спиртное стимулирует теплоотдачу, использовать алкогольные напитки возможно только в тех случаях, когда дальнейшее охлаждение исключено. В противном случае использование спиртного приведет к усугублению переохлаждения.

• В случае необходимости дальнейшей транспортировки нужно использовать активное наружное согревание.

• Необходимо исключить физическую активность пострадавшего (перенос на носилках).

Неотложная помощь во 2-й стадии. Выполнить следующее.

• Произвести все мероприятия неотложной помощи в 1-й стадии.

• Активное наружное согревание с использованием нагретых пакетов, грелок, бутылок с горячей водой и т. п.

• Если пострадавший может глотать, нужно обеспечить обильное горячее питье (сладкий чай, кофе). Употребление алкоголя запрещается!

• Наиболее быстро и эффективно наружное согревание достигается при помещении пострадавшего в ванну с горячей водой. Однако следует помнить, что активное согревание может сопровождаться развитием острой сердечно-сосудистой недостаточности. В связи с аим при глубоком переохлаждении начальная температура воды в согревающей ванне должна быть выше температуры тела не более чем на 10–15 °C и повышаться не быстрее чем на 5-10 °C в час до температуры воды +40…42 °C.

Неотложная помощь в 3-й стадии. Выполнить следующее.

• Осуществить все мероприятия неотложной помощи в 1-й стадии.

• При остановке кровообращения, вызванной глубоким переохлаждением, необходимо немедленно начать первичный комплекс сердечно-легочной реанимации, подробно рассмотренный в разделе «Терминальные (пограничные) состояния».

• Искусственная вентиляция легких 100 %-м кислородом.

• Активное внутреннее согревание с помощью внутривенного вливания подогретых до +40…42 °C растворов глюкозы, изотонического раствора, реополиглюкина. Холодные растворы вливать запрещается.

• Возможно использование активного согревания путем промывания желудка водой с температурой +40…42 °C или помещение пострадавшего в ванну с горячей водой.

Поделитесь на страничкеСледующая глава >

info.wikireading.ru

Перегревание, переохлаждение организма, обморожение и общее замерзание

Длительное воздействие высокой температуры особенно в сочетании с повышенной влажностью может привести к значительному накоплению теплоты в организме и развитию перегревания организма выше допустимого уровня — гипертермии т.е. состоянию, при котором температура тела поднимается до 38–39°С. При гипертермии и как следствие тепловом ударе наблюдаются головная боль, головокружение, общая слабость, искажение цветового восприятия, сухость во рту, тошнота, рвота, обильное потовыделение. Пульс и дыхание учащены, в крови увеличивается содержание азота и молочной кислоты. Наблюдается бледность, синюшность, зрачки расширены, временами возникают судороги, потеря сознания.

При появлении признаков перегревания необходимо перейти в прохладное хорошо проветриваемое помещение (место), тень. Затем следует обтереться водой комнатной температуры и выпить воды или охлажденного чая. При обмороке необходимо в первую очередь освободить пострадавшего от стесняющей одежды, уложить, несколько приподняв голову и обеспечить свободное дыхание, обрызгать лицо и грудь холодной водой, на затылок и на область сердца положить холодный компресс. Для возбуждения дыхания хорошо дать понюхать нашатырный спирт. По показаниям могут производиться искусственное дыхание, непрямой массаж сердца и госпитализация.

Пониженная температура, большая подвижность и влажность воздуха могут быть причиной охлаждения и даже переохлаждения организма — гипотермии. В начальный период воздействия умеренного холода наблюдается уменьшение частоты дыхания, увеличение объема вдоха. При продолжительном действии холода дыхание становится неритмичным, частота и объем вдоха увеличивается, изменяется углеводный обмен. Прирост обменных процессов при понижении температуры на 1°С составляет около 10%, а при интенсивном охлаждении он может возрасти в три раза по сравнению с уровнем основного обмена. Появление мышечной дрожи, при которой внешняя работа не совершается, а вся энергия превращается в теплоту, может в течение некоторого времени задерживать снижение температуры внутренних органов. Результатом действия низких температур являются холодовые травмы. Поэтому при появлении признаков переохлаждения (озноб, мышечная дрожь, синюшность кожных покровов, окоченение мышц) необходимо проделать интенсивные физические упражнения. Целесообразно растереть тело до покраснения шерстяной, смоченной спиртом или водкой тканью, выпить сладкого горячего чая и надеть теплую одежду. При более сильном переохлаждении необходимы душ или ванна с постепенным повышением температуры от комнатной до +37°С. Во время оказания помощи необходимо, прежде всего, обратить внимание на согревание области сердца, печени, а также головы, особенно затылочной части, и шеи. Для предупреждения воспаления легких по назначению врача следует принять антибиотики.

Обморожение — местное воздействие холода на организм. Если воздействие холода сопровождается понижением общей температуры тела, может наступить замерзание организма.

При обморожении в пораженном участке тела наблюдается легкая болезненность, покалывание и жжение. Затем эти ощущения исчезают, и появляется ощущение онемения. Кожа бледнеет или приобретает синюшную окраску. В зависимости от глубины поражений тканей различают четыре степени обморожений (рис. 8.21): легкую (I), средней тяжести (II), тяжелую (III) и крайне тяжелую (IV).

Рис. 8.21. Обморожение стопы:

1 — II и III степени и пальцев IV степени; 2 — первого пальца стопы III степени; 3 —IV степени; 4 — IV степени (стадия сухой гангрены и отторжения омертвевших тканей)

При начальных признаках обморожения следует хорошо растереть обмороженные участки тела рукой или мягкой тканью, одновременно делая активные движения пальцами, кистью, стопой. Если есть возможность, то обмороженные части конечностей следует поместить в теплую воду комнатной температуры (+18–20°С) и постепенно подогревать ее до +37°С, добавляя горячую воду и одновременно очень осторожно растирая конечность. Нормальный цвет кожи является признаком того, что в обмороженном месте возобновилось кровообращение. После отогревания следует обтереть кожу спиртом и наложить стерильную повязку.

В случаях когда у пострадавшего имеются изменения в тканях (пузыри на коже, участки омертвения), поврежденные участки протирают спиртом и накладывают на них стерильную повязку. Не рекомендуется при обморожениях любой степени растирать поврежденные участки кожи снегом.

Общее замерзание сопровождается значительным понижением температуры тела. Появляется вялость, замедляются речь и движения. В таком состоянии человек, как правило, засыпает и теряет сознание. Из-за продолжающегося снижения температуры тела дыхание и сердечная деятельность вначале ослабевают, а потом прекращаются. Для спасения пострадавшего следует немедленно доставить его в теплое помещение и принять меры для его согревания, осторожно массируя тело. Дают сладкое горячее питье. При возможности полезна теплая ванна с температурой воды 36–37°С. Не давайте пить спиртное — это может быть губительно для пострадавшего. При потере сознания, редком дыхании, отсутствии пульса необходимы меры реанимации.

Вопросы и задания

- 1. Каковы признаки перегревания? Что нужно делать при появлении признаков перегревания?

- 2. Как оказывается первая помощь при обморочном состоянии?

- 3. Каковы признаки переохлаждения организма? Что нужно делать при переохлаждении организма?

- 4. Каковы признаки обморожения? Как различают обморожения по степени тяжести?

- 5. Как предупредить возникновение обморожений?

- 6. В чем заключается первая помощь при обморожениях?

- 7. Чем характеризуется общее замерзание, и что нужно делать для спасения пострадавшего в этом случае?

Отравления

Отравление — патологический процесс, возникающий в результате воздействия на организм поступающих из внешней среды (через рот, дыхательные пути, кожные покровы, различные полости организма — прямая кишка, наружный слуховой проход и др.) ядовитых веществ различного происхождения (химические вещества, применяемые в промышленности и быту, токсины растительного и животного происхождения, боевые отравляющие вещества и др.).

В зависимости от количества яда, проникающего в организм в единицу времени, могут быть отравления острые и хронические. Чаще всего отравление наступает внезапно и протекает в виде общего острого заболевания, нередко с серьезными и опасными для жизни нарушениями. Рассмотрим вопросы самопомощи и первой помощи при пищевом отравлении и отравлении вредными газами. От того насколько быстро и эффективно будет оказана эта помощь, обычно зависит исход отравления. Своевременные квалифицированные мероприятия в большинстве случаев гарантируют жизнь человеку, получившему отравление даже несколькими смертельными дозами. Запоздалая и (или) нерациональная помощь оказывается неэффективной, и даже при отравлении малыми дозами могут развиться серьезные осложнения.

Пищевое отравление — это болезненное состояние, вызванное попаданием в организм вредных и ядовитых веществ.

Тяжесть отравления зависит от количества проникшего яда, силы его действия, быстроты всасывания и других причин.

При тяжелом пищевом отравлении (сильные боли в животе, рвота, понос) следует промыть желудок. Для этого нужно выпить слабый теплый раствор марганцовки или питьевой соды. Пить его надо до тех пор, пока не будет вызвана рвота. Всего может потребоваться 5–6 л раствора. При отсутствии марганцовки добавьте в теплую воду немного мыла. После опорожнения желудка примите активированный уголь, обеспечьте себе покой и согревание тела (грелки к конечностям). Продолжайте обильное питье (крепкий чай). Если состояние ухудшилось, обратитесь к врачу.

При оказании первой помощи при пищевом отравлении кислотами и щелочами нельзя промывать желудок и вызывать рвоту — обратный ток жидкости из желудка по пищеводу может усугубить ожог пищевода и дыхательных путей. Если пострадавший в состоянии пить, то до приезда врача следует дать ему два-три стакана холодного молока, два сырых яйца. Уложить больного в постель, приподняв с помощью подушек голову и верхнюю часть туловища. При боли в животе положить на него пузырь со льдом.

Общими признаками отравления вредными газами являются головная боль, одышка, учащенное сердцебиение, звон в ушах, головокружение, стук в висках. В тяжелых случаях наблюдается мышечная слабость, рвота и общие судороги с потерей сознания.

При появлении этих признаков необходимо сразу же выйти или вынести пострадавшего на свежий воздух. Если этого сделать нельзя, то открыть люки, двери, окна, надеть изолирующий или фильтрующий противогаз (в случае отравления угарным газом надевать фильтрующий противогаз следует обязательно с гепколитовым патроном).

Для надевания противогаза на пораженного необходимо опуститься на колени и положить на них его голову, вынуть из сумки шлем-маску и, взяв ее обеими руками у нижней части, подвести под подбородок пораженного, слегка растягивая края, надеть ее на голову.

Существует следующий норматив по надеванию противогаза на пораженного (в положении лежа, противогаз в походном положении):

- «отлично» — 15 с;

- «хорошо» — 16 с;

- «удовлетворительно» — 17 с.

Ошибки, снижающие оценку на один балл:

- не полностью, неправильно надета шлем-маска на пораженного;

- грубое неосторожное обращение с пораженным.

При раздражении слизистых оболочек глаз следует промыть их чистой водой или 2%-ным раствором соды. При остановке дыхания производится искусственное дыхание. Для возбуждения дыхания необходимо давать пострадавшему вдыхать нашатырный спирт. По мере возвращения сознания рекомендуется крепкий горячий кофе и согревание. После оказания первой помощи немедленно доставить пострадавшего в лечебное учреждение.

Вопросы и задания

- 1. Что понимают под отравлением организма?

- 2. Чем вызывается и чем характеризуется пищевое отравление?

- 3. Какие вредные для человеческого организма вещества вы знаете?

- 4. В чем заключается первая помощь при пищевом отравлении?

- 5. Каковы особенности оказания первой помощи при пищевом отравлении кислотами и щелочами?

- 6. Каковы признаки отравления вредными газами?

- 7. Какие меры по оказанию первой помощи следует принять при отравлении вредными газами?

- 8. Отработайте норматив по надеванию противогаза на пораженного.

Клиническая смерть

Клиническая смерть наступает с остановкой кровообращения. Это может случиться при поражении электрическим током, утоплении и в ряде других случаев при сдавливании или закупорке дыхательных путей.

Ранними признаками остановки кровообращения, которые появляются в первые 10–15 с, являются: исчезновение пульса на сонной артерии, отсутствие сознания, судороги. Поздними признаками остановки кровообращения, которые появляются в первые 20–60 с, являются: расширение зрачков при отсутствии реакции их на свет, исчезновение дыхания или судорожное дыхание (два–шесть вдохов и выдохов в минуту), появление землисто-серой окраски кожи (в первую очередь носогубного треугольника).

Это состояние обратимо, при нем возможно полное восстановление всех функций организма, если в клетках головного мозга не наступили необратимые изменения. Организм больного остается жизнеспособным в течение 4–6 мин. Своевременно принятые реанимационные меры могут вывести больного из этого состояния или предотвратить его.

Сразу же после того как появились признаки клинической смерти, необходимо повернуть пострадавшего на спину и нанести прекардиальный удар. Цель такого удара — как можно сильнее сотрясти грудную клетку, что должно послужить толчком к запуску остановившегося сердца.

Удар наносят ребром сжатой в кулак кисти в точку, расположенную на нижней средней трети грудины, на 2–3 см выше мечевидного отростка, которым заканчивается грудная кость (рис. 8.22). Делают это коротким резким движением. При этом локоть наносящей удар руки должен быть направлен вдоль тела пострадавшего.

Правильно и вовремя нанесенный удар может в считанные секунды вернуть человека к жизни: у него восстанавливается сердцебиение, возвращается сознание. Однако если этого не произошло, то приступают к проведению непрямого массажа сердца и искусственному дыханию, которые проводятся до появления признаков оживления пострадавшего: на сонной артерии ощущается хорошая пульсация, зрачки постепенно сужаются, кожа верхней губы розовеет.

Рис. 8.22. Нанесение прекардиального удара

Непрямой массаж сердца проводится в следующей последовательности (рис. 8.23):

- 1. Пострадавшего укладывают на спину на жесткое основание (землю, пол и т.п., так как при массаже на мягком основании можно повредить печень), расстегивают поясной ремень и верхнюю пуговицу на груди. Полезно также поднять ноги пострадавшего примерно на полметра над уровнем груди.

- 2. Спасатель становится сбоку от пострадавшего, одну руку ладонью вниз (после резкого разгибания руки в лучезапястном суставе) кладет на нижнюю половину грудины пострадавшего так, чтобы ось лучезапястного сустава совпадала с длинной осью грудины (срединная точка грудины соответствует второй-третьей пуговице на рубашке или блузке). Вторую руку для усиления надавливания на грудину спасатель накладывает на тыльную поверхность первой. При этом пальцы обеих рук должны быть приподняты, чтобы они не касались грудной клетки при массаже, а руки должны быть строго перпендикулярны по отношению к поверхности грудной клетки пострадавшего, чтобы обеспечить строго вертикальный толчок грудины, приводящий к ее сдавливанию. Любое другое положение рук спасателя недопустимо и опасно для пострадавшего.

- 3. Спасатель становится по возможности устойчиво и так, чтобы была возможность надавливать на грудину руками, выпрямленными в локтевых суставах, затем быстро наклоняется вперед, перенося тяжесть тела на руки, и тем самым прогибает грудину примерно на 4–5 см. При этом необходимо следить за тем, чтобы надавливание производилось не на область сердца, а на грудину. Средняя сила нажима на грудину составляет около 50 кг, поэтому массаж следует проводить не только за счет силы рук, но и массы туловища.

- 4. После короткого надавливания на грудину нужно быстро отпустить ее так, чтобы искусственное сжатие сердца сменилось его расслаблением. Во время расслабления сердца не следует касаться руками грудной клетки пострадавшего.

- 5. Оптимальный темп непрямого массажа сердца для взрослого составляет 60–70 надавливаний в минуту. Детям до 10 лет проводят массаж одной рукой, а младенцам — двумя пальцами (указательным и средним) с частотой до 100–120 надавливаний в минуту.

Рис. 8.23. Искусственное дыхание и непрямой массаж сердца:

а — вдох; б — выдох

В табл. 8.1 приведены требования к проведению непрямого массажа сердца в зависимости от возраста пострадавшего.

Таблица 8.1

Непрямой массаж сердца

| Возраст | Рука | Точка нажатия | Глубина нажатия | Частота | Соотношение вдох/нажатие |

| До 1 года | 2 пальца | 1 палец ниже межсосковой линии | 1,5–2 см | 120 | 1/5 |

| 1–8 лет | 1 рука | 2 пальца от грудины | 3–4 см | 100–120 | 1/5 |

| Взрослый | 2 руки | 2 пальца от грудины | 5–6 см | 60–70 | 1/5 — два спасателя 2/15 — один спасатель |

Возможное осложнение в виде перелома ребер при проведении непрямого массажа сердца, который определяют по характерному хрусту во время сдавливания грудины, не должно останавливать процесса массажа.

Искусственное дыхание способом «рот в рот» проводится в следующей последовательности (см. рис. 8.23):

- 1. Быстро очищают рот пострадавшего двумя пальцами или пальцем, обернутым тканью (носовым платком, марлей), и запрокидывают его голову в затылочном суставе.

- 2. Спасатель встает сбоку от пострадавшего, кладет одну руку на его лоб, а другую — под затылок и поворачивает голову пострадавшего (при этом рот, как правило, открывается).

- 3. Спасатель делает глубокий вдох, слегка задерживает выдох и, нагнувшись к пострадавшему, полностью герметизирует своими губами область его рта. При этом ноздри пострадавшего нужно зажать большим и указательным пальцами руки, лежащей на лбу, или прикрыть своей щекой (утечка воздуха через нос или углы рта пострадавшего сводит на нет все усилия спасателя).

- 4. После герметизации спасатель делает быстрый выдох, вдувая воздух в дыхательные пути и легкие пострадавшего. При этом вдох пострадавшего должен длиться около секунды и по объему достигать 1–1,5 л, чтобы вызвать достаточную стимуляцию дыхательного центра.

- 5. После окончания выдоха спасатель разгибается и освобождает рот пострадавшего. Для этого голову пострадавшего, не разгибая, повернуть в сторону и противоположное плечо поднять так, чтобы рот оказался ниже груди. Выдох пострадавшего должен длиться около двух секунд, во всяком случае быть вдвое продолжительнее вдоха.

- 6. В паузе перед следующим вдохом спасателю нужно сделать один-два небольших обычных вдоха-выдоха для себя. После этого цикл повторяется сначала. Частота таких циклов — 12–15 в мин.

При попадании большого количества воздуха в желудок происходит его вздутие, что затрудняет оживление. Поэтому целесообразно периодически освобождать желудок от воздуха, надавливая на подложечную область пострадавшего.

Искусственное дыхание «рот в нос» почти ничем не отличается от изложенного. Для герметизации пальцами рук нужно прижать нижнюю губу пострадавшего к верхней.

При оживлении детей вдувание производят одновременно через нос и рот.

Если оказывают помощь два человека, то один из них делает непрямой массаж сердца, а другой — искусственное дыхание. При этом их действия должны быть согласованными. Во время вдувания воздуха надавливать на грудную клетку нельзя. Эти мероприятия проводят попеременно: четыре-пять надавливаний на грудную клетку (на выдохе), затем одно вдувание воздуха в легкие (вдох). В случае если помощь оказывает один человек, что чрезвычайно утомительно, то очередность манипуляций несколько изменяется — через каждые два быстрых нагнетания воздуха в легкие производят 15 надавливаний на грудную клетку. В любом случае необходимо, чтобы искусственное дыхание и непрямой массаж сердца осуществлялись непрерывно в течение нужного времени.

Вопросы и задания

- 1. В каких случаях наступает клиническая смерть?

- 2. Перечислите признаки остановки кровообращения.

- 3. Какие основные мероприятия проводят при клинической смерти?

- 4. Как следует наносить прекардиальный удар?

- 5. Как проводится непрямой массаж сердца?

- 6. Какие усилия и темп применяются при проведении непрямого массажа сердца взрослым (младенцам, детям до 10 лет)?

- 7. Как проводится искусственное дыхание способом «рот в рот» («рот в нос»)?

- 8. Какой объем воздуха и с какой частотой вдувается пострадавшему при искусственном дыхании?

- 9. Как проводится непрямой массаж сердца и искусственное дыхание двумя спасателями?

- 10. Выполните непрямой массаж сердца и искусственное дыхание на тренажере.

Приложение 1

Рекомендуемые страницы:

Воспользуйтесь поиском по сайту:

megalektsii.ru

первая помощь при переохлаждении и обморожении

Переохлаждением называется процесс постоянного снижения температуры тела до опасных пределов под воздействием холода. Быстрому развитию переохлаждения организма способствуют: низкая температура и повышенная влажность воздуха, ветер, отсутствие укрытий и теплой одежды, недостаточное питание, отсутствие движений.

В первую очередь человек, у которого возникло общее переохлаждение организма, проявляет излишнее нервное возбуждение, синюшность губ, сильный озноб, похолодание и побледнение кожи, отдышку, учащенный пульс. В дальнейшем, если ситуация не изменится, напротив, наступает вялость, сонливость, безразличие, слабость, трудности в самостоятельном передвижении. Основными признаками переохлаждения являются: понижение температуры тела ниже 36С, снижение частоты сердечных сокращений, нарушение ритма дыхания, появление чувства усталости, сонливость, замедление речи, нарушение памяти, посинение кожных покровов, утрата двигательной активности, потеря сознания.Все это признаки того, что пострадавшему нужна срочная помощь при переохлаждении для того, чтобы не допустить серьезных последствий.

В том случае, если помощь при переохлаждении не будет оказана вовремя, может наступить смерть от переохлаждения из-за остановки сердца и угасания жизненных функций. Считается, что критический порог в этом случае составляет температура тела в 17-25 градусов. Впрочем, еще задолго до достижения этого уровня человек наверняка будет находиться без сознания и не сможет помочь себе сам. Важно и то, что холодные кожные покровы и слабый пульс могут создать впечатление, что пострадавший мертв. В то же время, его еще можно возвратить к жизни. Возможно, для этого понадобятся знания того, как сделать искусственное дыханиеи непрямой массаж сердца.

Группа риска – те, для которых последствия переохлаждения могут быть особенно серьезными, — это, прежде всего, дети, старики, травмированные, физически истощенные люди. Всегда стоит обратить внимание и на тех, кто находится в состоянии алкогольного опьянения. Именно они могут не чувствовать опасность в полной мере и не попросить помощи в нужный момент.

Процесс переохлаждения наиболее интенсивно протекает при попадании человека в холодную воду, поскольку теплопроводность воды в 27 раз выше, чем воздуха. В этих условиях организм интенсивно теряет тепло, что приводит к снижению температуры тела. Скорость этого процесса зависит от температуры воды, наличия течения, физиологического состояния пострадавшего, внешних метеоусловий, одежды, возможности согреться после выхода из воды. Попадание человека в холодную воду приводит вначале к резкому увеличению числа сердечных сокращений и повышению кровяного артериального давления, дыхательные мышцы рефлекторно сокращаются, вызывая вдох, что может привести к попаданию воды в дыхательные пути. Типичной защитной реакцией организма на действие холодной воды является холодовая дрожь. Она проявляется в виде быстрого непроизвольного сокращения мышц и роста теплопродукции организма. Однако эта реакция продолжается недолго, и организм начинает интенсивно охлаждаться. При этом пульс, дыхание, кровяное артериальное давление падают до критических величин и человек погибает.

Время безопасного пребывания в воде в зависимости от ее температуры составляет: 24С – 7-9 часов; 5-15С – 3,5-4,5 часа; 0-10С – 20-40 минут; -2С 3-8 минут.

Наряду с переохлаждением причиной смерти человека в холодной воде может стать холодовый шок. Он возникает в момент внезапного попадания в холодную воду, что приводит к нарушению дыхания в результате обширного раздражения температурных рецепторов кожи. В случае попадания в холодную воду необходимо предпринять следующие меры.

ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ

Старайтесь не попадать в холодную воду.

Попытайтесь за счет активных действий добраться до берега или спасательного средства. Помните, что через 20-30 минут работы в холодной воде наступает полное истощение тепловых ресурсов организма.

При отсутствии вышеописанной возможности удерживайтесь на поверхности воды с минимальными физическими затратами. Голову держите как можно выше над водой, примите компактную позу «поплавок»: бедра прижать к животу, руками обхватить грудь, сгруппироваться. Такое положение обеспечивает минимальную потерю тепла.

Если в холодной воде оказалось одновременно несколько человек, максимально прижмитесь друг к другу, возьмитесь за руки, образуйте круг и удерживайтесь на плаву. Для экономии сил и удержания на плаву используйте плавающие в воде предметы.

В случае достижения берега или плавсредства сразу же согрейтесь любым доступным способом: физическими упражнениями, напряжением и расслаблением мышц, использованием укрытий, огня, горячей пищи, взаимопомощи. Если отсутствует возможность высушить мокрую одежду, лягте на снег и покатайтесь по нему, снег впитает часть влаги из одежды. При низкой температуре воздуха и невозможности высушить мокрую одежду не снимайте ее. Для обеспечения безопасности приложите максимум усилий и доберитесь до жилья. Если попадание в холодную воду неизбежно, наденьте теплые вещи, а при возможности гидрокостюм. Манжеты, нарукавники, воротник застегните, наденьте головной убор.

ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ ПРИ ПЕРЕОХЛАЖДЕНИИ

Немедленно обеспечить условия по прекращению теплоотдачи организмом: вытащить человека из холодной воды, снега, холодного помещения, открытого, продуваемого ветром пространства, поднять с мокрой, холодной поверхности.

Определить степень переохлаждения и первоочередные мероприятия по оказанию помощи.

Согреть пострадавшего. Снять мокрую и надеть сухую, теплую одежду и головной убор, закутать в одеяло с дополнительным источником тепла, дать горячее питье, при возможности поместить в ванну, постепенно доведя температуру воды до 40С; прием теплой ванны нужно прекратить, когда температура тела поднимется до 34С. в полевых условиях для обогрева могут быть использованы емкости с горячей водой, нагретые на огне камни, завернутые в ткань. Теплые предметы прикладывать к затылочной части головы, на паховую область, на грудь, подмышки. Можно использовать тепло тела человека. Для этого необходимо лечь рядом с пострадавшим и прижаться к нему. Разогревать в первую очередь нужно туловище, а затем руки и ноги.

Если пострадавший находится в тяжелом состоянии: теряет сознание, пульс и дыхание замедлены или вообще отсутствуют, то необходимо немедленно приступить к оказанию неотложной медицинской помощи, вызвать врача или доставить больного в лечебное учреждение.

При оказании первой помощи пострадавшему ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

1) проводить интенсивное отогревание: горячий душ, горячая ванна, жаркое помещение;

2) растирать человека, поскольку это приводит к притоку холодной крови с периферии к внутренним органам и головному мозгу, которые будут продолжать охлаждаться. Согревание должно идти от центра к периферии;

3) использовать открытый огонь и алкоголь;

4) класть человека на холодное основание и растирать снегом.

Первая медицинская помощь при обморожении

Первая медицинская помощь при обморожении предполагает индивидуальный подход. Многое зависит от степени обморожения, переохлаждения, возраста, а так же сопутствующих заболеваний у пострадавшего. Главная задача — как можно быстрее восстановить нарушенное кровоснабжение и исключить возможность развития инфекции. Обморожением называется некроз (омертвение) или воспаление тканей под действием холода. Первые признаки обморожения — появление бледных пятен на коже, с усиливающимся покалыванием. Чаще всего наблюдается обморожение рук, пальцев ног, а также открытых частей головы: носа, щёк, ушей. Коварство случившегося заключается еще и в том, что при дальнейшем пребывании на холоде, человек перестает испытывать болезненные ощущения, и ситуация может стать угрожающей. Кожа становится холодной, плотной на ощупь. Наступает онемение и потеря чувствительности.

При этом происходит замерзание тканевой жидкости на отдельных участках тела. Чаще всего это открытие места: кисти рук, лицо, шея, ноги. Увеличивает вероятность обморожения мокрая, увлажненная одежда и обувь, плохое питание, отсутствие горячей пищи, невозможность обогреться, утомление, кровопотеря, болезнь.

По степени поражения выделяют четыре стадии обморожения:

1-я – побледнение и покраснение кожи, отек и припухлость пораженного участка, ощущение боли и жжение в месте поражения, появление водянистых пузырей.

2-я – расстройство кровообращения, посинение пораженных участков, значительный их отек, пузыри, наполненные прозрачной жидкостью.

3-я и 4-я – омертвение кожи, мышц, сухожилий, суставов, снижение температуры кожи и потеря ею чувствительности, расслоение омертвевших участков, образование нагноений.

Основные профилактические мероприятия по предупреждению переохлаждения:

1) правильный подбор одежды, обуви, снаряжения, продуктов питания;

2) сокращение до минимума времени воздействия холода на открытые участки тела;

3) активные постоянные движения;

4) контроль за открытыми участками тела, умение распознать начало процесса обморожения, принять необходимые меры по оказанию помощи;

5) согревание открытых холодных участков тела путем их контакта с теплыми частями тела: вложить руки под мышки или между ног, положить руку на ухо, нос, щеку.

Если проведение описанных выше мероприятий не принесло ожидаемого эффекта, пораженные участки остались холодными и синими, пострадавшего необходимо срочно доставить в больницу, чтобы предотвратить дальнейшее отмирание тканей и гангрену.

При оказании первой помощи ЗАПРЕЩАЕТСЯ: растирать пораженные участки снегом, смазывать их жирными мазями, интенсивно отогревать.

Прежде всего, пострадавшего необходимо изолировать от ветра и холода. Перенести в теплое, но не жаркое помещение. Снять влажную и тесную одежду, одеть сухую. Согреть замерзшего человека. Для этого лучше всего дать горячее питьё пострадавшему. Помогут также таблетки но-шпы, папаверина, анальгина и аспирина. Кроме того, можно сделать инъекцию анальгина внутримышечно.

Если наблюдается легкое обморожение кожи, когда нет онемения и ярко выраженного обморожения (изменений на коже), поможет согревающая ванна. Следует начать с температуры воды 24oС и постепенно (20-30мин) повысить до температуры здорового тела.

Если нет возможности принять ванну, можно согреть до покраснения теплыми чистыми ладонями рук, легким массажем, растиранием мягкой шерстяной тканью, дыханием. Однако следует помнить, что при глубоком обморожении этого делать нельзя, чтобы не травмировать кожные покровы.

Между пальцами рук или ног стоит проложить влажные марлевые салфетки. Далее наложить ватно-марлевую теплоизолирующую повязку, а поверх – клеёнку или прорезиненную ткань. Если же это щёки или нос, тогда следует накрыть марлей и мягкой теплой тканью. Стараться не повредить кожу, если на ней уже появились волдыри. Обеспечить состояние покоя. Укутать подручными теплыми вещами.

Доврачебная помощь при обморожении и госпитализации. Чего не следует делать при обморожении?

В любой ситуации доврачебная помощь при обморожении очень важна. Но, одновременно, критически необходимо вызвать скорую. Среднюю и тяжелую степень обморожения необходимо лечить в условиях реанимации.

Грамотное оказание первой помощи при обморожении подразумевает также, что нельзя пытаться быстро согреть больного. Интенсивно растирать маслами, жиром, спиртом. Обкладывать горячими грелками и погружаться в горячую ванну. Такие действия препятствуют восстановлению кровотока из-за возникающего в тканях перепада температур. Это может привести к отмиранию эпителиального слоя кожи. Нельзя растирать поврежденную кожу снегом, так как полученные микротрещины могут оказаться серьезным препятствием к полному выздоровлению больного.

studfiles.net