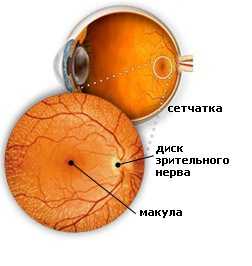

Заболевания сетчатой оболочки глаза (сетчатки). Диагностика и лечение

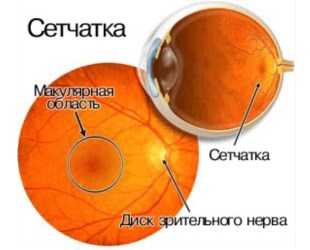

Сетчатка — это внутренняя часть оболочки глаза, которая принимает участие в восприятии световой волны, трансформируя ее в нервные импульсы и передавая по зрительному нерву.

Проблема заболеваний сетчатки глаз — одна из самых актуальных в офтальмологии. Несмотря на то, что данная патология занимает всего 1% от общей структуры глазных болезней, такие заболевания, как непроходимость центральной артерии, диабетическая ретинопатия, отслойка и разрыв сетчатки часто становятся причиной слепоты!

С патологией сетчатки связаны ухудшение сумеречного зрения (куриная слепота), ослабление цветовосприятия (дальтонизм) и другие нарушения зрения.

Функции сетчатки глаза

Благодаря органу зрения мы видим окружающий мир в красках. Это происходит за счет сетчатки глаза, на которой располагаются особые фоторецепторы — палочки и колбочки.

У каждого вида фоторецепторов есть свои функции. Так, днем максимально «загружены» колбочки, а при понижении попадания потока света активно включаются в работу палочки.

Сетчатка глаза обеспечивает следующие функции:

- Цветовое зрение помогает видеть цвета и их оттенки. С помощью 3-х видов колбочек мы можем различать синий, красный и зеленый цвета. При нарушении восприятия развивается дальтонизм. У женщин существует четвертая, добавочная колбочка, поэтому они могут видеть и различать до нескольких миллионов цветовых оттенков.

- Ночное зрение — это способность хорошо видеть в условиях темноты. Такую возможность нам дают палочки (колбочки в темноте не работают).

- Центральное (предметное) зрение позволяет хорошо видеть на разные расстояния, писать, читать, выполнять работу, для которой необходимо разглядывать мелкие предметы. Это становится возможным с помощью колбочек сетчатки, расположенных в области макулы.

- Периферическое зрение обеспечивает способность хорошо ориентироваться в пространстве. Боковое зрение осуществляется благодаря палочкам, расположенным на периферии сетчатки и в парацентральной области.

Симптомы заболеваний сетчатки глаза

Одни из самых ярких симптомов пораженной сетчатой оболочки — сужение полей и ослабления зрения. Также встречаются абсолютные и относительные дефекты зрения (скотомы) различной локализации. На ухудшение работы фоторецепторов указывает появление куриной слепоты и различные виды дальтонизма.

Сильное ослабление центрального зрения говорит о воспалении в макулярной области, ухудшение периферического зрения — о поражении периферии глазного дна. Возникновение скотомы свидетельствует о повреждении какой-либо зоны сетчатки. Существенное ухудшение остроты зрения вместе с увеличением размеров слепого пятна может указывать на воспаление зрительного нерва.

При окклюзии центральной артерии сетчатки может возникнуть кратковременная слепота одного глаза.

Световые вспышки, молнии, блики, пред глазами возможны при отслойке или разрыве сетчатки. Кроме того пациент может видеть в поле зрения туман, а также цветные или черные пятна.

Заболевания сетчатки

Все болезни сетчатки делятся на несколько групп, самые распространенные из которых:

Дистрофические заболевания сетчатки. Травмы. Пороки развития

При дистрофических заболеваниях сетчатки происходит отмирание кусочков ткани сетчатки глаза. Чаще всего они развиваются у пожилых людей. По степени локализации воспалительного процесса выделяются:

Симптомы этих заболеваний могут отличаться друг от друга, однако есть такие общие признаки, как ослабление зрения, появление пятна перед глазами, ухудшение периферического зрения. Более подробно о лечении этих заболеваний можно прочитать здесь.

Возрастная макулярная дегенерация (ВМД)

При возрастной макулярной дегенерации начинают воспаляться клетки центральной части сетчатки — макулы. У человека ухудшается центральное зрение, в центре обзора глаз появляется пятно, искажаются цвета и формы предметов. Заболевание имеет сухую и влажную форму. Более подробно о ВМД читайте здесь.

Сосудистые заболевания сетчатки

Диабетическая ретинопатия

Диабетичекая ретинопатия — достаточно коварное заболевание тем, развивающееся на фоне повышенного уровня сахара в крови и не имеющее симптомов в начале процесса. Если травматическая ретинопатия возникает вследствие травмы глаза, и имеет яркие признаки в виде отека и кровоизлияния, то диабетическая ретинопатия развивается тихо и незаметно.

А между тем, если вовремя не начать лечение может произойти отслоение сетчатки, которое ведет к слепоте. Для диабетической ретинопатии свойственна неоваскуляризация — патологический рост сосудов.

Более об этом виде сосудистого заболевания глаз вы можете прочитать здесь.

Макулярный отек

Макулярный отек является одним из симптомов увеита, тромбоза вен сетчатки, диабетической ретинопатии. Также отек макулы появляется в результате хирургической манипуляции или травмы глаза. Более подробно о диагностике и лечении макулярного отека читайте здесь.

Окклюзия центральной артерии сетчатки

При окклюзии центральной артерии сетчатки происходит закупорка центральной артерии ретины, приводящая к ишемии и сопровождающаяся таким симптомом, как резкая потеря зрения.

Причина появления данного сосудистого заболевания сетчатки — повышенное давление, атеросклероз, нейроциркуляторная дистония, аритмия. При этой патологии возможна полная потеря зрения. Поэтому необходимо как можно раньше начать лечение.

Отек и тромбоз сетчатки глаза

Отек сетчатки связан с повреждением сосудов и скоплением в ретине влаги и белковых структур. Макулярный отек сетчатки может возникнуть в результате сахарного диабета или других заболеваний. Со временем в зоне отека разрастается соединительная ткань, которая приводит к потере зрения.

Тромбоз центральной ветви сетчатки приводит к выпадению зрения на том участке, за который отвечает закупоренная вена. При макулярном отеке может наблюдаться нечеткое зрение в центральной области, прямые линии видятся волнистыми, а окружающий мир — в розоватом цвете, ухудшается рефракция зрения. Причиной появления тромбозов и окклюзии центральной вены сетчатки и ее ветвей являются изменения вязкости крови, нарушение кровообращения в сосудах, ухудшение проницаемости стенки.

Ангиопатия сетчатки

Ангиопатия — это поражение сосудов сетчатки разного диаметра. При ангиопатии возникает патология сосудов, они становятся узкими и извитыми. Причиной появления заболевания являются сахарный диабет, травма глаза, васкулит, остеохондроз шейного отдела, повышенное артериальное давление.

Отслойка сетчатки

Отслойка сетчатки — одна из причин потери зрения и возникновения слепоты.

Первичная отслойка сетчатки может произойти:

- после травмы глаза;

- из-за первичных заболеваний, поражающих сосуды;

- в результате перенапряжения глаз.

Вторичная отслойка сетчатки развивается в результате появления метастазов.

При появлении отслойки человек видит перед глазами плавающие элементы: черные точки, мушки, пелену, вспышки и искры. Более подробно о диагностике и лечении данной патологии можно прочитать здесь.

Диагностика и лечение заболеваний сетчатки глаз

В обычную диагностику дистрофических и сосудистых заболеваний сетчатки глаз входит: исследование остроты зрения, измерение глазного давления, биомикроскопия, измерение полей зрения, определение рефракции, офтальмоскопия.

Кроме этого, возможно, понадобятся дополнительные исследования:

Лечение

Для лечения заболеваний сетчатки глаз могут быть рекомендованы:

- сосудорасширяющие препараты;

- ангиопротекторы;

- антикоагулянты;

- никотиновая кислота, витамины группы В;

- ретинопротекторы.

При тяжелых ретинопатиях, отслойках и разрывах сетчатки по усмотрению врача-офтальмолога могут применяться хирургические методики.

www.mediccity.ru

Сосудистые заболевания сетчатки глаза

Сосудистые заболевания сетчатки глаза – одна из проблем в офтальмологии, так как причиной практически всех болезней глаз является нарушение в сосудистой системе, которое проявляется в непроходимости сосудов и недостаточном движении крови по ним. В результате плохого кровообращения подвергается опасности и светочувствительный слой сетчатки, в котором происходят все зрительные процессы. А так как строение сетчатки довольно сложное, то и требования к кровоснабжению также высоки. Сетчатка является своего рода частью мозга, только вынесенной наружу. Так же как и нейроны центральной нервной системы, так и клетки сетчатки глаза в равной степени не переносят кислородное голодание при плохом кровообращении.

Непроходимость развивается как в артериальных, так и в венозных сосудах. В артериальных сосудах при плохой проходимости страдает приток крови, а в венозных отток крови. В случае недостаточной артериальной проходимости, если она полная и задевает центральную артерию сетчатки глаза, в считанные секунды зрение исчезает. Глазное дно приобретает белый цвет. И если кровообращение не приходит в норму, то в сетчатке за считанные минуты развивается инфаркт сетчатки. Нервные клетки сетчатки, в отличие от других тканей нашего организма не восстаналиваются, а поэтому заболевание очень трудно поддается лечению. В этом случае, для предотвращения атрофии сетчатки важно безотлагательно начать лечение. Важно как можно быстрее снять спазм сосуда и ввести в кровь лекарственный препарат, который бы растворил сгустки крови. При таком методе жизнедеятельность сетчатки увеличивается.

Потеря зрения может быть внезапной и постепенной, частичной или полной, и вызывается многочисленными причинами. Так внезапная потеря зрения может быть связана с окклюзией основной артерии или вены сетчатки, невритом зрительного нерва, отслойкой сетчатки, инсультом и многими другими факторами. Окклюзия центральной артерии сетчатки является следствием тяжелого нарушения кровоснабжения. Симптомами являются — ухудшение зрения, выпадение полей зрения. Основной признак ее – это внезапность. В зависимости от места поражения и времени повреждение может быть незначительным или существенным. У многих пациентов потерянное зрение обычно восстанавливается через несколько часов. Диагностику окклюзии производят путём осмотра глазного дна. Терапия в основном направлена на профилактические мероприятия по устранению осложнений.

Очень часто такие заболевания , как сахарный диабет, лейкоз, гипертоническая болезнь, плохая свертываемость крови приводят к тромбозу центральной вены сетчатки. Заболевание наступает внезапно с резким снижением зрения. Происходит отек глазного дна и диска зрительного нерва. При этом вены расширены и извилисты, имеются множественные кровоизлияния. Обычно тромбоз поражает один глаз. Нарушение зрения после тромбоза удается восстановить не полностью. Высока вероятность развития осложнений в виде атрофии зрительного нерва и глаукомы. Лечение проводится в стационаре с использованием лазерокоагуляции, что дает положительные результаты. Для лечения назначается группа препаратов, которые подбираются индивидуально для каждого больного.

Для предупреждения осложнений заболевания больной должен находиться под постоянным наблюдением у лечащего врача. В случае возникновения каких-либо симптомов или ухудшения зрения незамедлительно обратиться за помощью к офтальмологу.

Наша клиника ДОБРОМЕД предлагает широкий спектр услуг по лечению и профилактике многих заболеваний глаз . В нашем центре работают высококвалифицированные специалисты с многолетним стажем работы не только в нашей стране, но и за рубежом. Мы используем только самые современные и передовые методы и технологии в лечении заболеваний, которые известны человечеству. Успеху лечения в нашей клинике способствует также высокоточная диагностическая и лечебная аппаратура, благодаря которой мы выставляем диагнозы максимально точно и быстро. В ответ о нашей работе, приятно видеть тысячи здоровых и счастливых глаз наших клиентов!

dobromed.ru

Сосудистые заболевания глаз: причины возникновения и лечение

Для того чтобы органы человека работали полноценно кровообращение должно быть в норме. Кровь доставляет кислород и нужные питательные вещества. Функционировать процесс должен и в области глаз, в противном случае развития заболеваний не избежать.

Сосудистые проблемы глаз беспокоят многих. Ввиду невнимательного отношения к себе многие патологии остаются незамеченными. Во избежание осложнений следует своевременно посещать больницу и проходить медицинские осмотры.

Полопавшиеся капилляры в глазах

Содержание статьи

Как устроены наши глаза

Среди системы кровообращения важное место занимают сосуды, они доставляют питание к глазному яблоку, зрительным нервам, сетчатке. Нарушение их работы может привести к сбою в кровоснабжении. Органы зрения не смогут функционировать полноценно, это приведет не только к снижению остроты зрения, но и полной слепоте.

Видео в этой статье рассказывает о строении артерии и венглаза более подробно.

Вены, способствующие обратной транспортировке продуктов обмена, по строению немного различны. Нет клапанов, которые могли бы предотвращать кровообращение в обратном направлении.

Важно! Венозный кровоток проходит рядом с головным мозгом. Любое воспаление или инфекция глаз может передаться мозгу.

Артерии глаза разделяются на несколько веток: полноценное питание обеспечивает центральная артерия.

От нее отходят дополнительные:

- цилиарная;

- мышечная;

- слезная.

И артерии, и вены в глазах, располагаются рядом друг с другом, именно поэтому название их одинаково.

Распространенные патологии

Пораженные сосуды в глазах могут привести к развитию многих неприятных и опасных последствий.

Бывают следующие сосудистые заболевания органа зрения:

- Тромбоз – образуется в центральной зрительной артерии либо в ветках, отходящих от нее. В результате отложений холестерина на стенках артерий, они закупориваются. Способствовать его развитию может высокая коагуляция крови.

- Нейропатия ишемического характера – возникает из-за нарушенного кровообращения, а также когда иннервация артерий глазного дна нарушена.

- Хориоретинит – воспалительный процесс, затрагивает сосудистые ветки глаза.

- Аневризма – это еще одна патология артерий глазного дна, в ходе которой их просвет ограничивается, а стенки выпячиваются. Если коагуляция крови низкая, возникает сильное кровотечение.

На фото ниже пример некоторых заболеваний

Развитие хориоретинита

Распространенные патологии

Среди многочисленных проблем заболевания сосудистого тракта глаза занимают примерно 5%.

Самыми распространенными патологиями являются следующие:

| Патология | Характеристика |

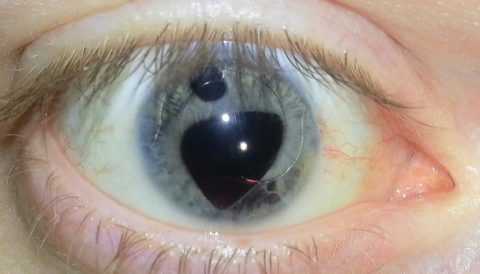

Аниридия | Патология характеризуется отсутствием радужки. Зрачок расширен максимально, присутствует только чернота. |

Колобома | Дефект глаза может быть приобретенным и врожденным. Зрачок принимает форму груши, могут появиться дефекты глазного дна. |

Поликория | Зрачка может быть два или более, один большой, прочие имеют меньший размер. Острота зрения снижается. |

Корэктопия | Расположение зрачка эксцентричное, зрение падает, может развиваться косоглазие. |

Межзрачковая мембрана | Форма аномалии безобидная, у детей обнаруживается часто. Плотные мембраны в центре хрусталика влияют на остроту зрения. |

Болезни глазных сосудов опасны, требуют немедленного вмешательства со стороны медицинского персонала.

Характерные симптомы

Если болят глазные сосуды и возникают какие-то патологии, человек может заметить следующие симптомы:

- острота зрения снижается;

- радиус видимой области уменьшается в несколько раз;

- объекты могут выпадать из поля зрения;

- ощущение жжения в глазах;

- в области поражения боль острого характера;

- ощущение инородного тела и песка в глазах.

Проблема в том, что разные заболевания могут иметь общую клиническую картину, в результате этого поставить диагноз будет не просто.

Важно! Симптомы могут указывать не только на поражение сосудов в глазах, но и хрусталика, сетчатки и прочее. Поставить диагноз точно может только врач.

Могут изменяться сосуды глазного дна при гипертонической болезни. Может повышаться кровяное давление, причем именно благодаря этому можно своевременно выявить проблемы.

Диагностика

Для того чтобы выявить как патология поразила сосуды глаз и правильно назначить лечение пациент должен пройти полное обследование.

Диагностические меры, применяемые для этого, могут быть следующими:

- Офтальмоскопия – осматривается глазное дно, оболочка сосудов, сетчатка. Для проведения процедуры используется офтальмоскоп. Луч света направляется в нужное место, и врач может рассмотреть все, что ему нужно. Методов проведения офтальмоскопии несколько, каждый из них предусматривает использование разных зеркал.

- Флюоресцентная ангиография. В сосудистую систему вводится контрастная жидкость, специалист анализирует состояние крупных и мелких сосудов, сетчатки и глазного дна. Метод часто применяется для выявления хориоидеи.

- Допплерометрия – ультразвуковая диагностика, позволяет оценить характер кровотока в сосудах, скорость, коагуляцию и прочее. Входе исследования можно выявить ишемические изменения.

- Реография – в отличии от метода, перечисленного выше, можно высчитать количество крови, которое за определенный промежуток времени поступает в глазное яблоко.

В результате проведенных методов исследования можно поставить диагноз и назначить лечение. Это важно, так как многие патологии могут привести к необратимым последствиям.

Лечение

Для того чтобы вылечить заболевания, касающиеся глазных сосудов, могут назначаться следующие лекарственные препараты и методы:

- Глазные капли, например, Альбуцид, Флоксал. Действие местное, применяются капли для лечения сетчатки глаза и оболочки. Удается снять воспалительные процессы, остановить дальнейшее распространение инфекции.

- Мазь для глаз – Ацикловир, Тетрациклиновая. Препарат наносится за нижнее веко или на его поверхность. Точно также, как и капли, оказывается местное действие, снять симптомы можно за несколько дней.

- Таблетки – для лечения сосудистых заболеваний могут применяться лекарственные препараты в форме таблеток. Состав крови улучшается, уменьшается коагуляция, не допускают образование тромбов.

- Лечение хирургическим путем. Проводится операция только в том случае, если ни капли, ни лекарственные препараты не дают желаемого эффекта. Проводит процедуру специалист в офтальмоонкологических клиниках.

Так как многие сосудистые заболевания протекают глубоко на дне глазного яблока, лечение становится затруднительным. Препараты с местным действием малоэффективны, поэтому рекомендуется сочетать их с другими методами.

Лазеротерапия

Новый и эффективный метод лечения. Подходит при деформации сосудов и их нарушении. Больным ставится местная анестезия с использованием капель, процедура длится не более получаса. Боли пациент не испытывает, не требуется наблюдаться в дальнейшем у специалиста.

Луч лазера воздействует непосредственно на дефектные участки сосудов. Можно применять для профилактики.

Проводится операция для лечения следующих заболеваний:

- возрастные изменения сетчатки;

- ангиоматоз;

- дистрофия сетчатки глаз;

- гипертоническая ретинопатия;

- разрыв сетчатки.

Проводиться лазерная коагуляция может после хирургической операции, таким образом можно закрепить полученный результат.

Если у пациента имеются серьезные патологии, например, диабет, после лазерной коагуляции может быть рецидив. В целом же это эффективный и простой метод терапии. Процент осложнений невысокий, реабилитационный период быстрый.

Луч лазера направленный на зрачок

Витамины для глаз

Современный образ жизни делает глаза уязвимыми к развитию многих патологий. Провоцирующих факторов много: работа за компьютером, плохое освещение, стрессы и прочее. Для того чтобы сохранить здоровье органов зрения рекомендуется несколько раз в год пропивать витаминные комплексы (см. Витамины для укрепления сосудов глаз – кому они нужны?).

Компливит Офтальмо

Главное преимущество витаминов – они оказывают положительное воздействие на все функции глаз. В составе много витаминов, минералов. Восполняется дефицит питательных веществ, стенки сосудов укрепляются, ускоряются процессы регенерации.

Витрум Вижн

В составе все самое необходимое для органов зрения. Глаза снабжаются всем необходимым, острота зрения повышается, улучшается кровообращение. Можно предупредить развитие многих заболеваний. Принимать вместе с другими поливитаминами не рекомендуется, если необходимость есть, следует проконсультироваться с врачом.

Черника Форте с лютеином

О полезных свойствах черники знают все. В ней есть все вещества, активизирующие восстановительные процессы. Проницаемость мембран клеток восстанавливается, укрепляются стенки сосудов.

Среди недостатков можно выделить только непереносимость компонентов, входящих в состав.

Звездная очанка

Витаминный комплекс рассчитан на ценителей силы природы. Растение положительно влияет на регенерацию тканей, подходит для людей, проводящих много времени за компьютером. Улучшается кровообращение, укрепляются сосуды.

Биоритм Зрение

Органы зрения днем постоянно находятся в напряжении поэтому они должны полноценно отдыхать ночью. При нагрузках требуется дополнительный комплекс полезных веществ для глаз. Витамины поддерживают остроту зрения, укрепляют стенки сосудов, предотвращают развитие многих заболеваний.

Омега-3

Многие ошибочно полагают, что препарат походит только для сердца, однако мнение ошибочное. Глаза нуждаются в поддержке не только при больших нагрузках, но и с возрастом. С помощью Омега-3 можно предупредить атеросклеротические процессы, будут созданы все условия для очищения. Инструкция по применению прилагается в упаковке.

Правильное питание

Для поддержания здоровья необходимо соблюдать правильное питание.

В рационе должны присутствовать следующие продукты:

- Морковный сок – глаза насытятся витамином А, сумеречное зрение улучшится. Для того чтобы он усваивался организмом лучше необходимо смешивать его с молоком в пропорции 1:1. Коктейль необходимо пить каждый день в течении одного месяца.

- Петрушка – выводит токсины, снимает воспалительный процесс со зрительного нерва. В зимнее время года для поддержания здоровья глаз можно использовать высушенную траву.

- Черника. Она полезна в любом виде, как замороженном, так и свежем. Препараты с черникой не так эффективны, как натуральный продукт.

- Абрикос – в составе есть калий, он полезен для органов зрения.

Цена таких продуктов невысокая, а у многих они растут на огороде.

Профилактика

Легче предотвратить развитие заболеваний чем потом бороться с ними. Тем более, что лечить сосудистые патологии глаз трудно и долго.

Для того чтобы предотвратить их развитие необходимо соблюдать простые правила:

- Контролируйте уровень холестерина в крови. Он оседает на стенках сосудов, образуются бляшки, они в свою очередь приводят к тромбозу. Для того чтобы этого не произошло следует контролировать его уровень. Для этого сдаются анализы.

- Несколько раз в год принимайте комплексы витаминов. С их помощью артерии поддерживаются в тонусе, не истончаются. Улучшается состав крови.

- Соблюдайте режим при напряжении глаз. Время препровождение за компьютером, телевизором, книгой, должно чередоваться с отдыхом. Делать перерыв необходимо каждый час. Это время посветите гимнастике для глаз.

Полезные продукты для глаз

Держать глазные сосуды и не допускать развития заболеваний связанными с ними не сложно (см. Как укрепить сосуды глаз быстро и эффективно). Если же патологии, описанные выше, были выявлены, необходимо проконсультироваться с врачом и пройти обследование. Без лечения они могут привести к поной слепоте, лечить их нужно своевременно.

uflebologa.ru

Заболевания сетчатки глаза

Заболевания сетчатки глаза сосудистого происхождения на данный момент считаются одной из наиболее актуальных проблем офтальмологии. Почти все болезни глаза либо вызываются дефектами сосудов в нем либо являются причинами этих аномалий. Отсутствие циркуляции может привести к полной слепоте человека, деформации сетчатки глаза, глаукоме, тромбозам и другим поражениям.

Особенности и причины заболевания

Наш век является временем сосудистых заболеваний. Сосуды в глазу изнашиваются с возрастом. Из-за этого у пожилых людей обычно возникает склероз. Это происходит из-за того, что сосуд сужается и к нему все меньше поступает кровь. В итоге она скапливается в одном месте и образует тромб, который может полностью закупорить сосуд и вызвать тромбоз. Случается, что сосуд может закупориться из-за спазма.

Заболевания сетчатки глаза часто становятся причиной полной слепоты. Медики выделяют большое разнообразие форм сосудистых заболеваний глаза, но центральные положения все же занимают тромбоз сосуда и недостаточный приток крови. В зависимости от того, насколько неинтенсивен поток, различаются формы заболеваний.

Недостаток кровообращения сразу же оказывает свое влияние на светочувствительность самой сетчатки, она считается наиболее важной оболочкой в глазу. В ее основные функции входит нормальное функционирование глаза. Как известно, сетчатка имеет очень сложную структуру. Поэтому требований к кровообращению в ней очень много.

Тромб может образоваться в артериях и венозных стволах глаза: в артериях — из-за недостаточного притока крови, а в венах — из-за плохого оттока. Когда наблюдается полная артериальная непроходимость, касающаяся центральной артерии, зрение быстро исчезает, так как в сетчатке отсутствует такой важный компонент, как кислород. Дно глаза лишается крови и белеет. Если же кровообращение не налаживается, в сетчатке образуется состояние, похожее на инфаркт.

Инфаркт поражает многие органы. Причина всегда заключается в закупорке кровеносных сосудов. Такой термин, как инфаркт глаза, не пользуется большой популярностью среди офтальмологов, чаще всего заболевание называют тромбозом. Это явление приводит к смерти нервных отростков в сетчатке, а они не восстанавливаются. Это является причиной неизлечимой потери зрения. Для того чтобы предотвратить смерть нервных элементов, необходимо принять серьезные меры: первым делом надо снять спазм, ввести в кровеносные сосуды глаза специальные вещества (это необходимо для растворения сгустка крови и предотвращения дальнейшего образования другого тромба). Данные вещества являются антикоагулянтами.

Инфаркт глаза практически не поддается профилактике. Будет лучше, если лечение произойдет как можно раньше. Здесь важна любая минута. От формы тромба многое зависит, а именно то, как будет протекать болезнь, есть ли возможность сохранить или восстановить зрение.

Непроходимость в венах сетчатки встречается чаще, чем артериальная непроходимость. Болезнь протекает стабильнее, и шансов на восстановление и сохранение зрения больше. В этом случае лечение заболеваний сетчатки пройдет благополучнее.

Картина венозного тромбоза сетчатки типична: на дне глаза появляется большое количество мелких и больших кровоизлияний. Это происходит по той причине, что венозный ствол, который служит для оттока крови, закупоривается, а кровяной приток, проходящий по артериям, продолжается. Кровь, не зная, куда идти, начинает выделяться наружу. Если срочно не начать лечение, то все, что происходит в сетчатке, может повлечь за собой потерю зрения.

Закупоривание вен сетчатки глаза может происходить из-за заболеваний, таких, как гипертония, сахарный диабет, склероз. Главные факторы происхождения тромбоза, прежде всего, это деформация стенки сосудов, нарушение интенсивности притока (оттока) крови и изменения в составе самой крови. Тромбоциты считаются очень важными элементами крови, так как они влияют на ее свертывание. К тому же они склеиваются между собой и защищают сосудистые стенки во время заболевания сетчатки.

Дефекты оболочки глаза

Существует определенный дефект оболочки глаза, а именно колобома. Он представляет собой отсутствие какой-то части глазной оболочки. Считается, что обычно колобома — врожденный дефект глаза, который возникает в плоде из-за нарушений в утробе матери. Часто он соединяется с другими пороками (заячьей губой, волчьей пастью). Но существуют случаи, когда колобома является приобретенной.

Существует несколько разновидностей дефекта в зависимости от того, в какой части глаза он располагается: колобома радужки, хориоидеи, ресниц, хрусталика, века. Чаще всего встречается первый вид заболевания. Если колобома врожденная, то зрачок может сокращаться и в точке дефекта, если же она приобретенная, то зрачок утрачивает эту способность. Симптомами этого дефекта являются ослепление и белые круги перед глазами, пациент продолжает видеть, но регулировать свет он не может. При колобоме ресниц человеку трудно и сложно различать близкорасположенные предметы. Последний тип дефекта никак не влияет на зрение, но если колобома большая, то может быть нарушено функционирование слезной жидкости.

Лечение сетчатки глаза

Сейчас популярность обрела методика, которая находится еще на стадии исследования, но все же некоторые медики видят в ней будущее офтальмологии. Этот метод называется гипербарической оксигенацией. Человека с сосудистым заболеванием сетчатки глаза помещают в кислородную атмосферу с повышенным давлением. Это помогает немного повысить продолжительность жизни нервных клеток сетчатки.

Нормализовать свертывание крови при разрушенных тромбоцитах или их недостатке пытаются с помощью медикаментов. Таких веществ сейчас очень много. Например, для предотвращения появления тромбов используют антикоагулянты (эти препараты влияют на свертывание крови). Дозировку и то, как должно вводиться средство, определяет офтальмолог. Все зависит от степени и характера болезни. Но антикоагулянты не всегда являются самым действенным способом лечения острого закупоривания сосудов в сетчатке, так как они не способны растворять уже образовавшиеся тромбы. Сейчас уже появились варианты тех лекарств, которые вполне удачно рассасывают сгусток крови. Такое рассасывание медики называют фибринолизисом. Антикоагулянты стоит употреблять только после консультации со специалистом.

Чаще всего лекарственные средства вводят под глазное яблоко или за него, но иногда приходится вводить препарат внутримышечно или внутривенно. Для этого используются физические методы введения. Такие способы намного эффективнее, и лечение наступает намного быстрее. Самым перспективным методом лечения венозного тромбоза является лазерокоагуляция: она позволяет разрушить капилляры и устранить кровоизлияние. Лазерное лечение сетчатки является действенным способом устранения заболеваний сетчатки.

В основном лечение и профилактика заболеваний сетчатки основаны на прекращении процессов, образующих тромбы.

Например, важно вовремя лечить заболевания сердца и сосудов. Следует стремиться к правильному образу жизни, избегать отрицательных эмоций, перенапряжения, следить за режимом питания и распорядком дня.

zrenieglaz.ru

Заболевания сетчатки глаза сосудистого происхождения

Строение глаза человека. Как он устроен?

НАШИ ЧИТАТЕЛИ РЕКОМЕНДУЮТ!

Для лечения суставов наши читатели успешно используют Око-плюс. Видя, такую популярность этого средства мы решили предложить его и вашему вниманию.

Подробнее здесь…

Глазной аппарат является стереоскопическим и в организме отвечает за правильное восприятие информации, точность ее обработки и дальнейшую передачу в мозг.

Правая часть сетчатки, посредством передачи через зрительный нерв, отправляет в мозг информацию правой доли изображения, левая часть передает левую долю, в итоге, мозг соединяет обе, и получается общая зрительная картинка.

В этом заключается бинокулярное зрение. Все части глаза образуют сложную систему, которая выполняет действие по качественному восприятию, обработке и передаче зрительной информации, находящейся в электромагнитном излучении.

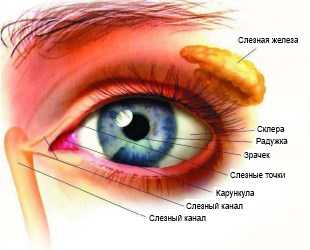

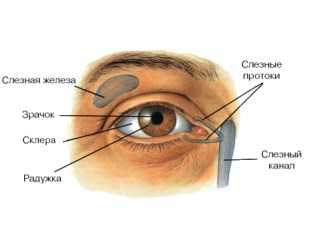

Внешнее строение глаза человека

Глаз состоит из следующих внешних частей:

- Веки.

- Слезный отдел.

- Глазное яблоко.

- Зрачок.

- Роговица.

- Склера.

Веки

Служат защитой для глаз от негативного влияния окружающей среды. Также они защищают от случайного травматизма. Веки состоят из мышечной ткани, которая снаружи они покрыта кожей, а внутри они покрыты конъюнктивой, в виде слизистой оболочки. Мышечная ткань обеспечивает свободное увлажненное движение векам.

Конъюнктива обладает увлажняющим эффектом, благодаря чему происходит плавное скольжение века по глазному яблоку. По краю век располагаются ресницы, которые также выполняют для глаза защитную функцию.

Слезный отдел

Включает в себя слезную железу, добавочные железа и пути, которые служат отводом для слез. Слезная железа находится в ямке снаружи глазницы в верхнем углу.

Отводящие слезные пути находятся на внутренней стороне углов век. Добавочные железы сформированы в своде конъюнктивы, а также около верхнего края хряща века.

Слезы из добавочных желез служат увлажняющей субстанцией для роговицы и конъюнктивы. Они очищают конъюнктивальный мешок инородных тел и микробов.

Примерное количество выделяемых слез в сутки составляет 0,4-1 мл. При раздражении конъюнктивы начинает работать слезная железа. Кровоснабжение железы дает слезная артерия.

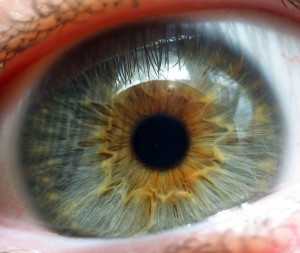

Зрачок

Находится в центре радужки глаза и является круглым отверстием с размером от 2 мм и до 8 мм. Визуальная энергия, сформированная в сетчатой оболочке, формируется посредством прохождения через зрачок внутрь глаза световых лучей.

Зрачок имеет свойство расширяться и сужаться, в зависимости влияния освещенности. Световой поток попадает на сетчатку глаза, а она передает эту информацию в нервные центры, оптимально регулирующие работу зрачка.

Такая функция обеспечивается мышцами радужки – сфинктера и дилататора. Сфинктер служит для сужения зрачка, дилататор для расширения. Благодаря такому свойству зрачка, зрительная функция глаза не страдает от яркого солнца или тумана.

Изменение диаметра зрачка происходит автоматически и совершенно не зависит от личного желания. Помимо яркого светового потока, уменьшение зрачка могут вызвать раздражение тройничного нерва и лекарства. Увеличение вызывают сильные эмоции.

Роговица

Роговица глаза – эластичная оболочка. Она прозрачного цвета и является долей светопреломляющего аппарата, состоит из нескольких слоев:

- эпителиальный;

- боуменова мембрана;

- строма;

- десцеметова мембрана;

- эндотелий.

Эпителиальный слой защищает глаз, нормализует увлажненность глаза и обеспечивает его кислородом.

Боуменова мембрана располагается под эпителиальным слоем, ее функция в обеспечении защиты глаза и питания. Боуменова мембрана является самой невосстанавливаемой.

Строма – основная доля роговицы, которая содержит коллагеновые горизонтальные волокна.

Десцеметова мембрана служит отделительной субстанцией стромы от эндотелия. Она очень эластична, благодаря чему редко повреждается.

Эндотелий в роговице служит насосом для оттока лишней жидкости, вследствие этого роговица остается прозрачной. Также эндотелий помогает в питании роговицы.

Он плохо восстанавливается, а количество клеток, его наполняющих снижается с возрастом, а вместе с ними снижается прозрачность роговицы. На плотность клеток эндотелия могут повлиять травмы, болезни и другие факторы.

Дайте передышку глазам — посмотрите видео по теме статьи:

Склера

Является внешней оболочкой глаза, которая непрозрачна. Она плавно переходит в роговицу. Глазодвигательные мышцы крепятся к склере, а сама она содержит сосуды и нервные окончания.

Внутреннее строение

Разберем, внутреннее строение глаза:

- Хрусталик.

- Стекловидное тело.

- Камеры с водянистой влагой.

- Радужная оболочка.

- Сетчатка.

- Зрительный нерв.

- Артерии, вены.

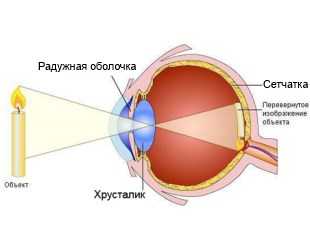

Хрусталик

Обладает аккомодационным механизмом, и схож с линзой биологического характера, которая имеет двояковыпуклую форму. Хрусталик находится за радужкой, позади зрачка и имеет диаметр 3,5-5 мм. Вещество, из которого состоит хрусталик, облачено в капсулу.

Под верхней частью капсулы имеется защитный эпителий. У эпителия существует свойство деления клеток, благодаря уплотнению которых с возрастом, проявляется дальнозоркость.

Хрусталик фиксируется тонкими нитями, один конец которых плотно вплетен в хрусталик, его капсулу, а другой конец соединен с ресничным телом.

При изменении натяжения нитей, происходит процесс аккомодации. Хрусталик лишен лимфатических сосудов и кровеносных, а также нервов.

Он обеспечивает глаз проведением света и светопреломлением, наделяет его функцией аккомодации, и является разделителем глаза на задний отдел и передний отдел.

Стекловидное тело

Стекловидное тело глаза является самым большим образованием. Это вещество без цвета гелеобразной субстанции, которое образовано в виде шарообразной формы, в сагиттальном направлении оно сплющено.

Стекловидное тело состоит из вещества гелеобразной субстанции органического происхождения, мембраны и стекловидного канала.

Перед ним находится хрусталик, зонулярная связка и цилиарные отростки, задняя его часть вплотную подходит к сетчатке. Соединение стекловидного тела и сетчатки происходит у зрительного нерва и в части зубчатой линии, где находится плоская часть цилиарного тела. Данная область является основание стекловидного тела, а ширина этого пояса 2-2,5 мм.

Химический состав стекловидного тела: 98,8 гидрофильный гель, 1,12% сухой остаток. При возникновении кровоизлияния, тромбопластическая активность стекловидного тела резко возрастает.

Такая особенность направлена на остановку кровотечения. В нормальном состоянии стекловидного тела фибринолитическая активность отсутствует.

Питание и поддерживание среды стекловидного тела обеспечивается диффузией питательных веществ, которые через стекловидную мембрану, поступают в тело из внутриглазной жидкости и осмосом.

В стекловидном теле нет сосудов и нервов, а биомикроскопическая его структура представляет различных форм лент серого цвета с белыми крапинками. Между лентами находятся участки без цвета, совершенно прозрачные.

Вакуоли и помутнения в стекловидном теле проявляются с возрастом. В случае, когда происходит частичная потеря стекловидного тела, место заполняется внутриглазной жидкостью.

Камеры с водянистой влагой

У глаза две камеры, которые заполнены водянистой влагой. Влага образуется из крови отростками цилиарного тела. Ее выделение происходит сначала в переднюю камеру, затем она попадает в переднюю камеру.

В переднюю камеру водянистая влага поступает через зрачок. В сутки глаз человека производит от 3 до 9 мл влаги. В водянистой влаге присутствуют вещества, которые питают хрусталик, эндотелий роговицы, переднюю часть стекловидного тела, а также трабекулярную сеть.

В ней находится иммуноглобулины, которые помогают удалять опасные факторы из глаза, его внутренней части. Если отток водянистой влаги нарушен, то это может развить такое глазное заболевание, как глаукома, а также к повышению давления внутри глаза.

В случаях нарушения целостности глазного яблока, потеря водянистой влаги приводит к гипотонии глаза.

Радужная оболочка

Радужная оболочка – авангардный отдел сосудистого тракта. Располагается она сразу за роговицей, между камерами и перед хрусталиком. Радужная оболочка имеет круглую форму и расположена вокруг зрачка.

НАШИ ЧИТАТЕЛИ РЕКОМЕНДУЮТ!

Для лечения суставов наши читатели успешно используют Око-плюс. Видя, такую популярность этого средства мы решили предложить его и вашему вниманию.

Подробнее здесь…

Состоит она из пограничного слоя, стромального слоя и пигментно-мышечного слоя. У нее неровная поверхность с рисунком. В радужной оболочке присутствуют клетки пигментного характера, которые и отвечают за цвет глаз.

Главные задачи радужки: регулирование светового потока, который проходит на сетчатку глаза через зрачок и защита светочувствительных клеток. От правильного функционирования радужки зависит острота зрения.

У радужной оболочки две группы мышц. Одна группа мышц дислоцируется вокруг зрачка и регулирует его уменьшение, другая группа дислоцируется радиально по толщине радужной оболочки, регулируя расширение зрачка. Радужная оболочка имеет множество кровеносных сосудов.

Сетчатка

Является оптимально тонкой оболочкой нервной ткани и представляет тобой периферический отдел зрительного анализатора. В сетчатке присутствуют фоторецепторные клетки, которые отвечают за восприятие, а также, за преобразование в нервные импульсы электромагнитного излучения. Она прилегает с внутренней стороны к стекловидному телу, а к сосудистому слою глазного яблока – снаружи.

У сетчатки две части. Одна часть – зрительная, другая – слепая часть, которая не содержит фоточувствительных клеток. Внутренняя структура сетчатки разделяется на 10 слоев.

Главная задача сетчатки – принимать световой поток, обрабатывать его, переводя в сигнал, который образует в себе полную и закодированную информацию о зрительной картинке.

Зрительный нерв

Зрительный нерв – переплетение нервных волокон. Среди этих тонких волокон находится центральный канал сетчатки. Исходная точка зрительного нерва находится в ганглиозных клетках, далее его формирование происходит путем прохождения через оболочку склеры и обрастания нервных волокон менингеальными структурами.

Глазной нерв имеет три слоя – твердый, паутинный, мягкий. Между слоями находится жидкость. Диаметр зрительного диска составляет около 2 мм.

Топографическое строение зрительного нерва:

- внутриглазной;

- внутриорбитальный;

- внутричерепной;

- внутриканальцевый;

Принцип работы глаза человека

Световой поток проходит через зрачок и сквозь хрусталик приводится в фокус на сетчатке. Сетчатка богата светочувствительными палочками и колбочками, которых в человеческом глазу более 100 миллионов.

Видео: «Процесс зрения»

Палочки обеспечивают чувствительность к свету, а колбочки дают глазам свойство различать цвета и небольшие детали. После преломления светового потока, сетчатка трансформирует картинку в нервные импульсы. Далее эти импульсы переходят в мозг, который обрабатывает поступившую информацию.

Болезни

Болезни, связанные с нарушением строения глаз, могут вызываться как неправильным расположением его частей по отношению друг к другу, так и внутренними дефектами этих частей.

К первой группе относятся заболевания, приводящие к снижению остроты зрения:

- Близорукость. Характеризуется увеличенной по сравнению с нормой длиной глазного яблока. Это приводит к фокусировке света, проходящего через хрусталик, не на сетчатке, а перед ней. Нарушается способность видеть предметы, находящиеся на удалении от глаз. Близорукости соответствует отрицательное число диоптрий при измерении остроты зрения.

- Дальнозоркость. Является следствием уменьшения длины глазного яблока или утери хрусталиком эластичности. В обоих случаях снижаются аккомодационные возможности, нарушается правильная фокусировка изображения, световые лучи сходятся за сетчаткой. Нарушается способность видеть предметы, расположенные вблизи. Дальнозоркости соответствует положительное число диоптрий.

- Астигматизм. Для этого заболевания характерно нарушение сферичности глазной оболочки из-за дефектов хрусталика или роговицы. Это приводит к неравномерному схождению поступающих в глаз лучей света, четкость получаемого мозгом изображения нарушается. Астигматизму нередко сопутствует близорукость или дальнозоркость.

Патологии, связанные с функциональными нарушениями тех или иных частей органа зрения:

- Катаракта. При этом заболевании хрусталик глаза мутнеет, нарушаются его прозрачность и способность к проведению света. В зависимости от степени помутнения, нарушения зрения могут быть разными вплоть до полной слепоты. У большинства людей катаракта возникает в старости, но не прогрессирует до тяжелых стадий.

- Глаукома – патологическое изменение внутриглазного давления. Может провоцироваться множеством факторов, например, уменьшением передней камеры глаза или развитием катаракты.

- Миодезопсия или «летающие мушки» перед глазами. Характеризуется появлением черных точек в поле зрения, которые могут быть представленными в разных количествах и размерах. Точки возникают из-за нарушений в строении стекловидного тела. Но у этого недуга причины не всегда являются физиологическими – «мушки» могут появляться из-за переутомления или после перенесения инфекционных заболеваний.

- Косоглазие. Провоцируется изменением правильного положения глазного яблока по отношению к глазной мышце или нарушением работы глазных мышц.

- Отслоение сетчатки. Сетчатая оболочка и задняя сосудистая стенка отделяются друг от друга. Это происходит из-за нарушения герметичности сетчатки, случающегося при разрывах ее тканей. Отслоение проявляется помутнением очертания предметов перед глазами, появлением вспышек в виде искр. Если из поля зрения выпадают отдельные углы, это значит, что отслоение приняло тяжелые формы. При отсутствии лечения наступает полная слепота.

- Анофтальм – недостаточная развитость глазного яблока. Редкая врожденная патология, причина которой заключается в нарушении формирования лобных долей мозга. Анофтальм может быть и приобретенным, тогда он развивается после хирургических операций (например, по удалению опухолей) или тяжелых травм глаз.

Профилактика

Сохранить зрение четким на протяжении многих лет помогут следующие рекомендации:

- Следует заботиться о здоровье кровеносной системы, в особенности той ее части, которая отвечает за приток крови к голове. Многие дефекты зрения возникают из-за атрофии и повреждения глазных и головных нервов.

- Нельзя допускать перенапряжения глаз. При работе, связанной с постоянным рассмотрением мелких объектов, нужно делать регулярные перерывы с проведением глазной гимнастики. Рабочее место должно обустраиваться так, чтобы яркость освещения и расстояния между предметами были оптимальными.

- Поступление в организм достаточного количества минералов и витаминов – это еще одно условие сохранения зрения здоровым. Особенно для глаз важны витамины C, E, A и такие минералы, как цинк.

- Правильная глазная гигиена позволяет предотвратить развитие воспалительных процессов, осложнения которых могут значительно ухудшить зрение.

Помогла статья? Возможно, она поможет и вашим друзьям! Пожалуйста кликните по одной из кнопок:

1ozrenii.ru

2. Заболевания сетчатки

Патологические состояния сетчатки и зрительного нерва часто бывают предопределены сердечно-сосудистыми, неврологическими и другими заболеваниями, а также эндокринными нарушениями, что вызывает необходимость общего координированного лечения таких больных у офтальмолога и врача соответствующей специальности. Кроме того, изменениям глазного дна придаётся большое диагностическое и прогностическое значение.

Особенно следует отметить, что заболевания сетчатки, в первую очередь сосудистые и дистрофические её поражения, сегодня являются одной из основных причин слепоты и инвалидности по зрению, что свидетельствует о необходимости ранней диагностики и своевременного комплексного лечения как у офтальмолога, так и у врачей общего профиля.

Анатомия сетчатки

Сетчатка (retina) периферическая часть зрительного анализатора. Она развивается из передней части мозгового пузыря, потому её можно считать частью мозга, вынесенной на периферию. В ней различают 10 слоёв: 1) слой пигментного эпителия; 2) слой палочек и колбочек; 3) наружная пограничная мембрана; 4) наружный ядерный слой; 5) наружный ретикулярный слой; 6) внутренний ядерный слой; 7) внутренний ретикулярный слой; 8) слой мультиполярных (ганглиозных) клеток; 9) слой нервных волокон; 10) внутренняя пограничная мембрана. В сетчатке расположены 3 специфических зрительных нейрона:

1. Палочки и колбочки (cellula optіca bacіllіformіs et conіformіs).

2. Биполярные клетки (neurocytus bіpolarіs).

3. Ганглиозные клетки (neurocytus ganglіonarіs).

Палочки имеют очень высокую световую чувствительность, обеспечивают сумеречное и периферическое зрение, их очень много (около 130 млн.), они расположены по всей периферии сетчатки до границы её оптической части (ora serrata).

Колбочки расположены, главным образом, в области центральной ямки жёлтого пятна, их около 7 млн. Они обеспечивают форменное зрение и цветоощущение.

Первый нейрон лежит на слое пигментного эпителия, прочно связанного с хориоидеей, что обеспечивает непрерывное восстановление молекул зрительных пигментов (родопсина и йодопсина), необходимых для фотохимического процесса акта зрения. Таким образом, функция сетчатки тесно связана с состоянием собственно сосудистой оболочки.

Второй нейрон ассоциативный.

Третий нейрон имеет длинные отростки, которые образуют зрительный нерв.

Межъядерные слои сетчатки состоят из волокнистых структур и образуют остов сетчатой оболочки. Отростки ганглионарных клеток образуют зрительный нерв, который выходит из орбиты через зрительное отверстие. В средней черепной ямке, в области турецкого седла, происходит частичный перекрест волокон зрительных нервов обоих глаз (перекрещиваются только медиальные волокна). После перекреста образуется так называемый зрительный тракт, который содержит волокна от сетчаток обоих глаз. Подкорковый центр зрительного анализатора наружные коленчатые тела, а корковый шпорная борозда в затылочной доле мозга (fіssura calcarіna).

Кровоснабжение сетчатки осуществляется от центральной артерии сетчатки, трофика наружных её отделов обеспечивается хориокапиллярным слоем сосудистой оболочки. Сетчатка не имеет чувствительной иннервации, поэтому поражение её не вызывает болевых ощущений.

Нормальное глазное дно имеет такой вид: диск зрительного нерва розовый, границы его чёткие, артерии и вены сетчатки равномерного калибра, соотношение калибра артерии к калибру вены равняется 2:3, очаговых изменений нет.

Диагностика заболеваний сетчатки основывается на данных офтальмоскопии, флюоресцентной ангиографии, функциональных и электрофизиологических исследований (острота зрения, поле зрения, цветоощущение, темновая и световая адаптация, электроретинография, электрическая чувствительность зрительного нерва по фосфену, оптическая когерентная томография).

Жалобы больных неспецифические и заключаются в нарушении функции центрального зрения (фотопсии, метаморфопсии, снижение остроты зрения, центральные скотомы, нарушение цветоощущения) или периферического зрения (ограничение и выпадение в поле зрения, снижение темновой адаптации).

Офтальмоскопические изменения могут быть следующие:

1. Изменение калибра, стенок и хода сосудов.

2. Кровоизлияния различной формы, величины и распространённости.

3. Диффузные или локальные помутнения сетчатки (очаги).

4. Пигментные отложения (очаги, крапчатость).

Патология сетчатки чрезвычайно разнообразна. Среди заболеваний сетчатки различают такие основные формы:

1. Болезни, связанные с общими заболеваниями организма.

2. Воспалительные заболевания.

3. Дистрофические изменения.

4. Отслойка сетчатки.

5. Новообразования.

6. Аномалии развития.

Остановимся на тех заболеваниях сетчатки, которые наиболее часто встречаются, с ними должны быть знакомы врачи всех специальностей.

Сердечно-сосудистые заболевания приводят к различным изменениям на глазном дне. Так, при гипертонической болезни эти изменения отражают патогенез сосудистых нарушений, которые происходят в организме, и имеют большое диагностическое и прогностическое значение. Согласно классификации А.Я. Виленкиной, М.М. Краснова, различают: гипертоническую ангиопатию, гипертонический ангиосклероз, гипертоническую ретинопатию, гипертоническую нейроретинопатию.

При гипертонической ангиопатии имеют место расширение, извитость вен, сужение артерий, их неравномерный калибр. Наблюдается при I-ІІ А стадии гипертонической болезни.

При гипертоническом ангиосклерозе кроме вышеописанных явлений ангиопатии, вдоль утолщённых стенок артерий появляется неравномерный световой рефлекс, симптомы медной и серебряной проволоки, симптом артериовенозного перекреста (Салюс-Гунн I, II и III степеней).

Симптом Салюс-Гунна I: коническое сужение вены с обеих сторон от артерии в месте их перекреста, вена приобретает вид песочных часов. Симптом Салюс-Гунна II: в месте артериовенозного перекреста вена дугообразно изгибается и оттесняется в толщу сетчатки. Симптом Салюс-Гунна III: вену в месте перекреста нельзя различить, так как она прикрывается отёчной сетчаткой. Такое явление характерно для ІІ В ІІІ стадий гипертонической болезни.

При гипертонической ретинопатии появляются очаги и кровоизлияния в сетчатку, снижается зрение. Наблюдается при ІІІ стадии гипертонической болезни.

Гипертоническая нейроретинопатия неблагоприятный прогностический признак. В процесс вовлекается зрительный нерв. Возникает отёк диска зрительного нерва, появляются геморрагии и отёк сетчатки вокруг него. Острота зрения снижается, поле зрения суживается. Наблюдается при ІІІ стадии гипертонической болезни.

Однако, полной параллели между клиническим течением гипертонической болезни и картиной глазного дна может и не быть.

Лечение. Проводят лечение основного заболевания. При ретинопатии, кроме этого, применяют рассасывающую терапию (фибринолизин, гемаза парабульбарно), ангиопротекторы, антиоксиданты (эмоксипин, дицинон, доксиум), при нейроретинопатии также мочегонные и осмотические средства.

При почечной гипертонии происходит сужение артерий, расширение вен сетчатки без выраженных склеротических изменений, с большим количеством экссудативных очагов и плазморрагий. Типичной является фигура звезды в макулярной области. Это плохой прогностический признак, по выражению старых авторов «похоронный звон» для больного. Раньше считали, что продолжительность жизни при появлении таких изменений на глазном дне 1-3 года, однако в настоящее время, благодаря эффективному лечению, во многих случаях удаётся достичь значительного улучшения общего состояния больного с полным или частичным обратным развитием гипертензивных изменений на глазном дне.

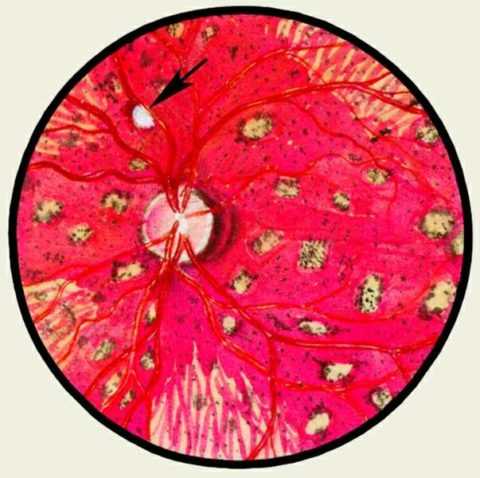

Сахарный диабет является частой причиной тяжёлых поражений сетчатки, которые получили название диабетическая ретинопатия. Они заключаются в появлении микроаневризм, геморрагий, экссудативных очагов; в терминальной фазе развитии пролиферирующих процессов, появлении новообразованных сосудов, разрастании соединительной ткани, развитии вторичной отслойки сетчатки.

Лечение заключается в применении ангиопротекторов, рассасывающих средств, анаболических гормонов. В последние годы применяют фото- и лазеркоагуляцию, криотерапию. Прогноз неблагоприятный.

Общая сосудистая патология организма приводит к развитию таких заболеваний сетчатки, как острая непроходимость центральной артерии сетчатки, тромбоз её центральной вены.

Непроходимость центральной артерии сетчатки вызывается спазмом (50 %), тромбозом (45 %) или эмболией (5 %) артерии. Встречается, кроме больных с гипертонической болезнью, у молодых лиц, страдающих эндокардитом, в частности, ревматическим, хроническими инфекционными заболеваниями.

Больные жалуются на внезапную потерю зрения, вплоть до светоощущения. На глазном дне определяют резкое сужение артерий, отёк сетчатки, симптом “вишнёвой косточки”. В результате заболевания развивается атрофия зрительного нерва.

Лечение: сосудорасширяющие (0,1% р-р атропина ретробульбарно, внутривенно никотиновая кислота, эуфиллин, трентал; сублингвально нитроглицерин), тромболитические средства, антикоагулянты.

Прогноз неблагоприятный. Лечение эффективно при обращении в первые 2-4 часа после заболевания.

Тромбоз центральной вены сетчатки встречается преимущественно у лиц преклонного возраста, страдающих гипертонической болезнью, атеросклерозом. Больные жалуются на внезапное резкое снижение зрения, однако полной слепоты не бывает. На глазном дне видны множественные геморрагии, плазморрагии, расширение и извитость вен, прерывистость их хода, отёк сетчатки, стушёванность границ диска зрительного нерва (так называемый симптом «раздавленного помидора»).

Прогноз для зрения плохой, но более благоприятный, чем в случае непроходимости центральной артерии сетчатки. После рассасывания геморрагий образуются атрофические очаги в сетчатке, у некоторых больных развивается вторичная глаукома.

Лечение: антикоагулянты прямого и непрямого действия, тромболитические и рассасывающие препараты.

Воспалительные заболевания сетчатки

К ним относятся метастатический ретинит, хориоретинит. Возникают они в результате попадания с током крови микроорганизмов из любого гнойного очага.

Жалобы больного зависят от локализации процесса. Поражения центральных отделов сетчатки сопровождаются метаморфопсией, снижением остроты зрения, появлением скотом, при периферической локализации очагов жалобы могут отсутствовать.

Диагноз устанавливают при офтальмоскопии. На глазном дне видны желтовато-белые очаги с нечёткими границами, которые возвышаются над сетчаткой, со временем на их месте развиваются атрофические хориоретинальные очаги.

Лечение: противовоспалительная и рассасывающая терапии, комплексное обследование больного для установления этиологии заболевания.

Дистрофические изменения сетчатки

Различают следующие виды дистрофических изменений сетчатки:

1. Наследственные генерализованные дистрофии (пигментная дистрофия сетчатки, врождённый амавроз Лебера).

2. Наследственные периферические дистрофии сетчатки.

3. Наследственные центральные дистрофии сетчатки.

4. Возрастные дистрофии сетчатки.

Пигментная дистрофия сетчатки (ПДС). Заболевание имеет семейно-наследственный характер с рецессивным типом наследования.

Жалобы больных: снижение и потеря зрения в сумерках (гемералопия), затем развивается сужение поля зрения, в терминальной стадии снижается острота зрения, вплоть до полной слепоты.

При ПДС на глазном дне появляются, начиная с периферии, пигментные очаги в виде костных телец, которые в последующем захватывают и центральные отделы. Резко сужаются ретинальные сосуды. Диск зрительного нерва становится бледным, с восковидным оттенком, в терминальной стадии развивается его полная атрофия. Прогноз неблагоприятный.

Лечение: сосудорасширяющие, метаболические препараты, витамины, тканевая терапия, гормоны, анаболические стероиды, операции реваскуляризации, ретросклеропломбаж, физиотерапевтическое лечение (ультразвук, фонофорез, электрофорез, электростимуляция по “фосфену”, магнитотерапия).

Наследственные макулодистрофии. Различают большое количество клинических форм, которые отличаются по картине глазного дна и характеру клинического течения.

Заболевания имеют семейно-наследственный характер, передаются по рецессивному или доминантному типу и отличаются неуклонно прогрессирующим ходом. Дистрофия жёлтого пятна появляется в дошкольном или школьном, иногда в юношеском возрасте. Следует помнить, что дегенерация макулы у детей наблюдается и на первом году жизни при болезнях Тея-Сакса, Ниманна-Пика.

Болезнь Тея-Сакса (семейная амавротическая идиотия) характеризуется слепотой с типичными изменениями в жёлтом пятне (серовато-белым очагом с “вишнёвой косточкой” в центре), косоглазием и нистагмом, отставанием в умственном развитии вплоть до полной деменции, прогрессивной слабостью мускулатуры. Летальный исход наступает до двух лет.

При болезни Ниманна-Пика (ретикулоэндотелиальный сфингомиелиноз) характерны серовато-белый очаг с «вишнёвой косточкой» в макуле, жёлтоватый атрофичный диск зрительного нерва, экзофтальм, нистагм, увеличение печени, селезёнки и отставание в умственном и физическом развитии. Летальный исход наступает до двух лет.

Возрастные дистрофии сетчатки бывают периферическими и центральными. Периферические дистрофии могут привести к разрыву и отслойке сетчатки. Профилактически проводят криопексию, лазеркоагуляцию.

Макулодистрофии чрезвычайно распространены, по данным различных авторов, их частота среди лиц старше 50 лет составляет 15 29 %. Больные предъявляют жалобы на постепенное снижение зрения, в результате зрение снижается до сотых, появляется центральная абсолютная скотома.

Клинически различают 2 формы возрастной склеротической макулодистрофии: «сухую» и экссудативно-геморрагическую. При «сухой» форме на глазном дне имеются атеросклеротические изменения сосудов сетчатки, отложения в сетчатке липидов, холестерина, гиалина (друзы), депигментация, атрофические очаги.

При экссудативно-геморрагическом течении заболевания на глазном дне появляется желтовато-белый дисковидный очаг, окружённый геморрагиями. В последующем очаг проминирует в стекловидное тело, поэтому его нужно дифференцировать с новообразованием сосудистой оболочки (меланобластомой) это так называемый псевдотуморозный очаг.

Лечение: при «сухой» макулодистрофии физиотерапевтические методы лечения, витаминотерапия, метаболиты, сосудорасширяющие средства, антиоксиданты, операции реваскуляризации, перевязка височной артерии, ретросклеропломбаж. При отёчной форме ангиопротекторы, антиоксиданты, рассасывающая терапия, лазеркоагуляция, криопексия.

Дистрофия сетчатки является фактором, который может привести к развитию отслойки сетчатки, особенно при растяжении глаза (при высокой миопии). Отслойка сетчатки может возникнуть также под воздействием рубцовых изменений в стекловидном теле. Чаще всего непосредственной причиной её является травма или физическое перенапряжение. Развитие отслойки сетчатки связано с тем, что сетчатка анатомически тесно связана с подлежащей тканью только в двух местах: около зубчатой линии у плоской части цилиарного тела и около диска зрительного нерва.

Больные жалуются на появление вспышек света или «молний» (фотопсий) на периферии поля зрения в участке, противоположном разрыву сетчатки. Затем появляется ощущение «завесы», которая надвигается с этой же стороны, от периферии поля зрения к его центру, наступает сужение поля зрения, чаще всего сверху.

При офтальмоскопии зона отслойки имеет вид пузыря или паруса сероватого цвета, на фоне которого ретинальные сосуды выглядят тёмными, а разрывы ярко-красными.

До госпитализации такому больному необходимо обеспечить постельный режим, лучше с бинокулярной повязкой. Показана ургентная госпитализация.

Лечение хирургическое. Проводят операцию вдавления склеры с диатермокоагуляцией или криопексией для развития рубцовой ткани, которая удерживает отслоенную сетчатку. В последние годы при лечении отслойки сетчатки широко применяют лазеркоагуляцию, а также интравитреальные оперативные вмешательства. При этих операциях выполняют витрэктомию (удаление изменённого стекловидного тела, витреоретинальных шварт и пролиферативных эпиретинальных мембран). Для того, чтобы придавить сетчатку к хориоидее, вводят газы, которые расширяются (перфторорганические соединения), или силиконовое маслю. При необходимости проводят рассечение укороченной отслоенной сетчатки и расправляют её с фиксацией краёв с помощью крио- или эндолазерной коагуляции. В отдельных случаях применяют микроскопические ретинальные гвозди и магниты.

Ретинобластома (глиома) злокачественное новообразование сетчатки, которое возникает в первые месяцы или годы жизни ребёнка. В её течении различают 4 стадии.

І стадия начальная. Определяется ограниченный узел опухоли в сетчатке.

ІІ стадия прорастание в полость глаза, в угол передней камеры. Характерный симптом «амавротический кошачий глаз», зрачок расширен, желтоватого цвета, внутриглазное давление повышено.

ІІІ стадия прорастание опухоли в орбиту. Может появиться экзофтальм. Опухоль быстро растёт кпереди, имеет вид цветной капусты.

ІV стадия метастазирование в отдалённые органы, прорастание в полость черепа.

Дифференциальный диагноз проводится с ретролентальной фиброплазией, при которой внутриглазное давление в норме, а также с исходом гнойного септического эндофтальмита, который сопровождается обычно гипотонией глаза. Наиболее информативными являются такие методы диагностики: УЗИ, компьютерная томография, радиоизотопное исследование. Менее информативной является диафаноскопия.

Лечение: в І и ІІ стадиях энуклеация; в ІІІ и ІV экзентерация орбиты с последующей рентген- и химиотерапией.

Прогноз неблагоприятный.

Ретинопатия недоношенных

По современным представлениям, ретинопатия (РН) – это сосудисто-пролиферативное поражение сетчатки, которое возникает преимущественно у недоношенных детей и, в ряде случаев, приводит к необратимой слепоте.

РН возникает, в среднем, у 20 % недоношенных детей, из них у 5 – 7 % патологические изменения приводят к полной потере зрения.

Доказано, что РН развивается у соматически, неврологически и перинатально осложнённых детей. Однако низкий вес при рождении (1500г и меньше), гестационный возраст при рождении 32 недели и меньше, а также оксигенотерапия, которая проводится больше 30 суток, являются наиболее весомыми и постоянными факторами риска.

При РН выделяют активную фазу и фазу регрессии. Активная фаза разделяется на пять стадий:

І стадия – на границе васкуляризированной и аваскулярной зон сетчатки образуется демаркационная линия белого цвета, которая представляет собой скопление сосудообразующей мезенхимальной ткани.

ІІ стадия – в участке демаркационной линии формируется выступ, который может приобретать розовый цвет в результате интраретинальной неоваскуляризации. Выступ начинает проминировать над уровнем сетчатки.

ІІІ стадия – на месте выступа формируется фиброзно-сосудистая экстраретинальная пролиферация.

ІV стадия неполная отслойка сетчатки.

V стадия – тотальная отслойка сетчатки.

В настоящее время общепринято утверждение об отсутствии достаточно эффективных методов консервативного лечения РН (Всемирный форум детских офтальмологов, Лондон, 2000 г.).

Хирургические методы лечения РН включают в себя криотерапию, лазерную фотокоагуляцию и ленсвитрэктомию в сочетании со склеральным пломбированием.

Обязательными требованиями к работе неонатолога и офтальмолога является необходимость своевременно информировать родителей недоношенных новорожденных, особенно с низкой и экстремально низкой массой тела при рождении, о возможностях возникновения и тяжести проявления РН, о потенциальной серьёзности данного заболевания и важности своевременных офтальмологических исследований.

studfiles.net

Заболевания сетчатки глаза: симптомы, признаки, диагностика и лечение

Описание

На сегодняшний день самыми распространенными заболеваниями сетчатки глаз являются процессы, имеющие воспалительный и дистрофический характер течения. Чаще всего поражение сетчатки глаз происходит в результате получения разнообразных травм глаза.

На общее состояние глаза оказывает довольно большое влияние именно наличие определенных сопутствующих заболеваний эндокринной и сердечно-сосудистой системы. Может произойти и поражение сетчатки в результате начала определенных опухолевых процессов.

Сетчатка – это внутренняя оболочка глаза, которая является периферической частью всего зрительного анализатора. Структура самой сетчатки состоит из уникальных фоторецепторных клеток, которые отвечают за обеспечение восприятия, а также способствуют преобразованию в импульсы для нервных окончаний электромагнитных излучений всей видимой световой части спектра, при этом они обеспечивают и проведение первичной обработки импульсов.

Заболевания сетчатки могут иметь наследственную, либо приобретенную патологи. К их числу будет относиться и пигментная дистрофия сетчатки, дистрофия желтого пятна, точечная белая дистрофия сетчатки, синильная либо старческая дистрофия сетчатки, а также синдром Страндеберга-Гренблад.

В результате того, что происходят определенные нарушения в процессе кровообращения, проходящего непосредственно в сетчатке, это приводит к образованию непроходимости центральной артерии сетчатки, васкулитам сетчатки, тромбозом вен сетчатки. Довольно редко может встречаться аномалия развития, происходящая в строении сетчатки.

К числу редких заболеваний сетчатки глаз относится аплазия и гипоплазия центральной ямки, ангиоматозы сетчатки, опухоли сетчатки, наружный экссудативный геморрагический ретинит.

В результате начала отслоения к отделению от задней стенки самой сетчатки (этот процесс протекает в глазном яблоке), спровоцировать серьезное повреждение капилляров может сахарный диабет либо гипертония, так как именно капилляры осуществляют поступление в сетчатку необходимого количества крови. В свою очередь это может привести к образованию гипертоническойретинопатии либо диабетической ретинопатии.

Ретинобластма – это злокачественная опухоль сетчатки. Также к числу заболеваний сетчатки глаз относится и такая патология, как макулодистрофия, в результате которой происходят определенные изменения в сосудах, в центральной зоне сетчатки наблюдаются происходящие изменения.

Симптомы

Основным признаком начала процесса отслойки сетчатки глаза является образование пелены, проявляющейся непосредственно перед пораженным глазом. Не приносит желаемого облегчения проводимое самостоятельное закапывание больного глаза каплями либо промывание чаем.

В этом случае, важное значение имеет то, насколько рано было сообщено врачу про данный симптом. Также стоит уточнить, с какой именно стороны начала проявляться пелена, так как с течением времени и отсутствием лечения, она имеет свойство значительно увеличиваться в размерах, а также распространяться непосредственно на всю поверхность зрительного поля.

Данное заболевание сетчатки глаза может проявляться и такими характерными симптомами, как появление искр, вспышек напоминающих молнию, плавающие точки, хлопья сажи, искаженные предметы и рассматриваемые буквы во время чтения. В дальнейшем начинается интенсивное снижение уровня остроты предметного зрения, происходит локальное выпадение либо сужение поля зрения. Начало развития данного заболевания может происходить у маленьких детей, но бывают случаи, когда его образование происходит и во время второй половины жизни.

В случае начала развития белой точечной дегенерации сетчатки, у больного могут появиться жалобы на резкое ухудшение уровня остроты зрения, проявляющееся именно в ночное время суток. Со временем начинается процесс сужения зрительных полей.

В результате проведения осмотра глазного дна, можно будет обнаружить наличие довольно большого количества характерных белых очагов, средний размер которых равен примерно два миллиметра. Такие очаги поражения, чаще всего, будут располагаться непосредственно на периферии сетчатки.

В дальнейшем начинается постепенное развитие склероза сосудов пораженной сетчатки, что в свою очередь провоцирует начало атрофии зрительного нерва. В случае развития юношеской дистрофии желтого пятна у детей, находящихся в возрасте 5-ти лет, появятся жалобы на образование не самых приятных ощущений, проявляющихся в том случае, если смотреть на источник света, то есть происходит развитие светобоязни. В отличие от светлого времени суток, с наступлением сумерек, у больного происходит значительное ухудшение качества центрального зрения, начинается выпадение именно центральных зрительных полей.

Во время проведения осмотра пациента, у больного могут быть обнаружены сразу два пятна коричневого либо желтоватого оттенка. В том случае, если заболевание находится на более поздней стадии развития, в центральной части отдела сетчатки, начинается образование атрофического очага, а со временем наблюдается постепенное развитие и атрофии поврежденного зрительного нерва.

Диагностика

В основе диагностики заболеваний, которые напрямую связаны с определенными поражениями самой сетчатки глаза, лежит проведение таких исследований, как:

- пациент проходит обследование для того, чтобы определить уровень остроты зрения, благодаря чему появляется возможность установить и то, в каком состоянии находятся центральные области пораженной сетчатки;

- проводятся замеры внутриглазного давления;

- назначается исследование для зрительных полей (в этом случае применяется компьютерная периметрия), появляется возможность определения состояния периферийной сетчатки;

- проводится электрофизиологическое обследование пациента, благодаря чему врач сможет провести оценку клеточной жизнеспособности зрительного нерва, а также сетчатых оболочек глаз;

- есть необходимость в проведении прямой и непрямой офтальмоскопии (осматривается глазное дно), благодаря чему можно будет определить место расположения в сетчатке разрывов, и конечно, их количество. Также оценивается и то, в каком состоянии находится участок отслоенной сетчатки и ее связь со стекловидным телом, устанавливаются участки истончения, которые нуждаются в повышенном внимании во время проведения оперативного лечения.

Профилактика

В зависимости от вида и формы заболеваний сетчатки глаза будут определяться и профилактические меры, но они могут быть и общие, а именно – ведение здорового образа жизни, отказ от всех вредных привычек. С особым вниманием необходимо следить и за собственным рационом, так как питание должно быть полноценным и полностью сбалансированным, ведь только в этом случае организм человека будет получать все необходимые витамины и другие ценные минералы.

Лечение

На сегодняшний день лечение такого заболевания, как расслоение сетчатки, будет проводиться с помощью хирургического вмешательства. Исключительно в специализированном центре должна проводиться ретинальная микрохирургия, процедуру выполняет опытный врач-офтальмолог.

В случае проведения терапевтического лечения образования пигментной дистрофии сетчатки, будет назначаться использование специальных препаратов, которые способствуют улучшению не только процессов кровоснабжения, но и питания сетчатки, и конечно, зрительного нерва. Такое лечение включает в свой состав ровно два курса, проводимых на протяжении года, но в то же время, оно не всегда будет давать желаемой лечебный результат.

Сегодня применяется специальная современная хирургическая методика лечения, в основе которой лежит частичная пересадка полосок мышц, которые отвечают за передвижение в область глазной сосудистой оболочки глаза, чтобы значительно улучшить процесс кровоснабжения глаза.

Для проведения курса лечения такого заболевания, как точечная дистрофия сетчатки, будут назначены медикаментозные препараты, которые способствуют улучшению процесса кровоснабжения сетчатки и зрительного нерва, улучшается питание.

На сегодняшний день нет возможности полного излечения такого заболевания сетчатки глаз, как болезнь Штардгардта, но благодаря приему специальных медикаментозных препаратов, появляется возможность поддержания зрительной функции, которые способствуют и улучшению процесса питания, кровоснабжения.

На сегодняшний день разработаны специальные лечебные методики, которые способствуют стимуляцию сетчатки благодаря использованию уникального низкоэнергетического инфракрасного лазера.

В случае проведения такого заболевания сетчатки глаз, как болезнь Беста, пациенту назначается прием специальных медикаментозных препаратов, способствующих эффективному укреплению сосудистой стенки, и конечно, назначаются и ингибиторы простагландинов, антиоксиданты.

Для лечения ангиоидных полос сетчатки используются ангиопротекторы, прием которых проводится курсами, при этом само лечение занимает довольно много времени. Также пациенту будет назначен и прием антиоксидантов. При помощи современных лазеров проводится коагуляция всех поврежденных участков.

Важно помнить, что для предотвращения развития возможных осложнений со здоровьем, необходимо при появлении первого чувства дискомфорта, незамедлительно обратиться за квалифицированной медицинской помощью.

nebolet.com