Воронкообразная грудная клетка — причины, симптомы, диагностика и лечение

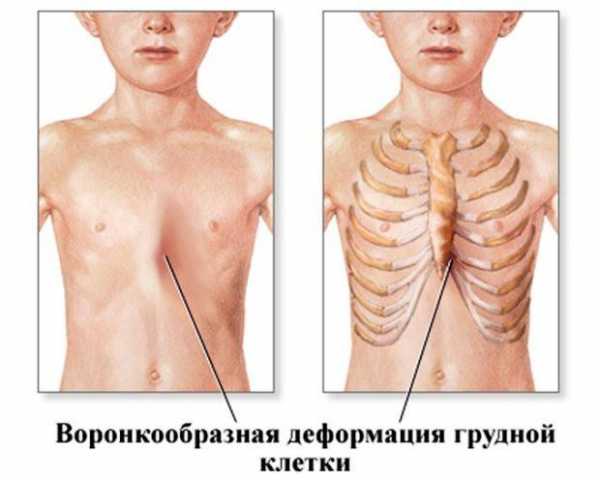

Воронкообразная грудная клетка – это врожденная аномалия развития, при которой наблюдается западение грудины и передних отделов ребер. Этиология окончательно не установлена, предполагается, что ведущую роль играют наследственные факторы. Непосредственной причиной является дисплазия соединительнотканной и хрящевой ткани в области грудной клетки. Патология усугубляется по мере роста ребенка, нередко становится причиной изменения осанки, нарушения функций сердца и легких. Диагноз выставляется на основании осмотра, данных торакометрии, результатов рентгенографии и других исследований. Терапевтические методы лечения малоэффективны. При прогрессировании патологии и нарушениях работы органов грудной клетки показана операция.

Общие сведения

Воронкообразная грудь (pectus excavatum, впалая грудь) – врожденная патология. Характеризуется западением передних отделов груди. Является наиболее распространенной деформацией грудной клетки (91% от всех случаев врожденных пороков развития грудной клетки). По различным данным наблюдается у 0,6-2,3% жителей России. Из-за склонности к прогрессированию в ряде случаев представляет серьезную опасность для здоровья пациентов.

Причины

Этиология воронкообразной грудной клетки окончательно не выяснена, в настоящее время исследователи рассматривают около 30 гипотез возникновения воронкообразной груди. Однако статистическим путем установлено, что ведущее значение в развитии данной патологии имеют наследственные факторы. Это подтверждается наличием у пациентов родственников с такими же врожденными пороками. Кроме того, у больных с воронкообразной грудной клеткой чаще, чем в целом по популяции, выявляются другие аномалии развития.

Основной причиной деформации является хрящевая и соединительнотканная дисплазия вследствие определенных ферментативных нарушений. Неполноценность тканей может проявляться не только до рождения ребенка, но и в процессе его роста и развития. С возрастом западение грудины нередко прогрессирует, вследствие чего искривляется позвоночник, уменьшается объем грудной полости, смещается сердце и нарушаются функции органов грудной клетки. Гистологические исследования хрящевой ткани, взятой у больных разного возраста, подтверждают усугубление изменений: по мере взросления хрящ все больше разрыхляется, в нем появляется избыточное количество межклеточного вещества, образуются многочисленные полости и очаги асбестовой дегенерации.

Классификация

В настоящее время описано около 40 синдромов, сопровождающихся формированием воронкообразной груди. Это, а также отсутствие единой патогенетической теории развития болезни затрудняет создание единой классификации. Наиболее удачным вариантом, который использует большинство современных хирургов, является классификация Урмонас и Кондрашина:

- По виду деформации: асимметричная (левосторонняя, правосторонняя) и симметричная.

- По форме деформации: плосковороночная и обычная.

- По типу деформации грудины: типичная, седловидная, винтовая.

- По степени деформации: 1, 2 и 3 степень.

- По стадии болезни: компенсированная, субкомпенсированная и декомпенсированная.

- По сочетанию с другими врожденными аномалиями: не сочетанная и сочетанная.

Для определения степени воронкообразной груди в отечественной травматологии и ортопедии используется метод Гижицкой. На боковых рентгенограммах измеряют наименьшее и наибольшее расстояние между передней поверхностью позвоночника и задней поверхностью грудины. Затем наименьшее расстояние делят на наибольшее, получая коэффициент деформации. Значение 0,7 и более – 1 степень, 0,7-0,5 – 2 степень, 0,5 и менее – 3 степень.

Симптомы воронкообразной груди

Проявления болезни зависят от возраста пациента. У грудных детей наблюдается незначительное вдавление грудины и выявляется парадоксальное дыхание — симптом, при котором ребра и грудина западают во время вдоха. У больных младшего возраста вдавление грудины становится более явным, под краями реберных дуг обнаруживается поперечная борозда. Дошкольники с воронкообразной грудью чаще других детей болеют простудными заболеваниями.

У школьников выявляется нарушение осанки. Искривление ребер и грудины становится фиксированным. Грудная клетка уплощенная, надплечья опущенные, края реберных дуг подняты, живот выпячен. Симптом парадоксального дыхания по мере взросления постепенно исчезает. Наблюдается грудной кифоз, нередко в сочетании со сколиозом. Отмечается повышенная утомляемость, потливость, раздражительность, сниженный аппетит, бледность кожи и уменьшение массы тела по сравнению с возрастной нормой. Дети плохо переносят физические нагрузки. Выявляются нарушения работы сердца и легких. Характерны частые бронхиты и пневмонии, некоторые пациенты жалуются на боли в области сердца.

Диагностика

Обследование больных с воронкообразной грудью предполагает не только точную постановку диагноза, но и оценку общего состояния пациента, а также выраженности нарушений со стороны сердца и легких. Обычно диагноз не вызывает затруднений еще на стадии осмотра. Для оценки степени и характера деформации используют торакометрию и различные индексы, определяемые с учетом объема впадины в области грудины, эластичности грудной клетки, ширины грудной клетки и некоторых других показателей. Для уточнения данных торакометрии выполняется рентгенография грудной клетки в 2 проекциях и компьютерная томография органов грудной полости.

Пациента направляют на консультацию к пульмонологу и кардиологу, назначают ряд исследований дыхательной и сердечно-сосудистой системы. Спирометрия свидетельствует о снижении жизненной емкости легких. На ЭКГ выявляется смещение электрической оси сердца, отрицательный зубец Т в отведении V3 и снижение зубцов. При проведении эхокардиографии нередко обнаруживается пролапс митрального клапана. Кроме того, у больных с воронкообразной грудной клеткой часто наблюдается тахикардия, повышение венозного и артериального давления и другие нарушения. Как правило, с возрастом патологические проявления становятся более выраженными.

Лечение воронкообразной грудной клетки

Лечение могут осуществлять травматологи-ортопеды и торакальные хирурги. Консервативная терапия при данной патологии малоэффективна. Показанием к оперативному лечению являются нарастающие нарушения работы органов кровообращения и дыхания. Кроме того, иногда хирургическое вмешательство проводится для устранения косметического дефекта. Операции (кроме косметических) рекомендуют проводить в раннем возрасте, оптимальный период – 4-6 лет. Такой подход позволяет обеспечить условия для правильного формирования грудной клетки, предупредить развитие вторичных деформаций позвоночника и появление функциональных нарушений. Кроме того, дети лучше переносят хирургические вмешательства, их грудная клетка отличается повышенной эластичностью, и коррекция проходит менее травматично.

В настоящее время используется около 50 видов оперативных вмешательств. Все методики подразделяются на две группы: паллиативные и радикальные. Целью радикальных методов является увеличение объема грудной клетки, все они предусматривают стернотомию (рассечение грудины) и хондротомию (рассечение хрящевой части ребер). В процессе операции часть кости удаляют, а передние отделы грудной клетки фиксируют при помощи специальных швов, различных фиксаторов (спиц, пластин, алло- и аутотрансплантатов). Паллиативные вмешательства предусматривают маскировку дефекта без коррекции объема грудной полости. При этом в подфасциальное пространство вшиваются внегрудные силиконовые протезы.

Безусловным показанием к радикальному хирургическому лечению является деформация 3 степени, деформация 2 степени в стадии субкомпенсации и декомпенсации, резко выраженный сколиоз, синдром плоской спины, слипчивый перикардит, сердечно-легочная недостаточность и гипертрофия правого желудочка сердца. Перед операцией обязательно назначается комплексное обследование и проводится лечение хронических инфекционных заболеваний (бронхита, гайморита, хронической пневмонии и т. д.).

Показанием к паллиативному вмешательству являются 1 и 2 степень деформации. Паллиативные операции проводятся только взрослым, поскольку в процессе роста ребенка силиконовый протез может визуально «отслоиться» и косметический эффект хирургического вмешательства будет утрачен. Больным старше 13 лет с незначительной деформацией может быть проведена коррекция расположения реберных дуг – операция, при которой дуги отсекаются и крест-накрест фиксируются на передней поверхности грудины.

Для создания максимально благоприятных условий в послеоперационном периоде пациента помещают в отделение реанимации, где он находится в состоянии медикаментозного сна. При этом ведется тщательное наблюдение за состоянием органов грудной полости и функцией дыхательной системы. Для профилактики гипоксии проводят ингаляции кислорода через носовой катетер. Со 2-3 дня начинают занятия дыхательной гимнастикой. Через неделю назначают ЛФК и массаж.

Прогноз и профилактика

Профилактика воронкообразной груди не разработана. Оценить результат операции можно только через 3-6 месяцев. Оценивается как косметический эффект, так и степень восстановления функций органов грудной полости. При этом хорошим результатом считается полное устранение деформации, отсутствие парадоксального дыхания, соответствие антропометрических показателей стандартным данным для соответствующей возрастной группы, отсутствие нарушений со стороны легких и сердца, нормальные показатели кислотно-щелочного и водно-солевого обмена.

Удовлетворительным считается результат, при котором сохраняется незначительная деформация и есть незначительные функциональные нарушения, но жалобы отсутствуют. Неудовлетворительный результат – рецидив деформации, жалобы сохраняются, функциональные показатели не улучшились. Хороший результат достигается у 50-80% пациентов, удовлетворительный – у 10-25% пациентов и неудовлетворительный – также у 10-25% пациентов. По данным исследований, в отдаленном периоде лучшие результаты наблюдаются при пластике грудины без применения фиксаторов. Вместе с тем, не существует единой универсальной методики, которая одинаково хорошо подходила бы всем пациентам.

www.krasotaimedicina.ru

причины, степени и лечение операцией и терапией

Воронкообразная деформация грудной клетки встречается у 70% новорожденных мужского пола и у 30% младенцев женского пола. Порок диагностируют у 1 ребенка из 500. Патологию также называют «грудью сапожника».

При ВДГК грудина западает внутрь, чаще всего – на уровне мечевидного отростка. У одних пациентов патология влияет только на внешний вид и вызывает психологический дискомфорт, у других приводит к функциональным нарушениям внутренних органов и требует серьезного лечения.

Что это такое

Воронкообразная деформация грудины относится к врожденным патологиям, вызванным генетическими факторами. Заболевание возникает из-за ферментативных нарушений. Они приводят к изменению соединительной ткани и чрезмерному росту реберных хрящей, особенно в зоне прикрепления к грудине 4 и 7 ребер.

Аномальные процессы приводят к смещению костей. Происходит деформация и западание ребер. Процесс называют прогрессивным дорсальным смещением. В результате аномальных процессов в грудине образуется углубление, которое приводит к деформации позвоночника, смещению сердца и изменению биомеханики дыхания.

В МКБ-10 патология находится в разделе Q65-Q79 «Врожденные костно-мышечные деформации…позвоночника и грудной клетки». Заболеванию присвоили код Q67.6 «Впалая грудь».

Воронкообразная деформация у детей

У 75% младенцев с ВДГК патология формируется в период внутриутробного развития. У 25% детей заболевание развивается на первом году жизни, часто – на фоне синдрома Поланда, синдрома Марфана или других аномалий, вызванных изменением соединительной и хрящевой тканей.

На ранних этапах воронкообразная грудная клетка у ребенка практически незаметна. Контуры углубления чаще всего проступают во время плача или крика младенца, но патология быстро прогрессирует. Заболевание развивается до 5–6 лет и приводит к постепенному смещению внутренних органов, проблемам с набором веса и задержке в развитии.

При сильной деформации грудины первое хирургическое вмешательство проводят в возрасте 2–3 лет, но чаще врачи стараются решить проблему консервативными способами. Если позволяет состояние пациента, операцию откладывают до 12–14 лет или до совершеннолетия, когда завершается рост и формирование грудного отдела.

Симптомы

У грудных детей ВДГК диагностируют по двух признакам:

- незначительная впадина в передней стенке грудины;

- парадоксальное дыхание – западание грудной клетки при крике, сильном плаче или при глубоком вдохе.

Новорожденным с воронкообразной деформацией сложно сосать грудь и бутылочку, у них снижается аппетит и появляется задержка в развитии. Младенцы с патологией медленно набирают вес, часто болеют простудными и вирусными заболеваниями.

К 5–6 годам воронкообразная впадина становится более выраженной. Края реберных дуг выступают вперед, над ними образуется поперечная борозда, которую несложно найти при пальпации грудины. Вместе с реберными дугами вперед выступают и прямые мышцы живота. Брюшина визуально увеличивается, а позвоночник деформируется и выгибается в противоположную сторону.

У детей дошкольного возраста ВДГК приводит к проблемам с осанкой и кифозу. Грудина становится уплощенной, предплечья опускаются. При легкой и средней тяжести воронкообразной деформации у пациентов наблюдают:

- склонность к бронхитам и пневмонии;

- быструю утомляемость, особенно при подвижных играх;

- склонность к ангине и другим заболеваниям носоглотки;

- проблемы с глотанием;

- неопределенный болевой синдром в области деформации;

- гипертрофию миндалин;

- упорное срыгивание.

У пациентов с тяжелой формой ВДГК сохраняется «парадоксальное дыхание», в легких при осмотре слышатся сухие хрипы. Также при серьезной деформации наблюдается ослабление дыхания, небольшое смещение сердца влево или вправо. У некоторых пациентов дошкольного возраста отмечают редкие или частые приступы тахикардии.

В подростковом периоде кифоз усиливает и может сочетать со сколиозом. У пациентов, склонных к частым простудным и вирусным заболеваниям, может развиваться хроническая пневмония, которая плохо поддается лечению.

К характерным симптомам ВДГК в подростковом и юношеском возрасте также относятся:

- затрудненное глотание;

- боли в области желудка;

- проблемы с аппетитом;

- бледность кожных покровов;

- потливость;

- повышенная утомляемость;

- раздражительность;

- низкая масса тела;

- сильное смещение сердца и/или изворот по часовой стрелке;

- небольшое увеличение диаметра сердца;

- склонность к тахикардии и недостаточность клапанов;

- проблемы с давлением;

- частые головные боли.

У людей, склонных к частым бронхитам и пневмонии, могут обнаружить поликистозные образования в легких.

Во взрослом возрасте симптомы воронкообразной деформации только усиливаются. Появляются сбои сердечного ритма и боли в области сердца, снижается выносливость. У многих пациентов диагностируют пролапс митрального клапана, ишемическую болезнь и проблемы с дыханием.

Классификация

Согласно индексу Гижицкой существует три степени груди сапожника:

- I степень – расстояние от грудины до позвоночника в соотношении к наибольшей ширине грудной клетки составляет 1–0,8;

- II степень – расстояние не превышает 0,7–0,5;

- III степень – расстояние минимально, до 0,5.

При 1 степени и 2 степени хирургическое лечение не обязательно и выполняется, если патология доставляет пациенту психологический дискомфорт. У людей с 3 степенью ВДГК наблюдают выраженные функциональные изменения в работе дыхательной и кровеносной систем, а также сердца. Таким пациентам показана хирургическая коррекция патологии и сопутствующих дефектов.

Индекс Гижицкой лежит в основе классификаций Н. И. Кондрашина по форме деформации, степени ее выраженности и по клиническому течению заболевания.

В зависимости от клинического течения ВДГК бывает:

- компенсированной – заболевание протекает без функциональных нарушений, единственная жалоба – неэстетический внешний вид углубления;

- субкомпенсированной – патология сопровождается небольшими функциональными изменениями со стороны легких, бронхов и сердца;

- декомпенсированной – деформация ярко выраженная, функциональные изменения со стороны дыхательной и сердечно-сосудистой систем значительные и могут угрожать жизни пациента.

В зависимости от формы Н. И. Кондрашин делит впалую грудь на три типа:

- симметричный – дефект расположен ближе к центру грудины;

- асимметричный – углубление находится ближе к правой или левой стороне грудной клетки;

- плоско-вороночный – западение начинается на уровне сосковых линий и распространяется за их пределы, иногда дефект локализуется на уровне ключиц или второго ребра.

В зависимости от выраженности и глубины воронкообразного углубления патологию делят на три вида:

- 1 степени – глубина западения не превышает 2 см, сердце в нормальном положении;

- 2 степени – глубина воронки достигает 4 см, сердце смещено на 2–3 см влево, реже – вправо;

- 3 степени – глубина дефекта превышает 4 см, сердце сильно смещено, есть функциональные нарушения.

В отдельную группу выделяют пациентов, у которых воронкообразная грудина возникла на фоне синдрома Марфана. У детей с раннего возраста формируется глубокое западение, патология сопровождается различными функциональными нарушениями.

Воронкообразную деформацию делят на сочетанную и не сочетанную. Сочетанный тип сопровождается другими патологиями. Не сочетанный протекает в легкой форме и чаще всего не требует экстренного хирургического лечения.

Диагностика

Первичный диагноз «впалая грудь» врач может поставить сразу после осмотра, опираясь на характерные симптомы и визуальные признаки патологии. Дальнейшие обследования назначают пациенту для определения степени заболевания, а также для оценки работы сердечно-сосудистой и дыхательной систем, кровообращения и общего состояния.

Человеку с ВДГК предлагают пройти:

- Торакометрию – исследование с помощью кольца с 12 сквозными каналами. Аппарат закреплен на вертикальной стойке и регулируется в зависимости от роста пациента и ширины его грудной клетки. Торакометрия показывает степень деформации и позволяет отслеживать динамику изменений.

- Рентгенографию – исследование с помощью рентгеновских лучей. Снимки делают в двух проекциях: прямой и боковой. Метод позволяет определить стадию и тип воронкообразной деформации.

- КТ или МРТ – современные способы, которые помогают воссоздать 3D-модель грудной клетки и внутренних органов. Исследования назначают для определения степени патологии, а также для оценки костной и хрящевой тканей, диагностики изменений в легких. МРТ и КТ рекомендованы пациентам, у которых подозревают смещение сердца и сердечную недостаточность.

Больных с функциональными нарушениями направляют к кардиологу и пульмонологу. Профильные врачи назначают спирометрию, ЭКГ, электрокардиографию и другие общеклинические исследования, которые помогут определить тяжесть патологии и сопутствующих заболеваний.

Безоперационное лечение

Лечить впалую грудь можно физическими упражнениями и вакуумным колоколом.

ЛФК

Пациентам с первой степенью деформации ЛФК назначают в качестве основной терапии. При прогрессирующей патологии рекомендовано хирургическое вмешательство, а физические упражнения используют как вспомогательное средство, которым дополняют основное лечение.

Укрепляющий комплекс длится до 30–40 минут и начинается с двухминутной ходьбы по залу. Затем пациенту предлагают:

- Принять классическое исходное положение: руки опущены, ноги на ширине плеч. На вдохе левую ногу отводят назад, руки поднимают вверх. На выдохе возвращаются в начальную позицию. Голова повернута вперед, подбородок слегка приподнят. Упражнение делают медленно, чередуя правую и левую ногу. Количество повторов – 6–8.

- Остаться в исходном положении. На вдохе плавно опустить корпус и развести руки в стороны. На выдохе вернуться в начальную позу. Количество повторов – от 6 до 8.

- Сесть на пол, ноги выпрямить и развести в стороны. Руки завести за спину и упереться в пол. На вдохе приподнять таз и запрокинуть голову назад. Слегка выгнуть спину. На вдохе медленно сесть на пол. Сделать от 4 до 6 повторов.

- Лечь на спину, вытянув руки вдоль тела. Стараться дышать грудной клеткой, диафрагма остается неподвижной. Выполнить 3–4 полных вдоха-выдоха.

- Остаться в лежачем положении. Поднять ноги, согнутые в коленях, и сделать «Велосипед». Крутить невидимые педали 8–10 раз.

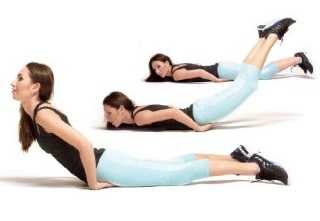

- Лечь на живот, руки вдоль туловища. На вдохе медленно поднять верхние конечности и развести ноги. На выдохе – плавно принять исходное положение. Количество повторений – 8–10.

ЛФК заканчивают двухминутной ходьбой по залу. Длительность комплекса и разновидность упражнений корректируется лечащим врачом и тренером.

Вакуумный колокол

Вакуумный колокол или вакуумный подъемник назначают детям и подросткам с вогнутой грудью. Метод дает положительный результат, если хрящевая ткань и ребра достаточно пластичны, поэтому взрослым его не рекомендуют.

Вакуумный колокол состоит из аппарата, создающего вакуум, и пластиковой чаши, края которой покрыты плотной резиной. Мягкий материал защищает от травм и обеспечивает плотное прилегание устройства к грудной клетке.

Подъемник прикладывают к деформированной области и постепенно откачивают воздух. Внутри создается вакуум, который «вытягивает» впалые ребра наружу и уменьшает воронкообразное углубление.

Вакуумный колокол относится к консервативным методикам, и в этом главное преимущество метода. Среди недостатков способа выделяют:

- Длительность лечения – от 10 до 12 месяцев.

- Возможные косметические дефекты, которые возникают в зоне постоянного вакуумного воздействия: дряблость кожи, провисание, уплотнение дермы и скопление лишней жидкости.

Метод не всегда выравнивает воронкообразную грудину. У некоторых пациентов аппарат лишь приподнимает дефект на 2–4 см, но патология сохраняется.

Хирургическое лечение

Если воронкообразная грудь вызывает психологический дискомфорт и не влияет на работу внутренних органов, от хирургического лечения можно отказаться. Визуально устранить дефект можно с помощью инъекционной методики или силиконовых имплантов.

У пациентов с 3 степенью груди сапожника и серьезными функциональными нарушениями есть только один вариант лечения – операция. Хирургическое вмешательство проводят по методу Насса или методу Равича.

Операция по Равичу

Лечение по методу Равича проводят в несколько этапов:

- Хирург делает горизонтальный надрез на передней стенке грудной клетки.

- Деформированные хрящи удаляют полностью или частично.

- Кость, расположенную в передней части грудины, пересекают по верхней части впадины.

- Нижнюю часть грудной клетки приподнимают и придают ей правильную форму.

- Грудину закрепляют в нормальном положении с помощью металлической пластины, которую устанавливают под костью. Края конструкции фиксируют на ребрах.

Металлический каркас снимают через полгода-год. Операцию по Равичу могут проводить с некоторыми модификациями. Например, используя вместо пластины поддерживающую сетку или собственное ребро пациента на сосудистой ножке. Вариант хирургического лечения зависит от степени ВДГК, возраста больного и других факторов.

Операция по Нассу

Хирургическое вмешательство по методу Насса проводят под контролем торакоскопа – тонкой оптической трубки, передающей изображение внутренних органов и грудной клетки на экран.

Операция делится на несколько этапов:

- Врач помечает места разрезов и обозначает расположение пластин.

- Хирург делает несколько небольших, до 2–3 см, надрезов с правой и с левой стороны грудины.

- С помощью интродьюсера от одного края грудной клетки к другому протягивают дренаж.

- Следуя по пути, намеченному дренажем, врач проталкивает под передней костью пластину и поворачивает ее, приподнимая ребра.

- Металлический каркас закрепляют с помощью стабилизаторов, фиксаторов или подшивают к мышцам ребер.

Хирург может установить от 1 до 3 пластин. Металлический каркас снимают через 2–4 года или позже.

Пациентам с воронкообразной грудиной стараются проводить хирургическое вмешательство в подростковом возрасте и позже, когда грудная клетка практически сформирована и риск послеоперационных деформаций минимален. Если операция нужна в школьном и дошкольном возрасте, ее рекомендуют проводить по методу Равича. Он менее болезненный и позволяет сделать одновременную коррекцию пороков сердца. Операцию по Нассу проводят во взрослом возрасте, чтобы уменьшить вероятность осложнений и рецидивов.

www.mammologia.ru

Воронкообразная грудная клетка : причины, симптомы, диагностика, лечение

Консервативное лечение воронкообразной грудной клетки

Лечебная физкультура, дыхательная гимнастика, массаж грудной клетки, физиотерапия, гипербирическая оксигенация, лечебное плавание не избавляют больного от деформации грудной клетки, но консервативные мероприятия необходимо проводить. С целью предотвращения прогрессирования деформации, укрепления мышечного каркаса и физического развития ребёнка, профилактики развития деформаций позвоночника, нормализации осанки, увеличения жизненной ёмкости легких.

[20], [21], [22], [23]

Хирургическое лечение воронкообразной грудной клетки

[24], [25], [26], [27], [28]

Показания к операции

Большинство ортопедов, занимающихся торакопластикой при воронкообразной деформации грудной клетки, придерживаются показаний к оперативному печению, предложенных Г. А. Баировым (1982). Выделяют функциональные, ортопедические и косметические показания к оперативному вмешательству.

- Функциональные показания обусловлены нарушением функций внутренних органов грудной полости.

- Ортопедические показания вызваны необходимостью изменить нарушенную осанку и искривление позвоночника.

- Косметические показания связаны с наличием физического недостатка, нарушающего эстетику телосложения.

Применяя современные методы обследования и придавая большое значение психологическому статусу пациента. А.В. Виноградов (2005) предложил показания и противопоказания для хирургического лечения детей с деформациями грудной клетки, включая посттравматические и врождённые пороки.

[29], [30], [31], [32], [33], [34]

Абсолютные показания к операции

- Воронкообразная деформация грудной клетки III и IV степени,

- Врождённые и приобретённые деформации грудной клетки, не вызывающие функциональных расстройся со стороны дыхательной и сердечно-сосудистой систем, но вызывающие нарушения психологического статуса пациента.

- Синдром Поланда, сопровождающийся костно-хрящевым дефектом грудной клетки и снижением вследствие этого её каркасных и защитных свойств.

- Врождённые расщелины грудины у детей всех возрастных групп.

[35], [36], [37], [38], [39]

Относительные показании к операции

- Деформации грудной клетки без дефектов костно-хрящевого каркаса грудной клетки, не вызывающие ни функциональных, ни психологических нарушений.

- Приобретённые деформации грудной клетки после травм, воспалительных заболеваний и хирургических вмешательств.

Несмотря на простоту и понятность показаний к оперативному лечению воронкообразной грудной клетки, многие хирурги-ортопеды основным показанием к операции считают деформацию II-III степени с наличием функциональных нарушений.

[40], [41], [42], [43], [44], [45]

Противопоказания к оперативному лечению

- Тяжёлая сопутствующая патология центральной нервной, сердечно-сосудистой и дихательной систем.

- Умственная отсталость умеренной, тяжёлой и глубокой степени.

Чётких рекомендаций о возрасте пациентов, нуждающихся в торакопластике при воронкообразной деформации грудкой клетки, нет. В основном ортопеды приводят данные об оперативных вмешательствах у подростков, мотивируя этот факт тем, что у детей младшего возраста не выявляют функциональных отклонений. Воронкообразная грудная клетка имеет серьёзные функциональные нарушения в пубертатном и юношеском возрасте, так как высокие компенсаторные возможности детского организма достаточно долго поддерживают близкие к норме показатели функции дыхательной и сердечно-сосудистой систем. Это обстоятельство часто приводит к ошибочному выводу об отказе от операции у детей младшего возраста.

По мере совершенствования хирургического лечения больных с воронкообразной деформацией грудной клетки были предложены классификации по способам оперативного лечения, используемые до сих пор.

Удобную для практического применения классификацию операций при воронкообразной деформации грудной клетки предложили В.И, Гераськин и соавт 1986), разделив способы торакопластики и фиксации грудино-рёберного комплекса на следующие группы.

1. Радикальные операции (торакопластика):

По способу мобилизации грудино-рёберного комплекса:

- субнадхрящная резекция деформированных рёберных хрящей, поперечная стернотомин;

- двойная хондротомия, поперечная стернотомия;

- латеральная хондротомии, Т-образная стернотомия

- сочетания и другие редкие модификации.

По способу стабилизации грудинорёберного комплекса;

- с применением наружного вытяжении грудины;

- с применением внутренних металлических фиксаторов;

- с применением костных трансплантатов;

- без применения специальных фиксаторов грудинорёберного комплекса.

2. Операции с поворотом грудинорёберного комплекса на 180:

- свободный переворот грудинорёберного комплекса:

- переворот грудинорёберного комплекса с сохранением верхней сосудистой ножки;

- переворот грудинорёберного комплекса с сохранением связи с мышцами живота.

3. Паллиативные операции:

Существует три наиболее распространённых способа мобилизации грудино-реберного комплекса при воронкообразной грудной клетке.

- Субнадхрящичная резекция хрящей рёбер, поперечная стернотомия.

- Латеральная хондротомия, Т-образная стернотомия.

- Двойная (парасгернадьиая и латеральная) хондротомия, поперечная стернотомия.

[46], [47], [48], [49], [50], [51]

Послеоперационные осложнения воронкообразной грудной клетки

Наиболее частые осложнения после торакопластики — гемоторакс (20,2%), нагноение кожной раны (7,8%), пневмоторакс (6,2%), подкожные гематомы (:i,7%), послеоперационные пневмонии (0,6%), плеврит (0,9%). Наряду с перечисленными осложнениями, без статистических уточнений, выделяют медиастинит, сепсис, остеомиелит грудины, миграцию фиксаторов, вторичное кровотечение, некроз кожи, парез кишечника, гемоперикардит, перикардит, миокардит, келоидные рубцы.

В раннем послеоперационном периоде для своевременного выявления осложнений осуществляют контроль за гемодинамикой, дыханием, диурезом и общим состоянием больных. Обычно после восстановления самостоятельного дыхании больного переводят в отделение интенсивной терапии, где проводят симптоматическое лечение воронкообразной грудной клетки в течение 3-5 сут. С первого дня назначают антибактериальное лечение. Многие хирурги считают обязательным дренирование ретростернального пространства с активной аспирацией по Редону в течение 3 сут, Загрудинное пространство дренируют полиэтиленовой трубкой. После перевода пациента в профильнoe отделение назначают комплекс лечебных упражнении, дыхательную гимнастику с целью улучшения функции кардиореспираторной системы. В этот же период А.Ф, Краснов и В.Н. Степнов по специально предложенной методике применяют гипербарическую оксигенацию в сочетании с физиотерапией и электpoстимуляцией дыхательной мускулатуры.

Больные, у кого есть воронкообразная грудная клетка, должны длительное время находиться на диспансерном учете. Детей после оперативных вмешательств следует направлять на оздоровительное лечение в санатории.

[52], [53], [54], [55], [56], [57], [58]

Эффективность лечения воронкообразной грудной клетки

Воронкообразная грудная клетка после операции оценивается по такой шкале: хороший, удовлетворительный и неудовлетворительный.

- Хороший результат — отсутствие жалоб на косметический дефект, индекс Гижицкой (ИГ) равен 1,0, полное восстановление анатомической формы передней стенки грудной клетки.

- Удовлетворительный результат — жалобы на остаточные деформации передней стенки грудной клетки (небольшое западение или выбухание грудины, локальное западение рёбер), ИГ составляет 0,8.

- Неудовлетворительный результат — жалобы на косметический дефект, рецидив деформации до исходной величины, ИГ меньше 0,7,

Наиболее эффективную и объективную оценку разных способов оперативных вмешательств при воронкообразной деформации грудной клетки приводят Ю.И. Поздникин и И.А. Комолкин.

Авторы в течение многих лет при устранении воронкообразной деформации грудной клетки использовали четыре различных хирургических метода:

- торакопластика по Г.И. Баирову;

- торакопластика по Н.И. Кондрашину;

- торакопластика по Paltia;

- туннельная хондротомия (Поздникин Ю.И. и Комолкин И.А.).

Ввиду значительной эффективности и патогномоничности в таблицу отдалённых результатов оперативного лечения больных с воронкообразной деформацией грудной клетки следует включить реконструктивную комбинированную костно-мышечную пластику грудной клетки по А.Ф. Краснову и В.Н. Степнову.

Восстановительное лечение воронкообразной грудной клетки — актуальная проблема ортопедии и торакальной хирургии. Зарубежными и отечественными хирургами предложено значительное количество довольно эффективных методов оперативной коррекции, сочетающих и себе сухожильно-мышечную пластику, костную трансплантацию, фиксацию грудинорёберного комплекса металлическими пластинами. Воронкообразная грудная клетка должна лечится тем методом, который будет оптимальным с учетом физиологического состояния пациента.

ilive.com.ua

Воронкообразная деформация грудной клетки (pectus excavatum)

1. Этиология и патогенез вогнутой грудной клетки. Почему возникает воронкообразная деформация грудной клетки?

Самой распространенной деформацией грудной клетки является воронкообразная деформация (ВГДК, Pectus Excavatum, «грудь сапожника», чашковидная грудь, грудь сапожника). Она относится к так называемым врожденным порокам развития грудной клетки, которые обнаруживаются у 1 новорожденного на 1000 (по некоторым другим статистическим данным – у 3 человек на 1000). 91% всех пороков развития грудной клетки приходится на воронкообразные деформации той или иной степени тяжести.

Самой распространенной деформацией грудной клетки является воронкообразная деформация (ВГДК, Pectus Excavatum, «грудь сапожника», чашковидная грудь, грудь сапожника). Она относится к так называемым врожденным порокам развития грудной клетки, которые обнаруживаются у 1 новорожденного на 1000 (по некоторым другим статистическим данным – у 3 человек на 1000). 91% всех пороков развития грудной клетки приходится на воронкообразные деформации той или иной степени тяжести.

ВГДК существует в трех формах: симметричная ВГДК, ассиметричная ВГДК, а также плоская ВГДК. Более подробные классификации предложены разными авторами и имеют большое значение при выборе метода лечения и прогнозировании результата операции. Наиболее распространённые классификации степени деформации воронкообразной груди представили доктор Парк (Hyung Joo Park, Южная Корея) и доктор Зенг (Zeng Q, Китай).

Наследственно приобретенная патология прогрессирует вследствие ускоренного, опережающего роста реберных хрящей. А это, в свою очередь приводит к неправильному развитию грудной клетки – ее западению в 80% случаев развития заболевания. Иногда при рождении дефект (ямочка) практически не заметен, но начинает стремительно прогрессировать в период активного роста пациента. В связи с этим крайне важна своевременная диагностика ВГДК и наблюдение у педиатора, ортопеда, торакального хирурга.

2. Диагностика и лечебно-диагностические тактики вогнутой груди. Лечение воронкообразной грудной клетки

Диагностика воронкообразной деформации грудной клетки осуществляется на основании визуального осмотра, рентгенологического исследования, а также компьютерной томографии грудой клетки с 3D-реконструкцией ребер. Оценивается состояние хрящей, ребер, соединительной ткани (для исключения наличия у пациента синдрома Марфана и других нарушений). Помимо этого диагностика помогает определить степень деформации, центр депрессии, степень смещения сердца. Все эти данные помогаю точнее наметить тактику лечения.

Вопреки распространенному мнению, воронкообразная деформация не может быть полностью исправлена никакими другими методами, кроме хирургического. Плавание, ношение специальных ортезов, лечебная физкультура, массаж, разрабатывание легких и другие упражнения, безусловно, улучшают ситуацию, но к сожалению, не дают ощутимых результатов. Хирургическая же коррекция на сегодняшний день является безопасным и эффективным методом исправления воронкообразной деформации грудной клетки.

Операции по коррекции ВГДК проводятся с 1911 года, в России – с 1949 г (у взрослых пациентов) и с 1961 г. (у детей).

На сегодняшний день очень хорошо зарекомендовал себя метод Насса — операция по Нассу, относящийся к миниинвазивным методам коррекции деформаций грудной клетки. Он применяется уже более 10-ти лет и на данный момент актуальной альтернативы методу по его эффективности и безопасности не существует.

Метод состоит во введении пациенту металлической пластины (иногда двух), помогающей выправить грудную клетку. Через 3-4 года пластину извлекают, разрезы при этом проводятся в тех же местах, что и при установке пластины. После извлечения пластины (пластин) пациент считается абсолютно здоровым, а грудная клетка исправленной. Но это не значит, что все 3-4 года пациент живет в щадящем режиме — уже через 6 месяцев после проведения операции можно вернуться к привычному образу жизни и даже занятиям спортом.

Осложнения, вызванные хирургической коррекцией по методу Насса минимальны, период восстановления пациента после операции также существенно сокращается.

Высока также и удовлетворенность пациентов результатами операции (до 98%), всего у 2% наблюдается остаточная деформация, это связано с отклонениями от технологии проведения загрудинного канала в ходе операции. В качестве основных преимуществ метода необходимо отметить также его малотравматичность, небольшой реалибитационный период в сравнении с другими устаревшими операциями коррекции ВДГК и отсутствие заметных послеоперационных рубцов, т.к. произведение небольших разрезов по бокам позволяет полностью исправить деформацию.

Кроме того, метод Насса допускает проведение повторных операций в случае, если первая операция не позволила достичь желаемого эффекта, а также в случае исправления рецидивов, или исправления дефектов, вызванных проведенной в раннем возрасте коррекций грудной клетки другими методами.

3. Показания к хирургической коррекции воронкообразной грудной клетки

Хирургическую коррекцию рекомендуется проводить по функциональным, косметическим и ортопедическим показаниям.

К функциональным показаниям относят нарушения, затрудняющие нормальную работу организма. ВГДК приводит к снижению объема грудной клетки, которое в свою очередь сказывается на основных функциях внутренних органов.

С точки зрения влияния на сердце воронкообразной деформации грудной клетки можно отметить его «раздражение», возможное сдавление и даже смещение относительно нормального положения. Сердцебиение учащается и сильно ощущается, особенно при нагрузках. Появляется одышка, боли в сердце.

С точки зрения влияния на сердце воронкообразной деформации грудной клетки можно отметить его «раздражение», возможное сдавление и даже смещение относительно нормального положения. Сердцебиение учащается и сильно ощущается, особенно при нагрузках. Появляется одышка, боли в сердце.

Деформация влияет и на легкие пациента – снижается их жизненная емкость, нарушается механика дыхания. После проведения хирургической коррекции система транспорта кислорода в организме больного полностью восстанавливается. Также к функциональным показаниям к коррекции впалой грудной клетки можно отнести обще снижение выносливости и частые простудные заболевания.

Степень выраженности деформации определяется несколькими способами. Например, можно заполнить область деформации какой-либо жидкостью, тем самым измерив объем. Этот метод нагляден, но не стандартизирован. Для того, чтобы определить, нужна пациенту операция или нет, применяется индекс Галлера (ИГ). Для этого пациенту делают компьютерную томографию грудной клетки (РКТ, МСКТ) и вычисляют соотношение длины грудной клетки по средней линии (а) и расстояние от средней линии до самого глубокого места деформации (b). Если a/b составляет более 3,25 – пациенту необходима операция.

К косметическим показаниям относят, прежде всего, недовольство пациента (или его родителей) эстетическим состоянием грудной клетки. Часто воронкообразная деформация грудной клетки сопровождается психологическими нарушениями, наличием глубоких комплексов и внутренней неуверенности. Особенно это актуально для подростков, болезненно реагирующих на мнения окружающих. Однако, перед проведением операции лишь по косметическим показаниям необходимо более тщательное обследование пациента с целью выявления и сопоставления всех возможных рисков и результатов.

Ортопедические показания к операции являются наиболее спорным показанием. Они связаны с влиянием вогнутой груди на позвоночник. Исследования доказали наличие тех или иных нарушений в позвоночнике у пациентов с ВГДК, однако они связаны больше с мышечным напряжением, нежели с изменениями в позвоночнике. Тем не менее, успешно проведенные хирургические коррекции благоприятно сказываются на осанке пациента.

Что касается возраста проведения операции – оптимальным считается период перед пубертатом (от 12 до 15 лет), как только деформация начала себя активно проявлять. Выбор именно этого возраста связан с относительной мягкостью и эластичностью грудной клетки в этот период – поэтому и сама операция и послеоперационный период проходят гораздо легче. Кроме того, при вовремя проведенной коррекции можно избежать тяжелых психологические последствий и развития ощущения собственной неполноценности у пациентов с ВДГК. Если же по каким-либо причинам провести операцию вовремя не удалось – сегодняшние технологии позволяют провести операцию в любом возрасте.

Если говорить об операциях в раннем детском возрасте — они возможны только по серьезным медицинским показаниям, когда есть реальная угроза жизни пациента, или же когда деформация может привести к серьезным нарушениям развития сердца и легких пациента.

Спешка в проведении операции может стать причиной различных осложнений, а также повторного возникновения впалой груди. Если операция проводится в раннем детском возрасте — риск рецидива остается довольно высоким. Кроме того, в раннем возрасте ребенка деформация редко бывает настолько выраженной, чтобы сформировать у ребенка комплексы и психологические нарушения. Поэтому спешить с проведением оперативной коррекции ВГДК не стоит.

Часто задаваемые вопросы (FAQ):

В чем причина появления ямки на груди у ребенка?

Воронкообразная деформация грудной клетки – это врожденная генетическая патология развития груднины, ребер и хрящей. У детей это обычно небольшая ямка, которая с ростом ребенка прогрессирует. Мы рекомендуем не спешить с оперативным лечением детей, наблюдаться у педиатора, ортопеда, хирурга.

На сколько эффективен Vacuum Bell при исправлении ВДГК?

Его эффективность трудно оценить, поскольку использование Vacuum Bell показано далеко не всем пациентам с ВГДК. Например, у женщин его использование крайне затруднительно. Vacuum Bell может несколько улучшить внешний вид грудной клетки и уменьшить воронку примерно на 30%.

Насколько эффективно ношение ортезов совместно с занятиями физическими упражнениями при ВДГК?

Ортезы являются эффективным способом исправления ВГДК у детей до 14 лет. Однако заниматься нужно регулярно и непрерывно не менее 2-х лет. Эта программа должна составляться индивидуально, под каждого пациента. К сожалению, в России такие программы пока только разрабатываются. Но зарубежный опыт показывает, что правильное применение ортезов помогает улучшить внешний вид воронки на 50-70%.

Как нужно вести себя перед предстоящей операций?

Рекомендации стандартные: не разрешается алкоголь и курение, лекарственные перпараты принимаются только по согласованию с врачом. Помимо прочего нужно будет сдать стандартные предоперационные анализы, пройти КТ-обследование грудной клетки или сделать рентген.

Какой наркоз используется при операции Насса?

Обычно используется внутривенный наркоз, при котором пациент спит. В конце операции, когда до последнего шва остается несколько минут, наркоз прекращается, чтобы пациент легче проснулся и начал сам дышать. Правда, впоследствии большинство пациентов этот момент не помнит.

Сколько длится операция Насса по исправлению деформации грудной клетки?

Операция Насса длится от 30 до 60 минут, в зависимости от степени деформации и, соответственно, количества устанавливаемых пластин – 1-2, 3. То есть операция, при которой коррекция проводится при помощи 1 пластины, занимает в среднем 30 минут.

Через какое время после операции можно выйти на работу/учебу?

В зависимости от типа работы. Если работа офисная, за компьютером, то через 1-1,5 месяца. Если работа сопровождается физической активностью, подъемом тяжестей, то не ранее, чем через 6 месяцев, или через 3 месяца, но со строго дозированными физическими нагрузками, оговоренными с Вашим врачом.

Через какое время после операции по Нассу я смогу заняться спортом?

Через 3 месяца после операции разрешены дозированные, согласованные с врачом нагрузки, а уже через 6 месяцев можно заниматься спортом в полную силу.

Сколько нужно находиться в клинике после операции по Нассу?

Пребывание в стационаре после операции обычно до 10 дней.

Из какого материала изготовлена пластина для коррекции воронкообразной груди?Пластины сделаны из титана. Этот металл уникален тем, что обладает памятью формы и не окисляется.

Реагирует ли металлодетектор на установленную пластину?Нет, металлодетекторы не реагируют на титан, так как он является парамагнетиком (слабомагнитным веществом). Если вы все же беспокоитесь – можно взять в клинике справку о том, что у вас установлены пластины. Сейчас делают много операций с установкой титановых элементов в различные участки тела, поэтому службы безопасности не будут удивлены.

Сколько пластин устанавливать при исправлении вогнутой грудной клетки?В зависимости от степени деформации устанавливают от 1 до 3 пластин. Окончательное решение, сколько пластин ставить, принимается во время операции, когда уже образован доступ к ребрам. С одной пластиной послеоперационный период протекает немного легче, чем с двумя или тремя. Три пластины ставят достаточно редко.

Через какое время пластину нужно и можно извлекать?Обычно пластины извлекают через 3-4 года. Здесь нет жестких критериев, но со временем пластина обрастает костной тканью и через несколько лет извлечь ее сложнее. Несмотря на молодость самого метода, уже есть пациенты, которые не извлекают пластину спустя 8 лет, аргументируя тем, что нет времени на операцию и восстановление. Это не совсем правильно. После того, как коррекция закончилась, швы рассосались, внутренние органы адаптировались, нужно убрать пластину. Грудь останется зафиксированной в нормальном положении. Во время операции по удалению пластины открывают пластину с обеих сторон, слегка разгибают по кривизне и вынимают. Процедура проходит под наркозом, в эпидуральной анестезии необходимости нет.

Насколько безопасен поворот пластины при операции Насса?Абсолютно безопасен. Мнения некоторых специалистов, относительно того, что сердце, легкие при повороте пластины можно повредить свидетельствуют о том, что данные доктора имеют очень отдаленное представление о том, как проводится операция Насса и сами ее не проводят.

Входит ли операция по Нассу в ДМС полис?

С сентября 2016г. операции Нассу проводятся в МНОЦ МГУ Москва, где все граждане России любого возраста могут рассчитывать на федеральные квоты и квоты по ВМП.

Я — москвич, как могу проконсультироваться по поводу воронкообразной груди?

Москвичам лучше всего записаться на консультацию и подъехать на очный осмотр в Медицинкий центр Медекс (м. Белорусская). Консультация платная, стоимость лучше уточнить по телефонам клиники.

Как я могу проконсультироваться по поводу ВДГК, если я живу далеко от Москвы?

Для иногородних пациентов у нас предусмотрено как консультация по фото и ренгенологическим снимкам (их можно выслать на наш e-mail: [email protected]), так и консультации по Скайпу (Skype) с использованием веб-камеры, микрофона. При видео-консультации под рукой у Вас должно быть 2 линейки, одна около 10 см, другая – около 30 см. Свет расположите сбоку, спереди, но не сзади. Время консультации Вы сможете согласовать по e-mail или по телефону +7 (925) 507-8783 . Имя для поиска в Скайпе — drpectus

Мне уже была проведена открытая операция по коррекции ВДГК, я не доволен результатом, могу ли я пройти повторную коррекцию?

Коррекция неудачной открытой операции возможна, однако, она не всегда дает желаемый результат. Решение по таким вопросам принимается индивидуально после осмотра пациента.

Берут ли в армию с воронкообразной грудиной клеткой?

ВГДК не является противопоказанием для службы в армии. Исключение составляет только период после коррекции воронкообразной груди, пока пластина находится в теле пациента. После удаления пластины призыв также возможен.

Еще вопросы-ответы по операции Насса при ВДГК >>

Прочие консультации>>

www.pectusexcavatum.ru

Воронкообразная деформация грудной клетки: лечение ВДГК 1 степени без операции у детей, причины врожденной деформации

Грудь «сапожника», или вогнутая грудь — часто встречающаяся аномалия развития грудного отдела скелета. В большинстве случаев она врожденная. Поэтому с самого рождения рекомендуется тщательно следить за здоровьем младенца. В случае первых признаков патологии необходимо незамедлительно обращаться за помощью к врачу-ортопеду.

Чем старше становится ребенок, тем быстрее прогрессирует аномальное развитие грудной клетки. Патологический процесс влияет на работу прилегающих органов. Как следствие, нарушается нормальное кровообращение, расположение и ритм сердца, дыхательные функции, что может негативно отразиться на самочувствии.

Воронкообразная деформация грудной клетки

Деформация грудной клетки – нарушение в ее развитии в виде воронкообразного западения грудины, которое отмечается нарушениями в работе сердечно-сосудистой и дыхательной системы.

Это аномальное развитие было впервые описано в 1600 году. Первая операция по исправлению была проведена в 1899 году, в Европе.

На фотографии показано врожденное воронкообразное искривление грудной клетки у ребенка.

Причины патологии

Нарушение такого типа чаще всего бывает врожденным. Ученые сходятся на четырех вариантах развития заболевания, основанных на нарушениях развития эмбриона. Перечислим причины воронкообразной формы груди у грудничка:

- Дефектное формирование хрящевой и костной ткани (ребер, грудины) у эмбриона. В местах роста костей возникают нарушения. Затем наблюдается отставание в развитии костей скелета.

- Аномалия развития диафрагмы, в особенности в участках, где прикрепляются ребра. В результате реберный каркас принимает неправильную форму: мышечный слой грудной клетки затягивает в воронку. Этот процесс впоследствии нарушает физиологически верное строение туловища.

- Неправильное положение плода в период беременности, из-за которого возникает давление на грудную клетку. Причиной обычно служит маловодье.

- Заражения, вредные вещества или абсцессы в утробе матери, из-за которых происходят деструктивные нарушения в скелете плода.

Степени деформации

Степень сложности болезни зависит от глубины впадины и нарушений в положении сердца. По созданной Н. Кондратиным классификации различают 3 степени:

- I степень характеризуется глубиной менее 2 см, без изменения правильного положения сердца;

- II степень ставят при наличии впадины размером до 4 см, сердце при этом смещено на несколько сантиметров;

- III степень диагностируют при образовании впадины более 4 см со смещением сердца на 3 см и более.

На фото представлена ВДГК I степени.

Патология формы грудной клетки (ВДГК) классифицируется специалистами по характеру, форме, влиянию на прилегающие органы.

По форме ВДГК бывает:

- симметричным;

- ассиметричным;

- плоским или плоско-вороночным.

По характеру деформации делится на:

- типичный;

- седловидный;

- винтообразный.

По присутствию повреждений в прилегающих органах или системах:

- компенсированные;

- декомпенсированные;

- субкомпенсированные.

Для оценки проведенного лечения российские специалисты используют индекс Гижицкой. Получают его с помощью деления минимального расстояния между задней стороной позвоночника и задними контурами грудины на самый большой показатель такого отрезка.

В итоге получаем: показатель менее единицы соответствует первой степени заболевания, показатель от 0,5 до 0,7 – второй, а менее 0,5 – третьей степени заболевания. Возможно развитие и четвертой степени заболевания при наименьшем или отрицательном показателе.

Одна из самых распространенных и полных классификаций для определения масштаба проблемы и ее лечения:

- Тип 1А – типичное симметричное углубление.

- Тип 1Б – плоское симметричное с широким контуром.

- Тип 2А (1) – винтообразный тип с несимметричным углублением.

- Тип 2А (2) – несимметричный тип с широким контуром.

- Тип 2А (3) – патология несимметричного типа с широким и глубоким углублением с большой площадью, пролегающая от ключицы.

Симптоматика

Наиболее заметный симптом развития дефекта воронкообразной грудной клетки — впадина в грудной клетке. Не всегда эта патология проявляет себя сразу, как только новорожденный появился на свет.

Ниже приведены симптомы, которые указывают на развитие отклонений в костной и хрящевой ткани грудной клетки:

- Появление грыжи в области диафрагмы.

- Слабая иммунная система.

- Проблемы с кровообращением и аритмия.

- Отклонения в работе сердечной мышцы и легких.

- Спазмы бронхов.

- Изменения нормального психического состояния.

Важно. В случае проявления одного и более признаков необходимо обращаться к врачу за консультацией.

Методы диагностики ВДГК

Для проведения правильного и результативного лечения пациенты с дефектом грудной клетки проходят диагностику. Это необходимо для определения степени и типа деформации, локализации патологии и нарушений в работе смежных с этой областью органов.

Обязательно проводится торакометрия. В ходе диагностики определяются параметры впадины и вычисляется индекс изменения грудной клетки.

Кроме того, специалистами назначается МРТ (магнитно-резонансная томография) и рентген. С их помощью проверяют состояние органов, их расположение, нарушения вследствие патологии.

При значительных деформациях внутренних органов больного направляют к кардиологу и пульмонологу. Специалисты проводят ряд исследований, в том числе электрокардиограмму для выявления степени нарушений в работе органов и минимизации осложнений.

Для диагностики дефектов органов и хрящевых, костных структур используется ультразвуковое исследование. Для полноты картины проводится продольное и поперечное сканирование организма.

Важно. Важно оценить и ЖЕЛ (жизненную емкость легких), так как у большинства пациентов страдают органы дыхания. От этого ухудшается самочувствие, понижается иммунитет. Около половины всех пациентов с сильным искривлением грудной клетки имеют существенные отклонения от нормы ЖЕЛ.

Лечение патологии

В медицинской практике предусмотрено два подхода к лечению ВДГК.

Безоперационный метод

Лечение предполагает занятия физкультурой, прохождение курса массажа, плавание, физиотерапию, процедуры по обогащению клеток организма кислородом (прием коктейлей, нахождение в специальной барокамере). Такие меры проводятся для укрепления мышц, предотвращения дальнейшей деформации, улучшения осанки и увеличения ЖЕЛ.

При первых признаках заболевания или подозрениях на наличие патологии возможно лечение воронкообразной деформации грудной клетки у детей без операции. Младенцам в первый год их жизни назначают курс массажа. Для улучшения результата необходимо 10-12 курсов такой терапии.

Детям старшего возраста рекомендуются небольшие физические нагрузки. Среди самых действенных упражнений «мостик», другие упражнения с прогибами позвоночника, «велосипед», можно использовать мяч для фитнеса, гимнастическую палку.

Метод хирургического вмешательства

В большинстве ситуаций, требующих оперативного вмешательства, операции проводятся у пациентов до 10 лет, чтобы с годами грудная клетка принимала правильную форму и пропорции. Помимо этого, хирургическое вмешательство помогает предотвратить развитие нарушений позвоночника в более позднем возрасте, таких как: кифоз, сколиоз и т.д.

Показаниями к срочному вмешательству служит возрастание деформации органов и нарушения в работе дыхательной и сердечно-сосудистой системы. В других случаях операцию проводят, чтобы устранить внешний косметический дефект. В таком случае важно заранее просчитать все риски, связанные с вмешательством в организм.

Операции для устранения ВДГК делятся на две категории:

- паллиативная. Для поддержания грудной клетки в правильном положении больному вшивают силиконовые протезы. Такой метод назначается взрослым детям с I или II степенью искривления для того, чтобы исключить возможность отслоения протеза;

- радикальная. Этот вид вмешательства назначают при патологиях II, III степени, также из-за явного сколиоза. В грудную клетку устанавливают фиксатор, предварительно сделав разрез в области ребер.

Осложнения и последствия

После окончания хирургической операции пациента переводят в реанимацию. Там вводят в медикаментозный сон. В первое время наблюдается дыхательная недостаточность. Часто происходят осложнения в виде западания языка, скопления крови и воздуха в плевральной полости. Иногда дыхательные пути заполняет слизь.

Для облегчения состояния больного и предотвращения более тяжелых последствий прописывают ингаляции. Далее направляют на лечебную физкультуру, курс массажа и дыхательную гимнастику.

Важно. При любой сложной операции есть вероятность возникновения рецидивов. Патология грудной клетки не исключение. Проявление осложнений связано с возрастом, степенью ВДГК и сопутствующими болезнями.

Заключение

Своевременное обращение к специалисту поможет избежать ряда негативных последствий для здоровья ребенка, подростка и взрослого человека. Квалифицированный врач направит на анализы, проведет соответствующее обследование, чтобы подобрать подходящий способ лечения.

При первой степени заболевания рекомендуется лечебная физкультура и массаж. При сильных болевых ощущениях и затруднении в нормальном функционировании внутренних органов предусмотрено проведение операций.

revmatolog.org

Воронкообразная грудная клетка: причины, лечение, симптомы

Так выглядит воронкообразная грудная клетка

Воронкообразная грудная клетка – это врожденная патология, при которой происходит западание грудины и деформация ребер.

Такое явление вызывает изменения не только хрящевых и костных структур, но смену расположения внутренних органов (легких, сердца, диафрагмы), что в результате приводит к другим серьезным заболеваниям в организме.

На сегодняшний день еще не установлена истинная причина такой аномалии, но некоторые ученые выдвигают версию о наследственной предрасположенности.

Основные причины воронкообразной грудной клетки

Врожденное образование воронки в области грудной клетки у новорожденных может не иметь явных признаков, но с возрастом у ребенка начинают проявляться патологические изменения грудины. После многих исследований было установлено, что главным провоцирующим фактором является наследственность. Ведь у многих пациентов в роду были родственники, у которых наблюдалась точно такая аномалия грудной клетки.

Главной причиной патологических изменений грудины является дисплазия хрящевой и соединительной ткани, которая возникает в результате ферментативных нарушений в организме. Такой процесс может привести к деформации позвоночника и возникновению многих заболеваний внутренних органов.

Травма — причина воронкообразной грудной клетки

Еще одной причиной развития воронкообразной грудной клетки можно назвать полученные травмы грудины, после которых и начинается процесс изменений хрящевой ткани и возникновения очагов дегенерации. С каждым годом происходит увеличение этой воронки, что вызывает различные патологические заболевания позвоночника и нарушения работы внутренних органов.

Также можно выделить инфекционные заболевания человека, которые становятся раздражающими факторами при возникновении воронкообразной грудной клетки. К таким болезням можно отнести туберкулез и сифилис, разрушающий костную структуру грудины.

В любом случае, какие бы ни были причины, спровоцировавшие деформацию грудной клетки, для лечения и устранения патологии используется хирургическое вмешательство. Суть операции и все необходимые действия будут зависеть от степени тяжести и стадии разрушения костных структур. Поэтому не стоит затягивать лечение, нужно обратиться к специалисту еще на первых этапах проявления деформации грудной клетки.

Симптоматика патологических изменений грудной клетки

Главным симптомом такой патологии является образование воронки в области грудной клетки. Но не всегда такое явление проявляется в первую очередь. Ведь чаще всего у новорожденных детей не видны никакие изменения в области груди.

Поэтому стоит выделить несколько моментов, которые свидетельствуют о начальном этапе возникновения деформации грудины.

Воронкообразная грудная клетка часто незаметна у детей

- ослабление иммунной системы;

- нарушение кровообращения в организме;

- аритмия;

- возникновение грыжи в области диафрагмы;

- нарушения работы сердца и легких;

- изменения психического состояния;

- спазм бронхов.

Заметив хотя бы один из вышеперечисленных симптомов, необходимо срочно обратиться к врачу, ведь своевременное диагностирование позволит начать лечение еще в начале развития патологических изменений грудной клетки.

Диагностика и методы лечения

Для того чтобы назначить правильное и эффективное лечение, необходимо провести тщательную диагностику. Поэтому следует установить общее состояние пациента и определить степень патологических изменений грудной клетки. В основном врачи используют для этого торакометрию, которая позволяет определить все необходимые параметры появившейся воронки и индексы изменений грудины.

Также для уточнения всех данных может проводиться рентгенография, компьютерная или магнитно-резонансная томография. Благодаря рентгеновским снимкам врачи могут полностью увидеть всю картину деформации, а проведение КТ или МРТ позволяет обследовать состояние внутренних органов и выявить все имеющиеся нарушения их работы.

Диагностика воронкообразной патологии

В случае серьезных осложнений, патологических изменений грудины пациента необходимо направить к пульмонологу или кардиологу. Такие специалисты могут провести ряд обязательных процедур по выявлению нарушения работы внутренних органов. Ведь деформация ребер или позвоночника может вызвать достаточно серьезные проблемы со здоровьем. Поэтому назначаются такие процедуры, как ЭКГ, спинометрия и другие необходимые методы диагностики.

После установления точного диагноза и степени патологических изменений врачи назначают лечение.

Воронкообразная грудная клетка устраняется при помощи хирургического вмешательства, так как только проведение операции поможет пациенту восстановить нормальное положение грудины.

Но несмотря на это, лечение патологии также включает в себя прием медикаментозных препаратов. Хоть они и не являются очень эффективными средствами в борьбе с образовавшейся деформацией, но существенно смогут помочь снять болевые ощущения, улучшить кровообращение или нормализовать работу сердца.

На сегодняшний день существует большое количество методов оперативного вмешательства, которые помогают устранить такую патологию, как воронкообразная грудная клетка. При этом методы, используемые во время операции, можно разделить на две группы – паллиативные и радикальные.

Воронкообразная патология устраняется хирургически

В первом случае хирургическое вмешательство предполагает использование силиконового протеза или коррекцию реберных дуг. Поэтому для предотвращения смещения или выпадения фиксаторов такие операции не проводят пациентам младше 13 лет.

Во втором же случае суть операции заключается в коррекции объема грудной клетки. Для этого врачи удаляют часть кости и увеличивают грудное пространство при помощи специальных спиц, фиксаторов или протезов. Благодаря таким методам происходит увеличение объема грудины и освобождение внутренних органов для нормализации их работы.

Несмотря на проведение оперативного вмешательства, врачи не могут полностью избавить пациентов от этого недуга, а лишь частично улучшают состояние человека и восстанавливают его нормальный образ жизни.

Следует отметить, что своевременное лечение на первой стадии заболевания поможет устранить деформацию, ведь с каждым годом грудная впадина увеличивается, тем самым усложняя процесс ее исправления.

Специальный комплекс упражнений при образовании воронки в области груди

ЛФК помогает уменьшить воронкообразность

Единственным методом устранения деформации грудной клетки, которая образует воронку в грудине, является хирургическое вмешательство. Но при этом в медицинской практике используется специальный комплекс упражнений, уменьшающий впадину в области груди.

Благодаря выполнению комплекса лечебной физкультуры изменяется не только степень деформации грудной клетки, но и наращиваются мышцы груди. Поэтому давайте рассмотрим основные упражнения, которые помогут не только визуально уменьшить грудную впадину, но станут профилактическими методами предотвращения различных заболеваний позвоночника.

- Лежа на животе, выпрямите ноги, а руки разведите в сторону. Затем постарайтесь выгнуть спину так, чтобы образовалась «лодочка». В таком положении постарайтесь сделать движение тела, плывущего по волнам.

- В положении стоя сомкните руки за спиной и попытайтесь поднять их вверх. Такие движения помогут усилить мышечный каркас и растянуть мышцы груди.

- В положении стоя разведите руки в сторону, сведя лопатки вместе, тем самым растягивая грудные мышцы.

- Установите гимнастическую палку на расстояние 1,5 метра от вас. Поставьте ноги на ширине плеч, наклонитесь и возьмитесь за края палки. Постарайтесь при этом изгибать позвоночник в области поясницы, отводя таз назад.

- Используя гимнастическую палку, возьмите ее и постарайтесь запрокинуть ее за спину.

- Возьмите за края гимнастическую палку и заведите руки за спину. Затем постарайтесь поднять вверх кисти рук, а затем возвращайтесь в исходное положение.

- В положении лежа на скамейке развести руки в сторону, а затем поочередно опускать и поднимать их. Для утяжеления можно использовать гантели. Такое упражнение поможет развить и укрепить мышцы груди.

- В положении лежа на скамейке взять в руки гантель и завести за голову. Затем выполняйте подъем рук вместе с гантелью из-за головы и возвращайтесь в исходное положение.

- Используя специальные тренажеры, попытайтесь максимально усилить нагрузку на мышцы груди. Для этого можно воспользоваться такими тренажерами, как бабочка или силовая рама.

- Отжимание от пола широкой хваткой.

- Поднятие штанги, лежа на скамейке.

- Отжимание на брусьях широкой хваткой.

Упражнения направлены на наращивание мышечной массы груди. Но при этом усиливать интенсивность тренировки или использовать силовые тренажеры следует постепенно, для того чтобы организм понемногу привыкал к физическим нагрузкам. Только после укрепления мышечного каркаса можно переходить к упражнениям с гантелями или другими утяжеляющими предметами.

Такие занятия становятся не только профилактическими методами возможных заболеваний позвоночника, но и способом уменьшить патологическую впадину в области груди за счет увеличения грудных мышц.

Но очень важно понимать, что такие упражнения можно выполнять при минимальных изменениях грудной клетки. Во всех остальных случаях при диагностировании воронкообразной патологии используется оперативное вмешательство. Поэтому прежде чем самостоятельно выполнять подобный комплекс упражнений, следует посоветоваться с врачом и строго придерживаться всех его рекомендаций. Только в таком случае пациент принесет пользу своему организму и предотвратит серьезные осложнения.

spinheal.ru

Воронкообразная деформация грудной клетки

Воронкообразная деформация грудной клетки (ВДГК) — тяжелое заболевание, которое характеризуется углублением грудины и предлежащих ребер, снижении объема грудной клетки, сдавлении органов грудной клетки — сердца и легких и тем самым нарушая их функциональность.

Все деформации грудной клетки (ДГК) разделяют на две группы: врожденные и приобретенные. К врожденным деформациям грудной клетки относятся

- воронкообразная

- плоская

- килевидная грудная клетка

- расщепление грудины грудной клетки (редкие форма)

Приобретенные деформации грудной клетки возникают как последствие

- рахита

- туберкулеза

- заболеваний легких

- травм грудной клетки

- оперативных вмешательств.

Причины возникновения

Дисплазия реберных хрящей.

Наследственность 40%.

Воронкообразная деформация грудной клетки может быть как отдельным заболеванием, так и составной других, таких как: синдром Морфана, синдром Элерса — Данлоса.

Воронкообразная деформация грудной клетки (ВДГК).

Наиболее частая деформация грудной клетки. Встречается 1:1000 детей. Воронкообразная деформация грудной клетки классифицируется по форме на обычную и плосковоронкообразную, в зависимости от симметричности на симметричную и асимметричную (правосторонняя или левосторонняя), а так же в зависимости от глубины воронки и индекса Гижицкой на 4 степени:

- I степень характеризуется глубиной воронки до 2 см индекс Гижицкой 0.7-0.9

- II степень деформации сопровождается глубиной воронки от 2 до 4 см и смещение сердца до 3 см индекс Гижицкой при этом 0.7-0.5

- III степень характеризуется глубиной воронки от 4 см и больше, смещением сердца более 3 см индекс Гижицкой составляет 0.5-0

- IV степень с индексом Гижицкой от 0 до -0,5

Так же в качестве диагностики можно использовать КТ (компьютерная томография).

В зависимости от течения процесса и состоянию человека, определяют компенсаторное состояние: компенсированная, субкомпенсированная и декомпенсированная стадия.

Отмечается симптом парадоксального вдоха – углубление воронки при вдохе.

В случае первой и второй степени деформации возникает только косметический дефект, не влияя на функцию дыхательной и сердечно-сосудистой систем. Третья и четвертая степени деформации, как правило, сопровождаются функциональными нарушениями дыхательной и сердечно-сосудистой систем, определяемых на обследовании (уменьшение жизненной и остаточной емкости легких, регургитация крови в трикуспидальном и митральном клапанах сердца и т.д.). Учитывая большие компенсаторные возможности детского возраста, указанные выше нарушения жалобы, как правило, появляются к периоду полового созревания.

Лечение.

Методы консервативного лечения (ЛФК, массаж, гимнастика, плаванье и т.д.) неэффективны. Единственным эффективным методом лечения воронкообразной деформации грудной клетки (ВДГК) является оперативное лечение. Показания к оперативному лечению можно разделить на три группы:

- Косметические

- Функциональные: отдышка, утомляемость, снижение функции внешнего дыхания меньше 80%, перегрузка правого сердца, застой в малом кругу кровообращения и т.д.

- Ортопедические: деформация 2-3 степени, высокая вероятность прогрессирования деформации (скачок роста, возраст).

Операции классифицируются:

- фиксации с применением наружных тракционных приспособлений

- с применением внутрених металлических фиксаторов

- без применения специальных фиксаторов

- косметические операции.

Так же в 1986 году Гераськин В.И. предложил магнитохирургическую коррекцию воронкообразной деформации грудной клетки, широкого применения данная методика не получила. Ключ к успеху в хирургическом лечении лежит в адекватной мобилизации грудино – реберного комплекса.

Выбор методики операции значительно влияет форма деформации грудины.

Различают следующие формы грудины при ВДГК:

- типичную (углообразную)

- седловидную

- винтообразную

- пологую

- крючкообразную

- с остеофитом по задней поверхности грудины.

На данный момент методик торакопластики очень много и каждая из них имеет свои преимущества и недостатки. Наиболее широкого применения получили такие оперативные вмешательства: торакопластика по методу Равича (а так же модифицированная торакопластика по Равичу(фиксация спицей Киршнера ретростернально либо трансстернально)), торакопластика по методу Насса.

Кратко, в чем заключается операция по методу Равича: проведение срединного разреза, разведение мягких тканей, остеотомия ребер или стернотомия, мобилизация реберно-грудинного комплекса, фиксация грудины и ребер в положении коррекции при помощи лавсановых нитей, сшивание раны.

Торакопластика методом Насса. Выполняется с помощью видеоторакоскопа, под его контролем вводится интродьюсер, к интродьюсеру прикрепляется тесьма или силиконовый дренаж и интрдьюсер огибая вершину грудинного горба, выводится наружу. По силиконовому дренажу или тесьме осуществляется ввод металлической пластины, когда пластина вышла, выполняется фиксация и стабилизация пластины, заканчивается осмотром грудной клетки на наличие кровотечений и наложением швов.

Осложнения при операциях:

- предстернальная фиксация — прорезывание лигатур

- черезстернальная фиксация – перелом грудины (в основном у пациентов младше 12 лет)

- ретростернальная – повреждение органов грудной полости, пневмоторакс.

travmatolog.net