Таблица «Первая помощь при переломах конечностей» (для учащихся 8 классов)

МКОУ «Новокаякентская СОШ»

с. Новокаякент

Каякентский район Республика Дагестан

Таблица «Первая помощь при переломах конечностей»

(для учащихся 8 классов)

Автор: учитель биологии

МКОУ «Новокаякентская СОШ»

Умалатова Равганият Бийбулатовна

с.Новокаякент

2017 г.

Пояснительная записка

Данная таблица «Первая помощь при переломах конечностей»

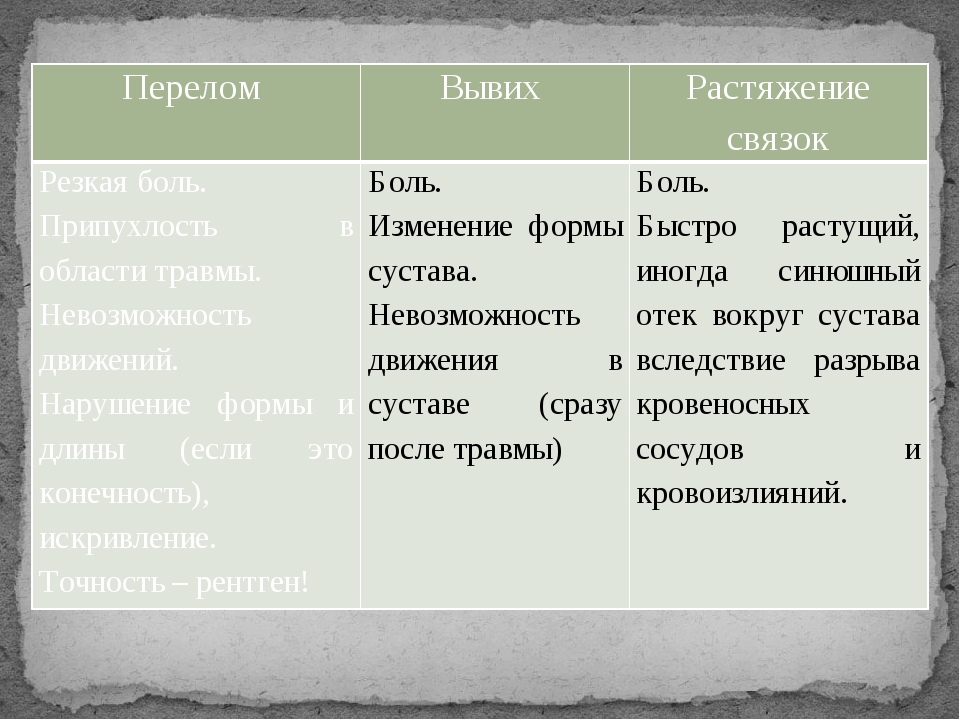

рекомендуется для учащихся 8 классов. Материал можно использовать при прохождении темы «Первая помощь при растяжении связок, вывихах суставов, переломах костей» в 8 классах. В таблице изложен материал о признаках переломов конечностей и оказании первой помощи с иллюстрациями. Таблицу можно использовать для подготовки к ОГЭ и к ЕГЭ.

Задачи: ознакомление учащихся с признаками переломов конечностей и обучение навыкам оказания первой помощи при переломах.

Таблица «Первая помощь при переломах конечностей»

«Первая помощь при переломах конечностей»

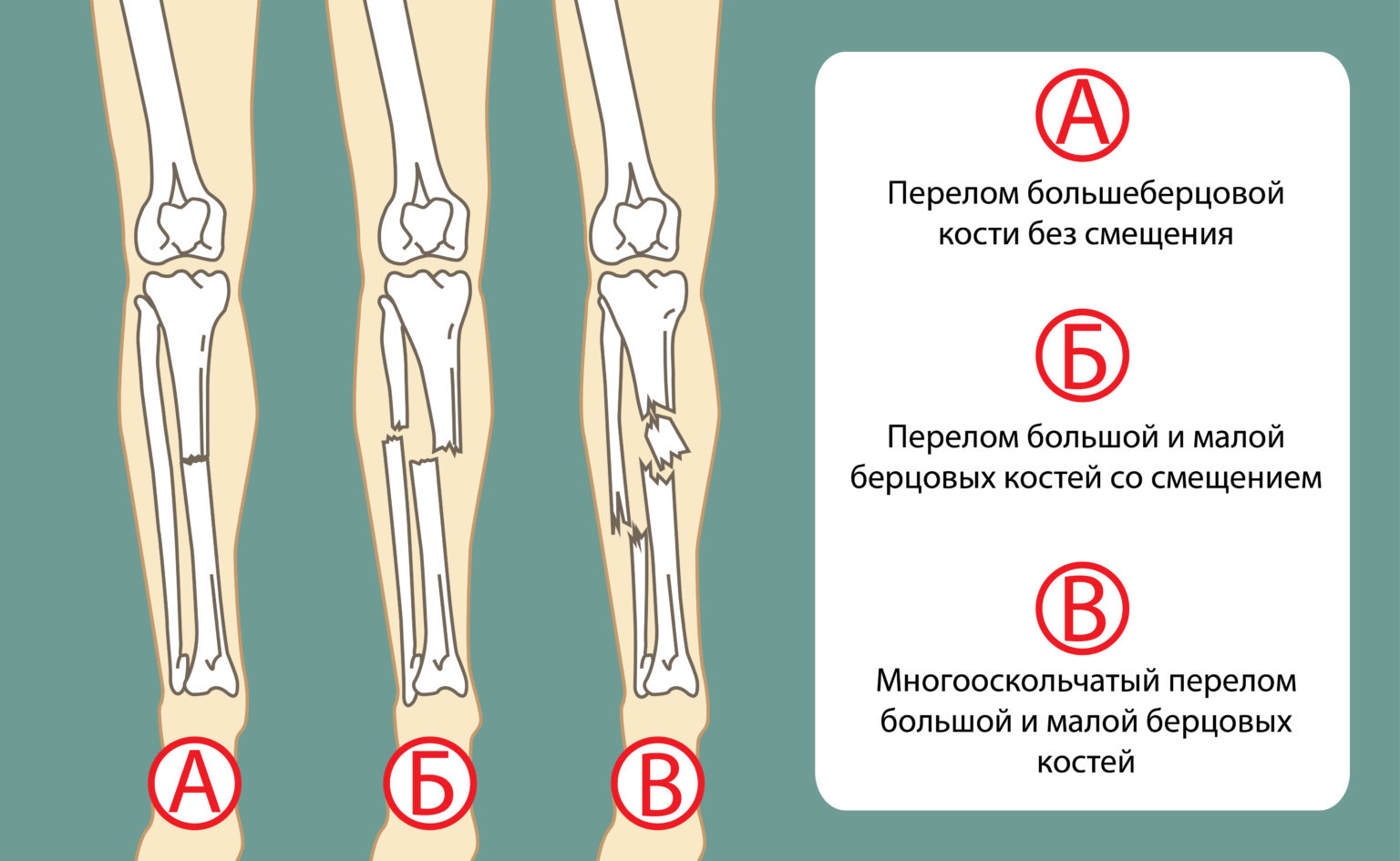

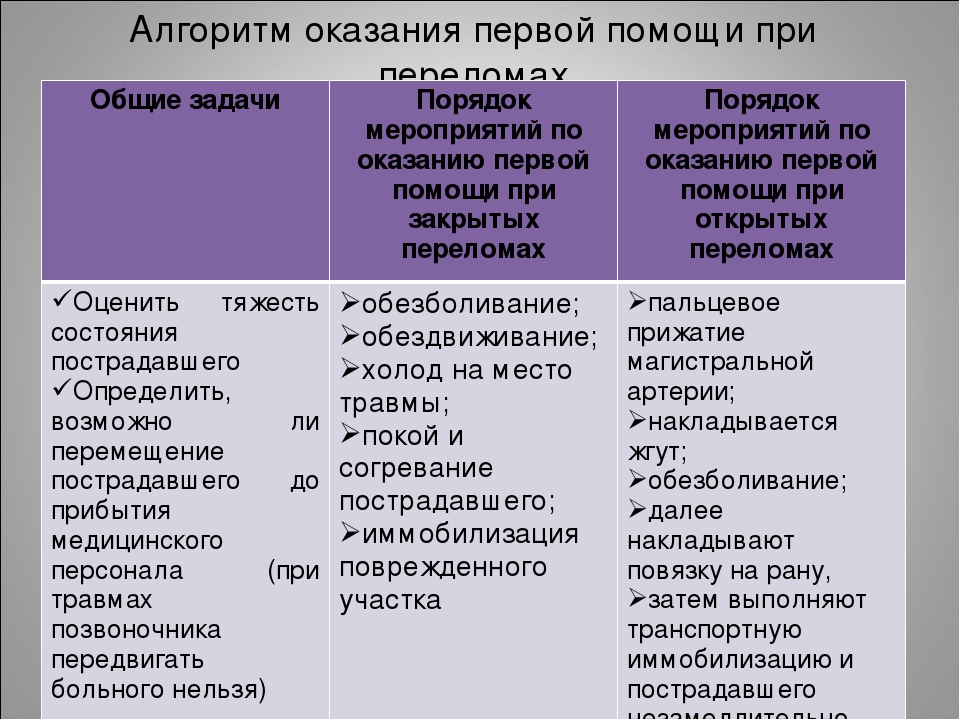

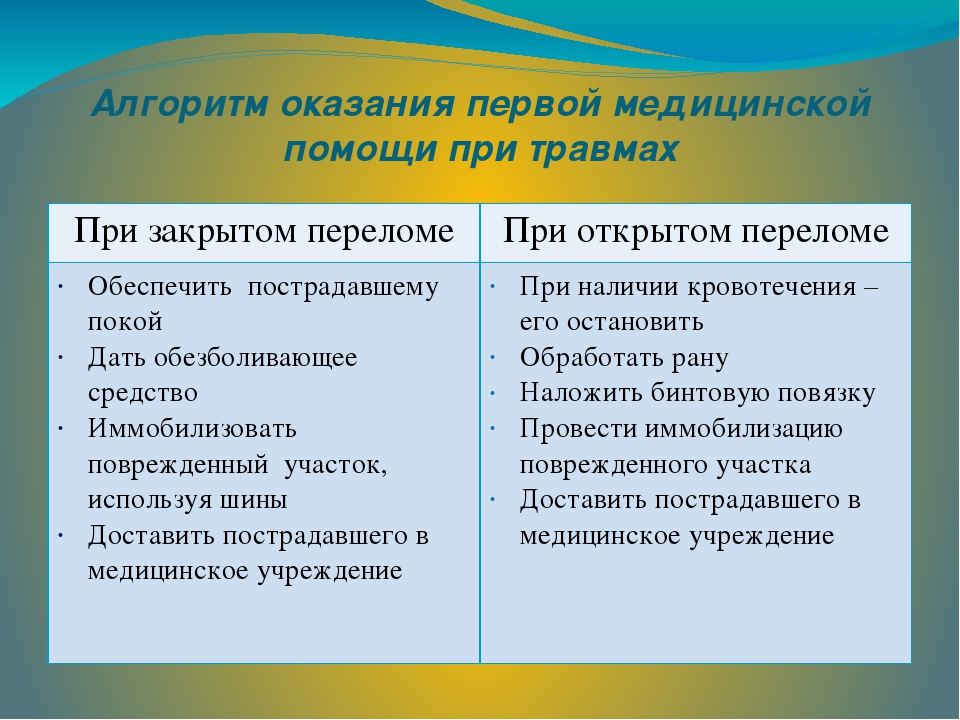

Закрытые переломы

Признаки

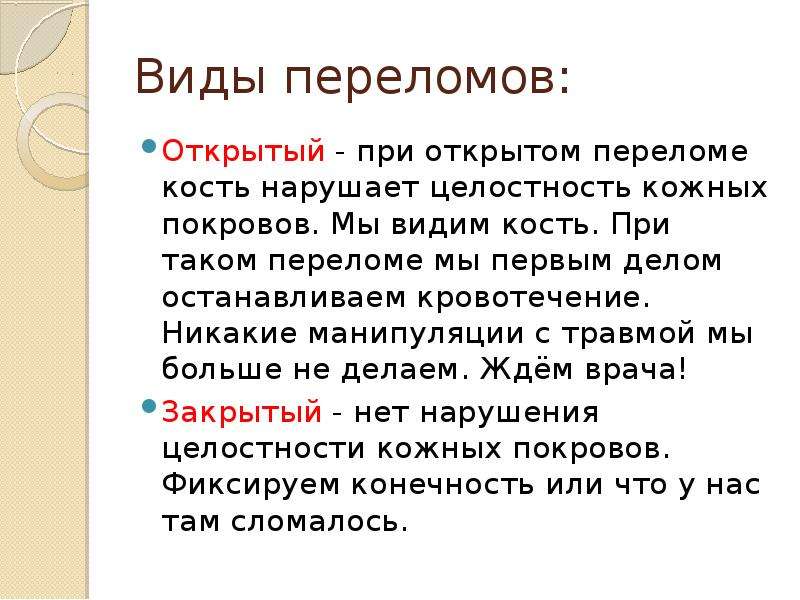

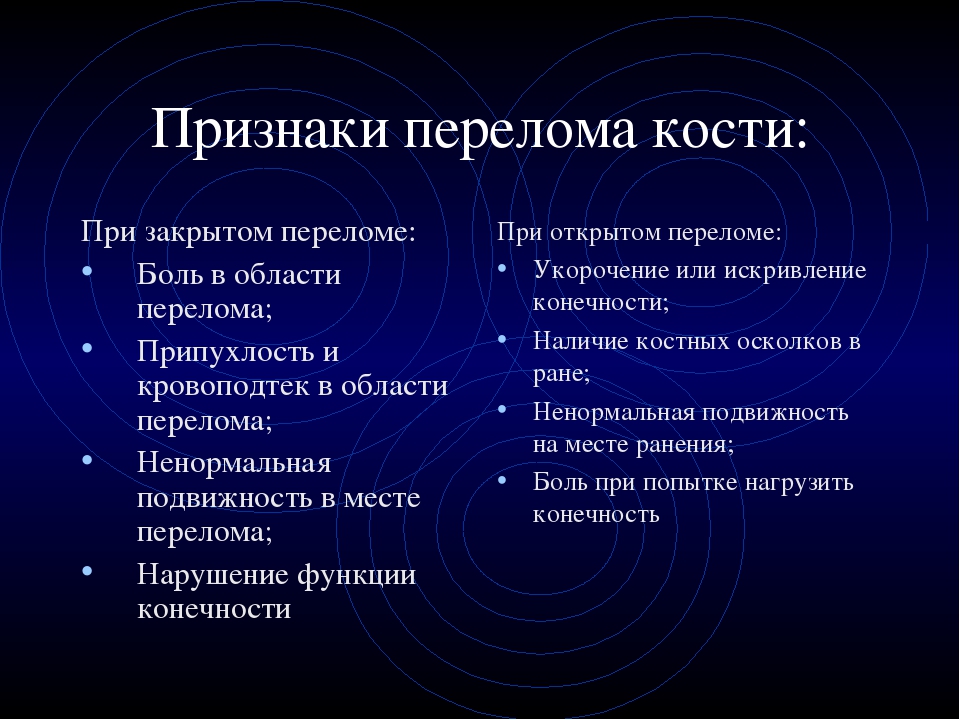

При закрытом переломе у пострадавшего человека возникает сильная либо стреляющая боль в кости. Визуально может быть заметна ее деформация. Подвижность конечности ограничивается.

Первая помощь

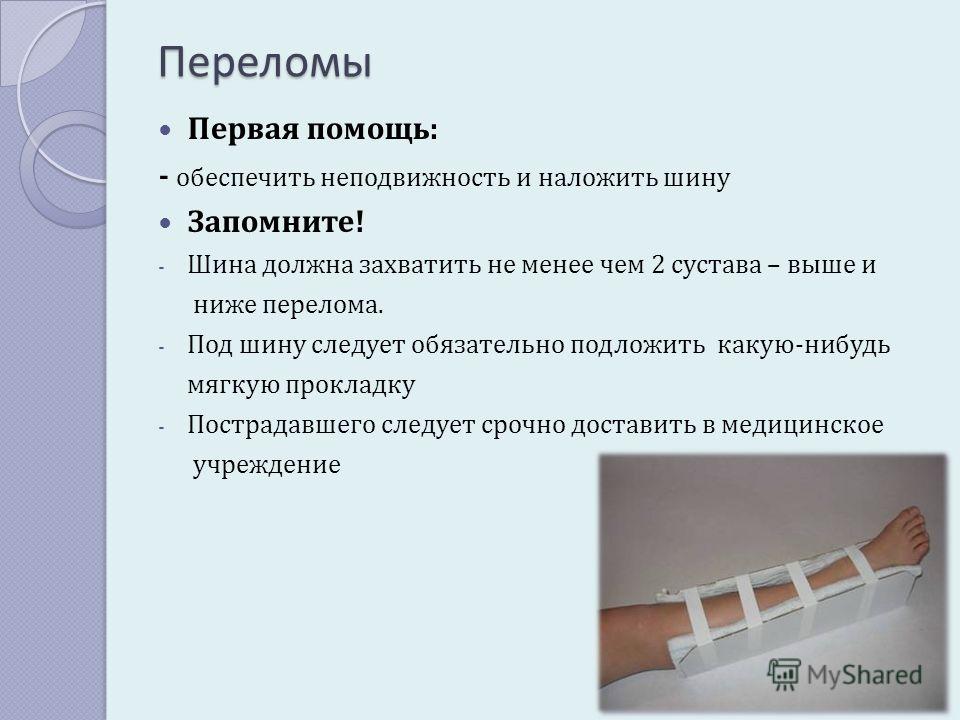

Прежде всего, необходимо зафиксировать поврежденную конечность. От качества фиксации зависят болевые ощущения пострадавшего. Шину не следует очень сильно прижимать к месту повреждения кости. Это может нарушить активное кровообращение. Если же поблизости нет никаких средств, которые могут заменить шину, то поврежденную руку подвешивают на косынку, а ногу прибинтовывают к здоровой ноге. Затем место повреждения охлаждают. Лучший вариант — прикладывание льда, но если такового под рукой нет, то это может быть холодная вода.

Открытые переломы

Признаки

При закрытом переломе у пострадавшего человека возникает сильная либо стреляющая боль в кости. Визуально может быть заметна ее деформация. Подвижность конечности ограничивается. При движении возникает очень сильная боль, если речь идет о нижних конечностях.

Первая помощь

Первое действие — обработка антисептиком раны. Йод, зеленка, спирт, водка — этими средствами нужно смазать и края раны, а затем уже наложить стерильную повязку. Открытые переломы часто сопровождаются обильными кровотечениями, и может возникнуть необходимость наложения жгута. При этом важно не пытаться исправлять деформации конечности, не вправлять выступающие отломки кости. Так можно инфицировать рану и вызвать приступ боли у человека. Далее необходимо зафиксировать поврежденную руку или ногу.

Наложение шины при переломах.

Источники информации:

1.http://sovdok.ru/wp-content/uploads/nalozhenie-shiny.jpg

2.https://travm.info/wp-content/uploads/2017/08/povrezhdennaya-ruka-dolzhna-nahoditsya-gorizontaln.jpg

3.http://nmedic.info/story/pervaya-pomoshch-pri-otkrytyh-i-zakrytyh-perelomah-konechnostey

4.http://as6400825.ru/obzh_8/213.jpg

5.http://sportkompas.ru/wp-content/uploads/2013/11/остановка-артериального-кровотечения.jpg

6.https://travma.info/wp-content/uploads/2017/05/pomoshh-pri-otkrytom-perelome.jpg

7.https://travma.info/wp-content/uploads/2017/05/pomoshh-pri-otkrytom-perelome.jpg

перелом лучевой кости со смещением и без / вывих / трещина – Лечение и восстановление

Лучевая кость руки – это длинная трубчатая неподвижная парная кость в составе предплечья, тело которой имеет трехгранную форму с тремя поверхностями (передней, задней и боковой) и тремя краями (передним, задним и межкостным). Она располагается рядом с локтевой костью, поэтому они зависимы друг от друга и взаимосвязаны. Внизу эти кости соединяются с костями запястья. Так формируется лучезапястный сустав. Также лучевая кость несет ответственность за подвижность предплечья в локте, а плеча – в плечевом суставе. Но по статистике, при почти таких же строении и анатомии, ломается лучевая кость намного чаще локтевой.

Она располагается рядом с локтевой костью, поэтому они зависимы друг от друга и взаимосвязаны. Внизу эти кости соединяются с костями запястья. Так формируется лучезапястный сустав. Также лучевая кость несет ответственность за подвижность предплечья в локте, а плеча – в плечевом суставе. Но по статистике, при почти таких же строении и анатомии, ломается лучевая кость намного чаще локтевой.

Виды повреждений

Перечень заболеваний и травм, связанных с лучевой костью:

- Воспаление надкостницы лучевой кости, в результате может серьезно нарушиться питание костных тканей, что способно повлечь за собой постепенное разрушение кости

- Дегенеративные поражения суставной поверхности – это процесс истончения хрящевой ткани от чрезмерных нагрузок (спорт, тяжелый труд), вследствие чего происходит ухудшение амортизации и скольжения в суставе, возникает все более сильное трение, приводящее к разрушению сустава

- Остеомиелит – заболевание, поражающее все ткани, из которых состоит лучевая кость (надкостница, сама кость и костный мозг)

- Переломы.

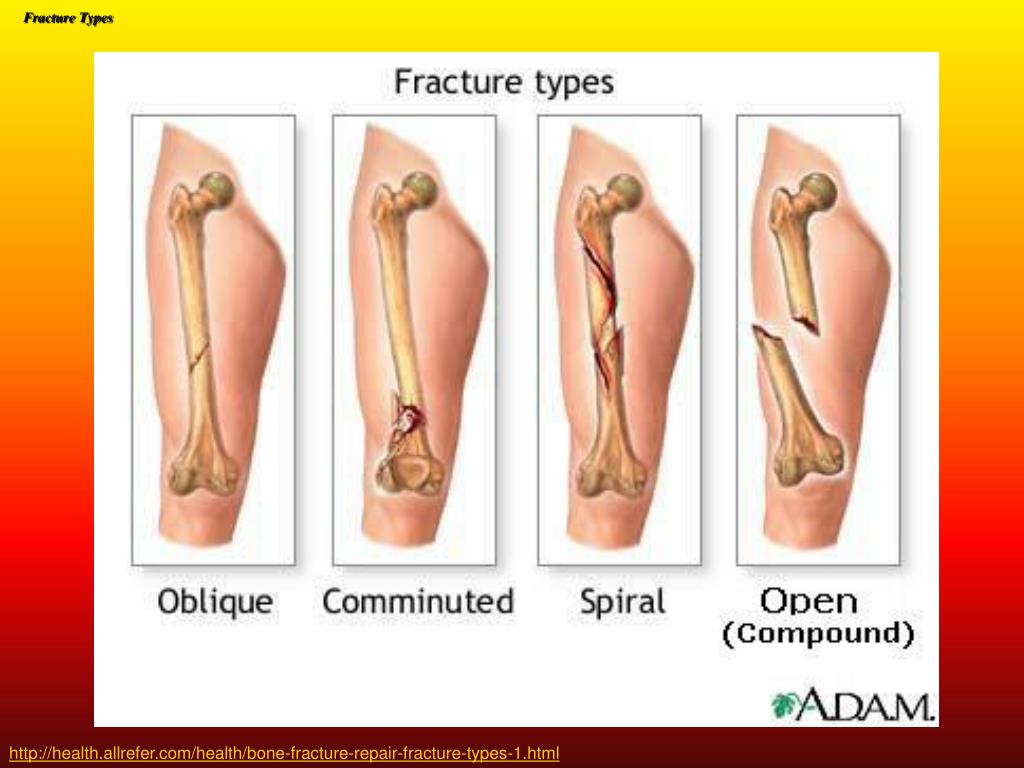

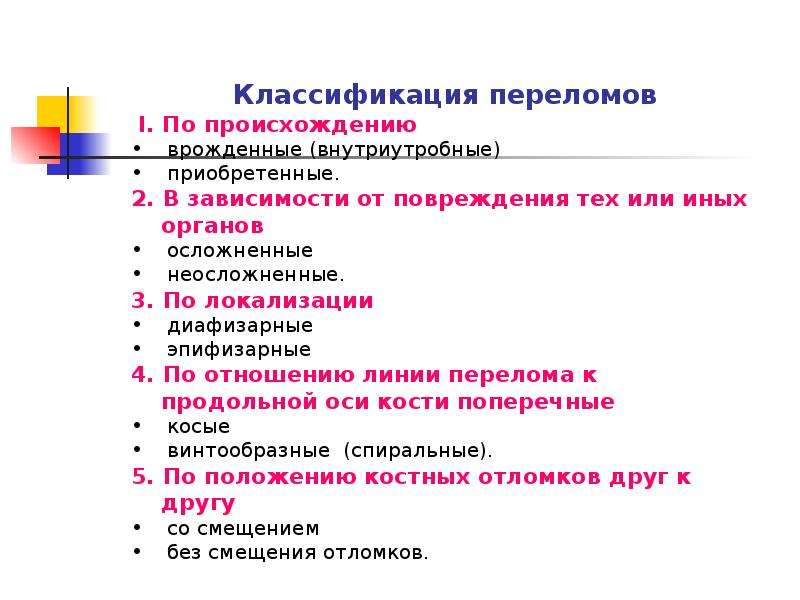

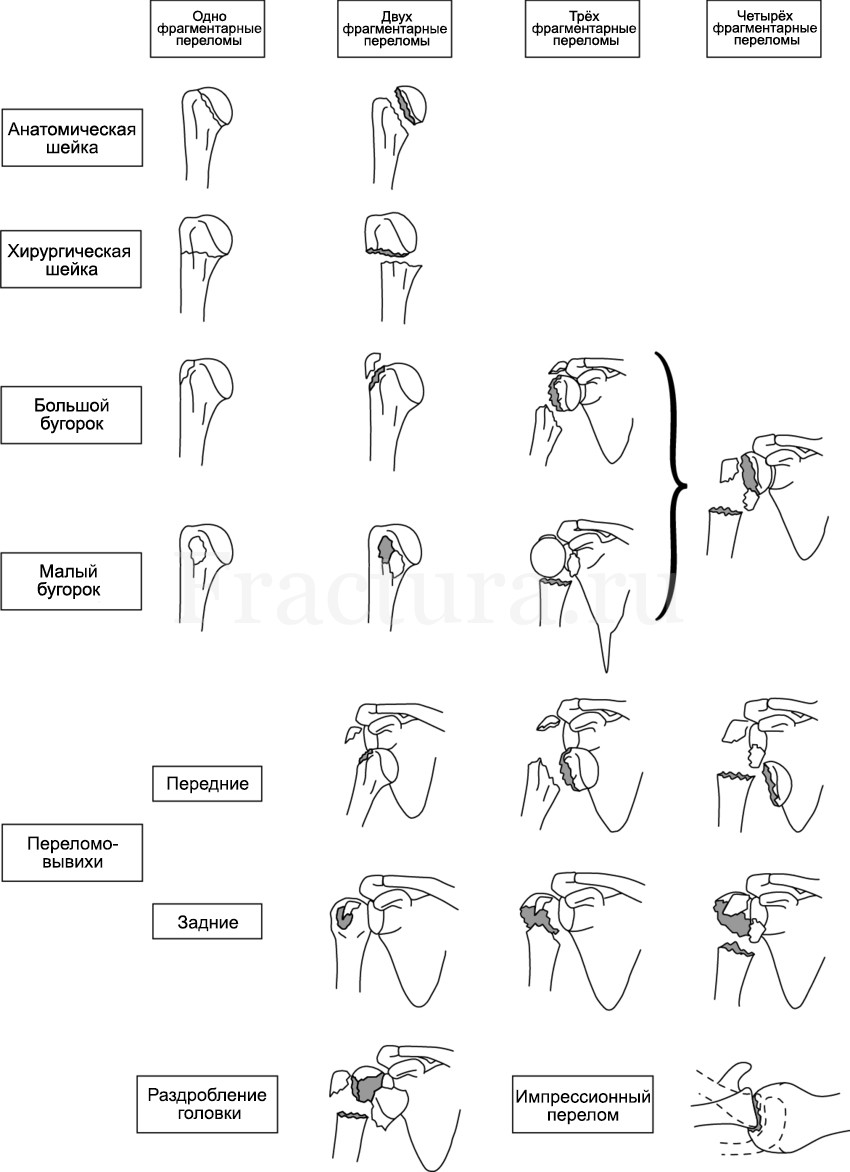

Классификация переломов лучевой кости:- Травматические и паталогические (в зависимости от природы возникновения)

- Закрытые и открытые (в зависимости от нарушения кожных покровов)

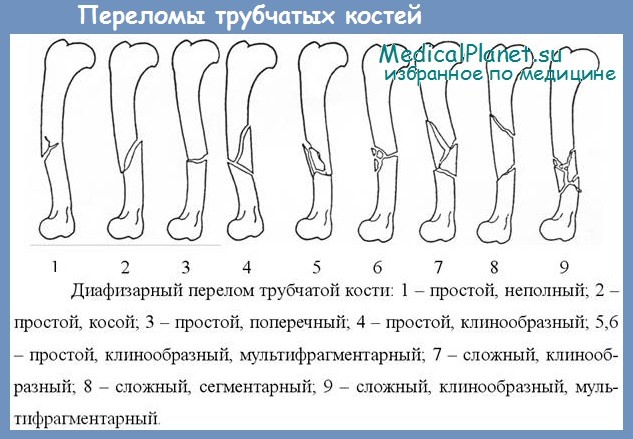

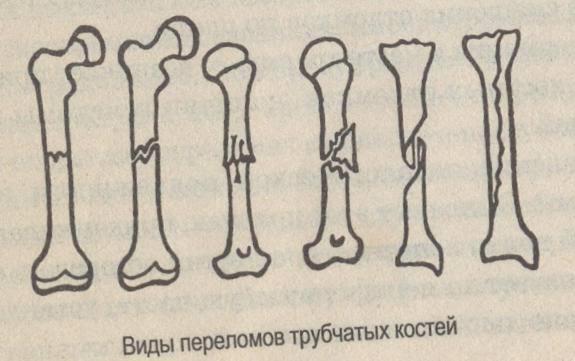

- Косые, продольные, поперечные, Т-образные, винтообразные, вколоченные (при которых костные отломки входят («вколачиваются») друг в друга) и оскольчатые (в зависимости от линии разлома)

- Остеопороз – снижение плотности костей

- Опухолевые заболевания кости (доброкачественные и злокачественные)

Любой тип перелома может быть как со смещением костных отломков, так и без смещения. Перелом лучевой кости без смещения чаще всего происходит в виде трещины в костной ткани.

Важно знать, что болезни и травмы лучевой кости зачастую сопровождаются схожими болезнями локтевой кости, поэтому при обнаружении проблем с одной костью следует обследовать и другую.

Симптоматика

Клиническая картина переломов лучевой кости следующая:

- Возникновение сильных болевых ощущений от запястья до локтя

- Отек и припухлость

- Возможна гематома (но не всегда)

- При переломах со смещением может появиться характерный хрустящий звук при пальпации отломков и видимая деформация лучезапястного сустава

- Онемение кончиков пальцев

- Движения в лучезапястном суставе ограничены

К какому врачу обращаться

В случае возникновения серьезной травмы следует незамедлительно доставить пострадавшего в отделение травматологии, где ему будет оказана квалифицированная медицинская помощь.

Специалисты, которые Вам помогут:

Диагностика

Диагностика при травмах лучевой кости включает в себя:

- Опрос пациента об обстоятельствах травмы

- Первоначальный осмотр врача

- Лучевая диагностика:

Варианты лечения

Ключевые методы лечения переломов: консервативные и хирургические.

Консервативное лечение назначается при закрытых переломах без смещения и представляет собой наложение иммобилизующей гипсовой повязки на травмированную область после спадания отека. Вместе с этим врач назначает прием обезболивающих средств, противовоспалительных нестероидных препаратов и при необходимости антибиотиков. Сроки срастания неосложненных переломов варьируются от 4-х до 5-и недель. После снятия гипса доктор назначает восстановительное лечение.

Хирургическая операция необходима при переломах со смещением и оскольчатых переломах. Основная цель всех лечебных мероприятий – восстановление функциональности поврежденной руки (как было до травмы).

Основным методом лечения переломов является репозиция. Суть метода заключается в возвращении смещенных отломков лучевой кости на прежние места и дальнейшей их фиксации. Репозиция бывает закрытой и открытой. Открытая репозиция предполагает осуществление разреза на месте повреждения, сопоставление отломков костей и скрепление их специальными конструкциями (спицами, дистракционными аппаратами (например, аппарат Илизарова), пластинами). Эта операция называется остеосинтезом.

После снятия гипсовой повязки назначается курс реабилитации, индивидуальный для каждого пациента. Реабилитация может включать в себя: физиотерапевтические процедуры (электрофорез, УВЧ, парафинотерапия и др.), массаж рук, лечебная физкультура (со специальным комплексом восстановительных физических упражнений), соблюдение рекомендуемой врачом диеты.

Записаться на прием к профильным специалистам в Москве Вам предлагает клиника ЦКБ РАН.

Урок ОБЖ в 7-м классе по теме «Правила оказания первой медицинской помощи при переломах верхних и нижних конечностей»

Цели:

- закрепить знания о травмах, видах и типах кровотечений

- познакомиться с понятиями «открытый перелом», «закрытый перелом», иммобилизация, правилами оказания первой медицинской помощи при переломах

- воспитывать сострадание, милосердие, готовность прийти на помощь

Задачи:

- усвоить понятия «открытый перелом», «закрытый перелом», правила оказания первой медицинской помощи при переломах

- формировать навыки анализа чрезвычайной ситуации, принятия решения и правильного поведения в ситуациях

- прививать чувства товарищества у подростков

Оборудование:

- Бинты

- Карточки с заданиями

- Интерактивная доска

- Проектор

- Видеофрагмент

Ход урока

I. Организационный момент

Организационный момент

Приветствие учеников класса.

Учитель: Здравствуйте, садитесь. Начинаем урок.

II. Целеполагание и мотивация обучающихся:

Тема нашего урока: «Правила оказания первой медицинской помощи при переломах верхних и нижних конечностей»

Цели (Слайд 2)

Задачи (Слайд 3)

– На урок пришли не зря!

Помощь нам всегда нужна!

Кто отсутствует, скажите,

О причине доложите.

Ольга: отсутствует Южиков Саша. Причина неизвестна.

В класс входит Южиков С.

Южиков: Здравствуйте. А у меня что-то с рукой, наверное, сломал. Отпустите меня домой.

Учитель: Все понятно. Но прежде, чем отпустить тебя в медицинское учреждение, где точно определят перелом у тебя или нет. Мы сегодня на уроке должны узнать, что такое перелом, какие виды переломов бывают. И, конечно, какую первую медицинскую помощь мы можем оказать пострадавшему при переломе.

Итак, тема сегодняшнего урока (Слайд 4)

«Правила оказания первой медицинской помощи при переломах верхних и нижних конечностей»

Запишите тему урока в тетрадь.

III. Актуализация опорных знаний

Фронтальный опрос:

– Какие травмы может получить человек в чрезвычайной ситуации?

– Ушиб, ссадина, растяжение, вывих, порез, резаные, колотые, рваные, рубленные, огнестрельные раны, переломы

– Хорошо. А сейчас выполните следующее задание.

Разделитесь на 2 группы.

У вас на столах лежат карточки №1 и №2. (Приложение 2)

I группа выполняет задание с карточки №1, II группа выполняет задания с карточки №2.

Задания – соответствия

Рядом с повреждением нужно поставить цифру какую помощь вы будете оказывать при повреждении и в каком порядке.

Вам на обсуждение дается 3 минуты, а затем проверим у доски.

Карточка № 1

- – Ушиб

- – Назвать виды кровотечений относительно поверхности тела пораженного

- – Первая медицинская помощь при артериальном кровотечении

ПРИЕМЫ ПМП:

- жгут

- давящая повязка

- покой

- тугая повязка

- холод

- приподнятое положение поврежденной части тела

- максимальное сгибание конечности

- возвышенное положение

- доставка в больницу

- искусственное дыхание

Ключ: Ушиб – 5, 4, 3, 9

Ключ: при Артериальном кровотечении – 1, 2, 9

Карточка № 2

- – Растяжение

- – Назвать типы кровотечений, исходя из вида поврежденных сосудов

- – Первая медицинская помощь при венозном кровотечении:

ПРИЕМЫ ПМП:

- жгут

- давящая повязка

- покой

- тугая повязка

- холод

- приподнятое положение поврежденной части тела

- максимальное сгибание конечности

- возвышенное положение

- доставка в больницу

- искусственное дыхание

Ключ: Растяжение – 5, 4, 3, 6, 9

Ключ: При венозном кровотечении – 2, 6, 9

Посмотрим, как вы справились с заданием.

1 задание карточка №1 – Ушиб (Слайд 5)

1 задание карточка №2 – Растяжение (Слайд 6)

2 задание карточка №1:

– Назвать виды кровотечений относительно поверхности тела пораженного (Слайд 7)

Ответ: Наружное, внутреннее (Слайд 8)

2 задание карточка №2:

– Назвать типы кровотечений, исходя из вида поврежденных сосудов (Слайд 9)

Ответ: Капиллярное, венозное, артериальное (Слайд 10)

3 задание карточка №1:

– Первая медицинская помощь при артериальном кровотечении: (Слайд 11)

3 задание карточка №2:

– Первая медицинская помощь при венозном кровотечении: (Слайд 12)

IV. Изучение нового материала

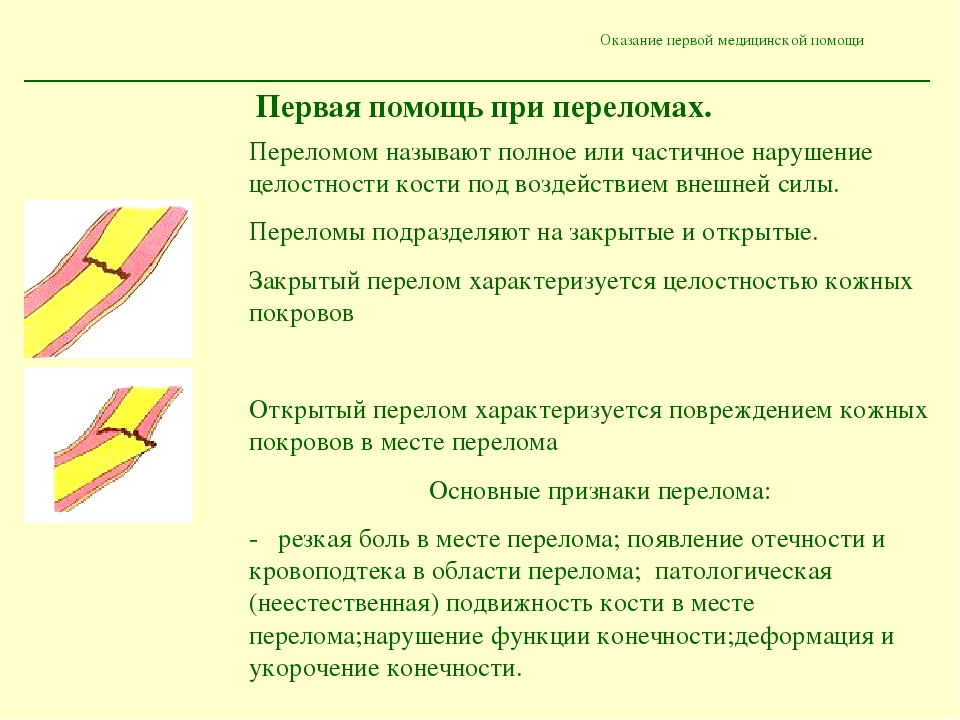

– Ребята, как вы думаете, что такое ПЕРЕЛОМ? (высказывают предположения)

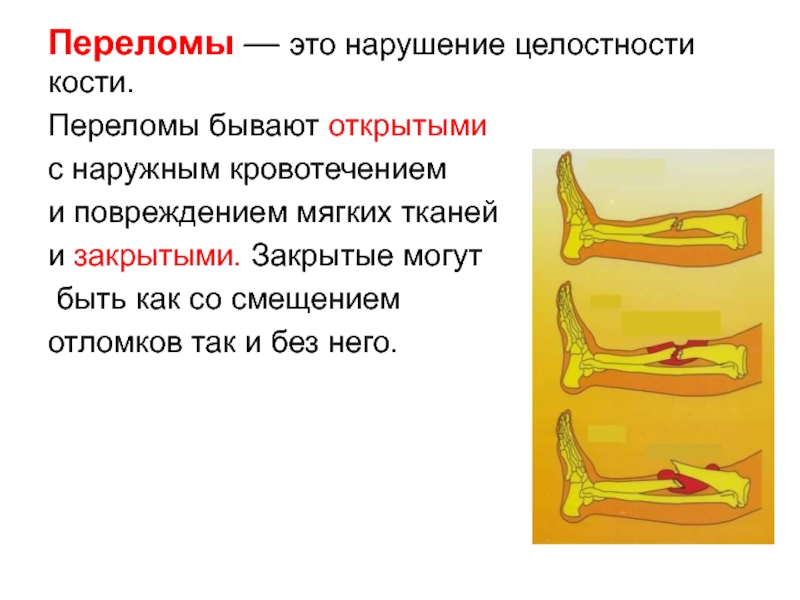

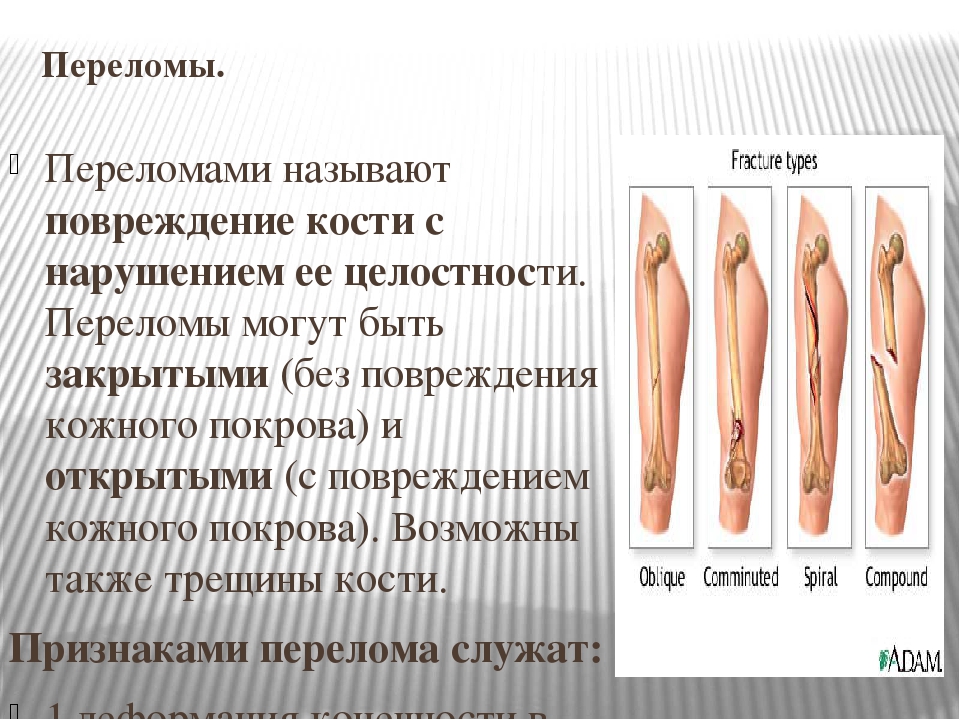

ПЕРЕЛОМ – полное или частичное нарушение целостности костей в результате удара, сжатия, сдавливания, перегиба или другого воздействия. (Слайд 13)

(Слайд 13)

– Запишите определение в тетради.

– А теперь посмотрим ролик

– Какие виды переломов бывают. (Ролик 1)

– Просмотрев ролик, скажите, какие виды переломов бывают?

(Слайд 14) Схема: Виды переломов: открытый перелом и закрытый перелом.

– Перечертите схему в тетрадь

(Слайд 15) Назовите признаки этих переломов.

- искривление, перегиб конечности в том месте, где его не должно быть

- наличие отека в области сустава

- сильная боль

- кровотечение

– Сейчас просмотрим еще видеоролик об оказании первой медицинской помощи при переломах.

По окончании просмотра вы должны составить таблицу: (Слайд 16, 17)

Вид перелома |

Что нужно делать |

Что нельзя делать |

Открытый перелом |

|

|

Закрытый перелом |

|

|

Открытый перелом ноги |

|

|

– Вы посмотрели видеоролик о ПМП при переломах, заполнили таблицу, а сейчас еще раз посмотрим на экран:

– какую помощь нужно оказывать при переломах? (Слайд 18, 19, 20)

– Введём еще одно понятие.

Вы обратили внимание, что в роликах говорится об обязательной неподвижности поврежденной конечности.

Эта неподвижность называется – ИММОБИЛИЗАЦИЕЙ.

Запишите определение в тетрадь.

Иммобилизация – обездвиживание места перелома (как правило, конечности) (Слайд 21)

– При иммобилизации конечности необходимо придать ей физиологическое положение.

Во время перекладывания больного с носилок поврежденную конечность должен поддерживать помощник.

Неправильно выполненная иммобилизация может принести вред. Так, недостаточная иммобилизация закрытого перелома может превратить его в открытый и тем самым утяжелить травму и ухудшить состояние пострадавшего.

– Как вы думаете, какие переломы опаснее: открытые или закрытые? Почему?

V. Проверка изученного материала

Ролевая игра

– Ребята, часто нам кажется, что беда, чрезвычайная ситуация может случится где-то далеко, там, где нас нет и мы не можем там оказаться. Но ведь это может произойти и в обычной жизни: ребенок на себя стянул с плиты горячий чайник, малыш упал и ударился, кто-то споткнулся, кто-то поскользнулся, и именно вы оказались рядом, что же вы будете делать?

Но ведь это может произойти и в обычной жизни: ребенок на себя стянул с плиты горячий чайник, малыш упал и ударился, кто-то споткнулся, кто-то поскользнулся, и именно вы оказались рядом, что же вы будете делать?

Давайте рассмотрим такие жизненные ситуации.

Ребятам предлагается разделиться на 3 группы.

Ребята вытягивают по одной ситуации на группу из школьной жизни.

Им необходимо оценить ситуацию, принять решение по оказанию ПМП и оказать её. На обдумывание и принятие решения у вас есть 2 минуты.

Ситуация 1. На спортивной площадке.

Играя в футбол, ученик пнул по штанге, вы видите, что ему очень больно. Ваши действия. (Слайд 22)

Ситуация 2. В столовой.

Ученик поскользнулся на пролитом киселе, упал, поцарапался. Вы наблюдаете, что у него из пальца на руке бежит кровь. Ваши действия. (Слайд 23)

Ситуация3. На перемене.

Сбегая по лестнице, ученик споткнулся и упал, почувствовав при этом сильную боль в руке. Ваши действия. (Слайд 24)

Оценивается: анализ ситуации (признаки возможных повреждений), действия по оказанию ПМП.

VI. Оценивание

VII. Домашнее задание

Повторить записи в тетради и в таблице (Слайд 25)

VIII. Проверка усвоения нового материала.

Тест:

1. Что такое перелом?

а) нарушение целостности кости

б) нарушение органов дыхания

в) нарушение кожных покровов (Слайд 26)

2. Перелом кости с нарушением кожных покровов – это …

а) порез

б) открытый перелом

в) закрытый перелом (Слайд 27)

3. Что нельзя делать при оказании помощи пострадавшему при переломе?

а) наложить шину на поврежденную поверхность

б) самостоятельно вправлять вышедшую наружу кость

в) фиксировать поврежденную конечность (Слайд 28)

4. Обездвиживание места перелома – это …

Обездвиживание места перелома – это …

а) иммобилизация

б) перенос пострадавшего

в) обезболивание (Слайд 29)

– Что вам дал сегодняшний урок?

– А что у Саши? Перелом или нет? Есть ли у него кровотечение? Опухоль? Синяк? Этих признаков мы не наблюдаем. Значит, был розыгрыш.

IX. Итог урока. Рефлексия. (Слайд 30)

XI. Спасибо за работу! (Слайд 31)

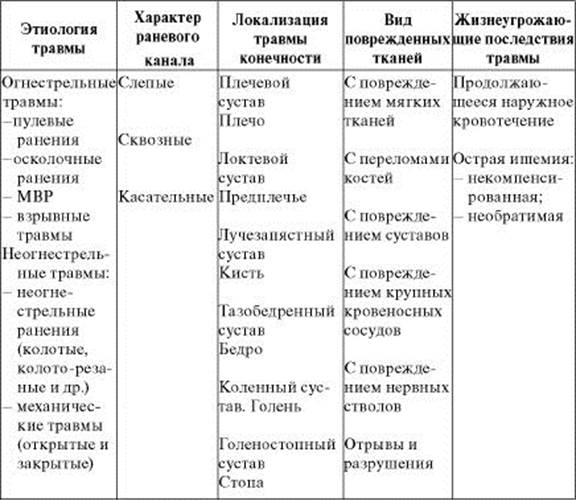

Травмы скелета: виды и характеристика

Сегодня мы расскажем вам о переломах, вывихах, разрывах и ушибах костей скелета человека. Наш скелет состоит более чем из 206 костей, обеспечивая опорную функцию и защищая наши внутренние органы. Кость – это сложное образование, представляющее собой совокупность костной ткани, суставного хряща, костного мозга, нервов и сосудов. Практически полностью кость состоит из белка и коллагена и лишь небольшой процент состава кости занимают углеводы, жиры и неколлагеновые волокна. Прочность кости напрямую зависит от содержания в ней различных минеральных и органических волокон, а, в частности, кальция и фтора.

Прочность кости напрямую зависит от содержания в ней различных минеральных и органических волокон, а, в частности, кальция и фтора.

Травмы скелета – достаточно часто явление современного общества. Увлечения экстремальными видами спорта, высокая популяризация здорового образа жизни, активный отдых, туризм. Все это создает предпосылки для учащения случаев травматизации, и, как следствие, высокого шанса получения травм различной степени тяжести и этиологии. Наиболее серьезная травма – перелом.

Виды травм

Типы переломов кости

Перелом – это вид травмы костей с нарушением их целостности с силой, в несколько раз превышающей прочность костной ткани. В результате переломов могут повреждаться близлежащие ткани, мышцы, сухожилия, сосуды и даже внутренние органы.

Все переломы принято делить на две большие группы:

открытые – с повреждением целостности кожного покрова, наличием открытой раны, наружным кровотечением.

закрытые – когда происходит только нарушение целостности самой кости, без каких – либо внешних повреждений.

Вывих – всегда происходит в подвижных суставах (плечевые, бедренные, локтевые, коленные). При вывихе происходит смещение суставных концов костей относительно друг друга. Это, как правило, непрямая травма, в результате которой объем движений в суставе превышает физиологический. Встречается гораздо реже, чем другие виды травм костей.

Виды вывихов

Ушиб – это повреждение ткани и близлежащих кровеносных сосудов в результате удара или сдавления без нарушения кожного покрова.

Ушиб мягких тканей

Общие причины травм скелета человека

Травматические

Так как тема нашей с вами беседы – это переломы, ушибы, вывихи и растяжения, то из всех существующих причин получения травм, нас будут интересовать только воздействие механических внешних факторов.

Среди них:

- Рывок;

- Падение с высоты;

- Удар;

- Толчок;

- Контузия;

- Сдавление.

- Сжатие.

Наибольшую опасность представляют собой последствия механической травмы, в результате которой может произойти обширная кровопотеря, а также нарушение иннервации органа или ткани. Это ведет к развитию целого ряда общих нарушений в работе организма.

Более подробно про анатомию человека – Строение скелета

Паталогические

Так же причиной получения травмы может стать и воздействие внешних факторов на патологически измененную, в следствие какой – либо болезни, кость.

Чаще всего это происходит при таких заболеваниях, как:

- Остеомиелит;

- Фиброзная дисплазия;

- Остеопетроз;

- Болезнь Педжета.

При этом, даже самые незначительные воздействия на кость могут вызвать серьезные переломы, приводящие, в последствии, к инвалидизации человека, с утратой функций органа. Для того, чтобы нам с вами научиться грамотно оказывать неотложную доврачебную помощь при различных травмах костей скелета, необходимо рассмотреть некоторые травмы отдельно, в частном порядке. Для этого весь скелет человека мы поделим на четыре большие группы и рассмотрим в каждой группе наиболее часто встречающиеся травмы и необходимую доврачебную помощь при каждой из них. Ссылки на каждую статью вы сможете получить здесь..

Напоминаем, мы с вами рассматриваем только те виды травм, которые получены в результате воздействия механических внешних факторов. Таких травм очень много. В наших следующих статьях мы подробно рассмотрим наиболее часто встречающиеся повреждения.

Очень часто люди задают такой вопрос: «Первая помощь при переломе рук», «Доврачебная помощь при переломе ноги». Постановка такого вопроса не совсем корректна. Рука – это верхняя конечность человека, состоящая из следующих элементов: ключица, лопатка, плечо, предплечье (локтевая, лучевая), кисть (запястье, пястье и фаланги пальцев). Поэтому далее мы с вами будем рассматривать руку, как верхнюю конечность и, соответственно, классифицировать травмы опираясь на это понятие. то же самое касается ног, шеи и головы.

Итак более подробно по доврачебной помощи читайте в материалах по каждой теме:

1. Травмы головы. Виды. Доврачебная помощь.

a) Сотрясение головного мозга;

b) Ушиб головного мозга;

c) Перелом основания свода черепа.

2. Травмы шейного отдела позвоночника. Виды. Доврачебная помощь.

a) Повреждение связок и дисков;

b) Хлыстовая травма шеи;

c) Перелом тела позвонка;

d) Ушиб шейного отдела позвоночника.

3. Травмы верхних конечностей. Виды. Доврачебная помощь.

Травмы верхних конечностей. Виды. Доврачебная помощь.

a) Перелом ключицы;

b) Перелом костей предплечья;

c) Вывих локтевого сустава;

d) Перелом костей кисти.

4. Травмы нижних конечностей. Виды. Доврачебная помощь.

a) Перелом шейки бедра;

b) Перелом таза;

c) Вывих голени;

d) Разрыв мениска;

e) Перелом лодыжки;

f) Перелом бедренной кости.

Первая медицинская помощь: ушибы, вывихи, переломы

Ушибы, вывихи, переломы

Ушибы, растяжения и разрывы связок — повреждение тканей и органов без нарушения целости кожи. Признаки этих травм одни и те же — сильные боли, кровоподтек (синяк), припухлость, нарушение функций ушибленного органа или области (ограничение подвижности сустава).

Единственная помощь — покой и охлаждение доступными способами. При ушибах сустава, растяжениях и разрывах связок — фиксации сустава (тугое бинтование, наложение шины), холод. Эти меры способствуют уменьшению болей и предупреждают развитие большого кро-воизлияния.

Сдавление — длительное травматическое сжатие больших областей мягких тканей, чаще нижних конечностей. Эти повреждения относятся к очень тяжелым и они не так уж редки при дорожно-транспортных происшествиях.

После извлечения пострадавшего из-под тяжести у него обычно наблюдается сравнительно удовлетворительное состояние, которое сохраняется в течение нескольких последующих часов. Затем может развиться травматический шок. Через 2 — 4 дня поврежденные конечности резко отекают, становятся плотными, синюшными, с белыми пятнами. Внезапно разбивается недо-статочность почек и печени от всасывания продуктов распада поврежденных тканей, что в 60% случаев приводит к смерти.

Первая помощь заключается в извлечении конечности из-под тяжести, охлаждении ее для уменьшения травматического отека, даче внутрь алкоголя, анальгина. Необходимо принять срочные меры по транспортировке пострадавшего в больницу, где ему будет оказана квалифицированная помощь.

Вывихи — стойкое ненормальное смещение суставных поверхностей по отношению друг к другу. Часто сопровождаются разрывом суставной сумки. Признаки — боль в суставе, усиливающаяся при попытках движения, вынужденное положение конечности и «пружинистая подвижность», т. е. при изменении положения конечности она возвращается в прежнее положение; укорочение или удлинение конечности, онемение ее (сдавливание нервных стволов), изменение формы сустава. Нередко вывих сопровождается переломом, разрывом связок, сосудов нервов.

Часто сопровождаются разрывом суставной сумки. Признаки — боль в суставе, усиливающаяся при попытках движения, вынужденное положение конечности и «пружинистая подвижность», т. е. при изменении положения конечности она возвращается в прежнее положение; укорочение или удлинение конечности, онемение ее (сдавливание нервных стволов), изменение формы сустава. Нередко вывих сопровождается переломом, разрывом связок, сосудов нервов.

Первая помощь — создание полной неподвижности в пострадавшем суставе теми же способами, что и при переломах, о чем речь пойдет несколько ниже. Для уменьшения нарастания отека в области сустава и отчасти для уменьшения болей в нем на поврежденный сустав можно положить холод. Ни в коем случае не пытайтесь сами вправлять вывих!

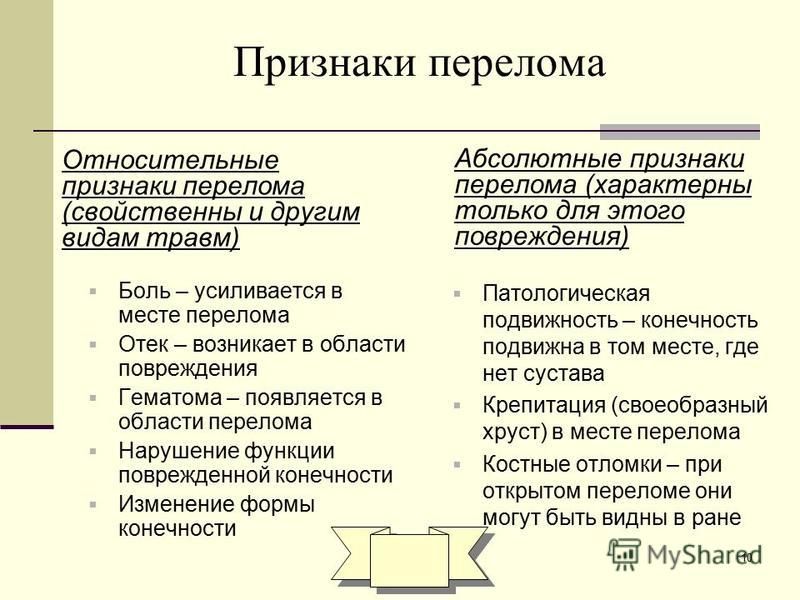

Переломы — полное насильственное нарушение целости кости. Могут быть закрытыми и открытыми с разрывом кожи над ним.

- Признаки перелома:

- деформация — изменение правильной формы конечности (искривление, утолщение). Лучше выявляется при сравнительном осмотре здоровой и поврежденной конечности или области.

При переломах бедра из-за толстого слоя мышц деформация обнаруживается с трудом;

При переломах бедра из-за толстого слоя мышц деформация обнаруживается с трудом; - укорочение конечности в результате тяги сократившихся мышц и смещения отломков;

- нарушение функции — невозможность пользоваться поврежденной конечностью;

- боль — сопровождает всякий перелом, появляется в момент травмы и усиливается при попытках движения, при переносе пострадавшего;

- ненормальная подвижность;

- костный хруст появляется при смещении обломков по отношению друг к Другу. Искусственно вызывать костный хруст не рекомендуется во избежание повреждения близлежащих сосудов и нервов, а также мышц.

Первая помощь при переломах является началом их лечения, ибо она предупреждает такие осложнения, как коллапс, шок, кровотечение, раневую инфекцию.

При закрытых переломах основной задачей первой помощи является предупреждение дальнейшего развития смещения костных отломков и травмирования ими окружающих тканей, а при открытых — наложение асептической повязки. Нужно обеспечить неподвижность повреж-денных костей. Для этого пострадавшую конечность фиксируют (закрепляют в неподвижном состоянии) посредством специальных шин или подручных предметов — досок, палок, солнцезащитных козырьков автомобиля, пучков ветвей или камыша.

Нужно обеспечить неподвижность повреж-денных костей. Для этого пострадавшую конечность фиксируют (закрепляют в неподвижном состоянии) посредством специальных шин или подручных предметов — досок, палок, солнцезащитных козырьков автомобиля, пучков ветвей или камыша.

Очень серьезны повреждения позвоночника и таза. В случае перелома позвоночника пострадавший жалуется на боли в месте травмы, усиливающиеся при движениях. Если поврежден спинной мозг, наступает частичная или полная неподвижность и потеря чувстви-тельности в ногах, а при травме в шейном отделе — и в руках.

Переломы таза могут ограничить движение. Появляется симптом «прилипшей пятки», когда лежащий на земле человек не может поднять ногу, оторвать от земли пятку.

Оказывая первую помощь пострадавшему с подозрением на перелом позвоночника, нужно соблюдать исключительную осторожность. Нельзя сажать его, заставлять самостоятельно поворачиваться или передвигаться. При грубом, неосторожном обращении можно сместить сломанный позвоночник, в результате чего возникнет сдав-ление или повреждение спинного мозга с тяжелыми последствиями.

Транспортировать такого больного можно, уложив его на спину или живот, на мягких носилках или на щите. Если есть боль в шейном отделе позвоночника, нужно закрепить голову и шею, обложив их мягкими предметами.

Заболевания опорно-двигательного аппарата

Масштабы проблемыНарушения и болезни костно-мышечной системы – это более 150 нарушений здоровья, поражающих опорно-двигательный аппарат. Они варьируются в широком диапазоне: от острых и кратковременных явлений — переломов, растяжений и вывихов — до пожизненных нарушений, сопровождающихся постоянным снижением функциональных возможностей и инвалидностью. Нарушения и болезни костно-мышечной системы обычно характеризуются болевыми ощущениями (нередко постоянного характера), снижением подвижности, ухудшением моторики и функциональных возможностей в целом, что ограничивает способность человека к трудовой деятельности.

Нарушения и болезни костно-мышечной системы включают в себя нарушения, поражающие:

- суставы, в частности, остеоартрит, ревматоидный артрит, псориатический артрит, подагру, анкилозирующий спондилоартрит;

- костные ткани, в частности, остеопороз, остеопению и связанные с этим переломы в результате хрупкости костей или травм;

- мышцы, в частности, саркопению;

- позвоночник, в частности, люмбаго и цервикалгию;

- различные части тела или системы организма, в частности, регионарные и распространенные болевые синдромы и воспалительные заболевания, такие как заболевания соединительных тканей и васкулит, характеризующиеся симптомами со стороны костно-мышечной системы, или системная красная волчанка.

Помимо всего, нарушения и болезни костно-мышечной системы являются самым главным фактором, обусловливающим глобальную потребность в реабилитационных услугах. Они входят в число основных причин, определяющих спрос на такие услуги для детей, а примерно две трети взрослого населения, нуждающегося в реабилитационных услугах, – это люди, страдающие от нарушений и болезней костно-мышечной системы.

Распространенность проблемыДанные недавнего исследования «Глобальное бремя болезней» (ГБВ) свидетельствуют о том, что примерно 1,71 миллиарда человек в мире страдают от нарушений и болезней костно-мышечной системы (1). Хотя распространенность болезней костно-мышечной системы различается в зависимости от возраста и диагноза, от них страдают люди любого возраста повсюду в мире. Наиболее сильно затронуто такими болезнями население стран с высоким доходом (441 миллион человек), далее идут жители Региона Западной части Тихого океана (427 миллионов человек) и Региона Юго-Восточной Азии (369 миллионов человек). Нарушения и болезни костно-мышечной системы также занимают ведущее место среди факторов инвалидности в мире: на них приходится примерно 149 миллионов лет жизни, прожитых с инвалидностью, что в глобальном масштабе составляет 17% всех лет, прожитых с инвалидностью, обусловленной разными причинами.

Нарушения и болезни костно-мышечной системы также занимают ведущее место среди факторов инвалидности в мире: на них приходится примерно 149 миллионов лет жизни, прожитых с инвалидностью, что в глобальном масштабе составляет 17% всех лет, прожитых с инвалидностью, обусловленной разными причинами.

На люмбаго приходится основная доля общего бремени нарушений и болезней костно-мышечной системы. Среди других факторов, влияющих на это бремя, следует назвать переломы (436 миллионов человек в мире), остеоартрит (343 миллиона человек), прочие травмы (305 миллионов человек), цервикалгия (222 миллиона человек), ампутации (175 миллионов человек) и ревматоидный артрит (14 миллионов человек) (1).

Хотя распространенность нарушений и болезней костно-мышечной системы увеличивается с возрастом, ими страдают и более молодые люди, причем нередко в годы наибольшей экономической активности. Люмбаго, например, является основной причиной преждевременного прекращения трудовой деятельности. Неблагоприятные последствия этого для общества поистине огромны не только с точки зрения прямых затрат на медико-санитарное обслуживание, но и с точки зрения косвенных издержек (которые выражаются в пропусках работы, снижении производительности). Кроме того, нарушения и болезни костно-мышечной системы тесно связаны со значительным ухудшением психического здоровья и снижением функциональных возможностей. Согласно прогнозам, в будущем число людей, страдающих от люмбаго, будет только возрастать, причем наиболее быстрыми темпами – в странах с низким и средним уровнем дохода (2).

Кроме того, нарушения и болезни костно-мышечной системы тесно связаны со значительным ухудшением психического здоровья и снижением функциональных возможностей. Согласно прогнозам, в будущем число людей, страдающих от люмбаго, будет только возрастать, причем наиболее быстрыми темпами – в странах с низким и средним уровнем дохода (2).

Разработанный ВОЗ инструмент для оценки потребностей в реабилитационных услугах WHO Rehabilitation Need Estimator предоставляет уникальную возможность получать данные о распространенности нарушений и болезней костно-мышечной системы в отдельных странах, регионах и в мире в целом, а также данные о годах жизни, прожитых с инвалидностью, обусловленной нарушениями и болезнями костно-мышечной системы.

Деятельность ВОЗВ 2017 г. ВОЗ учредила инициативу «Реабилитация-2030: призыв к действиям» в целях привлечения внимания к острой неудовлетворенной потребности в реабилитационных услугах во всем мире и к важности укрепления систем здравоохранения в части предоставления реабилитационных услуг. Эта инициатива знаменует собой новый стратегический подход к глобальному реабилитационному сообществу, акцентируя внимание на том, что:

Эта инициатива знаменует собой новый стратегический подход к глобальному реабилитационному сообществу, акцентируя внимание на том, что:

- Реабилитационные услуги должны быть доступны для всего населения на протяжении всей жизни. Это относится и ко всем людям с нарушениями и болезнями костно-мышечной системы.

- Усилия по укреплению реабилитационных услуг должны быть направлены на то, чтобы оказывать поддержку системам здравоохранения в целом и интегрировать услуги по реабилитации во все уровни медико-санитарной помощи.

- Реабилитация является одной из важнейших услуг здравоохранения и имеет огромное значение для достижения всеобщего охвата услугами здравоохранения.

Данная инициатива была учреждена в значительной степени из-за того, что многие страны не имеют должного потенциала для удовлетворения существующих потребностей в реабилитационных услугах, в том числе потребностей людей с нарушениями и болезнями костно-мышечной системы, не говоря уже о прогнозируемом росте спроса на такие услуги в связи с наблюдаемыми тенденциями, связанными со здоровьем и демографией. Страны зачастую не придают первостепенного значения проблеме реабилитации, и эта сфера по-прежнему не обеспечена необходимыми ресурсами. В результате бесчисленное множество людей не имеют доступа к реабилитационным услугам, что приводит к ухудшению состояния их здоровья, дальнейшим осложнениям и последствиям, которые будут ощущаться ими на протяжении всей жизни. В некоторых странах с низким и средним уровнем дохода более 50% населения не получают реабилитационных услуг, в которых они нуждаются.

Страны зачастую не придают первостепенного значения проблеме реабилитации, и эта сфера по-прежнему не обеспечена необходимыми ресурсами. В результате бесчисленное множество людей не имеют доступа к реабилитационным услугам, что приводит к ухудшению состояния их здоровья, дальнейшим осложнениям и последствиям, которые будут ощущаться ими на протяжении всей жизни. В некоторых странах с низким и средним уровнем дохода более 50% населения не получают реабилитационных услуг, в которых они нуждаются.

ВОЗ оказала поддержку более чем 20 странам во всех регионах мира в целях укрепления их систем здравоохранения в части совершенствования реабилитационных услуг. Число стран, обращающихся в ВОЗ с просьбой о технической поддержке, постоянно возрастает.

Дополнительную информацию об инициативе «Реабилитация-2030: призыв к действиям» можно найти по следующей ссылке.

Кроме того, ВОЗ занимается разработкой пакета реабилитационных вмешательств (в том числе в отношении переломов конечностей, остеоартрита, ревматоидного артрита, люмбаго и ампутаций), содержащего перечень приоритетных и основанных на фактических данных реабилитационных вмешательств и ресурсов, необходимых для их безопасного и эффективного осуществления. Эти вмешательства сохранят свою актуальность для людей на протяжении всей жизни и всего континуума медицинского обслуживания, на всех платформах оказания услуг и во всех регионах мира, причем особое внимание будет уделяться вопросам, возникающим в условиях низкой или средней обеспеченности ресурсами.

Эти вмешательства сохранят свою актуальность для людей на протяжении всей жизни и всего континуума медицинского обслуживания, на всех платформах оказания услуг и во всех регионах мира, причем особое внимание будет уделяться вопросам, возникающим в условиях низкой или средней обеспеченности ресурсами.

Пакет станет онлайновым ресурсом с открытым доступом, предназначенным для различных целевых аудиторий. Министерства здравоохранения смогут планировать интеграцию реабилитационных вмешательств в свои национальные системы медико-санитарных услуг; исследователи получат возможность выявлять пробелы в научных исследованиях, касающихся реабилитации; преподаватели университетов смогут разрабатывать программы обучения для подготовки специалистов в области реабилитации; медицинские работники смогут планировать и включать конкретные реабилитационные вмешательства в свои программы по оказанию реабилитационных услуг.

Дополнительную информацию о пакете реабилитационных вмешательств в отношении нарушений и болезней костно-мышечной системы можно найти по следующей ссылке.

ВОЗ планирует провести в начале 2022 г. совещание заинтересованных сторон, посвященное нарушениям и болезням костно-мышечной системы. Цель совещания – составить план дальнейшей более конкретной деятельности ВОЗ, направленной на укрепление реабилитационных услуг в отношении нарушений и болезней костно-мышечной системы в различных странах и выявление факторов, способствующих и препятствующих успешному осуществлению глобальной повестки в области реабилитации.

(1) Cieza, A., Causey, K., Kamenov, K., Hanson, S. W., Chatterji, S., & Vos, T. (2020). Global estimates of the need for rehabilitation based on the Global Burden of Disease study 2019: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2019. The Lancet, 396(10267), 2006-2017.

(2) Hartvigsen J, Hancock MJ, Kongsted A, et al. What low back pain is and why we need to pay attention. Lancet 2018; 391: 2356–67.

3-D технологии при лечении переломов позвоночника

Аддитивные технологии в лечения травматических повреждений позвоночника у собак с применением экстракорпоральной навигационной системы

Данная статья освещает часть научно-практической работы коллектива ветеринарной клиники «ЭФА» и некоторых научно-исследовательских центров выполнявших по нашей просьбе сопутствующую работу.

Резюме. С целью улучшения результатов лечения посттравматических заболеваний позвоночника требующих чрезкожной фиксации нами был разработан и экспериментально апробирован метод экстракорпоральной навигации с использованием технологии аддитивной печати системы внешних направляющих на основе первичных данных получаемых из пакета DICOM при первичном МСКТ обследовании пораженного сегмента позвоночника.

Хирургическое лечение проведено на 5 животных — собаках разных пород с преимущественно схожим механизмом автотравмы и однотипными последствиями травмы приведшими к переломо-вывиху одного из поясничных позвонков. Все случаи оценивались в динамике по стандартной шкале мышечной силы с целью оценки неврологического дефицита и по рентгенологической картине до и после проведенного лечения. Динамическое наблюдение велось на протяжении 6-ти месяцев после проведенного хирургического вмешательства.

В основе лечения лежит принцип минимально-инвазивного проведения спицевых фиксаторов по предварительно изготовленной экстракорпоральной системе навигации с применением аддитивных технологий по принципу персонализированной медицины. Применение нового метода лечения позволяет достичь снижения хирургических рисков мальпозиции ( проникновения спиц в позвоночный канал) при проведении педикулярных и межтеловых спицевых и винтовых фиксаторов, позволяет снизит интраоперационную нагрузку на операционную бригаду. Описываемая технология повторима, проста в исполнении, не требует высокотехнологичного оборудования на этапе хирургического вмешательства, может быть выполнена в минимально оснащенной операционной. Исследование показало перспективность тематики и возможность применения элементов разработанной технологии в хирургической практике лечения травматических поражений у животных.

Применение нового метода лечения позволяет достичь снижения хирургических рисков мальпозиции ( проникновения спиц в позвоночный канал) при проведении педикулярных и межтеловых спицевых и винтовых фиксаторов, позволяет снизит интраоперационную нагрузку на операционную бригаду. Описываемая технология повторима, проста в исполнении, не требует высокотехнологичного оборудования на этапе хирургического вмешательства, может быть выполнена в минимально оснащенной операционной. Исследование показало перспективность тематики и возможность применения элементов разработанной технологии в хирургической практике лечения травматических поражений у животных.

Хирургическое лечение травматических поражений позвоночника в его современном аспекте требует сложной, современной и дорогостоящей техники в оснащении операционной. Основой навигационного оборудования является электронно-оптический преобразователь, компьютерный томограф или связанная с ними оптическая навигационная система. Перечисленные факторы ведут к сокращению числа клиник способных оказывать подобные виды хирургической помощи. Стоит отметить и высокую лучевую нагрузку на пациента как в зоне непосредственной рентген визуализации, так и в смежных органах и тканях за счет отраженного и более опасного излучения. Не меньшей нагрузке подвержены руки хирурга и ассистента находящиеся в зоне прямой рентгенологической визуализации при выполнении этапов ортопедической фиксации и стабилизации, стоит отметить многократные эпизоды облучения в связи с регулярной хирургической активностью кратные десяткам, а иногда и сотням в год в зависимости от специализации хирурга и его активности в работе хирургической бригады. Одним из возможных решений для нашей исследовательской группы стало разработка системы навигации без использования рентгенологического оборудования в операционной и без дополнительного облучения хирургической бригады.

Перечисленные факторы ведут к сокращению числа клиник способных оказывать подобные виды хирургической помощи. Стоит отметить и высокую лучевую нагрузку на пациента как в зоне непосредственной рентген визуализации, так и в смежных органах и тканях за счет отраженного и более опасного излучения. Не меньшей нагрузке подвержены руки хирурга и ассистента находящиеся в зоне прямой рентгенологической визуализации при выполнении этапов ортопедической фиксации и стабилизации, стоит отметить многократные эпизоды облучения в связи с регулярной хирургической активностью кратные десяткам, а иногда и сотням в год в зависимости от специализации хирурга и его активности в работе хирургической бригады. Одним из возможных решений для нашей исследовательской группы стало разработка системы навигации без использования рентгенологического оборудования в операционной и без дополнительного облучения хирургической бригады.

Основным принципом работы является предоперационное мультиспиральное компьютерно-томографическое сканирование пораженного сегмента позвоночника в ходе которого получается пакет DICOM данных из которого возможно извлечение трехмерной модели костных структур позвоночника, определение оптимальных и безопасных точек проведения спицевых или стержневых фиксаторов учетом мягкотканных анатомических структур органов и тканей в зоне хирургического лечения.

Рис 1 — После определения оптимальных точек и углов проведения фиксаторов формируется индивидуальная модель экстракорпоральной системы навигации.

Рис. 2 — Создается аппарат на базе модели экстракорпоральной системы навигации с использованием любой системы аддитивной печати (3D-принтер) полимерными биосовместимыми материалами, которые возможно подвергнуть химической стерилизации.

Рис. 3- Предоперационное обследование собаки при помощи МСКТ.

Материал и методы. Лечение проведено на 5 собаках различных пород массой 25-30 кг, 3-6 летнего возраста в анамнезе которых были автомобильные травмы повлекшие деформацию грудного или грудо-поясничного или поясничного отдела позвоночника.

Предоперационное исследование включало: общий и биохимический анализ крови, рентгенографию и компьютерную томографию позвоночного столба, неврологическое обследование животных.

Результаты. При анализе показателей крови мы нашли, что степень отклонений от референсных значений зависит от сроков травмы

Таблица.1 Гематологические показатели собак, n=5

|

Показатели |

Референсные значения |

До операции |

На 3 день после операции |

На 7 день после операции |

На 14 день после операции |

На 50 день после операции |

|

Эритроциты х1012/л |

6,3±3,3 |

6,5±3,6 |

7,0±4,0 |

7,8±0,6 |

7,1±2,9 |

7,9±4,1 |

|

Лейкоциты х109/л |

10,6±3,6 |

19,1±5,1 |

16,0±4,9 |

13,1±5,5 |

11,6±3,8 |

10,3±4,1 |

|

Эозинофилы |

5,9±2,8 |

3,0±0,8 |

3,1±0,7 |

2,6±1,1 |

1,0±0,5 |

2,1±0,9 |

|

Базофилы |

0,9±0,9 |

2,0±0,3 |

3,2±0,8 |

3,1±1,1 |

0,3±0,03 |

0,1±0,05 |

|

Нейтрофилы палочкоядерные |

11,5±5,8 |

13,9±3,8 |

14,6±4,9 |

13,5±6,1 |

11,5±4,4 |

12,1±5,7 |

|

Нейтрофилы сегментноядерные |

43,2±13,2 |

45,6±10,9 |

51,0±12,9 |

49,1±8,9 |

44,6±16,7 |

43,5±20,4 |

|

Лимфоциты |

45,8±14,8 |

34,4±12,1 |

30,4±16,2 |

33,6±21,5 |

38,9±18,6 |

45,0± |

|

Моноциты |

3,1±3,4 |

6,1±2,6 |

4,0±1,1 |

3,8±1,8 |

5,0±2,4 |

4,0±1,7 |

|

СОЭ |

1-3 |

12,1±6,0 |

16,6±9,9 |

5,3±3,1 |

6,0±2,6 |

4,9±1,1 |

Анализ гематологических данных показал, что до операции у животных наблюдался лейкоцитоз (при физиологической норме 10,6±3,6 х109/л [1] до 19,1±5,1 х109/л) что характеризует воспалительную реакцию после травмы связанную, в том числе, и с подвижностью отломков тел позвонков. Фиксация позвоночного столба аппаратом приводила уже к 7 дню к значениям близким к референсным. Подобная динамика наблюдалась и в отношении моноцитов и СОЭ.

Фиксация позвоночного столба аппаратом приводила уже к 7 дню к значениям близким к референсным. Подобная динамика наблюдалась и в отношении моноцитов и СОЭ.

Таблица 2. Биохимические показатели крови собак, n=5

|

Показатели |

Референсные значения |

До операции |

На 3 день после операции |

На 7 день после операции |

На 14 день после операции |

На 50 день после операции |

|

Щелочная фосфотаза, ед/л |

81,9±1,33 |

180,9±32,0 |

260,8±65,9 |

200,1±70,4 |

190,8±61,7 |

90,5±40,1 |

|

АсАТ, ед/л |

30,82±2,7 |

|

|

|

|

|

|

АлАТ,ед/л |

8,9±1,15 |

96,0±29,8 |

106,2±64,0 |

79,6±32,6 |

80,6±29,4 |

71,9±18,4 |

|

Кальций, ммоль/л |

2,75±1,13 |

2,0±0,8 |

1,9±0,6 |

2,8±0,7 |

2,6±0,9 |

2,7±0,7 |

|

Фосфор, ммоль/л |

1,94±0,45 |

1,5±0,8 |

1,5±0,7 |

1,4±0,7 |

1,6±0,6 |

1,9±0,9 |

Из биохимических показателей крови обращает на себя внимание щелочная фосфотаза, активность которой до операции составляла 180,9±32,0 ед/л к 3 дню после операции увеличивалась на 44,0%, но после этого активность данного фермента постепенно снижалась и к 50 дню наблюдений достигала значений чуть выше референсных (табл. 2). Концентрация кальция и фосфора в крови является константным, поэтому даже небольшие колебания в плазме крови имеют важное клиническое значение. Мы наблюдали достаточно низкий уровень кальция и фосфора как до операции, так и после хирургического вмешательства и только к концу наблюдений их концентрация стала близкой к референсным значениям (табл. 2) Результаты клинического мониторинга за животными:

2). Концентрация кальция и фосфора в крови является константным, поэтому даже небольшие колебания в плазме крови имеют важное клиническое значение. Мы наблюдали достаточно низкий уровень кальция и фосфора как до операции, так и после хирургического вмешательства и только к концу наблюдений их концентрация стала близкой к референсным значениям (табл. 2) Результаты клинического мониторинга за животными:

На первые сутки после хирургического вмешательства состояние животных оценивалось как среднетяжелое. Животные адинамичные, аппетит снижен. Места введения спиц без признаков воспаления с небольшой экссудацией. Все животные не проявляют физическую активность. Температура тела выше нормы на 0,7-0,9ºС.

На 2-е сутки общее состояние животных с умеренной положительной динамикой, животные проявляют интерес к еде. Экссудация прекратилась, однако, все животные не проявляют физическую активность. Температура тела выше нормы на 0,2-0,4ºС.

На 3-й сутки животные стали активными. Состояние животных близкое к предоперационному. Температура тела соответствует физиологическим показателям

Состояние животных близкое к предоперационному. Температура тела соответствует физиологическим показателям

Все животные не проявляют физическую активность предпочитая функциональное положение задних конечностей.

4 сутки состояние животных расценить как удовлетворительное, малоподвижны, стараются не опираться на задние конечности.

На 7-е животные передвигаются с осторожностью используя задние конечности, среднее расстояние прогулки в сутки 300-500 метров. Состояние расценивается как удовлетворительное.

На 21 сутки животное передвигается, умеренно щадя пояснично-тазовую часть тела , среднее расстояние прогулки в сутки 1-1,5 км. Состояние удовлетворительное.

Через 6 месяцев все животные в разной степени функциональности использовали тазовые конечности с проявлением как глубокой, так и поверхностной чувствительности.

Рис. 4 Установка навигационной рамки на зону повреждения позвоночника и использованием остистых отростков в качестве реперных точек

Рис. 5- Проведение спиц через тела позвонков

5- Проведение спиц через тела позвонков

Рис. 6-После проведения спиц навигационная рамка удаляется

Рис. 7-Установка полуколец от аппарата Илизарова на спицевые фиксаторы с возможностью тракции (растягивания) тел позвонков для создания правильной анатомической позиции позвоночника.

Заключение. Данный метод нейрохирурической помощи показал себя как малотравматичный, тканесберегающий, экономичный, позволяющий в короткие сроки проводить хирургическую помощь и получать положительные результаты.

Все, что вам нужно знать о переломах и заживлении переломов

Перелом — это еще один термин, обозначающий сломанную кость. Когда мы говорим о переломах, мы используем определенные термины, чтобы описать, где кость сломана, по какому типу, открытая или закрытая, смещена ли она (раздвинута) или изогнута. Переломы могут быть несмещенными (трещина в кости), спиральными, сегментированными или оскольчатыми (множественные). Чем больше энергии требуется для разрушения кости, тем больше повреждения кости и мягких тканей и, следовательно, кровоснабжения кости.

Переломы могут быть несмещенными (трещина в кости), спиральными, сегментированными или оскольчатыми (множественные). Чем больше энергии требуется для разрушения кости, тем больше повреждения кости и мягких тканей и, следовательно, кровоснабжения кости.

Переломы лечат по-разному, и в то время как некоторые из них можно лечить с помощью гипса, корсета или шины, для других требуется хирургическое вмешательство для восстановления перелома с помощью пластин, винтов, гвоздей или штифтов.

Каждый, кто получил перелом, будет лечиться по-разному. Факторы, влияющие на заживление перелома, в дополнение к типу перелома и уходу за ним, зависят от человека, который перенес перелом. К ним относятся возраст, питание, общее состояние здоровья и то, курите ли вы.

Как лечить переломы?

Целью лечения перелома является восстановление нормального выравнивания кости и анатомии, чтобы перелом зажил в правильном положении.Иногда это требует манипулирования или «установки» перелома. Обычно для этого требуется седация и / или анестезия, и это можно сделать в офисе, в отделении неотложной помощи или иногда в операционной.

Обычно для этого требуется седация и / или анестезия, и это можно сделать в офисе, в отделении неотложной помощи или иногда в операционной.

К безоперационным методам лечения переломов относятся:

Литая: Отливки — это проверенный и надежный метод лечения переломов, они могут быть изготовлены из гипса или стекловолокна. Цель гипса — сохранить положение перелома и иммобилизовать кость, чтобы перелом зажил в правильном положении.Обычно с помощью гипсовой повязки лечатся переломы кисти, запястья, предплечья, голени, лодыжки и стопы.

Функциональные брекеты: Эти брекеты обычно изготавливаются из формованного пластика, который функционирует как гипсовая повязка при определенных относительно стабильных или заживающих переломах. Они съемные для гигиены.

Внешняя фиксация, состоящая из шпилек с резьбой, просверленных в кости выше и ниже перелома с внешней рамкой. «Ex-fix» часто используется для временной стабилизации открытых переломов или переломов с повреждением мягких тканей до окончательного восстановления перелома.

Хирургическое лечение переломов

Внутренняя фиксация с открытой редукцией (ORIF) включает хирургическое обнажение сломанной кости для непосредственного восстановления перелома пластинами и винтами. Это часто используется при переломах предплечья и плеча (плечевой кости), а также при переломах большеберцовой кости и лодыжки. Сломанная кость фактически скручивается, что обеспечивает прямое заживление кости.

Интрамедуллярный гвоздь (или стержень): гвоздь помещается в костный мозг кости и обычно фиксируется винтами выше и ниже перелома.Это «непрямое» лечение перелома, при котором место перелома обычно не вскрывают хирургическим путем. Ноготь действует как внутренняя шина, позволяя переломам выровняться и зажить. Это лечение обычно используется при переломах длинных костей бедренной и большеберцовой костей.

Как долго заживает перелом?

Большинство переломов заживают за 6-8 недель, но это сильно варьируется от кости к кости и у каждого человека в зависимости от многих факторов, описанных выше. Переломы кисти и запястья часто заживают за 4-6 недель, тогда как перелом большеберцовой кости может занять 20 недель и более.

Переломы кисти и запястья часто заживают за 4-6 недель, тогда как перелом большеберцовой кости может занять 20 недель и более.

Время заживления переломов делится на три фазы:

1. Воспалительная фаза: начинается во время травмы и длится 1-2 недели. Кровотечение вокруг перелома переходит в гематому перелома или сгусток на концах кости. Повреждение тканей приводит к гибели клеток, которая устраняется воспалительной реакцией. Сгусток крови превращается в протеиновую сетку, где кость начинает «срастаться».

2. Фаза восстановления: длится следующие 2-3 недели, когда происходит фактическое восстановление тканей и появляются новые живые клетки костной, хрящевой и фиброзной ткани в месте перелома.Это приводит к образованию эластичной ткани, называемой «костной мозоли при переломе». Кальций откладывается в мозоли, и его можно увидеть на рентгеновском снимке через 2-3 недели после травмы.

3. Ремоделирование: происходит, когда костная мозоль после перелома заменяется прочной организованной костью. Ремоделирование продолжается в течение нескольких месяцев после того, как перелом перестает быть болезненным и, по-видимому, заживает на рентгеновских снимках.

Ремоделирование продолжается в течение нескольких месяцев после того, как перелом перестает быть болезненным и, по-видимому, заживает на рентгеновских снимках.

Как вы можете помочь или ускорить заживление переломов?

1. Выполняйте указания врача в отношении активности.

Например, при некоторых переломах может потребоваться ранняя активность и нагрузка для ускорения заживления перелома.Других необходимо обездвижить и избегать нагрузок. Использование мышц в травмированной конечности способствует кровотоку, уменьшает отек и ускоряет обмен питательных веществ с поврежденными тканями. Это также помогает уменьшить жесткость и мышечную атрофию (усыхание).

2. Питание: соблюдайте хорошо сбалансированную диету. Белок, витамины C, D и K необходимы для заживления переломов. Кальций, магний, фосфор и цинк — все элементы, необходимые для формирования костей и ускорения процесса заживления.

3. Курение: Если вы курите, СТОП.Это, вероятно, лучшее, что вы можете сделать, чтобы помочь заживлению перелома. Курение препятствует тонкому капиллярному кровотоку, который необходим для заживления.

Курение препятствует тонкому капиллярному кровотоку, который необходим для заживления.

4. Избегайте приема высоких доз нестероидных противовоспалительных препаратов, таких как ибупрофен или напроксен. Эти лекарства могут препятствовать ранней фазе заживления перелома.

Запись на прием

Готовы ли вы вернуться к восстановленной мобильности и функциональности? Запишитесь на прием сегодня к доктору Бонатусу или любому из наших врачей-ортопедов, разместив нас на сайте https: // northazortho.com / request-a-visit / или по телефону 928.226.2900.

Обзор заживления переломов — StatPearls

Определение / Введение

Перелом — это нарушение структурной целостности коры кости со степенью повреждения окружающих мягких тканей. После перелома начинается вторичное заживление, которое состоит из четырех этапов:

Формирование гематомы

Формирование фиброзно-хрящевой костной мозоли

Формирование костной мозоли

Ремоделирование кости

Неудачное или замедленное заживление до 10% всех переломов и могут быть вызваны различными факторами, такими как измельчение, инфекция, опухоль и нарушение кровоснабжения. В этой статье мы подробно рассмотрим каждый из этих шагов, прежде чем коснемся первичного заживления, факторов, влияющих на заживление переломов, и методов стимуляции заживления переломов. [1] [2]

В этой статье мы подробно рассмотрим каждый из этих шагов, прежде чем коснемся первичного заживления, факторов, влияющих на заживление переломов, и методов стимуляции заживления переломов. [1] [2]

Проблемы, вызывающие озабоченность

Механизм заживления перелома — сложный и плавный процесс. Этот процесс можно разбить на четыре этапа. Однако эти этапы в значительной степени пересекаются.

Образование гематомы (дни с 1 по 5)

Эта стадия начинается сразу после перелома.Кровеносные сосуды, снабжающие кость и надкостницу, разрываются во время перелома, в результате чего вокруг места перелома образуется гематома. Гематома сворачивается и образует временный каркас для последующего заживления. Повреждение кости приводит к секреции провоспалительных цитокинов, таких как фактор некроза опухоли альфа (TNF-α), морфогенетические белки кости (BMP) и интерлейкины (IL-1, IL-6, IL-11, IL-23). ). Эти цитокины стимулируют важную клеточную биологию в этом месте, привлекая макрофаги, моноциты и лимфоциты. Эти клетки действуют вместе, удаляя поврежденную, некротическую ткань и секретируя цитокины, такие как фактор роста эндотелия сосудов (VEGF), чтобы стимулировать заживление на этом участке.

Эти клетки действуют вместе, удаляя поврежденную, некротическую ткань и секретируя цитокины, такие как фактор роста эндотелия сосудов (VEGF), чтобы стимулировать заживление на этом участке.

Образование фиброзно-хрящевой каллуса (дни с 5 по 11)

Высвобождение VEGF приводит к ангиогенезу в этом месте, а внутри гематомы начинает развиваться богатая фибрином грануляционная ткань. Далее мезенхимальные стволовые клетки привлекаются к этой области и начинают дифференцироваться (управляемая BMP) в фибробласты, хондробласты и остеобласты.В результате начинает происходить хондрогенез, закладывая богатую коллагеном фиброзно-хрящевую сеть, охватывающую концы перелома, с окружающей гиалиновой хрящевой оболочкой. В то же время, прилегающий к надкостничным слоям, слой тканой кости откладывается остеопрогениторными клетками.

Формирование костной мозоли (дни с 11 по 28)

Хрящевая мозоль начинает подвергаться эндохондральной оссификации. RANK-L экспрессируется, стимулируя дальнейшую дифференцировку хондробластов, хондрокластов, остеобластов и остеокластов. В результате хрящевая мозоль рассасывается и начинает кальцифицироваться. Поднадкостнично тканая кость продолжает закладываться. Новообразованные кровеносные сосуды продолжают разрастаться, обеспечивая дальнейшую миграцию мезенхимальных стволовых клеток. В конце этой фазы образуется твердая кальцинированная мозоль из незрелой кости.

В результате хрящевая мозоль рассасывается и начинает кальцифицироваться. Поднадкостнично тканая кость продолжает закладываться. Новообразованные кровеносные сосуды продолжают разрастаться, обеспечивая дальнейшую миграцию мезенхимальных стволовых клеток. В конце этой фазы образуется твердая кальцинированная мозоль из незрелой кости.

Ремоделирование кости (начиная с 18-го дня, продолжительностью от нескольких месяцев до нескольких лет)

При продолжающейся миграции остеобластов и остеокластов твердый костный мозг подвергается повторному ремоделированию — так называемому «парному ремоделированию».Это «связанное ремоделирование» представляет собой баланс резорбции остеокластами и образования новой кости остеобластами. В конечном итоге центр костной мозоли заменяется компактной костью, а края костной мозоли заменяются пластинчатой костью. Наряду с этими изменениями происходит существенное ремоделирование сосудистой сети. Процесс ремоделирования кости длится многие месяцы, что в конечном итоге приводит к восстановлению нормальной структуры кости. [3] [4] [5] [6]

[3] [4] [5] [6]

Важным моментом для дальнейшего развития является эндохондральная оссификация, так называется процесс преобразования хряща в кость.Как описано выше, это происходит во время образования костной мозоли, в которой новообразованная богатая коллагеном хрящевая мозоль заменяется незрелой костью. Этот процесс также является ключом к формированию длинных костей у плода, в которых костный скелет заменяет модель гиалинового хряща. Второй тип окостенения также встречается у плода; это внутримембранозное окостенение; это процесс, посредством которого мезенхимальная ткань (примитивная соединительная ткань) преобразуется непосредственно в кость, которая не является промежуточным звеном хряща.Этот процесс происходит в плоских костях черепа. [7]

Клиническая значимость

Первичное заживление кости — это восстановление коры головного мозга без образования костной мозоли. Это происходит, если перелом адекватно «зафиксирован» путем репозиции, иммобилизации и реабилитации. Вторичное заживление кости, как описано выше, происходит за счет образования костной мозоли и последующего ремоделирования.

Вторичное заживление кости, как описано выше, происходит за счет образования костной мозоли и последующего ремоделирования.

Путем репозиции и фиксации клиницист перемещает два конца перелома так, чтобы они плотно прилегали друг к другу, что приводит к минимальному образованию грануляционной ткани и костной мозоли.«Режущие конусы» остеокластов пересекают место перелома до резорбированной поврежденной кости, а «формирующие зоны» остеобластов закладывают новую кость. [5] [8]

Репозиция и фиксация переломов могут быть как открытыми, так и закрытыми. Если лечить как закрытый, это происходит без надреза кожи. Открытый относится к необходимости или выбору вскрыть кожу хирургическим разрезом. Если картина излома кажется стабильной, то закрывается наиболее подходящий метод. Вариантами для этого было бы использование приведения (например.г., гипс Пэрис), ортез или шину. Открытая репозиция обычно используется при нестабильных переломах и обычно возникает вместе с внутренней фиксацией — отсюда и термин ORIF. Внутренняя фиксация предполагает использование хирургических имплантатов для удерживания двух концов перелома вплотную друг к другу. Обычно используемые методы внутренней фиксации включают покрытие, винты, проволоку и интрамедуллярные гвозди. Также возможен последний метод внешней фиксации, который включает в себя введение штифтов через кожу, которые затем удерживаются на месте внешней «каркасом».«Этот метод обычно используется при сложных переломах и может служить временным вариантом перед внутренней фиксацией. [9]

Внутренняя фиксация предполагает использование хирургических имплантатов для удерживания двух концов перелома вплотную друг к другу. Обычно используемые методы внутренней фиксации включают покрытие, винты, проволоку и интрамедуллярные гвозди. Также возможен последний метод внешней фиксации, который включает в себя введение штифтов через кожу, которые затем удерживаются на месте внешней «каркасом».«Этот метод обычно используется при сложных переломах и может служить временным вариантом перед внутренней фиксацией. [9]

На заживление переломов влияет множество факторов, которые в широком смысле можно разделить на местные и системные категории.

Местные факторы

Характеристики перелома — чрезмерное смещение, смещение, обширное повреждение и мягкие ткани, застрявшие на концах перелома, могут привести к задержке или несращению.

Инфекция — может привести к плохому заживлению и замедленному или несращению.

Кровоснабжение — снижение кровоснабжения места перелома может привести к задержке или несращению.

Системные факторы (наличие любого из этих факторов предрасполагает к плохому заживлению)

Переломы приводят к значительной смертности и заболеваемости; поэтому для хороших результатов необходим межпрофессиональный подход. [10] [11] [12]

Существует несколько методов, которые межпрофессиональная группа может использовать для содействия / стимулирования заживления переломов, в том числе:

Пищевые добавки — кальций, белок, витамины C и D

Костные стимуляторы — которые могут быть электрическими, электромагнитными, и ультразвук.Текущая эффективность этих методов все еще сомнительна, и эта область требует дальнейших исследований.

- Костный трансплантат — при этом используется костная ткань, которая служит опорой для вновь формирующейся кости. Этот трансплантат может быть от тела пациента (аутотрансплантат) или от умершего донора (аллотрансплантат). [13] [14]

Клинические рекомендации: Переломы дистального отдела лучевой кости и / или метафиза локтевой кости

Указатель рекомендаций по переломам См. Также:

Переломы дистального отдела лучевой кости и / или метафиза локтевой кости — Клиники переломов

Также:

Переломы дистального отдела лучевой кости и / или метафиза локтевой кости — Клиники переломов

- Резюме

- Как они классифицируются?

- Насколько они распространены и как возникают?

- Как они выглядят клинически?

- Какие радиологические исследования следует заказать?

- Как они выглядят на рентгеновском снимке?

- Когда требуется редукция (неоперативная и оперативная)?

- Нужно ли мне сейчас обращаться к ортопедии?

- Как обычно проводится лечение ЭД при этом переломе?

- Какое наблюдение требуется?

- Что мне посоветовать родителям?

- Каковы возможные осложнения, связанные с этой травмой?

- Информационный бюллетень для родителей

1.

Резюме

РезюмеТип трещины | Управление ЭД | Последующая деятельность | ||

Травма пряжки | Подлокотник из стекловолокна / гипсовая подкладка или съемная шина на запястье на 3 недели

Предоставить родителям информационный бюллетень о травмах пряжкой . | Никакого наблюдения у терапевта или в отделении переломов не требуется. Контрольного рентгена не требуется | ||

Полные — переломы без смещения или минимально смещенные | См. приемлемые углы наклона Повязка ниже локтя на 6 недель | Клиника переломов в течении 7 дней с рентгеном | ||

Полные — смещенные переломы | См. Закрытая репозиция с иммобилизацией в гипсовой повязке ниже локтя на 6 недель Детям младшего возраста можно наложить гипсовые повязки выше локтя. | Клиника переломов в течении 7 дней с рентгеном |

2.Как они классифицируются?

Метафизарные переломы дистального отдела лучевой кости можно классифицировать по:

- смещение (несмещенное или смещенное)

- Поражение кости (только лучевая, лучевая и локтевая)

- тип перелома:

Травма пряжки: повреждение кости, вызванное компрессией, в результате чего кора головного мозга выпячивается наружу (односторонняя или двусторонняя). См. Дополнительную информацию в модуле обучения переломам | ||

Переднезадний ( AP) вид | Вид сбоку | |

Полный: Перелом, проходящий через обе коры.Наиболее полные метафизарные переломы затрагивают как лучевую, так и локтевую кость. | ||

AP вид | Вид сбоку |

3.Насколько они распространены и как возникают?

Метафизарные переломы наиболее часто встречаются во время всплеска роста у подростков (девочки в возрасте 11-12 лет, мальчики 12-13 лет) из-за ослабления через метафиз при быстром росте.

До 13% случаев других травм руки (кисти, предплечья, локтя) происходит на той же стороне.

Самый распространенный механизм травмы — падение на вытянутую руку. Разгибание запястья в момент травмы вызывает смещение дистального фрагмента дорсально (кзади).Воларное (переднее) смещение дистального фрагмента обычно происходит в результате падения на согнутом запястье.

Эти травмы могут возникать в сочетании с более проксимальными переломами предплечья, такими как перелом-вывих Монтеджи, надмыщелковые переломы плечевой кости и переломы кисти.

4. Как они выглядят клинически?

Обычно возникает боль и болезненность непосредственно над местом перелома, а диапазон движений в запястье и руке ограничен.

Деформация зависит от степени смещения перелома.Имеются травмы пряжки без деформации или с минимальной деформацией. Травмы пряжки часто ошибочно принимают за растяжение запястья. Для уточнения диагноза следует заказать рентген запястья.

5. Какие радиологические исследования следует заказать?

Запрос на «рентген запястья» предоставит вид спереди и сбоку дистального отдела предплечья и запястья. Если повреждена середина предплечья или боль плохо локализована, следует назначить «рентген предплечья». Не заказывайте «рентгеновскую руку», так как лучше сфокусировать изображения в области локального болезненного ощущения.Если есть какие-либо симптомы локтевого сустава, следует назначить «рентгеновский снимок локтя», поскольку некоторые переломы вокруг локтя бывает трудно обнаружить.

Если повреждена середина предплечья или боль плохо локализована, следует назначить «рентген предплечья». Не заказывайте «рентгеновскую руку», так как лучше сфокусировать изображения в области локального болезненного ощущения.Если есть какие-либо симптомы локтевого сустава, следует назначить «рентгеновский снимок локтя», поскольку некоторые переломы вокруг локтя бывает трудно обнаружить.

6. Как они выглядят на рентгеновском снимке?

Повреждение пряжки

Рис. 1. Боковой и передний рентгеновский снимок пятилетнего ребенка, получившего травму дистального отдела лучевой кости. Рентгенологические повреждения пряжек часто незаметны. Лучше всего видны на боковой рентгенограмме. Может возникнуть двустороннее или однокортикальное выбухание коры.

! | Полные метафизарные переломы с минимальным смещением могут быть ошибочно приняты за травмы пряжки (рис.

Рис. 2: Шестилетний ребенок с полным метафизарным переломом.На виде сбоку — радиальный метафиз с минимальным смещением, который можно принять за перелом пломбы. Однако на изображении AP это показывает, что обе коры разорваны (т. Е. Это полный перелом). |

Полный перелом

Рисунок 3: Передняя и боковая рентгенограмма 15-летнего ребенка с полным метафизарным переломом лучевой и локтевой костей.Большинство метафизарных переломов смещаются кзади.

7. Когда требуется редукция (нерабочая и оперативная)?

! | Как показывает практика, если деформация клинически видна, может быть показано уменьшение. |

Допустимые углы наклона зависят от возраста ребенка.В таблице 1 показаны допустимые углы наклона при метафизарных переломах дистального отдела лучевой кости. Углы переломов, превышающие указанные значения, обычно необходимо уменьшить. Угол в коронарной плоскости (как видно на рентгеновском снимке переднего края) менее терпим, поскольку он не ремоделируется так же, как изгиб в сагиттальной плоскости (как видно на боковой рентгенограмме).

Рентген должен быть сделан после репозиции. Углы должны быть в пределах тех же параметров для приемлемого изгиба.

Таблица 1: Допустимые углы наклона при метафизарных переломах дистального отдела лучевой кости.

Возраст | Допустимый угол наклона |

0-5 лет | <20 градусов |

5-10 лет | <15 градусов |

10-15 лет * | <10 градусов |

* По мере того, как девочки созревают раньше, допустимые углы наклона могут быть меньше.

Байонетное соединение допустимо для детей в возрасте до шести лет, если приемлемы параметры углового совмещения. Для детей в возрасте 6-10 лет, если после репозиции перелом все еще находится в байонетном положении, попросите дежурного ортопеда просмотреть рентгеновские снимки после репозиции, чтобы проверить, приемлемо ли положение. Детям в возрасте 11 лет и старше необходима аппозиция в месте перелома.

Рис. 4. Байонетное соединение — это перелом, при котором два костных фрагмента расположены бок о бок, а не соприкасаются друг с другом.

8. Нужно ли мне сейчас обращаться к ортопеду?

Показания для быстрой консультации включают:

- Открытые переломы

- Переломы с ассоциированным нервно-сосудистым нарушением

- Неспособность достичь приемлемого восстановления (в том числе, если ED не имеет опыта восстановления трещин, шинирования или литья)

- Связанный перелом руки той же верхней или противоположной конечности

9.

Как обычно проводится лечение ЭД при этом переломе?

Как обычно проводится лечение ЭД при этом переломе?Варианты лечения зависят от типа перелома, возраста пациента (количество лет оставшегося роста) и величины смещения (Таблица 2).

Таблица 2: Ведение ED при метафизарном переломе дистального отдела лучевой кости.

Тип трещины | Тип редукции | Метод и продолжительность иммобилизации |

Травма пряжки | Уменьшение не требуется | Подлокотник из стекловолокна / гипсовая подкладка или съемная шина на запястье на 3 недели |

Полные — переломы без смещения или минимально смещенные | Уменьшение не требуется | Повязка ниже локтя на 6 недель |

Полные — смещенные переломы | Закрытая редукция Этот перелом подходит для местный анестетик, манипуляция и гипс (LAMP) или процедурная седация в ED при наличии соответствующих ресурсов и аккредитованного персонала в вашей медицинской службе | Гипсовая повязка ниже локтя на 6 недель. Переломы с наклоном дистального фрагмента дорсально должны иметь гипсовую форму с трехточечным формованием и легким сгибанием запястья. Переломы, при которых дистальный отломок согнут под локальным углом, должны иметь отливку с трехточечной лепкой с небольшим разгибанием запястья. |

10.Какое наблюдение требуется?

- Травма пряжки: Нет необходимости в последующем наблюдении у терапевта или в клинике переломов. Рентгенологическое наблюдение не требуется. Попросите родителей удалить заднюю пластину или шину через 3 недели. Предоставьте родителям информационный листок о травмах, связанных с пряжкой. Убедитесь, что родители понимают признаки беспокойства (непрекращающаяся боль и т.

Д.).

Д.). - Полные переломы: Все полные переломы должны быть рассмотрены в клинике переломов в течение 7 дней с рентгеновским снимком в гипсе при первом посещении.

11.Что мне посоветовать родителям?

Дистальные метафизарные переломы лучевой кости имеют очень хороший потенциал ремоделирования из-за близости к пластине роста. Риск остановки роста очень низкий.

В случае полных метафизарных переломов со смещением и переломов лучевой и локтевой костей следует подчеркнуть необходимость тщательного наблюдения из-за риска потери репозиции.

12. Каковы возможные осложнения, связанные с этой травмой?

Основным ранним осложнением является потеря репозиции.Каждый десятый (10%) потеряет позицию и потребует повторного понижения. Способствующими факторами являются плохая техника гипсовой повязки и остаточный угол наклона / смещение после первоначальной репозиции. Потеря позиции и возможность повторного сокращения могут произойти только при своевременном последующем наблюдении.

Еще одно осложнение — компартмент-синдром из-за ограничения гипсовой повязкой.

См. клиники переломов для выявления других возможных осложнений.

13. Информационный бюллетень для родителей

Каталожные номера (настройка ED)

Бэ Д.Переломы дистального отдела лучевой кости и предплечья у детей. J Hand Surgery 2008; 33: 1911-23.

Bohm ER, Bubbar V, Yong Hing K, Dzus A. Гипсовые слепки выше и ниже локтя при переломах дистального отдела предплечья у детей: рандомизированное контролируемое исследование. J Bone Joint Surg Am 2006; 88: 1-8.

Кроуфорд С.Н., Ли ЛСК, Изука Ш. Закрытое лечение преобладающих переломов дистального отдела лучевой кости без репозиции у детей. J Bone Joint Surg Am 2012; 94: 246-52.

Сельдь JA.Травмы верхних конечностей. В Детская ортопедия Тачджяна , 4 th Ed. Saunders, Philadelphia 2008. p.2536-68.

Кеннеди С.А., Слободян Г.П., Мулпури К. Влияет ли степень иммобилизации на частоту повторных переломов при переломе пряжки предплечья? J Pediat Ortho B 2010; 19 (1): 77-81.