Как расшифровывается ВАР в диагнозе?

13 декабря 2012 15:50у нас был порок и врач употребляла такую терминологию-помоему это было так сказано-врожденные аномалии развития

ОтветитьНравится

13 декабря 2012 15:50ОтветитьНравится

13 декабря 2012 15:51ОтветитьНравится

13 декабря 2012 15:57да не за что))а у вас порок ставят?

ОтветитьНравится

13 декабря 2012 16:44Кристинану как… у нас ОАП был открытый при выписке из роддома, но он написан как МАРС. А ВАР у нас — головчатая гипоспадия…ОтветитьНравится

13 декабря 2012 16:51ДМЖП-был при выписке у нас.в 3 месяца всё заросло.осталось овальное окно.в 1 год надо узи делать.буду надеяться, что заросло тоже.Ну это врожденное заболевание-поэтому так и написали

ОтветитьНравится

13 декабря 2012 19:39Кристинаи окно закроется обязательно, все будет хорошо!ОтветитьНравится

Аномалии развития головного мозга — причины, симптомы, диагностика и лечение

Аномалии развития головного мозга — это результат происходящих во внутриутробном периоде нарушений формирования отдельных церебральных структур или головного мозга в целом. Зачастую имеют неспецифическую клиническую симптоматику: преимущественно эпилептический синдром, задержку психического и умственного развития. Тяжесть клиники напрямую коррелирует со степенью поражения головного мозга. Диагностируются антенатально при проведении акушерского УЗИ, после рождения — при помощи ЭЭГ, нейросонографии и МРТ головного мозга. Лечение симптоматическое: противоэпилептическое, дегидратационное, метаболическое, психокоррегирующее.

Общие сведения

Аномалии развития головного мозга — пороки, заключающиеся в аномальных изменениях анатомического строения церебральных структур. Выраженность неврологической симптоматики, сопровождающей церебральные аномалии, значительно варьирует. В тяжелых случаях пороки являются причиной антенатальной гибели плода, они составляют до 75% случаев внутриутробной смерти. Кроме того, тяжелые церебральные аномалии обуславливают около 40% случаев гибели новорожденного. Сроки манифестации клинических симптомов могут быть различны. В большинстве случаев церебральные аномалии проявляются в первые месяцы после рождения ребенка. Но, поскольку формирование головного мозга длится до 8-летнего возраста, целый ряд пороков дебютируют клинически после 1-го года жизни. Более чем в половине случаев церебральные пороки сочетаются с пороками соматических органов. Пренатальное выявление церебральных аномалий является актуальной задачей практической гинекологии и акушерства, а их постнатальная диагностика и лечение — приоритетными вопросами современной неврологии, неонатологии, педиатрии и нейрохирургии.

Аномалии развития головного мозга

Причины

Наиболее весомой причиной сбоев внутриутробного развития является влияние на организм беременной и на плод, различных вредоносных факторов, обладающих тератогенным действием. Возникновение аномалии в результате моногенного наследования встречается лишь в 1% случаев. Наиболее влиятельной причиной пороков головного мозга считается экзогенный фактор. Тератогенным эффектом обладают многие активные химические соединения, радиоактивное загрязнение, отдельные биологические факторы. Немаловажное значение здесь имеет проблема загрязнения среды обитания людей, обуславливающая поступление в организм беременной токсических химических веществ.

Различные эмбриотоксические воздействия могут быть связаны с образом жизни самой беременной: например, с курением, алкоголизмом, наркоманией. Дисметаболические нарушения у беременной, такие как сахарный диабет, гипертиреоз и пр., могут также стать причиной церебральных аномалий плода. Тератогенным действием обладают и многие медикаменты, которые может принимать женщина в ранние сроки беременность, не подозревая о происходящих в ее организме процессах. Мощный тератогенный эффект оказывают инфекции, перенесенные беременной, или внутриутробные инфекции плода. Наиболее опасны цитомегалия, листериоз, краснуха, токсоплазмоз.

Патогенез

Построение нервной системы плода начинается буквально с первой недели беременности. Уже к 23-му дню гестации заканчивается образование нервной трубки, неполное заращение переднего конца которой влечет за собой серьезные церебральные аномалии. Примерно к 28-му дню беременности образуется передний мозговой пузырь, в последующем разделяющийся на 2 боковых, которые ложатся в основу полушарий мозга. Далее образуется кора головного мозга, его извилины, мозолистое тело, базальные структуры и т. д.

Дифференцировка нейробластов (зародышевых нервных клеток) приводит к образованию нейронов, формирующих серое вещество, и глиальных клеток, составляющих белое вещество. Серое вещество отвечает за высшие процессы нервной деятельности. В белом веществе проходят различные проводящие пути, связывающие церебральные структуры в единый функционирующий механизм. Рожденный в срок новорожденный имеет такое же число нейронов, как и взрослый человек. Но развитие его мозга продолжается, особенно интенсивно в первые 3 мес. жизни. Происходит увеличение глиальных клеток, разветвление нейрональных отростков и их миелинизация.

Сбои могут произойти на различных этапах формирования головного мозга. Если они возникают в первые 6 мес. беременности, то способны приводить к снижению числа сформированных нейронов, различным нарушениям в дифференцировке, гипоплазии различных отделов мозга. В более поздние сроки может возникать поражение и гибель нормально сформировавшегося церебрального вещества.

Виды аномалий мозга

Анэнцефалия — отсутствие головного мозга и акрания (отсутствие костей черепа). Место головного мозга занято соединительнотканными разрастаниями и кистозными полостями. Может быть покрыто кожей или обнажено. Патология несовместима с жизнью.

Энцефалоцеле — пролабирование церебральных тканей и оболочек через дефект костей черепа, обусловленный его незаращением. Как правило, формируется по средней линии, но бывает и асимметричным. Небольшое энцефалоцеле может имитировать кефалогематому. В таких случаях определить диагноз помогает рентгенография черепа. Прогноз зависит от размеров и содержимого энцефалоцеле. При небольших размерах выпячивания и наличии в его полости эктопированной нервной ткани эффективно хирургическое удаление энцефалоцеле.

Микроцефалия — уменьшение объема и массы головного мозга, обусловленное задержкой его развития. Встречается с частотой 1 случай на 5 тыс. новорожденных. Сопровождается уменьшенной окружностью головы и диспропорциональным соотношением лицевого/мозгового черепа с преобладанием первого. На долю микроцефалии приходится около 11% всех случаев олигофрении. При выраженной микроцефалии возможна идиотия. Зачастую наблюдается не только ЗПР, но и отставание в физическом развитии.

Макроцефалия — увеличение объема головного мозга и его массы. Гораздо менее распространена, чем микроцефалия. Макроцефалия обычно сочетается с нарушениями архитектоники мозга, очаговой гетеротопией белого вещества. Основное клиническое проявление — умственная отсталость. Может наблюдаться судорожный синдром. Встречается частичная макроцефалия с увеличением лишь одного из полушарий. Как правило, она сопровождается асимметрией мозгового отдела черепа.

Кистозная церебральная дисплазия — характеризуется множественными кистозными полостями головного мозга, обычно соединенными с желудочковой системой. Кисты могут иметь различный размер. Иногда локализуются только в одном полушарии. Множественные кисты головного мозга проявляются эпилепсией, устойчивой к антиконвульсантной терапии. Единичные кисты в зависимости от размера могут иметь субклиническое течение или сопровождаться внутричерепной гипертензией; зачастую отмечается их постепенное рассасывание.

Голопрозэнцефалия — отсутствие разделения полушарий, в результате чего они представлены единой полусферой. Боковые желудочки сформированы в единую полость. Сопровождается грубыми дисплазиями лицевого черепа и соматическими пороками. Отмечается мертворождение или гибель в первые сутки.

Агирия (гладкий мозг, лиссэнцефалия) — отставание развития извилин и тяжелое нарушение архитектоники коры. Клинически проявляется выраженным расстройством психического и моторного развития, парезами и различными формами судорог (в т. ч. синдромом Веста и синдромом Леннокса-Гасто). Обычно заканчивается летальным исходом на первом году жизни.

Пахигирия — укрупнение основных извилин при отсутствии третичных и вторичных. Сопровождается укорочением и выпрямлением борозд, нарушением архитектоники церебральной коры.

Микрополигирия — поверхность коры мозга представлена множеством мелких извилин. Кора имеет до 4-х слоев, тогда как в норме кора насчитывает 6 слоев. Может быть локальной или диффузной. Последняя, полимикрогирия, характеризуется плегией мимических, жевательных и глоточных мышц, эпилепсией с дебютом на 1-ом году жизни, олигофренией.

Гипоплазия/аплазия мозолистого тела. Часто встречается в виде синдрома Айкарди, описанного только у девочек. Характерны миоклонические пароксизмы и сгибательные спазмы, врожденные офтальмические пороки (колобомы, эктазия склеры, микрофтальм), множественные хориоретинальные дистрофические очаги, обнаруживаемые при офтальмоскопии.

Фокальная корковая дисплазия (ФКД) — наличие в коре головного мозга патологических участков с гигантскими нейронами и аномальными астроцитами. Излюбленное расположение — височные и лобные зоны мозга. Отличительной особенностью эпиприступов при ФКД является наличие кратковременных сложных пароксизмов с быстрой генерализацией, сопровождающихся в своей начальной фазе демонстративными двигательными феноменами в виде жестов, топтания на одном месте и т. п.

Гетеротопии — скопления нейронов, на этапе нейронной миграции задержавшихся на пути своего следования к коре. Гетеротопионы могут быть единичными и множественными, иметь узловую и ленточную форму. Их главное отличие от туберозного склероза — отсутствие способности накапливать контраст. Эти аномалии развития головного мозга проявляются эписиндромом и олигофренией, выраженность которых прямо коррелирует с числом и размером гетеротопионов. При одиночной гетеротопии эпиприступы, как правило, дебютируют после 10-летнего возраста.

Диагностика

Тяжелые аномалии развития головного мозга зачастую могут быть диагностированы при визуальном осмотре. В остальных случаях заподозрить церебральную аномалию позволяет ЗПР, гипотония мышц в неонатальном периоде, возникновение судорожного синдрома у детей первого года жизни. Исключить травматический или гипоксический характер поражения головного мозга можно при отсутствии в анамнезе данных о родовой травме новорожденного, гипоксии плода или асфиксии новорожденного. Пренатальная диагностика пороков развития плода осуществляется путем скринингового УЗИ при беременности. УЗИ в I триместре беременности позволяет предупредить рождение ребенка с тяжелой церебральной аномалией.

Одним из методов выявления пороков головного мозга у грудничков является нейросонография через родничок. Намного более точные данные у детей любого возраста и у взрослых получают при помощи МРТ головного мозга. МРТ позволяет определить характер и локализацию аномалии, размеры кист, гетеротопий и других аномальных участков, провести дифференциальную диагностику с гипоксическими, травматическими, опухолевыми, инфекционными поражениями мозга. Диагностика судорожного синдрома и подбор антиконвульсантной терапии осуществляется при помощи ЭЭГ, а также пролонгированного ЭЭГ-видеомониторинга. При наличии семейных случаев церебральных аномалий может быть полезна консультация генетика с проведением генеалогического исследования и ДНК-анализа. С целью выявления сочетанных аномалий проводится обследование соматических органов: УЗИ сердца, УЗИ брюшной полости, рентгенография органов грудной полости, УЗИ почек и пр.

Лечение аномалий мозга

Терапия пороков развития головного мозга преимущественно симптоматическая, осуществляется детским неврологом, неонатологом, педиатром, эпилептологом. При наличии судорожного синдрома проводится антиконвульсантная терапия (карбамазепин, леветирацетам, вальпроаты, нитразепам, ламотриджин и др.). Поскольку эпилепсия у детей, сопровождающая аномалии развития головного мозга, обычно резистентна к противосудорожной монотерапии, назначают комбинацию из 2 препаратов (например, леветирацетам с ламотриджином). При гидроцефалии осуществляют дегидратационную терапию, по показаниям прибегают к шунтирующим операциям. С целью улучшения метаболизма нормально функционирующих мозговых тканей, в какой-то степени компенсирующих имеющийся врожденный дефект, возможно проведение курсового нейрометаболического лечения с назначением глицина, витаминов гр. В и пр. Ноотропные препараты используются в лечении только при отсутствии эписиндрома.

При умеренных и относительно легких церебральных аномалиях рекомендована нейропсихологическая коррекция, занятия ребенка с психологом, комплексное психологическое сопровождение ребенка, детская арт-терапия, обучение детей старшего возраста в специализированных школах. Указанные методики помогают привить навыки самообслуживания, уменьшить степень выраженности олигофрении и по возможности социально адаптировать детей с церебральными пороками.

Прогноз и профилактика

Прогноз во многом определяется тяжестью церебральной аномалии. Неблагоприятным симптомом выступает ранее начало эпилепсии и ее резистентность к осуществляемой терапии. Осложняет прогноз наличие сочетанной врожденной соматической патологии. Эффективной мерой профилактики служит исключение эмбриотоксических и тератогенных влияний на женщину в период беременности. При планировании беременности будущим родителям следует избавиться от вредных привычек, пройти генетическое консультирование, обследование на наличие хронических инфекций.

www.krasotaimedicina.ru

Порок развития головного мозга у детей: виды, диагностика, терапия

Рейтинг автора

Автор статьи

Невропатолог, образование: Первый Московский государственный медицинский университет имени И.М. Сеченова. Стаж работы 20 лет.

Написано статей

Аномальное развитие головного мозга у детей составляет 1/3 от всех аномалий врожденного типа. Именно порок мозга чаще всего становится причиной гибели плода на внутриутробной стадии развития. Только четверть всех детей выживают с ним, но он становится причиной смерти ребенка сразу после рождения практически в 40% случаев. Нередко у новорожденных не выявляют этих дефектов при осмотре в роддоме, и они начинают проявляться значительно позже, приводя к печальным последствиям.

Формирование органа и развитие аномалий

Пороки развития головного мозга — это неправильное (аномальное) формирование церебральных структур анатомического строения. Все это влияет на проявления неврологических симптомов, которые могут быть как слабовыраженными, так и тяжелыми. Именно последние становятся причиной смерти плода в утробе матери. Церебральная аномалия приводит к тому, что новорожденные умирают в первые несколько месяцев жизни.

Важно! Пороки развития плода практически в полном объеме диагностируются преимущественно после года, т. к. мозговые клетки формируются до восьмилетнего возраста.

Порок головного мозга в 50% случаев сочетается с аномалиями соматических органов, таких как:

- врожденный порок сердца;

- атрезия пищевода;

- сращенные почки;

- поликистоз почек и т. п.

Гинекологи и акушеры стараются выявить проблемы с развитием органов еще на перинатальной стадии. Чаще всего их выявляют при исследовании плода на УЗИ или по результатам лабораторных исследований. Нервная система человека начинает формироваться с первой недели беременности. На 23 день у плода уже сформирована нервная трубка.

Важно! Если передний конец нервной трубки не полностью сросся, то это становится причиной серьезных церебральных аномалий у новорожденного.

На 28 день развития у плода формируется передний мозговой пузырь, который в дальнейшем разделится на 2 полушария. И только потом начнет образовываться кора головного мозга, извилины, мозолистое вещество и т. п. Из нервных клеток зародыша формируются нейроны, которые лягут в основу серого и белого вещества. Первое курирует высшие нервные процессы, а второе формирует пути, по которым будет идти активность церебральных структур, объединенных в единое целое. Самое интенсивное развитие мозговых тканей приходится на первые 3 месяца жизни малыша, и в дальнейшем этот процесс развивается вплоть до 8 лет.

Интересно! У новорожденного ребёнка, который родился в положенный срок, количество нейронов такое же, как у взрослого человека.

Что приводит к паталогии

Аномалия может начать формироваться на любом этапе развития головного мозга:

- первые 6 месяцев беременности — влияют на количество нейронов, из-за низкого количества которых возникают нарушения в разделении клеток, гипоплазии любого отдела головного мозга;

- после 6 месяцев — возникают поражения и гибель полноценного церебрального вещества.

Чаще всего причиной этих аномалий является негативное влияние на мать и плод самых различных факторов с тератогенным воздействием. На пороки, сформировавшиеся из-за моногенного воздействия, приходится только 1% всех патологий. Поэтому самой частой причиной медики называют экзогенные факторы. К ним относят:

- Воздействие активных химических соединений. Нередко это происходит из-за отравления вредными веществами, в том числе и медикаментами или плохой пищей. Нередко возникнет из-за отравления выхлопными газами и вдыхания паров химических реактивов или других опасных веществ.

- Радиоактивное загрязнение окружающей среды. Безусловно, этот фон должен находиться в пределах нормы, но благодаря разным авариям некоторые районы полностью непригодны для жилья, хотя люди там живут.

- Токсическое загрязнение воздуха, из-за которого чаще всего страдают жители мегаполисов или заводских районов.

- Неправильный образ жизни матери, когда эмбриотоксическое воздействие возникает из-за курения, злоупотребления алкоголем, зависимости от наркотиков.

- Проблемы со здоровьем у беременной дисметаболического плана — сахарный диабет, гипертиреоз и т. п. Особенно если они не корректируются с помощью специальных препаратов.

- Прием медикаментов, обладающих тератогенным воздействием. Чаще всего на ранней стадии, когда женщина не знает о беременности. Отсутствие контроля половой жизни нередко становится результатом того, что от этого страдают дети.

- Инфекционные болезни на любой стадии беременности. Самые опасные из них для плода — токсоплазмоз, листериоз, цитомегалия, краснуха.

Пороки головного мозга: виды

Порок развития, формирования головного мозга может относиться к одному из ниже перечисленных видов:

- Анэнцефалия. Что это такое? Когда у ребенка отсутствует сам мозг и кости черепа. На их месте развились кистозные и соединительные ткани, которые могут быть как покрытые кожей, так и без нее. С таким пороком жить невозможно.

- Энцефалоцеле. Церебральные ткани и оболочки проходят через костную ткань черепа, который чаще всего не заращен. Может формироваться по центральной линии или стать асимметричным. Нередко малые энцефалоцеле путают с кефалогематомой, поэтому точный диагноз возможен только после прохождения рентгена. Небольшого размера энцефалоцеле устраняют хирургически.

- Микроцефалия, при которой мозг имеет малый объем и вес, означающие недоразвитость органа. От этой патологии страдает 1 ребенок на 5000. Голова малыша становится меньше, а также выражены диспропорции между лицом и черепом. Именно от этого вида порока страдают 12% всех детей, больных олигофренией. И чем выраженнее он, тем больше шансов, что ребенок будет подвержен идиотии и отставанию в физическом развитии.

- Макроцефалия, когда головной мозг слишком большой и по объему, и по массе. В отличие от предыдущего вида менее распространен и чаще всего идет в тандеме со сбоем в архитектонике мозга, точечной гетеротопией в белом веществе. Этим врожденным порокам всегда сопутствуют отсталость в умственном развитии и судорожные синдромы. У детей может встречаться патология, когда увеличено будет одно из полушарий, что становится причиной уродств из-за асимметрии черепа.

- Церебральная дисплазия кистозного типа состоит из множества кистозных полостей в головном мозге, которые соединяются с системой желудочков. Они могут быть разного размера. Локализация также может быть повсеместной или только в одном полушарии. Больные страдают от припадков эпилепсии, которые сложно подавить даже сильными антиконвульсивными средствами. Если кист мало, то и проявления симптомов будут менее выраженными, провоцируя внутричерепную гипертензию. Они могут рассосаться сами по себе.

- Голопрозэнцефалия, когда полушария не разделены и являются цельной сферой, в которой боковые желудочки сформировались в цельную полость. Такой порок органов приводит к грубой дисплазии лица и патологиям соматического типа. С этим не живут, поэтому дети рождаются мертвыми или гибнут в первые сутки жизни.

- Агирия или гладкий мозг, при котором извилины органа неразвиты, а архитектоника коры сильно нарушена. Дети страдают от психических и моторных расстройств, парезов и судорожности, что приводит к смерти в течение первого года жизни.

- Пахигирия, когда основные извилины слишком крупные без третичной и вторичной извилин. Присутствует сбой в архитектонике коры церебрального типа, а также борозды будут укорочены и выпрямлены.

- Микрополигирия, при которой кора головного мозга изрезана большим количеством малых извилин и насчитывает 4 слоя, когда нормой является 6 слоев. Характеризуется очагами или диффузией. Из-за этого дети страдают от эпилепсии, плегии мимики, а также мышц жевательного и глотательного типа, олигофрении.

- Гипоплазия мозолистого тела, которая развивается преимущественно у девочек. Характеризуется миоклоническими пароксизмами, сгибательными спазмами. Ей присущи врожденные пороки офтальмологического типа, большое количество хориоретинальных дистрофических очагов.

- Корковая дисплазия фокального типа возникает из-за поврежденных участков мозга, где будут огромные нейроны и аномальные астроциты. Преимущественная локализация — височная и лобная зона. Больные могут делать хаотичные движения или длительно топтаться на одном месте.

- Гетеротопия, характеризуется скоплением нейронов, которые не успели в нейронной миграции попасть в кору головного мозга. Эти очаги бывают как одиночными, так и множественными. Не накапливают контраст, как в случае с туберозным склерозом. Ей характерна олигофрения, эпилепсия. Если очагов мало, то первые симптомы могут проявляться после десятилетнего возраста.

Диагностика пороков

Для выявления некоторых патологий не нужны специальные исследования, особо тяжелые случаи диагностируются визуально. Другие патологии диагностируют по:

- ЗПР;

- гипотонии мышечной ткани в неонатальный период;

- судорожности в первые дни жизни.

Для исключения патологии головного мозга из-за гипоксии или родовой травмы изучают анамнез, где будет прописана вся информация о родовой деятельности. В период беременности пороки головного мозга у плода выявляют с помощью ультразвукового исследования. Уже в первом триместре будут видны серьезные сбои, поэтому женщине предлагают избавиться от такого плода.

Безусловно, на такое решение не стоит соглашаться, имея данные только с одной лаборатории. Но если их подтвердят другие независимые учреждения, то не стоит медлить с решением. Ведь чем дольше плод находится в женщине, тем больше она к нему привыкает и любит. После аборта или искусственных родов женщине нужна не только поддержка семьи, но и квалифицированного психолога, чтобы легче перенести такой поступок.

Ряд пороков выявляют с помощью нейросонографии через родничок ребенка, но более информативным и результативным считается МРТ, которое покажет не только характер и локализацию патологии, но и размер кисты, гетеротопии. С ним легко провести дифференциальное исследование при поражении мозга от травмы, гипоксии, опухоли, инфекции. При наличии судорожности подбор терапии проводят с помощью ЭЭГ.

Если церебральные аномалии передаются по наследству, то без консультации у генетика не обойтись. Он проведет генеалогическое исследование и ДНК-анализ. Чтобы выявить сопутствующие аномалии, проводят:

- УЗИ сердца, почек, брюшины;

- рентген грудной полости;

- МРТ других органов.

Терапия

Лечение патологий врожденного типа в головном мозге зачастую симптоматическое. Его проводят детские:

- неврологи;

- педиатры;

- эпилептологи.

Для подавления судорожных симптомов назначают препараты антиконвульсионного типа, как Карбамазепин, Ламотриджин и Вальпроат. Но ввиду того что эпилептические припадки у детей крайне стойки к такому лечению, для их устранения назначают комбинацию антиконвульсивных средств. Не всегда это положительно сказывается на самочувствии ребенка, что усложняет терапию и подбор лекарственных препаратов.

Чтобы убрать гидроцефалию, назначается дегидратационное лечение, в крайних случаях проводят шунтирование. Для улучшения метаболических процессов в нормально развитых тканях мозга, которые могут компенсировать дефект в мозге, назначают нейрометаболическое лечение. В нем будет преобладать Глицин и ряд витаминов. Ноотропные средства могут быть задействованы только при отсутствии эпилептических припадков. Если ввести их наряду с эпилептическими приступами, ребенок может погибнуть из-за того, что последние серьезно усложнятся, и совершенно не будут поддаваться коррекции.

Если церебральные пороки имеют легкую форму, то эффективной окажется коррекция нейропсихологического типа, активная работа психолога и его сопровождение ребенка длительное время. Полезны терапия рисунком и обучение малыша в специализированных образовательных учреждениях. Все это позволит приучить ребенка к самообслуживанию, снизить выраженность олигофрении и дать малышу социальную адаптацию. Чаще за такими детьми нужен постоянный присмотр, который преимущественно осуществляют родители, не отказавшиеся от него после получения диагноза.

Чем тяжелее порок, тем менее положительный прогноз для ребенка. Еще хуже, если эпилептические припадки начались рано, и их сложно корректировать. Ухудшают положение ребенка и сопутствующие патологии. Такой тандем редко совместим с жизнью. Нужно понимать, что такая жизнь – это мучения и ребенка, у которого не будет полноценной жизни, и его семьи, т. к. уход за ним нужен постоянный, и он не всегда легок, как кажется. Поэтому если диагностируют патологию на ранней стадии беременности, нужно прислушиваться к врачу и не давать жизнь, которую такому ребенку будет невероятно сложно прожить.

golovaum.ru

Венозная аномалия

Венозная аномалия развития (DVA, developmental venous anomaly в англоязычной литературе), другое название венозная ангиома, является врожденной аномалией вен. Частота до 4% в популяции популяции и до 68% от всех внутричерепных сосудистых мальформаций. Представляет собой пучок аномально расширенных вен мозга, радиально впадающих в центральный венозный ствол, который, в свою очередь, впадает в глубокую или поверхностную венозную систему. Ход вен не является нормальным, хотя они дренируют нормальную мозговую ткань. Это необходимо учитывать при выполнении хирургических операций, например, если ВАР сочетается с каверномой, то необходимо сохранить дренирующие вены и удалить только каверному.

Часто ВАР ошибочно называют «венозной ангиомой», между тем, ангиома представляет собой опухолеподобное врожденное заболевание (синусоидальные полости, покрытые эндотелием, без мышечной или адвентициальной оболочек (McCormick et al. 1968), имеющее риск кровоизлияния, напротив, ВАР является непатологическим вариантом венозного оттока, сформировавшегося в эмбриональном периоде.

Венозная аномалия выглядит как пальма или голова медузы (признак головы медузы), при которой мелкие вены дренируются в одну собирающую вену, которая в свою очередь впадает в ближайший дуральный синус или в глубокую вену.

Точный патогенез ВАР остаётся неизвестным. Некоторые исследователи предполагают, что в период внутриутробного развития недостаточное развитие, либо окклюзия мозговых вен и их притоков вызывают формирование аномальных коллатеральных венозных ветвей. В пользу этой версии говорит отсутствие нормальных дренирующих вен в области крупных венозных коллекторов. Гемодинамически ВАР представляет собой нарушение с низкой скоростью потока и низким сопротивлением, что значительно снижает риск кровоизлияния, частота которого составляет 0.22-0.34% в год Garner et al.

radiographia.info

Поражение головного мозга: органическое, локальное, гипоксическое, ишемическое, очаговое, перинатальное, травматическое

Мальцева Марина Арнольдовна

Врач-невролог высшей категории, специалист в области экстрапирамидных патологий, врач высшей категории

Шабунина Екатерина Михайловна

Врач-невролог, 2 категория

Головной мозг человека – венец развития человеческой природы, позволяющий нам развиваться и преобразовывать собственную жизнь в соответствии с поставленными целями. Большинству функций организма отвечающих за нашу жизнедеятельность мы обязаны именно работе центральной нервной системы. Головной мозг человека невероятно сложный орган, который приводит к слаженной работе практически все системы в организме. не говоря уже о высшей нервной деятельности отвечающей за когнитивные навыки и мыслительные процессы. К сожалению, быстрый темп и далеко не самый здоровый образ жизни медленно подтачивают организм, истощая его резервы и компенсаторные механизмы. На сегодня в мире стоит острая проблема связанная не только с высокой заболеваемостью, но и инвалидизацией и даже смертностью от сердечнососудистых заболеваний. Среди таких заболеваний на первых местах находится органическое поражение головного мозга ишемического и геморрагического характера. Важно заметить, что несмотря на значительный перевес в структуре заболеваемости людей входящих в старшую возрастную группу, а именно от 45 лет и старше, органическое поражение головного мозга может произойти и у детей.

Краткий экскурс в анатомию центральной нервной системы

Головной мозг человека сложно устроенный орган, отвечающий за работу всего организма. В строении мозга прослеживается чёткая иерархичность, что позволяет эффективно работать всему организму. В составе центральной нервной системы можно выделить несколько основных частей:

- Кора больших полушарий – отвечает за высшую нервную деятельность, т.е. мыслительные процессы, речь, память, письмо, слух и многие другие функции.

- Подкорковые структуры, формирующие средний мозг. Средний мозг отвечает за первичные рефлекторные звенья и формирование безусловных рефлексов.

- Мост – связующее звену между всеми отделами центральной нервной системы и корой больших полушарий.

- Мозжечок. Находится в нижней затылочной части головы и отвечает за координации человека в пространстве.

- Продолговатый мозг – связывает головной мозг со спинным и является его продолжением. В продолговатом мозге находятся жизненно важные центры: сосудодвигательный и дыхательный.

Что такое поражение мозга?

Органическое поражение головного мозга – в первую очередь симптом какого-либо заболевания, проявляющийся нарушением или утратой ряда функций в результате патогенного воздействия какого-либо фактора на ткани головного мозга. Этиология поражения головного мозга может быть самой разнообразной и об этом речь пойдёт более подробно ниже в статье. Органическое поражение означает, что клетки головного мозга – нейроны подвергаются разнообразным воздействиям, которые приводят к формированию дистрофических процессов внутри нейронов и нарушают их функциональную активность. В самых серьёзных случаях нейроны попросту подвергаются сначала некробиозу, а затем и некрозу, т.е. гибнут. Гибель большого количества нейронов локализованных в едином анатомическом пространстве приводит к выпадению той или иной функции в организме пострадавшего человека, а выявление нарушенной функции даёт специалистам понять в каком именно участке головного мозга произошла катастрофа – это называется топической диагностикой. Симптомы органического поражения мозга у детей проявляются иначе, чем у взрослых, так как полноценная деятельность высшей нервной системы еще не сформирована. У детей может наблюдаться задержка в умственном, психическом и физическом развитии, нестабильное настроение и отклонения в поведении.

Патогенетические механизмы повреждения нейронов

К органическому повреждению головного мозга может привести целый ряд механизмов различной природы. Данное патологическое состояние могут спровоцировать как внешние, так и внутренние факторы и это необходимо учитывать, так как лечебные мероприятия в зависимости от патогенетического типа развития повреждения нейронов головного мозга будут кардинально отличаться.

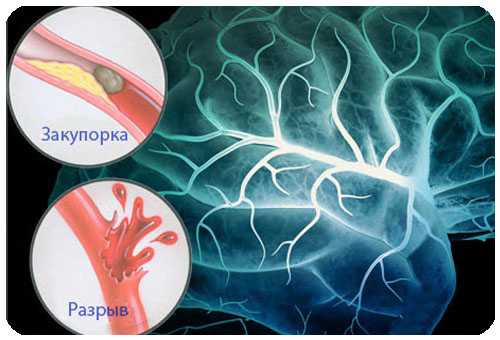

Нарушение энергетического обеспечения

Самый распространённый патогенетический вариант поражения головного мозга связанный с дисбалансом между потребностью нейронов в энергии и её поступлением внутрь клетки. Энергетический дефицит может развиться из-за недостаточности:

- Питательных веществ в организме пострадавшего, например в результате гипогликемии, когда в крови находится недостаточное количество глюкозы;

- Кислорода, что вызывает такое состояние, как гипоксия. Гипоксия мозга вызывает повреждение нервной ткани и часто встречается при остром нарушении мозгового кровообращения по ишемическому или геморрагическому типу. У детей гипоксия мозга может развиться в антенотальном периоде и во время родов, что приводит к аноксическому повреждению головного мозга у ребёнка.

- При повышении или наоборот чрезмерном снижении концентрации ионов калия, кальция, натрия и хлора могут давать сбои в работе трансмембранные белки, что также влечёт за собой энергодефицит внутри клетки.

Стоит отметить, что энергетический дефицит приводит к быстро прогрессирующему повреждению тканей головного мозга и уже через 5-7 минут в условиях отсутствия достаточной оксигенации нейроны начинают испытывать острую гипоксию и умирать. Поражение сосудов головного мозга имеет следующие симптомы:

- Пациент отмечает ухудшение памяти;

- Происходит снижение зрения и слуха;

- Синтетическая деятельность мозга замедляется;

- При проведении ангиографии сосудов головного мозга можно выявить множественные стенозы церебральных сосудов;

- На МРТ головного мозга имеются дистрофические нарушения и уменьщение объёма коры больших полушарий.

Все вышеперечисленные симптомы являются признаками системного атеросклероза, от которого страдает большинство людей пожилого возраста. Атеросклероз приводит к формированию дисциркуляторной энцефалопатии.

Травматические повреждения

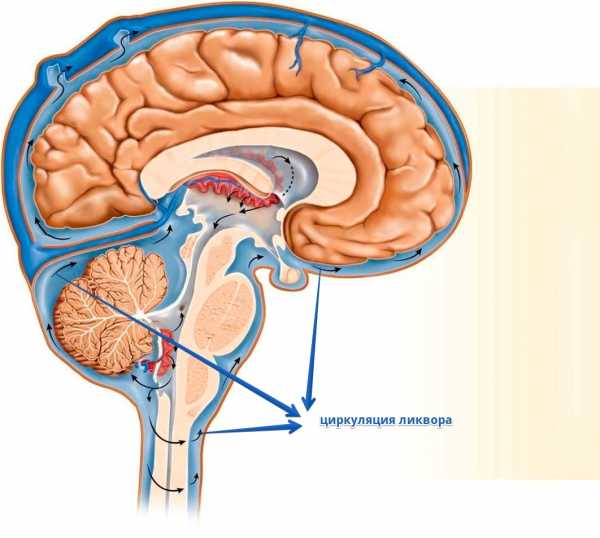

Травмы всегда связаны с механическим повреждением головного мозга и последующим развитием отёка, что приводит к возрастанию внутричерепного давления. Так как головной мозг находится в черепной коробке и буквально плавает в ликворе – внутримозговой жидкости, то последствия от ударов и ушибов приобретают серьёзный характер. Несмотря на то. Что ликвор выполняет защитную и амортизирующую роль, при развитии ушиба головного мозга происходит нарастание внутричерепного давления, так как физически жидкость не сжимаема. Клетки головного мозга подвергаются воздействию чрезмерного давления и начинают гибнуть. Ткани головного мозга занимают до 96% объёма черепной полости, что делает данный орган весьма чувствительным к перепадам внутричерепного давления.

Очень важно отметить, что довольно часто травмы сопровождаются внутренним кровоизлиянием, что может повлечь за собой формирование обширной гематомы и смещение головного мозга. Дислокация мозга приводит к вклиниванию его подкорковых структур в большое затылочное отверстие, что неминуемо приводит к гибели нейронов находящихся в ядрах сосудодвигательного и дыхательного центра, без которых жизнедеятельность пострадавшего невозможна.

Инфекционные

Повреждение мозга возможно спровоцировать не только физическими факторами. Но и биологическими. Такие состояния, как менингит, энцефалит, вентрикулит – могут значительно нарушить функциональную активность мозга.

- Менингит – воспаление оболочек головного мозга. Этиологические факторы могут быть самыми разнообразными, так головной мозг может поражаться при многих бактериальных и вирусных заболеваниях. Воспаление оболочек головного мозга может происходить как первично – при прямом инфицировании через раневые ворота. Так и вторично – в результате иммунодефицитного состояния.

- Энцефалит – воспаление непосредственно мозговой ткани. Энцефалит ещё более тяжёлое инфекционное заболевание, чем менингит. В результате энцефалита может происходить гнойное расплавление и разжижение участков головного мозга, что приводит к формированию стойких нарушений в работе различных органов пострадавшего. При энцефалите очень часто повреждения мозга приводят к инвалидизации или даже летальному исходу.

- Вентрикулит – воспаление покровных тканей выстилающих желудочки головного мозга. Данное заболевание встречается у новорожденных, грудных детей и приводит к повышению внутричерепного давления и развитию гидроцефалии за счёт недостаточной дренажной функции ликвора.

Головной мозг может поражаться, как специфическими, так и неспецифическими инфекционными агентами, это важно учитывать при назначении лечения, так как схемы антибактериальной терапии будут различаться.

Врождённая патология

Аномалии развития головного мозга могут сформироваться на самых ранних этапах развития ребёнка. Первый триместр беременности для женщины и плода является самым опасным, так как организм беременной вместе с плодом незащищены от воздействия внешних факторов, а в момент закладывания и формирования органов могут сформироваться самые опасные аномалии и грубые патологии развития, например микро или анцефалия.

Токсическое повреждение

Не самый частый вариант поражения головного мозга, но тем не менее имеющий место быть. Повреждение головного мозга происходит, если химическое вещество обладает нейротоксическими свойствами и способно проникать через гематоэнцефалический барьер. Нейротоксический агенты приводит к органическим повреждениям в различных частях нервной клетки, чаще всего нейроны страдают от нарушения трансмембранной передачи питательных веществ и нарушении в синтезе нейромедиаторов. Токсические повреждения различной степени тяжести могут привести как к стойкой энцефалопатии, так и к полному выпадению некоторых функций пострадавшего от интоксикации человека. Наиболее часто грубое органическое поражение головного мозга вызывают такие вещества, как: мышьяк и продукты азотистого обмена, при чрезмерном накоплении последних в плазме крови.

Онкологические заболевания

Поражение головного мозга при онкологии может быть первичным. Когда опухоль развивается непосредственно из тканей головного мозга или же вторичным – при метастатическом занесении в головной мозг атипичных опухолевых клеток.

Виды поражений головного мозга

Поражение головного мозга может быть как очаговым, так и диссеминированным. Давайте разберёмся, что такое очаговое поражение головного мозга. Это состояние, при котором имеется чётко отграниченный единичный очаг с некротизированными тканями, т.е. это локальное поражение мозга. Такой вид повреждения часто формируется при остром нарушении мозгового кровообращения.

Диссеминированное или мультифокальное поражение головного мозга – вид повреждения, при котором обнаруживаются множественные разрозненные очаги повреждения тканей головного мозга. Мультифокальная форма встречается при инфекционных заболеваниях головного мозга, например при занесении инфекционного агента гематогенным путём в мозговое вещество или при онкологическом поражении.

Лечебная тактика

Лечение органических повреждений головного мозга может быть самым разнообразным и зависит от патогенетического механизма развития повреждения и непосредственной причины.

Лечение органического поражения головного мозга может быть хирургическим и консервативным. Например, развитие высокого внутричерепного давления, которое представляет угрозу жизнедеятельности можно лечить и хирургическим, и консервативным путём. Хирургическое лечение – наложение трепанационного отверстия для декомпрессии головного мозга применимо при формировании выраженной гематомы при травме или геморрагическом инсульте, а консервативная терапия возможна при умеренном увеличении внутричерепного давления без дислокации головного мозга. Для консервативной терапии применяют мочегонные препараты вызывающие форсированный диурез, позволяющие быстро ликвидировать отёки.

Лечение атеросклероза церебральных артерий также может быть как хирургическим, так и консервативным. Хирургическое – проведение ангиографии с установкой стентов расширяющих просвет артерий. Консервативное – антитромботическая терапия и коррекция дислепидемии.

Клинический институт мозга

Рейтинг: 3,1/5 — 7 голосов

Поделиться статьей в социальных сетяхПрограммы:

Другие статьи по теме:

www.neuro-ural.ru

Поражение головного мозга. Каких видов оно бывает и что делать?

Поражения головного мозга влекут за собой неврологические нарушения, требующие дальнейшей реабилитации с целью восстановления утраченных функций.

Узнать стоимость реабилитации…

Стоимость курса реабилитации во многом зависит от видов, объема и форм восстановительных мероприятий.

Узнать расценки…

Вне зависимости от того, чем были вызваны поражения головного мозга, все они влекут за собой проявление неврологических дисфункций в отношении слуха, речи, зрения или движений. Устранение этих нарушений требует комплекса восстановительных мероприятий, который, увы, в домашних условиях или в неспециализированной клинической больнице пройти практически невозможно, либо он не даст положительного эффекта. Почему это так, мы попробуем объяснить в данной статье.

Различные поражения головного мозга, вследствие инсульта, черепно-мозговой травмы или других заболеваний приводят чаще всего к неврологическим нарушениям: двигательным, речевым, когнитивным и другим.

В зависимости от тяжести заболевания и локализации повреждений в головном мозге интенсивность и обратимость этих неврологических расстройств может быть различной. В любом случае, после получения экстренной медицинской помощи и проведения лечения основного заболевания наступает период реабилитации, призванный восстановить утраченные функции или, если это оказывается невозможным по медицинским показаниям, научить человека полноценно жить после перенесенных заболеваний.

В научной медицинской среде большинство врачей-неврологов и других специалистов сходятся во мнении, что период активной реабилитации пострадавших от поражений головного мозга необходимо начинать в первые две-три недели после прохождения острой фазы заболевания. А наибольшая эффективность восстановительного лечения приходится на первые три-шесть месяцев, в последующие полгода происходит закрепление полученных успехов. На самом деле, в зависимости от характера и тяжести последствий, реабилитация может длиться до двух лет – часто именно столько времени требуется для восстановления речи.

Восстановление двигательных нарушений

Здесь мы остановимся на предостережениях от типичных ошибок, которые допускают люди, решившие пройти реабилитацию на дому после травм и других заболеваний головного мозга, повлекших нарушения двигательных функций.

- Как уже было сказано, ранняя реабилитация после повреждений головного мозга показана, однако многие пациенты и их родственники понимают это слишком буквально. Действительно, обычно, к примеру, после ишемических инсультов двигательную реабилитацию начинают через неделю (если нет противопоказаний), после геморрагических – через две-три недели. Поэтому нельзя ее начинать, пока нет уверенности в ее своевременности у лечащего врача, с которым согласуете объем и время начала реабилитационных мероприятий.

- Внимательно выбирайте лечащего врача, поскольку в России очень многие из них склонны назначать лечение по стандартной прописанной схеме, выполняя некий «ритуал», без всякого учета индивидуальных особенностей организма. Так, многие начинали лечение после слов: «Массаж еще никому не навредил», а потом обнаруживали у себя спастику и дальнейшее ухудшение двигательных функций.

- Продолжая тему лечения «по схеме», скажем о профилактике контрактур, предписывающей один-два раза в день заниматься лечением положением продолжительностью до полутора-двух часов. Однако если остальные двадцать два часа руки и ноги будут располагаться в неправильных положениях, то прок от этой двухчасовой процедуры будет нулевой.

- Насыщенная и длительная пассивная разработка конечностей может оказаться не только бесполезной, но и опасной процедурой. Помимо того, что при ней тренируется не столько пострадавший, сколько человек, делающий ему массаж, усиленные активные массирующие движения создают риск вывихов и разболтанности суставов – при парезе, и риск микротравм и параартикулярной оссификации – при спастических параличах. Крайне опасен ротационный массаж суставов ног, который осуществляется неспециалистом.

- Идеомоторная гимнастика, или представление своего движения без самого движения, может оказаться не только бесполезным занятием, но и нанести вред: ведь если пациент лишь «мечтает» о движении, не прилагая для этого никаких внутренних усилий, волевая мышечная реконструкция воображаемого движения не происходит, формируя так называемый центральный спрутинг.

- В виду того, что в случаях со спастическими параличами наличие мышечных атрофий не наблюдается, активная или силовая нагрузка на неповрежденные руки или ноги приведет к «обкрадыванию» больной стороны, а в спастических мышцах – к усилению спастики. Так, после инсультов тренировка четырехглавых мышц бедра и бицепсов строго противопоказана.

- При назначении массажа недостаточно указывать область массирования, но также необходимо рекомендовать и его характер, тип воздействия и, конечно, поставить задачу. Так, к типам массажа относятся: точечный, структурирующий, рассасывающий, успокаивающий, гидродинамический и другие. А задачи могут стоять, например, такие: мобилизация мышц и сухожилий, устранение триггерных зон, либо мягкого отека и прочие.

- Тренировки на тренажерах предполагают не просто проведение определенных упражнений, но и правильное их выполнение. Реабилитируемый человек может приспособиться выполнять те или иные упражнения, используя здоровую сторону или крепкие мышцы. Например, при занятиях на велотренажерах упражнения могут выполняться пациентом только одной ногой, или, задействовав только мышцы-разгибатели, или мышцы-сгибатели, при этом со стороны может казаться, что упражнение выполняется правильно, в то время как оно оказывает вред.

- Недооценка психического и психологического состояния, в котором пребывает пациент, — еще одна типичная ошибка людей, стремящихся восстановить двигательные функции. А ведь подавляющее большинство пациентов после травм головного мозга и тяжелых заболеваний погружено в депрессию, в которой и находится по нескольку лет, если им не оказывается должная психологическая помощь. Депрессия отнимает у пострадавших людей моральные силы для занятий лечебной гимнастикой, для мотивированного и волевого участия пациентов в их восстановительном лечении.

- Незнание или недооценка значения комплексного подхода в двигательной реабилитации, которая предполагает рациональное комбинирование различных методик восстановительной медицины: где медикаментозное лечение является лишь фоном для физиопроцедур, после которых следует профилактика котрактур, массаж, психотренинг и так далее.

- И наконец, головной мозг находится в тесном «контакте» со всеми частями и органами человека, и любые действия в головном мозге посылают им определенные «команды», и наоборот, любые процессы в организме отражаются на активности соответствующих зон головного мозга. Вот почему двигательные упражнения тренируют не только мышцы и сухожилия, и являются профилактикой сопутствующих заболеваний, но и способствуют скорейшей регенерации нервных связей.

Вышеуказанная информация предоставлена в этом разделе с целью осознания важности профессионализма в оказании помощи при восстановлении людей, перенесших травмы головного мозга, инсульты или другие тяжелые заболевания, повлекшие за собой двигательные дисфункции. Во главе угла любого врачебного назначения должна стоять задача или комплекс взаимоувязанных задач, на решение которых и направляются различные методики восстановительного лечения, а бесцельное или «хаотическое» лечение на дому не только не приведет к желаемым результатам, но и сместит вектор восстановления в другую сторону.

Восстановление речевых дисфункций

Органические поражения речевых зон коры головного мозга могут являться результатом опухоли, инсульта, травмы или воспалительного процесса. Они приводят к системному нарушению речи, называемому афазией.

Всего бывает порядка восьми видов афазии, которые условно можно разбить на две группы: сенсорную афазию и моторную афазию. Первая группа характеризуется тем, что человек перестает понимать речь, но способен произносить слова и фразы. Моторная афазия проявляется в том, что человек слышит и понимает речь, но не может выговаривать слова и фразы. Проблемы с речью встречаются у четверти людей, перенесших инсульт.

Речевые дисфункции влекут за собой целый комплекс отрицательных психических состояний у людей, перенесших органические поражения коры головного мозга, таких как плаксивость, раздражительность, агрессия, неадекватная оценка действительности и депрессия.

Поэтому при восстановлении речевых функций задействуются несколько специалистов, это могут быть логопеды, нейропсихологи, педагоги, психиатры и психологи. Восстановление речи занимает много времени, гораздо больше, чем его требуется на двигательную реабилитацию, – два года, а в некоторых случаях пять-шесть лет.

Важно помнить, что часто люди с органическими поражениями головного мозга не понимают, что счет, письмо или речь у них нарушены, а если понимают, то полагают, что со временем все наладится само собой. В таких случаях важно им объяснить ситуацию, поставить перед ними задачу и убедить в достижимости поставленной цели. Так же следует показать связь между приложенными усилиями и успешным результатом, рассказать, что желание добиться цели и оптимизм сделают на пути восстановления больше, чем любая лекарственная терапия.

Типичная ошибка реабилитации речи с неспециалистами – это неправильный подбор упражнений и режима занятий. Это не нанесет прямого вреда пострадавшему, но лишит его веры в успех после многих безуспешных занятий. Вот почему так важно обращаться к помощи профессионалов.

Для работы по восстановлению речи больного требуется фантастическое терпение, очень важно ни в коем случае не раздражаться при занятиях с ним и постоянно поддерживать у реабилитируемого интерес к ним. Как правило, рекомендованы ежедневные неспешные спокойные беседы, а так же пение мелодичных песен, декламация незамысловатых детских стихотворений, чтение букваря.

Если же вы все же решили самостоятельно заниматься с пострадавшим, обязательно купите литературу, разузнайте у логопеда и других специалистов о существующих методиках, применяйте их комплексно и согласно существующим инструкциям специалистов.

Коррекция когнитивных расстройств

Чаще всего когнитивные расстройства вызываются ишемическими инсультами, возникшими на фоне диабета, артериальной гипертензии и фибрилляции предсердий.

В последнее десятилетие появились результаты множества исследований, которые убедительно доказывают, что когнитивные расстройства отрицательно влияют на весь процесс реабилитации, на восстановление всех нарушенных функций: двигательных, зрительных, речевых и других. Несомненно, на процесс реабилитации влияют и другие факторы:

- Возраст,

- Размер очага органического поражения мозга,

- Локализация повреждений,

- Тяжесть заболевания

- Время начала лечения и реабилитации,

- Наличие сопутствующих заболеваний.

Но ранее когнитивные расстройства не относились к факторам, отягчающим реабилитацию.

На темпы восстановительного лечения оказывают значительное влияние такие аффективные состояния, как эмоциональная лабильность, апатия, мания, тревога и депрессия. Причем раньше считалось, что депрессия является лишь реакцией на перенесенное заболевание, хотя теперь известно, что, во-первых, по частоте она превышает все другие психические расстройства, во-вторых, она формируется так же благодаря личностным, социальным и другим факторам.

По этой причине в восстановительном лечении больных, получивших органические поражения головного мозга, важно задействовать различных специалистов из области медицины, педагогики, психологии и других сфер знаний. Очевидным становится комплексный подход к реабилитации, рациональное сочетание и ротация в применении множества различных методик. Поскольку сегодня факт взаимосвязи всех возможных неврологических нарушений после полученных поражений головного мозга можно считать доказанным, мы неизбежно приходим к выводу, насколько малоуспешной может оказаться реабилитация на дому и даже в обычной клинической больнице. Ведь комплексная реабилитация – это не просто набор различных восстановительных методик – это индивидуальных подход, согласование и утверждение сообществом врачей целого комплекса реабилитационных мероприятий и дальнейшее многоэтапное целенаправленное восстановительное лечение.

www.kp.ru

Головной мозг — Заболевания мозга и нервной системы

Структура

Все возможности живого существа неразрывно связаны с головным мозгом. Изучая анатомию этого уникального органа, ученые не перестают изумляться

Структура

Координатором слаженной работы организма является головной мозг. Он состоит из разных отделов, каждый из

Диагностика

Безопасный и информативный метод медицинского исследования для выявления различных патологий называется УЗИ головного мозга. Оно позволяет

Лечение

Среди черепно-мозговых баротравм есть состояния разной степени тяжести, которые занимают главенствующую позицию с одинаковой

Диагностика

Бесконечное число синаптических связей обеспечивают работу человеческой нервной системы. При повреждении нейронной сети формируются

Лечение

Эпилепсия – это распространённое заболевание нервной системы, во время которого очень сильно страдает головной

Симптомы

Стабильное функционирование головного мозга — важнейшего человеческого органа, осуществляющего координацию всех жизненных процессов, напрямую

Заболевания

Рассеянным склерозом называют аутоиммунное заболевание нервной системы, поражающее ткани головного и спинного мозга. Чаще

Симптомы

Мечта каждой будущей мамы – родить крепкого, здорового малыша. Но не всегда, даже после

Заболевания

Что такое склероз? Данная патология представляет собой поражение средних и крупных артерий. Воспалительный процесс

Интересные факты

Человек в повседневной жизни использует 10-15 % от мощности серого вещества. Его нужно развивать,

Заболевания

Гипоксия головного мозга — это анормальное состояние, в котором все клеточные структуры мозга испытывают

Заболевания

Все чаще среди персонала медицинских учреждений фигурирует такое понятие как хроническая ишемия головного мозга

Лечение

Пока память не подводит, можно не задумываться обо всех особенностях сложных процессов, протекающих в

Заболевания

Головной мозг – важнейший орган человеческого организма. Он управляет всеми жизненно важными процессами: обрабатывает

Заболевания

Гематома головного мозга возникает вследствие собрания крови на определённом участке в полости черепной коробки,

Структура

Мост головного мозга осуществляет множество важнейших функций, они связаны с тем, что в нем

Лечение

Самым действенным способом лечения злокачественных новообразований в настоящее время считается трёхэтапная терапия, которая включает

Заболевания

Общие сведения о заболевании Лимфома Ходжкина является онкологическим заболеванием, при котором формируется злокачественная опухоль.

Заболевания

Онкология головного мозга крайне серьёзное и тяжёлое заболевание, итог которого довольно часто приводит к

Заболевания

Не являясь отдельным самостоятельным заболеванием, а лишь осложнением на фоне имеющихся нарушений, патологические глиозные

Заболевания

Рассеянные склероз — это заболевание, вызывающее поражение нервной системы и нарушение связей между мозгом

Заболевания

Энцефалитом называют целый ряд заболеваний, характеризующихся воспалением тканей головного мозга. Заболевание может протекать автономно,

Диагностика

Обязательным условием для нормального функционирования сложной системы головного мозга является нормальное кровоснабжение. Малейшее изменение

Заболевания

Название «водянка головного мозга» (другое, официальное название — гидроцефалия) говорит само за себя: оно

Заболевания

Рак мозга — редкое и малоизученное заболевание, в большинстве случаев ведущее к летальному исходу.

Наш головной мозг представляет управляющий орган над всем организмом человека. Он напоминает большой очищенный грецкий орех и пронизан тысячами нейронов, по которым передается информация из организма и назад в него. И, кроме того, он самый тяжелой орган по своей массе, примерно весит 1,3 кг. У мужчины мозг чуть больше, нежели у женщины. Это, ни в коем случае, не влияет на интеллектуальную деятельность человека. Функции и деятельность мозга Серое вещество разделяют на передний, средний и ромбовидный мозг. Передний отвечает за наш разум, интеллект, память, участвует в координации движений, распознавании ощущений, а так же помогает воспроизводить речь, видеть и слышать. Средний выполняет функцию передачи информации, а так же отвечает за установочные и выпрямительные рефлексы. Ромбовидный отвечает за движения рук и ног, пальцев и другие более сложные движения.

mozgmed.ru