Тромбоз вен сетчатки — cимптомы и лечение. Журнал Медикал

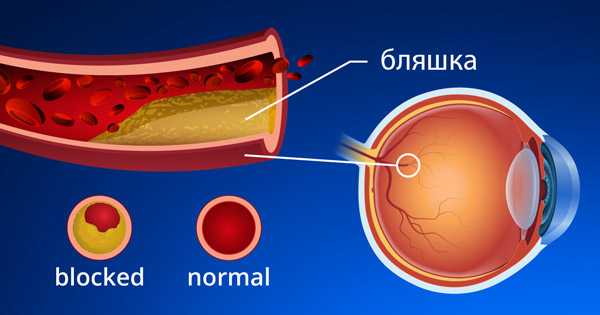

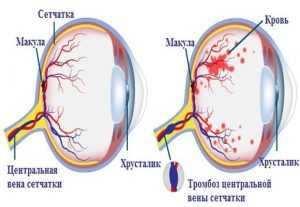

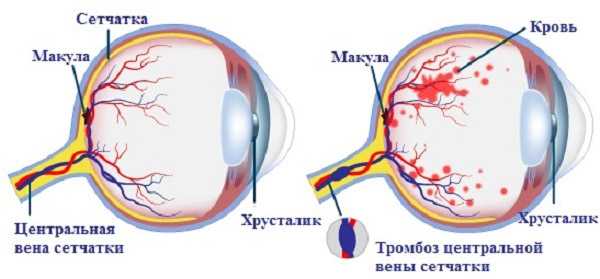

Тромбоз вен сетчатки – это острое нарушение кровообращения в центральной вене или её ветвях.

Тромбоз центральной вены сетчатки

Причины тромбоза вен сетчатки

Возникает вследствие закупорки сосуда, причинами которой могут быть атеросклероз, гипертоническая болезнь, сахарный диабет, особенно часто при скачках уровня артериального давления и сахара крови. У молодых людей к тромбозу могут привести инфекционные заболевания, например, грипп, сепсис, фокальные инфекции ротовой полости и околоносовых пазух. Также в развитии тромбоза вен сетчатки имеют значение офтальмогипертензия (повышение внутриглазного давления), отек диска зрительного нерва, давление извне на глазное яблоко (опухоли).

Факторы риска:

малоподвижный образ жизни, ожирение, заболевания сердца и сосудов, эндокринные нарушения, особенно при неадекватном лечении.

Симптомы тромбоза вен сетчатки

Заболевание развивается постепенно и приводит к полной потере зрения только при поздно начатом лечении. Тромбоз ветвей центральной вены нередко выявляется случайно при профилактическом осмотре.

Типы окклюзии: неишемический (острота зрения выше 0,1) и ишемический (обширные кровоизлияния в сетчатку, при флуоресцентной ангиографии определяются большие участки отсутствия капиллярной перфузии).

Различают несколько стадий:

1. Стадия претромбоза – расширенные, извитые, застойные вены неравномерного калибра, штрихообразные единичные кровоизлияния, возможен отек макулярной области. Жалобы могут отсутствовать, иногда незначительно снижается острота зрения и появляются периодические затуманивания зрения.

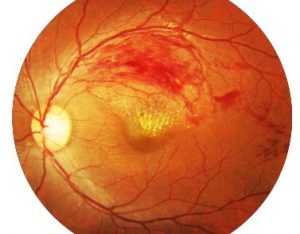

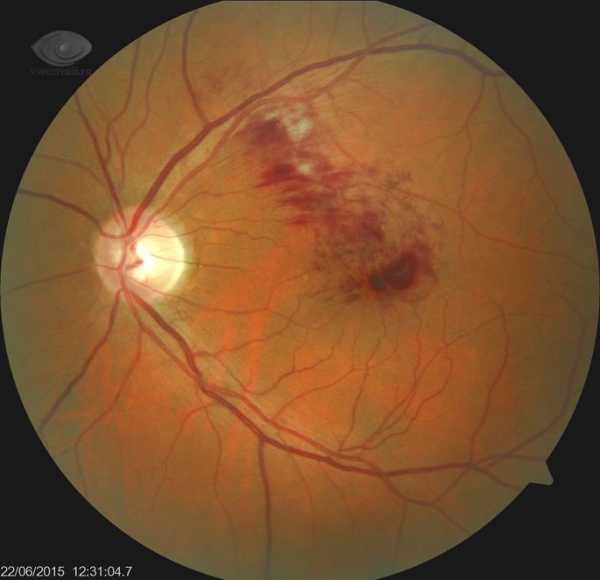

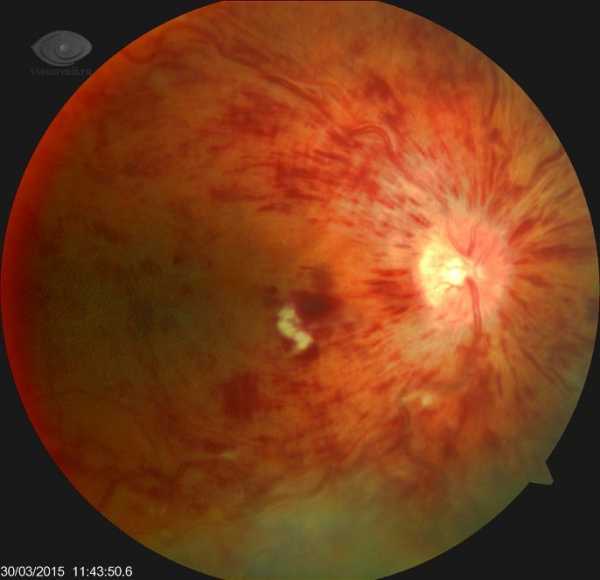

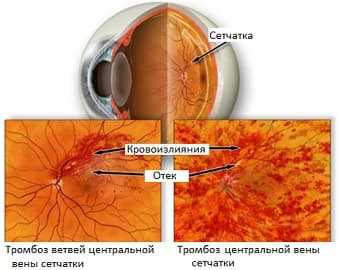

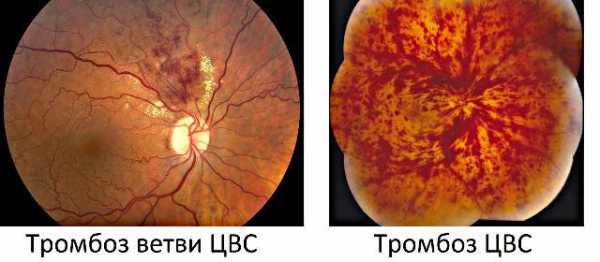

2. Тромбоз центральной вены сетчатки или её ветвей – на глазном дне появляются штрихообразные кровоизлияния по всей сетчатке (если поражена центральная вена) или в бассейне одной или нескольких ветвей, мягкие экссудаты, границы диска зрительного нерва нечеткие или не определяются, отёк в макулярной области, возможны кровоизлияния в стекловидное тело. Появляются характерные жалобы: снижение остроты зрения до счета пальцев, появление скотомы(выпадение части поля зрения), пелена, туман перед глазами.

Тромбоз ветви

3. Посттромботическая ретинопатия – появляется через несколько месяцев после тромбоза вен. Острота зрения восстанавливается медленно. На глазном дне определяются старые кровоизлияния, твердые экссудаты, новообразованные сосуды. В центральной зоне кистовидный отек макулы, на диске зрительного нерва неоваскуляризация (патологическое разрастание сосудов там, где в норме их быть не должно).

4. Возможен повторный тромбоз центральной вены сетчатки или её ветвей.

Диагностика тромбоза вен сетчатки

Постановка диагноза не составляет большого труда. Используют следующие методы исследования:

— визометрия – может быть острота зрения от нормы до счета пальцев,

— биомикроскопия – возможно помутнение стекловидного тела,

— офтальмоскопия, в том числе осмотр с линзой Гольдмана – на глазном дне – синдром «раздавленного помидора»-штрихообразные кровоизлияния на всей или на части сетчатки, её отек, вены расширены и извиты, новообразованные сосуды,

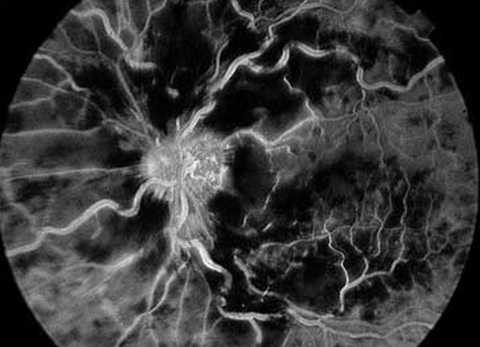

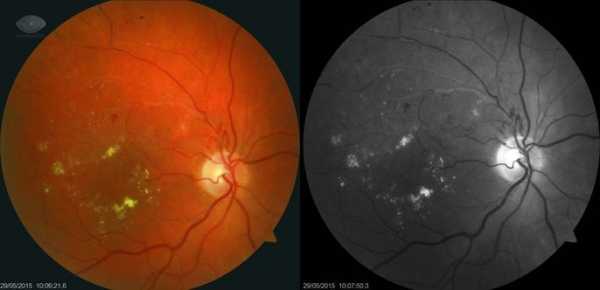

— флуоресцентная ангиография – для постановки окончательного диагноза.

Флуоресцентная ангиография

— Оптическая когерентная томография сетчатки,

— общие анализы крови, мочи, сахар крови, коагулограмма, время свертывания крови, холестерин, липиды, белковые фракции,

— измерение артериального давления, ЭКГ,

— консультация терапевта, кардиолога, невропатолога, эндокринолога по показаниям.

Лечение тромбоза вен сетчатки

Лечение должно быть начато сразу же после постановки диагноза. Группы препаратов, которые назначают при тромбозе вен сетчатки:

— гипотензивные препараты. Часто причиной тромбоза является повышенное артериальное давление. Назначают нифедипин или фенигидин 1 таблетку под язык, внутривенно папаверин и дибазол, внутримышечно лазикс, который, помимо снижения АД, уменьшает отек сетчатки. Для снижения давления на сосуды сетчатки извне, закапывают гипотензивные капли, например тимолол 0,5% (Арутимол, Кузимолол).

— фибринолитики для восстановления кровотока в пораженном сосуде – плазминоген парабульбарно (укол под глаз) по 0,5 мл ежедневно в течение 1-2 недель

— прямые антикоагулянты, например, гепарин, показаны после лечения фибринолитиками, вводят по 500 ЕД парабульбарно 5 дней.

— антиагреганты используют для профилактики повторных тромбозов. Например, ацетилсалициловая кислота (аспирин), клопидогрель (Плавикс) и др. обязательно под контролем показателей свертывающей системы крови.

— гормональные препараты

— для улучшения микроциркуляции используют внутривенные вливания реополиглюкина и пентоксифиллина (Трентала).

— ангиопротекторы (этамзилат, дицинон, эмоксипин).

— спазмолитики (Папаверин, Но-шпа, Риабал).

— витамины (С, группы В).

Через несколько месяцев проводят лазеркоагуляцию сетчатки, а при увеличении макулярного отека отграничивают центральную зону от пораженных сосудов.

Осложнения

Прогноз заболевания при своевременно начатом лечении благоприятный. При неадекватной терапии возможно развитие субатрофии и атрофии зрительного нерва, дистрофии центральной области, неоваскуляризации сетчатки, рецидивирующих ретинальных кровоизлияний и гемофтальма, вторичной глаукомы.

Врач офтальмолог Летюк Т.З.

medicalj.ru

Тромбоз ветви центральной вены сетчатки

Тромбоз вен сетчатки (ТВС) (син.: окклюзия вен сетчатки; закупорка вен сетчатки) представляет собой острое заболевание органа зрения, развивается в системе ретинальных вен, нередко сопровождается изменениями и в артериальном русле.

Оглавление [Показать]Эпидемиология

Согласно данным исследований, распространенность ТВС составляет 2,14 на 1000 человек в возрасте 40 лет и старше. Если из рассматриваемой популяции исключались лица, имеющие клинические проявления глаукомы, то в этом случае распространенность тромбоза равнялась 1,85 на 1000 человек, а среди больных с глаукомой — 17,3 на 1000.

При обследовании популяции австралийцев в возрасте 49 лет и старше признаки тромбоза или его последствия были обнаружены в 1,6% случаев. Среди лиц моложе 60 лет тромбоз был выявлен у 0,7%, 60—69 — у 2,1%, 70 лет и старше — у 4,6%. При гипертонической болезни ТВС развивается в 3—4,6% случаев. Наиболее часто ТВС выявляется при артериальной гипертонии (АГ) в сочетании с атеросклерозом, несколько реже — при атеросклерозе в отсутствие АГ, еще реже — при АГ без атеросклероза.

К факторам риска развития ТВС можно отнести возраст, пол, избыточную массу тела, малоподвижный образ жизни, употребление алкоголя, заболевания сердца и сосудов головного мозга в анамнезе, а также время года и определенное время суток.

Показано, что у больных, перенесших ТВС, острые внеглазные сосудистые нарушения развивались чаще, чем в контрольной группе (24,7 и 10,4% соответственно). Причем у 65,2% лиц острые внеглазные сосудистые заболевания обнаруживались в первые 3 года после развития венозной окклюзии.

Известно, что у 18,5% больных с закупорками ретинальных вен с течением времени поражается и другой глаз, причем частота ТВС составляет 76%, а в оставшихся случаях выявляются нарушения в артериальных сосудах.

Схема поэтапного ведения пациентов

Распространенность тромбоза центральной вены сетчатки составляет 27,1%, ее ветвей — 72,9% (верхневисочной ветви — 45,7%, нижневисочной — 17,8%, верхненосовой — 0,8%, нижненосовой — 0,8%, макулярной — 1,6%; на долю гемисферических и гемицентральных поражений приходится 6,2%). Частота поражения правого и левого глаз примерно одинакова.

Классификация

По локализации:

- тромбоз центральной вены сетчатки;

- тромбоз ветвей центральной вены сетчатки.

По этиологии:

- невоспалительный;

- воспалительный.

Стадии:

- претромбоз;

- тромбоз;

- посттромботическая ретинопатия;

- повторный тромбоз.

Тип:

- неишемический;

- ишемический.

Состояние макулы:

- отек;

- отек отсутствует.

Этиология

ТВС представляет собой полиэтиологичное заболевание. Этиологические факторы можно разделить на системные и местные. К основным системным факторам риска относятся атеросклероз и АГ. Среди местных причин тромбоза у лиц пожилого и старческого возраста первое место занимает глаукома, у молодых — воспалительные заболевания сосудов сетчатки.

Патогенез

Патогенез ТВС изучен не полностью. Предпола

ocular-help.ru

Особенности тромбоза центральной вены сетчатки. Лечебные меры.

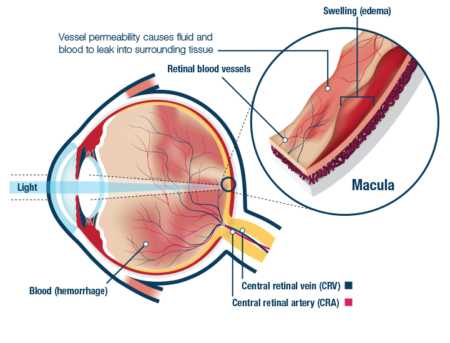

Иногда сосуды в глазах закупориваются сгустками крови. В этот момент кровь возвращается в капилляры. Повышается давление в них. Образуются кровоизлияние в сетчатке и отеки. Такая характеристика относится к тромбозу центральной вены сетчатки, который иначе называют ретинопатией венозного стаза. Заболевание приводит к необратимым изменениям дегенеративного и атрофического характера, из-за чего лечение редко имеет положительные результаты.

Иногда сосуды в глазах закупориваются сгустками крови. В этот момент кровь возвращается в капилляры. Повышается давление в них. Образуются кровоизлияние в сетчатке и отеки. Такая характеристика относится к тромбозу центральной вены сетчатки, который иначе называют ретинопатией венозного стаза. Заболевание приводит к необратимым изменениям дегенеративного и атрофического характера, из-за чего лечение редко имеет положительные результаты.

Код по МКБ-10

h44 Окклюзии сосудов сетчатки.

Причины развития тромбоза

Чаще всего тромбоз центральной вены сетчатки проявляет себя как последствие общих заболеваний организма, влияющих на свертываемость крови. Как самостоятельная болезнь он выявляется редко. Первоначальной причиной образования тромбоза становятся нарушение кровотока и появление кровяных сгустков в сосудах, вызванное сдавливанием вены, прилежащей к уплотненной артерии с утолщенными стенками. Существуют и другие причины, приводящие к началу патологического процесса. Среди них:

- Инфицирование организма.

- Офтальмологическая гипертензия.

- Образование отеков зрительного нерва.

- Внутриглазные новообразования.

- Отеки и образование инфильтратов на мягких тканях глазницы.

- Наличие лишнего веса.

- Нарушения в эндокринной системе.

- Образ жизни с ограничением в движении.

- Пристрастие к спиртосодержащим напиткам.

Тромбоз центральной вены сетчатки в большинстве случаев обнаруживается у лиц, чей возраст перешагнул 65-летнюю отметку. По статистике в каждом 10-ом случае отмечается поражение обоих глаз. Если говорить о подверженности болезни молодых людей, то у них она выявляется как осложнение после инфекционных заболеваний или воспалительных процессов в носоглотке. В редких случаях факторами, приводящими к тромбозу, становятся рак крови или нарушение в функционировании органов кроветворения.

Этапы формирования патологии

В момент развития тромбоз проходит несколько стадий:

1-ая. Претромбоз. Визуально болезнь никак себя не проявляет. Выявить ее можно только при офтальмологическом осмотре. Во время исследований врач может заметить, что кровь в венах застаивается. Об этом говорит состояние сосудов. Вены становятся шире, изменяются по структуре. В области макулы образуется отек, а иногда появляются и кровоизлияние.

2-ая. Начальный тромбоз. Проявляет себя в виде помутнений, мушек и мерцаний перед глазами. Осматривая глазное яблоко, врач обнаруживает кровоизлияния в сетчатке и отек диска зрительного нерва. Постепенно показатели зрения падают.

3-ья. Непосредственно ретинопатия. Характеризуется рассасыванием мелких кровоизлияний. В этот период сетчатка подвергается дегенеративным и атрофическим изменениям. На протяжении 2 месяцев сосуды разрастаются по всей сетчатке. Многие части зрительной системы теряют свою функциональность, из-за чего зрение ухудшается.

Каждая стадия болезни имеет свои характерные симптомы. Однако выделяется ряд общих признаков, характерных для тромбоза на любом этапе заболевания.

Симптоматика болезни

Симптоматика тромбоза связана с размером охваченной патологией площади и с наличием дополнительных сосудистых ответвлений. Чаще всего на образование тромбов указывают такие признаки:

- изображение видится в размытом виде;

- степень остроты зрения снижается;

- предметы проецируются в искаженном виде;

- наблюдаются разнообразные зрительные дефекты.

Обычно тромбоз локализуется в области одного глаза. Чаще всего его симптомы дают о себе знать во время сна в ночное время суток. Просыпаясь, человек обнаруживает проблемы со зрением, не сопровождающиеся болевыми ощущениями.

Тромбоз центральной вены приводит к изменениям в глазном дне. При диагностике выявляются кровоизлияния, расположенные как штрихи, и отеки.

Клиническая картина и схема лечения тромбоза центральной вены сетчатки могут выглядеть так:

Могут ли быть осложнения

Нередко после лечения тромбоз центральной вены появляется вновь. Его называют рецидивирующим. Заболевание трудно поддается терапии и восстановить зрение полностью при такой патологии невозможно. В любом случае тромбоз приводит к образованию дефектов в глазном дне. Они выражаются следующим образом:

- Глаукома.

- Дегенеративные изменения в сетчатке.

- Атрофические изменения зрительного нерва.

- Снижение функциональности сосудов, провоцирующее развитие увеитов и иридоциклитов.

- Частичное ограничение способности видеть или окончательная слепота.

На развитие осложнений влияет общее состояние организма, наличие сопутствующих заболеваний зрительных органов, оперативность и качество лечения.

Тромбоз может влиять на общее состояние человека. Он может испытывать боли в голове и в сердце, отмечать повышение артериального давления и появление головокружений. Один из случаев осложнений заболевания описан пользователем интернета таким образом:

Диагностика тромбоза центральной вены сетчатки

Основное исследование, направленное на выявление тромбоза центральной вены сетчатки – офтальмоскопия. Изучив состояние глазного дна, врач уже может поставить верный диагноз. Однако для составления наиболее полной клинической картины он прибегает к таким исследованиям:

Основное исследование, направленное на выявление тромбоза центральной вены сетчатки – офтальмоскопия. Изучив состояние глазного дна, врач уже может поставить верный диагноз. Однако для составления наиболее полной клинической картины он прибегает к таким исследованиям:

- Выявление степени остроты зрения.

- Измерение внутриглазного давления.

- Определение границ поля зрения.

- Выявление порога светочувствительности сетчатки.

- Биомикроскопическое изучение состояния глазного яблока.

- Изучение структуры сетчатки.

- Выявление состояния сосудов.

Следующий этап диагностики – это выявление общих заболеваний организма, спровоцировавших образование тромбов в вене сетчатки. На основании полученных результатов проводятся лечебные мероприятия. О методах диагностики и прогнозах тромбозов можно узнать из комментариев:

Как справиться с недугом

Лечебные мероприятия проводятся сразу после выявления тромбоза. Если затянуть их реализацию, это может привести к усугублению патологического состояния и возникновению осложнений. В первую очередь проводят консервативную терапию с применением лекарственных средств следующих действий:

- Снижение артериального давления. Препараты, обладающие этим эффектом, вводятся в вену (Дибазол) или в мышцу (Лазикс), закапываются в глаза (Тимолол), кладутся под язык (Фенигидин или Нифедипин).

- Восстановление кровотока. В течении 7-14 дней в глаз вводятся инъекции Плазминогена или прямых антикоагулянтов.

- Предотвращение повторного появления болезни. Назначаются Аспирин или Плавикс. В период их приема контролируется уровень свертываемости крови.

- Снижение отечности и борьба с воспалительными процессами. Делают инъекции под глаза или вводят внутривенно гормональные препараты.

- Улучшение кровообращения. Используются Реополиглюкин и Трентал.

- Восполнение недостатка витаминов. Принимаются аскорбиновая кислота и витамин В.

Также назначаются спазмолитики и ангиопротекторы. Завершив консервативную терапию необходимо провести лазерную коагуляцию сетчатой оболочки глаз.

Возможные осложнения в ходе лечения

Во время лечения тромбоза центральной вены сетчатки возможны такие побочные действия:

- Плохая переносимость лекарственных компонентов.

- Образование кровотечений.

- Рецидив отека макулы.

- Отслойка сетчатки и кровоизлияния, приводящие к слепоте.

Такие явления появляются в случае, если пациент не следует рекомендациям врача и отказывается наблюдаться у него. Если своевременно заняться лечением и не прибегать к самостоятельным попыткам избавиться от болезни, прогноз будет благоприятным.

Профилактические меры

Предупредить развитие тромбоза центральной вены сетчатки можно, если принять во внимание такие советы:

- Откажитесь от курения и злоупотребления спиртными напитками.

- Откорректируйте дневной рацион таким образом, чтобы в организм поступало достаточное количество питательных веществ.

- Не забывайте про ежедневные физические нагрузки.

- Выполняйте упражнения для глаз, направленные на развитие цилиарной мышцы.

- Контролируйте артериальное давление.

Еще один шаг к снижению риска возникновения тромбоза вены сетчатки – своевременное лечение сердечно-сосудистых заболеваний и периодические визиты к офтальмологу.

vseproglaza.ru

Тромбоз центральной вены сетчатки, симптомы, причины, лечение.

Окклюзии центральной артерии и вены сетчатки нередко называют сосудистыми катастрофами. По стремительности развития и тяжести последствий для зрения тромбоз центральной вены сетчатки порой не уступает, а по частоте встречаемости даже превосходит окклюзию центральной артерии сетчатки.

Нарушение проходимости центральной вены сетчатки возникает у 214 человек из 100 000. В 67,2% случаев поражается одна из ветвей центральной вены.

Нарушение проходимости центральной вены сетчатки возникает у 214 человек из 100 000. В 67,2% случаев поражается одна из ветвей центральной вены.Симптомы тромбоза ветви центральной вены сетчатки

Безболезненное снижение зрения или появление дефектов (слепых участков) в поле зрения одного глаза.

Причины тромбоза ветви центральной вены сетчатки

Чаще всего тромбоз ветви центральной вены сетчатки развивается на фоне атеросклероза, артериальной гипертензии и сахарного диабета.

При этих заболеваниях стенка артерий утолщается и уплотняется. Вена сетчатки подвергается сдавлению прилежащей артерией. Это способствует замедлению кровотока в вене и образованию в ней тромба (кровяного сгустка).

Застой крови в вене приводит к увеличению сосудистой проницаемости, выходу жидкой части крови в межсосудистое пространство, развитию отека сетчатки и появлению кровоизлияний.

Пораженная вена выглядит извитой и расширенной, вдоль нее – кровоилияния, сетчатка в этой зоне бледная, отечная.

Лечение тромбоза ветви центральной вены сетчатки

В большинстве случаев кровоизлияния и отек сетчатки уходят в течение нескольких месяцев и зрение восстанавливается.

Лазерное лечение проводится при наличии ишемических участков сетчатки, а также при развитии новообразованных сосудов – источника постоянных кровоизлияний.

Инъекции луцентиса прекращают рост новообразованных сосудов, снижают риск кровоизлияний и уменьшают отек макулы.

Симптомы тромбоза центральной вены сетчатки

Безболезненное резкое снижение зрения одного глаза.

Причины тромбоза центральной вены сетчатки

Тромбоз центральной вены сетчатки развивается на фоне

- Атеросклероза и артериальной гипертензии, приводящих к уплотнению артерий и сдавлению ими вен;

- Глаукомы;

- Состояний, сопровождающихся повышенной вязкостью крови (полицитемия, лейкемия, прием диуретиков, противозачаточных препаратов).

Тромб образуется в месте выхода центральной вены из сетчатки. Венозный отток прекращается, вены переполняются кровью. Это приводит к повышению сосудистой проницаемости, развитию отека сетчатки и появлению кровоизлияний. Наступает компенсаторный спазм артерий, ограничивающий приток крови к сетчатке и вызывающий появление так называемых ватообразных очагов – зон инфаркта сетчатки, которые становятся слепыми.

Лечение тромбоза центральной вены сетчатки

Различают 2 типа тромбоза центральной вены сетчатки.

Ишемический характеризуется тяжелым нарушением кровотока (множество кровоизлияний, ватообразных очагов на сетчатке) и значительным снижением остроты зрения (менее 0,2). При таком типе тромбоза риск развития осложений высок и требует проведения частых контрольных осмотров: каждые 2-3 недели в течение первых 3 месяцев.

При неишемическом тромбозе изменения сетчатки выражены меньше, острота зрения, как правило, высокая. Повторные осмотры проводят через 1, 3, 6 и 12 месяцев.

Лечение тромбоза центральной вены сетчатки необходимо начинать как можно раньше.

- Рассасыванию кровоизлияний и частично – тромба способствуют инъекции стрептокиназы и гемазы.

- Улучшить кровоснабжение сетчатки можно с помощью капель, снижающих внутриглазное давление.

- Уменьшить отек сетчатки помогают инъекции дексаметазона и дипроспана.

- Новообразованные сосуды – источник постоянных кровоизлияний – коагулируют с помощью лазера.

- Инъекции луцентиса или озурдекса прекращают рост новообразованных сосудов, снижают риск кровоизлияний и уменьшают отек макулы.

www.vseozrenii.ru

Тромбоз ЦВС: причины, симптомы, лечение

Причины развития

В редких случаях тромбоз ветви или самой центральной вены сетчатки развивается, как первичное заболевание, чаще всего этому предшествуют другие патологии сердечно-сосудистой системы. Они вызывают ослабление стенок сосудов, сужению их просвета, замедление кровообращения и повышение свертываемости крови, что ведет к образованию кровяных сгустков. Кроме того, может происходить уплотнение стенок центральной артерии сетчатки, в результате чего она будет сдавливать вену и ее ответвления, а это тоже может привести к тромбообразованию.

Чаще всего к возникновению сгустка крови в ЦВС приводят следующие патологии:

- атеросклероз – заболевание, возникающее из-за отложений холестерина в сосудах;

- гипертоническая болезнь – стабильно повышенное артериальное давление;

- сахарный диабет;

- системный васкулит – воспалительное заболевание мелких кровеносных сосудов;

- тромбофилия – постоянно повышенная свертываемость крови.

Все эти заболевания так или иначе влияют на кровообращение: может повыситься давление в сосудах, их стенки могут быть повреждены, скорость крови может быть снижена, а вязкость повышена и т. д. Кроме того, на возникновение тромба в венозной сети глаза могут косвенно повлиять другие заболевания:

- инфекционные патологии;

- офтальмогипертензия – повышенное внутриглазное давление;

- отек зрительного нерва;

- доброкачественные или злокачественные опухоли, локализующиеся в области глаз;

- эндокринная офтальмопатия – аутоиммунное заболевание, сопровождающееся смещением глазного яблока вперед;

- эндокринные патологии.

Перечисленные заболевания могут принести вред сами по себе, а может повлиять и неправильное лечение. Тромбоз центральной вены сетчатки глаза может формироваться и под воздействием провоцирующих факторов, к которым относят избыточный вес, употребление алкоголя, курение, малоподвижный образ жизни и т. д.

Стадии и симптомы

Заболевание развивается постепенно и не всегда приводит к полной потере зрения, если лечение начато вовремя. Различают два типа окклюзии (непроходимости) сосудов глаза – неишемическую, при которой острота зрения обычно не падает ниже 0,1, и ишемическую, которая характеризуется обширными кровоизлияниями в сетчатку. Помимо этого, тромбоз вен сетчатки можно разделить на несколько стадий развития.

Первый этап зарождения патологии сосудов глаза называется претромбозом. В этот период происходят незначительные изменения, которые обычно неявно выражены в виде симптомов. Пациенты могут отмечать незначительное снижение остроты зрения или затуманивание, возникающее обычно в утренние часы или после физических нагрузок.

Зрение пациентов, не жаловавшихся ранее на снижение его остроты, остается в пределах 0,6-1. При детальном рассмотрении можно увидеть незначительное расширение или изменение цвета вены или ее ответвлений. В ходе диагностики врач может дополнительно увидеть замедление кровообращения и точечные кровоизлияния.

Претромбоз может и не привести непосредственно к тромбозу, если нет влияния провоцирующих факторов.

На второй стадии в большинстве случаев появляются характерные симптомы, поскольку ветви центральной вены сетчатки испытывают значительное давление. Пациент явно чувствует снижение остроты зрения, ощущает туман или пелену перед глазами, также возможно возникновение скотомы, то есть «слепого пятна». Из-за повышенного давления происходят множественные кровоизлияния в сетчатку, а ткани глаза отекают.

Вторая стадия – непосредственно тромбоз центральной вены сетчатки, то есть образование сгустка крови, частично или полностью перекрывающего просвет сосуда. Все симптомы, наблюдаемые ранее, усиливают свою интенсивность, происходят атрофические или дегенеративные изменения в тканях глаза.

При отсутствии лечения или непрекращающемся воздействии негативных факторов тромбоз может вызвать осложнение — посттромботическую ретинопатию. Это заболевание, характеризующееся патологическими изменениями сетчатки, например, разрастанием сосудов или возникновением кистовидного отека. При этом наблюдаются такие же симптомы, как и при тромбозе ЦВС.

Выраженность клинической картины напрямую зависит от индивидуальных особенностей организма пациента, площади поражения сосудов, тяжести заболевания и наличия негативных влияний извне. При возникновении любых беспокоящих изменений нужно обязательно обратиться к офтальмологу.

Диагностика патологии

Сначала врач должен провести опрос пациента, который позволит выявить время возникновения жалоб, их интенсивность и особенности. Обычно постановка диагноза уже на этом этапе не представляет особых затруднений. Дополнительно могут быть назначены специализированные методы диагностики:

- Визометрия. Определение остроты зрения при помощи таблиц. В дальнейшем результаты позволят определить разновидность тромбоза – ишемическую или неишемическую.

- Тонометрия. Определение глазного давления при помощи специального тонометра.

- Периметрия. Исследование границ поля зрения для определения наличия или отсутствия скотомы.

- Биомикроскопия. Определение состояния глаз при помощи щелевой лампы.

- Офтальмоскопия. Исследование глазного дна при помощи офтальмоскопа или фундус-линзы.

- Микропериметрия. Комбинированное использование компьютерной периметрии и фундус-камеры для определения порога светочувствительности сетчатки в ее любой конкретной точке.

- Флуоресцентная ангиография. Исследование сосудов с предварительным введением в них контрастирующего вещества, проводится при мощи фундус-камеры.

Помимо этого, пациенту могут быть назначены и другие неспецифические исследование – анализы крови и мочи, ЭКГ, измерение давления и т. д. Дополнительно может потребоваться консультация терапевта, эндокринолога, кардиолога или невропатолога, если имеются первичные заболевания, связанные с родом деятельности этих врачей. Также посещение этих специалистов может быть связано с дифференциальной диагностикой, позволяющей выявить осложнения заболевания.

Тромбоз глаза нередко обнаруживается случайно при профилактическом осмотре.

Лечение заболевания

После постановки окончательного диагноза врачом назначается подходящая конкретному пациенту схема лечения. Как правило, она предписывает нахождение в стационаре под постоянным наблюдением врачей. Если лечение проводится своевременно и правильно, можно полностью избавить пациента от симптомов патологии и вернуть ему первоначальное зрение.

Хирургическое вмешательство требуется лишь в запущенных случаях, когда наблюдаются необратимые изменения, и существует риск полной потери зрения. Зачастую же тромбоз центральной вены сетчатки лечится консервативными методами. К ним относят прием медикаментозных средств в идее таблеток, внутривенные инъекции через капельницу и т. д.

Лечение направлено на расширение сосудов глаза до нормального значения, восстановление кровообращения и возвращения былой остроты зрения. Терапия назначается индивидуально на основании особенностей пациента и первичного заболевания, спровоцировавшего тромбоз.

В первую очередь назначают фибринолитики. Это лекарства, разрушающие фибрин – белок, участвующий в формировании тромба. В результате воздействия этих препаратов кровоток восстанавливается, и симптомы постепенно снижают свою интенсивность. Чаще всего из этой группы назначают Фибринолизин и Плазминоген. Эти препараты ежедневно вводят в область под глазом на протяжении двух недель.

Также врач выписывает гипотензивные средства, которые снижают артериальное давление и способствуют устранению отечности. Эти препараты могут быть в разных формах – в виде таблеток (Нифедипин, Фенигидин), внутримышечных инъекций (Лазикс), внутривенных уколов (Папаверин, Дибазол) или капель (Арутимол, Глаутам и Окумед). Наиболее эффективны эти средства при наличии гипертонической болезни или офтальмогипертензии.

После завершения курса фибринолитиков могут быть назначены антикоагулянты – препараты, препятствующие патологической свертываемости крови и образованию тромбов. Лечебный курс этими средствами не должен превышать недели. Главный представитель антикоагулянтов, использующийся при возникновении различных по локализации тромбозов – это Гепарин. Его можно применять в виде инъекций или таблеток.

Если первопричины заболевания не были устранены, тромб в сосудах глаза может образоваться вновь, поэтому в таких случаях врач назначает курс приема антиагрегантов. Эти препараты так же, как и антикоагулянты, препятствуют образованию тромбов, но воздействуют на организм более деликатно. Чаще всего в качестве профилактической терапии назначают знакомый многим Аспирин или Плавикс.

Для снятия симптомов могут назначаться дополнительные лекарства. Из нестероидных противовоспалительных средств подходит Ибупрофен или Диклофенак, среди спазмолитиков можно выделить Папаверин, Но-шпу и Риабал. Если НПВС не помогают, врач назначает кортикостероидные препараты. Для восстановления иммунитета предписывается прием витаминов.

При более серьезных поражениях терапия проводится в сжатые сроки и более интенсивно, поскольку врачам нужно не допустить возникновения осложнений и постараться обойтись без оперативных вмешательств. Профилактические курсы после такого лечения назначаются чаще, а их длительность увеличивается.

Если консервативная терапия не дала результатов, или существует опасность непоправимых последствий, пациенту назначается лазерная коагуляция. Это неинвазивный метод лечения, который позволяет добиться желаемого эффекта в короткие сроки. При этом после завершения вмешательства пациенту назначается специализированный курс лечения медикаментами.

Народная медицина

Некоторые предпочитают лечить заболевания по советам народных целителей, но в случае с тромбозом глаза это неприемлемо. Рецепты нетрадиционной медицины можно применять только в качестве симптоматического дополнения к основной терапии и только по согласованию с лечащим врачом.

Популярным народным средством являются глазные капли из натуральных ингредиентов, позволяющие снять отечность, понизить давление и устранить боль. Для приготовления такого средства можно использовать тмин, подорожник, одуванчик или василек. Стаканом кипятка заливается 1 ст. л. выбранного растения или их сбора, смесь настаивается, остужается и процеживается.

Также можно делать примочки для глаз из чайной заварки, огуречного сока или отваров перечисленных трав. Выбранная смесь должна быть горячей, но не обжигающей, в ней смачивают марлю, которую затем прикладывают на закрытые веки. Процедура должна длиться от получаса до часа, после этого глаза нужно промыть теплой водой.

flebdoc.ru

Тромбоз центральной вены сетчатки глаза: лечение и симптомы

Тромбоз центральной вены сетчатки – это острое заболевание, приводящее к нарушению кровообращения. Чаще всего оно поражает людей от 60 лет, причем мужчины страдают в 2 раза чаще женщин. Самым явным признаком является резкое безболезненное ухудшение зрения, которое со временем может и вовсе исчезнуть. Поэтому лечение тромбоза центральной вены сетчатки глаза необходимо проводить в самые ранние сроки.

Причины и факторы риска

Наиболее частыми причинами появления заболевания считаются:

- атеросклеротическое поражение сосудов;

- гипертоническая болезнь;

- сахарный диабет.

Последствием этих болезней является утолщение сосудов, поэтому находящаяся рядом артерия может сдавить вены сетчатки. Кровообращение замедляется, появляется тромб в глазу. Венозный застой отрицательно сказывается на состоянии внутренней поверхности глазного яблока – стенки сосудов перестают быть непроницаемыми, возникают обширные кровоизлияния и отеки, образуются бляшки (сгустки крови). Примерно в 80 % случаев поражается верхне-височная ветвь цвс, которая играет важную роль в кровоснабжении макулярной области.

В 80 % случаев тромбоза центральной ветви сетчатки поражается верхне-височная ветвь цвс.

Также закупорка центральной вены сетчатки происходит при первичной глаукоме, травмах глаза, тромбоэмболии и нарушениях вязкости крови. Риску подвержены люди, ведущие сидячий образ жизни, страдающие от ожирения, употребляющие спиртные напитки. Чаще всего о своем диагнозе они узнают не на первичной стадии и лишь после этого задаются вопросом, почему у них возник тромбоз глаза и что это такое за заболевание.

Пациенты с нарушениями функционирования эндокринной системы также находятся в зоне риска, особенно при их несвоевременном или неэффективном лечении, например, при помощи народных средств.

Возраст тоже играет роль – обычно болезнь настигает людей старшего возраста. Со временем происходит естественное ухудшение зрения – пресбиопия, однако в данном случае регресс наступает внезапно. Молодые люди реже подвержены данному заболеванию, у них оно обычно возникает из-за перенесенных инфекций (гриппа, сепсиса, синусита).

Тромбоз центральной вены сетчатки чаще возникает у людей старшей возрастной группы.

Симптомы и стадии тромбоза вены сетчатки

В зависимости от стадии заболевания симптомы будут несколько отличаться:

- 1 стадия – претромбоз. Пациент обычно не предъявляет никаких жалоб, болезнь обнаруживается случайно на профилактическом осмотре, протекает без симптомов. Редко отмечается периодическое ухудшение и затуманивание зрения, острота при этом остается без изменений. На данном этапе вены глазного дна расширены, извиты, видны точечные кровоизлияния, возможен макулярный отек;

- 2 стадия – тромбоз. Для стадии характерно резкое ухудшение зрения, потеря остроты, возможно появление пелены. Границы диска зрительного нерва сложно определяемы, петлеобразно изогнутые вены расширены и напряжены, большое количество кровоизлияний от лопнувших сосудов;

- 3 стадия – посттромботическое изменение сетчатки. Происходит приблизительно через 3 месяца после второй стадии. Зрение восстанавливается медленно, на глазном дне видны старые кровоизлияния, на сетчатке отмечаются липопротеидные депозиты, происходит образование новых сосудов.

Симптоматика патологии напрямую зависит от стадии заболевания.

Диагностика тромбоза цвс

Обычно врач-офтальмолог без труда может выявить тромбоз центральной вены сетчатки (иногда называют окколюзией — оцас). Первичная неотложная помощь включает в себя сбор анамнеза пациента – наличие у него травм глаза, гипертонии, тромбофлебита, глаукомы, варикозного расширения вен, сосудистой деменции.

В постановке диагноза врачу помогают следующие исследования:

- визометрия – известная диагностика для тех, кто когда-либо был у офтальмолога. Пациент садится на стул, закрывает левый глаз и называет буквы, которые написаны на висящей на стене таблице. После этого аналогичная процедура происходит с правым глазом. Все это помогает определить остроту зрения;

- компьютерная периметрия – определяет поле зрения больного и те места, в которых наблюдаются нарушения (скотомы). Пациенту требуется зафиксировать взгляд на определенной точке. Далее по всему периметру с разной скоростью начинают возникать предметы, а больному необходимо нажать на специальную кнопку, как только он их заметит;

- биомикроскопия – при помощи целевой лампы оба глаза осматриваются под увеличением. Это позволяет определить даже самые мельчайшие изменения и выявить стадию патогенного процесса;

- офтальмоскопия глазного дна – выявляет наличие новых сосудов и кровоизлияний, отеки, расширенные и темные вены, бледность сетчатки;

- флюоресцентная ангиография – проводится для диагностики степени развития тромбоза. Для этого внутривенно вводится краситель флуоресцеин, после чего врач наблюдает за его прохождением по сосудам глазного дна. Сетчатка глаза приобретает определенную расцветку, а специальная камера делает фотографии глазного дна на разных этапах.

Помимо этого, при диагностике патологии врач назначает общий анализ мочи и кала, кровь на сахар, холестерин, липиды, белковые фракции, а также электрокардиограмму и измерение давления.

Визометрия — главный диагностический метод, позволяющий определить наличие тромбоза центральной вены сетчатки.

Лечение тромбоза центральной вены сетчатки

При таком диагнозе как тромбоз сетчатки глаза, во избежание неприятных последствий нужно как можно раньше начать лечение. Схема терапии будет придерживаться следующих задач:

- Рассасывание возникших кровоизлияний.

- Улучшение кровоснабжения и уменьшение отека сетчатки.

- Снижение внутриглазного давления.

- Улучшение питания сетчатки.

Плазминоген прописывают дл разрушения тромбов.

Медикаментозное лечение включает в себя:

- гипотензивные средства для нормализации артериального давления. 1 таблетка «Нифедипина» или «Фенигидина» под язык, часто применяют внутримышечные инъекции «Лазикса», который к тому же уменьшает отек сетчатки. Для снижения давления на сетчатку снаружи назначают капли «Тимолол»;

- фибринолитик «Плазминоген» способствует разрушению тромбов, укол делается под глаз в течение двух недель;

- антикоагулянты «Клексан» и «Новопарин» препятствуют новому образованию тромбов и останавливают рост уже возникших;

- антиагреганты «Плавикс» и «Трентал» для профилактики тромбообразования;

- «Луцентис» и «Озурдекс» для уменьшения отека макулы, снижения риска кровоизлияний, возвращения остроты зрения;

- спазмолитик «Но-шпа» для купирования болезненных ощущений;

- гормональные препараты в виде таблеток, капсул и инъекций для уменьшения воспаления;

- витамины групп C и B для укрепления иммунитета.

При отсутствии эффекта от консервативного лечения, пациенту может быть предложена операция для удаления кровоизлияний, называемая лазерной коагуляцией. Обычно она длится 15-20 минут под местной капельной анестезией, не доставляет пациенту неприятных ощущений и хорошо переносится.

Трентал назначают для профилактики тромбообразования.

Осложнения и прогноз заболевания

Тромбоз центральной артерии сетчатки хорошо поддается лечению в случае своевременной диагностики. Зрение начинает восстанавливаться через 2-3 месяца после проведенной терапии, отек постепенно спадает, кровоизлияния рассасываются. В случае несоблюдения рекомендация врача возможны осложнения:

- вторичная глаукома;

- дистрофия сетчатки;

- оптическая нейропатия;

- гемофтальм (попадание крови в стекловидное тело).

При неадекватном лечении тромбоза цвс зрение может не вернуться, и пациент больше не сможет видеть. В этом случае он потеряет трудоспособность и ему придется оформить инвалидность (на данный момент она составляет 0,85 % от всех офтальмологических патологий по потере зрения).

Для уменьшения неприятных последствий для организма рекомендуется проходить профилактические осмотры у врача-офтальмолога. Если же диагноз тромбоз цвс глаза уже поставлен, нужно соблюдать все рекомендации специалиста, и в том случае выздоровление пройдет в кратчайшие сроки.

Анастасия Табалина

zrenie.online

Тромбоз центральной вены сетчатки (сосудов глаза): причины, симптомы, лечение

Автор: Сазыкина Оксана Юрьевна, врач-терапевт

Многие пациенты порой могут не обращать внимания на то, что их зрение постепенно ухудшается. Хотя в некоторых случаях прогрессирующее нарушение зрительной функции может являться признаком нарушения кровоснабжения в венозном русле глазного яблока. В частности, это касается тромбоза центральной вены сетчатки (ЦВС).

Этот сосуд является главным, осуществляющим отток “отработанной” крови из глазного яблока. Центральная вена сетчатки собирает венозную кровь из мельчайших капилляров на дне глазного яблока, в которых осуществляется газообмен и обмен питательными веществами. Любое повышение кровяного давления в центральной вене и ее притоках способствует повышению давления в микрокапиллярах. В связи с тем, что стенка капилляров очень тонкая, из-за повышения давления жидкая часть крови пропотевает сквозь нее, а форменные элементы крови (эритроциты, тромбоциты) проникают в межкапиллярное пространство. Нежная ткань сетчатки фокально сдавливается, вследствие чего нарушается зрительная функция. Другими словами, закупорка центральной вены и повышение давления дистальнее места закупорки способствуют кровоизлияниям в сетчатку и ее отеку.

Так почему же любые нарушения кровотока в сетчатке так опасны? Дело в том, что ткань сетчатки, являясь высокорганизованной нервной тканью, имеет большие метаболические потребности (в кислороде и в питательных веществах, из которых образуется энергия). В связи с этим и кровоток в заднем сегменте глаза очень интенсивный, а мельчайшие сосуды обладают большой восприимчивостью к нарушениям в общем (системном) кровотоке. Кроме этого, в центральную вену впадают венозные ветви не только от сетчатки, но и от зрительного нерва.

нарушение кровоснабжения в центральной вене сетчатки

Причины окклюзии центральной вены глазного яблока

Нарушение кровообращения в венозном русле заднего сегмента глаза возможно при острых или хронических заболеваниях. Но чаще всего постепенная окклюзия развивается при длительно существующих заболеваниях, и, как правило, у лиц пожилого возраста. Хотя в том случае, если у пациента есть какое-либо хроническое заболевание с детского или юношеского возраста, то и патология сосудов прогрессирует гораздо раньше. Итак, вот основные виды патологии, которые способны спровоцировать тромбоз сетчатки глаза.

- При сахарном диабете на внутренней стенке сосудов откладываются белки, в состав которых входит избыточная глюкоза. При нормальном содержании глюкозы в крови этого не происходит, а при высоком уровне сосудистая стенка изнутри разрушается этими гликированными белками, вследствие чего на пораженном эпителии откладываются микротромбы.

- При атеросклерозе механизм почти тот же, только внутри сосудов откладываются жировые бляшки, также обладающие способностью к адгезии (фиксации) тромбов.

- Эндокринная офтальмопатия вследствие тиреотоксикоза. Это патология, при которой происходит аутоиммунное поражение околоорбитальной и внутриглазничной клетчатки, из-за чего клетчатка прорастает соединительной тканью и “выпячивает” глазное яблоко кнаружи. Тут происходит механическое повреждение мелких сосудов, из за чего развивается частичный тромбоз периферических вен заднего сегмента глаза.

- Повышение цифр артериального давления при гипертонии способствует спазму сосудов, а если в спазмированном участке уже имеются тромботические наложения, то и риск полной окклюзии более вероятен, чем у лиц с нормальным уровнем давления.

- Поражение сосудистого русла вследствие аутоиммунных заболеваний, при системной красной волчанке, ревматоидном артрите, системной склеродермии и др.

Чаще к полной окклюзии центральной вены сетчатки приводит совокупность многих факторов риска вкупе с каким-либо имеющимся заболеванием. К факторам риска, в свою очередь, относятся ожирение, гиподинамия (малоподвижный образ жизни), табакокурение, нерациональное питание и повышенное содержание холестерина в крови.

Как проявляется тромбоз вен сетчатки?

Клиническая симптоматика данной патологии может быть разнообразной. Во-первых, степень проявления симптомов зависит от степени сужения просвета сосуда – симптомы нарушения зрения отмечаются при сужении просвета на 70% и более. Как правило, чаще встречается сужение просвета от 70% до 90%, более 90% встречается крайне редко, практически в единичных случаях.

Во-вторых, яркость и выраженности признаков тромбоза зависит от степени окклюзии – при полной закупорке центральной вены (при центральной окклюзии) симптомы более выражены, а при частичной закупорке ветви центральной вены или мелкой венулы (при периферической окклюзии) признаки могут быть слабо манифестирующими.

В любом случае, основными признаками данной патологии являются изменение цветовосприятия, мелькание мушек, ярких вспышек перед глазами, плавающие пятна или затуманивание зрения, выпадение полей зрения.

Помните! При постепенном или внезапном появлении данных симптомов, тем более причиняющих выраженный дискомфорт, следует незамедлительно обратиться к врачу офтальмологу или окулисту для выяснения причины данного состояния. Тем более пациентам с перечисленными выше факторами риска необходимо знать, что в случае тромбоза центральной вены восстановление зрения вполне ожидаемо, а в случае тромбоза центральной артерии (очень опасное состояние) может развиться полная слепота.

Как диагностируется тромбоз центральной вены сетчатки?

Основной методикой, позволяющей достоверно уточнить диагноз, является офтальмоскопия. Это метод исследования, позволяющий визуализировать глазное дно, в частности, сетчатку, с помощью увеличения изображения от 5 до 15 раз. Офтальмоскопия проводится с использованием щелевой лампы, а перед исследованием пациенту в глаза закапываются препараты, расширяющие зрачок (мидриатики). При осмотре сетчатки врач может не только выявить наличие кровоизлияний, характерных для тромбоза, но и определить стадию болезни (претромбоза, непосредственно тромбоза и посттромботических изменений).

Кроме офтальмоскопии, обязательно проведение визометрии (visus) – оценки остроты зрения с помощью таблиц с напечатанными рядами букв. Снижение остроты зрения может варьировать от незначительного до выраженного, в зависимости от степени сужения закупоренного сосуда.

Также по показаниям возможно проведение флуоресцентной ангиографии – это исследование сосудов глазного дна с помощью специальной камеры после введения контрастного вещества (флуоресцеина) в венозное русло. При этом очень точно определяется место тромбоза.

тромбоз ЦВС на диагностическом снимке

Как лечить тромбоз сосудов сетчатки?

Лечение патологии может проводиться амбулаторно (в случае периферической окклюзии) или в стационаре (в случае центральной окклюзии). Терапия данного заболевания преследует две основные цели – это лизис (растворение) тромбов и улучшение кровотока в сетчатке.

Для растворения тромботических наложений пациенту вводится плазминоген или фраксипарин в околоорбитальную клетчатку, откуда всасывается в сосудистое русло глазного яблока. Подкожно допустимо введение гепарина (5000 ЕД х 4 раза в сутки на протяжении пяти дней с постепенной отменой).

Для растворения тромботических наложений пациенту вводится плазминоген или фраксипарин в околоорбитальную клетчатку, откуда всасывается в сосудистое русло глазного яблока. Подкожно допустимо введение гепарина (5000 ЕД х 4 раза в сутки на протяжении пяти дней с постепенной отменой).

На длительный срок назначается варфарин 2.5 мг 1-2 таблетки в сутки, под строжайшим контролем МНО (показатель свертываемости крови, в норме должен составлять не менее 2.0 и не более 3.0). Также могут быть назначены другие антикоагулянты (ксарелто, эликвис, клопидогрель и др).

Для улучшения микроциркуляции в тканях глаза пациенту внутривенно капают трентал, курантил, пентоксифиллин или эуфиллин на протяжении нескольких дней.

Какие осложнения развиваются при тромбозе?

Данная сосудистая катастрофа способна привести к полной потере зрения. В связи с тем, что центральная вена сетчатки имеет еще и притоки от зрительного нерва, то при полном тромбозе клетки нерва, высоко чувствительные к кислородному голоданию, быстро отмирают и уже не восстанавливаются. Наступает атрофия зрительного нерва – осложнение, не поддающееся полному излечению.

Незначительные тромбозы периферических венул способствуют умеренному снижению остроты зрения, но полное восстановление утраченных функций наступает очень медленно.

Прогноз и профилактика

Прогноз при незначительных тромбозах периферических венул относительно благоприятный – полная слепота не наступает, а зрение постепенно восстанавливается. Прогноз при тотальной окклюзии (более 95%) неблагоприятный, так как в большинстве случаев развивается слепота. Вот почему пациентам так важно знать факторы риска и уметь их профилактировать для того, чтобы надолго сохранить зрение.

Так, лицам с перечисленными выше заболеваниями необходимо регулярно проводить профилактические осмотры у окулиста (раз в полгода или раз в год). Особенно это касается пациентов с сахарным диабетом и с артериальной гипертонией.

Профилактикой же тромбозов в этих случаях служит тщательный контроль уровня глюкозы в крови (с помощью диеты при легком течении диабета, пероральных сахароснижающих препаратов при среднетяжелом течении и инсулинотерапии при тяжелом течении). Лицам с гипертонической болезнью следует ежедневно измерять уровень давления и принимать гипотензивные препараты, обладающие органопротективными свойствами – это ингибиторы АПФ (эналаприл, лизиноприл, периндоприл) и антагонисты АРА11 (лозартан, валсартан и др). Пациенты с высоким уровнем холестерина, а тем более уже имеющие подтвержденное поражение сосудов других локализаций (инфаркты, инсульты, стеноз сонных артерий, бляшки в коронарных артериях по результатам коронароангиографии) прием липидснижающих препаратов (статинов) жизненно необходим. Это важно для предотвращения отложения бляшек в других сосудах, в том числе в сосудах глазного яблока.

Видео: тромбоз ветви ЦВС

Рекомендации читателям СосудИнфо дают профессиональные медики с высшим образованием и опытом профильной работы.

На ваш вопрос ответит один из ведущих авторов сайта.

В данный момент на вопросы отвечает: А. Олеся Валерьевна, к.м.н., преподаватель медицинского вуза

sosudinfo.ru