Тетрапарез — причины, виды и лечение заболевания

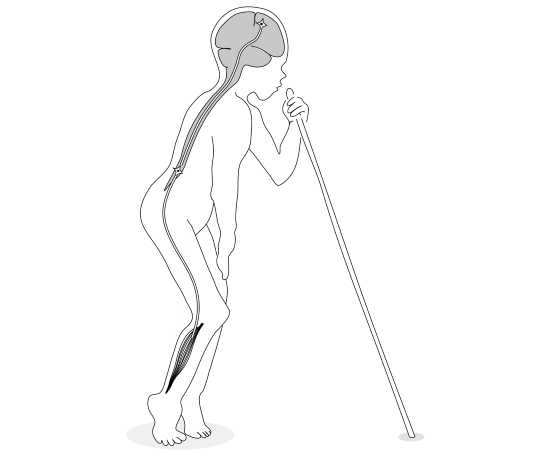

Тетрапарез — это патологическое состояние, при котором нарушаются двигательные возможности конечностей. К его основному симптому относится спастичность мышечной ткани, провоцирующая болевой синдром в мускулатуре. В результате развития данной патологии возможна полная утрата двигательных способностей и моторных навыков.

Причины патологии

Возникает на фоне появления патологий в головном и спинном мозге, мозговых полушариях и в работе ЦНС. Может быть приобретенным или врожденным заболеванием, поэтому при наличии располагающих факторов формируется как у новорожденных детей, так и у взрослых пациентов.

Приобретенные формы проявляются после черепно-мозговых травм, кровоизлияний в головной мозг, а также из-за развития доброкачественных или злокачественных опухолей в головном или спинном мозге. Другими факторами развития подобной патологии могут стать: энцефалит, полиневрит и нарушения обменных процессов в организме.

Разновидности заболевания

Существует несколько видов данного патологического состояния. Они имеют разные причины возникновения и различные формы течения.

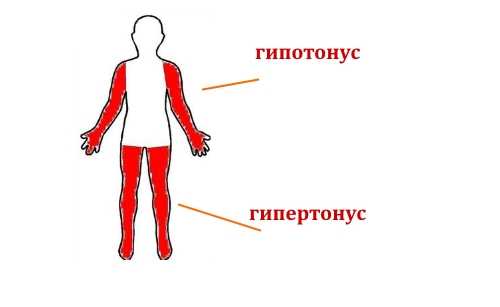

Смешанный

Наблюдаются проявления мышечной дистонии или сочетания гипертонуса и гипотонуса мускулатуры. В этом случае характерно одновременное напряжение, например мускулатуры ног, и ослабление мышц в руках. Причиной чаще становится родовая травма. В большинстве случаев устраняется с помощью консервативных методик лечения и курса массажа.

Центральный

Проявляется вследствие формирования дисфункций в одном из полушарий головного или травм спинного мозга. В большинстве случаев приводит к летальному исходу. Если пациенту удается выжить, то со временем переходит в спастическую форму.

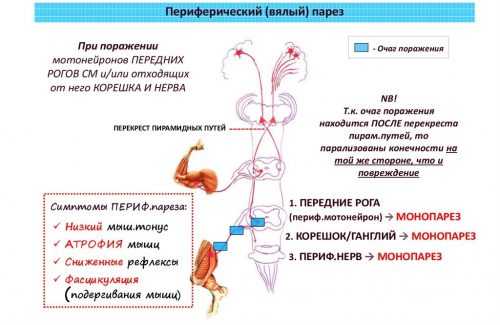

Вялый

Характеризуется слабостью мышц рук и ног. Двигательные нарушения сопровождаются ухудшением чувствительности.Рефлекторный

Сопровождается внезапной гиперрефлексией в верхних и нижних конечностях и усилением мышечного тонуса. Несмотря на это сохраняются патологические рефлекторные действия рук и ног.

Спастический

Самая распространенная разновидность данной патологии. Возникает на фоне увеличения внутричерепного давления. Для этого синдрома характерно повышение гипертонуса мышц конечностей и скованность движений, а также задержка физического и умственного развития.

Периферический

По симптоматике течения напоминает вялый тетрапарез. Возникает вследствие повреждения нерва. Нарушения формируются в той группе мышц, которые иннервирует данный нерв. Развивается мышечная слабость, гипотонус, ослабление рефлексов. Со временем мышечная ткань уменьшается в объеме и атрофируется.

Дистальный

Характеризуется ограничением двигательных способностей кистей рук или ступней ног, связанных со снижением мышечной силы в конечности при достаточной силе в проксимальных мышечных группах.

Дистонический

Преобладает повышение мышечного тонуса во всех конечностях, спинных и фарингеальных мышцах. Иногда возникают непроизвольные, неконтролируемые движения частей тела.

Диагностика

Выявить тетрапарез можно в процессе сбора анамнеза и общего осмотра пациента. Невролог определяет рефлекторную деятельность, тонус мышечной ткани и силу мышц. На этом же этапе выявляется причина патологии.

Общей симптоматикой для всех видов патологии являются:

- снижение двигательных функций конечностей;

- недоразвитость или изменения в строении конечностей;

- болевые ощущения в опорно–двигательном аппарате.

При тяжелых течениях таких патологий отмечаются нарушения в работе дыхательной, мочевыделительной и мочеполовой систем. У больного параллельно наблюдаются:

- приступы икоты;

- одышка;

- сильный кашель;

- нарушения сердечного ритма.

Вследствие нарушений процессов метаболизма в головном мозге у пациента могут наблюдаться:

- нарушение мыслительных процессов;

- снижение памяти, логики и внимания;

- нарушение речи.

Иногда клиническая картина дополняется развитием гиперкинезов (непроизвольных движений, не зависящих от сознания больного). По мере развития патологического состояния человек утрачивает способность перемещаться и выполнять простейшие действия. Возникают выраженные когнитивные нарушения.

К современным инструментальным методам диагностики относятся УЗИ, КТ и МРТ для изучения работоспособности головного мозга и позвоночного столба.

Кроме того, могут быть проведены исследования с применением рентгеноконтрастного вещества. Этот вид диагностики называется миелография. Он позволяет определить отток цереброспинальной жидкости, сигналы импульсов нервных окончаний и биоэлектрический потенциал мышц.

Лечебная терапия

При первых симптомах данного заболевания требуется обязательное медицинское вмешательство. В стационарных условиях врачи используют консервативные, нейрохирургические, ортопедические методы лечения и восстановительные процедуры. В случае проведения адекватной терапии и правильной реабилитации возможно частичное восстановление двигательных способностей. В редких случаях пациента можно вернуть к полноценной жизни.

Данное заболевание поддается лечению, но терапия происходит тяжело и длительно. Этапы восстановления могут продлиться не один год. При этом терапевтическое воздействие должно быть комплексным. Основным способом лечения являются консервативные методики. Их цель — максимально снизить вероятность возникновения мышечных спазмов.

В большинстве случаев консервативный подход обеспечивает повышение импульсной проводимости головного мозга, купирует острое течение патологии и способствует увеличению объема пассивных движений.

Традиционно такое лечение сопровождается приемом медикаментозных средств и включает регулярное проведение физиотерапии.

Медикаментозная терапия направлена на улучшение обмена веществ в мозге и тканях организме. Необходим прием лекарственных препаратов, стабилизирующих энергетический обмен. Для этих целей назначаются такие препараты, как Цитофлавин или Цитохром С. Для восстановления окислительных процессов назначают Пирацетам, Мексидол, Картексин, Актовегин и т.д. Понизить мышечный тонус и купировать поток нервных импульсов помогают такие медикаментозные средства, как Баклофен или Ботулотоксин.

В некоторых ситуациях для полноценной коррекции данных патологий необходимо нейрохирургическое вмешательство. Подобные операции проводятся для восстановления зоны поражения.

Ортопедические воздействия позволяют исправить контрактуры и вытянуть мышцы.

В течение реабилитационного периода необходимы процедуры, способствующие улучшению общего физического состояния пациента. Сюда относятся упражнения:

В течение реабилитационного периода необходимы процедуры, способствующие улучшению общего физического состояния пациента. Сюда относятся упражнения:

- ЛФК;

- трудотерапии;

- лечебной гимнастики;

- иппотерапии;

- акватерапии и т.д.

В лечебных схемах обязательно применяются техники мануальной терапии и массажа, проводятся занятия с логопедом.

Заключение

При обнаружении симптомов данной патологии требуется незамедлительное врачебное вмешательство. Без адекватной диагностики и своевременного лечения состояние пациента постепенно ухудшается. Чем раньше было проведено соответствующее лечение, тем больше шансов добиться положительных результатов. Но прогноз чаще неблагоприятный. Даже при наличии адекватной терапии и полноценной реабилитации полностью избавиться от проявлений таких патологий практически невозможно.

Приобретенные формы болезни приводят к инвалидности.

При врожденных тетрапарезах ситуация часто усугубляется развитием сопутствующих заболеваний различной степени тяжести, нарушением интеллектуальных способностей ребенка и невозможностью последующей адаптации в обществе. Положительный эффект может быть достигнут при исключении умственной отсталости и грамотно организованном лечебно-восстановительном периоде.

ortocure.ru

Тетрапарез (спастический, центральный, смешанный) у взрослых и у ребенка

Тетрапарез — это патологическое нарушение, характеризующееся снижением двигательной активности рук и ног. Длительное течение данной патологии приводит к изменению состояния конечностей, возникновению контрактур, мышечной атрофии, выраженным болям или полной утрате двигательных функций.

Тетрапарез — это патологическое нарушение, характеризующееся снижением двигательной активности рук и ног. Длительное течение данной патологии приводит к изменению состояния конечностей, возникновению контрактур, мышечной атрофии, выраженным болям или полной утрате двигательных функций.

Механизм развития заболевания, как правило, формируется в результате поражения центральной и периферической нервной системы.

Тетрапарез наступает вследствие патологических процессов в стволе, полушариях мозга или в шейном отделе позвоночника. В более острой форме он возникает при травме позвоночника, после внутреннего мозгового кровоизлияния, например, после инсульта или при неправильных метаболических процессов в головном мозге.

Из-за повреждения верхних шейных позвонков в остром периоде травмы происходит вялый паралич конечностей, нарушение дыхательной и тазовой функций. В случае травмы в области шейного отдела позвоночника может наступить смерть, т. к. нарушаются жизненно-важные структуры организма.

Факторы, провоцирующие парез

Тетрапарез следует классифицировать по двум группам:

- приобретённый — возникает как результат травмы позвоночника, после мозгового кровоизлияния, при развитии злокачественного или доброкачественного образования, энцефалите, полиневрите;

- врождённый — возникает как результат осложнений в период беременности.

Нарушение деятельности центральной или периферической нервной системы, которое приводит к развитию этого симптома, развивается под воздействием таких факторов:

- ДЦП;

- травма шейного отдела позвоночника;

- полинейропатия;

- синдром Ландри-Гийена-Барре;

- болезнь Краббе;

- окклюзия артерий головного мозга;

- миастения;

- повышенное внутричерепное давление;

- водянка головного мозга;

- осложнения хирургического вмешательства на мозге или позвоночнике.

Разновидности симптома

Тетрапарез бывает:

- Спастический. Проявляется повышенным мышечным тонусом в руках и ногах, что приводит к скованности движений. Такой механизм может происходить по причине повышенного внутричерепного давления, например при ДЦП или энцефалопатии. Вследствие этого может развиться истощение коры головного мозга, что способствует психическому недоразвитию.

- Центральный. Возникает при повреждении обоих полушарий, ствола мозга или верхнего отдела спинного мозга.

- Рефлекторный. Характеризуется гипертонусом и гиперрефлексией в конечностях при присутствии в них нормальной мышечной силы. Такое состояние, как правило, сопровождается патологическими рефлексами.

- Смешанный. Наблюдается разный по интенсивности мышечный тонус в руках и ногах. Иными словами, одновременно может возникать и гипотонус и гипертонус.

- Вялый. Возникает слабость и выраженная частичная потеря чувствительности в конечностях.

Клиническая картина

При ДЦП, которому чаще всего сопутствует спастический тетрапарез, у ребёнка повреждается мозжечок.

При ДЦП, которому чаще всего сопутствует спастический тетрапарез, у ребёнка повреждается мозжечок.

Вследствие этого ребёнок не может держать головку, садиться, стоять, и вообще передвигаться без посторонней помощи.

Также в зависимости от локализации мозгового поражения обнаруживается задержка умственного развития и снижение интеллекта.

Очень часто тетрапарезу сопутствуют другие заболевания врождённого характера — водянка головного мозга и недоразвитие костной структуры черепа.

К общим признакам патологии можно отнести:

- выраженное снижение двигательной функции конечностей;

- расстройство дыхательной функции;

- изменение формы конечностей;

- нарушение функций таза;

- спастика в мышцах;

- мышечные боли;

- полная утрата активности рук и ног спустя какое-то время;

- раздражение спинального отдела диафрагмы, и как следствие — икота, одышка, кашель.

Спастичность — как особая форма пареза

Самая распространённая форма данного состояния — это спастический тетрапарез. Характеризуется снижением двигательной активности.

При этом происходит увеличение мышечного тонуса, и именно из-за этого появляется скованность и «непослушность» рук и ног, а также выраженные болезненные ощущения.

Через какое-то время спастичность приводит к патологическим изменениям в суставах, деформации конечностей, а в некоторых случаях даже туловища.

Происходит расстройство функций не только скелетных мышц, но и гладкой мускулатуры, что в свою очередь приводит к нарушению дыхательных и тазовых функций.

Спастический тетрапарез сопровождается другими признаками поражения нервной системы. Нарушения интеллекта разных степеней отмечается практически в 90% всех случаев.

Кроме этих симптомов присутствуют признаки поражения черепных нервов, на фоне чего возникают нарушения слуха, зрения, косоглазие. Также в редких случаях может диагностироваться эпилептическая активность, сопровождающаяся приступами.

Наиболее тяжело протекает спастический тетрапарез при наличии двойной гемиплегии — значительного поражения верхних конечностей. Такой синдром может сопровождаться олигофренией — тяжёлой степенью дебильности, а также имбецильностью и идиотией.Для спастического тетрапареза с двойной гемиплегией характерны такие признаки:

- нарушение двигательной функции рук и ног;

- асимметричность мышечного тонуса;

- задержка речевого и психического развития;

- тяжёлое поражение мускулатуры лица и мышечного пояса верхней половины туловища.

В некоторых случаях может развиваться такая разновидность заболевания, как трипарез, т. е. одна конечность остаётся полностью здоровой и функционирует нормально.

При ДЦП диагностируют спастический тетрапарез двух форм — нижний парапарез и тетрапарез в большей половине случаев. Спастический синдром развивается на фоне поражения экстрапирамидных волокон в головном мозге.

За счёт этого происходит резкое ослабление тормозящего контроля над сегментарным аппаратом спинного мозга. Это сопутствует активизации патологического стретч-рефлекса. Он провоцирует повышение тонуса мышц, потому что в ответ на растяжение, мышцы начинают сокращаться.

Диагностика в лечебном заведении

Диагностика включает в себя методы сбора анамнеза, полный медицинский осмотр, КТ, МРТ, УЗИ-обследование, рентген, ЭМГ.

Дифференцировать тетрапарез необходимо от таких заболеваний:

Комплекс лечебных мер

Лечение тетрапареза должно быть комплексным и проводиться в условиях стационара. Применяют консервативные, нейрохирургические, ортопедические методы и реабилитацию.

Терапия проводится для достижения таких целей:

- снижение спастичности;

- предупреждение нарушения работы опорно-двигательной системы;

- формирование правильного двигательного стереотипа.

Консервативное лечение, прежде всего, включает в себя два основных аспекта:

- Медикаментозная терапия — назначаемые препараты, например, такие как Баклофен и Ботулотоксин, помогают снизить

спастический эффект, в результате чего повышается импульсная проводимость, и улучшаются метаболические процессы в головном мозге, при этом увеличивается количество пассивных движений конечностей.

спастический эффект, в результате чего повышается импульсная проводимость, и улучшаются метаболические процессы в головном мозге, при этом увеличивается количество пассивных движений конечностей. - Физиотерапия — направлена на выполнение движений, упражнений и поз, которые укрепляют мышцы.

Также в комплекс лечения входят:

- рефлексотерапия;

- гирудотерапия;

- иглоукалывание;

- ЛФК;

- массаж;

- гимнастика на специальных тренажёрах;

- кинезотерапия.

Хирургическое лечение

Для более эффективной коррекции спастического тетрапареза требуется хирургическое лечение. Операция проводится для восстановления функций конкретной повреждённой зоны.

Благодаря ортопедической процедуре исправляются контрактуры и вытягиваются мышцы. Также проводится пластика мышц и сухожилий. Такой коррекционный метод приносит очень хорошие результаты.

Реабилитационный период

Огромное значение в лечении спастического тетрапареза, в частности при ДЦП, имеют реабилитационные мероприятия, задача которых — улучшить физическое состояние ребёнка и максимально адаптировать его к условиям жизни. Реабилитация включает в себя следующие методы:

- Трудотерапия — развивает моторные навыки и осязание, регулирует движения и ориентировку. Также отдельно развивается мелкая моторика. В трудотерапии используются игровые методы, приёмы физического контакта, удерживания, копирования.

- Логопедические упражнения. Цель занятий заключается в выработке правильного произношения. Специальные методы позволяют устранить проблему невербальной коммуникации и расстройства глотательного рефлекса. Также благодаря этим программам улучшается координация и слух, устраняется ранее сформированные нарушения речи.

- Акватерапия. Помогает купировать болевые симптомы за счёт расслабления спастических участков, а также укрепить мышцы. Такоелечение благотворно влияет на эмоциональное состояние ребёнка. Процедура производится путём опускания ребёнка в воду, посредством специальных кресел. Температура воды должна равняться приблизительно 35 градусам.

- Иппотерапия. Очень эффективный метод, в котором терапевтическим средством служит лошадь. Данная процедура стимулирует двигательные рефлексы и увеличение активности. Иногда терапия даёт очень хорошие результаты, когда ребёнок постепенно учится самостоятельно сидеть в седле и управлять лошадью.

Прогноз и осложнения

Если спастический синдром наступил вследствие травмы головы или инсульта, лечение необходимо начинать моментально, чтобы успеть восстановить функции повреждённой нервной ткани и двигательной активности рук и ног.

При отсутствии необходимого лечения у людей пожилого возраста происходит деформация позвоночника и общее физическое состояние значительно ухудшается.

Терапию в данном случае нужно обязательно проводить в течение первых 1,5 — 2 месяцев после того, как произошло мозговое кровоизлияние.

Если упустить подходящее время для начала лечения, восстановить нормальное состояние человека будет гораздо сложнее. Терапия и реабилитация будут занимать намного больше времени. К тому же существует риск, что больной может попросту остаться инвалидом.

Что касается врождённого тетрапареза, при выраженных симптомах снижения интеллекта, вылечить ребёнка с тяжёлым диагнозом ДЦП практически невозможно.

Если признаки умственной отсталости не присутствуют, при правильно подобранном и своевременном лечении можно добиться значительного положительного эффекта.

neurodoc.ru

Парезы и параличи (спастические, периферические): разница, причины, симптомы, лечение

Такой синдром, как парез или паралич, может поразить любую группу мышц. Например:

- парез лицевого нерва вызывает поражение мимической мускулатуры;

- паралич подъязычного нерва — дисфункцию мышц языка;

- парез диафрагмального нерва — поражение диафрагмальной мышечной группы.

Но обычно термины “паралич” и “парез” используются для определения поражения мускулатуры конечностей.

Разница между парезом и параличом

Парезы и параличи — это патологические нарушения двигательных функций организма человека.

Для параличей характерно выпадение данных функций, тогда как при парезе наблюдается лишь их ослабление.

Но оба синдрома возникают вследствие развития различных патологических процессов нервной системы, которые нарушают структуру двигательного анализатора.

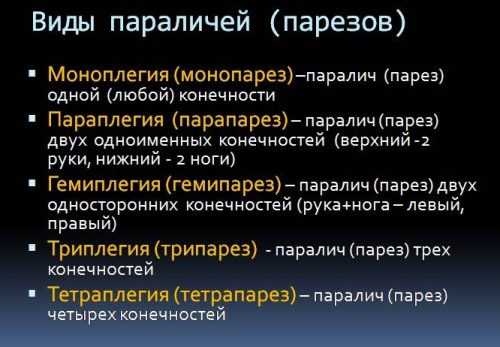

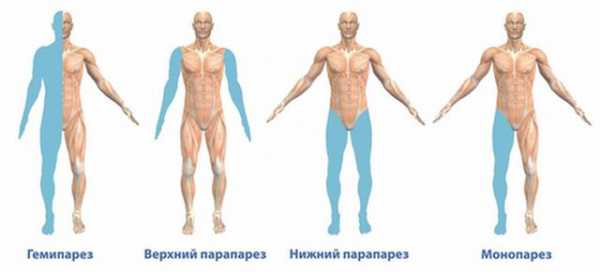

Всего различают 5 разных видов парезов верхних и нижних конечностей. К ним относятся:

- Монопарез (моноплегия) — поражение только одной конечности, сопровождаемое нарушением ее произвольных функций.

- Парапарез (параплегия) — парное поражение нижних или верхних конечностей с последующим нарушением их произвольных функций.

- Гемипарез (гемиплегия) — одновременное поражение руки и ноги, но с одной стороны тела.

- Трипарез (триплегия) — поражение сразу трех конечностей человека.

- Тетрапарез (тетраплегия) — поражение всех конечностей больного.

О различиях между парезом и плегией читайте здесь.

Патология может затронуть только часть конечности. Например, может развиться парез стопы.

Такие дисфункции возникают в результате поражения определенных путей и центров, которые отвечают за произвольные движения человека. Они относятся к так называемой пирамидной системе. Из-за механических повреждений или осложнений после заболеваний процесс прохождения импульсов по этой системе может прерываться или полностью блокироваться. В итоге импульс, отвечающий за произвольное сокращение мышцы, не может достигнуть места назначения. Это и становится причиной возникновения пареза или паралича.

Специалисты разделяют спастический (также известный как центральный) и вялый (называемый еще периферическим) парез. Разница между ними заключается в степени рефлекторной активности. При вялой форме эта активность заметно ослабевает или вовсе прекращается. При спастическом же происходят полностью противоположные процессы. Во время такого вида пареза рефлекторная деятельность пострадавшего заметно превышает нормальные значения.

Диагностика и лечение

Диагностируют спастический или периферический парез, основываясь на клинических данных. Также нередко используется комплекс исследований с применением специализированных инструментов. К таким анализам относятся:

- Рентгеновская, магнитно-резонансная и компьютерная томография.

- Двумерная эхоэнцефалография, применяемая для младенцев возрастом младше 1 года.

- Рентгенография черепа, субарахноидальной оболочки мозга.

- Радиоизотопные методы диагностики.

- Ультразвуковая допплеросонография.

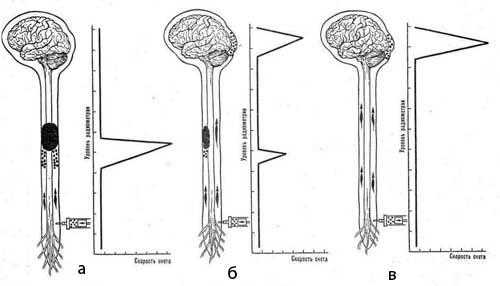

Из наиболее распространенных методов диагностики стоит выделить электронографию. Эта методика крайне важна, так как она помогает различать и диагностировать вялый и спастический парез. С ее помощью выявляются специфичные изменения в переднем роге спинного мозга при поражениях и невропатиях, отсутствующих при центральном парезе. Кроме того, электронография вызывает рефлекторную реакцию мышц, которая называется H-рефлексами. При нормальном состоянии здоровья больного отзываются лишь мышцы голени. В то время как при спастическом парезе реагируют все паретичные мышцы.

В зависимости от причин возникновения паралича или пареза различают разные методики лечения этой патологии. При поражениях, вызванных травмой и разрывом нервов, больному проводят микрохирургическую репозицию. В других случаях предпочитают использовать физиотерапию. Она включает в себя такие процедуры, как:

- УВЧ-терапия, направленная на пораженную парезом область;

- микроволновая терапия;

- использование импульсных токов;

- применение ультразвука;

- электрофорез с новокаином и кальцием;

- облучение ультрафиолетом.

При вялых формах поражения физиотерапию проводят сразу после начала развития патологии. Исключением является электрофорез, который применяют на более поздних этапах лечения и совмещают с применением антихолинэстеразных препаратов.

При спастическом парезе срочная помощь не требуется. Если поражение вызвано травмой, то физиотерапию вводят в курс лечения спустя 2-3 недели. А при инсульте — через 3-5 недель.

И необходимо помнить, что когда мы лечим парез, залог успешной терапии заключается в неукоснительном соблюдении всех назначений лечащего врача.

Нетипичные формы

Стоит отметить, что некоторые проявления спастического пареза могут проявляться у новорожденных детей. Такие проявления являются физиологическими особенностями формирующегося организма. По мере развития мозжечка, пирамидной системы и стволовых структур они постепенно пропадают.

В отдельную группу парезов выделяют детские церебральные параличи. Такая патология чаще всего возникает в результате перинатальных или внутриутробных повреждений головного мозга. Такие изменения становятся причиной нарушения нормы онтогенеза детской двигательной системы. Они способствуют формированию нетипичных реакций и автоматизмов, которые затрудняют движение младенца. Очень часто эти патологии и имитируют картину спастического пареза.

Полный или частичный паралич — это не единственная причина ослабления или отсутствия произвольных движений.

Нередко такой симптом можно наблюдать при развивающихся мышечных дистрофиях. Для данного синдрома характерны некоторые признаки периферического поражения. По этой причине ни в коем случае нельзя заниматься самолечением. При первых же симптомах развития патологии необходимо обратиться к специалисту. Только так можно подобрать правильный курс лечения, не спутав патологии со схожей симптоматикой.

w.today

причины и лечение. Клиника Бобыря

Парапарез – неврологический синдром, охватывающий две конечности, характеризующийся непрохождением нервных сигналов и ослаблением мышечной активности вплоть до полного обездвиживания. Лечение назначается комплексное: терапия основного заболевания и физиоп

Парез – это неврологический синдром, который характеризуется ослаблением мышечной силы конечностей, обусловленный поражением путей прохождения нервных сигналов. Более тяжелой формой патологии считается паралич (плегия), при котором произвольные движения полностью отсутствуют.

Гемипарез – нарушение двигательных функций в одной половине тела (например, правой руке и правой ноге). Монопарез, когда патология охватывает только одну конечность верхнюю или нижнюю (одну руку или одну ногу), парапарез – охватываются обе конечности. Трипарез и тетрапарез – соответственно поражение трех или всех конечностей.

По уровню поражения нервной системы парезы могут быть подразделены на: центральные, периферические, смешанные, психогенные. Степень выраженности заболевания: легкая, умеренная, глубокая, полный паралич. При этом ослабеть может только одна из мышц конечности, группа мышц (сгибатели и разгибатели) конечности или часть конечности.

Вялый парез – характеризуется состоянием, при котором наблюдается явно выраженная расслабленность и некоторая атрофия мышечных волокон конечности без их укорочения или перенапряжения, постепенное угасание рефлексов.

Спастический парез – характеризуется сочетанием ослабленности двигательных возможностей с одновременной непроизвольной напряженностью или даже спазмированностью мышц.

Любые повреждения путей, по которым двигаются нервные сигналы от нейронов коры головного мозга к спинному, а затем к периферическим нервным окончаниям, могут вызвать нарушения двигательной функциональности. Не доходящие до цели нервные импульсы не доносят возбуждение до конкретной мышцы или группы мышц, в результате чего мышечные волокна ослабевают или полностью атрофируются. Вызывать парез или паралич конечностей могут поражения и заболевания головного и спинного мозга.

Причины возникновения заболевания

Достаточно часто причинами возникновения парезов являются повреждения, сдавливания или заболевания позвоночного столба, спинного мозга, нервных корешков или кровеносных сосудов, омывающих их. Основные причины развития парапареза:

- травматическое повреждение позвоночника, спинного мозга или нервных корешков;

- протрузия или грыжа межпозвоночных дисков;

- нестабильность позвоночника, остеохондроз, спондилез, стеноз позвоночного канала и другие заболевания спины;

- опухоли спинного мозга различной этиологии;

- абсцесс спинного мозга, его оболочек или эпидурального пространства;

- наследственная генетическая предрасположенность, врожденные аномалии или родовые травмы;

- инфекционные поражения и аутоиммунные заболевания;

- миелопатия;

- склероз;

- заболевания сосудистой системы;

- недостаточность витаминов группы В, в частности В12 и пр.

Симптоматика

При поражении верхнего двигательного пути (от головного мозга к спинному) образуется центральный парез, который характеризуется слабостью в пораженных конечностях и постепенным нарастанием спастичности. Повреждение нижнего двигательного пути (от спинного мозга к периферическим нервам) формирует периферический парез, который сопровождается слабостью и истончением (похуданием) мышечных волокон пораженной конечности и их непроизвольным сокращением.

Некоторые общие признаки парапареза:

- выпадение чувствительных ощущений в конечностях или постоянный холод;

- болевые ощущения, отечность, ослабленность мышечных волокон;

- затруднение при сгибании и/или разгибании суставов (коленных, голеностопных, бедра, локтевого и пр.) с их постепенной деформацией;

- постепенное снижение рефлекторных реакций;

- затруднение или невозможность полностью выпрямить ногу и наступить на пятку;

- неуверенность и шаткость походки.

Патологические симптомы парапареза могут проявиться очень быстро, стремительно набирая силу, а могут иметь вялотекущий регресс. Но и в одном и во втором случае лечение и восстановление проходит достаточно медленно. В особо тяжелых и запущенных случаях к парезу нижних конечностей подключаются нарушения функциональности органов малого таза.

Кроме того мышечная слабость достаточно часто приводит к ухудшению психологического состояния пациента. Он становиться раздражительным и агрессивным или наоборот: вялым, апатичным, плохо спит, теряет аппетит. В некоторых случаях отмечается повышение температуры, снижение иммунитета или расстройство функций пищеварительной системы.

У младенцев диагноз парапарез нижних конечностей ставится после родовой травмы. Это своего рода перестраховка, для того чтобы ребенок находился под контролем родителей и лечащего врача (ортопеда, невролога), получал необходимые процедуры и терапию. В более старшем возрасте после соответствующего обследования диагноз снимается или подтверждается с установкой инвалидности.

У детей на первоначальных этапах развития болезни ощущается только легкий дискомфорт, затем в местах поражения периферических нервов возникает боль. При прогрессировании острых заболеваний центральной нервной системы парезы и параличи развиваются спонтанно и очень быстро.

Пациенты с полной потерей чувствительности в нижних конечностях (например, при спастическом параличе) достаточно часто не реагируют на ожоги, ушибы и требуют особого ухода. Так, например, образование пролежней или трофических язв, отечность и синюшность ног доставляют массу хлопот медперсоналу.

Диагностика парапарезов

Диагностирование пареза происходит исключительно клиническим способом без использования дополнительных инструментальных исследований. Проводится сравнительная характеристика мышечной силы конечностей разных сторон тела (при гемипарезе), стандартные тесты на сопротивление, классический тест с пробой Барре (когда пациенту предлагают длительно подержать на весу руки или ноги). При наличии пареза через 20 секунд вытянутая конечность будет постепенно опускаться.

Для выявления причин, вызвавших парапарез конечностей, используются следующие аппаратные и лабораторные исследования:

- МРТ головного и/или спинного мозга, позвоночного столба или КТ – диагностика;

- миелография;

- исследование ликворной жидкости;

- электромиография или электронейромиография;

- общий и биохимический анализ крови;

- диагностика ВИЧ-инфекций и сифилиса;

- определение уровня витамина В12 и фолиевой кислоты в крови;

- поиск генетической предрасположенности или онкологических новообразований.

Лечение заболевания

Лечение парезов всегда назначается комплексное. Это и терапия основного заболевания, вызвавшего слабость мышц, и проработка самой патологии. Например, сочетание тепловых аппликаций и массажа конечностей улучшает трофику мягких тканей и прохождение нервных импульсов по двигательному пути. Индивидуально разработанная пассивная гимнастика в сочетании с общим массажем активизирует мышечные сокращения, а постепенное добавление активных движений и увеличение силовой нагрузки с сопротивлением увеличивает объемность и силу мышечных тканей. Однако все действия должны быть строго дозированы, проходить с помощью физиотерапевта или врача-реабилитолога с согласованием всех процедур с лечащим доктором.

На следующих этапах лечения подключаются курсы ЛФК, плавание, физиопроцедуры (электромиостимуляция, лечение магнитными полями), мануальная терапия (иглоукалывание, акупунктура, специализированные массажи и пр.). Неплохой результат показало применение различных психотехник и тренингов для поднятия психологического настроения пациента.

Хирургическое вмешательство при парапарезах предлагается достаточно редко. В основном оно направлено на устранение первоначального заболевания такого как: нестабильность позвоночника, стеноз позвоночного канала, грыжа межпозвонковых дисков, опухоли головного или спинного мозга и т.д.

www.spina.ru

что это такое у детей и взрослых?

Онемения, параличи, парестезии и их причины

Парез — это нарушение функций одной или нескольких мышц. Развивается на фоне какого-либо заболевания — злокачественных новообразований головного мозга, острого нарушения кровообращения. Является одной из форм паралича, в клиническую картину которого входят снижение мышечной силы и плегия (отсутствие сократительной способности). Термин парез применяется по отношению к мышцам, их силу можно измерить с помощью специальных процедур. Паралич относится к тканям, функциональные способности которых оценить невозможно.

1

Клиническая картина заболевания

Основным симптомом пареза является слабость одной или нескольких мышц, например разгибателей пальцев рук. При поражении тазового пояса изменяется походка. Человек начинает ходить, переваливаясь с ноги на ногу. Плегия мышц стопы способствует ее свисанию при подъеме ноги. При этом наблюдается изменение походки, при которой человек старается как можно выше поднимать ступню. При ослаблении шейных мышц человек не может ровно держать голову. При поражении верхних конечностей пациент становится неспособным поднимать руки или удерживать предметы. Слабость мышц ног проявляется в виде трудностей со вставанием из положения сидя или невозможности движения.

В зависимости от силы мышц, оцененной при неврологическом обследовании, выделяют 5 степеней пареза: от 5 баллов — присутствия мышечной силы до 0. Плегия — значительное нарушение функций мягких тканей, которое характеризуется отсутствием сократительной способности. В зависимости от происхождения выделяют следующие формы заболевания: спастический парез связан с нарушением процессов передачи двигательных импульсов от коры головного мозга в передние рога спинного. Сочетается с гипертонусом пораженных мышечных групп. Вялый тип заболевания вызывается поражением черепно-мозговых нервов или двигательных нейронов. Сочетается с дистрофией и снижением тонуса мышц.

В неврологии применяют и классификацию патологического процесса на основании его распространенности. Монопарез поражает 1 конечность, гемипарез — руку и ногу, расположенные на одной стороне тела. Тетрапарез нарушает функции ног и рук. Парапарез нижних конечностей — снижение мышечной силы голеней, бедер и ступней.

Что такое парез стопы и как это лечится?

2

Причины возникновения патологии

Симптомы данного патологического состояния практически всегда появляются при нарушении кровоснабжения головного или спинного мозга, в том числе при ишемическом или геморрагическом инсульте. Другие причины возникновения пареза — злокачественные опухоли, абсцессы и энцефалиты. Демиелинизирующие заболевания характеризуются разрушением белковых соединений, отвечающих за проведение сигналов по нервным волокнам. К ним относятся: рассеянный склероз, энцефаломиелит. Парез может возникать при отравлении тяжелыми металлами, нейротоксичными ядами или алкоголем.

Аутоиммунные патологические процессы, например болезнь Гийена-Барре, проявляются в виде отсутствия рефлексов, снижения мышечной силы и острой дыхательной недостаточности. Миастения — хроническая усталость мышц, которая усиливается после физических нагрузок. Симптомы этого заболевания ослабевают или исчезают после длительного отдыха. Ботулизм — отравление организма ботулотоксином, выделяемым клостридией. Основными его признаками являются: слабость дыхательных мышц, речевые нарушения, птоз верхнего века, диарея и острые боли в животе.

Миопатия — врожденные или приобретенные расстройства обмена веществ в мягких тканях. Эпилепсия — заболевание, характеризующееся появлением эпилептогенного очага в мозге. Он время от времени вырабатывает электрический разряд, нарушающий функции некоторых отделов ЦНС. Парез может возникать при поражении моторных нейронов — клеток, отвечающих за выработку и передачу двигательных сигналов. Амиотрофический склероз проявляется в виде постепенного снижения мышечной силы. Спиноцеребеллярная атаксия — генетическое заболевание, приводящее к разрушению моторных нейронов. Основной причиной возникновения пареза у детей считается ДЦП.

3

Диагностика и лечение

Начинают обследование пациента с осмотра и сбора анамнеза. Врач должен выяснить время появления симптомов заболевания, проанализировать события, предшествовавшие развитию пареза. Необходимо подробно рассказать об имеющихся сопутствующих симптомах — головных болях, повышении температуры, диарее. Врач должен знать, имелись ли подобные заболевания у ближайших родственников пациента. Риск развития неврологических нарушений повышается при взаимодействии с опасными химическими веществами.

При осмотре специалист оценивает мышечную силу, выявляет другие симптомы заболевания — дистрофию мышц, асимметрию лица, нарушение речи, косоглазие, проблемы с глотанием. Общий анализ крови может отражать наличие воспалительного процесса — повышение СОЭ, умеренный лейкоцитоз, увеличение количества продуктов обмена веществ. Определение отравления начинают с токсикологического исследования. Прозериновые пробы используются для выявления миастении. Введение препарата способствует быстрому восстановлению мышечной силы.

Электронейрография помогает оценить электрическую активность головного мозга, скорость передачи сигналов по нервным волокнам. ЭЭГ широко применяется при диагностике эпилепсии. Посредством МРТ проводят тщательный осмотр каждого участка головного и спинного мозга. Выявляются изменения в структуре ткани, наличие доброкачественных и злокачественных новообразований, геморрагии, абсцессов, очагов распада. Ангиография используется для оценки проходимости кровеносных сосудов головы.

Лечение направлено на устранение причины возникновения пареза. В ходе хирургических вмешательств удаляются опухоли и кровоизлияния в головном и спинном мозге. Вскрытие абсцесса дополняется системной антибактериальной терапией, предотвращающей распространение инфекции в организме. При инсульте используются гипотензивные препараты и средства, восстанавливающие кровоснабжение и питание тканей — ноотропы, ангиопротекторы. Антибиотики назначаются при инфекционных поражениях центральной нервной системы.

Некоторые отличия имеет схема лечения ботулизма — заболевания, вызванного клостридиями. В первую очередь требуется введение противоботулинической сыворотки, которое затем дополняется системной антибактериальной терапией. При миастении используются препараты, нормализующие нервно-мышечное проведение. При отравлении тяжелыми металлами проводится дезинтоксикационная терапия. Показано введение повышенных доз витаминов А, В и С.

Снижение двигательной активности способствует атрофии мышц, поэтому пациент должен выполнять упражнения, направленные на их разработку. При отсутствии лечения развивается плегия — стойкое неврологическое нарушение, характеризующееся исчезновением мышечной силы той или иной области. Человек утрачивает трудоспособность и возможность социальной адаптации. Профилактика заболевания заключается в своевременном лечении неврологических, сердечно-сосудистых и инфекционных патологий. Необходимо отказаться от курения и употребления спиртных напитков. Полезны длительные пешие прогулки, соблюдение режима труда и отдыха. Ночному сну следует уделять не менее 8 часов. В рацион должны входить продукты, богатые белками и витаминами. Питаться необходимо не реже 3 раз в день.

spina-health.com

что это такое, разновидности, причины и лечение

Парезом принято называть ощущения слабости отдельных групп мышц, обусловленных нарушением их связи с центральной нервной системой.

Парезом принято называть ощущения слабости отдельных групп мышц, обусловленных нарушением их связи с центральной нервной системой.

Подобные состояния являются результатами различных расстройств функционирования головного мозга. При этом причиной может послужить нестабильность в работе периферических нервов в случае, если они теряют возможность передачи мозговых импульсов, направленных на активизацию работы мышечных тканей.

Существует две основных разновидности парапареза. Это может быть органическая или функциональная форма нарушения.

Органический парапарез обусловлен воздействием определенных факторов, в результате которого нервный импульс не доходит до мышечных тканей. При функциональной форме наблюдаются расстройства торможения, равновесия, а также возбуждения и маневренности в самой коре головного мозга.

Нередко для данного вида заболевания характерно повышение мышечного тонуса или появление рефлексов. К симптомам может иметь отношение формирование патологических рефлексов, а также некоторых других неестественных движений.

Разберемся в понятиях и проявлениях

Нижний парапарез встречается крайне редко. Только немногим приходилось слышать об этой разновидности заболевания. Как бы там ни было, знания о подобных нарушениях обязательно необходимо осваивать каждому лечащему врачу, а также родителям, воспитывающим маленьких детей.

Данное заболевание проявляется в виде легкой формы паралича нижних конечностей. Симптоматика может проявляться только на некоторых участках. Ноги при этом никогда целиком не поражаются.

Нужно понимать, что такое заболевание относится к разряду весьма серьезных, но интенсивность его проявления может носить тяжелый характер или иметь облегченную форму. При этом для парапареза характерно развитие в самых разнообразных вариантах, что подразумевает необходимость проведения индивидуальных курсов лечения.

Когда развивается спастический парапарез, пациент может не воспринимать тактильных ощущений в пораженных зонах. Человек может получать физические травмы, а также ожоги, но ничего при этом не чувствовать. Поэтому за такими людьми всегда требуется особый уход и наблюдение. Подобное состояние большей частью может возникать в результате поражения позвоночника в грудном отделе.

Парез, в свою очередь, подразумевает только частичную потерю возможности осуществления движений, при этом поврежденные ткани становятся вялыми и неспособными переносить прежние нагрузки.

Мышечная сила и количество активных движений таким образом существенно снижаются. В зависимости от локализации болезнь может разделяться на несколько разновидностей:

- тетрапарез распространяется на все конечности;

- когда развивается трипарез, могут быть парализованы только три конечности;

- парапарез характеризуется, как заболевание обеих рук или ног;

- для гемипареза характерно повреждение мышечных тканей одной нижней и верхней конечности;

- монопарез парализует мышечные ткани одной конечности.

Для вялого парапареза свойственно состояние расслабленности и незначительная атрофия мышечных тканей рук или ног без существенного перенапряжения, а также укорочения. При этом рефлексы могут постепенно угасать.

Для спастического пареза свойственно снижение физических возможностей с сопутствующими спазмами мышц, а также напряженностью.

Почему отбирает ноги…

Наиболее распространенной причиной проявления парапареза нижних конечностей считается поражение спинномозговых тканей или, миелопатия.

При этом наиболее часто подвержен вредоносному воздействию именно шейный отдел позвоночника. Само возникновение миелопатии может быть обусловлено прогрессированием остеохондроза или спондилеза, а также различными травмами и давлением, оказываемым новообразованиями. Обычно результатом воздействия таких факторов является нижний парапарез.

Одной из распространенных причин возникновения синдрома является травматизм. Каждое повреждение может иметь как частичный характер, так и выражаться в виде полного разрыва спинномозговых тканей. При этом нередко происходит сдавливание спинного мозга в результате смещения позвонков. Это может стать причиной частичной парализации.

Не менее распространенным обуславливающим фактором считается новообразование, которое может оказывать давление на спинномозговые ткани в определенных участках.

В результате это может привести к ухудшению процесса проводимости иннервации. Парапарез в подобном состоянии может быть развитым далеко не в любом случае, а его прогрессирование может протекать внезапно или постепенно на определенном промежутке времени.

Парез лицевого нерва может быть обусловлен такими заболеваниями, как грипп, аденовирусы, герпес, краснуха, ветреная оспа, а также ЦВМ.

Следует учитывать, что подобные взаимосвязи не доказаны полноценно, поэтому возможны исключения. В большинстве ситуаций обуславливающими факторами все-таки являются несчастные случаи.

Клиническая картина

Для нижнего парапареза характерны отдельные проявления, являющиеся весомым фактором в процедуре диагностирования неврологических заболеваний. К главным симптомам относятся:

- ухудшение чувствительности кожного покрова нижних конечностей;

- болевые ощущения и отеки на ногах;

- ослабление мышечных тканей;

- трудности с работой голени;

- ощущения дискомфорта в процессе сгибания и разгибания тазобедренного сустава;

- ухудшение коленных рефлексов;

- во время ходьбы невозможно нормально наступить на пятку;

- неуверенное передвижение.

Подобные симптомы всегда проявляются очень быстро и могут иметь высокую продолжительность действия. В сложных ситуациях парапарез у взрослых сочетается с затруднениями в работе тазовых органов.

Подобные симптомы всегда проявляются очень быстро и могут иметь высокую продолжительность действия. В сложных ситуациях парапарез у взрослых сочетается с затруднениями в работе тазовых органов.

При этом может быть диагностировано серьезное ощущение слабости в мышцах, в поведении пациента ярко выражается апатичность, человек может почти не принимать пищу и очень плохо спать. В подобных ситуациях нередко возникает повышение температуры, перепады настроения, нарушение нормальной работы кишечника.

По причине ухудшения работы защитных механизмов в человеческом организме ускоренными темпами начинает развиваться инфекция.

В детских организмах подобные заболевания нередко диагностируются после получения травмы во время родов. Но бывают случаи, когда диагноз определяется неправильно даже при реальном отсутствии определенного заболевания.

Когда ребенок становится более взрослым, установленный диагноз обязательно необходимо подтвердить или снять. Обычно этими вопросами занимается невролог. При этом определяются несколько основных степеней парез:

- незначительная;

- умеренная патология;

- выраженная;

- ярко выраженная.

Когда у пациента прогрессирует нижний спастический парапарез, в пораженных конечностях ухудшаются тактильные ощущения. Поэтому пациенты с проявляющейся подобным образом симптоматикой требуют специального внимания, а также правильного ухода. Подобное состояние большей частью прогрессирует при повреждении позвоночника в районе грудной клетки.

Нижний вялый парапарез представляет собой результат повреждения не только поясничного участка, но также и грудного.

Особенности диагностики

В большинстве случаев диагностирование выполняется только клиническими методами без применения дополнительных технологий.

Выводится сравнительная характеристика мышечной силы левых и правых конечностей при развитии гемипареза. При этом проводятся стандартные процедуры проверки на сопротивление, а также применяется классическая методика тестирования, названная пробой Барре.

Суть процедуры заключается в необходимости какое-то время удерживать конечности на весу. Если парез прогрессирует, вытянутые конечности будут медленно опускаться уже спустя 20 секунд.

Для определения факторов, обуславливающих развитие парапареза конечностей, применяются следующие методики аппаратного и лабораторного тестирования:

- МРТ спинномозговых и мозговых тканей, а также КТ-диагностика;

- анализ состояния ликворной жидкости;

- электромиография;

- общий анализ крови и тестирование с применением биохимических средств;

- электронейромиография;

- определение количества вещества В12, а также фолиевой кислоты;

- выявление генетической предрасположенности или возможных онкологических новообразований.

Особенности развития детского парапареза

При общем нормальном развитии ребенка можно заметить, что он ходит на цыпочках. Естественно, это становится причиной серьезного беспокойства у родителей. Если ребенок самостоятельно передвигается, это еще не означает, что у него парапарез.

Ходьба на носочках может быть обусловлена тем, что в хорошем тонусе могут быть только некоторые группы ножных мышц, что далеко не во всех случаях относится к симптомам парапареза. Чаще всего в подобных ситуациях врачи советуют массаж, а также выполнение лечебных общеукрепляющих физических упражнений.

В случае возникновения нарушения восстановительные процессы в детской нервной системе по причине ее пластичности протекают гораздо активнее, чем в развитых организмах взрослых людей.

Поэтому результаты любых существенных расстройств, гипоксии и родового травматизма могут очень скоро перестать проявляться.

Если парапарез у ребенка диагностирован, необходимо обеспечить непрерывное наблюдение со стороны невролога. Наблюдению должно сопутствовать медикаментозное лечение, а также физиотерапевтические процедуры и ортопедическое обследование. Положительному эффекту от лечения может существенно поспособствовать иглорефлексотерапия.

Лечение и профилактика

Для лечения парапареза нижних и верхних конечностей всегда необходим комплексный подход. Обязательным является применение лечение провоцирующего синдром заболевания, обуславливающего мышечную слабость, а также непосредственная интенсивная проработка симптомов.

Чтобы мышечные ткани лучше сокращались, применяется гимнастика и массажные процедуры. Со временем упражнения требуют большей активности и повышения нагрузки на мышцы. При этом каждое выполняемое действие в строжайшем порядке должен контролировать лечащий врач.

Последующие этапы лечения подразумевают курсы ЛФК, водные процедуры, физиотерапию, а также электромиостимуляцию и применение магнитных полей, иглоукалывание, индивидуальные массажные процедуры, акупунктура.

Замечательные результаты продолжает демонстрировать использование всевозможных психотехник и разнообразных тренингов, предназначенных для улучшения психологического состояния пациентов.

Хирургическое вмешательство используется крайне редко. Большей частью подобные меры необходимы для устранения заболеваний, обуславливающих парапарез.

Водные процедуры считаются одним из наиболее эффективных методов профилактики парезов верхних и нижних конечностей.

Из средств народной медицины

Для лечения нарушения нередко используются методы народной медицины. Лечебные травы всегда способствуют восстановлению сил, а также увеличению защитных характеристик человеческого организма.

К таким средствам относятся:

- мелисса лечебная;

- корень эхинацеи;

- кипрей;

- зверобой продырявленный.

Травы оказывают на организм обезболивающий эффект, способствуют укреплению кровеносных сосудов, улучшению обмена веществ и значительному укреплению иммунитета.

Парапарез рук можно лечить при помощи лаврового масла. Для этого одна пачка лаврового листа тщательно измельчается, полученный порошок заливается одним стаканом нерафинированного масла и настаивается в течение 30 дней в теплом месте.

После этого настой обязательно доводится до кипения, остужается, процеживается как следует. Когда средство готово к применению, можно постепенно начинать лечебные процедуры, подразумевающие втирание настойки в области, пораженные заболеванием в течение трех месяцев каждый день.

По ходу лечения не нужно жалеть свои руки. Рекомендуется систематически нагружать их разного рода работой и нагрузками.

Для лечения хорошо использовать специальные целебные ванны. Чтобы приготовить настойку, необходимо 1,5 кг сосновых иголок залить 5-ю литрами воды.

Также допустимо использовать сосновые ветки и шишки. Полученную смесь необходимо поставить на огонь и кипятить в течение получаса. После этого отвар должен настояться примерно 12 часов. Расход полученного отвара соответствует 1 л на 1,5 л воды. Стандартный курс лечения требует принимать ванну через день около 20 раз.

Благодаря хвойным ваннам, существенно снижаются болевые ощущения, а также мышечные спазмы, организм в целом укрепляется.

В качестве народного средства для лечения и профилактики парезов конечностей обязательно следует отметить такое растение, как чабрец.

Примерно одну столовую ложку перетертой травы нужно залить 200 мл кипятка и настаивать в течение одного часа. Полученная настойка выпивается, как чай.

Это нужно делать каждый день на протяжении трех месяцев. Отцеженная трава нередко применяется для изготовления компрессов, прикладывать которые необходимо примерно на два часа, обматывая конечность теплым шерстяным платком или даже шарфом.

Чабрец содержит много минералов, микроэлементов, а также витаминов, способствует улучшению работы нервной и иммунной систем, снижает воспаления в мышечных тканях и сухожилиях.

neurodoc.ru

Спастический тетрапарез у ребенка: что это такое?

Спастический тетрапарез — патологическое состояние, характеризующееся нарушением подвижности всех 4 конечностей. Заболевание может обнаруживаться как у взрослых, так и у детей. Основными причинами его возникновения считаются ДЦП и травмы позвоночника. В основе механизма развития тетрапареза лежит нарушение функций центральной или периферической нервной системы. Среди причин ограничения подвижности конечностей наиболее значимыми являются: врожденные пороки развития головного мозга, повреждение спинного мозга шейного отдела, острая полинейропатия, закупорка артерий головного мозга, детский церебральный паралич, повышенное внутричерепное давление, травмы, осложнения операций на позвоночнике, гидроцефалия.

1

Признаки недуга у детей

Все формы тетрапареза делятся на врожденные и приобретенные. Вторичные чаще всего обнаруживаются у взрослых, их возникновению способствуют инсульты, доброкачественные и злокачественные опухоли головного мозга, энцефалиты и полиневриты. Повреждение нервных окончаний редко вызывается одной причиной, способствует этому воздействие нескольких неблагоприятных факторов. Повреждение любого участка нервной системы способно привести к двигательным нарушениям.

Тетрапарез классифицируется и на основании характера поражения. Само заболевание характеризуется повышением мышечного тонуса и наличием скованности в конечностях, из-за чего человек оказывается не способным к совершению движений. В некоторых случаях возникает такая форма заболевания, как трипарез — одна из конечностей остается подвижной. Другой особенностью тетрапареза считается нарушение умственного развития. К приобретенным формам заболевания это не относится. Данная патология у детей нередко сочетается с другими пороками. Наиболее тяжелым из них считается двойная гемиплегия, при которой ограничение подвижности конечностей сочетается с признаками дебильности, имбецильности или идиотии. Наиболее выраженный характер имеет парез рук. Мышцы конечностей, туловища и лица не развиваются. Ребенок не способен к речевому развитию, он не поддается обучению, не может самостоятельно сидеть и стоять.

Признаки спастического тетрапареза проявляются в первые дни жизни. Нередко вместе с ним обнаруживаются такие пороки, как гидроцефалия и микроцефалия. У детей младше 1 года имеются явные признаки нарушения функций мозжечка. Ярко выражена и задержка умственного развития. Ее степень определяется локализацией пораженного участка головного мозга. Тяжелые степени умственной отсталости наблюдаются при нарушении функций лобной доли. Тетрапарез — основной признак ДЦП.

2

Патология у взрослых

Основными причинами возникновения этого заболевания у взрослых являются травмы позвоночника, особенно шейного его отдела. При повреждении спинного мозга вначале возникает вялый тетрапарез. Он может сочетаться с нарушением чувствительности, дыхания и функций органов малого таза. Нередко появляется упорная икота и частая отрыжка. Повреждение спинного мозга в шейном отделе чаще всего завершается летальным исходом. Если этого не происходит, вялый тетрапарез через несколько месяцев сменяется спастическим.

После получения травмы пострадавший должен быть немедленно доставлен в нейрохирургическое отделение. Даже после операции человек может остаться инвалидом. Никакие способы лечения не дают положительных результатов. Восстановительный период после хирургическое вмешательства может занять долгие годы.

3

Способы лечения заболевания

Для выявления врожденных форм спастического тетрапареза ребенка необходимо обследовать у невролога, офтальмолога и ортопеда. Дополнительно проводится УЗИ и МРТ головного мозга. Лечение направлено на снижение тонуса мышц, коррекцию двигательных нарушений, обучение ребенка совершению простых действий. Комплексная терапевтическая схема включает прием лекарственных препаратов, нейрохирургические вмешательства, физиотерапию и ортопедическое лечение. Достаточно эффективными считаются физиотерапевтические процедуры, иглоукалывание, массаж и ЛФК.

К лечению приобретенного спастического тетрапареза необходимо приступать как можно раньше. Только так пациент будет иметь шанс на восстановление функций рук и ног. Реабилитация ребенка при ДЦП подразумевает обучение двигательным и речевым навыкам. Без помощи специалистов здесь обойтись невозможно. В настоящее время в продаже имеются игрушки, предметы одежды и приспособления, облегчающие процесс обучения. Медикаментозное лечение включает прием препаратов, способствующих снижению тонуса мышц и прерыванию потока сигналов, способствующих стойкому сокращению их волокон. Медикаментозная терапия при ДЦП носит симптоматический характер, она облегчает состояние ребенка после хирургических вмешательств и при эпилептических припадках. При травматических формах тетрапареза возможно применение собственных или донорских стволовых клеток.

Хирургическое лечение считается наиболее эффективным способом устранения симптомов спастического тетрапареза. Операция направлена на восстановление пораженного участка нервной системы. С помощью ортопедических приспособлений вытягивают мышцы, устраняют контрактуры, улучшают состояние связок и сухожилий. Качество жизни ребенка после хирургического вмешательства значительно улучшается. Не менее важной является реабилитация, направленная на адаптацию ребенка в обществе. Применяются такие способы, как трудотерапия, физиотерапия, тренировка речи, психотерапевтические методики, иппотерапия, плавание.

Трудотерапия направлена на развитие мелкой моторики, создание определенного двигательного стереотипа. Обучение включает игры, выполнение специальных упражнений, подражание, физические контакты и другие приемы. Развитием речевых навыков занимаются логопеды. Ребенка обучают произношению слов и звуков, необходимых для взаимодействия с окружающим миром. Существуют методики, направленные на решение проблем с глотательными навыками и невербальной коммуникацией. Специальные приспособления улучшают слух, препятствуют развитию афазии — утраты ранее имевшихся речевых навыков.

Лечебная физкультура способствует снижению тонуса мышц, снятию спазмов, формированию сенсорных навыков. Наиболее эффективной считается гидротерапия — выполнение специальных упражнений в воде. Этот метод благотворно влияет как на физическое, так и на психическое состояние ребенка. Он более уверенно совершает различные движения, находясь в воде, температура которой составляет 33-36 °C. Каждым ребенком занимается инструктор, для погружения в воду используются кресла и другие приспособления. План занятия составляется в зависимости от того, какие цели преследует гидротерапия.

Методика снузелен используется для создания оптимального баланса между трудом и отдыхом. Ребенок пребывает в помещении, где на него воздействует звуковые, цветовые и световые эффекты. В процессе игры маленький пациент обучается движениям, новым словам и действиям.

spina-health.com

спастический эффект, в результате чего повышается импульсная проводимость, и улучшаются метаболические процессы в головном мозге, при этом увеличивается количество пассивных движений конечностей.

спастический эффект, в результате чего повышается импульсная проводимость, и улучшаются метаболические процессы в головном мозге, при этом увеличивается количество пассивных движений конечностей.