Классификация пороков сердца

Пороками сердца называют врождённые или приобретённые патологии клапанов сердца, стенок или перегородок миокарда, а также отходящих от сердечной мышцы крупных сосудов, в результате чего нарушается нормальный ток крови в миокарде и развивается недостаточность кровообращения.

Классификация пороков сердца

На сегодня существует довольно много классификаций пороков сердца.

По этиологии возникновения различают:

— Врождённые пороки, которые развиваются в в следствии патологии внутриутробного развития в результате внешних или внутренних причин. К внешним причинам относят экологические, лекарственные, химические, вирусные и так далее. К внутренним причинам относятся различные отклонения в организме родителей. Например наследственный фон, гормональный дисбаланс у женщины в период беременности и прочие.

— Приобретённые пороки возникают в любом возрасте, то есть после рождения, в следствии травм сердца или каких-то заболеваний. Наиболее частой причиной развития приобретённых пороков становится ревматизм. Также пороки сердца могут развиваться в следствии атеросклероза, травм миокарда, ИБС, сифилиса и других заболеваний.

По локализации различают:

- Порок митрального клапана — изменения в митральном клапане (его ещё называют двухстворчатым), которым находится между левым желудочком и левым предсердием.

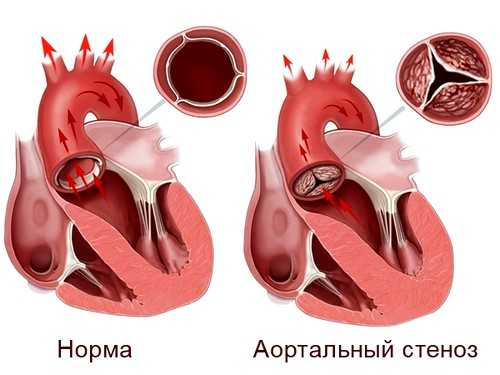

- Порок аортального клапана — патология в аортальном клапане, который находится в преддверии аорты.

- Порок трикуспидального клапана — нарушение трикуспидального (трёхстворчатого) клапана. Иногда так и называют «порок трёхстворчатого клапана», но это не совсем корректное название, так как в сердце есть ещё одни трёхстворчатый клапан — аортальный. Трикуспидальный клапан регулирует поток крови из правого предсердия в правый желудочек.

- Порок лёгочного клапана — это патология лёгочного клапана, который находится в преддверии лёгочного ствола (артерии).

- Незакрытый артериальный проток (овального отверстия) — это врождённая патология, когда не срастается артериальный проток новорожденных. Довольно часто в первый год жизни девочки (данный вид порока обычно встречается у девочек), проток сам срастается и соответственно порок проходит.

Дефект предсердной перегородки — патологические нарушения перегородки между левым и правым предсердиями. Дефекты предсердной перегородки могут возникать в трёх местах:

- верхней — sinus venosus,

- средней — ostium secundum

- и нижней части — ostium primum.

Дефект межжелудочковой перегородки — нарушения перегородки между левым и правым желудочками. Также может появляться в трёх отделах перегородки:

- верхней — мембранозный,

- средней — мышечный

- и нижней части — трабекулярный дефект.

Транспозиция магистральных артерий (сосудов) — критический врождённый порок сердца, который характеризуется желудочково-артериальным дискордантным и предсердно-желудочковым конкордантным соединениям.

Также встречаются комбинированные пороки. Наиболее частые из них это:

- Тетрада Фалло — сочетание стеноза легочной артерии, дефекта межжелудочковой перегородки и декстрапозиция аорты. При таком пороке со временем развивается гипертрофия правого желудочка.

- Триада Фалло — сочетание стеноза легочного ствола, гипертрофии правого желудочка и дефекта межжелудочковой перегородки.

- Пентада Фалло — сочетание дефекта межпредсердной перегородки и тетрады Фалло.

- Аномалия Эбштейна — очень редкий врождённый порок, характеризующийся недостаточностью трикуспидального клапана в результате того, что атриовентрикулярного клапана вместо того, чтобы исходить из предсердно-желудочкового кольца, исходит сразу из стенок правого желудочка, что приводит к уменьшению внутреннего объёма правого желудочка и незаращением овального отверстия.

По анатомическим изменениям различают:

- Стеноз — сужение отверстия сосудов или клапанов и как следствие препятствие нормальному току крови.

- Атрезия — отсутствие или сужение сосуда, полости или отверстия, ведущее к затруднению или нарушению нормального тока крови.

- Коарктация — то же что и стеноз.

- Недостаточность или дефекты — недостаточно развитый клапан, стенки или сосуды сердца.

Различают два основных вила:

1. дефекты обструкции — это когда клапаны, вены или артерии атрезированы или стенозированы

2. и дефекты перегородки, отделяющей правую часть миокарда от левой.

Гипоплазия — недоразвитость, обычно какой-то одной части миокарда, например левой или правой. В результате вторая часть (сторона) миокарда выполняет двойную нагрузку.

Сочетание патологий, когда сочетаются два или более анатомических вышеперечисленных изменений. Например стеноз-дефект.

Комбинация — это когда сочетаются несколько пороков с разной локализацией, например митрально-аортальный и так далее.

В соответствии с гемодинамикой различают:

I степени — незначительные изменения.

II степени — умеренные изменения.

III степени — резкие изменения.

IV степени — терминальные изменения.

Также по гемодинамике различают:

Белые пороки, когда нет смешения венозной и артериальной крови, то есть с лево-правым направлением сброса. Среди белых пороков различают четыре вида:

- При обогащении лёгочном (малом) круге кровообращения. Например при открытом овальном отверстии, дефект межжелудочковой перегородки и так далее.

- При обеднении лёгочного кровообращения. Например пульмональный изолированный стеноз.

- С обогащением телесного (большого) круга кровообращения. Например аортальный изолированный стеноз.

- Без значительного нарушения гемодинамики. Например диспозиция сердца.

Синие пороки сердца — это когда происходит заброс венозной крови в артериальную при нарушении право-левого тока. Синие пороки разделяют на два вида:

С обогащением лёгочного круга. Например при комплекс Эйзенменгера или абсолютной транспозиция магистральных сосудов.

С обеднением лёгочного круга. Например аномалия Эбштейна или тетрада Фалло.

Диагностика

Для диагностики используют по показаниям:

- ЭКГ,

- УЗИ сердца и Допплер-эхо-КГ,

- рентгенография сердца и контрастная рентгенография сердца.

Симптомы и лечение

Симптомы каждого отдельного порока различные, как и лечение, которое может быть как консервативным, так и хирургическим (экстренное оперативное вмешательство или плановая операция). При чём терапевтическое лечение является вспомогательным-симптоматическим и только оперативная терапия считается в большей степени радикальной.

Прогноз

Прогноз лечения зависит от многих факторов и рассматривается при каждом пороке отдельно. Но в любом случае, главным фактором положительного прогноза является раннее обращение и назначение радикального адекватного лечения.

Консультация кардиолога

medluki.ru

Пороки сердца: классификация

Порок сердца – это нарушение кровоток в миокарде, которое происходит вследствие отсоединения укрупнённых сосудов от мышц, находящихся в сердце.

Сегодня в клинической практике существуют разнообразные классификации пороков сердца. Однако, образуется эта патология либо ещё в утробе матери, либо на протяжении жизни.

Порок сердца: виды

По этиологии происхождения различают такие патологии порока сердца:

1. Врождённые пороки. Развитие подобного порока происходит ещё в чреве матери, либо при родах вследствие влияния каких либо внешних или внутренних факторов. К внешним факторам относятся экология, вирусы, лекарственные препараты и другие причины. К внутренним – разнообразные нарушения в здоровье родителей.

2. Приобретённые пороки. Подобные пороки образуются уже после появления человека на свет, то есть на протяжении всей жизни вследствие каких-либо болезней. К примеру, причиной формирования порока сердца могут стать такие заболевания, как ревматизм, атеросклероз, ишемическая болезнь, травма миокарда, сифилис и множество иных причин.

Порок сердца: классификация по локализации

1. Митральный порок – происходит нарушение в клапане, который располагается между предсердием и желудочком левой стороны.

2. Аортальный порок – изменения возникают в преддверии аорты.

3. Трикуспидальный порок или трёхстворчатый. Этот клапан отвечает за кровоток с правой стороны из предсердия в желудочек.

4. Порок лёгочного клапана – эта патология формируется в преддверии лёгочной артерии.

5. Открытый артериальный проток – несрастание протока артерий у новорожденных. Подобный порок зачастую наблюдается у девочек. Однако, в первые месяцы жизни протоки зарастают самостоятельно.

Врождённый порок сердца

Предрасполагающие факторы врождённого порока сердца.

Разберёмся, вследствие всё-таки чего ребёнок рождается с подобной патологией.

Проведённые исследования показали, что имеется некая неравномерность в деторождении с пороком сердца. Так, нарушение работы клапанов сердца наблюдается у девочек, которые появляются на свет с десятого по первый месяц в году. Мальчики чаще всего рождаются с нарушением артериального протока на сердце в марте или апреле.

Подобные колебания зависят, скорее всего, от вирусных эпидемий и экологических изменений. К примеру, негативное воздействие на плод оказывает вирус краснухи, которым инфицируется беременная женщина. Кроме того, если в первые три месяца вынашивания плода женщина переносит вирус гриппа, то существует предрасположенность плода к возникновению порока на сердце.

Несомненно, одного вирулентного агента ещё не достаточно для того, чтобы у ребёнка начал формироваться порок на сердце. Толчок развитию патологии может дать наличие дополнительных факторов – это наследственная предрасположенность, степень тяжести вирусного недуга.

Значительную роль в появлении порока на сердце у плода играет и алкоголизм женщины. Почти у 50% таких женщин дети на свет появляются с пороком.

На врождённую коарктацию аорты влияет и болезнь красной волчанки и диабет.

Приобретённый порок сердца

Как можно определить приобретённый порок сердца дома?

Нелады в сердце можно распознать самостоятельно по следующим признакам:

• Возникновение одышки, кашля, хриплости голоса.

• Частое биение сердца, боль в области сердца.

• Чувство некого распирания за грудной клеткой.

• Обморочное состояние, головокружение.

• Отёчность ног.

• Небольшой румянец на лице.

Диагностика врождённых и приобретённых пороков сердца

Стандартным методом выявления подобных патологий считается ультразвуковое обследование сердца (ЭХО). Однако, подобный метод эффективен только на ранних этапах становления воспалительных процессов в клапанах сердца.

Дополнительные процедуры обследования:

— рентгенография проекции сердца;

— фонокардиограмма.

Митральный порок сердца

На становление порока митрального клапана влияют следующие причины:

— наслоение кальция на поверхности клапана;

— миксома предсердия левой стороны;

— ревматическая лихорадка;

— синдром Марфана (нарушения соединительной ткани).

При митральном стенозе попадание крови в левый желудочек затруднено и таким образом появляется риск увеличения левого предсердия. Через некоторое время кровь в лёгких задерживается, что может вызвать увеличение и правой стороны сердца. Так, начинается сердечное недомогание.

Признаки порока сердца

На начальных этапах митральный стеноз абсолютно не проявляет себя, поэтому человек может выполнять любые физические нагрузки. В процессе развития порока возникает одышка. Также может наблюдаться кашель, иногда и кровяное отхаркивание. Появляется слабость без причины, быстрая утомляемость, боли в груди разлитого характера. В хронической стадии развития болезни увеличенное сердце может оказывать сдавливающее действие на гортань или пищевод – наблюдается изменение голоса и дискомфорт при глотании.

Диагностика и лечение

Если человек болен митральным стенозом, у него наблюдается бледное лицо с явно выделенным румянцем на щеках с синеватым оттенком губ и носа. На грудной клетке у человека выступает бугорок – это увеличенное сердце. На руках прощупывается разный пульс.

Квалифицированный врач при тщательном осмотре и проведении дополнительно лабораторных исследований, сможет точно поставить диагноз.

Лечению медикаментозным путём поддается болезнь на начальном этапе развития. На поздних стадиях прогрессирования болезни, лечение проводят оперативным вмешательством: разрезают сросшиеся клапана или меняют на ненатуральный клапан.

Аортальный порок сердца

Эта болезнь возникает при расстройстве митрального клапана. Аортальные пороки характеризуются следующими проявлениями:

• Аортальное недомогание – это неполное закрытие аорты митральным клапаном.

• Аортальный стеноз – это сжатие отверстия аорты.

• Совокупность недомогания аорты и стеноза клапан аорты – это неполное сжимание створок клана митрального и сжимания отверстия аорты.

Подобные пороки могут проявиться у новорожденных или появиться в течение жизни.

Причины недостаточности клапана аорты

При врождённой патологии происходят такие нарушения:

• Недостаток в клапане одной заслонки.

• Одна створка увеличена в отличие от других.

• У одной из створки наблюдается дистрофия.

• В створках образованы устья.

С возрастом на появление порока сердца могут повлиять следующие факторы:

• Болезни, вызванные той или иной инфекцией (пневмония, ангина, сифилис, сепсис): вирулентные микроорганизмы поражают эндокард, вследствие чего на клапане образуются болезнетворные бактерии. Эти микробы со временем склеиваются и нарушают структуру клапана, тем самым, вызывая его частичное смыкание.

• Аутоиммунные патологии – характеризуются быстрым размножением соединительной ткани, которая в свою очередь истончает заслонки клапана и способствует его периодичному смыканию.

Аортальный порок сердца: симптомы при недомогании

Болезнь протекает медленно, поэтому начальная стадия может удерживаться на протяжении десяти лет и почти без особых признаков.

Если заброс крови из аорты в желудочек возрастает до 30%, то наблюдаются следующие жалобы от пациента:

— головокружения при поворотах тела;

— частая утомляемость;

— пульсирующая боль в голове;

— учащённое сердцебиение;

— частая одышка;

— отёки ног;

— одышка при незначительной активности;

— ощущение тяжести под правым ребром;

— помрачение сознания.

Стеноз клапана аорты

При врождённом стенозе просматриваются такие повреждения у человека:

• Над клапаном аорты образуется клубок из волокон мышц.

• Недостаток створки у клапана.

• Под клапаном формируется устье в виде мембраны.

Подобные нарушения могут наблюдаться до десяти лет. С возрастом дефекты в сердце преобразуются и меняют симптоматику. На приобретение стеноза влияют следующие факторы:

• Болезни, вызванные той или иной инфекцией (фарингит, пневмония, сифилис, ангина).

• Аутоиммунные болезни (ревматизм, склеродермия).

• Изменения, связанные с возрастом: атеросклероз, отложение солей кальция на заслонках клапана и накопление бляшек жира на них, которые постепенно перекрывают отверстие аорты.

Симптомы

Проявление аортального стеноза зачастую не просматривается. Обнаружить эту патологию можно при профилактическом осмотре либо же при обследовании других заболеваний. С течением времени появляются следующие жалобы:

— болезненные ощущения в сердце;

— одышка даже в состоянии покоя;

— тяжесть в грудной клетке;

— частая утомляемость;

— отёки ног;

— обморочные состояния;

— сухой кашель.

Аортальный порок сердца: лечение и диагностика

Назначают такие способы обследования:

1.Рентгенография.

2.Допплерография.

3.ЭКГ.

4.Эхокардиография.

5.Катетеризация сердца.

Медикаментозная терапия поможет насытить кислородом сердечную мышцу.

Комплекс медикаментозного лечения состоит из следующих препаратов:

• Антиангинальные средства: нейтрализуют ощущение тяжести в грудной клетке и боль в сердце.

• Мочегонные средства: принимают для восстановления нормальной циркуляции крови в лёгочных суставах.

• Антибиотики: принимают для профилактики заражения инфекционным эндокардитом.

Подбор препаратов и их дозировку определяет только врач.

Ревматические пороки сердца

Ревматизм – это поражение соединительной ткани разных систем организма.

Ревматический порок сердца: причины

1. Образование инфекции стрептококка в области носа и гортани (гайморит, ангина, фарингит, скарлатина). Риск возникновения ревматизма появляется только после перенесённых подобных инфекционных болезней.

2. Наследственная предрасположенность.

Именно стрептококковая инфекция производит вещества, которые выделяют токсические вещества, попадающие в кровь и влияющие на работу сердца.

Влияние стрептококка на работу сердца:

• Способствует образованию воспалительных процессов на оболочке сердца – заболевания ревмокардит.

• Способствует образованию воспалительных процессов мышечной оболочки сердца – миокардит.

• Способствует образованию воспалительных процессов на внешней оболочке сердца – перикардит.

• Способствует образованию воспалительных процессов на внутренней оболочке сердца – эндокардит.

• Способствует образованию воспалительных процессов всех оболочек сердца – панкардит.

Стрептококк вызывает увеличение и склеивание клапанов сердца, вследствие чего происходит сбой в структуре сердца, и появляется риск возникновения пороков.

Симптоматика ревмокардита:

— общее недомогание;

— тахикардия;

— увеличение температуры тела;

— возможна аритмия;

— повышенная потливость;

— одышка даже в состоянии покоя;

— увеличение печени;

— отёки ног;

— увеличивается объём сердца;

— кашель, который усиливается при какой-либо физической нагрузке.

Жалобы, которые наблюдаются при миокардите:

— учащённое биение сердца;

— дискомфорт в области сердца;

— одышка при небольших физических нагрузках.

Перикардит является следствием протекания тяжёлой степени ревмокардита при воспалительных процессов нескольких слоев сердечной оболочки.

При эндокардите увеличение и сращивание затворок клапана ведёт к его неполному смыканию или стенозу.

При панкадите полностью нарушается работа сердца, что может даже вызвать остановку сердца.

Сколько живут с пороком сердца?

С пороком сердца можно прожить десятки лет, при этом, абсолютно не зная бед. Это зависит и от индивидуальных особенностей организма, и от степени развития того или иного заболевания. Однако, бывают и такие случаи, когда без хирургического вмешательства не обойтись. Как правило, после операции организм человека восстанавливается. Также играет большую роль в выздоровлении и то, как организм будет поддаваться реабилитации, и на сколько человек будет придерживаться рекомендаций врачей.

Важная информация: своевременное обращение за помощью к врачу или прохождение ежегодного профилактического осмотра поможет снизить риск возникновения пороков.

antirodinka.ru

Болезнь | Рентгенологические данные | ФКГ | ЭКГ | Особые данные | Клиническая картина |

Шунт слева направо между крупными сосудами | |||||

Открытый артериальный проток Шунт слева направо между аортой и легочным стволом | Изменения, вызванные дополнительной нагрузкой на сердце из-за шунта: расширение и выбухание дуги легочного ствола, увеличение левого желудочка, усиление легочного кровотока, пульсация корней | Непрерывный систолодиастолический шум, мурлыканье, наиболее выраженные во 2-м межреберье слева парастернально. У грудных детей часто слышен только систологический шум! | Как правило, нормальная, возможны левый тип и гипертрофия левых отделов, более или менее выраженная | Большие колебания АД. Пульс быстрый и высокий. Катетеризация сердца: при прохождении из легочного ствола в аорту происходит «кислородный скачок». ЭхоКГ: прямые указания на дефект | Часто никакой симптоматики. При большом шунте замедлен рост, диспноэ, сердцебиение, частый бронхит. Осложнения: бактериальный эндокардит |

Легочная гипертензия может привести к развитию синдрома Эйзенменгера | Гипертрофия правого сердца | ||||

Шунт слева направо на уровне предсердий | |||||

Дефект межпредсердной перегородки вторичный (часто) Задержка развития межпредсердной перегородки до маленького образования | Форма сердца нормальная или увеличение правых желудочка, предсердия и легочного ствола, расширение калибра сосудов корней легких и периферических легочных ветвей | Средней интенсивности систолический шум во 2-4-м межреберьях (функциональный пульмональный стеноз). При массивном шунте мурлыканье отсутствует. В последующем расщепление II тона | Правый тип, усиленная нагрузка на правые отделы сердца. Систолич. шум на трикуспидаль-ном клапане | Катетеризация: содержание кислорода в правом предсердии выше, чем в полой вене («кислородный скачок» на уровне предсердий). Обнаружение дефекта на ангиограмме и сонограмме | |

Дефект межпредсердной перегородки первичный (редко) Дефект достигает уровня атриовентрикулярного клапана | Четкое увеличение сердца, выбухание легочного ствола, усиленное кровенаполнение легких. На боковой эзофагограмме левое предсердие не увеличено | Громкий систолический шум над верхушкой, диастолический шум, расщепление II тона | Левый тип, неполная блокада правой ножки пучка Гиса | В зависимости от величины шунта нарушения отсутствуют либо при нагрузке (крик, натуживание, пневмония) возникают цианоз и диспноэ | |

Постоянный атриовентрикулярный и канал (общий) Дефект в нижнем отделе межпредсердной перегородки и верхнем отделе межжелудочковой перегородки с поражением митрального или трехстворчатого клапана | Систолический шум в 4-м межреберье слева | ||||

Шунт на уровне желудочков | |||||

Дефект межжелудочковой перегородки Группа 1: маленький дефект и небольшой шунт слева направо, нормальное давление в легочном стволе. | Сердце не изменено или слегка увеличено. Легочный рисунок нормальный | Громкий систологический шум с максимумом в 3-м межреберье слева, иногда мурлыканье | Без изменений | Нормальное давление в полостях сердца | Переносимость нагрузки нормальная |

Группа 2: шунт средний или большой слева направо, давление в легочном стволе повышено | Сердце увеличено влево или во все стороны. Расширены легочный ствол и левое предсердие (эзофагограмма). Усилен прикорневой и легочный сосудистый рисунок | Акцент II тона над легочным стволом. Систолический шум средний громкости с максимумом в 3-м межреберье слева. Часто пресистолический митральный шум | Признаки гипертрофии правых отделов сердца в грудных отведениях | Катетеризация сердца: разное его содержание кислорода в правом предсердии и в воронке правого желудочка. Повышено давление в правом желудочке и в легочном стволе. Обнаружение дефекта перегородки | Выраженные нарушения уже в грудном возрасте: диспноэ, потливость, отставание в развитии. Частые бронхиты, иногда сердечный горб. |

Группа 3а: большой шунт слева направо. Давление в легких повышено вплоть до выравнивания давления в правом и левом желудочках | Резкий акцент и раздвоение II тона на легочном стволе. Систолический шум в 4-м межреберье слева у края грудины | То же | Тахипноэ, диспноэ, частые бронхиты и пневмонии | ||

Группа 3б: Высокое давление в сосудах малого круга приводит к повышению давления | При выравнивании давления в правом и левом желудочках – тихий систолический шум по левому краю грудины. Хлопающий II тон | Признаки гипертрофии правых отделов сердца | Малый объем шунтирования. Значительное повышение давления в правом желудочке | Цианоз постоянный или при нагрузке, одышка, ногти в форме часовых стекол, пальцы в форме барабанных палочек | |

Пороки сердца с цианозом и сниженным кровотоком в легких | |||||

Тетрада Фалло Стеноз легочного ствола (клапанный, подклапанный), дефект межжелудочковой перегородки под аортальным клапаном, декстропозиция аорты (отхождение аорты над дефектом межжелудочковой перегородки), гипертрофия правого желудочка Пентада Фалло Симптомы те же, что при тетраде, в сочетании с дефектом межпредсердной перегородки | Легочные поля «светлые», прозрачные. Верхушка сердца из-за гипертрофии закруглена и приподнята. Вогнутость легочного сегмента вследствие гипоплазии легочного ствола (сердце в форме деревянного башмака) | Громкий систолический шум в 4-м межреберье слева (дефект межжелудочковой перегородки). Иногда тихий шум над легочным стволом (стеноз) во 2-м межреберье слева | Правый тип, признаки гипертрофии правых отделов сердца вплоть до неполной блокады правой ножки пучка Гиса | Давление повышено в правом предсердии, одинаковое в правом и левом желудочках, низкое в постстенотическом отделе легочного ствола | Повышенное кровенаполнение вен, усиленная инъекция сосудов конъюнктивы. Пальцы, как палочки, ногти, как часовые стекла, гиперплазия десен. Цианоз из-за шунта справа налево. Постоянное появление симптомов в грудном возрасте. Диспноэ и цианоз усиливаются при физической нагрузке, плаче, крике. Быстрая утомляемость, задержка развития. В более старшем возрасте ребенок садится на корточки после непродолжительной ходьбы. Состояние гипоксемии: припадки с потерей создания и судорогами из-за церебральной гипоксии. |

Атрезия трикуспидальная Обычно в сочетании с дефектом межпредсердной или межжелудочковой перегородки либо с открытым артериальным протоком. Кровь через дефект вначале проходит в левое предсердие | Гипертрофия левых отделов сердца, прямой правый контур сердца из-за гипоплазии правых камер. Уплощена или вогнута дуга легочного ствола, снижен легочный кровоток | Систолический шум у основания сердца или верхушки при дефекте перегородки (межпредсердной или межжелудочковой)Систолодиастоли-ческий шум при открытом артериальном протоке | Левый тип, гипертрофия левых отделов сердца, высокий зубец Р (P-pulmonale) Единственный цианотический врожденный порок с левым типом ЭКГ | Ангиокардиогра-фия и сонография выясняют характер дефектов | Сильный цианоз уже при рождении. Диспноэ в зависимости от легочного кровотока, гипоксемические припадки |

Пороки сердца с цианозом и повышенным кровотоком в легких | |||||

Транспозиция крупных сосудов Ротационная аномалия, аорта отходит от правого сердца, а легочный ствол от левого сердца: существует также поперечная коммуникация (дефекты межпредсердной, межжелудочковой перегородки, открытый артериальный проток) Общий артериальный ствол ( редкая аномалия) | Сужена сосудистая тень на прямой рентгенограмме, поскольку аорта проходит не рядом, а перед легочным стволом. На боковой рентгенограмме тень сосудов расширена. Сердце увеличено (шаровидное сердце). Усилен кровоток в легких («танцующий корень») | Систолический шум зависит от типа сопутствующих пороков развития. Шумы вообще могут отсутствовать. | Гипертрофия правых отделов сердца, иногда P-pulmonale | Ангиография и эхокардиография | Выраженный цианоз с момента рождения. Картина тяжелого удушья. Без лечения продолжительность жизни несколько месяцев. |

Пороки без шунтирования, врожденные стенозы | |||||

Стеноз легочного ствола (клапанный или подклапанный) | Кровоток в легких не снижается, структура корней сохранена. Гипертрофия правых отделов сердца, выбухание конуса легочного ствола | Ранний систолический шум во 2-и межреберье слева, иногда мурлыканье. Расщепление II тона, соответствующее тяжести стеноза | Гипертрофия правых отделов сердца | Повышение давления в правых предсердии и желудочке. Градиенты давления в легочном стволе выражаются соответствующей кривой | Быстрая утомляемость и диспноэ при нагрузке. Цианоз отсутствует. |

Аортальный стеноз (клапанный, подклапанный, надклапанный, с расширением коронарных сосудов) | Гипертрофия левого желудочка, более или менее выраженная | Четкий систолический шум во 2-м межреберье справа, проводится на сонную артерию, мурлыканье. | Выражены признаки гипертрофии левого сердца, но также нормальная ЭКГ | Усиленный верхушечный толчок, малый пульс, низкое артериальное давление, уменьшена амплитуда его колебаний | Жалобы часто отсутствуют, иногда диспноэ при нагрузке, внезапная бледность, боль в сердце (коронарная недостаточность) |

Стеноз перешейка аорты (коарктация аорты). Предуктальный, инфантильный, стеноз перешейка аорты часто сочетается с открытым артериальным протоком | Небольшая гипертрофия левого желудочка сердца, расширение восходящей аорты и постстенотическая дилатация (эзофагограмма). Узуры нижних краев ребер (обычно до полового созревания) | Систолический шум лучше прослушивается на спине. Громкий II тон (закрытие аортального клапана) | Гипертрофия левого желудочка. Предуктальная форма: гипертрофия правого сердца | Пульс на бедренной артерии слабый или не прощупывается. Повышено артериальное давление на руках, снижено на ногах. Наличие расширенных коллатералей | Нарушения возникают редко: чаще головная боль, носовые кровотечения, шум в ушах, холодные стопы, боль в икроножных мышцах при беге. Предуктальная форма: нижняя половина тела получает только венозную кровь из легочного ствола и артериального протока (цианоз). Пульс на бедренной артерии прощупывается. Быстрая смерть из-за сердечной недостаточности |

Особенности клиники, рентгенологической картины, ФКГ и ЭКГ при приобретенных пороках сердца | |||||

Болезнь | Рентгенологические данные | ФКГ | ЭКГ | Особые данные | Клиническая картина |

Острый бактериальный эндокардит (часто на основе врожденных пороков сердца) | Расширение сердца во все стороны | Изменчивые, ранее отсутствовавшие шумы вследствие недостаточности или перфорации клапана | Иногда в норме или снижен сегмент ST, уплощенный или отрицательный зубец Т, нарушения ритма и атриовентри-кулярной проводимости | Тахикардия, увеличение селезенки, высокая СОЭ, положительные посевы крови, мелкие эмболические кровоизлияния на коже и слизистой оболочке | Картина септического заболевания или ремиттирующая лихорадка |

Ревматический кардит и эндокардит | То же | То же | То же | Тахикардия, высокая СОЭ, ревматические узелки, кольцевая эритема, припухлость и боль в суставах | Утомляемость, плохой аппетит, одышка, бледность |

Недостаточность митрального клапана | Увеличение левых предсердий и желудочка | Голосистоличес-кий затихающий шум на верхушке и до средней подмышечной линии | Недифференцированный тип или гипертрофия левых отделов сердца, P-mitrale | Видимая пульсация сердца, приподнимающий верхушечный толчок | Часто никаких нарушений, иногда одышка при нагрузке |

Недостаточность аортального клапана | Увеличение левого желудочка, часто сердечный горб | Диастолический затихающий шум у левого края грудины во 2,3-м межреберьях и в точке Эрба | Гипертрофия левого сердца. Зубец Р без изменений | Высокое систолическое и очень низкое диастолическое артериальное давление. Большой, ускоренный пульс, видимая пульсация сонных артерий | Чаще такая, как при митральном стенозе. У старших детей чаще без жалоб, бледность |

Митральный стеноз | Увеличение левого предсердия и правого желудочка | Поздний диастолический (пресистолический) шум усиливающегося характера преимущественно на верхушке | Гипертрофия правого желудочка, широкий раздвоенный зубец Р | Артериальное давление снижено, возможно развитие сердечного горба | Диспноэ при нагрузке |

studfiles.net

Пороки сердца. Виды, симптомы и лечение пороков сердца.

Пороки сердца – заболевания сердца, связанные с нарушением его функций в результате поражений (деформации) сердечных клапанов или сужений (стеноза) прикрываемых клапанами отверстий. Нередко у одного и того же больного деформация клапанов и сужение отверстий существуют одновременно. Кроме того, часто встречаются комбинированные пороки сердца, когда поражаются не один какой-нибудь клапан или отверстие, а 2 или 3 клапана.

Этиология.

Виды пороков сердца.

Пороки сердца различают: Приобретенные и Врожденные,

Они возникают в результате неправильного формирования сердца в период внутриутробного развития плода (гл.образом в правой стороне сердца).

К Врожденным порокам сердца относятся:

- Клапанные,

- Дефекты в перегородках между отдельными камерами сердца (напр., дефект межжелудочковой перегородки или незаращение овального отверстия в перегородке между предсердиями),

- Дефекты больших сосудов, например незаращение боталова протока, сужение легочной артерии или сужение перешейка аорты.

Приобретенные пороки сердца чаще всего развиваются после ревматизма (ревмокардит), реже после сифилиса и атеросклероза и совсем редко после травмы (ранения ) сердца. Для ревматических пороков сердца характерно:

- Поражение двухстворчатого клапана и левого предсердно-желудочкого отверстия,

- Реже поражаются аортальные клапаны. При пороках сердца сифилитического происхождения поражаются только аортальные клапаны.

Патогенез.

При недостаточности клапанов, вследствие того что они не могут полностью прикрыть отверстие, кровь при сокращении сердца (систоле) частично возвращаются в ту камеру сердца, откуда она только что поступила, что ведет к ее переполнению. Таким образом в камере сердца, находящейся выше больного клапана, возникает застой крови. При расслаблении сердца (диастоле) это увеличенное количество крови в вышележащей камере сердца направляется в камеру, лежащую ниже больного клапана, и переполняет ее.

При сужении (стенозе) того или другого отверстия сердца наступает то же самое, так как камера сердца, лежащая выше суженного отверстия, вследствие имеющегося сужения не может перегнать всю находящуюся в нем кровь.

При таком изменениии работы сердца быстро получалось бы расстройство кровообращения, если бы сердце не приспосабливалось к новым условиям работы: полости того отдела сердца, в котором скапливается большее, чем в норме, количество крови, увеличиваются в размере, мышечные стенки сердца утолщаются (гипертрофируются), соответственно этому увеличивается сила мышцы, и она, таким образом может справляться с повышенной нагрузкой.

Таким образом развивается Компенсация сердца. При благоприятных условиях пороки сердца в течение длительного времени остаются компенсированными, и сердце сохраняет способность выполнять работу, как и здоровое сердце.

Однако гипертрофированная сердечная мышца требует доставки к ней для ее питания большего, по сравнению с нормой, количества крови. При отсутствии такого увеличения кровоснабжения сердечной мышцы сила ее слабеет, и она более не в состоянии выполнять ту повышенную работу, которая необходима для преодоления имеющегося порока и нормального снабжения организма кровью. В таком же направлении действуют на сердечную мышцу и другие факторы (напр, новая вспышка ревматизма, повторно поражающая сердечную мышцу). В камерах сердца, расположенных выше пораженного клапана или суженного отверстия, возникает застой крови. Тогда развивается Декомпенсация сердца.

Клинические симптомы.

Застой крови начинает распространяться по всему организму – в тканях, органах и полостях тела.

Это проявляется в следующем:

- Синюшной окраске кожных покровов (особенно на лице и конечностях),

- Отеках (больше на ногах),

- Одышке,

- Кашле с мокротой,

- Увеличении печени,

- Скоплении жидкости в плевральных полостях и в брюшной полости (асцит).

Прогноз при пороках сердца.

Прогноз при пороках сердца зависит от многих факторов, прежде всего от характера порока клапана, степени дефекта клапана, а также от комбинации нарушения клапанного аппарата (порок двух или трех клапанов). Комбинированные пороки клапанов всегда оказывают более неблагоприятное влияние на работу сердца, чем каждый из них в отдельности. Из других факторов необходимо учитывать характер болезненного процесса, приведшего к образованию пороков сердца, его активность, а также наличие компенсации сердца.

Большое значение имеет состояние других органов – легких, почек, внутрисекреторной и нервной систем, крови, так как их деятельность теснейшим образом связана с работой сердца.

Например, наличие при пороках сердца эмфиземы легких, малокровии, поражении почек, нарушения функции щитовидной железы вызывают необходимость усиленной работы сердца, а поэтому ухудшают предсказание при пороках сердца. Для прогноза, профилактики и лечения необходимо также учитывать также условия труда и быта больного.

Профилактика.

Профилактика развития пороков сердца совпадает с профилактикой тех болезней, которые могут быть его причиной.

При уже существующем пороке сердца профилактические меры должны быть направлены на предупреждение декомпенсации.

Больному необходимо установить такой режим и предоставить такую работу, которые соответствуют его состоянию.

Улучшение функции сердца достигается путем назначения соответствующих упражнений.

Пределы нагрузки, которая может быть разрешена больному, устанавливает врач, но особенно важен контроль со стороны самого больного.

Больной должен знать, что каждое напряжение, которое у него вызывает те или иные неприятные ощущуения, например одышку, сердцебиение, боли в сердце или в печени и т.д. для него вредно. Он должен знать, что всякое переутомление (физическое или психическое), бессонные ночи, горячие ванны, баня, солнечные ванны, употребление спиртных напитков, курение табака, чрезмерные половые сношения и прочее, которые для здорового человека в известных пределах проходят безнаказанно, у больного могут вызвать декомпенсацию сердца и способствовать ухудшению здоровья.

Питание больного должно быть регулярным и умеренным, последний прием пищи должен быть за 3-4 часа до сна. Больному пороком сердца надо следить за регулярным действием кишечника, бороться с лишним весом, так как накопление излишнего жира в организме значительно затрудняет кровообращение и создает повышенную нагрузку для сердца.

ЛЕЧЕНИЕ.

Лечение при компенсированном пороке ограничивается умеренной тренировкой больных при помощи лечебной физкультуры и водолечения (углекислые ванны в Кисловодске, Дарасуне, сероводородные ванны в Сочи-Мацесте и т.д.). Медикаментозного лечения при компенсированных пороках сердца, как правило, не требуется.

При появлении признаков декомпенсации больному следует ограничить работу, иногда переменить ее, изменить режим, состоять под наблюдением врача.

При значительной декомпенсации необходим постельный режим, поднятое изголовье.

Рекомендуется молочно-растительная диета, богатая витаминами, с ограничением поваренной соли и жидкости.

При наличии у больного отеков и развившемся истощении в питание больного должны быть включены продукты, богатые белком (яйца, мясо, печенка, витамины, особенно из группы В).

Медикаментозное лечение проводится по назначению врача. Возможно хирургическое лечение как приобретенных, так и врожденнных пороков сердца. Успех лечения в дальнейшем закрепляют тренировкой сердца посредством лечебной физкультуры.

www.medglav.com

|

Врожденные пороки сердца возникают вследствие нарушений нормального развития системы кровообращения в период внутриутробного развития плода. В их формировании решающее значение имеют различные неблагоприятные влияния на организм беременной женщины и плод в сроки от третьей до восьмой недели внутриутробной жизни, соответствующие формированию сердца. Причины заболевания. Из неблагоприятных факторов в первую очередь следует отметить вирусные заболевания, перенесенные женщиной в первые три месяца беременности, — грипп, краснуха, острые респираторные инфекции, герпес и др. Имеют значение также хронические заболевания матери, профессиональные вредные для организма факторы у родителей, интенсивное использование во время беременности различных лекарств, алкоголизм родителей, курение, наследственное предрасположение. Вероятность рождения детей с врожденным пороком сердца у матерей, страдающих сахарным диабетом, — 3—5%, хроническим алкоголизмом — 30%. У матерей, имеющих врожденный порок сердца, в 5% случаев рождаются дети с пороком сердца. |

|

Изолированный стеноз легочной артерии |

|

Изолированный стеноз (сужение отверстия) легочной артерии характеризуется препятствием для тока крови из правого желудочка в малый круг кровообращения. При небольшом стенозе дети длительное время нормально растут, развиваются, и диагноз порока ставится при случайном выявлении врачом изменений в сердце — обычно в возрасте 5—12 лет. При выраженном стенозе ребенок в раннем возрасте начинает жаловаться на одышку, боли в сердце, сердцебиение. Такое течение порока требует хирургического лечения. |

|

Стеноз аорты |

|

При стенозе аорты создается препятствие току крови из левого желудочка в аорту в результате деформации створок клапана и (или) сужения клапанного отверстия. Симптомы заболевания. При резком стенозе симптомы порока наблюдаются у детей с раннего возраста — бледность кожи, одышка, тахикардия. Если степень сужения небольшая, то у детей с 5—7 лет появляются жалобы на боли в области сердца, сердцебиение, головокружение, головные боли. Обмороки, возникающие при физической нагрузке, — признак тяжелого стеноза. Детям со стенозом аорты противопоказаны занятия спортом, занятия физкультурой ограничены, так как во время или после физической нагрузки возможна внезапная смерть ребенка в результате развития аритмии и асистолии (прекращения сокращений сердца). Лечение. При появлении болей в сердце, обмороков показано хирургическое лечение порока. |

|

Коарктация аорты |

|

Коарктация аорты — сужение аорты на коротком участке или выраженное сужение ее на большом протяжении. В результате сужения участка аорты образуется препятствие для тока крови, возникают два режима кровообращения — выше и ниже места сужения. Выше места сужения создаются условия для развития повышенного артериального давления, ниже места сужения оно понижено. Симптомы заболевания. Если имеется сужение аорты на небольшом участке, то дети растут и развиваются нормально. При увеличении физических нагрузок (в возрасте 4—10 лет) появляются жалобы на головные боли, головокружение, обмороки, повышенную утомляемость, боли в ногах, постоянно холодные ноги, носовые кровотечения. Иногда у детей развиваются гипертонические кризы. Диагностика. Несмотря на то, что диагностика коарктации аорты не представляет больших трудностей, диагностические ошибки достигают 50—70%. Это можно объяснить недостаточной осведомленностью врачей о клинических проявлениях порока и неполном обследовании детей (не всем детям проводится определение пульса и артериального давления на руках и ногах). Лечение. Лечение коарктации только оперативное. |

|

Тетрада Фалло |

|

Тетрада Фалло — сложный врожденный порок сердца, в состав которого входят несколько аномалий развития — стеноз легочной артерии, отхождение аорты от левого и правого желудочка, дефект межжелудочковой перегородки, гипертрофия правого желудочка. Симптомы заболевания. Основными проявлениями порока являются одышка с первых месяцев жизни и синева кожи. При тяжелом течении порока у детей с раннего возраста возникают приступы одышки, беспокойства, затем судороги, кратковременная потеря сознания. К году приступы становятся одышечно-цианотическими — резко усиливаются цианоз, одышка, могут быть судороги, потеря сознания. Приступы продолжаются в течение нескольких минут. Характерное проявление порока — желание ребенка во время физической нагрузки (ходьбы, бега, подъема по лестнице) или после приема пищи присесть на корточки, прижав колени к груди, или лечь на бок, поджав ноги к животу. Лечение. Всем детям с тетрадой Фалло необходимо хирургическое лечение. До операции при заболевании детей ангиной, фурункулезом, другой гнойной инфекцией необходимо провести лечение антибиотиками. При лечении бактериальных заболеваний (пневмонии, ангины, отита, др.) надо избегать применения сульфамидных препаратов (бактрима и др.). |

|

Аритмии |

|

Аритмия — нарушение работы сердца, заключающееся в изменении частоты сердечных сокращений или в нарушении последовательности или силы сердечных сокращений. Аритмии наблюдаются у детей любого возраста. Возникновение их может быть связано с функциональными расстройствами нервной системы (эмоциональные напряжения, вегетодистония и др.), они могут появиться на фоне миокардита (воспаления сердечной мышцы), порока сердца и др. заболеваний. Они также могут развиться у здорового ребенка при воздействии на организм различных факторов внешней среды — физических перегрузок, жары, страха, радости и др. |

|

Тахикардия |

|

Учащение сердечных сокращений возникает под воздействием различных внешних факторов (эмоциональные нагрузки положительные и отрицательные, физическое напряжение и др.), при повышении температуры тела, применении ряда лекарств (адреналина, атропина, кофеина и др.), при миокардитах, анемиях (малокровии) и других заболеваниях. Симптомы. Характерной жалобой при развитии тахикардии является сердцебиение. Для уточнения характера тахикардии необходимо сделать электрокардиограмму. Лечение. Лечение тахикардии зависит от основного заболевания. |

|

Пароксизмальная тахикардия |

|

Пароксизмальная тахикардия возникает в виде приступов резко учащенного сердцебиения, длящихся от нескольких минут до часов. Симптомы. В начале приступа дети жалуются на неприятные ощущения и боли в области сердца, резкую слабость, головокружение, сердцебиение, тошноту. Грудные дети в начале приступа беспокойны. Затем становятся вялыми, появляются одышка, кашель, судороги, холодный пот, обморок. Оканчивается приступ внезапно, но может неоднократно повторяться в течение суток. Лечение. Во время приступа ребенка надо успокоить, дать выпить настойку валерианы, корвалол из расчета по 2 капли на год жизни. У детей старшего возраста можно попытаться прекратить приступ, дав проглотить твердые кусочки хлеба, выпить маленькими глотками холодную воду, вызвать рвоту. При неэффективности этих средств необходима срочная госпитализация. Такой ребенок должен систематически наблюдаться врачом-кардиологом. |

|

Брадикардия |

|

Урежение сердечного ритма — брадикардия — наблюдается при вегетодистонии, болезнях печени, желудка, отеке мозга и др. Урежение сердечного ритма часто встречается у хорошо тренированных спортсменов. Брадикардия может быть и врожденной. Симптомы. Обычно при брадикардии ребенок ни на что не жалуется, но если заболевание резко выражено, появляются головные боли и головокружение. При редком ритме возникает приступ слабости, потери сознания, судорог (приступ Морганья—Адамса—Стокса), при продолжительном приступе — остановка дыхания. Причина приступов — плохое кровоснабжение мозга вследствие брадикардии. Лечение. Если есть подозрение на брадикардию, ребенку необходимо сделать электрокардиограмму, чтобы выяснить ее характер (синусовая брадикардия, полная предсердно-желудочковая блокада, др.), и проконсультировать у кардиолога. При возникновении приступов Морганьи—Адамса—Стокса необходима консультация кардиохирурга для решения вопроса о применении электростимуляции. |

|

Экстрасистолия |

|

Экстрасистолия — нарушение сердечного ритма, заключающееся в преждевременном сокращении всего сердца или отдельных его частей, вызванном патологическим раздражением. Экстрасистолы делятся на органические и функциональные. Органические экстрасистолы появляются при заболеваниях сердечной мышцы — миокардитах, миокардиодистрофиях, кардиосклерозе. Функциональные (неврогенные) экстрасистолы наблюдаются у детей с практически здоровым сердцем, у невропатов, легковозбудимых. Причинами их также могут быть неадекватные физические нагрузки. Экстрасистолы могут быть лабильными — возникающими только в покое или только при физической нагрузке, и стабильными — сохраняющимися и в покое, и при нагрузке. Симптомы. Больные с экстрасистолией жалуются на перебои в работе сердца, но многие дети их не ощущают. Лечение. Для выяснения характера экстрасистол необходимо сделать электрокардиограмму и проконсультироваться у врача-кардиолога, чтобы уточнить диагноз заболевания, выявить причины экстрасистолии. Для лечения назначается антиаритмическая терапия. При экстрасистолах покоя, возникающих у здоровых детей и протекающих без жалоб, антиаритмические препараты не нужны. Мерцательная аритмия (мерцание предсердий) — нарушение ритма, характеризующееся чередованием неправильных как по силе, так и по последовательности сокращений сердца. Причинами мерцательной аритмии у детей могут быть тяжелые заболевания сердца или интоксикация. Клиническая картина зависит от основного заболевания, обусловившего мерцания, и формы мерцания. Симптомы. При тахиаритмической форме с учащением сердечных сокращений дети жалуются на сердцебиение, иногда одышку, головокружение. При брадиаритмической форме жалобы могут отсутствовать. При пароксизмальной форме мерцание появляется в виде приступов и связано или с физическим переутомлением, или с эмоциональным напряжением. Жалобы при приступе такие же, как при тахиаритмической форме, длительность приступа — от нескольких секунд до дней. Лечение. Для уточнения диагноза необходимо снять электрокардиограмму. Дети с мерцательной аритмией должны систематически получать лечение и постоянно наблюдаться кардиологом. |

|

Ревматизм |

|

Инфекционно-аллергическое заболевание с преимущественным поражением сердечно-сосудистой системы, суставов и возможным вовлечением в патологический процесс других органов. Причины заболевания. Ревматизм развивается в результате перенесения ребенком стрептококковой инфекции — ангины, обострения хронического тонзиллита и др. Немалую роль играет охлаждение. Большое значение в развитии ревматизма имеют нарушения иммунитета и развитие аллергии — необычной реакции организма на стрептококк. Симптомы заболевания. Заболевание обычно начинается остро спустя 2—3 недели после перенесенной ангины. Первые проявления болезни — жалобы на утомляемость, повышение температуры, болезненность и отечность суставов. Чаще поражаются коленные, голеностопные, лучезапястные суставы. Наблюдается «летучесть» поражения суставов. После приема антиревматических средств (аспирина, понадола и др.) боли и отечность суставов быстро проходят. При остром ревматизме всегда развивается воспаление мышцы сердца — миокардит. Дети жалуются на сердцебиение, могут возникнуть перебои (экстрасистолы), боли в области сердца, одышка при небольшой физической нагрузке. При неблагоприятном течении на 2—3-й неделе болезни может развиться эндокардит — воспаление внутренней оболочки сердца. У некоторых детей в начале заболевания на коже появляется сыпь в виде розово-красных колец, которая быстро исчезает. Могут возникнуть сильные боли в животе, и в этом случае необходима срочная консультация хирурга для исключения аппендицита. Ревматизм характеризуется хроническим волнообразным течением, то есть чередованием острых атак (приступов болезни) с периодами затишья. При каждой последующей атаке наблюдается дальнейшее поражение сердца — развитие эндокардита, панкардита (воспаление эндокарда, миокарда и перикарда), формирование приобретенного порока сердца. Ревматизм может начаться с развития хореи. Дети становятся раздражительными, у школьников изменяется почерк, возникает общее двигательное беспокойство, ребенок не может сосредоточиться, ему трудно, а иногда невозможно поднести ложку ко рту, застегнуть пуговицы, завязать шнурки, он плохо ходит. Хорея имеет тенденцию к затяжному или рецидивирующему (возвратному) течению. Лечение. При подозрении на заболевание ревматизмом ребенка надо уложить в постель и вызвать врача. Лечение острой фазы заболевания и длительную профилактическую терапию, направленную на предотвращение новых острых атак заболевания, проводит врач-кардиоревматолог. Профилактику ревматизма особенно тщательно надо проводить в семьях, где есть родственники, больные ревматизмом. Профилактика предусматривает меры общего повышения защитных сил организма (применение комплекса витаминов, закаливание ребенка, занятие физкультурой и др.). Необходимо избегать переохлаждения, тяжелых физических нагрузок. В лечении ангин следует использовать пенициллин. Кроме того, нужно тщательно лечить кариозные зубы, хронический тонзиллит. |

www.funtable.ru

Врождённые пороки сердца

Врождённые пороки сердца составляют 1-2% всех органических заболеваний сердца. Врождённые аномалии сердца и сосудов возникают в результате недостаточного развития или отклонения от нормального развития некоторых отделов системы кровообращения во время внутриутробной жизни. К числу аномалий развития относится также сохранение образований, которые существуют только временно. Для возникновения врождённого порока сердца критическими являются два периода: от 3 до 8 недель внутриутробной жизни, когда образуются сердечные перегородки, разделяется артериальный трункус и развивается сердечный бульбус. К этому периоду относится возникновение серьёзные пороков развития сердца. Если развитие сердца останавливается до указанного первого внутриутробного периода, то эмбрион становится нежизнеспособным. Второй критический период наступает после рождения, когда после расправления лёгких и начала дыхания проходимость овального отверстия и артериального протока становится излишней. Чем раньше наступает отклонение от нормального развития, тем более существенным бывает дефект. Нарушение развития сердца в весьма ранней стадии обычно влечёт за собой сложные пороки сердца, сопровождающиеся стойким цианозом.

Этиология врождённых пороков сердца остаётся невыясненной. Играют роль генетические факторы (примерно у 10% больных), алкоголизм родителей, инфекции, перенесённые женщиной в ранней стадии беременности, особенно вирусные заболевания (грипп, краснуха), облучение. Наибольшую опасность для плода представляют инфекции в первые 2-3 месяца беременности (в первом триместре). Имеет значение возраст матери более 30 лет к моменту рождения ребёнка.

КЛАССИФИКАЦИЯ ВРОЖДЁННЫХ ПОРОКОВ ПО МАРДЕР

Нарушение гемодинамики Без цианоза С цианозом

Обогащение малого круга Открытый артериальный Комплекс Эйзенмен-

кровообращения проток.Дефекты межпре- гера. Транспозиции

дсердной перегородки. магистральных со-

Дефекты межжелудочко- судов. Общий арте-

вой перегородки. Ат- риальный ствол.

рио-вентрикулярные Синдром леводелён-

коммуникации ности

Обеднение малого круга Изолированный стеноз Болезнь Фалло.Три-

кровообращения лёгочной артерии куспидальная атре-

зия. Транспозиция

магистральных со-

судов со стенозом

лёгочной артерии.

Общий артериаль-

ный ствол (ложный)

Болезнь Эбштейна.

Обеднение большого круга Изолированный аорталь-

кровообращения ный стеноз.

Коарктация аорты

Без нарушения гемо- Истинная и ложная декс-

динамики тракардия. Болезнь То-

лочинова-Роже. Аномалия

положения сосудов.Сосу-

дистое кольцо

Фазы :

1 фаза - первичной адаптации

2 фаза - относительной адаптации

3 фаза - терминальная

НЕЗАРАЩЕНИЕ БОТАЛЛОВА ПРОТОКА

Незаращение артериального — Боталлова (L. Botallo, 1530-1600, итальянский хирург и анатом) протока. Артериальный проток соединяет левую ветвь ствола лёгочной артерии и дугу аорты. Он составляет 9, 2% всех врождённых пороков. Длина его обычно 10-20 мм, просвет 5-7 мм. В период утробной жизни кровь из лёгочной артерии протекает через артериальный проток в аорту. При рождении в связи с расправлением лёгких падает сопротивление в лёгочной артерии, снижается давление в лёгочной артерии, возрастает давление в аорте и изменяется направление тока крови через артериальный проток (из аорты в лёгочную артерию). Давление в обоих кругах быстро стабилизируется, и ток крови через артериальный проток быстро прекращается. Функциональное закрытие протока происходит в течение первых минут после рождения (с первым криком ребёнка), а анатомическое закрытие — в течение 4-8 недель после рождения.

Если артериальный проток остаётся открытым, то часть крови, выбрасываемой из левого желудочка в аорту, переходит в лёгочную артерию.

Сброшенная кровь вновь проходит через малый круг кровообращения и возвращается в левые отделы. Таким образом, артериальный проток функционирует в качестве артериально-венозного шунта. Тяжесть шунта несут на себе левое предсердие и левый желудочек, так как объём крови, поступающей в аорту, увеличивается на количество крови, сброшенной через проток в лёгочную артерию. В левые отделы сердца через лёгочный круг поступает кровь, вытекающая, с одной стороны, из правых отделов, с другой стороны — из аорты, откуда она сбрасывается через артериальный проток. Развивается гипетрофия левого желудочка. Сброс крови предъявляет чрезмерные требования ко всему лёгочному кровообращению. Отягощение лёгочного круга бывает тем значительнее, чем больше объём шунта.

При сбросе крови из аорты в лёгочную артерию цианоз у больных отсутствует. Если уровень давления в лёгочной артерии достигает давления в аорте или превышает его, то кровь может попадать из лёгочной артерии через артериальный проток в аорту, вследствие чего появляется цианоз.

Порок относится к факультативно цианотичным поражениям.

Клиническая картина зависит от величины шунта и степени отягощения сердца гемодинамическими нарушениями. Как было сказано выше, цианоз выявляется при сбросе крови из лёгочной артерии в аорту ( венозно-артериальный шунт ). При осмотре области сердца определяется приподнимающий верхушечный толчок. Может быть деформация грудной клетки над областью сердца (gibbus cordis). Пальпаторно верхушечный толчёк сильный, смещён вниз и влево. Во 2-3 межреберьях определяется систолическое и систоло-диастолическое дрожание.

Наиболее чёткие данные определяются при аускультации сердца. У больного выслушивается непрерывный или почти непрерывный систоло-диастолический шум, который бывает громким, дующим, шипящим. Его описывают как » шум кузнечных мехов «, шум волчка, мельничного колеса или поезда, проезжающего через туннель (шум туннеля, шум паровоза). Звук его бывает более грубым во время систолы и более мягким во время диастолы.

Шум лучше выслушивается во 2-3 межреберьях слева на некотором расстоянии от грудины, усиливается в горизонтальном положении больного. Шум распространяется на всю область сердца, в левую подмышечную впадину, в левую надостную область, в межлопаточное пространство, особенно влево от позвоночника. При развитии лёгочной гипертензии 2 тон над лёгочной артерией акцентуирован.

Рекомендуется оперативное лечение порока.

ДЕФЕКТ МЕЖЖЕЛУДОЧКОВОЙ ПЕРЕГОРОДКИ

Этот порок относится к наиболее частым врождённым аномалиям сердца и составляет 5-10% всех врождённых пороков сердца. Расположение и размеры ДМЖП бывают различными. Дефект может располагаться в верхнем отделе перегородки, в её перепончатой части. Такая локализация наблюдается приблизительно в 10% всех случаев этой аномалии. Гораздо чаще дефект лежит ниже, в мышечной части перегородки. Дефект в мышечной части перегородки бывает, как правило, незначительным, чаще всего 1/2-1 см в диаметре, причём его просвет уменьшается при сокращении мускулатуры во время систолы желудочков, так что указанный дефект, как правило, не оказывает какого-либо существенного влияния на гемодинамику. Дефекты перепончатой части перегородки имеют разную величину (1,5-3 см) и влияют на гемодинамику.

При небольших дефектах в мышечной части больные обычно жалоб не предъявляют, работают и живут до преклонного возраста. В литературе эту форму называют болезнь Толочинова-Роже. При высоко расположенных больших дефектах перегородки прогноз неблагоприятен.

Гемодинамика порока. После рождения ребёнка давление в левом желудочке выше, чем в правом, так что при каждой систоле кровь переходит из левого желудочка в правый (шунт слева — направо), Цианоз у больных отсутствует. При сбросе значительного количества крови может возникнуть расширение ствола и ветвей лёгочной артерии. При больших дефектах давление в системе лёгочной артерии может оказаться выше, чем в большом круге. В этих случаях сброс крови происходит из правого желудочка в левый и аорту. Тогда у больного может появиться цианоз, так что порок относится к порокам с факультативным цианозом.

При больших дефектах больные предъявляют жалобы на быструю утомляемость, сердцебиение, одышку при физической нагрузке. У детей раннего возраста развиваются частые пневмонии. При сбросе крови слева направо не отмечается ни цианоза, ни симптома «барабанных палочек». Цианоз, полицитемия и симптом «барабанных полочек» могут появиться в том случе, если сброс крови идёт справа налево.

При пальпации области сердца определяется приподнимающий верхушечный толчок или сердечный толчок. Может ощущаться систолическая пульсация в 3-4 межреберьях слева. Границы сердца умеренно расширены в обе стороны за счёт увеличения левого предсердия и желудочков, особенно левого. Расширена дуга лёгочной артерии. В 3-4 межреберьях слева определяется грубый систолический шум, занимающий всю систолу, практически закрывающий 1 тон, а иногда и 2 тон, причём шум во время систолы не нарастает и не ослабевает и резко прерывается в начале диастолы.

Шум из эпицентра проводится в обе стороны (по типу спиц колеса) в межлопаточное пространство и под левую лопатку. Шум лучше выслушивается в положении лёжа. 2 тон над лёгочной артерией усилен. При небольших дефектах межжелудочковой перегородки прогноз благоприятный, при больших — развивается сердечная недостаточность, и ребёнок может погибнуть в течение первых 3 месяцев жизни.

ТЕТРАДА ФАЛЛО Тетрада Фалло (E. L. Fallot, франц. врач, 1850-1911) включает стеноз лёгочной артерии в сочетании с дефектом межжелудочковой перегородки, декстрапозицией аорты и гипертрофией правого желудочка. Иногда может встречаться у взрослых, сопровождается цианозом с детства. Если имеется и дефукт межпредсердной перегородки — это пентада Фалло.

ДЕФЕКТ МЕЖПРЕДСЕРДНОЙ ПЕРЕГОРОДКИ Порок встречается у взрослых довольно часто - до 25% от всех врождённых пороков сердца.

Как правило, проявления порока возникают с 15-17 лет при возрастании физических нагрузок. Морфологическая картина вариирует от незначительной перфорации в овальной ямке до полного отсутствия межпредсердной перегородки.

Межпредсердные сообщения можно разделить на 2 группы : аномалии заращения овального отверстия, когда сохраняется его проходимость. В этих случаях, как правило, клапан овального отверстия не срастается своими краями с окончательной перегородкрй. Хотя овальное отверстие в анатомическом отношении и бывает открытым, всё же с функциональной точки зрения оно является закрытым до тех пор, пока давление в левом предсердии выше, чем в правом предсердии.

Вторая группа — это собственно дефекты межпредсердной перегородки. Клинически проявляются лишь те дефекты, диаметр которых достигает по крайней мере 1 см. Часто порок диагностируется в возрасте 20-40 лет. В тяжёлых случаях порок проявляет себя в детском и грудном возрасте.

Наиболее частой жалобой является одышка при физической нагрузке, сердцебиение. У детей отмечаются частые пневмонии в анамнезе.

Данные осмотра зависят от направления шунта. Если шунт направлен слева-направо, то цианоз отсутствует, если справа-налево, то выявляется резкий цианоз. Возможно наличие сердечного горба. Выявляется сердечный толчок и эпигатральная пульсация: пальпируется систолическое дрожание в 3 межреберье слева. При перкуссии — расширение правых отделов сердца. 1 тон ослаблен, акцент и раздвоение 2 тона над лёгочной артерией во 2 межреберье слева, шум Грехема-Стилла. Выслушивается грубый систолический шум во 2-3 межребеьях слева, у края грудины, проводится к левой ключице. Оптимальным для операции является возраст от 5 до 10 лет.

КОАРКТАЦИЯ АОРТЫ (COARCTATIO AORTAE) Коарктация аорты означает значительное сужение некоторой части аорты, чаще в области артериального протока, иногда в нижней грудной или брюшной аорте. Порок был описан Д. Морганом в 1961 году и составляет около 15% всех врождённых пороков сердца, у лиц мужского пола наблюдается чаще в 2 раза. Различают 2 типа коарктации аорты : детский или инфантильный тип, при котором артериальный проток открыт, и взрослый тип, при котором артериальный проток закрыт.

Гемодинамика порока. Механическое препятствие (коарктация) на пути кровотока в аорте ведёт к развитию двух режимов кровообращения. Выше препятствия АД повышено, сосудистое русло расширено, левый желудочек гипертрофирован. Ниже препятствия АД снижено, компенсация кровотока осуществляется благодаря развитию многочисленных путей коллатерального кровотока.

Клиническая картина. Приблизительно 20% больных в возрасте до 12 лет жалоб не предъявляют. У больных старшего возраста отмечаются жалобы на головные боли, сердцебиения, одышку, носовые кровотечения, похолодание нижних конечностей, слабость в ногах или перемежающуюся хромоту.

Основной симптом порока — это патологический градиент АД на верхних и нижних конечностях, на руках АД повышено, как систолическое до 200 200 мм рт. ст., так и диастолическое, а на ногах снижено и не определяется. Соответственно резко усилена пульсация сосудов шеи и ослаблена или не определяется пульсация сосудов нижних конечностей.

При осмотре обращает на себя внимание хорошо развитая грудная клетка, плечи и шея, в то время как нижние конечности относительно отстают в развитии. Иногда видна пульсация коллатеральных сосудов в межреберьях, что можно определить и пальпаторно, по межреберьям, начиная с 3-4 межреберья, особенно по боковым частям грудной клетки со спины. Верхушечный толчок смещён вниз и влево, усилен, (куполообразный). Определяется систолическое дрожание во 2-3 межреберьях. При перкуссии выявляется аортальная конфигурация сердца. 1 тон на верхушке ослаблен, 2 тон над аортой акцентуирован. Выслушивается грубый пансистолический шум во 2 межреберье справа, который проводится на сосуды шеи или в межлопаточное пространство.

Пульс на руках может быть нормальным, на ногах ослаблен или отсутствует. На рентгенограммах рёбер могут быть узуры за счёт развития коллатералей.

При благоприятном течении порока больные оперируются в 8-14 лет.

НЕДОСТАТОЧНОСТЬ КРОВООБРАЩЕНИЯ Сердце — мышечный мешок, обладающий пластичностью, Сократимостью, функцией акселерации и замедления ритма. Работает по типу механизма ауторегуляции. Маленький мышечный мешок в день проделывает работу более 7 тонн.

Для нормальной жизнедеятельности организма необходим непрерывный обмен веществ между клетками, межклеточной средой и кровью. Интенсивность этого обмена определяется активностью организма и условиями окружающей его среды. Транспорт питательных веществ и обмен продуктами метаболизма определяется активностью организма и условиями окружающей его среды. Транспорт питательных веществ и обмен продуктами метаболизма между отдельными органами осуществляется благодаря деятельности сердца. Меняя величину минутного объёма, здоровое сердце обеспечивает адекватное кровоснабжение органов как в условиях основного обмена, так и в условиях интенсивного физического труда.

Когда система кровообращения оказывается неспособной обеспечить кровоснабжение органов и тканей, адекватное их метаболическим потребностям, развивается недостаточность кровообращения. Таким образом, недостаточность кровообращения-это неспособность сердца обеспечить кровообращение, соответствующее метаболическим потребностям организма.

Она может быть постоянной и временной. Возникновение и длительность её существования определяется не величиной минутного объёма или метаболических потребностей организма, а степенью их соответствия.

Неспособность сердца обеспечить адекватное кровоснабжение органов и тканей вначале обнаруживается только во время физических нагрузок. В более тяжёлых случаях она наблюдается в покое. Первоначально недостаточность кровообращения проявляется повышением давления крови либо в левом предсердии и лёгочных венах (при левожелудочковой недостаточности), либо в правом предсердии и венах большого круга кровообращения (при правожелудочковой недостаточности). Позднее к этим нарушениям присоединяются внесердечные факторы: отёки, водянка полостей, морфологические изменения в органах, кахексия.

Фремингемские критерии сердечной недостаточности: большие и малые.

Большие критерии: пароксизмальная ночная одышка (orthopnoe), набухание шейных вен, застойные хрипы в лёгких, кардиомегалия, острый отёк лёгких, ритм галопа, гепато-югулярный рефлекс + (симптом Плеша), повышение ЦВД, удлиннение времени кровотока.

Малые критерии: отёки на голенях, ночной кашель, одышка при физической нагрузке, гепатомегалия, плевральный выпот, тахикардия более 100 в минуту.

Один большой и два малых критерия позволяют диагностировать сердечную недостаточность.

Острая недостаточность кровообращения бывает двух типов: левожелудочковая, проявляющаяся сердечной астмой и отёком лёгких и правожелудочковая с цианозом, набуханием шейных вен, отёками.

В зависимости от выраженности этих явлений хроническую недостаточность кровообращения по предложению Н. Д. Стражеско и В. Х. Василенко (1935) разделяют на 3 стадии.

1 стадия — начальная или скрытая НК, проявляющаяся только при физической нагрузке в виде одышки, тахикардии, утомляемости.

2 стадия диагностируется в тех случаях, когда гемодинамические признаки застоя крови с нарушением функции органов сохраняются у больного в течение более длительного времени. Её разделяют на стадии 2А, когда указанные нарушения кровообращения выражены умеренно, появляются после физического напряжения, и на стадию 2Б, когда нарушения гемодинамики (отёки, водянка полостей) выражены значительно резче и наблюдаются в покое.

3 стадия недостаточности кровообращения диагностируется в тех случаях, когда к выраженным нарушениям гемодинамики и водно-электролитного обмена присоединяются необратимые морфологические изменения во внутренних органах.

С 1935 года классификация Н. Д. Стражеско и В. Х. Василенко не пересматривалась, но значение её сохраняется до настоящего времени. Недостаточность кровообращения может развиться под влиянием нарушения сократительной способности самого миокарда и характеризуется уменьшением минутного объёма. Недостаточность кровообращения, протекающая с уменьшенным минутным объёмом, имеет место при клапанных пороках, перикардитах, хроническом лёгочном сердце.

Нормальный минутный объём отмечается при атрио-венозной аневризме, тиреотоксикозе, анемии, т.е. в этих случаях недостаточность кровообращения сопровождается гиперкинетическим синдромом: снижением периферического сопротивления, ускорением кровотока и нормальным или уведиченным минутным объёмом.

Нью-Иоркской ассоциацией кардиологов разработана классификация сердечной недостаточности, в которой выделяются 4 функциональных класса.

Класс 1 характеризуется минимальной степенью нарушения функции сердечной мышцы, её гипертрофией без признаков недостаточности, нормальным минутным объёмом сердца, отсутствием циркуляторных расстройств при наличии органической патологии сердца.

Класс 2 характеризуется дисфункцией миокарда, но нормальный минутный объём поддерживается за счёт резервных механизмов, что ведёт к увеличению левожелудочкового конечного диастолического давления, давления в лёгочной артерии и системного венозного давления, которые ещё больше возрастаю при физической активности. При этом появляются утомляемость, одышка, а минутный объём увеличивается недостаточно.

Класс 3 и 4 характеризуются дальнейшим нарастанием гемодинамических нарушений и клинических проявлений декомпенсации.

Классификация сердечной недостаточности по Н. М. Мухарлямову (1978):

По происхождению По сердечному Клинические Стадия

циклу варианты

Перегрузка давлением Систолическая Преимущественно 1:период А

левожелудочко- период Б

вая

Перегрузка объёмом Диастолическая Преимущественно 2:период А

правожелудочко- период Б

вая

Первично-миокарди- Смешанная Тотальная 3:период А

альная/метаболиче- Гиперкинетиче- период Б

ская ская

Коллаптоидная

С сохранённым

синусовым рит-

мом

Брадикардити-

ческая

СИНДРОМ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ В настоящее время повышенные цифры артериального давления встречаются у 23% населения. У лиц старше 60 лет — у 50%.

Различают симптоматическую артериальную гипертензию и гипертоническую болезгь. Симптоматическая артериальная гипертензия-это гипертензия, причинно связанная с заболеваниями или повреждениями некоторых органов, участвующих в регуляции артериального давления.

Классификация артериальных симптоматических гипертензий включает: почечные (паренхиматозные, реноваскулярные, врождённые аномалии почек), эндокринные, гемодинамические, нейрогенные и особые формы (солевые, медикаментозные).

Классификация артериального давления в зависимости от уровня артериального давления (Г. Г. Арабидзе, 1996)

Состояние Систолическое АД Диастолическое АД

в мм рт.ст. в мм рт.ст.

Норма

Основные жалобы больных с повышением артериального давления включают: боли и перебои в области сердца, головные боли, головокружения, снижение остроты зрения, мелькание пятен, кругов, мушек перед глазами, одышка при ходьбе. Левая граница сердца смещена вниз и влево. 1 тон на верхушке ослаблен, акцент 2 тона над аортой. Имеют место клинические проявления поражения мозга и почек. На электрокардиограмме - гипертрофия левого желудочка.

biofile.ru