симптомы, диагностика, лечение стеноза позвоночника с операцией и без – Травматологическое отделение – Государственная больница ЦКБ РАН

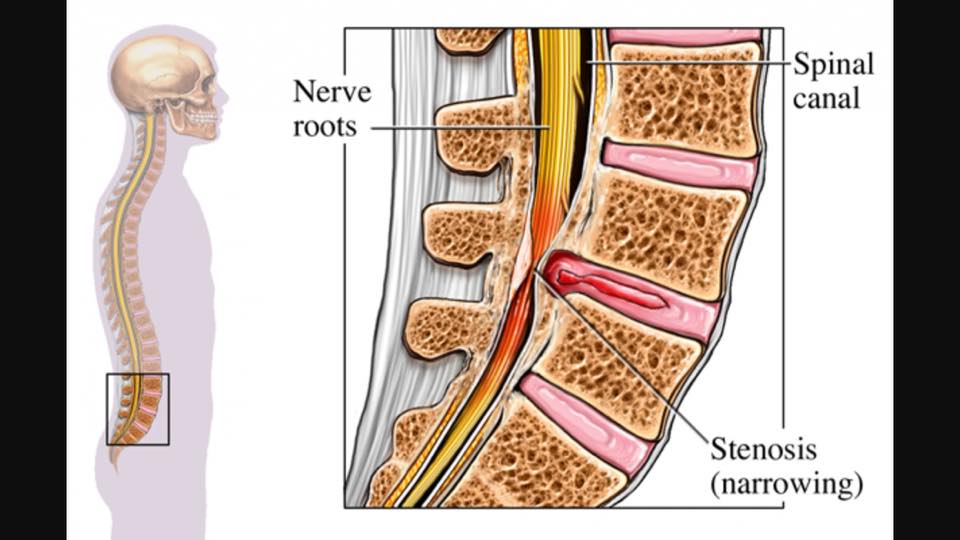

При стенозе позвоночного канала внутренний просвет позвоночного столба сужается, провоцируя стеснение и нарушение общей функциональности. Негативные последствия такого нарушения зависят от степени сужения, того, насколько резко сформировался стеноз, и в какой зоне он располагается. Последствием серьезных изменений становится инвалидность.

Сам о себе стеноз позвоночника не является самостоятельным заболеванием. Он наступает как осложнение других заболеваний и диагностируется только при наличии явных признаков. Если сужение незначительное, его трудно определить и точно диагностировать такое состояние можно только путем специального обследования.

Причины патологии

Основной причиной появления стеноза являются возрастные изменения. Они затрагивают мягкие и твердые ткани – как позвонки, так и связки, хрящевые диски. Мягкие ткани служат для амортизации, помогают позвоночнику находиться в свободном движении. Их износ может приводить к негативным изменениям. Среди причин, вызывающих стеноз позвоночного канала, можно отметить:

Мягкие ткани служат для амортизации, помогают позвоночнику находиться в свободном движении. Их износ может приводить к негативным изменениям. Среди причин, вызывающих стеноз позвоночного канала, можно отметить:

- Возрастные изменения.

- Солевые отложения.

- Появление межпозвоночной грыжи.

- Липома, эпидурит и другие патологии.

Обследование при патологии показывает неполное заполнение корешкового кармана контрастным веществом.

Признаки заболевания

Стеноз имеет несколько характерных признаков. В первую очередь нарушаются функции позвоночника и его тканей.

- В зоне повреждения возникает отек из-за нарушения функционирования тканей.

- Гипоксия – еще одно проявление. Она возникает потому, что ткани сдавливаются, и кислород с кровью не поступает в нужном объеме.

- Объем канала приходит в зависимость от положения тела.

Если лечение не наступает, проявления могут усугубляться, что приводит не только к инвалидности по причине выхода из строя позвоночника, но и к патологическим изменениям во всех органах и системах.

Симптомы заболевания

Первым симптомом, который отмечают пациенты, становится боль и дискомфорт. Это раннее проявление, которое возникает вследствие сдавливания сосудов и лишения их притока кислорода. При стенозе поясничного отдела пациенты отмечают следующие симптомы:

- Болезненные ощущения в области поясницы и ног.

- Прихрамывание, вызванное болью и скованностью.

Если терапия не будет начата вскоре после появления описанных симптомов, поражение затрагивает окружающие ткани и распространяется на спинномозговые нервы. В результате этого:

- Происходит нарушение чувствительности разных частей тела.

- Происходит мочеиспускание или опорожнение кишечника, которое пациент не может контролировать.

- Ослабевают мышцы, возникает гипотрофия.

Диагностика

Для постановки точного диагноза при стенозе позвоночника используется ряд исследований:

- Опрос пациента, определение жалоб и времени, прошедшего с начала их проявления.

- Проведение рентгенографического исследования позвоночника. Снимки делаются в двух проекциях – прямой и боковой. Это помогает сориентироваться и определить последующие диагностические мероприятия.

- КТ позвоночника – метод чрезвычайно информативный и безопасный. Компьютерная томография помогает точно определить участок локализации патологии, оценить состояние связок и костей.

- МРТ позвоночника — позволяет исследовать нервную ткань, один из самых современных методов диагностики.

Причины, провоцирующие стеноз

Патология развивается по ряду причин:

- Смещение позвоночных дисков после травмы.

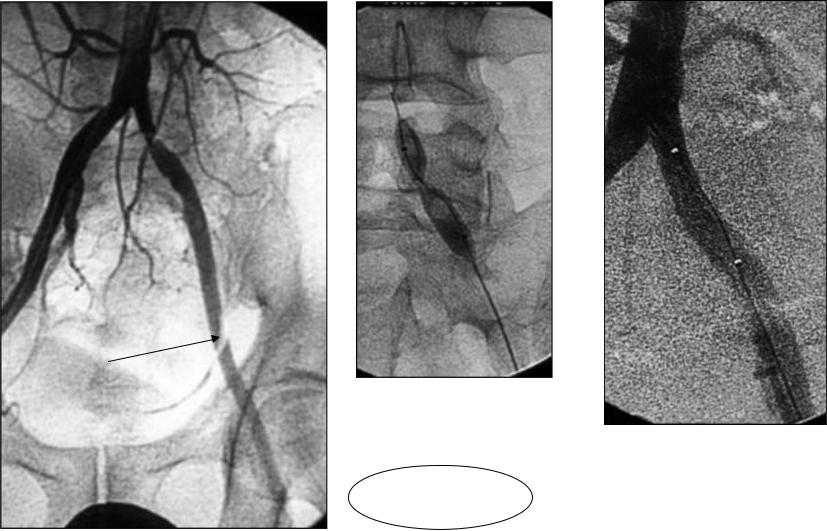

- Расслоение позвоночной артерии, нарушенная проходимость.

- Хронический остеохондроз.

- Болезни шеи и позвоночника.

- Значительные физические нагрузки (занятие спортом, тяжелая физическая работа).

Травмы и неправильное распределение веса при нагрузках являются наиболее частыми причинами развития стеноза. Первостепенным признаком заболевания становится боль в пояснице, которая отдает в левую сторону.

Первостепенным признаком заболевания становится боль в пояснице, которая отдает в левую сторону.

При постановке диагноза в первую очередь дифференцируется его врожденный и приобретенный характер. В первом случае, то есть при первичном стенозе, патология является врожденной, наследственной. Этот диагноз ставится редко, заболевание трудно поддается лечению. Чаще определяется вторичный, или приобретенный стеноз. Его провоцируют травмы и возрастные изменения, износ тканей. Самой частой локализацией является поясничная.

Виды спинального стеноза

Классификация стеноза ведется по показателю просвета позвоночника и другим показателям:

- Латеральный стеноз характеризуется уменьшением расстояния между позвонками.

- При сагиттальном есть изменения в канале.

- Относительный – просвет 12 миллиметров.

- Абсолютный стеноз диагностируется при величине просвета в один сантиметр.

Шейный стеноз

Возникает как следствие травм, дистрофии тканей. Развитие медленное, симптомы смазаны, что затрудняет диагностику на ранней стадии. Когда ситуация критическая, проблема решается только оперативным путем. Наиболее ярким симптомом становится боль в области поясницы. Провоцировать этот вид стеноза могут:

- Инфекции.

- Новообразования.

- Травмы.

- Артроз, артрит.

Стеноз грудного отдела

Этот участок позвоночника малоподвижен, поэтому симптомы зачастую смазаны, а изменения слабо выражены. В основном пациент ощущает боль в пораженной зоне, а также в органах, расположенных рядом – сердце, брюшина. В серьезных случаях может наступать потеря чувствительности и паралич.

Стеноз поясничной области

Это самый распространенный вид стеноза. Возникает вследствие возрастных изменений и влечет опасные для жизни осложнения. В начале развития патологии используется консервативное лечение, позже – операция. Признаком является боль, диагноз может быть определен только после обследования, так как боль в пояснице может свидетельствовать о множестве других патологий.

Признаком является боль, диагноз может быть определен только после обследования, так как боль в пояснице может свидетельствовать о множестве других патологий.

Самолечение и использование народных методов не только нецелесообразно, но и несет реальную угрозу здоровью и жизни пациента. Для проведения каких-либо манипуляций необходимо обследование в специализированной клинике.

Лечение стеноза

В зависимости от клинический картины может требоваться консервативное или хирургическое лечение. Если консервативное лечение возможно, применяются следующие методы:

- Прием препаратов, направленных на снятие симптомов. Это обезболивающие, противовоспалительные, стероидные препараты в виде таблеток или инъекций.

- Мануальная терапия, физиопроцедуры.

- Иглоукалывание.

Если используемые методы не дают ожидаемого эффекта, пациент продолжает чувствовать боль, онемение и прочие симптомы, требуется оперативное вмешательство.

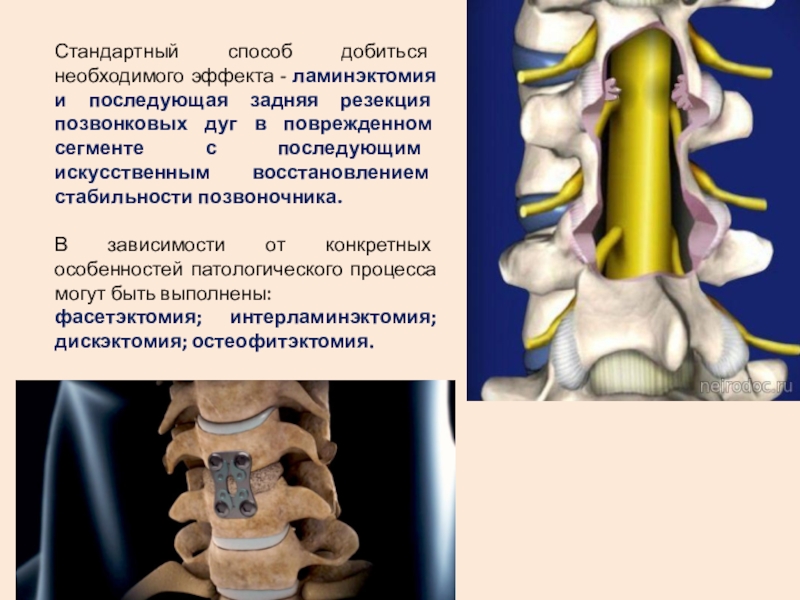

Для устранения стеноза могут проводиться операции нескольких типов:

- Стабилизация сегментов. Помогает восстановить правильное положение позвонков, останавливает поражение соседних отделов.

- Резекция. Часть дуги удаляется, прекращается сдавливание. Такая процедура приводит к потере нормальной стабильности позвоночника.

- Межостистая фиксация. Проводится установка специальных имплантов, которые стабилизируют позвоночник.

- Эндоскопическая фораминотомия. Операция малоинвазивная. Хирургическое вмешательство направлено на устранение компрессии корешков нервов и быструю ликвидацию патологического процесса. Восстановление проходит очень быстро.

- Микродисэктомия. Проводится для лечения стеноза шейного отдела. Операция малоинвазивная, с минимальным периодом восстановления.

Если патологический процесс сочетается с потерей стабильности позвоночника, целесообразно использование стабилизирующих систем.

При расчете стоимости лечения учитываются осмотры, консультации, используемые препараты, проведенные процедуры диагностического и терапевтического характера, перевязочные и другие материалы. В каждом случае сумма индивидуальна и рассчитывается в зависимости от компонентов.

Записаться на прием, чтобы пройти обследование и лечение у специалистов, можно по телефону или через сайт.

Стеноз позвоночного канала | Мереджи Амир Муратович

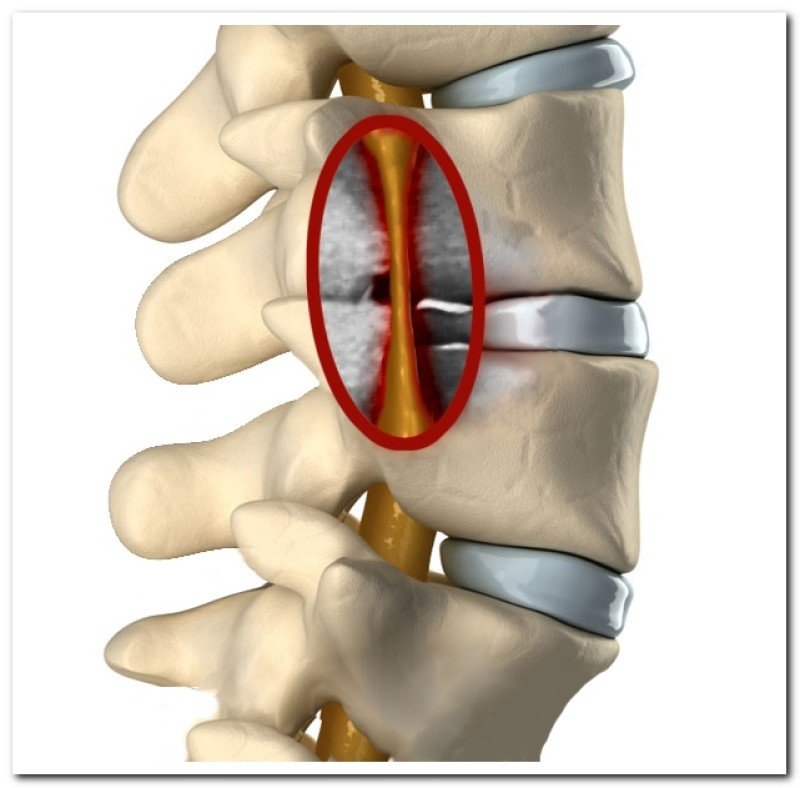

Стеноз позвоночного канала – хронический процесс, характеризующийся патологическим сужением центрального позвоночного канала, латерального кармана или межпозвонкового отверстия за счет вторжения костных, хрящевых или мягко-тканных структур в пространства, занимаемые нервными корешками, спинным мозгом или конским хвостом (North American Spine Society; 2007).

По анатомическим критериям различают:

1. Центральный стеноз – уменьшение расстояния от задней поверхности тела позвонка до ближайшей противоположной точки на дужке у основания остистого отростка (до 12мм – относительный стеноз, 10мм и меньше – абсолютный стеноз).

2. Латеральный стеноз – сужение корешковых каналов- латеральных рецессусов (карманов).

3. Фораминальный стеноз — сужение межпозвонкового отверстия

4. Экстрафораминальный стеноз — -сдавление выходящего корешка латеральнее межпозвонкового отверстия.

5. Комбинированный стеноз.

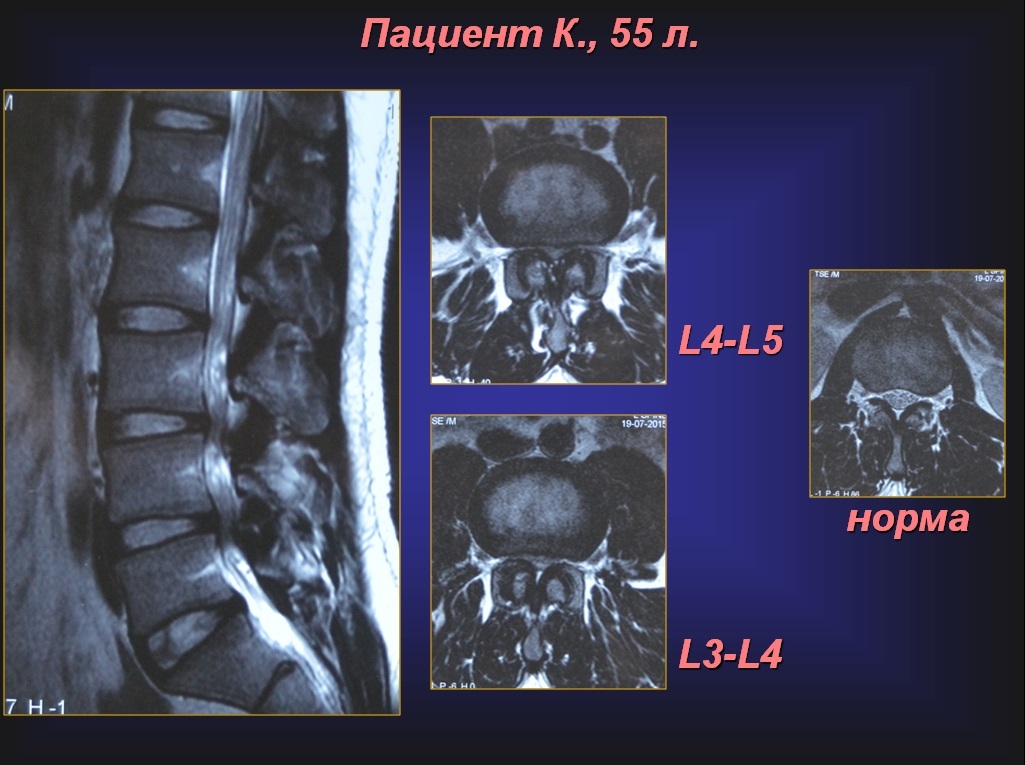

Классификация основанная на морфологическом состоянии дурального мешка и корешков спинного мозга на Т2-взвешанных изображениях МРТ поясничного отдела позвоночника в осевой плоскости. Классификация подразумевает деление стеноза на 4 класса, при этом 1-й класс делится на 4 подгруппы

Стеноз класса A: внутри дурального мешка ярко

видна спинномозговая жидкость (СМЖ), но ее р

аспределение является неоднородным.

A1: корешки расположены дорсально и занимают

менее половины площади дурального мешка.

A2: корешки расположены дорсально, в форме

подковы, касаясь твердой мозговой оболочки.

A3: корешки лежат сверху и занимают более

половины площади дурального мешка.

A4: корешки расположены в центре и занимаются

большую часть пространства дурального мешка.

Стеноз класса B: корешки занимают все

пространство дурального мешка. Некоторое

количество спинномозговой жидкости присутствует,

придавая структуре дурального мешка зернистость.

Стеноз класса C: нервные корешки не

обнаруживаются, дуральный мешок демонстрирует

однородный серый сигнал без видимого сигнала

спинномозговой жидкости. Позади обнаруживается

эпидуральный жир.

Стеноз класса D: в дополнении к тому, что

невозможно обнаружить нервные корешки не

визуализируется и эпидуральный жир позади.

Класс A определяется как отсутствие или

незначительный стеноз, B как умеренный стеноз,

C как тяжелый стеноз, и D как крайне тяжелый

стеноз.

Патогенез и патофизиология

К основным патофизиологическим механизмам развития симптомов дегенеративного стеноза и нейрогенной перемежающейся хромоты относят [Schatzker J, Pennal GF Spinal stenosis, a cause of cauda equina compression J Bone Joint Surg Br 1968 Aug. 50(3):606–18.18.]:

50(3):606–18.18.]:

1. прямая компрессия отдельных нервных корешков и конского хвоста остеофитами и мягко-тканными структурами;

2. нарушение венозного и лимфатического оттока в спинномозговом корешке, и, особенно, в его муфте; ишемия и демиелинизация нервных корешков;

3. повышение давления в субдуральном и эпидуральном пространствах.

Клиническая картина

Компрессия микрососудов поясничных нервных корешков, приводящая к их ишемии, является самым существенным фактором в развитии наиболее яркого синдрома стеноза позвоночного канала –синдрома нейрогенной перемежающей хромоты — т.е. боль, слабость и онемение в ногах, которые нарастают при длительной ходьбе или разгибании позвоночника и проходящие при остановке и приседании пациента.

Наиболее ранняя и частая жалоба – боль в пояснице и ногах. Она характерна для 85-90% пациентов со стенозом позвоночного канала. Боль в поясничном отделе, нередко двусторонняя, распространяется на ягодицы, бедра и далее к стопам. Вслед за этой болью пациенты отмечают присоединение утомляемости, слабости, боли и онемения в голенях и стопах. В ряде случаев они описывают свои ощущения со стороны нижних конечностей как жжение, судорожное сжатие, покалывание, «затекание», неопределенную усталость, скованность в бедрах и голенях. Физические нагрузки (ходьба, упражнения с участием ног, длительная вертикализация с гиперлордозом позвоночника) ведут к обострению заболевания. Нейрогенная (каудогенная) перемежающая хромота является наиболее характерным синдромом стеноза позвоночного канала. Ее отличают следующие клинические признаки

Вслед за этой болью пациенты отмечают присоединение утомляемости, слабости, боли и онемения в голенях и стопах. В ряде случаев они описывают свои ощущения со стороны нижних конечностей как жжение, судорожное сжатие, покалывание, «затекание», неопределенную усталость, скованность в бедрах и голенях. Физические нагрузки (ходьба, упражнения с участием ног, длительная вертикализация с гиперлордозом позвоночника) ведут к обострению заболевания. Нейрогенная (каудогенная) перемежающая хромота является наиболее характерным синдромом стеноза позвоночного канала. Ее отличают следующие клинические признаки

Боль в спине, возникающая при ходьбе и иррадиирующая в ноги по передней или задней поверхности бедер и голеней.

Боль, парестезии и дизестезии в ногах связаны с положением позвоночника, которое механически сужает позвоночный и невральный каналы или межпозвонковое отверстие (разгибание позвоночника, ходьба, особенно, вниз по лестнице, длительное нахождение в вертикальном положении).

Боль в спине, возникающая при ходьбе и иррадиирущая в ноги по передней или задней поверхности бедер и голеней

Боль, парестезии и дизестезии связаны с положением позвоночника и провоцируются разгибанием позвоночника, ходьбой

Боль уменьшается или исчезает в положении сидя, при сгибании или в положении на корточках в большей степени, чем при прекращении ходьбы.

Неврологические расстройства (слабость мышц, выпадение или снижение рефлексов, чувствительные расстройства) обостряются на фоне физической нагрузки

Нарушение функции тазовых органов

В отличие от дискогенной боли, сгибание или вертикализация не усиливает симптомы.

Диагностика

1. МРТ с высокой напряженностью магнитного поля (1,5 – 3,0 Тесла) – основной метод диагностики и нейровизуализации стеноза позвоночного канала.

2. Обзорная спондилография с функциональными пробами (прямая проекция в положении стоя прямо, с наклоном вперед и назад, боковая проекция в положении стоя).

3. Остальные методы диагностики, такие как компьютерная томография (КТ), КТ-милография, электронейромиография (ЭНМГ), селективная блокада межпозвонковых суставов (позволяет исключить фасеточный синдром), селективная трансфораминальная блокада корешка (позволяет выявить уровень поражения при многоуровневом поражении) проводятся индивидуально в зависимости от конкретной клинической ситуации и решаемой задачи.

Лечение стеноза позвоночного канала

Лечение позвоночного стеноза может быть консервативным и хирургическим.

Консервативное лечение спинального стеноза включает в себя назначение анталгических, сосудистых, противовоспалительных препаратов. При умеренно выраженных симптомах стеноза позвоночного канала эффективно консервативное лечение, которое включает в себя медикаментозную терапию, физиотерапию, массаж, а также эпидуральное введение стероидов.

Консервативное лечение стеноза позвоночного канала является недостаточно эффективным, так как приводит к улучшению самочувствия по данным разных авторов только у 32-45 % больных.

Хирургическое лечение

Практика показывает, что при обращении пациента с дегенеративным стенозом позвоночного канала разные специалисты предлагают различные варианты хирургического лечения.

Цель хирургического лечения – это уменьшение болевого синдрома, регресс неврологических расстройств и предотвращение неврологического ухудшения. Основной принцип хирургического вмешательства дегенеративного стеноза поясничного отдела позвоночника – это декомпрессия всех нервных структур связанных с развитием неврологической симптоматики минимально-возможным способом для данного пациента.

Основными вариантами хирургического лечения являются декомпрессия и/или, в зависимости от особенностей заболевания, ее сочетание со стабилизацией позвоночных сегментов с применением различных имплантатов.

Показанием к хирургическому лечению при наличии клинических симптомов и рентгенологически подтвержденных изменений принято считать неэффективность проводимой консервативной терапии в течение 3-4 месяцев.

Виды хирургического лечения спинального стеноза, проводимые мною:

1. Эндоскопическая поясничная фораминотомия при фораминальном стенозе

2. Эндоскопическая декомпрессия центрального стеноза

3. Эндоскопическая декомпрессия стеноза латерального рецессуса (кармана).

3. Моно- и билатеральная расширенная интраламинарная декомпрессия – резекция части дужки выше- и нижележащих позвонков, медиальной части фасеточных суставов, удалением желтой связки и декомпрессией нервных корешков.

4. Ипси- и контралатеральная («over the top») декомпрессия – односторонняя интраламинарная декомпрессия или гемиламинэктомия с резекцией части основания остистого отростка, и декомпрессией нервных корешков противоположной стороны над дорзальной поверхностью дурального мешка.

5. Фасетэктомия (удаление межпозвонкового сустава с резекцией перешейка) — преимущественно для формирования оперативного пространства с целью установки межтелового импланта, а так же при фораминальном стенозе.

Необходимость дополнения декомпрессии нервных структур межтеловой и транспедикулярной фиксации пораженного сегмента обуславливается:

Выявленной до операции нестабильностю позвоночного сегмента;

Сочетанием стеноза с нестабильным спондилолистезом;

В случае, когда при декомпрессии нервных структур резецировано более 50% межпозвонкового сустава с одной или двух сторон.

Спинальный стеноз

Стеноз поясничного отдела позвоночника

Стеноз позвоночного канала является заболеванием, включает сочетание сужения позвоночного канала согласно либо компьютерной томографии(КТ), либо магнитно-резонансной томографии(МРТ) либо рентгенографии позвоночника (спондилографии) и характерных клинических симптомов. При проведении МРТ лицам старше 60 лет отмечено, что 21 % из них имел рентгенологические признаки сужения позвоночного канала на поясничном уровне. Лишь треть (33 %) предъявляли характерные для стеноза жалобы.

Внедрение в широкую клиническую практику КТ и МРТ привело к значительному увеличению диагностики данной патологии.

Классификация

- По анатомическим критериям различают

- центральный стеноз — уменьшение расстояния от задней поверхности тела позвонка до ближайшей противоположной точки на дужке у основания остистого отростка

- латеральные стенозы — сужение корешкового канала и межпозвонкового отверстия до 4 мм и менее

- По этиологии различают

- врождённый или идиопатический стеноз; ахондроплазию

- приобретённый стеноз

- комбинированный стеноз — любое сочетание врождённого и приобретённого стеноза

Эпидемиология

Стеноз позвоночного канала на поясничном уровне является весьма распространённым заболеванием. Его частота резко возрастает у людей старше 50 лет и в данной возрастной группе составляет от 1.8 до 8 %. По данным датских авторов, стеноз поясничного отдела позвоночника встречается с частотой 272 случая на 1000000 населения в год. Ежегодно по поводу данной проблемы в скандинавских странах оперируется 9,7 на 100 000 населения.

Ежегодно по поводу данной проблемы в скандинавских странах оперируется 9,7 на 100 000 населения.

Этиология

Врождённый стеноз обусловлен анатомическими особенностями строения позвоночника у человека и проявляется

- укорочением дуги позвонков

- ахондроплазией (увеличение толщины дуги позвонка, укорочение ножки и уменьшение высоты тела позвонка)

- хрящевой и фиброзной диастематомиелией

Причины возникновения приобретённого стеноза различны. Основными являются:

- деформирующий спондилоартроз с гипертрофией межпозвонковых суставов, образованием краевых остеофитов

- оссифицированные грыжи межпозвонковых дисков

- гипертрофия и оссификация жёлтой связки

- болезнь Форестье (диффузный идиопатический гиперостоз ревматоидной природы)

- болезнь Бехтерева

- спондилолистез дегенеративно-дистрофического генеза

- ятрогенный стеноз — образование субарахноидальных спаек и/или послеоперационных рубцов

- «стальной стеноз» — внедрение металлических конструкций в просвет позвоночного или радикулярного канала

Центральный стеноз возникает за счёт патологических процессов в анатомических структурах формирующих позвоночный канал (в частности межпозвонковых дисках, межпозвонковых суставах, жёлтой связке, задней продольной связке), в котором содержатся спинномозговой мешок с включенными в него нервными корешками.

Латеральный стеноз может возникать в одной или нескольких из трёх анатомических зон: зоне входа (латеральном рецессусе), средней зоне и зоне выхода (межпозвонковом отверстии).

Патогенез

Патофизиологические механизмы, вызывающие развитие характерных жалоб, обусловлены сочетанием трёх групп факторов — повышения эпидурального давления, асептического воспаления и ишемии. Возникновение каждого из них обусловлено хроническим сдавлением нервно-сосудистых структур позвоночного канала.

За счёт хронической компрессии возникает несоответствие кровотока к нервным структурам позвоночного канала. Уровень поступающей крови снижается и соответственно возникает ишемия нервного корешка (при латеральном стенозе) и конского хвоста (cauda equina) (при центральном). При комбинированном стенозе наблюдается сочетание ишемии как конского хвоста, так и нервного корешка. Отмечено, что явления ишемии вызывают процессы демиелинизации, образование спаек между мягкой и арахноидальной мозговыми оболочками, развитие интерстициального фиброза и рубцово-спаечного эпидурита.

Потребность в кислороде возрастает при усилении биохимических процессов. Этим объясняется тот факт, что жалобы на боли в спине и/или ногах, слабость при стенозе позвоночного канала возникают при ходьбе.

Несоответствие объёма нервно-сосудистых структур объёму позвоночного канала вызывает повышение эпидурального давления и как следствие вызывает возникновение воспалительного процесса. Эпидуральное давление повышается при ходьбе, что вызывает продукцию эктопических нервных импульсов и проявляется возникновением болевых ощущений

При сгибании высота межпозвонкового отверстия увеличивается на 12 %, при разгибании уменьшается на 15 %. Этим объясняется характерная жалоба, которая состоит в регрессе боли вплоть до полного исчезновения при присаживании, нагибании. Более того, на основании этого симптома проводят дифференциальную диагностику между нейрогенной (при стенозе позвоночного канала) и сосудистой перемежающейся хромотой. Так, при нейрогенной перемежающейся хромоте в отличие от сосудистой человек может достаточно долго работать на велотренажере, не испытывают жалоб при длительном вождении автомобиля.

Стеноз позвоночного канала как следствие остеохондроза

Наиболее часто приобретённый стеноз позвоночного канала является последней 4-й стадией остеохондроза позвоночника. Её возникновение характеризуется тем, что на фоне нестабильности позвоночно-двигательного сегмента (3-я стадия остеохондроза) развиваются компенсаторные процессы направленные на его стабилизацию. К ним относятся разрастание костной ткани в виде остеофитов, артроз межпозвонковых суставов. Межпозвонковые суставы ограничивают как позвоночный канал, так и зоны входа нервного корешка, промежуточную зону и межпозвонковое отверстие. Соответственно разрастание межпозвонковых суставов приводит к сужению вышеуказанных анатомических образований и соответственно к развитию стеноза.

Клиника

При исследовании группы больных со стенозом позвоночного канала на поясничном уровне отмечено, что ведущими жалобами являются:

- боль в спине (95 %)

- синдром нейрогенной перемежающейся хромоты (91 %)

- радикулярная боль в одной или двух ногах (71 %)

- слабость в одной или двух ногах (33 %)

У больных, которые отмечали сочетание боли в ноге и пояснице 70 % отмечали одинаковую интенсивность боли в ноге и пояснице, у 25 % преобладала боль в ногах. В 58 % случаев боль имелась в одной ноге и в 42 % она была двусторонней. У большинства больных отмечалась радикулопатия нескольких нервных корешков. В основном боль при стенозе позвоночного канала распространяется в дерматомах L5 (91 %) и SI (63 %), реже в дерматомах L1-L4 (28 %).

В монографии Зозули Ю. А. и соавторов приведена таблица частоты встречаемости различных жалоб у больных со стенозом позвоночного канала.

|

Симптомы |

частота встречаемости % |

|

Люмбалгия (боль в пояснице) |

96 |

|

Нейрогенная перемежающаяся хромота |

92 |

|

Симптомы натяжения (Лассега, Вассермана и др.) |

75 |

|

Нарушение чувствительности в ногах |

63 |

|

Парезы в ногах |

59 |

|

Ишиалгия (боль в ноге) |

54 |

|

Гипотрофия мышц нижних конечностей |

43 |

|

Нарушения чувствительности в аногенитальной зоне |

21 |

|

Крампи икроножных мышц |

20 |

|

Нарушение функции тазовых органов |

14 |

Нейрогенная перемежающаяся хромота является патогномоничным симптомом, позволяющим ещё до проведения дополнительных методов обследования предположить наличие стеноза позвоночного канала. Для неё характерно появление боли при ходьбе, которая регрессирует при присаживании либо наклонении туловища вперёд. После этого человек снова может пройти определённую дистанцию до появления болезненных ощущений. В положении сидя больной может выполнять любую работу (велотренажёр, вождение автомобиля) без возникновения боли. Интенсивность нейрогенной перемежающейся хромоты оцениваается в расстоянии (метрах), которое может пройти человек до появления боли.

Диагностика

Диагноз стеноза позвоночного канала может быть установлен на основании сочетания клинических жалоб и сужения просвета позвоночного канала соответственно данным дополнительных методов исследования.

Сужение позвоночного канала (переднезадний размер менее 12 мм) может быть выявлено согласно магнитно-резонансной томографии, компьютерной томографии и рентгенографии (спондилографии) позвоночника.

Лечение

Лечение стеноза позвоночного канала может быть консервативным и оперативным.

Консервативное лечение

Консервативное лечение включает в себя назначение анталгических, сосудистых, противовоспалительных препаратов. Однако оно является недостаточно эффективным в лечении стеноза позвоночного канала, так как приводит к улучшению самочувствия у 32—45 % больных.

Хирургическое лечение

Хирургическое лечение стеноза позвоночного канала имеет ряд особенностей. Во-первых, имеется несколько типов операций применяемых при стенозе:

- декомпрессивная ламинэктомия

- установка стабилизирующих систем

- установка систем межостистой фиксации

Во-вторых стеноз, позвоночного канала часто сочетается с другими видами патологии позвоночника, такими как нестабильность и грыжи межпозвонковых дисков.

Декомпрессивная ламинэктомия

Декомпрессивная ламинэктомия включает в себя резекцию структур, которые приводят к сдавлению нервного корешка и/или конского хвоста (cauda equina) задним доступом, а именно остистого отростка. дуг позвонков, жёлтой связки, межпозвонковых суставов.

В историческом аспекте декомпрессивная ламинэктомия была первым типом операций, применяемых для лечения стеноза позвоночного канала.

В то же время проведение декомпрессивной ламинэктомии имеет целый ряд недостатков, которые приводят к её недостаточной эффективности. Так вследствие данной операции происходит удаление тех структур, которые формируют третью опорную колонну позвоночника по Денису или вторую опорную колонну позвночника по Holdsworth. Результатом в большом количестве случаев становится развитие нестабильности позвоночника, что приводит к неудовлетворительным результатам лечения, синдрому неудачно оперированного позвоночника. Различные источники указывают на 13—43 % риск развития нестабильности после проведения декомпрессивной ламинэктомии.

Недостаточная эффективность декомпрессивной ламинэктомии, вследствие развития нестабильности позвоночника, привела к её дополнению во многих случаях стабилизирующими операциями.

Стабилизирующие операции

Сторонники фиксации позвоночника после ламинэктомии ссылаются на биомеханические данные. Обнаружено, что ламинэктомия приводит к увеличению объёма движения при флексии на 16 % (Р < 0,05), экстензии на 14 % (Р < 0,04) аксиальной ротации на 23 % (Р < 0,03). При флексии натяжение фиброзного кольца диска после интерламинарной декомпрессии увеличивается на 20 %, а после ламинэктомии на 130 %.

Дополнение декомпрессивной ламинэктомии системами стабилизации (передними или задними) значительно улучшило результаты хирургического лечения стеноза позвоночного канала.

В то же время применение стабилизирующих систем не лишено недостатков. Кроме возможных осложнений, во время их установки, возникают нарушения биомеханики соседних со стабилизируемыми позвоночно-двигательных сегментов, которые проявляются их гипермобильностью. Это в свою очередь приводит к развитию, так называемой «болезни смежного уровня». Она включает в себя развитие спондилолистеза, стеноза позвоночного канала, переломов, сколиоза.

Недостаточная эффективность декомпрессивной ламинэктомии за счёт развития нестабильности позвоночника, развитие «болезни смежного уровня» при дополнении декомпрессии установкой стабилизирующих систем привело к поиску альтернативных методов хирургического лечения стеноза позвоночного канала.

Системы межостистой фиксации

Концепция динамической стабилизации основывается на том, что пусковым механизмом стеноза позвоночного канала является уменьшение высоты межпозвонкового диска вследствие дегенеративных изменений, что в свою очередь, обусловливает перераспределение осевой нагрузки с передних опорных столбов на задние (до 70 %). Использование динамической межостистой фиксации обеспечивает снижение нагрузки на задние опорные столбы и расширение площади позвоночного канала, что способствует уменьшению или исчезновению люмбалгического синдрома, обусловленного фасет-синдромом.

Техника установки систем межостистой динамической фиксации заключается в проведении задней декомпрессии (системы Cophlex, DIAM, WALLIS), с последующей установкой в межостистый промежуток имплантатов, которые с одной стороны восстанавливают заднюю опорную колонну (по Денису) позвоночника, а с другой сохраняют возможность сгибания и разгибания как в оперируемом так и в смежных позвоночно-двигательных сегментах.

Эффективность оперативных вмешательств по поводу стеноза позвоночного канала, в которых совмещены микрохирургическая декомпрессия и динамическая межостистая стабилизация, составляет 87 %, они позволяют значительно сократить сроки восстановления трудоспособности.

Особенностью систем межостистой динамической фиксации является возможность осуществление как сгибания, так и разгибания в позвоночно-двигательном сегменте, что предотвращает развитие у больных «болезни смежных уровней»

При установке имплантатов в межостистый промежуток также уменьшается нагрузка на межпозвонковые суставы, происходит аксиальная декомпрессия корешков вследствие увеличения высоты межпозвонковых отверстий. Уменьшение нагрузки на суставы способствует релаксации связочного аппарата

Противопоказанием к применению межостистой динамической стабилизации является нестабильность в позвоночно-двигательном сегменте. Поскольку они стабилизируют лишь задние опорные столбы (по Денису), то их лечебный эффект при данной патологии оказывается недостаточным.

На данный момент в медицине используются следующие системы межостистой динамической фиксации — Coflex (Co-promotes flexion) — синоним U-имплантат, DIAM (Device for Intervertebral Assisted Motion), Wallis (Wall Inter Spinously placed), X-Stop (eXtension Stop), In-Space и Aperius.

Особенности хирургического лечения стеноза сочетающегося с нестабильностью

При сочетании стеноза позвоночного канала с нестабильностью позвоночника применение лишь декомпрессии или систем межостистой динамической фиксации неприемлемо, так как вызовет нарастание нестабильности и ухудшение самочувствия больного.

При нестабильности в сочетании со стенозом позвоночного канала методом выбора является применение стабилизирующих систем (как передних, так и задних)

Особенности хирургического лечения стеноза позвоночного канала в сочетании с межпозвонковыми грыжами

Сужение позвоночного канала приводит к тому, что появление даже небольшой по размерам протрузии межпозвонкового диска переводя состояние субкомпенсации в декомпенсации. Резкое нарастание клинических проявлений, вызванных грыжей межпозвонковых дисков свидетельствует о сочетании её с сужением позвоночного канала.

Данное сочетание требует проведения микродискэктомии, особенностью которой является широкая резекция костных структур (межпозвонкового сустава, полудуги позвонка) вызывающих сужение позвоночного канала.

Абсолютный стеноз позвоночного канала: симптомы, лечение

Сужение просвета в канале позвоночного столба называют стенозом. Заболевание может быть врожденным либо приобретенным, вызванным патологией внутри канала, деформацией дисков, структур костей. Абсолютным стенозом позвоночного канала называют процесс, при котором происходит уменьшение спинномозгового пространства до критических величин. Корешки нервов испытывают давление от сжатия, проявляется неврологическая симптоматика – боль, снижение чувствительности, нарушения полноценного функционирования органов.

Что такое абсолютный стеноз позвоночного канала?

Болезнь характеризуется сужением центрального канала до размера 4-10 мм. Болезнь сопровождается сильными неврологическими синдромами. Консервативное лечение приносит мало пользы, поэтому показана операция.

Абсолютный и относительный стеноз позвоночного канала: разница

Относительный и абсолютный стеноз позвоночного канала различают в зависимости от степени сужения. В случае относительного сужения сохраняется отверстие 10-12 мм. При данной степени абсолютного стеноза размер просвета составляет, как правило, менее 10 мм, он может сужаться до 3 мм. Если относительная форма протекает без симптомов, то абсолютное сужение сопровождается множеством проблем: неврологическими отклонениями, болезненностью, параличом.

Причины заболевания

Провоцирующим фактором является наличие наростов на костях, артроза, онкологии и других патологических состояний. Заболевание может возникнуть вследствие травмы. Присутствие патологий дистрофического и дегенеративного характера в позвоночнике у пожилых людей также приводит сужению позвоночного канала.

Симптомы

Проявления заболевания зависят от локализации, а также от причин и прогрессирования болезни. Абсолютный стеноз позвоночного канала на уровне L4-L5 сопровождается ощущением тупой, постоянной боли в ягодичной зоне и внизу спины. Во время приседаний и наклонов вперед болезненность уменьшается. Наблюдается снижение чувствительности в ногах. При уровне L5 S1 зачастую выпячивается межпозвоночный диск, что сопровождается болезненным ощущением в пояснице и ноге. Боль идет по направлению седалищного нерва: от ягодичной области к пальцам стопы.

Шейный отдел

Абсолютный стеноз позвоночного канала сопровождается ослаблением рук вплоть до паралича. Сопутствующей симптоматикой являются «бегающие мурашки» по рукам и плечам, онемения. По причине сильного сдавливания спинного мозга наблюдается:

- затруднение дыхания;

- паралич тела от шеи и ниже;

- снижение чувствительности тела от шеи и ниже.

Грудной отдел

В грудном отделе канал позвоночного столба узкий, но он закрыт ребрами и практически неподвижен, риск давления на спинной мозг минимизирован. Проявления абсолютного стеноза позвоночного канала сводятся к:

- болям, отдающим в область живота и сердце;

- параличу и снижению чувствительности ниже патологии;

- парестезии рук, груди;

- проблемам в работе органов.

Поясничный отдел

Абсолютный стеноз позвоночного канала в поясничном отделе более распространен, чем в шейном и грудном. Причиной этого является давление, которое испытывает поясница. Симптоматика включает:

- боли постоянного характера или приступообразные, отдающие в ягодицы или бедро;

- прострелы в пояснице;

- снижение чувствительности ног, слабость;

- невозможность ходьбы;

- паралич тела ниже пораженной зоны;

- проблемы с работой мочевого пузыря, прямой кишки, половых органов.

Диагностика

Патология довольно распространена среди людей старшего возраста, чаще локализована в поясничном отделе. При неврологическом осмотре врач-невролог предварительно определяет уровень поражения. Для точной постановки диагноза используют инструментальные исследования. Во многих случаях сужение выявляют при обследовании других органов. Благодаря использованию современных методов диагностики, заболевание диагностируют, когда стеноз находится на относительной стадии. Применяют рентгенографию, а также миелографию, с введением в канал контрастирующего вещества. Методы КТ и МРТ не дают облучения, позволяют выявить причину патологического сужения и определить степень стеноза на разных уровнях.

Хирургическое лечение абсолютного стеноза

Лечение критической стадии стеноза подразумевает использование хирургических методов. Операцию нельзя откладывать, чтобы исключить отмирание нервных клеток, приводящее к инвалидности. При абсолютном стенозе позвоночного канала выполняют:

- дискэктомию – удаление межпозвонкового диска полностью или его части;

- ламинэктомию – освобождение канала посредством удаления части дуги (операция показана при травмах).

Стеноз — позвоночного канала поясничного, грудного и шейного отдела

24 Сентябрь 2019 36191Стеноз или патологическое сужение позвоночного канала – опасное заболевание, часто сопровождающее межпозвоночные грыжи и другие патологии позвоночника. Он провоцирует сильные боли в спине, парезы и параличи, а стеноз позвоночного канала на поясничном уровне может вызывать нарушения работы тазовых органов и сопровождаться непроизвольной дефекацией и мочеотделением.

Болезнь серьезно снижает качество жизни и грозит развитием тяжелых осложнений. В короткие сроки она может приводить к возникновению компрессионной миелопатии и миелорадикулопатии. Поэтому при возникновении симптомов стеноза лечение нужно начинать незамедлительно.

Виды стеноза позвоночного канала

Существует несколько классификаций заболевания. В основу основной легло изменение сагиттального размера спинномозгового канала. Выделяют:

- Абсолютный стеноз позвоночного канала – диагностируется при его сужении до 10 мм, а площади до 75 кв. мм. Это неизменно сопровождается компрессией нервных корешков конского хвоста.

- Относительный – размер спинномозгового канала составляет не менее 12 мм, площадь – до 100 кв. мм. Признаки относительного стеноза позвоночного канала проявляются при присоединении другого фактора, провоцирующего сдавление нервных окончаний.

Возможно сочетание абсолютного и относительного стеноза позвоночного канала поясничного и шейного отдела. В таких ситуациях говорят о смешанной форме патологии.

В зависимости от расположения участка сужения различают латеральный и центральный стеноз. В первом случае наблюдается уменьшение корешковых каналов до 4 мм, во втором же происходит сокращение расстояния от задней поверхности тела позвонка до расположенного напротив него основания остистого отростка.

Также различают врожденную и приобретенную форму заболевания. Первая возникает в результате воздействия инфекционных и токсических факторов во время внутриутробного развития плода на 3–6 неделе. В таких ситуациях чаще диагностируется умеренно выраженный центральный стеноз позвоночного канала.

Приобретенный или вторичный имеет место при:

- травмах;

- дегенеративно-дистрофических изменениях межпозвоночных дисков и фасеточных суставов;

- спондилолизстезе;

- уплотнении желтых связок;

- болезни Бехтерева;

- перенесении операций на позвоночнике;

- опухолевых процессах и пр.

Вторичный дегенеративный стеноз позвоночного канала может быть как абсолютным, так и относительным. Чаще он формируется в пояснично-крестцовом отделе позвоночника на уровне L5–S1. В зависимости от причины его развития и сопутствующих признаков выделают дискогенный, дискоартрогенный и т. д.

Точное определение вида патологии с помощью МРТ-исследования позволяет выбрать лучший вариант лечения и методику проведения операции. Для получения полной картины больным также назначается рентгенография и КТ.

Пройти полноценную диагностику заболевания на оборудовании последнего поколения взрослые и дети могут у специалистов «SL Клиника». Вертебролог подробно разъяснит результаты диагностики и при необходимости подберет оптимальную тактику лечения обнаруженных нарушений. Поскольку наши неврологи, травматологи — ортопеды и нейрохирурги работают в тесном сотрудничестве, наши пациенты полностью защищены от диагностических ошибок и при возникновении показаний к хирургическому лечению будут немедленно проконсультированы о возможных вариантах его проведения, последствиях и рисках.

Методы лечения

Лечение стеноза позвоночника может проводиться консервативным или хирургическим путем. Но неумолимая медицинская статистика свидетельствует о том, что только у 32–45 % больных наблюдается положительная динамика на фоне применения лекарственных препаратов, физиопроцедур и ЛФК. Но и в таких ситуациях лечение стеноза без операции не приводит к выздоровлению, а лишь способствует незначительному улучшению состояния, особенно если диагностирован стеноз левого или правого корешкового канала L5–S1 или другого сегмента.

Консервативная терапия включает:

- прием индивидуально подобранных препаратов из группы НПВС, миорелаксантов, витамин, средств для улучшения кровотока, хондропротекторов и т. д.;

- блокады с анестетиками;

- инъекции кортикостероидов;

- фонофорез;

- магнитотерапию;

- СМТ-терапию;

- ЛФК.

Поэтому сегодня единственным способом избежать развития осложнений и добиться полного устранения неприятных симптомов является хирургическое лечение. Операция при стенозе призвана в первую очередь устранить те факторы, которые привели к сдавлению спинного мозга и его нервных корешков. С этой целью выполняются декомпресионные операции. В ходе них удаляется провоцирующая стеноз канала грыжа диска или дужки позвонков. При необходимости выполняется стабилизация позвоночника, чтобы зафиксировать позвонки в анатомически правильном положении и избежать их смещения в дальнейшем, т. е. не допустить рецидив.

Декомпрессионные вмешательства

Изначально применяются декомпрессионные вмешательства для устранения эффекта сдавливания позвоночного канала. Сегодня в арсенале спинальных хирургов присутствует 3 типа методик, которые применяются при грыже диска со стенозом, в том числе L5-S1:

- Классическая дискэктомия – операция, подразумевающая удаление всего межпозвоночного диска через разрез величиной до 10 см. Она показана при передней компрессии спинного мозга грыжевым выпячиванием межпозвоночного диска, в том числе если присутствует 2 грыжи и стеноз. Хотя существуют более щадящие методики удаления патологического образования, открытая дискэктомия не оставляет шансов для их повторного формирования на том же участке позвоночника, что полностью устраняет риск рецидива заболевания. На место удаленного диска устанавливается титановый имплантат (кейдж), обеспечивающих надежную поддержку позвонков.

- Микрохирургическая дискэктомия – хирургическое вмешательство преследует те же цели, что и открытая операция, но осуществляется специальными инструментами через миниатюрный разрез, длина которого не превышает 3 см. Поэтому после нее пациенты восстанавливаются легче и быстрее. Но микрохирургическая дискэктомия не позволяет произвести фиксацию позвонков системами передней стабилизации, что необходимо, когда стеноз и грыжа позвоночника взаимосвязаны.

- Декомпрессионная ламинэктомия – эта операция применяется при задней компрессии спинного мозга. Она заключается в частичном удалении дуг позвонков в области поражения с последующей стабилизацией позвоночного столба специальными конструкциями.

В медицинском центре «SL Клиника» проводятся все виды хирургических вмешательств. Одни из лучших в Москве спинальных хирургов способных выполнить операции любой степени сложности, а наличие современного оборудования дает возможность не только предварительно точно оценить все риски и потенциальную пользу каждой процедуры, но и произвести ее с точной аккуратностью.

Стабилизирующие вмешательства

После того как будет снята компрессия спинного мозга хирурги должны зафиксировать позвоночник в физиологическом положении и создать оптимальные условия для правильного распределения нагрузки во время физической работы. В зависимости от локализации сужения могут использоваться:

- Системы, стабилизирующие передние опорные столбы – представляют собой кейджи с костной крошкой.

- Системы задней стабилизации – применяются для неподвижного соединения тел позвонков, титановые конструкции для транспедикулярной фиксации.

Оба варианта стабилизирующих систем считается оптимальным вариантом лечения заболевания. Межтеловые кейджи позволяют надежно крепить переднюю колонну позвоночного столба и предотвратить рецидив заболевания, а тренспедикулярные импланты надежно стабилизируют позвоночник не позволяя ему смещаться.

Так же применяют специальные системы динамической стабилизации. Существует несколько видов таких конструкций, каждая из которых имеет свою строго ограниченную область применения. Это:

- Межостистые U-имплантаты – системы такого рода созданы для динамической фиксации остистых отростков поясничного отдела, в том числе стеноз позвоночного канала на уровне L3–L4, L4–L5 может выступать показанием для их установки. U-система позволяет незначительно снизить нагрузку на задние опорные столбы и увеличить площадь позвоночного канала, благодаря чему купируются боли, спровоцированные спондилезными суставами позвонка.

- Система транспедикулярной фиксации с нетиноловыми стержнями – так же показана для установки в поясничном отделе позвоночника для надежного соединения тел смежных позвонков. Такая система дает возможность сохранить большой объем движений, благодаря чему двигательные способности практически не ограничиваются.

- Имплантат межтеловой динамический – предназначен для установки на место удаленного диска, когда диагностирован стеноз позвоночного канала шейного или поясничного отделов позвоночника. Его конструктивные особенности позволяют сохранить достаточно хороший объем движений.

Их недостатком можно считать невозможность применения при нестабильности позвоночника, так как они не обеспечивают выраженный лечебный эффект и неспособны удерживать позвонки в нужном положении.

Так же со временем их подвижность утрачивается.

Декомпрессионная операция на шейном отделе

При стенозе позвоночного канала шейного отдела симптомы практически отсутствуют. Они начинают проявляться на запущенных стадиях заболевания в виде:

- сильных болей в шее с одной или обеих сторон, иррадиирущих в плечи, лопатки, руки и затылок;

- болезненных спазмов во всем теле;

- появления онемения и слабости в руках при движениях шеей;

- присутствия ощущения «мурашек» на коже верхних конечностей;

- нарушения дыхания при локализации патологии на уровне С3–С4.

Хирургическое лечение стеноза позвоночного канала шейного отдела проводится через передний или задний доступ. Выбор зависит от характера сложившейся ситуации и наличия сопутствующих патологий шеи.

Операция по устранению стеноза позвоночного канала шейного отдела передним доступом предполагает выполнение разреза на фронтальной поверхности шеи. Она выполняется из микрохирургического доступа и не травматична, требует высокого уровня мастерства от вертебролога . Обычно хирург пытается сделать его в естественной кожной складке, чтобы со временем послеоперационный рубец стал незаметным.

Показаниями для такого вида вмешательства являются:

- кифоз;

- точно определенная на МРТ передняя компрессия;

- серьезная нестабильность позвоночника;

- дегенеративный стеноз позвоночного канала шейного отдела, охватывающий более 2-х позвонков.

Суть лечения стеноза шеи состоит в проведении дискэктомии и спондилодеза. После удаления межпозвоночного диска на его место устанавливается межтеловой имплантат который надежно удерживает позвонки.

Операции с задним доступом отличаются так же малотравматичностью и поэтому они безопасны в опытных руках. Предпологается выполнение ламинэктомии или ламинопластики, при наличии показаний также может проводиться спондилодез, а стабильность позвоночника обеспечивается установкой подходящих конструкций.

Показаниями для проведения операции задним доступом выступают:

- подтверждение результатами МРТ задней компрессии;

- конгенитальный стеноз;

- шейный кифоз;

- обнаружение остификации задней или передней продольной связки.

Традиционно все манипуляции проводятся через задний доступ при диагностировании остеопороза, недостаточности связочного аппарата или риске развития псевдоартроза.

Декомпрессионные операции при стенозе на поясничном отделе

Признаки стеноза позвоночного канала поясничного отдела заключаются в возникновении постепенно усиливающейся боли в спине и ногах. Изначально они проявляются при ходьбе или физической работе, но впоследствии могут сохраняться и в состоянии покоя. Дискомфорт не имеет четкой локализации, поэтому больные часто описывают его как неприятное ощущение в ногах. Ноги ломят особенно ночью. Появляется симптом беспокойных ног.

Также симптомы стеноза позвоночного канала поясничного отдела могут проявляться:

- нарастанием слабости в ногах при ходьбе;

- хромотой, заставляющей больного остановиться и присесть;

- наступлением облегчения после сгибания ног в коленях и тазобедренных суставах, наклонах вперед;

- онемением, появлением «мурашек» в ногах;

- нарушением функции тазовых органов, что проявляется внезапными позывами к мочеиспусканию или дефекации, снижением потенции у мужчин.

До разработки и введения в спинальную практику систем стабилизации позвоночника, лечение стеноза позвоночного канала поясничного отдела осуществлялось путем проведения декомпрессионной ламинэктомии без фиксации. На сегодняшний день декомпрессивная операция в сочетании с фиксацией позвонков задними или передними системами стабилизации является золотым стандартом.

При стенозе позвоночного канала поясничного отдела операция чаще всего проводится с использованием систем транспедикулярных. Благодаря их установке удается добиться высокой функциональности прооперированной области и значительно сократить период реабилитации.

В пользу таких систем свидетельствуют и статистические данные. Согласно им, центральный и латеральный позвоночный стеноз поясничного отдела с 90% эффективностью поддается лечению путем задней декомпрессии с последующей стабилизацией.

Лечение осложненного стеноза

Наиболее часто встречаемым сопутствующим заболеванием является нестабильность позвоночника. В таких ситуациях применение лишь систем межостистой фиксации или декомпрессионных вмешательств невозможно. Это приведет к усилению расшатывания позвонков и ухудшит состояние больного. В подобных ситуациях могут применяться исключительно системы передней и задней стабилизации.

Если у пациента диагностирована грыжа L5-S1 и стеноз позвоночного канала или выпячивание в другом сегменте, «золотой стандарт» лечения включает 2 этапа:

- Выполнение микродискэктомии или открытой дискэктомии в сочетании с установкой транспедикулярных имплантов.

- Стабилизация позвоночника титановым кейджем.

При своевременном проведении операции пациенты имеют высокие шансы на полное выздоровление и возвращение к полноценной жизни.

Особенности реабилитации

При завершении хирургического вмешательства пациентам разрешается подниматься на ноги в тот же день или на следующее утро. При нормальном течении восстановительного периода выписка из стационара осуществляется через 3–4 суток. Каждый пациент получает подробные рекомендации от врача, точное следование которым является залогом получения максимально выраженного эффекта от проведенных операций.

Всем пациентам рекомендовано:

- в течение всего периода реабилитации не поднимать ничего, тяжелее 3 кг;

- важно избегать вибрации, встрясок, резких движений, поворотов, однообразных движений;

- недопустимы серьезные физические нагрузки ;

- легкая бытовая работа разрешена, но при возникновении болей, слабости или других симптомов стоит обратиться к лечащему врачу;

- по рекомендации врача необходимо приступить к выполнению специальных упражнений и в дальнейшем регулярно заниматься ЛФК под руководством реабилитолога;

- через 4 недели после оперативного вмешательства следует начинать заниматься плаванием.

В среднем длительность восстановительного периода составляет 6–8 недель. Точное выполнение всех врачебных рекомендаций позволяет сократить его и ускорить возвращение пациента к привычному образу жизни.

Дети

Дети, не менее взрослых, подвержены заболеваниям позвоночника. Примерно в 6% случаев диагностирования стеноза он имеет врожденную природу. В остальных ситуациях сужение спинномозгового канала возникает вследствие дегенеративных изменений и травм. Особенности анатомии детского организма обуславливают возможность развития патологии даже в результате падения с высоты собственного роста на колени или при кувырке.

Поэтому нередко при исследовании ранее абсолютно здоровых детей, с недавних пор жалующихся на кратковременную слабость в ногах, обнаруживался стеноз позвоночного канала L4–S1. Также нередко заболевание провоцирует сколиоз и спондилез.

Основная трудность в лечении детей состоит в ранней диагностике нарушения. Поскольку они не всегда могут точно описать, что их беспокоит, или не придают тревожным симптомам должного значения, родители могут долгое время не подозревать о развитии заболевания. Часто направление на МРТ пациенты получают после выполнения ряда других исследований, проводимых по поводу возникающей хромоты или других проявлений патологии.

Лечение стеноза у детей осуществляется силами консервативной терапии. В случае ее неэффективности или угрозе развития осложнений требуется помощь хирургов. При легких формах безоперационное лечение часто дает неплохие результаты, но присутствие деформаций позвоночного столба практически всегда требует проведения хирургических вмешательств. Они направлены не только на устранение стеноза, но и ликвидацию предпосылок для его развития. Поэтому часто одновременно или в несколько этапов выполняют хирургическое лечение спондилолистеза и исправление сколиоза.

Операция при стенозе

В нашей клинике проводиться полный спектр хирургических вмешательств, показанных при стенозе, включая установку систем транспедикулярной стабилизации.

Стоимость хирургического лечения стеноза начинается от 450 000 руб и зависит от:

— Фирмы производителя имплантов;

— Клиники (где будет проведена операция) и класса палаты.

Цена включает в себя:

— Прибывание в клинике до и после операции;

— Импланты.

— Операцию;

— Наркоз;

— Послеоперационное наблюдение.

— Наблюдение и консультация на период реабилитации.

Все услуги клиники и стоимость приведены в прайсе

Абсолютный и относительный стеноз позвоночного канала

Представленная информация не предназначена для самолечения. Не гарантируется ее точность и применимость в вашем случае. Обращайтесь к врачам-специалистам!

В статье с описанием заболевания мы уже рассказывали, что стеноз — это сужение просвета позвоночного канала на любом его уровне.

Согласно анатомическим исследованиям, наиболее опасными бывают сокращения саггитального размера (саггитальный — значит, делящий тело на правую и левую половину).

По какому принципу ставится диагноз?

Если саггитальный размер канала уменьшается до двенадцати миллиметров, говорят об относительной патологии. При обнаружении сужения до десяти миллиметров или менее стеноз определяется как абсолютный.

Данные термины были введены ещё в начале девятнадцатого века одним из первых исследователей интересующего нас недуга Антуаном Порталом и остаются действующими по сей день.

Правда, надо добавить, что численные показатели иногда чуть-чуть варьируются.

В некоторых источниках можно найти следующее подразделение:

- 15-11 мм. — относительный стеноз;

- менее 10 мм. — абсолютный.

В современных условиях при определении характера аномалии учитывается не только саггитальный размер, но и площадь сузившегося пространства.

Когда она сокращается до 100 миллиметров квадратных — сужение относительно, когда до 75 миллиметров квадратных — абсолютно.

В чём разница для пациента?

Наш ресурс рассчитан не на врачей, а на больных, поэтому мы считаем себя обязанными дать некоторые пояснения на упрощённом уровне.

Допустим, у вас стеноз позвоночного канала определён как относительный. Что делать? Вздохнуть с облегчением — по крайней мере, в вашем случае патология ещё не успела перейти в наиболее опасную форму.

Лечение всё равно потребуется, и оно будет обременительным, но риск фатальных последствий сравнительно невелик.

Больных с абсолютным сужением «футляра» спинного мозга утешить гораздо труднее. Их спинной мозг может быть компримирован — сдавлен.

Нарушение кровоснабжения, неизбежное в подобных обстоятельствах, способно привести к самым печальным последствиям — к параплегии (параличу ног) и сбоям в работе органов, которые расположены в районе таза.

Помочь такому пациенту способен только хирург, причём чем быстрее будет оказана помощь, тем лучше.

Стеноз позвоночного канала — Медицинский центр «Мирт»

Стеноз позвоночника — хроническое заболевание опорно-двигательного аппарата, приводящее к сужению просвета и сдавлению нервных корешков, сосудов и спинного мозга. Сопровождается сильными болями, ограничением движения, неврологической симптоматики и снижением качества жизни.

Классификация и причины

Стеноз — заболевание позвоночника. Бывает врожденным ( анатомическим) и приобретенным. Чаще всего затрагивает поясничный отдел, испытывающий основную нагрузку. Реже локализуется в шейном и грудном отделе. В возрасте старше 60 лет диагностируется во время обследования у 20-23% пациентов.

Классификация:

- По степени тяжести: 1, 2 степени. 3,4 степени

- По распространенности: локальный, обширный

- По степени сужения: абсолютный, относительный

- По возникновению: первичный, вторичный, комбинированный

- По причине возникновения: дегенеративный, дискогенный, травматический

- По локализации: сагиттальный, центральный, латеральный, фронтальный

Основные причины стеноза

К сужению приводят возрастные изменения позвоночника, а также дегенерация, вызванная травмирующим фактором:

- длительные нагрузки

- искривление позвоночного столба

- гематомы и опухоли спинного мозга

- болезни суставов (ревматизм, артроз)

- инфекции (например,туберкулез кости)

- последствия травм/операций/медпроцедур

- нарушения метаболизма (флюороз, псевдоподагра)

К стенозу приводит и специфическая патология костей, хрящей и мягких тканей — утолщение костей и связок, сокращающих межфасеточный интервал, наросты внутри канала, спондилолистез, остеохондроз, спондилез и другие дегенеративно-деструктивные изменения. Нередко процесс может быть комбинированным и сложнее поддается лечению.

Стеноз позвоночного канала поясничного, грудного, шейного отделов. Клиническая картина и жалобы

В начальной стадии протекает бессимптомно или отмечается небольшая мышечная слабость и нарушение чувствительности. Со временем падает выносливость. Человеку трудней выдерживать нагрузки и длительно ходить.

Без лечения ситуация усугубляется. Это связано с систематическим сдавлением нервных корешков и спинного мозга. Если процесс локализован в поясничном отделе, появляется нейрогенная перемежающаяся хромота. Это характерный симптом стеноза, заставляющий пациента останавливаться после прохождения небольшой дистанции, проявляющийся в облегчении болей и исчезновении хромоты после наклона тела вперед.

Симптомы зависят от локализации сужения:

- В поясничном отделе. Боль, онемение, чувство дискомфорта в районе поясницы и в нижних конечностях. Слабость мышц при движении и в покое. Нарушение ходьбы,непроизвольное мочеиспускание и дефекация, нарушение половых функций

- В шейном отделе: онемение, жжение, мурашки, боли в верхнем плечевом поясе, головокружение, проблемы со зрением, слухом и шум в голове

Стеноз грудного отдела чаще протекает бессимптомно и диагностируется во время МРТ или КТ обследования. Возможны проявления в виде ограничений в поворотах и наклонах и онемения пальцев.

Лечение, диагностика и профилактика

Бессимптомное течение на ранних стадиях значительно затрудняет диагностику. Если канал первично не суженный, стеноз часто обнаруживают случайно — во время обследования в клинике. Основные диагностические методы: КТ, МРТ, спондилография (Ro-обследование), рентгеноконтрастное исследование (миелография).

Лечение заболевания. Без операции лечение обычно симптоматическое, направленное на устранение жалоб. Это физическая терапия для декомпрессии, прием противовоспалительных средств, инъекции стероидов, лечебные блокады для обезболивания. Также проводятся мероприятия по профилактике усугубления патологии.

Оперативное лечение. Показано в случае тяжелого течения, сильного болевого синдрома, осложнений со стороны нервной системы, ограничения движений и инвалидизации, ведущей к параличу и невозможности работать.

Хирургическое лечение призвано достичь трех основных целей — устранить сдавление спинного мозга и нервных окончаний, снять боль (например, коагуляцией нерва), а также расширить суженный канал. Принципы и ход оперативного вмешательства зависят от локализации патологического процесса.Декомпрессивный этап операции как правило заканчивается фиксацие пораженного сегмента позвоночника, спондилодезом.

Спондилодез. Если требуется восстановление структурной целостности позвоночника, может рекомендоваться передняя или задняя фиксация с вживлением трансплантатов:

- Аутотрансплантаты — участки собственных костей — фиксируют позвонки, не давая им смещаться, стимулируют регенерацию и нарастание костной ткани

- Кейджи, транспедикулярные винты из биосовместимых материалов, например — титана или РЕЕК -материала. Используются для надежной фиксации костей

Это сложная операция, проводящаяся под общим наркозом в течение 3-4 часов. Ее рекомендуют при значительной деформации, дегенерации, дистрофии, “соскальзывании” позвонков (спондололистезе), а также после серьезных травм.

Ход процедуры:

- Предоперационный этап. Постановка целей оперативного вмешательства: Удаление патологического образования (опухоли, нароста, утолщения кости и т.д.), Стабилизация позвоночника и восстановление поврежденных сегментов, Достижение межостистой эндофиксации за счет специальных транспедикулярных систем, Декомпрессия нервных окончаний и спинного мозга.

- Диагностика. Общий анализ крови и мочи, группа и резус-фактор, анализ на свертываемость. Осмотр терапевта и другие обследования

- Наркоз. Современный ингаляционный севофлюрановый наркоз

- Оперирование по выбранному протоколу (ALIF, Plif или Tlif или Dlif)

Послеоперационный период и реабилитация

Послеоперационный период после эндоскопических операций протекает легко. После малоинвазивной эндоскопии в первые сутки уже можно ходить. 3-4 дня потребуется провести в стационаре. Восстановление занимает 2-3 мес.

После аспондилодезадеза стационарное лечение занимает 4-7 дней. Период нетрудоспособности — до полугода. Возможно, потребуется ношение стабилизирующего корсета.

Основная задача врача и пациента — качественная реабилитация. Ее принципы, задачи и методики подбираются индивидуально, в зависимости от стадии заболевания, степени тяжести неврологических нарушений.

Рекомендуем комбинированную реабилитацию — курсы стационарного лечения и амбулаторных процедур. Также обязательно нужно заниматься дома, носить корректоры осанки, шины, порекомендованные лечащим врачом.

Лечение стеноза позвоночного канала в клинике “Мирт”

В своей работе мы активно используем консервативные и малоинвазивные эндоскопические методики. Добиваемся высокой эффективности терапии, устраняем боль и повышаем качество жизни пациентов.

Преимущества лечения в нашей клинике:

- Медицинский консилиум

- Средний стаж врачей +10 лет

- Оборудование 2018 года выпуска

- 1700 успешно оперируемых больных ежегодно

- Диагностика полного цикла на базе одного медучреждения — Клинико-диагностическая лаборатория ( МРТ высокопольный GE 1,5 Тесла, Цифровая рентгенография XXX, Мультиспиральная компьютерная рентгентомография XXX)

- Круглосуточный стационар с палатами повышенной комфортности: Уютный интерьер, Ортопедические матрасы, Функциональные медицинские кровати.

- Собственная реабилитационная база для консервативного лечения и восстановления в послеоперационном периоде: ЛФК/массаж, Кинезитерапия, Физиопроцедуры, Мануальная терапия.

Вас ждет радушный прием, тщательная диагностика, выявление индивидуальных особенностей заболевания, рекомендация в пользу того или иного метода лечения. Коррекция терапии при достижении промежуточных результатов.

Профилактика заболевания. ЛФК

Хорошие результаты при стенозе дает ЛФК. С помощью комплекса упражнений можно замедлить прогрессирование болезни, а на ранних стадиях — даже повернуть ее вспять.

Структурные элементы позвоночника способны к регенерации, поэтому пренебрегать ЛФК и правильным режимом двигательной активности не стоит. Специалисты нашей клиники подберут индивидуальный комплекс тренировок, чтобы быстрее и более безопасно достичь прогнозируемого результата.

Основные принципы ЛФК:

- Постепенный старт (разминка+растяжка)

- Дозированные нагрузки (посильные, чтобы не перегружать позвоночник)

- Занятия от 30 минут на первом этапе и до часа

- Сочетание аэробных тренировок (плавание, ходьба) с йогой и другими оздоровительными упражнениями на сопротивление

Правильная двигательная активность подразумевает контроль осанки, выполнение движений (механики тела) с целью снижения нагрузки на позвоночный столб. Также очень важно вести здоровый образ жизни, заниматься спортом, контролировать вес, так как ожирение является фактором риска для травмированного позвоночника.

Если вы желаете получить дополнительную информацию, почитать отзывы или записаться на консультацию к специалистам многопрофильного медицинского центра “Мирт”, звоните или заполняйте форму на сайте. Мы вернем ваше здоровье!

Стеноз поясничного отдела позвоночника

Best Practices Clin Rheumatol. Авторская рукопись; доступно в PMC 2011 1 апреля 2011 г.

Опубликован в окончательной редакции как:

PMCID: PMC2841052

NIHMSID: NIHMS158275

, MD 1 и, MD, MPH 2 Stephane Genevay 1 Отделение ревматологии, Университетские больницы Женевы, Швейцария, тел .: 0041 22 382 36 73, факс: 0041 22 382 35 35Стивен Дж. Атлас

2 Отделение общей медицины, Больница общего профиля Массачусетса, Бостон, Массачусетс, США , Тел .: 617-724-4736, факс: 617-724-3544

1 Отделение ревматологии университетских больниц Женевы, Швейцария, тел .: 0041 22 382 36 73, факс: 0041 22 382 35 35

2 Отделение общей медицины, Массачусетская больница общего профиля, Бостон, Массачусетс, США, тел .: 617-724-4736, факс: 617-724-3544

Автор, отвечающий за переписку.См. Другие статьи в PMC, в которых цитируется опубликованная статья.Abstract

Стеноз поясничного отдела позвоночника (LSS) чаще всего возникает из-за дегенеративных изменений у пожилых людей. LSS диагностируется чаще и может иметь отношение к лучшему доступу к расширенной визуализации и к стареющему населению. Этот обзор посвящен корешковым симптомам, связанным с дегенеративным центральным и боковым стенозом, и обновляет знания о патофизиологии, диагностике и лечении LSS. Поскольку пациенты с анатомическим LSS могут варьироваться от бессимптомных до тяжелых, клинический диагноз фокусируется на симптомах и результатах обследования, связанных с LSS.Результаты визуализации полезны для пациентов со стойкими неприятными симптомами, которым рассматривается инвазивное лечение. Из высококачественных исследований имеется ограниченная информация об относительной пользе и вреде широко используемых методов лечения. Интерпретация и сравнение результатов доступных исследований ограничены отсутствием консенсуса в отношении определения LSS. Тем не менее, имеются данные в пользу декомпрессивной ламинэктомии у пациентов со стойкими и беспокоящими симптомами. Рекомендации поддерживают общий подход к принятию решений из-за важного компромисса между альтернативными методами лечения и различий между пациентами в их предпочтениях и ценностях.

Ключевые слова: Стеноз поясничного отдела позвоночника, нейрогенная хромота, фораминальный стеноз, корешковая боль

Введение

Стеноз поясничного отдела позвоночника (LSS) обычно используется для описания пациентов с симптомами, связанными с анатомическим уменьшением размера поясничного отдела позвоночника. Проблема с этим анатомически обоснованным определением заключается в том, что, хотя оно необходимо для диагностики LSS, его недостаточно для определения тяжести симптомов и функционального нарушения, которое заставляет пациента обращаться за лечением.Действительно, у бессимптомных пациентов может наблюдаться даже тяжелый анатомический стеноз позвоночного канала. Этот обзор посвящен клиническому ведению дегенеративного LSS, включая этиологию и естественное течение, симптомы и физические данные, диагностические тесты и варианты лечения. Дегенеративный стеноз позвоночного канала может возникать при других состояниях, включая дегенеративный спондилолистез или дегенеративный сколиоз. Хотя многие исследования дегенеративного LSS включают людей с этими состояниями, они выходят за рамки этого обзора.

Первое клиническое описание LSS приписывается Вербисту в 1954 г. (1), хотя доступны более ранние описания. (2) Более чем 50 лет спустя до сих пор не существует широко принятых диагностических или классификационных критериев для диагностики LSS, а также В исследованиях последствий используются широко различающиеся критерии отбора, которые ограничивают возможность обобщения полученных результатов. (3) Среди пожилых людей LSS может быть крайне инвалидизирующим состоянием (4) и является наиболее частой причиной хирургического вмешательства на позвоночнике.(5, 6) Хотя LSS вызывает растущую озабоченность в связи со старением населения, мало исследований изучали, как меняется распространенность или заболеваемость. (5)

Этиология и патофизиология

Спинальный стеноз чаще всего классифицируется как первичный, вызванный в результате врожденных аномалий или нарушения постнатального развития (7) или вторичных (приобретенный стеноз) в результате дегенеративных изменений или в результате местной инфекции, травмы или хирургического вмешательства. Основное внимание в этом обзоре уделяется наиболее частой причине — медленно прогрессирующему дегенеративному процессу, который преобладает на трех нижних поясничных уровнях.(8) Естественная история стеноза позвоночного канала остается плохо изученной, и в исследованиях сообщается, что около половины пациентов остаются клинически стабильными, с четвертью ухудшения или улучшения. (9) Для любого отдельного пациента течение может быть непредсказуемым с обострениями и стабильными периодами в течение (10)

Дегенеративная LSS анатомически может включать центральный канал, латеральное углубление, отверстия или любую комбинацию этих мест (). Стеноз центрального канала может быть результатом уменьшения переднезаднего, поперечного или комбинированного диаметра вследствие потери высоты диска с выпуклостью межпозвонкового диска или без него, а также гипертрофией фасеточных суставов и желтой связки.Фиброз является основной причиной гипертрофии желтой связки и вызван накоплением механических нагрузок, особенно вдоль дорсальной части желтой связки. Трансформирующий фактор роста (TGF) -β, высвобождаемый эндотелиальными клетками, может стимулировать фиброз, особенно на ранней стадии гипертрофии. (11) Те же процессы, уменьшение высоты диска, гипертрофия фасеточного сустава (со спондилолистезом или без него) и / или замыкательная пластинка позвонка. остеофития также может привести к стенозу бокового углубления.Фораминальный стеноз может быть переднезадним в результате сочетания сужения дискового пространства и разрастания структур, расположенных кпереди от капсулы фасеточного сустава, и / или вертикальным в результате выступающих в отверстие заднебоковых остеофитов замыкательных пластинок позвонков вместе с фиброзом латерально выпуклого кольца или грыжи. диск, который прижимает нервный корешок к верхней ножке. (12) Фораминальный стеноз чаще затрагивает нервный корешок L5, так как отверстие L5-S1 имеет меньшее отношение площади отверстия к площади корня.(12)

Поясничные позвонки. Возможные области контакта с нервными корешками, как описано Jenis (12): 1 центральный; 2 боковые выемки; 3 отверстия; 4 экстрафораминальный

Помимо этих медленно прогрессирующих дегенеративных анатомических изменений, стеноз поясничного отдела позвоночника имеет важный динамический компонент. Свободное пространство в центральном канале уменьшается при нагрузке и разгибании и увеличивается при осевой дистракции и сгибании. (13) Такая же динамика также влияет на отверстие при сгибании, вызывая увеличение площади поверхности на 12%, а при разгибании — уменьшение на 15%.(14)

Наиболее важной физиопатологической гипотезой дегенеративного LSS является концепция двухуровневого стеноза, которая была впервые предложена Портером (15) на основе исследований на животных (16) и клинических наблюдений. Считается, что признаки и симптомы возникают в результате поражения сосудов, снабжающих конский хвост (центральный стеноз), или давления на комплекс нервных корешков (боковой стеноз) дегенеративными изменениями. Экспериментально было показано, что умеренное давление, вызванное сужением корешков хвостового нерва, нарушает их питание, и дальнейшие экспериментальные исследования подтвердили эту гипотезу.(17, 18) Клиническое воздействие этих изменений связано со скоростью, с которой развивается компрессия. (16, 19) Было несколько гипотез, связанных с сужением нервного корешка: конский хвост; (20) 2) изменение внутрикостного и цереброспинального давления, вызванное осанкой; (21) и 3) прямое нейрональное сжатие нервных корешков. (22) Влияние постуральных изменений на центральный спинномозговой канал оценивалось через 15 лет. назад, когда Takahashi и др. сообщили об увеличении эпидурального давления во время разгибания, особенно в положении стоя.(23) Аналогичные результаты были показаны для давления в отверстиях. (24) Кроме того, это исследование также продемонстрировало, что у пациентов с симптомами, при которых визуализация показывала стеноз центрального канала, ограниченный одним уровнем без стеноза отверстий, давление в отверстиях все еще увеличивалось, что позволяет предположить, что два- Гипотеза уровня все еще может применяться к этим пациентам. Все эти пациенты избавились от симптомов в ногах после центральной декомпрессии без фораминотомии. (24)

Несмотря на быстрое увеличение частоты спинномозговых инъекций кортикостероидов (25, 26), имеется ограниченная информация о роли местных медиаторов воспаления (27) в дегенеративном LSS. .Более высокие уровни интерлейкина (IL) -1β, но не IL-6 или фактора некроза опухоли (TNF) -α были обнаружены в хряще и синовиальной мембране зигапофизального сустава у пациентов с LSS по сравнению с пациентами с грыжей диска (27). Авторы постулировали воспалительные цитокины, распространяющиеся из суставной щели в желтую связку и позвоночный канал. Сообщение о высоких уровнях цитокинов в эпидуральной жировой ткани у пациентов с LSS не подтверждено. (Genevay et al. Spineweek; Женева 2008, устное сообщение)

Клинические симптомы и физические данные

Несмотря на клиническое определение, которое часто основывается на анатомических данных, клинический диагноз и оценка степени тяжести LSS зависят в первую очередь от описания пациента их симптомов и при физическом осмотре.Когда рассматриваются варианты вмешательства, также важна корреляция с результатами визуализации. Дегенеративный LSS редко встречается у пациентов моложе 50 лет, в отличие от пациентов с первичным LSS из-за врожденного сужения канала.

Симптомом, который чаще всего приписывают LSS, является нейрогенная хромота, также называемая псевдоклаудикацией. Под нейрогенной хромотой понимаются симптомы со стороны ног, охватывающие ягодицы, пах и переднюю часть бедра, а также облучение от задней части ноги к ступням.Помимо боли, симптомы со стороны ног могут включать усталость, тяжесть, слабость и / или парестезию. Пациенты с LSS также могут сообщать о ночных судорогах ног (28) и симптомах нейрогенного мочевого пузыря (29). Симптомы могут быть односторонними или чаще двусторонними и симметричными. Пациент может страдать от сопутствующей боли в спине, но боль в ногах и дискомфорт обычно доставляют больше беспокойства.