что это такое, симптомы, лечение

В этих случаях признаки кровотечения обычно очевидны — рвота с примесью крови, алая кровь в кале или мелена.

.Однако так бывает не всегда. Кровотечение из ЖКТ может быть слабым или возникать лишь периодически; скорость кровотечения или количество теряемой крови при этом не настолько велики, чтобы это было заметно невооруженным глазом. Если кровотечение возникает лишь периодически, выявить его и поставить диагноз иногда нелегко, особенно в тех случаях, когда больной страдает нарушениями гемостаза (к примеру, болезнью фон Виллебранда). И хотя в первую очередь больных и врачей тревожит, не вызвано ли скрытое желудочно-кишечное кровотечение злокачественной опухолью ЖКТ, список его возможных причин практически совпадает со списком причин острых кровотечений. Скрытое желудочно-кишечное кровотечение часто связывают с приемом антикоагулянтов или аспирина. Однако ни варфарин, ни аспирин сами по себе не приводят к положительному результату исследования кала на скрытую кровь. Положительные результаты такого исследования у больного, получающего варфарин, гепарин или аспирин, являются поводом к обследованию ЖКТ.

Выявление скрытого желудочно-кишечного кровотечения

Получение образца кала для исследования. Если результаты исследования на скрытую кровь кала, полученного при-пальцевом ректальном исследовании, отрицательны, это означает, что клинически значимых количеств крови в кал не попадает, при Условии что больной не принимает витамин С (см. ниже). Если же результат исследования положителен, не ясно, действительно ли имеется скрытое кровотечение из ЖКТ, или же результат обусловлен повреждением слизистой при пальцевом ректальном исследовании, употреблением в пишу определенных продуктов или приемом некоторых препаратов. Согласно ряду исследований, проведение; те ста на скрытую кровь в кале во время пальцевого ректального исследования не увеличивает количество ложноположительных результатов у больных, не имеющих симптомов, и способствует регулярному прохождению ими обследования. Однако самый надежный способ получения кала для исследования состоит в следующем.

Больному выдают три карточки для теста на скрытую кровь. В каждой карточке имеется по два углубления, таким образом больной предоставляет 6 образцов кала.

Больного инструктируют следующим образом:

- Перед исследованием нельзя есть мясо (кроме мяса птицы) и другие продукты с высоким содержанием пероксидазы (брокколи, репа, цветная капуста, сырая мускусная дыня, редис, пастернак). Они могут привести к ложно-положительному результату исследования, которое основано на определении псевдорероксидазной активности гема в кале.

- Диета с высоким содержанием клетчатки. Считается, что клетчатка увеличивает объем кала и, возможно, стимулирует выделение крови из возможных мест кровотечения в кишечнике. Однако эта «раздражающая» функция клетчатки не доказана.

- Нельзя принимать витамин С, препараты железа, аспирин и другие НПВС. Прием витамина С приводит к ложноотрицательным результатам, поскольку аскорбиновая кислота подавляет псевдопероксидазную активность гема. Аспирин и другие НПВС могут повредить слизистую ЖКТ, вызвав кровотечение, что приведет к положительному результату исследования.

После 3 сут диеты больной наносит образец кала на два углубления одной из карточек. В последующие два дня (или в следующие две дефекации, если они происходят реже, чем раз в день) образцы кала точно так же наносятся на другие две карточки, после чего карточки возвращают врачу. Увлажнение карточки перед исследованием повышает его диагностическую точность.

Симптомы и признаки скрытого желудочно-кишечного кровотечения

Больные обычно чувствуют себя хорошо. Они могут жаловаться на боль и неприятные ощущения в животе, обусловленные причиной кровотечения, например язвенной болезнью или опухолью ЖКТ, но симптомов кровопотери у них обычно нет. Возможна анемия вследствие хронической кровопотери или, что вероятнее, заболевания, которое ее вызывает, но уровень гемоглобина и гематокрит могут быть и нормальными. Иногда скрытую кровь в кале обнаруживают при обследовании в связи с жалобами больного, иногда случайно, при плановом профилактическом осмотре.

Диагностика скрытого желудочно-кишечного кровотечения

Предпочтительным методом диагностики является колоноскопия. Иногда вместо нее проводят ректороманоскопию и ирригоскопию с двойным контрастированием, но чувствительность и специфичность этих методов ниже. Изучается возможность применения КТ-колонографии как альтернативы обычной колоноскопии.

Исследование верхних отделов ЖКТ. Если в толстой кишке источник скрытого кровотечения не обнаружен, обследуют верхние отделы ЖКТ. Предпочтительным методом выявления поражений слизистой служит эндоскопия.

Исследование тонкой кишки проводится с помощью рентгенологических или эндоскопических методов. Наиболее широко распространено рентгеноконтрастное исследование верхних отделов ЖКТ и тонкой кишки. К сожалению, диагностическая ценность этого метода ниже, чем у интубационной энтерографии — более сложного и не везде доступного исследования. Метод обеспечивает отличное двойное контрастирование и хорошо выявляет объемные образования тонкой кишки, но не поражения слизистой.

Энтероскопия показана в тех случаях, когда нужно осмотреть слизистую тонкой кишки. Обычно используют активную энтероскопию, при которой энтероскоп (или детский колоноскоп) вводят через рот и проводят до дистальных отделов двенадцатиперстной, в тощую и, если удается, в подвздошную кишку. При обнаружении источника кровотечения можно взять биопсию или провести эндоскопическую остановку кровотечения. При пассивной энтероскопии энтероскоп проводят в тонкую кишку, а далее, вдистальные отделы тонкой кишки, он продвигается под действием перистальтики. Слизистую осматривают по мере того, как эндоскоп постепенно извлекают. Это крайне неприятная для больного процедура, кроме того, она не позволяет провести биопсию или остановку кровотечения. В специализированных медицинских центрах для осмотра слизистой тонкой кишки и эндоскопического лечения используется новый метод — двухбаллонная энтероскопия.

При интраоперационной энтероскопии слизистую тонкой кишки осматривают с помощью энтероскопа или детского колоноскопа при лапаротомии. Активная и интраоперационная энтероскопия позволяют выявить источник кровотечения почти у 70% больных.

Недавно появился еще один метод непосредственного осмотра слизистой тонкой кишки — капсульная эндоскопия. Больной глотает видеокапсулу, которая по мере продвижения по ЖКТ делает большое количество снимков. Затем изображения переносят на компьютер и изучают.

Дополнительные исследования. У отдельных больных скрытое кровотечение продолжается (обычно периодически), и источник его не удается обнаружить даже при повторных обследованиях. В таких случаях стоит подумать о необычных источниках кровотечения, для выявления которых могут потребоваться нестандартные методы исследования.

- Сцинтиграфия с меченной 99

- Селективная артериография. При необъяснимом скрытом желудочно-кишечном кровотечении селективную артериографию проводят не для того, чтобы найти источник кровотечения, а для того, чтобы выявить нарушения в сосудистом рисунке, которые могут указывать на ангиодисплазию или опухоль.

Лечение скрытого желудочно-кишечного кровотечения

Лечение скрытого желудочно-кишечного кровотечения зависит от его причины и описано в соответствующих главах книги. Самая частая причина необъяснимого желудочно-кишечного кровотечения — ангиодисплазия тонкой кишки. Хирургическое и эндоскопическое лечение наиболее эффективно при крупных разрозненных ангиодисплазиях. Лечение распространенных множественных ангиодисплазий затруднено и не всегда успешно. Описано несколько случаев успешного лечения эстрогенами и прогестероном, но контролируемых исследований на эту тему нет.

www.sweli.ru

признаки и первая помощь, причины, виды патологии

Из статьи вы узнаете: что такое внутреннее кровотечение, чем оно опасно и по каким признакам распознается. Виды внутреннего кровотечения и алгоритм оказания первой помощи.

Автор статьи: Стоянова Виктория, врач 2 категории, заведующая лабораторией в лечебно-диагностическом центре (2015–2016 гг.).

Дата публикации статьи:

Дата обновления статьи:

Внутреннее кровотечение – острое жизнеугрожающее состояние, при котором через разрыв стенки сосуда кровь изливается из кровеносного русла либо в просвет полого органа (матку, желудок, легкие) либо в искусственно созданную объемом вытекшей крови полость (например, межмышечное пространство). Такое кровотечение никогда не бывает обособленным самостоятельным заболеванием – а только либо признаком, либо последствием основного патологического состояния.

Такая патология часто развивается в результате травмы или хронической болезни. Тяжелые виды таких кровотечений с большой кровопотерей (более 1,5 литров) очень опасны, могут привести к летальному исходу. Кровотечения с меньшей потерей крови (менее 1,5 литров) – все равно очень серьезны. Излившаяся кровь может сдавливать близлежащие сосуды, нарушать работу внутренних органов, выходить через рот, например, при желудочном кровотечении, и сопровождаться другими серьезными проявлениями.

Внутренним кровотечение называют из-за того, что излившаяся кровь не вытекает за пределы организма. Поэтому маточное, желудочное или кишечное кровотечения не всегда трактуют как внутренние; хотя учитывая то, что кровь иногда не сразу выходит через физиологические отверстия – рот, анус, влагалище – целесообразно их относить к внутренним.

Общие причины, симптомы и лечение внутреннего кровотечения у мужчин и женщин одинаковые.

Устранением маточного кровотечения занимается гинеколог, кишечного – проктолог, легочного – торакальный хирург, посттравматического – травматолог, внутричерепного – нейрохирург.

Несвоевременное оказание медицинской помощи при позднем обращении человека к медикам или трудности с дифференциальной диагностикой повышают риск для его здоровья, а то и жизни.

Виды внутреннего кровотечения

Внутреннее кровотечение классифицируется на множество видов, исходя из локализации, причины, времени возникновения, объема кровопотери и т. д.

| Категории кровотечения | Виды, описание |

|---|---|

| По месторасположению | Кишечное – кровь идет из сосудов кишечника Желудочное – в просвет желудка Желудочно-кишечное – кровопотеря в полость пищевода или другого полого органа Гемоперикард – заполнение кровью околосердечной сумки Гемоторакс – между листками плевры, т. е. в щелевидное пространство между особыми оболочками, окружающими каждое легкое Внутричерепное Гемартроз – в сустав |

| По области скопления крови | Внутритканевое – в близлежащие к сосуду ткани Полостное – в полость брюшины, плевры |

| По признакам и особенностям выявления | Скрытое – кровоизлияние в полостные органы и полости, имеющие сообщение с внешней средой, например мочевой пузырь либо легкие. Но явные симптомы кровотечения отсутствуют, выявить его удается только при помощи специальной диагностики Явное – легко определяется при визуальном осмотре |

| По происхождению | Механическое – при травматическом повреждении тканей и сосудов внутренних органов Аррозивное – при повреждении сосудистой стенки вследствие прорастания или распада новообразования, деструктивном или некротическом процессе (при отмирании тканей) Диапедезное – с просачиванием крови через сосудистую стенку при цинге, скарлатине, малярии |

| По объему вытекшей крови | Легкое – кровопотеря не более 500 мл Среднее – 0,5–1 л Тяжелое – кровопотеря не больше полутора литров крови Массивное – до 2,5 л Смертельное – от 2,5 до 3 л Абсолютно смертельное – свыше 3–3,5 л |

| С учетом вида поврежденного сосуда | Капиллярное – из капилляров Венозное – при разрыве стенки вены Артериальное – из артерии Смешанное – из разных сосудов Паренхиматозное – кровь изливается из сосудов паренхиматозного органа (это селезенка, печень, легкие, поджелудочная железа, почки и другие – это внутренние органы, построенные из сплошной ткани) |

| По сроку развития | Первичное – сразу после травмирования Вторичное – спустя время после травмы. В первые 1–5 суток считают ранним, спустя 10–15 дней – поздним |

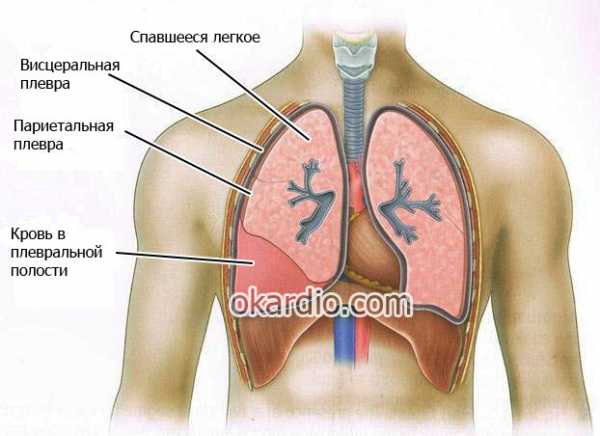

Гемоторакс

ГемотораксПричины внутреннего кровотечения

Каждый вид кровотечения имеет свои причины возникновения, самые распространенные из них – травмы и болезни в острой или хронической форме.

Кровоизлияние провоцируют:

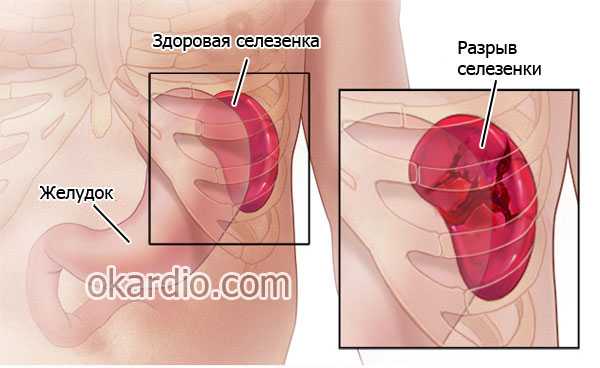

- Открытые и закрытые травмы живота и области поясницы с повреждением либо разрывом внутренних органов, чаще селезенки или печени, реже – кишечника и поджелудочной железы. Массивное кровотечение в брюшную полость вызывают удар при драке или во время автокатастрофы, компрессионное сдавление – при придавливании тяжелым предметом и т. п.

- Перелом ребер приводит к излитию крови в плевральную полость.

- Черепно-мозговая травма. Кровотечение внутрь черепа опасно для жизни, т. к. объем черепной коробки ограничен. Любая гематома приводит к сдавлению структур мозга и серьезным последствиям. Может развиться не только непосредственно после травмы, но и по прошествии нескольких часов либо дней после нее.

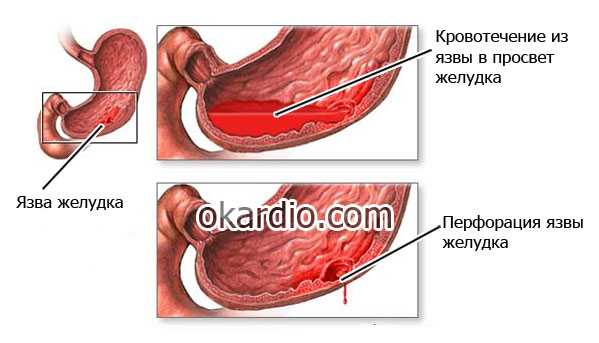

- Хронические заболевания пищеварительного тракта. Кровотечение в полость соответствующего органа возникает при варикозе вен пищевода, эрозивном гастрите, циррозе печени, язвенной болезни, злокачественном опухолевом процессе, образовании сквозного отверстия при язве 12-перстной кишки или желудка.

- Гинекологические болезни и патологические состояния – апоплексия (разрыв) яичника, внематочная беременность, злокачественное новообразование, разрыв кисты яичника. В акушерстве и гинекологии маточное кровотечение может спровоцировать аборт, предлежание или преждевременная отслойка плаценты. Оно может начаться после родов из-за разрыва родовых путей либо матки, позднего выхода плаценты.

- Разрыв аневризмы аорты.

- Гемофилия – наследственная болезнь мужчин со сбоем процесса свертывания крови.

Симптомы

Симптоматика зависит от объема кровопотери и ее месторасположения. Бывают общие признаки и характерные для конкретного вида.

Общие симптомы кровопотери

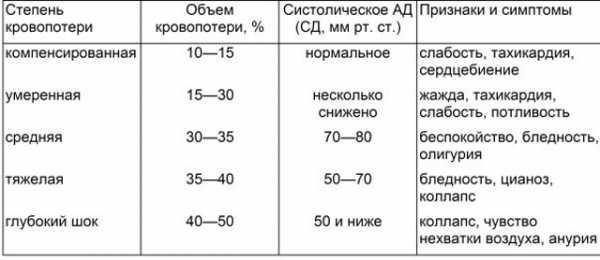

Общие признаки внутреннего кровотечения – появление слабости, потемнения или помутнения в глазах, сонливости, головокружения, холодного пота, жажды. Не исключена потеря сознания. Интенсивность кровопотери определяют по частоте пульса, показателям артериального давления и характерным жалобам пациента.

- Малая кровопотеря часто никак себя не проявляет, но у некоторых незначительно учащается пульс, немного понижается артериальное давление (АД).

- Проявления кровотечения средней тяжести: ЧСС до 100 ударов в минуту, снижение показателя систолического давления до 80 мм рт. ст., умеренная одышка, сухость во рту, похолодание рук и ног, холодная испарина, головокружение, сильная слабость, замедление реакций, обморок.

- При тяжелой кровопотере симптомы более выражены. Отмечают падение АД более 80 мм рт. ст., тахикардию чаще 110 ударов в минуту, одышку, дрожание рук, мучительную жажду на фоне снижения объема выделяемой мочи, апатию. Также может быть резкое побледнение слизистых и кожных покровов, синюшность конечностей и области вокруг губ, помутнение или потеря сознания.

- Среди клинических проявлений массивного кровоизлияния наблюдают синюшность кожи и слизистых, спутанность сознания, бред. Западают внутрь глазные яблоки, заостряются черты лица, пульс доходит до 160 ударов в минуту, АД падает до 60 мм рт. ст.

- При смертельной и абсолютно смертельной кровопотере речь идет уже об угрозе для жизни. Расширяются зрачки, появляются судороги, резко уменьшается число сердечных ударов (брадикардия) до 2–10 ударов в минуту, дыхание становится агональным, самопроизвольно выделяется моча и каловые массы. Пациент впадает в кому, кожа у него сухая, бледная с мраморным рисунком. Итог – агония, смерть.

Признаки гемоторакса

Гемоторакс – попадание крови в плевральную полость. Кроме общих симптомов, проявляется резкой болью в проблемной зоне, затруднением вдоха, кашлем с пенистой кровянистой мокротой. На рентгене средостение (пространство в средней части грудной полости) смещено в сторону здорового легкого.

Признаки маточного кровотечения

Симптомами внутреннего кровотечения у женщин могут быть тянущие, распирающие или резкие боли внизу живота с иррадиацией в поясницу и анус, позывы к дефекации, чувство распухания слизистых.

Признаки кровоизлияния в органы мочевыделения и пищеварения

- Стул цвета дегтя со зловонным запахом – мелена – говорит о кровотечении из верхнего отдела кишечника или других органов пищеварения.

- При кровоизлиянии в желудок у человека начинается рвота с кровавыми сгустками, в просвет 12-перстной кишки – она приобретает цвет кофейной гущи.

- Кровоточивость из геморроидальных узлов проявляется яркими кровавыми выделениями из ануса.

- Кровь, попавшая в почечную область, мочевыводящие пути, выходит с мочой – гематурия.

Первая помощь при внутреннем кровотечении

При любом виде внутренней кровопотери нужно сразу вызвать неотложку. Хотя при легкой кровопотере человек сам может дойти до медицинского учреждения и получить помощь, но лучше не рисковать, ведь неизвестно, остановилось ли кровотечение, будет ли ухудшаться общее состояние дальше или нет.

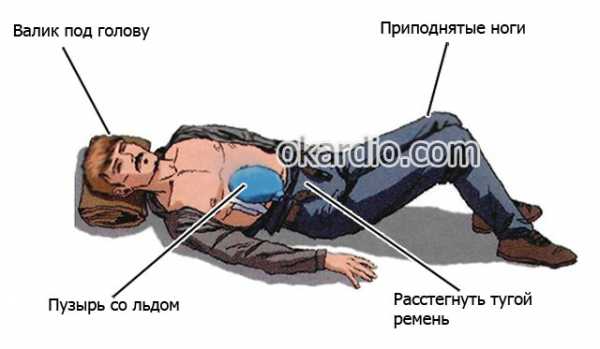

От правильности оказания доврачебной помощи часто зависит жизнь человека. До приезда медиков нужно положить больного, дальнейшие действия проводить только после принятия им горизонтального, а при гемотораксе полусидячего положения. На область предполагаемого источника проблемы, ориентируясь на жалобы, положить лед. Потом как можно быстрее транспортировать пострадавшего в этом положении до ближайшего мед. учреждения или дождаться приезда скорой.

Категорически запрещено: греть зону кровотечения, накладывать давящую повязку, вставлять свечи, применять слабительное, делать клизму (при кишечном кровотечении), предлагать выпить обезболивающие и лекарства, стимулирующие работу сердца.

Пренебрежение вышеописанными действиями может привести к увеличению кровопотери и летальному исходу.

Стационарная медицинская помощь

Отталкиваясь от симптоматики и первичного медицинского осмотра, предположительно выясняют, какой орган пострадал, и больного госпитализируют в соответствующее отделение. При наличии объективных симптомов большой потери крови – в реанимацию.

Основные цели лечения:

- Прекращение кровотечения.

- Восстановление утраченного объема крови, постоянно циркулирующего в организме (ОЦК).

- Нормализация микроциркуляции.

Часто массивную кровопотерю можно прекратить, сделав экстренную операцию:

- при язве желудка проводят его резекцию – удаляют его часть вместе с язвой;

- при пневмотораксе делают торакотомию – вскрывают грудную клетку, находят и устраняют причину кровотечения;

- при гематоме в полости черепа делают трепанацию: через проделанные отверстия в костях черепа нейрохирург получает доступ к структурам мозга и образовавшейся гематоме, кровь из которой отсасывает;

- в некоторых случаях остановить внутреннее кровотечение можно, проведя тампонаду: к примеру, для тампонады бронха в него через бронхоскоп вводят стерильный марлевый тампон или поролоновую губку.

Для восполнения ОЦК в/в-капельно вводят инфузионные растворы, кровезаменители, препараты крови. Остальные средства применяют по назначению.

Прогноз зависит от грамотного оказания доврачебной и своевременной врачебной помощи.

okardio.com

Внутреннее кровотечение — причины, симптомы, диагностика и лечение

Внутреннее кровотечение – это состояние, при котором кровь изливается либо в естественную полость организма (желудок, мочевой пузырь, матку, легкие, полость сустава и пр.), либо в пространство, искусственно образованное излившейся кровью (забрюшинное, межмышечное). Симптомы внутреннего кровотечения зависят от его локализации и степени кровопотери, обычно включают головокружение, слабость, сонливость, потерю сознания. Патология диагностируется на основании данных внешнего осмотра, результатов рентгенографии, КТ, МРТ и эндоскопических исследований. Лечение — инфузионная терапия, оперативное устранение источника кровотечения.

Общие сведения

Внутреннее кровотечение – потеря крови, при которой кровь истекает не наружу, а в одну из полостей человеческого тела. Причиной может стать травма или хроническое заболевание. Массивный характер кровопотери, позднее обращение больных за помощью и диагностические трудности при выявлении данной патологии усиливают серьезность проблемы и превращают внутренние кровотечения в серьезную угрозу для жизни пациентов. Лечение осуществляют специалисты в сфере клинической травматологии, абдоминальной и торакальной хирургии, нейрохирургии, сосудистой хирургии.

Причины

Причиной внутреннего кровотечения может стать как травма, так и некоторые хронические заболевания. Массивное, опасное для жизни посттравматическое кровотечение в брюшную полость может развиться в результате тупой травмы живота с повреждением селезенки и печени, реже – поджелудочной железы, кишечника или брыжейки (при ударе, падении с высоты, автомобильной аварии и т. д.). Кровотечение в плевральную полость обычно возникает при множественных переломах ребер с повреждением межреберных сосудов и плевры. В единичных случаях его причиной становятся переломы 1-2 ребер.

Кровотечение в полость черепа является одним из опасных осложнений черепно-мозговой травмы. Поскольку череп, в отличие от остальных естественных полостей, имеет жестко фиксированный объем, даже небольшое количество излившейся крови вызывает сдавление мозговых структур и представляет угрозу для жизни больного. Следует учитывать, что внутричерепное кровотечение может развиться не только сразу после травмы, но и спустя несколько часов или даже дней, иногда – на фоне полного благополучия.

Кровотечение в полость сустава может быть вызвано как внутрисуставным переломом, так и ушибом. Непосредственной опасности для жизни не представляет, однако при отсутствии лечения может повлечь за собой серьезные осложнения.

Значительную долю от общего количества внутренних кровотечений составляют кровотечения в полость какого-либо органа, развивающиеся вследствие хронических болезней желудочно-кишечного тракта: злокачественных опухолей, язвенной болезни желудка и кишечника, эрозивного гастрита, варикозного расширения вен пищевода при циррозе печени и т. д. В хирургической практике также нередко встречается синдром Меллори-Вейса – трещины пищевода вследствие злоупотребления алкоголем или однократного обильного приема пищи.

Еще одной достаточно распространенной причиной внутренних кровотечений являются гинекологические заболевания: разрывы яичников, внематочная беременность и пр. В гинекологической практике встречаются внутренние кровотечения после абортов. Возможны также внутренние кровотечения при предлежании или преждевременной отслойке плаценты, послеродовые кровотечения при задержке выхода плаценты, разрывах матки и родовых путей.

Классификация

Существует несколько классификаций внутренних кровотечений:

- С учетом причины возникновения: механическое (вследствие повреждения сосудов при травмах) и аррозивное (вследствие повреждения сосудистой стенки при некрозе, прорастании и распаде опухоли или деструктивном процессе). Кроме того, выделяют диапедезные кровотечения, возникающие из-за повышения проницаемости стенки мелких сосудов (например, при цинге или сепсисе).

- С учетом объема кровопотери: легкое (до 500 мл или 10-15% от объема циркулирующей крови), среднее (500-1000 мл или 16-20% ОЦК), тяжелое (1000-1500 мл или 21-30% ОЦК), массивное (более 1500 мл или более 30% ОЦК), смертельное (более 2500-3000 мл или более 50-60% ОЦК), абсолютно смертельное (более 3000-3500 мл или более 60% ОЦК).

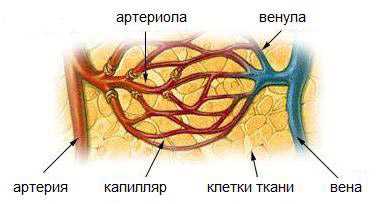

- С учетом характера поврежденного сосуда: артериальное, венозное, капиллярное и смешанное (например, из артерии и вены или из вены и капилляров). Если кровь изливается из капилляров какого-либо паренхиматозного органа (печени, селезенки и т. д.), такое кровотечение называется паренхиматозным.

- С учетом локализации: желудочно-кишечное (в полость пищевода, желудка или кишечника), в плевральную полость (гемоторакс), в околосердечную сумку (гемоперикард), в полость сустава и пр.

- С учетом места скопления излившейся крови: полостные (в плевральную, брюшную и др. полости) и внутритканевые (в толщу тканей с их пропитыванием).

- С учетом наличия или отсутствия явных признаков кровотечения: явные, при которых кровь, пусть даже через какое-то время и в измененном виде, «выходит» через естественные отверстия (например, окрашивая стул в черный цвет), и скрытые, при которых она остается в полости тела.

- С учетом времени возникновения: первичные, возникающие сразу после травматического повреждения сосудистой стенки, и вторичные, развивающиеся через некоторое время после травмы. В свою очередь вторичные кровотечения подразделяются на ранние (развиваются на 1-5 сутки из-за соскальзывания лигатуры или выталкивания тромба) и поздние (обычно возникают на 10-15 день из-за гнойного расплавления тромба, некроза стенки сосуда и т.д.).

Симптомы внутреннего кровотечения

Общими ранними признаками данной патологии являются общая слабость, сонливость, бледность кожи и слизистых оболочек, головокружение, холодный пот, жажда, потемнение в глазах. Возможны обмороки. Об интенсивности кровопотери можно судить как по изменению пульса и артериального давления, так и по другим клиническим признакам. При малой кровопотере наблюдается незначительное учащение пульса (до 80 уд/мин) и незначительное снижение АД, в ряде случаев клинические симптомы могут отсутствовать.

О внутреннем кровотечении средней тяжести свидетельствует падение систолического давления до 90-80 мм. рт. ст. и учащение пульса (тахикардия) до 90-100 уд/мин. Кожа бледная, отмечается похолодание конечностей и незначительное учащение дыхания. Возможна сухость во рту, обмороки, головокружение, тошнота, адинамия, выраженная слабость, замедление реакции.

В тяжелых случаях наблюдается снижение систолического давления до 80 мм. рт. ст. и ниже, учащение пульса до 110 и выше уд/мин. Отмечается сильное учащение и нарушение ритма дыхания, липкий холодный пот, зевота, патологическая сонливость, тремор рук, потемнение в глазах, безучастность, апатия, тошнота и рвота, уменьшение количества выделяемой мочи, мучительная жажда, затемнение сознания, резкая бледность кожи и слизистых, цианотичность конечностей, губ и носогубного треугольника.

При массивных внутренних кровотечениях давление снижается до 60 мм рт. ст., отмечается учащение пульса до 140-160 уд/мин. Характерно периодическое дыхание (Чейна-Стокса), отсутствие или спутанность сознания, бред, резкая бледность, иногда – с синевато-серым оттенком, холодный пот. Взгляд безучастный, глаза запавшие, черты лица заостренные.

При смертельной кровопотере развивается кома. Систолическое давление понижается до 60 мм рт. ст. либо не определяется. Дыхание агональное, резкая брадикардия с ЧСС 2-10 уд/мин., судороги, расширение зрачков, непроизвольное выделение кала и мочи. Кожа холодная, сухая, «мраморная». В дальнейшем наступает агония и смерть.

Тошнота и рвота темной кровью («кофейной гущей») свидетельствуют об истечении крови в полость желудка или пищевода. Дегтеобразный стул может наблюдаться при внутреннем кровотечении в верхних отделах пищеварительного тракта или тонком кишечнике. Выделение неизмененной алой крови из заднего прохода свидетельствует о геморрое или кровотечении из нижних отделов толстого кишечника. Если кровь поступает в брюшную полость, выявляется притупление звука в пологих местах при перкуссии и симптомы раздражения брюшины при пальпации.

При легочном кровотечении возникает кашель с яркой пенистой кровью, при скоплении крови в плевральной полости – выраженная одышка, затруднение дыхания, нехватка воздуха. Истечение крови из женских половых органов свидетельствует о кровотечении в полость матки, реже – влагалища. При кровотечении в почках или мочевыводящих путях наблюдается гематурия.

Вместе с тем, ряд симптомов может не проявляться или быть слабо выраженным, особенно – при небольшой или умеренной выраженности внутреннего кровотечения. Это существенно затрудняет диагностику и иногда становится причиной того, что пациенты обращаются к врачам уже на поздних стадиях, при значительном ухудшении состояния вследствие значительной кровопотери.

Диагностика

При возникновении подозрения на внутреннее кровотечение необходимо провести ряд диагностических мероприятий для подтверждения диагноза и уточнения причины кровопотери. Выполняется детальный осмотр, включающий в себя измерение пульса и артериального давления, аускультацию грудной клетки, пальпацию и перкуссию брюшной полости. Для подтверждения диагноза и оценки тяжести кровопотери проводятся лабораторные исследования гематокрита, уровня гемоглобина и количества эритроцитов.

Выбор специальных методов исследования осуществляется с учетом предполагаемой причины внутреннего кровотечения: при заболеваниях желудочно-кишечного тракта может выполняться пальцевое исследование прямой кишки, зондирование желудка, эзофагогастродуоденоскопия, колоноскопия и ректороманоскопия, при болезнях легких – бронхоскопия, при поражении мочевого пузыря — цистоскопия. Кроме того, используются рентгенологические, ультразвуковые и радиологические методики.

Диагностика скрытых внутренних кровотечений, при которых кровь поступает в замкнутые полости (брюшную, грудную, полость черепа, перикард и т. д.), также производится с учетом предполагаемого источника кровопотери. Исчезновение нижнего контура легкого на рентгенограмме и затемнение в нижних отделах с четкой горизонтальной границей свидетельствует о гемотораксе. В сомнительных случаях выполняется рентгеноскопия. При подозрении на кровотечение в брюшную полость проводится лапароскопия, при подозрении на внутричерепную гематому – рентгенография черепа и эхоэнцефалография.

Лечение внутреннего кровотечения

Необходимо максимально быстро обеспечить доставку больного в отделение специализированной помощи. Пациенту нужно обеспечить покой. При подозрении на гемоторакс или легочное кровотечение больному придают полусидячее положение, при кровопотере в других областях укладывают на ровную поверхность. На область предполагаемого источника кровотечения следует положить холод (например, пузырь со льдом). Категорически запрещается греть больную область, ставить клизмы, давать слабительные или вводить в организм препараты, стимулирующие сердечную деятельность.

Пациенты госпитализируются в стационар. Выбор отделения осуществляется с учетом источника внутреннего кровотечения. Лечение травматического гемоторакса осуществляют врачи-травматологи, нетравматического гемоторакса и легочных кровотечений – торакальные хирурги, внутричерепных гематом – нейрохирурги, маточных кровотечений – гинекологи. При тупой травме живота и желудочно-кишечных кровотечениях осуществляется госпитализация в отделение общей хирургии.

Главные задачи в данном случае – срочная остановка внутреннего кровотечения, возмещение кровопотери и улучшение микроциркуляции. С самого начала лечения для профилактики синдрома пустого сердца (рефлекторной остановки сердца вследствие уменьшения объема ОЦК), восстановления объема циркулирующей жидкости и профилактики гиповолемического шока производится струйное переливание 5% раствора глюкозы, физиологического раствора, крови, плазмо- и кровезаменителей.

Иногда остановка внутреннего кровотечения производится путем тампонады или прижигания кровоточащего участка. Однако в большинстве случаев требуется неотложное хирургическое вмешательство под наркозом. При признаках геморрагического шока или угрозе его возникновения на всех этапах (подготовка к операции, оперативное вмешательство, период после операции) производятся трансфузионные мероприятия.

При легочном кровотечении производится тампонада бронха. При среднем и малом гемотораксе выполняется плевральная пункция, при большом гемотораксе – торакотомия с ушиванием раны легкого или перевязкой сосуда, при потере крови в брюшную полость – экстренная лапаротомия с ушиванием раны печени, селезенки или другого поврежденного органа, при внутричерепной гематоме – трепанация черепа.

При язве желудка производится резекция желудка, при язве двенадцатиперстной кишки – прошивание сосуда в сочетании с ваготомией. При синдроме Меллори-Вейса (кровотечении из трещины пищевода) выполняется эндоскопическая остановка кровотечения в сочетании с холодом, назначением антацидов, аминокапроновой кислоты и стимуляторов свертывания крови. Если консервативное лечение неэффективно, показана операция (прошивание трещин).

Внутреннее кровотечение вследствие внематочной беременности является показанием для экстренного хирургического вмешательства. При дисфункциональных маточных кровотечениях производят тампонаду полости матки, при массивных кровотечениях вследствие аборта, родовой травмы и после родов выполняют оперативное вмешательство.

Инфузионная терапия осуществляется под контролем АД, сердечного выброса, центрального венозного давления и почасового диуреза. Объем инфузии определяется с учетом выраженности кровопотери. Применяются кровезаменители гемодинамического действия: декстран, реополиглюкин, растворы солей и сахаров, а также препараты крови (альбумин, свежезамороженная плазма, эритроцитарная масса).

Если АД не удается нормализовать, несмотря на проводимую инфузионную терапию, после остановки кровотечения вводят допамин, норадреналин или адреналин. Для лечения геморрагического шока применяют пентоксифиллин, дипиридамол, гепарин и стероидные препараты. После устранения угрозы для жизни осуществляют коррекцию кислотно-щелочного баланса.

www.krasotaimedicina.ru

Скрытое желудочно-кишечное кровотечение. Диагностика. — CapsuleEndoscopy.ru

Предлагаем вашему вниманию продолжение перевода статьи (часть 2):

Оценка скрытых желудочно-кишечных кровотечений (Evaluation of Occult Gastrointestinal Bleeding)

KATHY BULL-HENRY, MD, and FIRAS H. AL-KAWAS, MD, Georgetown University Hospital, Washington, District of Columbia

Am Fam Physician.2013 Mar 15;87(6):430-436.

Первую часть читайте в статье: Скрытое желудочно-кишечное кровотечение. Причины.

Диагностика скрытых кишечных кровотечений состоит из ряда этапов:

Осмотр и сбор анамнеза при подозрении на скрытые желудочно-кишечные кровотечения

Сбор анамнеза и осмотр пациента является неотъемлемой частью любого обследования, в том числе и при желудочно-кишечном кровотечении.

Для анамнеза будут важны: наличие предыдущих случаев кишечных кровотечений, ранее перенесенные операции, сопутствующие патологии. Шунтирование желудка может вызвать снижение всасывания железа.5Прием нестероидных противовоспалительных средств, таких как аспирин может быть причиной язвенных процессов в пищеварительном тракте. Ранее бессимптомные образования желудочно-кишечного тракта могут начать кровоточить после назначения пациенту антиагрегантов и антикоагулянтов.

Подозрение на злокачественные образования может вызвать резкое снижение веса за короткое время.

Наличие у близких родственников геморрагической телеангиэктазий, синдромом голубого невуса следует принять во внимание.

Заболевания печени могут вести к возникновению портальной гипертензии и коагулопатии. Герпетиформный дерматит может возникать при целиакии, узловатая эритема — при болезни Крона, атрофический язык и хрупкие ложкообразные ноги — при синдроме Пламмера-Винсона, гипермобильные суставы, аномалии глаз и зубов — при синдроме Элерса-Данлоса, веснушки на губах и слизистой рта — при синдроме Пейтца-Егерса.4

Скрытые кишечные кровотечения. Диагностика.

В зависимости от предполагаемого диагноза, имеющихся симптомов и жалоб пациента выбирается тот или иной метод диагностики желудочно-кишечного кровотечения. Эзофаго-гастро-дуоденоскопия (ЭГДС) будет предпочтительна для обнаружения источника кровотечения, находящегося предположительно в верхних отделах желудочно-кишечного тракта. Колоноскопия позволяет осмотреть толстый кишечник.10 Рентгенологическое и исследование тонкого кишечника с барием как правило не дает необходимой диагностической ценности и практически не используется, будучи замененным более современными методами. Повторяющееся кровотеченияе желудочно-кишечного тракта, когда его источник не удалось обнаружить при гастро- и колоноскопии, носит названия скрытого кишечного кровотечения. Предполагается, что в этом случае с большой долей вероятности источник кровотечения находится в тонкой кишке. В этом случае могут быть применены методы интраоперационной энтероскопии, двух-(или одно-)баллонной энтероскопии, КТ-энтерографии или капсульной эндоскопии.

Гастроскопия и колоноскопия позволяют установить причину желудочно-кишечного кровотечения у 48-71% пациентов.4 При повторяющихся скрытых желудочно-кишечных кровотечениях, когда источник не обнаружен с первого раза, повторная гастроскопия + колоноскопия позволяет определить причину в 35% случаев.4 Если повторное исследование так же не дает результата, видеокапсульная эндоскопия устанавливает причину кровотечения в 63-74%.10

Капсульная эндоскопия в диагностике скрытых кишечных кровотечений.

Беспроводная капсульная эндоскопия – неинвазивный метод диагностики, позволяющий осмотреть всю тонкую кишку. У пациентов со скрытым желудочно-кишечным кровотечением ведокапсульная эндоскопия дает возможность определить сосудистые экстазии, язвы, опухоли тонкой кишки.11 Мета-анализ 14 исследований показал, что капсульная эндоскопия превосходит энтероскопию (63% против 28%) и рентгенографию с барием (42% против 6%).12 Чувствительность, специфичность, положительная и отрицательная предиктивность капсульной эндоскопии при кишечных кровотечениях с неясным источником оказались 95, 75, 95, и 86% соответственно, при этом капсульная эндоскопия не сопровождалась побочными эффектами, заболеваемостью и смертностю, присущими интраоперативной энтероскопии.13

Осложнения при видеокапсульной эндоскопии, главное из которых – застревание (задержка) видеокапсулы — происходит в менее чем 1% исследований (за исключением пациентов с болезнью Крона).14

Эндоскопические видеокапсулы

В настоящее время в России представлены несколько систем капсульной эндоскопии различных производителей. Сравнение систем капсульной эндоскопии представлено в соответствующем разделе. Недостатками капсульной эндоскопии можно назвать отсутствие возможности одновременного лечения выявленных патологий и плохая визуализация периампуллярного отдела. Примеры видеозаписи с видеокапсул представлены ниже:

Глубокая энтероскопия в диагностике скрытых кишечных кровотечений.

Благодаря современным энтероскопам появилась возможность визуально осмотреть желудочно-кишечный тракт до проксимальных и средних отделов тонкой кишки. В данный момент в мире наиболее широко используются три типа энтероскопов: двухбалонная энтероскопическая система (производитель Fujifilm), однобалонная энтероскопическая система (производитель Olympus) и тонкокишечный энтероскоп Endo-Ease Discovery SB или спиральный энтероскоп (производитель Gyrus ACMI).

Двухбалонный энтероскоп соответственно названию имеет два баллона (один на внешней трубке, второй на дистальном конце энтероскопа). Однобалонный энтероскоп имеет баллон только на дистальном конце вводимой трубки. Спиральный энтероскоп снабжен резьбой, благодаря которой энтероскоп ввинчивают в просвет тонкой кишки. Все три системы дают возможность производить терапевтические манипуляции — коагулировать, удалять полипы, делать предоперационный татуаж обнаруженных патологий.

Глубокая энтероскопия производится либо через рот (антеградно), либо через прямую кишку (ретроградно). Если во время капсульной эндоскопии паталогический очаг обнаружен в первых (проксимальных) двух третях тонкой кишки, то энтероскопию проводят антеградно. Если же патология обнаружена в дистальной части (заключительной трети) тонкой кишки, то исследование проводят ретроградно.

В восьми исследованиях, посвященных диагностике скрытых желудочно-кишечных кровотечений, самыми частыми тонкокишечными причинами желудочно-кишечных кровотечений были:

- сосудистые эктазии (6-55%),

- язвы (3-35%)

- злокачественные новообразования (3-26%).10

Такие паталогические процессы, как дивертикулы тонкой кишки обнаруживались в 2-22% случаев. Патология не была обнаружена в 0-57%. Ценность двухбаллонной эндоскопии с точки зрения диагностики составила 41-80%, успешно провести терапевтические мероприятия удалось в 43-76%.10 Перфорации произошли в 0.3-3.6%.10,16–18 Пока проведено мало исследований, в которых бы сравнивались двухбалонная энтероскопия с однобаллонной энтероскопией19 и спиральной энтероскопией20.

Другие исследования при диагностике скрытых кишечных кровотечений.

Капсульная эндоскопия и глубокая энтероскопия зачастую дают больше информации об источнике кишечного кровотечения, в сравнении с исследованиями тонкой кишки рентгенологическим методом с контрастированием (с барием) и компьютерная томография. Предположительно это происходит потому, что часто источником кровотечений являются васкулярные эктазии. В последнее время достижения компьютерной томографии, использующей мультифазную технологию и нейтральный пероральный контраст (КТ энтерография) позволяют получить более специфичные к патологии тонкой кишки снимки, поэтому КТ энтерография используется для обнаружения опухолей и кровотечений из тонкой кишки.21,22 Пока КТ энтерография обычно доступна только в больших диагностических центрах. Ядерное сканирование и ангиография наиболее полезны при обильных кровотечениях из желудочно-кишечного тракта. Высокая диагностическая ценность, возможность проведения лечебных процедур и безопасность глубокой энтероскопии уменьшила потребность в интраоперационной энтероскопии и рентгенографиях с барием.

Положительный тест кала на скрытую кровь и железо-дефицитная анемия

Американская гастроэнтерологическая ассоциация рекомендует алгоритм для диагностки пациентов с положительным калом на скрытую кровь, но без железодефицитной анемии.10

Диагностические мероприятия начинают с колоноскопии, поскольку она имеет более высокую чувствительность в обнаружении опухолей и дефектов слизистой. Колоноскопия позволяет брать биопсию, проводить удаление полипов и остановливать кровотечение. Рентгенологическая диагностика с барием плохо выявляет патологии слизистой, поэтому зачастую их проведение не следует проводить. Ценность рутинного проведения эзофаго-гастро-дуоденоскопии по соотношению цена-качество при нормальной колоноскопии неясна. Если при колоноскопии патологию не удалось обнаружить, у больного нет симптомов и нет анемии, дальнейшее обследование нецелесообразно.4,8,10,23,24

В случаях, когда пациент жалуется на симптомы, относящиеся к верхним отделам желудочно-кишечного тракта, эзофаго-гастро-дуоденоскопию (ЭГДС, ФГС) следует выполнить вместе с колоноскопией. Нельзя объяснять положительный результат кала на скрытую кровь приемом аспирина без дополнительного обследования.4,8,10,24

В одном проспективном исследовании у 15 из 16 пациентов с положительным калом на скрытую кровь на фоне приема антикоагулянтов в желудочно-кишечном тракте были обнаружены клинически значимые патологии, 20% из которых были злокачественными.24

Железодефицитная анемия

На изображении приведен рекомендуемая диагностическая последовательность у пациентов с железодефицитной анемией с положительным и отрицательным результатами кала на скрытую кровь.25 Пока не будет доказано обратное, источником кровотечения у мужчин и женщин в менопаузе должен считаться желудочно-кишечный тракт. У женщин до менопаузы наиболее частой причиной кровопотери являются месячные, хотя в этой группе пациентов могут обнаруживаться патологические процесса в верхних и нижних отделах ЖКТ, включающие рак.26 Поэтому женщинам до менопаузы, у которых железодефицитная анемия не может быть объяснена месячными или при наличии симптомов, связанных с желудочно-кишечным трактом, следует провести поиск источника кровотечения в желудочно-кишечном тракте.4,8,10

У всех пациентов следует исключить внекишечные источники: носовые кровотечения, гематурия, и т.д. Эндоскопическое обследование должно включать в себя эзофаго-гастро-дуоденоскопию и колоноскопию.27 Из двенадцатиперстной кишки следует взять биопсию, для исключения целиакии. Если с первого раза источник кровотечения выявить не удается, показано повторная эзофаго-гастро-дуоденоскопия и колоноскопия. Если и тогда не удается найти источник, пациентам проводят капсульную эндоскопию. Если обнаруживается патология в тонкой кишке, дальнейшую диагностику проводят с использованием энтероскопии или хирургической операции. Если капсульная эндоскопия ничего не находит, ее повторяют или выполняют КТ энтерографию. В заключение, у мужчин и женщин в менопаузе с железодефицитной анемией, необходимо подробно обследовать желудочно-кишечный тракт с применением эзофаго-гастро-дуоденоскопии, колоноскопии, капсульной эндоскопии по клиническим показаниям.4,8,10

Список литературы

1. Mitchell SH, Schaefer DC, Dubagunta S. A new view of occult and obscure gastrointestinal bleeding. Am Fam Physician. 2004;69(4):875–881.

2. Rockey DC. Occult gastrointestinal bleeding. N Engl J Med. 1999;341(1):38–46.

3. Rockey DC. Occult gastrointestinal bleeding. Gastroenterol Clin North Am. 2005;34(4):699–718.

4. Zuckerman GR, Prakash C, Askin MP, Lewis BS. AGA technical review on the evaluation and management of occult and obscure gastrointestinal bleeding. Gastroenterology. 2000;118(1):201–221.

5. Rockey DC. Occult and obscure gastrointestinal bleeding: causes and clinical management. Nat Rev Gastroenterol Hepatol. 2010;7(5):265–279.

6. Fine KD. The prevalence of occult gastrointestinal bleeding in celiac sprue. N Engl J Med. 1996;334(18):1163–1167.

7. Rostom A, Murray JA, Kagnoff MF. American Gastroenterological Association (AGA) Institute technical review on the diagnosis and management of celiac disease. Gastroenterology. 2006;131(6):1981–2002.

8. Godfrey JD, Brantner TL, Brinjikji W, et al. Morbidity and mortality among older individuals with undiagnosed celiac disease. Gastroenterology. 2010;139(3):763–769.

9. Stewart JG, Ahlquist DA, McGill DB, Ilstrup DM, Schwartz S, Owen RA. Gastrointestinal blood loss and anemia in runners. Ann Intern Med. 1984;100(6):843–845.

10. Raju GS, Gerson L, Das A, Lewis B; American Gastroenterological Association. American Gastroenterological Association (AGA) Institute technical review on obscure gastrointestinal bleeding. Gastroenterology. 2007;133(5):1697–1717.

11. Pennazio M, Santucci R, Rondonotti E, et al. Outcome of patients with obscure gastrointestinal bleeding after capsule endoscopy: report of 100 consecutive cases. Gastroenterology. 2004;126(3):643–653.

12. Triester SL, Leighton JA, Leontiadis GI, et al. A meta-analysis of the yield of capsule endoscopy compared to other diagnostic modalities in patients with obscure gastrointestinal bleeding. Am J Gastroenterol. 2005;100(11):2407–2418.

13. Hartmann D, Schmidt H, Bolz G, et al. A prospective two-center study comparing wireless capsule endoscopy with intraoperative enteroscopy in patients with obscure GI bleeding. Gastrointest Endosc. 2005;61(7):826–832.

14. Sears DM, Avots-Avotins A, Culp K, Gavin MW. Frequency and clinical outcome of capsule retention during capsule endoscopy for GI bleeding of obscure origin. Gastrointest Endosc. 2004;60(5):822–827.

15. Cave DR, Fleischer DE, Leighton JA, et al. A multicenter randomized comparison of the Endocapsule and the Pillcam SB. Gastrointest Endosc. 2008;68(3):487–494.

16. May A, Nachbar L, Ell C. Double-balloon enteroscopy (push-and-pull enteroscopy) of the small bowel: feasibility and diagnostic and therapeutic yield in patients with suspected small bowel disease. Gastrointest Endosc. 2005;62(1):62–70.

17. Nakamura M, Niwa Y, Ohmiya N, et al. Preliminary comparison of capsule endoscopy and double-balloon enteroscopy in patients with suspected small-bowel bleeding. Endoscopy. 2006;38(1):59–66.

18. Manabe N, Tanaka S, Fukumoto A, Nakao M, Kamino D, Chayama K. Double-balloon enteroscopy in patients with GI bleeding of obscure origin. Gastrointest Endosc. 2006;64(1):135–140.

19. Upchurch BR, Sanaka MR, Lopez AR, Vargo JJ. The clinical utility of single-balloon enteroscopy: a single-center experience of 172 procedures. Gastrointest Endosc. 2010;71(7):1218–1223.

20. Akerman PA, Agrawal D, Cantero D, Pangtay J. Spiral enteroscopy with the new DSB overtube: a novel technique for deep peroral small-bowel intubation. Endoscopy. 2008;40(12):974–978.

21. Huprich JE, Fletcher JG, Alexander JA, Fidler JL, Burton SS, McCullough CH. Obscure gastrointestinal bleeding: evaluation with 64-section multiphase CT enterography—initial experience. Radiology. 2008;246(2):562–571.

22. Hakim FA, Alexander JA, Huprich JE, Grover M, Enders FT. CT enterography may identify small bowel tumors not detected by capsule endoscopy: eight years experience at Mayo Clinic Rochester. Dig Dis Sci. 2011;56(10):2914–2919.

23. Rasmussen M, Kronborg O. Upper gastrointestinal cancer in a population-based screening program with fecal occult blood test for colorectal cancer. Scand J Gastroenterol. 2002;37(1):95–98.

24. Jaffin BW, Bliss CM, LaMont JT. Significance of occult gastrointestinal bleeding during anticoagulation therapy. Am J Med. 1987;83(2):269–272.

25. American Gastroenterological Association medical position statement: evaluation and management of occult and obscure gastrointestinal bleeding. Gastroenterology. 2000;118(1):197–201.

26. Green BT, Rockey DC. Gastrointestinal endoscopic evaluation of premenopausal women with iron deficiency anemia. J Clin Gastroenterol. 2004;38(2):104–109.

27. Ioannou GN, Rockey DC, Bryson CL, Weiss NS. Iron deficiency and gastrointestinal malignancy: a population-based cohort study. Am J Med. 2002;113(4):276–280.

- < Назад

- Вперёд >

capsuleendoscopy.ru

Скрытое кровотечение

Скрытое желудочно-кишечное кровотечение (CЖКК) относится к кровотечениям (К), которые не очевидны для пациента. Скрытое кровотечение (СК) обычно выявляется только с помощью тестов, которые обнаруживают кровь в фекалиях или как дефицит железа. К СЖКК относят такие К, которое очевидны клинически, но их источник неизвестен. Неясные ЖКТК наименее распространенная форма СЖКК. Существуют доказательства того, что скрининг лиц, у которых нет клинических симптомов, с использованием тестирования фекалий на СК или ректороманоскопия позволяют снизить смертность от колоректального рака.

В норме взрослый человек теряет с калом 0,5-1,5 мл крови, что составляет около 2 мг на 1 фекалий. Такие количество крови в стуле не обнаруживается тестами на скрытую кровью. Тем не менее, эти тесты позволяют выявить скрытую кровь в фекалиях при различных поражениях желудочно-кишечного тракта, в первую очередь при раке ободочной кишки. Различные причины СЖКК перечислены в таблице I.

| Таблица 1 — Причины скрытых желудочно-кишечных кровотечений |

|

A. Злокачественные опухоли и скрытое К 2.Кровь в желчном протоке 3. Без на длинные дистанции |

Тесты на СК или анализы фекалий на скрытую кровь

Для того, чтобы обнаружить СЖКК используют три типа тестов для выявления СК в фекалиях.

К ним относятся:

1. На основе гваякового теста

2 Гем-порфириновый тест

3. Иммунохимические тесты

biohimik.net

первая помощь, виды и признаки, способы остановить

Организм человека и млекопитающих животных пронизан тысячами мелких, средних и крупных сосудов, которые содержат в себе ценную, выполняющую огромное число функций жидкость — кровь. В течение жизни человек испытывает влияние немалого количества вредных факторов, среди них чаще всего встречаются такие травмирующие воздействия, как механические повреждения тканей. В результате этого возникает кровотечение.

Что это такое? Медицинская наука «патологическая физиология» дает такое определение данному состоянию: «это выход крови из поврежденного сосуда». При этом она изливается наружу или в полость тела (брюшную, грудную или таза) или же органа. Если она остается в ткани, пропитывая ее, это называют кровоизлиянием, если свободно накапливается в ней — гематомой. Состояние, при котором повреждаются сосуды, чаще всего внезапно возникающее, и при сильном быстром истечении жизненно-важной жидкости человек может умереть. Вот почему первая помощь при кровотечениях зачастую сохраняет ему жизнь, и основы ее неплохо было бы знать каждому. Ведь не всегда такие ситуации происходят, когда рядом есть медработники или хотя бы просто специально подготовленные люди.

Какие виды кровотечений бывают и почему они возникают?

Классификаций этого патологического состояния много и специалисты учат их все. Однако нас деление кровотечений на разновидности интересует, прежде всего, с практической точки зрения. Для успешного оказания первой помощи имеет значение нижеприведенная классификация. Она показывает виды кровотечений в зависимости от характера поврежденного сосуда.

Артериальное кровотечение

Оно происходит из артерий, содержащих насыщенную кислородом кровь, притекающую от легких ко всем органам и тканям. Составляет серьезную проблему, так как эти сосуды обычно расположены глубоко в тканях, близко к костям, и ситуации, когда они травмируются, — это результат очень сильных воздействий. Порой такой тип кровотечения прекращается самостоятельно, поскольку артерии обладают выраженной мышечной оболочкой. При травме такого сосуда последний спазмируется.

Венозное кровотечение

Его источник — венозные сосуды. По ним кровь, содержащая продукты метаболизма и углекислый газ, оттекает от клеток и тканей к сердцу и далее в легкие. Расположены вены более поверхностно, чем артерии, поэтому повреждаются они чаще. Эти сосуды не сокращаются при травме, зато могут слипаться, поскольку стенки их тоньше, а диаметр больше, чем у артерий.

Капиллярное кровотечение

Кровь истекает из мелких сосудов чаще всего кожи и слизистых оболочек, обычно такое кровотечение незначительно. Хотя оно и может быть пугающе обильным при широкой ране, поскольку количество капилляров в тканях тела очень велико.

Паренхиматозное кровотечение

Отдельно также выделяют так называемое паренхиматозное кровотечение. Органы тела бывают полые, по сути, — это «мешки» с многослойными стенками — и паренхиматозные, которые состоят из ткани. К последним относят печень, селезенку, почки, легкие, поджелудочную железу. Обычно такой тип истечения крови может увидеть только врач-хирург на операции, поскольку все паренхиматозные органы «спрятаны» глубоко в теле. По типу поврежденного сосуда такое кровотечение определить невозможно, потому что в ткани органа имеются все их разновидности и травмируются сразу все. Это смешанное кровотечение. Последнее также наблюдается при обширных ранениях конечностей, поскольку вены и артерии лежат рядом.

***

В зависимости от того, остается кровь в полости тела или органа или изливается из тела, выделяют кровотечение:

- Внутреннее. Кровь наружу не выходит, задерживаясь внутри: в полости брюшной, грудной, тазовой, сустава (вов), желудочках мозга. Опасный тип кровопотери, который трудно диагностировать и лечить, поскольку внешних признаков истечения крови нет. Имеются только общие проявления ее потери и симптомы значительного нарушения функции органа (ов).

- Наружное кровотечение. Кровь изливается во внешнюю среду, чаще всего причинами такого состояния служат травмы и различные недуги, поражающие отдельные органы и системы. Эти кровотечения могут быть легочными, маточными, с кожи и слизистых, желудочными и кишечными, из мочевой системы. При этом видимые излияния крови называют явными, а те, которые происходят в полый орган, сообщающийся с внешней средой — скрытыми. Последние могут обнаружиться не сразу после начала кровотечения, ведь, чтобы выйти наружу, к примеру, из длинной пищеварительной трубки, крови требуется время.

Обычно кровотечение со сгустками бывает наружное скрытое или внутреннее, когда кровь задерживается внутри органа и частично сворачивается.

- Острые. В таком случае за короткий промежуток времени теряется большое количество крови, обычно оно возникает внезапно в результате травмы. В итоге у человека формируется состояние острой анемии (малокровия).

- Хронические. Длительные потери небольших объемов этой биологической жидкости, причиной обычно являются хронические заболевания органов с изъязвлением сосудов их стенок. Вызывают состояние хронической анемии.

Видео: кровотечения в “Школе доктора Комаровского”

Основные причины кровотечений

Что же может вызвать кровотечение? Здесь уместно отметить, что выделяют также два принципиально отличающихся их вида, исходя из того фактора, поврежден ли нормальный сосуд или патологическое состояние возникло на фоне разрушения измененной сосудистой стенки. В первом случае кровотечение называют механическим, во втором — патологическим.

Можно выделить следующие основные причины кровотечений:

- Травматические повреждения. Они могут быть термические (от воздействия критических температур), механические (при переломе кости, ранении, ушибе). Последние происходят при различных экстремальных ситуациях: ДТП, железнодорожных и авиакатастрофах, падении с высоты, драках с участием колюще-режущих предметов, огнестрельных ранениях. Также бывают производственные и бытовые травмы.

- Болезни сосудов, в том числе, опухоли (гнойные поражения тканей с вовлечением сосудов, атеросклероз, гемангиосаркома).

- Заболевания свертывающей системы крови и печени (гемофилия, болезнь Виллебранда, фибриногеновая недостаточность, гиповитаминоз К, гепатиты, циррозы).

- Общие болезни. Например, сахарный диабет, инфекции (вирусные, сепсис), недостаток витаминов, отравления вызывают поражение сосудистых стенок во всем теле, в результате через них просачивается плазма и клетки крови и возникают кровотечения.

- Недуги, поражающие различные органы. Истечение крови из легких может вызвать туберкулез, рак; из прямой кишки — опухоли, геморрой, трещины; из пищеварительного тракта — язвы желудка и кишечника, полипы, дивертикулы, опухоли; из матки — эндометриоз, полипы, воспаления, новообразования.

Чем грозит человеку кровотечение?

Одна из самых важных, но отнюдь не единственная функция крови — перенос кислорода и питательных веществ. Она доставляет их к тканям, а от них забирает продукты обмена веществ и углекислый газ. При значительном кровотечении происходит существенная потеря этой необходимой организму субстанции. Очень чувствительна к дефициту кислорода нервная система и сердечная мышца. Смерть головного мозга при полном прекращении поступления крови в него наступает у человека и животных всего через 5-6 минут.

Однако кроме непосредственной потери драгоценной кислородсодержащей жидкости есть и еще одна проблема. Дело в том, что она держит в тонусе сосуды и при значительной ее потере последние спадаются. В этом случае и оставшаяся в теле человека кровь, содержащаяся кислород, становится неэффективной и мало чем может помочь. Такое состояние очень опасно, его называют сосудистым шоком или коллапсом. Возникает оно при острой сильной кровопотере.

Вышеописанные ее последствия являются угрожающими жизни пациента и развиваются очень быстро после кровотечения.

фото: wikihow

Кровь выполняет огромное количество функций, среди них очень важными являются поддержание баланса внутренней среды тела, а также обеспечение связи органов и тканей между собой путем переноса различных биологически активных веществ. Таким образом миллиарды клеток организма обмениваются информацией и, в итоге, могут работать слаженно. Кровотечение в той или иной степени нарушает постоянство внутренней среды тела и функции всех его органов.

Нередко потеря крови не угрожает непосредственно жизни пациента, это наблюдается при многих заболеваниях. В таких случаях кровопотеря хроническая и несильная. Замещение изливающейся крови происходит путем синтеза печенью белков плазмы и костным мозгом — клеточных элементов. Кровотечение становится важным диагностическим признаком для распознавания недуга.

Признаки кровотечения

Общие

Жалобы пациента:

- Слабость, немотивированная сонливость;

- Головокружение;

- Жажда;

- Чувство сердцебиения и нехватки воздуха.

Внешние симптомы кровопотери, которые наблюдаются при любом виде кровотечения, следующие:

- Бледность кожи и слизистых;

- Холодный пот;

- Увеличение частоты сердечных сокращений;

- Одышка;

- Расстройства мочеиспускания вплоть до полного отсутствия мочи;

- Падение кровяного давления;

- Частый слабый пульс;

- Нарушения сознания вплоть до его потери.

Местные

Наружное излияние крови

Основной местный симптом — это наличие раны на поверхности кожи или слизистой и видимое истечение крови из нее. Однако характер кровотечения бывает разный и находится в прямой зависимости от типа сосуда.

- Капиллярное проявляется тем, что кровь собирается в крупные капли, сочится из всей поверхности раны. Потеря ее в единицу времени обычно невелика. Цвет ее красный.

- Признаки венозного кровотечения: кровь может истекать довольно быстро при ранении крупной вены или сразу нескольких, она стекает из раны полосками. Цвет ее темно-красный, иногда бордовый. Если повреждены большие вены верхней части тела, может наблюдаться прерывистое выделение крови из раны (однако ритм синхронизирован не с пульсом, а с дыханием).

- Признаки артериального кровотечения: кровь выливается из места травмы пульсирующими толчками — «фонтанчиками» (их частота и ритм совпадают с ударами сердца и пульсом), цвет ее ярко-алый, красный. Потеря крови в единицу времени обычно быстрая и значительная.

Проявления скрытого кровотечения

- Из легких — кровь выделяется с кашлем (симптом кровохарканья), она пенистая, цвет ярко-красный.

- Из желудка — цвет коричневый (соляная кислота желудочного сока реагирует с кровью, последняя меняет оттенок). Могут быть сгустки.

- Из кишечника — фекалии приобретают темно-коричневый или черный цвет и вязкую, тягучую консистенцию (дегтеобразный стул).

- Из почек и мочевого тракта — моча становится красной (от кирпичного оттенка до бурого с «лохмотьями» — сгустками и кусочками ткани).

- Из матки и половых органов — кровь красная, часто в выделениях имеются кусочки слизистой оболочки.

- Из прямой кишки — алая кровь каплями может быть обнаружена на фекалиях.

Признаки внутреннего кровотечения

- Не наблюдается истечения крови в окружающую среду. Имеются общие симптомы кровопотери.

- Местные проявления будут зависеть от места повреждения сосуда и того, в какой полости тела скапливается кровь.

- В желудочках мозга — потеря сознания или его спутанность, локальные нарушения двигательных функций и/или чувствительности, кома.

- В полости плевры — боли в груди, одышка.

- В брюшной полости — боли в животе, рвота и тошнота, напряжение мускулов брюшной стенки.

- В полости сустава — распухание его, болезненность при пальпации и активных движениях.

Может ли организм справиться с кровотечением?

Природа предусмотрела такую возможность, что хрупкие и нежные живые ткани тела в течение длительной жизни будут травмироваться. Значит, необходим механизм противостояния истечению крови из поврежденных сосудов. И он у людей есть. В составе плазмы крови, то есть жидкой части, которая не содержит клеток, имеются биологически активные вещества — специальные белки. В комплексе они составляют свертывающую систему крови. В помощь ей служат специальные кровяные клетки — тромбоциты. Результатом сложных многоэтапных процессов свертывания крови становится образование тромба — маленького сгустка, который закупоривает пострадавший сосуд.

В лабораторной практике существует специальные показатели, которые показывают состояние свертывающей системы крови:

- Длительность кровотечения. Показатель продолжительности излияния крови из мелкого стандартного повреждения, нанесенного специальным стилетом на пальце или мочке уха.

- Время свертывания крови — показывает, за какое время кровь сворачивается и образуется тромб. Проводится в пробирках.

Норма длительности кровотечения составляет три минуты, времени свертывания крови — 2-5 минут (по Сухареву), 8-12 минут (по Ли-Уайту).

Часто травма или повреждение сосуда патологическим процессом бывают слишком обширны и естественные механизмы остановки кровотечения не справляются либо у человека просто нет времени ждать в связи с угрозой жизни. Не будучи специалистом, сложно оценить состояние пострадавшего, да и тактика лечения будет разной в зависимости от причины.

Поэтому пациент, имеющий сильное кровотечение из вены или артерии, подлежит срочной доставке в лечебное учреждение. Перед этим ему должна быть оказана неотложная помощь. Для этого необходимо остановить кровотечение. Обычно это временное прекращение истечения крови из сосуда.

Оказание первой помощи

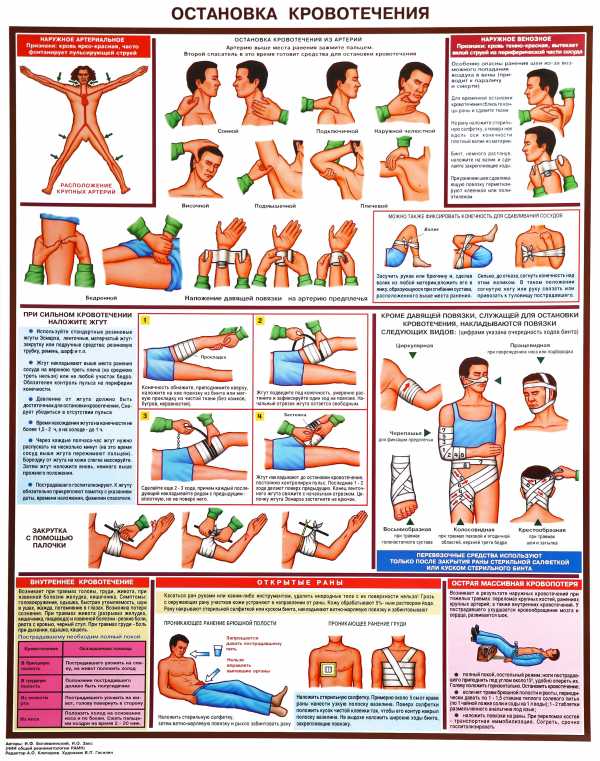

Какие известны методы временной остановки кровотечения? Вот они:

- Давление (прижатие сосуда в ране, наложение давящей бинтовой повязки).

- Прикладывание гемостатической губки, льда, орошение перекисью водорода (для капиллярных кровотечений).

- Очень сильное сгибание конечности.

- Плотная тампонада бинтом, марлей, ватой (для носовой полости, глубоких наружных ран).

- Наложение кровоостанавливающего жгута.

Способами окончательной остановки кровотечения, которые могут быть выполнены только врачом и в условиях лечебного учреждения, являются:

- Механические: перевязка сосуда в ране, выполнение сосудистого шва, прошивание ткани вместе с сосудом.

- Химические: препараты, повышающие свертываемость и сосудосуживающие (хлорид кальция, эпинефрин, аминокапроновая кислота)

- Термические: электрокоагуляция.

- Биологические (для остановки капиллярных и паренхиматозных кровотечений во время операций): пленки фибриновые, губки гемостатические, подшивание собственных тканей тела (сальника, мышцы, жировой клетчатки).

- Эмболизация сосуда (введение в него мелких пузырьков воздуха).

- Удаление пострадавшего органа или его части.

Очень важно определиться с видом поврежденного сосуда, потому что от этого будут зависеть способы прекращения излияния крови из него.

Первая помощь при артериальном кровотечении

Очень эффективно наложение жгута, если поврежден сосуд конечности. Применяют также метод давления и тугой тампонады раны.

Правила наложения жгута

Пока он подготавливается, надо кулаком или пальцами прижать артерию к костям выше ранения, помним, что при травме крупного сосуда счет идет на минуты. Артерию плечевую прижимают к кости плеча по внутренней ее поверхности, локтевую — в локтевом сгибе, бедренную — в паховом сгибе, голени — в подколенной ямке, подмышечную — в одноименной впадине.

Раненую ногу или руку нужно поднять. Накладывают жгут, плотно затягивая и подложив между ним и кожей полотенце или тряпку. Если специального резинового жгута нет, можно использовать обычный бинт, шарф, тонкий резиновый шланг, брючный ремень, платок или даже веревку. Тогда ее завязывают вокруг конечности неплотно, просовывают в петлю палку и закручивают до нужного пережатия. Критерием правильности наложения жгута становится прекращение кровотечения. Время пребывания его на конечности: не более двух часов летом и получаса зимой. Чтобы зафиксировать момент пережатия сосудов, время пишут на бумажке и закрепляют ее на пострадавшей конечности.

Опасность

Проблема заключается в том, что накладывать жгут более чем на вышеуказанный временной интервал нельзя из-за нарушения кровообращения в поврежденной ноге или руке, ткани отмирают. Функция конечности потом уже не восстановится полностью, порой становится необходима ампутация. Помимо того, есть опасность развития газовой гангрены в области повреждения (в рану попадают бактерии, которые обитают в почве и размножаются в живых тканях в отсутствие кислорода). Если человека еще не успели доставить в госпиталь за указанное время, в любом случае жгут нужно ослабить на несколько минут. Рану в течение них зажимают, используя чистую ткань.

Проблема заключается в том, что накладывать жгут более чем на вышеуказанный временной интервал нельзя из-за нарушения кровообращения в поврежденной ноге или руке, ткани отмирают. Функция конечности потом уже не восстановится полностью, порой становится необходима ампутация. Помимо того, есть опасность развития газовой гангрены в области повреждения (в рану попадают бактерии, которые обитают в почве и размножаются в живых тканях в отсутствие кислорода). Если человека еще не успели доставить в госпиталь за указанное время, в любом случае жгут нужно ослабить на несколько минут. Рану в течение них зажимают, используя чистую ткань.

При ранении сонной артерии и кровотечении из нее, необходимо пережать ее пальцем и выполнить тампонаду раны стерильным перевязочным материалом. Жгут на шею накладывать можно, для этого применяется специальная техника, чтобы профилактировать удушение пострадавшего. Поднимают руку на противоположной травме стороне, и перетягивают шею жгутом ниже места повреждения вместе с конечностью.

Видео: экстренная помощь при сильном кровотечении

Венозное кровотечение

При венозном кровотечении хорошо работает тугое бинтование либо наложение жгута. Особенность техники последнего состоит в том, что место его расположения — не выше места повреждения, как при травме артерии, а, напротив, ниже.

При любом способе остановки кровотечения саму рану закрывают стерильной салфеткой или чистой тканью. Если доступны обезболивающие лекарства, можно сделать пострадавшему инъекцию или дать таблетку, если он в сознании. Лежащего на земле человека нужно укрыть для предотвращения переохлаждения. Нельзя перемещать и переворачивать пострадавшего.

При подозрении на внутреннее кровотечение, вызванное травмой, необходимо обеспечить пациенту полный покой и как можно скорее отправить его в больницу.

Видео: доврачебная помощь при венозном кровотечении

Капиллярное кровотечение

При капиллярном кровотечении применяют метод давления, в том числе, ладонью или пальцами, наложение повязки, гемостатические губки, холодные объекты. При адекватной работе свертывающей системы временная остановка кровотечения становится окончательной.

Терапия после остановки кровотечения в стационаре

Обязательно применение улучшающих свертывание крови, кровезамещающих препаратов, цельной крови/плазмы/взвеси тромбоцитов. Также необходима внутривенная инфузионная терапия для восстановления баланса ионов. Поскольку после серьезных травматизирующих происшествий кровотечение — обычно далеко не единственная проблема, то параллельно с работой по его остановке врачами проводится экстренная диагностика и терапия сопутствующих нарушений.

Главное — не терять голову, если с кем-то из окружающих людей случилась беда, и у человека имеется кровотечение. Для того чтобы справиться с ним, можно использовать материалы из автомобильной аптечки, вещи из собственной сумки, элементы одежды или предметы обихода.

Задачей и долгом каждого нормального человека является оказание первой медицинской помощи пострадавшему, заключающееся во временном прекращении потери им крови. А потом следует незамедлительно отвезти пациента в лечебное учреждение своим ходом либо срочно вызвать скорую помощь.

Вывести все публикации с меткой:Рекомендации читателям СосудИнфо дают профессиональные медики с высшим образованием и опытом профильной работы.

На ваш вопрос ответит один из ведущих авторов сайта.

В данный момент на вопросы отвечает: А. Олеся Валерьевна, к.м.н., преподаватель медицинского вуза

sosudinfo.ru

Внутренние скрытые кровотечения – наиболее опасны — КиберПедия

Лекция №3 (16.10.12)

Кровотечения: основные понятия, классификация, патогенез, диагностика, лечение

n Кровотечение –истечение крови из кровеносных сосудов при повреждении или нарушении проницаемости сосудистой стенки

n Кровоизлияние –выхождение крови из просвета сосуда с пропитыванием окружающих тканей. Характеризуется небольшим объемом и скоростью.

n Гематома —искусственная полость, заполненная кровью, как результат кровоизлияния.

n Исходы гематомы:рассасывание, нагноение или организация.

n Пульсирующей гематомой называют гематому, сообщающуюся спросветом поврежденной артерии. Исходом пульсирующей гематомы является ложная аневризма.

Кровопотеря

Это патологическое состояние организма, возникающее в ответ на значительную потерю крови из сосудов и характеризующееся развитием ряда компенсаторных и патологических реакций

I. Классификация по происхождению (этиологии):

- Haemorrhagia per rhexin –кровотечение при травме

- Haemorrhagia per diabrosin –кровотечение при аррозии, например, при воспалении, распаде опухоли, ферментативном перитоните

- Haemorrhagia per diapedesin —кровотечение при нарушении проницаемости (при авитаминозе С, геморрагическом васкулите, хронической почечной недостаточности, скарлатине, сепсисе, уремии)

II. Классификация по отношению к внешней среде:

1. Haружные кровотечения – клиника очевидна (например, послеоперационное кровотечение по дренажу)

2. Внутренние явные —кровотечения в просвет полых органов, сообщающихся с внешней средой:

n haematemesis

n epistaxis

n haematuria

n metrorrhagia

n haemobilia

через определенное время кровь в измененном виде обязательно появляется во внешней среде

3. Внутренние скрытые —кровотечения в различные полости, не имеющие связи с внешней средой:

q плевральную (haemothorax),

q брюшную (haemoperitoneum),

q полость сустава (haematrosis),

q перикарда (haemopericardium),

q полость черепа

Внутренние скрытые кровотечения – наиболее опасны

т.к. труднее диагностируются и исключают возможность самопроизвольного гемостаза: при излитии крови в полости выпадает фибрин, и механизм свертываемости нарушается.

I. Классификация по виду кровоточащего сосуда:

1. Артериальное

2. Венозное

3. Смешанное (артериовенозное)

4. Капиллярное

5. Паренхиматозное

Механизм декомпенсации

Прогрессирующмй спазм на переферии → Сладж (склеивание эритроцитов) → Нарастание гипоксии и тканевого ацидоза → Гибель клетки → Развитие полиорганной недостаточности

Развитие полиорганной недостаточности

первоначальное поражение т.н. шоковых органов:

q Почек (прекращение клубочковой фильтрации – анурия),

q Печени (некроз),

q Легких (интерстициальный отек с нарушением газообмена через легочно-капиллярную мембрану)

Диагностика кровотечений

Для определения лечебной тактики необходимо знать:

v Локализацию и вид источника кровотечения(артерия, вена, паренхима внутреннего органа, капилляр в кратере язвы желудка)

v Состояние(продолжается или не продолжается)

v Объем кровопотери

Диагностика внутренних явных кровотечений:

q Легочное кровотечение (на фоне деструкции ткани легкого при раке, туберкулезе) — симптом кровохарканья: выделение из рта и носа пенящейся крови.

q Пищеводное кровотечение(источник – варикозные вены пищевода при циррозе печени) — рвота неизмененной кровью

q Желудочное кровотечение(язва, разрывы слизистой или опухоль) как результат взаимодействия гемоглобина и соляной кислоты желудка возникает рвота «кофейной гущей».

q Кровотечение из желудка, ДПК, желчевыводящих путей (травма или опухоль)в результате дальнейшего пассажа крови по желудочно-кишечному тракту может проявиться черным дегтеобразным стулом (меленой)

q Кровотечение из толстой или прямой кишки (опухоль, геморроидальные вены) характеризуется примесью алой, неизмененной крови в кале. Окраска мочи в виде «мясных помоев» указывает на кровотечение из почек.

Способы гемостаза

n Спонтанный гемостаз(реакция сосудов, клеточный и плазменный механизмы) возможен при кровотечение из мелких артерий и вен, а также капилляров.

n Продолжающееся кровотечениелюбой локализации несет прямую угрозу жизни больного и является показанием к применению способов гемостаза

Способы временной остановки кровотечения:

- Возвышенное положение конечности

- Максимальное сгибание конечности в суставе

- Наложение давящей повязки

- Пальцевое прижатие артерии на протяжении

- Пальцевое прижатие сосуда в ране

- Наложение жгута (Использование в качестве жгута подручных средств:ремня)

- Использование мягкого подручного материала в качестве жгута- закрутки

- Временное шунтирование

- Наложение кровоостанавливающего зажима

- Тугая тампонада

- Специальные методы:

n Баллонная тампонада зондом Sengstaken-Blakemore – при кровотечении из варикозно расширенных вен пищевода

Окончательная остановка кровотечения:

q Механические

q Физические

q Химические

q Биологические методы

Механический метод является наиболее надежным и применяется при повреждении сосудов крупного и среднего калибра

Механический гемостаз:

- Перевязка (лигирование) в ране

- Перевязка (лигирование) на протяжении

- Прошивание сосуда с окружающими тканями

- Клипирование

- Длительное прижатие сосудов кровоостанавливающими зажимами или их закручиванием по оси.

- Тугая тампонада (сигарный дренаж)

- Сосудистый шов, протезирование, шунтирование сосуда

- Методы эндоваскулярной эмболизации сосудов

Физические методы гемостаза:

n Высокая температура обладает способностью коагулировать белки, ускорять образование тромбов, низкая — вызывает спазм сосудов. (Коагуляция: биполярная, монополярная, аргоноплазменная).

Химические методы гемостаза. Местные гемостатики:

- Раствор перекиси водорода 3%

- Эпинефрин, норадреналин

- Ингибиторы фибринолиза (аминокапроновая кислота)

- Препараты желатина

- Капрофер

Препараты резорбтивного действия:

- Хлорид кальция

- Этамзилат натрия

- Синтетический аналог витамина К (метандиона натрия бисульфит), показан при кровотечениях, сопровождающих механическую желтуху

- Аскорбиновая кислота и др. препараты, нормализующие проницаемость сосудистой стенки

Биологические методы гемостаза. Местные препараты:

- Тромбин,

- Фибриноген в составе фибриновых клеев,

- Гемостатическая губка,

- Собственные ткани организма (сальник, мышца) (Оментопексия – при операции по поводу разрыва печен)

Биологические препараты резорбтивного действия:

- Свежезамороженная плазма,

- Фибриноген,

- Тромбоцитарная масса,

- Антигемофильная плазма

Основные принципы лечения острой кровопотери:

q Решение вопроса о необходимости операции для механической остановки кровотечения или возможности другого локального гемостатического воздействия

q Комплексная консервативная терапия: заместительная трансфузия (прежде всего, замещение ОЦК и массы эритроцитов)

q Использование химических и биологических веществ резорбтивного действия,