Системный кровоток Википедия

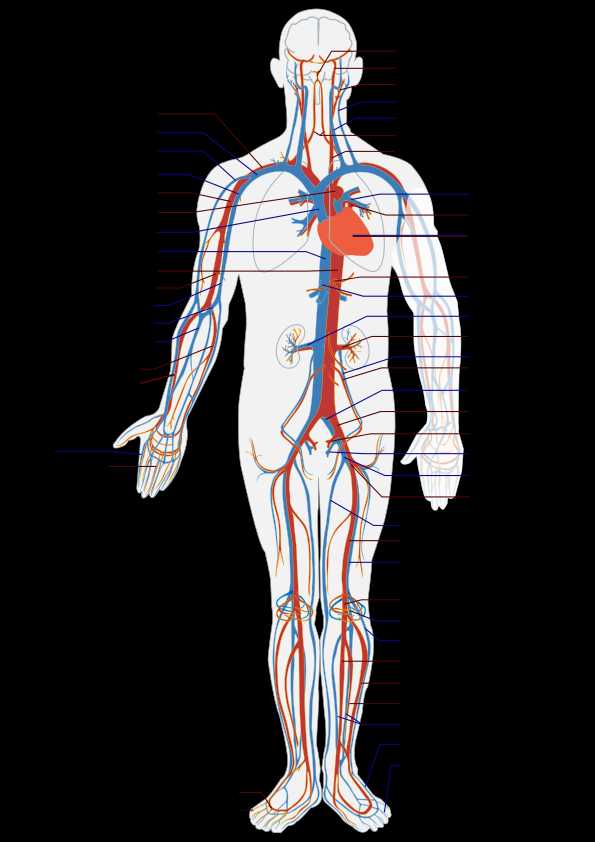

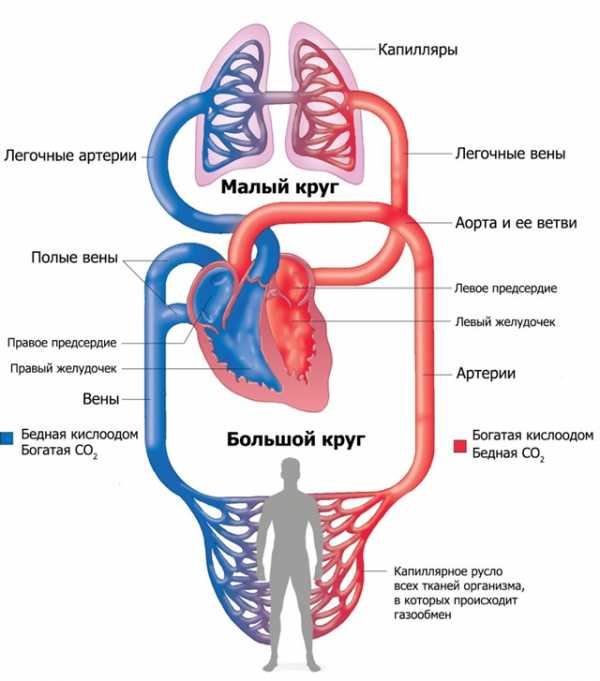

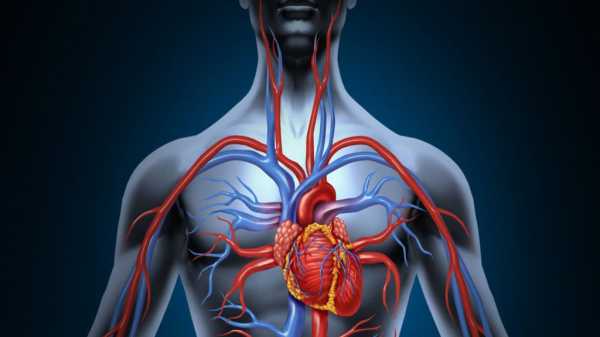

Схема кровообращения человекаКровообращение человека — замкнутый сосудистый путь, обеспечивающий непрерывный ток крови, несущий клеткам кислород и питание, уносящий углекислый газ и продукты метаболизма. Состоит из двух последовательно соединённых кругов (петель), начинающихся желудочками сердца и впадающих в предсердия:

Большой (системный) круг кровообращения

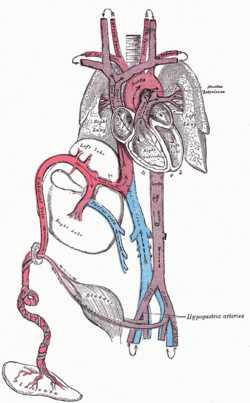

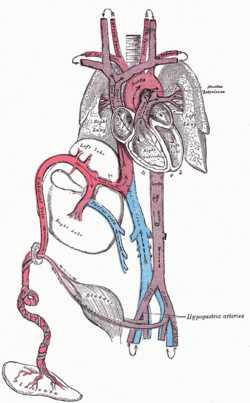

Начало и конец большого круга кровообращения (показаны красными и синими стрелками). Синим обозначена венозная кровь, красным — артериальная.Структура

Начинается из левого желудочка, выбрасывающего во время систолы кровь в аорту. От аорты отходят многочисленные артерии, в результате кровоток распределяется согласно сегментарному строению по сосудистым сетям, обеспечивая подачу кислорода и питательных веществ всем органам и тканям. Дальнейшее деление артерий происходит на артериолы и капилляры. Общая площадь поверхности всех капилляров в организме человека примерно 1500 м2[1]. Через тонкие стенки капилляров артериальная кровь отдаёт клеткам тела питательные вещества и кислород, а забирает от них углекислый газ и продукты метаболизма, попадает в венулы, становясь венозной. Венулы собираются в вены. К правому предсердию подходят две полые вены: верхняя и нижняя, которыми заканчивается большой круг кровообращения. Время прохождения крови по большому кругу кровообращения составляет 23—27 секунд.

Особенности кровотока

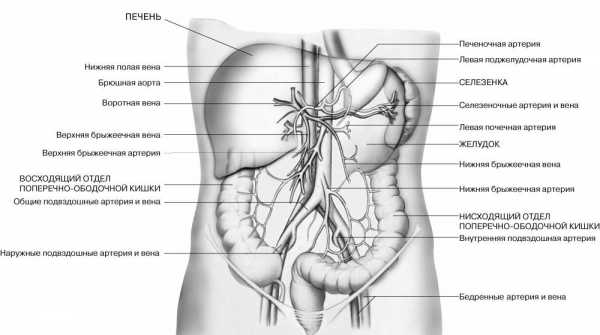

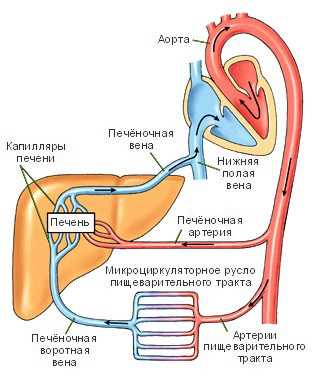

- Венозный отток от непарных органов брюшной полости осуществляется не напрямую в нижнюю полую вену, а через воротную вену (сформированную верхней, нижней брыжеечными и селезёночной венами). Воротная вена, войдя в ворота печени (отсюда и название) вместе с печёночной артерией, делится в печёночных балках на капиллярную сеть, где кровь очищается и только после этого по печёночным венам поступает в нижнюю полую вену.

- Гипофиз также обладает воротной или «чудесной сетью»: передняя доля гипофиза (аденогипофиз) получает питание из верхней гипофизарной артерии, которая распадается на первичную капиллярную сеть, контактирующую с аксовазальными синапсами нейросекреторных нейронов медиобазального гипоталамуса, вырабатывающих рилизинг-гормоны. Капилляры первичной капиллярной сети и аксовазальные синапсы образуют первый нейрогемальный орган гипофиза. Капилляры собираются в портальные вены, которые идут в переднюю долю гипофиза и там повторно разветвляются, образуя вторичную капиллярную сеть, по которой рилизинг-гормоны достигают аденоцитов. В эту же сеть секретируются тропные гормоны аденогипофиза, после чего капилляры сливаются в передние гипофизарные вены, несущие кровь с гормонами аденогипофиза к органам-мишеням. Поскольку капилляры аденогипофиза лежат между двумя венами (портальной и гипофизарной), они относятся к «чудесной» капиллярной сети. Задняя доля гипофиза (нейрогипофиз) получает питание из нижней гипофизарной артерии, на капиллярах которой образуются аксовазальные синапсы нейросекреторных нейронов — второй нейрогемальный орган гипофиза. Капилляры собираются в задние гипофизарные вены. Таким образом, задняя доля гипофиза (нейрогипофиз), в отличие от передней (аденогипофиз), не производит собственных гормонов, а депонирует и секретирует в кровь гормоны, вырабатывающиеся в ядрах гипоталамуса.

- В почках также существуют две капиллярные сети — артерии разделяются на приносящие артериолы капсулы Шумлянского-Боумена, каждая из которых распадается на капилляры и собирается в выносящую артериолу. Выносящая артериола доходит до извитого канальца нефрона и повторно распадается на капиллярную сеть.

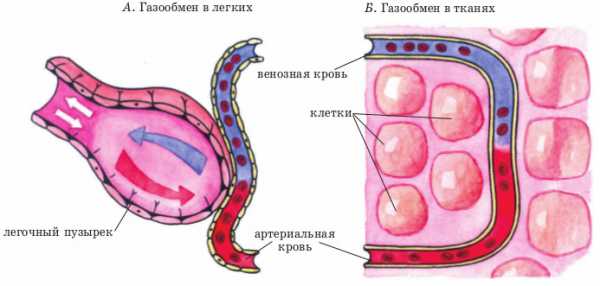

- Лёгкие также имеют двойную капиллярную сеть — одна принадлежит большому кругу кровообращения и питает лёгкие кислородом и энергией, забирая продукты метаболизма, а другая — малому кругу и служит для оксигенации (вытеснения из венозной крови углекислого газа и насыщения её кислородом).

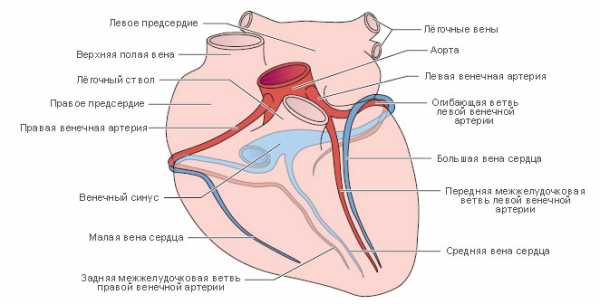

- Сердце также имеет собственную сосудистую сеть: по венечным (коронарным) артериям в диастолу кровь попадает в сердечную мышцу, проводящую систему сердца и так далее, а в систолу через капиллярную сеть выдавливается в коронарные вены, впадающие в коронарный синус, открывающийся в правое предсердие.

Функции

Кровоснабжение всех органов организма человека, в том числе лёгких.

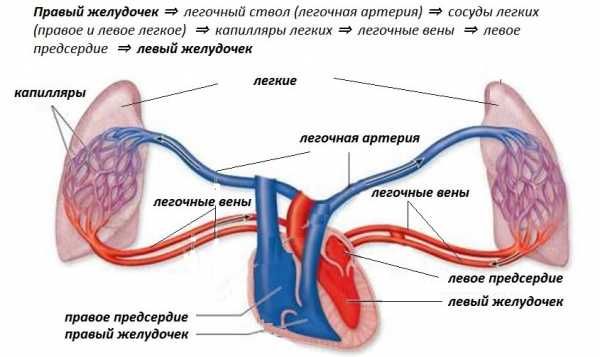

Малый (лёгочный) круг кровообращения

Движение крови по малому кругу кровообращения. Направление тока крови указано стрелками.Структура

Начинается в правом желудочке, выбрасывающем венозную кровь в лёгочный ствол. Лёгочный ствол делится на правую и левую лёгочные артерии. Лёгочные артерии ветвятся на долевые, сегментарные и субсегментарные артерии. Субсегментарные артерии делятся на артериолы, распадающиеся на капилляры. Отток крови идет по венам, которые собираются в обратном порядке и в количестве четырёх штук впадают в левое предсердие, где заканчивается малый круг кровообращения. Кругооборот крови в малом круге кровообращения происходит за 4—5 секунд.

Малый круг кровообращения впервые был описан Мигелем Серветом в 1553 году в книге «Восстановление христианства»

Функции

Основная задача малого круга — газообмен в лёгочных альвеолах и теплоотдача.

«Дополнительные» круги кровообращения

В зависимости от физиологического состояния организма, а также практической целесообразности иногда выделяют дополнительные круги кровообращения:

Плацентарный круг кровообращения

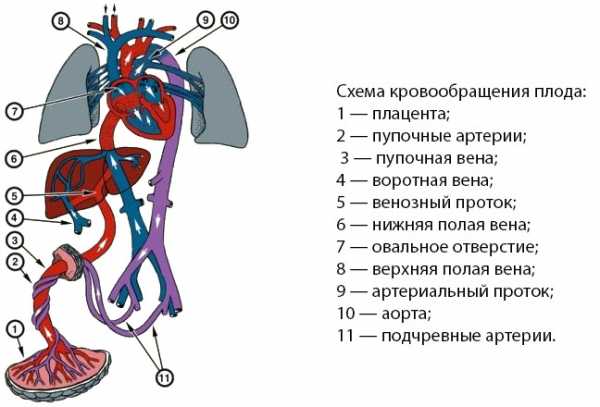

Кровообращение плода.

Кровообращение плода.Существует у плода, находящегося в матке.

Кровь матери поступает в плаценту, где отдаёт кислород и питательные вещества капиллярам пупочной вены плода, проходящей вместе с двумя артериями в пупочном канатике. Пупочная вена даёт две ветви: бо́льшая часть крови поступает через венозный проток напрямую в нижнюю полую вену, смешиваясь с неоксигенированной кровью от нижней части тела. Меньшая часть крови поступает в левую ветвь воротной вены, проходит через печень и печёночные вены и затем также поступает в нижнюю полую вену.

После рождения пупочная вена запустевает и превращается в круглую связку печени (ligamentum teres hepatis). Венозный проток тоже превращается в рубцовый тяж. У недоношенных детей венозный проток может функционировать в течение некоторого времени (обычно рубцуется через некоторое время. Если нет — существует опасность развития печёночной энцефалопатии). При портальной гипертензии пупочная вена и аранциев проток могут реканализироваться и служить путями обходного кровотока (порто-кавальные шунты).

По нижней полой вене течёт смешанная (артериально-венозная) кровь, насыщение которой кислородом составляет около 60 %; по верхней полой вене течёт венозная кровь. Почти вся кровь из правого предсердия через овальное отверстие поступает в левое предсердие и, далее, левый желудочек. Из левого желудочка кровь выбрасывается в большой круг кровообращения.

Меньшая часть крови поступает из правого предсердия в правый желудочек и лёгочный ствол. Так как лёгкие находятся в спавшемся состоянии, давление в лёгочных артериях больше, чем в аорте, и практически вся кровь проходит через артериальный (Боталлов) проток в аорту. Артериальный проток впадает в аорту после отхождения от неё артерий головы и верхних конечностей, что обеспечивает их более обогащённой кровью. В лёгкие поступает очень малая часть крови, которая в дальнейшем поступает в левое предсердие.

Часть крови (около 60 %) из большого круга кровообращения по двум пупочным артериям плода поступает в плаценту; остальная часть — к органам нижней части тела.

При нормально функционирующей плаценте кровь матери и плода никогда не смешивается — этим объясняется возможное различие групп крови и резус-фактора матери и плода(ов). Однако определение группы крови и резус-фактора новорождённого ребёнка по пуповинной крови часто ошибочно. В процессе родов плацента испытывает «перегрузки»: потуги и прохождение плаценты по родовому каналу способствуют продавливанию материнской крови в пуповину (особенно, если роды проходили «необычно» или отмечалась патология беременности). Для безошибочного определения группы крови и резус-фактора новорождённого следует брать кровь не из пуповины, а у ребёнка.

Кровоснабжение сердца или венечный круг кровообращения

Представляет собой часть большого круга кровообращения, но в связи с важностью сердца и его кровоснабжения иногда можно встретить упоминание об этом круге в литературе[3][4][5].

Артериальная кровь поступает к сердцу по правой и левой коронарным артериям, берущим начало у аорты выше её полулунных клапанов. Левая коронарная артерия разделяется на две или три, реже четыре артерии, из которых наиболее клинически значимыми являются передняя нисходящая (ПМЖВ) и огибающая ветви (ОВ). Передняя нисходящая ветвь является непосредственным продолжением левой коронарной артерии и спускается к верхушке сердца. Огибающая ветвь отходит от левой коронарной артерии в её начале приблизительно под прямым углом, огибает сердце спереди назад, иногда достигая по задней стенке межжелудочковой борозды. Артерии заходят в мышечную стенку, ветвясь до капилляров. Отток венозной крови происходит преимущественно в 3 вены сердца: большую, среднюю и малую. Сливаясь, они образуют венечный синус, открывающийся в правое предсердие. Остальная кровь оттекает по передним сердечным венам и тебезиевым венам.

Миокард характеризуется повышенным потреблением кислорода. Около 1 % минутного объёма крови поступает в коронарные сосуды.

Поскольку коронарные сосуды начинаются непосредственно от аорты, они заполняются кровью в диастолу сердца. В систолу коронарные сосуды пережаты. Капилляры кровеносных сосудов конечные и не имеют анастомозов. Поэтому при закупорке тромбом прекапиллярного сосуда возникает инфаркт (обескровливание) значительного участка сердечной мышцы[6].

Кольцо Виллизия или Виллизиев круг

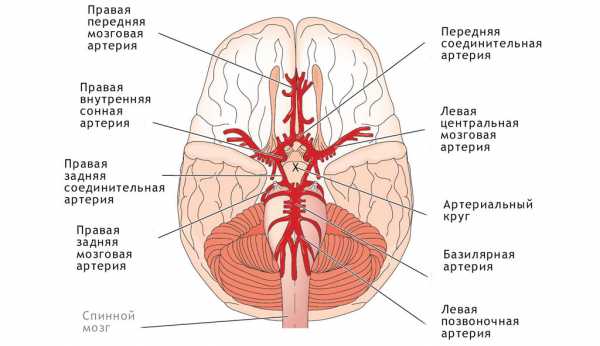

Виллизиев круг — артериальное кольцо, образованное артериями бассейна позвоночных и внутренних сонных артерий, расположенное в основании головного мозга, способствует компенсации недостаточности кровоснабжения. В норме виллизиев круг замкнут. В формировании Виллизиева круга участвуют передняя соединительная артерия, начальный сегмент передней мозговой артерии (A-1), супраклиноидная часть внутренней сонной артерии, задняя соединительная артерия, начальный сегмент задней мозговой артерии

Примечания

wikiredia.ru

КРОВЕНОСНАЯ СИСТЕМА | Энциклопедия Кругосвет

Содержание статьиКРОВЕНОСНАЯ СИСТЕМА (система кровообращения), группа органов, принимающих участие в циркуляции крови в организме. Нормальное функционирование любого животного организма требует эффективной циркуляции крови, поскольку она переносит кислород, питательные вещества, соли, гормоны и другие жизненно необходимые вещества ко всем органам тела. Кроме того, кровеносная система возвращает кровь от тканей в те органы, где она может обогатиться питательными веществами, а также к легким, где происходят ее насыщение кислородом и освобождение от диоксида углерода (углекислого газа). Наконец, кровь должна омывать ряд особых органов, таких, как печень и почки, которые нейтрализуют или выводят конечные продукты метаболизма. Накопление этих продуктов может привести к хроническому нездоровью и даже к смерти.

В данной статье рассматривается кровеносная система человека. (О системах кровообращения у других видов см. в статье АНАТОМИЯ СРАВНИТЕЛЬНАЯ.)

Составные части кровеносной системы.

В самом общем виде эта транспортная система состоит из мышечного четырехкамерного насоса (сердца) и многих каналов (сосудов), функция которых заключается в доставке крови ко всем органам и тканям и последующем возврате ее к сердцу и легким. По главным составляющим этой системы ее называют также сердечно-сосудистой, или кардиоваскулярной.

Кровеносные сосуды делятся на три основных типа: артерии, капилляры и вены. Артерии несут кровь от сердца. Они разветвляются на сосуды все меньшего диаметра, по которым кровь поступает во все части тела. Ближе к сердцу артерии имеют наибольший диаметр (примерно с большой палец руки), в конечностях они размером с карандаш. В самых отдаленных от сердца частях тела кровеносные сосуды столь малы, что различимы лишь под микроскопом. Именно эти микроскопические сосуды, капилляры, снабжают клетки кислородом и питательными веществами. После их доставки кровь, нагруженная конечными продуктами обмена веществ и диоксидом углерода, направляется в сердце по сети сосудов, называемых венами, а из сердца – в легкие, где происходит газообмен, в результате которого кровь освобождается от груза диоксида углерода и насыщается кислородом.

В процессе прохождения по телу и его органам какая-то часть жидкости через стенки капилляров просачивается в ткани. Эта опалесцирующая, напоминающая плазму жидкость называется лимфой. Возврат лимфы в общую систему кровообращения осуществляется по третьей системе каналов – лимфатическим путям, которые сливаются в крупные протоки, впадающие в венозную систему в непосредственной близости от сердца. (Подробное описание лимфы и лимфатических сосудов см. в статье ЛИМФАТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА.)

РАБОТА КРОВЕНОСНОЙ СИСТЕМЫ

Легочное кровообращение.

Описание нормального движения крови по организму удобно начать с того момента, когда она возвращается в правую половину сердца по двум крупным венам. Одна из них, верхняя полая вена, приносит кровь от верхней половины тела, а вторая, нижняя полая вена, – от нижней. Кровь из обеих вен поступает в собирательный отдел правой части сердца, правое предсердие, где смешивается с кровью, приносимой коронарными венами, открывающимися в правое предсердие через коронарный синус. По коронарным артериям и венам циркулирует кровь, необходимая для работы самого сердца. Предсердие заполняется, сокращается и выталкивает кровь в правый желудочек, который, сокращаясь, нагнетает кровь через легочные артерии в легкие. Постоянный ток крови в этом направлении поддерживается работой двух важных клапанов. Один из них, трехстворчатый, расположенный между желудочком и предсердием, препятствует возврату крови в предсердие, а второй, клапан легочной артерии, захлопывается в момент расслабления желудочка и тем самым предотвращает возврат крови из легочных артерий. В легких кровь проходит по разветвлениям сосудов, попадая в сеть тонких капилляров, которые непосредственно контактируют с мельчайшими воздушными мешочками – альвеолами. Между капиллярной кровью и альвеолами происходит обмен газов, что и завершает легочную фазу кровообращения, т.е. фазу поступления крови в легкие (см. также ДЫХАНИЯ ОРГАНЫ).

Системное кровообращение.

С этого момента начинается системная фаза кровообращения, т.е. фаза переноса крови ко всем тканям организма. Очищенная от диоксида углерода и обогащенная кислородом (оксигенированная) кровь возвращается к сердцу по четырем легочным венам (две из каждого легкого) и под низким давлением поступает в левое предсердие. Путь поступления крови от правого желудочка сердца в легкие и возврата от них к левому предсердию составляет т.н. малый круг кровообращения. Заполненное кровью левое предсердие сокращается одновременно с правым и выталкивает ее в массивный левый желудочек. Последний, заполнившись, сокращается, посылая кровь под высоким давлением в артерию самого большого диаметра – аорту. От аорты отходят все артериальные ветви, снабжающие ткани организма. Как и на правой стороне сердца, на левой существуют два клапана. Двустворчатый (митральный) клапан направляет кровоток в аорту и препятствует возврату крови в желудочек. Весь путь крови от левого желудочка вплоть до возврата ее (по верхней и нижней полым венам) в правое предсердие обозначается как большой круг кровообращения.

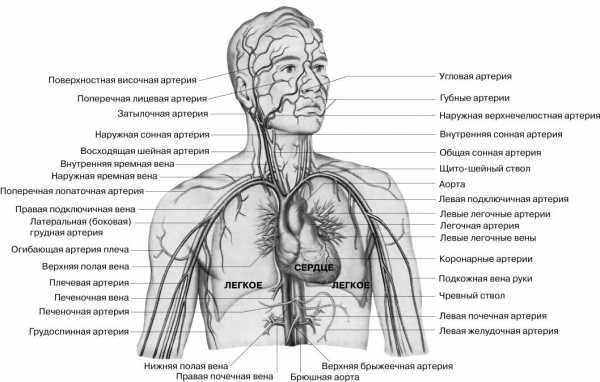

Артерии.

У здорового человека диаметр аорты составляет приблизительно 2,5 см. Этот крупный сосуд отходит от сердца вверх, образует дугу, а затем спускается через грудную клетку в брюшную полость. По ходу аорты от нее ответвляются все крупные артерии, входящие в большой круг кровообращения. Первые две ветви, отходящие от аорты почти у самого сердца, – это коронарные артерии, снабжающие кровью ткань сердца. Кроме них, восходящая аорта (первая часть дуги) не дает ответвлений. Однако на вершине дуги от нее отходят три важных сосуда. Первый – безымянная артерия – сразу же делится на правую сонную артерию, снабжающую кровью правую половину головы и мозга, и правую подключичную артерию, проходящую под ключицей в правую руку. Второе ответвление от дуги аорты – левая сонная артерия, третье – левая подключичная артерия; по этим ветвям кровь направляется в голову, шею и левую руку.

От дуги аорты начинается нисходящая аорта, которая снабжает кровью органы грудной клетки, а затем через отверстие в диафрагме проникает в брюшную полость. От брюшного отдела аорты отделяются две почечные артерии, питающие почки, а также брюшной ствол с верхними и нижними брыжеечными артериями, отходящими к кишечнику, селезенке и печени. Затем аорта делится на две подвздошные артерии, снабжающие кровью органы таза. В области паха подвздошные артерии переходят в бедренные; последние, спускаясь по бедрам, на уровне коленного сустава переходят в подколенные артерии. Каждая из них в свою очередь делится на три артерии – переднюю большеберцовую, заднюю большеберцовую и малоберцовую артерии, которые питают ткани голеней и стоп.

На всем протяжении кровеносного русла артерии по мере своего разветвления становятся все меньше и меньше и, наконец, приобретают калибр, лишь в несколько раз превышающий размеры содержащихся в них клеток крови. Эти сосуды называются артериолами; продолжая делиться, они образуют диффузную сеть сосудов (капилляров), диаметр которых примерно равен диаметру эритроцита (7 мкм).

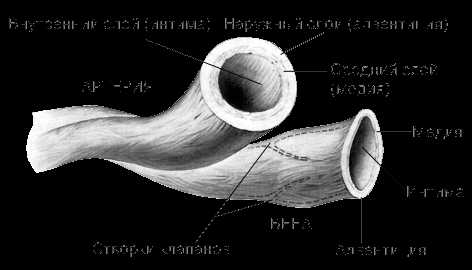

Строение артерий.

Хотя крупные и мелкие артерии несколько различаются по своему строению, стенки тех и других состоят из трех слоев. Наружный слой (адвентиция) представляет собой сравнительно рыхлый пласт фиброзной, эластической соединительной ткани; через него проходят мельчайшие кровеносные сосуды (т.н. сосуды сосудов), питающие сосудистую стенку, а также веточки автономной нервной системы, которые регулируют просвет сосуда. Средний слой (медиа) состоит из эластической ткани и гладких мышц, обеспечивающих упругость и сократимость сосудистой стенки. Эти свойства необходимы для регуляции кровотока и поддержания нормального артериального давления в меняющихся физиологических условиях. Как правило, стенки крупных сосудов, например аорты, содержат больше эластической ткани, чем стенки меньших артерий, в которых преобладает мышечная ткань. По этой тканевой особенности артерии делят на эластические и мышечные. Внутренний слой (интима) по толщине редко превышает диаметр нескольких клеток; именно этот слой, выстланный эндотелием, придает внутренней поверхности сосуда облегчающую кровоток гладкость. Через него поступают питательные вещества к глубинным слоям медии.

По мере уменьшения диаметра артерий их стенки истончаются и три слоя становятся все менее различимыми, пока – на артериолярном уровне – в них остаются в основном спиральные мышечные волокна, немного эластической ткани и внутренняя выстилка из эндотелиальных клеток.

Капилляры.

Наконец, артериолы незаметно переходят в капилляры, стенки которых высланы лишь эндотелием. Хотя в этих тончайших трубочках содержится менее 5% объема циркулирующей крови, они крайне важны. Капилляры образуют промежуточную систему между артериолами и венулами, и их сети настолько плотны и широки, что ни одну часть тела нельзя проколоть, не пронзив огромное их количество. Именно в этих сетях под действием осмотических сил совершается переход кислорода и питательных веществ в отдельные клетки организма, а взамен в кровь поступают продукты клеточного метаболизма.

Кроме того, эта сеть (т.н. капиллярное ложе) играет важнейшую роль в регуляции и поддержании температуры тела. Постоянство внутренней среды (гомеостаз) организма человека зависит от сохранения температуры тела в узких границах нормы (36,8–37°). Обычно кровь из артериол попадает в венулы через капиллярное ложе, но в условиях холода происходят закрытие капилляров и снижение кровотока, в первую очередь в коже; при этом кровь из артериол поступает в венулы, минуя множество разветвлений капиллярного ложа (шунтирование). Напротив, при необходимости теплоотдачи, например в тропиках, все капилляры открываются, и кожный кровоток возрастает, что способствует потере тепла и сохранению нормальной температуры тела. Такой механизм существует у всех теплокровных животных.

Вены.

На противоположной стороне капиллярного ложа сосуды сливаются в многочисленные мелкие каналы, венулы, которые по размерам сравнимы с артериолами. Они продолжают соединяться, образуя более крупные вены, по которым кровь от всех частей тела оттекает обратно к сердцу. Постоянному кровотоку в этом направлении способствует система клапанов, имеющихся в большинстве вен. Венозное давление, в отличие от давления в артериях, не зависит напрямую от напряжения мышц сосудистой стенки, так что кровоток в нужном направлении определяется в основном иными факторами: подталкивающей силой, создаваемой артериальным давлением большого круга кровообращения; «присасывающим» эффектом отрицательного давления, возникающего в грудной клетке при вдохе; насосным действием мышц конечностей, которые в ходе обычных сокращений проталкивают венозную кровь к сердцу.

Стенки вен по строению сходны с артериальными в том, что тоже состоят из трех слоев, выраженных, однако, значительно слабее. Для движения крови по венам, которое происходит практически без пульсации и при сравнительно низком давлении, не требуется таких толстых и упругих стенок, как у артерий. Другое важное отличие вен от артерий – присутствие в них клапанов, поддерживающих при низком давлении кровоток в одном направлении. В наибольшем количестве клапаны содержатся в венах конечностей, где мышечные сокращения играют особенно важную роль в перемещении крови обратно к сердцу; крупные вены, такие, как полые, воротная и подвздошные, клапанов лишены.

На пути к сердцу вены собирают кровь, оттекающую от желудочно-кишечного тракта по воротной вене, от печени по печеночным венам, от почек по почечным венам и от верхних конечностей по подключичным венам. Вблизи сердца образуются две полые вены, по которым кровь попадает в правое предсердие.

Сосуды малого круга кровообращения (легочные) напоминают сосуды большого круга, за тем лишь исключением, что в них отсутствуют клапаны, а стенки как артерий, так и вен гораздо тоньше. В отличие от большого круга кровообращения по легочным артериям в легкие течет венозная, неоксигенированная, кровь, а по легочным венам – артериальная, т.е. насыщенная кислородом. Термины «артерии» и «вены» соответствуют направлению движения крови в сосудах – от сердца или к сердцу, а не тому, какая в них содержится кровь.

Вспомогательные органы.

Ряд органов осуществляет функции, дополняющие работу кровеносной системы. Теснее всего с ней связаны селезенка, печень и почки.

Селезенка.

При многократном прохождении по кровеносной системе красные кровяные клетки (эритроциты) повреждаются. Такие «отработанные» клетки удаляются из крови многими путями, но главная роль здесь принадлежит селезенке. Селезенка не только разрушает поврежденные эритроциты, но и вырабатывает лимфоциты (относящиеся к белым кровяным клеткам). У низших позвоночных селезенка играет также роль резервуара эритроцитов, но у человека эта функция выражена слабо. См. также СЕЛЕЗЕНКА.

Печень.

Для осуществления своих более чем 500 функций печень нуждается в хорошем кровоснабжении. Поэтому она занимает важнейшее место в системе кровообращения и обеспечивается собственной сосудистой системой, которая носит название воротной. Ряд функций печени имеет непосредственное отношение к крови, например удаление из нее отработанных эритроцитов, выработка факторов свертывания крови и регуляция уровня сахара в крови путем накопления его избытка в форме гликогена. См. также ПЕЧЕНЬ.

Почки.

Почки получают примерно 25% всего объема крови, выбрасываемого сердцем каждую минуту. Их особая роль заключается в очистке крови от азотсодержащих шлаков. При расстройстве этой функции развивается опасное состояние – уремия. Нарушение кровоснабжения или повреждение почек вызывает резкий подъем кровяного давления, что в отсутствие лечения может привести к преждевременной смерти от сердечной недостаточности или инсульта. См. также ПОЧКИ; УРЕМИЯ.

КРОВЯНОЕ (АРТЕРИАЛЬНОЕ) ДАВЛЕНИЕ

При каждом сокращении левого желудочка сердца артерии заполняются кровью и растягиваются. Эта фаза сердечного цикла называется желудочковой систолой, а фаза расслабления желудочков – диастолой. Во время диастолы, однако, вступают в действие эластические силы крупных кровеносных сосудов, поддерживающие артериальное давление и не дающие прерваться току крови, поступающей к различным частям тела. Смена систол (сокращений) и диастол (расслаблений) придает кровотоку в артериях пульсирующий характер. Пульс можно обнаружить на любой крупной артерии, но обычно его прощупывают на запястье. У взрослых частота пульса составляет, как правило, 68–88, а у детей – 80–100 ударов в минуту. О существовании артериальной пульсации свидетельствует и тот факт, что при перерезке артерии ярко-красная кровь вытекает толчками, а при перерезке вены синеватая (из-за меньшего содержания кислорода) кровь течет равномерно, без видимых толчков.

Для обеспечения должного кровоснабжения всех частей тела на протяжении обеих фаз сердечного цикла нужен определенный уровень кровяного давления. Хотя эта величина значительно колеблется даже у здоровых людей, нормальное артериальное давление составляет в среднем 100–150 мм рт.ст. во время систолы и 60–90 мм рт.ст. во время диастолы. Разницу между этими показателями называют пульсовым давлением. Например, у человека с артериальным давлением 140/90 мм рт.ст. пульсовое давление равно 50 мм рт.ст. Другой показатель – среднее артериальное давление – можно приближенно рассчитать путем усреднения систолического и диастолического давления или прибавления половины пульсового давления к диастолическому.

Нормальное артериальное давление определяется, поддерживается и регулируется многими факторами, главные из которых – сила сердечных сокращений, эластическая «отдача» стенок артерий, объем крови в артериях и сопротивление мелких артерий (мышечного типа) и артериол движению крови. Все эти факторы вместе определяют боковое давление на эластические стенки артерий. Его можно очень точно измерить с помощью специального электронного датчика, введенного в артерию, и записи результатов на бумаге. Такие приборы, однако, довольно дороги и применяются только для специальных исследований, а врачи, как правило, производят косвенные измерения с помощью т.н. сфигмоманометра (тонометра).

Сфигмоманометр состоит из манжетки, которую оборачивают вокруг конечности, где производят измерение, и регистрирующего прибора, которым может служить столбик ртути или простой манометр-анероид. Обычно манжетку туго оборачивают вокруг руки выше локтя и надувают до тех пор, пока не исчезнет пульс на запястье. Находят плечевую артерию на уровне локтевого сгиба и устанавливают над ней стетоскоп, после чего из манжетки медленно выпускают воздух. Когда давление в манжетке спускается до уровня, при котором по артерии возобновляется ток крови, возникает слышимый с помощью стетоскопа звук. Показания измерительного прибора в момент появления этого первого звука (тона) соответствуют уровню систолического артериального давления. При дальнейшем выпускании воздуха из манжетки характер звука значительно меняется или он полностью исчезает. Этот момент соответствует уровню диастолического давления.

У здорового человека артериальное давление колеблется на протяжении суток в зависимости от эмоционального состояния, напряжения, сна и многих других физических и психических факторов. Эти колебания отражают определенные сдвиги существующего в норме тонкого равновесия, которое поддерживается как нервными импульсами, поступающими из центров головного мозга по симпатической нервной системе, так и изменениями в химическом составе крови, оказывающими прямое либо опосредованное регуляторное действие на кровеносные сосуды. При сильном эмоциональном напряжении симпатические нервы вызывают сужение мелких артерий мышечного типа, что приводит к повышению артериального давления и частоты пульса. Еще большее значение имеет химическое равновесие, влияние которого опосредуется не только мозговыми центрами, но и отдельными нервными сплетениями, связанными с аортой и сонными артериями. Чувствительность этой химической регуляции иллюстрирует, например, эффект накопления диоксида углерода в крови. При повышении его уровня возрастает кислотность крови; это как прямо, так и опосредованно вызывает сокращение стенок периферических артерий, что сопровождается повышением артериального давления. Одновременно возрастает частота сердечных сокращений, но сосуды мозга парадоксальным образом расширяются. Сочетание этих физиологических реакций обеспечивает стабильность снабжения мозга кислородом благодаря увеличению объема поступающей крови.

Именно тонкая регуляция артериального давления позволяет быстро сменять горизонтальное положение тела на вертикальное без значительного перемещения крови в нижние конечности, что могло бы вызвать обморок из-за недостаточного кровоснабжения мозга. В таких случаях происходит сокращение стенок периферических артерий и насыщенная кислородом кровь направляется преимущественно к жизненно важным органам. Вазомоторные (сосудодвигательные) механизмы имеют еще большее значение для таких животных, как жираф, мозг которого, когда он поднимает голову после питья, за несколько секунд перемещается вверх почти на 4 м. Аналогичное уменьшение содержания крови в сосудах кожи, пищеварительного тракта и печени происходит в моменты стресса, эмоциональных переживаний, шока и травмы, что позволяет обеспечить мозг, сердце и мышцы бóльшим количеством кислорода и питательных веществ.

Подобные колебания артериального давления являются нормальными, однако изменения его наблюдаются и при ряде патологических состояний. При сердечной недостаточности сила сокращения сердечной мышцы может падать настолько, что артериальное давление оказывается слишком низким (артериальная гипотония). Точно так же потеря крови или других жидкостей вследствие тяжелого ожога или кровотечения может вызвать снижение до опасного уровня и систолического, и диастолического давления. При некоторых врожденных пороках сердца (например, незаращении артериального протока) и ряде поражений клапанного аппарата сердца (например, недостаточности аортального клапана) резко падает периферическое сопротивление. В таких случаях систолическое давление может оставаться нормальным, а диастолическое значительно снижается, что означает рост пульсового давления.

Некоторые заболевания сопровождаются не снижением, а, напротив, повышением артериального давления (артериальной гипертонией). У пожилых людей, чьи сосуды теряют эластичность и становятся более жесткими, развивается обычно доброкачественная форма артериальной гипертонии. В этих случаях из-за уменьшения растяжимости сосудов систолическое артериальное давление достигает высокого уровня, тогда как диастолическое остается практически нормальным. При некоторых заболеваниях почек и надпочечников в кровь поступает очень большое количество таких гормонов, как катехоламины и ренин. Эти вещества вызывают сужение кровеносных сосудов и, следовательно, гипертонию. Как при данной, так и при других формах повышения артериального давления, причины которых менее понятны, возрастает также активность симпатической нервной системы, что еще больше усиливает сокращение сосудистых стенок. Длительно существующая артериальная гипертония, если ее не лечить, приводит к ускоренному развитию атеросклероза, а также к возрастанию частоты почечных заболеваний, к сердечной недостаточности и инсультам. См. также ГИПЕРТОНИЯ АРТЕРИАЛЬНАЯ.

Регуляция артериального давления в организме и поддержание необходимого кровоснабжения органов лучше всего позволяют понять колоссальную сложность организации и работы системы кровообращения. Эта поистине замечательная транспортная система является настоящей «дорогой жизни» организма, поскольку недостаточность кровоснабжения любого жизненно важного органа, в первую очередь мозга, в течение хотя бы нескольких минут приводит к его необратимому повреждению и даже к смертельному исходу.

БОЛЕЗНИ КРОВЕНОСНЫХ СОСУДОВ

Болезни кровеносных сосудов (сосудистые заболевания) удобно рассматривать в соответствии с типом сосудов, в которых развиваются патологические изменения. Растяжение стенок сосудов или самого сердца приводит к образованию аневризм (мешковидных выпячиваний). Обычно это следствие развития рубцовой ткани при ряде заболеваний коронарных сосудов, сифилитическом поражении либо гипертонии. Аневризма аорты или желудочков сердца – наиболее серьезное осложнение сердечно-сосудистых заболеваний; она может спонтанно разорваться, вызвав смертельное кровотечение.

Аорта.

Самая крупная артерия, аорта, должна вмещать выбрасываемую под давлением кровь из сердца и за счет своей эластичности перемещать ее в артерии меньшего калибра. В аорте могут развиваться инфекционные (чаще всего сифилитический) и артериосклеротические процессы; возможен и разрыв аорты вследствие травмы или врожденной слабости ее стенок. Высокое кровяное давление часто приводит к хроническому расширению аорты. Однако заболевания аорты имеют меньшее значение, чем болезни сердца. Самые тяжелые ее поражения – обширный атеросклероз и сифилитический аортит.

Атеросклероз.

Аортальный атеросклероз – форма простого артериосклероза внутренней выстилки аорты (интимы) с зернистыми (атероматозными) жировыми отложениями в этом слое и под ним. Одним из тяжелых осложнений данной болезни аорты и ее основных ветвей (безымянной, подвздошных, сонных и почечных артерий) является образование тромбов на внутреннем слое, что может создавать препятствия кровотоку в этих сосудах и приводить к катастрофическому нарушению кровоснабжения мозга, ног и почек. Такого рода обструктивные (препятствующие кровотоку) поражения некоторых крупных сосудов удается устранять хирургическим путем (сосудистая хирургия).

Сифилитический аортит.

Снижение распространенности самого сифилиса делает более редким и вызываемое им воспаление аорты. Оно проявляется спустя примерно 20 лет после заражения и сопровождается значительным расширением аорты с образованием аневризм или распространением инфекции на аортальный клапан, что приводит к его недостаточности (аортальная регургитация) и перегрузке левого желудочка сердца. Возможно также сужение устья коронарных артерий. Любое из этих состояний может приводить к смерти, иногда очень быстро. Возраст, в котором проявляется аортит и его осложнения, колеблется от 40 до 55 лет; заболевание чаще наблюдается у мужчин.

Артериосклероз

аорты, сопровождающийся потерей эластичности ее стенок, характеризуется поражением не только интимы (как при атеросклерозе), но и мышечного слоя сосуда. Это болезнь пожилого возраста, и с увеличением продолжительности жизни населения она встречается все чаще. Потеря эластичности уменьшает эффективность кровотока, что само по себе может приводить к сходному с аневризмой расширению аорты и даже к ее разрыву, особенно в брюшном отделе. В настоящее время иногда удается справиться с этим состоянием хирургическим путем (см. также АНЕВРИЗМА).

Легочная артерия.

Поражения легочной артерии и двух ее главных ветвей немногочисленны. В этих артериях иногда возникают артериосклеротические изменения, а также встречаются врожденные пороки. К двум наиболее важным изменениям относятся: 1) расширение легочной артерии вследствие повышения в ней давления из-за какого-либо препятствия кровотоку в легких или на пути крови в левое предсердие и 2) закупорка (эмболия) одной из ее главных ветвей вследствие прохождения тромба из воспаленных крупных вен голени (флебит) через правую половину сердца, что является частой причиной внезапной смерти.

Артерии среднего калибра.

Самым частым заболеванием средних артерий является артериосклероз. При его развитии в коронарных артериях сердца поражается внутренний слой сосуда (интима), что может привести к полной закупорке артерии. В зависимости от степени поражения и общего состояния больного производят либо баллонную ангиопластику, либо коронарное шунтирование. При баллонной ангиопластике в пораженную артерию вводят катетер с баллоном на конце; раздувание баллона приводит к расплющиванию отложений вдоль артериальной стенки и расширению просвета сосуда. При операциях шунтирования вырезают участок сосуда из другой части тела и вшивают его в коронарную артерию в обход суженного места, восстанавливая нормальный кровоток.

При поражении артерий ног и рук происходит уплотнение среднего, мышечного, слоя сосудов (медии), что приводит к их утолщению и искривлению. Поражение этих артерий имеет сравнительно менее тяжелые последствия.

Артериолы.

Поражение артериол создает препятствие свободному кровотоку и приводит к повышению артериального давления. Однако еще до того, как артериолы склерозируются, возможно возникновение спазмов неизвестного происхождения, что служит частой причиной гипертонии.

Вены.

Заболевания вен встречаются очень часто. Наиболее распространено варикозное расширение вен нижних конечностей; это состояние развивается под действием силы тяжести при ожирении или беременности, а иногда и вследствие воспаления. При этом нарушается функция венозных клапанов, вены растягиваются и переполняются кровью, что сопровождается отеками ног, появлением болей и даже изъязвлений. Для лечения применяют различные хирургические процедуры. Облегчению болезни способствуют тренировка мышц голени и снижение веса тела. Другой патологический процесс – воспаление вен (флебит) – тоже чаще всего отмечается в голенях. В этом случае возникают препятствия кровотоку с нарушением местного кровообращения, но главная опасность флебита заключается в отрыве небольших кровяных сгустков (эмболов), которые могут пройти через сердце и вызвать остановку кровообращения в легких. Это состояние, называемое эмболией легочной артерии, является очень тяжелым и нередко имеет смертельный исход. Поражение крупных вен представляет гораздо меньшую опасность и встречается намного реже.

www.krugosvet.ru

Системный кровоток Википедия

Схема кровообращения человекаКровообращение человека — замкнутый сосудистый путь, обеспечивающий непрерывный ток крови, несущий клеткам кислород и питание, уносящий углекислый газ и продукты метаболизма. Состоит из двух последовательно соединённых кругов (петель), начинающихся желудочками сердца и впадающих в предсердия:

Большой (системный) круг кровообращения[ | ]

Начало и конец большого круга кровообращения (показаны красными и синими стрелками). Синим обозначена венозная кровь, красным — артериальная.Структура[ | ]

Начинается из левого желудочка, выбрасывающего во время систолы кровь в аорту. От аорты отходят многочисленные артерии, в результате кровоток распределяется согласно сегментарному строению по сосудистым сетям, обеспечивая подачу кислорода и питательных веществ всем органам и тканям. Дальнейшее деление артерий происходит на артериолы и капилляры. Общая площадь поверхности всех капилляров в организме человека примерно 1500 м2[1]. Через тонкие стенки капилляров артериальная кровь отдаёт клеткам тела питательные вещества и кислород, а забирает от них углекислый газ и продукты метаболизма, попадает в венулы, становясь венозной. Венулы собираются в вены. К правому предсердию подходят две полые вены: верхняя и нижняя, которыми заканчивается большой круг кровообращения. Время прохождения крови по большому кругу кровообращения составляет 23—27 секунд.

Особенности кровотока[

ru-wiki.ru

Система кровообращения

Система кровообращения (рис. 4) приводит в движение кровь и лимфу (тканевую жидкость), что делает возможным перенос не только кислорода и питательных веществ, но и биологически активных веществ, которые участвуют в регуляции работы различных органов и систем. Совместно с нервной системой (за счет расширения или, наоборот, сужения сосудов) осуществляется функция регуляции температуры тела.

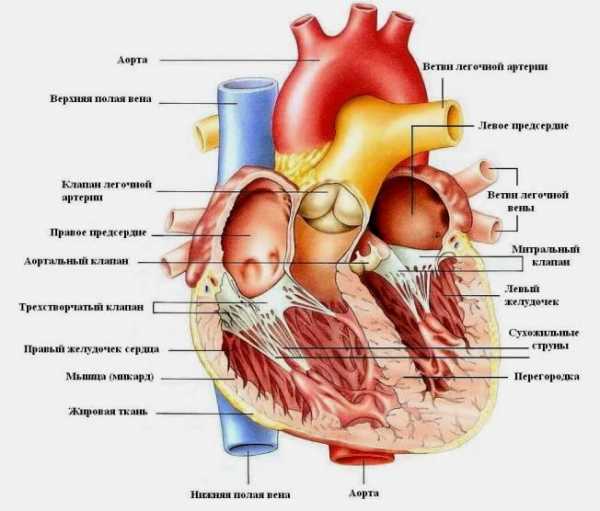

Центральным органом в этой системе является сердце — мышца, которая самоуправляется и, одновременно, саморегулируется, самоприспосабливается к деятельности организма и, при необходимости, самоисправляется. Чем лучше развиты у человека скелетные мышцы, тем большим у него оказывается сердце. У нормального человека размер сердца приблизительно сопоставим с размером сжатой в кулак кисти руки. Человек с большим весом имеет и сердце больших размеров и массы. Сердце представляет собой полый мышечный орган, заключенный в околосердечную сумку (перикард). В нем имеется 4 камеры (2 предсердия и 2 желудочка) (рис. 5). Орган разделен на левую и правую половины, каждая из которых имеет предсердие и желудочек. Между предсердиями и желудочками, а также при выходе из желудочков, имеются клапаны, не допускающие обратного тока крови. Основной импульс к сердцебиению возникает в самой сердечной мышце, так как она обладает способностью автоматически сокращаться. Сокращения сердца происходят ритмично и синхронно — правое и левое предсердие, затем правый и левый желудочки. Своей правильной ритмичной деятельностью сердце поддерживает определенную и постоянную разницу давления и устанавливает определенное равновесие движения крови. В норме, за единицу времени, правые и левые отделы сердца пропускают одинаковое количество крови.

|

Рис. 4 – Схема кровеносной системы человека. |

|

Рис. 5 – Строение сердца человека. |

Сердце связано с нервной системой двумя нервами, противоположными друг другу по действию. При необходимости для нужд организма с помощью одного нерва частота сердечных сокращений может ускориться, а другого — замедлиться. При этом следует помнить, что резко выраженные нарушения частоты (очень частые (тахикардия) или, наоборот, редкие (брадикардия)) и ритма (аритмия) сердечных сокращений являются опасными для жизни человека.

Основной функцией сердца является насосная. Она может нарушаться по следующим причинам:

малое или, наоборот, очень большое количество поступающей в него крови;

заболевание (повреждение) мышцы сердца;

сдавливание сердца снаружи.

Хотя сердце очень выносливо, в жизни могут возникать ситуации, когда степень нарушений в результате действия перечисленных причин оказывается чрезмерной. Это, как правило, и приводит к прекращению сердечной деятельности и как следствие, гибели организма.

Мышечная деятельность сердца теснейшим образом связана с работой кровеносных и лимфатических сосудов. Они являются вторым ключевым элементом системы кровообращения.

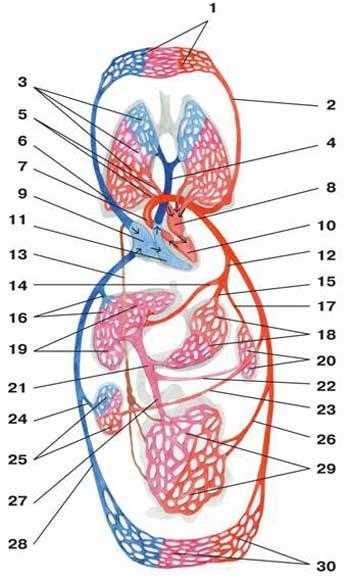

Кровеносные сосуды подразделяются на артерии, по которым кровь течет от сердца; вены, по которым она течет к сердцу; капилляры (очень маленькие сосуды, соединяющие артерии и вены). Артерии, капилляры и вены образуют два круга кровообращения (большой и малый) (рис. 6).

| Рис. 6 – Схема большого и малого кругов кровообращения: 1 — капилляры головы, верхних отделов туловища и верхних конечностей; 2 — левая общая сонная артерия; 3 — капилляры легких; 4 — легочный ствол; 5 — легочные вены; 6 — верхняя полая вена; 7 — аорта; 8 — левое предсердие; 9 — правое предсердие; 10 — левый желудочек; 11 — правый желудочек; 12 — чревный ствол; 13 — лимфатический грудной проток; 14 — общая печеночная артерия; 15 — левая желудочная артерия; 16 — печеночные вены; 17 — селезеночная артерия; 18 — капилляры желудка; 19 — капилляры печени; 20 — капилляры селезенки; 21 — воротная вена; 22 — селезеночная вена; 23 — почечная артерия; 24 — почечная вена; 25 — капилляры почки; 26 — брыжеечная артерия; 27 — брыжеечная вена; 28 — нижняя полая вена; 29 — капилляры кишечника; 30 — капилляры нижних отделов туловища и нижних конечностей. |

Большой круг начинается с самого крупного артериального сосуда аорты, отходящей от левого желудочка сердца. Из аорты по артериям богатая кислородом кровь доставляется к органам и тканям, в которых диаметр артерий становится меньше, переходя в капилляры. В капиллярах артериальная кровь отдает кислород и, насытившись углекислотой, поступает в вены. Если артериальная кровь алая, то венозная — темно-вишневая. Вены, отходящие от органов и тканей, собираются в более крупные венозные сосуды и, в конечном итоге, в две самые крупные — верхнюю и нижнюю полые вены. На этом заканчивается большой круг кровообращения. Из полых вен кровь поступает в правое предсердие и затем через правый желудочек выбрасывается в легочный ствол, с которого начинается малый круг кровообращения. По отходящим от легочного ствола легочным артериям венозная кровь поступает в легкие, в капиллярном русле которых отдает углекислый газ, и, обогатившись кислородом, по легочным венам продвигается в левое предсердие. На этом заканчивается малый круг кровообращения. Из левого предсердия через левый желудочек богатая кислородом кровь вновь выбрасывается в аорту (большой круг). В большом круге аорта и крупные артерии имеют достаточно толстую, но эластичную стенку. В средних и мелких артериях стенка толстая за счет выраженного мышечного слоя. Мышцы артерий должны постоянно находиться в состоянии некоторого сокращения (напряжения), так как этот так называемый «тонус» артерий является необходимым условием для нормального кровообращения. При этом кровь перекачивается в ту область, где исчез тонус. Сосудистый тонус поддерживается деятельностью сосудодвигательного центра, который расположен в стволе головного мозга.

В капиллярах стенка тонкая и не содержит мышечных элементов, поэтому просвет капилляра активно меняться не может. Но через тонкую стенку капилляров происходит обмен веществ с окружающими тканями. В венозных сосудах большого круга стенка достаточно тонкая, что позволяет ей при необходимости, легко растягиваться. В этих венозных сосудах имеются клапаны, препятствующие обратному току крови.

В артериях кровь течет под высоким давлением, в капиллярах и венах — под низким. Вот почему при возникновении кровотечения из артерии алая (богатая кислородом) кровь поступает очень интенсивно, даже фонтанируя. При венозном или капиллярном кровотечении темп поступления невысокий.

Левый желудочек, кровь из которого выбрасывается в аорту, представляет собой очень сильную мышцу. Ее сокращения вносят основной вклад в поддержании артериального давления в большом круге кровообращения. Жизнеопасными могут считаться состояния, когда значительный участок мышцы левого желудочка выключен из работы. Это может произойти, например, при инфаркте (гибели) миокарда (мышцы сердца) левого желудочка сердца. Следует знать, что практически любое заболевание легких приводит к уменьшению просвета сосудов легких. Это сразу приводит к увеличению нагрузки на правый желудочек сердца, который является функционально очень слабым, и может привести к остановке сердца.

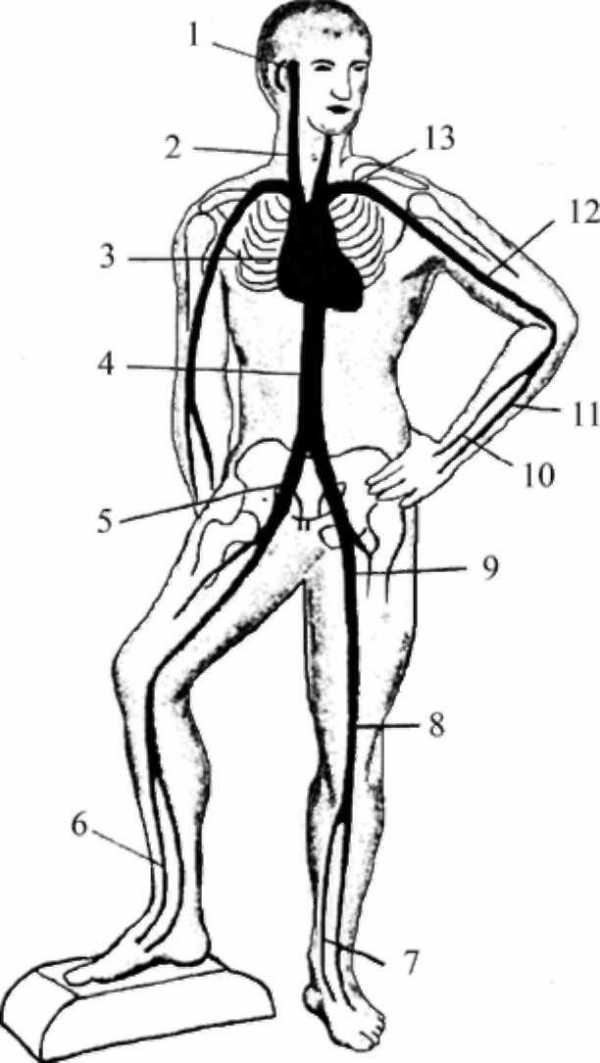

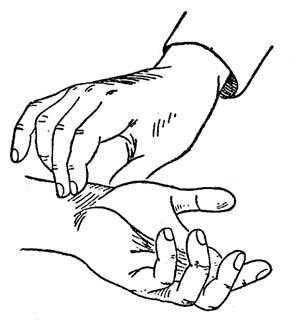

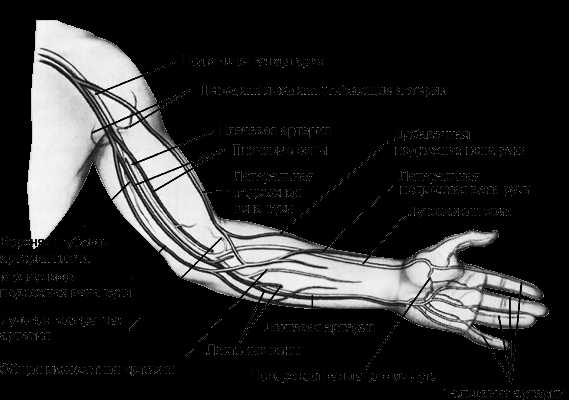

Продвижение крови по сосудам сопровождается колебаниями напряжения сосудистых стенок (особенно артерий), возникающими в результате сердечных сокращений. Эти колебания называют пульсом. Его можно определить в местах, где артерия лежит близко под кожей. Такими местами являются переднебоковая поверхность шеи (сонная артерия), средняя треть плеча на внутренней поверхности (плечевая артерия), верхней и средней трети бедра (бедренная артерия) и др. (рис. 7).

| Рис. 7 – Расположение крупных артериальных сосудов: 1 — височная артерия; 2 — сонная артерия; 3 — сердце; 4 — брюшная аорта; 5 — подвздошная артерия; 6 — передняя большеберцовая артерия; 7 — задняя большеберцовая артерия; 8 — подколенная артерия; 9- бедренная артерия; 10 — лучевая артерия; 11 — локтевая артерия; 12 – плечевая артерия; 13 — подключичная артерия. |

Обычно пульс можно прощупать на предплечье выше основания большого пальца с ладонной стороны над лучезапястным суставом. Удобно прощупывать его не одним пальцем, а двумя (указательным и средним) (рис. 8).

| Рис. 8 – Определение пульса. |

Обычно частота пульса у взрослого человека — 60 — 80 ударов в минуту, у детей — 80 — 100 ударов в минуту. У спортсменов частота пульса в режиме повседневной жизни может снижаться до 40 — 50 ударов в мин. Вторым показателем пульса, который достаточно просто определить, является его ритмичность. В норме, промежуток времени между пульсовыми толчками должен быть одинаковый. При различных заболеваниях сердца могут возникать нарушения ритма сердечных сокращений. Крайней формой нарушений ритма является фибрилляция – внезапно наступающие некоординированные сокращения мышечных волокон сердца, которые мгновенно приводят к падению насосной функции сердца и исчезновению пульса.

Количество крови у взрослого человека составляет около 5 литров. Она состоит из жидкой части — плазмы и различных клеток (красных — эритроцитов, белых — лейкоцитов и др.). В крови также имеются кровяные пластинки — тромбоциты, которые вместе с другими веществами, содержащимися в крови, участвуют в ее свертывании. Свертывание крови — важный защитный процесс при кровопотере. При небольшом наружном кровотечении продолжительность свертывания крови составляет обычно до 5 минут.

От содержания в крови (в эритроцитах — красных кровяных шариках) гемоглобина (железосодержащего вещества, переносящего кислород) во многом зависит цвет кожного покрова. Так, если в крови содержится много не содержащего кислород гемоглобина, то кожа приобретает синюшную окраску (цианоз). В соединении с кислородом гемоглобин имеет ярко-красный цвет. Поэтому, в норме, цвет кожи у человека носит розовый оттенок. В ряде случаев, например, при отравлении окисью углерода (угарным газом) в крови накапливается соединение, называемое карбоксигемоглобин, которое придает коже ярко-розовую окраску.

Выход крови из сосудов называется кровоизлиянием. Цвет кровоизлияния зависит от глубины, места и давности травмы. Свежее кровоизлияние в коже обычно светло-красное, но с течением времени оно меняет свой цвет, становясь синеватым, затем зеленоватым и, наконец, желтым. Лишь кровоизлияния в белочную оболочку глаза имеют ярко-красный цвет независимо от их давности.

studfiles.net

Системный кровоток Вики

Схема кровообращения человекаКровообращение человека — замкнутый сосудистый путь, обеспечивающий непрерывный ток крови, несущий клеткам кислород и питание, уносящий углекислый газ и продукты метаболизма. Состоит из двух последовательно соединённых кругов (петель), начинающихся желудочками сердца и впадающих в предсердия:

Большой (системный) круг кровообращения[ | код]

Начало и конец большого круга кровообращения (показаны красными и синими стрелками). Синим обозначена венозная кровь, красным — артериальная.Структура[ | код]

Начинается из левого желудочка, выбрасывающего во время систолы кровь в аорту. От аорты отходят многочисленные артерии, в результате кровоток распределяется согласно сегментарному строению по сосудистым сетям, обеспечивая подачу кислорода и питательных веществ всем органам и тканям. Дальнейшее деление артерий происходит на артериолы и капилляры. Общая площадь поверхности всех капилляров в организме человека примерно 1500 м2[1]. Через тонкие стенки капилляров артериальная кровь отдаёт клеткам тела питательные вещества и кислород, а забирает от них углекислый газ и продукты метаболизма, попадает в венулы, становясь венозной. Венулы собираются в вены. К правому предсердию подходят две полые вены: верхняя и нижняя, которыми заканчивается большой круг кровообращения. Время прохождения крови по большому кругу кровообращения составляет 23—27 секунд.

Особенности кровотока[ | код]

- Венозный отток от непарных органов брюшной полости осуществляется не напрямую в нижнюю полую вену, а через воротную вену (сформированную верхней, нижней брыжеечными и селезёночной венами). Воротная вена, войдя в ворота печени (отсюда и название) вместе с печёночной артерией, делится в печёночных балках на капиллярную сеть, где кровь очищается и только после этого по печёночным венам поступает в нижнюю полую вену.

- Гипофиз также обладает воротной или «чудесной сетью»: передняя доля гипофиза (аденогипофиз) получает питание из верхней гипофизарной артерии, которая распадается на первичную капиллярную сеть, контактирующую с аксовазальными синапсами нейросекреторных нейронов медиобазального гипоталамуса, вырабатывающих рилизинг-гормоны. Капилляры первичной капиллярной сети и аксовазальные синапсы образуют первый нейрогемальный орган гипофиза. Капилляры собираются в портальные вены, которые идут в переднюю долю гипофиза и там повторно разветвляются, образуя вторичную капиллярную сеть, по которой рилизинг-гормоны достигают аденоцитов. В эту же сеть секретируются тропные гормоны аденогипофиза, после чего капилляры сливаются в передние гипофизарные вены, несущие кровь с гормонами аденогипофиза к органам-мишеням. Поскольку капилляры аденогипофиза лежат между двумя венами (портальной и гипофизарной), они относятся к «чудесной» капиллярной сети. Задняя доля гипофиза (нейрогипофиз) получает питание из нижней гипофизарной артерии, на капиллярах которой образуются аксовазальные синапсы нейросекреторных нейронов — второй нейрогемальный орган гипофиза. Капилляры собираются в задние гипофизарные вены. Таким образом, задняя доля гипофиза (нейрогипофиз), в отличие от передней (аденогипофиз), не производит собственных гормонов, а депонирует и секретирует в кровь гормоны, вырабатывающиеся в ядрах гипоталамуса.

- В почках также существуют две капиллярные сети — артерии разделяются на приносящие артериолы капсулы Шумлянского-Боумена, каждая из которых распадается на капилляры и собирается в выносящую артериолу. Выносящая артериола доходит до извитого канальца нефрона и повторно распадается на капиллярную сеть.

- Лёгкие также имеют двойную капиллярную сеть — одна принадлежит большому кругу кровообращения и питает лёгкие кислородом и энергией, забирая продукты метаболизма, а другая — малому кругу и служит для оксигенации (вытеснения из венозной крови углекислого газа и насыщения её кислородом).

- Сердце также имеет собственную сосудистую сеть: по венечным (коронарным) артериям в диастолу кровь попадает в сердечную мышцу, проводящую систему сердца и так далее, а в систолу через капиллярную сеть выдавливается в коронарные вены, впадающие в коронарный синус, открывающийся в правое предсердие.

Функции[ | код]

Кровоснабжение всех органов организма человека, в том числе лёгких.

Малый (лёгочный) круг кровообращения[ | код]

Движение крови по малому кругу кровообращения. Направление тока крови указано стрелками.Структура[ | код]

Начинается в правом желудочке, выбрасывающем венозную кровь в лёгочный ствол. Лёгочный ствол делится на правую и левую лёгочные артерии. Лёгочные артерии ветвятся на долевые, сегментарные и субсегментарные артерии. Субсегментарные артерии делятся на артериолы, распадающиеся на капилляры. Отток крови идет по венам, которые собираются в обратном порядке и в количестве четырёх штук впадают в левое предсердие, где заканчивается малый круг кровообращения. Кругооборот крови в малом круге кровообращения происходит за 4—5 секунд.

Малый круг кровообращения впервые был описан Мигелем Серветом в 1553 году в книге «Восстановление христианства»[2].

Функции[ | код]

Основная задача малого круга — газообмен в лёгочных альвеолах и теплоотдача.

«Дополнительные» круги кровообращения[ | код]

В зависимости от физиологического состояния организма, а также практической целесообразности иногда выделяют дополнительные круги кровообращения:

Плацентарный круг кровообращения[ | код]

Кровообращение плода.

Кровообращение плода.Существует у плода, находящегося в матке.

Кровь матери поступает в плаценту, где отдаёт кислород и питательные вещества капиллярам пупочной вены плода, проходящей вместе с двумя артериями в пупочном канатике. Пупочная вена даёт две ветви: бо́льшая часть крови поступает через венозный проток напрямую в нижнюю полую вену, смешиваясь с неоксигенированной кровью от нижней части тела. Меньшая часть крови поступает в левую ветвь воротной вены, проходит через печень и печёночные вены и затем также поступает в нижнюю полую вену.

После рождения пупочная вена запустевает и превращается в круглую связку печени (ligamentum teres hepatis). Венозный проток тоже превращается в рубцовый тяж. У недоношенных детей венозный проток может функционировать в течение некоторого времени (обычно рубцуется через некоторое время. Если нет — существует опасность развития печёночной энцефалопатии). При портальной гипертензии пупочная вена и аранциев проток могут реканализироваться и служить путями обходного кровотока (порто-кавальные шунты).

По нижней полой вене течёт смешанная (артериально-венозная) кровь, насыщение которой кислородом составляет около 60 %; по верхней полой вене течёт венозная кровь. Почти вся кровь из правого предсердия через овальное отверстие поступает в левое предсердие и, далее, левый желудочек. Из левого желудочка кровь выбрасывается в большой круг кровообращения.

Меньшая часть крови поступает из правого предсердия в правый желудочек и лёгочный ствол. Так как лёгкие находятся в спавшемся состоянии, давление в лёгочных артериях больше, чем в аорте, и практически вся кровь проходит через артериальный (Боталлов) проток в аорту. Артериальный проток впадает в аорту после отхождения от неё артерий головы и верхних конечностей, что обеспечивает их более обогащённой кровью. В лёгкие поступает очень малая часть крови, которая в дальнейшем поступает в левое предсердие.

Часть крови (около 60 %) из большого круга кровообращения по двум пупочным артериям плода поступает в плаценту; остальная часть — к органам нижней части тела.

При нормально функционирующей плаценте кровь матери и плода никогда не смешивается — этим объясняется возможное различие групп крови и резус-фактора матери и плода(ов). Однако определение группы крови и резус-фактора новорождённого ребёнка по пуповинной крови часто ошибочно. В процессе родов плацента испытывает «перегрузки»: потуги и прохождение плаценты по родовому каналу способствуют продавливанию материнской крови в пуповину (особенно, если роды проходили «необычно» или отмечалась патология беременности). Для безошибочного определения группы крови и резус-фактора новорождённого следует брать кровь не из пуповины, а у ребёнка.

Кровоснабжение сердца или венечный круг кровообращения[ | код]

Представляет собой часть большого круга кровообращения, но в связи с важностью сердца и его кровоснабжения иногда можно встретить упоминание об этом круге в литературе[3][4][5].

Артериальная кровь поступает к сердцу по правой и левой коронарным артериям, берущим начало у аорты выше её полулунных клапанов. Левая коронарная артерия разделяется на две или три, реже четыре артерии, из которых наиболее клинически значимыми являются передняя нисходящая (ПМЖВ) и огибающая ветви (ОВ). Передняя нисходящая ветвь является непосредственным продолжением левой коронарной артерии и спускается к верхушке сердца. Огибающая ветвь отходит от левой коронарной артерии в её начале приблизительно под прямым углом, огибает сердце спереди назад, иногда достигая по задней стенке межжелудочковой борозды. Артерии заходят в мышечную стенку, ветвясь до капилляров. Отток венозной крови происходит преимущественно в 3 вены сердца: большую, среднюю и малую. Сливаясь, они образуют венечный синус, открывающийся в правое предсердие. Остальная кровь оттекает по передним сердечным венам и тебезиевым венам.

Миокард характеризуется повышенным потреблением кислорода. Около 1 % минутного объёма крови поступает в коронарные сосуды.

Поскольку коронарные сосуды начинаются непосредственно от аорты, они заполняются кровью в диастолу сердца. В систолу коронарные сосуды пережаты. Капилляры кровеносных сосудов конечные и не имеют анастомозов. Поэтому при закупорке тромбом прекапиллярного сосуда возникает инфаркт (обескровливание) значительного участка сердечной мышцы[6].

Кольцо Виллизия или Виллизиев круг[ | код]

Виллизиев круг — артериальное кольцо, образованное артериями бассейна позвоночных и внутренних сонных артерий, расположенное в основании головного мозга, способствует компенсации недостаточности кровоснабжения. В норме виллизиев круг замкнут. В формировании Виллизиева круга участвуют передняя соединительная артерия, начальный сегмент передней мозговой артерии (A-1), супраклиноидная часть внутренней сонной артерии, задняя соединительная артерия, начальный сегмент задней мозговой артерии

Примечания[ | код]

ru.wikibedia.ru

большой и малый у человека, схемы и описание

Автор: Сазыкина Оксана Юрьевна, кардиолог

В человеческом организме кровеносная система устроена так, чтобы полностью отвечать его внутренним потребностям. Немаловажную роль в продвижении крови играет наличие замкнутой системы, в которой разделены артериальный и венозный кровяные потоки. И осуществляется это с помощью наличия кругов кровообращения.

Историческая справка

В прошлом, когда под рукой у ученых еще не было информативных приборов, способных изучать физиологические процессы на живом организме, величайшие деятели науки вынуждены были заниматься поиском анатомических особенностей у трупов. Естественно, что у умершего человека сердце не сокращается, поэтому некоторые нюансы приходилось домысливать самостоятельно, а иногда и попросту фантазировать. Так, еще во втором веке нашей эры Клавдий Гален, обучающийся по трудам самого Гиппократа, предполагал, что артерии содержат в своем просвете воздух вместо крови. На протяжении дальнейших столетий было выполнено немало попыток объединить и связать воедино имеющиеся анатомические данные с позиции физиологии. Все ученые знали и понимали, как устроена система кровообращения, но вот как это работает?

Колоссальный вклад в систематизацию данных по работе сердца внесли ученые Мигель Сервет и Уильям Гарвей в 16-м веке. Гарвей, ученый, впервые описавший большой и малый круги кровообращения, в 1616 году определил наличие двух кругов, но вот как связаны между собой артериальное и венозное русло, он объяснить в своих трудах не мог. И лишь впоследствии, в 17-м веке, Марчелло Мальпиги, один из первых начавший использовать микроскоп в своей практике, открыл и описал наличие мельчайших, невидимых невооруженным глазом капилляров, которые служат связующим звеном в кругах кровообращения.

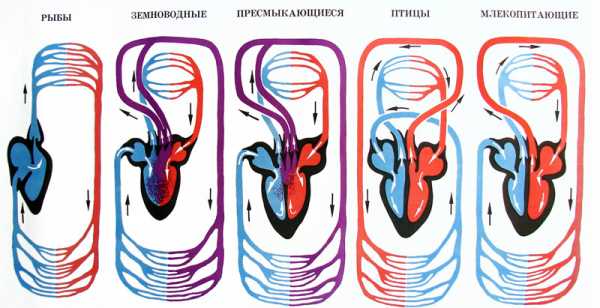

Филогенез, или эволюция кругов кровообращения

В связи с тем, что по мере эволюции животные класса позвоночных становились все более прогрессивными в анатомо-физиологическом отношении, им требовалось сложное устройство и сердечно-сосудистой системы. Так, для более быстрого движения жидкой внутренней среды в организме позвоночного животного появилась необходимость замкнутой системы циркуляции крови. По сравнению с иными классами животного царства (например, с членистоногими или с червями), у хордовых появляются зачатки замкнутой сосудистой системы. И если у ланцетника, к примеру, отсутствует сердце, но существует брюшная и спинная аорта, то у рыб, амфибий (земноводных), рептилий (пресмыкающихся) появляется двух- и трехкамерное сердце соответственно, а у птиц и млекопитающих – четырехкамерное сердце, особенностью которого является средоточие в нем двух кругов кровообращения, не смешивающихся между собой.

Таким образом, наличие у птиц, млекопитающих и человека, в частности, двух разделенных кругов кровообращения – это не что иное, как эволюция кровеносной системы, необходимая для лучшего приспособления к условиям окружающей среды.

Анатомические особенности кругов кровообращения

Круги кровообращения – это совокупность кровеносных сосудов, представляющая собой замкнутую систему для поступления во внутренние органы кислорода и питательных веществ посредством газообмена и обмена нутриентами, а также для выведения из клеток двуокиси углерода и иных продуктов метаболизма. Для организма человека характерны два круга – системный, или большой круг, а также легочной, называемый также малым кругом.

Видео: круги кровообращения, мини-лекция и анимация

Большой круг кровообращения

Основной функцией большого круга является обеспечение газообмена во всех внутренних органах, кроме легких. Он начинается в полости левого желудочка; представлен аортой и ее ответвлениями, артериальным руслом печени, почек, головного мозга, скелетной мускулатуры и других органов. Далее данный круг продолжается капиллярной сетью и венозным руслом перечисленных органов; и посредством впадения полой вены в полость правого предсердия заканчивается в последнем.

Итак, как уже сказано, начало большого круга – это полость левого желудочка. Сюда направляется артериальный кровяной поток, содержащий в себе большую часть кислорода, нежели двуокиси углерода. Этот поток в левый желудочек попадает непосредственно из кровеносной системы легких, то есть из малого круга. Артериальный поток из левого желудочка посредством аортального клапана проталкивается в крупнейший магистральный сосуд – в аорту. Аорту образно можно сравнить со своеобразным деревом, которое имеет множество ответвлений, потому что от нее отходят артерии ко внутренним органам (к печени, почкам, желудочно-кишечному тракту, к головному мозгу – через систему сонных артерий, к скелетным мышцам, к подкожно-жировой клетчатке и др). Органные артерии, также имеющие многочисленные разветвления и носящие соответственные анатомии названия, несут кислород в каждый орган.

В тканях внутренних органов артериальные сосуды подразделяются на сосуды все меньшего и меньшего диаметра, и в результате формируется капиллярная сеть. Капилляры – это наимельчайшие сосуды, практически не имеющие среднего мышечного слоя, а представленные внутренней оболочкой – интимой, выстланной эндотелиальными клетками. Просветы между этими клетками на микроскопическом уровне настолько велики по сравнению с другими сосудами, что позволяют беспрепятственно проникать белкам, газам и даже форменным элементам в межклеточную жидкость окружающих тканей. Таким образом, между капилляром с артериальной кровью и жидкой межклеточной средой в том или ином органе происходит интенсивный газообмен и обмен других веществ. Кислород проникает из капилляра, а углекислота, как продукт метаболизма клеток – в капилляр. Осуществляется клеточный этап дыхания.

После того, как в ткани перешло большее количество кислорода, а из тканей была удалена вся углекислота, кровь становится венозной. Весь газообмен осуществляется с каждым новым притоком крови, и за тот промежуток времени, пока она движется по капилляру в сторону венулы – сосудика, собирающего венозную кровь. То есть с каждым сердечным циклом в том или ином участке организма осуществляется поступление кислорода в ткани и удаление из них двуокиси углерода.Указанные венулы объединяются в вены покрупнее, и формируется венозное русло. Вены, аналогично артериям, носят те названия, в каком органе они располагаются (почечные, мозговые и др). Из крупных венозных стволов формируются притоки верхней и нижней полой вены, а последние затем впадают в правое предсердие.

Особенности кровотока в органах большого круга

Некоторые из внутренних органов имеют свои особенности. Так, например, в печени существует не только печеночная вена, «относящая» венозный поток от нее, но и воротная, которая наоборот, приносит кровь в печеночную ткань, где выполняется очищение крови, и только потом кровь собирается в притоки печеночной вены, чтобы попасть к большому кругу. Воротная вена приносит кровь от желудка и кишечника, поэтому все, что человек съел или выпил, должно пройти своеобразную «очистку» в печени.

Кроме печени, определенные нюансы существуют и в других органах, например, в тканях гипофиза и почек. Так, в гипофизе отмечается наличие так называемой «чудесной» капиллярной сети, потому что артерии, приносящие кровь в гипофиз из гипоталамуса, разделяются на капилляры, которые затем собираются в венулы. Венулы, после того, как кровь с молекулами релизинг-гормонов собрана, вновь разделяются на капилляры, а затем уже формируются вены, относящие кровь от гипофиза. В почках дважды на капилляры разделяется артериальная сеть, что связано с процессами выделения и обратного всасывания в клетках почек – в нефронах.

Малый круг кровообращения

Его функцией является осуществление газообменных процессов в легочной ткани с целью насыщения «отработанной» венозной крови кислородными молекулами. Он начинается в полости правого желудочка, куда из право-предсердной камеры (из «конечной точки» большого круга) поступает венозный кровяной поток с крайне незначительным количеством кислорода и с большим содержанием углекислоты. Эта кровь посредством клапана легочной артерии продвигается в один из крупных сосудов, называемый легочным стволом. Далее венозный поток двигается по артериальному руслу в легочной ткани, которое также распадается на сеть из капилляров. По аналогии с капиллярами в других тканях, в них осуществляется газообмен, вот только в просвет капилляра поступают молекулы кислорода, а в альвеолоциты (клетки альвеол) проникает углекислота. В альвеолы при каждом акте дыхания поступает воздух из окружающей среды, из которого кислород через клеточные мембраны проникает в плазму крови. С выдыхаемым воздухом при выдохе поступившая в альвеолы углекислота выводится наружу.

После насыщения молекулами O2 кровь приобретает свойства артериальной, протекает по венулам и в конечном итоге добирается до легочных вен. Последние в составе четырех или пяти штук открываются в полость левого предсердия. В результате, через правую половину сердца протекает венозный кровяной поток, а через левую половину – артериальный; и в норме эти потоки смешиваться не должны.

В ткани легких имеется двойная сеть капилляров. При помощи первой осуществляются газообменные процессы с целью обогащения венозного потока молекулами кислорода (взаимосвязь непосредственно с малым кругом), а во второй осуществляется питание самой легочной ткани кислородом и нутриентами (взаимосвязь с большим кругом).

Дополнительные круги кровообращения

Данными понятиями принято выделять кровоснабжение отдельных органов. Так, например, к сердцу, которое больше других нуждается в кислороде, артериальный приток осуществляется из ответвлений аорты в самом ее начале, которые получили название правой и левой коронарных (венечных) артерий. В капиллярах миокарда происходит интенсивный газообмен, а венозный отток осуществляется в коронарные вены. Последние собираются в коронарный синус, который открывается прямо в право-предсердную камеру. Таким путем осуществляется сердечный, или коронарный круг кровообращения.

венечный (коронарный) круг кровообращения в сердце

Виллизиев круг представляет собой замкнутую артериальную сеть из мозговых артерий. Мозговой круг обеспечивает дополнительное кровоснабжение мозга при нарушении мозгового кровотока по другим артериям. Это защищает столь важный орган от недостатка кислорода, или гипоксии. Мозговой круг кровообращения представлен начальным сегментом передней мозговой артерии, начальным сегментом задней мозговой артерии, передними и задними соединительными артериями, внутренними сонными артериями.

виллизиев круг в мозге (классический вариант строения)

Плацентарный круг кровообращения функционирует только во время вынашивания плода женщиной и осуществляет функцию «дыхания» у ребенка. Плацента формируется, начиная с 3-6 недели беременности, и начинает функционировать в полную силу с 12-й недели. В связи с тем, что легкие плода не работают, поступление кислорода в его кровь осуществляется посредством потока артериальной крови в пупочную вену ребенка.

кровообращение плода до рождения

***

Таким образом, всю кровеносную систему человека можно условно разделить на отдельные взаимосвязанные участки, выполняющие свои функции. Правильное функционирование таких участков, или кругов кровообращения, является залогом здоровой работы сердца, сосудов и всего организма в целом.

Вывести все публикации с меткой:Рекомендации читателям СосудИнфо дают профессиональные медики с высшим образованием и опытом профильной работы.

На ваш вопрос ответит один из ведущих авторов сайта.

На вопросы по кардиологии отвечает: Сазыкина Оксана Юрьевна, кардиолог

sosudinfo.ru

Кровообращение | Медицинская энциклопедия

Кровообращение — процесс постоянной циркуляции крови в организме , что обеспечивает его жизнедеятельность. Кровеносную систему организма иногда объединяют с лимфатической системой в сердечно-сосудистую систему.

Кровь приводится в движение сокращениями сердца и циркулирует сосудами. Она обеспечивает ткани организма кислородом, питательными веществами, гормонами и поставляет продукты обмена веществ в органы их выделения. Обогащение крови кислородом происходит в легких, а насыщение питательными веществами — в органах пищеварения. В печени и почках происходит нейтрализация и выведение продуктов метаболизма. Кровообращение регулируется гормонами и нервной системой. Различают малое (через легкие) и большое (через органы и ткани) круга кровообращения.

Кровообращение — важный фактор в жизнедеятельности организма человека и животных. Кровь может выполнять свои разнообразные функции только находясь в постоянном движении.

Кровеносная система человека и многих животных состоит из сердца и сосудов, по которым кровь движется к тканям и органам, а затем возвращается к сердцу. Крупные сосуды, по которым кровь движется к органам и тканям, называются артериями. Артерии разветвляются на меньшие артерии — артериолы, и, наконец, на капилляры. Сосудами, которые называются венами, кровь возвращается к сердцу.

Кровеносная система человека и других позвоночных относится к закрытого типа — кровь при нормальных условиях не покидает организм. Некоторые виды беспозвоночных имеют открытую кровеносную систему.

Движение крови обеспечивает разница кровяного давления в различных сосудах.

История исследования

Еще античные исследователи предполагали, что в живых организмах все органы функционально связаны и влияют друг на друга. Высказывались разные предположения. Гиппократ — «отец медицины», и Аристотель — крупнейший из греческих мыслителей, живших почти 2500 лет назад, интересовался вопросами кровообращения и изучал его. Однако античные представления были несовершенны, а во многих случаях ошибочны. Венозные и артериальные кровеносные сосуды они представляли как две самостоятельные системе, не соединены между собой. Считалось, что кровь движется только венами, в артериях, зато находится воздуха. Это обосновывали тем, что при вскрытии трупов людей и животных в венах кровь была, а артерии были пустые, без крови.

Это убеждение было опровергнуто в результате работ римского исследователя и врача Клавдия Галена (130 — 200). Он экспериментально доказал, что кровь движется сердцем и артериями, как и венами.

После Галена вплоть до XVII века считали, что кровь из правого предсердия попадает в левое каким-то образом через перегородку.

В 1628 году английский физиолог, анатом и врач Уильям Гарвей (1578 — 1657) опубликовал свой труд «Анатомическое исследование о движении сердца и крови у животных», в котором впервые в истории медицины экспериментально показал, что кровь движется от желудочков сердца артериями и возвращается предсердия венами. Несомненно, обстоятельством, больше других побудила Уильяма Гарвея к осознанию того, что кровь циркулирует, оказалось наличие в венах клапанов, функционирование которых свидетельствует о пассивном гидродинамический процесс. Он понял, что это могло бы иметь смысл только в том случае, если кровь в венах течет к сердцу, а не от него, как предположил Гален и как считала европейская медицина во времена Гарвея. Гарвей был также первым, кто количественно оценил сердечный выброс у человека, и преимущественно благодаря этому, несмотря на огромную недооценку (1020,6 г / мин, то есть около 1 л / мин вместо 5 л / мин), скептики убедились, что артериальная кровь не может непрерывно создаваться в печени, а, следовательно, она должна циркулировать. Таким образом, им была построена современная схема кровообращения человека и других млекопитающих, включающий два круга. Невыясненным оставался вопрос о том, как кровь попадает из артерий в вены.

Именно в год публикации революционной труда Гарвея (1628) родился Мальпиги, который 50 лет спустя открыл капилляры — звено кровеносных сосудов, которая соединяет артерии и вены — и таким образом завершил описание замкнутой сосудистой системы.

Первые количественные измерения механических явлений в кровообращении были сделаны Стивеном Хейлз (1677 — 1761), который измерил артериальное и венозное кровяное давление, объем отдельных камер сердца и скорость истечения крови из нескольких вен и артерий, продемонстрировав таким образом, что большая часть сопротивления течения крови приходится на область микроциркуляции. Он считал, что в результате упругости артерий течение крови в венах остается более или менее постоянным, а не пульсирует, как в артериях.

Позже, в XVIII и XIX веках ряд известных гидромеханики заинтересовались вопросами циркуляции крови и внесли существенный вклад в понимание этого процесса. Среди них были Леонард Эйлер, Бернулли (который был на самом деле профессором анатомии) и Жан Луи Мари Пуазейль (также врач, его пример особенно показывает, как попытка решить частичную прикладную задачу может привести к развитию фундаментальной науки). Одним из самых ученых-универсалов был Томас Юнг (1773 — 1829), также врач, чьи исследования в оптике привели к установлению волновой теории света и понимания восприятия цвета. Другая важная область исследований Юнга касается природы упругости, в частности свойств и функции упругих артерий его теория распространения волн в упругих трубках до сих пор считается фундаментальным корректным описанием пульсового давления в артериях. Именно в его лекции по этому вопросу в Королевском обществе в Лондоне содержится явное заявление, что «вопрос о том, каким образом и в какой степени циркуляция крови зависит от мышечных и упругих сил сердца и артерий в предположении, что природа этих сил известна, должен стать просто вопросом самых разделов теоретической гидравлики ».

Схема кровообращения Гарвея была расширена при создании в XX веке схемы гемодинамики Аринчиним Н. И. Оказалось, что скелетная мышца по кровообращения не только проточная сосудистая система и потребитель крови, «иждивенец» сердца, но и орган, который, самозабезпечуючись, является мощным насосом — периферическим «сердцем». За давлением крови, развивается мышцей, он не только не уступает, но даже превосходит давление, поддерживаемый центральным сердцем, и служит эффективным его помощником. В связи с тем, что скелетных мышц очень много, более 1000, их роль в продвижении крови у здорового и больного человека, несомненно, велика.

Круги кровообращения человека

Кровообращение происходит по двум основным путям, называемым кругами: малым и большим кругами кровообращения.