Синдром Шерешевского-Тернера – причины, признаки, лечение

Синдромом Шерешевского-Тернера называют хромосомную патологию развития, обусловленную полной или частичной X-моносомией.

Клинические признаки синдрома Шерешевского-Тернера: гипогонадизм, низкорослость, деформация суставов, складки кожи на шее и другие пороки развития (в том числе сердца).

Причины синдрома Шерешевского-Тернера

Как было сказано выше, в основе развития этой патологии лежит аномалия X-хромосомы.

Примерно в 60% всех случаев диагностируется полная моносомия, т.е. утрата второй половины X-хромосомы (кариотип 45,X0), причем имеет место отсутствие отцовской хромосомы. Именно поэтому в большинстве случаев заболевание возникает у девочек, поскольку мальчики от отца получают Y-хромосому. Порядка 20% случаев обусловлены структурными изменениями хромосомы, и в оставшихся 20% случаев – имеет место генетический мозаицизм – существование генетически различающихся клеток.

Риск рождения ребенка с такой аномалиейникоим образом не связан ни с возрастом матери, ни с какими-то патологическими заболеваниями родителей. Истинной причиной синдрома Шерешевского-Тернера является количественная, структурная или качественная аномалия X-хромосомы, т.е. нарушение в кариотипе, а эти изменения могут провоцировать ионизирующее излучение на клетки в период их деления, а также вредные токсические вещества. Возможна и генетическая предрасположенность к формированию патологических хромосом.

Такие хромосомные дефекты вызывают многочисленные внутриутробные пороки развития. Беременность при этом обычно протекает тяжело, сопровождается сильным токсикозом и угрозой выкидыша, а оканчивается, как правило, преждевременными родами.

Синдром Шерешевского-Тернера: симптомы

Данная патология приводит к нарушению полового и физического развития плода. Умственные способности в большинстве случаев остаются нормальными, но если интеллект и снижен, то обычно незначительно.

Дети с этим синдромом чаще всего рождаются недоношенными, но если даже беременность была доношенной, то показатели роста и веса у ребенка снижены (длина – 42-48 см, масса тела – 2,5-2,8 кг).

Типичные признаки синдрома Шерешевского-Тернера могут быть обнаружены уже при рождении малыша, это отечность рук и ног и короткая шея с крылообразными складками по бокам. А в ходе обследования у него выявляют лимфостаз, врожденные пороки сердца и другие нарушения.

В младенческом возрасте таким деткам свойственно моторное беспокойство, нарушения сосания и как следствие частые срыгивания фонтаном. Когда они становятся чуть постарше, отстают от своих сверстников в физическом и речевом развитии. Они часто болеют средним отитом, что со временем приводит к тугоухости кондуктивного типа.

К периоду полового созревания рост больных детей составляет не более 130 см, реже – 145. Характерный симптом синдрома Шерешевского-Тернера – это типичная внешность: короткая шея со складками кожи по бокам, широкая грудная клетка, недоразвитие челюстной кости, низкая граница роста волос, деформация ушных раковин, лицо «сфинкса».

Костно-суставные изменения у больных могут проявляться сколиозом, дисплазией тазобедренных и локтевых суставов. Изменения черепно-лицевого скелета могут быть представлены аномалиями прикуса, высоким готическим нёбом, аномально маленькой верхней или нижней челюстью.

Что касается сердечно-сосудистых пороков, то у детей с синдромом Шерешевского-Тернера обычно диагностируется аневризма или коарктация аорты, дефект межжелудочковой перегородки или открытый артериальный проток.

Наиболее частыми нарушениями мочевыделительной системы являются удвоение лоханок, подковообразная почка и стеноз почечных артерий, который становится причиной артериальной гипертензии.

Со стороны зрительной системы у больного может отмечаться птоз, близорукость, косоглазие, дальтонизм.

Среди сопутствующих заболеваний чаще всего выявляются множественные пигментные невусы, сахарный диабет, ожирение, ишемическая болезнь сердца, тиреоидит Хашимото, гипертрихоз, гипотиреоз, витилиго, целиакия, достаточно часто – рак толстой кишки.

Почти у всех женщин ведущим симптомом Шерешевского-Тернера выступает первичный гипогонадизм (недостаточность функций половых желез и нарушение синтеза половых гормонов). Их яичники не содержат фолликул, клитор, малые половые губы и девственная плева недоразвиты, также отмечается недоразвитие молочных желез, первичная аменорея, скудное лобковое и подмышечное оволосение, втянутые непигментированные соски. Почти все пациентки страдают бесплодием.

У мужчин, кроме соматических пороков и характерных внешних признаков, выявляется двусторонний крипторхизм, гипоплазия яичек, низкий уровень тестостерона и иногда анорхия (отсутствие яичек).

Синдром Шерешевского-Тернера: лечение

В первую очередь терапия этого заболевания направлена на нормализацию роста в раннем возрасте и, соответственно, на достижение существенных результатов в окончательном росте, а также на индуцирование полового созревания, в том числе на индукцию регулярного менструального цикла и стимулирование формирования вторичных половых признаков.

С целью увеличения роста, как правило, назначают рекомбинантный гормон (Соматотропин), который, согласно клиническим исследованиям, позволяет увеличить рост до 150-160 см.

Для имитации нормального пубертата девочкам с 13-14 лет назначают заместительную терапию эстрогенами, а спустя 1-1,5 года – циклическую терапию эстроген-прогестагеновыми оральными контрацептивами. Проводится заместительная гормонотерапия всю жизнь, вплоть до того возраста, когда у здоровой женщины начинается менопауза, т.е. примерно до 50 лет.

У мальчиков лечение синдрома Шерешевского-Тернера осуществляют с помощью заместительной гормональной терапии мужскими половыми гормонами.

Для устранения врожденных пороков применяется хирургическая коррекция и пластическая хирургия.

zdorovi.netСиндром Шерешевского-Тернера: причины, признаки и диагностика

Различные врожденные пороки, как правило, вызваны нарушением количественного хромосомного состава. По мнению некоторых исследователей, сопутствующие аномалии в аутосомных могут играть немаловажную роль в этом процессе. Подтверждает эту теорию и тот факт, что существуют состояния, сходные с синдромом Шерешевского-Тернера. Правда, при этом не наблюдается хромосомных патологий, и половые органы развиваются нормально. В любом случае, этот вопрос требует дальнейшего изучения.

Болезнь Шерешевского-Тернера сопровождается рядом характерных признаков. Одним из них является задержка в физическом развитии. Отклонения появляются уже в начале первоог триместра беременности и могут оставаться заметными даже после родов; это заметно даже по фото больных с синдромом Тернера. Кроме того, нередко даже доношенные до положенного срока дети рождаются с пониженной массой тела (чаще 2500-2800 г, встречаются и с меньшей массой). Длина тела тоже уменьшена – обычно от 42 до 48 см.

Задержка не всегда наблюдается в младенческом возрасте. Около 15 процентов больных начинают отставать лишь после начала периода полового созревания. А причины синдрома Шерешевского-Тернера до сих пор до конца не ясны.

Однако к числу характерных симптомов относится в первую очередь избыточное количество кожи на шее. Этот признак входит в классическую триаду, описанную Тернером. Другие признаки, указывающие на заболевания – наличие врожденных пороков развития, аномальное строение сердечнососудистой и костно-суставной систем. Зачастую у младенцев лицо напоминает знаменитого египетского сфинкса. Еще один указатель на синдром Тернера – это наличие крупных отеков по причине застоя лимфы (так называемый лимфостаз).

Диагностика у новорожденных должна также учитывать нарушения в поведении. В частности, дети с заболеванием часто проявляют общее беспокойство. При этом у них нарушен сосательный рефлекс, к характерным проявлениям относится рвота и срыгивание фонтаном.

Наиболее заметным симптомом синдрома Шерешевского-Тернера для взрослых пациентов является небольшой рост – в среднем он составляет 135-145 сантиметров. При этом наблюдается нарушение пропрций тела: при таком невысоком росте характерно отклонение в сторону избыточного веса.

Прочие показатели сильно зависят от того, как именно проявляется в данном случае аномалия. Для костно-суставной системы таким признаком является укороченная форма плюсневых и пястных костей. Часто фаланги пальцев отсутствуют вследствие неразвитости (это явление называется аплазией) и наблюдается деформация лучезапястного сустава. Сопутствующим заболеванием является остеопороз позвонков.

Рентгенограммы людей с синдромом Шерешевского-Тернера показывают, что кости свода черепа и турецкое седло чаще всего соответствуют норме, патологических изменений в их строении не наблюдается. Вместе с тем достаточно частым косвенным признаком является низкая посадка ушей и низкое же расположение линии волос. Грудь обычно широкая, искаженной формы, вплоть до схожести с бочкой, соски расставлены шире, чем у среднего человека.

Страдает также кровеносная система. В частности, возможно наличие пороков сердца и крупных сосудов, включая сужение устья аорты, незаращение перегородки между желудочками и так далее. Еще одним органом, который страдает при развитии синдрома, являются почки.

Патологические изменения могут затрагивать органы зрения и слуха. Пациент с синдромом Шерешевского-Тернера рискует ослепнуть или остаться без слуха. Менее частым, но все равно характерным признаком является недостаточно развитая нижняя челюсть. Поскольку этот симптом может сопутствовать и другим заболеваниям, то его нельзя рассматривать в отрыве от остальных патологий.

В ходе наблюдений было выявлено, что заболевание может проявляться по-разному, его степень и способ прявления зависит от конкретного пациента. Как правило, набор признаков индивидуален – вероятность того, что у двух людей будут совершенно одинаковые симптомы, крайне мала.

С какой частотой встречаются те или иные патологические отклонения? Как уже говорилось, самым частым признаком синдрома Тернера является недостаточный рост – он проявляется в 98% случаев. Довольно часто встречается и неправильное телосложение – так называемая диспластичность есть у 92% больных. Округлая и выпуклая (бочкообразная) грудь может быть у 75% женщин с синдромом Шерешевского-Тернера. Укороченная шея – у 63 %, а низкий рост волос на ней – у 57 % пациенток. Складкам кожи, напоминающим по своей форме крылья, соответствует показатель 46 процентов. С такой же частотой встречаются искаженные ушные раковины, а также укороченные кости стоп и кистей рук, а также укорочение фаланг пальцев. Чуть больше, чем в трети случаев (36%) у больных деформированы суставы в локтях, почти столь же часто отмечаются обильные пигментные родимые пятна (35%). На лимфостаз и пороки сердечнососудистой системы приходится по 24 и 22 процента соответственно. Даже превышающее нормальный уровень артериальное давление может быть косвенным указанием на синдром Шерешевского-Тернера, поскольку встречается у 17 процентов больных.

При моносомии по X-хромосоме отмечается своеобразное недоразвитие половых органов. В частности, поверхность кожи выглядит как у глубоких стариков из-за патологической атрофии кожи. Половые губы (большие) по внешнему виду напоминают мошонку, промежность высокая. Малые половые губы, клитор и девственная плева обычно недоразвиты и слабо выражены. Вход во влагалище имеет воронкообразную форму.

Часто отмечается неразвитость молочных желез. При этом фиксируется низкое расположение сосков. Вторичное оволосение появляется в случайных местах и носит скудный характер. Полноценная матка в большинстве случаев не развивается. Вместо половых желез присутствует соединительная ткань, в некоторых случаях включающая рудиментарные остатки соответствующих органов.

Интеллектуальное развитие при синдроме Шерешевского-Тернера может происходить по-разному. При этом практически все дети имеют задержку в психическом и речевом развитии. Поскольку имеются нарушения в работе нервной системы, часто наблюдается инфантилизм в сочетании с эйфорией.

Вместе с тем такие дети имеют шансы развиться до достаточно высокого уровня. Возможно также, что изменения будут незначительными или вовсе не затронут интеллект. Отмечается хорошая практическая приспособляемость. В обществе больные адаптируются хорошо и могут вести практически полноценную самостоятельную жизнь. Несмотря на то, что у детей с синдромом Тернера наблюдаются некоторые трудности в освоении точных наук (поскольку ослабляется память и способность к логическим рассуждениям), вполне способны получить образование и даже закончить высшее учебное учреждение. Однако стоит иметь в виду, что степень поражения интеллектуальных функций в общем случае зависит от характера заболевания. Для мозаичной формы нарушения обычно выражены менее ярко.

panoramatest.ru

Синдром Шерешевского-Тернера. ДНК-диагностика синдром Шерешевского-Тернера

Синдром Шерешевского-Тернера (синдром Тернера, Turner syndrome) – хромосомное нарушение, связанное с моносомией по Х-хромосоме, приводящее к появлению женского фенотипа; встречается с частотой 1:2000-1:5000 новорожденных.

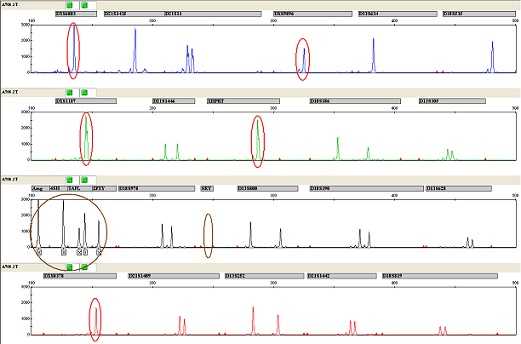

| Рис 1. Пример диагностики синдрома Шерешевского-Тернера методом КФ-ПЦР. |

Пример диагностики синдрома Шерешевского-Тернера (моносомии по хромосоме Х у женщин). Красным цветом выделены маркеры хромосомы Х. В генотипе исследуемого образца по маркерам DXS6803, DXS9896, DXS1187, XHPRT и DXS8378 наблюдается 1 пик, что не противоречит наличию одной Х-хромосомы (моносомия). Коричневым цветом выделены маркеры, по которым определяется число половых хромосом. Маркер TAFL находится на хромосомах 3 и Х и позволяет установить число хромосом Х относительно хромосом 3, которых всегда две. В данном случае по маркеру TAFL определяется наличие одной хромосомы Х (пик для хромосомы 3 в 2 раза выше, чем пик для хромосомы Х). Маркеры Amg, 4SH и ZFXY находятся на хромосомах X и Y и позволяют определить число хромосом Y относительно Х. В генотипе исследуемого образца по маркерам Amg, 4SH, ZFXY отсутствуют пики, соответствующие хромосоме Y. Маркер SRY с хромосомы Y позволяет установить наличие или отсутствие хромосомы Y. В генотипе исследуемого образца пик хромосомы Y отсутствует. Таким образом, в исследуемом образце установлено наличие одной хромосомы X при отсутствии хромосомы Y, что позволяет установить диагноз «синдром Шерешевского-Тернера». Пример диагностики синдрома Шерешевского-Тернера (моносомии по хромосоме Х у женщин). Красным цветом выделены маркеры хромосомы Х. В генотипе исследуемого образца по маркерам DXS6803, DXS9896, DXS1187, XHPRT и DXS8378 наблюдается 1 пик, что не противоречит наличию одной Х-хромосомы (моносомия). Коричневым цветом выделены маркеры, по которым определяется число половых хромосом. Маркер TAFL находится на хромосомах 3 и Х и позволяет установить число хромосом Х относительно хромосом 3, которых всегда две. В данном случае по маркеру TAFL определяется наличие одной хромосомы Х (пик для хромосомы 3 в 2 раза выше, чем пик для хромосомы Х). Маркеры Amg, 4SH и ZFXY находятся на хромосомах X и Y и позволяют определить число хромосом Y относительно Х. В генотипе исследуемого образца по маркерам Amg, 4SH, ZFXY отсутствуют пики, соответствующие хромосоме Y. Маркер SRY с хромосомы Y позволяет установить наличие или отсутствие хромосомы Y. В генотипе исследуемого образца пик хромосомы Y отсутствует. Таким образом, в исследуемом образце установлено наличие одной хромосомы X при отсутствии хромосомы Y, что позволяет установить диагноз «синдром Шерешевского-Тернера». |

«Золотым стандартом» выявления хромосомных нарушений во всем мире долгое время являлся и продолжает оставаться метод кариотипирования с дифференциальной окраской хромосом. Этот метод позволяет анализировать кариотип в целом и определять крупные (не менее 5-10 млн пар нуклеотидов) хромосомные перестройки. Однако у него существует ряд ограничений, таких как трудоемкость, длительность (1-2 недели), высокие требования к квалификации и опыту специалиста, проводящего исследование, а также, в ряде случаев, технические проблемы (недостаточное количество и качество исследуемого материала, отсутствие митозов или роста культуры).

Этих недостатков лишен метод количественной флуоресцентной полимеразной цепной реакции (КФ-ПЦР), который все более широко применяется для диагностики анеуплоидий, в том числе и синдрома Шерешевского-Тернера (Рис. 1). Этот метод обладает достоверностью, сравнимой с достоверностью стандартного кариотипирования, является более быстрым, дешевым, менее требовательным к количеству и качеству материала (поскольку не связан с ростом культуры клеток) и позволяет одновременно анализировать большое число образцов. Однако метод КФ-ПЦР имеет и ограничения: в мозаичных случаях он позволяет выявлять только высокоуровневый мозаицизм (от 20%), кроме того, он не может исключить наличие более редких хромосомных нарушений, которые могут быть связаны с пороками развития плода. При проведении дородовой диагностики синдрома Шерешевского-Тернера, кроме материала плода, необходимо предоставлять биологический материал матери для того, чтобы исключить возможность получения ложноотрицательного результата из-за неправильного забора плодного материала. Анализ плодного материала выполняется за три рабочих дня.

В 60% случаев синдром Шерешевского-Тернера обусловлен полной моносомией по Х-хромосоме (45,Х), т.е. отсутствием одной из половых хромосом — Х или Y. Примерно в 20% случаев наблюдаются структурные перестройки Х-хромосомы (делеция короткого или длинного плеча Х-хромосомы, изо-Х-хромосома по короткому или длинному плечу, кольцевая Х-хромосома, транслокация Х/Х и др.) и еще в 20% случаев — хромосомный мозаицизм.

Риск рождения ребенка с синдромом Тернера не зависит от возраста матери. Причиной развития заболевания является нерасхождение половых хромосом в 1-м делении мейоза, при этом обычно теряется отцовская Х-хромосома. Мозаицизм обусловлен нарушением дробления зиготы. У больных с мозаицизмом встречаются клоны клеток, содержащих две Х-хромосомы (45,Х/46,ХХ), Х- и Y-хромосомы (45,X/46,XY), либо клоны с полисомией Х-хромосомы (например, 45,Х/47,ХХХ). Повторный риск рождения ребенка с синдромом Тернера невелик, за исключением тех случаев, когда у одного или обоих родителей имеется наследуемая Х-аутосомная транслокация или когда мать несет клон клеток 45,Х.

Клинические проявления синдрома Шерешевского-Тернера характеризуются триадой признаков: гипогонадизмом с недоразвитием половых органов и вторичных половых признаков, гормонозависимым снижением роста и наличием врожденных пороков развития.

Пороки развития половых органов многообразны. При полной форме синдрома Шерешевского-Тернера часто наблюдается агенезия гонад (на их месте находят недифференцированные тяжевидные зачатки, не содержащие фолликулов), отсутствие матки и фаллопиевых труб, первичная аменорея, недоразвитие вторичных половых признаков, связанное с недостатком эстрогенов. Дефицит эстрогенов способствует развитию остеопороза у женщин с синдромом Шерешевского-Тернера, что вызывает высокую частоту переломов в характерных местах — запястье, позвоночник, шейка бедра. В случае мозаичного варианта синдрома Шерешевского-Тернера нарушения менее выражены и зависят от степени мозаицизма.

Внешний вид больных достаточно характерен: низкий рост (как правило, не превышает 140 см), часто избыточная масса тела, дисплазия суставов (О-образное искривление рук, Х-образное искривление ног), сколиоз, бочкообразная или плоская грудная клетка, высокое готическое небо, крыловидные складки кожи по бокам укороченной шеи (птеригиум-синдром), лицо сфинкса, микрогнатия, лимфостаз (лимфатический отек кистей и стоп).

Приблизительно у четверти больных диагностируют пороки развития внутренних органов: нарушения сердечно-сосудистой системы, почечные и реноваскулярные дефекты, нарушение зрения, прогрессирующая нейросенсорная тугоухость.

Пренатальная диагностика синдрома Шерешевского-Тернера включает в себя два этапа. На первом этапе, на сроке беременности 11-13 недель, проводится скрининг, который основывается преимущественно на биохимических показателях. Биохимический анализ уровня определенных белков в крови беременной женщины (свободной β-субъединицы хорионического гормона человека (β-ХГЧ) и ассоциированного с беременностью плазменного протеина А (pregnancy associated plasma protein-A, РАРР-А)), с учетом ее возраста, позволяет рассчитать для нее риск рождения больного ребенка. Однако эти методы не позволяют поставить точный диагноз, и в результате проведенного скрининга лишь формируется группа риска беременных с повышенной вероятностью рождения больного синдромом Шерешевского-Тернера. На втором этапе в группе риска проводится инвазивная процедура для получения плодного материала, необходимого для точного определения статуса плода. В зависимости от срока беременности это может быть биопсия ворсин хориона (8-12 недели), амниоцентез (14-18 недели) или кордоцентез (после 20-й недели). В полученных образцах ткани плода проводится определение хромосомного набора.

В Центре Молекулярной Генетики проводится диагностика синдрома Шерешевского-Тернера (в том числе и пренатальная) методом КФ-ПЦР.

Шерешевского-Тернера синдром

www.dnalab.ru

Шерешевского-Тёрнера синдром — это… Что такое Шерешевского-Тёрнера синдром?

| Синдром Шерешевского — Тёрнера | |

|---|---|

| МКБ-10 | Q96. |

| МКБ-9 | 758.6 |

| 000379 | |

| ped/2330 | |

Синдром Шереше́вского — Тёрнера — хромосомная болезнь, сопровождающаяся характерными аномалиями физического развития, низкорослостью и половым инфантилизмом.

Основные сведения

Впервые эта болезнь как наследственная была описана в 1925 г. Н. А. Шерешевским, который считал, что она обусловлена недоразвитием половых желез и передней доли гипофиза и сочетается с врожденными пороками внутреннего развития. В 1938 г. Тернер выделил характерную для этого симптомокомплекса триаду симптомов: половой инфантилизм, кожные крыловидные складки на боковых поверхностях шеи и деформацию локтевых суставов. В России этот синдром принято называть синдромом Шерешевского — Тернера.

Четкой связи возникновения синдрома Тернера с возрастом и какими-либо заболеваниями родителей не выявлено. Однако беременности обычно осложняются токсикозом, угрозой выкидыша, а роды часто бывают преждевременными и патологическими. Особенности беременностей и родов, заканчивающихся рождением ребенка с синдромом Тернера, — следствие хромосомной патологии плода. Нарушение формирования половых желез при синдроме Тернера обусловлено отсутствием или структурными дефектами одной половой хромосомы (Х-хромосомы).

У эмбриона первичные половые клетки закладываются почти в нормальном количестве, но во второй половине беременности происходит их быстрая инволюция (обратное развитие), и к моменту рождения ребенка количество фолликулов в яичнике по сравнению с нормой резко уменьшено или они полностью отсутствуют. Это приводит к выраженной недостаточности женских половых гормонов, половому недоразвитию, у большинства больных — к первичной аменорее (отсутствию менструаций) и бесплодию. Возникшие хромосомные нарушения являются причиной возникновения пороков развития. Возможно также, что сопутствующие аутосомные мутации играют определенную роль в появлении пороков развития, поскольку существуют состояния, сходные с синдромом Тернера, но без видимой хромосомной патологии и полового недоразвития.

При синдроме Тернера половые железы обычно представляют собой недифференцированные соединительнотканные тяжи, не содержащие элементов гонад. Реже встречаются рудименты яичников и элементы яичек, а также рудименты семявыносящего протока. Другие патологические данные соответствуют особенностям клинических проявлений. Наиболее важны изменения костно-суставной системы — укорочение пястных и плюсневых костей, аплазия (отсутствие) фаланг пальцев, деформация лучезапястного сустава, остеопороз позвонков. Рентгенологически при синдроме Тернера турецкое седло и кости свода черепа обычно не изменены. Отмечаются пороки сердца и крупных сосудов (коарктация аорты, незаращение боталлова протока, незаращение межжелудочковой перегородки, сужение устья аорты), пороки развития почек. Проявляются рецессивные гены дальтонизма и других заболеваний.

Синдром Шерешевского-Тёрнера встречается много реже, чем трисомия Х, синдром Клайнфельтера (ХХУ, ХХХУ), а так же ХУУ, что указывает на наличие сильного отбора против гамет, не содержащих половых хромосом, или против зигот ХО. Это предположение подтверждается достаточно часто наблюдемой моносомией Х среди спонтанно абортированных зародышей. В связи с этим допускается, что выжившие зиготы ХО являются результатом не мейотического, а митотического нерасхождения, или утраты Х-хромосомы на ранних стадиях развития. Моносомии УО у человека не обнаружено.

Клиническая картина и диагностика

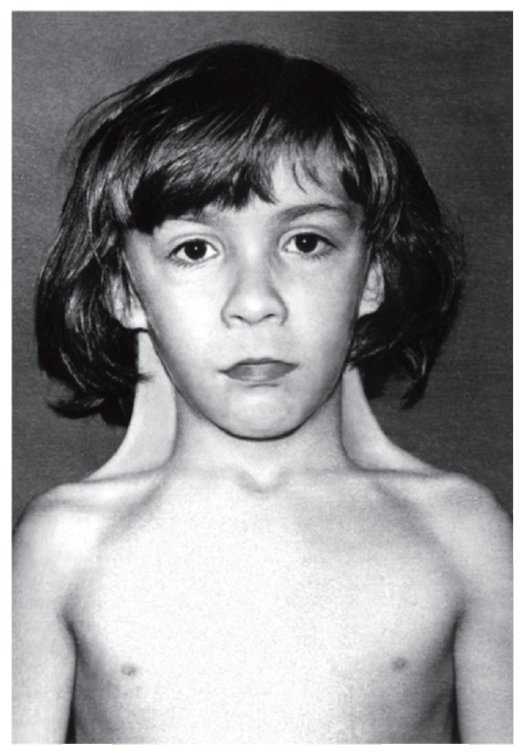

Складки кожи в области шеи — характерный признак болезни. На фото: девочка до и после пластической операции

Отставание больных с синдромом Тернера в физическом развитии заметно уже с рождения. Примерно у 15 % больных задержка наблюдается в период полового созревания. Для доношенных новорожденных характерна малая длина (42—48 см) и масса тела (2500—2800 г и менее). Характерными признаками синдрома Тернера при рождении являются избыток кожи на шее и другие пороки развития, особенно костно-суставной и сердечно-сосудистой систем, «лицо сфинкса», лимфостаз (застой лимфы, клинически проявляющийся крупными отеками). Для новорожденного характерны общее беспокойство, нарушение сосательного рефлекса, срыгивание фонтаном, рвота. В раннем возрасте у части больных отмечают задержку психического и речевого развития, что свидетельствует о патологии развития нервной системы. Наиболее характерным признаком является низкорослость. Рост больных не превышает 135—145 см, масса тела часто избыточна. У больных с синдромом Тернера патологические признаки по частоте встречаемости распределяются следующим образом: низкорослость (98 %), общая диспластичность (неправильное телосложение) (92 %), бочкообразная грудная клетка (75 %), укорочение шеи (63 %), низкий рост волос на шее (57 %), высокое «готическое» нёбо (56 %), крыловидные складки кожи в области шеи (46 %), деформация ушных раковин (46 %), укорочение метакарпальных и метатарзальных костей и аплазия фаланг (46 %), деформация локтевых суставов (36 %), множественные пигментные родинки (35 %), лимфостаз (24 %), пороки сердца и крупных сосудов (22 %), повышенное артериальное давление (17 %).

Девочка с синдромом Тёрнера

Половое недоразвитие при синдроме Тернера отличается определенным своеобразием. Нередкими признаками являются геродермия (патологическая атрофия кожи, напоминающая старческую) и мошонкообразный вид больших половых губ, высокая промежность, недоразвитие малых половых губ, девственной плевы и клитора, воронкообразный вход во влагалище. Молочные железы у большинства больных не развиты, соски низко расположены. Вторичное оволосение появляется спонтанно и бывает скудным. Матка недоразвита. Половые железы не развиты и представлены обычно соединительной тканью. При синдроме Тернера отмечается склонность к повышению артериального давления у лиц молодого возраста и к ожирению с нарушением питания тканей.

Интеллект у большинства больных с синдромом Тернера практически сохранен, однако частота олигофрении все же выше. В психическом статусе больных с синдромом Тернера главную роль играет своеобразный психический инфантилизм с эйфорией при хорошей практической приспособляемости и социальной адаптации.

Диагноз синдрома Тернера основывается на характерных клинических особенностях, определении полового хроматина (вещества клеточного ядра) и исследовании кариотипа (хромосомного набора). Дифференциальный диагноз проводится с нанизмом (карликовостью), для исключения которого проводится определение содержания гормонов гипофиза в крови, особенно гонадотропинов.

Лечение

На первом этапе терапия заключается в стимуляции роста тела анаболическими стероидами и другими анаболическими препаратами. Лечение следует проводить минимальными эффективными дозами анаболических стероидов с перерывами при регулярном гинекологическом контроле. Главным видом терапии больных является эстрогенизация (назначение женских половых гормонов), которую следует проводить с 14-16 лет. Лечение приводит к феминизации телосложения, развитию женских вторичных половых признаков, улучшает трофику (питание) половых путей, уменьшает повышенную активность гипоталамо-гипофизарной системы. Лечение следует проводить в течение всего детородного возраста больных. При синдроме Тернера у мужчин применяется заместительная терапия мужскими половыми гормонами.

Прогноз для жизни при синдроме Тернера благоприятный, исключение составляют больные с тяжелыми врожденными пороками сердца и крупных сосудов и почечной гипертензией. Лечение женскими половыми гормонами делает больных способными к семейной жизни, однако абсолютное большинство из них остаются бесплодными.

Кроме этого в последнее время проводится терапия соматотропином или человеческим гормоном роста

Wikimedia Foundation. 2010.

dic.academic.ru

Синдром Шерешевского-Тернера: симптомы, признаки, диагностика и лечение

Описание

Синдром Шерешевского-Тернера – это патологический процесс, который возникает в случае аномального развития половых хромосом: вместо XX-хромосом, которые присущи организму женщины, есть только одна, таким образом, получается неполный кариотип хромосом.

Из-за этого в периоде раннего эмбриогенеза нарушается развитие половых желез. В большинстве случаев заболевание возникает у девочек, очень редко – у мальчиков.

Механизм развития синдрома не выяснен до сих пор. Но было подмечено, что при наличии данной патологии беременность протекает с разнообразными осложнениями: постоянными угрозами прерывания и сильными токсикозами.

Роды в большинстве случаев происходят раньше срока. При синдроме Шерешевского-Тернера возникают дефекты в структуре Х-хромосомы, или же она может полностью отсутствовать.

Симптомы

У большинства новорожденных девочек можно отметить исключительно легкие проявления, однако иногда возможна выраженная дорсальная лимфедема ступней и кистей рук, а также кожные складки или лимфедема в области шеи (задняя поверхность).

Сразу же после рождения у девочки можно обнаружить типичный отек стоп и кистей рук, утолщенные кожные складки на затылке. Ребенок часто рождается с небольшой массой тела и ростом при доношенной беременности.

Из других распространенных аномалий у таких больных широкая грудная клетка, крыловидные складки на шее и втянутые соски. Такие девочки по сравнению с членами своей семьи имеют низкий рост (не больше 150-155 см).

Менее частые признаки – птоз, четвертые плюсневая и пястная кости короткие, множественные пигментные невусы, гипоплазия ногтей, на концах пальцев – выступают подушечки пальцев, искрывленны локтевые суставы, низко расположенные маленькие уши.

В детей с синдромом Шерешевского-Тернера часто встречаются аномалии сердечно-сосудистой системы – двустворчатый аортальный клапан и коарктация аорты.

С возрастом даже при отсутствии коарктации развивается артериальная гипертензия. Возможны гемангиомы и аномалии почек. В некоторых случаях в желудочно-кишечном тракте обнаруживается телеангиэктазия с дальнейшей потерей белка и возникающими желудочнокишечными кровотечениями.

У 90% пациентов отмечается дисгенезия гонад (яичники замещают двусторонние тяжи фиброзной стромы, нет развивающихся половых клеток). Из-за этого возникает аменорея, не увеличиваются грудные железы, отсутствует пубертат.

Но при этом у 5-10 % девочек, страдающих синдромом Шерешевского-Тернера, происходит менструальное кровотечение. У таких детей недоразвита матка, а на месте яичников образуются соединительнотканные тяжи.

Часто встречаются и другие пороки развития половой системы: гипертрофия больших половых губ, недоразвитие малых половых губ и клитора. Слабо выраженно оволосение в подмышечных впадинах и на лобке.

Часто пациенты с данной патологией склонны к ожирению, у них встречаются тиреоидиты, зоб, сахарный диабет, воспалительные процессы толстой кишки и другие заболевания.

Задержка умственного развития практически не встречается, но у некоторых пациентов снижаются перцептивные возможности.

Диагностика

Для постановки диагноза пациенту нужно пройти полное обследование, включающее в себя:

- общеклинический анализ крови, мочи;

- определение уровня гормонов в крови – повышен уровень гормонов гипофиза, особенно фоллитропина, снижается количество эстрогенов;

- в суточной моче — повышенный уровень гонадотропинов и снижено выделение эстрогенов;

- ультразвуковое исследование помогает обнаружить недоразвитую матку и отсутствие яичников;

- при помощи рентгенологического обследования диагностируют остеопороз и разные аномалии развития костей (деформация лучезапястного сустава, отсутствие фаланг на пальцах, укорочение плюсневых и пястных костей, остеопороз позвонков).

Помогает подтвердить окончательный диагноз генетическое исследование.

Профилактика

На сегодняшний день эффективной профилактики синдрома Шерешевского-Тернера нет.

Лечение

Из-за того, что данное заболевание имеет генетический характер, достичь полного излечения пациентов пока что невозможно. Современная коррекция поможет свести до минимума некоторые проявления этого синдрома.

На первом этапе больным назначают стероидные гормоны и соматотропин. Они позволяют немного увеличить рост человека.

С пубертатного периода показан прием эстрогенсодержащих препаратов, благодаря которым начинают формироваться вторичные половые признаки и женское телосложение. Принимать гормоны необходимо постоянно, до окончания репродуктивного периода. Своевременно начатое лечение в дальнейшем помогает таким детям вести обычный образ жизни.

Кроме того, при помощи пластических операций проводится коррекция косметических дефектов и лечение пороков развития. Если синдром не сопровождает сопутствующая патология тяжелая патология, прогноз для жизни пациентов благоприятный.

В дальнейшем такие дети могут нормально учиться и потом работать. Возможна даже их семейная реализация, но часто, несмотря на заместительную терапию, они остаются бесплодными.

nebolet.com

Шерешевского — Тернера синдром — это… Что такое Шерешевского — Тернера синдром?

генетически обусловленная форма первичной агенезии или дисгенезии гонад, относится к хромосомным болезням, сопровождается аномалиями соматического развития и низкорослостью.

Частота Ш.-Т. с. среди новорожденных составляет в среднем 0,03% (среди больных олигофренией частота его вдвое выше). У большинства обследованных больных с Ш.-Т. с. обнаружена гоносомная моносомия 45, Х, т.е. отсутствие одной из половых хромосом — Х или Y. Выявлены также варианты Ш.-Т. с. со структурными дефектами Х-хромосомы (делеция короткого плеча Х-хромосомы, изо-Х-хромосома по длинному плечу, кольцевая Х-хромосома и др.) и с хромосомным мозаицизмом 45, Х/46, ХХ; 45, X/46, XY; 45, Х/46, ХХ/47, ХХХ и др. У больных с Ш.-Т. с., как правило, половой хроматин отсутствует; при мозаичных вариантах Ш.-Т. с. с наличием в части клеток нормального женского кариотипа 46, ХХ содержание полового хроматина снижено, при структурных дефектах Х-хромосомы размеры Х-хроматина (телец Барра) могут быть увеличены или уменьшены. Нарушение формирования половых желез при Ш.-Т. с. обусловлено отсутствием или структурными дефектами одной половой хромосомы. Это приводит к выраженной эстрогенной недостаточности, половому недоразвитию, у большинства больных — к первичной аменорее и бесплодию. Хромосомный дисбаланс в результате отсутствия одной из половых хромосом или части Х-хромосомы является причиной возникновения различных дефектов соматического развития. Возможно также, что сопутствующие аутосомные мутации играют определенную роль в появлении пороков развития, поскольку существуют состояния соматически сходные с Ш.-Т. с., но без видимой хромосомной патологии и без полового недоразвития, например Нунен синдром, отдельные случаи Ш.-Т. с. у мужчин. Отсутствие Х-хромосомы приводит к проявлению у ряда больных с Ш.-Т. с. рецессивных генов, расположенных в Х-хромосоме, что является, например причиной дальтонизма у таких больных женщин. Гонады при Ш.-Т. с. представляют собой недифференцированные соединительнотканные тяжи. Реже встречаются рудименты яичников, включающие овариальную строму, а иногда и отдельные примордиальные фолликулы. В гонадных тяжах могут быть обнаружены элементы яичек и рудименты семявыносящего протока. Наиболее важны изменения костно-суставной системы — spina bifida, деформация суставов, укорочение метакарпальных и метатарзальных костей, фаланг, остеопороз и др., изменения сердца и крупных сосудов — коарктация аорты, незаращение аортального (боталлова) протока, дефект межжелудочковой перегородки, стеноз устья аорты, почечных артерий и др., пороки развития почек — подковообразная почка, удвоение лоханок и мочеточников и др. Отставание больных с Ш.-Т. с. в физическом развитии заметно уже с рождения. Для доношенных новорожденных характерны малая длина (42—48 см) и масса тела 2800—2500 г и менее), т.е. задержка физического развития носит внутриутробный характер. Это послужило причиной причисления Ш.-Т. с к примордиальному нанизму Патогномоничными для Ш.-Т. с. при рождении являются складки кожи по бокам укороченной шеи (птеригиум-синдром), другие пороки соматического развития, особенно костно-суставной и сердечно-сосудистой систем, так называемое лицо сфинкса, лимфостаз. Для течения постнатального периода характерно общее беспокойство новорожденных, нарушение сосательного рефлекса, срыгивания фонтаном, рвота. В раннем возрасте у части больных отмечают задержку статического развития и развития речи, что свидетельствует о патологии эмбриогенеза нервной системы. Примерно у 15—20% больных задержка развития наблюдается в пубертатном периоде. Наиболее общим соматическим признаком при Ш.-Т. с. является низкорослость. Рост больных, как правило, не превышает 135—145 см. Масса тела часто избыточна. Соматические симптомы у больных с Ш.-Т. с. в порядке убывания по частоте встречаемости следующие: низкорослость, общая диспластичность, бочкообразная грудная клетка, укорочение шеи, низкий рост волос на шее, высокое, «готическое» небо, крыловидные складки кожи в области шеи, деформация ушных раковин, укорочение метакарпальных и метатарзальных костей и аплазия фаланг, деформация ногтей, вальгусная деформация локтевых суставов, множественные пигментные пятна, микрогнатизм, лимфостаз, птоз, эпикантус, пороки сердца и крупных сосудов, артериальная гипертензия, витилиго. На рентгенограммах кистей и стоп встречаются аплазия фаланг, гипоплазия метакарпальных и метатарзальных костей, деформация костей лучезапястного сустава, на рентгенограммах позвоночника и грудной клетки — синостозы позвонков и ребер, явления гипертрофического остеопороза. Дифференцировка скелета умеренно отстает от возрастных норм, однако к пубертатному периоду она прогрессирует и обычно соответствует фактическому возрасту. Рентгенологически при Ш.-Т. с. турецкое седло и кости свода черепа обычно не изменены, лишь в отдельных случаях турецкое седло может иметь своеобразную форму с обызвествлением диафрагмы, быть уменьшенным или увеличенным. Половое недоразвитие при Ш.-Т. с. отличается своеобразием. Нередкими признаками его являются геродермия и мошонкообразный вид больших половых губ, высокая промежность, недоразвитие малых половых губ, девственной плевы и клитора, воронкообразный вход во влагалище. В то же время у части больных имеются признаки маскулинизации в виде гипертрофии клитора, что часто сочетается с вирильным оволосением на теле. Молочные железы у больных с Ш.-Т. с. неразвиты, соски низко расположены, широко расставлены, бледны и втянуты. Развивающиеся молочные железы при Ш.-Т. с. имеют преимущественно жировое строение и неправильную форму. Вторичное оволосение появляется спонтанно и бывает скудным. В отличие от гипофизарного Нанизма при Ш.-Т. с. наблюдают высокую гипоталамо-гипофизарную активность, что проявляется изменениями по типу посткастрационного синдрома (Посткастрационный синдром), выражается в склонности к повышению АД у лиц молодого возраста и к ожирению с нарушениями трофики тканей, в характерных изменениях ЭЭГ Интеллект большинства больных с Ш.-Т. с. сохранен, имеющаяся иногда интеллектуальная недостаточность выражена нерезко. В психическом статусе больных с Ш-Т. с. главную роль играет своеобразный психический инфантилизм с эйфорией при хорошей практической приспособляемости и социальной адаптации.Диагноз устанавливают на основании характерных клинических особенностей, определения полового хроматина и исследования кариотипа. Для дифференциальной диагностики с нанизмом информативными являются данные определения содержания в крови тронных гормонов гипофиза, особенно гонадотропинов, и электроэнцефалографии.

Лечение больных с Ш.-Т. с. заключается в стимуляции роста тела анаболическими стероиидами и другими анаболическими препаратами. Учитывая большую склонность больных к андрогенизации, лечение следует проводить минимально эффективными дозами анаболических стероидов с перерывами при регулярном гинекологическом контроле. Основным видом терапии больных с Ш.-Т. с. является эстрогенизация, которую осуществляют с 14—16 лет и в течение всего детородного возраста: вначале непрерывно до появления первого менструальноподобного кровотечения, далее — курсами, имитируя нормальный менструальный цикл. Лечение приводит к феминизации телосложения, развитию женских вторичных половых признаков, улучшает трофику половых путей, вызывает индуцированные менструации, уменьшает повышенную активность гипоталамо-гипофизарной системы, предотвращает развитие гипоталамической патологии по типу посткастрационного синдрома. При Ш.-Т. с. у мужчин в случае гипогонадизма применяется заместительная терапия мужскими половыми гормонами (Половые гормоны).Прогноз для жизни при Ш.-Т. с. благоприятный, исключение составляют больные с тяжелыми врожденными пороками сердца и крупных сосудов, с ренальной гипертензией. Лечение эстрогенами делает больных с Ш.-Т. с. способными к семейной жизни, однако абсолютное большинство из них остаются бесплодными.

Библиогр.: Давиденкова Е.Ф., Берлинская Т.К. и Тысячнюк С.Ф. Клинические синдромы при аномалиях половых хромосом, Л., 1973; Зарудина Н.А. Гипофизарный нанизм, М., 1975; Уилкинс Л. Диагностика и лечение эндокринных нарушений в детском и юношеском возрасте, пер. с англ., М., 1963.dic.academic.ru

ТЕРНЕРА СИНДРОМ — Большая Медицинская Энциклопедия

ТЕРНЕРА СИНДРОМ (H. H. Turner, амер. эндокринолог, род. в 1892 г.; синдром; син.: Шерешевского — Тернера синдром, синдром Улльриха, синдром Бонневи — Улльриха, сексогенная карликовость и др.) — генетически обусловленная форма первичного агонадизма (агенезии или дисгенезии гонад), относится к хромосомным болезням, сопровождается характерными аномалиями соматического развития и низкорослостыо.

Впервые эта наследственная болезнь (см. Наследственные болезни) была описана в 1925 г. Н. А. Шерешевским, к-рый считал, что она обусловлена недоразвитием половых желез (см.) и передней доли гипофиза (см.) и сочетается с врожденными пороками соматического развития. В 1938 г. Тернер подробно описал 7 больных и выделил характерную для этого симптомокомплекса триаду симптомов: половой инфантилизм (см.), кожные крыловидные складки на боковых поверхностях шеи и деформацию локтевых суставов (cubitus valgus). В СССР описываемый синдром принято называть синдромом Шерешевского — Тернера.

Частота встречаемости Т. с. среди новорожденных составляет в среднем 0,03% (среди больных олигофренией частота встречаемости Т. с. вдвое выше — 0,06% )

Этиология и патогенез

В 50—60-х гг. Фордом (С. E. Ford) и др. у большинства обследованных ими больных с Т. с. была обнаружена гоносомная моносомия 45,X, т. е. отсутствие одной из половых хромосом — X или Y (см. Хромосомный набор). Позднее были выявлены варианты Т. с. со структурными дефектами X-хромосомы (делеция короткого плеча, изо-Х-хромосома по длинному плечу, кольцевая X-хромосома и др.) и с хромосомным мозаицизмом 45,Х/46, XX; 45,Х/46,XY; 45,Х/46,ХХ/47,ХХХ и др. (см. Мозаицизм). Соответственно кариотипу (см.) у большинства больных с Т. с. половой хроматин (см.) отсутствует, при мозаичных вариантах Т. с. с наличием в части клеток нормального женского кариотипа 46,XX содержание полового хроматина снижено, при структурных дефектах Х-хромосомы размеры Х-хроматина (телец Барра) могут быть увеличены или уменьшены.

Четкой связи возникновения Т. с. с возрастом и какими-либо заболеваниями родителей не выявлено. Однако беременности, заканчивающиеся рождением детей с Т. с., нередко бывают осложненными токсикозами беременных (см.), угрозой выкидыша. Роды (см.) часто бывают преждевременными и патологическими. Особенности беременностей и родов, заканчивающихся рождением ребенка с Т. с., вероятно, следствие хромосомной патологии плода.

Нарушение формирования половых желез при Т. с. обусловлено отсутствием или структурными дефектами одной половой хромосомы. Установлено, что в таком случае у эмбриона первичные герминативные клетки закладываются почти в нормальном количестве, однако во втором триместре беременности происходит их быстрая инволюция и к моменту рождения ребенка количество примордиальных фолликулов в яичнике по сравнению с нормой резко уменьшено или они полностью отсутствуют. Это приводит к выраженной эстрогенной недостаточности, половому недоразвитию, у большинства больных — к первичной аменорее (см.) и бесплодию (см.).

Хромосомный дисбаланс в результате отсутствия одной из половых хромосом или части Х-хромосомы является причиной возникновения различных дефектов соматического развития. Возможно также, что сопутствующие аутосомные мутации играют определенную роль в появлении пороков развития, поскольку существуют состояния, соматически сходные с Т. с., но без видимой хромосомной патологии и без полового недоразвития (синдром Нунен, отдельные случаи Т. с. у мужчин),

Отсутствие Х-хромосомы приводит к проявлению у ряда больных с Т. с. рецессивных генов, расположенных в Х-хромосоме, что является причиной дальтонизма (см. Цветовое зрение) у таких больных (мужчин и женщин), недостаточности глюкозо-6-фосфатдегидрогеназы (КФ 1.1.1.49) и др. и определяется частотой соответствующих мутантных генов в популяции.

Патологическая анатомия

При Т. с. гонады обычно представляют собой недифференцированные соединительнотканные тяжи, не содержащие элементов гонады. Реже встречаются рудименты яичников (см.), включающие овариальную строму, а иногда и отдельные примордиальные фолликулы. Последние могут наблюдаться у больных с кариоти-пом 45,Х/46,XX; 45,Х/47,XXX. При кариотипе 45,Х/46,XY в гонадных тяжах могут быть обнаружены элементы яичек (см. Яичко) — канальцы, клетки Лейдига (интерстициальные эндокриноциты) и Сертоли (поддерживающие клетки) и рудименты семявыносящего протока (см.).

Прочие патологоанатомические данные соответствуют особенностям клин, проявлений. Наиболее важны изменения костио-суставной системы — конкресценция позвонков (см. Позвоночник), spina bifida (см.), деформация суставов (см.), укорочение метакарпальных и метатарзальных костей, фаланг (см. Кисть, Стопа), остеопороз (см.) и др., изменения сердца (см.) и крупных сосудов — коарктация аорты (см.), незаращение боталлова протока (см. Артериальный проток), межжелудочковой перегородки, стеноз устья аорты, почечных артерий и др., пороки развития почек (см.) — подковообразная почка, удвоение лоханок и мочеточников и др.

Клиническая картина

Отставание больных с Т. с. в физическом развитии заметно уже с рождения. Примерно у 15—20% больных с Т. с. задержка развития наблюдается в пубертатном периоде. Для доношенных новорожденных характерны малая длина (42—48 см) и масса тела (2800—2500 г и менее), т. е. задержка физического развития носит внутриутробный характер. Это послужило причиной причисления Т. с. к примордиальному нанизму (см. Карликовость). Патогномоничными для Т. с. при рождении являются избыток кожи на шее (птеригиум — синдром) и другие пороки соматического развития, особенно костно-суставной и сердечно-сосудистой систем, «лицо сфинкса», лимфостаз. Для течения постнатального периода характерно общее беспокойство новорожденных, нарушение сосательного рефлекса, срыгивания фонтаном, рвота. В раннем возрасте у части больных отмечают задержку статического и речевого развития, что свидетельствует о патологии развития нервной системы в эмбриогенезе.

Рис. 1. Внешний вид больной с синдромом Тернера: низко рослость, укороченная шея с характерными кожными складками, бочкообразная грудная клетка. Рис. 2. Больная с синдромом Тернера: виден характерный низкий рост волос на шее.Наиболее общим соматическим признаком при Т. с. является низко-рослость. Спонтанный рост больных, как правило, не превышает 135— 145 см. Масса тела часто избыточна. Соматические симптомы у больных с Т. с. в порядке убывания по частоте встречаемости следующие: низкорослость (98%), общая диспластичность (92%), бочкообразная грудная клетка (75%), укорочение шеи(63%), низкий рост волос на шее (57%), высокое, «готическое» нёбо (56%), крыловидные складки кожи в области шеи (46%), деформация ушных раковин (46%), укорочение метакарпальных и метатарзальных костей и аплазия фаланг (46%), деформация ногтей (37%), вальгусная деформация локтевых суставов (36%), множественные пигментные родинки (35%), микрогнатизм (27%), лимфостаз (24%), птоз (24%), эпикантус (23%), пороки сердца и крупных сосудов (22%), артериальная гипертензия (17%), витилиго (8%). Типичный внешний вид больных с Т. с. представлен на рис. 1 и 2.

Рис. 3. Рентгенограммы кисти руки (прямая проекция) в норме (а) и больной с синдромом Тернера (б): на рентгенограмме кисти больной видны укорочения IV и V пястных костей, ногтевой фаланги I пальца.Рентгенологически при Т. с. турецкое седло и кости свода черепа обычно не изменены, лишь в отдельных случаях турецкое седло может иметь своеобразную форму с обызвествлением диафрагмы, быть уменьшенным или увеличенным. На рентгенограммах кистей и стоп встречается аплазия фаланг, гипоплазия метакарпальных и метатарзальных костей, деформация лучезапястного сустава типа Маделунга (см. Маделунга болезнь), на рентгенограммах позвоночника и грудной клетки — синостозы позвонков и ребер, явления гипертрофического остеопороза. Дифференцировка скелета умеренно отстает от возрастных норм, однако к пубертатному периоду она прогрессирует и обычно соответствует фактическому возрасту (см. Возраст костный). Характерная для Т. с. рентгенограмма кисти представлена на рис. 3.

Половое недоразвитие при Т. с. отличается определенным своеобразием. Нередкими признаками являются геродермия (см.) и мошонкообразный вид больших половых губ, высокая промежность, недоразвитие малых половых губ, девственной плевы и клитора, воронкообразный вход во влагалище. В то же время у части больных имеются признаки маскулинизации в виде гипертрофии клитора, что часто сочетается с вирильным оволосением на теле. Молочные железы у большинства больных с Т. с. не развиты, соски низко расположены, широко расставлены, бледны и втянуты (см. Молочная железа). Развивающиеся молочные железы при Т. с. имеют преимущественно жировое строение и неправильную форму. Вторичное оволосение появляется спонтанно и бывает скудным. Матка недоразвита. Половые железы не развиты и представлены обычно соединительнотканными тяжами.

При Т. с. у мужчин кариотип обычно нормальный — 46, XY; мозаицизм 45, Х/46, XY встречается редко. Соматические проявления Т. с. у мужчин такие же, как у женщин, однако проявления гипогонадизма (см.) обычно отсутствуют.

В отличие от гипофизарного нанизма при Т. с. наблюдают высокий уровень гипоталамо-гипофизарной активности (см. Гипоталамо-гипофизарная система), что выражается в явлениях вегетососудистой дистонии (см. Ортостатические изменения кровообращения) по типу синдрома кастрации (см. Посткастрационный синдром), в склонности к повышению АД у лиц молодого возраста и к ожирению (см.) с нарушениями трофики тканей, в характерных изменениях ЭЭГ. О повышенной гипофизарной активности при Т. с. свидетельствуют превышающие норму концентрации фолликулостимулирующего гормона (см.), лютеинизирующего гормона (см.), соматотропного гормона (см.), повышение функциональных резервов адренокортико-тропного гормона (см.), часто повышенная тиреотропная активность (см. Тропные гормоны гипофиза).

При Т. с. имеются заметные изменения дерматоглифики (см.): чаще, чем в норме, встречается поперечная ладонная складка, трирадиус t(V) расположен дистально, угол atd увеличен, резко увеличен общий гребневой счет.

Интеллект большинства больных с Т. с. практически сохранен, имеющаяся иногда интеллектуальная недостаточность выражена нерезко, однако частота олигофрении (см.) при Т. с. все же выше, чем вообще в популяции. В психическом статусе больных с Т. с. главную роль играет своеобразный психический инфантилизм с эйфорией при хорошей практической приспособляемости и социальной адаптации.

Диагноз. Т. с. основывается на характерных клин. особенностях, определении полового хроматина и исследовании кариотипа. Важность цитогенетических данных в случаях, не ясных клинически, особенно велика. В плане дифференциальной диагностики с карликовостью информативны данные определения содержания в крови тройных гормонов гипофиза, особенно гонадотропинов, и ЭЭГ, изменения к-рых при Т. с. и карликовости различны.

Лечение больных с Т. с. на первом этапе заключается в стимуляции роста тела анаболическими стероидами (см.) и другими анаболическими препаратами. Учитывая большую склонность этих больных к андрогенизации, лечение следует проводить минимально эффективными дозами анаболических стероидов с перерывами при регулярном гинекологическом контроле. Главным видом терапии больших с Т. с. является эстрогенизация, к-рую следует проводить с 14—16 лет, вначале непрерывно до появления первого менструальноподобного кровотечения, далее — курсами, имитируя нормальный менструальный цикл. Лечение приводит к феминизации телосложения, развитию женских вторичных половых признаков, улучшает трофику половых путей, делая их пригодными для половой жизни, вызывает индуцированные менструации, уменьшает повышенную активность гипоталамо-гипофизарной системы, предотвращает развитие гипоталамической патологии, протекающей по типу посткастрационного синдрома. Лечение следует проводить в течение всего детородного возраста больных.

При Т. с. у мужчин в случае гипогонадизма применяется заместительная терапия мужскими половыми гормонами (см. Андрогены).

Прогноз для жизни при Т. с. благоприятный, исключение составляют больные с тяжелым и врожденными пороками сердца и крупных сосудов и с ренальной гипертензией. Лечение эстрогенами делает больных с Т. с. способными к семейной жизни, однако абсолютное большинство из них остаются бесплодными.

Библиогр.: Давиденкова Е. Ф.,Берлинская Д. К. и Тысячнюк С. Ф. Клинические синдромы при аномалиях половых хромосом, Л., 1973; ЗарубинаН. А. Гипофизарный нанизм, М., 1975; Уилкинс Л. Диагностика и лечение эндокринных нарушений в детском и юношеском возрасте, пер. с англ., М., 1963; Шарец Ю. Д. Дерматоглифика в медицине, Вестн. АМН СССР, № 7, с. 61, 1973; Шерешевский Н. А. К вопросу о сочетании уродства с эндокринопатиями, Вестн. эндокрин., т. 1, № 4, с. 296, 1925; Ford С. Е. а. о. A sex-chromosome anomaly in a case of gonadal dysgenesis (Turner’s syndrome), Lancet, v. 1, p. 711, 1959; Labhart A. Klinik der inneren Sekretion, B. u. a., 1978; P о 1 a n i P. E., II unter W. F. a. Lennox B. Chromosomal sex in Turner’s syndrome with coarctation of the aorta, Lancet, v. 2, p. 120, 1954; Textbook of endocrinology, ed. by R. II. Williams, Philadelphia, 1981; Turner H. II. A syndrome of infantilism, congenital webbed neck, and cubitus valgus, Endocrinology, V. 23, p. 566, 19 38.

H. А. Зарубина.

xn--90aw5c.xn--c1avg