ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ МАРКЕРЫ РЕВМАТОЛОГИЧЕСКОГО ЗАБОЛЕВАНИЯ — «ИнфоМедФармДиалог»

Часто у пациентов выявляется повышенный уровень антител к антистрептолизину О, которые выделяются бета‑гемолитическим стрептококком группы А. Однако без соответствующей клинической картины повышение уровня этих антител не может служить диагностическим признаком, и отправлять таких пациентов на консультацию к ревматологу нецелесообразно.

Второй блок обследований, которые необходимо проводить пациентам с подозрением на ревматологические заболевания, – анализы на выявление дополнительных маркеров воспаления: ферритин, кальпротектин, прокальцитонин и D‑димер. И основное внимание традиционно уделяется ферритину.

Ферритин отражает уровень депонирования железа и одновременно служит показателем острой фазы воспаления. Как уже говорилось выше, его повышение более чем в 10 раз в сочетании с лейкоцитозом – характерный признак болезни Стилла. Он также может свидетельствовать о риске синдрома активации макрофагов при болезни Стилла и СКВ.

Повышение прокальцитонина (>0,5 нг/мл) также должно заставить задуматься об инфекционном процессе.

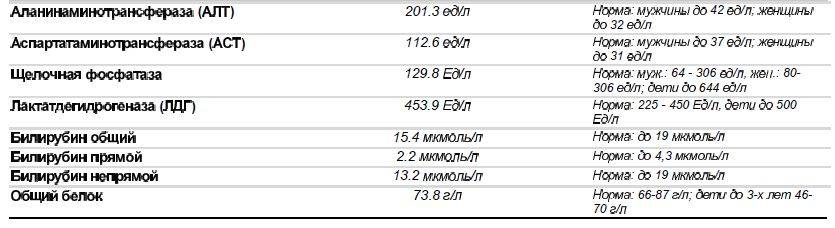

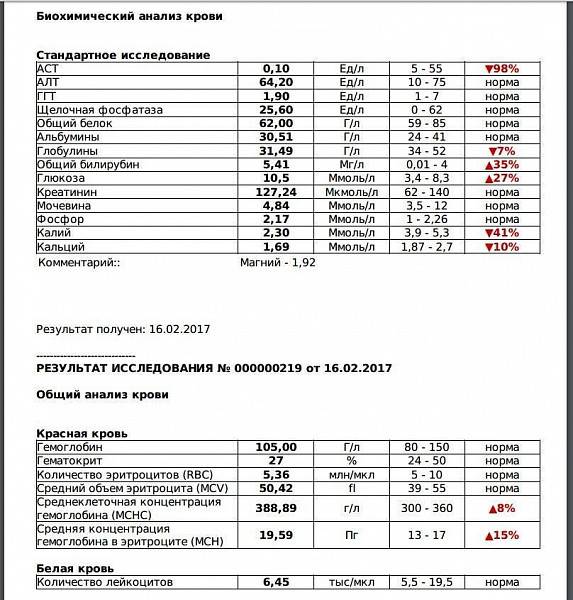

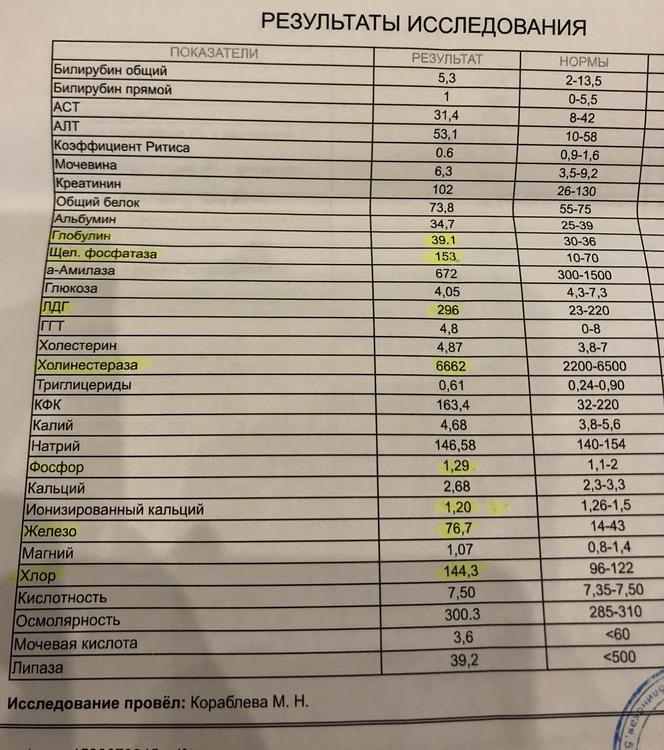

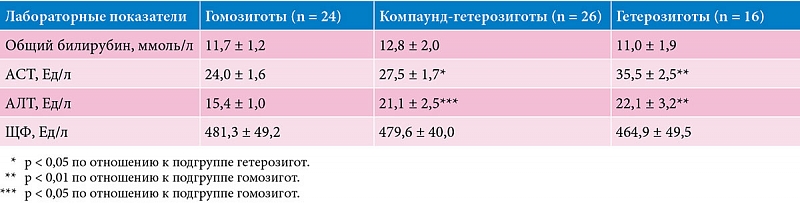

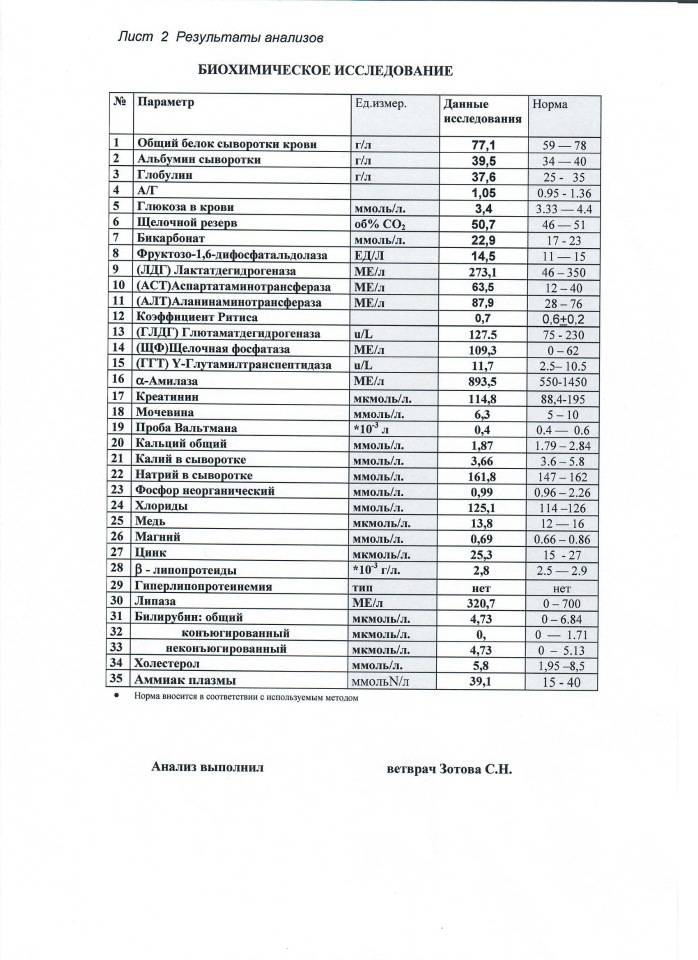

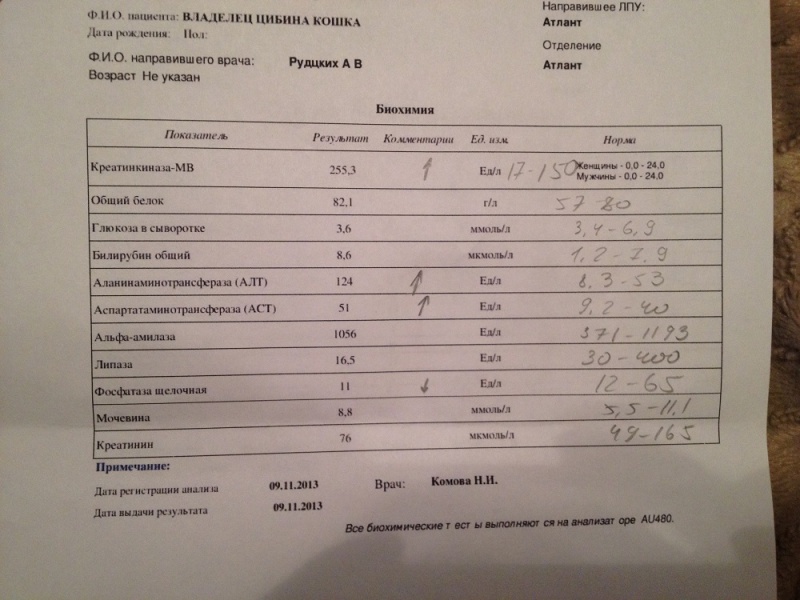

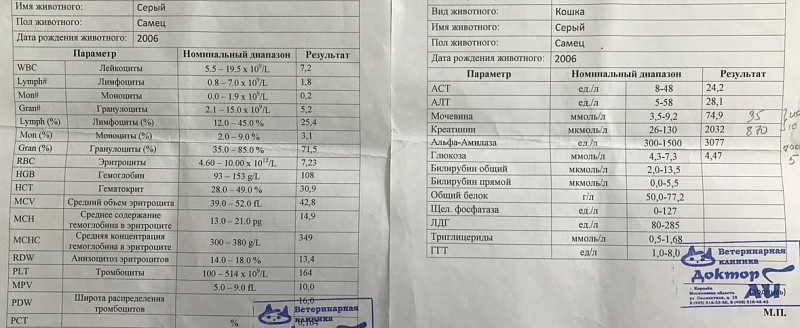

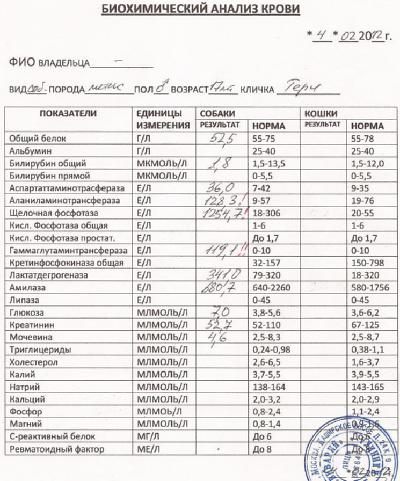

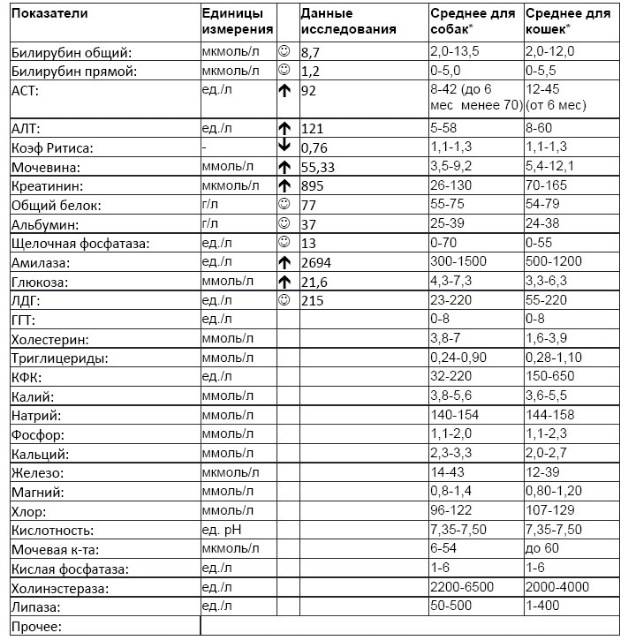

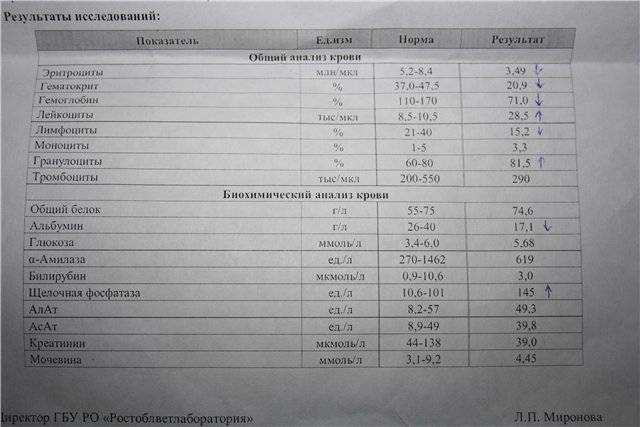

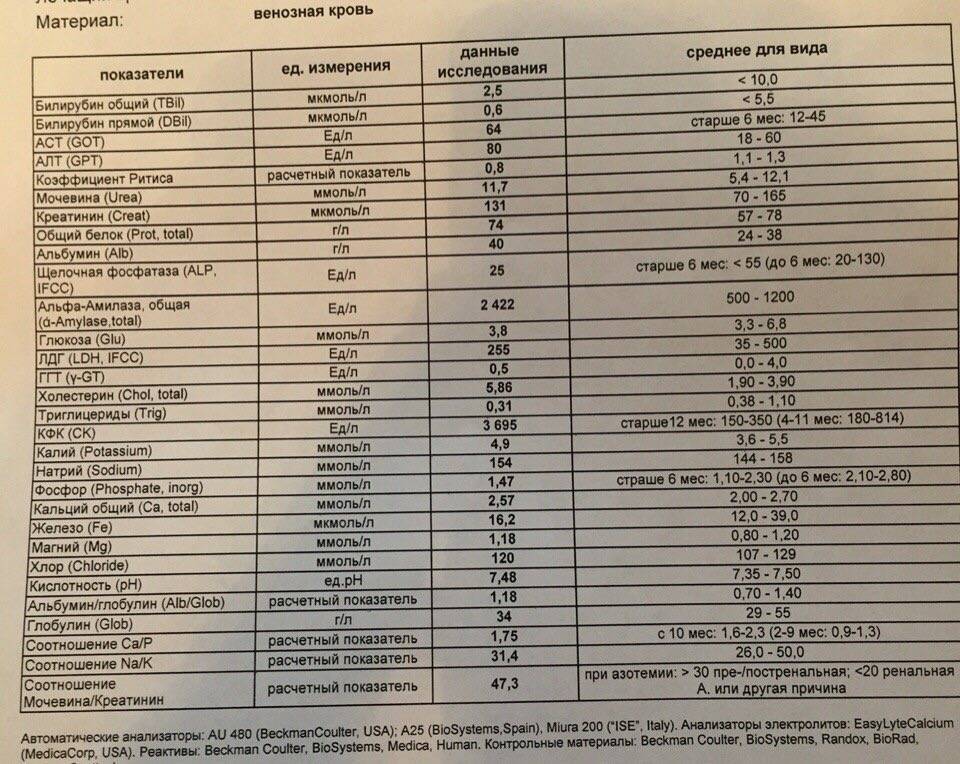

Рост креатининфосфокиназы в сочетании с небольшим повышением трансаминаз и лактатдегидрогиназы (АЛТ и АСТ) говорит о распаде продольно‑поперечных мышечных волокон, что встречается, например, при воспалительных миопатиях, дерматополимиозитах.

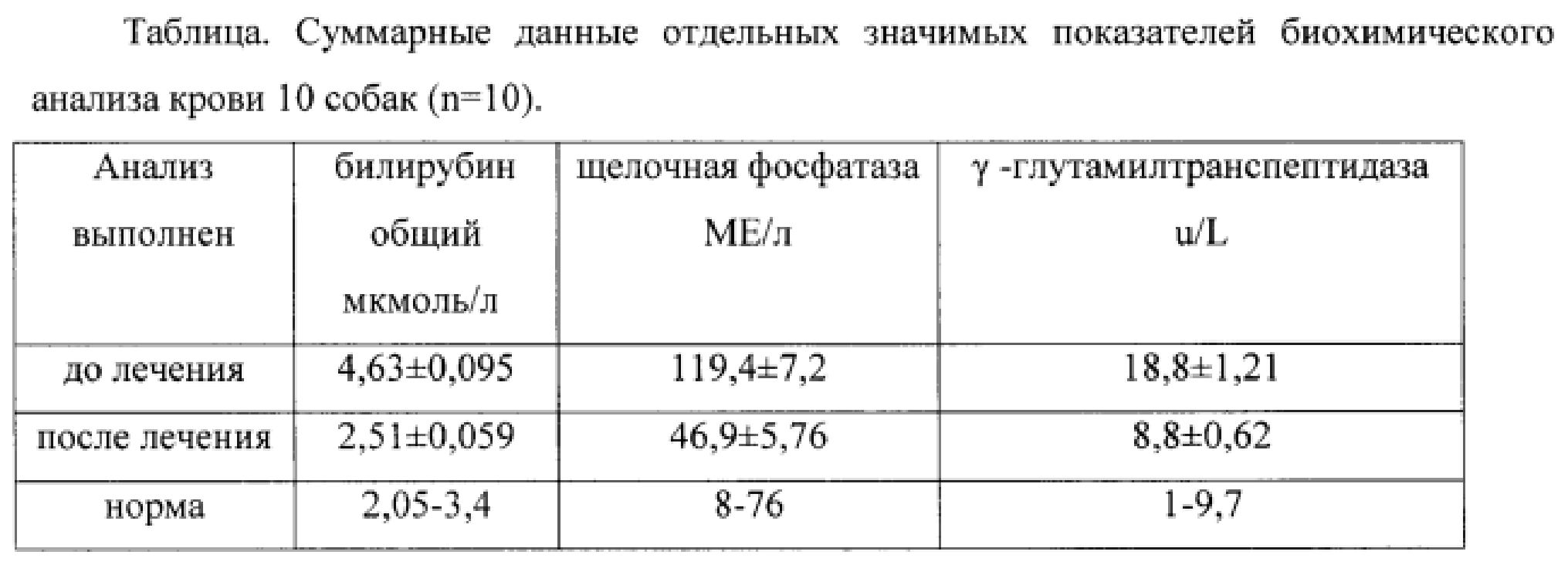

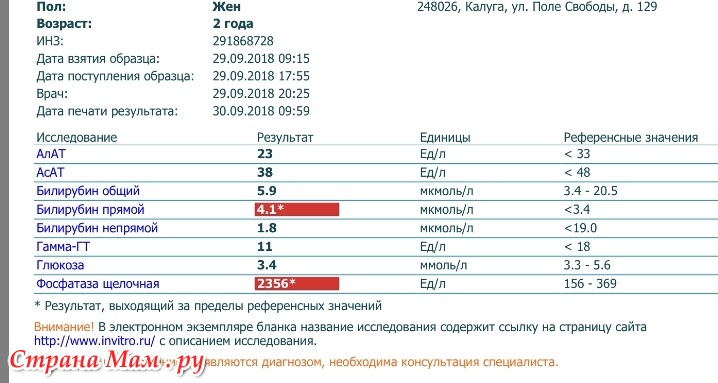

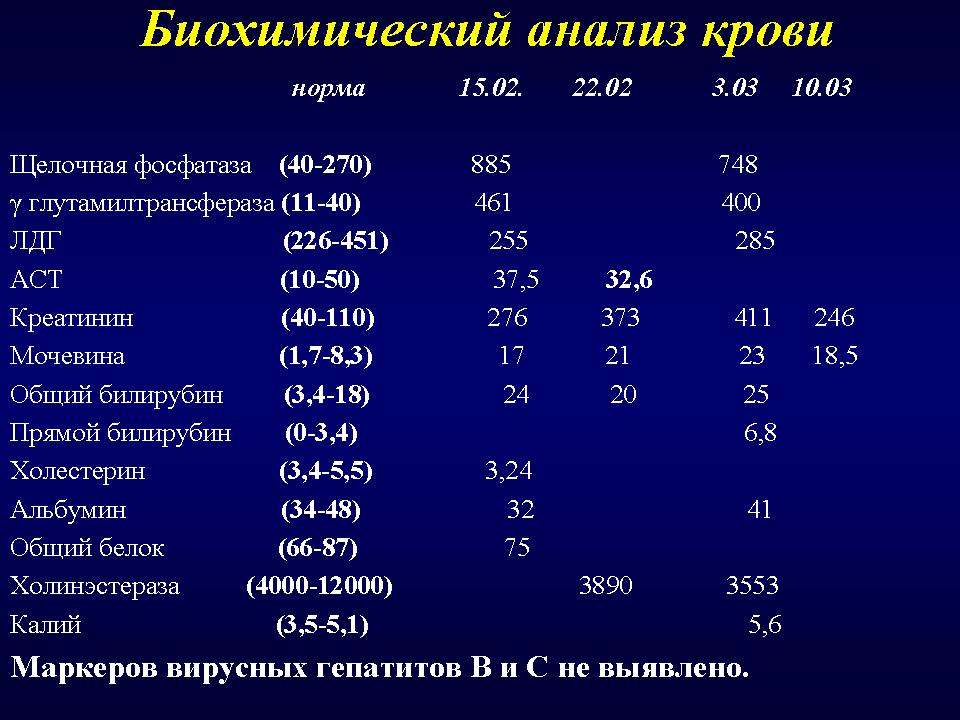

Синдром холестаза, который может наблюдаться у ревматологических больных, включает повышение щелочной фосфатазы и гамма‑глутамилтрансферазы, холестерина и прямого билирубина. Он может возникать на фоне приема ГКС, а также в рамках аутоиммунных заболеваний печени.

Д‑димер – это в первую очередь показатель тромбоэмболических событий, но также и неспецифический маркер, который может повышаться на фоне инфекционных заболеваний, у лиц старшей возрастной группы, при онкологических и воспалительных процессах.

Мочевой синдром – комплекс различных изменений в составе мочевого осадка, служит очень важным показателем для диагностики ревматологических болезней. Однако он всегда требует исключения бактериальной инфекции и оценки степени вовлечения почек в воспалительный процесс.

С этой целью необходимо проанализировать два синдрома – нефротический и нефритический. Нефротический синдром, который характеризуется протеинурией >3,5 г/сут, гравитационно распределительными отеками, может выявляться у пациентов с СКВ и васкулитами, а также при амилоидозе и паранеопластических нефритах. При этом у пациентов не наблюдается эритроцитурия. А вот микро- и макрогематурия появляются при нефритическом синдроме, который также сопровождается протеинурией и развитием острой почечной недостаточности. Этот симптомокомплекс характерен при волчаночном нефрите, ANCA‑ассоциированных нефритах и васкулитах.

Соматотропный гормон (СТГ)

Соматотропный гормон (СТГ, гормон роста) синтезируется клетками передней доли гипофиза (соматотрофами), которые занимают 35-45 % всех клеток гипофиза. Соматотропный гормон нестойкий. Время его полураспада равно 20-25 минутам.

Соматотропный гормон нестойкий. Время его полураспада равно 20-25 минутам.

В крови присутствуют 2 формы соматотропного гормона: «big»-СТГ и «little»-СТГ. «Little»-СТГ обладает повышенной биологической активностью. Именно за счет этой формы проявляются все эффекты соматотропного гормона.

Синтез соматотропного гормона контролируется гипоталамусом. В нем вырабатываются так называемые рилизинг факторы. Соматолиберин стимулирует синтез СТГ, а соматостатин блокирует.

Сам соматотропный гормон оказывает свое действие на организм не напрямую, а через гормоны-посредники. Их называют инсулиноподобными факторами роста (ИФР, соматомедины). Именно ИФР-1, который образуется в печени, является одним из маркеров при заболеваниях, связанных с соматотропным гормоном.

Синтез и секреция соматотропного гормона увеличиваются в следующих случаях:

- Физические нагрузки

- Стресс

- Прием белковой пищи

- Введение аминокислот (аргинина и лейцина)

- Продолжительное голодание

- Нарушение всасывания пищи

Снижают секрецию соматотропного гормона:

- Повышенный уровень сахара в крови

- Повышенный уровень холестерина в крови

Когда повышен соматотропный гормон

Имеются заболевания, которые характеризуются повышением уровня соматотропного гормона в крови.

Гигантизм развивается у детей и подростков до периода пубертата, пока не закроются эпифизы костей (зоны роста костей). У них кости растут в длину. Патологически высокими людьми считаются мужчины ростом больше 200 см и женщины ростом выше 190 см. Когда у таких пациентов закрываются зоны роста костей, в дальнейшем кости уже растут в ширину. В этом случае заболевание называется акромегалией. Происходит это потому, что причина вызвавшая гигантизм, не была устранена.

Акромегалия развивается у взрослых людей, у которых уже закрыты зоны роста. И костям ничего не остается, как расти в ширину. Причем происходит рост не только костей, но и мягких тканей и органов, нарушается обмен веществ. Такой рост в ширину характеризуется непропорциональностью, т. е. размеры увеличившихся конечностей, то есть, например, непропорциональны относительно остального тела человека.

Акромегалией болеют примерно 50-70 человек на 1 млн населения.

Каждый год регистрируются 3-4 новых случая на 1 млн жителей страны. Мужчины и женщины заболевают с одинаковой частотой.

Каждый год регистрируются 3-4 новых случая на 1 млн жителей страны. Мужчины и женщины заболевают с одинаковой частотой.В самом начале заболевание, как правило, не диагностируется. Это происходит в среднем через 8-10 лет после начала болезни, когда проявляются внешние проявления заболевания. Потому средний возраст пациентов с акромегалией составляет 40-50 лет.

При повышенном уровне соматотропного гормона отмечается высокая смертность (больше в 2-4 раза, чем в общей популяции). Если вовремя не начать лечение, в 50 % случаев пациенты не доживают и до 50 лет.

Причины повышения соматотропного гормона

Основной причиной повышения уровня соматотропного гормона является аденома гипофиза (соматотропинома), которая встречается в 98 % всех случаев акромегалии. Причем ¾ всех опухолей — это макроаденомы, которые распространяются за пределы турецкого седла, а ¼ всех опухолей – микроаденомы, которые не превышают 10 мм в диаметре.

В основном это моноклональные опухоли, т. е. продуцируют только соматотропный гормон. Но встречаются и смешанные аденомы, которые наряду с СТГ могут синтезировать также пролактин, ТТГ, АКТГ, ЛГ, ФСГ. Чаще всего из смешанных опухолей встречается аденома, синтезирующая соматотропный гормон и пролактин. Примерно 2 % от всех случаев повышения соматотропного гормона занимает эктопическая опухоль, т. е. не связанная с гипофизом. Опухоли, синтезирующие избыток СТГ, могут находиться как внутри черепа (эндокраниальные), так и вне черепа в других органах (экзокраниальные).

К первым можно отнести опухоль глоточного и сфеноидального синуса. Ко вторым относят опухоли легких, средостения, поджелудочной железы, кишечника, яичников и яичек. Причем эти опухоли могут синтезировать как сам соматотропный гормон, так и соматолиберин (гормон гипоталамуса, стимулирующий синтез СТГ).

Примерно около 1 % от всех случаев акромегалии приходится на семейные формы и наследственные заболевания, при которых одним из симптомов является акромегалия.

К таким заболеваниям относят:

- Синдром Мак-Кьюна-Олбрайта

- Синдром Вермера (мэн-1)

- Изолированная семейная акромегалия

- Комплекс Карней

Кроме того выделяют парциальную акромегалию, при которой увеличиваются отдельные части скелета или органов. Такая акромегалия обусловлена не избытком соматотропного гормона, а повышенной чувствительностью тканей этих органов к СТГ.

Симптомы при повышенном соматотропном гормоне

Симптомы акромегалии, вызванной аденомой гипофиза можно разделить на 3 группы:

- Симптомы, обусловленные избытком СТГ.

- Симптомы, обусловленные ростом аденомы в головном мозге.

- Симптомы, обусловленные снижением секреции других гормонов.

Симптомы, обусловленные избытком СТГ

Внешний вид

Прежде всего обращает на себя внешний вид пациента. Когда заболевание развилось до стадии изменения внешности, то диагноз акромегалии можно ставить уже с порога. Такой характерный внешний вид имеют пациенты с повышенной секрецией соматотропного гормона.

Когда заболевание развилось до стадии изменения внешности, то диагноз акромегалии можно ставить уже с порога. Такой характерный внешний вид имеют пациенты с повышенной секрецией соматотропного гормона.

Наблюдается укрупнение черт лица, которое проявляется увеличением надбровных дуг, скуловых костей, носа, губ, ушей, нижней челюсти (она выдвигается вперед — прогнатизм). Пациенты вынуждены постоянно менять головные уборы, перчатки и обувь на больший размер, т. к. эти части тела также увеличиваются.

Кожа становится плотной, утолщенной, с множеством складок и морщин, особенно на волосистой части головы. В местах трения с одеждой и в складках отмечается гиперпигментация (потемнение). Нередко отмечаются повышенное оволосение, акне, повышенная сальность и потливость кожи за счет увеличения количества потовых и сальных желез.

Увеличение размеров органов

Изменение размеров органов проявляется увеличением языка, слюнных желез, легких, сердца, печени, почек, кишечника.

Поначалу отмечается увеличение мышечной силы и выносливости, но со временем в мышцах начинают происходить склеротические процессы, которые приводят к атрофии и слабости мышц.

Поначалу отмечается увеличение мышечной силы и выносливости, но со временем в мышцах начинают происходить склеротические процессы, которые приводят к атрофии и слабости мышц.Разрастание хрящевой ткани приводит к деформации суставов. В них появляются боль и нарушение подвижности. У пациентов с повышенным содержанием гормона роста очень часто имеется стойкая артериальная гипертензия (в 4-5 раз чаще, чем в общей популяции).

Изменение обмена веществ

Изменение обмена веществ заключается в развитии инсулинорезистентности (у 100 % пациентов), сахарного диабета (у 25-30 % пациентов). Также наблюдается нарушение липидного обмена (в 100 % случаев). У таких пациентов повышено содержание холестерина.

При повышении СТГ происходит усиленная потеря кальция с мочой, но в то же время он хорошо всасывается в желудке, поэтому уровень кальция остается в норме.

Но в ответ на потерю кальция в крови происходит накопление избытка фосфора. Все эти изменения приводят к образованию камней в почках (в 45 % случаев).

Но в ответ на потерю кальция в крови происходит накопление избытка фосфора. Все эти изменения приводят к образованию камней в почках (в 45 % случаев).Неврологические нарушения

Неврологические нарушения связаны не только с интенсивным ростом опухоли и давлением на близлежащие ткани мозга. Изменения имеются и на периферии. Происходит сдавливание периферических нервов увеличенными и отечными тканями.

Это проявляется туннельными синдромами, например, карпальным синдромом, который развивается при сдавливании срединного нерва верхней конечности. При этом утрачивается тактильная и болевая чувствительности, а также возникают парестезии (ощущение ползания мурашек по коже).

Синдром апное во сне

Синдром апноэ (остановка дыхания) во сне связан с разрастанием мягких тканей верхних дыхательных путей и поражением дыхательных центров.

Симптомы, обусловленные ростом аденомы гипофиза

В основном аденома гипофиза больших размеров (макроаденома). Череп является довольно маленьким закрытым пространством и потому любое образование приводит к смещению и сдавливанию тканей головного мозга. А такое воздействие не проходит бесследно. Все симптомы зависят от того, в какую сторону растет опухоль и какую зону мозга сдавливает.

Череп является довольно маленьким закрытым пространством и потому любое образование приводит к смещению и сдавливанию тканей головного мозга. А такое воздействие не проходит бесследно. Все симптомы зависят от того, в какую сторону растет опухоль и какую зону мозга сдавливает.

Симптомы следующие:

- Головные боли. Они носят упорный характер.

- Нарушение зрения. Выпадение полей зрения, снижение остроты зрения.

- Исчезновение обоняния.

- Появление эпилепсии.

- Необоснованные лихорадки.

- Нарушение сна, аппетита.

- Двоение в глазах в результате поражения черепных нервов, а также опущение верхнего века, снижение слуха, неподвижность глаза, потеря чувствительности кожи лица.

Симптомы, обусловленные снижением секреции других гормонов

При разрастании опухоли в первую очередь происходит сдавливание в первую очередь здоровой ткани гипофиза, где еще вырабатываются и другие гормоны.

Очень часто у пациентов развиваются:

- Вторичный гипотиреоз (15-25 %)

- Вторичный гипогонадизм (у 60 % женщин нарушение менструального цикла, галакторея, бесплодие, у 40 % мужчин развивается гинекомастия, снижение либидо, эректильная дисфункция)

- Несахарный диабет

Необходимо воздержаться от приема пищи в течение 2-3 часов. За 3 дня до взятия крови исключить спортивные тренировки, за один час до взятия крови не курить, в течении 30 минут до взятия крови – находиться в полном покое.

после 50 лет у мужчин

Норма у женщин щелочной фосфатазы подтверждает, что в клетках внутренних органов без перебоев протекают разного рода биохимические процессы. На самом деле ферменты, которые объединяются под данным названием, участвуя в фосфорно-кальциевом обмене, выполняют очень важную работу — они транспортируют фосфор сквозь мембранные перегородки. В каких же случаях женщине назначают анализ на выявление уровня щелочной фосфатазы и какие показатели укладываются в нормативы, а какие сигнализируют о нарушениях?

В каких же случаях женщине назначают анализ на выявление уровня щелочной фосфатазы и какие показатели укладываются в нормативы, а какие сигнализируют о нарушениях?

Разновидности белков данной группы

Так как фосфатаза щелочная (щф) — это целый набор ферментов (белков), каждый из них занимается своей деятельностью. Они есть практически во всех тканях организма, и различают 11 видов этих белков.

Конечно, все они важны, но для оценки результатов анализов учитывают показатели следующих ферментов:

- Костной LPL — эта фосфатаза появляется в молодых клетках костей, так называемых остеобластах. Естественно, что любые изменения, в том числе патологического характера (болезни, повреждения), в костной ткани влияют на ее уровень.

- Печеночной ALPL — располагается в печеночных клетках, которые называются гепатоцитами. И если клетки разрушаются, то фосфатаза попадает в кровяное русло.

- Почечной ALPL — она находится в клетках почечных канальцев.

- Кишечной ALPl — ее место — слизистые поверхности кишечника.

- Плацентарной (ALPP) — вырабатывается в мембранах плаценты. Ее уровень в крови у женщин возрастает с увеличением срока беременности, во время лактации.

- Онкологической — подобный изофермент синтезируется в клетках образований злокачественного характера.

В каких случаях направляют на анализ сыворотки крови, чтобы выяснить, сколько в ней фосфатазы? Существует ряд показаний, согласно которым проводят исследование, выявляющее повышение или понижение количества фосфатазы:

- при подготовке пациента к оперативному вмешательству;

- во время планового обследования;

- при заборе биоматериала для печеночных проб.

Анализ крови может быть назначен, если пациент жалуется на хроническую усталость, тошноту, потерю аппетита или болезненные ощущения в области правого подреберья.

Кроме того, показатель исследования бывает очень полезен при диагностировании различных повреждений или поражений костных тканей.

Как происходит забор биоматериала

Современные методы исследования в условиях лаборатории позволяют выявлять показания анализа в течение нескольких часов. А процедура забора займет всего несколько минут. Как уже было отмечено, обнаружить щелочную фосфатазу можно в большинстве тканей. При изучении анализа производят измерение определенной разновидности данного белка. Существует несколько правил, которым надо следовать перед сдачей анализа:

- кровь сдается натощак;

- запрещено пить воду, так как она приводит к усиленной выработке фермента;

- не пить и не есть следует минимум за 6 часов до сдачи;

- ряд лекарственных препаратов (содержащих мужские гормоны, НПВП, антибиотики, противозачаточные таблетки и др.) может повлиять на синтез щелочной фосфатазы, поэтому следует проконсультироваться с врачом.

Главное, о чем сигнализирует активность щелочной фосфатазы, — скорость, с которой растут костные ткани.

Количество фермента в здоровом организме

Уровень этого фермента в сыворотке крови зависит от различных факторов — это возраст, пол, определенные периоды жизни, причем диапазон нормального показателя довольно широкий. Естественное повышение щелочной фосфатазы может происходить в ряде случаев:

Естественное повышение щелочной фосфатазы может происходить в ряде случаев:

- во время беременности — это происходит из-за перестройки систем организма и роста плаценты;

- в подростковом возрасте, когда происходит интенсивное половое созревание, так как в это время начинают активно расти ткани, в том числе костные.

Кроме того, норма щелочной фосфатазы может зависеть от типа реагента, который применяют в лабораторных условиях.

Дело в том, что единый стандарт в данной методике пока не принят.

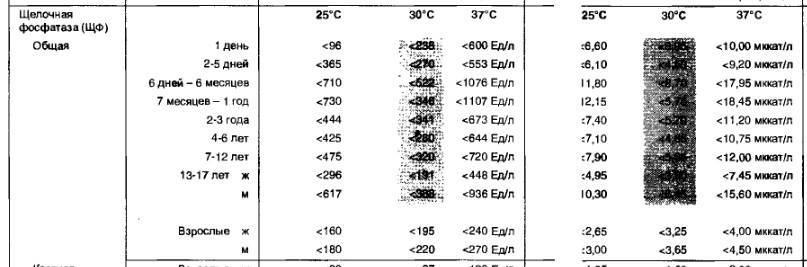

Цифры могут изменяться, но колеблются в небольшом диапазоне, поэтому все же существует ряд усредненных показателей:

- У младенцев в возрасте до 15 дней уровень щелочной фосфатазы в крови варьируется от 83 до 248 МЕ/л, причем независимо от пола.

- У малышей от 2 недель до года этот показатель составляет от 122 до 469 МЕ/л (опять же пол не имеет значения).

- У детей от 1 до 9 лет (у мальчиков и девочек) в норме количество фермента находится от 145 до 420 МЕ/л.

- С 10 до 11 лет диапазон несколько расширяется — от 130 до 560 МЕ/л.

- С 12 лет происходит разделение показателей по половому признаку: с 12 до 13 лет у мальчиков норма составляет 200-495 МЕ/л, у девочек — 105-420 МЕ/л; с 14 до 15 лет норма у девочек от 70 до 230 МЕ/л, у мальчиков — от 130 до 525 МЕ/л.

- В период от 15 до 17 лет у молодых людей диапазон составляет 82-331 МЕ/л, у девушек — 50-117 МЕ/л.

- С 17 до 19 лет показатель несколько изменяется: в женском организме должно содержаться от 45 до 87 МЕ/л щелочной фосфатазы, у мужчин — от 55 до 149 МЕ/л.

- После 19 лет нормальный показатель практически не изменяется — у женщин он варьируется от 35 до 105 МЕ/л, у мужчин — от 40 до 130 МЕ/л.

Кроме того, существует особый период у женщин, когда уровень фермента может изменяться на фоне гормональной перестройки, — это время менопаузы, когда менструации прекращаются. В среднем это происходит в 50 лет, и специалист рассматривает изменения в каждом случае индивидуально.

Несмотря на имеющиеся данные, по которым определяется количество щелочной фосфатазы, все же последнее слово остается за специалистом. Только врач, оценивая ряд дополнительных показателей, выявит, нормальный ли уровень фермента у пациента или он за пределами нормы.

Почему происходит повышение показателей

Условно все причины можно разделить на 4 группы:

- Патологические изменения в костных тканях. Сюда относят процессы, возникающие в костях из-за кальциевого дефицита, вызывающего рахиты, остеомаляцию и другие изменения. Высокий уровень фермента наблюдается при травмировании костей, опухолевых образованиях в костной ткани и при метастазах других опухолей в кости.

- Количество щелочной фосфатазы увеличивается, когда у пациента имеются болезни печени, желчевыводящей системы, в том числе гепатиты и образование камней.

- В третью группу входят болезни другого происхождения, которые не относятся ни к печеночным, ни к костным тканям. Среди распространенных недугов, влияющих на рост фосфатазы, чаще встречаются инфаркты миокарда, язвенные колиты и их осложнения, которые выражаются в виде кишечной перфорации.

- Сюда не относятся причины, которые можно назвать болезнями. Показатель фосфатазы может измениться в в период вынашивания ребенка, во время климакса, у подростков, у молодых людей. Если девушка до 20 лет получила результат выше нормы, то это тоже не повод беспокоиться. Фермент может повышаться на фоне регулярного приема определенных лекарств, у женщин это может быть связано с использованием ОКИ — оральных контрацептивных средств.

Но показатели могут не только возрастать, но и понижаться. С чем же связаны подобные изменения?

Почему количество ферментов снижается

Щелочная фосфатаза в крови понижается в следующих случаях:

- При дефиците некоторых витаминных компонентов — в данном состоянии затруднена выработка фермента и развивается анемичное состояние.

- При дефиците цинка и магния — их недостаток приводит к разного рода патологиям.

- Если пациентка страдает гипотиреозом — заболеванием, которое вызвано сбоем выработки гормонов щитовидкой.

Значительные нарушения в работе этой железы могут привести к развитию кретинизма, тяжелой болезни, негативно влияющей на физическое и умственное состояние пациента.

Значительные нарушения в работе этой железы могут привести к развитию кретинизма, тяжелой болезни, негативно влияющей на физическое и умственное состояние пациента. - Цинга — еще одна причина уменьшения уровня фосфатазы. Недуг возникает из-за недостатка витамина С, сопровождается кровоточивостью десен, появлением сыпи и ломкостью стенок сосудов.

- Анемия — это состояние вызывает ряд симптомов, которые объединяет то, что все они вызваны снижением в крови гемоглобина.

- Квашиоркор — дистрофическая патология, развивающаяся на фоне дефицита в рационе протеиновой пищи. Чаще проявляется у маленьких детей, но и взрослые не застрахованы, особенно женщины, увлекающиеся диетами.

- Ахондроплазия — болезнь наследственного характера, при которой длинные кости недостаточно развиваются, что приводит к карликовости.

Если при нормальном течении беременности уровень фермента повышается, то при снижении показателя в данный период можно говорить о том, что развивается недостаточность плаценты. В этом случае происходит нарушение связки матери с плодом, что грозит кислородным голоданием для малыша и даже может привести к летальному исходу. Если состояние обнаруживается своевременно, то тяжелых последствий можно избежать.

В этом случае происходит нарушение связки матери с плодом, что грозит кислородным голоданием для малыша и даже может привести к летальному исходу. Если состояние обнаруживается своевременно, то тяжелых последствий можно избежать.

Как видно, уровень щелочной фосфатазы в женском организме может быть очень важным показателем, поэтому при некоторых признаках пациенткам настоятельно советуют сдавать этот анализ. Не стоит пренебрегать рекомендациями специалистов, ведь раннее диагностирование заболеваний ведет к скорому излечению болезни, а кроме того, речь может идти не только о женщине, но и о здоровье ее ребенка.

Вконтакте

Google+

Одноклассники

Биохимический анализ крови у женщин: какая норма?

Железо необходимо нашему организму для кислородного обмена. Женская норма у девочек-подростков и взрослых женщин — 9-30 мкмоль/л. Если уровень железа ниже нормы — это признак анемии. Повышенный уровень железа — пора проверять работу кишечника.

Фосфор — с его помощью работают нервно-мышечная и костная системы организма. Интересно, что до 60 лет значения мужской и женской норм совпадают. И лишь после шестого десятка они меняются — женская норма составляет 0,90-1,32 ммоль/л. Когда результат анализа демонстрирует повышенное количество фосфора — это признак, что вы увлекаетесь фастфудом и газированными напитками. А вот дефицит фосфора — спутник депрессии и нервного истощения.

Как экология влияет на здоровье человека

Анорексия у подростка: как обнаружить и помочь

Низкомолекулярные азотистые вещества

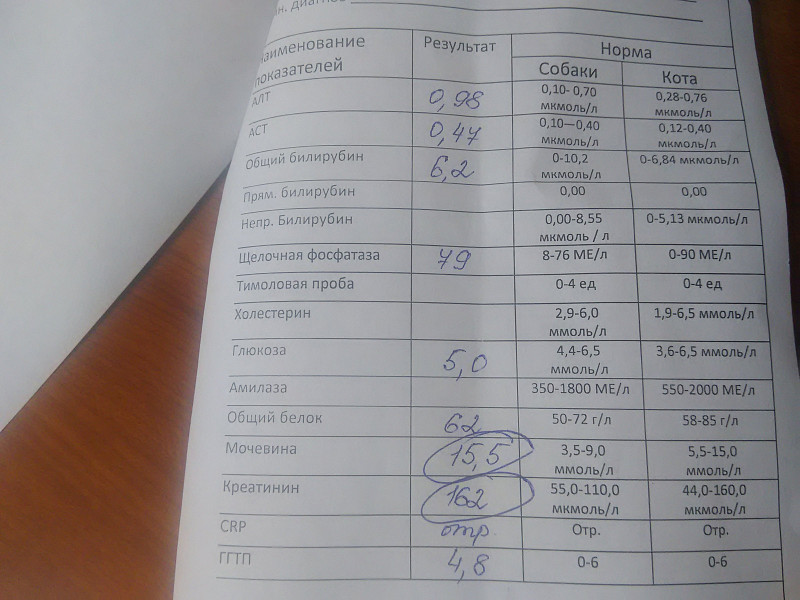

Женская норма креатинина — 53-97 мкмоль/л. Если значение ниже — это признак голодания и снижения мышечной массы. Повышенный результат — «звоночек» о том, что надо уделить внимание работе почек и щитовидной железы.

Мочевая кислота. У мальчиков и девочек значение нормы совпадают — 120-320 мкмоль/л, а вот с возрастом появляются отличия. Женская норма мочевой кислоты в крови — 150-350 мкмоль/л. Если показатель ниже нормы, пациентка неправильно питается, выше — сигнал о патологии печени и почек, а также подагре и алкоголизме.

Женская норма мочевой кислоты в крови — 150-350 мкмоль/л. Если показатель ниже нормы, пациентка неправильно питается, выше — сигнал о патологии печени и почек, а также подагре и алкоголизме.

Мочевина — вещество, токсичное для организма, так как образуется после распада аммиака. Женская норма — 2,2-6,7 ммоль/л. По повышенному показателю врачи диагностируют у пациентки либо почечную недостаточность, либо высокобелковое питание. Пониженное значение может говорить об отказе от мясных продуктов, а еще о беременности или даже циррозе печени.

Ферменты

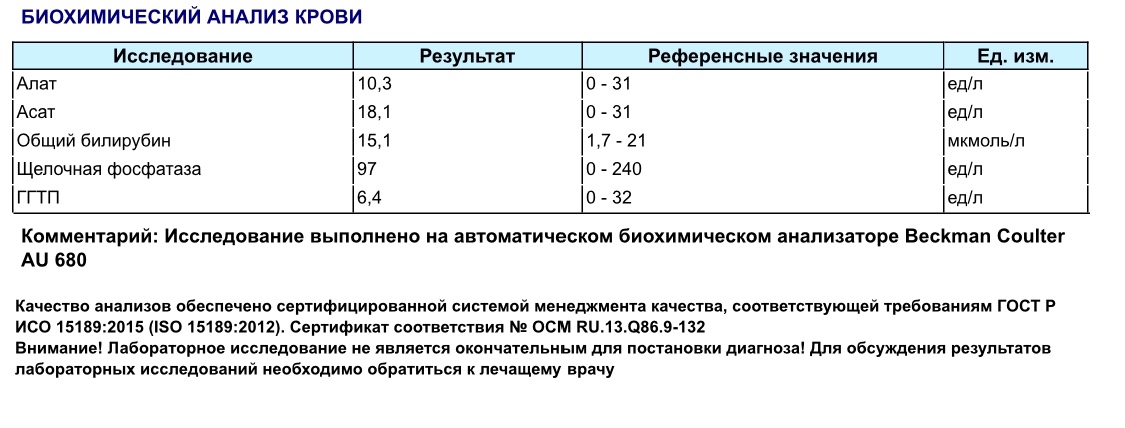

Аланинаминотрансфераза (АлАт) — незаменима при аминокислотном обмене. Женская норма — до 31 Ед/л. Если уровень выше — это сигнал о проблемах в работе печени, сердца и кровеносных сосудов.

Лактатдегидрогеназа (ЛДГ) — влияет на образование лактата, поэтому его повышенный уровень считается безопасным только у беременных женщин. В остальных случаях отклонение от нормы — повод проверить работу кровеносной системы, печени и почек. Нормальное значение этого показателя для тех, кто не ждет ребенка, совпадает с детской и мужской нормой — 250 Ед/л.

Нормальное значение этого показателя для тех, кто не ждет ребенка, совпадает с детской и мужской нормой — 250 Ед/л.

Фосфатаза щелочная — норма для женщин 0-240 Ед/л. Отклонения от этого показателя — признак патологии почек, проблем с печенью, желчевыводящими путями и костной системой.

Холинэстераза — нормальная концентрация этого фермента в крови у женщины — 5860-11 800 Ед/л. Если уровень снижен — это тревожный «звоночек» об инфаркте миокарда, заболеваниях печени, злокачественных опухолях. Если повышен — необходимо искать причину в сахарном диабете, ожирении или артериальной гипертонии.

Беременность по плану: как подготовиться к материнству

По годам рассчитайсь! Собираем детскую аптечку

Как правильно сдавать биохимический анализ крови

изучение населенности от Непала

здоровья женщин Int J. 2017; 9: 781–788.

Bashu Dev Pardhe

Отделение лабораторной медицины, Мемориальный институт медицинских наук Манмохана, Катманду, Непал

Sabala Pathak

Отделение лабораторной медицины, Мемориальный институт медицинских наук Манмохана, Катманду, Непал

Anjeela Bhetwal

25 Отделение Лабораторная медицина, Мемориальный институт медицинских наук Манмохана, Катманду, Непал

Сумитра Гимире

Кафедра лабораторной медицины, Мемориальный институт медицинских наук Манмохана, Катманду, Непал

Шрина Шакья

Кафедра лабораторной медицины, Мемориальный институт Манмохана Медицинские науки, Катманду, Непал

Puspa Raj Khanal

Кафедра лабораторной медицины, Мемориальный институт медицинских наук Манмохана, Катманду, Непал

Sujan Babu Marahatta

Кафедра лабораторной медицины, Мемориальный институт медицинских наук Манмохана, Катманду, Непал 90 003

Кафедра лабораторной медицины, Мемориальный институт медицинских наук Манмохана, Катманду, Непал

Для корреспонденции: Башу Дев Пардхе, Кафедра лабораторной медицины, Мемориальный институт медицинских наук Манмохана, почтовый ящик № 15201, Катманду, Непал, тел. +977 1 403 0781, электронная почта тел[email protected]Авторское право © 2017 Pardhe et al. Эта работа опубликована и лицензирована Dove Medical Press Limited. Полные условия этой лицензии доступны по адресу https://www.dovepress.com/terms.php и включают Creative Commons Attribution — Non Commercial (непортированная версия 3.0) Лицензия (http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/). Получая доступ к работе, вы тем самым принимаете Условия. Некоммерческое использование работы разрешено без каких-либо дополнительных разрешений от Dove Medical Press Limited при условии, что работа правильно указана.Эта статья была процитирована другими статьями в PMC.

+977 1 403 0781, электронная почта тел[email protected]Авторское право © 2017 Pardhe et al. Эта работа опубликована и лицензирована Dove Medical Press Limited. Полные условия этой лицензии доступны по адресу https://www.dovepress.com/terms.php и включают Creative Commons Attribution — Non Commercial (непортированная версия 3.0) Лицензия (http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/). Получая доступ к работе, вы тем самым принимаете Условия. Некоммерческое использование работы разрешено без каких-либо дополнительных разрешений от Dove Medical Press Limited при условии, что работа правильно указана.Эта статья была процитирована другими статьями в PMC.- Заявление о доступности данных

В этом документе представлены все данные, полученные в ходе этого исследования. Первичные необработанные данные будут предоставлены заинтересованным исследователям соответствующим автором этой статьи по запросу.

Резюме

Исходная информация

Остеопороз, широко распространенное во всем мире заболевание, характеризуется низкой костной массой и структурным ухудшением костной ткани, что приводит к повышенной хрупкости костей и повышению риска переломов. И менопауза, и старение являются взаимосвязанными факторами, ведущими к повышенному риску заболеваний костей, особенно среди женщин в постменопаузе. Таким образом, основной целью данного исследования было изучение различий в биохимических маркерах метаболизма костной ткани и оценка связи гормонов и возрастных факторов с биохимическими маркерами у женщин в пре- и постменопаузе.

И менопауза, и старение являются взаимосвязанными факторами, ведущими к повышенному риску заболеваний костей, особенно среди женщин в постменопаузе. Таким образом, основной целью данного исследования было изучение различий в биохимических маркерах метаболизма костной ткани и оценка связи гормонов и возрастных факторов с биохимическими маркерами у женщин в пре- и постменопаузе.

Методы

Описательное перекрестное исследование проводилось в течение 6 месяцев среди женского населения общины Дхолахити, Лалитпур, Непал.Всего на основе стратегии анкетирования было отобрано 496 здоровых женщин. Среди них 244 женщины в пременопаузе и 252 женщины в постменопаузе. Различные костные маркеры оценивали в соответствии с руководством, предоставленным производителем реагентов, а гормональный анализ, в частности, оценку уровня эстрадиола, выполняли методом иммунохемилюминесцентного анализа.

Результаты

Значительное снижение уровня кальция в сыворотке крови и уровня эстрадиола наблюдалось у женщин в постменопаузе по сравнению с женщинами в пременопаузе, тогда как значительное повышение уровней фосфора в сыворотке и щелочной фосфатазы (ЩФ) наблюдалось у женщин в постменопаузе ( p <0 . 001). Возраст достоверно коррелировал с костными маркерами (ЩФ и кальцием) в постменопаузальной группе ( p <0,005), в то время как в пременопаузальной группе значимой корреляции не было. Кроме того, наблюдалась значительная положительная корреляция между кальцием и эстрадиолом у женщин в постменопаузе, в то время как ЩФ отрицательно коррелировала с эстрадиолом в этой группе. Кроме того, не было продемонстрировано значительной корреляции между эстрадиолом и костными маркерами у женщин в постменопаузе по индексу массы тела и частичному корреляционному анализу с поправкой на возраст.

001). Возраст достоверно коррелировал с костными маркерами (ЩФ и кальцием) в постменопаузальной группе ( p <0,005), в то время как в пременопаузальной группе значимой корреляции не было. Кроме того, наблюдалась значительная положительная корреляция между кальцием и эстрадиолом у женщин в постменопаузе, в то время как ЩФ отрицательно коррелировала с эстрадиолом в этой группе. Кроме того, не было продемонстрировано значительной корреляции между эстрадиолом и костными маркерами у женщин в постменопаузе по индексу массы тела и частичному корреляционному анализу с поправкой на возраст.

Заключение

Своевременная диагностика остеопороза у женщин будет иметь большое значение для эффективной помощи нуждающимся группам населения и поможет минимизировать смертность и финансовое бремя нашей страны.

Ключевые слова: постменопауза, остеопороз, костные маркеры, эстрадиол, Непал. смертность. 1 Заболевание характеризуется низкой костной массой и нарушением структуры костной ткани, что приводит к повышенной хрупкости костей и последующему увеличению риска переломов. 2 , 3 Около 200 миллионов человек во всем мире страдают этим хроническим нарушением обмена веществ. 4 Женский пол, индекс массы тела (ИМТ) и факторы, связанные с образом жизни, являются установленными причинами повышенного остеопороза. 5

2 , 3 Около 200 миллионов человек во всем мире страдают этим хроническим нарушением обмена веществ. 4 Женский пол, индекс массы тела (ИМТ) и факторы, связанные с образом жизни, являются установленными причинами повышенного остеопороза. 5

Возраст также является важным фактором, влияющим на костный метаболизм.В детском и подростковом возрасте образование новой кости происходит быстрее, чем резорбция старой кости. Формирование кости опережает резорбцию до тех пор, пока пик костной массы не будет достигнут приблизительно в возрасте 30 лет, после чего резорбция кости постепенно начинает превышать формирование кости, 6 , а риск остеопоротических переломов удваивается в течение 7–8 лет после 50 лет. 5

Менопауза возникает, когда существует дисбаланс между скоростью образования и резорбции кости, а чрезмерная резорбция приводит к отрицательному балансу ремоделирования, что приводит к остеопорозу и другим метаболическим заболеваниям костей. 7 С наступлением менопаузы наблюдается быстрая потеря костной массы, составляющая приблизительно 2-3% в течение следующих 5-10 лет, и она наиболее высока в первые годы постменопаузы. 1 Гормональные изменения, происходящие во время менопаузального перехода, играют решающую роль в развитии этого заболевания. 8 Среди различных гормонов тестостерон и эстроген помогают поддерживать структуру костей на протяжении всей жизни. Эстроген, лучший стимулятор роста костей, отвечает за поддержание костной массы у женщин.Тем не менее, после менопаузы уровень эстрогена снижается, что создает риск заболевания костей у женщин в постменопаузе. 9

7 С наступлением менопаузы наблюдается быстрая потеря костной массы, составляющая приблизительно 2-3% в течение следующих 5-10 лет, и она наиболее высока в первые годы постменопаузы. 1 Гормональные изменения, происходящие во время менопаузального перехода, играют решающую роль в развитии этого заболевания. 8 Среди различных гормонов тестостерон и эстроген помогают поддерживать структуру костей на протяжении всей жизни. Эстроген, лучший стимулятор роста костей, отвечает за поддержание костной массы у женщин.Тем не менее, после менопаузы уровень эстрогена снижается, что создает риск заболевания костей у женщин в постменопаузе. 9

В Европе и Америке около 30 % мужчин и 40 % женщин в постменопаузе проведут остаток своей жизни, страдая от остеопороза. 4 Однако уровень заболеваемости остеопорозом намного выше среди азиатского населения, и было подсчитано, что к 2050 году около 50% людей будут страдать от остеопороза. 10 сельские районы, и большинство населения Непала живет в таких сообществах, где люди с остеопорозом остаются невыявленными. В частности, в нашей стране 50% всего населения составляют женщины, и среди них более 50% составляют пожилые люди, 11 , и это группа с высоким риском развития остеопороза.

В частности, в нашей стране 50% всего населения составляют женщины, и среди них более 50% составляют пожилые люди, 11 , и это группа с высоким риском развития остеопороза.

Несколько исследований, доступных на сегодняшний день, задокументировали информацию об остеопорозе среди женщин в постменопаузе из разных частей мира. Тем не менее, в литературе мало доказательств, основанных на данных сообщества непальских женщин в постменопаузе. Поэтому в этом исследовании мы стремились изучить состояние метаболизма костной ткани и связанные с ним заболевания у женщин в постменопаузе с высоким риском.

Методы

Описательное перекрестное исследование проводилось в течение 6 месяцев среди женского населения общины Дхолахити, Лалитпур, Непал. Выбор 496 здоровых женщин был основан на стратегии анкетирования. Среди них 244 женщины в пременопаузе и 252 женщины в постменопаузе. Информация о демографии пациентки (возраст и пол), продолжительности менопаузы, возрасте менархе, гистерэктомии в анамнезе, приеме костно-связанных препаратов и любой гормональной терапии была собрана и записана в форме клинического профиля.

У каждой женщины было взято около 5 мл венозной крови для оценки биохимических показателей. Уровни сывороточного кальция, сывороточного фосфора и сывороточной щелочной фосфатазы (ЩФ) оценивались как биохимические маркеры метаболизма костной ткани. Стандартные методы анализов были основаны на рекомендациях производителя реагентов (Human Gm Bh, Германия) полностью автоматизированного анализатора HumaStar 300. Референтным диапазоном для кальция в сыворотке считали 8,1–10,4 мг/дл, для фосфора в сыворотке – 2.5–5,0 мг/дл, а нормальная активность ЩФ в сыворотке крови составляла 44–174 МЕ/л. Гормональный анализ, в частности оценка уровня эстрадиола, у каждого человека был выполнен с помощью метода иммунохемилюминесцентного анализа с использованием MAGLUMI 1000 plus в отделении лабораторной медицины Мемориальной клинической больницы Манмохан. Нормальным диапазоном эстрадиола считается 10–66 пг/мл в постменопаузальную фазу и 236–251 пг/мл в пременопаузальную фазу, как указано в рекомендациях производителя. Аналитическая чувствительность анализа составила менее 8 пг/мл.Коэффициент вариации внутри анализа (CV) оценивался производителем в трех разных уровнях контрольной сыворотки, повторно измеренных 20 раз в одном цикле, и CV% составлял 8,20 для уровня 1 (138,25 ± 11,33 пг/мл), 4,82 для уровня 2 (215,54±10,39 пг/дл) и 5,13 для уровня 3 (995,35±51,06), в то время как CV между анализами оценивался производителем для трех разных партий наборов. Три разных уровня контрольной сыворотки были повторно измерены 21 раз, и CV% составил 9,66 для уровня 1 (132,54±12.80 пг/мл), 9,11 для уровня 2 (205,78±18,75 пг/дл) и 7,95 для уровня 3 (985,57±78,35).

Аналитическая чувствительность анализа составила менее 8 пг/мл.Коэффициент вариации внутри анализа (CV) оценивался производителем в трех разных уровнях контрольной сыворотки, повторно измеренных 20 раз в одном цикле, и CV% составлял 8,20 для уровня 1 (138,25 ± 11,33 пг/мл), 4,82 для уровня 2 (215,54±10,39 пг/дл) и 5,13 для уровня 3 (995,35±51,06), в то время как CV между анализами оценивался производителем для трех разных партий наборов. Три разных уровня контрольной сыворотки были повторно измерены 21 раз, и CV% составил 9,66 для уровня 1 (132,54±12.80 пг/мл), 9,11 для уровня 2 (205,78±18,75 пг/дл) и 7,95 для уровня 3 (985,57±78,35).

Критерии включения и исключения

В исследование были включены практически здоровые участники. Письменное информированное согласие было получено от каждого человека, и люди были сгруппированы в пре- и постменопаузе на основе результатов опроса. Женщины, у которых была аменорея из-за гистерэктомии или любых других известных причин, кроме естественных причин, женщины с ревматоидным артритом, женщины, принимающие заместительную гормональную терапию или какие-либо лекарства, связанные с костями, женщины с сахарным диабетом в анамнезе, нарушениями щитовидной железы, желтухой и заболевания печени, а заядлые курильщики и/или алкоголики были исключены из исследования.

Этическое одобрение

Письменное одобрение (ссылка 006/072-073/MMIHS) было получено от институционального контрольного комитета MMIHS после подачи и представления предложения комитету.

Анализ данных

Данные были проанализированы с использованием SPSS версии 20.0 (IBM Corp., Армонк, штат Нью-Йорк, США) и Microsoft Excel 2013. Тест Стьюдента t был использован для анализа различий биохимических маркеров костного обмена между пре- и женщин в постменопаузе. Аналогичным образом, коэффициент корреляции Пирсона использовался для оценки связи гормонов и возрастных факторов с биохимическими маркерами метаболизма костной ткани у женщин в постменопаузе.

Результаты

Из 496 здоровых женщин, проживающих в сообществе в Непале, 244 были в пременопаузе со средним возрастом 26±7,5 лет, а остальные 252 были в постменопаузе со средним возрастом 68±11,5 лет. Средний возраст наступления менархе составил 12,90 ± 1,15 года, а средний возраст менопаузы — 47,02 ± 4,44 года в исследуемой популяции. Большинство женщин были из общины браминов (26,2%), за ними следовали невары и манголы (22,4%), а остальные были из других этнических групп. Около 70,9% женщин имели нормальный ИМТ, а 29.1% страдали ожирением, и частота ожирения была выше в постменопаузальной группе, чем в пременопаузальной группе (2).

Большинство женщин были из общины браминов (26,2%), за ними следовали невары и манголы (22,4%), а остальные были из других этнических групп. Около 70,9% женщин имели нормальный ИМТ, а 29.1% страдали ожирением, и частота ожирения была выше в постменопаузальной группе, чем в пременопаузальной группе (2).

Таблица 1

Таблица 1

Распределение частоты демографических характеристик общего изучения изучения

| Характеристики | Premenopausal | Premenopausaul (N = 244) | Postmanopausal (n = 252) | Всего | ||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| статус | ||||||||||

| Нормальный вес | 198 (39. 9) 9) | 154 (31) | 352 (70.9) | |||||||

| 98 (9.3) | 98 (19.8) | 144 (29.1) | ||||||||

| Этническая принадлежность | ||||||||||

| Брахмин | 92 (18. 5) 5) | 88 (17.7) | 180 (26.2) | |||||||

| Newar | 60155 (12.1) | 6012 (10.5) | 52 (22.6) | |||||||

| Мангольский | 56 (11,3) | 56 (11.3) | 112 (22.6) | |||||||

| Другие | 36 (7.3) | 56 (11.3) | 92 (18. 6) 6) |

В нашем исследовании мы наблюдали значительное снижение уровня кальция в сыворотке и уровни эстрадиола у женщин в постменопаузе по сравнению с женщинами в пременопаузе ( p <0,001). Однако у женщин в постменопаузе наблюдалось значительное повышение уровней фосфора и ЩФ в сыворотке по сравнению с женщинами в пременопаузе ( p <0.001) ().

Таблица 2

Среднее сравнение костных маркеров в предварительном и постменопаузе женщин

| Характеристики | Premenopause | Premenopause | (среднее ± SD) PostMenopause (среднее ± SD) | P -Value P -Value 2 |

|---|---|---|---|---|

| BMI (кг / м 2 ) | 22. 1 ± 4.0 1 ± 4.0 | 24,4 ± 4,4 | 24,4- 4,4 | <0,05 |

| Сывороточный кальций (мг / дл) | 8,3 ± 0,9 | 7,7 ± 1.0 | <0.001 | |

| сывороточный фосфор (мг / дл) | 3.4 ± 0,6 | 3,7 ± 0.5 | 3,7 ± 0.5 | <0,001 |

| сывороточный ALP (U / L) | 198. 8 ± 53,0 8 ± 53,0 | 259 ± 91.0 | <0.001 | <0.001 |

| Сыворотка эстрадиол (стр. / Мл) | 176.28 ± 73,63 | 39.63 | 32.48 ± 13.02 | <0.001 |

Было значительное снижение уровня средних уровней сыворотки кальция и эстрадиол в постменопаузе группе (II группа) по сравнению с постменопаузально-ранней группой (I группа), при этом уровень ЩФ был значительно повышен у женщин в постменопаузе II группы ( p <0.05). Среди женщин в постменопаузе уровень эстрадиола был значительно снижен во II группе, чем в I группе ( p <0,01). Фосфор в сыворотке был значительно снижен ( p <0,001) в группе с ожирением по сравнению с группой с нормальной массой тела. Не было ни значительного повышения уровня кальция в сыворотке, ни снижения уровня ЩФ у женщин с ожирением в постменопаузе по сравнению с женщинами в постменопаузе с нормальным ИМТ. Прежде всего, уровень эстрадиола был значительно выше, а уровень фосфора значительно ниже ( p <0.001) у женщин с ожирением, чем у женщин с нормальным весом в постменопаузальной группе ().

Фосфор в сыворотке был значительно снижен ( p <0,001) в группе с ожирением по сравнению с группой с нормальной массой тела. Не было ни значительного повышения уровня кальция в сыворотке, ни снижения уровня ЩФ у женщин с ожирением в постменопаузе по сравнению с женщинами в постменопаузе с нормальным ИМТ. Прежде всего, уровень эстрадиола был значительно выше, а уровень фосфора значительно ниже ( p <0.001) у женщин с ожирением, чем у женщин с нормальным весом в постменопаузальной группе ().

Таблица 3

Связь между демографическими и клиническими характеристиками с различными костными маркерами у женщин в постменопаузе

| Переменные | Кальций (мг/дл) | Фосфор (мг/дл) | ЩФ (МЕ/л) | Эстрадиол (пг/мл) | |||||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Среднее ± SD | SD | P -Value | P — Value | ||||||||||||

| MenoPause Статус | |||||||||||||||

| Группа I | 8. 1 ± 0,4 1 ± 0,4 | 0,012 0,012 | 3.7 ± 0,6 | 0,95 | 224,9 ± 83.2 | | 45.9 ± 13.1 | < 0.001 | | |||||||

| Группа II | 7.6 ± 0,9 | 3.7 ± 0.5 | 266. 8 ± 91.8 8 ± 91.8 | ||||||||||||

| Нормальный вес | 7.5 ± 0,9 | 0. 11 11 | 0.11 | 3.8 ± 0.5 | < 0,001 | 262,5 ± 84.1 | 0,69 | 30.4 ± 12.3 | 0,028 | ||||||

| 3.5 ± 0.5 | 254.6 ± 101.9 | ||||||||||||||

| Brahmins | 7. 7 ± 0,8 7 ± 0,8 | 0.04 0,04 | 3.7 ± 0.5 | 0,9 | 249,8 ± 115.6 | 0.3 | 37,5 ± 13,3 | < 0.001 | |||||||

| Janajati | 8.6 ± 0,9 | 3.7 ±0,5 | 264,5±75,6 | 29,7±12,2 | |||||||||||

Кроме того, наблюдалось снижение уровня кальция в сыворотке с возрастом. Достоверной отрицательной корреляции между возрастом и кальцием среди женщин в пременопаузе не наблюдалось, но наблюдалась значимая отрицательная корреляция между возрастом и кальцием у женщин в постменопаузе ( p =0.002). Точно так же возраст не имел отрицательной корреляции с содержанием фосфора в пременопаузальной группе и не имел положительной корреляции в постменопаузальной группе. Среди женщин в пременопаузе была недостоверная отрицательная корреляция между возрастом и ЩФ, но у женщин в постменопаузе возраст положительно коррелировал с ЩФ ( p = 0,026) ().

Достоверной отрицательной корреляции между возрастом и кальцием среди женщин в пременопаузе не наблюдалось, но наблюдалась значимая отрицательная корреляция между возрастом и кальцием у женщин в постменопаузе ( p =0.002). Точно так же возраст не имел отрицательной корреляции с содержанием фосфора в пременопаузальной группе и не имел положительной корреляции в постменопаузальной группе. Среди женщин в пременопаузе была недостоверная отрицательная корреляция между возрастом и ЩФ, но у женщин в постменопаузе возраст положительно коррелировал с ЩФ ( p = 0,026) ().

Таблица 4

Корреляция возраста с маркерами кости у женщин в пре- и постменопаузе

| Маркеры кости | Пременопауза | Постменопауза | ||

|---|---|---|---|---|

| Alp | -0. 053 053 | 0,561 | 0,0198 | 0,026 |

| кальция -0,060 0,513 | — 0,279 | |||

| Фосфор -0,130 | 0,152 | 0,059 | 0,514 | |

Регрессионный анализ показал сильную отрицательную корреляцию между уровнями кальция и эстрадиола у женщин в пременопаузе, в то время как их корреляция с женщинами в постменопаузе была положительной (). Уровень фосфора достоверно положительно коррелировал с эстрадиолом у женщин в пременопаузе, в то время как в постменопаузальной группе наблюдалась незначительная отрицательная корреляция. Наконец, ЩФ значительно положительно коррелирует с эстрадиолом у женщин в пременопаузе, тогда как у женщин в постменопаузе ЩФ имеет отрицательную корреляцию без статистической значимости. Кроме того, была проведена частичная корреляция между уровнем эстрадиола и костными маркерами с поправкой на возраст и ИМТ. В анализе все костные маркеры коррелировали на незначительных уровнях у женщин в постменопаузе, при этом уровни кальция и ЩФ достоверно коррелировали с уровнем эстрадиола в предыдущем нескорректированном анализе.Уровни ЩФ и кальция достоверно коррелировали с уровнями эстрадиола у женщин в пременопаузе при скорректированном анализе, тогда как все костные маркеры достоверно коррелировали при нескорректированном анализе в той же группе (1).

Уровень фосфора достоверно положительно коррелировал с эстрадиолом у женщин в пременопаузе, в то время как в постменопаузальной группе наблюдалась незначительная отрицательная корреляция. Наконец, ЩФ значительно положительно коррелирует с эстрадиолом у женщин в пременопаузе, тогда как у женщин в постменопаузе ЩФ имеет отрицательную корреляцию без статистической значимости. Кроме того, была проведена частичная корреляция между уровнем эстрадиола и костными маркерами с поправкой на возраст и ИМТ. В анализе все костные маркеры коррелировали на незначительных уровнях у женщин в постменопаузе, при этом уровни кальция и ЩФ достоверно коррелировали с уровнем эстрадиола в предыдущем нескорректированном анализе.Уровни ЩФ и кальция достоверно коррелировали с уровнями эстрадиола у женщин в пременопаузе при скорректированном анализе, тогда как все костные маркеры достоверно коррелировали при нескорректированном анализе в той же группе (1).

Корреляция между сывороточным эстрадиолом и сывороточным кальцием у женщин в пре- и постменопаузе.

Корреляция между сывороточным эстрадиолом и сывороточным фосфором у женщин в пре- и постменопаузе.

Корреляция между сывороточным эстрадиолом и сывороточной ЩФ у женщин в пре- и постменопаузе.

Сокращение: ЩФ, щелочная фосфатаза. Таблица 5

1 R -Value -Value -Value -Value -Value

1 R -Value R -TValue -Value P -Value

880 0.330

880 0.330Обсуждение

Фактором риска, наиболее тесно связанным с остеопорозом у женщин в постменопаузе, считался дефицит эстрогена. Кроме того, возрастные факторы также способствуют риску остеопоротических переломов. 12 Остеопороз у женщин в постменопаузе может длительное время оставаться бессимптомным, при этом единственным признаком являются изменения биохимических маркеров костного метаболизма. 13 В Непале женщины составляют более 50% населения, и среди них большая часть населения старше 50 лет. физической активности и столкнулись с плохим питанием в нашей экономически бедной стране.Это говорит о том, что большинство непальских женщин, вероятно, подвержены риску развития заболеваний, связанных с костями, что вызывает озабоченность. Следовательно, это требует непрекращающихся усилий по исследованию качества костей у женщин в постменопаузе.

В этом исследовании число женщин с ожирением было выше в постменопаузальной группе по сравнению с женщинами в пременопаузе. Это может быть связано с ухудшением метаболизма липидов в результате снижения эффекта эстрогена у женщин в постменопаузе. 14

Это может быть связано с ухудшением метаболизма липидов в результате снижения эффекта эстрогена у женщин в постменопаузе. 14

Постменопаузальный остеопороз провоцируется снижением влияния эстрогенов на костную ткань, что приводит к резкому ускорению костного обмена с дисбалансом в сторону избыточной активности остеокластов. 15 Плотность массы тела (МПКТ) и оценка биохимических параметров являются наиболее распространенными и простыми инструментами для оценки активности остеокластов. Измерение степени минерализации, размера кристаллов гидроксиапетита, связности трабукул и микроповреждений кости затруднено, 5 или даже невозможно в диагностике и прогнозе остеопороза в нашей стране.Таким образом, мониторинг маркеров биохимического метаболизма костной ткани является основным направлением нашего исследования. Среднее значение сывороточного кальция было значительно снижено ( p <0,05), в то время как уровни фосфора и ЩФ были значительно повышены ( p <0,05) у женщин в постменопаузе по сравнению с женщинами в пременопаузе. Подобные исследования уже были проведены Akshya Lekhi et al 13 из западной части Непала и Bhattarai et al 7 из средней части нашей страны.Их наблюдаемые закономерности для уровней кальция и ЩФ были аналогичны нашему исследованию, и оба сообщили о значительном снижении уровня кальция, но значительном повышении уровня ЩФ в сыворотке у женщин в постменопаузе по сравнению с женщинами в пременопаузе. 13 Хотя результаты были аналогичны результатам нашего исследования, эти исследования в больницах контрастировали с этим исследованием, поскольку наше исследование проводилось по месту жительства и охватывало только здоровое население. Это может помочь исключить смешанные факторы, связанные с ремоделированием костной ткани.Как и в этом исследовании, практически одинаковая тенденция биохимических изменений маркеров костного метаболизма была отмечена в разных частях земного шара. 2 , 4 , 5 , 16 .

Подобные исследования уже были проведены Akshya Lekhi et al 13 из западной части Непала и Bhattarai et al 7 из средней части нашей страны.Их наблюдаемые закономерности для уровней кальция и ЩФ были аналогичны нашему исследованию, и оба сообщили о значительном снижении уровня кальция, но значительном повышении уровня ЩФ в сыворотке у женщин в постменопаузе по сравнению с женщинами в пременопаузе. 13 Хотя результаты были аналогичны результатам нашего исследования, эти исследования в больницах контрастировали с этим исследованием, поскольку наше исследование проводилось по месту жительства и охватывало только здоровое население. Это может помочь исключить смешанные факторы, связанные с ремоделированием костной ткани.Как и в этом исследовании, практически одинаковая тенденция биохимических изменений маркеров костного метаболизма была отмечена в разных частях земного шара. 2 , 4 , 5 , 16 . Onyeukwu et al. 17 продемонстрировали значительное снижение уровня кальция в сыворотке у женщин в постменопаузе по сравнению с женщинами в пременопаузе, но не было существенной разницы в уровнях сывороточного фосфора и ЩФ среди этих групп.Это может быть связано со снижением уровня эстрогена, который вызывает резорбцию костей у женщин в постменопаузе, препятствуя абсорбции и утилизации кальция в костях, вызывая риск остеопороза. 18 В целом сообщалось, что женщины теряют около 1% плотности костной ткани в год во время и после менопаузы. 19

Onyeukwu et al. 17 продемонстрировали значительное снижение уровня кальция в сыворотке у женщин в постменопаузе по сравнению с женщинами в пременопаузе, но не было существенной разницы в уровнях сывороточного фосфора и ЩФ среди этих групп.Это может быть связано со снижением уровня эстрогена, который вызывает резорбцию костей у женщин в постменопаузе, препятствуя абсорбции и утилизации кальция в костях, вызывая риск остеопороза. 18 В целом сообщалось, что женщины теряют около 1% плотности костной ткани в год во время и после менопаузы. 19

Влияние гормонов на снижение МПКТ четко проиллюстрировано благодаря быстрой резорбции костей после последней менструации. Потеря костной массы достигает пика через 3–4 года после наступления менопаузы, затем постепенно снижается в течение нескольких лет, и, наконец, потеря костной массы в год остается на уровне от 1% до 1.5%. 5 Система Stages of Reproductive Aging Workshop +10 используется для оценки репродуктивного старения в период постменопаузы независимо от возраста, демографических характеристик, ИМТ и образа жизни. Harlow et al. 20 определяют период менопаузы в 5-6 лет как раннюю менопаузу и более 5 лет менопаузы как постменопаузу. Настоящее исследование показало, что уровень кальция в сыворотке был значительно снижен, а уровни ЩФ были значительно выше у женщин в период ранней постменопаузы по сравнению с поздним периодом постменопаузы (между группой I и группой II).Подобный результат был также получен в исследовании, проведенном Indumati et al., 1 , которое показывает, что костная масса продолжает снижаться с возрастом, но более медленными темпами в поздней постменопаузе, чем в ранней постменопаузе. 21 Это может быть результатом ингибирующего действия эстрогена на скорость обновления костной ткани, которая зависит от возраста и ИМТ. 16 Также наблюдалось значительное снижение уровня эстрадиола в сыворотке в группе поздней постменопаузы по сравнению с группой ранней постменопаузы.Менопаузальный переход связан со значительными гормональными изменениями, наиболее важным из которых является снижение уровня эстрадиола примерно на 60%.

Harlow et al. 20 определяют период менопаузы в 5-6 лет как раннюю менопаузу и более 5 лет менопаузы как постменопаузу. Настоящее исследование показало, что уровень кальция в сыворотке был значительно снижен, а уровни ЩФ были значительно выше у женщин в период ранней постменопаузы по сравнению с поздним периодом постменопаузы (между группой I и группой II).Подобный результат был также получен в исследовании, проведенном Indumati et al., 1 , которое показывает, что костная масса продолжает снижаться с возрастом, но более медленными темпами в поздней постменопаузе, чем в ранней постменопаузе. 21 Это может быть результатом ингибирующего действия эстрогена на скорость обновления костной ткани, которая зависит от возраста и ИМТ. 16 Также наблюдалось значительное снижение уровня эстрадиола в сыворотке в группе поздней постменопаузы по сравнению с группой ранней постменопаузы.Менопаузальный переход связан со значительными гормональными изменениями, наиболее важным из которых является снижение уровня эстрадиола примерно на 60%. Напротив, некоторые исследователи сообщают об отсутствии значительных изменений уровней кальция, фосфора и ЩФ между ранним и поздним периодами постменопаузы. 17 Результат такого типа может быть вызван разницей в исследуемой популяции и географическими различиями.

Напротив, некоторые исследователи сообщают об отсутствии значительных изменений уровней кальция, фосфора и ЩФ между ранним и поздним периодами постменопаузы. 17 Результат такого типа может быть вызван разницей в исследуемой популяции и географическими различиями.

Подобно результатам нашего исследования, различные другие исследования показали значительное снижение ( p <0.05) уровня эстрадиола в сыворотке крови в постменопаузальной группе по сравнению с пременопаузальной группой. 22 После менопаузы яичники перестают вырабатывать значительное количество эстрадиола; поэтому симптомы и заболевания, связанные с дефицитом эстрадиола, имеют большее значение для здоровья женщины. 22 В целом уровень эстрадиола снижается от 7 до 10 раз между пре- и постменопаузой. 14 Ashuma et al 23 сообщили, что старение и менопауза приводят к снижению выработки эстрадиола и прогестерона, что приводит к снижению уровня кальция у женщин в постменопаузе.

После корректировки факторов риска, связанных с потерей костной массы, включая корректировку на ревматоидный артрит, употребление алкоголя и табака и терапию глюкокортикоидами, уровень эстрадиола значительно положительно коррелировал с уровнем кальция в сыворотке (потеря костной массы) у женщин в постменопаузе ( p <0,05). Но после корректировки ИМТ и возраста снижение потери костной массы (сывороточный кальций) не коррелировало на значимом уровне. Это объясняет, что с возрастом и после менопаузы происходит быстрое снижение уровня кальция наряду с уровнем эстрадиола.Недавние подходы различных исследований объясняют мощную роль эстрогена в регуляции кальция и фосфора. Этот эстроген-зависимый механизм регуляции кальция предполагает важный механизм патогенеза как постменопаузального, так и возрастного остеопороза. 24 Одно исследование сравнило равную роль эстрогена в регуляции кальция и фосфора в почках с хорошо известным эффектом паратгормона у пожилых женщин. 25 После менопаузы происходит снижение выработки эстрогена яичниками.Это напрямую влияет на состояние костей в этой группе населения. Таким образом, добавки кальция могут уменьшить потерю костной массы у женщин в постменопаузе, которые хорошо характеризуются дефицитом эстрогена и несбалансированным механизмом взаимодействия кальция. 25

25 После менопаузы происходит снижение выработки эстрогена яичниками.Это напрямую влияет на состояние костей в этой группе населения. Таким образом, добавки кальция могут уменьшить потерю костной массы у женщин в постменопаузе, которые хорошо характеризуются дефицитом эстрогена и несбалансированным механизмом взаимодействия кальция. 25

Наблюдалась положительная значимая корреляция ЩФ с эстрадиолом у женщин в пременопаузе, в то время как отрицательная корреляция наблюдалась у женщин в постменопаузе в исследовании, и после поправки на возраст и ИМТ не было обнаружено сильной связи ЩФ с эстрадиолом после менопаузы.Хотя ЩФ является хорошо зарекомендовавшим себя маркером заболеваний костей, к сожалению, она специфична не только для костей. Измерение костно-специфического ЩФ (БАТ) полезно для того, чтобы дифференцировать заболевание печени от остеопоротической активности. 26

Костная масса уменьшается с возрастом, и в настоящее время хорошо известно, что низкая костная масса является основной детерминантой всех остеопоротических переломов. 27 Распространенность остеопороза увеличивается с возрастом для всех локализаций, и, согласно определению Всемирной организации здравоохранения, до 70% женщин старше 80 лет страдают остеопорозом. 1 В нашем исследовании обмен костной ткани был положительно связан с возрастом как в пре-, так и в постменопаузальных группах. Что касается биохимических маркеров обмена костной ткани, кальций значительно отрицательно коррелировал, в то время как ЩФ значительно положительно коррелировал с возрастом у женщин в постменопаузе. ( p <0,005) Это показание четко демонстрирует прогрессирующую потерю костной массы с увеличением возраста. Возрастные факторы потери костной массы у женщин в постменопаузе могут быть связаны с неадекватным уровнем витамина D и прогрессирующим увеличением паратиреоидного гормона с возрастом. 12 , 28 Недостаточный уровень витамина D является наиболее распространенной причиной остеопороза у женщин, а прогрессирующий дефицит этого гормона может привести к вторичному гиперпаратиреозу.

27 Распространенность остеопороза увеличивается с возрастом для всех локализаций, и, согласно определению Всемирной организации здравоохранения, до 70% женщин старше 80 лет страдают остеопорозом. 1 В нашем исследовании обмен костной ткани был положительно связан с возрастом как в пре-, так и в постменопаузальных группах. Что касается биохимических маркеров обмена костной ткани, кальций значительно отрицательно коррелировал, в то время как ЩФ значительно положительно коррелировал с возрастом у женщин в постменопаузе. ( p <0,005) Это показание четко демонстрирует прогрессирующую потерю костной массы с увеличением возраста. Возрастные факторы потери костной массы у женщин в постменопаузе могут быть связаны с неадекватным уровнем витамина D и прогрессирующим увеличением паратиреоидного гормона с возрастом. 12 , 28 Недостаточный уровень витамина D является наиболее распространенной причиной остеопороза у женщин, а прогрессирующий дефицит этого гормона может привести к вторичному гиперпаратиреозу. 28 Haugen et al 29 также сообщили о высокой распространенности недостаточности (59,8%) и дефицита витамина D (14,0%) у молодых женщин из нашей страны. Следовательно, оценка дефицита/недостаточности витамина D становится обязательной перед отчетом о состоянии костей у молодых женщин, а также у женщин в постменопаузе.

28 Haugen et al 29 также сообщили о высокой распространенности недостаточности (59,8%) и дефицита витамина D (14,0%) у молодых женщин из нашей страны. Следовательно, оценка дефицита/недостаточности витамина D становится обязательной перед отчетом о состоянии костей у молодых женщин, а также у женщин в постменопаузе.

Это иллюстрирует высокий риск переломов у женщин в постменопаузе, так как с возрастом увеличивается потеря костной массы, что чаще встречается у женщин в результате гормональных изменений. Наш подход к исследованию показал, что возраст является более важным фактором, чем уровень эстрадиола, для увеличения обмена костей у женщин в постменопаузе. Оценка статуса витамина D и его связи с повышенным метаболизмом костной ткани является темой для дальнейшего изучения в нашей популяции. Однако это исследование, ориентированное на одно сообщество, было ограничено оценкой всех дополнительных потенциальных этиологий остеопороза у женщин в постменопаузе.

Заключение

Это исследование показывает, что оценка гормональных и биохимических маркеров, которая может быть легко выполнена и удобна для повторной оценки, полезна для наблюдения за обновлением костной ткани у женщин в постменопаузе. Эти типы исследований на уровне местных сообществ должны проводиться в большем масштабе на национальном уровне для определения политики и заявлений в области развития, которые помогут в диагностике, лечении и прогнозировании остеопороза у женщин в постменопаузе. Своевременная диагностика остеопороза у женщин будет иметь большое значение для эффективного лечения необходимого населения и поможет свести к минимуму уровень смертности и финансовое бремя в Непале.Дополнительные баллы

Наличие данных и материалов

Все данные, полученные в ходе этого исследования, представлены в этой статье. Первичные необработанные данные будут предоставлены заинтересованным исследователям соответствующим автором этой статьи по запросу.

Благодарности

Мы благодарим всех участников, руководителей и сотрудников лабораторий MMTHS и MMIHS за то, что это исследование стало возможным.

Сноски

Вклад авторов

BDP и SP разработали план исследования, проанализировали литературу, выполнили необходимые вмешательства, включая лабораторные исследования, и проанализировали данные.SP, SG, AB, SS и PRK участвовали в сборе данных сообщества, лабораторных процедурах и анализе данных. BDP и SBM подготовили рукопись. Все авторы внесли свой вклад в анализ данных, составление проекта и критический пересмотр документа и соглашаются нести ответственность за все аспекты работы. Все авторы прочитали окончательную версию рукописи и одобрили ее для представления.

Раскрытие информации

Авторы сообщают об отсутствии конфликта интересов в этой работе.

Каталожные номера

1.Индумати В., Патил В.С., Джаилхани Р. Больница на основе предварительного исследования остеопороза у женщин в постменопаузе. Индиан Дж. Клин Биохим. 2007;22(2):96–100. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [Google Scholar]2. Гарнеро П. , Дельмас П.Д. 4 маркера костей. Клинический ревматолог Байьера. 1997;11(3):517–537. [PubMed] [Google Scholar]3. Лэнхэм-Нью С.А. Значение кальция, витамина D и витамина К для профилактики и лечения остеопороза. Proc Nutr Soc. 2008;67(2):163–176. [PubMed] [Google Scholar]5. Общество НАМ. NAMS Непрерывное медицинское образование; Ведение остеопороза у женщин в постменопаузе: заявление о позиции 2010 г.Менопауза. 2010;17(1):23–56. [Google Академия]6. Дин Дж. Экспрессия генов, специфичных для ооцитов: роль в фолликулогенезе, оплодотворении и раннем развитии. Кембридж, Великобритания: Издательство Кембриджского университета; 2003. [Google Академия]7. Бхаттараи Т., Бхаттачарья К., Чаудхури П., Сенгупта П. Корреляция общих биохимических маркеров обмена костей, кальция в сыворотке и щелочной фосфатазы у женщин в постменопаузе. Малайцы J Med Sci. 2014;21(1):58. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [Google Scholar]8. Coxam V. Фитоэстрогены и здоровье костей.Proc Nutr Soc. 2008;67(2):184–195. [PubMed] [Google Scholar]9.

, Дельмас П.Д. 4 маркера костей. Клинический ревматолог Байьера. 1997;11(3):517–537. [PubMed] [Google Scholar]3. Лэнхэм-Нью С.А. Значение кальция, витамина D и витамина К для профилактики и лечения остеопороза. Proc Nutr Soc. 2008;67(2):163–176. [PubMed] [Google Scholar]5. Общество НАМ. NAMS Непрерывное медицинское образование; Ведение остеопороза у женщин в постменопаузе: заявление о позиции 2010 г.Менопауза. 2010;17(1):23–56. [Google Академия]6. Дин Дж. Экспрессия генов, специфичных для ооцитов: роль в фолликулогенезе, оплодотворении и раннем развитии. Кембридж, Великобритания: Издательство Кембриджского университета; 2003. [Google Академия]7. Бхаттараи Т., Бхаттачарья К., Чаудхури П., Сенгупта П. Корреляция общих биохимических маркеров обмена костей, кальция в сыворотке и щелочной фосфатазы у женщин в постменопаузе. Малайцы J Med Sci. 2014;21(1):58. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [Google Scholar]8. Coxam V. Фитоэстрогены и здоровье костей.Proc Nutr Soc. 2008;67(2):184–195. [PubMed] [Google Scholar]9. Росс, Уилсон А.В., Грант А. Скелетно-мышечная система. 10-е изд. Эльзевир Лимитед; 2006. С. 384–387. [Google Академия] 10. Тулкар Дж., Сингх С., Шарма С., Талкар Т. Предотвратимые факторы риска остеопороза у женщин в постменопаузе: систематический обзор и метаанализ. J Здоровье среднего возраста. 2016;7(3):108. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [Google Scholar]11. Пардхе Б.Д., Гимире С., Шакья Дж. и др. Повышенные сердечно-сосудистые риски среди женщин в постменопаузе: исследование случай-контроль на базе сообщества из Непала.Биохим Рез Инт. 2017;2017:3824903. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [Google Scholar]12. Хосла С., Аткинсон Э.Дж., Мелтон Л.Дж., 3-й, Риггс Б.Л. Влияние возраста и статуса эстрогена на уровень паратиреоидного гормона в сыворотке крови и биохимические маркеры обмена костной ткани у женщин: популяционное исследование 1. J Clin Endocrinol Metab. 1997;82(5):1522–1527. [PubMed] [Google Scholar] 13. Лехи А., Лехи М., Сатьян Б., Миттал А. Роль биохимических маркеров в раннем выявлении остеопороза у женщин: сравнительное исследование в западном регионе Непала.

Росс, Уилсон А.В., Грант А. Скелетно-мышечная система. 10-е изд. Эльзевир Лимитед; 2006. С. 384–387. [Google Академия] 10. Тулкар Дж., Сингх С., Шарма С., Талкар Т. Предотвратимые факторы риска остеопороза у женщин в постменопаузе: систематический обзор и метаанализ. J Здоровье среднего возраста. 2016;7(3):108. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [Google Scholar]11. Пардхе Б.Д., Гимире С., Шакья Дж. и др. Повышенные сердечно-сосудистые риски среди женщин в постменопаузе: исследование случай-контроль на базе сообщества из Непала.Биохим Рез Инт. 2017;2017:3824903. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [Google Scholar]12. Хосла С., Аткинсон Э.Дж., Мелтон Л.Дж., 3-й, Риггс Б.Л. Влияние возраста и статуса эстрогена на уровень паратиреоидного гормона в сыворотке крови и биохимические маркеры обмена костной ткани у женщин: популяционное исследование 1. J Clin Endocrinol Metab. 1997;82(5):1522–1527. [PubMed] [Google Scholar] 13. Лехи А., Лехи М., Сатьян Б., Миттал А. Роль биохимических маркеров в раннем выявлении остеопороза у женщин: сравнительное исследование в западном регионе Непала. J Clin Diagnos Res. 2012;6(2):274–277. [Google Академия] 14. Акахоши М., Сода М., Накашима Э. и др. Влияние индекса массы тела на возраст наступления менопаузы. Int J Ожирение. 2002;26(7):961. [PubMed] [Google Scholar] 16. Дипти С., Нараян Г., Найду Дж. Изучение биохимических маркеров обмена костной ткани у женщин в постменопаузе, ведущих к остеопорозу. Int J Appl Biol Pharm Technol. 2012;3(3):301–305. [Google Академия] 17. Оньюкву КУ, Нсонву АС. Биохимические маркеры метаболизма костной ткани у женщин в постменопаузе в муниципалитете Калабар.Азиатский J Biochem. 2007;2(1):130–135. [Google Академия] 18. Риггс БЛ. Возрастной остеопороз. Нутр Старение. 2012;207 [Google Scholar]19. Кумари С.Н., Росарио С.Б., Гауда К.Д. Измененная функция печени и статус кальция у женщин в постменопаузе в Мангалоре и его окрестностях. Аль Амин J Med Sci. 2010;3:115–119. [Google Академия] 20. Харлоу С.Д., Гасс М., Холл Дж.Е. и др. Резюме семинара по стадиям репродуктивного старения +10: рассмотрение незавершенной повестки дня по стадированию репродуктивного старения.

J Clin Diagnos Res. 2012;6(2):274–277. [Google Академия] 14. Акахоши М., Сода М., Накашима Э. и др. Влияние индекса массы тела на возраст наступления менопаузы. Int J Ожирение. 2002;26(7):961. [PubMed] [Google Scholar] 16. Дипти С., Нараян Г., Найду Дж. Изучение биохимических маркеров обмена костной ткани у женщин в постменопаузе, ведущих к остеопорозу. Int J Appl Biol Pharm Technol. 2012;3(3):301–305. [Google Академия] 17. Оньюкву КУ, Нсонву АС. Биохимические маркеры метаболизма костной ткани у женщин в постменопаузе в муниципалитете Калабар.Азиатский J Biochem. 2007;2(1):130–135. [Google Академия] 18. Риггс БЛ. Возрастной остеопороз. Нутр Старение. 2012;207 [Google Scholar]19. Кумари С.Н., Росарио С.Б., Гауда К.Д. Измененная функция печени и статус кальция у женщин в постменопаузе в Мангалоре и его окрестностях. Аль Амин J Med Sci. 2010;3:115–119. [Google Академия] 20. Харлоу С.Д., Гасс М., Холл Дж.Е. и др. Резюме семинара по стадиям репродуктивного старения +10: рассмотрение незавершенной повестки дня по стадированию репродуктивного старения. J Clin Endocrinol Metab.2012;97(4):1159–1168. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [Google Scholar]21. Brandão CM, Lima MG, Silva AL, Silva GD, Guerra AA, Jr, Acúrcio Fde A. Лечение постменопаузального остеопороза у женщин: систематический обзор. Cad Saúde Pública. 2008; 24 (Приложение 4): s592–s606. [PubMed] [Google Scholar] 22. Килим СР, Чандала СР. Сравнительное исследование липидного профиля и эстрадиола у женщин в пре- и постменопаузе. J Clin Diagnos Res. 2013;7(8):1596. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [Google Scholar]23. Ашума С., Шаши С., Сачдева С.Биохимические маркеры костного обмена: диагностические и терапевтические принципы. Остеопороз. 2005; 332:305–311. [Google Академия] 24. Принц Р., Дик И. Влияние эстрогена на транспорт кальция через мембрану: новый взгляд на взаимосвязь между дефицитом эстрогена и возрастным остеопорозом. Остеопороз Интерн. 1997;7(3):150–154. [PubMed] [Google Scholar] 25. Дик И.М., Дивайн А., Бейлби Дж., Принц Р.Л. Влияние эндогенного эстрогена на почечный обмен кальция и фосфата у пожилых женщин.

J Clin Endocrinol Metab.2012;97(4):1159–1168. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [Google Scholar]21. Brandão CM, Lima MG, Silva AL, Silva GD, Guerra AA, Jr, Acúrcio Fde A. Лечение постменопаузального остеопороза у женщин: систематический обзор. Cad Saúde Pública. 2008; 24 (Приложение 4): s592–s606. [PubMed] [Google Scholar] 22. Килим СР, Чандала СР. Сравнительное исследование липидного профиля и эстрадиола у женщин в пре- и постменопаузе. J Clin Diagnos Res. 2013;7(8):1596. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [Google Scholar]23. Ашума С., Шаши С., Сачдева С.Биохимические маркеры костного обмена: диагностические и терапевтические принципы. Остеопороз. 2005; 332:305–311. [Google Академия] 24. Принц Р., Дик И. Влияние эстрогена на транспорт кальция через мембрану: новый взгляд на взаимосвязь между дефицитом эстрогена и возрастным остеопорозом. Остеопороз Интерн. 1997;7(3):150–154. [PubMed] [Google Scholar] 25. Дик И.М., Дивайн А., Бейлби Дж., Принц Р.Л. Влияние эндогенного эстрогена на почечный обмен кальция и фосфата у пожилых женщин. Am J Physiol Endocrinol Metab.2005; 288(2):E430–E435. [PubMed] [Google Scholar] 26. Бикле ДД. Биохимические маркеры в оценке заболеваний костей. Am J Med. 1997;103(5):427–436. [PubMed] [Google Scholar] 27. Саджанар Д.С., Саджанар С.Л. Изучение сывороточной щелочной фосфатазы, кальция и мочевого гидроксипролина в качестве костных биомаркеров у женщин в постменопаузе. Int J Basic Appl Med Sci. 2014;4(1):223–229. Доступно по адресу: http://www.cibtech.org/jms.htm. [Google Академия] 28. Липс П., Хоскинг Д., Липпунер К. и др. Распространенность недостаточности витамина D среди женщин с остеопорозом: международное эпидемиологическое исследование.J Интерн Мед. 2006;260(3):245–254. [PubMed] [Google Scholar] 29. Хауген Дж., Улак М., Чандио Р.К. и др. Низкая распространенность недостаточности витамина D среди непальских младенцев, несмотря на высокую распространенность недостаточности витамина D среди их матерей. Питательные вещества. 2016;8(12):825. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [Google Scholar]

Am J Physiol Endocrinol Metab.2005; 288(2):E430–E435. [PubMed] [Google Scholar] 26. Бикле ДД. Биохимические маркеры в оценке заболеваний костей. Am J Med. 1997;103(5):427–436. [PubMed] [Google Scholar] 27. Саджанар Д.С., Саджанар С.Л. Изучение сывороточной щелочной фосфатазы, кальция и мочевого гидроксипролина в качестве костных биомаркеров у женщин в постменопаузе. Int J Basic Appl Med Sci. 2014;4(1):223–229. Доступно по адресу: http://www.cibtech.org/jms.htm. [Google Академия] 28. Липс П., Хоскинг Д., Липпунер К. и др. Распространенность недостаточности витамина D среди женщин с остеопорозом: международное эпидемиологическое исследование.J Интерн Мед. 2006;260(3):245–254. [PubMed] [Google Scholar] 29. Хауген Дж., Улак М., Чандио Р.К. и др. Низкая распространенность недостаточности витамина D среди непальских младенцев, несмотря на высокую распространенность недостаточности витамина D среди их матерей. Питательные вещества. 2016;8(12):825. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [Google Scholar]Неоднократно низкий уровень щелочной фосфатазы в плазме у 56-летней женщины.

Случай гипофосфатазии, диагностированный во взрослом возрасте

Случай гипофосфатазии, диагностированный во взрослом возрастеPract Lab Med. 2018 июль; 11: 19–22.

Pia Bükmann Larsen

a Отделение клинической биохимии, больница Slagelse, Slagelse, Дания

Ole Bjørn Skausig

b Kalundborg Psychiatrists, KalundborgJensen

A

A Департамент клинической биохимии, Больница Слагельс, Слагельс, Дания

A Департамент клинической биохимии, Больница Слагельс, Слагельс, Дания

B Kalundborg Psychiatristers, Kalundborg, Дания

⁎ Соответствие : Отделение клинической биохимии, больница Слагельсе, Ingemannsvej 52, 4200 Slagelse, Дания. [email protected]Поступила в редакцию 18 декабря 2017 г.; Пересмотрено 14 февраля 2018 г .; Принято 14 февраля 2018 г.

Сокращения: HPP, гипофосфатазия; ALP, щелочная фосфатаза; P-ALP, щелочная фосфатаза плазмы; TNSALP – ген, кодирующий тканенеспецифический изофермент щелочной фосфатазы; ALPL, синоним TNSALP; PPi, неорганический пирофосфат; PLP, пиридоксаль-5’-фосфат

Ключевые слова: Гипофосфатазия, Щелочная фосфатаза, Белок ALPL, Пиридоксальфосфат, Перелом плюсневых костей

Это статья в открытом доступе под лицензией CC BY-NC-ND (http://creativecommons. org/licenses/by-nc-nd/4.0/).

org/licenses/by-nc-nd/4.0/).

В клинике щелочную фосфатазу (ЩФ) в первую очередь измеряют для выявления высокой активности фермента. Ряд клинических состояний связан с низким уровнем ЩФ, в том числе редкая болезнь минерализации костей гипофосфатазия (ГПЗ) [1]. HPP имеет чрезвычайно широкий клинический спектр, и его следует учитывать при обнаружении постоянно низкой активности ALP.

1. Описание случая

У 56-летней женщины регулярно брали образцы крови для контроля терапии литием при биполярном аффективном расстройстве.Уровень щелочной фосфатазы плазмы (P-ALP) неоднократно был ниже 10 МЕ/л, и психиатр-консультант (OBS) связался с лабораторией, чтобы исключить ошибочные измерения. P-ALP анализировали на приборе Dimension Vista® (Siemens Healthineers, Ballerup, Дания), регулярно калибруемом и обеспечивающем качество с помощью сертифицированных материалов для внутреннего и внешнего контроля качества. За предыдущие пять лет только у этого пациента более одного измерения P-ALP <10 МЕ/л, и ошибочные результаты не подозревались.