Серповидно-клеточная анемия — причины, симптомы, диагностика и лечение

Серповидно-клеточная анемия – наследственная гемоглобинопатия, обусловленная синтезом аномального гемоглобина S, изменением формы и свойств эритроцитов крови. Серповидно-клеточная анемия проявляется гемолитическими, апластическими, секвестрационными кризами, тромбозами сосудов, костно-суставными болями и припухлостью конечностей, изменениями скелета, сплено- и гепатомегалией. Диагноз подтверждается по данным исследования периферической крови и пунктата костного мозга. Лечение серповидно-клеточной анемии является симптоматическим, направленным на предупреждение и купирование кризов; может быть показано переливание эритроцитов, прием антикоагулянтов, проведение спленэктомии.

Общие сведения

Серповидно-клеточная анемия (S-гемоглобинопатия) – разновидность наследственной гемолитической анемии, характеризующаяся нарушением структуры гемоглобина и присутствием в крови эритроцитов серповидной формы. Заболеваемость серповидно-клеточной анемией распространена, главным образом, в странах Африки, Ближнего и Среднего Востока, Средиземноморского бассейна, Индии. Здесь частота носительства гемоглобина S среди коренного населения может достигать 40%. Любопытно, что больные серповидно-клеточной анемией имеют повышенную врожденную устойчивость к заражению малярией, поскольку малярийный плазмодий не может проникнуть в эритроциты серповидной формы.

Серповидно-клеточная анемия

Причины серповидно-клеточной анемии

В основе серповидно-клеточной анемии лежит генная мутация, обусловливающая синтез аномального гемоглобина S (HbS). Дефект структуры гемоглобина характеризуется заменой глутаминовой кислоты валином в ß-полипептидной цепи. Образующийся при этом гемоглобин S после потери присоединенного кислорода приобретает консистенцию высокополимерного геля и становится в 100 раз менее растворимым, чем нормальный гемоглобин А. В результате этого эритроциты, несущие деоксигемоглобин S, деформируются и приобретают характерную полулунную (серповидную) форму. Измененные эритроциты становятся ригидными, малопластичными, могут закупоривать капилляры, вызывая ишемию тканей, легко подвергаются аутогемолизу.

Наследование серповидно-клеточной анемии происходит по аутосомно-рецессивному типу. При этом, гетерозиготы наследуют дефектный ген серповидно-клеточной анемии от одного из родителей, поэтому, наряду с измененными эритроцитами и HbS, имеют в крови и нормальные эритроциты с HbА. У гетерозиготных носителей гена серповидно-клеточной анемии признаки заболевания возникают лишь в определенных условиях. Гомозиготы наследуют по одному дефектному гену от матери и от отца, поэтому в их крови присутствуют только серповидные эритроциты с гемоглобином S; заболевание развивается рано и протекает тяжело.

Таким образом, в зависимости от генотипа, в гематологии различают гетерозиготную (HbAS) и гомозиготную (HbSS, дрепаноцитоз) форму серповидно-клеточной анемии. К редко встречающимся вариантам заболевания относятся промежуточные формы серповидно-клеточной анемии. Обычно они развиваются у двойных гетерозигот, несущих один ген серповидно-клеточной анемии и другой дефектный ген — гемоглобина C (HbSC), серповидной β-плюс (HbS/β +) или β-0 (HbS/β0) талассемии.

Симптомы серповидно-клеточной анемии

Гомозиготная серповидно-клеточная анемия обычно проявляется у детей к 4-5 месяцу жизни, когда увеличивается количество HbS, а процентное содержание серповидных эритроцитов достигает 90%. В таких случаях раннее возникновение гемолитической анемии у ребенка обуславливает задержку физического и умственного развития. Характерны нарушения развития скелета: башенный череп, утолщение лобных швов черепа в виде гребня, кифоз грудного или лордоз поясничного отдела позвоночника.

В развитии серповидно-клеточной анемии выделяют три периода: I — с 6 месяцев до 2-3 лет, II — с 3 до 10 лет, III — старше 10 лет. Ранними сигналами серповидно-клеточной анемии служат артралгии, симметричное опухание суставов конечностей, боли в груди, животе и спине, желтушность кожи, спленомегалия. Дети с серповидно-клеточной анемией относятся к категории часто болеющих. Степень тяжести течения серповидно-клеточной анемии тесно коррелирует с концентрацией HbS в эритроцитах: чем она выше, тем тяжелее выражена симптоматика.

В условиях интеркуррентной инфекции, стрессовых факторов, обезвоживания, гипоксии, беременности и пр. у больных данным видом наследственной анемии могут развиваться серповидно-клеточные кризы: гемолитический, апластический, сосудисто-окклюзионный, секвестрационный и др.

При развитии гемолитического криза состояние больного резко ухудшается: возникает фебрильная лихорадка, в крови повышается непрямой билирубин, усиливается желтушность и бледность кожных покровов, появляется гематурия. Стремительный распад эритроцитов может привести к анемической коме. Апластические кризы при серповидно-клеточной анемии характеризуются угнетением эритроидного ростка костного мозга, ретикулоцитопенией, снижением гемоглобина.

Следствием депонированием крови в селезенке и печени служат секвестрационные кризы. Они сопровождаются гепато- и спленомегалией, сильными болями в животе, резкой артериальной гипотонией. Сосудисто-окклюзионные кризы протекают с развитием тромбоза сосудов почек, ишемии миокарда, инфаркта селезенки и легких, ишемического приапизма, окклюзии вен сетчатки, тромбоза мезентериальных сосудов и др.

Гетерозиготные носители гена серповидно-клеточной анемии в обычных условиях ощущают себя практически здоровыми. Морфологически измененные эритроциты и анемия у них возникают только в ситуациях, связанных с гипоксией (при тяжелой физической нагрузке, авиаперелетах, восхождении в горы и др.). Вместе с тем, остро развившийся гемолитический криз при гетерозиготной форме серповидно-клеточной анемии может иметь летальный исход.

Осложнения серповидно-клеточной анемии

Хроническое течение серповидно-клеточной анемии с повторными кризами приводит к развитию целого ряда необратимых изменений, нередко становящихся причиной гибели больных. Примерно у трети больных отмечается аутоспленэктомия – сморщивание и уменьшение размеров селезенки, вызванное замещением функциональной ткани рубцовой. Это сопровождается изменением иммунного статуса больных серповидно-клеточной анемией, более частым возникновением инфекций (пневмонии, менингита, сепсиса и др.).

Исходом сосудисто-окклюзионных кризов могут стать ишемические инсульты у детей, субарахноидальные кровоизлияния у взрослых, легочная гипертензия, ретинопатия, импотенция, почечная недостаточность. У женщин с серповидно-клеточной анемией отмечается позднее становление менструального цикла, склонность к самопроизвольному прерыванию беременности и преждевременным родам. Следствием ишемии миокарда и гемосидероза сердца служит возникновение хронической сердечной недостаточности; повреждения почек — хронической почечной недостаточности.

Длительный гемолиз, сопровождаемый избыточным образованием билирубина, приводит к развитию холецистита и желчнокаменной болезни. У больных серповидно-клеточной анемией часто возникают асептические некрозы костей, остеомиелит, язвы голеней.

Диагностика и лечение серповидно–клеточной анемии

Диагноз серповидно-клеточной анемии выставляется гематологом на основании характерных клинических симптомов, гематологических изменений, семейно-генетического исследования. Факт наследования ребенком серповидно-клеточной анемии может быть подтвержден еще на этапе беременности с помощью биопсии ворсин хориона или амниоцентеза.

В периферической крови отмечается нормохромная анемия (1-2х1012/л), снижение гемоглобина (50-80 г/л), ретикулоцитоз (до 30%). В мазке крови обнаруживаются серповидно измененные эритроциты, клетки с тельцами Жолли и кольцами Кабо. Электрофорез гемоглобина позволяет определить форму серповидно-клеточной анемии – гомо- или гетерозиготную. Изменение биохимических проб крови включает гипербилирубинемию, увеличение содержания сывороточного железа. При исследовании пунктата костного мозга выявляется расширение эритробластического ростка кроветворения.

Дифференциальная диагностика направлена на исключение других гемолитических анемий, вирусного гепатита А, рахита, ревматоидного артрита, туберкулеза костей и суставов, остеомиелита и др.

Серповидно-клеточная анемия относится к категории неизлечимых болезней крови. Таким пациентам требуется пожизненное наблюдение гематолога, проведение мероприятий, направленных на предупреждение кризов, а при их развитии – проведение симптоматической терапии.

В период развития серповидно-клеточного криза требуется госпитализация. С целью быстрого купирования острого состояния назначается кислородотерапия, инфузионная дегидратация, введение антибиотиков, обезболивающих средств, антикоагулянтов и дезагрегантов, фолиевой кислоты. При тяжелом течении обострений показано переливание эритроцитарной массы. Проведение спленэктомии не способно повлиять на течение серповидно-клеточной анемии, однако может на время уменьшить проявления заболевания.

Прогноз и профилактика серповидно–клеточной анемии

Прогноз гомозиготной формы серповидно-клеточной анемии неблагоприятный; большая часть пациентов погибает в первое десятилетие жизни от инфекционных или тромбоокклюзионных осложнений. Течение гетерозиготных форм патологии гораздо более обнадеживающее.

Для предупреждения быстро прогрессирующего течения серповидно-клеточной анемии следует избегать провоцирующих условий (обезвоживания, инфекций, перенапряжения и стрессов, экстремальных температур, гипоксии и пр.). Детям, страдающим данной формой гемолитической анемии, в обязательном порядке показана вакцинация против пневмококковой и менингококковой инфекции. При наличии в семье больных серповидно-клеточной анемией необходима медико-генетическая консультация для оценки риска развития заболевания у потомства.

www.krasotaimedicina.ru

Серповидноклеточная анемия ⋆ Педиатрия

Это наследственная гемолитическая анемия, обусловленная качественными нарушениями синтеза цепей гемоглобина. Эритроциты больных с СКА содержат гемоглобин S (HbS), отличающийся по электрофоретической подвижности и качественному составу от гемоглобина здорового человека. При СКА в 6-й позиции p-цепи гемоглобина глутаминовая кислота заменена на валин.

Это заболевание известно с 1910 г., когда Herrick впервые сообщил о гемолитической анемии в сочетании с появлением в крови эритроцитов удлиненной серповидной формы у студента-медика, выходца с Ямайки.

Серповидноклеточная анемия — одна из наиболее тяжелых форм наследственных гемоглобинопатий и занимает важное место среди причин смерти лиц негроидной популяции. СКА распространена в Центральной Африке, встречается в Закавказье. В США заболевание зарегистрировано у 0,15% больных детей негроидной популяции. Высокая частота заболевания у африканцев обусловлена тем, что наличие HbS способствует более легкому течению малярии.

Патогенез. Эритроциты, содержащие №S, меняют в условиях гипоксии (в венозной крови) нормальную форму двояковогнутого диска на удлиненную путем специфической полимеризации гемоглобина. Они становятся похожими на полумесяц, поэтому их и называют серповидными. Кроме HbS, при СКА эритроциты содержат НЬЕ Однако он распределен неравномерно, составляя в отдельных клетках от 2 до 20% общего количества гемоглобина. НЬЕ ингибирует полимеризацию HbS. В результате эритроциты, богатые НЬЕ, оказываются защищенными от серповидной трансформации. Напротив, клетки с малым количеством НЬЕ в первую очередь подвергаются необратимым изменениям.

На процесс серповидной полимеризации гемоглобина оказывают влияние гипоксия, повышение MCHC эритроцитов, удлинение времени капиллярного кровотока эритроцитов, а также повышение количества лейкоцитов, гиперкоагуляционный профиль и наличие эндотелиальной дисфункции.

Зависимый от кислорода процесс полимеризации гемоглобина и образования эритроцитов серповидной формы, как правило, обратим. В артериальной крови, где рО2 составляет 95 мм рт.ст. и 90% гемоглобина насыщено О2, только 10% эритроцитов имеют серповидную форму. В венозной крови при рО2 40 мм рт.ст. приблизительно 60% гемоглобина насыщено кислородом и уже 70% эритроцитов являются серповидными. Системная гипоксия вследствие дыхательной недостаточности, общего наркоза увеличивает число серповидных клеток. Почечный, селезеночный, ретинальный, костномозговой кровоток харак-

теризуется более выраженными гипоксией и ацидозом, что приводит к большей серповидной полимеризации гемоглобина и является объяснением, почему именно в этих органах наиболее часто развиваются патологические изменения при СКА.

Повышение средней корпускулярной концентрации гемоглобина (MCHC) укорачивает время до начала серповидной полимеризации деоксигенированного гемоглобина.

В процессе многократных обратимых серповидных трансформаций мембрана гомозиготных SS эритроцитов может быть серьезно повреждена. В этих случаях клетки теряют ионы калия и воду и приобретают необратимую серповидную форму. Серповидный эритроцит не обладает достаточной деформабельностью и может закупорить капилляр. Обструкция кровотока приводит к локальной гипоксии, что способствует прогрессированию образования серповидных эритроцитов с развитием сосудистых окклюзий и ишемии органа («болевые» кризы).

Эритроциты с необратимой серповидноклеточной трансформацией имеют повышенную механическую ломкость, приводящую к укорочению продолжительности их жизни (гемолиз). В ответ на это усиливается эритропоэз, который может компенсировать укорочение продолжительности жизни эритроцитов без развития анемии или с возможной анемией.

Любые факторы, способствующие локальной (травмы, воспалительные заболевания) или центральной гипоксии (наркоз), способны вызвать обострение заболевания.

Клинические проявления. Гетерозиготная форма серповидноклеточной анемии (HbAS) обычно бессимптомна. Гомозиготная анемия (HbS а2 p2s) имеет вариабельное клиническое течение — от минимальных признаков заболевания до тяжелой инвалидизирующей симптоматики. На клиническое течение гомозиготной СКА оказывает влияние содержание HbF, климат и социально-экономические факторы, в частности доступность и своевременность лечения инфекционных заболеваний у детей.

Клиническая картина СКА

обычно дебютирует через 6 месяцев после рождения, когда в норме большая часть №F замещается №A. У больных СКА в результате нарушения синтеза цепей гемоглобина появляется и нарастает HbS.

Клинические проявления СКА включают:

1. Конституциональные проявления — отставание роста и развития, полового созревания.

2. Повышенную склонность к тяжелым инфекциям, особенно пневмококковым, объясняемую нарушением функции селезенки по очищению крови от циркулирующих бактерий вследствие повторных инфарктов и замещения нормальных тканей органа фиброзной тканью.

3. Анемические проявления.

Гемолитическая анемия. При гомозиготной форме типична выраженная анемия, гематокрит 18-30%. В среднем продолжительность жизни эритроцитов составляет всего 10-15 дней. Гаптоглобин в плазме либо отсутствует, либо его концентрация уменьшена, а концентрация свободного гемоглобина умеренно увеличена. Повышен непрямой билирубин. Имеет место образование билирубиновых камней желчного пузыря. Селезенка может быть увеличена в раннем детстве, у взрослых пальпируется редко.

Мегалобластные кризы. При ограниченном поступлении с пищей фолиевой кислоты развивается мегалобластический эритропоэз, а также гиперкоагуляционное состояние из-за го-моцистеинемии в результате дефицита фолатов.

более 10 г/л могут привести к смерти. В связи с этим родителей обучают навыку пальпации селезенки у новорожденных и незамедлительному обращению к врачу при обнаружении ее увеличения. Причиной острого гиперспленизма считают вирусные инфекции. У некоторых детей хронический гиперспленизм вызывает панцитопению.

Гипергемолиз. Типичные гемолитические кризы с повышением ретикулоцитов и падением гемоглобина.

4. Феномен окклюзии сосудов с болевыми кризами.

Рецидивирующие тромбозы определяют в основном болезненность и смертность пациентов при СКА. На протяжении всей жизни у больных с гомозиготной формой СКА рецидивируют болевые кризы. Они могут начинаться внезапно. При этом боль локализуется в области живота, грудной клетки. Появляются боли в суставах. Примерно в 1/3 случаев болевому кризу предшествует вирусная или бактериальная инфекция.

Бескризовый период на протяжении нескольких месяцев или даже лет может смениться целым рядом следующих один за другим болевых приступов. У некоторых больных приступы чаще возникают при наступлении холодов, вероятно, в связи с рефлекторным сосудистым спазмом. У других, напротив, болевые кризы учащаются в теплое время года, т.е. тогда, когда создаются благоприятные условия для обезвоживания организма.

Весьма трудно дифференцировать болевые кризы при СКА с болями в животе при печеночной колике, аппендиците или прободении полого органа. Следует помнить, что при кризах обычно не удается обнаружить конкретных признаков патологии органов брюшной полости.

Приступы плевральных болей сопровождаются обычно лихорадкой. В начальном периоде болей при рентгеноскопии органов грудной клетки патологических изменений выявить не удается, позднее можно обнаружить инфильтративные изменения (инфаркт легкого). Инфаркт легкого скорее связан с тромбозом сосудов in situ, чем с тромбоэмболией. В некоторых случаях очаги инфаркта подвергаются вторичному инфицированию.

Боли, локализующиеся в конечностях, могут имитировать остеомиелит или ревматоидный или подагрический артрит. Мо-

Апластические кризы. Пациенты с СКА подвержены инфекциям и воспалительным процессам, подавляющим эритропоэз. Типичным примером является инфекция парвовирусом В19, вызывающая гипоплазию или аплазию кроветворения у больного СКА. На мембране эритроидных предшественников обнаружены рецепторы для вируса. У инфицированного пациента быстро падает количество ретикулоцитов и гемоглобина на 10 г/л в день. При отсутствии немедленной терапии развивается застойная сердечная недостаточность и последствия ее могут быть смертельны. Восстановление эритропоэза наблюдается обычно через 7 дней.

Острый гиперспленизм характерен для новорожденных и детей раннего возраста. В течение нескольких часов селезенка увеличивается и секвестрирует большинство циркулирующих эритроцитов. Массивная спленомегалия и падение гемоглобина

жет быть острый синовит с образованием выпота в суставную полость. При этом сам выпот прозрачен, желтого цвета, а число лейкоцитов в нем невелико, кристаллы и бактерии в выпоте не определяются. В биоптатах синовиальных оболочек выявляют серповидно измененные эритроциты, локализующиеся в просвете мелких сосудов.

5. Хронические органные нарушения. К зрелому возрасту у пациентов в результате кумулятивного эффекта повторных окклюзий сосудов накапливаются объективные признаки анатомического и функционального повреждения разных органов и тканей. В процесс могут вовлекаться практически все органы.

Сердце. Хроническая анемия и гипоксемия крайне неблагоприятно воздействуют на сердечную мышцу, приводят к развитию застойной недостаточности кровообращения, хотя инфаркты миокарда происходят редко.

Печень. Имеет место склонность к образованию желчных камней. Кроме того, при СКА возможно развитие инфаркта печени, который иногда инфицируется с формированием абсцессов.

Почки. Вследствие повторных микроинфарктов почек практически у всех больных возникает изостенурия. Может быть выраженная гематурия. У небольшого числа больных развивается нефротический синдром, почечная недостаточность. У мужчин как пре-, так и постпубертатного возраста возможен приапизм (спонтанная и болезненная эрекция полового члена). После острого приступа может наступить импотенция.

Костная ткань. «Hand-Foot» синдром — типичное проявление СКА у детей с приступом болей в области пальцев ног или рук, длительностью 1-2 недели, с отеком, лихорадкой, лейкоцитозом. Последствием дактилита становится эпифи-зальное повреждение с укорочением фаланги. Кроме того, при СКА, как и при других наследственных гемолитических анемиях, в костях рентгенологически выявляется ряд изменений, связанных с экспансией эритроидного ростка костного мозга. Патогномоничным признаком инфарктов костей служит дво-яковогнутость тел позвонков или их форма в виде рта рыбы. В результате инфарктов костей увеличивается число костных

перекладин, развивается остеосклероз. Нередок асептический некроз головки бедренной кости, вследствие чего больной становится глубоким инвалидом. Вероятность инфицирования инфарктов костей, как и инфарктов других органов, высока. Часто инфицирование инфарктов с развитием остеомиелита бывает обусловлено сальмонеллами.

Глазные яблоки. У больных с гомозиготной формой СКА нарушается острота зрения вследствие самых разных повреждений глазного яблока: инфаркта сетчатки, развития артериовенозных анастомозов, кровоизлияний в стекловидное тело, пролиферативного ретинита, отслойки сетчатки. При осмотре с использованием бинокулярной лупы с сильным увеличением можно увидеть извитость сосудов конъюнктивы глазного яблока.

Кожа. К частым осложнениям СКА относят хронические язвы дистальных отделов нижних конечностей. Изъязвления кожи более типичны для больных с тяжелой формой анемии, причем чаще ими страдают лица, проживающие в условиях тропиков.

Нервная система. СКА может сопровождаться разнообразными осложнениями со стороны нервной системы. Наиболее характерны тромбозы сосудов мозга, хотя не исключается и повышенный риск субарахноидальных кровоизлияний. Вероятность развития каких-либо неврологических осложнений на протяжении всей жизни больного составляет 25%. Чаще всего внезапно наступает гемиплегия, реже кома, судороги, нарушения остроты зрения. В большинстве случаев неврологический статус полностью нормализуется, особенно после первого приступа нарушения мозгового кровообращения.

Осложнения беременности. Материнская смертность составляет 1% у женщин с СКА. Наиболее частая причина летальных исходов — легочные осложнения. Возможны спонтанные выкидыши, гипоплазия плода.

Критерии диагноза. Серповидноклеточную анемию всегда следует подозревать при выявлении гемолитической анемии у представителей негроидной популяции.

1. Изменения со стороны анализа крови: макроцитоз эритро-

цитов (MCV >100), ретикулоцитоз (>100,0х109/л), лейкоцитоз с нейтрофилезом и незначительным левым сдвигом, тромбоци-тоз. В мазке периферической крови: серповидные эритроциты, полихроматофильный макроцитоз эритроцитов, наличие эритроцитов с тельцами Жолли (функциональная аспления).

2. Электрофорез гемоглобина с количественным определением гемоглобина А, S, А2, F.

Лечение.

Радикальная терапия СКА не разработана. Важную роль играет генетическое консультирование. Диагностика серповидноклеточной анемии возможна во II триместре беременности при анализе ДНК клеток плода, содержащихся в амниотической жидкости. Если в результате анализа будет установлено, что плод гомозиготен по гену, детерминирующему синтез HbS, то родители могут по своему желанию прервать беременность.

В комплексном симптоматическом лечении СКА за последние 30 лет достигнуты значительные успехи. Все больше пациентов доживают до вполне зрелого возраста и даже имеют детей. Лечение СКА представляет многокомпонентную систему мероприятий профилактической направленности и лечения клинических проявлений и осложнений заболевания.

1. Мероприятия, направленные на поддержание здоровья в целом. Рекомендуемые условия для жизни: высота над уровнем моря до 1500 м, отсутствие холодных и крайне жарких температур. Стиль жизни: достаточный прием жидкости, отказ от алкогольных напитков, активного или пассивного курения, употребления наркотических средств, тяжелых физических нагрузок. Питание: сапплементация фолиевой кислотой 5 мг в день, 10 дней в месяц, цинк 10 мг в день (1-2 месяца в году) до половой зрелости. Образовательные программы для родителей и родственников с доступностью анальгезии в домашних условиях. Социально-психологическая помощь, избежание стрессовых ситуаций. Профессиональная ориентация с исключением тяжелого физического труда и труда, связанного с переохлаждением.

2. Профилактика инфекций: с 2 месяцев до 5 лет жизни — прием пенициллина внутрь; использование антибиотиков, ак-

тивных против пневмококков при бактериальных инфекциях; лечение очаговых воспалительных процессов: санация полости рта, лечение синуситов, тонзиллита, холецистита, мочевой инфекции; иммунизация против Streptococcus pneumoniaе, Haemophilus influenza, Meningococcus, Salmonella typhi; профилактика малярии.

3. Лечение анемии и трансфузионная терапия ЭМ. При лечении анемии необходимо идентифицировать основную причину ее развития (повышенная секвестрация эритроцитов в селезенке, печени, апластический, мегалобластный криз, аутоиммунный гемолиз, отсроченная гемолитическая трансфузи-онная реакция, острый эпизод малярии, острая кровопотеря, хроническое воспаление, В12-дефицитная анемия, почечная недостаточность, хронический гиперспленизм). При острой анемии трансфузии ЭМ осуществляют в объеме 7 мл ЭМ на 1 кг во избежание гипервискозного состояния. С целью профилактики или лечения вазоокклюзионных осложнений у детей и взрослых (подготовка к хирургическим вмешательствам с наркозом, родам, при мозговых васкулопатиях, остром грудном синдроме) применяют заменные трансфузии эритроцитов.

4. Лечение болевого или вазоокклюзионного криза включает: гидратационную терапию (100-200 мл в час), кислородотерапию (3-4 л в минуту) и обезболивание (внутривенные опиаты, с последующим переводом на прием внутрь), с возможным подключением антибиотиков широкого спектра.

5. Новые подходы к лечению. Использование лекарственных средств, способствующих повышению концентрации HbF: гидроксиуреа, 5-азацитидин, а также рекомбинантных эритропоэтинов.

pediatrino.ru

Серповидно-клеточная анемия клинически характеризуется симптомами, вызванными, с одной стороны, тромбозом сосудов различных органов серповидными эритроцитами, а с другой — гемолитической анемией. Степень тяжести анемии зависит от концентрации HbS в эритроците: чем она больше, тем ярче и тяжелее симптоматика. Кроме того, в эритроцитах могут присутствовать и другие патологические гемоглобины: HbF, HbD, НЬС и др. Иногда серповидно-клеточная анемия сочетается с талассемией, при этом клинические проявления могут уменьшаться или, напротив, нарастать. В первоначальном периоде болезни поражается преимущественно костномозговая система: появляется припухлость, а также боль за счет тромбоза сосудов, питающих сустав и кость. Возможен асептический некроз головки бедренной кости с присоединением в дальнейшем инфекции и остеомиелита. Гемолитические кризы развиваются обычно после перенесенных инфекций, имеют регенераторный либо гипорегенераторный характер и являются основной причиной смерти этих больных. В редких случаях наблюдается секвестрационный криз за счет депонирования крови в селезенке и печени, который выражается болевым абдоминальным синдромом за счет быстрого увеличения этих органов и сопровождается коллапсом; при этом гемолиз может отсутствовать, встречается легочный инфаркты в связи с нарушением микроциркуляции на уровне легочных сосудов. Во |

studfiles.net

Диагностика и лечение серповидноклеточной анемии

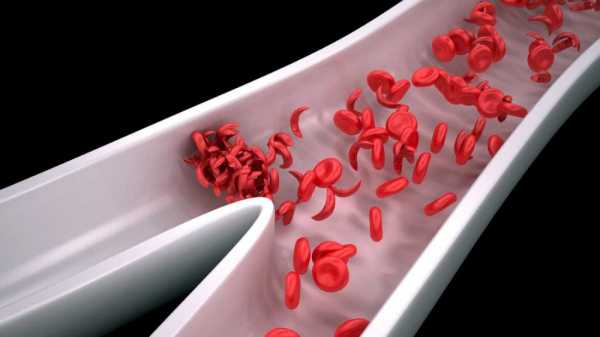

Эритроциты имеют серповидную форму

Эритроциты имеют серповидную формуЭритроциты являются «транспортом», который доставляет кислород и питательные вещества к клеткам человеческого организма и удаляет из них углекислый газ и продукты метаболизма. Эритроциты содержат в себе гемоглобин, который и придаёт им красную окраску. Именно гемоглобин и отвечает за насыщение клеток кислородом. При уменьшении количества эритроцитов нарушается так называемый «газовый обмен», и начинают проявляться характерные признаки анемии.

Данное заболевание имеет множество классификаций. На данный момент нас интересует серповидноклеточная анемия.

Серповидноклеточная анемия – что это такое

Серповидноклеточная анемия получила свое название из-за эритроцитов, имеющих характерную форму в виде серпа. Происходит это в результате нарушения строения гемоглобина в данном эритроците. Сущность этого нарушения заключается в приобретении белком гемоглобина в крови человека особого кристаллического строения. Данное изменение строения хорошо видно под микроскопом. Происходит это из-за мутации гена НВВ.

Это заболевание относится к болезням, передаваемым по наследству. Выделяют два типа болеющих:

- гетерозиготы

- гомозиготы

У гетерозиготов можно обнаружить в крови наличие аномального гемоглобина S в равных количествах с нормальным гемоглобином А. Происходит это по причине того, что болезнь была получена только по одной линии – отца или матери. Носители практически никогда не имеют симптомов анемии, и проявляются такие симптомы только при экстремальных для организма условиях, например, таких, как сильное обезвоживание или высокогорье.

У другой части людей, гемозиготов, в эритроцитах присутствует только гемоглобин S. Заболевание было передано ребёнку по обеим линиям – и отца, и матери. В этом случае наследственная болезнь будет протекать крайне тяжело, и лечение редко даёт положительные результаты.

Отрицательное действие измененного гемоглобина

Суть данного заболевания заключается в том, что эритроциты, имеющие в своём составе гемоглобин S, могут переносить гораздо меньше кислорода, и продолжительность их жизни гораздо короче. Кроме того, такие эритроциты крайне нестойки и разрушаются под воздействием различных ферментов. Данная ситуация с эритроцитами в крови больного очень быстро начинает сказываться на общем состоянии организма.

Наибольшее распространение серповидноклеточная анемия имеет в странах, где часто случаются эпидемии малярии. Люди, больные данным видом анемии, практически не восприимчивы к возбудителям малярии, такими же способностями обладают и носители аномального гемоглобина.

Эритроцит проходит генитическую мутацию и приобретает серповидную форму

Эритроцит проходит генитическую мутацию и приобретает серповидную формуСимптомы заболевания

Признаки серповидноклеточной анемии начинают проявляться крайне рано, уже впервые месяцы жизни. Проявления заболевания будут варьироваться в зависимости от возраста пациента. В медицине принято выделять несколько условных периодов.- От рождения до 3 лет. Новорождённые обычно выглядят абсолютно здоровыми, и только через три месяца могут появиться первые признаки в виде опухших кистей и стоп. Это происходит в результате выпадения эритроцитов из жидкой составляющей крови и скопления их в мелких капиллярах в качестве осадка. Позже они рассосутся сами, но на первых порах ребёнок будет испытывать сильную боль. Постепенно у таких малышей начинают более явственно проявляться и другие признаки болезни. Кожные покровы становятся бледными и слегка желтоватыми. Дети начинают всё чаще испытывать боли в животе, спине и конечностях. В связи с тем, что может произойти закупорка сосудов селезёнки, отвечающей за очистку крови от вредоносных инфекций, у детей в этом возрасте может развиться сепсис крови. Родители, в чьих семьях есть дети, страдающие такой формой анемии, должны обязательно обратиться к врачу, если ребёнок становится чрезмерно раздражительным и у него резко поднимается температура.

- С 3 лет до10. В этом возрасте у детей довольно часто наблюдают закупорку капилляров костей, что обычно выражается частыми ноющими болями в костях. Закупорка мелких капилляров может также происходить и в других органах.

- С 10 лет. В этом возрасте дети часто очень нервозны. Происходит заметное отставание в физическом и умственном развитии детей. Половое созревание наступает несколько позже, но на детородные функции это влияния не оказывает.

- Взрослые. Серповидная клеточная анемия у взрослых приобретает стойкий хронический характер. На этом этапе наблюдается постоянный процесс образования закупорки капилляров в разных органах человека. Это может быть закупорка капилляров почек, лёгких, в головном мозге, в сетчатке глаз.

Симптомы данной болезни можно разделить на две разные категории. К первой категории относят все симптомы, характерные для любого типа анемий. Это могут быть постоянное чувство слабости и хронической усталости, головокружения вплоть до потери сознания, часто диагностируют желтуху.

Ко второй категории обычно относят все остальные признаки заболевания, которые будут различаться в зависимости от того, в капиллярах какого органа произошла закупорка. При этом заболевании невозможно найти двух одинаковых больных.

Первый признак сепровидноклеточной анемии — опухшие кисти

Первый признак сепровидноклеточной анемии — опухшие кистиГемолитические кризы

В процессе жизни больные серповидноклеточной анемией переживают частые гемолитические кризы. В эти периоды у больных резко повышается температура, уровень гемоглобина снижается до критических отметок. Моча становится чёрного цвета. В зависимости от основного симптома выделяют следующие типы:

- Апластический криз – резкое снижение гемоглобина и угнетение ростков эритроцитов костного мозга. В это время идёт повышенное расходование фолиевой кислоты.

- Секвестрационный криз – следствие депонирования крови в печени или селезёнке. Характеризуется сильным увеличением органов и их болезненностью. В большинстве случаев наблюдается артериальная гипотония.

- Сосудисто-окклюзионные кризы диагностируют при развитии различных тромбозов, например, тромбоз почек, миокарда, селезёнки и других.

Существуют и более редкие виды кризов.

Длительность кризовых состояний может доходить до месяца.

Процессы в организме больного во время заболевания

В самый разгар болезни происходит ряд значительных изменений в организме больного. Эти изменения можно поделить на внешние и внутренние.

Внешние изменения:

- высокий рост;

- болезненная худоба;

- удлинённое туловище;

- искривление позвоночника;

- искривлённые зубы.

Происходит всё это в результате разрастания в костях мозгового вещества.

Внутренние изменения:

- Резкое увеличение печени и селезёнки – это результат того, что они частично берут на себя выработку недостающего гемоглобина. Это влечёт за собой дальнейшие изменения (диабет, цирроз, желчнокаменная болезнь).

- Трофические изменения – развиваются в связи с постоянной закупоркой сосудов конечностей. Язвы очень плохо будут поддаваться заживлению.

- Нарушения мозгового кровообращения – приводит к парезу мышечных групп и частичным параличам.

Длительность периода интенсивного развития болезни может продолжаться до пяти лет. Именно на этом этапе самый высокий процент смертности.

Больные, пережившие острые периоды заболевания, получают хронические болезни поражённых внутренних органов. Это будут обязательные проблемы с селезёнкой, как результат её множественных инфарктов. У многих диагностируют проблемы с лёгкими, сердцем, почками, глазами и так далее. Таких пациентов ждёт постоянное и непрерывное лечение всех развившихся осложнений.

Диагностика

Диагноз серповидноклеточная анемия устанавливается практически сразу же после рождения ребёнка. Если известно, что есть наследственный фактор, то такую диагностику можно провести на этапе беременности матери, используя биопсию.

Наличие заболевания серповидная клеточная анемия подтверждается только на основании анализа крови. В ней будут найдены однозначные признаки нормохромной анемии – крайне низкий гемоглобин (50 – 70 г/л), ретикулоцитоз, высокий лейкоцитоз, билирубин тоже будет выше нормы. Под микроскопом в крови обнаруживаются эритроциты неправильной, серповидной формы. Обязательно будут присутствовать тельца Жолли и кольца Кабо. Методом электрофореза выясняют количество гемоглобина в эритроците и принадлежность больного к группе гомозиготной или гетерозиготной. Иногда проводят пункцию костного мозга.

В дополнение к стандартным анализам для подтверждения диагноза проводят ещё и дифференциальную диагностику. Этим врачи исключают наличие заболевания рахитом, вирусным гепатитом А, туберкулёзом костей, ревматоидным артритом и др.

Наличие заболевания подтверждается анализом крови

Наличие заболевания подтверждается анализом кровиЛечение

К сожалению, серповидноклеточная анемия относится к неизлечимым болезням крови. Больные должны на протяжении всей своей жизни наблюдаться у гематолога. Все усилия врача и пациента должны быть направлены на лечение по предотвращению кризов болезни.

Если же криз наступил, больному нужна обязательная госпитализация. Первым действием врачей, направленным на купирование криза, будет кислородная терапия. Кроме того, больному назначают введение:

- дополнительной жидкости;

- обезболивающих;

- антибиотиков;

- дезагрегантов и антикоагулянтов;

- фолиевой кислоты.

Лечение данной болезни обязательно будет включать в себя и проведение мероприятий, направленных на излечение возникших сопутствующих заболеваний.

Прогноз

Предотвратить наследование ребёнком этой формы анемии, передаваемой по наследству родителями, невозможно. Если в семье есть такая проблема, будущим родителям стоит проконсультироваться с врачом и понимать все риски, связанные с рождением такого малыша.

Больные, страдающие серповидной клеточной анемией, редко живут дольше 45 – 48 лет. Большая часть больных тяжёлой формой детей умирает ещё в первое десятилетие своей жизни от тромбозных или инфекционных проблем.

Зная такие не очень обнадёживающие прогнозы, больные всё же не должны опускать руки, нужно делать всё, от них зависящее, для максимального поддержания своего здоровья в удовлетворительном состоянии. Во избежание развития острых кризов больные должны максимально оградить себя от всех провоцирующих факторов и своевременно проводить лечение всех сопутствующих болезней. Современная медицина имеет множество инструментов для оказания соответствующей помощи.

kardiodocs.ru

Серповидноклеточная анемия у детей: вылечить, диета, картинки, расшифровка

Анемия: причины и виды, признаки и проявления, как лечить

Многие годы безуспешно боретесь с ГИПЕРТОНИЕЙ?

Глава Института: «Вы будете поражены, насколько просто можно вылечить гипертонию принимая каждый день…

Читать далее »

Человеческая кровь по своему составу представляет смесь плазмы (жидкой основы) и элементарных твердых частиц, представленных тромбоцитами, лейкоцитами и эритроцитами. В свою очередь тромбоциты отвечают за свертываемость, лейкоциты поддерживают в норме иммунитет, а эритроциты являются переносчиками кислорода.

Если по каким-либо причинам содержание в крови эритроцитов (гемоглобина) понижается, то такая патология называется малокровием или анемией. Общие симптомы заболевания проявляются в виде бледности, слабости, головокружения и пр. В результате анемии в тканях нашего организма начинается острая нехватка кислорода.

НАШИ ЧИТАТЕЛИ РЕКОМЕНДУЮТ!

Для лечения гипертонии наши читатели успешно используют ReCardio. Видя, такую популярность этого средства мы решили предложить его и вашему вниманию.

Подробнее здесь…

Анемия чаще всего выявляется у женщин, нежели у мужчин. Эта патология может возникнуть на фоне каких-либо заболеваний, а также развиться как самостоятельная болезнь.

Причины и общие признаки анемий

Спровоцировать анемию может довольно много факторов. Одними из наиболее частых причин анемии по праву считаются нехватка фолиевой кислоты, железа или витамина В12. Также анемия развивается из-за обильных кровотечений во время менструации или на фоне некоторых онкологических болезней. Часто малокровие проявляется из-за недостаточности веществ, которые отвечают за выработку гемоглобина, а также сбои в процессе образования эритроцитов. Передающиеся по наследству заболевания и воздействие ядовитых веществ тоже могут стать причиной развития малокровия.

Чаще всего у страдающих анемией отмечаются следующие симптомы:

- Желтоватая, шелушащаяся, холодная на ощупь и бледная кожа.

- Слабость, быстрая утомляемость, сонливость и головокружения, в тяжелых случаях сопровождающиеся обмороками.

- Пониженное артериальное давление.

- Желтоватый оттенок глазных белков.

- Отдышка.

- Ослабленный мышечный тонус.

- Учащенное биение сердца.

- Увеличение размеров селезенки.

- Измененный цвет стула.

- Липкий, холодный пот.

- Рвота, тошнота.

- Покалывания в ногах и руках.

- Начинают выпадать волосы и ломаться ногти.

- Частые головные боли.

Видео: что такое анемия и какие части тела от нее страдают?

Классификация

В целом классификация анемии основывается на трех группах:

- Постгеморрагические анемии, т.е. малокровие, вызванное сильной кровопотерей.

- Анемия, образовавшаяся на фоне нарушений в процессе образования крови, а также патологий в синтезе РНК и ДНК – мегалобластная, железодефицитная, фолиеводефицитная, В-12-дефицитная, гипопластическая, апластическая, анемия Фанкони и пр. виды.

- Гемолитические анемии, т.е. малокровие, возникающее по причине повышенного эритроцитного разрушения (аутоимунная гемолитическая анемия, серповидноклеточная анемия и пр.).

Кроме этого, анемия подразделяется и на несколько степеней тяжести, которые зависят от содержания гемоглобина. Это:

- Тяжелая степень – когда гемоглобина в составе крови меньше, чем 70 гл.

- Средняя – 70-90 г/л.

- Легкая – более 90 г/л (анемия 1 степени).

Постгеморрагические анемии

Данные виды анемий могут быть хронической или острой формы. Хронические как правило, является последствием неоднократных потерь крови, например, при ранениях и травмах, обильных менструациях, язве желудка, геморрое или раковых заболеваниях и пр. Острая форма постгеморрагической анемии развивается из-за однократной, но значительной кровопотери.

При этом клиника острого постгеморрагического малокровия представлена значительным ухудшением общего состояния пациента, связанным с гипоксией (нехваткой кислорода): учащенным сердцебиением, мельканием «мошек», слабостью, одышкой, шумом в ушах, головокружением и т.д. Цвет кожи становится значительно бледнее, иногда с желтоватым оттенком. Общая температура тела больного снижена, глазные зрачки расширенные.

Интересен тот факт, что анализ крови, проведенный в течение 2-3 часов после кровопотери (при острой форме постгеморрагического малокровия) показывает нормальное содержание эритроцитов и гемоглобина. Их показатели начинают снижаться позднее. Стоит отметить, что кровь при этом сворачивается значительно быстрее.

Самым действенным способом лечения анемии постгеморрагической формы считается переливание крови. После чего врач, как правило, назначает больному прием антианемических средств, обогащенное белками питание.

Если же форма хроническая, то, как правило, особых изменений в состоянии пациент не замечает. Обычно наблюдается некоторая бледность, головокружение при резком вставании и слабость. В начальных стадиях нормальный состав крови обеспечивается костным мозгом. Со временем он с этой функцией уже не справляется и развивается гипохромная анемия. Это малокровие, при котором цветовой показатель крови находится на низком уровне, что говорит о низком содержании гемоглобина в эритроцитах. У пациента при этом начинают ломаться ногти и выпадать волосы.

При хронической форме постгеморрагического малокровия железу становится затруднительно усваиваться в организме, что приводит к существенным нарушениям, связанным с образованием гемоглобина. Максимальная эффективность лечения достигается путем нейтрализации источника потери крови.

В дополнение назначается прием железосодержащих препаратов. Наиболее популярные и действенные в этом случае лекарства от анемии: ферроплекс, феррум лек, конферон, феррокаль, феромид и пр. Лечение железосодержащими препаратами протекает довольно долгое время. Врачи советуют пересмотреть рацион – он должен основываться на продуктах, обогащенных животным белком (мясо, печень) и содержащих много железа (гречка, яблоки, гранат).

Анемии, развивающиеся на фоне нарушений образования крови

Железодефицитные анемии

Как правило, железодефицитная анемия (ЖДА) развивается из-за нехватки в организме такого элемента как железо. Этому могут способствовать различные нарушения, связанные с усвоением железа, либо же употребляемая пища бедна на этот элемент (например, у сидящих на жесткой и длительной диете). Также ЖДА часто встречается у доноров и людей, страдающих гормональными нарушениями.

Помимо перечисленного выше, ЖДА может возникнуть из-за длительных и обильных менструальных или раковых кровотечений. Довольно часто эта анемия диагностируется у беременных, поскольку их потребности в этом элементе на время беременности значительно возрастают. И вообще, ЖДА чаще всего встречаются у детей и женщин.

Симптомов железодефицитной анемии довольно много и они часто схожи с симптоматикой других анемий:

- Во-первых, кожа. Она становится тусклой, бледной, шелушащейся и сухой (обычно на руках и лице).

- Во-вторых, ногти. Они становятся ломкими, тусклыми, мягкими и начинают расслаиваться.

- В-третьих, волосы. У людей с ЖДА они становятся ломкими, секутся, начинают интенсивно выпадать и медленно расти.

- В-четвертых, зубы. Одним из характерных признаков железодефицитной анемии является раскрашивание зубов и кариес. Эмаль на зубах становится шероховатой, а сами зубы теряют былой блеск.

- Часто признаком анемии выступает заболевание, например, атрофический гастрит, функциональные нарушения кишечника, мочеполовой сферы и пр.

- Больные ЖДА страдают вкусовым и обонятельным извращением. Это проявляется в желании съесть глину, мел, песок. Часто таким пациентам неожиданно начинает нравиться запах лака, краски, ацетона, бензина, выхлопных газов и пр.

- Железодефицитная анемия отражается и на общем состоянии. Ее сопровождают частые боли в области головы, учащенное сердцебиение, слабость, мелькание «мошек», головокружение, сонливость.

Анализ крови при ЖДА показывает серьезное падение гемоглобина. Уровень эритроцитов снижен также, но в меньшей степени, так как анемия носит гипохромный характер (цветовой показатель имеет тенденцию к снижению). В кровяной же сыворотке содержание железа значительно падает. Из периферической крови полностью исчезают сидероциты.

Лекарства при железодефицитной анемии

Лечение основывается на приеме железосодержащих лекарств как таблетированных, так и в виде инъекций. Чаще всего врач выписывает препараты железа из списка, представленного ниже:

- Феррум-лек;

- Феррокаль;

- Ферковен;

- Феррамид;

- Ферроплекс;

- Фербитол;

- Гемостимулин;

- Имферон;

- Конферон и пр.

Диета при анемии

Помимо лекарственных препаратов врачи советуют придерживаться определенной диеты, связанной с ограничением мучных, молочных и жирных продуктов. Полезны такие продукты как гречка, картофель, чеснок, зелень, печень, мясо, шиповник, смородина и пр.

Чаще всего развивается данная анемия при беременности. Больным с ЖДА полезен как лесной, так и горный воздух, физкультура. Желательно употреблять минеральную воду из железноводских, марциальных и ужгородских источников. Не стоит забывать и о профилактике в осенне-весенние периоды, когда организм особенно ослаблен. В эти периоды будет полезна диета при анемии, богатая железосодержащими продуктами питания (см. выше и на рисунке справа).

Видео: железодефицитная анемия — причины и лечение

Апластические и гипопластические анемии

Эти анемии представляют собой комплекс патологий, характеризующихся функциональной недостаточностью костного мозга. Апластическое малокровие отличается от гипопластического более угнетенным кроветворением.

Чаще всего возникновению гипопластической анемии способствует радиация, определенные инфекции, негативное влияние химических или лекарственных препаратов, либо наследственность. Все возможные формы гипо- и апластических анемий имеют постепенный характер развития.

Проявляются эти анемии повышением температуры, ангиной, сепсисом, лишним весом, бледностью, носовыми и десенными кровотечениями, мелкоточечными капиллярными кровоизлияниями на слизистых и коже, жжением во рту. Часто заболевание сопровождается осложнениями инфекционной природы, например, абсцесс после укола, пневмония и пр.). Часто страдает и печень – она, как правило, становится больше.

Железообмен в организме нарушается, при этом количество железа в крови повышенное. Лейкоцитов в составе крови становится гораздо меньше, как и гемоглобина, а вот молодые формы эритроцитов вовсе отсутствуют. В каловых массах и моче часто присутствуют кровянистые примеси.

В тяжелой степени апластическая анемия (как и гипопластическая) чревата летальным исходом. Лечение даст хорошие результаты только в случае своевременности. Оно проводится только в стационаре и подразумевает повышенный гигиенический уход за ротовой полостью и кожными покровами. При этом осуществляется неоднократное переливание крови, антибиотикотерапия, прием витаминов и гормонов, а также желательно полноценное питание при анемии. Иногда врачи прибегают к пересадке (переливанию) костного мозга (это возможно при наличии донора, совместимого по HLA-системе, которая предусматривает специальный подбор).

Анемия Фанкони

Это довольно редко встречающаяся разновидность врожденных анемий, связанная с хромосомными аномалиями, дефектами в стволовых клетках. Встречается предпочтительно у мальчиков. У новорожденных эта патология, как правило, не наблюдается. Для нее характерны симптоматические проявления в 4-10-летнем возрасте в виде кровотечений и кровоизлияний.

В костном мозге наблюдается увеличение жировых тканей, при этом клеточность понижена, а кроветворение имеет угнетенный характер. Исследования показывают, что у детей с анемией Фанкони эритроциты живут ≈ в 3 раза меньше нормы.

Для внешности больного с этой анемией характерна ненормальная пигментация, маленький рост, недоразвитость черепа или скелета, косолапость. Нередко эти симптомы дополняются умственной отсталостью, косоглазием, глухотой, недоразвитостью половых органов, почек, пороком сердца.

Анализы крови показывают изменения, схожие с апластической анемией, только выражены они гораздо меньше. Анализ мочи у большинства пациентов показывает на высокое содержание в ней аминокислот.

Больные анемией Фанкони, согласно исследованиям, имеют высокую предрасположенность к острому лейкозу.

По своей сути, анемия Фанкони является тяжелой формой апластической анемии, описанной выше. Лечение заключается в удалении селезенки, с применением после этого антилимфоцитарного глобулина. Также применяются иммунодепрессанты, андрогены. Но самым эффективным лечением зарекомендовала себя пересадка костного мозга (доноры – сестра или брат больного или чужие люди, совпадающие по HLA-фенотипу).

Данная патология еще недостаточно изучена. Хотя, несмотря на врожденную природу, эта анемия у грудничков не проявляется. Если же заболевание диагностировано поздно, то такие больные не проживают больше 5 лет. Смерть наступает по причине кровоизлияний в желудок или мозг.

Мегалобластные анемии

Эти анемии являются как наследственными, так и приобретенными. Для них характерно наличие мегалобластов в костном мозге. Это такие ядросодержащие клетки, которые являются предшественниками эритроцитов и содержат неконденсированный хроматин (в такой клетке молодое ядро, но окружающая его цитоплазма уже старая).

И В-12-дефицитная, и фолиеводефицитная анемии относятся к подвидам мегалобластной анемии. Иногда даже диагностируется смешанная В-12-фолиеводефицитная анемия, но встречается она довольно редко.

В-12-дефицитная анемия

В-12-дефицитное малокровие развивается из-за нехватки витамина В-12. Этот микроэлемент необходим для правильного функционирования нервной системы, а также он нужен костному мозгу для образования и роста в нем эритроцитов. В-12 участвует непосредственно в синтезе РНК и ДНК, потому-то и нарушается процесс образования развития эритроцитов при его нехватке.

Для В12-дефицитной анемии отличительным признаком является некоторая шаткость в походке, онемение и ощущение покалывания в пальцах. Также болезнь сопровождается сердечными болями, отеками конечностей, слабостью, пониженной работоспособностью, бледной желтушностью и одуловатостью лица, шумом в ушах, жжением и зудом на языке.

Обычно нехватка В-12 наступает из-за нарушений его всасывания. Этому больше подвержены люди, имеющие атрофию желудочных слизистых, хронический энтерит, глютеновую болезнь. Дефицит В-12 может стать последствием панкреатита. Часто он встречается у вегетарианцев, а также людей пожилого возраста.

Такое малокровие еще называют пернициозной анемией. Развивается заболевание очень медленно, переходя, как правило, в хроническую рецидивирующую форму.

Лечение осуществляется с помощью парентерального применения витамина В-12 (делают ежедневные внутримышечные инъекции). Также показан рацион, обогащенный В-12-содержащими продуктами: печень, яйца, молочные продукты, мясо, сыр, почки.

НАШИ ЧИТАТЕЛИ РЕКОМЕНДУЮТ!

Для лечения гипертонии наши читатели успешно используют ReCardio. Видя, такую популярность этого средства мы решили предложить его и вашему вниманию.

Подробнее здесь…

Фолиеводефицитная анемия

Фолиеводефицитное малокровие представляет собой острую нехватку в организме фолиевой кислоты. Она тоже (как и В-12) активно участвует в образовании эритроцитов. Фолиевая кислота доставляется в наш организм через продукты питания (мясо, шпинат и пр.), но при термической обработке этих продуктов она теряет свою активность.

Фолиеводефицитной анемии обычно подвержены люди, страдающие глютеновой болезнью, наркоманией и алкоголизмом. Наблюдается она и у лиц, которые долго принимают лекарства от судорог (фенобарбита, дифенин и пр.). Также спровоцировать эту анемию могут полипы или рак желудка, кишечные патологии и паразиты, гепатиты и цирроз печени.

Такая анемия зачастую проявляется у детей, вскормленных козьим или порошковым молоком, и у беременных женщин. При этом болезнь сопровождается головокружением и слабостью, одышкой и утомляемостью. Кожа становится суховатой и приобретает бледный желтовато-лимонный оттенок. Больного может часто знобить и лихорадить.

Изменения в крови идентичны В-12-дефицитной анемии. Как правило, гемоглобин остается в норме, а иногда даже повышен. В составе крови присутствуют макроциты – это эритроциты, имеющие увеличенный размер. Для фолиеводефицитной анемии вообще характерно пониженное количество всех кровяных клеток при увеличении их размера. Это гиперхромная анемия с довольно высоким показателем цвета. Биохимия крови показывает, что свободный билирубин немного повышен.

Фолиеводефицитное малокровие лечат с помощью лекарственных препаратов фолиевой кислоты в таблетированной форме. Помимо этого следует подкорректировать и питание пациента (предпочтительны листовые овощи, печень, больше фруктов).

Отдельно следует отметить, что В-12- и фолиеводефицитная анемия являются разновидностями макроцитарной анемии – это патология, характеризующаяся увеличением размеров эритроцитов из-за острой нехватки В-12 или фолиевой кислоты.

Гемолитические анемии

Все разновидности этих анемий обусловлены чрезмерным разрушением эритроцитов. В норме продолжительность жизни эритроцитов составляет ≈120 суток. Когда же у человека появляются антитела против его же эритроцитов, то начинается резкое эритроцитарное разрушение, т.е. жизнь эритроцитов становится значительно короче (≈13суток). Гемоглобин в крови начинает распадаться, из-за чего у больного развивается желтуха на фоне гемолитической анемии.

Лабораторным симптомом такой анемии является повышенный билирубин, присутствие в моче гемоглобина и пр.

Значительное место среди таких анемий занимают наследственные разновидности. Они являются последствиями множества дефектов в образовании эритроцитов на генетическом уровне. Приобретенные разновидности гемолитических анемий развиваются на фоне определенных факторов, оказывающих на эритроциты разрушающее действие (воздействие механического характера, различные яды, антитела и т. д.).

Cерповидно-клеточная анемия

Одной из распространенных наследственных гемолитических анемий является серповидно-клеточная. Это заболевание подразумевает присутствие патологического гемоглобина в эритроцитах. Эта патология чаще поражает афроамериканцев, но встречается и у светлокожих людей.

Наличие в крови серповидных эритроцитов, характерное для этой патологии, ее носителю обычно ничем не грозит. Но если и мать, и отец имеют в крови этот патологический гемоглобин, то их дети рискуют родиться с тяжелейшей формой серповидно-клеточного малокровия, именно поэтому такая анемия опасна.

Сопровождается эта разновидность анемии ревматическими болями, слабостью, болями в животе и голове, сонливостью, припухлости голеней, кистей и стоп. Врачебный осмотр обнаруживает бледность слизистых и кожи, увеличенную селезенку и печень. Для имеющих эту патологию людей характерно худое телосложение, высокий рост и искривленный позвоночник.

Анализ крови показывает умеренную, либо тяжелую степень анемии, причем показатель цвета будет в норме.

Данная патология – тяжелейшее заболевание. Основная масса пациентов умирает, как правило, не дожив до десятилетнего возраста, по причине какой-либо инфекции (чаще туберкулеза) или внутреннего кровоизлияния.

Лечение этого малокровия является симптоматическим. Хоть оно и считается хронической анемией, дети довольно легко переносят низкое содержание эритроцитов и гемоглобина. Именно поэтому им довольно-таки редко проводят переливание крови (чаще в случаях апластического или гемолитического криза). Следует избегать всевозможных инфекций, особенно детям.

Аутоимунная гемолитическая анемия

Среди приобретенных разновидностей чаще встречается аутоимунная гемолитическая анемия. Она подразумевает воздействие образовавшихся в организме больного антител. Такая разновидность встречается, как правило, при хронических циррозах и гепатитах, ревматоидных артритах, остром лейкозе, либо хроническом лимфолейкозе.

Бывает хроническая, а также острая форма аутоимунной гемолитической анемии. Хроническая форма протекает практически без характерных симптомов. При острой форме больной страдает желтухой, одышкой, слабостью, лихорадкой, частым сердцебиением. Каловые массы по причине чрезмерного содержания стеркобилина имеют темно-коричневый оттенок.

Хотя и редко, но можно встретить аутоиммунную анемию с полными холодовыми антителами, которая свойственна людям преклонного возраста. Холод в подобных случаях выступает в качестве6 провоцирующего фактора, приводящего к отеку и посинению пальцев рук, лица, стоп. Часто аутоиммунная анемия такого типа сопровождается синдромом Рейно, который, к сожалению, может закончиться гангреной пальцев. Кроме этого, у больных с холодовой аутоиммунной анемией невозможно определить группу крови традиционными методами.

Лечение осуществляется с помощью глюкокортикоидных гормонов. Важную роль в лечении играет его длительность и правильная дозировка препаратов. Также в лечении врачи используют цитостатические препараты, проводят плазмаферез, а при необходимости — спленэктомию.

Видео: анемия в программе «Жить здорово!»

Следует помнить, что многие разновидности анемий при неправильном их лечении могут иметь тяжелейшие последствия для организма, вплоть до летального исхода. Поэтому не надо заниматься самолечением. Диагноз должен поставить квалифицированный врач, равно как и назначить эффективное и правильное лечение!

porok.lechenie-gipertoniya.ru

Серповидноклеточная анемия

Серповидноклеточная анемия – это заболевание красных кровяных клеток, передаваемое ребенку от родителей. У больных серповидноклеточной анемией эритроциты (красные кровяные клетки) имеют форму серпа – в отличие от эритроцитов здоровых людей.

Когда красная кровяная клетка с серповидным гемоглобином отдает тканям кислород, она меняет свою форму, становясь не кольцеобразной, как обычно, а серповидной или напоминающей букву S, при этом довольно жесткой – в отличие от нормальных клеток, мягких и эластичных. Такая серповидная клетка прикрепляется к стенкам тонких кровеносных сосудов, блокируя кровоток и причиняя человеку боль (NHS 2012, Patient UK 2012a).

Очистка (фильтрация) крови от возбудителей инфекции и других посторонних включений происходит в селезенке – органе, расположенном в левой части живота. Нормальные красные кровяные клетки, способные менять свою форму, проходят через фильтр, а серповидные клетки в нем застревают и пройти дальше не могут. В результате число красных кровяных клеток, циркулирующих в крови, уменьшается, и развивается анемия. («Анемичный» – медицинский термин, характеризующий недостаток красных кровяных клеток.)

Из-за чего у ребенка может развиться серповидноклеточная анемия?

Серповидноклеточная анемия – это наследственное заболевание. Ребенок может заболеть, если оба родителя являются носителями гена, ответственного за развитие серповидноклеточной анемии. Это заболевание чаще всего встречается у жителей стан Азии, Африки, Карибского бассейна, Средиземноморья и Ближнего Востока. При этом у носителя серповидноклеточной анемии не наблюдается никаких симптомов или признаков этого заболевания.

Шанс рождения ребенка у родителей — носителей гена серповидноклеточной анемии 1-из-4 (NHS 2012b). Но это отнюдь не значит, что один из четырех детей будет обязательно болен.

Как диагностируется серповидноклеточная анемия?

Больны ли вы или являетесь носителем серповидноклеточной анемии, может выявить специальный анализ крови, называемый электрофорезом гемоглобина. Сами носители серповидноклеточной анемии не обязательно ей страдают и могут быть вполне здоровыми людьми. В роддоме или клинике может проводиться скрининг на наличие этого заболевания. Ребенок еще до рождения может быть проверен на наличие патологии гемоглобина, начиная с 11 недели беременности, с помощью таких исследований, как амниоцентез и биопсия хориальных ворсин (БХВ). Анализ крови плода обычно производится в период с 16 по 24 недели, но может быть сделан в любое время, вплоть до самых родов. Ваш лечащий врач сможет рассказать вам об этом подробнее.

Каковы симптомы данного заболевания?

Первые симптомы обычно проявляются у детей в возрасте от четырех до шести месяцев. Из-за своей серповидной формы кровяные клетки могут иногда застревать в тонких сосудах, и тем самым создавать препятствия для нормального кровотока. Вследствие этого появляются боли в руках, ногах, спине и животе. Иногда эти боли бывают очень сильными. Другие возможные симптомы серповидноклеточной анемии – отеки на руках и ногах, нарушение подвижности суставов и суставные боли, а также чрезвычайно сильная утомляемость. Приступы заболевания называются кризами. Болезнь при этом может протекать совершенно по-разному: у некоторых пациентов симптомы выражены достаточно слабо и болей не наблюдается, в то время как другие испытывают частые и сильные болевые приступы. У детей в большинстве случаев бывают периоды обострения и ремиссии. Кроме того, у детей с серповидноклеточной анемией снижен иммунитет к инфекционным заболеваниям, и поэтому им обычно назначается ежедневный прием пенициллина.

Что мне делать, если у моего ребенка случился криз серповидноклеточной анемии?

Если у вашего ребенка случился криз серповидноклеточной анемии, то, даже если он еще очень мал, вы, скорее всего, сразу же заметите изменения в его поведении или настроении. Криз проявляется в резком ухудшении самочувствия, при этом больной может жаловаться на острые боли в груди или в животе, головные боли, ригидность мышц затылка или сонливость. Все это нередко сопровождается высокой температурой, потливостью, иногда – отеком рук и ног. При наступлении криза больной нуждается в срочной госпитализации, поэтому к врачу в таких случаях надо обращаться немедленно.

Как можно лечить ребенка?

Во избежание инфекции ваш ребенок должен ежедневно получать пенициллин. Кроме того, для поддержания кроветворной способности ему нужно давать фолиевую кислоту. Для снятия болей применяются простые средства, такие, как массаж, растирание, прогревание с помощью грелки или бутылки с горячей водой, а также с помощью согревающих мазей. Могут применяться также обезболивающие, такие как парацетамол, а в некоторых случаях и более сильнодействующие лекарства, предписанные вашим врачом.

Что можно сделать, чтобы предотвратить заболевание у ребенка?

Известен ряд факторов и ситуаций, которые могут послужить толчком к возникновению серповидноклеточной анемии и которых нужно по возможности избегать. Например, слишком интенсивная физическая нагрузка, большой перепад высот, даже полет на самолете может стать причиной кислородной недостаточности и тем самым вызвать анемический криз. Тот же эффект могут дать стресс и депрессия. Если ребенку назначена хирургическая операция, криз серповидноклеточной анемии может произойти под воздействием препарата для наркоза в результате кислородного голодания и обезвоживания. Кризы могут быть вызваны также инфекциями, например, инфекциями мочевыводящих путей и пневмонией.

Ребенку нужно чаще давать питье во избежание обезвоживания организма. Важно, чтобы ребенок мог отдыхать столько, сколько ему нужно. Следует держать его в тепле и сухости. В то же время желательно, чтобы ребенок больше занимался физическими упражнениями. Нужно также по возможности оградить его от контактов с инфекционными больными.

babyvcentre.ru

Серповидноклеточная анемия: причины, симптомы, диагностика, лечение

Острые обострения (кризы) происходят периодически, часто без видимой причины. В некоторых случаях повышенная температура тела, вирусная инфекция, местная травма способствуют обострению заболевания. Наиболее частым видом обострения заболевания является болевой криз, обусловленный ишемией и инфарктом костей, но может происходить и в селезенке, легких, почках. Апластический криз происходит в случаях замедления костномозгового эритропоэза в период острой инфекции (особенно вирусной), когда может проявляться острая эритробластопения.

Большинство симптомов проявляется у гомозигот и являются результатом анемии и окклюзии сосудов, приводя к ишемии тканей и инфаркту. Анемия обычно тяжелой степени, но сильно варьируют среди больных. Типичными проявлениями являются умеренная желтушность и бледность.

Больные могут быть плохо развиты и часто имеют относительно короткое туловище с длинными конечностями и череп «башенной» формы. Гепатоспленомега-лия типична для детей, но из-за частых инфарктов и последующих фиброзных изменений (аутоспленэктомия) селезенка у взрослых обычно очень маленькая. Часто отмечаются кардиомегалия и систолические шумы изгнания, а также холелитиаз и хронические язвы голеней.

Болевые кризы вызывают выраженные боли в трубчатых костях (например, большеберцовой), руках, кистях и стопах (синдром «кисть-стопа»), суставах. Типично появление гемартрозов и некрозов головки бедра. Сильные боли в животе могут развиваться с тошнотой или без нее и, если они обусловлены серповидными эритроцитами, обычно сопровождаются болями в спине или в суставах. У детей анемия может обостряться в результате острого разрушения серповидных эритроцитов в селезенке.

Острый «торакальный» синдром, обусловленный микроваскулярной окклюзией, является основной причиной смерти и встречается у 10 % больных. Синдром встречается в любом возрасте, но наиболее типичен для детей. Характеризуется внезапной лихорадкой, болью в груди и появлением легочных инфильтратов. Инфильтраты появляются в нижних долях, в 1/3 случаев с двух сторон, и могут сопровождаться плевральным выпотом. Впоследствии может развиваться бактериальная пневмония, быстро развивающаяся гипоксемия. Повторяющиеся эпизоды предрасполагают к развитию хронической легочной гипертензии.

Приапизм является серьезным осложнением, которое может вызвать эректильную дисфункцию, и встречается чаще у молодых мужчин. Возможно развитие ишемических инсультов и поражение сосудов ЦНС.

При гетерозиготной форме (HbAS) не развиваются гемолиз, болевые кризы или тромботические осложнения, кроме возможных гипоксических состояний(например, при подъеме в горы). Рабдомиолиз и внезапная смерть может развиться в период выраженных физических нагрузок. Нарушение способности концентрировать мочу (гипостенурия) является типичным осложнением. Унилатеральная гематурия (неизвестной природы и обычно из левой почки) может встречаться у половины больных. Иногда диагностируется папиллярный некроз почек, но он более характерен для гомозигот.

ilive.com.ua