Экссудативный плеврит — причины, симптомы, диагностика и лечение

Экссудативный плеврит — это поражение плевры инфекционного, опухолевого или иного характера, протекающее с явлениями экссудации – образованием и накоплением выпота в плевральной полости. Экссудативный плеврит проявляет себя болями и чувством тяжести на стороне поражения, рефлекторным кашлем, нарастающей одышкой, фебрильной температурой тела. Решающее значение в диагностике экссудативного плеврита имеет рентгенография грудной клетки, УЗИ плевральной полости, диагностическая пункция с цитологическим и бактериологическим исследованием экссудата, торакоскопия. Лечение экссудативного плеврита заключается в эвакуации скопившейся жидкости, проведении патогенетического и симптоматического лечения.

Общие сведения

Экссудативный плеврит (гидроторакс, выпотной плеврит) в клинической практике встречается как самостоятельное заболевание (первичный плеврит), однако чаще является следствием других легочных или внелегочных процессов (вторичный плеврит). Об истинной частоте плевральных выпотов судить сложно; предположительно экссудативный плеврит диагностируется не менее чем у 1 млн. человек в год. Экссудативным плевритом может осложняться течение значительного числа патологических процессов в пульмонологии, фтизиатрии, онкологии, кардиологии, ревматологии, гастроэнтерологии, травматологии. Скопление экссудата в плевральной полости часто отягощает течение основного заболевания и поэтому требует проведения специальных диагностических и лечебных мероприятий с привлечением пульмонологов и торакальных хирургов.

Плевральная полость является замкнутым пространством, образуемым наружным (париетальным) и внутренним (висцеральным) листками плевры, выстилающими внутреннюю стенку грудной клетки и легкие. В норме в полости плевры содержится незначительное количество (от 1-2 до 10 мл) жидкости, которая обеспечивает скольжение листков при дыхательных движениях и осуществляет сцепление двух поверхностей. В час париетальная плевра продуцирует около 100 мл жидкости, которая целиком всасывается капиллярами и лимфатическими сосудами плевральных листков, поэтому в плевральной полости жидкость практически отсутствует. При экссудативном плеврите количество образующегося выпота превышает адсорбционные возможности плевры, поэтому значительное количество экссудата скапливается в плевральной полости.

Экссудативный плеврит

Причины

Большая часть инфекционных экссудативных плевритов является осложнением патологических легочных процессов. При этом около 80% случаев гидроторакса выявляется у пациентов с туберкулезом легких. Экссудативные плевриты реактивного характера могут наблюдаться при пневмониях, бронхоэктазах, абсцессах легких, поддиафрагмальном абсцессе. В ряде случаев экссудативный плеврит может являться следующей стадией сухого плеврита.

Таким образом, инфекционные экссудативные плевриты могут вызываться специфическими (микобактериями туберкулеза) и неспецифическими бактериальными возбудителями (пневмококком, стрептококком, стафилококком, гемофильной палочкой, клебсиеллой, синегнойной палочкой, брюшнотифозной палочкой, бруцеллой и др.), риккетсиями, вирусами, грибками, паразитами (эхинококком), простейшими (амебами), микоплазмой и т. д.

Асептические экссудативные плевриты развиваются на фоне самых различных легочных и внелегочных патологических состояний. Аллергические выпоты могут отягощать течение лекарственной аллергии, экзогенного аллергического альвеолита, постинфарктного аутоаллергического перикардита или полисерозита (синдрома Дресслера) и др. Экссудативные плевриты являются частыми спутниками диффузных заболеваний соединительной ткани — ревматоидного артрита, ревматизма, склеродермии, системной красной волчанки и др.

Посттравматические экссудативные плевриты сопровождают закрытую травму грудной клетки, перелом ребер, ранение грудного лимфатического протока, спонтанный пневмоторакс, электроожоги, лучевую терапию. Значительную группу экссудативных плевритов составляют выпоты опухолевой этиологии, развивающиеся при раке плевры (мезотелиоме), раке легкого, лейкозах, метастатических опухолях из отдаленных органов (молочной железы, яичников, желудка, толстой кишки, поджелудочной железы).

Застойный экссудативный плеврит чаще этиологически связан с сердечной недостаточностью, тромбоэмболией легочной артерии. Диспротеинемические экссудативные плевриты встречаются при нефротическом синдроме (гломерулонефрите, амилоидозе почек, липоидном нефрозе), циррозе печени, микседеме и др. Ферментогенный экссудативный плеврит может развиваться при панкреатите. Причинами геморрагического плеврита могут служить авитаминозы, геморрагический диатез, заболевания крови.

Патогенез

Начальный механизм патогенеза экссудативного плеврита обусловлен изменением проницаемости сосудистой стенки и повышением внутрисосудистого давления. В результате нарушения физиологических взаимоотношений между плевральными листками, происходит снижение барьерной функции висцеральной плевры и резорбирующей функции париетальной плевры, что сопровождается повышенным накоплением экссудата, который не успевает обратно всасываться капиллярами и лимфатическими сосудами. Инфицирование плеврального выпота может происходить при непосредственном (контактном) переходе инфекции из прилежащих очагов, лимфогенным или гематогенным путем, в результате прямого инфицирования плевры при нарушении ее целостности.

Прогрессирующее накопление жидкости между плевральными листками вызывает сдавление легкого и уменьшение его воздушности. При скоплении больших объемов жидкости средостение смещается в здоровую сторону, что сопровождается дыхательными и гемодинамическими расстройствами. Характерными физико-химическими признаками серозного (серозно-фибринозного) экссудата являются большой удельный вес (>1,018), содержание белка >30 г/л, рН 1,0х109/л), повышение активности ЛДГ в плевральном выпоте и др.

Чаще экссудативный плеврит носит односторонний характер, однако при метастатических опухолевых процессах, СКВ, лимфоме, может определяться двусторонний плевральный выпот. Объем жидкости в плевральной полости при экссудативном плеврите может достигать 2-4 и более литров.

Классификация

Экссудативные плевриты по своей этиологии делятся на инфекционные и асептические. С учетом характера экссудации плевриты могут быть серозными, серозно-фибринозными, геморрагическими, эозинофильными, холестериновыми, хилезными (хилоторакс), гнойными (эмпиема плевры), гнилостными, смешанными.

По течению различают острые, подострые и хронические экссудативные плевриты. В зависимости от локализации экссудата плеврит может быть диффузным или осумкованным (отграниченным). Осумкованные экссудативные плевриты, в свою очередь, подразделяются на верхушечные (апикальные), пристеночные (паракостальные), костнодиафрагмальные, диафрагмальные (базальные), междолевые (интерлобарные), парамедиастинальные.

Симптомы экссудативного плеврита

Выраженность проявлений зависит от объема и скорости накопления выпота, тяжести основного заболевания. В периоде накопления экссудата беспокоят интенсивные боли в грудной клетке. По мере накопления выпота плевральные листки разобщаются, что сопровождается уменьшением раздражения чувствительных окончаний межреберных нервов и стиханием болей. На смену болям приходят тяжесть в соответствующей половине грудной клетки, кашель рефлекторного генеза, одышка, заставляющая больного принимать вынужденное положение на больном боку.

Симптомы экссудативного плеврита усиливаются при глубоком дыхании, кашле, движениях. Нарастающая дыхательная недостаточность проявляется бледностью кожных покровов, цианозом слизистых оболочек, акроцианозом. Типично развитие компенсаторной тахикардии, снижение артериального давления.

Гидроторакс может сопровождаться фебрильной температурой, потливостью, слабостью. При экссудативных плевритах инфекционной этиологии отмечается ремитирующая лихорадка, озноб, выраженная интоксикация, головная боль, отсутствие аппетита.

Незначительное количество серозного экссудата может подвергаться самостоятельной резорбции в течение 2-3 недель или нескольких месяцев. Нередко после самопроизвольного разрешения экссудативного плеврита остаются массивные плевральные шварты (спайки), ограничивающие подвижность легочных полей и приводящие к нарушению вентиляции легких. Нагноение экссудата сопровождается развитием эмпиемы плевры.

Диагностика

Алгоритм диагностики экссудативного плеврита включает проведение физикального, рентгенологического обследования, диагностической плевральной пункции с цитологическим и бактериологическим исследованием выпота.

Физикальные данные при экссудативном плеврите характеризуются отставанием пораженной стороны грудной клетки при дыхании, притуплением перкуторного звука, ослаблением дыхания в проекции скопления экссудата, шумом плеска при покашливании, расширением и выбуханием межреберных промежутков, ослаблением или отсутствием голосового дрожания над областью экссудата. В биохимическом анализе крови отмечается диспротеинемия, повышение уровня сиаловых кислот, гаптоглобина, фибрина, серомукоида, появление СРБ.

Диагноз экссудативного плеврита подтверждается данными рентгенографии или рентгеноскопии легких, позволяющих выявить интенсивное гомогенное затемнение, смещение сердца в здоровую сторону. Для предварительного определения количества выпота целесообразно проведение УЗИ плевральной полости.

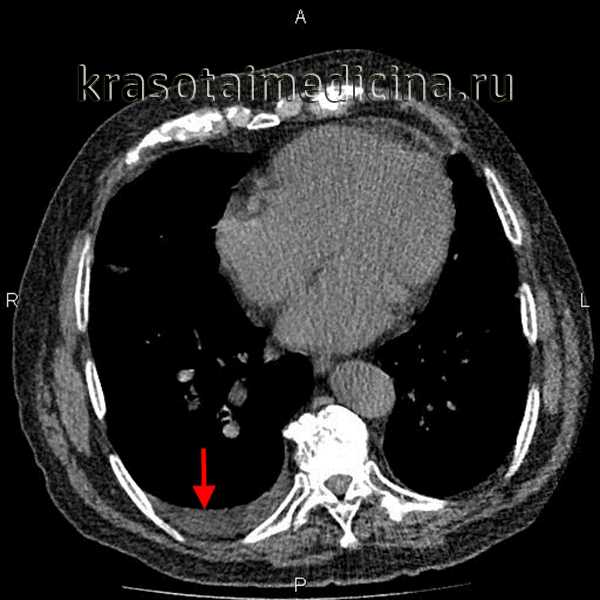

Обязательной диагностической процедурой при экссудативном плеврите является торакоцентез. Полученный при этом плевральный экссудат подвергается лабораторному (цитологическому, биохимическому, бактериологическому) исследованию, имеющему важное дифференциально-диагностическое значение. В ряде случаев для точной диагностики причин экссудативного плеврита прибегают к проведению компьютерной томографии легких (МСКТ, МРТ) после эвакуации жидкости.

КТ органов грудной клетки. Правосторонний экссудативный плеврит

При упорном течении экссудативного плеврита и массивном накоплении выпота показано выполнение диагностической торакоскопии (плевроскопии), проведение биопсии плевры под визуальным контролем с последующим морфологическим исследованием биоптата. Трансторакальная пункционная биопсия плевры обладает меньшей диагностической точностью.

Лечение экссудативного плеврита

Основными принципами лечения экссудативных плевритов является эвакуация из плевральной полости скопившейся жидкости и воздействие на основной патологический процесс, вызвавший реакцию плевры. В лечении экссудативного плеврита могут быть задействованы пульмонологи, фтизиатры, торакальные хирурги, травматологи, ревматологи, кардиологи, гастроэнтерологи, онкологи и др. специалисты.

При клинически значимом количестве экссудата проводится пункция или дренирование плевральной полости, позволяющие добиться удаления жидкости, расправления поджатого легкого, уменьшения одышки, снижения температуры тела и т. д. С учетом основного диагноза назначается медикаментозная терапия: туберкулостатическая (при туберкулезных плевритах), антибактериальная (при парапневмонических плевритах), цитостатическая (при опухолевых плевритах), глюкокортикоиды (при волчаночном и ревматическом плевритах) и т. д.

Независимо от этиологии экссудативного плеврита целесообразно назначение анальгетиков, противовоспалительных, противокашлевых, десенсибилизирующих, мочегонных средств, кислородотерапии, переливание плазмозамещающих растворов. В стадии рассасывания экссудата к лечению подключаются комплексы дыхательной гимнастики, массаж грудной клетки, вибрационный массаж, физиотерапевтическое лечение (при отсутствии противопоказаний) — электрофорез, парафинотерапия.

При эмпиеме плевры показана санация плевральной полости антисептиками, внутриплевральное введение антибиотиков. Хроническая эмпиема плевры лечится оперативным путем (торакостомия, торакопластика, плеврэктомия с декортикацией легкого и др.). При опухолевых плевритах проводится химиотерапия, паллиативная плеврэктомия, химический плевродез (облитерация плевральной полости).

Прогноз и профилактика

Экссудативные плевриты, обусловленные неспецифическими заболеваниями легких, даже при затянувшемся течении, как правило, имеют благоприятный исход. В некоторых случаях массивный спаечный процесс в плевральной полости может приводить к дыхательной недостаточности. При экссудативном плеврите туберкулезной этиологии за пациентами устанавливается диспансерное наблюдение фтизиатра. Неблагоприятный прогноз для жизни связан с развитием канцероматозного плеврита.

Профилактике экссудативных плевритов способствует своевременное лечение различных фоновых заболеваний, предупреждение переохлаждения, повышение защитных свойств организма, предотвращение травматизма. Через 4-6 месяцев после разрешения экссудативного плеврита необходимо проведение рентген-контроля.

www.krasotaimedicina.ru

Плеврит | Пульмонология | ZdravoE

Что такое плеврит?

Плеврит ─ это воспаление плевры (двухслойной оболочки, выстилающей грудную полость) с образованием на ее поверхности нерастворимого белка (фибрина, нерастворимого белка, образующегося в процессе свертывания крови) или накоплением в плевральной полости патологической жидкости (плеврального выпота).

Что является причиной плеврита

Выделяют две группы причин, приводящих к развитию плеврита: инфекционные и неинфекционные. К первой группе относят бактерии (пневмококки, стрептококки, стафилококки, гемофильную и синегнойную палочки, микобактерии туберкулеза, риккетсии), а также вирусы и грибы.

Среди представителей второй группы причин можно выделить злокачественные новообразования, системные заболевания соединительной ткани (системный красный волчанка, дерматомиозит, склеродермия, ревматоидный артрит), системные васкулиты, травмы грудной клетки, тромбоэмболию легочной артерии с инфарктом легкого и др.

Какие бывают разновидности плеврита?

В зависимости от причин, вызвавших заболевание, различают инфекционный (первичный) и неинфекционный (вторичный) плеврит.

- По характеру патологического процесса различают сухой (фибринозный) плеврит (без образования жидкости) и экссудативный плеврит (с образованием жидкости).

- По характеру выпота различают серозный, серозно-фибринозный, гнойный, гнилостный, геморрагический, эозинофильний, холестериновый, хилезный, смешанный плеврит.

- По течению различают острый плеврит, подострый плеврит, хронический плеврит.

- В зависимости от локализации выделяют диффузный плеврит, осумкованный (ограниченный) плеврит, левосторонний плеврит, правосторонний плеврит, двусторонний плеврит.

Как проявляется плеврит

Симптомы плеврита и его течение определяются локализацией, распространенностью, характером воспаления плевры, изменением функции соседних органов.

Основными клиническими признаками плеврита являются боли в грудной клетке, непродуктивный кашель и одышка.

В частности, основным симптомом сухого плеврита является боль в боку, усиливающаяся при вдохе, кашле. Болевые ощущения уменьшаются в положении на пораженном боку. Возможно ограничение дыхательной подвижности соответствующей половины грудной клетки. Температура тела чаще субфебрильная (37-380С), могут наблюдаться озноб, ночной пот, слабость.

При экссудативном плеврите также отмечаются боль в боку и ограничение дыхательной подвижности пораженной стороны грудной клетки. Часто возникает сухой мучительный кашель. По мере накопления жидкости боль в боку исчезает, появляются ощущения тяжести, нарастает одышка, умеренный цианоз (синеватая окраска кожи и (или) слизистых оболочек), некоторое выбухание пораженной стороны, сглаживание межреберных промежутков.

Как диагностировать плеврит

Диагностика сухого плеврита состоит из клинических симптомов заболевания (боль в грудной клетке, усиливающаяся при кашле и движении, повышение температуры тела, наличие шума трения плевры), данных рентгенографии органов грудной клетки, компьютерной томографии, ультразвукового обследования.

Рентгенологическое исследование для диагностики сухого плеврита малоинформативно, однако оно должно осуществляться в обязательном порядке для выявления возможных изменений в ткани легких и прикорневых лимфоузлах.

В свою очередь, в диагностике экссудативных плевритов решающее значение предоставляется клиническому обследованию. Рентгенологическое исследование и методы ультразвуковой диагностики позволяют охарактеризовать распространенность и локализацию выпота, а также изменения легких и соседних органов.

Для уточнения природы плеврита осуществляют плевральную пункцию (прокол грудной стенки). Данную манипуляцию осуществляют для последующего исследования плевральной жидкости на присутствие клеток опухоли, микобактерий туберкулеза, а также ее биохимических показателей.

Методами функциональной диагностики выявляется снижение показателей внешнего дыхания (жизненная емкость легких, резервы вентиляции и др.).

Как лечить плеврит

Лечение плеврита комплексное, при этом обязательной составляющей должна быть терапия основного заболевания. При экссудативном плеврите лечение проводится в стационаре.

В начале лечения больным сухим или экссудативным плевритом для сохранения функций аппарата дыхания и трудоспособности показана лечебная гимнастика.

Рекомендуются десенсибилизирующие и противовоспалительные средства — Ацетилсалициловая кислота (Acetylsalicylic acid), Индометацин (Indometacin) и др.

При туберкулезной природе заболевания применяют антибиотики: Стрептомицин (Streptomycin), Изониазид (Isoniazid). При плевритах, возникших после пневмонии, применяют антибиотики широкого спектра действия — Амоксициллин (Amoxicillin), Гентамицин (Gentamicin).

Для предотвращения расстройств дыхания и кровообращения осуществляют эвакуацию плевральной жидкости. При необходимости промывают плевральную полость антисептическими растворами (Диоксидин (Dioxydine) и др.).

При недостаточно быстром рассасывании экссудата возможно назначение небольших доз гормонов.

В зависимости от тяжести состояния и степени интоксикации больные соблюдают постельный режим и диету с ограничением жидкости, соли и углеводов, но богатую белками и витаминами. Необходимо исключение профессиональных вредностей.

После рассасывания выпота назначаются активная дыхательная гимнастика, массаж, применение ультразвука и электрофорез с хлористым кальцием по 10 — 15 процедур.

Больные плевритом подлежат диспансерному наблюдению в течение 2-3 лет.

Чем опасен плеврит

Течение и прогноз заболевания зависит от причины плеврита. При сухих плевритах течение часто благоприятное.

При инфекционном плеврите возможно развитие в плевральной полости спаечного процесса, заращением плевральных полостей, междолевых щелей, образованием массивных наложений, утолщений плевры и дыхательной недостаточности.

Осложнениями гнойного плеврита являются перфорации с образованием свищей, скопление гноя в мягких тканях грудной стенки, септикопиемия (форма сепсиса, при которой наряду с явлениями интоксикации организма происходит образование абсцессов в различных тканях и органах).

zdravoe.com

Выпотной (экссудативный) плеврит клиническая картина

Среди больных экссудативными плевритом преобладают лица в возрасте 20—25 лет. Кривая заболеваемости плеврита дает два подъема: весной и осенью.

Клиническая картина (признаки и симптомы). Для начинающегося выпотного плеврита также характерны плевральные боли. В основе боли лежит тот же патологический процесс, что и при сухом плеврите, разница заключается лишь в степени экссудативной реакции. Клинически предвидеть, в каких случаях сухой плеврит перейдет в экссудативный, очень трудно. Для начинающихся выпотных плевритов характерна обычно более высокая температура (до 39,0—39,5°), редко встречающаяся при сухих плевритах. По мере накопления выпота и разъединения листков плевры боли в боку ослабевают, а затем вовсе прекращаются.

Кашель (см.) является ранним и постоянным симптомом экссудативных плевритов: чаще кашель сухой, но может приобретать коклюшеподобный характер при давлении увеличенных лимфатических узлов (бронхоадениты) на блуждающий нерв. По мере накопления выпота кашель уменьшается, но нарастает одышка (см.).

Большая одышка при незначительном выпоте обусловлена интоксикацией. Накопление массивного экссудата (более 500 мл), вызывающего смещение органов средостения, значительно затрудняет условия дыхания. Развивается тяжелая одышка, иногда угрожающая жизни больного.

При экссудативных плевритах возникают нарушения деятельности сердца. Рано появляется тахикардия (см.). Смещение органов средостения плевральным выпотом сопровождается набуханием шейных вен, затруднением притока крови к сердцу.

При плеврите нередко развиваются функциональные нарушения в регуляции обменных процессов. Извращается водно-солевой обмен, происходит задержка в организме воды и поваренной соли. Суточный диурез уменьшается до 200—300 мл. Развиваются гипопротеинемия и гиперглобулинемия, нарушается деятельность ферментных систем, понижается интенсивность окислительных процессов, расстраивается обмен витаминов, развивается гипофункция надпочечников и т. д. Наибольшая степень биохимических нарушений наблюдается при туберкулезе плевры, эмпиемах и пиопневмотораксе.

Изменения периферической крови самостоятельного значения при плеврите не имеют. РОЭ обычно ускорена до 40—60 мм в час. Отмечается лейкопения с нейтропенией и эозинопенией.

Распознавание уже небольшого выпота (около 300 мл) возможно при помощи рентгенологического (латероскопического) и целенаправленного перкуторного исследования. Сравнивая расположение нижней границы легкого в вертикальном и горизонтальном положении больного, В. X. Василенко (1926) установил, что смещение при этом перкуторной границы хотя бы на один поперечный палец указывает на наличие в плевральной полости свободного выпота.

Быстрота накопления выпота различна: у молодых людей этот процесс завершается в течение нескольких часов или дней, а у пожилых людей экссудат накапливается медленно и редко достигает больших размеров. Плевральный экссудат накапливается прежде всего в реберно-диафрагмальных, реберно-медиастинальных и медиастино-диафрагмальных синусах.

Рис. 4. Контактное распространение туберкулезного процесса (с группы паратрахеальных лимфатических узлов на висцеральную плевру) при возникновении серозных экссудативных плевритов: 1 и 2 — ограниченная диссеминация в ранней стадии плевритов; 3 — распространенная диссеминация.

Отрицательное внутриплевральное давление и ретрактильная способность легких создают условия для своеобразного расположения верхней границы экссудата в виде параболической линии Эллиса — Дамуазо — Соколова. Она направляется от позвоночника кнаружи и кверху до задней подмышечной линии, а затем опускается вниз до срединно-ключичной линии. Таким образом, наивысшего расположения экссудат достигает по задней подмышечной линии.Туберкулезный плеврит. Туберкулезная инфекция может поражать субплевральные лимфатические узлы: оседая в них, микобактерии туберкулеза частично замуровываются и погибают, частично же, сохраняя свою вирулентность, распространяются по лимфатическим путям и вызывают субплевральные кортикальные лимфангиты либо экссудативные плевриты. Лимфогенные плевриты клинически протекают доброкачественно. Возможен гематогенный занос туберкулезной инфекции в плевральную полость с развитием на плевре туберкулезных бугорков. Исходным очагом является активный туберкулезный процесс в прикорневых лимфатических узлах. Гематогенные плевриты протекают более тяжело. Контактный путь распространения инфекции (рис. 4) возникает при активном железисто-медиастинальном туберкулезе с поражением висцеральной плевры и несравненно реже при субплевральной локализации казеозной пневмонии.

Клинически плеврит туберкулезной этиологии проявляется в виде серозных, серозно-фибринозных или значительно реже геморрагических и гнойных экссудативных плевритов. Температурные кривые при туберкулезных плевритах разнообразны. Периоду нарастания экссудата соответствует обычно более высокая температура тела с небольшими (около 1°) суточными колебаниями. К началу третьей недели температура литически снижается. Иногда быстрое рассасывание экссудата сопровождается значительным повышением температуры с большими суточными колебаниями (всасывание белка). Общее состояние больных сохраняется удовлетворительным. Иногда на почве туберкулезной интоксикации развиваются неустойчивость настроения, психическая подавленность, вялость, апатия, нарастающая слабость, ночные поты, прогрессирующее похудание. В острой фазе плевральной экссудации отмечаются лейкопения с относительной эозинофилией и лимфоцитозом, ускорение РОЭ до 45—50 мм в час. В тяжелых случаях отмечается наклонность к гипохромной анемии, небольшому нейтрофильному лейкоцитозу со сдвигом влево и более значительному ускорению РОЭ.

Переход серозных туберкулезных плевритов в гнойные может произойти у пожилых и ослабленных больных при прогрессирующем течении гематогенно диссеминированного или фиброзно-кавернозного туберкулеза легких. Гной бывает стерильным, а иногда в нем обнаруживаются микобактерии туберкулеза.

Ревматический плеврит чаще развивается у детей и подростков с тяжелыми формами ревматического панкардита. По существу ревматический плеврит относится к ревматическим полисерозитам, самостоятельного клинического значения не имеет, отличается доброкачественным течением.

Пара- и метапневмонический плеврит обусловлен вовлечением плевры в зону пневмонической инфильтрации. Парапневмонические (синпневмонические) плевриты развиваются в разгар пневмонии, особенно часто в раннем детском возрасте, в виде реактивного воспаления плевры (при этом гной чаще стерилен и всасывается по мере ликвидации пневмонии) или в связи с прорывом субплеврального гнойного очага. Метапневмонические (постпневмонические) плевриты развиваются вскоре после кризиса и, как правило, приобретают значение самостоятельного заболевания. Они сопровождаются высокой температурой и другими характерными Клиническими признаками эмпиемы плевры (см. ниже Гнойный плеврит).

Экссудативный плеврит при коллагенозах самостоятельного клинического значения не имеет. Течение длительное с наклонностью к рецидивам. Диагностические критерии: сильное похудание без определенной причины, эритематозные сыпи, особенно на лице, увеличение лимфатических узлов, изменения в содержании белка и белковых фракций в сыворотке крови и т. д.; кроме того, следует отметить, что коллагенозы развиваются преимущественно у женщин.

Экссудативный плеврит при эмболических инфарктах легкого развивается вследствие вовлечения в реактивный воспалительный процесс висцерального листка плевры с образованием сначала фибринозных наложений, а затем серозно-фибринозного и серозно-геморрагического выпота; Такой плеврит нередко является единственным признаком скрыто протекающих флеботромбозов и тромбофлебитов (симптом В. В. Черкас).

Экссудативный плеврит при злокачественных новообразованиях встречается нередко. Решающее значение в патогенезе этих экссудаций имеет нарушение проницаемости кровеносных и лимфатических сосудов легких и плевры, а также расстройство крово- в лимфообращения с блокированием лимфатических узлов метастазами.

При редко встречающемся первичном раке плевры (мезотелиома) вначале происходят обсеменение и инфильтрация опухолевыми клетками париетального листка плевры, теряющего свою физиологическую способность к всасыванию жидкости. При этих условиях в начале болезни происходит накопление большого количества экссудата. Позже вследствие поражения висцерального листка плевры экссудация постепенно уменьшается, а со временем прекращается вовсе.

Ведущими клиническими симптомами плеврита при мезотелиомах являются постоянные и резкие боли в грудной клетке, не уменьшающиеся при накоплении выпота. Экссудат чаще геморрагического характера, двусторонний, быстро накапливающийся. Температура тела обычно нормальна.

Несравненно чаще наблюдаются раковые плевриты вторичного происхождения. Наиболее ранними и постоянными признаками их являются сухой (надсадный) кашель, одышка и боли в груди. Присоединение вторичной инфекции и возникновение пневмонической инфильтрации, нередко с абсцедированием, сопровождаются температурной реакцией волнообразного характера с нейтрофильным лейкоцитозом и резким ускорением РОЭ.

Экссудативные плевриты при саркоме или лимфогранулематозе лимфатических узлов средостения отличаются быстрым накоплением геморрагического выпота, появлением симптомов сдавления органов средостения.

Гнойный плеврит — см. ниже.

www.medical-enc.ru