Продольный перелом

Данный вид травмирования является одним из самых редких, излом при этом проходит параллельно продольной оси кости. При продольном переломе кость полностью разделяется на две части, что приводит к ограничению двигательной активности.

Что это такое

Перелом этого типа является достаточно опасным, так как кости зачастую плохо поддаются сращиванию, что существенно увеличивает вероятность повторного повреждения той же области. При продольном переломе, как и при любом другом, самолечение категорически противопоказано, так как неграмотное вмешательство может привести к самым нежелательным последствиям.

Для того чтобы увеличить шансы на успешное восстановление, пациенту нужно будет как можно скорее наложить гипс и на какое-то время ограничить подвижность конечности.

Причины

Подобное травмирование может быть вызвано как прямым механическим воздействием, так и косвенным. Чаще всего недуг провоцируется следующими факторами:

- нанесение сильного удара;

- падение тяжелых предметов;

- падение с высоты.

Последствия

Чем младше возраст пациента, тем выше шансы на удачное восстановление. Чтобы кости срослись должным образом, пострадавшему нужно будет не снимать гипс раньше положенного срока, соблюдать все рекомендации лечащего врача, а также есть продукты, богатые кальцием.

При игнорировании этих правил существует повышенная вероятность вторичного травмирования, а также деформации или укорачивания конечности.

User Rating: 0 / 5

0 of 5 — 0 votes

Thank You for rating this article.- Автор: Андрей

travmagid.ru

Перелом костей, симптомы и диагностика перелома. Лечение перелома костей.

Перелом – это нарушение целостности кости. В зависимости от его характера, образуется либо два отломка, либо два и более осколка. Конечно же, в этом случае кость временно не может выполнять свои функции – обеспечение опоры и движения.

В организме есть механизм, отвечающий за восстановление: костная ткань может срастаться. Но для того чтобы это произошло быстро и правильно, нужно правильно сопоставить и зафиксировать отломки.

Решением этой задачи и занимается врач-травматолог.

В ЦЭЛТ вы можете получить консультацию специалиста-травматолога-ортопеда.

- Первичная консультация — 2 700

- Повторная консультация — 1 800

Причины

- Сильный удар каким-либо предметом. В том месте, где он пришелся, кость может сломаться.

- Падение. Зачастую оно происходит с высоты. Но иногда для того, чтобы что-то сломать, достаточно упасть с высоты собственного роста.

- Сильное сдавление кости. Например, обломками различных обвалившихся массивных конструкций.

- Чрезмерное насильственное движение. Например, часто происходит винтообразный перелом большеберцовой кости при повороте ноги, например, во время катания на коньках.

Симптомы

Для всех видов переломов костей характерны определенные общие симптомы:

- Боль. Во время травмы она сильная, острая, а после становится тупой. Усиление боли при осевой нагрузке.

- Деформация. Если отломки смещаются относительно друг друга, то нога или рука принимает неестественную форму.

- Припухлость. Она начинает нарастать сразу после травмы.

- Подкожное кровоизлияние – гематома. Острые отломки костей повреждают мелкие кровеносные сосуды, и кровь из них изливается под кожу.

- Нарушение функции. Если попросить пострадавшего пошевелить поврежденной ногой или рукой, то это не получится сделать из-за сильной боли, растяжения мышц и повреждения связок.

Наиболее опасны переломы костей черепа, позвонков, ребер, тазовых костей. Они могут приводить к повреждению внутренних органов и нервной системы. Опасность также представляют множественные переломы, они могут привести к шоковому состоянию.

Признаки перелома

Существуют относительные и абсолютные признаки перелома. Среди относительных следующие:

- Гематомы по причине внутреннего кровоизлияния из-за травмы сосудов. В зоне перелома наблюдается отечность и большая гематома, прикосновение к которой вызывает острую боль.

- Режущая и нестерпимая боль в пораженной области. В редких случаях люди теряют сознание от болевого шока.

- Невозможность пошевелить конечностью (полная потеря двигательной функции).

- Отечность мягких тканей свидетельствует о переломе или вывихе.

Абсолютные признаки перелома:

- При открытых переломах отчетливо видны осколки, а при закрытых обнаруживается искривление кости и неестественная позиция (разрыв мягких тканей отсутствует).

- Появление щелчков и хрустов, а также излишней подвижности в пораженной зоне.

- Потеря двигательной функции (человек не может пошевелить конечностью и испытывает острую боль). Часто симптомы напоминают сильный ушиб или вывих, поэтому требуется дифференциальная диагностика.

Виды переломов

Травматические – появляются по причине повреждения костей, что приводит к изменению формы, целостности и структуры. Тяжелые травмы могут появиться вследствие ДТП, падения, ударов в контактных видах единоборств или в профессиональном спорте.

Патологические – возникают из-за нарушения плотности костей. Часто происходят при таких заболеваниях как остеопороз и остеомиелит. В группу риска попадают пожилые люди и дети, так как в их организме часто наблюдается недостаток кальция.

Также происходит разделение на полные и неполные переломы. При полных наблюдается смещение костей и проникновение осколков в мягкие ткани, а при неполных частичное разрушение костной ткани из-за ударов (образуются трещины).

Всего существует 6 видов переломов, которые зависят от направления повреждения кости:

- Винтообразные – происходит проворачивание костей.

- Оскольчатые – это травмы, которые сопровождаются дроблением костей и проникновением осколков в мягкие ткани.

- Поперечные – линия перелома примерно перпендикулярна оси трубчатой кости.

- Клиновидные – кости вдавливаются друг в друга при ударе.

- Продольные – линия перелома примерно параллельна оси трубчатой кости.

- Косые – на снимке виден прямой угол между осью кости и линией перелома.

Открытый перелом

Легко определяется травматологом, поскольку осколки кости отчетливо видны из-за разрыва мягких тканей. Это самая тяжелая степень, потому что в открытую рану быстро проникают инфекции и болезнетворные бактерии. При несвоевременном обращении к врачу может начаться развитие гангрены. Если не начать лечение, то возможен летальный исход.

Закрытый перелом

Характеризуется нарушением целостности кости без разрыва мягких тканей и проникновения инфекции. Часто наблюдается смещение костей, поэтому для точной диагностики специалисты используют рентгенографию. В эту категорию также входят трещины, которые вызывают острую боль и нарушают подвижность конечности. Если не проводить лечение трещины, то возможна деформация костной ткани.

Первая помощь

При подозрении на перелом нужно обеспечить пострадавшему полный покой, обездвиживание, надежную фиксацию области предполагаемого перелома. Например, руку можно уложить в косынку, примотать бинтами или обрывками одежды к туловищу, плотной доске или куску арматуры. Ногу можно прибинтовать к арматуре, к доске, к здоровой ноге.

При подозрении на перелом позвоночника нужно уложить человека на плотный деревянный щит или на любую плотную ровную поверхность. В зависимости от тяжести травмы, нужно немедленно либо отвезти пострадавшего в травмпункт, либо вызвать «Скорую помощь». В многопрофильной клинике ЦЭЛТ лечением переломов занимаются высококвалифицированные врачи-травматологи.

Диагностика

Повреждение костей легко выявляется во время рентгенографии. На рентгеновских снимках хорошо видна трещина или линия перелома. Если возникают сомнения, то проводят компьютерную томографию – исследование, которое помогает еще более точно и детально оценить состояние костей.

Наши врачи

Врач травматолог-ортопед, заведующий службой малоинвазивной травматологии и ортопедии

Стаж 34 года

Записаться на прием

Врач травматолог-ортопед, доктор медицинских наук, врач высшей категории, профессор

Стаж 42 года

Записаться на приемЛечение

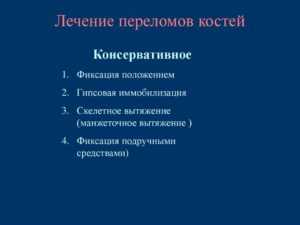

Лечение зависит от вида и тяжести перелома:

Лечение зависит от вида и тяжести перелома:- При трещинах и обычных переломах без смещения накладывают гипсовую лонгету. Срок ее ношения зависит от того, какая кость пострадала, в среднем – 2 – 4 недели.

- При переломах со смещением может быть проведена закрытая репозиция: под местным или общим наркозом врач сопоставляет отломки и сразу накладывает гипсовую лонгету.

- Иногда может быть проведено скелетное вытяжение: через отломок кости проводят спицу, к которой подвешивают груз.

- При сложных переломах со смещением может быть проведена открытая репозиция и остеосинтез: врач делает разрез, сопоставляет отломки и скрепляет их при помощи различных металлических конструкций.

- Иногда показано наложение аппарата Илизарова или аналогичных аппаратов: через прокол кожи и отломки костей проводят спицы, а затем на них собирают металлический аппарат, который обеспечивает правильную конфигурацию кости.

- Другие виды остеосинтеза.

В многопрофильной клинике ЦЭЛТ работают опытные врачи-травматологи и установлено современное оборудование. Наши специалисты применяют наиболее прогрессивные технологии, чтобы обеспечить как можно более полноценное, эффективное и быстрое лечение различных повреждений костей. В нашем травматологическом отделении выполняются сложные хирургические вмешательства.

Услуги ортопедии и травматологии в ЦЭЛТ

Администрация АО «ЦЭЛТ» регулярно обновляет размещенный на сайте клиники прейскурант. Однако во избежание возможных недоразумений, просим вас уточнять стоимость услуг по телефону: +7 (495) 788 33 88

www.celt.ru

📌 перелом продольный — это… 🎓 Что такое перелом продольный?

- перелом продольный

- (f. longitudinalis) П., при котором поверхность излома параллельна продольной оси кости.

Большой медицинский словарь. 2000.

- перелом Потта

- перелом простой

Смотреть что такое «перелом продольный» в других словарях:

Позвоночник — I Позвоночник Позвоночник (columna vertebralis; синоним позвоночный столб). Является осевым скелетом, состоит из 32 33 позвонков (7 шейных, 12 грудных, 5 поясничных, 5 крестцовых, соединенных в крестец, и 3 4 копчиковых), между которыми… … Медицинская энциклопедия

Стопа — I Стопа (pes) дистальный отдел нижней конечности, границей которого является линия, проведенная через верхушки лодыжек. Основой С. служит ее скелет, состоящий из 26 костей (рис. 1 3). Различают задний, средний и передний отделы С., а также… … Медицинская энциклопедия

Голень — I Голень (crus) сегмент нижней конечности, ограниченный коленным и голеностопным суставами. Различают переднюю и заднюю области голени, граница между которыми проходит изнутри по внутреннему краю большеберцовой кости, а снаружи по линии, идущей… … Медицинская энциклопедия

ТАЗ — ТАЗ. Содержание: I. Анатомия таза ……………… 267 II. Патоотогия таза……………… 278 III. Женский таз ………………. 293 IV. Клиника узкого таза…………… 306 I. Анатомия таза. Таз (pelvis), часть скелета, образующая т. н … Большая медицинская энциклопедия

ПЕРЕЛОМЫ КОСТЕЙ КИСТИ — мед. Переломы костей кисти составляют 35% всех переломов. Классификация • Перелом костей запястья • Перелом ладьевидной кости • Перелом полулунной кости • Переломы других костей запястья • Переломы пястных костей • Переломы фаланг пальцев.… … Справочник по болезням

НОВОРОЖДЕННЫЙ — НОВОРОЖДЕННЫЙ, ребенок в течение двух трех недель с момента рождения. В это время происходит приспособление его к внеутробной жизни, отпадает и заживает пуповина, служившая связью между ним и матерью, и выравниваются последствия родовой травмы.… … Большая медицинская энциклопедия

ПЕРЕЛОМЫ — ПЕРЕЛОМЫ, всякое полное нарушение целости твердого предмета (Wegner), в данном случае кости. П., являясь результатом наиболее тяжелых травм, составляют одну из самых серьезных глав травматологии. По статистике Брунса (London Hospital 300 000… … Большая медицинская энциклопедия

ТАЗОБЕДРЕННЫЙ СУСТАВ — ТАЗОБЕДРЕННЫЙ СУСТАВ, articulatio coxae (coxa, ae старолатинское слово; франц. cuisse), термин Везалия. Сустав образован головкой бедренной кости и суставной впадиной (fossa acetabuli) безымянной. Головка по форме считается шаровидной, несколько… … Большая медицинская энциклопедия

ЛОКТЕВОЙ СУСТАВ — (articulatio cubiti), соединяет кости плеча и предплечья, образуя т.н. истинный (diarthrosis) сустав, к рый включает в себе дистальный конец плечевой кости (несущий головку), проксимальные кпнцы локтевой и лучевой (несущие впади ны) и является т … Большая медицинская энциклопедия

ЧЕРЕП — (cranium), т. е. скелет головы позвоночных, составляется из двух главных отделов: осевого черепа и висцерального скелета. Осевой череп является хрящевой или костной коробкой, заключающей в себе и защищающей головной мозг, орган слуха и орган… … Большая медицинская энциклопедия

dic.academic.ru

это нарушение целостности костей: виды и признаки

Перелом — это возникшее под механическим воздействием нарушение целостности костной ткани, которое в большинстве случаев возникает как последствие травмы, однако не являются редкостью и случаи его образования в результате дистрофических (артроз, рахит), воспалительных (туберкулез кости, остеомиелит) и опухолевых (рак кости) заболеваний.

Состояние пострадавшего зависит от размера сломанного сегмента, количества и тяжести полученных повреждений, числа и степени подвижности отломков кости, а также от ряда внешних факторов, к которым относятся доступность и качество средств обезболивания и материалов для оказания первой помощи, способы транспортировки пострадавшего, погодные условия и т. д.

Успешность лечения во многом зависит от того, насколько своевременно и квалифицированно была оказана первая помощь. Ключевое значение для результативности лечения имеет достоверность поставленного диагноза, т. е. то, насколько правильно лечащий врач интерпретирует показания рентгенографии. Лечение и реабилитация больного занимают длительное время и требуют неукоснительного соблюдения режима иммобилизации поврежденной части тела.

Классификация переломов

С учетом количества частей скелета человека, подверженных подобного рода травмам, а также принимая во внимание многообразие их этиологии, следует сказать, что переломы бывают самыми разными как по причинам возникновения, так и по своим последствиям для организма.

Существующие типы переломов, равно как и имеющиеся в распоряжении врачей методы и приемы их лечения, в травматологии хорошо описаны. Однако всего о переломах человечество по-прежнему не знает. Об этом свидетельствует то обстоятельство, что врачам не всегда удается добиться полного восстановления целостности твердых тканей и необходимой степени реабилитации поврежденных суставов.

Любой перелом является результатом нагрузки, превосходящей пределы прочности костной ткани, и всегда возникает при двигательной активности человека. При этом значения предельной нагрузки для каждой отдельной кости различны. Они находятся в прямой зависимости от угла (вектора) оказываемого механического воздействия и от состояния костной ткани на момент физического воздействия (удара, излома, резкого осевого движения и т. п.).

Под состоянием твердых тканей организма понимается их минеральный состав, который может оказаться отличным от нормального вследствие возрастных изменений или воздействия каких-либо патогенных факторов. Так, скелет становится более хрупким по мере старения организма. Различные костные болезни (дистрофические, опухолевые, воспалительные) в той же мере способны ослабить прочность кости.

Исходя из всего изложенного, виды переломов костей различают по следующим основаниям:

- по причине их возникновения;

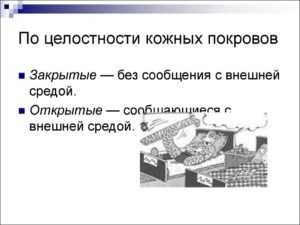

- по целостности кожных покровов;

- по локализации полученного повреждения;

- по направлению и форме перелома;

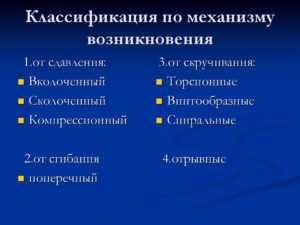

- по механизму происхождения;

- по степени тяжести повреждений;

- по количеству повреждений.

По причине возникновения

По причине возникновения, т. е. исходя из природы повреждения, переломы костей делятся на:

- Травматические переломы, которые представляют собой последствия механического воздействия на ту или иную часть опорно-двигательного аппарата, т. е. удара, резкого излома, осевой нагрузки (выворачивания), сильного сжатия и т. п. Причиной здесь могут послужить производственная, бытовая, спортивная травмы либо боевое ранение.

- Патологические переломы, которые представляют собой деструкцию твердой ткани, вызванную патологической перестройкой ее структуры, т. е. при ее поражении остеомиелитом, остеопорозом, туберкулезом и другими существующими костными заболеваниями, которые делятся на дистрофические, воспалительные и опухолевые. Все они в той или иной степени ослабляют скелет и тем самым способствуют возникновению травм этого типа.

По целостности кожных покровов

В зависимости от степени повреждения мягких тканей, в том числе кожных покровов, переломы костей делятся на закрытые и открытые.

Закрытые переломы, которые представляют собой закрытую травму кости, не сопровождающуюся повреждением прилегающих к области травмы мягких тканей и не сообщающуюся с внешней средой. Диагноз ставится на основании опроса пострадавшего и с учетом внешних проявлений (острая боль в поврежденном сегменте опорно-двигательного аппарата, его возможная деформация, отек, гематома, нарушение двигательных функций, патологическая подвижность и др.).

Поскольку некоторые из указанных симптомов могут отсутствовать, окончательный диагноз ставится на основании данных рентгенографии.

Открытые переломы, представляющие собой повреждение кости, при котором область травмы сообщается с внешней средой через рану на коже или, реже, слизистой оболочке. Наибольшую частотность имеют открытые переломы конечностей. В области травмы наблюдается рана, нанесенная изнутри одним из отломков кости. Осколки кости могут быть видны в ране, хотя это происходит далеко не всегда.

Диагноз ставится на основании опроса пострадавшего и осмотра, т. е. с учетом внешних проявлений травмы: острая боль в поврежденном сегменте опорно-двигательного аппарата, его явно выраженная деформация, кровотечение из отломков кости и рассеченных мягких тканей, отек, гематома, нарушение двигательных функций, патологическая подвижность, крепитация (хрустящий звук) и др. Предварительный диагноз обязательно уточняется результатами рентгенографии.

По имеющейся статистике, этот тип повреждения составляет около 10% от всех случаев повреждения опорно-двигательного аппарата человека. Чаще всего он имеет травматическую природу и возникает в результате падения, несчастных случаев на производстве, автомобильной аварии или боевого ранения. Нередко он сочетается с иными травмами — ушибами, вывихами, закрытыми переломами.

Открытые формы в гораздо большей степени, чем закрытые, подвержены различного рода осложнениям.

По локализации повреждения

По локализации повреждения, т. е. по анатомическим показателям, переломы костей подразделяют на следующие типы:

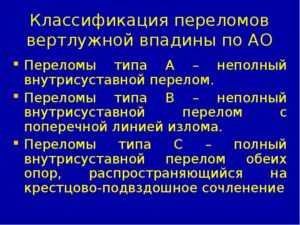

- Эпифизарные, или внутрисуставные, травмы — наиболее тяжелые виды перелома. Чаще всего они затрагивают большую берцовую, плечевую и лучевую кости. Они нередко осложняются повреждением надкостницы, разрывом и растяжением связок, смещением отломков кости.

- Метафизарные, или околосуставные, травмы — нарушение целостности сегментов, локализованное в области трубчатой кости, имеющей тонкий кортикальный слой. Околосуставный перелом нередко бывает вколоченным, т. е. при нем отломки проникают один в другой без большого осевого смещения.

- Диафизарные травмы — нарушения целостности центральной части трубчатой кости, локализованное в средней ее части. Этот тип имеет наибольшую частотность среди повреждений большой берцовой, плечевой и лучевой костей.

По направлению и форме перелома

Переломы костей по направлению и форме делятся на следующие виды:

- поперечные, которые определяются, если линия излома по отношению к оси кости расположена под углом, близким к 90˚;

- косые, которые констатируются, если линия излома по отношению к оси кости расположена под углом со значением существенно меньше 90˚;

- винтообразные, которые определяются, если линия излома имеет спиралевидную форму;

- оскольчатые, которые констатируются, если на линии излома имеются осколки;

- клиновидные, которые констатируются, если одна кость вдавливается в другую, образуя клиновидную деформацию;

- компрессионные, которые констатируются, если кость раздроблена, линия перелома носит нечеткие очертания.

Отдельную разновидность представляют собой краевые переломы, при которых от кости отламывается небольшой фрагмент костной ткани.

По механизму происхождения

В зависимости от механизма происхождения перелом кости может быть результатом сдавливания, сжатия, сгибания (излома) и скручивания. Отдельную категорию составляют отрывные переломы.

Повреждения от сдавливания и сжатия происходят вдоль либо поперек относительно оси кости. При поперечном сдавливании возникают оскольчатые и компрессионные переломы. При продольном сдавливании чаще возникают косые и клиновидные переломы. Длинные трубчатые кости ломаются чаще всего при поперечном сдавливании, а плоские кости — при продольном.

Повреждения от сгибания кости происходят в результате резкого излома того или иного сегмента опорно-двигательного аппарата, превышающего степень его упругости. Подобные травмы возникают в большинстве случаев при падениях, однако нередки случаи их появления в ходе производственной деятельности и при спортивных нагрузках.

Повреждения от скручивания возникают при осевой нагрузке на кость, при которой один конец кости твердо зафиксирован, а второй конец подвергается выкручиванию. Как раз при таких обстоятельствах возникают винтообразные переломы. Чаще всего им бывают подвержены большие трубчатые кости, т. е. бедренная, большеберцовая и малоберцовая кости; плечевая, локтевая и лучевая кости.

Отрывные формы возникают в результате внезапных и сильных мышечных сокращений. Отрыву подвергаются те фрагменты костей, к которым присоединены связки и сухожилия. Так возникают преимущественно повреждения лодыжек, пяточной кости и коленной чашечки.

По степени тяжести

По степени тяжести повреждения среди переломов различают полные и неполные. Полные представляют собой деструкцию кости с утратой устойчивости к сгибанию и проявляющееся крепитацией — характерным хрустом при осевой нагрузке. В этом случае кость повреждается на всю свою толщину.

Под термином «неполный перелом» в травматологии понимают трещины в кости, которые возникают в результате удара или сильного сжатия. Они не влекут за собой утраты устойчивости к сгибанию и появления крепитации, поэтому их симптомы нередко ошибочно интерпретируют как проявления ушиба. Трещина (fissura) — это неполное нарушение целостности кости, при котором плоскость перелома не зияет, а на рентгеновском снимке виден продольный либо поперечный просвет, не пересекающий всего профиля кости.

У детей младшего возраста встречаются также поднадкостничные переломы, т. е. повреждения костной ткани, не сопровождающиеся разрушением надкостницы.

По количеству повреждений

Важным моментом при рассмотрении вопроса о том, какие бывают переломы, является разделение одиночных и множественных переломов и клиническое разграничение комбинированных и множественных повреждений.

Одиночным, или изолированным, переломом следует считать единичное нарушение целостности одного сегмента скелета человека без сочетания с другими повреждениями (ушибом, вывихом или растяжением).

Комбинированный, или сочетанный, перелом — единичное нарушение целостности одного сегмента скелета человека в сочетании с другими повреждениями (ушибом, вывихом или растяжением).

Множественные переломы — нарушение целостности одной части опорно-двигательного аппарата в нескольких местах (например, средней части бедренной кости на разных уровнях) и нарушение целостности двух и более сегментов одновременно.

Механизм перелома

Механизм переломов костей зависит от степени упругости костной ткани, которая, в свою очередь, определяется ее минеральным составом. И если травматические переломы могут возникнуть независимо от степени прочности и упругости костной ткани, то патологические практически всегда обусловлены нарушением минерального состава.

Соответственно, ответ на вопрос о том, что такое перелом, будет различен в этих двух разных ситуациях. В одном случае он представляет собой результат механического воздействия, превосходящего предел естественной прочности, а в другом — результат дисбаланса минеральных веществ в структуре частей опорно-двигательного аппарата человека.

Причины

Виды и признаки переломов во многом определяются причинами их возникновения. Причины переломов заключаются в возникновении условий, при которых сила, оказываемая на тот или иной сегмент опорно-двигательного аппарата человека в ходе давления, излома, удара, выворачивания и т. п., превосходит предел прочности данного сегмента. Поэтому необходимо по возможности не допускать критических нагрузок на скелет и тщательно соблюдать установленные правила техники безопасности в быту, при занятиях спортом, на производстве, в транспорте и т. д.

Симптомы

Перелом можно диагностировать по следующим признакам:

- В области предполагаемого повреждения отмечается резкая колющая боль, иррадиирующая выше повреждения. Боль резко усиливается при ощупывании места перелома и при движениях, особенно при осевой нагрузке на поврежденный сегмент.

- Отек и, возможно, гематома (синюшность), последовательно распространяющаяся вокруг места повреждения.

- Угнетенность подвижности конечности, выражающаяся в отсутствии способности полноценно ее сгибать и разгибать.

- Гематома (кровоподтек) в области повреждения; кровоподтек в месте механического воздействия. При переломе пальца возможен кровоподтек под ногтевой пластиной с последующим ее отслоением.

- Патологическая подвижность переломленной конечности (ее противоестественное сгибание не в месте сустава).

- Крепитация, т. е. похрустывание при осевом движении, ощущение трения кости о кость.

- Возможная (но необязательная) деформация очертаний конечности, вызванная смещением отломившейся части под действием натяжения сухожилия.

- В сложных случаях, при открытых формах наряду с раной могут быть видны изломы и осколки.

Окончательный диагноз во всех случаях может быть поставлен только при помощи рентгенографии.

Диагностика

От степени достоверности диагноза, в частности от правильности интерпретации данных рентгенографии, во многом зависит адекватность избираемых методов и приемов лечения.

Для диагностики травм такого рода используются методы клинического и инструментального обследования. В ходе клинического обследования врач опрашивает больного об обстоятельствах получения травмы, осматривает место перелома, устанавливает наличие изменений естественных очертаний пораженного органа, исследует степень его подвижности, проверяет чувствительность посредством пальпации, определяет уровень кровоснабжения конечности.

Инструментальными методами для диагностики переломов в большинстве случаев являются рентгенологические. Иногда при необходимости более детальной визуализации используется компьютерная томография, ядерно-магнитная томография и др.

Первая помощь

При оказании первой помощи пострадавшему важнейшей задачей является иммобилизация места перелома. Это можно сделать при помощи шины, в качестве которой можно использовать любую подходящую по размерам и весу доску, которую привязывают при помощи бинтов. При отсутствии бинта можно для этой цели использовать любую чистую ткань, разорвав ее на ленты шириной 10-12 см.

Для открытых переломов важно вовремя обработать рану антисептическими средствами (йод, спирт или зеленка) и наложить бинтовую повязку на рану. При обильном кровотечении, возникающем при повреждении крупных кровеносных сосудов, до приезда медиков необходимо наложить жгут либо давящую повязку.

Для преодоления болевого синдрома допустимо дать больному обезболивающе.

Ни в коем случае нельзя пытаться самостоятельно сопоставить отломки, особенно при открытых формах.

Лечение

Лечение назначает и осуществляет врач-травматолог после постановки диагноза.

Порядок его действий следующий:

- Производится обезболивание.

- После исследования данных рентгенографии при полном переломе производится сопоставление (корректировка) отломков и накладывается гипсовая лангета либо иммобилизирующий бинт.

- При открытых формах проводится операция по сопоставлению (корректировке) отломков, накладываются швы на рану и иммобилизующий бинт, который в последующий период, после заживления раны, заменяется на гипсовую лангету.

Кроме того, больному назначаются препараты, нацеленные на:

- снижение болевого синдрома;

- ускорение срастания ткани;

- восстановление кальциевого обмена;

- укрепление структуры костей;

- восстановление надкостницы;

- корректировку минерального состава костной ткани.

Как срастаются кости

Процесс срастания включает в себя четыре стадии:

- На первой стадии на стыке отломков собирается кровь, постепенно образующая вязкую массу, а затем волокна, на основе которых регенерируется кость.

- На второй стадии сгусток наполняется остеокластами и остеобластами.

- На третьей стадии формируется костная мозоль

- На четвертой стадии срастаются концы костей.

Возможные осложнения

В ряду возможных осложнений следует указать травматический шок, гангрену конечности, вторичное кровотечение, пролежни, нагноение в зоне проведенного оперативного вмешательства и различные заболевания кости воспалительного характера.

properelom.com

05 Продольный перелом зуба

Продольный перелом зуба

Продольный (вертикальный) перелом зуба затрагивает коронку и корень и обычно проходит через корневой канал. Предрасполагающим фактором при этом является ослабление корня зуба при чрезмерном расширении корневого канала во время эндодонти-ческой обработки, а также при механической нагрузке во время фиксации штифтов. В исследовании Morfis (1990) продольные переломы встречались в 3,7% из 460 леченных эн-додонтически зубов. Возраст пациентов с продольными переломами обычно составлял 40-50 лет (Gher et al., 1967). 83% вертикальных переломов приходится на моляры и премоляры (Testori et al., 1993). Клиническая диагностика таких травм сложна, поскольку патогномоничных признаков этого вида переломов нет. Согласно результатам исследования Meister и соавт. (1980), в 95% случаев образуется пародонтальный карман, в 66% появляется тупая боль, в 13% формируется свищ. Также могут наблюдаться гноетечение, появление костных дефектов, припухлости, подвижности зуба (Tamse, 1994).

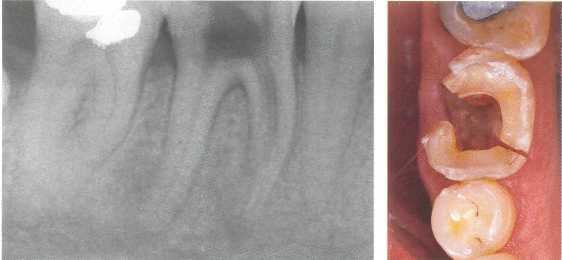

Рис. 705. Вертикальный перелом корня.

Нижний первый моляр с вертикальным переломом медиального корня через неделю после инструментальной обработки канала. Пациент жалуется лишь на слабую боль. На рентгенограмме однозначно определяется продольный перелом медиального корня. Справа: перелом захватывает также и коронку. Медиальный сегмент подвижен.

Рис. 706. Хирургическое эндодонтическое лечение.

Дистальный корень решено сохранить. Его корневой канал обработан инструментально, запломбирован гидроксидом кальция на 3 нед. и затем обтурирован гуттаперчей. Коронка зуба восстановлена стеклоиономерным цементом для герметизации устья канала.

Рис. 707. Гемисекция. Через неделю после лечения дистального корня проведено удаление медиального корня, дистальный корень может простоять достаточно долго. Справа: перед удалением медиального корня острым длинным конусным алмазным бором коронку разрезают посередине в вестибулооральной плоскости.

В среднем вертикальные переломы диагностируют через 52 мес. после эндодонтического лечения (Gher et al., 1987).

Важным методом диагностики продольных переломов зуба является рентгенография. Периодонтальные дефекты обнаруживаются в 75% случаев, разрежение в периапи-кальной области — в 22%, а смещение коронкового фрагмента — лишь в 3% (Meister et al., 1980). Важными диагностическими признаками вертикального перелома являются участок рентгенопрозрачности от апикальной области до середины корня, угловой костный дефект от альвеолярной кости до линии перелома и равномерное расширение пери-одонтальной щели (Tamse, 1994).

90% вертикальных переломов являются полными и проходят от одной поверхности зуба до другой, от коронки до верхушки корня. Регенерация при этом невозможна (Walton et al., 1984). Целью лечения является устранение сообщения с полостью рта. Однокорневые зубы обычно удаляют, в многокорневых зубах проводят гемисекцию с удалением поврежденного корня.

При переломах в апикальной области корня проводят резекцию верхушки (Wech-sleretal., 1978).

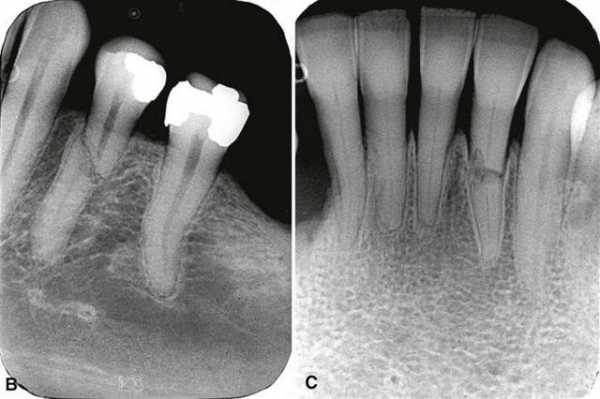

Рис. 708. Рентгенологический контроль. После гемисекции медиальная часть зуба была удалена. На рентгенограмме определяют, полностью ли удалены нависающие края в области фуркации. Имеющийся нависающий край необходимо срезать. Слева: зуб после удаления медиальной части и нависающего дентина в области бифуркации.

Рис. 709. Фиксация штифта.

Цементная пломба удалена. Коронковая часть канала распломбирована. Канал подготовлен для фиксации нарезного штифта. Штифт Endofix-P вводят в канал без давления на корень, после чего восстанавливают культю зуба и препарируют ее под коронку.

Р ис.

710. Реставрация. Неэффективность

гемисекции обычно связана с неправильным

выбором ортопедической конструкции.

Отсрочка ортопедического лечения

негативно отражается на постэндодонтической

регенерации костной ткани. Отсутствующий

сегмент зуба необходимо восстановить

частичным съемным протезом в течение

короткого времени. Слева: жевательная

нагрузка должна быть направлена по

ходу длинной оси зуба.

ис.

710. Реставрация. Неэффективность

гемисекции обычно связана с неправильным

выбором ортопедической конструкции.

Отсрочка ортопедического лечения

негативно отражается на постэндодонтической

регенерации костной ткани. Отсутствующий

сегмент зуба необходимо восстановить

частичным съемным протезом в течение

короткого времени. Слева: жевательная

нагрузка должна быть направлена по

ходу длинной оси зуба.

studfiles.net

Перелом со смещением — причины, симптомы, диагностика и лечение

Перелом со смещением – это нарушение целостности кости, при котором отломки утрачивают свое правильное положение и смещаются относительно друг друга. Проявляется деформацией и/или укорочением, реже – удлинением конечности. Существуют различные виды смещения, в том числе – по оси, по длине, ротационное и угловое. Диагноз подтверждают при помощи рентгенографии, при необходимости используют КТ, МРТ, артроскопию и другие исследования. Для устранения смещения проводят одномоментную репозицию, накладывают скелетное вытяжение или применяют различные оперативные методики.

Общие сведения

Перелом со смещением – перелом, при котором нарушается нормальное расположение отломков. Смещение возникает вследствие травмирующего воздействия или из-за тяги мышц. Может образовываться на любом участке любой кости, практически всегда наблюдается при переломах диафизов длинных трубчатых костей, часто выявляется при внутрисуставных и околосуставных повреждениях.

Переломы со смещением могут быть как изолированными, так и множественными. Нередко диагностируются в составе сочетанной травмы (политравмы), могут сочетаться с тупой травмой живота, ЧМТ, повреждением почки, повреждением грудной клетки, разрывом мочевого пузыря и другими травматическими повреждениями. Иногда осложняются сдавлением или нарушением целостности нервов и сосудов. Лечение переломов со смещением осуществляют травматологи-ортопеды.

Перелом со смещением

Причины

Причиной перелома со смещением может стать спортивная, бытовая или производственная травма, падение с высоты, автодорожное происшествие, криминальный инцидент или природная катастрофа.

Патанатомия

Смещение – один из важнейших признаков большинства переломов. Выраженность смещения может существенно варьировать – от незначительного, не представляющего угрозы для формы и функции конечности, до грубого, сопровождающегося резким искривлением и укорочением сегмента. Смещение может быть вызвано первичными либо вторичными причинами. Первичной причиной является воздействие, вызвавшее перелом. К числу вторичных причин относятся рефлекторное сокращение и эластическая ретракция мышц, изменение положения отломков в результате неправильного подъема, перевозки или переноски пострадавшего.

Различают несколько типов смещения. При угловом смещении в области излома образуется угол. Этот тип смещения встречается при всех видах диафизарных переломов, может быть обусловлен непосредственно травмирующим воздействием, но в большинстве случаев возникает вторично, под действием мышечной тяги. Боковое смещение характеризуется расхождением костных фрагментов в разные стороны, такой тип смещения чаще наблюдается при поперечных переломах.

Смещение по длине встречается наиболее часто и сопровождается скольжением одного отломка относительно другого в направлении оси кости. Возникает при сокращении мышц, сопровождается выраженным укорочением конечности. Смещение по периферии наблюдается реже и происходит в результате поворота одного из фрагментов вокруг своей оси. Чаще «разворачивается» периферический отломок. Нередко несколько типов смещения сочетаются друг с другом, образуя сложные комбинированные варианты.

Классификация

С учетом механизма повреждения переломы со смещением делятся на:

- Переломы от сжатия или сдавления. Образуются при воздействии на кость в поперечном или продольном направлении. Трубчатые кости чаще повреждаются при сдавлении в поперечном направлении, при этом линия излома обычно проходит между диафизом и метафизом, более узкий диафиз внедряется в метафиз, а метафиз и эпифиз сплющиваются. В ряде случаев такие переломы не сопровождаются выраженным смещением, однако возможно и грубое нарушение взаиморасположения отломков вплоть до раздробления и полной утраты конгруэнтности суставных поверхностей.

- Переломы от сгибания. Могут возникать в результате непрямого или прямого воздействия. На выпуклой стороне кости при попытке ее сгибания появляется несколько трещин, идущих в различных направлениях. При превышении предела упругости кость ломается, нередко образуя отломок в форме клина, расположенный между двумя большими костными фрагментами.

- Переломы от скручивания (торзионные). Возникают при фиксации одного из концов кости и одновременном развороте другого конца по оси. Чаще образуются в больших трубчатых костях (большеберцовой, плечевой, бедренной). Подобные повреждения могут стать следствием резкого выкручивания руки («полицейский» перелом диафиза плеча), падения во время катания на лыжах (винтообразный перелом костей голени) и т. д.

- Отрывные переломы. Иногда возникают при разрывах связок. Сопровождаются отрывом небольших участков кости, к которым крепятся связки и сухожилия. При этом отломок, как правило, удаляется на значительное расстояние, и самостоятельное сращение становится невозможным.

С учетом направления линии излома по отношению к оси кости в травматологии и ортопедии различают переломы:

- Поперечные – плоскость излома расположена поперечно. Такие повреждения обычно возникают в результате прямой травмы, для них характерна зазубренная, неровная линия излома. Возможно сочетание поперечного перелома с продольной трещиной (Y- или T-образные переломы), такие повреждения обычно образуются в нижних эпифизах большеберцовой, бедренной и плечевой костей.

- Продольные – плоскость излома совпадает с осью кости. Выявляются редко, иногда являются частью околосуставных или внутрисуставных T-образных повреждений.

- Спиральные или винтообразные – плоскость излома проходит спирально, на одном отломке образуется заостренный край, на другом – впадина такой же формы. Возникают вследствие скручивания кости вокруг своей оси, например, при выкручивании конечности.

- Косые – плоскость излома проходит под углом к оси кости. Обычно торец отломка гладкий, без крупных зазубрин. Костные фрагменты имеют острые углы, один фрагмент «заходит» за другой, на рентгеновских снимках в одной проекции кажется, что отломки стоят нормально, а на втором выявляется их выраженное смещение.

С учетом локализации выделяют следующие виды переломов:

- Эпифизарные (внутрисуставные). Обычно возникают в результате непрямого воздействия, например, скручивания конечности в сочетании с одновременным движением в суставе. Часто сопровождаются значительным смещением суставных концов и нарушением конфигурации сустава. Возможно сочетание с вывихом. В ряде случаев наблюдается стойкое ограничение подвижности в отдаленном периоде. Разновидностью эпифизарных переломов является эпифизеолиз – отрыв эпифиза в области хрящевой прослойки (зоны роста) у детей. Нарушение конфигурации суставных поверхностей при эпифизеолизах отсутствует, может наблюдаться угловое смещение.

- Метафизарные (околосуставные). Возникают при сдавлении по оси, сопровождаются внедрением одного отломка в другой. Смещение при таких повреждениях наблюдается крайне редко.

- Диафизарные. Самые распространенные переломы. Могут возникать в результате как прямого, так и непрямого воздействия: удара, падения, скручивания, сдавления и т. д. В абсолютном большинстве случаев сопровождаются более или менее выраженным смещением, обусловленным механизмом травмы и/или сокращением мышц, которые «тянут» за собой отломки костей, нарушая их правильное взаиморасположение.

Переломы со смещением могут быть открытыми и закрытыми. Открытые переломы сопровождаются нарушением целостности кожных покровов, при закрытых переломах кожа над областью перелома остается неповрежденной. В большинстве случаев рана возникает при повреждении кожи острым краем сместившегося отломка. Если рана появилась в момент травмы, перелом называют первичнооткрытым. В случаях, когда рана образовалась вследствие смещения костных фрагментов при подъеме, переноске или перевозке пострадавшего, перелом относят к категории вторичнооткрытых.

Симптомы перелома

В момент травмы возникает резкая взрывная невыносимая боль в области перелома, нередко — в сочетании с костным хрустом. В последующем болевые ощущения несколько утихают, однако сохраняют высокую интенсивность. Обычно выявляется визуально заметная деформация поврежденного сегмента, отмечается патологическая подвижность. Наблюдается быстро нарастающий отек. В зоне поражения могут обнаруживаться кровоподтеки, раны или ссадины.

Осложнения

Чем больше расстояние между сместившимися фрагментами кости, тем хуже они срастаются. При нерепонированных и плохо репонированных переломах часто наблюдается замедленное сращение и образование ложных суставов, формируется грубая костная мозоль, в отдаленном периоде выявляется нарушение оси, длины, формы и функции конечности. Любой тип смещения может сопровождаться ущемлением или повреждением нервов и сосудов. При отсутствии своевременной помощи последствием травмы сосудисто-нервного пучка могут стать нарушения кровообращения, парезы, параличи и нарушения чувствительности. Ущемление мягких тканей (обычно мышц) между отломками может препятствовать нормальному сращению перелома.

Диагностика

Для постановки диагноза используют данные осмотра и результаты рентгенографии. Обычно назначают снимки в двух проекциях (боковой и прямой). При некоторых переломах со смещением применяют дополнительные проекции (косые, в специальных укладках). Для детального изучения плотных структур назначают КТ кости, для оценки состояния мягких тканей – МРТ. При некоторых внутрисуставных переломах назначают артроскопию. При подозрении на повреждение нервов и сосудов пациентов направляют на консультации к неврологу и сосудистому хирургу.

Лечение перелома со смещением

Лечение предусматривает обязательное устранение смещения – это позволяет обеспечить нормальное сращение костных фрагментов, восстановить внешний вид и функцию пострадавшего сегмента. Восстановление положения отломков может быть одномоментным или постепенным, консервативным или оперативным. Одномоментная репозиция производится под местной анестезией или общим наркозом и включает в себя ряд приемов, перечень которых зависит от локализации перелома и типа смещения. После вправления врач накладывает гипс и назначает контрольную рентгенографию.

Постепенная закрытая репозиция осуществляется с использованием скелетного вытяжения. Через кость дистального сегмента конечности проводят спицу, к ней прикрепляют скобу, к скобе подвешивают груз. Вес груза рассчитывают с учетом вида перелома, веса и состояния мускулатуры пострадавшего. При переломах бедра спицу проводят через бугристость большеберцовой кости, при переломах голени – через пяточную кость, при переломах плеча – через локтевой отросток. В процессе вытяжения делают контрольные снимки и при необходимости корректируют положение отломков, уменьшая или увеличивая груз, переводя конечность в другое положение (например, отводя в сторону) или добавляя боковую тягу. Вытяжение сохраняют до образования первичной мозоли, а затем заменяют гипсом.

Абсолютным показанием к оперативному лечению переломов со смещением является интерпозиция мягких тканей, сдавление сосудов и нервов, неудачная одномоментная репозиция и невозможность сопоставления отломков с использованием скелетного вытяжения. Список относительных показаний к хирургическому вмешательству при переломах со смещением достаточно широк, поскольку этот метод лечения позволяет обеспечить раннюю активизацию больных, предотвратить развитие посттравматических контрактур и осложнений, связанных с длительной малоподвижностью.

Операции обычно выполняют под общим наркозом или проводниковой анестезией. Возможно проведение очагового или внеочагового остеосинтеза. При очаговом остеосинтезе врач делает разрез в зоне перелома, отодвигает в стороны мягкие ткани, сопоставляет отломки руками или при помощи специальных приспособлений и устанавливает металлоконструкцию на кость или в кость. Для накостного остеосинтеза используют пластины, для внутрикостного – штифты, винты и спицы.

При внеочаговом остеосинтезе место перелома обычно не вскрывают. Травматолог проводит спицы и монтирует несколько колец или полуколец, соединяя их между собой при помощи стержней. Увеличивая или уменьшая расстояние между кольцами, врач может корректировать положение отломков как во время операции, так и после ее окончания. Самым популярным и многофункциональным вариантом внеочагового остеосинтеза является аппарат Илизарова.

Как при консервативном, так и при оперативном лечении переломов со смещением назначают ЛФК, массаж и физиотерапию. В восстановительном периоде проводят реабилитационные мероприятия, направленные на восстановление функции конечности. При отсутствии сращения или неправильном сращении осуществляют хирургические вмешательства, выбирая оперативную методику с учетом типа перелома и характера вторичных патологических изменений.

www.krasotaimedicina.ru

Продольный и поперечный перелом корня зуба: лечение, признаки, симптомы

По статистике травмы зубов занимают особое место среди всей стоматологической патологии. Особого внимания заслуживает перелом корня зуба. Это травматическое повреждение зуба, при котором повреждается его корень. Данная патология более характерна для людей 45-50 лет и старше, но также может возникать и у детей.

Перелом корня зуба грозит серьезными осложнениями, особенно если наблюдается смещение отломков, поэтому очень важно знать какие признаки и симптомы для него характерны. Из данной статьи Вы также узнаете, что такое продольный и поперечный перелом корня, какие методы лечения патологии существуют и что такое шинирование.

Поперечный и продольный перелом корня зуба

Итак, зависимо от того, как проходит линия перелома, различают несколько видов данной патологии — поперечный, продольный перелом корня зуба, а также косой и оскольчатый. Наиболее часто встречаются первые два вида.

Если это поперечный перелом корня зуба, линия повреждения проходит горизонтально, а если продольный — параллельно вертикальной оси жевательной поверхности. Поперечный перелом корня зуба больше характерен для резцов — зачастую линия перелома находится в области между верхушкой зуба и средней его третью. Что касается премоляров и моляров, то для них более характерен продольный перелом корня зуба (примерно в 80% случаев).

Более опасными являются поперечные переломы, а признаки продольного перелома долгое время могут быть и вовсе незамеченными, что влечет за собой откладывание шинирования и увеличение срока лечения в общем.

Признаки перелома корня зуба

Очень важно своевременно распознать первые признаки перелома корня зуба и начать лечение, так как в обратном случае не избежать серьезных последствий — пульпит, образование свища, присоединение инфекции, распространение инфекционного процесса на соседние ткани. Однако, признаки перелома корня зуба не всегда просто распознать. Если это перелом с отломом коронки, то все очевидно, но так происходит не всегда. Часто наличие видимой трещины, болевые ощущения, или кровотечение — единственные признаки перелома корня зуба, поэтому следует быть очень внимательным к любым симптомам. Подтвердить перелом помогут не только клиническая картина, но и рентгенологические признаки.

Очень важно своевременно распознать первые признаки перелома корня зуба и начать лечение, так как в обратном случае не избежать серьезных последствий — пульпит, образование свища, присоединение инфекции, распространение инфекционного процесса на соседние ткани. Однако, признаки перелома корня зуба не всегда просто распознать. Если это перелом с отломом коронки, то все очевидно, но так происходит не всегда. Часто наличие видимой трещины, болевые ощущения, или кровотечение — единственные признаки перелома корня зуба, поэтому следует быть очень внимательным к любым симптомам. Подтвердить перелом помогут не только клиническая картина, но и рентгенологические признаки.

Перелом корня зуба: симптомы и лечение

При такой проблеме, как перелом корня зуба, симптомы и лечение часто игнорируются пациентами, а это грозит серьезными осложнениями. Помогут заподозрить перелом корня зуба симптомы такие, как длительная боль, кровотечение, повышенная подвижность зубов, отек десны, окружающей зуб. При разрыве сосудисто-нервного пучка может наблюдаться потемнение поврежденного зуба. Перелом корня зуба нередко сопровождается наличием видимой трещины на коронке. Нередко сопровождают перелом корня зуба симптомы общего характера — слабость, головная боль, повышенная утомляемость, раздражительность. Выраженность клинической картины будет зависеть от вида повреждения, степени повреждения пульпы, длительности сохранения симптомов, от того, осложненный, или нет перелом корня зуба. Лечение также будет зависеть от вида перелома.

При продольных, оскольчатых, косых переломах рекомендовано лечение путем шинирования. Если же поперечный перелом корня зуба — лечение зачастую предусматривает только пломбировку отломанного канала. Кроме этого, если повреждена пульпа, применяется также медикаментозное лечение. В случае если пульпа совсем не жизнеспособна, зуб удаляют.

Шинирование зубов при переломе

Шинирование зубов при переломе — метод лечения, к которому прибегают в случаях, когда корень не можно использовать в качестве опоры для пломбирования, но пульпа остается жизнеспособной.

Шинирование зубов при переломе — метод лечения, к которому прибегают в случаях, когда корень не можно использовать в качестве опоры для пломбирования, но пульпа остается жизнеспособной.

Целесообразно шинирование зубов при переломе корня продольного, оскольчатого, или косого типа.

Шинирование зубов при переломе предусматривает репозицию зубных осколков и иммобилизацию поврежденного зуба шинами.

Такое лечение, зависимо от локализации перелома, может занять от 1 недели до 3 месяцев.

Выбор метода лечения и его длительность определяется врачом индивидуально в каждом случае.

www.novodenta.ru