Проблемы выявления туберкулёза у детей и подростков, контактирующих с больными туберкулёзом

Изучено значение контактов в заболевании 117 впервые выявленных больных туберкулёзом детей и подростков в 2006-2009 гг. Контакты с больными туберкулёзом были установлены у 53% больных. Косвенные признаки контактов выявлены у 40% больных, в том числе у 20% — фактор миграции, у 20% — неблагополучное социальное окружение. Не удалось выявить прямых и косвенных признаков контактов всего у 7% больных. Среди больных с установленным контактом у 11% из них контакт был определён как «значимые социальные связи». По степени опасности этот вид контакта был сравним с семейным. Следует отметить, что заболевание было выявлено при плановой туберкулинодиагностике лишь у 22% больных и при плановом обследовании по контакту ещё у 30% и это при том, что информативность туберкулинодиагностики достигает 82%, а продолжительность контактов более года имелась у 55% больных. Обращает внимание выявление 19% больных по жалобам. На позднюю диагностику заболевания у детей, имевших контакт, указывает распространённый характер или осложнённое течение, наблюдаемое у 68% больных, а также обызвествление при выявлении у 89% больных туберкулёзом внутригрудных лимфатических узлов. Необходимы повышение фтизиатрической настороженности педиатров и совместная работа педиатров и фтизиатров по привлечению и контролю по обследованию и лечению детей по результатам туберкулинодиагностики, в том числе детей из контактов. По данным туберкулиновой чувствительности наиболее ранняя диагностика малых форм туберкулёза у детей из контактов возможна при использовании компьютерной томографии.

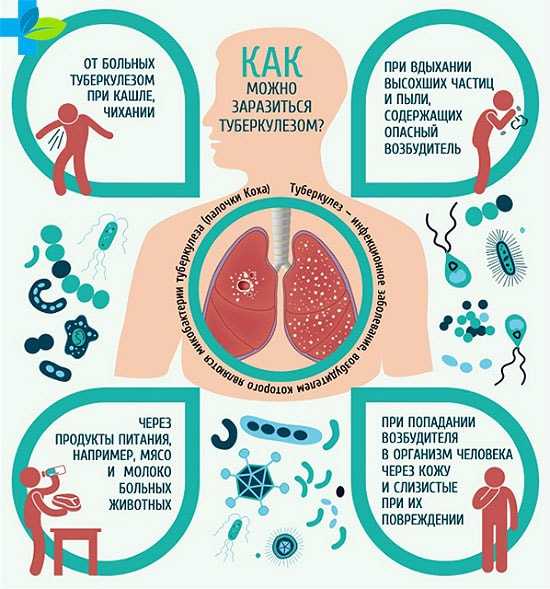

Экзогенная инфекция является ведущей причиной заболевания туберкулёзом детей и подростков [1, 5, 7, 10, 11]. Раннее выявление способствует эффективному излечению и благоприятному прогнозу заболевания. Однако исследований, изучавших проблему контактов у детей и взрослых, недостаточно. Вопрос эндогенной реактивации туберкулёза в развитии заболевания у инфицированных детей старшего возраста и подростков рассматривается неоднозначно, с преобладающей ролью экзогенной инфекции [4, 10], поэтому задача выявления контакта с бациллярными больными является приоритетным направлением работы фтизиопедиатров. Установление источника инфекции для каждого больного ребёнка имеет значение для разобщения и успешного лечения с учётом лекарственной чувствительности микобактерий [5, 7, 10, 11].

Среди заболевших детей раннего возраста в связи с ограниченным кругом общения у 60-80% выявляются семейные и родственные контакты со взрослыми, больными туберкулёзом [5, 10]. Обнаружение контактов затруднено у подростков и детей при раннем расширении социальных связей, особенно в неблагополучных условиях.

Проблеме профилактики и своевременной диагностике заболевания туберкулёзом детей и подростков из установленных эпидемических очагов уделяется недостаточно внимания. Об этом свидетельствуют наши наблюдения и данные литературы [1-3]. Отмечаются нерегулярные обследование и химиопрофилактика у детей и подростков, больных туберкулёзом, имевших установленный контакт продолжительностью более одного года. Наблюдается снижение эффективности туберкулинодиагностики как наиболее информативного метода диагностики туберкулёза у детей и подростков [3, 9].

Цель исследования — изучение значения контактов в заболевании 117 впервые выявленных больных туберкулёзом детей и подростков в 2006-2009 гг., госпитализированных в детское отделение туберкулёзной больницы. Возраст 11 больных — от 2 месяцев до 3 лет, 30 больных — от 4 до 6 лет, 43 — от 7 до 13 лет и 33 — от 14 до 17 лет. Отмечен неблагоприятный факт появления 4 детей с тяжёлыми формами туберкулёза в возрасте от 20 дней до 4 месяцев.

Контакты с больными туберкулёзом по прямым признакам были выявлены у 53% больных и у 40% больных — по косвенным признакам. Косвенные признаки контактов установлены у 20% детей при наличии факта миграции из эпидемически неблагоприятных регионов и 20% детей из неблагоприятной социальной среды, в том числе из приютов и детских домов. Отмечено, что дети продолжали общаться с родственниками, находясь в приютах и детских домах, нередко возвращались на выходные в свою «микросоциальную среду». Родственников и знакомых не обследовали при выявлении туберкулёза у ребёнка, т. к. они не являлись его законными представителями и «исчезали» при госпитализации ребёнка в противотуберкулёзный стационар. Не удалось выявить прямых и косвенных признаков контактов всего у 7% больных.

При установленных контактах из 62 больных у 52% выявлен семейный контакт, родственный — у 26%, территориальный — у 9% и коридорный — у 2% больных. Неклассифицированный вид контакта у 11% пациентов можно определить как «значимые социальные связи». По степени опасности он не уступал семейным контактам, включая «очаги смерти». Данный контакт особенно характерен для подростков. Этот вид контакта выявлялся лишь через 1-2 мес. пребывания подростка в отделении при условии формирования высокого уровня доверия пациента к врачу. Типичными являлись ситуации: «отец друга был болен туберкулёзом», «работали без оформления документов и проживали совместно с больными туберкулёзом». Анализ проблемы «ребёнок — родители» также позволил выявить с течением времени возможный источник заражения ребёнка в виде знакомых, родственников и разных ситуаций, которым они ранее не придавали значения. Всё это играло роль для разобщения контактов и коррекции лечения с учётом лекарственной устойчивости микобактерий у взрослых.

Контакт с бациллярными больными имели 79% детей из 62 с установленными контактами. В остальных 21% случаев сведения о бактериовы- делении отсутствовали. Наиболее опасные контакты отмечены у 26% детей при сочетании нескольких отягощающих факторов. К ним были отнесены семейные контакты у детей раннего возраста (18%), контакты с больными, выделяющими микобактерии с множественной лекарственной устойчивостью (10%), «очаги смерти» (14%), контакты с

несколькими больными туберкулёзом (12%).

Из 62 больных с установленными контактами у 45% заболевание взрослого и ребёнка было выявлено одновременно, у 55% имелся длительный контакт (табл. 1). При одновременном выявлении заболевания прослеживалась закономерность выявления первым взрослого больного, а затем при обследовании по контакту выявляли больного ребёнка. Этот факт свидетельствует о значительных организационных дефектах использования метода туберкулинодиагностики при обследовании детского населения.

Таблица 1

Длительность контакта до выявления заболевания у детей и подростков (в %)

| Длительность контакта | % |

| Выявлены одновременно, из них | 45 |

| — первым выявлен взрослый | 94 |

6 | |

| От 1 до 2 лет | 21 |

| От 2 до 4 лет | 21 |

| Более 4 лет | 12 |

| Всего (абс. 62) | 100 |

При потенциально высокой информативности туберкулинодиагностики для выявления заболевания у 82% детей (табл. 2) во всех случаях были выявлены дефекты кратности проведения туберкулинодиагностики и неверная трактовка туберкулиновых проб (табл. 3).

Таблица 2

Характер туберкулиновой чувствительности при выявлении туберкулёза у детей, имевших контакты со взрослыми, больными туберкулёзом (в %)

| Характер туберкулиновой чувствительности | % |

| Вираж туберкулиновых проб | 12 |

| Инфицирование с гиперергической чувствительностью к туберкулину | 62 |

| Инфицирование с нарастанием чувствительности к туберкулину | 8 |

| Нормергическая чувствительность | 18 |

| Всего (абс. 62) | 100 |

Таблица 3 Дефекты туберкулинодиагностики у детей и подростков, больных туберкулёзом, имевших контакты со взрослыми, больными туберкулёзом (в %)

|

Известно, что дети в раннем периоде первичного инфицирования микобактериями туберкулёза и дети с гиперергической чувствительностью к туберкулину являются группой высокого риска, в которой заболеваемость в 7-10 раз выше по сравнению с детьми с нормергической реакцией на туберкулин [1, 2, 7, 8]. Давность инфицирования до выявления заболевания у 42% составляла более 3 лет. Этот факт свидетельствует о недостаточном обследовании как самих детей, так и их окружения при виражах и гиперергической чувствительности к туберкулину, что не позволило более рано выявить детей и больных туберкулёзом взрослых или провести своевременно химиопрофилактику.

Длительные, от одного до 4 лет и более, установленные контакты с больными туберкулёзом, наблюдаемые у 55% больных детей и подростков, свидетельствуют о неэффективности проводимых мероприятий по профилактике заболевания. Недостаточная работа в очагах с контактными больными отразилась на методах выявления заболевания (табл. 4). При обследовании по контакту выявлено всего 30% больных. Обращают внимание выявление 19% больных по жалобам и низкая частота выявления при плановой туберкулиноди- агностике — 22%.

Таблица 4

Пути выявления больных туберкулёзом детей и подростков, имевших контакты со взрослыми, больными туберкулёзом (в %)

| Пути выявления | % |

| Туберкулинодиагностика, в том числе | 35 |

| • плановая | 22 |

| • обследование в приютах | 8 |

| • обследование мигрантов | 5 |

| Обращение с жалобами | 19 |

| Обследование по контакту с больными туберкулёзом | 30 |

| Профилактическая флюорография | 16 |

| Всего (абс. 62) | 100 |

Анализ ситуации по проблеме профилактики туберкулёза у заболевших детей, имевших контакт, выявил неблагоприятный фактор уклонения от регулярного обследования и химиопрофилактики у 82% больных. Недостаточная активность фти- зиопедиатров по привлечению к обследованию и формированию приверженности родителей к проведению полноценных курсов химиопрофилактики сочеталась с негативным отношением родителей к проводимым мероприятиям. Не всегда достигалось взаимопонимание между фтизиатрами, наблюдающими взрослых больных, и фтизио- педиатров в принятии решений по химиопрофилактике у детей и подростков. Усугубляющим фактором являлась формальная изоляция взрослых бациллярных больных с многократными повторными посещениями ими очага. Наблюдались перерывы и отказы от лечения у взрослых больных, являющихся наиболее опасными источниками инфекции вследствие высокого риска формирования лекарственной устойчивости микобактерий.

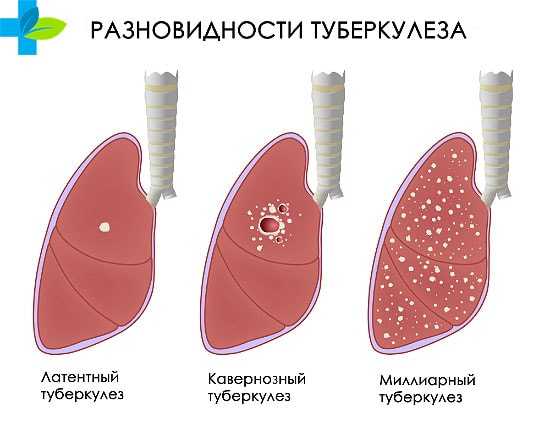

Исследование клинико-рентгенологической структуры у заболевших детей и подростков, имевших контакт, показало преобладание туберкулёза внутригрудных лимфатических узлов у 60% больных (табл. 5). Отмечена высокая доля (25%) первичных лёгочных форм туберкулёза, включая инфильтративный, очаговый и диссеминированный туберкулёз. Полости распада выявлены у 5 больных. Бактериовыделение обнаружено всего у 3 больных. Заболевание имело распространённый характер или осложнённое течение у 68% больных. Из осложнений туберкулёза внутригрудных лимфатических узлов у 38% наблюдались очаги отсева в лёгочную ткань, у 14% — ателектазы и бронхолёгочное поражение, у 11% — плеврит, у 8% — поражение других органов. Малые формы туберкулёза выявлены лишь у 32% больных, получавших ранее химиопрофилактику. При поражении внутригрудных лимфатических узлов у 37 детей их обызвествление наблюдалось у 89% больных, что отражает позднюю диагностику заболевания. В то же время кальцинированные внутригрудные лимфатические узлы размерами 1-3 мм визуализировались только с помощью компьютерной томографии у 22% больных. Показаниями для проведения компьютерной томографии являлись гиперергические реакции на туберкулин у детей и подростков из контактов, которые сохранялись или усиливались после 3 мес. превентивного лечения. Наши наблюдения показали целесообразность использования компьютерной томографии с целью наиболее ранней диагностики малых форм туберкулёза у детей из контактов.

Таблица 5

Структура форм туберкулёза у детей и подростков, имевших контакты со взрослыми, больными туберкулёзом (в %)

| Формы туберкулёза | % |

| Туберкулёз ВГЛУ | 60 |

| Инфильтративный | 14 |

| Очаговый | 7 |

| Диссеминированный | 4 |

| Плеврит | 8 |

| Г енерализованный | 2 |

| Внелёгочный туберкулёз | 5 |

| Всего (абс. 62) | 100 |

Лечение больных проводили в стационарных, а затем у части детей продолжали в санаторных условиях в течение всего курса химиотерапии 8-16 мес. При лекарственной устойчивости микобактерий у взрослого больного — источника инфекции, а также при замедленной динамике процесса у 63% больных в схеме лечения были использованы резервные препараты. Оперативное лечение использовано при формировании тубер- кулём у 3 подростков. Эффективность лечения детей и подростков составила 100% с образованием малых остаточных изменений у 85% больных. Поздняя диагностика туберкулёза внутригрудных лимфатических узлов у 951% детей отразилась на незначительной рентгенологической динамике исходного процесса и формировании остаточных изменений в виде кальцинатов.

В ходе исследования было установлено, что 88% детей и подростков посещали детские образовательные учреждения и 94% имели сопутствующую соматическую патологию. Наиболее часто, в 26% случаев, встречались хронические заболевания лор-органов, в 18% случаев дети относились к группе часто и длительно болеющих, в 18% случаев дети имели атопические заболевания, в 12% случаев — эндокринологическую патологию. Данные наблюдения определяют возможность эффективного взаимодействия фтизиатров и педиатров по совместному привлечению и контролю к систематическому профилактическому обследованию и лечению детей из групп риска по медицинским показаниям и в связи с контактами с больными туберкулёзом.

Заключение

Контакты с бациллярными больными для заболевания детей и подростков туберкулёзом играют ведущую роль при отсутствии или недостаточных профилактических мероприятиях во всех наблюдаемых случаях. Современные условия с развитием новых тесных социальных связей — ранние гражданские браки, свободная миграция населения без регистрации, раннее привлечение к трудовой деятельности способствуют возникновению обширных и опасных контактов для детей и подростков. В данной ситуации в работе фтизио- педиатров целесообразно выделить группу детей и подростков, имеющих контакты с больными туберкулёзом в виде социально значимых связей.

Проведение активных профилактических мероприятий возможно лишь при тесном взаимодействии педиатров детских образовательных учреждений и фтизиатров, так как 88% детей являются организованными. Второй возможный механизм взаимодействия — это совместная контрольно-профилактическая работа педиатров и фтизиатров с детьми, имеющими контакты из медико-социальных групп риска с сопутствующей патологией.

Туберкулинодиагностика является высокоинформативным методом выявления туберкулёза у 82% детей и подростков. Повышение эффективности работы метода в современных условиях возможно при фтизиатрической настороженности педиатров и совместной работе с фтизиатрами по привлечению и контролю в обследовании и лечении детей по результатам туберкулинодиагностики, в том числе детей, имевших контакт. Данные туберкулиновой чувствительности показали, что наиболее ранняя диагностика малых форм туберкулёза у детей, имевших контакт, возможна при использовании компьютерной томографии.

Нереализованным аспектом проблемы контактов является возможность более ранней диагностики туберкулёза у взрослых по туберкулиновой чувствительности у детей, так как давность инфицирования у 42% заболевших превышала 3 года и имелось неоднократное повышение чувствительности к туберкулину. Учитывая, что окружение ребёнка и подростка лучше фтизиатра знает участковый и школьный педиатр, совместная работа фтизиатров и педиатров позволит более эффективно выявлять бациллярных больных в окружении детей.

ДЛЯ КОРРЕСПОНДЕНЦИИ:

Челнокова Ольга Германовна

Ярославская государственная медицинская академия,

доктор медицинских наук, доцент кафедры фтизиатрии.

150044, Ярославль, ул. Пионерская 11,24

ЛИТЕРАТУРА

- Аксёнова В. А. Инфицированность и заболеваемость туберкулёзом детей как показатель общей эпидемической ситуации по туберкулёзу // Пробл. туб. — 2002. — № 1. — С. 6-9.

- Аксёнова В. А. Задачи детской фтизиатрии в современных условиях // Рос. вест, перинатологии и педиатрии. — 2002. — № 3. -С. 41 -45.

- Аксёнова В. А., Келасова Н. В. Вероятность прогнозирования заболевания туберкулёзом органов дыхания у подростков по данным туберкулинодиагностики // Туберкулёз в России год 2007. Мат-лы VIII Всероссийского съезда фтизиатров. — М., 2007. — С. 209-210.

- Барышникова Л. А., Федорин И. М. Впервые выявленный туберкулёз у детей и подростков в Самарской области // Туберкулёз в России год 2007. Мат-лы VIII Всероссийского съезда фтизиатров. — М., 2007. — С. 212.

- Батыров Ф. А, Киселевич О. К., Ширшов И. В. Генерализованная туберкулёзная инфекция у детей раннего возраста // Пробл. туб. — 2009. — № 1. — С. 45-48.

- Кузьмина И. К., Губкина М. Ф. Клинико-рентгенологическая характеристика и методы выявления туберкулёза органов дыхания у детей и подростков с гиперергической чувствительностью к туберкулину // Пробл. туб. — 2009. — № 1. — С. 20-23.

- Митинская Л. А. Туберкулёз у детей. — М., 2001.

- Михайлова Ю. В., Сон И. М., Скачкова Е. И., Стерликов С. Н. Распространение туберкулёза среди детей и подростков в Российской Федерации (анализ данных официальной статистики) // Пробл. туб. — 2009. — № 1. — С. 5-10.

- Овсянкина Е. С., Мейснер А. Ф., Стахеева Л. Б. Эпидемиологическая ситуация по туберкулёзу среди детей в Москве и приоритетные направления противотуберкулёзной работы // Туберкулёз в России год 2007. Мат-лы VIII Всероссийского съезда фтизиатров. — М., 2007. — С. 223.

- Туберкулёз у детей и подростков / Под ред. В. А. Аксёновой. — М., 2007.

11 .Фирсова В. А., Овсянкина Е. С., Григорьева 3. П. и др. Принципы организации раннего выявления туберкулёза у подростков / Метод, рекомендации. — М., 1996.

med-read.ru

Проблемы туберкулеза у детей и подростков в условиях роста эндемии заболевания

Последние десять лет наблюдается значительное увеличение удельного веса детей и подростков, которые входят в группу риска по инфицированию, а также заболеванию туберкулезом. Кроме того на территории Российской Федерации ежегодный риск первичного инфицирования маленьких детей микобактериями туберкулеза равен 2%. Очень важно то, что в условиях благополучной эпидемиологической обстановки риск заражения находится в пределах 0,2-0,3% и смещен в сторону людей более старшей возрастной категории.

Одним из самых значимых факторов резкого ухудшения эпидемической ситуации по заболеванию туберкулезом детей и подростков являются различные социальные проблемы, усугубившихся за последнее время:

- Возникла достаточно большая группа лиц, страдающих материально-бытовыми проблемами;

- Существенное ухудшение уровня жизни населения;

- Повышение количества социально дезадаптированных семей, в которых есть дети;

- Распространение вредных привычек среди детей и подростков;

- Пренебрежение санитарной грамотностью.

Из-за увеличения числа инфицированных и заболевших туберкулезом специалисты делают неблагоприятные прогнозы относительно распространения данного заболевания в дальнейшем будущем. При этом наибольший риск представляют собой дети, причина болезни которых кроется в ухудшении социальных условий. Так, 60-70% инфицированных проживают именно в социально незащищенных семьях.

Не менее важно и увеличение количества беспризорных детей и несовершеннолетних правонарушителей, которые на сегодняшний день составляют достаточно весомый резервуар такой инфекции, как микобактерии туберкулеза.

Риск достаточно быстрого распространения туберкулеза среди детей и подростков заметно увеличивается, если в социуме допускается контакт здоровых детей с больными. Данная проблема имеет довольно большое значение, ведь в последнее время произошло кардинальное изменение характера очагов этой болезни по причине возрастания числа социально дезадаптированных, а также многодетных семей.

Не следует пренебрегать и тем фактом, что при подъеме эндемии туберкулеза, большой процент заболеваемости прослеживается в молодых семьях, что нередко приводит к заражению ребенка. Не менее тревожно и то, что примерно в 70% случаев любые контакты ребенка с больным туберкулезом были установлен только при поступлении в стационар, где, собственно, и выявляется активное развитие туберкулеза у взрослых членов семьи.

Зависимость от алкоголя и наркотиков — еще одна проблема, которая благоприятно сказывается на распространении туберкулеза как среди подростков, так и среди маленьких детей. Она способствует повышению риска эндогенной реактивации микобактерий туберкулеза. Поэтому необходимо провести комплекс специальных противотуберкулезных мероприятий для данной группы населения.

Значительное ослабление защитных функций иммунной системы является не менее опасным факторов. Это обусловлено в основном низкой санитарной грамотностью нынешнего населения, а также довольно частым пренебрежением правилами личной гигиены. Кроме того, нередко родители отказываются от профилактических мероприятий, особенно в социально дезадаптированных семьях. Негативно влияет и увеличения количества детей, которые страдают самыми разными патологиями соматического характера, и, как следствие, обладают слабым иммунитетом.

Также заболевание распространяется еще и из-за того, что его сложно диагностировать по клиническим признакам на начальных стадиях по таким причинам:

- Латентный период заметно сокращен и часто болезнь проявляется при других заболеваниях;

- У многих детей и подростков, имеющих в анамнезе какую-либо соматическую патологию, возможна эндогенная реактивация данной инфекции;

- Нередко течение хронической формы туберкулеза проявляется через симптоматику интоксикации.

tuberculum.ru

Особенности туберкулеза у детей в?XXI веке, достижения и перспективы в области профилактики и диагностики | #02/17

Туберкулез — это широко распространенное в мире инфекционное заболевание. По данным ВОЗ, около трети населения земного шара инфицировано M. tuberculosis. Большая часть инфицированных людей переносят латентные формы туберкулеза. Активация латентной инфекции происходит в условиях иммунодефицитного состояния (стресс, голодание, длительная глюкокортикоидная терапия, ВИЧ-инфекция и др.). В свою очередь, возбудитель инфекции — микобактерия туберкулеза — способствует дальнейшему углублению иммунодефицитного состояния [1]. Все это приводит к сохранению проблемы туберкулеза, несмотря на все проводимые мероприятия в борьбе с данной инфекцией. Около 1 млн заболевших — дети в возрасте до 15 лет, или 11% от всех новых случаев заболевания. В разных странах на долю детей приходится от 3% до 25% общего числа заболевших туберкулезом [15].

Заболеваемость детей туберкулезом считается важным прогностическим эпидемиологическим показателем, отражающим общую эпидемическую ситуацию по туберкулезу в регионе. Это связано с тем, что туберкулез у детей возникает чаще всего непосредственно после контакта с источником инфекции. Общеизвестно, что борьба с туберкулезом основывается на трех принципах: во-первых, быстром и раннем установлении диагноза; во-вторых, незамедлительном начале эффективного лечения, которое должно мониторироваться до конца, и, в-третьих, прекращении передачи инфекции. Без решения этих проблем справиться с распространением инфекции невозможно. Так что же происходит с туберкулезом в настоящее время в России? Какова эпидемическая ситуация? И что нового появилось в научных исследованиях во фтизиопедиатрии? Этим вопросам посвящено данное исследование.

Целью настоящей работы было определить особенности туберкулеза у детей в России в настоящее время, наметить новые подходы к профилактике и раннему выявлению туберкулеза.

В настоящее время активно используются во фтизиатрии новые научно-технические достижения для ранней диагностики заболевания: компьютерная томография, магнитно-резонансная томография, иммунологические тесты in vivo и in vitro, ускоренные методы бактериологического подтверждения туберкулеза. Это способствует улучшению работы по раннему выявлению заболевания. Однако необходимо преодоление объективных трудностей, связанных с правильной интерпретацией получаемых данных, что напрямую влияет на показатели заболеваемости туберкулезом детей.

Одним из наиболее сложных вопросов, которые нам необходимо было решить, — это выяснить истинную эпидемическую ситуацию по туберкулезу в стране и определить факторы, на нее влияющие. Для этого проведен анализ эпидемиологических показателей по туберкулезу (источники: формы Федерального статистического наблюдения № 8 и № 33, формы № 1 и № 4) в период с 1990 по 2015 гг. в целом по Российской Федерации.

Регистрируемая заболеваемость туберкулезом детей 0–14 лет за данный период имела значительные колебания: на первом этапе отмечен рост более чем вдвое к 2002 г. (с 9,4 до 19,1 на 100 тыс. детского населения). В последующие пять лет показатель заболеваемости практически перестал меняться, отмечались лишь небольшие колебания в пределах 16,2–16,4 на 100 тыс. в пределах 95% доверительного интервала. К 2008 г. заболеваемость снизилась до 15,3 на 100 тыс. детского населения. Последующие два года вновь отмечено стабильное увеличение показателя регистрируемой заболеваемости детей туберкулезом с 14,6 в 2009 г. до 16,6 на 100 тыс. детей в 2012 г. (3688 впервые выявленных детей 0–14 лет). Лишь в последующие годы отмечена четкая тенденция к уменьшению числа выявленных детей с локальными формами туберкулеза.

Изучение возрастной динамики заболеваемости туберкулезом детей выявило следующие факты: в структуре заболевших преобладали дети 5–6 лет, что связано, как правило, с наиболее качественным профилактическим обследованием перед поступлением в школу и необходимостью отбора детей для ревакцинации БЦЖ. Данный факт подтверждается особенностью течения туберкулеза у детей на фоне качественной вакцинопрофилактики с наклонностью к «самоизлечению» и последующим формированием мелких петрификатов в лимфатических узлах и легочной ткани при недостаточно качественных профилактических осмотрах детского населения. Дети с остаточными посттуберкулезными изменениями выявляются только по поводу положительной чувствительности к туберкулину при пробе с 2 ТЕ стандартного туберкулина и других иммунологических методах диагностики. В целом по стране ежегодно регистрируется около 1500 детей 0–14 лет с остаточными посттуберкулезными изменениями. Однако в последние четыре года отмечена тенденция к увеличению числа таких детей (что можно объяснить улучшением работы фтизиатров по выявлению туберкулеза с использованием инновационных технологий). Только в 2015 г. выявлено 2776 детей с туберкулезом в фазе обратного развития (рис.).

Таким образом, изучение официальных государственных статистических показателей по туберкулезу у детей за последние два десятилетия показало, что если на первом этапе увеличение числа больных детей можно было объяснить только ухудшением экономических условий в стране, то в последующем на фоне снижения показателей заболеваемости взрослого населения продолжающееся увеличение числа как выявленных больных детей с активным процессом, так и с туберкулезом в фазе обратного развития (с посттуберкулезными петрификатами) не может характеризовать эпидемиологическую ситуацию в стране, а больше свидетельствует о дефектах работы при скрининговых обследованиях детского населения на туберкулез.

В России последние 60 лет существует единая схема выявления туберкулеза у детей путем скринингового обследования всего детского населения методом туберкулинодиагностики с последующим обследованием у фтизиатра только лиц с положительными результатами на 2 ТЕ стандартного туберкулина как группы риска по заболеванию. Данные дети наблюдаются у фтизиатра в течение года и получают специфическую химиопрофилактику. На этапах внедрения этой схемы в сочетании с появлением противотуберкулезных препаратов, широко развитой системой изоляции и длительного лечения взрослых больных туберкулезом наблюдалось ежегодное снижение показателей заболеваемости туберкулезом в стране. В последующем, при появлении новых факторов риска, способствующих распространению туберкулеза в стране (появление ВИЧ, туберкулеза с множественной лекарственной устойчивостью, увеличение числа лиц с аутоиммунными и аллергическими заболеваниями и др.), данная схема скрининга детского населения на туберкулез не позволяла своевременно и качественно проводить противотуберкулезную работу.

Из всего вышеизложенного следует, что туберкулез у детей и подростков в современных условиях остается серьезной проблемой. Сохраняющиеся высокие показатели заболеваемости, особенно в группах риска по туберкулезу, требуют как пересмотра существующих принципов формирования групп риска, так и серьезной коррекции всей системы противотуберкулезной помощи детям и подросткам.

Развитие генной инженерии, иммунологии, аллергологии, молекулярной биологии в конце прошлого века позволило расшифровать механизм пробы Манту. Было установлено, что туберкулин представляет собой суммарный экстракт антигенов M. tuberculosis, это определяет низкий уровень специфичности пробы. Обнаружить антигены, присущие только M. tuberculosis, удалось после завершения исследования по первичной структуре ее генома [20]. После того как рядом исследований в области молекулярной биологии у микобактерий были установлены гены, делегированные у микобактерий вакцинного штамма M. bovis (BCG), область RD1, и специфичные в отношении микобактерий туберкулеза, были получены соответствующие белки, в частности, ESAT-6 и CFP-10. При использовании рекомбинантных антигенов ESAT-6 и CFP-10, специфично присутствующих в M. tuberculosis, но отсутствующих у M. bovis (BCG) и у большинства непатогенных микобактерий, были созданы тесты для диагностики туберкулезной инфекции. За последние 7 лет в практику противотуберкулезной службы внедрены тесты QuantiFERON (QFT), T-SPOT.TB, основанные на применении Т-клеток, их продукции интерферона-γg (IGRA — Interferon-Gamma Release Assays) [16–19].

В 2008 г. в НИИ молекулярной медицины ММА им. И. М. Сеченова был разработан новый препарат для аллергодиагностики туберкулеза — аллерген туберкулезный рекомбинантный [11–14]. Представляет собой рекомбинантный белок, продуцируемый генетически модифицированной культурой Escherichia coli BL 21 (DE3)/CFP-ESAT. Содержит два связанных между собой антигена — CFP-10 и ESAT-6, присутствующих в вирулентных штаммах M. tuberculosis и M. bovis. Эти антигены отсутствуют в штаммах M. bovis (BCG), включая российский, из которого готовятся вакцины туберкулезные — БЦЖ и БЦЖ-М. Тест внедрен в работу противотуберкулезной службы с 2009 г. [6, 7]. Оценка эффективности применения аллергена туберкулезного рекомбинантного в разных клинических ситуациях позволила обосновать возможность замены традиционной туберкулинодиагностики на диагностику аллергеном туберкулезным рекомбинантным при массовом скрининге детей и подростков на туберкулезную инфекцию [2–5, 8, 12, 14].

Поэтому в России наиболее перспективным для проведения скрининговых обследований населения на туберкулез является данный инновационный метод диагностики, который прост в постановке и не требует дополнительных затрат на дорогостоящее лабораторное оборудование. По итогам внедрения Приказа Минздравсоцразвития России от 29.10.2009 № 855 «О внесении изменения в приложение № 4 к Приказу Минздрава России от 21 марта 2003 г. № 109» в 2010 г. в 37 регионах РФ, а с 2011 г. во всех регионах страны данный инновационный метод стал использоваться при диагностике туберкулеза в условиях противотуберкулезной службы [10, 11].

С целью изучения результатов внедрения пробы с аллергеном туберкулезным рекомбинантным как метода обследования на наличие туберкулезного процесса в группах риска нами проведено широкомасштабное ретроспективное сплошное наблюдение в 65 территориях РФ с 2010 по 2012 гг. (n = 2 262 194). Возраст пациентов составил от 0 до 17 лет. Больных активным туберкулезом (I группы диспансерного учета (ГДУ)) был 7 631 человек, пациентов с впервые выявленными остаточными посттуберкулезными изменениями (III А ГДУ) 2573 человек, пациентов VI ГДУ — 595 129 человек. Пациентов групп риска на участке педиатра обследовано в 26 территориях РФ 154 418 человек. В эту группу вошли дети с хроническими неспецифическими заболеваниями (сахарный диабет, воспалительные заболевания органов дыхания, мочевыводящей системы и др.). Изучены результаты пробы с аллергеном туберкулезным рекомбинантным и частота выявления туберкулеза с использованием этого метода. Положительные реакции составили от 10,8% до 14,1%. За этот период времени выявление больных туберкулезом детей при помощи пробы с аллергеном туберкулезным рекомбинантным составило 0,2%. Выявление туберкулеза из числа лиц с положительными реакциями на пробы с аллергеном туберкулезным рекомбинантным составило в 2010 г. 2,1%, в 2011 г. — 1,3%, в 2012 г. — 1,6% (табл. 1).

Таким образом, нами доказано, что внедрение нового инновационного метода обследования детей с целью идентификации туберкулезной инфекции и выявления локальных форм туберкулеза дает возможность формирования на участке фтизиатра групп наиболее высокого риска заболевания туберкулезом и обеспечивает проведение эффективного профилактического лечения среди лиц, наблюдающихся у фтизиатра в группах риска. Полученные результаты дали нам основание необходимости дальнейшего внедрения пробы с аллергеном туберкулезным рекомбинантным в России как скринингового метода обследования на туберкулез всего детского населения старше 8 лет взамен общепринятой туберкулинодиагностики, что может позволить сократить ненужные расходы на обследование населения, значительно повысить качество диагностики туберкулезной инфекции и улучшить ситуацию по заболеваемости туберкулезом в целом.

С этой целью мы изучили эффективность применения для массовой диагностики туберкулезной инфекции у детей и подростков кожных проб Манту и с аллергеном туберкулезным рекомбинантным в условиях общей лечебной сети одного из регионов страны (Ставропольского края) и оценили отдаленные результаты применения аллергена туберкулезного рекомбинантного для скрининга туберкулезной инфекции. Период проведения исследования 2011–2015 гг. Все стадии исследования соответствовали законодательству РФ, одобрены комитетом по этике ГБОУ ВПО Первый МГМУ им. И. М. Сеченова Минздрава России. Работа являлась фрагментом выполняемых в указанном учреждении исследований по теме: «Совершенствование противотуберкулезной помощи в России», номер государственной регистрации 01.2.012.61655. Объектом исследования были дети в возрасте от 8 до 17 лет, учащиеся школ города Ставрополя. За период с 2012 по 2015 гг. пробами Манту и с аллергеном туберкулезным рекомбинантным всего обследовано 97 634 человека. Нами также ретроспективно, сплошным методом, оценены изменения численности и структуры контингентов, наблюдаемых на одном фтизиатрическом участке в противотуберкулезном диспансере при использовании различных схем иммунодиагностики туберкулеза у детей старше 8 лет. Всего на данном участке в 2011 г. зарегистрированы 9334 ребенка в возрасте от 0 до 17 лет, в 2012 г. — 10 352, в 2013 г. — 10 337. На диспансерном учете у фтизиатра в группах риска заболевания туберкулезом состоят 437, 315 и 310 человек в 2011–2013 гг. соответственно. В 2011 г. дети обследовались по традиционной методике. При скрининге с аллергеном туберкулезным рекомбинантным в 2012 г. нами обследовано 4745 школьников, в 2013 г. — 4691.

Длительность применения скрининга с аллергеном туберкулезным рекомбинантным в условиях общей лечебной сети в г. Ставрополе составляла четыре года, что позволило в заключение нашего исследования провести оценку отдаленных результатов применения аллергена туберкулезного рекомбинантного для скрининга туберкулезной инфекции по случаям пропуска локальных форм туберкулеза. По нашим данным, при переходе на новую схему иммунодиагностики туберкулеза у школьников старше 8 лет, уменьшается общее количество детей, состоящих на диспансерном учете у фтизиатра, с 4,6% всего детско-подросткового населения до 3%. Практически в три раза уменьшилось число детей в возрасте с 8 до 17 лет, взятых под наблюдение фтизиатра по результатам массового осмотра. Если при работе по традиционной методике шестая группа состояла в основном из VI А ГДУ (впервые инфицированные микобактерией туберкулеза), то при диагностике с аллергеном туберкулезным рекомбинантным в поле зрения фтизиатра попадают в 94,2% случаев давно инфицированные дети и подростки. Фактически мы имеем дело с новой группой риска заболевания туберкулезом.

Оценка результатов применения аллергена туберкулезного рекомбинантного для скрининга туберкулезной инфекции в г. Ставрополе в динамике на протяжении четырех лет показана в табл. 2. Число детей в возрасте 8–17 лет, положительно реагирующих на указанную пробу при проведении массовых обследований, оставалось стабильным (колебания от 0,85% до 1,0% статистически не значимы). Число детей в возрасте 8–17 лет, взятых под диспансерное наблюдение в группу риска развития туберкулеза по результатам массовых обследований с применением пробы аллергеном туберкулезным рекомбинантным, также стабильно.

Состав школьников год от года меняется. За время нашего исследования каждый год четверть детей принимали участие в скрининговом обследовании впервые по достижении школьного возраста. Заболевание туберкулезом выявлялось лишь у школьников, принимающих участие в скрининге с аллергеном туберкулезным рекомбинантным впервые. Всем школьникам с положительным результатом скрининга было проведено контролируемое превентивное лечение. При этом отмечена отчетливая тенденция к уменьшению доли выявленной специфической патологии при применении новой методики скрининга на протяжении нескольких лет с 13,6% до 6,7%, р = 0,0216. Случаев пропуска локальных форм туберкулеза при оценке отдаленных результатов применения аллергена туберкулезного рекомбинантного для скрининга туберкулезной инфекции по достижению ими подросткового возраста при флюорографическом обследовании выявлено не было.

Резюмируя вышеизложенное, можно заключить, что продолжающийся рост показателей по туберкулезу у детей в России в последние годы с последующим снижением к 2015 г. произошел благодаря внедрению новых методик диагностики в детском возрасте в регионах страны. Переход на скрининг с аллергеном туберкулезным рекомбинантным всего детского населения старше 8 лет позволяет улучшить качество ранней диагностики туберкулеза, способствует более полноценному излечению различных проявлений туберкулезной инфекции у детей и подростков и повышению эффективности противотуберкулезной помощи детям и подросткам в целом.

Острой проблемой в стране становится заболеваемость детей туберкулезом и ВИЧ-инфекцией. Уровень распространения как туберкулеза, так и ВИЧ-инфекции среди детей 0–14 лет является отражением напряженности эпидемиологической ситуации по данным заболеваниям. В этом плане очень важны мероприятия по выявлению детей, больных как туберкулезом, так и ВИЧ-инфекцией, находящихся в контакте.

Ежегодно, согласно форме № 61, в РФ регистрируется от 720 до 800 впервые выявленных детей 0–14 лет, больных ВИЧ-инфекцией. Показатель регистрируемой заболеваемости ВИЧ-инфекцией среди детей в возрасте 0–14 лет составлял в 2012 г. 3,5 (95% ДИ 3,2 –3,7) на 100 тыс. детского населения (в 17,8 раза меньше, чем у лиц, старше 14 лет — 62,0 на 100 тыс.). При этом нужно отметить значительное превышение (в семь раз) значения показателя для детей 0–7 лет по сравнению с возрастом 8–14 лет: 5,6 (95% ДИ 5,2–6,0) и 0,8 (95% ДИ 0,6–1,0) соответственно.

Какую роль играет очаг туберкулезной инфекции в развитии туберкулеза у детей, больных ВИЧ-инфекцией, мы попытались установить на примере 166 детей с сочетанной инфекцией в возрасте от 0 до 14 лет, вошедших в наше собственное исследование. В табл. 3 и 4 представлена частота и характер установленных контактов у детей с туберкулезом и ВИЧ-инфекцией. Контакт с больным туберкулезом установлен более чем у 70% детей с сочетанной патологией.

В подавляющем большинстве (90,8%) случаев заболевшие туберкулезом дети с ВИЧ-инфекцией были из родственного (постоянного) контакта, из них в 79% случаев туберкулезом были больны родители. Причем источником заражения чаще являлись матери, нежели отцы: 36% против 16% (p < 0,05). Этот факт можно объяснить наличием ВИЧ-инфекции преимущественно у матерей больных туберкулезом детей, а ВИЧ-инфекция, как известно, является мощным фактором риска развития заболевания у лиц, инфицированных микобактерией.

Таким образом, как оказалось, общая беда для всех детей, заболевших туберкулезом (без ВИЧ-инфекции, с ВИЧ-инфекцией), — не только контакт с больными туберкулезом, но и дефекты диспансерного наблюдения за детьми в очагах инфекции.

Заключение

Проведенный анализ эпидемической ситуации в стране показал, что туберкулез у детей в настоящее время приобрел отличия по сравнению с предыдущими годами. Наблюдается четкая тенденция преобладания малых его форм без поражения легочной ткани и со склонностью к самопроизвольному излечению. На этом фоне появились новые группы риска по заболеванию и проблемы с лечением детей из очагов, особенно с множественной лекарственной устойчивостью микобактерии и ВИЧ- инфекцией, при сохраняющихся высоких показателях заболеваемости детей из очагов туберкулезной инфекции.

Опыт использования современных инновационных диагностических методик раннего выявления туберкулеза и отбора групп риска для проведения превентивного лечения и углубленного обследования в России показал высокую эффективность и необходимость широкого внедрения. Приоритетом должна стать первичная вакцинопрофилактика в раннем детском возрасте и активное выявление туберкулезного процесса с использованием инновационных диагностических методов у детей школьного и подросткового возраста. Скрининг с использованием аллергена рекомбинантного для детского населения старше 8 лет позволяет уже на этапе общей лечебной сети целенаправленно выделить группы наиболее высокого риска заболевания туберкулезом.

По результатам данного широкомасштабного исследования в России в настоящее время пересмотрены подходы к раннему выявлению туберкулеза у детей и профилактическому лечению детей из групп высокого риска заболевания туберкулезом, согласно которым для лечения отобраны только наиболее угрожаемые пациенты. Изданы Национальные клинические рекомендации по диагностике и лечению латентной туберкулезной инфекции в России и приказ Минздрава РФ № 951 [11].

Все вышеизложенное обосновывает необходимость пересмотра общепринятых противотуберкулезных мероприятий как в общей педиатрической службе, так и у фтизиатров.

Литература

- Аксенова В. А. Инфицированность и заболеваемость туберкулезом детей как показатель общей эпидемиологической ситуации по туберкулезу в России // Проблемы туб. 2002. № 1. С. 6–9.

- Богданова Е. В. Влияние семейного контакта на развитие туберкулеза у детей раннего и дошкольного возраста // Проблемы. туб. 1997. № 4. С. 9–11.

- Бармина Н. А., Барышникова Л. А. Скрининговое обследование детей и подростков III, IV и V групп здоровья с применением нового диагностического теста // Туберкулез и болезни легких. 2015. № 5. С. 40–41.

- Барышникова Л. А., Сиротко И. И. Новые возможности организации раннего выявления туберкулеза у подростков // Туберкулез и болезни легких. 2014. № 8. С. 19.

- Долженко Е. Н., Шейкис Е. Г. и др. Диагностические возможности аллергена туберкулезного рекомбинантного в скрининг-диагностике туберкулезной инфекции у детей подросткового возраста в Рязанской области // Туберкулез и болезни легких. 2015. № 6. С. 31–36.

- Киселев В. И., Барановский П. М. Клинические исследования нового кожного теста «диаскинтест» для диагностики туберкулеза // Проблемы туберкулеза и болезней легких. 2009. № 2. С. 11–16.

- Кожная проба с препаратом «Диаскинтест» — новые возможности идентификации туберкулезной инфекции / Под ред. акад. РАН и РАМН М. А. Пальцева. М.: ОАО «Издательство «Медицина», 2011. С. 40–96.

- Ставицкая Н. В., Молчанова Н. В., Дудченко Д. В., Дорошенкова А. Е. Оптимизация скрининга туберкулезной инфекции у детей // Туберкулез и болезни легких. 2013. № 12. С. 59–64.

- Овсянкина Е. С., Кобулашвили М. Г. Клинико-эпидемиологическая характеристика больных туберкулезом легких детей из очагов туберкулезной инфекции. Материалы VIII Российского съезда фтизиатров. Тезисы докладов. М., 2007. С. 260.

- Приказ Минздравсоцразвития России от 29.10. 2009 г. N 855 «О внесении изменения в приложение № 4 к приказу Минздрава России от 21.03. 2003 № 109 «О совершенствовании противотуберкулезных мероприятий в Российской Федерации».

- Приказ Министерства здравоохранения РФ от 29 декабря 2014 г. № 951 «Об утверждении методических рекомендаций по совершенствованию диагностики и лечения туберкулеза органов дыхания».

- Сокольская Е. А., Аксенова В. А. Применение в клинической практике у детей и подростков с хронической неспецифической патологией кожного теста «Диаскинтест» / Материалы Всероссийской научно-практической конференции «Совершенствование медицинской помощи больным туберкулезом». СПб, 2011. С. 381–382.

- Старшинова А. А. Туберкулез у детей из семейного очага инфекции (диагностика, клиническое течение и профилактика): Автореф. дис. … д-ра мед. наук. СПб, 2013.

- Слогоцкая Л. В. Эффективность кожного теста с аллергеном туберкулезным, содержащим рекомбинантный белок в диагностике, выявлении и определении активности туберкулезной инфекции: Автореф. дис. д-ра мед. наук, М., 2011. 45 с.

- Туберкулез в Российской Федерации, 2012/2013/2014 гг.: аналитический обзор статистических показателей по туберкулезу, используемых в Российской Федерации и в мире. М., 2015. 298 с.

- Arend S. A., Franken W. P., Aggerbeck H. et al. Double-blind randomized Plhase I study comparing rdESAT-6 to tuberculin as skin test reagent in the diagnosis of tuberculosis infection // Tuberculosis. 2008. V. 88. P. 249–261.

- Brosch, R., Gordon S. V., Billault A., Gamier T., Eiglmeier K., Soravito C., Barrel B. G., Cole S. T. Use of Mycobacterium tuberculosis h47 Rv bacterial artificial chromosome library for genome mapping, sequencing, and comparative genomics // Infect. Immun. 1998. V. 66. Р. 2221–2229.

- Harboe M., Oettinger T., Wiker H. G., Rosenkrands I., Andersen P. Evidence for occurrence of the ESAT-6 protein in Mycobacterium tuberculosis and virulent Mycobacterium bovis and for its absence in Myco-bacteriuin bovis BCG // Infect. Immun. 1996. V. 64. Р. 16–22.

- Dfel P., Nienhaus A., Loddenkemper R. Cost effectiveness of interferon-gamma release assay screening for latent tuberculosis infection treatment in Germane // Chest. 2007. V. 131. P. 1424–1434.

- Cole S., Brosch R., Parkhill J. et al. Deciphering the biology of Mycobacterium tuberculosis from the complete genome sequence // Nature. 1998. Vol. 393. P. 537–544.

В. А. Аксенова1, доктор медицинских наук, профессор

Н. И. Клевно, кандидат медицинских наук

Н. Н. Моисеева

ГБОУ ВПО Первый МГМУ им. И. М. Сеченова МЗ РФ, Москва

1 Контактная информация: [email protected]

Купить номер с этой статьей в pdf

www.lvrach.ru

Туберкулез у детей | Родителям

ТУБЕРКУЛЕЗ У ДЕТЕЙПособие для родителей в вопросах и ответах

Чем занимается врач фтизиатр?

Фтизиатр – это специалист по туберкулезу.

Туберкулез – тяжелая инфекционная болезнь, связанная с проникновением в организм туберкулезных палочек. Чаще всего болезнь поражает легкие, но может развиться в любых органах: в коже, лимфоузлах, почках, печени, кишечнике, костях и суставах, в глазах и даже мозге. Детский фтизиатр занимается, в первую очередь, профилактикой туберкулеза у детей и подростков.

Неужели проблемы туберкулеза до сих пор актуальны?

Заболеваемость туберкулезом в настоящее врем растет во всем мире. Россия входит в первую десятку стран наиболее неблагополучных по данному заболеванию. К сожалению, болезнь все чаще регистрируется в запущенной, открытой форме. А один больной открытой формой туберкулеза способен заразить десятки и даже сотни окружающих. Туберкулез сегодня – это реальная опасность, как для взрослых, так и для детей. За последние годы заболеваемость детей в нашем городе выросла в несколько раз.

Где может заразиться ребенок, если в семье все здоровы?

Туберкулезные палочки чаще всего попадают в организм с вдыхаемым воздухом. В помещениях без доступа света палочки в высохшей мокроте способны сохранять свою активность месяцами. А заразиться можно где угодно: в подъезде, в лифте, в транспорте, в магазине, в кино, в цирке.

Второй путь заражения – использование в пищу продуктов, полученных от больного животного, чаще коров: молока, творога, сметаны, мяса.

Детям делают прививки от туберкулеза, почему же тогда они болеют?

Прививка от туберкулеза – БЦЖ предохраняет от раннего инфицирования и тяжелых форм туберкулеза. Полностью предотвратить заболевание она не может.

Как начинается туберкулез у детей?

Туберкулез – это коварная болезнь. Начинается она, как правило, незаметно, развивается медленно. Такие симптомы, как мучительный кашель, кровохаркание, похудание наблюдается у взрослых при запущенных формах туберкулеза. Для детей они не характерны. Ребенок в начале заболевания может стать вялым и капризным, хуже учится в школе, у него снижается аппетит, вечерами может быть небольшая температура, ночью потливость, он чаще болеет простудными заболеваниями. Но обычно туберкулез у детей, привитых вакциной БЦЖ, начинается незаметно.

Как тогда можно определить, что ребенок заразился туберкулезом?

Для этого всем детям ежегодно делают пробу Манту. Проба Манту – это не прививка, а тест, позволяющий определить, есть ли в организме палочки туберкулеза. Ни микробов, ни их токсинов – туберкулин, с помощью которого делают пробу Манту, не содержит. Общих реакций, например, повышения температуры на пробу Манту не бывает. Но если в организме есть палочки туберкулеза, метно возникает воспалительная реакция в виде припухлости и покраснения.

Но ведь реакция Манту бывает положительная и у здоровых детей?

Всем детям в роддоме делают прививку БЦЖ. Вакцина БЦЖ содержит ослабленные палочки туберкулеза. Поэтому первые годы после прививки проба Манту умеренно положительная 5-10 мм. С годами количество палочек в организме уменьшается, и иммунитет к туберкулезу снижается. Если в 7 или 14 лет проа Манту становится отрицательной, ребенку снова делают прививку БЦЖ, чтобы повысить иммунитет к туберкулезу. К сожалению, часто бывает, что прививку не повторяли, а проба Манту подскочила. Вот это уже знак беды. Именно таких детей направляют к фтизиатру.

Ребенок мог замочить или расчесать место укола. Влияет ли это на пробу Манту?

Нет, не влияет. Мочить место укола не рекомендуется 2 часа, чтобы не внести инфекцию. А чешется проба Манту у детей, инфицированных палочками туберкулеза.

Ребенок страдает аллергией. Вероятно поэтому у него повышенная проба Манту?

Нет. Механизм возникновения аллергических реакций и пробы Манту разный. Дети с различными проявлениями аллергии нередко имеют отрицательные пробы Манту. Об инфицировании туберкулезом говорит не столько величина пробы Манту, сколько ее рост. Аллергиями ребенок может страдать с рождения, а скачок пробы Манту наблюдается только при заражении палочками туберкулеза.

Родителей в детском возрасте так же направляли к фтизиатру из-за повышенной пробы Манту. Может быть это передается по наследству?

Все дети рано или поздно заражаются и заболевают ветряной оспой. И никто этому не удивляется. Туберкулезом так же может заразиться любой человек. Но, к счастью, не каждое заражение приводит к заболеванию. Однако исключить заболевание можно только после обследования. Проба Манту помогает выявить лиц, заразившихся палочками туберкулеза, а обследование, назначенное фтизиатром – заболевших туберкулезом. По наследству склонность к повышению пробы Манту не передается.

Если при обследовании у ребенка не нашли никаких проявлений туберкулеза, зачем его ставят на учет и лечат противотуберкулезными препаратами?

Риск заболеть туберкулезом у детей при заражении достигает 10 %. Заболевание развивается медленно. Далеко не всегда при первом обследовании удается выявить признаки болезни. Поэтому детей оставляют на учете на один год, после чего вновь тщательно обследуют и, только при отсутствии признаков туберкулеза, снимают с учета. На сегодняшний день мы не можем определить, кто из заразившихся заболеет, а кто нет. Учитывая серьезность заболевания ,всем инициированным детям проводят профилактическое лечение, позволяющее снизить риск развития заболевания в 5-7 раз.

Но ведь противотуберкулезные препараты токсичны и таким лечением ребенку можно навредить.

Для профилактического лечения выбираются наиболее безвредные препараты с учетом состояния здоровья ребенка. Дополнительно назначаются витамины и другие средства, позволяющие предотвратить побочные эффекты лекарств. Правильно проведенное лечение, как правило, не оказывает отрицательного влияния на здоровье ребенка.

Поясните, пожалуйста, что означают термины: «вираж туб. пробы», «туб. инфицирование», «гиперергическая туб. проба».

Первый год после заражения палочками туберкулеза, выявленного с помощью пробы Манту, называют виражом туберкулиновой пробы. В это время наиболее высокий риск заболеть туберкулезом и наиболее эффективно лечение. Полностью вывести палочки из организма ребенка профилактическое лечение не позволяет, но под влияние антибактериальных препаратов палочки теряют, свою активность, шанс заболеть туберкулезом значительно снижается. Проба же Манту может оставаться положительной в течении жизни. Таким детям ставится диагноз – «туб. инфицирован». Эти дети практически здоровы, но им нельзя делать прививку БЦЖ. Поэтому мед. работнику детского учреждения обязательно передается соответствующая справка.

Диагноз «гиперергическая туб. проба» ставится детям с пробой Манту 17 мм и более, а также при наличии н месте укола пузырьков, корочек. У таких детей наиболее высокий риск заболеть туберкулезом. Им назначают дополнительное обследование, а лечение лучше проводить в санаторных условиях.

Может ли ребенок, поставленный на учет к фтизиатру по поводу повышенной пробы Манту, заражать других детей? Разрешается ли ему посещать детский сад, школу, бассейн, секции?

Ребенок, поставленный на учет по поводу повышенной пробы Манту, не заразен. Никаких ограничений для посещения детских коллективов для него нет.

В праве ли мед. работники детских учреждений не допускать ребенка в школу, детский сад без справки от фтизиатра?

Существуют приказы Министерства здравоохранения России и санитарные правила по организации противотуберкулезной работы, согласно которым, ребенок направленный к фтизиатру и не предоставивший справку в течении месяца, не должен допускаться в детское учреждение.

Пока ребенок не обследован, никто не может сказать что он не болен туберкулезом. А один заболевший может заразить десятки окружающих.поэтому, проводя современное обследование своего ребенка, Вы заботитесь не только о его здоровее, но и о здоровье других детей.

Какие факторы способствуют развитию заболевания?

Туберкулезом чаще всего заболевают дети с ослабленным здоровьем: часто болеющие простудами, имеющие всевозможные хронические заболевания. Однако, если палочек в организм попало много, что бывает при частых и тесных контактах с больным туберкулезом, то заболеть может и здоровый ранее ребенок. Способствуют заболеванию некачественное питание, бедное белками и витаминами, плохие жилищные условия, скученность, редкое пребывание на свежем воздухе, переутомления, стрессы, злоупотребление алкоголем, курение, наркомания.

Что делать, чтобы ребенок не заболел туберкулезом?

• Своевременно прививать ребенка от туберкулеза

• Ежегодно делать пробу Манту, а подросткам в 15-17 лет дополнительно флюорагрофическое обследование

• Не затягивать визит в поликлинику, если ребенку дали направление к фтизиатру

• Своевременно проходить назначенное врачом обследование, а при необходимости и лечение

• Правильно питаться, достаточное время проводить на свежем воздухе, закаливать ребенка, заниматься физкультурой и спортом

• Соблюдать правила гигиены

school10-mgn.ru

Туберкулез у детей — mama.ru

Туберкулез – опасное инфекционное заболевание, которое вызывается туберкулезной палочкой (бациллой Коха). Чаще всего оно поражает легкие, хотя в процесс могут вовлекаться и другие органы.

В настоящее время разработаны эффективные схемы лечения этой болезни с помощью противотуберкулезных препаратов, которые нужно принимать в точности так, как назначено врачом. В зависимости от формы болезни лечение может продолжаться от 3 до 9 месяцев и более.

Туберкулез в мире остается одной из лидирующих причин смерти. В России в последние годы ситуация также ухудшается: растет количество заболевших, а значит и распространение палочки Коха среди населения. Будучи нераспознанным и нелеченным, туберкулез может иметь фатальные последствия. Однако предотвратить и вылечить его возможно.

Как происходит заражение туберкулезом

Заражение туберкулезом происходит через легкие от больного человека, который выделяет бациллы во внешнюю среду при кашле или чихании. Палочка туберкулеза очень устойчива и может сохраняться в уличной пыли до 2 месяцев. Человек, вдохнувший зараженные частицы воздуха, становится контактным, а бацилла оседает у него в организме. Такой контактный носитель может быть среди вашего окружения, родственников и близких людей. По подсчетам ученых, до 1/3 населения Земли являются скрытыми носителями бациллы туберкулеза.

Несмотря на попадание инфекции, у большинства зараженных людей туберкулез не развивается. Только 5-10% носителей на протяжении последующей жизни заболевают активной формой туберкулеза, в то время как у остальных бацилла сохраняется в спящем состоянии под контролем иммунной системы.

В крайне редких случаях туберкулезная палочка может попадать в организм, минуя легкие, например при вакцинации БЦЖ в роддоме. Некоторые дети рождаются с очень слабым иммунитетом и не могут противостоять даже ослабленным штаммам бациллы. В этом случае в месте инъекции может развиться туберкулезный процесс, который родители обычно замечают по увеличенным лимфоузлам под мышкой на стороне прививки. На легкие такой процесс не переходит, однако требует полного курса лечения.

Особенности детского туберкулеза

Для детского организма, особенно до 2 лет, туберкулезная палочка является намного более опасной, чем для взрослых. У детей процент перехода болезни в активную форму гораздо выше, а также очень высок риск развития тяжелых генерализованных форм: милиарного туберкулеза, сепсиса, туберкулезного менингита.

Большую роль в развитии туберкулеза играет не только сам факт попадания бактерии в организм, но и состояние инфицированного ребенка. Сильными предрасполагающими факторами являются плохое питание, авитаминоз, истощение, постоянный стресс и недосыпание – другими словами, неблагоприятные условия жизни. Вот почему дети из бедных и маргинальных семей наиболее подвержены риску заболеть.

Симптомы туберкулеза у детей

Чаще всего легочный туберкулез проявляется кашлем. В начале болезни он может напоминать бронхит или даже простуду. Однако, вместо того, чтобы поправиться через неделю, ребенок продолжает болеть, кашель усиливается, мокрота может приобретать розовый оттенок. Ребенок выглядит истощенным, худеет, теряет вес. Температура повышается к вечеру, а днем может быть нормальной.

Поэтому при любых длительных заболеваниях легких врач должен направить ребенка на обследование в противотуберкулезый диспансер (ПТД). В обследование входят тщательный осмотр, рентген легких, подробные анализы крови, посев мокроты, может потребоваться компьютерная томография. Не стоит отказываться от похода в ПТД, если вас направил участковый педиатр – здоровье ребенка дороже предрассудков.

Внелегочный туберкулез (костный, суставной, кожный и так далее) проявляется по-разному, в зависимости от места внедрения возбудителя. Непременным симптомом является повышенная температура и увеличение местных лимфоузлов.

Важным диагностическим критерием туберкулеза служит реакция Манту. Она показывает, встречался ли ребенок с туберкулезной палочкой ранее. Диагностическая ценность этого метода далека от 100%, случаются ложноположительные и трудно интерпретируемые результаты. Вместо Манту в наше время есть более современный способ – внутрикожная проба с препаратом Диаскинтест.

Лечение туберкулеза у детей

Для лечения туберкулеза разработаны специальные схемы, которые включают в себя особые противотуберкулезные препараты – «Тубазид», «Фтивазид», «ПАСК», «Гинк» и другие. Длительность лечения составляет от 3 до 9 месяцев, а иногда и более – в зависимости от формы, а также от того, где будет происходить лечение – дома или в стационаре. После этого рекомендуется поехать с ребенком в санаторий, находящийся в районе с сухим климатом.

Как правило, дети хорошо переносят лечение, и поврежденные ткани легких восстанавливаются быстрее, чем у взрослых. Но стоит заметить, что принимаемые препараты могут вызвать такие побочные действия, как головокружение, головная боль, повышение температуры, аллергическая сыпь, эозинофилия в крови, боль в животе, тошнота, рвота, метеоризм. Не следует пугаться этого, ведь последствия туберкулеза куда страшнее и серьезнее, чем побочные эффекты лекарств.

Профилактика туберкулеза у детей

В нашей стране в связи с широким распространением туберкулеза всем детям в роддоме вводится вакцина БЦЖ или БЦЖ-М (в зависимости от того, есть ли в семье ребенка взрослые, способные выделять палочки туберкулеза). Это является необходимой мерой первичной профилактики, которая значительно снижает риск тяжелых форм туберкулеза (менингит, сепсис) и уменьшает смертность от этой инфекции.

Однако БЦЖ не является панацеей, и маленького ребенка во избежание заражения нужно всячески ограждать от контакта с потенциально больными людьми: по возможности не пользоваться общественным транспортом, избегать вокзалов и других мест общественного пользования, большого скопления людей. Если в семье имеется родственник, больной активной формой туберкулеза, ребенок не должен жить в одной с ним квартире и общаться до полного прекращения выделения им туберкулезной палочки.

В школе всем детям необходимо пройти ревакцинацию БЦЖ, поскольку иммунитет со временем угасает. Для выявления потенциальных носителей палочки туберкулеза проводится проба Манту, альтернативой которой может служить более современная проба с Диаскинтестом. Если нет желания делать ни то, ни другое, то возможен более дорогой, но более точный вариант – ПЦР диагностика по анализу крови. В случае обнаружения палочки в организме ПЦР окажется положительной.

Поделиться

Твитнуть

Класс

Поделиться

mama.ru

Туберкулез у детей – актуальная проблема современности

Детский туберкулез — это проблема, значимость которой сложно переоценить. По данным Всемирной организации здравоохранения, каждый год в мире от туберкулеза умирает до 74000 детей, а у 500.000 детей ежегодно диагностируется туберкулез. При этом в число умерших от туберкулеза включены только дети, не зараженные ВИЧ. С учетом ВИЧ-инфицированных детей общее количество жертв туберкулеза, не достигших совершеннолетия, может быть значительно больше. Кроме того, невозможно сказать, сколько случаев, когда туберкулез у детей не диагностируется из-за того, что дети живут в бедных регионах, не имея доступа к качественным медицинским услугам.

Как проявляется туберкулез у детей

Симптомы туберкулеза зависят от его стадии, формы и типа. Первичный туберкулез у детей зачастую протекает без каких-либо симптомов, или приводит к появлению признаков, характерных для простуды и гриппа, которые не вызывают у родителей беспокойства. Как правило, через несколько недель эти симптомы исчезают, и заболевание перетекает в латентную форму — такой туберкулез не заразен, и может никак не проявляться до конца жизни. В таких случаях только кожная проба на туберкулез у детей может показать, что в организме ребенка присутствуют микобактерии. Однако в некоторых случаях может развиться активная форма туберкулеза, которая требует безотлагательного лечения.

Приблизительно у половины детей младшего и дошкольного возраста, у которых с помощью рентгенографии грудной клетки был выявлен туберкулез легких, симптомы заболевания отсутствовали, или были выражены очень слабо. Нередко на первые симптомы туберкулеза у детей, такие как непродуктивный кашель и легкое недомогание, родители практически не обращают внимания, полагая, что они вызваны простудой, и от них можно избавиться с помощью народных средств. Во многих случаях другие признаки болезни отсутствуют, и туберкулез выявляется лишь случайно, например, в ходе обследования людей, контактировавших с зараженным человеком.

При активной форме заболевания могут наблюдаться следующие признаки туберкулеза легких у детей: нездоровый вид, кашель, который не проходит в течение длительного времени, жар, частые инфекции дыхательные путей, слишком медленный набор веса или снижение веса.

Врожденный туберкулез у грудничков может вызывать и такие симптомы, как затрудненное дыхание, увеличение лимфатических узлов, и образование папул на коже. Эта разновидность туберкулеза встречается очень редко, но может приводить к тяжелым последствиям, в том числе, к смерти ребенка. Симптомы врожденного туберкулеза иногда проявляются сразу после рождения, а иногда — лишь на восьмой неделе жизни; в среднем, это происходит в возрасте 2-4 недель.

Если вы заметили возможные признаки заболевания туберкулезом у детей, даже очень слабо выраженные, и если вы знаете, что ребенок мог контактировать с больными туберкулезом, как можно скорее обратитесь к врачу. Чем раньше начнется лечение, тем меньше вероятность того, что болезнь приведет к осложнениям и окажет негативное влияние на развитие ребенка.

Диагностика туберкулеза у детей

Для диагностики туберкулеза у детей в первую очередь используется кожная туберкулиновая проба (реакция Манту). Поскольку кожный тест на туберкулез у детей может дать ложноположительный результат в случаях, когда ребенку была сделана прививка от туберкулеза и, к тому же, он не позволяет установить форму и тип заболевания, для диагностики также применяется анализ секреции гамма-интерферона, рентгенография грудной клетки, анализ мокроты. Иногда также требуется бронхоскопия, компьютерная томография, анализ мочи (при подозрении на туберкулез почек) и, в очень редких случаях, биопсия.

Профилактика туберкулеза у детей

Наиболее эффективным способом профилактики туберкулеза у детей является ограничение контактов ребенка с людьми, зараженными туберкулезом. Однако сделать это представляется возможным далеко не всегда — многие люди не сразу узнают о том, что у них открытая форма туберкулеза, и продолжают работать, посещать общественные места и общаться с близкими, представляя для них потенциальную угрозу. Существует небольшой риск «подхватить» туберкулез в детском саду, в школе, в торговом центре или в общественном транспорте — словом, в любом месте, где может находиться инфицированный человек. Поэтому многие специалисты рекомендуют использовать для профилактики туберкулеза вакцину БЦЖ.

Первая прививка от туберкулеза детям была сделана еще в 20-х годах прошлого века, и с тех пор по всем мире было использовано около трех миллиардов доз вакцины, но ее эффективность по-прежнему вызывает споры в медицинском сообществе, а общих рекомендаций относительно ее применения не существует. Так, ВОЗ рекомендует вакцинировать всех детей сразу после рождения, а в ряде стран прививку рекомендуется делать лишь при определенных условиях, например, чтобы предотвратить туберкулез у грудных детей, контактирующих с людьми, у которых диагностирован туберкулез, вызванный лекарственно-устойчивыми бактериями — и только в тех случаях, когда прекратить контакт, потенциально опасный для ребенка, невозможно. Вакцинирование противопоказано детям с первичным или вторичным иммунодефицитом, например, вызванным приемом стероидов или ВИЧ-инфекцией. Однако в странах, где риск заражения туберкулезом очень велик, часто рекомендуют делать прививки, в том числе, и детям с асимптоматической ВИЧ-инфекцией.

Статьи по теме

www.womenhealthnet.ru

Туберкулез у детей: симптомы, первые признаки, диагностика

Одним из самых опасных заболеваний является туберкулез. Эта болезнь поражает легочные пути, по мере того, как туберкулезная палочка развивается в организме, она постепенно влияет на работу других жизненно важных органов.

Особую опасность недуг представляет для маленьких детей, так как длительное время может не проявляться симптоматика. Весьма часто, родители путают первые признаки туберкулеза у детей с обычной простудой.

Помимо этого, диагностирование осложняется тем, что детский организм индивидуален, а также заболевание имеет свои отличительные особенности.

Общие сведения

Опасность данного недуга в раннем возрасте вызвана тем, что поражаются не только лёгкие, но и клетки головного мозга, страдают кости скелета. Симптоматика при этом может быть различной, в зависимости от возраста ребенка.

Как правило, первые симптомы крайне похожи на грипп, это может быть кашель, недомогание, быстрая утомляемость, повышенная температура. Чем выше инфицирование организма болезнью, тем сильнее выражены, проявившиеся симптомы.

Весьма трудно диагностировать болезнь у младенцев, поэтому у младенцев крайне тяжело выявляются признаки болезни. Также к малышам возраст, которых до 1 года нельзя применять инструментальные методы лечения.

Существует определенный алгоритм проявления заболевания в детском возрасте. Однако, ввиду того, что ребенок контактирует с другими детьми к данному недугу могут быть присоединены другие виды инфекции, и тогда болезнь может протекать по другому, и осложняться диагностированием.

Поэтому многие родители задаются вопросом, как распознать эту болезнь.

В первую очередь, родителям необходимо обратить внимание на поведение ребенка. Если недуг развивается достаточно медленно, то ребенок становится капризным, быстро устает от любой физической и умственной нагрузки. Также следует обратить внимание на повышенную температуру и кашель.

В первое время родители считают, что ребенок просто простужен. Однако, данные симптомы туберкулеза у детей не проходят быстро, как при гриппе, поэтому родители должны сразу обратится за медицинской помощью.

Вылечить эту инфекцию самостоятельно не получится, а также обязательно нужно провести полную диагностику состояния организма, чтобы выявить стадию развития болезни. Далее более подробно рассмотрим, туберкулез у детей, основные симптомы, а так же первые признаки проявления болезни.

Признаки болезни у детей

У младенцев различают два типа заболевания — это генетический или приобретенный недуг. Каждый тип туберкулеза на ранних стадиях у детей обладает определенным характером проявления.

Однако, есть общие признаки протекания туберкулеза на ранней стадии у детей — это малая активность, вялость, слабость. Также наблюдается проблема с дыхательными процессами, ребенок может сильно кашлять или ощущать признаки удушья.

В тяжелых формах у младенцев можно наблюдать за падание одной из части грудной клетки, это вызвано тем, что на данном органе находится очаг заболевания. Помимо этих симптомов, у грудничка наблюдается сильная потеря веса, вызвано тем, что пропадает аппетит.

Ребенок начинает страдать бессонницей, так как кашель, который носит уже постоянный характер, просто мешает сну. Поэту родители должны внимательно следить за здоровьем чада и при первом подозрении обратится к педиатру. Врач назначит комплексную диагностику и лечение.

Важно, что инфекция в раннем возрасте поздно идентифицируется, поэтому лечение в ранний период невозможно.

В возрасте от двух до трёх лет дети редко страдаю данным недугом, чем младенцы. Однако, риск заболевания все же есть. Диагностировать заболевание, так же проблематично, но выявить болезнь у ребенка 3 лет немного легче. Так как болезнь можно диагностировать на более ранней стадии и восстановительный процесс можно начать раньше.

У детей более старшего возраста от четырех до семи лет болезнь диагностируется быстрее, так как симптомы более выражены. Это возможно потому, как иммунная система более крепкая, чем у маленьких детей. Так же более старшие детки могут объяснить, какие недомогания их мучают, и как долго это уже длится.

На первичной стадии болезнь не поражает работу легочной системы. В первую очередь ребенок ощущает общее недомогание, слабость, малая активность, потеря аппетита и следовательно, потеря веса.

Если ребенок учится в школе, то он начинает плохо справляется со школьной нагрузкой, быстро устает от учебной деятельности. Кашель и проблемы с дыханием проявляются намного позже.

Лечение в домашних условиях невозможно, ребёнка необходимо поместить в стационар и исключить любые контакты. Это необходимо для того, чтобы исключить возможность усугубления протекания болезни.

У подростков от 8 до 14 лет болезнь имеет отличительные особенности. Проблемы с дыханием проявляются вместе с общим недомоганием. То есть ребенок ощущает боль в области легких. Кашель у них носит постоянный характер, от этого появляется одышка, даже в состоянии полного покоя.

Помимо того, что грудная клетка может впадать, также наблюдается изменения цвета кожи. На пораженной инфекцией коже могут появляться трещинки, ранения. В зависимости от индивидуальных особенностей развития организма в разный период болезнь может выражаться определенными симптомами.

Такие, как кашель с кровью, изменение размера лимфатических узлов.

Виды туберкулеза

Чаще всего дети от трех до пяти лет заражаются туберкулезом при контакте с зараженными людьми, а так же из-за отсутствия вакцинации. Самым распространенным туберкулеза легких является менингит.

При данной болезни поражаются оболочки мозга, малыш постоянно ощущает головные боли, быстрая смена настроения, возможно повышение температуры тела.

На второй недели после инфицирования начинаются дополнительные симптомы — рвота, воспаление оболочки глаз, запор. Так же у детей может наблюдаться замедленный пульс.

При данной форме туберкулеза симптоматика носит быстро прогрессирующий характер. Так же этот тип недуга сопровождается наличием других болезней.

Поэтому при диагностике необходимо провести дополнительное обследование на наличие вирусных, грибковых болезней. Лечение длится на протяжении 1 года, при этом ребенок с некоторой периодичностью должен лежать в стационаре.

Если у малыша наблюдается слишком высокая температура тела, примерно 40 градусов, и сильный кашель, то можно диагностировать первичный туберкулезный комплекс. Выявить данный недуг можно с помощью реакции Манту или сделать рентген легочной системы.

Симптоматика практически ни чем не отличается от общей, единственное, могут наблюдаться хрипы в легких, которые указывают на наличие воспалительного очага в легких.

Милиарная форма заболевания поражает органы дыхания, селезенку, почки. Эта форма имеет два подтипа — это острый сепсис и острый милиарный туберкулёз.

Первый тип самый страшный, в основном он приводит к летальному исходу. По причине того, что его практически не возможно диагностировать, симптоматика очень размытая и непонятная.

Обычно, больной умирает на второй недели после того, как диагностировали недуг.

Второй тип не имеет таких серьезных последствий, начинается с острой интоксикации организма.

Температура тела сильно повышается, затруднено дыхание. Болезнь на ранней стадии имеет ограниченную форму, которая без должного лечения перерастает в обширный тип туберкулеза.

При обследовании у ребенка наблюдаются увеличенные селезенка, печень. Для лечения необходимо пропивать целый комплекс лечебных препаратов, обычно курс лечения составляет не менее 6 месяцев. У малышей от 4 до 7 лет болезнь менее выражена, протекает в легкой форме.

Существует детский туберкулез внутри грудных лимфатических узлов, который поражает в основном только дыхательную систему. У чада наблюдается температура от 37 до 38 градусов, нервное возбуждение, отсутствие аппетита.

Выявить заболевание возможно с помощью рентгена, а лечение длится три месяца. При этом, необходимо пить большое количество антибиотиков, при положительном эффекте дозировка может быть снижена. Также есть туберкулез периферических лимфатических узлов, которые поражают узлы, находящиеся на шее или подбородке.

Болезнь на раннем этапе протекает без особых симптомов, по мере развития болезни, на коже появляется прыщ больших размеров. Внутри него находятся гнойные образования. Именно он указывает на проявление недуга. После того, как гной вытечет, на его месте образуется небольшой рубец.

Так как в организме происходит воспалительный процесс, то возможно повышение температуры до 40 градусов. Для выявления болезни больному делают рентген или биопсию.

У подростков данный недуг может иметь серьезные формы, это связано с индивидуальными изменениями в данном периоде взросления. Существует еще инфильтративная форма болезни, при ней образуется жидкость в легких, часто вместе с кровью. Симптоматика является общего характера. Выявить данный недуг можно с помощью рентгена.

Лечение возможно только в стационаре, при помощи различных антибиотиков. В редких случаях на последней стадии больному может проводиться операция. Если у ребенка наблюдается сильный кашель вместе с кровью, то это может быть диссеминированный тип туберкулеза. У малыша могут быть выраженные отеки и затруднения в дыхание.

Проблема лечения данного заболевания, заключаются в том, что бактерии этой формы весьма устойчива к разному виду лекарственных препаратов. Поэтому врач назначает несколько видов антибиотиков тем, самым пытаясь подобрать, тот вид лекарства, который сможет вылечить от инфекции.

Диагностика заболевания

Самое главное в любой болезни — это диагностирование ее на самых ранних этапах, а также обязательно необходимо знать, как проявляется туберкулез у малышей. Чем раньше у ребенка выявляется заболевание, тем быстрее медики смогут начать лечение. А это очень важно, для малыша.

Нередко бывают случаи летального исхода, когда взрослые не обращают внимание на признаки туберкулеза на ранних стадиях.

Раннее обследование поможет сохранить полную дееспособность ребенку. Обследование должно проходить комплексно и при соблюдении общепринятых норм.

Во-первых, если в семье ранее, кто-то страдал данным недугом, то у ребенка может быть генетическая предрасположенность к болезни. Поэтому, чаще необходимо проходить обследование в медицинском учреждении.

Диагностировать болезнь можно с помощью инструментальных методов таких, как УЗИ, рентген, флюорография.

Они не только укажут на наличие недуга, а так же покажут степень развития туберкулеза. Также ребенку необходимо сдать целый комплекс анализов. Обычно, врач назначает анализ крови, мочи, исследование мокроты. Эти все анализы необходимы, чтобы врачи могли отличать туберкулез у ребенка от иных инфекций.

Только после тщательного обследования, если выявлена болезнь, то врач определяет формы туберкулеза и назначает лечение. В целях профилактики необходимо делать вакцинирование БЦЖ, а также реакцию Манту.