Энцефалопатия: симптомы, диагностика, лечение

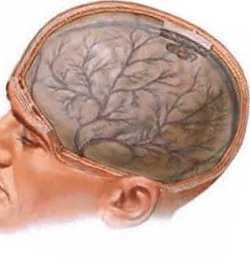

Энцефалопатией называют дистрофическое поражение мозговой ткани распространенного характера в результате воздействия различных факторов – инфекций, интоксикаций, расстройств в обмене веществ.

Причины

Основная причина развития энцефалопатии – это хроническая гипоксия головного мозга в результате воздействия различных патологических факторов.

Гипоксия или дефицит кислорода – приводит к нарушению нормального метаболизма мозговой ткани, нарушению ее питания и отмиранию нервных клеток, отключению из работы определенных зон мозга.

Виды

Все энцефалопатии можно разделить на две большие группы – врожденные и приобретенные.

Врожденные формы могут возникать как результат генетических сбоев метаболизма, вследствие пороков развития головного мозга или воздействия поражающих факторов во время беременности (гипоксия, инфекции) или в родах (родовые травмы, гематомы, кровоизлияния).

Приобретенные энцефалопатии возникают в течение всей жизни от младенчества до глубокой старости, могут быть вызваны разными факторами, их подразделяют на несколько групп.

- травматические – это последствия черепно-мозговых травм, открытых и закрытых переломов черепа

- токсические энцефалопатии, возникающие как результат поражения мозга нейротропными токсинами (алкоголь, метиловый спирт, хлороформ, свинец)

- токсико-инфекционные – поражение мозга бактериальными токсинами (столбняк, ботулизм)

- лучевые, в результате поражения мозговой ткани ионизирующими излучениями

- метаболические, при печеночной или почечной недостаточности, при сахарном диабете из-за колебаний глюкозы

- энцефалопатии из-за нарушения водно-солевого баланса (из-за отека или обезвоживания мозга), острой кровопотери

- сосудистые, вследствие хронических расстройств кровообращения (причинами могут стать атеросклероз, артериальная гипертензия, венозный застой)

- лекарственные энцефалопатии, как вариант токсических, при передозировке или отравлении медикаментами.

Симптомы энцефалопатии

Проявления энцефалопатии могут быть крайне разнообразными в зависимости от причины, вызвавшей ее возникновение. Степень проявления симптомов завит от глубины и распространенности поражения головного мозга, длительности заболевания и сопуствующих нарушений здоровья.

Самыми ранним признаками энцефалопатии могут быть:

- понижение умственных способностей, коэффициента IQ

- трудность в выполнении интеллектуальных заданий, задачек, с которыми ранее пациент легко справлялся

- снижение памяти, как кратковременной (забыл, куда шел), так и долговременной (не помнит событий прошлых лет)

- могут быть существенные затруднения в выполнении многоступенчатых задач

- сложности в смене деятельности, где нужно быстро соображать и действовать

- нарушения сна и его глубины, бессонница, сонливость днем, кошмары, сноговорение, хождения во сне

- дневная утомляемость даже при привычной деятельности

- истощаемость при стрессах

- общее утомление при любых нагрузках.

Зачастую при энцефалопатии возникают жалобы на постоянные головные боли разлитого характера, приступы шума в ушах, общее недомогание, раздражительность без повода, постоянно подавленное настроение.

Пациенты часто отмечают на приеме у врача, что у них двоится в глазах, снижается зрение и слух, особенно к вечеру или в период нагрузок, могут выявляться эпизоды повышения тонуса мышц тела и конечностей, усилены сухожильные рефлексы (особенно коленный).

При энцефалопатиях могут выявляться нарушения в работе конечностей, расстройства работы мозжечка в виде нарушения походки, неустойчивости, особенно с закрытыми глазами, могут быть проблемы с речью — невнятность, чувство заплетающегося языка.

Могут присоединяться вегетативные расстройства – приступы сердцебиения с одышкой и чувством нехватки воздуха, колебания давления, резкая потливость, бледность, обмороки и мраморность кожи, нарушения терморегуляции.

Проявления энцефалопатии могут быть прогрессирующими и не прогрессирующими, в поздних стадиях могут развиваться паркинсонизм или поражения ядер головного мозга с резким нарушением основных функций жизнеобеспечения (нарушения дыхания, параличи).

У большей части больных энцефалопатии сопровождаются психическими нарушениями в виде галлюцинаций, бредовых расстройств, депрессий и т.д.

Симптомы острой энцефалопатии

Отдельно выделяются острые энцефалопатии — они возникают результате тяжелых, массивных и значительных поражений мозга, нарушениях кровообращения и отеке мозга.

Проявляется острая энцефалопатия сильной головной болью в области затылка и общим беспокойством, тошнотой с рвотой, проблемами зрения, головокружениями, онемением пальцев рук и ног, лица, языка. По мере прогрессирвания происходит угнетение сознания, вялость, могут быть судороги, парезы.

Диагностика

Основа диагностики при подозрении на энцефалопатию – это изначальное состояние здоровья – данные о том, что имеются хронические заболевания, диабет, токсические поражения и т.д.

Дополняются данными осмотра врача-невролога с определением симптомов неврологического характера, нарушений в двигательной сфере, чувствительности и работе высшей нервной деятельности.

При подозрении на энцефалопатию необходимы:

- осмотр окулиста с определением состояния глазного дна

- общеклинические исследования – кровь, моча, биохимия крови, с выявлением воспалительной, токсической, аллергической и прочей природы поражения

- проведение инструментальной диагностики

При электроэнцефалографии могут выявляться патологические волны, эпилептическая активность и дезорганизация ритмов. При проведении компьютерной томографии и магнитно-резонансного сканирования выявляются признаки атрофии мозга.

При вторичной энцефалопатии, возникающей как симптом других заболеваний, необходимо специфическое обследование по основному заболеванию.

Лечение энцефалопатий

Лечением энцефалопатии занимаются врачи-неврологи совместно со специалистами по тем заболеваниям, что ее вызвали (эндокринологи, урологи, гастроэнтерологи, кардиологи, педиатры).

Прежде всего, в лечении есть два направления – устранение причины энцефалопатии и борьба с проявлениями.

При острых энцефалопатиях необходима госпитализация в реанимацию с проведением гемодиализа, искусственной вентиляции легких, детоксикации. Проводится борьба с отеком мозга, судорогами и сосудистыми нарушениями.

По мере улучшения состояния назначаются препараты, которые улучшают работу мозга – ноотропные (пирацетам, ноотропил), аминокислотные (глутаминовая гистота, глицин), эссенциале, лецитин, витмины и метаболиты.

При необходимости назначаются сосудистые препараты пикамилон, кавинтон, циннаризин.

При склонности к тромбообразованию применяют антиагрегантные средства (пентоксифилин, аспирин) и стимуляторы – экстракт алоэ.

Курсы лечения длительные до трех месяцев подряд.

Осложнения и прогноз

Энцефалопатия может осложняться развитием комы, судорог, инсульта и летального исхода, в дальнейшем могут оставаться органические поражения с нарушением движения, тонуса мышц и речи.

Прогноз во многом зависит от причин, вызвавших энцефалопатию и степени поражения мозга. В большинстве случаев можно только стабилизировать состояние, но не полностью устранить последствия.

www.diagnos.ru

причины, симптомы, диагностика и лечение

Энцефалопатия — обобщающее название разнообразных по своему генезу патологических процессов, основу которых составляет дегенерация нейронов головного мозга вследствие нарушения их метаболизма. Энцефалопатия проявляется полиморфными неврологическими расстройствами, нарушениями в интеллектуально-мнестической и эмоционально-волевой сфере. Диагностический поиск состоит из комплексного неврологического обследования и установления причинной патологии. Лечение энцефалопатии сводится к устранению вызвавшего ее патологического состояния, терапии причинного заболевания и поддержанию оптимального метаболизма церебральных нейронов.

Общие сведения

Энцефалопатия — комплексное понятие, объединяющее в себе многочисленные синдромы диффузного церебрального поражения, в основе которого лежит дисметаболизм и гибель нейронов. Идея объединения полиэтиологичных церебральных заболеваний в одну группу возникла в связи с общностью их патогенеза и морфологических изменений. Термин образован путем слияния греческих слов «encephalon» — головной мозг и «pathos» — болезнь. Энцефалопатия включает 2 группы заболеваний: перинатальную и приобретенную энцефалопатии.

Понятие перинатальная энцефалопатия было введено в 1976 г. и подразумевает церебральные поражения, возникающие в период с 28-й недели беременности до 7-го дней жизни. Перинатальная энцефалопатия манифестирует у детей первых месяцев жизни. Приобретенная энцефалопатия имеет вторичный характер и отмечается преимущественно у взрослых, чаще у лиц среднего и пожилого возраста, при наличии тяжелых хронических заболеваний, после перенесенных травм, интоксикаций и т. п. Энцефалопатия является междисциплинарной патологией, в соответствии с этиологией требующей внимания со стороны специалистов в области неврологии, педиатрии, травматологии, наркологии, токсикологии, урологии.

Энцефалопатия

Причины энцефалопатии

К триггерным факторам, в результате воздействия которых может возникнуть перинатальная энцефалопатия, относятся: гипоксия плода, внутриутробные инфекции и интоксикации, резус-конфликт, асфиксия новорожденного, родовая травма, генетически детерминированные метаболические нарушения и аномалии развития (например, врожденные пороки сердца). Риск перинатальной патологии возрастает при аномалиях родовой деятельности, крупном плоде, преждевременных родах и недоношенности новорожденного, узком тазе, обвитии пуповиной.

Приобретенная энцефалопатия может развиваться вследствие перенесенной черепно-мозговой травмы, воздействия ионизирующего излучения, интоксикации нейротропными химическими (этиловым спиртом, свинцом, хлороформом, наркотиками, барбитуратами) и бактериальными (при дифтерии, столбняке, ботулизме и др.) токсинами. Широко распространены энцефалопатии, обусловленные сосудистыми нарушениями: атеросклерозом, артериальной гипертензией, венозной дисциркуляцией, ангиопатией церебральных сосудов при амиломидозе, приводящими к хронической ишемии головного мозга. Большую группу составляют энцефалопатии, связанные с воздействием эндотоксинов и являющиеся осложнением различных заболеваний соматических органов: острого панкреатита, острой и хронической почечной недостаточности, цирроза печени и печеночной недостаточности.

Болезни легких, приводящие к расстройству легочной вентиляции (туберкулез легких, абсцесс легкого, бронхоэктатическая болезнь, ТЭЛА), провоцируют энцефалопатию гипоксического генеза. Аналогичный генез имеет энцефалопатия, наблюдаемая у ряда пациентов после проведения реанимационных мероприятий. Важное значение в церебральном метаболизме имеет глюкоза. Энцефалопатия может развиться как при понижении ее уровня (гипогликемии), так и при его повышении (гипергликемии), что часто наблюдается при сахарном диабете. Причиной метаболических церебральных расстройств бывает гиповитаминоз (в первую очередь недостаток витаминов гр. В). В ряде случаев энцефалопатия является следствием падения осмотического давления и гипонатриемии, возникших из-за задержки воды при гиперсекреции антидиуретического гормона (при гипотиреозе, надпочечниковой недостаточности, опухолевых процессах и пр.). К редко встречающимся относится лейкоэнцефалопатия, имеющая вирусную этиологию и отмечающаяся у иммунокомпрометированных пациентов.

Патогенез

Энцефалопатия любого генеза является диффузным, т. е. затрагивающим различные церебральные структуры, процессом. В ее основе лежит кислородная недостаточность (гипоксия) и обменные нарушения нейронов. Последние могут быть обусловлены самой гипоксией (при дисциркцуляторных и гипоксических энцефалопатиях), дефицитом отдельных метаболитов и воздействием токсинов (при метаболических и токсических энцефалопатиях). Указанные нарушения приводят к дегенерации и гибели церебральных нейронов.

К морфологическим признакам, которыми характеризуется энцефалопатия, относятся: дегенерация и уменьшение количества нейронов в мозговом веществе, а значит его диффузная атрофия; очаги демиелинизации и некроза, а также глиальные разрастания, локализующиеся в белом веществе; микрогеморрагии и отечность церебральных тканей; полнокровие церебральных оболочек. Преимущественная локализация указанных изменений и степень их выраженности может варьировать в зависимости от вида энцефалопатии.

Классификация

В соответствии с этиологическим фактором, энцефалопатия классифицируется на посттравматическую, токсическую, метаболическую, сосудистую (дисциркуляторную), лучевую. Посттравматическая энцефалопатия относится к отдаленным последствиям ЧМТ и может развиваться через несколько лет после нее. Токсические варианты включают алкогольную энцефалопатию, наблюдающуюся при хроническом алкоголизме, а также церебральные нарушения, возникающие у наркоманов. Метаболические варианты: печеночная (портосистемная, билирубиновая), уремическая (азотемическая), диабетическая, панкреатическая, гипогликемическая, гипоксическая, аноксическая энцефалопатии и синдром Гайе-Вернике. Дисциркуляторная энцефалопатия подразделяется на атеросклеротическую, гипертоническую, венозную. Отдельной формой гипертонической энцефалопатии выступает болезнь Бинсвангера.

В клинической практике используют градацию энцефалопатии по тяжести, однако это разграничение весьма условно. I степень тяжести подразумевает субклиническое течение, т. е. отсутствие проявлений при наличии церебральных изменений, фиксируемых инструментальными методами диагностики. В этой стадии патология может диагностироваться при проведении диспансерного обследования пациентов с хроническими, в первую очередь сосудистыми, заболеваниями. Наличие легкой или умеренной неврологической симптоматики, зачастую имеющей преходящий характер, характеризует II степень тяжести. При III степени наблюдаются тяжелые неврологические расстройства, в большинстве случаев выступающие причиной инвалидизации пациента.

Симптомы энцефалопатии

Более распространена хроническая энцефалопатия, отличающаяся малосимптомным началом и постепенным развитием. Наиболее часто она имеет дисдиркуляторный и посттравматический характер. Острая энцефалопатия характеризуется внезапным дебютом и быстрым усугублением состояния пациента, наличием нарушений сознания. Она может возникнуть при интоксикациях и дисметаболических расстройствах. Примерами являются острая панкреатическая, уремическая, печеночная энцефалопатия, синдром Гайе-Вернике, гипоксическая энцефалопатия при ТЭЛА.

Хроническая энцефалопатия на ранних стадиях проявляется затруднениями при попытке вспомнить недавние события или недавно полученную информацию, снижением внимательности и умственной работоспособности, утомляемостью, нарушением сна, недостаточной гибкостью при перемене вида деятельности, психоэмоциональной лабильностью. Пациенты могут отмечать повышенную раздражительность, дневную сонливость, шум в голове, головную боль, не имеющую определенной локализации. Симптомы могут варьировать у разных больных. В неврологическом статусе возможен нистагм, умеренная гиперрефлексия и мышечная гипертония, наличие рефлексов орального автоматизма и стопных знаков, неустойчивость в позе Ромберга, дискоординация, недостаточность ЧМН (понижение зрения, тугоухость, легкий птоз, парез взора), признаки вегетативной дисфункции. Прогрессирование энцефалопатии сопровождается усугублением симптомов с формированием того или иного четко доминирующего неврологического синдрома: вестибуло-атактического, паркинсонического, гиперкинетического, псевдобульбарного. Нарастание нарушений интеллектуальной и эмоционально-волевой сферы приводит к формированию деменции. Возможны психические расстройства.

Острая энцефалопатия дебютирует внезапным психомоторным возбуждением с интенсивной головной болью, зрительными нарушениями, тошнотой и рвотой, шаткостью, в некоторых случаях — онемением языка, дистальных отделов кистей и стоп, психическими расстройствами. Достаточно быстро возбуждение сменяется апатией, зачастую происходит нарушение сознания различной глубины: оглушенность, дезориентация, сопор и кома. Могут наблюдаться различные виды эпиприступов. Острая энцефалопатия относится к ургентным состояниям и без оказания срочной медицинской помощи может привести к смертельному исходу вследствие отека мозга, нарушения функции жизненно важных церебральных центров.

Диагностика энцефалопатии

Первичная диагностика энцефалопатии осуществляется неврологом по результатам опроса и неврологического осмотра. Дополнительно проводится комплексное инструментальное неврологическое обследование: электроэнцефалография, эхоэнцефалография, реоэнцефалография или УЗДГ сосудов головы. ЭЭГ, как правило, выявляет диффузную дезорганизацию биоэлектрической активности мозга с появлением медленных волн. Возможно выявление эпи-активности. Эхо-ЭГ позволяет оценить внутричерепное давление. Сосудистые исследования дают информацию о состоянии церебрального кровообращения. Проанализировать степень морфологических изменений можно при помощи МРТ головного мозга. Этот метод также позволяет дифференцировать энцефалопатию от других церебральных заболеваний: болезни Альцгеймера, внутримозговой опухоли, энцефалита, рассеянного энцефаломиелита, инсульта, кортикобазальной дегенерации, болезни Крейтцфельдта — Якоба и пр.

Важнейшее значение в понимании этиологии энцефалопатии имеет сбор анамнеза, обследование соматических органов и консультации смежных специалистов: кардиолога, нефролога, гастроэнтеролога, эндокринолога, пульмонолога, нарколога. По показаниям проводятся гормональные исследования, определение уровня холестерина и сахара крови, анализ мочи, биохимия крови и мочи, УЗИ печени, УЗИ поджелудочной железы, экскреторная урография, УЗИ мочевыделительной системы, КТ почек, рентгенография грудной клетки, КТ легких и т. п.

Лечение энцефалопатии

Острая энцефалопатия является показанием к срочной госпитализации и ургентной терапии. Она может потребовать таких мер, как ИВЛ, гемодиализ, парентеральное питание. В лечении как острой, так и хронической энцефалопатии, ведущее место принадлежит терапии причинного заболевания. При интоксикациях производится дезинтоксикация, в т. ч. введение инфузионных растворов; при дисметаболических нарушениях — коррекция метаболизма (подбор дозы сахароснижающих препаратов или инсулина, введение р-ра глюкозы, в/в введение тиамина). Осуществляется лечение гепатита, цирроза, панкреатита, нефрита, заболеваний легких, гипертонической болезни, атеросклероза. Рекомендуется соблюдение диеты, соответствующей основной патологии, и режима, адекватного состоянию пациента.

Наличие ишемического компонента в патогенезе энцефалопатии является показанием к назначению сосудистой терапии: пентоксифиллина, тиклопидина, винпоцетина, ницерголина. Атеросклеротическая энцефалопатия требует включения в схему лечения гиполипидемических фармпрепаратов (например, симвастатина, гемфиброзила). Терапия гипертонической энцефалопатии проводится с назначением гипотензивных средств и мониторированием цифр АД. Если дисциркуляторная энцефалопатия обусловлена окклюзией сонных артерий или позвоночной артерии, возможно хирургическое лечение: реконструкция или протезирование позвоночной артерии, каротидная эндартерэктомия, сонно-подключичное шунтирование, создание экстра-интракраниального анастомоза.

В обязательном порядке проводится нейропротекторная и метаболическая терапия. В нее входят ноотропы (к-та гопантеновая, пирацетам, пиритинол, луцетам), аминокислоты (глицин, глутаминовая кислота), витамины (В1, В6, С, Е), препараты ГАМК (пикамилон, фенибут). При психических расстройствах необходимы психотропные средства: диазепам, бромиды, дроперидол, фенозепам. При судорогах проводится антиконвульсантная терапия, ноотропы противопоказаны. Фармакотерапия осуществляется повторными курсами 2-3 раза в год. В качестве вспомогательного лечения используются методы физиотерапии: рефлексотерапия, электрофорез, магнитотерапия.

Прогноз и профилактика энцефалопатии

Во многих случаях прогноз вторичной энцефалопатии определяет то, насколько эффективно можно лечить причинную патологию. Исход терапии также зависит от степени произошедших церебральных изменений. В ряде случаев положительным эффектом считается стабилизация энцефалопатии. При дальнейшем прогрессировании энцефалопатия достигает III степени и приводит к тяжелым неврологическим и эмоционально-психическим нарушениям, инвалидизирующим пациента. В случае перинатальной или острой энцефалопатии исход зависит от массивности и тяжести поражения мозговых тканей. Зачастую острые токсические энцефалопатии сопровождаются глубоким и необратимым поражением мозга.

Профилактика перинатальной энцефалопатии — это вопрос корректного выбора способа родоразрешения, адекватного ведения беременности, соблюдения правил ухода за новорожденным. Профилактика вторичной энцефалопатии заключается в своевременном выявлении и адекватном лечении сосудистых, урологических, гастроэнтерологических заболеваний, легочной патологии, эндокринных и метаболических нарушений. В качестве профилактических мер можно рассматривать правильное питание, активный образ жизни, отказ от курения, наркотиков и алкоголя.

www.krasotaimedicina.ru

Энцефалопатия — симптомы, лечение, профилактика, причины, первые признаки

Причины энцефалопатии

Существует большое количество заболеваний, которые могут приводить к развитию энцефалопатии. Вот некоторые из них:

- К развитию врожденной энцефалопатии у ребенка могут привести заболевания женщины во время беременности, гестозы, гипоксия плода, тяжелые затяжные роды, родовые травмы.

- Травмы головного мозга. После тяжелой черепно‐мозговой травмы развивается посттравматическая энцефалопатия.

- Нарушение кровообращения головного мозга. Главные причины: гипертоническая болезнь, атеросклероз, перенесенные инсульты, остеохондроз шейного отдела позвоночника.

- Отравления: злоупотребление алкоголем, действие токсичных веществ на производстве, передозировка лекарств, различные яды (алкогольная энцефалопатия, токсическая энцефалопатия).

- Наркомания.

- Заболевания печени, например, цирроз. Печень не может обезвреживать токсины и вредные продукты обмена веществ, которые остаются в кровотоке и поражают головной мозг. Развивается печеночная энцефалопатия.

- Почечная недостаточность. Почки выводят из организма мочевую кислоту – продукт обмена нуклеиновых кислот. Если они перестают справляться со своей функцией, то мочевая кислота остается в крови и поражает головной мозг.

- Сахарный диабет. При этом заболевании нарушается кровоток в мелких сосудах, в том числе и головного мозга.

- Облучение. Человек может получать большие дозы, находясь в местах радиоактивного загрязнения, во время лучевой терапии при злокачественных опухолях.

Проявления энцефалопатии

Разные виды энцефалопатии, развившейся в результате тех или иных причин, проявляются по‐разному и имеют отличающееся течение. Но есть некоторые общие проявления. У всех больных нарушается память и внимание. Они не могут сосредоточиться, не помнят недавние события, но обычно хорошо вспоминают то, что произошло давно. Они становятся безынициативными, намного лучше справляются с рутинными хорошо знакомыми делами, чем с такой работой, где нужно придумать что‐то новое и внести собственные предложения.

Почти все больные с энцефалопатией предъявляют жалобы на головные боли, головокружения. Большую часть времени они находятся в подавленном настроении, отличаются депрессивностью. У них на глазах часто появляются слезы, причем, обычно по пустякам.

Отмечается ухудшение общего самочувствия, повышенная утомляемость, сонливость днем и плохой сон по ночам.

В общении больные с энцефалопатией вязкие, многословные. Они не могут произнести некоторые слова.

Что можете сделать вы?

Больной, страдающий энцефалопатией, не осознает болезненности своего состояния. Поэтому большая роль принадлежит родственникам: заметив симптомы заболевания, необходимо сразу показать больного врачу.

Что может сделать врач?

Лечением энцефалопатии занимаются неврологи, психиатры. В первую очередь необходимо выяснить причину поражения головного мозга. Для этого врач назначит обследование, которое может включать общие анализы крови и мочи, биохимический анализ крови, рентген, компьютерную томографию, магнитно‐резонансную томографию черепа, реоэнцефалографию (исследование сосудов головного мозга), спинномозновую пункцию и исследование спинномозговой жидкости.

Для нормализации процессов в головном мозге назначают препараты, улучшающие кровоток, восстанавливающие обмен веществ и функции нервной ткани, витамины. Необходимо лечение, направленное на борьбу с основным заболеванием. Назначают физиотерапевтическое лечение: УВЧ, магнитотерапию. Больной должен заниматься лечебной физкультурой. При назначении лечения врач всегда учитывает три фактора: причину, тяжесть и основные проявления заболевания.

Прогноз

Прогноз при энцефалопатии в большей степени определяется ее причиной. В некоторых случаях при своевременном лечении возможно полное выздоровление. Чаще процесс является хроническим и не может быть полностью вылечен – можно лишь затормозить его. Иногда, при тяжелых заболеваниях, несмотря на лечение, симптомы нарастают, и происходит гибель больного. Сроки лечения тоже сильно различаются.

Материал подготовлен редакцией проекта «Здоровье Mail.ru».

Обнаружили ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.

health.mail.ru

Энцефалопатия головного мозга — что это такое, причины, последствия у пожилых и взрослых, препараты для лечения

Энцефалопатия головного мозга – это комплекс симптомов, синдром, отражающий диффузные поражения мозговых тканей. Основные причины энцефалопатии головного мозга – механизмы нарушения кровоснабжения тканей (ишемический фактор) и наличие кислородного голодания (длительной гипоксии), вследствие которых запускается процесс гибели нервных клеток. К возникновению данных факторов приводят различные заболевания, травмы и патологические состояния. Энцефалопатия – это строго говоря, не болезнь в медицинском понимании этого термина, однако влияние энцефалопатического синдрома на организм может колебаться от слабо выраженных нарушений самочувствия до комы и летального исхода.

Причины

Энцефалопатия – поражение головного мозга, вызываемое высокой зависимостью тканей мозга от поступления кислорода с кровотоком. Без постоянного и устойчивого уровня снабжения кислородом ткани мозговые клетки могут прожить не долее 6 минут, после чего начинается процесс отмирания. Чувствительность нервных тканей к воздействию токсических веществ, поступающих в организм извне или вырабатываемых в теле инфекционными агентами, органами с нарушениями функций, также обуславливает повышенный риск диффузного поражения нервных тканей.

Что такое энцефалопатия? Виды энцефалопатического синдрома

Энцефалопатия мозга и связанный с ней психоорганический синдром классифицируются в зависимости от характера причины, вызвавшей гибель клеток мозга, а также по варианту развития симптомов энцефалопатии, изменений психики пациента.

Виды по этиологическому признаку:

- гипоксическая

- посттравматическая

- ангиоэнцефалопатия

- токсическая

- токсико-метаболическая

- лучевая

Гипоксическая энцефалопатия – поражение головного мозга, вызванное кислородной недостаточностью и/или голоданием нервных клеток тканей головного мозга. Выделяют асфикционную (при удушении), перинатальную (родовую), постреанимационную (постаноксическую или реанимационно-обусловленную) разновидности подобного поражения.

Посттравматический энцефалопатический синдром может проявляться сразу после травмы головного мозга или как отдаленное ее последствие.

Ангиоэнцефалопатия называется также сосудистой или дисциркуляторной формой психоорганического синдрома. Она развивается при нарушении кровоснабжения головного мозга, обусловленного атеросклерозом сосудов, гипертонией.

Синдром токсической энцефалопатии возникает из-за острого или длительного отравления ядовитыми веществами (угарным газом, свинцом, хлороформом), алкогольными напитками, наркотическими и некоторыми лекарственными препаратами.

Токсико-метаболическая энцефалопатия мозга развивается при различных видах метаболических расстройств. Это означает длительное нахождение в организме продуктов метаболизма при повышенном их продуцировании или нарушении процесса из распада и вывода. Различают билирубиновые энцефалопатии, печеночные, гипергликемические и гипогликемические, диабетические, уремические и т. д.

Лучевой энцефалопатией называют диффузное поражение мозговых клеток под воздействием ионизирующего излучения.

Среди вариантов течения синдрома выделяют три основных и несколько смешанных:

- апатический, сопровождающийся астенией, высокой утомляемостью, раздражительностью, слабостью.

- эйфорический вариант изначально сопровождается повышенным настроением, расторможенностью влечений, резким снижением критики;

- эксплозивная форма течения характеризуется аффективной лабильностью, повышенной раздражительностью, резко сниженной критикой, сужением круга интересов, грубостью, склонностью к избыточным реакциям, нарушениями адаптации вплоть до эпизодов антисоциального поведения.

В зависимости от времени возникновения синдрома выделяют его врожденную и приобретенную формы.

Хронические сосудистые патологии, такие, как ишемия головного мозга, относятся к самым распространенным нарушениям нервной деятельности. Инсульты, кровоизлияния в ткани мозга, считаются одним из наиболее частых следствий ишемической болезни у пожилых людей, сопровождающейся энцефалопатическим синдромом.

Разнообразие симптомов

Энцефалопатия мозга – это синдром, для которого характерно разнообразие клинических проявлений. Их выраженность и специфика зависят от локализации зон ишемии тканей. Так, поражение субкортикальных областей вызывает шумы в ушах, общую слабость, изменчивость настроения, нарушение сна. Ишемические зоны в коре головного мозга влияют на процессы мыслительной деятельности и т. п. Проявления нарушений в большой степени зависят от того, какая область головного мозга повреждена.

К ранним проявлениям энцефалопатического синдрома у взрослых относят снижение умственной работоспособности, психической устойчивости, ригидность мышления, затрудненную смену деятельности, первичные нарушения кратковременной памяти, ухудшение сна, утомляемость и т. д.

На данном этапе пациенты приходят с жалобами на диффузную головную боль, шум, звон в

med.vesti.ru

Энцефалопатия головного мозга: симптомы, лечение, диагностика, причины

Увидев в заключении врача слово «энцефалопатия», пациенты начинают искать ответы на вопросы, что это такое, нужно ли ее лечить и какие последствия могут быть. Особенно обеспокоены родители новорожденных малышей, так как большинство из них знают, что это заболевание как – то связано с головным мозгом, а вот как именно, не многие имеют представление.

Что такое энцефалопатия и какая она бывает?

Энцефалопатия – это поражение клеток головного мозга, обусловленное действием повреждающих факторов, и приводящее к нарушению функции мозговых структур. Является не самостоятельным заболеванием, а синдромом, который может быть вызван множеством причин. Большинство форм энцефалопатии прогрессирует довольно медленно и легко поддается лечению при устранении провоцирующего фактора. Некоторые формы, например, токсическая, печеночная, диабетическая энцефалопатия без лечения могут привести к развитию комы и летальному исходу.

В основе развития поражения мозга лежит его низкая устойчивость к длительному отсутствию кислорода (смерть мозга наступает уже через 6 минут после прекращения кровотока) и высокая чувствительность к токсическим агентам. В результате острой или хронической гипоксии (недостатка кислорода) клетки погибают, что ведет к нарушению функций мозга.

Гипоксия может развиться в результате:

- остановки сердечной деятельности

- нарушения вентиляции легких

- длительного нарушения мозгового кровообращения.

Токсическое действие на мозг может быть обусловлено:

- влиянием отравляющих веществ, поступивших извне (алкоголь, наркотики)

- токсинов, образовавшихся внутри организма при разных заболеваниях (болезни печени и почек, диабетический кетоацидоз, тяжелые инфекционные заболевания).

Практически любое нарушение внутреннего постоянства организма может оказать повреждающее действие на клетки мозга. В связи с характером причинного механизма выделяют следующие формы энцефалопатии.

- Гипоксическая энцефалопатия развивается в результате прекращения доставки кислорода в головной мозг. В эту группу входят перинатальная, постреанимационная, асфиксическая энцефалопатия.

- Сосудистая (дисциркуляторная) энцефалопатия возникает при нарушении кровотока по сосудам головного мозга. К ней относятся венозная, атеросклеротическая, гипертоническая формы.

- Токсическая — вследствие отравления различными ядами и химикатами (свинец, окись углерода – угарный газ, хлороформ и др), алкоголем, наркотическими веществами.

- Токсико — метаболическая – вследствие отравления мозга продуктами обмена веществ, не выводящимися из организма. Выделяют билирубиновую энцефалопатию при гемолитической болезни новорожденных, печеночную при гепатитах, циррозах печени, уремическую при острой или тяжелой хронической почечной недостаточности, гипер – и гипогликемическую у больных сахарным диабетом.

- Посттравматическая развивается сразу или спустя некоторое время после травм черепа.

- Лучевая – вследствие воздействия ионизирующего излучения.

Энцефалопатия у детей – перинатальная энцефалопатия (ПЭП)

Данная форма называется также гипоксически – ишемической энцефалопатией. Это нарушение функции мозга, развившееся под влиянием неблагоприятных факторов, действующих на плод с 28 недели беременности, в родах и до 8 – 10 дней жизни новорожденного.

По степени тяжести может быть легкой, средней и тяжелой степени. По течению процесса выделяют острый (до 1 месяца), ранний восстановительный (3 – 4 месяца) и поздний восстановительный периоды (12 – 24 месяца).

По данным некоторых авторов, диагноз перинатальной энцефалопатии выставляется 30 — 70% новорожденных детей.

Причины энцефалопатии у детей:

- факторы, приводящие к гипоксии мозга во время беременности – хронические заболевания матери (диабет, пороки сердца, пиелонефрит и др), инфекционные заболевания (грипп, краснуха, туберкулез), вредные привычки, стрессы, токсикоз, гестоз, хроническая плацентарная недостаточность, угроза прерывания беременности, внутриутробные инфекции.

- факторы риска в родах – асфиксия новорожденного, длительный безводный промежуток с риском инфицирования околоплодных вод, заглатывание и вдыхание вод ребенком, стремительные или затяжные роды, преждевременная отслойка плаценты.

- факторы риска в первые дни после родов – инфекционные заболевания новорожденного, оперативные вмешательства, гемолитическая болезнь.

Признаки перинатальной энцефалопатии

- Энцефалопатия у детей легкой степени. Проявляется синдромом общей возбудимости – малыш беспокоен, часто и подолгу плачет, плохо сосет грудь, мало спит, часто просыпается, часто срыгивает (нормальными считаются срыгивания в количестве не более, чем 2 ст. ложки, после каждого кормления, допускается срыгивание фонтаном не чаще одного раза в день). Тонус мышц может быть как повышенным, так и пониженным. Может наблюдаться сходящееся косоглазие.

- Энцефалопатия средней степени тяжести. Проявляется одним или несколькими неврологическими синдромами – синдромы угнетения нервной системы, двигательных расстройств, гипертензионный, судорожный, гидроцефальный. Наблюдаются угнетение мозговой деятельности, общее снижение мышечного тонуса. В дальнейшем — повышение тонуса сгибателей (ручки и ножки младенца постоянно согнуты и прижаты к телу), косоглазие, выбухающий большой родничок, мраморность кожи, симптом «заходящего солнца» — видимая полоска белка между радужной оболочкой и верхним веком (может встречаться и у здоровых детей). Сосание и глотание у ребенка нарушаются, он плохо спит, вскрикивает во сне, часто монотонно и пронзительно кричит.

- Тяжелая степень энцефалопатии проявляется полным угнетением мозговых функций и сознания, ребенок находится в прекоматозном состоянии или коме.

Диагностика

В роддоме ребенок осматривается неврологом, окулистом, при необходимости – нейрохирургом. Назначаются исследование газового состава крови, кислотно – щелочного состояния (КОС), анализ спинномозговой жидкости (люмбальная пункция), нейросонография, дуплексное сканирование сосудов головы, рентгенография черепа, электроэнцефалография, КТ или МРТ головного мозга.

После выписки из роддома ребенок наблюдается неврологом раз в два — три месяца. По мере развития речи, проявления личностных особенностей малыша, может понадобиться наблюдение логопеда, детского психолога и психиатра.

Лечение

Терапия гипоксического поражения мозга начинается в роддоме в острый период, затем в восстановительном периоде проводится в поликлинике или в стационаре детскими неврологами.

- Назначается дезинтоксикационная, противосудорожная терапия, препараты, улучшающие обменные процессы в головном мозге (циннаризин, кортексин, актовегин, солкосерил, пантогам, фенибут, пирацетам и др).

- Препараты, снижающие внутричерепную гипертензию (маннитол, диакарб).

- В восстановительный период проводятся курсы массажа, физиотерапии (электрофорез на воротниковую зону), лечебная физкультура, плавание, иглоукалывание, мануальная терапия.

Последствия перинатальной энцефалопатии у детей

Легкая степень энцефалопатии может пройти бесследно или привести к развитию минимальной мозговой дисфункции, которая проявляется гипреактивностью, рассеянностью, неусидчивостью, нарушением внимания ребенка. Иногда это называют синдромом гиперактивности и дефицита снимания (СГДВ).

Средняя и тяжелая формы могут привести к задержке двигательного, речевого и психомоторного развития, невротическим реакциям, астено – вегетативным нарушениям (сбоям в работе внутренних органов и ослабленности организма). Более опасные и тяжелые осложнения – гидроцефалия (водянка мозга), эпилепсия и детский церебральный паралич.

Могут ли быть последствия перинатальной энцефалопатии во взрослом возрасте?

Неврологи считают, что не вылеченная в младенчестве энцефалопатия может привести к развитию в подростковом возрасте вегето – сосудистой дистонии, мигрени, эпилепсии, а у взрослых – к повышенному риску инсульта.

Профилактика перинатальной энцефалопатии

Профилактика заболевания начинается на этапе планирования и ведения беременности. Это отказ от вредных привычек, хорошее питание, прогулки на свежем воздухе, лечение хронических и инфекционных заболеваний, коррекция недостаточности плацентарного кровотока, правильный настрой и готовность к родам, грамотное ведение родов акушером.

Сосудистая (дисциркуляторная) энцефалопатия

Дисциркуляторная энцефалопатия (ДЭП) – это хроническое нарушение кровоснабжения головного мозга, вызванное поражением сосудов шеи и головы. Развивается в основном у взрослых и пожилых людей, после 70 лет риск недостаточности мозгового кровообращения возрастает в три раза. Каждый пятый пациент на приеме у терапевта по поводу заболеваний сердца и сосудов предъявляет характерные жалобы.

Причины

- Причина атеросклеротической формы энцефалопатии — атеросклероз аорты и сонных артерий (в 60% случаев)

- Причина гипертонической формы — артериальная гипертония

- Причина венозной формы – нарушение венозного оттока из полости черепа при венозном тромбозе, застое крови в яремных венах из-за заболеваний легких и сердечно – легочной недостаточности (бронхиальная астма, тяжелый обструктивный бронхит)

- К энцефалопатии смешанного генеза, кроме вышеперечисленных, могут привести:

- инсульт

- хроническая сердечная недостаточность

- нарушения ритма сердца

- остеохондроз шейного отдела позвоночника

- изменения в стенке сосудов при сахарном диабете

Симптомы сосудистой энцефалопатии

- В начальной стадии

энцефалопатия проявляется общими признаками, которые пациент принимает за переутомление. Его беспокоит общая слабость, утомляемость, раздражительность, резкая смена настроения, нарушения сна, сонливость в дневное время и бессонница в ночное, мелькание мушек перед глазами, нарушения слуха. Возможны нарушения памяти, особенно бытовой, пациент не помнит, зачем зашел в комнату, что хотел взять и т.д. Он становится рассеянным, не может сосредоточить внимание на выполняемой работе. Могут отмечаться головокружения и нарушения походки.

- На второй стадии

ДЭП начинаются более выраженные неврологические и психические нарушения – шаткость походки, неустойчивость при ходьбе, «шарканье» ногами, дрожание конечностей, повышенный тонус мышц, неврологические расстройства мочеиспускания, плаксивость, обидчивость, элементы агрессии. Память значительно ухудшается, пациент не в состоянии выполнять прежний объем умственной работы.

- Третья стадия

характеризуется неспособностью ориентироваться в месте и времени, грубыми психическими нарушениями, расстройствами мыслительных функций. Человек не способен вести трудовую деятельность и теряет навыки самообслуживания.

Диагностика

Врачом назначаются лабораторные (общий анализ крови и мочи, исследование крови на глюкозу, уровень холестерина) и инструментальные методы диагностики. Из последних показаны:

- ЭКГ, суточное мониторирование артериального давления и ЭКГ

- электроэнцефалография – запись электрической активности головного мозга

- реоэнцефалография – запись движения крови по сосудам мозга

- эхокардиография – УЗИ сердца

- УЗИ с дуплексным сканированием сонных артерий, внутричерепных артерий и вен

- рентгенография и МРТ шейного отдела позвоночника

- МРТ головного мозга

Лечение дисциркуляторной энцефалопатии

Для того, чтобы приостановить прогрессирование нарушений функций головного мозга, важно выявить и лечить причину. Для этого назначаются антигипертензивные препараты (хартил, престариум, конкор и др), препараты, снижающие уровень холестерина (розувастаин, аторвастатин и др), мочегонные (индапамид, лазикс, диакарб), лекарства для лечения сахарного диабета.

Для улучшения мозгового кровотока применяются сосудистые препараты – циннаризин, кавинтон, антиоксиданты – актовегин, солкосерил, мексидол, витамин Е и аскорбиновая кислота, ноотропные средства, улучшающие обмен веществ в клетках мозга – пирацетам, ноотропил, винпотропил, пантогам, нейрокс, церепро и др. Эти препараты могут применяться в таблетированном виде длительно (несколько месяцев) и курсами в виде инъекций.

Посттравматическая энцефалопатия

Представляет собой последствия черепно – мозговой травмы, которые могут развиться у детей и взрослых через несколько недель, месяцев и лет после травм. Развивается в 70 – 80% полученных повреждений черепа.

Причины

Легкое сотрясение головного мозга к энцефалопатии, как правило, не приводит. Причинами могут служить сотрясение 2 и более степени, контузия, ушиб головного мозга, переломы костей черепа с размозжением вещества мозга. Такие травмы происходят при автомобильных авариях, падении с высоты, нанесении побоев, при бытовом травматизме.

Признаки посттравматической энцефалопатии

Симптомы могут проявиться уже через несколько дней после травмы. К ним относятся:

- сильные головные боли, сопровождающиеся тошнотой, сонливостью, чувством разбитости. Обезболивающие препараты неэффективны или с кратковременным эффектом. Боли могут исчезать при перемене положения тела

- кратковременные потери сознания

- головокружения, нарушения равновесия, шаткость походки, падения, «шатание» из стороны в сторону

- нарушения памяти, снижение скорости реакции и концентрации внимания, нарушение мыслительных функций, неспособность анализировать и делать выводы

- психомоторная заторможенность, депрессия, астения (истощение психических функций)

- приступы судорог

Диагностика

Для оценки степени органического повреждения головного мозга обязательно проведение МРТ. Остальные исследования назначаются согласно плану наблюдения, составленному врачом (анализы крови, ЭКГ, рентген).

Лечение посттравматической энцефалопатии

Лечение в остром периоде травмы проводится в отделении нейрохирургии, неврологии или травматологии, в зависимости от характера травмы. После выписки пациент должен наблюдаться у невролога в поликлинике, а при резко выраженных симптомах ежегодно госпитализироваться в стационар.

Терапия осуществляется теми же группами лекарств – сосудистые, антиоксиданты и ноотропные препараты.

Токсическая энцефалопатия

Данная форма возникает в результате действия на клетки мозга отравляющих веществ, поступивших извне, и токсинов, образующихся в организме при некоторых заболеваниях (токсико – метаболическая форма).

Причины

- У новорожденных детей – билирубиновая ЭП при гемолитической болезни новорожденных, фетальный алкогольный синдром с поражением головного мозга, ЭП при приеме беременной наркотиков, противосудорожных препаратов, антидепрессантов, нейролептиков.

- У детей раннего возраста и подростков – бытовые отравления лекарствами, алкоголем, парами бензина и ртути. У детей до трех лет часто развивается токсическая энцефалопатия на фоне ОРВИ, гриппа, кишечной инфекции и носит название нейротоксикоз.

- У взрослых могут встречаться острые или хронические, профессиональные или бытовые отравления угарным газом, ртутью, свинцом, марганцем, сероуглеродом, бензином, пестицидами, лекарственными препаратами. Наиболее часто у взрослых токсическая энцефалопатия развивается при систематическом употреблении алкоголя и его суррогатов и при отравлении метиловым спиртом.

Симптомы токсической энцефалопатии

У 65% новорожденных детей развивается желтуха, но только в 1 – 5% уровень билирубина повышается столь значительно, что может вызвать органическое поражение головного мозга. Признаками его являются сонливость или летаргия новорожденного, угнетение рефлексов, в том числе сосательного и глотательного, нарушения ритма дыхания и сердцебиения, спазм задних затылочных мышц, пронзительный крик. Симптомы тяжелой степени энцефалопатии – ступор или кома. Аналогичными симптомами у новорожденных проявляется опиоидная (наркотическая) и лекарственная энцефалопатия.

Острая токсическая энцефалопатия у детей и взрослых возникает при однократном воздействии ядовитого вещества в большой дозе. Проявляется состояниями от легкой оглушенности, заторможенности или возбуждения до судорог, тяжелых нарушений дыхания и кровообращения с летальным исходом.

Для хронической интоксикации характерны упорные головные боли, тошнота, перепады артериального давления, общая слабость, раздражительность, нарушение чувствительности в конечностях, нарушения функции тазовых органов (непроизвольные мочеиспускание и дефекация). Тяжелая степень энцефалопатии отличается выраженными нарушениями психики, такими как бред, галлюцинации, агрессия, а также судорожными припадками и потерей сознания.

Острая алкогольная энцефалопатия, или энцефалопатия Гайя – Вернике, развивается практически сразу после делирия на фоне ежедневного употребления больших доз алкоголя. Пациент видит галлюцинации, слышит голоса, отказывается от еды, разговаривает сам с собой, не отвечает на вопросы, резко что – то выкрикивает. Характерны дрожание конечностей, падения при попытке ходьбы, резкая мышечная слабость. Заболевание обычно длится от 3 до 6 недель, но при молниеносном течении после 3 – 5 дней симптомов наступает кома и смерть.

При хронической алкогольной энцефалопатии, начальные признаки которой развиваются уже через несколько месяцев постоянного употребления алкоголя, пациент отмечает выраженное чувство тревоги, угнетение настроения, слабость, ухудшение сна, дрожание век, языка, конечностей. По мере прогрессирования алкоголизма и поражения мозга начинают сниться кошмары, снижаются волевые и интеллектуальные характеристики, появляется депрессия, отсутствие вкуса к жизни и чувство полной разбитости. Развивается депрессия, часто возникают галлюцинации, потеря сознания, судороги. На последней стадии алкоголизма, когда резервы организма истощены, возникает полная деградация личности и алкогольное слабоумие.

Диагностика

В стационаре проводится исследование крови и мочи на наличие предполагаемого отравляющего вещества. Показано МРТ головного мозга для оценки степени его органического поражения.

Лечение

При билирубиновой энцефалопатии назначается фототерапия, внутривенное введение плазмы крови, антиоксидантов и ноотропов, растворов глюкозы, Рингера и витаминов, заменное переливание крови (обычная желтуха новорожденных, без гемолитической болезни и без энцефалопатии переливания не требует).

При острых и хронических отравлениях проводится дезинтоксикация организма, назначаются сосудистые и нооторопные препараты. Лечение должно проводиться только в стационаре, особенно у детей и подростков. Алкогольное поражение мозга лечится совместно наркологами и токсикологами.

Чем опасна энцефалопатия?

Предсказать заранее, как поведет себя энцефалопатия, вызванная тем или иным причинным фактором, довольно сложно, так как головной мозг в силу своей пластичности обладает мощными механизмами компенсации. Но все же доказано, что тяжелые формы этого синдромокомплекса вызывают стойкие неврологические и психические нарушения, например:

- сосудистая энцефалопатия является причиной деменции у пожилых, или старческого слабоумия, в 10 – 15% случаев

- посттравматическая эпилепсия развивается у 11 – 20% больных, перенесших ЧМТ

- билирубиновая энцефалопатия может привести к детскому параличу, потере зрения и слуха, умственной и психической задержке развития. Симптомы таких последствий невролог сможет диагностировать уже на втором месяце жизни ребенка.

Острые формы тяжелого поражения головного мозга опасны тем, что приводят к отеку мозга, развитию комы и летальному исходу.

zdravotvet.ru

Симптомы и лечение энцефалопатии — Medside.ru

Читайте нас и будьте здоровы! Пользовательское соглашение о портале обратная связь- Врачи

- Болезни

- Кишечные инфекции (5)

- Инфекционные и паразитарные болезни (27)

- Инфекции, передающиеся половым путем (6)

- Вирусные инфекции ЦНС (3)

- Вирусные поражения кожи (12)

- Микозы (10)

- Протозойные болезни (1)

- Гельминтозы (5)

- Злокачественные новообразования (9)

- Доброкачественные новообразования (7)

- Болезни крови и кроветворных органов (9)

- Болезни щитовидной железы (6)

- Болезни эндокринной системы (13)

- Недостаточности питания (1)

- Нарушения обмена веществ (1)

- Психические расстройства (31)

- Воспалительные болезни ЦНС (3)

- Болезни нервной системы (19)

- Двигательные нарушения (5)

- Болезни глаза (19)

- Болезни уха (4)

- Болезни системы кровообращения (10)

- Болезни сердца (11)

- Цереброваскулярные болезни (2)

- Болезни артерий, артериол и капилляров (9)

- Болезни вен, сосудов и лимф. узлов (8)

- Болезни органов дыхания (35)

- Болезни полости рта и челюстей (15)

- Болезни органов пищеварения (29)

- Болезни печени (2)

- Болезни желчного пузыря (8)

- Болезни кожи (32)

- Болезни костно-мышечной системы (49)

- Болезни мочеполовой системы (13)

- Болезни мужских половых органов (8)

- Болезни молочной железы (3)

- Болезни женских половых органов (27)

- Беременность и роды (5)

- Болезни плода и новорожденного (3)

- Симптомы

- Амнезия (потеря памяти)

- Анальный зуд

- Апатия

- Афазия

- Афония

- Ацетон в моче

- Бели (выделения из влагалища)

- Белый налет на языке

- Боль в глазах

- Боль в колене

- Боль в левом подреберье

- Боль в области копчика

- Боль при половом акте

- Вздутие живота

- Волдыри

- Воспаленные гланды

- Выделения из молочных желез

- Выделения с запахом рыбы

- Вялость

- Галлюцинации

- Гнойники на коже (Пустула)

- Головокружение

- Горечь во рту

- Депигментация кожи

- Дизартрия

- Диспепсия (Несварение)

- Дисплазия

- Дисфагия (Нарушение глотания)

- Дисфония

- Дисфория

- Жажда

- Жар

- Желтая кожа

- Желтые выделения у женщин

- …

- ПОЛНЫЙ СПИСОК СИМПТОМОВ>

- Лекарства

- Антибиотики (211)

- Антисептики (123)

- Биологически активные добавки (210)

- Витамины (192)

- Гинекологические (183)

- Гормональные (155)

- Дерматологические (258)

- Диабетические (46)

- Для глаз (124)

- Для крови (77)

- Для нервной системы (385)

- Для печени (69)

- Для повышения потенции (24)

- Для полости рта (68)

- Для похудения (40)

- Для суставов (161)

- Для ушей (15)

- Другие (306)

- Желудочно-кишечные (314)

- Кардиологические (149)

- Контрацептивы (48)

- Мочегонные (32)

- Обезболивающие (280)

- От аллергии (102)

- От кашля (137)

- От насморка (91)

- Повышение иммунитета (123)

- Противовирусные (113)

- Противогрибковые (126)

- Противомикробные (145)

- Противоопухолевые (65)

- Противопаразитарные (49)

- Противопростудные (90)

- Сердечно-сосудистые (351)

- Урологические (89)

- ДЕЙСТВУЮЩИЕ ВЕЩЕСТВА

- Справочник

- Аллергология (4)

- Анализы и диагностика (6)

- Беременность (25)

- Витамины (15)

- Вредные привычки (4)

- Геронтология (Старение) (4)

- Дерматология (3)

- Дети (15)

- Другие статьи (22)

- Женское здоровье (4)

- Инфекция (1)

- Контрацепция (11)

- Косметология (23)

- Народная медицина (17)

- Обзоры заболеваний (27)

- Обзоры лекарств (34)

- Ортопедия и травматология (4)

- Питание (103)

- Пластическая хирургия (8)

- Процедуры и операции (23)

medside.ru

Энцефалопатия головного мозга — что это такое

При дистрофических процессах тканей головного мозга нарушается функциональность этого важного органа. Процесс необратимый либо частично обратимый при своевременно назначенном лечении. Не стал отдельным заболеванием, а представляет группу патологий, часто являясь осложнением на фоне основной болезни. Встречается также врожденная энцефалопатия.

Статьи по темеЧто такое энцефалопатия

По сути, это органическое поражение головного мозга, спровоцированное активностью патогенных факторов, которые приводят к массовому разрушению мозговых структур, нарушению функций самого органа. Такой аномальный процесс не приобретает стихийное развитие, поэтому при своевременном реагировании продуктивно корректируется медикаментозными методами. По характеру патогенного фактора существует стандартная классификация характерного недуга.

Классификация энцефалопатий

Болезнь чаще проявляется во взрослом возрасте, становится следствием недостаточного поступления кислорода к мозговым оболочкам. Основные виды энцефалопатии таковы:

- Врожденное заболевание. Патологический процесс начинает свое постепенное развитие с 28 акушерской недели, сохраняется на всем сроке беременности, диагностируется уже у новорожденного пациента. Приобретает новые формы, становится сложно излечимым заболеванием в детской неврологии.

- Приобретенная энцефалопатия. Это осложнение основного недуга, который чаще характеризуется инфекционной, воспалительной природой. Кроме того, это может выступать последствием органического поражения коры головного мозга, травмы. Дистрофические изменения ткани в данном случае имеют несколько разновидностей в зависимости от преобладающего патогенного фактора. Врач изучает симптоматику, проводит комплексное обследование, после чего называет особенности поражения головного мозга.

Перинатальная

Болезнь получает свое развитие у новорожденных, требуется немедленное врачебное участие. Врожденная энцефалопатия тоже имеет несколько разновидностей по этиологии патологического процесса. Чаще это перинатальная энцефалопатия у детей, которая еще называется гипоксической или ишемической. Стартует недуг во внутриутробном периоде, а диагностируют его уже у новорожденных. Перинатальная энцефалопатия является врожденной, тогда как перивентрикулярная энцефалопатия возникает после родов по причине кислородного голодания.

Приобретенная

Болезнь может развиваться у новорожденных, но чаще обнаруживается у взрослых. Приобретенная энцефалопатия поддается лечению, однако пациент навсегда остается в группе риска, должен соблюдать обязательные меры профилактики. Поскольку нервные окончания головного мозга уже поражены, прогноз специалистов может оказаться самым непредсказуемым, не всегда благоприятным. В зависимости от характера провоцирующего фактора, врачи выделяют ряд нарушений организма. Это:

- Посттравматическая энцефалопатия – следствие тяжелых травм черепа, развивается через внушительный временной интервал, меняет сознание, привычки и поведение клинического больного.

- Дисциркуляторная энцефалопатия – результат нарушения тока крови по сосудам. Выделяют венозную, атеросклеротическую и гипертензивную формы характерного недуга. Кроме того, может развиваться ангиоэнцефалопатия, микроангиоэнцефалопатия. Диагностируется диагноз с помощью таких методик, как РЭГ, ЭЭГ, Эхо-ЭГ, Кроме того, при энцефалопатии положен рентген с функциональными пробами шейного отдела и не только.

- Токсическая энцефалопатия – следствие сильнейшей интоксикации организма ядовитыми веществами, алкогольными напитками, вредными химикатами, лекарственными и наркотическими препаратами. Успешно лечится консервативными методами, однако процесс регенерации очагов некроза головного мозга весьма продолжительный.

- Лучевая форма указанного заболевания становится осложнением ионизирующего излучения, повышенной дозы радиации на организм. Чаще это следствие специфики профессиональной деятельности, пагубного влияния экологического фактора на организм.

- Диабетическая разновидность характерного недуга стремительно прогрессирует, как одно из неприятных последствий развития в организме сахарного диабета, склонная к частым рецидивам. Показана коррекция сахара в крови уже медикаментозными или более радикальными методами.

- Лейкоэнцефалопатия спровоцирована нарушенным химическим составом крови, тогда как в основе гепатоэнцефалопатии лежит хроническая почечная недостаточность. Обе формы поражают головной мозг, становятся причиной психических отклонений с систематическими рецидивами.

- Энцефалопатия Хашимото – крайне редкая патология с нарушением нейроэндокринного обмена головного мозга. В современной медицинской практике это малоизученное заболевание, которое сложно лечится.

- Спонгиоформная форма недуга – это аномальное перерождение некоторых отделов головного мозга. Характерные мутации визуализируются при обязательном проведении МРТ в целях диагностики.

- Митохондриальная форма недуга сопровождается нарушением в нервно-психическом развитии, а предшествует патологии серьезная дисфункция митохондрии.

- Если интересно резидуальная энцефалопатия — что это такое, важно прояснить, что это массовое отмирание клеток ЦНС.

- Некротическая энцефаломиелопатия вызвана нарушенным обменом веществ, провоцирует гибель нейронов.

Причины

Чтобы поставить окончательный диагноз и начать лечение, необходим анализ спинно-мозговой жидкости и проведение МРТ. Однако не с этого должна начинаться диагностика, поскольку первым делом требуется выяснить основные причины возникновения энцефалопатии, присущие в конкретной клинической картине. Вот несколько часто диагностируемых патологий:

- атеросклероз сосудов;

- травмы, повреждения мозга;

- внутриутробные инфекции;

- артериальная гипертензия;

- хроническое кислородное голодание мозга;

- нарушенное внутричерепное давление;

- сахарный диабет;

- патологические роды беременных;

- травмы шейного отдела разной степени при естественном родоразрешении;

- нарушенное кровоснабжение;

- травматический шок.

Симптомы

Если сосуды головного мозга регулярно не получают питательных веществ для нормальной функциональности серого вещества, имеет место хроническое кислородное голодание и массовая гибель клеток. Это основные признаки энцефалопатии головного мозга, которые требуется срочно устранить. Чтобы пациент заподозрил наличие патологии, существует ряд красноречивых симптомов характерного недуга, на которые желательно обратить особое внимание.

У детей

Отклонения в поведении и мировосприятии больного ребенка сразу же заметны, а задача наблюдательных родителей – своевременно обратить внимание на столь тревожную симптоматику, сообщить о ее существовании участковому педиатру. Итак, органические заболевания головного мозга у детей сопровождаются следующими переменами в общем самочувствии клинического больного:

- подавленное настроение;

- нарушенный мыслительный процесс, очевидная заторможенность;

- расстройство речи;

- патологически суженный кругозор;

- эмоциональная лабильность.

У пожилых

Если болезнь прогрессирует не у ребенка, а у старшего поколения, симптомы выражены более красноречиво, обостряются наличием хронических заболеваний организма. Энцефалопатия головного мозга у пожилых людей начинается с усиленных приступов мигрени, которые не прекращаются даже после перорального приема обезболивающих препаратов. Другие симптомы патологии таковы:

- очаговые изменения сосудистого генеза;

- судорожные расстройства;

- быстрая утомляемость;

- тремор конечностей;

- нарушенная фаза сна;

- проблемы с речью и памятью;

- хроническое кислородное голодание мозга.

У взрослых

Диагноз имеет неврологический статус, мало того, ему присвоен код по МКБ 10. Энцефалопатия мозга – это все же взрослое заболевание с обширными поражениями сосудистых стенок головного мозга. Главное – правильно его дифференцировать, своевременно обратиться к специалисту. Характерная симптоматика у старшего поколения имеет следующие особенности:

- сниженный мышечный тонус;

- парестезии;

- снижение остроты слуха и зрения;

- спутанность сознания;

- психические отклонения;

- участившиеся приступы мигрени;

- рвота, тошнота, головокружения.

Последствия

Зная генез недуга, не стоит медлить с интенсивной терапией. Последствия органического поражения мозга могут привести к коме с крайне нежелательным летальным исходом пациента. Среди осложнений в детском возрасте врачи выделяют такие диагнозы, как ДЦП, эпилепсия, гидроцефалия. У взрослых пациентов развиваются обширные нервные нарушения с очевидными расстройствами психики, сознания. При отсутствии терапии даже мелкоочаговая форма недуга становится серьезной угрозой жизни и здоровья.

Как лечить энцефалопатию головного мозга

Даже если причиной характерной патологии стали невоспалительные заболевания головного мозга, это вовсе не означает, что есть шансы на чудесное самоисцеление. Продуктивное лечение энцефалопатии головного мозга у взрослых может быть медикаментозным и оперативным, а последнее слово за пациентом. В данном случае важно выслушать все аргументы врача. Если реализовывать консервативный метод, лечебные мероприятия представлены ниже:

- Метаболитная терапия. Назначаются медицинские препараты для стимуляции обменных процессов в коре головного мозга. Это Фенибут, Пирацетам, Пантогам, Актовегин, Солкосерил, Пирацетам.

- Препараты при энцефалопатии головного мозга для снижения внутричерепного давления, продуктивного устранения признаков артериальной гипертензии. Это таблетки Диакарб, Маннитол.

- Физиотерапевтическое лечение. Электрофорез, иглоукалывание, мануальная терапия, курс массажа для устранения главного провоцирующего фактора, хронического кислородного голодания мозга.

Если такие лечебные мероприятия на практике показали свое посредственное действие, врач предлагает хирургическое вмешательство, как радикальный метод. Такая терапия показана только при низкой эффективности медикаментозного лечения, а предусматривает эндоваскулярную операцию для расширения пораженных сосудистых стенок у взрослого и ребенка. Для пациента это травматический и психологический шок, однако клинический исход благоприятный и дает утвердительный ответ на вопрос, можно ли вылечить указанный недуг.

Народные средства

При очаговых изменениях сосудистого генеза альтернативная медицина играет лишь вспомогательную роль, поскольку не способна добиться полного выздоровления клинического больного. Однако народные средства лечения энцефалопатии головного мозга помогают ускорить положительную динамику, заметно облегчить тревожную симптоматику, ускорить долгожданное выздоровление. Рецепты могут быть натуральными, синтетическими и смешанными, но в любом случае требуют индивидуальной консультации специалиста. Вот хорошие народные средства, проверенные временем:

- Чтобы подавить хроническое кислородное голодание мозга, требуется использовать боярышник. Его высушенные плоды разрешается употреблять целыми либо готовить спиртовую настойку классическим методом. Принимать внутрь по 20 капель перед едой, при этом курс лечения длится 3-4 недели.

- При травматической энцефалопатии поможет лук с медом, смесь принимать перед трапезой по столовой ложке. За сутки полагается три приема, но предварительно стоит убедиться в отсутствии аллергической реакции на медовый продукт.

- Цветы клевера тоже обладают устойчивым лечебным эффектом, а принимать этот натуральный компонент показано в качестве отвара. Для этого запарить в 500 мл кипятка 2 ст. л. высушенного сырья, настоять, процедить. Принимать в остывшем виде по половине стакана лекарства за раз. Длительность лечения оговаривается индивидуально.

- Таволга, плоды боярышника и земляника – это эффективное средство, которое помогает справиться с токсической формой энцефалопатии головного мозга. Ингредиенты в одинаковых пропорциях (по 1 ст. л.) залить кипятком (1 л), настаивать и принимать классическим способом.

- Прополис, настоянный на водке или медицинском спирту, – это еще одно эффективное средство от резидуальной энцефалопатии. Принимать настой по 20 капель перед каждой трапезой на протяжении трех недель.

Видео

Лечение энцефалопатий

Лечение энцефалопатий

Внимание!Иформация представленная в статье носит ознакомительный характер. Материалы статьи не призывают к самостоятельному лечению. Только квалифицированный врач может поставить диагноз и дать рекомендации по лечению исходя из индивидуальных особенностей конкретного пациента.

Нашли в тексте ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим!Рассказать друзьям:Статья обновлена: 20.06.2019

sovets.net