симптомы и лечение, причины и диагностика гемолитической анемии у взрослых

Процесс разрушения эритроцитов называется гемолизом. В организме здорового человека постоянно происходит так называемый физиологический гемолиз вследствие естественного старения эритроцитов.

Продолжительность жизни эритроцитов в среднем колеблется от 100 до 130 дней. При наличии дефекта эритроцитов или в результате воздействия на них различных патологических факторов жизненный цикл эритроцитов укорачивается. Именно это и является характерным признаком гемолитических анемий.

Гемолитические анемии – это группа заболеваний, при которых разрушение эритроцитов происходит быстрее, чем их выработка костным мозгом. При этой патологии наблюдается уменьшение количества эритроцитов и концентрации гемоглобина вследствие укорочения жизни эритроцитов. При этом костный мозг не реагирует на анемический синдром.

Причины возникновения

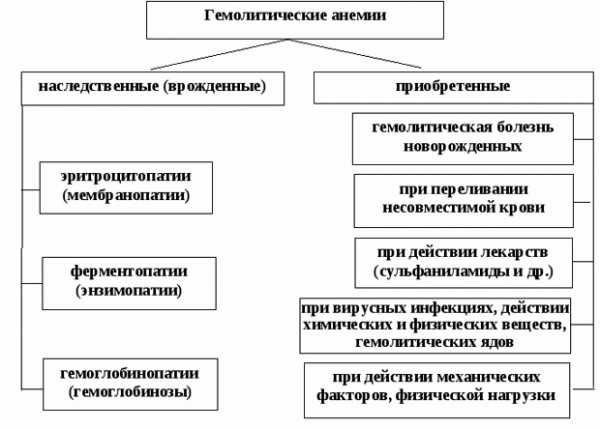

Гемолитические анемии разделяют по признаку врожденности и приобретенности. Врожденные формы патологии связаны с дефектами структуры и функции эритроцитов.

- инфекции вирусные и бактериальные – малярия, анаэробный сепсис;

- интоксикации гемолитическими ядами – фосфор, мышьяк, змеиный яд, грибной яд;

- сильное воздействие физических факторов – переохлаждение, ожоги;

- переливание несовместимой крови;

- вакцинация;

- психоэмоциональное напряжение;

- физические нагрузки;

- лекарственные средства – хинин, сульфаниламиды, антибиотики.

Приобретенная гемолитическая анемия может быть спровоцирована многими инфекционными болезнями: корь, краснуха, эпидемический паротит, ангина и другие.

Врожденная форма

Основные формы врожденных (наследственных) гемолитических анемий:

- гемолитические анемии, связанные с нарушением мембраны эритроцита – мембранопатии;

- гемолитические анемии, связанные с нарушением активности ферментов эритроцитов – ферментопатии;

- гемолитические анемии, связанные с нарушением структуры или синтеза гемоглобина – гемоглобинопатии.

Из врожденных гемолитических анемий наиболее часто встречается болезнь Минковского-Шоффара.

Мембранопатии

Болезнь Минковского-Шоффара (микросфероцитоз, сфероцитоз)

Сфероцитоз – это группа врожденных гемолитических анемий, характеризующихся появлением шаровидных эритроцитов (микросфероцитов) вследствие дефекта белков мембраны эритроцита.

При мембранопатии этого вида эритроциты уменьшаются в размере за счет своей сферичности. Изменения в структуре белков клеточной мембраны приводят к ее натяжению. Вместо двояковогнутых дисков (такую форму имеют здоровые эритроциты) образуются сферы. Это в свою очередь сопровождается нарушением способности эритроцитов к деформации. Эритроциты не могут пройти через красную пульпу селезенки, теряют часть мембраны в селезенке, увеличивая орган в размерах. В результате в крови появляются совершенно круглые эритроциты.

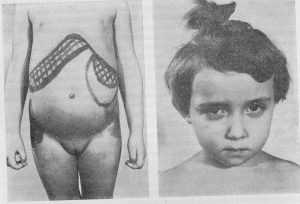

Основные признаки микросфероцитоза – анемия, желтуха, увеличение селезенки. При тяжелых формах патологии этого вида у больных отмечаются деформации скелета: башенный череп, уменьшение глазного яблока, высокое верхнее нёбо, изменяется расположение зубов. У некоторых больных бывают укорочены мизинцы. Иногда возникают трофические язвы ног.

Единственным методом лечения анемии при микросфероцитозе является удаление селезенки. Показанием к хирургической операции являются:

- анемия тяжелой степени;

- кризовое течение анемии;

- значительное повышение билирубина;

- боли в правом подреберье, связанные с наличием камней в желчном пузыре;

- значительное увеличение селезенки;

- отставание у детей в развитии.

После удаления селезенки обычно уменьшается симптоматика болезни (устраняется анемия), но дефект эритроцитов остается.

Распространенность заболевания составляет 1 случай на 1000 – 4500 человек.

Овалоцитоз (эллиптоцитоз)

Овалоцитоз – редкое врожденное заболевание, при котором эритроциты имеют характерную овальную форму.

Выраженная анемия наблюдается нечасто. Из-за повышенного разрушения эритроцитов может наблюдаться образование желчных камней. Это вызывает необходимость удаления желчного пузыря. В случае этой операции рекомендуется провести одномоментно и удаление селезенки даже в отсутствие выраженной анемии.

Стоматоцитоз

Стоматоцитоз характеризуется уменьшением центрального просветления в эритроците до размеров щели. Причиной является нарушение проницаемости мембраны эритроцитов для одновалентных катионов при сохраненной проницаемости для двухвалентных катионов и анионов.

Мембранопатия этого вида может быть следствием врожденного дефекта и нередко наблюдается в течение двух недель после приема алкоголя.

Лечение наследственной патологии этого вида – хирургическая операция по удалению селезенки. Это уменьшает, но не устраняет процесс разрушения эритроцитов. Однако существует опасность тромботических осложнений у больных, перенесших операцию. Эти осложнения плохо купируются лекарственными средствами.

Ферментопатии (энзимопатии)

Среди всех случаев недостаточности ферментов более 95 % случаев приходится на недост

med.vesti.ru

Гемолитическая анемия — лечение, симптомы, причины

Гемолитическая анемия – это клинико-гематологический симптомокомплекс, возникающий в результате укорочения продолжительности функционирования эритроцитов, обусловленный повышенным их распадом. Данная патология объединяет в себе группу заболеваний наследственного и приобретенного характера, в патогенезе которых преобладают признаки гемолиза эритроцитов без снижения показателя гемоглобина в периферической крови. Согласно мировой статистики, в структуре заболеваемости среди патологий крови, на долю гемолитических состояний приходится не менее 5%, из которых превалируют наследственные типы гемолитической анемии.

Признаки гемолитической анемии возникают только тогда, когда происходит явный дисбаланс между пролиферацией кровяных клеток эритроцитарного ряда и разрушением эритроцитов в потоке циркулирующей крови, в то время как компенсаторная функция костного мозга (усиленная пролиферация ретикулоцитов) истощаются.

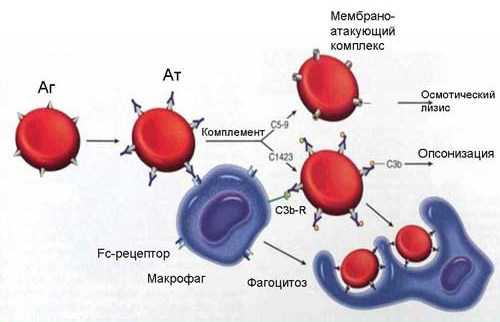

Аутоиммунная гемолитическая анемия

Основным провоцирующим фактором в возникновении гемолитической анемии аутоиммунного характера является синтез антител к собственным эритроцитам, которые организм воспринимает в качестве чужеродных антигенов. Проявление аутоиммунной гемолитической анемии возникает на фоне какого-либо симптоматического заболевания в качестве осложнения (системные заболевания соединительной ткани, гемобластоз, хронический агрессивный гепатит, неспецифический язвенный колит, злокачественные новообразования) или же, как самостоятельная нозологическая единица.

Несмотря на бурное развитие медицины в области диагностических мероприятий заболеваний крови, по сей день не представляется возможным установить достоверную причину развития аутоиммунной гемолитической анемии.

Все клинические проявления аутоиммунной гемолитической анемии не зависят от этиологического фактора. Чаще всего у пациентов наблюдается медленно-прогрессирующее течение заболевания. Первыми проявлениями заболевания является общая слабость, ноющая боль в суставах, субфебрильная температура тела, боль в животе. При объективном осмотре пациента отмечается выраженная бледность и пастозность кожных покровов, постепенно нарастающая желтуха, увеличение размеров селезенки и печени.

В 50% случаев у больных наблюдается острая гемолитическая анемия аутоиммунного характера, которая характеризуется внезапным дебютом заболевания и бурной клинической картиной. В данной ситуации на первый план выступают многочисленные жалобы пациента при полном отсутствии изменений во время объективного осмотра больного. Основными жалобами, которые предъявляет пациент, являются: выраженная слабость и сниженная работоспособность, учащенное сердцебиение, чувство нехватки воздуха, повышение температуры тела до 38-39 градусов Цельсия, головная боль и головокружение, тошнота и рвота не связанная с приемом пищи, опоясывающая ноющая боль в верхней половине живота. Внешними проявлениями гемолиза является лишь нарастающая желтушность кожных покровов при отсутствии увеличения размеров печени и селезенки.

Признаками гемолитической анемии аутоиммунного характера при лабораторном исследовании крови являются: высокий ретикулоцитоз 200-300%, снижение количества эритроцитов при нормальном цветовом показателе, незначительный лейкоцитоз, количество тромбоцитов не изменено или незначительно снижено. Абсолютным показателем аутоммунного характера анемии является повышение СОЭ до высоких цифр. В некоторых случаях удается выявить микросфероциты или фрагментированные эритроциты. При биохимическом исследовании крови определяется повышение непрямого билирубина, гипергаммаглобулинемия. Для определения наличия антител на эритроцитах проводится специфическая проба Кумбса, которая становится резко положительной при аутоиммунной гемолитической анемии.

Прогноз для жизни и сохранности работоспособности при аутоиммунной гемолитической анемии зависит от течения, степени тяжести и эффективности проводимой терапии основного заболевания, которое явилось причиной развития гемолиза. Как правило, полного выздоровления и восстановления работоспособности добиться не удается ни при одном методе лечения. Стойкая ремиссия наблюдается только после радикальной спленэктомии и длительного курса гормональной терапии.

Причины гемолитической анемии

Причиной гемолиза эритроцитов может послужить любое соматическое заболевание и в такой ситуации развиваются приобретенные гемолитические анемии.

При воздействии того или иного этиологического фактора развивается клиника острого или хронического гемолитического состояния.

Острая гемолитическая анемия чаще всего возникает при: массивной трансфузии несовместимой по группе или резус-фактору крови, токсическом воздействии медикаментозных препаратов определенных групп (нитрофураны, сульфаниламиды, хинидин, антипиретики), длительном

vlanamed.com

Гемолитическая анемия – симптомы, причины, лечение

Существует много разновидностей анемии, некоторые из которых вообще не сказываются на функционировании организма и самочувствии человека. 11% составляет число всех анемий, из них 5% составляют гемолитические характеристики анемии. Симптомы гемолитической анемии имеют свои особенности, по которым и отличают данный вид от прочих видов заболевания. Причины часто отмечаются как наследственные и приобретенные. Лечение проводится исключительно врачом.

Гемолитическая анемия – это заболевание крови, при котором отмечается снижение уровня эритроцитов и гемоглобина в крови. Это связывают с их разрушением или гемолизом (непродолжительностью функционирования). Если в норме эритроциты должны функционировать 120 дней, то при гемолитической анемии они разрушаются раньше времени.

Степень выраженности гемолитического процесса зависит от того, как быстро разрушаются эритроциты. Количество эритроцитов и гемоглобина отмечается тем, что костный мозг просто не успевает продуцировать новые клетки.

Таким образом, при легкой форме гемолитической анемии уровень эритроцитов снижается, но в периферической крови уровень гемоглобина может быть не нарушен. Если же возникает явный дисбаланс между выработкой эритроцитов и их количеством в циркулирующей крови, тогда проявляются все симптомы болезни, при которой функции костного мозга истощаются.

Аутоиммунная гемолитическая анемия

Самой невыясненной формой гемолитической анемии является аутоиммунная. При данной форме болезни антитела организма прикрепляются к мембране эритроцитов, из-за чего иммунитет начинает данные клетки воспринимать как чужеродные. Как следствие, иммунная система атакует эритроциты, разрушая их, что приводит к снижению их количества в крови.

Почему развивается данная форма анемии? Специалисты сайта slovmed.com не могут дать однозначного ответа. Однако отмечаются две причины возникновения аутоиммунной гемолитической анемии:

- Осложнения: гемобластоз, язвенный колит неспецифический, хронический гепатит агрессивного характера, системные заболевания соединительной ткани, злокачественные новообразования, иммунодефицитное состояние, цирроз печени, инфекции.

- Как самостоятельная болезнь.

Заболевание имеет прогрессирующий характер медленного типа. Клинические проявления не зависят от причин его возникновения. Таким образом, первыми симптомами аутоиммунной гемолитической анемии являются субфебрильная температура, ноющая боль в суставах, слабость и боли в животе. Затем симптоматика усиливается и проявляется в выраженной бледности и пастозности кожи, нарастающей желтухе, увеличении размеров печени и селезенки.

В 50% случаев заболевание проявляется в острой форме, которая бурно развивается. Больной может жаловаться, однако при осмотре могут не быть выражены первые признаки. Жалобами больного являются:

- Учащенное сердцебиение.

- Снижение работоспособности.

- Повышение слабости.

- Головная боль.

- Повышение температуры до 38-39 градусов.

- Головокружение.

- Нехватка воздуха.

- Тошнота и рвота, которые проявляются без употребления пищи.

- Боли в верхней части живота опоясывающего характера.

Внешне может нарастать желтушность кожи без увеличения в размерах печени и селезенки.

Прогноз при аутоиммунной гемолитической анемии неутешительный. Отсутствуют методы эффективного лечения. Однако есть способы, позволяющие достичь стойкой ремиссии болезни – радикальная спленэктомия и прием гормональных препаратов.

перейти наверхПричины гемолитической анемии

К сожалению, даже зная причину гемолитической анемии, врачи не всегда могут на нее воздействовать, чтобы излечить больного. Однако ознакомление с причинами заболевания может помочь в предотвращении его развития.

- Наследственные дефекты, которые отображаются в хромосомном наборе, отвечающего за синтез и жизнедеятельность эритроцитов. Данный дефект передается от родителей избирательно.

- Системные или аутоиммунные заболевания, которые сказываются на состоянии соединительной ткани и сосудистом пространстве.

- Инфекционные заболевания (малярия).

- Заболевания крови, например, лейкоз.

- Массивные ожоги или травмы.

- Оперативное вмешательство.

- Вирусные или бактериальные заболевания в острой или хронической форме.

- Контакт с промышленными ядами или токсическими веществами.

- Резус-конфликтная беременность.

- Прием некоторых медикаментов: антибиотиков, химиопрепаратов, противовоспалительных средств, сульфаниламидов.

- Неправильное переливание крови по резус-фактору или группе принадлежности и ее составляющих (плазмы, эритроцитарной массы и пр.).

- Врожденные сердечные пороки, магистральных сосудов.

- Протезы искусственной ткани, которые контактируют с кровью.

- Бактериальный эндокардит – болезнь клапанов и внутреннего слоя сердца.

- Болезни сосудов микроциркуляторного русла.

- Амилоидоз внутренних органов.

- Пароксизмальная ночная гемоглобинурия и холодовая гемоглобинурия провоцируют хроническую форму гемолитической анемии.

Симптомы гемолитической анемии

Важно обывателю распознавать наличие у себя гемолитической анемии. Это определяется по следующим симптомам:

- Синдром желтухи, что проявляется в лимонно-желтом цвете кожи и зудящих ощущениях. Моча становится темной и даже черной, похожей на мясные помои. При этом кал остается без изменений, что отличает болезнь от желтухи.

- Синдром анемии. Кожа и слизистые приобретают бледный оттенок. Появляются симптомы кислородного голодания: головокружение, частое сердцебиение, снижение мышечной силы, слабость, одышка.

- Синдром гипертермии. Внезапное повышение до 38 градусов температуры в момент, когда происходит разрушение эритроцитов.

- Синдром гепатоспленомегалии. Увеличение органов, которые отвечают за продолжительность жизни эритроцитов – печени и селезенки. В меньшей степени увеличивается печень, что отмечается тяжестью в правом подреберье. Селезенка увеличивается в зависимости от степени гемолиза.

Другими симптомами гемолитической анемии являются:

- Боли в костях и животе.

- Боли в почках.

- Ослабление стула.

- Нарушение внутриутробного развития: пороки развития, диспропорциональность различных частей тела.

- Боли в груди, напоминающие инфаркт миокарда.

Признаки проявляются при продолжительности жизни эритроцитов в течение 15 суток вместо 120. По клиническому течению выделяют латентный (компенсированный), хронический (с выраженной анемией) и кризовый вид гемолитической анемии. Кризовая гемолитическая анемия является самой тяжелой.

перейти наверхГемолитическая анемия у детей

При врожденной или наследственной гемолитической анемии признаки проявляются практически с рождения. Симптоматика у детей не отличается от вида анемии, однако требуется внимательный уход и лечение. К счастью, анемия гемолитического характера встречается в 2 случаях на 100000.

Гемолитическая анемия Минковского-Шоффара является следствием дефектного гена, в результате чего эритроциты меняют свою форму, становясь более проницаемыми для иона натрия. Выражается болезнь анемическими симптомами и аномалиями в развитии тела. Прогноз жизни становится утешительным после радикальной спленэктомии.

Другой формой гемолитической анемии является болезнь при недостатке активности Г-6-ФДГ. Гемолиз возникает после употребления бобовых продуктов или приема некоторых лекарств. Симптоматика напоминает гемолитическую анемию, отличительной чертой которой является проявление гемосидеринурии и гемоглобинурии.

Талассемия является распространенной формой генетической гемолитической анемии, при которой отмечается избыточное накопление глобина, что приводит к преждевременному окислению и разрушению мембраны эритроцитов. Болезнь проявляется в анемическом синдроме, а также в физическом, психомоторном развитии. Летальный исход достаточно велик из-за постоянного прогрессирования болезни и отсутствия периодов ремиссии.

перейти наверхЛечение гемолитической анемии

Курс лечения гемолитической анемии самый сложный, по сравнению с другими видами анемии, из-за неспособности врачей повлиять на процессы гемолиза. План лечения может включать:

- Прием цитостатиков при аутоиммунной гемолитической анемии.

- Трансфузия человеческого иммуноглобулина и свежезамороженной плазмы.

- Прием витамина B12 и фолиевой кислоты.

- Прием глюкокортикоидных гормонов: Метилпреднизолон, Дексаметазон, Кортинеф, Преднизолон.

- Профилактика осложнений инфекционного характера и обострение хронической патологии.

- Гемотрансфузия открытых эритроцитов при снижении количества их до минимального уровня.

- Спленэктомия – удаление селезенки, что помогает в улучшении прогнозов. Не эффективен при различных наследственных видах анемии и анемии Минковского-Шоффара.

Прогноз

Какие врачи дают прогнозы при гемолитической анемии? Это зависит от методов лечения и их эффективности в конкретном случае. Продолжительность жизни может как увеличиваться, так и сокращаться по мере развития болезни.

slovmed.com

причины, симптомы и лечение, патогенез, диагностика у детей, врожденная и приобретенная

Гемолитическая анемия совмещает в себе группу болезней, которые имеют наследственный или приобретенный характер. Данные заболевания характеризуются ускоренным разрушением красных телец, в результате чего происходит высвобождение значительного количества непрямого билирубина. Больше десяти процентов всех анемий относится именно к гемолитической форме. Этому нарушению подвержены абсолютно все люди, а потому необходимо знать основные симптомы, причины и методы лечения этого расстройства.

Причины гемолитической анемии

Этиология гемолитической анемии может заключаться в наследственных и в приобретенных заболеваниях. А потому причину развития заболевания стоит искать не только в кровеносной системе, но и в других системах организма. Гемолитическая анемия развивается вследствие следующих причин:

- Проникновение в кровь разных токсических веществ и ядовитых химикатов, к ним относятся также укусы ядовитых животных.

- При механическом разрушении эритроцитов.

- Генетический фактор, который оказал влияние на аномалию в строении эритроцитов.

- Вследствие заражения инфекционным заболеванием.

- Авитаминоз.

- Обширные травмы, сильные ожоги или оперативное вмешательство.

К сожалению, но даже после определения причины гемолитической анемии не всегда удается предотвратить прогрессирование заболевания у пациентов. Некоторые провоцирующие явления не всегда удается устранить, что и становится усугубляющим фактором симптоматики.

Симптомы гемолитической анемии

Признаки гемолитической анемии совмещают в себе два основных синдрома – анемический и гемолитический. Клиническая картина анемического синдрома заключается в проявлении следующих признаков: бледный оттенок кожи и слизистых оболочек, повышенная утомляемость, частые головокружения, появление одышки даже при незначительных нагрузках, учащенное сердцебиение. Картина симптоматики при гемолитическом факторе имеет следующих проявления: желтовато-бледный оттенок кожных покровов, темно-коричневая урина, увеличенные размеры селезенки, болезненный дискомфорт в левом подреберье.

Все последующие периоды прогрессирования заболевания проявляются следующими признаками: отмечается нарастание слабости во всем теле и головной боли, болевые ощущения могут появляться и в других частях тела, появляется лихорадка и рвотные позывы. Также фиксируется темно-красный оттенок урины. Выраженная гемолитическая анемия проявляется повышением температуры тела.

Патогенез гемолитической анемии

Механизм развития заболевания напрямую связан с ускоренным разрушением эритроцитов, которое происходит по причине нарушения целостности их оболочки. Гемолитический эффект обусловлен влиянием токсического вещества и непосредственным влиянием на все основные составляющие мембраны. Гемолитический эффект осуществляется способностью оказывать патологическое окисление, которое способствует накоплению перекисного соединения в большом количестве.

Этот патологический механизм и приводит к тому, что происходит функциональное и структурное изменение в составе гемоглобина, различным сдвигам в мембранном составе эритроцитов. Иногда можно наблюдать вторичный гемолитический эффект, который вызывается некоторыми химическими веществами. Продолжительное негативное воздействие этих веществ вполне способно вызывать хроническое течение гемолитической анемии. Патогенез этого заболевания представляется смешанным и сложным, что требует детального и глубокого исследования.

Точно можно отметить, что нарушение в структурной мембране эритроцитов, а также функциональные нарушения приводят к тому, что изменяются процессы жизнедеятельности эритроцитов, что также сказывается на продолжительности их существования. В основном гемолитическая анемия возникает по причине непрофессионального фактора, в частности у женщин.

Гемолитическая анемия у детей

Патологическое заболевание крови у детей от взрослых отличается характерным течением анемии и циклическими особенностями – у детей происходит смена периода обострения и ремиссии. У детей большую опасность гемолитическая анемия представляет для нервной системы, а точнее для головного мозга. У маленьких детей зачастую отмечается желтушный окрас кожных покровов.

Новорожденные и дети дошкольного возраста страдают этой разновидностью анемии вследствие некоторых причин. Наиболее распространенной и частой причиной выступает наследственный фактор, который проявляется в особенности у новорождённый. Второй частой проблемой становится переливание крови, когда она является несовместимой. У детей анемия возникает даже по той причине, если мать принимала определенные лекарственные препараты во время беременности.

К другим провокаторам относят токсическое отравление свинцом, ядовитый укус насекомого или змеи, аутоиммунные нарушения, которые приводят к разрушению мембраны эритроцита, различные заболевания инфекционного характера, сильнейшие ожоги, травматические ситуации, длительное переохлаждение. По мере того, как развивается заболевание, проявляются новые признаки патологии и другие серьезные симптомы. Код мкб 10 гемолитической анемии имеет два обозначения: D58 – других наследственных гемолитических анемия, а также код D59 – это приобретенные гемолитические анемии.

Классификация гемолитических анемий

Врожденные гемолитические анемии делятся на следующие формы: эритроцитопатии и гемоглобинопатии. Первая форма совмещает в себе врожденную сфероцитарную и несфероцитарную анемию, а также острую форму, которая вызвана медикаментозными факторами или вирусами. Сюда же относится хроническая гемолитическая анемия. Вторая форма включает талассемию и серповидноклеточную анемию.

Приобретенная разновидность анемии фиксируется следующими формами: острая и хроническая. Острая форма появляется вследствие болезни новорожденного, инфекционной болезни, по причине переливания крови. Хроническая форма наблюдается по причине аутоиммунных заболеваний или других хронических болезнях.

Приобретенная гемолитическая анемия

В зависимости от провокатора заболевания различаются две группы гемолиза: врожденная анемия или приобретенная. Чтобы лучше понимать механизмы образования и развития приобретенной формы гемолитической анемии, необходимо глубже разобраться в причинах, основной симптоматике и лечебных тактиках лечения этой разновидности. Данная форма анемии в детском возрасте сопровождается более выраженным течением заболевания.

Для этой формы анемии характерно развитие под влиянием внешних или внутренних провокаторов, которые совершенно несвязаны со строением эритроцита. В раннем возрасте у ребенка достаточно проблематично установить точный диагноз. Это обусловлено тем, что кровь новорожденного не имеет еще стабильные свойства и некоторые физиологические особенности. Также стоит отметить, что некоторые специалисты не признают, что существует приобретенная форма анемии.

Иммунная гемолитическая анемия

Лекарственная гемолитическая анемия составляет практически двадцать процентов от всех случаев гемолитических анемий. В случае с этим заболеванием отмечается проявление гемолиза только во время определенного лекарственного препарата, который прекращается зачастую после отмены этого препарата. Клиническими признаками служат такие проявления: бледный окрас, желтушность, увеличение размеров внутренних органов, болезненные ощущения, одышка.

Диагностика гемолитической анемии

Определением формы гемолитической анемии на основе анализов крови, причин, изучением симптоматики занимается гематолог. При первичном осмотре и беседе определяется анамнез. Затем проводится оценка окраса кожных покровов, видимых слизистых оболочек. Процесс диагностики заключается в исследовании уровня билирубина.

Проба Кумбса осуществляется для определения клинико-гематологических признаков гемолиза, а также для выявления на поверхности эритроцитов аутоантител. В некоторых случаях анализ крови гемолитической анемии показывает наличие микросфероцитов, иногда требуется лабораторная диагностика гемолитической анемии. Также значительно повышается уровень СОЭ, тромбоциты, зачастую, находятся в пределах нормы. Анализы при гемолитической анемии показывают повышение билирубина в крови.

Лечение гемолитической анемии

Симптомы, лечение гемолитической анемии определяются степенью тяжести течения болезни. Все формы различны по тактике лечения, поскольку имеют свои особенности. Однако одно остается неизменным при любой форме этого заболевания – первое, что необходимо сделать, это заняться устранением негативного влияния гемолизирующих факторов. Всем пациентам назначаются плазмы крови, необходимых витаминов, в отдельных случаях – гормональная терапия, прием антибиотиков. Спленэктомию считают единственно эффективным способом устранения гемолиза при микросфероцитозе.

Аутоиммунная форма этого заболевания лечится приемом глюкокортикоидными гормональными препаратами, которые приводят к сокращению или полному прекращению гемолиза. В отдельных случаях обязательной частью лекарственной терапии является назначение иммунодепрессантов и противомалярийных средств. Токсическая гемолитическая анемия предполагает лечение интенсивной терапией: проводится дезинтоксикация, диурез, антидоты. В случае с почечной недостаточностью фиксируется неблагоприятный прогноз для жизни.

anemia-malokrovie.ru

Гемолитическая анемия. Малокровие: самые эффективные методы лечения

Профилактика

Вынесенное в заголовок определение включает в себя большую группу заболеваний, которые отличаются друг от друга по причинам возникновения, механизмам развития болезни в организме, внешним проявлениям и схемам лечения. Основным и единым для них признаком является ускоренный распад и сокращение продолжительности жизни эритроцитов.

Если в нормальных условиях существования продолжительность жизни эритроцитов составляет, как правило, 100—120 дней, то при наличии гемолитической анемии они усиленно разрушаются и срок их жизни сокращается до 12—14 дней.

Буквальное разрушение эритроцитов (определяется как патологический гемолиз) происходит преимущественно внутри сосудов. Внутри клеток распад эритроцитов возможен только в селезенке. Процесс внутриклеточного разрушения сразу заявляет о себе повышением в сыворотке крови свободного билирубина и увеличением выделения уробилина с экскрементами. В дальнейшем это может сказаться камнями в желчных протоках и желчном пузыре.

Согласно превалирующей в настоящее время классификации гемолитические анемии разделяют на две группы:

• наследственные;

• приобретенные.

Различаются две группы тем, что наследственные анемии люди получают вследствие действия дефектных генетических факторов на жизнь эритроцитов, а приобретенные развиваются под действием внешних причин, способных разрушить изначально здоровые эритроциты.

Наследственные гемолитические анемии

Болезнь Минковского – Шоффара, или Наследственный микросфероцитоз

Назван так в честь исследователей, впервые его описавших еще в 1900 году. Причина болезни – в генетическом дефекте мембранного белка эритроцита. Неполноценная мембрана пропускает внутрь эритроцита чрезмерное количество ионов натрия и способствует накоплению в нем воды. В результате образуются сфероциты. Сфероциты, или сферические эритроциты, не в состоянии протискиваться в узких просветах кровотока, например, при проходе в синусы селезенки, что ведет к застою движения эритроцитов, от которых отщепляются частички их поверхности, а из них в свою очередь образуются микросфероциты. Кстати, отсюда и название болезни – микросфероцитоз. Разрушенные эритроциты утилизируются макрофагами селезенки.

Процесс постоянного гемолиза эритроцитов в селезенке вынуждает ее разрастаться, наращивать пульпу, чтобы справиться с ситуацией. Поэтому орган со временем ощутимо увеличивается в размерах, обычно выступая из-под подреберья на 2—3 см. Распад эритроцитов в сыворотке способствует росту свободного билирубина в крови, откуда он поступает в кишечник и выводится из организма естественными путями в виде стеркобилина, суточное количество которого при данной болезни двадцатикратно превышает норму.

Клиническая картина

Внешние проявления заболевания зависят от выраженности процесса разрушения эритроцитов. Чаще всего первые симптомы болезни выявляются в юношеском возрасте, а у детей она обычно обнаруживается при обследовании по поводу заболевания их родственников.

Вне обострения процесса жалобы могут отсутствовать, по мере усугубления ситуации у больного появляются жалобы на слабость, головокружение, повышение температуры. Для врача основным клиническим симптомом служит желтуха, которая длительное время может оставаться единственным внешним проявлением заболевания. Интенсивность желтухи зависит от двух факторов: от скорости гемолиза и от способности печени перерабатывать непрестанно поступающий свободный билирубин. Поэтому чем здоровее изначально печень, тем менее выражена желтуха.

При лабораторном исследовании мочи свободный билирубин в ней не находят. Кал интенсивного темно-коричневого цвета. Характерная для болезни склонность к камнеобразованию может спровоцировать приступ печеночной колики. При механической закупорке общего желчного протока развивается картина обтурационной желтухи: кожный зуд, желчные пигменты в моче и пр.

Печень при спокойном течении заболевания без осложнений, как правило, нормальных размеров, лишь изредка у больных, долгое время страдающих гемолитической анемией, отмечается ее увеличение. У детей наблюдаются симптомы замедленного развития. Также отмечаются изменения лицевого скелета по типу башенного черепа, формирование седловидного носа, узких глазниц, высокого стояния неба и нарушения прикуса зубов.

У каждого больного степень выраженности болезни различна. Если у некоторых больных чаще отмечается незначительное уменьшение количества гемоглобина, то у других больных малокровие вообще отсутствует. В пожилом возрасте порой встречаются трудно поддающиеся лечению трофические язвы голени, что связано с гемолизом эритроцитов в мелких капиллярах нижних конечностей.

Заболевание протекает с характерными гемолитическими кризами, которые выражаются в резком усилении обычных симптомов. По мере роста жалоб повышается температура тела больного, вызванная усиленным распадом эритроцитов, нарастает интенсивность желтухи, присоединяются сильные боли в животе и рвота. Гемолитические кризы обычно бывают спровоцированы сторонней инфекцией, переохлаждением, а у женщин развиваются в связи с беременностью. Частота кризов строго индивидуальна, у некоторых они вообще отсутствуют.

Диагноз

Для врача диагноз наследственного микросфероцитоза ясен при наличии у обследуемого пациента чередования кризов и ремиссий, желтухи, увеличенной в размерах селезенки (спленомегалия), болей в правом подреберье, признаков малокровия, подтвержденных показателями лабораторного исследования крови (нормохромная анемия, ретикулоцитоз, микросфероцитоз). Дополнительным подтверждением правильности диагноза может служить ряд лабораторных тестов. Например, установлению верного диагноза помогает проба Кумбса, с помощью которой выявляют зафиксированные на эритроцитах аутоантитела при гемолитических аутоиммунных анемиях.

Важное социальное значение несет целенаправленное обследование специалистом близких родственников заболевших. При этом у некоторых из них могут быть выявлены едва уловимые признаки разрушения эритроцитов, определяемые врачом как микросфероцитоз без выраженных клинических проявлений. Вероятность развития заболевания у детей, если один из родителей болен микросфероцитозом, чуть менее 50%.

Лечение

К сожалению, единственным эффективным способом лечения больных наследственным микросфероцитозом является хирургическое удаление селезенки – спленэктомия. Удаление дает практически полное излечение, несмотря на то что эритроциты сохраняют свои болезнетворные свойства – микросфероцитоз и снижение осмотической резистентности.

Но операция возможна не у всех больных. Ее проводят только при наличии частых гемолитических кризов, инфарктах селезенки, прогрессирующем развитии анемии, частых приступах печеночной колики. По возможности вместе с селезенкой хирурги стараются удалить желчный пузырь. Прогноз жизни при наследственном микросфероцитозе благоприятен: большинство больных доживают до старости.

Талассемии

В понятие талассемии объединена целая группа гемолитических анемий, передаваемых по наследству. Общей для них чертой является отчетливая гипохромия красных кровяных телец (эритроцитов), диагностируемая на фоне нормального или даже повышенного содержания ионов железа в кровяной сыворотке. Вместе с тем довольно часто у больных отмечается повышенный билирубин в крови и умеренный ретикулоцитоз. Селезенка, как правило, увеличена и легко прощупывается. Клинические проявления у конкретного больного напрямую зависят от того, каким образом произошло наследование болезни: от одного из родителей или от обоих. На общую картину болезни влияет и тип нарушения одной из четырех цепочек гемоглобина.

Причины ускоренного гемолиза эритроцитов вызваны измененной структурой клетки, что происходит в результате патологического изменения соотношения цепей глобина внутри самой клетки. При талассемии, кроме укорочения жизни эритроцитов, гибнут клетки костного мозга – эритрокариоциты, ответственные за эффективное кровообразование. Эритропоэз становится неэффективным.

Внешние и внутренние проявления талассемии, передаваемой от обоих родителей, складываются в клиническую картину тяжелой гипохромной анемии с резко выраженным анизоцитозом эритроцитов и наличием в крови так называемых мишеневидных форм эритроцитов. «Мишени» образуются тогда, когда на месте нормального просветления в центре эритроцита формируется пятно гемоглобина, напоминающее мишень. Болезненные изменения, происходящие в организме, виновны в формировании у больного башенного черепа и седловидного носа, в изменении расположения зубов и неправильном прикусе. Раннее малокровие сказывается на умственном и физическом развитии ребенка, его кожные покровы обычно желтушного оттенка, увеличена селезенка. К сожалению, при тяжелом течении анемии дети умирают, не дожив до года. Но встречаются и менее тяжелые формы гомозиготной талассемии, дающие больным детям возможность при правильном и своевременном лечении дожить до зрелого возраста.

Талассемия, передающаяся от одного родителя, или гетерозиготная, способна протекать с менее выраженными ухудшениями показателей крови. Гипохромное малокровие может быть умеренным, ретикулоцитоз – незначительным, а признаки ускоренного гемолиза эритроцитов – отсутствовать; желтуха лишь слегка выражена, а селезенка мало увеличена в размерах.

Диагноз

Диагностическим признаком талассемии служат нормальные или повышенные цифры содержания железа в сыворотке крови. Другая важная для диагностики проба заключается в том, что при железодефицитном малокровии прием железосодержащих лекарств неизбежно приводит к росту количества ретикулоцитов в крови уже к середине второй недели терапии, а при талассемии, какое бы количество железа ни употреблял больной, уровень ретикулоцитов остается неизменным.

Конкретная форма талассемии определяется только при специальном исследовании всех четырех цепочек гемоглобина.

Лечение

Лечение тяжелого гомозиготного малокровия заключается в попытках переливанием эритроцитов скорректировать картину крови. Нужное количество крови для переливания рассчитывают так, чтобы удержать уровень гемоглобина на 85 г/л. Переизбыток железа из организма выводится.

Лечебное воздействие способна оказать пересадка (трансплантация) костного мозга. Спленэктомия – хирургическое удаление селезенки, показана исключительно при тяжелых формах гемолиза и катастрофическом увеличении органа. Но врачи к ней прибегают редко, стараясь в полной мере использовать бескровные методы терапии.

Профилактика: табу на инцест.

Наследственные гемолитические анемии с дефицитом активности ферментов

В общей основе возникновения патологии лежит дефицит активности некоторых ферментов эритроцитов, в результате чего они (эритроциты) становятся болезненно чувствительными к воздействию различных веществ растительного происхождения, в том числе и лекарственных препаратов. Самой распространенной из несфероцитарных гемолитических анемий является острая гемолитическая анемия, обусловленная дефицитом специфического фермента со сложным обозначением Г-6-ФДГ. У детей с его недостаточностью может проявиться фавизм.

Фавизм – это острая гемолитическая анемия, отличающаяся бурным течением. Развивается у детей с дефицитом указанного фермента при употреблении в пищу конских бобов или вдыхании пыльцы растения Vicia Fava. Впервые заболевание было описано более полувека назад, тогда и было указано на его семейный характер.

Фавизм возникает у детей преимущественно дошкольного возраста, чаще у мальчиков. Развивается обычно бурно. После вдыхания пыльцы цветов растения Vicia Fava симптомы болезни появляются уже через несколько минут, а после употребления в пищу конских бобов – в течение 5—24 часов. Возникают озноб, высокая температура, тошнота, рвота, головная боль, возможны помрачение сознания и состояние, близкое к коллапсу. Постепенно нарастает желтуха, увеличиваются печень, селезенка. У многих больных развивается гемоглобинурия. Количество эритроцитов в течение нескольких суток снижается до 1 ґ 1012 клеток/л. Иногда определяют высокий нейтрофильный лейкоцитоз. Уровень непрямого билирубина повышен. Осмотическая резистентность эритроцитов нормальная или снижена. Реакция Кумбса, как прямая, так и непрямая, бывает положительной у большинства больных в течение первой недели заболевания. Острый период обычно продолжается от двух до шести дней, несколько дольше длится желтуха. После восстановления состава периферической крови развивается иммунитет, который сохраняется 6 недель. Прогноз для жизни медики в основном дают благоприятный.

Острая гемолитическая, или лекарственная, анемия

Гемолитический криз могут вызвать самые разные причины. Например, прием даже обычных анальгетиков, сульфаниламидных и противомалярийных препаратов, витамина K, некоторых химиотерапевтических препаратов, таких как ПАСК или фурадонин. Употребление в пищу бобовых и стручковых растительных продуктов питания также может завершиться гемолитическим кризом. Тяжесть грянувшего гемолитического процесса напрямую зависит от количества фермента Г-6-ФДГ и от дозы препарата или количества продукта, спровоцировавшего криз. Особенностью реакции является то, что гемолиз эритроцитов наступает не сразу, а растянут по времени, обычно на два-три дня с момента приема препаратов-провокаторов.

В тяжелых случаях у больных повышается до верхних пределов температура тела, наступает резкая слабость, выраженная одышка, сердцебиение, появляются боли в животе и спине, сопровождающиеся обильной рвотой. Состояние больного быстро ухудшается вплоть до коллаптоидного состояния. Типичным признаком приближающегося коллапса служит появление мочи темного, вплоть до черного, цвета. Такое окрашивание мочи диктуется выведением из организма гемосидерина, образующегося в результате внутрисосудистого распада эритроцитов, который, неустанно прогрессируя, способен вылиться в приступ острой почечной недостаточности. Одновременно проявляется желтушность кожных покровов и видимых слизистых оболочек, прощупывается увеличенная селезенка, реже можно прощупать нижний край печени в правом подреберье. Как правило, спустя неделю распад эритроцитов прекращается. Гемолиз прекращается независимо от того, продолжается ли прием препарата, вызвавшего приступ, или нет.

Диагноз острой гемолитической анемии, связанной с дефицитом Г-6-ФДГ, достаточно прост для квалифицированного врача: четкая типичная клиническая картина в сочетании с лабораторными показателями острого гемолиза и дефицита в крови названного фермента при явной связи приступа с приемом лекарств однозначно говорит об этой форме гемолитической анемии. Лишним подтверждением служит выявленная нехватка фермента в эритроцитах крови у близких родственников.

Основным методом лечения данной разновидности малокровия служат вполне очевидные манипуляции: многократные, один или два раза в неделю, трансфузии в количестве до полулитра свежей крови одной группы и внутривенные вливания больших количеств 5%-ного раствора глюкозы или физиологического раствора. Для снятия и предупреждения развития шока используют преднизолон, промедол или морфин. Подчас требуется применение кордиамина и камфоры. В случае если течение болезни усугубляется острой почечной недостаточностью, проводят обычный комплекс терапевтических процедур. При отсутствии эффекта неизбежно проведение искусственного гемодиализа.

Чтобы предупредить гемолитические кризы, следует скрупулезно собрать сведения у больного. Это необходимо сделать до введения лекарственных препаратов, способных спровоцировать ухудшение. Со стороны сбор анамнеза напоминает исповедь – врач спрашивает, а больной чистосердечно отвечает, помогая тем самым себе и своему лечащему врачу. Это очень ответственное мероприятие.

Прогноз для жизни и здоровья больного при данной форме анемии неутешителен в том случае, если развивается почечная недостаточность и анурия. Смерть может наступить при молниеносном течении заболевания от острой аноксии или шока.

Приобретенные гемолитические анемии

Аутоиммунная гемолитическая анемия

Среди группы приобретенных гемолитических анемий чаще других встречается аутоиммунная гемолитическая анемия. В медицинской литературе начало развития этой болезни обычно связывают с появлением в организме антител к собственным эритроцитам. Организм ополчается на свои же эритроциты и «бьет» их как чужих из-за поломки системы опознавания «свой – чужой»: иммунная система воспринимает эритроцитарный антиген как чужеродный и начинает вырабатывать к нему антитела. После фиксации аутоантител на эритроцитах последние захватываются клетками ретикулогистиоцитарной системы, где подвергаются агглютинации и распаду. Гемолиз эритроцитов происходит главным образом в селезенке, печени, костном мозге.

Различают симптоматические и идиопатические гемолитические аутоиммунные анемии. Симптоматические аутоиммунные анемии сопровождают различные заболевания, связанные с нарушениями в иммунной системе человека. Наиболее часто они встречаются при хроническом лимфолейкозе, лимфогранулематозе, остром лейкозе, при циррозе, хронических гепатитах, ревматоидном артрите, при системной красной волчанке.

В тех же случаях, когда врачам не удается увязать образование аутоантител с тем или иным патологическим процессом, принято говорить об идиопатической аутоиммунной гемолитической анемии. Подобный диагноз выносится врачами примерно в половине случаев.

Аутоантитела к эритроцитам принадлежат к различным типам. По серологическому принципу аутоиммунные гемолитические анемии делятся на несколько форм:

• анемии с неполными тепловыми агглютининами;

• анемии с тепловыми гемолизинами;

• анемии с полными холодовыми агглютининами;

• анемии с двухфазными гемолизинами;

• анемии с агглютининами против нормобластов костного мозга.

Каждая из этих форм имеет свои особенности в клинической картине и диагностике. Наиболее часто встречаются анемии с неполными тепловыми агглютининами, составляющие до 4/5 всех случаев аутоиммунных гемолитических анемий. По клиническому течению выделяют острую и хроническую формы данного заболевания.

Острую форму отличает внезапное начало: наваливается резкая слабость, кожные покровы быстро желтеют, больного бьет лихорадка, донимают одышка и приступы сердцебиения.

При хроническом течении заболевания приступ развивается неспешно, подкрадывается исподволь. При этом общее состояние больных мало изменяется, несмотря на выраженную анемичность больного. Такие симптомы, как одышка и сердцебиение, могут вообще отсутствовать. Секрет тут в том, что при неспешном развитии болезни организм больного постепенно адаптируется к состоянию хронической гипоксии. При желании можно прощупать у больного край увеличенной селезенки, немного реже – печени.

При аутоиммунной анемии, связанной с холодовой аллергией, которая характеризуется плохой переносимостью минусовых температур с развитием симптомов крапивницы, синдрома Рейно и гемоглобинурии, течение заболевания отличается склонностью к обострениям или гемолитическим кризам. Ухудшение провоцируют вирусные инфекции вкупе с переохлаждением. При лабораторных исследованиях крови выявляется нормохромная или умеренно гиперхромная анемия различной степени, ретикулоцитоз, нормоцитоз. Для холодовой аутоиммунной гемолитической анемии характерна реакция агглютинации (склеивания) эритроцитов сразу после взятия крови и непосредственно в мазке, которая исчезает при согревании. СОЭ сильно увеличена. Число тромбоцитов неизменно. Также фиксируется увеличение количества непрямого билирубина. В кале повышен уровень стеркобилина.

Диагноз аутоиммунной гемолитической анемии возможен при сочетании двух признаков: наличия симптомов повышенного гемолиза и обнаружения фиксированных на поверхности эритроцитов антител. Аутоантитела на эритроцитах выявляют с помощью уже упоминавшейся пробы Кумбса. Различают прямую и непрямую пробы Кумбса. Прямая проба выпадает положительной в большинстве случаев аутоиммунной гемолитической анемии. Отрицательный результат прямой пробы означает отсутствие антител на поверхности эритроцита и не исключает наличия свободных циркулирующих антител в плазме. Для выявления свободных антител применяют непрямую пробу Кумбса.

Аутоиммунные гемолитические анемии хорошо поддаются лечению глюкокортикоидными гормонами, которые способны прекратить распад эритроцитов в большинстве случаев болезни. После наступления ремиссии доза гормонов постепенно уменьшается. Поддерживающая доза составляет 5—10 мг/сут. Лечение проводится на протяжении двух-трех месяцев, до исчезновения всех клинических признаков гемолиза и отрицательных результатов пробы Кумбса. У некоторых больных эффект оказывают иммунодепрессанты (6-меркаптопурин, азатиоприн, хлорамбуцил), а также противомалярийные препараты (делагил, резохин). При рецидивирующих формах заболевания и отсутствии эффекта от применения глюкокортикоидов и иммунодепрессантов показана опять же спленэктомия – удаление селезенки. Гемотрансфузии у больных аутоиммунной гемолитической анемией следует проводить только по жизненным показаниям (резкое падение гемоглобина, потеря сознания).

aupam.ru

Гемолитическая анемия: симптомы, причины, лечение

В связи с плохой экологией, состояние которой ухудшается с каждым днём, под влиянием внешних и внутренних факторов, а так же из-за воздействия лекарственных препаратов и некачественной пищи, человеческий организм подвергается сильнейшим стрессам, которые в итоге превращаются в хронические заболевания, оставляющие негативные последствия на работе внутренних органов.

Одним из таких заболеваний, которое всё чаще можно встретить у людей разного возраста, является гемолитическая анемия. Чтобы вовремя её диагностировать и принять соответствующие меры, необходимо знать причины и симптомы данного недуга, а также методы его лечения.

Что такое — гемолитическая анемия?

Гемолитическая анемия – это заболевание, характеризующееся нарушениями в системе крови, в результате которых отмечается уменьшение количества в ней эритроцитов и повышение их распада, что существенно укорачивает жизненный цикл. В связи с этим, эритроциты не успевают обновляться и выводятся из организма в больших количествах, чем образуются, нарушая, таким образом, динамическое равновесие в организме. Конечным итого прогрессирующей болезни может стать нарушение работы селезёнки, а также цирроз печени.

Гемолитическая анемия может появиться как в зрелом возрасте, так и в детстве, в зависимости от причины её развития. Существует два вида гемолитической анемии: наследственная и приобретённая. Наследственная гемолитическая анемия относится к числу врождённых заболеваний, а приобретённая возникает вследствие повреждения клеточной мембраны.

Причины гемолитической анемии

Если вы думаете, что заболеть гемолитической анемией сложно, то вы ошибаетесь. Причинами для её развития может быть элементарное переливание крови, а также лекарственные препараты, содержащие вещества, способствующие развитию данного заболевания.

Кроме того, гемолитическая анемия может быть вызвана нехваткой различных ферментов, принимающих участие в построении эритроцитов, наличием цепей гемоглобина, имеющих какие-либо дефекты, попаданием в организм токсинов, которые могут передаваться при укусах насекомых-носителей, и при воздействии на организм инфекций и бактерий.

Каждая из перечисленных выше причин провоцирует приобретённое заболевание, а при врождённом нарушение строения мембран эритроцитов происходит с самого рождения. Чтобы правильно подобрать лечение, необходимо знать причину развития заболевания.

Симптомы гемолитической анемии

К наиболее явным и распространённым симптомам гемолитической анемии относятся тошнота, рвота, боли в животе, головные боли, лихорадка, повышенная температура, головокружение, а в некоторых случаях даже потеря сознания и судороги.

К внешним признакам заболевания можно так же отнести изменение цвета кожного покрова, который приобретает желтоватый цвет, и отдышку. К симптомам, которые можно выявить, лишь проведя ряд анализов, относят увеличение селезёнки, увеличение печени, развитие трофических язв, бледность слизистой, тахикардия и повышение внутрисосудистого давления.

Как только вы заметили у себя какой-либо из перечисленных признаков заболевания, немедленно отправляйтесь к врачу, который возьмёт все необходимые анализы, позволяющие выявить заболевание на ранних стадиях.

Лечение гемолитической анемии

Лечение гемолитической анемии может осуществляться несколькими способами. Прежде всего, это приём кортикостероидных гормонов, которые помогают восстановить уровень образования эритроцитов. В большинстве случаев такой метод лечения приводит к полному выздоровлению, особенно у больных с приобретённой гемолитической анемией.

Если данный метод не сработал, прибегают к хирургическому вмешательству, заключающемуся в удалении селезёнки, являющейся органом, в котором и происходит разрушение эритроцитов. Данная операция проводится пациентам, старше пяти лет.

health.wild-mistress.ru

Гемолитическая анемия: симптомы, причины и лечение

Гемолитические анемии — это довольно редкие патологии крови, при которых продолжительность жизни эритроцитов (кровяных красных клеток) значительно сокращается, что приводит к их массовому разрушению.

В норме эритроцит живет около 3,5-4 месяцев, а при анемии – около двух недель. Ежедневно часть эритроцитов замещается равным количеством новых, поступивших из костного мозга. При сокращении длительности жизни эритроцитов, предназначенные для замещения клетки не успевают созревать, поэтому их количество в периферической крови существенно снижается.

Разновидности гемолитических анемий

Все гемолитические анемии классифицируются по такому принципу:

1. Приобретенные формы – развиваются под определенным влиянием каких-либо внешних факторов, которые оказывают разрушающее воздействие на эритроциты.

- Аутоиммунная гемолитическая анемия

- Анемии, вызванные механическими эритроцитарными повреждениями или провоцирующим паразитическим, токсическим воздействием веществ.

2. Наследственные или врожденные формы – являются результатом воздействия на жизнедеятельность эритроцитов генетически детерминированных отклонений.

- Мембранопатии

- Гемоглобинопатии (серповидно-клеточная анемия, талассемия и пр.)

- Эритроцитопатии (анемия Минковского-Шоффара)

- Ферментопатии.

Причины анемии

Факторов, провоцирующих развитие гемолитической анемии, довольно-таки немало.

- Переливание крови, несовместимой по группе, либо по резусу.

- Химические и лекарственные агенты.

Доказано, что к анемии приводят большие дозы таких препаратов как ацетанилид и фенацетин, сульфоны и фенилгидразин. С меньшей долей вероятности приведет к гемолитической анемии прием препаратов антималярийного (примахин) и антипиритического (фенацетин и аспирин) действия, нитрофураны и сульфаниламиды.

Помимо этого заболевание может развиться из-за воздействия на организм некоторых веществ химического происхождения: свинец, мышьяковистый водород, нитробензол, арсин. Гораздо реже вызвать анемию могут нафталин, нитрофураны, хинин и парааминосалициловая кислота.

- Инфекции бактериальной и паразитарной (малярия) природы

- Ожоги

- Генетически обусловленные факторы

Симптомы гемолитической анемии

Симптоматика заболевания довольно обширна и во многом зависит от причины, вызвавшей ту или иную разновидность гемолитической анемии. Заболевание может проявляться только в периоды кризов, а вне обострений никак себя не проявлять.

Врожденные анемии

Первым и главным характерным признаком такой анемии наследственного характера является желтуха. Ее выраженность во многом зависит от того, насколько печень справляется со связыванием свободного билирубина (о его избытке говорит темно-коричневый оттенок кала) и от интенсивности процесса гемолиза.

В моменты обострения заболевания возможны повышения температуры, головокружения, общая слабость. Сделанный в этот период анализ крови покажет резкое снижение показателя эритроцитов и гемоглобина. Вне кризисных состояний гемоглобин часто находится в пределах нормы. Привести к кризу может банальное переохлаждение, либо инфекция, а у женщин еще и беременность.

Часто о наличии гемолитической анемии говорит некоторое увеличение селезенки, что больной отмечает ощущением тяжести в области левого подреберья.

У пациентов пожилого возраста при данной анемии на голенях могут появиться трофические язвы, которые довольно трудно поддаются лечению.

Приобретенные анемии

Хронические формы такого малокровия протекают, как правило, бессимптомно, проявляясь незначительным увеличением селезенки, а иногда и печени. Для острых же форм характерно неожиданное появление желтушности покрова кожи, учащенного сердцебиения, лихорадки, резкой слабости, одышки. Наряду с этими признаками пациенты замечают быструю утомляемость и головную боль постоянного характера.

Лечение гемолитических анемий

Выбор лечения гемолитического малокровия полностью зависит от его формы и причины появления данного заболевания.

Врожденная или наследственная анемия

Обычно медикаментозное лечение такой анемии дает только временные улучшения общего состояния больного, но рецидивы гемолитических кризов, к сожалению, не предупреждает. Здесь более эффективным будет оперативное вмешательство.

Оно подразумевает проведение спленэктомии – удаление селезенки. Данная операция показала 100%-ную эффективность, пациенты практически полностью излечиваются, хотя патологические свойства эритроцитов и сохраняются. Обычно показанием к операции являются приступы почечных колик, инфаркты селезенки, резкая форма анемии или часто повторяющиеся кризы.

Приобретенная гемолитическая анемия

Основной группой препаратов, успешно применяемых в лечении приобретенного малокровия, являются глюкокортикоиды (преднизолон), которые способны полностью блокировать процесс гемолиза. Но лечение такими гормонами является довольно длительным. Для полной его эффективности требуется безошибочно рассчитанная дозировка препарата. При неэффективности стероидных гормонов применяются цитостатики.

Если же причину развития гемолитической анемии выявить не удается, то врачи приступают к симптоматическому лечению. Обычно оно заключается в переливании эритроцитарными взвеси пациенту. Особо эффективен этот метод при низком показателе гемоглобина (менее 50) и в периоды гемолитического прогрессирования.

lechimsya-prosto.ru