Паралич лицевого нерва | Реконструктивные Операции

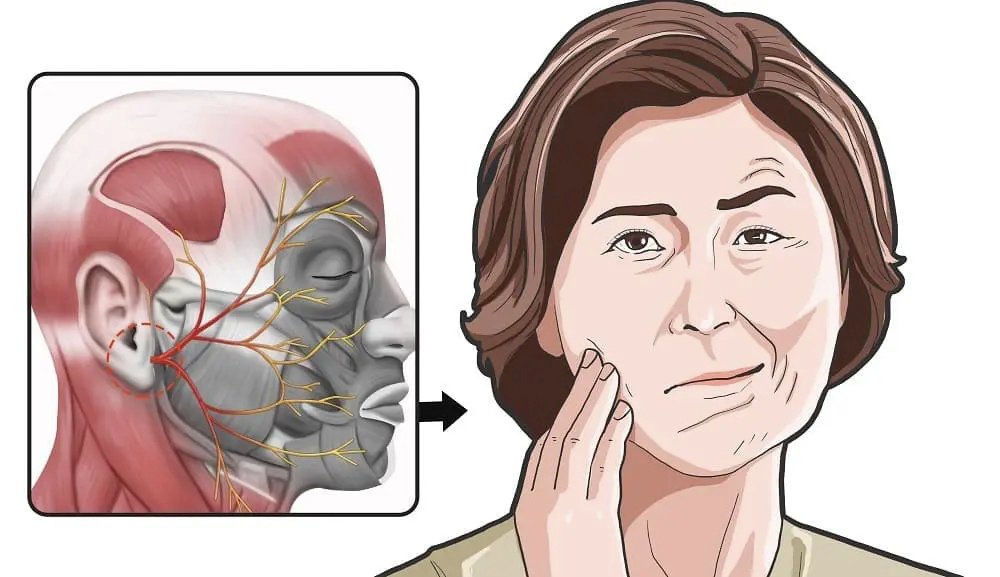

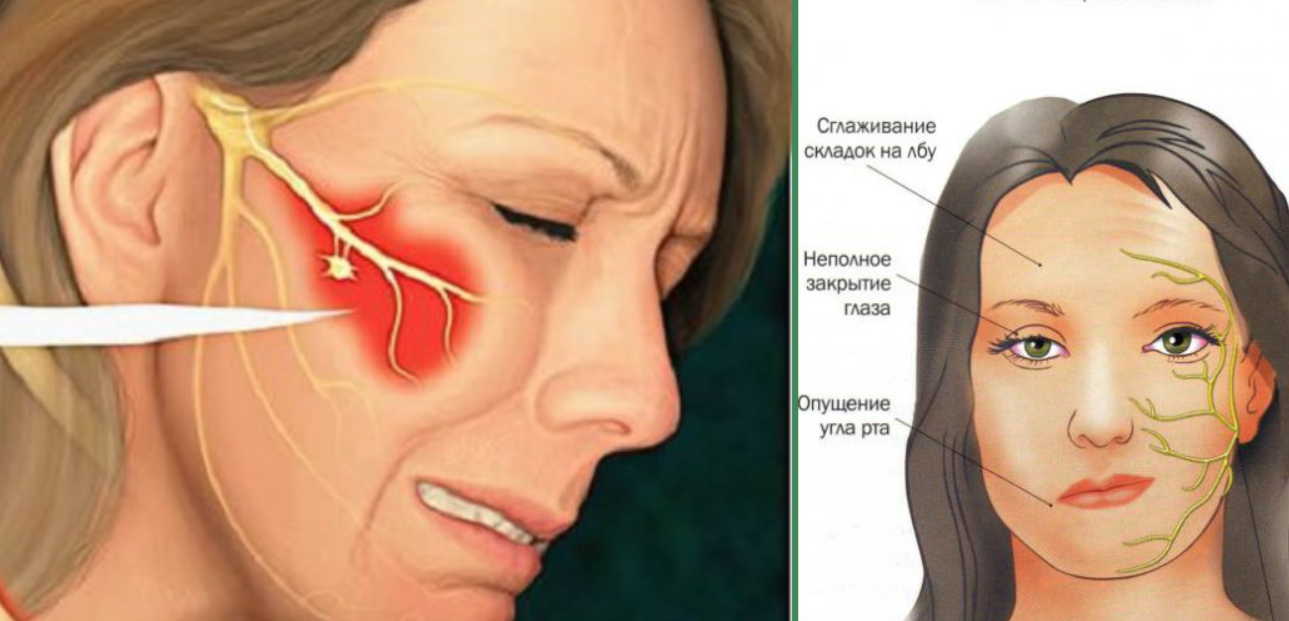

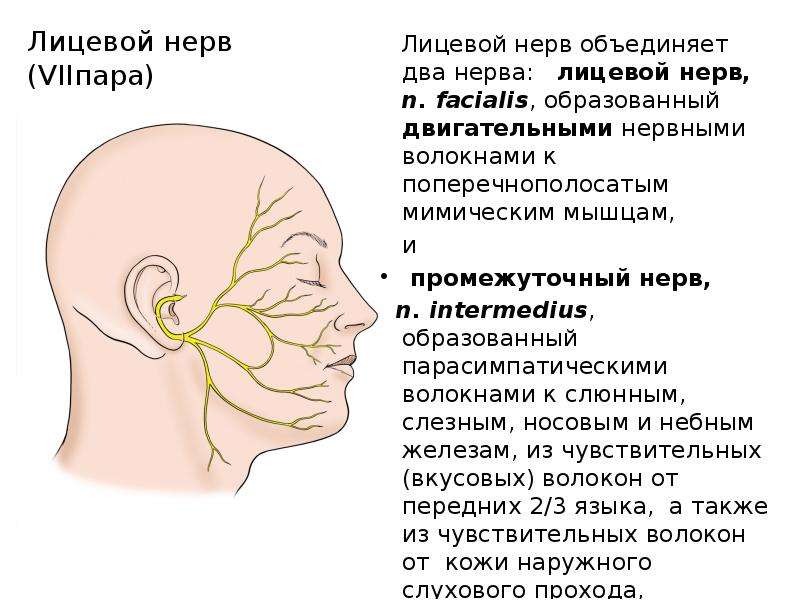

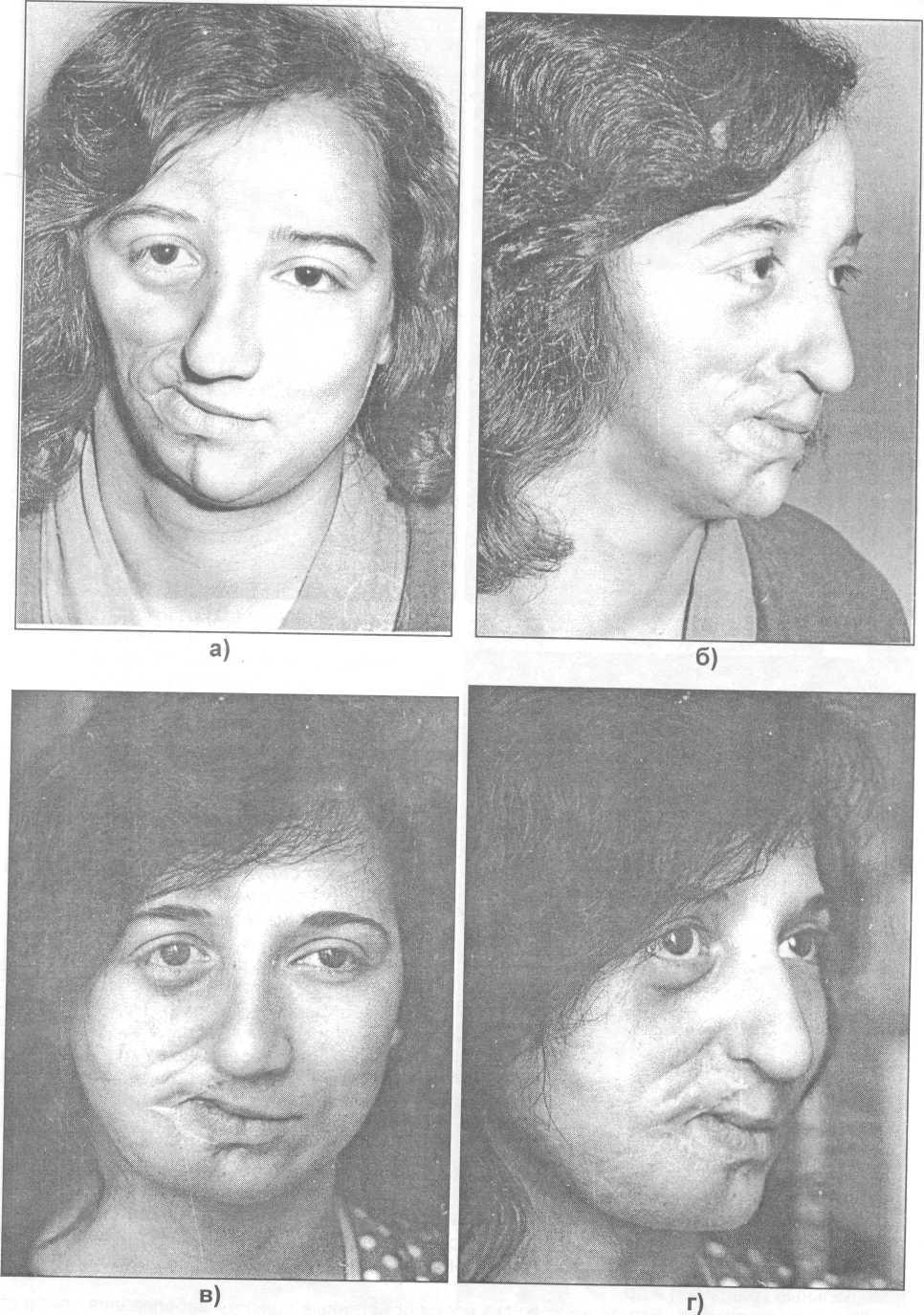

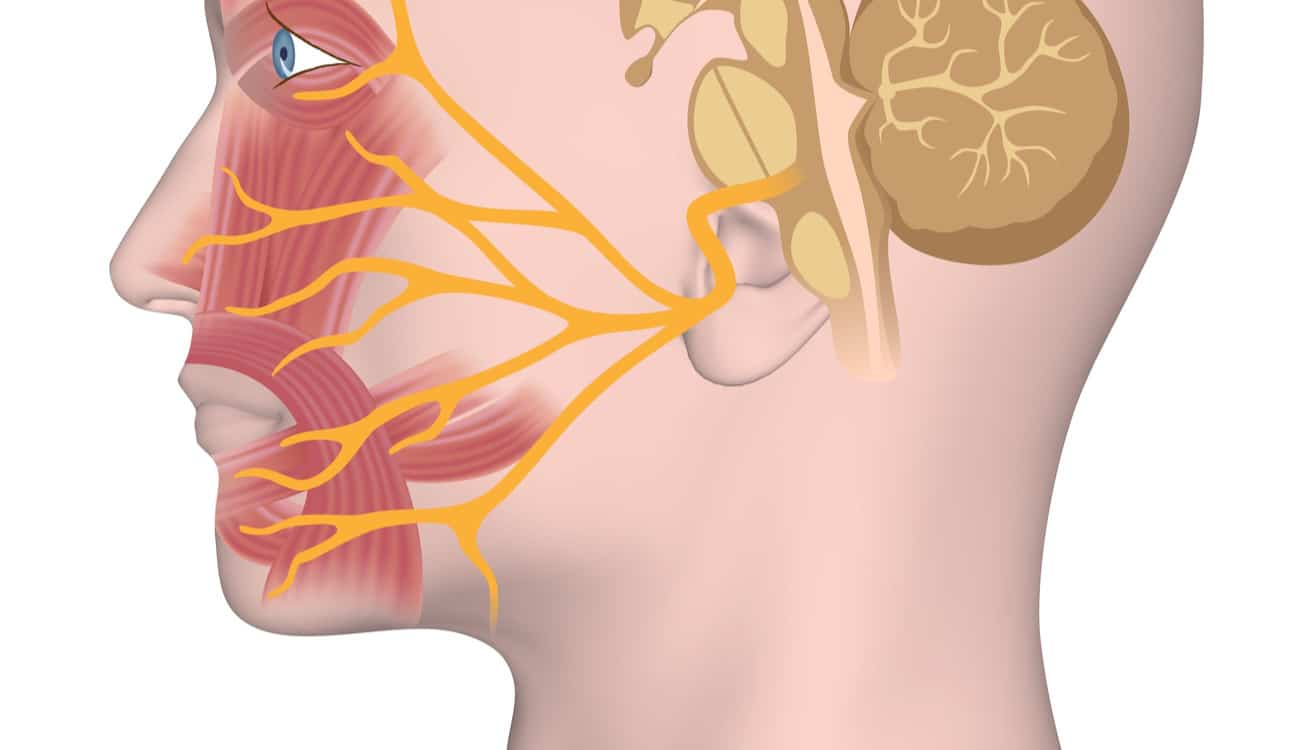

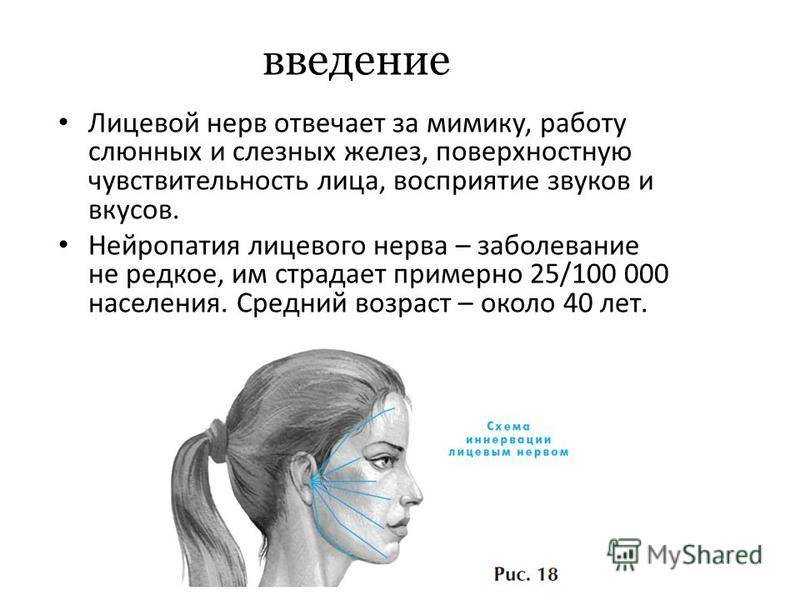

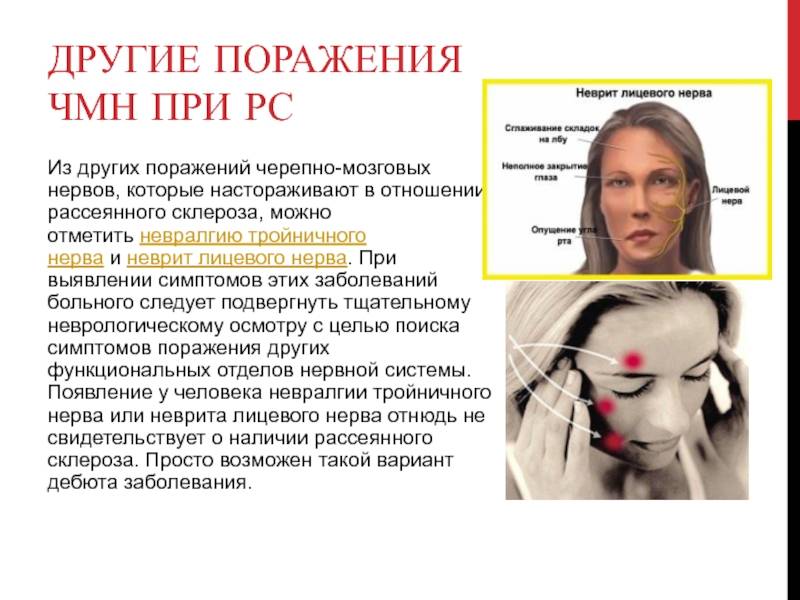

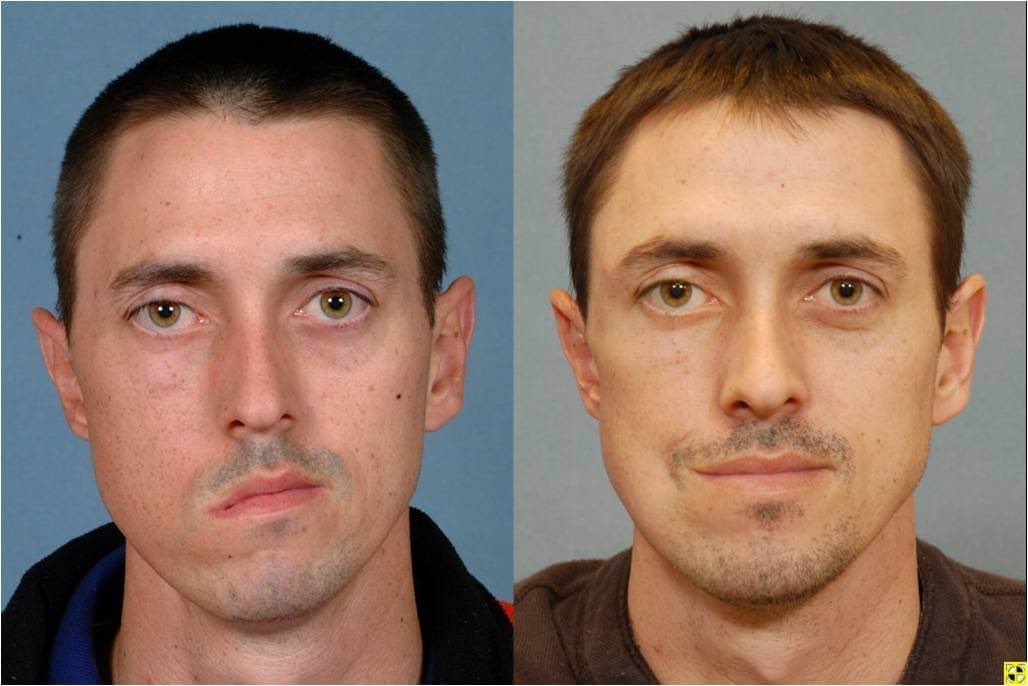

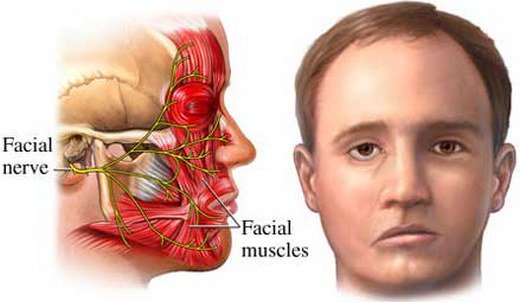

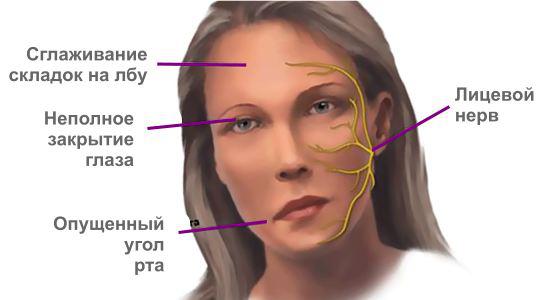

Паралич лицевого нерва (паралич Белла, нейропатия лицевого нерва) — периферическое поражение лицевого нерва, обусловленное воздействием различных факторов и проявляющееся преимущественно нарушением функции мимических мышц. Причины заболевания могут быть не только врожденными, но и приобретенными. Например: охлаждение, инфекция , гипертонический криз и сахарный диабет. Заболевание может возникнуть при повреждении лицевого нерва во время травм. Ведущим симптомом поражения лицевого нерва является слабость мимических мыщц соответствующей половины лица. Хирургическое лечение паралича мимических мышц можно разделить на статическое и динамическое. Цель динамических методов – это восстановление синхронных, симметричных и непроизвольных движений лица. Статические методы устраняют только внешние проявления лицевого паралича, фиксирую ткани лица в более симметричном положении, не вмешиваясь в механизмы сокращения самих мимических мышц.

Понятно, что динамические методы более сложные и требуют больше времени для достижения окончательного результата. Выбор той или иной методики динамической группы операций зависит от стажа заболевания. Если атрофия в мимических мышцах еще не развилась, то используют методы восстановления иннервации этих мышц. Декомпрессию лицевого нерва проводят при необратимых параличах, в случаях, когда медикаментозное лечение не дает эффекта в течение 6 месяцев. Суть этой операции заключается в освобождении нерва в костном канале от сдавления путем остеотомии. Невролиз – это операция, направленная на освобождение нерва от рубцов, которые могут сформироваться вокруг той или иной веточки лицевого нерва и приводить к параличу мимических мышц. Во время проведения этой микрохирургической операции оболочку нерва на уровне повреждения рассекают и под микроскопом проводят осмотр нервных пучков.

В случае атрофии мышц лица на пораженной стороне , атрофированные мимические мышцы замещаются другими, функционирующими.

Если нервная проводимость сохранена, то операцию ограничивают невролизом. Если при ревизии обнаруживают нарушение целостности нерва с сохраненной жизнеспособностью нервных элементов и небольшим до 2 см. разрывом между ними, то производится сшивание нерва – прямая нейрорафия. В случаях, когда по тем или иным причинам образуется дефект размером 2-7 см, то целостность нерва можно восстановить с помощью нервных ауто вставок. Донорскую функцию чаще «выполняют» большой ушной и икроножный нервы самого пациента. Когда имеется изолированное повреждение ветвей лицевого нерва, то можно переадресовать направление тех сохраненных веточек нерва, которые не имеют важного функционального значения. Их подшивают поврежденным нервам, которые более важны. Такую хирургическую манипуляцию называют транспозицией ветвей лицевого нерва.

Все эти операции направлены на восстановление не только симметричности лица, но и на восстановление нормального функционировании мимической мускулатуры, устранение физического дискомфорта и психической травмы больного.

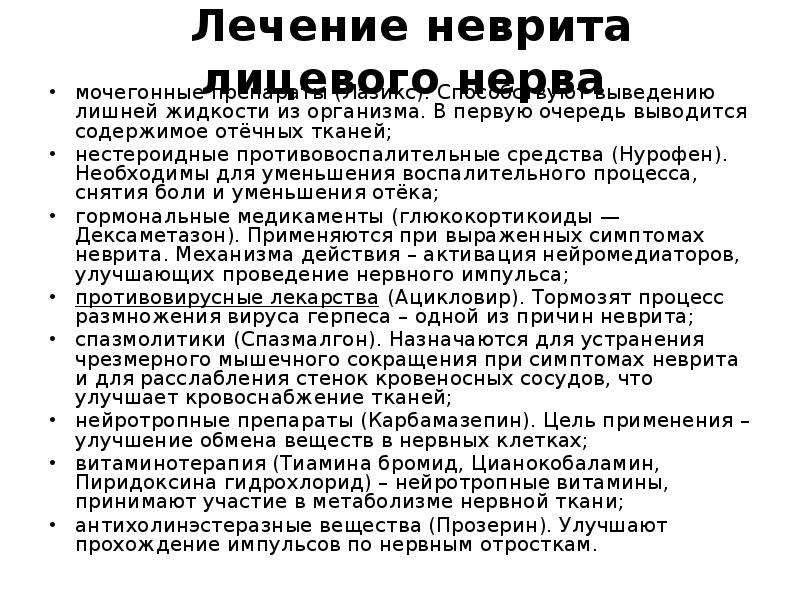

В некоторых случаях применяется консервативное лечение пареза лицевого нерва. В последнее время при контрактуре мимических мышц лица широко применяют инъекции препаратов ботулинического токсина.

Кортикостероиды при параличе Белла | Cochrane

Вопрос обзораКаково влияние кортикостероидов на паралич Белла?

Актуальность

Паралич Белла — это паралич или слабость мышц лица, обычно с одной стороны, не имеющая определенной причины. Симптомы обычно проходят самостоятельно, хоть и не всегда. Уменьшение воспаления лицевого нерва с помощью кортикостероидных препаратов (стероидов) должно ограничить повреждение нервов. Это обновление обзора, впервые опубликованного в 2002 году и впоследствии обновленного в 2010 году.

Это обновление обзора, впервые опубликованного в 2002 году и впоследствии обновленного в 2010 году.

Характеристика исследований

Мы нашли семь клинических испытаний, в которых приняли участие 895 человек с односторонним легким, умеренным или тяжелым параличом Белла с неизвестной причиной. Во всех испытаниях сообщали сведения о частоте неполного восстановления (доле людей, у которых сохранилась слабость лицевой мускулатуры), и мы смогли объединить результаты. Возраст людей, участвовавших в исследованиях, составлял от 2 до 84 лет. Их лечили кортикостероидами или плацебо (неактивное лечение), в виде монотерапии или в сочетании с другими способами лечения. В одно испытание были включены только дети в возрасте от 24 до 74 месяцев. Продолжительность включенных исследований среди взрослых и детей варьировала от 157 дней до 12 месяцев.

Основные результаты и качество доказательств

Неполное восстановление

Согласно доказательствам умеренного и высокого качества, кортикостероиды привели к снижению числа людей, у которых сохранялась слабость мышечной мускулатуры после паралича Белла, в сравнении с плацебо (имитацией препарата). Этот результат был основан на данных из семи исследований, включавших 895 участников с параличом Белла разной степени тяжести. Мы вычислили, что для того, чтобы предотвратить остаточную слабость мышечной мускулатуры у одного человека, нужно было пролечить 10 людей.

Этот результат был основан на данных из семи исследований, включавших 895 участников с параличом Белла разной степени тяжести. Мы вычислили, что для того, чтобы предотвратить остаточную слабость мышечной мускулатуры у одного человека, нужно было пролечить 10 людей.

В пяти исследованиях были представлены сведения о долгосрочных последствиях паралича Белла после лечения. В двух исследованиях (75 участников) рассматривали персистентное влияние на внешний вид лица после шести или более месяцев. Эффект был почти одинаковым, как при использовании кортикостероидов, так и плацебо, а значит, участники, принимавшие кортикостероиды, получили не так много пользы, хотя качество доказательств было низким. Данные из трех исследований (485 участников) отчетливо показали, что люди, получавшие кортикостероиды, в меньшей степени испытывали моторную синкинезию (нежелательные мышечные движения) и «крокодиловы слезы» (слезотечение во время еды или пережевывания) в сравнении с людьми, получавшими только плацебо. Этот результат был основан на доказательствах умеренного качества.

Этот результат был основан на доказательствах умеренного качества.

Побочные эффекты

В трех исследованиях сообщали, что лечение кортикостероидами не было связано с какими-либо побочными эффектами. Согласно доказательствам умеренного качества из трех исследований (715 участников), число людей, у которых были побочные эффекты, было схожим при использовании кортикостероидов и плацебо.

Доказательства актуальны на март 2016 года.

Лечение паралича (пареза) лицевого нерва в Германии, стоимость лечения

Паралич (парез) лицевого нерва — заболевание нервной системы, вызванное воспалительным поражением нерва. В результате этого наступает слабость и асимметрия мимических мышц.

При парезе лицевого нерва обыденные жизненные вещи становятся невозможными — человек испытывает дискомфорт при разговоре, не может улыбнуться и закрыть один глаз.

Причины пареза лицевого нерва:

- Перенесенная вирусная инфекция

- Травмирование при удалении зуба

- Травма лица

- Заболевания нервной системы

- Первичный симптом полирадикулоневрита

- Повреждение иглой при стоматологической анестезии

- Сахарный диабет

Чтобы определить наиболее подходящий вид лечения в клинике Германии сначала проводят детальную диагностику для определения точной причины пареза лицевого нерва, уровень и глубину поражения нерва. Это поможет определить показано ли оперативное вмешательство в каждом конкретном случае.

Это поможет определить показано ли оперативное вмешательство в каждом конкретном случае.

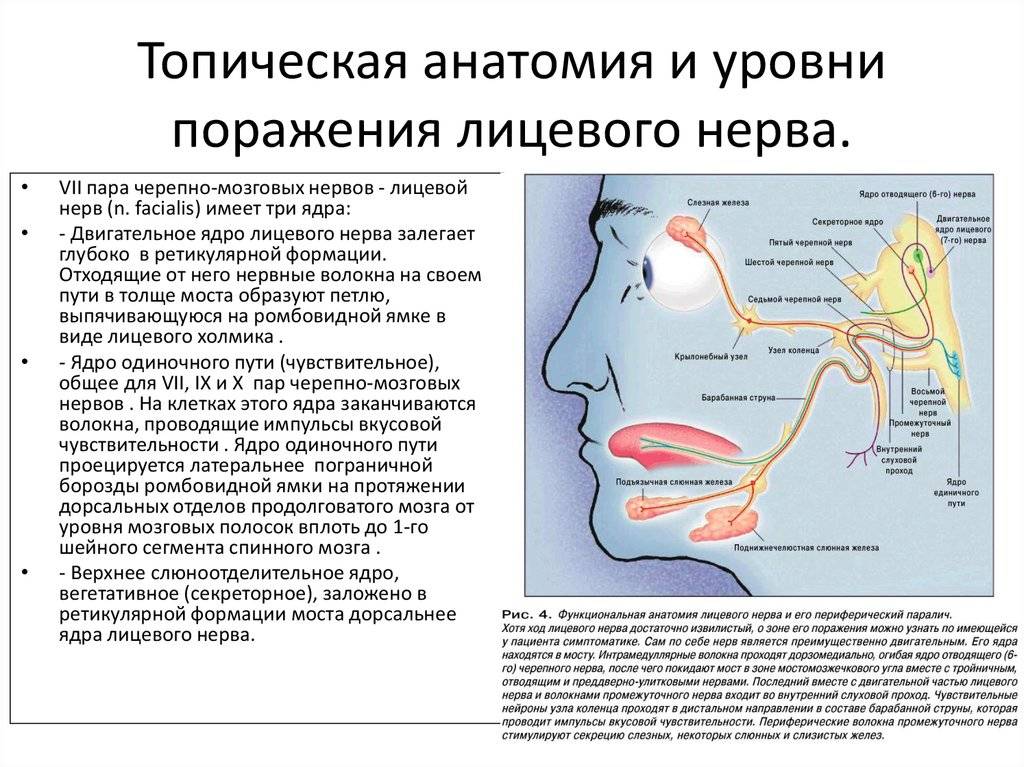

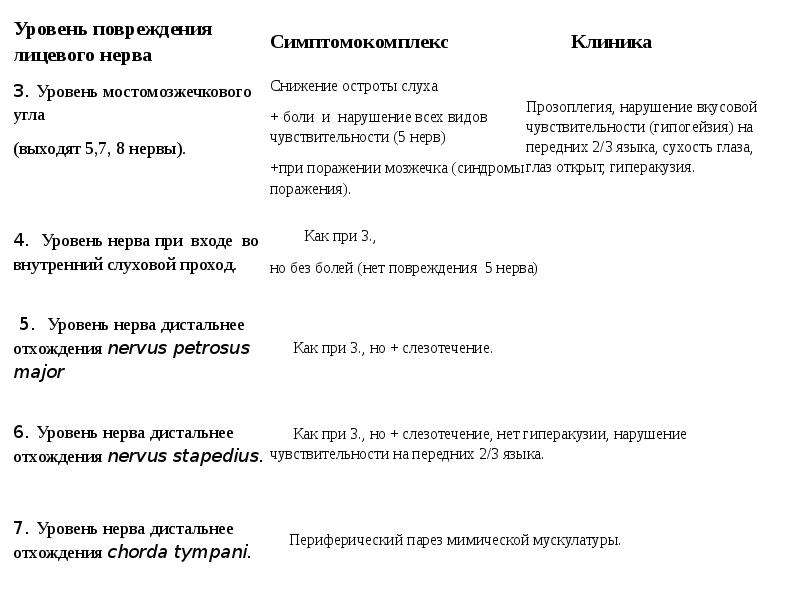

Для эффективного лечения пареза лицевого нерва в клинике Германии следует определить его вид — периферический или центральный.

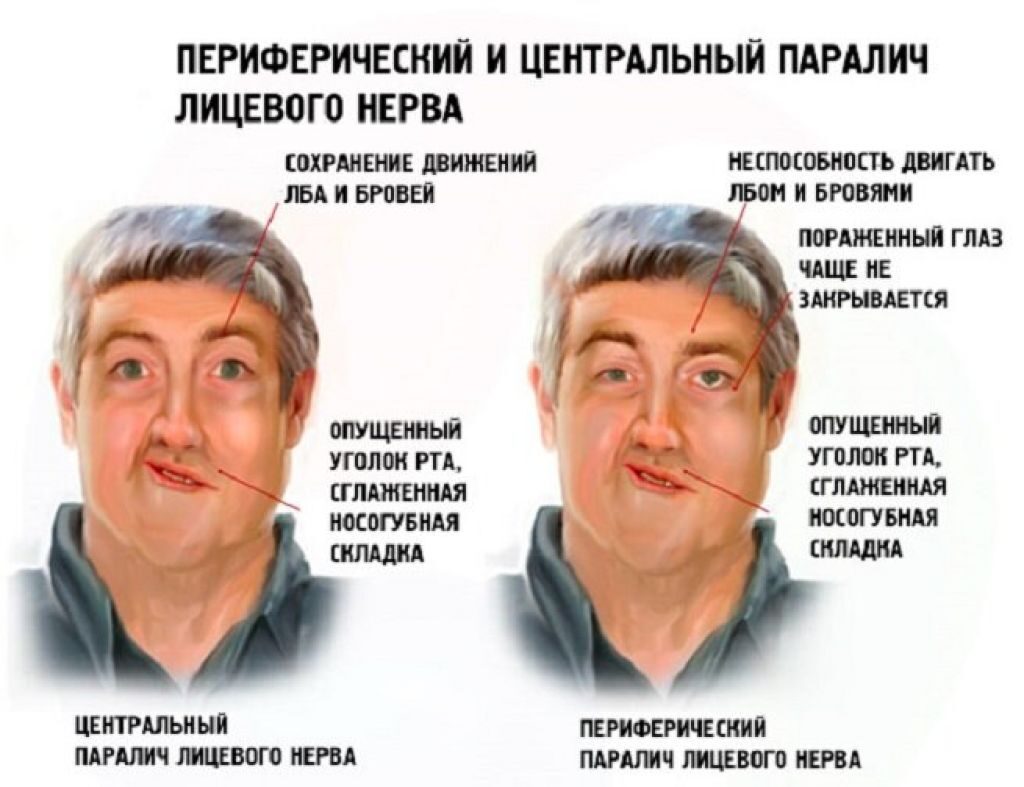

Периферический парез лицевого нерва встречается чаще, начинает с сильных болей в околоушной области или за ухом, развивается под воздействием воспаления с отеком нервных волокон и сжатием их в узком канале. Поражается только одна сторона, при пальпации (прощупывании) мышцы вялые.

Центральный парез лицевого нерва наблюдается реже, поражаются мышцы в нижней части лица. При пальпации (прощупывании) мышцы нижней части лица напряжены. Причина центрального пареза лицевого нерва — поражения нейронов головного мозга.

Главным методом лечения паралича лицевого нерва в Германии являются мероприятия направленные на ускорение регенерации пораженных нервных волокон и восстановление проводимости сохранившихся нервных волокон.

Для лечения паралича лицевого пареза следует обратиться к врачу как можно быстрее. При переходе заболевания в хроническую стадию шансы полностью восстановить функцию нерва минимальны без хирургического вмешательства.

При переходе заболевания в хроническую стадию шансы полностью восстановить функцию нерва минимальны без хирургического вмешательства.

Основные направления лечебного воздействия при параличе лицевого нерва в клиниках Германии:

- устранить воспалительный процесс и отек нервных тканей

- улучшить кровоснабжение и питание нервных волокон

- стимулировать восстановление лицевого нерва

- повысить местный иммунитет

- устранить сопутствующие заболевания ЛОР-органов

Оперативное лечение паралича лицевого нерва в Германии проводится пластическими хирургами

Операция показана при:

- Полном разрыве нерва (встречается при травмах или врожденных аномалиях)

- При обращении на первом году заболевания

При разрыве нервы сшиваются, в дальнейшем мимикой лица управляет один лицевой нерв. После операции остается лишь один небольшой шрам за ухом.

Положительный прогноз при лечении паралича лицевого нерва в Германии возможен в случае своевременного обращения за медицинской помощью. Чтобы получить желаемый результат и снизить возможные риски лечения, следует обращаться за помощью к высокоспециализированным врачам.

Чтобы получить желаемый результат и снизить возможные риски лечения, следует обращаться за помощью к высокоспециализированным врачам.

Период реабилитации после оперативного лечения паралича лицевого нерва в Германии Вы сможете провести в комфортабельном 4* отеле Stadt Freiburg, на верхнем этаже которого расположена клиника пластической хирургии имени Эриха Лексера, в которой пластические хирурги возвращают симметрию лицу. Пациенты могут принимать пищу не выходят из номера, а также пользоваться специальным лифтом, соединяющим их палаты с кабинетом лечащего врача.

Выбирая лечение паралича лицевого нерва в Германии Вы гарантированно получите лучший результат в условиях максимального комфорта и полной конфиден

Паралич лицевого нерва

Что является причинами, по которым происходит паралич лицевого нерва?

Чаще всего паралич лицевого нерва происходит внезапно без каких-либо видимых причин. К счастью в большей части случаев лицо полностью или частично восстанавливается.

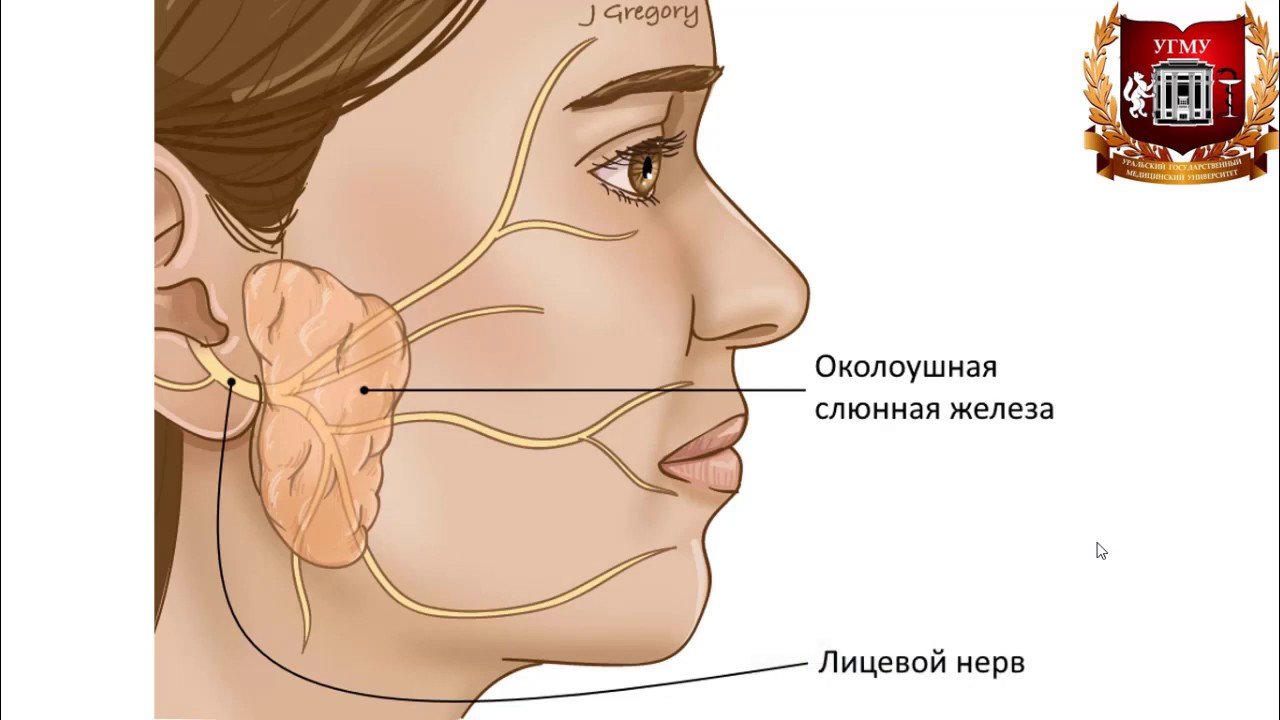

Врожденные параличи (односторонние или двусторонние при синдроме Мёбиуса), параличи, возникшие после операций, например, удаление опухоли мозга, часто после удаления акустической невриномы или опухоли околоушной слюнной железы, как правли не восстанавливаются.

Вследствие травм, из-за порезов в области лица разрываются ветви лицевого нерва, при переломах черепа происходит повреждение практически всего ствола. Иногда паралич лица также происходит вследствие инфекции, вызванной бактериями или вирусами – воспаление среднего уха, герпес. Редко встречаются случаи паралича лица, вызванного инфекцией от бактерий-боррелий.

Какие симптомы паралича лицевого нерва можно выделить?

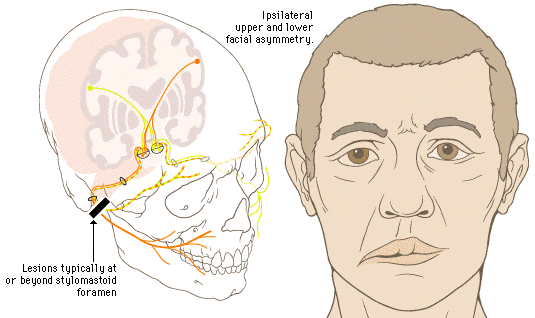

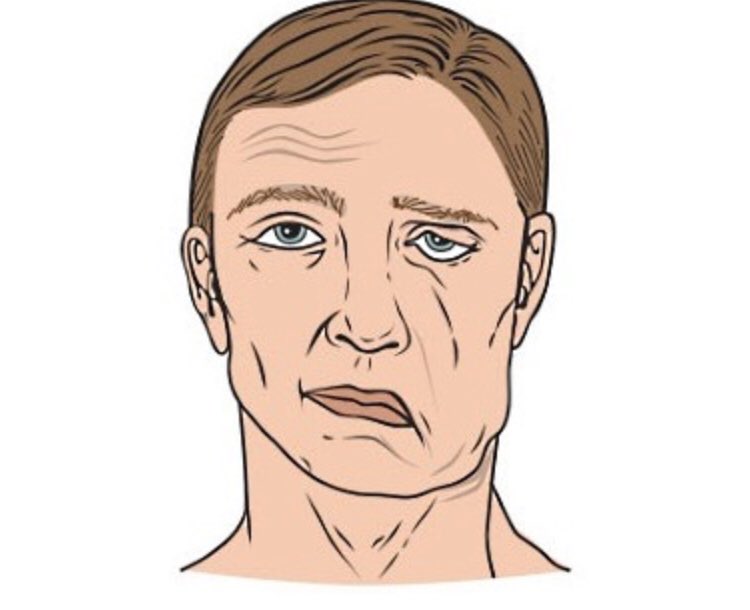

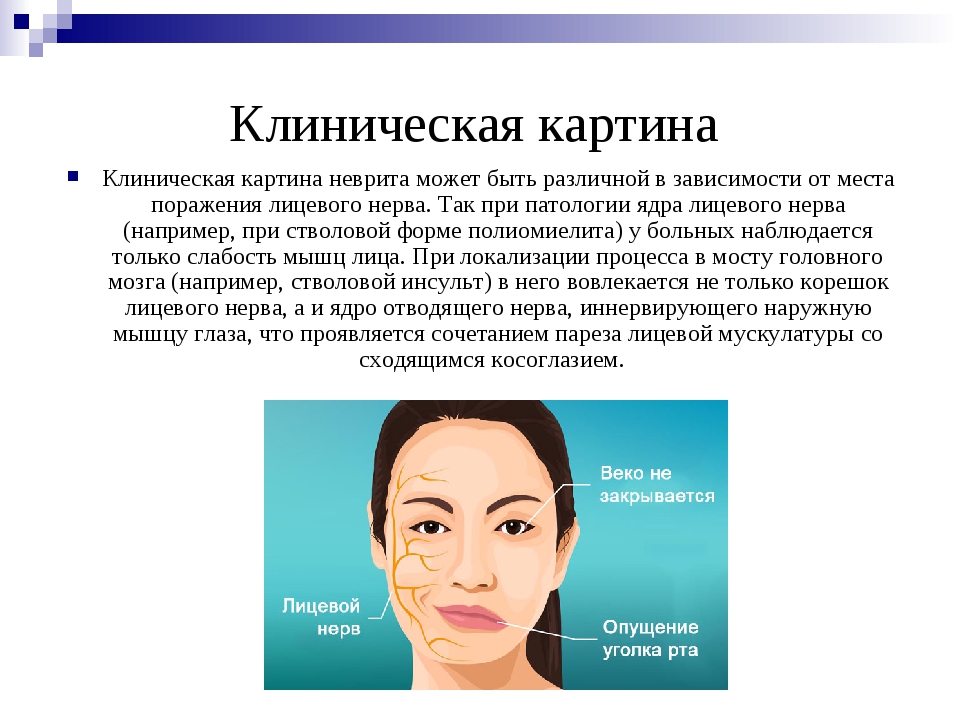

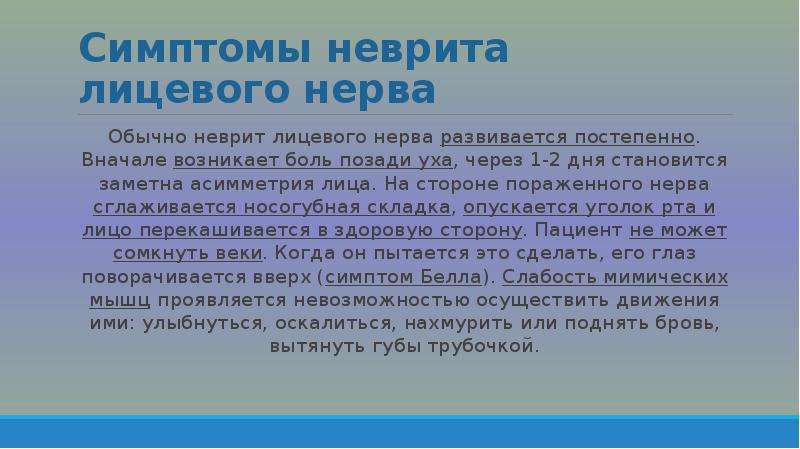

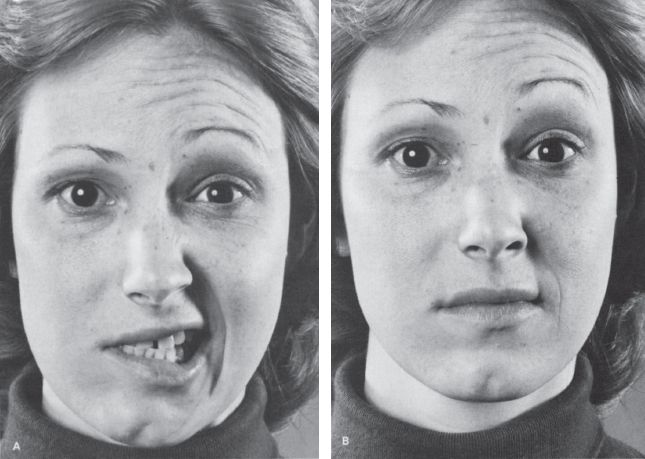

У данного заболевания есть характерные внешние симптомы – больше всего заметно, что часть лица как бы провисает, глаз на затронутой стороне расширен, покраснен и слезится. При речи и движениях, которые обычно выражаются на лице, заметно, что обычные движения отсутствуют. Незатронутая параличом сторона лица выглядит искаженной на фоне отсутствия движения парализованной стороны.

Есть также еще другие симптомы, которые более заметны самим пациентам. Пациентам приходится прилагать больше усилий для артикуляции, и из-за этого речь становится невнятной и размытой. При принятии пищи, кусочки остаются под парализованной щекой, поэтому пациенту приходится усилием языка перемещать в ротовую полость. Часто рот пациента при данном нарушении не полностью закрыт, поэтому часть жидкости бесконтрольно выходит из ротовой полости. Самым неприятным симптомом является незакрывающееся полностью веко, что может привести к хроническому воспалению слизистой оболочки глаза, а ткаже к повреждению роговицы, что в последствии требует немедленного хирургического лечения.

Проблемы при приеме пищи, нарушенная эмоциональная коммуникация ведет к тому, что пациент старается избегать общественной жизни и становится замкнутым.

Как устанавливается диагноз?

Диагноз можно поставить достаточно легко по выделяющейся клинической симптоматике. Для того, чтобы установить причины, точнее установить, является ли паралич невосстанавливающимся, применяются различные методы диагностики в зависимости от истории болезни. Для определения степени паралича, прогнозирования заболевания используется анализ движения, а также электрофизиологические обследования – измерения нервной проходимости и мышечного потенциала.

Для определения степени паралича, прогнозирования заболевания используется анализ движения, а также электрофизиологические обследования – измерения нервной проходимости и мышечного потенциала.

В каких случаях показана операция?

Реконструктивное хирургическое вмешательство показано в тех случаях, когда самостоятельное улучшение не происходит, то есть полный или частичный паралич невосстановим. Показание к операции должно быть установлено врачом-хирургом чем раньше тем лучше, так как необходимо выбрать оптимальное время для своевременной операции.

Что происходит во время операции – восстановление функции личевой мышцы, эстетический эффект?

Оперативное вмешательство при параличе лицевого нерва относится к весьма комплексным операциям, нередко неоднократным, где комбинируются статические и динамические корректировки в зависимости от индивидуальных проблем пациента. Если есть необходимость корректировки улыбки на стороне лица, где парализован нерв, то в этом случае применяются техники микрохирургии под микроскопом, где иногда также требуется трансплантация нервов и мышц. Таким образом, трудоемкость операции зависит от степени паралича и цели реконструкции. Существенную роль играют такие факторы как возраст, профессия и личность пациента. Само собой разумеется, что цель операции это не только восстановление функции движения лица, но и эстетический результат, где восстанавливается статическая и динамическая симметрия.

Таким образом, трудоемкость операции зависит от степени паралича и цели реконструкции. Существенную роль играют такие факторы как возраст, профессия и личность пациента. Само собой разумеется, что цель операции это не только восстановление функции движения лица, но и эстетический результат, где восстанавливается статическая и динамическая симметрия.

Какой Ваш прогноз после проведенного хирургического вмешательства?

Восстановительный процесс после таких операций является очень комплексным, поэтому при выборе соответствующих оперативных техник мы стараемся достичь клинически полезного результата. Иногда очень важно очень быстро восстановить функцию, что влияет на выбор вида хирургического вмешательства. Естественно, что выбор правильной концепции операции и некоторые технические детали зависят от опыта специалиста-хирурга. По этой причине, исходя из многолетнего опыта в области хирургии паралича лицевого нерва, мы стараемся централизованно лечить пациентов с такими нарушениями в международном центре лицевой хирургии. Очень важно провести предварительную беседу с пациентом, где подробно обсуждаются его цели и ожидания. Конечный результат состоит из нескольких аспектов и деталей, которые должны быть проработаны в ходе хирургического лечения. Но все же, необходимо отметить, что даже после операции, которая прошла идеально, бывают случаи, когда пациенты остаются не очень довольны результатами. В этом случае мы говорим нашим пациентам, что сдаваться нельзя, нужно адекватно относиться к сложившимся обстоятельствам и быть готовыми к последующему лечению.

Очень важно провести предварительную беседу с пациентом, где подробно обсуждаются его цели и ожидания. Конечный результат состоит из нескольких аспектов и деталей, которые должны быть проработаны в ходе хирургического лечения. Но все же, необходимо отметить, что даже после операции, которая прошла идеально, бывают случаи, когда пациенты остаются не очень довольны результатами. В этом случае мы говорим нашим пациентам, что сдаваться нельзя, нужно адекватно относиться к сложившимся обстоятельствам и быть готовыми к последующему лечению.

Контакт

Частная клиника «Конфратернитет»

Тел.: +43 1 401 14-5509, +43 1 401 14-5873

Моб.: +43 664 3334850

E-mail: [email protected]

Мы говорим по-русски!

Отправить запрос

У Вас есть вопросы? − Напишите нам!

Вы можете задать вопрос на русском языке. Ответ Вам будет направлен также на русском языке.

Поражение лицевого нерва (Невропатия лицевого нерва) > Клинические протоколы МЗ РК

Утвержден

протоколом заседания Экспертной комиссии

по вопросам развития здравоохранения МЗ РК

№23 от «12» декабря 2013 года

Паралич Белла (идиопатическая форма невропатии лицевого нерва) — проявляется параличом мимических мышц, обусловленный поражением лицевого нерва.

Основные проявления: при попытке закрыть глаз веки на стороне поражения не смыкаются, глазное яблоко остается неприкрытым, отклоняется вверх и кнаружи, глазную щель при этом заполняет лишь склера (симптом Белла). Среди причин развития паралича Белла в последние десятилетие признается теория компрессионно-ишемических изменений в том участке волокон лицевого нерва, который проходит через лицевой канал пирамиды височной кости. Заболевание развивается остро или подостро в виде периферического паралица лицевого нерва, провоцирующими факторами являются переохлаждение, эндо – и экзогенные интоксикации.

Название протокола: Поражение лицевого нерва (Невропатия лицевого нерва)

Код по МКБ-10:

G51.0 Паралич Белла

G51.8 Другие поражения лицевого нерва

G51.9 Поражение лицевого нерва, неуточненное

Р11.3 Поражение лицевого нерва при родовой травме

Сокращения, используемые в протоколе:

УЗДГ — Ультразвуковая допплерография

МРТ — Магнитно-резонансная томография

КТ — Компьютерная томография

ЛФК — Лечебная физкультура

АЛТ — Аланинаминотрансфераза

АСТ — Аспартатаминотрансфераза

ЭКГ – Электрокардиограмма

Дата разработки протокола: 2013 год.

Категория пациентов: пользователи поражением лицевого нерва

Пользователи протокола: неврологи, врачи общей врачебной практики, реабилитологи, иглорефлексотерапевты.

Оценка и соображения при лечении

Первоначальное лечение острого идиопатического паралича лицевого нерва или паралича Белла традиционно состоит из кортикостероидов, противовирусных препаратов, наблюдения или хирургической декомпрессии. Несмотря на то, что имеются убедительные доказательства в поддержку использования преднизолона в острых случаях, роль противовирусных препаратов гораздо более неоднозначна. 37 Хирургическая декомпрессия внутривисочного лицевого нерва при остром идиопатическом параличе лицевого нерва рекомендуется, когда электростимуляционное тестирование демонстрирует потерю более 95% нервных волокон до 14-го дня после травмы, хотя точное время декомпрессии не ясно . 36 38 В настоящее время недостаточно данных, чтобы дать обоснованную рекомендацию относительно хирургической декомпрессии в этих случаях, и роль операции остается спорной. 39

39

Паралич лицевого нерва: рекомендации по лечению

Лечение паралича лицевого нерва должно подбираться индивидуально для каждого пациента, и хирург должен выбрать соответствующий план действий в зависимости от обстоятельств, связанных с дисфункцией нерва. 40 Этиология и тяжесть паралича, очевидно, будут играть роль при принятии решения о том, должно ли лечение быть направлено на долгосрочное восстановление функции лица, или же целесообразно временное лечение, когда ожидается восстановление нерва, или как средство преодоление интервала между хирургической реанимацией и началом нервной проводимости.Точно так же продолжительность паралича имеет первостепенное значение при выборе лечения, поскольку полная деградация концевых пластинок двигателя через 2 года обычно делает бесполезными процедуры реиннервации.

Возраст пациента и сопутствующие заболевания также влияют на процесс принятия решения. Многие из хирургических вариантов лицевой реанимации являются сложными, длительными операциями, плохо подходящими для пожилых и ослабленных людей, которые вряд ли перенесут такие процедуры без высокого риска периоперационных осложнений. Наконец, ожидания и цели пациента должны быть согласованы с целями хирурга, чтобы обеспечить надлежащее лечение.

Наконец, ожидания и цели пациента должны быть согласованы с целями хирурга, чтобы обеспечить надлежащее лечение.

Цель лечения – восстановление симметрии всех трех зон лица; верхняя, средняя и нижняя часть лица. Это достигается за счет модификации пораженной стороны, контралатеральной, нормальной стороны лица или обеих сторон.

В целом, хирургические варианты лечения лицевого паралича включают первичную нейрорафию, интерпозиционную трансплантацию нервов, трансплантацию нервов, трансплантацию мышц, лоскуты свободной ткани с микронервно-сосудистыми анастомозами, а также статические стропы, грузы и перестройку тканей.Первичное восстановление нерва следует выполнять, когда это возможно, за исключением длительного лицевого паралича с дегенерацией двигательных концевых пластинок. 41

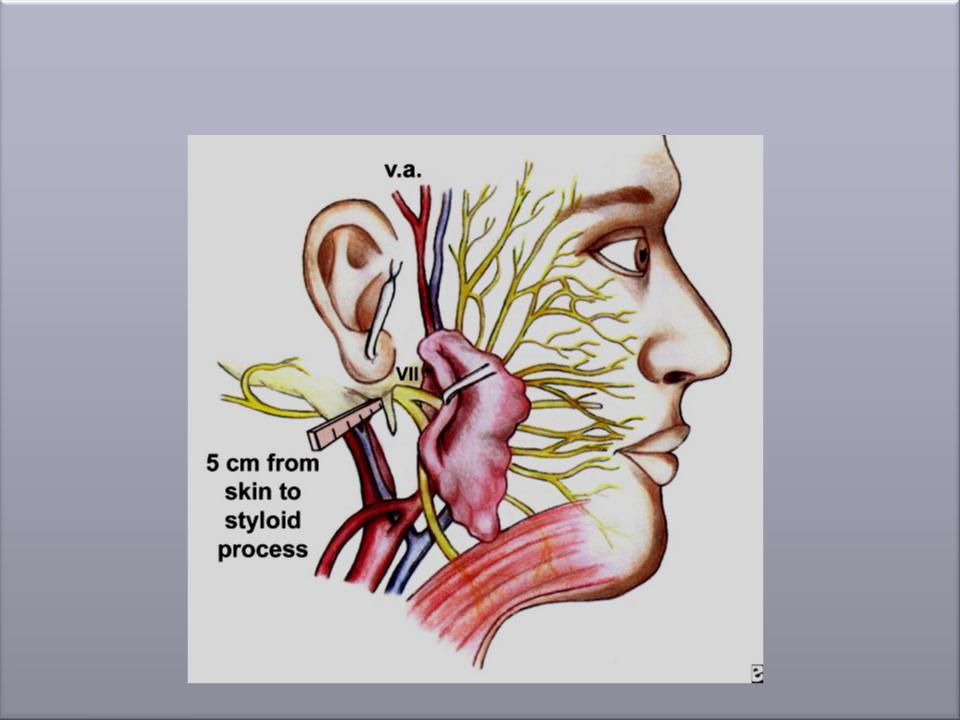

При непосредственной травме вследствие проникающего ранения в околоушной области следует провести хирургическую ревизию. Рану следует обильно промыть и ввести соответствующие антибиотики. Необходимо определить проксимальную и дистальную части нерва. Использование электростимулятора нервов может быть полезным для идентификации дистальных ветвей.Рваные края следует освежить и выполнить нейрорафию. Если длина нерва недостаточна для первичной пластики, следует выполнить интерпозиционный трансплантат из большого ушного нерва, икроножного нерва или другого подходящего донорского нерва.

Необходимо определить проксимальную и дистальную части нерва. Использование электростимулятора нервов может быть полезным для идентификации дистальных ветвей.Рваные края следует освежить и выполнить нейрорафию. Если длина нерва недостаточна для первичной пластики, следует выполнить интерпозиционный трансплантат из большого ушного нерва, икроножного нерва или другого подходящего донорского нерва.

В следующем разделе будут описаны варианты лечения паралича лицевого нерва в зависимости от каждой анатомической области.

Верхняя часть лица

Лечение верхней трети лица направлено на защиту глаз и восстановление симметрии бровей.

Глаза

Основной целью лечения глаз при параличе лицевого нерва является сохранение зрения. На начальном этапе экспозиционной кератопатии можно избежать путем введения поддерживающих мер, таких как использование смазывающих глазных капель и мазей. Ботулинический токсин можно вводить в мышцу Мюллера и мышцу, поднимающую верхнее веко, для временного противодействия лагофтальму. 4 42 При аналогичном подходе гиалуроновая кислота также может быть введена в верхнее веко в плоскости, поверхностной к апоневрозу леватора и тарзальной пластинке, чтобы способствовать закрытию глаза. 43

4 42 При аналогичном подходе гиалуроновая кислота также может быть введена в верхнее веко в плоскости, поверхностной к апоневрозу леватора и тарзальной пластинке, чтобы способствовать закрытию глаза. 43

Имплантация статического груза для нагрузки на верхнее веко и закрытия глаза успешно проводится с 1960-х годов (). 44 Имплантация золотых грузов в сочетании с боковой тарзорафией обеспечивает полное закрытие глаза у 83% пациентов после одной процедуры. 45 В этом отчете Тана 14% пациентов нуждались в повторной процедуре для оптимизации веса век, причем в двух случаях это было неправильное положение или инфицирование. Платина может принести больше пользы, чем золото, из-за более высокой плотности и превосходной биосовместимости платины. 4 Один обзор 100 пациентов, получивших тонкопрофильные имплантаты верхнего века, продемонстрировал уменьшение образования капсулы и экструзии по сравнению с золотом. 46

Демонстрация крепления груза из золота/платины к цевке верхнего века.

Развитие эктропиона у пациентов с параличом лицевого нерва способствует экспозиционному кератиту, приводя к высыханию роговицы из-за усугубления лагофтальма и слезной дисфункции. 47 48 Необходимо оценить положение нижнего века, отмечая любое расширение отверстия в крышке.Латеральный эктропион можно устранить хирургическим путем с помощью латеральной тарзальной полоски или латеральной трансорбитальной кантопексии, в то время как дряблость в медиальной части нижнего века можно исправить, выполнив чрескожную, транскарункулярную или предкарункулярную медиальную кантопексию. Снижение заболеваемости было отмечено при медиальной кантопексии. 49 50

Динамическая реанимация глаза может быть достигнута путем пересадки нерва, такой как трансплантация поперечно-лицевого нерва (CFNG), пересадка подъязычного нерва и прямая невротизация круговой мышцы глаза, или с помощью процедур пересадки мышц, заимствованных из лобная, височная или свободные мышечные лоскуты. 51 52 53 Имеющиеся данные свидетельствуют о том, что при пересадке нервов получаются лучшие результаты, чем при пересадке мышц. 53

51 52 53 Имеющиеся данные свидетельствуют о том, что при пересадке нервов получаются лучшие результаты, чем при пересадке мышц. 53

Надбровные дуги

Опущение надбровных дуг приводит к косметической деформации, а также к функциональным нарушениям, усугубляя дерматохалазис, тем самым посягая на верхнюю часть поля зрения. Это можно успешно смягчить с помощью хирургического поднятия бровей. 54 Техники включают в себя различные подходы с открытой бровью, а также эндоскопический метод.В то время как оба метода позволяют достичь одинаковой степени приподнятия бровей, 55 преимущество эндоскопической подтяжки заключается в меньшем нарушении чувствительности, алопеции и более быстром восстановлении. 56 Лучших результатов можно добиться, используя дополнительные процедуры для устранения гиперактивности, наблюдаемой на противоположной стороне брови. 57

Средняя часть лица

Лечение средней зоны лица направлено на устранение обструкции носовых дыхательных путей и противодействие силам тяжести на мягкие ткани скуловой кости.

Щека

Беспокойство вызывает паралич средней зоны лица, в основном связанный со стенозом носового клапана и обострением эктропиона из-за зависимого растяжения связок глазного века. Хирургические вмешательства по противодействию этому направлены на подтяжку мягких тканей средней и нижней части лица. Подтяжка краниальной подвески с расширенным минимальным доступом, описанная Verpaele et al., представляет собой простую технику, разработанную для улучшения состояния стареющей шеи и опускания двух третей лица. 58 Хотя он укрепляет поддержку нижнего века, приподнимая среднюю часть лица, он может привести к избыточности кожи нижнего века.В исследовании Elner et al мобилизация подглазничного жира и надкостницы выполнялась для подтяжки средней части лица и минимизации эктропиона. 59

Chan и Byrne описывают разницу между пациентами с нейтральным вектором, когда линия, опущенная вертикально от переднего края нижнего века, соприкасается с кожей скуловой кости, и пациентами с отрицательным вектором, когда кожа скул лежит кзади от коронарной плоскости нижнего века. 60 Эти авторы отмечают, что пациентам с отрицательным вектором, вероятно, потребуются более обширные меры для предотвращения эктропиона, такие как подтяжка средней части лица, чем пациентам с нейтральным вектором, которые могут быть излечены с помощью процедуры тарзальной полоски.

60 Эти авторы отмечают, что пациентам с отрицательным вектором, вероятно, потребуются более обширные меры для предотвращения эктропиона, такие как подтяжка средней части лица, чем пациентам с нейтральным вектором, которые могут быть излечены с помощью процедуры тарзальной полоски.

Нос

Симптоматический стеноз носового клапана можно легко исправить с помощью наложения швов, хотя есть опасения, что польза от этих процедур может быть временной. 61 62 Alex и Nguyen описали минимально инвазивную подвеску швов, направленную на среднюю и нижнюю часть лица, которая служила для улучшения носовых дыхательных путей, вербальной артикуляции, косметических и оральных сфинктеров. 63 Чрескожно установленная повязка Gore-Tex для подвешивания носогубной складки продемонстрировала сопоставимые улучшения. 64

Другие процедуры продемонстрировали преимущества с точки зрения их способности улучшать носовое дыхание. Хотя ритидэктомия явно улучшает симметрию лица, она также может увеличить проходимость носовых дыхательных путей. 65 66 Наконец, функциональная септоринопластика может быть полезна у некоторых пациентов с параличом лицевого нерва, которые жалуются на заложенность носа, хотя это может быть связано с существовавшей ранее деформацией носовой перегородки или коллапсом носового клапана.

65 66 Наконец, функциональная септоринопластика может быть полезна у некоторых пациентов с параличом лицевого нерва, которые жалуются на заложенность носа, хотя это может быть связано с существовавшей ранее деформацией носовой перегородки или коллапсом носового клапана.

Нижняя часть лица

Недостаточность нижней части лица в результате паралича лицевого нерва состоит в основном из оральной недостаточности, проявляющейся слюнотечением, трудностями при приеме пищи и питья, плохой артикуляцией, потерей улыбки и выразительности.Статические стропы, подвешенные к скуловой дуге или глубокой височной фасции для поддержки ротовой спайки и верхней губы, приводят к поднятию этих структур и воссозданию носогубной складки (1). 67 Такие стропы могут быть изготовлены из широкой фасции, Gore-Tex или Alloderm (LifeCell Corporation, Бриджуотер, Нью-Джерси), 68 и наиболее благоприятны для пациентов с длительным параличом, обширными сопутствующими заболеваниями, а также для тех, кто в противном случае плохие оперативные кандидаты.

Смещение пораженной ротовой спайки книзу, оральная несостоятельность, асимметрия верхней и нижней губы обычно наблюдаются при параличе лицевого нерва. Филтральный гребень верхней губы также часто смещается в здоровую сторону. Статическая подвеска нижней губы может быть использована для устранения выраженной асимметрии губ, слюнотечения и недостаточности ротовой полости. Широкая фасция, Gore-Tex и Alloderm могут использоваться для подвешивания в суперзаднем векторе, как показано на правом изображении.

Упомянутые ранее процедуры подтяжки лица, такие как расширенная краниальная подвеска с минимальным доступом, могут служить той же цели.Реанимация нижней губы также может быть выполнена путем пересадки сухожилия длинной ладонной мышцы, что легко выполняется в амбулаторных условиях. 69

Первичная нейрорафия

Решение о проведении динамической реконструкции вместо статической репозиции зависит в основном от временных рамок паралича. При острых травматических повреждениях, таких как ятрогенное рассечение нерва или проникающие ранения, наилучший результат дает первичная пластика нерва. 41 Наилучшие результаты достигаются при коаптации без натяжения, 70 , так как натяжение нейрорафии снижает перфузию и регенерацию нейронов. 71 Интерпозиционный трансплантат нерва следует использовать, когда первичное восстановление невозможно. Общие донорские участки включают большие ушные или икроножные нервы. По возможности следует избегать коаптации нерва в месте, расположенном проксимальнее шилососцевидного отверстия, поскольку расположение нервных волокон в этой области менее благоприятно и может привести к усилению синкинезии. 72 73

41 Наилучшие результаты достигаются при коаптации без натяжения, 70 , так как натяжение нейрорафии снижает перфузию и регенерацию нейронов. 71 Интерпозиционный трансплантат нерва следует использовать, когда первичное восстановление невозможно. Общие донорские участки включают большие ушные или икроножные нервы. По возможности следует избегать коаптации нерва в месте, расположенном проксимальнее шилососцевидного отверстия, поскольку расположение нервных волокон в этой области менее благоприятно и может привести к усилению синкинезии. 72 73

Трансплантат поперечно-лицевого нерва

Когда первичная пластика или интерпозиционная трансплантация нерва невозможна, перенос нерва представляет собой следующую ступеньку на лестнице лицевой реанимации в случаях менее чем через 2 года после травмы.CFNG, впервые введенный Scaramella, 74 , основан на периферических ветвях контралатерального интактного лицевого нерва, иннервирующих соответствующие области парализованной половины лица, чтобы производить спонтанные и целенаправленные движения лица. Использование CFNG ограничено случаями, когда повреждение нерва произошло в течение 2 лет, до того, как лицевая мускулатура атрофируется, а двигательные замыкательные пластинки остаются интактными.

Использование CFNG ограничено случаями, когда повреждение нерва произошло в течение 2 лет, до того, как лицевая мускулатура атрофируется, а двигательные замыкательные пластинки остаются интактными.

Критика CFNG вращается вокруг его непредсказуемости, 75 из-за большого расстояния аксоны должны путешествовать к своим целям, в то время как мышцы продолжают атрофироваться.Чтобы бороться с этим, процедура «няни», описанная Terzis и Konofaos, была рекомендована, когда CFNG выполняется у пациентов, которые перенесли повреждение нерва более чем за 6 месяцев до операции. Теория, лежащая в основе этого метода, гласит, что частичный перенос подъязычного нерва, выполненный в тех же условиях, что и CFNG, обеспечит более быстрый нейронный ввод, предотвращая потерю двигательных концевых пластинок во время созревания CFNG. 41

Операция «няня», изученная у 20 пациентов с лицевым параличом, привела к полному сокращению и симметричной улыбке у 10% пациентов и почти симметричной улыбке у 65%. 76 CFNG несет в себе риск повреждения непарализованного донорского лицевого нерва, хотя это можно уменьшить путем картирования нерва и переноса недоминантных ветвей. 77

76 CFNG несет в себе риск повреждения непарализованного донорского лицевого нерва, хотя это можно уменьшить путем картирования нерва и переноса недоминантных ветвей. 77

Транспозиция нерва

Если транспозиция контралатерального лицевого нерва невозможна, возможна ипсилатеральная транспозиция подъязычных, жевательных, спинномозговых добавочных, шейных, возвратных гортанных и диафрагмальных двигательных нервов. Наиболее часто описывается передача подъязычного нерва, за ним следует жевательный двигательный нерв.В то время как пересадка подъязычного нерва исторически влекла за собой его полное пересечение, 78 модификация этой техники с пересадкой 50% волокон подъязычного нерва обеспечивает аналогичные результаты, но с меньшей слабостью языка и нарушением глотания. 79 80

Современная трансплантация подъязычного нерва обеспечивает реанимацию до степени II или VI по шкале Хауса-Брэкмана, обеспечивая спонтанные движения с симметрией лица в состоянии покоя (). 5 79 Можно перенести верхнюю или нижнюю половину нерва с одинаковыми результатами. 81 Также был продемонстрирован успех при пересадке подъязычного нерва, выполненной при параличе лицевых ядер. 82

5 79 Можно перенести верхнюю или нижнюю половину нерва с одинаковыми результатами. 81 Также был продемонстрирован успех при пересадке подъязычного нерва, выполненной при параличе лицевых ядер. 82

Передача расщепленного подъязычного нерва на лицевой нерв. Можно переносить верхнюю или нижнюю половину подъязычного нерва. При использовании этого метода отмечается меньшая болезненность языка по сравнению с классической трансплантацией подъязычного нерва в лицевой нерв, при которой переносится весь подъязычный нерв.

Жевательный нерв является хорошим кандидатом для переноса нерва из-за его подходящего размера, длины, легкого рассечения и минимального воздействия на жевательную функцию при внутримышечном рассечении в дистальный сегмент. 83 Было показано, что перенос жевательного нерва приводит к более быстрому восстановлению функции лица по сравнению с переносом подъязычного нерва с пересадкой нерва. 84 Фариа и соавт. изучили 10 пациентов, перенесших операцию по пересадке жевательного нерва, и наблюдали возвращение произвольной симметричной улыбки в 90% случаев. 85 Наблюдение за физиологической активностью жевательной мышцы во время спонтанной улыбки придает дополнительную силу ее кандидатуре в качестве рабочей лошадки-донора для процедур пересадки нерва. 86

изучили 10 пациентов, перенесших операцию по пересадке жевательного нерва, и наблюдали возвращение произвольной симметричной улыбки в 90% случаев. 85 Наблюдение за физиологической активностью жевательной мышцы во время спонтанной улыбки придает дополнительную силу ее кандидатуре в качестве рабочей лошадки-донора для процедур пересадки нерва. 86

Нерв, идущий к жевательной мышце, можно надежно обнаружить примерно на 3 см кпереди от козелка, примерно на 1 см ниже скуловой дуги и примерно на 1,5 см глубже SMAS. 87 Другой метод локализации нерва использует «подскуловой треугольник», который формируется из скуловой дуги, височно-нижнечелюстного сустава и хода лобной ветви лицевого нерва. 88 Авторы этого трупного исследования, описавшие треугольник, смогли идентифицировать нерв в среднем за 10 раз.2 минуты. Однако диссекция не лишена риска, так как потенциально могут быть повреждены любые функционирующие верхние ветви лицевого нерва. 89

89

Также описаны процедуры комбинированной реиннервации для обеспечения раздельного ввода нервных импульсов в верхнюю и нижнюю часть лица. В случае радикальной паротидэктомии Volk и соавт. использовали интерпозиционный трансплантат большого ушного нерва для восстановления непрерывности проксимального отдела лицевого нерва в дистальные верхние лицевые ветви и одновременную технику интерпозиционного прыжкового трансплантата подъязычного лицевого нерва (вместо классического поперечного -техника сшивания нерва) к нижним дистальным ветвям лицевого нерва. 90 Эта стратегия не продемонстрировала синкинезии между верхней и нижней ветвями лица и значительной болезненности языка.

Пересадка регионарных мышц

Динамический перенос мышц может быть выполнен путем перемещения регионарных мышц или переноса свободных мышечных лоскутов. Основой региональной транспозиции мышц является перенос височной мышцы, первоначально описанный для нижней лицевой реанимации, включающий вращение височной мышцы над скуловой дугой и прикрепление ее к ротовой комиссуре. К сожалению, часто встречаются некоторые неблагоприятные эффекты, такие как объемность в области скуловой дуги, депрессия виска, хроническая дисфункция височно-нижнечелюстного сустава и отсутствие ортодромного сокращения мышц. 52 91 92

К сожалению, часто встречаются некоторые неблагоприятные эффекты, такие как объемность в области скуловой дуги, депрессия виска, хроническая дисфункция височно-нижнечелюстного сустава и отсутствие ортодромного сокращения мышц. 52 91 92

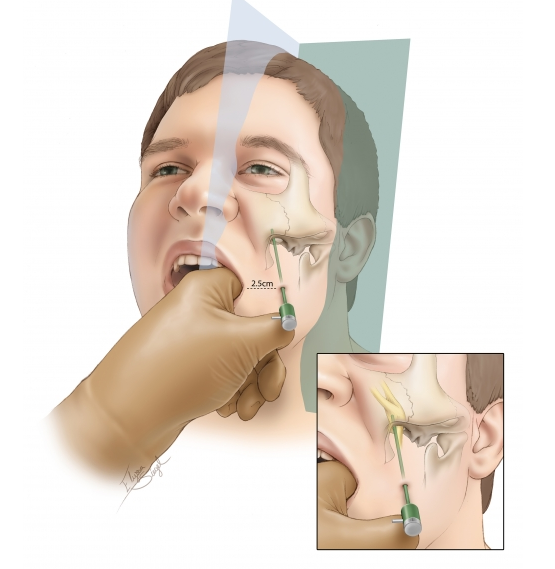

Улучшением переноса височной мышцы является перенос сухожилия височной мышцы, первоначально разработанный McLaughlin 93 и доработанный Labbe и Huault. 94 Техника включает удаление сухожилия височной мышцы из места его прикрепления к венечному отростку нижней челюсти и повторное прикрепление его к ротовой спайке через трансбуккальный или носогубный разрез (). 95 Модификация процедуры включает удаление венечного отростка, через который можно провести широкую фасцию, а затем прикрепить ее к лицевой мускулатуре. 96 Пересадка сухожилия позволяет избежать избыточной плотности ткани в области скуловой дуги, чрезмерной впадины виска и обеспечивает высокую степень удовлетворенности пациентов. 97

97

Динамический перенос височной мышцы может быть выполнен путем высвобождения сухожилия височной мышцы из венечного отростка либо чрескожным доступом (как показано на схеме), либо трансоральным доступом.После освобождения височного сухожилия от венечного отростка его можно прикрепить к парализованной ротовой спайке. Этот метод позволяет избежать избыточного объема ткани над скуловой дугой и височной выпуклостью, которая может возникнуть в результате классической техники переноса височной мышцы.

Считается, что транспозиция жевательной мышцы менее выгодна, чем использование сухожилия височной мышцы, из-за ограниченного диапазона ротации ткани и последующих трудностей при жевании. Исследование трупа предложило использовать частичную транспозицию жевательных мышц, так как вскрытие шести трупов выявило благоприятную схему ветвления жевательного нерва, при этом каждая ветвь перемещается вместе с парой сосудов, создавая сосудисто-нервную ножку, на которой можно провести частичную транспозицию мышц. основываться. 98

основываться. 98

Другие варианты локальной транспозиции мышц включают переднее брюшко двубрюшной мышцы при параличе, опускающем угол рта и опускающем нижнюю губу. Прикрепление передней двубрюшной мышцы к этим мышцам-мишеням служит для восстановления депрессорной функции и противодействия действию элеваторов губ, создавая более симметричную улыбку. 3 52

Свободная пересадка тканей

Свободная пересадка тканей была впервые разработана для реанимации лица Harii et al. с использованием свободного лоскута тонкой мышцы бедра. 99 Описана двухэтапная процедура 100 , при которой CFNG выполняется до получения положительного результата теста Тинеля в парализованной носогубной складке, обычно через 4–6 месяцев после операции. В этой точке укладывают свободный мышечный лоскут с коаптацией двигательного нерва лоскута к дистальной части CFNG. У 50% пациентов в группе Чуанга был удовлетворительный результат, но для улучшения результата часто требовались повторные процедуры. 100

100

Одноэтапная трансплантация свободной ткани может быть выполнена с использованием свободного лоскута широчайшей мышцы спины с немедленной коаптацией торакодорсального нерва к контралатеральному лицевому нерву.Используя эту процедуру, 72% пациентов в когорте из 33 пациентов показали, по крайней мере, симметрию в покое. 101 Более крупное исследование 351 одноэтапного переноса широчайших мышц спины продемонстрировало идентифицируемое сокращение мышц в 87% случаев со средним временем до начала 6,48 месяцев. 102

Описаны также одноэтапные процедуры реанимации свободного лоскута тонкой мышцы с иннервацией ипсилатерального жевательного нерва. 103 104 Сравнение между 40 пациентами, перенесшими одноэтапное лоскутирование свободных лоскутов широчайшей мышцы спины, иннервируемое контралатеральным лицевым нервом, и 10 пациентами, перенесшими одноэтапное лоскутирование тонкой мышцы спины, кооптированное к ипсилатеральному жевательному нерву, было проведено Biglioli et al. 105 Авторы отметили произвольную и спонтанную улыбку у 92,5% лоскутов широчайшей мышцы, тогда как в группе тонких мышц спонтанная улыбка наблюдалась только у 10%. Доказательства в поддержку свободных лоскутов тонкой мышцы, иннервируемых жевательным нервом, показали, что эта техника приводит к большему динамическому смещению ротовой комиссуры, а также к увеличению скорости сокращения по сравнению с теми, которые иннервируются методами CFNG. 106

105 Авторы отметили произвольную и спонтанную улыбку у 92,5% лоскутов широчайшей мышцы, тогда как в группе тонких мышц спонтанная улыбка наблюдалась только у 10%. Доказательства в поддержку свободных лоскутов тонкой мышцы, иннервируемых жевательным нервом, показали, что эта техника приводит к большему динамическому смещению ротовой комиссуры, а также к увеличению скорости сокращения по сравнению с теми, которые иннервируются методами CFNG. 106

Выбор нервного входа

Неудивительно, что использование контралатерального лицевого нерва обеспечивает более высокую спонтанную эмоциональную выразительность по сравнению с жевательным нервом, и этот вывод был подтвержден. 107 Как упоминалось ранее, имеются доказательства того, что жевательные мышцы проявляют некоторую физиологическую активность во время спонтанной улыбки, 86 и спонтанную активность можно обнаружить в свободных мышечных лоскутах, иннервируемых жевательным нервом. 108 Таким образом, некоторые авторы рекомендуют, чтобы жевательный нерв был отнесен к спасительным случаям после предшествующей неудачной односторонней реанимации на основе CFNG с использованием лоскута тонкой мышцы или одноэтапного лоскута широчайшей мышцы. 109 110

108 Таким образом, некоторые авторы рекомендуют, чтобы жевательный нерв был отнесен к спасительным случаям после предшествующей неудачной односторонней реанимации на основе CFNG с использованием лоскута тонкой мышцы или одноэтапного лоскута широчайшей мышцы. 109 110

Двойная иннервация.Biglioli et al. применили лоскуты без тонкой мышцы, которые были одновременно пришиты к ипсилатеральному жевательному нерву и контралатеральному лицевому нерву. 111 Эта методика обеспечила произвольное сокращение лоскута через 3,8 месяца после операции и спонтанное сокращение через 7,2 месяца.

В дополнение к тонкой и широчайшей мышцам спины, малая грудная мышца использовалась для свободного переноса тканей в условиях лицевого паралича с хорошими результатами. 112 Другим вариантом является свободная мышца, отводящая большой палец, которую исследовали у 45 пациентов. 113 Все мышечные лоскуты продемонстрировали сократительную активность по данным ЭМГ через 6 месяцев после операции. Через 2 года при оценке с помощью системы оценки лица Торонто и индекса функции лицевого нерва пораженная сторона продемонстрировала статистически значимые улучшения. Осложнения возникли у 9,8% пациентов и включали полную потерю одного лоскута (2,2%), субоптимальную функцию лоскута из-за послеоперационной инфекции или гематомы (4,4%) и образование гипертрофического рубца (2,2%). Донорские нервы включали щечные ветви контралатерального лицевого нерва или челюстно-подъязычную ветвь ипсилатерального тройничного нерва с более быстрым началом мышечной активности у пациентов с лоскутами, иннервируемыми челюстно-подъязычным нервом.Заболевания донорской области включают частичную потерю функции отведения большого пальца стопы и онемение медиальной части донорской стопы. Нормальная ежедневная ходьба была достигнута к 3 месяцам после операции.

Через 2 года при оценке с помощью системы оценки лица Торонто и индекса функции лицевого нерва пораженная сторона продемонстрировала статистически значимые улучшения. Осложнения возникли у 9,8% пациентов и включали полную потерю одного лоскута (2,2%), субоптимальную функцию лоскута из-за послеоперационной инфекции или гематомы (4,4%) и образование гипертрофического рубца (2,2%). Донорские нервы включали щечные ветви контралатерального лицевого нерва или челюстно-подъязычную ветвь ипсилатерального тройничного нерва с более быстрым началом мышечной активности у пациентов с лоскутами, иннервируемыми челюстно-подъязычным нервом.Заболевания донорской области включают частичную потерю функции отведения большого пальца стопы и онемение медиальной части донорской стопы. Нормальная ежедневная ходьба была достигнута к 3 месяцам после операции.

Другим потенциальным вариантом для нижней конечности является короткий разгибатель пальцев. В исследовании на трупе изучали сосудисто-нервное кровоснабжение этой мышцы, чтобы оценить ее потенциал для переноса в качестве свободного мышечного лоскута для лицевой реанимации. 114 Сделанные выводы заключались в том, что мышца может быть полезна для восстановления функции век, а также крыла носа и верхней губы с дистальным сухожилием короткого разгибателя пальцев, которое делится на четыре ветви.Кроме того, он имеет длинную сосудистую ножку, основанную на тыльной артерии стопы, и не является громоздким.

114 Сделанные выводы заключались в том, что мышца может быть полезна для восстановления функции век, а также крыла носа и верхней губы с дистальным сухожилием короткого разгибателя пальцев, которое делится на четыре ветви.Кроме того, он имеет длинную сосудистую ножку, основанную на тыльной артерии стопы, и не является громоздким.

Описаны также более сложные реконструктивные мероприятия, включая одновременное использование переднебокового бедренного свободного лоскута и перенос сухожилия височной мышцы после радикальной паротидэктомии. 115 Бедренный лоскут использовался для придания контура и объема, а трансплантация сухожилия височной мышцы выполнялась с помощью широкой фасции, взятой из бедра, для поддержки нижней губы.Кроме того, от двигательного нерва к латеральной широкой мышце бедра брали кабельные трансплантаты для интерпозиционной трансплантации ветвей лицевого нерва.

Двусторонний паралич

Случаи двустороннего паралича лицевого нерва влекут за собой дополнительную проблему, связанную с отсутствием функционального лицевого нерва, обеспечивающего иннервацию. В дополнение к использованию жевательного нерва для двусторонней одновременной пересадки тонкой мышцы, 116 117 анастомоз конец в бок между подъязычным нервом и двигательной ветвью тонкой мышцы в этой ситуации использовался на двусторонних сторонах лица. 118 Добавочный спинномозговой нерв также можно использовать для одновременной двусторонней реанимации свободных тканей на основе тонких мышц. 119

В дополнение к использованию жевательного нерва для двусторонней одновременной пересадки тонкой мышцы, 116 117 анастомоз конец в бок между подъязычным нервом и двигательной ветвью тонкой мышцы в этой ситуации использовался на двусторонних сторонах лица. 118 Добавочный спинномозговой нерв также можно использовать для одновременной двусторонней реанимации свободных тканей на основе тонких мышц. 119

Неоперативная терапия

Существуют варианты реабилитации пациентов, страдающих параличом лицевого нерва, которые не могут или не желают операции. Физиотерапия в форме нервно-мышечной перетренировки лица может проводиться с использованием таких методов, как биологическая обратная связь, когда пациент практикуется с помощью зеркала или устройства ЭМГ, 120 , причем обе стратегии работают с сопоставимым успехом. 121 Обзор 160 пациентов с параличом лицевого нерва, прошедших терапию с использованием альтернативных методов, таких как биологическая обратная связь, массаж и медитация, продемонстрировал улучшение показателей пациентов по лицевой оценочной шкале, которое было устойчивым при продолжении лечения. 122

122

Кроме того, инъекция ботулинического токсина А использовалась для борьбы с синкинезиями у пациентов с параличом лицевого нерва и, как было показано, улучшала показатели качества жизни пациентов. 120 Низкие дозы ботулинического токсина у 11 пациентов успешно устранили синкинезию в 7 случаях, не более чем после 3 применений, хотя долгосрочное наблюдение отсутствовало. 123 Ботулинический токсин можно также вводить в нормальную сторону лица, ослабляя ее, одновременно укрепляя парализованную половину, тем самым улучшая симметрию в качестве дополнения к безуспешному предшествующему хирургическому лечению. 124 Некоторые положительные эффекты сохраняются через 6 месяцев даже после того, как фармакологические эффекты токсина иссякли.

Оценка и соображения при лечении

Первоначальное лечение острого идиопатического паралича лицевого нерва или паралича Белла традиционно состоит из кортикостероидов, противовирусных препаратов, наблюдения или хирургической декомпрессии. Несмотря на то, что имеются убедительные доказательства в поддержку использования преднизолона в острых случаях, роль противовирусных препаратов гораздо более неоднозначна. 37 Хирургическая декомпрессия внутривисочного лицевого нерва при остром идиопатическом параличе лицевого нерва рекомендуется, когда электростимуляционное тестирование демонстрирует потерю более 95% нервных волокон до 14-го дня после травмы, хотя точное время декомпрессии не ясно . 36 38 В настоящее время недостаточно данных, чтобы дать обоснованную рекомендацию относительно хирургической декомпрессии в этих случаях, и роль операции остается спорной. 39

Несмотря на то, что имеются убедительные доказательства в поддержку использования преднизолона в острых случаях, роль противовирусных препаратов гораздо более неоднозначна. 37 Хирургическая декомпрессия внутривисочного лицевого нерва при остром идиопатическом параличе лицевого нерва рекомендуется, когда электростимуляционное тестирование демонстрирует потерю более 95% нервных волокон до 14-го дня после травмы, хотя точное время декомпрессии не ясно . 36 38 В настоящее время недостаточно данных, чтобы дать обоснованную рекомендацию относительно хирургической декомпрессии в этих случаях, и роль операции остается спорной. 39

Паралич лицевого нерва: рекомендации по лечению

Лечение паралича лицевого нерва должно подбираться индивидуально для каждого пациента, и хирург должен выбрать соответствующий план действий в зависимости от обстоятельств, связанных с дисфункцией нерва. 40 Этиология и тяжесть паралича, очевидно, будут играть роль при принятии решения о том, должно ли лечение быть направлено на долгосрочное восстановление функции лица, или же целесообразно временное лечение, когда ожидается восстановление нерва, или как средство преодоление интервала между хирургической реанимацией и началом нервной проводимости. Точно так же продолжительность паралича имеет первостепенное значение при выборе лечения, поскольку полная деградация концевых пластинок двигателя через 2 года обычно делает бесполезными процедуры реиннервации.

Точно так же продолжительность паралича имеет первостепенное значение при выборе лечения, поскольку полная деградация концевых пластинок двигателя через 2 года обычно делает бесполезными процедуры реиннервации.

Возраст пациента и сопутствующие заболевания также влияют на процесс принятия решения. Многие из хирургических вариантов лицевой реанимации являются сложными, длительными операциями, плохо подходящими для пожилых и ослабленных людей, которые вряд ли перенесут такие процедуры без высокого риска периоперационных осложнений.Наконец, ожидания и цели пациента должны быть согласованы с целями хирурга, чтобы обеспечить надлежащее лечение.

Цель лечения – восстановление симметрии всех трех зон лица; верхняя, средняя и нижняя часть лица. Это достигается за счет модификации пораженной стороны, контралатеральной, нормальной стороны лица или обеих сторон.

В целом, хирургические варианты лечения лицевого паралича включают первичную нейрорафию, интерпозиционную трансплантацию нервов, трансплантацию нервов, трансплантацию мышц, лоскуты свободной ткани с микронервно-сосудистыми анастомозами, а также статические стропы, грузы и перестройку тканей. Первичное восстановление нерва следует выполнять, когда это возможно, за исключением длительного лицевого паралича с дегенерацией двигательных концевых пластинок. 41

Первичное восстановление нерва следует выполнять, когда это возможно, за исключением длительного лицевого паралича с дегенерацией двигательных концевых пластинок. 41

При непосредственной травме вследствие проникающего ранения в околоушной области следует провести хирургическую ревизию. Рану следует обильно промыть и ввести соответствующие антибиотики. Необходимо определить проксимальную и дистальную части нерва. Использование электростимулятора нервов может быть полезным для идентификации дистальных ветвей.Рваные края следует освежить и выполнить нейрорафию. Если длина нерва недостаточна для первичной пластики, следует выполнить интерпозиционный трансплантат из большого ушного нерва, икроножного нерва или другого подходящего донорского нерва.

В следующем разделе будут описаны варианты лечения паралича лицевого нерва в зависимости от каждой анатомической области.

Верхняя часть лица

Лечение верхней трети лица направлено на защиту глаз и восстановление симметрии бровей.

Глаза

Основной целью лечения глаз при параличе лицевого нерва является сохранение зрения. На начальном этапе экспозиционной кератопатии можно избежать путем введения поддерживающих мер, таких как использование смазывающих глазных капель и мазей. Ботулинический токсин можно вводить в мышцу Мюллера и мышцу, поднимающую верхнее веко, для временного противодействия лагофтальму. 4 42 При аналогичном подходе гиалуроновая кислота также может быть введена в верхнее веко в плоскости, поверхностной к апоневрозу леватора и тарзальной пластинке, чтобы способствовать закрытию глаза. 43

Имплантация статического груза для нагрузки на верхнее веко и закрытия глаза успешно проводится с 1960-х годов (). 44 Имплантация золотых грузов в сочетании с боковой тарзорафией обеспечивает полное закрытие глаза у 83% пациентов после одной процедуры. 45 В этом отчете Тана 14% пациентов нуждались в повторной процедуре для оптимизации веса век, причем в двух случаях это было неправильное положение или инфицирование. Платина может принести больше пользы, чем золото, из-за более высокой плотности и превосходной биосовместимости платины. 4 Один обзор 100 пациентов, получивших тонкопрофильные имплантаты верхнего века, продемонстрировал уменьшение образования капсулы и экструзии по сравнению с золотом. 46

Платина может принести больше пользы, чем золото, из-за более высокой плотности и превосходной биосовместимости платины. 4 Один обзор 100 пациентов, получивших тонкопрофильные имплантаты верхнего века, продемонстрировал уменьшение образования капсулы и экструзии по сравнению с золотом. 46

Демонстрация крепления груза из золота/платины к цевке верхнего века.

Развитие эктропиона у пациентов с параличом лицевого нерва способствует экспозиционному кератиту, приводя к высыханию роговицы из-за усугубления лагофтальма и слезной дисфункции. 47 48 Необходимо оценить положение нижнего века, отмечая любое расширение отверстия в крышке.Латеральный эктропион можно устранить хирургическим путем с помощью латеральной тарзальной полоски или латеральной трансорбитальной кантопексии, в то время как дряблость в медиальной части нижнего века можно исправить, выполнив чрескожную, транскарункулярную или предкарункулярную медиальную кантопексию. Снижение заболеваемости было отмечено при медиальной кантопексии. 49 50

Снижение заболеваемости было отмечено при медиальной кантопексии. 49 50

Динамическая реанимация глаза может быть достигнута путем пересадки нерва, такой как трансплантация поперечно-лицевого нерва (CFNG), пересадка подъязычного нерва и прямая невротизация круговой мышцы глаза, или с помощью процедур пересадки мышц, заимствованных из лобная, височная или свободные мышечные лоскуты. 51 52 53 Имеющиеся данные свидетельствуют о том, что при пересадке нервов получаются лучшие результаты, чем при пересадке мышц. 53

Надбровные дуги

Опущение надбровных дуг приводит к косметической деформации, а также к функциональным нарушениям, усугубляя дерматохалазис, тем самым посягая на верхнюю часть поля зрения. Это можно успешно смягчить с помощью хирургического поднятия бровей. 54 Техники включают в себя различные подходы с открытой бровью, а также эндоскопический метод.В то время как оба метода позволяют достичь одинаковой степени приподнятия бровей, 55 преимущество эндоскопической подтяжки заключается в меньшем нарушении чувствительности, алопеции и более быстром восстановлении. 56 Лучших результатов можно добиться, используя дополнительные процедуры для устранения гиперактивности, наблюдаемой на противоположной стороне брови. 57

56 Лучших результатов можно добиться, используя дополнительные процедуры для устранения гиперактивности, наблюдаемой на противоположной стороне брови. 57

Средняя часть лица

Лечение средней зоны лица направлено на устранение обструкции носовых дыхательных путей и противодействие силам тяжести на мягкие ткани скуловой кости.

Щека

Беспокойство вызывает паралич средней зоны лица, в основном связанный со стенозом носового клапана и обострением эктропиона из-за зависимого растяжения связок глазного века. Хирургические вмешательства по противодействию этому направлены на подтяжку мягких тканей средней и нижней части лица. Подтяжка краниальной подвески с расширенным минимальным доступом, описанная Verpaele et al., представляет собой простую технику, разработанную для улучшения состояния стареющей шеи и опускания двух третей лица. 58 Хотя он укрепляет поддержку нижнего века, приподнимая среднюю часть лица, он может привести к избыточности кожи нижнего века. В исследовании Elner et al мобилизация подглазничного жира и надкостницы выполнялась для подтяжки средней части лица и минимизации эктропиона. 59

В исследовании Elner et al мобилизация подглазничного жира и надкостницы выполнялась для подтяжки средней части лица и минимизации эктропиона. 59

Chan и Byrne описывают разницу между пациентами с нейтральным вектором, когда линия, опущенная вертикально от переднего края нижнего века, соприкасается с кожей скуловой кости, и пациентами с отрицательным вектором, когда кожа скул лежит кзади от коронарной плоскости нижнего века. 60 Эти авторы отмечают, что пациентам с отрицательным вектором, вероятно, потребуются более обширные меры для предотвращения эктропиона, такие как подтяжка средней части лица, чем пациентам с нейтральным вектором, которые могут быть излечены с помощью процедуры тарзальной полоски.

Нос

Симптоматический стеноз носового клапана можно легко исправить с помощью наложения швов, хотя есть опасения, что польза от этих процедур может быть временной. 61 62 Alex и Nguyen описали минимально инвазивную подвеску швов, направленную на среднюю и нижнюю часть лица, которая служила для улучшения носовых дыхательных путей, вербальной артикуляции, косметических и оральных сфинктеров. 63 Чрескожно установленная повязка Gore-Tex для подвешивания носогубной складки продемонстрировала сопоставимые улучшения. 64

63 Чрескожно установленная повязка Gore-Tex для подвешивания носогубной складки продемонстрировала сопоставимые улучшения. 64

Другие процедуры продемонстрировали преимущества с точки зрения их способности улучшать носовое дыхание. Хотя ритидэктомия явно улучшает симметрию лица, она также может увеличить проходимость носовых дыхательных путей. 65 66 Наконец, функциональная септоринопластика может быть полезна у некоторых пациентов с параличом лицевого нерва, которые жалуются на заложенность носа, хотя это может быть связано с существовавшей ранее деформацией носовой перегородки или коллапсом носового клапана.

Нижняя часть лица

Недостаточность нижней части лица в результате паралича лицевого нерва состоит в основном из оральной недостаточности, проявляющейся слюнотечением, трудностями при приеме пищи и питья, плохой артикуляцией, потерей улыбки и выразительности.Статические стропы, подвешенные к скуловой дуге или глубокой височной фасции для поддержки ротовой спайки и верхней губы, приводят к поднятию этих структур и воссозданию носогубной складки (1). 67 Такие стропы могут быть изготовлены из широкой фасции, Gore-Tex или Alloderm (LifeCell Corporation, Бриджуотер, Нью-Джерси), 68 и наиболее благоприятны для пациентов с длительным параличом, обширными сопутствующими заболеваниями, а также для тех, кто в противном случае плохие оперативные кандидаты.

67 Такие стропы могут быть изготовлены из широкой фасции, Gore-Tex или Alloderm (LifeCell Corporation, Бриджуотер, Нью-Джерси), 68 и наиболее благоприятны для пациентов с длительным параличом, обширными сопутствующими заболеваниями, а также для тех, кто в противном случае плохие оперативные кандидаты.

Смещение пораженной ротовой спайки книзу, оральная несостоятельность, асимметрия верхней и нижней губы обычно наблюдаются при параличе лицевого нерва. Филтральный гребень верхней губы также часто смещается в здоровую сторону. Статическая подвеска нижней губы может быть использована для устранения выраженной асимметрии губ, слюнотечения и недостаточности ротовой полости. Широкая фасция, Gore-Tex и Alloderm могут использоваться для подвешивания в суперзаднем векторе, как показано на правом изображении.

Упомянутые ранее процедуры подтяжки лица, такие как расширенная краниальная подвеска с минимальным доступом, могут служить той же цели.Реанимация нижней губы также может быть выполнена путем пересадки сухожилия длинной ладонной мышцы, что легко выполняется в амбулаторных условиях. 69

69

Первичная нейрорафия

Решение о проведении динамической реконструкции вместо статической репозиции зависит в основном от временных рамок паралича. При острых травматических повреждениях, таких как ятрогенное рассечение нерва или проникающие ранения, наилучший результат дает первичная пластика нерва. 41 Наилучшие результаты достигаются при коаптации без натяжения, 70 , так как натяжение нейрорафии снижает перфузию и регенерацию нейронов. 71 Интерпозиционный трансплантат нерва следует использовать, когда первичное восстановление невозможно. Общие донорские участки включают большие ушные или икроножные нервы. По возможности следует избегать коаптации нерва в месте, расположенном проксимальнее шилососцевидного отверстия, поскольку расположение нервных волокон в этой области менее благоприятно и может привести к усилению синкинезии. 72 73

Трансплантат поперечно-лицевого нерва

Когда первичная пластика или интерпозиционная трансплантация нерва невозможна, перенос нерва представляет собой следующую ступеньку на лестнице лицевой реанимации в случаях менее чем через 2 года после травмы. CFNG, впервые введенный Scaramella, 74 , основан на периферических ветвях контралатерального интактного лицевого нерва, иннервирующих соответствующие области парализованной половины лица, чтобы производить спонтанные и целенаправленные движения лица. Использование CFNG ограничено случаями, когда повреждение нерва произошло в течение 2 лет, до того, как лицевая мускулатура атрофируется, а двигательные замыкательные пластинки остаются интактными.

CFNG, впервые введенный Scaramella, 74 , основан на периферических ветвях контралатерального интактного лицевого нерва, иннервирующих соответствующие области парализованной половины лица, чтобы производить спонтанные и целенаправленные движения лица. Использование CFNG ограничено случаями, когда повреждение нерва произошло в течение 2 лет, до того, как лицевая мускулатура атрофируется, а двигательные замыкательные пластинки остаются интактными.

Критика CFNG вращается вокруг его непредсказуемости, 75 из-за большого расстояния аксоны должны путешествовать к своим целям, в то время как мышцы продолжают атрофироваться.Чтобы бороться с этим, процедура «няни», описанная Terzis и Konofaos, была рекомендована, когда CFNG выполняется у пациентов, которые перенесли повреждение нерва более чем за 6 месяцев до операции. Теория, лежащая в основе этого метода, гласит, что частичный перенос подъязычного нерва, выполненный в тех же условиях, что и CFNG, обеспечит более быстрый нейронный ввод, предотвращая потерю двигательных концевых пластинок во время созревания CFNG. 41

41

Операция «няня», изученная у 20 пациентов с лицевым параличом, привела к полному сокращению и симметричной улыбке у 10% пациентов и почти симметричной улыбке у 65%. 76 CFNG несет в себе риск повреждения непарализованного донорского лицевого нерва, хотя это можно уменьшить путем картирования нерва и переноса недоминантных ветвей. 77

Транспозиция нерва

Если транспозиция контралатерального лицевого нерва невозможна, возможна ипсилатеральная транспозиция подъязычных, жевательных, спинномозговых добавочных, шейных, возвратных гортанных и диафрагмальных двигательных нервов. Наиболее часто описывается передача подъязычного нерва, за ним следует жевательный двигательный нерв.В то время как пересадка подъязычного нерва исторически влекла за собой его полное пересечение, 78 модификация этой техники с пересадкой 50% волокон подъязычного нерва обеспечивает аналогичные результаты, но с меньшей слабостью языка и нарушением глотания. 79 80

79 80

Современная трансплантация подъязычного нерва обеспечивает реанимацию до степени II или VI по шкале Хауса-Брэкмана, обеспечивая спонтанные движения с симметрией лица в состоянии покоя (). 5 79 Можно перенести верхнюю или нижнюю половину нерва с одинаковыми результатами. 81 Также был продемонстрирован успех при пересадке подъязычного нерва, выполненной при параличе лицевых ядер. 82

Передача расщепленного подъязычного нерва на лицевой нерв. Можно переносить верхнюю или нижнюю половину подъязычного нерва. При использовании этого метода отмечается меньшая болезненность языка по сравнению с классической трансплантацией подъязычного нерва в лицевой нерв, при которой переносится весь подъязычный нерв.

Жевательный нерв является хорошим кандидатом для переноса нерва из-за его подходящего размера, длины, легкого рассечения и минимального воздействия на жевательную функцию при внутримышечном рассечении в дистальный сегмент. 83 Было показано, что перенос жевательного нерва приводит к более быстрому восстановлению функции лица по сравнению с переносом подъязычного нерва с пересадкой нерва. 84 Фариа и соавт. изучили 10 пациентов, перенесших операцию по пересадке жевательного нерва, и наблюдали возвращение произвольной симметричной улыбки в 90% случаев. 85 Наблюдение за физиологической активностью жевательной мышцы во время спонтанной улыбки придает дополнительную силу ее кандидатуре в качестве рабочей лошадки-донора для процедур пересадки нерва. 86

83 Было показано, что перенос жевательного нерва приводит к более быстрому восстановлению функции лица по сравнению с переносом подъязычного нерва с пересадкой нерва. 84 Фариа и соавт. изучили 10 пациентов, перенесших операцию по пересадке жевательного нерва, и наблюдали возвращение произвольной симметричной улыбки в 90% случаев. 85 Наблюдение за физиологической активностью жевательной мышцы во время спонтанной улыбки придает дополнительную силу ее кандидатуре в качестве рабочей лошадки-донора для процедур пересадки нерва. 86

Нерв, идущий к жевательной мышце, можно надежно обнаружить примерно на 3 см кпереди от козелка, примерно на 1 см ниже скуловой дуги и примерно на 1,5 см глубже SMAS. 87 Другой метод локализации нерва использует «подскуловой треугольник», который формируется из скуловой дуги, височно-нижнечелюстного сустава и хода лобной ветви лицевого нерва. 88 Авторы этого трупного исследования, описавшие треугольник, смогли идентифицировать нерв в среднем за 10 раз. 2 минуты. Однако диссекция не лишена риска, так как потенциально могут быть повреждены любые функционирующие верхние ветви лицевого нерва. 89

2 минуты. Однако диссекция не лишена риска, так как потенциально могут быть повреждены любые функционирующие верхние ветви лицевого нерва. 89

Также описаны процедуры комбинированной реиннервации для обеспечения раздельного ввода нервных импульсов в верхнюю и нижнюю часть лица. В случае радикальной паротидэктомии Volk и соавт. использовали интерпозиционный трансплантат большого ушного нерва для восстановления непрерывности проксимального отдела лицевого нерва в дистальные верхние лицевые ветви и одновременную технику интерпозиционного прыжкового трансплантата подъязычного лицевого нерва (вместо классического поперечного -техника сшивания нерва) к нижним дистальным ветвям лицевого нерва. 90 Эта стратегия не продемонстрировала синкинезии между верхней и нижней ветвями лица и значительной болезненности языка.

Пересадка регионарных мышц

Динамический перенос мышц может быть выполнен путем перемещения регионарных мышц или переноса свободных мышечных лоскутов. Основой региональной транспозиции мышц является перенос височной мышцы, первоначально описанный для нижней лицевой реанимации, включающий вращение височной мышцы над скуловой дугой и прикрепление ее к ротовой комиссуре.К сожалению, часто встречаются некоторые неблагоприятные эффекты, такие как объемность в области скуловой дуги, депрессия виска, хроническая дисфункция височно-нижнечелюстного сустава и отсутствие ортодромного сокращения мышц. 52 91 92

Основой региональной транспозиции мышц является перенос височной мышцы, первоначально описанный для нижней лицевой реанимации, включающий вращение височной мышцы над скуловой дугой и прикрепление ее к ротовой комиссуре.К сожалению, часто встречаются некоторые неблагоприятные эффекты, такие как объемность в области скуловой дуги, депрессия виска, хроническая дисфункция височно-нижнечелюстного сустава и отсутствие ортодромного сокращения мышц. 52 91 92

Улучшением переноса височной мышцы является перенос сухожилия височной мышцы, первоначально разработанный McLaughlin 93 и доработанный Labbe и Huault. 94 Техника включает удаление сухожилия височной мышцы из места его прикрепления к венечному отростку нижней челюсти и повторное прикрепление его к ротовой спайке через трансбуккальный или носогубный разрез (). 95 Модификация процедуры включает удаление венечного отростка, через который можно провести широкую фасцию, а затем прикрепить ее к лицевой мускулатуре. 96 Пересадка сухожилия позволяет избежать избыточной плотности ткани в области скуловой дуги, чрезмерной впадины виска и обеспечивает высокую степень удовлетворенности пациентов. 97

96 Пересадка сухожилия позволяет избежать избыточной плотности ткани в области скуловой дуги, чрезмерной впадины виска и обеспечивает высокую степень удовлетворенности пациентов. 97

Динамический перенос височной мышцы может быть выполнен путем высвобождения сухожилия височной мышцы из венечного отростка либо чрескожным доступом (как показано на схеме), либо трансоральным доступом.После освобождения височного сухожилия от венечного отростка его можно прикрепить к парализованной ротовой спайке. Этот метод позволяет избежать избыточного объема ткани над скуловой дугой и височной выпуклостью, которая может возникнуть в результате классической техники переноса височной мышцы.

Считается, что транспозиция жевательной мышцы менее выгодна, чем использование сухожилия височной мышцы, из-за ограниченного диапазона ротации ткани и последующих трудностей при жевании. Исследование трупа предложило использовать частичную транспозицию жевательных мышц, так как вскрытие шести трупов выявило благоприятную схему ветвления жевательного нерва, при этом каждая ветвь перемещается вместе с парой сосудов, создавая сосудисто-нервную ножку, на которой можно провести частичную транспозицию мышц. основываться. 98

основываться. 98

Другие варианты локальной транспозиции мышц включают переднее брюшко двубрюшной мышцы при параличе, опускающем угол рта и опускающем нижнюю губу. Прикрепление передней двубрюшной мышцы к этим мышцам-мишеням служит для восстановления депрессорной функции и противодействия действию элеваторов губ, создавая более симметричную улыбку. 3 52

Свободная пересадка тканей

Свободная пересадка тканей была впервые разработана для реанимации лица Harii et al. с использованием свободного лоскута тонкой мышцы бедра. 99 Описана двухэтапная процедура 100 , при которой CFNG выполняется до получения положительного результата теста Тинеля в парализованной носогубной складке, обычно через 4–6 месяцев после операции. В этой точке укладывают свободный мышечный лоскут с коаптацией двигательного нерва лоскута к дистальной части CFNG. У 50% пациентов в группе Чуанга был удовлетворительный результат, но для улучшения результата часто требовались повторные процедуры. 100

100

Одноэтапная трансплантация свободной ткани может быть выполнена с использованием свободного лоскута широчайшей мышцы спины с немедленной коаптацией торакодорсального нерва к контралатеральному лицевому нерву.Используя эту процедуру, 72% пациентов в когорте из 33 пациентов показали, по крайней мере, симметрию в покое. 101 Более крупное исследование 351 одноэтапного переноса широчайших мышц спины продемонстрировало идентифицируемое сокращение мышц в 87% случаев со средним временем до начала 6,48 месяцев. 102

Описаны также одноэтапные процедуры реанимации свободного лоскута тонкой мышцы с иннервацией ипсилатерального жевательного нерва. 103 104 Сравнение между 40 пациентами, перенесшими одноэтапное лоскутирование свободных лоскутов широчайшей мышцы спины, иннервируемое контралатеральным лицевым нервом, и 10 пациентами, перенесшими одноэтапное лоскутирование тонкой мышцы спины, кооптированное к ипсилатеральному жевательному нерву, было проведено Biglioli et al. 105 Авторы отметили произвольную и спонтанную улыбку у 92,5% лоскутов широчайшей мышцы, тогда как в группе тонких мышц спонтанная улыбка наблюдалась только у 10%. Доказательства в поддержку свободных лоскутов тонкой мышцы, иннервируемых жевательным нервом, показали, что эта техника приводит к большему динамическому смещению ротовой комиссуры, а также к увеличению скорости сокращения по сравнению с теми, которые иннервируются методами CFNG. 106

105 Авторы отметили произвольную и спонтанную улыбку у 92,5% лоскутов широчайшей мышцы, тогда как в группе тонких мышц спонтанная улыбка наблюдалась только у 10%. Доказательства в поддержку свободных лоскутов тонкой мышцы, иннервируемых жевательным нервом, показали, что эта техника приводит к большему динамическому смещению ротовой комиссуры, а также к увеличению скорости сокращения по сравнению с теми, которые иннервируются методами CFNG. 106

Выбор нервного входа

Неудивительно, что использование контралатерального лицевого нерва обеспечивает более высокую спонтанную эмоциональную выразительность по сравнению с жевательным нервом, и этот вывод был подтвержден. 107 Как упоминалось ранее, имеются доказательства того, что жевательные мышцы проявляют некоторую физиологическую активность во время спонтанной улыбки, 86 и спонтанную активность можно обнаружить в свободных мышечных лоскутах, иннервируемых жевательным нервом. 108 Таким образом, некоторые авторы рекомендуют, чтобы жевательный нерв был отнесен к спасительным случаям после предшествующей неудачной односторонней реанимации на основе CFNG с использованием лоскута тонкой мышцы или одноэтапного лоскута широчайшей мышцы. 109 110

108 Таким образом, некоторые авторы рекомендуют, чтобы жевательный нерв был отнесен к спасительным случаям после предшествующей неудачной односторонней реанимации на основе CFNG с использованием лоскута тонкой мышцы или одноэтапного лоскута широчайшей мышцы. 109 110

Двойная иннервация.Biglioli et al. применили лоскуты без тонкой мышцы, которые были одновременно пришиты к ипсилатеральному жевательному нерву и контралатеральному лицевому нерву. 111 Эта методика обеспечила произвольное сокращение лоскута через 3,8 месяца после операции и спонтанное сокращение через 7,2 месяца.