Зарубежные и отечественные начала паллиативной помощи инкурабельным онкологическим больным

Данная статья посвящена вопросу становления и развития института паллиативной помощи в России и за рубежом, а также о роли Всемирной организации здравоохранения в решении проблем инкурабельных онкологических больных, находящихся в терминальной стадии с медико-социальной и научной точек зрения.

Ключевые слова: опухоль, паллиативная помощь, хоспис, онкологические больные, терминальная стадия

This article is devoted to the question of formation and development of the institute of palliative care in Russia and abroad, and also it is about the role of the World Health Organization in the solution of problems of the incurable oncological patients who are in a terminal stage from the medico-social and scientific points of view.

Keywords: tumor, palliative care, hospice, oncological patients, terminal stage

Проблема предоставления специализированной помощи пациентам с распространенными формами недоброкачественных новообразований является актуальной до сегодняшнего дня как в России, так и в зарубежных странах. Задача современного социума заключается в создании для больного человека комфортных условий жизни и устранение болевых ощущений с использованием химических современных препаратов. Для этого были созданы специальные медицинские общественные учреждения — хосписы, в которых командой профессиональных врачей и сотрудников социальных служб оказывается помощь для облегчения страданий до самих последних минут жизни с учетом предпочтений и пожеланий инкурабельных больных, которые находятся в терминальной стадии [1, с.25].

«Основоположница» хосписов и паллиативной помощи в современном виде — это Великобритания, поскольку именно в Англии во второй половине 20 в. появились первые хосписы. В разных государствах существуют различные способы организации хосписной службы, к примеру, форма паллиативной помощи в Америке заключается в том, что одолеть боль, решить психологические, социальные и духовные проблемы — является ее первостепенным значением, а цель паллиативной помощи заключается в достижении максимально возможного качества жизни больного и его семьи в сложившийся ситуации.

Содержание социально-медицинского и социально-психологического аспекта хосписной службы состоит в том, что паллиативная помощь предоставляется не только больным с распространенными формами опухолей, но и инкурабельным пациентам, страдающим от тяжелых форм хронических прогрессирующих болезней различных органов и систем на терминальном этапе их развития.

Не оставлена без внимания проблема инкурабельных онкологических пациентов, которые находятся в терминальной стадии, и Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ). Так в 1970 годы небольшой экспертной группой под покровительством ВОЗ было начато движение за развитие паллиативной помощи больше чем в 40 странах: Швейцарии, США, Великобритании, Канаде, Голландии, Бельгии, Франции и Австралии. Паллиативную помощь наделяют статусом специальной научной дисциплины, которая имеет свои права, академические и клинические позиции, специализированные научные исследования и литературу, комплексные программы развития. В Америке, Австрии, Великобритании и Канаде создаются академические организации паллиативной помощи. Основываются Европейская ассоциация паллиативной помощи, Американская и Канадская ассоциации паллиативной помощи, а также различные национальные и неправительственные организации, институты, ассоциации, предметом деятельности которых полностью или частично является организация и становление института паллиативной помощи. При этом, инициатор создания научной структуры помощи для инкурабельных онкологических больных — что в наше время считается одним из разделов системы охраны здоровья и социальной защиты граждан многих государств, — это Всемирная организация здравоохранения. Из-за быстрого роста заболеваемости новообразованиями злокачественного характера во всех странах в 1982 г. ВОЗ была объявлена необходимость формирования нового направления, содержание которого будет заключаться в предоставлении больным всесторонней и активной помощи, пациентам, которые утратили надежду выздороветь. Первостепенная задача этой помощи заключается в купировании болевого симптома и решении проблем социального, психологического, правового и духовного характера, а цель паллиативной помощи заключается в достижении максимально качественной жизни больного и его семьи, включая и поддержку близких после его смерти [4, с.25].

Паллиативной помощью утверждается жизнь и рассматривается смерть в качестве естественного и закономерного процесса. Она создана, чтобы обеспечить больному активный образ жизни настолько долго, насколько это возможно и не намерена продлить или сократить срок жизни больного. Паллиативную помощь образуют два больших компонента — это облегчение страданий пациента в течение всего времени болезни и предоставление медицинской помощь на протяжении последнего месяца, дня и часа жизни. Именно второй раздел паллиативной помощи в РФ был недостаточно разработан, как медицинскими работниками, социальными работниками, так и учеными [3, с.96].

Первая в России община сестер милосердия находилась в Петербургской Свято-Троицкой обители (1844 г.), где кроме женской больницы, приюта для приходящих детей, отделения сестер милосердия размещалась богадельня на 6 коек, на которых располагались неизлечимо больные. В дореволюционной России широко организованная борьба со злокачественными опухолями не существовала, и лишь в конце 19 в. был открыт в порядке индивидуальной благотворительности ряд специальных раковых палат в отдельных больницах некоторых крупных городов, таких как: Киев, Санкт-Петербург, Варшава, Тамбов, которые фактически стали убежищем для людей, которые находятся на последних стадиях онкологических заболеваний и утратили надежду на выздоровление.

В 1903 году в г. Москва, согласно инициативе проф. Московского ун-та Л. Л. Левшина и его последователя проф. В. М. Зыкова, с помощью частных средств братьев Морозовых (крупные промышленники того времени) был открыт первый в стране «Морозовский институт лечения опухолей». Он состоял из: стационара на 130 коек, экспериментальной и химической лабораторий, радиологического отделения и лаборатории для изучения влияния на ткани радиоактивных веществ. В 1911 году в г. Санкт-Петербург на личные средства Елисеевых была основана больница, в которой принимались бедные женщины, страдающие опухолями. Больницу обеспечили капиталом, который давал возможность оказывать помощь для 50 больных. По истечении двух лет при больнице открыли экспериментальную лабораторию. Но разработка организационных вопросов борьбы с онкологическими заболеваниями в этих учреждениях не предусматривалась. В данном вопросе первый камень заложило Санкт-Петербургское акушерско-гинекологическое общество путем создания в мае 1906 года комиссии под председательством проф. Рачинского и подготовки проекта Устава организации борьбы с онкологическими заболеваниями, организованного в 1908 году, а в 1909 году получившего название «Всероссийское общество борьбы с раковыми болезнями» [4, с.30].

Также был открыт ряд местных противораковых обществ в Киеве, Москве, Прибалтике, Одессе. Основные задачи этих обществ заключались в: научном изучении злокачественных новообразований; лечении онкологических инкурабельных пациентов, которые находятся в терминальной стадии болезни; распространении информации об опухолях в профилактически целях, развитии научного изучения и исследовании раковых опухолей и онкологии как науки.

Научной литературы по онкологическим тематикам в дореволюционной России не существовало, и лишь в 1910 году вышла первая работа проф. Н. Н. Петрова, посвященная описанию злокачественных опухолей, со сходным названием «Общее учение об опухолях». Целенаправленным и систематическим изучением проблемы рака занимались только отдельные энтузиасты, причем со стороны царского правительства не выказывалась никакая инициатива в борьбе против опухолей, так как это считалось делом личной инициативы и личной благотворительности.

Итак, характер борьбы со злокачественными опухолями в период дореволюционной России не был организованным, и только после 1917 года эта борьба начала наделяться государственным статусом.

В наши дни паллиативную помощь считают новым медицинским направлением. Это является не совсем правильным. Возможно, она является самой древней специальностью, поскольку много столетий назад у врачей и медицинских сестер не было никаких других средств кроме таких, которые могли только облегчить боль пациента. Непонимание возникает из-за того, что процесс становления многих врачей и медсестер, которые практикуют сегодня, происходил в эру господства инновационных медицинских технологий, когда вопросы помощи для терминальных больных рассматривались очень мало или не рассматривались вообще. В действительности новыми являются только те научные и клинические открытия в фармакологической, хирургической и радиотерапевтической сферах, которые достигнуты в течение последних десятилетий. Именно данными открытиями, которые можно и необходимо использовать сегодня с целью оптимизации качества жизнедеятельности терминальных больных, а также формированием нового отношения к процессам смерти и умирания и к умирающим пациентам ставится паллиативная медицина на совершенно другой практический уровень, что позволяет утверждать о формировании нового направления [6, с.16].

Современной паллиативной помощью также заново были возрождены известные на протяжении столетий преимущества деятельности людей в организованной команде, которые обладают разными знаниями и умениями, позволяющими обеспечить единую цель — всестороннюю помощь терминальным больным, что в наше дни приобрело название интегрированного мультидисциплинарного подхода.

Литература:

- Введенская Е. С. Концептуальная структурно-организационная модель системы паллиативной медицинской помощи взрослому населению // Здравоохранение Российской Федерации. — 2-е изд. — М., 2014. — 25–30 с.

- Введенская Е.С, Варенова Л. Е. Комплексный подход при выборе оптимальной организационной формы паллиативной помощи в конце жизни. Современные проблемы социально-демографического развития. — М.: Перо, 2012. — 52–64 с.

- Гуревич П. С. Размышления о жизни и смерти // Психология смерти и умирания: Хрестоматия / Сост. к.В. Сельченок. — Мн.: Харвест, 1998. — 96 с.

- Новиков Г.А, Рудой С.В, Самойленко В.В, Вайсман М. А. Современный взгляд на развитие паллиативной медицинской помощи в Российской Федерации. Паллиативная медицина и реабилитация. — М., 2012. — 25–36 с.

- Ходаревская Ю. А. Философские основы жизни и смерти инкурабельного онкологического больного, утратившего надежду на выздоровление в паллиативной помощи // Наука и современность. — М., 2011. — 2–8 с.

- Эккерт Н.В, Новиков Г.А, Хетагурова А.К, Шарафутдинов М. Г. Методические рекомендации по организации паллиативной помощи. — М.: ММА им. И. М. Сеченова, 2008. — 12–22 с.

Основные термины (генерируются автоматически): паллиативная помощь, терминальная стадия, больной, Великобритания, Всемирная организация здравоохранения, дореволюционная Россия, Россия, опухоль, научное изучение, Америка.

moluch.ru

Паллиативная помощь. Опыт Германии | UgraNow

Эффективной системы для облегчения страданий людей с тяжелыми, угрожающими жизни заболеваниями в России пока нет — около 80% онкобольных не получают надлежащего лечения боли. В нашей стране этот вид помощи признан медицинским в 2011 году. Мы только начинаем понимать что из себя представляет паллиативная помощь, Европа в этом плане ушла далеко вперед. Например, в немецкой клинике Krankenhaus Nordwest Frankfurt am Main главная задача, которую ставят перед собой персонал и руководство, выглядит так: не увеличить продолжительность жизни пациента, но улучшить ее качество.

Чтобы обменяться опытом, департамент здравоохранения Югры направил на недельную стажировку по паллиативной помощи в Германию двух югорских врачей. О том, как работает эта система за рубежом рассказала заведующая консультативно-диагностической поликлиникой ханты-мансийской ОКБ Евгения Сосновская.

Один раз увидеть

Первое отделение паллиативной помощи в клинике Krankenhaus Nordwest Frankfurt am Main создано в 1996 году, сейчас клиника располагает 14 отделениями на 584 человека. Шесть из них — 3 онкологических, 2 паллиативных и гематологическое курирует профессор Ельке Йегер. Есть и два паллиативных отделения в стационаре, плюс амбулаторное отделение по оказанию паллиативной помощи на дому.

Считается, что в клинике самое большое количество паллиативных коек во Франкфурте, но есть очередь на госпитализацию, как и потребность еще в 30-40 койках дополнительно. Большую финансовую поддержку паллиативным отделениям здесь оказывает немецкое общество поддержки онкологических больных, они даже финансировали открытие этих отделений.

Методической литературы по организации паллиативной помощи практически нет. Специалисты ориентируются на каталог ESMO.org Европейской ассоциации медицинских онкологов.

Итак, в самом «старом» отделении 12 коек, работает один врач, на одного пациента в смену рассчитано 2-3 медсестры, на все отделение — 1 санитарка. Работать в отделениях приходят волонтеры.

Палаты — двухместные, каждая кровать с электроприводом, с головной и ножной поддержкой. Используются противолежневые матрацы, при этом в каждом отделении есть медсестра, которая оказывает помощь при пролежнях. Лечение пролежней дорого обходится, поэтому лежачих больных переворачивают каждые 2 часа.

Из палаты в туалет – дверь-купе, нет порогов, везде поручни.

Есть и комната для разговора пациентов с родственниками, кухня-столовая. Но кормят пациентов прямо в палатах. Кстати, убирает и приносит пищу – немедицинский персонал.

Медсестер не хватает, но взять на работу дополнительных не получается в силу экономии фонда заработной платы. Не берут и новых санитарок — по мнению руководства, их невыгодно содержать — слишком мало навыков. Поэтому все основные манипуляции по уходу за пациентами ложатся на плечи медсестер.

Второе, более новое, отделение отличается разве что дизайном. Здесь больше деталей для эстетического восприятия: картины, написанные пациентами и персоналом, красивые шторы пастельных тонов, цветы в вазах — живые и искусственные. Есть 4 больших лоджии с широкими дверными проемами, куда в теплое время года вывозят пациентов родственники.

Для подъема лежачих пациентов в каждом отделении имеется специальное устройство – лифтер (поднимает до 220 кг).

95 % – онкобольные

Совсем недавно в клинике прошла тотальная компьютеризация всех рабочих мест. Эта медицинская информационная система принесла с собой много полезного, хотя по началу многое казалось непривычным. Собственно, как и в любой рядовой больнице, где только-только начался переход к электронному бумагообороту.

Большая часть пациентов в отделениях онкобольные. Это 95% от общего числа.

Лечат с помощью химиотерапии, антибактериальных препаратов, обезболивающих, противорвотных, проводится лечение острых нарушений мозгового кровообращения и оперативные вмешательства по кишечной непроходимости.

В штате больницы 3 специалиста по парентеральному питанию — оно разрабатывается персонально для каждого пациента.

Специальные сбалансированные по составу белков, жиров и углеводов растворы, которые затем капают в вену, клиника заказывает в известной всему миру компании Fresenius (Франкфурт). Примечательно, что для амбулаторных больных эти растворы забирает и развозит по домам социальная служба.

Функции инструктора ЛФК в отделениях выполняют медсестры. Работают с пациентами, в основном, в пределах палаты или кровати, используют разные дыхательные упражнения, но иногда занятия проводятся на велотренажере.

Например, при болях в спине медсестра скатывает в рулон махровое полотенце, внутрь наливается небольшое количество горячей воды, а затем катает по спине прерывистыми движениями. Занятие длится примерно 30 минут.

Медсестра в клинике не только выполняет назначения врача, она должна общаться с пациентом, мыть его и обучать его родственников правильному уходу, а также обучать пациента пользоваться помпами с морфином.

Терапевт искусства

Медицинская часть, конечно, решает многое. Но не меньше зависит от насущных житейских вопросов и вопросов духовных. Улучшить качество жизни людям помогают терапевты искусства и музыки.

Первый работает здесь на постоянной основе, по образованию — историк искусства плюс психолог. Старается создать в отделении хорошую атмосферу, говорит с пациентами о семье, о том, что они любят. Пациенты же ведут дневники, куда записывают свои переживания — это помогает им стабилизировать свое состояние.

Многие отказываются верить, что скоро умрут.

Пишут картины — в ход идет цветная пергаментная бумага, акварельные краски, вместе читают сказки, обсуждают произведения искусства. Пациенты рисуют для терапевта, по ее просьбе, часто – при ней (она держит бумагу и краски). Главное здесь — отношение.

Музыка, как способ эмоциональной поддержки, терапия музыкой начала развиваться еще после второй мировой. И сегодня в отделениях пациенты сами играют на музыкальных инструментах и с удовольствием слушают как играют для них. Некоторые лишь перебирают струны руками, но это один из методов рецептивной терапии.

Чаще всего играют на гитаре, раз в неделю по два часа. Играют все, репертуар зависит от предпочтений пациента.

40 км до Франкфурта

Многие пациенты лечатся амбулаторно — дома. Амбулаторное отделение входит в состав дневного стационара, в котором проводится амбулаторная химиотерапия. Под наблюдением врачей около 70 человек. В штате 3 постоянных врача, 3 совместителя и 5-6 специально подготовленных медсестер.

Мне удалось понаблюдать за работой врача этого отделения в течении одного дня. За это время мы успели посетить 4 пациентов, которые проживают в сельских населенных пунктах в 40-50 км от Франкфурта.

К слову, первой на вызов едет медсестра, именно она при необходимости вызывает врача. В 80 % случаев причина вызовов – болевой синдром.

Когда мы выехали к пациентам, у врача были с собой вакутейнеры, шприцы, системы, лекарственные препараты для инъекций и кожные пластыри, портативный аппарат УЗИ.

На месте врач сделала забор крови из вены, взяла мочу на анализ, ввела внутривенно лекарственный препарат, сделала УЗИ брюшной полости.

Все процедуры выполнены максимально доброжелательно, врачи и медсестра старались поддерживать пациента.

Страховка все покроет

Ежедневно после обхода в каждом отделении проводятся планерки. На каждой планерке, кроме врача и медицинских сестер отделения, присутствуют терапевт искусства, музыки, специалисты по перентеральному питанию, физиотерапевт, социальный работник.

Один раз в месяц с персоналом работает психолог, обсуждаются пациенты и как с ними общаться.

Говорят не только о диагностике и лечении. На планерках обсуждаются вопросы, которые ставит соцработник, том числе — куда пациент будет определен после выписки – домой, в хоспис, в дом для престарелых, кто за ним будет ухаживать?

В Европе совсем другая система страхования в отличии от России, страховка покрывает даже помощь соцслужбы, а ведь это очень важно, потому что паллиативные пациенты всегда нуждаются в уходе. У нас в стране уход осуществляют или родственники или нанимаются сиделки, потому что соцслужба не может на 100% помочь с уходом. Там же даже частные услуги оплачиваются за счет страховки.

Уход за паллиативными пациентами на дому в основном осуществляют частные структуры. Страховка оплачивает и транспортировку пациента домой из стационара, и на курс химиотерапии до ближайшей больницы.

90 % населения имеет государственную страховку, 10 % — частную.

Попасть в отделения паллиативной помощи человек может из других отделений стационара или из амбулаторного отделения паллиативной помощи, а также от врачей общей практики.

Из паллиативного отделения пациенты выписываются домой, если стало лучше или состояние стабилизировалось, переводятся в хоспис. Около половины пациентов умирают в отделении.

Обмен опытом

В клинике много времени уделяется на общение с пациентами и их родственниками. При поступлении тяжелых больных с родственниками обсуждают тактику лечения, объем помощи.

И сотрудники, и руководство считают, что в паллиативных отделениях пациенты должны получить духовную и психологическую поддержку.

Медицинская часть у нас в Югре не хуже, она на таком же высоком уровне. Но вот социальная часть проигрывает. То, как это организовано в немецкой клинике, такую систему — разумно внедрить в каждую больницу. Это понимаем и мы, врачи, и наш руководитель. Мы делаем шаги к внедрению приобретенной практики.

В ОКБ Югры открыт кабинет по оказанию паллиативной помощи, абмулаторный кабинет, выделены койки для оказания паллиативной помощи в стационаре.

Мы равняемся на мировой опыт, но это лишь первые шаги.

Записала ДАРЬЯ ЦУМАНКОВА

ugranow.ru

Проблемы паллиативной медицины. Где и как оказывать помощь больным?

ответы на вопросы

1. Антон , Москва : Почему Вы работаете с Чуевым?

Елизавета Глинка: С Чуевым я работаю 2 года. Это один из немногих депутатов, который оказывает непосредственную помощь обреченным онкологическим больным в России.

2. Юлия Щербакова , Москва : Елизавета Петровна, подскажите, а хосписы берут только онкологических больных…Мой отец практически ослеп, один глаз-протез, после трех инфарктов, диабетик. В городских больницах держат две недели — и домой. Он измучен, не может так больше. Куда обратиться, спасибо Вам. Очень уважаю Вас.

Елизавета Глинка: К сожалению, в настоящее время хосписы принимают только онкологических больных. Но в Москве есть отделения сестринского ухода. Думаю, что в справочной службе Горздрава вам дадут телефон такого отделения.

3. Надежда , Москва : Каково участие страховых компаний в поддержании функционирования хосписов?

Александр Чуев: На мой взгляд, оказание услуг в хосписе должно входить в перечень тех услуг, которые предоставляет обязательное медицинское страхование.

4. Сушкова Екатерина , Москва : Скорее не вопрос, а реплика. Мой отец был диализным больным. В конце жизни он уже не мог ходить. Доставка его на диализ была мукой для него и сопровождающих. Все попытки найти мед.учреждение, которое за любую плату могло бы предоставить услуги по его проживанию и диализу в Москве не дали ничего. Необходимо иметь возможность госпитализировать таких больных, пусть платно, но нельзя превращать последние дни человека в борьбу с собственной беспомощностью и бессилием. Да — паллиативному лечению, Да — уважению к человеку. Медицина должна повернуться лицом к людям в безвыходной ситуации.

Александр Чуев: На мой взгляд, надо создать систему, при которой люди находящиеся в тяжелом состоянии будут иметь возможность бесплатно получить помощь и поддержку — каждый, независимо от заболевания, если он попал в такую ситуацию и если ему требуется постоянный уход, и специальное аппаратное поддержание жизненных функций, имеет право получить такую помощь. Россия — социальное государство. Забота о таких больных является одной из задач социальной политики.

5. Николай Павлович Разин , Москва : Александр, Вы планируете сотрудничать с фондом ВАЛЕ и Елизаветой Петровной?

Александр Парфенов: У Елизаветы Петровны большой опыт создания учреждений подобного типа в России и за рубежом. Естественно, ее участи создании паллиативной медицины для нейрохирургических больных неоценимо.

6. Г. Розаноф , С.Ш.А. : Правильно ли смерть ненавидеть? Бояться ее? Бороться с ней?

Елизавета Глинка: Правильно, спасибо.

7. Наталья: Прежде всего, хочется поблагодарить Елизавету Глинку, Александра Парфенова и Александра Чуева за неравнодушие к чужому горю, за помощь тем, кому «немодно» помогать. Александр Леонидович, скажите, пожалуйста, сколько больных, нуждающихся в паллиативной помощи, ежегодно проходят через Ваше отделение? Как долго (в среднем) они могут находятся у Вас? И насколько это сопоставимо с количеством и временем пребывания в Вашем отделении других больных?

Александр Парфенов: Исходя из опыта отделения реанимации института нейрохирургии, в год около 50 больных нуждаются в паллиативной помощи. Это примерно около 2% от всех больных, получающих лечение в отделении реанимации. В тоже время они занимают около 50% койко-дней всего отделения реанимации. Большинство больные находятся в отделении реанимации от 1 до 2 дней — это около 80 %. Основная масса больных — 92% — находятся от 1 до 10 суток.

Елизавета Глинка: Их перечисленных койко-дней следует, что количество койко-дней занятых инкурабельными больными — 23%. Эти больные, которые по тяжести могут находиться в хосписе, не дают возможность оказания специализированной помощи около 1.400 больным. Это недопустимо в условиях такого высококвалифицированного и дорогостоящего отделения.

8. Курников Игорь , Киев : Елизавета Петровна, означает ли начало Вашей работы в Москве прекращение работы в киевском хосписе? Пожалуйста, не уходите.

Елизавета Глинка: Нет, начало моей работы в Москве не означает прекращения работы в Киеве. Я не уйду. В сентябре мы планируем открыть новое 2-этажное здание хосписа на 25 мест, включая 2 детские палаты паллиативного лечения.

9. Владимир Стародубцов , орёл : Насколько часто прибегают к эвтаназии (в странах, где она разрешена) больные рассеянным склерозом? Каков процент больных рассеянным склерозом среди лиц, желающих прибегнуть к эвтаназии, чтобы не быть обузой для родственников и общества? Какие государственные мероприятия в России планируются в ближайшее время для социальной защиты больных рассеянным склерозом (ведь этим недугом заболевают самые честные, порядочные, скромные и совестливые люди)???

Александр Парфенов: Я не знаю, какое количество больных с рассеянным склерозом прибегает к эвтаназии. Мое отношение к эвтаназии резко отрицательное. Задача медиков заключается в создании адекватных условий крайне тяжелым больным

Елизавета Глинка: Владимир, я знаю, что вы в Москве и будете проходить лечение в институте неврологи. Мы желаем вам, как коллеги, по крайней мере, достижения ремиссии. Не думайте об эвтаназии. Это моя личная просьба к Вам.

Александр Чуев: Мы постараемся оказать поддержку в приобретении коляски.

10. Елена , Калининград : Здравствуйте! У нас, в Калининградской области нет ни одного учреждения, оказывающего БЕСПЛАТНУЮ паллиативную помощь. Город и область оторваны от России, многие родственники просто не могут приехать и забрать своих умирающих близких. Для многих это сложно и материально, и территориально. Уже не первый год идет разговор о том, что городу необходим хоспис, тем не менее дальше разговоров дело не идет. Не сомневаюсь, что Ваше мнение — хоспис нужен. Но, как сдвинуть дело со стадии разговоров, которые ведутся уже несколько лет?

Александр Чуев: Надо менять законодательство, принять закон о центрах паллиативной медицины. Я предлагаю обратиться к депутатам фракции Справедливая Россия в региональное отделение партии. Сергей Миронов, как председатель партии и председатель СФ, не раз говорил о необходимости создания хосписов и сегодня нам активно в этом помогает.

11. Элиза Бала , Калининград : Знаю, что Вами поднимался вопрос о создании отделения паллиативного ухода в городе Калининграде. Продвинулось ли решение этого вопроса?

Елизавета Глинка: Вопрос о создании такого отделения поднимается мной уже 3-й год. Дальше публикации статей в СМИ вопрос не продвигается. Необходимо обращаться к правительству с вопросом о смене руководства Горздрава. То же самое касается и отделения социальной защиты.

Александр Чуев: Если необходима помощь, то можно написать мне, я помогу сделать запрос и подключить коллег.

12. Алихович Алина , Москва : Вопрос о финансировании. Кто с вашей точки зрения должен финансировать: 1- строительство хосписов, 2 — закупку оборудования, 3- содержание больных, 4 — оплату труда медиков? Спасибо

Александр Чуев: Финансировать закупку оборудования и сбор средств на строительство должно осуществляться всем миром. Государство должно принять самое активное участие в содержании больных, особенно, что касается оплаты труда персонала, ухаживающего за больными. При закупке нужен смешанный вариант — страховые компании, предприниматели, общественные организации, крупный бизнес, который базируется в городе. Эта проблема должна волновать всех.

13. Тамара Павловна: Насколько важно строить хосписы при специализированных больницах? Какое участие в жизни больного должен принимать лечащий врач, который вел этого больного ранее?

Александр Парфенов: Если речь идет о хосписах, то я полагаю, что их не обязательно строить при специализированных больницах. Если речь идет об отделении паллиативной терапии для нейрохирургических больных, то конечно, связь этого отделения со специальным учреждением должна быть тесной.

Елизавета Глинка: Эти больные — нуждающиеся в проведении искусственной вентиляции легких — должны быть сконцентрированы в одном месте — около или в отделениях нейрохирургии. Количество коек должно быть просчитано. Коечный фонд должен соответствовать истинным данным статистики. Важный аргумент — создание такого вида хосписа, сохранить ту преемственность, которая будет соблюдаться при передаче таких больных врачами из реанимации в отделения паллиативной терапии.

14. Вера: Скажите, а вы за специализацию хосписов или они должны существовать по принципу крупных больниц, где существуют различные отделения?

Александр Парфенов: Я за специализацию отделений паллиативной терапии, потому что в этих отделениях должно осуществляться специализированное лечение. В ряде случаев, мы полагаем, что такое лечение продлит жизнь и улучшит ее качество.

Елизавета Глинка: Я слабо представляю хоспис, который работает как обычная больница. Надо учитывать мировой опыт, где среднее количество больных в хосписах — 20-30 человек.

15. Алексей Шапиро , Питер : Не будет ли перераспределена с началом работы хосписов общего направления работа реаниматологических отделений в больницах?

Александр Парфенов: Небольшое количество крайне тяжелых больных, нуждающихся только в паллиативной помощи, затрудняют специальное лечение у больных с применением высоких технологий. С открытием учреждений паллиативной медицины улучшится возможность оказания высокоспециализированной помощи у нейрохирургических больных.

16. Александра Катилевская , Москва : Поскольку на данный момент не существует специализированных хосписов для больных с тяжелой неврологической и нейрохирургической патологией, как решается вопрос поддерживающей терапии, ухода и динамического наблюдения этих больных на этапе выписки из специализированной клиники или отделения под надзор амбулаторной службы? Существует ли специально обученный персонал в Российский поликлиниках для курации и облегчения состояния этих больных на дому?

Елизавета Глинка: Александр, вопрос не решается: ни врачами, ни администрацией города. Вопрос ухода и наблюдения осуществляют родственники и близкие больного. Специально обученного персонала для работы на дому не существует. Существует пласт общества, который скрыт от общего взгляда. Цель этой конференции сказать, что такие больные есть и они нуждаются в нашей помощи.

Александр Чуев: Сейчас мы занимаемся работой по созданию в Москве, как пилотного проекта, — хосписа для неонкологических больных.

17. Александра Катилевская , Москва : Уважаемый Александр Леонидович. Как Вы считаете, нейрохирургический хоспис-это учреждение, которое должно существовать обособленно или же в структуре нейрохирургической клиники/отделения, либо на базе нейрохирургического госпиталя, чтобы обеспечивать преемственность ведения данной категории больных в совокупности с оперирующими хирургами, лечащими реаниматологами, службой реабилитации? Спасибо.

Александр Парфенов: В течение последних 8-10 лет стали внедряться высокие технологии в лечении нейрохирургических больных. В результате большая часть больных, которые раньше погибали, получают возможность полноценной жизни, или имеют ограниченный неврологический дефицит. В тоже время, стали появляться больные, которые нуждаются в длительной интенсивной терапии. Некоторая часть из них нуждается только в паллиативной помощи, другая имеет неясные перспективы, третья — пограничные состояния (респираторная терапия, совместно с реабилитацией). Поэтому, для обеспечения преемственности и улучшения исходов заболевания отделения паллиативной терапии должны быть тесно связаны с нейрохирургическим стационаром.

18. Павлычева Евгения, обозреватель газеты «Дзержинское время» , Дзержинск Нижегородская область : В нашем городе существовал замечательный хоспис при онкологическом диспансере, лежали в нем не только онкобольные. Был накоплен опыт, сложился просто бесценный коллектив. При переходе к страховой медицине хоспис закрыли, а главврачу еще и влепили штраф за нецелевой расход средств. Здание пустует и разваливается. Главный онколог так обжегся, что теперь едва ли захочет возобновить подобную деятельность. А потребность в этом в городе огромная. С чего здесь можно начать? Есть ли какая-то законодательная поддержка таких проектов? Как здесь можно заинтересовать мэрию?

Александр Чуев: Реформа здравоохранения и переход к страховой медицине «по-зурабовски» вообще привела к очень сложным последствиям в развитии ряда направлений медицины. Закрытие хосписа это не только неразумно и неправильно, но по отношению к больным это граничит с преступлением. Считаю, что первым шагом может быть коллективное письмо граждан в мэрию города, или в адрес руководства Московской области. Готов лично содействовать в случае написания такого письма в мой адрес с дальнейшим решением вопроса с финансирование, ремонтом, закупкой оборудования. Если Правительство Московской области, или мэрия Дзержинска согласились бы выделить средства, то это было бы хорошо.

19. Александра Катилевская , Москва : Уважаемый Александр Леонидович. Отслеживается ли судьба тяжелых пациентов Вашего НИИ после выписки? Существует ли патронаж тяжелых больных, выписанных на дом, медперсоналом Вашего учреждения? Если нет, то кто консультирует и курирует этих больных?

Александр Парфенов: В институте нейрохирургии существует научно-поликлинический отдел, поддерживается контакт между лечащими врачами и выписанными больными. В ряде случаев больные приглашаются на повторное обследование, и при необходимости им предлагается лечение в условиях стационара. Насколько я знаю, патронажа сотрудниками института не проводиться. Патронаж осуществляется по месту жительства.

20. Дмитрий: Есть ли у нас в стране законодательная база, которая обуславливает оказание паллиативной помощи населению?

Александр Чуев: К сожалению федерального законодательства, регулирующих создания хосписов практически нет. На сегодня деятельность хосписов регулируется правовыми актами субъектов, в т.ч Приказами управления Здравоохранения. В Москве такой приказ существует для онкологических больных. Сегодня крайне важно создание федерального законодательства, принятие соответствующего постановления. Об этом не раз говорил Председатель СФ Сергей Михайлович Миронов. В частности, направлен запрос в Правительство РФ с предложениями.

21. Валентина Григорьева , Киев : Какие самые сложные проблемы приходится решать при организации работы хосписа?

Елизавета Глинка: Самая сложная проблема — это человеческий фактор. Это невнимание чиновников, которые принимают законы, упрямство администраций, которые демонстрируют безразличие, отчаяние родственников, которые абсолютно бессильны. Остальные проблемы решаемы.

22. Ольга Гучева: Какие формы оказания паллиативной помощи существуют?

Елизавета Глинка: Формы оказания паллиативной помощи — помещение больного в стационар или оказание ему этой помощи на дому.

23. Лариса: В вопросе подобных больных меня больше всего беспокоит, что родственники такого больного, которые не являются врачами совершенно не имеют возможности получить самую простую информацию о том, что может облегчить жизнь такого больного, что могут делать для него они и у кого можно спросить совета как и что, и где можно научиться элементарным навыкам ухода.

Александр Чуев: Я предлагаю обратиться на сайт hospice. ru ,где есть вся информация. В каждом учреждении медицины должна быть такая информация. Если сейчас этого нет, то это один из печальных итогов, проводимой политики. Будем требовать. Я готов направить Зурабову соответствующий запрос.

24. Мария , Москва : Здравствуйте. Самое страшное, что эти люди оказываются в изоляции от общества. Помню, как в году 90-м люди боялись сидеть на той же лавочке, где только что сидела неизлечимо больная женщина. С тех пор мало что изменилась. Любой человек заслужил достойную смерть, не под забором с пометкой в карте «вонял», «нет денег на него», «нужны свободные койки»… Нельзя в одиночестве заглядывать в темноту, нельзя позволять это людям. Иначе мы сами станем животными.

Александр Чуев: Наше общество стало не добрее, а злее, это печально. Надо становиться не только культурней, но и возрождать принципы взаимопомощи. Люди должны понять, как они тесно связаны с другими. В жизни каждого может случиться такая трагедия. Нам надо быть добрее. Это и последствия многолетнего атеистического подхода к вопросам жизни и смерти. Нам приходится заново восстанавливать понятия христианское братское отношение, жертвенность, восприятие больного и беспомощного человека как промысел Божий для себя, чтоб иметь возможность помочь. Я верю, что наше общество, с Божьей помощью, изменится к лучшему.

Елизавета Глинка: Спасибо за ваши слова.

25. Владимир: Насколько необходимо широко привлекать к работе в таких учреждениях представителей различных конфессий?

Елизавета Глинка: Представителей различных конфессий определяет состав больных. Хоспис — это светское учреждение, но по требованию больных могут быть приглашены священник, раввин, ксёндз.

26. Рождественская Надежда Васильевна , Санкт-Петербург : Есть ли, по вашему мнению, необходимость в волонтерской помощи таким больным? Есть ли у обычного человека реальная возможность такую помощь оказывать? Или эффективнее пересылать денежные средства на счета соответствующих организаций? Спасибо!

Александр Чуев: Все зависит от вашего желания. Можно участвовать в помощи самому, либо перечислить деньги, если у вас есть такая возможность.

27. Анна , Москва : В инфекционном отделении Тушинской больницы лежат терминально больные дети из детских домов. На них нет ни лекарств, ни белья, ни достаточных ресурсов и средств по уходу. Медсестры хотели бы, но не могут осуществить должный уход. Дети умирают мучительно, болезненно, в пролежнях, забытые и никому не нужные. Как организовано ведение и уход за тяжело больными сиротами и детьми из детских домов? Каково законодательство, и какова реальность?

Елизавета Глинка: Дорогая Анна, мы с Александром Викторовичем готовы подъехать и посмотреть на ситуацию. Звоните по телефону — 692-34-15. Кода мы увидим реальность, то с удовольствием объясним сотрудникам законодательство.

28. Александра , Москва : Лежачий больной после ЧМТ.60 лет. Тяжелый, но стабильный, благодаря усилиям дочери и жены. Они совершают этот подвиг год. Но и они всего не могут. Анализы берутся раз в полтора месяца, готовятся 2 недели. Назначить по ним терапию и коррекцию невозможно. Возить его куда-то тоже невозможно. Участковые врачи кивают — не поликлинический больной — нужна госпитализация. Госпитализировать невозможно — лежачий и угрозы жизни нет. Платная реабилитация таких больных и лечение непосильны для многих. Что делать? Родным выучиться на врачей? Завести собственную лабораторию для анализов? И лечить папу самостоятельно?

Александр Чуев: Ситуация тяжелая. К сожалению, сегодня целый ряд больных находятся в таком состоянии. В данном случае хоспис идеальное решение. Пока хосписов для неонкологических больных нет, но его мы планируем создать первым. Можно попробовать госпитализировать его. Предлагаю обратиться ко мне с запросом. Если создание хосписа произойдет быстро, то можно будет обратиться туда и постараться разместить его в хоспис.

29. Юрий: На бюджеты каких уровней (федеральный, региональный, муниципальный) вы планируете возложить финансирование хосписов? Или ФОМС?

Александр Чуев: Думаю, участвовать в создании хосписов должен и региональный, и федеральный бюджет. Оплата врачам может включать комбинированные варианты, включая и средства ФОМС.

30. Татьяна , Новосибирск : Какие, с Вашей точки зрения, конкретные действия неравнодушной общественности могут в данный момент эффективно повлиять на изменение ситуации и побудить к активным действиям со стороны правительства в вопросе организации полноценной системы паллиативной помощи?

Александр Чуев: Неравнодушные люди могут начать кампанию по сбору подписей. А мы стараемся сделать то, что можно на своем уровне, совместно с Центром Христианское согласие, который начнет создание первого неонкологического хосписа.

31. Анастасия , Москва : Здравствуйте, Елизавета. Вопрос от меня и моих друзей. Допустим, я простой гражданин, далекий от проблем онкологии. Но у меня есть возможность регулярно помогать небольшими суммами на лекарства заболевшим людям. Интернет и СМИ публикуют очень много информации о тех, кому нужно помочь. Половина из них оказываются выкачкой денег мошенников. Теперь вопрос: как определить по публикациям именно тех, кому действительно нужна помощь.

Елизавета Глинка: Вы должны определиться с фондом, которому вы доверяете, и работайте с ним.

32. Анатолий: Если предположить, что в скором времени паллиативная медицина выделится в отдельную отрасль, то откуда брать кадры? Ведь у нас нет специализированных факультетов и даже кафедр в вузах для обучения такого рода специальности?

Елизавета Глинка: Кадры надо обучать, а специальные факультет есть у нас в Ульяновске, единственный центр обучения. Из разговора с А.И.Вялковым. я поняла, что проблема с обучением врачей паллиативной медицины будет решаться на федеральном уровне.

33. Алексей Вороновский: Что планируется делать, чтобы законодательно регламентировать бесплатную помощь онкологическим больным?

Александр Чуев: Она и так бесплатна законодательно. А в реальности метод «выкачивания денег» из больных стало повсеместной практикой «врачебного» бизнеса. Это не просто нарушение закона. О всех фактах вымогательства прошу сообщать на мой адрес. По этим обращениям будут сделаны запросы в региональные прокуратуры.

34. NectoN , Москва : Оправданы ли траты на вегетативных больных с мертвой корой головного мозга, если у нас не хватает ИВЛ даже для экстренных больных? Нет ни мест, ни ставок?

Елизавета Глинка: Хосписы говорят о нравственности общества. На вопрос о том, оправданы ли траты на поддержание вегетативных больных могут ответить родственники этих больных. Их матери, жены, мужья и дети. Проблема с нехваткой аппаратов не связана с количеством коматозных больных, а с разгильдяйством на уроне обеспечения аппаратами региональных и городских больниц.

35. Ника Фадеева: У меня не вопрос, а просьба. Александр, пожалуйста, помогите развитию паллиативной медицины в России. Как депутат и человек. Уже то, что вы участвуете в этой конференции говорит о многом. Пожалуйста, не сдавайтесь и не сдавайте нас. Спасибо.

Александр Чуев: Я не собираюсь отступать, думаю, что мы сможем осуществить задуманное и создать первый неонкологический центр паллиативной помощи в Москве. Далее добиться решения этого вопроса на федеральном уровне, в том числе и рамках проекта «Здоровье».

36. Екатерина , Москва : Здравствуйте! Прошу прощения, но у меня не вопрос, а сообщение о поддержке, моем голосе «за» в пользу несчастных людей, лишенных помощи. Спасибо тем, кто неравнодушен!

Александр Чуев: Я верю, что мы победим.

37. PPL2: Уважаемая Доктор Лиза! Возможно ли прогнозировать потребность в количестве мест в хосписе? Существует ли какого-либо рода статистика по больницам / районам / областям, на основании которой можно было бы определить потребность в койко-местах? Может быть онко-диспансеры и подобные им должны передавать местным хосписам сведения об их потенциальных больных, что бы не было явочного порядка при устройстве в хоспис? Возможно ли это вообще? Спасибо, PPL2

Елизавета Глинка: Потребность прогнозировать существует. Больницы передают хосписам данные о больных. Явочного порядка не существует.

38. Наталия , Киев : Елизавета Петровна, добрый день. Скажите, в какой стране проблема хосписов и оказания паллиативной помощи неизлечимо больным более-менее решена? Можно ли внедрить такую модель в странах СНД (Россия, Украина)? Что мешает больше всего в этом вопросе?

Елизавета Глинка: Проблема хосписов решена в Америке и в Европе. Принята Венецианская конвенция, которая предполагает развитие движения в странах СНГ и России. Больше всего мешает отсутствие понимания.

39. Дмитрий Седых , Кировская область : Не считаете ли вы необходимым законодательно утвердить перечень неотложных заболеваний (состояний) при которых медпомощь должна оказываться всеми лечебными учреждениями абсолютно бесплатно любому, обратившемуся за ней? А также ввести уголовную ответственность руководителей медучреждений за отказ в госпитализации (равно оставление в беспомощном состоянии) при таковых, и за взимание платы с инвалидов (в т.ч. детей-инвалидов)? Сегодня государство через медицинские учреждения отбирает у детей-инвалидов те жалкие средства, которые выделяет через органы соц.»защиты».

Александр Чуев: С вами согласен, такой перечень просто необходим сегодня, я думаю, что возможно придется говорить о поправках в УК усиление статьи за неоказание медицинской помощи. Сегодня специфические формы преступления — отказ от госпитализации — становятся повсеместным, уголовные дела не возбуждаются. Это приводит к тому, что появляется каста врачей, которые забыли не только о клятве Гиппократа, которые смотрят на свою работу как на бизнес.

40. Екатерина, 27 лет, специальный педагог: Здравствуйте, Елизавета! Я 5 лет работаю в системе психолого-педагогической реабилитации детей с ограниченными возможностями здоровья. У нас есть семьи, в которых есть детки с неизлечимыми тяжелыми заболеваниями, для которых осталась только паллиатив. Медицина. Очень тяжело, когда не хватает лекарств, необходимого медоборудования, повседневной информационной и др. (медицинской, консультативной) помощи в уходе. Родители практически оказываются в вакууме, один на один со своим уходящим ребенком. Пожалуйста, не останавливайтесь! Нам так важно знать, что мы не одни. И мы верим, что только всем вместе можно изменить ситуацию. Спасибо

Елизавета Глинка: Катя, вы не одни. Я вам желаю успехов с вашими трудными детками.

41. Мария Сергеевна, г. Самара: Добрый день! Бабушка после инсульта прожила год, а из больницы выписали ее на третий день. Все делали сами. Медсестры отказывались приходить на дом и колоть выписанные врачом препараты, вымогали деньги. Когда становилось хуже, отказывалась приезжать «скорая», мол, ничего не сделаешь. Было невыносимо смотреть на страдания близкого человека от пролежней, слышать ее крики. Выписать больничный «здоровому» врач приходит, а к такому больному отказывался приходить и хоть как-то облегчить страдания. Когда в России можно будет получить медпомощь вне зависимости от прогноза продолжительности жизни?

Александр Чуев: Таких врачей надо гнать из медицины поганой метлой. Сегодня нам крайне необходим закон «О врачебной деятельности», определяющий статус врача, устанавливающий принципы врачебной деятельности, конституирующие создание реального врачебного сообщества, способного давать оценку. в т.ч и квалификационную, тем врачам, которые в своей деятельности не выполняют свои должностные обязанности.

42. Ishanna , Москва : Хочу помогать вам. Какие вакансии существуют в хосписе, помимо медицинских?

Елизавета Глинка: Все вакансии хосписа отражены на сайте hospice.ru

43. Инна Ярова , Москва : Здравствуйте! Хотелось бы узнать, когда будет программа по помощи больным с тяжелыми заболеваниями — муковисцидоз, онкология, гемофилия, и других? Или уважаемые депутаты ждут, когда больные умрут, и проблема отпадет сама собой? Районные медики не выписывают бесплатные лекарства — нет выделенного лимита, выписываются простейшие лекарства. Конечно, депутаты настолько уже живут в своем мире, что им не до простых людей — ведь у них есть все для нормальной жизни. Но население состоит не из депутатов. Себе они не забывают повысить заработные платы.

Александр Чуев: Данный вопрос находится не в ведении депутатов, а в ведении министерства здравоохранения и должен решаться также через Национальные проекты. По мере своих сил и возможностей я участвую в социальной и благотворительной деятельности. Если говорить о программе помощи больным, то она должна быть принята Постановлением РФ, либо отдельные вопросы должны решатся приказами Минздрава. Мы можем помочь только ограниченному числу больных.

44. Мария , Череповец : Должны ли обезболивающие препараты выписываться раковым больным бесплатно? К кому обращаться, если этого не происходит? От рака у меня умерла тетя, обезболивающие дочь покупала за деньги.

Елизавета Глинка: Все обезболивающие препараты выписываются БЕСПЛАТНО. Если этого не происходит то вам надо обращаться к главному врачу поликлиники, хосписа, к которому вы прикреплены, в городской или областной отдел здравоохранения.

45. Александр Жученко , Нижний Тагил: Елизавета Петровна, планируется ли создание хосписов в регионах России? У нас в России ужасающий разрыв в качестве и возможностях медицинской помощи между столицей и другими городами. Хотелось бы, чтобы такую нужную помощь могли получить люди из глубинки.

Елизавета Глинка: Хосписы в регионах есть. О разнице в качестве мы все осведомлены и хорошо видим по больным, которые поступают из регионов. СФ готовит обращение о создании хосписов во всех региональных центрах России.

46. Анна ПАЛЬЧЕВА, Милосердие.Ру: Почему человека тяжелобольного, например, инвалида, или человека с искусственной почкой не считают неизлечимо больным? Как определяется, кому нужна паллиативная помощь, а кому — нет?

Александр Чуев: Потому, что изменились условия предоставления инвалидности. Теперь инвалидность заменена на определение утрата трудоспособности. Надо менять законодательство, в том числе, и законодательство об Охране здоровья граждан РФ. Паллиативная помощь должна быть предоставлена любому инкурабельному больному, а также больным в состоянии при котором они не могут физически обслуживать себя сами.

47. Анна ПАЛЬЧЕВА, Милосердие.Ру: Где и кто ухаживает за людьми, умирающими от СПИДа? Нужна ли специальная профессиональная подготовка для людей, ухаживающих за умирающими больными, или можно обойтись общими знаниями об уходе?

Елизавета Глинка: Обязательно нужна специальная профессиональная подготовка.

48. Калачёв Алексей: На сегодня стоит остро вопрос об оказании паллиативной помощи инкурабельным пациентам детского возраста. Многие благотворительные организации говорят о создании отдельно детских хосписов. Как вы видите решение этой проблемы?

Елизавета Глинка: Я не согласна с созданием отдельно стоящих детских хосписов. На это несколько причин — во-первых, общение между собой родителей умирающих детей. Оно затруднено, потому, что дети умирают в разные периоды времен и мать одного, считает, что ее ребенок должен прожить столько же, сколько прожил ребенок из другой палаты. Во-вторых, не оправдало себя и содержание детских хосписов в мире. В больницах могут находиться и взрослые, и дети. Вопрос персонала — очень тяжело работать, когда хоспис наполнен умирающими детьми. Решение проблемы я вижу в создании специализированных детских палат в структуре взрослых хосписов. К счастью, детей столько не умирает, чтоб создавать для них отдельные хосписы.

Завершающее слово:

Елизавета Глинка: В настоящее время проблема обеспечения паллиативной помощи онкологическим больным решена. Создано 8 хосписов и открывается 9-й для больных раковыми заболеваниями. Но это касается исключительно онкологических больных. Цель нашей конференции, нашего присутствия здесь – сказать о том, что в настоящее время потребности других больных с другими неонкологическими заболеваниями должны быть решены. Мы – два врача и депутат, рассчитываем на поддержку общества в этом вопросе. Не лишне будет добавить, что нахождение и лечение в нашем хосписе должно быть бесплатным, не зависимо от материального положения. Потому, что мы исповедуем те принципы, которые исповедуют во всем мире – за смерть платить нельзя.

Александр Чуев: Я надеюсь, что нам удастся реализовать задуманный проект. Сегодня огромное число лишенных возможности самостоятельного существования не просто забыты, а фактически выброшены из социума вместе с их близкими, не имеют ни реальной помощи, ни поддержки. Такое положение вещей не достойно цивилизованного общества и аморально. Создание сети центров паллиативной медицины, я думаю, будет первым шагом в изменение этой ситуации и возвращению государству реальной социальной ответственности за эту категорию граждан.

Александр Парфенов: Мы полагаем, что создание в России отделений с адекватной медицинской помощью обреченных нейрохирургических больных представляется высоко востребованным. Оно решит не только моральные аспекты проблемы, но и будет экономически целесообразным, позволит решить многие научные проблемы.

pressmia.ru

Оказание паллиативной помощи больным раком в МЦ «Анадолу»

Медицинский центр «Анадолу», находящийся в Турции, предлагает своим пациентам паллиативную помощь. Паллиативная медицина – это подход к лечению, улучшающий качество жизни пациентов и их близких, столкнувшихся со смертельно опасным заболеванием.

Паллиативная помощь

Паллиативная помощь — это профессиональная медицинская поддержка пациентов, основной целью которой является облегчение их состояния, за счет устранения симптоматики серьезных заболеваний или замедлению ее развития.

В мировой практике медицины данный термин употребляется в таком значении: улучшение качества жизни больных и их родственников, которые столкнулись с патологиями, угрожающими жизни, за счет облегчения страданий, препятствованию их появления, устранения сильных болей, точной оценке других физиологических, духовных социальных, психологических проблем и их устранения.

Паллиативная терапия применяется без привязки к тому, какой предположительный срок жизни пациента. Одна из ее основных целей — максимально продлить этот срок. Обычно это комплекс мероприятий различной направленности, которые в конечном итоге влияют на работу всего организма. Они также могут применяться, чтобы устранить негативные последствия от проводимых лечебных процедур.

Паллиативная медицинская помощь за границей

Медицина за границей более развита, чем отечественная, поэтому паллиативная помощь более результативна. Особенно она актуальна для больных, которые страдают от развития ракового процесса. Лечение в Турции характеризуется высоким профессионализмом врачей, использованием новейшего оборудования, быстрым внедрением инновационных научных разработок в практическую деятельность.

Паллиативная помощь онкологическим больным в медицинском центре «Анадолу» оказывается в соответствии с индивидуальными показателями здоровья, степенью распространения злокачественного образования, нарушениями в работе отдельных систем жизнеобеспечения. Основным направлением паллиативной медицинской помощи считается уменьшение болевых ощущений и предотвращение ухудшения самочувствия.

«Анадолу» заботиться о своих пациентах и предлагает им комфортные условия, гарантирует индивидуальный подход к каждому отдельному случаю, психологическую поддержку больному и членам его семьи.

В работе медицинского учреждения учтены такие принципы:

- паллиативная помощь и лечение, направленное на борьбу с опухолью, органично дополняют друг друга, что позволяет значительно улучшить самочувствие пациента;

- создание максимально удобных для больного условий жизни;

- устранение болевых ощущений и иных симптомов, беспокоящих пациента;

- составление индивидуального лечебного плана для достижения лучшего эффекта;

- использование фармакологических препаратов для минимизации негативных последствий химиотерапии или лучевого облучения;

- внимательное отношение к духовным и психологическим аспектам терапии.

Отделение паллиативной помощи в Турции

Чаще всего паллиативная медицина и реабилитация требуется пациентам болеющим раком. Злокачественная опухоль, обнаруженная на поздних стадиях, не часто излечивается полностью. Именно поэтому онкологическим больным необходимо особое внимание, забота и эффективные средства по облегчению симптомов.

Продолжительность жизни раковых больных в зависимости от распространенности онкоклеток колеблется от пары недель до нескольких месяцев. В это время человек страдает не только от физической боли и неприятных проявлений болезни, но и от тяжелых моральных переживаний.

Ему приходится смиряться с тем, что срок жизни ограничен и планы, которые строились, не сбудутся. Такие случаи требуют не только поддержки близких людей, но и профессионалов.

Кроме паллиативной помощи онкологическим больным, поддерживающая терапия нужна людям с ВИЧ или СПИДом, хроническими

прогрессирующими болезнями легких, почек, хронической сердечной недостаточностью, быстро развивающимися неврологическими патологиями.

Паллиативная медпомощь основана на комплексном подходе, благодаря помощи врачей разных специальностей, фармацевтов, работников социальной сферы, медсестер и т.д.

Паллиативным эффектом обладают лечебные методы и препараты, которые устраняют симптомы, но не избавляют от основной болезни или причин ее появления.

Основные принципы работы центра паллиативной помощи:

- поддержание жизни с максимальной отсрочкой летального исхода, с восприятием скорой смерти как естественного результата;

- разработка и практическое применение системы поддержки, которая направлена на помощь больному и его семье в перенесении тяжелых известий, течения болезни и ее исхода;

- избавление пациента от болевых ощущений, тошноты, головокружений, рвоты, одышки, подбор правильной диеты, устранение других симптомов и проблем;

- объединение в лечении, то есть решение не только физических проблем, но и внутренних психологических моментов ухода за пациентами;

- повышение качества жизни;

- использование предупреждающих лечебных мероприятий на ранних этапах опасных заболеваний, чтобы дополнить основное лечение и устранить его негативные последствия;

- обеспечение максимальной активности и ведения привычного образа жизни пациенту.

Современный центр паллиативной медицинской помощи за границей обеспечивает целостный и действенный подход в обеспечении комфорта пациентов. Такая тактика органично дополняет лечение основной болезни и значительно улучшает самочувствие тяжелых больных.

Зачастую медпомощь не предусматривает отсрочку или приближение смерти, и имеет главной целью уменьшить проявления заболевания, или его поздних стадий. При этом особое значение паллиативная помощь имеет при лечении пациентов с небольшим предполагаемым сроком жизни. Обеспечение лучшего возможного качества жизни – главная цель медицинских работников. Их работа направлена на лечение человека, а не конкретной болезни, которая его поразила.

Иностранные специалисты проходят специальное обучение, которое позволяет им обеспечить длительный профессиональный уход за тяжелыми больными. Они могут быстро и правильно оценить общее состояние здоровья, определить основные потребности пациента и пути их обеспечения, владеют навыками срочной помощи. В их компетенцию входит также предоставление консультаций по домашнему уходу и поддержанию жизни, психологической поддержки для членов семьи больного.

Помимо этого они изучают принципы действия и применения основных поддерживающих препаратов для симптоматического лечения, основными из которых являются анальгетики и лекарства с наркотическими составляющими.

www.anadolumedicalcenter.ru

Система паллиативной помощи в России еще не выстроена

В России впервые за всю историю медицины узаконена паллиативная помощь. Почему отделения паллиативной медицины, хосписы и отделения сестринского ухода – разные виды медицинской помощи, «Доктору Питеру» объяснила Диана Невзорова главный внештатный специалист по паллиативной помощи Минздрава.

В Министерстве здравоохранения впервые в истории здравоохранения страны назначен главный внештатный специалист по паллиативной помощи – Диана Невзорова, главный врач московского Хосписа №1 имени Веры Миллионщиковой, ученица Веры Васильевны, основательницы и на протяжении шестнадцати лет главного врача 1-го московского хосписа.

Диана Невзорова впервые в качестве главного специалиста Минздрава приехала в Петербург, чтобы принять участие в научно-практической конференции, посвященной 20-летию хосписа Городской больницы №14 и ответила на вопросы «Доктора Питера».

— Диана Владимировна, в «Порядке оказания паллиативной помощи взрослому населению» о хосписах забыли.

— В «Порядке…» была прописана система паллиативной помощи, которая должна работать в стране, но в него действительно не вошла очень важная часть этой помощи –хосписная. Это вызвало непонимание и вопросы у профессионального сообщества: почему люди, составлявшие этот документ, не подумали о них? Обсуждение и предложения Минздраву сыграли свою роль, нас услышали. В министерстве разработан новый «Порядок оказания паллиативной помощи взрослому населению», в котором хосписы заняли свое место. Сейчас документ находится на утверждении в Министерстве юстиции.

— Существует некоторая путаница, как среди пациентов и их родственников, так и среди врачей: они «ставят на одну доску» паллиативные и сестринские койки.

— Их «ставят на одну доску» потому что нет правильных нормативных документов и понимания, что такое паллиативная медицина и что такое сестринский уход. Несомненно, в паллиативном отделении огромна роль медицинской сестры – во многом от качества ее работы зависит удовлетворенность учреждением. Но такую помощь невозможно оказать без врача, особенно в условиях нашей нормативно-правовой базы, особенно при показаниях к сильнодействующим наркотическим препаратам в любое время суток. В отделении паллиативной медицины в любой момент может ухудшиться состояния больного, может потребоваться не реанимационная, но интенсивная терапия. Здесь необходим врач. Отделения сестринского ухода рассчитаны на так называемых стабильных больных, которым нужна медицинская, но не врачебная помощь. В новом «Порядке…» прописана разница в работе этих отделений. Конечно, это разные понятия – паллиативные и сестринские койки.

— Что-то изменится по обезболиванию пациентов в хосписах или по-прежнему «полторы ампулы на пациента»?

— «Порядок оказания паллиативной помощи взрослому населению» не регламентирует, сколько ампул на отделении на одного пациента должно быть. И даже приказы по назначению сильнодействующих наркотических препаратов тоже не регламентируют объемы препаратов в организации. Чаще всего такая ситуация – вина самого руководителя организации, это значит, что нет правильного заказа и правильных заявок. Нужно идти от потребности пациентов, осознавать, что ты в отделении делаешь. Сейчас некоторые организации начали открывать у себя паллиативные отделения, и надо понимать, что в этих отделениях должна быть возможность выписки наркотических препаратов, то есть там должны быть обустроены комнаты и сейфы, соблюдены все нормативные требования к хранению и применению сильнодействующих лекарств. Некоторые больницы идут по пути создания отделений, которые будут работать на все другие отделения, где есть пациенты с болью. Это неправильный путь, потому что лучше, чтобы на каждом отделении лечащий врач выписывал обезболивающее своему пациенту. Но финансово для учреждения это более выгодно.

— Когда, наконец, появится паллиативная помощь для неонкологических пациентов?

— Хосписы создавались и сейчас работают для онкологических больных, в новом «Порядке…» мы тоже это констатируем. А терминальные неонкологические пациенты могут госпитализироваться на паллиативные койки стационаров, которых должно быть больше. Надо понимать, что для неонкологических больных часто нужна реанимация, интенсивная терапия, помощь других специалистов. Поэтому мы надеемся, что так выстроим систему, в которой достойная помощь будет оказываться любому пациенту в терминальном состоянии.

— Как и где сейчас готовят специалистов паллиативной помощи?

— Сейчас в разных институтах разрабатываются учебные циклы — мы еще в начале пути, поэтому пока рано говорить о создании единой программы для всех вузов и медицинских колледжей. Но заявок на такую программу много. Уже разработаны программы постдипломной подготовки среднего медперсонала и врачей разных специальностей. Минздрав буквально на этой неделе объявил, что прописаны модули по обезболиванию, они разосланы во все вузы. А кафедра паллиативной медицины у нас в России всего одна – в Московском государственном медико-стоматологическом университете (Третьем меде), и возглавляет ее Георгий Новиков — председатель правления Российской ассоциации паллиативной медицины.

Галина Артеменко

© Доктор Питер

doctorpiter.ru

Состояние и перспективы паллиативной помощи онкологическим больным

В настоящее время злокачественные новообразования продолжают представлять собой серьезную проблему человечества, так как в ней сконцентрировались медицинские, социальные, биологические, демографические, технические, экономические и другие вопросы, прямо или косвенно связанные с ростом показателей заболеваемости.Решение этой проблемы требует объединения усилий специалистов различных областей фундаментальной и прикладной науки.

Современная ситуация в Российской Федерации характеризуется не только отрицательными изменениями физико-химических показателей окружающей среды, но и значительными социально-экономическими катаклизмами, изменениями в исторически сложившемся социальном укладе жизни, коррозии социально-бытовых и семейных отношений.

Сегодня объектом изучения медицинской науки остаются вопросы распространения опухолей среди всего населения и отдельных групп, организации обследования и лечения больных с учетом анализа частоты развития опухолей различных локализаций и стадий, географических, возрастно-половых, профессиональных и других особенностей заболеваемости злокачественными новообразованиями и смертности от них, а также анализа эффективности работы онкологической службы.

Функционирование системы специализированной медицинской помощи онкологическим больным

Для квалифицированной оценки состояния обсуждаемой проблемы необходим детальный анализ: востребованности существующих методов лечебно-диагностической помощи соответствующим контингентам пациентов; качества диагностики и раннего выявления осложнений основного заболевания; соблюдения сроков госпитализации больных; адекватности использования специальных методов лечения.Вот почему эффективность работы онкологической службы в общей системе оказания медицинской помощи гражданам России является одной из важнейших сторон деятельности практического здравоохранения.

Это требует существенных усилий и новых подходов при реализации принципов противораковой борьбы на современном этапе. Онкологическая служба разрабатывает и внедряет новые методы борьбы с онкологическими заболеваниями, использует современные подходы к профилактике и лечению больных со злокачественными опухолями.

Вместе с тем, несмотря на эффективное функционирование государственной системы специализированной медицинской помощи онкологическим больным, перспективные разработки и достижения онкологической науки в ряде случаев недостаточно широко используются в клинической практике.

Междисциплинарный характер и сложность канцерогенной ситуации определяют необходимость системного подхода к изучению данной проблемы. Повышенный интерес к этой проблеме обусловлен в настоящее время научно-техническим прогрессом, меняющим структуру и масштабы медицинской и фармацевтической промышленности.

Совершенствуются принципы взаимодействия элементов системы онкологической помощи, происходит построение оптимальных моделей взаимодействия различных медицинских учреждений, вовлеченных в лечение и профилактику злокачественных новообразований.

При этом изучение показателей онкологической заболеваемости в регионах Российской Федерации свидетельствует о большом контингенте пациентов с распространенными формами злокачественных новообразований. Количество больных с запущенными формами злокачественных новообразований формируется как из впервые выявленных (19-20%), так и из поступающих повторно по поводу рецидива заболевания либо его метастазирования.

Это особенно важно, если учесть, что злокачественные новообразования по-прежнему занимают одно из первых мест в структуре летальности населения многих стран мира. Высокие показатели летальности, в первую очередь, связаны с поздним обращением пациентов к врачу из-за отсутствия ранних патогномоничных симптомов у больных раком легкого, гортани, пищевода, желудка и урогенитальной сферы.

Несмотря на совершенствование мероприятий по активному выявлению онкологических больных и значительные успехи в разработке методов ранней диагностики злокачественных новообразований, до сих пор количество пациентов, поступающих в специализированные лечебные учреждения с локализованными формами опухолей, невелико.

Так, среди всех больных с впервые диагностированным раком легкого не менее 85% пациентов уже имеют местно-распространенный процесс и у 40% из них выявляются лимфоидные метастазы. Столь же высоким остается и относительное число больных с распространенными формами рака желудка, предстательной железы, прямой кишки, мочевого пузыря, матки и других.

Все это свидетельствует о том, что проблема помощи больным с распространенными и осложненными формами заболевания до настоящего времени не теряет своей актуальности, несмотря на достижения в диагностике злокачественных опухолей и повышение эффективности новых апробированных методов лечения.

Выполнение хирургических вмешательств у больных с распространенными формами онкологического процесса не позволяет добиться полного лечебного эффекта, и онкологи вынуждены назначать различные виды противоопухолевого лечения. Однако, лучевое воздействие, терапия радионуклидами и/или цитостатиками позволяет лишь несколько увеличить продолжительность жизни больных с распространенными формами злокачественных новообразований.

Добиться полного излечения этого контингента больных в настоящее время не представляется возможным. В преимущественном большинстве случаев обнаружение признаков генерализации опухолевого процесса является убедительным свидетельством того, что ни одно из лечебных мероприятий не было способно предотвратить летального исхода.

Следует отметить, что последние недели и дни онкологического больного, как правило, сопровождаются тяжелыми физическими страданиями и мучительным страхом смерти. В этих случаях на первое место, наряду с лечебными мероприятиями, позволяющими хотя бы на непродолжительный период улучшить качество жизни больного, выступает необходимость адекватной терапии болевого синдрома и профилактики суицидального поведения пациента.

В настоящее время для этой цели в ряде зарубежных стран создана система специализированных учреждений (клиники боли, хосписы, отделения/центры паллиативной помощи, патронажные службы), в которых медицинский персонал профессионально устраняет физические и душевные страдания пациентов. В этой ситуации необходимо не только дать больному достойно умереть, но и принести максимально возможное моральное успокоение его родным.

Создание специальных медицинских учреждений, облегчающих страдания уже обреченных онкологических больных, имеет значительно более длительную историю, чем принято думать. Так, во Франции первая онкологическая лечебница, основанная на средства, пожертвованные каноником Ж.Године, была построена еще в 1740 году при больнице Св.Людовика в г.Реймсе.

В 1842 году в Лионе (Франция) было создано общество «Калвер», которое объединяло «набожных и милосердных вдов», помогавших в онкологической больнице ухаживать за больными женщинами. Затем онкологические лечебницы были открыты в Париже, Сент-Этьене, Марселе, Бордо и Нанси. Подобные учреждения были основаны еще в XVIII веке в Лондоне и других городах Англии, в Венеции, в отдельных федеративных землях (ранее — княжествах) Германии, в ряде скандинавских стран и в России.

В последующие годы описанные выше больницы для онкологических больных во многих случаях были преобразованы в специализированные медицинские учреждения (онкологические отделения при больницах, специализированные онкологические центры, онкологические диспансеры и др.).

Государственная система противораковой борьбы в России

В России была создана государственная система противораковой борьбы, в основе которой лежало создание широкой сети онкологических диспансеров и высокоспециализированных онкологических центров.Основные направления работы этих медицинских учреждений — это организационно-методическое руководство мероприятиями по противораковой борьбе; участие в проведении массовых профилактических осмотров населения с целью раннего выявления больных со злокачественными опухолями; внедрение наиболее эффективных методов диагностики и лечения злокачественных опухолей в практику; учет онкологических больных на территориальном уровне; анализ эффективности лечения; контроль за лечением онкологических больных в лечебно-профилактических учреждениях общей лечебной сети; изучение и анализ причин случаев позднего выявления злокачественных опухолей; изучение и анализ заболеваемости населения злокачественными опухолями и смертности от них; контроль за оздоровлением больных с предопухолевыми заболеваниями; организация проведения совместно с домами санитарного просвещения противораковой пропаганды.

Однако представленные задачи не исчерпывают полностью проблемы медицинской помощи больным злокачественными новообразованиями. Лечение больных распространенными формами злокачественных новообразований, избавление пациентов от излишних страданий в последние месяцы и дни их жизни по-прежнему оставались в центре внимания практикующих онкологов.

Большинство врачей, задавая себе вопрос: как бы он хотел умереть, будь в его руках возможность выбора, давало естественный ответ: легко и безболезненно. Никто, наверное, не пожелает себе и своему окружению мучительной смерти. Тем не менее, многолетний опыт работы с онкологическими больными свидетельствует о совсем иной реальности.

Несовершенство организации специализированной помощи умирающим онкологическим больным приводит к необходимости решения ряда проблем, связанных с медицинским обслуживанием и уходом, поиском лекарственных препаратов и обезболивающих средств, что еще больше обостряет данную проблему.

Так, наряду с муками самого умирающего больного мы сталкиваемся со страданиями родственников и близких, а также с переживаниями медицинских работников, которые порой не знают, что и как говорить безнадежному пациенту.

В настоящее время все более очевидна необходимость создания новых и совершенствования существующих организационных форм и методов паллиативной помощи онкологическим больным, призванных улучшить качество жизни путем решения ряда проблем медицинского, социального и психологического характера.

В течение последнего десятилетия в онкологической службе Российской Федерации активно развивается новое направление — паллиативная помощь (Приказ № 128 МЗ РФ от 31.07.1991 «Об организации Республиканского научно-учебно-методического центра лечения хронических болевых синдромов у онкологических больных»).

В резолюции, принятой на II Конгрессе с международным участием «Паллиативная медицина и реабилитация в здравоохранении» (Москва, 1998), определено, что паллиативная помощь — область онкологии, отличающаяся от паллиативного лечения отсутствием непосредственного воздействия (хирургического, химиотерапевтического, лучевого) на злокачественное новообразование и применяемая в ситуации, когда возможности противоопухолевого лечения ограничены или исчерпаны.

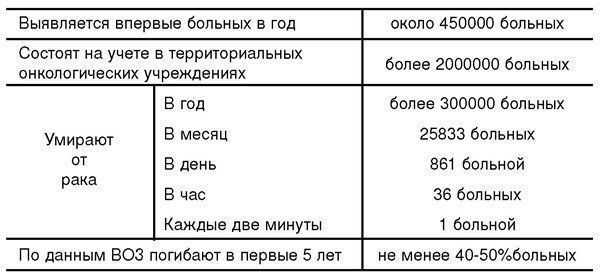

Паллиативная помощь призвана улучшить качество жизни неизлечимых онкологических больных, численность которых в России ежегодно составляет более 300 тысяч, и не все из них получают ее в полном объеме (см. табл. I.1.1.1).

Таблица I.1.1.1. Показатели заболеваемости и смертности населения Российской Федерации от онкологических новообразований

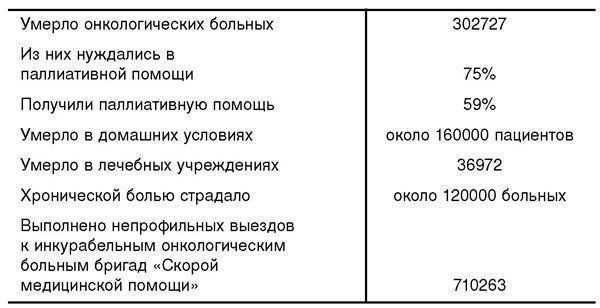

На наш взгляд, сегодня для оказания паллиативной помощи онкологическим больным России необходимо более рационально использовать существующую сеть медицинских учреждений онкологического и общетерапевтического профиля.

Создание на их базах кабинетов противоболевой терапии (КПБТ), отделений паллиативной помощи (ОПП) и бригад патронажной помощи (ПП) инкурабельным онкологическим больным на дому возможно уже в настоящее время и не требует дополнительных капиталовложений.

Для решения этой проблемы в масштабе страны МНИОИ им. П.А. Герцена и Российским научно-учебно-методическим центром лечения хронических болевых синдромов у онкологических больных разработана модель организационной структуры системы паллиативной помощи, положение о ее подразделениях и направлении их деятельности.

Территориальные организационно-методические центры паллиативной помощи онкологическим больным

Основу организуемой системы должны составлять головные онкологические учреждения, ежедневно занимающиеся лечением этого контингента больных, при методической помощи которых создаются Территориальные организационно-методические центры паллиативной помощи онкологическим больным (ТЦ). ТЦ должны непосредственно подчиняться головным онкологическим учреждениям, органам здравоохранения регионов РФ и находиться в функциональном взаимодействии со службами амбулаторной, стационарной и патронажной помощи этому контингенту больных.На сегодняшний день при методической помощи МНИОИ им. П.А.Герцена и головных онкологических учреждений на местах по предлагаемой модели созданы и функционируют ТЦ в нескольких регионах России.

ТЦ позволяют координировать работу организуемой на местах системы паллиативной помощи онкологическим больным и внедрять в практику здравоохранения России эффективные методы паллиативной помощи этому контингенту больных, что способствует эффективному взаимодействию специалистов, занимающихся этой проблемой в различных регионах РФ.

Предложенная модель получила одобрение на неоднократных совещаниях главных онкологов регионов Российской Федерации и заседаниях Экспертного Совета по организации паллиативной помощи онкологическим больным, организованного при МЗиМП РФ («Положение об Экспертном Совете по организации паллиативной терапии инкурабельных онкологических больных при Минздраве РФ», Приложение к указанию МЗ РФ № 209-7 от 13.07.1993).

В результате основные положения о системе паллиативной помощи больным с распространенными формами злокачественных новообразований были включены в проект приказа, посвященного организации онкологической службы страны.