34. Аорта, её отделы. Ветви брюшной аорты и зоны их кровоснабжения.

Аорта — наиболее крупный артериальный сосуд тела человека

В аорте различают три отдела: восходящую часть, дугу и нисходящую часть.

Нисходящая аорта начинается от дуги аорты. Диафрагма делит ее на две части: грудную и брюшную.

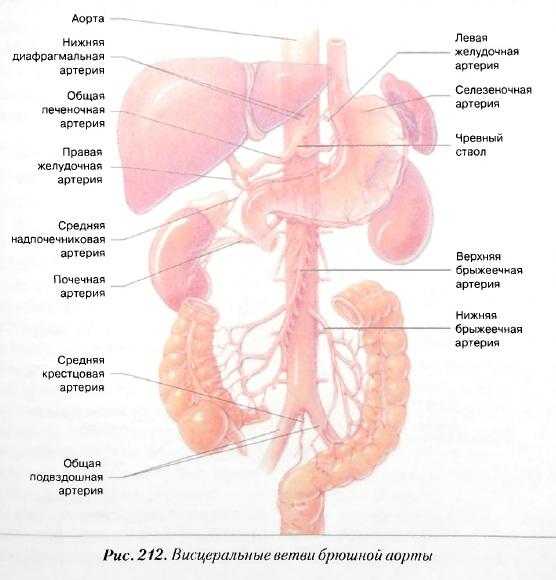

Брюшная часть аорты отдает париетальные ветви к стенкам брюшной полости и висцеральные — к органам живота.

Париетальные ветви:

— нижние диафрагмальные артерии разветвляются на нижней поверхности диафрагмы, а также отдают верхние надпочечниковые артерии к одноименным органам;

— четыре пары поясничных артерий кровоснабжают мышцы и кожу области поясницы и живота;

— срединная крестцовая артерия в отличие от предыдущих является непарной, представляет собой рудиментарное продолжение аорты.

Висцеральные ветви делятся на парные и непарные.

Парные висцеральные ветви кровоснабжают соответствующие парные органы брюшной полости:

1) почечные артерии входят в ворота почек;

2) средние надпочечниковые артерии вместе с ветвями, идущими от нижних диафрагмальных и почечных артерий, кровоснабжают надпочечники;

3) яичковые (яичниковые) артерии питают одноименные половые железы.

Непарные висцеральные ветви брюшной аорты кровоснабжают непарные органы брюшной полости:

1) чревный ствол делится на левую желудочную, общую печеночную и селезеночную артерии; кровоснабжает печень с желчным пузырем, желудок, начальный отдел двенадцатиперстной кишки, поджелудочную железу и селезенку;

2) верхняя брыжеечная артерия кровоснабжает тонкую и толстую кишку до нисходящей ободочной, отдавая нижнюю поджелудочно-двенадцатиперстную артерию, тощую и подвздошную артерии, подвздошно-слепую, правую и среднюю ободочные артерии;

3) нижняя брыжеечная артерия кровоснабжает нисходящую ободочную кишку, сигмовидную и верхнюю треть прямой кишки, отдавая к ним левую ободочную, сигмовидную и верхнюю прямокишечную

артерии.

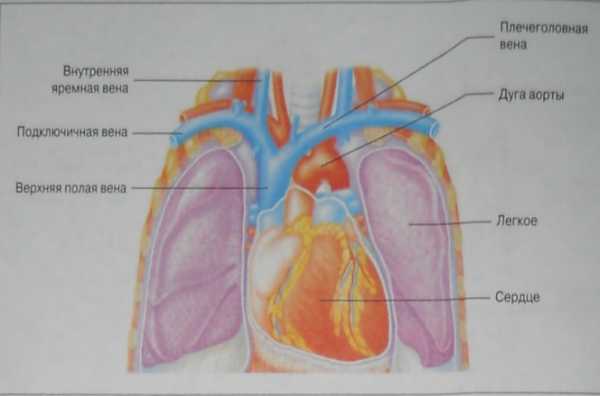

Система верхней полой вены, её притоки.

Система верхней полой вены собирает венозную кровь от всех органов: головы, шеи, плечевого пояса и верхних конечностей, а также от стенок и органов грудной полости и доставляет ее в правое предсердие.

В ерхняя

полая вена представляет собой толстый,

короткий ствол, располагающийся справа

и сзади от восходящей аорты. Она образуется

слиянием двух плечеголовных

ерхняя

полая вена представляет собой толстый,

короткий ствол, располагающийся справа

и сзади от восходящей аорты. Она образуется

слиянием двух плечеголовных

вен (правой и левой), каждая из которых, в свою очередь, возникает в результате слияния подключичной и внутренней яремной вены. Подключичные вены собирают кровь от верхних конечностей и плечевого пояса, а внутренние яремные — от органов головы, шеи и полости черепа.

М есто

слияния подключичной и внутренней

яремной вен называетсявенозным

углом.

есто

слияния подключичной и внутренней

яремной вен называетсявенозным

углом.

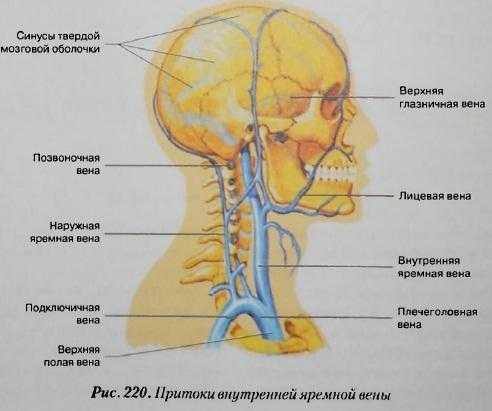

Внутренняя яремная вена выносит кровь из полости черепа, а также органов головы и шеи. Она начинается на основании черепа в области яремного отверстия и спускается вниз, ложась под грудино-ключично-сосцевидной мышцей. Притоки внутренней яремной вены разделяются на внутричерепные и внечерепные. Внутричерепные притоки: синусы твердой мозговой оболочки и впадающие в них вены мозга, мозговых оболочек, костей черепа, вены органов слуха и зрения. Внечерепные притоки: лицевая вена, позадичелюстная вена, глоточные вены, язычная вена, верхняя и нижняя щитовидные вены.

Дополнительный отток крови от органов головы и шеи обеспечивают наружная и передняя яремные вены, которые обычно общим стволом впадают в подключичную вену. Наружная яремная вена принимает кровь от ушной раковины и заднелатеральных отделов шеи. Передняя яремная вена образуется над подъязычной костью и принимает кровь от передних отделов шеи.

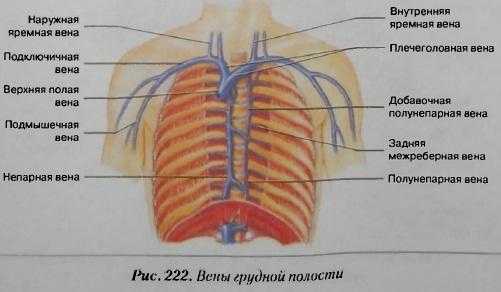

Подключичная вена является продолжением подмышечной, которая образуется путем слияния двух плечевых вен. Плечевые вены, в свою очередь, образуются из слияния двух лучевых и двух локтевых вен, начинающихся от глубокой венозной дуги. Это — глубокие вены верхней конечности, которые обычно парами сопровождают одноименные артерии. К поверхностным венозным притокам подключичной вены относятся латеральная подкожная вена руки, медиальная подкожная вена руки и промежуточная вена локтя. Кровь из латеральной подкожной вены руки поступает в подмышечную вену, а из медиальной — в одну из плечевых вен. Кроме того, верхняя полая вена принимает кровь от стенок и органов грудной полости. Непосредственно в верхнюю полую вену впадает непарная вена, объединяющаяся с полунепарной и добавочной полунепарной венами. Непарная и полунепарная вены являются продолжениемвосходящих поясничных вен, поднимающихся из брюшной полости. Непарная вена поднимается справа вдоль позвоночника и непосредственно впадает в верхнюю полую вену. Она принимает кровь от правой половины органов грудной полости и от правых межреберных вен. Полунепарная вена поднимается слева от позвоночника и на уровне VII грудного позвонка впадает в непарную вену. Она принимает кровь от нижних левых межреберных вен и органов средостения. Верхние левые межреберные вены

вливаются в добавочную полунепарную вену, спускающуюся слева от позвоночника. Эта вена впадает либо в полунепарную, либо непосредственно в непарную вену.

Система нижней полой вены. Её притоки.

Система нижней полой вены доставляет в правое предсердие венозную кровь от всех образований нижних конечностей, органов и стенок брюшной полости, а также органов

и стенок таза.

стенок таза.

Нижняя полая вена — самый толстый венозный ствол в теле человека. Она образуется из

слияния двух общих подвздошных вен, направляется вверх, ложась справа от аорты, проходит в отверстие диафрагмы в грудную полость и впадает в правое предсердие.

Непосредственно в нижнюю полую вену впадают вены от стенок (париетальные) и от парных органов брюшной полости (висцеральные):

— четыре пары поясничных вен;

— нижние диафрагмальные вены;

— почечные вены;

— надпочечниковые вены;

— яичковые (яичниковые) вены;

— печеночные вены.

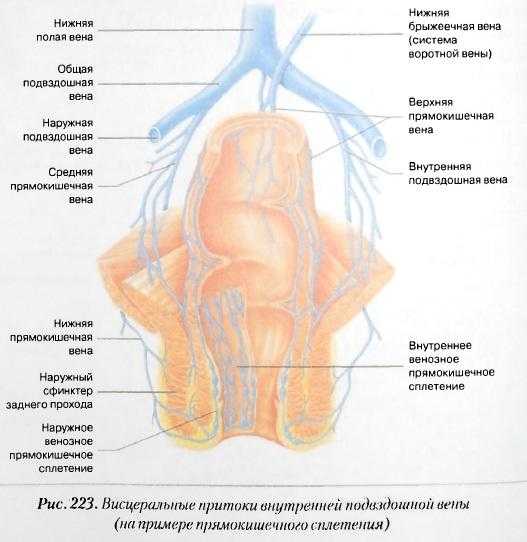

Каждая общая подвздошная вена образуется путем слияния внутренней подвздошной вены, собирающей кровь от органов и стенок малого таза, а также от наружных половых органов и наружной подвздошной вены, собирающей кровь от нижней конечности и частично от стенок таза.

В нутренняя

подвздошная вена располагается позади

одноименной артерии и принимает притоки,

сопровождающие в двойном числе одноименные

артерии таза — париетальные и висцеральные.

В области притоков образуются венозные

сплетения органов таза: крестцовое,

прямокишечное, мочепузырное венозные

сплетения, а также — венозные сплетения

внутренних половых органов (предстательной

железы, маточное и влагалищное венозные

сплетения).

нутренняя

подвздошная вена располагается позади

одноименной артерии и принимает притоки,

сопровождающие в двойном числе одноименные

артерии таза — париетальные и висцеральные.

В области притоков образуются венозные

сплетения органов таза: крестцовое,

прямокишечное, мочепузырное венозные

сплетения, а также — венозные сплетения

внутренних половых органов (предстательной

железы, маточное и влагалищное венозные

сплетения).

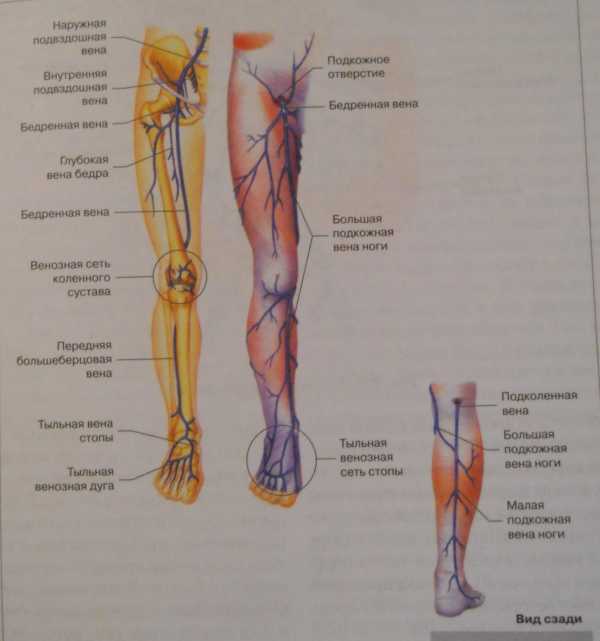

Наружная подвздошная вена является продолжением бедренной вены; та, в свою очередь — подколенной вены, а подколенная вена образуется путем слияния двух задних и двух передних болыпеберцовых вен. Задние болыпеберцовые вены начинаются из вен подошвенной венозной дуги, они принимают также малоберцовые вены. На нижней конечности, так же, как и на верхней, каждую артерию, как правило, сопровождают две одноименные глубокие вены-спутницы. К поверхностным венам нижней конечности относятся большая и малая подкожные вены ноги. Большая подкожная вена ноги идет медиально и впадает в бедренную вену в области пахового треугольника, а малая подкожная — в подколенную вену.

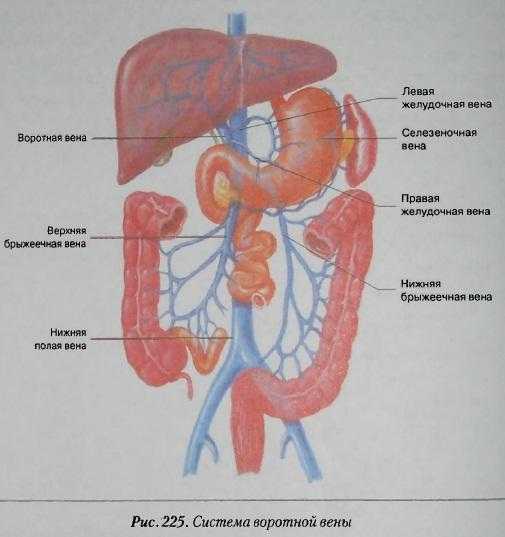

Воротная вена, её притоки. Функциональное значение.

В оротная

вена собирает

кровь от непарных органов брюшной

полости.

оротная

вена собирает

кровь от непарных органов брюшной

полости.

Воротная вена впадает в ворота печени. Она образуется слиянием трех крупных вен: селезеночной, верхней и нижней брыжеечных.

Селезеночная вена принимает притоки, сопровождающие ветви чревного ствола, — от желудка, поджелудочной железы, начального отдела двенадцатиперстной кишки и селезенки. Кроме того, несколько коротких вен от желудка самостоятельно впадают в воротную вену.

Верхняя брыжеечная вена принимает притоки, сопровождающие ветви верхней брыжеечной артерии, и несет кровь

Нижняя брыжеечная вена, соответственно, принимает кровь от нисходящей и сигмовидной ободочной кишки, а также от верхней трети прямой.

Кровь, поступающая в печень от желудочно-кишечного тракта по системе воротной вены, содержит питательные вещества, всосавшиеся в желудке и кишке. В печени эта кровь обезвреживается (происходит расщепление вредных веществ на простые радикалы), а также проходят все виды обмена веществ — белковый, жировой и углеводный. Обработанная в печени кровь собирается в 3 — 5 печеночных вен, которые впадают в нижнюю полую вену.

Артерии и вены верхней конечности.

Артерии верхней конечности

Плечевая артерия — непосредственное продолжение подмышечной артерии. Спустившись по плечу в локтевую ямку, она делится на две свои конечные ветви: лучевую и локтевую артерии. По своему ходу плечевая артерия кровоснабжает кожу и мышцы плеча и локтевой сустав.

Наиболее крупные ветви плечевой артерии:

— глубокая артерия плеча, которая вместе с лучевым нервом уходит под трехглавую мышцу и отдает коллатеральную лучевую артерию;

— верхняя и нижняя коллатеральные локтевые артерии — участвуют в кровоснабжении локтевого сустава, анастомозируя с возвратными локтевой и лучевой артериями;

— конечными ветвями плечевой артерии являются лучевая и локтевая артерии.

Лучевая артерия в нижней трети предплечья ложится поверхностно под кожей, ввиду чего используется для исследования пульса. Затем она обходит шиловидный отросток, ложится на тыл кисти и далее в первом межпястном промежутке проходит на ладонь и вместе с глубокой ветвью локтевой артерии образует глубокую ладонную дугу.

Ветви лучевой артерии:

— мышечные ветви — к окружающим мышцам;

— возвратная лучевая артерия анастомозирует с коллатеральной лучевой артерией, образуя сеть локтевого сустава;

— ладонная и тыльная запястные ветви образуют с одноименными ветвями от локтевой артерии ладонную и тыльную запястные сети;

— поверхностная ладонная ветвь образует с локтевой артерией поверхностную ладонную дугу;

— первая тыльная пястная артерия и артерия большого пальца вместе кровоснабжают большой палец и лучевую сторону указательного пальца.

Локтевая артерия спускается по переднемедиальной поверхности предплечья вдоль локтевой кости, ложась под мышцами-сгибателями. Выйдя на ладонь, локтевая артерия вместе с поверхностной ладонной ветвью лучевой артерии образует поверхностную ладонную дугу.

Ветви локтевой артерии:

— возвратная локтевая артерия делится на верхнюю и нижнюю ветви, которые анастомозируют с верхней и нижней коллатеральными локтевыми артериями, образуя сеть локтевого сустава;

— общая межкостная артерия отдает переднюю и заднюю ветви, спускающиеся по межкостной перегородке;

— ладонная и тыльная запястные ветви образуют с одноименными ветвями от лучевой артерии ладонную и тыльную запястные сети;

— глубокая ладонная ветвь образует с лучевой артерией глубокую ладонную дугу.

Артерии кисти. На кисти имеются две запястные сети -ладонная и тыльная — и две ладонных дуги — поверхностная и глубокая, от которых отходят артерии ко II,III, IV и У пальцам (I палец полностью кровоснабжается лучевой артерией). Сети и дуги своими ветвями анастомозируют друг с другом, образуя достаточно сложную систему кровоснабжения кисти.

Ладонная и тыльная запястные сети формируются соединением одноименных ветвей лучевой и локтевой артерий. Артериальные веточки этих сетей кровоснабжают лучезапястный и межзанястные суставы. Кроме того, от тыльной запястной сети отходят три тыльные пястные артерии, каждая из которых делится на две тыльные пальцевые артерии, питающие II, III, IVи Vпальцы.

Поверхностная ладонная дуга лежит подладонным апоневрозом. Она сформирована главным образом локтевой артерией. От поверхностной ладонной дуги отходят четыре общие пальцевые ладонные артерии, каждая из которых делится на две собственные пальцевые ладонные артерии, питающие II, III, IV и V пальцы.

Глубокая ладонная дуга лежит под мышцами на основании пястных костей. Она сформирована главным образом лучевой артерией. От глубокой ладонной дуги отходят три пястных ладонных артерии, которые анастомозируют с общими пальцевыми ладонными артериями поверхностной ладонной дуги. Кроме того, отходящие от глубокой ладонной дуги три прободающие ветви анастомозируют с тыльными пястными артериями (ветвями тыльной запястной сети).

Подключичная вена является продолжением подмышечной, которая образуется путем слияния двух плечевых вен. Плечевые вены, в свою очередь, образуются из слияния двух лучевых и двух локтевых вен, начинающихся от глубокой венозной дуги. Это — глубокие вены верхней конечности, которые обычно парами сопровождают одноименные артерии. К поверхностным венозным притокам подключичной вены относятся латеральная подкожная вена руки, медиальная подкожная вена руки и промежуточная вена локтя. Кровь из латеральной подкожной вены руки поступает в подмышечную вену, а из медиальной — в одну из плечевых вен.

Артерии и вены нижней конечности.

Артерии нижней конечности

Бедренная артерия

Бедренная артерия является непосредственным продолжением наружной подвздошной артерии. Она выходит на бедро из-под паховой связки и спускается вниз и медиально к верхушке бедренного треугольника. Отсюда бедренная артерия направляется через приводящий канал в подколенную ямку, где продолжается в подколенную артерию.

Ветви бедренной артерии:

1) наружная артерия, огибающая подвздошную кость, направляется к коже в области передней верхней подвздошной ости;

2) наружные половые артерии, кровоснабжают наружные половые органы;

3) глубокая артерия бедра, которая вместе с мышечными ветвями бедренной артерии кровоснабжает кожу и мышцы бедра;

4) нисходящая артерия коленного сустава участвует в образовании артериальной сети коленного сустава.

Подколенная артерия

Подколенная артерия является непосредственным продолжением бедренной артерии. В области подколенной ямки она отдает ветви, образующие артериальную сеть коленного сустава:

1) латеральную и медиальную верхние коленные артерии;

2) латеральную и медиальную нижние коленные артерии;

3) среднюю коленную артерию.

В нижней части подколенной ямки подколенная артерия делится на две свои конечные ветви: переднюю и заднюю большеберцовые артерии.

Передняя большеберцовая артерия

Передняя большеберцовая артерия, одна из конечных ветвей подколенной артерии, спускается по передней поверхности голени. По своему ходу она отдает переднюю и заднюю возвратные большеберцовые артерии к коленному суставу.

В нижней трети голени передняя большеберцовая артерия отдает передние лодыжковые артерии, участвующие в образовании артериальной сети голеностопного сустава. Далее она выходит на стопу под названием тыльная артерия стопы, где образует тыльную дугу стопы (дугообразная артерия).

Ветви тыльной артерии стопы:

1) медиальные и латеральная предплюсневые артерии кровоснабжают соответствующие отделы стопы;

2) дугообразная артерия направляется латерально, где, соединившись с латеральной предплюсневой артерией стопы, образует тыльную дугу стопы. От дугообразной

артерии отходят три плюсневых тыльных артерии, каждая из которых делится на две тыльные пальцевые артерии ко II, III, IV и V пальцам стопы. Кроме того, плюсневые тыльные артерии отдают прободающие ветви, выходящие на подошву;

3) первая тыльная плюсневая артерия проходит в первом плюсневом промежутке, являясь одной из двух конечных ветвей тыльной артерии стоны. Она отдает три тыльных пальцевых ветви: две — к большому пальцу и одну — к медиальной поверхности второго пальца стопы;

4) глубокая подошвенная ветвь-вторая, более крупная конечная ветвь тыльной артерии стопы. Она уходит через первый межплюсневый промежуток на подошву, где участвует в образовании подошвенной дуги стопы.

Задняя большеберцовая артерия

Задняя большеберцовая артерия — вторая конечная ветвь подколенной артерии — спускается вниз, ложась под трехглавой мышцей голени. По своему ходу задняя большеберцовая артерия отдает ветви к мышцам голени. От задней большеберцовой артерии также отходит малоберцовая артерия, которая заканчивается у пяточной кости. В нижней трети задняя большеберцовая артерия отдает задние лодыжковые артерии, участвующие в образовании артериальной сети голеностопного сустава. Обогнув медиальную лодыжку, задняя большеберцовая артерия выходит на стопу, где делится на латеральную и медиальную подошвенные артерии. Последние, соединившись между собой и с глубокой подош венной ветвью тыльной артерии стопы, образуют подошвенную дугу. От подошвенной дуги отходят четыре подошвенных плюсневых артерии, каждая из которых делится на две подошвенные пальцевые артерии, кровоснабжающие II, III, IV и V пальцы стопы.

Все эти артерии соединяются с помощью прободающих артерий с тыльными артериями стопы, образуя сложную артериальную сеть стопы.

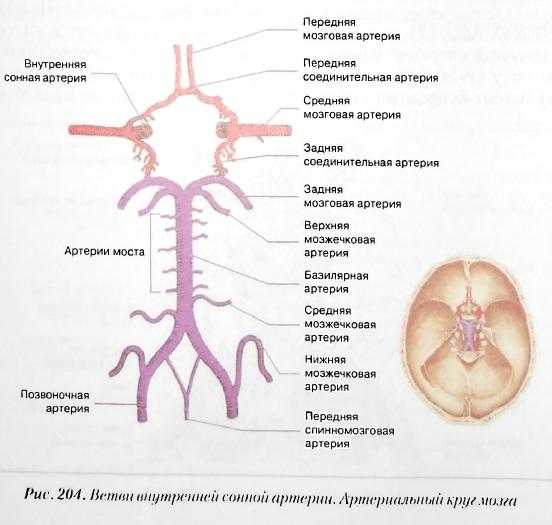

Кровоснабжение головного мозга. Артериальный круг мозга (виллизиев круг).

А ртериальный

круг мозга (виллизиев круг) имеет важное функциональное

значение для кровоснабжения головного

мозга, так как обеспечивает перераспределение

артериальной крови между бассейнами

внутренней сонной и подключичной

артерий.

ртериальный

круг мозга (виллизиев круг) имеет важное функциональное

значение для кровоснабжения головного

мозга, так как обеспечивает перераспределение

артериальной крови между бассейнами

внутренней сонной и подключичной

артерий.

studfiles.net

подробное описание, строение, функциональные особенности, расположение в теле

Аортой признано считать прямую артерию, которая одновременно с этим является большим по размеру кровеносным сосудом в большом круге кровообращения человека. У аорты выделяют три отдела: две части аорты, ну и ее дуга. Нижнюю часть аорты можно расчленить на грудинную и брюшинную зоны. Брюшная аорта считается продолжением грудной аорты. Она размещается на фронтальной части поясничных позвонков, а точнее буквально на несколько миллиметров отдаляясь влево от медиальной линии. Данная аорта в большинстве своем обладает длиной в 13 см, а диаметров в 17 мм. Ее начало лежит в зоне двенадцатого по счету грудного позвонка. После этого она доходит практически до пятого по номеру поясничного позвонка. В этой точки аорта делится на подвздошные артерии. Правее от брюшной аорты разместилась нижняя полая вена. Брюшная аорта во фронтальной своей зоне обладает селезеночной веной, поджелудочной железой, еще здесь обнаруживается нижняя поверхность двенадцатиперстной кишки, в том же месте прикрепляется почечная вена, а точнее ее левая часть, корень брыжейки, пристеночный листок брюшной полости. Сзади первой поверхности брюшной аорты размещена цистерна грудного протока. На пути расположения брюшной аорты расходятся пристеночные и внутренностные кровеносные вены.

Аортой признано считать прямую артерию, которая одновременно с этим является большим по размеру кровеносным сосудом в большом круге кровообращения человека. У аорты выделяют три отдела: две части аорты, ну и ее дуга. Нижнюю часть аорты можно расчленить на грудинную и брюшинную зоны. Брюшная аорта считается продолжением грудной аорты. Она размещается на фронтальной части поясничных позвонков, а точнее буквально на несколько миллиметров отдаляясь влево от медиальной линии. Данная аорта в большинстве своем обладает длиной в 13 см, а диаметров в 17 мм. Ее начало лежит в зоне двенадцатого по счету грудного позвонка. После этого она доходит практически до пятого по номеру поясничного позвонка. В этой точки аорта делится на подвздошные артерии. Правее от брюшной аорты разместилась нижняя полая вена. Брюшная аорта во фронтальной своей зоне обладает селезеночной веной, поджелудочной железой, еще здесь обнаруживается нижняя поверхность двенадцатиперстной кишки, в том же месте прикрепляется почечная вена, а точнее ее левая часть, корень брыжейки, пристеночный листок брюшной полости. Сзади первой поверхности брюшной аорты размещена цистерна грудного протока. На пути расположения брюшной аорты расходятся пристеночные и внутренностные кровеносные вены.

Под пристеночными сосудами подразумевается нижняя артерия диафрагмы, ну и артерии, относящиеся к пояснице. Нижняя диафрагмальная артерия являет собой самую крупную кровеносную ветвь, которая обладает собственной парой, но в то же время поставляет кровь к нижней зоне диафрагмы и еще надпочечникам. Поясничные артерии в нашем организме представлены четырьмя парными артериями, которые связаны между собой, но и с двумя надчревными артериями. Они доставляют кровь клетчатке, мышцам на животе и спине, кожному покрову и спинному мозгу.

Внутренностные ветви делятся на две совокупности, которые можно назвать парной и непарной. Артерии, входящие в группу парные, включают в себя среднюю надпочечниковую артерию, которая подпитывает надпочечник, паренхиму железы связывают двумя ветвями надпочечных артерий. Почечной артерии, движущаяся сзади полой нижней вены, доходит до паренхим почки и у ворот почки отделяет ветвь, а именно нижнюю надпочечную артерию, доставляющую кровь к надпочечнику. И яичковой артерии, поставляющей кровь к яичникам и их придаткам. У женщин подобная артерия зовется яичниковой. Она насыщает кровью важные женские органы.

Группа непарных артерий несет в себе чревный ствол, обе брыжеечные артерии. Этот ствол – это небольшой и достаточно короткий сосуд, длина которого достигает лишь двух сантиметров. Он начинается у аорты в районе 12 позвонка грудины и подразделяется на три ответвления. На желудочную артерию слева, поставляющую кровь к малой кривизне и телу желудка, пищеводу человека за счет отходящих от нее ветвей пищеводных, еще единую печеночную и селезеночную артерии. Артерия печеночная приносит кровь к таким важным органам, как печень, желчный пузырь, стенки желудка и даже большой сальник. Селезеночная артерия позволяет крови поступать в селезенку, стенку желудка, большой сальник и некоторую часть поджелудочной железы.

Брюшная аорта, а именно верхняя брыжеечная артерия формируется в зоне второго по счету позвонка поясницы, а точнее в районе головки поджелудочной железы, потом она размещается на передней поверхности восходящей области двенадцатиперстной кишки, а потом добирается вплоть до ямки подвздошной. Верхний брыжеечный сосуд владеет собственным разветвлением, получившим имя панкреатодуоденальной артерии, толстокишечной артерии, различными видами ободочно-кишечных артерий.

Нижняя брыжеечная артерия начинается у третьего поясничного позвонка, а затем двигается за брюшину немного вниз и влево. На своем пути она создает несколько ветвей, а именно ободочно-кишечную слева артерию, сигмовидно-кишечную, ну и прямокишечную вверху артерии. Та артерия, что размещена слева к нисходящей зоне кишки и поперечного района кишки кровь. Сигмовидно-кишечная артерия предлагает кровь сигмовидной ободочной кишке. Верхняя артерия насыщает кровью стенки сигмовидной ободочной кишки и определенную долю прямой кишки.

www.transferfaktory.ru

Брюшная аорта – строение ее ветвей, патологии

Интересный факт:Самое распространенное инфекционное заболевание в мире — это зубной кариес.

В теле человека примерно сто триллионов клеток, но лишь десятая часть из них — человеческие клетки, остальные – микробы.

Пиявок ставили еще египетские фараоны, в древнем Египте исследователи нашли высеченные на камнях изображения пиявок, а также сцен лечения ими.

Самая высокая температура тела была зафиксирована в 1980 году у Уилли Джонса из Атланты, США, при поступлении в больницу она составляла 46,5С.

Вес сердца в возрасте 20–40 лет в среднем достигает у мужчин 300 г, у женщин — 270 г.

В 2002 году румынские хирурги установили новый медицинский рекорд, удалив из желчного пузыря пациента 831 камень.

Только люди и собаки могут болеть простатитом.

Мужчины примерно в 10 раз чаще женщин страдают дальтонизмом.

Глаз человека настолько чувствителен, что если бы Земля была плоской, человек мог бы заметить мерцающую в ночи свечу на расстоянии в 30 км.

Человек может обойтись без пищи дольше, чем без сна.

Палец человека за всю жизнь сгибается около 25 миллионов раз.

По мнению калифорнийских ученых, люди, съедающие в неделю хотя бы 5 грецких орехов, в среднем по статистике живут на 7 лет дольше.

Человеческий мозг активен во сне, как во время бодрствования. Ночью мозг перерабатывает и объединяет опыт дня, решает что запомнить, а что забыть.

Нос человека – персональная система кондиционирования. Он нагревает холодный воздух, охлаждает горячий, задерживает пыль и инородные тела.

Суммарное расстояние, которое преодолевает кровь в организме за сутки, составляет 97000 км.

Статьи о здоровье

Брюшная аорта (БА) — продолжение грудной аорты. Данный сосуд расположен слева от срединной линии, на уровне передней поверхности поясничных позвонков. Начинается эта часть аорты у седьмого позвонка и, достигая четвертого-пятого поясничных позвонков, разделяется на две подвздошные артерии. Помимо этого, аорта обладает ответвлениями, которые называются внутренностные и пристеночные ветви БА.

Строение

Обильное разветвление аорты дает возможность ей кровоснабжать все органы, находящиеся неподалеку от нее. Ветви БА разделяются на группы. Пристеночными ветвями являются:

- Поясничные артерии (две пары крупных сосудов, которые поставляют кровь мышцам спины, живота, спинному мозгу, клетчатке и коже).

- Нижняя диафрагмальная артерия (крупный парный сосуд, отвечающий за кровоснабжение надпочечников и нижней поверхности диафрагмы).

Внутренностные сосуды брюшной аорты бывают парными и непарными. Парными внутренностными ветками БА являются:

- Почечная артерия, которая находится сзади нижней полой вены. У ворот почек, эта артерия дает ветвь, питающую надпочечник.

- Средняя надпочечниковая артерия кровоснабжает надпочечник.

К непарным внутренностным ветвям брюшной аорты относятся:

- Нижняя брыжеечная артерия, разделяющаяся на несколько ветвей, которые поставляют кровь к прямой и ободочной кишкам.

- Верхняя брыжеечная артерия, проходящая по передней стенке двенадцатиперстной кишки, и делящаяся около подвздошной ямки на несколько веток, которые питают кровью подвздошную, ободочную, слепую и тощую кишки, а также поджелудочную железу.

- Чревный ствол, обладающий тремя артериями – левой желудочной (кровоснабжающей тело желудка), общей печеночной (кровоснабжающей желчный пузырь, печень, двенадцатиперстную кишку, поджелудочную железу, большой сальник и стенки желудка) и селезеночной (кровоснабжающей стенку желудка, селезенку и частично поджелудочную железу).

Заболевания

Самыми распространенными недугами брюшной аорты являются:

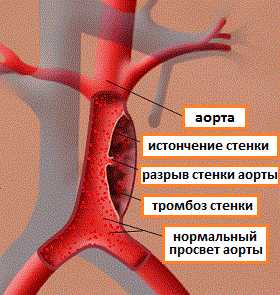

- Аневризма брюшной аорты – это расширение данного сосуда в той области, где его стенка наиболее ослаблена. При этом заболевании БА считается самым уязвимым сосудом. Отсутствие своевременного лечения может привести к разрыву брюшной аорты, внутреннему кровотечению и смерти. Еще одним осложнением аневризмы аорты является развитие тромба, который возникает при нарушении тока крови в области поражения сосуда. Именно поэтому, очень важно вовремя заметить ранние симптомы аневризмы брюшной аорты (пульсирующее образование в области брюшины, рвота, сильная боль в области поясницы, побледнение конечностей, изменение цвета мочи). Чаще всего, аневризмой и разрывом брюшной аорты страдают пациенты с воспалением стенок аорты, гипертензией, врожденными недугами соединительной ткани, инфекционными заболеваниями, провоцирующими повреждение стенок сосудов, а также курящие лица и люди преклонного возраста.

- Атеросклероз брюшной аорты. При этом недуге полость сосуда покрывается липопротеинами, замедляющими ток крови. Со временем происходит разрастание соединительной ткани, замещающейся атеросклеротическими бляшками. Главными симптомами атеросклероза брюшной аорты являются: метеоризм, запоры, вздутие и приступообразные абдоминальные боли. Болевые ощущения могут длиться около трех часов. Их интенсивность, как правило, снижают спазмолитическими средствами. Также, пациенты очень часто страдают диареей, частота которой может достигнуть трех раз в день. В кале больного обнаруживаются непереваренные остатки пищи. Лечение атеросклероза брюшной аорты заключается в приеме статинов, фибратов, антагонистов калия, антиоксидантов, эстрогенов и препаратов никотиновой кислоты.

Оцените статью

Читайте также

dolgojit.net

Аневризма брюшной аорты — Симптом Инфо

Что такое аневризма брюшного отдела аорты?

Каковы основные причины формирования аневризм аорты?

Какими симптомами проявляется аневризма брюшной полости?

С помощью каких методов исследования проводится диагностика аневризмы аорты?

Какие способы лечение аневризм существуют?

Что такое аневризма брюшного отдела аорты?

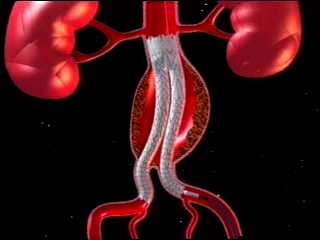

Аневризма аорты представляет собой выпячивание стенок аорты, самой крупной артерии организма, увеличение ее диаметра в 2 и более раза. Аорта осуществляет транспортную функцию, несет обогащенную кислородом кровь от сердца ко всем органам организма. Поскольку стенка аневризмы находится в перерастянутом состоянии, и имеет маленькую толщину, это в любой момент может привести к ее разрыву. Разрыв аорты приводит к развитию очень серьезного массивного кровотечения, которое может привести к летальному исходу.

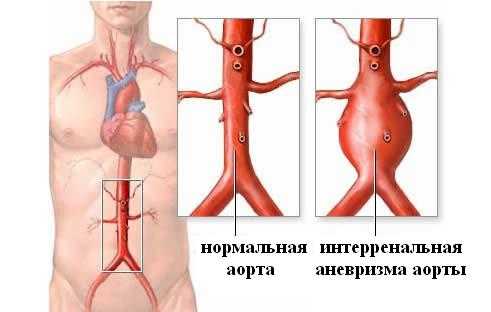

Аневризма может сформироваться в любом отделе аорты, но наиболее часто они образуются в области живота (аневризма брюшного отдела аорты). Еще одной, довольно частой, локализацией может быть аневризма грудного отдела аорты.

Нормальный диаметр аорты в брюшном отделе составляет 18-20 мм. Увеличение ее в диаметре больше данных размеров можно расценивать как диффузное расширение. Статистические исследования естественного течения аневризм показали, что частота и вероятность разрывов аневризм увеличивается пропорционально увеличению размера. В клинической практике сосудистые хирурги предпочитают делить аневризмы на два вида в зависимости от размеров на: малые (до 5 см) и большие (более 5 см). Такое деление считается принципиальным поскольку меняет тактику лечения. Малые обычно наблюдают и при прогрессировании (то есть увеличении в диаметре) более чем на 5мм за полгода — оперируют. Аневризмы больших размеров из-за высокого риска разрыва аневризмы оперируют немедленно.

В зависимости от того, в каком отделе брюшной аорты находится аневризма выделяют аневризмы интервисцерального (с вовлечением артерий кишечника), интерренального (с вовлечением почечных артерий) отделов, субренальные (находящиеся сразу же под артериями почек), инфраренальные (без и с распространением на подвздошные артерии) и тотальные (поражают все отдела брюшной аорты). Последние также называют торакоабдоминальными аневризмами IV типа. На долю аневризм инфраренальной локализации приходится порядка 80-90% всех аневризм брюшной аорты и статистически доказано, что встречается она у 5-6 % пациентов старше 65 лет.

Каковы основные причины формирования аневризм аорты?

Стенка аорты в норме является довольно упругой и эластичной. При выбросе сердцем каждой порции крови происходит расширение и последующее сжатие сосуда, что позволяет протолкнуть кровь дальше по сосуду (в дистальном направлении) и адаптироваться к кровотоку. Однако некоторые состояния, например высокое кровяное давление и атеросклероз (уплотнение артерий), приводят к ослаблению стенки артерий и срыву ее компенсаторных возможностей. Данные проблемы, в сочетании с износом сосуда, как правило, встречающимся при старении, могут привести к резкому ослаблению аортальной стенки и ее выпиранию.

Атеросклероз стенки аорты и отложение холестерина приводят к развитию дегенеративных процессов в аорте. С возрастом этот процесс возможен практически в любом ее отделе. В основе процесса дегенерации немалую роль играет поражение атеросклерозом собственных артерий аорты, питающих ее стенку. Нарушается питание стенки и это еще больше стимулирует развитие дистрофических явлений, нарушение эластичности и упругости стенки аорты. В ряде случаев к дистрофическим изменениям присоединяется хроническая инфекция. Постоянное присутствие инфекционного агента, вырабатывающего различные продукты своей жизнедеятельности и ферменты, ускоряет процесс разрушения соединительно-тканного каркаса стенки аорты.

В месте отложения липидов и холестерина стенка аорты и ее внутренняя оболочка (интима) становятся резко ослабленными и ломкими, «трескаются», что приводит активизации тромбообразования. В дополнение к этим процессам, в стенке аорты возникают кровоизлияния при разрушении питающих собственных сосудов, так называемых «Vasa vasorum», и между слоями стенки формируется гематома. В последующем гематома тромбируется, расслаивая стенки аорты и образуется «тромбированная» аневризма аорты. Такой процесс еще больше снижает устойчивость стенки к повышенному артериальному давлению. При аневризме брюшной аорты высокое артериальное давление одним из основных факторов ее дальнейшего прогрессирования.

Рис.1 Механизм формирования тромбированной аневризмы

Атеросклероз у пациентов пожилого и старческого возраста носит распространенный характер и достаточно часто поражает сразу несколько сосудистых бассейнов (артерии головы и шеи, сердца, почек, органов пищеварения, ног). Когда в атеросклеротический процесс вовлекаются артерии нижних конечностей, воздается дополнительное препятствие току крови. Это способствует увеличению артериального давления и возникает выраженное давление на стенку аорты в боковом направлении.

В брюшном отделе аорта делится на артерии, кровоснабжающие ноги. Это подвздошные артерии. Сужение (стенозы) этих артерий вследствие атеросклероза является фактором, обуславливающим быстрый рост и увеличение в размерах аневризмы брюшной аорты.

Эпизоды дополнительной травматизации (бытовые, дорожно-транспортные, производственные травмы) также способны стимулировать дальнейшее увеличение аневризмы, а в некоторых случаях привести самому грозному осложнению — разрыву аорты с большой кровопотерей и развитием шока. Разрыв аневризмы брюшной аорты является состоянием, требующим оказания немедленной медицинской помощи — экстренной операции удаления аневризмы, остановки кровотечения и протезирования аорты. К сожалению, это единственный способ в такой ситуации спасти жизнь пациента.

Рис.2 Разрыв аневризмы брюшной аорты

Какими симптомами проявляется аневризма брюшной аорты?

Большинство аортальных аневризм брюшной аорты протекает асимптомно, без каких-либо клинических проявлений. Иногда врач выявляет их при профилактическом обследовании или при диагностике других заболеваний. У пациентов основными признаками заболевания являются довольно интенсивные боли в животе или груди и ощущение дискомфорта в брюшной полости. Эти проявления могут быть периодическими или иметь постоянный характер.

Рис.3 Боли при аневризме иногда носят неопределенный характер

Чаще всего имеется взаимосвязь между выраженностью симптомов аневризмы брюшной аорты и ее размерами. То есть чем больше становится аневризма, тем интенсивнее будут симптомы. При увеличении аневризма занимает все большее пространство в брюшной полости, при этом происходит оттеснение других органов пищеварительного тракта, а некоторых ситуациях даже их сдавление с развитием характерного болевого синдрома.

В зависимости от того, какой из органов брюшной полости подвергается давлению и развивается специфичные симптомы. Например, при оттеснении и сдавлении аневризмой желудка и двенадцатиперстной кишки возникают симптомы дискомфорта в животе, тошноты, иногда рвоты. Из-за сдавления происходит нарушение поступления пищи по кишечнику, что приводит к таким симптомам как вздутие живота, отрыжка и т.д. Если аневризма брюшной аорты создает давление на поджелудочную железу боли приобретают постоянный характер и редко связаны с приемом пищи. При давлении аневризмы на поясничное нервное сплетение и поясничный отдел позвоночника могут возникать боли схожие с болями, появляющимися при остеохондрозе поясничного отдела позвоночника (радикулите).

Поскольку от аорты в брюшном ее отделе отходят артерии, кровоснабжающие тонкую и толстую кишку (мезентериальные артерии), почки, распространение аневризматического процесса на эти сосуды также сопровождается соответствующими симптомами. При вовлечении в патологический процесс артерий кишечника (чревного ствола, верхней и нижней брыжеечной артерий), возникает клиническая картина хронической ишемии органов пищеварения, сопровождающаяся болями, дисфункцией кишки, при длительном течении из-за нарушения всасывания пищи в кишечнике — прогрессирующей потери веса.

Если атеросклеротический процесс при аневризме распространяется на почечные артерии, возникает высокое артериальное давление. Это состояние в клинической практике носит название вазоренальная гипертензия и плохо поддается медикаментозной терапии.

Рис.4 Распространение аневризмы на почечные артерии (интерренальная аневризма)

В самом худшем случае, может произойти расслоение или разрыв аневризмы. Это приводит к выраженному болевому синдрому и массивному профузному кровотечению. Это является самым грозным осложнением, которое в 90% случаев приводит к летальному исходу, причем в короткий промежуток времени.

Аневризма брюшной аорты может также привести к возникновению других довольно грозных осложнений. Так, например, в просвете сосуда, в области его, более выступающей или расширенной части происходит замедление кровотока, что приводит к образованию сгустка крови (тромба), прикрепленного к стенке. Затем этот сгусток в результате патологического (завихренного) кровотока может оторваться и мигрировать в любой артериальный бассейн. Это может быть бассейн подвздошных или бедренных артерий, в результате чего возникает острая тромбоэмболия артерий и развитие гангрены конечности. Иногда, по такому же механизму, возникает эмболия артерий, кровоснабжающих желудочно-кишечный тракт, что приводит к гангрене кишечника. Каждое из перечисленных осложнений существенно увеличивает риск развития летального исхода.

С помощью каких методов проводится диагностика аневризмы аорты?

Аневризмы брюшной аорты чаще диагностируются случайно, в ходе профилактического осмотра или в результате исследований, проводимых по поводу других заболеваний. В некоторых случаях, их находят в результате так называемого скринингового (нацеленного на поиск этой патологии) исследования, которое позволяет выявить данную проблему до проявления ее признаков. Оно проводиться определенной категории пациентов, например, у курящих мужчин в возрасте 65-75 лет. У этой категории больных вероятность находки аневризмы будет более значительной, чем у группы пациентов того же возраста, но не имеющей этой пагубной привычки.

У пациентов имеющих жалобы на ощущение дискомфорта в области живота, вздутия, склонность к запорам аневризму брюшной аорты можно выявить при проведении глубокой пальпации живота. Грамотный и опытный сосудистый хирург всегда способен определить наличие аневризмы аорты путем пальпации живота. Дополнительную информацию может дать аускультация живота в проекции нахождения аорты. При аневризме брюшной аорты в просвете этой аневризмы создается завихрение потока крови, формирующее особый шум, который ангиохирург может выслушать с помощью фонендоскопа. Грубый состолический шум в проекции аорты и висцеральных сосудов всегда должен вызывать подозрение и необходимость дальнейшего дообследования. аневризмы очень больших размеров хорошо пальпируются, а иногда у худых пациентов и видны через кожные покровы.

Рис.5 Аневризма брюшной аорты выявляется при глубокой пальпации живота

Обычно при подозрении на аневризму, врач сразу рекомендует выполнение ультразвукового исследования, КТ-ангиографии (компьютерной томографии) или MРТ (магнитно-резонансной томографии), для выявления этой патологии и определения ее размеров, что повлияет на лечебную тактику (необходима ли срочная операция или размеры ее незначительные и пока нет угрозы развития осложнений).

Ультразвуковое исследование (УЗИ) живота является наиболее простым, высокоинформативным и безопасным методом обследования пациентов с аневризмой брюшной аорты. УЗИ брюшной полости позволяет выявить аневризму, определить состояние ее стенок, вид аневризматического расширения (веретенообразная или мешковидная), состояние кровотока по аневризматически измененному сегменту аорты, распространение на отходящие от брюшной аорты артерии. При небольших размерах аневризмы, когда отсутствуют показания к операции, с помощью ультразвука осуществляют динамическое наблюдение за размерами аневризмы.

Рис.6 УЗИ аневризмы брюшной аорты

Если решается вопрос относительно операции необходимо выполнение компьютерной томографии с контрастированием просвета аорты. КТ-ангиография дает наиболее четкую информацию об аневризме брюшной аорты, позволяет выявить ее распространенность, провести дифференциальную (сравнительную) диагностику с другой патологией органов живота, определить показания и выбрать наиболее предпочтительный метод лечения аневризмы брюшной аорты. С помощью компьютерной томографии можно произвести точное измерение ее размеров, что иногда требуется для выбора используемого во время операции протеза или, если планируется стентирование аневризмы аорты, подбор оптимального эндо-графта (стента).

КТ-ангиография брюшной полости при аневризме (видео)

Поскольку пациенты в возрасте 60-70 лет имеют другую сочетанную патологию, в частности патологию коронарных артерий, сонных артерий, артерий нижних конечностей, иногда таким пациентам выполняют ангиографическое исследование. Это необходимо для выбора оптимальной тактики лечения, выполнения первоочередной операции на коронарных артериях, сонных артериях или аневризме.

Какие методы лечения аневризм аорты существуют?

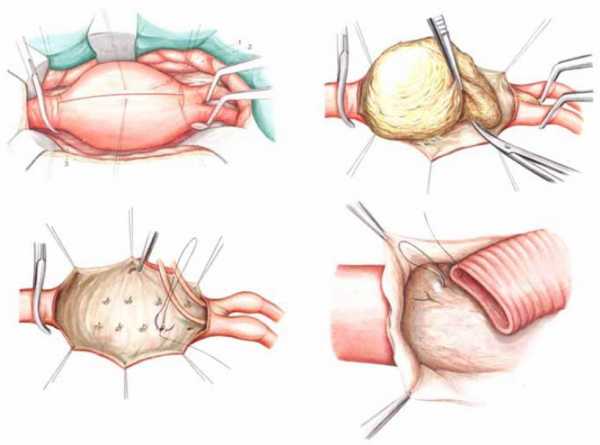

Выбор метода лечения зависит, как правило, от того, каких размеров достигла аневризма брюшной аорты и насколько интенсивно эти размеры увеличиваются во времени. Если при обследовании у пациента выявляется крупная и быстропрогрессирующая аневризма, то пациент нуждается в срочной операции. Суть операции состоит в замене участка измененной аорты специальным искусственным протезом (сосудистый протез) и она носит название протезирование аорты.

Операция протезирования аорты предполагает выполнение открытого доступа к аорте через рассечение кожи и мягких тканей. Это достаточно травматичный вид вмешательства, но к настоящему моменту основные этапы этой операции доведены до совершенства и операция сопровождается хорошими результатами с минимальной летальностью. Этому способствует высокий уровень оказываемой в послеоперационном периоде интенсивной помощи и наблюдения.

Рис.7 Типичная операция резекции и линейного протезирования брюшной аорты

При распространении аневризматического расширения на подвздошные артерии возникает необходимость расширения объема вмешательства. В такой ситуации используют не линейный протез, а бифуркационный, концы (бранши) которого соединяют с подвздошными артериями. В техническом плане эта операция несколько сложнее поскольку требует выполнения не двух, а трех анастамозов.

Самыми сложными являются операции при распространении аневризмы на почечные и висцеральные артерии (артерии кишечника). При таких операциях возникает необходимость пережатия аорты выше этих артерий, в результате чего нарушается их кровоснабжение. Такие операции требуют высокой степени мастерства хирурга и скорости наложения анастамозов. Выполняются эти операции в специализированных сосудистых центрах.

Поскольку большинство пациентов с аневризмой брюшной аорты являются людьми старческого и преклонного возраста, выполнение открытой операции у таких пациентов сопровождается повышением риска хирургических осложнений. Альтернативой открытой операции у этих пациентов является имплантация в брюшную аорту эндопротеза, называемого стент-графтом. Сама операция носит название эндопротезирование (стентирования) аорты. Суть ее состоит в том, что в просвет аорты вводится специальная металлическая конструкция покрытая синтетическим материалом, которая укрепляет стенки аорты и предотвращает ее разрыв. Для выполнения такой операции нет необходимости в использовании общего наркоза и операция выполняется под местной или спинальной анестезией, что дает огромные преимущества у пациентов с высоким риском осложнений.

Рис.8 Эндопротезирование (стентирование) брюшного отдела аорты при аневризме

Расширения аорты меньшего диаметра редко приводят к разрыву аневризмы и обычно лечиться медикаментозно, посредством снижения повышенного кровяного давления и нормализации сердечного ритма (лечение аритмий), например с использованием бета-блокаторов. Эта терапия позволит снизить артериальное давление и уменьшить его влияние на стенки аорты. Для контроля за состоянием аневризмы врач обычно рекомендует проведение ультразвука в динамике, позволяющей оценить прогрессирует ли заболевание или нет.

Дополнительно пациенту рекомендуется здоровый образ жизни, соблюдение специальной (кардиологической) диеты и прекращение курения, а также прием препаратов снижающих уровень холестерина в крови.

Все о диагностике и лечении аневризмы брюшной аорты в формате видео-презентации

symptominfo.ru

Брюшная часть аорты. Топография, париетальные ветви

Поделись с друзьямиБрюшная часть аорты (брюшная аорта), pars abdominalis aortae ,продолжение грудной части аорты. Начинается на уровне XII грудного позвонка и доходит до IV—V поясничного позвонка. Здесь брюшная аорта разделяется на две общие подвздошные артерии, аа. aliacae communes. От брюшной части аорты отходят два вида ветвей: пристеночные и внутренностные.Брюшная часть аорты расположена забрюшинно.Топогр. В верхней части к ее поверхности прилегают, пересекая ее, тело поджелудочной железы и две вены: селезеночная вена, v. lienalis, и левая почечная вена, v. renalis sinistra. Ниже тела поджелудочной железы, впереди аорты, находится нижняя часть двенадцатиперстной кишки, а ниже ее — начало корня брыжейки тонкой кишки. Справа от аорты лежит нижняя полая вена, v. cava inferior; позади начального отдела брюшной аорты находится цистерна грудного протока, cisterna chyli,— начальная часть грудного протока, ductus thoracicus.

Пристеночные ветви

1. Нижняя диафрагмальная артерия, a. phrenica inferior,— довольно мощная парная артерия. Отходит от передней поверхности начальной части брюшной аорты на уровне XII грудного позвонка и направляется к нижней поверхности сухожильной части диафрагмы. Правая артерия проходит позади нижней полой вены, левая— позади пищевода.По своему ходу артерия отдает 5— 7 верхних надпочечниковых артерий, аа. suprarenales superiores. Это тонкие веточки кровоснабжают надпочечник. По пути от них отходит несколько мелких веточек к нижним отделам пищевода и к брюшине.Кровоснаб:надпочечник.

2. Поясничные артерии, аа. lumbales, представляют собой 4 парные артерии. Отходят от задней стенки брюшной части аорты на уровне тела I—IV поясничных позвонков. Направляются поперечно, при этом две верхние артерии проходят позади ножек диафрагмы, две нижние — позади поясничной мышцы. По своему ходу артерии дают ряд мелких ветвей к подкожной клетчатке и к коже. Каждая поясничная артерия отдает дорсальную ветвь, г. dorsalis. Затем поясничная артерия идет позади квадратной мышцы поясницы, кровоснабжает ее; далее направляется к передней стенке живота, проходит между поперечной и внутренней косой мышцами живота и доходит до прямой мышцы живота.Дорсальная ветвь по пути отдает небольшую ветвь к спинному мозгу — спинномозговую ветвь, г. spinalis, которая входит через межпозвоночное отверстие в позвоночный канал, кровоснабжая спинной мозг и его оболочки.Кровоснаб: спинной мозг и его оболочки.кожа и мышцы спины.

Внутренностные ветви I. Чревный ствол, truncus celiacus,—короткий сосуд, длиной 1—2 см, отходит от передней поверхности аорты на уровне верхнего края тела I поясничного позвонка. Артерия направляется кпереди и делится на три ветви: левую желудочную артерию, a. gastrica sinistra, общую печеночную артерию, a. hepatica communis, и селезеночную артерию, a. splenica (lienalis).

1)Левая желудочная артерия, а. gastrica sinistra,.

2)Общая печеночная артерия, а. hepatica communis,— разделяется на две ветви — собственную печеночную и гастродуоденальную артерии.

3. Селезеночная артерия, a. splenica—

.Кровоснаб: брюшная часть пищевода. Желудок,селезенка,печень с желчным пузырем.

II. Верхняя брыжеечная артерия, a. mesenterica superior представляет собой крупный сосуд, который начинается от передней поверхности аорты, немного ниже (на 1—3 см) чревного ствола, позади поджелудочной железы.По своему ходу верхняя брыжеечная артерия отдает следующие ветви: к тонкой к слепой кишке с червеобразным отростком. восхоляшей и части.

От верхней брыжеечной артерии отходят следующие артерии.

1) Нижняя панкреатодуоденальная артерия, a. pancreaticoduodenalis

2).Подвздошно-кишечные артерии, аа. ileales,

3) Подвздошно-ободочно-кишечная артерия

4) Правая ободочно-кишечная артерия. a. colica dextra, 5.Средняя ободочно-кишечная артерия. a. colica media, Кровоснаб: поджелуд.железа, подвздошная,слепая, чревообразный отросток.

III. Нижняя брыжеечная артерия, a. mesenterica inferior отходит от передней поверхности брюшной аорты на уровне нижнего края III поясничного позвонка. Артерия идет позадибрюшин-но влево и вниз и разделяется на три ветви.

1. Левая ободочно-кишечная артерия, a. colica sinistra

2. Сигмовидно-кишечная артерия, a. sigmoidea.

3. Верхняя прямокишечная артерия, a. rectalis superior, Кровоснаб: верх.часть прямой кишки, сигмовидная ободочная кишка.

Парные ветви

IV. Средняя надпочечниковая артерия, a. suprarenalis media, парная, отходит от боковой стенки верхнего отдела аорты, несколько ниже места отхождения брыжеечной артерии. Направляется поперечно кнаружи, пересекает ножку диафрагмы и подходит к надпочечнику, в паренхиме которого анастомозирует с веточками верхней и нижней надпочечниковых артерий.Кровоснаб: надпочечник

V. Почечная артерия, a. renalis— парная . Начинается от боковой стенки аорты на уровне II поясничного позвонка почти под прямым углом к аорте..

Не доходя до ворот почки, каждая почечная артерия отдает нижнюю надпочечниковую артерию, а. suprarenalis inferior,.Кровоснаб: почка,надпочечник,

В области ворот почки почечная артерия делится на переднюю и заднюю ветви.

VI. Яичковая артерия, a. testicularis парная, тонкая, отходит от передней поверхности брюшной аорты. Направляется вниз и латерально, идет по большой поясничной мышце, пересекает на своем пути мочеточник, над дугообразной линией — наружную подвздошную артерию. По пути отдает веточки к жировой капсуле почки и к мочеточнику— мочеточниковые ветви, гг.ureterici.

У женщин соответствующая яичковой артерии яичниковая артерия, а. ovarica, отдает ряд мочеточниковых ветвей, rr. ureterici и отдает ветви к маточной трубе — трубные ветви, rr. tubales, и в ворота яичника Кровоснаб: яичко,яичник, семявыносящий проток,маточную трубу, мочеточник.

students-library.com

Аневризма брюшного отдела аорты | Симптомы и лечение аневризмы брюшного отдела аорты

Одни аневризмы брюшного отдела аорты увеличиваются постепенно с постоянной скоростью (2-3 мм/год), другие увеличиваются скачкообразно, по неизвестным причинам приблизительно 20 % аневризм неопределенно долго имеет постоянные размеры. Необходимость в лечении связана с размером, коррелирующим с риском разрыва.

Размер аневризмы брюшного отдела аорты и риск разрыва*

Диаметр АБА, см | Риск разрыва,%/год |

0 | |

4-4,9 | 1 |

5-5,9* | 5-10 |

6-6,9 | 10-20 |

7-7,9 | 20-40 |

>8 | 30-50 |

* Хирургическое лечение считают методом выбора при аневризмах размером > 5,0-5,5 см.

Разрыв аневризмы брюшного отдела аорты — показание к немедленному хирургическому вмешательству. Без лечения смертность приближается к 100 %. На фоне лечения смертность составляет приблизительно 50 %. Цифры столь высоки, потому что многие больные имеют сопутствующий тромбоз венечных сосудов, цереброваскулярный и периферический атеросклероз. Больные, у которых развивается геморрагический шок, нуждаются в восстановлении объема циркулирующей жидкости и переливании крови, но среднее артериальное давление нельзя поднимать > 70-80 мм рт. ст., потому что кровотечение может увеличиться. Важен дооперационный контроль АГ.

Хирургическое лечение показано при размерах аневризм > 5-5,5 см (когда риск разрыва превышает 5-10 % в год), если этому не препятствуют сопутствующие патологические состояния. Дополнительные показания к хирургическому лечению включают увеличение размера аневризмы > 0,5 см в течение 6 мес независимо от размера, хроническую абдоминальную боль, тромбоэмболические осложнения либо аневризму подвздошной или бедренной артерии, которая вызывает ишемию нижней конечности. До лечения необходимо исследовать состояние венечных артерий (для исключения ИБС), потому что у многих больных с аневризмой брюшного отдела аорты присутствует генерализованный атеросклероз, и хирургическое вмешательство создает высокий риск сердечно-сосудистых осложнений. Подходящая медикаментозная терапия ИБС или реваскуляризация очень важна для уменьшения заболеваемости и смертности при лечении аневризмы брюшного отдела аорты.

Хирургическое лечение состоит из замены аневризматической части брюшной аорты синтетическим трансплантатом. Если вовлечены подвздошные артерии, трансплантат должен быть достаточно большим, чтобы захватить их. Если аневризма простирается выше почечных артерий, эти артерии следует реимплантировать в протез или создать обходной шунт.

Размещение эндопротеза в пределах просвета аневризмы через бедренную артерию — менее травматичный альтернативный метод лечения, используемый при высоком оперативном риске осложнений. Эта процедура исключает аневризму из системного кровотока и уменьшает риск разрыва. Аневризма в конечном счете закрывается тромботическими массами, и 50 % аневризм уменьшается в диаметре. Краткосрочные результаты хороши, но долгосрочные неизвестны. Осложнения включают изгибание, тромбоз, смещение эндопротеза и формирование постоянного тока крови в аневризматическое пространство после установки эндопротеза. Таким образом, наблюдение за больным после установки эндотрансплантата должно быть более тщательным (обследования проводят чаще), чем после традиционного протезирования. Если нет осложнений, визуализирующие исследования рекомендованы через 1 мес, 6 мес, 12 мес и каждый год после этого. Сложные анатомические особенности (например, короткая шейка аневризмы ниже почечных артерий, выраженная артериальная извитость) приводят к невозможности имплантации эндопротеза у 30-50 % больных.

Протезирование аневризм размерами

Лечение микотических аневризм состоит из активной антибактериальной терапии, направленной на микроорганизм, и последующего устранения аневризмы. Ранние диагностика и лечение улучшают результат.

ilive.com.ua

Современная диагностика аневризм брюшной аорты

Помимо указанных выше приемов пальпации живота и общего ангиологического осмотра необходимо собрать тщательный анамнез больного и семейный анамнез для выявления возможных случаев «семейного» формирования АБА.

Для диагностирования артериальной гипертензии целенаправленно обследуют больного с целью определения ее симптомов — вазоренальной гипертензии и особенно опухолей надпочечников. Для диагностики последних решающим методом должна быть компьютерная томография надпочечников. Это очень важно для исхода оперативного вмешательства, поскольку неустраненная феохромоцитома может привести как во время операции, так и в послеоперационном периоде к резким изменениям гемодинамики с самыми тяжелыми последствиями для больного.

При наличии данных о вазоренальном генезе гипертензии внимание специалиста по ультразвуковому сканированию должно быть обязательно обращено на состояние кровотока по почечным артериям, размеры и контур почек, а также на уродина-мику в связи с возможной частичной обструкцией мочеточников.

В план ангиологического обследования обязательным компонентом должна войти ультразвуковая допплерография ветвей дуги аорты и артерий конечностей с целью установления их поражений, а также определения тактики ангиографического обследования и этапности оперативного вмешательства.

Больной должен быть тщательно обследован по поводу поражения коронарных артерий (даже если он не предъявляет жалоб со стороны сердца) с учетом состояния дыхательной функции и мочеполовой системы, особенно почек и предстательной железы. Большую роль играет проведение гастродуоденоскопии при малейших жалобах и наличии в анамнезе язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки.

Наиболее простым и доступным методом диагностики аневризм брюшной аорты до недавнего времени была обзорная рентгенография брюшной полости. Признаками заболевания считались тень аневризмы и кальциноз ее стенки (рис. 17). На основании этих изменений диагноз устанавливали, по данным разных авторов, в 50-97% случаев (Gore J., Hirst A. E., 1973 г.;

Collin J., 1990 г.). Однако с появлением современных неинвазив-ных и информативных методов этому способу диагностики придают второстепенное значение вследствие малой диагностической ценности.

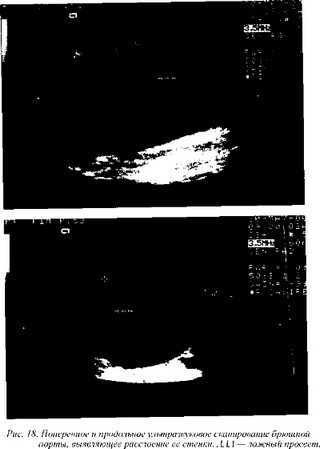

Наиболее широко для диагностики АБА в настоящее время используют метод ультразвукового сканирования (УЗС) и особенно его разновидность — цветное дуплексное сканирование (ДС) (Сандриков В.

А. и др., 1996 г.; Спиридонов А. А. и др., 1999 г.; Lindholt J. S. et al., 1999 г.). Это связано с его доступнос-

Рис. 17. На обзорной рентгенограмме брюшной полости и за- брюшинного пространства определяются контуры кальцинированной аневризмы брюшной аорты (указаны стрелкой). Снимок произведен в процессе внутривенной урографии.

тью, абсолютной безопасностью, высокой информативностью и чувствительностью. Точность данного метода (чувствительность и информативность) составляет 95—100%, поданным разных авторов (Kremer H. et al., 1984 г.; Спиридонов А. А., Омиров Ш. Р., 1992 г.; Зубарев А. Р., Григорян Р. А., 1992 г.; Lindholt J. S. et al., 1999 г.). Ошибка техники ультразвукового измерения диаметра аорты находится в пределах ±0,3 см (Hollier L. et al., 1992 г.). С помощью этого метода возможно определить характер тромбоза, состояние стенки,

распространенность аневризмы (рис. 18). Немаловажной особенностью УЗС является его относительная дешевизна (Vowden P. et al., 1989 г.). Благодаря всему этому УЗС стал методом выбора при проведении популяционных скринин-говых обследований для выявления АБА (Гамбарин Б. Л. и др., 1986 г.; Кохан Е. П. и др., 1992 г.; Зубарев А. Р., Григорян Р. А., 1992 г.; Спиридонов А. А., Омиров Ш. Р., 1992 г.; Борисов И. В. и др., 1996 г.; Scott R. А. et al., 1988 г.; Morris G. Е. et al., 1994 г.;

Lindholt J. S. et al., 1999 г.). Возможность дополнительного окрашивания улучшает в сравнении с серошкальным изображением визуализацию структур аневризмы: стенок, атеросклеротичес-ких бляшек,

пристеночных тромбов, сохраняющегося просвета (рис. 19).

Недостатком методики, особенно у тучных больных, являются

трудности в определении взаимоотношений АБА с висцеральными, почечными и подвздошными артериями (Григорян Р. А., 1985 г.; Казанчян П. О. и др., 1992 г.; Сандриков В. А. и др., 1996г.).

При ультразвуковом исследовании по методике, принятой в НЦССХ им. А. H. Бакулева РАМН, производилось продольное и поперечное сканирование брюшной аорты сразу под диафрагмой, над бифуркацией и в зоне наибольшего расширения диаметра аорты, а также определялись проксимальный уровень АБА, ее «шейка», размер и положение относительно уровня почечных артерий и, конечно, дистальный уровень поражения, распространение аневризмы на подвздошные артерии.

Важной информацией служили данные о состоянии внутри- мешкового тромба и кальциноза стенок аорты. На рис. 20 представлена атеросклеротическая веретенообразная аневриз-

ма брюшной аорты с циркулярным тромбозом и девиацией аорты влево. Размеры аневризмы: поперечный наружный диаметр — 57,5— 55,9 мм; поперечный внутренний диаметр — 28,0—15,5 мм; продольный размер — 57,9—85,5 мм; диаметр проксимальной шейки

- 21,8 мм, диаметр дистальной шейки — 13, 3 мм. Присте-ночный тромбоз аневризматического мешка при ультразвуковом сканировании по обычной методике не виден, однако с помощью допплеровской приставки со специальной программой он достаточно информативно фиксируется по наличию или отсутствию кровотока на поперечных сканах. На рис. 21 представлена большая

атеросклеротическая веретенообразная аневризма инфра- ренального отдела брюшной аорты с тромбозом по передней и задней стенкам, переходящая на область ее бифуркации, с аневризматическим расширением и деформацией начальных отделов общих подвздошных артерий. Размеры аневризмы: 115—63 — 74,3 мм, диаметр дистальной шейки аневризмы — 35 мм.

Кальциноз также можно оценить ориентировочно по усилению эхосигналов и наличию «следовой дорожки», возникающей за пе- трификатом. Полученные с помощью УЗИ данные были всегда достаточны для выработки плана оперативного вмешательства, и ин- траоперационных неожиданностей нами не отмечено (рис. 22).

С помощью рентгеноконтрастной ангиографии нам не удалось точно определить размеры АБА у 42,9% больных из-за наличия внутримешкового пристеночного тромбоза. При ультразвуковом сканировании этих проблем практически нет. Его результаты, как правило, совпадали с интраоперационными, и разница в измерении размеров АБА в среднем составила 3±0,2 мм, что не является существенным.

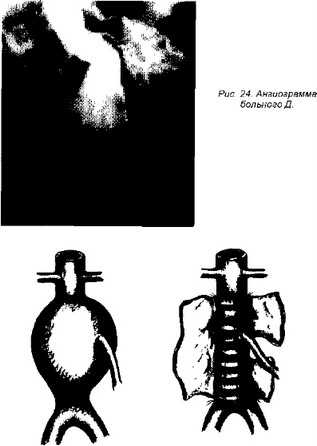

Приведем для иллюстрации выписку из истории болезни одного пациента:

Больной Д., 70 лет, поступил в отделение с жалобами на боли в животе и наличие пульсирующего образования. Болен год. При осмотре общее состояние больного удовлетворительное. При пальпации живота в мезогастраль-ной области определялось пульсирующее образование

размером 13х8 см, с систолическим шумом над ним. При ультразвуковом исследовании на продольных и поперечных сканограммах (рис. 23) четко видна аневризма брюшной аорты (размер 11,6х 6,0 см).

При рентгеноконтрастной ангиографии наличие аневризмы не вызывало сомнений, однако размеры ее, по данным этого исследования, были меньше (8,0х5,5 см) (рис. 24). Клинический диагноз: аневризма брюшной аорты.

Произведена операция. Аневризма брюшной аорты была расположена в инфраренальном отделе (размер 12х7 см), полость ее тромбирована. Произведена резекция аневризмы с замещением аорты прямым аллопротезом, эндар-терэктомия из нижней брыжеечной артерии с имплантацией в протез на аортальной площадке (рис. 25).

Послеоперационный период протекал гладко. Больной выписан в удовлетворительном состоянии.

Ультразвуковая диагностика разрывов АБА имеет ряд преимуществ перед ангиографическим исследованием. Это прежде всего простота, меньшее время исследования и большая информативность по сравнению с ангиографией, которая далеко не всегда позволяет диагностировать наличие гематомы. Тампонада отверстия в стенке аорты дезинформирует интерпретаторов ангиограмм.

Забрюшинная гематома имеет несколько вариантов изображения. Контуры ее обычно неровные, трудно дифференцируются, но тем не менее прилегают к стенке аневризматического мешка. Тромботические массы определяются как неоднородная структура.

При разрыве, как правило, устанавливают нарушение целостности всех трех слоев стенки аорты, что позволяет достаточно часто (примерно у половины больных) точно локализовать место разрыва. С помощью УЗИ можно определить даже величину разрыва стенки АБА, которая бывает достаточно большой —1-4 см.

Забрюшинная гематома обычно имбибирует задний листок брюшины, утолщает его, и это при определенном опыте дает возможность фиксировать его на экране монитора. В норме при по-

Рис. 25. Схема патологии и операции больного Д., 70 лет. 82

150 больных с поражением магистральных артерий и 13 — с жалобами на наличие опухолевидного образования в животе и чувство усиленной пульсации (Спиридонов А. А. и др., 1992 г.).Следует сразу отметить, что ни у одного из этих 13 больных диагноз не подтвердился: у одного выявлена киста брюшной полости, у двух — опухоли, у остальных — девиация брюшной аорты на фоне артериальной гипертензии.

На экране ультразвукового сканера нормальная брюшная аорта представляет собой конус, суживающийся от супрареналь-ного отдела к бифуркации: диаметр аорты в поддиафрагмаль-ном отделе у мужчин в среднем составил 23,4±0,6 мм, а над бифуркацией — 18,8±0,5 мм, у женщин он меньше — соответственно 19,5±0,5 и 16,4±0,3 мм (рlt;0,05).

У больных с артериальной гипертензией средние показатели диаметра брюшной аорты были выше (под диафрагмой 26,8±0,9 мм, над бифуркацией — 23,4±1,4 мм), чем у лиц с нормальным артериальным давлением (соответственно 23,4±0,6 и 18,8±0,5 мм; рlt;0,05).

Поскольку большинство обследованных больных имели заболевания магистральных сосудов или артериальную гипертензию, то процент выявления АБА оказался достаточно высоким — 6,1. Среди больных с ишемией нижних конечностей этот показатель был несколько выше — 6,9% (7 из 102 больных), причем при изолированных поражениях бедренной артерии подколенного сегмента АБА не обнаружена ни у одного. При поражении подвздошного сегмента частота выявления АБА достаточно высока — 8,3%.

Эти показатели свидетельствуют о том, что механическое препятствие кровотоку в проксимальных отделах артерий нижних конечностей способствует формированию АБА. Очевидно, при этой локализации атеросклероза одновременно поражается и сама стенка инфраренального отдела аорты, что в конечном итоге и определяет развитие аневризм.

Среди больных с артериальной гипертензией частота АБА была еще выше — 11,9% (8 из 67 больных), а при сочетании ее с хронической ишемией нижних конечностей самой высокой — 20,0% (5 из 25 больных). При хронической ишемии нижних конечностей у больных с нормальным артериальным давлением частота АБА была равна лишь 2,6% (2 из 77 больных).

Таким образом, основополагающим фактором для развития АБА в инфраренальном отделе служит атеросклеротический процесс на фоне артериальной гипертензии в сочетании с окклю-зирующими заболеваниями артерий нижних конечностей, особенно в проксимальных ее отделах — в подвздошных артериях, Именно эта группа больных и должна подвергаться обязательному скринингу на наличие АБА даже при отсутствии какой-либо симптоматики.

Обращает на себя внимание и тот факт, что среди 6 больных с аневризмами грудной аорты (исключая посттравматические) у двух при УЗИ обнаружены асимптомные АБА, что составляет по частоте 33,3%. Следовательно, все больные с рентгенологически диагностированными аневризмами грудной аорты должны обязательно подвергаться ультразвуковому сканированию брюшной аорты для установления у них возможного развития асимптомных АБА. Малое количество наблюдений не должно быть причиной сомнений в справедливости этого вывода. При применении специального статистического метода определения доверительных границ относительного показателя в генеральной совокупности с помощью инструментального исследования доказано с 95%-ной вероятностью прогноза (р=95%), что АБА должны выявляться у больных с аневризмами грудной аорты не реже, чем в 27,1% случаев, и не чаще, чем в 39,5%. Этим же статистическим методом определено число больных с теми или иными поражениями аорты и магистральных артерий, у которых обнаружены АБА (табл. 16).

Для медико-биологических исследований достоверными

считаются доверительные границы, установленные с вероятностью

безошибочного прогноза в 95% и более (р=95%). Доверительные границы относительного показателя позволяют судить о

распространенности патологии в генеральной совокупности по наблюдениям, сделанным в выборочной популяции.

Компьютерную томографию проводили у наших больных на аппарате 3-го поколения «Томоскан-СН» фирмы «Филлипс»

(Голландия), в котором используется принцип прямого веерного луча с вращающимся массивом детекторов и пульсирующим источником рентгеновского излучения. Геометрия данного сканера

Таблица 16

Доверительные границы и характер поражения дуги аорты и ее ветвей

Характер и локализация поражения аорты и ее ветвей

Частота выявления АБА, по данным

нцссх

абс. %

Доверительные границы относительного показателя, %

Общая скрининговая группа 150 19 6,7 2,7—10,7

Аневризмы грудной аорты 6 2 33,3 27,1—39,5

Артериальная гипертензия 67 8 11,9 4,0—19,8

Вазоренальная гипертензия 36 2 5,0 0—13,3

Хроническая ишемия

нижних конечностей 102 7 6,9 1,9—11,9

Хроническая ишемия нижних конечностей +

артериальная гипертония 25 5 20,0 4,0—36,0

Ишемическая болезнь

сердца 57 6 10,5 4,0-36

Ишемическая болезнь сердца + хроническая

ишемия нижних конечностей 45 6 13,3 3,3—23,3

Окклюзионные поражения

ветвей дуги аорты 57 2 3,5 0—8,6

Окклюзии висцеральных

артерий (чревного ствола и

верхней брыжеечной

артерии) 300 —

оптимальная для получения компьютерно-томографических изображений высокого качества при возможно минимальной дозе облучения больного. Минимально и время самого сканирования, а также обработки получаемых результатов, что обеспечивает практически одновременную реконструкцию изображения. Максимальный темп сканирования — 12 срезов в минуту. Анод трубки обладает повышенной теплоемкостью, что позволяет выпол-

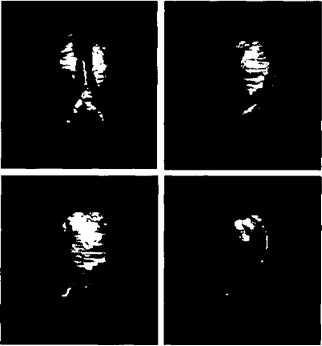

нять непрерывно до 40 сканов в максимальном режиме (рис. 26). Спиральная томография выполнялась на компьютерном томографе «Toshiba Xpress HS-1».

Предварительной подготовки больного не требуется. На первом этапе выполняют стандартное компьютерно-томографичес-кое исследование брюшного отдела аорты, начиная с уровня ее висцеральных ветвей, что позволяет легко выявить проксималь-ный уровень поражения, всегда достаточно точно фиксируемый при УЗИ. При нормальном диаметре интервисцерального сегмента аорты делают 2-3 томограммы с толщиной среза 8 мм и шагом стола 18-24 мм (рис. 27). При этом обычно достигается уровень левой почечной артерии. Ниже этого уровня шаг стола уменьшается до 4—5 мм, получается изображение обеих почечных артерий и начального отдела (шейки аневризмы брюшной аорты). Ни-

а б

Рис. 26. Ангиограмма (а.) и компьютерная томограмма в режиме SSD (6) больного с аневризмой инфраренального отдела брюшной аорты и левой общей подвздошной артерии.

а б

Рис. 27. Компьютерно-томографическое исследование брюшного отдела аорты. На фоне выраженного кальциноза аорты определяется отхождение чревного ствола (а) и верхней брыжеечной артерии (6} от аневризматическо-го мешка (указаны стрелками).

же почечных артерий шаг стола увеличивается до 8 мм. При этом четко фиксируются отклонения хода аорты (обычно вперед и вправо). Важно определить состояние и общих подвздошных артерий, которые нередко вовлекаются в аневризматический процесс.

Для получения изображения просвета аневризмы, внутримеш- кового тромбоза, расслоения, кальциноза применяют контрастное усиление изображения с помощью болюсного введения контрастного вещества — внутривенно 40 мл со скоростью 3 мл/с (рис.28).

Получение изображения внутримешкового тромбоза очень важно для выбора хирургической тактики. Плотность крови в просвете аорты обычно составляет 45—50 Ед., в то время как плотность тромботических масс меньше — 30—40 Ед.

Тромбы могут располагаться тонким пристеночным слоем или по одной из стенок аорты и иметь характерную форму «серпа». Иногда тромботическая чашка может быть циркулярной толстой и на ангиограмме выглядеть как нормальный просвет аорты. В таких случаях разрешающая способность компьютерной томографии превышает информативность ангиографическо-

Рис. 28. Компьютерно-томографическое исследование брюшного отдела аорты с контрастным усилением изображения.

го исследования. Если тромботические массы расположены по задней поверхности, то это позволяет предполагать окклюзию устьев поясничных артерий, и в результате кровопотеря во время операции будет меньше.

Очень существенно определение кальциноза стенки аорты, особенно в сегментах предполагаемого наложения проксималь-ного и дистального анастомоза. Это поражение стенок аорты бывает очень серьезным препятствием для хирурга во время операции, и лучше быть подготовленным к нему заранее (рис. 29). Разрешающая способность компьютерной томографии для определения тромбоза равна 80%, кальциноза — более 90%.

С помощью этого метода исследования можно распознать и осложненное течение аневризмы брюшной аорты — расслоение, угрозу разрыва и сам разрыв. Специфическим признаком расслоения аорты служит наличие отслоенной интимы, возникновению которой могут способствовать разнообразно располагающиеся в интиме (перпендикулярно, хаотично, как бы находясь в просвете мешка) глыбки кальция (рис. 30). При контрастирова-нии ложный просвет достаточно хорошо визуализируется. Плот-88

29. ¦ Рентгеновская компьютерная томогра

фическая ангиография (компьютерная ангиография) аневризмы инфрареналь-ного отдела брюшной аорты (многоплоскостная реконструкция —— i MPR).

Рис. 30. Компьютерная томограмма висцерального отдела брюшной аорты, демонстрирующая наличие расслоения (указано стрелкой) и отхождение верхней брыжеечной артерии и правой почечной артерии от истинного просвета аорты, а левой почечной артерии — от ложного просвета аорты (реконструкция с затененной наружной поверхностью — SSD}.

ность крови в истинном и ложном просвете аорты достаточно велика (до 130—200 Ед.), в то время как плотность отслоенной ин-тимы значительно ниже (40-50 Ед.).

Кровоток по ложному просвету нередко замедлен, и это запаздывание позволяет достаточно информативно дифференцировать истинный просвет от ложного, особенно при построении графика «время—плотность» над областью двух просветов аорты. Если ложный просвет тромбируется, то он по плотности идентичен внутрипросветному тромбозу, однако при этом отслоенная интима будет хорошо визуализироваться в виде прямолинейного образования с кальцинозом.

При полном разрыве стенки АБА гематома обнаруживается за пределами стенки аневризмы аорты, где ее стенками могут стать позвоночник и обычно смещенная левая поясничная мышца. Подобная картина визуализируется при забрюшинном прорыве аневризмы брюшной аорты.

В течение последних лет наблюдается бурное развитие меди — цинской техники. Рентгеновская компьютерная томография (КТ) является одним из самых ярких примеров практической реализации достижений научно-технического прогресса в области лучевой диагностики. Как известно, в 80-е годы КТ фактически вышла на «плато» своего развития. Преимущества непрерывно развивающейся магнитно-резонансной томографии (МРТ) перед КТ, особенно после внедрения магнитно-резонансной ангиографии (МРА) и быстрых (градиентных) импульсных последовательностей, были очевидными. Однако эта ситуация стала меняться в начале 90-х годов после появления спиральной КТ (СКТ) (рис. 31). Создание этой технологии позволило преодолеть ряд существенных недостатков и ограничений КТ и дало мощный толчок дальнейшему развитию метода. СКТ, в свою очередь, дала начало такому направлению, как рентгеновская компьютерная томогра-фическая ангиография (КТА), компьютерная ангиография. Всего за несколько лет КТА превратилась в один из важнейших методов исследования сосудов.

С середины 80-х годов появилась еще одна разновидность рентгеновской компьютерной томографии — электронно-луче-

Рис. 31. Компьютерная томограмма брюшной аорты при ее аневризме в разных проекциях. SSD-способ представления данных объемной КТ (реконструкция с затененной наружной поверхностью}.

вая томография (ЭЛТ), радикально отличающаяся от КТ по технике получения изображений. Уникальная технология ЭЛТ позволила в 10—20 раз сократить время получения одного среза. Однако по объективным (высокая стоимость) и субъективным (негативное отношение некоторых специалистов, конкурентная

борьба) причинам применение данной методики на сегодняшний день весьма ограничено.

По сравнению с обычной КТ, СКТ представляет гораздо больше возможностей для трехмерных реконструкций (рис. 32). Реконструкция изображений с перекрывающимися срезами позволяет получать трехмерные реконструкции несравненно более высокого качества.

Можно отметить следующие основные достоинства СКТ:

- Объемная визуализация всей исследуемой анатомической области без артефактов от движений.

- Лучшее выявление очаговых изменений в движущихся при дыхании органах (легкие, печень, селезенка).

- Оптимальная визуализация болюса контрастного вещества в различные фазы, что приводит к более четкой визуализации сосудов и позволяет выполнять трехмерные реконструкции (КТА).

- Возможность ретроспективной реконструкции срезов с варьирующим шагом (интервалом) после окончания исследования.

- Улучшение качества многоплоскостных реконструкций.

- Уменьшение лучевой нагрузки из-за более широких возможностей ретроспективной реконструкции изображений (реже приходится прибегать к повторным исследованиям с другой толщиной и шагом срезов).

- Уменьшение времени исследования пациентов и соответственно увеличение пропускной способности приборов. Высокая скорость получения изображений имеет особенно большое значение при исследовании пациентов, находящихся в тяжелом состоянии (например с травмой), лиц, плохо выполняющих команды медперсонала, детей, пожилых пациентов.

СКТ практически не имеет недостатков по сравнению с обычной КТ и имеет те же ограничения по отношению к другим методам визуализации (например МРТ), что и обычная КТ (лучевая нагрузка, необходимость введения контрастных веществ, малая вариабельность плоскости среза, относительно невысокое контрастное разрешение).

При КТА брюшной аорты возможности ЭЛТ и СКТ примерно

Рис. 32. Современные возможности представления данных объемной КТ с применением реконструкции с затененной наружной поверхностью и отображением нескольких поверхностей с различными их свойствами: а — общий вид аорты; б — общий вид аорты с параметрами проксималь-ной шейки; в — общий вид аорты с параметрами дисталь-ной шейки.