Неврологические проявления опоясывающего герпеса | Официальный сайт Научного центра неврологии

Суслина 3.А., Максимова М.Ю., Синева Н.А., Водопьянов Н.П.

М.: Практика, 2014. 72 с.

Предлагаемое вашему вниманию пособие подготовлено с учетом актуальности неврологических нарушений, обусловленных вирусом varicella-zoster. В нем излагаются современные представления об этиологии, о патогенезе, патоморфологии, клинических проявлениях опоясывающего герпеса и об особенностях болевого синдрома различной локализации. Особое внимание уделено диагностике острого периода заболевания. В приложении приводятся схемы лечения опоясывающего герпеса. Для врачей-неврологов и врачей общей практики.

СОДЕРЖАНИЕ

История

Эпидемиология

Классификация

Этиология, патогенез, патоморфология

Этиология Патогенез Патоморфология

Клинические проявления

Ветряная оспа Опоясывающий герпес

Болевой синдром, обусловленный опоясывающим герпесом

Неврологические проявления опоясывающего герпеса

Невралгия спинномозговых нервов

Невралгия плечевого сплетения

Невралгия глазного нерва

Невралгия носоресничного нерва

Невралгия узла коленца

Невралгия ресничного узла

Невралгия тройничного нерва

Полирадикулоневропатия

Миелит

Менингоэнцефалит и энцефаломиелит

Церебральный некротизирующий артериит

Диагностика

Лечение

Лечение острой герпетической невралгии Вакцинация

Лечение постгерпетической невралгии Физиотерапевтическое лечение Лазеротерапия

Приложение 1. Схемы лечения

Схемы лечения

Лечение острого опоясывающего герпеса Этиотропное лечение

Противовирусные средства Патогенетическое лечение

Индукторы интерферона

Аналоги иммуномодуляторов

Антидепрессанты

Противоэпилептические средства

Витамины В1, В6, В12

НПВС, анальгетики

Физиотерапевтические методы

Лечение герпетических высыпаний

Этиотропное лечение

Патогенетическое лечение

Лечение герпетического менингоэнцефалита

Этиотропное лечение

Патогенетическое лечение

НПВС

Дезинтоксикационная терапия

Дегидратационная терапия

Глюкокортикоиды

Плазмозамещающие растворы

Ноотропные средства

Антиоксиданты

Лекарственные средства с полимодальным действием на метаболизм мозга

Лекарственные средства с метаболическим и вазоактивным действием

Общая и церебральная гипотермия

ИВЛ

Противоэпилептические средства

Лечение герпетического миелита, полирадикулоневрита

Этиотропное лечение

Патогенетическое лечение

Лечение постгерпетической невралгии

Этиотропное лечение

Патогенетическое лечение

Антидепрессанты

Нейролептики

НПВС и анальгетики

Противоэпилептические средства

Ингибитор ацетилхолинэстеразы Основные физиотерапевтические методы

Приложение 2. Международные и торговые названия лекарственных средств

Международные и торговые названия лекарственных средств

Иллюстрации

Постгерпетическая невралгия — Медико-профилактический центр на Заневском — СЗГМУ им. И.И. Мечникова

Постгерпетическая невралгия

Постгерпетическая невралгия

Актуальность рассматриваемой проблемы обусловлена повышением заболеваемости опоясывающим герпесом (Herpes zoster). Это может быть связано с постарением населения и увеличением числа лиц с пониженным иммунитетом. Уровень специфических антител к вызывающему заболевание вирусу Varicella zoster снижается с возрастом, что, вероятно, и вносит весомый вклад в распространенность опоясывающего герпеса в старших возрастных группах, об этом свидетельствуют данные, согласно которым, если общий показатель в популяции составляет на 1000 человек 2, то в возрастной группе старше 75 лет он равняется 10.

Развитие клеточной иммуносупрессии может быть следствием тяжелого заболевания или «агрессивного» лечения. Так, частота развития Herpes zoster приблизительно в 15 раз выше у ВИЧ-инфицированных пациентов. Увеличению распространенности инфекции Herpes zoster «способствуют» и достижения медицины в области органного донорства, требующего проведения активной иммуносупрессивной терапии, а также появление новых медикаментозных и лучевых методов лечения опухолевых процессов и увеличение продолжительности жизни онкологических больных.

Так, частота развития Herpes zoster приблизительно в 15 раз выше у ВИЧ-инфицированных пациентов. Увеличению распространенности инфекции Herpes zoster «способствуют» и достижения медицины в области органного донорства, требующего проведения активной иммуносупрессивной терапии, а также появление новых медикаментозных и лучевых методов лечения опухолевых процессов и увеличение продолжительности жизни онкологических больных.

Острый Herpes zoster сопряжен со значительными социальными и экономическими потерями для общества преимущественно ввиду утраты больными трудоспособности, ограничений в повседневной активности вследствие выраженной невропатической боли, которая носит длительный, упорный характер и часто резистентна к различным методам терапевтического воздействия. Так, из пациентов с диагностированным опоясывающим герпесом, или опоясывающим лишаем, 45% сообщают о боли, которую испытывают каждый день, 23% – о боли целый день, а 42% – об «ужасной», «мучительной», «изнурительной» боли, что часто и является причиной госпитализации.

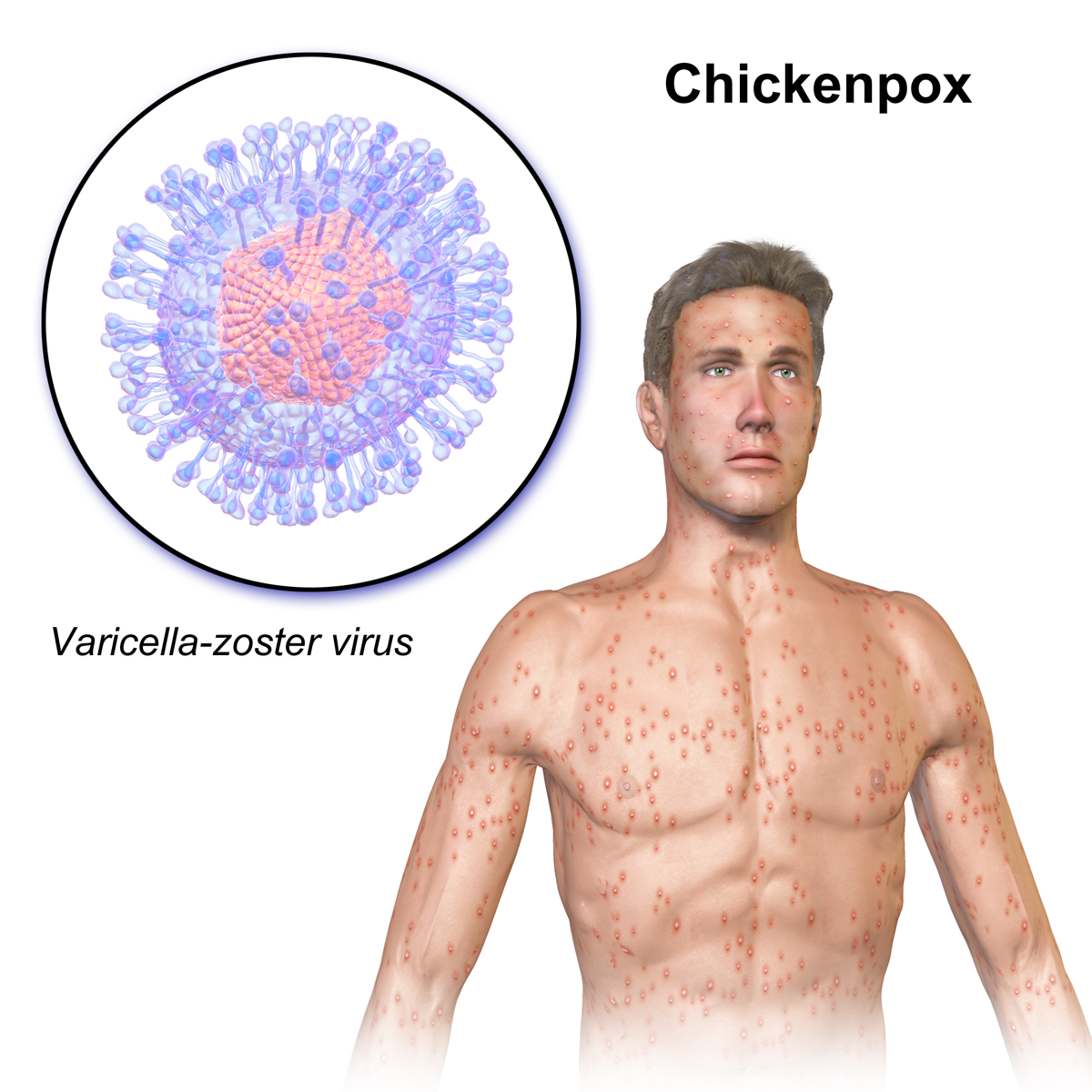

Как говорилось выше, возбудителем опоясывающего герпеса является вирус Varicella zoster, который в детском возрасте вызывает также ветряную оспу. Оба заболевания прежде всего характеризуются везикулярной сыпью, в случае опоясывающего герпеса связанной с нейропатической болью. Доказано, что примерно у 90% населения в мире определяются позитивные серологические реакции, свидетельствующие о встрече с указанным вирусом, и в связи с этим они подвержены рецидиву вирусной активности в виде опоясывающего герпеса. До появления вакцины против вируса Varicella zoster в США почти все дети в возрасте от 5 до 10 лет были инфицированы данным вирусом, и ежегодно в стране регистрировалось около 3,5 млн случаев ветряной оспы. Введение вакцинации способствовало уменьшению частоты заболеваний приблизительно на 85% . Эпизод ветряной оспы в детстве позволяет активизировать клеточный и гуморальный ответ, сформировать специфические противовирусные антитела. Рецидив инфекции у таких пациентов может развиться только на фоне низкого иммунного ответа.

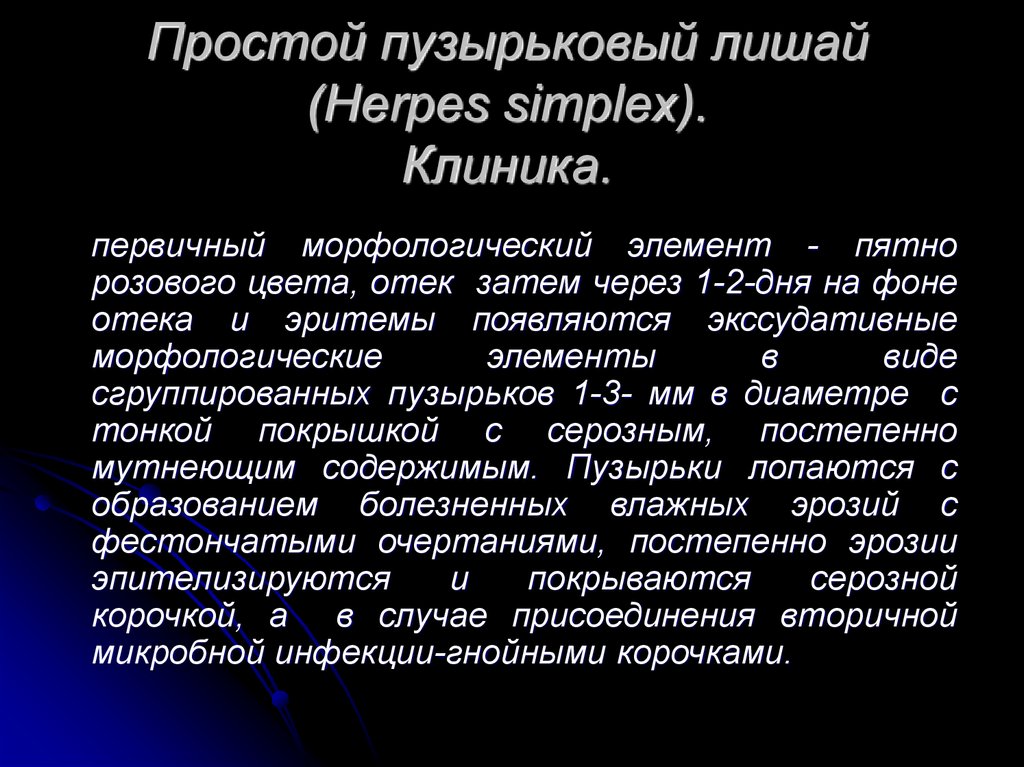

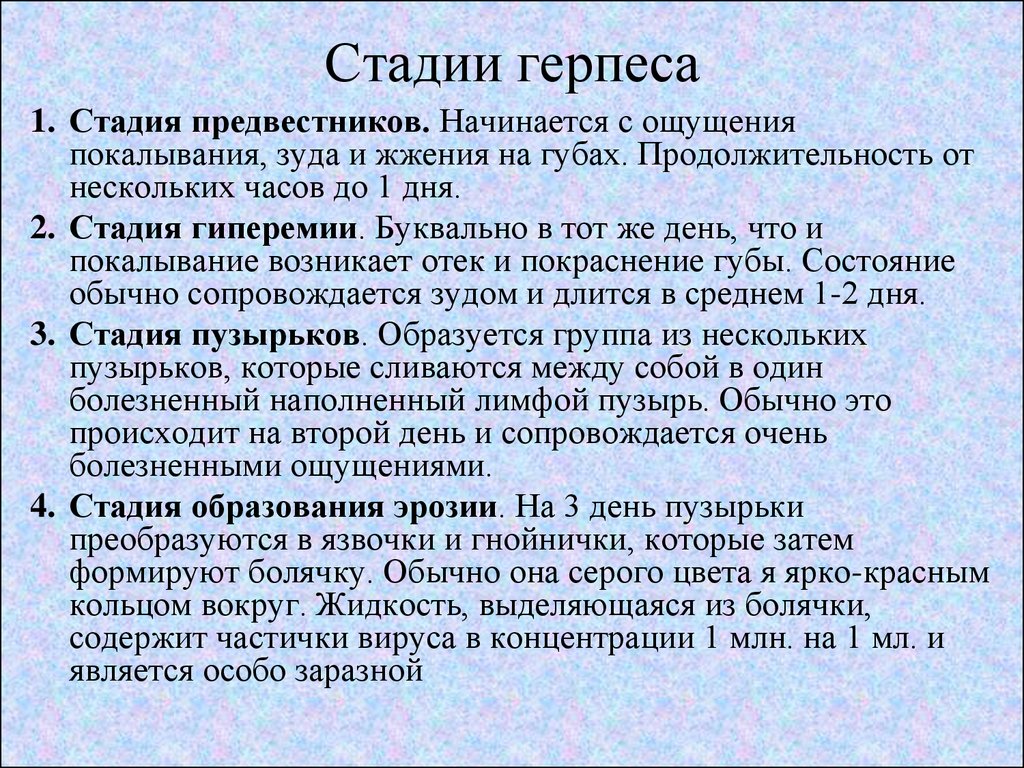

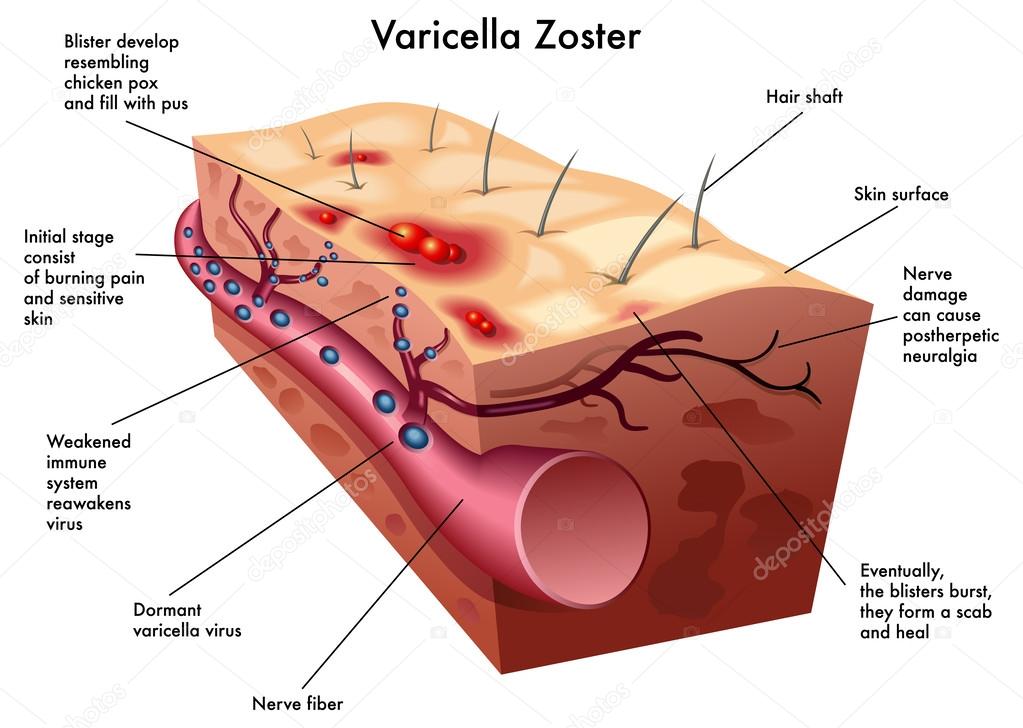

Следует выделить три основных этапа клинических проявлений острой инфекции, обусловленной Herpes zoster: продром, стадия односторонней сыпи и стадия боли. Продром за 48-72 ч предшествует герпетической сыпи, выявляется не у всех пациентов и характеризуется острой болью или кожным зудом. Герпетическая сыпь в свою очередь проходит несколько стадий образования везикул, пустул и подсыхания в виде корочки. Везикулы обычно формируются в течение первых 5-7 дней; пустулы образуются в последующие 4-6 дней, когда везикулы прорываются и выпускают гной.

Клинический диагноз Herpes zoster в типичных случаях достаточно прост. Однако иногда требуется проведение лабораторной диагностики с целью идентификации вируса. Наиболее быстрым и высокочувствительным методом является полимеразная цепная реакция.

В остром периоде болезни или после него возможно развитие осложнений, захватывающих одну или многие системы организма. Так, герпетическая сыпь может быть дополнительно инфицирована бактериями с кожи, что требует лечения антибиотиками. Но наиболее важны неврологические осложнения, связанные с реактивацией вируса в спинномозговых и краниальных ганглиях: постгерпетическая невралгия (ПГН), двигательная невропатия, краниальные невриты, менингоэнцефалиты, поперечные миелиты. Следует заметить, что осложнения со стороны головного и спинного мозга в настоящее время встречаются редко.

Остановимся более подробно на таком неврологическом осложнении, как ПГН. ПГН наиболее частое осложнение Herpes zoster, наблюдаемое у 10-20% пациентов.. Для этого осложнения характерна прямая корреляция частоты развития и длительности ПГН с возрастом. Более 50% пациентов с ПГН старше 60 лет и 75% приходится на возрастную группу старше 75 лет. Половина пациентов с ПГН в возрасте старше 60 лет испытывают постоянную боль в течение более 6 мес при 10% в возрастной группе 30-50 лет.

Чаще постгерпетическую боль определяют как сохраняющуюся более 3-4 мес. Другие исследователи используют это понятие в более ранних стадиях заболевания. Отсюда разноречивость сведений о частоте развития ПГН. В случаях определения ПГН как боли, сохраняющейся 3-4 нед после заживления сыпи, распространенность ее составляет 8%. Когда боль сохраняется в течение 2 мес, ее частота равна 4,5% . Постоянную боль в течение 1 мес после сыпи испытывают до 15% нелеченых пациентов и около 25% (4% от общего количества) пациентов отмечают сохранение боли в течение года .

Отсюда разноречивость сведений о частоте развития ПГН. В случаях определения ПГН как боли, сохраняющейся 3-4 нед после заживления сыпи, распространенность ее составляет 8%. Когда боль сохраняется в течение 2 мес, ее частота равна 4,5% . Постоянную боль в течение 1 мес после сыпи испытывают до 15% нелеченых пациентов и около 25% (4% от общего количества) пациентов отмечают сохранение боли в течение года .

К основным факторам риска возникновения ПГН относят возраст, женский пол, наличие боли в период продрома, выраженность острых кожных высыпаний, тяжесть боли в остром периоде.

Все эти факторы взаимосвязаны, поэтому большинство пациентов в возрасте 50 лет и старше испытывают тяжелую, нестерпимую боль и имеют значительные кожные высыпания от острого Herpes zoster, что гораздо чаще приводит к ПГН.

Механизм развития ПГН до конца не известен, но ясно, что повреждение нерва вызвано воспалением в остром Herpes zoster. Появление невропатической боли обусловлено нарушением взаимодействия ноцицептивных и антиноцицептивных систем, механизмов контроля возбудимости ноцицептивных нейронов в ЦНС.

ПГН занимает третье место по частоте среди всех типов невропатической боли и уступает в этом только болям в нижней части спины и диабетической невропатии.

ПГН оказывает прямое влияние на разные стороны жизни пациентов, особенно пожилого возраста:

- физическое состояние – хроническая усталость, снижение массы тела, физической активности, инсомния;

- психическое состояние – беспокойство, тревога, депрессия, затруднение концентрации внимания;

- социальный статус – снижение социальной активности, изменение социальной роли;

- ежедневное функционирование – одевание, принятие душа, еда и пр.

В одном из исследований было показано, что 59% пациентов, страдающих ПГН, испытывали ограничения в повседневной активности на протяжении более 16 лет

Лечебная тактика при Herpes zoster включает два основных направления: противовирусную терапию и купирование невропатической боли. Это относится как к острому периоду заболевания, так и к стадии ПГН.

Лечение постгерпетической невралгии успешно проводят специалисты неврологического отделения медико-профилактического центра СЗГМУ им. И.И. Мечникова.

Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Комплексное лечение герпетических поражений периферической нервной системы | Игонина И.А., Колоколов О.В., Бакулев А.Л., Кравченя С.С., Колоколова А.М., Ситкали И.В.

Опоясывающий лишай (herpes zoster) – заболевание, вызываемое вирусом герпеса 3-го типа, в основе которого лежит реактивация латентной ганглий-ассоциированной вирусной инфекции с поражением кожного покрова и нервной системы.

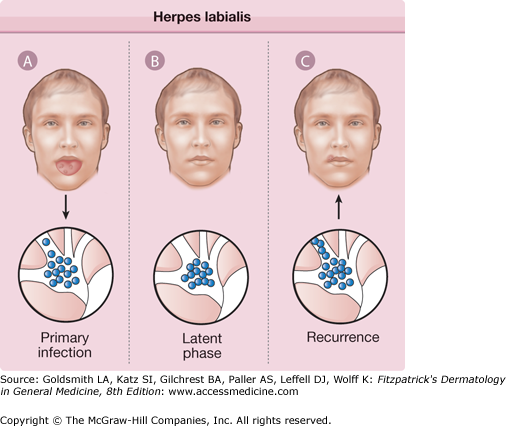

Отличительной особенностью возбудителя ветряной оспы и опоясывающего герпеса – Varicella zoster virus (VZV) подсемейства Alphaherpesvirinae семейства Herpesviridae – является способность длительно персистировать в сенсорных ганглиях нервной системы и реактивироваться под воздействием каких-либо неблагоприятных эндогенных и (или) экзогенных факторов. По сути, речь идет о двух клинических формах заболевания, вызванных одним и тем же этиотропным агентом. Дерматоз манифестирует с первичной инфекции – ветряной оспы, затем переходит в латентную фазу с локализацией в ганглиях задних корешков спинного мозга и ганглиях черепных нервов, рецидивируя впоследствии опоясывающим лишаем [10, 12, 14].

Путь передачи Varicella zoster virus – воздушно-капельный. После репликации вирусов на слизистых оболочках дыхательных путей происходит их миграция в лимфатические узлы и CD4+-лимфоциты, а также в эпителиальные клетки. Инфицирование окончаний чувствительных нервов опосредуется внеклеточным вирусом, присутствующим в огромном количестве в везикулах на коже.

Дальнейшее распространение VZV в макроорганизме может происходить гематогенным, лимфогенным и нейрогенным (по аксонам чувствительных нервов) путями. Вирус инфицирует сенсорные ганглии нервной системы, что обеспечивает его пожизненную персистенцию в организме человека. Продукты активации ряда генов вируса приводят к блокаде интерферона, снижению экспрессии ряда рецепторов на иммунокомпетентных клетках, вследствие чего VZV приобретает способность «ускользать» от защитных механизмов иммунной системы человека.

Дальнейшее распространение VZV в макроорганизме может происходить гематогенным, лимфогенным и нейрогенным (по аксонам чувствительных нервов) путями. Вирус инфицирует сенсорные ганглии нервной системы, что обеспечивает его пожизненную персистенцию в организме человека. Продукты активации ряда генов вируса приводят к блокаде интерферона, снижению экспрессии ряда рецепторов на иммунокомпетентных клетках, вследствие чего VZV приобретает способность «ускользать» от защитных механизмов иммунной системы человека.Снижение напряженности клеточных реакций приводит к реактивации вируса, что сопровождается поражением не только кожи, но и нервных окончаний. Гистологически при реактивации вируса в ганглиях выявляют кровоизлияния, отек и лимфоцитарную инфильтрацию на всем протяжении чувствительного нерва. Характер этих изменений определяет наличие и степень выраженности болевого синдрома.

Большинство дерматовенерологов предлагают выделять следующие клинические формы опоясывающего лишая: везикулярная, без сыпи (zoster sine herpete), генерализованная, диссеминированная, слизистых оболочек, офтальмогерпес, синдром Ханта, а также атипичные (буллезная, геморрагическая, язвенно-некротическая, гангренозная, абортивная) [14].

По локализации выделяют поражения тригеминального (гассерова) и коленчатого узлов, шейных, грудных и пояснично-крестцовых ганглиев. По мнению большинства специалистов, чаще всего поражаются участки кожи, иннервируемые спинальными и тройничными нервами, причем наиболее часто в патологический процесс вовлекаются торакальные дерматомы. По данным ряда других авторов, герпетическое поражение гассерова узла встречается чаще, нежели спинальные ганглиониты [17].

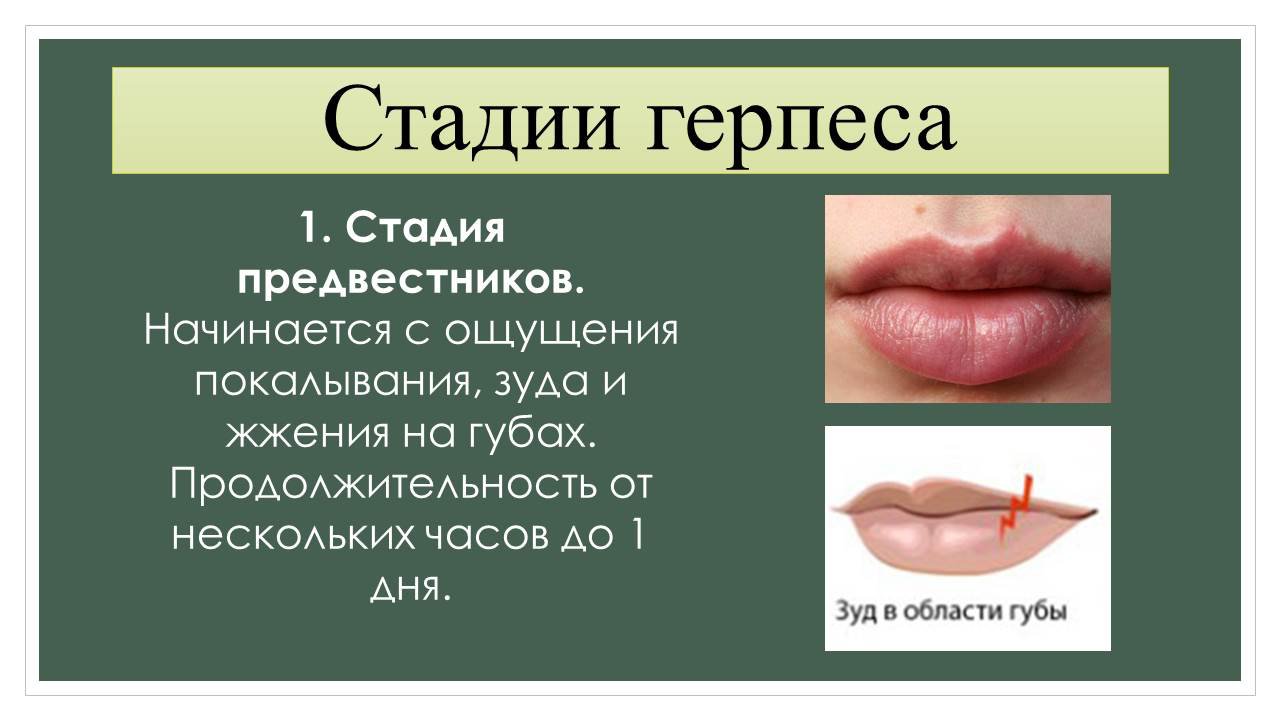

Обычно заболевание манифестирует болевым синдромом. Около 70–80% пациентов с опоясывающим лишаем в продромальном периоде предъявляют жалобы на боль в пораженном дерматоме, в зоне которого впоследствии появляются кожные высыпания.

В продромальном периоде боль может носить постоянный или приступообразный характер. Чаще всего боль описывается как жгучая, стреляющая, колющая или пульсирующая. Некоторые больные чувствуют боль только при прикосновении. У других пациентов ведущим клиническим симптомом является выраженный кожный зуд.

Продромальный период обычно длится 2–3 дня, но иногда достигает недели.

Продромальный период обычно длится 2–3 дня, но иногда достигает недели.Нередки парестезии в пораженных участках. Интенсивность болевого синдрома определяется степенью вовлеченности периферических нервов в патологический процесс. Через 2–7 дней на коже начинают появляться типичные для опоясывающего лишая высыпания. В случае классического течения herpes zoster – это эфемерная эритема, отек, затем множественные папулы, быстро, в течение 2–3 дней трансформирующиеся в везикулы. Эффлоресценции склонны к группировке и слиянию между собой. Вследствие присоединения вторичной пиококковой инфекции отмечается пустулизация в очагах.

Выраженные общеинфекционные проявления (лихорадка, цефалгия, миалгия, утомляемость, общее недомогание), а также увеличение региональных лимфатических узлов наблюдаются менее чем у 20% пациентов.

По данным ряда авторов, при исследовании цереброспинальной жидкости при опоясывающем лишае определяется лимфоцитарный плеоцитоз [36].

Через 3–5 дней на месте везикул появляются эрозии и образуются корочки, исчезающие к 3–4 нед.

На месте разрешившихся высыпаний обычно длительно сохраняется гипо- или гиперпигментация. Если период появления новых везикул длится более 1 нед., это указывает на высокую вероятность наличия у пациента иммунодефицитного состояния. На слизистых оболочках вместо корочек образуются неглубокие эрозии. Высыпания на слизистых могут вообще оставаться незамеченными.

На месте разрешившихся высыпаний обычно длительно сохраняется гипо- или гиперпигментация. Если период появления новых везикул длится более 1 нед., это указывает на высокую вероятность наличия у пациента иммунодефицитного состояния. На слизистых оболочках вместо корочек образуются неглубокие эрозии. Высыпания на слизистых могут вообще оставаться незамеченными.Важно, что при опоясывающем герпесе распространение патологического процесса соответствует определенному дерматому на одной стороне тела (левой или правой) и не пересекает анатомической средней линии туловища, за исключением зон смешанной иннервации. У иммунокомпетентных пациентов обычно поражается один дерматом, однако из-за индивидуальной вариативности иннервации в процесс могут быть вовлечены и соседние дерматомы.

Высыпания обычно сопровождаются такими же болевыми ощущениями, как и в продромальном периоде. Однако в некоторых случаях болевой синдром может появиться только в остром периоде заболевания.

При абортивной форме herpes zoster высыпания на коже ограничиваются эритемой и папулами, без трансформации в полостные элементы.

При геморрагической форме опоясывающего лишая содержимое везикул в большинстве своем геморрагическое, патологический процесс захватывает не только эпидермис, но и дерму, после разрешения высыпаний возможно образование рубцов. Из наиболее тяжелых разновидностей herpes zoster выделяют некротическую и диссеминированную форму опоясывающего лишая [14].

При геморрагической форме опоясывающего лишая содержимое везикул в большинстве своем геморрагическое, патологический процесс захватывает не только эпидермис, но и дерму, после разрешения высыпаний возможно образование рубцов. Из наиболее тяжелых разновидностей herpes zoster выделяют некротическую и диссеминированную форму опоясывающего лишая [14].Боль в течение всего периода высыпаний, как правило, носит интенсивный жгучий характер, зона ее распространения соответствует корешкам пораженного ганглия. Обычно боль усиливается ночью и при воздействии различных раздражителей (тактильных, температурных и др.).

При объективном осмотре могут быть выявлены расстройства чувствительности в виде гиперестезии, гипостезии или анестезии, включая anesthesia dolorosa, и других. Расстройства чувствительности обычно ограничены областью высыпаний, однако весьма изменчивы по форме и интенсивности.

Степень выраженности болевого синдрома не всегда коррелирует с тяжестью кожных проявлений. У ряда больных, несмотря на тяжелую гангренозную форму поражения кожи, боль остается незначительной и кратковременной.

В то же время у других пациентов наблюдается длительный интенсивный болевой синдром при минимальных кожных проявлениях.

В то же время у других пациентов наблюдается длительный интенсивный болевой синдром при минимальных кожных проявлениях.При ганглионите гассерова узла наблюдаются мучительные боли, нарушения чувствительности и высыпания в зоне иннервации одной (I, II или III), двух или (редко) всех ветвей тройничного нерва. При офтальмогерпесе возможны кератит, эписклерит, иридоциклит, в редких случаях – поражение сетчатой оболочки глаза, оптический неврит с исходом в атрофию зрительного нерва, а также глаукома. Возможно поражение III, IV, VI черепных нервов, что проявляется глазодвигательными расстройствами и птозом.

Инфекция, вызываемая VZV и вирусом простого герпеса – Herpes simplex virus (HSV) – является наиболее частой причиной паралича Белла, кожные проявления при этом могут отсутствовать, а этиологическая роль VZV или HSV может быть определена с помощью лабораторных методов исследования. Нередко герпетическое поражение VII черепного нерва проявляется не только периферическим прозопарезом, но также, при поражении коленчатого узла, – гиперакузией и гипогевзией (синдром Ханта) [31].

Поражение VIII черепного нерва обычно дебютирует шумом в ушах. Гипоакузия может возникать не только при поражении слухового нерва, но также при вовлечении аппарата среднего уха. Вестибуляторные расстройства обычно развиваются медленно и варьируют от легкого головокружения до грубой вестибулярной атаксии.

Поражение VIII черепного нерва обычно дебютирует шумом в ушах. Гипоакузия может возникать не только при поражении слухового нерва, но также при вовлечении аппарата среднего уха. Вестибуляторные расстройства обычно развиваются медленно и варьируют от легкого головокружения до грубой вестибулярной атаксии.При локализации высыпаний в области иннервации IX черепного нерва наблюдаются боль и нарушение чувствительности в области мягкого неба, небной дужки, языка, задней стенки глотки.

Вследствие развития герпетических радикулитов и невритов иногда наблюдаются двигательные расстройства, соответствующие обычно зоне сенсорных нарушений.

Поражение шейных узлов сопровождается высыпаниями на коже шеи и волосистой части головы. При ганглионитах нижнешейной и верхнегрудной локализации может наблюдаться синдром Стейнброккера (боль в руке сопровождается отечностью кисти, трофическими расстройствами в виде цианоза и истончения кожного покрова, гипергидроза, ломкости ногтей) [10]. Ганглиониты грудной локализации нередко симулируют клиническую картину стенокардии, инфаркта миокарда, что приводит к ошибкам в диагностике.

При герпетическом поражении ганглиев пояснично-крестцовой области возникает боль, симулирующая панкреатит, холецистит, почечную колику, аппендицит. В связи с развитием ганглиорадикулитов вызываются симптомы Нери, Лассега, Мацкевича, Вассермана.

При герпетическом поражении ганглиев пояснично-крестцовой области возникает боль, симулирующая панкреатит, холецистит, почечную колику, аппендицит. В связи с развитием ганглиорадикулитов вызываются симптомы Нери, Лассега, Мацкевича, Вассермана.Нейрогенный мочевой пузырь с нарушениями мочеиспускания по периферическому типу может ассоциироваться с опоясывающим герпесом сакральных дерматомов S2–S4. Острый и хронический герпетический энцефалит и миелит являются серьезными осложнениями, приводящими нередко к летальному исходу или инвалидизации [10, 33, 36].

Болевой синдром является наиболее мучительным проявлением опоясывающего лишая при поражении периферической нервной системы. У одних пациентов сыпь и боль имеют относительно короткую длительность, у 10–20% больных возникает постгерпетическая невралгия, которая может длиться месяцы и даже годы. Значительно снижая качество жизни, она может приводить к длительной временной потере трудоспособности и сопровождается существенными финансовыми затратами.

Вот почему эффективное лечение болевого синдрома, ассоциированного с опоясывающим герпесом, является важной клинической задачей.

Вот почему эффективное лечение болевого синдрома, ассоциированного с опоясывающим герпесом, является важной клинической задачей.Согласно современным представлениям, болевой синдром при опоясывающем герпесе имеет три фазы: острую, подострую и хроническую [32].

Острая герпетическая невралгия возникает, как правило, в продромальном периоде и длится до 30 дней. У большинства пациентов появлению боли и сыпи предшествует чувство жжения или зуда в определенном дерматоме. Боль может быть колющей, пульсирующей, стреляющей, носить приступообразный или постоянный характер. У ряда больных болевой синдром сопровождается общими системными воспалительными проявлениями: лихорадкой, недомоганием, миалгиями, головной болью. Определить причину боли на этой стадии крайне сложно. В зависимости от ее локализации дифференциальный диагноз следует проводить со стенокардией, инфарктом миокарда, острым приступом холецистита, панкреатита, аппендицита, плевритом, кишечной коликой, вертеброгенной радикулопатией и другими состояниями.

Причина болевого синдрома обычно становится очевидной после появления характерных высыпаний. Непосредственной причиной продромальной боли является субклиническая реактивация и репликация VZV в нервной ткани. Наличие сильной боли в продромальном периоде увеличивает риск более выраженной острой герпетической невралгии в периоде высыпаний и вероятность развития впоследствии постгерпетической невралгии.

Причина болевого синдрома обычно становится очевидной после появления характерных высыпаний. Непосредственной причиной продромальной боли является субклиническая реактивация и репликация VZV в нервной ткани. Наличие сильной боли в продромальном периоде увеличивает риск более выраженной острой герпетической невралгии в периоде высыпаний и вероятность развития впоследствии постгерпетической невралгии.У большинства (60–90%) иммунокомпетентных пациентов появление кожных высыпаний сопровождает острая сильная боль. Выраженность острого болевого синдрома увеличивается с возрастом. Характерной особенностью острой герпетической невралгии является аллодиния – боль, вызванная воздействием неболевого стимула, например прикосновением одежды. Полагают, что аллодиния в острой фазе является предиктором возникновения постгерпетической невралгии.

Подострая фаза герпетической невралгии начинается по окончании острой фазы (после 30 дней от начала продромального периода). На фоне адекватного лечения она может быть купирована или продолжается более 120 дней, переходя в постгерпетическую невралгию.

К факторам, предрасполагающим к сохранению боли, относят: пожилой возраст, женский пол, наличие длительного продромального периода, массивные кожные высыпания, локализацию высыпаний в области иннервации тройничного нерва (особенно области глаза) или плечевого сплетения, сильную острую боль, наличие иммунодефицита.

К факторам, предрасполагающим к сохранению боли, относят: пожилой возраст, женский пол, наличие длительного продромального периода, массивные кожные высыпания, локализацию высыпаний в области иннервации тройничного нерва (особенно области глаза) или плечевого сплетения, сильную острую боль, наличие иммунодефицита.При постгерпетической невралгии пациенты описывают три типа боли:

1) постоянная, глубокая, тупая, давящая или жгучая боль;

2) спонтанная, периодическая, колющая, стреляющая боль, похожая на удар током;

3) боль при одевании или легком прикосновении (у 90% больных).

Согласно определению Международного форума по лечению герпеса, постгерпетическую невралгию определяют как боль, которая длится более 4 мес. (120 дней) после начала продромального периода опоясывающего лишая [33–35].

Болевой синдром, как правило, сопровождается нарушениями сна, потерей аппетита и снижением веса, хронической усталостью, депрессией, что приводит к социальной дезадаптации пациентов.

Если в острой фазе болевой синдром носит смешанный (воспалительный и нейропатический) характер, то в хронической фазе – это типичная нейропатическая боль. Каждая из перечисленных фаз имеет свои особенности лечения, основанные на патогенетических механизмах болевого синдрома и подтвержденные контролируемыми клиническими исследованиями.

Лечение опоясывающего лишая в настоящее время является актуальной междисциплинарной проблемой, в решении которой принимают участие не только дерматовенерологи и неврологи, но и инфекционисты, офтальмологи, оториноларингологи, а также доктора других специальностей.

Препаратами выбора этиотропной терапии при опоясывающем герпесе в настоящий момент остаются синтетические ациклические нуклеозиды (ацикловир и его аналоги – фамцикловир и валцикловир). Наиболее хорошо изученным в настоящее время является ацикловир. Механизм действия ацикловира основан на взаимодействии cинтeтичecкиx нуклеозидов с репликационными ферментами герпесвирусов. Тимидинкиназа герпесвирусов гораздо быстрее, чем клеточная, связывается с ацикловиром, вследствие чего препарат накапливается преимущественно в инфицированных клетках.

Ацикловиры выстраиваются в цепь строящихся ДНК для «дочерних» вирусных частиц, обрывая патологический процесс и прекращая репродукцию вируса. Валацикловир отличает высокая биодоступность, что позволяет значительно сократить дозу и кратность приема препарата. Фамцикловир, за счет более высокого сродства к нему тимидинкиназы герпесвирусов, нежели к ацикловиру, обладает более выраженной эффективностью в лечении опоясывающего лишая.

Ацикловиры выстраиваются в цепь строящихся ДНК для «дочерних» вирусных частиц, обрывая патологический процесс и прекращая репродукцию вируса. Валацикловир отличает высокая биодоступность, что позволяет значительно сократить дозу и кратность приема препарата. Фамцикловир, за счет более высокого сродства к нему тимидинкиназы герпесвирусов, нежели к ацикловиру, обладает более выраженной эффективностью в лечении опоясывающего лишая. Основными схемами противовирусной терапии опоясывающего герпеса у взрослых пациентов считаются: валацикловир по 1000 мг 3 раза/сут. перорально в течение 7 дней или фамцикловир по 500 мг 3 раза/сут. перорально в течение 7 дней, или ацикловир по 800 мг 5 раз/сут. перорально в течение 7–10 дней. Следует помнить, что ациклические нуклеозиды следует назначать как можно раньше – в первые 72 ч от момента появления высыпаний на коже.

Как отмечено выше, патогенетическое лечение в разные фазы заболевания имеет свои особенности. В продромальную и острую фазы целесообразно назначение противовоспалительных препаратов (НПВП), противоотечной, десенсибилизирующей терапии.

Как известно, «золотым стандартом» эффективности НПВП, эталоном при изучении терапевтического потенциала и безопасности новых и «старых» препаратов этой группы является диклофенак натрия. Апробация диклофенака проведена во всех областях клинического использования НПВП, его эффективность доказана в ходе рандомизированных клинических исследований как при ургентных состояниях, так и при хронической боли. При этом в ходе многочисленных исследований показано, что ни один из существующих НПВП не превосходит диклофенак по эффективности, в то время как последний может уступать некоторым из них по безопасности. По мнению ряда авторов, в РФ диклофенак остается наиболее популярным НПВП, что обусловлено, прежде всего, финансовой доступностью дженериков этого препарата. По данным опроса 3 тыс. больных в Москве и других 6 регионах России, регулярно получающих НПВП, этот препарат использовали 72% респондентов [8]. Однако именно дешевые дженерики не подвергались крупным клиническим исследованиям на предмет их эффективности и безопасности [9], чего нельзя сказать об оригинальном препарате диклофенак и его аналогах.

Положительные качества диклофенака прежде всего обусловлены оптимальными физико-химическими и структурными характеристиками препарата, его способностью проникать и накапливаться в очагах воспаления, а также хорошей совместимостью со многими другими лекарственными средствами. Противовоспалительное действие диклофенака обусловлено угнетением активности циклооксигеназы 1 и 2 (ЦОГ-1 и ЦОГ-2). ЦОГ-1 считается структурной, а ЦОГ-2 – индуцированной формой ключевого фермента метаболизма арахидоновой кислоты. ЦОГ-1 обеспечивает синтез простагландинов (ПГ), участвующих в секреции слизи желудка, обладает бронходилатирующим свойством. Простациклин обладает сосудорасширяющим и дезагрегационным свойствами, улучшая микроциркуляцию в почках, легких и печени. ЦОГ-2 обеспечивает синтез ПГ, участвующих в воспалительном процессе, и обнаруживается только в очаге воспаления. Противовоспалительная активность НПВП обусловлена угнетением именно ЦОГ–2. Большинство неселективных НПВП в большей степени ингибирует ЦОГ-1, нежели ЦОГ-2.

Диклофенак ингибирует оба изофермента примерно в одинаковой степени, поэтому реже вызывает поражение желудочно-кишечного тракта (ЖКТ). Препарат нарушает метаболизм арахидоновой кислоты и уменьшает количество ПГ как в очаге воспаления, так и в здоровых тканях, подавляет экссудативную и пролиферативную фазы воспаления. Наибольшая эффективность его действия отмечается при болях воспалительного характера, что важно при лечении острой герпетической невралгии [13].

Диклофенак ингибирует оба изофермента примерно в одинаковой степени, поэтому реже вызывает поражение желудочно-кишечного тракта (ЖКТ). Препарат нарушает метаболизм арахидоновой кислоты и уменьшает количество ПГ как в очаге воспаления, так и в здоровых тканях, подавляет экссудативную и пролиферативную фазы воспаления. Наибольшая эффективность его действия отмечается при болях воспалительного характера, что важно при лечении острой герпетической невралгии [13].Как и все НПВП, диклофенак обладает антиагрегантной активностью. Однако он не конкурирует с ацетилсалициловой кислотой за связывание с активным центром ЦОГ-1 и не влияет на ее антитромбоцитарный эффект.

Диклофенак снижает проницаемость капилляров, стабилизирует лизосомальные мембраны, снижает выработку АТФ в процессах окислительного фосфорилирования, подавляет синтез медиаторов воспаления (ПГ, гистамин, брадикинины, лимфокинины, факторы комплемента и другие). Препарат блокирует взаимодействие брадикинина с тканевыми рецепторами, восстанавливает нарушенную микроциркуляцию и снижает болевую чувствительность в очаге воспаления.

Анальгетическое действие обусловлено снижением концентрации биогенных аминов, обладающих альгогенными свойствами, и увеличением порога болевой чувствительности рецепторного аппарата. При длительном применении может оказывать десенсибилизирующее действие.

Анальгетическое действие обусловлено снижением концентрации биогенных аминов, обладающих альгогенными свойствами, и увеличением порога болевой чувствительности рецепторного аппарата. При длительном применении может оказывать десенсибилизирующее действие. Что касается риска серьезных осложнений, то безопасность диклофенака в отношении ЖКТ в целом выше, нежели других неселективных НПВП, а у пациентов с относительно низким риском осложнений – сравнима с селективными НПВП [19].

Однако суммарная частота осложнений со стороны ЖКТ, прежде всего диспепсии на фоне приема диклофенака, достоверно выше, чем при использовании эторикоксиба, целекоксиба, нимесулида и мелоксикама. Применение диклофенака ассоциируется с повышением риска дестабилизации артериальной гипертонии и сердечной недостаточности, а также развития кардиоваскулярных катастроф. Диклофенак способен вызывать серьезные гепатотоксические осложнения, хотя клинически выраженная патология печени возникает редко.

Тем не менее, по мнению многих исследователей, с учетом соотношения эффективности, переносимости и низкой стоимости диклофенак может считаться препаратом выбора для лечения острой и хронической боли у больных, не имеющих серьезных факторов риска развития НПВП-гастропатии, не страдающих заболеваниями сердечно-сосудистой и гепатобилиарной системы.

При умеренном риске – у лиц пожилого возраста без серьезной коморбидной патологии или больных с язвенным анамнезом (без серьезных осложнений) – диклофенак может быть использован в комбинации с гастропротекторами, но при отсутствии кардиоваскулярной патологии или ее эффективной медикаментозной коррекции.

При умеренном риске – у лиц пожилого возраста без серьезной коморбидной патологии или больных с язвенным анамнезом (без серьезных осложнений) – диклофенак может быть использован в комбинации с гастропротекторами, но при отсутствии кардиоваскулярной патологии или ее эффективной медикаментозной коррекции.При постгерпетической невралгии, представляющей собою хроническую нейропатическую боль, на первый план в лечении пациентов выступают препараты, подавляющие периферическую и центральную сенситизацию и активирующие антиноцицептивную систему. К таким препаратам относятся антидепрессанты (предпочтение отдается селективным ингибиторам обратного захвата серотонина и норадреналина) и антиконвульсанты [1, 3, 22]. Показано назначение нейропротективных препаратов.

В комплексном лечении как острой, так и хронической боли используют витамины группы В [7]. Описан метаболический и нейротрофический эффект витамина В1 (тиамина) – важнейшего компонента физиологической системы проведения нервных импульсов.

Установлено, что витамины В6 и В12 (пиридоксин и цианокобаламин) играют важную роль в процессах миелинизации нервных волокон. Пиридоксин участвует в синтезе медиаторов не только периферической, но и центральной нервной системы [2, 5, 26, 40]. В ряде работ подчеркивается, что как комбинация, так и раздельное применение витаминов В1, В6, В12 обладает анальгезирующим эффектом [20, 24, 27–29, 38, 41, 42]. Доказано, что комбинация витаминов В при болях ингибирует ноцицептивные ответы, не меняющиеся после введения налоксона [24], усиливает действие норадреналина и серотонина – главных «антиноцицептивных» нейромедиаторов [29].

Установлено, что витамины В6 и В12 (пиридоксин и цианокобаламин) играют важную роль в процессах миелинизации нервных волокон. Пиридоксин участвует в синтезе медиаторов не только периферической, но и центральной нервной системы [2, 5, 26, 40]. В ряде работ подчеркивается, что как комбинация, так и раздельное применение витаминов В1, В6, В12 обладает анальгезирующим эффектом [20, 24, 27–29, 38, 41, 42]. Доказано, что комбинация витаминов В при болях ингибирует ноцицептивные ответы, не меняющиеся после введения налоксона [24], усиливает действие норадреналина и серотонина – главных «антиноцицептивных» нейромедиаторов [29].Ряд экспериментальных исследований выявил отчетливый антиноцицептивный эффект отдельных витаминов и их комплексов при нейропатической боли [15, 21, 25, 44]. При лечении комплексом витаминов группы В на протяжении 3 нед. 1149 пациентов с болевыми синдромами и парестезиями, обусловленными полиневропатиями, невралгиями, радикулопатиями, мононевропатиями, отмечено значительное уменьшение интенсивности болей и парестезий в 69% случаев [23].

В обзоре работ по изучению антиноцицептивного действия комплекса витаминов В I. Jurna в 1998 г., подвергнув анализу имевшиеся к тому времени экспериментальные и клинические исследования, пришел к выводу, что их применение способно уменьшить как скелетно-мышечные, так и корешковые боли в спине [28].

В обзоре работ по изучению антиноцицептивного действия комплекса витаминов В I. Jurna в 1998 г., подвергнув анализу имевшиеся к тому времени экспериментальные и клинические исследования, пришел к выводу, что их применение способно уменьшить как скелетно-мышечные, так и корешковые боли в спине [28].Имеются данные синергичного эффекта в снижении тактильной аллодинии при одновременном применении витамина В12, В1 и антиконвульсанта карбамазепина или габапентина [37, 41], что представляется важным для реализации механизмов действия препаратов при их одновременном применении у пациентов с нейропатической болью.

Одним из препаратов, содержащих комплекс витаминов группы В, является Нейромультивит, лечение которым продолжают в дозе 1–3 таблетки в сутки на протяжении 1–2 мес. в зависимости от эффективности терапии. Включение Нейромультивита в комплексную терапию болевого синдрома позволяет достичь более выраженного действия при одновременном применении с НПВП, уменьшить длительность эпизода боли и длительность терапии, сократить частоту возникновения рецидива.

Особого внимания заслуживает препарат Нейродикловит, содержащий в 1 капсуле с модифицированным высвобождением 50 мг диклофенака натрия, 50 мг тиамина гидрохлорида, 50 мг пиридоксина гидрохлорида и 250 мкг цианокобаламина. Препарат назначают в дозе 1–3 капсулы в сутки на протяжении 1–2 нед.

Использование комбинации витаминов В1, В6, В12 и диклофенака позволяет достигать более выраженного анальгезирующего эффекта, при этом может быть уменьшена длительность терапии, что подтверждается данными ряда клинических исследований [7, 11, 18, 30, 43], включая многоцентровые двойные слепые рандомизированные исследования [37]. При комбинированной терапии острота боли по субъективному ощущению больных достоверно уменьшается раньше, чем при монотерапии НПВП. При комбинации НПВП с витаминами группы В можно снизить дозу НПВП [4, 6, 18, 30, 43]. В нескольких клинических исследованиях с использованием комплекса витаминов В как адъювантной терапии при назначении диклофенака [37, 39, 43] обезболивающий эффект подтверждался не только уменьшением интенсивности боли по визуально-аналоговой шкале, но и нормализацией у больных ночного сна и улучшением качества жизни.

Таким образом, наиболее адекватной и оптимальной терапией при герпетическом поражении периферической нервной системы в дополнение к противовирусным препаратам является назначение с первых дней заболевания комплекса: НПВП + витамины В1, В6, В12 (Нейродикловит), а при появлении нейропатической боли – использование комплекса: антидепрессант или антиконвульсант + витамины В1, В6, В12 (Нейромультивит), а также нейропротективных средств.

Литература

1. Болевые синдромы в неврологической практике / Под ред. В.Л. Голубева. М.: МЕДпресс-информ, 2010. 330 с.

2. Бурчинский С.Г. Возможности комплексной нейротропной фармакотерапии при нейропатических и невралгических синдромах // Здоровье Украины. 2009. № 4. С. 14–15.

3. Данилов А.Б. Алгоритм диагностики и лечения боли в нижней части спины с точки зрения доказательной медицины // Атмосфера. Нервные болезни. 2010. № 4. С. 11–18.

4. Данилов А.Б. Витамины группы В в лечении болевых синдромов // Трудный пациент. 2010. № 12. С. 1–8.

2010. № 12. С. 1–8.

5. Данилов А.Б. Лечение острой боли в спине: витамины группы «В» или НПВП? // РМЖ. 2010. Специальный выпуск «Болевой синдром». С.35–39.

6. Данилов А.Б. Применение витаминов группы В при болях в спине: новые анальгетики? // РМЖ. 2008. Специальный выпуск «Болевой синдром». С. 35–39.

7. Зудин А.М., Багдасарян А.Г. Опыт лечения постишемических невритов у больных хронической критической ишемией нижних конечностей // Фарматека. 2009. № 7. С. 70–72.

8. Иммаметдинова Г.Р., Чичасова Н.В. Вольтарен в практике ревматолога // РМЖ. 2007. № 15. С. 1987–1991.

9. Каратеев А.Е., Насонов Е.Л. НПВП-ассоциированная патология ЖКТ: реальное состояние дел в России // РМЖ. 2006. №15. С. 1073–1078.

10. Корсунская И.М. Опоясывающий лишай // РМЖ. 1998. № 6.

11. Красивина И.Г. и др. Применение фиксированной комбинации диклофенака с витаминами группы B при остеоартрозе коленных суставов // Фарматека. 2011. № 5. С. 86–90.

12. Львов Н.Д. Герпесвирусы человека – системная, интегративная, лимфопролиферативная иммуноонкопатология // РМЖ. 2012. № 22. С. 1133–1138.

Львов Н.Д. Герпесвирусы человека – системная, интегративная, лимфопролиферативная иммуноонкопатология // РМЖ. 2012. № 22. С. 1133–1138.

13. Насонов Е.Л., Каратеев А.Е.Применение нестероидных противовоспалительных препаратов. Клинические рекомендации // РМЖ. 2006. № 25. С. 1769–1778.

14. Опоясывающий герпес/ Под ред. А.А. Кубановой. М.: ДЭКС-ПреСС, 2010. 24 с.

15. Строков И.А., Ахмеджанова Л.Т., Солоха О.А.Эффективность витаминов группы В при лечении болевых синдромов // РМЖ. 2010. № 16. С.1014–1017.

16. Таха Т.В. Опоясывающий герпес: клиника, диагностика, принципы терапии // РМЖ. 2012. № 34. С. 1644–1648.

17. Цукер М.Б. Поражения нервной системы, вызываемые вирусами группы герпеса // Клин. медицина. 1976. Т. 54. № 9. С. 9097.

18. Bruggemann G., Koehler C.O., Koch E.M. Results of a double-blind study of diclofenac + vitamin B1, B6, B12 versus diclofenac in patients with acute pain of the lumbar vertebrae. A multicenter study // Klin. Wochenschr. 1990. Vol. 68, №.2. P. 116–120.

19. Cannon C.P. Cardiovascular outcomes with etoricoxib and diclofenac in patients with osteoarthritis and rheumatoid arthritis in the Multinational Etoricoxib and Diclofenac Arthritis Long-term (MEDAL) programme: a randomised comparison // Lancet. 2006. Vol. 368. № 9549. P. 1771–1781.

20. Caram-Salas N.L. et al. Antinociceptive synergy between dexamethasone and the B vitamin complex in a neuropathic pain model in the rat // Proc. West. Pharmacol. Soc. 2004. Vol. 47. P. 88–91.

21. Caram-Salas N.L. et al. Thiamine and cyanocobalamin relieve neuropathic pain in rats: synergy with dexamethasone // Pharmacol. 2006. Vol. 77. №2. P. 53–62.

22. Carey T. et al. Acute severe low back pain. A population-based study of prevalence and care-seeking // Spine. 1996. Vol. 21. P. 339–344.

23. Eckert M., Schejbal P. Therapy of neuropathies with a vitamin B combination. Symptomatic treatment of painful diseases of the peripheral nervous system with a combination preparation of thiamine, pyridoxine and cyanocobalamin // Fortschr Med. 1992. Vol. 110. №29. P. 544–548.

24. Franca D.S. et al. B vitamins induce an antinociceptive effect in the acetic acid and formaldehyde models of nociception in mice // Eur. J. Pharmacol. 2001. Vol. 421. № 3. P. 157–164.

25. Granados-Soto V. et al. Effect of diclofenac on the antiallodinic activity of vitamin B12 in a neuropathic pain model in the rat // Proc. West. Pharmacol. Soc. 2004. Vol. 47. P. 92–94.

26. Hosseinzadeh H. et al. Anti-nociceptive and anti-inflammatory effects of cyanocobalamin (vitamin B12) against acute and chronic pain and inflammation in mice // Arzneimittelforschung. 2012. Vol. 62, № 7. P. 324–329.

27. Jolivalt C.G. et al. B vitamins alleviate indices of neuropathic pain in diabetic rats // Eur. J. Pharmacol. 2009. Vol. 612. № 1–3. P. 41–47.

28. Jurna I. Analgesic and analgesia-potentiating action of B vitamins // Schmerz. 1998. Vol. 12. № 2. P. 136–141.

29. Jurna I., Reeh P.W. How useful is the combination of B vitamins and analgesic agents? // Schmerz. 1992. Vol. 3. P. 224–226.

30. Kuhlwein A., Meyer H.J., Koehler C.O. Reduced diclofenac administration by B vitamins: results of a randomized double-blind study with reduced daily doses of diclofenac (75 mg diclofenac versus 75 mg diclofenac plus B vitamins) in acute lumbar vertebral syndromes // Klin. Wochenschr. 1990. Vol. 68. № 2. P. 107–115.

31. Lee D.H. et al Herpes zoster laryngitis accompanied by Ramsay Hunt syndrome // J. Craniofac. Surg. 2013. Vol. 24. № 5. P. 496–498.

32. Loncar Z. et al. Quality of pain in herpes zoster patients // Coll. Antropol. 2013. Vol. 37. № 2. P. 527–530.

33. McElveen W.A. Postherpetic neuralgia differential diagnoses // http://emedicine.medscape.com/ article/1143066-overview. Accessed 11 May 2011.

34. Nalamachu S., Morley-Forster P. Diagnosing and Managing Postherpetic Neuralgia // Drugs Aging. 2012. Vol. 29. P. 863–869.

35. Tontodonati M. et al Post-herpetic neuralgia // Intern. J. General Med. 2012. Vol. 5. P. 861–871.

36. Haug A. et al. Recurrent polymorphonuclear pleocytosis with increased red blood cells caused by varicella zoster virus infection of the central nervous system: Case Report and Review of the Literature // J. Neurol. Sci. 2010. Vol. 292. № 1–2. P. 85–88.

37. Mibielli M.A. et al. Diclofenac plus B vitamins versus diclofenac monotherapy in lumbago : the DOLOR study // Curr. Med. Res. Opin. 2009. Vol. 25. P. 2589–2599.

38. Mixcoatl-Zecuatl T. et al. Synergistic antiallodynic interaction between gabapentin or carbamazepine and either benfotiamine or cyanocobalamin in neuropathic rats // Methods Find. Exp. Clin. Pharmacol. 2008. Vol. 30. № 6. P. 431–441.

39. Perez–Florez E. et al. Combination of Diclofenac plus B vitamins in acute pain after Tonsillectomy: a pilot study // Proc. West. Pharmacol. 2003. Vol. 46. P. 88–90.

40. Reyes-Garcia G. et al. Mechanisms of analgesic action of B vitamins in formalin-induced inflammatory pain // Proc. West. Pharmacol. Soc. 2002. Vol. 45. P. 144–146.

41. Reyes-Garcia G. et al. Oral administration of B vitamins increases the antiallodynic effect of gabapentin in the rat // Proc. West. Pharmacol. Soc. 2004. Vol. 47. P. 76–79.

42. Rocha-Gonzalez H.I. et al. B vitamins increase the analgesic effect of diclofenac in the rat // Proc. West. Pharmacol. Soc. 2004. Vol. 47. P. 84–87.

43. Vetter G. et al. Shortening diclofenac therapy by B vitamins. Results of a randomized double-blind study, diclofenac 50 mg versus diclofenac 50 mg plus B vitamins, in painful spinal diseases with degenerative changes // Z. Rheumatol. 1988. Vol. 47. № 5. P. 351–362.

44. Wang Z.B. et al. Thiamine, pyridoxine, cyanocobalamin and their combinatuin inhibit thermal, but not mechanical hyperalgesia in rats with primary sensory neuron loss // Pain. 2005. Vol. 114. P. 266–277.

45. Yawn B.P., Gilden D. The global epidemiology of herpes zoster // Neurology. 2013. Vol. 81. № 10. P. 928–930.

.

Опоясывающий лишай (Herpes zoster)

ВАЖНО!

Информацию из данного раздела нельзя использовать для самодиагностики и самолечения. В случае боли или иного обострения заболевания диагностические исследования должен назначать только лечащий врач. Для постановки диагноза и правильного назначения лечения следует обращаться к Вашему лечащему врачу.

Опоясывающий лишай (Herpes zoster): причины появления, симптомы, диагностика и способы лечения.Опоясывающий лишай – инфекционное заболевание, возбудитель которого (вирус герпеса 3-го типа) вызывает также ветряную оспу.

Поскольку вирус, проникая в чувствительные нервные окончания, встраивается в генетический аппарат нервных клеток, удалить его из организма невозможно. У переболевших ветряной оспой вирус переходит в латентное (неактивное) состояние.

При ослаблении иммунитета вирус активизируется, поражая кожные покровы. Болезнь чаще развивается у пожилых и у лиц с иммунодефицитными состояниями.Причины заболевания

Вирус передается от больного ветряной оспой или опоясывающим лишаем контактным или воздушно-капельным путем. Человек, который при этом заражается первично (чаще всего ребенок), заболевает ветряной оспой. Проникая через слизистые оболочки в кровь и лимфу, вирус достигает нервных клеток, где начинает размножаться. После выздоровления вирус пожизненно сохраняется в организме, чаще находясь в неактивном состоянии. Пробуждение инфекции связано с ослаблением иммунитета, вызванном переохлаждением, длительным приемом стероидных гормональных препаратов, иммуносупрессией (после трансплантации), химио- и лучевой терапией, а также общим снижением иммунитета у пациентов с заболеваниями крови, онкологическими и вирусными болезнями. Очень тяжело протекает опоясывающий лишай у ВИЧ-инфицированных пациентов.

Классификация опоясывающего лишая

Клиническая картина опоясывающего герпеса складывается из кожных проявлений и неврологических расстройств. Различают типичную и атипичную формы заболевания. При атипичной форме возможно стертое течение болезни, при котором в очагах гиперемии развиваются папулы, которые не трансформируются в пузырьки.

При опоясывающем герпесе распространение патологического процесса соответствует определенному участку кожи и не пересекает анатомической средней линии туловища. У большинства пациентов появлению сыпи предшествует чувство жжения или зуда в определенном участке кожи, а также боль, которая может быть колющей, пульсирующей, стреляющей, носить приступообразный или постоянный характер. У ряда больных болевой синдром сопровождается общими системными воспалительными проявлениями: лихорадкой, недомоганием, миалгиями, головной болью.

Инфицирование центральной нервной системы и поражение мозговых оболочек может давать менингеальную, энцефальную (симптомы свидетельствуют о поражении вирусом головного и/или спинного мозга и мозговых оболочек) или смешанную формы опоясывающего лишая. Если инфекция распространяется по ходу глазного нерва, развивается офтальмогерпес.

При появлении высыпания по всей поверхности кожи и на паренхиматозных органах (например, печени, почках) развивается генерализованная форма опоясывающего лишая. Другая разновидность опоясывающего лишая – геморрагическая. Характерным признаком служит кровянистая жидкость внутри пузырьков.

Симптомы опоясывающего лишая

Начало болезни сопровождается общей интоксикацией, недомоганием и лихорадкой. Возможны тошнота и рвота. Лимфатические узлы увеличиваются.

Появляются выраженные боли по ходу пораженного нерва, которые могут быть постоянными, но чаще носят приступообразный зудящий характер, усиливаясь в ночное время.

Их, как правило, провоцируют любые раздражители: прикосновение к коже, холод, движение. Некоторые пациенты жалуются на потерю чувствительности на отдельных участках кожи, которая может сочетаться с усилением болевой реакции. Иногда болевой синдром при отсутствии высыпаний на коже может напоминать стенокардию, инфаркт миокарда, почечную колику или панкреатит. Период невралгии, предшествующий высыпаниям, продолжается до 7 дней. Затем на одной стороне тела появляются узелки, из которых формируются пузырьки с прозрачным содержимым, которое постепенно мутнеет. По прошествии 3-7 дней большая часть пузырьков засыхает с образованием желто-бурых корочек. При травмировании пузырьков обнажаются ярко-красные язвочки. После заживления язвочек на коже остаются небольшие струпья или рубцы.Чаще всего сыпь и боль отмечаются в области ребер, поясницы и крестца, реже – по ходу ветвей тройничного, лицевого и ушного нерва и на конечностях.

В редких случаях поражаются слизистые оболочки.Диагностика опоясывающего лишая

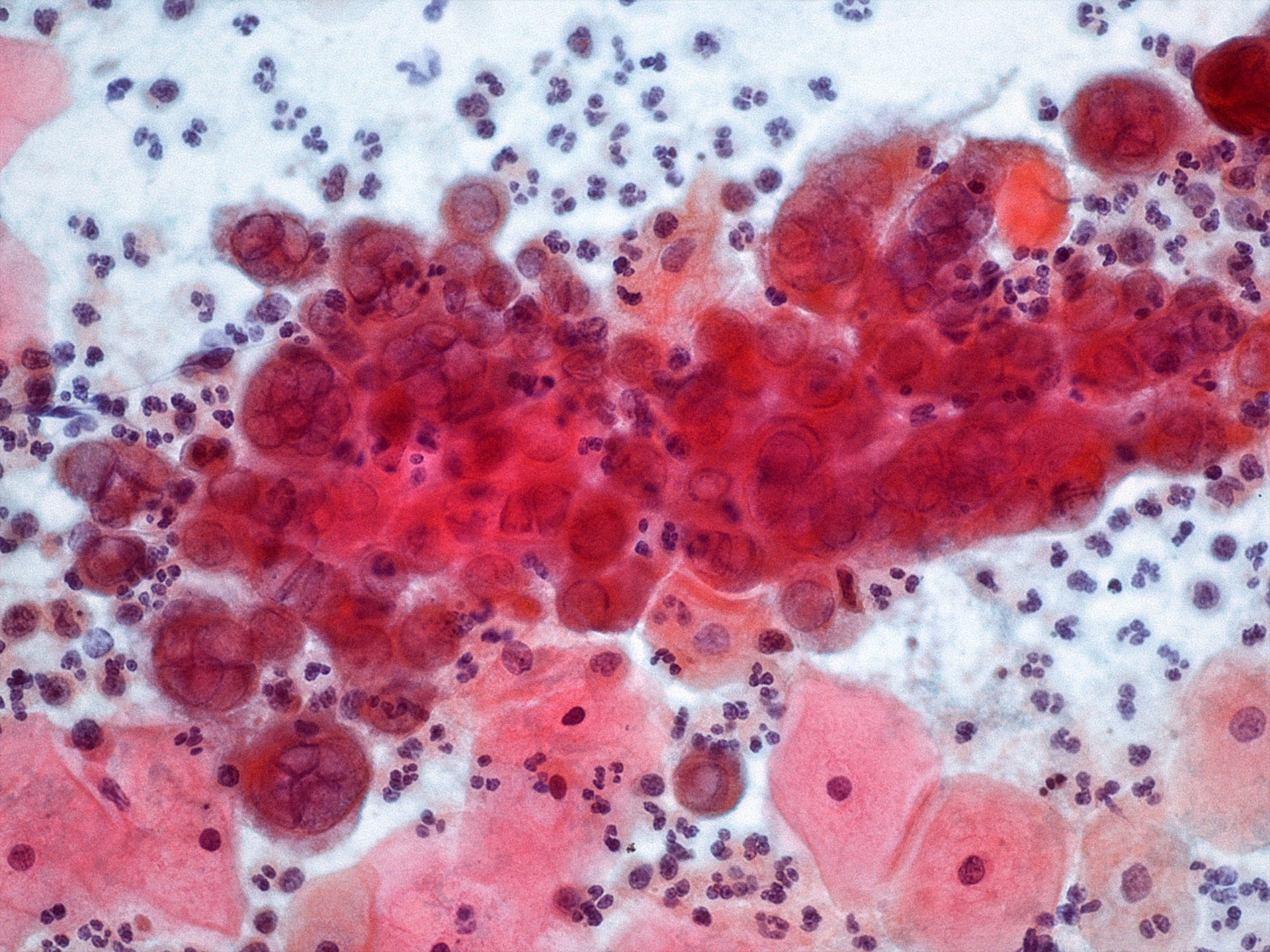

Поставить диагноз можно после осмотра и опроса пациента. Врач обращает внимание на характер высыпаний (локализованный и односторонний), вид пузырьков и жалобы на зудящую жгучую боль. Сложнее выявить атипичную форму опоясывающего лишая. При стертой форме боль и другая неврологическая симптоматика могут отсутствовать. При неврогенных нарушениях до появления высыпаний поставить диагноз можно на основании результатов лабораторных анализов. При этом используют гистологическое исследование, а также выделяют вирус в культуре клеток. Быстро подтвердить герпетическую природу высыпаний помогает тест Цанка: в соскобе материала, взятого с основания пузырька, обнаруживают гигантские многоядерные клетки. Однако этот тест не дает возможности определить тип герпеса. Применяют также методы иммуноферментного анализа и непрямой иммунофлуоресцентной реакции. В последнее время диагностику вирусных инфекций проводят с помощью полимеразной цепной реакции (ПЦР).

К каким врачам обращаться

В зависимости от первичной симптоматики пациенты с опоясывающим лишаем могут обращаться к различным специалистам. Однако в первую очередь стоит отправиться к терапевту для осмотра и получения направлений на анализы. При появлении ограниченных, локализованных кожных высыпаний и отсутствии болевой симптоматики необходимо обратиться к дерматологу для проведения дифференциальной диагностики рожистого воспаления (вызываемого бактериями), экземы и т. д. При выраженном болевом синдроме, двигательных расстройствах необходима консультация невролога. При поражении глаз, болях при движении глазных яблок требуется консультация офтальмолога. Генерализованная форма герпеса часто требует госпитализации и объединенных усилий иммунолога, невролога и дерматолога.

Лечение при опоясывающем лишае

При любой локализации высыпаний в первую очередь назначают противовирусные средства (препарат, кратность введения и дозировку определяет лечащий врач!).

Особенно эффективно их действие в первые 72 часа от начала клинических проявлений.

При наличии сильного болевого синдрома врач может рекомендовать противовоспалительную терапию. Однако при этом необходимо учитывать противопоказания (например, хронические заболевания, такие как артериальная гипертензия, сахарный диабет, эрозивные поражения кишечника, язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки). Если эффект от анальгетиков отсутствует, врач может назначить препараты с центральным анальгетическим действием (часто они отпускаются по рецепту) и невральные блокады. Наружное (местное) лечение необходимо для устранения воспаления и предупреждения инфицирования кожи другими агентами (например, бактериями). При эрозивных формах опоясывающего лишая на пораженные участки наносят кремы и мази, обладающие антибактериальным действием.Врач также может рекомендовать лечение, направленное на повышение иммунитета, например, прием витаминов (в частности, группы В).

Осложнения

При вскрытии пузырьков возможно присоединение вторичной инфекции (бактериальное инфицирование кожи), которое сопровождается повышением температуры и общей интоксикацией.

К типичным осложнениям опоясывающего лишая относятся невриты, парезы и параличи чувствительных и двигательных нервов.

Постгерпетическая невралгия трудно поддается лечению.

Глазная форма герпеса может привести к кератиту (воспалению роговицы), реже – к ириту (воспалению радужной оболочки глаза) или глаукоме (повышению внутриглазного давления). Кроме того, возможно развитие неврита зрительного нерва, иногда с последующей его атрофией и слепотой. При поражении ветви глазодвигательного нерва развивается птоз (опущение верхнего века). Иногда пациенты жалуются на нарушение слуха, поражение вестибулярного аппарата, в тяжелых случаях – на параличи и парезы органов полости рта. Кроме того, пациенты могут отмечать шум в ушах или повышенную чувствительность к звукам. Поражение пояснично-крестцовых нервных узлов иногда приводит к задержке мочеиспускания, запорам или поносам. У пациентов со значительно ослабленным иммунитетом (при ВИЧ-инфекции, онкологических заболеваниях) опоясывающий лишай часто протекает в генерализованной форме и осложняется менингитом, энцефалитом или менингоэнцефалитом.Профилактика опоясывающего лишая

Поскольку опоясывающий лишай вызывает то же возбудитель, что и ветряной оспы, в основе профилактики заболевания будут лежать те же меры, что и при ветрянке.

Для предотвращения распространения инфекции необходима изоляция больного, которая длится до 5 дней со момента появления последнего элемента сыпи.

За лицами, контактировавшими с больным ветряной оспой, наблюдают в течение 21 дня. В качестве экстренной профилактики используют активную (вакцинация) и пассивную (введение иммуноглобулина) иммунизацию. Вакцинацию проводят детям старше 12 месяцев и взрослым, не имеющим противопоказаний, в первые 72-96 часов после вероятного контакта с больным ветряной оспой или опоясывающим лишаем. Пассивная иммунизация противоветряночным иммуноглобулином показана лицам с низким иммунитетом, имеющим противопоказания к прививкам, беременным, детям до 12 месяцев и новорожденным, матери которых заболели ветряной оспой в течение 5 дней до рождения ребенка. Введение иммуноглобулина также проводят в течение 72-96 часов после контакта с больным ветряной оспой или опоясывающим лишаем.Список литературы

- Герпес опоясывающий: Клинические рекомендации. МЗ РФ. 2016.

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 05.02.2018 № 12 об утверждении СП 3.1.3525-18 «Профилактика ветряной оспы и опоясывающего лишая». 2018.

ВАЖНО!

Информацию из данного раздела нельзя использовать для самодиагностики и самолечения. В случае боли или иного обострения заболевания диагностические исследования должен назначать только лечащий врач. Для постановки диагноза и правильного назначения лечения следует обращаться к Вашему лечащему врачу.

Информация проверена экспертом

Лишова Екатерина Александровна

Высшее медицинское образование, опыт работы — 19 лет

лечение и диагностика причин, симптомов в Москве

Описание и причины постгерпетической боли

Постгерпетическая боль (или постгерпетическая невралгия) возникает в результате перенесенной инфекции опоясывающего лишая, вызванного вирусом Herpes Zoster. Когда вирус попадает в организм впервые, он вызывает ветряную оспу, но после выздоровления не исчезает, а циркулирует в организме пожизненно и может реактивироваться при ослаблении иммунитета (ВИЧ инфекция, прием иммунодепрессантов, старение организма).

ирус поражает спинальные ганглии и черепно-мозговые нервы. Клинически болезнь проявляется болью вдоль пораженного дерматома (участка кожи, иннервируемого инфицированным нервом), нарушением чувствительности, пузырьковыми высыпаниями на эритематозном фоне. Чаще всего боль проходит после стихания болезни, но в некоторых случаях сохраняется персистентно.

Боль может быть разного характера:

- постоянная, не стихающая, жгучая, тянущая, давящая,

- «стреляющая»,

- жжение, возникающее при прикосновении к пораженному участку.

Диагностика боли

Диагноз постгерпетической невралгии ставится на основании жалоб пациента, анамнеза и клинической картины. Для подтверждения проводится ПЦР для обнаружения ДНК вируса герпеса.

Лечение боли при постгерпетической невралгии производится по следующим направлениям:

Боль при постгерпетической невралгии изматывает пациентов и снижает качество жизни. Длительно существующий болевой синдром становится причиной депрессии, тревоги, снижения концентрации внимания, снижения массы тела, ограничения физической и социальной активности. Необходимо не терпеть боль, а своевременно и эффективно лечить ее.

Лечение постгерпетической невралгии производится по следующим направлениям:

- консервативная терапия (введение лекарственных средств общего и местного воздействия)

- инвазивные методы (эпидуральные блокады, радиочастотная денервация (РЧД) спинномозгового корешка)

- вспомогательные методы (лечебная физкультура, физиотерапия, мануальная терапия)

Консервативная терапия

Для каждого пациента подбирается индивидуальная схема обезболивающей терапии, исходя из причин заболевания, особенностей болевого синдрома, возможных противопоказаний и лекарственного взаимодействия. На протяжении всего лечения схема консервативной терапии корректируется в зависимости от клинической ситуации.

Чаще всего применяются лидокаиновые пластыри, обеспечивающие долгосрочное равномерное поступление анестетика в очаг боли. Также, используются пластыри с капсаицином — веществом, полученным из острого перца, которое блокирует болевые рецепторы на срок до трех месяцев после одного применения.

Из препаратов системного воздействия применяются антиконвульсанты и антидепрессанты. Эти препараты способны блокировать проведение болевого импульса или снижать восприятие боли в головном мозге. Вещества имеют множество побочных эффектов, и их применение должно строго регламентироваться врачом. В сложных случаях назначаются наркотические анальгетики.

Инвазивные методы

Эпидуральная блокада блокада

Введение анестетика производится в пространство над твердой оболочкой спинного мозга. Происходит блокирование нервного импульса по корешкам спинного мозга. Блокада не только снимает боль, но и способствует расслаблению мышц, нормализации кровотока и улучшению трофики тканей.

Радиочастотная денервация (РЧД) спинномозгового корешка

Радиочастотная денервация (РЧД) — современный и безопасный нехирургический метод, подходящий пациентам, для которых малоэффективны или невозможны другие методы лечения.

Данная методика используется при неэффективности лекарственной консервативной терапии — когда обезболивающие препараты, даже самые мощные, помогают недостаточно или не могут быть назначены из-за побочных действий.

Как проводится радиочастотная денервация спинномозгового корешкаПосле стандартного осмотра специалистом-алгологом, дополнительного обследования и диагностики в случае необходимости, принимается решение о проведении радиочастотной денервации.

- Процедура выполняется амбулаторно. В стерильных условиях врач под контролем рентгена проводит специальные иглы в область задней (чувствительной) вести спинномозгового корешка. После того, как врач убеждается, что кончик иглы находится строго в нужном месте, вводится местный анестетик, чтобы денервация прошла безболезненно. После этого через канал иглы вводится тонкий электрод, который подключается к радиочастотному генератору и кончик иглы нагревается до заданной температуры. Пациент, как правило, не испытывает при этом дискомфорта, самым болезненным моментом процедуры является обычный укол.

- В некоторых случаях сначала выполняется лечебно-диагностическая блокада для того чтобы определить, насколько методика будет эффективна для данного конкретного случая. В стерильных условиях под контролем рентгенографической системы иглы прецизионно устанавливаются к спинновозговому корешку. Для уменьшения дискомфорта все манипуляции проводятся с применением местной анестезии. После установки игл вводят небольшое количество анестетика, прерывая болевую импульсацию из пораженного участка.

Лечение постгерпетической невралгии в Москве в клинике ЦКБ РАН

Постгерпетическая невралгия (ПГН) – самое частое осложнение герпесвирусной инфекции, особенно у пожилых людей и у пациентов со сниженным иммунитетом. Это осложнение наблюдается у 50% больных старше 60 лет.

К основным факторам риска возникновения ПГН относят: возраст, женский пол, интенсивная и тяжесть боли в продромальном периоде, серьезность острых кожных высыпаний. Все эти факторы находятся во взаимосвязи, поэтому пациенты 50 лет и старше в большинстве случаев испытывают тяжелую, нестерпимую боль и значительные кожные высыпания, что гораздо чаще приводит к развитию ПГН. Постгерпетическая невралгия занимает третье место по частоте встречаемости среди различных типов невропатической боли и уступает только болям в нижней части спины и диабетической невропатии.

При опоясывающем герпесе выделяют три фазы боли: 1. Острая боль (острая герпетическая невралгия) — первые 30 дней после появления высыпаний; 2. Подострая герпетическая невралгия — боль, сохраняющаяся от 1 до 3 месяцев; 3. Постгерпетическая невралгия (ПГН) — боль, сохраняющаяся спустя 120 дней и более от появления высыпаний. Высыпания при Herpes zoster (опоясывающий лишай) чаще всего локализуются на туловище и голове, реже на руках и ногах. Период высыпаний и невралгический период сопровождается множеством соматосенсорных расстройств, включая дизестезию (неприятные патологические ощущения, которые могут быть спонтанными или вызванными), аллодинию (боль, возникает в ответ на безболевой стимул, например, легкое прикосновение) и гипералгезию (возникновение избыточной по интенсивности боли в ответ на обычный болевой раздражитель). Постгерпетическая невралгия сопровождается нарушением аппетита и сна, эмоциональными расстройствами, астенией.

Лечебная тактика при herpes zoster включает два основных направления: 1. противовирусная терапия; 2. купирование невропатической боли, как в острый период заболевания, так и в стадии постгерпетической невралгии.

Противовирусная терапия — наиболее широко используемый и обязательный компонент в лечении острого периода herpes zoster. Важно, что противовирусное лечение проявляет наивысшую активность, если оно начато в течение 72 часов от начала герпетических высыпаний. На этапе высыпаний оптимально парентеральное введение препаратов, которое требует нахождения больного в стационаре и постоянного врачебного контроля. Совместно с медикаментозной терапией назначается иглорефлексотерапия, физиотерапия.

Лечение опоясывающего лишая, запись на прием в Нижнем Новгороде

Она сопровождается болевыми приступами в местах иннервации нервов, ганглии которых были поражены. Это могут быть боли в грудном отделе позвоночника, в пояснице, в нижней челюсти и т.д. Такие пациенты вновь нуждаются в консультации врача-невролога для лечения невралгии.

Опоясывающий лишай: дерматологическая или неврологическая проблема?

Первое место среди проявлений опоясывающего герпеса занимают поражения именно нервной системы: болевой синдром, нарушения чувствительности, в некоторых случаях и двигательные нарушения в виде парезов. Безболезненное течение опоясывающего герпеса встречается довольно редко. Поэтому люди с проявлениями опоясывающего герпеса являются пациентами врачей-неврологов. Сыпь является временным косметическим дефектом, бесследно исчезающим после выздоровления, а вот болевой синдром и нарушения чувствительности должны быть купированы для облегчения состояния больного. Помимо этого, как было сказано выше, часть пациентов заново обращаются к неврологам с повторным болевым синдромом вследствие постгерпетической невралгии после выздоровления.

Диагностика и лечение опоясывающего лишая

Диагностика основывается на данных анамнеза и клинического исследования. Проводится неврологический осмотр для выявления локализации поражения. Лечение опоясывающего лишая требует комплексного подхода и должно быть начато как можно раньше. Лечение опоясывающего герпеса включает:

- противовирусную терапию по показаниям;

- противовоспалительное лечение;

- купирование болевого синдрома.

Раннее начало лечения помогает избежать осложнений опоясывающего лишая, включая постгерпетическую невралгию, как наиболее часто возникающее.

Лечится опоясывающий герпес в амбулаторных условиях. Госпитализации не требует.

Диагностика и лечение опоясывающего лишая в Нижнем Новгороде

Диагностика и лечение опоясывающего лишая в Нижнем Новгороде проводится в Клинике неврологии и эпилептологии ТОНУС ЛАЙФ.

Энцефалит, простой герпес — NORD (Национальная организация по редким заболеваниям)

СТАТЬИ

McJunkin JE, et al. Кросс-энцефалит у детей. N Engl J Med. 2001; 11: 801-807.

Maertzdorf J, et al. Вирус простого герпеса типа 1 (ВПГ-1) вызвал ретинит после энцефалита простого герпеса: показания для передачи ВПГ-1 от мозга к глазу. Энн Нейрол. 2000; 48: 936-39.

Sauerbrei A, et al. Вирусологическая диагностика энцефалита простого герпеса.J Clin Virol. 2000; 17: 31-36.

Гарсиа де Тена Дж. И др. Значение полимеразной цепной реакции в спинномозговой жидкости для диагностики герпетического энцефалита: сообщение о 2 случаях и обзор литературы. An Med Interna. 2000; 17: 81-83.

Чан П.К. и др. Применение валацикловира внутрь у 12-летнего мальчика с энцефалитом простого герпеса. Гонконгский медицинский журнал, 2000; 6: 119-21.

Garcia-Barragan N, et al. Необычное проявление герпетического энцефалита. Rev Neurol. 2000; 30: 441-44.

Pavone P, et al. Ранний рецидив герпетического энцефалита. Клинические и терапевтические последствия. Минерва Педиатр. 1999; 51: 395-98.

Ito Y, et al. Обострение энцефалита простого герпеса после успешного лечения ацикловиром. Clin Infect Dis. 1999; 30: 185-87.

Kaplan CP, et al. Когнитивные результаты после неотложного лечения острого герпетического энцефалита ацикловиром. Brain Inj. 1999; 13: 935-41.

Levitz RE. Энцефалит, вызванный вирусом простого герпеса: обзор.Сердце легкое. 1998; 27: 209-12.

McGrath N, et al. Энцефалит, вызванный вирусом простого герпеса, леченный ацикловиром: диагностика и отдаленные результаты. J Neurol Neurosug Psychiatry. 1997; 63: 321-26.

Hokkanen L, et al. Когнитивное восстановление вместо снижения после острого энцефалита: проспективное последующее исследование. J Neurol Neurosurg Psychiatry. 1997; 63: 222-27.

Paillard C, et al. Рецидив герпетического энцефалита. Arch Pediatr. 1999; 6: 1081-85.

Foucher A, et al. Герпетический энцефалит: элементы прогноза у взрослых и детей (49 случаев).Rev Electroencephalogr Neurophysiol Clin. 1985; 15: 185-93.

Тейлор В.Б. и др. Инфекция глаз, вызванная вирусом простого герпеса 1 типа: профилактика острого герпетического энцефалита путем системного введения вирусспецифических антител. J Infect Dis. 1979; 140: 534-40.

Герпесвирусные инфекции нервной системы

Лейкман Ф.Д. и Уитли Р.Дж. (1995) Диагностика энцефалита простого герпеса: применение полимеразной цепной реакции к спинномозговой жидкости у пациентов, подвергшихся биопсии головного мозга, и корреляция с заболеванием.Группа совместных противовирусных исследований Национального института аллергии и инфекционных заболеваний. J Infect Dis 171 : 857–863

Артикул CAS PubMed Google Scholar

Weil AA и др. . (2002) Пациенты с подозрением на герпетический энцефалит: переосмысление первоначального отрицательного результата полимеразной цепной реакции. Clin Infect Dis 34 : 1154–1157

Артикул PubMed Google Scholar

Westmoreland BF (1987) ЭЭГ при воспалительных процессах головного мозга.В Электроэнцефалография: основные принципы, клиническое применение и связанные области , edn 2, 259–273 (Eds Niedermeyer E and Lopes da Silva FH) Балтимор-Мюнхен: Урбан и Шварценберг

Google Scholar

Smith JB et al . (1975) Отличительный клинический профиль ЭЭГ при энцефалите простого герпеса. Mayo Clin Proc 50 : 469–474

CAS PubMed Google Scholar

Циммерман RD и др. .(1980) КТ в ранней диагностике герпетического энцефалита. Am J Radiol 134 : 61–66

CAS Google Scholar

Schroth G и др. . (1987) Ранняя диагностика энцефалита простого герпеса с помощью МРТ. Неврология 37 : 179–183

Статья CAS PubMed Google Scholar

Bastian FO et al .(1972) Herpesvirus hominis: выделение из ганглия тройничного нерва человека. Наука 178 : 306–307

Статья CAS PubMed Google Scholar

Baringer JR и Swoveland P (1973) Извлечение вируса простого герпеса из ганглиев тройничного нерва человека. N Engl J Med 288 : 648–650

Артикул CAS PubMed Google Scholar

Уоррен К.Г. и др. .(1978) Латентный период вируса простого герпеса у пациентов с рассеянным склерозом, лимфомой и здоровых людей. IARC Sci Publ 765–768

Bustos DE and Atherton SS (2002) Выявление вируса простого герпеса типа 1 в цилиарных ганглиях человека. Invest Ophthalmol Vis Sci 43 : 2244–2249

PubMed Google Scholar

Mahalingam R et al . (1992) Локализация ДНК вируса простого герпеса и вируса ветряной оспы в ганглиях человека. Ann Neurol 31 : 444–448

Артикул CAS PubMed Google Scholar

Fraser NW и др. . (1981) ДНК простого герпеса 1 типа в ткани мозга человека. Proc Natl Acad Sci USA 78 : 6461–6465

Статья CAS PubMed Google Scholar

Sawtell NM (1997) Всесторонняя количественная оценка латентности вируса простого герпеса на уровне отдельных клеток. J Virol 71 : 5423–5431

CAS PubMed PubMed Central Google Scholar

Cohrs RJ и др. . (2000) Анализ отдельных ганглиев тройничного нерва человека на латентные нуклеиновые кислоты вируса простого герпеса типа 1 и вируса ветряной оспы с использованием ПЦР в реальном времени. J Virol 74 : 11464–11471

Артикул CAS PubMed PubMed Central Google Scholar

Vrabec JT и Alford RL (2004) Количественный анализ вируса простого герпеса в ганглиях черепных нервов. J Нейровирол 10 : 216–222

Артикул CAS PubMed Google Scholar

Rock DL и Fraser NW (1985) ДНК скрытого вируса простого герпеса типа 1 содержит две копии области соединения ДНК вириона. J Virol 55 : 849–852

CAS PubMed PubMed Central Google Scholar

Стивенс Дж. Г. и др. .(1987) РНК, комплементарная мРНК гена альфа герпесвируса, заметна в латентно инфицированных нейронах. Наука 235 : 1056–1059

Статья CAS PubMed Google Scholar

Канг В. и др. . (2003) Установление и поддержание латентной инфекции HSV опосредуется правильным сплайсингом первичного транскрипта LAT. Вирусология 312 : 233–244

Статья CAS PubMed Google Scholar

Идзуми КМ и др. .(1989) Молекулярная и биологическая характеристика вируса простого герпеса 1 типа (HSV-1), специфически удаленного для экспрессии транскрипта, связанного с латентностью (LAT). Microb Pathog 7 : 121–134

Артикул CAS PubMed Google Scholar

Perng GC и др. . (2000) Вирус-индуцированный апоптоз нейронов блокируется транскриптом, связанным с латентностью вируса простого герпеса. Наука 287 : 1500–1503

Статья CAS PubMed Google Scholar

Гупта А и др. .(2006) Антиапоптотическая функция микроРНК, кодируемой транскриптом, связанным с латентностью HSV-1. Nature 442 : 82–85

Артикул CAS PubMed Google Scholar

Bourne N et al . (2003) Вакцины с субъединицей гликопротеина D вируса простого герпеса (ВПГ) 2 и защита от генитального ВПГ-1 или ВПГ-2 у морских свинок. J Infect Dis 197 : 542–549

Артикул Google Scholar

Murakami S et al .(1996) Вирус паралича Белла и простого герпеса: идентификация вирусной ДНК в эндоневральной жидкости и мышцах. Ann Intern Med 124 : 27–30

Артикул CAS PubMed Google Scholar

Furuta Y et al . (1992) Скрытый вирус простого герпеса типа 1 в коленчатых ганглиях человека. Acta Neuropathol (Berl) 84 : 39–44

Статья CAS Google Scholar

Gonzales N et al .(2003) Рецидивирующие дерматомные везикулярные поражения кожи: ключ к диагностике менингита, вызванного вирусом простого герпеса 2. Arch Neurol 60 : 868–869

Артикул PubMed Google Scholar

Tedder DG и др. . (1994) Инфекция, вызванная вирусом простого герпеса, как причина доброкачественного рецидивирующего лимфоцитарного менингита. Ann Intern Med 121 : 334–338

Статья CAS PubMed Google Scholar

Ямамото Л.Дж. и др. .(1991) ДНК вируса простого герпеса типа 1 в спинномозговой жидкости пациента с менингитом Молларета. N Engl J Med 325 : 1082–1085

Артикул CAS PubMed Google Scholar

Baringer JR (1974) Выделение вируса простого герпеса из крестцовых узлов человека. New Engl J Med 291 : 828–830

Артикул CAS PubMed Google Scholar

Krohel GB et al .(1976) Невропатия простого герпеса. Неврология 26 : 596–597

Статья CAS PubMed Google Scholar

Morris HH и Peters BH (1974) Рецидивирующий ишиас, связанный с простым герпесом: описание случая. J Neurosurg 41 : 97–99

Артикул PubMed Google Scholar

Миллер А.Е. (1980) Избирательное снижение клеточного иммунного ответа на ветряную оспу у пожилых людей. Неврология 30 : 582–587

Статья CAS PubMed Google Scholar

Oxman MN и др. . (2005) Вакцина для профилактики опоясывающего герпеса и постгерпетической невралгии у пожилых людей. N Engl J Med 352 : 2271–2284

Артикул CAS PubMed Google Scholar

Гилден Д.Х. и др. .(2005) Васкулопатия VZV и постгерпетическая невралгия: прогресс и перспективы противовирусной терапии. Неврология 65 : 21–25

Артикул Google Scholar

Гилден Д.Х. и др. . (1996) Вирус ветряной оспы, причина нарастания и ослабления васкулита: повторный визит в Медицинский журнал Новой Англии, случай 5-1995. Неврология 47 : 1441–1446

Артикул CAS PubMed PubMed Central Google Scholar

Гилден Д.Х. и др. .(2002) Два пациента с необычными формами васкулопатии, вызванной вирусом ветряной оспы. N Eng J Med 347 : 1500–1503

Артикул Google Scholar

Гилден Д.Х. и др. . (1998) Значение противовирусных антител к спинномозговой жидкости в диагностике неврологических заболеваний, вызванных вирусом ветряной оспы. J Neurol Sci 159 : 140–144

Артикул CAS PubMed Google Scholar

Sato M и др. .(1979) Опоясывающий лишай верхней челюсти тройничного нерва: вирусологические и серологические исследования. Int J Oral Surg 8 : 149–154

Артикул CAS PubMed Google Scholar

Vonsover A и др. . (1987) Обнаружение вируса ветряной оспы-опоясывающего лишая в лимфоцитах гибридизации ДНК. J Med Virol 21 : 57–66

Артикул CAS PubMed Google Scholar