Неоссифицирующаяся фиброма: лечение, патогенез

Диагноз неостеогенная фиброма кости часто слышат представители мужского пола. Это означает, что в бедренной и большеберцовой костях произошло патологическое изменение. Для заболевания характерно рассасывание коркитального отдела трубчастой кости, с последующим его замещением на фиброзную ткань. Развитие патологии обычно не сопровождается никакими симптомами и без своевременной диагностики и лечения приводит к переломам. Неостеогенное поражение кости имеет свойство к саморассасыванию.

ВАЖНО ЗНАТЬ! Даже «запущенные» папилломы и бородавки можно вывести дома, без операций и больниц. Просто прочитайте что советует Юрий Савин читать рекомендацию…

Неостеогенная фиброма – новообразование, которое действует разрушительно на костную ткань человека.

Неостеогенная фиброма – новообразование, которое действует разрушительно на костную ткань человека.Что это такое?

Неостеогенная или неоссифицирующаяся фиброма встречается не только у людей преклонного возраста, но и у детей, подростков. Такие патологические изменения в организме требуют медицинского вмешательства. Неостеогенные фибромы ― доброкачественные новообразования, состоящие из тканей, клетки которых синтезируют внеклеточную структуру.

К неостеогенной фиброме относится поражение берцовой или бедренной кости. Для патологии характерно растворение наружного костного слоя, который образует корку кости. Трубчастый отдел, который прилегает к хрящевой пластине, тоже растворяется. После процесса резорбции трубчастого отдела его замещает эпифизарная линия. Внешний костный слой заменяет фиброзная ткань, которая служит строительным материалом для сухожилий и неспособна полноценно воссоздать костную кору. По причине такого патологического замещения возникают неестественные переломы рук и ног.

Вернуться к оглавлениюФорма фибромы

Фиброма большеберцовой кости имеет характерный продолговатый внешний вид. Края поврежденной кости окружены клетками и волокнами, внешне напоминающими странные пучки. Из чего образуются эти переплетения. приведено в таблице:

Неостеогенная фиброма может состоять из фибробластов, коллагена, липоцитов или их комбинации.

Неостеогенная фиброма может состоять из фибробластов, коллагена, липоцитов или их комбинации.| Биоматериал | Краткое описание |

| Коллагеновое белковое волокно | Входит в состав соединительных тканей. Такие волокна выполняют механическую роль. Имеют низкую эластичность. |

| Клетки, вырабатывающие внеклеточное вещество (фибробласты) | Внеклеточное вещество считается главным строительным материалом для соединительных тканей и обеспечивает механическую поддержку для клеток. Фибробласты содействуют выделению химического материала из клетки (например, эластина). |

| Клетки-липоциты | Образуют рубцовую ткань. |

| Клеточные элементы | Их наличие подтверждает воспалительный процесс в костных тканях. |

Этиология и патогенез

В группе риска находятся пациенты, которым был поставлен диагноз нейрофиброматоз. В большинстве случаев, неостеогенная болезнь возникает в первые 20 лет жизни, в более старшем возрасте встречается редко. Мальчики страдают от неостеогенной фибромы намного чаще, чем девочки.

ЭТО действительно ВАЖНО! Прямо сейчас можно узнать дешевый способ избавится от всех бородавок… УЗНАТЬ >>

Неостеогенная фиброма может сходить сама по себе, но есть риск перерождения в онкологию.

Неостеогенная фиброма может сходить сама по себе, но есть риск перерождения в онкологию.Причины возникновения опухолевого изменения кости не выяснены. Заболевание проявляется как очаговое рассасывание костной ткани и преобразование ее в фиброзную структуру. Зачастую неостеогенные фибромы исчезают самостоятельно. Доброкачественная опухоль не представляет большой опасности, но все же существует несколько факторов, способных негативно повлиять на развитие новообразования и дальнейшие последствия:

- возможность перерождения в злокачественную опухоль;

- чрезмерное увеличение фибромы провоцирует нарушение мышечной и костной деятельности;

- механическое повреждение новообразования (травма, удар) провоцирует начало воспалительного процесса и развитие вторичной инфекции.

Симптоматика

Признаки и симптомы развития неостеогенной фибромы практически во всех случаях отсутствуют до патологического перелома кости. Иногда неостеогенную фиброму кости обнаруживают при проведении рентгенологического исследования, которое назначается по другим причинам. Главный признак неостеогенной фибромы — неестественные переломы, большая часть которых приходится на нижние конечности. Другие признаки заболевания:

- при рентгенологическом исследовании на снимке четко просматриваются пористые ткани;

- общие анализы показывают недостаточное количество кальция в организме;

- нарушенный фосфорно-кальциевый обмен, и возникшие патологические процессы, разрушающие костную ткань и препятствующие ее самовосстановлению.

Особенности образования у детей

Неостеогенная фиброма снижает прочность костей, а это весьма опасно по причине чрезвычайной детской активности.

Неостеогенная фиброма снижает прочность костей, а это весьма опасно по причине чрезвычайной детской активности.Процесс развития неостеогенной фибромы у детей начинается из медленного истончения внешнего слоя костной ткани. Рост новообразования провоцирует безболезненное рассасывание костной ткани. На конечной стадии истончения кардинально преобразуется плотность костных тканей, что негативно воздействует на общее строение кости. Пластинки перестают выполнять свои функции, и больше не выстраиваются по линиям сжатий и растяжений Такое состояние вызывает снижение стойкости к физической нагрузке.

ОБРАЩАЕМ ВНИМАНИЕ! Узнайте как быстро и с гарантией вывести кондиломы и папилломы!… узнать >>

Фиброма кости считается дефектом внешнего костного слоя, который расположен в длинном трубчатом твердом образовании в человеческом организме. Дефект выглядит как многокамерные образования, похожие на маленькие отверстия. Лечение неостеогенной фибромы назначается в редких случаях. Так как пористая ткань постепенно самопроизвольно излечивается. На ранней стадии клиническая картина не даст возможности диагностировать болезнь из-за отсутствия симптомов и самостоятельного рассасывания фибромы.

Вернуться к оглавлениюКак происходит лечение неоссифицирующей фибромы?

Неоссифицирующая фиброма имеет уникальное свойство самостоятельно рассасываться. Это считается наиболее подходящим восстановлением. Минус такого лечения заключается в том, что самостоятельное восстановление костной ткани иногда затягивается на длительное время. Чтобы ускорить выздоровление, врач назначает прием медикаментов. Хирургическим методом выполняют резекцию кости (удаление пораженной части). Иногда проводят вырезание пораженного участка над костью. В этом случае разъединяются здоровые и пораженные ткани, надкостница отслаивается при помощи распаратора и перепиливается с 2-х концов поврежденной области.

Хирургическая операция производится только в крайних случаях, когда кортикальная кость истощается более чем наполовину. При переломах опухоль обычно выскабливают для ускорения срастания сломанной кости.

Когда операцию проводят в области гибких тканей и хрящей, поврежденные участки суставов удаляют и заменяют их специальными имплантатами. Часто используют лучевую терапию, чтобы остановить или замедлить рост опухоли, и чтобы уничтожить опухолевые клетки. Важно помнить, что методику лечения неостеогенной фибромы и ее целесообразность должен определять исключительно врач. Самолечение и нарушение медицинских рекомендаций может повлечь за собой тяжелые последствия. Опухоль имеет способность распространяться и тем самым оказывает негативное влияние на общее состояние организма.

Вернуться к оглавлениюПрофилактические меры

Существует мнение, что неоссифицированная фиброма развивается из-за нарушений внутриутробного развития плода, отклонений на генетическом уровне и негативных воздействий внешней среды: радиоактивного облучения, химического отравления и т. д. Принято считать, что главный симптом развития опухоли в организме это боль. Однако во время развития новообразования болезненные ощущения отсутствуют или выражены очень слабо.

Держите иммунитет в форме и проходите плановые обследования – это предотвратит рост неостеогенной фибромы.

Держите иммунитет в форме и проходите плановые обследования – это предотвратит рост неостеогенной фибромы.Для профилактики неостеогенной фибромы надо постоянно поддерживать иммунную систему организма и проходить ежегодное обследование, делать анализы ДНК. Полноценное питание ежедневно обеспечивает организм всеми необходимыми витаминами и минералами. В детском возрасте родителям нужно внимательно следить за состоянием ребенка и обеспечивать для него полноценное ежедневное употребление суточной дозы всех микро- и макроэлеменов.

И немного о секретах…

Вы когда-нибудь пытались избавиться от бородавок? Судя по тому, что вы читаете эту статью — победа была не на вашей стороне. И конечно вы не по наслышке знаете что такое:

- появление бородавки на видном месте

- боль при надавливании на бородавку

- зуд от плоских бородавок

- повторное появление после удаления

А теперь ответьте на вопрос: вас это устраивает? Разве бородавки и папилломы можно терпеть? А сколько денег вы уже «слили» на неэффективное лечение? Правильно — пора с ними кончать! Согласны?

Именно поэтому мы решили опубликовать эксклюзивную методику Савина Юрия Андреевича, в которой он раскрыл секрет быстрого избавления от папиллом и бородавок Читать статью…

stoprodinkam.ru

Неостеогенная фиброма кости — Новообразования остеогенного происхождения — Болезни костей у детей — Kelechek.ru

Неостеогенная, или неоссифицирующаяся, фиброма кости описана в 1942 г. Jaffe и Lichtenstein и в 1945 г. Hatcher под указанными названиями. В литературе о подобного вида новообразованиях сообщалось и раньше. Phemister (1929) эти редкостные находки относил к «хроническому фиброзному остеомиелиту», Schroeder — к ксантомному варианту гигантоклеточной опухоли.

Jaffe, Burman и Sinber трактовали эти образования как «ксантомы», Coley и Miiller — как атипичную форму гигантоклеточной опухоли. В 1947 г. Hagden и Frantz предложили термин «субпериостальная гигантоклеточная опухоль» (цит. по Goldenberg, 1956).

Этот вид первичной костной опухоли, также остеогенного происхождения, в своем названии «неостеогенная», «неоссифицирующаяся» выражает не генез новообразования, а ее особое свойство, состоящее в нарушении и отсутствии завершенного остеогенеза. Как известно, этим характеризуется фиброзная дисплазия. Авторы в название «неоссифицирующаяся фиброма» вкладывали понятие фибромы, не подвергающейся оссификации и не образующей опорной кости.

Как и в предыдущем виде новообразования, вряд ли правильно называть эту опухоль фибромой, так как основу ее составляет не фиброзная, а остеогенная ткань. Goldenberg (1956) описал 14 случаев «неостеогенной фибромы кости», показав преимущественную локализацию в длинных трубчатых костях у старших детей и подростков и обратив внимание на излюбленное расположение опухоли в субпериостальной области метафизов.

Кортикальный слой истончается с наружной стороны при разрастании опухоли, боли отсутствуют. По мнению Goldenberg, опухоль растет медленно и способна «к самопроизвольному исчезновению». Из множества предложенных терминов видны различные взгляды на это новообразование (ее гигантоклеточный ксантомный или «фиброзный» характер).

Compere и Coleman (1957), описавшие 20 больных, предположили, что «неостеогенная фиброма кости» относится к группе гамартом. Эта точка зрения не противоречит нашему мнению о развитии опухоли из очагов фиброзной дисплазии. Судя по случаям, описанным под указанными названиями, речь идет об очагах фиброзной дисплазии и так называемых метафизарных фиброзных дефектах кости, в которых выражены клинико-рентгенологические и морфологические свойства истинной опухоли.

Нами этот вид опухоли описан в 1961, 1962 и 1964 гг. у 6 детей как субпериостальный или фиброзно-диспластический вариант остеобластокластомы, т. е. вариант гигантоклеточной опухоли, развивающейся на основе очагов фиброзной дисплазии. В общей сложности такую опухоль мы наблюдали у 37 детей. Мы не настаиваем на введении новой сложной терминологии (и без того в костной патологии чересчур много громоздких терминов), тем более что название «неостеогенная фиброма кости» вошло в литературу.

Наше название должно сохраниться как подстрочное, так как сущность заболевания остается той, которая указана в этом названии:

Неостеогенная фиброма бедренной кости у девочки 9 лет

Одно наше наблюдение показывает, что неостеогенная фиброма кости может достигать больших размеров и привести к обширному разрушению кости. Это касается обширных разрастаний в метадиафизарной области дистальной половины бедренной кости у девочки 9 лет.

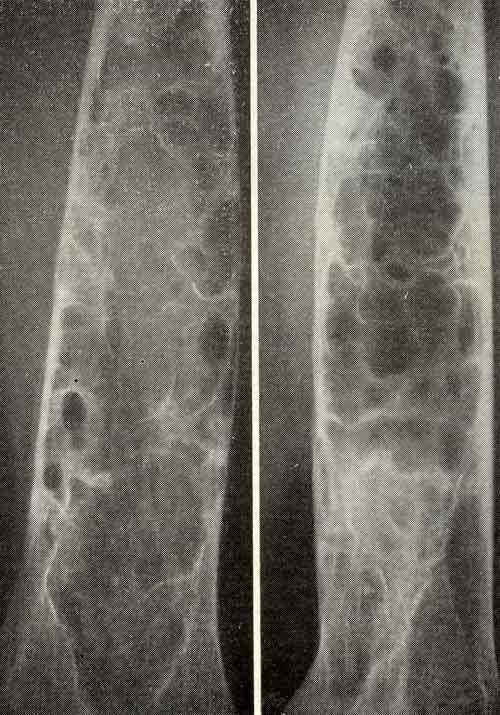

Неостеогенная фиброма бедренной кости

Неостеогенная фиброма бедренной кости, вначале развившаяся субпериостально, позднее разросшаяся центрально, у девочки 14 лет: до операции, после резекции и гомопластики обширного дефекта методом «вязанки хвороста» и через год после операции.

Наши данные позволяют выделить субпериостальную форму неостеогенной фибромы кости при ее краевом расположении, когда опухоль развивается из метафизарного фиброзного дефекта, и центральную форму, при которой источником ее развития является большой очаг фиброзной дисплазии.

«Болезни костей у детей», М.В.Волков

Локализация хондром существенно отличается от локализации костно-хрящевых экзостозов, что иногда является одним из клинических и диагностических признаков. Излюбленной локализацией хондром являются плюсневые и пястные кости, фаланги пальцев кистей и стоп, затем ребра и грудина, т. е. кости, имеющие наибольшее количество хрящевой ткани (суставные хрящи, хрящевой состав тела грудины, ребер). У половины наших больных были поражены…

Дифференциальная диагностика усложняется близостью гистологического строения хондробластомы и хондромиксоидной фибромы, а также возможностью существования смешанных форм, описанных Dahlin (1957), Lichtenstein и Bernstein (1957), Р. Е. Житницким (1964). В одном из наших случаев у мальчика 10 лет, которого мы наблюдаем в течение последних 9 лет, имела место хондробластома правой большеберцовой кости. Ему была произведена краевая резекция…

Энхондромы исходят из области кортикального слоя, примыкая как к диафизу, так и к метафизу. Боли при экхондромах возникают лишь после того, как последние достигают значительных размеров и наступает сдавление окружающих тканей, в то время как при энхондромах болезненность связана с разрушением надкостницы. В результате разрастания хондром на кистях и стопах образуются деформации, мешающие функции. При…

Единственным способом лечения больных с хондробластомой является операция. Лучевую терапию применять не следует из-за полной ее неэффективности в отношении хондробластом. Hatcher и Campbell в 1951 г. сообщили о случае малигнизации доброкачественной хондробластомы после лучевой терапии и выступили резкими противниками этого вида лечения. Выбор хирургического метода лечения определяется характером течения опухоли. Из 23 детей с хондробластомой…

При метафизарных энхондромах длинных трубчатых костей первым симптомом является болезненность, выявляются они только на рентгеновском снимке. Редко энхондрома развивается не в метафизе, а в толще эпифизарной ростковой зоны. Случаи разрастания хрящевой опухоли в зоне росткового хряща Caffey (1957) относит к особому виду новообразования — «эпифизарной остеохондроме». Опухоль вызывает преждевременное окостенение эпифизарного хряща в месте поражения….

www.kelechek.ru

Фиброма кости: неоссифицированная, неостеогенная, лечение

Фиброма кости – опухоль, возникающая в костной ткани. Поражает патология чаще всего берцовые, бедренные части ног. Заболевание встречается у пациентов разного возраста и пола. Какие бывают фибромы, их симптомы и лечение?

Разновидности патологии

Существуют разные типы костной доброкачественной опухоли. К ним относится следующее:

- Неоссифицирующая фиброма бедренной и иной кости. Поражает в большинстве случаев трубчатые кости. Выявляется с помощью рентгенографии. Иногда такое новообразование рассасывается самостоятельно.

- Хондромиксоидная фиброма кости. Встречается достаточно редко, имеет склонность к злокачественному перерождению. Поражение приносит немалый дискомфорт, ограничивает больной отдел в движении. Чаще всего такое образование возникает в области большеберцовой кости.

- Неостеогенная фиброма кости. Это опухоли невыясненной этиологии. При ней костная ткань рассасывается и замещается фиброзными клетками. Имеет способность к самостоятельному рассасыванию.

Частый признак наличия костной опухоли – патологические переломы, возникающие вследствие снижения прочности пораженной ткани. При их возникновении пациент сталкивается с болевым синдромом, отечностью, ограниченностью в движении.

Также возможно поражение мышечных тканей, окружающих больное место. При этом возникает атрофия мышц, тревожат болевые ощущения.

Причины

Неоссифицирующаяся и иная фиброма кости у детей и взрослых развивается вследствие влияния негативных факторов на костные ткани. В их число входит следующее:

- Наследственность.

- Механические повреждения.

- Суставные и костные болезни.

- Инфекционные патологии.

- Воспалительные процессы.

Точная причина развития заболевания неизвестна, но неблагоприятное воздействие указанных факторов доказано учеными.

Диагностика и лечение

Обнаружение неоссифицирующейся фибромы большеберцовой кости и иных костных тканей осуществляется с помощью проведения рентгенологического исследования. В качестве дополнения может назначаться компьютерная или магнитно-резонансная томография, которые дают больше информации о состоянии пораженного участка.

На основании проведенной диагностики назначается лечение. Иногда фиброматозное образование рассасывается самостоятельно. Данный процесс способен длиться длительное время, поэтому врачи назначают лекарственные препараты для ускорения процесса и быстрого восстановления пораженной кости.

Если новообразование не уменьшается со временем или достигло большого размера, применяют оперативное лечение. В ходе него выполняют удаление поврежденного участка или выскабливание опухоли. Если поражение слишком сильное, возможно осуществление протезирования.

После оперативного вмешательства требуется реабилитационный период для полного восстановления области поражения, заживления мышечных тканей.

Профилактика и прогноз

Предупредить развитие фибромы можно, если бережно относиться к своему здоровью. Доктора советуют следующее:

- Избегать травм.

- Своевременно лечить костные и суставные патологии.

- Соблюдать реабилитационные правила при получении повреждений.

- Следить за гормональным фоном в организме.

- Заниматься спортом.

- Не допускать влияния на организм агрессивных веществ.

Прогноз при костной фиброме хороший. Это заболевание не имеет злокачественной природы, поэтому не угрожает жизни больного.

opake.ru

виды, симптомы, лечение, чем опасна

Фиброма – это доброкачественное образование, не представляющее опасность для человеческой жизни и состоящее из твёрдых коллагеновых и эластичных волокон. Новообразование имеет различные места обитания: кожа головы, лица и тела, внутренние органы, кости, ногти. Код по МКБ-10 (D21) относит данную болезнь к доброкачественным опухолям, которая иногда может перейти в рак. От указанного заболевания страдают 60% женщин.

Виды фибром

Обнаружены следующие распространенные виды фибром:

- Неоссифицирующая фиброма – это крупное образование на костной поверхности, состоящее из мясистых волокон жёлтого или коричневого цвета с примесями крови. Подростки и дети попадают в группу риска возникновения этого вида фибромы. Практически не встречается у людей, достигших 30 лет. Костные острова не требуют хирургического вмешательства, рассасываясь самостоятельно, и диагностируются только с помощью рентгеновских снимков, сцинтиграфии и компьютерной томографии. Внешних признаков фибромы не наблюдается. Нарост не приносит болезненных ощущений или дискомфорта, представляя трудности для обнаружения и диагностики. Лечения и биопсии не требует.

- Десмоидная фиброма – это плотный кожный нарост с бугристой поверхностью, обитающий на коже спины, брюшной области, конечностях и грудной клетке. Диаметр бугорка колеблется от 1 мм до нескольких сантиметров. В 5% случаев переходит в рак. Для постановления диагноза онколог проводит анализ биопсии. Опухоль удаляют только в случае доброкачественности. После проведения операции возможен рецидив. Десмоид преимущественно возникает у женщин. Причины появления кожного бугорка неизвестны, но предположительно он возникает в результате травм и кожных повреждений.

Десмоидная фиброма

- Одонтогенная фиброма – твёрдая волокнистая ткань, имеющая чёткие границы и возникающая в полости рта. Развивается медленно, не принося дискомфорта и болезненных ощущений человеку. Достигая приличных размеров, вызывает деформацию челюсти, боль и распирание в оральной области. Единственный путь избавления от недуга – хирургическое вмешательство. Способ диагностирования – рентген.

- Хондромиксоидная фиброма – редко встречающаяся опухоль, состоящая из хрящевой ткани и многоядерных клеток, и представляющая собой внутрикостное образование жёлтого цвета. Развиваясь, болезнь плавно переходит на суставы и распространяется на область мышечной ткани. Заболевание сопровождается прогрессирующей болью, отеками и сковывает передвижение с помощью конечностей. Удаляется с помощью выскабливания, но в 25% случаев происходит повторное возникновение. Локализация образования: рёбра, череп, позвоночник, плечевые и тазовые кости. Чаще всего возникает на большеберцовой кости. Диагностируется рентгенограммой.

- Амелобластическая фиброма – редко возникающее образование, состоящее из мягкой, эпителиальной ткани в форме миниатюрной капсулы и редко перерастающее в раковую опухоль. К группе риска возникновения относятся мужчины, достигшие 21 года. Опухоль локализирована в полости рта и провоцирует выпадение зубов в зоне своего обитания. Киста выявляется рентгенологическим путём. Во избежание рецидива удаляется хирургическим путём.

- Неостеогенная фиброма – патологический дефект, вызывающий изменения бедренной кости и провоцирующий рассасывание трубчатых костей. Наличие костной опухоли не приносит беспокойств, но без своевременного лечения происходит патологический перелом кости. Со временем фиброма может рассосаться самостоятельно.

Внутренние органы

Данное расположение создает трудности для обнаружения опухоли.

- Фиброз матки предусматривает образование соединительной ткани в мышцах репродуктивного органа. Маточное опухолеподобное поражение не вызывает онкологических заболеваний и сопровождается болезненными ощущениями и кровотечением, если увеличивается в размерах.

- Опухоль молочной железы являет собой небольшой шар, обнаруживающийся при пальпации и сопровождающийся ощутимой прогрессирующей болью. Конечный результат развития образования – онкология.

Удалённая фиброаденома молочной железы

- Поражение яичника не проявляется на начальной стадии. Достигая солидных размеров, образование приносит беспокойства в виде болей внизу живота, истощения жизненных сил, затруднённого дыхания, вздутия и запора.

- Фиброз лёгких несёт опасность, поражая оба органа дыхания. Сопровождается давлением на внутренние органы и чувством тяжести. Опухоль бронха определяют по следующим признакам: затруднённое дыхание, свистящий кашель, кровохаркание. Предшествует бронхиту, пневмонии и туберкулёзу.

- Для поражения костей характерны неожиданные и беспричинные, на первый взгляд, переломы. Начальная стадия проходит без симптомов. Чаще всего встречается у детей и подростков. Не требует продолжительного лечения или хирургического вмешательства. Костный фиброз рассасывается без сторонней медикаментозной помощи.

Поражения полости рта

- Возникновение нароста на языке не представляет опасности для человеческого здоровья и может принести только дискомфорт. Если попытаться удалить нарост или нанести повреждения, опухоль может перерасти в злокачественную.

- Опухоль голосовой связки и гортани поражает мышечные складки внутренней полости рта и голосовые связки. Признана наиболее встречающимся видом фиброза. Возникает у людей, активно использующих голос в профессии: ораторы, учителя, артисты, преподаватели. Наличие опухоли негативно влияет на качество голоса. Появляются частый кашель, хрипота и затруднённое дыхание. Обнаруживается путём внешнего осмотра: в горле видны мягкие розовые наросты в области гланд. Удаление опухоли в глотке имеет огромный плюс: рецидив после проведенной операции невозможен.

- Челюстно-лицевая фиброма – одиночное кистозное образование, имеющее округлую форму и слизистую поверхность и находящееся в области челюсти и ротовой полости. Ощупывание не приносит неприятных ощущений. Желательно удалить патологию во избежание трансформации в злокачественную опухоль.

Челюстно-лицевая фиброма

Поражение кожных покрытий

Фиброматоз мягких тканей возникает на кожной поверхности и в полости рта. Это явление возникает в любом возрасте и не определяется гендерной принадлежностью. Поражение кожных покрытий охватывает разные участки.

Фиброз на лице проявляется в виде мягких или твёрдых наростов разных размеров и форм, не вызывающих болевых ощущений при пальпации. Лицевая патология неопасна для жизни и может принести только эстетическое неудовольствие.

Фиброз кожи поражает разнообразные части тела. Патологическое явление возникает в заушной области левого или правого уха, на спине, на поверхности бедра, на грудной клетке и конечностях. Сюда относится опухоль на губе и на ногте. Неоднократно замечалось поражение стопы и кисти рук. Патологиям кожи характерно обладание округлой формой с чёткими границами и коричневым или розовым цветом.

Группе риска подлежат люди, достигшие 40-45 лет. Возникновение патологии связано со старением кожных покровов, наследственностью и наличием сахарного диабета. Фиброз кожи не вызывает возникновение онкологических заболеваний, но врачи настоятельно не рекомендуют удалять наросты, так как это приводит к повторному появлению фиброматоза, уже злокачественного характера.

К кистам покрова кожи принадлежат атеромы. Данной патологии характерна закупорка сальных желёз, вызывающая появление остаточной кисты, внешне похожей на фурункул или воспаленный прыщ. Наличие опухоли обнаруживается в подкожно-жировой ткани. Внутри атерома заполнена белой творожистой жидкостью, являющейся продуктом деятельности сальных желёз и имеющей неприятный запах. Замечено как единичное возникновение на коже, так и множественное. Локализация: кожа лица, головы, спины, половых органов. Приносит болезненные ощущения, отеки и покраснения в периоды воспаления. Опухоль локализована в теменной области и в районе волосяного покрова.

Внутрикожная патология пальца не вызывает болевых ощущений на ранней стадии развития и являет собой небольшой узел на пальце или кисти руки. Эстетический дефект возникает в результате недостаточного употребления витаминов, неправильного питания, сухости кожи и нарушения обмена веществ. Образование патологии обнаруживается под кожей, несмотря на выпуклость.

Атерома на шее

Околоногтевая или подногтевая патология возникает возле либо под ногтевой пластиной и демонстрирует багровый, грязно-жёлтый или синий цвет. Приносит дискомфорт и ноющую боль при достижении солидных размеров. Чаще всего образовывается на пальцах ног, принося неудобства больному. Патологии, возникающие в области ногтя, не представляют сложности при диагностике. При возникновении патологии больной должен пройти обследование на предмет возникновения заболевания.

Фиброз голени – это твёрдая одиночная опухоль, имеющая плотную консистенцию и сопровождающаяся болезненными ощущениями. Негативно влияет на кровообращение в области ноги. Лечение проводится с помощью медикаментозной терапии или хирургического вмешательства. Врачи настоятельно не рекомендуют игнорировать данное заболевание, так как появляется возможность заражения крови и, как результат, предвидится летальный исход.

Симптоматика болезни

Характерные симптомы опухоли – ноющие боли и распирание. Чаще всего болезнь проходит бессимптомно, это зависит от разновидности и локализации образования. К подобным относят десмоидную, неостеогенную, амелобластическую, неосифицирующую и одонтогенную разновидность образования. Хондромиксоидную форму сопровождают прогрессирующие боли. Симптомы фибромы определяются стадией развития болезни и проявляются в подавляющем большинстве случаев, достигая больших размеров.

Причины возникновения

Причины возникновения до сих пор окончательно не выяснены, но на возникновение данного заболевания влияют следующие факторы:

- Наличие вредных привычек, особенно алкогольная и табачная зависимость.

- Повреждения кожи и травмы.

- Загрязнённая городская среда обитания.

- Неправильное питание, особенно чрезмерное употребление сладкого, жирного, мучного и острого.

- Вирусы.

- Слабый иммунитет.

- Радиация.

- Дисгормональный баланс.

- Чрезмерное УФ облучение.

Диагностирование

Процесс обнаружения образования также зависит от вида и места возникновения. Доброкачественные опухоли внутренних органов возможно обнаружить с помощью рентгена, компьютерной томографии, сцинтиграфии, биопсии, магнитно-резонансной томографии и путём внешнего осмотра в случае поверхностных кожных образований. Определение множества разновидностей фибром представляет трудности из-за своей бессимптомности и медленного развития. Опухоль женской репродуктивной системы определяется на узи.

Во время диагностики существует риск перепутать фиброму с липомой. Чем же описываемая в статье патология отличается от липомы? Фиброма может состоять как из мягких, так и твёрдых тканей. Липома состоит из мягких волокон. Липома не несёт опасности онкологических заболеваний, в то время как фиброма в некоторых случаях бывает злокачественная.

Лечение и удаление опухоли

Хирургия, онкология и дерматология – области медицины, способствующие своевременной диагностике, лечению и удалению фибром. Существует множество профессиональных клиник, специализирующихся в данных вопросах. Удаление фибромы чревато негативными и опасными последствиями, требующее предварительной консультации врача профессионала. Лечение патологии зависит от вида, происхождения и степени сложности. Фиброму нужно удалять, если налицо её злокачественный характер. Способы лечения и удаления опухоли:

- Лазерное удаление – быстрое и эффективное избавление от кожного дефекта. Для удаления понадобится единственная процедура, вдобавок период восстановления длится максимум 14 дней. Удаление опухоли лазером – одно из самых безопасных избавлений от недуга. Процедура не приносит болевых ощущений и не оставляет шрамы.

- Удаление фиброза электрическим ножом воспроизводится с помощью электрического тока и проводится как с применением обезболивающего, так и без.

- Метод удаления электрокоагулятором применим к патологиям, образовавшимся на поверхности кожи. Процедура предполагает использование электрического тока в целях вызова некроза фиброзных тканей, в результате чего происходит отмирание кожного дефекта. Прижигание оставляет термические ожоги. Коагуляция запрещена при удалении злокачественных образований, при наличии герпеса и соматических заболеваний. Раны, остающиеся после процедуры, быстро заживают, не оставляя следов. На месте удаления большой бородавки или папилломы остаётся светлое пятно.

- Бескровное удаление фибромы радиоволной происходит с помощью радио-ножа и не оставляет травм или ожогов. Рекомендовано людям с чувствительной кожей. Удаление длится максимум пять минут. Восстановление оперированного участка кожи длится семь дней.

- Лечение лазерной вапоризацией используется при заболеваниях шейки матки и возникновении кожных патологий. Во время процедуры врач регулирует глубину лазерного луча и контролирует его движение. Этим методом пользуются в косметологии и хирургии. Лазерная техника не оставляет пятен, шрамов и рубцов после удаления в отличие от хирургического вмешательства, оставляющего после себя швы. После операции не наблюдается осложнений и сложного реабилитационного периода.

Чтобы после удаления фибромы не выросла новая, необходима правильная диагностика и качественное лечение.

Чем опасна фиброма, и почему нельзя игнорировать это заболевание?

Последствия игнорирования патологии оказываются плачевными, если болезнь приобретает злокачественный характер. В этом главная опасность заболевания. Во избежание негативных последствий рекомендовано проконсультироваться с врачом при первых признаках возникновения патологии. Категорически запрещено заниматься самолечением или удалять фиброз тканей самостоятельно без прохождения соответственных исследований и сдачи необходимых анализов!

onko.guru

Фиброма кости — Новообразования остеогенного происхождения — Болезни костей у детей — Kelechek.ru

Фиброма кости — редко встречающаяся истинная доброкачественная опухоль остеогенного происхождения, являющаяся результатом опухолевого разрастания соединительнотканной субстанции. Еще более редки фибромы кости неостеогенного происхождения.

Под нашим наблюдением находилось 6 детей с фибромами кости остеогенного происхождения, двое из них описаны в 1961 г. (дети в возрасте 11 и 15 лет с локализацией опухоли в лобной и подвздошной костях, имеется гистологическое подтверждение диагноза).

Остальные дети были в возрасте 10, 13 и двое 14 лет с повреждением малоберцовой кости в двух случаях, лучевой и бедренной кости (в нижнем метафизе). Всем больным произведена резекция кости с гомопластикой. Приводим описание исключительно редкой по форме истинной фибромы кости, наблюдавшейся нами в последние годы.

Валерий П., 10 лет, поступил в клинику детской костной патологии ЦИТО 27/II 1965 г. с жалобами на припухлость задне-наружной поверхности левой голени. Болен год, боли появились лишь в последнее время в области головки малоберцовой кости. В последние месяцы опухоль быстро увеличивалась.

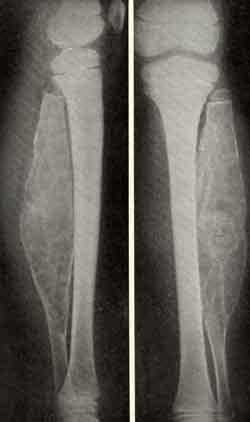

На рентгенограмме — громадная опухоль веретенообразной формы, занимающая почти весь диафиз и проксимальный метафиз малоберцовой кости, которой как таковой нет — занята опухолью. Последняя имеет четкую скорлупоообразную костную пограничную кайму. Структура гомогенна, с тонким рисунком трабекул.

Фиброма малоберцовой кости

Фиброма малоберцовой кости у мальчика 10 лет: до лечения и через 8 месяцев после резекции фибромы кости и гомопластики.

Диагноз: аневризматическая кистафиброзная дисплазияфиброма. 17/III нами произведена операция. Опухоль резецирована вместе с истонченной и измененной надкостницей. Дефект замещен двумя тонкими кортикальными гомотрапсплантатами.

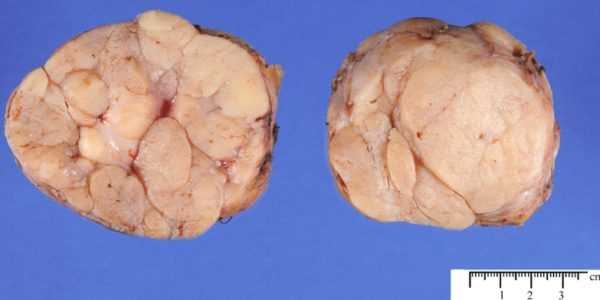

Гистологическое исследование — десмопластическая фиброма кости. Макроскопически препарат опухоли имел вид веретена с четкими границами.

Макропрепарат фибромы кости

Макропрепарат фибромы кости, удаленной у больного: общий вид

препарата и препарат на разрезе.

На разрезе опухоль окружена, как футляром, истонченной надкостницей и кортикальными слоем и заполнена гомогенной плотной соединительной тканью, разделенной тонкими костными перекладинами на дольки. Кровяных полостей и хрящевой ткани в опухоли пет. Гипсовая иммобилизация на 4 месяца. На рентгенограмме через 8 месяцев хорошая перестройка гомотрансплантатов.

Подобного рода поражение в литературе описано как десмопластическая фиброма кости. Это наблюдение интересно в связи с безболезненным течением опухоли в I стадии заболевания (до сдавления малоберцового нерва), чем и объясняются большие размеры опухоли, с которой обратился больной.

Знакомство с литературой показало, что под названием «фиброма кости» описано гораздо больше новообразований или различных вариантов опухоли скелета и что этот термин применяется значительно чаще, чем такая опухоль встречается на практике.

Раздел, относящийся к фибромам костей, включает близкие по названию, но различные по генезу заболевания. В современной литературе имеются публикации наблюдений, именуемых как «хондромиксоидная фиброма кости», «остеогенная фиброма кости», «неостеогенная фиброма кости». Все это «фибромы» остеогенного происхождения, несмотря на их неудачные названия (некоторые из них вовсе не являются фибромами с морфологической точки зрения).

«Болезни костей у детей», М.В.Волков

Лечение хондром длинных трубчатых костей в связи с возможными случаями малигнизации следует проводить с помощью резекций кости и удаления опухоли в пределах здоровых тканей. Рецидивировапие хондром — редкое явление. Оно возникает при заведомо неполном удалении опухоли. Резекция длинной трубчатой кости по поводу хондромы может носить характер краевой резекции, если есть уверенность в полном удалении опухоли….

Дифференциальную диагностику первичной хондросаркомы следует проводить с хондромой, остеогенной саркомой, хондробластомой и хондромиксоидной фибромой. Наибольшие трудности для распознавания представляют ранние формы опухолей. При этом основную помощь оказывает гистологическое исследование. Хондрома имеет не только доброкачественные признаки клинического и рентгенологического характера, но и приведенные выше морфологические особенности. Хондробластому легко отличить при гистологическом исследовании ввиду гигантоклеточного ее строения….

Прогноз при хондромах у детей следует определять осторожно, так как в функциональном отношении больных ожидают большие деформации, а прогноз для жизни плохой при хондромах длинных трубчатых костей и при множественных хондромах, которые могут малигпизироваться у взрослых. Herzog (1944) сообщил о 38-летнем больном, у которого в возрасте 1,5 лет были обнаружены множественные хондромы. В возрасте 16…

Лечение больных с хондросаркомой состоит в радикальном хирургическом вмешательстве в сочетании с лекарственной противоопухолевой терапией. Лучевая терапия, по единодушному мнению авторов, при хондросаркоме безуспешна. Она лишь временно ослабляет боли, слегка задерживая рост опухоли, что имело место в анемнезе у 2 наших больных. По данным некоторых исследователей (Hatcher, 1956), лучевая терапия даже вредна, так как приводит…

Хондробластома кости относится к новообразованиям скелета, довольно редко встречающимся и недостаточно изученным. Согласно нашим данным, она встретилась в 1,1% случаев среди истинных опухолей скелета и дисплазии у детей. По статистике Kunkell, Dahlin и Young (1956), у лиц разного возраста хондробластома составляет 1 % по отношению ко всем первичным опухолям костей. В 1931 г. Codman, располагая…

www.kelechek.ru

Фиброма — симптомы и признаки, причины возникновения, лечение

Симптомы фиброма может иметь самые разнообразные. Все зависит от ее локализации и размеров. Эти доброкачественные новообразования не склонны к распространению на другие участки. Формируются они из волокон соединительных тканей, могут иметь тонкую ножку или широкое основание. Чаще всего фибромы обнаруживаются у детей , распространенный патологический процесс диагностируется в 8-10% случаев. В таком случае возникает несколько подобных новообразований.

Фиброма на мягких тканях

Существует 2 основных типа фибром: опухоли, формирующиеся в костных и хрящевых тканях и новообразования, поражающие мягкие ткани (мышцы, кожу, подкожную клетчатку, сосуды). По мере развития фибромы могут сдавливать окружающие их сосуды и нервные окончания, что приводит к возникновению интенсивного болевого синдрома. Поражение костных тканей способствует получению патологических переломов.

Доброкачественные опухоли костей

Наиболее распространенными в данной категории типами являются: неоссифицирующаяся фиброма кости , гетеропластическая опухоль, остеохондрома, неостеогенная фиброма. Новообразования первого вида формируются из соединительных тканей и располагаются непосредственно на кости. Развиваются чаще всего в активно растущих областях крупных костей, например, раструбе нижней бедренной кости или голени. Исчезновение неоссифицирующейся опухоли по мере взросления ребенка может происходить самопроизвольно. При такой фиброме симптомы проявляются в виде отечности и болезненности пораженной области. Боль имеет постоянный ноющий характер, ее интенсивность не зависит от физических нагрузок. Причиной неприятных ощущений может стать закрытый перелом или трещина кости.

Гетеропластическая остеома — опухоль, формирующаяся на голове . Состоит из соединительных тканей околоносовых пазух и черепа. Может рассматриваться как врожденный порок развития. Такая фиброма обладает твердой консистенцией, при прощупывании болевых ощущений не возникает. На поздних стадиях развития опухоль начинает давить на кости черепа, вызывая их деформацию. В таком случае появляются боли, отеки, неврологические нарушения.

Остеоидная фиброма на костях

Остеоидная фиброма развивается в длинных костях нижних конечностей или в области позвоночника. У детейданная опухоль характеризуется стремительным развитием, что способствует неправильному развитию костных структур. Остеохондрома формируется из суставных поверхностей, прилегающих к пластине. Опухоль состоит из костных и хрящевых частиц, поэтому обнаруживается преимущественно в области крупных суставов.

Простые кисты — заполненные жидким содержимым новообразования, оболочки которых формируются из соединительных тканей. Чаще всего обнаруживаются в области верхних конечностей и плечевого отдела. Опухоль развивается преимущественно у детей и подростков, однако может диагностироваться и у взрослого человека. При отсутствии осложнений в виде патологических переломов заболевание развивается бессимптомно. Схема лечения несколько отличается от методов устранения фибром других типов и включает аспирацию содержимого, введение Преднизолона или препаратов костного мозга. Неостеогенная опухоль формируется в костях рук и ног, симптомы фибромы в таком случае отсутствуют. Лечение требуется лишь в случае появления осложнений.

Деньги придут из ниоткуда… Победитель «Битвы экстрасенсов» Тимофей Руденко шокировал находкой…Нужно произнести… Читать далее… http://www.mycpagetti3.com/rcjx Тамара Глоба: Запомните!

Деньги всегда приходят в избытке, если в доме хранить небольшой…

Читать далее…

http://www.mycpagetti3.com/rcjx

Умоляю, не удаляйте папилломы!

Умоляю, не удаляйте папилломы! Чтобы они исчезли, добавьте в стакан воды 3 капли…

Читать далее…

http://cpagetti2.com/q8pV/sub1/sub2/sub3/sub4/sub5

Тамара Глоба: Запомните!

Деньги всегда приходят в избытке, если в доме хранить небольшой…

Читать далее…

http://www.mycpagetti3.com/rcjx

Умоляю, не удаляйте папилломы!

Умоляю, не удаляйте папилломы! Чтобы они исчезли, добавьте в стакан воды 3 капли…

Читать далее…

http://cpagetti2.com/q8pV/sub1/sub2/sub3/sub4/sub5Фибромы мягких тканей

Фиброма кожи формируется из здоровых клеток соединительной ткани. Клеточная структура отличается характерными морфологическими признаками, поэтому гистологический анализ позволяет с легкостью отличить доброкачественную опухоль от злокачественной. Располагается новообразование чаще всего под глубокими слоями эпидермиса. Это достаточно редкое заболевание, не считающееся опасным для жизни и здоровья. Опухоль практически не склонна к злокачественному перерождению.

У такой фибромы причины возникновения остаются невыясненными. Провоцирующими факторами считаются травмы, сопровождающиеся рубцеванием тканей. Немаловажную роль играет и генетическая предрасположенность. Фиброма кожи часто обнаруживается у детей , родители которых страдают данным заболеванием или перенесли операцию по удалению такой опухоли. На ранних стадиях патологический процесс протекает бессимптомно. Примерно через полгода после получения травмы в пораженной области появляется неподвижное уплотнение. Оно может иметь различные размеры, при длительном существовании приводит к гиперпигментации кожных покровов. Развитие мягких опухолей способствует частому появлению синяков и гематом. Связано это с проникновением крови в полость опухоли. При распаде красных кровяных клеток кожные покровы меняют свой цвет.

Детская дерматофиброма — новообразование телесного цвета на широком основании. Формируется на пальцах ног и обнаруживается на первом году жизни малыша. Нередко эту опухоль путают с фибросаркомой. Новообразование способно к самопроизвольному исчезновению и повторному появлению, поэтому хирургическое вмешательство не считается эффективным способом лечения. Нейрофиброма — опухоль, содержащая нервные клетки. Различают пигментные, диффузные или плексиморфные формы. Последние склонны к малигнизации, поэтому требуют незамедлительного лечения.

Фиброма появляется даже на языке

Вишневая ангиома — узелок красного, синюшного или фиолетового оттенка. Она безопасна для здоровья и в лечении не нуждается. Ангиофиброма — волокнистое образование, формирующееся из волосяных фолликулов. Возникает в раннем возрасте, со временем меняет свой цвет. Доброкачественные новообразования полости рта — патологические разрастания тканей, возникающие в результате воздействия раздражителей. Опухоль имеет округлую форму и склонна к периодическому воспалению. Признаки фибромы на десне будут следующими: овальная форма, тонкая ножка, гладкая поверхность.

Фибросаркома отличается злокачественным характером и способностью дорастать до больших размеров, постепенно сдавливая окружающие ткани. При фибросаркоме симптомы на ранних стадиях отсутствуют. Основной признак, на который следует обращать внимание — появление безболезненного узелка синеватого цвета.

Способы лечения заболевания

Фиброма у ребенка и взрослого требует лечения в случае развития осложнений или появления косметического дефекта. Кюретаж и восстановление — наиболее эффективный метод удаления фибром. Во время хирургического вмешательства опухоль удаляют специальным инструментом, имеющим петлю на конце. Жидкость откачивают, получившееся пространство заполняют собственными тканями, взятыми с других участков.

Специалисты, сталкивающимися с неоссифицирующимися фибромами, отмечают высокую эффективность стероидных инъекций. Терапевтическое действие объясняется способностью гормонов подавлять выработку простагландина — вещества, содержащегося в кистах. Лечение препаратами костного мозга подразумевает его изъятие из бедренных костей и введение в полость опухоли. Процедура ускоряет процессы заживления. Такая терапия нередко применяется в сочетании с деминерализованным костным гелем, стимулирующим восстановление тканей. Фибромы костей и мягких тканей, за исключением фибросаркомы, имеют благоприятные прогнозы. У детей эта опухоль может исчезнуть самопроизвольно.

kozhazdorova.ru

Неоссифицирующая фиброма (метафизарный фиброзный дефект) — Архив патологии — 2016-02

Неоссифицирующая фиброма (НОФ) — часто встречающееся доброкачественное поражение костей у детей и подростков, состоящее из пролиферирующих вытянутых фибробластов, в сочетании с вариабельным количеством гигантских многоядерных остеокластоподобных клеток [7]. Существует несколько синонимов: метафизарный фиброзный дефект (МФД), кортикальный фиброзный дефект (КФД), гистиоцитарная фиброма и фиброзная ксантома. Если речь идет о небольших поражениях кортикального слоя, чаще употребляется термин МФД или КФД. Когда поражение распространяется медуллярно, а тем более при возникновении угрозы патологического перелома, используется термин НОФ.

В большинстве случаев НОФ не имеет клинической симптоматики и, как правило, является случайной находкой во время обследования. При активно увеличивающихся поражениях иногда появляются жалобы на локальную болезненность [10]. Часть исследователей рассматривают НОФ не как истинную опухоль, а как локальный дефект остеогенеза в процессе роста костей скелета [1]. Множественный характер поражения встречается редко, чаще в рамках синдрома Яффе—Кампаначи (Jaffe—Campanacci syndrome), который, помимо множественных НОФ, характеризуется наличием светло-коричневых пятен на коже (Café au lait spots), может сопровождаться отставанием в умственном развитии, гипогонадизмом или крипторхизмом, пороками развития сердечно-сосудистой системы, глаз, а также сочетаться с нейрофиброматозом [3, 4].

Частота обнаружения МФД/НОФ достигает 30%. Поскольку клиническая симптоматика чаще всего отсутствует, истинная распространенность данной патологии остается неизвестной. МФД/НОФ регистрируется чаще у детей и подростков, редко в возрасте младше 5 лет и у взрослых старше 20 лет.

Несмотря на высокую распространенность данной патологии, осведомленность хирургов, специалистов лучевой диагностики и патологоанатомов в отношении последней остается крайне низкой.

Материал и методы

Были проанализированы 678 случаев опухолей и опухолеподобных поражений костей у детей и подростков с января 2009 по июнь 2015 г. НОФ/МФД выявлены у 35 больных. В каждом случае анализировали данные анамнеза (пол, возраст, локализация, жалобы, проведенное лечение), рентгенологического (и/или КТ-исследования) и МРТ-исследования (при наличии) и гистологический материал. Всем больным произвели хирургическое лечение (экскохлеация). В каждом случае осуществляли дифференциальную диагностику с фиброзной дисплазией, аневризмальной костной кистой, гигантоклеточной опухолью, хондромиксоидной фибромой и десмопластической фибромой.

В нашем исследовании в структуре всех опухолей и опухолеподобных поражений костей у детей и подростков МФД/НОФ составили 5,16%.

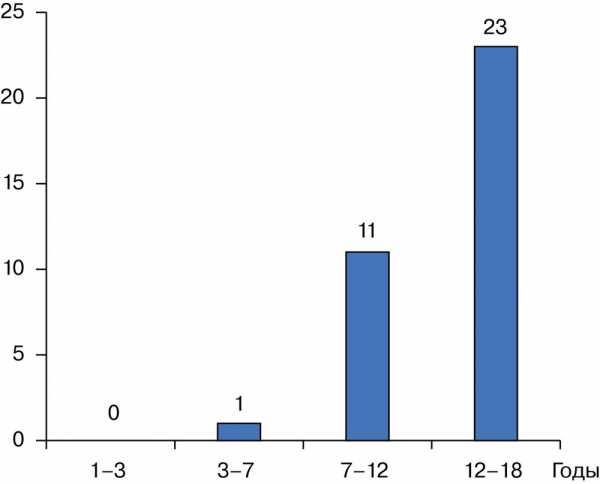

Возраст больных варьировал от 7 до 18 лет, наибольшее количество наблюдений отмечалось в возрасте от 12 до 18 лет. Распределение по возрасту показано на рис. 1.

Рис. 1. Распределение МФД/НОФ по возрасту.

Рис. 1. Распределение МФД/НОФ по возрасту.

Множественный характер поражения наблюдался у одного пациента (мальчик, 14 лет) в дистальном метафизе левой бедренной и проксимальном метафизе левой большеберцовой кости. Пациенту выполнили экскохлеацию НОФ левой большеберцовой кости.

Количество пациентов женского пола незначительно преобладало над количеством пациентов мужского пола (20/15). Однако, по данным литературы, данная патология несколько чаще встречается у мальчиков [1].

Размер образования варьировал в широких пределах: от 0,8 см (в диаметре) до 8×5×4 см (случай осложнился патологическим переломом).

Как правило, жалобы на момент обнаружения образования отсутствовали. Часть больных отмечали непостоянные болевые ощущения при нагрузке. В основном болевой синдром был выражен при большом объеме поражения дистального метафиза бедренной кости. В 2 (5,71%) случаях выявлен патологический перелом вследствие большого объема поражения кости.

У двух детей отмечался рецидив образования после хирургического лечения (через 2 и 3 года соответственно).

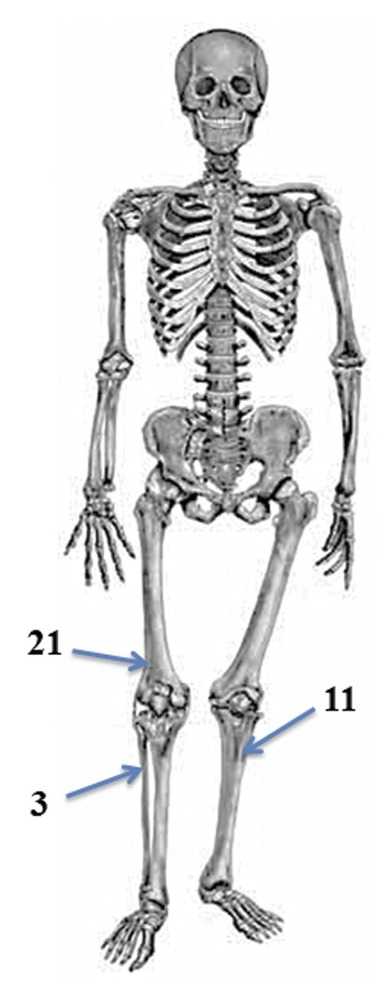

НОФ/МФД чаще всего обнаруживаются в метафизах длинных трубчатых костей, в подавляющем большинстве в костях нижних конечностей (дистальный метафиз бедренной кости, проксимальный и дистальный метафизы большеберцовой и малоберцовой костей). Самой распространенной локализацией, по нашим наблюдениям, были дистальный метафиз бедренной кости и проксимальный метафиз большеберцовой кости (рис. 2).

Рис. 2. Локализация МФД/НОФ в наших наблюдениях.

Рис. 2. Локализация МФД/НОФ в наших наблюдениях.

Клинический диагноз до проведения хирургического лечения в большинстве случаев (22, 62,85%) — фиброзная дисплазия, в 3 (8,57%) наблюдениях — гигантоклеточная опухоль, в 2 (5,71%) — остеомиелит, в 1 (2,85%) — остеоид остеома, в 1 (2,85%) — остеосаркома, в 3 (8,57%) — опухоль кости без уточнения. Диагноз кортикальный фиброзный дефект был поставлен до оперативного лечения лишь у 3 (8,57%) больных, что напрямую свидетельствует о низком уровне осведомленности о данной патологии хирургов и специалистов лучевой диагностики.

В одном случае (девочка 10 лет) поставлен морфологический диагноз гигантоклеточная опухоль ввиду большого количества гигантских многоядерных остеокластоподобных клеток. Однако при пересмотре рентгеновских снимков (хорошо ограниченный овальный очаг поражения в кортикальном слое дистального метафиза бедренной кости с перифокальной зоной склеротических изменений) и гистологического материала (веретеноклеточное поражение, шториформный паттерн, митотическая активность не обнаружена, группы ксантомных клеток, депозиты гемосидерина), а также, учитывая возраст (гигантоклеточная опухоль казуистически редко встречается у детей и подростков), диагноз был изменен на МФД.

МФД/НОФ локализуются в метафизах длинных трубчатых костей и по мере роста костей скелета могут немного смещаться в сторону диафиза. Хорошо известно, что области метафиза и ростковой пластинки являются местами наиболее интенсивного роста костей у детей и подростков. Следовательно, МФД/НОФ как локальный «дефект остеогенеза» возникают в этой зоне. Некоторые авторы считают, что пусковым механизмом для развития МФД/НОФ может служить незначительная травма с субпериостальным кровоизлиянием [5]. Большинство поражений возникает вокруг коленного сустава, но описаны случаи возникновения и в костях таза, позвонках, ключице [8], даже в нижней челюсти [1, 2]. Однако при исследовании опухолей нижней челюсти в первую очередь следует проводить дифференциальную диагностику с гигантоклеточной репаративной гранулемой.

Описан случай сочетания НОФ с остеосаркомой дистального метафиза бедренной кости у 15-летней девочки [10].

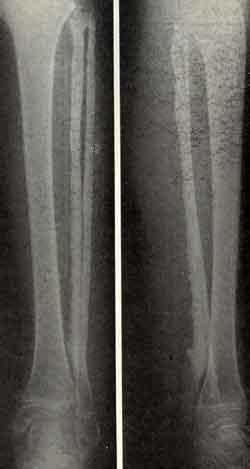

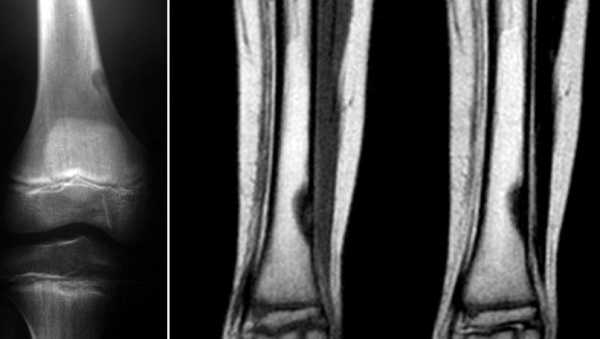

При рентгенологическом исследовании МФД выглядит как округлое или овальной формы литическое образование кортикального слоя (или субпериостально), чаще немного вытянутое параллельно оси кости. Границы четкие, как правило, хорошо заметна небольшая зона остеосклероза вокруг (рис. 3). По мере роста МФД начинает распространяться в медуллярном направлении. Поэтому НОФ всегда выглядит эксцентрично, но также с четкими границами и зоной перифокальных остеосклеротических изменений (рис. 4). При больших поражениях, занимающих более трети—половины поперечника кости, часто можно обнаружить дольчатость за счет склерозированных септ, в составе которых при гистологическом исследовании определяется фиброзная ткань с очагами реактивного остеогенеза. В данных случаях заболевание может манифестировать патологическим переломом. В редких случаях контуры НОФ могут выходить за анатомические пределы кости. Периостальная реакция в большинстве случаев отсутствует.

Рис. 3. Хорошо ограниченный кортикальный очаг поражения в зоне дистального метафиза бедренной кости. Перифокальные склеротические изменения не выражены. Стадия, А по Ritschl.

Рис. 3. Хорошо ограниченный кортикальный очаг поражения в зоне дистального метафиза бедренной кости. Перифокальные склеротические изменения не выражены. Стадия, А по Ritschl.

Рис. 4. Хорошо ограниченный очаг поражения дистального метафиза большеберцовой кости с выраженным перифокальным склерозом, больше выраженным в области диафизарного полюса образования. Стадия D по Ritschl.

Рис. 4. Хорошо ограниченный очаг поражения дистального метафиза большеберцовой кости с выраженным перифокальным склерозом, больше выраженным в области диафизарного полюса образования. Стадия D по Ritschl.

P. Ritschl и соавт. [6] описали процесс эволюции МФД и НОФ от их возникновения до полного склерозирования, основываясь на рентгенологических данных и выделили 4 стадии: A, B, C и D. Стадия A: небольшой кортикальный округлый или овальный эксцентричный очаг расположен вблизи зоны роста (близко к эпифизу). Зона перифокального склероза практически отсутствует. Стадия B: очаг поражения дистанцируется от эпифиза, приобретает неправильные поликистозные очертания, появляется тонкий склеротический ободок по периферии. Стадия C: склеротические изменения становятся выраженными, причем начинаются, как правило, с диафизарного полюса образования. Стадия D: образование полностью замещается гомогенной зоной склеротических изменений. Затем МФД/НОФ замещаются нормальной костной тканью и не выявляются рентгенологически. Активный рост МФД и НОФ происходит на стадиях A и B, при выявлении образования в стадиях B и C увеличения в размерах в динамике не наблюдалось.

Рентгенологическая картина НОФ/МФД настолько типична, что в подавляющем большинстве случаев диагноз может быть поставлен только на основании данного исследования. Поскольку НОФ/МФД относятся к группе костных поражений «leave me alone lesion», это служит основанием для наблюдения и периодического рентгенологического контроля. В связи с тем что НОФ/МФД способны регрессировать самопроизвольно во время роста и созревания костей скелета, активная хирургическая тактика далеко не всегда оправдана. Оперативные методы лечения применяются только при больших объемах образования, когда возникает угроза патологического перелома или НОФ манифестирует клинически патологическим переломом.

По системе стадирования Enneking доброкачественных опухолей НОФ/МФД в большинстве случаев имеют I стадию (G0T0M0), в редких случаях при распространении за пределы нормальных анатомических границ кости — II.

При макроскопическом исследовании поражение четко ограничено, желтовато-серого цвета (рис. 5). Могут встречаться кистозные изменения, очаги кровоизлияний. Участки некроза могут быть выявлены после патологического перелома.

Рис. 5. При макроскопическом исследовании поражение четко ограничено, желтовато-серого цвета.

Рис. 5. При макроскопическом исследовании поражение четко ограничено, желтовато-серого цвета.

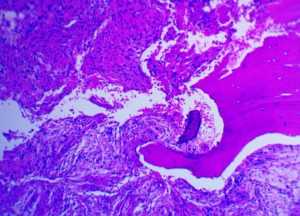

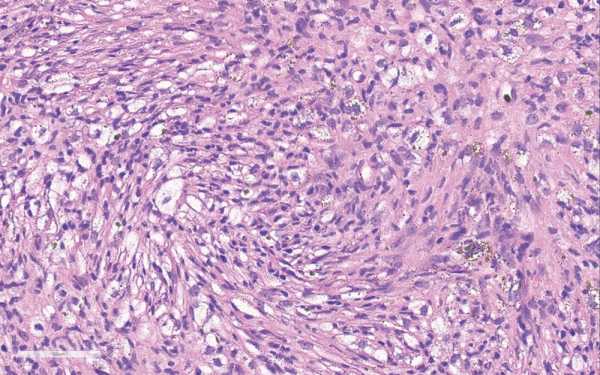

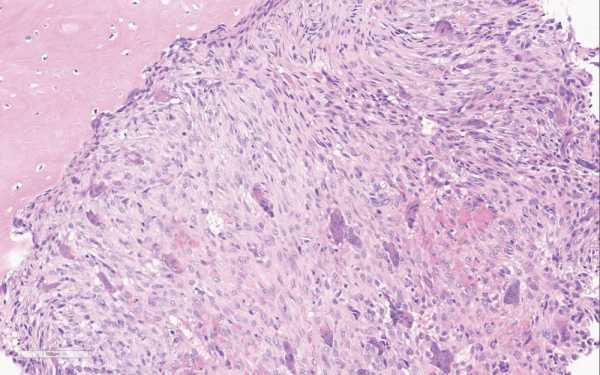

При гистологическом исследовании образование хорошо ограничено, состоит из фибробластоподобных веретеновидных клеток, образующих хаотично ориентированные пучки и шториформные структуры (рис. 6). Ядра овальной или вытянутой формы, мелкие ядрышки выявляются не во всех ядрах. Митотическая активность достоверно не определяется или обнаруживаются немногочисленные фигуры митоза. Одним из постоянных морфологических признаков является выявление кластеров крупных гистиоцитов или ксантомных клеток с обильной светлой цитоплазмой. Почти всегда можно обнаружить мелкие рассеянные гранулы гемосидерина, которые лучше видны при специальной гистохимической окраске на железо. Часто можно выявить скопления гигантских многоядерных остеокластоподобных клеток (рис. 7). Нередко обнаруживаются кистозные изменения по типу вторичной аневризмальной костной кисты. При большом объеме образования могут быть выявлены зоны реактивного остеогенеза в виде грубоволокнистой костной ткани (woven bone), зоны гипоклеточной зрелой соединительной ткани. Если НОФ осложнилась патологическим переломом, часто определяются зоны некротических изменений.

Рис. 6. Типичная гистологическая картина МФД/НОФ. Веретеноклеточный компонент, кластеры ксантомных клеток и депозиты гемосидерина. Окраска гематоксилином и эозином, ×400.

Рис. 6. Типичная гистологическая картина МФД/НОФ. Веретеноклеточный компонент, кластеры ксантомных клеток и депозиты гемосидерина. Окраска гематоксилином и эозином, ×400.

Рис. 7. МФД/НОФ всегда четко ограничены, местами могут содержать большое количество гигантских многоядерных остеокластоподобных клеток. Окраска гематоксилином и эозином, ×300.

Рис. 7. МФД/НОФ всегда четко ограничены, местами могут содержать большое количество гигантских многоядерных остеокластоподобных клеток. Окраска гематоксилином и эозином, ×300.

Дифференциальную диагностику следует проводить с фиброзной дисплазией, аневризмальной костной кистой, гигантоклеточной опухолью, хондромиксоидной фибромой и десмопластической фибромой.

Фиброзная дисплазия по определению — доброкачественное медуллярное фиброзно-костное поражение, при котором в патологический процесс вовлекается одна или несколько костей. Чаще встречается в костях черепа и бедренных костях, реже — в ребрах, костях таза и др. Рентгенологически выглядит, как хорошо ограниченное поражение, но в отличие от МФД не локализуется кортикально. НОФ — всегда эксцентричное образование, распространяющееся медуллярно из кортикального слоя. При гистологическом исследовании фиброзная дисплазия состоит из двух компонентов: фиброзного (в виде относительно гипоклеточной зрелой соединительной ткани с вытянутыми фибробластами) и костного (в виде причудливых костных трабекул, как правило, без перифокального остеобластического римминга). В НОФ костный компонент отсутствует, могут лишь определяться участки реактивного остеогенеза, особенно при наличии патологического перелома.

Редко встречается солидный вариант аневризмальной костной кисты (АКК). Чаще локализуется в длинных трубчатых костях. При рентгенологическом исследовании АКК, как правило, в виде литического очага хорошо ограничена, часто выходит за нормальные анатомические пределы кости, иногда четкая граница с мягкотканным компонентом может утрачиваться. При гистологическом исследовании нет выраженного шториформного паттерна как при МФД/НОФ, обнаруживаются множественные фокусы реактивного остеогенеза (woven bone). В первичной АКК обнаруживается t (16;17) с перестройкой гена UPS6.

Гигантоклеточная опухоль (ГКО) практически не встречается у детей и подростков, начинает регистрироваться в конце второй — начале третьей декады жизни, тогда как МФД/НОФ возникают у детей и подростков. Локализация эпифизарно-метафизарная, поражаются длинные трубчатые кости. Примерно в половине случаев диагностируется в костях вокруг коленного сустава: дистальной части бедренной кости, проксимальном метафизе большеберцовой и малоберцовой костей. При гистологическом исследовании мононуклеарный компонент чаще представлен неопластическими клетками овальной формы, ядра мононуклеаров в ГКО идентичны по морфологии ядрам многоядерных остеокластоподобных клеток [9].

Хондромиксоидная фиброма (ХФ) — доброкачественная опухоль, состоящая из вытянутых миофибробластоподобных и звездчатых клеток, с хондроидным и миксоидным матриксом. Может быть выявлена в любом возрасте. Чаще встречается в длинных трубчатых костях на второй и третьей декадах жизни, чаще среди пациентов мужского пола. Наиболее значимым клиническим симптомом является боль (от нескольких месяцев до нескольких лет). Рентгенологически обнаруживается в метафизах длинных трубчатых костей как резко ограниченный эксцентричный очаг, чаще без подчеркнутой зоны склеротических изменений в периферических отделах. В МФД/НОФ всегда хорошо определяется зона склероза по периферии. При гистологическом исследовании ХФ состоит из долек с относительно гипоклеточным центром и возрастанием клеточности к периферии. Клетки лежат в хондроидном и/или миксоидном межклеточном матриксе. Митотическая активность достоверно не определяется или низкая.

Десмопластическая фиброма (ДФ) — редкая доброкачественная локально агрессивная опухоль кости, состоящая из веретеновидных клеток и коллагенизированного матрикса. Является аналогом глубокого фиброматоза мягких тканей. Встречается в любом возрасте, в том числе у детей и подростков. В патологический процесс может вовлекаться любая кость, однако чаще возникает в нижней челюсти, метаэпифизарных зонах бедренной, большеберцовой, лучевой, плечевой костей, а также в костях таза. При рентгенологическом исследовании, как правило, контуры патологического очага выходят за анатомические границы кости. ДФ хорошо ограничена, часто имеет «сотовое» строение, иногда в патологический процесс вовлекаются мягкие ткани, в некоторых случаях наблюдается периостальная реакция, чего не бывает при МФД/НОФ. При гистологическом исследовании ДФ состоит из пучков веретеновидных фибробластоподобных клеток с выраженным коллагенизированным межклеточным матриксом. При иммуногистохимическом исследовании часто выявляется ядерная реакция с антителом к β-catenin.

1. МФД/НОФ являются одними из самых частых новообразований длинных трубчатых костей у детей и подростков.

2. МФД/НОФ имеют типичную рентгенологическую картину и не требуют хирургического лечения в подавляющем большинстве случаев.

3. МФД/НОФ следует дифференцировать с фиброзной дисплазией, аневризмальной костной кистой, гигантоклеточной опухолью, хондромиксоидной фибромой и десмопластической фибромой.

Конфликт интересов отсутствует.

www.mediasphera.ru