Внешнее и внутреннее строение лишайников Морфология слоевища лишайников

Слоевище лишайников очень разнообразно по окраске, размерам, форме и строению.

Лишайники окрашены в самые различные цвета: белый, розовый, ярко-желтый, оранжевый, оранжево-красный, серый, голубовато-серый, серовато-зеленый, желтовато-зеленый, оливково-коричневый, коричневый, черный и некоторые другие. Окраска слоевища лишайников зависит от наличия пигментов, которые откладываются в оболочках гиф, реже в протоплазме. Наиболее богаты пигментами гифы корового слоя лишайников и различные части их плодовых тел. У лишайников различают пять групп пигментов: зеленые, синие, фиолетовые, красные, коричневые. Механизм образования их до сих пор не выяснен, но совершенно очевидно, что важнейшим фактором, влияющим на этот процесс, является свет.

Иногда цвет слоевища зависит от окраски лишайниковых кислот, которые откладываются в виде кристаллов или зернышек на поверхности гиф. Большинство лишайниковых кислот бесцветны, но некоторые из них окрашены, и иногда очень ярко – в желтый, оранжевый, красный и другие цвета. Окраска кристаллов этих веществ определяет и окраску всего слоевища. И здесь важнейшим фактором, способствующим образованию лишайниковых веществ, является свет. Чем ярче освещение в месте произрастания лишайника, тем ярче он окрашен. Как правило, очень ярко окрашены лишайники высокогорий и полярных районов Арктики и Антарктики. Это тоже связано с условиями освещения. Для высокогорных и полярных районов земного шара характерны большая прозрачность атмосферы и высокая интенсивность прямой солнечной радиации, обеспечивающие здесь значительную яркость освещения. В таких условиях в наружных слоях слоевищ концентрируется большое количество пигментов и лишайниковых кислот, обусловливая яркую окраску лишайников. Предполагают, что окрашенные наружные слои защищают нижележащие клетки водорослей от чрезмерной интенсивности освещения.

Из-за низкой температуры осадки выпадают в Антарктике только в виде снега. В такой форме они не могут быть использованы растениями. Вот здесь-то темная окраска лишайников и приходит им на помощь.

Темноокрашенные слоевища антарктических лишайников за счет высокой солнечной радиации быстро нагреваются до положительной температуры даже при отрицательной температуре воздуха. Снег, падающий на эти нагретые слоевища, тает, превращаясь в воду, которую лишайник сразу же впитывает. Таким образом он обеспечивает себя водой, необходимой для осуществления процессов дыхания и фотосинтеза.

Насколько разнообразны слоевища лишайников по окраске, настолько же разнообразны они и по форме. Слоевище может иметь вид корочки, листовидной пластинки или кустика. В зависимости от внешнего облика различают три основных морфологических типа: накипные, листоватые и кустистые лишайники.

Накипные лишайники

Слоевище накипных лишайников имеет вид корочки, плотно сросшейся с субстратом. Толщина корочки очень различна. Она может быть весьма тонкой и иметь вид еле заметной накипи или порошкообразного налета; может быть толщиной 1 – 2 мм, а иногда бывает и довольно толстой, достигая в толщину половины сантиметра. Как правило, накипные слоевища небольших размеров, их диаметр составляет всего несколько миллиметров или сантиметров, но иногда может достигать и 20 – 30 см. В природе нередко можно наблюдать, как небольшие по размерам накипные слоевища лишайников, сливаясь друг с другом, образуют на каменистой поверхности скал или стволах деревьев крупные пятна, достигающие в диаметре нескольких десятков сантиметров.

Как правило, накипные слоевища плотно срастаются с субстратом сердцевинными гифами. Но у некоторых лишайников прикрепление к субстрату происходит с помощью подслоевища. Подслоевище чаще всего бывает тем ной окраски и обычно образовано темноокрашенными толстостенными грибными гифами. Оно никогда не содержит водорослей (рис. 1). Черную кайму такого подслоевища нередко можно наблюдать по периферии слоевищ некоторых накипных лишайников или же между бугорками ассимиляционного слоевища.

Наиболее примитивный тип накипного слоевища (и вообще слоевища лишайников) – это слоевище в виде тонкого порошкообразного налета. Оно носит название лепрозного. Лепрозные слоевища очень просты по своему строению. Они состоят из скоплений отдельных комочков – клубочков водорослей, окруженных грибными гифами. Такие комочки легко отрываются и переносятся ветром или животными в другие места, где прикрепляются к субстрату и спустя некоторое время разрастаются в новые лепрозные слоевища.

Примитивно устроенным, хотя и более сложным по сравнению с лепрозным, считается также накипное слоевище в виде отдельных разбро- санных бородавочек или зернышек. Здесь в анатомической структуре уже

Рис. 1(Lish2.gif)

намечается не которая дифференциация. Водоросли в такой бородавочке не разбросаны по всей толще и обычно отсутствуют в ее нижней части, а вверхней части бородавочки можно заметить скопление гиф, напоминающее коровой слой.

Более высокоорганизованное накипное слоевище имеет вид сплошной плотной корочки. Такие слоевища обычно уже имеют дифференцированную структуру: на поперечном срезе здесь можно различить коровой слой, слой водорослей и сердцевину.

Корочка этих лишайников может быть цельной, гладкой или иметь неровную поверхность – бородавчатую, бугорчатую, с различными

шиповидными выростами и т. д.

Нередко слоевище бывает поделено мелкими трещинками на отдельные площадочки, одинаковые по форме и размеру. Эти маленькие площадочки носят название ареол, а сами слоевища называют ареолированными. Лишайники с ареолированной структурой слоевища произрастают только на каменистом субстрате и никогда не встречаются на почве, стволах деревьев, растительных остатках, гниющей древесине и других органических субстратах. Для последних характерно развитие накипных лишайников со слоевищем в виде гладкой, бородавчатой или порошкообразной корочки. Если на них и встречаются трещинки, они обычно бывают неглубокими, неопределенными и никогда не образуют ареол. Особенно характерны ареолированные слоевища для лишайников, произрастающих на поверхности скал в высокогорных районах, пустынях и других областях земного шара с крайними условиями для существования растений.

Все перечисленные типы накипных слоевищ являются однообразнонакипными, ибо они одинаковы по своему строению как в центральной, так и в краевой части слоевища. Дальнейшее усложнение в структуре накипных лишайников происходит путем образования переходов к листоватым формам. Особенно часто такие переходы можно наблюдать у ареолированных слоевищ. В этих случаях ареолы, расположенные по периферии лишайника, сильно вытягиваются в радиальном направлении и образуют по краям листовидные лопасти. Такие слоевища имеют вид округлых розеток, в центральной своей части ареольнопотрескавшихся, а по периферии лопастных, и носят название фигурных или радиальных. У высокоорганизованных зернистых, бородавчатых или гладкокорковых накипных лишайников по периферии слоевища иногда образуется белый или цветной зонированный край. Обычно по окраске он отличается от остального слоевища, так как состоит из радиально растущих гиф микобионта, еще не содержащих водорослей. Позднее водоросли переносятся в этот край из водорослевой зоны двигающими гифами.

Переходной формой между накипными и листоватыми лишайниками является чешуйчатое слоевище, очень характерное, например, для видов, растущих на почве в пустынных областях земного шара. В пустынях на поверхности почвы обычно можно заметить коричневатые, серые, желтоватые и розоватые пятна, образуемые слоевищами чешуйчатых лишайников. Диаметр чешуек колеблется от 2 – 5 мм до 1 см. Они бывают округлыми, угловатыми, с ровными и волнистыми, иногда лопастными краями. Чешуйки могут быть расположены на некотором расстоянии друг от друга или расти так тесно, что края одной накладываются на поверхность другой. В отличие от типичных накипных слоевищ чешуйки обычно менее плотно срастаются с субстратом, и их легко можно от него отделить. Чаще они прикрепляются отдельными тонкими гифами, отходящими от нижней поверхности. Не редко эти гифы отходят только от какого-нибудь одного края чешуйки, в то время как другой остается свободным. В таких случаях чешуйки приподнимаются и растут не горизонтально, а вертикально. Но иногда они прикрепляются к субстрату только в своей центральной части довольно толстыми тяжами, образованными склеенными сердцевинными гифами. Эти тяжи у лишайников, растущих на почве, могут достигать в длину 0,5 – 1 см

В зависимости от субстрата, на котором произрастают накипные лишайники, среди них различают несколько экологических групп: эпилитные, развивающиеся на поверхности горных пород;эпифлеодные– на коре деревьев и кустарников;эпигейные– на поверхности почвы;эпиксильные– на обнаженной гниющей древесине.

У подавляющего большинства накипных лишайников слоевище развивается на поверхности субстрата. Однако существует еще одна сравнительно небольшая, но интересная группа лишайников, слоевище которых целиком растет внутри камня или коры дерева. Если такое слоевище развивается внутри камня, его называют эндолитным; если внутри коры дерева –эндофлеодным или гипофлеодным. Эти лишайники можно разделить на две группы. У представителей одной из них слоевище погружено в субстрат и никогда не выступает на его поверхность, изредка выступают лишь плодовые тела лишайника; у лишайников второй группы слоевище на поверхности субстрата развивает коровой слой и зону водорослей, а в субстрате – сердце вину и зону с прикрепляющими гифами.

Эндолитные лишайники чаще всего развиваются внутри известковых пород, но могут встречаться и внутри силикатных скал. Слоевищные гифы эндолитных лишайников способны проникать внутрь камня на значительную глубину. Чаще всего гифы и водоросли лишайника при своем продвижении вглубь камня используют мелкие трещинки. Оказывается, гифы эндолитных лишайников выделяют кислоты, растворяющие горные скалы. Благодаря этому они могут разрушить даже такие твердые породы, как гранит.

Гифы эндолитных лишайников, проникающие в субстрат, обычно очень тонкие (толщина их всего 1 – 3 мкм), нежные, с длинными клетками. Часто они не растут прямо, а сгибаются на концах в сторону в виде крючков, охватывающих кусочки субстрата. Иногда на конце этих гиф образуются клетки-щетинки – длинные, тонко заостренные на конце волосковидные клетки.

Проникая в горную породу, гифы обходят твердые, плохо растворимые минералы и быстро распространяются по более рыхлым и легче растворимым участкам. Так, например, они довольно быстро разрушают слоистые кристаллы слюды. Здесь они разветвляются и отодвигают пластинки слюды одну от другой. Постепенно разрастаясь и разветвляясь, гифы образуют между пластиночками грибную плектенхиму. Затем в эту плектенхиму проникают и клетки водорослей, которые размножаются, обвиваются гифами и все больше раздвигают отдельные листочки слюды.

Обычно гифы эндофлеодных лишайников растут между мертвыми клетками коры, расщепляя их на небольшие участки. Способны ли гифы пробивать оболочку клеток коры дерева, пока еще неизвестно. Однако вряд ли можно допустить, чтобы гифы, проникая внутрь только по трещинкам в коре, могли образовывать столь оформленные слоевища. Скорее всего гифы лишайника оказывают на коровые клетки дерева химическое воздействие.

Иногда типично эндофлеодные лишайники долго остаются полностью погруженными в субстрат, но с изменением условий освещения становятся поверхностными. Большей частью эти изменения зависят от характера коры.

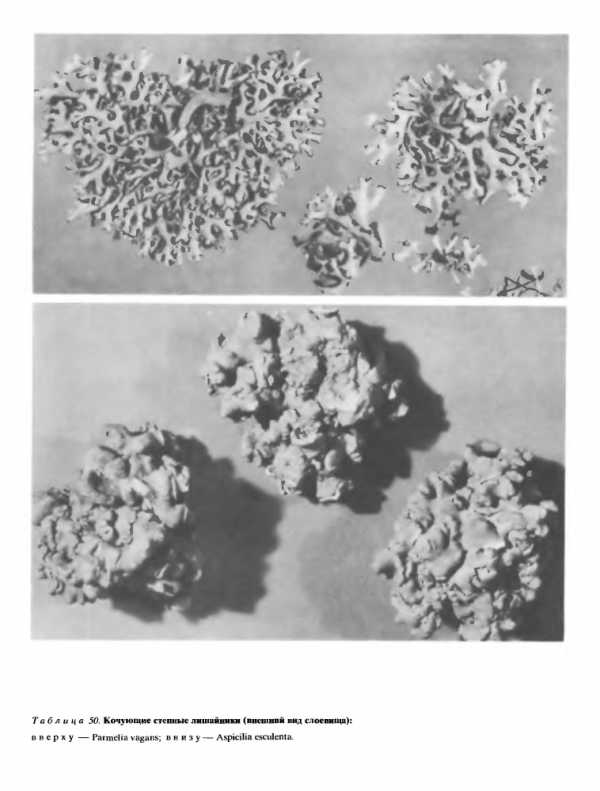

Еще одна чрезвычайно интересная группа накипных лишайников – это лишайники с шаровидной формой слоевища. Они широко известны под названием кочующих лишайников. Встречаются кочующие лишайники в засушливых областях земного шара, в равнинных и горных степях, пустынях и иногда в предгорных районах. Слоевище у них комковато-шаровидной формы и не прикреплено к субстрату. Такие комочки свободно лежат на поверхности почвы, и ветер или животные переносят их с места на место как маленькие перекати-поле. Форма комочков может быть самой разнообразной – от округлой до угловатой, лепешковидной и неправильной. Их поверхность бывает складчатой, бородавчатой, чешуйчатой или покрыта сосочковидными выростами. Кочующий образ жизни в засушливых условиях привел к развитию у этих лишайников толстого и плотного корового слоя.

Эти лишайники, главным образом представителей рода аспицилия (Aspicilia), иногда называют также «лишайниковой манной». Когда-то в пустынных областях в голодные годы их добавляли в пищу. В наше время алжирские крестьяне нередко используют эти лишайники как корм для овец.

studfiles.net

Накипные лишайники

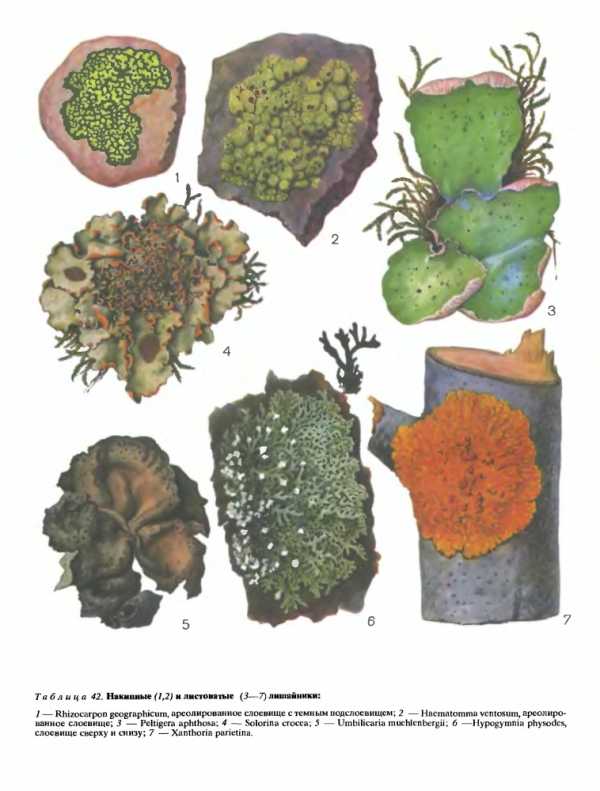

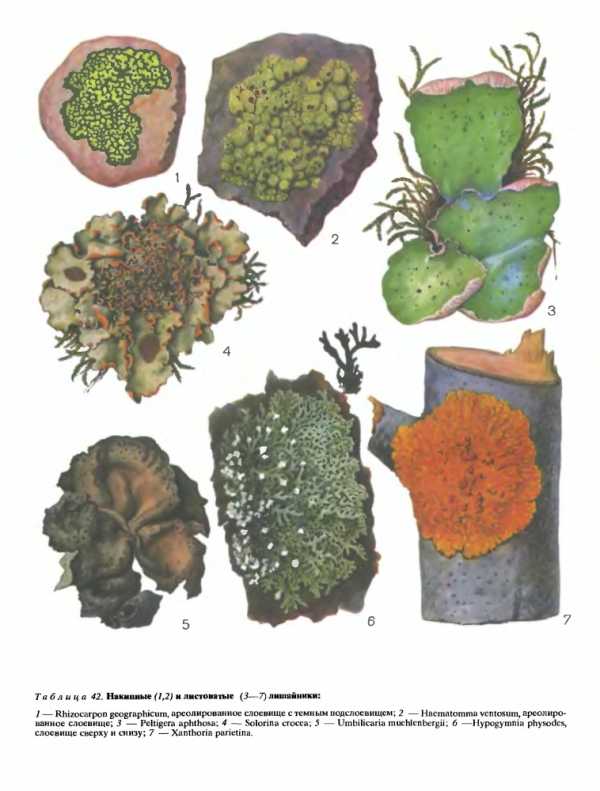

Слоевище накипных лишайников имеет вид корочки, плотно сросшейся с субстратом. Толщина корочки очень различна. Она может быть весьма тонкой и иметь вид еле заметной накипи или порошкообразного налета; может быть толщиной 1—2 мм, а иногда бывает и довольно толстой, достигая в толщину половины е-антиметра. Как правило, накипные слоевища небольших размеров, их диаметр составляет всего несколько миллиметров или сантиметров, но иногда может достигать и 20—30 см. В природе нередко можно наблюдать, как небольшие по размерам накипные слоевища лишайников, сливаясь друг с другом, образуют на каменистой поверхности скал или стволах деревьев крупные пятна, достигающие в диаметре нескольких десятков сантиметров (табл. 42, 1, 2).

,

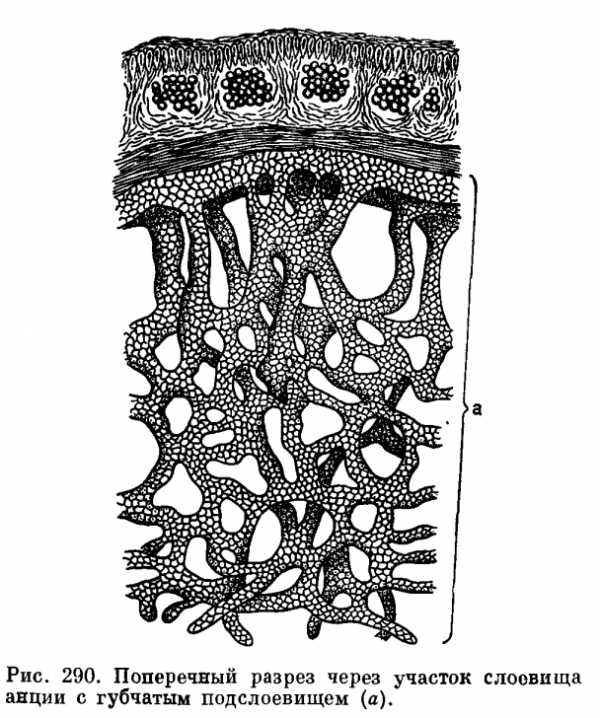

Как правило, накипные слоевища плотно срастаются с субстратом сердцевинными гифами. Но у некоторых лишайников прикрепление к субстрату происходит с помощью подслоевища. Подслоевище чаще всего бывает темной окраски и обычно образовано темноокрашенными толстостенными грибными гифами. Оно никогда не содержит водорослей (рис. 290). Черную кайму такого подслоевища нередко можно наблюдать по периферии слоевищ некоторых накипных лишайников или же между бугорками ассимиляционного слоевища (табл. 42, 1).

Наиболее примитивный тип накипного слоевища (и вообще слоевища лишайников)—это слоевище в виде топкого порошкообразного налета. Оно носит название лепрозного. Лепрозные слоевища очень просты по своему строению. Они состоят из скоплений отдельных комочков — клубочков водорослей, окруженных грибными гифами. Такие комочки легко отрываются и переносятся ветром или животными в другие места, где прикрепляются к субстрату и спустя некоторое время разрастаются в новые лепрозные слоевища.

Лепрозные слоевища чаще всего бывают желтоватого или зеленовато-беловатого цвета и нередко покрывают большие поверхности скал или стволов деревьев. Обычно они развиваются во влажных тенистых местах. Их можно встретить на поверхности отвесных скал в узких и темных горных ущельях, в лесах на сырых гниющих пнях, при основании стволов деревьев, на разлагающихся растительных остатках и мхах или слегка увлажненной почве.

Примитивно устроенным, хотя и более сложным по сравнению с лепрозным, считается также накипное слоевище в виде отдельных разбросанных бородавочек или зернышек. Здесь в анатомической структуре уже намечается некоторая дифференциация. Водоросли в такой бородавочке не разбросаны по всей толще и обычно отсутствуют в ее нижней части, а в верхней части бородавочки можно заметить скопление гиф, напоминающее коровой слой.

Более высокоорганизованное накипное слоевище имеет вид сплошной плотной корочки. Такие слоевища обычно уже имеют дифференцированную структуру: на поперечном срезе здесь можно различить коровой слой, слой водорослей и сердцевину.

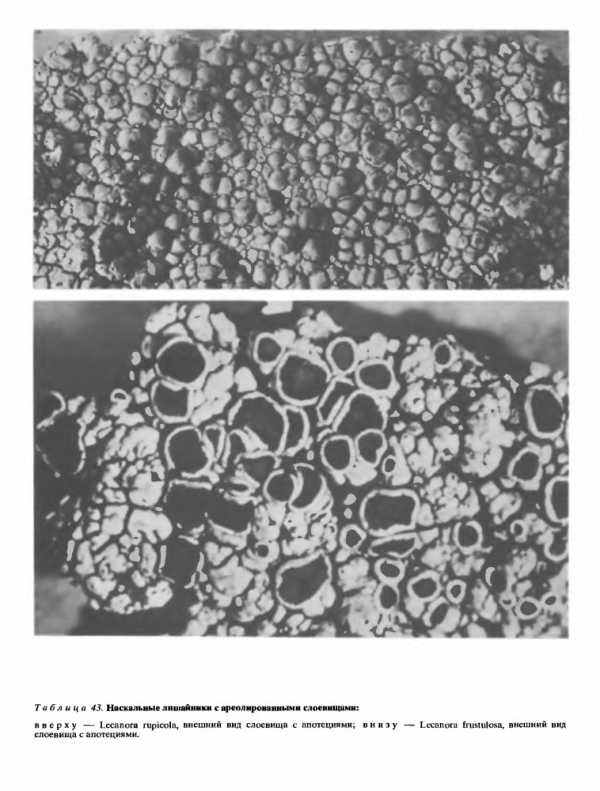

Корочка этих лишайников может быть цельной, гладкой или иметь неровную поверхность — бородавчатую, бугорчатую, с различными шиповидными выростами и т. д. (табл. 42, 1, 2). Нередко слоевище бывает поделено мелкими трещинками на отдельные площадочки, одинаковые по форме и размеру. Эти маленькие площадочки носят название ареол, а сами слоевища называют ареолированными (табл. 42, 2; 43). Лишайники с ареолированной структурой слоевища произрастают только на каменистом субстрате и никогда не встречаются на почве, стволах деревьев, растительных остатках,гниющей древесине и других органических субстратах. Для последних характерно развитие накипных лишайников со слоевищем в виде гладкой, бородавчатой или порошкообразной корочки. Если на них и встречаются трещинки, они обычно бывают неглубокими, неопределенными и никогда не образуют ареол. Особенно характерны ареолированные слоевища для лишайников, произрастающих на поверхности скал в высокогорных районах, пустынях и других областях земного шара с крайними условиями для существования растений. Для таких районов обычны резкие перепады температуры в течение суток, причем на поверхности скал они достигают колоссальных амплитуд — 50—60°. Ареолированная структура слоевища накипных лишайников является приспособлением к перенесению резких колебаний температуры.

,

Попытаемся проследить за жизпыо какогонибудь наскального пустынного лишайника в течение суток. Каждый день поверхность скалы, на которой растет лишайник, нагревается солнцем до +60, +70 °С и при этом сильно расширяется, а ночью с заходом солнца охлаждается иногда до 0 °С и при этом сильно сжимается. Как же в таких условиях ведет себя лишайник?

На рассвете после холодной ночи на сильно охлажденных за ночь скалах нередко выпадает роса. С первыми лучами солнца наш наскальный лишайник быстро нагревается, гораздо быстрее, чем поверхность скалы, впитывает влагу росы и цачипает активно ассимилировать углекислоту, накапливать органические вещества. Такое влажное, разбухшее слоевище заметно увеличивается в размере, в то время как сама поверхность скалы после ночи остается все еще холодной и сильно сжатой. Однако постепенно камень все более и более нагревается и начинает расширяться. Лишайник же с повышением температуры воздуха быстро высыхает, его слоевище резко уменьшается в размере и переходит в характерное для него латентное состояние, когда все процессы в нем замирают. И днем, когда температура скал достигает максимальной величины, на раскаленной и сильно расширенной каменистой поверхности маленький съежившийся лишайник как бы спит. Ночью температура резко падает, поверхность скалы сжимается — гораздо сильнее, чем слоевище самого лишайника. А утром снова на этой сильно сжатой от холода каменистой поверхности происходит расширение слоевища лишайника, увлажненного утренней росой. В результате всех этих изменений, происходящих в течение суток, в слоевище возникают очень сильные напряжения, которые и приводят к появлению на его поверхности многочисленных трещинок. Если бы этого не происходило, резкие изменения в лишайниковом слоевище, противоположные сжатиям и расширениям каменистой поверхности, на которой оно растет, могли бы привести к отрыву слоевища от субстрата. Благодаря ареолированной структуре слоевища эти напряжения ослабляются.

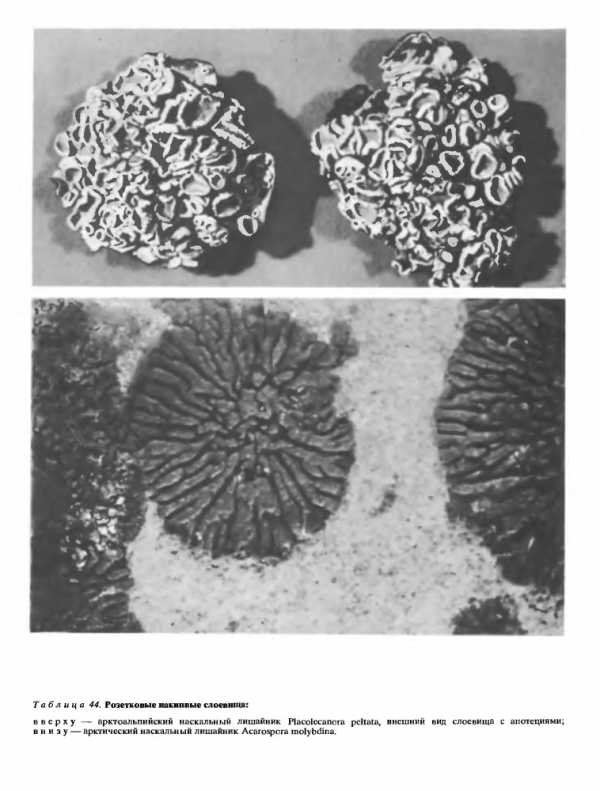

Все перечисленные типы накипных слоевищ являются однообразнонакипными, ибо они одинаковы по своему строению как в центральной, так п в краевой части слоевища. Дальнейшее усложнение в структуре накипных лишайников происходит путем образования переходов к листоватым формам. Особенно часто такие переходы можно наблюдать у ареолированных слоевищ. В этих случаях ареолы, расположенные по периферии лишайника, сильно вытягиваются в радиальном направлении и образуют по краям листовидные лопасти. Такие слоевища имеют вид округлых розеток, в центральной своей части ареольно-потрескавшихся, а по периферии лопастных, и носят название фигурных или радиальных (табл. 44). У высокоорганизованных зернистых, бородавчатых или гладкокорковых накипных лишайников по периферии слоевища иногда образуется белый или цветной зонированный край. Обычно по окраске он отличается от остального слоевища, так как состоит из радиально растущих гиф микобионта, еще не содержащих водорослей. Позднее водоросли переносятся в этот край из водорослевой зоны двигающими гифами.

,

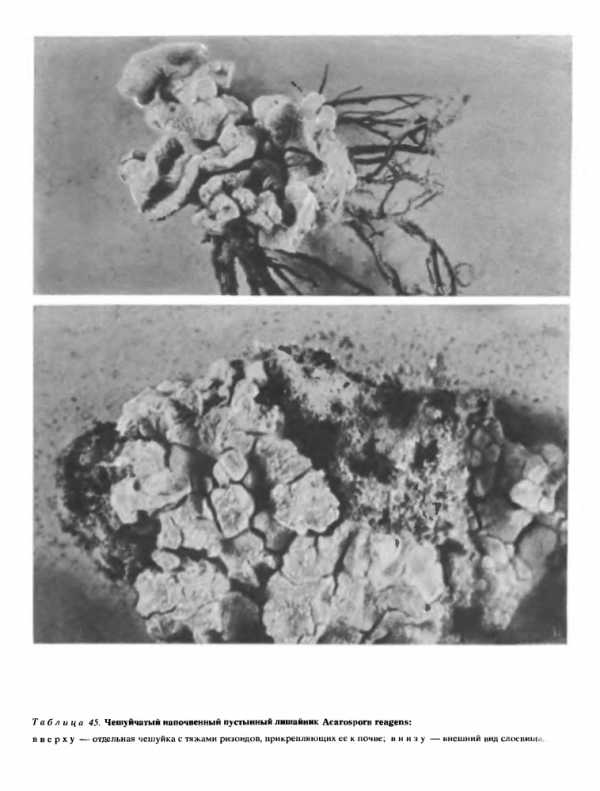

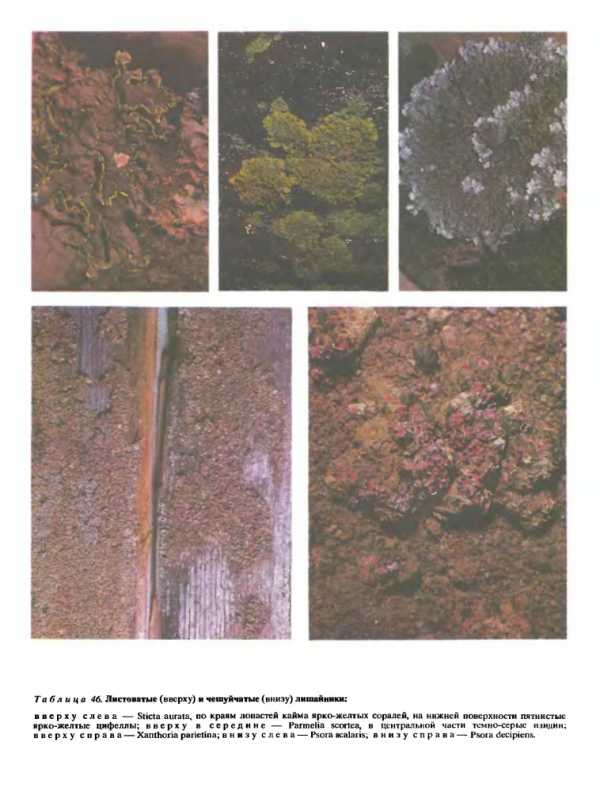

Переходной формой между накипными я листоватыми лишайниками является чешуйчатое слоевище, очень характерное, например, для видов, растущих на почве в пустынных областях земного шара (табл. 45; 46, 4, 5). В пустынях на поверхности почвы обычно можно заметить коричневатые, серые, желтоватые и розоватые пятна, образуемые слоевищами чешуйчатых лишайников. Диаметр чешуек колеблется от 2—5 мм до 1 см. Они бывают округлыми, угловатыми, с ровными и волнистыми, иногда лопастными краями. Чешуйки могут быть расположены на некотором расстоянии друг от друга или расти так тесно, что края одной накладываются на поверхность другой. В отличие от типичных накипных слоевищ чешуйки обычно менее плотно срастаются с субстратом, и их легко можно от него отделить. Чаще они прикрепляются отдельными тонкими гифами, отходящими от нижней поверхпости. Pieредко эти гифы отходят только от какого-нибудь одного края чешуйки, в то время как другой остается свободным. В таких случаях чешуйки приподнимаются и растут не горизонтально, а вертикально. Но иногда они прикрепляются к субстрату только в своей центральной части довольно толстыми тяжами, образованными склеенными сердцевинными гифами. Эти тяжи у лишайников, растущих на почве, могут достигать в длину 0,5—1 см и напоминают маленький разветвленный корешок (табл. 45).

В зависимости от субстрата, на котором произрастают накипные лишайники, среди них различают несколько экологических групп: эпилитные, развивающиеся на поверхности горных пород; эпифлеодные — на коре деревьев и кустарников; эпигейные — на поверхности почвы; эпиксильные — на обнаженной гниющей древесине.

У подавляющего большинства накипных лишайников слоевище развивается на поверхности субстрата. Однако существует еще одна сравнительно небольшая, но интересная группа лишайников, слоевище которых целиком растет внутри камня или коры дерева. Если такое слоевище развивается внутри камня, ого называют эпдолитным; если внутри коры дерева — эндофлеодным или гипофлеодным. Эти лишайники можпо разделить на две группы. У представителей одной из них слоевище полностью погружено в субстрат и никогда не выступает на его поверхность, изредка выступают лишь плодовые тела лишайпика; у лишайников второй группы слоевище на поверхности субстрата развивает коровой слой и зону водорослей, а в субстрате—сердцевину и зону с прикрепляющими гифами.

Эндолитные лишайники чаще всего развиваются внутри известковых пород, но могут встречаться и внутри силикатных скал, хотя в таком случае видов, полностью погруженных в субстрат, известно немного. Слоевищные гифы эндолитных лишайников способны проникать внутрь камня на значительную глубину, от1 до 3 см. Чаще всего гифы и водоросли лишайника при своем продвижении в глубь камня используют мелкие трещинки, щели, но они обладают способностью проникать и внутрь горных пород, совершенно не тронутых разрушением. Оказывается, гифы эндолитных лишайников выделяют кислоты, растворяющие горные скалы. Благодаря этому они могут разрушить даже такие твердые породы, как гранит, который в этих случаях довольно быстро превращается в тонкозернистую массу, напоминающую глину.

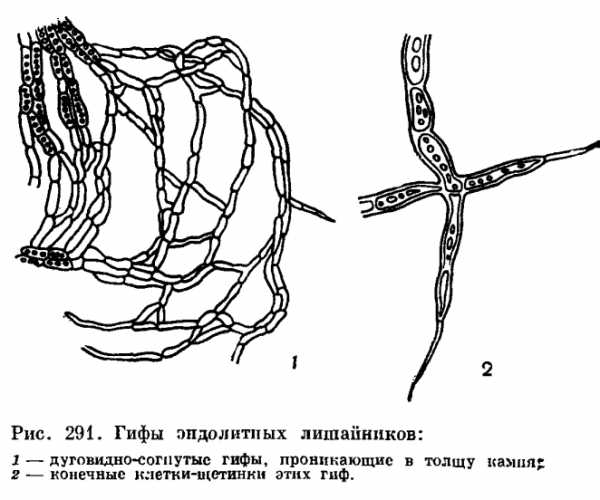

Гифы эндолитных лишайников, проникающие в субстрат, обычно очень тонкие (толщина их всего 1—3 мкм), пежные, с длинными клетками. Часто они не растут прямо, а сгибаются на концах в сторону в виде крючков, охватывающих кусочки субстрата. Иногда на конце этих гиф образуются клетки-щетинки — длинные, топко заостренные на конце волосковидные клетки (рис. 291).

Проникая в горную породу, гифы обходят твердые, плохо растворимые минералы и быстро распространяются по более рыхлым и легче растворимым участкам. Так, например, они довольно быстро разрушают слоистые кристаллы слюды. Гифы разъединяют листочки слюды и проникают между ними. Здесь они разветвляются и отодвигают пластинки слюды одну от другой. Постепенно разрастаясь и разветвляясь, гифы образуют между пластиночками грибную плектенхиму. Затем в эту плектепхиму проникают и клетки водорослей, которые размножаются, обвиваются гифами и все больше раздвигают отдельные листочки слюды. Было замечено, что на многих твердых горных породах гифы эпдолитных лишайников проникают внутрь камня именно в участках, занятых пластинками слюды, а дальше продвигаются уже благодаря химическому разрушению породы.

Разрушая твердые горные породы, превращая их в зернистую массу, эндолитные лишайпики тем самым выступают как одни из пионеров растительности. Они подготавливают поверхность скал для поселения других растений: листоватых и кустистых лишайников, мхов, цветковых растений и т. д. Но вместе с тем эти лишайники играют в жизни человека и отрицательную роль. Особый ущерб они наносят памятникам старины, нередко поселяясь на них и разрушая их. Например, широко известно, какой вред причинили лишайники старым витражам церквей в Западной Европе.

Эндофлеодные лишайники чаще всего поселяются на древесных породах с тонкой или гладкой корой. Слоевище их обычно имеет вид овальных пятен. Длинная ось такого овального пятна обычно размещена горизонтально. Предполагали, что подобная форма слоевища объясняется ростом ствола в толщину. Но оказалось, что она зависит от формы клеток коры дерева. Если они сильно вытянуты в горизонтальном направлении, то и слоевище вытянуто горизонтально. Если клетки коры одинаковы подлине и ширине, то и слоевище эндофлеодных лишайников приобретает округлую форму.

Слоевище этих лишайников обычно постепенно проникает в кору дерева. Первыми но маленьким трещинкам, которые возникают в результате роста дерева в толщину, проникают вглубь гифы микобионта. А через некоторое время туда же проталкиваются и клетки водорослей, которые из округлых временно становятся удлиненными. С появлением водоросли начинается быстрый рост лишайника в ширину и дальнейшее проникновение эндофлеодного слоевища в более глубокие слои коры. Через некоторое время развиваются и плодовые тела, которые у всех эндофлеодных лишайников расположены на поверхности коры дерева.

Обычно гифы эндофлеодных лишайников растут между мертвыми клетками коры, расщепляя их на небольшие участки. Способны ли гифы пробивать оболочку клеток коры дерева, пока еще неизвестно. Однако вряд ли можно допустить, чтобы гифы, проникая внутрь только по трещинкам в коре, могли образовывать столь оформленные слоевища. Трудно также объяснить разделение пробки коры на небольшие участки только механическим воздействием. Скорее всего гифы лишайника оказывают на коровые клетки дерева и химическое воздействие. К этому выводу приводят некоторые наблюдения. Например, в местах контакта гиф лишайника с клетками коры были обнаружены повреждения оболочек клеток пробки, а в некоторых случаях и вообще деформированные одревеснелые оболочки. Кроме того, в этих оболочках очень часто отсутствовала окраска, характерная для лигнина. Поэтому ученые допускают мысль, что гифы лишайников, растущих на коре деревьев и кустарников, обладают целлюлозолитической способностью и содержат ферменты, расщепляющие клетчатку.

Иногда типично эндофлеодные лишайники долго остаются полностью погруженными в субстрат, но с изменением условий освещения становятся поверхностными. Большей частью эти изменения зависят от характера коры. Так, эндофлеодные слоевища лишайников, развивающиеся в тонкой коре ясеня, в условиях хорошего освещения начинают выступать из более глубоких слоев и становятся почти полностью поверхностными. Значит, один и тот же лишайник может быть эндо- и эпифлеодным.

Еще одна чрезвычайно интересная группа накипных лишайников — это лишайники с шаровидной формой слоевища. Они широко известны под названием кочующих лишайников. Встречаются кочующие лишайники в засушливых областях земного шара, в равнинных и горных степях, пустынях и иногда в предгорных районах. Слоевище у них комковато-шаровидной формы (табл. 50) и не прикреплено к субстрату. Такие комочки свободно лежат на поверхности почвы, и ветер или животные переносят их с места на место как маленькие перекати-поле. Форма комочков может быть самой разнообразной — от округлой до угловатой, лепешковидной и неправильной. Их поверхность бывает складчатой, бородавчатой, чешуйчатой или покрыта сосочковидными выростами. Кочующий образ жизни в засушливых условиях привел к развитию у этих лишайников толстого и плотного корового слоя. Но на поверхности этого слоя можно заметить небольшие беловатые углубления, называемые псевдоцифеллами. Это органы газообмена — разрывы коры, через которые воздух проникает внутрь слоевища. Обычно в сердцевинном слое этих лишайников между гифами скапливаются кристаллы окисла кальция.

Эти лишайники, главным образом представителей рода аспицилия (Aspicilia), иногда называют также «лишайниковой манной». Когдато в пустынных областях в голодные годы их добавляли в пищу. В наше время алжирские крестьяне нередко используют эти лишайники как корм для овец.

Поделитесь на страничкеslovar.wikireading.ru

Лишайники

Строение тела

Лишайники — группа симбиотических организмов, морфологическую основу тела которых образует гриб. Под симбиозом понимают взаимополезное сожительство организмов, принадлежащих к разным видам. В теле лишайников сочетаются два компонента: автотрофный — водоросль или цианобактерия и гетеротрофный — гриб, образующие единый симбиотический организм. Для каждой группы лишайников характерна постоянная, сложившаяся в процессе эволюции форма сожительства определенного гриба с конкретной водорослью.

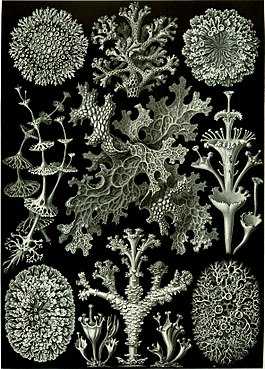

По форме и величине лишайники разнообразны, их размеры — от нескольких до десятков сантиметров. Вегетативное тело представлено слоевищем, или талломом. В зависимости от строения слоевища выделяют накипные, имеющие вид корочки, листовамые и кустистые.

Лишайники представляют собой своеобразную группу комплексных организмов, тело которых состоит из двух компонентов — гриба и водоросли. Как организмы, лишайники были известны задолго до открытия их сущности, Еще великий Теофраст, «отец ботаники» (IV-III вв. до н. э.), дал описание двух лишайников — успей и рочеллы — которые уже тогда использовали для получения ароматических и красящих веществ. Правда, в те времена их нередко называли то мхами, то водорослями, то даже «хаосом природы» и «убогой нищетой растительности»,

Сейчас известно около 20 000 видов лишайников. Наука о лишайниках называется лихенологией. Специфический признак лишайников — симбиоз двух разных организмов: гетеротрофного гриба (микобионт) и автотрофной водоросли (фикобионт), В лишайнике оба эти компонента вступают в тесные взаимоотношения: гриб окружает водоросли и даже может проникать в их клетки. Лишайники образуют особые морфологические типы — жизненные формы, которые не встречаются у отдельных слагающих их организме». Метаболизм лишайников имеет специфический характер: только в них образуются лишайниковые кислоты, не встречающиеся у других организмов. Специфичны также и способы размножения лишайников как целостных организмов.

Отношения гриба и водоросли в лишайнике очень сложны. С одной стороны, они взаимополезны: водоросль снабжает гриб синтезируемыми ею органическими веществами, а гриб обеспечивает доставку воды и минеральных солей, а также защищает от воздействия неблагоприятных факторов среды, таких, как перегрев, высыхание, излишняя инсоляция. С другой же, гриб ведет себя в слоевище лишайника как паразитический организм. Для сохранения как самого себя, так и лишайника в целом необходимо, чтобы водоросль, окруженная со всех сторон грибными гифами, все-таки могла жить. Если гриб начнет вести себя слишком активно, использовать не только продуцируемые водорослью вещества, но и поражать фикобионт, это может привести к гибели всего водорослевого компонента, а следом погибнет и сам гриб, и лишайник перестанет существовать». Исходя из этого можно назвать взаимоотношения гриба и водоросли в лишайнике умеренным паразитизмом. Проникая в клетку водоросли, гифы гриба образуют гаустории, то есть расширения на концах гиф для более активного всасывания питательных веществ, что характерно для паразитических грибов.

Слоевище (так называется тело лишайника) разнообразно по форме, размерам, окраске и строению. Окраска лишайников варьирует: они бывают белые, серые, желтые, оранжевые, зеленые, черные; это определяется характером пигментов, содержащихся в оболочке гиф. Пигментация способствует защите водорослевого компонента от чрезмерного освещения. Иногда бывает и наоборот: лишайники Антарктиды окрашены в черный цвет, который поглощает тепловые лучи.

По форме слоевища лишайники делятся на накипные, листоватые и кустистые.

Слоевище накипных лишайников имеет вид корочки, плотно сросшейся с субстратом сердцевинными гифами. Иногда оно представлено порошковидным налетом.

Листоватые лишайники имеют вид пластинки, горизонтально расположенной на субстрате, прикрепляясь к нему выростами гиф — ризинами. Слоевище может быть цельным или рассеченным прижатым к субстрату или приподнимающимся над ним.

Слоевище остистых лишайником имеет вид разветвленного стоячего или повислого кустика либо неразветвленных стоячих столбиков. К субстрату они прикрепляются короткой ножкой, расширенной на конце пяточкой.

По анатомическому строению лишайники бывают: 1) го-меомерными, когда водоросли разбросаны по всему телу лишайника; 2)гетеромерными, когда водоросли образуют в слоевище обособленный слой. Сверху слоевище покрыто коревым слоем, состоящим из срастающихся своими стенками клеток и имеющим вид клеточной ткани — плектенхимы, Кора играет защитную функцию, а также укрепляет слоевище. Органы прикрепления листоватых лишайников ризоиды и ризины; первые состоят из одного ряда клеток, а вторые — из соединенных в тяжи ризоидов.

Лишайники размножаются либо спорами, которые образует гриб, либо фрагментами слоевища, то есть вегетативно,

Половое размножение лишайников обеспечивают апотеции находящиеся на верхней стороне слоевища и имеющие блюдцевидную форму. Там формируются споры в результате слияния половых клеток. Споры распространяются ветром и, попав в благоприятные условия, прорастают в гифу, но новый лишайник сформируется только в том случае, если гифа встретит подходящую водоросль.

Вегетативно лишайники размножаются изидиями и соредиями — выростами на слоевище, содержащими оба компонента лишайника.

Широкое распространение лишайников на земном шаре свидетельствует об их огромном значении. Особенно велика их роль в тундре и лесотундре, где они составляют заметную часть растительного покрова и где с ними связана жизнь большой группы животных: они являются убежищем для беспозвоночных и мелких позвоночных животных, пищей для них и для крупных позвоночных, таких как северный олень. Лишайник исландский мох в северных странах используется в качестве дополнения к корму домашних животных и добавки при выпечке хлеба,

Во всех биогеоценозах лишайники выполняют фотосинтетическую, почвообразовательную функции. Особенно при заселении свежеобнажённых субстратов, каменистых, скальных, бедных органикой.

В хозяйственной деятельности-человека лишайники могут использоваться как продуценты лишайниковых кислот — соединений, обладающих антибиотическими свойствами. Широкое применение лишайников в медицине основано на их тонизирующих и антисептических свойствах. Вырабатываемые ими лишайниковые кислоты обладают антимикробной активностью в отношении стафилококков, стрептококков, туберкулезной палочки, а также успешно применяются при лечении дерматитов.

С древних времен известно использование лишайников в парфюмерии, основанное на высоком содержании в их слоевищах ароматических веществ и эфирных масел. В частности, дубовый мох используется при изготовлении духов.

В качестве красителей эта группа растений известна также очень давно, а шотландский твид до сих пор окрашивается экстрактами лишайников. Широко используемый в химии индикатор лакмус также является производным лишайников.

Лишайники чувствительны к наличию в воздухе вредных примесей, особенно содержащих тяжелые металлы, В последнее время они широко применяются при оценке загрязнения воздуха и для контроля радиационной обстановки.

Также использованы материалы личной страницы Иванова Андрея http://www.chat.ru/~dronisimo/homepage1/

www.examen.ru

накипной лишайник

Еще реже у лишайников образуются конидии. До сих пор они были обнаружены на слоевищах лишь двух видов лишайников — у слизистого лишайника лемфолемма (ЬетрЬо1етта тти- 1ит) и у накипного лишайника калоплака (Са1ор1аса (1ес1р1епз). Чаще их образуют изолированные микобионты в условиях культуры. Так, они были обнаружены в чистых культурах микобионтов, выделенных из слоевища некоторых видов родов кладония, буеллия, лецидея и некоторых других. Конидии лишайников очень разнообразны по форме — палочковидные, нитевидные, гантелевидные, грушевидные, эллипсоидные до почти шаровидных. Они могут быть одноклеточными и поперечно-многоклеточными. Как известно, конидии очень часто встречаются у свободноживущих грибов, они широко распространены у многих гифомицетов, а также обычны у аскомицетов. Редкое образование конидий у лишайников, по-видимому, связано с утратой ими своего биологического значения. Если у быстро развивающихся и недолговечных грибов образование конидий — это быстрая форма размножения в течение одного вегетационного периода, то у лишайников с их многолетними слоевищами и плодовыми телами, которые непрерывно, круглый год, в течение ряда лет образуют споры, этот сезонный способ размножения излишен.[ …]

Как правило, накипные слоевища плотно срастаются с субстратом сердцевинными гифами. Но у некоторых лишайников прикрепление к субстрату происходит с помощью подслое-в и щ а. Подслоевище чаще всего бывает темной окраски и обычно образовано темноокра-шенными толстостенными грибными гифами. Оно никогда не содержит водорослей (рис. 290). Черную кайму такого подслоевища нередко можно наблюдать по периферии слоевищ некоторых накипных лишайников или же между бугорками ассимиляционного слоевища (табл. 42, 1).[ …]

Корочка этих лишайников может быть цельной, гладкой или иметь неровную поверхность — бородавчатую, бугорчатую, с различными шиповидными выростами и т. д. (табл. 42, 1,2). Нередко слоевище бывает поделено мелкими трещинками на отдельные площадочки, одинаковые по форме и размеру. Лишайники с ареолированной структурой слоевища произрастают только на каменистом субстрате и никогда не встречаются на почве, стволах деревьев, растительных остатках,гниющей древесине и других органических субстратах. Для последних характерно развитие накипных лишайников со слоевищем в виде гладкой, бородавчатой или порошкообразной корочки. Если на них и встречаются трещинки, они обычно бывают неглубокими, неопределенными и никогда не образуют ареол. Особенно характерны ареолированные слоевища для лишайников, произрастающих на поверхности скал в высокогорных районах, пустынях и других областях земного шара с крайними условиями для существования растений. Для таких районов обычны резкие перепады температуры в течение суток, причем на поверхности скал они достигают колоссальных амплитуд — 50—60°. Ареолированная структура слоевища накипных лишайников является приспособлением к перенесению резких колебаний температуры.[ …]

Круглоплодные лишайники образуют очень большой порядок, в состав которого входит 30 семейств. Их объединяет один общий признак: плодовые тела этих лишайников — округлые апотеции, диск которых, как правило, окружен хорошо развитым собственным или слоевищным краем. К этой группе принадлежит огромное большинство хорошо заметных кустистых, листоватых и накипных лишайников, широко распространенных по всему земному шару. Их слоевища могут быть гомеомерными и гете-ромерными, но у большинства видов они хорошо развитые, с ясно дифференцированной анатомической структурой. Фикобионтами круглоплодных бывают как сине-зеленые, так и зеленые водоросли, но наиболее широко распространена одноклеточная зеленая водоросль требуксия.[ …]

Обычно эти лишайники развиваются на коре хвойных пород, реже на дубах, буках, липах и других лиственных породах. Часто их можно найти и на поверхности гниющей древесины, иногда на слоевищах накипных лишайников, изредка — на каменистых субстратах.[ …]

На группировки эпигейных лишайников субстрат оказывает существенное влияние. Так, по видовому составу лишайниковые синузии песчаных почв отличаются от синузий торфянистых почв или почв, богатых известью; в значительной степени это обусловлено реакцией субстрата (pH). Например, па бедных песчаных почвах широко встречается сипузия накипных лишайников Lecidea uliginosa и Baeorayces roseus; для торфянистых почв характерна другая синузия, образованная накипными лишайниками Icmadophila ericeto-rum и Lecidea granulosa, а для почв, богатых известью, — синузия Toninia coeruleonigri-cans и Fulgensia bracteata.[ …]

Животные и косвенно влияют на лишайники, выделяя экскременты, уплотняя почву, повреждая субстраты и т. д. Как известно, большинство лишайников могут существовать в таких условиях, где снабжение нитратами крайне скудно, так как многие из них способны фиксировать атмосферный азот или извлекать его из растворов, вымытых из субстратов дождевой водой. Но существует особая группа нитрофильных лишайников, тесно связанная с нитрогенными местообитаниями. Такие лишайники обычно поселяются на местах птичьих базаров, на скалах, покрытых экскрементами гнездящихся здесь птиц. Приспособление к нитрогенным местообитаниям связано прежде всего с физиологической адаптацией лишайников, их способностью, например, ассимилировать азот в виде аммония. В нитрогенных условиях слоевища накипных лишайников нередко сильно разрастаются и принимают форму маленьких кустиков.[ …]

Вегетативное размножение. Если накипные лишайники, как правило, образуют плодовые тела, то среди более высокоорганизованных листоватых и кустистых лишайников имеется немало представителей, которые размножаются исключительно вегетативным путем. Во многих случаях вегетативное размножение этих лишайников осуществляется просто кусочками слоевища, которые отрываются ветром или отламываются от чрезвычайно хрупких в сухую погоду слоевищ в результате воздействия животных, человека и других факторов внешней среды. Эти небольшие кусочки слоевища переносятся ветром на новые местообитания и при благоприятных условиях разрастаются в новые слоевища лишайников. Таким образом, например, размножаются очень многие тундровые напочвенные лишайники, представители родов цетрария и кладония, многие из которых почти никогда не образуют плодовых тел.[ …]

Замедленный рост многих, особенно накипных, лишайников обусловливает и длительность их жизни. Так, например, возраст отдельных слоевищ ризокарпона (Rhizocarpon geographicum) достигает 4000 лет, асницилии (Aspicilia cinerea) —1000 лет, умбиликарии (Um-bilicaria cylindrica)— 200 лет и т. д. В среднем возраст большинства листоватых и кустистых форм не превышает 50—100 лет.[ …]

В зависимости от субстрата, на котором произрастают накипные лишайники, среди них различают несколько экологических групп: зпилитные, развивающиеся на поверхности горных пород; эпифлеодньге — на коре деревьев и кустарников; э п и г е й-н ы е — на поверхности почвы; э п и к с и л ь-н ы е — на обнаженной гниющей древесине.[ …]

Таким образом, видовой состав сосудистых растений и лишайников данных островков отражает жесткие условия обитания: небольшие травяные и кустарниковые растения и преимущественно накипные лишайники, образующие небольшие талломы. Присутствие сорных видов указывает на наличие антропогенного влияния. Дальнейшие исследования позволят выявить закономерности в распространении видов сосудистых растений и лишайников, их экологических и географических групп в условиях напряженных воздействий малых островков.[ …]

В некоторых горных районах Центральной Азии этот вид достигает такого колоссального развития, что отдельные горные массивы припимают сплошной оранжевый оттенок. Среди кустистых лишайников типичных эпилитов сравнительно немного (лишайники рода Neuropogon, некоторые виды А1есЮпа, КатаНпа и др., табл. 55, вверху справа).[ …]

В самом деле, внимательный человек, гуляя в лесу, непременно заметит лишайники, растущие на стволах деревьев, — большие светлосерые пятна листоватых пармелий, мучнистые подпалины накипных лишайников, свисающие с веток редкие «бороды» уснеи, алектории и др. Все они здесь живые и нередко покрывают более половины поверхности ствола. Если пройти через какой-нибудь городской парк, то едва ли удастся обнаружить лишайники, разве только маленькие пятнышки хилых фрагментов слоевищ в трещинах коры.[ …]

Эта группа насчитывает около 450 видов. Большинство из них обитает в тропических и субтропических странах, поселяясь обычно на коре деревьев. Это накипные лишайники, среди которых встречаются как эпифлеодные формы со слоевищем, произрастающим на поверхности коры дерева, так и эндофлеодные со слоевищем, развитым внутри коры дерева, в глубоких слоях перидермы. Слоевище у пиренулевых примитивного строения, нередко без дифференцированной структуры, лишенное корового слоя. Перитеции округлые или полушаровидные, реже слегка приплюснутые, погруженные в слоевище или поверхностные. Характерно развитие в перитециях простых или разветвленных, иногда сетчато-сросшихся парафиз. В верхней части перитеция, у устьица, развиваются также слабозаметные одноклеточные тоненькие пери-физы. Сумки битуникатные, в них по 8 спор. Споры светлые или коричневые, дву- или многоклеточные, с линзовидными, ромбовидными или цилиндрическими просветами клеток.[ …]

Под слоем водорослей расположен сердцевинный слой. Обычно сердцевина по толщине значительно превышает коровой слой и зону водорослей. Особенно мощно она развита по сравнению с другими слоями у накипных лишайников. От степени развития сердцевины зависит толщина самого слоевища.[ …]

Тем не менее, прямой природообразующий эффект биологического движения материи в таких обстановках близок к нулю.[ …]

Все стадии зарастания каменистых поверхностей горных пород можно проследить, например, на ледниковых моренах, постепенно обнажающихся в результате отступления ледника. На Полярном Урале первые слоевища лишайников появляются на моренах через 10 лет после отступления ледника. Среди пионеров, заселяющих обнаженные каменистые поверхности, имеются как накипные лишайники (Leca-nora polytropa, Rhizocarpon tinei, R. concre-tum), так и листоватые (Umbilicaria cylindrica, U. proboscida и др.), которые образуют первые диффузные синузии. Некоторые из этих видов-пионеров (например, виды рода Rhizocarpon) имеют широкую экологическую амплитуду и присутствуют в лишайниковых синузиях дольше других. Но обычно на моренах, насчитывающих 50—70 лет, на каменистых поверхностях доминируют уже листоватые лишайники (Umbilicada hyperborea, U. proboscidea и др.). На древних моренах обычна синузия с участием видов пармелий (например, синузия Parme!ia centrifuga — Haematomma ventosum). На переходных участках древних морен в окружающей тундре можно видеть конечную стадию сукцессии — дегенерацию лишайникового покрова и появление высших растений. Но в некоторых случаях можно встретить резкую остановку в ходе сукцессий. Например, на древних морепах, насчитывающих 8000 лет, можно наблюдать одну из синузий накипных лишайников (Lecanora polytropa — Rhizocarpon concretum).[ …]

На этой тропе предоставляется возможность ознакомить посетителей с разными растительными сообществами, сменяющими друг друга с высотой. Более распространены здесь ерниково-моховые и кустарничковые тундры, в последних можно встретить редкие виды: Diapensia lapponica, Phyllodoce caerulea. Выше тропа пересекает горные россыпи, где царствуют накипные лишайники. Под защитой камней можно отметить мохово-лишайниковые группы с преобладанием лишайников — представителей родов Cladina, Flavocetraria, Alectoria и мхов из родов Polytrichum, Rhytidium. Относительно часто на тропе встречаются виды семейств злаковые, осоковые, ситниковые. Видовое разнообразие повышается около горных ручейков, среди ивняков. Обычны здесь Veratrum lobe На пит, Geranium albifio гит. Всего на тропе можно встретить примерно 50 видов сосудистых растений из 15 семейств. На маршруте следует обратить внимание на зависимость распространения растительных сообществ от угла наклона, очертаний рельефа, увлажнения, высоты снежного покрова зимой, а также на морфологические приспособления видов растений к суровым горным условиям.[ …]

Род биатора (В1аЮга) очень близок к предыдущему роду и нередко считается его подро-дом, так как его представители отличаются от лецидей только строением апотециев. Остальные признаки совпадают: это также накипные лишайники и в сумках у них, как и у лецидей, образуется по 8 небольших эллипсоидных одноклеточных бесцветных спор.[ …]

Характер атмосферного увлажнения отражается и на внешнем виде арктических ландшафтов. Для арктических тундр на низких аккумулятивных террасах характерен более или менее сплошной мохово-лишайниковый покров. Поверхность рассечена системой мерзлотных трещин с образованием полигонов и медальонов, по краям или в центре которых располагаются скопления грубых обломков. Совершенно иной облик имеют полярные пустыни. Процесс замерзания-размерзания почвы сопровождается постепенным «выжиманием» вверх крупных обломков горных пород. Поверхность полярных пустынь, покрытая обломками пород, кажется совершенно безжизненной. Растительность представлена редкими кустистыми лишайниками и печеночниками, наиболее распространены накипные лишайники.[ …]

ru-ecology.info

Накипные лишайники — Википедия

Материал из Википедии — свободной энциклопедии

(перенаправлено с «»)

Перейти к навигации Перейти к поиску| Полифилетическая группа грибов | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

Иллюстрация из книги Эрнста Геккеля Kunstformen der Natur, 1904 Иллюстрация из книги Эрнста Геккеля Kunstformen der Natur, 1904 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Название | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Лишайники | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Статус названия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Устаревшее таксономическое | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Научное название | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Lichenes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Родительский таксон | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Царство Грибы (Fungi) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Представители | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

около 400 родов | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Геохронология появился 400 млн лет

| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

encyclopaedia.bid

Общая характеристика и экология лишайников: виды и размножение

Лишайники представляют собой симбиотические ассоциации микроскопических зеленых водорослей и грибов. На нашей планете существует более 25000 видов лишайников.

Характеристика лишайников

Лишайники представляют собой особенные организмы. Несмотря на то, что лишайники произошли вследствие симбиоза водорослей и грибов, они отличаются от них как формой, так и спецификой обмена веществ.

Лишайник состоит из переплетенных гифов грибниц, среди которых располагаются нитки или клетки водорослей. У некоторых видов лишайников нитки водорослей и гифы грибов разделены между собой.

Тело лишайников называется талломом. Таллом лишайников может иметь самый разнообразный цвет и форму. За цвет лишайника отвечает специальный пигмент, который образовывается исключительно при солнечном цвете.

Поэтому, чем больше света в месте, где растет лишайник, тем ярче его внешний окрас. Чаще всего можно встретить лишайники оранжевого, коричневого, зеленого, фиолетового и синего цвета.

Виды лишайников

Согласно морфологическим признакам, лишайники можно поделить на три группы:

— Накипные. Таллом накипных лишайников имеет вид плоской корочки, которая плотно прилегает к внешней поверхности субстрата, иногда срастаясь с ней. Благодаря этой особенности, накипные лишайники могут жить на коре деревьев, скалах, бетонных поверхностях.

— Листоватые. Листоватые лишайники обладают пластинчатой формой. Они могут относительно плотно прикрепляться к поверхности деревьев или скал за счет выростов, расположенных на внутреннем корковом слое.

— Кустистые. Таллом кустистых лишайников представлен множественными плоскими и округлыми веточками. Преимущественно кустистые лишайники живут на кронах деревьев и на земле.

Размножение лишайников

Размножение лишайников происходит преимущественно вегетативным путем. Большинство лишайников размножается при помощи таллома и его отростков (изидии).

Зачастую изидии имеют форму листика или небольшой веточки, которые при воздействии воды или порыва ветра отрываются от материнского тела и образовывают новый организм.

Некоторые виды лишайников размножаются при помощи соредий – колбочки, которые образовываются внутри таллома и содержат в себе диаспоры. При созревании, соредии выходят наружу, распыляя на внешнюю поверхность споры.

Экология лишайников

Главной характеристикой лишайников является их медленный рост. Именно поэтому они выбирают для жизни пустынные места, где другие растения не препятствуют осуществлению фотосинтеза. Невысокая скорость роста позволяет лишайникам не использовать много влаги и минеральных веществ.

Развитые механизмы защиты позволяют лишайникам расти на таких открытых и незащищённых поверхностях как скалы, камни и бетон. Также эти организмы обладают высоким коэффициентом термостойкости: они могут переносить температуру от -50 до +80 градусов по шкале Цельсия.

Ареол обитания лишайников невероятно широкий: их можно встретить как на заснеженных скалах Антарктики, так и на территориях Африки.

Примечательным является тот факт, что лишайники обладают высокой чувствительностью к радиационному загрязнению. Очень часто они используются в качестве естественного радара радиации.

Нужна помощь в учебе?

Предыдущая тема: Мхи: размножение и распространение мхов

Следующая тема:   Что изучает зоология: система наук о животных

Все неприличные комментарии будут удаляться.

www.nado5.ru