определение. При каких заболеваниях может наблюдаться микроцитоз?

Ни один человек не сможет существовать без крови. Она выполняет множество функций, питает весь организм, его органы кислородом, важными веществами. В ее составе есть:

- тромбоциты;

- эритроциты;

- лейкоциты.

Когда делается общий анализ крови, то вычисляется количество этих составляющих, концентрация гемоглобина. Перед его проведением человеку лучше не употреблять пищу. Эта диагностика способна выявить различные заболевания, изменения в организме.

Эритроциты в мазке

Среди всех существующих анализов существует мазок. Его часто берут для того, чтобы узнать о состоянии здоровья женской репродуктивной системы. Далее его обрабатывает опытный специалист, который для этого использует микроскоп. После этого врач может увидеть наличие бактерий или других паразитов. Чтобы сдать мазок, следует придерживаться нескольких правил подготовки:

- следует исключить половые контакты в течение нескольких дней;

- лучше всего делать этот анализ на 4-й день после менструации;

- до этого не стоит использовать крема или свечи.

С помощью анализа можно выявить микроцитоз. Эритроцитов должно быть не больше двух клеток, в противном случае можно задуматься о нарушениях в организме.

Количество этих тел становится больше, когда у женщины период менструации. В зависимости от того, в каком месте взят анализ, можно судить о появлении болезни, характеризующейся превышением этих тел, а именно микроцитоз эритроцитов. Причины, которые вызвали такие нарушения, бывают разные. Например, когда берется анализ из уретры, и наблюдается превышение данных тел, то это может свидетельствовать о наличии камней в путях мочевыделения, опухоли, травматического уретрита.

Если анализы взяты из канала шейки матки, после чего было обнаружено превышение эритроцитов, то в этом случае следует обеспокоиться, так как, возможно, развивается воспаление или эрозия шейки матки.

Что такое микроцитоз?

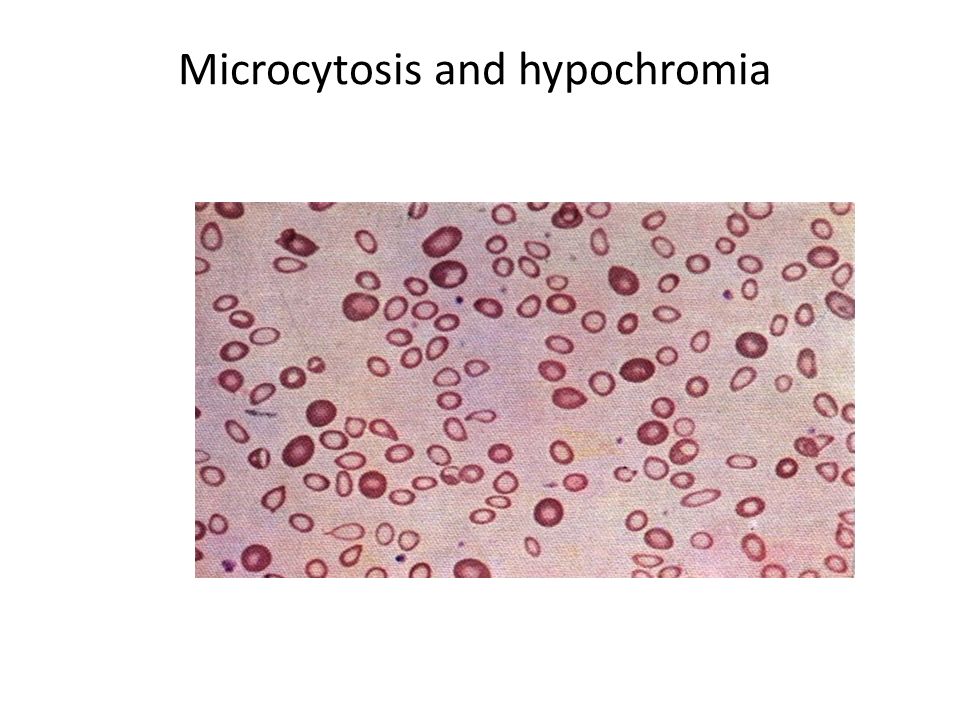

В медицине существует термин «микроцитоз». Что это такое? Так называют переизбыток эритроцитов в мазке крови, при этом они не имеют больших размеров (около 5-6,5 мкм).

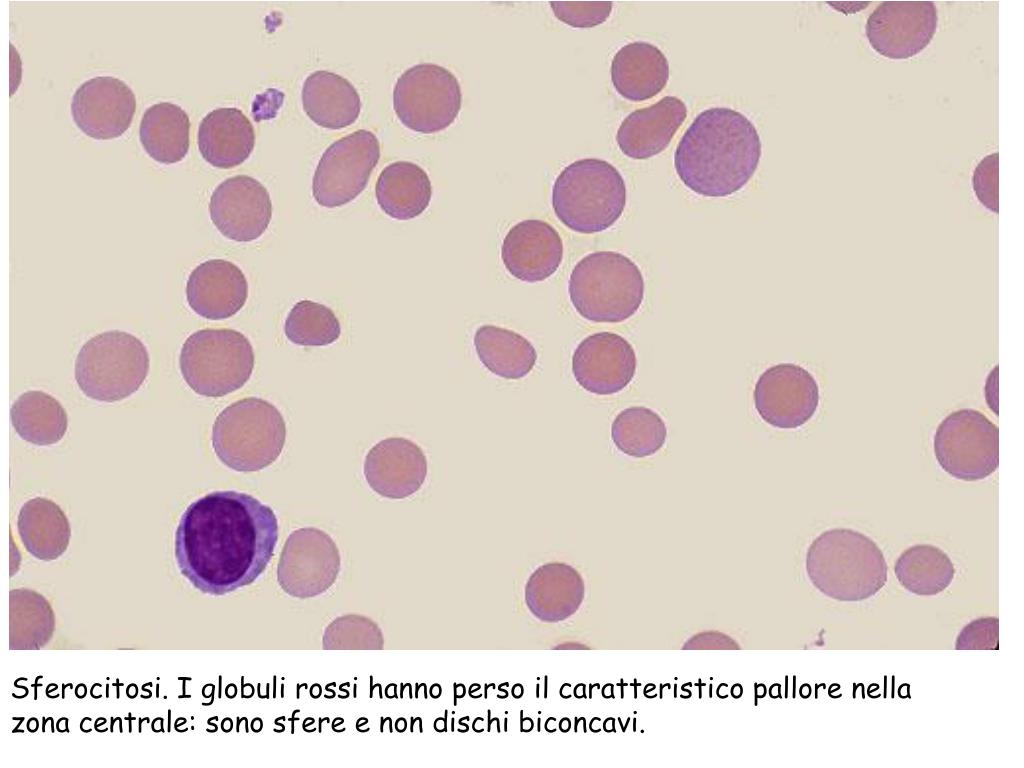

Причинами такого отклонения считается наличие таких патологий, как наследственный сфероцитоз, железодефицитные анемии с микроцитозом, а также талассемия.

Если сделан анализ крови, микроцитоз при этом был выявлен, то медлить не стоит. Спровоцировать это могли врожденные болезни. Яркие примеры — отравление свинцом или талассемия. Причем в таких случаях эритроциты имеют особенный вид, так как в центре можно увидеть более насыщенный участок. Когда наблюдается серповидноклеточная анемия, то тела приобретают форму серпа.

Эритроциты должны составлять 0,2-1,2% крови. Они постоянно появляются в организме, так как их вырабатывает костный мозг. И их низкое количество также свидетельствует о том, что костный мозг не функционирует нормально.

Микроцитоз: научное определение

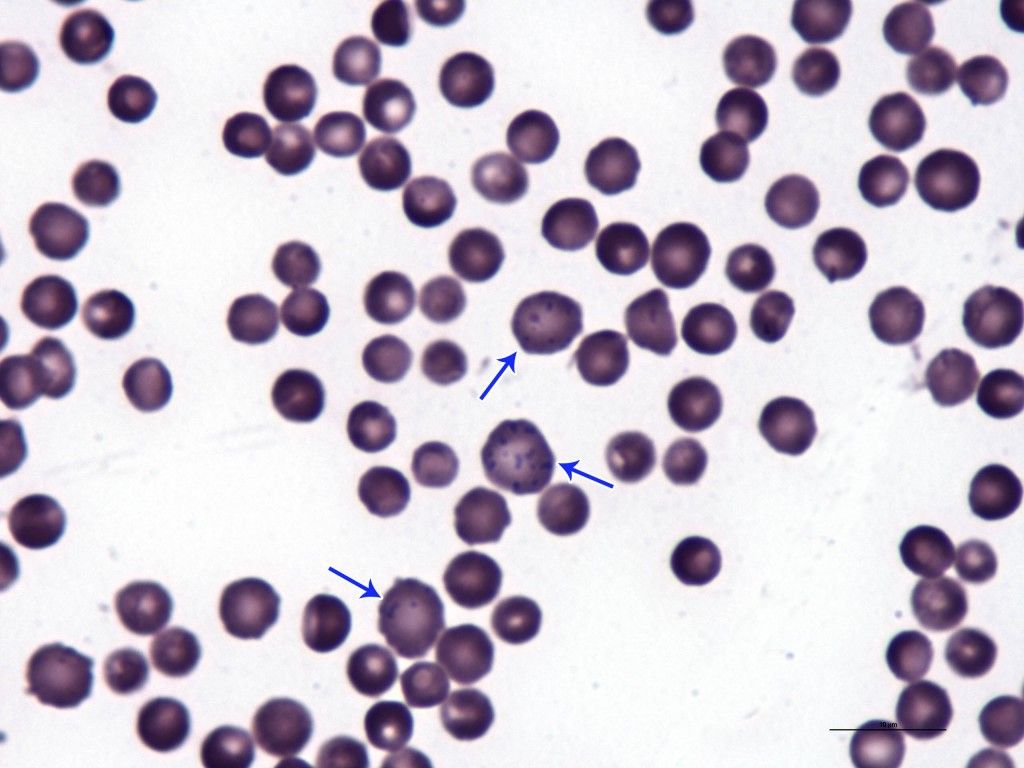

Специалисты рассказывают про микроцитоз, что это такое, в чем заключается отклонение, когда в крови находится 30-50% микроцитов. Если эти тела будут разного размера, то называется такое явление «анизоцитоз».

Но что происходит, когда появляется микроцитоз? Что это такое? Все начинается с мутации в венах, из-за этого происходит кодировка мембранных белков. А ведь именно они входят в цитоскелет эритроцитов. После этого вода сможет с легкостью проникать в микроцит. Это приводит к тому, что пропадает двоякая вогнутость, сосуды плохо снабжаются глюкозой, а мембрана эритроцита увеличивает фрагментацию. Это может привести к фагоцитозу или лизису.

Что такое гипохромия?

Существует медицинский термин «гипохромия микроцитоз». Что это такое? Этот диагноз можно услышать только тогда, когда человек проходит исследования в лаборатории.

После этого специалист может выявить недостаток гемоглобина в эритроцитах, что и характеризует это заболевание. Кроме этого, во время исследований наблюдают за цветом и формой эритроцитов. Когда появляется гипохромия, то они становятся светлее в центре, а ближе к краю заметно темнеют.

Бывают такие виды этой болезни:

- железонасыщенная гипохромия;

- железодефицитная анемия;

- смешанный тип.

Все они приводят к тому, что развивается микроцитоз. Что это такое, уже упоминалось.

Железодефицитная анемия

Через подобные изменения в крови может появиться железодефицитная анемия, микроцитоз. Это перемены, вызванные нехваткой железа в организме. Было подсчитано, что такой проблемой страдает около 15-25% слабого и всего 2% сильного пола населения. Это происходит из-за частой потери крови, а ЖКТ работает ограниченно, из-за чего железо плохо всасывается.

В организме здорового взрослого человека железо должно составлять 4 г. Но каждый день количество снижается, так как происходят его потери через выделения мочи, пота.

Большое количество этого полезного и важного элемента находится в мясе и печени, поэтому рекомендуется употреблять эти продукты чаще.

Каждодневное употребление железа зависит от разных факторов, среди которых: возраст, индивидуальные особенности, беременность.

Причины железодефицитной анемии

Развиваться эта болезнь может из-за хронической кровопотери, даже если железо хорошо всасывается. Из-за этого данная патология чаще всего поражает женщин. Также страдают беременные после родов, которые сопровождаются большой потерей крови.

Из-за этого данная патология чаще всего поражает женщин. Также страдают беременные после родов, которые сопровождаются большой потерей крови.

Повлиять на появление этого заболевания могут патологии ЖКТ, например гастрит, дуоденит. Но и сама нехватка железа способна поучаствовать в развитии этих болезней.

Основные причины развития железодефицитной анемии, сопровождаемой микроцитоз:

- Хронические кровопотери, к которым приводят язва желудка, опухоли, глистные инвазии, геморрой, гастрит, гемангиома, гемоглобинурия и другие болезни.

- Организм нуждается в повышенном количестве железа, например, во время беременности или тогда, когда человек растет.

- Железо плохо всасывается.

Нужно следить за такими отклонениями. Кроме того, что такое микроцитоз в крови, следует интересоваться и наличием железа, которое его может вызвать.

Симптомы микроцитоза

Как было выявлено, микроцитоз может проявиться под влиянием разных факторов. В основном из-за этих отклонений могут появляться такие признаки:

- начинает кружиться голова;

- ощущается слабость;

- заметно бледнеет лицо;

- появляется одышка;

- сердце может биться чаще;

- раздражают разные мелочи.

При проявлении таких признаков лучше не думать долго о том, какая болезнь проявляется. Скорее всего, это железодефицитная анемия или гипохромия микроцитоз. Что это и как влияет на организм, лучше поинтересоваться у врача. В таких ситуациях требуется немедленная диагностика и правильное лечение.

Лечение

Нельзя сказать об определенном лечении, так как оно зависит от того, какие причины вызвали изменения в количестве эритроцитов крови.

Когда у человека вызвало кровотечение эту патологию, тогда следует начинать бороться с ней. Для этого есть разные консервативные методы, а также помочь сможет оперативное вмешательство. Иногда виновником может быть патология пищеварительного тракта, тогда нужно начинать лечить ее. Когда женщина вынашивает плод, ей советуется принимать медикаменты, которые содержат железо.

Иногда изменения в крови могут быть вызваны тем, что человек ведет не совсем здоровый способ жизни, а еда, которую он употребляет, наносит ему вред. Например, недостаток гемоглобина можно восполнить употреблением мясных продуктов.

Например, недостаток гемоглобина можно восполнить употреблением мясных продуктов.

В любом случае человеку, у которого наблюдается микроцитоз, рекомендуется принимать препараты, которые будут питать его организм железом. В некоторых тяжелых случаях его вводят внутривенно. Кроме этого элемента пациент нуждается в витаминах и эритроцитарной массе.

В любом случае не стоит самостоятельно пытаться исправить ситуацию, лучше обратиться к врачу. Он способен с помощью лабораторных исследований определить истинную причину микроцитоза, а затем решить, какое лечение в конкретной ситуации будет наиболее эффективным.

Карта сайта

Страница не найдена. Возможно, карта сайта Вам поможет.

- Главная

-

Университет

- Об университете

- Структура

- Нормативные документы и процедуры

- Лечебная деятельность

- Международное сотрудничество

-

Пресс-центр

- Новости

- Анонсы

- События

- Объявления и поздравления

- Online конференции

-

Фотоальбом

- Новогодний бал во Дворце Независимости

- Новогодний бал для талантливой молодежи Гродненщины

- Финал V Турнира трех вузов по ScienceQuiz

- Встреча представителей учреждений здравоохранения со студентами-выпускниками вуза

- Визит профессора Джаниты Абейвикремы Лиянаге, Чрезвычайного и Полномочного Посла Демократической Социалистической Республики Шри-Ланки

- Областной этап конкурса «Студент года-2021″

- Республиканская онлайн-конференция, посвященная 60-летию кафедры акушерства и гинекологии

- Alma Mater-2021 (ПФ, МДФ)

- В ГрГМУ вручили сертификаты слушателям школы резерва кадров

- Оториноларингологические чтения

- Alma Mater-2021 (ЛФ, МПФ)

- Диалоговая площадка с депутатом Палаты представителей Олегом Сергеевичем Гайдукевичем

- Визит экспертной группы бизнес-премии «Лидер года»

- Заместитель премьер-министра Республики Беларусь Игорь Викторович Петришенко встретился со студентами ГрГМУ

- Делегация Багдадского университета с визитом в ГрГМУ

- Студенческий фестиваль национальных культур-2021

- Студент года-2021

- Занятия в симуляционном центре ГрГМУ, имитирующем «красную зону»

- Торжественная церемония вручения дипломов о переподготовке

- Праздничный концерт, посвященный Дню Матери

- Церемония подписания договора о сотрудничестве вуза и Гродненской православной епархии

- Диалоговая площадка с председателем Гродненского облисполкома Владимиром Степановичем Караником

- Выставка-презентация учреждений высшего образования «Образование будущего»

- Товарищеский турнир по мини-футболу

- Конференция «Современные проблемы радиационной и экологической медицины, лучевой диагностики и терапии»

- Посвящение в первокурсники-2021

-

Встреча заместителя министра здравоохранения Д.

В. Чередниченко со студентами

В. Чередниченко со студентами

- Открытый диалог, приуроченный к 19-летию БРСМ

- Группа переподготовки по специальности «Организация здравоохранения»

- Собрания факультетов для первокурсников-2021

- День знаний — 2021

- Совет университета

- Студенты военной кафедры ГрГМУ приняли присягу

- День освобождения Гродно-2021

- Ремонтные и отделочные работы

- Итоговая практика по военной подготовке

- День Независимости-2021

- Студенты военной кафедры ГрГМУ: итоговая практика-2021

- Выпускной лечебного факультета-2021

- Выпускной медико-психологического и медико-диагностического факультетов-2021

- Выпускной педиатрического факультета-2021

- Выпускной факультета иностранных учащихся-2021

- Вручение дипломов выпускникам-2021

- Митинг-реквием, посвященный 80-й годовщине начала Великой Отечественной войны

- Акция «Память», приуроченная к 80-летию начала Великой Отечественной войны

- Республиканский легкоатлетический студенческий забег «На старт, молодежь!»

- Актуальные вопросы гигиены питания

- Торжественное мероприятие к Дню медицинских работников-2021

- Совет университета

- Выездное заседание Республиканского совета ректоров

- Церемония вручения медалей и аттестатов особого образца выпускникам 2021 года

- Предупреждение деструктивных проявлений в студенческой среде и влияния агрессивного информационного контента сети интернет

- Онлайн-выставка «Помнить, чтобы не повторить»

- Областная межвузовская конференция «Подвиг народа бессмертен»

- Финал первого Республиканского интеллектуального турнира ScienceQuiz

- Конференция «Актуальные вопросы коморбидности заболеваний в амбулаторной практике: от профилактики до лечения»

- День семьи-2021

- Диалоговая площадка с председателем Гродненского областного Совета депутатов

- Праздничные городские мероприятия к Дню Победы

- Областной этап конкурса «Королева студенчества-2021″

- Праздничный концерт к 9 мая 2021

- IV Республиканский гражданско-патриотический марафон «Вместе – за сильную и процветающую Беларусь!»

- Университетский кубок КВН-2021

- Музыкальная планета студенчества (завершение Дней ФИУ-2021)

- Молодёжный круглый стол «Мы разные, но мы вместе»

-

Дни ФИУ-2021.

Интеллектуальная игра «Что?Где?Когда?»

Интеллектуальная игра «Что?Где?Когда?»

- Неделя донорства в ГрГМУ

- Творческая гостиная. Дни ФИУ-2021

- Открытие XVIII студенческого фестиваля национальных культур

- Передвижная мультимедийная выставка «Партизаны Беларуси»

- Республиканский субботник-2021

- Семинар «Человек внутри себя»

- Международный конкурс «Здоровый образ жизни глазами разных поколений»

- Вручение нагрудного знака «Жена пограничника»

- Встреча с представителями медуниверситета г. Люблина

- Королева Студенчества ГрГМУ — 2021

- День открытых дверей-2021

- Управление личными финансами (встреча с представителями «БПС-Сбербанк»)

- Весенний «Мелотрек»

- Праздничный концерт к 8 Марта

- Диалоговая площадка с председателем Гродненского облисполкома

- Расширенное заседание совета университета

- Гродно — Молодежная столица Республики Беларусь-2021

- Торжественное собрание, приуроченное к Дню защитника Отечества

- Вручение свидетельства действительного члена Белорусской торгово-промышленной палаты

- Новогодний ScienceQuiz

- Финал IV Турнира трех вузов ScienseQuiz

- Областной этап конкурса «Студент года-2020″

- Семинар дистанционного обучения для сотрудников университетов из Беларуси «Обеспечение качества медицинского образования и образования в области общественного здоровья и здравоохранения»

- Студент года — 2020

- День Знаний — 2020

- Церемония награждения лауреатов Премии Правительства в области качества

- Военная присяга

- Выпускной лечебного факультета-2020

- Выпускной педиатрического факультета-2020

- Выпускной факультета иностранных учащихся-2020

- Распределение — 2020

- Стоп коронавирус!

- Навстречу весне — 2020

- Профориентация — 18-я Международная специализированная выставка «Образование и карьера»

- Спартакиада среди сотрудников «Здоровье-2020″

- Конференция «Актуальные проблемы медицины»

- Открытие общежития №4

- Встреча Президента Беларуси со студентами и преподавателями медвузов

- Новогодний утренник в ГрГМУ

-

XIX Республиканская студенческая конференция «Язык.

Общество. Медицина»

Общество. Медицина»

- Alma mater – любовь с первого курса

- Актуальные вопросы коморбидности сердечно-сосудистых и костно-мышечных заболеваний в амбулаторной практике

- Областной этап «Студент года-2019″

- Финал Science Qiuz

- Конференция «Актуальные проблемы психологии личности и социального взаимодействия»

- Посвящение в студенты ФИУ

- День Матери

- День открытых дверей — 2019

- Визит в Азербайджанский медицинский университет

- Семинар-тренинг с международным участием «Современные аспекты сестринского образования»

- Осенний легкоатлетический кросс — 2019

- 40 лет педиатрическому факультету

- День Знаний — 2019

- Посвящение в первокурсники

- Акция к Всемирному дню предотвращения суицида

- Турслет-2019

- Договор о создании филиала кафедры общей хирургии на базе Брестской областной больницы

- День Независимости

- Конференция «Современные технологии диагностики, терапии и реабилитации в пульмонологии»

- Выпускной медико-диагностического, педиатрического факультетов и факультета иностранных учащихся — 2019

- Выпускной медико-психологического факультета — 2019

- Выпускной лечебного факультета — 2019

- В добрый путь, выпускники!

- Распределение по профилям субординатуры

- Государственные экзамены

- Интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?»

- Мистер и Мисс факультета иностранных учащихся-2019

- День Победы

- IV Республиканская студенческая военно-научная конференция «Этих дней не смолкнет слава»

- Республиканский гражданско-патриотический марафон «Вместе — за сильную и процветающую Беларусь!»

- Литературно-художественный марафон «На хвалях спадчыны маёй»

- День открытых дверей-2019

- Их имена останутся в наших сердцах

- Областной этап конкурса «Королева Весна — 2019″

- Королева Весна ГрГМУ — 2019

-

Профориентация «Абитуриент – 2019» (г.

Барановичи)

Барановичи)

- Мероприятие «Карьера начинается с образования!» (г. Лида)

- Итоговое распределение выпускников — 2019

- «Навстречу весне — 2019″

- Торжественная церемония, посвященная Дню защитника Отечества

- Торжественное собрание к Дню защитника Отечества — 2019

- Мистер ГрГМУ — 2019

- Предварительное распределение выпускников 2019 года

- Митинг-реквием у памятника воинам-интернационалистам

- Профориентация «Образование и карьера» (г.Минск)

- Итоговая коллегия главного управления здравоохранения Гродненского областного исполнительного комитета

- Спартакиада «Здоровье — 2019»

-

Итоговая научно-практическая конференция «Актуальные проблемы медицины».

- Расширенное заседание Совета университета.

- Научно-практическая конференция «Симуляционные технологии обучения в подготовке медицинских работников: актуальность, проблемные вопросы внедрения и перспективы»

- Конкурс первокурсников «Аlma mater – любовь с первого курса»

- XVI съезд хирургов Республики Беларусь

- Итоговая практика

- Конкурс «Студент года-2018»

- Совет университета

- 1-й съезд Евразийской Аритмологической Ассоциации (14.09.2018 г.)

- 1-й съезд Евразийской Аритмологической Ассоциации (13.09.2018 г.)

- День знаний

- День независимости Республики Беларусь

- Церемония награждения победителей конкурса на соискание Премии СНГ

- День герба и флага Республики Беларусь

- «Стань донором – подари возможность жить»

- VIII Международный межвузовский фестиваль современного танца «Сделай шаг вперед»

- Конкурс грации и артистического мастерства «Королева Весна ГрГМУ – 2018»

- Окончательное распределение выпускников 2018 года

- Митинг-реквием, приуроченный к 75-летию хатынской трагедии

- Областное совещание «Итоги работы терапевтической и кардиологической служб Гродненской области за 2017 год и задачи на 2018 год»

- Конкурсное шоу-представление «Мистер ГрГМУ-2018»

- Предварительное распределение выпускников 2018 года

- Итоговая научно-практическая конференция «Актуальные проблемы медицины»

- II Съезд учёных Республики Беларусь

- Круглый стол факультета иностранных учащихся

- «Молодежь мира: самобытность, солидарность, сотрудничество»

- Заседание выездной сессии Гродненского областного Совета депутатов

- Областной этап республиканского конкурса «Студент года-2017»

- Встреча с председателем РОО «Белая Русь» Александром Михайловичем Радьковым

-

Конференция «Актуальные вопросы инфекционной патологии», 27.

10.2017

10.2017

- XIX Всемирный фестиваль студентов и молодежи

- Республиканская научно-практическая конференция «II Гродненские аритмологические чтения»

- Областная научно-практическая конференция «V Гродненские гастроэнтерологические чтения»

- Праздник, посвящённый 889-летию города Гродно

- Круглый стол на тему «Место и роль РОО «Белая Русь» в политической системе Республики Беларусь» (22.09.2017)

- ГрГМУ и Университет медицины и фармации (г.Тыргу-Муреш, Румыния) подписали Соглашение о сотрудничестве

- 1 сентября — День знаний

- Итоговая практика на кафедре военной и экстремальной медицины

- Квалификационный экзамен у врачей-интернов

- Встреча с Комиссией по присуждению Премии Правительства Республики Беларусь

- Научно-практическая конференция «Амбулаторная терапия и хирургия заболеваний ЛОР-органов и сопряженной патологии других органов и систем»

- День государственного флага и герба

- 9 мая

- Республиканская научно-практическая конференция с международным участием «V белорусско-польская дерматологическая конференция: дерматология без границ»

- «Стань донором – подари возможность жить»

- «Круглый стол» Постоянной комиссии Совета Республики Беларусь Национального собрания Республики Беларусь по образованию, науке, культуре и социальному развитию

- Весенний кубок КВН «Юмор–это наука»

- Мисс ГрГМУ-2017

- Распределение 2017 года

- Общегородской профориентационный день для учащихся гимназий, лицеев и школ

- Праздничный концерт, посвященный Дню 8 марта

- Конкурсное шоу-представление «Мистер ГрГМУ–2017»

- «Масленица-2017»

- Торжественное собрание и паздничный концерт, посвященный Дню защитника Отечества

-

Лекция профессора, д.

м.н. О.О. Руммо

м.н. О.О. Руммо

- Итоговая научно-практическая конференция «Актуальные проблемы медицины»

- Меморандум о сотрудничестве между областной организацией Белорусского общества Красного Креста и региональной организацией Красного Креста китайской провинции Хэнань

- Визит делегации МГЭУ им. А.Д. Сахарова БГУ в ГрГМУ

- «Студент года-2016»

- Визит Чрезвычайного и Полномочного Посла Королевства Швеция в Республике Беларусь господина Мартина Оберга в ГрГМУ

- Конкурс первокурсников «Аlma mater – любовь с первого курса»

- День матери в ГрГМУ

- Итоговая практика-2016

- День знаний

- Визит китайской делегации в ГрГМУ

- Визит иностранной делегации из Вроцлавского медицинского университета (Республика Польша)

- Торжественное мероприятие, посвященное профессиональному празднику – Дню медицинского работника

- Визит ректора ГрГМУ Виктора Александровича Снежицкого в Индию

- Республиканская университетская суббота-2016

- Республиканская акция «Беларусь против табака»

- Встреча с поэтессой Яниной Бокий

- 9 мая — День Победы

- Митинг, посвященный Дню Государственного герба и Государственного флага Республики Беларусь

- Областная межвузовская студенческая научно-практическая конференция «1941 год: трагедия, героизм, память»

- «Цветы Великой Победы»

- Концерт народного ансамбля польской песни и танца «Хабры»

- Суботнiк ў Мураванцы

- «Мисс ГрГМУ-2016»

- Визит академика РАМН, профессора Разумова Александра Николаевича в УО «ГрГМУ»

- Визит иностранной делегации из Медицинского совета Мальдивской Республики

- «Кубок ректора Гродненского государственного медицинского университета по дзюдо»

- «Кубок Дружбы-2016» по мини-футболу среди мужских и женских команд медицинских учреждений образования Республики Беларусь

- Распределение выпускников 2016 года

- Визит Министра обороны Республики Беларусь на военную кафедру ГрГМУ

- Визит Первого секретаря Посольства Израиля Анны Кейнан и директора Израильского культурного центра при Посольстве Израиля Рей Кейнан

- Визит иностранной делегации из провинции Ганьсу Китайской Народной Республики в ГрГМУ

- Состоялось открытие фотовыставки «По следам Библии»

- «Кубок декана» медико-диагностического факультета по скалолазанию

- Мистер ГрГМУ-2016

- Приём Первого секретаря Посольства Израиля Анны Кейнан в ГрГМУ

- Спартакиада «Здоровье» УО «ГрГМУ» среди сотрудников 2015-2016 учебного года

- Визит Посла Республики Индия в УО «ГрГМУ»

- Торжественное собрание и концерт, посвященный Дню защитника Отечества

- Митинг-реквием, посвященный Дню памяти воинов-интернационалистов

- Итоговое заседание коллегии главного управления идеологической работы, культуры и по делам молодежи Гродненского облисполкома

- Итоговая научно-практическая конференция Гродненского государственного медицинского университета

- Новогодний концерт

- Открытие профессорского консультативного центра

- Концерт-акция «Молодёжь против СПИДа»

- «Студент года-2015»

- Открытые лекции профессора, академика НАН Беларуси Островского Юрия Петровича

- «Аlma mater – любовь с первого курса»

- Открытая лекция Регионального директора ВОЗ госпожи Жужанны Якаб

- «Открытый Кубок по велоориентированию РЦФВиС»

-

Совместное заседание Советов университетов г.

Гродно

Гродно

- Встреча с Министром здравоохранения Республики Беларусь В.И. Жарко

- День города

- Дебаты «Врач — выбор жизни»

- День города

- Праздничный концерт «Для вас, первокурсники!»

- Акция «Наш год – наш выбор»

- День знаний

- Открытое зачисление абитуриентов в УО «Гродненский государственный медицинский университет»

- Принятие военной присяги студентами ГрГМУ

- День Независимости Республики Беларусь

- Вручение дипломов выпускникам 2015 года

- Республиканская олимпиада студентов по педиатрии

- Открытие памятного знака в честь погибших защитников

- 9 мая

- «Вторая белорусско-польская дерматологическая конференция: дерматология без границ»

- Мистер университет

- Мисс универитет

- КВН

- Гродненский государственный медицинский университет

- Чествование наших ветеранов

- 1 Мая

- Cовместный субботник

- Наши издания

- Медицинский календарь

- Университет в СМИ

- Видео-презентации

- Общественные объединения

- Комиссия по противодействию коррупции

- Образовательная деятельность

- Абитуриентам

- Студентам

- Выпускникам

- Слайдер

- Последние обновления

- Баннеры

- Иностранному гражданину

- Научная деятельность

- Поиск

Страница статьи : Клиническая лабораторная диагностика

Снеговой А. В., Ларионова В.Б., Манзюк Л.В., Кононенко И.Б.. Анемии в онкологии: возможности поддерживающей терапии. Клиническая онкогематология . 2016; 3(9): 326-35

В., Ларионова В.Б., Манзюк Л.В., Кононенко И.Б.. Анемии в онкологии: возможности поддерживающей терапии. Клиническая онкогематология . 2016; 3(9): 326-35

Beale A.L., Penney M.D., Allison M.C. The prevalence of iron deficiency among patients presenting with colorectal cancer. Colorectal Disease. 2005; 7(4): 398-402

Блиндарь В.Н., Зубрихина Г.Н, Матвеева И.И. Новая концепция диагностики анемии с нарушением метаболизма железа. Вестник РОНЦ им. Н.Н. Блохина. 2015-2016; 4-1 (26): 77-85

Ganz T, Nemeth E. Hepcidin and disorders of iron metabolism. Annu. Rev. Med. 2011; 62: 347-60.

Coyne D. Hepcidin: clinical utility as a diagnostic tool and the terapeutic target. Kidney Int. 2011; 3(80): 240-9.

Brugnara C., Schiller B., Moran J. Reticulocyte hemoglobin equivalent (Ret-He) and assessment of iron-deficient states. Clin. Laboratory Hematology. 2006; 28(5): 303-8.

Блиндарь В.Н., Зубрихина Г.Н. Особенности метаболизма железа у онкологических больных. Технология живых систем. 2013; 10(5): 3-12.

2013; 10(5): 3-12.

Зубрихина Г.Н., Блиндарь В.Н., МатвееваИ.И. Возможности современного автоматизированного клинического анализа крови в дифференциальной диагностике истинного и перераспределительного (функционального) дефицита железа при анемическом синдроме онкологических больных. Клиническая лабораторная диагностика. 2014; 5: 21-5.

Pigeon C., Iigin G., Courselaud. A new mouse liverspecific protein homologous to human antibacterial peptid hepcidin is overexpressed during iron overload. Journal Biological Chemistry. 2001; 276: 7811-9.

Nemeth E., Rivera S, Gabajan V. IL6 mediates hypoferremia inducing the synthesis of the iron regulatory hormone hepcidin. Journal Clinical Investigation. 2004;113(9): 1271-6.

Блиндарь В.Н, Зубрихина Г.Н., Матвеева И.И.. Основные метаболиты феррокинетики в дифференциальной диагностике анемического синдрома. Клиническая лабораторная диагностика. 2016; 61(4): 219-23

Nemeth E., Ganz T. Anemia of Inflammation . Hematol. Oncol.Clin. North Am. 2014 ; Aug; 28(4): 671-68

North Am. 2014 ; Aug; 28(4): 671-68

Рукавицын. О.А. Актуальные вопросы диагностики и лечения анемии при хронических заболеваниях. Клиническая онкогематология. 2012; 5(4): 296-304

Schrijvers D., de Samblanx H., Roila F. Erytrhropoiesis-stimulating agents the treatment of anaemia in cancer patients: ESMO Clinical Practice for use. Annals Oncology. 2010; 21: 244-7

Зубрихина Г. Н., Блиндарь В. Н., Матвеева И. И. Нестерова Ю.А. Анемический синдром у онкологических больных. Вестник РОНЦ им. Н.Н.Блохина РАМН.2009; 4 (6): 57 — 62

Страница не найдена |

Страница не найдена |404. Страница не найдена

Архив за месяц

ПнВтСрЧтПтСбВс

12

12

1

3031

12

15161718192021

25262728293031

123

45678910

12

17181920212223

31

2728293031

1

1234

567891011

12

891011121314

11121314151617

28293031

1234

12

12345

6789101112

567891011

12131415161718

19202122232425

3456789

17181920212223

24252627282930

12345

13141516171819

20212223242526

2728293031

15161718192021

22232425262728

2930

Архивы

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

Метки

Настройки

для слабовидящих

Лабораторная диагностика железодефицитных состояний

Авторы: А. А. Рыков, М.В. Горностай, Т.В. Васильева, медицинская лаборатория «ДІЛА»

А. Рыков, М.В. Горностай, Т.В. Васильева, медицинская лаборатория «ДІЛА»

Железодефицитная анемия (ЖДА) является самой распространенной анемией. Ее удельный вес среди всех анемий составляет 80%. По данным ВОЗ – 600 млн человек страдает ЖДА. Наряду с железодефицитной анемией существует скрытый дефицит железа, распространенность которого в Европе составляет около 30% населения. Основными причинами развития железодефицитной анемии являются недостаточное поступление железа с едой, повышенная потеря железа из организма либо повышенная потребность организма в железе. Чаще всего ЖДА диагностируется у женщин репродуктивного возраста, беременных и детей различных возрастных групп.

Дефицит железа у детей оказывает влияние на развитие центральной нервной системы. Такие дети отстают

от сверстников в психомоторном развитии, отмечается снижение их познавательных способностей, внимания, работоспособности. У детей с дефицитом железа в организме отмечается снижение иммунитета и неспецифических факторов защиты, в результате чего повышается заболеваемость ОРВИ и частота формирования хронических очагов инфекции (тонзиллиты, аденоидиты и др.).

У детей с дефицитом железа в организме отмечается снижение иммунитета и неспецифических факторов защиты, в результате чего повышается заболеваемость ОРВИ и частота формирования хронических очагов инфекции (тонзиллиты, аденоидиты и др.).

Наличие дефицита железа в начале беременности способствует развитию ЖДА во II и III триместрах беременности. По данным литературы, наличие железодефицитной анемии во время беременности повышает риск развития осложнений беременности и родов, а также оказывает отрицательное влияние на развитие плода. Так, у беременной с ЖДА повышается риск развития гестоза, преждевременного прерывания беременности, несвоевременного излития околоплодных вод, повышенной кровопотери в родах, септических послеродовых осложнений и др. Для плода наличие железодефицитной анемии у матери может быть причиной внутриутробной гипоксии, гипотрофии, анемии.

Всасывание железа в кишечнике, его транспорт и депонирование

Железо поступает в организм человека с продуктами питания. В среднем суточный рацион человека содержит 15-20 мг железа, но всасывается всего 1,5-2 мг. Всасывание железа происходит в двенадцатиперстной кишке и проксимальных отделах тощей кишки. Транспорт железа от места всасывания осуществляется специфическим переносчиком – плазматическим белком трансферрином. Депонируется железо в печени, селезенке в виде ферритина и гемосидерина. В молекуле ферритина железо локализуется внутри протеиновой оболочки из апоферритина, которая может поглощать

Fe2+ и окислять его до Fe3+. Синтез апоферритина стимулируется железом. При дефиците железа синтез апоферритина резко возрастает.

В среднем суточный рацион человека содержит 15-20 мг железа, но всасывается всего 1,5-2 мг. Всасывание железа происходит в двенадцатиперстной кишке и проксимальных отделах тощей кишки. Транспорт железа от места всасывания осуществляется специфическим переносчиком – плазматическим белком трансферрином. Депонируется железо в печени, селезенке в виде ферритина и гемосидерина. В молекуле ферритина железо локализуется внутри протеиновой оболочки из апоферритина, которая может поглощать

Fe2+ и окислять его до Fe3+. Синтез апоферритина стимулируется железом. При дефиците железа синтез апоферритина резко возрастает.

Фонды железа в организме

В организме условно можно выделить такие фонды железа, как депонированный, транспортный и гемоглобиновый. При наличии дефицита железа происходит последовательное истощение основных его фондов.

Фонд депонированного железа в условиях дефицита истощается в первую очередь. При этом количества в организме этого металла, необходимого для функционирования тканевых ферментов и синтеза гема, достаточно, клинических признаков дефицита железа нет.

Фонд железа в составе транспортных белков ослабляется после истощения запасов депо. При уменьшении железа в составе транспортных белков возникает дефицит его в тканях, вследствие чего происходит снижение активности железосодержащих тканевых ферментов. Клинически это проявляется развитием сидеропенического синдрома.

Истощение гемоглобинового фонда железа происходит в последнюю очередь. Уменьшение запасов этого металла в составе гемоглобина приводит к нарушению транспорта кислорода в ткани, что проявляется развитием анемического синдрома.

Стадии железодефицитного состояния

ЖДА является последней стадией дефицита железа в организме. Клинических признаков дефицита железа на начальных стадиях нет, и диагностика предклинических стадий железодефицитного состояния стала возможной лишь благодаря развитию методов лабораторной диагностики (табл. 1). В зависимости от выраженности дефицита железа в организме различают три стадии:

1 – прелатентный дефицит железа в организме;

2 – латентный дефицит железа в организме;

3 – железодефицитная анемия.

Прелатентный дефицит железа в организме

На этой стадии в организме происходит истощение депо. Основной формой депонирования железа является

ферритин – водорастворимый гликопротеиновый комплекс, который содержится в макрофагах печени, селезенки, костного мозга, в эритроцитах и сыворотке крови. Лабораторным признаком истощения запасов железа в организме является снижение уровня ферритина в сыворотке крови. При этом уровень сывороточного железа сохраняется в пределах нормальных значений. Клинические признаки на этой стадии отсутствуют, диагноз может быть установлен лишь на основании определения уровня сывороточного ферритина.

Латентный дефицит железа в организме

Если не происходит адекватного восполнения дефицита железа на первой стадии, наступает вторая стадия железодефицитного состояния – латентный дефицит железа. На этой стадии в результате нарушения поступления необходимого металла в ткани отмечается снижение активности тканевых ферментов (цитохромов, каталазы, сукцинатдегидрогеназы и др. ), что проявляется развитием сидеропенического синдрома. К клиническим проявлениям сидеропенического синдрома относится извращение вкуса, пристрастие к острой, соленой, пряной пище, мышечная слабость, дистрофические изменения кожи и придатков и др.

), что проявляется развитием сидеропенического синдрома. К клиническим проявлениям сидеропенического синдрома относится извращение вкуса, пристрастие к острой, соленой, пряной пище, мышечная слабость, дистрофические изменения кожи и придатков и др.

На стадии латентного дефицита железа в организме более выражены изменения в лабораторных показателях. Регистрируются не только истощение запасов железа в депо – снижение концентрации ферритина сыворотки, но и снижение содержания железа в сыворотке и белках-переносчиках.

Сывороточное железо – важный лабораторный показатель, на основании которого возможно проведение дифференциальной диагностики анемий и определение тактики лечения. Но следует помнить, что делать выводы о содержании железа в организме лишь по уровню сывороточного железа нельзя. Во-первых, потому что уровень сывороточного железа подвержен значительным колебаниям в течение суток, зависит от пола, возраста и др. Во-вторых, гипохромные анемии могут иметь различную этиологию и патогенетические механизмы развития, и определение лишь уровня сывороточного железа не дает ответа на вопросы патогенеза. Так, если при анемии отмечается снижение уровня сывороточного железа наряду со снижением ферритина сыворотки, это свидетельствует о железодефицитной этиологии анемии, и основной тактикой лечения является устранение причин потери железа и восполнение его дефицита. В другом случае сниженный уровень сывороточного железа сочетается с нормальным уровнем ферритина. Это встречается при железоперераспределительных анемиях, при которых развитие гипохромной анемии связано с нарушением процесса высвобождения железа из депо. Тактика лечения перераспределительных анемий будет совершенно другой – назначение препаратов железа при данной анемии не только нецелесообразно, но может причинить вред больному.

Так, если при анемии отмечается снижение уровня сывороточного железа наряду со снижением ферритина сыворотки, это свидетельствует о железодефицитной этиологии анемии, и основной тактикой лечения является устранение причин потери железа и восполнение его дефицита. В другом случае сниженный уровень сывороточного железа сочетается с нормальным уровнем ферритина. Это встречается при железоперераспределительных анемиях, при которых развитие гипохромной анемии связано с нарушением процесса высвобождения железа из депо. Тактика лечения перераспределительных анемий будет совершенно другой – назначение препаратов железа при данной анемии не только нецелесообразно, но может причинить вред больному.

Общая железосвязывающая способность сыворотки (ОЖСС)

– лабораторный тест, который дает возможность определить степень так называемого «Fe-голодания» сыворотки. При определении ОЖСС в исследуемую сыворотку добавляют определенное количество железа. Часть добавленного железа связывается в сыворотке с белками-переносчиками, а железо, которое не связалось с белками, удаляют из сыворотки и определяют его количество. При железодефицитных анемиях сыворотка пациента связывает больше железа, чем в норме, – регистрируется увеличение ОЖСС.

При железодефицитных анемиях сыворотка пациента связывает больше железа, чем в норме, – регистрируется увеличение ОЖСС.

Насыщение трансферрина железом, %. Основным белком-переносчиком железа в сыворотке крови является трансферрин. Синтез трансферрина происходит в печени. Одна молекула трансферрина может связать два атома железа. В норме насыщение трансферрина железом составляет около 30%. На этапе латентного дефицита железа в организме происходит снижение насыщения трансферрина железом (менее 20%).

Железодефицитная анемия

На этой стадии уже имеются выраженные клинические проявления, которые объединяют в два основные синдрома: сидеропенический и анемический. Сидеропенические проявления уже были описаны выше. Анемический синдром развивается в результате снижения содержания гемоглобина и эритроцитов в крови. Клинические проявления связаны с кислородным голоданием тканей и проявляются в виде астенического синдрома, головокружения, шума в ушах, тахикардии, обморочных состояний и др. На этой стадии в лабораторных анализах будут изменения как в общем анализе крови, так и в показателях, характеризующих обмен железа в организме.

На этой стадии в лабораторных анализах будут изменения как в общем анализе крови, так и в показателях, характеризующих обмен железа в организме.

Общий анализ крови

В общем анализе крови при ЖДА будут регистрироваться снижение уровня гемоглобина и эритроцитов. Умеренная эритроцитопения может проявляться при Нb <98 г/л, однако снижение эритроцитов <2 х

1012/л для ЖДА не характерно.

При ЖДА будут регистрироваться изменения морфологических характеристик эритроцитов и эритроцитарных индексов, отражающих количественно морфологические характеристики эритроцитов.

Морфологические характеристики эритроцитов

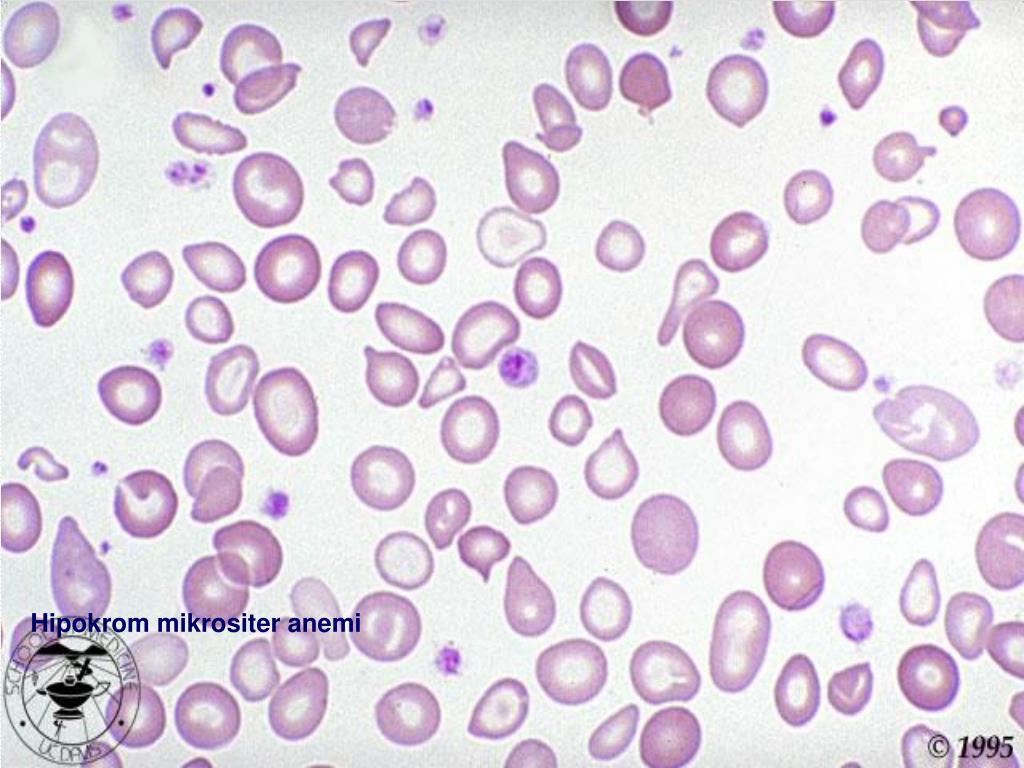

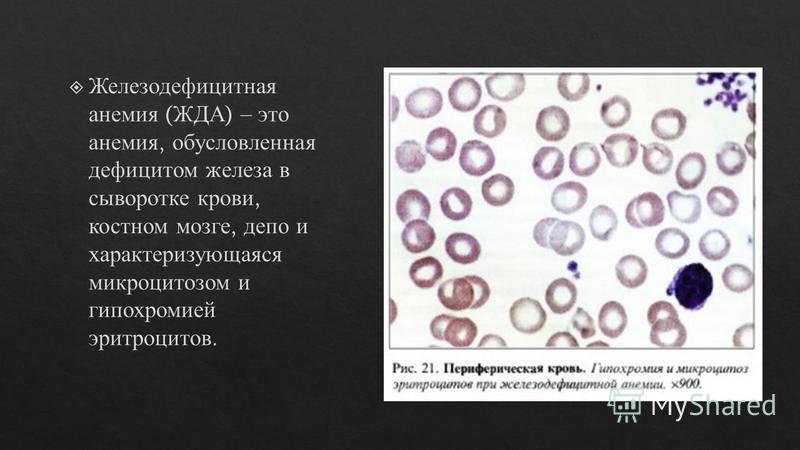

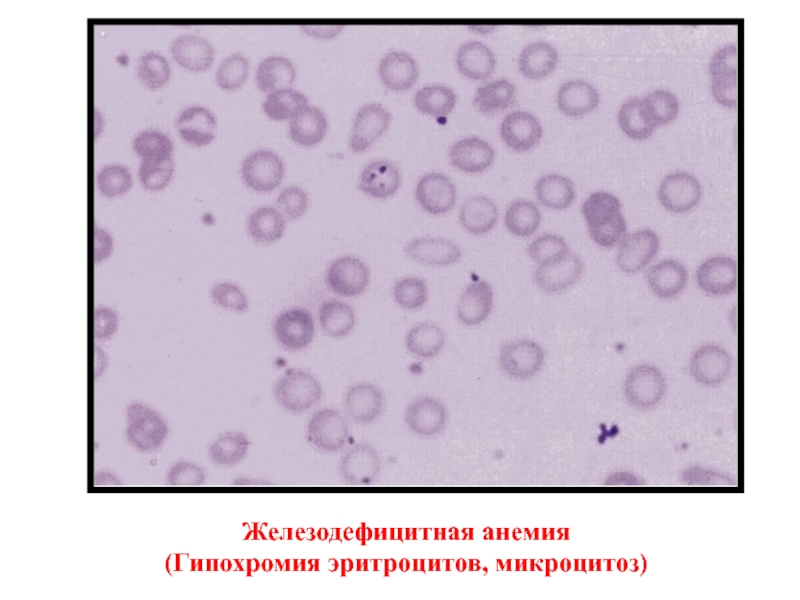

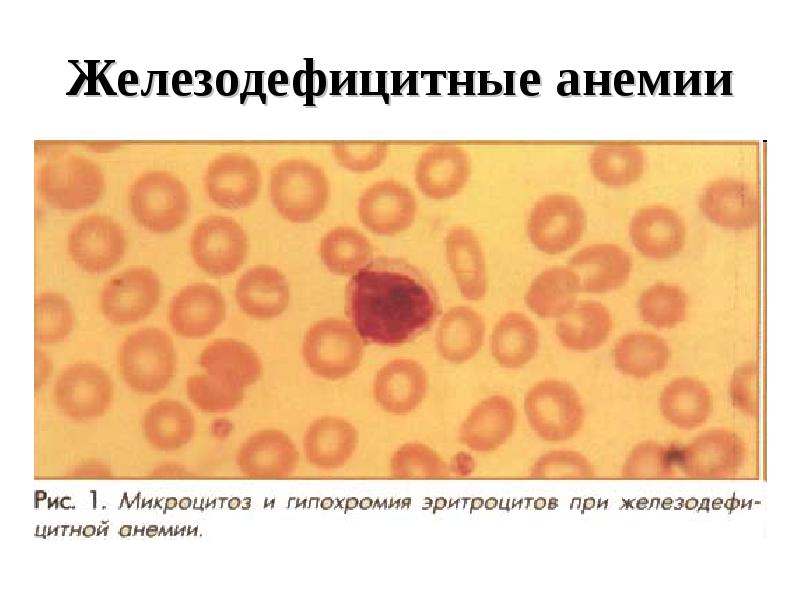

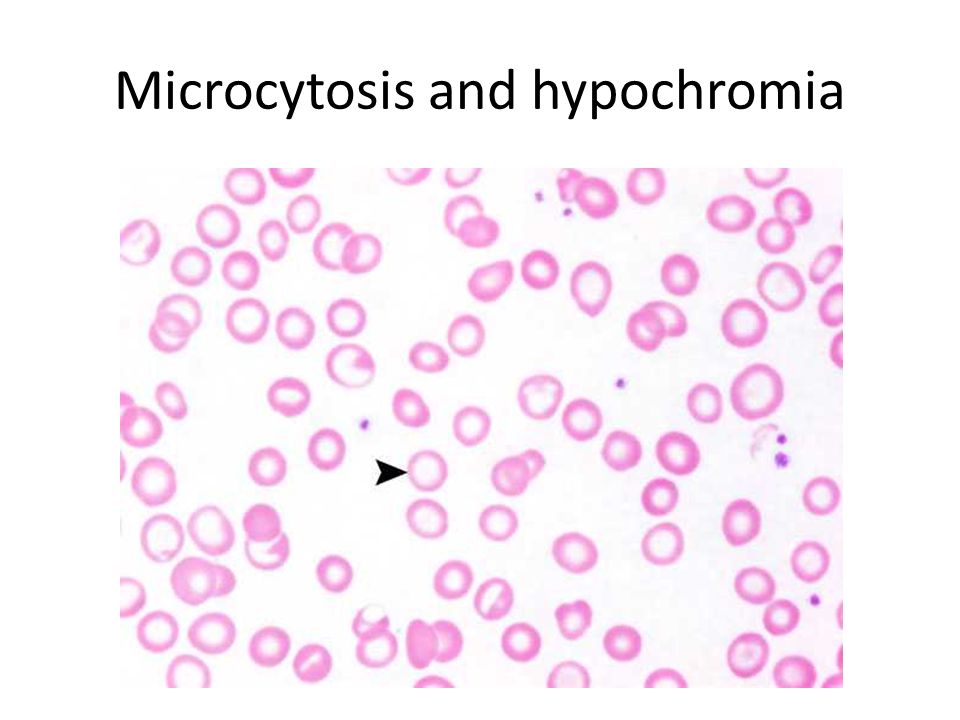

Размер эритроцитов – нормальный, увеличенный (макроцитоз) или уменьшенный (микроцитоз). Для ЖДА характерно наличие микроцитоза.

Анизоцитоз – различия в размерах эритроцитов у одного и того же человека. Для ЖДА характерен выраженный анизоцитоз.

Пойкилоцитоз – наличие в крови одного и того же человека эритроцитов разной формы. При ЖДА может быть выраженный пойкилоцитоз.

При ЖДА может быть выраженный пойкилоцитоз.

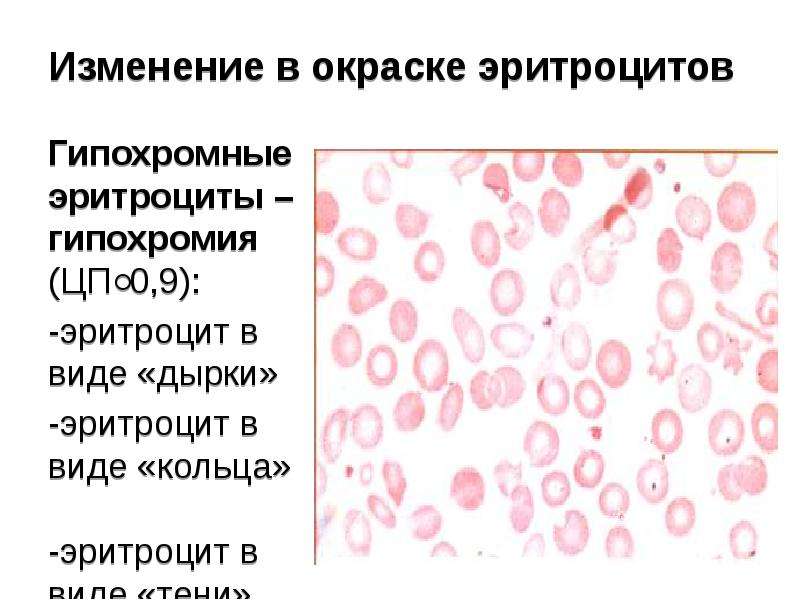

Цветовой показатель эритроцитарных клеток (ЦП) зависит от содержания в них гемоглобина. Возможны следующие варианты окрашивания эритроцитов:

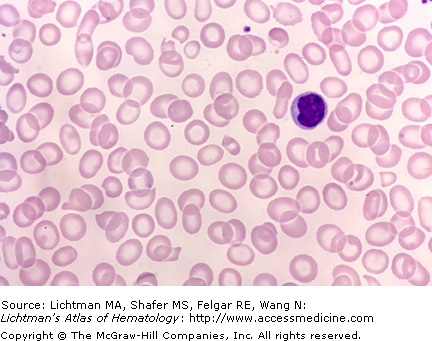

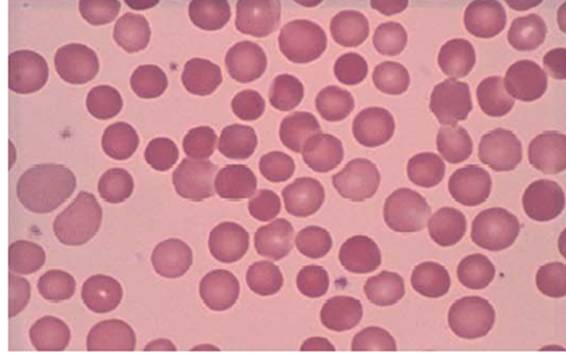

• нормохромные эритроциты (ЦП= 0,85-1,15) – нормальное содержание гемоглобина в эритроцитах. Эритроциты в мазке крови имеют равномерную розовую окраску умеренной интенсивности с небольшим просветлением в центре;

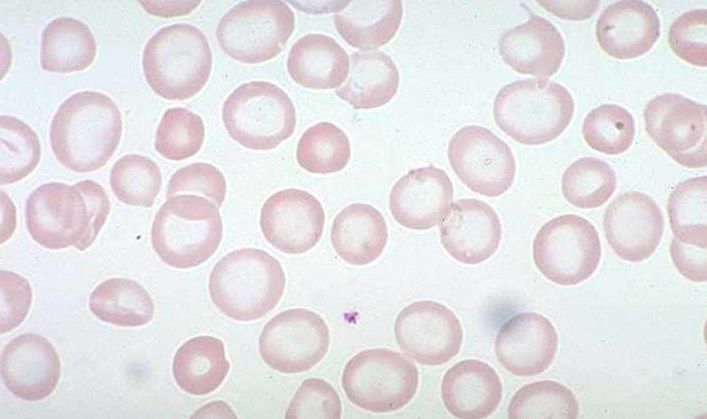

• гипохромные эритроциты (ЦП<0,85) – содержание гемоглобина в эритроците снижено. В мазке крови такие эритроциты имеют бледно-розовую окраску с резким просветлением в центре. Для ЖДА гипохромия эритроцитов является характерной и часто сочетается с микроцитозом;

• гиперхромные эритроциты (ЦП>1,15) – содержание гемоглобина в эритроцитах повышено. В мазке крови эти эритроциты имеют более интенсивную окраску, просвет в центре значительно уменьшен либо отсутствует. Гиперхромия связана с увеличением толщины эритроцитов и часто сочетается с макроцитозом;

• полихроматофилы – эритроциты, окрашенные в мазке крови в светло-фиолетовый, сиреневый цвет. При специальной суправитальной окраске это – ретикулоциты. В норме могут быть единичными в мазке.

При специальной суправитальной окраске это – ретикулоциты. В норме могут быть единичными в мазке.

Анизохромия эритроцитов – различная окраска отдельных эритроцитов в мазке крови.

Эритроцитарные индексы

Средний объем эритроцита (mean cell volume – MCV) – количественный показатель объема эритроцитов. В зависимости от значений MCV происходит дифференциация анемий на микроцитарные, нормоцитарные и макроцитарные. Для ЖДА характерным является микроцитарный характер анемии.

Среднее содержание гемоглобина в эритроците (mean cell hemoglobin – MCH) – по клиническому значению аналогично цветовому показателю. На основании значений МСН различают нормохромные, гиперхромные и гипохромные анемии. Для железодефицитной анемии характерным является гипохромный характер.

Средняя концентрация гемоглобина в эритроцитах (mean cell hemoglobin concentration, MCHC) – характеризуется степенью насыщения эритроцитов гемоглобином и не зависит от объема эритроцитов. Для ЖДА характерным является снижение показателя МСНС.

Для ЖДА характерным является снижение показателя МСНС.

Биохимический анализ крови

При развитии ЖДА в биохимическом анализе крови будут регистрироваться:

• уменьшение концентрации сывороточного ферритина;

• уменьшение концентрации сывороточного железа;

• повышение ОЖСС;

• уменьшение насыщения трансферрина железом.

Дифференциальная диагностика

При постановке диагноза ЖДА необходимо проводить дифференциальный диагноз с другими гипохромными анемиями (табл. 2).

Железоперераспределительные анемии – достаточно частая патология и по частоте развития занимает второе место среди всех анемий (после ЖДА). Она развивается при острых и хронических инфекционно-воспалительных заболеваниях, сепсисе, туберкулезе, ревматоидном артрите, болезнях печени, онкологических заболеваниях, ИБС и др. Механизм развития гипохромной анемии при этих состояниях связан с перераспределением железа в организме (оно находится преимущественно в депо) и нарушением механизма реутилизации железа из депо. При вышеперечисленных заболеваниях происходит активация макрофагальной системы, когда макрофаги в условиях активации прочно удерживают железо, тем самым нарушая процесс его реутилизации. В общем анализе крови отмечается умеренное снижение гемоглобина (<80 г/л). Основным отличием от ЖДА являются:

При вышеперечисленных заболеваниях происходит активация макрофагальной системы, когда макрофаги в условиях активации прочно удерживают железо, тем самым нарушая процесс его реутилизации. В общем анализе крови отмечается умеренное снижение гемоглобина (<80 г/л). Основным отличием от ЖДА являются:

• повышенный уровень ферритина сыворотки, что свидетельствует о повышенном содержании железа в депо;

• уровень сывороточного железа может сохраняться в пределах нормальных значений или быть умеренно сниженным;

• ОЖСС остается в пределах нормальных значений либо снижается, что говорит об отсутствии Fe-голодания сыворотки.

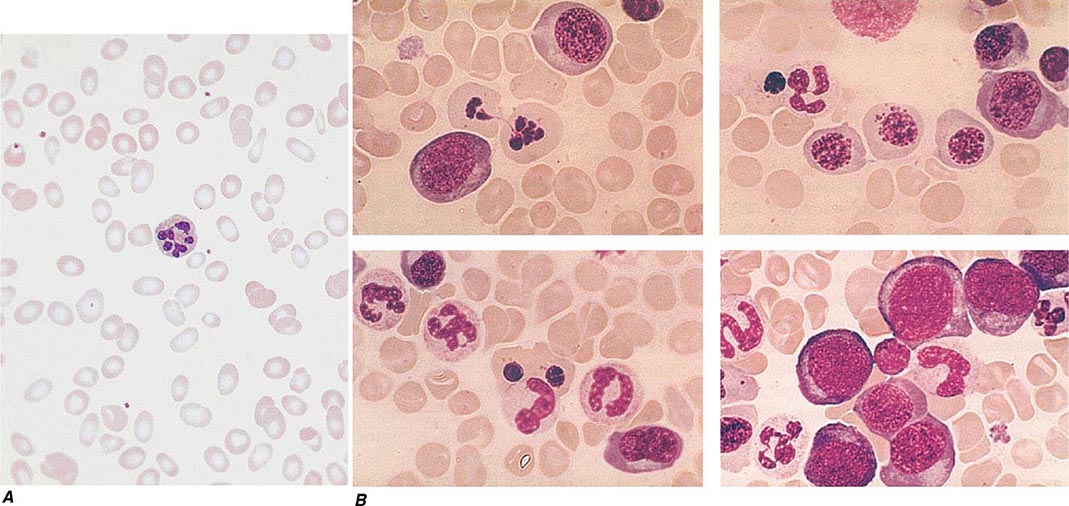

Железонасыщенные анемии развиваются в результате нарушения синтеза гема, которое обусловлено наследственностью либо может быть приобретенным. Гем образуется из протопорфирина и железа в эритрокариоцитах. При железонасыщенных анемиях происходит нарушение активности ферментов, участвующих в синтезе протопорфирина. Следствием этого является нарушение синтеза гема. Железо, которое не было использовано для синтеза гема, депонируется в виде ферритина в макрофагах костного мозга, а также в виде гемосидерина в коже, печени, поджелудочной железе, миокарде, в результате чего развивается вторичный гемосидероз. В общем анализе крови будет регистрироваться анемия, эритропения, снижение цветового показателя. Для показателей обмена железа в организме характерно повышение концентрации ферритина и уровня сывороточного железа, нормальные показатели ОЖСС, повышение насыщения трансферрина железом (в некоторых случаях достигает 100%).

Железо, которое не было использовано для синтеза гема, депонируется в виде ферритина в макрофагах костного мозга, а также в виде гемосидерина в коже, печени, поджелудочной железе, миокарде, в результате чего развивается вторичный гемосидероз. В общем анализе крови будет регистрироваться анемия, эритропения, снижение цветового показателя. Для показателей обмена железа в организме характерно повышение концентрации ферритина и уровня сывороточного железа, нормальные показатели ОЖСС, повышение насыщения трансферрина железом (в некоторых случаях достигает 100%).

Таким образом, основными биохимическими показателями, позволяющими оценить состояние обмена железа в организме, являются ферритин, железо сыворотки, ОЖСС и % насыщения трансферрина железом.

Использование показателей обмена железа в организме дает возможность врачу-клиницисту:

– выявить наличие и характер нарушений обмена железа в организме;

– выявить наличие дефицита железа в организме на доклинической стадии;

– проводить дифференциальную диагностику гипохромных анемий;

– оценить эффективность проводимой терапии.

Список литературы находится в редакции.

СТАТТІ ЗА ТЕМОЮ

28.01.2022 Психіатрія Персоніфікована модель надання психіатричної допомоги хворим на стрес-асоційовані розладиУ жовтні 2021 р. відбувся науковий симпозіум із міжнародною участю «Персоніфіковані підходи щодо неврологічної, психіатричної та наркологічної допомоги», присвячений 100-річчю ДУ «Інститут неврології, психіатрії та наркології НАМН України». Під час секційного засідання психіатрів із доповіддю про персоніфіковану модель надання психіатричної допомоги хворим на стрес-асоційовані розлади виступила завідувачка кафедри психіатрії, наркології, медичної психології та соціальної роботи Харківського національного медичного університету, д. мед. н., професорка Ганна Михайлівна Кожина.

…

Під час секційного засідання психіатрів із доповіддю про персоніфіковану модель надання психіатричної допомоги хворим на стрес-асоційовані розлади виступила завідувачка кафедри психіатрії, наркології, медичної психології та соціальної роботи Харківського національного медичного університету, д. мед. н., професорка Ганна Михайлівна Кожина.

…

Пандемія коронавірусної інфекції суттєво змінила психологічний фон, який впливає на здоров’я населення багатьох країн. Насамперед мова йде про несподівані, тривалі й комплексні психотравмувальні чинники із високим ступенем невизначеності в оцінці розвитку ситуації, що впливають на адаптацію людей. Необхідність швидкої психологічної перебудови за таких умов із руйнуванням намічених планів, поява нових вимог і завдань призвели до напруги та тривоги у суспільстві.

…

Насамперед мова йде про несподівані, тривалі й комплексні психотравмувальні чинники із високим ступенем невизначеності в оцінці розвитку ситуації, що впливають на адаптацію людей. Необхідність швидкої психологічної перебудови за таких умов із руйнуванням намічених планів, поява нових вимог і завдань призвели до напруги та тривоги у суспільстві.

…

Анемия у ребенка. Причины и диагностика

Детскому растущему организму крайне важно насыщать клетки кислородом. Кислород передвигается по организму при помощи гемоглобина — белка, состоящего из железа. При дефиците железа у ребенка снижается уровень гемоглобина, что соответственно приводит к недостатку кислорода в клетках и тканях. Данное состояние принято называть железодефицитной анемией. При хронической анемии у ребенка возникает задержка физического и нервно-психического развития. Тяжелые формы анемии встречаются у детей все реже, но даже при небольшом снижении питания клеток возникают симптомы слабости мышц, головокружения, апатии, снижения иммунитета и нарушений сердечно-легочных функций.

Тяжелые формы анемии встречаются у детей все реже, но даже при небольшом снижении питания клеток возникают симптомы слабости мышц, головокружения, апатии, снижения иммунитета и нарушений сердечно-легочных функций.

Самое страшное в анемии — ее бессимптомное течение. Поэтому важно регулярно посещать педиатра и сдавать общий анализ крови как ребенку, так и любому взрослому человеку.

Причины

Основной причиной железодефицитной анемии, согласно данным Всемирной организации здравоохранения, считается несбалансированное питание. Реже состояние может возникать при кровотечениях, врожденных нарушениях обмена веществ и глистных инвазиях.

Основные причины анемии, которые наиболее часто встречаются во врачебной практике:

1. Врожденный дефицит железа.

2. Неправильное питание.

3. Скачок роста и развития, которые требуют повышенного содержания железа в организме.

4. Повышенная потеря железа из организма.

5. Недостаточное потребление железа с пищей.

6. Снижение всасываемости железа.

7. Увеличенная потеря железа из-за повреждения кишечника вследствие раннего введения в прикорм коровьего молока и кефира (родителям необходимо обратить на этот пункт особое внимание!).

Диагностика

Заподозрить анемию у ребенка можно по следующим признакам:

- снижение уровня эритроцитов (ниже 3,8×1012/л)

- снижение цветового показателя (менее 0,85)

- снижение показателей ретикулоцитов (на начальных стадиях могут оставаться в норме)

- анизоцитоз или пойкилоцитоз

Также могут измениться такие показатели, как средний объем эритроцита, его концентрация и т. д.

Следует отметить, что в каждом организме имеется своеобразное «депо железа». При недостатке этого вещества, железо в первую очередь расходуется из указанного «депо». В связи с этим, общий анализ крови может не выявить анемию на начальных стадиях, поэтому рекомендуется проведение биохимического исследования. Биохимический анализ крови позволяет выявить различные фракции железа, снижение уровня которых и станет сигналом о наличии железодефицитной анемии.

При недостатке этого вещества, железо в первую очередь расходуется из указанного «депо». В связи с этим, общий анализ крови может не выявить анемию на начальных стадиях, поэтому рекомендуется проведение биохимического исследования. Биохимический анализ крови позволяет выявить различные фракции железа, снижение уровня которых и станет сигналом о наличии железодефицитной анемии.

Основная мера профилактики патологии — обеспечение ребенку правильного сбалансированного питания. Для этого родители должны позаботиться о том, чтобы детский рацион содержал достаточное количество продуктов с высоким содержанием железа.

Мясо рекомендуется вводить уже на стадии первого-второго прикорма. Мамам в период грудного вскармливания необходимо контролировать уровень железа не только у ребенка, но и у себя. Особенно это касается матерей, у которых при беременности диагностировалась железодефицитная анемия. В некоторых случаях, когда вероятность железодефицитной анемии высока, первый прикорм может начинаться не с каш или овощей, а именно с мяса. Ведь железо — это одна из основных составляющих нормального развития ребенка.

Ведь железо — это одна из основных составляющих нормального развития ребенка.

нм1054: спонтанная рецессивная мутация гипохромной микроцитарной анемии у мышей | Кровь

Печень плода эмбриона на 16,5-й день (E16.5) собирали от рассчитанных по времени скрещиваний между B6.CBA- nm/ + родителями в N 15 F 3 с использованием асептической техники. Гомозиготные мутантные эмбрионы неопределенного пола идентифицировали по явной бледности. В целом не затронутые, ?/ +, однопометники служили контролем. Гемопоэтические клетки дезагрегировали путем пипетирования каждой печени в 1 мл среды αMEM (Minimum Essential Media), содержащей 10% фетальной телячьей сыворотки, и суспензии процеживали через стерильные чашки с фильтром 40 мкм (Becton Dickinson, Franklin Lakes, NJ).Ядерные клетки (1 × 10 7 ), ресуспендированные в PBS, трансплантировали путем инъекции в хвостовую вену 8-недельным самкам мышей C57BL/6J- Igh a Thy1 a Gpi1 a (Jackson Laboratory, Bar). Харбор, Мэн), которые получили в общей сложности 10,5 Гр (1050 рад) от облучателя Gammacel 40 (Нордион, Каната, Онтарио, Канада) в 2 приема с интервалом 2,5 часа. Животных содержали на стерилизованной подстилке и корме, а также на подкисленной (pH 2) воде, содержащей 40 мкг/мл триметоприма/сульфаметоксазола, в течение первых 8 недель после трансплантации.После этого антибиотикопрофилактика была прекращена. Через 0, 4, 8, 12 и 16 недель после трансплантации были получены три гепаринизированных микрокапиллярных пробирки объемом 75 мкл с кровью, которые были обработаны для полного анализа крови (CBC), ZnPP/H и анализа химеризма. Для анализа изоферментного химеризма глюкозо-6-фосфатизомеразы 1 (Gpi1) лейкоцитарную пленку удаляли с эритроцитов путем центрифугирования в микрокапиллярных пробирках. Лизаты эритроцитов разделяли электрофоретически, и активность Gpi1 измеряли in situ на пластинах из ацетата целлюлозы, по существу, как описано ранее. 38 Химеризм эритроцитов (RBC) был количественно определен с использованием программного обеспечения ImageQuant, поставляемого с системой документирования геля BioRad ChemiDoc (Hercules, CA).

Харбор, Мэн), которые получили в общей сложности 10,5 Гр (1050 рад) от облучателя Gammacel 40 (Нордион, Каната, Онтарио, Канада) в 2 приема с интервалом 2,5 часа. Животных содержали на стерилизованной подстилке и корме, а также на подкисленной (pH 2) воде, содержащей 40 мкг/мл триметоприма/сульфаметоксазола, в течение первых 8 недель после трансплантации.После этого антибиотикопрофилактика была прекращена. Через 0, 4, 8, 12 и 16 недель после трансплантации были получены три гепаринизированных микрокапиллярных пробирки объемом 75 мкл с кровью, которые были обработаны для полного анализа крови (CBC), ZnPP/H и анализа химеризма. Для анализа изоферментного химеризма глюкозо-6-фосфатизомеразы 1 (Gpi1) лейкоцитарную пленку удаляли с эритроцитов путем центрифугирования в микрокапиллярных пробирках. Лизаты эритроцитов разделяли электрофоретически, и активность Gpi1 измеряли in situ на пластинах из ацетата целлюлозы, по существу, как описано ранее. 38 Химеризм эритроцитов (RBC) был количественно определен с использованием программного обеспечения ImageQuant, поставляемого с системой документирования геля BioRad ChemiDoc (Hercules, CA).

Обнаружение микроцитарной гипохромии с использованием признаков общего анализа крови и мазка крови, извлеченных из сверточной нейронной сети с помощью различных классификаторов

Александр I, Мортон Х (1990) Введение в нейронные вычисления. Int Thomson Comput Press Лондон 1: 3–16

Google Scholar

Amendolia B, Carta C, Ganadu G, Mura P (2002) Система классификации патологий талассемии в реальном времени на основе искусственных нейронных сетей. Med Decis Making 22:18–26

Статья Google Scholar

Amendolia S, Cossu G, Ganadu M, Golosio B, Masala G, Murac G (2003) Сравнительное исследование k-ближайшего соседа, машины опорных векторов и многослойного персептрона для скрининга талассемии. Chemom Intell Lab Syst 69:13–20

Статья Google Scholar

Арнольд Ф. , Парасураман С., Арокиасами П., Котари М. (2009) Питание в Индии. в Национальном обследовании здоровья семьи (NFHS-3) Индия 2005-06

, Парасураман С., Арокиасами П., Котари М. (2009) Питание в Индии. в Национальном обследовании здоровья семьи (NFHS-3) Индия 2005-06

Barnhart-Magen G, Gotlib V, Marilus R, Einav Y (2013) Дифференциальная диагностика малой талассемии с помощью модели искусственных нейронных сетей. J Clin Lab Anal 27: 481–486

Статья Google Scholar

Bengio Y, Courville AV (2013) Обучение представлению: обзор и новые перспективы.IEEE Trans Pattern Anal Mach Intell 35(8):1798–1828

Статья Google Scholar

Ciresan DC, Alessandro G, Luca MG, Jürgen S (2012)Глубокие нейронные сети сегментируют мембраны нейронов на изображениях электронной микроскопии. 26-я Международная конференция по обработке нейронной информации, стр. 2843–2851

Кристианини Н., Шейв-Тейлор Дж. (2000) Введение в машину опорных векторов и другие методы обучения на основе ядра. Издательство Кембриджского университета, Нью-Йорк

Издательство Кембриджского университета, Нью-Йорк

Книга Google Scholar

Круз-Роа А., Аревало О. Дж., Мадабхуши А., Гонсалес О. Ф. (2013) Архитектура глубокого обучения для представления изображений, визуальной интерпретации и автоматического обнаружения рака базально-клеточной карциномы. Вычисление медицинских изображений и компьютерное вмешательство – MICCAI 2013 Springer 16:403–410

Google Scholar

Das D, Chakraborty C, Mitra B, Maiti A, Ray A (2012) Метод количественной микроскопии для характеристики эритроцитов по форме при анемии. J Microsc 249:136–149

Статья Google Scholar

Dayhoff J, Deleo J (2001) Искусственные нейронные сети: Открытие черного ящика. Рак 15:1615–1635

Статья Google Scholar

Донато С. , Винченцо Т., Марко С., Франческо Ф., Мария В., Джузеппе Р. (2014) Классификация клеток гепатита-2 с гетерогенными классами-процессами на основе k-ближайших соседей.1-й семинар по методам распознавания образов для изображений непрямой иммунофлуоресценции

, Винченцо Т., Марко С., Франческо Ф., Мария В., Джузеппе Р. (2014) Классификация клеток гепатита-2 с гетерогенными классами-процессами на основе k-ближайших соседей.1-й семинар по методам распознавания образов для изображений непрямой иммунофлуоресценции

Duda RO, Hart PE, Stork DG (2001) Классификация образов, 2-е изд. Wiley-Blackwell, Хобокен

МАТЕМАТИКА Google Scholar

Elsalamony HA (2016) Обнаружение некоторых типов анемии в мазках крови человека с использованием нейронных сетей. Meas Sci Technol 27:15047–15074

Статья Google Scholar

Исполнительный совет, 118 (2006) Талассемия и другие гемоглобинопатии: отчет Секретариата. Всемирная организация здравоохранения. https://apps.who.int/iris/handle/10665/21519

Eyad HE, Alhalees AM (2012) Автоматическая диагностика талассемии на основе классификаторов интеллектуального анализа данных. В: Международная конференция по информатике и приложениям, стр. 440–445

В: Международная конференция по информатике и приложениям, стр. 440–445

Fan Z, Xu Y, Zuo W, Yang J, Tang J, Lai Z, Zhang D (2014) Модифицированный анализ главных компонентов: интеграция множественных моделей подпространств подобия.В: Транзакции IEEE в нейронных сетях и системах обучения

Glorot X, Bordes A, Bengio Y (2011)Глубокие разреженные нейронные сети выпрямителя. J Mach Learn Res 15: 315–323

Google Scholar

Goodfellow I, Bengio Y, Courville A (2016)Глубокое обучение. MIT Press

Хоссейни Эшпала Р., Лангаризаде М., Хагиги М.К., Табатабаи Б. (2016) Разработка экспертной системы для дифференциальной диагностики малой β-талассемии и железодефицитной анемии с использованием нейронной сети.Медицинский журнал Гормозгана 20 (1).

Йоахимс Т. (1998) Категоризация текста с помощью машин опорных векторов: обучение со многими соответствующими функциями. 10-я Европейская конференция по машинному обучению (ECML), Springer 1398:137–142

10-я Европейская конференция по машинному обучению (ECML), Springer 1398:137–142

Muller KR, Mika S, Ratsch G, Tsuda K, Scholkopf B (2001) Введение в алгоритмы обучения на основе ядра. IEEE Trans Neural Netw 12(2):181–201

Статья Google Scholar

Крижевский А., Суцкевер И., Хинтон Г. Э. (2012) Классификация Imagenet с глубокими свёрточными нейронными сетями. NIPS’12 Материалы 25-й международной конференции по нейронным системам обработки информации 1:1097–1105

LeCun Y, Bengio Y (2015)Глубокое обучение. Природа 521:436–444

Статья Google Scholar

Lee J, Jun S, Cho Y, Lee H, Kim G, Seo J, Kim N (2017) Глубокое обучение в медицинской визуализации: общий обзор.Korean J Radiol 18:570–584

Статья Google Scholar

Masala G, Golosio B, Cutzu R, Pola R (2013) Двухуровневый классификатор, основанный на радиальной базисной функции, для скрининга талассемии. Comput Biol Med 43:1724–1731

Comput Biol Med 43:1724–1731

Статья Google Scholar

Mathers C, Steven G, Mascarenhas M (2009) Глобальные риски для здоровья: смертность и бремя болезней, связанных с отдельными основными рисками.Всемирная организация здравоохранения, Женева

Google Scholar

Нурханис Б., Насру Х., Мохд А. (2017) Выявление расстройства талассемии с использованием активного контура. Индонезийский журнал электротехники и компьютерных наук 6: 160–165

Статья Google Scholar

Паоканта П., Харнпорнчай Н., Сричайратанакул С., Чеккарелли М. (2011) Открытие знаний о β -талассемии с использованием анализа основных компонентов: ПКА и методы машинного обучения.Международный журнал электронного образования, электронного бизнеса, электронного управления и электронного обучения 1:175–180

Google Scholar

Pasricha S (2014) Анемия: комплексная глобальная оценка. Кровь 123:611–620

Статья Google Scholar

Prasoon A, Petersen K, Igel C, Lauze F, Dam E, Nielsen M (2013)Глубокое изучение признаков для сегментации коленного хряща с использованием трехплоскостной сверточной нейронной сети.Вычисление медицинских изображений и компьютерное вмешательство – MICCAI 2013 Springer 8150:246–253

Google Scholar

Шерер Д., Мюллер А., Бенке С. (2010) Оценка операций объединения в сверточных архитектурах для распознавания объектов. В: 20-я Международная конференция по искусственным нейронным сетям (ICANN), стр. 92–101

Глава. Google Scholar

Sebakhy E (2007) Elshafei Скрининг талассемии с использованием классификатора неограниченных функциональных сетей. В: Международная конференция IEEE по обработке сигналов и связи, стр. 1027–1030

Setsirichok D, Piroonratana T, Wongseree W, Usavanarong T, Paulkhaolarn N, Kanjanakorn C (2012) Классификация данных полного анализа крови и типирования гемоглобина с помощью дерева решений c4.5, наивного байесовского классификатора и многослойного персептрона для скрининга талассемии. Biomed Signal Process Control 7:202–212

Статья Google Scholar

Шетти Б. (2019) Проклятие размерности науки о данных. https://towardsdatasciencecom/curse-of-Dimensionity-2092410f3d27

Симонян К., Зиссерман А. (2014) Очень глубокие сверточные сети для крупномасштабного распознавания изображений. CoRR

Szegedy C (2015) Углубляясь в извилины. Конференция IEEE 2015 г. по компьютерному зрению и распознаванию образов, стр. 1–9

Томас С., Эбен О., Уэйд С., Ричард Т. (2017) Очень глубокие сверточные нейронные сети для морфологической классификации эритроцитов.Американская ассоциация клинической химии 63:1847–1855

Google Scholar

Upadhyay A (2012) β — классификация большой и малой талассемии с использованием искусственной нейронной сети. Приложение Int J Comput 13:14–17

Google Scholar

Вишвас С., Адхирадж Р., Гарима В. (2016) Выявление серповидно-клеточной анемии и талассемии, вызывающих аномалии в тонком мазке образца крови человека, с использованием обработки изображений.Труды международной конференции по изобретательским вычислительным технологиям 3:1–5

Вэнь Дж., Фанг X, Цуй Дж., Фей Л., Ян К., Чен Й., Сюй Й. (2019) Надежный разреженный линейный дискриминантный анализ. IEEE Trans Circuits Syst Video Technol 29(2):390–403

Статья Google Scholar

Wongseree W, Chaiyaratana N (2003) Классификация пациентов с талассемией с использованием нейронной сети и генетического программирования. Международная конференция IEEE по системам, человеку и кибернетике 3: 2926–2931

Google Scholar

Всемирная организация здравоохранения (2011 г.) Глобальная распространенность анемии

Xing F, Xie Y, Yang L (2016) Основанная на автоматическом обучении структура для надежной сегментации ядра. IEEE Trans Med Imaging 35(2):550–566

Статья Google Scholar

Zeiler MD, Fergus R (2014) Визуализация и понимание сверточных сетей. В: Компьютерное зрение — ECCV, конспекты лекций по информатике, Springer, том 8689, стр. 818–833

RBC Tutorial

Продемонстрируйте, как оценить MCV эритроцитов.

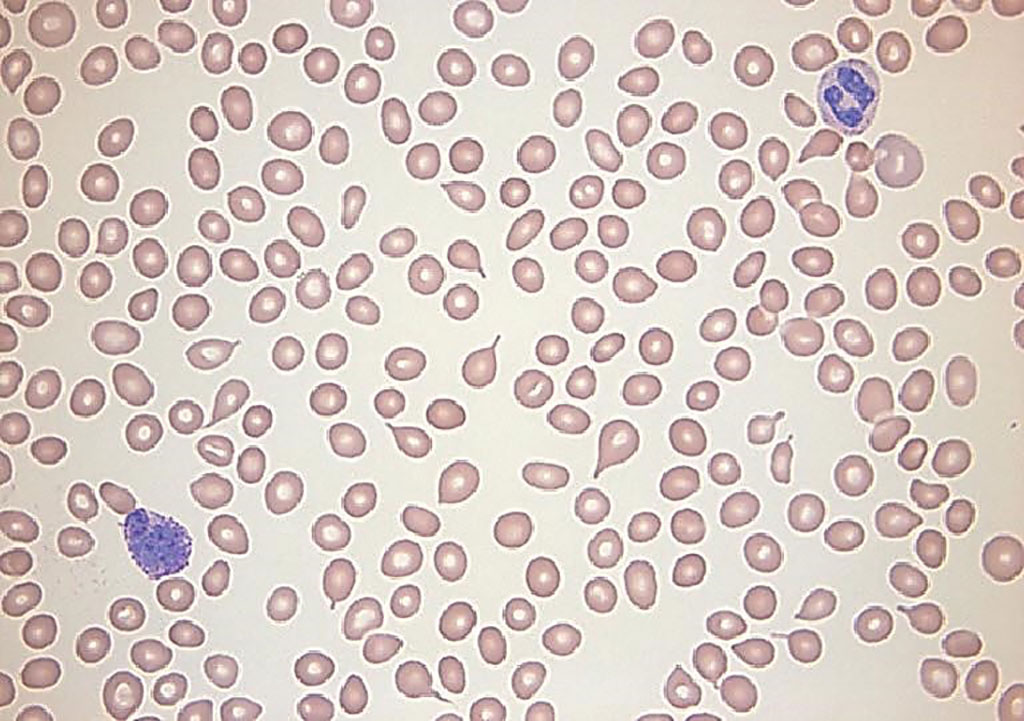

Нормальный эритроцит составляет 2/3 размера малого лимфоцита, или примерно равен размеру ядра лимфоцита, или немного меньше его. Мазок периферической крови этого мужчины показывает эритроциты с гипохромией и микроцитозом

Какой диагноз ставится на основании этих данных?

Гипохромная микроцитарная анемия (от вероятного дефицита железа).

Какой из следующих тестов наиболее полезен для определения этиология находок у данного пациента?

- А.Электрофорез гемоглобина

- B. Количество ретикулоцитов

- C. Кал на скрытую кровь

- D. Анализ витамина B12

- E. Биопсия костного мозга

- B. Количество ретикулоцитов

Ответ: C Скорее всего у этого больного кровопотеря, и рак толстой кишки является вероятным источником у пожилого мужчины. Лабораторные испытания в соответствии с железодефицитной анемией будет включать низкий уровень ферритина в сыворотке и низкое сывороточное железо с низким % насыщения. Хотя биопсия костного мозга дает наилучшее представление о запасах железа, она является дорогостоящей и инвазивной, и более важным вопросом, на который необходимо ответить, является вероятная причина кровопотери.

Какую терапию вы бы предложили этому мужчине?

Если анемия, вызванная дефицитом железа, тяжелая и симптоматическая, то трансфузионная терапия показана как немедленное вмешательство для лечения анемии, а не основного дефицита железа. У большинства людей с дефицитом железа анемия протекает от легкой до умеренной степени и может лечиться пероральными препаратами железа. До 300 мг в день сульфата железа (20% элементарного железа или 60 мг) для взрослых в течение периода от 6 до 12 месяцев является стандартной дозой.Пероральное железо следует принимать натощак, так как пища может препятствовать всасыванию железа. До 20% пациентов могут испытывать боль в животе, тошноту, рвоту или запор. Двухвалентное железо в основном всасывается в двенадцатиперстной кишке и тощей кишке, где клетки слизистой оболочки окисляют его до трехвалентного железа, связанного с ферритином. Железо, хранящееся в ферритине, медленно высвобождается и связывается с трансферрином плазмы для транспорта в ткани.

Парентеральное введение железа может быть рассмотрено у пациентов с непереносимостью перорального приема железа, нуждающихся в неотложной терапии или имеющих постоянную потребность в железе из-за постоянных кровопотерь, обычно желудочно-кишечных потерь.Внутривенное введение декстрана железа может привести к серьезным осложнениям — анафилаксии — и требует тщательного наблюдения.

Чрезмерное содержание железа может быть токсичным. Железо, не связанное с трансферрином плазмы, может катализировать образование свободных радикалов, которые могут вызывать повреждение митохондрий, перекисное окисление липидов, повышение проницаемости капилляров, вазодилатацию и кишечную, почечную, печеночную, миокардиальную и легочную токсичность. Прием внутрь 60 мг элементарного железа на кг массы тела может вызвать системную токсичность.Как правило, это большая проблема для маленьких детей. Первые признаки отравления железом включают рвоту и кровавый понос. Системные эффекты включают вялость, артериальную гипотензию и метаболический ацидоз. Тяжелое отравление железом может вызвать судороги, кому, отек легких, сосудистый коллапс и поражение печени с желтухой, повышением активности печеночных ферментов, увеличением протромбинового времени и гипераммониемией.

Определить группы риска по этому заболеванию.

Женщины репродуктивного возраста и дети подвергаются наибольшему риску развития железодефицитной анемии.В группу риска попадают лица, чье питание в целом плохое или плохо сбалансированное. У людей с хронической кровопотерей может развиться дефицит железа. У взрослых женщин репродуктивного возраста это может происходить при обильных менструальных кровопотерях. В группе риска также люди с желудочно-кишечной кровопотерей.

Признак бета-талассемии и железодефицитная анемия

Наиболее распространенными микроцитарными гипохромными анемиями являются железодефицитная анемия (ЖДА) и признак β -талассемия (ВТТ), в которых окислительный стресс (OxS) играет существенную роль.Каталаза вызывает детоксикацию H 2 O 2 в клетках и является незаменимым антиоксидантным ферментом. Исследование было разработано для измерения активности каталазы эритроцитов (ЭКАТ) у пациентов с ЖДА (10) или БТТ (21), чтобы связать ее с типом мутации талассемии ( β 0 или β + ) и сравнить это с нормальными предметами (67). С сентября 2013 г. по июнь 2014 г. в Тукумане, Аргентина, было проанализировано 98 человек. Выполняли общий анализ крови, электрофорез гемоглобина при щелочном рН, HbA 2 , каталазу и статус железа.Мутации β -талассемии определяли с помощью ПЦР в реальном времени. Нормальный диапазон ЭКАТ составлял 70,0–130,0 МЕ/л. ECAT был повышен у 14% (3/21) субъектов BTT и снижен у 40% (4/10) пациентов с ЖДА. Достоверной разницы ( p = 0,245) между нормальными группами и группами BTT выявлено не было, тогда как между IDA и нормальными группами разница оказалась значимой ( p = 0,000). В группах β 0 и β + достоверной разницы ( p = 0,359) не наблюдалось.Измененный ECAT был обнаружен в IDA и BTT. Эти результаты помогут прояснить, как действует активность каталазы при этих типах анемии.

1. Введение

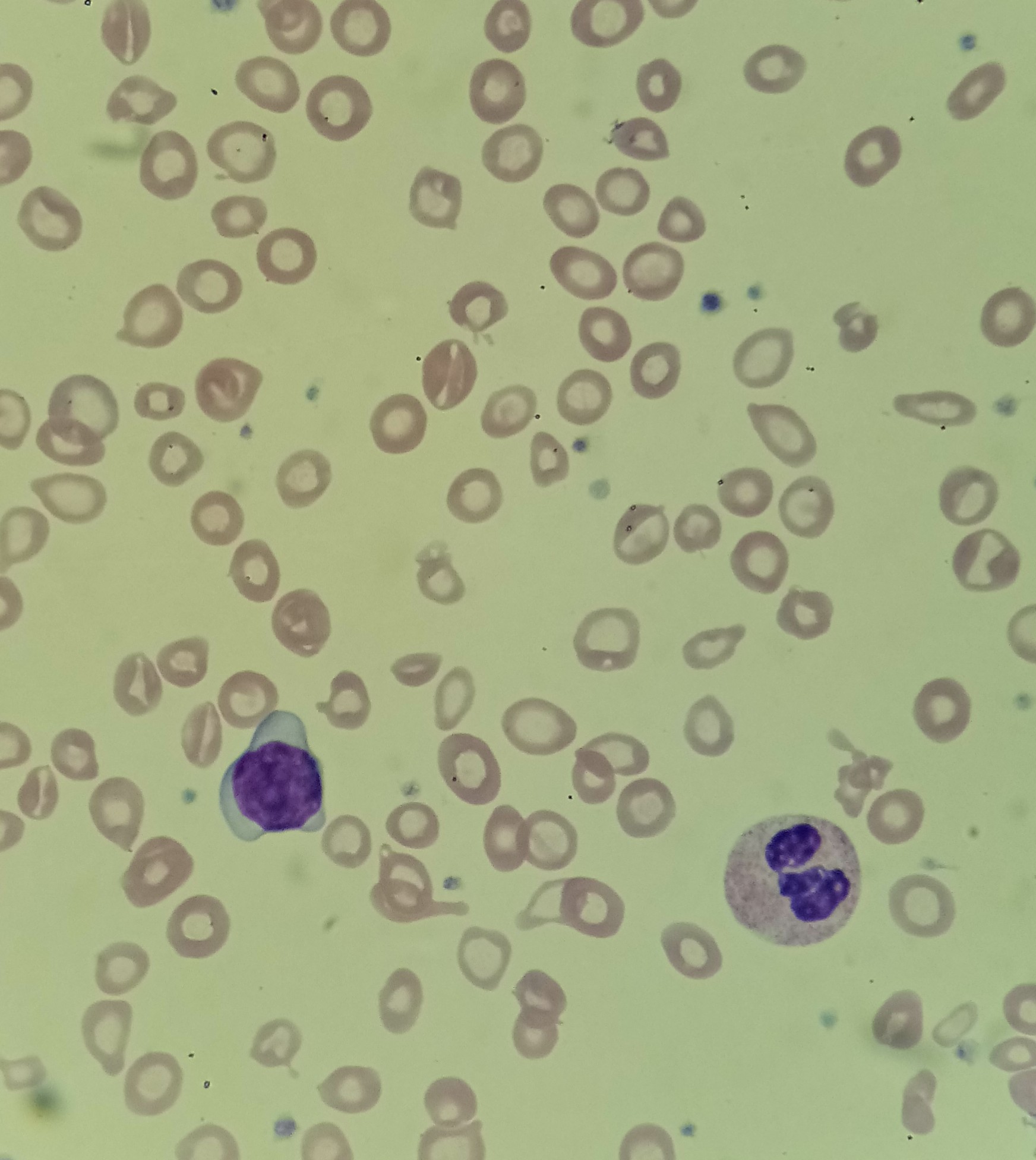

Нормальные эритроциты защищены от потенциально опасной комбинации кислорода и железа (гемихромы и железо, связанное с гемом) благодаря чрезвычайно эффективным эндогенным механизмам, таким как супероксиддисмутаза (СОД), каталаза, глутатионпероксидаза (ГП), восстановленный глутатион и витамин Е. Микроцитоз является физиологическим следствием снижения содержания гемоглобина в эритроцитах (эритроцитах) из-за дефекта синтеза глобиновых цепей или гема [1].Экспериментальные данные на мышах показали, что митотические события при дифференцировке связаны со значительным уменьшением среднего корпускулярного объема (MCV) [2]. В дополнение к морфологическим, биохимическим и метаболическим изменениям, мелкоклеточные эритроциты характеризуются более короткой выживаемостью из-за окислительного повреждения мембраны эритроцитов, одного из основных механизмов, ответственных за это [3].

Микроцитоз определяется MCV ниже 80 fL и гипохромией по среднему корпускулярному гемоглобину ниже 27 пг.Гипохромная микроцитарная анемия может быть следствием дефицита железа (железодефицитная анемия), дефекта генов глобина (гемоглобинопатии или талассемия), дефекта синтеза гема (сидеробластная анемия) или дефекта доступности и поглощения железа эритробластами (анемия хроническое заболевание).

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), основной причиной анемии является дефицит железа, особенно у беременных женщин и детей [4]. Что касается гемоглобинопатий, то в настоящее время около 5% населения земного шара являются носителями потенциально патологического гена гемоглобина.Бета-(β -)талассемия является наиболее распространенной гемоглобинопатией в Средиземноморском бассейне, на Ближнем Востоке и в Азии [5]. Соответственно, в Аргентине β -талассемия является наиболее распространенной наследственной анемией [6–8]. Поэтому наиболее частыми гипохромными микроцитарными анемиями являются железодефицитная анемия и β -талассемия.

Существуют две молекулярные формы β -талассемии, β + талассемии, в которых обнаруживается небольшое количество цепей β -глобина, и β 0 900унде, которые представляют собой текталассемию 0 900унде.На сегодняшний день известно более 200 генных мутаций, способных продуцировать фенотипы талассемии [9]. Клинически β -талассемия классифицируется как малая (бессимптомная) или большая (тяжелая анемия), в зависимости от того, мутация, ответственная за это изменение, присутствует в гетерозиготном или гомозиготном состоянии. Существует также синдром умеренных клинических признаков, известный как промежуточная талассемия (гомозиготная или двойная гетерозиготная). При β -талассемии в результате уменьшения β -цепей возникает относительный избыток альфа- ( α -) цепей [10].Свободные α -цепи неспособны образовывать жизнеспособные тетрамеры и осаждаться в предшественниках эритроцитов в костном мозге, образуя тельца включения, называемые гемихромами. Они ответственны за большую интрамедуллярную деструкцию эритробластов и, следовательно, за неэффективный эритропоэз при β -талассемии [11]. Гемихромы также осаждаются в мембране зрелых эритроцитов и вызывают изменения в ее структуре, вызывающие перекисное окисление липидов и экспозицию анионных фосфолипидов, что в совокупности приводит к преждевременному клиренсу селезенки [12].Как в эритроидных предшественниках, так и в зрелых эритроцитах свободное железо, образующееся в результате денатурации гема, вызывает повреждение липидной мембраны, клеточных белков или ДНК. Свободное железо токсично, потому что запускает реакцию Фентона, в которой образуются свободные радикалы, усиливающие клеточный окислительный стресс (OxS) из-за продукции активных форм кислорода (АФК), таких как супероксид, перекись водорода (H 2 O 2 ), и гидроксильные радикалы [13].

В нескольких исследованиях оценивался оксидантный и антиоксидантный статус при большой и промежуточной талассемии [14, 15], а при тяжелой β -талассемии трудно оценить роль антиоксидантных ферментов из-за соответствующей доли нормального красного клеток в результате многократных трансфузий.Кроме того, мало что известно об окислительном статусе у субъектов β -талассемии (BTT) и его связи с различными мутациями β -талассемии. Такая оценка важна в связи с большой генотипической и фенотипической неоднородностью разных популяций.

Антиоксидантная система была предложена в качестве биомаркера OxS посредством измерения детоксицирующих ферментов, таких как каталаза [16]. Фермент был впервые обнаружен Луи Жаком Тенаром в 1818 году. Это внутриклеточный фермент, состоящий из четырех полипептидных цепей с четырьмя гемопорфириновыми группами.Ген каталазы человека (CAT, NCBI Gene ID: 847) локализован на коротком плече хромосомы 11 (11p13) NM 001752.3 и NP 001743.1. Каталаза отвечает за детоксикацию H 2 O 2 в клетках [15]. Снижение активности каталазы может приводить к повышению концентрации H 2 O 2 и повреждению чувствительных к окислению тканей, что может способствовать проявлению различных заболеваний, таких как сахарный диабет и анемия [17].

Дефицит железа влияет на активность многих железозависимых ферментов (например, каталазы), а при железодефицитной анемии (ЖДА) эритроциты более подвержены окислению.Эритроциты пациентов с ЖДА лизируются быстрее, чем нормальные клетки, при воздействии H 2 O 2 in vitro [18], что указывает на некоторый дефект в механизме защиты железодефицитных эритроцитов от окислительного повреждения. Повышенное самоокисление гемоглобина и последующее образование АФК могут объяснить более короткую продолжительность жизни эритроцитов и другие патологические изменения, связанные с ЖДА [19]. В литературе имеются противоречивые и ограниченные данные об окислительном стрессе и антиоксидантной защите у пациентов с ЖДА, а также сообщается о повышении [20] и снижении активности каталазы [21].

Настоящее исследование было разработано для измерения активности каталазы у лиц, страдающих одной из наиболее распространенных микроцитарных гипохромных анемий, то есть ЖДА или BTT, и для сравнения ее с нормальными субъектами. Было также предложено связать тип мутации β -талассемии с активностью каталазы.

2. Материалы и методы

Дизайн . Было проведено описательное кросс-секционное исследование.

Субъекты . Выборка состояла из 31 пациента, которые посетили Instituto de Bioquimica Aplicada (Тукуман, Аргентина) для диагностики наследственной анемии в период с сентября 2013 г. по июнь 2014 г.Также были включены 67 нормальных людей, чье участие было добровольным. Кровь брали и помещали в две разные пробирки, одну с антикоагулянтом K 2 -ЭДТА, а другую без антикоагулянта, с целью получения сыворотки.

Критерии включения . В исследование были включены пациенты с диагнозом β -малая талассемия или железодефицитная анемия, а также нормальные субъекты в возрасте старше 1 года.

Критерии исключения .Лица, принимающие витамины, курящие, страдающие сахарным диабетом, ишемической болезнью сердца, ревматоидным артритом, дислипидемией, гипертонией, злокачественными новообразованиями, хроническими заболеваниями печени и почечной дисфункцией, а также пациенты, получавшие терапию препаратами железа в течение 21 дня до анализа или получившие переливания в последние три месяца были исключены.