Мегалобластные анемии

Определение. Мегалобластные анемии – группа заболеваний крови, общим признаком которых является подавление нормального кроветворения с переходом на эмбриональный мегалобластный тип эритропоэза, что обусловлено дефицитом в организме цианкобаламина (витамин В12) и/или фолиевой кислоты.

МКБ-10: D51. — Витамин-В12-дефицитная анемия.

D52. – Фолиеводефицитная анемия.

Этиология. Причиной мегалобластных анемий являются недостаточное содержание в организме больного витамина В12 (цианкобаламина) и/или фолиевой кислоты.

Витамин В12 и фолиевая кислота эндогенно не продуцируются и поступают в организм с мясными продуктами, дрожжами. Фолиевая кислоты присутствует практически во всех зеленых овощах и фруктах, мясных продуктах, не подвергавшихся длительной и интенсивной термической обработке.

Поступающий с пищей витамин В12 связывается с гастромукопротеином и всасывается в кровь в тонком кишечнике. Депонируется главным образом в печени.

Фолиевая кислота всасывается в кишечнике без посредников. Она лучше всасывается в присутствии аскорбиновой кислоты.

Имеющиеся в организме запасы витамина В12 могут обеспечить нормальное кроветворение в течение 3-4 лет, запасы фолиевой кислоты – 4-5 месяцев.

Дефицит витамина В12 вызывают следующие обстоятельства:

Длительное недостаточное поступление с пищей. Встречается у строгих вегетарианцев, пожилых малообеспеченных людей

Нарушение усвоения витамина при отсутствии его переносчика — гастромукопротеина, секретируемого слизистой желудка. Причиной такой патологии чаще всего является атрофический гастрит типа А, при котором имеет место гистаминрезистентная ахлоргидрия, аутоиммунная реактивность к обкладочным клеткам. Наблюдается также при опухолях желудка, после операций гастрэктомии.

Нарушение всасывания витамина в тонком кишечнике. Встречается при хронических заболеваниях кишечника (терминальный илеит, дивертикулез, опухоли, состояние после резекций тонкой кишки).

Избыточный расход поступающего с пищей витамина на этапах его транспортировки. Встречается при инвазии кишечника широким лентецом, при гемобластозах.

Недостаточная способность накапливать и сохранять витамин в его основном депонирующем органе – печени. Встречается у больных с циррозом, фиброзом печени.

Врожденные дефекты механизмов транспорта и утилизации витамина В12

К дефициту фолиевой кислоты ведут следующие причины:

Алиментарная недостаточность (однообразная консервированная животная пища – у моряков, участников длительных экспедиций).

Алкоголизм.

Беременность.

Побочные эффекты фармакотерапии (при лечении антагонистами фолиевой кислоты, противосудорожными препаратами, сульфаниламидами и др.).

Хронические воспалительные заболевания тонкого кишечника, резекции тонкой кишки.

Патогенез. Витамин В12 является предшественником двух коферментов: метилкобаламина и дезоксиаденозилкобаламина.

Метилкобаламин необходим для синтеза ДНК. При его недостатке нарушается цикл преобразования фолиевой кислоты, обеспечивающий переход уридинмонофосфата в тимидинмонофосфат. Возникающие в связи с этим нарушения структуры ДНК аналогичны таковым при дефиците фолиевой кислоты. Происходит торможение деления клеток быстро пролиферирующих тканей, в первую очередь клеток кроветворной системы.

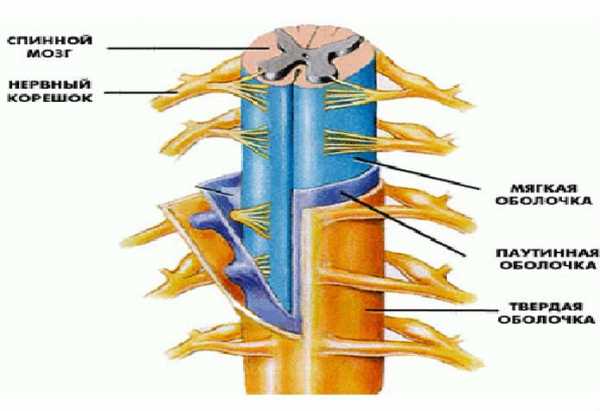

Дезоксиаденозилкобаламин участвует в обмене жирных кислот. При его недостатке не происходит переход метилмалоновой кислоты в янтарную. Метилмалоновая кислота токсична для нервной системы. При ее избытке возникает дегенерация заднебоковых столбов спинного мозга — фуникулярный миелоз. Дефицит фолиевой кислоты таких сдвигов не вызывает.

Клиническая картина. Внешне больные выглядят бледными с легкой зеленоватой иктеричностью – кожа цвета слоновой кости. Для пожилых больных характерна яркая, серебристая седина. Иктеричность, а нередко и выраженная желтуха обусловлены неконьюгированной гипербилирубинемией, являющейся результатом внутрикостномозгового гемолиза гемоглобинсодержащих эритрокариоцитов (шунт-гемолиз). В период обострения заболевания может повышаться температура тела от субфебрилитета до 38 градусов и выше.

В клинической картине мегалобластной анемии можно выделить три синдрома: анемический, поражения органов пищеварения, расстройств нервной системы.

Анемический синдром при мегалобластной анемии в основных чертах такой же, как и при других вариантах анемий. Проявляется общей слабостью, сердцебиением, одышкой при небольшой физической нагрузке. Возможны жалобы на шум в ушах, головокружение, колющие боли в сердце, пастозность нижних конечностей. Выраженность клинических проявлений анемического синдрома зависит от степени и быстроты развития анемии. Быстрая анемизация нередко приводит к ишемии головного мозга с возникновением коматозного состояния, декомпенсированной недостаточности кровообращения.

Синдром патологии органов пищеварения проявляется ощущениями жжения в языке, потерей вкусовых ощущений, жалобами на слабый аппетит, чувство тяжести, боли в подложечной области, поносы. Типично поражение языка — глоссит Гунтера. Характеризуется появлением вначале ярких воспалительных участков, афтозных высыпаний, трещин на кончике и на боковых поверхностях языка. Затем язык становится гладким, блестящим («лакированным»), темно-малинового цвета. Дистрофические изменения в слизистой оболочке желудка и кишечника проявляются симптомами атрофического гастрита, энтерита. Печень постоянно умеренно увеличена, безболезненная. Изредка выявляется небольшая спленомегалия. У отдельных больных обнаруживаются выраженная гепатоспленомегалия, симптомы нарушения портальной гемодинамики, другие признаки цирроза печени. В некоторых случаях имеют место диарея, симптомы мальабсорбции, что может являться свидетельством нарушения всасывания витамина В 12 в кишечнике.

Синдром неврологических расстройств связан с поражением заднебоковых столбов спинного мозга — фуникулярным миелозом. В некоторых случаях это один из ранних признаков заболевания. Характеризуется парастезиями, нарушениями вибрационной и глубокой чувствительности. Расстройства глубокой чувствительности появляются раньше и более выражены в дистальных отделах нижних конечностей. В связи с расстройствами глубокой чувствительности развивается атаксия. Наблюдаются двигательные расстройства, слабость, парезы нижних конечностей, снижение или исчезновение сухожильных рефлексов. Появляются патологические симптомы Бабинского, Россолимо. Иногда возникают офтальмоплегия, атония мочевого пузыря, ретробульбарные невриты. Очень редко происходят изменения психики с галлюцинациями, маниакальными вспышками, параноидным состоянием, которые быстро исчезают при своевременно начатом лечении.

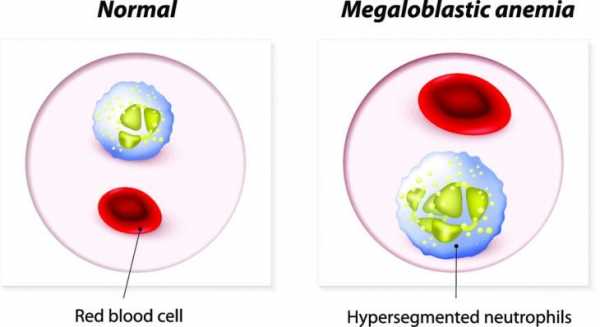

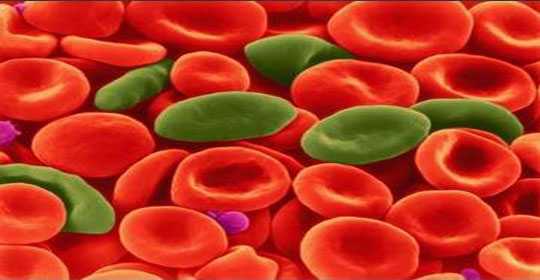

Диагностика. Общий анализ крови: отмечается нормохромная или гиперхромная анемия, лейкопения, тромбоцитопения. Имеет место резко выраженный макроовалоцитоз, анизоцитоз, пойкилоцитоз. Наряду с эритроцитами неправильной формы (шизоциты) выявляются крупные клетки — мегалоциты. В эритроцитах повышено содержание гемоглобина – гиперхромия (цветной показатель больше 1). Видны внутриклеточные включения – тельца Жоли, кольца Кебота, диффузная полихроматофилия клеток. Выявляются гиперсегментированные нейтрофилы. Количество тромбоцитов умеренно снижено.

Биохимическое исследование крови: определяется повышение содержания в плазме крови билирубина за счет неконьюгированной фракции, небольшое увеличение концентрации сывороточного железа.

Иммунологическое исследование: выявляются антитела класса IgG специфичные против антигенов цитоплазмы париетальных клеток желудка и гастромукопротеина.

Анализ мочи: обнаруживается уробилин (свидетельство внутрикостномозгового шунт-гемолиза эритрокариоцитов)

Копрограмма: у отдельных больных выявляются яйца и фрагменты стробилы широкого лентеца.

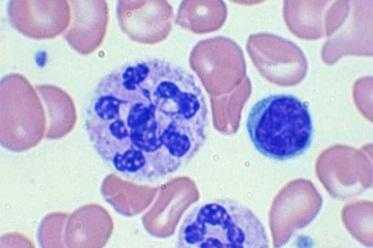

Стернальная пункция: обнаруживается мегалобластный тип эритропоэза. Эритроидный росток преобладает (соотношение лейко/эритро становится большим, чем 1/2, тогда как в норме – 3/1-4/1). Видны признаки аномального лейкопоэза – необычно большие гранулоциты разных стадий созревания, гигантские гиперсегментированные нейтрофилы. Уменьшено количество мегакариоцитов. При обработке стернального пунктата ализариновым красным у больных с В12 дефицитной анемией наблюдается окрашивание клеток, тогда как у больных с дефицитом фолиевой кислоты такой окраски не происходит.

По данным лабораторной диагностики желудочной секреции имеет место гистаминоустойчивая ахлоргидрия, с отсутствием секреции гастромукопротеина.

ФГДС: признаки атрофического гастрита. При морфологическом исследовании биоптатов слизистой желудка определяются признаки кишечной метаплазии желудочного эпителия. В некоторых случаях диагностируется клинически латентный рак желудка.

Рентгенологическое исследование: наблюдается сглаженность, уплощение складок слизистой, снижение тонуса, нарушение моторной функции желудка. Возможна диагностика опухолевого поражения органа.

УЗИ: у некоторых больных выявляются признаки цирроза печени, нарушения портальной гемодинамики.

ЭКГ: тахикардия, диффузные изменения (дистрофия) миокарда желудочков.

ЭхоКГ: дилатация полостей желудочков и предсердий, увеличение систолического индекса (при выраженном анемическом синдроме).

Дифференциальный диагноз. Дифференциально-диагностическими критериями В12-дефицитной анемии являются сочетание мегалобластного типа кроветворения по данным стернальной биопсии костного мозга с атрофическим глосситом, атрофическим гастритом, умеренной гипербилирубинемией, нормальным или умеренно повышенным содержанием железа в сыворотке, наличием специфических неврологических расстройств, относительно пожилым возрастом больных.

Для фолиеводефицитной анемии при сходных с обнаруживаемыми у больных с В12-дефицитом морфологических изменениях в костном мозге отсутствует окрашивание мегалобластов ализариновым красным, нет признаков атрофического глоссита, атрофического гастрита, абсолютно не характерны неврологические симптомы фуникулярного миелоза, преобладает молодой возраст больных.

В отличие от микросфероцитарной гемолитической анемии, при которой больные «в большей степени желтушны, чем анемичны» у больных с В12 и/или фолиеводефицитной анемией характерен макроцитоз, гиперхромия эритроцитов, гиперсегментированные нейтрофилы в периферической крови, мегалобластный тип кроветворения по данным стернальной биопсии костного мозга.

Для диагностики и дифференциальной диагностики В12-дефицитной анемии как причины желтухи и гипербилирубинемии у больных с клиническими признаками цирроза печени обязательно следует выполнять стернальную пункцию и морфологический анализ костного мозга.

Наличие морфологических признаков мегалобластного кроветворения в костном мозге обязательно требует детального обследования всеми методами, включая компьютерную рентгеновскую, ЯМР томография, ультразвуковой скрининг с целью выявления или исключения возможного опухолевого поражения внутренних органов.

План обследования.

Общий анализ крови.

Общий анализ мочи.

Биохимическое исследование крови с обязательным определением концентрации билирубина, железа.

Копрограмма.

Стернальная пункция и морфологический анализ костного мозга.

ФГДС.

Рентгенологическое исследование желудка.

УЗИ органов брюшной полости (выявление признаков цирроза печени, опухолевого поражения органов пищеварения).

ЭКГ.

ЭхоКГ.

Консультация невропатолога.

Лечение. К лечению В12-дефицитной анемии можно приступать только после верификации диагноза путем морфологического анализа стернальной миелограммы. До стернальной пункции назначать вслепую препараты и коферменты витамина В12 категорически нельзя.

Лечение проводят внутримышечными инъекциями цианкобаламина по 400-500 мкг ежедневно в течение 4-6 недель. Свидетельством перехода мегалобластного кроветворения в нормобластное является ретикулоцитарный криз (появление большого количества молодых нормальных эритроцитов в периферической крови), обычно развивающийся через 4-6 дней лечения. На этом фоне препарат продолжают вводить в тех же разовых дозах, но через день, вплоть до развития полной гематологической ремиссии. Закрепляющее лечение можно проводить цианкобаламином по 400-500 мкг внутримышечно 2 раза в неделю или оксикобаламином 1 раз в неделю по 500 мкг внутримышечно в течение 3 месяцев.

Критерием ремиссии является нормализация состава периферической крови, костномозгового кроветворения, уровня витамина В12 в крови и моче. В дальнейшем проводится поддерживающая терапия цианкобаламином по 400 мкг 2 раза в месяц или оксикобаламином по 500 мкг 1 раз в месяц в течение всей жизни больного.

В случаях тяжелой анемии и при явлениях фуникулярного миелоза цианкобаламин вводят в дозе 1000 мкг ежедневно в течение 5-10 дней. Одновременно необходимо вводить кофермент витамина В12 кобамин по 500 мкг 1 раз в день внутримышечно (он помогает быстрее ликвидировать токсическое влияние метилмолоновой кислоты на спинной мозг). В дальнейшем, при улучшении состояния, препараты продолжают вводить 2 раза в неделю до получения стойкой гематологической ремиссии. Консолидация ремиссии и пожизненное поддерживающее лечение проводят по описанной выше методиками препаратами цианкобаламина или оксикобаламина.

При глубокой анемии и угрозе развития анемической комы наряду с введением не менее 1000 мкг цианкобаламина и 500 мкг кобамина в сутки проводят трансфузии эритроцитарной массы, реополиглюкина. В случаях резистентности анемии к лечению витамином В12, при выявлении высоких титров аутоантител к париетальным клеткам желудка и гастромукопротеину применяют глюкокортикоидные гормоны в средних дозах (преднизолон до 40-60 мг в сутки перорально).

Фолиевую кислоту назначают перорально только в случаях доказанной фолиеводефицитной мегалобластной анемии в дозе 5-15 мг в сутки. При витамин В12— дефицитной анемии фолиевую кислоту в лечебную программу не включают. Вместе с тем, таким больным следует назначить диету, включающую продукты и блюда богатые фолиевой кислотой естественного происхождения, исключить прием лекарственных препаратов, обладающих свойствами антагонистов фолиевой кислоты.

Прогноз. Прогноз благоприятный при своевременной диагностике и рано начатом лечении, пожизненной профилактике, и в целом определяется прогнозом заболевания, вызвавшего мегалобластную анемию.

studfiles.net

Мегалобластная анемия: что это, симптомы, анализ, причины и лечение

Мегалобластная анемия — достаточно редкая форма патологии, при которой происходит отклонение от нормальной абсорбции системы пищеварения фолиевой кислоты, витамина В12 и вещества цианокобаламина. Вследствие этого происходит недостаток в организме витаминов группы В: Б12 и Б9.

Что такое мегалобласты

Это видоизмененные эритроциты, которые синтезируются в клетках ДНК и в РНК. Мегалобласты появляются в клетках костного мозга, как последствие отклонения в процедуре синтеза. Это происходит в морфологических видоизменениях состава клеток.

Мегалобластная анемия, является одной из модификаций анемии фолиево дефицитным малокровием. Данную патологию необходимо лечить.

Анемия, которая вызвана недостатком фолиевой кислоты, составляет 10 часть от всех случаев патологий анемии.

Болеют этим заболеванием люди разного возраста, но в пожилом возрасте процент заболеваний выше, чем в юном возрасте и у детей.

Классификация анемии по фактору возникновения

Причины возникновения мегалобласных анемий, зависят от разных факторов:

- От большого объема потерянной крови,

- От отклонений в эритроцитах,

- От разрушения клеток эритроцитов.

Данный вид анемии находится на одной позиции в группе патологий малокровия, вместе с немегалобласными анемиями: анемия, которая вызвана дефицитом железа в организме, с апластической формой болезни, сидеробластной формой анемии.

Эта группа заболевания вызвана болезнями, которые находятся в хронической стадии. 10% форм малокровия относятся к данной группе.

Диагностировать анемию этой категории сложно, так как большинство пациентов принимают витамины группы В при различных заболеваниях организма.

Разделение мегалобластных анемий на виды

Мегалобластная анемия делится по критериям отклонения в формировании эритроцитов.

Существует два вида заболевания:

Малокровие, связанное с дефицитом витамина В12, фолиевой кислоты:

- Отсутствие витаминов в рационе питания у больного,

- В кишечнике происходят отклонения по усвоению веществ,

- Нарушена транспортная система при метаболизме,

- Повышенная потребность в витаминах организма.

Второй вид малокровия, который не связан с уровнем В12 в организме, мало изучен специалистами, поэтому факторы ее образования и развития не установлены.

Дефицит витаминов в организме может быть врожденным или приобретённым. Приобретённый дефицит происходит вследствие употребления медикаментов при длительном лечении инфекции или вирусов.

Мегалобластная анемия

Причины мегалобластной анемии, вызванные недостатком фолиевой кислоты

- Небольшое количество витамина в продуктах,

- Нарушен процесс усвоения витамина в кишечнике,

- Отклонение в метаболизме,

- Усиленный процесс потребления кислоты организмом.

Дефицит фолиевой кислоты может являться врожденной патологией, а также вследствие приема большого количества лекарственных средств при медикаментозной терапии туберкулеза, вирусных заболеваний. Разрушает витамин В12 прием алкогольных напитков и наркотических средств.

Причины мегалобластной анемии, которая вызвана недостаточным количеством в организме цианокобаламина

- Употребление в пищу только продукты растительного происхождения вегетаприанство,

- Болезнь полипоз,

- Онкологическое новообразование в желудке,

- Гастрит типа а в хронической стадии развития болезни,

- Оперативное вмешательство по удалению части желудка,

- Болезнь золлингера-эллисона,

- Время беременности,

- Грудное вскармливание,

- Инвазия, вызванная глистами,

- Аутоиммунное врожденное заболевание целиакия,

- Оперативное вмешательство в тонком отделе кишечника,

- Гранулематозный энтерит (болезнь крона) ,

- Хроническая стадия гепатита,

- Циррозные изменения в печени,

- Отсутствие транспортируемого белка (транскобаламина ii).

При малом объеме в организме Б12 и Б9 происходят отклонения от нормативных показателей в синтезировании клеток костного мозга. В клетках молекулы ДНК и молекулы РНК не происходит дифференцировка эритроцитов, но цитоплазма формируется нормально. Результатом данного отклонения, являются мегалобласты.

Причины возникновения малокровия

Витамины группы В попадают в человеческий организм с продуктами имеющими животное происхождение. В желудке они связываются с гастромукопротеином и всасываются в отделе тонкого кишечника. Для нормального функционирования организма суточная дозировка витамина В12 должна равняться 7мкг.

Запас этого витамина находится в печени не более 5мг. Потребность организма в фолиевой кислоте около 100 мкг в сутки. Запас витамина В9 до 10 мг.

Витамин В12 имеет две части коферменты. Если есть недостаточное количество мегалоцитов первой части витамина, тогда происходит процесс не созревания клеток эритроцитов и возникает мегалобластный тип кроветворения.

Помимо разрушительного действия мегалобласт на эритроциты, также идет разрушение в синтезе лейкоцитов и при макроцитозе разрушение тромбоцитов.

Это влияние мегалобластов не ярко выражены, что не вызывает патологии.

Дефицит первой части кофермента (метилкобаламина), характеризуется фактором нарушения в синтезировании метионина (аминокислота). Метионин способствует нормальной функциональности нервной системы. Недостаточное количество этой части мегалоцит, вызывает отклонения в центральной нервной системе.

Дефицит второй части кофермента (дезоксиаденозилкобаламина), провоцирует нарушения в обменном процессе жирных кислот, вследствие этого нарушения в организме накапливаются в большом количестве токсины, которые парализуют работу спинного мозга и развивается заболевание миелоз (фуникулерный).

Симптоматика мегалобластной анемии

Симптоматика мегалобластной анемии изучена на основании заболевания Аддисона-Бирмера.

Она классифицируется на две стадии развития патологии:

- Доклиническая начальный этап течения заболевания, симптомы не выражены. Выявление этого типа анемии может быть случайным, по результатам клинических исследований,

- Клиническая стадия мегалобластической анемии с типичными признаками дефицита в крови витаминов группы в.

Признаки и отличительные особенности мегалобластной анемии

Основными симптомами этого вида малокровия являются:

- Сильное кружение головы,

- Слабость всего тела,

- Беспричинное отсутствие в потребности приема пищи,

- Тошнота,

- Процесс воспаления ротовой полости,

- Ощущение жжения на языке,

- Стоматит,

- Желтый оттенок кожных покровов (оттенок дает высокий уровень в крови билирубина).

Но еще можно разделить на 4 вида признаков мегалобластной анемии: заболевания в неврологическом отделе, гипоксические (кислородное голодание организма) нарушения, патологии в головном мозге, нарушение желудочно-кишечного тракта.

При заболевания в неврологическом отделе, будут присущи характерные особенности:

- Бирмеровская анемия болезнь Аддисона-Бирмера,

- Легкое покалывание в пальцах рук и ног,

- Постоянное ощущение озноба,

- Шаткость в движении,

- Онемение в нижних конечностях,

- Вялость ног,

- Пропадает чувствительность кожных покровов,

- Трудности в движении.

Если патология в головном мозге, возможны:

- Отсутствие памяти,

- Галлюцинации,

- Состояние потерянности,

- Перевозбуждение,

- Чувство постоянного раздражения,

- Состояние комы,

Недостаток витамина вызывает разрушение защитного покрытия спинного мозга.

При гипоксическом (кислородное голодание организма) нарушении:

- Бледный оттенок кожи,

- Эритропоэз (процесс создания эритроцитов в косном мозге) ,

- Шелушение на кожных покровах,

- Одышка при небольших физических нагрузках,

- Ускоренное сокращение сердечной мышцы,

- Аритмия,

- Стенокардия,

- Отечность,

- Боль в грудной клетке.

При нарушение желудочно-кишечного тракта наблюдаются такие симптомы:

- Отвращение от мясной пищи,

- Рвота,

- Тошнота,

- Диарея,

- Снижение аппетита,

- Атрофический глоссит хюнтера – ощущение подщипывания и боли на кончике языка, потеря вкусовых рецепторов.

Особое внимание стоит уделить на людей пожилого возраста. Мало кто из них, даже при значительно низких показаниях гемоглобина, не обращаются за помощью.

Диагнсоитка

По результатам общего анализа крови, можно определить мегалобласттическую анемию в доклинической стадии, когда больной не ощущает признаков недомогания.

Общий анализ крови

В анализе отмечается такой состав в крови:

- Количественный индекс эритроцитов понижен,

- Эритроциты больших размеров,

- Уровень цветности не менее 1,1,

- Индекс гемоглобина низкий,

- Плохое качество эритроцитов в молекулах находятся остатки ядра,

- Низкий показатель ретикулоцитов (клетки – предшественники эретроцитов в процессе кроветворения),

- Заниженный коэффициент нейтрофилов,

- Пониженное содержание тромбоцитов,

- Отклонение от нормы в сторону сильного увеличения всех клеток.

После проверки состава крови при помощи общего анализа, доктор может назначить более полное обследование.

При обследовании необходимо акцентировать особое внимание на следующие видимые признаки заболевания:

- Цвет кожи стал пергаментным,

- Язык стал лакированным, и произошло увеличение его в размере,

- Тахикардия,

- Шумы в миокарде,

- Спленомегалия селезенка большего размера,

- Признаки миелоза согласно неврологической диагностике.

Биохимическая проверка обнаруживает в составе крови: билирубин, с завышенным индексом и высокое наличие в исследуемой жидкости лактатдегидрогеназа.

Необходим анализ на фолиевую кислоту.

Пункция костного мозга

Изучение методом пункции из костного мозга. В веществе, которое изучается данным методом, найдены мегалобласты. При помощи пункции, можно достаточно точно определить недостаток витаминов типа Б12 и Б9.

Также проводятся анализы: на наличие и объем фолиевой кислоты в биологической жидкости, проверка кала на глисты, рентген ЖКТ (желудочно-кишечного тракта), а также УЗИ (ультра-звуковое исследование) внутренних жизненно важных органов.

По результатам УЗИ ЖКТ, при данном типе анемии обнаруживается атрофия стенок слизистой желудка или отдельной его части, пониженный коэффициент в желудке концентрации соляной кислоты.

Изучение мегалобластной анемии в детском организме

Поставить диагноз мегалобластная анемия в детском организме, можно только при помощи комплексного обследования ребенка и консультации узко профильных специалистов: врача ревматолога, гастроэнтеролога, а также нефролога.

Для установки диагноза проводят:

- Биохимический анализ состава крови,

- Ультразвуковая проверка почек,

- Узи внутренних жизненно важных органов всего жкт.

Мегалобластные анемии

Лечение

При постановке точного диагноза, необходимо начать срочное медикаментозное лечение. В случае этиологической причины анемии, нужно заняться ее устранением.

Причина гельминты (паразитические черви, которые находятся в организме человека) устранение методом дегельментации.

Фактор заболевания, полипы удаление хирургическим методом.

Причина онкология желудка оперативное вмешательство.

Терапия патологий кишечника, отказаться от приема алкогольных напитков и курения, а также категорически запрещается прием наркотических веществ.

Кроме устранения факторов этиологического нарушения, пациенту одновременно нужно уделить особое внимание культуре питания. Необходима при лечении мегалобластной анемией диета.

Таблица продуктов питания, которые содержат наибольшее количество в своем составе фолиевой кислоты:

| Продукты, содержащие Б9 (фолиевую кислоту) | Коэффициент в мкг |

| говяжья печень | 240 |

| треска и ее печень | 110 |

| зеленый шпинат | 80 |

| орехи грецкие | 78 |

| твердый сорт сыра | 25,0- 50,0 |

| концентрированное молоко (сухое) | 30 |

| мука из зерна ржи | 55 |

| крупа рис | 19 |

| винегретная свекла | 13 |

Реестр пищевые продукты в состав которых входит наибольшее количество витамина В6

| Продукты, содержащие В12 | Коэффициент в мкг |

| говядина (печень) | 60 |

| свинина (печень) | 30 |

| курятина (печень) | 17 |

| говяжий ливер (сердце) | 25 |

| говяжьи почки | 20 |

| свежая сельдь | 13 |

| свежая скумбрия | 12 |

| свежая сардина | 11 |

| морепродукты — мидии | 12 |

Патогенная терапия

Лечение мегалобластной анемии при дефиците витамина В12, предполагает использование монопрепаратов.

Патогенетическое лечение мегалобластоза заключается в том, что цианокобаламин вводится в кровь парентеральным методом. Необходимая дозировка зависит от состава биологической жидкости и находится в рамках от 200 мкг до 1000 мкг.

Курс такой терапии предполагает применение цианокобаламина до наступления гематологической ремиссии. При положительной динамике терапевтического лечения, дозировку препарата необходимо уменьшить.

Принимать цианокобаламин нужно до установления нормального показателя гемоглобина в составе крови.

Ремиссия может наступить после недельной терапии. На начальном этапе терапии индекс ретикулоцитов увеличивается на 3%. Постепенно приходят к норме: эритроциты, лейкоциты, тромбоциты и гемоглобин. Цветность понижается.

Если после анализа крови (проверочного) все показатели без отклонения от норматива, тогда применяется поддерживающая терапия цианокобаламином.

Дозировка не более 200 кг на 7 календарных дней.

При заболевании Аддисона-Бирмера, прием витамина В12 принимается постоянно на протяжении всей жизни.

Изменение состава крови при мегалобластной анемии

В случае, когда на основании анемии произошло развитие миелоза фуникулярного дозировка препарата В12 увеличивается. Понижают объема вводимого препарата, когда окончательно прошла симптоматика неврологических отклонений.

Когда мегалобластная анемия перешла в тяжелое течение заболевание и больной находится в состоянии комы тогда эффективно применение метода гемотрансфузии. Этот метод введения в организм очищенных эритроцитов.

При аутоиммунном нарушении, вводят препараты глюкокортикоидной группы.

При легкой форме дефицита в крови фолиевой кислоты препараты вводятся перорально. Суточная дозировка медикамента не более 1-5 мг.

Профилактика мегалобластической анемии

Дозировка витаминов в период профилактики не более 30% от дозировки при лечении.

Профилактическая методика производится с витамином В12 и В9.

Профилактические терапевтические курсы должны проходить до того периода, когда не наступит стабильность в показателях крови без отклонений.

Прогноз на излечение

Своевременное диагностическое обследование и правильная постановка диагноза, дают достаточно благоприятные и оптимистичные прогнозы на излечение мегалобластной анемии.

При соблюдении предписаний доктора, можно добиться полного восстановления состава костного мозга и восстановить его нормальное функционирование.

Загрузка…kardiobit.ru

Мегалобластная анемия: причины, симптомы, диагностика, лечение

Содержание

- Мегалобластная анемия

- Причины

- Признаки

Мегалобластная анемия

Данная разновидность анемии иначе называется B12-фолиеводефицитной анемией. Болезнь возникает из-за того, что нарушается созревание эритроцитов как результат нарушенного синтеза в РНК и ДНК. При этом в костном мозге образуется достаточно большое количество предшественников красных кровяных телец, которые носят название мегалобласты.

Мегалобластная анемия: общая информация

Частота именно такого типа анемии составляет девять – десять процентов всех случаев, связанных с развитием и появлением анемии. Болезнь может поражать людей любого возраста, но наиболее уязвимыми становятся пожилые. Данное состояние поддается лечению и при его обнаружении оно должно начинаться как можно скорее.

Причиной появления такой разновидности болезни принято считать дефицит в организме цианокобаламина и фолиевой кислоты (иначе говоря, витамина B12 и B9). Мегалобластная анемия развивается при недостатке данных двух элементов, который также не возникает просто так. Существуют некоторые факторы, которые приводят к дефициту этих двух витаминов в организме.

Мегалобластная анемия характеризуется… (признаки)

Все имеющиеся проявления мегалобластной анемии делятся на четыре группы, каждая из которых отражает нарушения определенной группы органов в человеческом организме. Это:

- Повреждения со стороны ЖКТ. Слизистая желудка атрофируется, то же самое касается слизистой верхней части кишечника. При этом пациент может страдать от постоянной тошноты и рвоты, у него нарушается стул, снижается аппетит. Пациент испытывает полное отвращение к мясной пище, а также ощущается боль и пощипывание на кончике языка;

- Симптоматика фуникулярного миелоза. Пациент чувствует вялость в нижних конечностях, ему тяжело передвигаться, иногда может даже наступить паралич или парез. Конечности могут неметь, походка становится неустойчивой и неуверенной. Постоянно болит голова, чувствуется покалывание и жжение кожи;

- Расстройства психо-неврологического характера представлены судорогами и галлюцинациями, повышенной раздражительностью и невозможностью выполнять элементарные математические функции;

- Наконец, циркуляторно-гипоксический синдром выражен учащенным сердцебиением, появлением одышки даже при небольшой физической активности, болями в сердце, бледной или желтушной кожей, слабостью и сильной утомляемостью.

Мегалобластная анемия: диагностика

Заподозрить болезнь доктор может еще на этапе сбора данных о состоянии организма пациента, его жалоб и анамнеза. Кроме того, кожа становится бледной или желтой. При аускультации сердца слышно, что его биение более частое по сравнению с нормой, слышен систолический шум. При пальпации живота можно ощутить увеличение в размерах селезенки, которое носит название спленомегалии.

В общем анализе крови, который обязательно должен проводиться при подозрении на анемию, уровень эритроцитов и гемоглобина снижен, цветовой показатель будет выше 1.1. Иногда также понижен уровень тромбоцитов и лейкоцитов. В крови выявляются предшественники красных кровяных телец – мегалобласты и макроциты. Изменяется размер клеток и их форма.

В сыворотке крови снижен показатель витаминов B9 и B12. Также в сыворотке повышен по сравнению с нормой уровень свободного билирубина.

Для того, чтобы окончательно подтвердить такой диагноз, показано проведение стернальной пункции. Исходя из этого определяется мегалобластная трансформация костного мозга. Пункцию, однако, нужно проводить до начала осуществления терапии цианокобаламином, поскольку уже через несколько часов после его введения состав костного мозга начинает приходить в норму.

Мегалобластная анемия (анализ крови для ее выявления) является первым шагом в диагностике.

Мегалобластные анемии: клинические рекомендации

Что можно сказать о таком аспекте разговора о данном заболевании как клинические рекомендации: анемии мегалобластные (2015г)?

Для того, чтобы снизить риск возникновения такой болезни у человека, необходимо сделать питание более рациональным. Следует употреблять в пищу больше продуктов, богатых витаминами B9 и B12, бороться с такой вредной привычкой как алкоголизм. Необходимо проводить профилактические мероприятия против гельминтов и лечить заболевания органов пищеварения как можно раньше. Если проводилось вмешательство по удалению желудка или тонкой кишки, нужно лечиться витамином B12.

Мегалобластная анемия: лечение

Первая задача терапии – восполнить недостаток в организме витамина B12. Какими дозами цианокобаламина начинают лечить мегалобластную анемию? На самом деле, в каждом отдельном случае эта дозировка будет варьироваться. Только на основании сданного пациентом анализа доктор может принять обоснованное решение.

Нужно поменять пищевое поведение и включить в ежедневный рацион такие продукты, как куриные яйца, печень, молоко, рыбу жирных сортов. Для компенсации дефицита фолиевой кислоты важно включать в рацион куриное мясо, сыры, грецкие орехи, апельсины и бананы, капусту, томаты и шпинат.

Витамин B12 также рекомендуют вводить внутримышечно, а фолиевую кислоту принимать в виде таблеток.

Если это не помогает и состояние пациента продолжает становиться хуже, либо в том случае, если болезнь изначально имела запущенный вид, необходимо использовать переливание крови как метод лечения. После появления результатов нужно использовать диету.

Если это не помогает и состояние пациента продолжает становиться хуже, либо в том случае, если болезнь изначально имела запущенный вид, необходимо использовать переливание крови как метод лечения. После появления результатов нужно использовать диету.

Поддерживающая терапия мегалобластной анемии заключается в назначении витаминно-минеральных комплексов, призванных регулировать достаточное поступление в организм нужных веществ. Тип такого комплекса может выбирать только врач, используя данные об анализе пациента и иную информацию, а также сведения об индивидуальных особенностях пациента. Кроме того, самолечение и лечение рецептами народной медицины без согласования с врачом в такой ситуации лучше не использовать на практике. Это может навредить.

Мегалобластная анемия: причины

Причинами развития гиперхромных мегалобластных анемий являются дефициты витаминов, в первую очередь, речь идет о витамине B9 и B12. Однако ввиду чего возникает такой дефицит?

Мегалобластная анемия: причины

Недостаток фолиевой кислоты как правило обусловлен:

- Пристрастием к алкоголю;

- Хроническим панкреатитом;

- Длительным приемом некоторых препаратов, таких как гормональные контрацептивы, препараты, замедляющие метаболизм и противосудорожные;

- Недостаточным содержанием данного витамина в поступающей в организм пище;

- Повышенным расходованием витамина, одним из примеров которого является гемодиализ;

- Возрастающей потребностью в витамине в период вынашивания ребенка и кормления грудью;

- Отсутствием у пациента тонкой кишки (целиком или частично).

Дефицит цианокобаламина возникает из-за:

- Частичного или полного удаления тонкой кишки или удаления желудка;

- Рака желудочного дна или полипа в желудке;

- Вегетерианства;

- Печеночного цирроза или протекающих гепатитов;

- Беременности и грудного вскармливания;

- Хронического гастрита А-типа.

На некоторые причины человек в состоянии повлиять, изменив собственное поведение, с некоторыми же бороться сложнее.

Мегалобластная анемия: признаки

Мегалобластическая анемия, симптомы которой может распознать сам пациент, это одно из тех заболеваний, которое нужно выявить как можно раньше. Какими проявлениями оно дает о себе знать?

Мегалобластная анемия: симптомы

Существует две стадии протекания болезни: субклиническая и клиническая. Мегалобластная анемия: признаки – каковы они для первой стадии?

На данном этапе внешние признаки могут никак и не проявлять себя, то есть неудивительно, если болезнь будет протекать в скрытой форме. При сильном воздействии на организм, например, при стрессовой ситуации, симптомы могут дать о себе знать, однако чаще их удается выявить при помощи лабораторной диагностики.

При клинической стадии болезни начинается модификация тканевых образований человеческого тела, ввиду чего симптоматика становится более ярко выраженной. Могут появляться головокружения, пациента беспокоит слабость, вялость, работоспособность резко падает. Человека может часто тошнить, отмечается снижение аппетита по сравнению с нормой. В некоторых случаях возникает глоссит и ангулярный стоматит.

Также можно отметить появление симптомов нейропатического характера. В кончиках пальцев отмечаются парестезии, то есть больной ощущает покалывание в них. Вероятно появление атаксии, галлюцинаций, периодических провалов в памяти и излишней раздражительности. Данные симптомы должны стать поводом для осуществления неврологического обследования.

Однако, список клинических проявлений на этом не заканчивается. Больной мегалобластной анемией может отмечать потерю зрения, одышку и учащенное сердцебиение. Больные таким недугом склонны впадать в депрессию без видимых причин. Вероятно снижение веса и появление кожной пигментации. Со стороны головного мозга может наступить деменция.

anemia-and-pregnancy.ru

Мегалобластные анемии: причины, симптомы, диагностика, лечение

Анемия развивается исподволь и может быть бессимптомной, пока не станет выраженной. Дефицит витамина В12 может приводить к манифестации неврологической симптоматики, включая периферическую нейропатию, деменцию и подострую комбинированную дегенерацию. Дефицит фолиевой кислоты может вызвать развитие диареи, глоссита, потери веса.

Большинство макроцитарных (MCV > 95 fl/клетку) анемий являются межобластными. Немегалобластный макроцитоз проявляется при различных клинических состояниях, не все из которых ясны. Анемия обычно развивается по механизмам, не зависящим от макро-цитоза. Макроцитоз, обусловленный избытком мембраны эритроцитов, проявляется у больных с хроническим заболеванием печени, при котором нарушается этерификация холестерина. Макроцитоз с MCV от 95 до 105 95А/клетку проявляется при хроническом алкоголизме с отсутствием дефицита фолиевой кислоты. Умерено выраженный макроцитоз встречается при апластической анемии, особенно в период восстановления. Макроцитоз типичен и для миелоидисплазии. Вследствие того что эритроциты модифицируют свою форму в селезенке после выхода из костного мозга, макроцитоз может наблюдаться после спленэктомии, хотя эти изменения не ассоциированы с анемией.

Немегалобластный макроцитоз подозревается у больных с макроцитарной анемией, у которых после проведения исследований исключен дефицит витамина В12 и фолиевой кислоты. Макроовалоциты в мазке периферической крови и повышение RDW, что является типичным для классической мегалобластной анемии, могут отсутствовать. Если немегалобластный макроцитоз необъясним клинически (например, при наличии апластической анемии, хроническом заболевании печени или употреблении алкоголя) или при подозрении на миелодиплазию, необходимы выполнение цитогенетических исследований и изучение костного мозга, чтобы исключить наличие миелодисплазии. При немегалобластном макроцитозе в костном мозге мегалобласты не определяются, но при миелодисплазии и выраженном поражении печени характерны мегалобластоидные предшественники эритроцитов с плотными конденсатами хроматина, которые отличаются от обычных тонких нитей, характерных для мегалобластных анемий.

ilive.com.ua

Мегалобластные анемии

Мегалобластные анемии – большая группа приобретенных и наследственных заболеваний, их частота составляет 9-10 % всех анемий. Мегалобластные анемии развиваются при дефиците витамина В12 и фолиевой кислоты.

Витамин В12-дефицитная анемия развивается вследствие недостаточного поступления в организм, нарушенного всасывания или увеличенного потребления витамина В12 (цианкобаламина).

Чаще всего нарушено всасывание витамина В12 вследствие недостаточности или отсутствия внутреннего фактора Кастла, который вырабатывается париетальными клетками желудка. Образование AT к париетальным клеткам желудка или к внутреннему фактору Кастла приводит к его дефициту. Такие анемии называют пернициозными (злокачественными) или анемиями Аддисона – Бирмера.

Другие причины В12-дефицитных анемий: гастрэктомия, дифиллоботриоз — инвазия широким лентецом (широкий лентец — diphillobothrium latum), хронический панкреатит, хронический алкоголизм, прием некоторых лекарственных средств (бигуанидов, фенилбутазона, аминосалициловой кислоты, пероральных контрацептивов), вегетарианская диета без дополнительного приёма витамина B12.

Витамин В12 (цианокобаламин) содержится в животных продуктах, он образует комплекс с синтезирующимся в желудке гликопротеином (фактором Кастла), после чего всасывается в кровь. Запасы витамина В12 в печени достаточно велики. Дефицит витамина развивается лишь через 3 — 6 лет. Нормальное содержание витамина В12 в сыворотке крови составляет 200-1000 пг/мл.

В12 имеет две коферментные формы: метилкобаламин и 5 – дезокси-аденозилкобаламин. Метилкобаламин обеспечивает преобразование фолиевой кислоты в тетрагидрофолиевую, необходимую для синтеза ДНК. Недостаток В12 ведет к расстройству процессов деления и созревания ядра эритроцитов, лейкоцитов и тромбоцитов. Синтез РНК не страдает, поэтому цитоплазматические процессы, такие как гемоглобинизация, не нарушаются. Клетки образуются больших размеров с сохранением элементов ядра. Во многих эритроцитах обнаруживаются остатки ядерного вещества (тельца Жолли — мелкие темно-фиолетовые включения) и ядерной мембраны (кольца Кебо).

М егалобласты

и мегалоциты характеризуются малой

митотической активностью и короткой

продолжительностью жизни. Большая часть

их разрушается в костном мозге (разрушение

эритроцитов в костном мозге называется

неэффективным эритропоэзом).

егалобласты

и мегалоциты характеризуются малой

митотической активностью и короткой

продолжительностью жизни. Большая часть

их разрушается в костном мозге (разрушение

эритроцитов в костном мозге называется

неэффективным эритропоэзом).

Таким образом, формирование анемического синдрома обусловлено: 1) медленным темпом созревания клеток; 2) неэффективным эритропоэзом; 3) ускоренным разрушением крупных клеток в периферической крови.

Клинические проявления

Все клетки миелоидного происхождения увеличены в размерах. Характерны: анизоцитоз (наличие разных по величине клеток), пойкилоцитоз (наличие разных по форме клеток). Цветовой показатель обычно 1,1 — 1,3. Количество ретикулоцитов обычно понижено, реже — нормальное. Как правило, наблюдается лейкопения (за счет нейтрофилов), сочетающаяся с наличием полисегментированных гигантских нейтрофилов, а также тромбоцитопения.

В

центре – гиперсегментированный нейтрофил

В

центре – гиперсегментированный нейтрофил

В связи с повышенным гемолизом эритроцитов развивается гипербилирубинемия (за счет непрямого билирубина), снижается содержание гаптоглобина (внутрисосудистый гемолиз), повышается активность ЛДГ (высвобождается из разрушенных клеток). Уровень сывороточного и тканевого железа обычно повышен. Фагоцитоз продуктов гемолиза в селезёнке и печени приводит к увеличению размеров этих органов.

В12 — дефицит сопровождается изменениями в желудочно-кишечном тракте. Наблюдается глоссит, атрофия сосочков («полированный» язык), стоматит; гастроэнтероколит, что усугубляет течение анемии в связи с нарушением всасывания витамина В12.

Дефицит 5 — дезоксиаденозилкобаламина обусловливает развитие неврологического синдрома. Нарушение образования миелина вследствие накопления токсической метилмалоновой кислоты оказывает повреждающее действие на нейроны головного и спинного мозга (особенно задних и боковых его столбов), что проявляется психическими расстройствами (бред, галлюцинации), признаками фуникулярного миелоза (шаткая походка, парестезии, болевые ощущения, онемение конечностей и др.). Тяжелая В12-дефицитная анемия сопровождается галлюцинациями, судорожными припадками, коматозным состоянием.

Фолиевая кислота содержатся в печени, мясе, салате, томатах, спарже, дрожжах, коровьем и женском молоке, зеленых листовых овощах и фруктах. Однако при кулинарной обработке более половины ее разрушается. Запасы фолиевой кислоты исчерпываются в течение 3 — 4 месяцев. Всасывание фолатов происходит в двенадцатиперстной кишке и проксимальных отделах тощей кишки. Недостаточность фолиевой кислоты сопровождается переходом нормобластического типа кроветворения на мегалобластический. Концентрация фолиевой кислоты в сыворотке крови равна 5-20 пг/мл; в эритроцитах ее содержание в норме 74-640 пг/мл.

Причины развития фолиеводефицитных анемий:

недостаточное поступление фолиевой кислоты с пищей;

повышенное потребление при беременности и лактации, при гемолизе, эксфолиативном дерматите, быстропрогрессирующей злокачественной опухоли, дифиллоботриозе;

нарушение всасывания фолиевой кислоты;

алкоголизм и наркомания; лекарственные средства: противосудорожные препараты, антиметаболиты, противотуберкулезные средства, противовирусные.

Лекарственные препараты могут вызвать мегалобластную анемию посредством различных механизмов, ведущих чаще всего к дефициту фолиевой кислоты. Метотрексат является ингибитором фермента дигидрофолатредуктазы, триметоприм и триамтерен — антагонистами фолиевой кислоты; аналоги пурина, пиримидина и некоторые другие препараты (прокарбазин, гидроксимочевина) оказывают непосредственное ингибирующее влияние на синтез ДНК.

Клинические проявления в основном такие же, как при дефиците витамина В12. Однако отсутствуют гастроэнтероколитический и неврологический синдром.

studfiles.net

Мегалобластная анемия: симптомы, признаки, диагностика и лечение

Описание

Такое заболевание как мегалобластная анемия вызывается недостатком в организме человека витамина В12 или фолиевой кислоты, которые наряду с железом принимают активное участие в синтезе эритроцитов. Развиваться дефицит фолиевой кислоты и витамина В12, чаще всего, может при недостатке их в употребляемой пище или во время некоторых заболеваний желудочно-кишечного тракта. Более редкими причинами заболевания могут стать нарушения синтеза ДНК врожденного характера, приобретенные патологии синтеза ДНК и прием некоторых лекарственных препаратов (противосудорожных, антиметаболитов, и прочих).

Почему эти два вида анемии относят к мегалобластным? Все дело в том, что при недостатке витамина В12 или фолиевой кислоты в организме производятся измененные по форме и увеличенные в размерах эритроциты, которые называются в медицине мегалобластами. И, поскольку, между собой анемию при недостатке витамина В12 крайне тяжело отличить от анемии с недостатком фолиевой кислоты, эти два вида определили в одну группу – мегалобластной анемии. Дефицит в организме витамина В12 так же иногда называют пернициозной анемией.

На первой стадии данное заболевание можно определить исключительно после получения результатов анализов крови. А уже на второй стадии заболевания можно наблюдать как функциональные, так и морфологические изменения в тканях и органах.

Наиболее часто мегалобластная анемия развивается у людей в возрасте после шестидесяти лет или у больных, которые перенесли гепатит, энтерит или рак кишечника или желудка.

Нередко мегалобластная анемия наблюдается у беременных женщин.

Симптомы

Анемия мегалобластная часто приводит к кислородному голоданию организма (к гипоксии тканей). В связи с этим, она имеет свои особые проявления и симптомы: пациент начинает часто ощущать общую слабость во всем теле, вялость, головокружения, головные боли, у него появляется одышка и начинается общая отечность и ощущения дискомфорта во всех участках тела.

Нередко анемия мегалобластная сопровождается резким снижением аппетита, тошнотой и рвотой, диареей, частыми инфекционными заболеваниями, неприятными или болевыми ощущениями в языке (может появиться чувство жжения на языке).

Во время развития мегалобластной анемии может наблюдаться нарушение пищеварения.

При анемии мегалобластной поражается и нервная система человека, часто происходит онемение конечностей.

А в результате лабораторных исследований крови можно увидеть патологически измененные эритроциты, а в костном мозге аномально крупные инородные клетки.

Диагностика

Заподозрить мегалобластную анемию врач – специалист может уже при обычном осмотре пациента и общем анализе крови. При этом обязательно учитываются жалобы пациента и анамнез заболевания.

Среди лабораторных методов диагностики широко используются общий и биохимический анализы крови и пункция костного мозга. При показаниях общего анализа крови будет выявлен макроцитоз (увеличение размеров диаметра эритроцитов), гиперхромия (завышенный цветовой показатель), тромбоцитопения и нейтропения.

При биохимическом исследовании крови можно увидеть повышенный уровень лактатдегидрогеназа (ЛДГ) и билирубина. Это объясняется разрушением в селезенке эритроцитов и эритрокапиоцитов в костном мозге.

В результате пункции костного мозга будет указан высокий процент мегалобластов, которые будут составлять клеточные элементы.

Профилактика

В профилактические методы анемии меголабластной входит правильное питание и отказ от вредных привычек (употребление алкоголя и курения), которые часто являются первопричинами заболевания. Рацион питания должен быть составлен так, чтобы через еду в организм поступало необходимое для здоровья количество фолиевой кислоты и витамина В12.

Людям, которые входят в группу риска заболевания анемией мегалобластной нельзя назначать лекарственные препараты, которые могут спровоцировать данное заболевание. Важно помнить, что все инфекционные заболевания могут вызвать патологические изменения в крови, поэтому стоит принимать профилактические меры против данного вида заболеваний, соблюдать личную гигиену и проводить тщательную санитарную уборку помещения.

Лечение

Лечение мегалобластной анемии основной целью является полное устранение первопричины заболевания. В первую очередь, должен быть откорректирован рацион питания пациента (для больного составляется специальная диета, в рацин которой обязательно входят такие продукты, как: мясо, печень, листовые овощи, фрукты), отменяются лекарства, которые вызывают данный вид анемии и принмались пациентом долгое время, и проводится лечение тех заболеваний, которые спровоцировали развитие мегалобластной анемии.

nebolet.com

МЕГАЛОБЛАСТНЫЕ АНЕМИИ — Med24info.com

Анемии, связанные с нарушением синтеза ДНК и РНК, — большая группа как наследственных, так и приобретенных заболеваний. Эти анемии объединяет присутствие в костном мозге мегалобластов — своеобразных больших клеток красного ряда с нежной структурой и необычным расположением хроматина в ядре.

Синтез ДНК нарушается при дефиците витамина В12, фолиевой кислоты, некоторых редких наследственных заболеваниях.

Выделяют витамин В12-(фолиево)-дефицитную анемию. В связи с этим нередко больным с мегалобластной анемией назначают как витамин В12, так и фолиевую кислоту. В действительности комбинированный дефицит витамина В12 и фолиевой кислоты наблюдается редко, лишь при нарушениях всасывания в кишечнике.

Анемии, возникающие в результате дефицита витамина В12 (пернициозные анемии)

Анемии, возникающие при недостатке в организме витамина В12, отличаются от других видов анемий появлением в костном мозге мегалобластов. Помимо этого, при данном типе анемии отмечаются снижение числа эритроцитов и гемоглобина, уменьшение количества тромбоцитов (тромбоцитопения), лейкоцитов (лейкопения) и нейтрофилов (нейтропения). Клинически пернициозная анемия проявляется всевозможными повреждениями слизистой оболочки желудочно-кишечного тракта атрофического характера, а также симптомами поражения нервной системы в виде фуникулярного миелоза.

Впервые пернициозная, или злокачественная, анемия была описана в 1849 г. Ориентировочно в это же время установили, что при пернициозной анемии наблюдается атрофический гастрит. Впоследствии было обнаружено, что при рассматриваемой болезни в костном мозге появляются крупные клетки со своеобразной структурой хроматина. Данные клетки получили название мегалобластов.

В 1926 г. Минот и Мерфи показали, что сырая печень эффективна при пернициозной анемии. В 1930 г. Кастл предположил, что в мясе содержится «внешний фактор», который объединяется с «внутренним фактором», при этом образуется какое-то вещество, которое всасывается и откладывается в печени. В дальнейшем, однако, стало ясно, что «внутренний фактор» необходим для всасывания «внешнего фактора» — витамина В12.

Внутренний фактор сохранил свое название до настоящего времени. Это гликопротеин. В присутствии витамина В12 две молекулы внутреннего фактора объединяются и образуют димер. 1 мг внутреннего фактора связывает 25 мг витамина В12. У человека внутренний фактор образуется в фундальной части и в области тела желудка. Он секретируется париетальными клетками желудка.

Витамин В12 содержится в мясе, яйцах, сыре, молоке, печени и почках. Витамин В12 в пище связан с белком. Он исчезает при кулинарной обработке, а также в желудке под влиянием протеолитических ферментов, после чего связывается с внутренним фактором. Комплекс витамин В12 — внутренний фактор связывается со специфическими рецепторами в нижней и средней частях подвздошной кишки. Витамин В12 всасывается медленно, его всасывание при помощи внутреннего фактора ограничено. У человека единовременно может всасываться не более 1,5 мкг витамина В12, или 6—9 мкг/сут. Незначительная часть витамина В12 (около 1%) может всосаться без внутреннего фактора в желудочном соке. Витамин В12 в крови связывается с белками плазмы — транскобаламинами, синтезируемыми в печени. Основное количество витамина В12 передается клеткам костного мозга.

Содержание витамина В12 в организме взрослого здорового человека составляет 2—5 мг. Печень — основной орган, в котором содержится витамин В12. Запасы витамина в организме настолько велики, что требуется 3—6 лет для развития дефицита витамина В12 при нарушении его всасывания. Потери витамина В12 с мочой и калом составляют у взрослого человека 2—5 мкг/сут. Так как из пищи всасывается не весь витамин В12, человек должен получать 3—7 мкг витамина в день.

У человека обнаружены две ферментные реакции, требующие участия витамина В12. Первая из этих реакций обеспечивает нормальное кроветворение, в ее ходе из уридин-монофос- фата образуется тимидин-монофосфат, включаемый в ДНК. Без витамина В12 нарушается эта циклическая реакция, в результате чего нарушается синтез тимидин-монофосфата, а, следовательно, и ДНК.

Вторая реакция, в которой участвует витамин В12, не влияет на кроветворение. Эта реакция необходима для нормального обмена жирных кислот. В случае дефицита витамина В12 в организме нарушается процесс образования жирных кислот, что приводит к накоплению метилмалоновой кислоты, являющейся довольно токсичной.

Причины заболевания

Непосредственной причиной развития дефицита витамина В12 в организме является нарушение его всасывания. Всасывание нарушается при следующих условиях: снижении образования внутреннего фактора, воспалительных и атрофических заболеваниях тонкой кишки, всасывании значительного количества витамина В12 в кишечнике.

Самой распространенной причиной снижения интенсивности всасывания витамина В12 является атрофия слизистой оболочки желудка. Данная патология протекает с отсутствием секреция соляной кислоты, пепсина и внутреннего фактора. Атрофические изменения слизистой оболочки желудка могут быть следствием различных причин. Имеются сведения о роли наследственной предрасположенности в развитии витамин- В12-дефицитных анемий, возникающих в результате снижения секреции фактора Кастла. Среди родственников больных пернициозной анемией в 30% случаев также встречается данное заболевание. Описана аутосомно-рецессивная наследственная форма витамин В12-дефицитной анемии у детей, связанная с отсутствием внутреннего фактора в желудочном соке. При этом у больных сохраняется нормальная секреция пепсина и соляной кислоты. У большинства больных пернициозной анемией в сыворотке крови обнаруживаются антитела, направленные против париетальных клеток желудка. Однако это еще не говорит о том, что витамин-В12-дефицитная анемия является заболеванием аутоиммунной природы. Такие же антитела обнаруживаются иногда при хроническом атрофическом гастрите без нарушения всасывания витамина В12. Более чем в половине случаев пернициозной анемии в сыворотке крови обнаруживаются антитела против внутреннего фактора.

Иногда витамин-В12-дефицитные анемии сочетаются с аутоиммунным тиреоидитом, гипогаммаглобулинемией (снижением в крови уровня у-глобулинов). В отличие от наследственной формы при аутоиммунной ювенильной (юношеской) форме витамин-В12-дефицитной анемии также нарушена секреция соляной кислоты и пепсина.

Нарушение секреции внутреннего фактора может стать следствием влияния на слизистую оболочку желудка разнообразных токсических веществ, например алкоголя, а особенно неразведенного спирта.

Таким образом, снижение образования внутреннего фактора может быть следствием различных причин, как наследственных, так и приобретенных. Витамин-В12-дефицитная анемия развивается после гастрэктомии (удаления желудка). После резекции 2/3 желудка количество внутреннего фактора обычно оказывается вполне достаточным для связывания витамина В12 и обеспечения его всасывания.

Вторая по частоте причина дефицита витамина В12 — нарушение его всасывания в кишечнике в связи с тяжелым хроническим энтеритом у лиц, перенесших резекцию тощей кишки, при целиакии, при тропической спру. Всасывание витамина В12 нарушается при снижении секреции трипсина.

В12-дефицитная анемия развивается в случае заражения широким лентецом. Это связано с тем, что данный паразит конкурентно поглощает большое количество витамина В12. Помимо этого, пернициозная анемия может развиваться при синдроме «слепой петли», что связано с появлением участков тонкого кишечника, в которых прохождение пищи либо затруднено, либо невозможно вообще. Такая ситуация возникает после наложения кишечных анастомозов. В этих участках большое количество кишечной микробной флоры поглощает витамин В12. Такая же ситуация наблюдается при множественном дивертикулезе тонкой кишки.

Имеются описания ряда случаев дефицита транскобалами- на II, в результате чего нарушена передача витамина В12 тканям, несмотря на его нормальное всасывание и содержание в организме.

Механизм развития

Изменения в кроветворении и эпителиальных клетках связаны с нарушением образования тимидина и, следовательно, с нарушением деления клетки. Клетки увеличиваются в размерах и несколько напоминают клетки эмбриона. Это позволило предположить, что мегалобластное кроветворение — возврат к эмбриональному кроветворению. Мегалобластное кроветворение было представлено как вариант нормального кроветворения. В настоящее время сходство мегалобластов с эмбриональными красными ядерными клетками считают чисто внешним.

По всей вероятности, изменения в нервной системе имеют отношение к нарушению не синтеза ДНК, а обмена жирных кислот. Как пропионовая, так и метилмалоновая кислота, которые накапливаются при дефиците витамина В12, токсичны для нервной клетки. Кроме того, в нерве, полученном при биопсии у больного витамин-В12-дефицитной анемией, синтезируются жирные кислоты, отличные от нормальных. Различие в структуре жирных кислот может приводить к нарушению образования миелина, а затем и к повреждению самого аксона.

Клиника

Независимо от того, какая из перечисленных выше причин привела к развитию у больного В12-дефицитной анемии, в клинической картине наблюдаются симптомы поражения пищеварительного тракта, нервной системы и кроветворной ткани. Больной предъявляет жалобы на повышенную утомляемость, вялость, слабость, чувство сердцебиения и одышку при легкой физической нагрузке. С течением времени такое состояние постепенно усугубляется. Большая часть больных рассматриваемой патологией на протяжении многих лет жалуются на диспепсические расстройства.

Чаще витамин-В12-дефицитная анемия развивается у пожилых людей, но возможна и у молодых.

Больные чаще бывают полными, с одутловатым, при выраженной анемии бледно-желтушным лицом. У большинства больных даже при тяжелой анемии выявляется легкая жел- тушность склер. Иногда при дефиците витамина В12 у больного повышена температура тела до 37,5 °С. Некоторые больные жалуются на боли в языке. На языке обнаруживаются участки воспаления, иногда афты (небольшие поверхностные изъязвления слизистых оболочек), атрофия сосочков. Вопреки существующему представлению лишь у 1/4 больных с дефицитом витамина В12 имеются субъективные или объективные признаки глоссита (воспаления языка). Вообще глоссит при анемии — это не специфичный признак дефицита витамина В12, глоссит бывает и при железодефицитной анемии.

У ряда больных немного увеличена селезенка, а иногда и печень. Желудочная секреция у большинства больных с дефицитом витамина В12 резко снижена. Если причиной дефицита витамина В12 служит приобретенное нарушение секреции внутреннего фактора, то в желудочном соке отсутствуют соляная кислота и пепсин. При дефиците витамина В12 вследствие нарушения кишечного всасывания или инвазии широким лентецом секреция соляной кислоты, как правило, снижается, однако сильные активаторы желудочной секреции могут ее усиливать.

При рентгеноскопии желудка нередко обнаруживают нарушения эвакуаторной деятельности, уплощенные и сглаженные складки. При фиброгастродуоденоскопии устанавливают атрофию слизистой оболочки желудка, подтверждаемую данными гистологического исследования.

Одним из характерных признаков дефицита витамина В12 является поражение нервной системы, которое принято называть фуникулярным миелозом. Наиболее ранними симптомами являются нарушение чувствительности с постоянными легкими болевыми ощущениями, напоминающими покалывание булавками, ощущение холода, «ватных» ног, ползания мурашек, онемение в конечностях. Реже бывают опоясывающие боли. Довольно часто беспокоит выраженная мышечная слабость, возможна атрофия мышц. К явлениям полиневрита присоединяется поражение спинного мозга. Нижние конечности поражаются в первую очередь, чаще симметрично. При прогрессировании процесса нарушаются поверхностная чувствительность, способность отличать холодное от горячего, снижается болевая чувствительность. Поражение может распространяться на живот и даже выше. Руки поражаются реже и меньше, чем ноги. В тяжелых случаях нарушается вибрационная и глубокая чувствительность. У некоторых больных теряются обоняние, слух, нарушается вкус. В редких случаях у больных могут отмечаться тяжелые трофические нарушения, расстройство функции тазовых органов.

У некоторых лиц, страдающих данным заболеванием, возникают разнообразные психические нарушения, бред, слуховые и зрительные галлюцинации, описаны эпилептические приступы. В самых тяжелых случаях наблюдаются выраженное истощение, исчезновение рефлексов, стойкие параличи нижних конечностей.

Картина крови

При дефиците витамина В12 наблюдается анемия, чаще ги- перхромная (с повышенным насыщением эритроцитов гемоглобином), реже нормохромная, цветовой показатель может повышаться до 1,3, но в большинстве случаев он близок к единице. Эритроциты большие, часто овальной формы, во многих обнаруживаются остатки ядра (тельца Жолли, кольца Кебота). Нередко в периферической крови обнаруживаются эритрока- риоциты. Количество ретикулоцитов у большинства больных снижено или нормальное, количество лейкоцитов снижается главным образом за счет снижения количества нейтрофилов. Количество тромбоцитов также часто снижено. Иногда снижение количества тромбоцитов выражено в значительной степени, но их функция при этом, как правило, не нарушена и кровоточивость возникает крайне редко. В костном мозге обнаруживается раздражение красного ростка.

Витамин-В12-дефицитную анемию сопровождает умеренная гипербилирубинемия (увеличение содержания билирубина в крови). Билирубин повышается за счет непрямой фракции, содержание которой может достигать 28—47 мкмоль/л. Повышение содержания билирубина главным образом связано с внутрикостномозговым распадом эритрокариоцитов, содержащих гемоглобин. Кроме того, продолжительность жизни периферических эритроцитов несколько укорочена по сравнению с нормой.

Содержание сывороточного железа, как правило, нормальное, хотя до начала лечения может быть несколько повышенным. В период лечения в связи с быстрой утилизацией содержание железа в сыворотке снижается, однако это снижение не говорит о малых запасах железа.

Диагностика и дифференциальная диагностика

Обнаружение анемии в сочетании с лейкопенией и тромбо- цитопенией у человека пожилого возраста дает основание заподозрить у него витамин-В12-дефицитную анемию. Предположение подкрепляют небольшая желтушность склер, боли в языке, нарушения чувствительности. Однако эти признаки не обязательны, иногда они появляются лишь при выраженном дефиците витамина.

Дефициту витамина В12 свойственны макроцитоз (крупный размер клеток) и анизоцитоз эритроцитов, гиперхромия (увеличенное насыщение эритроцита гемоглобином), овальная форма клеток, наличие в эритроцитах телец Жолли.

При выявлении у больного цитопении (малого количества форменных элементов) с высоким или нормальным цветовым показателем необходима пункция костного мозга. В миело- грамме выявляются признаки мегалобластной анемии.

Дифференциальная диагностика витамин-В12-дефицитной анемии проводится с другими анемиями, при которых также снижается содержание лейкоцитов и тромбоцитов и есть признаки повышенного разрушения эритроцитов, к которым в первую очередь относятся повышение содержания билирубина и увеличение селезенки.

Повышенное разрушение эритроцитов сочетается с панци- топенией (низкое содержание всех форменных элементов крови), болезни Маркиафавы—Микели. При аутоиммунной панцитопении снижение количества тромбоцитов встречается чаще и приводит к развитию геморрагического синдрома, что отличает это заболевание от анемии при дефиците витамина В12. Также при аутоиммунной панцитопении чаще повышено содержание ретикулоцитов, а при дефиците витамина В12 оно обычно снижено. В костном мозге при дефиците витамина В12 выявляются мегалобласты, тогда как при аутоиммунной панцитопении чаще обнаруживаются нормальные эритрокариоциты.

При болезни Маркиафавы—Микели обычно обнаруживается внутрисосудистое разрушение эритроцитов, что проявляется выделением черной мочи, появлением в ней гемосидерина, повышением содержания свободного гемоглобина в плазме. Внутрисосудистое разрушение эритроцитов нехарактерно для мегалобластных анемий. В связи с постоянным выделением с мочой гемосидерина при болезни Маркиафавы—Микели чаще снижается содержание железа, и анемия бывает гипохромной, а не гиперхромной, как при мегалобластных анемиях.

Наибольшие трудности в дифференциальной диагностике возникают у больных, которые лечились небольшим количеством витамина В12 (1—2 инъекции). У этих больных еще не успевает повыситься уровень гемоглобина, но уже исчезают из костного мозга типичные мегалобласты, а в периферической крови выявляется ретикулоцитоз (увеличение количества ре- тикулоцитов).

Мегалобласты могут исчезнуть также под влиянием фолиевой кислоты, поэтому нельзя принимать больным с неясными анемиями препараты, содержащие фолиевую кислоту (ундевит, декамевит, гендевит, пентовит). Это иногда дает основание для неправильной диагностики аутоиммунной гемолитической анемии.

При обнаружении в костном мозге большого количества ме- галобластов возникает вопрос о причине мегалобластной анемии. Выявление ахилии (отсутствие соляной кислоты и фермента пепсина в желудочном соке), атрофии слизистой оболочки желудка у пожилого человека или у молодого, употреблявшего неразведенный этанол, позволяет думать о нарушении секреции внутреннего фактора.

Для диагностики дефицита витамина В12 используют микробиологические методы определения содержания витамина В12 в сыворотке. К таким методам относится рост ряда микроорганизмов — Escherichia coli, Euglena gracillis, Lactobacillis, Leichmannii, который непосредственным образом зависит от количества данного витамина. Рост Escherichia coli зависит не только от витамина В12, поэтому рекомендуют пользоваться двумя другими микроорганизмами.

Витамин В12 в сыворотке можно определять радиоиммунологическими методами. Нормальное содержание витамина В12 в сыворотке составляет 200—1000 пг/мл, при его дефиците количество снижается до 10—150 пг/мл. Используется витамин В12, помеченный радиоактивным кобальтом. Всасывание изучают либо по радиоактивности кала после приема витамина, либо по включению помеченного витамина в клетки печени, либо по суммарному счету радиоактивности тела. Очень широко применяется метод Шиллинга. Указанный метод заключается в том, что больному дают помеченный витамин В12, а затем вводят 1000 мкг нерадиоактивного витамина В12. В норме более 10% принятого радиоактивного витамина должно выделиться с мочой. При нарушении всасывания витамина В12 радиоактивность в моче может не появиться, и тогда думают о нарушении либо секреции внутреннего фактора, либо кишечного всасывания витамина. Если нарушена секреция внутреннего фактора, то прием внутрь совместно с концентратом внутреннего фактора приводит к нормализации всасывания витамина. При нарушении всасывания в кишке прием концентрата внутреннего фактора эффекта не дает.

Для диагностики дефицита витамина В12 в организме определяют метилмалоновую кислоту в моче.

Во всех случаях дефицита витамина В12 следует исключить заражение широким лентецом. В кале иногда выявляются обрывки стробилы, яйца паразита.

Необходимо также выяснить, не наложен ли у больного анастомоз с оставлением слепой петли. Важно выяснить объем операции, если у больного резецировалась часть желудка. Удаление желудка чаще приводит к витамин-В12-дефицитной анемии в связи с отсутствием внутреннего фактора. При резекции 2/3 желудка дефицит витамина В12, как правило, не развивается.

При дефиците витамина В12 необходимы рентгенологическое исследование желудка и фиброгастродуоденоскопия для исключения рака желудка. Частое сочетание дефицита витамина В12 и рака желудка объясняется атрофией слизистой оболочки желудка при обоих видах патологии.

Дефицит витамина В12 приходится дифференцировать с дефицитом фолиевой кислоты. При дефиците фолиевой кислоты не бывает фуникулярного миелоза, желудочная секреция может быть снижена, однако атрофия слизистой оболочки желудка не характерна. Диагностике помогает исследование содержания фолиевой кислоты и витамина B12 в сыворотке, а также определение степени всасывания витамина В12 в желудочнокишечном тракте.

Обнаружение в препарате костного мозга мегалобластов говорит о необходимости проведения дифференциальной диагностики с острым лейкозом, эритромиелозом.

Мегалобласты в костном мозге обнаруживаются при лечении цитостатическими препаратами (метотрексатом, цитоза- ром). Это связано с их влиянием на синтез ДНК.

Кроме описанных причин мегалобластных анемий, очень редко у детей бывают наследственные заболевания, обусловленные нарушением функции ряда ферментов, принимающих участие в синтезе пуриновых или пиримидиновых оснований. Все эти формы выявляются в раннем детстве, сопровождаются нарушением роста, умственного развития, иногда подагрой, глухотой и сахарным диабетом. Они не поддаются лечению ни витамином В12, ни фолиевой кислотой. При оротовой ацидурии в моче выявляются своеобразные кристаллы оротовой кислоты, что является качественной пробой при данной патологии.

Обнаружение мегалобластной анемии у маленьких детей требует разграничивать наследственные формы болезни и приобретенные, связанные с недостаточным поступлением в организм фолиевой кислоты.

Патологическая анатомия

При биопсии слизистой оболочки желудка не находят каких-либо спецефических изменений. Слизистая оболочка атрофична, лимфоциты, обнаруживаемые на ней, иногда содержат антитела к комплексу витамина В12 с внутренним фактором.

Лечение

Основной метод лечения — парентеральное введение витамина В12 или назначение его внутрь в очень больших дозах (5—10 мг), иногда вместе с внутренним фактором. Однако при этом очень быстро вырабатываются антитела к чужеродному свиному белку, и всасывание нарушается.

Для парентерального введения применяют цианокобаламин и оксикобаламин. Водный раствор цианокобаламина очень быстро проникает в кровь, максимальная концентрация в сыворотке отмечается через 1,5—2 ч после введения. Введение 1 мг цианокобаламина значительно превышает количество, которое может связаться транскобаламинами плазмы. Почти все введенное количество выводится с мочой, из 1 мг цианокобалами- на в организме остается лишь 50—80 мкг.

Гидроксикобаламин из места инъекции всасывается так же быстро, как и цианокобаламин, концентрация его в сыворотке становится максимальной через 2 ч после введения. Однако в отличие от цианокобаламина гидроксикобаламин значительно лучше связывается с белком сыворотки. После введения 1 мг препарата в организме остается 25—33%.

Для лечения витамин-В12-дефицитной анемии цианокобаламин назначают по 200—400 мкг 1 раз в сутки, а в тяжелой ситуации — 2 раза в сутки. Препарат вводят в течение 4—6 недель. Гидроксикобаламин достаточно вводить через день по 1 мг/сут. в течение 4 недель.

Имеются препараты длительного действия — комплексы витамина в виде масляной суспензии. Препарат поступает в кровь медленно, из 1 мг в организме остается 90—98%, однако после введения подобных препаратов остаются плохо рассасывающиеся уплотнения.

Фолиевая кислота при дефиците витамина B12 не показана. Более того, лечение одной фолиевой кислотой без витамина В12 может ухудшить состояние больного, усилить неврологическую симптоматику. Лечения препаратами железа не требуется, если нет дефицита железа. Такое сочетание встречается сравнительно редко.

На 3-4-й день от начала введения витамина В12 начинает увеличиваться содержание ретикулоцитов. Максимальный подъем ретикулоцитов выявляется на 5—8-й день и зависит от выраженности анемии.

После курса лечения необходим курс закрепляющей терапии. В течение 2 месяцев цианокобаламин вводят еженедельно, а затем постоянно 2 раза в месяц по 400—500 мкг. Оксико- баламин можно вводить реже — в течение 3 месяцев его вводят 1 раз в неделю, а затем постоянно 1 раз в месяц по 500 мкг.

Сразу после удаления желудка при нормальном уровне гемоглобина и эритроцитов лечение начинают с поддерживающих доз.

Переливания крови следует применять только при наличии жизненных показаний, к которым относятся коматозное состояние или резкое нарушение гемодинамики.

В случае заражения широким лентецом следует провести дегельминтизацию. С этой целью применяют фенасал в дозировке 2 г на ночь и повторно утром, запивая водой. Для повышения эффективности препарата на второй день назначают 0,5 г дихлорофена.

При фуникулярном миелозе назначают большие дозы витамина В12 (1000 мкг ежедневно). В настоящее время имеется особая форма витамина В12 — аденозилкобаламин, который участвует в обмене жирных кислот и при фуникулярном миелозе является гораздо эффективнее цианокобаламина и гидрокси- кобаламина. Препарат применяют по 500 мкг ежедневно. Так как это вещество не влияет на кроветворение, его следует применять парентерально с цианокобаламином или гидроксикоба- ламином.

Во всех случаях дефицита витамина В12 применение витамина должно привести к быстрому и стойкому улучшению. Неэффективность витамина В12 говорит о неправильном диагнозе.

Наследственные формы витамин-В12-дефицитной анемии, проявляющейся с детства. С детства проявляются формы витамин- В12-дефицитной анемии, обусловленные наследственным нарушением секреции внутреннего фактора или всасывания витамина В12 и отсутствием белка плазмы, переносящего витамин В12, -транскобаламина.

Наследственное нарушение секреции внутреннего фактора наследуется аутосомно-рецессивно. В течение первого года у детей показатели крови нормальны. На втором году жизни появляются резкая слабость, понос, раздражительность. Ребенок худеет, исчезает аппетит, появляются восковая бледность, часто — желтизна склер и кожи. Иногда наступает атрофия слизистой оболочки языка с покраснением сосочков. Нередко увеличиваются печень и селезенка. Желудочная секреция может быть нормальной. При гистологическом исследовании обычно нет признаков атрофии слизистой оболочки желудка. Иногда резко снижаются спинальные рефлексы (вплоть до атаксии). Картина крови и костного мозга не отличается от таковой при других формах витамин-В12-дефицитной анемии. Содержание витамина В12 в сыворотке снижается. Всасывание меченого витамина В12 также снижено. Прибавление нормального нейтрализованного желудочного сока или концентрата внутреннего фактора нормализует всасывание.