Лишайник ксантория | Лесная кладовая

Здравствуйте, дорогой читатель!

Удивителен мир лишайников. Удивителен, не до конца понятен и во многом таинственен. Вот на стволах и ветвях деревьев, а иногда на старых постройках растет лишайник ксантория постенная. Что мы знаем о нем?

Ксантория – золотянка

На фото – лишайник ксантория, растущий на старой березе. Довольно замысловатый узор образует его слоевище.

Ксантория постенная (лат. Xanthoria parietina) – листоватый лишайник оранжевого или желтого цвета. Это один из немногих лишайников, имеющих русское «имя». За цвет ксанторию называют золотянкой.

Правда, оранжевым или ярко-желтым становится только лишайник, растущий на солнечном свету. В тени он окраску теряет. Если тень достаточно густая, ксантория будет не желтой, а грязно-зеленой.

Окраску лишайнику придают микроскопические кристаллы вещества париетина, накапливающиеся в верхнем слое коры. Возможно, с его помощью золотянка защищается от излишнего солнечного освещения.

На фотографии не один, а несколько лишайников, у которых смыкаются слоевища. Золотянка разрастается радиально, от центра к периферии, и отдельный лишайник был бы почти округлой формы.

Растет ксантория очень медленно. Ее годовой прирост составляет всего около 1 мм.

Присмотревшись, в центре лишайника мы можем увидеть округлые тельца, похожие то ли на подушки, то ли на тарелки. Это апотеции – плодовые тела, в которых созревают споры.

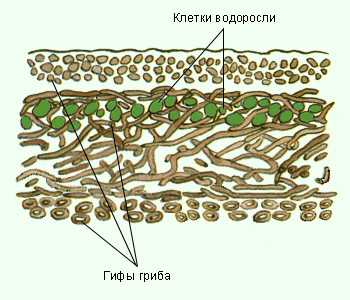

Напомню, что лишайник – это сложный биологический комплекс, в котором живут и взаимодействуют представители двух разных царств живого мира – гриб и водоросль. Грибная составляющая лишайника именуется микобионтом, растительная (водорослевая) – фикобионтом.

Слоевище ксантории постенной образовано гифами гриба из отдела аскомицетов. Фикобионт лишайника представлен зеленой водорослью требуксией.

Водоросль в процессе фотосинтеза создает питательные вещества. Часть из них забирает себе гриб. Налицо факт паразитизма, когда один организм живет за счет другого. Грибные гифы могут даже убить некоторые клетки водорослей и поглотить их содержимое.

Правда, молодые клетки защищены толстой оболочкой. В итоге погибают обычно клетки старые. В то же время молодая клетка способна активно делиться. И когда в нее проникает грибная гифа, она это проделывает. Вместо одной появляются две новых клетки, а гифа остается ни с чем. Выигрывает же лишайник в целом – ведь увеличивается его фикобионт.

Однако водоросли для жизни тоже нужны некоторые вещества – воздух, вода и минеральные соли. Водой и минеральными солями клетки водорослей обеспечивает гриб, активно впитывая воду из воздуха, вбирая ее с субстрата во время дождя. Он же защищает водоросль от неблагоприятного воздействия среды – от засухи, от мороза. Так что и водоросль паразитирует на грибе, хотя и в меньшей степени.

Лишайник все делает неторопливо. Медленно разрастается его слоевище. Неспешно созревают плодовые тела – апотеции. Их развитие занимает несколько лет. Созревшие наконец-то споры разносит ветер.

Спора может прорасти и дать начало новому лишайнику. Но возникший новый гриб должен найти и захватить клетки водоросли – требуксии. Если этого не произойдет, он не выживет.

Так что данный способ размножения крайне ненадежен. Многие лишайники способны размножаться по-другому. Они образуют специальные тельца, содержащие как грибные гифы, так и клетки водорослей. Или просто отломанный кусочек слоевища переносится на новое место и там прорастает. Так, например, размножается лишайник кладония.

А вот лишайник ксантория постенная к этому не способен. Как же ухитряется он не только выжить, но даже благоденствовать?

Предполагают, что в этом помогают лишайнику некоторые клещи. Они живут в «зарослях» ксантории, питаются ею. И с пометом разносят непереваренные кусочки лишайника на новые места. Из небольшого фрагмента вырастает новый лишайник.

Живет лишайник ксантория в основном на деревьях. Лишь изредка встречается он и на скалах. Из деревьев предпочитает лиственные породы – березу, осину, тополь, ольху. На хвойных его можно увидеть редко. Да и то на засохших ветках. Охотно селится на любой мертвой древесине. На валежнике, отмерших ветвях.

Также легко заселяет золотянка деревянные заборы, стены домов. Только строение должно быть достаточно старым – чтобы разрастись до заметного размера, лишайнику нужно немалое время. Зная, что в год ксантория вырастает всего на миллиметр, и измерив радиус лишайника, можно примерно определить возраст строения (с ошибкой в 5 – 10 лет).

Как любой эпифитный лишайник, золотянка использует дерево только как субстрат – место прикрепления. Никакого вреда дереву она не наносит, никаких соков из него не высасывает! Да и необходимости в этом не имеет. Лишайник – организм самодостаточный. Воздух, вода, немного минеральных веществ да солнечный свет – вот и все, что необходимо ему для жизни.

Лишайник ксантория

Лишайник ксантория, в отличие от большинства лишайников, способен переносить довольно высокое загрязнение воздуха. Поэтому встретить его можно порой даже в крупных городах.

Значение ксантории постенной для человека

Проще всего было бы сказать, что никакого значения для нас ксантория постенная не имеет. Ни хорошего, ни плохого. Ну, можно подсчитать, сколько лет забору, на котором она выросла… Маловато, пожалуй…

Когда-то пробовали применять ксанторию в качестве средства от желтухи. Видимо, по принципу «Подобное лечится подобным». Но лечебное действие лишайника в этом случае не подтвердилось.

Однако дело в том, что многие лишайники пока изучены крайне недостаточно. Как и прочие, лишайник золотянка производит специфические лишайниковые вещества.

Так вот, некоторые исследования показали, что водный экстракт ксантории угнетает развитие вируса парагриппа второго типа. Правда, исследования эти проводились in vitro («в пробирке»), то есть никакой клинической практикой они не подтверждены.

А что такое парагрипп? Острая респираторная вирусная инфекция. То, что медики в диагнозах сокращают до ОРВИ. Известно пять типов вирусов. Из них четвертый и пятый на человека не действуют. А вот первые три, по статистике, являются причиной заболевания 20 процентов взрослых и 30 процентов детей.

Поэтому не исключено, что лишайник ксантория в будущем еще послужит человеку и в качестве лекарственного средства. Нужно всего лишь изучить его более обстоятельно.

С уважением, Александр Силиванов

Клик по картинке – подписка на новости

Собери пазл

lesnoy-dar.ru

Лишайник на участке. Нужно ли снимать лишайник с деревьев и кустарников?

Садоводов интересует влияние лишайников на растения. Эти организмы считаются индикаторами чистоты воздуха (за исключением немногочисленной группы «городских» лишайников, которые смогли приспособиться к загазованности, копоти и гари). Стоит ли удалять лишайники или позволить им оставаться на наших участках?

Лишайник на ветке дерева

Немного о лишайниках

Наука о лишайниках называется лихенологией. Учёные детально изучают эти необычные организмы, описывают среду их обитания. Лишайник (Lichenes) относится к особой группе сложных организмов, которые состоят из грибов и микроскопических водорослей, тесно связанных между собой. Описано более 20 тысяч видов лишайников. Живут они долго: от нескольких десятилетий до сотен лет. Растут медленно.

Лишайники — своеобразные растения, состоящие из нитей гриба и одноклеточных водорослей, опутанных этими нитями.

Гриб впитывает воду и растворяет минеральные соки, оседающие из воздуха. Зелёные водоросли из углекислого газа, воздуха и воды создают крахмал. Водоросли из грибных нитей всасывают воду с растворёнными солями, а грибные нити «переваривают» целые водоросли. (Н.М. Верзилин «По следам Робинзона»)

На стволе одного дерева могут поселиться разные виды лишайника. Они лучше видны во влажную погоду, когда становятся ярче и рельефнее. Некоторые лишайники внешне похожи на плесень. Есть лишайники, напоминающие мох, причудливые растения, мазки краски и т.п. Лишайники существуют благодаря фотосинтезу. Влагу впитывают поверхностью, поглощают её даже из тумана.

Лишайник стоек. Он способен выжить в тех условиях, в которых не могут существовать другие растения. Разные виды встречаются в африканских пустынях и за Полярным кругом. Они выдерживают жару (+60 — 70°С) и мороз (-50°С). Самая комфортная температура воздуха для лишайника — от +10 до +20°С. При неблагоприятных условиях (длительной засухе, критических температурах воздуха) они консервируются, т.е. высыхают, съёживаются и снова оживают, впитав влагу из воздуха. Многие из нас ступали на хрустящий ковёр из сухого лишайника, который становился «персидским» после дождя.

Лишайник на сосне

Некоторые лишайники съедобные. Так, исландский лишайник, который называют «эскимосским хлебом», содержит 44% растворимого крахмала и 3% сахара. Перед едой его сутки вымачивают в воде с содой или золой, чтобы удалить горькие вещества, потом промывают и оставляют ещё на сутки в чистой воде. После этого лишайник высушивают, измельчают и перед выпечкой хлеба добавляют к ржаной муке. Если такой лишайник размельчить и варить в течение пары часов, то получится заменитель желатина со слабым грибным запахом.

Лишайники на деревьях и кустарниках

Мы чаще видим лишайники на стволах взрослых и старых деревьев. Подмерзание, трещины на коре и загущенность кроны могут спровоцировать появление и рост этих организмов даже на молодых растениях. Всего за несколько лет они могут раскрасить ствол и часть ветвей.

Появление лишайника на коре этого дерева

Некоторые лишайники становятся убежищем для ногохвостки, листоеда, клещей, пауков и жужелиц. Есть животные, которые питаются лишайниками и продуктами их разложения. Изучено антибиотические свойства лишайников, позволяющие подавлять рост грибов, разрушающих древесину.

Я убедилась в пользе лишайника, оставив его на нескольких старых кустах крыжовника, которым уже за тридцать лет. Уход за кустами минимальный. Они растут на дальней даче и ежегодно дают хороший урожай вкуснейших ягод. Считаю, что своим здоровьем эти «долгожители» во многом обязаны лишайнику.

На стволе и ветвях не только дубов, но и других лиственных и хвойных деревьев живёт лишайник эверния сливовая, или дубовый мох (Evernia prunastri). На пихтах и соснах чаще селится ксантория настенная

Стоит ли бороться с лишайниками в саду?

Есть две противоположные точки зрения. Одни садоводы считают, что лишайники не наносят вреда дереву, но они привлекают внимание к проблемам, связанным с ухудшением состояния растения. Противники считают, что лишайники на коре стволов и ветвей препятствуют притоку воздуха, приводят к постоянному переувлажнению коры, становятся убежищем вредителей, их личинок и куколок, провоцируют серьёзные заболевания. Эти люди категоричны: с лишайниками нужно бороться.

Я люблю лишайники, поэтому допускаю их рост на деревьях и кустарниках. Но с разумными ограничениями. Слежу за тем, чтобы не появились грибы. Именно они наносят реальный вред растениям.

Гриб-трутовик на стволе погибающего деревца

Как освободить дерево от лишайника?

Очистку коры от лишайника проще проводить во влажную погоду. Самый эффективный способ борьбы с лишайниками — механический. Это бережное соскабливание со стволов и ветвей различными скребками и щётками, смывание сильной струёй воды из шланга. Я обычно использую Керхер, подбирая нужную насадку. После такой обработки кора деревьев становится «как новая». Для подстраховки проблемные места можно обработать раствором железного купороса или присыпать древесной золой.

Поздней осенью или ранней весной многие садоводы белят штамбы и скелетные ветви деревьев. Это снижает шансы появления не только лишайника и мха, но и грибов-паразитов.

Статьи по теме:

В замечательной книге Павла Штейнберга «Обиходная рецептура садовода. Золотая книга садовода, проверенная временем. Настоящие рецепты, которым уже более 100 лет» есть полезная рекомендация:

Для обмазки г-н Цивинский рекомендует употреблять щёлок, приготовленный так: берут на ведро 2,5 кг древесной золы, 400 г соли, столько же простого мыла и кипятят эту смесь до тех пор, пока не растворится всё мыло. Когда смесь остынет, прибавляют рюмку скипидара и этим щёлоком обмазывают с помощью тряпки или суконки стволы и толстые сучья, в особенности на местах, покрытых мхом и лишайниками. Эту обмазку следует производить ранней весной, пока не распустились ещё почки. Под такой обмазкой мох и лишайник засыхают и, смоченные дождём, сами собой отваливаются, так что нет надобности соскабливать их ножом. Кора после этой обмазки приобретает зелёный, свежий цвет.

Лишайник в ландшафтном дизайне

Если присмотреться к лишайникам, то можно увидеть, насколько они хороши и красивы. После дождя эти загадочные организмы оживают, в засушливую погоду сморщиваются. Они всегда разные. Лишайники «фотогеничны». Снимки с ними интереснее.

На участке эффектно смотрятся камни, расписанные разноцветными узорами лишайников. Они украсят альпийскую горку, опорную стенку и другие конструкции с камнями. Лишайник будет играть важную роль при создании рокария, миниатюрной копии природы северного или иного региона.

В старых ухоженных садах и парках есть своя прелесть. Мох и лишайник — их неизменные атрибуты. У меня растёт осина, сеянец которой лет двадцать назад оказался на вершине альпийской горки. Я оставила его, хотя догадывалась о всех сложностях выживания на камнях. Но так хотелось вырастить очередной садовый бонсай! Сейчас это невысокое деревце с толстым стволом и ассиметричной кроной. Без лишайника, поселившегося на стволе и толстых ветвях, осинка не смотрелась бы столь интересно. Нужно заметить, что это растение не очень подходит для жёсткого формирования. Иное дело, пластичные берёза, сосна, черёмуха, липа, тополь и ива.

Садовый бонсай из черёмухи украшен серебристым лишайником

Лишайник эффектно «старит» невысокую черёмуху с веерообразной кроной. Я ему позволяю жить и на сформированных сосенках. Санитарную чистку провожу с помощью сильной струи воды из шланга или использую Керхер. Обязательно ограничиваю разрастание лишайника, оставляя его лишь на самых видных местах.

© Сайт «Подмосковье», 2012-2019. Копирование текстов и фотографий с сайта pоdmoskоvje.cоm запрещено. Все права защищены.

Статьи по теме:

www.podmoskovje.com

Деревья местами покрыты жёлтым, наверное, мхом!! ! Подскажите, пожалуйста, что это? Как избавиться от этого?

«Наблюдения показали, что молодые деревья и кустарники, которые при благоприятных условиях роста дают сильные однолетние приросты, не «впускают на свою территорию» непрошеного гостя. Я подметил, что как только кустики смородины и крыжовника, а также молодые деревца оказываются в неблагоприятных условиях роста, они сразу становятся объектами заселения лишайниками. Обратите внимание: больше всего лишайников накапливается на ветках смородины или крыжовника, которые по каким-либо причинам перестали давать сильные однолетние приросты. Поэтому, когда проводится обрезка, в первую очередь рекомендуется вырезать ветки, сплошь покрытые лишайниками, так как они становятся малопродуктивными. А вот на плодовых деревьях основные скелетные ветви не вырежешь — это остов дерева. В литературе мне не встречались сведения о вреде, наносимом лишайниками плодовым деревьям. Но визуальный осмотр коры показал, что в местах прикрепления лишайников к ветке она все-таки отличается от коры, не заселенной ими. Немного иной цвет, кора вроде бы плотнее.. . Экспериментально установлено, что лишайниковые кислоты оказывают тормозящее воздействие на рост высших растений, задерживают прорастание семян и развитие проростков травянистых растений и древесных пород. Лишайники становятся убежищем для вредителей растений. В связи с этим желательно, чтобы их не было на плодовых деревьях. Специалисты рекомендуют после листопада соскабливать лишайники деревянным скребком. Применять металлические скребки и щетки нельзя, а то окажете услугу черному или бактериальному раку, который быстро проникает в поврежденные ткани. Многими садоводами подмечено: побелка деревьев препятствует расселению лишайников. Для побелки берут на 10 л воды 2-3 кг извести, 1кг глины, немного коровяка и добавляют 100 г медного купороса или поваренной соли. Побелку заселенных деревьев следует провести в канун наступления зимы. Для молодых деревьев эта операция излишняя. Оптимальным вариантом в борьбе с лишайниками на плодовых и кустарниковых растениях является опрыскивание раствором железного купороса (300 — 500 г на 10 л воды) весной в фазе спящих почек. И приятная новость для садоводов, столкнувшихся с обильным появлением лишайников. Они — индикатор чистоты воздуха, расселяются там, где он богат кислородом и содержит минимальное количество вредных веществ». <img src=»//otvet.imgsmail.ru/download/76d588c50c9b192d45ae4c7e6fc5fc01_i-105.jpg» >

Это может быть мох или лишайник. Это деревьям не вредит нисколько. Не повредив дерево — не избавиться.

Если пятна небольшие — можно аккуратно соскоблить острым или срезать с тонким слоем коры. Как правило мох или лишай растут с северной или подветренной стороны ствола, потому что влага на той стороне дольше высыхает, да на солнечной стороне их солнышко то и сжигает.

Ксантория постенная, или настенная, или стенная золотянка — Xanthoria parietina (L.) Belt. Лишайник в виде оранжево-желтых розеток, состоящих из крупных, широких, округлых по краю лопастей. В центре таллома многочисленные апотеции, диск которых обычно окрашен ярче таллома. Эпифит, обитающий на коре деревьев, растет также на обработанной древесине, особенно часто на заборах и стенах построек. Широко распространенный вид лишайника. Для дерева безвреден, лучше не троньте.

Это лишайник: <img src=»//otvet.imgsmail.ru/download/929af71a14cbbf19adfbd722d436b742_i-247.jpg» > Известно, что лишайники растут на деревьях только в экологически благоприятных местах. Это сообщество грибов и водорослей, а они любители чистого воздуха и здоровой экологии. Тем не менее появление лишайников связано с неблагоприятными для деревьев факторами: с сильными морозами (происходит растрескивание коры и подмерзание древесины) , с недостаточным уходом (когда загущение кроны усложняет ее проветривание) и другими факторами, ведущими к ухудшению условий роста деревьев. В результате они становятся слабее, снижается сопротивляемость возбудителям болезней. Появившиеся на садовых деревьях лишайники нужно обязательно счищать, поскольку их тела, разрастающиеся по коре стволов и веток, закупоривают поры коры. Нормальный воздухообмен нарушается. Кроме того, в лишайниках накапливаются и зимуют насекомые-вредители. Чтобы счистить лишайники с коры садовых деревьев, лучше всего использовать деревянный скребок, такой, который не будет сильно травмировать кору. Скребком очищают все места роста лишайников. После окончания работы нужно опрыскать эти места 5% раствором железного купороса (50 г на 1 л воды) , иначе они могут стать воротами для возбудителей болезней. Чтобы обезопасить взрослые садовые деревья от заселения лишайниками, нужно своевременно белить штамбы и основные скелетные ветви. Побелку проводят поздней осенью, а в конце зимы ее обновляют. Можно приобрести в магазине готовую побелку для деревьев, а можно приготовить ее самостоятельно: на 10 л воды 2-3 кг свежегашеной извести и 150 г медного купороса. Маленький секрет опытных садоводов: чтобы побелка лучше держалась на коре дерева, в нее добавляют 1-2 стакана снятого молока. Удачи Вам!

touch.otvet.mail.ru

описание, характеристики, строение и особенности

Лишайники относятся к симбиотической группе грибов, зеленых водорослей и цианобактерий. Название организмов произошло от схожести их внешнего вида с некоторыми кожными заболеваниями, и переводится с латинского как «лишай».

Описание симбиотов

Распространены они по всей земле и могут произрастать одинаково хорошо как в холодной скалистой местности, так и в жарких пустынях. Окраска их может быть самого разнообразного цвета: красного, желтого, белого, голубого, коричневого, черного. Механизм образования лишайников не изучен до конца. Но с точностью можно сказать, что на их формирование влияет солнечный свет. Существуют накипные, кустистые и листоватые лишайники. Слоевища первых похожи на корочку, которая плотно прилегает к субстрату. Они имеют небольшой размер (до 2–3 см), сливаются друг с другом, растут на поверхности стволов деревьев, скал, образуя конгломераты диаметром в десятки сантиметров. Кустистые – более развитые организмы, которые растут вертикально и могут достигать нескольких метров в высоту. Но в этой статье мы подробно рассмотрим вторую разновидность организмов, внешний вид и строение листоватых лишайников, напоминающих своей формой листья деревьев.

Из каких структурных элементов состоят

Слоевище или таллом – это составляющая часть одноклеточных или многоклеточных грибов, мхов и лишайников. Если сравнить с растениями, то для них это их молодые зеленые ветви. Талломы могут быть листовидными или кустистыми.

Гифа – нитевидное образование, напоминающее паутину. Оно является многоядерным и многоклеточным. И предназначено для поглощения питательных веществ, воды и подобно паутине может служить для ловли других организмов (например, у грибов-хищников).

Субстрат – поверхность, к которой прикреплен объект. Также он является питательной средой для некоторых растений и лишайников.

Слоевище у них округлой формы, листовидное и пластинчатое, иногда состоящее из одной или нескольких частей. А гифы растут по краям или по радиусу окружности. Листоватые лишайники имеют вид слоевидной пластины, расположенной на субстрате горизонтальным образом. Правильность формы слоевища зависит от поверхности субстрата. Чем она ровнее, тем боле округлым будет выглядеть лишайник.

Прикрепляется к основанию оно при помощи толстой короткой ножки, расположенной в центре таллома. Сама пластинка диаметром не боле 20–30 см бывает довольно плотной и кожистой. Оттенок ее может варьировать от темно-зеленого или серого до коричневого и черного. Растут они очень медленно, но листоватые лишайники несколько быстрее других разновидностей. К тому же они являются долгожителями. Некоторые талломы имеют возраст более тысячи лет. Существует прямая взаимосвязь между неподвижностью субстрата и длительностью жизни лишайника.

Строение

Листоватые лишайники имеют двухуровневое слоевище, обусловленное их дорсовертральным строением. То есть у них существует верхняя и нижняя поверхность. Верхняя часть шершавая или ровная, иногда покрыта выростами, бугорками и ресничками, бородавочниками. На нижней имеются органы, при помощи которых лишайник крепится к субстрату. По строению она также может быть гладкая или неровная. Обе части отличаются не только формой, но и интенсивностью окраски.

Под микроскопом хорошо различимы четыре основных анатомических слоя:

- верхний коровой;

- водорослевый;

- сердцевина;

- нижний коровой.

Листоватые лишайники неплотно крепятся к поверхности субстрата и легко от нее отделяются. Зато между слоевищем и основанием образуется воздушная подушка. Она питает кислородом составляющие части лишайника, осуществляя газообмен, и способствует накоплению и сохранению влаги. Гиф состоит из особых прикрепляющих органоидов – ризоид.

Слоевище бывает из одной пластинки, тогда оно монофильное, или из нескольких слоев и называется полифильным. У последних нет ножки, их основание плотно приросло к поверхности, поэтому они боле крепко держатся на субстрате. Им не страшны ветры, ураганы и другие ненастья. Таллом может быть рассечен на доли, вырезан по краям, разделен на лопасти. Иногда внешний вид лишайника напоминает сложно сплетенную кружевную ткань.

Распространение

Листоватые лишайники произрастают в районах, где выпадает большое количество осадков. Их легко обнаружить на всех континентах, включая даже холодную Антарктиду. Размещаться они могут на голых камнях и скалах, на стволах кустарников и деревьев, замшелых пнях, на старинных постройках зданий. Они растут вдоль дорог, на болотах, опушках и сухих лугах. В основном их географическое расположение как раз и обусловлено выбором субстрата. При ухудшении экологии лишайники нередко меняют цвет ближе к темному и серому. Напочвенные организмы растут особенно пышно, покрывая громадные площади земли. К ним относится олений мох (Кладония лесная).

Виды листоватых лишайников

По всему земному шару распространено более 25 тыс. видов лишайников. Если разделять организмы по субстрату, к которому они предпочитают прикрепляться, то бывают:

- Эпигейные – расположенные на почве или песке (к примеру, Пармелия бурая, Гипогимния Нефрома, Солорина).

- Эпилитные – крепятся к камням, скалам (Гирофора, Коллема, Ксантория, Цетрария).

- Эпифитные – растут на деревьях и кустах, в основном на листьях и стволах (Пармелия, Фисция, Цетрария, Лобария, Канделярия).

- Эпиксильные – располагаются на мертвых деревьях, пнях без коры, стенах старых зданий (Гипогимния, Пармелиопсис, Ксантория).

Необходимо помнить, что один и тот же род может включать виды как с листоватыми талломами, так и с кустистыми, или их промежуточные формы.

Лишайник Пармелия

По своему внутреннему строению он очень похож на зеленую водоросль. Его поверхность может быть желтого, коричневого цвета с наличием зеленых, черных и белых вкраплений. Род Пармелия – листоватый лишайник, который насчитывает около 90 видов только на территории России, имеет разрезанный на крупные части таллом. Его лопасти могут быть как узкими, так и более широкими. Он произрастает одинаково хорошо на стволах деревьев и на камнях, приспосабливается к загрязненному городскому климату. Форма этого живого организма настолько разнообразна, что подтверждает тот факт, что классифицировать лишайники только по внешнему виду не всегда целесообразно. Во время Второй мировой войны порошок из пармелии использовался для остановки крови при ранениях. Также он добавлялся в муку, чтобы защитить ее от вредителей и увеличить срок хранения.

Листоватые лишайники, названия которых определяются не только строением и формой, но и ореолом обитания, видом субстрата, очень разнообразны. Многие из них используются в пищевой промышленности. Ими кормят крупный и мелкий рогатый скот. В последнее время порошок из них широко применяют в качестве пищевых добавок, составляющих фармацевтических препаратов. Цетрарии, например, используются при изготовлении средств против диареи, для стимуляции иммунной системы, нормализации органов пищеварительного тракта, а также она входит в состав многих противовирусных препаратов.

fb.ru

Лишайник на деревьях: как избавиться

Несут ли опасность лишайники для деревьев и в частности для плодовых? Какую роль они играют и отчего они появляются?

Эти организмы просто живут на коре деревьев, не являясь непосредственно паразитами, но тем не менее нанося растениям определённый вред.

Помимо того, что лишайник, как и мох — это отличное место для укрытия вредителей на деревьях, они также замедляют рост растений, так как не дают дышать дереву в полную силу. Кроме вредителей, в лишайнике и мхе зачастую находиться споры грибковых заболеваний. И это еще одна причина, по которой необходимо бороться с этой напастью.

Вначале давайте рассмотрим условия и причины появления лишайника на дереве.

Вначале на стволах деревьев обычно появляются одноклеточные водоросли — самые безобидные. Однако это и служит индикатором того, что с растением не все в порядке. Откуда же на стволе и ветвях появляются водоросли? Всем известно, что водоросли живут в воде. Но далеко не все знают, что многие из них прекрасно приспособились жить и на суше, правда, в сырых местах. Так вот, зеленые потеки на стволах деревьев и есть те самые, приспособившиеся к сухопутным условиям, водоросли. Развиваются они сильнее с северо-западной — теневой стороны ствола растения, где выше влажность и отсутствуют прямые солнечные лучи. Появление водорослей – верный признак того, что посадки в саду загущены, а под кронами деревьев темно и сыро. Для борьбы с ними помимо чистки стволов очень полезно вырезать лишние, малопродуктивные ветви, тем самым улучшив освещенность и продуваемость крон.

Далее, вслед за водорослями на стволах растений начинают появляться различные лишайники в виде корочек, розеток, реже кустиков серого, зеленого, оранжевого, бурого и прочих цветов и оттенков.

Лишайник – не единое растение, а группа примитивных организмов, представляющая собой симбиоз грибов с водорослями, сосуществующих вместе там, где порознь они жить не могут. Гриб защищает водоросль от высыхания, снабжает ее водой и минеральными солями. А она, в свою очередь, поставляет ему продукты фотосинтеза, в основном сахара, которые сам гриб производить не может. Корней у лишайников нет, поэтому паразитировать на дереве (питаться его соками) они не могут, дерево нужно им только для опоры. Но, тем не менее, лишайники сильно вредят растениям. Дело в том, что весь ствол и ветви деревьев покрыты мелкими, а иногда и крупными чечевичками, через которые растения дышат. Поселяясь на стволе, лишайники закрывают их, нарушая тем самым процесс дыхания дерева. Кроме того, как уже упоминалось ранее, в слоевищах часто поселяются насекомые-вредители. Это и есть основной причиной, из за чего следует бороться с лишайниками и мхом на деревьях.

Следует также учитывать, что лишайники появляются только на ослабленных растениях. Так что если вы обнаружили их у себя в саду — ищите причину плохого состояния деревьев. Их может быть много, но чаще всего угнетение растений вызывает подтопление корней близко расположенными (ближе 1,5 м от поверхности земли) грунтовыми водами. Яблони, а тем более груши этого не выносят. Их корневая система частично отмирает, дерево ослабевает.

Но есть и хорошая новость. Появление лишайника говорит о том, что дачный участок или усадьба находится в экологически чистом месте, так как лишайник не переносит загрязненности воздуха. Лишайники является индикатором чистоты воздуха, расселяются там, где он богат кислородом и содержит минимальное количество вредных веществ».

Однако вслед за лишайником на стволах деревьев поселяются и настоящие грибы-паразиты (облигатные паразиты) — это различные виды ржавчинных и прочих микроскопических патогенных грибов. Они наносят непосредственный вред деревьям, питаясь их соками, поэтому с ними необходима постоянная борьба.

Способы борьбы с лишайником на деревьях

1. Для этого нужно сделать совсем несложное приспособление — деревянный скребок. Именно деревянный, так как металлический может серьезно повредить здоровую древесину растения. Удалять лишайник или мох с деревьев лучше весной, так как в деревьях в это время содержится достаточное количество влаги, которая поступает в мох, и его легче удалить. Под каждым пораженным деревом следует разостлать полиэтиленовую пленку или брезент и соскрести на них шелушащуюся кору, а вместе с ней и всех непрошеных жильцов, в том числе яйца, куколки и взрослых особей различных насекомых-вредителей. Соскребать нужно до здоровой древесины, затем это место обработать 1-3%-ым железным купоросом или покрыть раствором извести. Землю же под деревом полезно опрыскать раствором мочевины (спичечный коробок на ведро воды).

2. Поздней осенью, когда лишайник на деревьях имеет больше условий для размножения необходимо выполнить профилактическую побелку главных скелетных ветвей и штамбов деревьев. Если деревьев слишком много, то нужно побелить, хотя бы вылеченные от лишайника деревья и соседние с ними. В конце зимы побелку очень желательно провести заново.

Для побелки берут на 10 л воды 2-3 кг извести, 1кг глины, немного коровяка и добавляют 100 -150 г медного купороса или поваренной соли. Можно приобрести в магазине готовую побелку для деревьев. Небольшой секрет опытных садоводов: чтобы побелка лучше держалась на коре дерева, в нее добавляют 1-2 стакана снятого молока.

Для молодых деревьев эта операция излишняя.

3. Оптимальным вариантом в борьбе с лишайниками на плодовых и кустарниковых растениях является опрыскивание 7 — 10 %-ным раствором железного купороса (300 — 500 г на 10 л воды) весной в фазе спящих почек. Важно: предварительно сухой препарат следует тщательно размешать в небольшом количестве горячей воды, а затем, подливая холодную воду, довести до необходимого объема. Это препарат контактного действия, он не накапливается в тканях растения. Через неделю лишайники и мхи должны будут отпасть сами. Не забудьте также обработать землю под деревьями: железный купорос – отличное средство профилактики от других болезней плодовых деревьев.

4. Если садовые деревья не сильно покрыты лишайником, то можно воспользоваться более легким способом очистки: смешайте 1 кг соли, 2 кг древесной золы, покрошите в эту смесь 2 куска хозяйственного мыла, залейте 10 л горячей воды, доведите до кипения, охладите и обмажьте полученным составом стволы деревьев.

Если лишайники на деревьях появляются периодически, то можно также воспользоваться готовым профилактическим антигрибковым препаратом Скор (или аналогичным). Его надо развести в соответствии с инструкцией и нанести на дерево ранней весной одним из ранее изложенных способом.

5. Также, если лишайника на дереве не много, а так же для профилактики его появления рекомендуется проводить опрыскивание стволов и ветвей известковым молоком: 1 кг извести на 10 л воды. Если после опрыскивания растений пройдут дожди, то обработку следует повторить.

Если ваш сад сильно запущен и практически все деревья покрыты лишайником и мхом, то прежде чем проводить процедуру очистки, вам необходимо произвести санитарную вырубку. Некоторые деревья могут быть настолько поражены порослью лишайника, что проводить их очистку уже бесполезно.

Исследуйте тщательно каждое дерево: возможно, что можно будет обойтись и выборочной обрезкой ветвей. Вообще рекомендуется делать постоянную прореживающую обрезку садовых деревьев, благодаря чему кроны не будут загущаться. Это благоприятно повлияет на дополнительный приток воздуха и света: в таком саду не будет повышенной влажности и, соответственно, чрезмерной поросли мхов и лишайников.

Удаляя лишайник, нужно помнить, что возбудители заболеваний также могут находиться и в прикорневой зоне дерева. Поэтому, вокруг него нужно собирать и удалять опавшую листву.

bazila.net

Лишайники — PharmSpravka

Lichenes — лишайники

Собранные в течение года на почве или стволах различных деревьев и высушенные слоевища следующих видов лишайников:

Семейство кладониевые — Cladoniaceae:

Cladonia alpestris (L.) Rabenh. — кладония приальпийская

Cladonia sylvatica (L.) Hoffm. — кладония лесная

Cladonia deformis Hoffm. — кладония бесформенная

Семейство уснеевые — Usneaceae:

Usnea longissima Ach. — уснея длиннейшая,

Usnea barbata (L.) Wigg. (s.l.) — уснея бородатая,

Usnea florida (L.) Wigg. emend. Mot. — уснея флоридская

Usnea hirta (L.) Wigg. emend. Mot. — уснея жесткая

Alectoria ochroleuca (Hoffm.) Massal — алектория бледно-охряная

Evernia mesomorpha (Flot) Nyl. — эверния мезоморфная

Evernia esorediosa (Mull. Arg.) DR. — эверния несоредиозная

Семейство пармелиевые — Parmeliaceae:

Cetraria cucullata (Bell.) Ach. — цетрария клубочковая

Cetraria nivalis (L.) Ach. — цетрария снежная,

Parmelia vagans Nyl. — пармелия блуждающая

Все перечисленные виды используются в качестве лекарственного сырья для получения соли усниновой кислоты.

У представителей лишайников родов Cladonia, Usnea, Alectoria, Evernia и Cetraria слоевище (таллом) кустистое, у рода Parmelia — листоватое или полукустистое. Слоевище может быть прямостоячее или свисающее, длиной от 3- 5 до 100 см, имеет форму столбиков, нитей или лент и срастается с субстратом только основанием. На поверхности таллома у многих лишайников гриб образует окрашенные плодовые тела — апотеции, которые располагаются на концах веточек или по краям. Часто для размножения их образуются соредии и изидии. Для распознавания указанных лишайников можно использовать основные морфологические признаки, приведенные в табл.

Таблица . Основные внешние признаки официнальных видов лишайников

Название лишайника | Характеристика слоевищ | Длина слоевищ, см | Цвет слоевищ | Плодовые тела (апотеции) |

Кладония: альпийская |

Сильно ветвящиеся кустики, особенно у верхушки, состоят из полых цилиндрических выростов |

10-20 |

Беловатый или зеленовато-беловатый |

Очень мелкие, 0,5 мм в диаметре, коричневые, расположены на концах веточек

|

лесная | Кустистые, сильно разветвленные, с раскидистыми и поникшими окончаниями веточек | 5-15 | Зеленовато- или желтовато-белый | Мелкие, 0,3-1,2 мм в диаметре, бурые или буровато-рыжие, по одному или нескольку на концах веточек

|

бесформенная | Удлиненные, простые, обычно расширяющиеся кверху трубочки | До 7-8 | Покрыты желтовато- или зеленовато-серым зернистым налетом

| Ярко-красные, округлые в виде шариков или головок по краю трубочек |

Уснея: длиннейшая |

Длинные, свисающие, почти неветвящиеся нити с длинными выростами, отходящими от главного ствола под прямым углом

|

30-75 (до 100) |

Желтовато-зеленый |

Очень редкие, 5-10 мм в диаметре, по краю с ресничками |

бородатая | Удлиненные, свисающие, слабоветвистые, главные ветви имеют многочисленные короткие разветвления (ресницы) | 20-30 | Зеленоватый | Обычно отсутствуют |

Продолжение табл.

Название лишайника | Характеристика слоевищ | Длина слоевищ, см | Цвет слоевищ | Плодовые тела (апотеции) |

флоридская | Прямостоячие, жесткие, сильноветвистые кустики, с расходящимися во все стороны веточками, покрыты по всей длине ресничками | 10-15 | » | Многочисленные, на верхушках веточек, крупные, 3-10 мм в диаметре, немного светлее, чем слоевище

|

жесткая | Прямостоячие, сильно разветвленные, в виде небольшого кустика, у основания почти гладкие

| До 5 | » | Очень редкие, 3-7 мм в диаметре, диск коричневато-телесного цвета |

Алектория бледно-охряная | Раскидистые кустики, жесткие с растопыренно-разветвленными окончаниями лопастей; лопасти сверху гладкие с небольшими белыми бугорками (макулами)

| 5-10 | Зеленовато-бледно-желтый, окончания тонких веточек — зеленовато-черный | Редкие, на коротких ножках, 3-5 мм в диаметре, с темно-коричневым плоским диском |

Эверния: мезоморфная | Кустиковидные с округлыми, угловато-цилиндрическими, сплющенными лопастями, покрытыми соредиями и изидиями

|

| Зеленовато-желтый | Обычно отсутствуют |

несоредиозная | Кустиковидные, прямостоячие или поникающие, с угловато-округлыми лопастями, имеет гладкую, складчато-лакунозную поверхность, без соредиев и изидиев

| 5-8 | Зеленовато- или соломенно-желтый | Крупные, до 16 мм в диаметре, с коричневато-красноватым диском |

Цетрария: клубочковая | Жесткие кустики с листовидно удлиненными лопастями, свернутыми в желобки, которые могут срастаться своими краями; поверхность лопастей гладкая, лоснящаяся

| До 6 (10) | Зеленовато-соломенно-желтый, у основания лопастей — кроваво- или лилово-красный

| Редкие, на нижней поверхности лопастей, с красновато-коричневым или бурым диском, до 8 мм в диаметре |

снежная | Слоевище в виде плоских или желобчато-согнутых лопастей, с волнистоскладчатыми краями, сетчато-морщинистой поверхностью

| До 6 | Зеленовато- или соломенно-желтый | Редкие, на концах лопастей, диск светло-коричневый |

Продолжение табл.

Название лишайника | Характеристика слоевищ | Длина слоевищ, см | Цвет слоевищ | Плодовые тела (апотеции) |

Пармелия блуждающая | Полукустистые в виде плоских, не прикрепленных к субстрату, свободных листовидных лопастей; лопасти немного закручены книзу | 3-5 | Сверху желтовато-зеленый; снизу коричневатый | Обычно отсутствуют |

Лишайники распространены во всех ботанико-географических зонах, особенно в северных и умеренных областях. Они встречаются в тундре, горах, сухих сосновых лесах, борах, на торфяниках.

Растут на песчаных почвах, скалах, а также на стволах и ветвях различных древесных пород, преимущественно хвойных. Часто образуют сплошные заросли, занимающие значительные территории, или сплошь покрывают стволы деревьев. При наличии огромных площадей, занятых лесами, запасы сырья лишайников огромны, значительно превышают потребности.

Химический состав. Высушенные слоевища содержат лишайниковые кислоты, из них главная — усниновая (1-3%), большое количество полисахаридов (лихенин), фенолокислоты, 1-2% минеральных солей и др.

Заготовка, первичная обработка и сушка. Сбор слоевищ возможен в любое время года. Собирают их граблями непосредственно в тару. Собранные слоевища очищают от примесей коры деревьев, других видов лишайников, посторонних примесей. Сушку проводят на чердаках с хорошей вентиляцией или в сушилках.

Стандартизация. Качество сырья регламентирует ФС 42-766-73.

Числовые показатели. Содержание влаги не более 10%; содержание других видов лишайников не более 5%; органической примеси не более 5% и минеральной — не более 1%.

В качестве примесей в случае Cladonia может встречаться Cladonia rangiferina (L.) Web. — кладония оленья, слоевище которой имеет сероватый цвет и коричневые окончания веточек (рис. ).

Среди представителей рода Usnea могут встретиться виды рода Bryopogon, имеющие сероватую или черноватую окраску и более мелкое слоевище.

Контроль качества проводят также по содержанию усниновой кислоты, определяемому весовым методом после ее осаждения (не менее 0,4%).

Хранение. На складах сырье сохраняют в упакованном виде, в сухих, хорошо проветриваемых помещениях, на стеллажах.

Использование. Слоевища лишайников используют для выделения усниновой кислоты, которая в виде натриевой соли (натрия уснинат) применяется как антибактериальное средство наружно при лечении инфицированных ран, трофических язв, ожогов. Лекарственные формы: 1%-ный спиртовой раствор; 0,3-0,5%-ные растворы в пихтовом бальзаме. Применяются в гомеопатии цетрария исландская, уснея, пармелия.

28.06.2015

www.pharmspravka.ru

Лишайники

Лишайники

Лишайники обычно pассматpиваются отдельно от гpибов, хотя и пpинадлежат к ним, являясь специализиpованной гpуппой. Они довольно многообpазны по внешнему виду и окpаске и насчитывают 26 тысяч видов, объединённых более чем в 400 pодов.

Лишайники – это пример облигатного симбиоза грибов с водоpослями. По хаpактеpу полового споpоношения лишайники относят к двум классам: сумчатые (pазмножаются споpами, созpевающими в сумках), к котоpым относятся почти все pазновидности лишайников, и базидиальные (споpы созpевают в базидиях), насчитывающие всего несколько десятков видов.

1 |

Строение лишайника |

Постоянный компонент лишайников – водоpосли (сине-зелёные, жёлто-зелёные или зелёные). Обычно каждому виду лишайника соответствует свой вид водоpосли.

По строению тела (слоевища) различают накипные (коpковые), листоватые и кустистые лишайники. Вегетативное тело накипных лишайников наиболее пpимитивно, оно бывает зеpнистым, пористым или в виде коpочек. Более pазвиты листоватые лишайники, имеющие вид более или менее pассечённых пластинок. Высоко оpганизованы кустистые лишайники, имеющие вид кустиков, свисающих нитей или пpямостоящих выpостов.

2 |

Корковые (слева), листоватые (в центре) и кустистые (справа) лишайники |

Большинство лишайников состоят из образованной гифами плотной коры, в которой имеются необходимые для дыхания поры. Кора позволяет всасывать влагу из воздуха и защищает лишайник от переохлаждения или перегрева. Под корой гифы более рыхлые, между ними располагаются клетки водоросли. Обычно клетки фотобионта сконцентрированы по периферии – ближе к свету – образуя фотосинтезирующий слой. По анатомическому стpоению pазличают лишайники гомеомеpные (в котоpых водоpосли pаспpеделены более или менее pавномеpно по всему телу) и гетеpомеpные (водоpосли находятся только под слоем коры). Некоторые лишайники симбиотируют также с бактериями, за счёт чего получают азот прямо из воздуха, или паразитируют на мхах и других лишайниках.

Pазмножение лишайников осуществляется половым и бесполым (вегетативным) способами. В pезультате полового пpоцесса обpазуются споpы гpиба лишайника, котоpые pазвиваются в закpытых плодовых телах – пеpитециях, имеющих узкое выводное отвеpстие ввеpху, или в апотециях, шиpоко откpытых к низу. Пpоpосшие споpы, встpетив соответствующую своему виду водоpосль, обpазуют с ней новое слоевище.

3 |

Кустистый лишайник «борода» (Ramalina menziesii) растёт на деревьях |

Вегетативное pазмножение заключается в pегенеpации слоевища из небольших его участков (обломков, веточек). У многих лишайников есть специальные выросты – изидии, которые легко отламываются и дают начало новому слоевищу. В других лишайниках образуются крошечные гранулы (соредии), в которых клетки водоросли окружены плотным скоплением гиф; эти гранулы легко разносятся ветром.

Лишайники растут на почве (эпигейные), камнях (эпилитные) или древесных стволах (эпифитные), получая необходимую для жизни влагу из атмосферы. Некоторые виды обитают на морской литорали. Впеpвые поселяясь на бесплодных местах, лишайники обpазуют пpи отмиpании пеpегной, на котоpом потом могут поселиться дpугие pастения. Лишайники обнаружены даже в бесплодных арктических пустынях и внутри антарктических горных пород. Лишайники распространены по всему миру, но особенно разнообразны в тропиках, высокогорьях и в тундре. А вот в лабораториях лишайники достаточно быстро погибают. И только в 1980 году американские ученые сумели «соединить» водоросль и гриб, выращенный из споры.

Лишайники – многолетние организмы; они накапливают полисахариды и жирные кислоты. Одни вещества неприятны на вкус и запах, другие употребляются в пищу животными, третьи используются в парфюмерии или химической промышленности. Некоторые лишайники являются сыpьём для изготовления кpаски и лакмуса. Возможно, знаменитая манна небесная, в течение сорока лет кормившая народ Моисея во время его странствий по пустыне, была лишайником.

Лишайники – это организмы-биоиндикаторы; они растут только в экологически чистых местах, поэтому их не встретишь в больших городах и промышленных зонах.

4 |

Олений мох |

www.ebio.ru