причины, симптомы и методы лечения

Лимфоцитарная инфильтрация – редкий дерматоз хронической формы, который характеризуется доброкачественной инфильтрацией кожного покрова лимфоцитами. Патология имеет волнообразное течение и склонность к саморазрешению. Клинически она проявляется высыпаниями на неизмененной коже гладких, плоских, синюшно-розовых папул или бляшек, которые сливаются между собой в очаги величиной примерно с ладонь.

Первичные элементы отличаются четкими границами, могут шелушиться. Бляшки обычно единичные, локализуются на лице, туловище, шее, конечностях. Диагностируется данное заболевание с гистологическим подтверждением, в некоторых случаях проводятся молекулярно-биологические обследования. Лечение патологии заключается в применении гормональной терапии, НПВС, препаратов местного воздействия.

Описание данной патологии

Лимфоцитарная инфильтрация является доброкачественной псевдолимфомой кожи с хроническим рецидивирующим волнообразным течением. Встречается очень редко и возникает чаще всего у мужчин после 20 лет. Расовых и сезонных различий заболевание не имеет, не эндемично. Иногда может наблюдаться улучшение состояния больного в летний период.

Первые упоминания о болезни

Впервые данная болезнь была описана в медицинской литературе в 1953 году, когда Н. Каноф и М. Джесснер рассмотрели ее как самостоятельный патологический процесс со сквозной инфильтрацией лимфоцитами всех кожных структур. Название «псевдолимфома» ввел К. Мач, который объединил инфильтрацию Джесснера — Канофа в единую группу с иными разновидностями лимфоцитарных инфильтраций.

В 1975 году О. Браун дифференцировал тип патологического процесса и отнес подобную инфильтрацию к В-клеточным псевдолимфомам, но несколько позже клиницисты стали рассматривать это заболевание как Т-псевдолимфому, поскольку именно Т-лимфоциты обеспечивают доброкачественное течение патологии и возможность непроизвольной инволюции первоначальных элементов. Последующие исследования показали, что в развитии лимфоцитарной инфильтрации существенную роль играет иммунитет, что, возможно, связано с тем, что иммунные клетки располагаются в желудочно-кишечном тракте, а его поражение наблюдается в 70 % случаев. Изучение патологии продолжается и по сей день. Понимание причин развития Т-лимфоидного процесса имеет важное значение в разработке патогенетической терапии псевдолимфом.

Стадии данного недуга

Данное заболевание имеет несколько стадий развития, которые характеризуются степенью выраженности патологического процесса. Таким образом, выделяются:

- Рассеянная лимфоплазмоцитарная инфильтрация. При ней симптоматика заболевания отличается незначительностью и легким течением.

- Умеренная лимфоплазмоцитарная инфильтрация. Наблюдается образование единого очага высыпаний.

- Выраженная лимфоплазмоцитарная инфильтрация. Что это? Она характеризуется формированием множественных очагов и поражений.

Причины возникновения заболевания

Наиболее возможными причинами развития очаговой лимфоплазмоцитарной инфильтрации принято считать укусы клещей, гиперинсоляцию, разнообразные инфекции, патологии пищеварительной системы, применение дерматогенной косметики и нерациональное использование медикаментозных препаратов, которые провоцируют системные иммунные изменения, внешне представленные инфильтративными нарушениями в кожном покрове.

Механизм развития лимфоцитарной инфильтрации заключается в следующем процессе: интактный эпидермис предоставляет Т-лимфоцитам возможность инфильтрировать глубокие прослойки кожи, располагаясь вокруг сосудистых сплетений и в сосочковых выростах по всей толще кожного покрова. Триггеры патологии запускают воспалительный процесс, на который реагируют непосредственно кожные и иммунные клетки. В процесс устранения подобного воспаления включаются Т-лимфоциты, которые обеспечивают доброкачественный иммунный ответ в форме пролиферации эпителиальных клеток кожи.

Стадии воспалительного процесса

Одновременно развивается воспаление, которое проходит три стадии: альтерация, экссудация и пролиферация с участием клеток ретикулярной ткани (гистиоцитов). Эти клетки группируются и формируют островки, которые напоминают лимфоидные фолликулы. На последнем этапе купирования воспалительной реакции два одновременных процесса пролиферации усиливают и дополняют друг друга. Таким образом, возникают очаги патологии.

Так как лимфоциты гетерогенны, оценка их гистохимических свойств при помощи моноклональных антител и иммунологических маркеров легла в основу иммунофенотипирования. Данный анализ имеет существенное диагностическое значение в дерматологии.

Многим интересно, что это — лимфоплазмоцитарная инфильтрация желудка и кишечника?

Нарушения в ЖКТ

Болезнь может быть выражена в разной степени. При этом железы укорачиваются, существенно уменьшается их плотность. При лимфоплазмоцитарной инфильтрации в строме наблюдается выраженное увеличение ретикулиновых волокон и гиперплазия гладкомышечных стенок. Хронический гастрит может считаться обратимым, если после проведенной терапии инфильтрация исчезает, отмечается восстановление атрофированных желез и клеточное обновление.

Точные механизмы начала гастрита типа В при лимфомлазмоцитарной инфильтрации желудка до сих пор остаются недостаточно ясными. Этиологические факторы, которые способствуют развитию хронического гастрита, принято делить на эндогенные и экзогенные.

Инфильтрация кишечника

При данном заболевании отмечаются инфильтраты в соединительной ткани и нарушения работы не только желудка, но и иных пищеварительных органов. К ним относится также лимфоцитарный колит, который представляет собой воспалительное заболевание толстой кишки с лимфоплазмоцитарной инфильтрацией слизистых оболочек. Данная разновидность колита характеризуется возникновением рецидивирующей диареи с продолжительным течением. Лечение заболевания специфическое, основанное на применении медикаментозных средств для борьбы с первопричиной его развития, а также симптоматическое, для устранения диареи и нормализации кишечной микрофлоры.

Симптоматика

Первоначальным элементом кожных высыпаний при лимфоцитарной инфильтрации является плоская крупная розово-синюшная бляшка либо папула с четкими очертаниями и гладкой поверхностью, которая имеет склонность к периферическому росту. Сливаясь друг с другом, первичные элементы формируют дугообразные или кольцевидные островки с участками шелушений. Разрешение подобных патологических элементов начинается, как правило, с центра, вследствие чего сливные очаги могут иметь западания в центральных частях. Типичной локализацией считается лицо, шея, околоушные пространства, затылок, щеки, лоб и скулы. В некоторых случаях высыпания могут наблюдаться на коже конечностей и туловища. Обычно первичный элемент бывает одиночным, несколько реже наблюдается склонность к распространению патологического процесса.

Стромы

Часто образуются стромы в области желудка, толстой кишки, кишечника, которые представляют собой ретикулярную соединительную ткань (интерстицию), трехмерную мелкопетлистую сеть. В строме проходят лимфатические и кровеносные сосуды.

Лимфоцитарная инфильтрация характеризуется рецидивирующим волнообразным течением. Это заболевание резистентно к проводимому лечению, способно спонтанно самовылечиваться. Рецидивы возникают обычно в местах прежней локализации, однако могут захватывать и новые участки эпидермиса. Несмотря на продолжительное хроническое протекание, внутренние органы в патологический процесс не вовлекаются.

Диагностика заболевания

Данная болезнь диагностируется дерматологами на основании клинических симптомов, анамнеза, люминесцентного микроскопирования (характерное свечение на границе дермоэпидермальных соединений не определяется) и гистологии с обязательной консультацией у онколога и иммунолога. Гистологически при лимфоцитарной инфильтрации определяется неизмененный поверхностный кожный покров. В толще всех дермальных слоев наблюдается группирование клеток соединительной ткани и лимфоцитов вокруг сосудов.

Иные методы диагностики

В более сложных случаях проводится иммунотипирование опухоли, молекулярное и гистохимическое тестирование. К. Фан с соавторами рекомендуют проводить диагностику, основанную результатах ДНК-цитофлюориметрии с исследованием количества нормальных клеток (при данном патологическом процессе — более 97 %). Дифференциальная диагностика проводится с системной красной волчанкой, саркоидозом, кольцевидной гранулемой, центробежной эритемой Биетта, токсикодермией, группой лимфоцитарных опухолей и сифилисом.

Лечение

Лечение данного заболевания направлено на устранение острого этапа лимфоцитарной инфильтрации и удлинение продолжительности промежутков ремиссии. Терапия данной патологии является неспецифической. Наблюдается высокая терапевтическая эффективность при назначении антималярийных медикаментов («Гидроксихлорохин», «Хлорохин») и противовоспалительных нестероидных средств («Диклофенак», «Индометацин») после предварительного лечения сопутствующих патологий пищеварительного тракта. Если состояние желудочно-кишечной системы позволяет, применяются энтеросорбенты. Местно показано использование гормональных кортикостероидных мазей и кремов, а также инъекционные блокады кожных высыпаний «Бетаметазоном» и «Триамцинолоном».

При резистентности к проводимому лечению подключается плазмаферез (до 10 сеансов). Терапия пищеварительной системы при лимфоплазмоцитарной инфильтрации кишечника и желудка тесно связана с заболеваниями желудочно-кишечного тракта – гастритами, воспалительным процессом в области толстого кишечника и т.д., которые могут характеризоваться поражением слизистых. Для их выявления пациенту необходимо пройти соответствующую диагностику и терапию, которая заключается в приеме противодиарейных, антибактериальных и противовоспалительных медикаментозных средств, а также соблюдении режима питания (дробные приемы пищи, отказ от продуктов, провоцирующих брожение, копченых, острых и жирных блюд).

fb.ru

причины, симптомы и методы лечения. Особенности и лечение лимфоцитарного гастрита

Значительным шагом вперед в изучении хронического гастрита явилось изучение слизистой оболочки желудка, полученной методом прицельной гастробиопсии при эндоскопическом исследовании. М. Gear на основании изучения биоптатов слизистой оболочки желудка, полученной при эндоскопическом исследовании больных с различными заболеваниями, выделяет хронический поверхностный и атрофический гастрит антрального отдела и тела желудка. Атрофический гастрит авторы подразделяют на умеренный, средней выраженности и выраженный. По их мнению, затруднено разграничение поверхностного гастрита и начинающееся атрофического. R. Ottenjann и К. Elster, помимо поверхностного и атрофического, выделяют хронический атрофический гастрит с кишечной метаплазией.

В настоящее время общепризнанно, что различные формы хронического гастрита являются стадиями единого процесса и основная тенденция, по мнению большинства авторов, основанная на многолетних наблюдениях, это прогрессирование хронического гастрита от поверхностного к атрофическому. В основе морфологических сдвигов при этом лежит сочетание дегенеративных изменений железистых элементов, гиперпластических и атрофических процессов в слизистой оболочке, перестройка поверхностного эпителия и эпителия желез, воспалительная инфильтрация слизистой оболочки. Однако патогенетический механизм развития хронического гастрита трактуется, в литературе различно.

По мнению Ю. М. Лазовского, при хроническом гастрите происходят глубокие нарушения координации между двумя основными фазами регенеративного процесса в слизистой оболочке: пролиферацией и дифференцировкой. На ранних стадиях наблюдается картина дисрегенераторной гиперплазии, в более поздних происходит арегенераторная атрофия.

По данным ряда авторов, основанным на изучении слизистой оболочки с помощью световой и электронной микроскопии, основным моментом в морфогенезе хронического гастрита является нарушение физиологической регенерации желез, выражающееся в преобладании стадии пролиферации над стадией дифференциации, а также в преждевременной инволюции части железистых клеток. Эта реакция слизистой оболочки желудка на патологическое воздействие, по их мнению, универсальна. При гастрите с поражением желез и атрофическом гастрите изменения свидетельствуют о незавершенной регенерации или инволюции клеток, заканчивающих свой жизненный цикл.

Постоянным признаком поверхностного гастрита является инфильтрация поверхностного эпителия и собственного слоя слизистой оболочки лимфоидными и плазматическими клетками.

Н. Hamper рассматривал инфильтрацию и выход лейкоцитов в полость желудка через поверхностный или ямочный эпителий как реакцию в ответ на пищевое раздражение, поэтому, по его мнению, на основании лимфоцитарной инфильтрации нельзя ставить диагноз гастрита.

С. М. Рысс, Б. X. Рачвелишвили, В. П. Салупере, Е. А. Котык, I. Valencial-Parparcen, Н. Romer считают, что воспалительная инфильтрация слизистой оболочки желудка является основным признаком при этом заболевании. Неспецифический воспалительный процесс, начинающийся с усиления клеточной инфильтрации стромы на уровне ямок, которая с прогрессированием становится диффузной, в итоге приводит к атрофии желудочных желез. Инфильтрация усилена в основном за счет лимфоидных и плазматических клеток, но при распространении воспалительной инфильтрации на базальные отделы слизистой оболочки увеличивается содержание нейтрофильных лейкоцитов и макрофагов.

В. А. Самсонов при гистологическом исследовании слизистой оболочки больных язвенной болезнью и гастритом выявил лейкоцитарную инфильтрацию стенки желудка и начального отдела двенадцатиперстной кишки, а также инфильтрацию плазматическими, лимфоидными и тучными клетками. Только в единичных случаях удалось отметить значительную инфильтрацию лейкоцитами межъямочной стромы в отдельных участках слизистой оболочки и лишь глубже донных отделов желудочных ямок в слизистой оболочке всегда наблюдалась лейкоцитарная инфильтрация. Какую-либо зависимость между степенью структурной перестройки слизистой оболочки желудка и интенсивностью лейкоцитарной инфильтрации автору выявить не удалось.

Своеобразную закономерность распределения лейкоцитов и других клеточных элементов в слизистой оболочке В. А. Самсонов связывает больше с функциональными особенностями гастрально

new-medico.ru

Лимфоцитарная инфильтрация Джесснера-Канофа — причины, симптомы, диагностика и лечение

Лимфоцитарная инфильтрация Джесснера-Канофа – редкий хронический дерматоз, характеризующийся доброкачественной инфильтрацией кожи лимфоцитами. Заболевание имеет волнообразное течение, склонно к саморазрешению. Клинически проявляется высыпанием на неизменённой коже плоских гладких синюшно-розовых бляшек или папул, которые сливаются в очаги величиной с ладонь ребенка или взрослого. Первичные элементы имеют чёткие границы, шелушатся. Бляшки обычно единичные, располагаются на лице, шее, туловище, конечностях. Диагностируется клинически с гистологическим подтверждением, иногда проводят молекулярно-биологические исследования. Лечение – НПВС, гормональная терапия, препараты местного действия.

Общие сведения

Лимфоцитарная инфильтрация Джесснера-Канофа – доброкачественная псевдолимфома кожи с хроническим волнообразным рецидивирующим течением. Встречается редко. Чаще возникает у мужчин старше 20 лет. Сезонных, расовых различий не имеет, не эндемична. Иногда наблюдается улучшение в летний период. Впервые данная патология была описана в 1953 году, когда М. Джесснер и Н. Каноф рассмотрели ее как самостоятельное заболевание со сквозной инфильтрацией лимфоцитами всех слоёв дермы. Название «псевдолимфома» в 1965 году ввел К. Мач, объединивший инфильтрацию Джесснера-Канофа в одну группу с другими разновидностями лимфоцитарной инфильтрации.

В 1975 году О. Браун отдифференцировал тип заболевания, отнеся инфильтрацию лимфоцитами к В-клеточным псевдолимфомам, однако позже специалисты стали рассматривать патологию как Т-псевдолимфому. Именно Т-лимфоциты обеспечивают доброкачественное течение патологии и возможность спонтанной инволюции первичных элементов. Дальнейшие исследования показали, что в возникновении и течении лимфоцитарной инфильтрации Джесснера существенную роль играет иммунная система организма. Возможно, это связано с тем, что клетки иммунной системы располагаются в пищеварительном тракте, а он поражается в 70% случаев заболевания. Изучение лимфоцитарной инфильтрации Джесснера-Канофа продолжается и в настоящее время. Понимание причин возникновения и развития Т-лимфоидных процессов имеет большое значение в разработке патогенетического лечения псевдолимфом.

Лимфоцитарная инфильтрация Джесснера-Канофа

Причины лимфоцитарной инфильтрации

Наиболее вероятными причинами лимфоцитарной инфильтрации Джесснера-Канофа принято считать гиперинсоляцию, укусы клещей, инфекции, патологию желудочно-кишечного тракта, использование дерматогенной косметики и нерациональный приём лекарственных препаратов, провоцирующих системные иммунные нарушения, визуально представленные инфильтративными изменениями в коже. Механизм лимфоцитарной инфильтрации Джесснера-Канофа заключается в следующем: интактный эпидермис даёт Т-лимфоцитам возможность инфильтрировать глубокие слои дермы, располагаясь в сосочковых выростах и вокруг сосудистых сплетений по всей толще кожи. Триггеры заболевания запускают воспаление, на которое реагируют непосредственно клетки кожи и клетки иммунной системы. В процесс купирования воспаления включаются Т-лимфоциты, обеспечивающие доброкачественный ответ иммунной системы в виде пролиферации эпителиальных клеток дермы.

Одновременно в коже развивается банальное воспаление, проходящее три стадии: альтерации, экссудации и пролиферации с участием гистиоцитов – клеток ретикулярной ткани. Гистиоциты группируются и образуют островки, напоминающие лимфоидные фолликулы. На конечном этапе купирования воспаления два параллельных процесса пролиферации дополняют и усиливают друг друга. Так возникает очаг лимфоцитарной инфильтрации. Поскольку лимфоциты гетерогенны, оценка их гистохимических свойств с помощью иммунологических маркеров и моноклональных антител легла в основу иммунофенотипирования. Этот анализ имеет большое диагностическое значение в современной дерматологии.

Симптомы лимфоцитарной инфильтрации

Первичным элементом кожной сыпи при лимфоцитарной инфильтрации Джесснера-Канофа является крупная плоская розово-синюшная бляшка или папула с чёткими границами и гладкой поверхностью, имеющая тенденцию к периферическому росту. Сливаясь между собой, первичные элементы образуют кольцевидные или дугообразные «острова» с участками шелушения. Разрешение высыпавших элементов начинается с центра, поэтому сливные очаги могут иметь западание в центральной части. Типичной локализацией принято считать лицо, шею, околоушное пространство, затылок, лоб, щёки и скулы. Редко высыпания появляются на коже туловища и конечностях. Обычно первичный элемент одиночный, реже наблюдается тенденция к распространению процесса.

Лимфоцитарная инфильтрация Джесснера-Канофа характеризуется волнообразным рецидивирующим течением. Резистентна к проводимой терапии, способна спонтанно саморазрешаться. Рецидивы обычно возникают в местах прежней локализации, но могут захватывать и новые участки кожного покрова. Несмотря на длительное хроническое течение, внутренние органы в процесс не вовлекаются.

Диагностика лимфоцитарной инфильтрации

Заболевание диагностируется дерматологом на основании анамнеза, клиники, гистологии и люминесцентного микроскопирования (типичное свечение на границе дермоэпидермального соединения не определяется) с обязательной консультацией иммунолога и онколога. Гистологически при лимфоцитарной инфильтрации Джесснера-Канофа выявляется неизменённый поверхностный слой кожи. В толще дермальных слоёв обнаруживается группирование лимфоцитов и клеток соединительной ткани вокруг сосудов.

В сложных случаях проводят иммунотипирование опухоли, гистохимическое и молекулярное тестирование. К. Фан с соавторами рекомендуют основывать диагностику на результатах ДНК-цитофлюориметрии с анализом количества нормальных клеток (при лимфоцитарной инфильтрации Джесснера-Канофа более 97%). Дифференциальную диагностику проводят с саркоидозом, системной красной волчанкой, центробежной эритемой Биетта, кольцевидной гранулёмой, группой лимфоцитарных опухолей, токсикодермией и сифилисом.

Лечение лимфоцитарной инфильтрации

Лечение направлено на купирование острой фазы лимфоцитарной инфильтрации Джесснера-Канофа и увеличение продолжительности светлых промежутков. Терапия патологии неспецифическая. Отмечается хороший терапевтический эффект при назначении антималярийных препаратов (хлорохин, гидроксихлорохин) и нестероидных противовоспалительных средств (диклофенак, индометацин) после предварительного лечения сопутствующей патологии желудочно-кишечного тракта. Если состояние пищеварительной системы позволяет, применяют энтеросорбенты. Местно показаны гормональные кортикостероидные мази и кремы, а также инъекционные блокады очагов высыпаний триамцинолоном и бетаметазоном. При резистентности к проводимой терапии подключают плазмаферез (до 10 сеансов).

www.krasotaimedicina.ru

причины, симптомы и методы лечения

Слизистая желудка состоит из нескольких слоев. Верхний слой слизистой — эпителий- представляет собой рыхлую ткань, выстилающую внутреннюю поверхность желудка.

Она состоит из особых белков и защищает стенки желудка от самопереваривания пепсинами — ферментами желудочного сока.

Пепсины способны разбивать длинные белковые молекулы на короткие фрагменты — аминокислоты, которые организм может усвоить.

Если не будет эпителия, то пепсины будут разрушать стенки желудка точно так же, как любой кусок мяса, попавший в этот орган вместе с пищей.

Под эпителием лежит соединительная ткань, между волокнами которой проходят железы, открывающиеся в полость желудка. Железы вырабатывают желудочный сок.

Анатомически соединительная ткань и железы тоже входят в слизистую оболочку желудка.

Понятно, что целостность и толщина эпителия исключительно важны для здоровья желудка.

При истончении или повреждении эпителия слизистая оболочка перестает справляться со своими функциями, что приводит к появлению неприятных симптомов:

- отрыжки, изжоги;

- тошноты и рвоты;

- жжению в желудке, усиливающемуся после еды и выделения желудочного сока.

Алкоголь и некоторые медицинские препараты, например, Аспирин, легко «пробивают» эпителиальный барьер. В здоровом и молодом организме такие повреждения затягиваются в течение 24 часов.

Но ситуация меняется, если организм ослаблен, в ЖКТ есть воспаление или инфекция или нарушен обмен веществ.

В этом случае восстановление эпителия идет медленно, он постепенно истончается, а на отдельных участках вообще исчезает.

Тогда можно говорить об атрофии слизистой. Атрофия слизистой — опасная патология, приводящая к онкологическим заболеваниям.

К атрофии эпителиальной ткани желудка и кишечника приводят:

- хеликобактерная инфекция;

- бесконтрольный прием лекарственных препаратов, особенно антибиотиков;

- злоупотребление алкоголем и нездоровой едой;

- нервные переживания;

- дефицит витаминов группы B;

- хронические и острые воспаления кишечника и других органов ЖКТ: колит, панкреатит, холецистит.

Невозможно восстановить слизистую без устранения раздражающих эпителий факторов. Органу нужно дать отдых, и спустя немного времени слизистая восстановится.

Процесс ускоряется при приеме медикаментов и БАДов, но делать это можно только после консультации с гастроэнтерологом.

Препараты для восстановления эпителия

Препараты, которыми можно восстановить слизистую, относятся к разным фармакологически группам, но принцип их действия одинаков — они улучшают кровоснабжение стенок органа и таким образом ускоряют регенерацию эпителиального слоя и тканей, лежащих под ним.

Цимед — препарат, в состав которого входят медь, цинк, гидролизатор казеина (молочного белка) и вытяжка из облепиховых ягод.

Кроме того, препарат благотворно влияет на сосуды и мышцы — снимет болезненность после физических нагрузок, может служить профилактическим средством при атеросклерозе, помогает избавиться от приступов мигрени.

Лекарство выпускается в таблетках. Цимед принимают дважды в день: утром и вечером. Продолжительность лечения 30 дней. В упаковке 60 таблеток, поэтому одной упаковки как раз хватает на полный курс.

Регесол — содержит экстракты лекарственных растений, оказывает лечебное действие на весь организм.

Помогает восстановить слизистую желудка, пищевода, тонкого и толстого кишечника, ДПК, слизистую ротовой полости.

Препарат можно принимать при воспалении десен, гастрите, в том числе атрофическом, язвах желудка и ДПК, колите, цистите, рефлюксе, панкреатите, гепатите, острых респираторных заболеваниях.

Лекарство можно использовать для снижения последействия противораковой терапии, для ускорения заживления ран кожи и слизистой.

Регесол подавляет воспаления, оказывает противомикробное действие, обладает легким обезболивающим эффектом. Форма выпуска и способ применений у Регесола такие же, как у Цимеда.

Вентер — препарат на основе сукральфата, вещества, которое в желудке распадается на алюминий

ymkababy.ru

Лимфоидная инфильтрация умеренная желудка — Лечение гастрита

Причины возникновения заболевания

Причин появления инфильтратов существует множество. Самыми распространенными считаются следующие:

- Травмы. Особенно высок риск развития инфильтрата, если при повреждении тканей была занесена инфекция.

- Проникновение инфекции в организм человека. Чаще всего это одонтогенные возбудители, населяющие микрофлору ротовой полости — стрептококки, стафилококки, грибы рода Кандида. Попадание инфекции в очаг воспаления может произойти контактно или через лимфатические пути с инфильтрацией в ткани.

- Если проблема возникла после любых медицинских манипуляций (инъекций, оперативных вмешательств), очень вероятно, что они проводились с определенными нарушениями. К ним относятся неправильная антисептическая обработка кожи, использование некачественных инструментов, отсутствие дренажа после операции (особенно у пациентов с ожирением).

Причиной появления патологии может стать и развитие аллергической реакции, слабый иммунитет, наличие хронических заболеваний, индивидуальная особенность организма.

Лимфоцитарная инфильтрация является доброкачественной псевдолимфомой кожи с хроническим рецидивирующим волнообразным течением. Встречается очень редко и возникает чаще всего у мужчин после 20 лет. Расовых и сезонных различий заболевание не имеет, не эндемично. Иногда может наблюдаться улучшение состояния больного в летний период.

Данное заболевание имеет несколько стадий развития, которые характеризуются степенью выраженности патологического процесса. Таким образом, выделяются:

- Рассеянная лимфоплазмоцитарная инфильтрация. При ней симптоматика заболевания отличается незначительностью и легким течением.

- Умеренная лимфоплазмоцитарная инфильтрация. Наблюдается образование единого очага высыпаний.

- Выраженная лимфоплазмоцитарная инфильтрация. Что это? Она характеризуется формированием множественных очагов и поражений.

Наиболее возможными причинами развития очаговой лимфоплазмоцитарной инфильтрации принято считать укусы клещей, гиперинсоляцию, разнообразные инфекции, патологии пищеварительной системы, применение дерматогенной косметики и нерациональное использование медикаментозных препаратов, которые провоцируют системные иммунные изменения, внешне представленные инфильтративными нарушениями в кожном покрове.

Механизм развития лимфоцитарной инфильтрации заключается в следующем процессе: интактный эпидермис предоставляет Т-лимфоцитам возможность инфильтрировать глубокие прослойки кожи, располагаясь вокруг сосудистых сплетений и в сосочковых выростах по всей толще кожного покрова. Триггеры патологии запускают воспалительный процесс, на который реагируют непосредственно кожные и иммунные клетки.

Одновременно развивается воспаление, которое проходит три стадии: альтерация, экссудация и пролиферация с участием клеток ретикулярной ткани (гистиоцитов). Эти клетки группируются и формируют островки, которые напоминают лимфоидные фолликулы. На последнем этапе купирования воспалительной реакции два одновременных процесса пролиферации усиливают и дополняют друг друга. Таким образом, возникают очаги патологии.

Так как лимфоциты гетерогенны, оценка их гистохимических свойств при помощи моноклональных антител и иммунологических маркеров легла в основу иммунофенотипирования. Данный анализ имеет существенное диагностическое значение в дерматологии.

Многим интересно, что это — лимфоплазмоцитарная инфильтрация желудка и кишечника?

Формы инфильтратов

Выделяют две формы инфильтратов — воспалительные и опухолевые. Первая разновидность обнаруживается при стремительном размножении клеток. На проблемном участке наблюдают скопление лейкоцитов, лимфоцитов, крови и лимфы, которые просачиваются сквозь стенки кровеносных сосудов.

Под опухолевым инфильтратом подразумевают развитие различных опухолей — миомы, саркомы, злокачественных образований. Именно процесс инфильтрации стимулирует их активный рост. В этом случае наблюдают изменение объемов пораженных тканей. Они приобретают характерный цвет, становятся плотными на ощупь и болезненными.

К отдельной группе относят хирургические инфильтраты. Они образовываются на поверхности кожи или тканях внутренних органов вследствие их искусственного насыщения различными веществами — анестетиками, спиртом, антибиотиком.

Первые упоминания о болезни

Впервые данная болезнь была описана в медицинской литературе в 1953 году, когда Н. Каноф и М. Джесснер рассмотрели ее как самостоятельный патологический процесс со сквозной инфильтрацией лимфоцитами всех кожных структур. Название «псевдолимфома» ввел К. Мач, который объединил инфильтрацию Джесснера — Канофа в единую группу с иными разновидностями лимфоцитарных инфильтраций.

В 1975 году О. Браун дифференцировал тип патологического процесса и отнес подобную инфильтрацию к В-клеточным псевдолимфомам, но несколько позже клиницисты стали рассматривать это заболевание как Т-псевдолимфому, поскольку именно Т-лимфоциты обеспечивают доброкачественное течение патологии и возможность непроизвольной инволюции первоначальных элементов.

Последующие исследования показали, что в развитии лимфоцитарной инфильтрации существенную роль играет иммунитет, что, возможно, связано с тем, что иммунные клетки располагаются в желудочно-кишечном тракте, а его поражение наблюдается в 70 % случаев. Изучение патологии продолжается и по сей день. Понимание причин развития Т-лимфоидного процесса имеет важное значение в разработке патогенетической терапии псевдолимфом.

Разновидности воспалительных образований

В медицинской практике чаще всего встречается воспалительный инфильтрат. В зависимости от клеток, которые наполняют образование, осуществляется разделение на такие типы:

- Гнойный. Внутри опухоли содержатся полиморфноядерные лейкоциты.

- Геморрагический. Содержит внутри в большом количестве эритроциты.

- Лимфоидный. Составляющее инфильтрата — лимфоидные клетки крови.

- Гистиоцитарно-плазмоклеточный. Внутри уплотнения находятся элементы плазмы крови, гистиоциты.

Независимо от природы происхождения воспалительный инфильтрат может самостоятельно исчезнуть в течение 1—2 месяцев или развиться в абсцесс.

Симптоматика

Инфильтраты воспалительной природы развиваются на протяжении нескольких дней. В это время наблюдают следующие симптомы:

- Температура тела остается нормальной или поднимается до субфебрильных показателей. В последнем случае ее снижение не происходит еще долгое время.

- Пораженная область становится немного припухлой. При пальпации определяется уплотнение, которое имеет четко выраженные границы.

- При надавливании на образование чувствуется боль, появляется дискомфорт.

- Участок кожи в области поражения незначительно напряжен, имеет гиперемию.

- При наличии инфильтрата в патологический процесс втягиваются все слои тканей — кожный покров, слизистая оболочка, подкожно-жировая клетчатка, мышцы, ближайшие лимфатические узлы.

Первоначальным элементом кожных высыпаний при лимфоцитарной инфильтрации является плоская крупная розово-синюшная бляшка либо папула с четкими очертаниями и гладкой поверхностью, которая имеет склонность к периферическому росту. Сливаясь друг с другом, первичные элементы формируют дугообразные или кольцевидные островки с участками шелушений.

Разрешение подобных патологических элементов начинается, как правило, с центра, вследствие чего сливные очаги могут иметь западания в центральных частях. Типичной локализацией считается лицо, шея, околоушные пространства, затылок, щеки, лоб и скулы. В некоторых случаях высыпания могут наблюдаться на коже конечностей и туловища. Обычно первичный элемент бывает одиночным, несколько реже наблюдается склонность к распространению патологического процесса.

Традиционное лечение

При обнаружении симптомов инфильтрата необходимо предпринять ряд лечебных мероприятий. Все они направлены на устранение воспалительного процесса и предупреждение развития абсцесса. Для лечения используют специальные средства и методы, позволяющие устранить отечность тканей, восстановить кровоток в пораженной области и избавиться от болевого синдрома. В большинстве случаев терапия сводится к следующему:

- Прием антибиотиков — актуально, если воспалительный процесс вызван инфекцией.

- Симптоматическая терапия. Подразумевает прием обезболивающих средств.

- Локальная гипотермия — снижение температуры тела искусственным путем.

- Физиотерапия. Используют специальные лечебные грязи, воздействие лазера, УФ-облучения. Эти методы запрещены, если в инфильтрате накапливается гной.

Если консервативное лечение не приносит положительного результата, прибегают к малоинвазивному вмешательству. Чаще всего под контролем ультразвуковых приборов осуществляют дренаж пораженного участка с удалением накопившейся жидкости. При тяжелом течении заболевания образование вскрывают хирургическим путем при помощи лапароскопии или лапаротомии.

Нарушения в ЖКТ

Болезнь может быть выражена в разной степени. При этом железы укорачиваются, существенно уменьшается их плотность. При лимфоплазмоцитарной инфильтрации в строме наблюдается выраженное увеличение ретикулиновых волокон и гиперплазия гладкомышечных стенок. Хронический гастрит может считаться обратимым, если после проведенной терапии инфильтрация исчезает, отмечается восстановление атрофированных желез и клеточное обновление.

Точные механизмы начала гастрита типа В при лимфомлазмоцитарной инфильтрации желудка до сих пор остаются недостаточно ясными. Этиологические факторы, которые способствуют развитию хронического гастрита, принято делить на эндогенные и экзогенные.

Народное лечение

Если инфильтрат не сопровождается тяжелыми симптомами, его разрешается лечить народными средствами в домашних условиях. Они очень эффективны, помогают сделать кожу мягкой и устранить все уплотнения буквально за несколько дней. Самыми популярными рецептами народной медицины считаются:

- Йодная сеточка. На проблемный участок кожи наносят тонкие линии при помощи йода. Не нужно слишком усердно обрабатывать кожу, чтобы не спровоцировать ожог. Такую процедуру можно повторять несколько дней, пока уплотнение не исчезнет полностью.

- Полуспиртовой компресс. Нужно взять водку и развести ее водой в соотношении 1:1. В полученной жидкости смачивают марлевую повязку или мягкую ткань, после чего прикладывают к шишке на теле. Компресс рекомендуется держать не менее 2 часов. Согревающую процедуру желательно повторить еще несколько раз до получения желаемого результата.

- Капустный компресс. Отбить лист молотком для мяса, чтобы капуста пустила сок. Компресс фиксируют при помощи полиэтиленовой пленки и махрового полотенца. Для получения нужного эффекта капусту желательно держать всю ночь.

- Медовые лепешки. Замешивают тесто из жидкого меда и муки с добавлением небольшого количества воды. Нужно получить эластичную и податливую лепешку, которую прикладывают к инфильтрату. Компресс фиксируют при помощи пищевой пленки и шерстяного платка. Его рекомендуется прикладывать вечером и держать всю ночь.

- Мед и алоэ. Комплексная процедура для уничтожения инфильтратов. Для ее проведения утром на проблемном участке тела делают легкий массаж вместе с соком алоэ. Вечером место обрабатывают натуральным медом, обматывают полиэтиленом и теплой тканью. Такие манипуляции необходимо повторять несколько дней в той же последовательности.

- Хозяйственное мыло. Необходимо взять брусок темного цвета. Мыло смачивают водой и тщательно натирают проблемный участок. Образовавшуюся пленку после процедуры не рекомендуется смывать еще 30—40 минут. Манипуляцию повторяют ежедневно до полного исчезновения всех тревожащих симптомов.

- Творог. Берут небольшое количество продукта и подогревают на водяной бане. Творог в теплом виде прикладывают к месту уплотнений и обматывают пищевой пленкой. Такой компресс рекомендуется держать всю ночь. Процедуру нужно повторять еще несколько дней.

- Белая глина. Для устранения шишек и уплотнений на коже глину разводят водой и формируют из нее лепешку. Именно в таком виде средство прикладывается к образованию. Компресс из глины держат 2 часа, после чего смывают водой.

Вылечить инфильтрат народными средствами несложно. Главное, следовать рекомендациям и обращаться к врачу даже при незначительном ухудшении состояния.

Инфильтрация кишечника

При данном заболевании отмечаются инфильтраты в соединительной ткани и нарушения работы не только желудка, но и иных пищеварительных органов. К ним относится также лимфоцитарный колит, который представляет собой воспалительное заболевание толстой кишки с лимфоплазмоцитарной инфильтрацией слизистых оболочек.

Данная разновидность колита характеризуется возникновением рецидивирующей диареи с продолжительным течением. Лечение заболевания специфическое, основанное на применении медикаментозных средств для борьбы с первопричиной его развития, а также симптоматическое, для устранения диареи и нормализации кишечной микрофлоры.

Стромы

Часто образуются стромы в области желудка, толстой кишки, кишечника, которые представляют собой ретикулярную соединительную ткань (интерстицию), трехмерную мелкопетлистую сеть. В строме проходят лимфатические и кровеносные сосуды.

Лимфоцитарная инфильтрация характеризуется рецидивирующим волнообразным течением. Это заболевание резистентно к проводимому лечению, способно спонтанно самовылечиваться. Рецидивы возникают обычно в местах прежней локализации, однако могут захватывать и новые участки эпидермиса. Несмотря на продолжительное хроническое протекание, внутренние органы в патологический процесс не вовлекаются.

Иные методы диагностики

Данная болезнь диагностируется дерматологами на основании клинических симптомов, анамнеза, люминесцентного микроскопирования (характерное свечение на границе дермоэпидермальных соединений не определяется) и гистологии с обязательной консультацией у онколога и иммунолога. Гистологически при лимфоцитарной инфильтрации определяется неизмененный поверхностный кожный покров. В толще всех дермальных слоев наблюдается группирование клеток соединительной ткани и лимфоцитов вокруг сосудов.

В более сложных случаях проводится иммунотипирование опухоли, молекулярное и гистохимическое тестирование. К. Фан с соавторами рекомендуют проводить диагностику, основанную результатах ДНК-цитофлюориметрии с исследованием количества нормальных клеток (при данном патологическом процессе — более 97 %).

zeleno-mama.ru

причины, симптомы и методы лечения

Воспаление слизистой желудка (гастрит) может быть разных форм и видов. Одной из редких форм с малоизученной этиологией является лимфоцитарный гастрит, он же — лимфоидный или лимфофолликулярный.

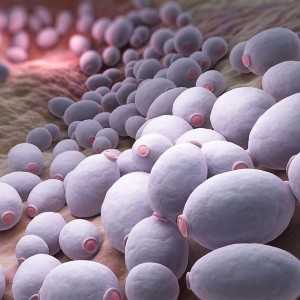

Его обнаруживают во время лабораторного морфологического изучения слизистой желудка, которая значительно изменена лимфоцитарной инфильтрацией (проникновением несвойственных частиц).

О данной инфильтрации можно говорить тогда, когда число лимфоцитов (клеток иммунной системы) превышает 30/100 в эпителиоцитах (клетках, выстилающих желудок).

Функция внутриэпителиальных лимфоцитов заключается в сборе и передаче информации о свойствах пищи, поступающей в желудок, клеткам иммунной системы, которые обладают цитотоксическим действием в отношении бактерий, поступающих с пищей. По какой причине лимфоциты ошибочно распознают собственные клетки органа, как опасные и атакуют их, нарушая, разрушая строение тканей – неизвестно.

Эти процессы выделены в группу аутоиммунных (искаженного иммунитета) заболеваний. Существуют гипотезы, по которым факторами вызывающими лимфоцитарный гастрит являются:

- бактерия Хеликобактер , способная прикрепляется к желудочному эпителию, создавать собственные колонии, повреждать и создавать хроническое воспаление и вызвать активную реакцию на них лимфоцитов;

- нарушение обменных процессов в организме, задержка выведения шлаков, токсинов;

- гормональные сбои, приводящие к патологическим проявлениям;

- осложнения инфекционных и вирусных патологий.

Проявлению одной из вышеуказанных причин, подвержены люди, которые: часто болеют простудными заболеваниями, принимают самостоятельно, без назначения врача лекарства, чем ранят слизистую желудка, нарушают ее защитные барьеры, страдают гастритами, не купируют их медикаментозно, пренебрегают правилами здорового питания. Так, они попадают в группу риска.

Факторы риска

Факторами риска являются причины, вызывающие воспаление желудка любой формы:

- нерегулярный с большими перерывами прием пищи всухомятку;

- частое питание жирными, уксусными, жареными блюдами, с применением специй и приправ;

- регулярное употребление шипучих напитков, содержащих красители и консерванты;

- отравления химическими или лекарственными реагентами;

- злоупотребление, частое раздражение слизистой желудка алкоголем и никотином.

Если оболочка желудка здоровая, без эрозий, изъязвлений, соблюдена пропорциональная выработка желудочного сока и динамичная моторика желудка, нет сбоев в режиме питания, то шанс развития любого гастрита сведен к минимуму.

Разновидность болезни

Представителем местного иммунитета желудка является лимфоидная ткань. Она состоит из ряда клеток (фибробласты, ретикулярные, плазматические, разной зрелости лимфоциты и другие) и представлена одиночными или групповыми фолликулами (ограниченными скоплениями).

Лимфоидный гастрит возникает не как все воспаления, по определенной причине раздражения и разрушения оболочки желудка, а в ответ на естественную борьбу, проводимую лимфоцитами. Что это такое — лимфоидный гастрит? Можно сказать, что это определенная стадия лимфоцитарного. После инфильтрации лейкоцитов происходит дальнейшее увеличение их числа, развиваются аутоиммунные реакции.

Еще его называют лимфофолликулярный гастрит, он всегда возникает на фоне хронического воспаления, сосредоточения лимфоцитов, в сегменте поврежденного участка желудка. Первоначально он обеспечивает процесс спасения организма, затем лимфоцитарные фолликулы разрастаются, неравномерно утолщают физиологические желудочные складки, нарушают выработку сока и могут создавать участки атрофии, приводить к доброкачественной лимфоме.

Симптомы

Характерных жалоб при лимфоцитарном гастрите не существует, но даже скрытое его течение, наделено определенными симптомами. Так, как в процессе воспаления задействованы иммунные клетки, может быть реакция со стороны лимфатических узлов и незначительное увеличение температуры тела. Расстройства пищеварения возникают в каждом случае индивидуально, общие жалобы могут выглядеть, как:

При любом появлении дискомфорта перед и после еды нужно обратиться за консультацией гастроэнтеролога. Самостоятельное принятие мер абсолютно не приносит выздоровления при лимфоцитарной патологии. Лечение, без определения формы гастрита, может привести к развитию опухолей и перерождению собственных клеток в злокачественные.

Полезное видео

В этом видео можно узнать о пр

dagexpo.ru

Лимфоидная инфильтрация слизистой желудка — Мода на здоровье

Что такое Воспалительный инфильтрат —

Состояние, когда в тканях большое количество лейкоцитов, называют лейкоцитарной инфильтрации шейки матки. Присутствуют обычно тогда, когда идет воспалительный процесс. Характерно вагинитам и цервицитам.

Причины появления

Причин появления инфильтратов существует множество. Самыми распространенными считаются следующие:

- Травмы. Особенно высок риск развития инфильтрата, если при повреждении тканей была занесена инфекция.

- Проникновение инфекции в организм человека. Чаще всего это одонтогенные возбудители, населяющие микрофлору ротовой полости — стрептококки, стафилококки, грибы рода Кандида. Попадание инфекции в очаг воспаления может произойти контактно или через лимфатические пути с инфильтрацией в ткани.

- Если проблема возникла после любых медицинских манипуляций (инъекций, оперативных вмешательств), очень вероятно, что они проводились с определенными нарушениями. К ним относятся неправильная антисептическая обработка кожи, использование некачественных инструментов, отсутствие дренажа после операции (особенно у пациентов с ожирением).

Причиной появления патологии может стать и развитие аллергической реакции, слабый иммунитет, наличие хронических заболеваний, индивидуальная особенность организма.

Воспалительные инфильтраты составляют многообразную по этиологическому фактору группу. Проведенные исследования показали, что у 37 % больных был травматический генез заболевания, у 23 % причиной служила одонтогенная инфекция; в остальных случаях инфильтраты возникали после различных инфекционных процессов. Эта форма воспаления отмечается с одинаковой частотой во всех возрастных группах.

Вероятность возникновения инфильтрата в равной степени присутствует у людей любого возраста.

Результаты исследования показали, что причиной заболевания могут стать различного рода травмы, недуги инфекционного характера. Они могут передаваться контактным путем, иметь лимфогенный тип распространения.

В тканях околочелюстной области очень часто развивается инфильтрат. Что это такое? Как его отличить от других заболеваний? Оценить состояние больного и дать точный ответ на поставленные вопросы может только опытный врач. Возбудителями воспаления являются стафилококки, стрептококки и другие представители микрофлоры ротовой полости.

Осложненное состояние острого аппендицита тоже может вызвать развитие инфильтрата. Он возникает при несвоевременном хирургическом вмешательстве.

Вероятность возникновения инфильтрата в равной степени присутствует у людей любого возраста.

Предшественницей данного новообразования является лимфоидная ткань, расположенная в слизистой оболочке в виде отдельных лимфоцитов и скоплений клеток. При определенных условиях (например, при хроническом гастрите. возникшем на фоне инфицирования Helicobacter pylori) такие скопления образуют лимфоидные фолликулы, в которых могут возникать участки атипии.

Наряду с Helicobacter pylori, развитие различных типов лимфом желудка может провоцироваться другими факторами, в том числе – контактом с канцерогенными веществами, длительным пребыванием в зонах с повышенным уровнем радиации, предшествующей лучевой терапией, приемом некоторых лекарственных препаратов, избытком ультрафиолетового излучения, неспецифическим снижением иммунитета, иммунными нарушениями при СПИДе, аутоиммунными заболеваниями и искусственным подавлением иммунитета после операций по трансплантации органов.

Наиболее вероятными причинами лимфоцитарной инфильтрации Джесснера-Канофа принято считать гиперинсоляцию, укусы клещей, инфекции, патологию желудочно-кишечного тракта, использование дерматогенной косметики и нерациональный приём лекарственных препаратов, провоцирующих системные иммунные нарушения, визуально представленные инфильтративными изменениями в коже.

Механизм лимфоцитарной инфильтрации Джесснера-Канофа заключается в следующем: интактный эпидермис даёт Т-лимфоцитам возможность инфильтрировать глубокие слои дермы, располагаясь в сосочковых выростах и вокруг сосудистых сплетений по всей толще кожи. Триггеры заболевания запускают воспаление, на которое реагируют непосредственно клетки кожи и клетки иммунной системы.

Одновременно в коже развивается банальное воспаление, проходящее три стадии: альтерации, экссудации и пролиферации с участием гистиоцитов – клеток ретикулярной ткани. Гистиоциты группируются и образуют островки, напоминающие лимфоидные фолликулы. На конечном этапе купирования воспаления два параллельных процесса пролиферации дополняют и усиливают друг друга.

Виды гиперплазии желудка

В медицинской практике чаще всего встречается воспалительный инфильтрат. В зависимости от клеток, которые наполняют образование, осуществляется разделение на такие типы:

- Гнойный. Внутри опухоли содержатся полиморфноядерные лейкоциты.

- Геморрагический. Содержит внутри в большом количестве эритроциты.

- Лимфоидный. Составляющее инфильтрата — лимфоидные клетки крови.

- Гистиоцитарно-плазмоклеточный. Внутри уплотнения находятся элементы плазмы крови, гистиоциты.

Независимо от природы происхождения воспалительный инфильтрат может самостоятельно исчезнуть в течение 1—2 месяцев или развиться в абсцесс.

Очаговая

Заболевание называют еще бородавочной гиперплазией. Очаговая гиперплазия желудка считается ранней разновидностью полипоза. Это доброкачественные опухоли. Заболевание поражает определенные ограниченные участки слизистых оболочек желудка. Очаги бывают разными по размеру и форме.

Инфильтрат – что это такое? Медики выделяют несколько его видов – воспалительный, лимфоидный, постинъекционный и другие. Причины возникновения инфильтрата разные, но все его виды характеризуются наличием в ткани (или органе) несвойственных клеточных элементов, ее повышенной плотностью, увеличенным объемом.

Наряду с приведенной выше классификацией для определения распространенности лимфомы желудка используют стандартную четырехстадийную классификацию онкологических заболеваний.

Симптомы

Инфильтраты воспалительной природы развиваются на протяжении нескольких дней. В это время наблюдают следующие симптомы:

- Температура тела остается нормальной или поднимается до субфебрильных показателей. В последнем случае ее снижение не происходит еще долгое время.

- Пораженная область становится немного припухлой. При пальпации определяется уплотнение, которое имеет четко выраженные границы.

- При надавливании на образование чувствуется боль, появляется дискомфорт.

- Участок кожи в области поражения незначительно напряжен, имеет гиперемию.

- При наличии инфильтрата в патологический процесс втягиваются все слои тканей — кожный покров, слизистая оболочка, подкожно-жировая клетчатка, мышцы, ближайшие лимфатические узлы.

При развитии заболевания у пациента может наблюдаться незначительно повышенная температура. Она держится на определенной отметке несколько дней. Иногда этот показатель остается нормальным. Распространение инфильтрата происходит на одну или несколько частей тела. Это выражается в припухлости и уплотнении тканей с ясно выделенным контуром. Поражению подвержены все ткани одновременно – слизистая, кожа, подкожно-жировая и мышечная оболочки.

Инфильтрат, который развивается на фоне осложнения аппендицита, характеризуется устойчивой болью в нижней части живота, повышением температуры до 39 градусов, ознобом. В этом случае выздоровление пациента возможно лишь при своевременном хирургическом вмешательстве. Наличие данного вида инфильтрата устанавливается при осмотре врачом (не требует специальных диагностических методов).

В других же случаях только дифференциальный подход позволяет точно установить диагноз и назначить нужное лечение. Иногда для установления диагноза во внимание принимаются данные результатов пункции из места воспаления.

Специалистами проводится исследование материалов, взятых из воспаленной области. Установлена разная природа клеток, составляющих инфильтрат. Именно это обстоятельство позволяет медикам классифицировать заболевание. Как правило, в составе инфильтрата обнаруживается большое скопление дрожжевых и мицелиальных грибов. Это говорит о наличии такого состояния, как дисбактериоз.

Основной целью лечения инфильтрата является ликвидация воспалительных очагов. Это достигается консервативными методами лечения, к которым относится физиотерапия. Пациент не должен заниматься самолечением и затягивать с визитом к специалисту.

Благодаря физиотерапевтическому лечению добиваются рассасывания инфильтрата путем увеличения кровотока. В это время происходит ликвидация явлений застоя. Также происходит уменьшение отека, снятие болевых ощущений. Чаще всего назначается электрофорез антибиотиков, кальция.

Физиолечение противопоказано, если присутствуют гнойные формы заболевания. Интенсивное воздействие на пораженный участок лишь спровоцирует быстрое развитие инфильтрата и дальнейшее распространение очага.

Нарушение процесса переваривания еды — один из симптомов.

Источник: http://fb.ru/article/141834/infiltrat—chto-eto-takoe-vidyi-infiltratov

Специфические признаки отсутствуют, по своим клиническим проявлениям лимфома желудка может напоминать рак желудка. реже – язвенную болезнь желудка или хронический гастрит. Наиболее распространенным симптомом является боль в области эпигастрия, нередко усиливающаяся после приема пищи. Многие больные лимфомой желудка отмечают ощущение преждевременного насыщения.

При лимфоме желудка часто наблюдаются тошнота и рвота, особенно – на фоне употребления излишнего количества пищи, что еще больше способствует сокращению порций, отказу от еды и последующему снижению веса. При распространении онкологического процесса может развиваться стеноз желудка. В отдельных случаях у больных лимфомой желудка возникают кровотечения различной степени выраженности (в том числе – небольшие, с примесью крови в рвотных массах).

Существует опасность развития тяжелых осложнений – перфорации стенки желудка при ее прорастании опухолью и профузного кровотечения при расположении лимфомы желудка вблизи крупного сосуда. Наряду с перечисленными симптомами отмечаются повышение температуры тела и обильное потоотделение, особенно в ночное время.

Первичным элементом кожной сыпи при лимфоцитарной инфильтрации Джесснера-Канофа является крупная плоская розово-синюшная бляшка или папула с чёткими границами и гладкой поверхностью, имеющая тенденцию к периферическому росту. Сливаясь между собой, первичные элементы образуют кольцевидные или дугообразные «острова» с участками шелушения.

Разрешение высыпавших элементов начинается с центра, поэтому сливные очаги могут иметь западание в центральной части. Типичной локализацией принято считать лицо, шею, околоушное пространство, затылок, лоб, щёки и скулы. Редко высыпания появляются на коже туловища и конечностях. Обычно первичный элемент одиночный, реже наблюдается тенденция к распространению процесса.

Лимфоцитарная инфильтрация Джесснера-Канофа характеризуется волнообразным рецидивирующим течением. Резистентна к проводимой терапии, способна спонтанно саморазрешаться. Рецидивы обычно возникают в местах прежней локализации, но могут захватывать и новые участки кожного покрова. Несмотря на длительное хроническое течение, внутренние органы в процесс не вовлекаются.

Диагностика лимфомы желудка

Чтоб подтвердить гиперплазию желудка, нужно сдать ряд анализов, так как симптомы болезни отсутствуют или схожи с другими заболеваниями ЖКТ. Для определения вида гиперплазии проводится комплекс диагностических процедур. В первую очередь больного отправляют на рентгенологическое обследование. Чаще всего оно назначается для диагностирования полиповидной формы. Во время рентгена можно увидеть, где находится полип, какой он формы и размера.

Более информативным является проведение эндоскопии, а именно фиброгастродуеденоскопии. При помощи эндоскопа врач осматривает стенки органа, уплотнение, особенно если под вопросом наличие опухоли. В процессе проведения фиброгастродуоденоскопии может проводиться биопсия. Биопат отправляется для проведения гистологического исследования.

Биопсия – инвазивная процедура, при которой проводится забор ткани, которая отличается, как патологическая. Это делается для того, чтоб исследовать ее морфологический состав и ее злокачественность. Также в качестве эндоскопического обследования может проводиться колоноскопия или ректороманоскопия.

Диагноз устанавливается с учетом жалоб, истории заболевания, внешнего осмотра, пальпации живота, лабораторных и инструментальных исследований. Из-за неспецифичности симптоматики возможно позднее выявление лимфомы желудка, в литературе описаны случаи, когда временной период между появлением болей в эпигастрии и постановкой диагноза составлял около 3 лет.

Для уточнения диагноза эндоскопист осуществляет забор материала для последующего гистологического и цитологического исследования. Отличительной особенностью взятия эндоскопической биопсии при лимфомах желудка является необходимость забора ткани с нескольких участков (множественная или петлевая биопсия).

Для определения распространенности онкологического процесса осуществляют эндоскопическое УЗИ и КТ брюшной полости. Для выявления метастазов назначают МРТ грудной клетки и МРТ брюшной полости. Несмотря на диагностические затруднения, из-за медленного роста большинство лимфом желудка выявляются на первой или второй стадии, что увеличивает вероятность благополучного исхода при данной патологии.

Заболевание диагностируется дерматологом на основании анамнеза, клиники, гистологии и люминесцентного микроскопирования (типичное свечение на границе дермоэпидермального соединения не определяется) с обязательной консультацией иммунолога и онколога. Гистологически при лимфоцитарной инфильтрации Джесснера-Канофа выявляется неизменённый поверхностный слой кожи. В толще дермальных слоёв обнаруживается группирование лимфоцитов и клеток соединительной ткани вокруг сосудов.

В сложных случаях проводят иммунотипирование опухоли, гистохимическое и молекулярное тестирование. К. Фан с соавторами рекомендуют основывать диагностику на результатах ДНК-цитофлюориметрии с анализом количества нормальных клеток (при лимфоцитарной инфильтрации Джесснера-Канофа более 97%). Дифференциальную диагностику проводят с саркоидозом, системной красной волчанкой, центробежной эритемой Биетта, кольцевидной гранулёмой, группой лимфоцитарных опухолей, токсикодермией и сифилисом.

Лечение лимфоцитарной инфильтрации

При обнаружении симптомов инфильтрата необходимо предпринять ряд лечебных мероприятий. Все они направлены на устранение воспалительного процесса и предупреждение развития абсцесса. Для лечения используют специальные средства и методы, позволяющие устранить отечность тканей, восстановить кровоток в пораженной области и избавиться от болевого синдрома. В большинстве случаев терапия сводится к следующему:

- Прием антибиотиков — актуально, если воспалительный процесс вызван инфекцией.

- Симптоматическая терапия. Подразумевает прием обезболивающих средств.

- Локальная гипотермия — снижение температуры тела искусственным путем.

- Физиотерапия. Используют специальные лечебные грязи, воздействие лазера, УФ-облучения. Эти методы запрещены, если в инфильтрате накапливается гной.

Если консервативное лечение не приносит положительного результата, прибегают к малоинвазивному вмешательству. Чаще всего под контролем ультразвуковых приборов осуществляют дренаж пораженного участка с удалением накопившейся жидкости. При тяжелом течении заболевания образование вскрывают хирургическим путем при помощи лапароскопии или лапаротомии.

Если инфильтрат не сопровождается тяжелыми симптомами, его разрешается лечить народными средствами в домашних условиях. Они очень эффективны, помогают сделать кожу мягкой и устранить все уплотнения буквально за несколько дней. Самыми популярными рецептами народной медицины считаются:

- Йодная сеточка. На проблемный участок кожи наносят тонкие линии при помощи йода. Не нужно слишком усердно обрабатывать кожу, чтобы не спровоцировать ожог. Такую процедуру можно повторять несколько дней, пока уплотнение не исчезнет полностью.

- Полуспиртовой компресс. Нужно взять водку и развести ее водой в соотношении 1:1. В полученной жидкости смачивают марлевую повязку или мягкую ткань, после чего прикладывают к шишке на теле. Компресс рекомендуется держать не менее 2 часов. Согревающую процедуру желательно повторить еще несколько раз до получения желаемого результата.

- Капустный компресс. Отбить лист молотком для мяса, чтобы капуста пустила сок. Компресс фиксируют при помощи полиэтиленовой пленки и махрового полотенца. Для получения нужного эффекта капусту желательно держать всю ночь.

- Медовые лепешки. Замешивают тесто из жидкого меда и муки с добавлением небольшого количества воды. Нужно получить эластичную и податливую лепешку, которую прикладывают к инфильтрату. Компресс фиксируют при помощи пищевой пленки и шерстяного платка. Его рекомендуется прикладывать вечером и держать всю ночь.

- Мед и алоэ. Комплексная процедура для уничтожения инфильтратов. Для ее проведения утром на проблемном участке тела делают легкий массаж вместе с соком алоэ. Вечером место обрабатывают натуральным медом, обматывают полиэтиленом и теплой тканью. Такие манипуляции необходимо повторять несколько дней в той же последовательности.

- Хозяйственное мыло. Необходимо взять брусок темного цвета. Мыло смачивают водой и тщательно натирают проблемный участок. Образовавшуюся пленку после процедуры не рекомендуется смывать еще 30—40 минут. Манипуляцию повторяют ежедневно до полного исчезновения всех тревожащих симптомов.

- Творог. Берут небольшое количество продукта и подогревают на водяной бане. Творог в теплом виде прикладывают к месту уплотнений и обматывают пищевой пленкой. Такой компресс рекомендуется держать всю ночь. Процедуру нужно повторять еще несколько дней.

- Белая глина. Для устранения шишек и уплотнений на коже глину разводят водой и формируют из нее лепешку. Именно в таком виде средство прикладывается к образованию. Компресс из глины держат 2 часа, после чего смывают водой.

Вылечить инфильтрат народными средствами несложно. Главное, следовать рекомендациям и обращаться к врачу даже при незначительном ухудшении состояния.

Лечение больных с воспалительными инфильтратами — консервативное. Проводят противовоспалительную терапию с использованием физиотерапевтических средств. Выраженный эффект дают лазерное облучение, повязки с мазью Вишневского и спиртом. В случаях нагнаивания воспалительного инфильтрата возникает флегмона. Тогда проводят хирургическое лечение.

В инфильтрированной ткани инфекции нет, но опасностью этой патологии после укола является то, что возможен риск возникновения абсцесса. В этом случае лечение может проходить только под наблюдением хирурга.

Если же не возникает осложнений, то инфильтрат после инъекций лечат физиотерапевтическими методами. Рекомендуется также на место уплотнения ткани наносить йодную сетку несколько раз в день, использовать мазь Вишневского.

Народная медицина тоже предлагает несколько эффективных методов избавления от «шишек», появившихся после инъекций. Мед, лист лопуха или капусты, алоэ, клюква, творог, рис могут оказать лечебное действие при возникновении подобной проблемы. Например, листья лопуха или капусты нужно брать для лечения в свежем виде, прикладывая их на продолжительное время к больному месту. Предварительно «шишку» можно смазать медом. Компресс из творога также хорошо помогает избавиться от застарелых «шишек».

Как бы хорош ни был тот или иной метод лечения указанной проблемы, решающее слово должно принадлежать врачу, так как именно он определит, чем лечить, и нужно ли это делать.

Важно соблюдать режим питания.

Лечение гиперплазии в желудке может проводиться медикаментами, диетическим питанием или хирургическим вмешательством, народными лекарствами. Основой лечения гиперплазии является питание, так как именно плохое питание является наиболее частой причиной развития заболевания. Без диеты избавиться от патологии невозможно.

В рационе не должно быть вредной пищи, особенно той, что содержит канцерогены или вредные жиры. Важен режим употребления пищи. Нужно питаться маленькими порциями (200 г) 5-6 раз в сутки. Лучше, если диету больному составит специалист на основаниях анализов крови. Рекомендуется вести активный образ жизни.

Терапия фармацевтическими средствами заключается, в первую очередь, в устранении причин, что спровоцировали развитие гиперплазии. Чаще всего назначается гормональная терапия, при помощи которой восстанавливают адекватное деление клеток. Если болезнь вызвана хеликобактериями, назначают противовирусные средства.

Если терапия не помогла, могут назначить еще один такой курс. Если после второго курса лечения больному не становится лучше, врач может рекомендовать проведение операции. Если у больного обнаруживают гиперпластические полипы (фовеолярный вид болезни), размер которых больше чем 10 мм, их необходимо обязательно вырезать, так как существует опасность того, что они преобразуются в онкологию. После такой операции окружающую ткань берут для гистологического анализа.

Во время хирургического вмешательства проводится иссечение полипа и тканей, в которых присутствует аномальное деление на клеточном уровне. Оперативное лечение проводится не часто. Чаще всего консервативная терапия помогает. Лечение проводится до того времени, пока больной полностью выздоровеет.

Лечение народными методами

После консультации врача можно включить в лечение гиперплазии в желудке народные методы. Народными средствами можно пользоваться, как вспомогательными методами. Полезным в процессе лечения заболевания является отвар зверобоя. Чтоб его приготовить, нужно столовую ложку растения залить стаканом только закипевшей воды и дать отстояться 120 минут. После этого отвар профильтровать. Употреблять по стакану дважды в сутки.

Полезно пить масло облепихи. Чтоб получить максимальный эффект от полезных свойств этого народного лекарства, нужно принимать облепиховое масло перед едой по 5 мл.

Можно лечить гиперплазию такими народными средствами, как отвары из корней петрушки. Для приготовления нужно измельчить корни растения и запарить в стакане кипятка. Лекарство должно постоять ночь, после чего его процеживают. Употреблять отвар по ложке 5 раз в сутки.

Еще одним полезным бабушкиным рецептом является хрен с медом. Хрен измельчить и поместить в стеклянную баночку. Едят хрен перед трапезой по чайной ложке, добавляя мед. Хрен способствует выработке ферментативного сока и разрушает опухоли. Лечение гиперплазии народными средствами не обходится без массажа.

Еще одним рецептом от заболевания является отвар из шелухи лука. Стакан шелухи нужно промыть и запарить в 500 мл кипятка. После чего проварить на маленьком огне 5-10 минут и дать отстояться чуть меньше часа. Отвар фильтруют и в остывшем виде добавляют в него мед. Принимать отвар нужно по 100 мл трижды в день 5 суток.

Источник: http://tvoyzheludok.ru/bolezni/giperplaziya-zheludka.html

Народная медицина тоже предлагает несколько эффективных методов избавления от «шишек», появившихся после инъекций. Мед, лист лопуха или капусты, алоэ, клюква, творог, рис могут оказать лечебное действие при возникновении подобной проблемы. Например, листья лопуха или капусты нужно брать для лечения в свежем виде, прикладывая их на продолжительное время к больному месту. Предварительно «шишку» можно смазать медом. Компресс из творога также хорошо помогает избавиться от застарелых «шишек».

При локализованных, благоприятно протекающих MALT-лимфомах осуществляют эррадикационную антихеликобактерную терапию. Допустимо использование любых схем лечения с доказанной эффективностью. При отсутствии результата после применения одной из стандартных схем больным лимфомой желудка назначают усложненную трехкомпонентную или четырехкомпонентную терапию, включающую в себя введение ингибиторов протонного насоса и нескольких антибактериальных средств (метронидазола, тетрациклина, амоксициллина, кларитромицина и т. д.). При неэффективности усложненных схем в зависимости от стадии лимфомы желудка проводят химиотерапию или системную терапию.

При других формах лимфомы желудка и MALT-лимфомах, распространяющихся за пределы подслизистого слоя, показано хирургическое вмешательство. В зависимости от распространенности процесса осуществляют резекцию желудка или гастрэктомию. В послеоперационном периоде всем пациентам с лимфомой желудка назначают химиопрепараты.

В запущенных случаях применяют химиотерапию или лучевую терапию. Химиотерапия может провоцировать изъязвление и перфорацию стенки желудка (в том числе – бессимптомную), поэтому при использовании данной методики регулярно проводят КТ для выявления свободных жидкости и газа в брюшной полости. На поздних этапах лимфомы желудка существует угроза развития стеноза желудка, перфорации желудка или желудочного кровотечения. поэтому операции рекомендуется проводить даже при опухолях III и IV стадии.

Постоперационный инфильтрат

По какой причине может образоваться послеоперационный инфильтрат? Что это такое? Нужно ли его лечить? Как это делать? Указанные вопросы волнуют людей, которым пришлось столкнуться с указанной проблемой.

Развитие послеоперационного инфильтрата происходит постепенно. Обычно его обнаружение происходит на 4-6 или даже 10-15 день после хирургического вмешательства. У больного повышается температура тела, появляются ноющие боли в области брюшной полости, задержка стула. Определяется наличие болезненного уплотнения.

В отдельных случаях бывает трудно определить, где находится инфильтрат – в брюшной полости или в ее толще. Для этого врач использует специальные методы диагностики.

Причины возникновения инфильтрата после операций не всегда удается точно определить, но его терапия в большинстве случаев заканчивается благополучно. Антибиотики и различные виды физиолечения дают положительные результаты.

Очень часто возникает инфильтрат послеоперационного рубца. Иногда он может появиться через несколько лет после проведения хирургической процедуры. Одной из причин его возникновения является используемый шовный материал. Возможно, инфильтрат рассосется самостоятельно. Хотя такое случается редко. Чаще всего явление осложняется абсцессом, который необходимо вскрывать хирургу.

Лечение постинъекционного инфильтрата

1. Не были соблюдены правила антисептической обработки.

2. Короткая или тупая игла шприца.

3. Быстрое введение лекарственного средства.

4. Место инъекции выбрано неверно.

5. Многократное введение препарата в одно и то же место.

Появление постинъекционного инфильтрата зависит и от индивидуальных особенностей организма человека. У одних людей он возникает крайне редко, а у других пациентов — практически после каждой инъекции.

Появление постинъекционного инфильтрата зависит и от индивидуальных особенностей организма человека. У одних людей он возникает крайне редко, а у других пациентов — практически после каждой инъекции.

womanginekol.ru