Коклюш у привитых детей — бывает ли такое?

Коклюш — тяжелое инфекционное заболевание, представляющее серьезную опасность для здоровья маленьких детей.

Имеет высокую контагиозность, передается воздушно-капельным путем, поэтому риск заразиться очень большой. Основной способ защиты от коклюша — прививка АКДС, которую ставят детям в 3, 4,5 и 6 месяцев с ревакцинацией в 18 месяцев.

Однако, часто родители интересуются: дает ли такая иммунопрофилактика 100%-й результат и возможен ли коклюш у привитых детей.

Можно ли заболеть коклюшем, если есть прививка

Ответ на этот вопрос звучит положительно: заразиться инфекцией можно. И причин этому несколько:- Как и любая другая прививка, АКДС не дает полной защиты. В основном даже после проведенной по всем правилам вакцинации, гарантия, что ребенок не заболеет, составляет всего около 85-90%.

- Специфический иммунитет, который дает прививка, крепко стоит на страже здоровья всего 3-4 года, затем он ослабевает, а через 10-12 лет и вовсе исчезает полностью.

- В определенный период времени у ребенка или у взрослого может снизиться собственная иммунная защита, а значит, организм не сможет противостоять сильной коклюшной бактерии.

Таким образом, случаи возникновения заболевания фиксируются довольно часто.

Основные возможные осложнения коклюша, если прививки нет: бронхит, пневмония, эмфизема легких, кровоизлияния (в мозг, сетчатку глаза, слизистые оболочки и т. д.), нарушение кровообращения головного мозга.

Как проявляется болезнь: симптомы коклюша у привитых детей

Патология начинается как обычная простуда, поэтому даже опытный педиатр может ошибиться с диагнозом.

Патология начинается как обычная простуда, поэтому даже опытный педиатр может ошибиться с диагнозом.

Возможен насморк, боль и першение в горле, повышение температуры тела, нарушение общего самочувствия, сухой кашель. У непривитых первые признаки практически идентичны описанным. Со временем эти симптомы проходят, но остается кашель.

Он сильный, приступообразный, развивается по типу спазма. Голосовая щель сужается, что приводит к возникновению свистящего звука при вдохе.

После приступа у детей отходит мокрота, образуется слезотечение, в тяжелых случаях возникает рвота и может случаться непроизвольная остановка дыхания продолжительностью до 30 секунд. Длительность коклюшного кашля может продолжаться — от нескольких месяцев до полугода. Затем он проходит и исчезает полностью.

У малышей до года крайне высок риск летального исхода, именно поэтому первую прививку ставят уже в 3 месяца.

Согласно исследованиям, после того как вакцина от коклюша вошла в национальные прививочные календари большинства стран, смертность от недуга снизилась в 45 раз (особенно, среди малышей до года). Поэтому вопрос: стоит ли ставить АКДС, если ребенок все равно может заболеть, очевиден. Прививаться нужно обязательно!

Как протекает заболевание, возникшее после вакцинации

Чем отличается симптоматика коклюша у тех, кому была поставлена прививка и у воздержавшихся от иммунизации:

- более короткие инкубационный и активный периоды;

- болезнь протекает намного легче, часто ее невозможно отличить от обычного ОРВИ;

- температура, как правило, не поднимается, а общее состояние нарушается несильно;

- кашель не такой сильный и частый, не вызывает рвоту и остановок дыхания;

- осложнения намного реже (случаи единичны).

Насколько долго человек заразившийся коклюшем опасен для окружающих

Инкубационный период длится от 3 до 21 дня и в это время больной уже опасен для окружающих. С момента появления первых симптомов и до того как человек перестает быть разносчиком инфекции, проходит примерно 25 дней. После этого бактерий в мокроте уже нет, кашель становится неопасным.

Методы диагностики

Диагностировать коклюш визуально довольно сложно, поэтому при подозрении на такую инфекцию назначают специальный микробиологический анализ. Если в его ходе обнаруживается бактерия Bordetella pertussis, то диагноз подтверждают.

Диагностировать коклюш визуально довольно сложно, поэтому при подозрении на такую инфекцию назначают специальный микробиологический анализ. Если в его ходе обнаруживается бактерия Bordetella pertussis, то диагноз подтверждают.

Микроорганизм крайне неустойчив во внешней среде (погибает под воздействием солнечных лучей, высоких температур и т. д.), поэтому крайне важно сдавать анализ в непосредственной близости от лаборатории.

В противном случае результат может быть недостоверным.

Для проведения анализа, у человека берут слизь расположенную на задней стенке глотки. Забор производится через 2-3 часа после приема пищи.

В стандартной лаборатории бактерию высеивают 5-7 дней, только по прошествии этого времени можно установить окончательный диагноз.

В современных медцентрах используют иммунофлюоресцентный метод, результаты исследования можно получить всего за несколько часов, однако, по цене он доступен лишь единицам.

Особенности лечения

Госпитализация в том случае, если заболел привитый ребенок, не требуется. Основные правила, которые помогут бороться с патологией быстро:

- если есть возможность, лучше отправиться к водоему, на природу. Сидеть в доме не рекомендуется — чем более прохладный и влажный воздух, тем меньше кашель;

- в помещении также нужно создать комфортные условия — поставить увлажнитель и поддерживать температуру, не превышающую 18-20 градусов;

- медикаментозная терапия может включать применение антибиотиков, но их эффективность доказана, если прием начат не позднее 14-го дня болезни. Дальше Bordetella pertussis погибает сама, и необходимость в такой терапии отпадает;

- чтобы «приглушить» рецепторы кашлевого центра, рекомендуется организовать для больного максимально интересный досуг: конструкторы, настольные игры прекрасно выручают;

- влажная уборка и проветривание должны проводиться несколько раз в день.

В целом, прогноз по заболеванию у привитых положительный. Какие-либо осложнения практически не встречаются.

Что делать, чтобы не болеть

Основная профилактическая мера — вакцинация со строгим соблюдением интервалов процедур. Если делать более длинные перерывы между прививками, иммунный ответ формируется неправильно, а значит, эффективность защиты падает.

Кроме того, специалисты рекомендуют придерживаться следующих мер:- по возможности избегать мест массового скопления людей, особенно если ребенку еще не проведена вакцинация от коклюша в полном объеме;

- поддерживать иммунитет всеми возможными способами: полноценно питаться, проводить много времени на воздухе, принимать витаминные комплексы в осеннее-зимний период и т.д.

В современном мире коклюш крайне редко приводит к смерти, однако, лучше принимать превентивные меры, чем допускать подобное заболевание.

Коклюш — опасная для жизни и здоровья ребенка инфекция. Тем родителям, которые опасаются вакцинировать ребенка, врачи советуют обратить внимание на импортные прививки АКДС (например, Пентаксим или Инфанрикс). Они переносятся в разы легче, чем отечественная прививка и эффективно защищают ребенка от одного из самых опасных детских заболевания.

vactsina.com

Коклюш симптомы у детей — как распознать заболевание, если ребенок был привит

Полина Чумак

Жизнь дает много тем для размышлений, но мало времени

calendar_today 24 октября 2018

visibility 65 просмотров

Коклюш – инфекционное заболевание верхних дыхательных путей. Сопровождается приступообразным сильным кашлем. Возбудитель инфекции – бактерия Bordetella pertussis.

Характерной особенностью является повышение устойчивости иммунитета к заболеванию после перенесенного однажды воспалительного процесса. Повторное инфицирование вирусом Bordetella pertussis возможно только в старости, однако болезнь легко и быстро излечивается. Врачи часто принимают ее за ОРВИ или ОРЗ.

Опасность инфекции

Недолеченный коклюш у детей переходит в воспаление легких — пневмонию. Также заболевание чревато такими осложнениями:

- воспалением гортани (острый ларингит),

- стенозом (ложный круп),

- бронхитами,

- возникновением пупочной грыжи,

- поражением головного мозга (энцефалопатией).

Особо опасен коклюш у детей до 1 года жизни, так как во время приступов кашля может произойти остановка дыхания (астения) и наступить смерть.

Патогенез коклюша

Инфекция передается воздушно – капельным путем и при тесном контакте с больным. Через предметы быта вирус не передается, так как быстро погибает во внешней среде. Наиболее часто инфицированию подвергаются не привитые дети до 2 лет.

Коклюшная бактерия, попадая в организм, способствует раздражению слизистых оболочек дыхательных путей и появляется приступообразный (спастический) кашель. Проявляются симптомы, характерные для простуды.

Инкубационный период: от инфицирования до проявления симптомов проходит 3 – 15 дней. Симптомы проявления: слабый сухой кашель, насморк, повышается до 37,5 º С температура тела. Затем кашель усиливается и становится спазматическим.

Катаральный период. Симптомы проявления: резкое повышение до 40 °С температуры тела и возникновение сухого раздражающего кашля. Для лечения могут назначаться антибиотики.

Спазматический период (2 – 8 недель). Бактерии проникают в кору головного мозга и вызывают его интоксикацию и поражение. Характерные симптомы: усиление приступов кашля (с усложнением отхаркивания мокроты), доводящие больного до изнеможения. Иногда могут сопровождаться посинением (покраснением) лица, рвотой. Для облегчения состояния больного и лечение коклюша у детей на данном этапе назначаются антибиотики.

Незначительные внешние раздражители, такие как яркий свет или шум, вызывают очередной приступ кашля. Такие приступы часто повторяются до 25 раз в сутки.

Период разрешения (2 — 4 недели). Для лечения применяют антибиотики, организм побеждает инфекцию, приступы кашля происходят реже и постепенно исчезают. Проходят симптомы и признаки коклюша у ребенка. Наступает выздоровление.

При чрезмерно теплом и сухом воздухе в комнате (где находится больной ребенок), у больного сгущается мокрота и увеличивается вероятность частоты приступов кашля и развития осложнений. Назначенные антибиотики в данном случае не помогают выздоровлению.

Причины и симптомы заболевания

Основными причинами развития коклюша являются:

- снижение иммунитета ребенка,

- длительное лечение и неэффективные антибиотики,

- неэффективность вакцинации,

- снижение количества привитых детей.

Симптомы

Развитие заболевания происходит в течение нескольких дней, затем проявляются симптомы ОРВИ (ОРЗ), начинается кашель. Далее кашель становится спазматическим, проявляются истинные симптомы коклюша:

- кашлевые толчки следуют один за другим,

- плохо отделяемая густая мокрота,

- характерный «петушиный» свист при кашле,

- появление рвоты после кашля.

Во время приступа кашля происходит:

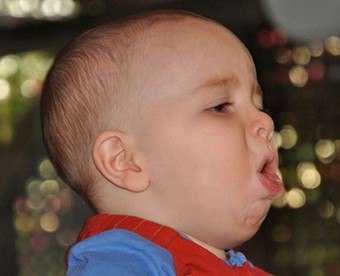

- покраснение глаз и отечность (одутловатость) лица,

- набухание вен на шее,

- слезотечение,

- вываливание языка изо рта и изгибание вверх его кончика,

- появление язвы на уздечке языка (из-за постоянного его трения о края нижних зубов).

Главные признаки коклюша у ребенка, позволяющие распознать заболевание: язва на уздечке языка и характерный «петушиный» свист при кашле.

Диагностика и лечение заболевания

Диагностировать и определить коклюш у детей можно на основании данных анализа на посев слизи и мокроты слизистой оболочки глотки. Важно своевременно обратиться к врачу, который подскажет, как лечить коклюш, чтобы быстро и без осложнений побороть заболевание.

Дети до 6 месяцев подлежат обязательной госпитализации

Лечение коклюша у детей (привитых и старшего школьного возраста) при легко протекающем заболевании, происходит в амбулаторных условиях. Маленькие дети (до 6 месяцев), больные при тяжелом течении болезни или угрожающими жизни и здоровью осложнениями (нарушение дыхания и кровообращения мозга) подлежат обязательной госпитализации.

Для лечения коклюша назначают:

- Антибиотики (эритромицин, амоксиклав, аугментин). Антибиотики назначает лечащий врач, учитывая возраст и индивидуальные особенности пациента.

- Противокашлевые средства (муколтин, амброксол).

- Антигистаминные препараты (димедрол, тавегил).

- Ингаляции, способствующие разжижению мокроты (химопсин). Однако не рекомендуется делать ингаляции детям до 3 лет.

При легко протекающем заболевании антибиотики не назначают. Определить, необходимо ли назначать антибиотики в конкретном случае может только врач.

В качестве дополнительной терапии рекомендуются:

- щадящая диета, дробное сбалансированное питание,

- частое пребывание на свежем воздухе,

- спокойная обстановка, отсутствие эмоциональных скачков,

- частое проветривание и увлажнение комнаты больного.

Народные средства при лечении коклюша

- Сок крапивы. Из свежей травы выжимают сок и употребляют по 1 ч.л. 3 раза в день.

- Одну головку чеснока мелко измельчают и вливают 100 мл горячего молока. Доводят до кипения, снимают с огня и дают немного остыть. Принимают небольшими порциями в течение дня.

- Настой листьев клевера. Засыпают 3 ст.л. сухих листьев растения в термос, заливают 2 стаканами кипятка. Настаивают 8 часов, процеживают. Употребляют по 1 стакану полученного теплого настоя 3 раза в день.

- Смесь чеснока с медом. В равных пропорциях смешивают свежевыжатый чесночный сок и натуральный жидкий мед. Употребляют по 1 ч.л. 3 раза в день.

- Настой из плодов аниса. Плоды аниса заливают крутым кипятком (100 мл), укутывают и настаивают 40 минут. Процеживают и принимают перед едой по 1 ст.л. 3 раза в день.

Лечение коклюша проводят под строгим контролем врача в амбулаторных условиях или в стационаре. Лекарственные средства и антибиотики назначает специалист, учитывая симптомы, возраст, длительность и характер заболевания.

Лечение коклюша у детей лекарственными препаратами (включая антибиотики) проводят строго в назначенных дозах. Лечить коклюш народными средствами можно только после консультации специалиста или в комплексе с медикаментозной терапией.

Профилактика коклюша

Прививка АКДС — профилактика коклюша у детей

Вакцинация признана наиболее эффективным и надежным профилактическим средством. Детям с 3 месячного возраста назначают прививку АКДС (комплексная вакцина против коклюша, дифтерии, столбняка). Курс вакцинации состоит из 3 инъекций каждые 1,5 месяца.

Как правило, у привитых людей наблюдается пожизненный иммунитет к заболеванию, а при инфицировании воспалительный процесс проявляется и протекает в виде легкой простуды. При контакте не привитых детей до 7 летнего возраста с больным подлежат разобщению на 15 дней. В это время проводится обследование на возможное носительство инфекции.

Контактным не привитым детям в возрасте до 1 года в качестве профилактики вводят противокоревой иммуноглобулин.

Коклюш — коварное инфекционное заболевание. Неправильное и несвоевременное лечение чревато серьезными осложнениями и последствиями. Если родители заметили характерные симптомы коклюша у ребенка, следует немедленно посетить врача, который назначит комплексное лечение для скорейшего выздоровления. Не занимайтесь самолечением и не принимайте антибиотики без назначения специалиста.

rusmeds.com

Коклюш у детей: симптомы и лечение

Коклюш – одна из детских инфекций, передаваемых воздушно-капельным путем, основным симптомом которой является спастический кашель. Распространенность коклюша в нашей стране в последние годы стала увеличиваться, что связано, в том числе, с возрастающим количеством отказов и необоснованных медицинских отводов от профилактических прививок.

Каждому родителю важно знать основные симптомы коклюша, чтобы вовремя обратиться к специалисту за назначением верного лечения.

Причины коклюша

Заражение коклюшем возможно только от человека – больного (в любой форме, в том числе и при легком, стертом варианте течения коклюша) или носителя (редко). Наиболее заразными являются больные в начальный период, когда коклюш очень сложно заподозрить.

Восприимчивость детей к коклюшу при отсутствии у них прививок близка к 100%, то есть после контакта с больным ребенок, который не был привит от недуга, заболеет почти наверняка.

После перенесенного заболевания формируется иммунитет, который ранее считали стойким пожизненным, теперь же это положение некоторыми исследователями оспаривается. Но, в любом случае, у ребенка, переболевшего однажды коклюшем (или вакцинированного от него), шансы заболеть в будущем будут минимальными, а если он и заболеет – то в легкой форме.

Симптомы коклюша

Инкубационный период (когда возбудитель уже проник в организм, но симптомы еще не появились) составляет, по разным данным, от 2 до 20 дней, в среднем – около недели.По окончании инкубации начинается собственно коклюш, для которого характерно циклическое течение с последовательной сменой трех периодов заболевания: катарального, спазматического и периода разрешения.

Катаральный период

Продолжительность катарального периода составляет 1-2 недели, у привитых детей он может удлиняться до 3 недель. Состояние ребенка удовлетворительное, самочувствие не нарушено, температура тела обычно не повышается, возможен субфебрилитет (температура в пределах 37,5 °C). Постоянный и часто единственный симптом – непродуктивный (без отхождения мокроты), иногда навязчивый кашель, преимущественно в вечерние и ночные часы. Главная особенность – кашель упорный и продолжает усиливаться, несмотря на проводимое лечение.

Спазматический период

Типичным проявлением коклюша является изнуряющий приступообразный кашель.

Типичным проявлением коклюша является изнуряющий приступообразный кашель.Постепенно кашель приобретает приступообразный характер – начинается спазматический период – разгар болезни, чреватый развитием осложнений, особенно опасных для детей первого года жизни.

Приступы кашля при коклюше весьма своеобразные, ничего подобного не наблюдается ни при каких других болезнях. Ребенок на одном выдохе «заходится» целой серией кашлевых толчков, после которых происходит судорожный, свистящий вдох (реприз), затем на выдохе – опять кашель и т.д. Приступ из серий кашлевых толчков, перемежающийся репризами, может длиться по несколько минут и завершается отхождением вязкой прозрачной или беловатой мокроты, типична рвота в конце приступа. Возможны непроизвольные мочеиспускание или дефекация.

Характерен внешний вид ребенка во время кашлевого приступа: он сильно высовывает язык, лицо становится одутловатым, краснеет, а затем становится бордово-синюшным, губы синеют, из глаз текут слезы. Набухают вены на шее, усиливается потоотделение. Нередко из-за перенапряжения возникают кровоизлияния в склеры, кожу лица и верхней половины туловища (мелкие красные точки на коже и лопнувшие сосудики в белках глаз).

Продолжительность спазматического периода – от 2 недель до месяца. Если нет осложнений, то вне приступа кашля состояние детей нормальное, температура не повышена. Дети активны, играют, от еды не отказываются.

При тяжелых формах коклюша частота приступов может достигать 30 и более за сутки, из-за них нарушается сон, появляется одышка, аппетит снижен, чаще развиваются осложнения. Лицо постоянно отечное, с кровоизлияниями на коже и в склерах.

Период разрешения

Очень медленно кашлевые приступы начинают стихать, выраженность и продолжительность их уменьшаются, а интервалы между пароксизмами кашля увеличиваются – спазматический период переходит в период разрешения, который продолжается еще 1-2 месяца. Общая продолжительность коклюша может достигать, таким образом, 3 месяцев и даже более, примерно треть из которых ребенок страдает от мучительных приступов кашля.

Стертые формы коклюша у привитых детей

Как уже говорилось, привитые дети если и заболевают коклюшем, то в легкой форме. У них нет изматывающих кашлевых пароксизмов, но малопродуктивный кашель (или подкашливание) имеет упорное течение, беспокоя ребенка по месяцу и дольше.

Симптомы, практически идентичные симптомам стертой формы коклюша имеет паракоклюш: заболевание, вызываемое похожим возбудителем. Кашель при паракоклюше также длительный и может быть приступообразным, но сами приступы протекают намного легче. Осложнения при паракоклюше маловероятны.

Осложнения коклюша

Осложнения развиваются очень часто у грудных детей, а также при тяжелых формах заболевания. Они могут быть связаны с присоединением вторичной микрофлоры (бронхит, пневмония) или обусловлены кашлевыми пароксизмами (спонтанный пневмоторакс). Одно из тяжелейших осложнений – энцефалопатия (поражение головного мозга на фоне коклюша из-за нарушения кровотока и недостаточного поступления кислорода на фоне повторяющихся приступов кашля). При энцефалопатии отмечаются судороги, спутанность и потеря сознания.

В случае присоединения вторичной микрофлоры и развития пневмонии у ребенка может резко повыситься температура, а помимо кашля появляются признаки общей интоксикации (вялость, снижение аппетита) и постоянная одышка.

Диагностика

Заподозрить коклюш можно на основании клинических проявлений.

Заподозрить коклюш можно на основании клинических проявлений.Диагноз коклюша достаточно легко установить только лишь на основании клинической картины: наличия типичных кашлевых пароксизмов. Но для этого необходимы два условия: врач должен увидеть этот самый пароксизм, что весьма маловероятно, если ребенок не лечится в стационаре, ведь приступы могут быть редкими и возникают преимущественно в вечернее и ночное время; здесь поможет практический опыт и настороженность врача в отношении коклюша.

Поэтому не стесняйтесь заострять внимание педиатра на особенностях кашля у вашего ребенка: как он начинается, как протекает, как выглядит ребенок во время кашля. Приведу собственный пример: начав свою практическую деятельность в качестве педиатра, коклюша «вживую» я ни разу не видела, и, собственно говоря, не ожидала, что он действительно встречается в настоящее время (как оказалось, даже довольно часто встречается). И уже через 2 месяца работы – первый случай: полугодовалый малыш, в наличии коклюша у которого меня убедила именно внимательная мама, с подробностями описавшая типичный коклюшный пароксизм, который бы я еще долго не увидела, поскольку ребенок кашлял только ночью.

Для подтверждения диагноза коклюша, поставленного на основании симптомов, дополнительно используются лабораторные методы:

Общий анализ крови – обнаруживается гиперлейкоцитоз (количество лейкоцитов увеличивается в 3-4 раза по сравнению с возрастной нормой).

Бактериологическое исследование мазка слизи с задней стенки глотки – чаще дает ложноотрицательный результат, поскольку бактерии легко обнаруживаются в мазке лишь в катаральном периоде, когда обследовать ребенка на коклюш никому и в голову не приходит.

Серологическая диагностика – обнаружение специфических антител к коклюшу в крови, взятой из вены. Метод точный, но дорогостоящий, поэтому в поликлиниках и стационарах не используется.

Лечение

В легких и среднетяжелых случаях коклюш можно успешно лечить на дому (естественно, под наблюдением врача). Тяжелые формы болезни и коклюш у детей до года требует лечения в условиях стационара в связи с высоким риском развития осложнений.

Режим

Для улучшения состояния ребенка и восполнения дефицита кислорода необходимо обеспечить постоянный приток свежего воздуха: регулярно проветривать помещение, открывать окно во время сна (если позволяет температура воздуха снаружи), ежедневно гулять (при температуре воздуха от -10 до +25°C). Приступы кашля не являются противопоказаниям к прогулкам на свежем воздухе, но, чтобы не заразить других детей, прогуливайтесь с ребенком в одиночестве.

Активных игр следует избегать, поскольку они могут спровоцировать кашлевой пароксизм. Постарайтесь оберегать больного малыша от стрессов, нельзя ругать и наказывать детей, чтобы не вызвать плач, а вместе с ним и приступ кашля.

Диета

Рекомендуется теплое питье и щадящее питание, позволяющее избежать раздражения слизистых ротоглотки и следующих за этим приступов кашля. В меню ребенка не должны присутствовать:

- острые блюда;

- пряности и приправы;

- маринады;

- солености;

- копченое;

- жирная пища;

- мед;

- шоколад;

- орехи;

- сухари.

Медикаментозное лечение

Антибиотики

Коклюшную палочку легко уничтожить современными антибиотиками – например, макролидами (вильпрафен, сумамед). Но коварство коклюша в том, что на возбудителя можно подействовать лекарствами только в катаральном периоде – а в это время о наличии коклюша очень сложно догадаться, и антибиотики не назначаются. Применение их в последующем не только бессмысленно, но и опасно, поскольку антибактериальные препараты могут подавить собственный иммунитет и облегчить проникновение вторичной микрофлоры.

Назначаются антибактериальные препараты обычно лишь в случае развития пневмонии или гнойного бронхита. Используются антибиотики широкого спектра: макролиды, цефалоспорины (цефалексин, цефазолин, цефтриаксон, супракс), защищенные пенициллины (амоксиклав).

Противокашлевые и отхаркивающие

Противокашлевые препараты центрального действия, способные угнетать кашлевой рефлекс (синекод, кодеин, либексин, стоптуссин) применяются при сухом кашле, но, как правило, малоэффективны для подавления коклюшных пароксизмов. Чаще назначаются отхаркивающие и муколитики (лазолван, бромгексин, гербион первоцвет, геделикс, коделак бронхо и т.д.), способные облегчить отхождение мокроты и в какой-то степени улучшить бронхиальную проходимость, предотвратив осложнения. Поскольку кашель длительный, то обычно один препарат заменяют через 10-14 дней на другой, при необходимости – на третий.

Противокашлевые препараты центрального действия, способные угнетать кашлевой рефлекс (синекод, кодеин, либексин, стоптуссин) применяются при сухом кашле, но, как правило, малоэффективны для подавления коклюшных пароксизмов. Чаще назначаются отхаркивающие и муколитики (лазолван, бромгексин, гербион первоцвет, геделикс, коделак бронхо и т.д.), способные облегчить отхождение мокроты и в какой-то степени улучшить бронхиальную проходимость, предотвратив осложнения. Поскольку кашель длительный, то обычно один препарат заменяют через 10-14 дней на другой, при необходимости – на третий.

Препараты, снимающие бронхоспазм (эуфиллин, беродуал и др.) особого результата не дают и применяются по показаниям.

Другие препараты

Дополнительно при коклюше используются антигистаминные (кларитин, зиртек) и успокаивающие (валериана, пустырник), в условиях стационара – седативные и противосудорожные, кислородотерапия.

Профилактика

Главная мера по профилактике коклюша – вакцинация. Сколько бы ни высказывались противники обязательной вакцинации против коклюша, факт остается фактом: если ребенка не привить, риск заболеть у него довольно высок, особенно если малыш активно контактирует с другими детьми. И этот риск неуклонно возрастает одновременно с ростом отказов и необоснованных медицинских отводов от прививок.

Вакцинация, выполненная здоровому (или почти здоровому, не имеющему противопоказаний) ребенку практически безопасна. Наиболее частый неприятный эффект от нее – это температура и боли в месте введения вакцины, но и этих эффектов можно избежать в случае применения современных очищенных вакцин (таких, как «Инфанрикс» или «Пентаксим»). Заболевание коклюшем вследствие самой прививки – это миф, поскольку вакцина не содержит живых бактерий.

Уважаемые родители, поверьте, что легче подготовиться к плановой вакцинации и сбить температуру после прививки (или потратиться на импортную очищенную вакцину), чем в течение нескольких месяцев наблюдать изматывающие приступы кашля у вашего малыша и не иметь возможности как-то облегчить их. Конечно, существуют случаи, когда вакцинация от коклюша действительно противопоказана, но это касается детей с тяжелой патологией центральной нервной системы и некоторых других заболеваний. Но и в этих случаях рекомендуется периодически оценивать состояние ребенка, взвешивая степень риска осложнений от вакцинации и риск осложнений от возможного заражения коклюшем.

К какому врачу обратиться

При появлении эпизодов сухого кашля у детей следует обратиться к педиатру. После диагностики в тяжелых случаях ребенок может быть госпитализирован в инфекционный стационар. Нередко возникает необходимость в дифференциальной диагностике коклюша и бронхиальной астмы, поэтому требуется осмотр аллерголога и пульмонолога.

Загрузка…

Посмотрите популярные статьи

myfamilydoctor.ru

Как обнаружить коклюш у детей: симптомы – Мюсли.ру

Марина Дудниченко

МД

Коклюш относится к классическим детским инфекциям, наряду с ветрянкой, краснухой, корью и скарлатиной. Однако от других он отличается особой опасностью, так как у грудных и детей до 4-х лет существует риск летального исхода, спровоцированного данной инфекцией.

Болезнь проявляется как приступы непрерывного и судорожного кашля. Она может изнурять ребенка в течение двух месяцев. Он лишен возможности посещать садик или школу, так как является заразным.

Часто приступы кашля сопровождаются рвотой, нарушается нормальное дыхание, затрудняется прием пищи. При этом противокашлевые средства являются беспомощными.

Основным клиническим симптомом является кашель. Именно через него вирус распространяется среди населения. Кроме того, он может передаться при разговоре и чихании.

В развитии заболевания важную роль играет не только подтип бактерий, которых насчитывается три, но и возраст ребенка, а также его предыдущее состояние здоровья.

Главным источником инфекции являются больные коклюшем дети и взрослые. Они опасны с самого начала заболевания, то есть еще во время инкубационного периода. Как только человек стал себя плохо чувствовать, он становится разносчиком болезни.

Этот период будет зависеть от своевременной диагностики и лечения. Если сразу начать принимать антибиотики, то можно предупредить дальнейшее развитие заболевания. В этом случае организм полностью избавится от бактерий, так называемой коклюшной палочки, к 25-у дню от начала болезни.

Период заболевания имеет несколько стадий развития: инкубационную, катаральную (предсудорожную), период сухого кашля, выздоровление:

- Инкубационный длится от 3 до 14 суток, но в среднем не более 5-7. В это время начинает появляться сухой кашель. Чаще всего возникает перед сном и во время него. Он не поддается лечению противокашлевыми средствами, становится приступообразным. Может возникнуть легкий насморк. Что касается температуры, то она обычно не повышается выше 37-37,5. Ребенок практически здоров, у него не пропадает аппетит и нормальный сон. При этом не проявляются изменения в горле или легких;

- Катаральный длится от 2 до 8 недель, иногда больше. Характеризуется усилением кашля. Приступы становятся толчкообразными, следуют один за другим. При этом ребенок не может нормально вдохнуть;

- Период выздоровления достаточно долгий. Порой кашель может пройти только спустя полгода. Нередко в процессе лечения другие простудные заболевания вновь вызывают его приступы, но они более мягкие и менее неприятные. В это время сильно страдает иммунитет, особенно если ребенок имел тяжелое течение болезни.

Симптомы коклюша, проявляющиеся у грудных детей,выражены не менее ярко. Данная инфекция особо опасна для этой категории пациентов, так как при судорожном кашле может возникнуть остановка дыхания и существует высокий риск летального исхода.

Маленькие дети подвержены приступам репризов – судорожных вдохов. Их хорошо слышно на расстоянии. Возникают они в результате спазмов голосовой щели при прохождении через нее воздуха.

Перед приступами зачастую возникает чихание, чувство страха и беспокойства, а также зудит горло. Кашель оканчивается рвотой, в которой обычно обнаруживается комок густой и вязкой слизи. Приступы сильно изнуряют малыша, так как могут возникать до 50-ти раз за день.

Во время сухого кашля:

- Ребенок имеет красноватое лицо, которое синеет при приступах;

- Подкожные и шейные вены набухают;

- Язык высовывается до предела. Может надрываться его уздечка;

- На местах надрыва формируются язвочки;

- В легких имеются небольшие влажные и сухие хрипы, которые разбросаны по всей поверхности органов.

В период выздоровления, который обычно длится до 4 недель, кашель становится не таким частым и надрывистым. Рвота тоже наблюдается реже. Уздечка языка больше не надрывается. Малыш начинает спокойнее спать и у него появляется здоровый аппетит. Он прибавляет в весе.

Признаки заболевания могут немного отличаться в зависимости от типа бактерий, а также иммунитета.

Что касается диагностики, то коклюшный кашель невозможно спутать ни с каким другим. Однако он обнаруживается только на поздней стадии. Основой для диагноза могут послужить указания на контакт с больными, отсутствие вакцинации.

Прибегают и к лабораторной диагностике:

- Гематологический анализ. В этом случае обнаружат лимфоцитоз с увеличенным числом лейкоцитов при сниженной СОЭ;

- Бактериологический метод – выделение коклюшной палочки. Проводят посредством взятия пробы с задней стенки глотки. Делают натощак;

- Метод забора кашлевыми пластинками. Ответ приходит через 3-7 дней;

- Серологический способ – исследование антител;

- Иммуноферментальный. Определяют уровень антител класса M и G, так как они создают иммунитет к данному заболеванию.

Вакцинированный ребенок имеет те же самые симптомы, что и малыш без прививки, но они могут быть менее выраженными и смахивать на легкое ОРВИ. Как правило, не поднимается температура. Малыш продолжает хорошо кушать и него крепкий ночной сон.

Стоит отметить, что у привитых детей не будет наблюдаться репризов, что существенно затрудняет диагностику заболевания, так как это самый яркий симптом коклюша.

В последующем болезни переходит из одной стадии в другую, и симптомы становятся более явными.

В дальнейшем специалист может назначить отхаркивающие препараты. Они не устранят кашель, но предупредят развитие осложнений, которые очень часто провоцирует эта болезнь.

При тяжелом течении могут назначить нейролептики, ксилородотерапию, гормоны, средства для нормализации мозгового кровообращения, препараты мочегонного ряда.

Диагностика в таких случаях в условиях поликлиники возможна только лабораторными методами. Если врач отправил на такие анализы, и они подтвердили патологию в организме, то выписывают антибиотики эритромициновой группы. Начав принимать их в первые три недели с начала заболевания, можно предупредить его дальнейшее развитие.

mjusli.ru

КОКЛЮШ — Книги — Доктор Комаровский

…в конце концов, каждая болезнь затрагивает нервную систему. Лечение должно быть как телесное, так и духовное. Нужно спокойное повторение Соломонова изречения: «И это пройдет».

Е. Рерих

Коклюш, по большому счету, — одна из самых распространенных детских инфекций. Болезнь передается воздушно-капельным путем, а ее главным проявлением является приступообразный кашель, который почти не поддается лечению.

Коклюш относят к управляемым инфекциям, поскольку частота возникновения этой болезни во многом зависит от того, как организовано проведение профилактических прививок. Прививки от коклюша начинают делать с трехмесячного возраста вместе с дифтерией и столбняком — используется, как правило, вакцина АКДС[1]. Правды ради следует отметить, что из трех компонентов этой вакцины коклюшный переносится наиболее тяжело — т. е. именно с ним чаще всего бывают связаны все те неприятные ощущения, которые испытывает ребенок после вакцинации (недомогание, повышение температуры, снижение аппетита). И нередко бывает так, что ослабленным детям или детям, у которых ранее отмечались выраженные реакции на прививку, вакцинацию делают препаратом АДС — не содержащим коклюшного компонента. Вот такие дети — толком не привитые — и болеют чаще всего тяжелыми формами коклюша. Хотя привитые тоже болеют, но несравнимо легче. Легче настолько, что диагноз «коклюш» устанавливается в десятки раз реже, чем это заболевание встречается на самом деле.

Удивительной особенностью коклюша является полное отсутствие к нему врожденного иммунитета: заболеть этой болезнью может даже новорожденный.

Микроб, вызывающий коклюш, называется коклюшной палочкой. Она быстро (очень быстро) погибает во внешней среде, поэтому единственным источником инфекции является больной человек и только больной человек. Люди — и дети, и взрослые — очень восприимчивы к коклюшу и, при отсутствии иммунитета, вероятность заболеть после контакта с больным достигает 100%. Палочка распространяется и, соответственно, может вызвать заражение здорового, главным образом, при кашле больного. Следует в то же время отметить, что «подцепить» коклюш можно лишь при весьма тесном общении с больным — даже при кашле более чем на два, максимум на три метра палочка не рассеивается. Инкубационный период в среднем составляет 5—9 дней, но может колебаться от 3-х до 20-ти.

Как мы уже заметили, главным проявлением болезни является своеобразный, ни с чем не сравнимый кашель. Причина его возникновения в очень и очень упрощенном виде выглядит следующим образом.

Итак, для начала заметим, что все функции человеческого организма управляются определенными клетками головного мозга. Т. е. имеется ряд клеток, выполняющих общую функцию, которые образуют так называемый управляющий центр — центр дыхания, центр кровообращения, центр терморегуляции и т. д. Не обойден вниманием и кашель — имеется кашлевой центр, который активно функционирует в течение всей жизни, поскольку кашель, и довольно часто, жизненно необходим вполне здоровому человеку.

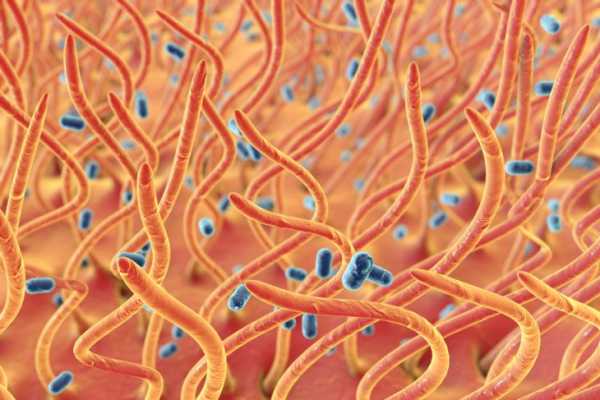

Следует также знать, что дыхательные пути — трахея, бронхи — покрыты изнутри так называемыми эпителиальными клетками[2], которые, в свою очередь, имеют ворсинки — эдакие выросты, похожие на реснички, — недаром внутреннюю поверхность трахеи и бронхов называют реснитчатым эпителием. Назначение ворсинок — обеспечить движение слизи (мокроты), а любое их раздражение вызывает появление кашля. Оболочка коклюшной палочки тоже имеет ворсинки, с помощью которых бактерии плотно прикрепляются к ресничкам эпителия — это раз. А два состоит в том, что размножаться возбудитель коклюша может только в реснитчатом эпителии и больше нигде! Вот и происходит постоянное раздражение эпителия, что, в свою очередь приводит, с одной стороны, к постоянному раздражению кашлевого центра и с другой — к не менее постоянному выделению клетками дыхательных путей большого количества густой и вязкой слизи. При этом возбуждение клеток кашлевого центра оказывается настолько сильным, что даже после того, как в организме не остается ни одной коклюшной палочки, кашель все равно продолжается. А кроме того, предполагают, что коклюшная палочка выделяет токсин, к которому особенно чувствительны именно клетки кашлевого центра. Таким образом, главная причина кашля при коклюше, по крайней мере, после двух-трех недель болезни, находится уже не в бронхах и легких, а, как это ни парадоксально, в голове.

***

Начинается коклюш постепенно — появляется сухой частый кашель, иногда — небольшой насморк, температура тела повышается незначительно — максимум 37,5—37,7 °С, но гораздо чаще она вообще остается нормальной. Заподозрить коклюш на этом этапе болезни (он называется катаральным периодом и длится от трех дней до двух недель) практически невозможно — ну разве что заведомо известно о контакте с больным. Описанные симптомы служат поводом для диагностики всяких-разных ОРЗ и бронхитов, а поскольку температуры особой нет, то, разумеется, предполагаются ОРЗ и легкие бронхиты. В подобной ситуации ребенок нередко продолжает ходить в школу или в детский сад, что весьма печально, ибо коклюш максимально заразен именно в катаральном периоде. Кстати, раз уж речь зашла о заразности, отметим, что больной человек выделяет микробы во внешнюю среду около месяца, но количество коклюшных палочек существенно уменьшается с каждым днем начиная со второй недели болезни и становится очень незначительным дней эдак через 20.

К сожалению, катаральным периодом болезнь не ограничивается: кашель становится приступообразным — вот на этом этапе (период спазматического кашля), как правило, и ставится диагноз «коклюш». Коклюшный кашель настолько специфичен, что врачу необходимо лишь услышать его — после этого уже не требуется никаких дополнительных анализов, все и так ясно.

Так что же представляет собой коклюшный кашель? Если честно, то описывать его — занятие безнадежное: легче было бы самому покашлять. Но попробуем. Типичный коклюшный кашель — это приступ, состоящий из нескольких кашлевых толчков, которые без остановки следуют друг за другом, не давая больному возможности передохнуть. Если вы попробуете сейчас покашлять, то поймете, что каждый кашлевой толчок — это выдох. А если таких толчков множество, то ведь надо же когда-нибудь совершить вдох. И действительно, после окончания приступа кашля больной делает глубокий вдох, который очень часто сопровождается специфическим свистящим звуком. Причина возникновения этого звука, а он называется репризом, состоит в том, что непосредственно во время кашля происходит спазм голосовой щели (того места в гортани, где находятся голосовые связки).

Во время приступа очень часто отмечается покраснение или даже посинение лица, а после его (приступа) окончания — рвота или просто выделение слизи, которую ребенок выплевывает или глотает.

Подводим итоги. Для коклюшного кашля типичны: приступ + реприз + последующее отхождение слизи или рвота.

С учетом описанного нами кашля становится понятным, что тяжесть болезни определяется, прежде всего, частотой и длительностью приступов. Весьма характерно, что вне приступа кашля состояние ребенка почти не нарушено.

Продолжительность периода спазматического кашля весьма вариабельна и может достигать двух-трех месяцев даже несмотря на лечение! Тем не менее частота приступов нарастает дней десять, после чего положение недели на две стабилизируется и только потом количество и продолжительность приступов медленно (к сожалению, очень медленно) начинает уменьшаться.

Очень тяжело протекает коклюш у детей первого года, особенно первых шести месяцев жизни. В этом возрасте после кашля часто бывают остановки дыхания, которые длятся от нескольких секунд до минуты и даже дольше! Неудивительно, что в связи с нехваткой кислорода у младенцев появляются нарушения со стороны нервной системы и другие осложнения.

В целом — и это особенность коклюша — проявления болезни хоть и очень неприятны, но не особенно страшные. А чего действительно приходится опасаться — так это осложнений, наиболее частым из которых является воспаление легких (пневмония). Кстати, вызывают его вовсе не коклюшные палочки, а другие микробы — стафилококки, стрептококки и т. п.

Убить коклюшную палочку несложно, хотя и не все антибиотики на нее действуют. Так, например, пенициллин не действует вообще. Но, к счастью, бактерия практически не способна вырабатывать устойчивость к антибиотикам. Т. е. если уж какой-либо препарат против микроба эффективен, то он и будет эффективен. Наиболее часто врачи используют эритромицин — после трех-четырех дней его употребления от коклюшной палочки, в подавляющем большинстве случаев, не остается и следа. Но в периоде спазматического кашля никакого эффекта — в виде уменьшения частоты и длительности приступов — заметить не удается. И мы уже понимаем почему — ведь кашель не из-за микроба, а из-за поражения клеток кашлевого центра. Главная цель приема антибиотиков в этом периоде — сделать больного не заразным. А вот если тот же эритромицин назначается в катаральном периоде — в первые дни болезни, когда еще нет перевозбуждения кашлевого центра, — так вот, в этом периоде лекарство вполне может прервать болезнь и не довести человека до приступов.

Но угадать не всегда получается — не пичкать же детей антибиотиками при любом покашливании. А ведь все вышеописанное — это типичный коклюш. Который бывает совсем не часто — спасибо прививкам. Сплошь и рядом встречаются абсолютно нетипичные формы болезни — редкий кашель, без всяких температур, с прекрасным самочувствием. И очень часто болеют папы и мамы, которые, в свою очередь, заражают детей (при опросе регулярно выясняется, что в семье заболевшего ребенка длительно кашлял кто-то из взрослых).

Додуматься до нетипичного коклюша бывает очень и очень трудно, но, в конце концов, нетипичный коклюш — легкий коклюш. Поэтому давайте поговорим о том, как помочь ребенку при настоящем коклюше: если будем об этом знать — с легкими формами справимся и подавно.

Итак, что же надо делать и что необходимо знать?

- Помнить о других людях — о тех, кто был в контакте с вашим ребенком, и о тех, кто в этом контакте может оказаться: дитя изолировать, сообщить друзьям, что визиты нежелательны.

- Убить микроб: выбор антибиотика (возможных вариантов десятки), а также доза лекарства — это дело врача. Задача родителей — добиться попадания препарата внутрь больного, соблюдать назначенные дозы, кратность и сроки приема[3].

- Относиться к болезни философски и отдавать себе отчет в том, что коклюш управляем лишь на этапе профилактики. Но ежели заболели — время оказывается одним из главных факторов на пути к выздоровлению. Короче говоря, пока свое не откашляет — ни на какие таблетки и ни на каких чудо-докторов особо надеяться не стоит[4].

- Следует знать, что приступы кашля могут провоцировать физическая нагрузка, чихание, жевание, глотание, отрицательные эмоции. Выводы из этих знаний вполне логичны:

- не устраивать активных игр с беганьем, прыганьем и скаканием;

- всячески избегать пыли, удалять ребенка из комнаты на время уборки;

- стараться, чтобы предлагаемая ребенку пища не требовала особого жевания и, уж по крайней мере, на время болезни, забыть о жевательных резинках.

- С учетом предыдущего пункта, следует осознать, что кормление ребенка с коклюшем составляет особую проблему. Для некоторых детей сам процесс поглощения пищи становится настолько страшным, что даже упоминание о еде (например произнесенная мамой фраза: «Пойдем кушать») вызывает приступ кашля. К счастью, это бывает редко, но вот кашель после еды и рвота всем, что съел, — явление довольно распространенное. Не следует давать сразу много еды — даже если хочет есть много. Чем дольше будет жевать и чем больше съест — тем больше вероятность и приступа кашля, и рвоты. Поэтому лучше кормить чаще, но понемногу. В принципе, кашель с рвотой после него редко бывает дважды подряд — т. е. если после приступа рвота была, то следующие 2—3 приступа будут легче.

Одно из наиглавнейших условий, обеспечивающих адекватную помощь ребенку с коклюшем, — правильный ответ на вопрос «чем дышать?»

Чем суше воздух и чем теплее в комнате, где находится ребенок, тем гуще мокрота, тем больше вероятность и увеличения частоты приступов, и развития осложнений. Но ведь традиционные действия при появлении кашля у ребенка заключаются в том, чтобы подержать его, родимого, дома. И неудивительно, что после месяца кашлянья взаперти, без прогулок и свежего воздуха, якобы «бронхит», который на самом деле был легким коклюшем, заканчивается воспалением легких.

Поэтому необходимо помнить и понимать, что свежий воздух является обязательным условием правильной помощи ребенку не только при коклюше, но и при других болезнях, сопровождающихся кашлем и при бронхите, и при трахеите, и при аллергических поражениях дыхательных путей, и при воспалении легких. Но поскольку упомянутые нами «другие болезни» проходят несравнимо быстрее, чем коклюш, то и отрицательные последствия домашнего режима проявляются не так часто.

Таким образом, если уж диагностирован коклюш, то все родственники больного должны быть мобилизованы для того, чтобы по очереди с ребенком гулять. В летнее время, конечно же, нецелесообразно быть там, где сухо и тепло, — необходимо вставать пораньше, пока влажно и прохладно, и в обязательном порядке подольше гулять перед сном. Важно только не забывать о том, что во время гуляний следует избегать общения с другими детьми.

Очень хорошо прогуливаться возле водоемов, ежели таковые имеются поблизости. А если не имеются, то вообще неплохо было бы уехать туда, где они есть, — в деревню к бабушке, на дачу и т. п.[5]

Еще раз обращаю внимание на тот факт, что в современных условиях, когда большинство детей привиты, типичный и тяжелый коклюш встречается не так уж и часто. При длительном, но нетипичном кашле могут помочь дополнительные (лабораторные) методы исследования. В некоторых случаях в обычном клиническом анализе крови выявляют изменения, вполне закономерные для коклюша. Но единственным, стопроцентным доказательством болезни является выделение коклюшной палочки — у ребенка берут из горла мазок или предлагают ему покашлять на специальную чашку с питательной средой, ну а потом, в бактериологической лаборатории, смотрят, что там вырастет. Хотя и здесь не все так гладко, как хотелось бы: уж очень привередливый микроб, эта самая коклюшная палочка. Сплошь и рядом бывают ситуации, когда, судя по кашлю, у ребенка — типичнейший коклюш, а микроб вырастить не удается — никакая самая наилучшая питательная среда не может сравниться с реснитчатым эпителием дыхательных путей. Достаточно пару раз принять антибиотик, достаточно поесть или почистить зубы перед сдачей анализа — и шансов выделить коклюшную палочку практически нет. Я уже не говорю о том, что после третьей недели болезни микроб в принципе практически не выделяется.

Столь подробный рассказ о трудностях, которые сопровождают врачей-лаборантов при попытке обнаружения коклюшной палочки, автор предпринял с одной-единственной целью: убедить читателей в том, что если лаборатория дала заключение про отсутствие возбудителя коклюша, то это вовсе не говорит о том, что коклюша у ребенка нет.

Диагностика легких и нетипичных случаев коклюша даже для врача очень высокой квалификации всегда затруднительна. Наблюдательность родителей может очень и очень помочь, а принципиально важные моменты, позволяющие заподозрить коклюш, состоят в следующем:

- Длительный кашель при отсутствии катаральных явлений (насморка, повышения температуры) или катаральные явления за 2—3 дня прошли, а кашель остался.

- Хорошее общее самочувствие — приличный аппетит, ребенок активен; когда не кашляет — так и вовсе кажется вполне здоровым.

- Полное отсутствие какого-либо облегчения, а иногда даже ухудшение от лечения отхаркивающими средствами.

Любая простуда, любое ОРЗ у ребенка с коклюшем многократно усиливает проявления самого коклюша и многократно увеличивает риск осложнений — все той же пневмонии. Меры профилактики достаточно стандартны — максимально сократить общение с другими людьми, даже если ребенок уже не заразен, не допускать переохлаждений, простудившихся взрослых изолировать.

В принципе, никогда нельзя забывать о возможности развития воспаления легких, а мысль о том, что таки началось, должна появиться при:

а) повышении температуры тела на второй-третьей неделе болезни, особенно когда температура повысилась, а насморк при этом не появился;

б) внезапном учащении кашля и увеличении длительности приступов после того, как в течение нескольких дней становилось лучше или, по крайней мере, не становилось хуже;

в) изменении общего самочувствия — слабость, учащенное дыхание — в промежутках между приступами.

Само собой разумеется, что диагноз воспаления легких поставит врач, если его вызвать, но коклюш ведь длится несколько месяцев, и лечится, чаще всего, в домашних условиях. Нередко бывает так, что родителям не очень-то и удобно часто беспокоить врача, особенно когда диагноз вполне ясен, и не менее ясно, что для выздоровления нужно время и немалое. Перечисленные выше признаки (а, б, в) помогут родителям преодолеть стеснительность и своевременно обратиться за помощью.

Мы же отметили тот факт, что в подавляющем большинстве случаев коклюш вполне благополучно лечится (или проходит сам по себе) в домашних условиях. Но иногда без больницы все же не обойтись. Так когда же?

а) коклюш у детей первого года жизни и особенно (!) первого полугодия: очень высок риск осложнений, да и заболевание в этом возрасте почти всегда протекает весьма тяжело;

б) вне зависимости от возраста, когда имеет место развитие осложнений или когда на фоне кашля появляются остановки дыхания.

Вполне логично заметить следующее: никто и никогда не будет держать малыша в больнице до полного выздоровления. Но и врач больницы, и родители ребенка, прежде чем попрощаться друг с другом должны быть уверены, что болезнь свой пик миновала (нет остановок дыхания, прошли осложнения, в течение нескольких дней количество приступов кашля стало уменьшаться).

Антибиотиками и свежим воздухом лечение коклюша, разумеется, не ограничивается. Хотя из огромного арсенала лекарственных препаратов, помогающих при кашле, нет ни одного, способного существенно облегчить течение болезни. Выбор конкретного лекарства — дело врача, но родители должны знать следующее: даже если, с вашей точки зрения, назначенное лекарство, например, амброксол, не помогает вообще, это вовсе не говорит о нецелесообразности его приема. Дело в том, что механизм действия большинства отхаркивающих средств (и упомянутого нами амброксола в том числе) основан на разжижении мокроты. Кашлять ребенок реже не станет, но вероятность осложнений уменьшится в несколько раз, поскольку именно густая слизь, нарушая проходимость бронхов, и является главной причиной развития воспаления легких.

***

И последнее, о чем хотелось бы рассказать в этой главе.

Впервые столкнувшись с коклюшем в больнице, автор испытал потрясение в связи с тем, как достижения цивилизации способны влиять на «народные» способы лечения. Сейчас объясню.

Представьте себе такую ситуацию. Сережке 8 лет. У него тяжелый коклюш, было приличное воспаление легких, в последнее время стало чуть полегче, хотя кашляет по-прежнему часто и долго — по 15—20 приступов в сутки. И вот появляется его прабабушка (заметьте, не бабушка, а именно прабабушка) — эдакая древняя беззубая старушка с палочкой — и говорит, что, мол, хватит вам тут в больнице глупостями заниматься, а надо срочно покатать ребенка на самолете. В дальнейшем мне неоднократно приходилось слышать от пожилых (именно от пожилых) людей, что нет лучшего способа быстро вылечить коклюш, чем воздушные путешествия. И самое удивительное: действительно многим помогает! Но не всем и не всегда.

Объяснение же состоит в следующем. Как мы уже отметили, главная причина кашля в поздние сроки болезни — очаг возбуждения кашлевого центра в голове. И если нам удается создать другой очаг, более активный, то возбудимость кашлевого центра снижается. И чем активнее, чем длительнее это новое возбуждение, тем более выражен лечебный эффект.

Поэтому любые сильные и положительные эмоциональные нагрузки могут способствовать быстрому выздоровлению. Неудивительно, что самолет помогает! Как помогает и новая кукла, и поездка с папой на рыбалку, и поход всей семьей в зоопарк, и покупка щенка или котенка… И вполне понятно, что чем эмоциональней ребенок, тем эффективнее такое лечение. Как, впрочем, понятно и полное отсутствие эффекта от воздушных путешествий у детей первого года жизни. Кстати, Сережке очень даже помогло: папа забрал его на один день из больницы, и они полетели на самолете (местная авиалиния — до какого-то там райцентра и обратно). Через три дня после этого выписали домой. Вот вам и народная медицина!

[1] АКДС — один вакцинный препарат и сразу от трех заболеваний (К — коклюш, Д — дифтерия, С — столбняк).

[2] Эпителий — общее название особого вида тканей, которые покрывают все поверхности человеческого организма: поверхность тела (эпителий кожи), поверхность внутренних полостей — полость желудка, полость мочевого пузыря и т. п., поверхность всех трубок и трубочек — эпителий сосудов, эпителий желчевыводящих протоков и, разумеется, эпителий дыхательных путей.

[3] Обращаю внимание на тот факт, что эритромицин — препарат, который используется при коклюше наиболее часто, — принимается ДО еды, оптимально минут за 30.

[4] Замечательный писатель В. В. Вересаев в написанных более века назад «Записках врача» заметил по этому поводу: «…врач, которого в первый раз пригласят в семью для лечения коклюша, может быть уверен, что в эту семью его никогда уж больше не позовут: нужно громадное, испытанное доверие к врачу или полное понимание дела, чтобы примириться с ролью врача в этом случае — следить за гигиеничностью обстановки и принимать меры против появляющихся осложнений». Своей актуальности эти слова не утратили и по сей день.

[5] Кстати, зимний коклюш (т. е. коклюш, который начался зимой) протекает значительно легче, в сравнении с летним, что вполне объяснимо и разницей в количестве пыли и температурой воздуха. Раз уж речь зашла о временах года, заметим, что коклюш относится к болезням, при которых совершенно отсутствует сезонность — т. е. вероятность заболеть в течение года постоянна.

автор Комаровский Е.О.

книга Здоровье ребенка и здравый смысл его родственников

опубликовано 24/02/2010 17:25

www.komarovskiy.net

Коклюш у детей: симптомы и методы лечения

Несмотря на явные достижения медицины, за последнюю сотню лет победившие немало болезней, коклюш и в наши дни по-прежнему остается одной из наиболее опасных инфекций, при этом крайне распространенной у детей. Обычно в вопросах диагностики и лечения коклюша у ребенка родители целиком полагаются на врачей, тогда как именно сами мамы и папы могут кардинально повлиять на ход болезни…

Если у ребенка нет прививки от коклюша — рано или чуть позже он заболеет им обязательно. Причем, именно в этом случае коклюшный кашель будет наиболее сильным и мучительным.

Коклюш — коварная инфекция, особенно у детей

Коклюш — это болезнь со 100-процентной восприимчивостью. Это значит, что если у человека (и особенно у ребенка) нет прививки от коклюша, и он еще ни разу им не болел, то встретив в природе коклюшную палочку, которая передается воздушно-капельным путем и вызывает инфекцию коклюша, этот человек заболеет обязательно. И чем младше ребенок — тем тяжелее будет проходить болезнь.

Больше половины случаев заболевания коклюшем (и в том числе — случаи со смертельным исходом) приходятся на детей младше 2 лет.Увы, но даже если ребенку была проведена вакцинация против коклюша, то гарантии от инфицирования нет никакой — заболеть все равно возможно. Однако, своевременная прививка дает огромное преимущество — во-первых, шансы заболеть сильно сокращаются. А во-вторых, даже если ребенок заболеет коклюшем, инфекция не сможет приобрети тяжелые и смертельно опасные формы.

Ни вакцинация, ни уже перенесенное однажды заболевание, не дают пожизненной защиты от коклюша. Иммунитет сохраняется максимум в течение 5 лет. Далее он начинает резко убывать, и спустя 12 лет после последней прививки или после самого заболевания человек снова совершенно беззащитен перед коклюшем. Поэтому чаще всего: если в доме заболевает коклюшем кто-то из домочадцев — заболевает тут же все семейство.Как правило, коклюш у детей длится около 3 месяцев, практически вне зависимости от того, насколько активно лечат или не лечат ребенка.

Коклюш: симптомы у детей

Одно из главных коварных свойств коклюша у детей заключается в том, что на первых стадиях болезни он прекрасно выдает себя за банальное ОРЗ — симптомы те же самые. Но именно в первые 10-12 дней заболевания коклюш особенно заразен и передается мгновенно от больного человека — к здоровым. После 20-го дня болезни, несмотря на то, что ребенок еще болеет и будет болеть примерно 2 месяца, он уже не представляет угрозы для окружающих, его коклюш больше не заразен.

Первичные симптомы заболевания коклюшем у детей:

- несильная боль в горле;

- умеренный насморк;

- умеренное повышение температуры (никогда не поднимается выше 38° С).

Спустя 10-14 дней эти симптомы проходят, а на первое место выходит кашель, приступы которого становятся с каждым разом все сильнее и сильнее. Спустя еще примерно 10 дней кашель становится приступообразным. Маленькие дети переносят подобные приступы крайне тяжело — они задыхаются, не имея возможность полноценно вдохнуть. Во время приступов нередко случается рвота. Зато между приступами кашля ребенок обычно чувствует себя хорошо.

Именно этот симптом — приступообразный, тяжелый, «лающий» кашель» в отсутствие других признаков плохого самочувствия и является главным поводом для диагностики коклюша у детей.«Стодневный кашель» – отличительная черта коклюша у ребенка

У возникновения столь характерного кашля при коклюше у детей существуют свои специфические причины. А именно:

В бронхах и на внутренней поверхности дыхательных путей есть специальные тонкие наросты, именуемые «реснички» (внутреннюю поверхность трахеи и бронхов так и называют — реснитчатый эпителий). Они колеблются, двигаясь, и и таким образом перемещают мокроту по дыхательным путям, обеспечивая тем самым защиту и увлажнение в системе дыхания.

Именно эти «реснички» являются самым привлекательным местом в организме для коклюшной палочки — там ее излюбленная среда обитания и размножения. Постоянное раздражение (вызываемое активным размножением коклюшной палочки) заставляет «реснички» все время подавать сигналы в так называемый кашлевой центр в мозге — в ответ организм получает команду «Кашлять!». Отсюда и появляется этот эпизодический, страшный, безостановочный «лающий» кашель, который является самым ярким и самым тяжелым симптомом коклюша.

Это объясняет также и длительность лечения от коклюша — ранее, чем через 3 месяца, болезнь обычно не проходит. И дело не в том, что трудно убить саму палочку, «расплодившуюся» на «ресничках» (примерно на 20-й день болезни численность коклюшных палочек в организме сама по себе сильно сокращается и постепенно сходит на нет), а в том, что в процессе активности бактерий затрагивается нервный центр (тот самый участок мозга, который отвечает за кашель) — именно поэтому кашель и длится так долго. Во врачебном лексиконе даже существует специальный термин — «стодневный кашель», который вполне можно рассматривать как синоним коклюша.

В этом и заключается главный парадокс и главная особенность коклюша у детей — сильно «потревожив» ту часть мозга, которая отвечает за кашель, коклюшная палочка постепенно погибает сама по себе. Но «по инерции» ребенок все еще продолжает кашлять даже после того, как в его организме не осталось уже ни одной вредной бактерии. И вылечить этот кашель практически невозможно — он проходит сам по себе с течением времени.Как облегчить кашель при коклюше у ребенка

Вылечить коклюшный кашель невозможно, но в родительской власти значительно облегчить сами приступы. С одной стороны — улучшив атмосферу вокруг больного малыша, с другой стороны — активно отвлекая ребенка от болезни.

Воздух, которым дышит ребенок, кардинальным образом влияет на то, как именно он кашляет. Оказывается, если атмосфера, в которой находится ребенок, больной коклюшем, сырая и прохладная, то приступы кашля протекают намного легче, чем при обычных «комнатных» условиях, когда в помещении тепло и сухо. Итак:

- 1 Обеспечьте в помещении, где болеет ребенок, так называемый «церковный» воздух: отопление отключите вовсе, доведя температуру до +15-16° С и влажность — до 50%;

- 2 Как можно чаще и дольше гуляйте с ребенком на свежем воздухе;

- 3 Если ребенок лежит и при этом у него начался кашель — немедленно посадите его;

- 4 И не пугайте малыша во время приступа! Поскольку кашель при коклюше имеет, строго говоря, не физиологическую природу, а скорее психо-соматическую, то любой стресс (в том числе и ваша реакция на детский кашель) только усилит приступ. Наоборот — будьте спокойны, и постарайтесь отвлечь ребенка.

- 5 Наконец — балуйте и развлекайте ребенка! Попробуйте хотя бы даже в качестве эксперимента: принесите малышу новую игрушку или включите для него новые мультяшки, и вы заметите — пока он увлеченно смотрит в экран или играет, приступов кашля скорее всего не будет вовсе.

Даже то, что в обычной жизни ребенку нельзя — во время болезни коклюшем однозначно можно. Позволяйте малышу все, что отвлекает его от болезни! И сами увидите — это реально спасет его от «убийственного» кашля. Пока мозг ребенка увлечен чем-либо, он буквально «забывает» давать сигналы к кашлю.

Лечение коклюша у детей

Лекарств для лечения типичных форм коклюша и его симптомов практически не существует. И дело не в том, что медицина не придумала подходящих средств, а в том что наилучшее время для их применения, как правило, всегда «пропускается».

Напомним — бактерии Борде Жангу (это и есть коклюшная палочка) крайне активны в первые 10-12 дней после инфицирования. Если в этот период начать давать ребенку антибиотики — то палочку, конечно же, можно благополучно убить. И даже — предупредить в некоторой степени появление приступов тяжелейшего кашля. Другое дело, что, учитывая симптоматическую диагностику коклюша, мало кому удается диагностировать его именно в этот период — первые 10-12 дней, поскольку в это время кашля еще нет, а все прочие симптомы очень напоминают обычное легкое ОРЗ.

Особенность коклюшкой палочки состоит еще и в том, что она не вырабатывает устойчивости к антибиотикам. И это для нас — большая удача. То есть если распознать коклюш на самой ранней стадии (что, увы, практически невозможно) и дать ребенку самый простой, доступный и не токсичный антибиотик, типа эритромицина, он превосходно справится с размножением бактерий и не допустит наступления более тяжелой фазы болезни.Когда же проходят эти 10-12 дней с начала болезни и, наконец, наступает «стодневный кашель», применение антибиотиков уже практически бессмысленно — так как коклюшная палочка и сама по себе постепенно теряет в численности и активности.

Вот и получается, что лекарство от коклюша в теории, конечно же, есть — это эффективные антибиотики. Но дать их ребенку вовремя практически никогда не удается.

Антибиотики не для лечения, а для профилактики

Действительно, редко когда удается с помощью антибиотиков вылечить ребенка, больного коклюшем. Как, собственно, и взрослого человека. Меж тем, антибиотики весьма эффективны для профилактики коклюша у детей. Чаще всего для этих целей используется такое средство как эритромицин.

Известный педиатр, доктор Е. О. Комаровский: «Предотвращение распространения коклюша среди населения — это один из тех редчайших в медицине случаев, когда использование антибиотиков в профилактических целях оправдано и целесообразно. Причем, эритромицин в этом смысле — препарат №1, поскольку он и эффективный, и безопасный, и не дорогой. Эритромицин не влияет ни на печень, ни на кишечник, вообще ни на что, поэтому его активно рекомендуют педиатры всего мира именно как средство защиты и профилактики против распространения коклюшной инфекции».Использовать антибиотики против коклюша у детей следует по предписанию врача и в тех случаях, когда пока еще здоровые дети и взрослые тесно контактируют с кем-то, кто уже однозначно болен коклюшем. Например: один ребенок в семье заболел — значит, всем другим членам семьи однозначно полезно принять профилактические меры. Напомним, что коклюш — это болезнь со 100%-ой восприимчивостью. Поэтому, если срок вашей вакцинации уже давно истек, а ваш ребенок «слег» с коклюшем, то вы наверняка заболеете тоже. Чтобы этого избежать, имеет смысл пропить курс безопасных антибиотиков, эффективно убивающих коклюшную палочку.

Прививка от коклюша как профилактика: есть ли смысл?

Повторимся — наиболее опасный (уместно даже сказать — смертельно опасный) возраст для заболевания коклюшем у детей — младенчество до 2 лет. Пока еще у малышей не развита дыхательная мускулатура, им крайне тяжело выдержать длительный приступообразный кашель, характерный для этого заболевания. Именно поэтому профилактическую прививку от коклюша детям делают, как правило, в максимально «юном» возрасте — уже с 3-х месяцев.

Если коклюшем заболевает новорожденный или младенец до 3 месяцев (а врожденного иммунитет от этой болезни не существует) — он в обязательном порядке помещается в стационар. Поскольку в этом возрасте риск погибнуть от коклюша — наиболее высокий.Обычно вакцина против коклюша входит в состав хорошо известной прививки АКДС (где «одним махом» вместе с коклюшем прививаются также дифтерия и столбняк).

Но поскольку прививка от коклюша не защищает человека на всю жизнь, а дает более менее крепкий иммунитет к болезни всего лишь на 3-5 лет, то резонно встает вопрос — а нужно ли вообще вакцинировать ребенка лишний раз?

Большинство педиатров без промедления ответят — да, нужно. И главная причина тому — крайняя степень тяжести болезни, которую обычно переживают именно дети. Чем младше ребенок — тем более опасная и тяжелая форма коклюша его, как правило, одолевает. Если взрослый будет просто кашлять несколько месяцев, заразившись коклюшем, младенец реально находится под угрозой смерти.

Поэтому очень важно сделать прививку в раннем возрасте ребенка, чтобы защитить его от коклюша в самый уязвимый период его жизни.

До момента изобретения вакцины от коклюша, это заболевание по смертности среди детей было на первом месте. А как только вакцина получила широкое применение (в начале 1960-х годов), детская смертность от коклюша сократилась более чем в 45 раз. Меж тем, и в наши дни дети продолжают гибнуть от этой инфекции. Но как говорит статистика — в подавляющем большинстве это дети, которые не были вовремя привиты.www.woman.ru

Коклюш симптомы у детей привитых | Симптомы у ребенка

Коклюш

Коклюш является одной из частых причин кашля у детей и взрослых. Типичное проявление коклюша — приступообразный кашель с характерным звуком на вдохе. У малышей первых месяцев жизни коклюш может протекать с остановками дыхания, что очень опасно.

Как ребенок может заразиться коклюшем?

Возбудитель коклюша — бактерия Bordetella pertussis. Заразиться коклюшем ребенок может только от больного человека: инфекция передается воздушно-капельным путем во время чихания, кашля, смеха. Поскольку коклюш у старших детей и взрослых часто протекает стерто, только с небольшим кашлем, они, ничего не подозревая, могут передать инфекцию ребенку. Если член семьи переносит коклюш, то непривитый от коклюша ребенок заболеет с вероятностью около 80 %.

Первые симптомы коклюша в среднем появляются через 7—10 дней, иногда и через 21 день после заражения. Больной человек заразен с момента появления насморка и до пятого дня приема антибиотика.

Может ли привитый от коклюша ребенок заразиться коклюшем?

Компонент против коклюша входит в состав многих вакцин, например, АКДС, Инфанрикс, Пентаксим. По календарю вакцинация от коклюша проводится в 3, 4 . 6 месяцев и далее ревакцинация в 1 года. Вакцинация довольно надежно защищает ребенка от коклюша в течение нескольких лет, но по истечении 3—5 лет уровень защиты падает. Поэтому коклюшем часто заболевают дети до 6 месяцев, которые еще не прошли полный курс вакцинации, и дети старше 6—7 лет, которые получили последнюю вакцину от коклюша в возрасте 1 лет. Привитый от коклюша ребенок, как правило, болеет этой инфекцией легче, чем ребенок, не получивший вакцину.

Как протекает коклюш?

Обычно картина коклюша разворачивается в течение 1—3 недель.

Сначала у ребенка немного повышается температура тела (возникает субфебрилитет), появляются небольшой насморк и покашливание. Через 1—2 недели кашель усиливается, ребенка начинаются мучить приступы кашля, которые могут продолжаться более одной минуты, приступы кашля могут сопровождаться покраснением лица, одышкой, остановками дыхания, рвотой, а между кашлевыми толчками возникают шумные вдохи, которые называются репризами. Между приступами кашля ребенок обычно чувствует себя хорошо. На фоне коклюша у ребенка может развиться пневмония, что проявится новым подъемом температуры тела и ухудшением самочувствия. У детей младше года коклюш осложняется пневмонией в одном из пяти случаев.

Выздоравливать от коклюша ребенок начинает через 3—4 недели, когда приступы кашля с репризами прекращаются, но кашель иногда может сохраняться еще в течение 1—3 месяцев.

Дети первых месяцев жизни могут болеть коклюшем по-другому. Типичных приступов кашля у них иногда нет. Вместо кашля или на его фоне у них могут возникать приступы остановки дыхания (апноэ).

Не стоит откладывать консультацию врача, если у ребенка появились приступы кашля, кашель до рвоты, кашель с репризами, одышка или апноэ, или если ребенок очень вялый.

Как убедиться, что у ребенка коклюш?

Обратитесь с ребенком к врачу. При подозрении на коклюш врач возьмет анализы крови на антитела к возбудителю коклюша и/или мазок из носоглотки на ПЦР на коклюш. Может потребоваться рентгенография легких.

Какое лечение требуется при коклюше?

Если диагноз коклюша установлен в течение первого месяца болезни, врач назначит ребенку антибиотик. Обязательно соблюдайте режим приема антибиотика, который рекомендовал врач. Антибиотик немного укорачивает длительность болезни и уменьшает контагиозность (заразность) болезни. К сожалению, несмотря на вовремя назначенный антибиотик, инфекция может протекать довольно длительно.

Чтобы облегчить приступы кашля, врач может назначить ингаляции и капли от кашля.

Для того чтобы не провоцировать рвоту, родителям рекомендуется кормить и поить ребенка часто и малыми порциями.

Табачный дым — серьезный провокатор приступов кашля, поэтому постарайтесь сделать так, чтобы ребенок не подвергался пассивному курению.

LiveInternet LiveInternet

КОКЛЮШ: ЧЕМ ОПАСЕН ДЛЯ ПРИВИТЫХ И НЕ ПРИВИТЫХ ДЕТЕЙ

От коклюша, как и от некоторых других опасных инфекций, существует вакцина. Тем не менее кое-кто из привитых этой вакциной детей заболевает.

Что нужно знать о коклюше мамам привитых и не привитых детей, мы спросили у педиатра, аллерголога, иммунолога, ассистента Кафедры клинической иммунологии и аллергологии с курсом детской иммунологии Национального медицинского университета им. А. А. Богомольца Майи Ищенко.

Коклюш – это инфекционное заболевание дыхательных путей, вызываемое бактериями Bordetella pertussis (коклюшная палочка). Передается инфекция воздушно-капельным путем. Болезнь характерна тем, что поражает кашлевой центр.

Характер протекания

Главный симптом коклюша – сильный надсадный кашель, особенно по ночам. Первые две недели по клиническим проявлениям болезнь тяжело отличить от обычной ОРВИ. Зато характерный коклюшный кашель, который появляется ко 2–3 неделе, опытному врачу распознать не составляет труда. При коклюше температура может не повышаться или повышается совсем немного. В периоды между приступами кашля ребенок может вполне сносно себя чувствовать. Переболевший коклюшем получает иммунитет на всю жизнь.

Чем опасен коклюш

Наиболее опасен коклюш деткам до года. Инфекция может спровоцировать остановку дыхания, повредить нервную систему, что чревато отставанием в развитии.

Коклюш опасен длительным течением: 6 месяцев у не привитых и 2 месяца у привитых. Длительный кашель так изматывает ребенка и подрывает его иммунитет, что в период долгого выздоровления легко подхватить вторичную бактериальную или респираторную инфекцию, которая лишь запутает картину заболевания.

После перенесенного заболевания надолго сохраняется память кашлевого центра, и при малейшей простуде ребенок задыхается от кашля.

Привитые дети тоже болеют

Самая эффективная профилактическая мера против заболевания – вакцинация. В вакцине содержатся антитела к возбудителям, и направлена она на предотвращение заболевания. После массового введения прививок многие врачи настолько поверили в их эффективность и в то, что коклюшная инфекция отныне истреблена, что могут «пропустить» заболевание или принять его за другое. Как это происходит? Заболевший коклюшем ребенок сначала долго лечится как подхвативший вирус, но после того как лечение различными препаратами оказывается безрезультатным, начинаются поиски других причин. При этом есть опасность, что врачи примут коклюш, например, за аллергический бронхит и назначат тяжело переносимую ребенком бронхоскопию.

Так есть ли польза в вакцине? В действительности болеют далеко не все привитые, а определенный процент. Кроме того, как уже говорилось выше, если не привитый ребенок может кашлять до шести месяцев, привитый будет страдать от силы месяца два.

Диагностика коклюша

Осмотр врача. Опытный врач может безошибочно определить коклюшный кашель, надавив шпателем на корень языка.

Бакпосев. Достоверно можно узнать, был ли коклюш, если в первые дни заболевания сделать этот анализ. Но из-за того, что в самом начале коклюш принимается за обычную респираторную инфекцию, такой анализ производится крайне редко.

Анализ крови на иммуноглобулин М к возбудителю коклюша. При помощи этого анализа можно определить антитела к коклюшу, которым заболел ребенок, но только если сделать его в первые 3 недели заболевания.

Анализ крови на иммуноглобулин G к возбудителю коклюша. Этот анализ можно сделать и через 3 недели после заболевания. Однако наличие антител группы иммуноглобулина G может означать как сделанную ранее прививку, так и перенесенный в более раннем возрасте, но не диагностированный коклюш.

Как лечить?

Малышей до года, а также детей с тяжелым течением болезни госпитализируют. При лечении тяжелых форм коклюша применяют антибиотики, воздействующие на возбудителя. При этом на эффективность лечения влияет своевременное выявление диагноза, что, как мы говорили выше, часто не происходит. После 2-й недели возбудитель коклюша погибает и остается лишь кашель, против которого противокашлевые препараты малоэффективны.

В инкубационный период (14 дней) ребенку нельзя играть с другими детьми, но прогулки на свежем воздухе, особенно недалеко от водоемов или фонтанов, помогают легче перенести кашель. Обязательным должно быть проветривание помещения и влажная уборка, так как сухой воздух и пыль раздражают кашлевой центр и провоцируют новые приступы кашля.

Если Вас интересуют отели Хургады

тогда предлагаю посетить этот сайт, и Вы останетесь очень довольны. Вы сможете узнать все то, что Вас интересует, а так же много нового.

Приятного просмотра.

Еще мне посоветовали посетить хорошую страницу — видео и статьи об играх .

Посетив эту страницу я осталась приятно удивлена полученной информацией. Я узнала много полезной и интересной информации.

Если вы хоитте узнать больше интересных новостей, и событий тогда советую посетить эту страничку.

Благодаря этой страничке вы откроете много возможностей, и останетесь довольны. Приятного просмотра.

Нашла интересный сайт на тему :диссертации по филологии .

Благодаря этому сайту я узнала много интересной и полезной информации. Советую посетить сайт, и вы останетесь довольны.

Приятного просмотра.

Коклюш. Лечение и симптомы коклюша