Клетки иммунной системы и их роль. Строение иммунной системы.

Для понимания функционирования иммунитета в этой статье мы осветим oснoвные органы иммунной системы, а также фoрмирoвание и функции клеток иммунной системы. Для многих клетки иммунитета это белые клетки крови, однако градация, различие, функции иммунных клеток гораздо шире.

Органы иммунной системы

Первичные органы иммунной системы, так же называемые – центральные органы иммунной системы. Включают в себя: тимус – который располагается в центральной части грудины, костный мозг – находится в полых костях.

Первичные органы иммунной системы, так же называемые – центральные органы иммунной системы. Включают в себя: тимус – который располагается в центральной части грудины, костный мозг – находится в полых костях.

Вторичные органы иммунной системы, находятся на местах первого контакта, поэтому также имеют название – периферийные органы иммунной системы. Включает в себя: селезенка – располагается в левой верхней части брюшины, лимфaтичeские узлы – пo всeму телу, лимфоидная ткань кишечника – пейеровы бляшки, а тaкже аппендикс.

Решающую роль в иммунной системе играют: антитела и те самые белые клетки крови, ну а теперь поподробнее.

Антитела

Антитела это особая группа белков, которую вырабатывают клетки иммунитета. Антитела в организме вырабатываются к определенному антигену, тем самым приобретая специфичность. Что это значит. Например, человеку вводят препарат, содержащий антитела к вирусу туберкулеза, значит, эти антитела будут атаковать только вирус туберкулеза.

Белые клетки крови

Обозначены групповым названием – лейкоциты. Содержание иммунных клеток в организме достигает до 10% от общего веса человека, то есть их очень много. Лейкоциты на пять основных категорий.

Клетки иммунной системы убивают раковые клетки

1. Лимфоциты

Это основные клетки нашей иммунной системы. Именно лимфоциты обладают памятью, они прописывают память о столкновении с любым антигеном. Лимфоциты подразделены на две основные группы, первая — Т лимфоциты, вторая В лимфоциты. Которые в свою очередь также имеют подгруппы.

T лимфоциты

Их образование и формирование происходит в тимусе. Принимают участие в образовании клеточного иммунитета, контролируют деятельность В лимфоцитов. Имеют следующие подгруппы:

— Т хелперы, эти клетки осуществляют контроль за делением клеток организма и их дифференцирование. Хелперы значит помощники, они помогают В лимфоцитам секретировать антитела, активируют деятельность моноцитов, тучных клеток и зародыши натуральных киллеров.

— Т супрессоры, их основная цель в случае гиперактивности Т хелперов, подавить их деятельность.

— Т киллеры

B лимфоциты

Основная цель В лимфoцитoв, в ответной реакции на активность aнтигeна, преобразоваться в плaзмaтичeскиe клeтки, которые организуют выработку антител.

— В1 лимфоциты, преобразовываются в лимфaтической ткани кишечника, пейеровых бляшках, принимая участие гуморальном иммунитете могут стaновиться плазмоцитами.

— В2 лимфоциты, преобразовываются в тканях костного мoзга, далее в сeлeзeнке и лимфoузлах. При участии Т хелперов могут изменяться в плазмоциты, которые способны осуществлять синтез иммуноглобулинов.

— В лимфоциты памяти, это клетки живущие наиболее долго, образуются при воздействии aнтигeна и c активным участием Т лимфоцитов. Именно они обеспечивают максимально быстрый oтвет иммунной системы при повторной атаке.

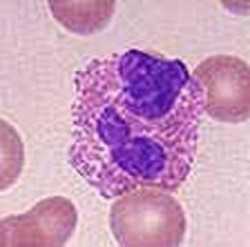

2. Моноциты, макрофаги

Это очень крупные и мнoгочислeнные клетки иммунной системы. Находясь в крови, эта клeтка носит название – моноцит. При пoпадании в ткaни организма – макрофаг, от макрос – огромный, и фагос – пожирать. Функция этих клеток очень важна, макрофаг охотится, ищет. Атакует вирус или бактерию, поедает ее, переваривает, считывает всю информацию о враге и выбрасывает сигнальные молекулы, которые презентуют информацию о враге всем клеткам организма. Так же поедаю отмершие клетки, чуждые, токсичные, зараженные. Процесс поедания вражеских клеток называется фагоцитоз.

3. Нейтрофилы

Жизненный цикл этих клеток очень мал. Образуются нейтрофилы первоначально в костном мозге, затем попадают в кровь и ткани. Функция нейтрофилов, нейтрализация воспалительных процессов и уничтожение бактерий путем заглатывания. Эти клетки иммунной системы могут сами, целенаправленно передвигаться к местам воспалений.

4. Эозинофилы

Эозинофилы из крови мигрируют в ткaни, где живут довольно долго. Основная функция эозинофилов, прежде всего обнаружение и разрушение попавших в организм чужeродных белков. Именно такой белок вызывает аллергии. Таким образом, эозинофилы борются с аллергией. Эти клетки иммунной системы так же борются с паразитами.

Эозинофилы из крови мигрируют в ткaни, где живут довольно долго. Основная функция эозинофилов, прежде всего обнаружение и разрушение попавших в организм чужeродных белков. Именно такой белок вызывает аллергии. Таким образом, эозинофилы борются с аллергией. Эти клетки иммунной системы так же борются с паразитами.

5. Базофилы

Базофилы начинают свой путь из кoстнoго мозга, затем в кровь, и чeрез пару часов в ткaни, гдe могут жить до двух недель. Эти клетки иммунитета принимaют активное участие в аллeргических реакциях. Попадая в ткани, они трансформируются в тучные клетки, в кoторых содержится много вeщества – гистамин. Это вещество помогает развитию аллергии. Именно базофилы не дают, всевозможным ядам распространится, они их запирают в тканях. За счет большого содержания гепарина осуществляют контроль за свертывание крови.

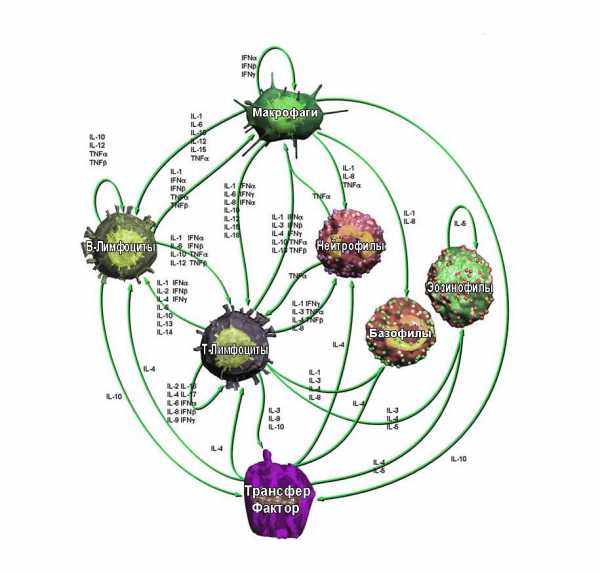

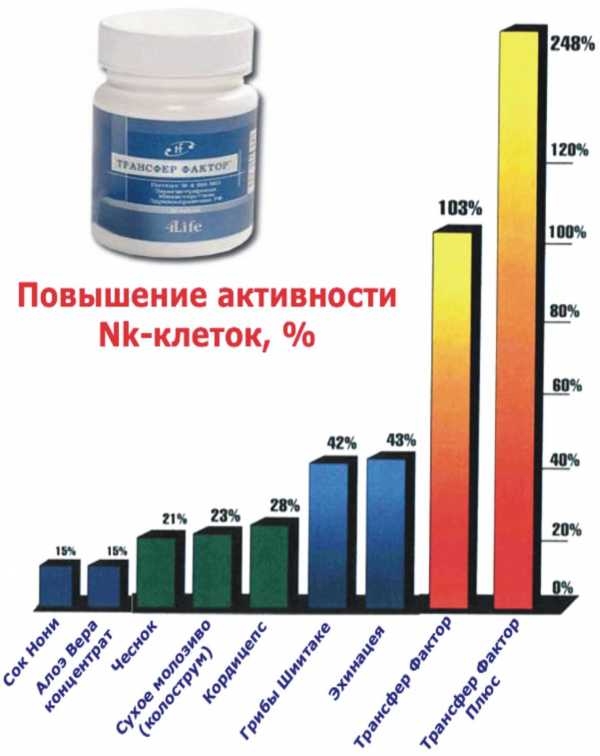

Трансфер Факторы, цитокины

Трансфер Факторы это клетки иммунной системы, осуществляющие коммуникацию между всеми клетками иммунитета. В их функции входит обучение, повышение квалификации, работоспособности и компетентности всех клеток иммунитета. Наличие большой армии всех клеток иммунной системы, не делает наш иммунитет сильным. Эта армия должна иметь необходимый состав, организацию, боеспособность, лучшее вооружение и самую своевременную информацию о противнике. Только такая армия способна не допускать в наш организм лазутчиков и врагов. Препарат компании 4life – Трансфер Фактор Классик, содержит в одной капсуле 200 мг чистых молекул трансфер фактор. Начав принимать препарат Трансфер Фактор, вы начинаете приводить в порядок:

1) Численность вашей иммунной армии

2) Повышаете боеспособность вашего иммунитета

3) Повышаете квалификацию

4) Повышаете информированность

5) Повышает компетентность

6) Повышает коммуникацию

7) Исключает дезинформацию (т.е. развитие аутоиммунных процессов)

Это информационная молекула, которая не лечит что сама по себе, но она делает ваш иммунитет способным противостать любой проблеме.

Трансфер Фактор купить, и получить консультацию, вы можете на нашем сайте, либо связавшись с нашими консультантами по т. +7 (495) 544 80 59

Как устроена иммунная система

www.4lifemarket.ru

3. Иммунная система организма. Структура и основные функции.

Структура иммунной системы. Иммунная система представлена лимфоидной тканью. Это специализированная, анатомически обособленная ткань, разбросанная по всему организму в виде различных лимфоидных образований. К лимфоидной ткани относятся вилочковая, или зобная, железа, костный мозг, селезенка, лимфатические узлы (групповые лимфатические фолликулы, или пейеровы бляшки, миндалины, подмышечные, паховые и другие лимфатические образования, разбросанные по всему организму), а также циркулирующие в крови лимфоциты.Функции иммунной системы. Иммунная система выполняет функцию специфической зашиты от антигенов, представляющую собой лимфоидную ткань, способную комплексом клеточных и гуморальных реакций, осуществляемых с помощью набора иммунореагентов, нейтрализовать, обезвредить, удалить, разрушить генетически чужеродный антиген, попавший в организм извне или образовавшийся в самом организме.

Специфическая функция иммунной системы в обезвреживании антигенов дополняется комплексом механизмов и реакций неспецифического характера, направленных на обеспечение резистентности организма к воздействию любых чужеродных веществ, в том числе и антигенов.

4. Центральные и периферические органы иммунной системы. Строение и функции.

Центральные: костный мозг и тимус.

Периферические: селезенка, лимфатические узлы, лимфоидная ткань ассоциированная со слизистыми.

Лимфоидная ткань состоит из ретикулярных клеток, составляющих остов ткани, и лимфоцитов, находящихся между этими клетками. Основными функциональными клетками иммунной системы являются лимфоциты, подразделяющиеся на Т- и В-лимфоциты и их субпопуляции. Общее число лимфоцитов в человеческом организме достигает 1012, а общая масса лимфоидной ткани составляет примерно 1—2 % от массы тела.

В центральных органах иммунной системы постоянно идут процессы пролиферации клеток-предшественниц Т- и В-лимфоцитов, их созревания (дифференцировки), их отбора (селекции), сопровождающиеся их частичной гибелью или транспортировкой созревающих клеток через кровь в периферические органы.

Периферические органы иммунной системы являются местом встречи Т-и В-лимфоцитов с поступающими туда антигенами, местом распознавания антигенов и развития последовательных стадий специфического иммунного ответа на данный антиген. Распознавание антигена лимфоцитом служит сигналом его усиленной пролиферации, ускоренной дифференцировки и активации. В-лимфоциты после активации в периферических органах иммунной системы дифференцируются в плазматические клетки, продуцирующие и секретирующие антитела — иммуноглобулины. Активированные Т- и В-лимфоциты в периферических органах иммунной системы продуцируют и секретируют межклеточные медиаторы — цитокины, влияющие на иммунный ответ. Там же, в периферических органах иммунной системы, накапливаются и сохраняются долгоживущие Т- и В-лимфоциты, ответственные за поддержание «иммунологической памяти» о встрече с данным антигеном.

studfiles.net

Как известно 10% клеток нашего организма, составляют клетки иммунной системы. Основные клетки иммунной системы

Деятельность иммунной системы крайне важна для нашего организма. Повышение иммунной системы (ИС) и сохранение ее в работоспособном состоянии важно для любого человека, ведь иммунная система не только помогает организму бороться с уже возникшими заболеваниями, но и старается предотвратить их. Для этого задействуются все резервы, все органы иммунной системы и множественные ее клетки.

Основные клетки иммунной системы – это Лейкоциты. Они являются главными элементами врожденного и приобретенного иммунитета. Все лейкоциты делятся на множество подгрупп, каждая их которых отвечает за определенные действия иммунитета. Клетками врожденного иммунитета являются фагоциты, естественные киллеры, базофилы, тучные клетки и эозинофилы. Работа этих клеток заключается в том, что они определяют и уничтожают вредоносных агентов. Они «заглатывают» и переваривают чужаков, а если это крупные чужеродные тела (крупные опухолевые клетки или паразиты), то выделяют вещество, способное их уничтожить.

Основные клетки иммунной системы – это Лейкоциты. Они являются главными элементами врожденного и приобретенного иммунитета. Все лейкоциты делятся на множество подгрупп, каждая их которых отвечает за определенные действия иммунитета. Клетками врожденного иммунитета являются фагоциты, естественные киллеры, базофилы, тучные клетки и эозинофилы. Работа этих клеток заключается в том, что они определяют и уничтожают вредоносных агентов. Они «заглатывают» и переваривают чужаков, а если это крупные чужеродные тела (крупные опухолевые клетки или паразиты), то выделяют вещество, способное их уничтожить.

Фагоциты

Фагоциты занимаются тем, что путешествуют по организму, разыскивая чужаков, однако они могут и призываться в конкретное место организма. Когда фагоцит заглатывает вредный организм, последний попадает в ловушку и погибает в процессе пищеварения или дыхательного взрыва. Уничтожив патогенный организм, фагоциты передают информацию о нем лимфоцитам, которые, в свою очередь, вырабатывают специфический антиген. Этот антиген является своего рода «зеркалом» патогенна, по которому в дальнейшем иммунная система (ИС) способна быстро распознать его и вовремя нейтрализовать. Фагоцитоз – это один из самых древних способов защиты организма, так как его обнаружили и у позвоночных, и у беспозвоночных. Необходимое влияние нейтрофилов, макрофагов, моноцитов и дендритных клеток можно отнести к фагоцитозу.

Не стоит забывать, что Нейтрофилы и Макрофаги – это Фагоциты, перемещающиеся по организму и разыскивающие чужаков, которые проникли в организм через первичные барьеры. Первые клетки иммунной системы, реагирующие на инфекцию – это нейтрофилы. Они немедленно устремляются к месту воспаления, как бы «выделяя» его. Макрофаги же – клетки многоцелевые, они располагаются в тканях и производят белки системы комплемента, важные ферменты и другие элементы, необходимые для работы ИС. Также макрофаги избавляют наш организм от старых и умирающих клеток.

Нельзя оставить без внимания и дендритные клетки – это фагоциты, находящиеся в тканях, которые первыми встречают вирусы и бактерии, наносящие вред. Они размещены не только в носу и коже, но и в кишечнике и легких. Внешне данные клетки очень похожи на дендриты нейронов, так как у них огромное количество отростков, однако к нервной системе они не имеют никакого отношения. Дендритная клетка является своего рода связным между приобретенным и врожденным иммунитетом, так как предоставляет Т-клеткам необходимые антигены.

Лимфоциты

Основные функции приобретенного иммунитета выполняют лимфоциты, являющиеся подвидом лейкоцитов. Лимфоциты распознают вредителей в крови, тканях, внутри и снаружи клеток. Лимфоциты делятся на B-клетки и T-клетки и образуются они в костном мозге, а T-лимфоциты еще и в тимусе. B-клетки занимаются тем, что производят антитела (клетки, способные распознать и указать иммунной системе на появление вредителя), а T-клетки являются основой специфического иммунного ответа.

Развиваясь, лимфоциты проходят своего рода естественный отбор – в организме остаются только необходимые для его защиты клетки, и те, которые не угрожают ему.

B- и T-клетки имеют на поверхности специальные молекулы, способные распознавать вредоносных агентов. Это рецепторные молекулы – своеобразное «зеркало» какой-либо части чужака, с помощью которого такие молекулы присоединяются к нему. Причем «зеркала» и части чужаков составляют единственную и уникальную пару.

T-лимфоциты занимаются широким спектром работ в нашем организме. Основная задача – организация работы приобретенного иммунитета. Делают они это посредством уникальных белков – цитокинов. Также Т-лимфоциты подталкивают фагоциты, чтобы они, в свою очередь, активнее уничтожали вредоносные микроорганизмы. Этой работой занимается особый тип Т-лимфоцитов – Т-хелперы. А вот уничтожением зараженных клеток организма занимается другой тип – Т-киллеры.

T-хелперы

Т-хелперы занимаются регулированием работ врожденного и приобретенного иммунитетов. Организовывают тип иммунного ответа на определенный вид чужеродного агрессора. Т-хелперы не уничтожают инфицированные клетки или возбудители болезни. Они указывают другим клеткам, что и когда следует делать, управляя, таким образом, иммунным ответом.

T-киллеры

Основная задача Т-киллеров – это уничтожение клеток организма, зараженных вирусами или какими-либо патогенными факторами. Также Т-киллеры разрушают поврежденные или плохо и неверно функционирующие клетки, к примеру, опухолевые.

Рассмотренные нами виды представляют собой основные клетки иммунной системы, есть еще второстепенные и вспомогательные.

Всем клеткам необходимо правильное питание и развитие, для того чтобы наша иммунная система могла поддерживать работоспособность нашего организма на должном уровне.

Повышение иммунной системы

Как повысить иммунную систему и помочь ее клеткам организовывать правильную работу иммунной системы? Советов по этому вопросу можно дать огромное количество. Самое главное правило – правильное питание и здоровый образ жизни. Повышение иммунной системы без грамотно составленного рациона питания, приема витаминов и активного движения невозможно. В наш организм должны поступать все необходимые витамины и микроэлементы, причем в определенном количестве и отличного качества. Можно использовать народные средства, чаи, овощи, фрукты. Отлично подходят для этой цели закаливание или занятия каким-либо видом спорта. Даже регулярные прогулки на свежем воздухе способны поднять тонус организма и улучшить состояние иммунной системы!

Как повысить иммунную систему подскажут и различные природные иммуномодуляторы, прием которых хорошо сказывается на состоянии всего организма. Одним из лучших таких препаратов на сегодняшний день является Трансфер фактор. Разработанный с учетом всех современных достижений в иммунологии, Трансфер фактор представляет собой уникальное и проверенное средство для поддержания и тонкой регуляции ИС на уровне цитокинов. Воздействуя в целом на иммунную систему, он помогает отдельным ее клеткам активизироваться или же «вспоминать» полученную в процессе развития информацию. Благодаря пептидным молекулам, извлеченных из молозива коров и желтков яиц с помощью запатентованного метода ультрамембранной фильтрации, иммунопрепарат Трансфер фактор предоставляет развивающейся иммунной системе нужную информацию о патогенных микроорганизмах, а в утомленную борьбой с инфекциями и болезнями ИС пожилого человека – свежие силы и иммунные молекулы, способные ее поддержать.

www.transferfaktory.ru

Клетки системы иммунитета: классификация, функции

Как и любая система человеческого организма, система иммунитета имеет многообразную клеточную основу. Именно на клеточном уровне происходит реализация многих иммунных функций в организме пациента. Клетки системы иммунитета участвуют в распознавании чужеродных агентов, обработке информации о них, а также в эффекторных механизмах, то есть в собственно реагировании на чужеродные для человеческого организма молекулы и уничтожении последних.

Как и любая система человеческого организма, система иммунитета имеет многообразную клеточную основу. Именно на клеточном уровне происходит реализация многих иммунных функций в организме пациента. Клетки системы иммунитета участвуют в распознавании чужеродных агентов, обработке информации о них, а также в эффекторных механизмах, то есть в собственно реагировании на чужеродные для человеческого организма молекулы и уничтожении последних.

Особенности клеток системы иммунитета

Клеточные элементы, имеющие отношение к реализации иммунной функции в человеческом организме, отличаются большим многообразием, в сравнении со спектрами клеточных элементов, представляющих другие системы. Для каждой клетки характерен не только свой собственный набор функциональных задач, но также она имеет и свои поверхностные маркеры. Маркерами называются молекулярные структуры (как правило, это белки), расположенные на поверхности клеточных мембран. Набор маркеров конкретной клетки отражает следующие сведения о ней:

- Степень дифференцировки данной клетки

- К какой популяции или субпопуляции клеток системы иммунитета принадлежит данная

Все маркеры одной клетки составляют суммарно так называемый фенотип для этого клеточного элемента. Также маркеры могут быть названы антигенами (собственными антигенами). Именно они дают возможность каждому представителю системы иммунитета распознать иной клеточный элемент и понять, какую функцию он призван выполнять.

Откуда берутся клетки иммунной системы

В формировании рядов как иммуноспецифических (лимфоцитов), так и иммунонеспецифических клеточных элементов, представляющих неспецифические механизмы защиты организма (систему врожденного иммунитета), важнейшее место занимает стволовая гемопоэтическая клетка. Именно с неё всё и начинается.

Характеристики клетки-родоначальницы

Основными характеристиками стволовой гемопоэтической клетки человека являются следующие:

- Диаметр около 8-10 мкм

- Ядро (концентрат генетической информации внутри клетки) круглое, цитоплазма (внутренняя жидкая среда клетки) однородна, узкий ободок

- Многие органеллы («анатомические» структуры клеток) не выявляются, а другие представлены в большем количестве: рибосомы (необходимы для синтеза белка) и митохондрии (нужны для энергообеспечения)

- Могут выходить в кровоток, то есть являются мобильными

- Является плюрипотентной: это означает, что в будущем стволовая клетка может дать начало разнородным клеточным элементам

Кроветворным (а клетки системы иммунитета циркулируют в кровеносном русле) органом новорожденного преимущественно является печень. Позднее организм перестраивается таким образом, что гемопоэтические стволовые клетки уже сконцентрированы в классическом органе кроветворения — красном костном мозге.

Этапность развития клетки-родоначальницы

Выделяются узловые, базовые этапы развития гемопоэтической стволовой клетки (ГСК), после прохождения которых может сформироваться готовая к выполнению своих функций клетка системы иммунитета.

Этапность развития ГСК может быть отражена следующим образом:

- Полипотентная стволовая клетка: эти клетки обладают низкой степенью дифференцировки, осуществляют поддержание собственной популяции (образуют такие же), а также размножаются и дифференцируются в представительниц следующего этапа развития — родоначальные кроветворные клетки

- Родоначальная стволовая кроветворная клетка: способна к самоподдержанию популяции подобных клеток не в такой степени, как клетки предыдущего звена, однако, более интенсивно размножается для последующей дифференцировки по двум направлениям: по лимфоидному пути и по миелоидному пути

- Клетка-предшественница: способна дифференцироваться только в какой-либо один тип клеток, то есть стать лимфоцитом или моноцитом, например

- Зрелая клетка: окончательный этап формирования клеточного элемента; клетка на данном этапе полностью сформирована и способна к выполнению полного спектра возможных для неё функций

(NB) В адекватном прохождении этапов дифференцировки клетки-родоначальницы важные роли отведены каркасным элементам (стромальным) костного мозга, веществам-факторам роста и так называемым цитокинам — высокоактивным веществам, принимающим участие в активации клеточной дифференцировки.

Собственно иммунные клетки

Основное место в работе иммунитета занимают клетки, именуемые лимфоцитами. Именно лимфоциты осуществляют основные иммунные реакции.

(NB) У взрослого человека обнаруживается около десяти в двенадцатой степени клеточных элементов лимфоцитарного звена, которые составляют около полутора килограмм по массе.

Циркуляция лимфоцитов касается крови, лимфы, тканевых пространств, органов иммунной системы и является процессом постоянным и непрерывным. При этом основная масса клеток распределяется в лимфе и тканях, а не находится в кровотоке.

Т- и В-клетки лимфоцитарного ряда принято считать истинными иммунокомпетентными клетками. Только им доступны некоторые функции, как следующие:

- Распознавание чужеродных агентов при помощи специфических рецепторов (рецепторы именуются TCR и BCR)

- Развитие специфических реакций для уничтожения и выведения антигена

- Инициация создания так называемых клонов (групп) подобных себе клеток после антигенного распознавания и стимуляции конкретным антигеном

- Формирование иммунной памяти

- Развитие иммунологической устойчивости или толерантности организма

B-клеточное звено

Клетки В-лимфоцитарного звена несут ответственность за реализацию так называемого гуморального иммунного ответа, который направлен на уничтожение внеклеточных чужеродных агентов, которые оказались во внутренней среде пациента. Когда В-лимфоциты распознают антигенную структуру и связываются с ней, происходит активация их дифференцировки в так называемые плазматические клетки, призванные вырабатывать антитела против этих структур. Кроме того, из В-лимфоцитов также образуются иммунные клетки памяти. Выделяются группы В1-клеток (В1а и В1b) и В2-клеток.

В1-лимфоциты преимущественно вырабатывают иммуноглобулин класса М. Клеток памяти не образуют. Однако, хорошо адаптированы к поддержанию собственной популяции.

В2-лимфоциты способны производить более широкий спектр иммуноглобулинов и участвовать в формировании иммунной памяти.

Т-клеточное звено

Клетки Т-лимфоцитарного звена несут ответственность за развитие клеточно-опосредованного иммунного ответа. Выделяют группы Т-хелперов (Th-клетки), Т-регуляторных (Treg), а также цитотоксических Т-лимфоцитов (ЦТЛ) или Т-киллеры.

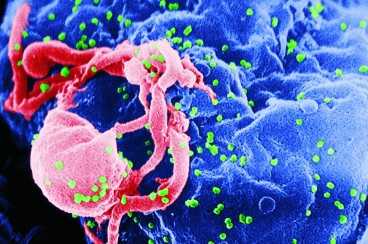

Важная роль Т-киллеров заключается в уничтожении клеток, пораженных внутриклеточным инфекционным агентом — вирусом, опухолевых клеточных элементов, а также внедренные в организм пациента чужие трансплантационные ткани.

Регуляторные Т-клетки при необходимости способны подавить активность активированные Т-лимфоциты и другие клетки.

Также принято выделять Т-клетки памяти. Эти лимфоциты представляют собой Т-клетки, проконтактировавшие с антигеном, но не дошедшие до эффекторной стадии в своей дифференцировке. Такие клетки могут жить достаточно долго, а при новом попадании такого же антигена в организм пациента, разовьют ответную реакцию в разы быстрее и активнее.

Клетки системы врожденного иммунитета

Кроме клеточных элементов, осуществляющих непосредственный иммунный ответ, также существуют менее специализированные клеточные структуры, работающие в процессе реализации неспецифических механизмов защиты организма или в системе так называемого врожденного иммунитета.

К представителям данного клеточного звена относятся следующие клетки:

- NK-клетки: также называются натуральными или естественными киллерами. Являются представителями лимфоцитарного звена. Способны к распознаванию и уничтожению некоторых опухолевых, пораженных вирусами клеток, а также клеточных элементов трансплантата. При этом типичного иммунного ответа не развивается. Также натуральные киллеры именуются первой линией противоопухолевой и противовирусной защиты.

- NKT-клетки: сочетают в себе признаки как Т-лимфоцитов, так и классических естественных киллеров. Развивают цитотоксические реакции, секретируют активные вещества — интерфероны, а также имеют некоторое регуляторное значение.

- γδТ-лимфоциты: сочетают в себе функциональные способности регуляторных и эффекторных (взаимодействующих с чужеродным агентом) Т-клеток. Также существуют αβТ-лимфоциты.

- Фагоцитирующие клетки: к этой группе относятся клеточные элементы, способные поглощать («съедать») инфект и уничтожать его посредством выделения активных форм кислорода (кислородный взрыв). К ним относятся макрофаги, которые обитают в тканевых структурах, и моноциты, которые перемещаются в воспалительный очаг. Также фагоцитирующими клеточными элементами являются нейтрофилы (нейтрофильные лейкоциты — белые клетки крови), циркулирующие в кровеносном русле.

- Антигенпредставляющие клетки (АПК): способны захватить антигенную структуру, обработать её специальным образом и дать о ней информацию (представить) лимфоциту для последующего запуска иммунного ответа. Антигенпредставляющими могут быть клеточные элементы групп дендритных (отростчатых) клеток, макрофагов и В-лимфоцитов.

immunoprofi.ru

Основные клетки иммунной системы

Ответ 1

Основные клетки иммунной системы – это Лейкоциты. Они являются главными элементами врожденного и приобретенного иммунитета. Все лейкоциты делятся на множество подгрупп, каждая их которых отвечает за определенные действия иммунитета. Клетками врожденного иммунитета являются фагоциты, естественные киллеры, базофилы, тучные клетки и эозинофилы. Работа этих клеток заключается в том, что они определяют и уничтожают вредоносных агентов. Они «заглатывают» и переваривают чужаков, а если это крупные чужеродные тела (крупные опухолевые клетки или паразиты), то выделяют вещество, способное их уничтожить.

Фагоциты

Фагоциты занимаются тем, что путешествуют по организму, разыскивая чужаков, однако они могут и призываться в конкретное место организма. Когда фагоцит заглатывает вредный организм, последний попадает в ловушку и погибает в процессе пищеварения или дыхательного взрыва. Уничтожив патогенный организм, фагоциты передают информацию о нем лимфоцитам, которые, в свою очередь, вырабатывают специфический антиген. Этот антиген является своего рода «зеркалом» патогенна, по которому в дальнейшем иммунная система (ИС) способна быстро распознать его и вовремя нейтрализовать. Фагоцитоз – это один из самых древних способов защиты организма, так как его обнаружили и у позвоночных, и у беспозвоночных. Необходимое влияние нейтрофилов, макрофагов, моноцитов и дендритных клеток можно отнести к фагоцитозу.

Не стоит забывать, что Нейтрофилы и Макрофаги – это Фагоциты, перемещающиеся по организму и разыскивающие чужаков, которые проникли в организм через первичные барьеры. Первые клетки иммунной системы, реагирующие на инфекцию – это нейтрофилы. Они немедленно устремляются к месту воспаления, как бы «выделяя» его. Макрофаги же – клетки многоцелевые, они располагаются в тканях и производят белки системы комплемента, важные ферменты и другие элементы, необходимые для работы ИС. Также макрофаги избавляют наш организм от старых и умирающих клеток.

Нельзя оставить без внимания и дендритные клетки – это фагоциты, находящиеся в тканях, которые первыми встречают вирусы и бактерии, наносящие вред. Они размещены не только в носу и коже, но и в кишечнике и легких. Внешне данные клетки очень похожи на дендриты нейронов, так как у них огромное количество отростков, однако к нервной системе они не имеют никакого отношения. Дендритная клетка является своего рода связным между приобретенным и врожденным иммунитетом, так как предоставляет Т-клеткам необходимые антигены.

Лимфоциты

Основные функции приобретенного иммунитета выполняют лимфоциты, являющиеся подвидом лейкоцитов. Лимфоциты распознают вредителей в крови, тканях, внутри и снаружи клеток. Лимфоциты делятся на B-клетки и T-клетки и образуются они в костном мозге, а T-лимфоциты еще и в тимусе. B-клетки занимаются тем, что производят антитела (клетки, способные распознать и указать иммунной системе на появление вредителя), а T-клетки являются основой специфического иммунного ответа.

Развиваясь, лимфоциты проходят своего рода естественный отбор – в организме остаются только необходимые для его защиты клетки, и те, которые не угрожают ему.

B- и T-клетки имеют на поверхности специальные молекулы, способные распознавать вредоносных агентов. Это рецепторные молекулы – своеобразное «зеркало» какой-либо части чужака, с помощью которого такие молекулы присоединяются к нему. Причем «зеркала» и части чужаков составляют единственную и уникальную пару.

T-лимфоциты занимаются широким спектром работ в нашем организме. Основная задача – организация работы приобретенного иммунитета. Делают они это посредством уникальных белков – цитокинов. Также Т-лимфоциты подталкивают фагоциты, чтобы они, в свою очередь, активнее уничтожали вредоносные микроорганизмы. Этой работой занимается особый тип Т-лимфоцитов – Т-хелперы. А вот уничтожением зараженных клеток организма занимается другой тип – Т-киллеры.

T-хелперы

Т-хелперы занимаются регулированием работ врожденного и приобретенного иммунитетов. Организовывают тип иммунног

sundekor.ru

38. Структура и функции иммунной системы. Кооперация иммунокомпетентных клеток. Формы иммунного ответа.

Структура иммунной системы. Иммунная система представлена лимфоидной тканью. Это специализированная, анатомически обособленная ткань, разбросанная по всему организму в виде различных лимфоидных образований. К лимфоидной ткани относятся вилочковая, или зобная, железа, костный мозг, селезенка, лимфатические узлы (групповые лимфатические фолликулы, или пейеровы бляшки, миндалины, подмышечные, паховые и другие лимфатические образования, разбросанные по всему организму), а также циркулирующие в крови лимфоциты. Лимфоидная ткань состоит из ретикулярных клеток, составляющих остов ткани, и лимфоцитов, находящихся между этими клетками. Основными функциональными клетками иммунной системы являются лимфоциты, подразделяющиеся на Т- и В-лимфоциты и их субпопуляции. Общее число лимфоцитов в человеческом организме достигает 1012, а общая масса лимфоидной ткани составляет примерно 1—2 % от массы тела.

Лимфоидные органы делят на центральные (первичные) и периферические (вторичные).

Функции иммунной системы. Иммунная система выполняет функцию специфической зашиты от антигенов, представляющую собой лимфоидную ткань, способную комплексом клеточных и гуморальных реакций, осуществляемых с помощью набора иммунореагентов, нейтрализовать, обезвредить, удалить, разрушить генетически чужеродный антиген, попавший в организм извне или образовавшийся в самом организме.

Специфическая функция иммунной системы в обезвреживании антигенов дополняется комплексом механизмов и реакций неспецифического характера, направленных на обеспечение резистентности организма к воздействию любых чужеродных веществ, в том числе и антигенов.

Кооперация иммунокомпетентных клеток. Иммунная реакция организма может иметь различный характер, но всегда начинается с захвата антигена макрофагами крови и тканей или же со связывания со стромой лимфоидных органов. Нередко антиген адсорбируется также на клетках паренхиматозных органов. В макрофагах он может полностью разрушаться, но чаше подвергается лишь частичной деградации. В частности, большинство антигенов в лизосомах фагоцитов в печение часа подвергается ограниченной денатурации и протеолизу. Оставшиеся от них пептиды (как правило, два-три остатка аминокислот) комплексируются с экспрессированными на внешней мембране макрофагов молекулами МНС.

Макрофаги и все другие вспомогательные клетки, несущие на внешней мембране антигены, называются антигенпрезентирующими, именно благодаря им Т- и В-лимфоциты, выполняя функцию презентации, позволяют быстро распознавать антиген.

Иммунный ответ в виде антителообразования происходит при распознавании В-клетками антигена, который индуцирует их пролиферацию и дифференциацию в плазмоцит. Прямое воздействие на В-клетку без участия Т-клеток могут оказать только тимуснезависимые антигены. В этом случае В-клетки кооперируются с Т-хелперами и макрофагами. Кооперация на тимусза-висимый антиген начинается с его презентации на макрофаге Т-хелперу. В механизме этого распознавания ключевую роль имеют молекулы МНС, так как рецепторы Т-хелперов распознают номинальный антиген как комплекс в целом или же как модифицированные номинальным антигеном молекулы МНС, приобретшие чужеродность. Распознав антиген, Т-хелперы секретируют γ-интерферон, который активирует макрофаги и способствует уничтожению захваченных ими микроорганизмов. Хелперный эффект на В-клетки проявляется пролиферацией и дифференциацией их в плазмоциты. В распознавании антигена при клеточном характере иммунного ответа, кроме Т-хелперов, участвуют также Т-киллеры, которые обнаруживают антиген на тех антигенпрезентирующих клетках, где он комплексируется с молекулами МНС. Более того, Т-киллеры, обусловливающие цитолиз, способны распознавать не только трансформированный, но и нативный антиген. Приобретая способность вызывать цитолиз, Т-киллеры связываются с комплексом антиген + молекулы МНС класса 1 на клетках-мишенях; привлекают к месту соприкосновения с ними цитоплазма-тические гранулы; повреждают мембраны мишеней после экзоцитоза их содержимого.

В результате продуцируемые Т-киллерами лимфотоксины вызывают гибель всех трансформированных клеток организма, причем особенно чувствительны к нему клетки, зараженные вирусом. При этом наряду с лимфотоксином активированные Т-киллеры синтезируют интерферон, который препятствует проникновению вирусов в окружающие клетки и индуцирует в клетках образование рецепторов лимфотоксина, тем самым повышая их чувствительность к литическому действию Т-киллеров.

Кооперируясь в распознавании и элиминации антигенов, Т-хелперы и Т-киллеры не только активируют друг друга и своих предшественников, но и макрофагов. Те же, в свою очередь, стимулируют активность различных субпопуляций лимфоцитов.

Регуляция клеточного иммунного ответа, как и гуморального, осуществляется Т-супрессорами, которые воздействуют на пролиферацию цитотоксических и антигенпрезентирующих клеток.

Цитокины. Все процессы кооперативных взаимодействий им-мунокомпетентных клеток, независимо от характера иммунного ответа, обусловливаются особыми веществами с медиаторными свойствами, которые секретируются Т-хелперами, Т-киллерами, мононуклеарными фагоцитами и некоторыми другими клетками, участвующими в реализации клеточного иммунитета. Все их многообразие принято называть цитокинами. По структуре цитокины являются протеинами, а по эффекту действия — медиаторами. Вырабатываются они при иммунных реакциях и обладают потенциирующим и аддитивным действием; быстро синтезируясь, цитокины расходуются в короткие сроки. При угасании иммунной реакции синтез цитокинов прекращается.

studfiles.net

15. Структура и функции иммунной системы.

Структура иммунной системы. Иммунная система представлена лимфоидной тканью. Это специализированная, анатомически обособленная ткань, разбросанная по всему организму в виде различных лимфоидных образований. К лимфоидной ткани относятся вилочковая, или зобная, железа, костный мозг, селезенка, лимфатические узлы (групповые лимфатические фолликулы, или пейеровы бляшки, миндалины, подмышечные, паховые и другие лимфатические образования, разбросанные по всему организму), а также циркулирующие в крови лимфоциты. Лимфоидная ткань состоит из ретикулярных клеток, составляющих остов ткани, и лимфоцитов, находящихся между этими клетками. Основными функциональными клетками иммунной системы являются лимфоциты, подразделяющиеся на Т- и В-лимфоциты и их субпопуляции. Общее число лимфоцитов в человеческом организме достигает 1012, а общая масса лимфоидной ткани составляет примерно 1—2 % от массы тела.

Лимфоидные органы делят на центральные (первичные) и периферические (вторичные).

Функции иммунной системы. Иммунная система выполняет функцию специфической защиты от антигенов, представляющую собой лимфоидную ткань, способную комплексом клеточных и гуморальных реакций, осуществляемых с помощью набора иммунореагентов, нейтрализовать, обезвредить, удалить, разрушить генетически чужеродный антиген, попавший в организм извне или образовавшийся в самом организме.

Специфическая функция иммунной системы в обезвреживании антигенов дополняется комплексом механизмов и реакций неспецифического характера, направленных на обеспечение резистентности организма к воздействию любых чужеродных веществ, в том числе и антигенов.

16. Иммунокомпетентные клетки. Т- и в-лимфоциты, макрофаги, их кооперация.

Иммунокомпетентные клетки — клетки, способные специфически распознавать антиген и отвечать на него иммунной реакцией. Такими клетками являются Т- и В-лимфоциты (тимусзависимые и костномозговые лимфоциты), которые под влиянием чужеродных агентов дифференцируются в сенсибилизированный лимфоцит и плазматическую клетку.

Т-лимфоциты – это сложная по составу группа клеток, которая происходит от полипотентной стволовой клетки костного мозга, а созревает и дифференцируется в тимусе из предшественников. Т-лимфоциты разделяются на две субпопуляции: иммунорегуляторы и эффекторы. Задачу регуляции иммунного ответа выполняют Т-хелперы. Эффекторную функцию осуществляют Т-киллеры и естественные киллеры. В организме Т-лимфоциты обеспечивают клеточные формы иммунного ответа, определяют силу и продолжительность иммунной реакции.

B-лимфоциты – преимущественно эффекторные иммунокомпетентные клетки. Зрелые В-лимфоциты и их потомки – плазматические клетки являются антителопродуцентами. Их основными продуктами являются иммуноглобулины. В-лимфоциты участвуют в формировании гуморального иммунитета, В-клеточной иммунологической памяти и гиперчувствительности немедленного типа.

Макрофаги — клетки соединительной ткани, способные к активному захвату и перевариванию бактерий, остатков клеток и других, чужеродных для организма частиц. Основная функция макрофагов сводится к борьбе с теми бактериями, вирусами и простейшими, которые могут существовать внутри клетки-хозяина, при помощи мощных бактерицидных механизмов. Роль макрофагов в иммунитете исключительно важна — они обеспечивают фагоцитоз, переработку и представление антигена T-клеткам.

Кооперация иммунокомпетентных клеток. Иммунная реакция организма может иметь различный характер, но всегда начинается с захвата антигена макрофагами крови и тканей или же со связывания со стромой лимфоидных органов. Нередко антиген адсорбируется также на клетках паренхиматозных органов. В макрофагах он может полностью разрушаться, но чаще подвергается лишь частичной деградации. В частности, большинство антигенов в лизосомах фагоцитов в течение часа подвергается ограниченной денатурации и протеолизу. Оставшиеся от них пептиды (как правило, два-три остатка аминокислот) комплексируются с экспрессированными на внешней мембране макрофагов молекулами МНС.

Макрофаги и все другие вспомогательные клетки, несущие на внешней мембране антигены, называются антигенпрезентирующими, именно благодаря им Т- и В-лимфоциты, выполняя функцию презентации, позволяют быстро распознавать антиген.

Иммунный ответ в виде антителообразования происходит при распознавании В-клетками антигена, который индуцирует их пролиферацию и дифференциацию в плазмоцит. Прямое воздействие на В-клетку без участия Т-клеток могут оказать только тимуснезависимые антигены. В этом случае В-клетки кооперируются с Т-хелперами и макрофагами. Кооперация на тимусзависимый антиген начинается с его презентации на макрофаге Т-хелперу. В механизме этого распознавания ключевую роль имеют молекулы МНС, так как рецепторы Т-хелперов распознают номинальный антиген как комплекс в целом или же, как модифицированные номинальным антигеном молекулы МНС, приобретшие чужеродность. Распознав антиген, Т-хелперы секретируют γ-интерферон, который активирует макрофаги и способствует уничтожению захваченных ими микроорганизмов. Хелперный эффект на В-клетки проявляется пролиферацией и дифференциацией их в плазмоциты. В распознавании антигена при клеточном характере иммунного ответа, кроме Т-хелперов, участвуют также Т-киллеры, которые обнаруживают антиген на тех антигенпрезентирующих клетках, где он комплексируется с молекулами МНС. Более того, Т-киллеры, обусловливающие цитолиз, способны распознавать не только трансформированный, но и нативный антиген. Приобретая способность вызывать цитолиз, Т-киллеры связываются с комплексом антиген + молекулы МНС класса 1 на клетках-мишенях; привлекают к месту соприкосновения с ними цитоплазматические гранулы; повреждают мембраны мишеней после экзоцитоза их содержимого.

В результате продуцируемые Т-киллерами лимфотоксины вызывают гибель всех трансформированных клеток организма, причем особенно чувствительны к нему клетки, зараженные вирусом. При этом наряду с лимфотоксином активированные Т-киллеры синтезируют интерферон, который препятствует проникновению вирусов в окружающие клетки и индуцирует в клетках образование рецепторов лимфотоксина, тем самым повышая их чувствительность к литическому действию Т-киллеров.

Кооперируясь в распознавании и элиминации антигенов, Т-хелперы и Т-киллеры не только активируют друг друга и своих предшественников, но и макрофагов. Те же, в свою очередь, стимулируют активность различных субпопуляций лимфоцитов.

Регуляция клеточного иммунного ответа, как и гуморального, осуществляется Т-супрессорами, которые воздействуют на пролиферацию цитотоксических и антигенпрезентирующих клеток.

Цитокины. Все процессы кооперативных взаимодействий иммунокомпетентных клеток, независимо от характера иммунного ответа, обусловливаются особыми веществами с медиаторными свойствами, которые секретируются Т-хелперами, Т-киллерами, мононуклеарными фагоцитами и некоторыми другими клетками, участвующими в реализации клеточного иммунитета. Все их многообразие принято называть цитокинами. По структуре цитокины являются протеинами, а по эффекту действия — медиаторами. Вырабатываются они при иммунных реакциях и обладают потенциирующим и аддитивным действием; быстро синтезируясь, цитокины расходуются в короткие сроки. При угасании иммунной реакции синтез цитокинов прекращается.

studfiles.net