Дуб — символ могущества и долголетия

Существует несколько любопытных фактов о дубе: На парижской выставке в 1900 г. демонстрировался дубовый кряж, выпиленный из 485-летнего дуба высотой 31 м и диаметром 169 см. Этот дуб был срублен в Большесурской лесной даче Курмышского лесничества Симбирской губернии, то есть на территории современного Шумерлинского лесхоза Чувашской Республики.

А в 1861 г. в Ядринском уезде Казанской губернии был срублен дуб «в 50 футов длины» (то есть 15 м в высоту) и «48 вершков в верхнем отрубе» (диаметром 213 см). Дереву этому насчитали 500 лет, на тот момент он был совершенно свежим, здоровым и все еще увеличивался в объеме…

Дуб был священным деревом многих народов, в том числе древних славян и кельтов, ему поклонялись как божеству. Он и сегодня остается символом мужества и стойкости, а не только, так сказать, «непробиваемости»… Между прочим, увидеть во сне дуб, усыпанный желудями, – к благополучию и карьерному росту.

Ботаническое описание

Дуб (Quercus) – род листопадных или вечнозелёных деревьев семейства буковых. Листья очередные, простые, перистораздельные, лопастные, зубчатые, иногда цельнокрайные. Цветки дуба мелкие, невзрачные, однополые, однодомные; тычиночные — в длинных свисающих серёжках, пестичные — одиночные или по нескольку, сидячие или на цветоножке. Плод — односемянный жёлудь, частично заключённый в чашеобразную деревянистую плюску.

Дуб растёт медленно, сначала (до 80 лет) — сильнее в высоту, позднее — в толщину. Обычно образует глубокую стержневую корневую систему. Даёт обильную поросль от пня. Светолюбив. Некоторые виды дуба засухоустойчивы, довольно зимостойки и мало требовательны к почвам. Плодоносить начинает с 15—60 лет, на открытых местах раньше, чем в насаждениях. Размножается преимущественно желудями. Для посева используют жёлуди, собранные в тот же год, т.к. они быстро теряют всхожесть. Существует около 450 видов дуба в умеренном, субтропическом и тропическом поясах Северного полушария. В России — 20 (по др. данным, 11) дикорастущих видов в Европейской части, на Дальнем Востоке и на Кавказе; в культуре выращивается 43 видов дубов.

Наибольшее значение в лесном хозяйстве имеет Дуб черешчатый, или летний (Quercus robur), — дерево высотой до 40—50 м и диаметром 1—1,5 м. Листья удлинённо обратнояйцевидные, с 5—7 парами коротких лопастей, на черешках длиной до 1 см. Жёлуди по 1—3 на плодоножке. Цветёт одновременно с распусканием листьев начиная с 40—60 лет. Обильно плодоносит каждые 4—8 лет. При боковом затенении растёт довольно быстро, но требует хорошего освещения сверху. Доживает до 400—1000 лет. Распространён в Европейской части России, на Кавказе и почти по всей Западной Европе. В северной части ареала растёт по долинам рек, южнее выходит на водоразделы и образует смешанные леса с елью, а на юге ареала — чистые дубравы; в степной зоне встречается по оврагам и балкам. Одна из основных лесообразующих пород широколиственных лесов России.

К Дубу черешчатому близок Дуб скальный, или зимний (Q. petraea), с почти сидячими (по 2—3) желудями, встречающийся на западе Европейской части России, в Крыму и на Северном Кавказе. В восточной части Северного Кавказа и в Закавказье произрастает Дуб грузинский (Q. iberica) с кожистыми листьями и сидячими (по 1—2) желудями; в высокогорном поясе этих районов растёт Дуб крупнопыльниковый (Quercus macranthera) с густоопушёнными побегами и желудями сидячими или на короткой плодоножке. Основная порода долинных лесов Восточного Закавказья — Дуб длинноножковый (Q. longipеs). Важная лесообразующая порода Дальнего Востока — Дуб монгольский (Q. mongolica) — морозостойкое и засухоустойчивое дерево.

Древесина дуба обладает высокой прочностью, твёрдостью, долговечностью и красивой текстурой (рисунком на разрезе). Используется в кораблестроении, на подводные сооружения, т.к. не поддаётся гниению; применяется в вагоностроении, в мебельном, столярном, бондарном производстве, строительстве домов и др. Кора некоторых видов ( Дуб пробковый — Q. suber) даёт пробку. Кора и древесина содержат дубильные вещества (танниды), используемые для дубления кож. Высушенную кору молодых ветвей и тонких стволов Дуб черешчатого применяют как вяжущее средство в виде водного отвара для полоскания при воспалительных процессах полости рта, зева, глотки, а также для примочек при лечении ожогов. Жёлуди идут на суррогат кофе и на корм для свиней и некоторых др. с.-х. животных. Многие виды, например Дуб каштанолистный (Q. castaneifolia), разводят в садах и парках как декоративные растения.

Выращивание дуба

Жёлуди дуба в отличие от семян подавляющего большинства других наших деревьев не сохраняют всхожесть при высушивании и длительном хранении при комнатной температуре. Поэтому надо или сеять их осенью до выпадения снега и промерзания почвы, или обеспечивать им специальные условия хранения. Осенний посев является наиболее простым, но при нем существует серьезный риск повреждения части желудей грызунами.

Для весеннего посева жёлуди дуба надо правильно сохранить. Лучшие условия хранения создаются при низкой (около 0° или немногим выше) температуре, высокой влажности и умеренной вентиляции. Жёлуди можно сохранить в подвале, в котором зимой хорошо сохраняется картошка; можно также прикопать их осенью в почву на глубину не менее 20 см, закрыв сверху листом водонепроницаемого материала, оставив между этим листом и желудями прослойку воздуха и обеспечив защиту от мышей. В любом случае закладывать на зимнее хранение надо здоровые жёлуди без внешних повреждений, желательно собранные в сухую погоду и подсушенные при комнатной температуре в течение недели. Какая-либо специальная подготовка переживших зиму семян перед посевом не требуется.

Перед посевом оцените качество желудей, вскрыв несколько из них. Живые жёлуди дуба имеют желтые семядоли, а в месте их соединения друг с другом располагается живой (желтый или красно-желтый) зародыш. Мертвые жёлуди внутри черные или серые. По внешним признакам не всегда можно отличить живые жёлуди от мертвых. Неплохие результаты дает замачивание желудей в емкости с водой – мертвые жёлуди, в основном, всплывают, живые, в основном, тонут (если желудей много, то этот способ отделения мертвых от живых вполне можно рекомендовать, но небольшая часть живых желудей будет потеряна).

Если вы не смогли запастись желудями с осени, то в отдельные годы (после большого урожая желудей и при условии «неурожая» мышей, и если зима была не очень морозной) вы можете весной набрать живых и прорастающих желудей в ближайшем лесу или парке. Собирать прорастающие жёлуди надо рано весной, практически сразу после схода снега, иначе у многих желудей вы обнаружите поврежденные корешки. Собранные жёлуди дуба надо или сразу посеять, или хранить до посева таким образом, чтобы корешки не пересохли (например, вперемешку с влажными листьями в пластиковой коробке, убранной в холодильник или холодный подвал). Даже при краткосрочном хранении надо следить, чтобы прорастающие жёлуди не заплесневели (поврежденные сразу выбрасывать), и обеспечивать их вентиляцию. Чем быстрее вы сможете посеять собранные весной жёлуди, тем большая их часть сможет развиться в сеянцы.

Жёлуди дуба. © Twid

Жёлуди дуба. © Twid Пророщенный жёлудь дуба. © Beentree

Пророщенный жёлудь дуба. © BeentreeПосев желудей

При посеве желудей разметьте на грядке параллельные борозды на расстоянии 15–25 см друг от друга. Разложите жёлуди в борозды из расчета 15–50 шт. на 1 м длины борозды, в зависимости от качества и размера (если жёлуди крупные и практически все живые, то их надо раскладывать реже, если мелкие и с большой долей мертвых и сомнительных – гуще). Если вы планируете высаживать на постоянное место однолетние сеянцы дуба, то жёлуди следует сеять еще реже – на расстоянии 7–10 см друг от друга (это позволит обеспечить максимальный прирост каждого деревца). Вдавите жёлуди в дно борозды таким образом, чтобы они оказались на глубине 2–3 см относительно поверхности почвы при весенней посадке и 3–6 см – при осенней. После этого заровняйте борозду, укрыв жёлуди землей.

Жёлуди прорастают очень долго. Сначала у них развивается мощный корень, достигающий в длину нескольких десятков сантиметров, и лишь после этого начинает расти стебель. Поэтому ростки дуба могут появиться на поверхности почвы только через месяц-полтора после начала прорастания. Не спешите делать вывод, что ваши дубки погибли, и перекапывать грядку с посевами (как показывает опыт начинающих лесоводов-любителей, такое случается). Если же у вас есть сомнения, попробуйте раскопать несколько желудей. Если корни у них выросли, значит, жёлуди живы.

Уход за сеянцами дуба

Всходы дуба значительно меньше страдают от сорняков и пересыхания почвы, чем всходы хвойных деревьев (благодаря запасу питательных веществ в жёлуде сразу развиваются крупные корни и листья). Тем не менее старайтесь всегда держать посевы чистыми от сорняков и обеспечивать полив при сильной засухе, особенно в том случае, если вы хотите получить крупные саженцы за один год. Прекращайте всякие дополнительные поливы примерно за месяц-полтора до того времени, когда в вашей местности начинается массовый листопад – это позволит сеянцам дуба лучше подготовиться к зимовке (слишком поздние приросты у дуба нередко вымерзают зимой).

Летом сеянцы дуба часто поражаются мучнистой росой – грибковым заболеванием. Мучнистая роса не способна убить всходы дуба, но может существенно снизить их прирост. При сильном развитии мучнистой росы (если белый налет будет покрывать более половины площади всех листьев) всходы можно обработать 1 %-ным раствором медного купороса или 1 %-ой же суспензией серы. Саженцы дуба можно выращивать в течение двух лет на одном месте без пересадки, а можно пересаживать на второй год в «школку». Второй способ предпочтительнее, поскольку позволяет сформировать более компактную и разветвленную корневую систему, которая меньше страдает при пересадке на постоянное место (у двухлетних сеянцев, выращенных без пересадки, длина главного корня может быть больше метра, и пересадить их без повреждения корня практически невозможно).

Пересадку сеянцев дуба в «школку» следует производить весной, желательно как можно раньше, чтобы поврежденная при пересадке корневая система успела частично восстановиться еще до распускания листьев (важно также, чтобы почва во время пересадки была еще влажной). При пересадке обрежьте главный корень каждого сеянца дуба на расстоянии 15-20 см от того места, где располагался жёлудь (у большинства сеянцев остатки жёлудя на второй год все еще видны). Это позволит сформировать более компактную корневую систему. Можно главный корень не обрезать, но в этом случае будет очень трудно выкопать уже двухлетние саженцы без серьезного повреждения их корневой системы.

Сеянцы дуба. © Elektryczne jabłko

Сеянцы дуба. © Elektryczne jabłkoВ «школке» располагайте ряды сеянцев на расстоянии 25–30 см друг от друга, а сеянцы в ряду – через 12–15 см. При посадке под каждый сеянец дуба сделайте колом или черенком лопаты ямки глубиной 20–25 см (глубина ямки должна быть такой, чтобы при посадке сеянца место прикрепления жёлудя оказывалось на 2–3 см ниже поверхности почвы). Вставьте сеянцы в ямки (главный корень сеянцев дуба, в отличие от корня хвойных, твердый и прямой и вставляется в ямки без проблем). Затем засыпьте ямки землей и уплотните ее руками, чтобы земля плотнее прилегала к корням сеянцев.

Пересаженные сеянцы дуба в первые недели после пересадки сильно страдают от повреждения корней – распускание листьев происходит довольно медленно, и прирост побегов относительно невелик. Тем не менее уже к середине лета нормальное развитие сеянцев восстанавливается, и к осени, как правило, получаются крупные и вполне пригодные для посадки на постоянное место саженцы (высотой 30–50 см). Если же размер саженцев к осени оставляет желать лучшего, то для пересадки можно отобрать лишь наиболее крупные, а остальные оставить в «школке» еще на один год.

Если вы пересаживаете на постоянное место однолетние сеянцы дуба (такое вполне возможно, если посадка производится на участки с невысоким травяным покровом или по вспаханной почве), то не подрезайте главные корни сеянцев – постарайтесь сохранить как можно большую часть их длины. Корневая система однолетнего сеянца дуба представлена в основном длинным и прямым стержневым корнем со слабыми и короткими боковыми корнями, поэтому для пересадки достаточно проделать соответствующей глубины узкую ямку с помощью кола или черенка лопаты.

Виды дуба

Дуб черешчатый (летний, английский, или обыкновенный) — Quercus robur

В природе встречается в европейской части России, Центральной и Западной Европе. Очень мощное дерево до 50 м высотой, в сомкнутых насаждениях со стройным стволом, высоко очищенным от сучьев, при одиночных посадках на открытых местах — с коротким стволом и широкой, раскидистой, низкопосаженной кроной. Живет 500-900 лет.

Дуб черешчатый (Quercus robur). © 2micha

Дуб черешчатый (Quercus robur). © 2michaКора на стволах до 40 лет гладкая, оливково-бурая, позже серовато-бурая, почти черная. Листья очередные, на вершине побегов сближенные в пучки, кожистые, продолговатые, обратнояйцевидные, до 15 см длиной, с вытянутой вершиной и 3-7 парами тупых, боковых лопастей неодинаковой длины. Лопасти цельнокрайние или с 1-3 зубцами, у основания листовой пластинки часто с ушками. Листья сверху блестящие, голые, темно-зеленые, снизу светлее, иногда – с редкими волосками. Весной дуб распускается поздно, одним из последних среди наших деревьев. Цветет дуб в апреле-мае, когда у него еще совсем маленькие листья. Цветки однополые, однодомные, очень мелкие и невзрачные. Мужские или тычиночные цветки собраны в своеобразные соцветия – длинные и тонкие, желтовато-зеленоватые свисающие сережки, напоминающие сережки орешника. Жёлуди до 3,5 см, на 1/5 охвачены плюской, созревают ранней осенью.

Растет медленно, наибольшая энергия роста в 5-20 лет. Средне светолюбив, благодаря мощной корневой системе ветроустойчив. Избыточное переувлажнение почвы не переносит, но выдерживает временное затопление до 20 дней. Предпочитает глубокие, плодородные, свежие почвы, но способен развиваться на любых, включая сухие и засоленные, что делает его незаменимым в зеленом строительстве многих областей России. Обладает высокой засухо- и жароустойчивостью. Одна из наиболее долговечных пород, отдельные источники указывают продолжительность жизни до 1500 лет.

Обладает мощной энергетикой. Дуб на Руси считался священным деревом. В родниках, расположенных в дубравах, вода имеет отменный вкус и отличается особой чистотой.

Размножается посевом желудей, декоративные формы — прививкой и зелеными черенками. Хорошо возобновляется порослью от пня. Жёлуди не переносят высыхания, стоит им потерять даже небольшую часть воды, как они погибают. В тепле они легко загнивают, к холодам и морозам очень чувствительны. Это обстоятельство представляет определенную трудность для сохранения желудей под семена. В природе же такой проблемы нет: жёлуди, опавшие поздней осенью в лесу, зимуют во влажной подстилке из листьев под толстым слоем снега, защищающего их как от высыхания, так и от мороза. Прорастание жёлудя напоминает прорастание горошины: его семядоли не поднимаются над поверхностью почвы, как у многих растений, а остаются в земле. Вверх поднимается тонкий зеленый стебелек. Сначала он безлистный, и только спустя некоторое время на его верхушке появляются небольшие листочки.

Дуб красный (Quercus rubra)

В природе встречается по берегам рек, где нет застоя воды в почве, к северу от 35 параллели Североамериканского материка, вплоть до Канады. Дерево до 25 м высоты.

Стройное дерево с густой шатровидной кроной.

Дуб красный (Quercus rubra). © Jean-Pol GRANDMONT

Дуб красный (Quercus rubra). © Jean-Pol GRANDMONTСтвол покрыт тонкой, гладкой, серой корой, у старых деревьев растрескивающейся. Молодые побеги рыжевато-войлочные, однолетние — красно-бурые, гладкие. Листья глубоковыемчатые, тонкие, блестящие, до 15-25 см, с 4-5 заостренными лопастями с каждой стороны листа, при распускании красноватые, летом -емно-зеленые, более светлые снизу, осенью, перед опадением, у молодых деревьев — шарлахово-красные, у старых — буровато-коричневые. Цветет одновременно с распусканием листьев. Жёлуди шаровидной формы, до 2 см, красно-коричневые, снизу как бы обрубленные, в отличие от дуба черешчатого созревают осенью второго года. Плодоносит устойчиво и обильно с 15-20 лет. В молодом возрасте растет быстрее европейских дубов.

Морозостоек. Среднесветолюбив, легко переносит боковое затенение, но предпочитает полное освещение верхушки кроны. Незасухоустойчив. Ветроустойчив, не очень требователен к плодородию почвы, выдерживает даже кислую реакцию, однако, не выносит известковых и влажных почв. Устойчив к вредителям и болезням, в том числе и к мучнистой росе — бичу наших дубов. Обладает высокими фитонцидными свойствами. Благодаря высокой декоративности, устойчивости к неблагоприятным факторам среды, великолепному осеннему убранству заслуживает самого широкого использования в зеленом строительстве, для создания одиночных и групповых посадок, аллей, массивов, обсадки дорог и улиц.

Дуб пушистый (Quercus pubescens)

В природе встречается в южном Крыму, северной части Закавказья, Южной Европе и Малой Азии. Дерево до 10 м высотой. Долговечен.

Дуб пушистый (Quercus pubescens). © Petr Filippov

Дуб пушистый (Quercus pubescens). © Petr FilippovЗначительно уступает по размерам предыдущим видам, с невысоким, извилистым стволом и широкой кроной, иногда даже кустарник. Молодые побеги сильно опушенные. Листья 5-10 см длиной, очень изменчивые по форме и величине, с 4-8 парами тупых или заостренных лопастей, сверху – темно-зеленые, голые, снизу – серо-зеленые, опушенные. Чешуйки плюски, окружающей жёлудь, также пушистые.

Растет медленно, свето- и теплолюбив, обитает на сухих каменистых склонах и почвах, содержащих известь. Хорошо переносит стрижку. Ценный вид для зеленого строительства в засушливых районах, растет на каменистых почвах, где другие виды не развиваются. Прекрасный материал для высоких живых изгородей и фигурных, стриженых форм.

Дуб белый (Quercus alba)

Родина — восток Северной Америки. Растет в лесах вместе с другими видами дуба и карий, на различных почвах, но лучше на глубоких, богатых, хорошо дренированных, известняковых; на севере ареала распространяется не выше 200 м над ур. моря, на юге до 1500 м над ур. моря.

Дуб белый (Quercus alba). © Msact

Дуб белый (Quercus alba). © MsactКрупное красивое дерево до 30 м, с мощными раскидистыми ветвями, образующими широкую, шатровидную крону. Побеги голые, кора ствола серая, неглубоко растрескивающаяся. Замечателен очень крупными, продолговато-овальными листьями, до 22 см, с 5-9 тупыми лопастями; при распускании – ярко-красными, летом — ярко-зелеными, с беловато-сизой нижней стороной. Осенью листья окрашиваются в темно-красные или фиолетово-пурпуровые тона. Жёлуди до 2,5 см, на четверть охвачены плюской. Семена хранят для весеннего посева в полувлажном песке. Осенью высевают сразу после сбора и воздушной сушки. Всхожесть семян сохраняется до весны следующего года. Грунтовая всхожесть 80 – 85 %. Глубина заделки с. 5 – 6 см.

Дуб болотный (Quercus palustris)

Родина Северная Америка.

Стройное дерево до 25 м высотой, в молодости с узкопирамидальной, позднее – с широко пирамидальной кроной. Молодые побеги тонкие, свисающие, красновато-бурые. Кора ствола зеленовато-коричневая, долго остается гладкой. Листья до 12 см длиной, с 5-7 глубоко вырезанными, почти до середины листа, зубчатыми лопастями, сверху ярко-зеленые, снизу светлее, с пучками волосков в уголках жилок. Осенью — ярко-пурпуровые. Жёлуди сидячие, почти шаровидные, до 1,5 см, на 1/3 охвачены плюской. Семена хранят для весеннего посева в полувлажном песке. Осенью с. высевают после сбора и воздушной сушки. Всхожесть семян сохраняется до весны следующего года. Грунтовая всхожесть с. 80 – 90 %. Глубина заделки с. 5 – 6 см.

Дуб болотный (Quercus palustris). © Willow

Дуб болотный (Quercus palustris). © WillowРастет быстро, менее морозостоек, чем дуб красный и дуб северный. Более требователен к почве и ее влажности, так как в природе растет на глубоких, влажных почвах берегов рек и болот. Хорошо переносит условия города. Прекрасно смотрится в одиночных, групповых и аллейных посадках, по берегам водоемов. В культуре с середины XVIII века. Растет в парках Украины (Черновцы), Белоруссии, Воронежской обл. В Санкт-Петербурге вымерзает.

Дуб иволистный (Quercus phellos)

Дико произрастает на востоке Северной Америки.

Красивое листопадное дерево до 20 м высотой, со стройным стволом и широкоокруглой (в молодости пирамидальной) кроной. Замечателен оригинальными блестящими зелеными листьями, напоминающими листья ивы (до 12 см в длину при 2 см ширине). Это сходство еще более усиливается у молодых листьев, сильно опушенных снизу. Осенью листья окрашиваются в матово-желтый цвет.

www.botanichka.ru

описание, свойства Дуба, применение, интересные факты

Символы Дуба

Дуб — могучее крепкое дерево, символ мужества, огня, молнии и княжеской власти. Дуб — одно из самых любимых и почитаемых среди европейских народов дерево. Под священными Дубами у славян происходили все важнейшие события — собрания, свадебные обряды, суды. В священных Дубовых рощах наиболее старые и уважаемые деревья обносились оградой, за которую могли заходить только жрецы.

В доисторические времена почти половину лесов Европы составляли дубравы. Человек лихо расправился с этим замечательным деревом. Сначала он вырубал и сжигал Дуб, освобождая землю под пашни, а затем рубил на дрова и строительные материалы. Дуб, на свою беду, отлично годился и на то, и на другое. Итог печален — Дубов стало в десятки раз меньше (около 3% всех лесов Европы).

Названия Дуба

В мире существует множество видов Дуба, но в России чаще всего встречается Дуб черешчатый (Дуб обыкновенный). Дуб назван черешчатым за длинные плодоножки.

Где растёт Дуб?

Дуб широко распространён в Западной Европе и европейской части России. Доходит в северо-западной России до Финляндии. В восточном направлении северный предел распространения Дуба постепенно спускается к югу, и, подходя к Уральскому хребту, понижается до 57° и несколько южнее. Урал является восточной границей ареала Дуба черешчатого.

Как выглядит Дуб?

Дуб не сложно отличить от других деревьев по его могучей стати.

Дуб — крупное, обычно дерево с могучей кроной и мощным стволом. Достигает высоты 20—40 м. Может дожить до 2000 лет, но обычно живёт 300—400 лет. Рост в высоту у Дуба прекращается в возрасте 100—200 лет, прирост в толщину, хоть и незначительный, продолжается всю жизнь.

Крона Дуба густая, раскидистая, с толстыми ветвями.

Кора Дуба толстая, прочная, у взрослого дерева морщинистая, тёмного цвета.

Листья Дуба продолговатые с большими округлыми зубцами.

Неторопливо распускает Дуб листья — иногда лишь к началу июня. А порой — со второй попытки, когда первые листья съедают гусеницы.

Цветы Дуба собраны в длинные свисающие серёжки 2-3 см длиной.

Жёлуди Дуба обычно продолговатые, вырастают от 1,5 до 5см. Летом жёлуди зелёного цвета, осенью желтеют и опадают. На ощупь жёлуди гладкие аккуратные, от этого их хочется собирать, особенно детям. Красивы и шляпки от желудей. Внутри дубового жёлудя 2 дольки желтоватого или красноватого цвета, горькие на вкус.

Жёлуди, плоды Дуба, сидят в специальных «рюмочках» — плюсках. Желудями любят лакомиться кабаны и домашние свиньи, так что уже в средние века люди пасли в дубравах многотысячные стада свиней. В басне Ивана Крылова «Свинья под Дубом» неблагодарная свинья, наевшись желудей, начинает подрывать корни дерева, вредя ему. С биологической точки зрения баснописец ошибается: перерывая почву и уничтожая вредителей, свиньи приносили дубовым лесам только пользу.

Когда цветёт Дуб?

Цветут Дубы обычно в зрелом возрасте от 40 до 60 лет, вместе с распусканием листьев, обычно в мае.

Жёлуди поспевают в сентябре — октябре.

Лечебные свойства Дуба

Важное медицинское значение имеет кора Дуба, так как она содержит значительное количество (до 20%) дубильных веществ, а также флавоноиды, пектин, танин, крахмал, слизи и другие природные антисептики. Отвар из коры, благодаря ее дубильным свойствам, оказывает сильное вяжущее и противовоспалительное действие.

Больше всего, в медицине, ценится и используется кора Дуба, особенно молодая. Применяется она в основном как наружное средство, иногда — внутренне, в виде настоев, отваров, чая.

Кора и листья Дуба обладают вяжущим, противовоспалительным, противоглистным, успокаивающим, кровоостанавливающим действиями.

Настой коры Дуба принимают при заболеваниях желудка, поносах, гастритах, коликах, воспалении кишечника, колитах, язвенном колите, желудочно-кишечных кровотечениях, болезнях печени, селезенке. Теплый настой улучшает пищеварение.

Применение Дуба

Отвар коры Дуба и листьев (1:10) принимают при заболеваниях почек, почечных кровотечениях, кровавой моче, при частых мочеиспусканиях (в малых дозах), при воспалении мочевыводящих путей.

Настой листьев Дуба применяют при ночном недержании мочи (энурезе). Отвары ещё используют для полосканий при воспалении слизистой полости рта, запахе изо рта, при воспалении языка, для примочек при пролежнях, при обморожениях рук и ног (ванночки), ожогах, ранах, воспалении кожи, экземе, золотухе.

При потливости ног делают ванночки из отвара коры (2 ст. ложки на 1 стакан воды, кипятить 1-2 мин., настоять до охлаждения), а также в носки на день всыпают измельченную кору.

Кофе из желудей Дуба: жёлуди надо очистить от кожуры, отварить, слить воду сразу, затем крупно измельчить, кусочками, и пожарить пока не подрумянятся. Дать остыть и перемолоть на кофемолке в порошок. Заваривать как кофе, или можно использовать как пищевую добавку. Такой напиток дают детям, при заболеваниях сердечнососудистой и нервной систем.

Дуб — противопоказания

Нельзя допускать передозировки при употреблении настоев или отваров из Дуба, поскольку это может вызвать рвоту. Прием внутрь препаратов из дуба категорически запрещается детям.

Болезни и вредители Дуба

Одним из самых опасных заболеваний Дуба является мучнистая роса. На листьях возникает характерный белый налёт, словно их облили мыльным раствором. Болезнь, замеченная в ранней стадии, легко останавливается с помощью опрыскиваний однопроцентным раствором медного купороса.

Для Дуба опасны листогрызущие насекомые и стволовые вредители такие, как большой Дубовый усач, Зелёная дубовая листовертка, Плодовая чехликовая моль.

Дуб. Интересные факты

На листьях Дуба можно увидеть румяные шарики, словно маленькие яблочки, называемые галлами или чернильными орешками. Галлы на дубе появляются из-за насекомых — Орехотворок. Они откладывают в ткань листа яйцо, а вещества выделяемые личинкой вызывают разрастание тканей, в результате чего образуется галл, а личинка получает безопасное убежище.

Дуб, обороняясь от паразита, откладывает в стенках галла очень большое количество дубильных веществ, которые с железным купоросом образуют черную краску, использовавшуюся при изготовлении чернил, тех самых, которыми писали А.С. Пушкин (!) и его современники, кстати, очень стойких и прочных.

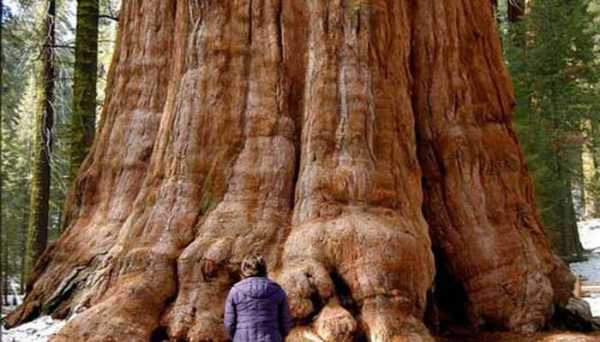

Некоторые Дубы живут больше тысячи лет, достигая огромных размеров.

travel.xn--e1aaqjt5d.xn--p1ai

описание его частей – листа, коры и ареала обитания дуба черешчатого

Ботаническое название: Дуб Черешчатый (Quercus robus), Дуб обыкновенный, род Дуб, семейство Буковые.

Ботаническое название: Дуб Черешчатый (Quercus robus), Дуб обыкновенный, род Дуб, семейство Буковые.

Родина дуба черешчатого: Европа, Крым, Кавказ.

Освещение: светолюбив.

Почва: влажная, плодородная.

Полив: умеренный.

Максимальная высота дерева: 40 м.

Средняя продолжительность жизни дерева: 400 лет и более.

Посадка: семенами.

Описание коры, листьев и других частей дуба черешчатого

Дуб черешчатый (обыкновенный) – лиственное дерево, достигающее до 40 м в высоту. Растет до 200 лет, затем рост прекращается. Прирост в толщину продолжается на протяжении всей жизни.

Кора серо-бурая, трещиноватая, толщиной около 10 см. У молодых особей светло-серая, гладкая.

Почки светло-бурые, полушаровидные. По краям чешуи реснички.

Крона густая, широкопирамидальная, раскидистая с крепкими ветвями и широким стволом. Корневая система состоит из длинного стержневого корня, глубоко уходящего в землю. Позже появляются боковые корни.

Листья простые, очередные, продолговатые, лопастные, на коротких черешках, зеленые, с выступающими прожилками.

Цветки однополые. Мужские — желто-зеленоватые свисающие сережки, женские – красноватые, на коротких цветоножках.

Плоды – желуди, буро-желтые, с полосками. Погружены в чашевидную плюску. Созревают в сентябре – октябре. Плодоносить начинает с 40-60 лет. Обильные урожаи повторяются через 4-8 лет.

Цветет в конце апреля — начале мая, одновременно с распусканием листьев. Дуб черешчатый теплолюбив. Страдает от весенних заморозков. Предпочитает хорошо освещенные места. Растет медленно.

Распространение дуба черешчатого

Произрастает в Западной Европе и европейской части России, в Африке и западной Азии. Является одной из самых распространенных пород широколиственных лесов Европы. Ареал дуба черешчатого заходит на восток до Урала, на юге – в горные районы Крыма и Кавказа. Соседствует с елью, сосной, грабом, ясенем, березой, кленом, буком. Молодые дубы тенелюбивы. К почве не требовательны.

Вредители и болезни дерева

Основными вредителями дуба черешчатого являются патогенные (сумчатые) грибы. На листьях заболевшего дерева образуются пятна, постепенно листья отмирают.

Дуб черешчатый может поражаться мучнистой росой, осенним опенком, серно-желтым трутовиком. Некоторые заболевания растения вызывают патогенные бактерии. Бактериальная водянка, при которой древесина и кора быстро гниют и погибают.

Листья покрываются светлыми пятнами и долго не опадают. Такое заболевание, как поперечный рак образует на ветвях молодых особей наросты, которые со временем увеличиваются в размерах. Поперечный рак может охватывать как ветви, так и ствол дерева. В местах поражения ветви обламываются.

Дуб черешчатый: посадка и уход

Посадка дуба черешчатого производится ранней весной до распускания листьев. Для этого подойдет хорошо освещенное место, защищенное от ветра и чрезмерного переувлажнения.

Посадка дуба черешчатого производится ранней весной до распускания листьев. Для этого подойдет хорошо освещенное место, защищенное от ветра и чрезмерного переувлажнения.

Семена высеиваются осенью или в мае после предварительного их хранения во влажном, прохладном месте. В открытых грядках делаются углубления или борозды глубиной 5-6 см. Декоративные формы размножают прививками.

Посадка и пересадка молодых особей производится в удобренный питательный грунт. Для этого делают почвенную смесь из дерна, торфа, песка и листовой земли. Если почва слишком тяжелая или переувлажненная, добавляют слой щебня или керамзита. При посадке саженца корневая шейка должна быть на уровне грунта, но можно поместить ее немного выше. Когда почва осядет, растение опустится, корневая шейка окажется на уровне земли. После посадки в течение 3-5 дней необходим регулярный полив. В засушливые дни объем воды следует увеличить. Важна своевременная прополка и рыхление почвы на глубину 20-30 см.

Ранней весной вносят подкормку. В качестве удобрения служит разведенный в воде коровяк, мочевина и аммиачная селитра.

Дуб черешчатый часто выращивается из семян желудей. В этом случае первые недели жизни всходы вырастают до 10-12 см. Интенсивному росту способствуют питательные вещества, содержащиеся в желудях в больших количествах. При благоприятных условиях сеянцы дуба выращивают за 1-2 года. Лучше всего растут на плодородных, свежих суглинках и супесях. Мощная и широко разветвленная корневая система дуба черешчатого позволяет расти дереву даже на сухих, бедных, каменистых почвах. Растение не переносит переувлажнения и кислых почв.Теплолюбиво. Морозостойко, но молодые особи часто страдают от заморозков. Засухоустойчив.

Сбор и хранение сырья

В медицине используются листья, желуди и кора дуба черешчатого. Кору заготавливают во время сокодвижения. Для этого подходят молодые деревья, предназначенные для срубки на лесосеках. Сушат кору на открытом воздухе под навесом или в часто проветриваемом помещении. Сухая кора при сушке ломается, недосушенная гнется. Если во время сушки данное сырье подвергнется чрезмерному переувлажнению, потеряется значительная часть содержащихся в ней дубильных веществ. Срок годности высушенной коры 5 лет.

Плоды дуба собирают осенью, сразу после опадания. Сушат под навесом в хорошо проветриваемом помещении. Подойдет для этой цели и чердак. Желуди расстилают в один слой на бумаге, время от времени перемешивая их. Досушивают в духовках или сушилках. После этого очищают от кожистого оплодия и семенной кожуры. Готовое сырье хранят в мешках. Срок хранения не ограничен.

Применение коры и листа дуба черешчатого в медицине

Кора дуба черешчатого широко используется в медицине в качестве вяжущего, противовоспалительного и антисептического средства. Отвар коры применяют при воспалениях и болезнях десен, стоматитах, ангине, а так же для устранения неприятного запаха изо рта. Компрессы накладывают при ожогах, обморожениях, гнойниках, ранах, дерматитах и прочих кожных заболеваниях. Настой коры дуба пьют при поносах, желудочно-кишечных кровотечениях, обильных менструациях.

Высушенные и измельченные семена дуба помогают при поносах и циститах. Из семян дуба перерабатывают суррогатный кофе, обладающий лечебными свойствами. Этот напиток эффективен при заболеваниях желудочно-кишечного тракта, рахите, анемии и золотухе.

Настои и отвары из листьев дуба лечат сахарный диабет.

Использование в других областях

Дуб черешчатый используется в мебельном производстве, строительстве, медицине, пищевой промышленности, сельском хозяйстве и судостроении. Его крепкая и долговечная древесина считается одним из лучших материалов для строительства зданий, мостов и кораблей. Из нее изготавливают паркет, дверные конструкции, рамы, фанеру. В химической промышленности кора дуба служит для производства красок, а так же стойкого красителя для тканей и ковровых изделий. В сельском хозяйстве желуди служат кормом для свиней. Желудевая мука пригодна в пищу человека. Древесина дуба является прекрасным топливом для обогрева помещений.

Дуб черешчатый является богатым источником питательной пыльцы. Иногда на этом дереве часто образуется медвяная роса и падь, собирая которую, пчелы вырабатывают непригодный для поедания мед.

Лист дуба черешчатого содержит пигмент квартицин, которым окрашивают шерсть в зеленый, коричневый и черный тона.

Дерево дуб черешчатый нашел применение и в ландшафтном дизайне. Используется для оформления парков, аллей, скверов, садовых участков, создания живых изгородей.

Дуб черешчатый «Фастигиата» с колонновидной кроной

Листопадное дерево с узкой, колонновидной кроной, вертикальными, широко разветвленными ветвями. Высота дуба черешчатого Фастигиата достигает 15-20 м. Годовой прирост в высоту составляет около 25 см. Мужские цветки – желтые сережки, длиной 2-4 см. Женские – колоски на длинных черенках. Листья очередные, клиновидные, длиной 10-15 см. Кожистые, светло-зеленые.

Дуб черешчатый Фастигиата не требователен к почве. Светолюбив. Засухоустойчив.

Произрастает преимущественно на равнинах, в низинах, на лугах и смешанных лесах. Приспособлен к городским условиям, загазованности и задымленности окружающей среды.

Имеет декоративное значение. Высаживается в парках и садах. Осенняя окраска этого дерева считается одной из самых красивых.

Дуб черешчатый пирамидальный

Дуб черешчатый пирамидальный достигает 8.5 м высоты. Диаметр его ствола составляет 20см, диаметр кроны – 3 м. Ветви растут вверх под углом, образуя густую, плотную крону. Начинаются от места прививки. Некоторые деревья обладают рыхлой, широкопирамидальной кроной. Листья дуба пирамидального черешчатого темно-зеленые, плотные.

Растение морозостойко. Растет медленно. Предпочитает умеренно увлажненную, свежую, рыхлую почву. Засухоустойчив. Не переносит переувлажнения.

Дуб черешчатый пирамидальный не нуждается в обрезке, так как имеет пирамидальную крону. Для сохранения его привлекательности необходима вырезка сухих ветвей. Размножается окулировкой и копулировкой. Посадка саженца производится на 5, 6 год после прививки. Хорошо приживается в освещенных, защищенных от ветра местах. Корни его уходят на большую глубину и, встречая грунтовые воды, образуют множество боковых веток. Его вершина при этом засыхает. Поэтому важно в домашних условиях уберечь дуб от избыточного количества влаги.

Дерево используют для озеленения парков, аллей, создания живых изгородей. Всаживается в групповых и одиночных посадках.

Популярные формы дуба черешчатого

Растение имеет несколько разных видов, различаются которые формой кроны, листьев и окраской листьев. Формы крон дуба черешчатого: пирамидальная, плакучая и шаровидная. Пирамидальная крона может бать кипарисовой, серебристой точечной, зеленой, золотистой точечной.

В зависимости от формы листьев дерево бывает:

Благодаря цвету листьев выделяют такие формы дуба черешчатого:

Перед посадкой на постоянное место, молодые саженцы выращивают два года. Для получения новой формы дуба используют зимнее и летнее прививание.

Дуб обыкновенный в истории и литературе

С давних времен дуб черешчатый считается величественным и благородным деревом. Во времена Петра Первого по приказу царя высаживали целые дубравы. Тем, кто нанесет вред или порчу этих растений ожидало суровое наказание. Использовали дуб черешчатый в озеленении аллей, садов при усадьбах.

Желуди предназначались для корма свиньям, а в голодные времена они служили людям в качестве еды. Из муки измельченных желудей в старину делали лепешки.

В античные времена это дерево считали священным и ассоциировали его с богом Зевсом. Дубовые леса охранялись. Эти деревья были неприкосновенными. Дубу поклонялись древние шаманы. В Древней Греции дубовая ветка символизировала силу, могущество и богатство. Ими награждали самых отважных воинов, прославившихся своими великими подвигами.

О целительных свойствах дуба слагали легенды. Считалось, что это дерево дает мощный заряд положительной энергии. Кору, почки, семена, плоды, листья и древесину использовали народные целители для лечения многих заболеваний. Дубовые веники у крепких мужчин ценились больше, чем березовые. Дубовый веник давал здоровье, силу, восполнял запас жизненной энергии.

В хороших условиях дуб может прожить несколько сотен лет, за что и прозвали его «вековым».

Среди дубов-долгожителей, доживших до наших дней:

Стелмужский

Запорожский дуб

Дуб Кайзера

Царь дуб.

Некоторым из них более полутора тысяч лет.

Многие известные писатели упоминали это могучее дерево в своих литературных произведениях. Стихотворение А.С. Пушкина начинается строкой: « На море – океане, на острове Буяне стоит дуб зеленый…» или популярная поэма этого писателя «Руслан и Людмила» начинается словами: «На лукоморье дуб зеленый…» У Моцарта в музыкальном произведении так же упоминался дуб.

Многие населенные пункты России, Беларуси, Польши и Чехии названы именем дубов. Изображение этого дерева можно увидеть на гербе города Дубна.

www.udec.ru

Болезни дуба: мучнистая роса дуба, чернильные орешки

Белый налёт на листьях дуба — это мучнистая роса дуба. Она поражает листья и молодые побеги дуба практически каждый год. Что с этим делать и какие ещё неприятности и болезни дуба поджидают любителей этого удивительного дерева?

У меня в саду растут несколько дубков разного возраста. Увы, почти каждый год в середине лета листья моих дубков — от однолеток до вполне взрослых деревьев — покрываются болезненным белым налётом. Надоело! Пора разобраться с этой заразой раз и навсегда.

Мучнистая роса дуба

Мучнистая роса дуба, образующая белый налёт на листьях и зелёных побегах — это грибковое заболевание. Оно в целом не опасно для дерева, но портит его внешний вид. Кроме того, любое повреждение листьев, даже простое поедание их гусеницами или тлёй, ослабляет дерево. Ведь листья снабжают растение питательными веществами, выработанными под действием солнечного света.

Мучнистая роса поражает не только дуб, но и другие деревья и кустарники. Чёрную смородину, например. Грибок не затрагивает одревесневшие части, а развивается только на зелёных частях.

Считается, что это заболевание не было распространено в Европе до начала XX-го века, когда грибок был, видимо, завезён из Америки.

Как бороться с мучнистой росой дуба?

Для профилактики развития мучнистой росы и других паразитов рекомендуется ежегодно сжигать опавшую листву. Этот метод, увы, не способствует экологическому равновесию, ведь в листве, в лесной подстилке, зимуют не только болезнетворные организмы, но и полезные насекомые-хищники вроде божьей коровки. Я убираю опавшую листву из-под дуба (использую для зимнего укрытия теплолюбивых растений), но от возвращения мучнистой росы мой дуб это, не избавляет.

С мучнистой росой можно попробовать побороться опрыскиваним листвы серосодержащими препаратами или другими фунгицидами мучнистой росы. Из простых средств рекомендуют раствор соды или марганцовки. Из народных средств — опрыскивание кисломолочными продуктами, кефиром, например, из рассчёта 1 литр на ведро воды. Кисломолочная микрофлора вытесняет грибок (как и в организме человека). Говорят, от мучнистой росы помогает и биофунгицид фитоспорин, который тоже содержит комплекс полезных микроорганизмов.

В этом году я пролила молодой дубок раствором серии ЭМ («‘эффективные микроорганизмы») прямо по листьям из большой лейки. Похоже, что проявление болезни уменьшилось. Надо попробовать на будущий год это сделать до появления мучнистой росы.

Но раз и навсегда с мучнистой росой дуба покончить, видимо, не удастся. Опрыскивать несколько раз в сезон крупное дерево по меньшей мере утомительно. Если Вас раздражает белый налёт на листьях — сажайте виды, устойчивые к этой заразе, например, красный дуб (Quercus rubra).

Чернильные орешки

Чернильные орешки или галлы — шаровидные образования на нижней поверхности листа размером с вишню. Собственно, это не болезнь. Внутри наростов обитают маленькие червячки — личинки насекомого галлицы. Взрослая галлица прокалывает яйцекладом лист и откладывает в него яйца.

Развивающаяся личинка выделяет особые вещества, провоцирующие активное деление клеток листа, в результате чего образуется уютная (для личинки) квартира — галл. Галл защищает личинку от птиц и непогоды, обеспечивает питанием. Внутри галла она может окуклиться и перезимовать вместе с опавшим листом в лесной подстилке.

Чернильными орешками галлы называют потому, что из них, действительно, готовили чернила ещё в XIX веке. Если в отвар таких орешков добавить железный купорос, получится чёрная жидкость.

Как и мучнистая роса, эта напасть не фатальна для дуба. Сжигание опавшей листвы уменьшит её распространение. На мой взгляд, отдельные чернильные орешки не уменьшают декоративность дерева, и, во всяком случае, выглядят очень естественно.

Любопытно? Поделитесь с друзьями:

Общайтесь со мной на

No related posts.

sadovos.ru

Дубовые листья: свойства, польза :: SYL.ru

Среди всех существующих деревьев дуб выделяется своей мощью. Он всегда был, благодаря твердости его древесины и внушительным объемам, символом прочности и бессмертия. А дубовые листья имеют множество полезных свойств.

О дубах из античной истории. Связь с богами

В древние времена дуб у многих народов посвящался великим богам: Юпитеру у римлян, у греков Зевсу и т.д. Известно, что Юпитер сообщал о своей воле через оракула додонского с помощью шепота листьев рощи дубовой.

Один из лесных королей древнего Рима посвятил Юпитеру рощу с дубами на берегу Неми (озеро).

Один из лесных королей древнего Рима посвятил Юпитеру рощу с дубами на берегу Неми (озеро).Дубовые венки из листьев этого удивительного дерева являлись отличительным знаком правителей древней Италии.

И дубовый лист сам по себе тоже был символом. Ему приписывалась даже такая способность, как укрощение царей всех зверей — львов.

И древнейшие германцы для народного собрания часто подбирали место именно под раскидистым дубом. Там же они поклонялись богу грома (Тору), высшему божеству, так же как и литовцы своему богу Перкунасу. Даже в древней Японии был свой бог дуба — Кашиано ками.

Народы античных времен веровали в то, что дубы — это жилища живых существ, лесных эльфов (дриад).

Дубовый лист: фото. Некоторые полезные свойства

В листьях присутствуют полезные дубильные вещества (как и в коре) — кверцетин и пентозаны. Листья, собранные именно до 15 мая, можно использовать в лечебных целях.

Что для этого нужно сделать? Молодые свежие веточки с листочками небольшими веничками засушиваются в затененном месте в подвешенном состоянии. Таким образом высушенные листья хранятся примерно около 1 года.

Дубовый лист используется и наружно, и внутренне. Он хорошо помогает быстрому заживлению различных ран и порезов, рубцеванию язв.

Дубовый лист используется и наружно, и внутренне. Он хорошо помогает быстрому заживлению различных ран и порезов, рубцеванию язв.Настой листьев (1 чайная ложка листьев заливается двумя стаканами кипятка и настаивается в теплом месте 2 дня) хорош при ночном недержании мочи.

Что такое галлы?

Иногда в конце лета на дубовых листьях появляются не очень приятные на вид шаровидные наросты. Эти неприглядные внешне образования появляются благодаря насекомым (орехотворкам) и называются галлами. Как это происходит? Эти насекомые откладывают яйца внутри самой ткани листьев, где впоследствии развиваются их личинки. В итоге патологически разросшаяся ткань превращается в галл («орешек»).

Дубовый лист (фото ниже) обычно имеет зеленые округлые галлы, как правило, приросшие к нижней части листа.

Как ни странно, но их (листья с галлами) собирают для заваривания и пьют вместо чая с сахаром или мёдом. Также отвар их применяют в виде примочек (1 стакан сырья заваривается 1 литром кипятка, затем кипятится 5 минут, настаивается и процеживается).

Самыми полезными являются свежие зелёные и недозрелые галлы.

Лечебное воздействие галлов

Перечислим некоторые из многочисленных полезных свойств, которыми обладают дубовые листья и их галлы:

1. Обладают очень хорошим вяжущим свойством (смесь с уксусом помогает при болях в зубах и ушах).

2. Отлично способствуют росту волос.

3. Хорошее лекарство против туберкулеза лёгочного.

4. Способствуют заживлению ран, полученных при ожогах.

5. Хорошо помогают при гинекологических заболеваниях.

6. Прекрасное средство излечения от различных кожных заболеваний: лишаи, экземы, рожистые воспаления, трещины на ногах и руках, язвы.

7. Хорошо помогают при кровотечениях.

8. Излечивают даже глазные язвы.

9. Останавливают диарею.

Дубовые листья в жизни и в быту

Листья всех деревьев (кроме вечнозеленых) с наступлением осеннего периода начинают желтеть и, отмирая, опадать.

Красивые блестящие листочки дуба с резными краями обладают свойством синтезирования энергии солнца, которая нужна дереву для его роста и жизни. Всем известно, что растение, не получающее ультрафиолетовых лучей, гибнет.

Красивые блестящие листочки дуба с резными краями обладают свойством синтезирования энергии солнца, которая нужна дереву для его роста и жизни. Всем известно, что растение, не получающее ультрафиолетовых лучей, гибнет.К осени все процессы жизни у дерева замедляются. Дубовые листья, которые целых два сезона (весна и лето) работали на него, становятся уже ненужными. Дерево сбрасывает их, чтобы сэкономить влагу.

Но каким бы ни был лист (сухим золотистым или свежим зеленым), красота его формы всегда влечет и завораживает людей.

Очень часто дизайнеры используют в своих работах изображение дубового листа. Даже в магазинах и торговых центрах ярлычки и ценники по форме напоминают лист дубовый. Также в дизайне различных помещений часто используются такие элементы, как лист дубовый, лист кленовый: на обоях, в орнаментах на шторах, обивке мебели и т.п.

Возможно, все это связано с тем, что само дубовое дерево — символ прочности, могущества, долговечности и стабильности, а люди верят в это.

Возможно, все это связано с тем, что само дубовое дерево — символ прочности, могущества, долговечности и стабильности, а люди верят в это.Дуб и энергетика

Дуб, можно сказать, одно из самых энергетически сильных растений России.

Это дерево на Руси всегда считалось святым. Оно помогает людям проводить в наш мир необходимую энергию планеты Юпитер. Эта энергия позволяет управлять людям собственной судьбой. Она способна подарить человеку силы, позволяющие ему не только продлить его собственную жизнь, но и оказать благотворное влияние на судьбы детей и внуков, и не только.

Дуб всегда являлся символом не побеждаемой ничем силы.

www.syl.ru