Папоротниковидные | Биология

Папоротниковидные относятся к высшим споровым растениям. Большинство современных папоротников являются травами. Ныне живущих папоротниковидных более 10 тысяч видов.

Папоротники растут в сосновых лесах, на болотах и даже в пустынях и водоемах. В тропических лесах растут древовидные папоротники, которые достигают в высоту 20 метров. Существуют лианоподобные папоротники, а также эпифиты (растут на деревьях). В основном папоротникообразные предпочитают влажные места обитания.

В умеренной климатической зоне широко распространены страусник, орляк, щитовник, пузырник.

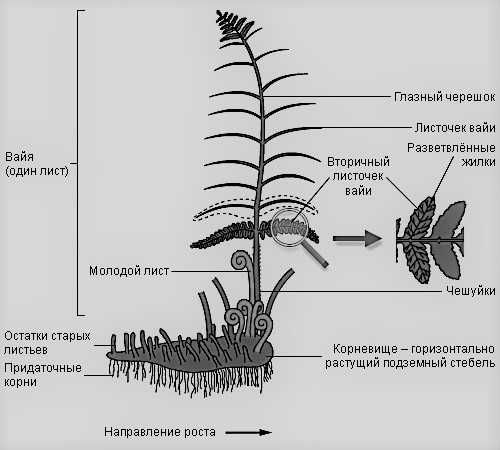

В отличие от моховидных, папоротниковидные имеют настоящие корни. Стебель у папоротников короткий, а листья называются вайями (они имеют характерные особенности строения и роста).

Корни папоротника развиваются из стебля, а не из корня зародыша, так как последний отмирает в процессе роста и развития растения. В результате корневая система папоротниковидных является придаточной.

Распускающиеся вайи папоротниковидных свернуты в форме улитки. Они покрыты множеством чешуек, имеющих коричневый цвет. Вайя растет медленно. Каждый лист-вайя достаточно крупный, рассеченный на множество мелких листочков. У некоторых видов длина вайи составляет несколько десятков метров. В умеренном климате на зиму листья папоротников отмирают.

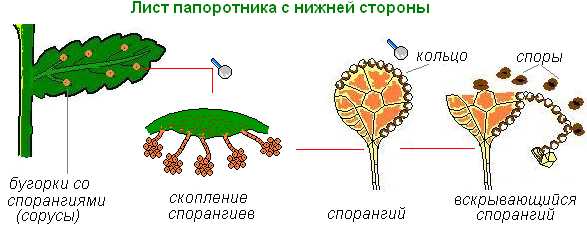

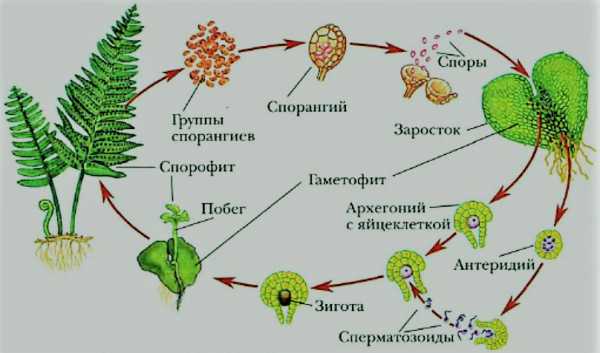

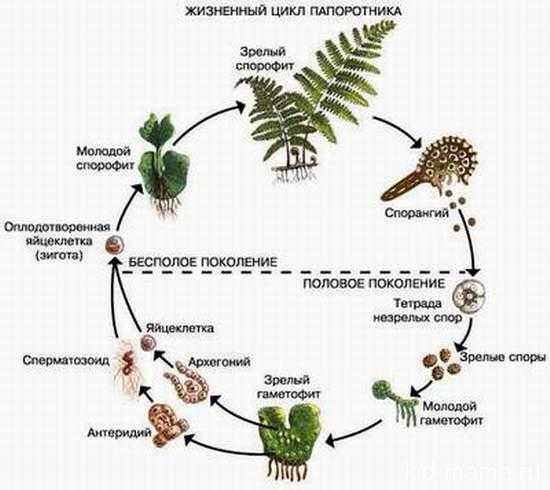

У папоротниковидных листья выполняют не только фотосинтезирующую функцию. Они также служат для спороношения. На нижней стороне листьев появляются особые бугорки (сорусы), представляющие собой группы спорангиев. В них образуются споры. Споры папоротниковидных гаплоидные, то есть содержат одинарный набор хромосом.

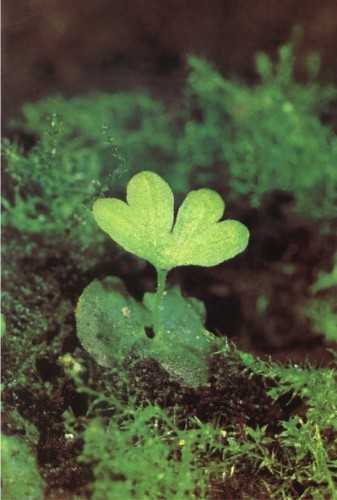

После созревания споры выпадают из сорусов и разносятся ветром. Попав в благоприятные условия, они прорастают в гаплоидный заросток. Он похож на сердцевидную зеленую пластинку. Размер заростка всего несколько миллиметров. Вместо корней у него имеются ризоиды, как у моховидных.

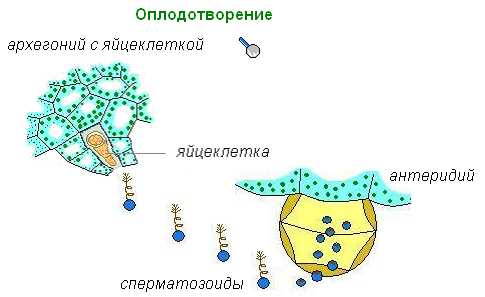

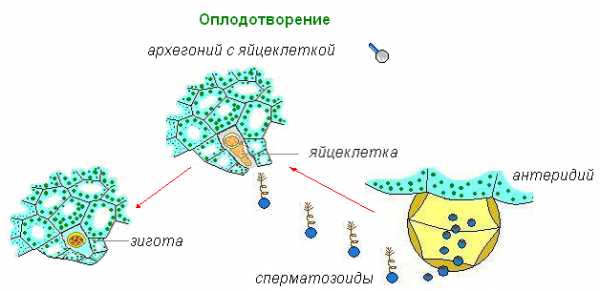

На нижней стороне заростка образуются антеридии и архегонии (мужские и женские органы размножения). В них созревают гаплоидные гаметы (сперматозоиды и яйцеклетки соответственно). Во время дождей или при обильной росе сперматозоиды подплывают к яйцеклеткам и оплодотворяют их. Образуется диплоидная зигота (имеющая двойной набор хромосом).

Прямо на заростке из зиготы начинает развиваться зародыш папоротника. У зародыша есть первичный корешок, стебелек и лист. Зародыш питается за счет заростка. Когда он разовьется, то укрепляется в почве и питается уже самостоятельно. Из него вырастает взрослое растение.

У папоротниковидных, также как у моховидных, происходит чередование двух поколений — гаметофита и спорофита. Однако у папоротников в жизненном цикле преобладает спорофит, в то время как у мхов взрослым зеленым растением является гаметофит.

Спорофит у папоротников считается бесполым поколением.

У папоротниковидных встречается вегетативное размножение с помощью выводковых почек. Они образуются на корнях.

На Земле были времена, когда папоротники были преобладающей растительностью суши. Однако в настоящее время значение папоротниковидных не так велико. Человек использует некоторые виды папоротников в качестве декоративных растений (полиподиум, адиантум, нефролепис). Молодые листья некоторых видов можно употреблять в пищу. Из корневищ готовят отвары, из листьев — настойки, которые применяются как противовоспалительные, болеутоляющие, противоглистные препараты. Некоторые средства из папоротников применяют при лечении легочных и желудочных заболеваний, а также рахита.

biology.su

Папоротники

Папоротники — наиболее древняя группа высших растений. Встречаются в различных экологических условиях. В умеренных зонах это травянистые растения, наиболее распространены во влажных лесах; некоторые растут на заболоченных местах и в водоёмах, их листья отмирают на зиму. Во влажных тропических лесах встречаются древовидные папоротники с колоноподобным стволом высотой до 20 метров.

Наиболее распространённые папоротники — орляк, страусник.

Строение

Господствующей фазой в жизненном цикле папоротника является спорофит (взрослое растение). Почти у всех папоротников спорофит многолетний. Спорофит имеет довольно сложное строение. От корневища вертикально вверх отходят листья, вниз — придаточные корни (первичный корень быстро отмирает). Часто на корнях образуются выводковые почки, обеспечивающие вегетативное размножение растений.

Общий вид папоротника

Размножение

Спорангии находятся на нижней стороне листа, собраны кучками (сорусы). Сверху сорусы прикрыты покрывальцем (кольцо). Споры рассеиваются при разрыве стенки спорангия, а кольцо, оторвавшись от тонкостенных клеток, ведёт себя подобно пружине. Число спор на одном растении достигает десятков, сотен миллионов, иногда миллиардов.

Лист папоротника с нижней стороны

На влажной почве споры прорастают в маленькую зелёную сердцеобразную пластинку величиной несколько миллиметров. Это заросток (гаметофит). Он располагается почти горизонтально к поверхности земли, прикрепляясь к ней ризоидами. Заросток обоеполый. На нижней стороне заростка образуются женские и мужские половые органы (мужские — антеридии, женские — архегонии).

Образование заростка

Оплодотворение происходит в водной среде (во время росы, дождя или под водой).

Оплодотворение

Мужские гаметы — сперматозоиды подплывают к яйцеклеткам, проникают внутрь и гаметы сливаются.

Происходит оплодотворение, в результате чего образуется зигота (оплодотворённая яйцеклетка).

Оплодотворение

Из оплодотворённой яйцеклетки формируется зародыш спорофита, состоящий из гаустории — ножки, которой он врастает в ткани заростка и потребляет из него питательные вещества, зародышевого корешка, почки, первого листа зародыша — «семядоли».

Образование заростка

Со временем из заростка развивается растение папоротник.

Схема развития папоротника

Таким образом, гаметофит папоротников существует независимо от спорофита и приспособлен к обитанию в условиях увлажнения.

Спорофитом является всё растение, которое вырастает из зиготы — типичное сухопутное растение.

biouroki.ru

Папоротниковидные растения

Папоротниковидные

Папоротниковидные (Pterophyta) – отдел высших растений, известный с девона и занимающий промежуточное положение между псилофитами и голосеменными. В отличие от моховидных папоротники имеют проводящую ткань, доставляющую воду и питательные вещества ко всем органам. У папоротников есть хорошо развитые листья и стебель, у многих — корневище (с придаточными корнями), однако нет ни цветков, ни семян.

1 |

Строение папоротника-орляка |

2 |

Ещё не раскрывшийся лист папоротника |

Как и у всех высших растений, для папоротниковидных характерно чередование двух поколений с явным преобладанием бесполого (спорофита). Спорофит папоротника – травянистое или древовидное растение с крупными перистыми листьями, спирально свёрнутыми в почках. Характерно чрезвычайное разнообразие форм; они бывают подземными и надземными, прямостоячими и вьющимися, простыми и ветвистыми. Длина стеблей современных папоротников варьирует от нескольких сантиметров до 25 м. Основную опорную функцию стеблей выполняют клетки коры. У папортников отсутствует камбий, в связи с чем у них не образуются годичные кольца, а рост и прочность ограничены. Проводящая ткань не так совершенна, как у семенных растений: так, ксилема у большинства из них образована не сосудами, а трахеидами, флоэма – ситовидными клетками, а не ситовидными трубками.

Листья (вайи) – обычно наиболее заметная часть папоротника. Считается, что они произошли от вильчатых ветвлений псилофитов в результате их уплощения, ограничения в росте и последующей дифференциации нижней и верхней листовых поверхностей. Листья некоторых гименофилловых имеют размеры всего 3–4 мм, в то время как у циатейных их длина составляет 5–6 м (вьющиеся листья лигодиума достигают 30 м).

Возможная схема эволюции листа |

4 |

Нижняя сторона листа папоротника |

На нижней стороне листа созревают спорофиллы, иногда собранные в группы – сорусы. У некоторых папоротников листья или их отдельные фрагменты дифференцированы на зелёные и спороносные. Споры попадают на землю и прорастают в обоеполые гаметофиты (заростки). Это нежные недолговечные пластинки сердцевидной формы диаметром около 1 см с рассеянными на поверхности половыми органами – антеридиями и архегониями, в которых созревают гаметы. Заросток укореняется одноклеточными ризоидами и способен к фотосинтезу. Гаметы возникают путём митоза из материнских клеток. Архегонии выделяют химические вещества (например, яблочную кислоту), «привлекающие» сперматозоиды (хемотаксис). Оплодотворение обычно перекрёстное. Многожгутиковые сперматозоиды из антеридия с капельножидкой водой попадают в архегонии; один из них оплодотворяет яйцеклетку, в результате чего образуется зигота. Зигота интенсивно делится, прорастая прямо в архегонии в новый спорофит; заросток же увядает и отмирает.

5 |

Сорус крупным планом |

У некоторых папоротников (их называют разноспоровыми) образуются споры двух типов. Из мелких мужских спор развиваются мужские микрозаростки, которые разносятся ветром. В них развиваются спермии, которые после созревания и разрыва оболочки выходят во внешнюю среду. Из более крупных женских спор (мегаспор), развивается женский заросток с архегонием, содержащим яйцеклетку. Спермий попадает к яйцеклетке также с водой.

Спорофиты могут размножаться также вегетативным путём. На листьях, лежащих на земле, могут образовываться новые растения, укореняющиеся затем в почве.

6 |

| Слева направо: мараттиевые (карликовая мараттия, ангиоптерис Смита), ужовниковые (ужовник обыкновенный, гроздовник простой) |

7 |

Отпечаток ископаемого папоротника – кладоксилии |

Отдел папоротниковидные включает один класс, подразделяемый на восемь подклассов. Три из них (Protopteridiidae, Archaeopteridiidae, Noeggerathiidae) вымерли ещё в перми. Современных папоротниковидных около десяти тысяч видов (300 родов). Наиболее примитивными среди них являются известные с карбона мараттиевые (Marattiidae, 1 семейство, 6 родов, 190 видов) и ужовниковые (Ophioglossidae – 1 семейство, 4 рода, 70 видов).

8 |

Настоящие папоротники. Верхний ряд, слева направо: орляк обыкновенный, асплений степной, щитовник мужской, криптограмма курчавая. Нижний ряд, слева направо: лигодиум, многоножка обыкновенная, циботиум Мензиса, страусник обыкновенный |

9 |

Настоящие папоротники. Верхний ряд, слева направо: асплений северный, многорядник копьевидный, диксония антарктическая, виттария линейная (свисает бахромой с дерева). Нижний ряд: пузырник ломкий, зубянка клубненосная, скребница аптечная, листовик сколопендровый |

Самый обширный современный подкласс – настоящие папоротники (Polypodiidae или Filicidae), известный, в основном, с триаса (некоторые семейства – с карбона) и насчитывающий до десяти тысяч видов. Настоящие папоротники расселены по всему миру; особенно много их в тропических дождевых лесах, где они составляют важный элемент горной растительности. В умеренном поясе они растут чаще всего в тенистых лесах, глубоких оврагах и на болотах. Одни виды папоротников засухоустойчивы и встречаются на сухих каменистых склонах и даже в пустыне. Их листья покрыты слоем воска, густыми волосками или чешуйками, предотвращающими потери воды. Листья других видов состоят из одного слоя клеток; отсутствие приспособлений для защиты от высыхания ограничивает их распространение местами, постоянно окутываемыми туманом. Некоторые папоротники селятся на ветвях деревьев.

10 |

Слева направо: марсилиевые (марсилия четырёхлистная, пилюльница шароносная), сальвиниевые (сальвиния плавающая, азолла каролинская) |

Разноспоровые папоротниковидные представлены двумя подклассами: марсилиевые (Marsileidae) – около 70 видов, и сальвиниевые (Salviniidae) – 2 семейства, около 15 видов; оба подкласса – водные растения, прикрепляющиеся ко дну либо плавающие по поверхности воды.

Хозяйственное значение папоротников невелико. Некоторые виды – декоративные растения в оранжереях. Стволы древовидных папоротников служат в тропиках строительным материалом, а их сердцевину, богатую крахмалом, используют в пищу.

www.ebio.ru

ПАПОРОТНИКООБРАЗНЫЕ – Ботаника – Kaz-Ekzams.ru

admin 22.07.2010

Ботаника

Папоротникообразные

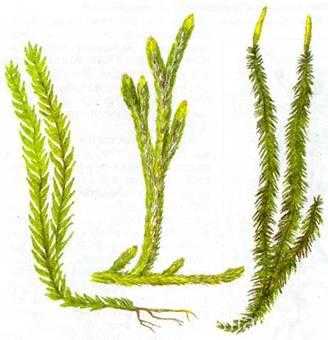

Папоротникообразные — группа высших споровых растений. К ним относятся папоротники, хвощи, плауны, которые растут преимущественно в увлажненных тенистых местах. Все они имеют корни, листья, стебли. В стеблях имеется специализированная проводящая ткань, состоящая из сосудов. Папоротникообразные — многолетние растения, в основном травянистые, а в тропических районах встречаются и древесные формы. Размножаются спорами. Имеют правильное чередование двух поколений — бесполого и полового 16.

Бесполое (споровое) поколение — спорофит представляет собой многолетнее листостебельное растение, образующее споры в специальных органах — спорангиях, расположенных у папоротника на листьях, а у хвоща и плауна в своеобразных колосках, собранных на верхушках побегов. Споры, попав в благоприятные условия, прорастают, образуя маленькое растеньице — заросток, который представляет собой половое поколение (гаметофит). На заростке образуются мужские и женские половые органы — антеридии и архегонии, в которых развиваются сперматозоиды и яйцеклетки. После их слияния происходит процесс оплодотворения. Из образовавшейся зиготы развивается зародыш нового растения.

Современные папоротникообразные — это остатки широко распространенной группы в каменноугольный период палеозойской эры (около 300 млн. лет назад). Ископаемые папоротникообразные — это очень большие древовидные растения (каламиты, лепидодендроны и др.), которые под наслоением горных пород дали запасы каменного угля.

Папоротники распространены по всему земному шару и встречаются в самых различных местообитаниях. Их насчитывается около 10 тыс. видов. Большое видовое разнообразие наблюдается во влажных тропических лесах. По своим размерам папоротники бывают то совсем маленькие, всего лишь в несколько миллиметров, то сравнительно большими, представленными древесными формами до 20 м и больше (в тропических лесах). Корни папоротников придаточные. Это значит, что первичный корень не получает дальнейшего развития и вместо него развиваются корни из стебля, а иногда из оснований листьев. Часто на корнях образуются выводковые почки, при помощи которых происходит вегетативное размножение растений. Стебли папоротников довольно разнообразны как по внешнему виду, так и по внутреннему строению. Ползучие или вьющиеся стебли называют корневищем. Оно может быть длинным (у вьющихся форм) и коротким или клубневидным. От корневища вертикально вверх отходят листья, для которых характерно также большое разнообразие. У большинства видов они растут верхушкой. Обычно листья папоротников совмещают функции фотосинтеза и спороношения. Спорангии, в которых развиваются споры, находятся на нижней стороне листа. Но у многих видов, например страусника, оноклеи и др., листья дифференцированы на фотосинтезирующие (стерильные) и несущие спорангии. Одно растение папоротника может образовывать от нескольких десятков миллионов до миллиардов спор, но далеко не все они попадают в благоприятные условия, поэтому прорастает и дает начало новому растению незначительная часть. Папоротники, обитающие в нашей стране,— орляк, адиантум, пузырник, кочедыжник и др. Это наземные, многолетние, травянистые растения, растущие во влажных тенистых лесах, на лесных опушках, на болотистых лугах, в трещинах скал и других местах, где есть необходимые условия для их жизни.

Хвощи — многолетние травянистые растения. Корневище ветвистое, ползучее. Отделенная часть корневища не погибает, из него может вырасти самостоятельное растение. Весенние побеги образуют спороносные колоски. Они растут за счет органических веществ, запасенных в корневищах, поэтому не ветвятся, не ассимилируют и после образования спор отмирают. Споры прорастают в однополые заростки (мужские или женские). Из оплодотворенной яйцеклетки (зиготы) вырастает предросток, а из него — взрослое растение. Летние побеги, в отличие от весенних, ассимилирующие, ветвистые, состоят из члеников с хорошо развитыми междоузлиями. Листья малозаметные, срастаются в зубчатые влагалища, которые расположены в нижней части междоузлия. На территории нашей страны встречаются хвощ полевой, хвощ луговой, хвощ топяной, хвощ болотный, хвощ лесной и др. Видовое название указывает, что они растут на полях, на лугах, болотах и в лесу. Хвощ полевой — злостный сорняк, но считается лекарственным растением.

Плауны — многолетние вечнозеленые растения. Стебель ползучий, ветвистый, образует вертикальные побеги, густо покрытые листками, похожими на удлиненные заостренные чешуйки, которые оканчиваются спороносными колосками. Половое поколение, как и у других папоротникообразных, представлено маленькими заростками, развивающимися в почве. Может размножаться частями стебля. Само растение очень декоративно. Нуждается в охране, внесено в Красную книгу.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Просмотров: 2 505

kaz-ekzams.ru

Папоротники | СПАДИЛО.РУ

Теория для подготовки к блоку №3 ОГЭ по биологии: система, многообразие и эволюция живой природы.

Теория для подготовки к блоку №4 ЕГЭ по биологии: система и многообразие органического мира.

Папоротниковые растения

Папоротники — наиболее древняя группа высших споровых растений, в который входят как современные папоротники, так и одни из древнейших высших споровых растений, появившихся около 400 млн. лет назад в девонском периоде палеозойской эры. В настоящее время их насчитывается около 300 родов и более 10 000 видов. Встречаются в различных экологических условиях. В умеренных зонах это травянистые растения, многолетние корневищные травы, наиболее распространенные во влажных лесах; некоторые растут на заболоченных местах и в водоемах, их листья отмирают на зиму. Во влажных тропических лесах встречаются древовидные папоротники с колоноподобным стволом высотой до 20 метров. На верхушке ствола находится крона из больших перистых вечнозеленых листьев.

Строение папоротников

Большинство папоротников имеет стебель лежащий, подземный или надземный. Корни и стебель состоят из хорошо дифференцированных тканей. Размеры и форма листьев у разных видов неодинаковы, но у большинства они большие, растут верхушкой, выводковые почки закладываются в мезофилле листа. Листья папоротниковидных — это гомологи стебля (кладодии), их называют вайями. Значительная часть надземных форм папоротников имеет два типа листьев — стерильные и спороносные (диморфизм листьев). В течение сухого сезона развиваются только спороносные листья. Эта форма диморфизма способствует распространению спор: спорангии возвышаются над окружающими листьями и подвергаются действию сухого воздуха и ветра. У древовидных папоротников обычно не бывает подобного диморфизма. Листок у них является одновременно и фотосинтезирующим, и спороносным органом.

Господствующей фазой в жизненном цикле папоротниковидных является спорофит. Почти у всех папоротников спорофит многолетний и лишь у немногих (у видов рода цератоптерис) — однолетний (он ежегодно отмирает, оставляя специальные спорофитные почки, дающие начало новым спорофитам). Спорофит папоротника имеет довольно сложное строение. От корневища вертикально вверх отходят листья, вниз — придаточные корни (первичный корень быстро отмирает). Часто на корнях образуются выводковые почки, обеспечивающие вегетативное размножение растений.

Размножение папоротников

Папоротники чередуют половое и бесполое размножение. Преобладает фаза спорофита.

Спорофит

Спорофит — диплоидная (2n) многоклеточная фаза в жизненном цикле растений и водорослей, развивающаяся из оплодотворенной яйцеклетки, или зиготы и производящая споры. На спорофите в специальных органах — спорангиях — в результате мейоза развиваются гаплоидные споры (1n). У цветковых растений, голосеменных и сосудистых споровых (плауны, хвощи и папоротники) спорофит значительно крупнее гаметофита. Собственно, все, что мы обычно называем растением, и есть его спорофит.

Гаметофит

Гаметофит — гаплоидная (n) многоклеточная фаза в жизненном цикле растений, развивающаяся из спор и производящая половые клетки, или гаметы.

Развивается из гаплоидных спор. На гаметофите в специальных органах гаметангиях развиваются половые клетки, или гаметы. Гаметангии, производящие мужские гаметы, называются антеридии, а гаметангии, производящие женские гаметы — архегонии. Из оплодотворенной яйцеклетки, или зиготы развивается диплоидный спорофит, который первое время зависит от гаметофита.

Спорангии находятся на нижней стороне листа, собраны кучками (так называемые сорусы). Сверху сорусы прикрыты покрывальцем. Споры рассеиваются при разрыве стенки спорангия. Число спор на одном растении достигает десятков, сотен миллионов, иногда миллиардов.

На влажной почве споры прорастают в маленькую зеленую сердцеобразную пластинку. Это заросток (гаметофит) прикрепляется к почве ризоидами. Заросток обоеполый (изредка однополый — у водных папоротников), на нем образуются антеридии и архегонии. Оплодотворение происходит в водной среде (во время росы, дождя или под водой — у водных папоротников). Из оплодотворенной яйцеклетки формируется зародыш спорофита, состоящий из гаустории — ножки, которой он врастает в ткани заростка и потребляет из него питательные вещества, зародышевого корешка, почки, первого листа зародыша — «семядоли». Таким образом, гаметофит папоротников приспособлен к обитанию в условиях увлажнения, а спорофит — типичное сухопутное растение.

spadilo.ru

Биология в классе

Папоротники — это высшие споровые, в основном травянистые, растения, достаточно широко распространенные: их насчитывается около 10 — 15 тыс. видов. Они встречаются в пустынях, сухих сосновых лесах, на болотах, озерах, в солоноватых водоемах. Тропические древовидные папоротники достигают в высоту 20 м. В горных лесах преобладают лианоподобные папоротники и эпифиты, растущие на стволах и ветвях деревьев. Типичные папоротники являются растениями сырых и влажных мест. В умеренном климате наиболее распространены орляк, щитовник, пузырник, страусник.

Папоротник имеет корни, короткий стебель и листья. Корни придаточные, они развиваются из стебля вместо отмершего корня зародыша. Стебель представлен коротким деревянистым корневищем и имеет эпидермис, механическую и проводящую (сосудистые пучки) ткани. Стебли многолетние, от них каждый год отрастают новые листья. Точка роста находится на вершине корневища, и весной из нее выходит пучок новых листьев. Молодые листья свернуты в виде улитки и густо покрыты коричневыми чешуйками. Развитие листа происходит медленно. Листья у папоротника крупные, рассеченные, двоякоперистые. Они имеют устьичный аппарат и систему проводящих пучков. Максимально длина листа может достигать 30 м. Осенью листья отмирают.

Схема строения папоротника:

1 — Лист, 2 — Сорусы, 3 — Корневище, 4 — Ризоиды, 5 — Антеридии и архегонии

Лист папоротника совмещает функции фотосинтеза и спороношения. Летом на нижней стороне листа появляются бурые бугорки — сорусы (группы спорангиев), в которых образуются и созревают гаплоидные споры. Созревшие споры разносятся ветром, прорастают, образуя сердцевидную зеленую пластинку — заросток, который имеет в поперечнике 2 — 4 мм. Заросток прикрепляется к почве ризоидами. На нижней его стороне образуются половые органы: архегонии — женские, антеридии — мужские; в них созревают женские и мужские гаметы. Оплодотворение происходит при наличии влаги (дождь или обильная роса), которая задерживается под заростком.

Из зиготы развивается зародыш, который имеет первичный корешок, стебелек и лист. Вначале зародыш прикреплен к заростку и получает от него питательные вещества. Затем он укрепляется в почве и дает начало взрослому растению.

Цикл развития папоротниковидных:

1 — Спорофит (2n), 2 — Споры (n), 3 — Гаметофит (n), 4 — Яйцеклетка (n), 5 — Сперматозоид (n), 6 — Зигота (2n)

Таким образом, при развитии папоротника происходит чередование двух резко различающихся между собой поколений. Листостебельное растение, на котором образуются споры, называется спорофитом и является бесполым поколением. Оно у папоротника преобладает. Половое поколение — заросток (гаметофит) — представлено небольшой зеленой пластинкой.

Часто на корнях папоротника образуются выводковые почки, при помощи которых также происходит его бесполое размножение.

Значение папоротников

Некоторые виды папоротников используют в качестве декоративных растений (адиантум, полиподиум, нефролепис). Молодые листья определенных видов употребляют в пищу. Встречаются и ядовитые виды. Отвары корневищ и настойки некоторых папоротников применяют в медицине как болеутоляющие, противовоспалительные, противоглистные средства, для лечения легочных заболеваний, рахита, желудочных расстройств. Господствовавшие в каменноугольный период папоротники наряду с другими растениями участвовали в процессе образования каменного угля.

biologiyavklasse.ru

Папоротникообразные — Kid-mama

К папоротникообразным, кроме самих папоротников, относятся еще хвощи и плауны. Это древнейшая группа высших споровых растений, «живые ископаемые», ведущие свой род от псилофитов, живших 350 млн лет назад.Папоротники

Когда-то леса из древовидных папоротников покрывали все континенты, включая Антарктиду. Сейчас древовидные папоротники встречаются только в тропиках Америки, Азии и Австралии.

Древовидный папоротник

Древовидный папоротникВ наши дни насчитывается около 10000 видов папоротников. Большинство из них — многолетние травы. Они имеют корневище, от которого отходят придаточные корни, стебель и листья.  Кроме основной и фотосинтетической, у них уже имеются покровные, проводящие и механические ткани. У некоторых видов есть камбий — образовательная ткань, с помощью которой стебель растет в толщину.

Кроме основной и фотосинтетической, у них уже имеются покровные, проводящие и механические ткани. У некоторых видов есть камбий — образовательная ткань, с помощью которой стебель растет в толщину.

Проводящие ткани — флоэма (луб) и ксилема (древесина)- образуют у папоротникообразных стелу — проводящий цилиндр, расположенный в центре стебля и корневища. По стеле происходит транспорт воды и питательных веществ, вниз, по лубу — органических веществ, вверх, по древесине — воды с минеральными солями.

Жизненный цикл папоротникообразных

У всех папоротникообразных — папоротников, хвощей и плаунов — похожий жизненный цикл.

Они размножаются половым и бесполым путем. Для них, как и для моховидных, характерно чередование полового и бесполого поколений, но, в отличие от мхов, преобладает у папоротникообразных бесполое поколение — спорофит. Именно спорофит образует многолетние корневищные травы.

На листьях папоротника образуются специальные органы — спорангии со спорами:

Спорангии папоротника

Спорангии папоротника

В спорангиях развиваются тысячи мелких спор, которые разносятся ветром и при благоприятных условиях прорастают, образуя гаплоидный гаметофит — заросток. Заросток — это половое поколение папоротника, он имеет вид небольшой (до нескольких сантиметров) сердцевидной пластинки, имеет ризоиды для прикрепления к почве, и не разделяется на органы.

ЗаростокРизоиды у заростка

На заростке образуются мужские и женские половые органы — антеридии и архегонии. В антеридиях образуются мужские половые клетки — сперматозоиды, а в архегониях — женские, яйцеклетки. После дождя или обильной росы сперматозоиды подплывают к архегониям и оплодотворяют яйцеклетку. Несмотря на то, что папоротники живут на суше, оплодотворение у них возможно только в воде.

При слиянии сперматозоида и яйцеклетки образуется зигота, из которой вырастает новый спорофит.

Молодой спорофит, выросший из заростка

Молодой спорофит, выросший из заросткаУ папоротников существует еще один способ размножения — вегетативный, с помощью деления корневища на части.

Плауны

Плауны — самые древние среди папоротникообразных. В наши дни — это многолетние травянистые растения с длинными ползучими стеблями, густо усаженными жесткими листьями. Вниз от стебля отходят корни, а вверх — веточки со спороносными колосками.

В этих колосках образуются гаплоидные споры, из которых вырастают очень мелкие, 2-3 мм, бесцветные заростки с ризоидами. Они живут под землей от 3 до 15 лет, образуя симбиоз с грибами, и лишь после этого на них образуются антеридии и архегонии. После оплодотворения из зиготы так же, как у папоротников, вырастает новый спорофит.

В этих колосках образуются гаплоидные споры, из которых вырастают очень мелкие, 2-3 мм, бесцветные заростки с ризоидами. Они живут под землей от 3 до 15 лет, образуя симбиоз с грибами, и лишь после этого на них образуются антеридии и архегонии. После оплодотворения из зиготы так же, как у папоротников, вырастает новый спорофит.

Хвощи

Когда — то в древности хвощи представляли собой огромные деревья высотой до 10-20 м с мощными стволами. В настоящее время хвощи — многолетние травы, они растут в сырых лесах, на влажных лугах и болотах, особенно на кислых почвах.

У хвощей имеется многолетнее зимующее корневище с придаточными корнями, от которого каждый год отрастают надземные, похожие на маленькие елочки, побеги с мутовчатым расположением листьев.

Стебли хвощей жесткие и содержат кремнезем, их даже используют для шлифовки дерева и металла. Ранней весной у хвоща полевого от корневища вверх отрастает спороносный стебель — стрелка — толстый, розоватого цвета. Он состоит из узлов и междоузлий, и полый внутри. В узлах расположены сросшиеся, лишенные хлорофилла, редуцированные листья, они прикрывают зоны роста, богатые сахаром. На Руси эти стрелки употребляли в пищу.

Хвощ полевой

Хвощ полевойПосле того, как созревают и высыпаются споры, стебель отмирает, и на смену ему отрастают зеленые облиственные побеги.

Хвощ полевой

Хвощ полевойИз спор вырастают мелкие заростки с архегониями и антеридиями, оплодотворение происходит в воде, после чего из них вырастают новые спорофитные особи .

kid-mama.ru