Лицевой нерв: анатомия, схема, функции, характеристика

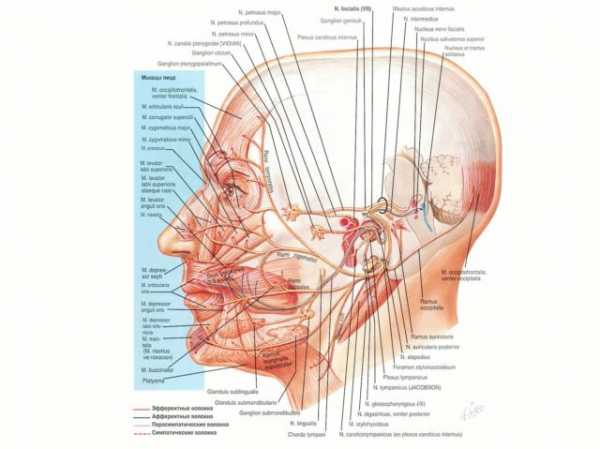

Лицевой нерв или nervus facialis – это седьмой парный черепной нерв CN VII. С точки зрения анатомии он выполняет моторные, сенсорные и парасимпатические функции. Согласно эволюционной анатомии, ветви лицевого нерва, как и он сам, происходят от второй жаберной дуги, которая есть у зародыша.

За что отвечает nervus facialis?

Лицевой нерв иннервирует мускулы, отвечающие за выражение лица, шилоподъязычный мускул, заднее брюшко двубрюшной мышцы, стремянной мускул. Также он распознает чувство вкуса в языке и передает сигнал в соответствующий отдел головного мозга.

Nervus facialis выполняет парасимпатическую функцию. Она заключается в том, что этот нерв (nervus) может иннервировать многие железы шеи и головы, включая:

- слезные;

- слюнные;

- вырабатывающие слизь в полости носа, неба и фаринкса.

Топография лицевого нерва достаточно сложна. Он имеет много ответвлений, которые состоят из различных комбинаций сенсорных, моторных и парасимпатических волокон.

С точки зрения анатомии, nervus facialis подразделяется на две части. Первая – это внутричерепная, то есть он проходит через череп и его полость. Вторая часть – внечерепная: идет вне черепа, через лицо и шею.

Внутричерепная часть

Ядра лицевого нерва размещаются в стволе мозга, что называется Варолиев мост. Отсюда лицевой нерв и начинается. Его начало состоит из двух корней, большого моторного и малого сенсорного. Часть nervus facialis, берущая начало от малого сенсорного корня, называется промежуточный nervus, иными словами – нерв Врисберга.

Два корня идут через внутренний слуховой канал черепа, затем минуют отверстие длинной 1 см в каменистой (петрозной) части височной кости. В этом месте лицевой нерв идет очень близко к внутренней части уха. Дальше, минуя височную кость, корни nervus facialis покидают внутренний слуховой канал и входят в лицевой канал черепа (канал лицевого нерва). Этот канал имеет зигзагообразную форму.

Внутри лицевого канала в структуре nervus facialis происходят изменения. Оба корня сливаются в один лицевой нерв, после чего он изгибается вокруг внутреннего уха, образуя коленчатый узел, что являет собой ганглий, то есть собрание нервов. Потом nervus facialis дает несколько ответвлений. Один из них – нерв стремянного мускула, который являют собой моторные волокна мышцы стремечка.

Еще одно ответвление – большой каменистый нерв, руководящий слезной железой. Он начинается дистально от коленчатого узла в лицевом канале костей черепа. Затем, пройдя в передне-внутреннем направлении, выходит через височную кость в углубление основания черепа. Отсюда идет возле рваного отверстия, что расположено в месте стыка височной, клиновидной и затылочной костей.

Далее он сплетается с глубоким каменистым нервом и создает общий nervus крыловидного канала, которой проходит через канал Видиана и входит в крыловидно-небную ямку. Здесь он соединяется с крыловидно-небным ганглием. Ответвления этого ганглия тянутся к железам слизистой оболочки рта, носоглотки, слезных желез.

Третье ответвление – барабанная струна, отвечающая за иннервацию передней части языка. Она начинается в лицевом канале и проходит кости в среднем ухе. После этого выходит через каменисто-барабанную щель и оказывается в ямке в нижней части височной кости, где сплетается с язычным нервом. Парасимпатические волокна барабанной струны остаются с язычным nervus, но основной ствол отходит, иннервируя передние две трети языка.

Барабанная струна также проводит парасимпатические волокна. Они сплетаются с язычным нервом (ответвление тройничного нерва) в углублении снования черепа под височной костью и формирует подчелюстной ганглий. Ответвления этого ганглия идут к подчелюстным и подъязычным слюнным железам.

Повреждение внутричерепной части

Повреждение внутричерепной части nervus facialis приводит к параличу или серьезному ослаблению мышц. Проявление симптомов во многом зависит от локализации повреждения, и от того, какие ответвления лицевого нерва повреждены.

Например, травма барабанной струны вызывает снижение слюноотделения и потерю вкусовых ощущений с пораженной стороны языка. Повреждение стремянного нерва приводит к повышенной чувствительности к звукам в ухе с травмированной стороны. Если пострадал большой каменистый нерв, наблюдается сокращения выработки слезной жидкости в поврежденном глазу.

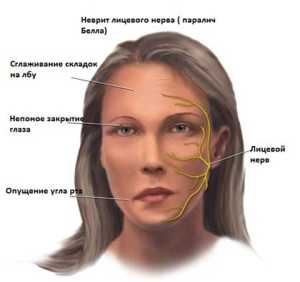

Наиболее частой причиной повреждения внутричерепной части лицевого нерва являются патологические процессы в среднем ухе, такие, как опухоль или инфекция. Если ни одна из этих причин не выявлена, это заболевание называется паралич Белла.

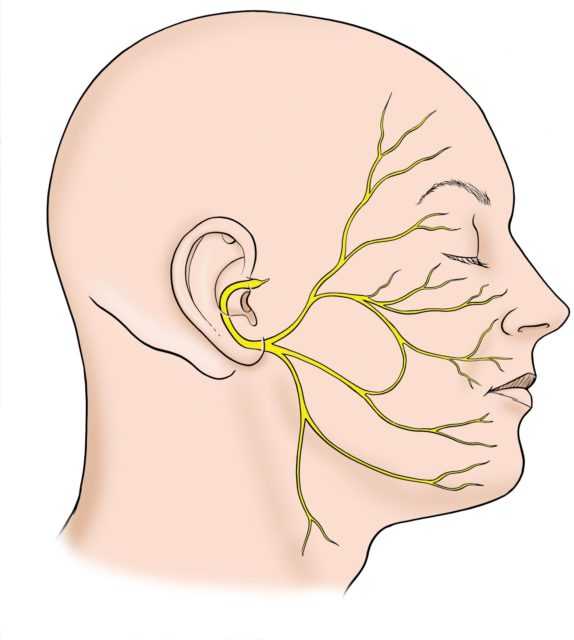

Внечерепная часть

После выхода из черепа, ход лицевого нерва поворачивает вверх и направляется к передней части внешнего уха. Первое внечерепное ответвление – это передний ушной нерв. Он обеспечивает моторную иннервацию некоторым мускулам возле уха. Возле него моторные ответвления идут к заднему брюшку двубрюшной мышцы и шилоподъязычному мускулу.

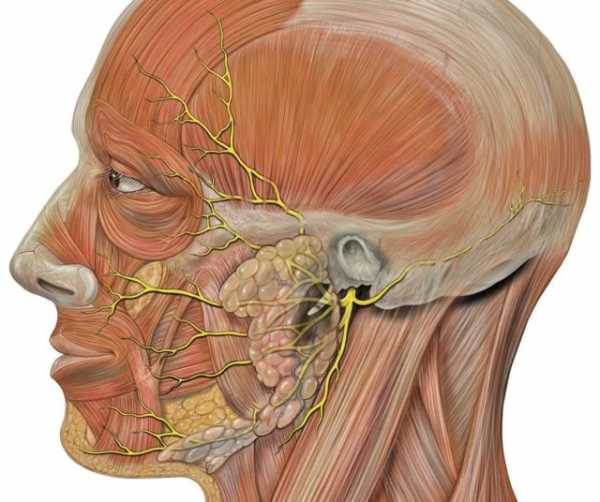

Главный ствол nervus facialis, который называется моторным корнем лицевого нерва, разветвляется вперед и назад, проходя возле околоушных слюнных желез, которые иннервируются языкоглоточным нервом. Возле околоушных слюнных желез nervus facialis разветвляется на пять конечных веток:

- Височное ответвление – иннервирует мускулы лба, круговой глазницы и тех, что отвечают за сморщивание брови.

- Скуловое ответвление – руководит круговым мускулом глазницы.

- Щёчное ответвление – контролирует круговую мышцу рта, скуловой и щечный мускулы.

- Ветвь края нижней челюсти – отвечает за мускул подбородка.

- Шейное ответвление – руководит платизмой, подкожной мышцей шеи.

Эти моторные конечные ответвления лицевого нерва иннервируют мускулы, которые придают лицу определенное выражение. При травмировании внечерепной части лицевого нерва происходит паралич или сильная слабость мускулов выражения лица, что приводит к различным патологиям.

Моторные функции

Ответвления nervus facialis являют собой отдельные лицевые нервы, схема которых обозначает иннервацию множества мышц головы и шеи. Все эти мускулы происходят от второй висцеральной дуги. Первая моторная ветвь начинается в лицевом канале черепа. Она иннервирует стремянный мускул, для чего проходит через пирамидальный отросток к внутреннему уху.

Между сонным каналом и околоушной слюнной железы расположены еще три моторных ответвления:

- Задний ушной нерв – поднимается в передней части мастоидного отростка и руководит внутренними и внешними мускулами внешнего уха. Кроме того, он отвечает за затылочную часть надчерепного мускула;

- Нерв заднего брюшка двубрюшной мышцы (поднимает подъязычную кость).

В пределах околоушной слюнной железы, лицевой нерв разветвляется на пять ответвлений, что отвечают за выражение лица. Мускулы, которыми они управляют, расположены в подкожной ткани, благодаря чему являются единственной группой мышц в теле человека, что внедрены в кожу. Сокращаясь, они натягивают кожу и производят присущее каждому мускулу действие. Эти мышцы, как и nervus facialis, происходят от второй жаберной (висцеральной) дуги. Все эти мускулы иннервируются лицевым нервом и подразделяются на три группы – глазные, носовые и ротовые.

Глазные мышцы

Глазная группа мускулов – это две мышцы, связанные с глазницей. Они управляют движениями век, необходимыми для защиты роговицы глаза от повреждения.

Круговой мускул глазницы окружает глазное яблоко и входит в ткани века. По своим функциям его можно разделить на две части, внешнюю, глазничную и внутреннюю, вековую. Вековая часть мышцы мягко закрывает глаз, а глазничная закрывает веко более сильно.

Также есть мышца, сморщивающая бровь. Она расположена сзади от кругового мускула глазницы, берет начало у бровной дуги и идет в верхнем боковом направлении, входя в кожу брови. Эта мышца сводит брови вместе, создавая вертикальные морщины на переносице. При травмировании лицевого нерва круговой мышца глазницы перестает функционировать. Поскольку лишь она может закрыть веки, последствия могут быть очень серьезными.

Если глаза не могут закрыться, это приводит к высыханию роговицы, что вызывает кератит. При этом нижнее веко опускается, из-за чего слезная жидкость скапливается в нижнем веке и оказывается неспособна смачивать глаза. Это приводит к тому, что глаза не самоочищаются, в глазах накапливается грязь, возникают язвы на поверхности роговицы.

Группа мускулов носа

Мышцы носа отвечают за его движение, а также кожи вокруг него. В этой группе три мускула, иннервирующихся лицевым нервом. Носовая мышца – самая большая из всех мускулов носа. Она делится на две части, наружную и внутреннюю. Обе части начинаются от верхней челюсти. Наружная прикреплена к апоневрозу, проходящему через спинку носа. Внутренняя часть присоединяется к хрящу крыла носа. Эти две части носового мускула имеют противоположное действие. Наружная сжимает ноздри, а внутренняя часть их открывает.

Мышца гордецов – это самый верхний из мускулов носа. Она расположена выше остальных мускулов выражения лица и прикрепляется к носовой части лобной кости. Сокращение мышцы гордецов сдвигает брови вниз, что приводит к появлению морщин на переносице. Мускул, опускающий носовую перегородку, помогает крыльям носа раскрыть ноздри. Он идет от верхней челюсти над средним резцом к носовой перегородке. Эта мышца двигает нос вниз, открывает ноздри.

Группа мускулов рта

Ротовые мышцы – самая важная группа челюстно-лицевых мускулов выражения лица: они управляют движениями рта и губ. Эти движения важны при разговоре, пении и свисте, с их помощью речь приобретает различные интонации. К этой группе челюстно-лицевых мышц относятся круговой мускул рта, щечная мышца и другие мелкие мускулы.

Волокна круговой мышцы окружают отверстие, ведущее в полость рта. Он начинается от верхней челюсти и других мускулов щек и входит в кожу и слизистую оболочку губ. Эта мышца надувает губы.

Челюстно-лицевой мускул, известный как щечный, расположен между верхней и нижней челюстью значительно глубже, чем остальные мускулы лица. Его волокна начинаются от нижней и верхней челюсти и располагаются в нижнесреднем направлении, смешиваясь с волокнами кругового мускула рта и кожей губ. Щечная мышца втягивает щеки внутрь к зубам, выталкивая оттуда скопившуюся пищу.

Существуют и другие челюстно-лицевые мускулы рта. Анатомически их можно разделить на следующие группы:

- Нижняя – включает мускулы, опускающие углы рта, губы и подбородочный мускул.

- Верхняя – мышца смеха, малый и большой скуловый мускул, верхний подниматель губы и крыла носа, а также подниматель угла рта.

При дисфункции nervus facialis мускулы рта могут быть парализованы. Это проявляется в том, что пациент не может питаться, еда постоянно забивает полость рта, накапливаясь за щеками. При смехе и улыбке мускулы работают в противоположном направлении, придавая лицу зловещее выражение. Лечению такое повреждение поддается с трудом.

humansenses.ru

Лицевой нерв | Компетентно о здоровье на iLive

Лицевой нерв (n. facialis) объединяет собственно лицевой нерв и промежуточный нерв.

Собственно лицевой нерв (n. facialis) образован двигательными нервными волокнами. Промежуточный нерв (n. intermedius; нерв Врисберга) содержит чувствительные вкусовые и вегетативные парасимпатические волокна. Чувствительные волокна заканчиваются на нейронах ядра одиночного пути, двигательные начинаются от клеток двигательного ядра. Вегетативные волокна берут начало от верхнего слюноотделительного ядра. Лицевой нерв выходит у заднего края моста, сбоку от отводящего нерва, латеральнее оливы. Этот нерв направляется вперед и латерально и входит во внутренний слуховой проход. На нижней стороне внутреннего слухового прохода нерв идет в канале лицевого нерва височной кости вначале поперечно по отношению к длинной оси пирамиды височной кости. Затем на уровне расщелины канала большого каменистого нерва лицевой нерв образует первый изгиб почти под прямым углом кзади. Далее проходит небольшое расстояние в верхней части медиальной стенки барабанной полости, потом поворачивает вниз (второй изгиб). У первого изгиба (коленце лицевого канала) находится узел коленца (ganglion geniculi), образованный телами псевдоуниполярных нейронов. Узел коленца относится к чувствительной части лицевого (промежуточного) нерва. Лицевой нерв покидает одноименный канал через шилососцевидное отверстие на основании черепа и отдает свои ветви к мимическим мышцам головы.

В канале лицевого нерва от него отходит несколько ветвей:

- большой каменистый нерв (n. petrosus major) отходит в области коленца и покидает канал лицевого нерва через расщелину канала большого каменистого нерва. Затем большой каменистый нерв проходит по передней поверхности пирамиды височной кости, по борозде большого каменистого нерва, прободает хрящ в области рваного отверстия и входит в крыловидный канал. В этом канале вместе с глубоким каменистым нервом (n. petrosus profundus, симпатический нерв из внутреннего сонного сплетения) образует нерв крыловидного канала (n. canalis pterygoidei; видиев нерв), который подходит к крыловидному узлу (см. «Тройничный нерв»). Большой каменистый нерв состоит из волокон промежуточного нерва. Это преганглионарные парасимпатические волокна, являющиеся аксонами нейронов верхнего слюноотделительного ядра;

- соединительная ветвь (с барабанным сплетением) [r. соmmunicans (cum plexus tympanico)] отходит от узла коленца или от большого каменистого нерва, идет к слизистой оболочке барабанной полости;

- стременной нерв (n. stapedius) двигательный, отходит от нисходящей части лицевого нерва, проникает в барабанную полость к стременной мышце;

- барабанная струна (chorda tympani) образована парасимпатическими (преганглионарными) и чувствительными (вкусовыми) волокнами. Чувствительные волокна являются периферическими отростками псевдоуниполярных нейронов узла коленца. Чувствительные волокна барабанной струны начинаются на вкусовых рецепторах, расположенных в слизистой оболочке передних 2/5 языка и мягкого неба. Барабанная струна отделяется от ствола лицевого нерва перед выходом его из одноименного канала (над шилососцевидным отверстием) и проходит в барабанную полость. В барабанной полости барабанная струна проходит под слизистой оболочкой вдоль верхней части медиальной ее стенки, между длинной ножкой наковальни и рукояткой молоточка. Не отдавая в барабанной полости ветвей, барабанная струна выходит на наружную поверхность основания черепа через каменисто-барабанную щель. Далее барабанная струна идет вперед и вниз и под острым углом (между медиальной и латеральной крыловидными мышцами) присоединяется к язычному нерву.

Лицевой нерв сразу после выхода из шилососцевидного отверстия отдает задний ушной нерв, который идет назад и вверх по передней поверхности сосцевидного отростка височной кости и иннервирует затылочное брюшко надчерепной мышцы, заднюю ушную и верхнюю ушную мышцы (задний ушной нерв, n. auricularis posterior). Здесь же от лицевого нерва отходит двубрюшная ветвь (r. digastricus) к заднему брюшку двубрюшной мышцы и шилоподъязычная ветвь (r. stylohyoideus) — к шилоподъязычной мышце.

Далее лицевой нерв входит в толщу околоушной слюнной железы, где его ветви обмениваются волокнами, в результате чего образуется околоушное сплетение (plexus intraparotideus). От этого сплетения ветви лицевого нерва идут вверх, вперед и вниз к мимическим мышцам. Из-за своеобразного расположения околоушное сплетение и отходящие от него ветви лицевого нерва называют «большой гусиной лапкой» (pes anserinus major).

Ветвями околоушного сплетения являются височные, скуловые, щечные ветви, краевая ветвь нижней челюсти, шейная ветвь.

Височные ветви (rr. temporales) в количестве двух-трех идут вверх и иннервируют ушные мышцы, лобное брюшко надчерепной мышцы, круговую мышцу глаза, а также мышцу, сморщивающую бровь.

Скуловые ветви (rr. zygomatici) в числе трех-четырех направляются кпереди и вверх, иннервируют круговую мышцу глаза, большую скуловую мышцу.

Три-четыре щечные ветви (rr. buccales) направляются вперед по наружной поверхности жевательной мышцы к большой и малой скуловым мышцам, мышце, поднимающей верхнюю губу, мышце, поднимающей угол рта, круговой мышце рта, щечной мышце, носовой мышце и мышце смеха.

Kpаевая ветвь нижней челюсти (r. marginalis mandibulae) идет вперед и вниз по наружной поверхности тела нижней челюсти к мышцам, опускающим нижнюю губу и угол рта, к подбородочной мышце.

Шейная ветвь (r. сolii) проходит позади угла нижней челюсти вниз к подкожной мышце шеи. Эта ветвь соединяется с поперечным нервом шеи (из шейного сплетения), образуя поверхностную шейную петлю.

С ветвями лицевого нерва соединяются волокна от ушно-височного нерва (позади суставного отростка нижней челюсти), от надглазничного, подглазничного, подбородочного нервов. Эти соединительные ветви содержат чувствительные волокна, которые переходят из ветвей тройничного нерва к ветвям лицевого нерва.

[1], [2], [3], [4], [5]

ilive.com.ua

Лицевой нерв и симптомы его поражения.

C.Bell в 1836 г. описал функции лицевого нерва и симптомы его поражения.

Прошедшие 150 лет существенно обогатили как теоретические представления о патологии нерва, так и лечебную практику. В этом плане следует отметить концепцию туннельных синдромов в патогенезе нейропатии лицевого нерва, установление нарушения микроциркуляции, появление лечебной декомпрессии химическим (кортикостероиды) и хирургическим путем. На фоне этих достижений неизменной остается проблема осложнения невропатии — вторичной контрактуры мимических мышц, удивлявшая своим постоянством и стойкостью авторов прошлого.

Еще в 1913 г. А. Фукс с горечью отмечал бессилие врача перед наступающей контрактурой и неэффективность лечебных мероприятий в лечении уже сформировавшейся контрактуры. Известно, что поражение лицевого нерва является самой частой патологией периферической нервной системы (Альперович N.М. с соавт., 1978). Указывается, что в США каждые 13 минут появляется один такой больной.

С учетом значительной частоты контрактуры (осложнений 25-30% невропатий лицевого нерва) — грубого дефекта мимики с соответствующими психоэмоциональными расстройствами — понятен интерес, проявляемый к этой проблеме в настоящее время.

Невропатия лицевого нерва.

Невропатия лицевого нерва возникает либо как идиопатическое заболевание, либо опухоли мостомозжечкового угла, аневризмы основной артерии, рассеянный склероз, синдром Гийена — Барре, сахарный диабет, опухоли околоушной железы, лейкемическая инфильтрация нерва в канале височной кости. Особой формой невропатии служит поражение коленчатого ганглия при Herpes Zoster — синдром Ханта. Рецидивирующий паралич лицевого нерва наблюдается как при идиопатическом параличе, так и при синдроме Мелькерссона — Розенталя. Идиопатические формы невропатии лицевого нерва (паралич Белла) — один из наиболее частых видов неврологической патологии. Этиология неизвестна. Паралич нередко возникает после охлаждения. Предполагается, что в основе болезни лежит ишемия, приводящая к отеку нерва и его ущемлению в лицевом канале (фаллопиевом канале). Заболевание нередко начинается болью в области сосцевидного отростка. Через 1-2 дня возникает паралич мимических мышц на стороне боли. Часто слабость обнаруживается утром и к вечеру достигает степени полного паралича. Из-за паралича круговых мышц глаз веки не смыкаются (лагофтальм — заячий глаз), лицо перетянуто в здоровую сторону, пища застревает между щекой и десной. Паралич век приводит к нарушению циркуляции слезы; раздражение глаз стимулирует избыточную секрецию слезной железы, и в результате слеза постоянно стекает по щеке.

Отек нерва проксимальнее отхождения chorda tympani приводит к утрате вкуса на передних 2/3 языка на стороне поражения. Еще более проксимальное повреждение выключает и волокна, идущие к мышце, напрягающей стремечко, что обуславливает обострение слуха на той же стороне (гиперакузия). Наконец, если отек охватывает коленчатый узел, выключаются волокна, контролирующие слезную железу, что приводит к прекращению слезоотделения (синдром «сухого глаза», чреватый возникновением кератита из-за лагофтальма). Плохие прогностические признаки: пожилой возраст больных, гиперакузия, глубокий паралич с грубой утратой мышечного тонуса, приводящий к выраженной асимметрии лица. Однако категорическое суждение об исходе болезни всегда проблематично. Даже в легчайших случаях может развиться контрактура мимических мышц. В целом подавляющая часть больных выздоравливает полностью через несколько недель или несколько месяцев. Не менее, чем в 15% случаев выздоровление оказывается неполным либо не наступает совсем: остается различной выраженности слабость мимических мышц, выворот век, возникает контрактура пораженных мышц, синкинезии, иногда лицевой гемиспазм.

studfiles.net

159. Лицевой нерв, его ветви, их анатомия, топография, области иннервации.

Лицевой нерв, п. facialis (рис. 177), объединяет два нерва: собственно лицевой нерв, п. facialis, образованный двигательными нервными волокнами — отростками клеток ядра лицевого нерва, и промежуточный нерв, п. interme—dius, содержащий чувствительные вкусовые и вегетативные (парасимпатические) нервные волокна. Чувствительные волокна заканчиваются на клетках ядра одиночного пути, двигательные — начинаются от двигательного ядра, а вегетативные — от верхнего слюноотделительного ядра. Ядра лицевого нерва залегают в пределах моста мозга.

Выйдя на основание мозга у заднего края моста, латерально от оливы, лицевой нерв вместе с промежуточным и преддверно-улитковым нервами входит во внутренний слуховой проход. В толще височной кости лицевой нерв идет в лицевом канале и выходит из височной кости через шилососцевидное отверстие. В том месте, где имеется коленце лицевого канала, лицевой нерв образует изгиб — коленце, geniculum, и узел коленца, ganglion geniculi. Узел коленца относится к чувствительной части лицевого (промежуточного) нерва и образован телами псевдоуниполярных нейронов.

В лицевом канале от лицевого нерва отходят следующие ветви:

1Большой каменистый нерв, п. petrosus major, образован преганглионарными парасимпатическими волокнами, которые являются отростками клеток верхнего слюнноотдели-тельного ядра. Этот нерв берет начало от лицевого в области коленца и выходит на переднюю поверхность пирамиды височной кости через расщелину канала большого каменистого нерва. Пройдя по одноименной борозде, а затем через рваное отверстие, большой каменистый нерв входит в крыловидный канал и вместе с симпатическим нервом из внутреннего сонного сплетения [глубокий каменистый нерв, п. petrosus profundus (BNA)] называется нерв крыловидного канала, п. canalis pterygoidei, и в составе последнего подходит к крылонебному узлу (см. «Тройничный нерв»).

2Барабанная струна, chorda tympani, образована преганглионарными парасимпатическими волокнами, идущими от верхнего слюноотделительного ядра, и чувствительными (вкусовыми) волокнами, являющимися периферическими отростками псевдоуниполярных клеток узла коленца. Волокна начинаются на вкусовых рецепторах, расположенных в слизистой оболочке передних двух третей языка и мягкого неба. Барабанная струна отходит от лицевого нерва перед его выходом из шилососцевидного отверстия, проходит через барабанную полость, не отдавая там ветвей, и через барабанно-каменистую щель выходит из нее. Затем барабанная струна направляется вперед и вниз и присоединяется к язычному нерву.

3Стременной нерв, п. stapedius, отходит от лицево го нерва и иннервирует стременную мышцу. После выхода из шилососцевидного отверстия лицевой нерв отдает двигательные ветви к заднему брюшку надчерепной мышцы, к задней ушной мышце — задний ушной нерв, п. auricularis posterior, и к заднему брюшку двубрюшной мышцы — двубрюшную ветвь, г. digdstricus, к шилоподъязычной мышце — шило-подъязычную ветвь, г. stylohyoideus. Затем лицевой нерв вступает в околоушную слюнную железу и в ее толще делится на ряд ветвей, соединяющихся друг с другом и образующих таким об разом околоушное сплетение, plexus parotideus [intra—parotideus]. Это сплетение состоит только из двигательных волокон. Ветви околоушного сплетения:

1височные ветви, rr. temporales, идут вверх в височную область и иннервируют ушную мышцу, лобное брюшко надчереп-ной мышцы и круговую мышцу глаза;

2скуловые ветви, rr. zygomdtici, уходят кпереди и кверху, иннервируют круговую мышцу глаза и большую скуловую мышцу;

3щечные ветви, rr. buccdles, направляются вперед по поверхности жевательной мышцы и иннервируют большую и малую скуловые мышцы, мышцу, поднимающую верхнюю губу, и мышцу, поднимающую угол рта, щечную мышцу, круговую мышцу рта, носовую мышцу, мышцы смеха;

4краевая ветвь нижней челюсти, г. margindlis mandibulae [mandibuldris], идет вниз и вперед вдоль тела нижней челюсти, иннервирует мышцы, опускающие нижнюю губу и угол рта, а также подбородочную мышцу;

5шейная ветвь, г. сдШ, направляется позади угла нижней челюсти вниз на шею к подкожной мышце шеи, соединяется с поперечным нервом шеи из шейного сплетения.

studfiles.net

Лицевой нерв. Диагностика поражения на различных уровнях. — КиберПедия

Лицевой нерв – n. facialis (VII пара). Лицевой нерв является смешанным нервом. В его составе имеются двигательные, парасимпатические и чувствительные волокна, последние два вида волокон выделяют как промежуточный нерв.

Двигательная часть лицевого нерва обеспечивает иннервацию всех мимических мышц лица, мышц ушной раковины, черепа, заднего брюшка двубрюшной мышцы, стременной мышцы и подкожной мышцы шеи. Эта система состоит из двух нейронов. Центральные нейроны представлены клетками коры нижней трети прецентральной извилины, аксоны которых в составе корково‑ядерного пути направляются в мост мозга к ядру лицевого нерва противоположной стороны. Часть аксонов идет к ядру своей стороны, где оканчивается лишь на периферических нейронах, иннервирующих мышцы верхней части лица.

Периферические двигательные нейроны представлены клетками ядра лицевого нерва, расположенного в дне IV желудочка мозга. Аксоны периферических нейронов формируют корешок лицевого нерва, который выходит из моста мозга совместно с корешком промежуточного нерва между задним краем моста и оливой продолговатого мозга. Далее оба нерва вступают во внутреннее слуховое отверстие и входят в лицевой канал пирамиды височной кости. В лицевом канале нервы образуют общий ствол, делающий два поворота соответственно изгибам канала. Соответственно коленцу лицевого канала образуется коленце лицевого нерва, где располагается узел коленца – gangl. geniculi. После второго поворота нерв располагается позади полости среднего уха и выходит из канала через шилососцевидное отверстие, вступая в околоушную слюнную железу. В ней он делится на 2–5 первичных ветвей, которые в свою очередь делятся на вторичные, образуя околоушное нервное сплетение. Существуют две формы внешнего строения околоушного сплетения: сетевидная и магистральная. При сетевидной форме сплетения имеются множественные связи с ветвями тройничного нерва.

В лицевом канале от лицевого нерва отходит ряд ветвей.

Большой каменистый нерв (n. petrosi major)начинается от узла коленца, на наружном основании черепа соединяется с глубоким каменистым нервом (ветвь симпатического сплетения внутренней сонной артерии) и формирует нерв крыловидного канала, который вступает в крылонебный канал и достигает крылонебного узла. Соединение большого каменистого и глубокого каменистого нервов составляет так называемый видиев нерв.

В составе нерва имеются преганглионарные парасимпатические волокна к крылонебному узлу, а также чувствительные волокна от клеток узла коленца. При его поражении возникает своеобразный симптомокомплекс, известный под названием «невралгия видиева нерва» (синдром Файля). Большой каменистый нерв иннервирует слезную железу. После перерыва в крылонебном узле волокна идут в составе верхнечелюстного и далее скулового нервов, анастомозируют со слезным нервом, который подходит к слезной железе. При поражении большого каменистого нерва возникает сухость глаза вследствие нарушения секреции слезной железы, при раздражении – слезотечение.

Стременной нерв (n. stapedius)проникает в барабанную полость и иннервирует стременную мышцу. При напряжении этой мышцы создаются условия для наилучшей слышимости. При нарушении иннервации возникает паралич стременной мышцы, в результате чего восприятие всех звуков становится резким, вызывающим тягостные, неприятные ощущения (гиперакузия).

Барабанная струна (chorda tympani)отделяется от лицевого нерва в нижней части лицевого канала, входит в барабанную полость и через каменисто‑барабанную щель выходит на основание черепа и сливается с язычным нервом. В месте перекреста с нижним луночковым нервом барабанная струна отдает соединительную ветвь к ушному узлу, в которой проходят двигательные волокна из лицевого нерва к мышце, поднимающей мягкое небо.

Барабанная струна передает вкусовые раздражения с передних двух третей языка к узлу коленца, а затем к ядру одиночного пути, к которому подходят вкусовые волокна языкоглоточного нерва. В составе барабанной струны проходят также секреторные слюноотделительные волокна из верхнего слюноотделительного ядра к подчелюстной и подъязычной слюнным железам, предварительно прерываясь в подчелюстном и подъязычном парасимпатических узлах.

Методика исследования. В основном определяется состояние иннервации мимических мышц лица. Начинают исследование с осмотра лица. При поражении лицевого нерва сразу обращает на себя внимание асимметрия лица. Обычно мимические мышцы исследуются при двигательной нагрузке. Обследуемому предлагают поднять брови, нахмурить их, зажмурить глаза. Обращают внимание на выраженность носогубных складок и положение углов рта. Просят показать зубы (или десны), надуть щеки, задуть свечу, посвистеть. Для выявления незначительно выраженных парезов мышц используют ряд тестов.

Тест мигания: глаза мигают асинхронно вследствие замедленного мигания на стороне пареза мимических мышц.

Тест вибрации век: при закрытых глазах вибрация век снижена либо отсутствует на стороне пареза, что определяется легким прикосновением пальцев рук к закрытым векам у наружных углов глаза (особенно при оттягивании век кзади).

Тест исследования круговой мышцы рта: на стороне поражения полоска бумаги углом губ удерживается слабее.

Симптом ресниц: на пораженной стороне при максимально зажмуренных глазах ресницы видны лучше, чем на здоровой, из‑за недостаточного смыкания круговой мышцы глаза.

Для дифференциации центрального и периферического пареза имеет значение исследование электровозбудимости, а также электромиография.

Исследуют вкусовую чувствительность на передних двух третях языка, обычно на сладкое и кислое. Каплю раствора сахара или лимонного сока с помощью стеклянной палочки или пипетки наносят на каждую половину языка. Можно накладывать на язык кусочки бумаги, смоченной соответствующими растворами. После каждой пробы больной должен хорошо прополоскать рот водой. Утрата вкусовой чувствительности называется агевзией, понижение ее – гипогевзией, повышение вкусовой чувствительности – гипергевзией, извращение ее – парагевзией.

Симптомы поражения. При поражении двигательной части лицевого нерва развивается периферический паралич лицевой мускулатуры – так называемая прозоплегия. Возникает асимметрия лица. Вся пораженная половина лица неподвижна, маскообразна, сглаживаются складки лба и носогубная складка, глазная щель расширяется, глаз не закрывается (лагофтальм – заячий глаз), опускается угол рта. При наморщивании лба складки не образуются. При попытке закрыть глаз глазное яблоко поворачивается кверху (феномен Белла). Наблюдается усиленное слезотечение. В основе паралитического слезотечения лежит постоянное раздражение слизистой оболочки глаза потоком воздуха и пылью. Кроме того, в результате паралича круговой мышцы глаза и недостаточного прилегания нижнего века к глазному яблоку не образуется капиллярная щель между нижним веком и слизистой оболочкой глаза, что затрудняет продвижение слезы к слезному каналу. Вследствие смещения отверстия слезного канала нарушается всасывание слезы через слезный канал. Этому способствуют паралич круговой мышцы глаза и утрата мигательного рефлекса. Постоянное раздражение конъюнктивы и роговицы потоком воздуха и пыли ведет к развитию воспалительных явлении – конъюнктивиту и кератиту.

Для врачебной практики имеет значение определение места поражения лицевого нерва.

В том случае, если поражается двигательное ядро лицевого нерва (например, при понтинной форме полиомиелита), возникает только паралич мимических мышц. Если страдают ядро и его корешковые волокна, нередко в процесс вовлекается рядом расположенный пирамидный путь и, кроме паралича мимической мускулатуры, возникает центральный паралич (парез) конечностей противоположной стороны (синдром Мийяра–Тублера). При одновременном поражении ядра отводящего нерва возникает также и сходящееся косоглазие на стороне поражения или паралич взора в сторону очага (синдром Фовилля). Если же при этом страдают чувствительные пути на уровне ядра, то развивается и гемианестезия на стороне, противоположной очагу.

Если лицевой нерв поражается у места выхода его из мозгового ствола в мостомозжечковом углу, что часто бывает при воспалительных процессах в этой области (арахноидит мостомозжечкового угла) или невриноме слухового нерва, то паралич мимических мышц сочетается с симптомами поражения слухового (снижение слуха или глухота) и тройничного нервов. В связи с нарушением проведения импульсов по волокнам промежуточного нерва возникает сухость глаза (ксерофтальмия), утрачивается вкусовая чувствительность на передних двух третях языка на стороне поражения. При этом должна развиваться ксеростомия (сухость в полости рта), но в связи с тем, что обычно функционируют другие слюнные железы, сухости в полости рта не отмечается. Не бывает и гиперакузии, которая теоретически должна быть, но вследствие сочетанного поражения слухового нерва не выявляется.

Поражение нерва в лицевом канале до его коленца выше отхождения большого каменистого нерва приводит одновременно с мимическим параличом к сухости глаза, расстройству вкуса и гиперакузии. Если нерв поражается после отхождения большого каменистого и стременного нервов, но выше отхождения барабанной струны, то определяются мимический паралич, слезотечение и расстройства вкуса. При поражении VII пары в костном канале ниже отхождения барабанной струны или при выходе из шилососцевидного отверстия возникает лишь мимический паралич со слезотечением. Наиболее часто встречается поражение лицевого нерва на выходе из лицевого канала и после выхода из черепа. Возможно двустороннее поражение лицевого нерва, в ряде случаев рецидивирующее.

В тех случаях, когда поражается корково‑ядерный путь, паралич лицевых мышц возникает лишь в нижней половине лица на стороне, противоположной очагу поражения. Нередко на этой стороне возникает и гемиплегия (или гемипарез). Особенности паралича объясняются тем, что часть ядра лицевого нерва, которая имеет отношение к иннервации мышц верхней половины лица, получает двустороннюю корковую иннервацию, а остальная – одностороннюю.

При центральном мимическом параличе не выявляются качественные изменения электровозбудимости и нарушения при электромиографическом исследовании мышц.

cyberpedia.su

Как распознать неврит лицевого нерва? Методы диагностики заболевания

Неврит лицевого нерва представляет собой повреждение лицевого нерва вследствие воспалительного процесса. Анатомически ход лицевого нерва начинается аксонами ядра, расположенного между мостом и продолговатым мозгом. Результатом воспаления является нарушения функционирования мышц, которые проявляются слабостью с дальнейшим развитием отдельной или полной потерей движений мимики. По мере прогрессирования заболевания отмечается ассиметрия лица.

Благодаря узкому проходу в канале кости, содержащий лицевой нерв, высокий риск его ущемления. Причиной этого может быть как воспалительный процесс, так и нарушение кровообращения. Наибольшая вероятность развития туннельного синдрома у людей, у которых с рождения узкий канал или аномальный ход лицевого нерва. Факторы появления воспаления лицевого тройничного нерва многочисленны, однако среди них выделяют холодовой фактор в результате дуновения холодного ветра или кондиционера. В результате страдает шейная область и ухо.

Классификация заболевания

В основе классификации лежит причинный фактор, вследствие этого различают:

- первичный или простудный неврит, который возникает на фоне полного благополучия у людей после воздействия холодового фактора;

- вторичный, развивающийся как осложнение при сопутствующей патологии, например, герпетической инфекции, отитах или эпидемическом паротите;

- отдельно выделяют неврит из-за воздействия травматического фактора и повреждения лицевого нерва, изменения местного кровообращения при инсультах, а также опухолевом новообразовании или инфекции, тропной к нервной ткани.

Как распознать болезнь?

Зачастую симптомы воспаления лицевого нерва появляются медленно. Вначале отмечается появление болевых ощущений за ухом, так называемая невралгия нерва, а уже через пару дней наблюдается ассиметрия лица. Пораженная сторона характеризуется появлением сглаженности носогубной складки, угол рта немного опускается, тем самым лицо приобретает перекошенный вид. Веки в большинстве случаев не имеют возможности сомкнуться, каждая попытка сопровождается направлением глаза вверх.

Мимическая слабость проявляется нарушением мимики, человек не может улыбнуться, приподнять бровь или выразить удивление. Сторона с невритом имеет симптом «заячьего глаза», который характеризуется наличием постоянно широко раскрытого века – лагофтальма. Визуально он представлен белой окантовкой склеры между радужкой и нижним краем века.

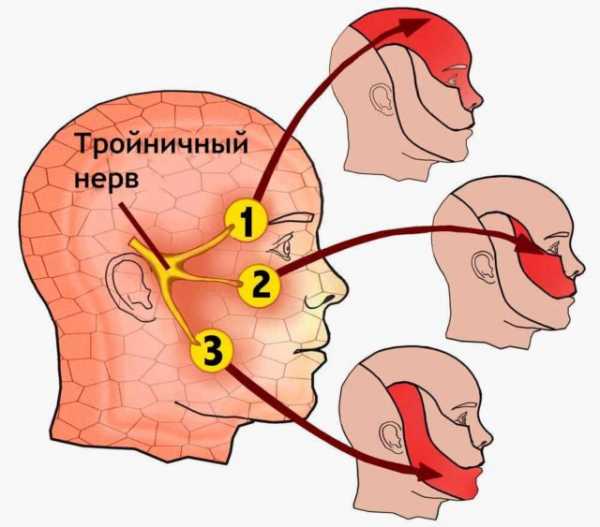

Кончик языка, иннервируемый тройничным нервом, частично утрачивает чувствительность, повышается слюноотделение. Иногда отмечается сухость или выделение большого объема слезной жидкости из глаза, или даже эти два процесса одновременно. На пораженной стороне ухо становиться более чувствительным к звукам, поэтому все кажется громким.

Симптомы воспаления лицевого нерва различаются в зависимости от области поражения. При определенных сочетанных повреждениях может наблюдаться мышечная слабость, отвечающих за мимику, косоглазие, изменения слуха и двигательные нарушения. Двусторонний процесс развивается только в 2% всех случаев, однако значительно чаще наблюдается рецидив неврита. Выделяют несколько синдромов и болезний, при которых воспаление лицевого нерва является симптомом:

- Синдром Ханта представляет собой герпетическое воздействие на коленчатый ганглий, в результате чего развивается воспаление с вовлечением в процесс недалеко проходящего лицевого нерва. Начало заболевания характеризуется появлением болезненных ощущений за ухом, так начинает болеть лицевой нерв, распространяющиеся на лицо и заднюю поверхность шеи. Герпетические пузырьки находятся на ухе, глотке и кончике языка, где отсутствует вкусовая чувствительность. На стороне воспаления отмечается снижение силы мимических мышц. Кроме того иногда появляется звон в ушах, глухота, головная боль и горизонтальных нистагм.

- Эпидемический паротит включает в себя болезнь лицевого нерва с характерной интоксикационной клиникой, ломотой в суставах, гипертермией и отечностью слюнных желез. Параллельно этому наблюдаются типичные симптомы воспаления лицевого нерва.

- Хронический отит, сопровождающийся болезнью лицевого нерва, наблюдается вследствие генерализации инфекции из первичного очага. В результате появляется ушная боль в виде прострелов и сниженная подвижность мимики.

- Синдром Мелькерсона-Розенталя имеет наследственную природу и характеризуется постоянными приступами. В процесс включается тройничный нерв, из-за чего появляется плотная отечность лица с типичным складчатым языком.

Осложнения неврита

При отсутствии надлежащего лечения неврит осложняется развитием контрактуры мышц, отвечающих за мимику. С момента появления первых симптомов может пройти до 2-х месяцев при условии сохранения двигательных нарушений. Контрактуры способны стянуть пораженную сторону с дальнейшим дискомфортом и судорожным подергиванием мышц.

Неврит может спровоцировать парез лицевого нерва. Главными его проявлениями является ассиметрия и отсутствие движений пораженной части лица.

Диагностика неврита

Чаще всего невролог не испытывает трудностей в постановке диагноза вследствие наличия яркой характерной клинической картины. Однако все же рекомендуется подтвердить диагноз с помощью дополнительных методов обследования, например, компьютерной или магнитно-резонансной томографией. В основном они используются с целью исключения сопутствующего заболевания, которое могло стать причиной возникновения неврита. Таким образом, дифференциальный диагноз необходимо проводить с опухолевым или другим воспалительным процессом (локальным ил генерализованным).

Для регистрации конкретного места поражения, степени активности процесса и динамического наблюдения на протяжении лечения широко применяют электронейрографию, миографию и вызываемые потенциалы исследуемого нерва.

Методы лечения заболевания

Как лечить воспаление лицевого нерва, используя современные знания в медицине? При появлении первых симптомов необходимо применять глюкокортикостероиды, мочегонные, сосудорасширяющие препараты, а также витаминные комплексы группы В. При выраженном болевом синдроме следует использовать анальгетики. В случае вторичного неврита первоначальной задачей является лечение основного фактора, то есть сопутствующей болезни, которая стало причиной развития неврита. На протяжении первого этапа лечения необходимо обеспечить покой пораженным мышцам.

Кроме того широко применяется физиотерапевтическое неконтактное тепло, УВЧ, парафинотерапия или озокеритовые аппликации. На второй неделе, рекомендуется включать в терапевтический курс массаж и физические упражнения, причем медленно увеличивая нагрузку. Параллельно этому назначают АХЭС и дибазол для быстрой проводимости. Также применяют ультразвуковые волны, фонофорез гормонами и электонейростимуляцию.

Как лечить воспаление лицевого нерва в случае генетической природы заболевания или травматического повреждения? Для таких случаев применяется хирургический метод лечения, основанный на сшивании дефекта или невролизе. Кроме того при недостаточном эффекте медикаментозной терапии на протяжении года, после проведения обследования следует решать вопрос о применении оперативного вмешательства. Однако затягивать с этим нельзя, так как через 1-1,5 года наступает отмирание мышц, иннервируемые лицевым нервом.

Также применяется аутотрансплантация. Донорский нерв берется на ноге и соединяют его с тройничным нервом неповрежденной стороны. В результате поступающий импульс передается одновременно на две стороны лица, иннервируя мышцы. Оперативное вмешательство оставляет небольшой след в виде рубца в бласти уха.

Прогноз на выздоровление

Вероятность полного излечивания, а также его сроки зависят от конкретной локализации повреждения нерва и наличия других заболеваний – отитов, паротита или герпесной инфекции. Более чем в 75% всех случаев наблюдается практически 100% выздоровление при условии адекватно проведенного лечения. Если же воспалительный процесс продолжается дольше 3-х месяцев, тогда вероятность полного восстановления утраченных функций снижается. Рецидив заболевания также имеет положительный прогноз, однако каждое последующее воспаление будет протекать тяжелее с нарастающей симптоматикой.

Профилактические методы

Так как причины неврита давно известны, каждый человек может избежать данного заболевания, придерживаясь несложных рекомендаций. Среди них особое внимание уделяется предупреждению травматических повреждений и влияния холодового фактора на лицевой нерв, своевременная терапия воспалительного или инфекционного процесса в ушах и носоглотке. Соблюдая вышеперечисленные правила можно никогда не встретиться с невритом лицевого нерва.

Видео советы — «Лечение неврита лицевого нерва»

onevroze.ru

Лицевой нерв. Перекосило лицо – неврит лицевого нерва, симптомы и лечение.

Лицевой нерв относится к черепно-мозговым нервам, он парный, отвечает за иннервацию мимических мышц, что формирует выражение лица и контролирует открывание и закрывание рта и глаз.

Лицевой нерв выходит непосредственно из структур головного мозга и проходит через узкий костный канал в черепе. Он проходит вдоль структур внутреннего уха и через околоушную железу. В слюнной железе нерв разделяется на несколько ветвей, идущих к мышцам лица. Одна веточка направляется к языку и обеспечивает вкусовые ощущения. Следовательно, лицевой нерв является и двигательным и чувствительным. Вследствие сложного расположения нерв является достаточно уязвимым, нарушения его функций могут возникнуть как из-за повреждения самого нерва, так и при патологии структур через которые он проходит. Поражение лицевого нерва выражается в болевых ощущениях в области уха, парезе и параличе мышц на одноименной стороне лица (перекос и отсутствие движений).

Признаки пареза и паралича лицевого нерва.

Редко бывает двусторонний неврит лицевого нерва, как правило нарушение мимики наблюдается с одной стороны. Выпадает полностью или частично тонус мышц лица, возможность активных движений. Результатом является перекос лица. Угол рта на стороне поражения провисает, складка носогубного треугольника исчезает, глазная щель шире чем на здоровой стороне. Глаз не закрывается. Мышцы щеки так же ослаблены, она так же отвисает. Говорить и глотать сложно, возможно вытекание слюны. Парез и не полный паралич могут затрагивать не всю группу мимических мышц, продолжаться в течение нескольких дней и далее либо разрешиться, либо перейти в полный паралич.

Причины развития невропатии лицевого нерва.

Поражение лицевого нерва может быть первичным – непосредственное повреждение нерва – травма, инфекция и пр., и вторичным – повреждение и заболевания рядом расположенных структур. Анамнез и обследования помогут выявить причину. Как правило, требуется консультация ЛОР врача, терапевта, невролога при необходимости выполняется КТ или МРТ.

— Ушные инфекции.

— Травмы черепа, в том числе и после операции, например, на ухе или на слюнной железе.

— Вирус герпеса (опоясывающий лишай). Заболевание сопровождается появлением герпетических пузырьков, как при ветряной оспе, в области ушной раковины. Помимо парезов может сопровождаться болью и потерей слуха, нарушением координации.

— Сдавление нерва опухолью. Постепенное нарастание пареза по мере роста опухоли.

— Болезнь Лайма. Одним из проявлений заболевания вызываемого боррелиями и передаваемого иксодовыми клещами может быть парез лицевого нерва.

— Примерно в 50% случаев диагностируется паралич Белла.

Паралич BELL (паралич Белла)

Достаточно легкое заболевание паралич Белла, названное в честь Английского хирурга сэра Чарльза Белл (1774-1842). Причина – вирус простого герпеса, тип 1. Поражая нервные волокна, вирус периодически дает о себе знать при снижении иммунитета – простуда, переохлаждение, стрессы и пр. Помимо обычных герпетических высыпаний возможно воспаление нервной ткани, её отек и набухание, что в условиях узкого костного канала приводит к сдавлению лицевого нерва.

Прогноз дальнейшего течения паралича лицевого нерва

Паралич Белла часто проходит самостоятельно без лечения в течение 6 до 8 недель спонтанно и полностью. С возрастом увеличивается вероятность длительных сохраняющихся порезов: в возрасте до 30 лет в 10-15% случаев, от 30 до 45 лет в 25%, от 45 до 60 лет до 40% и в более старшем возрасте в 60%. В остальных случаях невралгии лицевого нерва прогноз зависит от течения заболевания, которое его вызвало и степени повреждения нерва. Чем выраженнее паралич, тем дольше происходит восстановление и больше вероятность длительно сохраняющихся явлений. Возможно длительное нарушение артикуляции, кератиты и конъюнктивиты из-за не полностью прикрытого глаза, слезотечение и слюнотечение. С возрастом эти явления могут нивелироваться из-за снижения общего тонуса мышц лица, и обвисания кожи.

Лечение неврита лицевого нерва.

Паралич вызванный вирусом герпеса можно целенаправленно не лечить, выздоровление наступит самостоятельно, достаточно создать благоприятные условия для отдыха и укрепления иммунитета. Максимальный срок пареза до 8 суток. Для предотвращения проблем с незакрывающимися глазами следует использовать глазные мази и капли предотвращающие высушивание роговицы.

Лекарственная терапия противовоспалительными гормональными препаратами проводится при выраженном параличе, воспалении и болевом синдроме. Можно использовать противовирусные препараты типа интерферонов. В дополнение при длительном сохранении пареза используется массаж лица, мим-терапия – разновидность лечебной физкультуры направленная на работу мышц лица, электромиостимуляция. При сохранении нарушения мимаки более 3х месяцев в абсолютном порядке следует провести дополнительные обследования на выявленгие другиз причин паралича (опухоли, инфекции и пр.)

pro-medica.ru