причины, симптомы, лечение мазями и кремами

При некоторых заболеваниях на коже, в подкожной клетчатке или внутренних органах образуется инфильтрат. Образуется инфильтрат из-за скопления в тканях клеточных элементов, крови, лимфатической жидкости.

Различают инфильтрат воспалительный и опухолевый. Примером воспалительного инфильтрата является болезненное уплотнение на лице в период созревания прыща. Объясняется образование воспалительного инфильтрата скоплением быстро растущих лейкоцитов, лимфоцитов, крови, лимфатической жидкости, выпотевающих из кровеносных сосудов.

Опухолевый инфильтрат образуется из патогенных клеток, характерных для рака, миомы, саркомы. Ткани увеличиваются в объемах и уплотняются, изменяют свой цвет, становятся болезненными.

Еще одна разновидность инфильтрата — хирургический. Развивается в искусственно насыщенных тканях медицинскими препаратами — анестетиками, антибиотиками, спиртом.

Симптомы

Воспалительный инфильтрат развивается от 3 до 7 дней. Температура тела сохраняется в пределах нормы или повышается до субфебрильных значений. Больной участок отличается некоторой припухлостью с четкими границами.

При ощупывании пораженных тканей отмечается болезненность, в некоторых случаях интенсивная. Кожа в месте воспаления напряжена, с выраженной гиперемией.

Зону воспаления нельзя исследовать на наличие жидкостей. В процесс втягиваются все мягкие ткани — начиная с кожи и слизистых оболочек до лимфатических узлов. Инфильтраты, образующиеся на лице, чаще всего имеют травматическое и инфекционное происхождение.

При аппендиците инфильтрат развивается в течение 3 дней от начала заболевания. Локализуется в паховой области с правой стороны, сопровождается тянущими болями. Температура повышается до 37-38 С, иногда процесс обратим.

При нагноении воспаленных тканей температура поднимается до 39 С, процесс сопровождается лихорадкой. Показано хирургическое вмешательство.

Инфильтрат легкого характеризуется затруднением дыхания, ткани пораженного органа уплотняются и увеличиваются в объеме.

Послеоперационный инфильтрат развивается постепенно, проявляет себя спустя неделю-две после хирургического лечения. У больного повышается температура тела, появляются боли за брюшиной и запоры. В области шва наблюдается болезненное уплотнение.

В месте инъекций подкожных и внутримышечных возможно развитие постинъекционного инфильтрата. Чаще всего поражаются ягодицы — в их тканях появляется уплотнение, болезненность. Кожа краснеет, температура тела повышается.

Причины

Причины возникновения воспалительных инфильтратов подразделяются на 3 группы:

- травматические;

- одонтогенные инфекции;

- другие инфекционные процессы.

Одонтогенная инфекция часто поражает детей при развитии пульпитов, периодонтитов. Поражаются челюстные кости, близлежащие мягкие ткани и лимфатические узлы.

Возбудителем являются микроорганизмы патогенные и условно-патогенные, присущие микрофлоре рта — стафилококки, стрептококки, грибки кандида.

Оказывает влияние на развитие патологического процесса сниженный иммунный статус, устойчивость микроорганизмов к специфическим и неспецифическим факторам иммунной защиты.

Причина развития воспалительного инфильтрата — внедрение инфекции в организм и распространение ее с током лимфы до инфильтрации тканей и органов.

Инфильтрация легких развивается по причине инфицирования органа, поражения его паразитами —

аскаридами, образования опухоли или вследствие аллергической реакции.

Послеоперационный инфильтрат возникает из-за инфицирования и травмирования тканей, нарушения в них кровообращения и падения иммунитета.

Постинъекционный инфильтрат развивается из-за неправильного выполнения укола — использования тупых игл, слишком быстрого введения лекарственного раствора, несоблюдения норм асептики.

Мази и крема применяющиеся в лечении инфильтрата

Мазь Дермовейт Гепариновая мазь

Гепариновая мазьmazikrem.ru

Инфильтрат на лице: эффективные методы терапии — Интернет журнал для девушек Womanvote

Плотный подкожный прыщ воспалительного характера доставляет большие неудобства своим появлением.

Может возникать у основания волосяного фолликула не только у взрослого человека, но и у ребенка, особенно это касается детей старшего возраста. Определить их можно самостоятельно. Для этого существуют характерные этапы проявления нарушения кожного покрова:

- небольшое покраснение, неприятный зуд. Образование пустулы или небольшого пузырька;

- стадия инфильтрации. Протекает в основном без гноя, характеризуется небольшим затвердением, болевым ощущением при нажатии;

- появление гнойного стержня происходит через 3-4 дня после обнаружения в виде белого или зеленоватого подкожного вещества, которое состоит из омертвевших бактерий, тканей;

- вскрытие и очищение. После смягчения верхнего слоя содержимое выводится наружу;

- восстановление соединительных тканей, образование новых клеток, заживление.

Не всегда этот процесс проходит быстро. Может занимать несколько недель. При одноразовом появлении не вызывает беспокойства. Но есть и хронические формы, которые требуют помощи специалистов и дерматологов. И в этом случае потребуется интенсивное лечение.

После чего возникает инфильтрат на лице

Прежде чем приступить к устранению проблемы, необходимо определить ее источник или фактор, который ее провоцирует. Для этого следует тщательно следить за своим здоровьем, питанием и наблюдать за изменениями кожных покровов. Причины, которые способствуют и провоцируют прыщи на лице, инфильтраты, разнообразны:

- выдавливание гнойников;

- неправильно подобранные косметические средства или проведенная процедура с использованием инъекции в салоне;

- нарушение работы сальной железы;

- отсутствие полноценного питания, диеты;

- заболевания желудочно-кишечного тракта и эндокринной системы;

- гинекологические проблемы;

- последствие приема лекарственных препаратов;

- воздействие на кожу химических и физических аллергенов;

- стрессовые ситуации, нервные расстройства;

- воздействие колебаний температуры внешней среды.

И таких примеров множество. Особенно, если кожа чувствительная, вызвать дерматологические проблемы может даже прикосновение к лицу грязными руками. Чтобы выяснить, какие причины стали основными для появления инфильтрата на коже, следует обратиться к врачу или косметологу. Но лучше всего пройти обследование, так как возможным источником могут являться микроорганизмы, как стафилококк.

Физиотерапевтическое лечение прыщей на лице

После полученных результатов диагностики, врач точно определяет возбудителя, степень поражения и возможные последствия. Лечение дерматологической проблемы, как инфильтрат на лице, происходит в пределах клиники. Оно несложное и безболезненное. В основном назначаются щадящие физиотерапевтические методы:

- бактерицидный. Ионофорез с применением препарата водорастворимый «Гидрокортизон», никотиновой и салициловой кислоты, сульфата меди, хлорида натрия, витаминов С, Е, В1,В12;

- противовоспалительный. Высокочастотная электротерапия: СУФ — облучение и УВЧ. Усиливают кровоток, дренируют содержимое инфильтрата и удаляют его, способствуют быстрому восстановлению соединительной ткани;

- регенеративный. Озокеритотерапия и парафинотерапия. На лицо наносится специальный прогревающий состав медицинского или косметического воска, который нормализует кровообращение, способствует клеточному обмену, тонизирует и насыщает кожу кислородом;

- сосудорасширяющий. Применение инфракрасного теплового облучения, которое провоцирует выделение гнойного вещества и ускоряет процесс заживления;

- иммуностимулирующий. Процедура гелиотерапии. Активизация клеточной защиты, направленной на устранение инородных микроорганизмов из тканей.

Все вышеперечисленные процедуры могут быть назначены на любом этапе заболевания. Они направлены на очищение гнойного очага, быстрое выведение его содержимого из тканей. Способствуют формированию коллагеновых волокон. Дополнительно могут применяться анальгетические, обезболивающие методы.

Средство от подкожных прыщей в аптеке

Эффективным способом избавления от инфильтрата является и местное лечение. Назначается также врачом. Обычные косметические крема для проблемной кожи будут неуместны и бесполезны. В лечебных целях рекомендуют наносить на поражённые воспаленные участки лица только заживляющие мази и антисептики:

- пилинг в домашних условиях салициловой кислотой. Ее активные компоненты обладают антибактериальным воздействием и удаляют ороговевшие или омертвевшие ткани. Проникают в подкожный слой и снимают воспалительные процессы, понижают болевой синдром. Наносить необходимо 1 раз в сутки;

- серная мазь. Очищает поры, нормализует работу сальной железы. Препятствует размножению бактерий. Участвует в клеточном обмене, очищает и восстанавливает кожу;

- настойка календулы. Провоцирует выделение гноя из пораженного очага, подсушивает рану и препятствует образованию рубцов и следов от прыщей. Наносить точечно с помощью ватной палочки;

- хлоргексидин. Антисептический раствор. Абсолютно безболезненное средство от микробов, бактерий. Рекомендуют протирать им гнойные образования;

- «Левомиколь». Отличное средство противовоспалительного и антимикробного действия. Применяется при гнойных ранах, активизирует процесс регенерации тканей. Марлевая стерильная повязка пропитывается кремом и наносится на рану.

Внимательно изучите инструкцию перед использованием препаратов. Некоторые из них необходимо наносить в разведенном виде. Проконсультируйтесь с врачом. Возможны аллергические реакции.

Косметологическое лечение инфильтрата

Салонные процедуры тоже могут решить многие проблемы с кожными заболеваниями. Чтобы убедиться в этом, оцените фото результаты до и после проведенных процедур. Главное — получить предварительное согласие на проведение терапии у лечащего специалиста. Как предлагают избавиться от прыщей косметологи:

- лечебная озонотерапия. Представляет собой подкожный или внутривенный укол, содержащий смесь озона и кислорода. Этот состав является дезинфицирующим и противовоспалительным. Способствует клеточному обмену и активизации иммунитета. Оказывает обезболивающее действие;

- криотерапия. Воздействие низких температур в лечебных целях. Для процедуры используют жидкий азот. Специалист обрабатывает лицо ватным тампоном, пропитанным веществом. В результате происходит обогащение кожи кислородом, нормализуется кровоток, укрепляется иммунитет;

- пилинг. В основном специалист назначает срединный или глубокий подкожный. Для процедуры используют трихлоруксусную кислоту, которая растворяет верхний слой эпидермиса, проникает во внутренние ткани, удаляет поврежденные клетки.

После косметических процедур кожа нуждается в особом уходе. Следует избегать ветреной погоды, воздействия ультрафиолета, а также критических внешних температур. Несколько дней запрещено пользоваться спиртосодержащими тониками и очищающими средствами. В реабилитационных целях рекомендуют наносить увлажняющий крем.

Инфильтрат на лице: эффективные методы терапии

5 (100%) 1 votemiddle-point.ru

Общая симптоматология болезней кожи

Кожная сыпь состоит из отдельных составных частей, которые называются морфологическими элементами. Морфологические элементы являются азбукой дерматологии. Все элементы кожной сыпи рассматриваются обычно в двух больших группах: первичные и вторичные. Первичные элементы представлены высыпаниями, которые появились первично в результате патологического процесса в коже. Вторичные элементы являются результатом эволюции первичных элементов сыпи вследствие их обратного развития.

Первичные морфологические элементы

Различают 8 первичных морфологических элементов: пятно (macula), узелок (papula), бугорок (tuberculum), узел (nodus), волдырь (urtica), пузырек (vesicula), пузырь (bulla), гнойничок (pustula).

ПЯТНО (macula) — элемент, характеризующийся очаговым изменением цвета кожи. Пятно не возвышается, не имеет консистенции и по исчезновении не оставляет следов на коже. В зависимости от характера пятен различают невоспалительные и воспалительные пятна. По происхождению пятна делятся на

Сосудистые пятна характеризуются расширением сосудов кожи. Они имеют различные оттенки красного цвета и исчезают при надавливании. Обычно сосудистые пятна воспалительного характера и зависят от временного расширения кровеносных сосудов. По величине их подразделяют на розеолы (величиной до ногтя) и эритемы (больше ногтя). Островоспалительные пятна обычно сопровождаются зудом. К розеолам относятся сифилитическая розеола и инфекционная розеола.

Гистологическая картина кожи в зоне розеолы характеризуется резким расширением и переполнением кровью сосудов верхней трети дермы, эндотелий которых чаще всего набухший, иногда с явлениями пролиферации. Вокруг сосудов могут образовываться небольшие инфильтраты, состоящие преимущественно из лимфоцитов. При возникновении сифилитической розеолы к лимфоцитам примешиваются плазматические клетки. Эпидермис, как правило, не изменен.

Эритема наблюдается при экземе, дерматите, красной волчанке, лепре, дерматозе Дюринга, экссудативной многоформной эритеме. Имеются невоспалительные сосудистые пятна, зависящие от стойкого расширения сосудов. К ним относятся сосудистые родимые пятна и телеангиэктазии.

Гистологическая картина кожи при эритеме характеризуется более выраженными изменениями воспалительного характера. В зависимости от этиологического фактора, кроме резкого расширения сосудов, наблюдается образование периваскулярного инфильтрата, состав которого зависит от характера заболевания. Общими признаками эритемы при экземе, атопическом дерматите, многоформной экссудативной эритеме являются резкое расширение сосудов не только сосочкового слоя дермы, но и более глубоких ее отделов и выраженная отечность, особенно верхней трети дермы.

Геморрагические пятна являются невоспалительными и обусловлены выхождением эритроцитов из сосудов в ткань. При надавливании не исчезают, при обратном развитии не шелушатся, но меняют цвет. Вначале они красного цвета, затем происходит общеизвестное цветение синяка. По величине различают петехии (точечные кровоизлияния), пурпуру (кровоизлияния величиной до ногтя), экхимозы (кровоизлияния размеров больше ногтя), линейные кровоизлияния и кровоподтеки.

Гистологическая картина в зоне геморрагических пятен характеризуется резким расширением сосудов, иногда стазами с периваскулярными кровоизлияниями различной выраженности. Обычно наблюдается набухание эндотелия сосудистых стенок, местами с очагами деструкции, в связи с чем в дерме обнаруживают небольшие инфильтраты, состоящие из полиморфноядерных лимфоцитов, а также дистрфические изменения волокнистых субстанций. При экхимозах кровоизлияния более обширные, иногда диффузные.

Пигментные пятна, как правило, невоспалительные и возникают в связи с расстройством пигментации кожи. Пятна, при которых имеется избыток пигмента, называются гиперпигментированными. Депигментированные пятна могут быть врожденными (пигментный невус), возникать самопроизвольно (веснушки, хлоазма, пятна при болезни Реклингхаузена), после приема некоторых лекарственных препаратов (акрихин, препараты висмута, серебра). Самые мелкие гиперпигментированные пятна — веснушки, локализующиеся на лице.

Гистологическая картина при веснушках характеризуется увеличением в пигментном пятне количества меланоцитов, меланосомы которых по структуре длиннее и тоньше обычных. Отмечается увеличение содержания меланина в клетках эпидермиса.

Расстройство пигментации, при котором на гиперпигментированном фоне имеются депигментированные пятна, называется витилиго. Гиперпигментированные пятна могут быть врожденными (альбинизм), развиваться на очагах склеродермии, псориаза, атопического дерматита. Депигментированные пятна бывают белыми, цвета слоновой кости, розоато-белыми. Очаги поражения, лишенные пигмента, могут быть диффузными (альбинизм, распространенная форма витилиго).

Гистологическая картина при витилиго характеризуется следующими изменениями: эпидермис обычной толщины или слегка истончен, отростки его сглажены. Роговой слой чаще всего утолщен; зернистый слой состоит из одного ряда клеток; шиповатый слой без особых изменений; клетки базального слоя не содержат пигмента. Меланоциты в депигментированной коже встречаются часто рядом с ними — большое количество клеток Лангерханса. В дерме могут наблюдаться набухание и гомогенизация некоторых коллагеновых волокон, эластическая сеть без особых изменений. Сосуды расширены, стенки их набухшие, вокруг них обнаруживаются гнездные скопления фибробластов, гистиоцитов и лаброцитов. Волосяные фолликулы на участках депигментации несколько атрофичны, устья их расширены, заполнены роговыми пробками.

Эритематозно-сквамозные пятна — это пятна с выраженными явлениями шелушения. При этом шелушение имеется не только при обратном развитии, но и в течение всего существования элемента. Наблюдается при себорейной экземе, грибковых заболеваниях (трихофития, микроспория, эпидермофития, руброфития, эритразма, отрубевидный лишай).

ПАПУЛА, узелок (papula) — это бесполостной компактный элемент, несколько возвышающийся над уровнем кожи. Возникает вследствие инфильтрации в сосочковом слое дермы (дермальная папула) или вследствие разрастания эпидермиса (эпидермальная папула), или в результате патологического процесса и в эпидермисе, и в дерме (смешанная эпидермо-дермальная папула). По происхождению различают невоспалительные и воспалительные папулы. Папулы эпидермо-дермальные и дермальные — воспалительные, а эпидермальные папулы — невоспалительные. К эпидермальным папулам относятся мозоль, бородавки, заразительный моллюск, гиперкератоз ладоней и подошв, ихтиоз. К эпидермально-дермальным и дермальным папулам относятся элементы при псориазе, красном плоском лишае, экземе, дерматите, почесухе, атопическом дерматите, ограниченном нейродермите, дерматозе Дюринга, дискоидной красной волчанке, экссудативной многоформной эритеме, лихеноидном туберкулезе кожи, лепре, сифилитические папулы и остроконечные кондиломы.

Гистологическая картина. Эпидермальные папулы могут образовываться в результате эпителиальной гиперплазии (бородавки, контагиозный моллюск, псориаз, эпителиома), а также межклеточного и внутриклеточного отека (экзема). В основе эпидермальных папул лежит пролиферация клеток эпидермиса (псориаз) или увеличение их объема вследствие отека и дистрофических изменений (экзема). При папулах дермального происхождения (сифилис) наблюдается воспалительная инфильтрация дермы. Инфильтраты в папулезных элементах имеют периваскулярную локализацию, но иногда сливаются и располагаются более диффузно. Состав инфильтрата может быть различным в зависимости от этиологического фактора, но в основном он содержит лимфоидные клетки, гистиоциты, фибробласты. Эпидермально-дермальная папула (красный плоский лишай) характеризуется гиперпластическими процессами в эпидермисе, гиперкератозом, а также сочетается выраженной инфильтрацией в дерме. В этом случае инфильтрат состоит в основном из лимфоидных элементов.

Папулы различаются по величине: милиарные (мелкоточечные, величиной с просяное зерно), лентикулярные (плоские, величиной с горошину или чечевицу), нумулярные (монетовидные), бляшки (достигают величины ладони человека). По форме различают следующие виды папул: конусовидная, полусферическая, полушаровидная, плоская, плоская с вдавлением, плоская с западением. При обратном развитии папула, как правило, не изъязвляется, не оставляет после себя рубцов, а рассасывается, шелушится; на поверхности кожи остается временная пигментация или гиперпигментация.

В ряде случаев на папулах располагаются другие морфологические элементы: пузырьки (папуловезикулы), пустулы (папулопустулы). При папулонекротическом туберкулезе кожи папулы сочетаются с некротическим процессом, а при некоторых формах васкулитов кожи сопровождаются геморрагическими изменениями с изъязвлением. В подобных случаях на месте папул может образоваться рубец. При локализации папул в складках и местах трения отмечается их избыточный рост и на поверхности папул развиваются вегетации. Вегетирующие папулы сливаются с образованием кондилом (широкие кондиломы при сифилисе).

БУГОРОК (tuberculum) — бесполостной компактный неостровоспалительного характера элемент, отчетливо возвышающийся над уровнем кожи. Имеет красный цвет с разными оттенками. Инфильтрат при этом скапливается в сосочковом и ретикулярных слоях дермы, имеет строение инфекционной гранулёмы. Величина колеблется от просяного зерна до грецкого ореха. В процессе эволюции бугорок подвергается центральному некрозу, изъязвлению и завершается образованием рубца. В случаях рассасывания инфильтрата без изъязвлений на месте бугорка остается рубцовая атрофия кожи. Бугорки наблюдаются при туберкулезной волчанке, бородавчатом туберкулезе кожи, язвенном туберкулезе кожи, папуло-некротическом туберкулезе, бугорковом сифилиде, лейшманиозе, лепре.

Для гистологической картины бугорка характерно наличие гранулем, состоящих из эпителиоидных клеток с примесью гигантских. Туберкулезной инфекции свойственно образование вокруг эпителиоидно-клеточной гранулемы лимфоцитарного вала и казеозного некроза в центре бугорка с последующим размягчением и замещением его соединительной тканью. Для сифилитической гранулемы характерно наличие большого количества плазматических клеток и фибробластических элементов, в результате чего она склонна к рубцеванию. При лепре бугорок сходен с туберкулезным, однако некроз в нем никогда не развивается.

УЗЕЛ (nodus) — бесполостное воспалительное образование крупнее бугорка (достигает величины куриного яйца). Инфильтрат при этом скапливается глубже, главным образом в подкожножировой клетчатке. В процессе эволюции он обычно изъязвляется (язва будет больше и глубже, чем при разрешении бугорка) и завершается, как правило, рубцом. В некоторых случаях узел может рассасываться без изъязвлений и тогда на месте типичного рубца остается рубцовая атрофия. Узлы наблюдаются при третичном сифилисе, туберкулезе, лепре, кожном лейшманиозе, индуративной эритеме Базена.

По гистологической структуре узел можно отнести к инфекционным гранулемам. Узел при сифилисе (гумма) представляет собой очаг коагуляционного некроза, окруженный эпителиоидными и гигантскими клетками типа (клетки Лангханса-Пирогова) или гигантских клеток типа инородных тел, а также лимфоидными и плазматическими клетками. В грануляционной ткани имеются сосуды, стенки которых пронизаны клетками воспалительного инфильтрата. Узел при колликвативном туберкулезе характеризуется образованием неспецифического абсцесса в центре с последующим расплавлением всех слоев кожи вплоть до эпидермиса. По периферии очага некроза образуются бугорки с резко выраженными казеозным некрозом и обширной лимфоцитарной инфильтрацией. При узловатой эритеме в подкожной жировой клетчатке наблюдается диффузная инфильтрация лимфоидными клетками с примесью нейтрофильных лейкоцитов, находящихся в фиброзных перегородках между дольками жировой ткани и отдельными жировыми клетками. В инфильтрате обнаруживают небольшое количество гистиоцитов и эозинофилов, но плазматических клеток нет. Абсцессы и некробиоз не наблюдаются. В сосудах, главным образом капиллярах и сосудах среднего калибра, происходят значительные изменения в виде альтерации их стенок и пролиферации эндотелия. Среди лимфоидных клеток встречаются гигантские клетки типа инородных тел. Имеются также маленькие узелки, состоящие из гистиоцитов, располагающиеся в виде частокола вокруг центральной трещины. Гистологическая структура узла при лепре (лепромы) характеризуется наличием большого количества гистиоцитов и лепрозных клеток, среди которых имеются лимфоциты и плазматические клетки, а в старых элементах — фибробласты. В дальнейшем могут произойти распад инфильтрата и отторжение омертвевших участков. Для узлов при глубоких микозах характерно хроническое гнойное воспаление глубоких отделов дермы на границе с подкожной жировой клетчаткой. Инфильтрат состоит из лимфоидных и плазматических клеток. В некоторых случаях среди них могут наблюдаться группы эпителиоидных клеток, иногда с гигантскими клетками типа инородных тел или белыми отростчатыми эпидермоцитами.

ВОЛДЫРЬ (urtica) — бесполостной островоспалительный, возвышающийся над уровнем кожи элемент, возникающий в результате острого ограниченного отека сосочкового слоя дермы. Имеет цвет от белого до розово-красного. Величина — от горошины до ладони и больше. Очертания округлые или неправильные. Различают следующие виды волдырей: нумулярные, лентикулярные, полосовидные, гигантские, гирляндообразные. Волдыри сопровождаются зудом, склонны к периферическому росту, особенно при расчесах. Исчезают быстро (в течение нескольких часов), не оставляя после себя следов. Волдыри наблюдаются при крапивнице, дерматозе Дюринга, токсидермии, детской почесухе, флеботодермии.

Гистологическая картина характеризуется выраженным отеком сосочкового и подсосочкового отделов дермы, сопровождающимся резким расширением сосудов, особенно лимфатических. Воспалительных инфильтратов обычно не обнаруживают, но иногда они наблюдаются в небольшом количестве. В эпидермисе может отмечаться умеренный спонгиоз.

ПУЗЫРЕК (vesicula) — полостной островоспалительный элемент с серозным прозрачным содержимым, развивающийся в результате скопления экссудата в эпидермисе. Пузырьки могут быть внутриэпидермальными (располагаются между слоями эпидермиса), субэпидермальными (располагаются под эпидермисом) и юнктиональными (пограничными, на границе эпидермиса с дермой). Величина от булавочной головки до горошины. Форма полушаровидная. Пузырьки располагаются изолированно (одиночные) или группами (герпетиформные). В процессе эволюции пузырьки вскрываются с образованием эрозии или ссыхаются в корочку, по отпадении которой может остаться пигментно-гиперемическое пятно, которое в дальнейшем исчезает, не оставляя следа. Пузырьки наблюдаются при простом герпесе, опоясывающем лишае, экземе, герпетиформном дерматозе Дюринга.

Гистологическая картина характеризуется экссудативными изменениями, сопровождающимися спонгиозом и образованием однокамерных пузырьков (буллезный дерматит, экзема) или многополостных (герпес). При появлении однокамерных пузырьков спонгиоз может быть выражен в различных отделах эпидермиса. Затем вокруг пузырька происходит пролиферация эпидермиса, и пузырек, подымаясь кверху, локализуется уже в верхних отделах росткового или под роговым слоем. Иногда наблюдается акантоз, в роговом слое — различное количество паракератотических клеток и корки. Воспалительный инфильтрат в дерме локализуется в основном вокруг расширенных сосудов и состоит из лимфоидных клеток, иногда с примесью нейтрофильных лейкоцитов и эозинофилов.

ПУЗЫРЬ (bulla) — воспалительный полостной элемент с серозным (реже геморрагическим) содержимым, более крупных размеров, чем пузырек (до куриного яйца). Пузыри могут быть однокамерные и многокамерные. Различают эпидермальные, дермальные, пограничные пузыри. При вульгарной пузырчатке акантолитические пузыри неостровоспалительного характера. Пузыри наблюдаются при дерматите, эпидермофитии стоп, дерматозе Дюринга, пузырчатке, экссудативной многоформной эритеме.

Гистологическое исследование имеет важное значение в дифференциальной диагностике пузырных дерматозов. Пузырь может находиться внутри- или субэпидермально. В основе развития субкорнеальных, спонгиотических пузырей лежит межклеточный отек (спонгиоз), сопровождающийся инфильтрацией мононуклеарными элементами, мигрирующими в эпидермис из верхних отделов дермы, и растяжением десмосом, которые затем исчезают. Акантолитические пузыри образуются в результате растворения межклеточной цементирующей субстанции, что приводит к нарушению связей между отдельными эпидермальными клетками. Акантолитические пузыри возникают преимущественно в супрабазальной области (при вульгарной пузырчатке, болезни Дарье) и в субкорнеальной (при листовидной пузырчатке). Пузыри, образующиеся в результате деструктивных изменений базальных клеток эпидермиса, имеют субэпидермальную локализацию, так же как и пузыри, развивающиеся вследствие деструктивных изменений базальной мембраны. При гистологическом исследовании таких пузырей отмечается истончение или отсутствие ШИК-положительной базальной мембраны, а при электронной микроскопии — повреждение полудесмосом, базальной пластинки или крепящих фибрилл. Изменения в дерме при указанных разновидностях пузырей зависят от заболевания, при котором они развились. Главную роль в образовании внутриэпидермального пузыря играют предварительное дегенеративное повреждение эпителиальных клеток (баллонирующая и вакуольная дистрофия), утрата связей между ними, развитие спонгиоза и акантолиза. Акантолиз и основанный на этом явлении феномен Никольского (отслаивание верхних слоев эпидермиса при механическом воздействии) являются критериями дифференциальной диагностики истинной пузырчатки и других пузырных дерматозов. При подэпидермальных пузырях, образующихся вследствие отека сосочкового слоя дермы и нарушения структуры базальной мембраны, скопившийся экссудат отслаивает эпидермис от сосочкового слоя дермы (экссудативная многоформная эритема, буллезная токсикодермия, буллезная форма рожи, пеллагра).

ГНОЙНИЧОК, пустула (pustula) — полостной воспалительный элемент с серозно-гнойным или гнойным экссудатом. В зависимости от локализации различают поверхностные (эпидермальные) и глубокие (дермальные) пустулы.

Поверхностные пустулы, при которых процесс локализуется в эпидермисе, называются импетиго (при этом инфильтрации нет). Глубокие пустулы, когда гнойный процесс располагается в дерме, называются эктимой (при этом характерен инфильтрат, при расплавлении которого и образуется гнойный экссудат. Иногда эктима покрывается толстой слоистой коркой, которая напоминает раковину улитки и носит название рупия. Импетиго, эктима и рупия относятся к нефолликулярным пустулам.

Гистологическая картина при импетиго характеризуется наличием пустулы под роговым слоем, заполненной фибрином и полиморфноядерными лейкоцитами с небольшим содержанием лимфоцитов. Иногда в ней можно видеть акантолитические клетки, образующиеся в результате воздействия протеолитических ферментов лейкоцитов. В ростковом слое эпидермиса, под пустулой, выявляют спонгиоз и нейтрофильные лейкоциты. В верхнем слое дермы расположен умеренный воспалительный инфильтрат, состоящий из нейтрофилов и лимфоцитов. Гистологическая картина при эктиме в отличие от импетиго характеризуется распространением патологического процесса с эпидермиса на дерму с образованием язвенного поражения. Эпидермис по краям язвы, как правило, в состоянии акантоза, соединительная ткань подлежащих участков дермы может быть некротизирована и инфильтрирована лейкоцитами. Капилляры в верхней трети дермы расширены как по периферии, так и в центре очага. К разновидности гнойничка по гистологической картине можно отнести спонгиоформную пустулу Когоя, представляющую собой многокамерную пустулу, локализующуюся в верхней части эпидермиса и характеризующуюся наличием мелких полостей, заполненных нейтрофилами, среди которых находятся деструктивно измененные эпителиальные клетки в виде остатков оболочек. Эпидермис обычно в состоянии акантоза, местами в нем выражен межклеточный отек. В дерме отмечаются различные изменения в зависимости от заболевания, при котором встречается пустула Когоя, но не всегда наблюдаются отек, особенно сосочкового слоя, расширение сосудов и инфильтрация различной степени выраженности (пустулезный псориаз, болезнь Рейтера, акродерматит Аллопо, герпетиформное импетиго, гонорейный кератоз и кандидоз).

Различают также пустулы фолликулярные, которые располагаются в области волосяных фолликулов и называются фолликулитами. Они могут быть поверхностными, когда нагноение располагается только в поверхностной части фолликула, и глубокими, когда процесс захватывает весь или почти весь фолликул. К поверхностным фолликулитам относятся обычный фолликулит и сикоз. К глубоким фолликулитам относятся фурункул, карбункул, гидраденит. Различают также остиофолликулиты, при которых пустула локализуется в устье волосяного фолликула (в центре она пронизана волосом).

При расположении гнойничка вокруг сальных желез образуется акне (угорь). Угри могут быть поверхностными и глубокими.

Гнойное содержимое пустул ссыхается в корки, которые затем отторгаются, остатки инфильтрата рассасываются. На месте поверхностных пустул (импетиго, поверхностные фолликулиты, поверхностные акне) после отторжения корок остается быстро исчезающее пигментно-гиперемическое пятно, т.е. они разрешаются бесследно. На месте глубоких пустул (эктима, рупия, глубокие фолликулиты, глубокие акне) остаются рубцы.

В число первичных элементов А.И. Картамышев [1963] и Л.И. Богданович [1988], кроме перечисленных, включали опухоль (невоспалительные образования в виде узлов, бугорков и узелков, величиной от горошины до куриного яйца, залегающие в дерме и подкожной клетчатке). В качестве первичного элемента К.Н. Суворова и В.Т. Куклин [1996] описывают серопапулы (папулы или волдыри с образованием на их поверхности пузырька).

studfiles.net

что это такое? Виды инфильтратов

Инфильтрат – что это такое? Медики выделяют несколько его видов – воспалительный, лимфоидный, постинъекционный и другие.

Причины возникновения инфильтрата разные, но все его виды характеризуются наличием в ткани (или органе) несвойственных клеточных элементов, ее повышенной плотностью, увеличенным объемом.

Причины возникновения инфильтрата разные, но все его виды характеризуются наличием в ткани (или органе) несвойственных клеточных элементов, ее повышенной плотностью, увеличенным объемом.Постинъекционный инфильтрат

Этот вид патологических изменений появляется после инъекций в результате проникновения лекарственного средства в ткани. Причин, по которым возникает постинъекционный инфильтрат, существует несколько:

1. Не были соблюдены правила антисептической обработки.

2. Короткая или тупая игла шприца.

3. Быстрое введение лекарственного средства.

4. Место инъекции выбрано неверно.

5. Многократное введение препарата в одно и то же место.

Появление постинъекционного инфильтрата зависит и от индивидуальных особенностей организма человека. У одних людей он возникает крайне редко, а у других пациентов — практически после каждой инъекции.

Лечение постинъекционного инфильтрата

В инфильтрированной ткани инфекции нет, но опасностью этой патологии после укола является то, что возможен риск возникновения абсцесса. В этом случае лечение может проходить только под наблюдением хирурга.

Если же не возникает осложнений, то инфильтрат после инъекций лечат физиотерапевтическими методами. Рекомендуется также на место уплотнения ткани наносить йодную сетку несколько раз в день, использовать мазь Вишневского.

Народная медицина тоже предлагает несколько эффективных методов избавления от «шишек», появившихся после инъекций. Мед, лист лопуха или капусты, алоэ, клюква, творог, рис могут оказать лечебное действие при возникновении подобной проблемы. Например, листья лопуха или капусты нужно брать для лечения в свежем виде, прикладывая их на продолжительное время к больному месту. Предварительно «шишку» можно смазать медом. Компресс из творога также хорошо помогает избавиться от застарелых «шишек».

Как бы хорош ни был тот или иной метод лечения указанной проблемы, решающее слово должно принадлежать врачу, так как именно он определит, чем лечить, и нужно ли это делать.

Воспалительный инфильтрат

Эта группа патологий разделяется на несколько видов. Воспалительный инфильтрат – что это такое? Все объясняет медицинская энциклопедия, где говорится о путях возникновения очага воспаления и указываются причины появления патологических реакций тканей.

Медицина выделяет большое количество разновидностей инфильтратов рассматриваемой подгруппы. Их наличие может указывать на проблемы с иммунной системой, заболевания врожденного характера, наличие острого воспаления, хронического инфекционного заболевания, аллергических реакций в организме.

Наиболее часто встречающийся вид этого патологического процесса – воспалительный инфильтрат. Что это такое, помогает понять описание характерных признаков данного явления. Итак, на что стоит обратить внимание? Уплотнение тканей в зоне воспаления. При надавливании возникают болезненные ощущения. При более сильном нажатии на теле остается ямка, которая выравнивается медленно, так как вытесненные клетки инфильтрата возвращаются на прежнее место лишь через определенный промежуток времени.

Лимфоидный инфильтрат

Одной из разновидностей патологии тканей является лимфоидный инфильтрат. Что это такое, позволяет понять Большой медицинский словарь. В нем говорится, что такая патология встречается при некоторых хронических инфекционных заболеваниях. Инфильтрат содержит лимфоциты. Они могут скапливаться в разных тканях организма.

Наличие лимфоидной инфильтрации свидетельствует о сбое в работе иммунной системы.

Постоперационный инфильтрат

По какой причине может образоваться послеоперационный инфильтрат? Что это такое? Нужно ли его лечить? Как это делать? Указанные вопросы волнуют людей, которым пришлось столкнуться с указанной проблемой.

Развитие послеоперационного инфильтрата происходит постепенно. Обычно его обнаружение происходит на 4-6 или даже 10-15 день после хирургического вмешательства. У больного повышается температура тела, появляются ноющие боли в области брюшной полости, задержка стула. Определяется наличие болезненного уплотнения.

В отдельных случаях бывает трудно определить, где находится инфильтрат – в брюшной полости или в ее толще. Для этого врач использует специальные методы диагностики.

Причины возникновения инфильтрата после операций не всегда удается точно определить, но его терапия в большинстве случаев заканчивается благополучно. Антибиотики и различные виды физиолечения дают положительные результаты.

Очень часто возникает инфильтрат послеоперационного рубца. Иногда он может появиться через несколько лет после проведения хирургической процедуры. Одной из причин его возникновения является используемый шовный материал. Возможно, инфильтрат рассосется самостоятельно. Хотя такое случается редко. Чаще всего явление осложняется абсцессом, который необходимо вскрывать хирургу.

Инфильтрат в легких

Это опасная патология, требующая незамедлительного лечения. С помощью данных рентгенологических исследований и биопсии врачи могут обнаружить у пациента инфильтрат легкого. Что это такое? Легочную инфильтрацию нужно отличать от отека легкого. При такой патологии у больного происходит проникновение и скопление жидкостей, химических веществ, клеточных элементов в тканях внутреннего органа.

Инфильтрация легкого чаще всего имеет воспалительное происхождение. Она может осложняться процессами нагноения, что приводит к потере функции органа.

Умеренное увеличение легкого, уплотнение его ткани – характерные признаки инфильтрации. Распознать их помогает рентгенологическое обследование, при котором видны затемнения тканей внутреннего органа. Что это дает? По характеру затемнения врач может определить вид рассматриваемой патологии и степень заболевания.

Опухолевый инфильтрат

К наиболее часто встречающимся патологиям относится и опухолевый инфильтрат. Что это такое? Его чаще всего составляют атипичные клетки опухоли разной природы (рака, саркомы). Пораженные ткани меняют цвет, становятся плотными, иногда болезненными. Проявляется в опухолевом росте.

Причины появления

Вероятность возникновения инфильтрата в равной степени присутствует у людей любого возраста.

Результаты исследования показали, что причиной заболевания могут стать различного рода травмы, недуги инфекционного характера. Они могут передаваться контактным путем, иметь лимфогенный тип распространения.

В тканях околочелюстной области очень часто развивается инфильтрат. Что это такое? Как его отличить от других заболеваний? Оценить состояние больного и дать точный ответ на поставленные вопросы может только опытный врач. Возбудителями воспаления являются стафилококки, стрептококки и другие представители микрофлоры ротовой полости.

Осложненное состояние острого аппендицита тоже может вызвать развитие инфильтрата. Он возникает при несвоевременном хирургическом вмешательстве.

Симптомы инфильтрата

При развитии заболевания у пациента может наблюдаться незначительно повышенная температура. Она держится на определенной отметке несколько дней. Иногда этот показатель остается нормальным. Распространение инфильтрата происходит на одну или несколько частей тела. Это выражается в припухлости и уплотнении тканей с ясно выделенным контуром. Поражению подвержены все ткани одновременно – слизистая, кожа, подкожно-жировая и мышечная оболочки.

Инфильтрат, который развивается на фоне осложнения аппендицита, характеризуется устойчивой болью в нижней части живота, повышением температуры до 39 градусов, ознобом. В этом случае выздоровление пациента возможно лишь при своевременном хирургическом вмешательстве. Наличие данного вида инфильтрата устанавливается при осмотре врачом (не требует специальных диагностических методов).

В других же случаях только дифференциальный подход позволяет точно установить диагноз и назначить нужное лечение. Иногда для установления диагноза во внимание принимаются данные результатов пункции из места воспаления.

Специалистами проводится исследование материалов, взятых из воспаленной области. Установлена разная природа клеток, составляющих инфильтрат. Именно это обстоятельство позволяет медикам классифицировать заболевание. Как правило, в составе инфильтрата обнаруживается большое скопление дрожжевых и мицелиальных грибов. Это говорит о наличии такого состояния, как дисбактериоз.

Основной целью лечения инфильтрата является ликвидация воспалительных очагов. Это достигается консервативными методами лечения, к которым относится физиотерапия. Пациент не должен заниматься самолечением и затягивать с визитом к специалисту.

Благодаря физиотерапевтическому лечению добиваются рассасывания инфильтрата путем увеличения кровотока. В это время происходит ликвидация явлений застоя. Также происходит уменьшение отека, снятие болевых ощущений. Чаще всего назначается электрофорез антибиотиков, кальция.

Физиолечение противопоказано, если присутствуют гнойные формы заболевания. Интенсивное воздействие на пораженный участок лишь спровоцирует быстрое развитие инфильтрата и дальнейшее распространение очага.

fb.ru

Воспалительный инфильтрат — симптомы болезни, профилактика и лечение Воспалительного инфильтрата, причины заболевания и его диагностика на EUROLAB

Что такое Воспалительный инфильтрат —

Для обозначения подобных форм воспалительных заболеваний многие авторы пользуются противоречивыми по значению терминами «начинающаяся флегмона», «флегмона в стадии инфильтрации» или вообще опускают описание указанных форм заболевания. В то же время отмечается, что формы одонтогеннои инфекции с признаками серозного воспаления околочелюстных мягких тканей встречаются часто и в большинстве случаев хорошо поддаются лечению.

При своевременно начатой рациональной терапии удается предупредить развитие флегмон и абсцессов. И это обосновано с биологических позиций. Подавляющее большинство воспалительных процессов должно заканчиваться и подвергаться инволюции на стадии припухлости или воспалительного инфильтрата. Вариант с дальнейшим их развитием и образованием абсцессов, флегмон — это катастрофа, гибель тканей, т.е. части организма, а при распространении гнойного процесса на несколько областей, сепсисе — нередко и смерть. Поэтому, на наш взгляд, воспалительный инфильтрат является самой частой, самой «целесообразной» и биологически обоснованной формой воспаления. По сути, мы часто видим воспалительные инфильтраты в околочелюстных тканях, особенно у детей, при пульпитах, периодонтитах, расценивая их как реактивные проявления этих процессов. Вариантом воспалительного инфильтрата являются периаденит, серозный периостит. Самым существенным для врача в оценке и классификации этих процессов (постановке диагноза) являются распознавание негнойной стадии воспаления и соответствующая тактика лечения.

Что провоцирует / Причины Воспалительного инфильтрата:

Воспалительные инфильтраты составляют многообразную по этиологическому фактору группу. Проведенные исследования показали, что у 37 % больных был травматический генез заболевания, у 23 % причиной служила одонтогенная инфекция; в остальных случаях инфильтраты возникали после различных инфекционных процессов. Эта форма воспаления отмечается с одинаковой частотой во всех возрастных группах.

Симптомы Воспалительного инфильтрата:

Воспалительные инфильтраты возникают как за счет контактного распространения инфекции (per continuitatum), так и лимфогенного пути при поражении лимфатического узла с дальнейшей инфильтрацией тканей. Инфильтрат обычно развивается в течение нескольких дней. Температура у больных бывает нормальной и субфебрильной. В области поражения возникают припухлость и уплотнение тканей с относительно четкими контурами и распространением на одну или несколько анатомических областей. Пальпация безболезненная или слабо болезненная. Флюктуация не определяется. Кожные покровы в области очага поражения обычной окраски или слегка гиперемированы, несколько напряжены. Имеет место поражение всех мягких тканей данной области — кожи, слизистой оболочки, подкожно-жировой и мышечной ткани, нередко нескольких фасций с включением в инфильтрат лимфатических узлов. Именно поэтому мы отдаем предпочтение термину «воспалительный инфильтрат» перед термином «целлюлит», которым также обозначают подобные поражения. Инфильтрат может разрешаться в гнойные формы воспаления — абсцессы и флегмоны и в этих случаях его следует рассматривать как предстадию гнойного воспаления, которую не удалось купировать.

Воспалительные инфильтраты могут иметь травматический генез. Локализуются они практически во всех анатомических отделах челюстно-лицевой области, несколько чаще в щечной и области дна полости рта. Воспалительные инфильтраты постинфекционной этиологии локализуются в поднижнечелюстной, щечной, околоушно-жевательной, подподбородочной областях. Четко прослеживается сезонность возникновения заболевания (осенне-зимний период). Дети с воспалительным инфильтратом чаще поступают в клинику после 5-х суток заболевания.

Диагностика Воспалительного инфильтрата:

Дифференциальную диагностику воспалительного инфильтрата проводят с учетом выявленного этиологического фактора и давности заболевания. Диагноз подтверждают нормальная или субфебрильная температура тела, относительно четкие контуры инфильтрата, отсутствие признаков гнойного расплавления тканей и резкой болезненности при пальпации. Другими, менее выраженными, отличительными признаками служат: отсутствие значительной интоксикации, умеренная гиперемия кожного покрова без выявления напряженной и лоснящейся кожи. Таким образом, воспалительный инфильтрат может характеризоваться преобладанием пролиферативной фазы воспаления мягких тканей челюстно-лицевой области. Это, с одной стороны, свидетельствует об изменени реактивности организма ребенка, с другой — служит проявлением естественного и терапевтического патоморфоза.

Наибольшие трудности для дифференциальной диагностики представляют гнойные очаги, локализующиеся в пространствах, отграниченных снаружи группами мышц, например в подвисочной области, под m. masseter и др. В этих случаях нарастание симптомов острого воспаления определяет прогноз процесса. В сомнительных вариантах помогает обычная диагностическая пункция очага поражения.

При морфологическом исследовании биоптата из воспалительного инфильтрата обнаруживают типичные для пролиферативной фазы воспаления клетки при отсутствии или небольшом количестве сегментоядерных нейтрофильных лейкоцитов, обилие которых характеризует гнойное воспаление.

В инфильтратах почти всегда обнаруживают скопления дрожжевых и мицелиальных грибов рода Candida, Aspergillus, Mucor, Nocardia. Вокруг них формируются эпителиоидно-клеточные гранулемы. Мицелий грибов характеризуется дистрофическими изменениями. Можно предположить, что длительная фаза продуктивной тканевой реакции поддерживается грибковыми ассоциациями, отражающими возможные явления дисбактериоза.

Лечение Воспалительного инфильтрата:

Лечение больных с воспалительными инфильтратами — консервативное. Проводят противовоспалительную терапию с использованием физиотерапевтических средств. Выраженный эффект дают лазерное облучение, повязки с мазью Вишневского и спиртом. В случаях нагнаивания воспалительного инфильтрата возникает флегмона. Тогда проводят хирургическое лечение.

К каким докторам следует обращаться если у Вас Воспалительный инфильтрат:

Вас что-то беспокоит? Вы хотите узнать более детальную информацию о Воспалительного инфильтрата, ее причинах, симптомах, методах лечения и профилактики, ходе течения болезни и соблюдении диеты после нее? Или же Вам необходим осмотр? Вы можете записаться на прием к доктору – клиника Eurolab всегда к Вашим услугам! Лучшие врачи осмотрят Вас, изучат внешние признаки и помогут определить болезнь по симптомам, проконсультируют Вас и окажут необходимую помощь и поставят диагноз. Вы также можете вызвать врача на дом. Клиника Eurolab открыта для Вас круглосуточно.

Как обратиться в клинику:

Телефон нашей клиники в Киеве: (+38 044) 206-20-00 (многоканальный). Секретарь клиники подберет Вам удобный день и час визита к врачу. Наши координаты и схема проезда указаны здесь. Посмотрите детальнее о всех услугах клиники на ее персональной странице.

Если Вами ранее были выполнены какие-либо исследования, обязательно возьмите их результаты на консультацию к врачу. Если исследования выполнены не были, мы сделаем все необходимое в нашей клинике или у наших коллег в других клиниках.

У Вас ? Необходимо очень тщательно подходить к состоянию Вашего здоровья в целом. Люди уделяют недостаточно внимания симптомам заболеваний и не осознают, что эти болезни могут быть жизненно опасными. Есть много болезней, которые по началу никак не проявляют себя в нашем организме, но в итоге оказывается, что, к сожалению, их уже лечить слишком поздно. Каждое заболевание имеет свои определенные признаки, характерные внешние проявления – так называемые симптомы болезни. Определение симптомов – первый шаг в диагностике заболеваний в целом. Для этого просто необходимо по несколько раз в год проходить обследование у врача, чтобы не только предотвратить страшную болезнь, но и поддерживать здоровый дух в теле и организме в целом.

Если Вы хотите задать вопрос врачу – воспользуйтесь разделом онлайн консультации, возможно Вы найдете там ответы на свои вопросы и прочитаете советы по уходу за собой. Если Вас интересуют отзывы о клиниках и врачах – попробуйте найти нужную Вам информацию в разделе Вся медицина. Также зарегистрируйтесь на медицинском портале Eurolab, чтобы быть постоянно в курсе последних новостей и обновлений информации на сайте, которые будут автоматически высылаться Вам на почту.

Другие заболевания из группы Болезни зубов и полости рта:

Если Вас интересуют еще какие-нибудь виды болезней и группы заболеваний человека или у Вас есть какие-либо другие вопросы и предложения – напишите нам, мы обязательно постараемся Вам помочь.www.eurolab-portal.ru

9.3. ВОСПАЛИТЕЛЬНЫЙ ИНФИЛЬТРАТ

9.3. ВОСПАЛИТЕЛЬНЫЙ ИНФИЛЬТРАТ

К негнойным формам воспаления мягких тканей одонтогенной и неодонтогенной этиологии следует отнести воспалительный инфильтрат, который возникает в начальном периоде воспалительных изменений околочелюстных тканей. Г.А. Васильев(1961) предложил начальные формы воспалительных процессов мягких тканей именовать воспалительным инфильтратом. В. В. Рогинский и соавт. (1976) рекомендуют введение понятия «воспалительного инфильтрата» в клиническую практику. Некоторые исследователи отмечают значительный процент воспалительных инфильтратов в общем числе гнойно- воспалительных заболеваний лица и шеи (Биберман Я.М. и др.,1981; Рогинский В.В. и др.,1984; Тимофеев А.А.,1988).

Согласно рубрике 682 в «Статистической классификации болезней, травм и причин смерти», принятой на 29-й Всемирной ассамблее здравоохранения (1965), такой патологический процесс, как воспалительный инфильтрат (целлюлит) выделяется в самостоятельное заболевание.

М.М. Соловьев и И. Худояров (1979) называют данную форму воспалительных заболеваний мягких тканей целлюлитом. Но этот термин не получил широкого распространения, т.к. не полностью отражает характер и объем поражения мягких тканей. Ю.И. Вернадский и соавт.(1983) начальные формы воспалительных процессов именуют «серозными флегмонами». Этот термин неправильный, т.к. флегмона — это острое, четко не ограниченное гнойное воспаление клетчатки (Энциклопедический словарь медицинских терминов, 1984). Согласно определению, флегмона серозной не бывает. Воспалительный инфильтрат некоторые авторы рассматривают только как одну из стадий развития воспалительного процесса (Евдокимов А.И., Васильев ГА., 1964;Вернадский Ю.И., 1970,1984;Васильев Г.А., Робустова Т.Г., 1981).

На основании клинико-морфологических исследований В. В. Рогинский и соавт. (1984), А.А. Тимофеев (1988) утверждают, что воспалительные инфильтраты могут быть не только стадией развития гнойного процесса, при которой преобладает пролиферативная фаза воспаления, но и являться самостоятельным заболеванием. При инфильтрате имеет место поражение всех слоев мягких тканей — кожи, слизистой оболочки, подкожной клетчатки, мышц, фасций, а иногда с вовлечением и лимфатических узлов. Гистологические исследования пункционных биоптатов показали стереотипную морфологическую картину продуктивного воспаления. Однако клинико-морфологические исследования воспалительного инфильтрата касаются, главным образом, детей. У больных старшего возраста данный вопрос ранее не изучался.

Выявлено, что одонтогенные воспалительные инфильтраты у взрослых чаще встречались в возрасте от 16 до 34 лет — в 51,7%, реже от 35 до 59 лет в 41,4% и крайне редко у пожилых лиц (от 60 до 74 лет) в 6,9% (Тимофеев А.А.,1988).

За медицинской помощью в 79,3% случаев больные обращаются на 5-10 сутки от начала развития заболевания. Лишь 20,7% обследуемых госпитализированы на 2-4 сутки от начала возникновения воспалительного процесса в мягких тканях.

При госпитализации больных воспалительным инфильтратом в стационар, жалобы как правило, сводились к наличию болезненной припухлости мягких тканей. У 86,2% обследуемых боли иррадиировали в ухо, глазницу, височную область и усиливались при открывании рта. Все имели жалобы на слабость, недомогание, головные боли, нарушение аппетита и сна. Озноб отмечался у 38,0% лиц.

В анамнезе у обследуемых встречались следующие перенесенные и сопутствующие заболевания: частые острые респираторные заболевания (более 3-х раз в год) у 17,2% обследуемых; хронический тонзиллит и ринит у 10,4%, патология пародонта (пародонтит, гингивит) — у 10,4%; наличие кариозных зубов (более трех) — у 55,2%; обильные зубные отложения у 62,0%.

Аллергические заболевания и аллергические реакции у больных ни в прошлом, ни в настоящем не наблюдались. Развитию острого воспалительного процесса предшествовали парааллергические реакции (физическое перенапряжение, переохлаждение, перегревание, и т.п.) у 51,7% обследуемых.

Заболевания, которые явились причиной возникновения одонтогенного воспалительного инфильтрата распределились следующим образом: обострившийся хронический периодонтит — в 51,7%, острый одонтогенный периостит — в 37,9% (серозный — 17,2%, гнойный 20,7%), затрудненное прорезывание зуба мудрости — в 3,5%, альвеолит -6,9%.

Причинными зубами чаще были зубы нижней челюсти (72,4%),реже — зубы верхней челюсти (27,6,%). На нижней челюсти причинными зубами чаще являлись моляры (65,5,%), реже премоляры, а на верхней челюсти — чаще моляры (20,7%), реже премоляры.

В 79,3% случаев патологический процесс локализовался в одной анатомической области, воспалительные инфильтраты располагались в поднижнечелюстной (27,6%), щечной (27,6%) и височной (13,8%) областях, реже — в околоушно-жевательной и подподбородочной областях.

П ри

клиническом обследовании установлено,

что у всех больных имелась асимметрия

лица за счет припухлости мягких тканей

соответствующей анатомической области.

Кожа над припухлостью была гиперемирована

в 58,6% случаев; а в 41,4% — в цвете не изменена.

В складку обычно не собиралась. Пальпаторно

определялся болезненный или малоболезненный

инфильтрат округлой формы, плотно-

эластической консистенции, малоподвижный.

Контуры относительно четкие. Флюктуации

в начальной стадии заболевания не было.

Воспалительная контрактура челюстей

наблюдалась у 34,5% больных (расстояние

между режущими поверхностями

фронтальных зубов колебалось от 5 до 25

мм).

ри

клиническом обследовании установлено,

что у всех больных имелась асимметрия

лица за счет припухлости мягких тканей

соответствующей анатомической области.

Кожа над припухлостью была гиперемирована

в 58,6% случаев; а в 41,4% — в цвете не изменена.

В складку обычно не собиралась. Пальпаторно

определялся болезненный или малоболезненный

инфильтрат округлой формы, плотно-

эластической консистенции, малоподвижный.

Контуры относительно четкие. Флюктуации

в начальной стадии заболевания не было.

Воспалительная контрактура челюстей

наблюдалась у 34,5% больных (расстояние

между режущими поверхностями

фронтальных зубов колебалось от 5 до 25

мм).

Во время осмотра полости рта выявлено, что у 44,8% лиц причинные зубы были удалены еще до госпитализации. Имелась отечность слизистой оболочки альвеолярного отростка, а у 20,7% — сглаженность переходной складки.

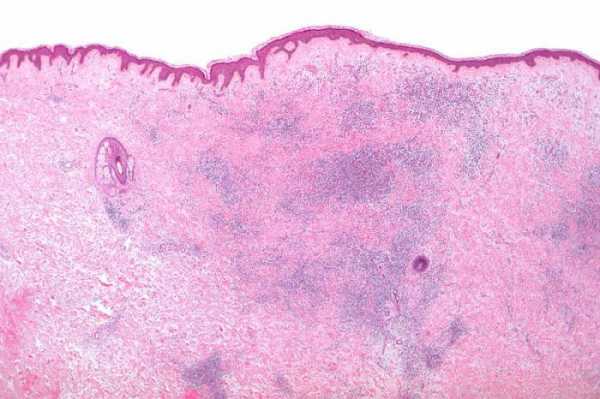

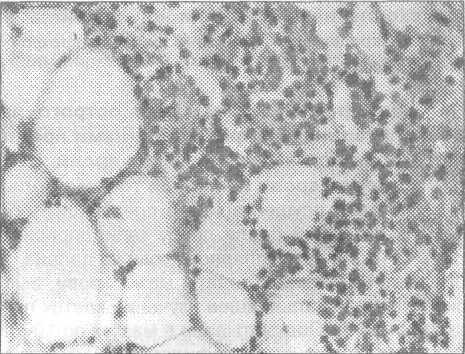

Рис. 9.3.1. В дерме, вдоль и вокруг кровеносных сосудов, имеется круглоклеточный воспалитель-ный инфильтрат. Микрофото. Окраска гематок-силин- эозин. Ув. 10×10.

П ри

рентгенологическом исследовании

челюстей были выявлены: фиброзный

периодонтит (20,7%), гранулематозный

периодонтит (27,6%), гранулирующий

периодонтит (48,2%), полуретенированные

зубы (3,5%).

ри

рентгенологическом исследовании

челюстей были выявлены: фиброзный

периодонтит (20,7%), гранулематозный

периодонтит (27,6%), гранулирующий

периодонтит (48,2%), полуретенированные

зубы (3,5%).

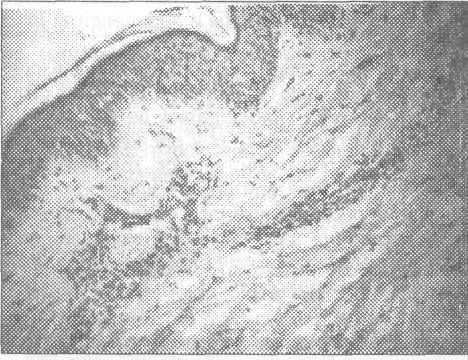

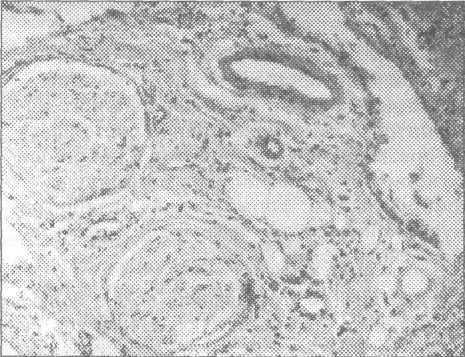

Рис. 9.3.2. В рыхлой фиброзной ткани, вблизи кровеносных сосудов, имеются очаговые скопле-ния воспалительного инфильтрата, преимущест-венно состоящего из плазмоцитов, лимфоцитов и небольшого количества гистиоцитов и молодых фибробластов, формирующих начало грануляци-он-ной ткани. Микрофото. Окраска гематокси-лин- эозин. Ув. 40×10.

Показатели сенсибилизации организма на аллерген гемолитического стафилококка и гемолитического стрептококка были достоверно повышенными. Активность щелочной фосфатазы нейтрофильных лейкоцитов периферической крови достоверно повышалась (в три раза выше нормы) во время обращения больных в стационар. При изучении содержания катионных белков отмечено, что имеется достоверное увеличение их как в нейтрофильных лейкоцитах периферической крови, так и в нейтрофилах. которые эмигрировали в полость рта через слизистую оболочку щеки.

Определяя количество секреторного иммуноглобулина А в смешанной слюне больных одонтогенными воспалительными инфильтратами выявлено, что имеется повышение его. Уровень лизоцима значительно снижался, что указывало на угнетение местной неспецифической резистентности организма у этих больных.

П роцент

диагностических ошибок у больных данной

патологией составил 75,9% (по направлениям

врачей поликлиник) и 55,2% (в нашей клинике).

роцент

диагностических ошибок у больных данной

патологией составил 75,9% (по направлениям

врачей поликлиник) и 55,2% (в нашей клинике).

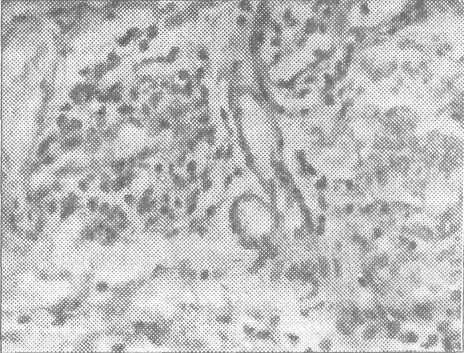

Рис.

9.3.3. Среди фиброзной и жировой ткани Рис.

9.3.4. На большом увеличении этот

Рис.

9.3.3. Среди фиброзной и жировой ткани Рис.

9.3.4. На большом увеличении этот

диффузно расположен круглоклеточный воспалительный инфильтрат представлен

воспалительный инфильтрат. Окраска преимущественно лимфоидными и

гематоксилин- эозин. Микрофото. плазматическими клетками. Окраска

Ув. 10×10. гематоксилин- эозин. Микрофото. Ув. 40×10.

М орфологические

исследования пункционных биоптатов

больных воспалительными инфильтратами

выявили следующую гистологическую

картину — в тканях наблюдались явления

пролиферативной фазы воспаления.

Субэпидермально определялись

микроскопической величины дефекты

дермы, замещенные скоплениями макрофагов,

фибробластов, эндотелиоцитов с

формированием капилляров (рис. 9.3.1).

Разрасталась молодая грануляционная

ткань, которая замещала дефекты

дермы. Формировались гранулемы, состоящие

из фибробластов и микрофагов (рис.

9.3.2). В пролифератах можно было обнаружить

лимфоциты, макрофаги, плазматические

клетки, гистиоциты, фибробласты (рис.

9.3.3 и 9.3.4). Мышечная ткань находилась

в состоянии некробиоза. Имеются васкулиты,

перифлебиты, невриты и периневриты

(рис. 9.3.5).

орфологические

исследования пункционных биоптатов

больных воспалительными инфильтратами

выявили следующую гистологическую

картину — в тканях наблюдались явления

пролиферативной фазы воспаления.

Субэпидермально определялись

микроскопической величины дефекты

дермы, замещенные скоплениями макрофагов,

фибробластов, эндотелиоцитов с

формированием капилляров (рис. 9.3.1).

Разрасталась молодая грануляционная

ткань, которая замещала дефекты

дермы. Формировались гранулемы, состоящие

из фибробластов и микрофагов (рис.

9.3.2). В пролифератах можно было обнаружить

лимфоциты, макрофаги, плазматические

клетки, гистиоциты, фибробласты (рис.

9.3.3 и 9.3.4). Мышечная ткань находилась

в состоянии некробиоза. Имеются васкулиты,

перифлебиты, невриты и периневриты

(рис. 9.3.5).

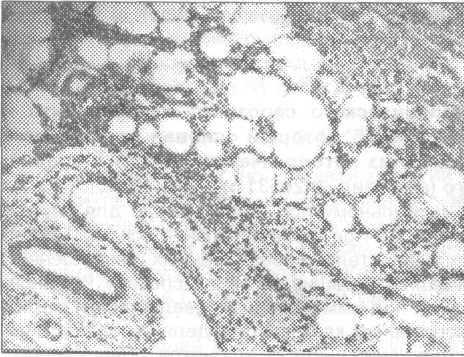

Рис. 9.3.5 Два нервных ствола среди, преимуще-ственно, фиброзной ткани, инфильтрированной небольшим количеством клеток лимфоидно- плазмоцитарного типа. В правой части рисунка видны венозные сосуды и в верхне- правом углу — значительное скопление воспалительного инфи-льтрата. Окраска гематоксилин- эозин. Микрофото. Ув. 20×10.

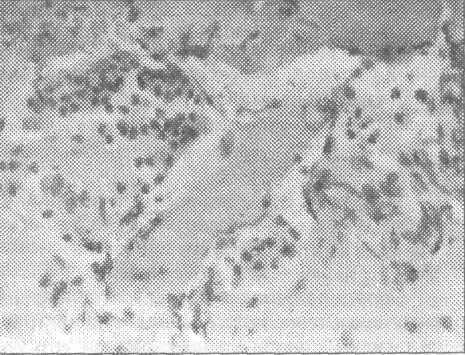

Изредка

встречались небольшие скопления

сегментоядерных нейтрофильных лейкоцитов

(рис. 9.3.6). В патоморфологических препаратах

нами не было обнаружено б ольших

скоплений лейкоцитов (признаков

«нагноения»). Наличие грибковых

тел наблюдали у детей.

ольших

скоплений лейкоцитов (признаков

«нагноения»). Наличие грибковых

тел наблюдали у детей.

Рис. 9.3.6. Среди мышечных волокон, находящи-хся в состоянии дистрофии и некробиоза, имеют-ся очаговые лейкоцитарные инфильтраты и в правой части рисунка — рост молодых соедините-льнотканных клеток (фибробластов). Окраска ге-матоксилин- эозин. Микрофото. Ув. 40×10.

Таким образом, морфологическое исследование биоптатов, взятых у обследуемых воспалительными инфильтратами, установило наличие в очаге поражения клеток, которые были типичны для пролиферативной фазы воспаления, при отсутствии или небольшом количестве сегментоядерных нейтрофилов. У части больных морфологически имелось обильное скопление нейтрофильных лейкоцитов, что указывало на возможность нагноения в дальнейшем воспалительного инфильтрата. Переход одонтогенного воспалительного инфильтрата в гнойную форму отмечен у 27,6% больных. У 72,4% заболевание ликвидировалось под воздействием консервативной терапии.

Для ранней диагностики острого неспецифического серозного лимфаденита и воспалительного инфильтрата нами предложен способ, который основан на определении морфологического состава крови, полученной из патологического очага в сравнении с пробой крови из пальца того же больного (авт. свид. 1420531 от 1988 года).

Способ осуществляется следующим образом: больному при помощи иглы для внутривенных инъекций брали пробу капиллярной крови из центра воспалительного очага. Параллельно — пробу капиллярной крови из пальца. На предварительно обезжиренных и высушенных предметных стеклах делали мазки крови, высушивали и окрашивали их по способу Романовского-Гимза. Дальнейшее изучение клеток проводили под иммерсионным увеличением микроскопа (10×90). Подсчитывали в мазках по 100 лейкоцитарных клеток и определяли количество в них лимфоцитов и нейтрофилов. Высчитывали соотношение числа лимфоцитов, обнаруженных в мазке крови, взятой’ из воспалительного очага, к числу лимфоцитов, которые выявлены в пальцевой пробе. Затем определяли соотношение нейтрофилов в мазках из очага воспаления и в пробе из пальца. При увеличении числа лимфоцитов в патологическом очаге более чем в 1,25 раза по сравнению с пробой из невоспаленного участка ткани диагностировали острый неспецифический лимфаденит, а при таком же увеличении числа нейтрофилов — воспалительный инфильтративный процесс в мягких тканях. Изучили изменение морфологического состава капли крови из патологического очага у больных одонтогенным воспалительным инфильтратом. Параллельно с предлагаемым тестом проводилась пункционная биопсия. На основании исследований установлено достоверное увеличение в тканях воспалительного очага нейтрофильных лейкоцитов при воспалительных инфильтратах. Диагностическая ценность предложенного нами метода не уступает общеизвестной методике — пункционной биопсии. Однако наш метод имеет следующие преимущества: менее травматичен, не требует специального аппарата для его выполнения, нет необходимости в изготовлении патологоанатомических препаратов, выполним в обычной клинической лаборатории, быстрота получения ответа (через 1-2 часа).

В зависимости от проводимого нами лечения больных воспалительным инфильтратом разделили на 2 подгруппы. Всем больным удаляли причинные зубы (если они не были удалены ранее). В I подгруппу включены лица, которым применяли внутримышечное введение антибиотиков в общепринятых дозировках, неспецифическую гипосенсибилизирующую терапию, симптоматическое и физиотерапевтическое (УВЧ.СВЧ) лечение. Во II подгруппу — обследуемые, которых лечили ежедневными новокаиновыми блокадами симпатических ганглиев шеи на стороне поражения.

На основании проведенного обследования установлена малая эффективность традиционных методов терапии воспалительного инфильтрата. Для практического здравоохранения предлагается метод лечения (авт. свид. №1438791 от 1987), который заключается в проведении ежедневных новокаиновых блокад верхнего шейного и звездчатого симпатических узлов на стороне поражения. Техника блокад изложена ранее (раздел 9.2 данного руководства). Использование данного способа позволило нормализовать уровень лизоцима смешанной слюны еще до выписки обследуемых из стационара и сократить сроки лечения больных.

Нашими исследованиями установлено, что воспалительный инфильтрат может протекать в двух формах: первая — как самостоятельное заболевание, вторая — как ранняя фаза гнойно- воспалительного процесса.

Воспалительный инфильтрат может протекать в виде самостоятельного заболевания. В этих случаях он клинически характеризуется длительностью течения (не менее 5 дней), отсутствием или умеренной интоксикацией организма, субфебрильной температурой тела, отсутствием очагов гнойного расплавления, относительной четкостью контуров, малой болезненностью, постепенным снижением температуры по периферии инфильтрата, а морфологически — гистиоцитарно-плазмоклеточной инфильтрацией тканей.

Воспалительный инфильтрат может являться ранней стадией гнойно- воспалительного процесса. В этих случаях, в отличие от самостоятельной нозологической категории, ему характерен короткий срок течения (2-4 дня), выраженная интоксикация организма, умеренно повышенная и высокая температура тела, раннее абсцедирование, нечеткость контуров, резкая болезненность, гиперемия кожных покровов, а морфологически- инфильтрация тканей нейтрофильными лейкоцитами.

Воспалительный инфильтрат развивается у больных со сниженной местной неспецифической резистентностью организма, при наличии у них несанированных зубов (55,2%) и обильных зубных обложений (62,0%). Причиной заболевания чаще всего служит гранулирующий периодонтит (в 48,2% случаев), показатели местной неспецифической резистентности организма у этих лиц были значительно ниже, чем у больных лимфаденитами.

Деление воспалительного инфильтрата на две формы имеет принципиальное значение, т.к. это определяет тактику проводимого лечения.

studfiles.net

Воспалительный инфильтрат

Воспалительный инфильтрат

Воспалительный инфильтрат — возникает в очаге воспаления в результате реакции местных тканей и выхода клеточных элементов крови сквозь не поврежденные стенки кровеносных сосудов.

Воспалительный инфильтрат — возникает в очаге воспаления в результате реакции местных тканей и выхода клеточных элементов крови сквозь не поврежденные стенки кровеносных сосудов.

Этиология и патогенез. Воспалительные инфильтраты составляют многообразную по этиологическому фактору группу. Проведенные исследования показали, что у 37 % больных был травматический генез заболевания, у 23 % причиной служила одонтогенная инфекция; в остальных случаях инфильтраты возникали после различных инфекционных процессов. Эта форма воспаления отмечается с одинаковой частотой во всех возрастных группах.

Клиническая картина. Воспалительные инфильтраты возникают как за счет контактного распространения инфекции (per continuitatum), так и лимфогенного пути при поражении лимфатического узла с дальнейшей инфильтрацией тканей. Инфильтрат обычно развивается в течение нескольких дней. Температура у больных бывает нормальной и субфебрильной. В области поражения возникают припухлость и уплотнение тканей с относительно четкими контурами и распространением на одну или несколько анатомических областей. Пальпация безболезненная или слабо болезненная. Флюктуация не определяется. Кожные покровы в области очага поражения обычной окраски или слегка гиперемированы, несколько напряжены. Имеет место поражение всех мягких тканей данной области — кожи, слизистой оболочки, подкожно-жировой и мышечной ткани, нередко нескольких фасций с включением в инфильтрат лимфатических узлов. Именно поэтому мы отдаем предпочтение термину воспалительный инфильтрат перед термином «целлюлит», которым также обозначают подобные поражения. Инфильтрат может разрешаться в гнойные формы воспаления — абсцессы и флегмоны и в этих случаях его следует рассматривать как предстадию гнойного воспаления, которую не удалось купировать.

Воспалительные инфильтраты могут иметь травматический генез. Локализуются они практически во всех анатомических отделах челюстно-лицевой области, несколько чаще в щечной и области дна полости рта. Воспалительные инфильтраты постинфекционной этиологии локализуются в поднижнечелюстной, щечной, околоушно-жевательной, подподбородочной областях. Четко прослеживается сезонность возникновения заболевания (осенне-зимний период). Дети с воспалительным инфильтратом чаще поступают в клинику после 5-х суток заболевания.

Диагностика. Дифференциальную диагностику воспалительного инфильтрата проводят с учетом выявленного этиологического фактора и давности заболевания. Диагноз подтверждают нормальная или субфебрильная температура тела, относительно четкие контуры инфильтрата, отсутствие признаков гнойного расплавления тканей и резкой болезненности при пальпации. Другими, менее выраженными, отличительными признаками служат: отсутствие значительной интоксикации, умеренная гиперемия кожного покрова без выявления напряженной и лоснящейся кожи. Таким образом, воспалительный инфильтрат может характеризоваться преобладанием пролиферативной фазы воспаления мягких тканей челюстно-лицевой области. Это, с одной стороны, свидетельствует об изменени реактивности организма ребенка, с другой — служит проявлением естественного и терапевтического патоморфоза.

Наибольшие трудности для дифференциальной диагностики представляют гнойные очаги, локализующиеся в пространствах, отграниченных снаружи группами мышц, например в подвисочной области, под m. masseter и др. В этих случаях нарастание симптомов острого воспаления определяет прогноз процесса. В сомнительных вариантах помогает обычная диагностическая пункция очага поражения.

При морфологическом исследовании биоптата из воспалительного инфильтрата обнаруживают типичные для пролиферативной фазы воспаления клетки при отсутствии или небольшом количестве сегментоядерных нейтрофильных лейкоцитов, обилие которых характеризует гнойное воспаление.

В инфильтратах почти всегда обнаруживают скопления дрожжевых и мицелиальных грибов рода Candida, Aspergillus, Mucor, Nocardia. Вокруг них формируются эпителиоидно-клеточные гранулемы. Мицелий грибов характеризуется дистрофическими изменениями. Можно предположить, что длительная фаза продуктивной тканевой реакции поддерживается грибковыми ассоциациями, отражающими возможные явления дисбактериоза.

Лечение. Консервативное. Проводят противовоспалительную терапию с использованием физиотерапевтических средств. Выраженный эффект дают лазерное облучение, повязки с мазью Вишневского и спиртом. В случаях нагнаивания воспалительного инфильтрата возникает флегмона. Тогда проводят хирургическое лечение.

АЮРВЕДА И ЛЕЧЕНИЕ БОЛЕЗНЕЙ⇒

www.evaveda.com