Гипоксия головного мозга: причины, симптомы и диагностика

Кислород – это основа всего живого на нашей планете. Если без еды человек может прожить несколько месяцев, без воды – несколько дней, то без кислорода – всего несколько минут. К дефициту кислорода чувствительны все органы и ткани в организме, но более всех – головной мозг, его называют “критическим органом” при гипоксии (кислородном голодании тканей).

Мозг по интенсивности кровотока занимает первое место в организме, на его обеспечение отводится 20% минутного объема кровотока, а это очень большая цифра. Без нарушения функционирования мозговая ткань выдерживает всего 4 секунды острой гипоксии, уже спустя 8-12 секунд после прекращения кровотока развивается потеря сознания, через 20-30 секунд исчезает активность коры мозга и человек впадает в кому. Если не наладить кровообеспечение на протяжении 4-5 минут, то головной мозг умрет. Потому очень важно иметь представление о том, что такое гипоксия головного мозга, об основных причинах, которые к этому приводят, чтобы вовремя предотвратить тяжелые последствия.

Головной мозг потребляет кислорода больше остальных органов в организме, но при этом страдает первым при его нехватке

Головной мозг потребляет кислорода больше остальных органов в организме, но при этом страдает первым при его нехваткеПричины и виды гипоксии

Гипоксия головного мозга – это не отдельная болезнь, это патологическое состояние, к которому могут приводить очень много, как внешних, так и внутренних факторов. Возникает вследствие недостаточного снабжения тканей кислородом или нарушения его утилизации самими клетками.

В зависимости от причины возникновения гипоксия бывает:

- Экзогенная (гипоксическая) – это кислородное голодание, которое развивается при снижении количества кислорода в окружающей среде. Такое случается, например, при подъеме в горы. Как известно, степень насыщения кислородом воздуха снижается с каждым метром высоты, потому восхождение нетренированного человека может закончиться горной болезнью (гипоксической гипоксией). Аналогичная ситуация может наблюдаться при неисправности систем вентиляции в закрытом помещении, на подводных лодках, в скафандрах, в летательных аппаратах.

- Респираторная (дыхательная) – это недостаток кислорода в организме, который развивается из-за нарушения в работе дыхательных органов. Например, бронхиальная астма, пневмония, опухоли бронхолегочного аппарата, нарушения работы дыхательного центра (передозировка наркотических препаратов, повреждения головного и спинного мозга), паралич дыхательной мускулатуры, травмы грудной клетки и пр.

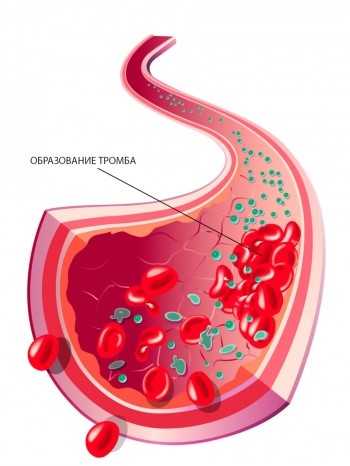

- Циркуляторная (сердечно-сосудистая) – это кислородное голодание тканей вследствие нарушения гемодинамики или местного кровообращения в головном мозге. Основные причины – это сердечная недостаточность, шоковые состояния, нарушение местного кровотока из-за тромбоза, эмболии, атеросклеротической бляшки. Последние причины могут спровоцировать развитие острого ишемического инсульта головного мозга.

- Гемическая (кровяная) – развивается при нарушении транспорта кислорода кровяными клетками. Как известно, молекулы кислорода доставляются ко всем клеткам в связанном в гемоглобином состоянии. Если в крови недостаточно эритроцитов или гемоглобина (анемия) или нарушается процесс связывания гемоглобина с кислородом (отравление метгемоглобинобразующими ядами), то имеет место кровяная гипоксия.

- Тканевая (гистотоксическая) – развивается при нарушении утилизации кислорода клетками, например, разрушение или блокада ферментных систем, которые участвуют в тканевом дыхании (некоторые яды, медикаменты).

По времени развития гипоксии выделяют несколько ее видов:

- молниеносная – развивается на протяжении нескольких секунд и минут,

golovy.net

Кислородное голодание. Гипоксия — лечение :: SYL.ru

Кислородное голодание, или гипоксия, — состояние организма, при котором нарушается нормальная подача кислорода в головной мозг. Гипоксия поражает его внешнюю часть. Но, как правило, этот термин применяют и для обозначения отсутствия кислорода во всём мозге. Исходя из последних статистических исследований, наибольшая распространённость этого заболевания была выявлена среди жителей мегаполисов и сотрудников предприятий, которые работают в помещениях, где отсутствует нормальная вентиляция воздуха.

Причины

К предрасполагающим факторам, провоцирующим кислородное голодание мозга, относят:

- Вдыхание угарного газа.

- Болезни, препятствующие нормальной работе дыхательных мышц.

- Отравление окисью углерода.

- Большую высоту.

- Удушье.

Виды

Различают несколько видов этого заболевания:

- Гипоксическую. Такая разновидность довольно часто диагностируется у людей, которые забираются на большую высоту. Как правило, проявляется это по такой схеме: чем больше высота, тем и нехватка кислорода становится больше.

- Гемическую. Характеризуется уменьшением содержания ёмкости кислорода в крови.

- Дыхательную. Характерной чертой такого недуга считается присутствие патологических процессов, что негативным образом влияет на всю дыхательную систему.

- Циркуляторную. Проявляется в случае недостатка кровообращения.

- Тканевую. Причиной ее возникновения считается понижение активности дыхательных ферментов.

- Смешанную. Как можно понять из названия, проявляется совокупностью различных видов этого заболевания.

- Миокардическую. Проявляется нехваткой кислорода у сердечной мышцы. Опасность такого вида гипоксии заключается в высокой вероятности развития в будущем серьёзного осложнения — ишемии.

По периоду протекания различают:

- Молниеносную, которая развивается за доли секунды и длится максимум 3-5 минут.

- Острую. Проявляется она, как правило, после перенесенного инфаркта или при большой потери крови, что является предрасполагающими факторами для понижения способности крови поставлять кислород в ткани.

- Хроническую. Чаще всего диагностируется при пороке сердца, кардиосклерозе или сердечной недостаточности.

Кислородное голодание, симптомы

Известно, что для нормальной жизнедеятельности головному мозгу требуется около 3,3 миллионов кислорода на 100 г живого веса. И при возникновении даже малейшего его дефицита головным мозгом, для нормализации ситуации, практически мгновенно усиливается церебральный кровоток, что может превысить норму максимум в два раза. Когда и этого становится недостаточно, начинается гипоксия.

Начальная стадия этого заболевания характеризуется повышенной возбудимостью. Чаще всего наблюдается состояние, близкое к эйфории, неспособность к осуществлению полноценного контроля над своими действиями, проблемы с выполнением простейших умственных задач и изменения в походке.

Важно! Свидетельством начала гипоксии также могут служить и изменения верхнего кожного покрова человека и появление холодного пота.

Если кислородное голодание продолжается значительный период времени, то его характерными чертами являются сильнейшие рвотные позывы и головокружение. Кроме того, значительно нарушается чёткость зрения, и наблюдаются периодические потемнения в глазах. Нередки случаи потери сознания.

Для запущенных случаев характерно появление отёка головного мозга. В дальнейшем могут произойти серьёзные отклонения в работе мозга с дальнейшей потерей условных, а потом и безусловных рефлексов.

Внимание! Врачебная практика насчитывает несколько десятков случаев, когда в результате длительной гипоксии пациент впадал в глубокую кому.

Следует помнить, что кислородное голодание головного мозга может быть спровоцировано и другими факторами. К примеру, постоянными стрессами, недосыпанием, чрезмерным курением или злоупотреблением распития алкогольных напитков.

Но, как показывает практика, симптомы этого заболевания редко встречаются поодиночке, а в большей мере дополняют друг друга.

Диагностические мероприятия

Диагностика этого заболевания, помимо общего осмотра у лечащего врача, также заключается в проведении специфических лабораторно-инструментальных анализов.

Применение пульсоксиметра. На сегодня этот метод не только наиболее доступен, чтобы определить, присутствует или отсутствует кислородное голодание мозга, но и прост в эксплуатации. Для этого достаточно надень на палец больного специальный аппарат — пульсоксиметр — и буквально через пару минут станет известно, насколько кровь насыщена кислородом. На сегодняшний момент оптимальный уровень не должен превышать 95%.

Определение состава крови в венах и артериях. Когда используется это исследование, становится возможным установить уровень основных показателей гомеостаза, из которых выделяют: кислород, парциальное давление углекислого газа, состояние бикарбонатного и карбонатного буфера.

Изучение газов, содержащихся в выдыхаемом воздухе (используется СО-метрия и капнография).

Также в некоторых случаях рекомендовано применять магнитно-резонансную томографию и электрокардиограмму.

Возможные осложнения

Не секрет, что в медицинские учреждения люди обращаются только тогда, когда терпеть становится невмоготу. Но если такой подход ещё оправдан при лёгкой простуде, то при проявлениях гипоксии он может иметь очень серьёзные последствия. К ним относят:

- бронхиальную астму;

- серьёзные нарушения в обмене веществ;

- инсульт;

- глубокую кому.

Гипоксия лечение

Лечение этого заболевания заключается в использовании комплексного подхода, заключающегося в регулярном выполнении назначенных процедур. Первым делом необходимо обязательно указать своему лечащему врачу причину, приведшую к такому состоянию. Это могут быть хроническая усталость, стресс или плохо вентилируемая комната.

Далее в зависимости от состояния больного назначается лечение, которое может проходить как в домашних условиях, так и в стационаре. В схему лечения могут входить:

- Препараты растительного происхождения, действие которых направлено на ускорение циркуляции кровообращения в организме пациента и стабилизацию его общего самочувствия.

- Гипербарическая оксигенация. Суть этого лечебного метода заключается в том, что больного помещают в особую камеру, где используется воздействие на организм кислородом под высоким давлением.

- Витамины, восстанавливающие ткань мозга.

Если диагностировано слабое кислородное голодание, лечение в этом случае заключается в проветривании комнаты или длительных прогулках на свежем воздухе. Гипоксия, наступившая вследствие заболевания сердца или после отравления, лечится на порядок сложнее.

При экзогенной гипоксии рекомендовано применение специфического кислородного оснащения — маски, баллончики, подушки.

Лечение дыхательной гипоксии заключается в назначении препаратов, расширяющих бронхи, дыхательных аналептиков или антигипоксанов. В особых случаях применяются кислородные концентраторы или искусственная вентиляция лёгких.

Следует помнить, что при своевременном обращении к врачу и при наличии достаточно лёгких симптомов прогноз на скорейшее выздоровление очень даже благоприятный. Но в более запущенных случаях не всегда удаётся устранить негативные последствия, которые вызывает нехватка кислорода.

Гипоксия во время беременности

Особую опасность это заболевание представляет во время беременности. И как это ни печально, но с каждым годом количество женщин, столкнувшихся с этим явлением, только увеличивается. Но следует учитывать, что под гипоксией во время беременности чаще всего подразумевают больше не полноценное заболевание, а протекание процессов, из-за которых в организме малыша, находящегося в материнской утробе, происходят различные патологические отклонения. Происходит это из-за того, что кровь с кислородом не поступает в должном количестве к внутренним органам плода. Но стоит помнить, что мать и ребёнок — это одно целое, поэтому, если страдает ребёнок, то, соответственно, страдает и мать.

Гипоксия во время беременности — это очень тревожный признак, особенно если она диагностировалась не один раз на протяжении нескольких триместров. Поэтому, чтобы данное заболевание не переросло в хроническую форму, рекомендовано не надеяться на то, что это случайность, и не списывать все на «интересное» положение и возможные отклонения от нормы, которые обычно происходят в этом случае, а как можно быстрее обращаться к врачу по месту наблюдения.

Виды гипоксии плода

Кислородное голодание плода может проявляться как в острой, так и в хронической форме. И, как показывает практика, для каждого из случаев необходимы разные предрасполагающие факторы. Так, хроническая гипоксия развивается постепенно и достаточно длительный период времени. Возникает она чаще всего из-за плацентарной недостаточности, когда вследствие наличия вредных привычек, серьёзных хронических заболеваний (астмы) плацента не выполняет свои функции в полном объёме.

Чаще всего хроническая гипоксия проявляется во втором триместре беременности.

Острое же кислородное голодание плода, в отличие от хронического, наступает неожиданно и, как правило, возникает во время 2 периода родов. Основными причинами, приводящими к этому состоянию, называют: отслойку плаценты и появление узелков на пуповине.

Из симптомов, свидетельствующих о скором наступлении гипоксии, можно выделить:

- Учащённое сердцебиение на раннем сроке и замедленное — на более поздних.

- Малоподвижность плода.

- Слабые толчки ребёнка на поздних сроках.

- Изменения кожного покрова новорождённого малыша с естественного на зелёный или синий.

Диагностика гипоксии плода

Как правило, на регулярных гинекологических осмотрах каждой будущей матери рекомендуют запомнить не только день, когда малыш впервые зашевелится, но и в дальнейшем тщательным образом за ними (шевелениями) наблюдать. Необходимо это в первую очередь для того, чтобы зафиксировать, а в дальнейшем и предотвратить развитие серьёзных патологий.

Внимание! Нормой считается наличие до 10 серий активного шевеления ребёнка.

Также на каждом плановом гинекологическом осмотре у будущей матери прослушивают брюшную стенку через особую трубку — стетоскоп акушера. Цель этого обследования заключается в определении частоты ударов сердца малыша. Нормальными считаются показатели 110-160 ударов в мин. Если же присутствуют другие показатели, то это считается показанием для проведения дополнительных обследований с использованием допплерометра или кардиотокографа.

Кроме того, кислородное голодание можно определить и при визуальном осмотре, так как при этом заболевании объём живота очень сильно уменьшается, а сам малыш, хоть и находится на последних сроках, но при ультразвуковом обследовании выглядит неестественно худым.

Гипоксия у новорождённых

Проявления этого заболевания у новорождённых довольно часто являются причиной появления необратимых нарушений в деятельности жизненно важных органов (лёгкие, почки, сердце и ЦНС). Поэтому при выявлении начальной стадии гипоксии у малыша его необходимо как можно скорее согреть и сделать ему искусственное дыхание. В более серьёзных случаях нужно освободить дыхательные пути от скопившейся там слизи. Для этого туда вводят специальные растворы. Также рекомендовано выполнить наружный массаж сердца.

Как правило, перенесённое кислородное голодание у новорождённых в дальнейшем требует постоянного наблюдения у педиатра по месту проживания.

Лечение гипоксии у беременных

В большинстве случаев женщин, у которых появляется даже малейший намёк на внутриутробную гипоксию, постепенно переводят на стационарное лечение. Там им назначают уколы препаратов, содержащих витамины и вещества, способствующие разжижению крови. Но, как правило, такие мероприятия не всегда достигают поставленной цели, так как кислородное голодание у ребёнка пройдёт только тогда, когда полностью устранятся факторы, которые способствовали его возникновению.

Поэтому к профилактическим мерам относят:

- Ежедневную двухчасовую прогулку на свежем воздухе. Если в силу определённых причин это становится невозможным, то рекомендовано проводить проветривание комнаты или установить кондиционер с функцией ионизации воздуха. Но помните, что постоянное сидение в закрытой комнате, даже при ежедневном проветривании, категорически не рекомендуется.

- Отказ от вредных привычек. Так как это не только является предрасполагающим фактором для развития этого заболевания, но и наносит серьёзный вред будущему малышу.

- Употреблять продукты, содержащие большое количество железа. Как правило, это гранат, печень говядины, бобы, зелень, лук. Кроме того, неплохо себя зарекомендовали напитки, насыщенные кислородом, – кислородные коктейли.

- Избегать простудных и инфекционных заболеваний.

- По возможности избегать помещения с большим скоплением людей.

- Придерживаться определённого дневного распорядка. Помните, что для полного восстановления организма необходимо до 8 часов непрерывного сна.

- Минимизировать проявление стрессовых ситуаций.

Важно! Острое кислородное голодание у еще нерожденного малыша требует проведения кесарева сечения.

www.syl.ru

Гипоксия головного мозга у новорожденных и взрослых

Г ипоксия головного мозга (далее ГГМ) — это кислородное голодание головного мозга.

ипоксия головного мозга (далее ГГМ) — это кислородное голодание головного мозга.

Головной мозг крайне чувствителен к недостатку кислорода (потребляет 20% всего кислорода поступающего в организм.

Тяжелая гипоксия достаточно быстро вызывает кому и может привести к необратимым изменениям в головном мозге, что приведет к смерти за считанные минуты.

Причины гипоксии головного мозга

На основе причин вызывающих ГГМ создана классификация, включающая в себя 7 видов:

- Экзогенная — снижение кислорода в окружающей среде — это может быть душное помещение, высокогорное плато, полет на параплане на большой высоте.

- Дыхательная возникает вследствие нарушения проникновения воздуха в легкие — это может быть утопление, спазм бронхов, отек легких, удушение и т.д.

- Гемическая — возникает при снижении кислорода в крови, например при анемии, вдыхании угарного газа или разрушении эритроцитов.

- Циркуляторная наступает при нарушении функций сердечнососудистой системы организма.

- Тканевая появляется при нарушениях в усвоении кислорода тканями организма.

- Перегрузочная — может появится при интенсивных физических нагрузках.

- Смешанная — возникает при длительной гипоксии, обусловленной суммой нескольких факторов.

В повседневной жизни частыми причинами ГГМ может быть употребление большого количества алкоголя и по своим последствиям может соперничать с тяжелым отравлением угарным газом.

Симптомы заболевания

Вначале у человека происходит возбуждение ЦНС вплоть до состояния эйфории, но в то же время понижается тонус мышц, что ведет нечетким движениям и неуверенной, шаткой походке. Кожа может как краснеть, так и бледнеть, синеть (больной покрывается холодным потом).

При гипоксии головного мозга одним из симптомов является торможение ЦНС — проявляется в виде тошноты, рвоты, головокружения.

При дальнейшем ухудшении происходят нарушения зрения — расфокусировка, появляются темные круги. Далее больной теряет сознание.

Все это может привести к отеку головного мозга, что вызывает вначале потерю условных рефлексов, а далее исчезают и безусловные. После этого начинается отказ внутренних органов, кома и смерть.

Причины, симптомы и лечение ДЭП 1 степени. О методиках лечения дисциркуляторной энцефалопатии читайте в нашей статье.Таблетки и ампулы Кеналог — показания к применению, отзывы врачей и пациентов, плюсы и минусы лекарства, а также другая необходимая информация о препарате.

Гипоксия головного мозга у новорожденных

К ней относят ГГМ возникающую в период беременности и во время родов. Крайне опасна своими осложнениями, которые в тяжелых формах приводят к инвалидности или даже смерти ребенка.

Современная медицина выделяет 4 причины гипоксии головного мозга у

- Тяжелые болезни матери. Причиной могут выступать различные патологии будущей мамы, например лейкоз и другие болезни крови, порок сердца, проблемы с

легкими, тяжелые интоксикации. Гипоксия у беременной может вызвать аналогичные проблемы и у плода.

легкими, тяжелые интоксикации. Гипоксия у беременной может вызвать аналогичные проблемы и у плода. - Проблемы с пуповинным каналом. Сюда входят различные пережатия пуповины из-за неправильного расположения плода или дефектов самой пуповины, при переношенной беременности, а также проблемы при родах — затяжные или стремительные, проблемы при инструментальном извлечении ребенка.

- Дефекты плода — пороки сердца, аномалии в развитии, последствия инфекционных болезней, внутричерепные травмы. Также к этим причинам относят резус конфликт матери и плода.

- Асфиксия плода вследствие перекрытия дыхательных путей.

Для ГГМ новорожденных характерны следующие симптомы: тахикардия (увеличенная частота сердечных сокращений), которая переходит в брадикардию (снижение частоты), появляются аритмия и шумы в сердце, в околоплодных водах появляется меконий (первородный кал) .

Частота внутриутробных движений вначале возрастает, но затем падает, параллельно у ребенка наблюдается тромбоз и мелкие тканевые кровоизлияния.

Длительная гипоксия вызывает накопление углекислоты в крови, что вызывает раздражение дыхательных центров и плод начинает совершать дыхательные движения — возникает явление аспирации дыхательных путей слизью, кровью и околоплодными водами.

При первом вдохе становится велика вероятность получить пневмоторакс, а это уже прямая угроза жизни младенца.

Защитные механизмы человека при гипоксии

Человеческий организм имеет в своем арсенале целый ряд приспособленческих механизмов для борьбы с гипоксией:

- Самый простой способ — увеличивается частота вдохов — дыхание частое и глубокое, далее из-за угнетения дыхательного центра дыхание становится прерывистым, редким и поверхностным. Наиболее ярко наблюдается у альпинистов подымающихся на большие высоты.

- Идет увеличение частоты и силы сердечных сокращений, повышается артериальное давление. Это увеличивает поступление кислорода в ткани.

- Далее идет вывод всех запасов крови (из селезенки и печени), за счет чего увеличивается общее количество переносчиков кислорода в организме.

- Происходит замедление функционирования отдельных органов, тканей и систем организма с целью оптимизировать расход кислорода в организме.

Последнее средство в борьбе с гипоксией — переход на альтернативные источники в получении энергии — наблюдается расщепление углеводов по типу анаэробного гликолиза.

При этом процессе идет активное накопление молочной кислоты в организме, что ведет к ацидозу, который связан с нарушениями микроциркуляции в тканях, также это нарушает дыхание и кровообращение в целом.

Стоит понимать, что все эти механизмы при острой гипоксии дают краткосрочный эффект и если причина не устранена, то после истощения ресурсов организма наступает смерть.

При хронической гипоксии, эти механизмы привносят свою посильную помощь, но пациент будет постоянно испытывать нешуточный дискомфорт, от побочных эффектов данных механизмов.

Лечебные процедуры

Лечение гипоксии головного мозга основано на правильном определении причин и эффективном их устранении. Для этого врач изучает анамнез пациента, его внешний вид.

В некоторых случаях применяют ЭКГ-диагностику и рентгенографию грудной клетки. Для определения степени насыщения кислородом крови часто используют прибор пульсоксикометр, а на анализе выдыхаемого воздуха основан метод CO2-метрии.

Разберем применяемые методики лечения в привязке к причинам гипоксии:

- При экзогенных причинах — эффективным является применение кислородного оборудования.

- При респираторной — применяют различные препараты вызывающие расширение бронхов, антигипоксанты (препараты улучшающие усвоение кислорода), организация прямой подачи кислорода в легкие, крайним случаем является принудительная вентиляция легкий. Многие пациенты с хронической гипоксией постоянно пользуются баллоном с кислородом.

- При гемической — также лечат кислородом, дополнительно применяют переливание крови, используют методики улучшающие кроветворение.

- Циркуляторная гипоксия чаще всего лечится хирургичесим вмешательством, с применением антикоагулирующих препаратов.

- При тканевой используют антидоты (при отравлениях), гипербарическая оксигенация (пациент находится в кислородной барокамере при высоком давлении) и антигипоксанты.

Во всех случаях как можно заметить эффективно применение кислородотерапии, это стоит помнить особенно при острых формах гипоксии.

Например при отравлении угарным газом важно вывести пострадавшего на свежий воздух ,чтобы не происходило дальнейшего поступления угарного газа в организм.

Профилактические мероприятия по предупреждению гипоксии плода начинаются с первого триместра по предотвращению интоксикации организма матери, своевременного лечения заболеваний, корректировке патологий и возможных осложнений при беременности и родах, не допускать перенашивания.

По этой причине весь период беременности и родов должен проходить под наблюдением врача, так как длительная гипоксия может сделать вашего ребенка инвалидом с отставанием в физическом и психическом развитии.

Осложнения

Последствия и осложнения при гипоксии головного мозга напрямую зависят от повреждений головного мозга.

Например даже если пациент впал в кому, но причины гипоксии были устранены в кратчайшие сроки, то коматозное состояние может быть обратимым и с полным восстановлением всех функций.

В более тяжелых случаях наблюдается длительное вегетативное состояние, при котором присутствуют все основные функции жизнедеятельности, но при этом больной не реагирует на внешние раздражители.

При такой форме наблюдаются следующие осложнения — тромбозы, недоедание, инфекции в легких и пролежни.

Видео: Гипоксия и разрушение клеток алкоголем

Почему возникает гипоксия при чрезмерном увлечении алкоголем? Что нужно знать о гипоксии мозга.

neurodoc.ru

симптомы у взрослых и новорожденных детей, лечение таблетками

В статье обсуждаем гипоксию головного мозга. Рассказываем о ее видах, причинах возникновения, признаках и диагностике. Вы узнаете, как проходит лечение, возможные последствия, чем опасна гипоксия у новорожденных.

Содержание статьи:

Что такое гипоксия

Гипоксия головного мозга – это дефицит кислорода в главном органе центральной нервной системы. Голодание возникает, если во вдыхаемом воздухе существует недостаток кислорода либо в результате пониженного содержания этого элемента в крови (гипоксемия). Еще одна причина гипоксии – нарушения биохимических процессов тканевого дыхания.

При развитии гипоксии происходит развитие необратимых изменений не только в мозге, но и других жизненно важных органах и системах. Тяжелые случаи патологии приводят к коме и летальному исходу.

Виды и причины

По причинам развития выделяют следующие виды гипоксии:

- экзогенная – во вдыхаемом воздухе не достает кислорода, это происходит в непроветриваемом помещении, восхождении на гору или погружении под воду;

- респираторная – работа легких нарушена, к состоянию приводят такие болезни, как пневмония, обостренная астма;

- циркуляторная – изменение состава крови провоцирует проблемное кровообращение, вследствие сердечно-сосудистых заболеваний кровь, а вместе с ней и кислород, поступают к головному мозгу с недостаточной скоростью и в недостаточном количестве;

- гемическая – к клеткам головного мозга кислород доставляет гемоглобин, когда этот белок присутствует в крови в недостаточном количестве, он не может захватывать кислород и переносить его к органу;

- тканевая – эта форма гипоксии образуется в результате того, что клетки головного мозга не могут потреблять кислород, к примеру, при отравлении ядами или лекарственными препаратами ;

- перегрузочная – кратковременное явление, не является патологией, возникает при перегрузке нервной ткани;

- техногенная – возникает при условии постоянного воздействия на головной мозг вредных веществ;

- смешанная – любая протяженная форма патологии, которая провоцирует формирование тканевой гипоксии.

Классификация состояния по скорости развития:

- молниеносная;

- острая;

- подострая;

- хроническая.

Гипоксия головного мозга нередко возникает в результате нарушения кровоснабжения какого-то участка органа. В этом случае выделяют такие причины патологии, как центральная церебральная ишемия, глобальная церебральная ишемия, ишемический инсульт.

Симптомы

Симптоматическая картина гипоксии головного мозга включает ухудшение умственной деятельности. Пациент с трудом решает поставленные задачи, испытывает проблемы с памятью, однако приписывает подобные симптомы простому утомлению. На этой стадии человек не подозревает развитии о гипоксии, а потому упускает возможность своевременно обратиться к врачу.

По мере развития кислородного голодания пациент впадает в состояние эйфории, он энергичен и возбужден, вместе с этим не контролирует свои движения, не уверенно ходит. Лицо больного бледнеет или, наоборот, краснеет, возникает повышенное потоотделение, учащается дыхание и сердечный ритм.

На смену возбуждению приходит усталость, сонливость, головокружение. У пациента ухудшается зрение, мелькают «мушки» перед глазами. Больной теряет сознание. В зависимости от степени кислородного голодания обморок переходит в кому разной глубины.

Даже в тяжелых случаях реанимационное лечение позволяет не только спасти пациента, но и восстановить функции головного мозга.

Другие симптомы:

- вертиго;

- посторонние звуки в ушах;

- головные боли;

- нарушения равновесия и координации;

- расстройства речи;

- расстройства сна;

- перемены в настроении;

- депрессия, безразличность;

- раздражительность.

При возникновении симптомов сразу обращайтесь к врачу, это позволит своевременно выявить болезнь и начать лечение, снизив риск развития последствий.

Диагностика

Цель диагностики при патологии – выявление первопричины кислородного голодания.

Методы диагностического исследования при гипоксии:

- общий и газовый анализ крови – первый определяет уровень эритроцитов и гемоглобина, второй позволяет выявить отдельно взятую концентрацию кислорода и углекислого газа в крови;

- электроэнцефалограмма головы – методика получения изображения, на котором аппарат отображает состояние клеток мозга;

- реовазография – позволяет определить состояние сосудов, расположенных в мозге;

- ангиография – выдает полную информацию о кровотоке;

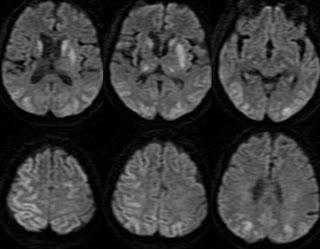

- МРТ – проводят для подтверждения или исключения ишемии участков мозга;

- капнография и СО-метрия – методики позволяют выявить объем углекислого газа во вдыхаемом воздухе, что необходимо для подтверждения или исключения болезней легочной системы.

Лечение

При развитии гипоксии в первую очередь необходимо оказание первой помощи пациенту, его основа – беспрепятственный доступ к свежему воздуху. Во многих случаях это позволяет предовтраить развитие серьезных последствий состояния.

В медицинских условиях, к примеру, если кислородное голодание произошло при родах или проведении какой-либо операции, пациенту надевают кислородную маску.

Лечение гипоксии головного мозга может включать различные методы, так как разнообразны причины развития патологии.

Методы лечения в зависимости от формы состояния:

- экзогенная – используют кислородную подушку для восстановления концентрации оксигена в крови;

- респираторная – восстановление работы дыхательных путей с помощью аналептиков, антигипоксантов, а также препаратов для расширения бронхов;

- гемическая – больному назначают лекарственные средства для улучшения функции кроветворения, в некоторых случаях лечение включает переливание крови;

- циркуляторная – лечение проходит при помощи лекарственных средств, используют антикоагулянты, ноотропные препараты, ангиопротекторы, для профилактики нередко назначают ноотроп Фенотропил;

- тканевая – для лечения этой формы кислородного голодания используют антидоты при условии отравления, пациенту прописывают витаминные комплексы, а также физиотерапевтические процедуры, прогулки на природе.

У новорожденных

Кислородное голодание мозга у новорожденных происходит в процессе внутриутробного развития или в ходе родов. Заболевание серьезно угрожает жизни ребенка, в большинстве случаев дети остаются инвалидами, многие не выживают.

При гипоксии страдает не только головной мозг, но и другие органы и системы. Необратимые нарушения затрагивают всю ЦНС, сердце, легкие, печень и почки, сосуды.

Причины кислородного голодания мозга головы у новорожденных:

- тяжелые болезни матери;

- нарушение маточно-плацентарного кровотока;

- генетические заболевания, переданные ребенку;

- асфиксия плода.

При развитии гипоксии в период внутриутробного развития в водах обнаруживают меконий – первые фекалии плода. Плод совершает большое количество движений, постепенно снижая уровень своей активности. Гипоксия способствует формированию многочисленных тромбов, провоцирует небольшие кровоизлияния в ткани.

При гипоксии у новорожденных наблюдают тахикардию, аритмию, а также постоянные шумы в грудной клетке.

Для лечения кислородного голодания мозга у новорожденных проводят реанимационные процедуры. Цель лечения – освободить бронхи от слизи и обеспечить доставку кислорода в организм искусственным путем.

Последствия

Прогноз успешного выздоровления зависит от степени повреждения органа. Значение имеет длительность периода, в течение которого мозг не получал оксиген. При кратковременной гипоксии и своевременном лечении возможно полностью восстановить функции мозга.

Осложнения кислородного голодания возникают, если пациент долго пребывал в вегетативном состоянии. При этом больной дышит, спит или бодрствует, однако не реагирует на окружающую обстановку. Такие больные могут прожить не более 1 года, но известны случаи и более длительного пребывания в таком состоянии.

Последствия кислородного голодания головного мозга:

- некроз мягких тканей;

- инфекционные болезни;

- тромбозы;

- дистрофия.

Что запомнить

- гипоксия – состояние, при котором орган не получает достаточный объем кислорода;

- при заболевании человек теряет сознание, впадает в кому;

- способы лечения кислородного голодания зависят от вида заболевания.

До встречи в следующей статье!

Пожалуйста, поддержите проект — расскажите о нас

Читать на бумаге

Распечатать

cefalgiya.ru

Гипоксия головного мозга – кислородная мозговая недостаточность, симптомы и лечение

Гипоксия мозга – что это такое

Говоря простым языком, гипоксия – это кислородное голодание. Головной мозг человека имеет большое количество кровеносных сосудов, снабжающих различные отделы питательными элементами. Мозговые ткани чувствительны к потере кислорода.

Говоря простым языком, гипоксия – это кислородное голодание. Головной мозг человека имеет большое количество кровеносных сосудов, снабжающих различные отделы питательными элементами. Мозговые ткани чувствительны к потере кислорода.

- Молниеносное кислородное голодание – развивается быстро, длится всего несколько минут или секунд.

- Острая недостаточность – развивается по причине тяжелых отравлений, кровопотери, инфарктов. При этом диагнозе кровь теряет способности к транспортировке кислорода.

- Хроническая гипоксия – причиной гипоксии является сердечная недостаточность, пороки сердца, кардиосклеротические изменения.

Негативное влияние гипоксии на мозг заключается в отмирании тканей и потере функциональных возможностей. Последствия кислородного голодания зависят от длительности нарушений, а также вызванных ими осложнений.

Причины кислородного голодания мозга

Симптомы гипоксии мозга зависят от причин, вызывающих кислородное голодание. Этиология нарушений включает несколько основных факторов, провоцирующих патологические изменения:

Экзогенная – возникает по причине низкого содержания кислорода в воздухе. Возникает при подъеме на высоту, долгом нахождении в закрытом помещении, низком давлении воздуха.

Экзогенная – возникает по причине низкого содержания кислорода в воздухе. Возникает при подъеме на высоту, долгом нахождении в закрытом помещении, низком давлении воздуха.- Тканевая – характеризуется нарушенным метаболизмом организма. В результате нарушений мягкие ткани не способны в должной мере поглощать поставляемый кровью кислород.

- Дыхательная – появляется вследствие нарушений органов дыхания и неспособности получать достаточное количество кислорода естественным способом.

- Циркуляторная – развивается вследствие нарушений сердечно-сосудистой системы. Борьба с гипоксией мозга направлена на улучшение циркуляции крови. Посредством нормализации работы сердца, сосудов и артерий, и восстановления нормального метаболизма, удается существенно улучшить состояние пациента.

- Гемическая – проявляется у пациентов со сниженной способностью крови транспортировать кислород. Наблюдается по причине развития анемии.

Гипоксические изменения головного мозга у новорожденных проявляются по причине травм во время беременности, отклонений в развитии и недостаточном поступлении питательных веществ к развивающемуся плоду.

Как проявляется недостаток кислорода в мозге

Симптомы кислородного голодания мозга позволяют безошибочно определить наличие нарушений. Лечащий врач обратит внимание на следующие отклонения:

- Стадия повышенной возбудимости – умеренные постгипоксические изменения структур головного мозга приводят к состоянию эйфории, пропадает способность полностью контролировать свои поступки и движения.

Изменение цвета кожных покровов – кожа человека становится бледной, с синюшным оттенком, либо чрезмерно краснеет. Естественная реакция мозга на гипоксию, это восстановить нормальное кровоснабжение и обмен веществ.

Изменение цвета кожных покровов – кожа человека становится бледной, с синюшным оттенком, либо чрезмерно краснеет. Естественная реакция мозга на гипоксию, это восстановить нормальное кровоснабжение и обмен веществ.

Симптомом попыток мозга исправить нарушения, является появление холодного пота, испарины.- Торможение активности нервной системы – на этом этапе проявляются ярко выраженные постгипоксические изменения структур головного мозга. Пациент жалуется на головокружения, тошноту, сильные рвоты.

Одновременно наблюдается нарушение зрительных функций: четкости зрения, потемнения в глазах. Развитие кислородного голодания приводит к потере сознания. - Перинатальное гипоксическое поражение в тяжелой стадии протекания сопровождается отеком головного мозга. Нарушения сопровождаются расстройствами и потерей безусловных и условных рефлексов. При дальнейшем развитии патологии наблюдается нарушение чувствительности кожных покровов и прекращения нормальной работы внутренних органов.

При повышенной чувствительности мозга к гипоксии, состояние сопровождается комой.

В нормальном состоянии мозг человека потребляет 25% от общего количества, поглощаемого организмом кислорода и глюкозы. Любые отклонения приводят к гипоксии и серьезным, зачастую необратимым последствиям.

Чем опасна гипоксия мозга

Кислородное голодание – это опасное состояние, приводящее к патологическим изменениям, влияющим на активность мозга, а также нарушение его основных функций. Прогноз заболевания зависит от степени повреждения и времени, в течение которого наблюдалась гипоксия.

При кратковременной коме шансы на реабилитацию достаточно высоки. Восстановление клеток мозга после гипоксии занимает много времени, но в конечном итоге у пациента, не впавшего в кому, хорошие шансы на восстановление.

Длительное вегетативное состояние с сохранением основных функций организма приводит к серьезным нарушениям. Пациенты в состоянии комы обычно живут не более года, после чего умирают.

Длительное вегетативное состояние с сохранением основных функций организма приводит к серьезным нарушениям. Пациенты в состоянии комы обычно живут не более года, после чего умирают.

- Пролежнях.

- Инфекционных заболеваниях.

- Недоедании.

- Тромбообразовании.

Последствия у взрослых связаны со сложностью восстановления даже минимальных двигательных и речевых функций. Длительное кислородное голодание приводит к коме и летальному исходу.

Постгипоксические изменения мозга

Последствия гипоксии мозга после клинической смерти заключаются в утрате неврологических функций. После возращения пациента к жизни, задачей врача является определение наличия необратимых изменений.

Полное восстановление функций мозга – наблюдается быстрое или задержанное восстановление функций. Нормализация состояния происходит в течение нескольких дней или месяцев. Возможно ухудшение самочувствия.

Полное восстановление функций мозга – наблюдается быстрое или задержанное восстановление функций. Нормализация состояния происходит в течение нескольких дней или месяцев. Возможно ухудшение самочувствия.

Также диагностируется прерванное восстановление, при котором возникает быстрое улучшение самочувствия. При этом после нескольких недель или месяцев наступает вторичное ухудшение, с преобразованием в стойкую неврологическую дисфункцию.- Восстановление неврологических функций. Отмирание клеток головного мозга без кислорода приводит к частичному восстановлению с дефектом высших функций. При этом диагностируется постепенная реабилитация и возвращение пациента к нормальной жизни.

- Временное частичное восстановление – при этом пациент не выходит из коматозного состояния и гибнет в постреанимационный период.

Лечение гипоксии головного мозга сопряжено с трудностями. Полное восстановление наступает крайне редко, но при правильной терапии можно добиться устойчивой ремиссии.

Восстанавливается ли мозг после гипоксии

Клетки мозга после гипоксии не восстанавливаются. Но при правильно назначенной терапии, можно обеспечить надлежащие условия для нормализации ежедневных функций организма.

Мозговые ткани имеют способность перенимать функции соседних клеток. При этом любое восстановление осуществляется частично.

Бороться с гипоксией мозга взрослому человеку необходимо с первых проявлений заболевания. Все нарушения в работе клеток являются критичными и приводят к серьезным, и часто необратимым последствиям.

Гипоксия мозга у новорожденных

На долю врожденных патологий, гипоксии приходится порядка 30-35%. Данная патология происходит по причине кислородного голодания плода во время развития в утробе матери. Нехватка кислорода в мозге у новорожденного приводит к аномалиям в развитии внутренних органов: легких, печени, сердечнососудистой и центральной нервной системы.

Из-за чего мозг младенца испытывает недостаток кислорода

Как уже отмечалось, именно кровь поставляет в головной мозг кислород. Отвечает за транспортировку питательного элемента — гемоглобина. Чтобы создать достаточное количество этого вещества, требуется большое количество элементов железа.

При анемии наблюдается дефицит железа, соответственно, снижается скорость и интенсивность поступления кислорода к тканям тела. Легкая незначительная гипоксия у новорожденных обычно проявляется, если мама страдает от анемии.

Вторая из основных причин связана с плацентарной недостаточностью. Через плаценту мама питает эмбрион и снабжает его кислородом. Нарушение обмена веществ блокирует нормальный обмен веществ.

Недостаточное насыщение кислородом сосудов мозга развивающегося плода, из-за плацентарной недостаточности, происходит по следующим причинам:

Недостаточное насыщение кислородом сосудов мозга развивающегося плода, из-за плацентарной недостаточности, происходит по следующим причинам:- Вредные привычки.

- Сердечнососудистые заболевания.

- Стрессы.

- У недоношенных.

- Многоплодовая беременность.

- Внутриутробные инфекции.

- Длительное сдавливание головки плода.

- Родовые травмы.

Диагноз гипоксия плода ставят приблизительно в 10-15% случаев беременности. Принимающий роды врач обратит внимание на состояние новорожденного. Предпосылкой для проведения кардиомониторинга и дополнительного обследования является:

- Мутные воды с зеленоватым оттенком.

- Обвитие плода пуповиной.

- Преждевременная отслойка плаценты.

Признаки постгипоксических изменений головного мозга у новорожденного проявляются в характерных симптомах: неврологических приступах, нарушении жизненных ритмов, раздражительности и плаксивости. В сочетании с результатами УЗИ мозга новорожденного и анамнеза, можно поставить точный диагноз о наличии кислородного голодания.

К каким последствиям может привести гипоксия у грудничка

Последствия гипоксии новорожденного зависит от степени повреждения и наличия необратимых изменений в ЦНС. При легкой степени повреждений, осложнения проявляются в развитии перинатальной энцефалопатии.

Отёк мозга у новорождённого при гипоксии приводит к инвалидности и, к сожалению, смерти. При благоприятном исходе удается частично восстановить основные функции. Возможны проблемы в развитии: неусидчивость, гиперактивность, низкая концентрация внимания, расстройства речи.

Чем и как можно лечить гипоксию

Главной задачей медицинского персонала является восстановление нормального поступления кислорода в мозг, а также стабилизации состояния пациента. Чтобы обеспечить должное лечение, требуется распознать нарушения, оказать первую помощь и назначить адекватную терапию.

Как определить гипоксию

На вооружении медицинского персонала имеются различные методы исследования, позволяющие диагностировать нарушения даже на ранней стадии.

- УЗИ – эхография гипоксических изменений — достаточно надежный метод, широко использующийся для диагностирования отклонений от нормы при внутриутробном развитии ребенка. Способ позволяет определить кислородное голодание даже на ранней стадии.

Эхографические признаки гипоксического поражения головного мозга указывают на общий объем некротических явлений у взрослых, и позволяют составить приблизительный прогноз развития заболевания. - Пульсоксиметрия – один из быстрых способов узнать о присутствующих нарушениях. Аппарат показывает процентную насыщаемость крови кислородом.

- Клинические анализы – исследуется кислотно-щелочное равновесие. Наличие углекислого газа и кислорода, а также состояние бикарбонатного буфера.

- Томография – помогает увидеть последствия заболевания: постгипоксический отек мозга, а также некротические явления. На томографии хорошо видны участки мозга с достаточной насыщаемостью кислородом. Ризидеальные изменения мозга гипоксического характера на МРТ указывают на нарушения, появившиеся вследствие перенесенных инфекционных заболеваний.

Чтобы избавиться от кислородного голодания, необходимо в точности определить катализатор нарушений. Если не устранить причину гипоксии, обязательно наступит рецидив заболевания.

Первая помощь при нехватке кислорода в мозге

Кислородное голодание проявляется в обмороках, потере сознания. При проявлении первых симптомов нарушений, необходимо обеспечить пациенту беспрепятственный доступ к свежему воздуху.

В медицинских условиях (например, при внутриутробной гипоксии сосудов), после родов сразу используют кислородную маску. Если такой возможности нет, следует проветрить помещение, освободить пациента от одежды, мешающей полноценному выполнению дыхательной функции. Сразу после этого следует госпитализировать пациента в ближайший стационар.

Лекарства от кислородного голодания мозга головы

Медикаментозная терапия направлена на устранение причин возникновения гипоксии. В любом случае, назначаются препараты железа и витаминный комплекс, улучшающий метаболизм тканей и кроветворение.

- Бронхорасширяющие средства.

- Дыхательные аналептики.

- Антигипоксаны.

Наряду с медикаментозным лечением, используют переливание крови, искусственную вентиляцию легких. В некоторых случаях показано проведение хирургической операции.

Дыхательная гимнастика при гипоксии

Одним из самых действенных средств, повышающих устойчивость головного мозга к гипоксии, считается использование дыхательной гимнастики. Было разработано несколько видов различных методик, направленных на борьбу с патологическими отклонениями.

- Метод Стрельниковой.

- Гимнастика Бодифлекс.

- Восточные гимнастики.

- Принцип кислородного голодания или система здоровой задержки дыхания.

Подбор метода оздоровительной гимнастики следует осуществлять совместно с лечащим врачом, в зависимости от диагноза пациента. Дыхательные упражнения служат хорошей превентивной мерой, позволяющей предотвратить осложнения от гипоксии.

Народные средства при гипоксии

Народные средства направлены на насыщение коры мозга, пораженной гипоксией, питательными веществами, за счет улучшения метаболизма и кроветворения.

Народные средства направлены на насыщение коры мозга, пораженной гипоксией, питательными веществами, за счет улучшения метаболизма и кроветворения.

- Сок берёзы – пьют по 1 л в день. При необходимости можно использовать настойки из листьев или почек берёзы.

- Боярышник – настаивают на коньяке. Настойку делают из расчета 70 гр. почек боярышника на ½ спиртного напитка. Состав отстаивают 2 недели. Принимают по 1 ст. л. до каждого приема пищи.

- Брусника – положительное влияние оказывают настойки из листьев, ягод. Листья брусники заливают кипятком и настаивают, как чай.

Брусничный отвар принимается после каждого приема пищи. Свежие или моченые ягоды брусники употребляют натощак или перед сном.

Народное лечение не отменяет традиционных методов терапии и необходимости консультации у врача.

Источники: http://ponchikov.net/health/zabolevaniya-mozga/568-gipoksiya-golovnogo-mozga.html

1lustiness.ru

причины, симптомы, лечение :: SYL.ru

Гипоксия головного мозга – это заболевание, связанное с дефицитом кислорода, поставляемого нервным клеткам (или нейронам). Когда приток воздуха полностью прекращается, речь идет о состоянии, называемом церебральная аноксия. Продолжительная гипоксия головного мозга является причиной гибели нервных клеток посредством апоптоза, приводящего к серьезной травме органа. Существует 4 категории заболевания, по своей тяжести они располагаются в представленном ниже порядке (также возможно классифицировать болезнь согласно причине нарушения поставки кислорода).

Гипоксия головного мозга – это заболевание, связанное с дефицитом кислорода, поставляемого нервным клеткам (или нейронам). Когда приток воздуха полностью прекращается, речь идет о состоянии, называемом церебральная аноксия. Продолжительная гипоксия головного мозга является причиной гибели нервных клеток посредством апоптоза, приводящего к серьезной травме органа. Существует 4 категории заболевания, по своей тяжести они располагаются в представленном ниже порядке (также возможно классифицировать болезнь согласно причине нарушения поставки кислорода).- Рассеянная гипоксия головного мозга — нарушение функций от невысокой до средней тяжести, вызванное низким уровнем кислорода в крови.

- Центральная церебральная ишемия — нарушение кровообращения, возникающее на локализованном участке, может быть острым (внезапным) и/или кратковременным. Состояние может быть вызвано многими заболеваниями, например, аневризмой, обуславливающей геморрагический приступ, или закупоркой кровеносных сосудов посредством тромба или эмболы. Нарушение сопровождает большую часть клинических инфарктов.

- Тяжелый ишемический инсульт — приступ, вызванный кислородным голоданием в результате нарушения кровотока и охватывающий многие участки органа.

- Глобальная церебральная ишемия — полная остановка поставки крови к мозгу.

Гипоксия головного мозга: симптомы

В минуту органу необходимо приблизительно 3,3 мл кислорода на каждые 100 г веса. Организм реагирует на дефицит вещества, усиливая церебральный кровоток, который может быть вдвое превышать норму, но не более того. Когда этой меры становится недостаточно, чтобы обеспечить мозг необходимым количеством кислорода, мы наблюдаем проявление признаков заболевания. Легкие симптомы включают сложности в выполнении комплексных умственных задач и ухудшение кратковременной памяти. Если кислородное голодание продолжается, результатом становятся нарушения когнитивных функций и контроля моторики. Кожа может выглядеть синеватой, а пульс учащается. Дальнейший дефицит кислорода приводит к слабости, потере сознания, коме, эпилептическим припадкам, прекращению реакций и гибели органа.

В минуту органу необходимо приблизительно 3,3 мл кислорода на каждые 100 г веса. Организм реагирует на дефицит вещества, усиливая церебральный кровоток, который может быть вдвое превышать норму, но не более того. Когда этой меры становится недостаточно, чтобы обеспечить мозг необходимым количеством кислорода, мы наблюдаем проявление признаков заболевания. Легкие симптомы включают сложности в выполнении комплексных умственных задач и ухудшение кратковременной памяти. Если кислородное голодание продолжается, результатом становятся нарушения когнитивных функций и контроля моторики. Кожа может выглядеть синеватой, а пульс учащается. Дальнейший дефицит кислорода приводит к слабости, потере сознания, коме, эпилептическим припадкам, прекращению реакций и гибели органа.Гипоксия головного мозга: лечение

Гипотермическая терапия, искусственное понижение температуры тела при неонатальной энцефалопатии у новорожденных, при применении в течение 6 часов после начала гипоксии головного мозга эффективно повышает процент выживаемости. Тем не менее, показатели у взрослых не так убедительны, а первоочередной целью лечения является восстановление поставки кислорода к органу. Методика зависит от причины, которой была вызвана гипоксия головного мозга. В случаях легкой и умеренной тяжести устранение обуславливающего фактора в большинстве случаев является достаточным. Возможно использование медицинского кислорода. В тяжелых случаях лечение может включать искусственное поддержание жизни и устранение последствий заболевания. Гипоксия вызывает учащенный пульс, а в экстремальных ситуациях сердце может остановиться от переутомления: для восстановления его функций применяются сердечно-легочная реанимация, адреналин и атропин. В тяжелых случаях крайне важно действовать быстро, поскольку клетки мозга очень чувствительны к дефициту кислорода. Гибель нейронов начинается в течение первых пяти минут.

Гипотермическая терапия, искусственное понижение температуры тела при неонатальной энцефалопатии у новорожденных, при применении в течение 6 часов после начала гипоксии головного мозга эффективно повышает процент выживаемости. Тем не менее, показатели у взрослых не так убедительны, а первоочередной целью лечения является восстановление поставки кислорода к органу. Методика зависит от причины, которой была вызвана гипоксия головного мозга. В случаях легкой и умеренной тяжести устранение обуславливающего фактора в большинстве случаев является достаточным. Возможно использование медицинского кислорода. В тяжелых случаях лечение может включать искусственное поддержание жизни и устранение последствий заболевания. Гипоксия вызывает учащенный пульс, а в экстремальных ситуациях сердце может остановиться от переутомления: для восстановления его функций применяются сердечно-легочная реанимация, адреналин и атропин. В тяжелых случаях крайне важно действовать быстро, поскольку клетки мозга очень чувствительны к дефициту кислорода. Гибель нейронов начинается в течение первых пяти минут.www.syl.ru

симптомы и лечение 🚩 выявили кислородное голодание 🚩 Заболевания

Выделяют несколько форм гипоксии: молниеносная, острая, хроническая. В первом случае болезнь развивается стремительно, за несколько минут. Острая гипоксия наблюдается после инфаркта, отравления, кровопотери. Кровь просто не может доставлять кислород к органам и тканям. Хроническая форма болезни развивается при пороках сердца, сердечной недостаточности. Нехватка кислорода может возникнуть при подъеме на высоту, при усиленной физической нагрузки, при нарушениях в работе дыхательной системы. Особенно чувствительны к недостатку кислорода почки, сердце, мозг, печень.

Первая стадия гипоксии отмечается следующими симптомами: повышенная возбудимость, неспособность контролировать свои движения, шаткая походка, синюшность кожных покровов или наоборот их покраснение, холодный пот. Во время второй стадии происходит нарушение зрения, в глазах темнеет, кружится голова, появляется тошнота и рвота. Человек может потерять сознание. Тяжелые случаи заболевания сопровождаются отеком головного мозга, потерей условных и безусловных рефлексов, кожа становится нечувствительной, человек впадает в кому.

Выявить гипоксию можно благодаря лабораторным исследованиям. Существует прибор — пульсоксиметр . Его надевают на палец и через пару минут можно увидеть процентное содержание кислорода крови. Этот показатель не должен быть ниже 95%. Капнография позволяет провести исследование выдыхаемого воздуха.

Прежде чем начать лечение гипоксии, следует выявить причину ее появления. Возможно, болезнь развилась из-за злоупотребление спиртными напитками или из-за долгого пребывания в душном помещении. От тяжести состояния пациента будет назначено стационарное либо домашнее лечение. Врачи прописывают препараты, действие которых направленно на нормализацию работы всего организма. Витамины нужно для восстановления мозговой ткани. Если гипоксию вызвало нарушение работы внутренних органов, то лечение будет направленно на восстановление правильного функционирования органов и систем.

Недостаток кислорода при подъеме на высоту можно компенсировать использованием масок, кислородных подушек и баллончиков. Бронхорасширяющие препараты, антигипоксаны выписывают при дыхательной гипоксии. Если кислородное голодание проходило в легкой форме, и было вовремя начато лечение, то в скором времени организм восстановится. При тяжелых формах в тканях мозга могут начаться необратимые процессы, которые не поддаются лечению.

www.kakprosto.ru

легкими, тяжелые интоксикации. Гипоксия у беременной может вызвать аналогичные проблемы и у плода.

легкими, тяжелые интоксикации. Гипоксия у беременной может вызвать аналогичные проблемы и у плода. Экзогенная – возникает по причине низкого содержания кислорода в воздухе. Возникает при подъеме на высоту, долгом нахождении в закрытом помещении, низком давлении воздуха.

Экзогенная – возникает по причине низкого содержания кислорода в воздухе. Возникает при подъеме на высоту, долгом нахождении в закрытом помещении, низком давлении воздуха. Изменение цвета кожных покровов – кожа человека становится бледной, с синюшным оттенком, либо чрезмерно краснеет. Естественная реакция мозга на гипоксию, это восстановить нормальное кровоснабжение и обмен веществ.

Изменение цвета кожных покровов – кожа человека становится бледной, с синюшным оттенком, либо чрезмерно краснеет. Естественная реакция мозга на гипоксию, это восстановить нормальное кровоснабжение и обмен веществ. Полное восстановление функций мозга – наблюдается быстрое или задержанное восстановление функций. Нормализация состояния происходит в течение нескольких дней или месяцев. Возможно ухудшение самочувствия.

Полное восстановление функций мозга – наблюдается быстрое или задержанное восстановление функций. Нормализация состояния происходит в течение нескольких дней или месяцев. Возможно ухудшение самочувствия.