Эпителиальный копчиковый ход

1. Что такое эпителиальный копчиковый ход (киста копчика, дермоидная киста копчика, дермоидная фистула копчика, пилонидальный синус/ киста копчика, пилонидальная болезнь, эпителиальные погружения крестцово-копчиковой области).

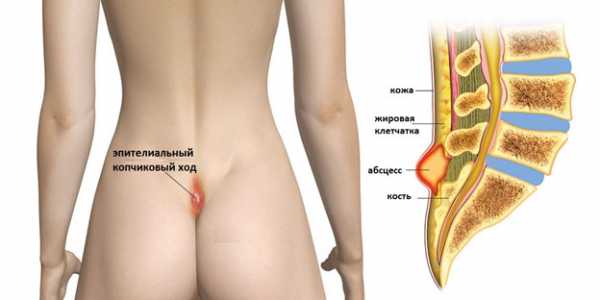

Эпителиальный копчиковый ход (ЭКХ) относится к воспалительным заболеваниям кожи и подкожной клетчатки межъягодичной складки и крестцово-копчиковой области.

Эпителиальный копчиковый ход (в русскоязычной литературе наиболее употребимо сокращение ЭКХ, хотя в зарубежных источниках значительно чаще пользуются термином «пилонидальная киста») представляет собой канал шириной несколько миллиметров (или полость), выстланный кожей. Это канал располагается в области между ягодиц, выше наружного отверстия заднего прохода (прямой кишки), он идет от кожи вглубь и слепо заканчивается в мягких тканях.

Открывается, такой свищевой ход обычно на коже одним или несколькими точеными отверстиями и, иногда, содержит пучок волос. Отверстия эти могут длительное время быть незамеченными, так как часто не имеют никаких неприятных симптомов и только в случае развития воспаления привлекают внимание.

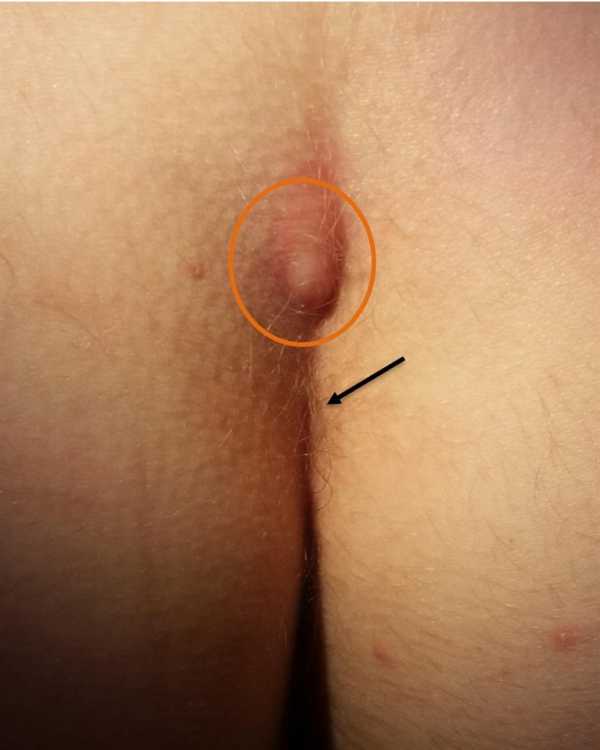

Важно! При наличии в межъягодичной складке безболезненных отверстий без каких- либо дополнительных симптомов, заболевание называют бессимптомным ЭКХ (рис 1). Данная форма ЭКХ не нуждается в хирургическом лечении и требует лишь тщательного соблюдения элементарных правил гигиены самим пациентом и периодических осмотров проктологом.

Рисунок 1. Бессимптомное течение ЭКХ.

(стрелкой указано первичное отверстие без признаков воспаления).

При развитии воспалительной реакции, чему обычно предшествует закупорка наружного отверстия, эпителиальный копчиковый ход сначала проявляется болезненным уплотнением на коже в области межъягодичной складки (важно знать, что иногда, особенно при длительном отсутствии адекватного лечения, свищевые ходы могут приобретать причудливые формы и появляться за пределами указанной области (рис. 2).

Рисунок 2. Редкая форма ЭКХ с наличием множественных свищей в перианальной области.

(стрелками указаны множественные вторичные свищевые отверстия, образовавшиеся в результате длительно существующей хронической формы заболевания).

Важно! Возникновение подобной формы возможно при несвоевременном и/или неадекватном хирургическом лечении.

При отсутствии адекватного лечения болезненные ощущения нарастают и уплотнение превращается в полноценный абсцесс (гнойник). Далее обычно существует три варианта развития заболевания:

- гнойник продолжает увеличиваться и заставляет обратиться к врачам в экстренном порядке

- гнойник самостоятельно спонтанно дренируется в имеющийся свищевой ход, что проявляется истечением гноя в области межъягодичной складки. При этом болезненные ощущения и температура тела постепенно снижаются и пациент может расценить это, как излечение, и в дальнейшем не обратиться к врачу.

- кожа над гнойником разрушается острым воспалительным процессом и абсцесс самопроизвольно «прорывается» наружу. После опорожнения гнойного очага болезненные ощущения резко снижаются, температура тела нормализуется.

В последних двух случаях значительное облегчение состояния приводит многих пациентов к мысли об отсутствии необходимости дальнейшего лечения. Однако несмотря на то, что в большинстве случаев кожная рана со временем заживает, сама причина воспалительного процесса – гнойная полость с элементами внедрившегося волоса – сохраняется в мягких тканях, и создаются предпосылки для нового скопления гнойного отделяемого и процесс повторяется.

Важно! При любом из вариантов течения заболевания необходимо, как можно раньше, обратиться к проктологу для оценки необходимости дальнейшего лечения и исключения более серьезных заболеваний данной области.

2. Почему образуется ЭКХ

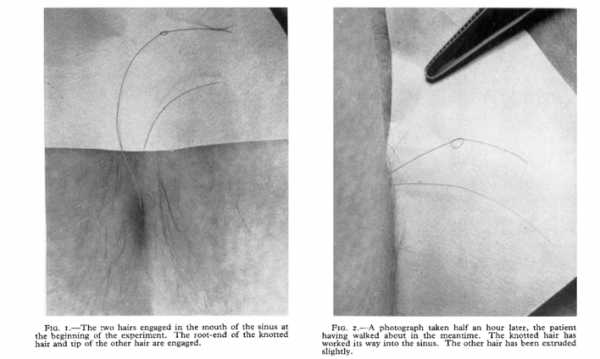

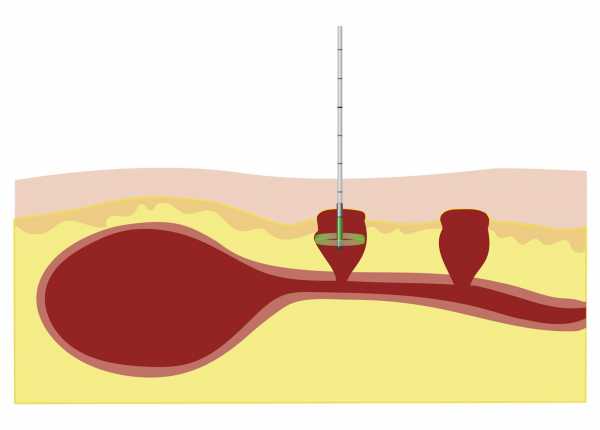

Долгое время механизм заболевания оставался загадкой для врачей, однако в 50-х годах прошлого столетия было найдено объяснение почему развивается данное заболевание, и оно до сих пор удивляет как молодых врачей, так и пациентов. Межьягодичная складка имеет несколько особенностей: она предрасположена к потливости, большую часть времени сдавлена нижним бельем и верхней одеждой, труднодосягаема для самостоятельного осмотра. При ходьбе между сведёнными ягодицами возникает своеобразный «насосный» эффект. Волос, попавший в межьягодичную складку, под действием этого эффекта внедряется в толщу кожного покрова, затем в подкожную клетчатку, где и образуется инфицированная полость (рис. 3Плохая предрасполагает к развитию местного воспалительного процесса в межъягодичной складке, что облегчает возможность внедрения волос в толщу кожного покрова.

а) б)

б)

в)

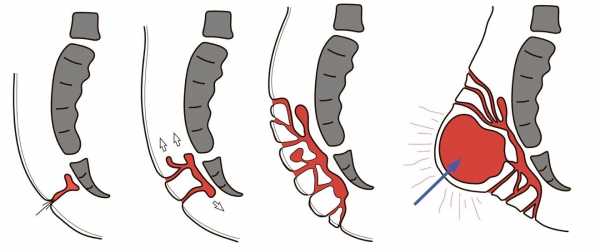

Рисунок 3. Механизм образования ЭКХ.

а. Схема движения ягодиц при ходьбе с формированием эффекта вакуумного насоса;

б. Фотография начального этапа внедрения волоса в кожу межьягодичной складки.

в. Схема развития воспалительного процесса (стрелкой указан абсцесс)

3. Какие основные симптомы заболевания? Как проявляется ЭКХ?

Примерно в половине случаев заболевание длительное время протекает бессимптомно. Единственным проявлением может быть наличие одного или нескольких отверстий или ямочек на коже межъягодичной складки, из которого иногда виден пучок волос.

Важно! Отсутствие других симптомов часто является причиной позднего выявления заболевания, или выявления его, как случайной находки, при осмотрах по поводу других проблем.

В просвет кожного канала, сформированного ранее внедрением волоса, попадают микроорганизмы с поверхности кожи или из области заднего прохода, что неизбежно приводит к развитию хронического, рецидивирующего (повторяющегося) воспаления и формированию абсцесса.

- При воспалении ЭКХ наиболее часто возникают следующие симптомы:

- Боли в области крестца и копчика;

- Покраснение и уплотнение кожи в области межьягодичной складки или чуть с боку от нее;

- Кровянистые или гнойные выделения из отверстий эпителиального копчикового хода;

- Повышение температуры тела;

- Появление дополнительных (вторичных) отверстий вдоль или рядом с межъягодичной складкой;

- Выделения из дополнительно образовавшихся отверстий;

- Общая слабость;

- Невозможность вести обычную физическую и трудовую активность(рис.4).

Рисунок 4. Абсцесс эпителиального копчикового хода

(стрелками указаны первичные отверстия, расположенные в межъягодичной складке. Область предполагаемого абсцесса ограничена оранжевой линией).

4. Кто находится в группе риска развития ЭКХ?

Заболевание в 4 раза чаще возникает у мужчин, чем женщин. ЭКХ относится к группе не часто встречающихся болезней и выявляется лишь у 26 из 100.000 человек. В основном, болеют молодые люди трудоспособного возраста от 15 до 30 лет. По статистике, чаще всего ЭКХ встречается у арабов и кавказских народов, реже у афроамериканцев.

Факторами риска развития ЭКХ являются:

- избыточное оволосение

- избыточная масса тела

- недостаточное внимание к гигиене области копчика

- сидячий образ жизни

- ношение тесной и узкой одежды (штанов, юбок)

5. Что такое рецидив заболевания и как его избежать?

Еще одной формой заболевания является рецидив (повторное развитие) эпителиального копчикового хода, который возникает через некоторое время (от 1 года и более) после ранее перенесенного радикального хирургического лечения эпителиального копчикового хода.

Важно! В группе риска возникновения рецидива ЭКХ находятся как пациенты, которым ранее было выполнено оперативное вмешательство в недостаточном объеме, так и пациенты, у которых развилось нарушение процесса заживления послеоперационной раны.

В случае возникновения рецидива ЭКХ показано повторное хирургическое лечение, которое в свою очередь становится более сложным, в связи с развитием рубцового процесса в зоне вмешательства, увеличивается срок госпитализации, ухудшается косметический эффект.

6. Как диагностировать ЭКХ?

Диагноз эпителиальный копчиковый ход устанавливается после сопоставления данных, полученных от пациента и его осмотра с результатами инструментальных методов обследования. Вам необходимо будет подробно рассказать специалисту о том, когда появились первые жалобы, какие Вы замечали изменения в этой области до момента обращения, вспомнить были ли эпизоды нагноения и самопроизвольного вскрытия ЭКХ. Врач обязательно проведет осмотр межъягодичной складки и прилежащей ягодичной области. В некоторых случаях, при распространенном процессе или нетипичном течении заболевания может понадобиться пальцевое исследование прямой кишки. Отнеситесь с пониманием к этому простому исследованию, ведь нам важно, чтобы диагноз был установлен правильно.

Инструментальные исследования оказывают большую помощь врачам в установке диагноза и определении степени распространенности процесса, особенно это касается абсцедирующего течения ЭКХ и рецидивных форм заболевания.

К инструментальным методам относятся:

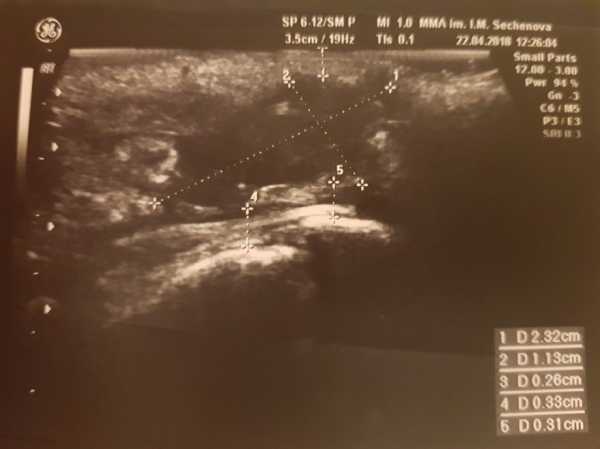

1. УЗИ мягких тканей крестцово-копчиковой области. Этот метод диагностики позволяет оценить размеры, распространенность процесса, наличие связи между гнойными полостями, выявить глубоко расположенные абсцессы, определение которых при помощи осмотра и ощупывания этой области невозможно. УЗИ позволяет хирургу заранее определится с объемом оперативного вмешательства, спланировать методику закрытия кожного дефекта после удаления ЭКХ (рис.5).

Рисунок 5. УЗ-картина эпителиального копчикового хода в проекции межъягодичной складки

(при УЗ-исследовании мягких тканей, непосредственно под кожей, в толще подкожно-жировой клетчатки

определяется неоднородное образование размерами 25х32 мм с ровными четкими контурами с

включениями).

2. Фистулография — введение в сформировавшийся ход контрастного вещества и выполнение рентгеновского исследования. Этот метод позволяет определить направление гнойных ходов, связь их с первичным ходом и позволяет хирургу также более детально спланировать операцию.

В некоторых сложных случаях могут понадобиться дополнительные обследования:

- Аноскопия — осмотр анального канала с помощью аноскопа — специального оптического прибора для безболезненного осмотра самого конечного отдела пищеварительного тракта. Данное исследование позволяет визуально оценить слизистую оболочку прямой кишки и анального канала. Аноскопия в большинстве случаев необходима для проведения дифференциальной диагностики ЭКХ с заболеваниями анального канала и прямой кишки.

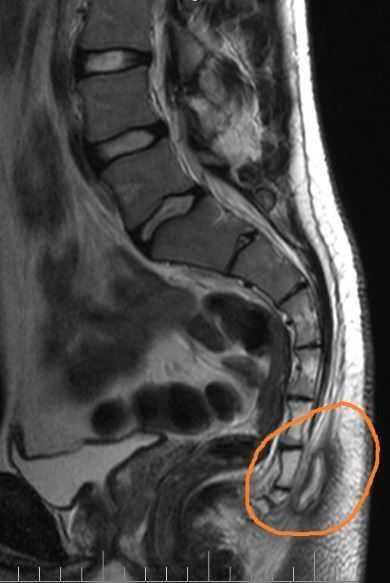

- МРТ(магнитно-резонансная томография) органов малого таза – исследование, позволяющее получить детальное изображение интересующей области в различных проекциях, в частности малого таза и области крестца. Этот метод более дорогостоящий по сравнению с УЗИ, но позволяет точно поставить диагноз в сложных случаях ЭКХ, при рецидивах заболевания, наличии сочетанных заболеваний.

Дополнительные исследования помогут специалистам отличить сложные прямокишечные свищи от новообразований крестца и мягких тканей крестцово-копчиковой области, нарушений эмбрионального развития, в случае, если ультразвукового исследования будет недостаточно для установления диагноза (рис.6).

Рисунок 6. МРТ- изображение осложненного эпителиального копчикового хода.

(на МРТ в боковой проекции определяется изменение подкожно-жирового слоя на уровне крестца и копчика с образованием полости).

7. Как отличить ЭКХ от других заболеваний?

Некоторые другие заболевания могут иметь сходные с ЭКХ проявления, что требует проведения дифференциальной диагностики.

Фурункул

Фурункул представляет собой воспаление мягких тканей вокруг волосяного фолликула. Сначала появляется уплотнение и покраснение ткани вокруг волоса. Затем формируется стержень белого цвета, вокруг которого сохраняется зона гиперемии. Абсцесс ЭКХ может быть похож на фурункул, однако отличительной особенностью будет являться наличие первичных отверстий в межъягодичной складке (рис.7).

Рисунок 7. ЭКХ с формирующимся абсцессом ( стрелкой указано первичное отверстие. Зона формирующегося абсцесса ограничена оранжевой линией).

Прямокишечный свищ

Наружное свищевое отверстие чаще всего расположено на коже рядом с анусом (на перианальной коже). При наличии внутреннего свищевого отверстия, которое располагается в анальном канале, его можно определить с помощью пальцевого исследования прямой кишки или при фистулографии. При ЭКХ отсутствует связь хода с прямой кишкой, что подтверждается зондированием и или при МРТ-исследовании, а при наружном осмотре заметны первичные отверстия копчикового хода.

Пресакральная тератома

Пресакральные тератомы могут иметь так называемый эмбриональный ход, открывающийся на коже вблизи заднепроходного отверстия в виде эпителизированной воронки. Пресакральные тератомы располагаются между задней стенкой прямой кишки и передней поверхностью крестца, что можно установить при пальцевом исследовании. В то же время эпителиальный копчиковый ход располагается под кожей на задней поверхности крестца и копчика. Окончательным методом, позволяющим точно поставить диагноз в таких случаях должна быть МРТ.

Инфицированная рана

Простая инфицированная рана в интересующей области может возникнуть, если у пациента была травма крестцово-копчиковой области, операция по поводу свища прямой кишки или иссечение эпителиального копчикового хода. В этой ситуации также принципиальное значение имеет наличие первичных отверстий ЭКХ, данные о течении заболевания, наличие информации о каких-либо вмешательствах в указанной области.

8. Всегда ли нужно лечить ЭКХ?

Определяющим фактором в выборе способа лечения ЭКХ является форма заболевания. Случайно выявленная бессимптомная форма заболевания не требует сиюминутного срочного оперативного лечения. С целью профилактики развития острого воспаления пилонидальной кисты при бессимптомной форме заболевания необходимо проводить ежедневные гигиенические мероприятия, избегать травматических воздействий на область ЭКХ и ношения тесной и узкой одежды, удалить волосы (с помощью периодического бритья или эпиляции) в области межьягодичной борозды и ягодиц. Тем не менее, такие профилактические мероприятия не гарантируют отсутствие развития осложнений ЭКХ.

На начальных стадиях формирования абсцесса ЭКХ (стадия инфильтрации) когда только начинают появляться первые симптомы (нарастающая болезненность в области крестца и копчика, отек тканей в области межъягодичной складки, незначительное повышение температуры) возможно остановить воспалительный процесс применением антибиотиков и удалением внедрившегося пучка волос.

Важно! Даже если симптомы не носят выраженного характера и развиваются медленно, необходимо в кратчайшие сроки проконсультироваться у специалиста для исключения более опасных заболеваний и правильного планирования лечения!

Проведение лечения следует доверять только опытному специалисту, так как не всегда бывает просто найти грань между абсцессом (это состояние требует обязательного хирургического лечения!) и так называемым инфильтратом, когда хирургическое лечение неэффективно. Иногда визуального осмотра и пальпации бывает недостаточно для определения стадии воспалительного процесса. Тогда на помощь специалисту приходит ультразвуковое исследование мягких тканей, которое позволяет определить дальнейшую тактику лечения.

Важно! Во всех более тяжелых случаях, при других формах заболевания, показано хирургическое лечение.

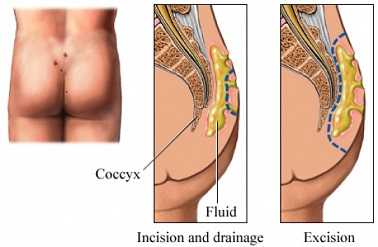

При возникновении острого абсцесса ЭКХ показано срочное хирургическое лечение, которое направлено в первую очередь на эвакуацию гноя и скорейшее облегчение состояния пациента.

9. Как избавиться от ЭКХ навсегда?

Основным радикальным методом лечения ЭКХ – то есть методом, направленным на полное удаление источника воспалительного процесса, является хирургический. В зависимости от распространенности заболевания выполняют различные виды оперативных вмешательств. Существует более 50 различных методик для лечения ЭКХ. Такое большое количество возможных способов хирургического лечения связано с тем, что в настоящее время отсутствует оптимальный способ, который можно было бы назвать «золотым стандартом» лечения для всех пациентов с экх. В каждом случае выбор техники оперативного вмешательства должен быть индивидуален: должны учитываться несколько факторов — клиническая картина заболевания, стадия заболевания и обширность поражения, возможность временного ограничения физической активности в послеоперационном периоде.

Важно! После некоторых операций будет необходимо строго избегать сидения в течение 2-3 недель для правильного заживления раны. Это необходимо учитывать при согласовании метода хирургического лечения с врачом. Врач всегда может предложить несколько альтернативных методик.

Выбрать лучший способ поможет сделать специалист, который владеет и использует в своей практике несколько наиболее эффективных методик.

10. Какая операция выполняется при возникновении абсцесса (острого нагноения) ЭКХ?

В случае развития острого абсцесса ЭКХ в большинстве случаев потребуется последовательное выполнение двух операций. Лечение гнойного очага ЭКХ следует проводить в специализированном колопроктологическом стационаре. Его основная цель обеспечить полноценную эвакуацию гнойного содержимого, купировать воспалительные явления в окружающих мягких тканях, предотвратить дальнейшее распространение гнойного процесса.

Важно! Даже такой простой этап, как вскрытие абсцесса ЭКХ, может значительно усложнить второе (основное) хирургическое вмешательство при несоблюдении простых правил.

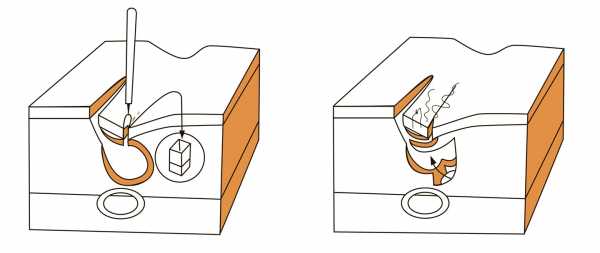

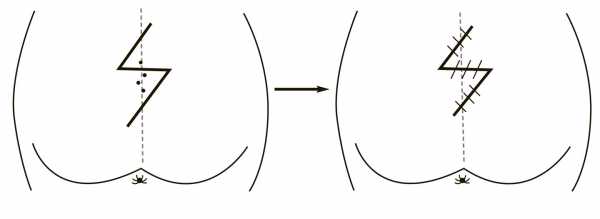

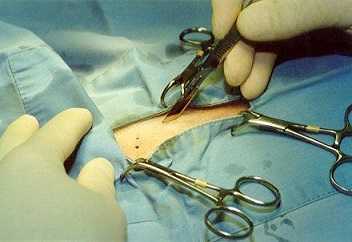

Разрез должен быть небольших размеров и располагаться как можно ближе к средней линии (межъягодичной складке). Во время второй операции рубец от ранее выполненного разреза необходимо будет удалить единым блоком с основным объемом ткани ЭКХ. Чем больше будет первичный рубец, тем больше тканей нужно будет удалить при второй операции. В тоже время, не следует делать слишком маленький разрез, так как залогом успешного выздоровления является адекватное дренирование гнойно-воспалительного очага (рис.8).

a)

б)

Рисунок 8. Этапы хирургического лечения абсцесса ЭКХ

а) местная анестезия

б) разрез над местом наибольшей флюктуации и эвакуация гнойного отделяемого со взятием материала на определение микроорганизма, вызвавшего воспаление.

Правильно выполненное вскрытие абсцесса приводит к исчезновению боли, температуры и улучшению самочувствия. Однако окончательно воспалительные процессы (изменения в окружающих тканях) после первого этапа оперативного вмешательства (вскрытия и дренирования абсцесса ЭКХ) стихают обычно в течение 1-2 недель.

После успешного проведения первого этапа хирургического лечения, который будет сопровождаться уменьшением проявлений острого воспаления и, по сути, являться «симптоматической операцией», не менее важным является проведение второго этапа — радикальной операции, направленной на полное удаление пилонидальной кисты с пораженным участком кожи и подкожной жировой клетчатки и последующим пластическим этапом для достижения хорошего косметического результата.

Важно! При остром воспалении именно двухэтапное лечение является наиболее эффективным и быстро приводит к восстановлению трудоспособности. Несмотря на улучшения состояния после вскрытия и дренирования абсцесса ЭКХ, крайне необходимо провести вторую радикальную операцию, поскольку каждое последующее воспаление будет вовлекать в процесс все больше количество неизмененных тканей!

При незначительных размерах гнойного очага и высоком уровне профессионализма хирурга иногда возможно одноэтапное радикальное лечение острого ЭКХ.

Длительно существующие воспалительные изменения приводят к стойкому болевому синдрому и длительным срокам нетрудоспособности, нарушению качества жизни, возникновению осложнений и рецидивов после второго этапа хирургического лечения, усложняют выполнение радикальной операции. Оптимально выполнять вторую (радикальную) операцию спустя 3-4 недели после вскрытия и дренирования абсцесса ЭКХ.

11. Какие операции выполняются при хронических и рецидивирующих формах ЭКХ

В настоящее время существует большое количество различных радикальных операций для удаления ЭКХ, каждая из которых имеет свои преимущества и недостатки.

Все виды оперативных вмешательств можно разделить на 2 большие группы

- малоинвазивные методики

- радикальное хирургическое лечение с ушиванием раны наглухо.

Малоинвазивные методики

К малоинвазивным методикам относится, например, синсуэктомия и лазерная деструкция ЭКХ. Преимуществом данных методик является то, что после их выполнения не наступает значительного ограничения физической активности, возможен возврат к трудовой деятельности в тот же день после выполненного оперативного вмешательства. Недостатком является: возможность выполнения только при небольших размерах ЭКХ (выбор объема и возможности выполнения определяет врач после выполненного УЗИ).

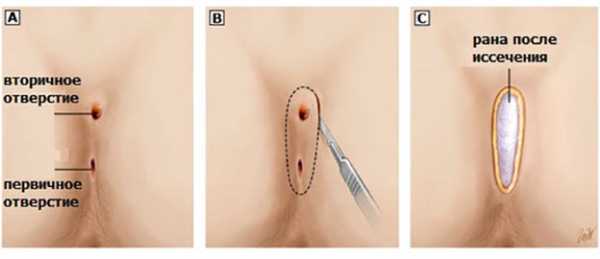

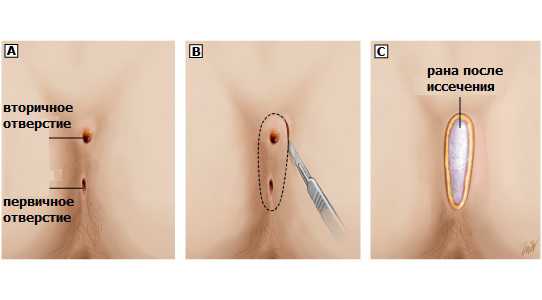

а) Синусэктомия

В случае наличия у пациента только первичных ходов, а так же при отсутствии затеков и дополнительных ходов или ответвлений, согласно дополнительным методам обследования возможно проведение малоинвазивной операции – синусэктомии. Эта операция подразумевает собой очень экономное иссечение эпителиальных ходов с помощью скальпеля с оставление кожных мостиков между первичными ходами. Это позволяет максимально быстро вернуться к работе, получив отличный косметический результат (рис.9).

a)

б)

Рисунок 9.

а) вид послеоперационной раны после синсуэктомии

б) внешний вид послеоперационного рубца после через 3 недели после синусэктомии

б) Лазерная абляция ЭКХ (диодный лазер)

Суть операции состоит в обработке первичных ходов ЭКХ при помощи лазера. Это позволяет разрушить ходы ЭКХ и предотвратить развитие осложнений этого заболевания. Для операции используется лазер с определенной длиной волны в непрерывном режиме. В ходы ЭКХ луч лазера доставляется с помощью светодиода (рис.10). Мощность лазера может составлять от 1,5 до 3 Вт. Общая длительность работы составляет от 5 до 25 минут и зависит от стадии болезни, длины копчикового хода. Благодаря способности концентрировать своё действие только на поражённых тканях, процедура является малоинвазивной, сопровождается минимальным болевым синдромом. Помимо этого, лазер обладает коагулирующим свойством, тем самым он позволяет минимизировать возможность возникновения кровотечения из затронутых сосудов.

Рисунок 10. Лазерная абляция ходов ЭКХ.

- Радикальное хирургическое иссечение с ушиванием раны наглухо.

Такая операция, пожалуй, самая распространенная в России, предполагает более обширное иссечение эпителиального синуса/хода с пластикой дефекта местными тканями. Существует множество мнений о том, насколько эта операция эффективна и безопасна. В руках опытного хирурга, как правило, вероятность рецидива при данном виде вмешательства не превышает 3-5% и легко переносится пациентами. Основным отрицательным моментом данной технологии является необходимость ограничить подвижность и исключить сидение после операции на период от нескольких дней о нескольких недель.

Вид оперативного вмешательства окончательно определяется после осмотра и получения результатов УЗИ мягких тканей крестцово-копчиковой области и, в случае необходимости, дополнительных методов обследования.

Основные современные модификации радикального лечения ЭКХ:

1. Иссечение ЭКХ с перемещением кожно-фасциально-мышечных лоскутов.

В нашей клинике разработана авторская методика (патент), предполагающая создание фасциально-мышечных лоскутов для закрытия послеоперационной раны. Суть методики заключается в перемещении собственных мягких тканей и создании прочного фасциального каркаса (фасция – прочная оболочка, покрывающая мышцы нашего организма) в области вмешательства, что снижает подвижность краев раны, ускоряя заживление. Именно натяжение и чрезмерная нагрузка на послеоперационную рану — основной фактор неудовлетворительных результатов лечения. Эта методика позволяет добиться максимально быстрого восстановления больного при минимальных разрезах кожи, низкой частоты осложнений и хорошего косметического результата, так как послеоперационный рубец располагается в межъягодичной складке и остается практически незаметным после операции(рис.11).

а)

б)

в)

Рисунок 11.

а) первичные отверстия ЭКХ, расположенные в межъягодичной складке

б) вид раны после иссечения ЭКХ с последующим выполнением пластики кожно-фасциальными лоскутами (наложены единичные узловые швы на рану. Послеоперационный рубец расположен в межъягодичной борозде, что обеспечивает хороший косметический эффект).

в) вид послеоперационного рубца через 3 недели после операции.

2. Операция по иссечению ЭКХ с пластикой по Каридакису

В 1976 году армейский хирург G.E.Karydakis предложил технику операции для радикального лечения эпителиального копчикового хода. Суть операции заключалась в том, что радикальное иссечение всех пораженных тканей происходит из разреза, несколько смещенного от срединной линии, расположенного рядом с межъягодичной бороздой. Операция сопровождается небольшим процентом рецидивов и послеоперационных осложнений. Однако ее недостатком является наличие послеоперационного рубца вне ягодичной борозды, что обеспечивает худший косметический дефект (рис.12).

Рисунок 12. Схема выполнения операции по иссечению ЭКХ с пластикой по Каридакису

3. Операция по иссечению ЭКХ с пластикой по Баском

Американский хирург Джон Баском предложил два вида операции при различных стадиях заболевания: при наличии острого воспаления ЭКХ — Bascom I и для радиального лечения заболевания — Bascom II. Радикальная операция, предложенная автором одна из наиболее спорных в лечении ЭКХ. Методика предполагает удаление только незначительных участков кожи (с сохранением подкожной клетчатки), содержащей первичные отверстия ЭКХ. Иссечение же крупной пилонидальной кисты при ее наличии выполняется из разреза, выполненного в стороне от срединной складки.

Рисунок 13. Схема операции по иссечению ЭКХ с пластикой по Баском.

4. Марсупилизация

Еще одной, ранее популярн, методикой хирургического лечения ЭКХ является метод марсупилизации, который предполагает иссечение свищевого хода единым блоком с кожей и подкожно-жировой клетчаткой с последующим подшиванием кожных краев ко дну раны. Однако, в настоящее время данная методика практически не используется в связи с длительным реабилитационным периодом и неудовлетворительными косметическими результатами (рис14).

11. Кожная пластика после радикального хирургического лечения ЭКХ

Основной проблемой заживления раны после иссечения ЭКХ является наличие широкого дефекта мягких тканей. Подкожная клетчатка в области крестца плотно фиксирована к подлежащему апоневрозу и фасциям, поэтому при закрытии дефекта оставшимися мягкими тканями создается натяжение, что сопровождается в послеоперационном периоде высоким риском расхождения краев раны, длительным заживлением.

Проблема закрытия образовавшегося дефекта местными тканями с пластикой кожными лоскутами особенно важна при хронических и рецидивирующих формах заболевания.

Существуют различные формы и виды кожно-подкожных лоскутов (Z, V-Y- образных, Limberg-flap) для закрытия дефекта, возникшего после удаления ЭКХ. Возможность и необходимость применения того или иного вида пластики определяет врач на основании данных осмотра, особенностей операции, объема удаленных тканей, желания пациента.

Рисунок 14. Варианты закрытия послеоперационного раневого дефекта после иссечения ЭКХ

а) пластика по Лимбергу

б) Z-образная пластика.

12. Как правильно выбрать клинику и хирурга для лечения в моем случае ?

Подводя итог обзора хирургических методов лечения следует сказать, что выбор вида операции неомненно является прерогативой хирурга, однако сегодня это решение принимается совместно с пациентом..При обсуждении плана оперативного вмешательства (объема оперативного вмешательства) конкретно в Вашем случае, хирург должен предложить Вам различные современные инструменты( приспособления), необходимые при операции, рассказав при этом преимущества и недостаки их использования. Если в разговоре с Вами хирург не пытается обсудить разные подходы к лечению конкретно Вашего ЭКХ, а предлагает безальтернативный метод, то это зачастую свидетельствует о том, что в его арсенале нет места другим методикам.

В такой ситуации Вы вправе обратиться к другому врачу за «вторым» мнением. Необходимо особенно тщательно подходить к выбору как хирурга, так и учреждения для хирургического лечения в случае, когда имеется места сложный или рецидивный ЭКХ, когда лечение часто сопряжено в обширным иссечением тканей в области крестца.

13. Как нужно подготовиться к операции?

Накануне вечером перед госпитализацией в стационар для хирургического лечения необходимо выполнить бритье крестцово-копчиковой и, в случае необходимости, ягодичной области. Возможен вариант выполнения лазерной (александритовым или диодным лазером) или фотоэпиляции за несколько дней до госпитализации. Однако, последние два метода малоэффективны для удаления светлых волос. Еще одним методом удаления волос является электроэпиляция, она отличается большей болезненностью, но подходит для всех типов волос. Эффект после процедур, возможно, будет достигнут не сразу, поэтому лучше их выполнять заранее — за 14 дней до операции. Бритье, как альтернатива эпиляции, займет у Вас меньше времени и средств, но в тоже время возможны повреждения кожи, которые могут стать источником инфекции. Другой специальной подготовки к операции не требуется, достаточно будет отказаться от приема пищи и жидкостей за 8 часов до операции.

14. Что делать в послеоперационном периоде?

Период времени, требующийся для полного восстановления после операции как правило не больше 3 недель, однако в редких случаях может достигать 1 – 3 месяца. Продолжительность периода нетрудоспособности редко превышает 21 день, а применение современных хирургических технологий позволяет перевести оперированного пациента на амбулаторный режим долечивания уже на 1-2 сутки после операции. Вам нужно быть готовым в тому, что после операции в области послеоперационной раны на несколько дней будет установлен дренаж для активного удаления, отделяемого из раны в течение нескольких дней. В стационаре, а затем на амбулаторном этапе Вам будут выполняется перевязки для контроля заживления раны. Лечащий врач и медицинский персонал подробно расскажет, какого режима труда и отдыха следует придерживаться в ближайшем послеоперационном периоде. В редких случаях на несколько дней будут назначены антибактериальные препараты. Также может потребоваться контроль заживления раны с помощью ультразвукового исследования.

15. Существуют ли способы профилактики рецидивов/повторов заболевания?

Несмотря на радикальность проводимых операций, всегда остается риск развития рецидива заболевания. Для снижения этого риска рекомендуется:

- соблюдение правил личной гигиены и особенностей ухода за послеоперационной раной, которые будут озвучены медицинским персоналом;

- бритье крестцово-копчиковой области в течение 3 месяцев после операции;

- ограничение сидения в течение 2 недель и интенсивных физических нагрузок в течение 2 месяцев после операции.

- своевременные визиты к лечащему врачу в ранние послеоперационные сроки

proctocentr.ru

Эпителиальный копчиковый ход – причины, лечение, операция по иссечению

Эпителиальный копчиковый ход (ЭКХ) – врожденное заболевание, отличающееся наличием дефекта в подкожной клетчатке межъягодичной области. ЭКХ еще называют свищем копчика, пилонидальным синусом, дермоидной кистой копчика. К врачам по этому поводу чаще всего обращаются люди в возрасте от 15 до 30 лет.

Причины

Эпителиальный копчиковый ход образуется в эмбриональном периоде из-за сбоя в развитии плода. В результате в области ягодичной складки (примерно за 4–7 см от края ануса) остается отверстие, выстланное эпителием. Оно бывает практически незаметным, в виде точки, или, наоборот, достаточно широким, напоминающим воронку. Это отверстие и является началом копчикового хода. Последний не связан с копчиком и крестцом, слепо оканчивается в подкожной клетчатке.

Существует предположение, что ЭКХ формируется из-за неправильного роста волос в области заднего прохода, их врастания в кожу. По этой причине зарубежные медицинские специалисты называют эту патологию волосяной кистой.

Обычно аномалия проявляется при проникновении в копчиковый ход инфекции. Зачастую это происходит при расчесах и травмах крестцово-копчиковой области, сильном переохлаждении, несоблюдении правил интимной гигиены, присоединении специфической инфекции, присутствующей в области анального отверстия. Вследствие этих факторов эпителиальный копчиковый ход расширяется, может разрушаться его стенка. Постепенно возникает воспалительный процесс, поражающий область копчика и крестца, жировую клетчатку.

Классификация

В зависимости от характера и особенностей заболевания различают неосложненный, острый и хронический эпителиальный виды копчикового хода. Неосложненная форма протекает без признаков воспаления. Острая форма дополнительно делится на инфильтративную и абсцедированную. При инфильтративной в межъягодичной складке появляется твердое округлое болезненное уплотнение. Кожный покров над ним краснеет. При абсцедированной форме в области копчикового хода образуется гнойник.

При хроническом воспалении ЭКХ выделяют следующие стадии:

- инфильтративная;

- стадия рецидивирующего абсцесса;

- стадия гнойного свища;

- стадия ремиссии (прекращения воспаления).

Симптомы

Единственным проявлением неосложненного копчикового хода считается наличие одного или нескольких отверстий в области копчика. При присоединении инфекции возникают следующие симптомы:

- ощущение зуда, припухлость, покраснение и боль в области заднего прохода;

- головные и мышечные боли;

- повышение температуры тела;

- гнойные или кровянистые выделения из наружных отверстий ЭКХ;

- общая слабость.

Со временем в области межъягодичной складки появляется безболезненный инфильтрат, имеющий четкие контуры. Больной ощущает его во время движений. При воспалении копчикового хода формируется гнойный абсцесс. Если в этот момент пациент обращается к врачу, проводятся необходимые меры по удалению ЭКХ, то наступает выздоровление.

При отсутствии своевременной медицинской помощи абсцесс спонтанно вскрывается наружу. После этого боль утихает, однако инфекционный очаг сохраняется. Это ведет к хронизации воспаления и появлению гнойного свища, соединяющего полость абсцесса с кожей. Патология протекает волнообразно с рецидивами нагноения. Постепенно воспалительный процесс охватывает все большую зону, нарастает интоксикация организма.

Период ремиссии отличается закрытием отверстий рубцами. При надавливании на него выделений не наблюдается.

Диагностика

Диагностика эпителиального копчикового хода включает представленные ниже методы.

- Анализ жалоб и анамнеза патологии. Врач выясняет, когда и в связи с чем появились симптомы, как они менялись с течением времени.

- Анализ анамнеза жизни пациента – наследственность, перенесенные травмы и заболевания, условия труда и быта.

- Анализ семейного анамнеза (наличие ЭКХ у родственников).

- Пальцевое исследование анального канала, прямой кишки, копчиковых и крестцовых позвонков.

Из инструментальных методик назначают аноскопю, фистулографию, ректороманоскопию, а в случае неясной симптоматики – колоноскопию. Эти исследования позволяют выявить патологические процессы (свищи, воспаление) в прямой кишке. Чтобы изучить расположение и размеры свищевого хода, показано его зондирование.

Дифференциальную диагностику ЭКХ производят с копчиковой кистой, пресакральной тератомой, со свищем прямой кишки при парапроктите, остеомиелитом крестца и копчика, заднем менингоцеле (спинномозговой грыже). Подозрение на наличие остеомиелита служит показанием к рентгенографии таза.

Лечение

Лечится заболевание только хирургическим путем. Во время операции убирается источник воспаления – эпителиальный канал и все первичные отверстия. При необходимости в области эпителиального копчикового хода иссекаются вторичные свищи и измененные ткани. Вопрос о сроках и способах хирургического вмешательства рассматривается с учетом клинической классификации патологии. Если у пациента диагностирована неосложненная форма ЭКХ без воспалительного процесса, то операцию проводят в плановом порядке. Вначале ход прокрашивается через первичные отверстия, а затем иссекается. После процедуры остается относительно небольшая рана, которую могут полностью зашить. Благодаря этому ткани несильно натягиваются при заживлении швов и не доставляют больному значительного дискомфорта.

При остром воспалении копчикового хода показана операция, при которой учитываются стадия и обширность поражения. При наличии инфильтрата, не выходящего за пределы межъягодичной складки, проводится радикальное хирургическое вмешательство с иссечением эпителиального копчикового хода и первичного отверстия. В отличие от предыдущего случая, применение глухого шва не практикуют.

При распространении инфильтрата за область межъягодичной складки назначается ряд консервативных методов, направленных на его уменьшение. Больному нужно каждый день принимать теплые ванны и проходить физиотерапевтическое лечение. Обязательно назначаются витаминотерапия и курс противовоспалительных препаратов. Антибактериальная терапия включает прием антибиотиков широкого спектра действия на протяжении 5–7 дней. Хороший результат обеспечивает накладывание на пораженную область мазей на водорастворимой основе (Левомеколь). После достижения положительных результатов проводится радикальная операция.

Если у пациента обнаруживается абсцесс, то радикальное хирургическое вмешательство выполняется сразу. При этом иссекается ход и стенки абсцесса. Если имеется обширная инфицированная рана, то ее заживление займет длительное время. В итоге остается грубый рубец. Избежать таких последствий помогает проведение операции в два этапа. Сначала врач вскрывает абсцесс для ежедневной санации. После устранения обширного воспаления выполняется второй этап лечения эпителиального копчикового хода.

При хроническом воспалении ЭКХ и отсутствии риска обострения болезни эффективна плановая операция. Она осуществляется с полноценным обезболиванием методом эпидурально-сакральной анестезии. При несложных вмешательствах практикуется местное обезболивание. Длительность операции составляет от 20 минут до 1 часа.

Как правило, хирургическое лечение эпителиального копчикового хода переносится легко. Через несколько недель трудоспособность больного восстанавливается. Спустя месяц рана полностью заживает. Швы снимают примерно на десятый день. После операции пациент остается в стационаре до нормализации состояния. Ему обеспечивают обезболивание и регулярное наблюдение у специалиста. В послеоперационный период необходимо выбривать волосы по краям раны, а затем и вокруг рубца, использовать кремы или мази, улучшающие регенерацию поврежденных тканей. Также рекомендуется воздерживаться от поднятия тяжестей и длительного пребывания в положении сидя.

В первые месяцы после операции на эпителиальном копчиковом ходе желательно отказаться от ношения узкой одежды с плотными швами. Это поможет предотвратить травматизацию послеоперационного рубца. Важно тщательно придерживаться правил личной гигиены, ежедневно менять нижнее белье. Оно должно быть из натуральной хлопковой ткани.

Возможные осложнения

Операция по удалению эпителиального копчикового хода не считается экстренной. Поэтому больной может откладывать ее или ограничиваться дренированием гнойных полостей. Однако при длительном течении гнойного процесса воспаление распространяется на окружающую клетчатку. Это провоцирует формирование вторичных абсцессов и свищевых ходов, которые локализуются далеко от первичного места поражения. Иногда они появляются в паховых складках, на мошонке, промежности, анальном отверстии, передней брюшной стенке.

При включении в воспалительный процесс копчика ЭКХ усложняется остеомиелитом, свищевой пиодермией, грибковыми поражениями, актиномикозом. Это усугубляет течение основного заболевания и заметно ухудшает состояние больного. Не исключен риск перехода патологии в злокачественную форму.

Профилактика и прогнозы

Единственным методом профилактики воспаления эпителиального копчикового хода является своевременная плановая операция по его иссечению. Чтобы предупредить развитие послеоперационных осложнений, рекомендуется проводить регулярный туалет межъягодичного пространства и перианальной зоны, исключить интенсивные физические нагрузки, отказаться от тесной одежды с грубым средним швом.

При радикальном удалении ЭКХ и всех пораженных тканей прогноз благоприятный. При отсутствии инфекционных осложнений наступает полное выздоровление. После операции пациенты находятся под наблюдением врача до заживления операционной раны. При госпитализации больного в хирургическое отделение широкого профиля, вместо специализированного отделения проктологии, высок риск рецидивов.

dolgojit.net

Копчиковые ходы, лечение с помощью операции

Читайте нас и будьте здоровы! Пользовательское соглашение о портале обратная связь- Врачи

- Болезни

- Кишечные инфекции (6)

- Инфекционные и паразитарные болезни (29)

- Инфекции, передающиеся половым путем (6)

- Вирусные инфекции ЦНС (3)

- Вирусные поражения кожи (12)

- Микозы (10)

- Протозойные болезни (1)

- Гельминтозы (5)

- Злокачественные новообразования (9)

- Доброкачественные новообразования (7)

- Болезни крови и кроветворных органов (10)

- Болезни щитовидной железы (6)

- Болезни эндокринной системы (13)

- Недостаточности питания (1)

- Нарушения обмена веществ (2)

- Психические расстройства (31)

- Воспалительные болезни ЦНС (3)

- Болезни нервной системы (20)

- Двигательные нарушения (8)

- Болезни глаза (21)

- Болезни уха (6)

- Болезни системы кровообращения (11)

- Болезни сердца (21)

- Цереброваскулярные болезни (3)

- Болезни артерий, артериол и капилляров (9)

- Болезни вен, сосудов и лимф. узлов (8)

- Болезни органов дыхания (37)

- Болезни полости рта и челюстей (16)

- Болезни органов пищеварения (31)

- Болезни печени (2)

- Болезни желчного пузыря (9)

- Болезни кожи (34)

- Болезни костно-мышечной системы (53)

- Болезни мочеполовой системы (14)

- Болезни мужских половых органов (8)

- Болезни молочной железы (3)

- Болезни женских половых органов (30)

- Беременность и роды (5)

- Болезни плода и новорожденного (4)

- Симптомы

- Амнезия (потеря памяти)

- Анальный зуд

- Апатия

- Афазия

- Афония

- Ацетон в моче

- Бели (выделения из влагалища)

- Белый налет на языке

- Боль в глазах

- Боль в колене

- Боль в левом подреберье

- Боль в области копчика

- Боль при половом акте

- Вздутие живота

- Волдыри

- Воспаленные гланды

- Выделения из молочных желез

- Выделения с запахом рыбы

- Вялость

- Галлюцинации

- Гнойники на коже (Пустула)

- Головокружение

- Горечь во рту

- Депигментация кожи

- Дизартрия

- Диспепсия (Несварение)

- Дисплазия

- Дисфагия (Нарушение глотания)

- Дисфония

- Дисфория

- Жажда

- Жар

- Желтая кожа

- Желтые выделения у женщин

- …

- ПОЛНЫЙ СПИСОК СИМПТОМОВ>

- Лекарства

- Антибиотики (211)

- Антисептики (123)

- Биологически активные добавки (210)

- Витамины (192)

- Гинекологические (183)

- Гормональные (155)

- Дерматологические (258)

- Диабетические (46)

- Для глаз (124)

- Для крови (77)

- Для нервной системы (385)

- Для печени (69)

- Для повышения потенции (24)

- Для полости рта (68)

- Для похудения (40)

- Для суставов (161)

- Для ушей (15)

- Другие (306)

- Желудочно-кишечные (314)

- Кардиологические (149)

- Контрацептивы (48)

- Мочегонные (32)

- Обезболивающие (280)

- От аллергии (102)

- От кашля (137)

- От насморка (91)

- Повышение иммунитета (123)

- Противовирусные (113)

- Противогрибковые (126)

- Противомикробные (145)

- Противоопухолевые (65)

- Противопаразитарные (49)

- Противопростудные (90)

- Сердечно-сосудистые (351)

- Урологические (89)

- ДЕЙСТВУЮЩИЕ ВЕЩЕСТВА

- Справочник

- Аллергология (4)

- Анализы и диагностика (6)

- Беременность (25)

- Витамины (15)

- Вредные привычки (4)

- Геронтология (Старение) (4)

- Дерматология (3)

- Дети (15)

- Другие статьи (22)

- Женское здоровье (4)

- Инфекция (1)

- Контрацепция (11)

- Косметология (23)

- Народная медицина (17)

- Обзоры заболеваний (27)

- Обзоры лекарств (34)

- Ортопедия и травматология (4)

- Питание (103)

- Пластическая хирургия (8)

- Процедуры и операции (23)

medside.ru

симптомы причины, лечение в клинике МГУ имени Ломоносова.

Эпителиальный копчиковый ход — это достаточно часто встречающаяся особенность (аномалия) строения тканей в области копчика. Она может длительно не беспокоить пациента, но при появлении воспаления, чаще в подростковом возрасте, копчиковая киста доставляет массу неудобств, боли.

ЭКХ, она же дермоидная киста копчика, появляется еще на этапе формирования эмбриона, в первые недели его развития. Фактически копчиковый ход – это дефект каудальной части эмбриона (в области будущего копчика). Патология представляет из себя узкий канал в тканях крестцово-копчиковой области, под кожей. Он начинается одним, реже несколькими первичными отверстиями (иногда очень маленького диаметра, как точка). Расположены они на коже по межъягодичной (срединной) линии, чуть выше заднего прохода. Канал кисты может проходить неглубоко. Внутри он выстлан он обычным эпидермисом, то есть кожей, со всеми ее составляющими – потовыми и сальными железами, волосяными фолликулами. От этой особенности строения впоследствии возникают осложнения, о которых будет рассказано ниже.

Эпителиальный копчиковый ход фото

Копчиковый ход: отзывы после операции. В нашей клинике проведена не одна сотня операций при осложненных и неосложненных копчиковых кистах. Большой опыт и техническое обеспечение клиники, комфортабельные палаты и удобный режим предоперационного обследования, помогут Вам вылечится от эпителиальной копчиковой кисты в самые короткие сроки и с наилучшей эффективностью.

Воспаление копчикового хода

Эпителиальный копчиковый ход: причины его воспаления обусловлены узостью канала, что затрудняет опорожнение образования. То, что вырабатывают кожные и сальные железы, отслаивающиеся клетки эпидермиса – все это скапливается внутри хода, перекрывая его просвет.

Если инфицирования содержимого не происходит (что случается нечасто) ЭКХ проявляется безболезненным объемным образованием, доставляющим неудобство при движениях.

При отсутствии условий для опорожнения хода там в больших количествах начинают размножаться микроорганизмы. Это приводит к местному воспалению и является причиной нагноения копчикового хода. Появляются симптомы болезни. Нагноившийся эпителиальный копчиковый ход – это состояние, которое необходимо устранить хирургически.

Воспаление копчикового хода фото

Проявления, симптомы

Воспаление эпителиального копчикового хода дает о себе знать:

- покраснением в тех местах, где ранее были заметны точки, отверстия в коже;

- зудом;

- выделением гнойного содержимого из кисты;

- отеком или припухлостью кожи в месте воспаления;

- болезненностью кожи, подлежащих тканей в области копчика. Иногда причиной того, что болит копчик является сильный отек, гнойное расплавление тканей и тогда боли довольно сильные, «дергающие», «стреляющие»;

Если при диагнозе копчиковый ход идет кровь – это проявление требует дополнительного обследования, так как симптом не характерный.

В неосложненных случаях копчиковый свищ никак себя не проявляет, копчиковый ход больного не беспокоит. Редко могут быть тупые, неинтенсивные боли в области копчика, он болит при сидении. Отмечаются необильные выделения из первичных отверстий ЭКХ.

Копчиковая киста фото

Похожие на ЭКХ врожденные заболевания

Часто эпителиальным копчиковым ходом у новорожденных называют сакральные ямки (копчиковые ямки). Сакральные ямки – это всего лишь углубления в области крестца и копчика, они не имеют продолжения под кожей и при должном гигиеническом уходе не приводят ни к каким заболеваниям. У 3-х детей из 100 встречаются такие состояния. Обследовать детей с копчиковыми ямками у хирурга необходимо для исключения связи сакральной ямки с толстой кишкой или со спинальным каналом. Наличие копчиковой ямки косвенно может указывать на Spina Bifida Occulta. Осмотр и минимальный набор исследований поможет избавиться от сомнений.

Пресакральная тератома – еще одно заболевание, которое следует исключить при постановке диагноза ЭКХ. Существует множество дополнительных методов исследования для дифференциации этих состояний.

Эпителиальный копчиковый ход: лечение без операции

Лечение дермоидной кисты копчика без операции не проводится. Без радикального удаления свищевого хода вылечить эту патологию нельзя. Использование непроверенных народных методов лечения копчикового хода, в лучшем случае, способно временно избавить от симптомов, не устранив причины болезни. Применение консервативных методов – таких, как ванночки, промывание и применение противовоспалительных препаратов, антибиотиков может снять острое воспаление, но киста воспалится вновь и приобретет рецидивирующий характер течения.

Если не лечиться, что будет?

При наличии условий для опорожнения кисты, отхождения ее содержимого воспаление может частично пройти само. Нагноившаяся киста, абсцесс копчикового хода, может вскрыться самостоятельно. Через появившееся вторичное отверстие на коже рана очистится и произойдет ее рубцевание. Но очаг хронической инфекции, причины возникновения эпителиального копчикового хода останутся и болезнь приобретет хроническое течение, с периодами ремиссии (стихания) и обострениями. Рубцевание нагноившейся раны всегда грубое, деформирующее кожу.

Иссечение копчикового хода – единственный способ навсегда избавиться от эпителиального копчикового хода или ямки на коже. Операция на копчике не тяжелая, выздоровление произойдет намного быстрее, без нагноения и эстетических дефектов кожи.

Копчиковый ход операция

Показаниями к оперативному лечению являются:

- Неосложненная киста копчикового хода при наличии гнойного отделяемого из первичных отверстий;

- Осложненный ЭКХ в любой стадии.

Осложнениями принято считать: эпителиальный копчиковый ход свищевая форма, абсцесс, флегмону клетчатки в области крестца и копчика, любой воспалительный процесс в кисте.

Для исключения схожих процессов (параректального свища, острого парапроктита, остеомиелита копчика и крестца, новообразований копчика и крестца, свищевой формы пиодермии, свища прямой кишки) необходимо провести ректороманоскопию и зондирование хода. Как правило, диагноз не представляет затруднений. Дополнительно применяют прокрашивание свищевых ходов для уточнения их протяженности и расположения.

Операция иссечения эпителиального копчикового хода проводится в условиях стационара, обычно под спинальной анестезией. По показаниям может применяться внутривенный наркоз. Длится операция при эпителиальном копчиковом ходе от пары десятков минут до часа, после чего пациент должен соблюдать строгий постельный режим в первые сутки. Восстановление полной работоспособности после операции при эпителиальном копчиковом ходе происходит через 1-3 недели. Копчиковый ход после операции: заживление при своевременном обращении и нормальном протекании послеоперационного периода происходит первичным натяжением, без значимых рубцов и дефектов тканей.

Радикальное удаление копчикового хода включает в себя устранение свищевого хода с первичными отверстиями, ответвлениями и вторичными отверстиями, ушивание раны.

Рецидивирующие копчиковые кисты, лечение

Если пациент не обращается при первых случаях воспаления копчикового хода, последующее лечение потребует более обширного вмешательства, так как при хроническом течении формируются длинные свищевые ходы, доходящие иногда до мошонки, паха, промежности, развивается пиодермия. Появляется много вторичных свищей крестцово-копчиковой области. Обилие рубцовой ткани, воспалительных изменений приводит к необходимости многократных операций.

Больной рано или поздно бывает вынужден обратится за хирургической помощью, но лечение становится более длительным, травмирующим и дорогим.

Эпителиальный копчиковый ход код по мкб 10

Заболевание в классификаторе кодируется под шифрами: L 05.0 и L 05.9 под названием: Пилонидальная киста. В группу включены копчиковый (пилонидальный) свищ и копчиковая пилонидальная пазуха. Код L 05.0 по МКБ 10 для эпителиального копчикового хода применяется в случае наличия абсцесса, иной шифр в остальных случаях ЭКХ.

Эпителиальный копчиковый ход операция цена

От чего зависит стоимость?

Операция по иссечению копчикового хода может проводиться под различными видами обезболивания, объемы вмешательства устанавливаются в каждом конкретном случае. При тяжелых сопутствующих заболеваниях может потребоваться больший срок госпитализации и комплексная терапия. Все это влияет на изменение стоимости хирургии эпителиального копчикового хода.

В ряде случаев можно провести иссечение копчикового хода лазером, цена операции индивидуальна по вышеперечисленным причинам. Лазер позволяет минимизировать потери крови и деликатно удалить измененные ткани. Синусэктомия эпителиального копчикового хода, проведенная с использованием высокотехнологичной аппаратуры в начальных стадиях заболевания позволит избежать длительной госпитализации и болевого синдрома.

uniclinic.pro

лечение без операции, иссечение + фото, видео

Довольно часто встречается врожденная патология развития мягких тканей в области крестца – эпителиальный копчиковый ход. Это заболевание в большинстве случаев протекает бессимптомно, и только при наличии воспаления пациенты обращаются к врачу. Чаще всего замечена такая патология у молодых мужчин, скорее всего, в связи с повышенным оволосением этой области. По МКБ 10 заболевание называется пилонидальной кистой или пилонидальным синусом. Можно встретить еще такие обозначения этого состояния, как копчиковый свищ, киста копчика, эпителиальная копчиковая киста.

Что такое эпителиальный копчиковый ход

Эта врожденная патология характеризуется наличием узкого канала в подкожной клетчатке в области межягодичной складки. Обычно этот ход имеет вид узкой трубочки протяженностью 2-3 сантиметра, и направлен он в сторону копчика. Но канал не связан с костными тканями, а заканчивается слепо в подкожной клетчатке. Внутри его находится эпителий с волосяными фолликулами, сальными и потовыми железами. Другой конец эпителиального копчикового хода открывается одним или несколькими отверстиями немного выше ануса, обычно между ягодиц или сразу над ними.

Через эти отверстия периодически могут выделяться остатки эпителия, выстилающего его поверхность изнутри. Но они также являются входными воротами для инфекции, при проникновении которой возможно воспаление эпителиального копчикового хода. Такое случается также при закупорке первичных отверстий канала. Если его содержимое застаивается, начинают размножаться микроорганизмы, и развивается гнойное воспаление. В него обычно вовлекаются окружающие ткани. Именно в этих случаях больные обращаются к врачу.

По этим признакам различают три вида пилоидальной кисты: неосложненная, которая может вообще никак не проявить себя в течение всей жизни человека, острое и хроническое воспаление. Нагноение канала проходит стадии инфильтрации и абсцесса. Если абсцесс вскрывается самостоятельно, образуется вторичное отверстие копчикового хода. Обычно это приводит к хроническому воспалению. Тогда нагноение рецидивирует, вызывая образование свищей.

Причины возникновения

Сейчас существует две теории относительно причины появления подобного дефекта. Большинство ученых считают, что это врожденная патология. Такой канал образуется еще в процессе внутриутробного развития. Имеющийся у всех эмбрионов до 5 недель рудиментальный хвост по каким-то причинам остается в виде трубки, выстланной внутри эпителием. Такой дефект встречается у новорожденных довольно часто.

Но за рубежом врачи выделяют другие причины возникновения патологии. Из-за того, что воспаление очень редко можно встретить у ребенка, а чаще всего такой дефект развивается при повышенном оволосении межягодичной области, его называют волосяной кистой. Считается, что она появляется из-за неправильного роста или врастания волос в кожу.

Но на самом деле – это причины воспаления, а не появления копчикового хода. Нагноение могут вызвать также другие факторы:

- травмы копчика и мягких тканей;

- расчесывание области выхода канала;

- несоблюдение правил гигиены;

- опрелости, перегрев области между ягодиц;

- длительное сидение;

- ослабление иммунитета.

В большинстве случаев патология никак не проявляется, только при воспалении вызывая боли и выделение гноя

Симптомы патологии

У новорожденного ребенка патология никак себя не проявляет. Единственным симптомом может быть ямка или небольшие отверстия в межягодичной складке. Только когда начинается рост волос, активная работа сальных и потовых желез, могут появиться определенные признаки заболевания. Это чаще всего небольшой зуд, выделения из первичных отверстий, повышенная влажность в межягодичной складке, иногда из канала вырастает пучок волос.

Нагноившийся эпителиальный ход имеет более выраженные симптомы. Но больные часто принимают их за последствия травмы, поэтому не всегда правильное лечение заболевания начинается вовремя.

Заболевание легко обнаружить при осмотре у врача, но для подтверждения диагноза может потребоваться обследование

О наличии воспаления говорят такие симптомы:

- боль в области копчика и крестца, особенно усиливающаяся при сидении;

- кожа вокруг канала становится плотной, заметно покраснение и отек;

- наблюдается выделение сукровицы, а потом гноя из отверстий хода;

- без лечения возникает хронический, периодически возникающий абсцесс;

- появляются свищи;

- из-за длительно развивающегося гнойного воспаления могут появиться признаки общей интоксикации организма – головные боли, утомляемость, повышенная температура.

Диагностика патологии

Эпителиальный копчиковый ход обычно легко выявляется при внешнем осмотре. Врач расспрашивает пациента о симптомах, о том, когда они появились. Проводит пальцевое исследование прямой кишки.

Осложненное течение заболевания с наличием свища и абсцесса нужно дифференцировать от других подобных патологий: свища прямой кишки, кисты копчика, заднего менингоцеле, остеомиелита, тератомы и других. Для этого проводят разные инструментальные обследования, например, ректороманоскопию, колоноскопию, УЗИ или фистулографию. Такая диагностика необходима для того, чтобы вовремя назначить правильное лечение.

Осложнение патологии

Если не лечить возникшее воспаление, абсцесс может вскрыться самостоятельно, но в таком случае велика вероятность развития осложнений. Самым распространенным последствием неоперированной кисты является появление свищей, через которые выходит гнойное содержимое. Они могут открываться не только в пояснично-крестцовой области, но в прямой кишке, органах малого таза, в зоне промежности и передней брюшной стенке.

Хроническое воспаление периодически рецидивирует появлением новых абсцессов. Поэтому без операции избавиться от эпителиального копчикового хода невозможно: если он один раз воспалялся, то очаг остается на долгие годы, грозя появлением осложнений. Может развиться пиодермия, а если воспаление затронуло позвонки – то гнойный остеомиелит. Были даже случаи развития плоскоклеточного рака, причиной которого было воспаление эпителиальной копчиковой кисты.

При воспалении и появлении свищей необходимо полное удаление копчикового хода

Лечение заболевания

Особые меры необходимы при наличии нагноения копчиковой кисты. Остановить воспаление и предупредить осложнения можно только с помощью хирургического вмешательства. Но способы терапии выбираются врачом в зависимости от степени воспалительного процесса и других индивидуальных особенностей заболевания. Иногда проводится лишь паллиативная операция. Она предполагает вскрытие гнойного очага и дренирование его содержимого. Но это в большинстве случаев приводит к ремиссии заболевания.

Поэтому чаще всего проводится полное удаление канала вместе с первичными отверстиями. Иногда требуется также иссечение окружающих тканей и гнойных свищей. Лучше всего проводить операцию в специализированном отделении проктологии, где знают все особенности анатомического строения этой зоны. Иначе при неполном удалении всех пораженных тканей возможны рецидивы. Но при правильном проведении операции прогноз излечения благоприятный.

Послеоперационное лечение патологии заключается в предотвращении осложнений и инфицирования раны. Для этого необходимо удалить все волосы в этой области и соблюдать особые меры гигиены. Часто после операции назначается курс антибиотикотерапии, физиопроцедуры, противовоспалительные мази, например, «Левомеколь». Все это способствует более быстрому заживлению раны. После выписки из стационара некоторое время нужно избегать физических перегрузок, периодически сбривать волосы в области копчика и не носить тесную одежду, сдавливающую эту зону. Обычно полное заживление происходит через месяц.

Лучше всего, если проводится плановая операция по удалению неосложненного эпителиального копчикового хода до появления гнойного воспаления. Обычно такое лечение проходит без осложнений, так как отсутствует микробная флора и воспаление. Если же уже появился абсцесс, необходимо его сначала вскрыть, очистить полость от гноя, волос и другого содержимого и поставить дренаж. Только после стихания острых симптомов проводится иссечение и ушивание канала. Обычно это делают через 4-5 дней. Но иногда второй этап операции откладывается на пару месяцев. Если же пациент не приходит на плановое удаление канала, воспаление переходит в хроническую стадию.

Если появился абсцесс, его сначала нужно вскрыть и установить дренаж для вывода содержимого

Консервативное лечение кисты

Полное излечение и предотвращение повторных воспалений возможно только с помощью хирургического вмешательства. Но иногда проводится и консервативное лечение, которое не исключает возможности рецидивов. Оно способно только снять симптомы: боль, воспаление и отек. Для этого применяются противовоспалительные препараты, антибиотики, а также народные средства:

- прикладывать к области воспаления салфетку, смоченную в настойке календулы или прополиса;

- сделать отвар зверобоя, слить воду, разложить траву на полиэтилене и сидеть на ней;

- смазывать место воспаления зубной пастой с хвойным экстрактом;

- смешать столовую ложку дегтя с 2 ложками сливочного масла, из полученной смеси делать компрессы на ночь;

- делать сидячие ванночки с отваром ромашки или раствором «Фурацилина».

Профилактика заболевания

Эта патология врожденная, поэтому предотвратить ее возникновение невозможно. Но можно исключить развитие воспаления и осложнений. При обнаружении на осмотре у врача эпителиальной копчиковой кисты желательно удалить ее, даже если не беспокоят никакие симптомы. Область межягодичной складки из-за анатомических особенностей легко подвергается инфицированию, часто травмируется. Поэтому рецидив воспаления очень вероятен. Чтобы предотвратить осложнения, необходимо избегать повышенных нагрузок, длительного сидения, соблюдать правила гигиены, не переохлаждаться.

Эпителиальный копчиковый ход – патология, довольно часто встречающаяся, особенно у молодых людей в возрасте 15-30 лет. Во многих случаях пациент может не подозревать наличие у себя такого дефекта. Только при наличии провоцирующих факторов канал воспаляется и начинает мешать. В этом случае помочь может только хирургическое удаление хода, которое не стоит откладывать.

dialogpress.ru

Эпителиальный копчиковый ход > Клинические протоколы МЗ РК

ЛЕЧЕНИЕ НА АМБУЛАТОРНОМ УРОВНЕ

Тактика лечения: лечение эпителиального копчикового хода на сегодняшний день только оперативное, и только радикальное хирургическое вмешательство позволяет полностью излечить больного.

Немедикаментозное лечение: Основное:

Режим: в первые трое суток после операции – строгий постельный режим, на 3-5-е сутки после операции – режим II,далее – при гладком течении послеоперационного периода – свободный режим.

Диета: в первые сутки после операции – голод, далее – при гладком течении послеоперационного периода – стол №15.

Медикаментозное лечение

Перечень основных лекарственных средств;

Антибактериальная терапия: метронидазол, цефуроксим (СР 1С)[30,31].

Перечень основных лекарственных средств:

| №п/п | название МНН | Доза | кратность | способ введения | продолжительность лечения | примечание | УД |

| Антибактериальные препараты | |||||||

| 1 | Ципрофлоксацин или | 500 мг | 2-3 раза в сутки | в/в и в/ м | 7-10 дней | Цефалоспорины 3-го поколения | А |

| 2 | Метронидазол | 500 мг | 2-3 р/д | в/в, внутрь, | 7-10 дней | производное нитроимидазола | В |

Антисептики –3% перекись водорода, 0,05%, 0,25, 0,5% растворы хлоргексидина

Синтетическое антибактериальное средство Левомеколь (Хлорамфениколь+Метилурацил)

| Антисептики | ||||||

| Повидон – йод или | 10% | ежедневно | наружно | по мере необходимости | для обработки кожных покровов и дренажных систем | В |

| Хлоргексидин или | 0,05% | для обработки операционного поля, рук хирурга | наружно | по мере необходимости | для обработки кожных покровов и дренажных систем | В |

| Этанол, или | раствор 70%; | для обработки операционного поля, рук хирурга | наружно | по мере необходимости | для обработки кожных покровов | А |

| Перекись водорода | 1–3% раствор | По мере необходимости | наружно местно | по показаниям | окислитель для обработки ран | В |

Перечень дополнительных лекарственных средств;

| название МНН | доза | кратность | способ введения | Продолжитель ность лечения | примечание | Уро-вень доказа-тельно-сти |

| Антибактериальные препараты по показаниям | ||||||

| Цефтриаксон или | 1–2 г. | 1раз в сутки | в/в и в/ м | от 7-14 дней | Цефалоспорины 3-го поколения | А |

| Ципрофлоксацин или | 250мг-500мг | 2 раза | внутрь, в/в | от 7-10 дней | Фторхинолоны | А |

| Кларитромицин | 250–500 мг | 2 раза в сутки | внутрь | 10 дней | Антибиотики-макролиды | А |

| Метамизол натрия или | 50% — 2мл | 1-2 р/д | в/м | от 3-4 дня | для купирования болевого синдрома | В | |||||||

| Кетопрофен | 100–200 мг | 2-3 раза | в/м | в течение 2-3 дней | для купирования болевого синдрома | А | |||||||

| Наркотические анальгетики по показаниям | |||||||||||||

| Тримеперидин или | 2%-2 мл | 3-4 | в/м | 1-2 дня | для обезболивания в послеоперационном периоде | А | |||||||

| Трамадола гидрохлорид или | 1%-2 мл | 1р/д | в/в, в/м, п/к, внутрь, ректально | 1-2 дня | для обезболивания в послеоперационном периоде | А | |||||||

| Морфина гидрохлорид или | 1%-1мл | 1р/д | в/в, в/м, п/к | 1-2 дня | для обезболивания в послеоперационном периоде | А | |||||||

| Противогрибковые средства по покзаниям | |||||||||||||

| Нистатин или | 250 000 — 500 000 ЕД | 3-4 раза | внутрь | 7 дней | для профилактики и лечения микозов В | ||||||||

| Флуконазол или | 150 мг | 1 раз в сутки | внутрь | однократно | для профилактики и лечения микозов А | ||||||||

Хирургическое вмешательство: с указанием показаний для оперативного вмешательства, согласно Приложения 1 к настоящему КП:

Иссечение эпителиального копчикового хода с ушиванием раны наглухо

Показания для проведения вмешательства: выполняется пациентам с неосложненным ЭКХ (УД 1b, СР А) [23,24,25].

Иссечение эпителиального копчикового хода с подшиванием краев раны ко дну

Показания для проведения вмешательства: выполняется в стадии инфильтрата при остром воспалении ЭКХ, у пациентов с наличием в крестцово-копчиковой области множественных послеоперационных рубцов и расположении вторичных свищевых отверстий далее 3 см от межъягодичной складки (УД 1b, СР А) [27,28].

Двухэтапное хирургическое лечение ЭКХ, открытые операции

Показания для проведения вмешательства: выполняется в стадии абсцесса при остром воспалении ЭКХ (УД 1b, СР А) [24,26,27,28,29].

Другие виды лечения:

Физиотерапия — на стадии инфильтрата, УФО, средне-и низкочастотный ультразвук [13,14,15,16]

Гигиена (частое мытье и высушивание меж ягодичной области)

Бритье (1 раз в неделю, захватывая межягодичную складку шириной 2 см-от поясничной области до анального канала) (УД 4,СР С) [17,18].

Вскрытие и дренирование абсцесса. Вскрытие абсцесса, даже если

больший объем его полости располагается в стороне от меж ягодичной линии, предпочтительно производить одним линейным разрезом по средней линии. Последующая пальцевая ревизия раны преследует цель ликвидировать все некротические перемычки, определить наличие гнойных затеков. При необходимости можно наложить дополнительные контрапертуры для дренирования затеков (УР 1В) [1,19].

Показания для консультации специалистов:

· консультация проктолога – для оказания более специализированной помощи с данной патологией;

· консультация анестезиолога – для определения тактики анестезиологического пособия;

· консультация терапевта, кардиолога, эндокринолога и других узких специалистов – по показаниям;

Показания для перевода в отделение интенсивной терапии и реанимации:

· развитие различных видов шока;

· ухудшение состояния со стороны сопутствующей патологии;

Индикаторы эффективности лечения: Полное вторичное заживление раны

Дальнейшее ведение:

· Ежедневные перевязки послеоперационной раны с использованием перекиси водорода, антисептиков на йодной (Бетадин, Йод-повидон) или спиртовой (Хлоргексидин, диоксидин) основе (УД 3 b, СР В)[33,34,35,36].

· Местное применение мазей ускоряющих репарацию тканей (Метилурацил) и обладающих антимикробным и противовоспалительным эффектами (Левомеколь, Левосин)(УД 3 b, СР С)[36,37,38,].

· Комплексное физиотерапевтическое лечение – ежедневные десятиминутные сеансы УФ-облучения, использование воздействия УВЧ в диапазоне 40-70 Вт и микроволновая терапия в пределах 20-60 Вт. (УД 4, СР D) [35,39,40].

diseases.medelement.com

Эпителиальный копчиковый ход/пилонидальный синус — Клиника колопроктологии Московского клинического научного центра

ЗАПИСЬ НА ПРИЁМ 8(495)304-30-40 ТЕЛЕФОН ДЛЯ СПРАВОК 8(495)304-30-39 РАСПИСАНИЕ ВРЕМЕНИ ПРИЕМА

Эпителиальный копчиковый ход ( ЭКХ, Киста копчика, Эпителиальная копчиковая киста, Копчиковый свищ, Свищ копчика, Пилонидальный синус, пилонидальная киста)

Эпителиальный копчиковый ход — является врожденным дефектом развития мягких тканей крестцово-копчиковой области, которым страдают люди преимущественно молодого возраста от 15 до 30 лет.

Несмотря на то, что ЭКХ является врожденным заболеванием, больной или больная могут годами жить не подозревая о наличии заболевания и не ощущать никаких жалоб. В холодном периоде заболевание протекает почти бессимптомно, или жалобы на небольшие гнойные выделения над задним проходом, влажность кожи между ягодицами, анальный зуд. Поэтому люди узнают о нем и обращаются к врачу только при развитии воспаления.

Ход представляет собой узкую трубку, расположенную по средней линии в межъягодичной складке, оканчивающуюся слепо в подкожной клетчатке, не связанную с крестцом и копчиком, открывается на коже одним или несколькими точечными отверстиями (первичный эпителиальный ход).

Продукты жизнедеятельности эпителия, выстилающего ход, периодически выделяются через точечные отверстия наружу. Точечные отверстия служат местом сообщения хода с внешней средой и входными воротами для инфекции.

Механические травмы и закупорка первичных отверстий приводят к задержке сореджимого в просвете хода и способствуют возникнованию воспаления. В результате эпителиальный копчиковый ход расширяется, разрушается стенка хода, и в воспалительный процесс вовлекается жировая клетчатка. Гнойник иногда достигает значительной величины и, как правило, прорывается через кожу, образуя наружное отверстие гнойного свища, которое принято называть вторичным отверстием.

ДИАГНОСТИКА ЭПИТЕЛИАЛЬНОГО КОПЧИКОВОГО ХОДА

Диагностика эпителиальных копчиковых ходов довольно проста и особых трудностей не представляет.

Диагноз ставят по характерной локализации процесса. Больные предъявляют жалобы на боли различного характера – от ноющих до дергающих, и наличие опухолевидного образования в обасти межъягодичной складки, отмечаются гнойные выделения из свищей.

Обязательным диагностическим признаком ЭКХ являются свищевые первичные отверстия, представлящие собой углубления кожи различной величины, расположенных по средней линии межъягодичной складки одно над другим на 2-3 см выше края заднего прохода.

При этом никогда не обнаруживается связи свища с прямой кишкой.

Иногда первичные отверстия могут располагаться низко над задним проходом и их путают с параректальными свищами. Хуже обстоит дело с диагностикой гнойных осложнений эпителиального копчикового хода. Нередко таких больных направляют на стационарное лечение с направительным диагнозом параректальный свищ, острый парапроктит, абсцесс копчика, остеомиелит копчика. Неправильный диагноз ведет к нерациональному, неэффективному лечению, удлиняет сроки нетрудоспособности, увеличивает число запущенных случаев.

Дифференцировать эпителиальный копчиковый ход следует от доброкачественных кистозных образований, свища прямой кишки, пиодермии со свищами, остеомиелита костей крестца и копчика. Поэтому ректороманоскопия и зондирование хода являются обязательными исследованиями для исключения или выявления сопутствующих заболеваний прямой и дистального отдела сигмовидной кишки.

КЛИНИЧЕСКИЕ ПРОЯВЛЕНИЯ ЭПИТЕЛИАЛЬНОГО КОПЧИКОВОГО ХОДА

По клинической картине различают неосложненный и осложненный гнойным процессом ЭКХ.

Осложненный копчиковый ход может находиться в стадии острого или хронического воспаления (свищ) и ремиссии.

При задержке выделения из хода продуктов жезнедеятельности эпителия больные отмечают появление небольного безболезнного инфильтрата с четкими контурами, мешающего при движениях.

При инфицировании содержимого хода и развитии острого воспаления появляются боли, повышается температура тела, кожа над инфильтратом становится отечной, гиперемированной.

При хроническом воспалении ЭКХ общее состояние больного страдает мало, отмечается скудное гнойное отделяемое из отверстий хода, отека и гиперемии кожи нет. Вокруг вторичных отверстий появляются более или менее выраженные рубцовые изменения тканей. Одни вторичные отверстия могут зарубцовываться, другие – функционировать. При ремиссии воспалительного процесса в течение многих месяцев или лет вторичные отверстия хода закрыты рубцами, при надавливании на область хода выделений из первичных отверстий нет.

Развившийся абсцесс в области копчика вскрывают врачи, либо он вскрывается самостоятельно, при этом боли проходят, наступает облегчение и даже исчезновение внешних признаков воспаления, рана закрывается без формирования свища и наступает мнимый период благополучия. Но излечение не наступает, пациента нельзя считать полностью выздоровевшим, поскольку у него сохраняется очаг дремлющей хронической инфекции, который обычно дает повторное обострение с образованием свищей и рецидивирующих абсцессов, а иногда и флегмоны.

Эти обострения могут наступить в течение месяцев, иногда — нескольких лет. В промежутках между обострениями больного могут беспокоить периодические тупые боли или дискомфорт в области копчика, особенно при сидении, иногда выделения из первичных отверстий хода. В любом случае остается очаг хронического воспаления.

ЛЕЧЕНИЕ ЭПИТЕЛИАЛЬНОГО КОПЧИКОВОГО ХОДА

Лечение эпителиального копчикового хода на сегодняшний день только оперативное, и только радикальное хирургическое вмешательство позволяет полностью излечить больного.

Никакие мази, припарки и т.п. не помогут.

Радикальная операция показана больным с неосложненным эпителиальным копчиковым ходом с момента появления у них гнойных выделений из первичных отверстий, а также всем больным с воспалительно-осложеным ходом вне зависимости от стадии воспаления.

ПРЕДОПЕРАЦИОННАЯ ПОДГОТОВКА

В день поступления в стационар больному тщательно выбривают волосы с операционного поля. Этот участок кожи обрабатывают 1% спиртовым раствором йода. Вечером накануне операции и утром в день операции больному ставят две очистительные клизмы.

ОПЕРАЦИЯ

Оперируют под спинальной анестезией или под внутривенным наркозом.

Операция длится от 20 минут до 1 часа.

Операция заключается в удалении основного источника воспаления — эпителиального канала вместе со всеми первичными отверстиями и со всеми его ответвлениями. Прогноз при радикальном лечении эпителиального копчикового хода в любой стадии болезни благоприятный, наступает полное излечение.

В обычных случаях операция копчикового хода переносится больными легко. Полное заживление раны происходит обычно в течение месяца после операции. Трудоспособность восстанавливается значительно раньше – от 1 до 3-х недель в зависимости от объема операции.

ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫЙ ПЕРИОД

В течение первых суток после операции больные соблюдают постельный режим.

Вставать и ходить можно на следующий день после операции. Присаживаться можно на 4-5 день. Полноценно сидеть на 6-7 день.

Швы снимают на 10-14-й день.

В течение 3-х недель после операции необходимо избегать травматического воздействия в области послеоперационного рубца. Пациент считается полностью здоровым, если в течение 4-6 недель от момента операции отсутствуют признаки рацидива, тк за это время происходит полноценное формирование рубца.

Медикаментозная терапия после операции включает в себя антибиотики и обезболивающие препараты в течение 5-7 дней, перевязки и физиолечение до полного заживления раны.

Профилактика послеоперационных рецидивов, кроме тщательного удаления всех элементов хода и затеков, состоит в защите раны от попадания в нее обломков волос, тщательном сбривании волос вокруг раны и послеоперационного рубца (в первые 3-4 месяца после операции волосы могут легко внедряться в еще неокрепший рубец).

ВОЗМОЖНЫЕ ОСЛОЖНЕНИЯ ПРИ ОТКАЗЕ ОТ РАДИКАЛЬНОГО ЛЕЧЕНИЯ