Эпилепсия: причины возникновения у детей

Заболевание под названием эпилепсия известно человечеству уже не одно столетие – впервые ее упоминали еще в рукописях Древнего Вавилона. Но при этом точный механизм развития недуга, а самое главное, способы его лечения до сих пор неизвестны. Какими же симптомами характеризуется эта болезнь, а также что делать родителям больных детей?

Эпилепсия: причины возникновения у детей

Содержание материала

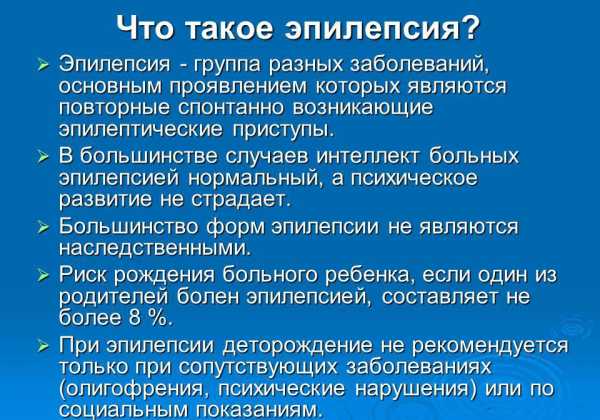

Что такое эпилепсия?

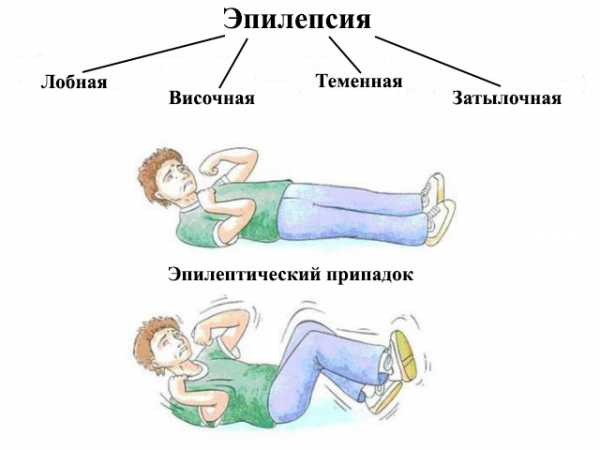

Если говорить максимально точно, то конкретного заболевания, которое можно назвать эпилепсией, не существует – врачи выделяют около 60 видов подобного синдрома. Среди них есть те, которые протекают очень трудно, а есть легкие формы, практически не доставляющие человеку неудобств.

По статистике, эпилепсия чаще всего встречается в младшем и подростковом возрасте – от нее страдают 0,5-1% детей.

Большинство из нас представляют себе этот недуг следующим образом: больной падает на пол, бьется в конвульсиях, издает непонятные звуки, а потом засыпает от бессилия. Но на самом деле ситуация далеко не всегда обстоит таким образом – иногда симптомы заболевания протекают размыто, и родители даже не представляют о том, что их ребенок страдает от эпилепсии.

Что такое эпилепсия

Причины заболевания

Как уже было сказано выше, точных причин возникновения эпилепсии ученые пока не установили, поэтому можно говорить только о некоторых факторах, которые влияют на ее развитие.

- Генетические дефекты. В последние годы специалисты все чаще высказывают мнение, что генетика в случае с эпилепсией играет основополагающую роль. Если один из родителей страдает от этого заболевания, риск его развития у ребенка составляет 10%. В данном случае болезнь связана с нестабильностью мембран нейронов и нарушением нейромедиаторных связей. Эти явления ассоциируются с генетически обусловленными нарушениями обмена веществ, хромосомными дефектами, наследственными нейрокожными синдромами.

- Нарушения развития ЦНС. Обычно такие нарушения происходят еще на этапе перинатального развития. В число причин входят сильный токсикоз беременных, гипоксия, внутриутробные инфекции, родовые травмы головы, злоупотребление матерью алкогольными напитками и наркотическими средствами, сепсис.

- Инфекционные заболевания, имеющиеся в анамнезе. Чем раньше малыш перенес инфекцию, тем выше вероятность припадков в будущем. Чаще всего в качестве катализатора болезни выступают менингиты и энцефалиты, иногда осложнения гриппа, пневмонии, желтуха новорожденных, поствакцинальные реакции. У детей, страдающих ДЦП, болезнь диагностируется в 20-30% случаев.

- Патологии головного мозга. В их число входят опухоли, кисты и кровоизлияния, а также инфекционные процессы, которые протекают в мозговых тканях.

- Черепно-мозговые травмы. Иногда последствия травм головы в виде эпилепсии проявляются не сразу, а через определенное время.

- Недостаток некоторых микроэлементов. Последние исследования показали, что дефицит ряда микроэлементов может провоцировать развитие эпилепсии. В частности, была обнаружена связь между возникновением приступов и дефицитом цинка в организме пациента.

Очень часто эпилепсию путают с судорожным синдромом, однако нужно понимать, что судороги, в отличие от эпилепсии, являются спутником высокой температуры и каких-либо других состояний.

Видео – Причины эпилепсии у детей

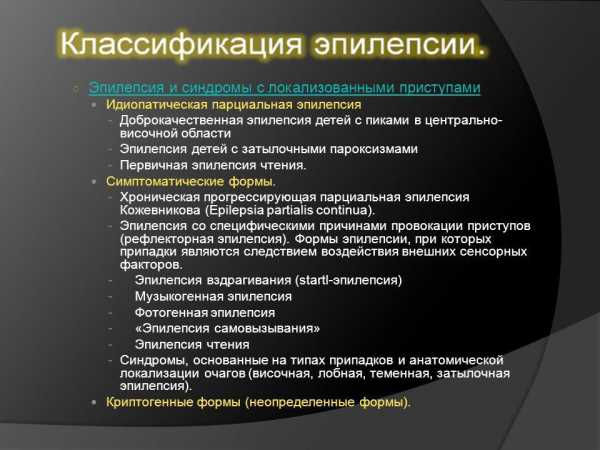

Классификация эпилепсии

Специалисты выделяют несколько форм заболевания, каждая из которых отличается механизмами развития, симптомами и другими особенностями.

- Идиопатическая. Причина возникновения – органические дефекты головного мозга и изменения функционирования нейронов: вследствие поражений они становятся более активными и возбудимыми.

- Фокальная. Данная форма чаще всего дает о себе знать в младенческом и детском возрасте, а симптоматика зависит от того, в какой части мозга локализуется патологический процесс.

- Височная. Причина – поражения височной доли мозга, причиной которых являются родовые и травмы головы, а также некоторые инфекции и заболевания (бруцеллез, менингит, инсульт и т.д.).

- Парциальная. Болезнь, которая характеризуется хроническим течением, и развивается вследствие поражения нервных тканей и их повышенной активности в какой-либо части мозга.

- Джексоновская. В этом случае судорожный синдром затрагивает одну сторону тела: начинается с пальцев рук, распространяется на плечо и лицо, после чего переходит на ногу.

- Юношеская миоклоническая. Одна из самых распространенных форм недуга, которая отмечается у пациентов в возрасте от 8 до 26 лет, реже – у младенцев. Точные причины ее развития неизвестны, но приступы обычно происходят утром или вечером, а также после приема спиртных напитков.

Классификация эпилепсии

Симптомы эпилепсии

Признаки заболевания – достаточно сложное и многогранное явление, поэтому определить его очень трудно. Наиболее ярким и характерным симптомом болезни является классический припадок, который делится на несколько стадий и обычно возникает спонтанно, вне зависимости от каких-либо внешних факторов.

| Фаза | Проявления |

|---|---|

| Предвестники | Предвестники могут развиваться задолго (за несколько часов или суток) до эпилептического приступа. Больной чувствует головную боль, дискомфорт, повышенную утомляемость, снижение работоспособности у него постоянно меняется настроение. Может повышаться температура |

| Аура | Непосредственно предшествует припадку, и может характеризоваться разными симптомами: визуальные и слуховые галлюцинации (обычно тревожные и пугающие), ощущение неприятных запахов и т.д. |

| Тоническая | Ребенок неожиданно теряет сознание, его мышцы сильно напрягаются. После этого следует резкое падение на пол, иногда больной прикусывает язык. Это сопровождается характерным звуком, возникающим по причине сдавливания грудной клетки, дыхание отсутствует, кожные покровы бледнеют, после чего приобретают синеватый цвет. Происходит спонтанное испражнение и мочеиспускание, зрачки не реагируют на свет. Длится фаза не больше одной минуты – в ином случае велика вероятность летального исхода вследствие остановки дыхания |

| Клоническая | У больного начинаются судороги, дыхательная функция восстанавливается, из ротовой полости ребенка выходит пена с кровью. Продолжительность фазы – около 2-3-х минут |

| Коматозная | Глубокое коматозное состояние с отсутствием реакции на внешние раздражители |

| Сон | Последняя фаза припадка характеризуется глубоким сном, а после пробуждения больной не помнит о том, что с ним произошло. Кроме того, у него сохраняются нарушения координации и пространственной ориентации, нарушения речи |

Признаки эпилепсии у человека

Помимо классических припадков, заболевание может характеризоваться следующими проявлениями.

- Каталептический припадок. Подобное состояние развивается во время эмоциональных стрессов или нагрузок, иногда даже в ходе приступов смеха. Ребенок опускается на пол, но не резко, а за счет ослабления мышц, то есть он просто оседает. Сознание и память сохраняются.

- Истерический припадок. Такие припадки имеют две характерные особенности: развиваются вследствие какого-либо психоэмоционального стресса и обязательно в присутствии посторонних. Падение в данном случае осторожное, без ударов о поверхности, сознание нарушается, но не критично, и никогда не исчезает полностью. Ребенок начинает кататься по полу, бить по нему ногами, издает громкие крики, плачет и стонет.

- Нарколептический припадок. Проявляется сильным и непреодолимым желанием уснуть. Сон недолгий и некрепкий, но больной может неожиданно заснуть в самых странных позах и неподходящих для этого местах. Самочувствие после пробуждения бодрое, ребенок чувствует себя отдохнувшим, рефлексы присутствуют, все психические и физиологические процессы в норме.

Эпилептические припадки необязательно должны идти по вышеуказанным схемам, так как они отличаются большой вариативностью. Судороги могут сопровождаться потерей сознания или без нее, распространяться не только на все тело, но и на одну его часть – верхнюю или нижнюю конечность. Кроме того, эпилепсия может характеризоваться бессудорожными симптомами: например, больной может сидеть или стоять, и внезапно его взгляд фокусируется в одной точке, руки опускаются, он перестает реагировать на оклики или другие раздражители, а впоследствии не помнит того, что с ним случилось.

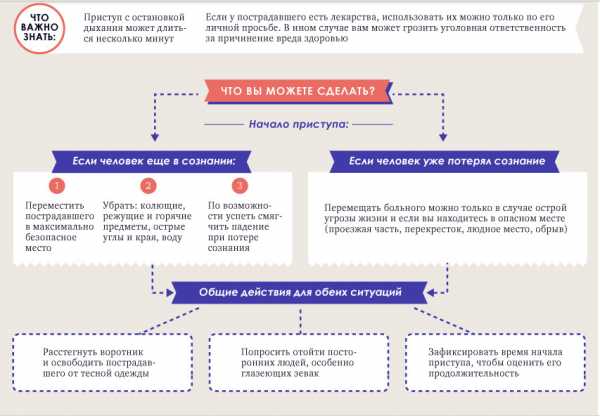

Первая помощь при припадках

Действия при эпилепсии

Родителям необходимо знать, что основная опасность эпилепсии обычно заключается не в самих судорогах, а в том, что во время падения они могут получить серьезные травмы, в том числе и головы. Именно поэтому необходимо как можно раньше распознать приближение припадка и предпринять все меры, чтобы больной не мог себе навредить.

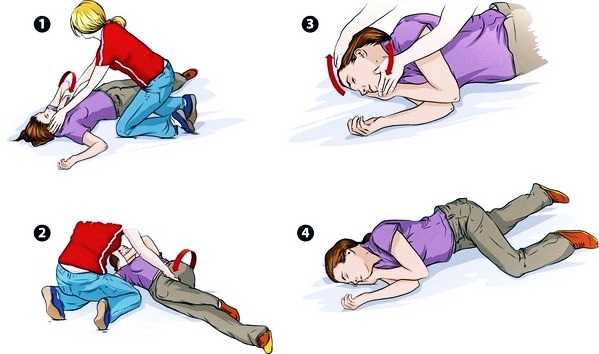

- При первых же признаках припадка ребенка нужно аккуратно уложить на какую-либо ровную поверхность так, чтобы во время судорог он не ударился головой об острые предметы или края.

- Голову больного следует надежно зафиксировать, лучше всего хорошо удерживать руками.

- Если есть возможность, ребенка нужно развернуть на бок, чтобы он не захлебнулся пеной, рвотными массами или слюной.

- Если рот открыт, между зубами нужно положить свернутый платок или какой-нибудь мягкий предмет так, чтобы он не перекрыл дыхательные пути. Насильно разжимать зубы ложкой или ножом, удерживать язык, а также проводить реанимационные мероприятия во время судорог строго запрещается!

Что делать во время приступа эпилепсии

Обычно припадок заканчивается через 2-3 минуты, после чего нужно предпринять следующие мероприятия:

- проверить дыхательную активность ребенка – если он не дышит, сделать искусственное дыхание методом рот-в-рот;

- оставаться рядом с больным до тех пор, пока его сознание полностью не восстановится – это может занять некоторое время, в зависимости от формы заболевания;

- не кормить и не поить ребенка, пока он не будет чувствовать себя нормально, а все симптомы припадка останутся позади;

- если после припадка поднялась высокая температура, ее нужно сбить походящим по возрасту препаратом.

Врача следует вызывать в тех случаях, когда судороги возникли впервые или приступ повторился второй раз за непродолжительное время, если он длился более пяти минут, а также при наличии каких-либо травм, которые были нанесены в ходе припадка.

Все дети, у которых эпилептический припадок случился в первый раз, подлежат госпитализации и детальному обследованию. Постановку диагноза облегчит видеозапись произошедшего, поэтому второму родителю или другому человеку рекомендуется снять приступ на видео.

Диагностика эпилепсии

Подготовка к энцефалограмме

Несмотря на то, что эпилепсия на сегодняшний день является достаточно распространенным явлением, установить точный диагноз бывает совсем непросто. Дело в том, что судорожная активность в младенческом возрасте достаточно высока, поэтому у малышей могут отмечаться состояния, сопровождающиеся судорогами, которые не являются эпилептическими. Наиболее информативным видом исследования является энцефалография, которая позволяет точно определить не только нарушения и патологии мозга, но и установить их локализацию и размеры. Основное преимущество ЭЭГ – возможность дифференцировать истинную эпилепсию от похожих состояний. Чтобы исключить кровоизлияния, опухоли и кисты мозга больным назначают МРТ, а для уточнения диагноза другие исследования и анализы. После этого врач выясняет, к какому типу относится заболевание, в результате чего назначается дальнейшее лечение.

Лечение эпилепсии

Алгоритм лечения ребенка с эпилептическими приступами

Терапевтические мероприятия при эпилепсии у детей ничем не отличаются от тех, которые применяются при лечении взрослых. Конкретные препараты и другие средства зависят от формы эпилепсии и других аспектов – например, один иди два единичных приступа судорог не означают, что ребенку требуется специальное лечение. С другой стороны, если форма заболевания достаточно серьезная, то ее обязательно нужно лечить, иначе оно будет прогрессировать. Кроме того, лечение не всегда является прижизненным – иногда оно прекращается после того, как состояние больного улучшится.

Основная цель терапии при эпилепсии – предотвращение припадков в будущем. Лечение всегда подбирается для каждого ребенка индивидуально, включая подбор препаратов и доз (общих терапевтических схем не существует).

Еще один аспект борьбы с эпилепсией заключается в том, что быстро избавиться от этого заболевания не получится – это достаточно длительный процесс, а смена препаратов (если это необходимо) осуществляется постепенно во избежание возможных осложнений. Следует отметить, что примерно в 30% случаев медикаментозное лечение приводит к значительному снижению частоты приступов и полному выздоровлению ребенка.

Как эпилепсия влияет на жизнь ребенка?

В большинстве случаев эпилепсия не является фактором, который может ухудшить качество жизни ребенка

В большинстве случаев эпилепсия не является фактором, который может ухудшить качество жизни ребенка, но для этого со стороны родителей должен быть четкий контроль состояния малыша. Больной должен регулярно и четко по графику принимать назначенные врачом препараты. Не менее важную роль играет и помощь психолога – ребенок должен уметь контролировать свои эмоции и не испытывать комплексов по поводу своего состояния здоровья.

Когда-то диагноз эпилепсия считался серьезным нарушением здоровья и практически приговором для больного, но сегодня времена кардинально изменились. При правильном отношении к своему здоровью или здоровью своего ребенка подавляющее большинство людей с этим недугом ведут полноценный и активный образ жизни.

med-explorer.ru

Эпилепсия у ребёнка: признаки, диагностика, лечение

Многим родителям приходится знать о таком диагнозе как эпилепсия. Это очень серьезный диагноз.

При упоминании об эпилепсии практически у каждого человека возникает ассоциация с судорогами. Совершенно верно, эпилепсия чаще всего проявляется именно судорогами.

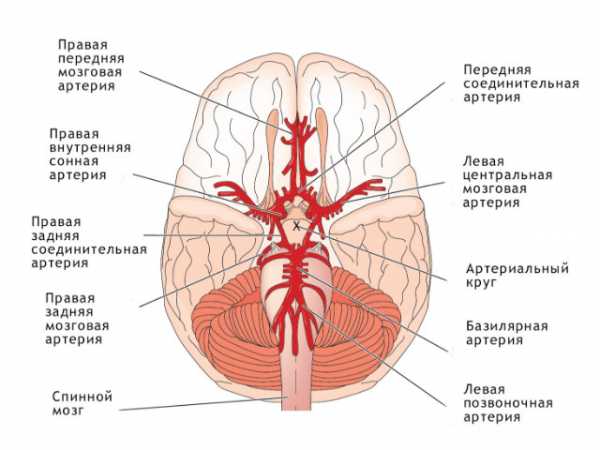

Эпилепсия является хроническим заболеванием нервной системы, которое характеризуется беспорядочной электрической активностью либо отдельных частей, либо всего головного мозга, в результате чего наблюдаются судорожные припадки и потеря сознания, как у взрослых, так и у детей.

Головной мозг человека содержит огромное количество нервных клеток способных генерировать и передавать возбуждение друг другу. У здорового человека присутствует здоровая электрическая активность головного мозга, но при эпилепсии возникает увеличение электрического разряда и появление сильной, так называемой эпилептической активности. Волна возбуждения мгновенно передается на соседние участки головного мозга, и возникают судороги.

Если говорить о причинах эпилепсии у детей, то в первую очередь стоит выделить внутриутробную гипоксию или недостаток кислорода клеткам головного мозга во время беременности, а также черепно-мозговые травмы, энцефалиты, причинами которых является инфекция, а также наследственность. Нужно иметь в виду, что эпилепсия является малоизученным заболеванием, поэтому любые причины могут лишь поспособствовать развитию эпилепсии, но нельзя сказать, что какая-то причина напрямую вызывает заболевание.

Только ли эпилепсия может вызывать судороги?

Нет. Если у вашего ребенка случился судорожный припадок, не стоит паниковать. У детей часто случаются судороги на фоне высокой температуры, так называемые фебрильные судороги. Для того, чтобы не было судорог на фоне высокой температуры, ее необходимо вовремя сбивать. Выше 38 градусов не стоит оставлять без внимания, но сразу же снижать с помощью ректальных парацетамоловых свечей, либо литической смеси.

Не только высокой температурой, но и недостатком кальция, магния, витамина В6, снижением уровня глюкозы, а также черепно-мозговой травмой могут быть обусловлены судороги у детей.

Если у вашего ребенка судорожный припадок случился впервые, то необходимо обязательно вызвать скорую помощь для госпитализации с целью обследования и лечения ребенка.

Что необходимо предпринять, если у вашего ребенка возник судорожный припадок?

- Во-первых, уложить на кровать, либо на пол вдали от острых предметов, чтобы ребенок не поранился

- Во-вторых, уложить на бок, чтобы ребенок не задохнулся

- В-третьих, ничего не кладите в рот ребенка, не удерживайте язык

Если это эпилептический приступ, он может длиться до 2-3 минут.

После приступа проверьте дыхание, если дыхания нет, начните дыхание «рот в рот». Искусственное дыхание можно проводить только после приступа.

С ребенком обязательно нужно быть рядом, и не давать ему ни пить, не лекарства, пока он не придет в себя.

Если у вашего ребенка температура, обязательно поставьте ему ректальную свечку от жара.

Какими бывают эпилептические приступы?

Большие приступы начинаются с судорог всего тела, так называемых конвульсий, сопровождаются потерей сознания, сильным напряжением мышц всего тела, сгибанием/разгибанием рук и ног, сокращением мимических мышц лица, закатыванием глаз. Большой приступ может закончиться непроизвольным мочеиспусканием и дефекацией. После приступа у ребенка наступает постэпилептический сон.

Кроме больших приступов могут быть так называемые малые приступы.

К малым приступам относят абсансы, атонические приступы и детский спазм. Абсансы — это замирания, или кратковременные потери сознания. Атонические приступы похожи на обмороки, ребенок падает, и его мышцы во время приступа чрезвычайно вялые или атоничные. Детский спазм случается утром, ребенок приводит руки к груди, кивает головой и выпрямляет ноги. Как мы видим, проявления эпилепсии достаточно многогранны, и если есть хоть малейшее подозрение на эпилепсию, то необходимо незамедлительно делать ЭЭГ — электроэнцефалограмму.

Эпилепсия может быть истинной и симптоматической, то есть являться симптомом опухоли головного мозга. С этим необходимо разобраться сразу после постановки диагноза эпилепсии.

Сам же диагноз ставится после проведения электроэнцефалограммы, на которой в случае эпилепсии будет наблюдаться эпилептическая активность.

Также проводится часовая ЭЭГ, для более детального обследования.

Для исключения опухоли головного мозга ребенку проводят магнитно-резонансную томографию головного мозга.

Заподозрить эпилепсию можно, если у ребенка появились замирания, или абсансы, кратковременные потери сознания, при которых ребенок как бы выключается на несколько секунд. При этом существует именно абсансная эпилепсия, которая протекает без приступов. Бывает абсанс предшествует приступу. В любом случае, необходимо направить ребенка на ЭЭГ.

Лечение эпилепсии у ребёнка

Если у ребенка было хотя бы два приступа, то ему необходим прием таких препаратов как, вальпроат (конвулекс), фенобарбитал или карбамазепин, а также топомакс и кеппра.

Прием данных препаратов длительный, очень важна регулярность, при несоблюдении регулярности приступы могут повториться.

Чаще всего одного препарата достаточно, чтобы предупредить судороги. Противоэпилептические препараты вызывают снижение внимания, сонливость, понижают успеваемость в школе, но ни в коем случае ни отменять, ни пропускать их нельзя, потому что отмена сразу может вызвать приступ. Каждый приступ отодвигает развитие ребенка назад.

Препарат Конвулекс применяется под контролем вальпроевой кислоты в крови. Если вальпроевая кислота в крови более 100 мкг/мл, значит повышать дозировку препарата нельзя, если меньше 50 мкг/мл, то терапевтическая дозировка не достигнута, и дозу надо повысить.

Если у ребенка был хотя бы один приступ, то в течение месяца ему категорически запрещен любой массаж, препараты стимулирующие ЦНС, а также занятия с логопедом.

При симптоматической эпилепсии проводят удаление опухоли, после чего приступы полностью прекращаются.

Также появился новый метод в терапии эпилепсии — стимуляция блуждающего нерва. Для этого пациенту имплантируют специальное электрическое устройство. Стимуляция блуждающего нерва улучшает эмоциональное состояние пациента.

Факторы, провоцирующие приступы эпилепсии

Отсутствие сна или прерывистый сон. Организм как бы пытается наверстать упущенный быстрый сон, в результате чего меняется электрическая активность головного мозга и может начаться приступ.

Стресс и беспокойство могут способствовать появлению приступов.

Лекарственные препараты, стимулирующие ЦНС (Цераксон, Церебролизин), могут вызвать приступ эпилепсии, а также увеличение дозы инсулина за счет гипогликемии.

Любые тяжелые заболевания, такие как пневмония, могут поспособствовать возникновению приступа.

Также приступу может способствовать мелькание яркого света, например, при просмотре мультсериалов. Существует так называемая телевизионная эпилепсия – это особое состояние фоточувствительности, в основе которого лежит перемещение пятен, составляющих картинку. Восприимчивые дети могут отреагировать на просмотр телевизора приступом.

Если у вашего ребенка есть эпиактивность на ЭЭГ, но приступов нет, то нужно иметь в виду, что при любых стрессовых факторах, будь то болезнь или гормональная перестройка, они могут появиться. И войдя в стойкую ремиссию нужно быть наготове.

Излечима ли эпилепсия

К счастью, эпилепсия у детей может пройти. Но, если у вашего ребенка был хотя бы один большой приступ, то противоэпилептическое лечение он должен получать три года. В течении этих трех лет ребенок должен госпитализироваться каждые три месяца для обследования и наблюдения. При отсутствии приступов диагноз снимается. Однако ребенок находится под наблюдением невролога еще пять лет.

Данная статья полезна всем родителям, потому что любые судороги являются поводом для беспокойства, и необходимо знать, как помочь ребенку. Даже если вашему ребенку поставили такой серьезный диагноз как эпилепсия, не стоит отчаиваться и паниковать. Нужно строжайше соблюдать назначения врача невролога, возможно, пройти консультацию эпилептолога, и обязательно надеяться, на то, что ваш малыш поправится — так сказать, перерастет. Поверьте, от вашего настроя очень многое зависит.

Также очень много значит климат в семье. Необходимо окружить ребенка вниманием и дружелюбным отношением. Излишне подчеркивать эпилепсию не следует, чтобы психологически ребёнок чувствовал себя спокойнее, и не пытался использовать свою болезнь, манипулируя вами.

Основной задачей реабилитации детей с эпилепсией является прекращение или сведение к минимуму количество приступов. Также очень важно социализировать ребенка, ввести его в детский коллектив, и максимально подготовить к школе, не перегружая его психику. Для этого с ребенком должны работать логопеды и психологи. Возможно в школе ему понадобится индивидуальная программа обучения.

Главное в лечении — правильно подобранная схема препаратов, которая предупредит появление приступов. Отсутствие приступов очень важно, потому что каждый приступ не только замедляет развитие ребенка, но и отодвигает его назад.

Профилактика эпилепсии

Профилактика данного заболевания заключается в первую очередь в предотвращении гипоксии как внутриутробной, так и после рождения, предотвращении травм и инфекций головного мозга, а также стрессовых ситуаций у ребенка. Нужно стараться избегать чрезмерного просмотра телевизора, и вовремя укладывать ребенка спать.

Терапевт Е. А. Кузнецова

azbyka.ru

Эпилепсия у детей: причины, проявление и симптомы

Эпилепсия – хронически протекающее неврологическое заболевание, характеризующееся часто повторяющимися припадочными состояниями, приводящими к нарушению двигательных, вегетативных и мыслительных функций.

Эпилепсия или падучая болезнь известна с глубокой древности. Успела «засветиться» в кинематографе («Первый не навредит» Д. Абрахамс), живописи («Удаление камней глупости» И. Босх) и многих других произведениях искусства. В некоторых странах Востока по сей день считается веской причиной для запрета или аннулирования брака, а в странах СНГ – для ограничения рода деятельности.

Является одной из самых распространенных неврологических патологий. У малышей диагностируется с частотой от 0.5% до 1.4% на 100.000 случаев. У подростков – от 0.01% до 0.02% на 100.000 случаев.

Отличается многообразием форм и проявлений. Значительно ухудшает качество жизни и требует незамедлительного обращения к врачу.

Не знаете, что делать, если довелось столкнуться с этой проблемой? Подробнее о том, какие существуют причины и признаки эпилепсии у детей, как распознать заболевание на ранних сроках развития и бороться с ним различными методами, расскажет эта статья.

Причины возникновения

Причины возникновения эпилепсии у детей достаточно многообразны. Заболевание может быть экзогенным (возникающим на фоне органических поражений головного мозга) или наследственным (возникающим при повышенной возбудимости мозговых рецепторов). В основе припадков лежат патологии различного происхождения:

- Нарушения внутриутробного развития.

- Гипоксия плода (кислородное голодание в утробе матери).

- Перенесенные беременной женщиной инфекционные заболевания.

- Родовые травмы.

- Грубые механические повреждения головного мозга после рождения.

- Нарушения обмена веществ (включая обмен аминокислот) в течение жизни.

Симптомы

Основная симптоматика при эпилепсии зависит от возраста больного ребенка. Может значительно отличаться у новорожденных, детей в возрасте до года, дошкольников и подростков.

Симптомы эпилепсии у новорожденных

Эпилепсия у новорожденных иначе называется малыми или большими младенческими спазмами.

Во время малых спазмов («импульсивного пароксизма») приступы едва распознаваемы и сложны для идентификации. Младенец может вести себя беспокойно, незаметно кивать головой, часто беспричинно вздрагивать, напрягать и неестественно вытягивать шею и корпус, резко выгибать тело вперед и вбок.

Во время больших спазмов («салаамовых судорожных припадков») приступы возникают неожиданно, а движения тела выглядят, как складывающийся нож. Грудничок может разводить в стороны руки, подтягивать к животу согнутые в коленях ноги, сгибать голову на бок и неестественно выворачивать плечевой пояс.

Младенцы в возрасте от шести месяцев до года

Уже с шестимесячного возраста эпилепсия у детей приобретает более выраженный, «классический» характер. Судороги длительностью две-три секунды сопровождаются приливом крови к лицу, касаются всего тела или только отдельных его частей, повторяются неоднократно в течение дня и ночи.

Нередко сопряжены с проявлениями задержки развития, двигательной заторможенностью, отсутствием речи, нежеланием идти на контакт с окружающими (как взрослыми, так и ровесниками).

Дети дошкольного и младшего школьного возраста

Симптомы эпилепсии у детей дошкольного и младшего школьного возраста достаточно ярко выражены и многообразны. Могут наблюдаться неестественные беспорядочные мимические движения, ритмичные конвульсии, перебои с дыханием, непроизвольное мочеиспускание и периодические отключения сознания.

Подростки

Эпилепсия у подростков имеет не только физиологические, но и психологические проявления. Сопровождается агрессией, негативизмом и стремлением к социальной изоляции.

При психомоторной форме заболевания на фоне гормонального всплеска, его течение усугубляется. Наблюдаются перекосы лица и кратковременные действия, осуществляемые на уровне подсознания: внезапные приступы смеха, плача, выкриков, перемены положения тела, рвоты. При других формах заболевания может наступить значительное улучшение состояния или даже полная ремиссия.

Тяжесть течения болезни в любом возрасте определяется степенью нарастания частоты приступов и эффективностью противосудорожной терапии.

Наиболее опасными симптомами, при которых требуется срочная медицинская помощь и неотложная госпитализация, являются отсутствие сознания после приступа, судороги, сопровождающиеся серьезными проблемами с дыханием, длящиеся более пяти минут или повторяющиеся чаще одного раза в час.

Диагностика

Диагноз «эпилепсия» базируется на различных данных дифференциальной диагностики: клинического обследования, опроса и инструментальных исследований.

Обследование и анамнез

Во время обследования врач собирает анамнез, опираясь не только на сведения, полученные непосредственно от пациента, но и на информацию, предоставленную его ближайшим окружением, которая имеют колоссальное значение для понимания картины заболевания.

Исследование функций клетки

Исследование функций клетки производится по результатам электроэнцефалограммы (ЭЭГ). Снимок позволяет определить очаг заболевания и группу наиболее возбудимых клеток в мозгу больного ребенка.

Генетическое тестирование

Проводится при подозрении на наследственную эпилепсию для выявления в генотипе мутаций, способных вызывать эпилептические признаки.

МРТ или компьютерная томография проводятся для того, чтобы без болезненных, высокоинвазивных вмешательств изучить картину мозга, его структуру и особенности.

Классификации

В клинической практике существуют самые разнообразные классификации эпилепсии у детей: по времени первых проявлений, степени распространения патологического очага и этиологическим признакам. При этом на отдельные виды подразделяются как формы болезни, так и формы припадков.

- По времени первых проявлений

Различают детскую эпилепсию (иначе известную как доброкачественная или роландическая форма) и эпилепсию подростков (иначе известную как юношеская или миоклоническая форма).

Детская эпилепсия формируется в возрасте 3-6 лет, отличается смазанной симптоматикой, постепенно угасает по мере развития ребенка и бесследно исчезает под воздействием гормональной перестройки в пубертатном периоде.

Подростковая эпилепсия формируется в возрасте 8-20 лет, протекает с наличием исключительно миоклонических пароксизмов и ярко выраженной симптоматикой.

- По степени распространения патологического очага

Эпилепсии могут быть парциальными или генерализованными. Парциальные формы формируются с локального эпилептического разряда. Генерализованные формы – с симметричной активности разрядов при отсутствии конкретного очага.

- По этиологическим признакам

Эпилепсии могут быть идиопатическими, симптоматическими или криптогенными.

Идиопатические формы болезни, как правило, проявляются на фоне генетических аномалий развития, психоневрологических заболеваний или отравлений токсинами. Характеризуются наличием приступов без структурных изменений головного мозга и легче других поддаются медикаментозному лечению.

Симптоматическая форма развивается на фоне заболеваний нервной системы. Характеризуется симптоматикой, зависящей от области поражения мозга. При патологии лобной доли часто наблюдаются судороги длительностью до 30 секунд, затрагивающие верхнюю часть тела. При поражении височной доли — такие необычные симптомы, как эйфория, лунатизм и галлюцинации. При участии затылочной доли – дефекты зрительных нервов и поворот глазных яблок в сторону патологического очага.

Криптогенная форма иначе называется скрытой из-за сложностей выявления причин происхождения заболевания. Характеризуется стремительным изменением обмена веществ, длительными приступами, повторяющимися днем и ночью, и устойчивостью к лекарствам.

Осложнения

Согласно международной классификации психических и поведенческих расстройств у детей и подростков (МКБ-10) основными осложнениями эпилепсии являются эпилептический статус, эпилептическое слабоумие (F02.8) и эпилептическое изменение личности (F07.0).

- Эпилептический статус

Характеризуется следующей друг за другом серией повторяющихся приступов, между которыми ребенок остается в бессознательном состоянии.

- Эпилептическое слабоумие

Проявляется снижением интеллекта, наступающим при частых судорожных эпилептических припадках вследствие ишемических микропоражений вокруг эпилептических очагов (иногда – отеков мозга).

На начальном этапе развития дает о себе знать снижением памяти по объему, трудной переключаемостью внимания, обеднением ассоциаций (прежде всего слухоречевых) и соответственно речевой недостаточностью (олигофазией, скудностью логических обобщений со склонностью к резонерству) при лучшей сохранности конкретно-образного мышления. Затем у ребенка меняется мелодия речи, появляется скандированность и патологическая обстоятельность.

Часто развивается в раннем возрасте на фоне выраженных органических повреждений головного мозга, врожденной олигофрении и раннего детского аутизма.

Навыки и знания, связанные с повседневными делами и личными интересами, сохраняются, однако обучение в общеобразовательной школе невозможно.

- Эпилептическое изменение личности

Характеризуется сочетанием эксплозивного (злобность, аффективная раздражительность) и дефензивного (гиперсоциальность, чувство неполноценности, льстивость) полюсов.

Дает о себе знать плаксивостью, дисфорией, психомоторной расторможенностью и другими психоорганическими симптомами нарушений в эмоционально-волевой сфере малышей.

На начальном этапе, при легкой степени тяжести болезни без выраженного органического фона, синдромы проявляются слабо. Дети отличаются гиперболизированной правильностью социальных установок, педантичностью, «взрослым» отношением к себе и критичностью к окружающим. Затем «подключаются» проявления второго полюса: упрямство, злость, нервозность, грубость.

При более тяжелой форме недуга («статусном» его течении) наблюдается быстрый распад психики. Прежде всего – ее познавательной сферы: начинает нарастать инертность мыслительных процессов, структурная олигофазия, персеверативность. Дети настроены ипохондрически, озлоблены, эгоцентричны, плаксивы. Дефензивный полюс проявляется навязчивой лаской с элементами садизма (попыткой ущипнуть, ударить или укусить).

Снижение темпов мышления, сужение внимания и объединение ассоциаций происходит постепенно и не препятствует учебе в обычной общеобразовательной школе.

Лечение

Лечение эпилепсии у детей направлено на улучшение качества жизни за счет уменьшения частоты и тяжести припадков.

Условно подразделяется на два основных этапа: устранение ведущих симптомов и лечение основной проблемы, ставшей причиной заболевания.

- Медикаментозная терапия

Медикаментозная терапия – метод, которому отводится главная роль в симптоматическом лечении эпилепсии. Основывается на приеме лекарственных средств, воздействующих на биохимические обменные процессы в мозге: широкого спектра действия или действующие опосредованно.

Основными требованиями к препаратам являются эффективность, переносимость и доступность. Эффективными считаются лекарства, при помощи которых частоту приступов эпилепсии у ребенка удалось сократить на 50%.

Выбор конкретных медикаментов осуществляется только лечащим врачом! Он может существенно отличаться, в зависимости от формы болезни, возраста и пола пациента. Так, например, для девочек некоторые медикаменты не подходят из-за негативного влияния на женские половые органы и будущие репродуктивные функции, а для мальчиков – из-за неэффективности при генетически обусловленных формах болезни.

Наиболее дорогостоящими являются немецкие препараты от эпилепсии («Суксилеп», «Вимпат»), значительно дешевле французские («Депакин Хроно», «Тегретол»), наиболее доступны македонские («Сейзар» и его аналоги).

Лечение медикаментами отменяют спустя три-четыре года после прекращения припадков и снятия диагноза.

- Хирургическое вмешательство

Оперативным лечением эпилепсии занимаются врачи-нейрохирурги. Операция проводится исключительно в случае точной диагностики патологического очага при фармакорезистентности (невосприимчивости к лекарственным препаратам) эпилептика или по жизненным показаниям.

Альтернативные методы лечения

К альтернативным методам лечения заболевания, одобренным Международной лигой по борьбе с эпилепсией (ILAE) и входящим в стандарты лечения Министерства здравоохранения Российской Федерации, относятся паллиативная стимуляция блуждающего нерва и кетогенная диета.

- Паллиативная терапия

Паллиативная терапия является инновационным подходом в лечении эпилепсии и основывается на стимуляции блуждающего нерва.

Заключается в установке под кожу специального электронного датчика, который соединяется с участком мозга, отвечающим за иннервацию сосудов и вегетативной нервной системы, и дает разряд, когда у человека учащается сердцебиение перед приступом, предотвращая его.

- Кетогенная диета

Стремительно набирающий популярность народный метод лечения, который может быть назначен, если вылечить пациента при помощи традиционной медикаментозной терапии не получилось, или она оказалась малоэффективной.

Заключается в полном исключении из рациона углеводов и введении максимального количества жиросодержащих продуктов, образующих кетоны. Кетоны закисляют организм человека, позволяют снизить частоту приступов и перевести заболевание в ремиссию. Опасность в такой диете представляет малое количество полезных веществ, необходимых для роста и развития детского организма.

На Западе в специализированных магазинах можно найти уже готовые смеси для кетогенной диеты. В странах СНГ готовых смесей в продаже не бывает – меню придется разрабатывать самостоятельно, под руководством врача-диетолога.

Эффективность лечения зависит, прежде всего, от формы, степени тяжести и стадии развития недуга. Наименее благоприятны прогнозы при тяжелых органических поражениях мозга и серьезных кровоизлияниях.

Предвестники приступа: действия во время и после припадка

О том, что в скором времени у ребенка может начаться эпилептический припадок, зачастую подсказывают родителям «предвестники» приступов: бессонница, головная боль, повышенная потливость, учащенное сердцебиение или зрительные галлюцинации.

Заметив тревожные сигналы, необходимо предпринять все возможные меры для улучшения состояния ребенка. Убрать действующие на него раздражители, обеспечить покой, дать лекарство.

Если, несмотря на предпринятые меры, избежать припадка не удалось, самое главное – не паниковать!

Уложите малыша на мягкую, ровную поверхность, чуть приподняв и повернув голову в сторону. Уберите все окружающие предметы во избежание травм. Снимите облегающую одежду. Постарайтесь аккуратно разжать сомкнутые челюсти и положите между ними мягкий валик, чтобы не повредить зубы.

После того как приступ начнет проходить, обязательно проверьте, сколько он длился, чтобы понять, необходимо ли вызывать скорую помощь. Дайте ребенку немного времени на восстановление. Запретите употреблять пищу и пить до полного восстановления сознания. Обеспечьте покой и измеряйте температуру.

Профилактика

Родителям, дети которых страдают эпилепсией, для профилактики частых приступов необходимо исключить из повседневной жизни негативные факторы, способные спровоцировать припадки, и придерживаться ряда определенных правил:

- Навсегда наладить режим сна и бодрствования ребенка

- Свести к минимуму все возможные стрессы (как положительного, так и отрицательного характера).

- Ограничить фотостимуляцию и просмотр ребенком динамических телевизионных передач (в частности мультфильмов) с быстрой сменой кадров.

- Следить за питанием ребенка. Исключить из рациона блюда, способные вызвать судороги (прежде всего, такими триггерами являются продукты с высоким содержанием углеводов: сладкое, мучное, крупы).

- Контролировать прием лекарственных препаратов. Вести дневник их приема.

- Согласно графику посещать консультирующего специалиста. Делать анализы.

- Регулярно проверять активность головного мозга и его способность к генерации разрядов при помощи электроэнцефалографического исследования.

И в заключение…

Обнаружив у ребенка симптомы эпилепсии, не затягивайте с походом к врачу! Только правильно поставленный диагноз и комплексная терапия, начатая на ранних этапах развития недуга, дают шансы на стойкую ремиссию, и даже полное излечение. Будьте здоровы!

vsepromozg.ru

Эпилепсия у детей. Признаки и лечение эпилепсии у ребенка

Для того чтобы результаты анализов были максимально достоверными, необходимо правильно подготовиться к их сдаче.

Как подготовиться?

Запишитесь на бесплатный прием к врачу. Специалист проведет консультацию и расшифрует результаты анализов.

Записаться…

Эпилепсия — распространенное неврологическое заболевание. В той или иной мере признаки этого заболевания проявляются примерно у 5% людей. При этом эпилепсия у детей встречается в 3 раза чаще, чем у взрослых.

Все родители, чей ребенок страдает эпилепсией, задаются вопросом — почему именно его малыша постигла эта болезнь? По причине возникновения эпилепсию классифицируют на симптоматическую — в этих случаях состояние вызвано структурным дефектом головного мозга, например, кистой, опухолью или кровоизлиянием; идиопатическую — когда изменений в мозге нет, но присутствует наследственная предрасположенность к эпилепсии; и криптогенную — если причину выявить не удается. Эпилепсия — болезнь хроническая, но это не значит, что подобный диагноз — приговор на всю жизнь. Сегодня проявления эпилепсии можно купировать, а при адекватном лечении и соблюдении правильного образа жизни в 75% случаев от эпилепсии удается избавиться навсегда.

Симптомы и первые признаки эпилепсии у детей

Эпилепсия у детей значительно отличается от эпилепсии у взрослых людей. Ее проявления у новорожденных бывает трудно отличать от обычной двигательной активности младенца. Поэтому диагностика эпилепсии у детей связана с некоторыми сложностями.

Принято считать, что эпилепсия всегда сопровождается судорожными приступами. На самом деле признаки эпилепсии очень разнообразны. У некоторых больных таких припадков вообще не бывает.

Отметим, что под названием «эпилепсия» скрывается целая группа из более чем 60-ти болезней с различными клиническими проявлениями. Многообразие клинических проявлений эпилепсии часто затрудняет диагностику. Каковы симптомы и признаки эпилепсии у детей, что должно заставить родителей насторожиться?

Генерализованные судорожные приступы

Так называют те самые припадки, с которыми зачастую связывается эпилепсия. В начале приступа возникает напряжение всех мышц и кратковременная остановка дыхания. Затем начинаются судороги, которые могут продолжаться от 10–20 секунд до 10–20 минут. Во время приступа часто случается самопроизвольное опорожнение мочевого пузыря. Судороги прекращаются сами собой, после чего ребенок засыпает.

Бессудорожные генерализованные приступы

Или абсансы (от фр. absence — отсутствие), протекают менее заметно. Во время таких приступов ребенок внезапно замирает, взгляд становится пустым и отсутствующим. Иногда заметно легкое дрожание век, ребенок может закрывать глаза или запрокидывать голову. В этот момент ребенок перестает реагировать на окружающих, его внимание невозможно привлечь. После приступа ребенок возвращается к прерванному занятию. Такие приступы длятся очень недолго, всего 5–20 секунд, и взрослые чаще всего не замечают их или не обращают на них внимания, принимая за обычную рассеянность.

Абсансная эпилепсия обычно начинается в возрасте 5–7 лет, причем девочки страдают такой формой эпилепсии примерно вдвое чаще, чем мальчики. Абсансная эпилепсия может продолжаться несколько лет, до начала полового созревания. Затем приступы либо постепенно сходят на нет, либо эпилепсия переходит в другую форму.

Атонические приступы

Атонические приступы у детей характеризуются внезапной потерей сознания с расслаблением всех групп мышц. Такой приступ выглядит как обычный обморок. Поэтому если ваш ребенок время от времени безо всяких причин теряет сознание — это повод серьезно обеспокоиться.

Детский спазм

Это непроизвольное приведение рук к груди, наклон головы или всего туловища вперед и выпрямление ног. Чаще всего такие приступы случаются по утрам, сразу после пробуждения. Приступы длятся несколько секунд. Иногда они захватывают лишь небольшую группу мышц шеи — тогда спазм выражается в непроизвольном кивании головой. Обычно им страдают дети 2–3 лет, к 5 годам он проходит совсем или, как и в случае с абсансами, переходит в другую форму эпилепсии.

Другие признаки эпилепсии у детей

Кроме более-менее явных признаков, описанных выше, могут быть и другие поводы задуматься о визите к врачу. Дети, склонные к эпилепсии, нередко страдают ночными кошмарами, часто просыпаются с криком и слезами. Они ходят во сне, но на попытки заговорить с ними не реагируют.

Головные боли — еще один симптом, который должен насторожить родителей. Боль возникает резко, может сопровождаться тошнотой и рвотой. Иногда единственным ранним признаком эпилепсии становятся кратковременные расстройства речи — ребенок в сознании, может двигаться, но на несколько секунд или минут теряет возможность говорить и не может ответить на вопрос.

Такие признаки эпилепсии очень сложно заметить и связать с серьезным заболеванием. Конечно, и страшные сны, и головные боли бывают у всех детей, они далеко не всегда сигнализируют о наличии эпилепсии. Но если подобные явления повторяются слишком часто, необходимо обратиться за консультацией к неврологу, который сможет поставить точный диагноз. Все описанные проявления далеко не всегда связаны с эпилепсией, у них могут быть и другие причины. К основным методам диагностики эпилепсии относятся электроэнцефалография головного мозга и компьютерная или магнитно-резонансная томография.

Лечение детской эпилепсии

В зависимости от причины эпилепсии врач подбирает соответствующее лечение. Важно не только купировать приступы, но и, если это возможно, устранить саму причину болезни.

Сегодня существует большое количество противосудорожных препаратов. Каждый из них эффективен при определенной форме эпилепсии — то есть лекарство, которое подходит одному больному, может быть совершенно бесполезным для другого. Обычно антиконвульсанты назначают, если у ребенка было более двух эпилептических припадков. Современные лекарства очень эффективны. Примерно в 30% случаев медикаментозное лечение приводит к полному выздоровлению ребенка. В более сложных случаях лекарства от эпилепсии помогают значительно снизить частоту и тяжесть протекания приступов. Обычно назначают очень небольшую дозу, постепенно повышая ее, пока эффект не станет заметным. Лечение эпилепсии — длительный процесс, который занимает несколько месяцев или даже лет.

Влияние микроэлементов на детскую эпилепсию

Одной из причин возникновения эпилепсии может служить недостаток некоторых микроэлементов. Цинк является одной из двух субстанций, недостаток которых может провоцировать возникновение эпилепсии. Такое мнение высказал Андрэ Барбуа на собрании Американского общества неврологических наук в 1973 году.

Доктор Барбуа и его сотрудники лечили больных эпилепсией в клинике в Монреале и обнаружили связь между низким содержанием в организме пациентов цинка и риском приступов. Вероятность наступления приступа возрастает также при дефиците магния. Даже если в целом его содержание в организме близко к норме, иногда кратковременная недостаточность этого микроэлемента возникает при стрессе, жаре или после физических нагрузок. Поэтому препараты, содержащие магний, нередко включают в комплексную терапию судорожных состояний.

www.kp.ru

причины возникновения, симптомы, диагностика и лечение

Эпилепсия у детей – распространенное неврологическое заболевание, которое диагностируется у 1-5% малышей. Больше всего развитию болезни подвержены дети в возрасте 6-18 лет. Однако нередко эпилептические приступы выявляются у детей 2-3 лет и даже у грудных малышей до 1 года.

Эпилепсия у новорожденных опасна тем, что ее признаки могут значительно отличаться от симптомов болезни у подростков, в результате чего у малышей бывает сложно распознать это заболевание. Каждый родитель должен знать причины возникновения данной патологии, уметь определять первые проявления эпилепсии у детей, своевременно принимать меры к их устранению и понимать, к каким последствиям может привести бездействие.

Эпилепсия: что это такое?

Под эпилепсией в медицине подразумевается хроническое поражение нервной системы, сопряженное с повышением электрической активности клеток головного мозга и проявляющееся внезапными судорогами – эпилептическими приступами. Несмотря на то, что эта болезнь была известна еще древним грекам, она до сих пор считается малоизученной.

Существует распространенное представление о том, как проявляется эпилепсия: больной неожиданно падает на пол, у него начинаются судороги, он издает громкие нечленораздельные звуки, закатывает глаза и пускает пену изо рта. На самом деле такими симптомами заболевание сопровождается далеко не во всех случаях. В некоторых ситуациях проявления эпилепсии у детей, особенно новорожденных, бывают размытыми и родители даже не догадываются о том, что их ребенок серьезно болен.

Возможные причины болезни

Точные причины развития патологии неизвестны. Специалисты опровергают мнение о том, что эпилепсия является исключительно психическим заболеванием. Благодаря многолетним исследованиям было доказано, что эта болезнь не имеет патологической психической природы. В большинстве случаев причины патологии носят физиологический характер. Ученые, тщательно изучив признаки заболевания, пришли к выводу, что на возникновение эпилептических припадков у детей влияют следующие факторы:

- Наследственность. В этом случае правильнее говорить о наследственной предрасположенности к развитию эпилепсии. Каждый ребенок обладает индивидуальным уровнем судорожной активности. Однако возникнет ли это заболевание или нет, зависит от определенных причин. По медицинской статистике вероятность развития эпилепсии по наследственному признаку не превышает 10%.

- Инфекции. Запустить патологический процесс может инфекционное воспаление головного мозга, осложнения гриппа, пневмония, неонатальная желтуха, реакции детского организма на введение вакцинирующих препаратов. Чем младше ребенок, тем выше риск развития эпилепсии в будущем и тем тяжелее будут ее приступы. Если у малыша высокий врожденный порог судорожной активности, спровоцировать развитие припадков может любая инфекция.

Поражения головного мозга – злокачественные и доброкачественные новообразования, кисты, кровоизлияния, инфицирование мозговых тканей (рекомендуем прочитать: какие последствия имеет киста головного мозга у ребенка?).

- Нарушения формирования органов центральной нервной системы во внутриутробный период. На развитие эпилепсии у ребенка влияет сильный токсикоз женщины во время беременности, кислородное голодание и инфицирование плода, злоупотребление будущей матерью алкоголем, табакокурением, наркотическими средствами, а также сепсис и травмы головы, полученные ребенком во время прохождения по родовым путям. Эти распространенные явления объясняют тот факт, что в педиатрической практике эпилепсия у детей до года – не редкость.

- Черепно-мозговые травмы.

- Дефицит цинка. Благодаря последним исследованиям, была доказана связь между возникновением эпилептических припадков и недостаточным содержанием в детском организме этого микроэлемента.

Нередко эпилепсию путают с судорожным синдромом. Однако мышечные судороги в отличие от непроизвольного сокращения мышц, сопровождающего эпилептические приступы, сопряжены с гипертермией и другими явлениями.

Классификация болезни

Классификация заболевания обширна. Существуют 2 основные формы эпилепсии:

- Фокальная. В большинстве случаев возникает в младенчестве и раннем детстве. Развитию этого вида заболевания больше всего подвержены мальчики. Симптоматическая картина зависит от того, какая часть головного мозга повреждена. Этой форме патологии свойственны очаговые эпилептические приступы.

- Генерализованная. Патологический процесс распространяется на оба полушария головного мозга. При этом мышечные судороги охватывают все тело.

Фокальная эпилепсия делится на следующие виды:

- Симптоматическая. Возникает в результате поражений головного мозга: доброкачественных и злокачественных образований, кист, кровоизлияний. Этот тип заболевания достаточно редко диагностируется у детей.

- Идиопатическая. Развивается вследствие органических поражений головного мозга и нарушений функционирования нейронов, сопряженных с повышением их возбудимости.

Криптогенная. В детской лечебной практике принято относить к этому типу эпилепсии любые эпилептические эпизоды, причины которых невозможно объяснить.

Классификация симптоматической эпилепсии:

- Хроническая. Свойственно эпизодическое появление и постепенное прогрессирование.

- Лобная. Проявляется, как правило, в ночное время. Для лобной эпилепсии характерна разнообразная симптоматическая картина: судороги, обмороки, лунатизм.

- Затылочная и теменная. Имеют менее выраженную симптоматику по сравнению с предыдущими видами. Диагностируются у детей в исключительных случаях.

- Височная. Возникает в результате повреждений височных долей головного мозга, связанных с травмами или инфекционными патологиями. Для этого вида заболевания характерны частые потери сознания без судорожных припадков. Височная эпилепсия способна прогрессировать, со временем приводя к развитию вегетативной дисфункции и социальной дезадаптации (преимущественно у школьников).

Идиопатическая эпилепсия также делится на несколько типов:

- Синдром Ленокса-Гасто. Проявляется у малышей в возрасте 1-5 лет в виде абсансам, миоклоний и атонических приступов.

- Роландический. Очаг поражения находится в роландовой борозде. В большинстве случаев полностью проходит самостоятельно по достижении подростками 16 лет.

Каждому из перечисленных видов заболевания свойственны свои симптомы. Чаще всего у детей диагностируют роландический, височный и лобный тип эпилепсии.

Симптомы эпилепсии

Симптоматика болезни обширна и обладает большой вариативностью, что значительно затрудняет ее выявление. Для стандартного приступа эпилепсии характерны следующие стадии:

- Предвестники. Появляются за несколько часов или дней до припадка. Ребенок начинает жаловаться на частые ночные кошмары, сильные головные боли, вызывающие тошноту и рвоту, дискомфортные ощущения, быструю утомляемость, слабость. Нередко дети ходят во сне. У них также могут наблюдаться резкие перемены настроения и подниматься температура.

- Аура. Эта фаза предшествует приступу. Ребенок испытывает зрительные, слуховые, обонятельные и вкусовые галлюцинации, а также необычные ощущения в теле, которые не может объяснить.

Тоническая. Происходит резкое напряжение мышц и кратковременная остановка дыхания, малыш с криком падает на пол, при этом он может прикусить язык. Кожные покровы бледнеют, а затем синеют. Это состояние может усугубляться непроизвольным опорожнением мочевого пузыря и кишечника. Такая стадия длится не более 1 минуты.

- Клоническая. Ребенок начинает биться в многочисленных конвульсиях, его дыхание восстанавливается, глазные яблоки закатываются, изо рта идет пена, в ряде случаев с примесью крови. Судороги могут охватывать все тело или отдельные его части. Это состояние длится не более 3 минут.

- Коматозная. Малыш впадает в глубокую кому. При этом у него отсутствуют реакции на внешние раздражители.

- Сон. Ребенок на несколько секунд приходит в себя, после чего погружается в глубокий сон. После пробуждения он ничего не помнит. При этом у него какое-то время сохраняется нарушение речи, дискоординация движений и дезориентация в пространстве.

Припадки могут появляться как в дневное, так и в ночное время суток. После приступа во сне многие больные помнят свои ощущения. Узнать о случившемся у малыша ночью припадке можно по следам пены, слюны и мочи на постели. Далеко не во всех случаях приступы эпилепсии происходят по указанной схеме, по большей части они носят индивидуальный характер.

Приступы у грудничков

Эпилептические приступы у младенцев родители нередко принимают за чрезмерную двигательную активность. Начальная стадия заболевания у новорожденных проявляется в виде:

- резкого замирания;

- прекращения глотания;

- запрокидывания головки;

- пульсации кожи век;

- фокусирования взгляда на одной точке;

- отсутствия реакции на внешние раздражители;

- потери сознания и судорог.

Конвульсии не всегда сопровождаются непроизвольным опорожнением мочевого пузыря и кишечника. Эпилепсия у детей указанного возраста имеет своеобразную прелюдию и завершение. Предвестниками припадка являются продолжительный плач, гипервозбудимость, повышение температуры тела до отметок 38-39 градусов. При этом зачастую отсутствует стадия «сон», характерная для старших детей.

Первая помощь

Опасность заболевания заключается не в самих судорогах, а в том, что ребенок может получить опасные травмы во время падения. Во избежание этого родители должны уметь распознавать приближение приступа и принимать меры к тому, чтобы малыш не навредил себе. Первая помощь при эпилептическом припадке подразумевает следующие действия:

- При признаках тонической фазы ребенка следует как можно скорее уложить на горизонтальную поверхность. При этом нужно убедиться, что вокруг нет острых углов и предметов, о которые он может пораниться во время конвульсий.

- Его голову необходимо надежно зафиксировать. Лучше всего крепко держать ее руками.

- Нужно постараться повернуть больного набок, иначе он может захлебнуться пеной и рвотой.

- Если его открыт, необходимо положить между зубами мягкий предмет, при этом нужно следить, чтобы он не перекрывал дыхательные пути. Такая мера позволит избежать откусывания языка во время конвульсий. Насильно разжимать зубы подручными предметами, держать язык и проводить реанимационные действия во время приступа категорически запрещено.

- После окончания припадка, который длится не более 3 минут, следует проверить дыхание ребенка. Если дыхательная функция не восстановилась, нужно немедленно сделать ему искусственное дыхание методом «рот в рот».

- Нельзя покидать малыша до тех пор, пока он не придет в сознание.

Кормить и поить больного разрешено после того, как признаки припадка полностью исчезнут и ребенок почувствует себя хорошо.

- Если припадок сопровождается гипертермическим синдромом, после его окончания ребенку нужно дать жаропонижающее средство, соответствующее его возрасту.

Скорую помощь нужно вызывать в следующих случаях:

- припадок случился впервые;

- приступ произошел дважды с коротким интервалом;

- его длительность превысила 5 минут;

- ребенок во время конвульсий получил серьезные травмы.

Дети, у которых эпилептический приступ случился впервые, подлежат обязательной госпитализации и полному обследованию. Неоценимую помощь при диагностировании болезни врачу окажет предоставленная родителями видеозапись припадка.

Диагностика болезни

К лечению заболевания приступают только постановки точного диагноза, который зачастую очень сложно установить. Диагностика эпилепсии включает следующие диагностические методы:

сбор анамнеза – опрос родителей о характере первых проявлений и симптомах болезни, особенностях внутриутробного развития и рождения ребенка, наличии у него неврологических заболеваний и вредных привычек у матери;

- электроэнцефалографическое исследование — дает полную информацию о биоэлектрической активности мозга и наличии дефектов в его структуре;

- компьютерная и магнитно-резонансная томография головного мозга;

- анализы крови для определения метаболического и иммунного статуса;

- спинно-мозговая пункция;

- дифференциальная диагностика — офтальмоскопия, ультразвуковое исследование сердечно-сосудистой системы.

Врач может назначить ребенку дополнительные способы обследования. Только комплексная диагностика поможет поставить точный диагноз.

Лечение эпилепсии у ребенка

Вопреки ошибочному мнению, в большинстве случаев эпилепсия излечима. Прогноз на полное выздоровление при своевременно начатом лечении благоприятен в 60-70% случаев.

По медицинской статистике только 30% больных страдают фармакорезистентной формой патологии, которая плохо поддается излечению.

Лечить данное заболевание достаточно сложно и долго. На это может уйти не один год. В ряде случаев терапия длится всю жизнь.Лечение эпилепсии зависит от ее формы и симптомов. Схема терапии разрабатывается индивидуально. Эта болезнь лечится с помощью медикаментозных противосудорожных препаратов:

- таблеток «Фенобарбитал» и «Карбамазепин»;

- противоэлиптического средства «Вальпроевая кислота»;

- бензодиазепинов.

Наряду с этим при лечении эпилепсии у малышей используются немедикаментозные методы:

- гормональная терапия;

- кетогенная диета – низкоуглеводное питание с высоким содержанием жиров и пониженным уровнем белков;

- иммунотерапия.

Вылечить заболевание, вызванное злокачественными и доброкачественными новообразованиями в головном мозге, можно только с помощью хирургического вмешательства. При отсутствии результатов медикаментозного лечения в исключительных случаях детям проводят:

- переднюю темпоральную лобэктомию;

- ограниченную темпоральную и экстратепоральную резекцию;

- гемисферэктомию – удаление одного из полушарий головного мозга;

- вживление приборов, стимулирующих блуждающий нерв.

Последствия и осложнения

Эпилепсия может привести к возникновению:

- серьезных повреждений во время приступов;

- аспирационной пневмонии;

- эпилептического статуса – при нескольких эпизодах припадков общей продолжительностью более получаса минут ребенок не успевает прийти в себя;

- нарушения психики;

- отставания в умственном развитии;

- летального исхода в результате попадания рвотных масс в дыхательные пути или получения травмы головы, не совместимой с жизнью.

Поделитесь с друьями!

www.deti34.ru

Эпилепсия у ребенка — симптомы, лечение, причины

Эпилепсия у ребенка – это патологическое состояние, неврологического характера, проявляющееся внезапными судорожными припадками. Значительно чаще, нежели во взрослом периоде, наблюдается рассматриваемый недуг в детском возрасте. Эпилептический судорожный припадок являет собой проявление в структурах мозга патологического и избыточного электрического разряда, что провоцирует возникновение внезапных двигательных и психических дисфункций, вегетативных нарушений, а также видоизменение сознания.

Эпилепсия у детей отличается разнообразием клинической симптоматики припадков и большим числом резистентных к терапевтическому воздействию разновидностей.

Причины эпилепсии у ребенка

Когда такой серьезный недуг, как эпилепсия, постигает самого маленького члена семьи, все родители хотят выяснить причины, породившие данное заболевание, и возможные пути коррекции.

Современная медицина систематизирует описываемую патологию, в зависимости от патогенеза и этиологического фактора, по группам: симптоматическая, идиопатическая и криптогенная группы. Первая – является результатом нарушения структуры мозга (например, киста, опухолевой процесс, кровоизлияния), идиопатическая – возникает, когда значительных трансформаций в мозге нет, но существует наследственная предрасположенность, третья – диагностируется, когда патогенез заболевания остается непроясненным.

Своевременно обнаруженный этиологический фактор способствует назначению адекватной терапии и наступлению скорейшего выздоровления. Также для предопределения стратегии коррекционного воздействия рассматриваемого состояния необходимо своевременно определить признаки недуга.

Эпилепсия у детей причины возникновения ее условно можно классифицировать на шесть подгрупп. Итак, ниже представлены факторы, приводящие к повышению возбуждения в мозге. В первый черед, возникновение эпилептогенного очага, вызывают различные дефекты созревания плода, в особенности его мозга. Также на появление у младенцев эпилепсии влияет поведение матерей в ходе беременности. Так, например, злоупотребление будущими «мамашами» спиртосодержащими напитками, курение ведут к нарушению созревания мозга малыша. Различные осложнения (тяжелые гестозы) и простудные хвори, перенесенные женщиной, находящейся в положении, могут породить в дальнейшем очаги повышенной возбудимости в мозге младенца. Кроме того, группой риска считаются возрастные первородки.

Во-вторых, зародиться эпилепсия у ребенка может непосредственно в ходе родового процесса, вследствие повреждения уже сформировавшегося мозга, что провоцирует развитие раннего органического мозгового поражения. Такое чаще отмечается при продолжительных родах, затяжном безводном периоде, обвитии шеи крохи пуповиной, использовании акушерских щипцов.

Третью подгруппу составляют перенесенные инфекционные недуги нервных структур, такие как арахноидиты, энцефалиты, менингиты. Данные заболевания способствуют появлению в мозге сегментов повышенной возбудимости.

Кроме того, нередко приводят к возникновению этой патологии постоянные простудные заболевания, сопровождающиеся конвульсиями и высокими температурными показателями. Однако это происходит исключительно вследствие предрасположенности к образованию рассматриваемого недуга, который может иметь связь с мелкими поражениями мозга, наступившими в процессе онтогенетического созревания или вследствие родовой деятельности и оставшимися незамеченными по причине незначительности.

К четвертой подгруппе относят различные травмы головы, в частности, сотрясения мозга, которые способствуют более активному продуцированию участками мозга нервных импульсов, трансформируя их в эпилептогенные патологические очаги.

Пятая подгруппа включает наследственные факторы. Одновременно с образованием в мозге очага повышенного возбуждения со стороны близлежащих нейронов и химических нейромедиаторов должно снижаться тормозное давление на этот очаг. Главным тормозным нейромедиатором в мозге служит дофамин, количество которого запрограммировано в генетическом коде животного мира. Именно поэтому наличие у родителя эпилепсии, в последующем может породить низкий уровень содержания дофамина у ребенка.

Шестую подгруппу составляют различные опухолевые процессы, протекающие в мозге, которые способны породить образование высокой возбудимости в нем.

Разновидностью описываемой патологии является фокальная эпилепсия у детей, которую могут спровоцировать различные метаболические нарушения в сегментах мозга или расстройства кровоснабжения в них.

Также данная разновидность недуга нередко возникает у малышей на любом возрастном этапе вследствие вышеприведенных факторов, а также из-за дисгенезии нервной ткани, различных соматических заболеваний, воспалительных процессов мозга, дисплазии сосудов шеи, артериальной гипертензии, остеохондроза в шейном сегменте позвоночника.

Эпилепсия у новорожденного ребенка часто наступает вследствие первичных процессов, протекающих внутри черепа, или системных нарушений. К первым относятся: менингиты, энцефалиты, кровоизлияния, пороки развития, новообразования. Ко вторым – гипокальциемия, гипогликемия, гипонатриемия и иные метаболические расстройства.

Таким образом, эпилепсия у детей причины возникновения ее, особенности течения довольно разнообразны и индивидуальны. Зависят они, главным образом, от локализации эпилептогенного очага и его характера.

Симптомы эпилепсии у детей

Клиническая симптоматика разбираемой патологии довольно значительно отличается у малышей в сравнении с проявлениями недуга у взрослых лиц. Это часто обусловлено тем, что эпилепсия у ребенка признаки ее нередко можно спутать с нормальной двигательной активностью малышей. Именно поэтому диагностика рассматриваемого нарушения у самых маленьких затруднена.

Многие убеждены, что конвульсии всегда сопутствуют эпилепсии. Однако существуют разновидности недуга без судорожных припадков.

Многообразие клинической симптоматики данного нарушения довольно часто препятствует своевременной диагностике. Ниже представлены типичные проявления и симптомы эпилепсии у детей, обусловленные разновидностями.

Генерализованные приступы эпилепсии у детей начинаются с непродолжительной остановки дыхания и напряжения всей мускулатуры, после чего наступают конвульсии. Часто в ходе эпиприпадка происходит самопроизвольное мочеиспускание. Конвульсии прекращаются самостоятельно, по их завершению малыш засыпает.

Абсансы или эпиприпадки без судорог, протекают менее приметно. При таких эпиприступах ребенок замирает, взор его становится ничего не выражающим, отсутствующим. Редко можно наблюдать легкое подергивание век, малыш может запрокидывать голову или прикрывать глаза. В такие моменты кроха перестает реагировать, привлечь внимание его невозможно. Ребенок возвращается после припадка к неоконченному занятию. Эпиприпадки обычно длятся максимум двадцать секунд. Чаще всего взрослое окружение не замечает эти приступы или принимают подобное поведение за рассеянность.

Данная разновидность эпилепсии дебютирует примерно в диапазоне пяти-семи лет. Абсансами девочки страдают вдвое чаще, нежели мальчики. Рассматривая форма заболевания, может тянуться вплоть до пубертатного периода, после которого припадки либо постепенно самостоятельно исчезают, либо перерастают в иную форму недуга.

Атонические приступы эпилепсии у детей обнаруживаются во внезапной утрате сознания совместно с расслаблением всей мускулатуры. Такой припадок напоминает обычный обморок.

Детский спазм характеризуется непроизвольным приведением верхних конечностей к грудной области, выпрямлением ног, наклоном вперед всего туловища либо только головы. Чаще подобные приступы наступают утром, сразу вслед за пробуждением. Иногда судороги охватывают лишь мышцы шеи, что обнаруживается в самопроизвольном движении головой вперед-назад. Припадки длятся всего несколько секунд. Преимущественно, ими страдают малыши двух-трехлетнего возраста. К пяти годам детский спазм проходит полностью или переходит в иную форму.

Эпилепсия у ребенка признаки ее, помимо вышеприведенных, могут быть менее понятными и явными. Так, например, некоторых малышей мучают кошмары по ночам, часто они пробуждаются в слезах от собственного крика. Также они могут бродить во сне, не реагируя на окружающих.

Еще одним признаком рассматриваемого нарушения считаются головные алгии, которые появляются резко и нередко им сопутствует тошнота с рвотой. Порой единственным ранним фактором, указывающим на наличие у ребенка эпилепсии, являются краткосрочные расстройства речи.

Эти признаки рассматриваемой аномалии довольно сложно заметить, но еще труднее связать с неврологическим нарушением.

Эпилепсия у ребенка до года

Описываемое нарушение у грудничков характеризуется не только особенным патогенезом, но и своеобразной клинической симптоматикой. Полиморфизм проявлений позволяет считать эпилепсию целой группой заболеваний, фундаментом которых является анормальная электрическая возбудимость мозга.

Эпилепсия у новорожденного ребенка проходит атипично, менее явно, нежели у взрослого. Часто эпиприпадки у новорожденных довольно сложно отличить от обыкновенной двигательной активности. Но если внимательно наблюдать, то заметить их проявления несложно. В первый черед, малыш перестает глотать и замирает, у него отмечается отсутствие любых реакций на раздражители, взор становится замершим и пристальным.

Эпилепсия у ребенка до года симптомы ее обусловлены формой недуга. Она может раскрываться в виде традиционных судорожных подергиваний, зарождающихся в одной либо одновременно в нескольких мышечных группах. Подобные локальные проявления нередко перерастают в обширный тонико-клонический эпиприпадок, сопровождаемый обязательной утратой сознания и конвульсиями. Кроме того, часто возникают абсансы.

У малышей перед конвульсиями могут наблюдаться предвестники. Рассматриваемый недуг часто начинается аурой, предшествующей утрате сознания. Состояние ауры довольно быстротечно и помнится по завершению припадка. Она бывает зрительная и слуховая, обонятельная и вкусовая, соматосенсорная, психическая, эпигастральная. Проявления ауры обусловлены ее разновидностью. Например, при слуховой ауре малыш может слышать разнообразные звуки, при обонятельной – зловонный аромат, при вкусовой – неприятный привкус, эпигастральной — противные ощущения в забрюшинной области, психической – страх, тревожность или беспокойство.

Аура всегда остается неизменной, у каждого крохи она индивидуальна. Именно аура позволяет родителям предсказать скорое наступление припадка и дает возможность малышу занять удобное положение во избежание травмирования.

Первые судорожные проявления недуга у грудничков обычно возникают приблизительно в полугодовалом возрасте. Продолжительность припадка до трех секунд. При этом эпиприступы несколько раз могут возникать на протяжении суток. Часто этому состоянию сопутствуют повышение температуры, гиперемия лица, которые исчезают по завершению припадка. Конвульсии могут захватывать отдельные участки туловища младенца (шею, конечности). Для грудничков, в особенности для новорожденных, эпиприступы крайне опасны, ведь они не способны самостоятельно контролировать собственное тело.

Выделяют несколько вариаций рассматриваемой патологии, дебют которой приходит грудничковый возраст малышей.

Редкой формой недуга, которая проявляется на второй-третий день постнатального этапа, являются доброкачественные идиопатические неонатальные семейные конвульсии. Семейный анамнез малышей, страдающих этой разновидностью недуга, отягощен присутствием аналогичных припадков на этапе новорожденности у ближайшего окружения крохи. Эта форма недуга обусловлена наследственностью.

Клинически данный вид конвульсий проявляется фокальными клоническими либо генерализованными мультифокальными эпиприпадками, характеризуемыми короткими периодами остановки дыхания, стереотипными моторными феноменами и глазодвигательными явлениями по типу тонического напряжения мышц, расположенных вдоль позвоночника, тонических рефлексов. Также нередко наблюдаются висцеральные нарушения и вегетативная дисфункция (гиперемия шейной и лицевой области, изменение дыхания, обильное слюнотечение).

Доброкачественные идиопатические неонатальные несемейные конвульсии появляются чаще на пятые сутки постнатального периода. Судороги по типу фокальных клонических либо генерализованных мультифокальных эпиприступов. Припадки проявляются неодновременными клоническими сокращениями мускул отдельных сегментов тела. Их отличительной чертой считается мигрирующий характер. Другими словами, клоническое сокращение переходит очень быстро, спонтанно и беспорядочно с одного участка туловища на другой его сегмент. Сознание малышей при подобных припадках обычно сохранено.

Редким, обусловленным возрастным этапом, эпилептическим синдромом, является ранняя миоклоническая энцефалопатия. Зачастую, эта разновидность недуга дебютирует в трехмесячном возрасте крохи. Припадки проявляются по типу фрагментарного миоклонуса. Также могут наблюдаться частые тонические спазмы и внезапные парциальные эпиприпадки. Миоклонии могут наступать в состоянии сновидения и бодрствования. Конвульсии могут варьироваться от слабого подергивания фаланг пальцев верхних конечностей до дрожания кистей, предплечий, уголков рта и век.

Характерным исходом недуга является смерть малышей до пятилетнего возраста. Выжившие дети страдают серьезными психомоторными нарушениями.

Эпилепсия у ребенка 2 лет

Описываемый недуг характеризуется огромным числом разновидностей, обусловленных патогенезом, локализацией аномального очага, возрастным периодом дебюта припадков, многообразием клинической картины.

У малышей, начиная с двухгодовалого возраста, может проявиться роландическая форма эпилепсии. Она являет собой доброкачественную разновидность височной эпилепсии (очаг судорожной активности расположен клетках коры височного сегмента мозга). Проявляется она чаще ночными короткими припадками. Прогноз благоприятный.

Клиническая симптоматика эпилепсии у ребенка 2 лет содержит простые и сложные парциальные эпиприпадки. Зачастую в процессе сновидений малыши могут издавать специфические звуки, напоминающие «бульканье», «полоскание горла».

Роландическая форма недуга начинается с соматосенсорной ауры: возникает онемение, ощущение покалывания в области языка, десен. Частота припадков не более четырех раз за год, однако, у грудничков и двухлетних детей могут возникать чаще.

Можно выделить такие характерные признаки рассматриваемой разновидности недуга: онемение в области щек, губ языка, нарушение речи, судорожное состояние мускулатуры конечностей и лица, полное сознание, слюнотечение, ночные припадки.

Еще одной разновидностью рассматриваемой патологии, которая может дебютировать в двухлетнем возрасте является идиопатическая парциальная форма недуга, сопровождаемая затылочными пароксизмами. Характеризуется простыми парциальными эпиприступами, моторными, судорожными и зрительными нарушениями – галлюцинациями, зрительными иллюзиями, а также мигренеподобными проявлениями – головными алгиями, тошнотой, головокружением.

Дети, болеющие эпилепсией, практически не заинтересованы в контакте с близким окружением или ровесниками. Их умственное созревание, а также психическое развитие замедленно.

Диагностирование рассматриваемого недуга является довольно сложным процессом, особенно у грудничков. Поскольку эпилепсия у ребенка до года симптомы ее и ощущения малыши не в состоянии описать, также они не способны распознать предвестники припадков и предугадать время наступления конвульсий.

Поэтому анамнез собирается, исходя из рассказов, жалоб родителей, из подробного описания состояния их чада. Перед близким окружением малыша ставится серьезная задача. Они должны с максимальной точностью описать все проявления недуга.

На этапе инструментальной диагностики проводятся магнитно-резонансная томография и электроэнцефалография, которые помогают выявить возможные очаги поражения мозга.

Важным этапом постановки диагноза эпилепсии у ребенка 2 лет является обнаружение этиологического фактора недуга. Для этого назначается комплекс лабораторных исследований, включающий забор крови для проверки содержания электролитов, нахождения возможных вирусов или бактерий, делается анализ каловых масс и урины, также может измеряться кислотно-основной баланс крови.

Эпилепсия у ребенка 5 лет

Разбираемое заболевание характеризуется различными разновидностями, которые имеют специфическое течение.

Эпилепсия у ребенка 5 лет — причина зарождения всегда является дисфункция различных отделов мозга. Поражение того либо иного сегмента мозга обуславливает клиническую картину недуга.