Клещевой энцефалит

Синонимы: весенне-летний, таежный, русский, дальневосточный; Encephalitis ocarina.

Клещевой энцефалит — природно-очаговая трансмиссивная (передающаяся клещами) вирусная инфекция, характеризующаяся преимущественным поражением центральной нервной системы. Заболевание отличается полиморфизмом клинических проявлений и тяжестью течения (от легких стертых форм до тяжелых прогредиентных).

Первое клиническое описание болезни дали в 1936–1940 гг. отечественные ученые А. Г. Панов, А. Н. Шаповал, М. Б. Кроль, И. С. Глазунов. Возбудитель клещевого энцефалита — фильтрующийся вирус — был также открыт отечественными учеными Л.А.Зильбером, Е.Н.Левковичем, А. К. Шубладзе, М. П. Чумаковым, В. Д. Соловьевым, А. Д. Шеболдаевой в 1937 г.

В настоящее время клещевой энцефалит регистрируется в Сибири, на Дальнем Востоке, на Урале, в Беларуси, а также в центральных областях страны.

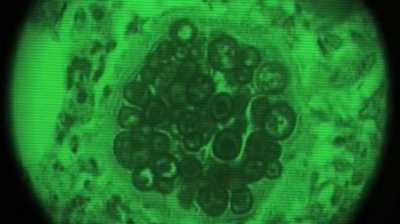

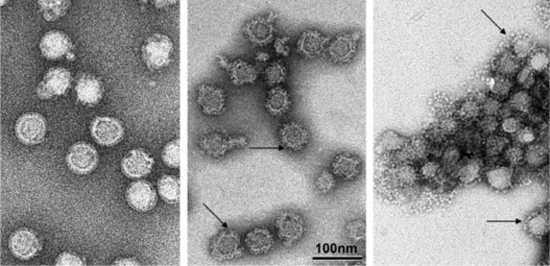

Этиология. Вирус клещевого энцефалита (КЭ) относится к роду Flavivirus (группа В), входящему в семейство тогавирусов экологической группы арбовирусов. Выделяют три разновидности возбудителя — дальневосточный подвид, центрально-европейский подвид и возбудитель двухволнового менингоэнцефалита. Вирионы вируса клещевого энцефалита имеют сферическую форму с диаметром 40–50 нм. Внутренним компонентом является нуклеокапсид. Он окружен наружной липопротеидной оболочкой, в которую погружены шипы, состоящие из гликопротеида, обладающего гемагглютинирующими свойствами. Нуклеокапсид содержит однонитчатую РНК. Вирус длительное время сохраняется при низких температурах (оптимальный режим минус 60°С и ниже), хорошо переносит лиофилизацию, в высушенном состоянии сохраняется много лет, но быстро инактивируется при комнатной температуре. Кипячение инактивирует его через 2 мин, а в горячем молоке при 60°С вирус погибает через 20 мин. Инактивирующим действием обладают также формалин, фенол, спирт и другие дезинфицирующие вещества, ультрафиолетовое излучение.

Эпидемиология. Клещевой энцефалит относится к группе природно-очаговых болезней человека. Основным резервуаром и переносчиком вируса в природе являются иксодовые клещи — Ixodes persulcatus, Ixodes ricinus с трансовариальной передачей. Дополнительным резервуаром вируса являются грызуны (заяц, еж, бурундук, полевая мышь), птицы (дрозд, щегол, чечетка, зяблик), хищники (волк). Для заболевания характерна строгая весенне-летняя сезонность заболевания. Динамика заболеваемости находится в тесной связи с видовым составом клещей и наибольшей их активностью. Чаще болеют лица в возрасте 20–40 лет. Основным путем инфицирования человека является трансмиссивная передача через укусы клещей. Возможна также передача инфекции алиментарным путем при употреблении в пищу сырого молока коз и коров, а также при раздавливании клеща в момент его удаления с тела человека и, наконец, воздушно-капельным путем при нарушении условий работы в лабораториях. При алиментарном заражении обращает на себя внимание наличие семейно-групповых случаев болезни.

Патогенез. Инфекционный процесс развивается вследствие внедрения нейротропного вируса и взаимодействия его с организмом человека. Эти взаимоотношения определяются путем внедрения, свойствами и дозой возбудителя, а также резистентностью и реактивностью макроорганизма. Вирус клещевого энцефалита проникает в организм человека в естественных условиях через кожу при присасывании клеща или через сырое молоко домашних животных.

После присасывания клеща вирус распространяется гематогенно и быстро проникает в мозг, фиксируясь здесь клетками. Параллельно с накоплением вируса развиваются воспалительные изменения сосудов и оболочек мозга. Соответствие места укуса клеща последующей локализации сегментарных расстройств указывает на возможность лимфогенного пути проникновения вируса в центральную нервную систему (ЦНС). В отдельных случаях преобладает тот или иной путь, что отражается в клинических особенностях клещевого энцефалита. Возникновение менингеальных и менингоэнцефалических синдромов соответствует гематогенному, а полиомиелитических и радикулоневритических — лимфогенному пути распространения вируса. Инвазия нервной системы возможна также и невральным путем посредством центростремительного распространения вируса через обонятельный тракт. Редкость поражения нижних конечностей при клещевом энцефалите не соответствует частоте присасывания клещей в кожных областях, иннервируемых поясничными и крестцовыми сегментами спинного мозга, что указывает на известную тропность вируса к клеткам шейных сегментов и их аналогов в бульбарных отделах продолговатого мозга.

Вирусемия при клещевом энцефалите имеет двухволновый характер: кратковременная первичная вирусемия, а затем повторная (в конце инкубационного периода), совпадающая по времени с размножением вируса во внутренних органах и появлением его в ЦНС.

Возможно длительное вирусоносительство, которое может быть различным по своим проявлениям и последствиям: латентная инфекция (вирус интегрирован с клеткой или существует в дефектной форме), персистентная инфекция (вирус репродуцируется, но не вызывает клинических проявлений), хроническая инфекция (вирус репродуцируется и вызывает клинические проявления с рецидивирующим, прогрессирующим или регрессирующим течением), медленная инфекция (вирус репродуцируется после длительного инкубационного периода, вызывает клинические проявления с неуклонным прогрессированием, приводящим к смерти).

Симптомы и течение. Выделяют следующие клинические формы болезни: 1) лихорадочную; 2) менингеальную; 3) менингоэнцефалитическую; 4) полиомиелитическую; 5) полирадикулоневритическую. При менингеальной, менингоэнцефалитической, полиомиелитической, полирадикулоневритической формах клещевого энцефалита и в случаях с двухволновым течением болезни могут наблюдаться гиперкинетический и эпилептиформный синдромы.

Независимо от клинической формы у больных наблюдаются общие инфекционные проявления болезни, характеризующиеся лихорадкой и другими признаками синдрома общей инфекционной интоксикации. Инкубационный период клещевого энцефалита длится в среднем 7–14 сут с колебаниями от одних суток до 30 дней. У ряда больных началу заболевания предшествует продромальный период, длящийся 1–2 дня и проявляющийся слабостью, недомоганием, разбитостью; иногда отмечаются легкие боли в области мышц шеи и плечевого пояса, боли в поясничной области в виде ломоты и чувства онемения, головная боль.

Лихорадочная форма характеризуется благоприятным течением без видимых поражений нервной системы и быстрым выздоровлением. Эта форма составляет примерно 1/3 от общего числа заболеваний клещевым энцефалитом. Лихорадочный период длится от нескольких часов до нескольких суток (в среднем 3–5 дней). Иногда отмечается двухволновая лихорадка. Начало, как правило, острое, без продромального периода. Внезапный подъем температуры до 38–39°С сопровождается слабостью, головной болью, тошнотой. В редких случаях при этой форме заболевания могут наблюдаться явления менингизма. Чаще симптомы, характеризующие локальное поражение головного и спинного мозга, отсутствуют. В цереброспинальной жидкости изменений не выявляется.

Менингеальная форма клещевого энцефалита является наиболее частой. Начальные проявления заболевания при менингеальной форме почти ничем не отличаются от лихорадочной. Однако значительно более выражены признаки общей инфекционной интоксикации. Определяются ригидность мышц затылка, симптомы Кернига и Брудзинского. Менингеальный синдром выражен, ликвор прозрачный, иногда слегка опалесцирующий, давление его повышено (200–350 мм вод. ст.). При лабораторном исследовании цереброспинальновой жидкости выявляется умеренный лимфоцитарный плеоцитоз (100–600 клеток в 1 мкл, редко больше). В первые дни болезни иногда преобладают нейтрофилы, которые часто полностью исчезают к концу первой недели болезни. Повышение белка отмечается непостоянно и обычно не превышает 1–2 г/л. Изменения в ликворе держатся сравнительно долго (от 2–3 нед до нескольких месяцев) и не всегда сопровождаются менингеальной симптоматикой. Длительность лихорадки 7–14 дней. Иногда наблюдается двухволновое течение данной формы клещевого энцефалита. Исход всегда благоприятный.

Менингоэнцефалитическая форма наблюдается реже, чем менингеальная, — в среднем по стране 15% (на Дальнем Востоке до 20–40%). Отличается более тяжелым течением. Нередко наблюдаются бред, галлюцинации, психомоторное возбуждение с утратой ориентировки в месте и во времени. Могут развиваться эпилептические припадки. Различают диффузный и очаговый менингоэнцефалит. При диффузном менингоэнцефалите выражены общемозговые нарушения (глубокие расстройства сознания, эпиприпадки вплоть до эпилептического статуса) и рассеянные очаги органического поражения мозга в виде псевдобульбарных расстройств (нарушение дыхания в виде бради- или тахикардии, по типу Чейн–Стокса, Куссмауля и др.), сердечно-сосудистой системы, неравномерности глубоких рефлексов, асимметричных патологических рефлексов, центральных парезов мимической мускулатуры и мышц языка. При очаговом менингоэнцефалите быстро развиваются капсулярные гемипарезы, парезы после джексоновских судорог, центральные монопарезы, миоклонии, эпилептические припадки, реже — подкорковые и мозжечковые синдромы. В редких случаях (как следствие нарушения вегетативных центров) может развиваться синдром желудочного кровотечения с кровавой рвотой. Характерны очаговые поражения черепных нервов III, IV, V, VI пар, несколько чаще VII, IX, X, XI и XII пар. Позднее может развиться кожевниковская эпилепсия, когда на фоне постоянного гиперкинеза появляются общеэпилептические припадки с потерей сознания.

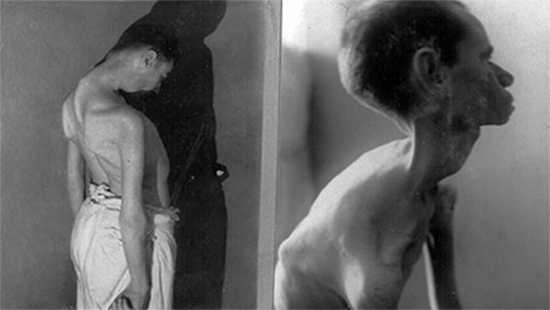

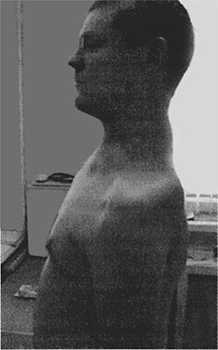

Полиомиелитическая форма. Наблюдается почти у 1/3 больных. Характеризуется продромальным периодом (1–2 дня), в течение которого отмечаются общая слабость и повышенная утомляемость. Затем выявляются периодически возникающие подергивания мышц фибриллярного или фасцикулярного характера, отражающие раздражение клеток передних рогов продолговатого и спинного мозга. Внезапно может развиться слабость в какой-либо конечности или появление чувства онемения в ней (в дальнейшем в этих конечностях нередко развиваются выраженные двигательные нарушения). В последующем на фоне фебрильной лихорадки (1–4-й день первой лихорадочной волны или 1–3-й день второй лихорадочной волны) и общемозговых симптомов развиваются вялые парезы шейно-плечевой (шейно-грудной) локализации, которые могут нарастать в течение нескольких дней, а иногда до 2 нед. Наблюдаются симптомы, описанные А. Г. Пановым:

Полирадикулоневритическая форма. Характеризуется поражением периферических нервов и корешков. У больных появляются боли по ходу нервных стволов, парестезии (чувство “ползания мурашек”, покалывание). Определяются симптомы Лассега и Вассермана. Появляются расстройства чувствительности в дистальных отделах конечностей по полиневральному типу. Как и другие нейроинфекции, клещевой энцефалит может протекать по типу восходящего спинального паралича Ландри. Вялые параличи в этих случаях начинаются с ног и распространяются на мускулатуру туловища и рук. Восхождение может начинаться и с мышц плечевого пояса, захватывать шейные мышцы и каудальную группу ядер продолговатого мозга.

Осложнения и поражения нервной системы. При всех вышеописанных клинических формах клещевого энцефалита могут наблюдаться эпилептиформный, гиперкинетический синдромы и некоторые другие признаки поражения нервной системы. Это зависит от эпидемического очага (западный, восточный), от способа заражения (трансмиссивный, алиментарный), от состояния человека в момент инфицирования и от методов терапии.

Гиперкинетический синдром регистрируется сравнительно часто (у 1/4 больных), причем преимущественно у лиц до 16 лет. Синдром характеризуется появлением спонтанных ритмических сокращений (миоклоний) в отдельных мышечных группах паретических конечностей уже в остром периоде болезни.

Прогредиентные формы. С момента инфицирования и в последующем, даже после острого периода, вирус клещевого энцефалита может сохраняться в ЦНС в активной форме. В этих случаях инфекционный процесс не завершается, а переходит в фазу хронической (прогредиентной) инфекции. Хроническая инфекция при клещевом энцефалите может протекать в латентной форме и проявляться через несколько месяцев и лет под действием провоцирующих факторов (физические и психические травмы, раннее курортное и физиотерапевтическое лечение, аборт и др.). Возможны следующие типы прогредиентного течения: первично и вторично прогредиентное, и подострое течение.

Диагноз и дифференциальный диагноз. Правомерен клиникоэпидемиологический диагноз. Учитывается пребывание больного в эндемичных районах, указания в анамнезе на посещение леса, факт присасывания клеща, соответствие сезона (активность клещей в весенне-летнем периоде для среднеевропейских и восточных очагов и в весенне-летнем и летне-осеннем — для Прибалтийского региона, Украины, Белоруссии) и начала болезни, употребление сырого козьего молока. Ранними диагностическими признаками болезни являются головная боль, нарастающая по своей интенсивности по мере повышения температуры тела, тошнота, рвота, бессонница, реже — сонливость. Нередко головная боль сопровождается головокружением. В клинической картине обращают на себя внимание резко выраженная вялость больных и адинамия. При осмотре отмечаются гиперемия кожи лица, зева, инъекция сосудов склер и конъюнктивы. Иногда на коже в месте присасывания клеща отмечается воспалительная эритема небольших размеров. В последующем развиваются оболочечные и энцефалические симптомы.

Диагностическое значение имеет выявление в периферической крови умеренного нейтрофильного лейкоцитоза, ускорение СОЭ. Лабораторным подтверждением диагноза служит нарастание титра антител, выявляемое с помощью РСК, РТГА, РПГА, РДНА и реакции нейтрализации. Диагностическим является нарастание титра антител в 4 раза. При отсутствии нарастания титра антител больных исследуют трижды: в первые дни болезни, через 3–4 нед и через 2–3 мес, от начала болезни. Следует иметь в виду, что у больных, леченных иммуноглобулином в первые 5–7 дней болезни, отмечается временное угнетение активного иммуногенеза, поэтому необходимо производить дополнительное серологическое исследование через 2–3 мес. Третье обследование значительно повышает число серологических подтверждений диагноза клещевого энцефалита.

Перспективным методом является выделение вируса на культуре ткани. Вирус и его антигены обнаруживаются в первые 7 дней болезни. В последнее время апробирован и хорошо зарекомендовал себя иммуноферментный метод (ИФА) диагностики клещевого энцефалита. С помощью ИФА выявляют антитела к вирусу клещевого энцефалита раньше и в более высоких разведениях сывороток, чем в РТГА и РСК, а также чаще определяют изменение напряженности специфического иммунитета, необходимое для подтверждения клинического диагноза.

Дифференциальная диагностика проводится с другими инфекционными заболеваниями — гриппом, лептоспирозом, геморрагической лихорадкой с почечным синдромом, североазиатским клещевым сыпным тифом, клещевым возвратным тифом, болезнью Лайма (клещевым боррелиозом) и серозными менингитами другой этиологии.

В единой нозологической форме клещевого энцефалита различают восточный и западный нозогеографические варианты.

Западный вариант отличается более легким течением и меньшей летальностью, большим количеством стертых форм болезни. Лихорадочный период при нем длиннее (11 дней), чем при восточном (8–9 дней), и носит двухволновый характер. Энцефалитический симптомокомплекс характерен для восточного, а менингеальный — для западного варианта. Постоянными симптомами являются корешковые боли и дистальный тип парезов, редко встречается поражение ядер мозгового ствола и шейного отдела спинного мозга. Течение острого периода легче: не бывает коматозного состояния с дыхательными расстройствами и генерализованными судорогами, но прогредиентность заболевания встречается чаще, чем при восточном варианте.

Лечение больных клещевым энцефалитом проводят по общим принципам независимо от проводимых ранее профилактических прививок или применения с профилактической целью специфического гамма-глобулина. В остром периоде болезни, даже при легких формах, больным следует назначать постельный режим до исчезновения симптомов интоксикации. Почти полное ограничение движения, щадящее транспортирование, сведение к минимуму болевых раздражений отчетливо улучшают прогноз заболевания. Не менее важную роль в лечении имеет рациональное питание больных. Диета назначается с учетом функциональных нарушений желудка, кишечника, печени. Принимая во внимание наблюдаемые у ряда больных нарушения витаминного баланса, необходимо назначение витаминов группы В и С. Аскорбиновая кислота, стимулирующая функцию надпочечников, а также улучшающая антитоксическую и пигментную функции печени, должна вводиться в количестве от 300 до 1000 мг/сут.

Этиотропная терапия заключается в назначении гомологичного гамма-глобулина, титрованного против вируса клещевого энцефалита. Препарат оказывает четкий терапевтический эффект, особенно при среднетяжелом и тяжелом течении болезни. Гамма-глобулин рекомендуют вводить по 6 мл внутримышечно, ежедневно в течение 3 сут. Лечебный эффект наступает через 12–24 ч после введения гамма-глобулина — температура тела снижается до нормы, общее состояние больных улучшается, головные боли и менингеальные явления уменьшаются, а иногда и полностью исчезают. Чем раньше вводится гамма-глобулин, тем быстрее наступает лечебный эффект. В последние годы для лечения клещевого энцефалита применяют сывороточный иммуноглобулин и гомологичный полиглобулин, которые получают из плазмы крови доноров, проживающих в природных очагах заболевания. В первые сутки лечения сывороточный иммуноглобулин рекомендуют вводить 2 раза с интервалами 10–12 ч по 3 мл при легком течении, по 6 мл — при среднетяжелом и по 12 мл — при тяжелом. В последующие 2 дня препарат назначают по 3 мл однократно внутримышечно. Гомологичный полиглобулин вводят внутривенно по 60–100 мл. Считается, что антитела нейтрализуют вирус (1 мл сыворотки связывает от 600 до 60 000 смертельных доз вируса), защищают клетку от вируса, связываясь с ее поверхностными мембранными рецепторами, обезвреживают вирус внутри клетки, проникая в нее путем связывания с цитоплазматическими рецепторами.

Для специфического противовирусного лечения клещевого энцефалита используется также рибонуклеаза (РНК-аза) — ферментный препарат, приготовляемый из тканей поджелудочной железы крупного рогатого скота. РНК-аза задерживает размножение вируса в клетках нервной системы, проникая через гематоэнцефалический барьер. Рибонуклеазу рекомендуют вводить внутримышечно в изотоническом растворе натрия хлорида (препарат разводят непосредственно перед выполнением инъекции) в разовой дозе 30 мг через 4 ч. Первую инъекцию выполняют после десенсибилизации по Безредко. Суточная доза вводимого в организм фермента составляет 180 мг. Лечение продолжают в течение 4–5 дней, что обычно соответствует моменту нормализации температуры тела.

Современным способом лечения вирусных нейроинфекций является применение препаратов интерферона (реаферона, лейкинферона и др.), которые можно вводить внутримышечно, внутривенно, эндолюмбально и эндолимфатически. Следует учитывать, что большие дозы интерферона (ИФН) 1–3–6•106 ME — обладают иммунодепрессивным свойством, а устойчивость клеток к проникновению вируса не прямопропорциональна титрам ИФН. Поэтому целесообразно использовать относительно небольшие дозы препарата, либо применять индукторы интерферона (двуспиральная РНК фага 2, амиксин, камедон и др.), обеспечивающие невысокие титры ИФН и обладающие иммуномодулирующим свойством. Двуспиральную РНК фага (ларифан) вводят внутримышечно по 1 мл с интервалом 72 ч от 3 до 5 раз. Амиксин в дозе 0,15–0,3 г назначают перорально с интервалом 48 ч от 5 до 10 раз.

Патогенетическая терапия при лихорадочной и менингеальной формах клещевого энцефалита, как правило, заключается в проведении мероприятий, направленных на уменьшение интоксикации. С этой целью производят пероральное и парентеральное введение жидкости с учетом водно-электролитного баланса и кислотно-основного состояния.

При менингоэнцефалитической, полиомиелитической и полирадикулоневритической формах болезни дополнительное назначение глюкокортикоидов является обязательным. Если у больного нет бульбарных нарушений и расстройств сознания, то преднизолон применяют в таблетках из расчета 1,5–2 мг/кг в сутки. Назначают препарат равными дозами в 4–6 приемов в течение 5–6 дней, затем дозировку постепенно снижают (общий курс лечения 10–14 дней). Одновременно больному назначают соли калия, щадящую диету с достаточным содержанием белков. При бульбарных нарушениях и расстройствах сознания преднизолон вводят парентерально при увеличении вышеуказанной дозы в 4 раза. При бульбарных нарушениях (с расстройством глотания и дыхания) с момента появления первых признаков дыхательной недостаточности должны быть обеспечены условия для перевода больного на ИВЛ. Люмбальная пункция при этом противопоказана и может быть произведена только после устранения бульбарных устройств. Для борьбы с гипоксией целесообразно систематическое введение увлажненного кислорода через носовые катетеры (по 20–30 мин каждый час), проведение гипербарической оксигенации (10 сеансов под давлением р 02–0,25 МПа), использование нейроплегиков и антигипоксантов: внутривенное введение натрия оксибутирата по 50 мг/кг массы тела в сутки или седуксена по 20–30 мг/сут. Кроме того, при психомоторном возбуждении можно использовать литические смеси.

Центральные параличи лечат антиспастическими средствами (мидокалм, мелликтин, баклофен, лиорезал или др.), препаратами, улучшающими микроциркуляцию в сосудах и трофику мозга в очагах поражения и клетках, берущих на себя функцию погибших структур (сермион, трентал, кавинтон, стугерон, никотиновая кислота на глюкозе внутривенно) в обычных дозировках. Миорелаксирующим действием обладают седуксен, скутамил Ц, сибазон.

Судорожный синдром требует длительного (4–6 мес) приема противоэпилептических средств: при джексоновской эпилепсии — фенобарбитал, гексамидин, бензонал или конвулекс; при генерализованных припадках — сочетание фенобарбитала, дефинина, суксилепа; при кожевниковской эпилепсии — седуксен, ипразид или фенобарбитал. При полиморфных припадках с несудорожным компонентом присоединяются финлепсин, триметин или пикнолепсин в общепринятых дозах.

Гиперкинетический синдром лечат с помощью ноотропила или пирацетама, в остром периоде или при миоклонических припадках используют натрия оксибутират и литий внутривенно. При бросковых гиперкинезах, похожих на синдром Жиль де ла Туретта, рекомендуют комбинацию меллерила, элениума и седуксена в обычных дозировках. При полиомиелитической форме могут использоваться живые энтеровирусные вакцины (в частности, поливалентная противополиомиелитическая вакцина по 1 мл на язык трехкратно с интервалом 1–2 нед). В результате усиливается индукция интерферона, стимулируются фагоцитоз и функциональная активность имму некомпетентных клеток.

Прогноз. При менингеальной и лихорадочной форме благоприятный. При менингоэнцефалитической, полиомиелитической и полирадикулоневритической существенно хуже. Летальные исходы до 25–30%. У реконвалесцентов длительно (до 1–2 лет, а иногда и пожизненно) сохраняются выраженные органические изменения центральной нервной системы (судорожные синдромы, атрофии мышц, признаки деменции и др.).

Профилактика и мероприятия в очаге. Уничтожение и предотвращение укусов клещей. В течение первых суток после присасывания клеща — экстренная профилактика: донорский иммуноглобулин (титр 1:80 и выше) внутримышечно в дозе 1,5 мл детям до 12 лет, 2 мл — от 12 до 16 лет, 3 мл — лицам в возрасте 16 лет и старше.

studfiles.net

Клещевой энцефалит: возбудитель, симптомы, лечение, профилактика

Клещевой энцефалит – очень опасное заболевание вирусного характера, в результате которого происходит поражение нервных клеток. Источником заражения служит иксидовый таежный клещ, более известный, как энцефалитный. Кроме того, заразиться этим недугом можно при употреблении сырого молока от больного энцефалитом животного. Максимальное количество случаев заражения фиксируется в весенне-летний период, что связано с биологической активностью насекомого в это время.

Симптомы энцефалита

Инкубационный период заболевания составляет 7-20 дней с момента попадания вируса в организм, которое произошло в результате клещевого укуса. Если заражению способствовало молоко больного животного, то не позднее 3-7 дней. В редких случаях возможно молниеносное проявление клещевого энцефалита. Еще реже инкубационный период может быть затяжным и длиться около 30 дней.

Во время латентного периода инфицирования, происходит размножение вируса в месте осуществления укуса, оседание его на стенках кишечника и проникновение в кровь, в результате чего, возбудитель разносится по всему организму. К основным симптомам проявления заболевания, которыми отличается начальная стадия недуга у взрослого человека, относят:

- Резкое повышение температуры тела.

- Сильный озноб.

- Боль в мышцах, голове и пояснице.

- Слабость в теле.

- Состояние заторможенности.

- Светобоязнь и боль в глазах.

- Учащенное дыхание.

- Снижение частоты пульса.

- Покраснение кожи в области лица и шеи.

- Тошнота и рвота.

- Возникновение налета на языке.

- В единичных случаях появляются судороги.

После того, как вирус доберется до головного мозга и начнется повреждение его клеток, у больного возникают признаки поражения ЦНС: мышечная слабость, потеря чувствительности кожи, чувство мурашек на коже.

Симптомы заболевания у ребенка такие же, как и у взрослого, но развиваются они намного быстрее и протекают в тяжелой форме. На фоне стремительного повышения температуры, у малышей часто появляются судороги.

Формы энцефалита и их особенности

Различают несколько форм энцефалита.

Лихорадочная

Данная форма заболевания развивается в том случае, когда вирусу не удается проникнуть в ткани головного мозга. При этом начало энцефалита можно перепутать с обычным гриппом: пациент жалуется на ломоту в теле, высокую температуру и озноб, тошноту и головную боль. Неврологические симптомы при данной форме слабо выражены и проявляются в виде незначительной ломоты в теле и мышечной боли.

В течение некоторого времени после выздоровления (обычно не дольше 1 месяца) возможны учащенное сердцебиение, мышечная слабость, повышенная потливость и отсутствие аппетита.

Менингиальная

Данная форма диагностируется чаще всего. При этом вирус попадает в ткани головного и спинного мозга. У пациента сразу же появляются классические симптомы энцефалита:

- Сильная головная боль, способная усиливаться при любом движении.

- Высокая температура тела.

- Светобоязнь и нарушение четкости зрения.

- Тошнота и рвота.

- Мышечная слабость, вялость и чувство заторможенности реакции.

Через некоторое время к ним присоединяется ригидность – состояние, при котором сильно напрягаются мышцы затылка и голова опрокидывается назад. У больного повышается чувствительность кожных покровов и сильно напрягаются мышцы голени (человек не способен разогнуть ногу в колене).

Через 7-14 дней симптомы постепенно начинают угасать, но еще на протяжении 2-3 месяцев у больного сохраняется депрессивное состояние, светобоязнь и чувство заторможенности реакций.

Менингоэнцефалитическая

Для этой формы характерно повреждение клеток головного мозга. При этом симптомы будут зависеть от участка мозга, который оказался пораженным и размера повреждения.

На начальном этапе заболевания у человека появляются неврологические проявления недуга:

- Нарушение ориентации в пространстве.

- Нарушение мимики и координации движений.

- Возникают галлюцинации и бред.

- Происходит поражение лицевых мышц.

- Наблюдается помутнение сознания.

- Трясутся конечности.

- Нарушается сон.

- Проявлениями поражения лицевых мышц является невнятная речь, косоглазие, затрудненное глотание, ощущение двоения в глазах.

Менингоэнцефалит может быть очаговым и диффузным. При очаговой форме после судорог и припадков возникает мышечная слабость. В случае диффузной формы у больного происходит расстройство сознания, наблюдается мышечная слабость, проблемы с дыханием.

Полиомиелитическая

При этой форме происходит поражение исключительно тканей спинного мозга. В начале заболевания пациент испытывает сильную слабость и повышенную утомляемость. Через несколько дней начинаются сложности с движением, нарушается работа мимических мышц. Со временем слабость распространяется на конечности. На некоторых участках кожи может полностью отсутствовать чувствительность.

Больному сложно удерживать голову в нормальном положении и совершать движения конечностями. Возникает сильная боль в области шеи и руках. При этом объем мышц зрительно уменьшается.

Полирадикулоневритическая

В данном случае пораженными оказываются периферические нервы. К главным проявлениям этой формы относят:

- Чувство мурашек на коже.

- Боль в мышцах всего тела.

- Симптомы Вассермана – болезненность передней поверхности бедра при движении ногой.

- Симптомы Ласега – возникновение болевых ощущений в области седалищного нерва во время поднятия прямой ноги.

К осложнениям такой формы энцефалита относят паралич Ландри, который начинается с нижних конечностей, постепенно охватывая все туловище, руки и мышцы лица. При спазме мышц гортани может произойти остановка дыхания. Намного реже паралич начинается с плечевых мышц, продвигаясь по шеи, переходит на лицевые мышцы.

Двухволновая

Начинается такая форма с головокружения и резкого повышения температуры. Практически сразу начинается тошнота, рвота, нарушается аппетит и сон, наблюдаются болевые ощущения в конечностях. Через 3-7 дней симптомы могут затихнуть, но через 1-2 недели они вновь вернуться.

Вторая волна, как и первая, начинается внезапно и развивается молниеносно. При этом во время второй волны добавляются признаки другой формы энцефалита (чаще всего менингоэнцефалитической или менингеальной).

Для дополнительной информации рекомендуем посмотреть видео:

Диагностика

Прежде чем поставить диагноз клещевой энцефалит, врач рассмотрит 3 фактора:

- Симптомы, которые наблюдаются у пациента.

- Эпидемиологические данные, к которым относят: время года, факт укуса и была ли проведена вакцинация человека.

- Лабораторные исследования, которые заключаются в анализе крови и спинномозговой жидкости, а так же анализе извлеченного из кожи клеща.

Если есть подозрение на укус зараженного клеща, после его извлечения, рекомендуется ввести иммуноглобулин и сделать необходимые анализы. К основным методам диагностики относят:

- Анализ жалоб.

- Общий осмотр пациента.

- Анализ крови на наличие вируса.

- Иммуноферментный анализ, который определит количество антител в организме.

- Биохимический анализ крови, который даст возможность определить степень и особенность поражений нервных клеток.

Лечение энцефалита

Основным лекарством препаратом, который всегда используют в случае укуса энцефалитного клеща, является введение иммуноглобулина, которое проводится в условиях стационара. Побочные действия у этого препарата практически отсутствуют, однако в случае клещевого энцефалита возможно проявление аллергической реакции, поэтому больному необходим контроль со сторону медицинского персонала. Ввести иммуноглобулин нужно не позже 3 суток с того момента, как произошел укуса клеща. Вводят препарат внутримышечно. Количество введений зависит от формы недуга и того, насколько тяжело протекает энцефалит:

- При лихорадочной форме он вводится ежедневно 3-5 дней.

- При менингиальной форме – 5 дней инъекция проводится каждые 2 раза в сутки через равные промежутки времени.

Далее исходя из формы заболевания и тяжести его протекания, врач назначит:

- Общеукрепляющее и дезинтоксикационное лечение.

- Использование препаратов, направленных на уменьшение отечности тканей мозга.

- Симптоматическую терапию, которая зависит от формы и течения заболевания.

- Реанимационные мероприятия – использование кислородной маски, проведение искусственной вентиляции легких и т.д.

После выздоровление, человек должен находиться под неврологическим наблюдением в течение 3 лет.

Профилактика заболевания

Основная профилактика от клещевого энцефалита заключается в предупредительных мерах и проведении вакцинации. Предупредительные меры сводятся к использованию закрытой одежды и специальных средств, которые способны отпугивать клещей, а так же тщательном осмотре всех частей тела после прогулке в лесопарковой зоне.

Основная профилактика от клещевого энцефалита заключается в предупредительных мерах и проведении вакцинации. Предупредительные меры сводятся к использованию закрытой одежды и специальных средств, которые способны отпугивать клещей, а так же тщательном осмотре всех частей тела после прогулке в лесопарковой зоне.

Профилактика, включающая вакцинацию от клещевого энцефалита, может быть плановой и экстренной:

- Плановая состоит в вакцинации специальными препаратами. Для этого потребуется трехкратное введение вакцины. Первые две инъекции вводятся с перерывом в 1 месяц. Последняя проводится через 1 год после второй прививки. После ее введения человек является защищенным на протяжении 3 лет. Чтобы поддерживать действие вакцины, рекомендуют проводить профилактическую прививку 1 раз в 3 года.

- Экстренная профилактика состоит во введении противоклещевого иммуноглобулина в течение 3 дней после укуса. Позже препарат будет неэффективен.

В районах, где выявлен энцефалитный клещ, рекомендуется совмещать разные виды профилактики.

Клещевой энцефалит может протекать, как обычное простудное заболевание и пройти незамеченным. Но бывают и случаи, когда он приводит к серьезным повреждениям нервной системы. Повторно заболеть им невозможно, так как после перенесенной болезни формируется стойкий иммунитет. Лучшим средствам профилактики против клещевого энцефалита является профилактическая прививка.

naprivivki.ru

Клещевой энцефалит — Инфекционные болезни

Клещевой энцефалит (синонимы болезни: клещевой энцефаломиелит, энцефалит весняно-летний, таежный, российский дальневосточный, весенне-летний менингоэнцефалит) — острая вирусная природно-очаговая болезнь, которая передается через укус клеща, иногда алиментарным путем, характеризуется лихорадкой и тяжелым поражением центральной нервной системы , в типичных случаях множественными вялыми парезами и параличами преимущественно мышц плечевого пояса, разнообразием клинических форм, иногда хроническим течением.Исторические данные клещевого энцефалита

В 30-х годах XX в. в районах Дальнего Востока возникли вспышки тяжелого нейроинфекции, которую изначально считали токсический грипп. В 1934 г. А. Г. Панов впервые установил нозологическую самостоятельность болезни. Вследствие напряженной эпидемиологической ситуации были организованы комплексные научные экспедиции (1937) под руководством Л. А. Зильбера, Е. Н. Павловского, А. А. Смородинцева, Н. И. Рогозина, А. Н. Шаповала, которые позволили выявить возбудителя болезни, установить основные закономерности ее распространения, изучить патогенез, морфологию и клинику болезни, биологию переносчика. Результаты исследований позволили чрезвычайно быстро разработать и внедрить первую в мире инактивированную вирусную вакцину (Н. В. Каган). При експедицииних и лабораторных исследований вследствие инфицирования вирусом погибли Н. В Каган. А. Уткина, В. И. Померанцев, тяжелой формой энцефалита переболели М. П. Чумаков, В. Д. Соловьев. Результаты исследований легли в основу учения Е. Н. Павловского о природно-очаговые инфекции.Этиология клещевого энцефалита

Возбудитель клещевого энцефалита принадлежит к роду Flavivirus, семьи Togaviridae. Вирионы содержат однониточную РНК. Штаммы вируса, выделенные в различных эндемичных зонах, отличающихся по биологическим свойствам. Вирус размножается во многих культурах клеток млекопитающих, птиц и членистоногих, способен вызывать агглютинацию эритроцитов гусей, используемых для идентификации в РГГьА. Вирус малоустойчив против факторов внешней среды, чувствительный к действию эфира, детергентов, дезинфицирующих средств и УФ-излучения, быстро инактивируется кипячением (по 2 мин), при температуре 60-70 ° С погибает через 10-15 мин, при 37 ° С сохраняется 2 суток.Эпидемиология клещевого энцефалита

Резервуаром и переносчиком инфекции являются иксодовые клещи. Источником инфекции могут быть около 130 видов млекопитающих и 170 птиц. У некоторых животных, впадающих в зимнюю спячку, вирус сохраняется длительное время. Домашние животные, чаще козы, овцы, коровы, инфицируются во время выпаса в диких биотопах, и также могут быть источником инфекции. Факторами передачи в этих случаях могут быть молоко и молочные продукты (чаще от коз, овец), не подвергались термической обработке.В Азии переносчиками инфекции в основном являются клещи Ixodes реrsulcatus, в Европе — Ixodes ricinus. Кроме того, в качестве переносчиков выступают другие виды клещей, а также некоторые гамазиды. Инфицирования от животных-носителей и размножение вируса могут происходить на всех стадиях развития клеща. Возможна трансовариальная передача вируса.

Наблюдается сезонность энцефалита, пик заболеваемости приходится на май — июнь.

Ареал распространения клещевого энцефалита охватывает весь Евроазиатский континент.

Различают три типа очагов инфекции:

1) естественные,

2) переходные с измененным биоценозом результате хозяйственной деятельности человека,

3) вторичные, антропургични, где кроме диких животных и птиц резервуаром инфекции являются домашние животные.

В Украине (Полесье, предгорья Карпат, собственно Карпаты и горные районы Крыма) действуют структуры второго и меньшей степени третьего типа.

Патогенез и патомерфология клещевого энцефалита

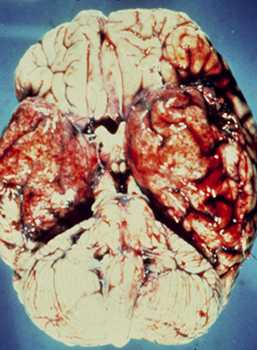

Входными воротами инфекции при укусе клеща есть кожа, а при алиментарном заражении — слизистая оболочка желудка и кишок. Значительно реже входными воротами е конъюнктива, слизистая оболочка верхних дыхательных путей. С течением крови вирус попадает в нервную ткань. Мозговые оболочки являются барьером на пути вируса, поэтому болезнь часто протекает как менингит. При прорыве гематоэнцефалического барьера развивается энцефаломиелит. Выраженный тропизм вируса к двигательных нейронов продолговатого и спинного мозга предопределяет характер клинических проявлений болезни. В тяжелых случаях воспалительные и дегенеративные изменения нервной ткани: ны могут распространяться, захватывая обширные зоны.Определенное значение имеет также распространение возбудителя периневрально. Об этом свидетельствует частое возникновение парезов-параличей в участках, анатомически связанных с местом укуса клеща. В случае инфицирования алиментарным путем вирус, вероятно, размножается в клетках слизистой оболочки кишок. Наиболее распространены и интенсивные изменения наблюдаются в ядрах продолговатого мозга и шейно-плечевого отдела спинного мозга, в нейронах Амонова рога, реже — в других отделах нервной системы. Твердая и мягкая мозговые оболочки, вещество мозга отечны, полнокровные с точечными кровоизлияниями. Выявляются множественные мелкие очаги расплавления (некрозу) серого вещества мозга, диффузное воспаление околопозвоночных симпатических узлов, периферических нервов. Наблюдаются дистрофические изменения, кровоизлияния в миокарде, почках, печени, селезенке.

После перенесенной болезни остается стойкий иммунитет.

Клиника клещевого энцефалита

Инкубационный период длится 2-21, чаще 7-14 дней, но может затягиваться до 70 дней. У трети больных болезнь начинается с продромальных явлений — общей слабости, раздражительности, незначительной головной боли. Через 2-3 дня у большинства больных внезапно повышается температура тела до 38-40 ° С, появляется интенсивная головная боль, сопровождающаяся рвотой, миалгии, перестезиею. Высокая температура тела удерживается 6-8 дней. Иногда возможно повторное ее повышения (двухволновая горячка). К характерным проявлениям принадлежит значительная локализован гиперемия кожи лица, шеи и слизистых оболочек, инъекция сосудов склер. Со стороны органов кровообращения наблюдается брадикардия, глухость тонов сердца, снижение артериального давления. Дыхание поверхностное, частое. На фоне катаральных изменений верхних дыхательных путей возможно развитие ранней пневмонии. Прогноз при этом неблагоприятный, потому дыхательная недостаточность усугубляется нарушениями центральной регуляции ритма дыхания и кровообращения.Уже со второго-третього дня болезни выявляются менингеальные симптомы — ригидность мышц затылка, симптомы Кернига, Брудзинского и другие, которые хотя и не всегда достаточно четкие, но могут наблюдаться еще несколько дней после нормализации температуры тела. У части больных одновременно с развитием менингеального синдрома появляются признаки очаговых поражений нервной системы, чаще в форме характерных для этой болезни вялых парезов и параличей мышц шеи (свисающая голова) и плечевого пояса. Реже возникают спастические геми-и монопарезы нижних конечностей, нарушения функции черепных нервов и бульбарные расстройства, парез мышц лица, мягкого неба, языка, косоглазие, диплопия, птоз, афония, дизартрия, дисфагия. Неблагоприятным признаком является нарушение ритма дыхания. Раннее развитие локальных гиперкинезов и эпилептиформных припадков, переходящих порой в эпилептический состояние, свидетельствует о значительной распространенности процесса и является также прогностически неблагоприятным.

В цереброспинальной жидкости чаще выявляют изменения, характерные для серозного воспаления, — незначительный лимфоцитарный плеоцитоз и увеличение (или норма) содержания белка.

Решающим в клиническом течении и прогнозе есть глубина и распространенность поражений нервной системы. Преобладание общемозговых симптомов — это одна группа случаев болезни, другая — формы болезни, при которых преобладает локальная патология мозга. Хотя эти различия не всегда достаточно четкие и в этой связи существует большое разнообразие клинических проявлений (синдромов) болезни, однако накопленные данные позволили выделить основные ее клинические формы.

Лихорадочная форма отмечается доброкачественным течением, повышением температуры тела не более чем на 3-6 дней. Головная боль и тошнота умеренные, неврологическая симптоматика минимальна и быстро исчезает.

Двухволновой клещевой энцефалит, или двухволновая молочная лихорадка, выделяется большинством авторов в отдельную доброкачественную форму, которая развивается при алиментарном заражении, чаще при потреблении сырого козьего молока. Эта форма болезни начинается остро с озноба и повышения температуры тела больного, характеризуется головной болью, тошнотой, рвотой, болью в мышцах.

Первая температурная волна длится 2-7 дней, сменяется периодом апирексии продолжительностью 5-12 дней. Второй лихорадочный период тоже начинается остро. Это качественно новая фаза болезни, течение ее более тяжелое и клинически напоминает серозный менингит с незначительными проявами.дифузного и очагового поражения мозга.

Менингеальная форма характеризуется лихорадкой в ??течение 7-10 дней, резким головной болью, рвотой, четкими менингеальные симптомы. Изменения в цереброспинальной жидкости характерны для серозного менингита, могут проявляться в течение 2-4 недель. Течение доброкачественное, болезнь заканчивается полным выздоровлением, иногда длительное время сохраняются признаки астении.

Менингоенцефалитическая форма

Менингоенцефалитическая форма наиболее тяжелая и прогностически неблагоприятная, летальность может достигать 25%. С 2-4-го дня болезни на фоне гипертермии, заторможенности развивается синдром диффузного воспаления-отека мозга с выраженным менингеальным синдромом, бредом, психомоторным возбуждением, галлюцинациями и судорогами, напоминающие эпилептический состояние. Нередко оглушенность первых дней переходит в патологическую сонливость, из которой вывести больного не удается. К общемозговых симптомов могут присоединяться расстройства, обусловленные поражением мозгового ствола, прежде парезы глазодвигательного, языкоглоточного и блуждающего нервов, с нарушением ритма дыхания, глотания, гнусавость голоса, косоглазием. Если преобладают очаговые поражения вещества одного из полушарий большого мозга, основным симптомом является спастические гемипарезы, а при поражении проводящих отделов мозгового ствола развивается альтернирующий синдром — гемипарез на противоположной стороне с парезом ядер черепных нервов на стороне очага. В цереброспинальной жидкости — лимфоцитарный плеоцитоз с незначительным повышением содержания белка и глюкозы.Полиомиелитоподибна форма

Полиомиелитоподибна форма наиболее типична, обусловленная поражением серого вещества спинного мозга и в меньшей степени патологией мозгового ствола. Лихорадка, заторможенность, менингеальный синдром довольно умеренные, но на этом фоне рано развиваются периферические вялые парезы и параличи мышц шеи и плечевого пояса, то есть преобладает локализация патологического процесса в шейно-плечевом отделе спинного мозга. Менее характерны для этой формы парезы нижних конечностей и восходящие парезы с восторгом патологическим процессом мозгового ствола. Через 2-3 недели от начала болезни начинается значительная атрофия пораженных мышц, что приводит к стойким резидуальных изменений.Полирадикулоневритическая форма

Полирадикулоневритическая форма в начальной стадии клинически мало отличается от полиомиелитоподибнои. Основным отличием является значительное боль по ходу нервных стволов, сопровождающееся парестезиями (ощущение ползания мурашек, покалывание), расстройствами чувствительности в дистальных отделах конечностей (по типу носков, перчаток).Возможность развития хронического клещевого энцефалита является дискуссионной. В некоторых случаях в анамнезе не удается установить острого периода, а болезнь приобретает прогредиентного течения с астенией, гиперкинетическим или эпилептиформным синдромом, признаками мозговой гипертензии. На глазном дне — гиперемия, признаки застоя, неврита глазного нерва, обнаруживают сужение полей зрения. Не всегда удается отличить хронизацию от остаточных проявлений, при которых вялые параличи, чаще мышц плечевого пояса, шеи и реже конечностей могут сопровождаться дискинезиями, напоминающий тремтючий паралич (болезнь Паркинсона), частыми остаточными парезами мимических и глазодвигательных мышц, снижением интеллекта.

Осложнения клещевого энцефалита

Тяжелые формы клещевого энцефалита в остром периоде часто сопровождаются присоединением вторичной бактериальной инфекции, чаще пневмонии.Прогноз клещевого энцефалита

За исключением двухволновом энцефалита и менингеальной формы прогноз серьезный. Если менингоенцефалитическая форма помимо высокой летальности может приводить к тяжелой инвалидизации, то полиомиелитоподибна отмечается значительно меньшей летальностью, но зачастую также завершается инвалидностью. Все формы прогредиентного хронического течения клещевого энцефалита являются прогностически неблагоприятными.Диагноз клещевой энцефалит

Опорными симптомами клинической диагностики клещевого энцефалита является острое начало болезни, лихорадка, нарастающие головные боли и боли в мышцах, гиперемия кожи лица, шеи, инъекция сосудов склер, парестезии, в типичных случаях сочетание симптомов менингита и энцефаломиелита, вялые парезы, ( параличи) мышц шеи (свисающая голова), плечевого пояса, спины, иногда наличие первичного аффекта на месте укуса клеща. Учитывают эпидемиологический анамнез — пребывание в эндемичной местности, укусы клещей, употребление сырого козьего молока.Специфическая диагностика основана на выделении вируса от больных или из мозга умерших. Кровью, цереброспинальной жидкостью или гомогенат мозга внутримозговой заражают новорожденных мышей с последующей идентификацией выделенного вируса в РН или РТГА. Для серологической диагностики используют РСК, РТГА в динамике болезни (метод парных сывороток), а также РН на белых мышах и культурах клеток.

Дифференциальный диагноз клещевого энцефалита

Лихорадочную форму клещевого энцефалита и начальный период других клинических форм болезни следует дифференцировать с гриппом, для которого характерны катаральные проявления, трахеобронхит, преобладающая заболеваемость в холодное время года. Менингеальная форма похожа на вирусный серозный менингит, вызванный энтеровирусами, вирусами паротита, герпеса и др. Учитывают сезонность, данные эпидемиологического анамнеза, характерные для каждой из этих инфекций симптомы, а также результаты вирусологического и серологического исследования.Туберкулезный менингит, при котором также возможно поражение черепных нервов, отличается постепенным развитием болезни и резко выраженной мозговой гипертензией с характерными изменениями цереброспинальнои жидкости (белково-клеточная диссоциация и др.).

Менингоенцефалитическую форму дифференцируют со всеми первичными и вторичными менингоэнцефалитамы и патологией мозга с синдромом острого энцефалита. Дифференциация основывается на оценке клинических особенностей очаговых поражений мозга, данных эпидемиологического анамнеза (эндемичные зоны, переносчики, сезонность) и результатов вирусологических и серологических исследований.

Необходима дифференциация с комариным энцефалитом, который протекает с мышечной гипертонией, спастическими параличами, значительными нарушениями психики. Остаточные проявления клещевого энцефалита — вялые параличи, комариного — физическая и психическая астения, снижение интеллекта, психозы. Кроме того, следует учитывать различия в сезонности болезней.

Эпидемический летаргический энцефалит Экономо отмечается спорадичность, постепенным развитием, отсутствием тяжелой интоксикации и судорожного синдрома. Для него характерны окулолетаргический и вестибулярный синдром, скованность, последующее развитие паркинсонизма.

Между вторичным энцефалитом, вызванным вирусами гриппа, краснухи, кори, ветряной оспы, герпеса и энтеровирусами, и клещевым есть четкие различия. В случае вторичных энцефалитов при приведенных инфекционных болезнях можно обнаружить (в том числе из анамнеза) присущую для них симптоматику, с проявлений энцефалита преобладают общемозговые, отсутствуют признаки тяжких очаговых поражений нервной системы, характерных для клещевого энцефалита.

Полиомиелитоподибну форму следует дифференцировать с полиомиелитом, при котором чаще поражаются нижние конечности, вялым параличом предшествуют катаральные проявления и (или) непродолжительная диарея, болеют преимущественно дети младшего возраста.

Определенные трудности возникают при дифференциации менингоенцефалитичнои формы болезни с неинфекционной патологией мозга (комбинированный паренхиматозно-субарахноидальное кровоизлияние).

Подробно собранный анамнез и объективные данные позволяют установить правильный диагноз. Опухоли мозга иногда также могут симулировать энцефалит. Решающее значение имеют изменения в цереброспинальной жидкости, результаты инструментального исследования (ангио-и эхоэнцефалография, компьютерная томография).

Лечение клещевого энцефалита

Специфический препарат против клещевого энцефалита-гетерогенный конский иммуноглобулин, который вводят с Безредка течение 3 дней: в 1-й день двукратно (легкая форма — по С мл, среднетяжелые — по 6 мл, тяжелая — по 12 мл), на 2-3 — й день — по 3 мл однократно. При повторной горячке введение иммуноглобулина повторяют по той же схеме. В последние годы применяют сывороточный полиглобулин, полученный от доноров данной местности. Назначают рибонуклеаза, интерферон (реоферон). Кроме того, при менінгоенцефаломієлітичному синдроме проводится патогенетическое лечение с применением гликокортикостероидив, дегидратирующим, седативных и симптоматических средств.Если возникает угроза бульварных расстройств, пареза дыхательных мышц, нужны реанимационные мероприятия, включающие управляемое дыхание.

В течение 2-3 недель необходим строгий постельный режим. Дальнейшее лечение направляется на восстановление функции пораженных мышц, уменьшение возможной инвалидизации.

Профилактика клещевого энцефалита

К мерам неспецифической профилактики относятся дез.инсекция и дератизация ‘, уничтожения иксодовых клещей на домашних животных, употребление в очагах инфекции только кипяченого молока, оздоровления речреацийних пригородных зон. Средства личной профилактики заключаются в применении специальных комбинезонов во время работ в диких биотопах, репеллентов, само-и взаемооглядив, удаление клещей.С целью специфической профилактики проводится вакцинация населения и профессиональных групп повышенного риска инактивированной тканевой противоэнцефалитный вакциной. Если обнаруживают клещей, всосавшихся, для экстренной профилактики вводят 6 мл специфического иммуноглобулина.

vse-zabolevaniya.ru

105. Возбудитель клещевого энцефалита. Таксономия. Характеристика. Лабораторная диагностика. Специфическая профилактика.

Таксономия: семейство Flaviviridae, род Flavivirus.

Морфологические свойства: сложные, +РНК, структурные белки – V2капсид,V3суперкапсид,V1внутри от суперкапсида.

Имеет пять генотипов, имеющих некоторые антигенные различия, но только один структурный гликопротеин V-3 индуцирует образование вируснейтрализующих антител. Он обладает четкой антигенной консервативностью. Несмотря на небольшую устойчивость вируса к действию физических и химических факторов, в организме переносчиков он сохраняет свою жизнеспособность от —150С до +30С.

Резистентность: Высокая, к действию кислых значений рН, что важно при алиментарном пути заражения. Вирус обладает висцеротропностью и нейротропностью. К вирусу чувствительны белые мыши.

Эпидемиология: Переносчиком и основным резервуаром являются иксодовые клещи. У клещей происходит трансовариальная и трансфазовая передача вируса. Поддержание циркуляции осуществляется за счет прокормителей клещей — грызунов, птиц, диких животных. Характерна весенне-летняя сезонность.

Патогенез: Человек заражается трансмиссивно при укусе инфицированными клещами, от которых в период кровососания вирус проникает в макроорганизм. Проникновение вируса в организм возможно также контактным путем через мелкие повреждения кожи. Алиментарный путь заражения при употреблении сырого молока коз и овец. Употребление молока ведет к ощелачиванию желудочного сока, что препятствует инактивации вируса. Инкубационный период — от 8 до 23 дн.

Клиника: Сначала вирус размножается в месте входных ворот инфекции под кожей, откуда он попадает в кровь. Возникает резорбтивная вирусемия. Вирус проникает в эндотелий кровеносных сосудов, внутренних органов, где активно размножается. При пищевом пути заражения входными воротами является слизистая оболочка глотки и тонкой кишки. В конце инкубационного периода в эндотелии кровеносных сосудов возникает вторичная вирусемия, длящаяся 5 дн. Вирусы гематогенно, периневрально проникают в головной и спинной мозг, поражая мотонейроны (крупные двигательные клетки в сером веществе спинного мозга). Различают три клинические формы клещевого энцефалита: лихорадочную, менингеальную и очаговую.

Иммунитет: После перенесенного заболевания остается стойкий иммунитет. Вирус клещевого энцефалита относится к факультативным возбудителям медленных вирусных инфекций.

Микробиологическая диагностика: Выделение вируса из крови и цереброспинальной жидкости, внутренних органов и мозга путем интрацеребрального заражения мышей и культур клеток. Идентификацию вируса проводят в РТГА, РН и РСК, а в монослое культур клеток — в РИФ. Обнаружение антител в парных сыворотках и цереброспинальной жидкости проводят с помощью РСК и РТГА, а также других серологических реакций. Экспресс-диагностика основана на обнаружении вирусного антигена в крови с помощью РИГА и ИФА, выявлении IgM антител на первой неделе заболевания в цереброспинальной жидкости и обнаружении РНК-вируса в крови и цереброспинальной жидкости у людей, в клещах и внутренних органах животных с помощью ПЦР.

Лечение и профилактика: Для лечения и экстренной профилактики применяют специфический гомологичный донорский иммуноглобулин против клещевого энцефалита, полученный из плазмы доноров, проживающих в природных очагах клещевого энцефалита и содержащий в высоком титре антитела к вирусу клещевого энцефалита. При отсутствии препарата назначают специфический гетерологичный лошадиный иммуноглобулин. При лечении тяжелых форм применяют иммуногемосорбцию и серотерапию иммунной плазмой доноров. Применяют виферон, ридостин, рибонуклеазу.

Активная иммунизация – убитые вакцины:

1. Вакцина против клещевого энцефалита культуральная сорбированная инактивированная жидкая;

2. Вакцина против клещевого энцефалита культуральная очищенная концентрированная инактивированная сухая (вакцина клещевого энцефалита концентрированная), предназначенная для вакцинации взрослых;

3. Австрийская вакцина клещевого энцефалита культуральная очищенная концентрированная инактивированная для иммунизации детей;

4. Вакцина против клещевого энцефалита очищенная концентрированная инактивированная «Энцепур К»

5. Культуральная концентрированная инактивированная сухая вакцина для профилактики клещевого энцефалита у детей с 4-летнего возраста

Для формирования надежной защиты необходима ревакцинация, так как при вакцинации убитыми вакцинами формируется кратковременный иммунитет. Протективным действием обладает неструктурный белок NS1 вируса — растворимый комплементсвязывающий антиген. Он является компонентом для противовирусных вакцин.

studfiles.net

Возбудитель клещевого энцефалита

Клещевой энцефалит – заболевание вирусной этимологии. Болезнь характеризуется лихорадочным состоянием, поражением ЦНС, интоксикацией. Термин «энцефалит» с греческого обозначает головной мозг. Вирус энцефалита выделили в 1948 году. На сегодняшний день вспышки заболевания регистрируется по всему земному шару. Одинаково подвержены и дети, и взрослые.

Содержание статьи

Откуда берется недуг

Возбудителем выступает вирус Flaviviridae. Переносчиками выступают иксодовые клещи. Людям и животным передается через укусы. В природе заболевание встречается у лесных жителей и домашних. Клещ, напившись крови больного животного, становится носителем. Само насекомое не белеет. Через 5 дней он распространяется по всему организму клеща. Вирус передает при каждом укусе на протяжении всей своей жизни. Кроме этого, передает личинкам. Таким образом, получается зараженной вся популяция клещей. Особенно активны насекомые в теплое время года. Клещи паразитируют до сентября. В этот период наибольшее число заболеваний. К тому же совсем необязательно посещать лес, чтобы подцепить клеща. Его могут принести животные. Может оказаться на траве возле дома или в парке. Область заражения достаточно обширная. Вирус передается не только посредством укуса. Если раздавить клеща, кровь попадет на пораженное место на коже человека, и произойдет проникновение вируса. Еще один путь — через пищу. В особенности сырое молоко. В зависимости от путей инфицирования, болезнь ведет себя несколько иначе. И симптомы клещевого энцефалита немного отличаются.

В живой природе существует вирус благодаря наличию клещей. Они кусают больное животное, становятся носителями на всю жизнь. Потом других животных. Таким способом происходит круговорот вируса. Главными переносчиками считаются 2 вида клещей. Собачий клещ совершает укусы в Европе. Таежный — обитает на территории Сибири или Дальнего Востока. Исходя из этого, существует несколько видов клещевого энцефалита:

- Европейский;

- Таежный.

Европейский клещевой энцефалит переносится легче, нежели 2 других типа. Однако не стоит полагать, что вирусом заражены буквально все клещи. Количество инфицированных насекомых колеблется в пределах 20%. И зависит от места проживания и времени года. Определить на вид заражение клеща невозможно.

Стадия инкубационного периода и дальнейшее развитие

Доказано, что от момента укуса клеща до первых проявлений симптомов проходит от 1 суток до 30 дней. Чаще всего больной ощущает наличие вируса в организме в течение 14 дней. При этом формы развития бывают 2 типов:

- Мгновенная или молниеносная форма. Больной ощущает начальные симптомы болезни в течение первого дня после укуса клеща.

- Затяжная форма. Инкубационный период затягивается, и вирус дает о себе знать в течение 1 месяца.

Можно выделить условно еще одну форму клещевого энцефалита – бессимптомную. Больной не замечает никаких симптомов, а вирус присутствует внутри, затрагивает нервную систему в течение 2 недель. В очень редких случаях у зараженного человека болезнь не получает дальнейшего развития.

Типичная картина клещевого энцефалита выглядит приблизительно таким образом:

- Болезнь проявляется в течение 7 суток, после укуса клеща. Появляется болевой синдром.

- Вирус клещевого энцефалита двигается к коре головного мозга и нейронам спинного. Несколько позднее происходит поражение периферических нервов. Проще говоря, страдает вся система.

- В течение короткого времени воспаление охватывает всю область головного мозга. Возникают многочисленные симптомы заболевания. А еще через некоторое время начинаются проблемы с сердцем. Поскольку клещевой энцефалит задевает сосуды, и начинается поражение внутренних органов.

- Наряду с отличительными симптомами клещевого энцефалита присутствует интоксикация. Это влечет за собой дополнительные проблемы со здоровьем.

- Все это сопровождается повышением температуры тела в пределах 40 градусов Цельсия.

Случаи осложнения бывают у 75% больных. Такое встречается часто при несвоевременном обращении к специалистам, скрытой форме заболевания или слишком сильном заражении организма. Проявляется это в виде параличей верхних конечностей. При европейской форме клещевого энцефалита процент смертельных случаев в пределах 3%. Дальневосточной форме или таежной – 20% всех случаев заражения. Причем летальный исход наступает в течение 7 дней после укуса клеща, поступления вируса внутрь организма.

Развитие и инкубационный период

После укуса клеща вирус находится в этой точке. Причем внешне ситуация никак не проявляется. В течение короткого времени вирус попадает в кровь и лимфоузлы, ведет дальнейшее размножение в клетках кровеносной системы. Присутствует в области сердца. Начинается поражение сосудов. При сильном многочисленном размножении вируса, наблюдаются симптомы, которые напоминают грипп. Чтобы поступить в головной мозг, вирусу предстоит преодолеть гематоэнцефалический барьер. У некоторых этого не происходит, и клещевой энцефалит ограничивается легкой формой. Если это удается сделать – болезнь затрагивает ЦНС. Симптомы на этой стадии клещевого энцефалита зависят от строения вируса и силы иммунной системы больного. Главные проявления болезни прослеживаются в течение 14 дней после укуса.

Бессимптомная форма болезни выявляется только в лабораторных исследованиях крови. У больного отсутствуют симптомы болезни. Он не ощущает дискомфорта. А в крови обнаруживают антитела к клещевому энцефалиту. Это свидетельствует о том, что укус клеща осуществился, и заражение имело место. Болевой синдром отсутствует. Организм больного смог выработать антитела, и успешно справился с недугом. А может быть, совершенно другая картина развития болезни. Когда человек не ощущал симптомов долгое время, а потом болезнь перешла в тяжелую стадию.

Исходя из наличия разных проявлений, синдромов и осложнений в организме, выделяют несколько форм клещевого энцефалита:

- Лихорадочная;

- Менингеальная;

- Менингоэнцефалитическая;

- Полиомиелитическая.

Эти формы болезни заявляют о себе повышением температуры тела и ознобом. Затем следует слабое самочувствие, общее недомогание, болевой синдром.

Лихорадочная форма клещевого энцефалита

отличается тем, что не затрагивается область ЦНС. Наблюдаются следующие проявления:

- Высокая температура;

- Тошнота;

- Общее слабое состояние;

- Головная боль;

- Отсутствие аппетита;

- Ломота в теле;

- Болевые ощущения в области конечностей.

Иногда больной не обращает внимания на укусы клещей, которые случились накануне, и воспринимает болевой синдром, как следствие гриппа. Лихорадка проходит в течение 10 дней. Особых осложнений нет. Это наиболее легкая форма клещевого энцефалита.

По завершению этой формы, температура снижается. Но спустя несколько дней повышается снова. В течение 2 дней область действия расширяется, и затрагивает ЦНС. От степени поражения зависят дальнейшие проявления клещевого энцефалита.

Менингеальная форма

отличается следующими проявлениями и синдромами:

- Тошнотой и рвотой;

- Головокружением;

- Боязнью света;

- Головной болью;

- Затруднением двигательных функций в области шеи и затылка.

Наряду с этим, больной снова начинает ощущать признаки интоксикации, которые были при лихорадочной форме клещевого энцефалита и болевой синдром в области суставов.

Менингоэнцефалитическая и полиомиелитическая форма

характеризуется очаговым поражением клеток мозга. Симптомы зависят от того, где, в какой области расположен этот очаг. Такие формы могут стать причиной смерти или сделать человека инвалидом. Присутствуют следующие проявления и синдромы:

- Судороги;

- Онемение конечностей;

- Паралич;

- Психическое расстройство;

- Парезы;

- Болевые ощущения в области сердца.

Насколько бы легкой форма ни оказалась, необходимо обратиться к специалисту, и рассказать об укусах клещей и болевых синдромах в области мышц, грудной клетки и так далее.

Диагностика

Во время первичной беседы с врачом, выясняется, что был факт укуса клещом в течение предыдущего месяца. Присутствует болевой синдром в области мышц. Употреблялось сырое молоко. Больного направляют сдавать анализ крови. После проведения лабораторного исследования, в крови обнаруживается повышение СОЭ (скорость оседания эритроцитов). Основным методом диагностики клещевого энцефалита считается использование парных сывороток. Этим способом определяют количество антител в крови больного к возбудителю болезни. Дополнительно может назначаться МРТ (магнитно-резонансная томография) для исследования поражения головного мозга. Во время заболевания наблюдается отечность. Сопоставление всех лабораторных исследований, инструментальных, жалоб больного дают основания постановки диагноза клещевого энцефалита. Затем назначается лечение. Кроме этого, каждого больного параллельно обследуют на боррелиоз. Поскольку эта инфекция тоже появляется после укусов клещей, и развивается совместно. Болевой синдром аналогичный.

Как лечат недуг

Действенного противовирусного средства не придумали. Клещевой энцефалит лечат симптоматически. Терапевтические усилия направлены на устранение осложнений. Больному назначается постельный режим. Ставят по необходимости капельницы. Дают жаропонижающие препараты. После выздоровления, он посещает процедуры физиотерапии и массажа.

Введение иммуноглобулина от энцефалита не считается оправданным. До момента первых проявлений, организм уже самостоятельно вырабатывает антитела, и начинает бороться с посторонними клетками. Существуют факты, которые свидетельствуют о том, что болезнь переходила в сложную форму после дополнительного введения иммуноглобулина. В развитых странах мира такая процедура вовсе запрещается.

Больной не может заразить другого человека клещевым энцефалитом. Происходит это только от укусов клещей.

Профилактика

Обезопасить можно себя одеждой во время похода на природу. Инсектицидные средства особого отпугивающего эффекта от клеща не имеют. Одежда должна закрывать полностью тело – брюки с манжетами, носки, кофта с длинным рукавом, головной убор. Желательно в виде косынки. После возвращения домой тщательно осмотреть одежду и тело. Если рядом было домашнее животное, проверить и его шерсть.

Если обнаружен клещ, резкими движениями его выдергивать нельзя. Останется головка в теле. Можно воспользоваться пинцетом, и аккуратно вытягивать вращательными движениями. Или же обработать его растительным маслом, и паразит вскоре вылезет сам на поверхность. Отнести его в баночке для лабораторного исследования.

Также в качестве профилактики проводят вакцинацию с определенным промежутком времени. Всего 3 вакцины. Делают каждых 3 года. Иммунитет вырабатывает антитела, и организм становится устойчивым к этому недугу. Экстренную вакцинацию можно сделать в том случае, если после укуса клеща прошло не более 2–3 часов.

hloptarakan.ru

Клещевой энцефалит. Возбудитель. Источники инфекции. Симптомы. Профилактика.

7

Клещевой энцефалит. Возбудитель. Источники инфекции. Симптомы. Профилактика.

Клещевой энцефалит (весенне-летний, таежный, русский, дальневосточный; Encephalitis ocarina) — природно-очаговая трансмиссивная вирусная инфекция, характеризующаяся преимущественным поражением ЦНС. Заболевание отличается полиморфизмом клинических проявлений и вариабельностью течения (от легких стертых форм до тяжелых прогредиентных).

Первое описание болезни дали в 1936–1940 гг. дали отечественные ученые А.Г. Панов, А.Н. Шаповал, М.Б. Кроль, И.С. Глазунов. Возбудитель клещевого энцефалита был также открыт отечественными учеными Л.А. Зильбером, Е.Н. Левковичем, А.К. Шубладзе, М.П. Чумаковым, В.Д. Соловьевым, А.Д. Шеболдаевой в 1937 г.

В настоящее время клещевой энцефалит регистрируется в Сибири, на Дальнем Востоке, на Урале, в Беларуси, а также в центральных областях страны.

Возбудитель.

Вирус клещевого энцефалита (КЭ) относится к роду Flavivirus, входящему в семейство тогавирусов экологической группы арбовирусов. Нуклеокапсид содержит однонитчатую РНК. Вирус длительное время сохраняется при низких температурах (оптимальный режим минус 60° С и ниже), в высушенном состоянии сохраняется много лет, но быстро инактивируется при комнатной температуре (при кипячении инактивируется через 2 мин, в горячем молоке при 60° С погибает через 20 мин). Инактивирующим действием обладают также формалин, фенол, спирт и другие дезинфицирующие вещества, ультрафиолетовое излучение.

Источники инфекции.

КЭ относится к группе природно-очаговых болезней человека. Основным резервуаром и переносчиком вируса в природе являются иксодовые клещи. Дополнительным резервуаром вируса являются грызуны (заяц, еж, бурундук, полевая мышь), птицы (дрозд, щегол, чечетка, зяблик), хищники (волк). Для заболевания характерна строгая весенне-летняя сезонность. Чаще болеют лица в возрасте 20–40 лет. Основным механизмом инфицирования человека является передача вируса при присасывании клещей. Возможна также передача инфекции при употреблении в пищу сырого молока коз и коров, а также при раздавливании клеща в момент его удаления с тела человека.

Симптомы.

Выделяют следующие клинические формы болезни: лихорадочную; менингеальную; менингоэнцефалитическую; полиомиелитическую; полирадикулоневритическую.

При менингеальной, менингоэнцефалитической, полиомиелитической, полирадикулоневритической формах клещевого энцефалита и в случаях с двухволновым течением болезни могут наблюдаться гиперкинетический и эпилептиформный синдромы.

Независимо от клинической формы у больных наблюдаются общие инфекционные проявления болезни, характеризующиеся лихорадкой и другими признаками синдрома общей инфекционной интоксикации. Инкубационный период КЭ длится в среднем 7–14 сут с колебаниями от одних суток до 30 дней. У ряда больных началу заболевания предшествует продромальный период, длящийся 1–2 дня и проявляющийся слабостью, недомоганием, разбитостью; иногда отмечаются легкие боли в области мышц шеи и плечевого пояса, боли в поясничной области в виде ломоты и чувства онемения, головная боль.

Лихорадочная форма характеризуется благоприятным течением без видимых поражений нервной системы и быстрым выздоровлением. Эта форма составляет примерно 1/3 от общего числа заболеваний КЭ. Лихорадочный период длится от нескольких часов до нескольких суток (в среднем 3–5 сут). Иногда отмечается двухволновая лихорадка. Начало, как правило, острое, без продромального периода. Внезапный подъем температуры тела до 38–39°С сопровождается слабостью, головной болью, тошнотой. В редких случаях при этой форме заболевания могут наблюдаться явления менингизма. Чаще симптомы, характеризующие локальное поражение головного и спинного мозга, отсутствуют. В цереброспинальной жидкости изменений не выявляется.

Менингеальная форма КЭ является наиболее частой. Начальные проявления заболевания почти ничем не отличаются от лихорадочной формы. Однако значительно более выражены признаки общей инфекционной интоксикации. Определяются ригидность мышц затылка, симптомы Кернига и Брудзинского. Менингеальный синдром выражен, ликвор прозрачный, иногда слегка опалесцирующий, давление его повышено (200–350 мм вод. ст.). При лабораторном исследовании цереброспинальной жидкости выявляется умеренный лимфоцитарный плеоцитоз (100–600 клеток в 1 мкл, редко больше). В первые дни болезни иногда преобладают нейтрофилы, которые часто полностью исчезают к концу первой недели болезни. Повышение белка отмечается непостоянно и обычно не превышает 1–2 г/л. Изменения в ликворе держатся сравнительно долго (от 2–3 нед до нескольких месяцев) и не всегда сопровождаются менингеальной симптоматикой. Длительность лихорадки 7–14 дней. Иногда наблюдается двухволновое течение данной формы КЭ. Исход всегда благоприятный.

Менингоэнцефалитическая форма наблюдается реже, чем менингеальная, — в среднем по стране в 15% случаев (на Дальнем Востоке до 20–40%). Отличается более тяжелым течением. Нередко наблюдаются бред, галлюцинации, психомоторное возбуждение с утратой ориентировки в месте и во времени. Могут развиваться эпилептические припадки. Различают диффузный и очаговый менингоэнцефалит. При диффузном менингоэнцефалите выражены общемозговые нарушения (глубокие расстройства сознания, эпиприпадки вплоть до эпилептического статуса) и рассеянные очаги органического поражения мозга в виде псевдобульбарных расстройств (нарушение дыхания в виде бради- или тахикардии, по типу Чейна–Стокса, Куссмауля и др.) сердечно-сосудистой системы, неравномерности глубоких рефлексов, асимметричных патологических рефлексов, центральных парезов мимической мускулатуры и мышц языка. При очаговом менингоэнцефалите быстро развиваются капсулярные гемипарезы, парезы после джексоновских судорог, центральные монопарезы, миоклонии, эпилептические припадки, реже — подкорковые и мозжечковые синдромы. В редких случаях (как следствие нарушения вегетативных центров) может развиваться синдром желудочного кровотечения с кровавой рвотой. Характерны очаговые поражения черепных нервов III, IV, V, VI пар, несколько чаще VII, IX, X, XI и XII пар. Позднее может развиться кожевниковская эпилепсия, когда на фоне постоянного гиперкинеза появляются общеэпилептические припадки с потерей сознания.

Полиомиелитическая форма. Наблюдается почти у 1/3 больных. Характеризуется продромальным периодом (1–2 дня), в течение которого отмечаются общая слабость и повышенная утомляемость. Затем выявляются периодически возникающие подергивания мышц фибриллярного или фасцикулярного характера, отражающие раздражение клеток передних рогов продолговатого и спинного мозга. Внезапно может развиться слабость в какой-либо конечности или появление чувства онемения в ней (в дальнейшем в этих конечностях нередко развиваются выраженные двигательные нарушения). В последующем на фоне фебрильной лихорадки (1–4-й день первой лихорадочной волны или 1–3-й день второй лихорадочной волны) и общемозговых симптомов развиваются вялые парезы шейно-плечевой (шейно-грудной) локализации, которые могут нарастать в течение нескольких дней, иногда до 2 нед. Наблюдаются симптомы, описанные А.Г. Пановым: «свисающей на грудь головы», «горделивая осанка», «согбенная сутуловатая поза», приемы «туловищного забрасывания рук и запрокидывания головы». Полиомиелитические нарушения могут сочетаться с проводниковыми, обычно пирамидными: вялые парезы рук и спастические — ног, комбинации амиотрофий и гиперфлексии в пределах одной паретической конечности. В первые дни болезни у больных этой формой клещевого энцефалита часто резко выражен болевой синдром. Наиболее характерная локализация болей — в области мышц шеи, особенно по задней поверхности, в области надплечий и рук. В конце 2–3-й недели болезни развивается атрофия пораженных мышц.

Полирадикулоневритическая форма. Характеризуется поражением периферических нервов и корешков. У больных появляются боли по ходу нервных стволов, парестезии (чувство «ползания мурашек», покалывание). Определяются симптомы Лассега и Вассермана. Появляются расстройства чувствительности в дистальных отделах конечностей по полиневральному типу. Как и другие нейроинфекции, КЭ может протекать по типу восходящего спинального паралича Ландри. Вялые параличи в этих случаях начинаются с ног и распространяются на мускулатуру туловища и рук. Восхождение может начинаться и с мышц плечевого пояса, захватывать шейные мышцы и каудальную группу ядер продолговатого мозга.

Осложнения — поражения нервной системы. При всех вышеописанных клинических формах клещевого энцефалита могут наблюдаться эпилептиформный, гиперкинетический синдромы и некоторые другие признаки поражения нервной системы. Это зависит от эпидемического очага (западный, восточный), способа заражения (трансмиссивный, алиментарный), состояния человека в момент инфицирования и методов терапии.

Гиперкинетический синдром регистрируется сравнительно часто (у 1/4 больных), причем преимущественно у лиц до 16 лет. Характеризуется появлением спонтанных ритмических сокращений (миоклоний) в отдельных мышечных группах паретических конечностей уже в остром периоде болезни.

Прогредиентные формы. С момента инфицирования и в последующем, даже после острого периода, вирус КЭ может сохраняться в ЦНС в активной форме. В этих случаях инфекционный процесс не завершается, а переходит в фазу хронической (прогредиентной) инфекции. Хроническая инфекция при КЭ может протекать в латентной форме и проявляться через несколько месяцев и лет под действием провоцирующих факторов (физические и психические травмы, раннее курортное и физиотерапевтическое лечение, аборт и др.). Возможны следующие типы прогредиентного течения: первично и вторично прогредиентное, и подострое течение.

Неотложная помощь на догоспитальном этапе.