Энцефалит головного мозга — причины, признаки и лечение

Воспаление головного мозга сопровождается разрушением нервных тканей и нарушением функционирования нервной системы. Обычно энцефалит головного мозга носит инфекционный характер. Болезнь проявляется самостоятельно либо вследствие ранее перенесённого заболевания. Выздоровление зависит от своевременности обращения за медицинской помощью.

Характеристика и причины патологии

Понятие включает ряд воспалительных болезней головного мозга. Воспаление головного мозга развивается в результате проникновения возбудителя болезни в организм человека либо вследствие аллергических явлений. Основная причина развития заболевания – нейроинфекция.

Микробы и вирусы вмешиваются в деятельность нервных волокон, нейронов и сосудов, отрицательно сказываясь на работе нервной системы. Проявляются признаки интоксикации, поражается оболочка и отдельные участки головного мозга.

В зависимости от зоны поражения выделяют менингит и энцефалит. Менингит сопровождается воспалением коры головного мозга, которое развивается вследствие переохлаждения, проникновения грибков, вирусов, бактерий. Энцефалит – тяжёлое состояние, при котором воспаляется головной мозг. Болезнь характеризуется тяжёлым течением и высокой летальностью.

Энцефалит бывает первичным и вторичным. Источником инфицирования при первичной форме обычно выступают насекомые. Заражённая особь кусает человека, затем вирус распространяется по кровяному руслу в мозг и иные органы. Эта форма проявляется вследствие вируса бешенства (от укуса заражённой собаки), герпеса, гриппа, Коксаки. Микробный энцефалит формируется в результате, например, сифилиса.

Исходя из причин первичной формы болезни, выделяют эпидемический, клещевой, герпетический, комариный, вирусный энцефалит.

Прививка АКДС, оспенная и антирабическая вакцины способны вызвать развитие энцефалита.

Поскольку вакцинация может стать причиной патологии головного мозга у младенцев, необходим тщательный осмотр новорождённых педиатром и невропатологом.

Вторичный энцефалит формируется как осложнение другой болезни: токсоплазмоза, малярии, кори, краснухи. Заразиться можно воздушно-капельным способом либо посредством употребления инфицированных продуктов питания.

Факторы риска

Различают несколько факторов, которые увеличивают риск возникновения патологии:

- детский возраст до 1 года, пожилые люди;

- наличие вируса простого герпеса;

- пониженный иммунный статус;

- летне-осенний период, когда наиболее активны насекомые-переносчики нейроинфекции.

Исходя из расположения возбудителя, выделяют подкорковый, мозжечковый, мезенцефальный, стволовой энцефалит.

Виды болезни

Каждая разновидность патологии характеризуется определёнными признаками и особым течением патологического процесса.

Эпидемический

Другое название – летаргический. Диагностируется как у детей, так и у взрослых. Симптоматика проявляется в резком увеличении температуры, интенсивных головных болях, болезненности суставной ткани.

У больного отмечается спутанность сознания, бредовые состояния, галлюцинации. Позже добавляется косоглазие, затруднённость дыхания, чрезмерное потоотделение.

Клещевой

Частота выявления подобного вида возрастает весной и летом, когда наиболее активны инфицированные клещи. Возбудитель заболевания передаётся через укус энцефалитного клеща.

При попадании в организм инфекция проникает в мозг посредством кровяного русла. Человек начинает бояться яркого света, нарастает боль в голове, развивается рвота. Происходит онемение конечностей, парализуются мышечные структуры.

Комариный

Другое название вида – японский. Инфицированные комары являются переносчиками вируса. Заболевание сопровождается высокой температурой тела, рвотой, спутанностью сознания. Фиксируется тремор конечностей, судорожные припадки. Вид характеризуется высоким процентом смертности.

Гриппозный

Развивается как осложнение гриппа. Проявляется тошнотой, болью в голове, снижением массы тела, слабостью. Заболевание часто вводит пострадавшего в коматозное состояние.

Коревой

Поскольку корь относится к детским болезням, то этот вид энцефалита присущ детям. Воспаление головного мозга начинает развиваться по прошествии нескольких дней после кори.

Больной слабеет, проявляется лихорадочное состояние, беспокоят приступы эпилепсии. Заболевание повреждает нервы черепа, вызывая паралич, миелит.

Ветряночный

Прогрессирует вследствие перенесённой ветряной оспы. Болезнь чаще диагностируется в детском возрасте. Ребёнок ослабевает, становится сонливым. Постепенно нарушается координация движений, развивается паралич рук и ног, эпилептические приступы.

Герпетический

Вирус герпеса поражает кору головного мозга. Этот вид прогрессирует медленно, приводя к нарушению сознания, мучительной головной боли, хаотичным движениям конечностей.

Признаки заболевания

Симптомы энцефалита дифференцируются в зависимости от возбудителя болезни и его расположения. Выделяют и общие проявления патологии. Как и другие болезни инфекционного характера, энцефалит влияет на увеличение температуры тела, расстройство пищеварения, нарушения в работе органов респираторного тракта.

Проявляется рвота, светобоязнь, приступы эпилепсии, нарастает головная боль. У пациентов нарушается сознание, человек может впасть в кому. Наблюдаются проблемы с психомоторным и сенсорным восприятием действительности: физическая гиперактивность, неправильное понимание параметров и форм предметов.

Энцефалит может протекать бессимптомно, молниеносно либо абортивно. Бессимптомное течение сопровождается незначительной болью в голове, лёгким головокружением. Абортивные формы вызывают симптомы простудных заболеваний либо желудочных инфекций.

Наиболее опасная форма – молниеносная, которая прогрессирует за несколько часов. Резко поднимается температура, человек впадает в коматозное состояние. Летальный исход регистрируется в результате сердечной недостаточности.

Возможные осложнения

Воспаление головного мозга в лёгкой форме проходит без значимых осложнений. Лечение заболевания тяжёлой формы может продолжаться несколько лет. Последствия энцефалита головного мозга развиваются не у всех людей, они зависят от индивидуальных особенностей организма.

Наиболее опасна ситуация, когда пациент не ощущает болезненных признаков, при этом вирус распространяется по структуре головного мозга. В таком случае развиваются необратимые осложнения:

- хроническая усталость;

- изменения личностного характера;

- невозможность сконцентрироваться;

- амнезия, которая со временем приводит к проблемам с краткосрочным запоминанием;

- нарушение двигательной активности;

- психические расстройства;

- потеря чувствительной восприимчивости.

Дегенеративные процессы в мозговых структурах приводят к инвалидности, смерти.

Диагностические методы

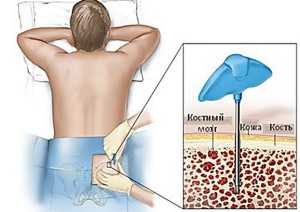

Доминирующий способ диагностики – пункция, во время которой специалист производит забор спинномозговой жидкости (ликвора). Биологический материал исследуется, в нём выявляют лимфоцитарный плеоцитоз, белковую концентрацию.

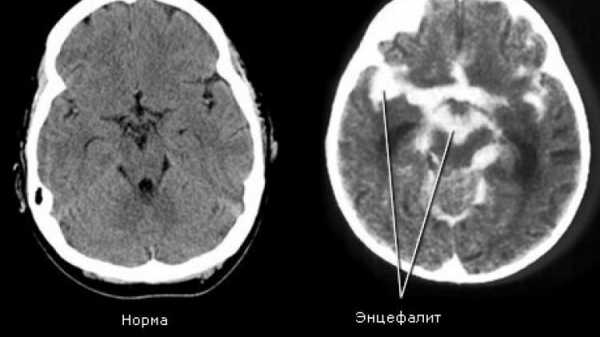

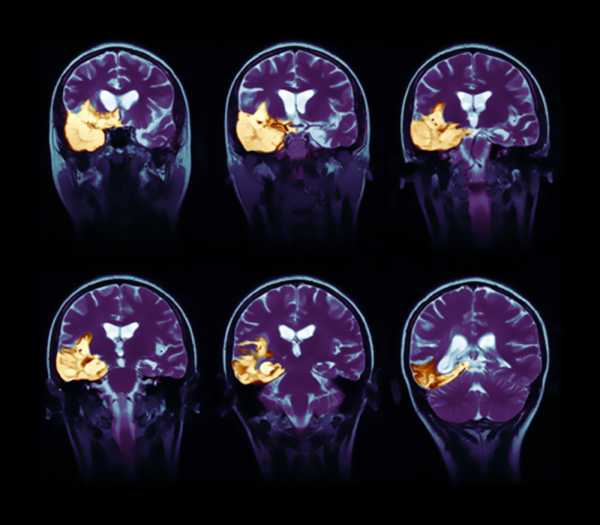

В анализе крови обнаруживается высокое количество лейкоцитов, скорость оседания эритроцитов увеличивается. Фиксируется эпилептическая деятельность. Во время проведения магниторезонансной томографии регистрируются патологические изменения головного мозга. При исследовании глазного дна определяются застойные явления зрительного нерва.

Болезнь диагностируется на основе результатов, полученных в ходе бактериологических и серологических испытаний. Вирусологическая идентификация очень трудна.

Способы терапии

При обнаружении болезненных признаков необходимо срочно вызвать бригаду скорой помощи. Больного помещают в инфекционное отделение. Исход лечения зависит от скорости проведения лечебных мероприятий. Зачастую пациенту требуется помощь реаниматолога.

Лечение энцефалита включает этиотропные, патогенетические и симптоматические методы.

Этиотропное лечение

Устраняет причины воспаления головного мозга, одной из которых является проникновение инфекционного агента. Для устранения инфекции используют антибактериальные препараты, противовирусные средства и человеческий иммуноглобулин, который необходим при клещевом энцефалите.

Антибиотики применяются при бактериальном характере энцефалит и вводятся внутривенно. Среди противовирусных медикаментов выделяют Ацикловир, Циклоферон, Виферон, Протефлазид.

Патогенетическое лечение

Основывается на использовании медикаментов, восстанавливающих повреждённые мозговые структуры. К таким лекарствам относят:

- гормональные средства;

- препараты противоотёчного действия – Маннит, Диакарб, Фуросемид;

- антигистаминные медикаменты – Супрастин, Лоратадин, Зодак, Тавегил;

- инфузии, корректирующие метаболические процессы, – Декстран, Трисоль, калий;

- ангиопротекторы – Кавинтон, Инстенон;

- антигипоксанты – Цитохром, Мексидол, Актовегин;

- противовоспалительные медикаменты – Ксефокам, Нурофен.

Больному вводятся витаминные препараты, средства, корректирующие работу сердца и органов респираторного тракта.

Симптоматическое лечение

Устраняет проявления отдельных симптомов, возникших вследствие энцефалита. Врачи назначают противосудорожные, жаропонижающие, антипсихотические препараты. Необходим приём средств, активирующих работу нервно-мышечного аппарата (Нейромидин) и уменьшающих тонус мышц (Сирдалуд).

Примечание! Приступы эпилепсии могут остаться с человеком навсегда, что требует приёма противосудорожных средств всю оставшуюся жизнь.

Пострадавшему показаны физиотерапевтические мероприятия: массаж, иглоукалывание, лечебная физкультура, электростимуляция. Пациент должен заниматься с психотерапевтом, логопедом.

На начальном этапе энцефалит не проявляется характерными симптомами, признаки похожи на простудное заболевание. Поэтому человек обращается к врачу поздно, когда мозговые клетки уже разрушены. Спасти пациента может экстренная медицинская помощь.

neuromed.online

Энцефалит — что это за болезнь?

Структура мозга

Головной мозг (cerebrum, encephalon) является главным, контролирующим и координирующим, органом человеческого тела. Все системы организма работают сообразно импульсам, поступающим от центральной нервной системы, которая представлена спинным и головным мозгом. Вся информация поступает от:

- дистантных анализаторов – органы зрения, слуха, обоняния, вкуса.

- контактных рецепторов со всего тела и от внутренних органов: интерорецепторы (оценка внутренней среды), проприорецепторы (координация, движение и положение тела) и экстерорецепторы (информация из окружающего мира – осязание, вкус).

Далее следуют одиночные или комбинированные нервные импульсы к контрольным системным центрам, расположенным в разных отделах головного мозга. В мозжечке расположен центр равновесия и координации движений. В стволе головного мозга находятся дыхательный и сердечно-сосудистый центры. Сформированный ответ передается по различным ветвям и стволам периферической нервной системы. Весь этот длинный сложный путь идеально налажен и работает в течение мгновения, обеспечивая организму безопасность и возможность роста и развития.

Помимо контроля гомеостаза, головной мозг является средоточием мыслительных процессов, формирующих восприятие от окружающего мира и позволяющих делать умозаключения, накапливать и использовать информацию в течение всей жизни. Это сфера психики и сознания – функций, присущих только человеческому организму. Эти неосязаемые энергетические процессы находятся в постоянной динамике, даже во сне. Лишение хотя бы малой части возможностей головного мозга чревато тяжелейшими нарушениями, компенсаторными истощениями и необратимыми последствиями.

Большая часть головного мозга представлена его полушариями, в извилинах и бороздах которых располагаются курирующие организм центры. Ниже, ближе к затылку расположен мозжечок, далее расположен ствол, связующий со спинным мозгом.

Ткань головного мозга состоит из нервных клеток – нейронов, образующих своими отростками паренхиму: серое (тела нейронов) и белое (отростки нейронов – дендриты и аксоны) вещество. Серое вещество и есть кора полушарий головного мозга, где и реализуются все ментальные функции. Сформированный природой перекрест нервных волокон между полушариями, обеспечивает соответствующий контроль над противоположной половиной тела. У левшей активна правая половина мозга, у правшей – левое полушарие. Питание головного мозга осуществляется через сосуды менигеальных оболочек и из ликвора. Ликвор окружает головной мозг, находясь в пространствах оболочек, и наполняет внутренние цистерны мозга.

Заболевание энцефалит – это воспаление паренхимы головного мозга. Возникает это заболевание от различных факторов прямого и непрямого воздействия. Часто сочетается с менингитом, но встречаются и изолированные формы этого заболевания.

По степени объема и вида пораженных тканей выделяют такие виды болезни: лейкоэнцефалит (поражение белого вещества), полиоэнцефалит (поражение серого вещества), панэнцефалит (тотальное поражение головного мозга).

Этиологические факторы

Иксодовый клещ — переносчик менингоэнцефалита

Энцефалит головного мозга имеет следующие этиологические факторы:

- Инфекционный, составляющий большую долю, от всех диагностирующихся, развивается от воздействия различных возбудителей, вызывая так называемый нейроэнцефалит:

- Вирусный энцефалит развивается вследствие попадания возбудителя напрямую или через переносчиков (комары и клещи) –риновирус, аденовирус, вирус А и В, вирус кори и краснухи), СПИД, вирус герпеса.

- Бактерии зачастую попадают в головной мозг посредством крови или ликвора при бактериальном сепсисе основного очага инфекции – пневмококк, стафилококк, менингококк, микобактерия, бледная трепонема.

- Гельминты, внедряются сугубо через пищеварительный тракт чрез немытые руки от переносчиков (коты) или вместе с пищевыми продуктами – эхинококк, цистецерк, солитер, токсоплазма.

- Простейшие (протозои) проникают в организм напрямую чрез нос, полость рта или повреждения кожи – амеба речная.

- Грибы – редкие, но не менее опасные возбудители заболевания: гифы или плесневые грибы (аспергиллез), криптококкоз, мукормикоз, кандидоз. Диагностируются у людей, которые часто и долго принимают антибактериальные препараты, имеющих врожденный или приобретенный иммунодефицит.

Клинические признаки

Клинические признаки разделяются на две основные группы:

Очаговые симптомы

Симптомы зависят от локализации зоны поражения

Зависят от локализации зоны поражения:

- Лобная доля – эмоциональная лабильность от возбуждения до критического угнетения, депрессия, апатия, эйфория, злобливость, агрессия, неопрятность. Нарушение мыслительных функций, памяти и интеллекта, а также сознательного контроля своего тела – непроизвольное мочеиспускание и калоизвержение. Асоциальное поведение. Оральный автоматизм – имитация сосательного рефлекса при дотрагивании к губам или околоротовой зоне. Диплопия (зрительное двоение предметов), косоглазие, птоз (опущение верхнего века вследствие мышечного паралича). Хроническая сонливость – дремота до нескольких суток.

- Височная доля — Моторная дизфазия и дизартрия – затрудненная или отсутствующая артикуляция, заикание, манифестирующая или прерывистая речь. Насильственные повороты головы и глазных яблок в сторону, противоположную поражению. Непроизвольные движения глазных яблок, выраженный хватательный рефлекс, гиперкинезы (непроизвольные резкие бесцельные движения конечностями).

- Теменная доля — Дизлексия, дизграфия и дизкалькулия – нарушение способности читать, писать и считать. Болевые гемипарестезии – курковые зоны, или нарушение температурной. чувствительности. Нарушение стереогноза – активного и пассивного осязания. Психосенсорные расстройства – ощущение одной или трех рук, глаз или ушей, маленькая голова.

- Затылочная доля — фотопсии – яркие вспышки света, кругов и звезд, заполняющие все поле зрения, дисхроматопсия (нарушения дифференциации цветов). Нистагм или анизонистагм.

- Мозжечок – атаксия — нарушения координации и пространственного положения тела. Раскачивающаяся походка «матроса». Апракия – невозможность произвести целенаправленное движение, одеться и обуться, исчезновение приобретенных навыков. Арефлексия и гипотония скелетно-полосатой мускулатуры, отвечающей за движение позвоночника и конечностей.

Общемозговые симптомы

Гипертермия

Особенно выражены при вирусном энцефалите.

- Озноб вследствие выраженной гипертермии, бредовое состояние, помутнение сознания.

- Миалгии и артралгии в области шеи и плечевого пояса.

- Невыраженные катаральные явления в области носоглотки, выраженная инъекция склер.

- Гиперемия кожи головы, шеи, плеч.

- Многократная рвота и постоянная тошнота, так как центрального происхождения, облегчения после нее не наступает.

- Головная боль приступообразная, самопроизвольная, усиливающаяся от смены положения тела и поворота головы. Без четкой локализации, распирающая и давящая на глазные яблоки и лоб.

- Эпилептиформные припадки или судорожная настороженность.

- Диспепсические явления – изжога, рефлюкс, диарея, метеоризм, снижение аппетита.

- Общая постоянная слабость, влияющая не только на работоспособность, но и на самообслуживание.

- Тремор и гипотония мышц.

- Вялость заторможенность, сонливость.

Последствия энцефалита

Последствиями энцефалита могут стать: остаточные необратимые неврологические явления, парезы и параличи, гемипарезы, инсульт, кома (вегетативное состояние), летальный исход.

Диагностика энцефалита

Пункция при энцефалите

Диагностика воспаления головного мозга проводится только в стационаре:

- Осмотр нейрохирурга для определения локуса поражения проводится объективно, на основании сбора анамнеза (симптомов и жалоб) от самого больного, если он в сознании или его близких. Неврологические тесты: поза Ромберга – неустойчивость, оценка наличия и степени нистагма и нарушения зрительной координации, проверка сухожильных рефлексов. Наличие менингеальных признаков.

- Инструментальные методы исследования: ЭЭГ (электорэнцефалография), эхография головного мозга, пневмоэнцефалография, томография магнитнорезонансная (МРТ) и компьютерная, электромиография, ангиография.

- Лабораторное исследование ликвора, крови биохимическая и бактериальная оценка, серологические реакции.

Лечение энцефалита

Пораженные ткани головного мозга

Лечение проводится только на госпитальном этапе, когда проведена тщательная диагностика и поставлен окончательный диагноз. Терапия концентрируется в нескольких направлениях:

- Этиологическое, зависит от того какой возбудитель стал причиной воспаления. При вирусном энцефалите проводится специфическая вакцинация или введение иммуноглобулина. При бактериальном – антибиотики и стероидные гормоны. При паразитарном поражении – антигельминтные препараты и оперативное вмешательство по извлечению гельминтов.

- Патогенетическое — лечебная пункция для снижения внутричерепного давления, ангиопротекторы, антиагреганты, кислородная подача.

- Симптоматическое – спазмолитики, сердечно-сосудистые препараты, борьба с гипертермией, психокоррекция (ноотропы). Симптомы заболевания многообразны и в зависимости от наличия того или иного признака заболевания, назначаются соответствующие препараты.

- На этапе реабилитации после тяжелого заболевания показан общеукрепляющий массаж, ЛФК, посещение бассейна, частые пешие прогулки на свежем воздухе, санаторно-курортное лечение.

headcure.ru

Клещевой энцефалит — это… Что такое Клещевой энцефалит?

Клещевой энцефалит — природно-очаговая вирусная инфекция, характеризующаяся лихорадкой, интоксикацией и поражением серого вещества головного мозга (энцефалит) и/или оболочек головного и спинного мозга (менингит и менингоэнцефалит). Заболевание может привести к стойким неврологическим и психиатрическим осложнениям и даже к смерти больного.

Историческая справка

Первое клиническое описание дал отечественный исследователь А. Панов в 1935 г. В 1937—1938 гг. комплексными экспедициями Л. Зильбера, Е. Павловского, А. Смородинцева и других ученых были подробно изучены эпидемиология, клиническая картина и профилактика данного заболевания. Вирус клещевого энцефалита впервые выделен в 1937 г. Л. Зильбером с сотрудниками из мозга умерших, крови и ликвора больных, а также от иксодовых клещей и диких позвоночных животных Дальнего Востока.

Этиология и эпидемиология

Заболеваемость клещевым энцефалитом в России на 100 тыс. нас.♦ 0,02-0,05

♦ 0,1-0,45

♦ 0,5-1

♦ 1,2-3

♦ 3-8

♦ 20-52

Вирус клещевого энцефалита — нейротропный, РНК-содержащий. Относится к роду Flavivirus, входит в семейство Flaviviridae экологической группы арбовирусов. Возбудитель способен длительно сохранять вирулентные свойства при низких температурах, но нестоек к высоким температурам (при кипячении погибает через 2-3 мин), дезинфицирующим средствам и ультрафиолетовому излучению. Основным резервуаром, поддерживающим существование возбудителя, являются иксодовые клещи — Ixodes persulcatus (преимущественно в азиатском регионе России) и Ixodes ricinus (преимущественно в европейском регионе). Традиционные районы распространения клещевого энцефалита — Сибирь, Урал, Дальний Восток. В то же время случаи заражения встречаются и в средней полосе России, Северо-Западном регионе, Поволжье. Естественным резервуаром вируса и его источником являются более 130 видов различных теплокровных диких и домашних животных и птиц: грызуны, зайцы, насекомоядные, хищники и копытные. Клещи заражаются от животных-носителей вируса и передают вирус человеку [1].

Для заболевания характерна строгая весенне-летняя сезонность заболевания, соответствующая активности клещей.

Пути передачи: трансмиссивный (присасывание клеща), редко — алиментарный (употребление в пищу сырого молока коз и коров).

Патогенез

Человек заражается при укусе инфицированных клещей. Первичная репродукция вируса происходит в макрофагах и гистиоцитах, на этих клетках происходит адсорбция вируса, рецепторный эндоцитоз, «раздевание» РНК. Затем в клетке начинается репликация РНК и белков капсида, формируется зрелый вирион. Путем почкования через модифицированные мембраны эндоплазматического ретикулума вирионы собираются в везикулы, которые транспортируются к наружной клеточной мембране и покидают клетку. Наступает период вирусемии, вторичная репродукция происходит в регионарных лимфоузлах, в клетках печени, селезенки и эндотелия сосудов, затем вирус попадает в двигательные нейроны передних рогов шейного отдела спинного мозга, клетки мозжечка и мягкой мозговой оболочки.

Патоморфология

При микроскопии обнаруживается гиперемия и отёк вещества мозга и оболочек, инфильтраты из моно- и полинуклеарных клеток, мезодермальная и глиозная реакции.

Воспалительно-дегенеративные изменения локализуются в передних рогах шейной части спинного мозга. Характерны деструктивные васкулиты, некротические очажки и точечные геморрагии. Для хронической стадии клещевого энцефалита типичны фиброзные изменения оболочек головного мозга с образованием спаек и арахноидальных кист, выраженная пролиферация глии. Самые тяжелые, необратимые поражения возникают в клетках передних рогов шейных сегментов спинного мозга.

Клиническая картина

Инкубационный период при трансмиссивном пути передачи длится 7-14 дней, при алиментарном — 4-7 дней.

Для клинической картины клещевого энцефалита европейского подтипа характерна бифазная лихорадка. Первая фаза длится 2-4 дня, она соответствует виремической фазе. Этот этап сопровождается неспецифической симптоматикой, включая лихорадку, недомогание, анорексию, боли в мышцах, головную боль, тошноту и/или рвоту. Затем наступает восьмидневная ремиссия, после которой у 20-30 % больных следует вторая фаза, сопровождающаяся поражением центральной нервной системы, включая менингит (лихорадка, сильная головная боль, ригидность мышц шеи) и/или энцефалит (различные нарушения сознания, расстройства чувствительности, моторные нарушения вплоть до паралича).

Для дальневосточного подтипа клещевого энцефалита характерно более бурное течение с более высокой летальностью. Заболевание начинается с резкого повышения температуры тела до 38-39 °C, начинаются сильные головные боли, нарушения сна, тошнота. Через 3—5 дней развивается поражение нервной системы.

В первую фазу лабораторно выявляются лейкопения и тромбоцитопения. Возможно умеренное повышение печеночных ферментов (АЛТ, АСТ) в биохимическом анализе крови. Во вторую фазу обычно наблюдается выраженный лейкоцитоз в крови и спинномозговой жидкости. Вирус клещевого энцефалита может быть обнаружен в крови, начиная с первой фазы заболевания. На практике диагноз подтверждается обнаружением специфических острофазных антител IgM в крови или спинномозговой жидкости, которые выявляются во второй фазе.

Диагностика

Серологический метод. Материалом являются парные сыворотки больного. Определение диагностического нарастания титра антител в реакциях РТГА (реакция торможения гемагглютинации) и ИФА (иммуноферментный анализ).

Молекулярно-биологический метод. Материалом является клещ. Клеща исследуют на наличие антигена вируса клещевого энцефалита, реже с помощью ПЦР (полимеразно-цепная реакция) выявляют вирусную РНК (клеща). Для исследований на наличие антигена используют живой материал, ПЦР диагностика возможна по фрагментам клеща.

Вирусологический метод. Выделение вируса из крови и спино-мозговой жидкости путем введения материала в мозг новорожденным белым мышам.

Дифференциальная диагностика

Клещевой энцефалит необходимо дифференцировать со следующими заболеваниями:

- опухоли ЦНС

- гнойные процессы головного мозга

- глубокая сосудистая патология головного мозга

- полиомиелит

- менингоэнцефалит различной этиологии

- комы различного генеза

- энцефалиты иного генеза

- сыпной тиф

- грипп

- лептоспироз

- гемморагическая лихорадка с почечным синдромом

- болезнь Лайма

Болезнь Лайма

Учитывая тот факт, что в регионах, эндемичных по КЭ, нередко встречается системный клещевой боррелиоз (Болезнь Лайма), дифференцировать КЭ приходится с этой болезнью.

Симптомы, характерные как для клещевого энцефалита, так и для клещевого боррелиоза:

- в анамнезе — наличие факта укуса клеща

Общеинфекционные симптомы:

- температурная реакция

- недомогание

- головная боль

- миалгии

- артралгии

- признаки поражения нервной системы (до парезов конечностей и атрофии мышц).

Появление данных симптомов для энцефалита характерно с самого начала заболевания, когда как для лайм-боррелиоза — через 3-6 недель.

Однако, для болезни Лайма (боррелиоза)характерно следующее. На месте присасывания клеща появляется эритема, которая может быть одиночной, множественной, рецидивирующей и часто мигрирующей, распространяющаяся от места первичного появления к периферии в виде розово-красного кольца с более бледным центром.

Наличие трёх основных синдромов поражения нервной системы:

- радикулоневротический, выражающийся в болезненности шейной, плечевой и поясничной областей с частым возникновением корешковых болей и невралгий (нередко в месте локализации эритемы)

- парез лицевого нерва с одной или с обеих сторон

- синдром серозного менингита.

При лабораторной диагностике: серологические реакции на КЭ при боррелиозе отрицательны, тогда как на боррелиоз положительны.

Полиомиелит

Дифференциальную диагностику КЭ необходимо проводить также с полиомиелитом. Клещевой энцефалит и полиомиелит объединяет наличие как общеинфекционной, так и неврологической симптоматики. Проведём их сравнение.

Существует две основные формы полиомиелита:

- Непаралитическая

- Паралитическая

Непаралитическая форма («малая болезнь») это:

- кратковременная (3-5 дней) лихорадка

- насморк

- небольшой кашель

- иногда диспептические явления

- возможно наличие легко протекающего серозного менингита.

Чего не наблюдается при клещевом энцефалите.

Паралитический полиомиелит включает 4 стадии:

- препаралитическую

- паралитическую

- восстановительную

- стадию остаточных явлений.

В отличие от клещевого энцефалита продромальный период при паралитической форме полиомиелита характеризуется:

- насморком

- кашлем

- явлениями фарингита

- запором или поносом

- повышением температуры тела в пределах 37,2-37,5 град. С.

Тогда как при клещевом энцефалите на фоне недомогания и общей слабости:

- периодически возникают подергивания мышц фибриллярного или фасцикулярного характера,

- внезапно развивается слабость в какой-либо конечности и появляется чувство онемения, слабости в ней. Болевой синдром при этом не характерен.

- Головная боль при малейшем подергивании головы.

Для полиомиелита очень характерно появление внезапных параличей, которыe чаще развиваются в течение нескольких часов (поражаются передние рога нижнегрудных и поясничного отделов спинного мозга), вовлекаются преимущественно проксимальные отделы мышц, чаще всего нижних конечностей, также отмечаются расстройства тазовых органов. Для клещевого энцефалита типична локализация поражений в передних рогах шейно-поясничного отдела спинного мозга.

Нарастание двигательных нарушений при полиомиелите происходит максимально в течение первых двух суток от начала развития параличей, в то время как при КЭ эти явления продолжаются до 7-12 дней.

Необходимо отметить, что для КЭ патогномотичные признаки:

- эпидемиологический анамнез

- лабораторная диагностика.

Проведённая дифференциальная диагностика позволяет исключить полиомиелит.

Грипп

Клещевой энцефалит в начальной фазе схож с гриппом.

Клещевой энцефалит и грипп объединяют:

- слабость

- высокая лихорадка

- жар

- озноб

- ноющие боли в мышцах и костях

- тошнота

- рвота

- светобоязнь.

Однако, для гриппа, в отличие от клещевого энцефалита, характерно:

- локализация головной боли в лобной и височной областях и в области надбровных дуг

- боль при движении глазных яблок

- сухость и першение в горле

- сухой и болезненный кашель, сухость

- заложенность в носу с явлениями затруднённого носового дыхания

- гиперемия слизистой оболочки носоглотки, мягкого и твёрдого нёба

- возможно наличие трахеита с болями по ходу грудины

- лабораторно: лейкопения с эозинопенией и нейтропенией, относительный лимфоцитоз и нередко моноцитоз.

Необходимо учитывать, что для гриппа характерно наличие факта переохлаждения, предшествующего заболеванию гриппом.

Тогда как для подтверждения диагноза клещевого энцефалита необходимо учесть наличие:

- эпидемиологических данных (наличие контакта с клещами)

- положительных серологических реакций.

Менингит

Дифференциальный диагноз проводится с эпидемическим церебральным и туберкулёзным менингитами.

Эпидемический церебральный менингит, в отличие от менингеальной формы клещевого энцефалита, характеризуется:

- острым началом

- быстрым развитием менингеального синдрома

- сезонностью

- отсутствием указаний на укус клеща

- гнойным ликвором.

Туберкулезный менингит — это заболевание, протекающее:

Проведение лабораторных серологических исследований у больных также помогают дифференцировать клещевой энцефалит от различных серозных менингитов.

Лечение

Специфического лечения клещевого энцефалита не существует. При возникновении симптомов, свидетельствующих о поражении центральной нервной системы (менингит, энцефалит) больного следует незамедлительно госпитализировать для оказания поддерживающей терапии. В качестве симптоматического лечения часто прибегают к кортикостероидным средствам. В тяжелых случаях возникает необходимость в интубации трахеи с последующим проведением искусственной вентиляции легких.

Профилактика

В качестве специфической профилактики применяют вакцинацию, которая является самой надежной превентивной мерой. Обязательной вакцинации подлежат лица, работающие в эндемичных очагах (лесники, геологи и т. д.). В России вакцинация проводится зарубежными (ФСМЕ, Энцепур) или отечественными вакцинами по основной и экстренной схемам. Основная схема (0, 1-3, 9-12 месяцев) проводится с последующей ревакцинацией каждые 3-5 лет. Чтобы сформировать иммунитет к началу эпидсезона, первую дозу вводят осенью, вторую зимой. Экстренная схема (две инъекции с интервалом в 14 дней) применяется для невакцинированных лиц, приезжающих в эндемичные очаги весной-летом. Экстренно провакцинированные лица иммунизируются только на один сезон (иммунитет развивается через 2-3 недели), через 9-12 месяцев им ставится 3-й укол.

В РФ дополнительно при присасывании клещей невакцинированным людям вводят внутримышечно иммуноглобулин от 1,5 до 3 мл. в зависимости от возраста. Спустя 10 дней препарат вводится повторно в количестве 6 мл[3]. Эффективность экстренной профилактики специфическим иммуноглобулином нуждается в подтверждении в соответствии с современными требованиями доказательной медицины.

Неспецифические меры профилактики сводятся к предупреждению присасывания клещей, а также к их раннему удалению.

- Избегать посещения мест обитания клещей (лесные биотопы с высокой травой, кустарником) в мае-июне. В походах следует держаться троп.

- Применять репелленты, содержащие ДЭТА или перметрин.

- Следует надевать одежду с длинными рукавами и штанинами, штанины желательно заправлять в длинные носки. Волосы следует прятать под головной убор. Чтобы клещей было легче заметить, предпочтительно надевать светлую одежду.

- Во время пребывания в лесу рекомендуется регулярно осматривать одежду.

- По возвращении из леса производится осмотр одежды и тела. Поскольку некоторые участки тела недоступны самоосмотру, следует прибегнуть к помощи друзей или близких для осмотра спины и волосистой части головы.

- Поскольку личиночные формы клещей очень мелки, их можно не заметить на одежде. Во избежание их присасывания одежду рекомендуется простирать в горячей воде.

- При обнаружении присосавшегося клеща, его следует немедленно удалить. Чем раньше клещ удален, тем меньше вероятность заражения. Удалять клеща можно маникюрным пинцетом или нитью, обвязав ее вокруг головы паразита. Клещ удаляется раскачивающе-выкручивающими движениями. Избегайте раздавливания клеща! Ранку можно обработать любым дезинфицирующим раствором (хлоргексидин, раствор йода, спирт, и т. п.).

Привитым людям дополнительное введение иммуноглобулина не требуется.

Прогноз

Стойкие неврологические и психиатрические осложнения развиваются у 10-20 % инфицированных лиц. Летальность инфекции составляет 1-2 % для европейского подтипа и 20-25 % для дальневосточного; как правило, смерть наступает в течение 5-7 дней после возникновения неврологических симптомов.

Примечания

- ↑ Н. В. Медуницын Вакцинология, 3 изд., М., 2010г

- ↑ Л. Б. Борисов Медицинская микробиология, вирусология, иммунология 3 изд., М., 2002г

- ↑ Н. Д. Ящук, Ю. Я. Венгеров Инфекционные болезни. — М.: Медицина, 2003. — 10 000 экз. — ISBN 5-225-04659-2

См. также

| Воспалительные заболевания | |

|---|---|

| Нервная система | |

| Центральная нервная система | Абсцесс головного мозга • Энцефалит • Миелит • Менингит • Менингоэнцефалит • Арахноидит • Энцефалит Расмуссена • Клещевой энцефалит |

| Периферическая нервная система | Неврит |

| Глаз и ухо | Глаз: Дакриоцистит • Эписклерит • Кератит • Ретинит • Блефарит • Конъюнктивит • Иридоциклит • Увеит Ухо: Отит (наружный, средний) • Лабиринтит • Мастоидит • Евстахиит |

| Сердечно-сосудистая система | |

| Сердце | Эндокардит • Миокардит • Перикардит |

| Артерии, Вены, Капилляры | Артериит • Флебит • Капиллярит |

| Дыхательная система | |

| Дыхательные пути | Верхние дыхательные пути: Синусит • Ринит • Фарингит • Ларингит • Назофарингит Нижние дыхательные пути: Трахеит • Бронхит • Бронхиолит • Альвеолит • Пневмония • Плеврит (Эмпиема плевры) • Абсцесс лёгкого |

| Другое | Медиастинит |

| Пищеварительная система | |

| Желудочно-кишечный тракт | Полость рта: Стоматит • Гингивит • Глоссит • Тонзиллит (острый, хронический) • Паротит • Пульпит • Периостит • Воспаление челюсти • Заглоточный абсцесс Другие отделы ЖКТ: Эзофагит • Гастрит • Энтерит • Дуоденит • Колит • Гастроэнтероколит • Аппендицит • Аппендажит • Проктит |

| Другое | Пищеварительные железы: Гепатит (Вирусный гепатит (A, B, C, D, E, F, G, TTV), Токсический гепатит, Лучевой гепатит, Аутоимунный гепатит, Стеатогепатит) • Панкреатит (острый, хронический) Желчевыводящие пути: Холецистит (острый, хронический) • Холангит Брюшина: Перитонит |

| Мочеполовая система | |

| Органы мочеотделения | Нефрит (Гломерулонефрит, Пиелонефрит, Паранефрит) • Цистит • Уретрит |

| Женская половая система | Аднексит • Эндометрит • Параметрит • Цервицит • Вагинит • Вульвит • Вульвовагинит • Мастит |

| Мужская половая система | Орхит • Эпидидимит • Простатит • Баланит |

| Зародышевые ткани | Хориоамнионит • Омфалит |

| Другие системы и органы | |

| Опорно-двигательная система | Артрит • Миозит • Бурсит • Остеохондрит (рассекающий) • Тендинит • Фасциит • Остеомиелит • Эпикондилит • Панникулит |

| Кожа | Дерматит • Гидраденит • Заеда • Акне |

| Кровь | Бактериемия • Сепсис |

| Лимфатические узлы, Лимфатические сосуды | Лимфаденит • Лимфангит |

| Заболевания ЦНС | |

|---|---|

| Головной мозг Энцефалопатия | |

| Головная боль | Мигрень • Кластерные головные боли • Сосудистая головная боль • Головная боль напряжения |

| Расстройства сна | Бессонница • Гиперсомния • Апноэ во сне • Нарколепсия • Катаплексия • Синдром Клейне — Левина • Нарушения цикличности сна и бодрствования |

| Двигательные и экстрапирамидные расстройства | Дискинезия: Дистония • Хорея • Миоклония • Болезнь Унферрихта — Лундборга • Тремор (Эссенциальный тремор, Интенционный тремор) • Синдром беспокойных ног • Синдром мышечной скованности |

| Эпилептические припадки Эпилепсия | Локализованная эпилепсия • Генерализованная эпилепсия • Эпилептический статус • Миоклоническая эпилепсия • Туберозный склероз |

| Деменция | Болезнь Альцгеймера • Лобно-височная деменция/Лобно-височная лобарная дегенерация • Мультиинфарктная деменция |

| Цереброваскулярные болезни | Преходящие нарушения мозгового кровообращения (Гипертензивный церебральный криз, Транзиторная ишемическая атака) • Дисциркуляторная энцефалопатия (Церебральный атеросклероз, Подкорковая атеросклеротическая энцефалопатия, Хроническая гипертоническая энцефалопатия) • Инсульт (Ишемический инсульт, Внутримозговое кровоизлияние, Субарахноидальное кровоизлияние) • Тромбоз синусов твёрдой мозговой оболочки (Тромбоз кавернозного синуса) |

| Воспалительные заболевания | Абсцесс головного мозга • Менингит • Арахноидит • Энцефалит • Менингоэнцефалит • Энцефалит Расмуссена • Клещевой энцефалит |

| Демиелинизирующие заболевания | Аутоиммунные заболевания (Рассеянный склероз, Оптикомиелит, Болезнь Шильдера) • Наследственные заболевания (Адренолейкодистрофия, Болезнь Краббе) • Центральный понтинный миелинолиз • Синдром Маркиафавы — Биньями • Синдром Альперса |

| Системная атрофия | Болезнь Пика • Болезнь Хантингтона • Спинномозговая атаксия Спинальная мышечная атрофия: Синдром Кеннеди • Спинальная мышечная атрофия у детей • Болезнь двигательного нейрона • Синдром Фацио-Лонде • Боковой амиотрофический склероз |

| Митохондриальные заболевания | Синдром Лея |

| Опухоли | Опухоль головного мозга • Туберозный склероз |

| Спинномозговая жидкость | Внутричерепная гипертензия • Отёк мозга • Внутричерепная гипотензия |

| Травмы | Черепно-мозговая травма (Сотрясение мозга, Ушиб головного мозга, Диффузное аксональное повреждение головного мозга) |

| Другие заболевания | Спинномозговая грыжа • Синдром Рея • Печёночная кома • Токсическая энцефалопатия • Гематомиелия |

| Спинной мозг Миелопатия | |

| Воспалительные заболевания | Менингит • Арахноидит • Менингоэнцефалит • Миелит • Полиомиелит • Демиелинизирующие заболевания • Тропический спастический парапарез |

| Другие заболевания | Сирингомиелия • Сирингобульбия • Синдром Морвана • Сосудитая миелопатия • Спинальный инсульт • Сдавление спинного мозга • Энцефаломиелит |

dic.academic.ru

ЭНЦЕФАЛИТ — это… Что такое ЭНЦЕФАЛИТ?

ЭНЦЕФАЛИТ — воспаление головного мозга.. Словарь иностранных слов, вошедших в состав русского языка. Павленков Ф., 1907. ЭНЦЕФАЛИТ воспаление головного мозга. Словарь иностранных слов, вошедших в состав русского языка. Чудинов А.Н., 1910 … Словарь иностранных слов русского языка

ЭНЦЕФАЛИТ — (от греческого enkephalos головной мозг), воспаление головного мозга (повышение температуры тела, головная боль, параличи, расстройства сознания и т.п.). Вызывается вирусами (первичный, эпидемический энцефалит) либо является осложнением других… … Современная энциклопедия

ЭНЦЕФАЛИТ — (от греч. enkephalos головной мозг) воспаление головного мозга (повышение температуры, головная боль, параличи, расстройства сознания и т. п.). Вызывается вирусами (первичный, эпидемический энцефалит) либо является осложнением других инфекционных … Большой Энциклопедический словарь

ЭНЦЕФАЛИТ — ЭНЦЕФАЛИТ, энцефалита, мн. нет, муж. (от греч. enkephalos мозг) (мед.). Воспаление головного мозга. Летаргический энцефалит (сонная болезнь). Толковый словарь Ушакова. Д.Н. Ушаков. 1935 1940 … Толковый словарь Ушакова

энцефалит — нахал, вредина Словарь русских синонимов. энцефалит сущ., кол во синонимов: 4 • болезнь (995) • … Словарь синонимов

Энцефалит — воспалительный процесс в ткани головного мозга. Во многихслучаях это заболевание присоединяется к кровоизлиянию в мозг илизакупорке мозгового сосуда и тогда приводит обыкновенно к размягчениюмозга. Иногда же энцефалит развивается исподволь, без… … Энциклопедия Брокгауза и Ефрона

энцефалит — ЭНЦЕФАЛИТ, а, м. Вредина, нахал. Ср. с общеупотр. «энцефалит» воспаление головного мозга … Словарь русского арго

Энцефалит — (от греческого enkephalos головной мозг), воспаление головного мозга (повышение температуры тела, головная боль, параличи, расстройства сознания и т.п.). Вызывается вирусами (первичный, эпидемический энцефалит) либо является осложнением других… … Иллюстрированный энциклопедический словарь

ЭНЦЕФАЛИТ — ЭНЦЕФАЛИТ, воспаление мозга, почти всегда вызываемое вирусной инфекцией; часто ему сопутствует МЕНИНГИТ. Наиболее частым возбудителем энцефалита является вирус Herpes simplex. К симптомам относятся повышенная температура, головная боль, апатия и… … Научно-технический энциклопедический словарь

ЭНЦЕФАЛИТ — ЭН ЕФАЛИТ, а, м. Воспаление головного мозга. Толковый словарь Ожегова. С.И. Ожегов, Н.Ю. Шведова. 1949 1992 … Толковый словарь Ожегова

ЭНЦЕФАЛИТ — (англ. encephalitis) воспаление оболочек головного мозга или самого головного мозга. Симптомы: повышение температуры, головная боль, параличи, расстройства сознания и др. Большой психологический словарь. М.: Прайм ЕВРОЗНАК. Под ред. Б.Г.… … Большая психологическая энциклопедия

dic.academic.ru

виды, причины, симптомы, методы лечения гриппозного, ревматического, эпидемического, японского энцефалита.

Энцефалиты – воспалительные заболевания центральной нервной системы. Это достаточно объемная группа заболеваний, которые характеризуются поражением болезнетворными бактериями и вирусами вещества головного или спинного мозга. Поражения могут носить диффузный или очаговый характер, но в любом случае эта патология не только сложная с тяжелым течением, но и опасная для жизни больного.

Энцефалиты – воспалительные заболевания центральной нервной системы. Это достаточно объемная группа заболеваний, которые характеризуются поражением болезнетворными бактериями и вирусами вещества головного или спинного мозга. Поражения могут носить диффузный или очаговый характер, но в любом случае эта патология не только сложная с тяжелым течением, но и опасная для жизни больного.

Наиболее известный среди населения клещевой энцефалит – его разносчиками являются клещи, которые впиваются в кожу человека и своей слюной инфицируют организм. Но в медицине различают еще несколько видов энцефалитов, которые имеют свои особенности и диагностируется не намного реже клещевого.

Оглавление 1. Гриппозный энцефалит - Симптомы гриппозного энцефалита - Лечение 2. Ревматический энцефалит - Симптомы - Лечение 3. Эпидемический энцефалит - Симптомы - Лечение 4. Японский энцефалит - Симптомы - Лечение 5. Общие сведения об энцефалитах - Народная медицина в лечении - Осложнения энцефалита

Гриппозный энцефалит

Это вторичное заболевание, которое возникает как следствие перенесенного гриппа. Энцефалит такого типа является негнойным и не может считаться безусловным осложнением вирусного заболевания.

Симптомы гриппозного энцефалита

Клиническая картина рассматриваемого вирусного заболевания достаточно выражена – патология всегда начинается остро и характеризуется резким повышением температуры до критических показателей, тошнотой и рвотой, судорогами. Нарушение сознания – вариативный симптом: оно может оставаться ясным, а может носить и форму психоза. Нередко при развитии гриппозного энцефалита появляются и симптомы менингита – например, напряженность (ригидность) затылочных мышц.

При проведении диагностики забирается спинномозговая жидкость – ее исследуют в лабораторных условиях. Отличительная особенность гриппозного энцефалита – ликвор (спинномозговая жидкость) прозрачная, не имеет каких-либо примесей, а биологический состав остается неизменным.

При развитии гриппозного энцефалита могут появиться параличи, тремор конечностей, дизартрия. Это местные очаговые симптомы, свидетельствующие о тяжелом поражении центральной нервной системы.

Лечение

Терапия, направленная на лечение энцефалита, проводится только в лечебном учреждении и под постоянным контролем медицинских работников. Обязательно назначаются антибактериальные препараты (антибиотики), иммуномодуляторы, противосудорожные средства.

Очень важно во время лечения рассматриваемого вида энцефалита проводить так называемую отвлекающую терапию – больному ставят пиявки (гирудотерапия), горчичники.

Длительность лечения зависит от степени тяжести заболевания, но как правило острые симптомы исчезают через 7-10 дней. После прохождения основного курса лечения начинается реабилитационный период – здесь можно использовать санаторно-курортное лечение, средства из категории народная медицина, посещать физиопроцедурный кабинет.

Больные с имеющимся в анамнезе гриппозным энцефалитом обязательно должны наблюдаться у врача – последствия этого вирусного заболевания могут проявиться через несколько месяцев и даже дней и чаще всего связаны с нарушением работы центральной нервной системы.

Ревматический энцефалит

Этот вид рассматриваемого заболевания относится к группе инфекционно-аллергических. Поражаются в первую очередь сердце, суставы и центральная нервная система. Постепенно, по мере развития болезни, происходят патологические поражения коры головного мозга.

Этот вид рассматриваемого заболевания относится к группе инфекционно-аллергических. Поражаются в первую очередь сердце, суставы и центральная нервная система. Постепенно, по мере развития болезни, происходят патологические поражения коры головного мозга.

Чаще всего ревматический энцефалит диагностируется в детском возрасте (категория школьники) после перенесенной ангины.

Симптомы

После лечения ангины и исчезновения всех признаков этого инфекционного заболевания (через 3-5 дней) внезапно снова повышается температура тела, появляются достаточно интенсивные головные боли и мышечная слабость. Отмечается тошнота и рвота без видимых причин, головокружения. По мере развития болезни появляются гиперкинезы – мышцы лица и верхних конечностей словно застывают в каком-то одном положении, принося больному сильные болезненные ощущения и неудобства.

Диагностические мероприятия сводятся к осмотру пациента и опросу его на предмет наличия в недавнем прошлом ангины. Никаких специфических процедур для диагностики ревматического энцефалита проводить не нужно.

Лечение

Именно для ревматического типа энцефалита характерно индивидуальное назначение медикаментозной терапии. Чаще всего пациенты проходят курс лечения антибактериальными препаратами, кортикостероидами, нестероидными противовоспалительными средствами. Лечение будет длительным, нужен постоянный контроль со стороны медицинских работников, очень хороший эффект дает курортное лечение, грязелечение и посещение водолечебниц.

Эпидемический энцефалит

Этот тип энцефалита отлично знаком медикам – еще в 20-х годах прошлого столетия болезнь унесла жизни более миллиона человек. Но этиология эпидемического энцефалита до сих пор не выяснена – скорее всего, возбудителем является нетипичный вирус.

Симптомы

Начало заболевания постепенное и люди просто не обращают внимания на признаки развивающегося эпидемического энцефалита:

- повышение температуры до 38-39 градусов;

- озноб;

- повышенная сонливость;

- утомляемость;

- отсутствие аппетита;

- головные боли.

Сонливость очень интенсивная и может длиться от нескольких дней до нескольких недель. Очень часто больные впадают в летаргический сон. Если же этого не произошло, то у больных отмечаются нарушения зрения, страдает вещество головного мозга и его кора:

- снижается память;

- появляются признаки умственных нарушений;

- развиваются парезы и параличи.

Лечение

Лечится эпидемический энцефалит только в лечебном учреждении. Врачи должны проводить симптоматическую и специфическую терапию. Чаще всего больному вводятся иммуноглобулины и сыворотки.

Прогноз заболевания вариативный, но чаще всего больной умирает – слишком часто пациент поступает на лечение в тяжелой стадии развития патологии.

Японский энцефалит

Этот тип энцефалита особенно распространен в странах Азии. Заражение происходит после укуса комара, который до этого напитался кровью больных животных. Вообще, японский энцефалит диагностируется очень редко, эпидемий никогда не было.

Этот тип энцефалита особенно распространен в странах Азии. Заражение происходит после укуса комара, который до этого напитался кровью больных животных. Вообще, японский энцефалит диагностируется очень редко, эпидемий никогда не было.

Симптомы

Для начала заболевания характерны повышенная температура тела, головные боли и озноб. Именно по причине таких нетипичных симптомов больные обращаются за помощью к специалистам слишком поздно. Дальнейшее развитие японского энцефалита сопровождается судорожным синдромом, парезом мышц и спутанностью сознания.

Лечение

Какого-то специфического лечения рассматриваемого заболевания не существует. Больной помещается в лечебное учреждение, ему проводится симптоматическая терапия, при необходимости проводят реанимационные мероприятия.

Так как рассматриваемый тип заболевания поражает кору головного мозга и вещество спинного мозга, чаще всего больной становится инвалидом. При отсутствии какого-либо лечения прогноз крайне неблагоприятный – пациент умирает.

Важно: предотвратить заражение японским энцефалитом можно вакцинацией – ее нужно проходить перед поездкой в азиатские страны.

Общие сведения об энцефалитах

Энцефалиты могут протекать молниеносно, абортивно и бессимптомно. Самая опасная форма рассматриваемого заболевания – молниеносная: симптомы развиваются стремительно, больные жалуются на сильную головную боль и высокую температуру, а максимум через пару дней может наступить кома и смерть из-за сердечной недостаточности.

Если энцефалит протекает в абортивной форме, то симптомы будут полностью идентичны признакам острых респираторных заболеваний. Но если в течение недели симптомы не исчезают и состояние больного не улучшается, то нужно обратиться к специалистам для полного обследования – воспалительный процесс в веществе головного и спинного мозга может быть обнаружен на компьютерной томографии.

Бессимптомная форма энцефалита также достаточно опасна – больной отмечает лишь слабые головные боли, легко снимаемые анальгетиками. Последствия такой формы заболевания тяжелые – у человека развиваются психические расстройства.

Народная медицина в лечении

Важно: энцефалит – опасное заболевание, которое не может быть вылечен исключительно методами народной медицины. Но если больной получил назначения у врача и динамика заболевания положительная, то можно использовать народные средства для поддержания организма, укрепления иммунитета и снижения интенсивности болевых синдромов.

Лекарственные средства из категории народная медицина при энцефалите:

- Плакун-трава (дербенник). Из этой травы готовят настой: 20 г измельченного сырья залить 300 мл воды и проварить при кипении 10 минут. Затем настоять отвар в течение 8 часов и принимать по 50 мл трижды в сутки на протяжении всего периода лечения и реабилитации. Можно использовать для снятия головной боли и раздражительности спиртовую настойку из плакун-травы: 50 г сырья заливают 500 мл спирта и настаивают 12 дней. Принимают настойку по 30 капель трижды в день перед едой.

- Валериана. Достаточно приготовить отвар из корней валерианы, чтобы избавиться от сильных головных болей при энцефалите. Нужно взять 10 г измельченных корневищ лекарственного растения и залить стаканом крутого кипятка, настоять 10-15 минут. Принимать полученный чай из валерианы нужно по 30 мл дважды в день.

- Кровохлебка. Странный, но вполне действенный способ использования травы кровохлебки при энцефалите любого вида – втирание в кожу головы концентрата корня растения (экстракт можно приобрести в аптеках). На фоне втираний можно и нужно принимать настойку пиона уклоняющегося (реализуется в аптеках) по 20 капель два раза в сутки.

- Портулак. Нужно взять столовую ложку измельченной травы портулака и залить двумя стаканами крутого кипятка. Настаивается средство не менее 2 часов, а принимается по столовой ложке перед каждым приемом пищи.

Обратите внимание: очень важно согласовать прием перечисленных средств с лечащим врачом – возможно, у больного проявится аллергия на какое-либо растение.

Больной с диагностированным энцефалитом должен находиться в затемненной комнате, не допускается в помещении громких звуков. При развивающемся энцефалите могут появиться дезориентация во времени и кратковременные провалы памяти – нужно повесить в комнате календарь, регулярно объяснять больному, что с ним произошло.

Осложнения энцефалита

Последствия перенесенного энцефалита очень тяжелые – воспалительный процесс касается центральной нервной системы, что может привести к инвалидизации больного. Наиболее часто диагностируемыми последствиями перенесенного энцефалита признаны:

- Продолжительные головные боли и головокружения – в особо тяжелых случаях человек теряет возможность трудиться, вынужден постоянно принимать обезболивающие препараты.

- Нарушение слуха/речи/зрения – нередко пациент с энцефалитом в анамнезе становится полностью глухим и слепым. Речь чаще всего становится невнятной, а восстановление практически невозможно.

- Значительное ослабление памяти – это последствие напоминает склероз: больной отлично помнит, что происходило несколько лет назад и в его детстве/юности, но не может вспомнить, что он делал день-два назад.

- Недержание мочи и кала – является следствием парезов и параличей. Это осложнение не поддается лечению, для человека здравомыслящего такое последствие очень тяжелое, делает его жизнь затворнической.

- Умственная отсталость – чаще наблюдается при энцефалите у детей, процесс является необратимым.

- Изменение личности – у больного появляются галлюцинации, бред и другие психические расстройства.

Энцефалит таит в себе опасность по отношению к полноценной жизни больного, он может стать причиной не только инвалидизации, но и смерти пациента.

Цыганкова Яна Александровна, медицинский обозреватель, терапевт высшей квалификационной категории

22,296 просмотров всего, 5 просмотров сегодня

Загрузка…okeydoc.ru

Клещевой энцефалит: симптомы, диагностика, лечение

Клещевой энцефалит – это специфическое вирусное воспаление мозга с одновременным поражением центральной и периферической нервной системы.

Вирус клещевого энцефалита передается при укусах особых видов клещей, имеет неблагоприятное течение и даже летальный исход.

Причины

Клещевой энцефалит вызывается особым видом вируса. В природе вирус переносят иксодовые клещи – таежный и европейский. В основном эти виды встречаются в Сибири, на Дальнем Востоке, на Урале. Энцефалит как природно-очаговая инфекция встречается весной и летом, с пиком в мае-июне и августе-сентябре, когда клещи высоко активны.

Инфицируются люди при попадании слюны клеща в кровь. Самка клеща может находиться на теле человека несколько суток, пока полностью не насытится кровью, при этом сам укус не болезненный. Реже клещевой энцефалит передается через употребление сырого молока коров и коз, зараженных вирусом.

Виды

Специалистами выделяют три типа вируса и, соответственно, три подвида клещевого энцефалита:

- дальневосточный энцефалит, с тяжелым течением и летальностью до 30-40%

- европейский, с легким течением и сравнительно невысокой летальностью,

- сибирский.

Тяжесть заболевания во многом зависит от возраста больного, его иммунной системы, способности вируса проникать в головной мозг.

Симптомы клещевого энцефалита

После укуса клеща вирус размножается в тканях, проникает в лимфоузлы и кровь. При размножении вируса и при попадании его в кровь происходит формирование гриппоподобных симптомов.

Вирус проникает через гематоэнцефалический барьер и поражает мозговую ткань, возникают неврологические симптомы.

Период инкубации длится от 2-х дней до 3-х недель, инфекция развивается в зависимости от инфицирующей дозы и особенностей иммунитета. Продромальный (предшествующий) период проявляется ознобом лихорадкой до 40 градусов, ломотой в теле, общим токсикозом.

Можно выделить несколько отдельных форм энцефалита:

- лихорадочная форма без проникновения вируса в нервную систему: характерны проявления тяжелой вирусной инфекции с лихорадкой, сильной слабостью и ломотой тела, симптомы сильно похожи на грипп. Длятся они до 10 суток, изменений ликвора (мозговой жидкости) нет. На этом этапе больные всегда выздоравливают.

- менингеальная форма: после периода лихорадки происходит временное снижение температуры, вирус в это время проникает в нервную систему, и вновь резко повышается температура, возникают признаки неврологических нарушений. Появляются головные боли с рвотой, сильной светобоязнью и ригидностью мышц затылка, симптомы раздражения оболочек мозга, есть изменения спинномозговой жидкости.

- энцефалитическая форма: поражение вещества мозга с формированием очаговых знаков. Ко всем вышеперечисленным симптомам присоединяются психические расстройства, нарушения сознания, парезы и параличи, судороги. Эта форма самая тяжелая дает высокую летальность.

- полиомиелитная форма: приводит к поражению нейронов в области двигательных зон спинного мозга, подобно полиомиелиту. Это приводит к вялым параличам шеи и мышц, что приводит к инвалидности.

Диагностика

Заподозрить клещевой энцефалит можно в случае выездов на природу в эндемичных районах, при укусах клещей, при наличии лихорадки, головной боли, неврологических симптомов. Но по клинике диагноз не ставят.

Чтобы точно подтвердить диагноз, необходимо определить специфические антитела –

Если присутствуют оба вида антител – это текущая инфекция.

Также определяют вирус в крови методом ПЦР и проводят ПЦР ликвора.

Кроме того, параллельно определяют другую инфекцию в крови – клещевой боррелиоз.

Лечение клещевого энцефалита

Специфического лекарства от клещевого энцефалита пока не разработано, поэтому все методы лечения направлены на облегчение симптомов энцефалита. Для больного с подозрением на клещевой энцефалит необходима госпитализация в инфекционное отделение.

Проводят:

- симптоматическую терапию — введение дезинтоксикационных препаратов, глюкозы, мочегонных, противовирусных препаратов,

- борьбу с лихорадкой и осложнениями, особенно неврологического характера.

- строгий постельный режим, палата интенсивной терапии,

- по мере улучшения состояния показана легкая пища, физиотерапевтические методы лечения и массажи.

Иногда по показаниям проводится введение противоклещевого иммуноглобулина для борьбы с вирусом и стимуляции собственного иммунитета к вирусу.

Прогноз

Больной не заразен для окружающих, от человека к другому человеку вирус не передается.

При поражении головного и спинного мозга прогнозы сомнительные, могут оставаться параличи и очаговые симптомы, нарушения психики, иногда возможны и летальные исходы. После выздоровления длительно могут оставаться головные боли, паралич, резкое снижение памяти. Формируется стойкий пожизненный иммунитет.

Профилактика

Основа профилактики клещевого энцефалита – введение специфической вакцины и профилактика укусов клещей.

Прививают детей с 12-24 месяцев и взрослых особыми вакцинами – энцепур, энцевир. При укусах клеща проводят экстренную профилактику – вводят иммуноглобулин и йодантипирин.

www.diagnos.ru

ЭНЦЕФАЛИТ ВИРУСНЫЙ — это… Что такое ЭНЦЕФАЛИТ ВИРУСНЫЙ?

- ЭНЦЕФАЛИТ ВИРУСНЫЙ

- мед.

Вирусный энцефалит — острое инфекционное воспаление головного мозга, вызванное непосредственным действием возбудителя (первичный энцефалит) либо воспалительной реакцией, развивающейся в ответ на проникновение вируса в организм (вторичный энцефалит). Заболевание сопровождают поражения мозговых оболочек, спинного мозга и периферических нервов. В большинстве случаев первичный вирусный энцефалит — редкое осложнение генерализованной вирусной инфекции (герпетической, энтеровирусной, эпидемического паротита). Вторичные энцефалиты обычно обусловлены иммунологическими механизмами (реакция гиперчувствительности) и развиваются через 2-12 сут после первичного вирусного инфицирования.Этиология

Возбудители — ВПГ 1 и 2-го типа, вирус Эпстайна-Барр, вирус Herpes zoster, вирус гриппа, аденовирусы, вирус эпидемического паротита, энтеровирусы (чаще вирусы Коксаки группы В), цитомегаловирус, вирус кори, вирус краснухи, БИЧ, вирус Дёнге, вирус калифорнийского энцефалита, вирус японского энцефалита В, вирус клещевого энцефалита (тогавирус), вирус энцефалита долины Мюррей, арбовирусы, вирус бешенства.

Эпидемиология. В зависимости от биологии возбудителя резервуар и переносчики — больные люди, различные членистоногие. Эпидемиология трансмиссивных инфекций включает дополнительный резервуар — животных и птиц. Заражение человека происходит воздушно-капельным, контактным, фекально-оральным, половым путями, транс-миссивно или при употреблении в пищу контаминированного молока.

Пик трансмиссивных энцефалитов — весна, лето; пик энтеровирусных инфекций — вторая половина лета. Энцефалиты, вызванные вирусами эпидемического паротита и ветряной оспы, наиболее часто наблюдают весной. У большинства остальных вирусных энцефалитов сезонность не выражена.Патоморфология

• Чаще преобладает периваскулярное воспаление

• Набухание и дегенеративные изменения нервных элементов

• Патоморфологические находки варьируют в зависимости от этиологии

• При герпетическом энцефалите выявляют тельца Коудри типа А

• При поражении ВПГ-2 некрозы в сером и белом веществе головного мозга, преимущественно в коре височных долей

• При цитомегаловирусной этиологии сначала возникают воспаление и очаговые некрозы, затем фиброз и кальцификация. Области локализации в головном мозге -эпендима и субэпендимальная зона желудочков. Иногда выявляют па-тогномоннчные гигантские клетки с ядерными включениями (клетка совиный глаз), чаще их находят в эпителиальной ткани

• При бешенстве в головном мозге, конъюнктиве, коже основания шеи обнаруживают тельца Негри.Клиническая картина

• Неспецифические симптомы (недомогание, повышение температуры тела, насморк) могут предшествовать появлению неврологических симптомов.

• Затем присоединяются головная боль, тошнота и рвота, фотофобия, расстройства сознания (кома), судороги, очаговая неврологическая симптоматика.

• Прогрессирование заболевания вариабельно (от молниеносного до достаточно медленного). Вовлечение мозговых оболочек проявляется головной болью и менингеальными симптомами (ригидность затылочных мышц, положительные симптомы Кёрнига и Брудзйньского).

• При внутриутробном инфицировании нередко вовлечены другие органы (лёгкие, печень, почки).

• Симптомы варьируют в зависимости от этиологии

• При ветряночном энцефалите типичны мозжечковые и вестибулярные нарушения: шаткая походка, дрожание головы, нистагм, скандированная речь, интенционный тремор, затруднение выполнения координационных проб; симптоматика может быть одно-и двусторонней

• При клещевом, эпидемическом энцефалитах и поражении ВПГ-1 часто вовлечены черепные нервы. Лабораторные исследования

• В общем и биохимическом анализах крови специфических изменений не выявляют

• Исследование СМЖ (поясничная пункция)

• Количество лейкоцитов обычно увеличено (0,01-0,1х109/л), но может быть нормальным, особенно при нарушениях иммунитета; на ранних стадиях преобладают нейтрофилы, затем лимфоциты

• Увеличение количества эритроцитов отмечают при герпетическом энцефалите

• Содержание белка в норме или умеренно повышено

• Концентрация глюкозы в норме или умеренно снижена

• Возможно опалесцирование СМЖ

• Терапия глюкокортикоидными гормонами может искажать результаты исследования СМЖ 4 У пациентов со снижением иммунитета результаты исследования СМЖ могут быть в пределах нормы.Специальные исследования

• ЭЭГ

• Угнетение а-ритма, наличие медленных & и 5-волн, острые пик-волны быстрого диапазона

• Неблагоприятны длительные периоды мотания

• Периодические эпилепти-формные разряды в височных долях — косвенный признак герпетического энцефалита

• Специфическая диагностика большинства вирусных энцефалитов,- определение уровня AT в сыворотке к конкретному Аг. Исследование проводят в острый период и период реконвалесценции (через 2-3 нед). Диагностическую ценность имеет увеличение титра AT в 4 раза и больше

• Определение индекса AT в

СМЖ проводят для подтверждения инфекционной этиологии энцефалита. Определяют содержание иммуноглобулинов и альбумина в СМЖ и сыворотке крови. Об инфекционном генезе заболевания свидетельствует более высокое отношение глобулины/альбумины в СМЖ, чем в сыворотке

• Выявление конкретных Аг в СМЖ при помощи ПЦР возможно при энтеровирусной и герпетической инфекциях

• В 60% случаев энтеровирусную инфекцию диагностируют по результатам посева СМЖ. При другой этиологии возбудитель присутствует в СМЖ в настолько низкой концентрации, что этот метод не приемлем для диагностики

• На ранних стадиях заболевания результаты рентгенологических исследований, КГ, МРТ и сканирования головного мозга могут быть в пределах нормы, позже выявляют неспецифические нарушения. При герпетическом энцефалите регистрируют уменьшение плотности ткани в височных долях, расширение желудочков, смещение центральных структур головного мозга в сторону большего поражения.Дифференциальный диагноз

• Бактериальные менингиты

• Абсцесс головного мозга

• Туберкулёз

• Болезнь кошачьих царапин

• Пятнистая лихорадка Скалистых Гор

• Эрлихиоз

• Сифилис

• Лаймская болезнь

• Лептоспироз

• Амёбные энцефалиты (вызванные видами Naegleria и Acanthamoeba)

• Токсоплазмоз

• Инсульт

• Субарахноидальное кровоизлияние

• Опухоль ЦНС

• Травма головного мозга

• СКВ

• Отравление

• Гипогликемия.Лечение:

Тактика ведения

• Поддержание функций дыхания и кровообращения

• Купирование отёка мозга при его развитии (гипервентиляция, осмотические диуретики)

• Противосудорожные средства — по показаниям

• Своевременное выявление возможного синдрома неадекватной секреции АДГ.Лекарственная терапия

• Препараты выбора

• Ацикловир (в/в капельно взрослым по 10 мг/кг каждые 8 ч, детям от 3 мес до 12 лет по 5 мг/кг/сут [250 мг/м2 поверхности тела/сут]) в течение не менее 10 дней — при герпетической инфекции. Лечение следует начать на ранних стадиях заболевания.

• Рибавирин (рибамидил) в/в 2 г, затем по 1 г каждые 6 ч в течение 4 дней, затем по 0,5 г каждые 8 ч в течение 6 дней -при арбовирусах.

• При энцефалитах другой этиологии специфическое противовирусное лечение не разработано.

• Поддерживающая терапия.Меры предосторожности

• Ацикловир может вызвать нарушение функций печени, угнетение костномозгового кроветворения, почечную недостаточность, флебиты в месте инъекции, кожную сыпь

• Для предупреждения нефротоксического действия ацикловир следует вводить внутривенной инфузией в течение 1 ч. При нарушении функций почек дозу ацикловира снижают

• Основной побочный эффект рибавирина — гемолиз эритроцитов.

• Лекарственное взаимодействие. Сочетание ацикловира с ЛС, оказывающими нефротоксическое действие, повышает риск поражения почек.

Осложнения варьируют в зависимости от этиологии. Среди всех вирусных энцефалитов наибольшую заболеваемость и летальность регистрируют при герпетических энцефалитах (без лечения летальность составляет 70%, менее чем у 5% выживших больных нет отклонений в неврологическом статусе).

Прогноз заболевания часто трудно предсказуем, зависит от этиологического агента (тяжёлый при поражении ВПГ, более благоприятный при ветряночном энцефалите). При герпетической инфекции прогноз зависит от времени начала лечения (терапия более эффективна, если начата до развития комы).Возрастные особенности

• Дети

• У детей при арбовирусных энцефалитах клиническая симптоматика выражена ярче, чем у взрослых

• Новорождённых относят к группе высокого риска развития тяжёлых форм заболеваний, вызванных ВПГ или энтеровирусами

• Пожилые. Также высок риск развития тяжёлых форм энцефалита. Беременность. Риск инфицирования новорождённого во время родов через естественные пути при первичном поражении беременной ВПГ-2 составляет 40%; риск снижается до 3-5% при рецидиве генитального герпеса. Возможно внутриутробное инфицирование плода энтеровирусами.Профилактика

Использование соответствующих репеллентов. Предоставление информации о заболеваниях и путях их передачи людям, направляющимся в эндемичные очаги.

См. также Инфекция аденовирусная, Герпес простой, Менингит бактериальныйМКБ

• А83 Комариный вирусный энцефалит

• А84 Клещевой вирусный энцефалит

• А85 Другие вирусные энцефалиты, не классифицированные в других рубриках

• А87 Вирусный менингит неуточнённыйЛитература

129: 300-303

Справочник по болезням. 2012.

- ЭНУРЕЗ

- ЭНЦЕФАЛОПАТИЯ ВЕРНИКЕ

Смотреть что такое «ЭНЦЕФАЛИТ ВИРУСНЫЙ» в других словарях:

энцефалит вирусный клещевой — (encephalitis viralis acarinarum) общее название природно очаговых инфекционных болезней, вызываемых нейротропными вирусами из группы арбовирусов, основным переносчиком и хранителем которых являются иксодовые клещи … Большой медицинский словарь

энцефалит вирусный комариный — (encephalitis culicum viralis) общее название природно очаговых инфекционных болезней, вызываемых нейротропными вирусами, переносимых кровососущими комарами сем. Culicidae … Большой медицинский словарь

энцефалит вирусный Лангат — инфекционная болезнь из группы вирусных энцефалитов, вызываемая одноименным арбовирусом группы В; по клинической картине напоминает двухволновый весенне летний менингоэнцефалит; встречается в Малайзии … Большой медицинский словарь

энцефалит вирусный Негиши — острая инфекционная болезнь из группы клещевых вирусных энцефалитов, вызываемая одноименным арбовирусом группы В; по клинической картине напоминает двухволновый весенне летний менингоэнцефалит; встречается в Японии … Большой медицинский словарь

Энцефалит Расмуссена — Энцефалит Расмуссена … Википедия

вирусный энцефалит — Воспаление головного мозга, вызванное вирусным агентом [http://www.dunwoodypress.com/148/PDF/Biotech Eng Rus.pdf] Тематики биотехнологии EN viral encephalitis … Справочник технического переводчика

Энцефалит — Энцефалит … Википедия

ЭНЦЕФАЛИТ — – воспалительное заболевание головного мозга инфекционной, инфекционно аллергической или аллергической природы. Наряду с поражением головного мозга возможно поражение спинного мозга (энцефаломиелит) и мозговых оболочек (менингоэнцефалит).… … Энциклопедический словарь по психологии и педагогике

Вирусный гепатит B — Гепатит (греч. ἡπατῖτις от греч. ἥπαρ, «печень») общее название острых и хронических диффузных воспалительных заболеваний печени различной этиологии. Содержание 1 Этиология гепатитов … Википедия

ЭНЦЕФАЛИТ СЕНТ-ЛУИС — (название от г. Сент Луис, штат Миссури, где в 1933 была эпидемическая вспышка этого заболевания; синоним – американский энцефалит) – острый вирусный энцефалит; распространен в странах Северной, Центральной и Южной Америки. Источник и резервуар… … Энциклопедический словарь по психологии и педагогике

diseases.academic.ru