Панацинарная эмфизема легких

Содержание статьи

Наряду с бронхиальной астмой и хроническим обструктивным бронхитом эмфизема легких относится к числу ХОБЛ – хронических обструктивных болезней легких.

Наряду с бронхиальной астмой и хроническим обструктивным бронхитом эмфизема легких относится к числу ХОБЛ – хронических обструктивных болезней легких.

Чаще всего она встречается у людей пожилого возраста, однако в некоторых случаях бывает диагностирована и у молодых пациентов и даже у новорожденных детей.

Что это такое?

По своему течению эмфизема легких может быть острой и хронической, по локализации – односторонней и двусторонней, диффузной и очаговой, а также лобарной. Разделяют первичную эмфизему, возникающую, как самостоятельное заболевание из-за генетической предрасположенности и неблагоприятных внешних факторов, и вторичную, развивающуюся в качестве осложнения инфекционного поражения легких, резекции части органа или врожденных патологий бронхов.

Причины, симптомы, прогнозы

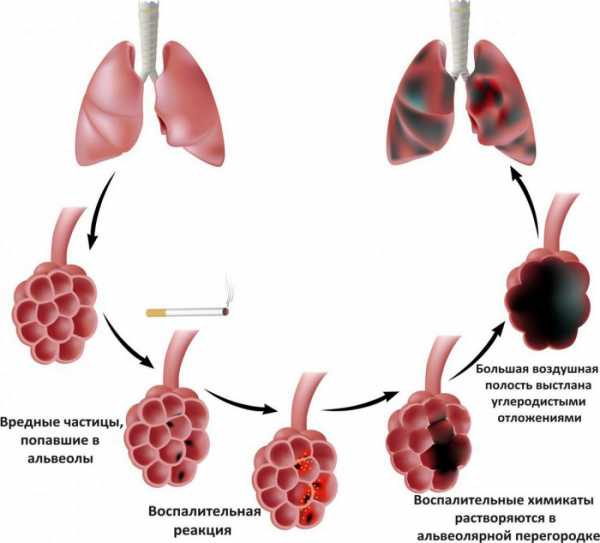

Хроническая двусторонняя панацинарная эмфизема легких – одна из самых распространенных форм заболевания. Обычно она бывает первичной. Патогенез в большинстве случаев остается неясным, однако отмечена связь с хроническим бронхитом, курением, воздействием таких неблагоприятных факторов, как газообразные токсины и смог во вдыхаемом воздухе.

Один из самых характерных симптомов эмфиземы легких – тяжелое дыхание с раздуванием щек на выдохе: больной с силой выталкивает воздух и так же с усилием вдыхает его. Это следствие ухудшения эластической тяги легких при одновременном увеличении их объема. На ранних стадиях развития заболевания именно одышка становится основным симптомом, кашель, который практически всегда сопровождает хронические заболевания легких, присоединяется позже.

Важно! Одышкой могут сопровождаться не только обструктивные заболевания легких, но и злокачественные и доброкачественные опухоли, а также болезни сердца. Поэтому для постановки точного диагноза зачастую требуется консультация нескольких специалистов: пульмонолога, хирурга, кардиолога.

По мере развития патологического процесса общее состояние больного ухудшается, дыхательная недостаточность и постоянная гиповентиляция приводит к цианозу (синюшности) кожи, гнойным и катаральным воспалениям бронхов.

Больной теряет вес из-за больших энергозатрат при дыхании, пальцы приобретают форму барабанных палочек, утолщаясь на концах, изменяется форма грудной клетки. При внешнем осмотре она имеет характерный, бочкообразно расширенный вид, ребра располагаются горизонтально, межреберные промежутки увеличиваются, надключичные впадины начинают взбухать.

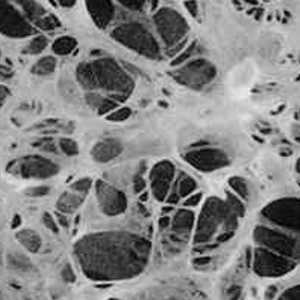

Рентгенограмма показывает увеличенные, ставшие полупрозрачными из-за большого количества скопившегося внутри воздуха легкие. На вскрытии они выглядят “пушистыми”, бледными, резко расширенные альвеолы представляют собой пузырьки с истонченными гладкими стенками и лишены складчатости, которая наблюдается в альвеолах здорового человека. Из-за сглаживания стенок альвеол площадь воздухообмена уменьшается, что и ведет к гиповентиляции.

Можно ли вылечить заболевание полностью?

Полностью вылечить панацинарную эмфизему невозможно: современная медицина способна только приостановить патологический процесс, продлив жизнь больного и улучшив ее качество. Отказ от курения и производственных вредностей – один из самых важных моментов для успеха поддерживающей терапии.

Полностью вылечить панацинарную эмфизему невозможно: современная медицина способна только приостановить патологический процесс, продлив жизнь больного и улучшив ее качество. Отказ от курения и производственных вредностей – один из самых важных моментов для успеха поддерживающей терапии.

Широко применяются отхаркивающие препараты для предупреждения развития хронического бронхита, средства, расслабляющие гладкую мускулатуру бронхов и облегчающие дыхание, глюкокортикостероиды, а также аэроионотерапия, климатотерапия (курортное лечение) и дыхательная гимнастика.

При образовании крупных булл – воздушных пузырей, образовавшихся на месте измененных альвеол – необходимо их хирургическое удаление. В тяжелых случаях больным требуется пересадка легких.

При соблюдении всех рекомендаций больной панацинарной эмфиземой легких имеет все шансы дожить до старости. Но даже в случае правильно подобранного лечения он не застрахован от обострений болезни и внезапного ухудшения состояния без видимых причин. Поэтому ни в коем случае нельзя пренебрегать своевременными профилактическими осмотрами.

ОГК. Эмфизема лёгких. + | Портал радиологов

Эмфизема легких: современный взгляд

А.В.Аверьянов

НИИ пульмонологии Росздрава, Москва

Первое описание эмфиземы принадлежит Р. Лаэннеку, однако до настоящего времени интерес к этому заболеванию не только не ослабевает, но даже возрастает. Так, количество публикаций по данной проблеме в электронной библиотеке Национального института здоровья США PubMed в 1995 г. составило 450, в 2000 г. — 535, а в 2005 г. — уже 590. Для российского врача в связи с формированием в последнее время концепции хронической обструктивной болезни легких (ХОБЛ), изменившей не только терминологию, но и принципиальное понимание патологических механизмов у таких больных, тем более актуально обсуждение различных аспектов легочной эмфиземы.

Определение эмфиземы, которым пользуются большинство исследователей данной проблемы, относится к 1985 г., когда был подготовлен доклад рабочей группы Института «Сердце, Легкие, Кровь» с соответствующим названием. В нем эмфизема характеризуется как «необратимое увеличение воздушного пространства, дистальнее терминальных бронхиол, сопровождающееся деструкцией стенок ацинуса, без сопутствующего их фиброза» [1].

Необратимое увеличение альвеолярного пространства не всегда бывает связано с деструкцией ацинуса. Например, такое состояние наблюдается при врожденной дисплазии легочной паренхимы при болезни Дауна. После пульмонэктомии в большинстве случаев развивается гиперинфляция оставшегося легкого при сохранении его структурности.

Современная классификация эмфиземы выделяет 3 ее варианта [2]:

1. Проксимальная ацинарная, включающая в себя центролобулярную и фокальную формы.

2. Дистальная ацинарная (парасептальная).

3. Панацинарная.

Наиболее распространенной является центролобулярная эмфизема (ЦЛЭ), развивающаяся у большинства больных ХОБЛ, связанная с длительным курением. При этом происходит расширение центральных отделов ацинуса — респираторных бронхиол и межальвеолярных ходов (рис. 1). Как правило, изменения больше выражены в верхних долях, по мере приближения к базальным отделам наблюдается уменьшение степени эмфизематозности.

Фокальная форма центроацинарной эмфиземы встречается у работников пылевых производств (обычно у шахтеров) и ассоциируется со скоплениями макрофагов, нагруженных пылью. Фокусы эмфиземы могут чередоваться с участками неизмененного легкого, причем распределены они обычно равномерно, в отличие от ЦЛЭ.

При дистальной ацинарной эмфиземе (ДАЭ) респираторные бронхиолы остаются неизмененными, но происходит деструкция межальвеолярных перегородок, что приводит к образованию булл или блебсов (пузырьки). Расположены подобные изменения на периферии легочной ткани, чаще всего субплеврально (рис. 2) и являются главной причиной спонтанных пневмотораксов. При ДАЭ оставшаяся часть легочной ткани не изменена и нарушений легочной функции не наблюдается.

Панацинарная эмфизема (ПАЭ) характеризуется диффузным расширением ацинуса, слиянием внутридольковых структур в единое воздушное пространство (см. рис. 1, 3). Локальные формы ПАЭ, как правило, превращаются в буллы; они нередко наблюдаются у активных курильщиков одновременно с ЦАЭ или у стариков. Диффузные формы ПАЭ в большинстве своем встречаются у больных с дефицитом a1-антитрипсина (ААТ). Помимо сравнительно раннего возникновения эта форма эмфиземы отличается своей локализацией преимущественно в базальных отделах легких.

Особое место занимают ситуации сочетания эмфизематозных и фиброзных изменений легочной ткани. Такие состояния отнюдь не редки и наблюдаются при саркоидозе, силикозе, идиопатическом легочном фиброзе и других интерстициальных заболеваниях. Ингаляции солей кадмия и блеомицина также приводят к развитию эмфиземы и фиброза. Однако согласно вышеприведенному классическому определению, такие случаи не должны были бы классифицироваться как эмфизема. Существующее противоречие нуждается в разрешении и, возможно, определение эмфиземы будет пересмотрено. А сейчас многие исследователи относят формы расширения терминальных отделов нижних дыхательных путей на фоне фиброзных изменений к варианту «иррегулярной» или «рубцовой» эмфиземы. В практической работе при интерстициальных заболеваниях легких часто бывает сложно дифференцировать эмфизематозные изменения от кистозной дегенерации — сохраняется эпителиальная выстилка (рис. 4).

Таблица 1. Объем консервативного лечения при разных степенях тяжести ХОБЛ (GOLD 2003)

Уровень 4. ОФВ1<30% от должного

Объем терапии 3-го уровня + длительная кислородотерапия

Уровень 3. 30%<ОФВ1<50%

Объем терапии 2-го уровня + ингаляционные глюкокортикостероиды. Возможны теофиллины длительного действия

Уровень 2. 50%<ОФВ1<80%, ОФВ1/ФЖЕЛ<70%

b2-Агонисты короткого или длительного действия или М-холинолитики в комбинации или изолированно постоянно

Уровень 1. ОФВ1>80%, ОФВ1/ФЖЕЛ<70%

b2-Агонисты короткого действия или М-холинолитики по потребности. На всех стадиях — отказ от курения, физические тренировки.

Таблица 2. Показания и противопоказания к ХРЛ при эмфиземе

Показания

Противопоказания

20%<ОФВ1<35-40% от должного

Возраст старше 75 лет

ОО>200-250% от должного

Продолжение курения

ОЕЛ>125-130% от должного

Бронхоэктазы, острые инфекции дыхательный путей

20%<TLco<50% от должного

Предшествующие операции на грудной клетке

Верхнедолевая локализация эмфиземы

Нижнедолевая локализация эмфиземы

Гетерогенность эмфиземы (наличие участков неизмененной легочной ткани по КТ)

«Исчезающие» легкие, по данным КТ

Индекс массы тела 17-32 кг/м2

PaCO2>55 мм рт. ст.

Низкая толерантность к физическим нагрузкам

Ср. Pa>35 мм рт. ст.

Мотивация больного

Фракция выброса левого желудочка менее 40%

Готовность больного к реабилитационным мероприятиям после операции

Прием системных кортикостероидов — более 10-15 мг/сут преднизолона

Патогенез

Одной из первых теорий происхождения эмфиземы явилась сосудистая гипотеза Э. Изаксона, сформулированная им в докторской диссертации [3]. В ее основе лежит постулат о том, что первичные изменения происходят в капиллярном русле альвеол, где развиваются микротромбозы с нарушением кровоснабжения, атрофией альвеолярных стенок и их последующей деструкцией.

Следующей теорией, объясняющей развитие эмфиземы, стала «механическая теория», господствовавшая вплоть до 60-х годов прошлого века. Ее авторы — W.H. Harris и F.P. Chillingworth опубликовали в 1919 г. результаты экспериментов по искусственному воспроизведению эмфиземы у собак при раздувании отдельных участков легких [4]. Согласно данной теории, эмфизема является следствием перерастяжения легочной ткани с разрывом внутриацинарных структур.

1963 г. стал датой рождения протеазно-антипротеазной гипотезы происхождения эмфиземы. Тогда С.-В.Laurel и S.Ericsson сообщили о том, что у 3 из 5 больных с тяжелым дефицитом ААТ наблюдались признаки выраженной эмфиземы [5]. В дальнейшем, после экспериментальных работ по интратрахеальному введению животным сначала папаина (фермент с эластолитической активностью) [6], а позднее панкреатической эластазы [7] с последующим быстрым развитием эмфиземы, данная гипотеза стала доминирующей. Согласно ей причиной развития эмфиземы является дисбаланс в системе протеолиз-антипротеолиз вследствие увеличения количества (активности) протеаз и/или снижения концентрации (активности) антипротеаз. Увеличение протеолитической активности в легких происходит в результате хронического воспаления, миграции макрофагов и нейтрофилов с выбросом протеолитических ферментов (сериновых, цистеиновых, металлопротеиназ). Недостаток ингибиторов протеаз возникает либо вследствие генетически детерминированного дефекта синтеза или секреции (врожденный дефицит ААТ), либо из-за чрезмерной дезактивации продуктами оксидативного стресса. Традиционно считается, что в результате протеазно-антипротеазного дисбаланса происходит повреждение эластического легочного каркаса. Именно деградацией эластина нейтрофильной эластазой (НЭ) долгое время объясняли развитие эмфиземы. Позднее, с открытием матриксных металложелатиназ (ММП-2, ММП-9) и металлоколлагеназ (ММП-1, ММП-8) было установлено, что эти энзимы также играют существенную роль в патогенезе эмфиземы [8]. Ремоделирование альвеолярных стенок при эмфиземе происходит не только за счет деструкции эластина, но и из-за деградации коллагена и ламинина, являющихся важными компонентами экстрацеллюлярного матрикса [9]. Однако и протеазно-антипротеазная гипотеза не в состоянии объяснить всех изменений, происходящих в легочной ткани при эмфиземе. Даже в такой наглядной модели, какой является эмфизема у лиц с тяжелым дефицитом ААТ, заместительная терапия препаратами ААТ приводит лишь к некоторому замедлению темпов прогрессирования бронхиальной обструкции [10]. Причем этот эффект наблюдается лишь у лиц с объемом форсированного выдоха за 1-ю секунду (ОФВ1) более 30% и менее 60% от должных величин. На ранних и поздних стадиях заболевания сдерживающий эффект заместительной терапии не доказан.

В последние годы появилась еще одна гипотеза, рассматривающая эмфизему как дисбаланс «повреждения-регенерации». В 1999 г. G.Vlanovic и соавт. опубликовали результаты работы по оценке содержания эластина и коллагена в легочной ткани больных, подвергшихся хирургической редукции по поводу эмфиземы. Авторы установили, что, несмотря на деструкцию и истончение альвеолярных стенок, типичное для эмфиземы, количество коллагена и эластина в септальном интерстиции было значительно выше, чем в здоровых легких [11]. В этих же зонах наблюдалось скопление фибробластов. Логичным выводом исследователей стало утверждение, что при эмфиземе происходят не только процессы повреждения компонентов эктрацеллюлярного матрикса, но и активный синтез нового материала. Данная работа вносит новое понимание в устоявшиеся взгляды на эмфизему, представляя ее как потенциально обратимое состояние с возможной регенерацией разрушенных тканевых структур. В дальнейшем эксперименты на животных показали, что под влиянием ретиноевой кислоты происходит восстановление архитектуры эмфизематозной ткани у мышей [12]. В настоящее время ретиноевая кислота рассматривается как возможный кандидат для патогенетического лечения эмфиземы [13].

Существуют и некоторые экзотические теории происхождения эмфиземы. Группа морфологов из Бохума (Германия), проводившая электронно-микроскопические исследования резецированной легочной ткани у оперированных больных с эмфиземой, в большинстве образцов обнаружила в участках паренхиматозной деструкции элементарные тельца хламидий [14]. Авторы предположили, что хламидии выступают как фактор первичного повреждения альвеолярной стенки, а в дальнейшем поддерживают воспаление за счет непрерывной антигенной стимуляции. Эти данные согласуются с результатами работ, говорящих о влиянии хламидийных антигенов на выработку альвеолярными макрофагами матриксных металлопротеиназ, играющих серьезную роль в развитии эмфиземы [15].

Накапливаются данные, свидетельствующие о том, что и сосудистая гипотеза генеза эмфиземы имеет право на существование. Так, например, искусственная блокада рецепторов сосудистого эндотелиального фактора роста (VEGF) у крыс приводит к развитию у них эмфиземы и оксидативного стресса [16]. VEGF определяет рост и жизнеспособность эндотелиальных клеток, в том числе и в легочных капиллярах. Его подавление вызывает апоптоз эндотелия, редукцию сосудов, деструкцию межальвеолярных перегородок. У больных с тяжелой эмфиземой, подвергшихся легочной трансплантации или редукции легочной ткани, количество VEGF и его рецепторов, определенное методом иммуногистохимии, значительно меньше, чем у здоровых [17].

Эксперименты на животных по выработке у них антител против эндотелия привели к развитию эмфиземы, что явилось еще одним доказательством прямого участия сосудов в данном патологическом процессе [18].

По-видимому, повышенная эластазная активность также вносит определенный вклад в повреждение эндотелия, усугубляя сосудистый компонент формирования эмфиземы. В исследованиях L.Smedly и соавт. эндотелиальные клетки мелких сосудов подвергались лизису как после дегрануляции нейтрофилов под воздействием липополисахаридной стимуляции, так и при изолированном контакте с НЭ. Этот эффект нивелировался в присутствии достаточного количества ААТ [19]. Имеется информация, что НЭ ухудшает межэндотелиальные связи, расщепляя поверхностные протеины [20]. Таким образом, эндотелиальная травма в результате действия НЭ может служить дополнительным звеном в патогенезе эмфиземы.

Важным аспектом, определяющим нозологическую самостоятельность эмфиземы, является вопрос о том, возможно ли ее развитие без предшествующего воспаления? Ряд приведенных выше исследований подтверждает такую возможность. Кроме того, существуют и другие невоспалительные модели эмфиземы. K.Choe и соавт. в эксперименте на крысах показали, что введение высоких доз системных глюкокортикостероидов (метилпреднизолон 2 мг/кг) уже через 1 нед приводит к значимому увеличению альвеолярного пространства и деструкции легочного каркаса [21]. Эти изменения коррелировали с возрастанием уровня ММП-9. Если же животные получали ингибитор ММП-9, эмфизематозные изменения не развивались. Таким образом, существует теоретическая возможность индуцирования эмфиземы кортикостероидами и у людей.

Другими невоспалительными моделями эмфиземы могут считаться сенильная эмфизема и эмфизема голодающих. Если в первом случае объяснение механизма развития эмфиземы сводится к старческой инволюции эластического каркаса легких и системным нарушениям микроциркуляции, то патогенез эмфиземы вследствие длительного голодания не вполне понятен. Между тем связь между лишением пищи и формированием эмфиземы прослеживается довольно отчетливо. Первое описание подобных случаев принадлежит врачам J.Stein и H.Fenigstein, проводившим вскрытие умерших узников Варшавского гетто во время Второй мировой войны. Из 370 аутопсий в 50 случаях была обнаружена эмфизема, причем более 60% из них составляли лица моложе 40 лет [22]. В дальнейшем исследования на крысах, подвергавшихся голоданию [23], и наблюдения у людей с нервной анорексией [24] выявили эмфиземоподобные изменения легочной ткани, которые, однако, могли восстанавливаться до нормы при возвращении к естественному режиму питания. Существует 2 объяснения развития эмфиземы у голодающих. Первое говорит о том, что при голодании снижается синтез структурных белков легочной паренхимы. Второе представляет эмфизему как компенсаторный механизм, необходимый для снижения кислородной нагрузки, так как кислород у таких лиц ускоряет процессы расщепления жировой, мышечной и других тканей. Однако оба этих предположения не имеют доказательного подтверждения.

Подводя итоги, можно констатировать, что патогенез эмфиземы легких сложен, в нем принимает участие множество эндогенных и экзогенных факторов. Вероятно, все 3 процесса (редукция сосудов, перерастяжение альвеол и тканевая деструкция) вносят свой вклад в развитие эмфиземы, формируя ряд «порочных кругов» (рис. 5).

Диагностика

Традиционно в диагностике эмфиземы используются клинический, функциональный и рентгенологический методы. Не останавливаясь на общеизвестной характеристике эмфизематозного фенотипа, определенного как «розовый пыхтельщик», хотелось бы подчеркнуть, что подобные яркие примеры отражают финальные стадии диффузных форм эмфиземы. Однако при локальных вариантах или на ранних этапах развития эмфиземы клинический метод не обладает диагностической ценностью.

Функциональные методы исследования, прежде всего спирометрия, являются главными методами диагностики таких обструктивных заболеваний легких, как бронхиальная астма и ХОБЛ. Несмотря на то что эмфизема в большинстве случаев является неотъемлемой частью структурных изменений легких при ХОБЛ, метод спирометрии не имеет серьезного диагностического значения для изолированной оценки состояния респираторных бронхиол. Результаты исследований R.Uppaluri и соавт. показали, что до 1/3 легкого может быть разрушено эмфиземой, прежде чем проявляются признаки бронхиальной обструкции [25]. Даже при наличии диффузной эмфиземы и гигантских булл показатели бронхиальной проходимости могут быть близкими к нормальным величинам (рис. 6). Более чувствительными являются методы исследования диффузионной способности легких и определения легочных объемов, которые были взяты за основу для разработки функциональных критериев эмфиземы легких, предложенных Американским торакальным обществом. Ими стали снижение коэффициента диффузии DLсо (менее 80% от должных величин) при одновременном снижении ОФВ1<80% от должных величин и/или повышении остаточного объема легких (RV) более 120%. К сожалению, в нашей стране до настоящего времени данные исследования относятся к разряду раритетных.

Рентгенологическое исследование органов грудной клетки при диагностике эмфиземы выявляет 2 характерные группы признаков: увеличение объема легких (уплощение и низкое расположение купола диафрагмы, увеличение ретростернального пространства, «сужение» сердечной тени) и признаки легочной деструкции (обеднение сосудистого рисунка, буллы). При наличии обеих групп признаков чувствительность рентгенографии возрастает до 80%, но вероятность постановки диагноза зависит от тяжести болезни [26]. Увеличение объема и повышение воздушности легких являются важными рентгенологическими критериями в постановке диагноза эмфиземы, но не всегда наблюдаются на ранних стадиях болезни или, наоборот, присутствуют у пациентов с динамической гиперинфляцией без эмфиземы (например, при обострении бронхиальной астмы, бронхиолитах).

В отличие от рентгенографии рентгеновская компьютерная томография (КТ) позволяет обнаружить эмфизему уже на первых этапах заболевания, четко выявляя локализацию, размеры и распространенность эмфизематозных зон (даже при стандартном исследовании на высоте вдоха).

Компьютерная томография, особенно с высоким разрешением, обладает гораздо большей чувствительностью в диагностике эмфиземы, превышающей 90%, вне зависимости от степени выраженности эмфизематозных процессов. Различные ткани в зависимости от плотности по-разному поглощают излучение, поэтому в настоящее время для каждой ткани и органа установлен физиологический коэффициент абсорбции (КА) по шкале Хаунсфилда (HU). Согласно этой шкале, КА воды принят за 0 HU; кости, обладающие наибольшей плотностью, за + 1000 HU; воздух, имеющий наименьшую плотность, за — 1000 HU. По данным L.Rosenblum и соавт. (1980 г.), коэффициент абсорбции нормального легкого колеблется от -500 до -900 HU при средней плотности около -740 HU. Плотность нижележащих отделов легких в силу гравитационного фактора несколько выше по сравнению с вышележащими участками. N.Muller и соавт. (1988 г.) пороговыми значениями для эмфиземы предложили считать величину КА<-910 HU, как наиболее соответствующую морфологическим изменениям [27].

Для повышения точности количественной оценки эмфиземы легких методом РКТ многие производители компьютерных томографов разработали программные продукты по автоматическому или полуавтоматическому анализу плотности легочной ткани (денситометрия). Преимуществом программ денситометрии является исключение субъективного компонента, зависящего от квалификации и опыта врача, качества изображения и т.д. Объективная оценка эмфиземы позволяет сопоставлять результаты, полученные в разных лечебных учреждениях как в процессе динамического наблюдения, так и при проведении научных исследований.

radiomed.ru

Эмфизема легких лечение, симптомы и причины,

Рекомендуемое лечение: Бронхонал капли ЭДАС-104 (гранулы ЭДАС-904)

Эмфизема лёгких (греч. emphysema — вздутие) — патологическое состояние лёгких, характеризующееся расширением воздушных пространств дистальнее конечных бронхиол и сопровождающееся деструктивными изменениями стенок альвеол. Эмфизема лёгких рассматривается как составляющая ХОБЛ.

Распространённость эмфиземы легких

В общей популяции больные с симптомами эмфиземы лёгких составляют более 4%. Частота заболевания повышается с возрастом, у лиц старше 60 лет оно становится одной из ведущих клинических проблем.

Классификация эмфиземы легких

Эмфизему лёгких классифицируют по локализации поражения в дыхательных путях, а также по патогенезу.

Анатомическая классификация (основана на вовлечении ацинуса в патологический процесс): проксимальная ацинарная, панацинарная, дистальная и иррегулярная (неправильная, неравномерная), буллёзная эмфизема лёгких.

По патогенезу: первичная (врождённая, наследственная) и вторичная (вследствие хронических заболеваний лёгких).

Причины эмфиземы легких

Любая причина, вызывающая хроническое воспаление альвеол, стимулирует развитие эмфизематозных изменений, если тому не противодействуют природные антипротеолитические факторы.

Курение, ведущее к вялотекущему воспалению в дыхательных путях, способствует рецидивирующему или постоянному высвобождению протеолитических ферментов из лейкоцитов.

Наиболее агрессивными факторами риска в развитии эмфиземы лёгких считают профессиональные вредности (например, пневмокониоз шахтёров), поллютанты окружающей среды, инфекционные заболевания дыхательных путей, длительный приём некоторых ЛС (например, системных глюкокортикоидов).

Недостаточность альфа-антитрипсина — хорошо известный генетический фактор, предрасполагающий к развитию эмфиземы (недостаточность отмечена у 2-5% больных ХОБЛ). По-видимому, недостаточность альфа-антитрипсина 1 повышает чувствительность лёгочной ткани к аутолизу собственными i протеазами. Курение ускоряет процесс. У больных бронхиальной астмой при наличии этого дефекта необратимая обструкция дыхательных путей и эмфизема лёгких развиваются быстро.

Формы эмфиземы легких

- Проксимальная ацинарная эмфизема;

- Панацинарная эмфизема;

- Дистальная ацинарная эмфизема;

- Иррегулярная эмфизема;

- Буллёзная эмфизема;

Симптомы эмфиземы лёгких

Одышка, кашель, мокрота скудная, слизистая, поскольку бактериальный воспалительный процесс для эмфиземы не характерен. Типично похудание, часто связанное с напряжённой работой дыхательных мышц (преодоление высокого сопротивления терминального отдела дыхательных путей). В анамнезе типично курение, наличие профессиональных вредностей, хронических или рецидивирующих заболеваний органов дыхания. Возможна «семейная слабость лёгких» — наличие различных заболеваний органов дыхания в нескольких поколениях прямых родственников. При буллёзной эмфиземе отмечают рецидивирующие спонтанные пневмотораксы.

Следует дифференцировать вторичную эмфизему (например, при бронхиальной астме, хроническом обструктивном бронхите) от первичной, а также от форм эмфиземы, обусловленных расширением воздушных пространств лёгких без вовлечения сосудистого русла.

Первичная эмфизема возникает в молодом или среднем возрасте, часто у нескольких родственников. Выявление в сыворотке крови низкого содержания альфа-антитрипсина играет решающую роль в подтверждении диагноза.

При вторичной эмфиземе могут преобладать проявления другого заболевания нижних дыхательных путей, например нестабильность бронхообструктивного синдрома и его купирование ингаляцией бета2-адреномиметика при бронхиальной астме, наличие гнойной мокроты по утрам и воспалительные изменения в крови при бактериальном обострении хронического бронхита.

Лечение первичной эмфиземы

Симптоматическое: дыхательная гимнастика, направленная на максимальное включение диафрагмы в акт дыхания; курсы кислородотерапии, исключение курения и других вредных воздействий, в том числе профессиональных; ограничение физической нагрузки. Разрабатывается терапия ингибиторами а1-антитрипсина. Присоединение бронхолегочной инфекции требует назначения антибиотиков. При вторичной эмфиземе проводят лечение основного заболевания и терапию, направленную на купирование дыхательной и сердечной недостаточности. Есть попытки хирургического лечения очаговой эмфизмы — резекции пораженных участков легкого. Профилактика вторичной эмфиземы сводится к профилактике хронического обструктивного бронхита.

Рекомендуемое лечение: Бронхонал капли ЭДАС-104 (гранулы ЭДАС-904)

www.edas.ru

Эмфизема легких › Болезни › ДокторПитер.ру

Эмфизема легких характеризуется патологическим расширением воздушных пространств дистальнее терминальных бронхиол, которое сопровождается деструктивными изменениями альвеолярных стенок; одна из частых форм хронических неспецифических заболеваний легких. Различают первичную (идиопатическую) эмфизему легких, развивающуюся без предшествовавшего бронхолегочного заболевания, и вторичную (обструктивную) эмфизему — чаще всего осложнение хронического обструктивного бронхита. В зависимости от распространенности эмфизема может быть диффузной или очаговой.

Признаки

Характерны одышка, бочкообразная грудная клетка, уменьшение ее дыхательных экскурсий, расширение межреберных промежутков, выбухание надключичных областей, коробочный перкуторный звук, ослабленное дыхание, уменьшение области относительной тупости сердца, низкое стояние диафрагмы и уменьшение ее подвижности, повышение прозрачности легочных полей на рентгенограмме. Первичной эмфиземе в значительно большей степени, чем вторичной, свойственна тяжелая одышка, с которой (без предшествовавшего кашля) начинается заболевание; у больных уже в покое объем вентиляции предельно велик, поэтому их толерантность к физической нагрузке очень низка. Известный для больных первичной эмфиземой симптом «пыхтения» (прикрывание на выдохе ротовой щели с раздуванием щек) вызван необходимостью повысить внутрибронхиальное давление во время выдоха и тем самым уменьшить экспираторный коллапс мелких бронхов, мешающий увеличению объема вентиляции. При первичной эмфиземе менее, чем при вторичной, нарушен газовый состав крови, мало выражен цианоз («розовый» тип эмфиземы), усиленная вентиляция вплоть до терминальной стадии поддерживает удовлетворительную оксигенацию крови, поэтому у больных не бывает компенсаторной полиглобулии, свойственной вторичной эмфиземе. При первичной эмфиземе в отличие от вторичной не развивается обычно хроническое легочное сердце.

Описание

Выделяют две группы причин, приводящих к развитию эмфиземы легких. Первую группу составляют факторы, нарушающие эластичность и прочность легочных структурных элементов: патологическая микроциркуляция, изменение свойств сурфактанта, врожденный дефицит антитрипсина, газообразные вещества (соединения кадмия, окислы азота и др.), а также табачный дым, пылевые частицы во вдыхаемом воздухе. Эти причины могут привести к развитию первичной, всегда диффузной эмфиземы. В основе ее патогенеза лежит патологическая перестройка всего респираторного отдела легкого; ослабление эластических свойств легкого приводит к тому, что во время выдоха и, следовательно, повышения внутригрудного давления мелкие бронхи, не имеющие своего хрящевого каркаса и лишенные эластической тяги легкого, пассивно спадаются, увеличивая этим бронхиальное сопротивление на выдохе и повышение давления в альвеолах. Бронхиальная проходимость на вдохе при первичной эмфиземе не нарушается.

Факторы второй группы способствуют повышению давления в респираторном отделе легких и усиливают растяжение альвеол, альвеолярных ходов и респираторных бронхиол. Наибольшее значение среди них имеет обструкция дыхательных путей, возникающая при хроническом обструктивном бронхите. Это заболевание становится основной причиной развития вторичной или обструктивной эмфиземы легких, так как именно при нем создаются условия для формирования клапанного механизма перерастяжения альвеол. Так, понижение внутригрудного давления во время вдоха, вызывая пассивное растяжение бронхиального просвета, уменьшает степень имеющейся бронхиальной обструкции; положительное внутригрудное давление в период выдоха вызывает дополнительную компрессию бронхиальных ветвей и, усугубляя уже имеющуюся бронхиальную обструкцию, способствует задержке инспирированного воздуха в альвеолах и их перерастяжению. Важное значение имеет распространение воспалительного процесса с бронхиол на прилегающие альвеолы с развитием альвеолита и деструкции межальвеолярных перегородок. Причинами очаговой (локализованной, иррегулярной) эмфиземы легких могут быть неполная клапанная обтурация бронха воспалительного или опухолевого генеза; ателектаз или цирроз участка легкого; врожденная патология (врожденная долевая эмфизема, врожденная односторонняя эмфизема).

Вторичная эмфизема характеризуется вздутием респираторных бронхиол и изменением формы преимущественно тех альвеол, которые лежат вблизи от них (центроацинарная эмфизема). При прогрессировании в патологический процесс может включаться весь ацинус (долька). Альвеолы уплощены, устья расширены, гладкомышечные пучки гипертрофированы, затем дистрофичны. Эластические волокна выпрямлены. Стенки респираторных бронхиол истончены, количество капилляров и клеточных элементов в них уменьшено. В поздних стадиях эмфиземы наблюдаются нарушение и полное исчезновение структурных элементов респираторного отдела легких. При первичной эмфиземе имеется равномерное поражение всех альвеол, входящих в состав ацинуса легкого (панацинарная эмфизема), атрофия межальвеолярных перегородок; редукция капиллярного русла. Воспалительные изменения в бронхах, бронхиолах не выражены, и обструкции их, связанной с воспалительным отеком, не возникает.

Диагностика

Рентгенологически для первичной эмфиземы характерны однородное повышение прозрачности легочных полей и обеднение легочного рисунка, особенно в нижних отделах легких, низкое стояние диафрагмы. При вторичной эмфиземе прозрачность нижних отделов легких уменьшена за счет перибронхиальных изменений, диафрагма может не смещаться, так как общий объем легких изменяется незначительно. При дифференциации этих двух форм диффузной эмфиземы используют методы функционального исследования внешнего дыхания.

Лечение

Лечение первичной эмфиземы симптоматическое: дыхательная гимнастика, направленная на максимальное включение диафрагмы в акт дыхания; курсы кислородотерапии, исключение курения и других вредных воздействий, в том числе профессиональных; ограничение физической нагрузки. Разрабатывается терапия ингибиторами альфа (один)-антитрипсина. Присоединение бронхолегочной инфекции требует назначения антибиотиков. При вторичной эмфиземе проводят лечение основного заболевания и терапию, направленную на купирование дыхательной и сердечной недостаточности. Есть попытки хирургического лечения очаговой эмфизмы — резекции пораженных участков легкого. Профилактика вторичной эмфиземы сводится к профилактике хронического обструктивного бронхита.

© Большая медицинская энциклопедия

doctorpiter.ru

Эмфизема лёгких — это… Что такое Эмфизема лёгких?

Эмфизема лёгких (от др.-греч. ἐμφυσάω — надуваю, раздуваю, разбухаю) — заболевание дыхательных путей, характеризующееся патологическим расширением воздушных пространств дистальных бронхиол, которое сопровождается деструктивно-морфологическими изменениями альвеолярных стенок; одна из частых форм хронических неспецифических заболеваний лёгких.

Этиология

Выделяют две группы причин, приводящих к развитию эмфиземы легких. В первую группу входят факторы, нарушающие эластичность и прочность элементов структуры лёгких: патологическая микроциркуляция, изменение свойств сурфактанта, врожденный дефицит альфа-1-антитрипсина, газообразные вещества (соединения кадмия, окислы азота и др.), а также табачный дым, пылевые частицы во вдыхаемом воздухе. Эти причины могут привести к развитию первичной, всегда диффузной эмфиземы. В основе ее патогенеза лежит патологическая перестройка всего респираторного отдела лёгкого; ослабление эластических свойств лёгкого приводит к тому, что во время выдоха и, следовательно, повышения внутригрудного давления мелкие бронхи, не имеющие своего хрящевого каркаса и лишённые эластической тяги лёгкого, пассивно спадаются, увеличивая этим бронхиальное сопротивление на выдохе и повышение давления в альвеолах. Бронхиальная проходимость на вдохе при первичной эмфиземе не нарушается.

Факторы второй группы способствуют повышению давления в респираторном отделе лёгких и усиливают растяжение альвеол, альвеолярных ходов и респираторных бронхиол. Наибольшее значение среди них имеет обструкция дыхательных путей, возникающая при хроническом обструктивном бронхите. Это заболевание становится основной причиной развития вторичной или обструктивной эмфиземы легких, так как именно при нем создаются условия для формирования клапанного механизма перерастяжения альвеол. Так, понижение внутригрудного давления во время вдоха, вызывая пассивное растяжение бронхиального просвета, уменьшает степень имеющейся бронхиальной обструкции; положительное внутригрудное давление в период выдоха вызывает дополнительную компрессию бронхиальных ветвей и, усугубляя уже имеющуюся бронхиальную обструкцию, способствует задержке инспирированного воздуха в альвеолах и их перерастяжению. Важное значение имеет распространение воспалительного процесса с бронхиол на прилегающие альвеолы с развитием альвеолита и деструкции межальвеолярных перегородок.

Патогенез

Центрилобулярная эмфизема развивается вследствие хронической бронхиальной обструкции при хроническом бронхите (бронхиолите). Панацинарная эмфизема может быть того же происхождения при более выраженных изменениях или имеет первичный характер, например, при дефиците альфа-1-антитрипсина. При увеличении бронхиального сопротивления сдавливаются мелкие разветвления бронхов, опорожнение альвеол затрудняется, происходит их растяжение, а в дальнейшем и деструкция межальвеолярных перегородок. Нарушение соотношения вентиляции и кровотока приводит к снижению насыщения артериальной крови кислородом, развитию дыхательного ацидоза.

Симптомы и течение заболевания

Характерны одышка, бочкообразная грудная клетка, уменьшение ее дыхательных экскурсий, расширение межреберных промежутков, выбухание надключичных областей, коробочный перкуторный звук, ослабленное дыхание, уменьшение области относительной тупости сердца, низкое стояние диафрагмы и уменьшение ее подвижности, повышение прозрачности легочных полей на рентгенограмме. Первичной эмфиземе в значительно большей степени, чем вторичной, свойственна тяжелая одышка, с которой (без предшествовавшего кашля) начинается заболевание; у больных уже в покое объем вентиляции предельно велик, поэтому их толерантность к физической нагрузке очень низка. Известный для больных первичной эмфиземой симптом «пыхтения» (прикрывание на выдохе ротовой щели с раздуванием щек) вызван необходимостью повысить внутрибронхиальное давление во время выдоха и тем самым уменьшить экспираторный коллапс мелких бронхов, мешающий увеличению объема вентиляции. При первичной эмфиземе менее, чем при вторичной, нарушен газовый состав крови.

Симптоматическое лечение первичной эмфиземы

Дыхательная гимнастика, направленная на максимальное включение диафрагмы в акт дыхания; курсы кислородотерапии, исключение курения и других вредных воздействий, в том числе профессиональных; ограничение физической нагрузки. Разрабатывается терапия ингибиторами а1-антитрипсина. Присоединение бронхолегочной инфекции требует назначения антибиотиков.

Лечение вторичной эмфиземы

При вторичной эмфиземе проводят лечение основного заболевания и терапию, направленную на купирование дыхательной и сердечной недостаточности. Есть попытки хирургического лечения очаговой эмфиземы — резекции поражённых участков лёгкого. Профилактика вторичной эмфиземы сводится к профилактике хронического обструктивного бронхита.

Эмфизема и инфекционные осложнения

В связи с тем что при эмфиземе значительно страдает вентиляция легочной ткани, и нарушается функционирование мукоцилиарного эскалатора, легкие становятся значительно более уязвимы к бактериальной агрессии.

Инфекционные заболевания респираторной системы у больных с данной патологией зачастую переходят в хронические формы, формируются очаги персистирующей инфекции, что значительно затрудняет лечение. При наличии такой патологии следует уделять особое внимание антибиотикотерапии даже незначительных респираторных инфекций с целью предотвращения их хронизации.

См. также

Ссылки

Примечания

| Болезни органов дыхания (J00—J99), респираторные заболевания | |

|---|---|

| Болезни верхних дыхательных путей (также Инфекции верхних дыхательных путей, Простуда) | |

| Голова | Придаточные пазухи носа: Синусит Нос: Ринит (Вазомоторный ринит, Атрофический ринит, Сенная лихорадка) · Полип носа · Искривление носовой перегородки Миндалины: Тонзиллит (острый, хронический) · Аденоиды · Паратонзиллярный абсцесс · Ангина Людвига |

| Шея | Глотка: Фарингит (Острый фарингит) Гортань: Ларингит · Круп · Ларингоспазм Голосовые связки: Узелки голосовых связок Надгортанник: Эпиглоттит Трахея: Трахеит · Стеноз трахеи |

| Болезни нижних дыхательных путей | |

| Болезни бронхов | острые: Острый бронхит хронические: Хронический бронхит · ХОБЛ · Эмфизема лёгких · Диффузный панбронхиолит · Бронхиальная астма (Астматический статус, Аспириновая бронхиальная астма, Бронхиальная астма тяжелого течения) · Бронхоэктатическая болезнь неуточнённые: Бронхит · Бронхиолит (Облитерирующий бронхиолит) |

| Пневмония | по возбудителю: Вирусная (ТОРС) · Бактериальная (Пневмококковая) · Микоплазменная · Лёгочные микозы (Аспергиллёз) · Паразитическая (Пневмоцистная) по механизму возникновения: Химическая пневмония (Синдром Мендельсона) · Аспирационная пневмония · Госпитальная пневмония · Внебольничная пневмония |

| Интерстициальные болезни лёгких | Саркоидоз · Идиопатический фиброзирующий альвеолит · Экзогенный аллергический альвеолит · Лёгочный альвеолярный протеиноз · Альвеолярный микролитиаз |

| Пневмокониоз (Асбестоз, Баритоз, Бокситный фиброз, Бериллиоз, Синдром Каплана, Халикоз, Лёгкое угольщика, Сидероз, Силикоз) Гиперсенситивный пневмонит (Багассоз, Биссиноз, Лёгкое птицевода, Лёгкое фермера) | |

| Другие болезни лёгких | ОРДС · Отёк лёгких · Эозинофильная пневмония · Аллергический бронхолёгочный аспергиллёз · Ателектаз · Лёгочная эмболия · Лёгочная гипертензия |

| Болезни плевры и средостения | |

| Гнойные заболевания | Абсцесс лёгкого · Эмпиема плевры |

| Болезни плевры | Плеврит · Пневмоторакс · Лёгочный выпот (Гидроторакс, Гемоторакс, Хилоторакс) |

| Болезни средостения | Медиастинит · Опухоли средостения · Эмфизема средостения (Спонтанная эмфизема средостения) |

dic.academic.ru

Эмфизема легких Википедия

Эмфизема лёгких[2][3] (от др.-греч. ἐμφυσάω — надуваю, раздуваю, разбухаю) — заболевание дыхательных путей, характеризующееся патологическим расширением воздушных пространств дистальнее терминальных бронхиол, которое сопровождается деструктивно-морфологическими изменениями альвеолярных стенок.

Этиология

Выделяют две группы причин, приводящих к развитию эмфиземы лёгких.

В первую группу входят факторы, нарушающие эластичность и прочность элементов структуры лёгких:

- патологическая микроциркуляция,

- изменение свойств сурфактанта,

- врождённый дефицит альфа-1-антитрипсина,

- газообразные вещества (соединения кадмия, оксиды азота и др.),

- табачный дым,

- пылевые частицы во вдыхаемом воздухе.

Эти причины могут привести к развитию первичной, всегда диффузной эмфиземы.

В основе её патогенеза лежит патологическая перестройка всего респираторного отдела лёгкого; ослабление эластических свойств лёгкого приводит к тому, что во время выдоха и, следовательно, повышения внутригрудного давления мелкие бронхи, не имеющие своего хрящевого каркаса и лишённые эластической тяги лёгкого, пассивно спадаются, увеличивая этим бронхиальное сопротивление на выдохе и повышение давления в альвеолах.

Бронхиальная проходимость на вдохе при первичной эмфиземе не нарушается.

Факторы второй группы способствуют повышению давления в респираторном отделе лёгких и усиливают растяжение альвеол, альвеолярных ходов и респираторных бронхиол. Наибольшее значение среди них имеет обструкция дыхательных путей, возникающая при хроническом обструктивном бронхите. Это заболевание становится основной причиной развития вторичной, или обструктивной эмфиземы лёгких, так как именно при нем создаются условия для формирования клапанного механизма перерастяжения альвеол. Так, понижение внутригрудного давления во время вдоха, вызывая пассивное растяжение бронхиального просвета, уменьшает степень имеющейся бронхиальной обструкции; положительное внутригрудное давление в период выдоха вызывает дополнительную компрессию бронхиальных ветвей и, усугубляя уже имеющуюся бронхиальную обструкцию, способствует задержке инспирированного воздуха в альвеолах и их перерастяжению. Важное значение имеет распространение воспалительного процесса с бронхиол на прилегающие альвеолы с развитием альвеолита и деструкции межальвеолярных перегородок.

Патогенез

Центрилобулярная эмфизема развивается вследствие хронической бронхиальной обструкции при хроническом бронхите (бронхиолите). Панацинарная эмфизема может быть того же происхождения при более выраженных изменениях или имеет первичный характер, например, при дефиците альфа-1-антитрипсина. При увеличении бронхиального сопротивления сдавливаются мелкие разветвления бронхов, опорожнение альвеол затрудняется, происходит их растяжение, а в дальнейшем и деструкция межальвеолярных перегородок. Нарушение соотношения вентиляции и кровотока приводит к снижению насыщения артериальной крови кислородом, развитию дыхательного ацидоза.

Патологоанатомические изменения

Лёгкие увеличены в объёме, вздуты, бледно окрашены, пушисты, эластичность их понижена, края округлены. Разрезанное лёгкое плохо спадается, с поверхности стекает небольшое количество пенистой жидкости. В изменённых бронхах нередко содержатся слизисто-гнойные пробки. Правый желудочек расширен. [4]

Симптомы и течение заболевания

При эмфиземе характерны:

- одышка

- бочкообразная грудная клетка

- уменьшение её дыхательных экскурсий

- расширение межрёберных промежутков

- выбухание надключичных областей

- коробочный перкуторный звук

- ослабленное дыхание

- уменьшение области относительной тупости сердца

- низкое стояние диафрагмы и уменьшение её подвижности

- повышение прозрачности лёгочных полей на рентгенограмме

Первичной эмфиземе в значительно большей степени, чем вторичной, свойственна тяжёлая одышка, с которой (без предшествовавшего кашля) начинается заболевание; у больных уже в покое объём вентиляции предельно велик, поэтому их толерантность к физической нагрузке очень низка.

Известный для больных первичной эмфиземой симптом «пыхтения» (прикрывание на выдохе ротовой щели с раздуванием щек) вызван необходимостью повысить внутрибронхиальное давление во время выдоха и тем самым уменьшить экспираторный коллапс мелких бронхов, мешающий увеличению объёма вентиляции. При первичной эмфиземе менее, чем при вторичной, нарушен газовый состав крови.

Симптоматическое лечение первичной эмфиземы

Дыхательная гимнастика, направленная на максимальное включение диафрагмы в такт дыхания; курсы кислородотерапии, исключение курения и других вредных воздействий, в том числе профессиональных; ограничение физической нагрузки.

Разрабатывается терапия ингибиторами а1-антитрипсина.

Присоединение бронхолёгочной инфекции требует назначения антибиотиков.

Лечение вторичной эмфиземы

При вторичной эмфиземе проводят лечение основного заболевания и терапию, направленную на купирование дыхательной и сердечной недостаточности. Есть попытки хирургического лечения очаговой эмфиземы — резекции поражённых участков лёгкого. Профилактика вторичной эмфиземы сводится к профилактике хронического обструктивного бронхита.

Эмфизема и инфекционные осложнения

В связи с тем что при эмфиземе значительно страдает вентиляция лёгочной ткани, и нарушается функционирование мукоцилиарного эскалатора, лёгкие становятся значительно более уязвимы к бактериальной агрессии.

Инфекционные заболевания респираторной системы у больных с данной патологией зачастую переходят в хронические формы, формируются очаги персистирующей инфекции, что значительно затрудняет лечение. При наличии такой патологии следует уделять особое внимание антибиотикотерапии даже незначительных респираторных инфекций с целью предотвращения их хронизации.

Эмфизема лёгких у животных

Различают альвеолярную и интерстициальную эмфиземы. Первая чаще всего встречается у спортивных лошадей и охотничьих собак, вторая- у крупного рогатого скота. При всех формах эмфиземы наблюдаются сходные клинические признаки, но их степень различна. Из общих неспецифических симптомов отмечают повышенную утомляемость, снижение работоспособности и продуктивности, учащение пульса, усиление второго тона сердца. Типичным признаком является прогрессирующая выдыхательная одышка с преобладанием брюшного типа дыхания и наличием запального желоба.[5]

См. также

Примечания

Литература

Ссылки

wikiredia.ru

Эмфизема лёгких Википедия

Эмфизема лёгких[2][3] (от др.-греч. ἐμφυσάω — надуваю, раздуваю, разбухаю) — заболевание дыхательных путей, характеризующееся патологическим расширением воздушных пространств дистальнее терминальных бронхиол, которое сопровождается деструктивно-морфологическими изменениями альвеолярных стенок.

Этиология

Выделяют две группы причин, приводящих к развитию эмфиземы лёгких.

В первую группу входят факторы, нарушающие эластичность и прочность элементов структуры лёгких:

- патологическая микроциркуляция,

- изменение свойств сурфактанта,

- врождённый дефицит альфа-1-антитрипсина,

- газообразные вещества (соединения кадмия, оксиды азота и др.),

- табачный дым,

- пылевые частицы во вдыхаемом воздухе.

Эти причины могут привести к развитию первичной, всегда диффузной эмфиземы.

В основе её патогенеза лежит патологическая перестройка всего респираторного отдела лёгкого; ослабление эластических свойств лёгкого приводит к тому, что во время выдоха и, следовательно, повышения внутригрудного давления мелкие бронхи, не имеющие своего хрящевого каркаса и лишённые эластической тяги лёгкого, пассивно спадаются, увеличивая этим бронхиальное сопротивление на выдохе и повышение давления в альвеолах.

Бронхиальная проходимость на вдохе при первичной эмфиземе не нарушается.

Факторы второй группы способствуют повышению давления в респираторном отделе лёгких и усиливают растяжение альвеол, альвеолярных ходов и респираторных бронхиол. Наибольшее значение среди них имеет обструкция дыхательных путей, возникающая при хроническом обструктивном бронхите. Это заболевание становится основной причиной развития вторичной, или обструктивной эмфиземы лёгких, так как именно при нем создаются условия для формирования клапанного механизма перерастяжения альвеол. Так, понижение внутригрудного давления во время вдоха, вызывая пассивное растяжение бронхиального просвета, уменьшает степень имеющейся бронхиальной обструкции; положительное внутригрудное давление в период выдоха вызывает дополнительную компрессию бронхиальных ветвей и, усугубляя уже имеющуюся бронхиальную обструкцию, способствует задержке инспирированного воздуха в альвеолах и их перерастяжению. Важное значение имеет распространение воспалительного процесса с бронхиол на прилегающие альвеолы с развитием альвеолита и деструкции межальвеолярных перегородок.

Патогенез

Центрилобулярная эмфизема развивается вследствие хронической бронхиальной обструкции при хроническом бронхите (бронхиолите). Панацинарная эмфизема может быть того же происхождения при более выраженных изменениях или имеет первичный характер, например, при дефиците альфа-1-антитрипсина. При увеличении бронхиального сопротивления сдавливаются мелкие разветвления бронхов, опорожнение альвеол затрудняется, происходит их растяжение, а в дальнейшем и деструкция межальвеолярных перегородок. Нарушение соотношения вентиляции и кровотока приводит к снижению насыщения артериальной крови кислородом, развитию дыхательного ацидоза.

Патологоанатомические изменения

Лёгкие увеличены в объёме, вздуты, бледно окрашены, пушисты, эластичность их понижена, края округлены. Разрезанное лёгкое плохо спадается, с поверхности стекает небольшое количество пенистой жидкости. В изменённых бронхах нередко содержатся слизисто-гнойные пробки. Правый желудочек расширен. [4]

Симптомы и течение заболевания

При эмфиземе характерны:

- одышка

- бочкообразная грудная клетка

- уменьшение её дыхательных экскурсий

- расширение межрёберных промежутков

- выбухание надключичных областей

- коробочный перкуторный звук

- ослабленное дыхание

- уменьшение области относительной тупости сердца

- низкое стояние диафрагмы и уменьшение её подвижности

- повышение прозрачности лёгочных полей на рентгенограмме

Первичной эмфиземе в значительно большей степени, чем вторичной, свойственна тяжёлая одышка, с которой (без предшествовавшего кашля) начинается заболевание; у больных уже в покое объём вентиляции предельно велик, поэтому их толерантность к физической нагрузке очень низка.

Известный для больных первичной эмфиземой симптом «пыхтения» (прикрывание на выдохе ротовой щели с раздуванием щек) вызван необходимостью повысить внутрибронхиальное давление во время выдоха и тем самым уменьшить экспираторный коллапс мелких бронхов, мешающий увеличению объёма вентиляции. При первичной эмфиземе менее, чем при вторичной, нарушен газовый состав крови.

Симптоматическое лечение первичной эмфиземы

Дыхательная гимнастика, направленная на максимальное включение диафрагмы в такт дыхания; курсы кислородотерапии, исключение курения и других вредных воздействий, в том числе профессиональных; ограничение физической нагрузки.

Разрабатывается терапия ингибиторами а1-антитрипсина.

Присоединение бронхолёгочной инфекции требует назначения антибиотиков.

Лечение вторичной эмфиземы

При вторичной эмфиземе проводят лечение основного заболевания и терапию, направленную на купирование дыхательной и сердечной недостаточности. Есть попытки хирургического лечения очаговой эмфиземы — резекции поражённых участков лёгкого. Профилактика вторичной эмфиземы сводится к профилактике хронического обструктивного бронхита.

Эмфизема и инфекционные осложнения

В связи с тем что при эмфиземе значительно страдает вентиляция лёгочной ткани, и нарушается функционирование мукоцилиарного эскалатора, лёгкие становятся значительно более уязвимы к бактериальной агрессии.

Инфекционные заболевания респираторной системы у больных с данной патологией зачастую переходят в хронические формы, формируются очаги персистирующей инфекции, что значительно затрудняет лечение. При наличии такой патологии следует уделять особое внимание антибиотикотерапии даже незначительных респираторных инфекций с целью предотвращения их хронизации.

Эмфизема лёгких у животных

Различают альвеолярную и интерстициальную эмфиземы. Первая чаще всего встречается у спортивных лошадей и охотничьих собак, вторая- у крупного рогатого скота. При всех формах эмфиземы наблюдаются сходные клинические признаки, но их степень различна. Из общих неспецифических симптомов отмечают повышенную утомляемость, снижение работоспособности и продуктивности, учащение пульса, усиление второго тона сердца. Типичным признаком является прогрессирующая выдыхательная одышка с преобладанием брюшного типа дыхания и наличием запального желоба.[5]

См. также

Примечания

Литература

Ссылки

wikiredia.ru