симптомы у детей и взрослых, фото, лечение, прививка

Что такое дифтерия

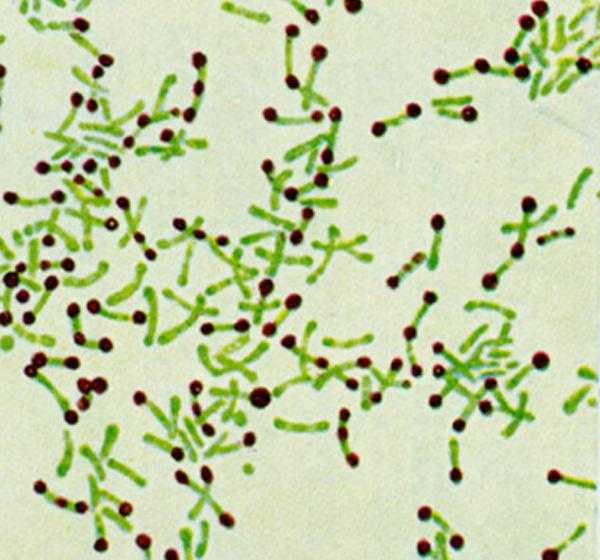

Дифтерия — это инфекционное заболевание, вызываемое дифтерийной палочкой, или бациллой (бактерией) Лёффлера. В среднем в 92% случаев поражается ротоглотка; в остальных случаях — гортань (дифтерийный круп), трахея, бронхи, нос, кожа, половые органы, пр. Дети страдают дифтерией в 5 раз чаще взрослых.

Преимущественный способ передачи инфекции — воздушно-капельный; от больного человека или от человека — носителя инфекции.

Период интенсивного размножения дифтерийной палочки в организме, предшествующий развитию симптомов (инкубационный период), длится 2-10 дней.

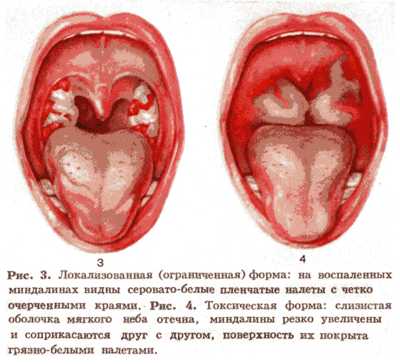

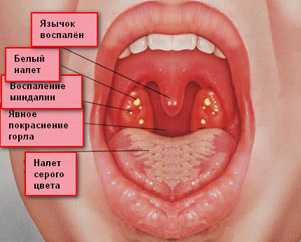

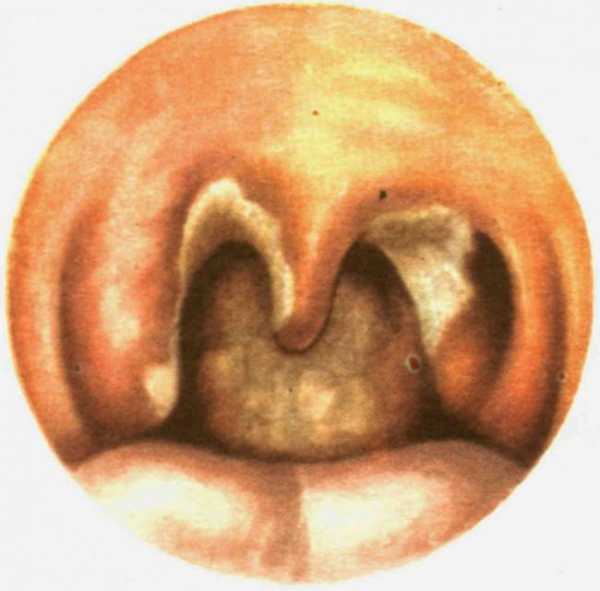

Ведущие симптомы дифтерии — интоксикация, обусловленная ядовитым дифтерийным токсином, и местные проявления в виде характерных дифтерийных пленок (налета) и отека, лихорадка, увеличенные лимфоузы, отек шеи. Дифтерийная пленка, как правило, серо-белого цвета (может быть любого цвета), плохо снимается шпателем; после снятия поверхность под пленкой (миндалина, небные дужки, пр.) кровоточит. В тяжелых случаях, чаще всего у детей пленки и отек закупоривают дыхательные пути, затрудняют и даже делают невозможным вдох и выдох — формируется гипоксия и остановка дыхания, приводящие к удушью и смерти.

Дифтерию диагностирует и лечит инфекционист, ЛОР-врач. Специалист осматривает шею и горло пациента, берет мазок с дифтерийной пленки и/или со слизистой оболочки ротоглотки, гортани, носа, пр.

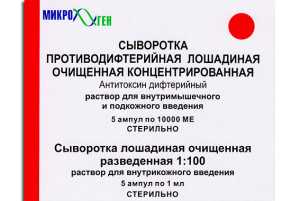

Лечение дифтерии — внутримышечное или внутривенное (в тяжелых случаях) введение противодифтерийной антитоксической сыворотки по методу Безредки. Антибиотики не эффективны — дифтерийная палочка слабо чувствительна к ним. Антибиотики обычно назначают для лечения сопутствующих инфекций. Интоксикацию устраняют с помощью внутривенного введения солевых и коллоидных растворов.

Без лечения дифтерия осложняется трахеитом, миокардитом, параличом мягкого неба и голосовых связок, мышц шеи, грудной дыхательной мускулатуры и конечностей. Перечисленные осложнения — результат воздействия на организм дифтерийного токсина.

После болезни формируется нестойкий иммунитет — через 10 лет человек может снова заболеть дифтерией.

Для специфической профилактики дифтерии используют плановые прививки вакциной, содержащей адсорбированный дифтерийный анатоксин (АКДС-вакцина).

Причины дифтерии

Дифтерию вызывает дифтерийная палочка, которая передается от больного человека и носителя инфекции преимущественно воздушно капельным путем (при чихании и кашле).

Реже инфекция передается контактно-бытовым путем (через предметы обихода) и пищевым путем — через зараженные молочные продукты.

Классификация дифтерии и симптомы дифтерии

Выделяют 4 формы дифтерии: дифтерия ротоглотки, дифтерия гортани (дифтерийный круп), дифтерия носа, глаз, уха кожи, половых органов, а также одновременное поражение разных органов (комбинированная форма).

Дифтерия ротоглотки имеет 3 варианта течения:

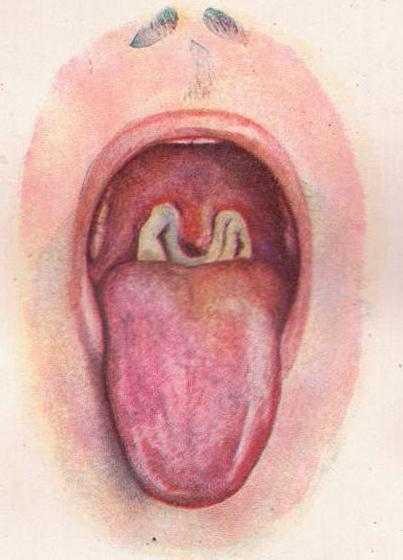

- локализованная дифтерия ротоглотки — дифтерийный налет (пленка) только на миндалинах. Интоксикация слабая. Температура тела повышается до 38-39 градусов. Пациенты ощущают слабость, недомогание, головную боль, небольшую боль при глотании. Шейные лимфоузлы увеличены, подвижны, малоболезненны.

- распространенная дифтерия ротоглотки — дифтерийные пленки не только на миндалинах, распространяются на небные дужки и язычок. Интоксикация выражена сильнее, чем при локализованной дифтерии ротоглотки. Шейные лимфоузлы увеличены до 1,5 см в диаметре, болезненны. Отек шейной клетчатки незначителен;

- токсическая дифтерия ротоглотки — в клинической картине преобладают признаки интоксикации. Характерно быстрое бурное начало: резкое повышение температуры тела до 40 градусов, сильная слабость, вялость, сонливость, энцефалопатия, боль в горле, пр. Характерны толстые распространяющиеся за пределы миндалин налеты грязно-серого цвета. Увеличенные лимфоузлы шеи образуют конгломераты. Формируется отек шейной клетчатки, который в зависимости от тяжести заболевания распространяется до середины шеи (1 степень токсической дифтерии), ключицы (2 степень токсической дифтерии) и ниже ключицы (3 степень токсической дифтерии).

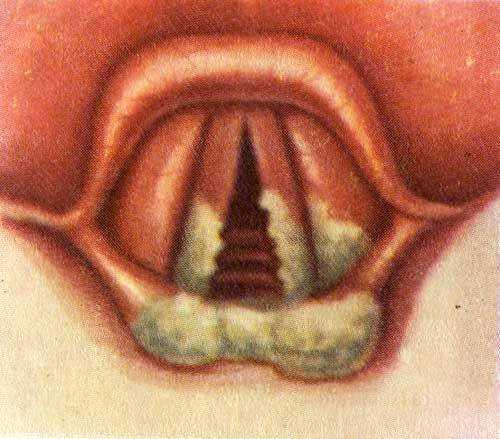

Дифтерийный круп также включает 3 варианта течения:

- локализованный — дифтерия гортани;

- распространенный — дифтерия гортани и трахеи;

- нисходящий — дифтерия гортани, трахеи и бронхов.

Дифтерийный круп характерен для взрослых. В каждом четвертом случае дифтерийный круп сочетается с дифтерией ротоглотки (комбинированная форма дифтерии). Интоксикация при дифтерийном крупе выражена слабее, чем при дифтерии ротоглотки.

Начальные проявления дифтерийного крупа (дисфоническая стадия; длится 1-6 дней) — грубый, лающий кашель и усиливающаяся осиплость голоса. После этого наступает стенотическая стадия (до 3 дней) — голосовые связки сужаются, голос пропадает, кашель становится беззвучным.

Если не начато интенсивное лечение, стенотическая стадия переходит в асфиксическую стадию — резкое затруднение вдоха и выдоха, тахикардия, нарастание гипоксии мозга с формированием энцефалопатии, гипоксической комы. В конечном итоге наступает смерть от удушья.

Дифтерия других органов:

- дифтерия носа — затруднено носовое дыхание. Появляется ринит — серозно-гнойное отделяемое из носа . Температура тела нормальная, интоксикация слабая. На слизистой оболочке носа формируется фибринозный налет или пленка, снимающаяся клочьями. Дифтерия носа часто сочетается с дифтерией ротоглотки;

- дифтерия глаз — проявляется в виде одностороннего (реже двустороннего) конъюнктивита с отделением небольшого количества серозной слизи (катаральный вариант). Температура тела не повышена, интоксикации практически нет. При пленочном варианте на воспаленной конъюнктиве глаза формируется фибринозный налет; глазная слизь становится серозно-гнойной. Температура тела повышается до 38 градусов; интоксикация выражена слабо. При токсическом варианте преобладают проявления общей интоксикации, которые сопровождаются гнойными и кровянистыми выделениями из глаза, отеком век, пр.

- дифтерия кожи, половых органов — данные формы встречаются редко. Характерно покраснение и отек поврежденных тканей, дифтерийный налет на слизистых, местный лимфаденит. Признаки интоксикации выражены слабо. Температура тела нормальная или повышена до субфебрильных цифр.

Диагностика дифтерии

Дифтерию диагностирует ЛОР-врач и инфекционист.

Врач осматривает место болезни. Гортань визуализируют с помощью ларингоскопа. После этого специалист назначает клинический анализ крови (для выявления признаков воспаления и интоксикации), берет мазок с дифтерийного налета и слизистых оболочек, после чего отправляет его на бактериологическое исследование.

Чтобы выявить нарастание титра антитоксических антител ставят реакцию непрямой гемагглютинации (РНГА). Дифтерийный токсин определяют с помощью полимеразной цепной реакции (ПЦР).

При подозрении на осложнение дифтерии назначают консультацию кардиолога, невролога.

Лечение дифтерии

Дифтерию лечат ТОЛЬКО в стационаре — инфекционном отделении или в блоке интенсивной терапии инфекционного отделения!

Основа лечения — внутримышечное или внутривенное введение противодифтерийной антитоксической сыворотки по методу Безредки. Важно начать введение сыворотки как можно быстрее.

В тяжелых случаях применяют глюкокортикостероиды и очищение крови с помощью плазмафереза.

Антибиотики не влияют на дифтерийную палочку; поэтому их назначают только для устранения вторичной инфекции.

Дезинтоксикационная терапия: внутривенные вливания солевых, коллоидных растворов, обильное питье.

Пациента выписывают из стационара после исчезновения симптомов и двукратного отрицательного бактериологического исследования.

Профилактика дифтерии

Специфическая профилактика — плановые прививки комплексной коклюшно-дифтерийно-столбнячной вакциной, содержащей адсорбированный дифтерийный анатоксин (АКДС-вакцина и др.). Календарь прививок:

- начиная с трехмесячного возраста — 1 прививка;

- 9-12 месяцев — 2 прививка;

- 11-12 лет — 3 прививка

- 16-17 лет — 4 прививка.

К какому врачу обратиться

При первом подозрении на дифтерию проконсультируйтесь с семейным врачом, педиатром, терапевтом, ЛОР-врачом, инфекционистом. Обратитесь к врачам сервиса врачебных видеоконсультаций Botkin.pro. Посмотрите, как наши врачи отвечают на вопросы пациентов. Задайте вопрос врачам сервиса бесплатно, не покидая данной страницы, или здесь. Проконсультируйтесь у понравившегося врача.

Вопросы пациентов – ответы врачей Botkin.pro онлайн:

-

Вакцинация от дифтерии и кори во взрослом возрасте

Здравствуйте! Мне 32 года, маме 55. Всю нашу сознательную жизнь вакцинированы не были. Карточки были утеряны, поэтому о вакцинах проведенных в детстве ничего не знаем. Не подскажите ли какие вакцины нам необходимы? Интересует корь и дифтерия. Корь сказали в клинике, после 30 лет делать не нужно. На просторах интернет пишут что ревакцинация каждые 10 лет. Кому верить? Спасибо!

От дифтерии ревакцинируют повторно каждые 10 лет. От кори прививают в детстве и больше не ревакцинируют.

-

Вакцинация

Добрый день. Можно ли делать прививку от дифтерии,столбняка и капать опв полиомелит старшему, если у младшего нет прививок вообще?

Добрый день. Можно и нужно!

botkin.pro

симптомы, причины болезни, профилактика и лечение

Дифтерия – это инфекционное заболевание, как и любое, подобное ему, очень опасно как детям, так и взрослым. Хотя и бытует мнение, что взрослые почти не болеют дифтерией, но оно ошибочно. Почему? Об этом и другой полезной информации, связанной с этой инфекцией, пойдет речь в данной статье.

Дифтерия: симптомы, причины болезни, профилактика и лечение

Это заболевание по внешним признакам очень похоже на многие болезни горла и дыхательных путей. Но особенно большое симптоматическое сходство оно имеет с ангиной. Вот только их возбудители разные и, соответственно, лечение тоже не будет одинаковым. Поэтому нужно обязательно сделать прививку от дифтерии своевременно, чтобы избежать заражения. В 20 веке считалось, что болезнь в мире с открытием вакцины АКДС побеждена. Почти все жители бывшего СССР были привиты от этой инфекции. Но в бурные 90-е годы слабо проводилась вакцинация против дифтерии и детей, и взрослых. Вспыхнула эпидемия, которая в России унесла тысячи жизней. Этого можно было бы избежать, если бы вовремя была проведена вакцинация населения против дифтерии.

Возбудители дифтерии и причины заболевания

Возбудители дифтерии и причины заболевания

Возбудители дифтерии и причины заболеванияКак и прежде, в наши дни каждый родитель, который приводил в детский садик или школу своего ребёнка, обязан был провести вакцинацию малышу. Для чего это нужно было делать? В большом коллективе взрослых никто не застрахован от заражения любого рода инфекцией и дифтерией, в частности. Но если взрослые ещё как-то пытаются предостеречь себя от болезни, то дети об этом часто забывают или не знают. Тем более что источником заболевания часто становятся больные дифтерией, как взрослые, так и дети. При кашле возбудитель болезни, дифтерийная палочка, выбрасывается в воздух и оседает на окружающих предметах. К тому же, она долго живет в любой среде. Дифтерийная палочка передаётся воздушно-капельным, контактным путём, а реже – через пищу. Поэтому главной причиной болезни является заражение от больных дифтерией. А это значит, что нельзя отказываться от вакцинации.

Симптомы дифтерии

Симптомы дифтерии

Симптомы дифтерииЕсли говорить о признаках болезни, то они, в общем, у всех пациентов одни: повышенная температура, боль в горле, кашель, насморк, общее недомогание. Но такое состояние может продлиться довольно долго, больше месяца. К тому же, именно в этот инкубационный период, который длится от двух до десяти дней, больные дифтерией наиболее заразны. Как же отличить при общем сходстве признаков дифтерию от ангины? У них есть два существенных различия:

- Если при заболевании ангиной попробовать с миндалин снять гнойный налёт, то это удастся довольно легко. При дифтерии это сделать сложнее. Но даже если и получится соскоблить налёт, то останутся кровоточащие раны.

- При заражении дифтерией появляется отёк шеи из-за увеличения шейных лимфатических узлов, что не наблюдается при ангине.

Эти признаки помогут распознать заболевание. Но в любом случае необходимо срочно обратиться к врачу. К тому же, дифтерия может протекать в лёгкой форме, когда больной при высокой температуре может чувствовать ломоту в костях, слабость и боли в горле. А при гипертрофической форме симптомы болезни проявляются так стремительно, что могут привести к судорогам, внутреннему кровотечению, сердечной недостаточности, а иногда и к летальному исходу.

Так как возбудитель заболевания, дифтерийная палочка, любит влажную среду, то чаще всего она попадает в наш организм через слизистую оболочку носа, горла, глаз, половых органов, а также через разные царапины, раны на коже и начинают там активно размножаться. Иногда они попадают в трахею и бронхи, и тогда в организме развивается дифтерийный круп. Из-за выделяемых палочкой токсинов, на поражаемых органах образуется белая плёнка. Такова картина симптомов этой инфекции. Поэтому нельзя заниматься самолечением. Нужно срочно вызывать врача для обследования и уточнения диагноза.

Лечение дифтерии

После диагностики заболевания в лаборатории и его подтверждения больного помещают в стационар, в инфекционное отделение. Специалист назначает комплексное лечение и постоянно ведёт наблюдение за больным. Лечат такого пациента обычно с помощью введения в кровь больного сыворотки, нейтрализующей токсины. Если же болезнь протекает с осложнениями, то дополнительно назначаются антибиотики и витамины. Больному назначаются полоскание горла, промывание носа, ингаляции и щадящее питание. Лечение обычно проводится не менее трёх недель. После выписки пациента ставят на диспансерный учёт. А в течение месяца он должен находиться под наблюдением врача-инфекциониста.

Профилактика заболевания

Профилактика дифтерии состоит, прежде всего, в выявлении очага заболевания, диспансеризации больного или больных, обследовании людей, находящихся с ними в контакте и наблюдении за ними в течение недели. Помещение, где находился больной, должно быть дезинфицировано, а все члены семьи обязаны сделать прививку от дифтерии. Не стоит забывать и о средствах защиты в быту: не пить воду из случайной посуды и носить марлевые повязки.

При строгом соблюдении всех перечисленных правил предосторожности можно уберечься самому, своим близким и просто всем тем, кто находится в окружении, от этой страшной болезни и её последствий.

womansion.ru

что это такое? Причины, симптомы, профилактика

Одно из самых тяжелых инфекционных заболеваний – это дифтерия. Что это такое, известно многим. Эту болезнь, которой подвержены и взрослые, и дети, сложно не только лечить, но и диагностировать. Прививка от дифтерии обязательна и входит в календарь прививок.

При попадании специфических бактерий в человеческий организм начинается стремительное развитие заболевания. Дифтерия протекает остро и требует немедленного лечения, иначе возможны тяжелые осложнения.

Дифтерия. Что это такое и чем опасен недуг?

При этом заболевании поражаются слизистые оболочки носоглотки и ротоглотки. Кроме того, развивается общая интоксикация, страдают нервная и сердечно-сосудистая системы. Воспалению сопутствует появление фибриновых пленок, напоминающих белый налет. Дифтерия может иметь доброкачественный характер, без выраженной интоксикации.

Опасность в том, что при этом заболевании может развиться асфиксия гортани, паралич дыхательных путей, токсический миокардит или острая недостаточность надпочечников, что приводит к летальному исходу. При таком заболевании, как дифтерия, вакцинация является лучшим методом профилактики, который позволяет избежать если не самого заболевания, то хотя бы его осложнений.

Причины

Возбудитель заболевания — бацилла Леффлера, которая очень устойчива к внешним воздействиям. В стандартных условиях устойчивость сохраняется в течение двух недель, в воде или молоке – три недели, при пониженных температурах — около пяти месяцев. Во время кипячения или обработки хлором возбудитель гибнет в течение одной минуты.

Заразиться можно воздушно-капельным путем от человека больного дифтерией или от здорового носителя бактерии. При попадании на слизистые оболочки носоглотки происходит молниеносное размножение дифтерийной палочки. При этом выделяется экзотоксин, который, распространяясь с током крови, провоцирует поражение сердечной мышцы, надпочечников, почек и периферической нервной системы. У больного повышается температура и долго держится. Иногда заражение происходит через предметы обихода, пищевые продукты.

Восприимчивость к возбудителю заболевания очень высокая. Причиной этого является отсутствие вакцинации, слабый иммунитет, относительная устойчивость дифтерийной палочки к внешним воздействиям.

Виды и течение

В зависимости от локализации, встречается дифтерия ротоглотки, органов дыхания, носа. В редких случаях страдают глаза, половые органы, кожа. Если поражены несколько органов одновременно, то такая форма заболевания называется комбинированной.

Самой распространенной формой заболевания является дифтерия ротоглотки (около 95% случаев). Вначале у больного незначительно повышается температура, нарастают симптомы интоксикации, возникает ломота в суставах и костях, появляется головная боль, слабость, бледнеет кожа, снижается аппетит.

Дифтерия ротоглотки бывает локализованной, распространенной и токсической, гипертоксической.

Чаще всего заболевание протекает в локализованной (легкой) форме. При визуальном осмотре в начале заболевания обнаруживается белый налет на миндалинах с четкими границами и гладкой структурой, слизистая оболочка ярко-красного цвета. Через некоторое время налет становится серым или желтовато серым. Его невозможно снять. Если попытаться это сделать пинцетом, останется кровоточащая рана. Болевые ощущения в горле проявляются при глотании.

Распространенная форма встречается реже. Характеризуется тем, что налетом оказываются покрытыми не только миндалины, но и небные дуги, язычок, стенки глотки, отек и покраснение более выражены, болезненность умеренная. Налет исчезает приблизительно через две недели.

При токсической форме происходит стремительное повышение температуры до 39,5-41°С, нарастают симптомы интоксикации организма, возникают болевые ощущения в области живота, сильные головные боли, сонливость, апатия, отекают пораженные органы, бледнеют кожные покровы. На языке можно обнаружить белый налет. С развитием заболевания появляется лающий кашель, из-за отека гортани больному сложно дышать, наблюдается потеря голоса.

Для гипертоксической формы характерны более выраженные симптомы интоксикации. Человек находится в бессознательном состоянии. Если лечение не начать вовремя, возможен летальный исход. Происходит поражение кровеносной системы, появляется сыпь на теле, кровоизлияния в слизистих оболочках, желудочно-кишечном тракте.

Дифтерийный круп

Дифтерийный (истинный) круп может быть локализованным и распространенным. Тяжесть протекания заболевания зависит от степени дыхательной недостаточности.

Признаки дифтерии гортани развиваются постепенно. В катаральном периоде у больного появляется осиплость голоса, лающий кашель, немного поднимается температура. Через один или два дня кашель становится сильнее, дыхание затруднено, во время вдоха слышен свистящий звук.

Во втором периоде – стенотическом, больного мучают приступы спазматического кашля, которые продолжается от 2 до 30 минут. При этом лицо становится синюшным, отмечается бледность носогубного треугольника, повышенное потоотделение.

После этого наступает асфиктический период, для которого характерны сонливость, апатия, бледность кожи, судороги, пониженное артериальное давление. Если больному вовремя не оказать медицинскую помощь, наступит летальный исход.

Такой формой дифтерии болеют маленькие дети, пожилые люди и люди со слабым иммунитетом, что вызвано злоупотреблением алкоголем, недоеданием.

Дифтерия носа

Такая форма болезни протекает не так тяжело. Для нее характерно появление гнойного насморка, слизистая носа покрывается язвочками, налетом, отекает лицо в область щек и глаз. Температура или в пределах нормы, или слегка повышена, интоксикация отсутствует. Область вокруг носа раздражена, появляется мокнущие и корочки. В случае токсической формы заболевания отекает подкожная клетчатка щек и шеи.

Дифтерия глаз

Такую форму заболевания можно спутать с обычным конъюнктивитом. Для заболевания характерна умеренная гиперемия и отек конъюнктивы века. При катаральной форме наблюдаются незначительные серозно-гнойные выделения. При пленчатой форме на конъюнктиве появляются серо-белые пленки, которые трудно снимаются, температура слегка повышена. Токсическая форма имеет острое начало. Веки отекают, наблюдаются выделения сукровично-гнойного характера. Участки кожа вокруг глаз раздражены и мокнут, клетчатка вокруг глазницы отекает.

Дифтерия кожи, половых органов, уха

Такие формы дифтерии встречаются редко и чаще всего развиваются комплексно с другими видами этого заболевания. Все указанные варианты имеют общие для данного заболевания проявления: отек, покраснения кожных покровов и слизистых оболочек, фибринозный налет на пораженной области, воспаленные и болезненные регионарные лимфоузлы.

При дифтерии мужских половых органов патологический процесс сосредоточен у крайней плоти. У женщин он может распространяться на область промежности, заднего прохода, захватывать влагалище и половые губы. При этом возможно появление серозно-кровянистых выделений. Возникают трудности с мочеиспусканием, оно становится болезненным.

При дифтерии кожи патологический процесс развивается в области, на которой сосредоточены опрелости, раны, экзема или грибок. Появляется грязно-серый налет на коже и серозно-гнойные выделения. Общей интоксикации при этом не наблюдается.

Отдельно можно выделить такую форму заболевания, как геморрагическая дифтерия. Что это такое? При такой форме наблюдается кровотечение из пораженного места. Чтобы лечение было успешным, важно определить, является ли это признаком дифтерии или обычной травмой сосуда. Для этого необходимо обратить внимание на состояние заболевшего и наличие других симптомов.

Диагностика

На основании визуального осмотра по наличию характерных пленок, затрудненному дыханию со свистящим шумом на вдохе, лающему кашлю ставится диагноз «дифтерия». Диагностика включает в себя и дополнительные методы исследования, которые используются для того, чтобы определить конкретные штаммы, диагностировать атипичные формы болезни.

В таких случаях применяют бактериологический метод исследования, который заключается в том, что у больного берут мазок на дифтерию из зева. Такой способ позволяет выделить возбудителя и изучить его токсические характеристики.

Серологический метод необходим для определения степени напряженности иммунитета, выявления антитоксических и антибактериальных антител.

С помощью генетического метода исследуют ДНК возбудителя.

Лечение дифтерии

Вне зависимости от тяжести заболевания, дифтерия у взрослых и детей лечится исключительно в условиях стационара. Больной должен придерживаться диеты и соблюдать постельный режим. Для того чтобы нейтрализовать дифтерийный экзотоксин и прекратить интоксикацию организма, вводят противодифтерийную сыворотку (ПДС). Препарат должен быть введен как можно раньше, это позволит избежать развития осложнений. Особенно эффективен он в течение 4 суток с начала заболевания. Препарат используют даже при подозрении на заражение после контакта с заболевшим человеком.

Кроме того, больному назначают курс антибиотиков, благодаря чему снижается количество возбудителя, уменьшаются симптомы интоксикации. Обычно используют «Ампициллин», «Амоксициллин», «Цефалексин», «Оксициллин». При необходимости назначают гормоны (препараты преднизолона), антигистаминные («Диазолин», «Супрастин» и др.), жаропонижающие средства, витамины.

Чтобы не допустить стеноз, палата должна быть хорошо проветриваемой, больному назначается теплое питье в виде чая или молока с содой, паровые ингаляции. Чтобы уменьшить гипоксию, вводят увлажненный кислород с помощью носового катетера. Если эти процедуры не помогают улучшить состояние больного, назначается «Преднизолон».

Если у пациента возникла острая дыхательная недостаточность, в этом случае необходимо срочно принимать меры по удалению пленок. Для этой цели используют щипцы, электроотсос. Слишком тяжелые случаи не обходятся без оперативного вмешательства. Больному вводят дыхательную трубку в гортань или трахею.

При тяжелой токсической дифтерии, дифтерийном крупе, инфекционно-токсическом шоке и других опасных осложнениях больного госпитализируют в реанимацию.

Осложнения

Токсин, который вырабатывает дифтерийная палочка, немедленно всасывается в кровь, что вызывает тяжелые и опасные осложнения. Они бывают специфическими (токсическими) и неспецифическими.

Развитие специфических чаще всего происходит при токсической форме заболевания, хотя возможно и при других формах. К осложнениям относят миокардит, неврит, нефротический синдром.

Миокардит может быть ранним и поздним. Ранний может возникнуть на 1-2 неделе заболевания. Течение тяжелое, прогрессирует сердечная недостаточность. У больных возникают боли в животе, рвота, учащается пульс. Наблюдается систолический шум в сердце, нарушения ритма, резкое снижения артериального давления. Увеличивается печень и становится чувствительной.

Поздний миокардит, который развивается на 3–4 неделе, отличается более доброкачественным течением.

Типичное осложнение дифтерии — ранний и поздний периферический паралич. На второй неделе заболевания возможно развитие раннего паралича черепных нервов. У пациента становится гнусавым голос, отмечаются трудности при глотании, отсутствие рефлекса с мягкого неба. Иногда больной не может читать и не различает мелкие предметы.

Через 4-5 недель может возникнуть поздний вялый паралич. Снижаются сухожильные рефлексы, отмечается слабость мышц, нарушения координации.

Если поражены мышцы шеи и туловища, человек не может находиться в сидячем положении, ему сложно держать голову. Возможно развитие паралича гортани, глотки, диафрагмы. Это приводит к потере голоса и появлению беззвучного кашля, больному трудно глотать, живот втянут.

В острой стадии заболевания может развиться нефротический синдром. В моче наблюдается повышенное количество белка, выше нормы эритроциты и лейкоциты. При этом функция почек не нарушается.

К неспецифическим осложнениям относятся пневмония, отит, лимфадениты и др.

Прогноз

Прогноз зависит от того, насколько тяжело протекает заболевание дифтерия, от сроков начала сывороточного лечения, а также от развития различных осложнений.

На второй-пятый день заболевания летальный исход может наступить в основном при токсической форме дифтерии. Причина — инфекционно‑токсический шок и асфиксия. Спустя две-три недели от начала болезни смерть может наступить от тяжелого миокардита.

Профилактика

Болезнь лучше предупредить, чем лечить, особенно такую опасную, как дифтерия. Что это такое, мы уже выяснили, но как же себя защитить? Основная мера профилактики – это вакцинация, которая проводится по схеме, начиная с возраста 3 месяцев, в три этапа. Вакцинация против этого заболевания входит в Национальный календарь прививок. Используют вакцину АКДС или другие, содержащие дифтерийный анатоксин. Взрослым необходима ревакцинация, чтобы поддерживать иммунитет против дифтерии.

Делать ли прививку от дифтерии? Конечно, прививка – это еще не гарантия того, что вы не заболеете, но болезнь будет протекать легко и без тяжелых осложнений. Ревакцинация взрослых проводится каждые десять лет.

Грамотная профилактика дифтерии позволяет не допустить распространение инфекции. Больного необходимо немедленно изолировать и обследовать людей, которые с ним контактировали. Выявленных носителей коринебактерий дифтерии также изолируют и назначают необходимое лечение.

В детсадах и школах вводят карантин, помещения, в которых находился больной, дезинфицируют. Больной должен находиться в стационаре до полного выздоровления, которое подтверждается двумя анализами с отрицательным результатом.

У человека, который перенес заболевание, вырабатывается нестойкий иммунитет. Спустя десять лет он может повторно заболеть, но болезнь будет протекать легко.

При несоблюдении сроков вакцинации и ревакцинации снижается напряженность противодифтерийного иммунитета, и создаются предпосылки для развития болезни. У привитых дифтерия протекает в легкой форме, осложнения редки.

Неспецифическая профилактика дифтерии – это закаливание, умеренная физическая нагрузка, полноценное питание, пребывание на свежем воздухе.

fb.ru

причины, симптомы, лечение, профилактика, вакцины, фото

В древние времена о дифтерии говорили — удушающая болезнь. В некоторых источниках она описана под названием «смертельная язва глотки» из-за специфического плёнчатого налёта в горле и большого количества смертельных исходов. Но с появлением и активным внедрением вакцин против дифтерии эта инфекционная болезнь стала встречаться редко, а количество смертельных случаев от неё практически не наблюдается.

Что такое дифтерия, и как она лечится? Чем опасна эта болезнь даже в наши дни и какие меры профилактики уберегут от заражения ею? Давайте это выясним.

Что за болезнь — дифтерия

К какой группе инфекционных заболеваний относится дифтерия? Это бактериальный острый инфекционный процесс или болезнь, которая поражает верхние дыхательные пути. Возбудителями дифтерии являются коринебактерии (Сorinebacterium diphtheriae) или палочка Леффлера.

Как происходит заражение

Есть три основных типа бактерии, вызывающих заболевание зева. Наиболее опасна из них и чаще приводит к острому инфекционному заболеванию — Corinebacterium diphtheriae gravis, выделяющая в организме человека экзотоксин.

Источником инфекции является больной человек или бактерионоситель. Начиная с момента активного проявления дифтерии и до полного выздоровления человек выделяет в окружающую среду бактерии, поэтому в случае нахождения больного человека в доме нужно его изолировать. Бактерионосители представляют серьёзную угрозу, так как долго могут выделять патогенные микроорганизмы в окружающую среду.

Возбудитель заболевания устойчив ко многим факторам, но быстро погибает при воздействии влаги и света или дезинфицирующих растворов. Кипячение одежды, с которыми соприкасался больной дифтерией человек, убивает палочку Леффлера в течение нескольких секунд.

Как передаётся дифтерия? Болезнь передаётся воздушно-капельным путём от больного человека к здоровому или через предметы во время контакта с заражённым материалом. В последнем случае большую роль играет жаркий климат и отсутствие регулярной полноценной уборки в помещении. Выделяют ещё один путь передачи инфекции — пищевой через заражённые продукты. Так, часто случается, если готовил блюда бактерионоситель или больной острым инфекционным процессом человек.

Дифтерия — это не вирусное заболевание, только бактерии приводят к её развитию.

Классификация дифтерии

В зависимости от места распространения инфекции выделяют несколько форм дифтерии.

- Локализованная, когда проявления ограничиваются только местом внедрения бактерии.

- Распространённая. В этом случае налёт выходит за пределы миндалин.

- Токсическая дифтерия. Одна из наиболее опасных форм болезни. Для неё характерно бурное течение, отёк многих тканей.

- Дифтерия других локализаций. Такой диагноз ставится, если входными воротами инфекции были нос, кожа, половые органы.

Ещё один вид классификации — по виду осложнений, сопровождающих дифтерию:

- поражение сердца и сосудов;

- появление параличей;

- нефротический синдром.

Неспецифические осложнения — это присоединение вторичной инфекции в виде пневмонии, бронхита или воспаления других органов.

Симптомы дифтерии

Инкубационный период дифтерии может колебаться от двух до 10 суток, в среднем — 5 дней. Это именно то время в развитии болезни, когда ещё нет выраженных клинических проявлений, но бактерии уже попали в организм человека и начали поражать внутренние органы. С последнего дня инкубационного периода человек становится заразным для окружающих людей.

Инкубационный период дифтерии может колебаться от двух до 10 суток, в среднем — 5 дней. Это именно то время в развитии болезни, когда ещё нет выраженных клинических проявлений, но бактерии уже попали в организм человека и начали поражать внутренние органы. С последнего дня инкубационного периода человек становится заразным для окружающих людей.

Классическое течение заболевания — локализованная дифтерия зева. Для неё характерны следующие симптомы.

- Слабость, общее недомогание, вялость, снижается аппетит.

- Появляются головные боли и незначительные затруднения при глотании пищи.

- Повышается температура тела до 38–39 °C. Особенность её при этом заболевании — она проходит самостоятельно спустя всего трое суток, независимо от наличия других признаков болезни.

- Симптомом дифтерии у взрослого в период развития болезни является образование налёта в области миндалин. Он бывает нескольких разновидностей в виде сероватой гладкой блестящей плёнки, могут быть небольшие островки белого или сероватого цвета. Налёт плотно спаян с окружающими тканями, его тяжело снять, так как на этом месте возникают капли крови. Налёт появляется вновь спустя некоторое время после попытки от него избавиться.

- Катаральная форма дифтерии характеризуется покраснением и увеличением миндалин.

Ещё один важный вид дифтерии — токсическая форма заболевания. В её течении есть свои особенности.

Выраженное повышение температуры до 40 °C с первых часов развития болезни.

Выраженное повышение температуры до 40 °C с первых часов развития болезни.- Кроме общих симптомов, как в первом случае, для этого вида дифтерии характерно появление болей в животе и в области шеи.

- Перед появлением налёта на миндалинах горло становится красным, отёчным, в болезненный процесс вовлекаются нёбные дужки и язычок. В тяжёлых случаях миндалины непросто воспалены, они закрывают проход.

- Появляется лёгкий налёт в виде паутинки, затем через 3 дня налёт становится интенсивным сероватого цвета и покрывает миндалины, переходит на соседние органы и ткани.

- Симптомы дифтерии у детей — у них чаще развивается закупорка верхних отделов дыхательной системы и отёк шейной клетчатки. При этом язык у ребёнка обложен, дыхание шумное и затруднено.

- Воспаляются и увеличиваются шейные лимфатические узлы, изо рта появляется неприятный запах.

- Есть три степени увеличения клетчатки при развитии токсической дифтерии первая выставляется если отёк распространяется до середины шеи, вторая — до ключиц, при третьей степени в процесс вовлекаются нижележащие ткани.

- У взрослых тоже есть свои особенности течения этой формы дифтерии — это вовлечение в воспалительный процесс ротоглотки, носовой полости или других отделов дыхательной системы. Заболевание тяжело поддаётся лечению и быстро прогрессирует.

Осложнения

Осложнения токсической дифтерии чаще развиваются на 6–10 день заболевания.

Осложнения могут быть следующие.

Осложнения могут быть следующие.

- Воспаление сердечной мышцы или миокардит. Больные люди слабые, жалуются на появление болей в области живота, периодической рвоты. Учащается пульс, нарушается ритм сердца, снижается артериальное давление.

- Периферические параличи. Развиваются на второй либо четвёртой неделе течения болезни. Это чаще паралич мягкого нёба и нарушение аккомодации (способность видеть предметы на разном расстоянии). Больной человек жалуется о нарушении глотания и расстройстве зрения.

- Нефротический синдром, когда в анализе мочи есть выраженные изменения, но сохраняются основные функции печени.

- В тяжёлых случаях бывают смертельные исходы из-за шока или асфиксии.

Лечение

Из-за большой вероятности получения осложнений лечение дифтерии нужно проводить только в условиях стационара. Лечение народными методами — неэффективно!

Лечение дифтерии у детей и взрослых заключается во введении антитоксической противодифтерийной лошадиной сыворотки (ПДС). Дозировка зависит от течения заболевания.

Лечение дифтерии у детей и взрослых заключается во введении антитоксической противодифтерийной лошадиной сыворотки (ПДС). Дозировка зависит от течения заболевания.

Дополнительно в зависимости от показаний назначают антибиотики (но они не всегда эффективны), чаще при развитии вторичной инфекции. Применяют антисептики для полоскания горла, дезинтоксикационная терапия при токсической форме. Если развивается круп — закупорка дыхательных путей, то назначают успокоительные средства, а в т

яжёлых случаях применяются гормональные препараты.

Исход лечения зависит от своевременного раннего обращения к врачам.

Профилактика дифтерии

Основная профилактика дифтерии — это выявление бактерионосителей и своевременные плановые прививки. Вводят их в детском возрасте в комплексных вакцинах — АКДС (от дифтерии, коклюша и столбняка). Иммунизация проводится всем детям за исключением случаев, когда она противопоказана.

В каком возрасте делают прививку от дифтерии? Первая вакцина вводится через три месяца после рождения ребёнка, затем в 4,5 и 6 месяцев. В 18 месяцев проводят первую ревакцинацию, следующая должна быть проведена в 6 лет, а третья в 14. Календарь прививок в последние десятилетия претерпевал некоторые изменения. Поэтому в некоторых случаях последняя ревакцинация в подростковом возрасте могла быть проведена в 15 или 16 лет.

Когда проводят вакцинацию от дифтерии взрослым? Всем ранее непривитым взрослым или тем, у кого не сохранились данные о проведённых прививках (они в этом случае считаются непривитыми), вводят АДС-М-анатоксин двукратно. Это 0,5 мл препарата с уменьшенным содержанием антигенов, который вводится внутримышечно или глубоко подкожно. Интервал между введением препарата — 1,5 месяца, сокращение не допускаются. Если не получилось ввести препарат в положенные сроки, вакцинацию проводят в ближайшее время. Ревакцинация дифтерии взрослым в таком случае проводится однократно через 9–12 месяцев. Затем вакцинопрофилактику проводят через каждые 10 лет, планируя её проведение заранее. Если раньше для проведения ревакцинации максимальный возраст составлял 66 лет, то в настоящее время таких ограничений нет.

Когда и где делают прививку от дифтерии взрослым? Вакцинацию проводят в поликлинике, за которой закреплён человек в случае, когда он полностью здоров.

Какие существуют вакцины от дифтерии?

- Детям до 6 лет вводится АКДС.

- АДС — адсорбированный дифтерийно-столбнячный анатоксин.

- АД-М — дифтерийный анатоксин с уменьшенным содержанием антигена.

Каждая из этих вакцин вводится по строгим показаниям.

Дифтерия — это опасное заболевание, которого боятся даже в наше время. Сложно предугадать его последствия, особенно если диагноз не был выставлен своевременно. Чтобы навсегда избавиться от инфекции — нужно проводить профилактику.

privivku.ru

Дифтерия у взрослых

Дифтерия — острая инфекционная болезнь, характеризующаяся местным воспалительным процессом с образованием фибринозных пленок и общей интоксикацией организма.

В прежние годы болезнь поражала в основном детей, у взрослых встречалась редко и протекала легко. Многолетняя профилактика дифтерии путем вакцинации детей привела к значительному снижению заболеваемости ею в нашей стране, многие годы болезнь регистрировалась лишь в единичных случаях. В последнее время отмечен подъем заболеваемости среди взрослых. Заболевают чаще люди в возрасте 18—40 лет, но известны случаи заболевания и в более старшем возрасте — в 50—60 лет и старше. В настоящее время дифтерия у взрослых имеет все черты классической дифтерии и вместе с тем ей присущи некоторые особенности.

Этиология. Возбудитель дифтерии — токсигенная коринебактерия, имеет форму палочки. В процессе размножения выделяет токсин, очень ядовитый для человека. Источником инфекции являются больные дифтерией или бактериовыделители. Возбудитель выделяется с каплями слюны или слизи из носа. Он может длительное время сохранять жизнеспособность, находясь на белье и других окружающих больного предметах. Заражение происходит при непосредственном контакте с больным либо через инфицированные предметы, особенно посуду.

Патогенез. При проникновении дифтерийной палочки в организм на месте ее внедрения развивается очаг воспаления, в котором размножается возбудитель, выделяя токсин. С лимфой и кровью токсин разносится по всему организму, вызывая поражение как слизистой оболочки (или кожи) в месте внедрения возбудителя, так и внутренних органов и систем. Поскольку возбудитель чаще всего проникает в глотку, местные изменения чаще всего возникают в ней. Кроме того, воспалительный очаг может развиться в носу, гортани, ухе, на половых органах, глазах, раневой поверхности кожи.

Местные изменения характеризуются появлением плотной фибринозной пленки различных размеров и отеком окружающих тканей. Среди внутренних органов токсин чаще поражает сердце, почки, надпочечники, печень и особенно нервную систему. Чем резче выражены местные изменения, тем тяжелее течение болезни и тем чаще развиваются и бывают глубже нарушения деятельности указанных органов.

При естественном течении дифтерии выздоровление происходит за счет выработки в организме антитоксина, т.е. развития иммунитета. Введение больному противодифтерийной сыворотки с готовым антитоксином обеспечивает более быструю ликвидацию процесса. Однако при тяжелых токсических формах болезни и запоздалом лечении токсин успевает связаться с тканями, поэтому сыворотка не может полностью предотвратить возникновение осложнений.

Клинические проявления дифтерии чрезвычайно разнообразны. Они зависят от локализации процесса, его распространенности и тяжести течения. Инкубационный период болезни длится от 2 до 10 дней. В зависимости от локализации местного процесса различают дифтерию глотки (традиционно называемую дифтерией зева), гортани (дифтерийный круп), носа, уха, глаза и т.д. Процесс может быть изолированным, т.е. поражается один какой-либо орган, или комбинированным, когда поражаются два или три органа: дифтерия глотки и носа, глотки и гортани и др. Наиболее часто (97—99%) встречается дифтерия глотки, которая в свою очередь отличается большим разнообразием течения. В зависимости от характера местных изменений, степени отека слизистой оболочки и подкожной клетчатки шеи выделяют нетоксические и токсические формы. К первым относят локализованную дифтерию, при которой дифтерийные пленки располагаются только на миндалинах, и распространенную, при которой пленки с миндалин распространяются на соседние отделы глотки. К токсическим формам относят те формы болезни, которые сопровождаются и распространенными налетами, и отеком слизистой оболочки и подкожной клетчатки шеи. В зависимости от величины отека различают субтоксическую форму (отек подкожной клетчатки лишь в области подчелюстных лимфоузлов), токсическую дифтерию I степени (отек до середины шеи), токсическую дифтерию II степени (отек до ключицы), токсическую дифтерию III степени (отек ниже ключицы). Кроме того, выделяют гипертоксические формы.

Локализованная форма дифтерии развивается наиболее часто и особенно трудна для диагностики, так как клинически очень сходна с ангиной. Болезнь начинается остро, нередко с озноба, повышения температуры до 38°С и выше. Уже в первые часы болезни возникает боль в горле — вначале умеренная, а затем сильная. При осмотре ротоглотки можно увидеть увеличение и покраснение миндалин, на выпуклой поверхности которых видны налеты серого цвета. Они могут покрывать миндалины полностью или значительно, либо носить островковый характер. Процесс может быть одно- или двусторонним и сопровождается увеличением и болезненностью подчелюстных лимфоузлов. Лихорадка и боль в горле беспокоят больных не более 2—3 дней, но налет без лечения сывороткой сохраняется 5—6 сут.

Следует подчеркнуть отличительную особенность налетов — их плотность и невозможность удаления с миндалин шпателем. Иногда, приложив усилия, пленку можно отделить от слизистой оболочки, но в таком случае возникают кровоточивость и эрозия.

Распространенная форма дифтерии встречается реже, чем другие. По течению она сходна с локализованной формой, но диагноз в этом случае установить легче, так как распространяющийся с миндалин на соседние отделы глотки налет указывает на неординарность процесса.

Наибольшего внимания в силу тяжести течения заслуживают токсические формы. Они возникают у непривитых или при длительном применении средств, подавляющих иммунитет, в частности у лиц, злоупотребляющих алкоголем. Болезнь может развиться постепенно из локализованной формы, но чаще начинается остро, бурно, с озноба, подъема температуры до высокой, головной боли, иногда рвоты и сильной боли в горле. На миндалинах появляется пленка, распространяющаяся на соседние отделы глотки, слизистая оболочка резко отекает, миндалины в большинстве случаев смыкаются между собой. Изо рта нередко исходит приторный сладкий запах. В первые же сутки болезни возникает отек подкожной клетчатки шеи. Вначале он определяется в подчелюстной области, а затем может распространиться вниз за ключицы и вверх на лицо, заднюю поверхность шеи. Отек безболезненный, кожа над ним не гиперемирована. При тяжелой форме дифтерии отек очень быстро увеличивается, бывает выпуклым, может быть выражен с одной и с обеих сторон.

Наиболее тяжело протекает гипертоксическая форма, которая, к счастью, встречается редко. Она характеризуется чрезвычайно острым развитием с ознобом, подъемом температуры до 40°С, рвотой, судорогами, быстро прогрессирующим отеком подкожной клетчатки шеи, обширными налетами в глотке. Через несколько часов от начала болезни падает артериальное давление, пульс становится частым, нитевидным, возникают одышка, бледность и цианоз кожи. Как правило, больные умирают в первые дни болезни. К гипертоксической форме относится также геморрагическая дифтерия, одним из начальных признаков которой являются кровотечения различной локализации. Отечные ткани шеи также пропитываются кровью и становятся плотными. Эти явления связаны с грубым нарушением свертывающей системы крови типа ДВС-синдрома.

На втором месте по частоте возникновения стоит дифтерийный круп. Он встречается в комбинации с дифтерией глотки. У взрослых в настоящее время он не представляет такой большой редкости, как в прежние годы, и является одной из причин смерти.

Поражение гортани обычно происходит вслед за поражением глотки. Тяжесть болезни определяется степенью сужения гортани, которое обусловлено фибринозными пленками, отеком слизистой оболочки и рефлекторным спазмом. Признаками этой формы болезни являются грубый лающий кашель, осиплость голоса или полная его потеря. При развитии стеноза дыхание становится шумным, слышным на расстоянии. Больной принимает вынужденную сидячую позу с опорой на руки и запрокинутой головой, становится беспокойным. У взрослых благодаря большей ширине гортани и большему, чем у детей, расстоянию между миндалинами и гортанью классические симптомы крупа, описанные выше, могут отсутствовать и единственным симптомом поражения гортани является осиплость голоса.

Дифтерия носа у взрослых, как правило, сочетается с дифтерией глотки. Болезнь проявляется затруднением носового дыхания, обильными слизисто-гнойными и слизисто-кровянистыми выделениями. На слизистой оболочке носовой перегородки при риноскопии видны фибринозные пленки. Процесс всегда доброкачественный.

Тяжесть течения дифтерии при любой локализации определяется в значительной степени тяжестью осложнений. Наиболее тяжелые и многочисленные осложнения возникают у систематически злоупотреблявших алкоголем.

Самое частое и грозное осложнение дифтерии — миокардит. Он может развиться при любой форме дифтерии. Тяжелые формы наблюдаются лишь при токсической дифтерии. Симптомами миокардита являются ухудшение общего состояния, бледность кожи, нарушение ритма сердечных сокращений, расширение границ сердца, падение артериального давления, рвота, боль в животе, изменения на ЭКГ. Чем раньше развивается миокардит, тем хуже прогноз. При благоприятном течении через 4—6 мес наступает полное выздоровление. Продолжительность легких и среднетяжелых форм миокардита — 1—2 мес. Тяжелые формы миокардита могут протекать несколько месяцев.

В остром периоде токсической дифтерии почти всегда наблюдается поражение почек, при котором в моче появляются белок, а также лейкоциты и эритроциты.

Типичным осложнением дифтерии является неврит, возникающий не ранее 2-й недели от начала болезни. При легком течении процесса отмечается поражение 1 или 2 нервов. Чаще всего развивается парез мягкого неба, который проявляется поперхиванием при еде, затеканием жидкости в полость носа, гнусавостью голоса. При среднетяжелом течении поражается несколько нервов — не только черепных, но и нервов конечностей. Одновременно или последовательно развиваются парезы небной занавески, аккомодации (снижение остроты зрения, двоение предметов), глотки (нарушение акта глотания), слабость в ногах и руках, ощущение онемения в конечностях, боль по ходу нервных стволов. Тяжелый неврит развивается у больных токсической дифтерией, не получавших своевременного лечения, и у страдающих алкоголизмом.

Больной А., 35 лет, рабочий. Заболел остро: озноб, температура 39 °С, головная боль, сильная боль в горле, обморок. Лечился домашними средствами, но без эффекта. К врачу обратился на 4-й день болезни, госпитализирован с диагнозом лакунарно-некротической ангины.

При осмотре глотки в клинике отмечены покраснение и умеренный отек слизистой оболочки глотки, увеличение миндалин, покрытых плотным блестящим налетом серого цвета, распространяющимся на небные дужки, язычок, мягкое небо. Налеты определялись также на носовой перегородке с обеих сторон. Отмечен небольшой отек кожи в левой подчелюстной области. Диагностирована субтоксическая дифтерия глотки и носа. В день поступления и в последующие дни проводилось лечение противодифтерийной сывороткой, противовоспалительными средствами и др.

На 5-й день болезни выявлено поражение почек в виде токсического нефроза, на 7-й день развился алкогольный делирий, длившийся 3 дня. В то же время развивалась очаговая правосторонняя пневмония. С 12-го дня болезни появились признаки поражения сердца: расширение границ сердца, глухость сердечных тонов, изменения на ЭКГ. С 17-го дня болезни возник паралич небной занавески, с 21-го — паралич ног, с 23-го — паралич рук. Несмотря на проводившееся лечение, заметного улучшения в состоянии долго не наступало. На 95-й день болезни: вялый паралич рук и ног с преимущественным поражением дистальных отделов, мышечная гипотрофия, отсутствие сухожильных рефлексов и чувствительности в стопах. Для дальнейшего лечения на 97-й день болезни больной переведен в неврологическое отделение, где находился в течение 2 мес. Выписался с улучшением, утратой трудоспособности.

При среднетяжелом течении длительность полиневритов 2—3 мес, при тяжелом — 4—6 мес. Остаточные явления сохраняются иногда в течение года и затем бесследно исчезают.

Диагноз дифтерии глотки устанавливается на основании имеющихся клинических симптомов (покраснение и отек слизистой оболочки глотки, наличие плотных налетов характерного серого цвета на выпуклой поверхности миндалин). Очень важным методом диагностики, особенно для локализованных форм, является выделение возбудителя в мазках из глотки или носа. Доказательством инфекции может служить также увеличение содержания в крови защитных антител (антитоксина), которые выявляются с помощью реакции связывания комплемента и др. Иногда диагноз дифтерии может быть установлен ретроспективно на основании развившихся характерных осложнений, особенно со стороны нервной системы (моно- или полиневрит).

Для лечения дифтерии, как и прежде, эффективно применяется антитоксическая противодифтерийная сыворотка (ПДС), которая нейтрализует циркулирующий в крови токсин. Показанием для введения ПДС является наличие пленок. При отсутствии последних введение сыворотки нецелесообразно. Наиболее оптимальным сроком начала сывороточной терапии являются первые часы болезни. Доза сыворотки и длительность курса лечения определяются формой дифтерии. При локализованной дифтерии сыворотку вводят обычно однократно, при токсических — в течение 2—4 дней.

Лечебный эффект при внутримышечном введении ПДС наступает спустя 12—24 ч. В течение этого времени болезнь продолжает прогрессировать, поэтому большое значение имеет введение дезинтоксикационных средств, противовоспалительных и симптоматических. Антибактериальные средства целесообразно назначать лишь при тяжелых токсических формах дифтерии для предотвращения осложнений, обусловленных вторичной бактериальной флорой. Большое значение имеет организация правильного режима, особенно при токсической дифтерии: строгий постельный режим, тщательный уход, дробное калорийное питание. При развитии осложнений назначают индивидуальную терапию в соответствии с формой и их тяжестью. В заключение следует еще раз подчеркнуть сложность диагностики дифтерии глотки. Для выявления больных дифтерией необходимы: 1) наблюдение за больными ангиной в течение 3 дней от начала болезни; 2) при патологических наложениях на миндалинах обязательно бактериологическое исследование мазков на наличие коринебактерий дифтерии; 3) преемственность на всех этапах лечения больного ангиной.

oldmedik.ru

Дифтерия — симптомы, лечение, профилактика

Дифтерия – остро протекающее инфекционное заболевание, преимущественно поражающее детей и характеризующееся воспалительным процессом чаще всего рото/носоглотки, явлениями общей интоксикации, а также поражением выделительной, нервной и сердечно – сосудистой систем.

У непривитых людей течение данного заболевания особенно тяжелое. В послевоенные годы стала широко использоваться АКДС вакцина, благодаря чему в большинстве стран практически полностью исчезли случаи дифтерии. Не смотря на это, в начале девяностых годов, в России, вследствие недостаточного охвата прививками взрослых и детей, возникла эпидемия дифтерии, унесшая тысячи жизней, хотя это можно было предотвратить при помощи своевременной вакцинации

Причины возникновения дифтерии

Возбудителем дифтерии является бактерия, известная также как дифтерийный токсин. Источником инфицирования выступает больной человек. В подавляющем большинстве случаев, данное заболевание передается воздушно – капельным путем от здоровых бактерионосителей, или непосредственно от больных дифтерией. В очень редких случаях заражение происходит через инфицированные предметы. Вероятность смертельного исхода и тяжесть заболевания, при заражении дифтерией, в большинстве случаев зависит от количества накапливающегося в очаге дифтерийного токсина. Токсин с током крови разносится по всему организму и прежде всего поражает клетки нервной системы, почек и сердечной мышцы. Инкубационный период дифтерии длится от трех до семи дней

Симптомы и течение дифтерии

Обычно в начальной стадии заболевания наблюдаются незначительные выделения из очага поражения и невысокая температура. Наиболее опасной формой этой болезни является дифтерия глотки, которая сопровождается образованием сероватых фибринозных пленок на поверхности слизистой оболочки. В случае если эти пленки начинают увеличиваться в размерах, может наблюдаться затрудненное дыхание. Через семь и более дней от начала течения заболевания, становится заметным действие токсина на органы, более удаленные от очага инфекции. У грудных детей, дифтерия в первую очередь поражает полость носа, а дети постарше чаще всего заболевают дифтерией зева.

Катаральная дифтерия зева очень часто не всегда быстро распознается, т.к. общее состояние больных практически не изменяется. Отмечается субфебрильная температура тела, умеренная слабость, наблюдаются боли при глотании. Увеличение лимфатических узлов и отечность миндалин очень незначительны. Данная форма может закончиться как выздоровлением, так и перейти в более типичные для данного заболевания формы.

Островчатый вид дифтерии зева точно также характеризуется небольшой лихорадкой и довольно легким течением. На миндалинах могут наблюдаться множественные или единичные участки фибринозных пленок. Также присутствует умеренное увеличение лимфатических узлов.

Пленчатая дифтерия зева начинается достаточно остро со значительным повышением температуры тела и более выраженной симптоматикой общей интоксикации. Миндалины выражено отечны, на их поверхности присутствуют плотные сплошные беловатые пленки (фибринозный налет), которые снимаются с большим трудом, после чего на этом месте остаются кровоточащие эрозии. Наблюдается значительное увеличение региональных лимфатических узлов, которые при пальпации слегка болезненны.

Без проведения соответствующей специфической терапии, процесс склонен к прогрессированию и переходу в более тяжелые формы: токсическую и распространенную. При этом налет распространяется за пределы миндалин на язычок, дужки, заднюю и боковые стенки глотки.

Тяжелые формы токсической дифтерии зева начинаются очень бурно с повышения общей температуры тела до 39 – 40* С и ярко выраженных симптомов общей интоксикации организма. Наблюдается опухание шейных подчелюстных желез с отеком подкожной клетчатки. По уровню распространения, токсическая дифтерия разделяется на три степени: 1 степень – отек доходит до середины шеи; 2 степень – отек доходит до ключицы; 3 степень – отек спускается ниже ключицы. В некоторых случаях отек может распространиться и на лицо. К другим характерным признакам относят понижение артериального давления, тахикардию, посинение губ и бледность кожных покровов.

В случаях тяжелого поражения гортани наблюдается затрудненное дыхание, появляется лающий кашель, голос становится хриплым.

При поражении слизистой оболочки носа наблюдаются сукровичные выделения.

При дифтерии глаз наблюдается опухлость век, трудно отделяемые желто – серые налеты, обильное гнойное отделяемое на конъюнктиве век.

Осложнения, к которым может привести дифтерия: поражение центральной нервной системы (чаще параличи дыхательных мышц, мышц шеи, голосовых связок, конечностей и мягкого неба), миокардиты. Вследствие паралича дыхания может наступить летальный исход.

Для подтверждения окончательного диагноза, у больного должна быть выявлена токсигенная дифтерийная палочка. Помимо этого необходимо проведе

vlanamed.com

фото горла, симптомы, диагностика заболевания

Дифтерия (фото горла, пораженного этой болезнью, представлено на рис. 1) вызывается бактерией, которая называется бациллой Леффлера (в народе — дифтерийной палочкой). Эта бактерия очень токсична, поэтому заболевание обычно осложняется интоксикацией.

Вернуться к оглавлению

Что известно о дифтерии?

В России эта болезнь известна давно: в свое время от нее умерло много людей, особенно в детском и подростковом возрасте. Сегодня недуг встречается крайне редко: помогает вакцинация. Вакцина не предотвращает заражение, но значительно облегчает симптомы и уменьшает интоксикацию.

Что известно о дифтерите?

Чаще всего бацилла Леффлера поражает ротоглотку. Однако нередки случаи, когда инфекция проникает в бронхи, гортань. В жарких и влажных странах встречается дифтерия носа или горла, кожи, вагины, ушей.

Заражение передается воздушно-капельным путем — и чем сильнее болен человек, тем опаснее он для окружающих, потому что выделяет больше дифтерийных палочек. Редко возможно заражение при интимных контактах, еще реже встречается передача инфекции через пищу и предметы быта.

Известно, что человек — единственное существо, которое является «резервуаром» для этой инфекции.

Чаще всего дифтерия встречается в перенаселенных районах и среди низших слоев общества.

Лечится недуг исключительно в стационарных условиях при помощи противодифтерийной сыворотки. Для облегчения состояния больного и снижения интоксикации иногда используют альбумин, реополиглюкин, глюкозу и др. Чтобы нормализовать функцию глотания, больному вводят преднизолон.

Вернуться к оглавлению

Дифтерит глотки: симптомы

Инкубационный период дифтерита длится в большинстве случаев от 2 до 5 дней. В это время человек не чувствует недомогания. Позже у него развиваются:

- Легкие болевые ощущения в горле, сопровождающиеся отеком миндалин.

- Общая слабость.

- Бледность.

- Увеличение лимфатических узлов.

- Температура.

- Воспаление и отек горла.

Хорошо, если в это время врач предложит взять у больного мазок: с помощью этого исследования можно не только поставить диагноз дифтерит, но и определить его разновидность.

Если не начать лечение, появляются специфические симптомы.

Сначала на миндалинах образуется плотный пленчатый налет. Он может локализоваться в одном месте или распространиться на небо, гортань и далее. Налет чаще всего серовато-белый, хотя возможно наличие других оттенков. Дыхание становится затрудненным, состояние — очень тяжелым. Дифтерия глотки — это настолько опасное заболевание, что без медицинской помощи больные нередко погибают, особенно если они не прошли вакцинацию.

Вернуться к оглавлению

Разновидности дифтерии

Выделяют разные формы инфекции, основываясь на ее локализации и специфике течения.

Дифтерия глотки (рис. 2) разделяется на:

- Локализованную, поражающую только одно место в рото- или носоглотке. Она сопровождается катаральным воспалением. Гланды частично или полностью покрываются плотными пленками (фото 2). Налет практически не снимается. Если же его удается снять шпателем, пораженное место сильно кровоточит. При островчатой дифтерии налет выходит за пределы гланд в глотку. Для такой формы характерны резкая боль при глотании, температура 39° С, сильное общее недомогание.

- Распространенную. В этом случае пленки выходят за пределы глотки. Состояние инфицированного более тяжелое. Лимфоузлы увеличены настолько, что напоминают крупную фасоль.

- Суб- и гипертоксическую 1,2,3 степеней. Такая форма развивается внезапно и протекает бурно. Состояние человека резко ухудшается, появляется боль в горле, шее, животе, голове. Слабость возрастает настолько, что иногда больной не может встать с кровати. В глотке появляется розоватая «паутина», которая на 2-3 день превращается в сплошной толстый налет. Носовое дыхание практически невозможно, из носа выделяется сукровица. Один из главных признаков токсичной дифтерии — сладковато-гнилостный запах изо рта. Развивается отек. На первой стадии он доходит до середины шеи, на второй — до ключицы, на третьей спускается еще ниже. Если дифтерия глотки переходит в гипертоксическую форму, возможны коллапс, судороги, потеря сознания, сердечная недостаточность, летальный исход на 2-4 день.

- Гемморрагическую форму, при которой налет пропитан кровью. Возникают кровотечения из ЖКТ, носа, десен и т. п.

Тяжелые формы развиваются только при поздней постановке диагноза и запоздалом лечении. Вот почему так важно при недомогании вовремя сдавать мазок на дифтерию.

Дифтерийный круп (сужение и воспаление гортани):

- локализованный в гортани;

- распространенный, охватывающий и гортань, и трахею;

- нисходящий, распространяющийся на бронхи.

Симптомами крупа, кроме налета, бывают затрудненное и учащенное дыхание, слюнотечение, посинение кожи.

Встречается дифтерит другой локализации. Смешанные формы встречаются довольно редко.

Вернуться к оглавлению

Какова профилактика недуга?

Профилактические меры таковы:

- Болезнь не является смертельной, если диагноз поставлен на начальных стадиях недуга. Раннее введение противодифтерийной сыворотки прекращает развитие болезни.

- Госпитализация обязательна для тех, у кого болезнь уже проявилась, с кем эти люди контактировали.

- Позднее лечение часто приводит к параличам неба, шеи, дыхательных путей, конечностей. Нередко развивается миокардит.

- При отсутствии лечения летальный исход неизбежен.

Меры профилактики очень просты. К ним относятся своевременная вакцинация и обязательное исследование мазка при ангине и других заболеваниях горла.

anginynet.ru

Выраженное повышение температуры до 40 °C с первых часов развития болезни.

Выраженное повышение температуры до 40 °C с первых часов развития болезни.