прогноз жизни, причины, симптомы, лечение

Содержание статьи

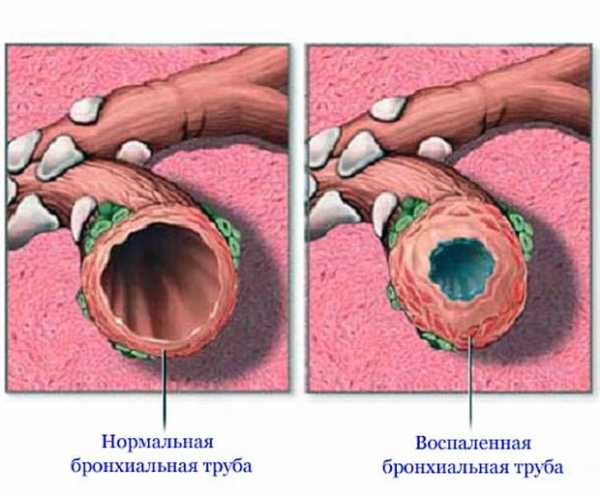

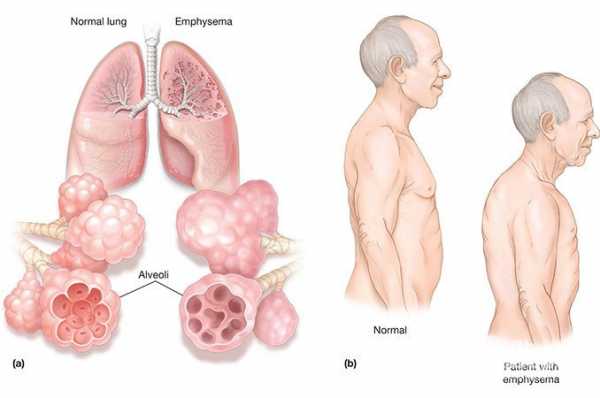

Под эмфиземой легких подразумевают такой вид заболевания, при котором в легочной системе происходит растяжение альвеолы, из-за нарушения обмена кислорода и углекислоты.

Под эмфиземой легких подразумевают такой вид заболевания, при котором в легочной системе происходит растяжение альвеолы, из-за нарушения обмена кислорода и углекислоты.

Воздух перестает участвовать в газообмене, из-за чего легкие расширяясь, не могут выполнять свои дыхательные функции.

Что это такое?

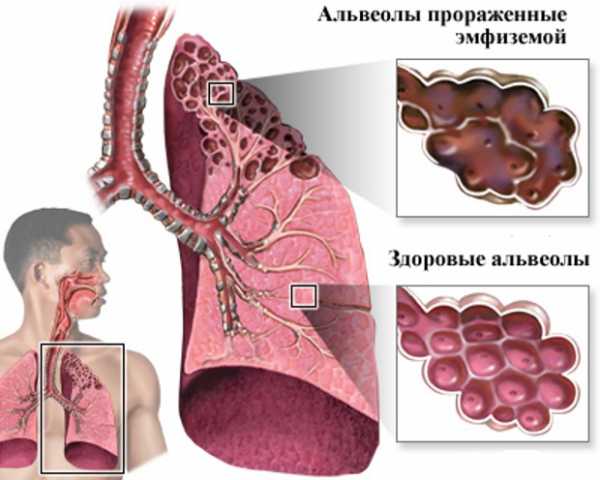

При диффузной эмфиземе из-за разрушения альвеол происходит поражение всей легочной ткани. Появляются буллы, крупные полости. Достигая огромных размеров, они начинают заменять большие части легких. Происходит нарушение в поступлении крови к органам и они со временем разрушаются.

При вдохе, воздухе поступая в легкие, не выходит при выдохе в полном объеме. В резульате этого передавливаются легочные артерии. Сердце для поставки крови начинает более усиленно работать, происходят нарушения в органе и по мере развития болезни у пациента образуется легочное сердце.

Заболевание всегда приводит к осложнениям и в большинстве случаев возникает необходимость в трансплантации. Чаще всего данная форма заболевания связана с наследственностью, но болезнь также могут провоцировать разного рода внешние факторы и недостаток фермента – альфа-антитрипсина.

Если у больного первичная форма заболевания, то ее проявления связаны с врожденными патологиями органов. Такая форма довольно трудно лечится, и эмфизема только прогрессирует. При вторичной форме происходит развитие болезни из-за проблем с легкими. В результате изменения гладкомышечного каркаса в легочной системе происходят функциональные нарушения.

Теряется эластичность тканей, при выдохе происходит коллапс воздухопроводящих путей, и больной не может сделать полноценный выдох. Часто бывает, что на начальном этапе у пациентов не наблюдается выраженных симптомов

. Поэтому к врачу в большинстве случаев больные приходят, когда эмфизема легких приняла затяжной характер. В таком случае со временем болезнь приводит к потере трудоспособности.Вторичный тип часто возникает из-за осложнений после бронхита, пневмосклероза или бронхообструкции.

Важно! Диффузная эмфизема – непрерывно текущее заболевание, которое со временем только прогрессирует.

Причины

В зависимости от вида заболевания причины могут быть разнообразными. Для первичной формы характерны следующие факторы, спровоцировавшие заболевание:

- дефицит фермента альфа1-антитрипсина;

- наследственная предрасположенность;

- работа с вредными веществами: серы, азота;

- травмы и операции на легочной системе;

- курение;

- регулярное вдыхание пыли или черного дыма;

- наличие инфекционных процессов в бронхах или легких.

Вторичная появляется, если:

- у пациента в наличии обструктивный бронхит;

- сильное растяжение альвеол;

- бронхиальная астма;

- туберкулез;

- частое воспаление легких.

Симптомы

Для начальной стадии заболевания характерны скрытые симптомы, которые в большинстве случаев напоминают инфекционные или простудные заболевания дыхательной системы. Поэтому многие пациенты обращаются к врачу, когда болезнь принимает тяжелую форму течения. Наиболее характерными являются:

- Возникающая после незначительной физической нагрузки одышка. По мере течения болезни со временем она может присутствовать у больного даже в состоянии покоя.

- На кончиках пальцев и в области носогубных складок наблюдается цианоз кожи.

- Для полноценного выдоха больной начинает искать удобное положение. Он наклоняется вперед при этом опираясь на руки, чтобы легче было выдыхать. На запущенной стадии болезни человеку приходится спать даже полусидя, чтобы была возможность качественно дышать.

- В акте дыхания участвует мускулатура плеч.

- Вдох становится коротким, а выдох длинным и затрудненным. Больной выдыхает, раздувая щеки и складывая губы в трубочку.

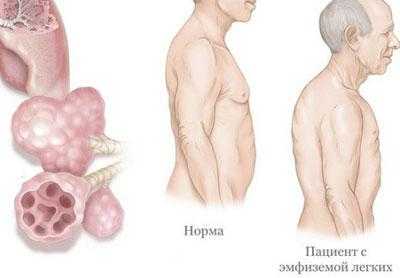

- Со временем происходит деформация грудной клетки из-за большого скопления воздуха, которая начинает напоминать бочку.

- Между ребрами происходит расширение и они выступают наружу.

- Человека мучает сильный сухой кашель с минимальным количеством мокроты.

- Происходит потеря веса.

- Усиливается утомляемость и человек по мере прогрессирования болезни становится нетрудоспособным.

- На лице появляется сетка из багровых капилляров.

Прогноз выживаемости

Если заболевание прогрессирует, в дыхательной системе происходят патологические изменения. Затрагивается не только респираторная, но и кровеносная система. Нарушается легочная вентиляция, происходит образование крупных по размеру булл, а мелкие бронхиолы при выдохе начинают спадать.

В легочных стенках альвеол начинает происходить разрушение и начинает развиваться дыхательная недостаточность. Из-за утолщения стенок сердца развивается легочная гипертензия, отекают нижние конечности, появляется асцит. Возможно внезапное развитие у больного пневмоторакса. При таком прогнозе больной становится нетрудоспособным инвалидом. Также возможен и летальный исход.

Важно! Несмотря на то, что для большого процента больных прогноз выживаемости неутешительный, правильно подобранное лечение может улучшить качество жизни.

Лечение

Существует комплексное лечение, которое подбирает врач, учитывая все особенности протекания заболевания.

1. Важным условием является отказ от курения. Если больному назначено медикаментозное лечение, но он курит, положительной динамики протекания болезни не будет.

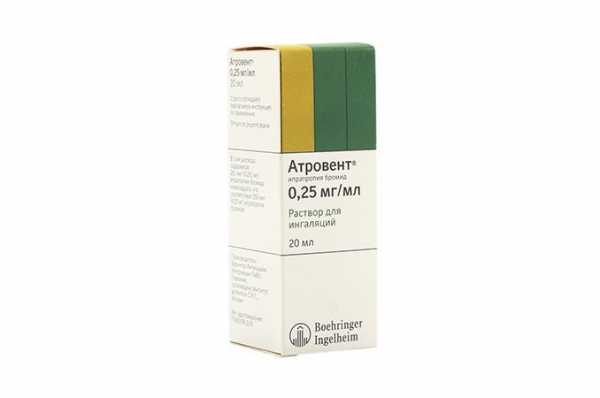

2. Для улучшения проходимости бронхов назначают бронходилататоры в таблетированной форме или в виде ингаляции.

3. Обязателен прием глюкокортикоидов:

- преднизолона;

- гидрокортизона.

4. Чтобы улучшить отхождение мокроты больному необходимо принимать разжижитель слизи ацетилцистеин, а также отхаркивающие лекарства:

- бромгексин;

- лазолван;

- амброксол.

5. Если обнаружена бактериальная инфекция, целесообразно пропить антибиотики.

6. Поддержат работу сердца следующие препараты:

- нитроглицерин;

- строфантин.

7. Для работы мочевой системы назначают:

- изокет;

- фуросемид;

- коргликон.

8. Положительно действует на заболевание кислородная терапия, при которой с помощью специальных баллонов пациент дышит чистым кислородом.

9. Необходимо регулярно проводить дыхательную зарядку, чтобы во время приступов пациент мог управлять дыханием.

10. Также показана аэроионотерапия, которая помогает устранить дыхательную недостаточность.

Вылечить диффузную эмфизему легких невозможно. Но если придерживаться здорового образа жизни и на протяжении жизни принимать лекарственные препараты, можно улучшить качество жизни и избежать инвалидности.

vdoh.site

Эмфизема легких: симптомы, прогноз жизни, буллезная

Симптомы эмфиземы легких связаны с дыхательной недостаточностью. Эта болезнь характеризуется увеличением размеров дистальных бронхиол. В результате они перестают сокращаться, приводя к уменьшению поступления кислорода в ткани.

Мучает какая-то проблема? Введите в форму «Симптом» или «Название болезни» нажмите Enter и вы узнаете все лечении данной проблемы или болезни.Сайт предоставляет справочную информацию. Адекватная диагностика и лечение болезни возможны под наблюдением добросовестного врача. У любых препаратов есть противопоказания. Необходима консультация специалиста, а также подробное изучение инструкции! Здесь можно записаться на прием к врачу.

Симптомы первичной и вторичной эмфиземы

При первичной эмфиземе у пациента главной жалобой является одышка. Сначала одышка наблюдается при серьезных нагрузках, в скором времени снижается переносимость нагрузок, и одышка появляется даже при ходьбе спокойным шагом. Пациенты имеют астеническую конституцию.

При первичной эмфиземе у пациента главной жалобой является одышка. Сначала одышка наблюдается при серьезных нагрузках, в скором времени снижается переносимость нагрузок, и одышка появляется даже при ходьбе спокойным шагом. Пациенты имеют астеническую конституцию.

При общем осмотре у пациента выявляться:

- Цианоз кожных покровов и слизистых,

- Бочкообразная грудная клетка;

- Расширение межреберных промежутков.

При прослушивании легких наблюдаются:

- Снижение резистентности дыхания,

- Ослабление голосового дрожания,

- Характерный коробочный тон при перкуссии,

- Расширение границ легких,

- Бронхофония и везикулярное дыхание.

Вторичная эмфизема сопровождается такими же симптомами, как и первичная. Есть особенность в диагностике. Хронический бронхит значительно смазывает картину заболевания и дифференциальная диагностика обструктивного бронхита и эмфиземы трудна.

Классификация разных форм патологии

Альвеолы представляют мешочки микроскопического размера. В этих мешочках происходит насыщение крови кислородом. При нормальной работе дыхательной системы во время вдоха происходит их расширение, во время выдоха — сужение.

При эмфиземе ткань, из которой состоят альвеолы, теряет свою эластичность, поэтому воздух, который поступает в легкие, в них же и остается.

Воздух, оставшийся в легких, никак не участвует в насыщении крови кислородом, в результате работа легких становится неполноценная.

Классификации заболевания:

- По патогенезу они делятся на первичные и вторичные.

- По степени распространенности на очаговые и диффузные.

По патоморфологии:

- Панлобулярную или пацанинарную;

- Центрилобулярную или центриацинарную;

- Перилобулярную или периацинарную;

- Буллезную;

- Иррегулярную;

- Парасептальную.

Панацинарная или панлобулярная эмфизема характеризуется равномерным повреждением ацинуса и, затрагивает нижние доли легких.

Это классическое проявление первичной диффузной эмфиземы.

Центриацинарная или центрилобуряная основное повреждение приходится на центральную часть ацинуса. По периферии ацинуса альвеолы не повреждены. Тип эмфиземы можно наблюдать у пациентов с хроническим обструктивным бронхитом.

Периацинарная или перилобулярная, затрагивает периферические отделы ацинусов, которые прилежат к плевре или межацинарным перегородкам.

Буллезная эмфизема сопровождается формированием булл размером от 0,5 см. Буллы представляют воздушные полости.

По локализации они бывают:

- Подплевральные.

- Интрапаренхиматозные.

По форме:

- Округлые.

- Овальные.

- Полиморфные.

Причины развития эмфиземы

Первичная развивается без действия экзогенных факторов. Она это самостоятельное заболевание. Главной причиной, из-за которой может развиться болезнь, является повреждение эластического каркаса альвеол из-за недостатка протеолитических ферментов ( альфа1-антитрипсин).

Первичная развивается без действия экзогенных факторов. Она это самостоятельное заболевание. Главной причиной, из-за которой может развиться болезнь, является повреждение эластического каркаса альвеол из-за недостатка протеолитических ферментов ( альфа1-антитрипсин).

Дефицит этих ферментов, врожденный.

Вторичная связана с действием экзогенных факторов, например курения или обструктивного бронхита. Хронический, обструктивный бронхит это вялотекущую инфекцию с периодами обострения.

Наиболее подвержены этому заболеванию лица мужского пола в возрасте от 30 до 60 лет.

Заболевании идет постоянный отек слизистой. В результате этого мелкие бронхи постоянно забиты слизью и развивается феномен «воздушная ловушка».

Феномен «воздушная ловушка»

Суть этого феномена состоит в том, что из-за большого количества слизи, при вдохе в легкие поступает меньше кислорода, и внутригрудное давления во время вдоха уменьшается.

Суть этого феномена состоит в том, что из-за большого количества слизи, при вдохе в легкие поступает меньше кислорода, и внутригрудное давления во время вдоха уменьшается.

Расширяется бронхиальный просвет пассивно, то есть из-за накопленной слизи.

Из-за того, что бронхиальный просвет расширяется пассивно, но кислорода мало, когда человек выдыхает, давление внутри грудной клетки увеличивается выше допустимой нормы, усиливается бронхиальная обструкция, создается дополнительное давление внутри бронхиальных ветвей.

Происходит задержка воздуха в альвеолах и возникает их гипертензия.

Сначала за счет эластичности альвеолы могут долго пребывать в растянутом состоянии, со временем в ткани их стенок начинают происходить трофические изменения, и они теряют свою эластичность.

Очаговая эмфизема включает, что в легких имеется какой-то конкретный очаг, в котором альвеолы повреждены, а в остальных легких работают нормально. При диффузных изменениях в легких происходят масштабные повреждения альвеол, затрагивающие разные доли легких.

Видео

Диагностика и лечение

На рентгеновском снимке легких наблюдается ослабление сосудистого рисунка, повышена прозрачность легочных полей.

Размеры сердца не увеличены, оно располагается вертикально, диафрагма располагается низко.

Проводят функциональное исследование, чтобы определить насколько снизилась жизненная емкость легких и насколько увеличился функциональный остаточный объем. Это позволит определить степень заболевания и выработать тактику лечения.

Как такового лечения не существует. Развивающиеся морфологические и функциональные изменения повернуть вспять невозможно. Здесь самое главное, как можно раньше диагностировать хронический бронхит и избежать его осложнений.

Для облегчения острых состояний используют медикаментозную терапию:

- Эуфиллин для снятия приступа одышки. Препарат вводится внутривенно и снимает одышку в течение нескольких минут.

- Преднизолоном в качестве сильного противовоспалительного средства.

При легкой или средней дыхательной недостаточности используют ингаляции кислорода. Здесь необходимо подбирать концентрацию кислорода, потому что это может как принести пользу, и нанести вред.

В тяжелых случаях при выраженной дыхательной недостаточности пациента могут подключить к аппарату искусственной вентиляции легких.

Дыхательная гимнастика помогает справиться с симптомами заболевания. Она не способна вылечить, существенно улучшает качество жизни пациента. Есть много методик дыхательной гимнастики, врач назначает определенную методику в зависимости от стадии заболевания и конституции пациента.

При буллезной эмфиземе нужно хирургическое вмешательство. Оно состоит в том, что бы удалить образовавшиеся буллы. Операция проводится эндоскопически.

Прогноз и профилактика

Течение эмфиземы легких длительное. Прогноз жизни неблагоприятный. Прогрессирование заболевания приводит к инвалидности, обширному повреждению альвеол и — смерти. Частным осложнением заболевания является пневмоторакс.

Профилактические мероприятия заключаются в устранении воздействия канцерогенных факторов — курение или поллютантов. Нужно постараться значительно уменьшить физические нагрузки.

Медикаментозное лечение

Весь курс лечения такого заболевания должен способствовать полному облегчению состояния, снижению дальнейшего развития дыхательной недостаточности и прочих болезней легких, которые и привели к эмфиземе. Лечение в основном проводят амбулаторным путем под строгим контролем пульмонолога и терапевта.

А в стационар больного отправляют только если есть присоединение инфекции, тяжелой дыхательной недостаточности или при хирургических осложнениях, например, кровотечении в легких во время разрыва полости, пневмоторакс.

Если эмфизема образовалась из-за воспалительного процесса, то специалисты назначают разные антибактериальные лекарства. Если толчок к такой проблеме дала бронхиальная астма или бронхит с приступами затруднения дыхания, врачи сразу выписывают лекарства, которые расширяют бронхи, например, теофиллин, беродуал, сальбутамол. А чтобы лучше выводилась мокрота, врач может назначить муколитик, к примеру, амбробене.

А при начальной стадии эмфиземы врач может назначить кислородотерапию, чтобы улучшить газообмен в легких. Метод включает вдыхание воздуха с низким содержанием кислорода около пяти минут, потом столько же пациент дышит воздухом, но уже с хорошим содержанием кислорода. Курс кислородотерапии состоит из шести циклов. Время лечения: одна процедура в день на протяжении 20 дней. А если пациент не может привыкнуть к такому методу, то он тогда может вдыхать влажный кислород через носовой катетер.

Помощь народных средств

Кроме разных медицинских лекарств, для избавления от этой болезни на помощь могут прийти отличные народные рецепты, которые тоже дают неплохой результат.

Расскажем несколько рецептов таких замечательных народных средств:

- Оригинальный народный рецепт при эмфиземе — потребуется картофельная ботва. Ботву пропускаем через мясорубку, отжимаем из нее сок. Храним сок в холодильнике. Первые дни принимаем по пол чайной ложке, а потом увеличиваем дозировку до пол стакана. Употребляем в течение месяца, при необходимости курс повторяем.

- Издавна люди знали еще один рецепт лечения легочных заболеваний картофелем. В этом рецепте необходимо сварить 2 картошки в кожуре, потом разрезать их на 2 части, смазать каждую козьим жиром или скипидаром и прикладывать их к груди. Выдерживаем примерно пятнадцать минут, потом снимаем и протираем грудную клетку влажной тканью.

- Для следующего рецепта понадобятся: плоды тмина обычного 1 часть, трава горицвета весеннего, плоды фенхеля обычного, полевого хвоща 2 части. Все смешиваем и 50 грамм этих трав завариваем 200 мл кипятка. Настаиваем, процеживаем. Употребляем отвар не больше 3 раз в день по 50 грамм. Отвар поможет и при невидной форме недостаточного кровообращения.

- Другой рецепт: берем 150 грамм цветков гречихи посевной, завариваем 0,5 литров горячей воды, даем настояться 120 минут в термосе, после процеживаем. Принимаем не больше 4 раз в день по 155 грамм, в течение месяца.

- Нужно: 1 часть плодов можжевельника, столько же корней одуванчика и 2 части листьев березы. Заливаем кипятком 1 столовую лодку смешанных трав. Даем настояться, процеживаем. Пьем по 100 грамм отвара через 60 минут после еды, 90 дней.

- Берем 20 грамм высушенных соцветий лугового сивца и 50 грамм сухой мелиссы. Заливаем одним литром сухого белого вина. Настаиваем 24 часа, постоянно взбалтывая банку, потом процеживаем. Принимаем по 155 грамм не меньше 2 раз в сутки, особенно во время сильных приступов.

- Для следующего рецепта потребуется: по одной части ягод аниса, корня алтея, почек от сосны, солодки (корень) и листьев шалфея. Пятьдесят грамм трав заливаем одним стаканом горячей воды, настаиваем и процеживаем. Пьем по четверти стакана 4 раза в день за 30 минут до еды.

- Берем 1 чайную ложку цветков картофеля, заливаем стаканом горячей воды, настаиваем 120 минут, процеживаем. Употребляем отвар не больше 3 раз в сутки по 0,5 стакана за 40 минут до принятия пищи. Принимаем 1 месяц, больше всего он помогает во время сильной одышки.

- Берем по одной части листьев мяты, корня девясила, листьев шалфея, травы чабреца, листьев эвкалипта, заливаем стаканом горячей воды 1 ст. ложку сбора. После настаивания пьем по четверти стакана 3 раза. Хорошо его принимать во время одышки.

Всеми этими рецептами от эмфиземы легких хорошо будет пользоваться после консультации врача и с его одобрения, на некоторые травы иногда бывают аллергические реакции. Только вы сможете уберечься от нежелательных последствий и опасных осложнений.

Общее мнение людей о проведенном лечении

Многие утверждают, что эффективнее всего при лечении эмфиземы легких будут народные средства, потому что к ним относятся разные виды трав, способствующие выздоровлению, общему укреплению организма, а больше всего оздоровительный эффект дают травы — мелисса, алтей, можжевельник.

Народные рецепты при эмфиземе считаются главным методом лечения, потому что все травы, входящие в состав таких рецептов, способны устранить любые воспаления в легких, вылечить бронхиты и другие заболевания дыхательной системы.

А лекарства — это дополнительное лечение, для устранения очагов заболевания. Медикаменты часто дают плохие результаты от лечения, например, из-за слишком большого токсического действия, что может плохо сказаться на работе внутренних органов человека.

Профилактические методы предупреждения

В профилактические мероприятия против эмфиземы легких входят правила, которых нужно придерживаться, если не хочется поддастся такому неприятному заболеванию:

- Полное исключение из жизни сигарет;

- Вести личную гигиену, особенно при работе с опасными газообразными веществами;

- Вовремя выявлять и лечить разные легочные болезни — бронхит, бронхиальную астму, приводящие к развитию эмфиземы.

Если у вас уже обнаружена эмфизема, то она, конечно, лечится, но полностью ее вылечить почти невозможно. Эмфизема может прогрессировать, даже во время всей процедуры лечения. И если вовремя прийти в больницу и придерживаться всех предписаний врача, то такую проблему можно приостановить, создать комфортную жизнь. Если эмфизема врожденная, то последствия будут самые плохие.

fdmed.ru

Эмфизема легких — причины, патогенез, симптомы, диагностика, лечение, прогноз

Эмфизема легких — анатомическая альтерация легких, характеризующаяся патологическим расширением воздушных пространств, расположенных дистальнее терминальных бронхиол, и сопровождающаяся деструктивными изменениями альвеолярных стенок.

Классификация эмфиземы легких:

- По патогенезу подразделяется на первичную и вторичную.

- По распространенности выделяют диффузную и очаговую.

- По патоморфологии подразделяют на панацинарную (панлобулярную), центриацинарную (центрилобулярную), периацинарную (перилобулярную), парасептальную, иррегулярную и буллезную.

Этиология и патогенез

Различают первичную эмфизему, развивающуюся в неповрежденных легких, и вторичную, возникающую при необратимых изменениях структуры респираторного отдела легких, обусловленных различными заболеваниями бронхолегочной системы.

Первичная эмфизема легких — это диффузная деструктивная эмфизема, являющаяся самостоятельной патологической формой, при которой развивается распространенное повреждение эластического каркаса легких со снижением эластических свойств. В настоящее время доказано значение протеолитических ферментов, в частности дефицита α1-антитрипсина, являющегося врожденным дефектом, в развитии первичной эмфиземы легких.

Вторичная эмфизема легких может быть диффузной или очаговой. При вторичной эмфиземе большое значение придают экзогенным факторам — курению и производственным поллютантам, которые активируют альвеолярные макрофаги и лимфоциты, продуцирующие эластазу, нейтрофильную протеазу, кислую гидролазу, обладающие протеолитическим действием, и угнетают α1-антитрипсин — ингибитор протеолиза. Все это приводит к разрушению тонких структур паренхимы легких.

Основной причиной вторичной диффузной эмфиземы является хронический обструктивный бронхит, при котором возникающие бронхоспазм, отек слизистой и закупорка просвета мелких бронхов слизью способствуют развитию феномена «воздушной ловушки». Сущность этого феномена — снижение внутригрудного давления при вдохе, сопровождающееся пассивным растяжением бронхиального просвета, и повышение внутригрудного давления при выдохе, создающее дополнительную компрессию бронхиальных ветвей и увеличивающее бронхиальную обструкцию. В результате в альвеолах задерживается воздух и возникает гипертензия. Альвеолы вначале растягиваются, а затем в их стенках развиваются трофические изменения. Большое значение при вторичной диффузной эмфиземе придают переходу воспалительно-дистрофического процесса с бронхиол на альвеолы с развитием альвеолита и деструкции альвеолярных перегородок.

Очаговые формы вторичной деструктивной эмфиземы могут быть околорубцовыми, развивающимися вокруг рубцово-измененного участка легочной ткани после перенесенных пневмоний, туберкулеза, саркоидоза, профессиональных болезней легких.

Врожденная долевая эмфизема характеризуется резким увеличением объема одной доли у детей раннего возраста. Существует мнение, что заболевание обусловлено нарушением бронхиальной проходимости из-за атрофии бронхиальных хрящей с образованием клапанной обструкции.

Синдром Маклеода характеризуется односторонней эмфиземой, гипоплазией ветвей легочной артерии и обструкцией мелких бронхов.

Парасептальная эмфизема — очаг эмфиземотозно-измененной легочной ткани, прилежащей к уплотненной соединительнотканной перегородке или к плевре. Основной причиной развития этой формы эмфиземы является бронхиальная обструкция при очаговом бронхите и бронхиолите.

Буллезная эмфизема характеризуется образованием воздушных полостей более 1 см в диаметре чаще всего при околорубцовой или парасептальной эмфиземе.

В патогенезе дыхательной недостаточности, развивающейся при первичной эмфиземе, основное значение имеют два фактора. Первый состоит в уменьшении общей поверхности легкого в результате деструкции межальвеолярных перегородок, что ведет к снижению диффузионной способности легких. Вторым патогенетическим фактором является изменение эластических свойств легких, эластическая отдача которых уменьшается, что затрудняет выдох. Формируется особый вариант обструктивных нарушений, при котором увеличивается бронхиальное сопротивление только на выдохе с возникновением клапанного механизма бронхиальной обструкции.

Симптомы

При вторичной диффузной эмфиземе легких больные жалуются на одышку, снижение толерантности к нагрузкам; иногда наблюдается снижение массы тела. Состояние больных длительное время остается удовлетворительным. При осмотре выявляется цианоз кожных покровов и слизистых оболочек, выраженность которого зависит от степени нарушения газового гомеостаза. Грудная клетка увеличена в объеме («бочкообразная» грудная клетка) при преимущественно астеническом телосложении, дыхательные экскурсии ее уменьшены. Межреберные промежутки расширены, подключичные пространства сглажены или выбухают.

При пальпации резистентность грудной клетки снижена, голосовое дрожание ослаблено. При перкуссии определяется коробочный тон, границы легких расширены, подвижность нижнего края легких ограничена до 2-3 см. Границы сердечной тупости уменьшены, иногда полностью исчезают. При аускультации выслушивается ослабленное везикулярное дыхание, бронхофония ослаблена. Тоны сердца ослаблены.

Однако диагностика вторичной диффузной эмфиземы, развившейся на фоне хронического обструктивного бронхита, бывает затруднительной из-за постоянного кашля, одышки, отсутствия у многих больных «бочкообразной» грудной клетки, наличия жесткого везикулярного дыхания с рассеянными жужжащими хрипами, а иногда и с влажными мелкопузырчатыми.

Первичная эмфизема легких имеет аналогичные признаки, но отличается от вторичной отсутствием симптомов хронического бронхита или другой патологии легких и признаков воспаления. У больных выявляется умеренный цианоз вследствие нормального газового состава крови в течение длительного времени. Нормальное у них и сопротивление при выдохе, но увеличены растяжимость легких и ОЕЛ. Диффузионная способность легких резко снижена, гипоксемия и гиперкапния выявляются только при нагрузке.

Околорубцовая, долевая, односторонняя (синдром Маклеода), парасептальная и буллезная эмфиземы протекают бессимптомно и выявляются только при рентгенологическом исследовании или при развитии пневмоторакса.

Диагностика

При рентгенологическом исследовании выявляются характерные признаки — повышение прозрачности легочных полей и ослабление сосудистого легочного рисунка, вплоть до его исчезновения при наличии крупных буллезных образований. Диафрагма уплощена и располагается низко. Сердце в размерах не увеличено, но располагается вертикально. При томореспираторной пробе прозрачность легких в фазы дыхания не меняется.

Функциональное исследование позволяет выявить у больных эмфиземой снижение ЖЕЛ с одновременным увеличением ФОЕ и ООЛ за счет уменьшения РО выдоха, уменьшение ОФВ1 и увеличение бронхиального сопротивления при спокойном дыхании. Относительно ранним признаком может быть снижение диффузионной способности легких. В дальнейшем у больных стойко увеличивается ОЕЛ и снижается индекс ретракции легких.

Исследование диаграммы «поток-объем» позволяет выявить на ранних стадиях заболевания обструкцию дистальных отрезков бронхов.

Лечение

Эффективных методов лечения эмфиземы легких не существует, так как обратное развитие морфологических и функциональных изменений невозможно. Поэтому основное значение имеют раннее выявление и лечение больных с хроническим бронхитом и улучшение бронхиальной проходимости, предупреждающих респираторный ацидоз.

Из медикаментозных средств при эмфиземе эффективен эуфиллин при внутривенном введении 2,4% раствора 5-7,5 мл 2-3 раза в день в течение 10—12 дней с переходом на препараты теофиллииа пролонгированного действия (ретафил, спорфиллин ретард, теотард). Возможно назначение М-холиноблокатора — ипратропия бромида, но он мало эффективен. Показаны β2-адреномиметики короткого действия (сальбутамол, беротек) и длительного (сальметерол, формотерол). Но эти препараты при эмфиземе легких могут ухудшить вентиляционные показатели.

При дыхательной недостаточности больным эмфиземой легких показаны курсы кислородотерапии при тщательном контроле за КОС крови. Рекомендуют ингаляции 30% концентрации кислорода во вдыхаемом воздухе с постепенным в течение 2-3-х дней повышением ее до 50%. В общий комплекс лечения следует предусмотреть включение лечебной гимнастики, которая должна быть строго индивидуальной. Лечебно-гимнастические упражнения включают общеукрепляющие и специальные упражнения, направленные на увеличение преимущественно выдоха путем тренировки мышц грудной клетки и диафрагмы.

Прогноз

Течение диффузной эмфиземы легких длительное, но в целом неблагоприятное. Часто у больных всеми формами эмфиземы развивается осложнение — пневмоторакс. Прогрессирование заболевания, инвалидизация и гибель больных имеют различную скорость у разных больных и определяются скоростью разрушения легочной ткани, которое трудно распознается и контролируется из-за отсутствия возможности выявления факторов, вызывающих это разрушение.

Профилактика

Первичная профилактика сводится к предупреждению прогрессировали хронической бронхиальной обструкции путем противорецидивного лечения обструктивного бронхита. Вторичная профилактика включает исключение курения, воздействия поллютантов, больших физических нагрузок. У больных необходим постоянный контроль газового состава крови, центральной и периферической гемодинамики и коррекция при их нарушении.

Очаговая эмфизема не требует специального лечения. Развитие повторных пневмотораксов является показанием для хирургического лечения. Большие буллы, сопровождающиеся значительным ухудшением дыхательной функции, также требуют оперативного вмешательства.

При первичной эмфиземе проводят симптоматическую терапию, направленную на уменьшение дыхательной недостаточности (ЛФК, повторные курсы оксигенотерапии), исключают курение и контакт с загрязненным атмосферным воздухом.

medicoterapia.ru

что это такое, симптомы, лечение, прогноз жизни

Эмфизема легких характеризуется нарушением процесса газообразования. Легкие увеличиваются в объеме, и дыхание становится затруднено. Часть воздуха в легочной системе сохраняется, поэтому доступ следующей порции кислорода оказывается закрыт. Это происходит потому, что альвеолы (небольшие пузырьки, за счет которых происходит газообмен) теряют эластичность и увеличиваются в объеме. Они плохо сокращаются, часть воздуха застаивается в легких.

Вдыхать и выдыхать воздух приходится с напряжением. Легкие раздуты, в них скапливается много воздуха. Нарушается газообмен, органы не справляются с процессом дыхания. Слово «эмфизема» с греческого переводится как «раздувать».

От чего развивается эмфизема

Эмфизема легких – это заболевание, перед которым обычно бывает хронический бронхит. Оно развивается в разном возрасте: от 30 до 60 лет, чаще наблюдается у мужчин. Причиной заболевания может быть не только бронхит. Возникает тяжелая дыхательная недостаточность в результате следующих причин:

Эмфизема легких – это заболевание, перед которым обычно бывает хронический бронхит. Оно развивается в разном возрасте: от 30 до 60 лет, чаще наблюдается у мужчин. Причиной заболевания может быть не только бронхит. Возникает тяжелая дыхательная недостаточность в результате следующих причин:

- Генетической предрасположенности при особенностях в строении легких: из-за врожденных дефектов в альвеолах держится высокое давление.

- Изменения в гормональном балансе, в результате чего мышцы бронхиол перестают сокращаться.

- Вдыхания загрязненного токсичными соединениями воздуха. На легкие воздействуют соединения, содержащиеся в окружающей среде. На стенках бронхиол оказываются частицы вредных веществ, влияя на легочные сосуды, которые снабжают альвеолы питательными веществами.

- Пожилой возраст: кровообращение ухудшается, легочная ткань плохо восстанавливается, особенно после воспаления легких.

- Инфекции дыхательных путей, ведущих к растяжению легочных тканей.

- Профессиональные особенности, когда работа человека напрямую связана с дыханием (у музыкантов, стеклодувов, шахтеров). Как последствие, скопление воздуха в бронхах и образование воздушных полостей в легких.

- Попадание инородного тела в просвет бронхов, что приводит к эмфиземе в острой форме, так как воздух в этот сегмент не проходит вообще.

Врачи считают, что причин данной болезни легких обычно несколько, на ее развитие влияют разные факторы. Но точная причина патологии до сих пор неизвестна.

Частота заболевания значительно возросла за последние годы. Его распространение, быстрота протекания ведет не только к временной нетрудоспособности, но и к инвалидности при эмфиземе легких.

Как проявляется заболевание

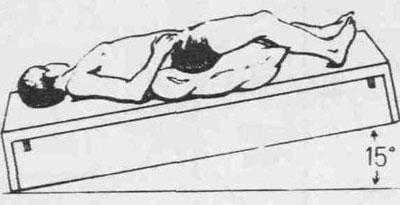

Сбои в процессах дыхания — самая характерная особенность заболевания. Дыхание при эмфиземе легких затруднено. На ранних стадиях больные занимают позицию лежа на животе со склоненной вниз головой и плечами. Это улучшает состояние и процесс дыхания. Когда форма болезни тяжелая и происходит быстрое утомление грудных мышц, то оптимально сидячее положение с небольшим наклоном вперед, в котором люди вынуждены спать.

Сбои в процессах дыхания — самая характерная особенность заболевания. Дыхание при эмфиземе легких затруднено. На ранних стадиях больные занимают позицию лежа на животе со склоненной вниз головой и плечами. Это улучшает состояние и процесс дыхания. Когда форма болезни тяжелая и происходит быстрое утомление грудных мышц, то оптимально сидячее положение с небольшим наклоном вперед, в котором люди вынуждены спать.Одышка при физической нагрузке — это основной симптом эмфиземы на ранних стадиях. Вначале она проявляется не часто и обычно в зимний период. Затем человек испытывает одышку при незначительном физическом напряжении, а если болезнь протекает в тяжелой форме – и в состоянии покоя. За коротким, резким вдохом следует удлиненный выдох. При такой прогрессирующей одышке эмфизема легких опасна для жизни.

Признаки проявления данного заболевания следующие:

- Синюшный оттенок кончика носа, ногтей, губ. Бледной становится кожа и слизистые оболочки. Причиной этого является кислородное голодание из-за плохой работы легких.

- При движении легких сильно напрягаются грудные мышцы, т. е. больной затрачивает усилия в процессе дыхания.

- Набухание шейных вен из-за внутригрудного давления, когда человек кашляет или делает вдох.

- При длительном кашле лицо приобретает розовый оттенок.

- Уменьшение массы тела, что связано со значительным напряжением работы грудных мышц во время дыхания.

- Печень увеличивается в размерах и может опускаться при застое крови в печеночных сосудах и смещения диафрагмы.

- Изменения внешности: шея становится более короткой, грудь приобретает бочкообразную форму, живот становится обвислым. Эти признаки эмфиземы легких возникают, когда болезнь переходит в последнюю стадию.

При данном заболевании могут возникать осложнения: дыхательная или сердечная недостаточность, пневмоторакс (скопление воздуха в грудной клетке), развитие пневмонии, возникновение легочного кровотечения. При таких осложнениях человек становится инвалидом.

Классификация проявления болезни

Виды эмфиземы легких классифицируются по ряду признаков:

По характеру протекания

- Острая форма, которая возможна при сильном физическом напряжении, приступе бронхиальной астмы или попадания в бронхи инородного предмета. Альвеолы растягиваются, а легкие увеличиваются в размерах. Необходимо экстренное лечение.

- Хроническая форма, когда развитие болезни происходит постепенно. Вылечить заболевание можно, если вовремя начать терапию. Когда болезнь запущена, человек получает инвалидность.

По распространенности

- Диффузная эмфизема легких ведет к разрушению альвеол и захватывает все ткани. Восстановить их невозможно, нужен донорский орган.

- Очаговая форма связана с разрушением ткани возле очагов туберкулеза или рубцов. Эмфизема выражена слабо.

По анатомическим особенностям

- Панацинарная эмфизема протекает в тяжелой форме, диагностируется дыхательная недостаточность. Альвеолы повреждены и вздуты.

- Центрилобулярная эмфизема легких – это форма, которая характеризуется значительным воспалением: просвет бронхов расширяется, выделяется слизь. Происходят фиброзные изменения стенок бронхиол и альвеол. Оставшаяся здоровая ткань продолжает работать «на износ».

- Буллезная форма: на месте поврежденной ткани образуются буллы (пузыри). Они могут разрываться и инфицироваться. Продолжительность жизни при буллезной эмфиземе легких становится под вопросом.

- Викарная эмфизема развивается при сокращении объема легочной ткани, например, после того, как удалили одно легкое.

- Парасептальная эмфизема легких связана со значительным увеличением объема альвеол, когда межальвеолярные перегородки разрушаются. Организм получает значительно меньше кислорода, но ситуация не критическая, она не ведет к летальному исходу.

- Панлобулярная эмфизема легких характеризуется возникновением значительных межлегочных полостей. Встречается она не часто. Для панлобулярной эмфиземы характерно разрушение нижних долей легкого.

По причине возникновения

Старческая эмфизема возникает, когда эластичность стенок альвеол нарушена. Лобарная эмфизема характерна для новорожденных и возможна при непроходимости одного из бронхов.

Эмфизема – это заболевание, которое лечится на ранних стадиях и требует хирургического вмешательства или неизлечима на поздних сроках развития болезни. Поэтому уже при бронхите следует обратиться к врачу. Важным моментом становится полный отказ от курения и прекращение работы на производстве, где «засоряются» легкие.

Диагностика эмфиземы

Симптомы и лечение эмфиземы легких у взрослых зависят от верно поставленного диагноза. Провести диагностическое обследование может врач-пульмонолог или терапевт. Он проведет:

Симптомы и лечение эмфиземы легких у взрослых зависят от верно поставленного диагноза. Провести диагностическое обследование может врач-пульмонолог или терапевт. Он проведет:- осмотр, прослушивание и простукивание грудной клетки;

- рентген легких и компьютерную томографию;

- наблюдение за сокращениями легких (изменение дыхательной функции).

Если диагноз подтвержден, то пациент должен тщательно выполнять все предписания врача, поскольку болезнь можно вылечить на ранних этапах развития.

Методики лечения

Терапия эмфиземы легких возможна на дому и ее главная цель – это облегчение работы дыхательной системы или возможность остановить дальнейшее развитие болезни.

Терапия эмфиземы легких возможна на дому и ее главная цель – это облегчение работы дыхательной системы или возможность остановить дальнейшее развитие болезни.Некоторые методы лечения не предполагают использование лекарственных средств:

- Диета: много витаминов, свежих овощей и фруктов. Питание должно содержать минимум калорий. Суточная норма – 800 ккал, а при серьезной дыхательной недостаточности – 600.

- Кислородотерапия (например, дыхание за счет кислородной подушки). Лечение продолжается 2-3 недели.

- При эмфиземе легких показан массаж, который важен, чтобы бронхи расширялись и отходила мокрота.

- Лечебная физкультура держит дыхательные мышцы в тонусе. Существует специальный комплекс лечебной гимнастики.

- Чтобы лучше отходила мокрота, делают позиционный дренаж. При этом больной принимает удобную позу для снятия кашлевого рефлекса и освобождения от вязкой мокроты. Такое лечение желательно сочетать с употреблением трав и настоев.

Лечить эмфизему легких следует и медикаментозно. Терапия включает прием антибактериальных, бронхорасширяющих лекарств и средств, чтобы вывести из организма мокроту. Если болезнь запущена, проводится хирургическое вмешательство.

Прогноз жизни при эмфиземе легких положительный, если выполняются все направления лечения: борьба с дальнейшим развитием недуга, профилактические меры для предотвращения тяжелых осложнений, улучшение качества жизни больного.

Важность дыхательной гимнастики

Лечение по методу доктора Бубновского предполагает дыхательную гимнастику. Кандидат медицинских наук С.М. Бубновский считает, что сам организм способен побороть застойные явления в легких и бронхах с помощью дыхательных мышц: основных и вспомогательных.

Лечение по методу доктора Бубновского предполагает дыхательную гимнастику. Кандидат медицинских наук С.М. Бубновский считает, что сам организм способен побороть застойные явления в легких и бронхах с помощью дыхательных мышц: основных и вспомогательных.

Для этого необходимо «заставить» межреберные мышцы работать. Амплитуда движений у этой группы мышц небольшая, поэтому грудную клетку растянуть сложно, но возможно. Для этого Бубновский предлагает использовать упражнение «Пуловер».

Чтобы выполнить упражнение, достаточно иметь в наличии гантели и скамейку. Принимаем положение лежа на скамье с согнутыми в коленях ногами. Двумя руками берем гантель (вначале используем вес не более 2 кг) и опускаем ее за голову при глубоком вдохе. Вдох делаем через нос. Гантель поднимаем над головой и опускаем при выдохе с приглушенным звуком «ха».

Происходит растяжение диафрагмы и сокращение межреберных мышц при поднятых руках. Ежедневно стараемся заводить руки за голову как можно дальше. Увеличивая амплитуду движений, мы лучше растягиваем межреберные мышцы. Работает и грудной отдел позвоночника.

Эффект ощутим: происходит облегчение дыхания. Упражнение выполняем утром, до завтрака. Тело нужно растянуть до приема пищи. Рекомендуемое количество повторений – 12-15, которые выполняются в два захода. С каждым месяцем увеличиваем вес гантелей. После первых занятий возможно чувство дискомфорта и напряжение мышц. Не следует этого пугаться, поскольку дыхательная мускулатура начинает работать.

Это упражнение помогает и при других легочных заболеваниях. Кроме того, оно улучшает перистальтику кишечника. В комплексной терапии при лечении эмфиземы легких упражнение «Пуловер» сыграет определенную роль.

Лечение народными средствами

Чтобы отходила мокрота, проходил кашель и более активно шел процесс очищения легких, используют народные, проверенные временем средства. Часто в борьбе с недугом используют картофель. Лечение проводят зеленой ботвой картофеля, выжимая из нее сок. Начинают принимать с 0,5 ч. л., постепенно доводя до полстакана. Традиционный метод – глубокое дыхание над картофельным паром. Отваренные кусочки картофеля прикладываем к груди.

Чтобы отходила мокрота, проходил кашель и более активно шел процесс очищения легких, используют народные, проверенные временем средства. Часто в борьбе с недугом используют картофель. Лечение проводят зеленой ботвой картофеля, выжимая из нее сок. Начинают принимать с 0,5 ч. л., постепенно доводя до полстакана. Традиционный метод – глубокое дыхание над картофельным паром. Отваренные кусочки картофеля прикладываем к груди.Полезны для дыхания отвары и настои трав:

- 3 ст.л. гречихи заливаем 500 мл кипятка и 2 часа настаиваем отвар в термосе. Выпиваем по полстакана 3-4 раза в день.

- Берем 1 часть плодов можжевельника и 1 часть корня одуванчика, добавив к ним 2 части листьев березы. Заливаем кипятком и настаиваем 3 часа, принимаем по 1/3 стакана 2-3 раза в день. Пьем отвар 3 месяца.

- Готовим сбор: трава горицвета весеннего, плодов тмина обыкновенного, плодов фенхеля обыкновенного в равных соотношениях. 1 ст. л. сбора заливаем стаканом кипятка, настаиваем, процеживаем. Выпиваем по трети стакана 3 раза в день.

- Средство помогает при плохом кровообращении.

- Используем 1 ч. л. цветков картофеля на стакан кипятка. Настаиваем 2 часа, процеживаем и употребляем отвар за 30-40 мин. до еды. Принимаем по полстакана 3 раза в день на протяжении месяца. Облегчает состояние при одышке.

Поскольку заболевание развивается медленно, то возникает впечатление, что лечение только народными средствами дает положительные результаты. На самом деле, исключительно при комплексном лечении можно избавиться от недуга.

Полное излечение эмфиземы легких возможно на ранних стадиях развития заболевания, когда прогноз благоприятен. Но все зависит от желания человека вылечиться и его готовности выполнять необходимые рекомендации лечащего врача. Большое значение имеет раннее выявление заболевания, поэтому, если возникли какие-либо симптомы, связанные с дыхательной системой, немедленно обратитесь за помощью.

pulmono.ru

Хроническая диффузная обструктивная эмфизема легких

Этиология и патогенез. Развитие этого вида эмфиземы связано с предшествующими ей хроническим бронхитом и бронхиолитом и их последствиями — множественными бронхоэктазами, пневмосклерозом. При эмфиземе поражается эластический и коллагеновый каркас легкого в связи с активацией лейкоцитарных протеаз — эластазы и коллагеназы. Эти ферменты ведут к недостаточности эластических и коллагеновых волокон, так как при эмфиземе имеется генетически обусловленный дефицит сывороточных антипротеаз (1-антитрипсина). В условиях несостоятельности стромы легкого (особенно эластической) включается так называемый клапанный (вентильный) механизм. Он сводится к тому, что слизистая пробка, образующаяся в просвете мелких бронхов и бронхиол при хроническом диффузном бронхите, при вдохе пропускает воздух в альвеолы, но не позволяет ему выйти при выдохе. Воздух накапливается в ацинусах, расширяет их полости, что и ведет к диффузной обструктивной эмфиземе. Обычно встречаются смешанные варианты, поэтому дать точную характеристику эмфиземы у конкретного больного не представляется возможным. Все формы эмфиземы приводят к деструкции паренхимы легких.

При центролобулярной эмфиземе поражаются воздушные пространства в центре дольки. Этот тип наиболее часто встречается у курильщиков, однако легкая степень ее может встречаться при антракозе. Наиболее часто она локализуется в верхней доле. Часто центролобулярная эмфизема сочетается с бронхиолитом и хроническим бронхитом. В расширенных пространствах часто обнаруживаются макрофаги, заполненные пылевыми частицами, и клетки хронического воспаления. Хотя патогенез до конца не изучен, предполагается, что причиной является воспаление дыхательных бронхиол, что приводит к локальному нарушению структуры стенок бронхиол и расположенного рядом эластина в интерстиции.

При панлобулярной (панацинарной) эмфиземе поражаются все воздухоностые полости дистальнее терминальных бронхиол. Обычно поражаются нижние доли легких, причем базальные отделы — намного сильнее. Макроскопически легкие кажутся перерастянутыми. Этиология и патогенез мало изучены, однако у 70-80% больных с a1-антитрипсиновой недостаточностью к возрасту 50 лет развивается этот тип эмфиземы. a1-антитрипсин — это острофазовый белок сыворотки крови, который ингибирует активность коллагеназы, эластазы и других протеаз, включая трипсин. Этот белок также ингибирует ферменты, освобождающиеся после смерти нейтрофилов и макрофагов. Любые неблагоприятные воздействия, например, курение, которые приводят к увеличению количества клеток воспаления в легких, приводят к деструкции альвеолярной стенки у данных людей. Дефицит этого фермента передается по наследству по аутосомно-доминантному типу. Гомозиготность по данному гену наблюдается у 1 из 3630 кавказцев и практически отсутствует у американских негров.

При парасептальной (дистальной ацинарной) эмфиземе поражаются периферические участки долек, обычно, прилежащие к плевре. Часто наблюдается рубцевание пораженной ткани. Расширенные пространства могут значительно расширяться, до 10 мм в диаметре и более. Такие полости называют буллами. Наиболее часто поражаются верхние доли.

При смешанной эмфиземе поражаются различные участки дольки. Практически всегда имеется фиброз пораженных долек. Предполагается, что развитие эмфиземы связано с задержкой воздуха в ацинусе в результате фиброза. Наиболее часто этот тип встречается вокруг старых рубцов туберкулезной этиологии на верхушках легких.

Патологическая анатомия. Легкие увеличены в размерах, прикрывают своими краями переднее средостение, вздутые, бледные, мягкие, не спадаются, режутся с хрустом. Из просвета бронхов, стенки которых утолщены, выдавливается слизисто-гнойный экссудат. Слизистая оболочка бронхов полнокровная, с воспалительным инфильтратом, большим числом бокаловидных клеток; отмечается неравномерная гипертрофия мышечного слоя, особенно в мелких бронхах. Растяжение стенок ацинуса ведет к растяжению и истончению эластических волокон, расширению альвеолярных ходов, изменению альвеолярных перегородок. Стенки альвеол истончаются и выпрямляются, межальвеолярные поры расширяются, капилляры запустевают. Проводящие воздух дыхательные бронхиолы расширяются, альвеолярные мешочки укорачиваются. Вследствие этого происходит резкое уменьшение площади газообмена, нарушается вентиляционная функция легких. Капиллярная сеть в респираторной части ацинусов редуцируется, что приводит к образованию альвеолярно-капиллярного блока. В межальвеолярных капиллярах разрастаются коллагеновые волокна, развивается интракапиллярный склероз. При этом наблюдается образование новых не совсем типично построенных капилляров, что имеет приспособительное значение. Таким образом, при хронической обструктивной эмфиземе в легких возникает гипертензия малого круга кровообращения, приводящая к гипертрофии правого сердца (легочное сердце). К легочной недостаточности присоединяется сердечная недостаточность, которая на определенном этапе развития болезни становится ведущей.

Хроническая очаговая эмфизема. Эта эмфизема развивается вокруг старых туберкулезных очагов, постинфарктных рубцов, чаще в I-II сегментах. Поэтому ее называют перифокальной, или рубцовой. Хроническая очаговая эмфизема обычно панацинарная. Возможно развитие буллезной эмфиземы.

Буллезная эмфизема. Это не отдельный тип эмфиземы, а термин, указывающий на наличие булл размером более 10 мм в диаметре. Буллы могут встречаться при всех четырех основых типах эмфиземы. Буллы часто разрываются, что приводит к развитию спонтанного пневмоторакса. Обычно буллы располагаются на верхушке легкого субплеврально. Редукция капиллярного русла происходит на ограниченном участке легкого, поэтому при перифокальной эмфиземе не наблюдается гипертонии малого круга кровообращения.

Викарная (компенсаторная) эмфизема одного легкого наблюдается после удаления части его или другого легкого. Этот вид эмфиземы сопровождается гипертрофией и гиперплазией структурных элементов оставшейся легочной ткани.

Первичная (идиопатическая) панацинарная эмфизема встречается очень редко, этиология ее неизвестна. Морфологически она проявляется атрофией альвеолярной стенки, редукцией капиллярной стенки и выраженной гипертонией малого круга кровообращения.

Старческая (сенильная) эмфизема рассматривается как обструктивная, но развивающаяся в связи с возрастной инволюцией легких. Это неправильный термин, т.к. при данном типе не наблюдается деструкции альвеолярной стенки. При старении происходит снижение поверхности альвеол, прогрессирующее начиная с 30-летнего возраста, что приводит к повышению воздушности легких. Этот процесс является нормальной сенильной инволюцией легких и не является заболеванием. Поэтому ее правильнее называть эмфиземой у стариков.

Межуточная (интерстициальная) эмфизема принципиально отличается от всех других видов. Она возникает при попадании воздуха в интерстиций в результате травматического разрыва воздухоносных путей (при усиленных кашлевых движениях) или спонтанного разрыва буллы. Интерстициальная эмфизема может распространяться на средостение и под кожу. При надавливании на раздутые воздухом участки кожи слышен характерный хруст (крепитация).

Как следствие склеротических изменений в легочных капиллярах и повышения давления в системе легочной артерии развивается легочное сердце.

studfiles.net

Эмфизема легких — лечение, симптомы, прогноз

Эмфизема легких возникает при растяжении альвеолы легочной ткани сверх допустимых пределов, утрачивая способность к обратному сокращению. В этом случае у человека нарушается процесс нормального поступления кислорода в кровь, а также вывод из нее углекислого газа, что приводит к возникновению сердечной недостаточности.

Выделяется эмфизема легких буллезная либо диффузная. Последняя предполагает полное поражение тканей. Буллезную эмфизему легких можно определить тогда, когда расширившиеся участки соседствуют со здоровой легочной тканью.

Причины возникновения эмфиземы легких

Болезнь часто возникает из-за перенесенного бронхита или бронхиальной астмы. Буллезная форма эмфиземы легких может проявляться под влиянием наследственных факторов или определенных заболеваний легких (в данный список входит и туберкулез). Также на возникновение болезни влияет курение, чрезмерная загрязненность атмосферы (особенно данный фактор касается крупных населенных пунктов).

Эмфизема легких: симптомы

К симптомам эмфиземы легких относят одышку, вплоть до удушения, появление ослабленного и неуверенного дыхания, уменьшение подвижности диафрагмы. Кроме этого может произойти расширение межреберных промежутков, повышение прозрачности легочных полей (видно на рентгенологическом исследовании). Срок лечения болезни зависит от выраженности признаков и клинической картины пациента.

Для первичной стадии развития болезни характерны следующие признаки: быстрая утомляемость даже при минимальных физических нагрузках, тяжелая одышка, нарушение газового состава крови, эффект «пыхтения» и коллапс мелких бронхов.

В случае ухудшения состояния легочных тканей у человека диагностируется повышение прозрачности легочных полей, смещение диафрагмы и другие изменения, которые препятствуют стабильному газообмену.

Эмфизема легких: лечение

При лечении заболевания специалисты направляют все усилия для того, чтоб устранить дыхательную недостаточность и провести терапию, под влиянием которой у человека возникла болезнь.

Лечение народными средствами эмфиземы легких показывает положительные результаты, но врачи не рекомендуют полностью отказываться от медикаментозных назначений.

К основным принципам лечения болезни относят:

- Назначение пациенту антибактериальных лекарственных средств. К ним относят антихолинергические препараты атровент и беродуал; теофиллины – теопек и эуфиллин; бета-2 симпатомиметики – сальбутамол и беротек. Чтоб выбрать препарат и назначить лечение врачи ориентируются на тяжесть симптомов и на стадию заболевания. Антибактериальные комплексы следует сочетать с приемом отхаркивающих средств.

- Необходимо полностью отказаться от курения – это один из самых главных этапов на пути к выздоровлению. Самое главное, что резкий отказ от курения приносит больший эффект, чем постепенный отказ от табака.

- Врачи советуют проводить дыхательную гимнастику, которая должна быть направлена на улучшение газообмена. В основном при лечении эмфиземы легких больным назначают атмосферный воздух с пониженным содержанием кислорода (процедура длится в течение 5 минут). Следующие пять минут больной должен дышать обычным воздухом. Обычная схема должна повторяться 6-7 раз в течение 7 сеансов. Длительность курса лечения – примерно 3 недели.

- Если у заболевания ярко выраженная дыхательная недостаточность, его следует лечить с помощью малопоточной кислородной терапии. Кислородную терапию можно применять и в домашних условиях, используя баллоны со сжатым газом. Также можно использовать специальные концентраторы.

- В последнее время специалисты активно используют аэроионотерапию. Данный метод показывает неплохие результаты для устранения дыхательной недостаточности. Стандартный курс лечения эмфиземы легких длится на протяжении 15-20 дней.

- Также для лечения необходимо применять дыхательные гимнастики, определенные тренировочные программы, которые помогают больному контролировать свое дыхание.

- Чтоб добиться лучшего отхода мокроты следует использовать позиционный дренаж. В данном случае пациент должен принять определенную позу, при которой кашлевой рефлекс и вязкая мокрота будут доставлять наименьшие неудобства. Рекомендуется сочетать дренажное лечение эмфиземы легких с применением отхаркивающих настоев, к примеру, подорожника, мать-и-мачехи или термопсиса.

Возможно ли полное излечение эмфиземы легких? Прогноз зависит от индивидуальных особенностей человека в каждом конкретном случае и от того, каким образом пациент выполняет все предписания врача.

Правильно определить прогноз эмфиземы легких удается не во всех случаях, так как организм человека индивидуален.

Эмфизема легких: лечение народными средствами

Лечение домашними средствами эмфиземы легких – это довольно длительный процесс, который требует также медикаментозного вмешательства. Для этого:

- Необходимо взять 500 миллилитров кипятка и добавить 3 столовые ложки цветков гречихи. Полученную смесь настаивают на протяжении 120 минут. Принимать настой рекомендуется по 50 граммов 3 раза в сутки.

- 1 часть плодов можжевельника, 1 часть корня одуванчика, 2 части листа березы залить кипятком. Отвар необходимо настаивать в течение 3 часов. Прием – 2-3 раза в сутки. Дозировка – 1/3 стограммового стакана.

- Можно употреблять сок зеленой ботвы картофеля. Увеличивать дозу следует до тех пор, пока объем сока не достигнет половины стакана.

- Рекомендуется производить вдыхание паров картофеля в мундире.

- Для лечения эмфиземы легких рекомендуется прикладывать предварительно отваренный картофель к груди. Кроме этого, картофель можно заливать стаканом кипятка и настаивать его на протяжении часа, после чего процедить. Принимать получившийся настой за 40 минут до еды. Стандартный курс лечения – 1 месяц.

- Смешать плоды аниса, корень солодки и алтея, лист шалфея и сосновые почки. Залить данные ингредиенты в соотношении: 1 стакан сбора на 1 стакан кипятка. Настаивать смесь следует на протяжении 2-3 часов. Употреблять по 1 стакану 3 раза в сутки перед едой.

zdorovi.net

причины развития, лечение медикаментозное и народное

Эмфизема легких

При сильном растяжении (сверх допустимых пределов) альвеол легких происходит нарушение газообменных процессов — кислород и углекислый газ поступает/выводится в недостаточных объемах. В такой ситуации ставится диагноз эмфизема легких, назначается длительная терапия, а больной постоянно находится под контролем врача пульмонолога.

Медицина выделяет два вида рассматриваемого патологического процесса:

- буллезная эмфизема легких — значительно расширившиеся участки легочной ткани «соседствует» со здоровыми зонами органа;

- диффузная эмфизема легких — поражение тканей произошло в полном объеме.

Причины развития

Эмфизема легких не является первичным заболеванием — оно есть следствие хронического бронхита или бронхиальной астмы, которые не подвергались полноценному лечению. Нередко диагностируется буллезная форма данного заболевания после перенесенного туберкулеза или на фоне его открытой формы течения. Врачи выделяют и несколько факторов, которые способны спровоцировать возникновение патологического расширения альвеол легких:

- большой стаж курения;

- длительное вдыхание ядовитых/токсичных паров — это может быть связано, например, с особенностями трудовой деятельности;

- проживание в регионе с плохой экологией — особенно часто этот фактор «срабатывает» на жителях мегаполисов.

Эмфизема легких не имеет конкретной причины развития, в принципе любые заболевания дыхательной системы могут привести к подобной патологии.

Признаки эмфиземы легких

К симптомам рассматриваемого заболевания относятся:

- одышка — это основной признак, который сначала проявляется только при чрезмерных физических нагрузках, по мере распространения патологии — в покое;

- расширение межреберных промежутков — этот признак достаточно легко визуализировать, потому что у больного грудная клетка приобретает бочкообразную форму;

- нарушение дыхания — больной не в состоянии сделать глубокий вдох («на полную грудь») и такой же полноценный выдох;

- подвижность диафрагмы уменьшается — этот признак сможет определить только врачи;

- изменения легких на рентгеновском снимке — поля парного органа становятся прозрачными.

Интенсивность проявления описанных симптомов зависит от стадии течения заболевания. Эмфизема легких в начале своего развития проявится лишь одышкой, тяжелым дыханием при физических нагрузках («пыхтение») и быстрой утомляемостью. А вот когда патология уже достаточно сильно развилась, то больной будет страдать от приступов удушья, невозможности полноценно дышать.

Буллезная эмфизема легких долгое время проявляется только одышкой при физических нагрузках. Это обусловлено тем, что большая часть легкого еще работает в норме.

Симптомы рассматриваемого заболевания достаточно характерные, но они могут свидетельствовать и о других проблемах в работе дыхательной системы. Если у больного ранее был диагностирован хронический бронхит или бронхиальная астма, то на одышку и трудности в дыхании он и внимания не обратит — привычные симптомы обострения уже известных патологий. Поэтому эмфизема легких выявляется на поздних стадиях, когда симптомы беспокоят пациента настолько, что появляется страх смерти — приступы удушья повторяются слишком часто.

Лечение эмфиземы легких

Лечить рассматриваемое заболевание придется всю жизнь — полностью избавиться от патологии невозможно. Существует ряд народных методов облегчения состояния здоровья, но ни в коем случае нельзя игнорировать назначения лечащего врача пульмонолога. В любом случае, первое, что нужно сделать больному — бросить курить. Это правило не обсуждается, и только прекратив наполнять пострадавшие легкие ядовитыми веществами, можно будет рассчитывать на облегчение состояния после приема медикаментов и проведения специфических лечебных процедур.

Что предлагают врачи

Лечение эмфиземы легких заключается в комплексной терапии, которая состоит из следующих составляющих:

- Назначение медикаментов. Врач пульмонолог обязательно назначает антибактериальные препараты (антибиотики) — это может быть Сальбутамол, Эуфиллин, Беродуал и другие. Конкретные назначения и дозировку должен делать специалист — лечение зависит от тяжести течения заболевания, какие симптомы уже имеются, в каком состоянии находится иммунная система организма, насколько полноценно работают почки и печень. Лечение антибактериальными препаратами будет длительным, поэтому периодически нужно не только менять лекарственные средства (многие из них могут вызвать привыкание организма), но и постоянно контролировать функционирование почек/печени — слишком часто негативное воздействие сильнодействующих лекарственных препаратов приводит к развитию осложнений.

- Дыхательная гимнастика. Она проводится в лечебных учреждений и заключается в попеременном вдыхании обычного воздуха и воздуха с пониженным содержанием кислорода. Периодичность смены вдыхаемого воздуха — 5 минут, за 1 сеанс такой дыхательной гимнастики нужно сделать 6-7 перемен, полноценное лечение подразумевает проведение ежедневных процедур в течение 3 недель. Обратите внимание: даже если симптомы эмфиземы легких стали менее интенсивными, прекращать цикл дыхательной гимнастики не стоит — эффекта от уже проведенных процедур не будет.

- Малопоточная кислородная терапия. Такое лечение особенно помогает при развитой дыхательной и/или сердечной недостаточности на фоне сильного распространения расширенных альвеол. Проводить малопоточную кислородную терапию можно не только в условиях лечебного учреждения, но и дома — для это нужен специальный прибор.

Что предлагает народная медицина

Эмфизема легких в народной медицине лечится отварами лекарственных трав:

- три столовые ложки цветков гречихи залить 500 мл воды и варить на медленном огне с момента закипания не более 15 минут. Настаивают отвар 2 часа и желательно это делать в термосе. Принимать полученное лекарство рекомендуется по полстакана 4 раза в день;

- лист березы (3 столовые ложки), плоды можжевельник (2 столовые ложки), корень одуванчика (1 столовая ложка) — сбор залить 500 мл воды, проварить в течение получаса и настоять 12 часов (лучше делать отвар на ночь). Принимать по 100 мл 4 раза в день.

Лечение описанными отварами трав должно проводиться только в совокупности с назначениями специалистов. Эти рецепты отлично помогают, если обострились симптомы заболевания, но и в периоды ремиссии не стоит забывать периодически пропивать курсом отвары — 3 недели употребляем, неделю делаем перерыв.

Лечение эмфиземы легких достаточно кропотливый труд, многие больные испытывают проблемы с восприятием неизбежности регулярного лечения. Поэтому периодически нужно посещать психотерапевта для коррекции психоэмоционального фона. Важно также понимать, что при диагностированной эмфиземе нужно хорошо питаться — организм должен получить максимальное количество белков, углеводов, жиров и всех нужных витаминов. Проконсультируйтесь с диетологом по поводу коррекции питания и соблюдайте все его рекомендации, а в осенний и зимний период будет целесообразно проходить курс приема поливитаминных препаратов. Только при комплексном подходе лечение эмфиземы даст результаты — болезнь остановится в своем развитии и это принесет значительное облегчение.

medlazaret.ru