Диафрагмальная грыжа — виды, симптомы и лечение

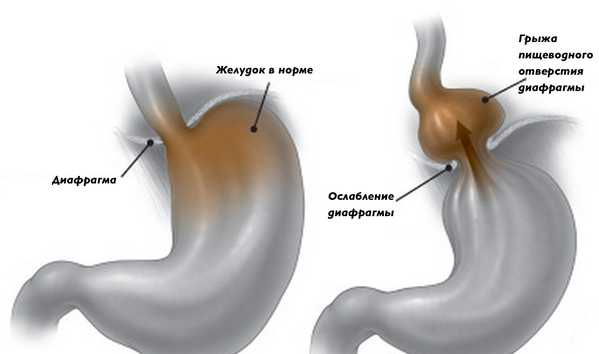

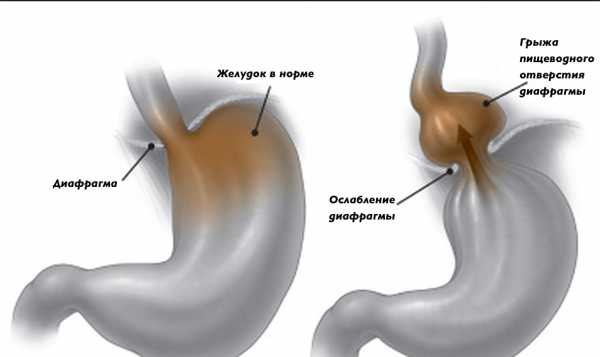

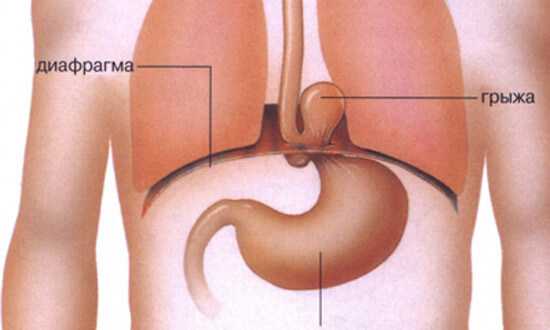

Диафрагмальная грыжа — патологический процесс, при котором происходит смещение органов брюшной полости в грудную полость. Такого типа нарушение практически всегда носит хронический характер, с достаточно частыми рецидивами.

Следует отметить, что врожденная диафрагмальная грыжа, как и приобретенная, встречается достаточно часто, но в большинстве случаев протекает без симптомов. Заболевание не диагностируется или может быть обнаружено случайно, в ходе обследования относительно другого патологического процесса.

По полу и возрасту эта патология не имеет ограничений: диагностируют диафрагмальную грыжу у новорожденных, подростков и у взрослых.

Клиническая картина характеризуется болями в области желудка и грудной клетки и другими симптомами гастроэнтерологического характера. Для установки диагноза врачу следует назначить пациенту прохождение тщательной диагностической программы.

Лечение будет зависеть от формы течения патологического процесса. Так, если в грудную полость попадет небольшой сегмент желудка, специфического курса терапии может и не понадобиться. В более сложных клинических случаях требуется проведение операции с последующим восстановлением.

Диета в обязательном порядке будет входить в курс терапии. Ущемленные диафрагмальные грыжи оперируются в срочном порядке. В любом случае лечение должно проводиться только с учетом комплексного подхода. Соблюдаться диетическое питание должно вне зависимости от выбранной тактики терапии.

Диафрагмальная грыжа может быть обусловлена такими этиологическими факторами:

- дискинезия пищеварительного тракта;

- наличие опухолей или рубцов в самом пищеводе;

- сужение пищевода;

- повышенный и продолжительного характера метеоризм;

- хронические гастроэнтерологические заболевания, которые сопровождаются рвотой;

- доброкачественные или злокачественные опухоли в брюшной полости;

- скопление жидкости в брюшной полости — асцит;

- частые, длительного характера патологические процессы верхних дыхательных путей;

- повышение внутрибрюшного давления, что чаще всего обусловлено кашлем.

Следует выделить предрасполагающие факторы для развития такого патологического процесса:

- нарушения строения соединительной ткани мембраны;

- рефлюкс в анамнезе;

- хронический кашель;

- икота и заболевания, которые имеют в клинике такой симптом;

- смещение пищевода кверху;

- генетическая предрасположенность к такому типу заболеваний;

- перенесенные ранее травмы в области брюшной полости.

Врожденная диафрагмальная грыжа пищевода на данный момент не имеет четкой этиологической картины. Однако многие клиницисты отмечают, что такой тип патологии чаще всего встречается у тех детей, в анамнезе которых есть:

- синдром Марфана;

Данное заболевание достаточно часто является следствием возрастных изменений — в группе риска люди, которым исполнилось 50 и более лет.

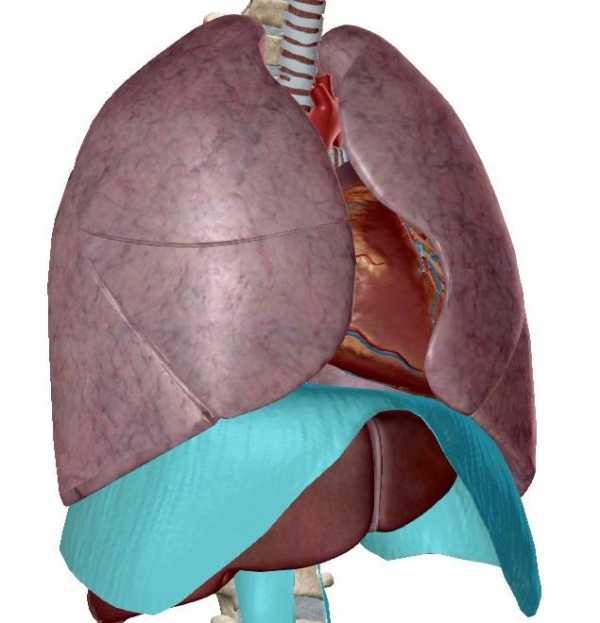

Диафрагмальная грыжа

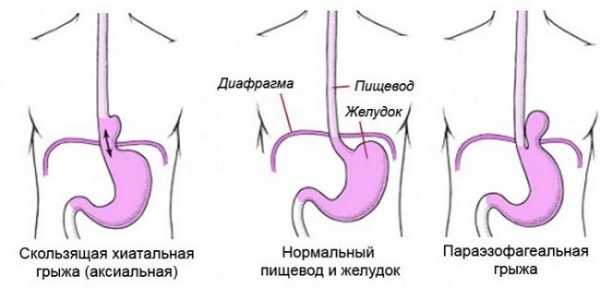

Заболевание разделяется на несколько видов и подвидов. Классификация диафрагмальных грыж подразумевается следующим образом: по характеру возникновения и по клинико-морфологическим признакам.

По характеру возникновения патологический процесс делится на два типа:

- травматические диафрагмальные грыжи;

- нетравматические.

Последние, в свою очередь, разделяются на такие подвиды:

- невропатические;

- врожденные;

- грыжи естественных отверстий диафрагмы;

- ложные врожденные.

По клинико-морфологическим признакам рассматривают два типа этого заболевания:

- истинные — имеется грыжевый мешок, часто выходит в брюшную полость часть пищевода или петли кишечника, именно такие формы склонны к ущемлению;

- ложные — мешок не образуется, выпячиванию больше подвержены верхние отделы пищевода.

Установление формы и типа течения патологического процесса определяется путем диагностических мероприятий.

Специфическим клиническим признаком данного патологического процесса считается болевой синдром. Боль возникает:

- при рефлюксе, который в обязательном порядке будет сопровождать диафрагмальную грыжу;

- при проникновении части желудка в грудную полость, так как сдавливаются его нервные окончания;

- из-за систематически проявляемого рефлюкса стенки пищевода растягиваются, что приводит к сдавливанию нервных окончаний;

- из-за спазмов пищевода.

Характеризуется болевой синдром следующим образом:

- тупая, умеренного проявления — сильные боли при таком заболевании отмечаются крайне редко;

- локализуется в верхней части загрудинной области;

- распространяется вдоль пищевода, иногда отдает в области между лопаток.

Проявляется:

- после приема пищи;

- при вздутии живота;

- после кашля;

- после физической нагрузки.

Как правило, после отрыжки, глубокого вдоха или принятия вертикального положения боль исчезает.

Признаки диафрагмальной грыжи следующие:

- отрыжка после употребления пищи;

- диафрагмальная грыжа у детей до года — срыгивание во время кормления;

- боль в момент проглатывания пищи — больному нужно часто запивать еду;

- изжога и отрыжка;

- жжение в области языка;

- неприятное давящее ощущение в загрудинной области;

- твердая пища проходит по пищеводу легче, чем жидкая или полужидкая.

Отрыжка характеризуется следующим образом:

- проявляется сразу после приема пищи — не имеет значения, жирное или постное было блюдо;

- во время отрыжки во рту присутствует кислый, крайне неприятный запах.

Срыгивание при грыже характеризуется следующим образом:

- может беспокоить больного ночью — так называемый «синдром мокрой подушки»;

- проявляется после приема пищи, если человек сразу принимает вертикальное положение;

- срыгивается небольшой объем содержимого желудка, но при особо тяжелом течении патологии возможна рвота.

Следует отметить, что в большинстве случаев симптомы диафрагмальной грыжи выражаются в латентной форме или вовсе отсутствуют. Даже если и отмечаются некоторые из вышеуказанных симптомов, достаточно часто это списывается на незначительные нарушения в работе желудочно-кишечного тракта, что и приводит к запоздалой постановке диагноза или вовсе к его отсутствию.

Так как заболевание достаточно часто протекает практически без каких-либо клинических признаков, диагностическая программа при диафрагмальной грыже должна проводиться особенно тщательно.

Диагностика диафрагмальной грыжи следующая:

- забор крови для общего и биохимического анализа;

- рН-метрия;

- ПЦР-тест;

- общий анализ мочи;

- общий анализ каловых масс;

- рентгенографическое исследование пищевода с контрастным веществом;

- эзофагоманометрия;

- фиброскопия.

Эзофагоманометрия

Программа диагностики составляется индивидуально, на основе данных, которые были собраны доктором в ходе первичного осмотра пациента, сбора личного и семейного анамнеза. Последнее важно, так как генетическая предрасположенность к патологии не исключается. При помощи УЗД-исследования можно установить, есть ли диафрагмальная грыжа у плода.

По результатам диагностических мероприятий врач сможет точно определить тип течения патологического процесса, характер возможных осложнений и тактику лечения.

В большинстве случае лечение оперативное, особенно если речь идет об ущемленной грыже. Консервативные терапевтические мероприятия имеют место, но только если выпячивание пищевода в грудную полость минимально, а предпосылок для развития осложнений нет.

Консервативные мероприятия предполагают следующее:

- соблюдение диеты;

- исключение чрезмерных физических нагрузок;

- ежедневные прогулки на свежем воздухе;

- йога;

- мануальная терапия, лечебный массаж, ЛФК.

Отдельно следует сказать о питании:

- последний прием пищи должен быть не позже чем за два часа до сна;

- питание должно быть сбалансированным — жирное и грубое следует исключить, запивать еду нельзя;

- употреблять пищу нужно в спокойной обстановке, неспешно, тщательно пережевывая.

Если консервативное лечение не дает должного результата, проводится в срочном порядке операция. Иссекается (если начался некроз) или вправляется участок пищевода. Характер операции будет зависеть от степени тяжести патологии и от того, в какой именно форме протекает аномалия. В постоперационный период нужно пройти медикаментозную терапию и диету.

Лечение диафрагмальной грыжи подразумевается только комплексное, вне зависимости от того, какая именно тактика терапии будет прописана.

Развивавшееся осложнение часто приводит к диагностированию грыжи. Осложнения могут быть следующие:

Исключить такие патологические процессы сложно, но возможно: достаточно обращаться к врачу при плохом самочувствии сразу, а не заниматься самолечением или игнорировать симптомы.

Специфической профилактики относительно этого заболевания нет. Следует соблюдать общие рекомендации относительно здорового образа жизни, питаться правильно и грамотно. Систематически нужно проходить медицинское обследование в клинике для своевременного диагностирования заболевания. Самолечение при диафрагмальной грыже строго запрещено.

okgastro.ru

Ущемленная диафрагмальная грыжа — причины, симптомы, диагностика и лечение

Ущемленная диафрагмальная грыжа – неотложное состояние, возникающее при сдавлении узким кольцом грыжевых ворот анатомических структур, расположенных в области диафрагмы. Патология сопровождается выраженной болью, чаще в левой половине груди и живота, многократной рвотой, запором, метеоризмом. По мере нарастания симптомов развивается гипотония, тахикардия, одышка, нарушение сознания. Диагностируется на основании хирургического осмотра, данных рентгенографии органов грудной и брюшной полости. Лечение – хирургическое: выполняют рассечение грыжевых ворот, освобождение пережатого органа и герниопластику.

Общие сведения

Ущемленная диафрагмальная грыжа возникает при сдавлении грыжевого мешка с его содержимым в грыжевых воротах. В результате нарушается кровообращение пережатого органа, развивается ишемия, а затем и некроз ущемленных тканей. В состав грыжевой сумки может входить абдоминальный отрезок пищевода, петли тонкого и толстого кишечника, желудок, большой сальник. Ущемлению подвергаются до 20% всех диафрагмальных грыж, чаще – грыжи травматического и врожденного генеза. Наибольшую опасность ввиду выраженных кардиореспираторных нарушений представляет ущемление ложных врожденных грыж диафрагмы, не имеющих грыжевого мешка.

Ущемленная диафрагмальная грыжа

Причины ущемленной диафрагмальной грыжи

Вероятность ущемления не зависит от размеров грыжи и диаметра грыжевого кольца. Все виды диафрагмальных грыж (параэзофагеальные, врожденные и др.), за исключением аксиальной грыжи пищеводного отверстия, обладают склонностью к сдавлению. Существуют факторы, в результате воздействия которых увеличивается риск развития патологии:

- Травмы. Ущемленная грыжа возникает вследствие открытой или закрытой торакоабдоминальной травмы (ножевых ранений живота и груди, падений с высоты, тяжелых ДТП). В момент физического воздействия появляется дефект диафрагмы, через который органы (желудок, кишка др.) перемещаются в грудную полость и при напряжении мышц брюшного пресса (например, в результате боли) ущемляются.

- Операции. Сдавление органов может возникать после хирургических вмешательств на пищеводе (эзофагэктомии), диафрагме (удаление опухоли, резекция купола диафрагмы) в результате хирургической ошибки и оставления мышечного дефекта диафрагмы. Впоследствии через образовавшееся отверстие выходят и ущемляются близлежащие анатомические структуры.

- Повышение внутрибрюшного давления. Ущемление может спровоцировать резкий скачок давления внутри брюшной полости в результате кашля, тяжелых физических нагрузок, тяжелых родов, многократной рвоты, хронических запоров. При повышении давления происходит растяжение дефекта диафрагмы и выход грыжевого содержимого в плевральную полость. После возвращения давления на исходный уровень грыжевое кольцо сужается – возникает пережатие грыжевого мешка.

Патогенез

При ущемлении грыжевого содержимого в грыжевой сумке формируется замкнутая полость, которая может содержать различные анатомические структуры (пищевод, часть сальника, желудка, кишки). Сдавление сопровождается недостаточным кровоснабжением в ущемлённом участке органа и образованием на месте пережатия странгуляционной борозды. В результате нарушения питания развивается застой венозной крови и лимфы, который способствует появлению отека стенки сдавленного органа. Ишемизация приводит к постепенному отмиранию ущемленной структуры и образованию некроза. Происходит пропотевание плазмы и диапедез лейкоцитов, эритроцитов в грыжевую сумку, что сопровождается появлением вначале прозрачного, а затем розового или бурого транссудата. При ущемлении органов ЖКТ возникает постепенное разложение и гниение содержимого желудка или кишечника. Стенка пораженного органа истончается, токсические продукты распада диффундируют в грыжевой мешок, вследствие чего транссудат грыжевой сумки инфицируется и приобретает гнойный характер.

Классификация

Сдавление диафрагмальной грыжи может быть первичным и вторичным. Первичное возникает при одномоментной физической сверхнагрузке или травме. В результате образуется и странгулируется ранее не существовавшая грыжа. Вторичное ущемление возникает на фоне уже сформировавшейся диафрагмальной грыжи. По степени перекрытия просвета полого органа в гастроэнтерологии выделяют полные и неполные странгуляции. Исходя из механизмов развития патологии, различают два вида ущемления:

- Эластическое. Формируется вследствие выхода наиболее подвижных органов (кишка, желудок) через дефект диафрагмы под воздействием повышенного внутрибрюшного давления или в результате травмы. Внутренние органы, расположенные в грыжевом мешке, самостоятельно не вправляются, а при сужении грыжевого кольца, ущемляются. Данный вид сопровождается яркой клинической картиной и быстрым омертвлением тканей.

- Каловое. Образуется при чрезмерном наполнении и растяжении приводящей части кишки, расположенной в грыжевой сумке. Отводящая область кишечника при этом сдавливается в грыжевых воротах. Некроз формируется медленнее, чем при эластическом ущемлении, преобладающими являются симптомы непроходимости кишечника. Чаще возникает при длительном течении грыжи пищеводного отверстия.

Симптомы ущемленной диафрагмальной грыжи

Клиническая картина зависит от механизма ущемления и органа, вовлеченного в патологический процесс. Основным симптомом болезни является резкая выраженная боль в районе эпигастрия, левой половине живота и грудной клетке, подреберье слева. Болезненные ощущения могут носить схваткообразный характер и иррадиировать в лопатку, спину, подключичную область. Патология сопровождается многократной рвотой, не приносящей облегчения, характер которой зависит от уровня странгуляции. При ущемлении пищевода возникает рвота сразу после глотка жидкости, желудка — рвота фонтаном с примесью желчи или крови (рвота «кофейной гущей»). Сдавление тонкой кишки сопровождается большим количеством зловонной рвоты, толстой – редкой «каловой» рвотой. При полном пережатии желудка рвота отсутствует, пациенты жалуются на мучительные рвотные позывы.

У многих больных развивается типичная картина кишечной непроходимости: запор, вздутие живота, сухой язык, обложенный коричневым налетом. Ухудшается общее состояние пациента, нарастают симптомы интоксикации: возникает выраженная одышка, тахикардия, снижение АД, появляется вначале акроцианоз, а затем диффузный цианоз, холодный пот. Сознание угнетается до уровня оглушения и сопора.

Осложнения

Ущемление кишки сопровождается кишечной непроходимостью, которая при отсутствии экстренного лечения может привести к инфекционно-токсическому шоку. При перфорации ущемленной части кишки, переходе воспаления на брюшину или плевру возникает перитонит либо плеврит соответственно. Особую опасность представляет образование и прободение флегмоны грыжевого мешка, которое может сопровождаться проникновением инфекции в кровь и развитием сепсиса. Летальный исход при ущемленной грыже встречается в 20-40% случаев в зависимости от этиологии болезни, характера осложнений и сроков оказания неотложной помощи.

Диагностика

Ошибки во время диагностического поиска связаны не столько с трудностью диагностики, сколько с редкостью патологии и слабым знакомством торакальных и абдоминальных хирургов с клиникой ущемленной грыжи диафрагмы. Для верификации диагноза выполняют следующие обследования:

- Осмотр хирурга. Заподозрить ущемленную грыжу возможно уже на этапе сбора анамнеза. Специалист обращает внимание на травмы, операции в прошлом, наличие диафрагмальной грыжи. С помощью перкуссии и аускультации грудной клетки врач определяет тимпанические зоны, ослабление или отсутствие везикулярного дыхания, отставание пораженной половины во время акта дыхания.

- Рентгенография грудной клетки. Во время исследования удается обнаружить горизонтальный уровень жидкости над диафрагмой, газовый пузырь больших размеров. В тяжелых случаях визуализируется поджатое легкое и смещение органов средостения в здоровую сторону.

- Рентгенография органов брюшной полости. Во время обзорной рентгенографии определяются раздутые петли кишки, чаши Клойбера (при кишечной непроходимости). При контрастном исследовании ЖКТ можно обнаружить уровень сдавления (на уровне странгуляции происходит «обрыв контраста»).

В тяжелых или сомнительных случаях проводят МСКТ органов грудной, брюшной полости. При подозрении на ущемление кишки выполняют эндоскопическое исследование кишечника (интестиноскопию, колоноскопию). Дифференциальную диагностику следует проводить с различными заболеваниями, имеющими сходную клиническую картину и интенсивный болевой синдром: острая патология поджелудочной железы (панкреонекроз, панкреатит), мезентериальный тромбоз, непроходимость кишечника, острый коронарный синдром. Патологию необходимо дифференцировать с заворотом желудка, который может встречаться при диафрагмальных грыжах крупных размеров и релаксации диафрагмы.

Лечение ущемленной диафрагмальной грыжи

Данное заболевание относится к экстренной патологии и требует неотложного хирургического вмешательства, которое может осуществляться трансторакальным и чрезбрюшинным доступом. Во время операции рассекают грыжевое кольцо и аккуратно освобождают грыжевое содержимое. Проводят оценку жизнеспособности ущемленных тканей. При некрозе производят резекцию пораженного органа (части желудка, кишечника, сальника). Грыжевую сумку перевязывают в области шейки и иссекают, затем выполняют ушивание дефекта диафрагмы с пластикой грыжевых ворот. При нагноениях герниопластику проводят без использования аллопластических методов. На заключительном этапе операции устанавливают дренажи в грудную и брюшную полость. На протяжении всего периода лечения больному показана дезинтоксикационная, антибактериальная, противовоспалительная, обезболивающая терапия.

Прогноз и профилактика

Прогноз заболевания зависит от объема поражения ущемленного органа, времени диагностического поиска и сроков начала лечения. При своевременном обращении пациентов, вовремя проведенном оперативном вмешательстве и тщательном наблюдении в реабилитационном периоде прогноз благоприятный. Запущенные случаи с развитием обширного некроза, кишечной непроходимости и осложнений (перитонита, сепсиса) значительно ухудшают течение болезни и могут привести к летальному исходу. Основу профилактики составляет вовремя проведенное плановое лечение диафрагмальной грыжи и исключение факторов риска, способных спровоцировать ущемление.

www.krasotaimedicina.ru

симптомы и лечение, медикаменты и хирургическое удаление

Диафрагмальная грыжа встречается у 0,5% населения планеты. В половине случаев она не проявляет себя в течение жизни, а потому о её наличии пациенты узнают лишь на обследовании, назначенном из-за других патологий. При отсутствии лечения высока вероятность развития осложнений, а потому о специфической симптоматике и предпосылках к развитию болезни должен знать каждый.

Диафрагмальная грыжа: симптомы и лечение

Содержание материала

Описание болезни

Диафрагмальная грыжа (ДГ) – это выпячивание органов брюшной полости в грудную, возникающее в результате нарушения целостности диафрагмы. При этом у пациентов наблюдаются болезненные ощущения в области желудка, затруднённость дыхания и общее ухудшение самочувствия.

Болезненные ощущения при развитии грыжи

При выпячивании нарушается нормальное движение пищевых масс по органам желудочно-кишечного тракта. Это может стать причиной развития застойных явлений, язв и эрозий.

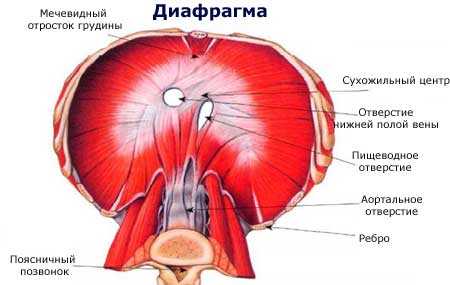

Диафрагма выполняет несколько важных функций в организме человека:

- разделяет брюшную и грудную полости, защищая лёгкие от передавливания;

- участвует в процессе дыхания, позволяя лёгким лучше раскрываться при вдохе;

- регулирует давление в грудной и брюшной полостях.

Диафрагма

Она являет собой плоскую мышцу, которая крепится к стенкам грудной клетки. В диафрагме есть отверстия для пищевода и нижней полой вены. Чаще всего (около 90% случаев) грыжа возникает в месте пищевода. Известны случаи, когда грыжа возникала посреди самой мышцы.

Диафрагма (грудобрюшная преграда) представляет собой мышечную перегородку между полостью груди и брюшной полостью

Причины возникновения

Среди наиболее популярных причин развития грыжи выделяю такие:

- патологии развития, возникающие во внутриутробном периоде жизни;

- травматические повреждения брюшной полости или грудной клетки;

- сильный рост внутрибрюшного давления: частые запоры, кашель, частые роды;

Частые роды как предпосылка к возникновению грыжи

- ухудшение иннервации мышцы;

- повышенная эластичность пищеводного сфинктера;

- патологии ЖКТ – воспаление пищевода, язвенные поражения, панкреатит;

- преклонный возраст старше 60 лет;

Грыжа часто беспокоит людей в преклонном возрасте

- тяжёлая физическая работа;

- регулярное поднятие тяжестей;

med-explorer.ru

Диафрагмальная грыжа: симптомы, диагностика и лечение

Диафрагма – это такая мышца дыхательной системы, истончение которой приводит к смещению органов брюшной полости через образовавшееся патологическое отверстие в области грудной клетки. Изменение положения кишечника, желудка приводит к нарушению естественного функционирования, в результате чего происходят серьезные сбои пищеварительного тракта.

Характерные особенности заболевания

Диафрагма является мышцей, через внутреннюю часть которой пищевод соединяется с желудком. Благодаря эластичной мембране органы грудного отдела и брюшной полости не соприкасаются, регулируется их внутреннее давление, улучшается раскрытие легких при вдыхании воздуха.

Диафрагмальная грыжа – растяжение пищеводного отверстия вследствие истончения жировой клетчатки в результате снижения тонуса мышц при частых сокращениях. Ослабевание связок может произойти из-за уменьшения левой доли печени. Вследствие нарушения герметичной мембраны происходит выпячивание пищевода из брюшной полости в грудную, что приводит к сбоям работы желудочно-кишечного тракта: замедляется проход еды в кишечник, образуются эрозии, язвы, рубцовые деформации на слизистой оболочке. В редких случаях диафрагмальные грыжи возникают в поясничном, реберном отделах дыхательной мышцы.

Разновидности патологии

В основе классификации диафрагмальных грыж лежат причины истончения соединительной мембраны, положение смещенных органов пищеварительной системы:

- травматические:

- истинные;

- ложные;

- нетравматические:

- врожденные;

- невропатические;

- истинные;

- естественные;

- скользящие;

- параэзофагальные.

Травматическая разновидность патологии развивается вследствие полученных ушибов, ранений, хирургического вмешательства. Истинная форма заболевания от ложной отличается наличием грыжевого мешка, обволакивающего выпяченные органы пищеварительной системы. Данные разновидности патологии бывают острыми, хроническими, ущемленными в зависимости от времени выпячивания кишечника, желудка в плевральную область легких.

Нетравматическая грыжа диафрагмы связана с особенностями функционирования организма. Врожденная форма чаще встречается у младенцев из-за патологического развития плода в период беременности. Невропатический вид связан с низким тонусом диафрагмы вследствие перенесенных стрессов, эмоциональных перенапряжений. Истинные и естественные грыжи отличаются местом разрыва мембраны в диафрагме. Растяжение связок может произойти в тонких местах (соединительные ткани), области расположения крупных аорт, кровеносных сосудов, полых вен.

Скользящая форма патологии характеризуется смещением в область грудной клетки связующего участка между пищеводом и желудком. Параэзофагальный вид – расположение выпяченного желудка выше диафрагмы.

Причины

Факторами непроизвольного выброса содержимого желудка в пищевод в результате образования диафрагмальной грыжи являются:

- тонкая соединительная ткань диафрагмы;

- высокое внутрибрюшное отверстие;

- истончение мышечных связок;

- патологии органов пищеварительного тракта – гастрит, язва, панкреатит, воспаление пищевода, эзофагит, хроническая рефлюксная болезнь;

- асцит;

- онкологические новообразования;

- аномалии внутриутробного развития плода;

- заболевания дыхательной системы – воспаление легких, бронхит;

- запоры хронической формы;

- изменение гормонального баланса;

- беременность;

- длительная родовая деятельность;

- регулярное поднимание тяжелых предметов, грузов;

- полученные травмы;

- неправильное питание;

- стрессовая неустойчивость;

- возрастная категория старше 50 лет;

- большая масса тела;

- частое употребление крепких алкогольных напитков.

Этиологией возникновения нетравматической патологии являются анатомические особенности строения организма, хронические заболевания, а также провоцирующие факторы, связанные с образом жизни. Наиболее частые внутренние причины – истончение соединительной мембраны, снижение тонуса мышцы. На разрыв связок влияет возраст, заболевания желудочно-кишечного тракта, дыхательной системы, повышенная выработка гормонов, раковые опухоли.

Внутренние патологии, имеющие врожденный или приобретенный характер, напрямую влияют на функционирование пищеводного отверстия диафрагмы. Провоцирующие факторы (рацион питания, вредные привычки, особенности сферы деятельности, травмы) способствуют растяжению мембраны, которое приводит к смещению органов брюшной полости.

Симптоматика

Признаки при диафрагмальной грыже зависят от разновидности патологии, характера протекания заболевания. Нетравматические формы на ранних стадиях не имеют явных проявлений. Выраженные симптомы наблюдаются при острой, хронической диафрагмальной грыже.

Признаками истончения соединительной мембраны являются:

- болевые ощущения;

- изжога, отрыжка;

- чувство кома в горле, затрудняющего дыхание;

- срыгивание;

- одышка;

- вздутие живота;

- урчание;

- икота;

- учащенный пульс;

- кашель.

Главным симптомом возникновения грыжи диафрагмы является болевой синдром. Спазмы появляются вследствие защемления нервных окончаний желудка при изменении положения, раздражения слизистой оболочки при рефлюксной болезни. Боль при истончении мембраны между брюшной и грудной полостью тупая, умеренной силы с локализацией в верхней части диафрагмы. Спазмы могут отдавать в область спины, лопаток. Усиление ощущений происходит при изменении положения тела, физических нагрузках, сразу после приема пищи, во время кашля. Болевой синдром ослабевает после появления других симптоматических признаков диафрагменной грыжи: отрыжки, выделения рвотных масс.

Изжога – проявление рефлюксного заболевания, которое является одной из основных причин разрыва соединительной связки. Сильно выраженное чувство жжения за грудиной наблюдается после еды или в ночное время. Отрыжка – выделение газов с кислым или горьким привкусом. Неприятный симптом появляется после употребления продуктов питания и даже во сне. Срыгивание происходит при принятии горизонтального положения после трапезы, в результате чего выделяется не переваренная пища в небольшом количестве.

Дисфагия – косвенный симптоматический признак заболевания. Ком в горле образуется вследствие несоблюдения правил употребления пищи: заглатывание очень горячей или холодной еды, всухомятку, быстрые перекусы. Давящее чувство способствует затрудненному дыханию, в результате чего наблюдается сильная отдышка. Икота вызвана бесконтрольными сокращениями диафрагмы вследствие раздражения нервных окончаний из-за выпячивания органов пищеварительной системы. Нарушение функционирования дыхательной мышцы приводит к патологиям системы, основным признаком которых является кашель.

У детей наблюдается врожденная форма нетравматической диафрагмальной грыжи, выраженными признаками которой являются одышка, частое срыгивание после кормления, бледный цвет лица, выделение рвотных масс, беспокойный сон, плаксивость, раздражительность.

При острой форме заболевания основными симптомами являются:

- сильные спазмы;

- тошнота;

- выделение рвоты;

- непостоянный характер стула;

- слабость, головокружение

При ущемлении грыжи наблюдается тошнота и рвота с примесями крови, высокая температура, болевой синдром в левой части грудины, одышка, низкое артериальное давление, вздутие. Основные признаки заболевания схожи с симптомами патологий желудочно-кишечного тракта.

Возможные осложнения

Разрыв пищеводного отверстия диафрагмы хронической формы проходит без проявления симптомов. Явные признаки заболевания свидетельствуют о возможных осложнениях:

- ущемление;

- солярит;

- кровотечения в области брюшной полости;

- язва, гастрит;

- нарушения функционирования пищеводного сфинктера;

- изменение положения слизистой оболочки желудка;

- стенокардия;

- анемия.

Ущемление характеризуется сдавливанием нервных окончаний органа пищеварительного тракта при взаимодействии с грыжевым мешком, соединительной тканью мембраны отверстия диафрагмы. Осложнение характеризуется постоянными сильными спазмами. При поражении вегетативных нервных волокон наблюдаются жгучие боли при надавливании на область солнечного сплетения. Кровотечение возникает из-за повреждения сосудов при перемещении желудка в грудную зону. Признаки осложнения – рвота с примесью крови, выделение полужидкого стула темного цвета, появление слабости, вялости.

Стенокардия, малокровие – частые осложнения при диафрагменной грыже. Типичными проявлениями анемии являются регулярные головокружения, бледный цвет лица, сухость кожи, ломкость ногтевой пластины, низкое содержание гемоглобина и эритроцитов.

Диагностика

Основными методами диагностики для выявления диафрагмальной грыжи является сдача лабораторного анализа крови для выявления анемии, а также инструментальное обследование, которое включает:

- рентген органов брюшной полости;

- фиброгастроскопию;

- манометрию;

- измерение уровня кислотности;

- биопсию.

Рентгенография – обязательный метод диагностирования заболевания. Исследование позволяет выявить факт изменения положения желудка, а также характер повреждения пищеводного отверстия диафрагмы. Благодаря рентгеновским снимкам определяется форма патологии – наличие или отсутствие обволакивающего грыжевого мешка. Процедура подразумевает поглощение бариевой смеси за 10-20 минут до исследования. Вещество заполняет желудок, четко определяя границы органа пищеварительной системы.

Фиброгастроскопия – проглатывание натощак медицинского зонда с оптической камерой, установленной на конце. Внутренний осмотр желудка выявляет деформации, повреждения слизистой оболочки, нарушения функционирования пищевода, двенадцатиперстной кишки, кровотечения сосудов. Манометрия необходима для измерения давления в области брюшной полости, повышение которого обусловлено анатомическим изменением пищеводного отверстия диафрагмы.

Измерение уровня кислотности проводится при самопроизвольном забросе желудочного сока, желчи при рефлюксной болезни, которая может являться причиной возникновения патологии. Биопсия – дополнительный метод диагностики, представляющий собой забор поврежденных клеток слизистой оболочки для выявления возможных раковых доброкачественных или злокачественных опухолей.

Лечебная терапия

Лечение истинной формы нетравматической диафрагмальной грыжи возможно только путем хирургического вмешательства. Врачи-гастроэнтерологи рекомендуют избегать операции во избежание повторного разрыва мышцы органа дыхания. Лечение травматического и нетравматического вида грыжи подразумевает прием медикаментозных препаратов, соблюдение диеты. Терапия направлена на уменьшение уровня кислотности, снижение риска непроизвольного выброса желудочного сока, регенерацию поврежденных клеток, нормализацию перистальтики кишечника.

Медикаментозное лечение

При диафрагмальной грыже назначается спектр лекарственных препаратов:

- холинолитики;

- антациды;

- антисекреторные средства;

- препараты обволакивающего действия;

- болеутоляющие препараты;

- успокоительные средства.

Холинолитики (Атропин, Платифиллин), антациды (Алмагель, Фосфалюгель), антисекреторные средства (Ранитидин, Фамотидин) нейтрализуют соляную кислоту, предотвращают заброс желудочного сока в пищевод. Препараты обволакивающего действия Де-Нол и Викар защищают поврежденные в результате выпячивания клетки органа кишечного тракта от воздействия агрессивных факторов. Спазмолитики устраняют болевые ощущения, снижают гипертонус мышц желудка. Успокоительные средства Валидон, Валокордин снимают стрессовое перенапряжение.

Медикаментозная терапия направлена на устранение неприятных симптомов, являющихся следствием возникновения грыжи диафрагмы.

Правильное питание

Диета при разрыве связок пищеводного отверстия диафрагмы подразумевает соблюдение правил употребления пищи:

- среднесуточная норма не должна превышать 2000 ккал;

- употреблять пищу необходимо маленькими порциями 4-5 раз на протяжении дня, включая полезные перекусы, полдник;

- исключить продукты с высоким содержанием углеводов, бобовые культуры, кислые ягоды и фрукты;

- кушать только вареные, тушеные, пареные, запеченные блюда;

- регулярное употребление минеральной воды перед каждым приемом пищи.

Время соблюдения диеты зависит от формы, характера внутренней патологии. Для стабилизации состояния рекомендуется лечить диафрагмальную грыжу при помощи правильного питания не менее 1 месяца.

Операционное вмешательство

Хирурги проводят операцию при острой форме грыжи диафрагмы, которая может характеризоваться крупным размером мешка, ущемлением нервных окончаний органов кишечного тракта, отсутствием положительной динамики в ходе курса терапии. Экстренное вмешательство назначают при внутреннем кровотечении, открывшейся язве желудка, сужении отверстия пищевода. Операция по удалению грыжи предполагает уменьшение разрыва отверстия, фиксацию внутреннего органа в брюшной полости.

Для избегания возможного рецидива заболевания необходимо своевременно лечить патологии дыхательной системы, желудочно-кишечного тракта. Для выявления диафрагмальной грыжи на ранней стадии развития рекомендуется регулярно проходить медицинские обследования.

Информация на нашем сайте предоставлена квалифицированными врачами и носит исключительно ознакомительный характер. Не занимайтесь самолечением! Обязательно обратитесь к специалисту!

Автор: Румянцев В. Г. Стаж 34 года.

Гастроэнтеролог, профессор, доктор медицинских наук. Назначает диагностику и проводит лечение. Эксперт группы по изучению воспалительных заболеваний. Автор более 300 научных работ.

gastrot.ru

особенности диагностики – тема научной статьи по медицине и здравоохранению читайте бесплатно текст научно-исследовательской работы в электронной библиотеке КиберЛенинка

Випадок ¡з практики

^из

к

УДК 616.26-007.43-07

БАЛЫЧЕВЦЕВА И.В., ГААЕЦКАЯ С.Г., ВАКУЛЕНКО С.И., БЕЗУГЛОВА И.А., АЕНИСЕНКО Т.Ю. Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького

ДИАФРАГМАЛЬНАЯ ГРЫЖА: ОСОБЕННОСТИ ДИАГНОСТИКИ

Резюме. В статье приведен клинический случай диагностики врожденной диафрагмальной грыжи у двухлетнего ребенка.

Ключевые слова: диафрагмальная грыжа, дети.

Врожденная диафрагмальная грыжа (ВДГ) представляет собой аномалию развития диафрагмы, впервые описанную еще в начале XVIII столетия. Врожденная диафрагмальная грыжа является довольно частым пороком развития и выявляется в среднем в одном на каждые 2000—4000 живорождений, что составляет около 8 % всех врожденных аномалий. Риск повторения изолированной ВДГ для будущих родных братьев — приблизительно 2 %. Семейная ВДГ встречается редко, по всей вероятности, из-за паттернов мультифактори-ального и аутосомно-рецессивного наследования. ВДГ может встречаться в комплексе синдрома Fryns — ауто-сомно-рецессивно наследуемого состояния, включающего врожденную диафрагмальную грыжу, расщелину губы и неба, гипоплазию пальцев.

Встречается в виде трех форм: грыжи диафрагмы, грыжи пищеводного отверстия диафрагмы и, очень редко, передней грыжи. Диафрагмальные грыжи сами делятся на две формы: истинные и ложные.

Истинные имеют грыжевой мешок, по клиническим проявлениям протекают легче.

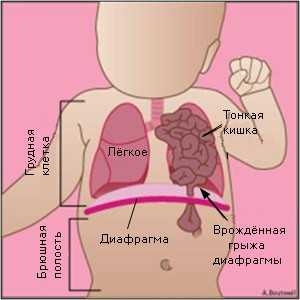

Ложные не имеют грыжевого мешка, органы брюшной полости проникают в грудную клетку и свободно там двигаются (рис. 1, 2).

Наиболее тяжело протекают ложные грыжи, они проявляют себя очень остро еще в родильном зале, иногда дети погибают в родильном доме или во время перевозки ребенка в хирургический стационар. Суть аномалии развития состоит в том, что в диафрагме имеется врожденный дефект и через него органы брюшной полости перемещаются в грудную клетку еще во время внутриутробного развития и сдавливают органы грудной клетки, приводя к их недоразвитию, а в последующем и к нарушению их функции. В основном передвигаются: пищеварительный тракт (желудок, петли кишечника), селезенка, реже левая доля печени.

Причины и механизмы, приводящие к развитию диафрагмальных грыж, до сих пор не изучены до конца, но считается, что основными являются: тяжело

протекающая беременность, роды с осложнениями, наличие у матери хронических заболеваний дыхательных путей и запоров, повышенная физическая нагрузка во время беременности, вредные привычки. В результате нарушается правильная закладка органов внутриутробно, что и приводит к развитию аномалии развития диафрагмы у плода.

Клиника зависит от величины дефекта, если он небольшой, то при рождении дети чувствуют себя удовлетворительно, а все признаки нарастают постепенно, в течение нескольких лет. Такие дети отстают в физическом развитии. Они предъявляют жалобы на боли в животе, плохой аппетит, чувство сдавления в груди и боль. Есть изжога, отрыжка после еды, если развился гастрит или язвенная болезнь, то могут появиться изъязвления на слизистой желудочно-кишечного трак-

Рисунок 1. Виды врожденных диафрагмальных грыж

Випадок i3 практики

5(40) • 2012

та и в стуле возможно появление крови, со временем это приводит к анемии. Все эти изменения зависят от величины дефекта и степени ущемления грыжевого мешка, в таком случае резко начинают нарастать признаки острой кишечной непроходимости, сердечной и дыхательной недостаточности: отдышка, цианоз кожных покровов. Такая клиника характерна, в основном, для истинных грыж.

Диагностика врожденных диафрагмальных грыж очень проста, при подозрении на нее достаточно об-

Рисунок 2. Схема локализации частичных врожденных дефектов диафрагмы: 1 — заднебоковой дефект; 2 — переднебоковой дефект; 3 — центральный; 4 — пищеводно-аортальный; 5 — фре-ноперикардиальный; 6 — односторонняя аплазия диафрагмы

зорной рентгенографии грудной и брюшной полости, на которой видны выпячивание диафрагмы в полость грудной клетки, собственно грыжа и ее размеры.

Лечение только хирургическое, и чем раньше оно проведено, тем лучше результат и меньше осложнения. Если диафрагмальная грыжа диагностирована в более позднем возрасте и есть изменения со стороны желудочно-кишечного тракта, тогда добавляется к основному методу и консервативное лечение, которое заключается в терапии уже развившихся осложнений и пораженного органа. Чаще всего это противоязвенное лечение [1, 2].

Приводим собственное наблюдение пациентки Юлии Р. 2 лет и 2 месяцев с левосторонней истинной диафрагмальной грыжей.

Анамнез жизни: девочка родилась с весом 2450 г (данные о сроках и течении беременности отсутствуют), оценкой по шкале Апгар 6—7 баллов, контакт по туберкулезу (у матери активная форма туберкулеза). На шестые сутки ребенок был переведен в отделение патологии новорожденных с диагнозом: перинатальное ишемическое поражение ЦНС с синдромом повышенной нервно-рефлекторной возбудимости. При эхокардиографическом обследовании: левосформиро-ванное праворасположенное сердце, нормальное расположение внутренних органов. Открытое овальное окно 0,32 см, косорасположенная аномальная хорда в средней трети полости левого желудочка. Размеры

полостей сердца и сократимость в норме. Дуга аорты левая.

В возрасте 4 месяцев девочка поступила в областной специализированный дом ребенка с диагнозом: перинатальное гипоксическое поражение ЦНС. Врожденный порок сердца (ООО), дистрофическая кар-диомиопатия, аномальная хорда в левом желудочке. Контакт по tbc. Декстракардия. Состояние при поступлении тяжелое, его тяжесть обусловлена общими дистрофическими изменениями, дефицит массы 38 % (гипотрофия III степени), негармоничное физическое развитие, отставание в нервно-психическом развитии, цианоз носогубного треугольника, тонус мышц повышен, в легких жесткое дыхание, декстракардия, систолический шум на верхушке, печень +2,0 см, селезенка не пальпируется.

Девочка продолжала недостаточно прибавлять в массе, к семи месяцам дефицит массы составил 53 %. За это время трижды перенесла респираторную инфекцию. В связи с нарастающей гипотрофией было высказано предположение о синдроме нарушенного кишечного всасывания и после обследования в гастроэнтерологическом отделении был уставлен диагноз лактазной недостаточности.

Данные дополнительного обследования

При лабораторном обследовании патология в общем анализе крови и мочи не определялась.

Цитогенетическое исследование: хромосомной патологии не выявлено.

Сонография вилочковой железы: нормальная картина вилочковой железы.

Сонография органов брюшной полости: без патологии.

Сонография головного мозга: норма.

В возрасте одного года у ребенка появились регулярные, практически ежедневные аффективно-респираторные приступы (приступы цианоза и кратковременной остановки дыхания), которые купировались самостоятельно после отвлекающих мероприятий. На фоне приема фенобарбитала отмечалась положительная динамика в виде исчезновения приступов, после отмены препарата приступы возобновлялись. В этот же период девочка начала часто болеть респираторными инфекциями, бронхитами, в том числе обструктив-ными. Для выяснения причины аффективно-респира-тоных приступов был проведен ряд инструментальных обследований.

Электроэнцефалография: регистрируется ЭЭГ с незначительными диффузными изменениями и без признаков локальной патологии. Признаков парок-сизмальной активности на момент исследования обнаружить не удалось. Фотосенситивность не выявлена.

Холтеровское мониторирование: ЧСС в течение суток в пределах возрастной нормы. Циркадный индекс ЧСС в пределах нормы. Наджелудочковая эктопическая активность в пределах нормы. Желудочковая эктопическая активность не обнаружена. Ишемиче-ские изменения не обнаружены. Значимых изменений QT-интервала в течение суток не выявлено. Вариабельность ритма сердца снижена. Соотношение высо-

5(40) • 2012 —

кочастотного и низкочастотного компонентов сбалансировано. За время ночного сна нарушения дыхания не выявлены.

Эхокардиография: сердце смещено вправо. Сердце сформировано правильно. Насосная и сократительная функции не нарушены. Размеры полостей и толщина стенок не изменены. Септальных дефектов не выявлено. Гемодинамика не нарушена. Регургитация в створках митрального клапана.

ЭКГ: полувертикальная электрическая позиция сердца. Синусовая аритмия. ЭКГ с перемещенными электродами — данных за декстракардию нет.

Сонография почек: эхографические признаки двусторонних диффузных изменений пирамидальных отделов паренхимы почек, которые можно предварительно расценивать как проявления тубулопатии с признаками нефрокальциноза, без острой обструкции.

Рентгенография органов грудной клетки: легочные поля без очаговых изменений. Прикорневой легочный рисунок усилен с обеих сторон. Сердце, средостение смещены вправо. Слева левый купол диафрагмы на IV ребре, на этом же уровне газовый пузырь желудка. Правый, левый синусы свободны. Релаксация левого купола диафрагмы (рис. 3).

Консультация хирурга: у ребенка клинически и рентгенологически имеет место левосторонняя истинная (релаксация) диафрагмальная грыжа. С учетом частых бронхитов и аффективно-респираторных приступов ребенку показана операция — пластика левого купола диафрагмы.

Ребенок был госпитализирован в хирургическое отделение, где была проведена лапаротомия, пластика левого купола диафрагмы местными тканями. После-

Випадок i3 практики

Рисунок 3. Рентгенография органов грудной клетки

операционный период протекал без осложнений, швы сняты, рана зажила первичным натяжением. Девочка выписана из хирургического отделения в удовлетворительном состоянии.

В настоящий момент состояние девочки удовлетворительное, аппетит хороший, аффективно-респираторные приступы не регистрировались.

Список литературы

1. Катько В.А. Избранные лекции по детской хирургии. — Мн.: БГМУ, 2001. — 90 с.

2. Иванов С.Л. Врожденная диафрагмальная грыжа // Интенсивная терапия. — 2005. — № 2.

Получено 30.04.12 □

Баличевцева I.B., Гадецька С.Г., Вакуленко C.I., Безуглова I.A., Денисенко Т.Ю. Аонецький нацюнальний медичний унверситет 1м. М. Горького

Д|АФРАГМАЛЬНА ГРИЖА: ОСОБЛИВОСТ Д1АГНОСТИКИ

Резюме. У статп наведено клшчний випадок дiагности-ки вродженоï дiафрагмальноï грижi в дитини двох рошв. Kro40BÎ слова: дiафрагмальна грижа, дни.

Balychevtseva I.V., Gadetskya S.G., Vaculenko S.I., Bezuglova I.A., Denisenko T.Yu.

Donetsk National Medical University named after M. Gorky, Donetsk, Ukraine

DIAPHRAGMATIC HERNIA: DIAGNOSTIC FEATURES A CLINICAL CASE

Summary. In the article there is presented the clinical case of diagnostics of congenital diaphragmatic hernia in 2-year-old child. Key words: diaphragmatic hernia, children.

cyberleninka.ru

Диафрагмальная грыжа. Классификация грыж, клиника и диагностика

Диафрагмальная грыжа — перемещение брюшных органов в грудную полость через дефекты или слабые зоны диафрагмы. Истинная грыжа характеризуется наличием грыжевых ворот, грыжевого мешка и грыжевого содержимого. При отсутствии грыжевого мешка грыжу называют ложной. При истинной грыже грыжевой мешок образован париетальной брюшиной, сверху покрытой париетальной плеврой.

По происхождению грыжи диафрагмы делят

— на травматические и— нетравматические.

Среди нетравматических грыж выделяют:

— ложные врожденные грыжи (дефекты) диафрагмы,— истинные грыжи слабых зон диафрагмы,

— истинные грыжи атипичной локализации,

— грыжи естественных отверстий диафрагмы (пищеводного отверстия, редкие грыжи естественных отверстий).

Ложные врожденные грыжи (дефекты) диафрагмы образуются в результате незаращения существующих в эмбриональном периоде сообщений между грудной и брюшной полостью.

Истинные грыжи слабых зон диафрагмы возникают при повышении внутрибрюшного давления и выхождении брюшных органов через грудинно-реберное пространство (грыжа Ларрея — Морганьи — ретрокостостернальная грыжа), пояснично-реберное пространство (грыжа Бохдалека), непосредственно в области слаборазвитой грудинной части диафрагмы (ретростернальная грыжа). Содержимым грыжевого мешка могут быть сальник, поперечная ободочная кишка, предбрюшинная жировая клетчатка (парастернальная липома).

Истинные грыжи атипичной локализации встречаются редко и отличаются от релаксации диафрагмы наличием грыжевых ворот, а следовательно, возможностью развития ущемления.

Грыжи пищеводного отверстия диафрагмы выделяют в отдельную группу, так как они возникают наиболее часто, имеют особенности анатомического строения, клинических проявлений и требуют определенных принципов лечения (см. раздел «Грыжи пищеводного отверстия диафрагмы»).

Описывают отдельные случаи редких грыж других естественных. отверстий диафрагмы (щели симпатического нерва, отверстия нижней полой вены).

Клиника и диагностика грыж диафрагмы: появление и степень выраженности симптомов диафрагмальных грыж зависят от характера перемещенных брюшных органов в плевральную полость, их объема, степени наполнения перемещенных полых органов, сдавления и перегиба их в области грыжевых ворот, степени коллапса легкого и смещения средостения, размеров и формы грыжевых ворот.

Симптомы диафрагмальной грыжи: желудочно-кишечные, легочно-сердечные и общие. Факторы, приводящие к повышению внутрибрюшного давления, усиливают выраженность симптомов заболевания в связи с увеличением содержимого грыжевого мешка.

Больные жалуются на чувство тяжести и боли в подложечной области, грудной клетке, подреберьях, одышку и сердцебиение, возникающие после обильного приема пищи. Часто отмечают бульканье и урчание в грудной клетке на стороне грыжи, усиление одышки в горизонтальном положении. После еды бывает рвота принятой пищей, что приносит облегчение. При завороте желудка, сопровождающемся перегибом пищевода, развивается парадоксальная дисфагия (твердая пища проходит лучше жидкой).

Большое диагностическое значение имеет прямая зависимость выраженности клинических симптомов от степени наполнения желудочно-кишечного тракта.

Ущемление диафрагмальной грыжи характеризуют резкие боли в соответствующей половине грудной клетки или в эпигастральной области, иррадиирующие в спину, лопатку. Ущемление полого органа может привести к некрозу и перфорации его стенки с развитием пиопневмоторакса.

Заподозрить диафрагмальную грыжу можно при наличии в анамнезе травмы, перечисленных выше жалоб, уменьшении подвижности грудной клетки и сглаживании межреберных промежутков на стороне поражения, западении живота при больших длительно существующих грыжах, определении притупления или тимпанита над соответствующей половиной грудной клетки, меняющих интенсивность в зависимости от степени наполнения желудка и кишечника, выслушивании перистальтики кишечника или шума плеска в этой зоне при одновременном ослаблении или полном отсутствии дыхательных шумов, смещении тупости средостения в непораженную сторону.

Окончательный диагноз устанавливают при рентгенологическом исследовании. Рентгенологическая картина зависит от характера и объема переместившихся в грудную клетку брюшных органов, от степени наполнения желудочно-кишечного тракта. При выпадении желудка виден большой горизонтальный уровень в левой половине грудной клетки, поднимающийся при приеме жидкости и пищи. При выпадении петель тонкой кишки на фоне легочного поля определяют отдельные участки просветления и затемнения. Перемещение селезенки или печени дает затемнение в соответствующем отделе легочного поля. У некоторых больных хорошо видны купол диафрагмы и брюшные органы, расположенные выше него.

При контрастном исследовании желудочно-кишечного тракта определяют характер выпавших органов (полый или паренхиматозный), уточняют локализацию и размеры грыжевых ворот на основании картины сдавления выпавших органов на уровне отверстия в диафрагме (симптом грыжевых ворот). У некоторых больных для уточнения диагноза накладывают диагностический пневмоперитонеум. При ложной грыже воздух может пройти в плевральную полость (рентгенологически определяют картину пневмоторакса).

Лечение диафрагмальных грыж: в связи с возможностью ущемления при диафрагмальной грыже показана операция. При правосторонней локализации грыжи операцию производят через трансторакальный доступ в четвертом межреберье, при парастернальных грыжах лучший доступ — верхняя срединная лапаротомия, при левосторонних грыжах показан трансторакальный доступ в седьмом — восьмом межреберье.

После разделения сращений, освобождения краев дефекта в диафрагме низводят перемещенные органы в брюшную полость и 1 ушивают дефект отдельными узловыми швами с образованием дубликатуры. При больших размерах дефекта прибегают к аллопластическому замещению диафрагмы протезами из капрона, нейлона, тефлона, лавсана и др.

При парастернальных грыжах (грыжа Ларрея, ретростернальная грыжа) низводят перемещенные органы, выворачивают и отсекают у шейки грыжевой мешок, накладывают и последовательно завязывают П-образные швы на края дефекта диафрагмы и задний листок влагалища брюшных мышц, надкостницу грудины и ребер.

При грыжах пояснично-реберного пространства дефект диафрагмы ушивают трансабдоминально отдельными швами с образованием дубликатуры.

При ущемленных диафрагмальных грыжах доступ трансторакальный. После рассечения ущемляющего кольца исследуют содержимое грыжевого мешка. При сохранении жизнеспособности выпавший орган вправляют в брюшную полость, при необратимых изменениях — резецируют. Дефект в диафрагме ушивают.

Справочник по клинической хирургии, под редакцией В.А. Сахарова

Еще статьи о грыжах:

— Диафрагмальная грыжа

— Грыжа пупочного канатика эмбриональная

— Ущемленные грыжи

extremed.ru

Диафрагмальные грыжи – причины развития, признаки и лечение

Диафрагма является куполообразным мышечным барьером между грудной и брюшной полостями. Она отделяет сердце и легкие от органов брюшной полости — желудка, кишечника, селезенки, печени и других органов. Диафрагмальная грыжа возникает, когда один из органов брюшной полости перемещается вверх в грудную полость через дефект в виде отверстия в диафрагме. Этот вид дефекта может быть врожденным или приобретенным позже в течение жизни. Диафрагмальная грыжа всегда служит поводом для неотложной медицинской помощи и требует хирургической коррекции.

Причины развития диафрагмальных грыж и их классификация

Врожденная диафрагмальная грыжа связана с аномальным развитием диафрагмы в период формирования плода. Дефект в диафрагме ребенка позволяет одному или более органам брюшной полости переходить в грудную полость и занимать пространство легких. В результате легкие ребенка не могут развиваться должным образом. В большинстве случаев данный патологический процесс носит односторонний характер.

Приобретенная диафрагмальная грыжа, как правило, является результатом тупой или проникающей травмы. Дорожно-транспортные происшествия и падения вызывают большинство тупых травм. Проникающие травмы, как правило, являются результатом ножевых или огнестрельных ранений. Хирургия брюшной полости или грудной клетки может также вызвать случайное повреждение диафрагмы.

Большинство врожденных диафрагмальных грыж носят идиопатический характер — причина их появления неизвестна. Тем не менее, хромосомные аномалии были вовлечены в 30 % случаев.

Какие факторы способны увеличить риск приобретенной диафрагмальной грыжи?

- Тупые травмы, произошедшие в результате дорожно-транспортного происшествия.

- Хирургические процедуры на груди или животе.

- Падения.

- Колотые раны.

- Огнестрельные раны.

Роль наркотиков и химических веществ в развитии врожденной диафрагмальной грыжи является неопределенной, но нитрофен, хинин, талидомид, фенметразин и полибромированные дифенилы часто упоминаются в качестве причин, способных вызвать врожденные грыжи диафрагмы.

Характерные для диафрагмальных грыж симптомы и особенности их развития у новорожденных

Диагноз врожденной диафрагмальной грыжи часто ставится внутриутробно в период беременности до 25 недельного срока.

Врожденная диафрагмальная грыжа, как правило, обнаруживается в дородовой период в 46-97 % случаев, в зависимости от использования методики УЗИ. Она показывает многоводие, внутрибрюшное отсутствие желудка, воздушный пузырь в средостении и водянку плода. Динамичный характер висцеральной грыжи наблюдается у плода с врожденной диафрагмальной грыжей.

Дифференциальный диагноз диафрагмальной грыжи на пренатальном УЗИ ставится в случае отличия от некоторых заболеваний.

- Врожденного порока — кистозного аденоматоида.

- Легочной секвестрации.

- Кистозных процессов в средостении, например, кистозной тератомы, вилочковой кисты, нежелезистого дублирования кисты.

- Нейрогенных опухолей.

В послеродовой период история и клинические данные меняются в зависимости от наличия сопутствующих аномалий, степени легочной гипоплазии и диафрагмальной грыжи. В младенческом неонатальном периоде наблюдается ряд симптомов.

- Переменный респираторный дистресс.

- Цианоз.

- Пищевая непереносимость.

- Тахикардия.

При объективном исследовании живот имеет ладьевидную форму, если наблюдается значительная диафрагмальная грыжа.

По аускультации звуки дыхания уменьшены, звуки кишечника могут быть слышны в груди, звуки сердца далеки или перемещены. Пациенты могут иметь симптомы респираторной недостаточности, кишечной непроходимости, ишемии кишечника.

Кроме того, независимо от срока рождения у маленьких пациентов наблюдают некоторые симптомы.

- Затрудненное дыхание.

- Синее обесцвечивание кожи.

- Тахипноэ (учащенное дыхание).

- Тахикардия (учащенный пульс).

- Уменьшение или отсутствие дыхания.

- Ощущение пустой брюшной полости.

Диагностика диафрагмальной грыжи

Как уже отмечалось, врожденная диафрагмальная грыжа, как правило, диагностируется до рождения ребенка. УЗИ может выявить аномальное положение органов брюшной полости у плода. Беременная женщина также может иметь повышенное количество амниотической жидкости.

После рождения, некоторые нарушения могут появиться во время физической экспертизы.

- Аномальные движения грудной клетки.

- Затрудненное дыхание.

- Дыхание фиксируется на одной стороне груди.

- Звуки кишечника в груди.

Какие исследования, как правило, помогают уточнить любые виды диафрагмальных грыж?

- Рентгеновское исследование.

- УЗИ для получения изображений грудной и брюшной полостей, также их содержимого.

- Компьютерная томография позволяет провести прямой просмотр органов брюшной полости.

- Характер и количество газов в артериальной крови. При грыже часто изменяется уровень кислорода, углекислого газа и кислотности (рН).

Лечение диафрагмальной грыжи, прогноз и профилактика

Врожденные и приобретенные диафрагмальные грыжи являются хирургически чрезвычайными ситуациями. Хирургическое лечение должно быть выполнено, чтобы удалить из грудной клетки органы брюшной полости и поместить их на место физиологического расположения. Грыжевые врата в диафрагме должны быть полностью закрыты.

Операция выполняется в идеале от 24 до 48 часов после рождения ребенка в случае врожденной грыжи. Первый шаг заключается в стабилизации младенца и увеличении уровня кислородного насыщения крови. Это может быть достигнуто путем интубации трахеи — трубка помещается в рот и спускается вниз в трахею ребенка. На другой стороне трубка соединяется с механическим аппаратом вентиляции легких. После того, как малыш стабилизируется, операция может быть выполнена.

В случае приобретенной грыжи пациент также должен быть стабилизирован до операции, поскольку в большинстве случаев травматизма могут быть и другие осложнения, такие как внутреннее кровотечение. То есть операция обычно выполняется как можно быстрее.

Прогноз для диафрагмальной грыжи зависит от того, насколько повреждены легкие пациента. Выживаемость в случае врожденной грыжи составляет более 80 процентов. Аналогичный показатель при приобретенных грыжах прямо зависит от типа травмы и ее тяжести.

Не существует способов, чтобы предотвратить врожденные грыжи диафрагмального типа, но некоторые основные меры соблюдения безопасности могут помочь избежать приобретенных.

- Надо соблюдать правила дорожного движения.

- Избегать действий, которые могут повлечь тупую травму грудной клетки или брюшной полости.

- Соблюдать осторожность при обращении с острыми предметами, такими как ножи и ножницы.

www.operabelno.ru